特集-1:向陽新聞に見る土佐中高の歩み・母校への提言

事務局からのお知らせ、リンク、編集後記等

特集-2:主張と論評

事務局からのお知らせ、リンク、編集後記等

特集-2:主張と論評

『校史を作ろう』。これが、向陽プレスクラブが再結成された際の最初の呼びかけでした。確かに、100周年を迎えようとしている学校に、ちゃんとした『校史』がないということは異常なことです。しかし、校史編纂にかかわる費用、労力そして資料を考えると、とても一任意団体が行える事業ではないし、またその資格すらありません。本来、こういった事業は、学校、学校法人あるいは同窓会の行うべきものという結論に達し、それならせめてその先鞭ともなるように『向陽新聞にみる土佐校史』を旧新聞部(悲しいことに現在は廃部)OB、OGによる持ち回りで連載することになりました。また、同窓会関東支部会報『筆山』でも掲載してもらえることになり(年2回)、それを増補改訂(写真、資料等)して、紙面の制約を受けないこのページに掲載していきます。

●タイトルをクリックすると最新ページへジャンプします。

●画像にマウスポインターを置くと画像が拡大されます。全体像が見れない場合マウス中央のスクロールボタン(ホイール)か、マウスポインターを画像に載せたまま方向キー(←→↓↑)を使ってスクロールしてください。

| 2010.07.31 | 中城正堯(30回) | 学校再建と民主化への熱気伝える |

| 2010.10.10 | 細木大麓(27回) | 向陽新聞創刊の頃(メモ) |

| 2010.12.08 | 岡林敏眞(32回) | 中学入試問題の漏洩と生徒の同盟休校 |

| 2011.08.05 | 吉川順三(34回) | 居心地のよい新聞部 |

| 2011.12.18 | 久永洋子(34回) | 女子部員から見た新聞部 |

| 2012.08.17 | 公文敏雄(35回) | 大嶋校長から曾我部校長へ(昭和32~34年) |

| 2012.12.10 | 森田隆博(37回) | 新校長のもと創立四十周年を迎える(昭和34~35年) |

| 2013.07.10 | 岡林哲夫(40回) | 昭和36年(1961年)~39年(1964年) |

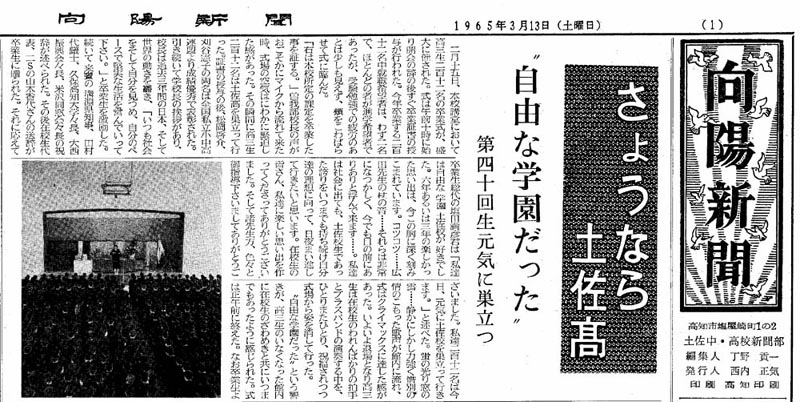

| 2013.12.01 | 藤宗俊一(42回) | 自由闊達な学園生活 |

| 2014.07.30 | 加賀野井秀一(44回) | 「背伸びした青春」と「見守る師」 |

| 2014.12.23 | 水田幹久(48回) | 「新校舎建設中の世代」 |

| 事務局より | 向陽新聞バックナンバー |

向陽新聞に見る土佐中高の歩み①

学校再建と民主化への熱気伝える

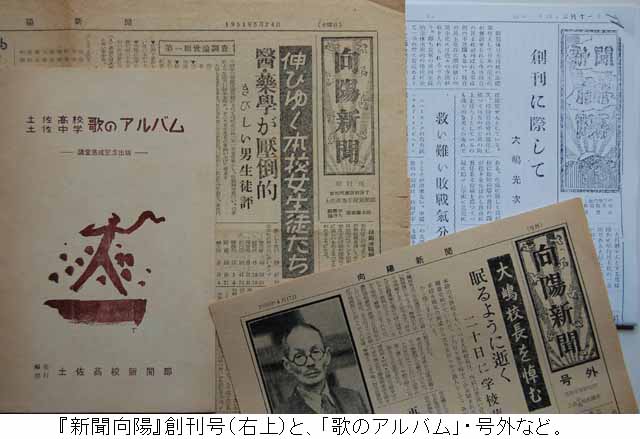

『新聞向陽』の名で学校新聞が創刊されたのは、戦後の新学制により昭和22年に新制土佐中、翌年に新制土佐高校がスタートして間もない24年3月であった。翌25年には早くも第6号を刊行、紙面も従来のタプロイド版から一般紙のサイズとなり、第9号から『向陽新聞』と改題する。当時、旧制土佐中は戦火で校舎を焼失、川崎・宇田ご両家からの多額の拠金も戦後インフレで価値をなくし、廃校の危機に立たされながら、三代校長・大嶋光次のもとで人材育成という建学の精神を日本再建に結びつけようと、懸命の努力を続けていた。この連載では、戦後の母校発展の跡を『向陽新聞』の紙面からさぐってみたい。(文中敬称省略)

創刊のいきさつと紙面

戦前は教育も国家統制のもとで皇民教育や軍事教練が強制されたが、戦後は米軍の占領下で教育の民主化がはかられた。六三制で中学までが義務教育になり、男女共学が打ち出された。大嶋校長は他の私学にさきがけてこの潮流を読み取り、中高一貫の男女共学に転換、定員も大増員に踏み切った。学園民主化の柱としては生徒会の設置と、生徒の自由参加によるクラブ活動(部活)の奨励があった。部活の中でも新聞部は、生徒の自主的な報道言論機関として学園民主化の重要な役割を担うこととなった。

敗戦時の土佐中生は県内各地で集団生活をしており、山崎和孝(26回)など1年生は高岡郡尾川村にいた。やがて高知市池の浦戸航空隊跡(現・高知女子大や高知医療センター)から兵舎の払い下げを受け、生徒一同も協力して運び、なんとか仮校舎を建てた。それと同時に部活が始まり、野球部・園芸部・文芸部・絵画部など続々誕生した。高1になった山崎が同級の西原道夫たちと新聞部創設を考えていた頃、中3の細木大麓・岩谷清水・岡林幹雄(27回)も同じ思いであることが分かり、一緒になって結成した。

創刊号のトップ記事は「創刊に際して 大嶋光次」である。校長は日本再建に教育の民主化が重要なことや、個人の自由・学徒の意志反映による学園の明朗化、自治会の強化に触れつつ、「新聞向陽の発行の議が起り全生徒から自由に責任ある投稿を募って一般に紹介…せんとする事は確かに学園民主化の一方法であると信じて疑わないが、新聞は社会の報道機関であるとともに其の属する社会の指導機関でもあるという責任を忘れてはならない」と述べている。隣に「救い難い敗戦気分」の記事があるのも時代の反映である。

論説は「学校生活に活気をもたせよ」で中3細木大麓、コラム「ひとりごと」は高1山崎で「高知女高(現丸の内高)と高知高(現追手前高)の自治会が二校合併を陳情」などの秘話が出ている。中2酒井芳美のエッセイ「小さきもの」には、早熟ぶりがうかがえる。高1山村泰造は「プロ野球展望」を堂々と論じている。「詩と俳句」から「笑話」まで掲載され、報道論説と文芸の総合紙であり、イリキ眼鏡店や哲学の店・田所文具店など、広告もしっかり集めてある。

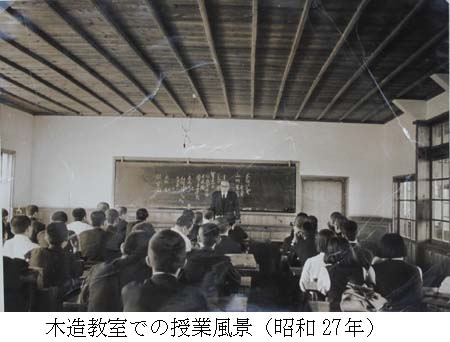

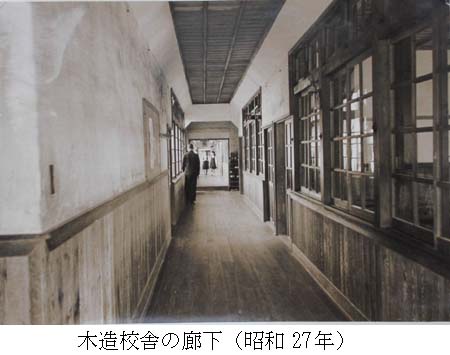

昭和24年7月発行・第3号のトップは、「苦心の結晶われらの新校舎遂に落成」である。木造二階建新校舎落成式から、感銘深い挨拶として「時代の波にのれ そしておぼれるな」という、阿部孝旧制高知高校長の言葉を紹介している。落成式で表彰された町田義隆氏(工務店主)は「バラックを兵営跡から持ってくるのに走り回り、木材を手に入れるために大栃の営林署に校長と行った」と、さらっと語っている。後に掛水俊彦(24回)は、「大工の棟梁の姿で連日采配をふるった町田さんこそ隠れた功労者」と述べている。阿部の名言や隠れた功労者をきちんと取上げたのは、当時の編集者の見識であろう。また、国立大学設置法案反対の風潮に流されてストに突入した生徒会の「苦い経験」への反省記事もある。筆者も入学間もない頃、教室に先輩が来てアジ演説をした光景を覚えている。

学校ジャーナリズムの開花

昭和25年頃に新聞部で大活躍をしたのが岩谷清水であり、山崎は「彼はジャーナリズムのセンスに充ち、校内の事件を拾ってきてはジャーナリスティックに取り上げた。生徒会と学校が対立したときに大記事を書いてきたが、大議論の末に少し控えめに紙面を割付けた。これが高知新聞記者の目にとまり、<この小さい扱いは何事だ。学校新聞は学校の問題を掘り下げるのが使命だ>と厳しく指導をうけた」と、述懐している。この指摘は、次第に新聞部のバックボーンとして受け継がれていく。

創立者たちに続き、安部弥太郎(28回)や中山剛吉(29回)、さらに30回の多彩な部員が伝統を引き継ぐ。第8号からは林寛(28回・通称リンカーン)作の連載マンガ「向陽君」も始まる。安部が編集人の第11号トップは「伸びゆく本校女性徒たち」で、女子高生151名への新聞部調査から「受験先は薬学・医学が多数、将来結婚しない者26名、本校男子は不親切で利己的」など、女生徒のホンネを引き出している。「主張」(論説)も「女生徒の自覚と男生徒」と題して、5年目を迎えた男女共学を成功させる道をさぐり、さらに校外から婦人少年局高知職員室森沢女史の談話取材も行っている。二面トップの「上位を占める全面講和」は、社研部による講和問題への高校生の意識調査で、政治問題にも果敢にいどんでいる。愛称パン子ちゃんで親しまれた英語・池田起巳子先生のアメリカ招待留学決定も報じられ、やがて「アメリカだより」が登場する。

中山編集人の第12号トップは「座談会 生徒のための生徒会」だが、「生徒会活動は民主生活の第一歩」と論じ、別項の中学生徒会の活動では通称「オンカン道路」(梅ヶ辻から学校まで、中山駸馬先生の愛称)の交通整理に取り組むことなどが報告されている。美術部と新聞部共催の「校内展」開催と入賞者を東京に派遣する企画もあり、鎮西忠行先生の「東京へはだれがゆく?」を掲載している。県下を制覇した中学野球部の富田俊夫先生は「栄光への道をうち進まん」と檄文を執筆している。この頃、文化部・運動部とも大躍進をとげつつあった。堀詰座や高知中央公民館で開催された芸能発表会では、高塚準一郎の「俊寛」、西内総一郎(北村総一朗)の「煩悩無安(平維盛)」などが市民の間でも話題になった。北村が後に大活躍する素地は、この頃から培われていた。

大町玄編集人(30回)の第15号は、「新生日本の出発に当たって」がトップ記事で、昭和27年4月の講和条約発効に当たっての大嶋校長メッセージを掲載している。この号には、山崎・岩谷など新聞部先輩による東京支局開設が報じられ、早速「先輩訪問記」で東京同窓会の世話役を務めてきた同学社近藤久寿治社長の探訪記が載っており、独力で出版社を起こした経緯や後輩への期待が述べられている。千原宏編集人(30回)の同年11月第17号は、トップに「全校舎ついに完成 これから内容の充実だ」の文字が踊っている。開校33周年・本館落成に合わせて、「開校記念碑文」の再評価を呼びかける記事も出ている。

学校・新聞の躍進と課題

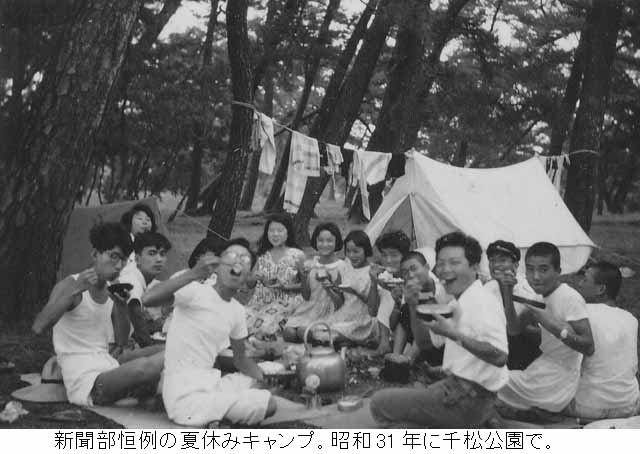

昭和20年代後半の新聞部にとっては、文化事業の展開も忘れることが出来ない。27年には応援歌を募集、河野伴香先生の詩が入選し平井康三郎(5回)の作曲で、後に甲子園にも響き渡る「青春、わかき、血潮はたぎる…」が誕生した。これに戦前からの校歌・向陽寮歌、創立三十周年記念歌を加えた「土佐中高 歌のアルバム」も29年の講堂落成記念に刊行した。同年「四国四県高等学校弁論大会」を開き、30年からは「先輩大学生に聞く会」を開始、31年には「小学館全国児童生徒図画作品展」を中央公民館で開催した。

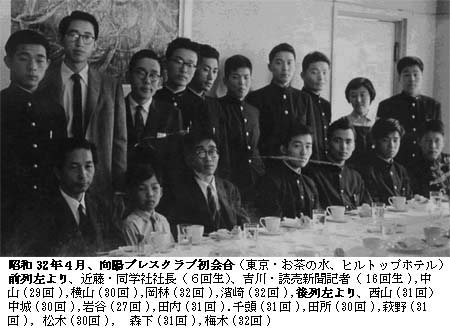

昭和27年にはスポーツ新聞『向陽スポーツ』も刊行、28年には前年に続く春のセンバツ野球出場に取材記者を特派、夏には甲子園準優勝で湧く。翌29年には軟式テニスも全国優勝をとげた。向陽新聞も高い評価をいただき、29年7月には第4回高校新聞指導教官講習会で、「高二Sホーム 生徒会廃止案提出」「英語に化けたホームルーム」を扱った第22号が全国優秀五紙の一つに選ばれた。新聞部出身者と、新聞出版関係に従事する卒業生によって「向陽プレスクラブ」も結成された。33年の大嶋校長逝去の際には号外も発行された。

しかし校舎が完成し、進学での名声が定着、野球などクラブ活動が全盛を迎えるとともに、校内にはさまざまな「ゆるみ・ゆがみ」が生じ始めていた。やがて中学入試問題の漏洩と同盟休校という大事件が発生し、新聞部も真価が問われることになる。(以下次号)

<補記>創刊当時の事情については山崎和孝さんからメモをいただいたが、字数に限度があって十分には活用できなかった。いずれ、山崎・細木の両先輩から、このHPに寄稿いただきたい。また、占領下ならではの記事としては、第11号に「総司令部新聞出版課長インポデン中佐と安部新聞部長が懇談」とあるが、これも割愛した。昭和20年代の向陽新聞には、占領から独立への時代に揺れ動く戦後社会を反映した貴重な学園生活の記録が残されている。向陽プレスクラブの準備会によって向陽新聞バックナンバーの電子化が進んでいるので、ぜひこれらの記事を活用いただきたい。また、記事に出来ず胸の奥にしまい込んだままの事件も、いずれ紙面の背後から浮かび上がらせたい。(中城記) 向陽新聞に見る土佐中高の歩み

向陽新聞創刊の頃(メモ)

●私たち27回生は終戦の翌年、校舎もない旧制の土佐中学へ入学した。総員54人だったと聞いている。

●自分たちで古い材木や瓦など運んで校舎ができたという話は今や有名で誰でも知っている。入学試験は当時の城東商業の教室、入学式は高知商業の講堂、そして毎日の授業は汽車で山田の小学校へ通った。私は行川という鏡川の奥の辺鄙な山村から6キロの山道を自転車で朝倉に出て汽車に乗った。

●敗戦国として歴史も地理も塗り替えられたところなので、それらの授業はなく、河野伴香先生に東洋史を習った。英語、数学、国語なども教科書はなく、先生が手書きのプリントを配ったり、先輩から古い教科書を借りたりしているうちに、今でいう新聞の折り込みチラシのような印刷物が少しずつ国から配られるようになり、それを綴り合わせると一冊の教科書になった。

●入学試験の口頭試問で大嶋校長から「民主主義」ということばを知っているかと聞かれた。私は山奥の誰も中学へなど行かないような小学校で、「町の子は受験勉強をしているぞ」と脅かされて心配だったが、前日、ヤマをかけて百科事典で「民主主義」を暗記していた。「人民の、人民による、人民のための政治だと本に書いてありました」と言ったら、大嶋校長に「よく勉強しているね」と褒められた。そんな時代だった。

●校舎の建築その他で授業が遅れていたのを補うため1年の夏休みに昭和小学校を借りて補習授業が行われた。私はそこで自転車を盗まれた。以来、2年ほど山奥の村から片道12キロの道を歩いて潮江まで通うことになった。一度自転車を盗まれると、もう買い替えることなどできない物資不足の時代だった。雨の日など、暗いうちに家を出て学校に着いた時は下着までびっしょり濡れており、冬の日は泣き出したいほどだった。

●その後、町に移って江の口の家から潮江まで歩くようになったが、それが嬉しくてたまらなかった。向陽新聞に関わり始めたのはそれから間もなくだったのだろうと思われる。

●昔の写真を見ると、私は厚手の兵隊服の上着を着、兵隊靴を履いていたようだ。肩にズックの大きな四角い鞄を掛けて行川から歩いた。2年生修了の集合写真では、殆どが国防色(カーキ色)の同じ形の洋服を着ている。国から払い下げでもあったのかもしれない。高校に上がったころは、闇市ででも手に入れたのかと思うが、革靴を履いているのもある。一方で帯屋町を、手拭いを腰に高下駄で闊歩したりもしている。貧しい中で結構服装が気になってもいたようだ。

●リベラル、セントラル、モデルなど洋画の映画館があり、アメリカ映画をたくさん見た。若い男女が、緑の美しい街で、公園で、学校で…、様々なカラフルな服装で、ブックバンドと称したひもで縛った本をぶら下げて楽しそうに活発に動いている姿に目を見張った。

●高知公園で時々駐留米軍主催の野外レコードコンサートがあった。主としてクラシックだったが、間にジャズなど軽いものを挟んであり、夜の公園の涼風の中で夢のような一刻だった。

●ある日、何時もつるんで遊んでいた悪友のS君と髪を伸ばそうという話になり、散髪屋へ行って伸びかけの髪の裾を刈ってもらった。翌日、早速大嶋校長から校長室に呼び出された。どんな風に言われたか記憶がないが、とにかく「すぐ髪を切れ」ということだった。「学生がそんなことに気を取られていてどうする」ということだったと思う。誰も髪を伸ばしていない中で先頭を切るのは少し度胸が要ったことは確かだったが、割合軽い気持ちでやったことだったので叱られたのはすごく心外だった。ただ、それを押して抵抗するほどの話でもないと諦めた記憶がある。皆が伸ばし始めたのはそれから間もなくだったと思う。

●当時、何人かの先生について「戦争中に軍隊で自分の身の安全のために部下を犠牲にした」という種類の噂があった。私たちは数人でその先生を教室や放課後の芝生で問い詰めた。この話は覚えている学友がたくさんいる。しかし、これは今反省して心から恥ずかしく思うことの一つだ。そんなに悪辣な、先生に対するいじめのようなものではなかったと思う。しかし、はっきりした証拠もない、一方的な噂話に過ぎないことについてこの軽率で配慮のない行為は許せない気持ちだ。

●価値観の混乱した時代で、当時この種のことを自由や批判精神の履き違えと言った。余談ながら、その後60年もたった今、こういったことは反省されるどころかさらに別の形でもますますひどくなっているように感じられて仕方がないのは年寄りの僻目だろうか。

土佐高の状況

●校舎はない、先生はいない、学生数は少ないという経営難、そして混乱した世の中で早急に今後の方向を決めなければならない。相談相手もいない中で、大嶋校長のご苦労は想像に余りあるものだったと思う。

●そんな中で、私たちの一年下から大幅に人数が増え、男女共学になった。建学の精神ということについては中城KPC会長ほかいろいろの人が触れているが、これとこの一種の方向転換がどういう関係になるのかということは大嶋校長自身ずいぶん考えられたことと思う。その一方で日本全体の学校制度、教育制度自体にも大きな変化があったわけだった。

●男女共学ということについては、高知大学の阿部先生にお願いして「向陽新聞第4号」に書いていただいたことがある。文芸部発行の「筆山第4号」に私の父細木志雄がやはり書いている。大島校長からはこの問題について伺った記憶はない。これは経営難の問題とは関係のない何かお考えのあってのことだったと想像するが、当時としてはかなり突飛な発想だったのではなかろうか。もちろん結果は素晴らしいものだったと思う。

●建学の精神の話に戻るが、その後の土佐高校の様子につて私は申し訳ないが従いて行っていない。現在のポリシーというか、考え方について機会があったら知りたいと思うようになっている。

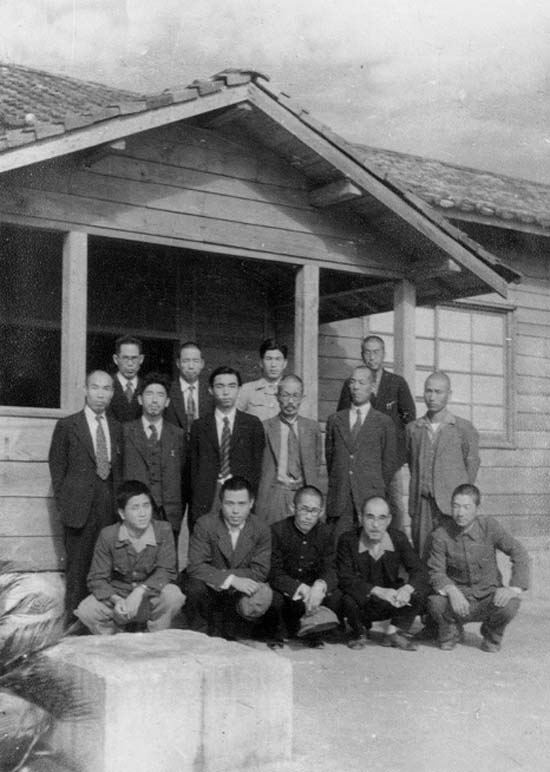

●入学翌年の昭和22年頃の先生方の写真がここにあるが、担任だったオンカンをはじめ本当に懐かしく、特に親しく教えをいただいた先生がたくさんおられる。と言っても、総員15名の少数精鋭だった。高校に上がるころ続々と先生が増えたが、伊賀先生もその中におられた。

●伊賀先生は社会科の担当だった。その頃文部省発行の「民主主義」という結構分厚く、上下巻に分かれた教科書があったが、先生はこれを使って授業をした。その中で修正資本主義とか、弁証法とか、アウフヘーベンなどという言葉を教わり私は妙に納得したのを思い出す。

東大の経済学部を出て銀行に入ったが、組合運動か何かでやめることになり、どういった縁かわからないが、土佐へ来たという噂があった。いつもよれよれの服装だったが、しばらく経ってからある日突然真新しい背広で現れた先生があまり立派で驚いたのを覚えている。

●私たち数人(岩谷、中屋、杉本、垣内など)は先生を囲んで勉強会を作った。勉強は学校の教科書などとは離れ、英語の時事評論や小説の講読会をやった。小泉信三の「初学経済原論」などというのも一緒に読んだ。私の家で先生はソファに寝転がり、その周りを我々が囲んで座った。先生の薦めてくれる岩波文庫などはそれぞれがたくさん読んだ。先生は新しい教育制度に反対だったし、当時の土佐高校の行き方についても批判的だったと思う。そして、昔の旧制高校ののびのびした生活を我々に再現させようとしていたようだった。

受験勉強は横にやられていたが、私はその時代が忘れられない。伊賀先生と共鳴していたのが、公文先生であり、広田先生だった。その頃の想い出話を岩谷君らとできると素晴らしいと思うのだが…。

ずっと後のこと、私の勤め先に仕事の関係で来訪してきたある人が、突然伊賀先生の話を始めた。「伊賀さんからあなたのことを聞いた」とのことで、先生はその頃広島で大学の先生をしているという話だった。間もなく亡くなったと聞いたが残念だった。

新聞部創設のこと

●これを書けと言われているのに、残念ながらまるで記憶がない。岩谷君に誘われて参加したことは間違いないと思っていたが、これも怪しい。彼から「今度、部長というものが必要になった。わしはどうしても編集長をやりたいきに、部長はおまんがやったとうせ」と祭り上げられたことを覚えている。私もその方が楽だと思って引き受けた。

●しかし、その前に山崎和孝さんがおられたらしい。第4号では山崎さんが発行人、私が編集人になっている。私には岩谷君と一緒に印刷屋で割り付けを工夫し、校正で徹夜をしたというような記憶しかないが、それはもう少し後のことだったかもしれない。岩谷君の名前は第6号から出て来る。創部の頃のことを何か書かなければと思って、先日、思い切って山崎和孝先輩に電話して60年ぶりに話をした。大学でも一年先輩だったし懐かしかった。

●山崎さんから聞いた話。私流の解釈で、山崎さんのチェックは受けていないがおよそ次のようなことだったと思う。

(1)新聞に関心もあり、問題意識もあり、西原さんらと新聞を発行することにした。文芸部の富岡さんの協力などあり俳句なども載せた。山崎正夫さんも編集には加わらなかったが協力してくれた。

(2)伊賀先生に部長を依頼したが、生徒たちが自分でやれということで創刊号では編集人という名を避け、先生には顧問になってもらった。第2号からは責任者ということで自分の名を出した。

(3)寛容な時代で高知印刷での校正に授業を抜け出して行くのを学校が許してくれたりしたが、そんな調子で何部か発行したと思う。

(4)そのうち山崎正夫さんが岩谷君を紹介してくれた。山崎和孝さんは文芸的、岩谷君はジャーナリスト的でいい組み合わせだった。

(5)京大新聞部を訪問した。その時高知の他の高校にも新聞部がたくさんあることを知り、横のつながりを作った。第一高女、追手前高校などで大会を開いたが、仕掛け人は山崎さんだった。

●よく整理がつかないが、私は一年上の山崎さんとは以前から美術部やコーラス部などでご一緒して親しくしていただいており、新聞部にも加わっていたのかもしれない。ただ、そう熱心ではなく山崎さんと印刷屋へ行ったような記憶もない。あの伊賀先生が、山崎さんの頃の顧問ということになっているが私自身は伊賀先生と新聞で関わった記憶が全くない。その後岩谷君が参加した頃から私も少しは活動するようになったということだろう。いろいろな人に原稿依頼に歩いたり、インタビューをしたり、広告を取りに回ったり結構忙しかった。他校との交流もずいぶんやったが、これも岩谷君と一緒だった。以後彼と編集人、発行人を交代でやっている。思えば彼とは徹夜のポーカー、公文先生の知寄町のお宅の天井裏での数学勉強、伊賀先生を囲んでの勉強会等々いつも行動を共にしていた。懐かしい。彼がいれば昔のことが何でも分かるのに…。

中学入試問題の漏洩と生徒の同盟休校

昭和30年(1955年)の3月、土佐中学入試問題が外部に漏れるという事件が起きた。

この事件をキッカケに、土佐中高の生徒たちは綱紀粛正と学園の明朗化を学校側に要求して立ち上がった。いわゆる同盟休校である。この同盟休校には、向陽新聞も大きな役割を果たす。以下は、事件発生から同盟休校の幕引きまでの記録である。

「あこがれの土佐高に入ったとたんにこんなありさまで、まったくヒカンしてしまった」「今度の事件は先生の道義心の問題だが、愛校心の問題でもある」と、在校生と先輩の声を報じている。向陽新聞第26号(1955年5月9日)の紙面である。この号には、 『疑惑残る中学入試』『問題解決は困難・・事前に洩れた入試問題』という見出しを掲げ、土佐中の入試問題が事前に洩れていたことを特集している。

事件の始まりは中学入試の第1日目の昭和30年(1955)3月26日の朝、一市民から「入試問題が洩れている」という電話が学校にかかってきたことによる。この電話を事務員から受け継いだ大嶋校長が「証拠は?」と聞くと、次の日に行われることになっていた口頭試験の問題を二、三あげ、筆記試験の問題についても少しほのめかした。そこで、学校は職員会議を開き、次の日の口頭試験の問題を作りかえて試験を行った。

そして、この問題は校内の問題として残るかに見えていた時に、4月23日の高知新聞に大々的に報道された。ちなみに、口頭と筆記を併用して中学入学試験を実施したのは、土佐中学が高知県下で初めてであった。

高知新聞の報道内容を向陽新聞第26号では次のように要約・掲載している。

「土佐中学の入試問題が事前に(校外へ)洩れており、学校はその対策に苦しんでいる。また父兄の一部でも疑惑の目をなげているものもある。県教組は近く進学対策委員会へ持ち込み検討をする準備をしている。」

この高知新聞の記事を受け、県教組では4月27日に進学対策委員会を開いて検討した結果、大嶋土佐中学校長に対して「今後このような事のおこらぬよう善処されたい。なおこのような不正入学を一掃するために再試験を行ってもらいたい」との抗議文書を発送すると共に、この事件は県下教育界に汚点を残すものなので、同校において自主的かつ速やかに解決するように要望する意味の声明書を発表したことが、4月28日の高知新聞で報道されている。(試験は中止すべきであったという高知新聞報道も。)

このような一連の報道を受けて学校はどのような対策を講じたのか。向陽新聞26号では「問題になってくるのは誰が洩らしたかということと、筆記試験の問題も洩れていたのではないかという事である」と論じ、これについて以下のように報じている。

そこで我々は問題がどんなルートで流されたかの究明に全力をあげることになった。事件の報道が二十余日もおくれたのはそのため。いくつかのルートが浮かび上がってきた。その1,試験の前夜、ある集会所で土佐中の先生が問題を一受験生の父兄に洩らしそれを集会所の女中がかぎつけた。その2,土佐中の先生と親しい間柄で私塾を開いている人が、習いに来る生徒に教えた。その3,ブローカーが介在して問題を中継した等々。

しかし、いずれも曖昧至極。その間、ケリを付けるといった校長も一向に腰を上げそうにない。校内粛正に立ち上がらんとした一部血気の先生方も士気とみに阻喪。今はこれまでと4月23日の朝刊の報道となった。

生徒の同盟休校もカタつき、夏休みが来た。この事件の責任を問われたZ先生は校長と宿直室で数回に渡って論争を重ねたあげく、とうとうツメ腹を切らされた形で、校長の紹介状をもらったうえ、県外の学校へと赴任することになった。

この事件の本当の姿はとうとう表沙汰にはならなかった。問題が誰によってどうもらされたかーそれは今や知る人ぞ知るだ。」

同盟休校を主導してきた3年生たちが、近づく卒業を前にして「自分たちの卒業後のことが心配だ。いつまでも先生と対立していたのでは学園の再建はできない。下級生への置土産に、楽しく勉強できる学園を作るために、校長と生徒がひざを交えて話しあう場を設けよう」ということになった。

これに対し大嶋校長も「生徒と先生の交流のないところに教育はない。かねてから私も、学校側が生徒を律する古い行き方を捨て、生徒の希望や意見を聞いて民主的な学園経営を行いたいと念願していた」と、生徒の提案に全面的に賛成、卒業式寸前の2月中旬に、学園協議会が発足した。

毎月1回、第1火曜日に開催。生徒会の4役員、各ホームルームの代表15名、新聞部代表2名、計21名が校長を囲んで茶果をほおばりながら会談。

議題は学校生活全般。生徒からは学校に対する苦情や要求を出し、校長からは学校側の計画、先生の生徒に対する希望や意見を述べ、話し合いのついたことは直ちに実行に移されることになっている。

更に、生徒会では新学年に備え、講堂の映写施設など39数項目にわたる校内改善を検討中。こうした活動は「受験亡者」といわれた土佐高生たちに、自治活動の尊さと楽しさを呼び覚ます効果ともなって、各ホームルームも力強い鼓動を始めている。 向陽新聞に見る土佐中高の歩み③

居心地のよい新聞部

新聞部VS大嶋校長

同盟休校問題などの後遺症もなくなり、平穏な日々がもどっていた。そんな昭和三一年春、われわれ三四回生の仲間は新聞部に入った。そして問題がなくても「記事になる事柄はヤマほどある」と先輩から教えられた。しかし漠然と空回りしたまま、新入部員の一学期が終わろうとしていた。

そこに東京で開かれる高校新聞大会への招待状が届いた。向陽新聞が全国の「優秀新聞」に選ばれた実績があったからだ。しかし、活動の中心だった当時の二年生部員は出席を辞退した。「受験勉強のため辞めたい」とのことだった。

その相談を受けた三年生部員は実質的な部活からは卒業していたが、部室にはしばしば出入りしていた。そして“有事”追求取材の経験をもとに「記事は足で書け。頭だけで書くな」などと後輩にハッパをかける怖い存在だった。

そこでの結論は「吉川と秦洋一(故人)を派遣する。二人には二学期から部長、編集長をやらせる」だった。拒否できないまま、くちばしの黄色い一年生部員が重荷を背負い込み、四苦八苦することになった。

大会から帰ったある日、二人は報告のため校長室に呼ばれた。大会そのものよりも、他校代表との交流会で大きなショックを受けたことを報告した。

何がショックだったのか。それは他校の代表が三年生中心で自分たちと発言や会話のレベルが違っていたこと、ほとんどの新聞が無料配布で部費は何倍か多いことだった。

とくにグループ別の交流会ではトインビー史論やサルトルの実存主義が話題になったが、土佐高には受験勉強があるだけで、そうした議論にはさっぱりついていけなかった。学齢の差だけでないものを感じて、その悔しい状況などを報告した。

純白のカバーのかかった椅子に痩身を沈めて聞いていた大嶋校長から「それで何か注文はあるかね」と問われた。つい「土佐高は受験に閉じ込め過ぎだと思う。せめて全校集会のたびに校長先生が“一期校の試験まであと何日”と繰り返すのはやめてほしい」といってしまった。

しばらくの沈黙のあと「新聞部の諸君は“土佐高生の頭をたたいてみればサインコサイン、イットザットの音がする”と批判しているようだが、進学第一の方針は変えない。運動部も文化部も活発にやれている」「新聞部費については無料配布にするなら増額を考えよう」と、きっぱり言いわたされた。+

無料配布と部費の件は部内で議論した。そして結論は「一部一〇円で売る。部費も増額を求めない」だった。

理由は「大多数の生徒が買って読んでくれるような新聞をつくる」「部費の配分は生徒会が決めるもので、校長の一存というのはスジが通らない。費用の不足は広告でまかなう」というもの。意地っ張りで、意気込みだけは盛んな一年生部員たちの理由づけだった。

それを率直に報告したら大嶋校長は大きくうなずき「やっぱり伝統だなあ。かなり前に、諸君の先輩からも同じようなことをいわれた。がんばりたまえ」と励ましてくれた。そして「あの“試験まであと何日”は年に一回だけにするよ」と笑顔で、校長室から送り出された。熱い慈愛にうたれた記憶は忘れられない。

救護室に泊まった

新規の広告開拓にも苦しんだが、難物は制作だった。

実物大の紙にレイアウトを何通りも描き、一つに絞り込む。それが完成したら、原稿、写真とともに印刷所に持ち込む。しかし、そこで終わりとは参らない。

当時は活版印刷で印刷所の大まかな工程は職人による活字拾い、写真製版、小組、大組、試刷り、本印刷のスケジュールだった。この工程というのが曲者で、制作費を安く値切っているため、印刷所は通常の業務が終わったあとの夜間を利用したアルバイト残業になっていた。

そのため「今日はこれまで。明日は忙しいので次ぎは明後日」といった調子で一週間前後かかるのが当たり前だった。そして部員二、三人が毎回、現場につきあわされた。最後の大組が完成すると、ぬれた紙に刷った大ゲラをチェック、試刷りして持ち帰る。翌日はみんなで再チェックして印刷所にゴーサインを出して完了する。

私も秦もかなり遠距離の自転車通学だった。しかも要領が悪いため夜遅くまで部室に滞留することが多かった。つい疲れてゴロ寝しているところを当直の先生にみつかって「救護室でしばらく休め」と連れて行かれ、朝まで寝たこともあった。

印刷所から新聞が届くと、出来映えよりもインクのにおいを、みんなで喜んだ。

一〇円の新聞はいつも約八割が売れた。それが高いか安いか。学校近くで老夫婦が営む「一心」のキツネうどんが、たしか一杯二〇円の時代だった。

一年先輩の“早すぎる引退”で、われわれ三四回生は新聞部の活動をたっぷり味わうことができた。

その間、多少の出入りはあったが、部員はつねに一〇人を超えていた。その半数近くを才気あふれる女子たちが占め、彼女たちは積極的に記事を書いたうえ、友人を引き連れてにぎやかに部室に出入りした。女生徒の少ない土佐高では画期的なことで、男子部員は記事よりも雑用に追われていた。

それでも私が毎日新聞、秦が朝日新聞、国見昭郎がNHKと三人の部員が、のちにマスコミの職業を選んでしまった。これは新聞部でも異例の現象だった。たぶん高校時代の「居心地のよい新聞部」が影響したものだと思う。

* * *

ついでに私のことに触れると経済記者として「安宅産業の崩壊」「三光汽船の倒産」などのスクープ取材にかかわった。「リクルート、ダイエーの傘下に」では新聞、通信、放送界で一九九二年度の最優秀スクープとされる新聞協会賞を受けた。

記事は学説や理論ではない。記者の基本はあくまで取材対象に直接ぶつかり真相に迫ることだ。新聞部の先輩たちから教わった、あの「記事は足で書け」をいつも思いおこしていた。

* * *

近年、東京の「三四回生同窓会」に出席するようになった。かつて受験勉強に取り組んだもの、野球、体操、グライダーや美術、演劇、映画、放送など部活と格闘したものたちが毎回五〇人前後集まる。そして「みんな土佐中・高生の自負を持っていた」「厳しいが自由な校風だった」と半世紀以上も昔を懐かしんでいる。

いまの土佐中・高も、それぞれの現役関係者たちが新しい伝統と校風をつくりだしていることだろう。 向陽新聞に見る土佐中高の歩み④

女子部員から見た新聞部

女子部員から見た当時の新聞部について何かを書くようにとのご指名を受けまして五十数年前の思い出を手探りに書かせていただきます。はじめに少し脱線しまして、文芸部のことを書かせていただきます。

私は中学、高校ずっと文芸部に、高校一年の時に新聞部に入部しました。二つの部は部室も近く仲良くやっていたように思います。文芸部は女子部員が殆どでした。中学の頃は先輩の言いつけに従って学校の近くの文房具店や父兄の店に広告をお願いに行くのが仕事でした。おずおずと門をくぐる学生に皆さんがやさしく応援して下さったものでした。

高校二年の時先輩からバトンタッチされて文芸誌「筆山」を発行した時は大変でした。広告集め、原稿依頼、編集、割付、校正を少数の女子部員で行いました。経費を少しでも安くするために先輩からの申し送りで、印刷は高知刑務所に依頼していました。

高知城の西北、すべり山のそばにあった刑務所の門をくぐり、静かな小部屋で係官の人と原稿の受け渡しをしたものでした。なかでも一番困ったことは原稿が足りないことでした。その頁を埋めるために私も生まれて初めて創作を書きました。淡い恋心がテーマだったと思います。「筆山」が出来上がって各クラスに配られた時、私の拙文を読んで皆さんが笑っているようで恥ずかしくて廊下が歩けなかったことを思い出します。

新聞部入部

そして新聞部には、先輩が「入ってみない」と誘って下さったように思います。

校舎の正面から入ると左は事務室、応接室、校長室、職員室と続き、右は生徒会、文芸部、新聞部、放送部と並んでいました。あの頃は一クラスに生徒七二名も居て、私はヤマサキで七二番でしたから、いつも後ろの壁にくっついて座っていました。通行できるのは前だけ、それでも授業中は物音一つなく静かに勉強したものでした。休み時間には白線をつけた生徒が廊下も階段も溢れていました。学校が大好きだった私は、卒業間近な頃、ああこの渦の中で死んでしまいたいとか思ったものでした。

新聞部は大勢で面白い集団でした。高校三年生は勉強優先のため引退し、高二と高一ですべてを運営していました。毎日授業が終わると部室に直行して、色々なことを相談したものでした。すぐに紙面をまかされ、色々な原稿を書きました。「先生のお宅訪問」記事を書くため、久保田先生、片岡先生、熊野先生のお宅に伺ったことなど懐かしい思い出です。原稿を書きながらも、半分はお喋りと掛け合い漫才のような、楽しい毎日でした。

素晴らしい先輩方

今回向陽プレスクラブの素晴らしいご努力によって向陽新聞が全号蘇りました。それを拝見しまして、当時の向陽新聞のレベルの高さと面白さに驚きました。あの雰囲気の中から皆でこの紙面を作り上げたのだと感動しました。しかしそれはその時の部員だけの力ではなく、大いに先輩の励ましがあったからだと思います。高三の先輩達も足繁く部室をのぞいては新聞の作り方について教えてくれました。

また岩谷大先輩、中城さんを始め大学生の先輩達が休みになると真っ先に部室を訪ねて下さいました。東京の風、大学の風とともに。

新聞部には先輩と後輩の強い絆があり、高校生だけではとても対処できないところまで盛り上げていたのだと思います。大島校長先生も新聞部には一目置いておられて、先輩も交えての会議を持つこともありました。生徒からの突っ込みに本気で激高されたり、やさしく教えて下さったり、人間味溢れる方でした。

昭和三十三年春、大島校長先生はお亡くなりになりました。思えば、先生と身近にお話しして、学校を思う先生のご意志の一端をお聞きすることができたことは、本当に貴重なことでした。あの時私達は高校三年生でした。

女子部員は勝手に喋ってばかりいて、広告、編集、印刷等の大変な仕事は男子部員が夜遅くまで部室に残ってやっていたようです。

私達は夕暮れになると、にぎやかに下校しました。喋り疲れ、笑い疲れて、鏡川の橋に来ますと、西の空に鮮やかな夕陽が今にも沈もうとしていて、静かな川面に青のりを採る舟が一艘、二艘、船尾に尾を曳きながら浮かんでいました。心静まる風景でした。

平成まで続くことなく、今母校には新聞部も文芸部もないということを私は最近知りました。何故?と驚きました。

育まれた友情

あの薄暗い廊下の隅、階段のそばの小さな部室で育まれた友情、そして34回生は、国見さんNHK、吉川さん毎日新聞、秦さん朝日新聞、と巣立っていきました。陰ながら、これは私の自慢だったのですが。

時は過ぎ、秦さんと浜田さんは帰らぬ人となりました。あんなに新聞部を愛していたおふたりに向陽プレスクラブが出来たことを報告したいと思います。 向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑤

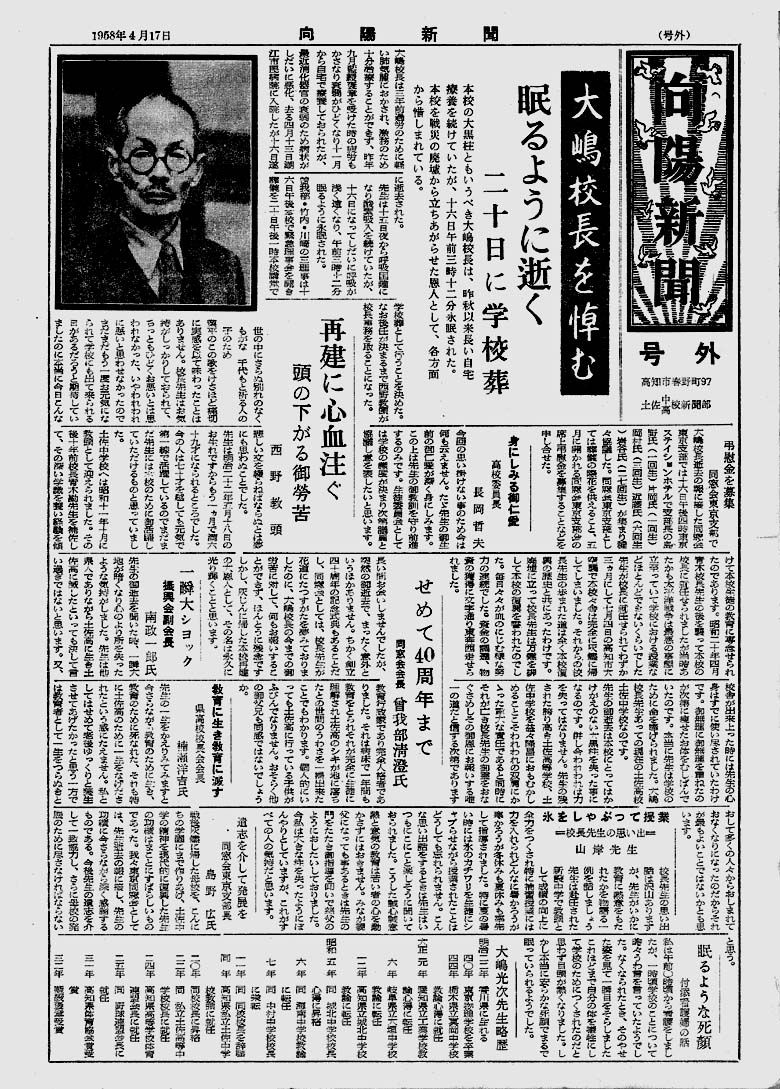

大嶋校長から曾我部校長へ(昭和32~34年)

昭和33年4月、病床にあった第三代大嶋光次校長が永眠された。享年68歳。向陽新聞は号外を発行してこれを報じた。空襲で灰燼に帰した母校を再建、四国屈指の進学校に育てるなど教育界における長年の功労に対して藍綬褒章を受章されたばかりのことであり、創立40周年を翌年に迎えようとしていた矢先の悲報であった。

当時の土佐中高は、往時の少数英才教育から一学年3百人を超す大量教育の機関に変貌して様々な問題を抱え込んでおり、後を継いだ曾我部清澄校長(本校一回生、高知大学教授)による改革に期待がかけられた。

教育に情熱を注いだ大嶋校長時代最後期の校風はどのようであったか。すこし遡って昭和32年の向陽新聞を見てみよう。

2月発行の第35号に「修学旅行その後の問題」という特集が組まれている。前年秋の高校旅行が「大さわぎの修学旅行 女生徒も酔っぱらう」と報道されて(31年12月発行第34号)大きな波紋を呼んだことへの反省から、「そもそも遊びか教育か?目的の明確化を」(河野伴香先生)という根源問題の提起がなされた。しかも、翌32年秋の旅行では不参加者が106人にのぼり、旅行の何たるかが改めて問い直されることとなった(32年12月発行第39号)。

存在意義が揺らいだのは旅行だけではない。自治の象徴ともいえる生徒委員会活動が、一般生徒の無関心風潮から沈滞に陥り、定足未達による流会や役員の辞意表明、一時は組織解散動議まで出るありさまであった。

大嶋校長が生徒の「自主性」と「総親和」を願って制度化した毎週水曜5時間目のホームルームも、自習や下校が常態化して名のみであった。

信じ難いことだが、暴力・ゆすり・盗み・カンニング等が続発し(いわゆる不良化問題)、退学を含む厳しい処分が31年9月発行の第33号はじめ折々の紙面で報じられて、「ゆるみ」の根深さを物語っている。ちなみに、当時全校生徒に配られた「生徒必携」には、重点目標として 1.総親和 2.学習態度の強化確立 3.学問とスポーツの両立強化 4.不良行為の排除撲滅 5.六・三・三・四の徹底 が掲げられていた。

校風刷新に向けて

危惧の声の拡がりを受けて、33年2月発行の本紙40号は「本校はこれでよいか?」というテーマで、教頭(校長は病臥)、生徒有志、卒業生など二十余名による大討論会を企画している。

不良化防止のためとして校長が発した長髪禁止令に意味があるのか? 生徒・先生・父兄の間に壁があるのでは? 先生の姿勢や資質も問うべきではないか? 受験戦争下で学問とスポーツの両立が可能なのか?等々、寄稿も含めて多くの論点・提言が紹介されたが、改善に着手する間もなく大嶋校長の訃報となった。

海の向こうへ

一方、「中谷さん(高二)アメリカへ 本県初のAFS留学生に」の快挙(33年7月第42号)、「日本人としての誇りを持って」渡航した彼女からの「アメリカ便り」(同10月第43号)、吉川美雄先輩=読売新聞記者による「アメリカ高校生活報告」(34年5月第45号)などの報道は、生徒の視野を拡げてくれた。当時の本校英語教育は発音を重視(中沢節子先生)したほか、「講義の半分を英語」や、「昼休みにヒヤリングの練習」(平林泰人先生)など実戦力養成が試行されていた(33年2月第40号)。(作家小田実が「何でも見てやろう」の旅に出たのはこの頃である)

曾我部新校長

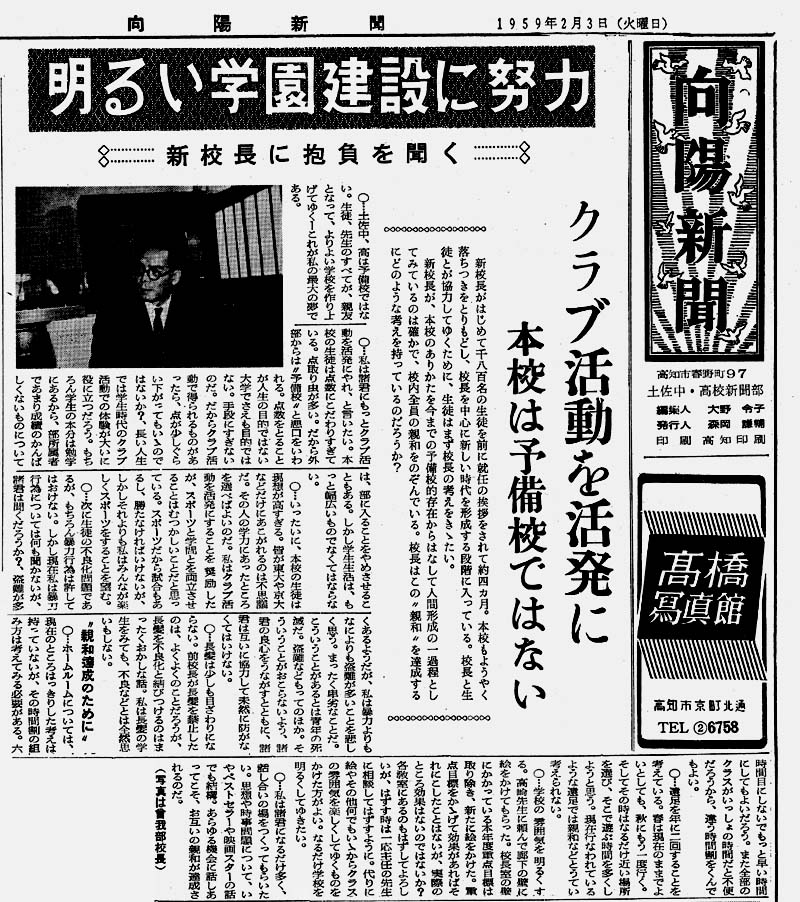

本校創立時代を知る第一回生の曾我部新校長が熱い期待を担って登場した33年10月と翌34年2月および5月の向陽新聞(43・44・45号)は、連載企画「大嶋校長と本校の歩み」によって戦災からの復興に始まる本校変遷の歴史を振り返るとともに、新校長の人物と抱負とを特集で大きく取り上げた。

曾我部校長は紙上で「点数をとることが人生の目的ではない。大学さえも目的ではない」として受験予備校化をきっぱり否定、「生徒・先生のすべてが親友」となって協力しあい、みんなが楽しくスポーツをし、暴力・盗難など断じてない「よりよい学園」を作り上げる夢を語っている。

新時代を祝うかのように、34年明けの受験戦線では長髪(注)の現役が大健闘(合格率71%)、東大・徳島大・広島大・早慶・ICUなどの合格者が過去最高を更新した。春には6千坪の新グランドが完成、旧運動場が一般生徒に開放されることとなった。

(注:不良化防止のためとして出されていた「長髪禁止令」は新校長就任早々公式に廃された)

34年11月、創立40周年を迎えて式典や多彩な記念行事が華々しく行われる中で、「本校はどうあるべきか」の議論が盛り上がっていく。

32年2月の第35号掲載記事「中学受験調査結果まとまる」によれば、「よい学校に入るため」とほぼ並んで「立派な人間になるため」が本校志望理由第二位に入っていた。

「中堅国民ノ養成ハ論ヲ待タズ…進ンデ上級学校ニ向カヒ他日国家ノ翹望スル人材ノ輩出ヲ期スル」(本校設立趣意書)という伝統を、読まずとも感じ得ていたようである。

ちなみに、建学の目的を達成するための教育方針や具体的施策が、創立期の学校要覧では教授心得の形で体系的に明示されていた。しかし、いつの頃からか、かかる肝心のことが風化して久しい。

例えば、ホームページの校長挨拶文に出てくる「報恩感謝の理念」はどういう意味なのか、なぜ大切なのか、理念を先生・生徒に身につけてもらうための道筋(施策)は何か 等々を示さなければ只の空念仏ではないだろうか。「新しい時代に対応する進学校」「自主的学習」「礼節を重んじ」なども同様である。目指すゴールとそこへの道筋が見えない限り、美しい辞も毛ほどに軽く感じられる。

新校長のもと創立四十周年を迎える(昭和34~35年)

空襲により校舎を失った学園の復興とその後の発展に寄与された大嶋校長逝去の後を受けて、昭和33年10月曽我部校長が就任した。スポーツと学問両立の土佐校の名声の陰で出てきた“ゆるみ”症状の改革に向けて、生徒はもちろん保護者先輩など学校内外から、大きな期待が持たれての新校長の登場であった。そして翌年には創立40周年を迎えた。

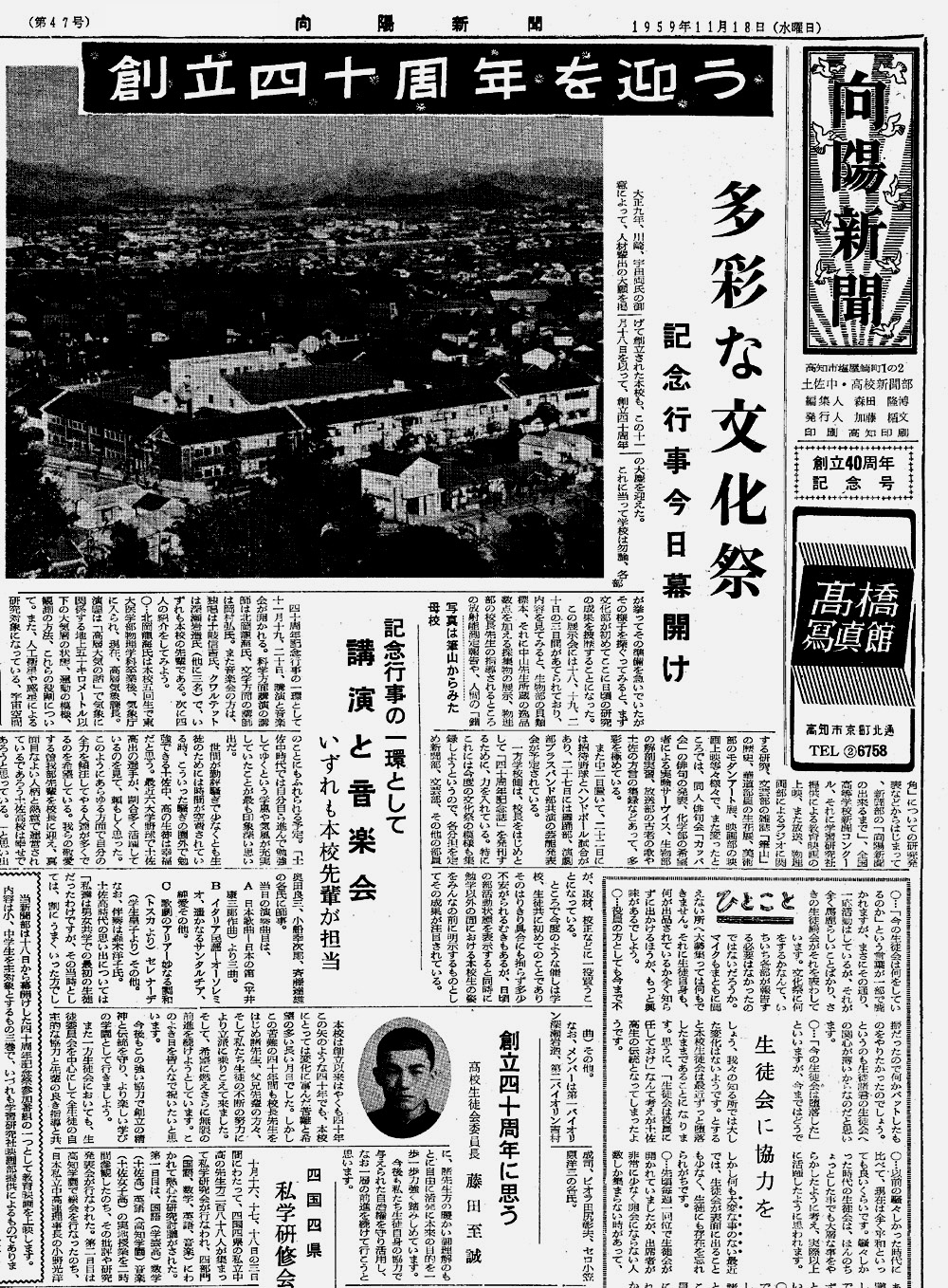

向陽新聞は昭和34年11月18日付第47号創立記念号を発行し、「多彩な文化祭、記念事業今日幕開け」と記念祭を報じた。

18日から三日間生物部、物理部、新聞部など文化部の展示会や映画会、22日には40周年記念事業として建設した新グランドのお披露目を兼ねた野球部、ハンドボール部の招待試合が開催された。

19、20日には岡村弘氏(一回生)ら先輩四氏による講演会と音楽会と盛り沢山の行事が続けられた。

向陽新聞の二面では全ページを割いて、近藤久寿治氏(6回生)など在京の先輩方による座談会「本校の伝統は失われたかそして今後の進むべき道」を掲載した。創立40周年を迎えて改めて“土佐中精神”“開校の精神”の現在的復活をどうすべきか、新校長に何を期待するかの議論が行われた。

そこでは、官学排斥と自主独立を重んじた初代校長の作ろうとした伝統の理解にズレがでてきたという批判に始まり、私学の優位さを生かした学校づくりとか、また時代や経営の要請から少数教育から多数教育へと変わる際に創立時の精神を受け継いでいくように教育方法の転換を行わなかったなど、傾聴すべき意見が多く出ていた。

変革に向けた新校長の意欲的な取り組み

新校長就任後四ケ月後の向陽新聞第44号で曽我部校長は抱負と方針を語る。「本校の在り方を今までの予備校的存在から人間形成の一過程と位置付け、クラブ活動の活発化とホームルームの充実により、明るい学園の建設に努力したい。クラブ活動で得られるものがあれば点数が少しぐらい下がってもよい」と。

今まで聞けなかった歯切れのよい言葉から新校長の改革が始まった。

それまで生徒は始業式や卒業式などでの長時間の挨拶から校長先生の考えを聞くだけであった。それも入試と学校の栄誉の訓戒ばかりであった。それに対して曽我部校長の挨拶は短時間であった。(44号)その代わり色々な機会をとらまえて生徒への発信や対話をした。

「みんなのかけ橋にバトミントン、次は卓球セットを各クラスに校長がプレゼント」「校長から30冊図書の寄贈」(第44号)、「学者校長中心に放射能測定 物理部」(第45号)、「校長先生と生徒との懇談会」(第46号、第48号)などの記事のほか「ちょっと失礼」では曽我部校長が奥様と共に向陽新聞に登場した。(第44号)

また懇談会では生徒の意見に対して「提案が遅い」とか「生徒一般の関心が薄いのが本校の欠点」と生徒に苦言を呈する(第46号)一方で、生徒の提案を受け入れ、食堂の新設や売店の改造など改善に繋げている。(第48号)

就任して直ぐに色々な手を打った。かねてから学校側と生徒会の論争となっていた長髪禁止令は就任直後に廃止した。32年9月に不良化防止策として学校が出したものである。

そのほか遠足を年二回として、それまでの遊山的なものを改め学習の狙いも取り入れた。またホームルームについても自習や中止しての下校などの常態化に歯止めをかける指示を出した。

校長内定の後、町田守正元教諭(16回生、当時は土佐山田町長)は「良いと思う人が内定したので言うことはない。本校卒業生なので何の文句もないようにやってくれるだろう」と手放しで語っている。(第43号)その期待どおりであった。

クラブ活動活発化のために

人間形成での重要性からクラブ活動の活発化への取り組みも新校長の特色の一つ。スポーツは楽しむものと言い、学校宣伝に考える私立校の多い中で異質のものであった。

向陽新聞第48号ではクラブ活動はこれで良いかという特集を組んだ。

当時の部の数は40部で県内の高校では多い方であった。四年前33部から陸上部、軟式庭球部、自動車部などの新設により増加したもので、少ない予算の配分に悩む生徒会の一部から部の数が多すぎると言う議論も出たのもこの頃。

クラブ活動の最大の悩みは人員不足。当時のクラブ在籍者数は文化部運動部あわせてと生徒数の44%、特に文化部の男子が少ないとの結果。

これに対して曽我部校長は早速アクションをとった。勉強とクラブ活動の両立を生徒に訴えるとともに顧問の先生を校長の委嘱として指導者と助言者という顧問先生の使命を明確にした。

また文化部の不活発さにも色々と手を打った。文化祭の見直しと存続との意見を支持し、その際28年から続いた予餞会を廃止し文化祭に吸収させたのも曽我部校長の発案であった。

笛吹けど踊らず

曽我部校長は明るい学園づくりのためにホームルームの充実と活発化を呼びかけた。それも生徒の自主性を重んじ自由闊達な活動を期待して生徒の自主運営としたものである。

残念ながら、その後36年に学校がホームルームを直接指導することに方針を変更した。

生徒の無気力さから活動は不活発となり、スポーツ・郊外散歩・自習や中止下校などに化けるケースが多く昔に逆戻りとなったためである。道徳教育を導入することとなり30時間余のホームルームのうち10時間を道徳教育に充てることになったことを契機として37年度から実施することとなった。(第53号)

また校長と生徒の懇談会も「もり上がりなし、久しぶりの懇談会」の記事が見える。(第52号、第53号)

曽我部校長の理想とする明るい学園・学級づくりへの障害となったのは自覚と意欲のない無気力な生徒であったようである。

《あとがき》

今夏母校のホームカミングデイに初めて参加して50年振りに母校を訪ねた。お城かと見紛うばかりに聳える新校舎の立派さに驚く。そこには昔の母校の面影は微塵も残っていなかった。伝統や校風はどのように変わったのだろうと思った。

新校舎建設の後一昨年新校長を迎えた母校。奇しくも本稿に記述した約50年余前と同様、新校舎建設と新校長登場と重なる。伝統の現代的な復活に向けた新校長の活躍を期待したい。

(その2) 土佐校を取巻く環境の変化

世の中は“もはや戦後ではない”と言われて数年後、戦後の復興も終わり日本経済が近代化と発展期を迎える頃、政治や教育の世界でも混乱を終え新たな変化が始まった。そんな時代県下の教育界の変化は土佐校にも新たな影響を及ぼし始めていた。

そして向陽新聞も誕生して12年目の昭和35年に節目の第50号を発行した。

中学入試の受験者数は年々減少し、33年は前年比約二割減の420人、高校入試受験者数は約三割の減の104人であった。中学の入学者の減少は出生者の減による一時的なものであるが、高校の受験者減少には県下教育界の変化によるものであった。(第41号)。

戦後、県下の公立学校では勤評闘争など混乱の時期が続いたが、その混乱も落ち着いてきた。加えて25年から始まった公立高校での全員入学制も廃止となり昭和33年にから普通科で選抜入試が実施された。

公立高校の混乱と全員入学制に依存した私学優位(?)という高知の特殊事情もなくなった。向陽新聞第41号では、33年の大学入試で追手前高校が土佐高とほぼ同数の東大合格者を出したことから「本校危うし」と報じた。

ライバルである同じ私立高校でも新設の学芸高校(32年新設)が新鮮な感覚で人気を集めていた。「私立はもう土佐のみではない」と向陽新聞第43号が喚起を求めた土佐高を取り巻く環境の変化である。

23年学制改革時県内の私立高校は三校であったが、その後清和女子高校・高知中央高校などと続々と新設された。土佐高の特色や個性ある教育が問われる時代の始まりであった。

共学のピンチ

受験者減少の現象は続き特に女子受験者の減により34年の中学女子入学者は264名中33名と、例年の半分で22年共学開始以来最低人数となった。(第45号)

共学維持などの配慮をしないで男女の競争率を同一にして合格者を選抜すると、女子の受験者の減少は女子の入学者の減少となるわけである。

向陽新聞は「男女共学の危機、共学制はどうなる」と問題を提起した。学校側は「女子に対する特別の教育をしていない、本校への女子の志願者の減少はやむを得ない。これにより共学廃止もありうる」との見方であった。向陽新聞は共学の価値について改めて見直し、共学存続への積極的な注力を求めた。(第45号)そして翌35年は一クラス12人まで減少した。

学生運動の流れが高知にも

35年は安保闘争の年で、学生運動のうねりが全国に広まった。その流れは遠く高知の高校生をも巻き込んできた。

そんな時期に向陽新聞は土佐高生の政治意識について生徒にアンケートを行った。(第49号)

政治への関心は80%の生徒が必要と答え、また安保改定の内容を88%の生徒が知っていると答えた。遠く離れた土佐高生にも政治への高い関心が伺えた。また高校生の授業放棄や政治活動には不賛成と答え、健全な高校生の回答であった。

そんな時、土佐高生徒会が学生活動に関わるとんでもない事件に巻き込まれた。35年9月全国紙である読売新聞に「土佐高が県内高校の政治闘争の中核校」と報じられたのである。読売新聞が「革命病の高校生」と実態を全国版で報道した記事の中で、県内での活動の推進役として「四校連絡会」が組織されており、そのなかに土佐高が中心的役割を担っていると。結局は当局のズサンな調査と読売の裏付けのない報道とわかり、学校および生徒会は激しく憤りをもって読売新聞に抗議をした。(第50号)

生徒のための新聞をめざして迎えた50号

35年12月発行の向陽新聞で発刊50号を迎えた。第50号の二面は全面を第50号特集として24年3月に「新聞向陽」としての誕生からの向陽新聞50号までの歩みを辿っている。

戦後いわゆる民主教育の一環として上から与えられた校内新聞の多い中で、生徒の有志により学園の片隅から生まれた「新聞向陽」は第5号から「向陽新聞」に題字を改めた。

「向陽新聞」が50号を迎えられたのは、なんといっても生徒のために意見を言う批判的精神が伝統として継承された結果と考える。

朝鮮戦争後、世の中と同様土佐高でも大嶋校長が「我が校の中にも自由の行過ぎがある」と語る(第15号)とおりの逆風の中でも学校当局へ批判的な記事や建設的な意見を掲載し続けた。

学校が軽視する生徒会について生徒会廃止案などを提案した向陽新聞第22号は全国優秀5紙に選ばれた。満員授業解消の提案は一学年5クラス制の実施となった(第21号)事例や男女共学のクラス編成の提案(第25号)が実現した事例がある。

本連載の②で取上げた中学入試問題漏洩事件とその後の同盟休校も向陽新聞が学校内外の怒りの声を収録して伝えたことによるものである。

さらには前記の実績をもとに、新聞部の自主性にもとづく自由な発言を許してきた学校当局の深い理解の存在であろう。曽我部校長は第50号の祝辞の中で「校内世論をリードする気概を持って冷静に物事を見て正しく向かうところを示し、共感と信頼を得られる新聞を作り、校風発揚の導火線となることが新聞の役割」と書いている。全く深い理解のあふれる言葉である。

向陽新聞と向陽プレスクラブ

当時、向陽新聞では東京支局発の記事がほぼ毎号掲載されていた。在京の新聞部OB,OGたちが発信した記事である。向陽新聞第47号には東京支局発「向陽プレスクラブ」第二号近日発行と言う記事がある。向陽プレスクラブは32年に結成された新聞部OB,OGを中心に関心のある同窓生の集まりの名称であり、同名の機関誌を発行し母校や同窓生に発信していた。

新聞部のOB,OGの先輩たちは記事の発信のほかに「先輩大学生に聞く会」を毎年母校で開催し、先輩大学生を集めて後輩受験生の相談に応じ好評を得ていた。

その後一時中断した向陽プレスクラブは平成22年に再生スタートし、現在「土佐校の歴史を(記録に)残そう」との趣旨のもと、本連載のほか同窓生の協力を得て向陽新聞バックナンバーのCD化と頒布、学校への寄贈などの活動を行っている。

創立40周年を迎えた翌年に向陽新聞は創刊第50号を迎えた。当時の部員のひとりとして、それまでの先輩方に大きな敬意と感謝を表したく、僭越と思いながら本稿に敢えて記述した。

またその特集記事の最後を“向陽新聞よいつまでも”と締め括ったが、残念ながら59年の第111号を最後に新聞部が休部して久しい。

OBの一人として、勇気ある後輩の奮起により向陽新聞が復刊されること待ち望んでいる。あわせて先生方にも、クラブ活動としての意義とともに学校新聞の使命の重要性を理解いただき復刊に向けたご支援ご指導をお願いしたい。

向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑦

昭和36年(1961年)~39年(1964年)

昭和36年2月18日の高知新聞夕刊に『高校生刺されて重体』という記事が掲載された。内容は同日午前10時頃土佐高1年I君が校内で刺された。加害者は同学年のAで当日いさかい中に短刀でI君を刺した。被害者も大型ナイフを持っていた。高知南署はAを殺人未遂の疑いで緊急逮捕したというものであった。

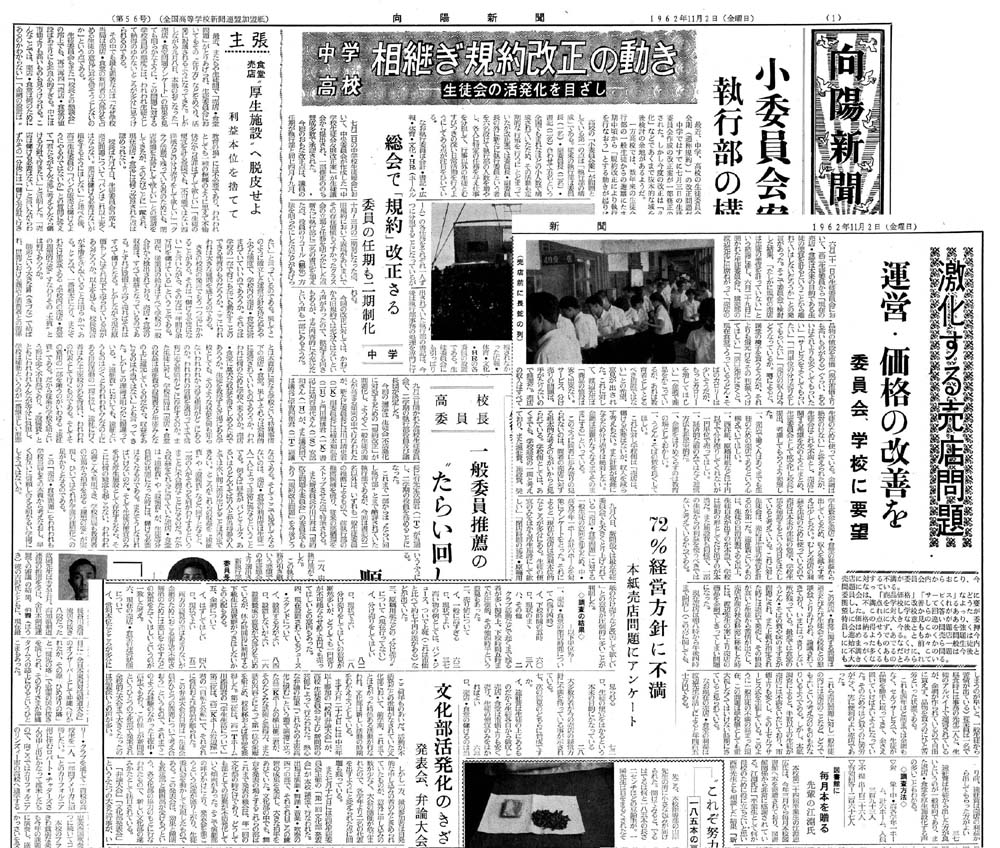

同年6月の向陽新聞51号(以下、号数のみは向陽新聞)では、本件に対する生徒側の対応を詳細に報じている。この事件に驚いた生徒委員会はこの事件の原因が当事者にだけあるのではなく、事件前の校内の風紀の乱れにあるものとし生徒総会を二月二十日に直ちに開催・討議し、各クラスに風紀取り締り委員を設け、学校生活の改善に乗り出すことなどを決定した。

学校側では生徒の個人的指導を行っていた「生徒部」に加え「特活部」を作り、クラブ活動やホーム等のグループ活動とその統率を行うことを仕事とするものであり、風紀委員会の設立も提案した。

新聞部は「主張」で、特活部・風紀委員会の設置よりも学校が挙げてその根本原因を追及することが本当の姿だと述べている。

この時期の課題の一つは中学での道徳の時間の導入であり、特にホームルームとの関係であった。新聞部はこの時期積極的に発言し、生徒の自主性とホームルームの活発化を促すとともに学校側の指導にも提言を行った。(52号~55号)

昭和37年5月の55号では、『非行問題をさぐる』として総括し、刺傷事件と同時期の中三生による集団万引事件等は誤った英雄主義が背景にあり、盗難喫煙などは少なくなりつつあるが、不祥事件を絶滅するよう訴えている。 生徒側、学校側の危機意識に基づく対応もあり、この頃から非行問題関連の記事は減少している。

2.「団塊の世代」の入学及び劣悪な勉学環境の改善

昭和22年生まれがベビーブーム世代(後に「団塊の世代」と呼ばれた)の第一陣であり、41回生が昭和35年に中学入学してから土佐中・高にもその影響が及んでいる。

昭和36年6月の51号では中二編入生が当初予定の各クラス一名の四名であったのに四名ずつ十六名と大幅に増加し、『一クラス七十名に』になったと書いている。また、この学年が高校生になる昭和38年は高校進学希望者が増加するので私立校も収容して欲しいとの希望が県教委よりあったと伝えている。

昭和36年12月の53号では、『来年度の中学校 六十名クラス実現』との見出しで、県教委の要請を受け中2、中3の編入生を増やし、昭和37年度から中1(43回)は4クラス、中2(42回)と中3(41回)は5クラスにすると書いてある。また、記事中に41回生からは高校6クラスになるとしている。土佐高の卒業名簿をみると41回、42回生は6クラスある。 中学のクラス名はアルファベット順なので4クラスを5クラスにするにはEの名称を使えば良いが、高校はTHOKS(土佐報恩感謝の頭文字と聞いていた)なので、6クラス目がどうなるか関心が集まったが結局Nとなった。当時の生徒の間ではNの理由は新しいからだとか担任のイニシャルからだとか諸説あったが向陽新聞には関連記事は記載されていない。

昭和38年10月の59号には『運動会組分け決まる』と題し、クラス数が変則的なため組分けが心配されたが、前年と同様五色で優勝を争い、六クラスある高一はうち二クラスを一組にまとめ、四クラスしかない中一、中二は架空の組を一組作るとしている。

この時期の向陽新聞では一クラスの人数もさることながら、教室の暗さ、売店の問題を勉学環境の問題として積極的に取り上げている。

昭和36年10月の52号では『蛍光灯は必要ないか』とし、生徒代表から出された全教室に蛍光灯をつけて欲しいとの要望にたいし、学校側が雨の日くらいは我慢するように、配線工事が大がかりになるなどの理由で応じなかったことを報じた。翌年11月の56号では物理部が雨天の日の各教室の照度を測定し、黒板の明るさが足りないと判明したことや視力異常者の割合が県内他校、全国平均に比べ大きいことを指摘している。

生徒側からの蛍光灯設置の要望に対し昭和38年度から予算の都合がついたとして、総額約六十万円で未設置の21教室に2灯計42灯を設置した。生徒からは不完全との声もあったが昭和38年6月の58号では『手さぐり教室に二条の光』とひねって報じた。

また、56号では『激化する売店問題』として売店が生徒の便宜を図っていないとの結論生徒委員会が提起したと報じ、同問題を掘り下げるため一般生徒の意向調査としてアンケートを実施した。それらを基に「主張」で『食堂・売店は利益本位を捨てて“厚生施設”へ脱皮せよ』と論じた。翌年2月の57号では『売店運営の改善へ』と題し、改善が実施されつつあることを報じている。昭和38年10月の59号によれば同年8月に行われ百十校ほどが参加した全国高等学校新聞連盟(高新連)の新聞コンクールで慶応高、逗子高のものとともに56号が最優秀紙に選ばれた。

3.十一年ぶり甲子園出場

昭和38年12月の60号では『県大会・四国大会 十一年振り三度目の優勝 甲子園出場は確定的』と大きく報じた。県大会の準決勝では優勝候補常連で数年勝てなかった高知高を接戦の末二対一で破り、決勝でも安芸高を降した。徳島県で開催された秋季四国大会では新居浜商、坂出商を破り決勝では、徳島海南高を降した安芸高と対戦し延長16回の末四対三で勝利した。

高知商、高知高の壁が厚く甲子園への道が遠かった土佐高の両大会前の評価は低かったが、高知高を破って以来調子を上げ、見事四国大会での優勝に輝いた。新聞部は四国大会には3名の部員を派遣した。

翌年3月の61号では『本校野球部甲子園へ』と題し、第三十六回選抜高校野球大会に四国から本校とともに安芸高、徳島海南高が選ばれたことを伝えている。なお、同号の一面ではジステリア禍が本校を襲い、卒業式が土電会館に変更となったことを報じている。

昭和39年7月の62号では『ベスト4に輝く』『見事なグランドマナー』と題し野球部の活躍と全力疾走のグランドマナーを大きく取り上げた。一回戦は不戦勝で、二回戦では浜松商、三回戦では平安高(捕手:衣笠祥雄)を破り、準決勝で徳島海南高(投手:尾崎将司)と対戦し〇対一で惜敗した。因みに、この年の夏の甲子園では高知高(主将:有藤通世)が全国優勝した。

62号では野球部の健闘を称え、輝かしい成果を報じるとともに、昭和39年4月8日付け高知新聞朝刊に掲載された土佐高の一生徒の投書“野球至上はイヤだ。スポーツに上下はない”を引用し、学校側の野球至上主義を「主張」で批判している。

後援会のあり方や遠征費の問題等、新聞部は野球部だけを特別扱いにする学校側の姿勢は問題とし、他の部の活動にも目を向けるように主張した。

<まとめ>

非行問題から始まった昭和30年代後半は全校での対応や勉学環境の改善とも相俟って落ち着きを持って昭和40年代を迎えようとしていた。その間、新聞部は生徒委員会を叱咤しつつ、時には協力して学校側に勉学環境の改善を促した。

新しい情報発信手段が多数ある現在、それらを活用してかっての新聞部の機能を果たすような存在が生徒諸君から内発的に生まれることを期待したい。先輩としての立場の範囲で協力は惜しまない。

自由闊達な学園生活

昭和(以下略)33年、第1回卒業生の曽我部氏が“明るい学園建設”を目標として新校長に就任して(44号)5年、戦後生まれの生徒たちが学園の中心になり、新しい学園を目指して、種々の問題に取り組んだ。それは、団塊の世代の宿命とさえいえる改革の嵐の中で翻弄されながら、未熟ながらも戦いぬいた足跡であり、その後の大学紛争へと続く助走であったかもしれない。

やぐら廃止問題

運動会に欠かせない櫓の廃止が検討されはじめたのは38年頃からで(60号)、理由としては①費用が非常にかかること②建築ブームでやぐらに使用するパネルの入手が困難なこと③杉の葉をとりよせる際や、その他の用具、材料運搬の際の生徒の災害④設立の際の生徒のエスケープ⑤応援の不徹定⑥危険性⑦後始末⑧ファイアーストームの乱れ等(63号)が学校側からあげられた。その後、繰り返し取り上げられ(64号、68号)、生徒の深い関心が寄せられている。その間に、スタンド式櫓の採用、前夜祭の廃止、杉の葉の共同購入などさまざま改善策がとられ、櫓は存続した。

遠征費問題と野球至上主義

それまで学校と個人(保護者)が負担してきた部活動の遠征費の一部を全生徒で負担するよう曽我部校長から提案がなされた(39年63号)。その春、11年ぶりの甲子園出場を果たしベスト4に進んだ野球部の活躍で部活動に関心が高まり、「自分達の代表という意味で生徒自らが出費するのが理想」という考えに基づくものであった。それまでは振興会からの10万円と売店の利益から約50万円が補助されていたが、諸物価の上昇と遠征環境の改善(宿泊、食事)を目的として一人当たり年間150円(総額約27万円)の徴収案が検討され(65号)、遠征代表委員会が発足し(67号)生徒が遠征の可否について検討し、校長に諮問する体制が整った。ただ、売店からの補助は20万円に減額され、遠征環境の改善という当初の目的はいつのまにか消えてしまい、生徒の一部から「結局、先生方の懇親費になってしまっただけさ」という不満が渦巻いていた。

野球部とバスケット部の遠征はそれぞれの後援会からの寄付で賄われ、特に野球部の甲子園出場の際には、後援会によって卒業生を含め全学的な寄付が集められたが、学校も生徒も関与することができず、その多額の寄付の使途や剰余金については後援会の判断にまかされていて、野球部合宿所の建設(69号、71号)の際には他の運動部から怨嗟の声があがった。

41年春のセンバツ準優勝時の号(71号)では、新聞部では従来から『野球至上主義批判』(62号・主張等)を展開していたのと、発行が7月になりニュース性が乏しくなり、一切そのことに触れていない。高校野球ファンの筆者としては少し淋しい気がしないでもない(28年夏の準優勝も向陽新聞は一切触れていない)。

校舎改築問題

老朽化した校舎の改築が検討され始め、39年には敷地内で地盤調査が行われた(63号)。軟弱で不安定だという結果に、新たに設けられた『学校改築基礎調査会』では具体的な提案は出ず仕舞いだった。70号では直接校長へのインタヴューを行い『50周年を目途に…』という言葉を引き出したが、41年4月から何の具体策もないまま生徒一人あたり月700円の校舎建築協力金を集めることを決定し(72号)、73号では生徒の間にアンケート調査を行っている。結果は30%近くの生徒が『急ぐ必要はない』と答えている。『どうせ入れない』からというのがその理由で学校側は『後輩たちのために…』という大義を持ち出しているが、具体策は決まらないままである。

その他の問題

64号、69号、71号、73号と3年間で4号の四面構成をして、特集を組んでいる。運動会、学生、HR、修学旅行、大学受験、規律の乱れ、授業等の問題点を深く掘り下げて報道している。特筆すべきは、73号で、初めての試みとして『中学生版』に一面を割いている。

生徒の活躍

向陽会関連では規約改正(61号:執行部制、66号:美化委員会、67号:執行部2期制)や向陽会費値上げ(64号)や執行部人事(ほぼ毎号)などに多くの紙面を割いている。学校新聞の立場上当然のことであるが、新聞部部員の多くが執行部経験者であることで、意志の疎通が図られたといえよう。43回生の会長は二人とも新聞部出身者であり、41年にはその経験を生かし執行部の広報誌『翌桧』を発行している。

運動部では、野球部だけでなく、ハンド部、柔道部、水泳部、弓道部、庭球部などが目立った活躍をし、四国大会や県大会などで毎年のように優勝している。文化部では、最大イベントである文化祭の話題が取り上げられ(61号、64号、69号、71号、72号)、マンネリ改善が検討されている。また、それ以外に『理科三部合同発表会』や『文化部(ブラバン、舞踊、音楽)発表会』が行われるとともに(60号)、校外活動としてブラバンの初めての『スプリング・コンサート』(66号)や『美術・書道合同展』(71号)が催され、県高校写真コンクールでの特選入賞(72号)が報じられている。一方、64号では演劇、軟式野球部(26年全国制覇)が自らの申し出で廃部が決まり、代わりに東洋の魔女の活躍の影響か、バレー部が同好会から昇格している(64号)。

また、個人的な活動として、芸術院展書道の部入選(65号)、自力でのヨット製作(63号)など学生レベルを超えた活躍が報告されている。尚、この二人は、現在も書道やヨット製作に関連する職業に携わっており、土佐校の教育が如何に自主性を重んじたかを示す記事といえる。

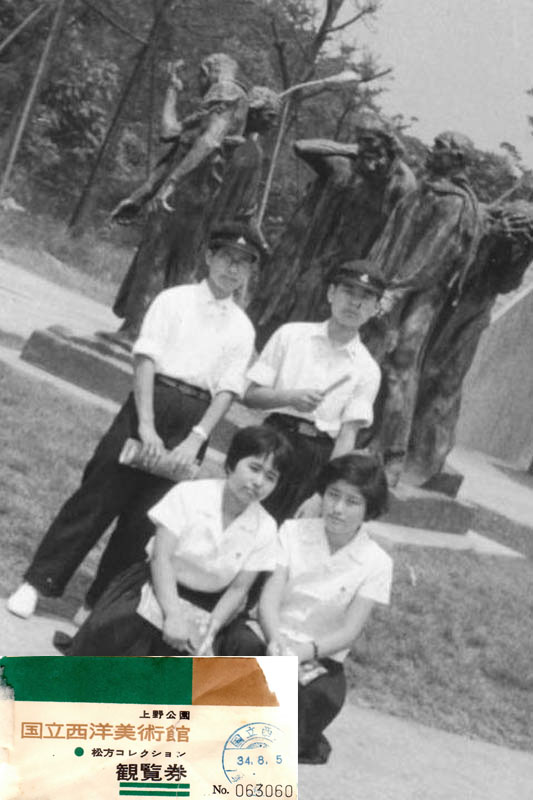

海外に目をむけると、毎年のようにAFS交換留学生として渡米する生徒がいると同時に、個人でも海外に翔く生徒の記事が紙面を飾り(65号、71号)、40年には旺文社世界一周特派員に選ばれ6ヶ国21都市を訪れた女生徒がその見聞を報告している(67号)。

先生の活躍

最も頻繁に紙面に登場するのは美術の高崎で(60号、61号、64号、65号、67号)、海外にまで紹介されたと報じられている。他にも西川(美術:64号)、中山(県出版文化賞:67号)、政岡(県体育協会功労賞:73号)などの先生方の活躍が紙面に掲載されている。只、42年73号ではオンカンの訃報が報じられ、生徒達は皆、超名物教師の死に哀悼の意を表した。

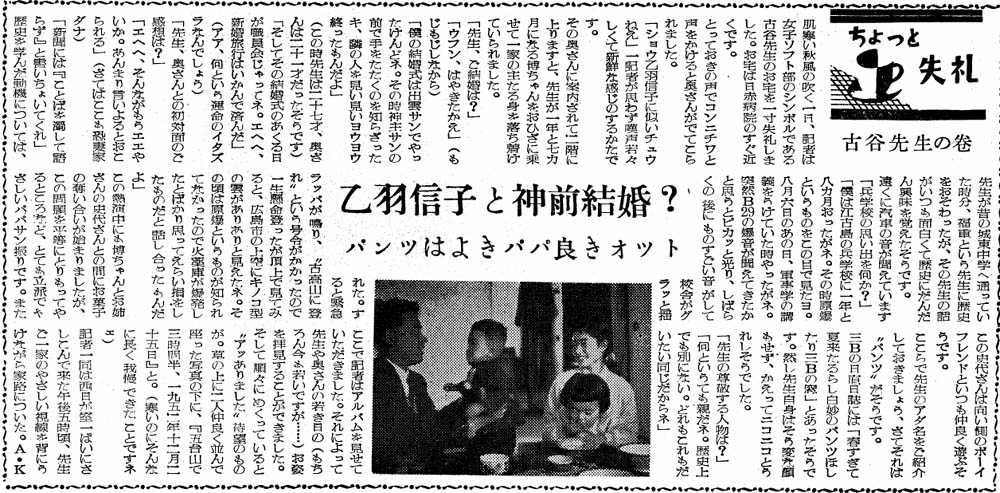

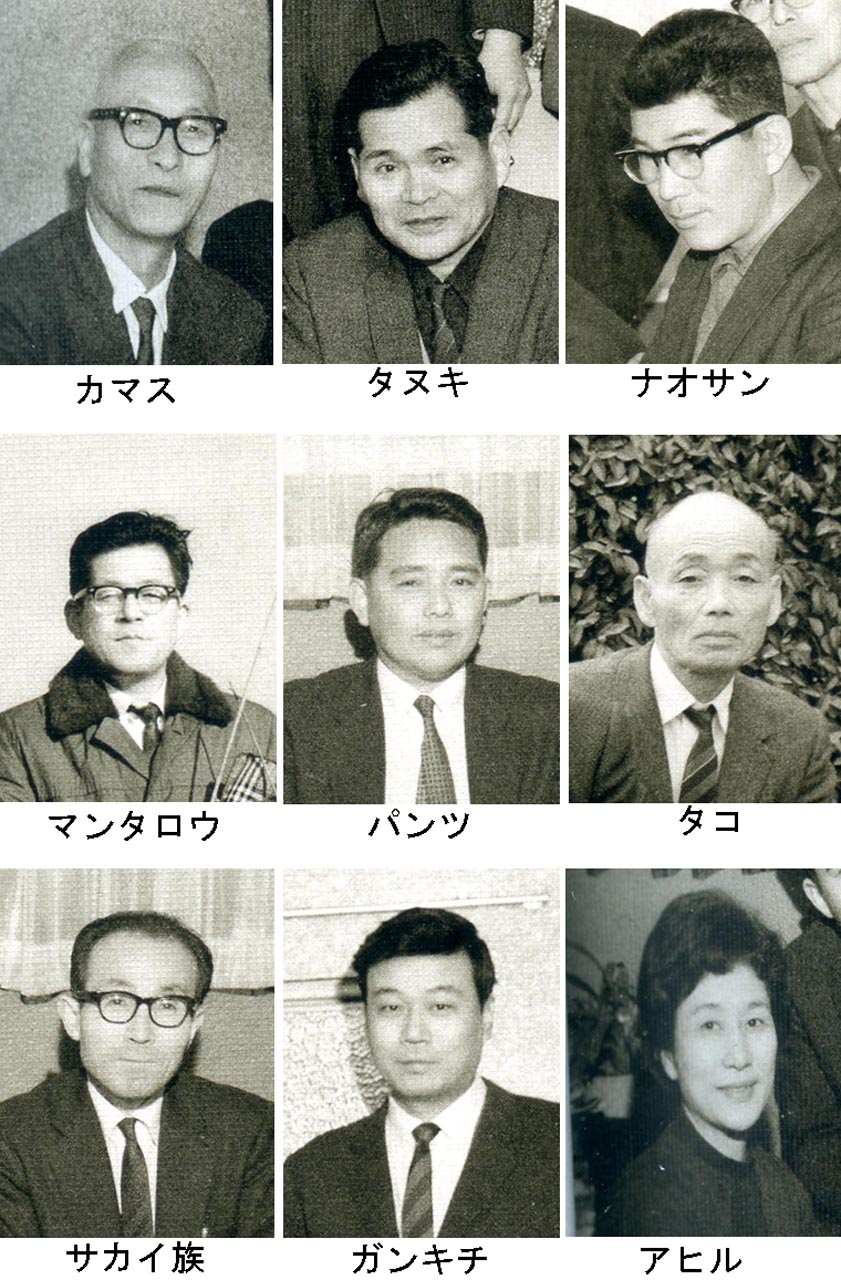

そのオンカン(中山)から始まった29年の24号の『ちょっと失礼』が39年64号の花王石鹸(森下)で10年間計38回(途中3回の休載)の長い連載を終了する。もともと、職場結婚した新婚ほやほやのガンキチ(元吉)の家庭を襲撃した『希望探訪(22号)』を発展させたもので、カマス、タコ、ナオサン、タヌキ、パンツ、アヒルなど錚々たる先生方の学校を離れた家庭での姿が描かれている。今、読み返してみるとあたりまえの光景であるがおしなべて(例外もたまにある)、しっかりオクサマ(ダンナサマ)にコントロールされていて、生徒たちは学校での姿とのギャップの大きさに欣喜した。

それが終わったのは、新任教師がサラリーマン化し、綽名を付けてもらえるクセのある教師がほぼ登場し終わったことによる。最後は新聞部顧問であった花王石鹸で、たった3年間勤めただけで、かわいい教え子たちを見捨てて結婚のため退職・上京する餞(恨み)に女性記者が襲撃したが、『週刊誌みたいな質問には答えませんよ』と最初に釘をさされ、新聞部OGの貫録にタジタジであったとか…。くしくも、先生の結婚という出来事が開始と終了の契機となっている。

曽我部校長

この期間は、校長が就任してからの最初の中学生(40回生)以降の生徒が高校時代を過ごした期間と重なり、卒業式では『自由な学園だった』という言葉があちこちで聞かれた(65号)。

41年春には、センバツ準優勝とともに、大学入試で東大合格者数が史上最多の18名(新聞部でも3名が合格し、後輩たちに『あんな程度で…』と身の程知らずの野望を植え付けてしまった。)を数え、合格率70%を超える結果を残し(71号)、全国に『文武両道の土佐校』の名を定着させた。それは、決して『報恩感謝』の下で成し遂げられたものではなく、曽我部校長の下、多くの名物教師と負けん気な生徒たちが織り成す『自由闊達』な学園生活の賜であったと考えるのは不遜であろうか。

最後に

当時、新聞に書けなかったそれを表すエピソードを一つ。某所で某名物教師から『よう出ゆうのお。すっかりすってしもうたきにちっくと貸いてくれんかえ』と声をかけられ、ごっそり持って行かれた某君、翌日恐る恐る学校にいったら、授業中しっかり難しい問題を解かされ『良い勉強になった』とか。今の学校では考えられますか。

《なが~いあとがき》

筆山用原稿作成の際、編集委員の皆様に校正をお願いをいたしましたが、いろんなご指摘や、ご意見をいただき、ありがとうございました。誤記や欠落等技術的なことは別にして、ご意見に対してはちゃんとお返事するのが責務と考えコメントを付け掲載させて頂きます。

「背伸びした青春」と「見守る師」

皆さま、すっかりご無沙汰いたしておりますが、お変わりございませんか。

さて、このたび、44回の同級生、永森裕子さんに命ぜられて、土佐中・高等学校同窓会関東支部会報の『筆山』56号(2014.07)に、「向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑨ ―「背伸びした青春」と「見守る師」―」という一文を寄稿いたしました。

その前号には藤宗さん、さらにその前には岡林さん、森田さん、公文さんと溯る錚々たる先輩方が執筆されているこの欄に、私ごときが起用されるなぞ思いもよらぬことであり、本来ならば即座にお断りするところ、他ならぬゴッド・マザーたる永森さんからのご命令。そのうえ、彼女が「鬼の霍乱」ときており、さらに、私より適任の当時の発行人、井上晶博くんは、うまい具合に早々と辞退しており、後輩編集人の山岡伸一くんとは連絡がとれないとのこと。結局、ええい仕方がない、というわけで、力不足の私がお受けするしかありませんでした。至らぬところは平にお許し下さい。

私は中学時代を大阪で送っていますので、現在ジュッセルドルフに住んでいる嶋田泰雄くんたちとともに、高校からの入学です。中高一貫の6年間を土佐校で過ごした皆さんに比べると、それだけ思い出も少ないかなと思い続けておりましたが、いざこうして回想し始めると、いや、あるわあるわ、芋づる式にぞろぞろと出てまいりました。ま、そんなこんなの想いを込めて書いた拙文、文章としては大目に見ていただくとして、皆さまの思い出のよすがとなれば幸いです。

激動の世界と土佐校 ― 校舎改築問題、近視の増加、フォークダンス

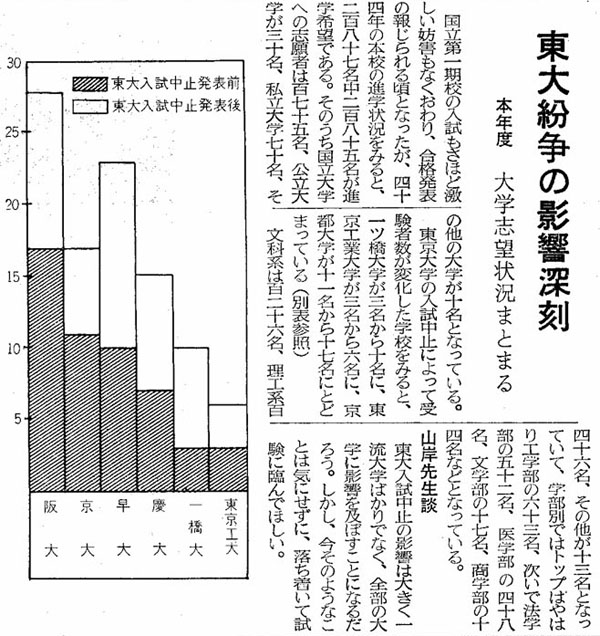

さて、こうした発想から眺めてみるならば、私の担当する期間の土佐中高の状況は、まずもって、60年代アメリカ発のヒッピー運動、’66年に始まった中国の文化大革命、そして、’68のフランス「五月革命」に端を発する学生運動、これらのかもし出す雰囲気のただ中に位置づけることができるだろう。

66年の72号「らくがき」にはすでに「中共で起こった“整風”」のことが書かれており、「アクティヴな彼ら〔紅衛兵〕に行き過ぎの感がないではないが」、受験地獄によって行動のひとつもできなくなっている私たちはこれでいいのか・・・といった思いが吐露されている。あるいはまた、71号のごく小さな欄にも、「原水協」と「原水禁」との分裂を嘆く声が載せられていた。当今の世相からすれば、なかなか頼もしいマセガキぶりである。(79号にも80号にも“スチューデント・パワー”についての言及あり。)

こうした背景もあってか、新聞にも学校側に対する要求が多くなる。時あたかも、校舎改築問題が浮上し、’66年70号の「年内に詳細発表か」という曽我部校長との一問一答記事に始まって、毎号取り上げられなかったためしはなく、それは結局、新校舎が姿を現わす’71年まで続くことになるだろう。したがって、この間は生徒も教員も、ともにハコモノに関する大掛かりな要求を出すことはできず、小さな改善を提案しつつ、今ある資源を有効活用しようと呼びかけるに留まっていた。

私たちにとってなつかしい木造校舎の姿は73号の第一面に残されているが、今からふりかえってみれば味のある校舎ではあった。よく見ると、かなり老朽化しているが、新校舎を待望する新聞部の側からすれば、やや作為的に、そんな箇所を写真におさめたのではなかったかな。ともあれ、記事によれば、本来は300ルクス程度あるべき蛍光灯なのに、50ルクスを下回る教室が多かったらしく、声の欄に「眼に休息を」という一文を寄せた「中二男子」によれば、「ぼくはこの学校へ来て何におどろいたといって近視の多いことほどおどろいたことはない。ぼくたちのクラスでもメガネをかけていなくても約半数の人が近視である」とのこと。もちろんそれは「〔土佐校では〕みんなよく勉強し、本を読む」ということでもあったようだ。74号には、学内に「近視予防委員会」なるものが設置されたという記事までが載っている。

運動会のやぐら廃止問題は、「ひとまず存続」ということで決着がついたようだが、72号あたりからは執行部の低調さが問題化してくる。’66年9月発足の執行部は、「文化祭を充実させるとともに県下の高校に呼びかけて『弁論集会』とでもいうべきものを開きたい」と抱負を述べ、’67年4月の執行部は「機関紙“和”を週一回発行し、毎週一回フォークダンスを行なうことにしたい」と語っている。そういえば、フォークダンス大会などというものも開かれており、これまたなつかしい「ジェンカ」や「マイムマイム」などという曲名もあげられている。だが、残念ながらこうした努力のはざまで、71号の頃から「マンネリ打破」を目指していた文化祭が、ついに’68年度からは二年に一度の開催ということになってしまった。

先生方の動向 ― カマスにオンカン

さて、先生方の動向はといえば、’66年の新任は、理科の岡部淳之助、得竹耕司、英語の栗田美千代、体育の西願寺哲夫、酒井青喜、数学の杉浦純夫の各先生。’67年には、理科の西森茂夫、社会の岡良吉、山本登、国語の藤田喜三郎、小島哲雄、体育の徳弘節子、英語の杉田隆、’68年には、国語の西本貞、英語の井上聖香、森本堯士、理科の有道雅信の先生方が着任されている。また、77号には「田村〔尚子〕先生ゴールイン、新郎は“若き科学者”」、79号には「小島哲雄先生近くご結婚、同職が縁して意気投合」という見出しで、両先生の結婚が報じられてもいる。

さまざまな受賞もあるが、なかでも76号でとりあげられた数学科「カマス」こと吉本要先生の叙勲をめぐるコメントは、いかにもこの時代と人柄とを体現しているようで面白い。「私がこうしてこの学校に長く勤めさしていただいておるのも、みな、ほかの先生方のご配慮によるものだ。今度の叙勲も、私は何もりっぱなことはいたしておらないのだが、たまたま長く勤めておったから授けられた、というだけのことで、はなはだ恐縮だ」。

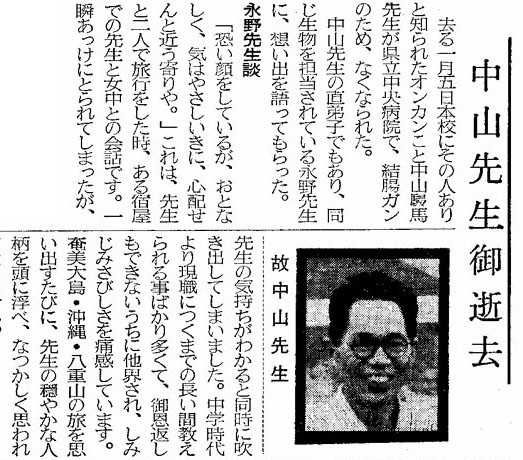

残念だったのは、生物の「オンカン」こと中山駿馬先生のご逝去である。70号には’66年1月に先生が高知県出版文化賞を受賞したという喜びの記事があり、「今後は、貝の恋愛や結婚など、一般の人にも楽しんで読んでもらえるようなユーモアにあふれた本を書くつもりだ」と抱負を語られていた矢先、同年10月の72号には「中山先生病床訪問、たいくつやねェ」が掲載され、シャツにステテコ姿の先生が描かれている。そして間もなく、73号では逝去の記事となるのである。結腸ガンであった。

なお、以下の各号の「先生出番です」の欄には、それぞれの師の素顔がよく表われている。小松博行先生「二十年目の哀歓」(73号)、松浦勲先生「新聞週間」(74号)、土居徹先生「部活動をシュート」(75号)、田内瑞穂先生「戦友 ― 一兵士の友情」(77号)、西森茂夫先生「自由は土佐の山間より」(78号)、得竹耕司先生「山行雑感」(79号)、楠本浩子先生「書物のある風景」(80号)、とりわけ田内先生の一文は、戦時中に身をもって先生をかばってくれた戦友の感動的な記録になっている。

さまざまな話題

79号には一味ちがった「ヒッチ冒険記」という記事がある。これは高二の石本浩市くんと溝渕健一郎くんの二人が、夏休みに黒部から高知までヒッチハイクの旅をしたというもので、さまざまな障害に出会ったり、思いがけぬ人情に包まれたり、当時の高校生ならではの経験が描かれている。そういえば、当時の旅というのは、いかにも今昔の感のあるもので、76号に掲載された曽我部校長の欧米視察記も、71号の高崎元尚先生のアメリカ見学も、今からみるとまさしく大時代的とでも言うべきか。曽我部校長いわく「来賓や国旗・国歌に対する敬意も深く起立脱帽が普通だったのは印象づけられた」。あるいはまた、高崎先生いわく「とにかく、日本の絵とアメリカの絵とはまったくちがっている。アメリカには日本のように封建的なものが全然ないので思いきった作品を作ることができるのだ。」

相変わらず野球部の活躍は目覚ましい。’68年の77号には「野球部映画に」の見出しが躍り、夏の甲子園大会が五十周年を迎えるのを記念して、朝日新聞社が作製する記録映画「青春」に本校野球部も登場するということが報じられている。籠尾監督の談話では、五台山の三百段の石段をかけ上がるシーンを二回も撮るはめになり、すっかり疲れてしまったとのこと。同じ紙面には、甲子園での活躍により、全日本ハワイ・アメリカ遠征チームのメンバーに選ばれた広田義典・荻野友康両君の特別寄稿も載っている。

さらに、70号の「すぽっと」欄には、名物食堂「太助」の主人・溝渕章人さん(30回生)へのインタヴュー記事があり、71号には県立盲学校教師の吉松格致(タダシ)さん(29回生)、72号には大阪難波で漫才師として活躍している秋山左楽(本名・中平達男)さん(28回生)が、登場している。

そんなさまざまな記事を渉猟していると、ふと’69年80号に掲載されている「喫茶店がなぜ悪い?」という見出しが目にとまった。そこには「皇帝」「栄光」「王朝」「第五」「第一」が並んでいる。そう、これらすべては当時の喫茶店。土佐校ではすべて出入り禁止であったはずだが、なぜこんなになつかしいのだろうか。思えば、私たちも、ずいぶんと先生方にたてつきながら、その実、すっかり彼らの庇護のもとに甘え、青春を謳歌していたのだねえ。 向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑩ 1970年(81号)~1972年(92号)

「新校舎建設中の世代」

私の担当する’70年(昭和45年)から’72年(昭和47年)の世相を見てみると、学生運動が下火となっていく時代であり、’71年ニクソンショックで円は変動相場制に移行(1ドル360円時代が終わる)、’73年オイルショックにより経済成長にかげりが見え始める時期である。その様な時代背景のなか、土佐校は新校舎建設に着手し、この時期は建設中の校舎を使用しながらの学生生活であった。本稿で言う新校舎は現在ではさらに建て替えられ、今では旧校舎と呼ばれているようである。

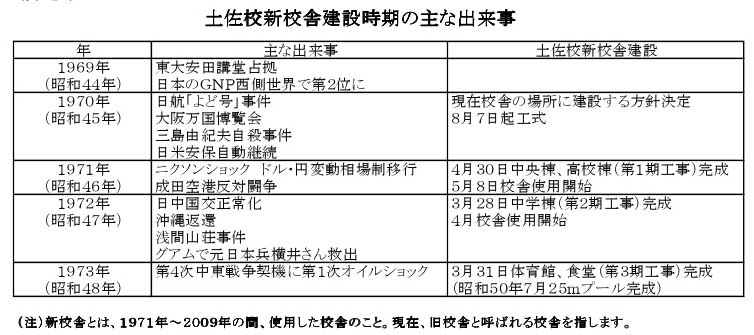

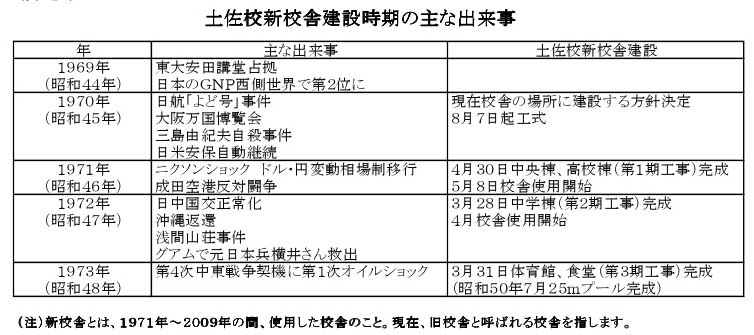

時代背景を分かりやすくするために、この時期の主なニュースと土佐校新校舎建設の過程を並べたものを表に示す。

曽我部校長が新校舎の建設計画を正式に言明したのは’64年のことであり、土佐校創立50周年である’70年の竣工を目指していた。当初は現校舎の敷地が狭いこと、周辺の交通量の多さ、大気環境の悪さなどの理由から移転する計画であったが、用地取得の目処が立たないまま、’70年を迎えた。’70年以前の向陽新聞には、新校舎建設計画がなかなか進まない状況をやや諦め気味に伝える記事が、度々登場した。その状況が大きく変化したのが、’70年3月14日発行の83号の記事「6月中に着工か?」「やはり半数は移転希望」という、現敷地に建設する方針が決定されたことを伝える記事である。

以降、在校生の新校舎に関する関心は高まり、校舎完成までの期間、毎号新校舎や施設に関する記事が掲載されるようになる。83号でも、早速在校生にアンケートを取り、45%程がなお移転を望んでいることを伝えている。(当然のことであるが、中学低学年には実現が早い現敷地建設の希望が多く、高校高学年は時間が掛かろうとも改善が期待できる移転の希望が多い結果になっている)また、生徒会も学校側からの要請を受けて、新校舎への生徒の要望をアンケートにより集約して、新設する設備、改善を求める設備などを学校に要求している。新設希望では個人用ロッカー、冷暖房設備、改善希望では食堂、体育館、便所が上位にあがった。

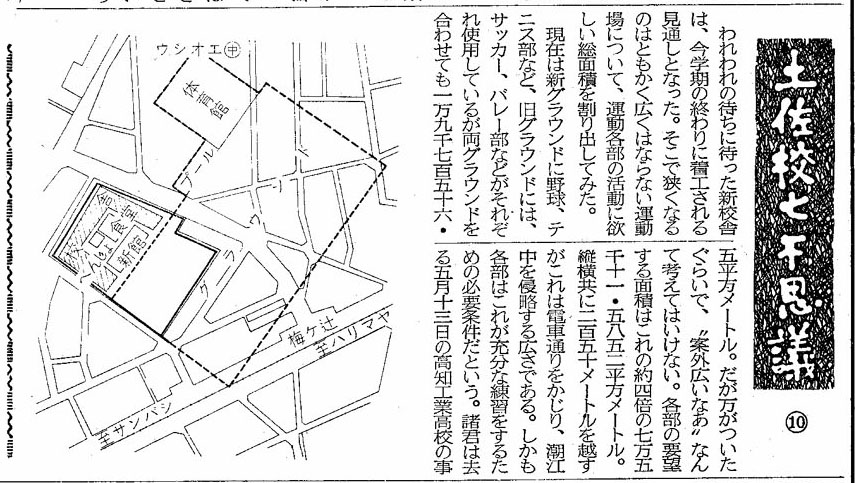

運動部の要望については、広いグラウンド、体育館を求める希望が多く、84号の「土佐校七不思議」というコラム(土佐校の身近なものの数値を集計して、その結果の大きさに驚く趣向のコラム)に、面白い結果が報じられている。運動部が最低限必要と言っている面積の合計は75,000㎡=電車通りから潮江中学校に達する面積となる。理想と現実のギャップを感じさせる結果である。

また、84号では開示された新校舎の設計図に生徒会の要望があまり取り入れられてないことを報じるなど、新聞部は紙面を通じて生徒の要望を叶えるよう訴えている。

工事期間中の苦労

工事は’70年8月7日に起工式が執り行われ、着工した(86号)。第1期工事は中央棟(5階建)と高校棟(4階建)で、’71年4月竣工した。第2期工事は中学棟(4階建)で、’72年3月竣工。第3期工事は体育館、食堂で、’73年3月竣工。最後にプールが第4期工事として、’75年7月に竣工した。最終的に5年間を掛けて建設したことになる。工期が細かく区切られた理由として、曽我部校長は、旧校舎を授業で使用しながら進めなければならなかったことと、資金調達の目処が立った部分から順次進めたことを、向陽新聞の取材に対して説明している。

第1期工事期間は旧校舎で授業を行いながら、グランド部分で工事を行った。そのため、校舎の一部が工事に架かりスペースのやり繰りが必要であった。不便な面が多々あったが、生徒の協力もあり、学校側も不都合は都度対処しながら進められた。86号の記事には以下のようにその様子が報じられている。

・「声」欄への中学3年生の投稿によれば、工事により中3のA、B、Cの3クラスは元理科共通教室、元柔道場、

元技術室に移動、そこでの授業環境の悪さが訴えられた。この記事掲載後、特に環境が悪いAクラスは再度

教室を移動した。

・グラウンドの使用不能により運動部の活動が大幅制限される。

・自転車置場不足と置場周辺の混雑。

・運動会は新グラウンドで以前に比べ縮小して実施。

また、’71年3月13日の88号では、’71年度の中1の募集定員を300人に戻すことが決定されたと報じている。これは、新校舎建設中に伴う教室不足のため、’70年度の募集定員を240人に減らしていたが、1期工事完成による教室不足解消の目処が立ったため、元の300人に戻すものである。このことを見てもギリギリのやり繰りで教室を確保しながら、現校舎の敷地に新校舎を建設した様子が伺われる。

一方、不便ながらも、心がなごむエピソードも紹介されている。新校舎建設現場の地下3mの所から古墳時代の土器が発見され、高坏(たかつき)の脚と判明した。

これまで新校舎建設に対して、様々な注文を付けてきた向陽新聞も、第1期工事が完成した時には、’71年5月25日の89号で「新校舎その威容を表す」「明るくなった教室」と1面トップで完成の喜びを報じている。そして4月30日の完成の後、5月6、7日に全校生徒による引越し作業が行われ、8日から新校舎で授業が開始された。

食堂問題について

まず本校の食堂がかかえる問題点について。これは食堂の従業員が怪我により休むことになり、一時食堂が休業したことに端を発して、食堂のあり方について、新聞部が問題提起を行ったものである。

木造校舎時代の食堂をご存知ない世代の方はイメージが難しいかも知れないが、当時の食堂は、メニューはうどん、そば、日本そばの3品だけで、昼休み時間に約800食を提供していた。一人で2杯食べる者が大多数であったため、1日400人強の利用者があった。弁当持参でない生徒にとって、昼食は食堂利用か売店のパン購入の2つの選択肢しかなかった。

食堂が一時休業した経緯は87号で報じている。怪我で休んだ従業員の代わりはなかなか見つからず(待遇の悪さが主な理由)、再開後も1/4程度の量しか提供できない状況が続いた。食堂の機能を安定的に維持できるよう対策を望む意見に対して、校長は「昼食は弁当持参が本来の姿で、食堂は弁当持参できない人のために補完的に有る施設」との認識を示した。この認識に対して、新聞部は紙面を通して、食堂は学校には不可欠な機能なので充実、安定させることを要望した。その理由として、共働き世帯の増加により、母親が弁当を作ることが当たり前ではなくなっている時代の変化。生徒も通学時の荷物が増加していることなどをあげた。その後89号ではうどん類の値上げを伴うものの、労働条件改善の動きがあることが報じられている。そして、建設後の新校舎では食堂機能が大幅に改善されている。

「50年目の堕落」現象

85号の1面トップは「50年目の堕落」との見出しで、生徒のモラル低下に注意を促す記事が掲載された。飲酒等による処分者が多く出たことから、校内のモラルを見直したものである。図書館の蔵書紛失、掃除のさぼり・不徹底、食堂・売店での割り込み・頼み込みなどの現象が見られ、処分者がでた事案と比べれば軽微であるが、モラルの低下を感じさせる結果であった。この年が創立50周年であったため、冒頭のやや刺激的な見出しが使用された。この記事には予想以上の反響があり、先生方による分科会結成に発展した。先生方が4つの分科会のいずれかに所属し、①教育方針・教育内容について②生徒をどう把握するか③諸規則の再検討④教師の研修について、をテーマに土佐校教育のあり方を再検討することとなった。(86号)

終わりに

新校舎建設中の時期を過ごした世代と言うことで、新校舎建設中のエピソードに偏ってしまったこと、ご容赦願いたい。新校舎建設の陰に隠れてもっと重要なことを書き漏らしていないかどうか心配ではあるが、書き始めればあれもこれもと出てきそうなので、ここまでにしておきたい。

改めてこの時期の向陽新聞記事を読み返すと、まだ学生運動から受けた影響が残っているのか、新校舎建設に関する要望、食堂の改善要求、先生方の分科会に期待する要求、本稿で触れていないが授業料値上げへの反対、文化部の活動を制限する動きへの反発など、学校=校長先生に対する要求が目立つ(しかも厳しい口調)。時代は安田講堂占拠から浅間山荘事件にかけての期間であるので、学生運動の凋落を感じているはずであるが、その影響から完全には逃れられていないのかも知れない。資金調達に苦労しながら新校舎を建設した曽我部校長の視点から見れば、新聞部はなんとも小うるさい生徒達に見えていたことであろう。

この向陽新聞に見る土佐中高の歩みの連載は、今回で一旦終了となります。向陽新聞は本稿の期間以降も発行が継続されていますので、この後、続編を書いてくださる方の連載再開に期待したいと思います。

この「向陽新聞に見る土佐中高の歩み」への執筆は、半ば強制的に決められていたので、抵抗しても時間の無駄になるだけと観念して、取り組ませて頂いた。

自分の担当期間の向陽新聞紙面を読み返すと、粗製乱造ぶりが目立って、恥ずかしい限りである。見出しに誤字があったりして、できれば記録に残ってほしくないという思いもあるが、一度活字になってしまっては、取り返しがつかない。言い訳になるが、当時5回/年の発行を目指していた。そして時には6面版、4面版を発行したので、質より量と即時性を重視していたように思う。もう少し質にも拘るべきだったと反省させられる。

記事の中に学生生活の一旦が見える記述に出会うと、懐かしく感じられる。当時、「学校訪問記」という、他校を訪問する連載を行っていた。当然、放課後に出かける訳であるが、自転車で訪問したと記されている。市内の学校はもとより、高知工業高専(南国市物部)、高知外語(当時、荒倉トンネル付近に所在)などを自転車で往復している。すばらしい機動力だと思うが、当時は当たり前だったのだろうか、我ながら記憶に残っていない。若かったからできたことなのであろう。

学校再建と民主化への熱気伝える

中城正堯(30回) 2010.07.31

筆者近影 |

|---|

創刊のいきさつと紙面

戦前は教育も国家統制のもとで皇民教育や軍事教練が強制されたが、戦後は米軍の占領下で教育の民主化がはかられた。六三制で中学までが義務教育になり、男女共学が打ち出された。大嶋校長は他の私学にさきがけてこの潮流を読み取り、中高一貫の男女共学に転換、定員も大増員に踏み切った。学園民主化の柱としては生徒会の設置と、生徒の自由参加によるクラブ活動(部活)の奨励があった。部活の中でも新聞部は、生徒の自主的な報道言論機関として学園民主化の重要な役割を担うこととなった。

敗戦時の土佐中生は県内各地で集団生活をしており、山崎和孝(26回)など1年生は高岡郡尾川村にいた。やがて高知市池の浦戸航空隊跡(現・高知女子大や高知医療センター)から兵舎の払い下げを受け、生徒一同も協力して運び、なんとか仮校舎を建てた。それと同時に部活が始まり、野球部・園芸部・文芸部・絵画部など続々誕生した。高1になった山崎が同級の西原道夫たちと新聞部創設を考えていた頃、中3の細木大麓・岩谷清水・岡林幹雄(27回)も同じ思いであることが分かり、一緒になって結成した。

|

|---|

論説は「学校生活に活気をもたせよ」で中3細木大麓、コラム「ひとりごと」は高1山崎で「高知女高(現丸の内高)と高知高(現追手前高)の自治会が二校合併を陳情」などの秘話が出ている。中2酒井芳美のエッセイ「小さきもの」には、早熟ぶりがうかがえる。高1山村泰造は「プロ野球展望」を堂々と論じている。「詩と俳句」から「笑話」まで掲載され、報道論説と文芸の総合紙であり、イリキ眼鏡店や哲学の店・田所文具店など、広告もしっかり集めてある。

昭和24年7月発行・第3号のトップは、「苦心の結晶われらの新校舎遂に落成」である。木造二階建新校舎落成式から、感銘深い挨拶として「時代の波にのれ そしておぼれるな」という、阿部孝旧制高知高校長の言葉を紹介している。落成式で表彰された町田義隆氏(工務店主)は「バラックを兵営跡から持ってくるのに走り回り、木材を手に入れるために大栃の営林署に校長と行った」と、さらっと語っている。後に掛水俊彦(24回)は、「大工の棟梁の姿で連日采配をふるった町田さんこそ隠れた功労者」と述べている。阿部の名言や隠れた功労者をきちんと取上げたのは、当時の編集者の見識であろう。また、国立大学設置法案反対の風潮に流されてストに突入した生徒会の「苦い経験」への反省記事もある。筆者も入学間もない頃、教室に先輩が来てアジ演説をした光景を覚えている。

学校ジャーナリズムの開花

昭和25年頃に新聞部で大活躍をしたのが岩谷清水であり、山崎は「彼はジャーナリズムのセンスに充ち、校内の事件を拾ってきてはジャーナリスティックに取り上げた。生徒会と学校が対立したときに大記事を書いてきたが、大議論の末に少し控えめに紙面を割付けた。これが高知新聞記者の目にとまり、<この小さい扱いは何事だ。学校新聞は学校の問題を掘り下げるのが使命だ>と厳しく指導をうけた」と、述懐している。この指摘は、次第に新聞部のバックボーンとして受け継がれていく。

|

|---|

中山編集人の第12号トップは「座談会 生徒のための生徒会」だが、「生徒会活動は民主生活の第一歩」と論じ、別項の中学生徒会の活動では通称「オンカン道路」(梅ヶ辻から学校まで、中山駸馬先生の愛称)の交通整理に取り組むことなどが報告されている。美術部と新聞部共催の「校内展」開催と入賞者を東京に派遣する企画もあり、鎮西忠行先生の「東京へはだれがゆく?」を掲載している。県下を制覇した中学野球部の富田俊夫先生は「栄光への道をうち進まん」と檄文を執筆している。この頃、文化部・運動部とも大躍進をとげつつあった。堀詰座や高知中央公民館で開催された芸能発表会では、高塚準一郎の「俊寛」、西内総一郎(北村総一朗)の「煩悩無安(平維盛)」などが市民の間でも話題になった。北村が後に大活躍する素地は、この頃から培われていた。

大町玄編集人(30回)の第15号は、「新生日本の出発に当たって」がトップ記事で、昭和27年4月の講和条約発効に当たっての大嶋校長メッセージを掲載している。この号には、山崎・岩谷など新聞部先輩による東京支局開設が報じられ、早速「先輩訪問記」で東京同窓会の世話役を務めてきた同学社近藤久寿治社長の探訪記が載っており、独力で出版社を起こした経緯や後輩への期待が述べられている。千原宏編集人(30回)の同年11月第17号は、トップに「全校舎ついに完成 これから内容の充実だ」の文字が踊っている。開校33周年・本館落成に合わせて、「開校記念碑文」の再評価を呼びかける記事も出ている。

学校・新聞の躍進と課題

昭和20年代後半の新聞部にとっては、文化事業の展開も忘れることが出来ない。27年には応援歌を募集、河野伴香先生の詩が入選し平井康三郎(5回)の作曲で、後に甲子園にも響き渡る「青春、わかき、血潮はたぎる…」が誕生した。これに戦前からの校歌・向陽寮歌、創立三十周年記念歌を加えた「土佐中高 歌のアルバム」も29年の講堂落成記念に刊行した。同年「四国四県高等学校弁論大会」を開き、30年からは「先輩大学生に聞く会」を開始、31年には「小学館全国児童生徒図画作品展」を中央公民館で開催した。

|

|---|

しかし校舎が完成し、進学での名声が定着、野球などクラブ活動が全盛を迎えるとともに、校内にはさまざまな「ゆるみ・ゆがみ」が生じ始めていた。やがて中学入試問題の漏洩と同盟休校という大事件が発生し、新聞部も真価が問われることになる。(以下次号)

<補記>創刊当時の事情については山崎和孝さんからメモをいただいたが、字数に限度があって十分には活用できなかった。いずれ、山崎・細木の両先輩から、このHPに寄稿いただきたい。また、占領下ならではの記事としては、第11号に「総司令部新聞出版課長インポデン中佐と安部新聞部長が懇談」とあるが、これも割愛した。昭和20年代の向陽新聞には、占領から独立への時代に揺れ動く戦後社会を反映した貴重な学園生活の記録が残されている。向陽プレスクラブの準備会によって向陽新聞バックナンバーの電子化が進んでいるので、ぜひこれらの記事を活用いただきたい。また、記事に出来ず胸の奥にしまい込んだままの事件も、いずれ紙面の背後から浮かび上がらせたい。(中城記) 向陽新聞に見る土佐中高の歩み

向陽新聞創刊の頃(メモ)

細木大麓(27回) 2010.10.10

時代背景

筆者近影 |

|---|

|

|---|

●敗戦国として歴史も地理も塗り替えられたところなので、それらの授業はなく、河野伴香先生に東洋史を習った。英語、数学、国語なども教科書はなく、先生が手書きのプリントを配ったり、先輩から古い教科書を借りたりしているうちに、今でいう新聞の折り込みチラシのような印刷物が少しずつ国から配られるようになり、それを綴り合わせると一冊の教科書になった。

●入学試験の口頭試問で大嶋校長から「民主主義」ということばを知っているかと聞かれた。私は山奥の誰も中学へなど行かないような小学校で、「町の子は受験勉強をしているぞ」と脅かされて心配だったが、前日、ヤマをかけて百科事典で「民主主義」を暗記していた。「人民の、人民による、人民のための政治だと本に書いてありました」と言ったら、大嶋校長に「よく勉強しているね」と褒められた。そんな時代だった。

●校舎の建築その他で授業が遅れていたのを補うため1年の夏休みに昭和小学校を借りて補習授業が行われた。私はそこで自転車を盗まれた。以来、2年ほど山奥の村から片道12キロの道を歩いて潮江まで通うことになった。一度自転車を盗まれると、もう買い替えることなどできない物資不足の時代だった。雨の日など、暗いうちに家を出て学校に着いた時は下着までびっしょり濡れており、冬の日は泣き出したいほどだった。

|

|---|

●昔の写真を見ると、私は厚手の兵隊服の上着を着、兵隊靴を履いていたようだ。肩にズックの大きな四角い鞄を掛けて行川から歩いた。2年生修了の集合写真では、殆どが国防色(カーキ色)の同じ形の洋服を着ている。国から払い下げでもあったのかもしれない。高校に上がったころは、闇市ででも手に入れたのかと思うが、革靴を履いているのもある。一方で帯屋町を、手拭いを腰に高下駄で闊歩したりもしている。貧しい中で結構服装が気になってもいたようだ。

●リベラル、セントラル、モデルなど洋画の映画館があり、アメリカ映画をたくさん見た。若い男女が、緑の美しい街で、公園で、学校で…、様々なカラフルな服装で、ブックバンドと称したひもで縛った本をぶら下げて楽しそうに活発に動いている姿に目を見張った。

●高知公園で時々駐留米軍主催の野外レコードコンサートがあった。主としてクラシックだったが、間にジャズなど軽いものを挟んであり、夜の公園の涼風の中で夢のような一刻だった。

|

|---|

●当時、何人かの先生について「戦争中に軍隊で自分の身の安全のために部下を犠牲にした」という種類の噂があった。私たちは数人でその先生を教室や放課後の芝生で問い詰めた。この話は覚えている学友がたくさんいる。しかし、これは今反省して心から恥ずかしく思うことの一つだ。そんなに悪辣な、先生に対するいじめのようなものではなかったと思う。しかし、はっきりした証拠もない、一方的な噂話に過ぎないことについてこの軽率で配慮のない行為は許せない気持ちだ。

●価値観の混乱した時代で、当時この種のことを自由や批判精神の履き違えと言った。余談ながら、その後60年もたった今、こういったことは反省されるどころかさらに別の形でもますますひどくなっているように感じられて仕方がないのは年寄りの僻目だろうか。

土佐高の状況

|

|---|

●そんな中で、私たちの一年下から大幅に人数が増え、男女共学になった。建学の精神ということについては中城KPC会長ほかいろいろの人が触れているが、これとこの一種の方向転換がどういう関係になるのかということは大嶋校長自身ずいぶん考えられたことと思う。その一方で日本全体の学校制度、教育制度自体にも大きな変化があったわけだった。

●男女共学ということについては、高知大学の阿部先生にお願いして「向陽新聞第4号」に書いていただいたことがある。文芸部発行の「筆山第4号」に私の父細木志雄がやはり書いている。大島校長からはこの問題について伺った記憶はない。これは経営難の問題とは関係のない何かお考えのあってのことだったと想像するが、当時としてはかなり突飛な発想だったのではなかろうか。もちろん結果は素晴らしいものだったと思う。

●建学の精神の話に戻るが、その後の土佐高校の様子につて私は申し訳ないが従いて行っていない。現在のポリシーというか、考え方について機会があったら知りたいと思うようになっている。

●入学翌年の昭和22年頃の先生方の写真がここにあるが、担任だったオンカンをはじめ本当に懐かしく、特に親しく教えをいただいた先生がたくさんおられる。と言っても、総員15名の少数精鋭だった。高校に上がるころ続々と先生が増えたが、伊賀先生もその中におられた。

|

|---|

●私たち数人(岩谷、中屋、杉本、垣内など)は先生を囲んで勉強会を作った。勉強は学校の教科書などとは離れ、英語の時事評論や小説の講読会をやった。小泉信三の「初学経済原論」などというのも一緒に読んだ。私の家で先生はソファに寝転がり、その周りを我々が囲んで座った。先生の薦めてくれる岩波文庫などはそれぞれがたくさん読んだ。先生は新しい教育制度に反対だったし、当時の土佐高校の行き方についても批判的だったと思う。そして、昔の旧制高校ののびのびした生活を我々に再現させようとしていたようだった。

受験勉強は横にやられていたが、私はその時代が忘れられない。伊賀先生と共鳴していたのが、公文先生であり、広田先生だった。その頃の想い出話を岩谷君らとできると素晴らしいと思うのだが…。

ずっと後のこと、私の勤め先に仕事の関係で来訪してきたある人が、突然伊賀先生の話を始めた。「伊賀さんからあなたのことを聞いた」とのことで、先生はその頃広島で大学の先生をしているという話だった。間もなく亡くなったと聞いたが残念だった。

新聞部創設のこと

●これを書けと言われているのに、残念ながらまるで記憶がない。岩谷君に誘われて参加したことは間違いないと思っていたが、これも怪しい。彼から「今度、部長というものが必要になった。わしはどうしても編集長をやりたいきに、部長はおまんがやったとうせ」と祭り上げられたことを覚えている。私もその方が楽だと思って引き受けた。

●しかし、その前に山崎和孝さんがおられたらしい。第4号では山崎さんが発行人、私が編集人になっている。私には岩谷君と一緒に印刷屋で割り付けを工夫し、校正で徹夜をしたというような記憶しかないが、それはもう少し後のことだったかもしれない。岩谷君の名前は第6号から出て来る。創部の頃のことを何か書かなければと思って、先日、思い切って山崎和孝先輩に電話して60年ぶりに話をした。大学でも一年先輩だったし懐かしかった。

●山崎さんから聞いた話。私流の解釈で、山崎さんのチェックは受けていないがおよそ次のようなことだったと思う。

|

|---|

(2)伊賀先生に部長を依頼したが、生徒たちが自分でやれということで創刊号では編集人という名を避け、先生には顧問になってもらった。第2号からは責任者ということで自分の名を出した。

(3)寛容な時代で高知印刷での校正に授業を抜け出して行くのを学校が許してくれたりしたが、そんな調子で何部か発行したと思う。

(4)そのうち山崎正夫さんが岩谷君を紹介してくれた。山崎和孝さんは文芸的、岩谷君はジャーナリスト的でいい組み合わせだった。

(5)京大新聞部を訪問した。その時高知の他の高校にも新聞部がたくさんあることを知り、横のつながりを作った。第一高女、追手前高校などで大会を開いたが、仕掛け人は山崎さんだった。

●よく整理がつかないが、私は一年上の山崎さんとは以前から美術部やコーラス部などでご一緒して親しくしていただいており、新聞部にも加わっていたのかもしれない。ただ、そう熱心ではなく山崎さんと印刷屋へ行ったような記憶もない。あの伊賀先生が、山崎さんの頃の顧問ということになっているが私自身は伊賀先生と新聞で関わった記憶が全くない。その後岩谷君が参加した頃から私も少しは活動するようになったということだろう。いろいろな人に原稿依頼に歩いたり、インタビューをしたり、広告を取りに回ったり結構忙しかった。他校との交流もずいぶんやったが、これも岩谷君と一緒だった。以後彼と編集人、発行人を交代でやっている。思えば彼とは徹夜のポーカー、公文先生の知寄町のお宅の天井裏での数学勉強、伊賀先生を囲んでの勉強会等々いつも行動を共にしていた。懐かしい。彼がいれば昔のことが何でも分かるのに…。

以上

向陽新聞に見る土佐中高の歩み②中学入試問題の漏洩と生徒の同盟休校

岡林敏眞(32回) 2010.12.08

筆者近影 |

|---|

この事件をキッカケに、土佐中高の生徒たちは綱紀粛正と学園の明朗化を学校側に要求して立ち上がった。いわゆる同盟休校である。この同盟休校には、向陽新聞も大きな役割を果たす。以下は、事件発生から同盟休校の幕引きまでの記録である。

「あこがれの土佐高に入ったとたんにこんなありさまで、まったくヒカンしてしまった」「今度の事件は先生の道義心の問題だが、愛校心の問題でもある」と、在校生と先輩の声を報じている。向陽新聞第26号(1955年5月9日)の紙面である。この号には、 『疑惑残る中学入試』『問題解決は困難・・事前に洩れた入試問題』という見出しを掲げ、土佐中の入試問題が事前に洩れていたことを特集している。

|

|---|

高知新聞の報道内容を向陽新聞第26号では次のように要約・掲載している。

「土佐中学の入試問題が事前に(校外へ)洩れており、学校はその対策に苦しんでいる。また父兄の一部でも疑惑の目をなげているものもある。県教組は近く進学対策委員会へ持ち込み検討をする準備をしている。」

|

|---|

このような一連の報道を受けて学校はどのような対策を講じたのか。向陽新聞26号では「問題になってくるのは誰が洩らしたかということと、筆記試験の問題も洩れていたのではないかという事である」と論じ、これについて以下のように報じている。

| 1, | どうして洩れたかという問題については、校長も「先生の誰かが洩らしたことはほとんど決定的」と見ており、職員会でも洩らしたものを追求しているが同僚間のこととて問題の解決は難しいようである。 |

| 2, | 筆記試験の問題も洩れていたのではないかという疑いもあるが、校長にかかってきた電話では、口頭試験の問題だけを詳しく述べたが、筆記試験のほうは問題の題目だけをごくあいまいに言ったので、筆記試験の問題は洩れていないと判断して、既に配っていた問題を受験生徒にやらせた。 |

| 3, | 5月6日には、中学高校の全生徒を集めて大嶋校長が「このような問題が起きたことは特に生徒諸君に対して誠に申訳なく、深くお詫びをする次第である。このような問題にひるまず大いに勉学に励んでほしい」というメッセージを伝えた。 |

| 4, | このメッセージを受けて、向陽新聞第26号に『生徒諸君に告ぐ』と題した〈学校長声明〉を掲載している。その要旨は以下の通りである。 |

| 「(入試問題漏洩という)不幸な出来事が、純真なる諸君の心情に暗影を投げかけたであろうことは誠に申し訳なく、茲に深く御詫びをする次第である。学校長以下全教職員はこの度の不幸を起死回生の絶好の機会として、強き自省自粛の下に再びかかる不詳を惹起しないよう最善の方途を講ずることは言うまでもなく、本校創立の精神を再認識し死力をつくして生徒指導の任に当り、各々その職責を完了することによって学園の明瞭化を図る。 (中略) | |

| 諸君は本校生徒であると言う厳然たる態度を堅持し、不幸の出来事に対する一切の処理は学校を信頼して何物にも惑わされぬよう自重自愛を望んで止まない次第である。」 | |

| 要するに、「事件の解決は学校側に任せて、生徒は社会の風評に耳を傾けずに勉学に励め」というわけであるが、この学校側の態度が後に起こる生徒の「同盟休校」の原因となるのである。 | |

| 5, | この学校長声明を受けて、向陽新聞(第26号)の『主張』覧で「先生の自主的解決を望む」と題して、以下の要旨の論陣を展開している。 |

| 教職員の不注意から事件が起きたことということであるが、我々は「先生はそんなことはしない」と信じたい。しかし、先生の潔白を信じたくても事情がゆるさない。試験問題の作成は校長の指示のもと三十名教職員の間でなされ、その印刷まで行われたのであるから、まず先生の自覚があれば洩れる心配はすこしもないはずである。しかるに、こんどのことが起こったのである。もう先生の間でも「知らぬ。存ぜぬ」ではすまされなくなり、毎日のように職員会を開いて、対策をねり校長のもとに情報をもちこんで責任者(問題を洩らした人)の発見に努めているようである。学校側は調査委員会を組織するとか聞いているが、ぜひ組織して活発に動いていただきたい。 (中略) | |

| 我々は現在あらゆる面で試験のトリコとなっている。一年に五回、半期、学期末、学年と試験があり、また実力試験もよく行われる。これらに対する先生方の苦労はなみなみならぬものと思われるが、生徒としても試験でやっきとなっていることも事実であり、先生としてもよっぽどしっかりしていないと問題が洩れ、公正を欠く場合がおうおうにしてある。 | |

| じっさいこれまでには半期、学期の試験などでたびたび問題が一部の生徒にわかっていたことがあるようであり、はなはだしきは試験前に問題とその解答が現れたクラスもあった。今度の問題にしても「今に始まったことではない。ただそれがとうとう明るみに出ただけである」と言っている在校生も多くいることに注意しなければならない。しかも、そんなことをする先生方もだいたい決まっているようで、日頃生徒のうれうるところとなっていた。 | |

| そういうときに起こったこの事件は、また反面、先生のよき教訓となったともいえよう。現に教職員の間では相当、反省の色が濃いことは事実である。わざわい転じて福となるように、これを契機として教職員の中で、今後入学試験にかぎらず、学校内での普通の試験でも公正を欠くことがまったくなくなってこそ、先生としても生徒、ひいては社会全体にわたって申しわけがたつであろう。」 |

1955年(昭和30年)12月19日高知新聞 [記者の手帳]から

3月25日、つまり試験の始まる前の夜、我々は既に問題が校外に洩れているという情報をつかんでいた。翌朝、学校に乗り込んで大嶋校長に面談したところ、

「ウン。実はそれでさすがのボクも弱っている。先生の中にも不謹慎なのがいて、誰かが口を滑らしたに違いない。」と、口を割ってしまった。明日の朝刊トップはおれがもらったと思っていると、「これはまだ内緒にしてくれ給え。ボクも思い当たるふしがある。近い内に校内で処分したいと思っているから、発表はそれからにしてくれないか」

という申し出があり、ことが重大な教育問題であるから、我々は焦らず、一応記事にするのを見合わせることにした。いたずらに学校を混乱に陥れるのが能じゃない。校長も近い内にケリを付けるという。こちらもその間に真相を探り当てて絶対的な確証を握ることにしよう。

|

|---|

生徒の同盟休校もカタつき、夏休みが来た。この事件の責任を問われたZ先生は校長と宿直室で数回に渡って論争を重ねたあげく、とうとうツメ腹を切らされた形で、校長の紹介状をもらったうえ、県外の学校へと赴任することになった。

この事件の本当の姿はとうとう表沙汰にはならなかった。問題が誰によってどうもらされたかーそれは今や知る人ぞ知るだ。」

| 昭和30年 | (1955) |

| 3月26日 | (中学入試第1日)1市民から電話。 |

| 4月23日 | 高知新聞に報道(前夜ラジオでも放送) |

| 4月23日 | 午後1時過ぎから校長を除く全職員が2時間あまりに渡って臨時職員会議を開き、責任者の究明に乗り出した。責任の所在を明らかにする第一段階として、教職員がもちあわせている情報を各人記名の上、25日の朝までに校長のもとに提出。必要とあれば、校長の指名を受けて調査委員会を作ろうということになる。 |

| 学校 | 調査委員会設置を中止。自粛委員会設置 |

| 4月24日 | 高知新聞報道「自粛の声高まる=大嶋校長ら対策に苦慮」 |

| 5月7日 | 高知新聞報道「校内人事も刷新=土佐中、自粛の意表明」 |

| * | これまで校長の指名により任命していた教務、指導、実務、生徒、体育など八つの部の職務責任者を公選制に切り替え、職員間の互選によって学園の明朗化をはかる。 |

| * | 学校長声明「まことに申しわけないというよりほかに言葉がない。こんな事件は二度とくり返さぬように職員一同が反省するとともに、校内人事もこれを機会に一新するつもりだ。もちろん問題を洩らした先生に対する調査は今後も続ける。」 |

| 5月16日 | 同窓会東京支部会開催。高知から、大嶋校長、山岸先生、細木同窓会副会長が出席。「要望書」を母校当局に提出。 |

| * | 事件の直接責任者を速やかに調査し、これを厳重に処分する。 |

| * | 校内の綱紀粛正に努め、校内のあらゆる方面に渡って徹底な改革を行う。 |

| 6月17日 | 新聞部・生徒の世論調査実施。結果を向陽新聞27号(1955/7/2発行)に掲載「不満な現在の処置」「辞職要求が圧倒的」と報道 |

| ――中高から各1クラスを選び、約4百名から解答を得る―― | |

| ――入試漏洩から2か月余りたつが、教頭が岩井先生から西野先生に替わっただけで、責任者は不明のまま―― | |

| 【大多数の生徒の意見】 | |

| * | 問題を洩らしたのが先生であることは、ほとんど決定的で校長もそれを認めている以上、速やかにその先生を追求し辞職さすのがいい。ウヤムヤにもみ消されてしまうことを最も恐れる。 |

| * | 立派な真の教育は、先生を信頼することなくしてあり得ない。 |

| * | 未解決では講義など聞く気にならない。この問題の解決なくして真の教育はない。 |

| * | 現在どの先生にも反省の色は見えていない。事件前に比べて先生への信頼感がうすれた。 |

| 6月23日 | 第1回校内弁論大会=生徒会、弁論部、新聞部主催 |

| 講堂に高校生全部が詰めかけ、各クラスからの8名の弁士。 | |

| 審査委員長・町田先生以下、西野先生、河野先生。生徒側より6人が審査。 | |

| 入試漏洩問題や生徒会活動の批判などにつき弁論。 |

|

|

|---|

| 6月25日 | (土)生徒委員会・・生徒会が解決に乗り出すことに決定。 |

| 6月28日 | ホームルームを開きクラスで討議。 |

| 同日 | 生徒委員会・・生徒委員がクラスの要望、意見をもちよって、翌日の生徒総会の議題について討議。生徒総会の議題を決定。 |

| ① | 問題をもらした責任者は即刻名乗り出ることを望む。名乗って来ない場合は生徒側で対策を考慮。 |

| ② | 校長の責任を問う。 |

| 6月29日 | 生徒総会(中高生全員出席)朝9時~午後6時過ぎ |

| * | 委員長より事件の経過報告と質疑応答 |

| * | 「責任者は校長のもとに2時間以内に届け出ることを教職員に要求する」ことを圧倒的多数で決定。職員会議に必要な時間を含め2時間待つ。 |

| * | この間、定期試験の洩れることについて討議。某先生については証人も出る。 |

| * | 2時間後、名乗り出る者なし。今後の対策について協議。 |

| * | 3年Oホームから「休校によって先生方の両親に訴え、反省を促そうではないか」という意見が出され、無記名投票の結果 |

| 休校賛成………619票 | |

| 反 対………… 200 | |

| 中立・無効…… 28 | |

| 総投票数の3分の2以上で、30日からの休校を決定。 | |

| * | 振興会会長・入交太兵衛氏が「休校に対して反省を望む」と説得。 |

| * | 代表委員を残して一旦休会。 |

| * | 大嶋校長が教職員同席のもと、同盟休校反対、不承認の意向を発表。 |

| * | 総会再招集。教職員総退場。休校は再決議。生徒委員残し解散。 |

| * | ZR9時高新ニュース、校長談として「生徒の責任者処分」 |

| * | 夜、生徒委員会招集。会則(生徒会会則?)、生徒処分問題など討議 |

| * | RK10 時と11時ニュース「生徒が教職員11人の名を挙げ退職要求」と放送 |

|

|

|---|

| 6月30日 | 朝から全生徒講堂に集合。町田先生「話し合いで解決しよう」と呼びかけ。 |

| * | 生徒総会に移り、学校側に再度解答を求めるが、明快な解答はなし。梅木委員長が休校宣言。生徒会4役(委員長・梅木栄純(2K)、副委員長・田中敦子(2K)、書記長・開徳倫子(2S)、進行係・岡林功(2O))および生徒代表70名を残し解散。 |

| * | 講堂で生徒代表と学校側(校長以下全職員)で話し合い。 |

| * | 学校提案の西野案(先生と生徒とで調査委員会を作る)を生徒側は別室で協議。同盟休校を続けても解決困難との意見が出て、55対6で3条件付きで休校打ち切りを仮決定。 |

| 条件① | 合同調査委員会は、あくまで責任者を追求する。 | |

| 条件② | 校内の明朗化をはかる。 | |

| 条件③ | 生徒の発言権の強化・・会則を変更し、全委員の四分の三が特別と認めた生徒会の議決、 | |

| 行動には校長の承認を必要としないとする。 |

| * | 「休校打ち切り」を聞き、学校側の態度和らぐ。話し合い再会。学校側、3条件については明言せずだが、受け入れる。夜8時近く話しあい終了。 |

| 7月1日 | 生徒総会。6月30日の代表委員の仮決定を625:194で承認。 |

| * | 授業ボイコット案なども出たが、同盟休校はうち切られ、問題の解決は合同調査委員会に持ち越された。総会以降は臨時休校。 |

| * | 校長は、30日の休校は同盟休校と認めず臨時休校とし、生徒責任者も処分せずと表明。 |

| 7月2日 | 向陽新聞第27号発行。 |

| * | 『中学入試問題が原因の同盟休校解決す』と題したトップ記事。 |

| * | 6月25日の生徒総会から同盟休校終了までの動きを報道。 |

| * | それと共に、「生徒の気持を生かせ=学校に責任自覚の要」とする先輩卒業生の意見や、生徒世論調査の結果を詳しく紹介すると共に、『主張』覧で「徹底的に責任者を追求せよ=ウヤムヤにするな入試問題」として論陣を張っている。この記事の中で注目すべきは以下のこと。 |

| 生徒の中に「XX先生ではないだろうか」という声の多いことに驚く。入試問題に限らず、普通の中間、学期試験などの定期試験の問題を教えている先生が決して少なくないことを、学校側は当然知るべきである。そしてそれが誰であるかということも確証を持っている生徒のいることも見逃せない事実である。この点についても学校側は生徒に対し協力を要求し、生徒は協力を惜しんではならないはずである。―― | |

| つまり、生徒はこの事実に基づいて「学園の明朗化や綱紀粛正」と合同調査委員会の必要性を主張しているのである。 | |

| 7月3日 | 産経高知版・・岩井談 |

| 7月4日 | 第1回合同調査委員会・・先生と生徒計16人で構成 |

| 7月5日 | 第2回合同調査委員会・・山岡、森本両君、委員会より脱退。 |

| 7月19日 | 終業式。校長挨拶「確証がないため、はっきりした処置は取れないが、疑わしい人にはごく近い内にやめてもらう」 |

| 9月1日 | 始業式。岩井先生を含む3先生の退職を発表。 |

| 9月2日 | 合同調査委員会、[事件は一応解決した]として解散。 |

| [依然,事件の真相は解決されないまま現在に至っている]=向陽新聞第50号/1960,12,16 |

(読売新聞学校版(週刊)昭和31年3月23日記事)

|

|---|

毎月1回、第1火曜日に開催。生徒会の4役員、各ホームルームの代表15名、新聞部代表2名、計21名が校長を囲んで茶果をほおばりながら会談。

議題は学校生活全般。生徒からは学校に対する苦情や要求を出し、校長からは学校側の計画、先生の生徒に対する希望や意見を述べ、話し合いのついたことは直ちに実行に移されることになっている。

更に、生徒会では新学年に備え、講堂の映写施設など39数項目にわたる校内改善を検討中。こうした活動は「受験亡者」といわれた土佐高生たちに、自治活動の尊さと楽しさを呼び覚ます効果ともなって、各ホームルームも力強い鼓動を始めている。 向陽新聞に見る土佐中高の歩み③

居心地のよい新聞部

吉川順三(34回) 2011.08.05

|

|---|

新聞部VS大嶋校長

同盟休校問題などの後遺症もなくなり、平穏な日々がもどっていた。そんな昭和三一年春、われわれ三四回生の仲間は新聞部に入った。そして問題がなくても「記事になる事柄はヤマほどある」と先輩から教えられた。しかし漠然と空回りしたまま、新入部員の一学期が終わろうとしていた。

そこに東京で開かれる高校新聞大会への招待状が届いた。向陽新聞が全国の「優秀新聞」に選ばれた実績があったからだ。しかし、活動の中心だった当時の二年生部員は出席を辞退した。「受験勉強のため辞めたい」とのことだった。

その相談を受けた三年生部員は実質的な部活からは卒業していたが、部室にはしばしば出入りしていた。そして“有事”追求取材の経験をもとに「記事は足で書け。頭だけで書くな」などと後輩にハッパをかける怖い存在だった。

そこでの結論は「吉川と秦洋一(故人)を派遣する。二人には二学期から部長、編集長をやらせる」だった。拒否できないまま、くちばしの黄色い一年生部員が重荷を背負い込み、四苦八苦することになった。

大会から帰ったある日、二人は報告のため校長室に呼ばれた。大会そのものよりも、他校代表との交流会で大きなショックを受けたことを報告した。

何がショックだったのか。それは他校の代表が三年生中心で自分たちと発言や会話のレベルが違っていたこと、ほとんどの新聞が無料配布で部費は何倍か多いことだった。

とくにグループ別の交流会ではトインビー史論やサルトルの実存主義が話題になったが、土佐高には受験勉強があるだけで、そうした議論にはさっぱりついていけなかった。学齢の差だけでないものを感じて、その悔しい状況などを報告した。

純白のカバーのかかった椅子に痩身を沈めて聞いていた大嶋校長から「それで何か注文はあるかね」と問われた。つい「土佐高は受験に閉じ込め過ぎだと思う。せめて全校集会のたびに校長先生が“一期校の試験まであと何日”と繰り返すのはやめてほしい」といってしまった。

しばらくの沈黙のあと「新聞部の諸君は“土佐高生の頭をたたいてみればサインコサイン、イットザットの音がする”と批判しているようだが、進学第一の方針は変えない。運動部も文化部も活発にやれている」「新聞部費については無料配布にするなら増額を考えよう」と、きっぱり言いわたされた。+

無料配布と部費の件は部内で議論した。そして結論は「一部一〇円で売る。部費も増額を求めない」だった。

理由は「大多数の生徒が買って読んでくれるような新聞をつくる」「部費の配分は生徒会が決めるもので、校長の一存というのはスジが通らない。費用の不足は広告でまかなう」というもの。意地っ張りで、意気込みだけは盛んな一年生部員たちの理由づけだった。

それを率直に報告したら大嶋校長は大きくうなずき「やっぱり伝統だなあ。かなり前に、諸君の先輩からも同じようなことをいわれた。がんばりたまえ」と励ましてくれた。そして「あの“試験まであと何日”は年に一回だけにするよ」と笑顔で、校長室から送り出された。熱い慈愛にうたれた記憶は忘れられない。

救護室に泊まった

|

|---|

実物大の紙にレイアウトを何通りも描き、一つに絞り込む。それが完成したら、原稿、写真とともに印刷所に持ち込む。しかし、そこで終わりとは参らない。

当時は活版印刷で印刷所の大まかな工程は職人による活字拾い、写真製版、小組、大組、試刷り、本印刷のスケジュールだった。この工程というのが曲者で、制作費を安く値切っているため、印刷所は通常の業務が終わったあとの夜間を利用したアルバイト残業になっていた。

そのため「今日はこれまで。明日は忙しいので次ぎは明後日」といった調子で一週間前後かかるのが当たり前だった。そして部員二、三人が毎回、現場につきあわされた。最後の大組が完成すると、ぬれた紙に刷った大ゲラをチェック、試刷りして持ち帰る。翌日はみんなで再チェックして印刷所にゴーサインを出して完了する。

私も秦もかなり遠距離の自転車通学だった。しかも要領が悪いため夜遅くまで部室に滞留することが多かった。つい疲れてゴロ寝しているところを当直の先生にみつかって「救護室でしばらく休め」と連れて行かれ、朝まで寝たこともあった。

印刷所から新聞が届くと、出来映えよりもインクのにおいを、みんなで喜んだ。

一〇円の新聞はいつも約八割が売れた。それが高いか安いか。学校近くで老夫婦が営む「一心」のキツネうどんが、たしか一杯二〇円の時代だった。

ちょっと失礼---カマスの巻 |

ちょっと失礼---マンタロウの巻 |

|---|

ちょっと失礼---パンツの巻 |

|---|

その間、多少の出入りはあったが、部員はつねに一〇人を超えていた。その半数近くを才気あふれる女子たちが占め、彼女たちは積極的に記事を書いたうえ、友人を引き連れてにぎやかに部室に出入りした。女生徒の少ない土佐高では画期的なことで、男子部員は記事よりも雑用に追われていた。

それでも私が毎日新聞、秦が朝日新聞、国見昭郎がNHKと三人の部員が、のちにマスコミの職業を選んでしまった。これは新聞部でも異例の現象だった。たぶん高校時代の「居心地のよい新聞部」が影響したものだと思う。

* * *

ついでに私のことに触れると経済記者として「安宅産業の崩壊」「三光汽船の倒産」などのスクープ取材にかかわった。「リクルート、ダイエーの傘下に」では新聞、通信、放送界で一九九二年度の最優秀スクープとされる新聞協会賞を受けた。

記事は学説や理論ではない。記者の基本はあくまで取材対象に直接ぶつかり真相に迫ることだ。新聞部の先輩たちから教わった、あの「記事は足で書け」をいつも思いおこしていた。

* * *

近年、東京の「三四回生同窓会」に出席するようになった。かつて受験勉強に取り組んだもの、野球、体操、グライダーや美術、演劇、映画、放送など部活と格闘したものたちが毎回五〇人前後集まる。そして「みんな土佐中・高生の自負を持っていた」「厳しいが自由な校風だった」と半世紀以上も昔を懐かしんでいる。

いまの土佐中・高も、それぞれの現役関係者たちが新しい伝統と校風をつくりだしていることだろう。 向陽新聞に見る土佐中高の歩み④

女子部員から見た新聞部

久永洋子(34回) 2011.12.18

文芸部のころ

|

|---|

私は中学、高校ずっと文芸部に、高校一年の時に新聞部に入部しました。二つの部は部室も近く仲良くやっていたように思います。文芸部は女子部員が殆どでした。中学の頃は先輩の言いつけに従って学校の近くの文房具店や父兄の店に広告をお願いに行くのが仕事でした。おずおずと門をくぐる学生に皆さんがやさしく応援して下さったものでした。

高校二年の時先輩からバトンタッチされて文芸誌「筆山」を発行した時は大変でした。広告集め、原稿依頼、編集、割付、校正を少数の女子部員で行いました。経費を少しでも安くするために先輩からの申し送りで、印刷は高知刑務所に依頼していました。

高知城の西北、すべり山のそばにあった刑務所の門をくぐり、静かな小部屋で係官の人と原稿の受け渡しをしたものでした。なかでも一番困ったことは原稿が足りないことでした。その頁を埋めるために私も生まれて初めて創作を書きました。淡い恋心がテーマだったと思います。「筆山」が出来上がって各クラスに配られた時、私の拙文を読んで皆さんが笑っているようで恥ずかしくて廊下が歩けなかったことを思い出します。

新聞部入部

そして新聞部には、先輩が「入ってみない」と誘って下さったように思います。

校舎の正面から入ると左は事務室、応接室、校長室、職員室と続き、右は生徒会、文芸部、新聞部、放送部と並んでいました。あの頃は一クラスに生徒七二名も居て、私はヤマサキで七二番でしたから、いつも後ろの壁にくっついて座っていました。通行できるのは前だけ、それでも授業中は物音一つなく静かに勉強したものでした。休み時間には白線をつけた生徒が廊下も階段も溢れていました。学校が大好きだった私は、卒業間近な頃、ああこの渦の中で死んでしまいたいとか思ったものでした。

新聞部は大勢で面白い集団でした。高校三年生は勉強優先のため引退し、高二と高一ですべてを運営していました。毎日授業が終わると部室に直行して、色々なことを相談したものでした。すぐに紙面をまかされ、色々な原稿を書きました。「先生のお宅訪問」記事を書くため、久保田先生、片岡先生、熊野先生のお宅に伺ったことなど懐かしい思い出です。原稿を書きながらも、半分はお喋りと掛け合い漫才のような、楽しい毎日でした。

素晴らしい先輩方

今回向陽プレスクラブの素晴らしいご努力によって向陽新聞が全号蘇りました。それを拝見しまして、当時の向陽新聞のレベルの高さと面白さに驚きました。あの雰囲気の中から皆でこの紙面を作り上げたのだと感動しました。しかしそれはその時の部員だけの力ではなく、大いに先輩の励ましがあったからだと思います。高三の先輩達も足繁く部室をのぞいては新聞の作り方について教えてくれました。

また岩谷大先輩、中城さんを始め大学生の先輩達が休みになると真っ先に部室を訪ねて下さいました。東京の風、大学の風とともに。

|

|---|

昭和三十三年春、大島校長先生はお亡くなりになりました。思えば、先生と身近にお話しして、学校を思う先生のご意志の一端をお聞きすることができたことは、本当に貴重なことでした。あの時私達は高校三年生でした。

女子部員は勝手に喋ってばかりいて、広告、編集、印刷等の大変な仕事は男子部員が夜遅くまで部室に残ってやっていたようです。

私達は夕暮れになると、にぎやかに下校しました。喋り疲れ、笑い疲れて、鏡川の橋に来ますと、西の空に鮮やかな夕陽が今にも沈もうとしていて、静かな川面に青のりを採る舟が一艘、二艘、船尾に尾を曳きながら浮かんでいました。心静まる風景でした。

平成まで続くことなく、今母校には新聞部も文芸部もないということを私は最近知りました。何故?と驚きました。

育まれた友情

あの薄暗い廊下の隅、階段のそばの小さな部室で育まれた友情、そして34回生は、国見さんNHK、吉川さん毎日新聞、秦さん朝日新聞、と巣立っていきました。陰ながら、これは私の自慢だったのですが。

時は過ぎ、秦さんと浜田さんは帰らぬ人となりました。あんなに新聞部を愛していたおふたりに向陽プレスクラブが出来たことを報告したいと思います。 向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑤

大嶋校長から曾我部校長へ(昭和32~34年)

公文敏雄(35回) 2012.08.17

筆者近影 |

|---|

当時の土佐中高は、往時の少数英才教育から一学年3百人を超す大量教育の機関に変貌して様々な問題を抱え込んでおり、後を継いだ曾我部清澄校長(本校一回生、高知大学教授)による改革に期待がかけられた。

* * * * *

ゆるみの症状

教育に情熱を注いだ大嶋校長時代最後期の校風はどのようであったか。すこし遡って昭和32年の向陽新聞を見てみよう。

大嶋校長の逝去を報じる向陽 新聞号外(昭和33年4月) |

|---|

存在意義が揺らいだのは旅行だけではない。自治の象徴ともいえる生徒委員会活動が、一般生徒の無関心風潮から沈滞に陥り、定足未達による流会や役員の辞意表明、一時は組織解散動議まで出るありさまであった。

大嶋校長が生徒の「自主性」と「総親和」を願って制度化した毎週水曜5時間目のホームルームも、自習や下校が常態化して名のみであった。

信じ難いことだが、暴力・ゆすり・盗み・カンニング等が続発し(いわゆる不良化問題)、退学を含む厳しい処分が31年9月発行の第33号はじめ折々の紙面で報じられて、「ゆるみ」の根深さを物語っている。ちなみに、当時全校生徒に配られた「生徒必携」には、重点目標として 1.総親和 2.学習態度の強化確立 3.学問とスポーツの両立強化 4.不良行為の排除撲滅 5.六・三・三・四の徹底 が掲げられていた。

校風刷新に向けて

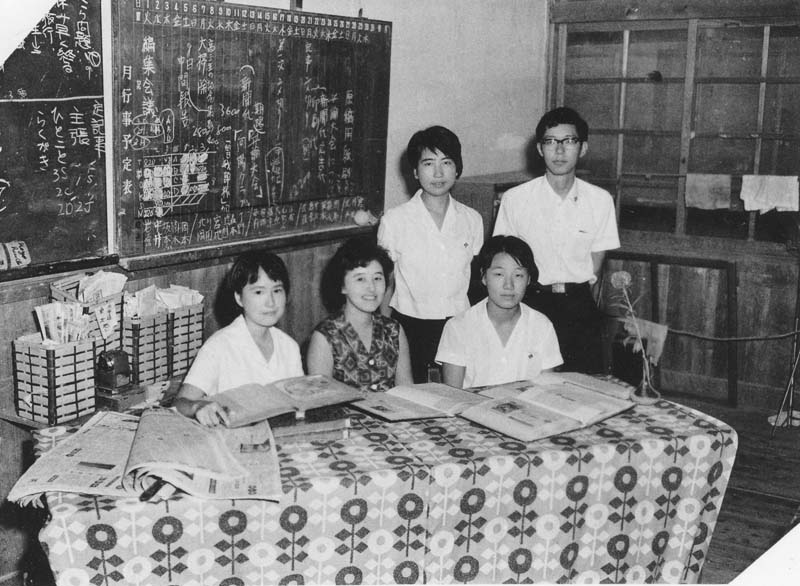

昼休みによく部室に集まりました。皆楽しそうで すね。机の上に花が活けられているのに注目。 後列:小松宣宏,宮地正隆,森岡謙輔,中田駿一郎 岡林邦夫 前列:森本朝彦,公文敏雄,坪田順昭 |

|---|

不良化防止のためとして校長が発した長髪禁止令に意味があるのか? 生徒・先生・父兄の間に壁があるのでは? 先生の姿勢や資質も問うべきではないか? 受験戦争下で学問とスポーツの両立が可能なのか?等々、寄稿も含めて多くの論点・提言が紹介されたが、改善に着手する間もなく大嶋校長の訃報となった。

海の向こうへ

一方、「中谷さん(高二)アメリカへ 本県初のAFS留学生に」の快挙(33年7月第42号)、「日本人としての誇りを持って」渡航した彼女からの「アメリカ便り」(同10月第43号)、吉川美雄先輩=読売新聞記者による「アメリカ高校生活報告」(34年5月第45号)などの報道は、生徒の視野を拡げてくれた。当時の本校英語教育は発音を重視(中沢節子先生)したほか、「講義の半分を英語」や、「昼休みにヒヤリングの練習」(平林泰人先生)など実戦力養成が試行されていた(33年2月第40号)。(作家小田実が「何でも見てやろう」の旅に出たのはこの頃である)

曾我部新校長

曽我部校長の就任を報じる向陽 新聞第44号(昭和34年2月) |

|---|

曾我部校長は紙上で「点数をとることが人生の目的ではない。大学さえも目的ではない」として受験予備校化をきっぱり否定、「生徒・先生のすべてが親友」となって協力しあい、みんなが楽しくスポーツをし、暴力・盗難など断じてない「よりよい学園」を作り上げる夢を語っている。

新時代を祝うかのように、34年明けの受験戦線では長髪(注)の現役が大健闘(合格率71%)、東大・徳島大・広島大・早慶・ICUなどの合格者が過去最高を更新した。春には6千坪の新グランドが完成、旧運動場が一般生徒に開放されることとなった。

(注:不良化防止のためとして出されていた「長髪禁止令」は新校長就任早々公式に廃された)

34年11月、創立40周年を迎えて式典や多彩な記念行事が華々しく行われる中で、「本校はどうあるべきか」の議論が盛り上がっていく。

(次号=⑥に続く)

あとがき

1958年8月16・17日の新聞部「大穴」キャンプ 中城正堯と岡林敏眞と在校生は16名、合計18名。 前列:秦洋一・?・中西隆俊・?・岡西滋夫・? 後列:大野令子・???・公文敏雄・早川智子 中城正堯・???? (左から) |

|---|

「中堅国民ノ養成ハ論ヲ待タズ…進ンデ上級学校ニ向カヒ他日国家ノ翹望スル人材ノ輩出ヲ期スル」(本校設立趣意書)という伝統を、読まずとも感じ得ていたようである。

ちなみに、建学の目的を達成するための教育方針や具体的施策が、創立期の学校要覧では教授心得の形で体系的に明示されていた。しかし、いつの頃からか、かかる肝心のことが風化して久しい。

例えば、ホームページの校長挨拶文に出てくる「報恩感謝の理念」はどういう意味なのか、なぜ大切なのか、理念を先生・生徒に身につけてもらうための道筋(施策)は何か 等々を示さなければ只の空念仏ではないだろうか。「新しい時代に対応する進学校」「自主的学習」「礼節を重んじ」なども同様である。目指すゴールとそこへの道筋が見えない限り、美しい辞も毛ほどに軽く感じられる。

(文中敬称略。写真提供:公文敏雄・中城正堯)

向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑥新校長のもと創立四十周年を迎える(昭和34~35年)

森田隆博(37回) 2012.12.10

筆者近影 |

|---|

* * * * *

創立40周年を迎え改めて問われる創立の精神

向陽新聞は昭和34年11月18日付第47号創立記念号を発行し、「多彩な文化祭、記念事業今日幕開け」と記念祭を報じた。

18日から三日間生物部、物理部、新聞部など文化部の展示会や映画会、22日には40周年記念事業として建設した新グランドのお披露目を兼ねた野球部、ハンドボール部の招待試合が開催された。

創立40周年記念号(第47号) |

|---|

向陽新聞の二面では全ページを割いて、近藤久寿治氏(6回生)など在京の先輩方による座談会「本校の伝統は失われたかそして今後の進むべき道」を掲載した。創立40周年を迎えて改めて“土佐中精神”“開校の精神”の現在的復活をどうすべきか、新校長に何を期待するかの議論が行われた。

そこでは、官学排斥と自主独立を重んじた初代校長の作ろうとした伝統の理解にズレがでてきたという批判に始まり、私学の優位さを生かした学校づくりとか、また時代や経営の要請から少数教育から多数教育へと変わる際に創立時の精神を受け継いでいくように教育方法の転換を行わなかったなど、傾聴すべき意見が多く出ていた。

変革に向けた新校長の意欲的な取り組み

(昭和42年撮影) |

|---|

今まで聞けなかった歯切れのよい言葉から新校長の改革が始まった。

それまで生徒は始業式や卒業式などでの長時間の挨拶から校長先生の考えを聞くだけであった。それも入試と学校の栄誉の訓戒ばかりであった。それに対して曽我部校長の挨拶は短時間であった。(44号)その代わり色々な機会をとらまえて生徒への発信や対話をした。

「みんなのかけ橋にバトミントン、次は卓球セットを各クラスに校長がプレゼント」「校長から30冊図書の寄贈」(第44号)、「学者校長中心に放射能測定 物理部」(第45号)、「校長先生と生徒との懇談会」(第46号、第48号)などの記事のほか「ちょっと失礼」では曽我部校長が奥様と共に向陽新聞に登場した。(第44号)

曽我部校長就任(第44号) |

|---|

就任して直ぐに色々な手を打った。かねてから学校側と生徒会の論争となっていた長髪禁止令は就任直後に廃止した。32年9月に不良化防止策として学校が出したものである。

そのほか遠足を年二回として、それまでの遊山的なものを改め学習の狙いも取り入れた。またホームルームについても自習や中止しての下校などの常態化に歯止めをかける指示を出した。

校長内定の後、町田守正元教諭(16回生、当時は土佐山田町長)は「良いと思う人が内定したので言うことはない。本校卒業生なので何の文句もないようにやってくれるだろう」と手放しで語っている。(第43号)その期待どおりであった。

クラブ活動活発化のために

人間形成での重要性からクラブ活動の活発化への取り組みも新校長の特色の一つ。スポーツは楽しむものと言い、学校宣伝に考える私立校の多い中で異質のものであった。

当時の玄関(絵葉書より) |

|---|

当時の部の数は40部で県内の高校では多い方であった。四年前33部から陸上部、軟式庭球部、自動車部などの新設により増加したもので、少ない予算の配分に悩む生徒会の一部から部の数が多すぎると言う議論も出たのもこの頃。

クラブ活動の最大の悩みは人員不足。当時のクラブ在籍者数は文化部運動部あわせてと生徒数の44%、特に文化部の男子が少ないとの結果。

これに対して曽我部校長は早速アクションをとった。勉強とクラブ活動の両立を生徒に訴えるとともに顧問の先生を校長の委嘱として指導者と助言者という顧問先生の使命を明確にした。

また文化部の不活発さにも色々と手を打った。文化祭の見直しと存続との意見を支持し、その際28年から続いた予餞会を廃止し文化祭に吸収させたのも曽我部校長の発案であった。

笛吹けど踊らず

母校の鳥瞰写真(当時珍しいカラー版) |

|---|

残念ながら、その後36年に学校がホームルームを直接指導することに方針を変更した。

生徒の無気力さから活動は不活発となり、スポーツ・郊外散歩・自習や中止下校などに化けるケースが多く昔に逆戻りとなったためである。道徳教育を導入することとなり30時間余のホームルームのうち10時間を道徳教育に充てることになったことを契機として37年度から実施することとなった。(第53号)

また校長と生徒の懇談会も「もり上がりなし、久しぶりの懇談会」の記事が見える。(第52号、第53号)

曽我部校長の理想とする明るい学園・学級づくりへの障害となったのは自覚と意欲のない無気力な生徒であったようである。

母校全景(第47号に掲載した写真) |

|---|

今夏母校のホームカミングデイに初めて参加して50年振りに母校を訪ねた。お城かと見紛うばかりに聳える新校舎の立派さに驚く。そこには昔の母校の面影は微塵も残っていなかった。伝統や校風はどのように変わったのだろうと思った。

新校舎建設の後一昨年新校長を迎えた母校。奇しくも本稿に記述した約50年余前と同様、新校舎建設と新校長登場と重なる。伝統の現代的な復活に向けた新校長の活躍を期待したい。

(その2) 土佐校を取巻く環境の変化

世の中は“もはや戦後ではない”と言われて数年後、戦後の復興も終わり日本経済が近代化と発展期を迎える頃、政治や教育の世界でも混乱を終え新たな変化が始まった。そんな時代県下の教育界の変化は土佐校にも新たな影響を及ぼし始めていた。

そして向陽新聞も誕生して12年目の昭和35年に節目の第50号を発行した。

* * * * *

受験者数の減少とライバルの登場

中学入試の受験者数は年々減少し、33年は前年比約二割減の420人、高校入試受験者数は約三割の減の104人であった。中学の入学者の減少は出生者の減による一時的なものであるが、高校の受験者減少には県下教育界の変化によるものであった。(第41号)。

戦後、県下の公立学校では勤評闘争など混乱の時期が続いたが、その混乱も落ち着いてきた。加えて25年から始まった公立高校での全員入学制も廃止となり昭和33年にから普通科で選抜入試が実施された。

公立高校の混乱と全員入学制に依存した私学優位(?)という高知の特殊事情もなくなった。向陽新聞第41号では、33年の大学入試で追手前高校が土佐高とほぼ同数の東大合格者を出したことから「本校危うし」と報じた。

ライバルである同じ私立高校でも新設の学芸高校(32年新設)が新鮮な感覚で人気を集めていた。「私立はもう土佐のみではない」と向陽新聞第43号が喚起を求めた土佐高を取り巻く環境の変化である。

23年学制改革時県内の私立高校は三校であったが、その後清和女子高校・高知中央高校などと続々と新設された。土佐高の特色や個性ある教育が問われる時代の始まりであった。

共学のピンチ

男女共学のピンチを伝える(第45号) |

|---|

共学維持などの配慮をしないで男女の競争率を同一にして合格者を選抜すると、女子の受験者の減少は女子の入学者の減少となるわけである。

向陽新聞は「男女共学の危機、共学制はどうなる」と問題を提起した。学校側は「女子に対する特別の教育をしていない、本校への女子の志願者の減少はやむを得ない。これにより共学廃止もありうる」との見方であった。向陽新聞は共学の価値について改めて見直し、共学存続への積極的な注力を求めた。(第45号)そして翌35年は一クラス12人まで減少した。

学生運動の流れが高知にも

35年は安保闘争の年で、学生運動のうねりが全国に広まった。その流れは遠く高知の高校生をも巻き込んできた。

そんな時期に向陽新聞は土佐高生の政治意識について生徒にアンケートを行った。(第49号)

政治への関心は80%の生徒が必要と答え、また安保改定の内容を88%の生徒が知っていると答えた。遠く離れた土佐高生にも政治への高い関心が伺えた。また高校生の授業放棄や政治活動には不賛成と答え、健全な高校生の回答であった。

そんな時、土佐高生徒会が学生活動に関わるとんでもない事件に巻き込まれた。35年9月全国紙である読売新聞に「土佐高が県内高校の政治闘争の中核校」と報じられたのである。読売新聞が「革命病の高校生」と実態を全国版で報道した記事の中で、県内での活動の推進役として「四校連絡会」が組織されており、そのなかに土佐高が中心的役割を担っていると。結局は当局のズサンな調査と読売の裏付けのない報道とわかり、学校および生徒会は激しく憤りをもって読売新聞に抗議をした。(第50号)

生徒のための新聞をめざして迎えた50号

第50号二面 向陽新聞発刊50号を伝える |

|---|

戦後いわゆる民主教育の一環として上から与えられた校内新聞の多い中で、生徒の有志により学園の片隅から生まれた「新聞向陽」は第5号から「向陽新聞」に題字を改めた。

「向陽新聞」が50号を迎えられたのは、なんといっても生徒のために意見を言う批判的精神が伝統として継承された結果と考える。

朝鮮戦争後、世の中と同様土佐高でも大嶋校長が「我が校の中にも自由の行過ぎがある」と語る(第15号)とおりの逆風の中でも学校当局へ批判的な記事や建設的な意見を掲載し続けた。

59年8月高新連大会で東京へ 二人の女性は、大野(旧姓、36回 生、故人)、堀(旧姓、36回生) |

|---|

本連載の②で取上げた中学入試問題漏洩事件とその後の同盟休校も向陽新聞が学校内外の怒りの声を収録して伝えたことによるものである。

さらには前記の実績をもとに、新聞部の自主性にもとづく自由な発言を許してきた学校当局の深い理解の存在であろう。曽我部校長は第50号の祝辞の中で「校内世論をリードする気概を持って冷静に物事を見て正しく向かうところを示し、共感と信頼を得られる新聞を作り、校風発揚の導火線となることが新聞の役割」と書いている。全く深い理解のあふれる言葉である。

向陽新聞と向陽プレスクラブ

当時、向陽新聞では東京支局発の記事がほぼ毎号掲載されていた。在京の新聞部OB,OGたちが発信した記事である。向陽新聞第47号には東京支局発「向陽プレスクラブ」第二号近日発行と言う記事がある。向陽プレスクラブは32年に結成された新聞部OB,OGを中心に関心のある同窓生の集まりの名称であり、同名の機関誌を発行し母校や同窓生に発信していた。

60年1月2日新聞部新年会:岡林敏真宅にて |

|---|

その後一時中断した向陽プレスクラブは平成22年に再生スタートし、現在「土佐校の歴史を(記録に)残そう」との趣旨のもと、本連載のほか同窓生の協力を得て向陽新聞バックナンバーのCD化と頒布、学校への寄贈などの活動を行っている。

(次号=⑦に続く)

《あとがき》

創立40周年を迎えた翌年に向陽新聞は創刊第50号を迎えた。当時の部員のひとりとして、それまでの先輩方に大きな敬意と感謝を表したく、僭越と思いながら本稿に敢えて記述した。

またその特集記事の最後を“向陽新聞よいつまでも”と締め括ったが、残念ながら59年の第111号を最後に新聞部が休部して久しい。

OBの一人として、勇気ある後輩の奮起により向陽新聞が復刊されること待ち望んでいる。あわせて先生方にも、クラブ活動としての意義とともに学校新聞の使命の重要性を理解いただき復刊に向けたご支援ご指導をお願いしたい。

60年5月2日中城帰省時 |

60年7月AFS留学生 キャロンさんを取材 顧問の木内先生も取材に同行。 |

|---|

昭和36年(1961年)~39年(1964年)

岡林哲夫(40回) 2013.07.10

1.非行問題への全校での対応

筆者近影 |

|---|

同年6月の向陽新聞51号(以下、号数のみは向陽新聞)では、本件に対する生徒側の対応を詳細に報じている。この事件に驚いた生徒委員会はこの事件の原因が当事者にだけあるのではなく、事件前の校内の風紀の乱れにあるものとし生徒総会を二月二十日に直ちに開催・討議し、各クラスに風紀取り締り委員を設け、学校生活の改善に乗り出すことなどを決定した。

学校側では生徒の個人的指導を行っていた「生徒部」に加え「特活部」を作り、クラブ活動やホーム等のグループ活動とその統率を行うことを仕事とするものであり、風紀委員会の設立も提案した。

新聞部は「主張」で、特活部・風紀委員会の設置よりも学校が挙げてその根本原因を追及することが本当の姿だと述べている。

この時期の課題の一つは中学での道徳の時間の導入であり、特にホームルームとの関係であった。新聞部はこの時期積極的に発言し、生徒の自主性とホームルームの活発化を促すとともに学校側の指導にも提言を行った。(52号~55号)

昭和37年5月の55号では、『非行問題をさぐる』として総括し、刺傷事件と同時期の中三生による集団万引事件等は誤った英雄主義が背景にあり、盗難喫煙などは少なくなりつつあるが、不祥事件を絶滅するよう訴えている。 生徒側、学校側の危機意識に基づく対応もあり、この頃から非行問題関連の記事は減少している。

2.「団塊の世代」の入学及び劣悪な勉学環境の改善

昭和22年生まれがベビーブーム世代(後に「団塊の世代」と呼ばれた)の第一陣であり、41回生が昭和35年に中学入学してから土佐中・高にもその影響が及んでいる。

昭和36年6月の51号では中二編入生が当初予定の各クラス一名の四名であったのに四名ずつ十六名と大幅に増加し、『一クラス七十名に』になったと書いている。また、この学年が高校生になる昭和38年は高校進学希望者が増加するので私立校も収容して欲しいとの希望が県教委よりあったと伝えている。

昭和36年12月の53号では、『来年度の中学校 六十名クラス実現』との見出しで、県教委の要請を受け中2、中3の編入生を増やし、昭和37年度から中1(43回)は4クラス、中2(42回)と中3(41回)は5クラスにすると書いてある。また、記事中に41回生からは高校6クラスになるとしている。土佐高の卒業名簿をみると41回、42回生は6クラスある。 中学のクラス名はアルファベット順なので4クラスを5クラスにするにはEの名称を使えば良いが、高校はTHOKS(土佐報恩感謝の頭文字と聞いていた)なので、6クラス目がどうなるか関心が集まったが結局Nとなった。当時の生徒の間ではNの理由は新しいからだとか担任のイニシャルからだとか諸説あったが向陽新聞には関連記事は記載されていない。

昭和38年10月の59号には『運動会組分け決まる』と題し、クラス数が変則的なため組分けが心配されたが、前年と同様五色で優勝を争い、六クラスある高一はうち二クラスを一組にまとめ、四クラスしかない中一、中二は架空の組を一組作るとしている。

この時期の向陽新聞では一クラスの人数もさることながら、教室の暗さ、売店の問題を勉学環境の問題として積極的に取り上げている。

昭和36年10月の52号では『蛍光灯は必要ないか』とし、生徒代表から出された全教室に蛍光灯をつけて欲しいとの要望にたいし、学校側が雨の日くらいは我慢するように、配線工事が大がかりになるなどの理由で応じなかったことを報じた。翌年11月の56号では物理部が雨天の日の各教室の照度を測定し、黒板の明るさが足りないと判明したことや視力異常者の割合が県内他校、全国平均に比べ大きいことを指摘している。

高新連最優秀紙の選ばれた向陽新聞56号 |

|---|

また、56号では『激化する売店問題』として売店が生徒の便宜を図っていないとの結論生徒委員会が提起したと報じ、同問題を掘り下げるため一般生徒の意向調査としてアンケートを実施した。それらを基に「主張」で『食堂・売店は利益本位を捨てて“厚生施設”へ脱皮せよ』と論じた。翌年2月の57号では『売店運営の改善へ』と題し、改善が実施されつつあることを報じている。昭和38年10月の59号によれば同年8月に行われ百十校ほどが参加した全国高等学校新聞連盟(高新連)の新聞コンクールで慶応高、逗子高のものとともに56号が最優秀紙に選ばれた。

3.十一年ぶり甲子園出場

昭和38年12月の60号では『県大会・四国大会 十一年振り三度目の優勝 甲子園出場は確定的』と大きく報じた。県大会の準決勝では優勝候補常連で数年勝てなかった高知高を接戦の末二対一で破り、決勝でも安芸高を降した。徳島県で開催された秋季四国大会では新居浜商、坂出商を破り決勝では、徳島海南高を降した安芸高と対戦し延長16回の末四対三で勝利した。

高知商、高知高の壁が厚く甲子園への道が遠かった土佐高の両大会前の評価は低かったが、高知高を破って以来調子を上げ、見事四国大会での優勝に輝いた。新聞部は四国大会には3名の部員を派遣した。

翌年3月の61号では『本校野球部甲子園へ』と題し、第三十六回選抜高校野球大会に四国から本校とともに安芸高、徳島海南高が選ばれたことを伝えている。なお、同号の一面ではジステリア禍が本校を襲い、卒業式が土電会館に変更となったことを報じている。

野球部の活躍記事と学校の野球至上批判 |

|---|

62号では野球部の健闘を称え、輝かしい成果を報じるとともに、昭和39年4月8日付け高知新聞朝刊に掲載された土佐高の一生徒の投書“野球至上はイヤだ。スポーツに上下はない”を引用し、学校側の野球至上主義を「主張」で批判している。

後援会のあり方や遠征費の問題等、新聞部は野球部だけを特別扱いにする学校側の姿勢は問題とし、他の部の活動にも目を向けるように主張した。

<まとめ>

森下先生と40回生の新聞部員 前列の3名は既に鬼籍に入ってしまった |

|---|

新しい情報発信手段が多数ある現在、それらを活用してかっての新聞部の機能を果たすような存在が生徒諸君から内発的に生まれることを期待したい。先輩としての立場の範囲で協力は惜しまない。

* * * * *

追記) 本稿の対象とした期間に新聞部顧問教諭としてご活躍された島崎(森下)睦美先生が本年5月14日にご逝去されました。心からご冥福を祈りします。

向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑧ 昭和38年(60号)~昭和42年(73号)自由闊達な学園生活

藤宗俊一(42回) 2013.12.01

筆者近影 |

|---|

やぐら廃止問題

櫓が林立する運動会(41年) 当時の櫓は足場丸太を組み、杉や檜の葉を巻き付けた。 |

|---|

遠征費問題と野球至上主義

それまで学校と個人(保護者)が負担してきた部活動の遠征費の一部を全生徒で負担するよう曽我部校長から提案がなされた(39年63号)。その春、11年ぶりの甲子園出場を果たしベスト4に進んだ野球部の活躍で部活動に関心が高まり、「自分達の代表という意味で生徒自らが出費するのが理想」という考えに基づくものであった。それまでは振興会からの10万円と売店の利益から約50万円が補助されていたが、諸物価の上昇と遠征環境の改善(宿泊、食事)を目的として一人当たり年間150円(総額約27万円)の徴収案が検討され(65号)、遠征代表委員会が発足し(67号)生徒が遠征の可否について検討し、校長に諮問する体制が整った。ただ、売店からの補助は20万円に減額され、遠征環境の改善という当初の目的はいつのまにか消えてしまい、生徒の一部から「結局、先生方の懇親費になってしまっただけさ」という不満が渦巻いていた。

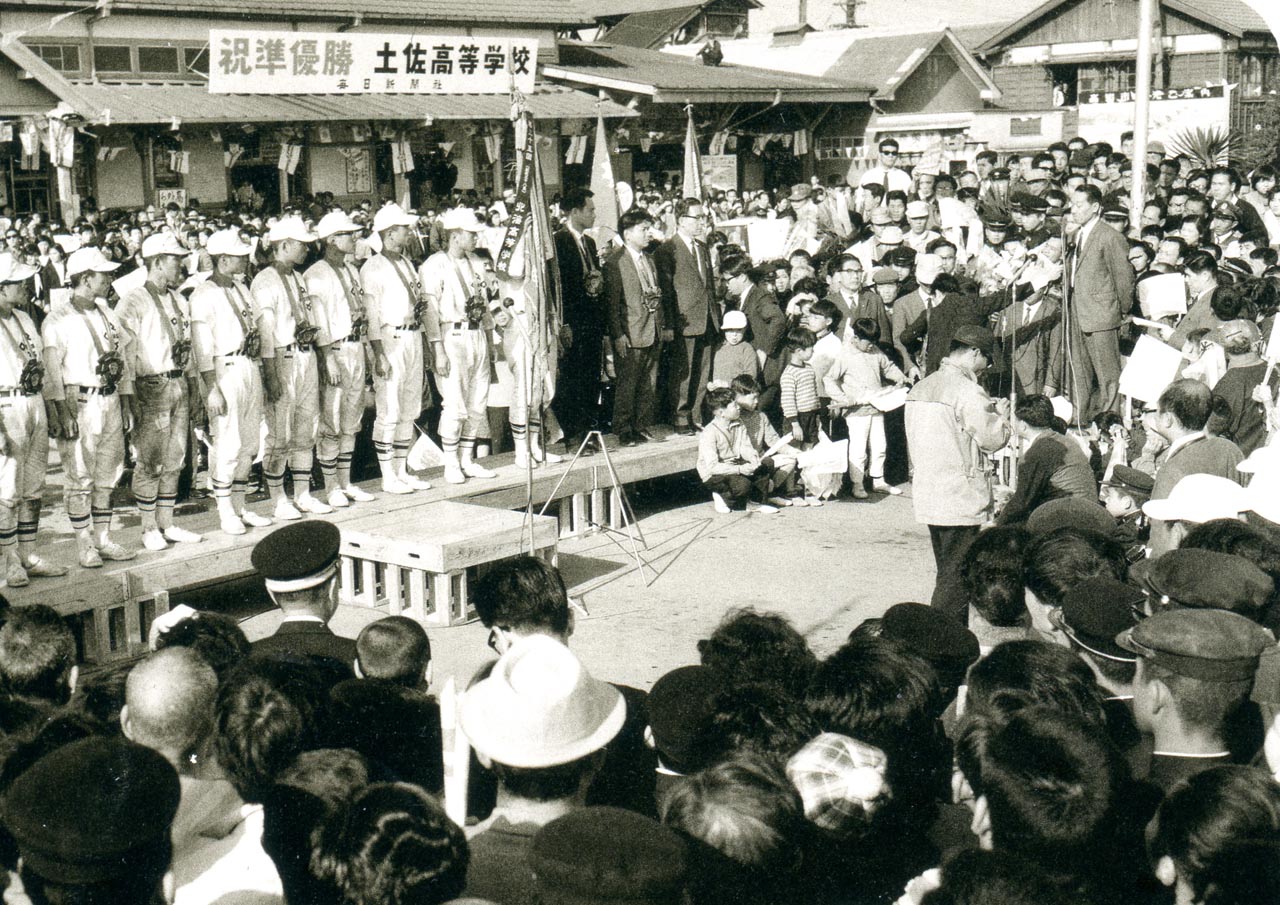

41年春、センバツ準優勝の凱旋式(高知駅) |

|---|

41年春のセンバツ準優勝時の号(71号)では、新聞部では従来から『野球至上主義批判』(62号・主張等)を展開していたのと、発行が7月になりニュース性が乏しくなり、一切そのことに触れていない。高校野球ファンの筆者としては少し淋しい気がしないでもない(28年夏の準優勝も向陽新聞は一切触れていない)。

校舎改築問題

42年当時の玄関風景 |

|---|

その他の問題

64号、69号、71号、73号と3年間で4号の四面構成をして、特集を組んでいる。運動会、学生、HR、修学旅行、大学受験、規律の乱れ、授業等の問題点を深く掘り下げて報道している。特筆すべきは、73号で、初めての試みとして『中学生版』に一面を割いている。

生徒の活躍

執行部が発行した翌桧(41年) |

|---|

運動部では、野球部だけでなく、ハンド部、柔道部、水泳部、弓道部、庭球部などが目立った活躍をし、四国大会や県大会などで毎年のように優勝している。文化部では、最大イベントである文化祭の話題が取り上げられ(61号、64号、69号、71号、72号)、マンネリ改善が検討されている。また、それ以外に『理科三部合同発表会』や『文化部(ブラバン、舞踊、音楽)発表会』が行われるとともに(60号)、校外活動としてブラバンの初めての『スプリング・コンサート』(66号)や『美術・書道合同展』(71号)が催され、県高校写真コンクールでの特選入賞(72号)が報じられている。一方、64号では演劇、軟式野球部(26年全国制覇)が自らの申し出で廃部が決まり、代わりに東洋の魔女の活躍の影響か、バレー部が同好会から昇格している(64号)。

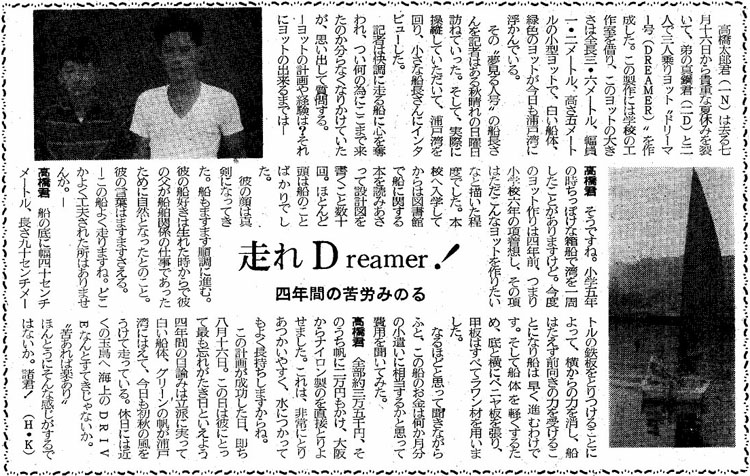

走れ Dreamer! (39年) |

|---|

海外に目をむけると、毎年のようにAFS交換留学生として渡米する生徒がいると同時に、個人でも海外に翔く生徒の記事が紙面を飾り(65号、71号)、40年には旺文社世界一周特派員に選ばれ6ヶ国21都市を訪れた女生徒がその見聞を報告している(67号)。

先生の活躍

オンカンの訃報(42年) |

|---|

42年当時の名物教師の一部 |

|---|

花王石鹸への一寸失礼(39年) |

|---|

曽我部校長

この期間は、校長が就任してからの最初の中学生(40回生)以降の生徒が高校時代を過ごした期間と重なり、卒業式では『自由な学園だった』という言葉があちこちで聞かれた(65号)。

40回生の卒壕式(40年) |

|---|

最後に

当時、新聞に書けなかったそれを表すエピソードを一つ。某所で某名物教師から『よう出ゆうのお。すっかりすってしもうたきにちっくと貸いてくれんかえ』と声をかけられ、ごっそり持って行かれた某君、翌日恐る恐る学校にいったら、授業中しっかり難しい問題を解かされ『良い勉強になった』とか。今の学校では考えられますか。

《なが~いあとがき》

筆山用原稿作成の際、編集委員の皆様に校正をお願いをいたしましたが、いろんなご指摘や、ご意見をいただき、ありがとうございました。誤記や欠落等技術的なことは別にして、ご意見に対してはちゃんとお返事するのが責務と考えコメントを付け掲載させて頂きます。

「やぐら廃止問題」

▼ やぐら廃止問題での③で「生徒の災害」とあるのは、怪我などの被害を受けるという意味なのですね。(岡林敏)

△ ご指摘のとおりですが、原文どおり(63号)で、通達文を書いた先生か、記事を書いた人(誰?えっ私?)の語彙力不足だと思います。

▼ 以前、紙面で読んだときにも疑問に思ったのですが、「杉の葉」というのが私にはピンとこないというか、櫓とどういう関係にあるのか分かりません。下宿していたため、櫓の製作にはほとんど関わることができませんでしたが、当日は櫓の中でいろいろと裏方なども(あまりたいしたことではなかったと思いますが)していました。しかし「杉の葉」と言われても思い当たる記憶がありません。私だけかもしれませんが、今の土佐校生なども読む前提であれば、簡潔な注釈があったら、よいかもしれません。(坂本)

△ 世代が変わると、櫓も変わるということですね。あの苦労した穴掘り(鉄棒でグランドの固い砂利混じりの土を砕き、空き缶でそれを取り出し、細くて深い穴を作る)など想像もつかないでしょう。写真のキャプションに付記しました。

「遠征費問題と野球至上主義」

▼ 運動部と文化部の確執では、5月に逝去された島崎(森下)睦美さん(31回生)がらみで昭和29年5月の出来事が忘れられない。亡き島崎さんへの御礼を込めて、記しておこう。

年度初めの部活予算会(学校の原案を各部代表の会議で審議)に、新聞部代表として出席、原案の運動部、特に野球部・サッカー部などへの配分偏重を批判した。

5月の修学旅行の際、ビンボウで参加しなかった私たちは、2年生の五台山遠足に同行することになった。当日、森下さんがやってきて、「今日は絶対一人にならないよう注意ください。サッカー部のM君たちが『中城を襲う』といきまいている」とのこと。口喧嘩ならともかく、格闘技はからきしだめなので、同級生の山本巌(東大剣道部)さんにも話しで護衛してもらったが、なにより森下、谷岡、西岡の31回生新聞部3人娘の活躍で、無事難を逃れることが出来た。森下さんに続いて巌さんも、9月にあの世に旅立った。合掌。(中城)

△ あの御船頭(おふながしら)の中城家が修学旅行にやれない程にビンボウだったとは信じられません。格闘技がからきしダメだったのは想像できますけれど。

▼ 当時は普通だったと思いますが、今、教育現場では、「父兄」という言葉はタブーになっています。「父母」も肩身が狭く、「保護者」が標準になっています。(坂本)

△ う~む。恐るべしPTA…これも禁句?。「高校生に保護など無用」、「子(孫)離れしろ」、「女は…」、言えない。ご指摘のとおり、訂正しました。

「先生方の活躍」

△ ちょっと失礼に登場された先生方のお名前と綽名を記載順に列記します。数字は号数です。サカイ族の登場が遅れたのは漱石を尊敬する文筆家で他の号にも屡々登場されていたためではないかと思います。花王石鹸は在任期間が短く公認されていませんが、横顔と三日月のロゴマーク(当時の)を結びつけた綽名です。姓名から判断できる先生は除いて他の綽名の由来も正確に教えていただければ幸いです。彼女を除いて、私たちが入学した時は既に公認されていました。

22元吉(ガンキチ),24中山(オンカン),25吉本泰,26富田,27片岡満(カタマン),28山本(ナオサン),29田内(タヌキ),30竹村(イッスイ),31久保田(マンタロウ),32松浦,33吉本要(カマス),34古谷(パンツ),35片岡敏(タコ),36中沢(アヒル),37山岸,38町田,39池田,40正木,41木内,42高崎,43西野,44曽我部,45永野(カエル),46櫛下,47石川,48平林(ヒラリン),49森本,50休,51休,52松尾,53平岡竹,54浜口(シチメンチョウ),55木戸,56河原崎,57森木,58新階,59西,60小松(サカイ族),61籠尾,62西川,63休,64森下(花王石鹸)

「曽我部校長」

▼ 報恩感謝は、THOKSのクラス名に関係すること(?)くらいの感じでしか受け取ってなかったことは確かですね。(井上)

△ 私も同じです。次の中城さんのご意見をお聞き下さい。

▼ できればKPCホームページで歴代校長の業績を振り返る座談会でも企画ください。大嶋体制が晩年に変質したのを、卒業生として初代校長となった曽我部さんが、大嶋時代の戦後民主主義教育と本来の設立趣旨をよく融合させ、自由闊達な校風を確立してくれたと思います。その後、宇田理事長が城東中(現・追手前高校)の同級生・森田氏を校長としてすっかりおかしくなりました。その一つが「報恩感謝」を校是などと言い出したことで、これはまだ精算されていません。というより、森田校長時代の変質に気づいてないのです。(中城)

△ 人選から、会場設定、とても編集人ごときの手に負えません。会長、幹事長、宜しくお願い致します。

おかしくなったのは森田さんを待つまでもなく、東大入試中止とそれに起因する共通一次試験(現在センター試験)の導入でそれまでの教育理念が通用しなくなって、名物教師や自由闊達な学生の行き場が無くなってしまったことではないでしょうか。全て、国(文科省)が、楽な道(天下り確保も含む)をとり、教育現場もそれに追随したのが原因だと思っています。私に言わせれば、曽我部さんにもそれに対抗できなかった責任があると思います。私学に必要なのはしっかりとした教育理念を持ち良い先生と生徒を集められる教育者と、それを支える理事長(桐蔭学園の故鵜川さんみたいに一緒でも良い…※1)だと思っています。難しい課題ですけれど。勿論、報恩感謝の理念が時代錯誤だというのは自明です。

※1:鵜川昇:元桐蔭学園学長・理事長・中教審臨時委員。毀誉褒貶の多い人物であるが魅力のある教育者でした。栃木高校をレッドパージの影響で退職し、その当時の教え子に宇井純氏がいた(wiki)。30年以上も前に、学園のマスタープランから女子部建設、中小幼部建設までお手伝いさせてもらいました。

「最後に」

▼ やはり、最後の文章を掲載するのはまずいかもしれませんね。当時の雰囲気を伝えるのにはいいのですが。名物教師は早晩消えゆく運命です。これだけ学校を取り巻く環境が変わると、昔なら笑って済ませたことが、社会問題になり新聞種になるご時世です。現場に身を置く立場では、あの当時だからできたのではと考えてしまいます。(多分に自己弁護や逃げも入ってますが・・・・)(井上)

▼ ■■■■と●●●●のことだと推測しますが、先生の●●●●好きを知らない人は、何の事だかわからないので削除したらと思います。(岡林敏)

▼ 特に意見ではありませんが、これは■■さんですよね。……。このネタは、52回生の卒業記念アルバムの特別出張号外(巻末近くの見開き2頁)で、私も使いました。(坂本)

▼ 某教師の●●●●行状記、筆山はともかく何らかの形で残して下さい。(中城)

△ ●■は先生方の名誉のために伏字にしました。しかし、生徒は当然だとしても、■■さんが10年たっても性懲りも無く同じことをしていたとは!!それにしても、●●●●好きの先生方には協定があったのではないかと思ってしまいました。筆山には字数制限もあり、「最後に」の部分(前書の後半部も)を削除して渡しましたが、HPはあくまでも個人の投稿文なので、復活して掲載してあります。この件では、最近弱気な中城さんから『お前は弱気だ!』となじられています。

向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑨ 昭和41年(70号)~昭和44年(80号)▼ やぐら廃止問題での③で「生徒の災害」とあるのは、怪我などの被害を受けるという意味なのですね。(岡林敏)

△ ご指摘のとおりですが、原文どおり(63号)で、通達文を書いた先生か、記事を書いた人(誰?えっ私?)の語彙力不足だと思います。

▼ 以前、紙面で読んだときにも疑問に思ったのですが、「杉の葉」というのが私にはピンとこないというか、櫓とどういう関係にあるのか分かりません。下宿していたため、櫓の製作にはほとんど関わることができませんでしたが、当日は櫓の中でいろいろと裏方なども(あまりたいしたことではなかったと思いますが)していました。しかし「杉の葉」と言われても思い当たる記憶がありません。私だけかもしれませんが、今の土佐校生なども読む前提であれば、簡潔な注釈があったら、よいかもしれません。(坂本)

△ 世代が変わると、櫓も変わるということですね。あの苦労した穴掘り(鉄棒でグランドの固い砂利混じりの土を砕き、空き缶でそれを取り出し、細くて深い穴を作る)など想像もつかないでしょう。写真のキャプションに付記しました。

「遠征費問題と野球至上主義」

▼ 運動部と文化部の確執では、5月に逝去された島崎(森下)睦美さん(31回生)がらみで昭和29年5月の出来事が忘れられない。亡き島崎さんへの御礼を込めて、記しておこう。

年度初めの部活予算会(学校の原案を各部代表の会議で審議)に、新聞部代表として出席、原案の運動部、特に野球部・サッカー部などへの配分偏重を批判した。

5月の修学旅行の際、ビンボウで参加しなかった私たちは、2年生の五台山遠足に同行することになった。当日、森下さんがやってきて、「今日は絶対一人にならないよう注意ください。サッカー部のM君たちが『中城を襲う』といきまいている」とのこと。口喧嘩ならともかく、格闘技はからきしだめなので、同級生の山本巌(東大剣道部)さんにも話しで護衛してもらったが、なにより森下、谷岡、西岡の31回生新聞部3人娘の活躍で、無事難を逃れることが出来た。森下さんに続いて巌さんも、9月にあの世に旅立った。合掌。(中城)

△ あの御船頭(おふながしら)の中城家が修学旅行にやれない程にビンボウだったとは信じられません。格闘技がからきしダメだったのは想像できますけれど。

▼ 当時は普通だったと思いますが、今、教育現場では、「父兄」という言葉はタブーになっています。「父母」も肩身が狭く、「保護者」が標準になっています。(坂本)

△ う~む。恐るべしPTA…これも禁句?。「高校生に保護など無用」、「子(孫)離れしろ」、「女は…」、言えない。ご指摘のとおり、訂正しました。

「先生方の活躍」

△ ちょっと失礼に登場された先生方のお名前と綽名を記載順に列記します。数字は号数です。サカイ族の登場が遅れたのは漱石を尊敬する文筆家で他の号にも屡々登場されていたためではないかと思います。花王石鹸は在任期間が短く公認されていませんが、横顔と三日月のロゴマーク(当時の)を結びつけた綽名です。姓名から判断できる先生は除いて他の綽名の由来も正確に教えていただければ幸いです。彼女を除いて、私たちが入学した時は既に公認されていました。

22元吉(ガンキチ),24中山(オンカン),25吉本泰,26富田,27片岡満(カタマン),28山本(ナオサン),29田内(タヌキ),30竹村(イッスイ),31久保田(マンタロウ),32松浦,33吉本要(カマス),34古谷(パンツ),35片岡敏(タコ),36中沢(アヒル),37山岸,38町田,39池田,40正木,41木内,42高崎,43西野,44曽我部,45永野(カエル),46櫛下,47石川,48平林(ヒラリン),49森本,50休,51休,52松尾,53平岡竹,54浜口(シチメンチョウ),55木戸,56河原崎,57森木,58新階,59西,60小松(サカイ族),61籠尾,62西川,63休,64森下(花王石鹸)

「曽我部校長」

▼ 報恩感謝は、THOKSのクラス名に関係すること(?)くらいの感じでしか受け取ってなかったことは確かですね。(井上)

△ 私も同じです。次の中城さんのご意見をお聞き下さい。

▼ できればKPCホームページで歴代校長の業績を振り返る座談会でも企画ください。大嶋体制が晩年に変質したのを、卒業生として初代校長となった曽我部さんが、大嶋時代の戦後民主主義教育と本来の設立趣旨をよく融合させ、自由闊達な校風を確立してくれたと思います。その後、宇田理事長が城東中(現・追手前高校)の同級生・森田氏を校長としてすっかりおかしくなりました。その一つが「報恩感謝」を校是などと言い出したことで、これはまだ精算されていません。というより、森田校長時代の変質に気づいてないのです。(中城)

△ 人選から、会場設定、とても編集人ごときの手に負えません。会長、幹事長、宜しくお願い致します。

おかしくなったのは森田さんを待つまでもなく、東大入試中止とそれに起因する共通一次試験(現在センター試験)の導入でそれまでの教育理念が通用しなくなって、名物教師や自由闊達な学生の行き場が無くなってしまったことではないでしょうか。全て、国(文科省)が、楽な道(天下り確保も含む)をとり、教育現場もそれに追随したのが原因だと思っています。私に言わせれば、曽我部さんにもそれに対抗できなかった責任があると思います。私学に必要なのはしっかりとした教育理念を持ち良い先生と生徒を集められる教育者と、それを支える理事長(桐蔭学園の故鵜川さんみたいに一緒でも良い…※1)だと思っています。難しい課題ですけれど。勿論、報恩感謝の理念が時代錯誤だというのは自明です。

※1:鵜川昇:元桐蔭学園学長・理事長・中教審臨時委員。毀誉褒貶の多い人物であるが魅力のある教育者でした。栃木高校をレッドパージの影響で退職し、その当時の教え子に宇井純氏がいた(wiki)。30年以上も前に、学園のマスタープランから女子部建設、中小幼部建設までお手伝いさせてもらいました。

「最後に」

▼ やはり、最後の文章を掲載するのはまずいかもしれませんね。当時の雰囲気を伝えるのにはいいのですが。名物教師は早晩消えゆく運命です。これだけ学校を取り巻く環境が変わると、昔なら笑って済ませたことが、社会問題になり新聞種になるご時世です。現場に身を置く立場では、あの当時だからできたのではと考えてしまいます。(多分に自己弁護や逃げも入ってますが・・・・)(井上)

▼ ■■■■と●●●●のことだと推測しますが、先生の●●●●好きを知らない人は、何の事だかわからないので削除したらと思います。(岡林敏)

▼ 特に意見ではありませんが、これは■■さんですよね。……。このネタは、52回生の卒業記念アルバムの特別出張号外(巻末近くの見開き2頁)で、私も使いました。(坂本)

▼ 某教師の●●●●行状記、筆山はともかく何らかの形で残して下さい。(中城)

△ ●■は先生方の名誉のために伏字にしました。しかし、生徒は当然だとしても、■■さんが10年たっても性懲りも無く同じことをしていたとは!!それにしても、●●●●好きの先生方には協定があったのではないかと思ってしまいました。筆山には字数制限もあり、「最後に」の部分(前書の後半部も)を削除して渡しましたが、HPはあくまでも個人の投稿文なので、復活して掲載してあります。この件では、最近弱気な中城さんから『お前は弱気だ!』となじられています。

「背伸びした青春」と「見守る師」

加賀野井秀一(44回) 2014.07.30

カフェ・グレヴァンにて 嶋田くんと |

|---|

さて、このたび、44回の同級生、永森裕子さんに命ぜられて、土佐中・高等学校同窓会関東支部会報の『筆山』56号(2014.07)に、「向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑨ ―「背伸びした青春」と「見守る師」―」という一文を寄稿いたしました。

その前号には藤宗さん、さらにその前には岡林さん、森田さん、公文さんと溯る錚々たる先輩方が執筆されているこの欄に、私ごときが起用されるなぞ思いもよらぬことであり、本来ならば即座にお断りするところ、他ならぬゴッド・マザーたる永森さんからのご命令。そのうえ、彼女が「鬼の霍乱」ときており、さらに、私より適任の当時の発行人、井上晶博くんは、うまい具合に早々と辞退しており、後輩編集人の山岡伸一くんとは連絡がとれないとのこと。結局、ええい仕方がない、というわけで、力不足の私がお受けするしかありませんでした。至らぬところは平にお許し下さい。

私は中学時代を大阪で送っていますので、現在ジュッセルドルフに住んでいる嶋田泰雄くんたちとともに、高校からの入学です。中高一貫の6年間を土佐校で過ごした皆さんに比べると、それだけ思い出も少ないかなと思い続けておりましたが、いざこうして回想し始めると、いや、あるわあるわ、芋づる式にぞろぞろと出てまいりました。ま、そんなこんなの想いを込めて書いた拙文、文章としては大目に見ていただくとして、皆さまの思い出のよすがとなれば幸いです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

のっけから細かいことで恐縮だが、向陽新聞は昭和25年の第7号から元号表記をやめ、西暦を用いている。戦後五年が過ぎたことを暗に象徴するとともに、開かれた母校の姿をも示しているようで興味深い。そんな表記の是非は別にしても、西暦を用いると、とたんに世界の動きが見えてくる。本欄では西暦表記の二ケタ略で「’66」といった形にし、多少なりとも外部世界を反映させるようにしてみよう。

激動の世界と土佐校 ― 校舎改築問題、近視の増加、フォークダンス

東大入試中止と進学希望状況 |

|---|

66年の72号「らくがき」にはすでに「中共で起こった“整風”」のことが書かれており、「アクティヴな彼ら〔紅衛兵〕に行き過ぎの感がないではないが」、受験地獄によって行動のひとつもできなくなっている私たちはこれでいいのか・・・といった思いが吐露されている。あるいはまた、71号のごく小さな欄にも、「原水協」と「原水禁」との分裂を嘆く声が載せられていた。当今の世相からすれば、なかなか頼もしいマセガキぶりである。(79号にも80号にも“スチューデント・パワー”についての言及あり。)

校舎改築問題を伝える76号 |

|---|