���W�|�S�F���܂���Ȃ��Ƃ����Ă��܂�

���W�|�R�F�V������y���Z�̎v���o�@

�@�@���W�|�T�F���̂����i�E�o�����E���m�点�E�ē����j

���W�|�R�F�V������y���Z�̎v���o�@

�@�@���W�|�T�F���̂����i�E�o�����E���m�点�E�ē����j

�@�݂Ȃ���̋ߋ�����ĉ������B���̃y�[�W����R�̎ʐ^�𑗂��ĉ�����Ɗy�������ʂɂȂ�܂��B

���^�C�g�����N���b�N����ƍŐV�y�[�W�փW�����v���܂��B

���摜�Ƀ}�E�X�|�C���^�[��u���Ɖ摜���g�傳��܂��B�S�̑�������Ȃ��ꍇ�}�E�X�����̃X�N���[���{�^���i�z�C�[���j���A�}�E�X�|�C���^�[���摜�ɍڂ����܂ܕ����L�[�i���������j���g���ăX�N���[�����Ă��������B

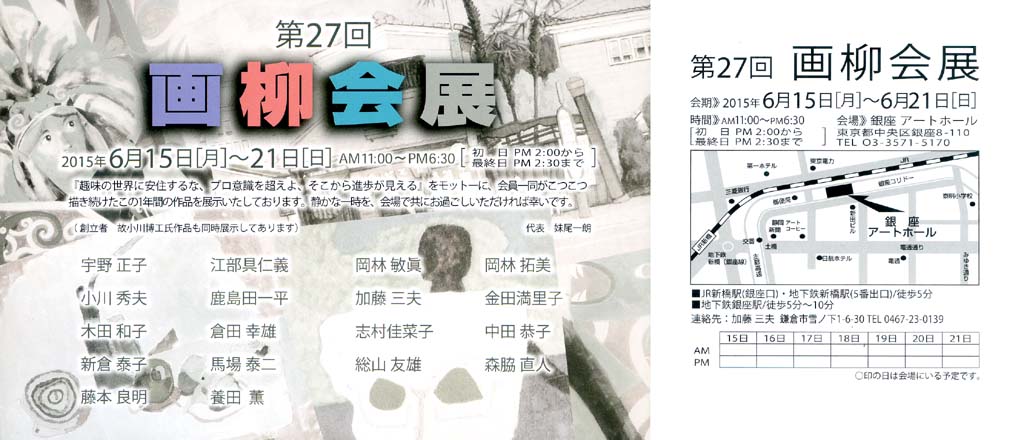

| 2010.04.20 | �@���ѕq���i32��j | �@�@�������g�����ŊG��`�� |

| 2010.07.10 | �@�ݗ������� | �@�@����ւ̏o���A�R�����g |

| 2010.09.27 | �@���ѓN�v�i40��j | �@�@�L���h��DX�Łu���z�V���o�b�N�i���o�[�v��ǂ� |

| 2011.10.12 | �@�R�{�Ô��i51��j | �@�@�w�����x���Ă��ꂽ����-�X�֕s�������̌o����ʂ���-�x�u���� |

| 2012.04.09 | �@���c���v�i48��j | �@�@�A�R���J�O�A�o�R |

| 2014.05.31 | �@���鐳ꟁi30��j | �@�@�w�]�ˎ���q�ǂ��V�ё厖�T�x�ƒ����ʼn�W�̔��� |

| 2014.05.31 | �@���c���v�i48��j | �@�@���������C�� |

| 2014.12.01 | �@���鐳ꟁi30��j | �@�@�w���m��u��z��L�v�Ƃ��̌�̌����O�x�ƁwNHK�ԑg�Љ�x |

| 2015.05.12 | �@���ѕq���i32��j | �@�@�����W�̂��ē� |

| 2015.06.14 | �@���@�r��i42��j | �@�@�s�k�錾 |

| 2017.03.20 | �@�|�{�C���i37��j | �@�@���z�v���X�N���u�ɓ���܂��B |

| 2017.08.26 | �@���@�r��i42��j | �@�@�I���錾 |

| 2017.10.10 | �@���鐳ꟁi30��j | �@�@�u�����G�ɂ݂�q�ǂ������̕����J���v |

| 2018.01.02 | �@���鐳ꟁi30��j | �@�@�����ʼn�E����R���N�V���� |

| 2019.04.28 | �@�ؓc�����i35��j | �@�@���Z����̎v���o�Ɠ��Ȑ��㎎�� |

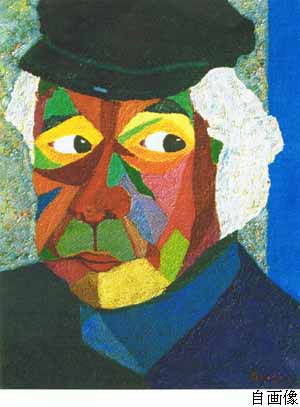

�������g�����ŊG��`��

�@�u�����āA�����͂ǂ��֍s�������ȁv�����̎U���R�[�X�̂��Ƃł���B

�@�R�[�X�͎O�قnj��߂Ă���B���̃R�[�X�́A���R��˂�ʂ�R�[�X�B���R��˂ɂ́A�����V�c�Ə����c���@(�����V�c�̉�����)�̕�ƁA���s�ɓs��J���������V�c�̕悪����B�ԏ��␙��w�Ȃǂ��������Ă���̂ŁA�^�Ăł���r�I������������B�Q���̍������͑��̗����h�����Č��N�ɗǂ��B�����݂��߂ĕ����A�A��͔T�ؐ_�Ђ̘e��ʂ�B���̃R�[�X�́A�F����̓y�������B�䂪�Ƃ���k�ܕ����s���ΉF����ɓ˂�������B�`�o�Ƌ`����������F����̍���ꂩ��܁`�Z�L�������̓y�������Ĉꎞ�ԂقǂŋA��B

�@��O�̃R�[�X�́AJR�ޗǐ��ɉ������V������|�тȂǂ��ӂ�ӂ炷�铹�B���ǂ́A���̒��̋C���łǂ̃R�[�X�ɂ��邩�����߂�̂ł��邪�A�����̕����ɕ`���Ă�����G�̎Q�l�ɂ���B

�@���씎�H�攌�̎w���̂��ƊG��`���͂��߂ď\���N�ɂȂ邪�A�G�߂̈ڂ�ς��ɕq���ɂȂ��Ă����B�y��ɃX�C�Z�����炫�n�߂��A���������t�ɂȂ�ȁA�R�X���X�̌s���L�тĂ������A�H���߂��ȂǂƎv���Ȃ��璬��������B�ƁX�̒�̉Ԃ����X�ڂ�ς��B�����ΉԂɖڂ��߂Â��āA�Ԃт�̐�����ы���A�߂��ׂ̂������Ȃǂ��q�ׂɊώ@����B��ʼnԂт�̊��G���m���߂�B

�@�������B�n�ʂɋ߂���͔����A����ƔZ���Ȃ�A�^�゠����͍��F�ɂȂ�B�_�̗l�q�������Ⴄ�\���������B�����̊Ԃ͖{���ɂ܂�ۂ��_�������B�G��`���n�߂�܂ł́A��������ƒ��߂�Ȃǂ͊F���ɋ߂������B�n�ʂ����ƂȂ����Ȃ�������A�u�J���~�肻�����ȁv�Ǝv���Ƃ��� �݁A������Ƌ��������x�B���R�ɂقƂ�NJS��Ȃ����킪�A�L�����o�X�Ɍ������悤�ɂȂ��āA�m�炸�m�炸�ɕς���Ă����B�Ԃ̌Q�������Ă��A�ȑO�́u�Ԃ��炢�Ă�B�R�X���X���ȁv �ŏI���B�������ܕʂ̂��Ƃɖڂ���炵�Ă������A�Q�����č炢�Ă��铯����ނ̉ԁX�ł������ē����\������Ă��Ȃ����ƂɋC�Â��悤�ɂȂ����B�s���N�̐F�����������ɈႢ�A�Ԃт�̉��������Ă�����A���Ȃ�������A���܂��ɉԊ炪���ꂼ��ɈႤ�����Ɍ����Ă���B���R�̕����͂��ꂼ�ꂪ���I�ł���Ȃ��狦�����Ă���B

�@�G��`���n�߂ėǂ������ȁA�Ǝv�����Ƃ͑��ɂ�����B����͗��s�ɏo�Ă��������Ƃ������Ȃ������Ƃ��B�X�P�b�`�������莩���̊����ɂ��������i���ʐ^�ɂƂ�ɂ́A�������ƕ����Ɍ���B �ǂ��֍s���ɂ��Ă��A�ꎞ�Ԃ�Ԃ͕����悤�ɐS������B���ꂪ���N�ɂ��v���X�ɂȂ�B�ό���s�y�ɐl������Ƃ���ł͂Ȃ��A��������ƕ����ƌ��������āA�u���R�Ƃ̑Θb�v���X�P�b�`���Ȃ���ł���Ƃ���ɐg��u���B�R�̗ɂ��Ă�����̐F���������Ă��Ȃ��B�ق��Č��߂Ă���ƁA�X�͂��܂��܂Ȃ��Ƃ���肩���Ă����B

�@���͊G�Łu���C�v�u�P���v�u��]�v�Ȃǂ�\�����Ă������Ƃ������I�~���������Ă���B�����������I�~�������t�H���������t���悤�ƁA�U����������X�P�b�`�ɏo�������肵�Ď��R�ƑΘb������B���ꂪ�A�G��`���悤�ɂȂ��ē��邱�Ƃ��ł����u�y���݁v�̈�ł���B

�E��̘g��������

�@���R�Ƃ̑Θb�Ƃ����y���݂ɉ����āA�`�掩�̂��y���ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ����̂́A10�N�ȏ���`�抈�����p���ł��A�`��Z�p�����サ�� ����ł���B�u�p���̓J�Ȃ�v�Ƃ������A�����邱�ƂŊG��`�����߂ɕK�v�ȋZ�p�ʂł̏�B���͂����B�Z�p�ʂł�����x�������x���ɒB���Ă͂��߂āA�����̐S�̓����L�����o�X�ɕ`���\�����Ƃ��ł��A�u�y���݁v��������悤�ɂȂ�B

�@���̓_�ŁA��N�ɂȂ��Ă���u00�ł��n�߂悤���v�ƈ�l�ʼn����̎�����Ƃ��Ƃ��Ă��A��̂��Ƃɒ��͂��Čp�����邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�����̂ł͂Ȃ����B�u�����͋C�������Ȃ�����A���������낤�v�ƁA���������j���̐����ł́A��邱�Ƃ�扄���ɂ��Ă��܂��B����ł͋Z�p�I�Ȗʂ��L�тȂ��̂ŁA����Ă��ʔ����Ȃ��B�y�����Ȃ����瑼�̎�ɐ�ւ��āA�܂��������Ƃ̌J��Ԃ��B��̃n�V�S�����邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B

�@������̃n�V�S������̂ł͂Ȃ��A�`�����N��Ɋy����ł�����̂́A�`�����Ƃ��y�����Ɗ����邱�Ƃ̂ł���Z�p���N�O��10�N�ԂŐg�ɂ��邱�Ƃ��ł������炾�Ƃ��Â��Ǝv���B�����āA���ꂪ�ł����̂́w�����x�Ƃ������Ԃ̑��݂�����������ł���B

�@����50�ɂȂ����Ƃ��A�����Ƃ̏o�ŋL�O��ŏo��������씎�H�攌�Ɏt���B�L�u�����ĉ��������������B�����20���قǂł��邪�A�����ȏ�́A������u���̐l���v�𑗂��Ă���l�������B��������̎d���͂��܂��܂ł���B

�@�u���(����イ)�v�ɂ́u�䗬�v�Ƃ����Ӗ������߂��Ă���B�������̕`�����ł悢����A�R�c�R�c�Ɩ��̂悤�ɂ��Ȃ₩�ɊG��`�������邱�ƂŁA�`��Z�p�̌���Ɛl���̏[����}���Ă������Ƃ����u�u�v�����������Ԃ����A�����āA���̒��Ԃ����������̕���ɏW�܂�A���݂��̕` �抈���𗦒��ɔ�]�����������܂��������肵�č��܂ł���Ă����B�E��̘g�������ԂƂ̌𗬂��ł���悤�ɂȂ������ƁA������G��`���n�߂ĐV���������傫�ȁu�y���݁v�̈�ł���B

���_�̊J��

�@���̂悤�ɊG��`�����ƂŐV�����y���݂邱�Ƃ��ł������A�������u�ǂ������ȁv�Ƃ��Â��v���̂́A�����́u���_�J���v���ł������ƂƁu�����[�����Đ�����v��i���l���ł������Ƃł���B

�@���_�J���Ƃ͉���?���̈�́A�G�̖{���͏�肩���肩�Ō��܂���̂ł͂Ȃ����Ƃ������ł������ƁB�{�c���攌�͎��̂悤�Ɍ���Ă���B

�@�u���p�ɏ㉺�̋�ʂ͂Ȃ��A��艺��A�����������ǂ����͂���ɂ��Ă��A�G��`�����Ƃ����u�ɏ㉺�̋�ʂ͂Ȃ��v

�@�܂��A�u�Ώۂ̊O�`���G��ɂƂ��Ă͖{���I�ȗv�f�ł͂Ȃ��A�F�ʂ��̂��̂��S��h�蓮�������̂ł���v�Əq�ׂĂ���̂̓J���f�B���X�L�[�B

�@���̉�ƃS�b�z�͒�ւ̎莆�Łu�ڂ����G�ɂ��������̂́A�i���ɐS�ɂ�������������F�ł��v�Ə��������Ă���B���������̑�ȉ�Ƃ����̌��t�����āA���͔��ɗE�C�Â���ꂽ�B�f�b�T���J���Ȃ��A�Ώە��̌`�m�ɕ`�ʂł��Ȃ����ɂ́A�ƂĂ��G�Ȃ`������̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ǝv������ł����B�������A���̉�Ƃ����̌��t�ɐڂ��āA�u�G�͎����������������ƁA��������������̂�\�Ɍ��������̂ȂB���̌`��������ƕ`���Ȃ��Ă��A�����∤���F�ŕ\�������v�Ǝv����悤�ɂȂ��Ă����B�u�`����������ɕ`���Ȃ��ƊG�łȂ��̂ł���A�ʐ^���B���������Ȃ����v�ƁA�J������C�����ɂȂ����B ���l�ɏ��˂Ƃق߂Ă��炨���Ƃ����C�������̂ĂāA�����ɑf���Ɍ��������Ď����̋C������\������ɂ͊G�͍œK�Ŋy������i�ł���Ǝv����悤�ɂȂ����B���ꂪ���_�J���̈�ڂł���B

�@��ڂ̐��_�J���́A�G�́u����v���̂ł͂Ȃ��u������v���̂ł���Ƃ������Ƃ������ł������ƁB�ǂ�ȂɗL���ȉ�Ƃ̕`�����G�ł����Ă��A�������D���łȂ�������f���Ɍ��ɏo���Ă����B

�@�u�L���ȊG���������Ȃ��Ă͂����Ȃ��B�����ɂ͊G�����낪�Ȃ��v�ƒp���邱�Ƃ͂��炳��Ȃ��Ɣ[���ł��āA�G��`�����Ƃ��G���ς邱�Ƃ��̂т̂тƊy���ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B�Ԃ̊G�����āu����͉��̉Ԃ��������̂��v�Ǝ��₵�A���i�̊G�����āu�ǂ����������́v�ƕ����l�͑����B����́A�`���ꂽ�Ԃ̖��O�A���i�̏ꏊ�����u����v���Ƃ��G�����邱�Ƃ��Ǝv���Ă��邽�߂ł͂Ȃ��̂��B�u�G������Ƃ́A���������ǂ��������ƂȂ̂��v�ƔY��ł����Ƃ��ɁA���яG�Y�́w�������߂�S�x�Ƃ����u���^�ɏo������B���т́u�G������Ƃ����̂́A�G�������邱�Ƃł��B �����邱�Ƃł��v�Ƒ�w������ɍu�����Ă���B

�ȉ��͂��̍u���̗v��ł���B

�@�w���N���쌴������Ă��āA��ւ̔������Ԃ̍炢�Ă���̂������Ƃ���B����ƁA����̓X�~���̉Ԃ��Ƃ킩��B�����A�X�~���̉Ԃ��A�Ǝv�����u�Ԃɏ��N�͂����Ԃ̌`���F������̂��~�߂�ł��傤�B�X�~���̉ԂƂ������t�����N�̐S�̓��ɂ͂����Ă���A���N�́A����������̂ł��B

�@�X�~���̉Ԃ��Ɖ���Ƃ������Ƃ́A�Ԃ̎p��F�̔��������������t�Œu�������Ă��܂����Ƃł��B

�@���t�̎ז��̂͂���ʉԂ̔������������A���̂܂��������A�Ԃ�ق��Č������Ă����A�Ԃ́A ���Č������Ƃ̂��Ȃ������悤�Ȕ��������A���ꂱ������Ȃ��������ł��傤�B��Ƃ́A�F�����������ɉԂ����Ă���̂ł��B�G�́A��Ƃ��ق��Č����������Ԃ̊����������Ă���̂ł��B�Ԃ̖��O�Ȃ��������Ă���̂ł͂���܂���B���������R�߁A���͔������G�߂Ċ��������Ƃ����̊����͂ƂĂ����t�Ō����\���Ȃ��Ǝv�����o���͒N�ɂł�����ł��傤�B���N�́A���Ƃ��������������ƌ����ł��傤�B���̉��Ƃ������Ȃ����̂����A�G���������N�ɓ`�������Ɗ���Ă�����̂��B���������̂́A���N��ق点�܂��B���ɂ́A�l�𒾖ق�����J������̂ł��B���ꂪ���̎����{�̗͂ł���A���{�̐����ł��B�G���{���ɉ���Ƃ������Ƃ́A�����������ق̗͂Ɋ�����o�����悭���키���Ƃɑ��Ȃ�܂���B�ł�����A�G�ɂ��đ�R�̒m���������A�l�X�Ȉӌ���f����l���A�K�������G���������l�Ƃ͌���܂���B�G������Ƃ����̂́A�G�������邱�Ƃł��B�x

�@���̏��яG�Y�̕]�_��ǂ�ŁA���́u���ꂾ�v �Ƌ������������B�G���ς邱�Ƃ͕`������Ƃ̐S�������邱�ƂȂB�������͐l�ɂ���Ă��܂��܁B������A���̉�Ƃ̐S�ɋ�������A�u���͂��̊G���D���v���ƌ��ɂ�������B�G��`���Ƃ������Ƃ��A�Ώۂ����ɂ������Ƃł͂Ȃ��A�Ώۂ�ʂ��Ċ��������Ƃ��������ƁB���́A���̊����F�Ō����悤�ɂ��悤�B

�@�u�G�͊�������̂ł���v�Ƃ����A�傰���Ɍ����Ό��邱�Ƃ��ł������Ƃ���ڂ̐��_�J���ł���B�����̋C������f���Ɍ����A��������Đl�������������Ă����A���ꂪ�G�ȂƎv����悤�ɂȂ��āA�G��`���y���݂�����Ƒ����A���������ɂ��Ȃ��Ă����B

����z�����獡���[��

�@�u���������v�Ƃ������t���悭���ɂ��ڂɂ�����B

�@�j�͌�����ނ��Ă���̒����l�����Ă����˂Ȃ�Ȃ��B�d����r�̐����������m��Ȃ��̂ɁA���ꂩ��͉����u���������v�ɂ����炢���̂��낤���Ƃ����j�����̔ߖ������Ă���B����Ȃ����́A�d�����Ȃ��Ȃ��Ĕ����k�̂悤�ɂȂ����v�̖ʓ|�����Ĉꐶ���I��肽���Ȃ��B�u���������v �������Ă��ꂩ����炵�����Ǝv���B2007�N�ɂ͒c��̒�N�ސE���n�܂�B����Ɠ����ɁA�N���������x���n�܂�B��N�ƂƂ��ɍȂ��痣����\���n�����v��������͕̂K���ł���B

�@���������A�j�͒�N�ƂƂ��Ɏ����̉ߋ���U��Ԃ�B�����̂���܂łɂ���Ă������Ƃɂ��āA���낢��Ǝv���߂��点��B�����āA�����Ă��̏ꍇ�͌������B�u����Ȃ��Ƃ������Ȃ������v�u�����Ƒ��̐��������������̂ł͂Ȃ������̂��v�ƁA���������Ǝv���߂��炷�B�������̉ʂĂɂ͒��������H����đ��₩�ɔp�l�ւ̓����܂�������Ƃ������ƂɁc�c�B

�@���͂���ȍs�������������Ȃ������B�������A���̐l���ɂ͌������B�����q�ǂ�����ɁA�푈�ŕv��S�������ꂪ�č������āA�`���ƕ�̊Ԃɋ��܂�Ă���Ȏv����������ꂽ�B�u����ȋ������炢���������o�������B�ł��A�Ȃ��Ȃ������o���Ȃ��v�Ƃ����s���������ƕ����Đ����Ă����B�u�����Ɨǂ��l��������͂����v�Ƃ����A��������Ȃ��~������������Ă����̂������āA��x���������o���B�l�l�̎q�ǂ��������̂Ă��Ƃ������̒ɂ݁B������N���������ĐU��Ԃ����l���͌�����炯�B�������A��������Ȃ��琶�����N��̐l���͂ǂ��Ȃ�̂����l�����Ƃ��A���� �ɂ͉��̎�����Ȃ��B�l���ɂ͌���͖��ʂ��A�Ǝ����Ɍ������������Ƃ��A���錾�t�ɏo������B

�u�������g�����v(MementoMori)�A�u����z���v

�@�Ƃ����Ӗ��̃��e����̊i�����B�ߋ��̗��j�ɂ́A�l�Ԃ��������C����������Ƃ����ł͂Ȃ��������オ����B�\�O���I����\�Z���I�ɂ����ẴC�^���A�́A�����Ԃ錳�C�Ȏ��ゾ�����B���I�i���h�E�_�E���B���`��A�~�P�����W�F���Ȃǔ��̋��l�����������B���̃��l�T���X����̐l�����́A���ւ̊��̏�ɑ嗝�⍜�ō��������u�����B

�@���̒u���ɂ́A�u�������g�E�����v�Ƃ������t�����܂�Ă����B�u����z���v�Ƃ������t�ł���B

�@�l�Ԃ͎���z���`�����Ƃɂ���āA������������Ɂu���ܐ����Ă���v�Ƃ����������m�F�ł�����̂Ȃ̂��B�l���̐^���͂�����B����͐l�Ԃ͕K�����ʂƂ������ƁB�������A���̎��͂��K��邩�͒N�ɂ�����Ȃ��B���܌��N�ł����Ă��A���̏u�Ԃɂ͔]�[�ǂ����S�ǂœ|��邩���m��Ȃ��B�����������ɋC��t���Ă��Ă��A�����ɂ͌�ʎ��̂ł��̐��֍s�������m��Ȃ��B�ꐡ��͈ŁB

�@�����z���A���̂��̏u�Ԃ�厖�ɉ߂��������Ƃ����C�����ɂȂ��Ă���B���U��Ԃ��ė������ނ����A���I��邩���m��Ȃ����ꂩ��̐l����O�����ɐ����悤�Ƃ����C�����ɂȂ�B ����̑��������l�����������炱���A���������邩��������Ȃ����炱���A���ꂩ��̈��������[�����Đ����Ă������B�����v�����ƂŁA���͌��C�ɂȂ��B���́u���C�v���L�����o�X�ɂԂ����āA���͊G��`���B�u���C�v�Ƃ��������ʂ܂ŔR�₵�����č����[�����Đ����邽�߂ɁA���͊G��`���Ă���B

33T����(��)�^�q�q �H�i���Z���j

33�H���� �H�i���Z���j

35K�X�� ���� �H�i���Z���j

36T�X�{ �_�u 2010/06/23(Wed)�ԑ��@����s���Ɓi���Z���j

38K��{(���{)�� 2010/06/23(Wed)�ԑ��@�����q�s�߂����i���Z���j

38���� �|�� �H�i���Z���j

39H����(����)���q 2010/06/23(Wed)�ԑ��@���m�s�e�`�i���Z���j

39H�X�c �� �H�i���Z���j

39O���� ������ �H�i���Z���j

43T��c �s 2010/06/23(Wed)�ԑ��@�����揬�ΐ�i���Z���j

43H�㑺 ���u �݃A�����J�H�i���Z���j

44H�@ ���� �H�i���Z���j

48K�U(����)���� �H�i���Z���j

48S���� ���� �H�i���Z���j

50T��� �� �H�i���Z���j

56H�s�g ����Y �H�i���Z���j

�����c ���v (48N)����E�o��***���{�d���w�H�Ɗ������***

������ ���� (45K)����E�o��******

���k�� �͕F (49H)����E����***�n���ْ��w�����w�Z***

7��24���͌ߌ�܂Ŏd���̂��ߌߌ�1���̑���ɂ͏o�Ȃł��܂���B�ߌ�4���ɂ͎s���J�ɓ������邱�Ƃ��ł��܂����A�Ɩ����Ă��邤���ɑ���2���O�ɂȂ�܂����B�Q���������C�����͎R�X�Ȃ̂ł����B

���g�� ���O (34O)����E����******

�����{ ����Y (32O)����E����******

������ ���v (35S)����E�o�ȁi���e��̂݁j******

���X�� ���i (32O)����E����******

���s�� �^�m (30T)����E����***�ӂꂠ�����c�z�X�s�^��***

�A�����x���Ȃ�\����܂���B�ǂ����Ă����x�̑���ɂ͏o�Ȃł��܂���B�F�l�ɂ�낵�����`�����������B

�������� �G�� (44K)����E�o��***������w���H�w��***

���ߐ��x��Ă��܂��܂������A���e��ւ̎Q���͂܂��\�ł��傤���B

������(�R�V��)��q (52O)����E����******

���ݎq���̌������Ǝ�l�̓]�̂��߁B���R�ƍ������E���E���ł��̂ŁB��قǂ�������Ȃnj��܂��A����ߋ��ō�{�N�̃R�����g���݂āB���������v���܂����B���̓����̂��������͂ǂ����Ă��ł��傤�B�V�������͊F���ł������A�V�����̌㉇�ŕ����Ղɂ����l�`���͂悢�z���ŏo���B�n��50�N������ŏ��߂Ďq���B�ɓy���╔������݂����Ƃ��ł��܂����B�ݗ�����̂���������F�肵�Ă��܂��B���b���̐�y�̊F�l���낢��d�b��Ă��� �L���������܂����B

���v�i(�R��)�m�q (34T)����E����******

���R�� �L�� (45S)����E����***�_��(���c)***

�_�n�E���E���ۑS��j���[�X.PDF

�����(����)�b�q (44K)�މ�E����******

����� ���� (30O)����E����***�� �K�[�i�ݏZ***

�@�������������\���グ�܂��B�ƌ����Ă��j���[���[�N����10�x�������̂ʼn䖝���邵���Ȃ�����ǁB���������24���̉�ɂ́A�����o�ȏo���܂��A����͂��܂��̂ł�낵�������v�炢�������B

�@�v�J�b�v�ł̃A�t���J�����̃x�X�g�S�����K�[�i�̂o�j�V���b�N�������ɖ����܂���B�������ło�j���O���̂̓K�[�i�l�̐l�̗ǂ��ő���̃E���K�C�l�̎��O�A�����������ɕ�������ł����A���̂悤�Ȉ����ȃE���K�C�̔����ɂ͍����̂o�j������6�����炵�āA�o�j���x�R�錠����^����ׂ����ƍ���̓��o�ɍڂ��Ă܂����B�܂��ɉ䂪�ӂ���ł����A���������ĂȂ������炿��Ղ�Ղ�ŁA���������䂤������ł��傤���c�c

���R�� ���� (42S)�މ�E����***������***

���������̂��U���ł��̂ɂ��f�肵�܂����Ƃ������������B �o�ŊE�̕Ћ��Ō��z�����W�������łǂ������I�����Ă���܂��B�ŋ߂̏o�ŕ��A�O�Y�W�Ғ��u��Ղ̒c�n �������J�Z��v�͘b��ɂȂ�܂����B�ܑ�R�ɘȂށu�q��x���Y�L�O�فv��V���m�w�̐v�Ɋւ��ꂽ�����A���A���k���u�A���p���}���~���[�W�A���v�̐v�ҌÒJ���͎��̒������o���Ă���܂��B�����ЂƐ\���܂��B�ǂ��������m�肨����...���X�Ɛ�`�ɂȂ��Đ\����܂���B �Ō�ɂȂ�܂������N���u�̂����W��S��肨�F��\���グ�Ă���܂��B

���ז� ��[ (27H)����E����***�� �x�m�d�H��***

����V�������Ƃ����Ă��Ĕ��N�l�������܂����������Ȃ茇�ȂƂȂ��Ă��܂��܂����B�����̈������y������܂Ƃ��ɂȂ�Ȃ��悤�ɓw�߂܂����A�����Ƃ��ɖZ�������Ă���Ƃ���������������K���ł��B �Ȃ�ׂ��Ⴍ������ʐ^���c�ƒT���܂������A����Ȃ�ƍ�N�̋������s�̎ʐ^�ł��B

���� ���q (35H)����E����***�P�ʎ��O�c�a�@***

���咬 �� (30O)����E�o��***�� �x�m�d�@HD***

���O���N�A���ؑ�u�N�A�~�؉h���N���މ�Ƃ́I������邱�ƂƂ͎v���܂����܂��ƂɎc�O�B �����Ԃ����ƈ����Ă��܂���A���Ƃ��T�{���Ă܂ŐV������������̍��̒��ԂƋv���Ԃ�Ɉꌣ�ނ��킵���������̂ł����B �v���X�N���u�ȊO�ɔނ�Ɉ�����`�����X���Ȃ������ł����B �l�蟩��N�����Ȃň����Ȃ��̂��c�O�ł����A����o�^�͂��Ă���悤�Ȃ̂ł��̂��������邾�낤�ƃ^�m�V�~�ɂ��Ă��܂��B ���ƈȗ����Z��������ɁA���z�V���̂��Ƃ͒���N�ɔC�����ςȂ��ł������A(���̂��߂Ɏ������V�����ɂǂ��Ղ�g���Ă����������������Ƃ�Y�ꂩ���Ă��܂������A)����Ăт����Ă������������Ƃ���������ق����b���̕��X�ɐ[�����ӂ��Ă���܂��B ���肪�Ƃ��������܂����B

���q�� �� (42H)����E����******

���N1���A���܂��ܐV�Z�ɂ����w�����܁A�V���������ł������Ƃɏ��߂ċC�t���A ���X�V���b�N���܂����B 25���͎c�O�Ȃ���o�Ȃł��܂���B����������F�肵�Ă��܂��B �������@�����m�点���������B �Ȃ��A�ʐ^�́u�O�ȉ��ƁH�v�Ǝv��ꂻ���Ȃ̂ŁA���������Ă��������܂����B

���y�c ����� (36K)����E����***�����m���������w�Z�����B���݂���`���Ƃ��ăp�[�g�Ζ�***

�ēx�̘A���������������肪�Ƃ��������܂��B36�̕y�c(�x)�����ł��B7���ɓ����Ďv���o���u���z�v���X�N���u����E���e��o���A�y�щ���o�^�t�H�[���v�ɓ��͂��܂������A���[���A�h���X�ƃ��[���A�h���X2�̃G���[�Əo�đ��M�ł��܂���B���x�����݂܂������A�G���[����ł��B���̓A�h���X2�͂���܂��ŁA���L���ł��B���̒m���A�Z�\�s�����Ǝv���܂��B����ŁA�X���ɂ��悤�Ǝv�����Ɏ����Ă��܂��B���[�����J������A���̂��ւ肪�͂��Ă��܂����B���萔�ł����A�����ɕK�v�������������Ă��������܂��̂ŁA�葱������낵�����肢�ł��܂���ł��傤���B

���ߓ� ��F (41N)����E����******

�ߓ�@41�ł��B���Ԏ����x��A�����f�����������Ă���܂��B���������̂��U���ł������A����͓s���ɂ�艓�������Ē����܂��B�ݗ�����̂���������F�肵�Ă���܂��B����Ȃ���A����A�s�������悤�ɂȂ�܂����Ȃ�Q�������Ă��������܂��B�L���������܂����B

������ ���v (43K)����E����******

����o�^���܂��B����͌��Ȃ��܂��̂ŁA�N���͐U���ł�����������m�点�������B

������ ��v (32O)����E����***���m��w���_����(�����m��w�_�w������)***

�B�M�Ȃ̂ʼn摜���N���b�N���Ċg��摜�ł��ǂ݂��������B�i�Ǘ��l�j

������ ���Y (27)����E�o��***���ΐ쓇�d���d�H��***

�B�M�Ȃ̂ʼn摜���N���b�N���Ċg��摜�ł��ǂ݂��������B�i�Ǘ��l�j

����� ���� (44S)����E����***�y�����q���E�����w�Z***

44��i�X�T�q(�������{)�l�ɋc�����ϔC�������܂��B ���ē��̕����̍��o�l�̖��O�ɁA���@����̖��O���������������ň�t�ɂȂ�܂����B���̒��ɂ́A�匴����̖��O���E�E�E�E�B���Z����̓����ɂ�������炸����y���ɂ͉������Ă����������̂ɁA�܂Ƃ��Ȏd���������A�݂�ȂƂ��ׂ��Ă��肾�����悤�Ɏv���܂��B�o���Ă��������Ă��邩�s���ł����A��ɎQ�������Ă��������܂��B ��w�𑲋ƌ�A����20�N�߂����������A����4�N�ɍ��m�ɋA���Ă��܂����B���݂͓y�����q�ŋ��ڂ��Ƃ��Ă���܂��B���Ƃ̂������A���L�Ƃ����Ƃ���Ő��k��W�W�̎d�������Ă���A�����ƖZ���������ł��B �ݗ�����A���e��̓��́A

�C���^�[�n�C�o���̑O���Ƃ������Ƃō��m�𗣂���܂���(���̂��A�����ɂȂ��Ă��炸���ƃo�h�~���g�����̌ږ�����Ă��܂�)�B�c�O�Ȃ��猇�Ȃ����Ă��������܂����A���̏W�܂肪����ɂȂ�悤����Ă���܂��B

�y���ʐ^�z�����璆���b�q����i���Z���w�̐��k�ł��j���{�T�q�i���i�X�j���������G��N�i�������勳���j�x�����N�E�̒[�����ł��B���̂Ƃ��̌ږ�̐搶�́A�����c�����q�搶�i���̎���������āA�������ɕς��ꂽ�̂ł́H�j�A�����搶�ł��B

���� �O�� (30K)�މ�E����******

���~�� �h�� (32K)�މ�E����******

�܊p�ł��������T3���l�H���͂̑̒��ł��̂ŁA����o�^�Ƃ������\���グ�܂��B�F�X�l�̂����W�����F�肢�����܂��B���i�͊O�ɏo�ĕS�����Ƃ����Ă���܂��B

������ ���Y (34S)�މ�E����******

���R�� �a�F (26A)����E����******

����{ �F�O (52K)����E����***�y���m���w�����w�Z***

����y���A���A�������A�܂��A�l�X�ȏ����ɂ����܂蒸���A���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B �����֎f�����Ƃ͂Ȃ��Ȃ��ł��܂���̂ŁA���m�ŊJ�Â���@�������̂ł͂Ɗ���Ă���܂��B �������ւ����100���O��̌��z�V���͉Ƃ̂ǂ����ɂ���͂��ł����A�����z�����d�˂邤���ɕ�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�x�݂ɒT���Ă݂悤�Ƃ͎v���Ă���̂ł����c�B

�����(��c)�q��q (45K)����E����******

�@�����������Ă��܂��B��c��ǂׂ̗̒q�ꂿ���ł��B�������Ē���ɏZ��ł��܂������A23�N�O�Ɋ�����a�v���Ă��܂����̂ŁA���m�ɋA���Ă��܂����B�V�~�A�V���A�^���~�A�V��A�������A�r�[����(��?)�ȊO�́A�̂̒q�ꂿ���ł��B���ł��͂����������q�ꂿ���ƁA�Ă����Ă��܂��B

�@2�w�N����_���O��(�������{�a�q)����ƃ`���Ȃ̂ŁA�ޏ����A��������(�ޏ��͌��ݍL���ɏZ��ł��܂��B)�ɂ́A���܂�43�̑匴����⒆������ƏW�܂��Ă��܂��B���m�ł̍��e��̘b�A�����ł��˂��B�����r���ďo�Ȃ������Ǝv���܂��̂ŁA���̎�����ł���̂��y���݂ɂ��Ă��܂��B

�@P�AS���̎��́A���{������o�Ȃ������ƌ����Ă��܂��̂ŁA���~�ʂ����肪�����ł��B

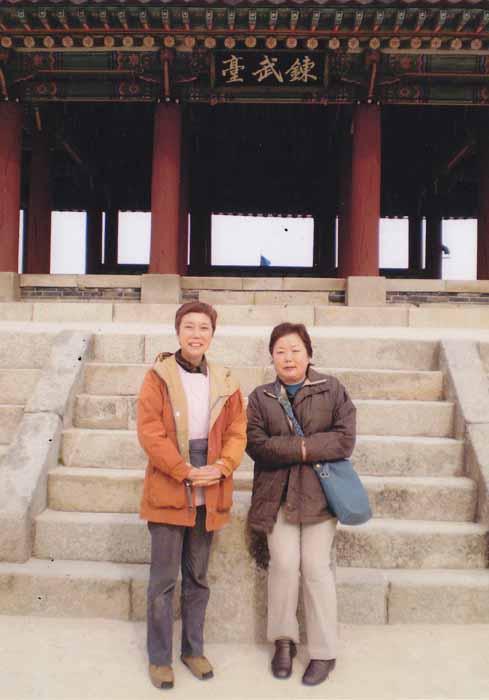

�@�ʐ^�͎o�̍�{�M�q�i40��j�ƈꏏ�ł��B

�����R ���v (30K)����E�o��***���p�u���b�N�T�[�r�X***

������ �v�� (42K)�މ�E����***���z�J��***

���_�� ���� (32K)����E����******

������ �푾�Y (28M)�މ�E����******

�ݗ�������̊F�l�̂��w�͂ɐ��������悤�Ő\����܂���B �������҂̒��ԓ�������Ċ��N�g�ɏ��Ă܂���B

���c�� �q�v (31K)����E����***���A�V���{�d�C�������***

���ē����肪�Ƃ��������܂����B�ݗ�������̊F����̂��w�͂Ɋ��ӂ������܂��B ������ς����������Ă���܂�����l�A���ꂩ��{���ɉ����������їl���̑����������b�ɂȂ������X�ɂ� �����A�������Ƃ���ł����A�����͂ǂ����Ă��s�������܂���̂Ō��Ȃ������܂��B(�����ł����A ���T���j���̌ߌ�͊O���Ȃ��p��������܂��̂�) �Ȃ��A���萔�ł��� �N���̐U���ݐ�����A����������悤���肢�������܂��B �c�� �q�v

������ �� (39K)����E����***�����N���j�b�N***

���匴 �� (43H)�މ�E����******

���U�����肪�Ƃ��������܂��B �������������O��q�����āA���͂Ȃ������ɓ���Z���Ă�������������v���o���܂����B 6�N�O�A���߂Ƀ��^�C�A���ĉB���������ł��B �����͂��Ȃ�ň�������������Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł����A�����̂Ƃ���A���炩�̒c�̂Ɋւ�邱�Ƃ������ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA���̂Ƃ�������͌����킳���Ă������������Ǝv���܂��B �z�[���y�[�W�͎��X�̂������Ă��������܂��B ���Z�̂܂��܂��̂������Ƃ���������F�肵�Ă���܂��B

���{�� ���F (46O)����E�o��***������Ѓt�����n�[�g***

������ ��u (30H)�މ�E����******

���N�AOB����ł���Ƃ������ƂŁA�����v�������Ă���܂���̂ɁA�e��̏��������肢�������A���ӂ������܂��B�ߔN�A�Ƃ݂ɑ̒����������Ă���A��ɖ��O�����o�^����̂��S�ꂵ��������ł��̂ŁA���̍ہA�މ���Ă��������܂��B��̔��W���F���Ă���܂��B

������ ���i�E�o�� (37S)����***���v�����j���O�������***

���݁A���͓��������_�ɓ����Ă��܂��B���m�̏Z��(���m�s�O����231)�A�������͑��݂��܂��B�z�B���Ȃǂ́u�����Z���v�ւ��肢�������̂ł����A��d�Z���͖����Ȃ�o�^�Z���܂Ŏ���Ō��\�ł��B

���ߘa ��H (41S)����E�o��***�Z�{�؎i�@���m����������***

�ʐ^�ł����A�g�тŎB���ăp�\�R���̃f�X�N�g�b�v�ɕۑ����Ă������z���N���b�N�������L�̂悤�ȃt�@�C�����ł����B����Ŏʐ^��������̂ł����E�E�E���������Ȃ��`

������ �N�v (40H)����E�o��***���{�A���R�[���Y�Ɗ������***

�V�������Ƃ��Ă͒��g�����������ł����A����`���o����Ǝv���Ă��܂��B

������ ��� (30O)����E�o��***�]�ˎq�ǂ�����������E��������o��***

������ �q�Y (35S)����E����***�R���r������� ���***

���b���̊F�l�̂������ɐ[�ӂ������܂��B�����͏o���܂��A������F���Ă���܂��B

������ �q�� (32O)����E�o��***���w�K�����ЁA���������猤����ҏW��***

���i�X �T�q (44K)����E�o��******

���Ƃ�����o�^���܂����B�A�b�v�͑ς���̂ŁA���ɑ傫�ȏ����l�A�V�J�S�ɂ���X�[��t���Y���ɂ��܂����B

�����@ �r�� (42K)����E�o��***���@�r��E���z�s�s������***

�z�[���y�[�W�̉���o�^��p�t�H�[���ɕύX���܂����B�݂Ȃ�����o����o�^���ĉ������B����͎ʐ^�͕K�{�ł͂���܂���B��肭�������Ƃ����҂��đ��M�{�^���������܂��B �L���h��DX�Łu���z�V���o�b�N�i���o�[�v��ǂ�

�@2010�N�͓��{�ł̓d�q���Ќ��N���ƌ����Ă���B�d�q���Ў��̂͐��N�O���甭�\����Ă��邪�A�A�b�v���Ђ�iPad�̔������T�����ɓ��{�ŊJ�n����A�A�}�]���Ђ̃L���h���iKindle�j�̓��{��\���Ή��ł�Kindle�R�Ƃ��ĂW�����甭������n�߂����Ƃ���A���ƈȊO������d�q���Ђɒ��ڂ��W�܂��Ă���B

�@�M�҂́A�{�������������Ƌy�я����Ȋ�����ǂނ��Ƃ��N��I�ɐh���Ȃ��Ă������Ƃ�����AiPad���L���h�����w�����邱�Ƃ��������邱�Ƃɂ����B

iPad���L���h����

�@�L���h���ɂ́AKindle3�i�ȉ��A�R�ƕ\�L�j�Ƃ��ĂW������̔����J�n���ꂽ���̂�1��������{�ł�����\�ɂȂ������ʂ� Kindle DX�i�ȉ��ADX�ƕ\�L�j ������B�܂��A�ǂ���̃L���h����iPad�Ɣ�r���邩���������B��ʂ̑傫���͂R���u6�C���`�A600�~800�s�N�Z���A16�K���O���[�X�P�[���v��DX���u9.7�C���`�A824�~1200�s�N�Z���A16�K���O���[�X�P�[���v��DX �̕�����ʂ�2.6�{�A��f���łQ�{�A�{�̂̃T�C�Y�E�d�ʂ́u190�~123�~8.5mm�E247g�v��DX ���u264�~183�~9.7mm�E536g�v��DX ���Q�{���ƂȂ��Ă���B�����o�b�e���[�̋쓮���Ԃ͂Ƃ��ɂP�T�Ԉȏ゠��悤�ł������B�d���Ɖ�ʂ̑傫���̂ǂ�����d�����邩�l�������A�������܂܃L���h������Ɏ����ēǂޏ�ʂ����Ȃ����Ƃ���A��ʁ������̑傫�����d�����L���h���Ȃ�DX �ƌ��߂��B

�@iPad�͉�ʂ̑傫���́u9.7�C���`�A768�~1024�s�N�Z���AIPS�t���v�A�{�̂̃T�C�Y�E�d�ʂ́u242.8 �~189.7�~13.4mm�A730g�v�œ����o�b�e���[�̋쓮���Ԃ͖�10���ԂƂȂ��Ă����B�o�b�e���[�ȊO�͑傫�ȈႢ�͂Ȃ������ł��邪�A���̓f�B�X�v���C���S������Ă��邽�߃o�b�e���[�ɍ������Ă��Ă���BiPad�̃f�B�X�v���C��LED�o�b�N���C�g��IPS�t���ł��邽�߉{�����ɂ͏펞�d�C��K�v�Ƃ���̂ɑ��ADX �̓C�[�C���N�Ƃ����d�q�y�[�p�[���f�B�X�v���C�Ɏg���Ă��邽�߉�ʕ\���̐�ւ��i�y�[�W�߂���j���ȊO�͓d�C�̕K�v�͂Ȃ��B�܂��AiPad���J���[�\���ł���̂ɑ�DX �̓��m�N���\���ł���B

�@���̂��߃J���[�ŎG���⓮�������Ȃ�iPad�A�����Ԃ̓Ǐ��Ȃ�ڂɗD����DX�Ƃ������Ƃ��C���^�[�l�b�g��̕]���ł������B

�@���V�������i���V���������Ƃ����������������j�Ƃ��Ă̓��m�N���\���ŏ[���Ȃ̂ʼn�f���������A��q���邪���i������DX��I�Ԃ��ƂƂ����B

�L���h���̔����Ɠ���

�@iPad�������̃A�b�v���X�g�A�Łi���݂́j�ȒP�ɓ���ł���̂ɑ��A�L���h���͂X�����i�K�ł͓��{�̃A�}�]���ł͒������ł����A�č��̃A�}�]���Ɍ������J�݂����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�S�ĉp��ł̒����͖ʓ|�ł���A�p��ɋ����Ȃ��M�҂ɂ͒�R�������������A�C���^�[�l�b�g��Œ����̕��@���o���҂ɂ���ďЉ��Ă���̂ŁA����ɏ]���ċL�ڂ���Ή��Ƃ��Ȃ����B

�@�X���X��(��)�[�m���{���ԁA�ȉ������n�ɒ������A��10��(��)�ɕăA�}�]������o�ׂ����Ƃ������[�����͂����B���̒��ł͐����z�Ƃ���

�@Item Subtotal************$379.00

�@Shipping and handling*****$13.48

�@Import Fees Deposit******$19.62

�@Total******************$412.10 (JPY 35,889)

�ƋL�ڂ��Ă���A�~�x�[�X�ł̐����z���m�肵�Ă����B�P���Ɍv�Z�����87.1\/$�̃��[�g�ł���A�S���~���Ă͂��Ȃ������BiPad�͂��̉��i�ł͓���o���Ȃ��B���̃��[���ɂ́gvia UPS International (estimated delivery date: September 14, 2010)�h �Ƃ������Ă���14��(��)���͎������l����Ɨ�15���̓��������҂��Ă����B UPS�̃T�C�g�Ŕz�����`�F�b�N�����11���i�y�j�ɐ��c�ɒ����Ă����B�������AUPS�͓y���͍�Ƃ��Ȃ��Ƃ̉\���������̂ŁA��͂�14��(��)�����������Ǝv���Ă�����A�ӊO�ɂ�12��(��)���ɓ͂������ʐ^�P�����ʐ^�Q���B�������ł��̓��͏[���������j�����߂������Ƃ��ł����B

�@�v�������ȒP���v���ɓ���ł����̂͋����ł������B

�L���h���ł̓Ǐ�

�@�A�}�]���̃T�C�g����͑����̏��ЁE�G���E�V������肷�邱�Ƃ��ł��邪�A�c�O�Ȃ��璘�쌠�r�W�l�X�̈Ⴂ�̂��߂����{��̏��Ђ͂قƂ�ǂȂ��B������DX �����ȏ�͂P�����炢�͍w�����Ă݂悤�Ǝv���A���N�b��̃n�[�o�[�h��T���f�������́uJUSTICE�v���ʐ^�R����9.99���{�Q���ōw���i�\�����ނƕăA�}�]������g�ђʐM�Ԃ𗘗p���Ď莝���̃L���h���ɑ����Ă���j�����B�Q���͕č��ȊO�̒n��ōw�������ꍇ�ɕt������闿���ŒʐM��p�Ȃ̂����Ȃ̂��͕s�����B����A�J�[�h��Ђ���̐��������݂��11.99����1,021�~�ƂȂ��Ă���A85.2\/$�̃��[�g�ł���A�~��������ł��Ă����B

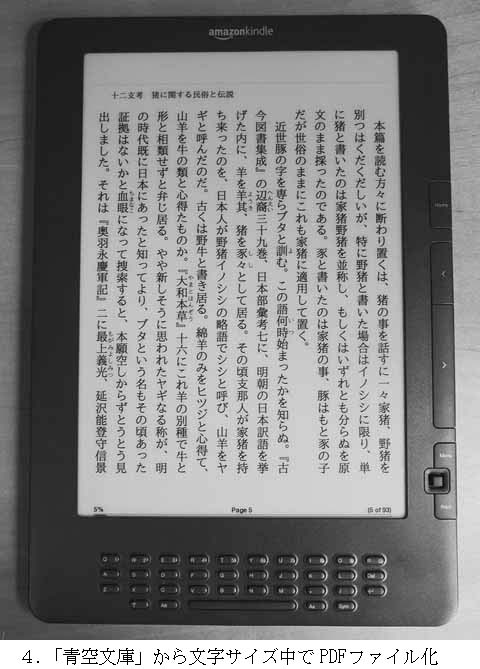

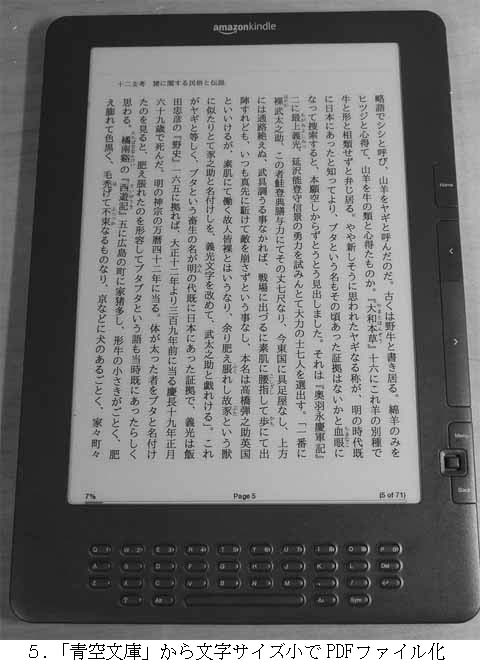

�@�ăA�}�]������w���������ЁE�G���E�V���ɑ��Ă͕����̃T�C�Y��ύX����@�\��A�p��ł̓ǂݏグ�@�\������̂Ō�w���p�ɂ��ǂ���������Ȃ����A�M�҂͓��{���i��ǂނ��߂ɍw�������̂œ��{��̕��͂�PDF�����ǂނ��Ƃɂ����B

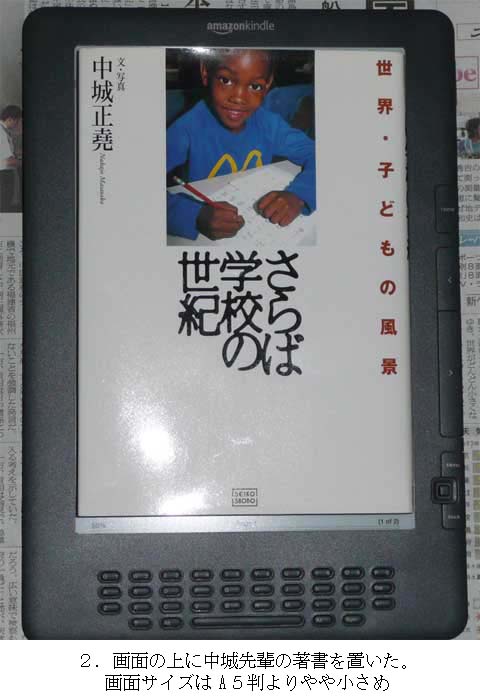

�@�܂��A�u�Ɂv�i���쌠�����ł�����i���{�����e�B�A�̕����d�q�t�@�C�������{���ł���悤�ɂ��Ă���d�q�}���فB�{���A�_�E�����[�h�Ƃ��ɖ����j����A�̓ǂݑ��Ȃ�����i��PDF���i�u��L���h���v�Ƃ����ȒP�Ƀt�@�C���ϊ������Ă����T�C�g������j���A�p�\�R����ʂ���DX �ɓ��ڂ��Ă���B���ݓ��ڂ��Ă����i�́A����F��i�u�\��x�l�E���Ɋւ��閯���Ɠ`���v��15�_�j���ʐ^�S�����ʐ^�T���A�ԁi�u���쐹�v��16�_�j�A�X���O�i�u���P�v���V�_�j�A�Ėڟ��i�u���Áv��12�_�j�ł���A�ʋΓr��̓d�Ԃ̒��œǂނɂ͏[��������ʂ��ȒP�Ɏ����^�ׂēǂ߂�Ƃ�����ԂɂȂ��Ă���B

�@�܂��A�d�q���Ђ̐��E�ł́w�����x�Ƃ������t������A����͎莝���̏��Ђ╶�����X�L���i�[��PDF�����d�q�t�@�C���ɂ��邱�Ƃ��w���p��ł���B�M�҂́A�Ƃ肠�����̓ǂo���̓��发��u�}���K�ł킩������������v�����w�����x��PDF�t�@�C���Ƃ��ē��ڂ��Ă���A�����{�͐E���d�Ԃ̒��ŊJ���ɂ͋C�p�����������Ђł��邪�L���h���œǂ�ł��镪�ɂ͑��l����͉���ǂ�ł��邩�킩��Ȃ��Ƃ��������b�g������B

�L���h���œǂށu���z�V���o�b�N�i���o�[�v

�@Kindle�R�͓��{��\�����\�����AKindleDX�͓��{��\���ɂ͑Ή����Ă��Ȃ��B���̂��߁ADX �ł͉p��̃z�[���y�[�W�͕\���ł��邪�A�u���z�v���X�N���u�v�̃z�[���y�[�W��DX����A�N�Z�X���Ă��\�����ł��Ȃ��B

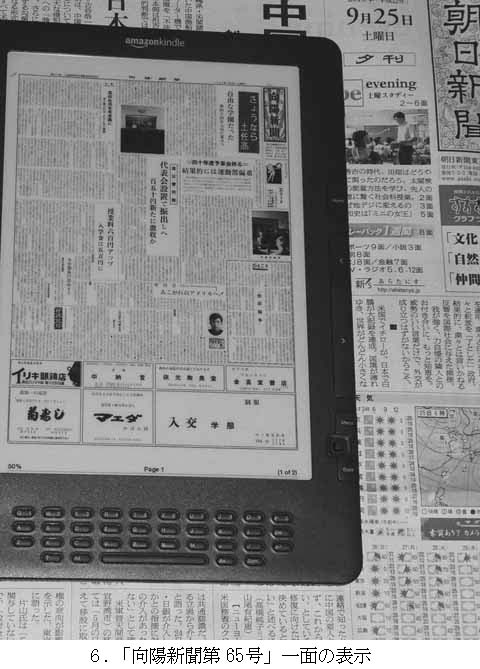

�@�܂��A���{�ł��ߔN�͐��{�W�̕������Ƃ�IR�����̑�����PDF�t�@�C���Ƃ��ăC���^�[�l�b�g��Ɍ��J����Ă��邪�A�O�q�̗��R�ł����̓��{��z�[���y�[�W��DX ����A�N�Z�X����DX �ɒ���PDF�t�@�C�����_�E�����[�h���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��iiPad��Kindle�R�łǂ����͕s���j�B���̂��߃p�\�R����PDF�t�@�C�����_�E�����[�h���A�L���h���ɈڐA����Ƃ����v���Z�X���K�v�ƂȂ�B�ʓ|�ł͂��邪�ADX�ʼn{���\�ƂȂ��������̕����͓���̋Ɩ��ł����ɗ��B

�@�C���^�[�l�b�g���PDF�t�@�C���ƌ����u���z�V���o�b�N�i���o�[�v������B���@�ҏW���ق��̂��w�͂ő�65���܂ł��f�ڂ���Ă���̂ŁA�p�\�R�����o�R���ăL���h���ɈڐA���邱�Ƃ��\�ł���B�L���h���ɓ��ڂ��邱�Ƃʼn����ł������ł��u���z�V���o�b�N�i���o�[�v��ǂނ��Ƃ��ł���B���ڂ��Ă���u���z�V���o�b�N�i���o�[�v��PDF�t�@�C�������邽�߂ɂ�

�|�C���^�Ńt�@�C�������w�肷��ƁADX �̃f�B�X�v���C�ɓ��Y���̌��z�V����ʂ��\������遃�ʐ^�U���B�������A���ʂ�DX �Ƃ����ǂ��V���̈�ʂ������P�ʂœǂނ͓̂���A�K�����o���͓ǂ߂�̂œ��Y�������ӂ��g��\�����ǂނ��Ɓ��\���V�����\�ƂȂ�B

�@�Ƃ����Ă��A���̃v���Z�X�͏����Ɏ��Ԃ�v����ʂ̕\����g���ʂł̈ړ������炩�ł͂Ȃ��Ƃ������s���_������B��̑O�̃p�\�R���̃X�s�[�h��m���Ă���҂ɂ͂܂��䖝���ł��邪�A���݂̃p�\�R���̃X�s�[�h�Ɋ���Ă���l�͑����ɃC���b�Ƃ���ł��낤�B

�ނ���

�@�u���z�V���o�b�N�i���o�[�v��DX���g���ĊO�o��œǂނ��Ƃ͉\�����A�X�g���X�������Ă��܂��̂ł��E�߂ł͂Ȃ��B �������A�u�Ɂv��w�����x�ŒP�s�{�T�C�Y�ȉ��̏��Ђ���{��PDF�t�@�C�������ēǂނ̂ɂ́i�܂�PDF�r���[���[�Ƃ��ẮjDX �͍��N��҈ȏ�����Ƃ��Ă͗D����̂ł���B�~���̌��݁u�����v�ƌ�����B

�@���ꂩ��̓W�J�Ƃ��ẮADX �̓��{��\���Ή��APDF�t�@�C�������̍������A�d�q�y�[�p�[�̃J���[�������z��ł���̂ŁA�Ⴂ�l�͂������u�҂v�̂���Ăł���B

�@�l���̎c���ꂽ���ԂƓd�q�@��̐i���̃X�s�[�h���ׂȂ��烂�m��I�Ԃ̂��y�������Ƃ��Ǝv�������B

�@�{�e���o������ŁA�C���^�[�l�b�g��łc�w�̓��{��\�����̕��@���Љ��Ă���̂ɋC���t�����̂ŁA�V�X�e���t�@�C���Ɏ������Ƃ����͋Z�H�Ŗ����ɓ��{��\�������ł���悤�ɂȂ����B

�@�p�a�������g�p�\�ɂȂ������Ƃ�o�c�e�t�@�C���̕\�肪���{��\���ɂȂ������Ƃ͗����𑝂��Ă���B 2011�z�[�� �J�~���O �f�[ ���t�{���������� ���،��q�u����

�w�����x���Ă��ꂽ����-�X�֕s�������̌o����ʂ���-�x�u����

�@���Z�̂Q�w�N��y�̑�����̍u���́A���ȗ������̏o�鐷���Ԃ肾�������A�^��

�^��֎~�Ƃ̎��O�����̂�������Z�ł̘b�ɂ́A�����炭���ł͌����Ȃ��Ǝv����

�e���݂��h���Ă��āA���X�����b�������A���̓����Ō���錾�t�ƃ��[���A�̐���

�ɏd�݂Ɛl�����M���đ傢�Ɋ��������B

�@���傤�Ǔ��{���ɂ��{���̐�����A�傫���h��Ă������A�ō����ɂ͑��� ����̂Q�N��y�ƂȂ�l��̓������������Ƃ��ĐE���ɏA���Ă���������āA����� �����͔��ɐg�߂Ɋ����Ă������B������A�傢�ɊS���Ă����u�����������A �\�z�ȏ�̂��̂������āA�M�d�ȋ@����ėǂ������Ɖ��߂Ďv�����B

�@�����A�ǂ����Đ܂ꂸ�Ɏ����������邱�Ƃ��ł����̂��A�Ɩ����Ȃ� �ŁA�U��Ԃ��Ă݂Ċ������T�̂��ƂƂ��ċ�������ꂪ�g�D��S�̋����h�������� �ƂɂƂĂ����S������ꂽ���Ƃ���ې[���B�ȉ��A

�@�Q�ԖځF�x���Ă����l�X�̑���

�@�i�Ƃ�킯���e�̎c���Ă��鋽���ɂĎx���̐��������Ă��ꂽ�������B�{���ɂ��� �����������������B�j

�@�R�ԖځF�D���Ȃ��̂����邱�Ɓi���������B���ɂ�ɂ���œǂݒ^�������� ���B�j�A

�@�S�ԖځF�q�ǂ��B�̂��߂ɂ��܂��킯�ɂ͂����Ȃ��Ƃ̎v���A

�@�T�ԖځF������ƐH�ׂĐQ�邱�Ƃ��ł������ƁA�������̂����A

�@�ŏ��ɋ������D��S�Ƃ͑����A�\�����ł���A�ߕ߂ɂ��撲�ׂɑ��A��g�����

�g��u�����ɍς��Ƃ��w���Ă����悤�Ɏv���B

�@�Q�Ԗڂ̗v�_�́A��͂�u��l����Ȃ��Ǝv����S�����v�ł���A�t�Ɍ����A��

�Ƃɒǂ������Ǝ������������Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂��낤�B�R�Ԗڂ̗v�_�́A�C

�����̐�ւ����o���邱�Ƃ̑傫���ŁA�S�Ԗڂ́A�䂪���ɗ��܂�Ȃ��ړI�ӎ���

���Ă邱�Ƃ̋��݂��낤�Ǝv�����B���{�l����A�Ō�ɋ���������ǂ����͈�Ԃ̊�

�b�ɂȂ镔�����Ǝv���Ƙb���Ă����T�Ԗڂ̂��Ƃ́A���_�͂��`�����鍪���Ȃ̂���

���߂Ċ������B

�@���Ԃ�F����́A���@�̎撲�ׂ��邱�Ƃ͊T�˂Ȃ��낤����A����Ɏ������� ����p�Ȃǐg�ɂ���K�v���Ȃ����낤���ǁA���@�̎撲�ׂɑ��ĂƂ������ƂɌ� ��Ȃ��v�_���Ǝv���邵�A�����������Ƃ͕��ʁA���܂��čl����������Ȃ����Ƃ���

��Ƃ̑O�U��̌��Řb���Ă��ꂽ�T�̗v�_�́A�����̔[�����Ɗܒ~�ɕx��ł����B

�@������b���Ă��ꂽ�A�ٌ�c���狳������Ƃ́g�������������T�����h�Ƃ��� �̂��A�Ȃ��Ȃ��ʔ����A�P�D�^�}���������ƁA�Q�D�X�W���������ƁA�R�D�������o�J �ł��邱�ƁA�S�D�ٌ�m�������ł��邱�ƁA�����āA�T�D�ٔ����������ł��邱�ƁA �Ȃ̂��������B���̂T���������Ƃ͂Ȃ��Ȃ��Ȃ��炵���̂����A����������� �̂́A���̂T�������Ă��Ă��A�^�Ɍb�܂�Ȃ���A�����͏������Ȃ��������� �����B������āA������Ȃ�ł�����Ȍ��s���x�̂܂܂ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��� �v�����Ƙb���Ă����B

�s�ߋ��t

�@�O�l�̎q�������̏A�E�������I���A���I�ɂ͗]���ɓ���܂����B�f��ςāA�ŋ��ςāA�R���T�[�g�s���āA�o�h�~���g���Ɋ������āc�B���N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐������c�ތ������s�g���B �ӏܓ����Ȃǂ̌l�T�C�g���J�݂��Ă��܂��B

�@�i�w�Ԏ�l�̉f������x�jhttp://www7b.biglobe.ne.jp/~magarinin/

�@�i�w���}����̃��C�u���Y�^�x�jhttp://www.arts-calendar.co.jp/YAMAsan/Live_bibouroku.html�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ������Ȃ��Ƃ����Ă��܂�

�A�R���J�O�A�o�R

�@���a�S�W�N���Ƃ̐��c���v�Ɛ\���܂��B�V���������U��Ԃ��Ďv�����Ƃ́A�u�V���Ɩ����t������ɂ́A�P�w���ɂP����x�̔��s�ł͏��Ȃ�����B�Ȃ�Ƃ��P�w���ɂQ��͔��s�������B�v�Ƃ̎v���ŁA���s�𑝂₷���ƂɎ����������Ƃ��v���o���܂��B�����������z�V���o�b�N�i���o�[�b�c�œ����̎��ʂ�����ƁA�Ȃ�Ƃ����̑e�������Ԃ肪�ڗ����āA�p������������ł��B

�@��Аl�ԂƂ��Ă��낻����ތ�̐l���v���C�ɂȂ��Ă������A�������̈�l���狭���ȗU�����A�{��̊����̖��Ȃ��������ƂƂȂ�܂����B�N���X�̓�����ɂ��߂����Ɋ���o���Ȃ��������߁A�y���Z�n�a�Ƃ��āA��Z�ւ̍v���x�͒Ⴉ�����Ǝv���܂����A���ꂩ�班�����Ԃ��Ă�����������ȂƎv���Ă���܂��B

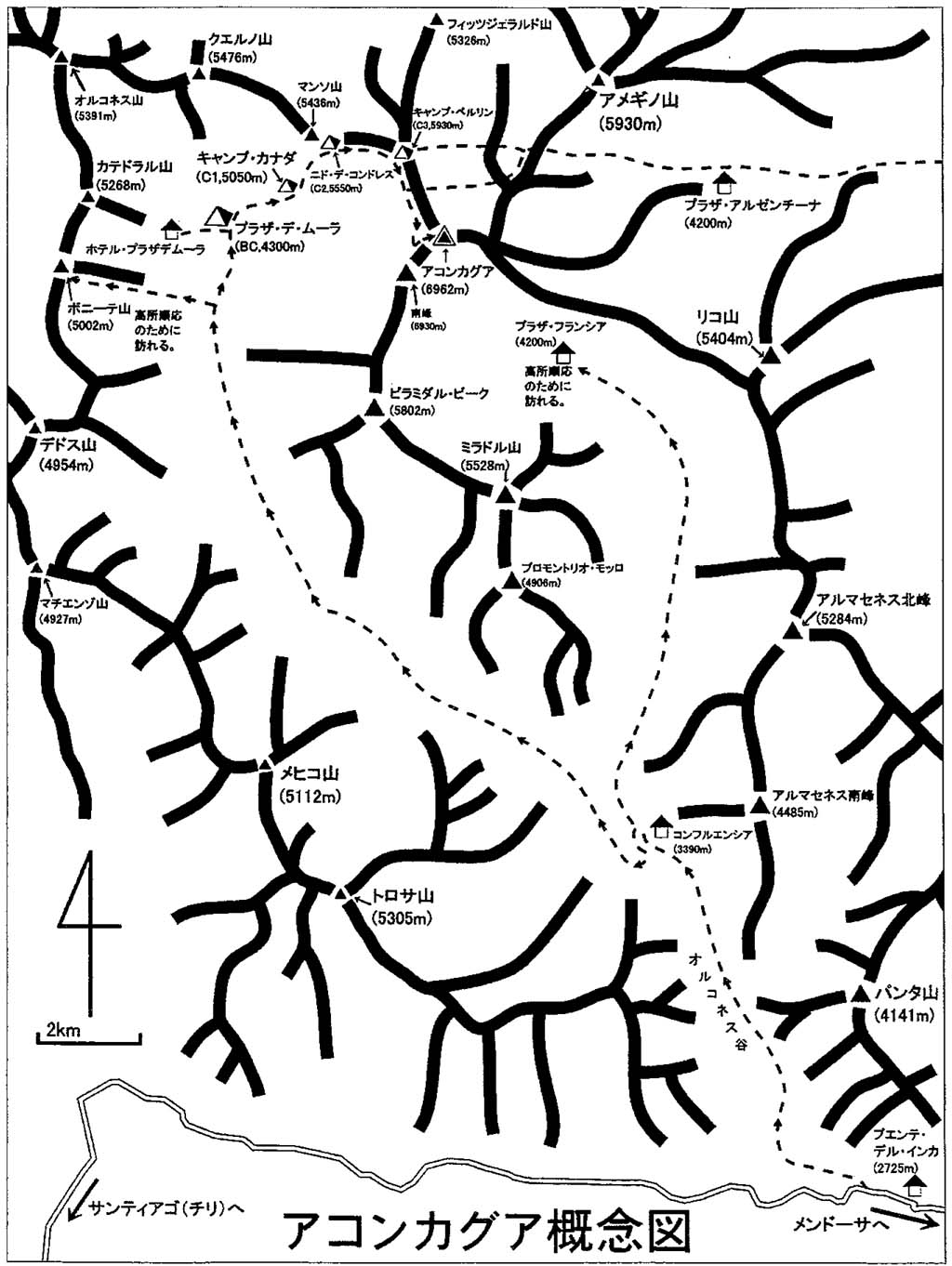

�@���āA�����͌����Ă��A�܂��������������Ă��镔��������܂��̂ŁA�u������Ȃ��Ƃ����Ă��܂��v�Ƃ�����|�̋ߋ��������Ē����܂��B����́A��w���ォ��{�i�I�Ɏn�߂��o�R�ɂ��Ăł��B������̕��́A��w���ƌ���n�a�������p�����A�o�R���̂��̂��ׁX�Ƒ����Ă��܂����B�����āA���N�̂Q���P�Q���`�R���P�R���A�A�R���J�O�A�R�̓o�R���ɎQ�����܂����B

�@�܂��̓A�R���J�O�A�R�̏Љ�ł��B�A�R���J�O�A�͓�ăA���f�X�R���̃A���[���`���ƃ`���Ƃ̍����t�߂̃A���[���`�����ɂ����čō���ŁA�W��6,962���̓q�}�����n��������A�ō���ł�����܂��B�o�R�V�[�Y���͓�Ă��ĂɂȂ�P�Q���`�Q���ł��̂ŁA����̓o�R�̓V�[�Y���̏I�Ղɂ�����܂��B

�@���Ɏ����Q�������o�R���̏Љ�ł��B���̂́u����c��w�R�x���A�R���J�O�A�o�R��2012�v�ł��B���݁A���͑���c��w�R�x���̊ē߂Ă���A���̓o�R���̑����ł�����܂��B�����͎��̑��ɂX���̌����w���Ɠo���A�h�o�C�U�[�̃R�[�`�P���A�����܂߂č��v�P�P���ł��B�����g�A���^�{�̒��N�����F���Ă���܂��̂ŁA���̖����͊w���w���ł����āA�o���v���ł͂���܂���B���������a�b�i�x�[�X�L�����v�j�ŊԈႢ�Ȃ��w���������Ǝv���ĎQ�����܂����B

�@���̓A�R���J�O�A�R�̓��{�l���o���́A1953�N����c��w�R�x���̓o�R���ŁA�o���㓖���̃y�����哝�̂ɉy�����Ă��܂��B�����59�N�Ԃ�ɐ�y�̈̋Ƃ̑��Ղ����ǂ邱�ƂɂȂ�܂��B�܂��A���̓o�R���͑n��90���N�L�O���ƂƂ��čs���܂����̂ŁA��w���ǂ��͂��ߊe���ʂ̎x�����čs���܂����B

�@�o�R�̌o�߂��ȒP�ɏЉ�܂��B2/12���c����o���A�k�Čo�R�Ńu�G�m�X�A�C���X���A����ɍ����ւɂēo�R��n�̒������h�[�T�ɓ����B�����܂�43���Ԃ�����܂����B�����h�[�T�œo�R�����ɂP����v���A�����o�R���̑��v�G���e�E�f���E�C���J�Ƀ`���[�^�[�����Ԃňړ��B��������R�������Ăa�b�̃v���U�E�f�E���[���X�i�W��4,300���j�ɓo��B�a�b�܂ł̓I���R�l�X�J�Ƃ����L���J���I�ȒJ��k�邽�߁A���K�ȃg���b�L���O���y���߂�B�o�R�p���ނ̑����̓��[���Ƃ������o�̈��ɉ^��ł��炤�B

�@�a�b�݉c��́A�܂����x�����̂��߂Ƀ{�j�[�e�R�i�W��5,100���j�ɓo��B���ɁA���x�����̂��߂ɂb�P�i�L�����v�P�A�W��5,050���j�A�b�Q�i�W��5,500���j�A�b�R�i�W��5,900���j�ւƓo���Ă͉���邱�Ƃ��J��Ԃ��A�חg���ƃL�����v�݉c���s���B�����ď�֏�ւƈ꒼���ɓo�邱�Ƃ͂����A��̃L�����v�ɓo��A���̓��ɂ͉��̃L�����v�ɍ~��邱�Ƃ��J��Ԃ��A�ڎ撎�̂悤�ɃL�����v���グ�Ă����B�������Ȃ���A���R�a�ɂ�����\���������Ȃ�܂��B���̓o�R���̎�̂ł���w���͕x�m�R�i3,776���j�̍��x�����o���������Ƃ������A���x�����ɂ͏\���Ȏ��Ԃ��Ƃ�K�v������܂����B���Ȃ݂ɃA�R���J�O�A�R���ł͋�C���̎_�f�̔Z�x�͕��n��1/3��������܂���B

�@2/26�ɂ͍ŏI�L�����v�i�b�R�j�݉c�����A����A�^�b�N�̐��������܂����B�a�b�œV��̉�҂�����A3/1�a�b���o���A3/3�ɂT���̑������o���ɐ������܂����B�ڕW�͎��ȊO��10���̑����S���̓o���ł������A���x�����̕ǂ͌����A�S���o���͂Ȃ�܂���ł����B�o����A�a�b�P���A�����h�[�T�o�R��3/13�ɐ��c�ɋA�����܂����B�����g�́A�����a�b�؍݂����ŏI���\��ł������A�{�j�[�e�R�̓o���A�P�N�������̃P�A�̂��߂�5,400���n�_�܂œo��ȂǁA�z��ȏ�ɓ������Ƃ��ł��A�����̂����o�R�ƂȂ�܂����B�܂��A3/13�ɋA���������ɂ́A�̏d��7Kg�����ʂ��Ă���A�Y�{���̃E�G�X�g�̓u�J�u�J��ԁA����������^�{��ɂȂ�A���������ʂ������܂����B

�@����̊C�O�o�R�ɎQ�������Ă����������߂ɁA��Ђɂ͖�P�����̋x�ɂ���点�Ă��������܂����B�w���w���Ƃ�����`�����͂���܂����A��������o�c�w�̔��f�Ɋ��ӂ�������ł��B�������A�o�R���������邱�ƂȂ���A�o�����O�E����̎d�������Ȃ����߂ɂ͑���ȘJ�͂��K�v�ł����̂ŁA�ŋ߂���Ɨ������������߂��Ă���Ƃ���ł��B

�@�Ȃ��A���̋L���ł͓o�R�����̏ڍׂ܂ł͋L�����Ƃ��ł��܂���ł����B�������������̕��́A�C���^�[�l�b�g�ɂāA���L�t�q�k�ɃA�N�Z�X������A�ڂ������e���f�ڂ���Ă��܂��B

�o�R�v�揑

.pdf�̕\��

����c��w�R�x��

�@�u���O�@�@�@�@http://www.taksoho.com/weblog901/ �@�z�[���y�[�W�@http://www.waseda.jp/9a-wac1920/

����c��w���Z�X�|�[�c�Z���^�[

�@���Y�L���@�@�@http://waseda-sports.jp/news/9720/ �@�z�[���y�[�W�@http://waseda-sports.jp/

�@

�@�s�ҏW�l���t���c����著���Ă����摜�͍ō��̂��̂ł������A�S�Ă��f�ڂ��邽�߂Ɏ��ʂ̊W��k��������܂���ł����B����ł��A�摜���N���b�N����ƁA�ʃE�B���h�E�łQ�{�̑傫���̉摜�����邱�Ƃ��ł��܂��B�����͂��̑f���炵���������Ē�����K�r�ɑ����܂��B ������Ȃ��Ƃ����Ă��܂�

�w�]�ˎ���q�ǂ��V�ё厖�T�x�ƒ����ʼn�W�̔���

�@�V���ł��A�����ʼn�W��5��13���̐_�ސ�V���A5��21���̒����V���ŁA�厖�T��5��24���̍��m�V���ŁA�Љ��܂����̂ŁA�L����Y�t�v���܂��B�����ʼn�W�͐_�ސ�V���ɋL�ڂ̂Ƃ��莄�̃R���N�V�����ŁA�������J�ł��B6��29���܂ŊJ�Â��Ă���܂��̂ŁA�������̂�����͂��Ђ������������B

�@���u���̗�Ƃ��Ă͊C�O���w����]����X��������܂��B���������P�N�x�����ė��w���A���w�I����܂����ɖ߂邱�Ƃ�����܂��B���̗l�ȌX���́A��Ɗ����̍��ۉ��ƏA�E��Ƃ������݂̊w������芪�����Ɩ����łȂ��Ǝv���܂��B��X�̎���ł͂P�N�̃u�����N������A���������p�����邱�Ƃ͍l�����܂���ł����B���̗l�Ȍ����w���ɑ��āA�n�a�����̕]����������܂��B�u���ɑS�͓������Ȃ��p�ɕ�����Ȃ���������B�v�u�w���̖{����S��������ŁA�������ł�����Ȃ�̐��ʂ��グ�Ă���̂�����債�����̂��B�v�ǂ���̈ӌ��������Ƃ��ł����A������Ɋւ�炸�S�͂��o�����Ă���Ε]���������Ǝv���܂��B

������Ȃ��Ƃ����Ă��܂�

���������C��

�@4���̌��z�v���X�N���u����ł��ē������Ă����������ْ��w�]�ˎ���@�q�ǂ��V�ё厖�T�x�i�������o�Łj�Ɓu�����ĂԒ����ʼn�̐��E�v�W�i���l���[���V�A�����فj���A���ꂼ�ꊧ�s�E�J�ÂƂȂ�܂����B�����ʼn�W�ɂ́A�����������ѕq����E���ѓN�v�������͂��ߗ��ꂢ�������A���Ӓv���܂��B

�@��X���a�̎���̑�w���i���݂̑�w���̕��e�ȏ㐢��j�Ɣ�r���āA����̑�w���̓����Ƃ��Ă܂������������Ƃ́A�F�悭�����邱�Ƃł��B��w���������邱�Ƃ͓�����O�̂��Ƃł����A��X�̎���͕������D��̌X���������A�������Ǝ��Ƃ��o�b�e�B���O����ꍇ�A�ǂ����Ă��o�Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ɓi������ۑ蔭�\�A���Ȃ���ΒP�ʎ擾���낤���Ȃǁj�łȂ���A��������I���������̂ł��B�������A���̊w���͎��Ƃ�D�悵�܂��B�����Ŗ��ɂȂ�̂��A�S���̃X�P�W���[�������ł��B���h�A�~�[�e�B���O�A�g���[�j���O�ȂǓ��������ɑ���ȘJ�͂�v���܂��B�e�[�}�������������Ɏ��Ԃ�v����~�[�e�B���O���������肵�܂��B���[���Ƃ��������̗���̊��p�ŁA���̘J�͂������炩�y������Ă͂��܂����B

�@���ɂ����������Ƃ́A���݂Ƀv���C�x�[�g�Ɋ���������Ȃ��X���������܂��B���̍��h���i���j����������҂ł��A����Ȃ�Ƀv���C�x�[�g�Ȏ��Ԃ�ۂƂ��Ƃ��Ă��܂��B�w�������̗V�ѕ������Ă���ƁA�����ȊO�ɗF�l�W���L���A�����̐l�ƍL���t�������Ă���X��������܂��B�����A�b��ɃQ�[���W���������Ƃ͋C�ɂȂ�܂����B���̓_�A���a�̑�w���͕������m�ŗV�сA�}�[�W��������݉�ȂǁA�����Ă��݂��̎��Ԃ��S���������l�ȕt�������������Ă��܂����B���������~���ɕۂ��߂ɁA���Z���Ȑl�ԊW�����߂Ă����悤�Ɏv���܂��B���̊w���͋t�ŁA�K�x�ɋ�����u��������܂��B�]���āA�}�[�W�����Ȃǂ͂܂����܂���B�����ԍS�����������肩�A���K�I�����ŋC�܂����v������\�������邩��ł��B

�@�V�l�ށA�ِ��l�A���H�j�q�A���X�A��҂ɑ���\�����悭�ڂɂ��܂��B�܂��A���X��X�������オ�u�ŋ߂̎�҂�---�]�X---�v�Ƌꌾ��悵�Ă����ʂɂ��o���킵�܂��B�������ɍŋ߂̎�҂́A�����B���w���ł��������ɔ�ׂĈႢ���L��悤�ɂ��������܂����A�ǂ̒��x�̂��̂ł��傤���H

�@�g�̓I��������Љ�܂��B�ŋ߁A�w���̋ߎ������������X���������܂��B���܂��܂Ȃ̂����m��܂��A����N�x�̕����̒��Ő���Ȏ��́i����1.0�ȏ�j��10�l��1�l�������܂���ł����B�����ċߎ���9�l���x���̐i�҂������A0.1�ȉ��̂܂�Ŗڂ̕s���R�Ȑl�ƌ��������Ȋ����������A����ɂ͋�������܂����B�̈��n�w���ł��̏�Ԃł������ʊw���̋ߎ��͂����Ƒ����̂łȂ����낤���ƐS�z�������܂��B���ꂪ�s�u�Q�[����p�\�R���̒����Ԏg�p�Ɩ��W�Ƃ͎v�����A�X�}�[�g�t�H���̕��y�Ȃǂ���ɖڂ̕��S�������Ă�������̋Z�p�i���ɁA�뜜���o���鎟��ł��B

�@�Ō�ɁA�����w���̓����ȂǂƏォ��ڐ��ŏ����Ă��܂��܂������A�w�����w�����邱�ƂŎ����������������Ă��邱�Ƃ��������Ă��܂��B�悭�A�u�玙�͈玩�v�ƌ����܂��B�q��Ă�ʂ��Ď������������Ă����Ƃ����Ӗ��ł����A���Ɋw���w�������̒ʂ�ł��B���X��J���������Ă���w������B�Ɂu���ӊ��Ӂv�̋C�����������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B

�@���͌��݁A��w�̉^�����i�ƌ����Ă��R�x���ł����j�Ŋē����Ă���A��w�����w������W�Ŋw���ɐڂ��邱�Ƃ������A�m�炸�m�炸�̓��ɂ��̐��Ԃ��ώ@���Ă��܂��Ă��܂��B�F����ɂ����ɗ��Ă邩�ǂ����r���^��ł͂���܂����A��҂����錩���̈�Ƃ��ĎQ�l�ɂ��Ă݂ĉ������B�Ȃ��A��w���ƌ����Ă��A������u�̈��n��w���v�̂��Ƃł��̂ŁA�Ώۂɂ͕肪���邱�Ƃɂ����Ӊ������B

�@���ɓ����I�Ȃ��Ƃ͐̂Ɣ�ׁA�u���Ƃȓx�v���Ⴂ�X���ɂ���܂��B�́A��w���͐��Ԃ���قڐ��l�Ɠ��l�Ɍ����Ă��܂����B�]���āA�{�l�B�����l�̂���ōs�����Ă�����������A���̐ӔC�����o���Ă����l�����������Ǝv���܂����A���̊w���͂܂���l�O�łȂ����Ƃ����o���Ă���l�������Ǝv���܂��B�l���Ă݂���ꂪ������O�ŁA���Q�O�܂ł͖����N�Ȃ̂ł��B�����N�͈������o���܂��A�@�I�ɐ�������Ă��邱�Ƃ�����܂��B�e���Q�O�܂Łi���ɂ͑��Ƃ���܂ŁA���邢�͂����Ɛ�܂Łj�q���������A�����Ɗ�����X���������܂��B���̐e�q�W�����Ԉ�ʂ̊w���ɑ��錩���Ɍq�����Ă���悤�Ɏv���܂��B

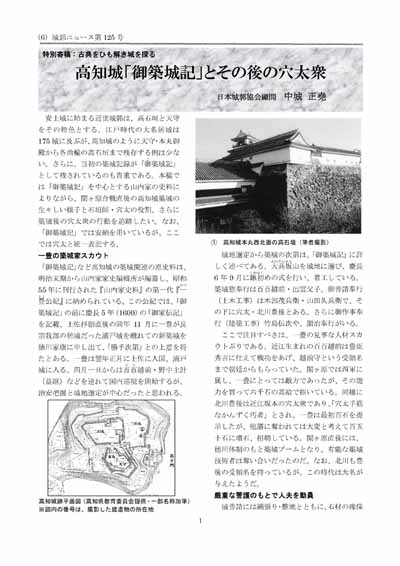

�w���m��u��z��L�v�Ƃ��̌�̌����O�x�ƁwNHK�ԑg�Љ�x

�@�w��s�j���[�X�x125���ɏ��������m��̌��e�ŁA���ʂ̃f�[�^��ʑ����܂��̂ŁA

���̂܂܌f�ڒ�����ƗL��ł��B��s����ɂ́A�]�ڂ̗����Ă���܂��B

�@������͂m�g�j�̔ԑg�Љ�ŁA���̃z�[���y�[�W�����������ŁA���͂��邱�ƂɂȂ����ԑg �ł��B�ȉ��̕��͂����肢���܂��B�����܂ł̒Z���Ԃł��̂ŁA�����o�[�ւ̃��[���ł��� �\�ł��B

�����m�点��

�m�g�j�Ɍ������搶�̎t��W���o��I

�@�m�g�j�����e���r12��19����10�����f�́u�t�@�~���[�q�X�g���[�R�{���ցv�ɁA�������搶�i7�� ���E����������̑n�n�ҁj�ƁA�R�{���֎��̕��E�R�{��j����̎t��W���Љ��܂��B ���̂��������͌��z�v���X�N���u�̃z�[���y�[�W�ł��B�����������u�C�ӂ��痴�n�̎����� ���@�v�̒��ŁA�C�쒆�w�Ŏt��W�ɂ���������l�́A�����ł�50�N��̍ĉ���Љ�܂� ���B�R�{����́A�����搶�����𑲋Ƃ������a�P�P�N�A�ŏ��ɕ��C�����C��ł̍ŏ��̋� ���q�̈�l�ł��B

�@���ꂪ�m�g�j��ޔǂ̖ڂɂƂ܂�A�y�����o�R�ŕM�҂ւ̎�ވ˗�������A���͒v���܂����B ��ʂɂ͂킸�������o�Ȃ��Ǝv���܂����A�j�o�b�z�[���y�[�W�̏�M�͂ƁA�m�g�j�̒O�O �ȏ����W�ɉ��߂ċ�������܂����B�R�{�Ƃ̉Ƒ��W�ऋ����̘A���ł��B

�����W�̂��ē�

�o�W��i�i�ꕔ�j

�@���ɑ������^�тł��Ȃ����̂��߂ɉ��т���ɂ��肢���Čf�ڂ����Ă��������܂����B�i�ҏW�l�j

�s�k�錾

�@���̂Ƃ���A�d���������āA���ƂƂ����p�Y�����ɂ͂܂肱��ł��܂��B�����V���ŘA�ڂ��n�܂�������A�u����Ȃ߂�ǂ��������Ƃ悭���Ȃ��B�R���s���[�^�[�ɂ܂�������c�c�v�ƏT���P��������Ń\�t�g������܂����B�R�����}�g���b�N�X�ŋ��h���v�Z����点�ΊȒP�ł����B��������ꂢ�ɉ�ʕ\�������̂ƁA���A���^�C���œr���o�߂��m�F�ł���悤�ɂ���̂��������Ԃ�������܂������B

�@����Ŏ~�߂Ƃ��Ηǂ������̂ł����A�u���Ⴀ�A�ǂ����Ȃ��������Ă݂悤���c�c�v�Əo���S���������̂��ԈႢ�B���s����̖��A����ƈ�N�|����łł�������܂����B���������̊y���݂ɂ��Ă����Ηǂ������̂ł����A�ŋ߂ɂȂ��Ĉ���ȏ㍂��̉��l�̓d�b�Łw�{�P�h�~�̂��߂ɁA���ƂɔM�����Ă���x�Ƃ̘b������A�w����ł͖��������肵�܂��傤�B�{���̂͂��������Ȃ����c�c�x�ƁA���S�i�����S�j���������̂��A2�ڂ̊ԈႢ�B������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����A���̌`�����ꂢ�ɂ��������A�ł���Δ����������ɂ��������c�c�A���\���� ���ꂽ���̂��ł��܂����B

���̎菇�́A

�@�@�@�܂��i�c���A���g�i�R���R�j�ŏd�����Ȃ��悤�Ɂj�e�[�u�������B

�@�@�A�ǂ̂悤�Ȍ`�ɍ�邩�^�g�����A�@�̃f�[�^���甲���Ƃ��Ė������B�i�_�Ώ̂���ʓI�j

�@�@�B�������̓v���O�����ɂ�����B�����⒆�����͉����͂�Q�I�����Ȃ��̂ŊȒP�ɂł��܂����A

�@�@�@�㋉���͕��������o�Ă���i���߂͂��ꂪ������Ȃ������j��肪����̂ŁA���̖��������B

�@�R���s���^�[���Ȃ�������ƂĂ��ł��܂���I�I�I�������A���i�~�]�j�͂���ŏI���܂���ł����B�r���ł�����߂Ă����w�����ɕ\�������������Ȃ����邩�x�Ƃ�������ɂ��ǂ�ł��܂��B�����́A�̉ߒ��ŏo�����e�[�u���i��Q�O���j���t�@�C���ɕۑ����āA�����ǂݍ���Ŗ�������Ă��܂������A�\���������Ȃ��Ȃ�ƃe�[�u��������Ȃ��Ȃ��Ė�����邱�Ƃ��ł��܂���B

�@�Ē���̏��߂ɁA���n���ȍH�����̊D�F�̍זE�̔\�͈͂̔͂ł̗��_�ő�l1,679,616�i�U�̂W��j�̃e�[�u�������\�t�g�����A����B�Q�R�܂ŒB���B�Ƃ��낪�A�����n���Ȑ��w�҂Q�l�̐��ł�54��7273��0538�ɂȂ邻���Łi�E�B�L�y�f�B�A�j�A��͗��_�����̃p�\�R���̗͂܂����łS����12����������600��5233��9110�̃e�[�u�������\�t�g�����܂����B�d�����T�i����90���ȏ�j�������ė��_�̂P�O�{�ȏ�ł����A���Ȃ��Ƃ�����őS�Ă��J�o�[���Ă���ƑP�ӂɔ��f���āA�P�V�i���_��̍ŏ��\�����j��ڎw���Ă��܂��B�ޖ������p�\�R���i�w�o�j���ׂ̕����ł��� �Ђ��������Ă��܂��B���Ȃ݂ɁA1���̉�͔\�͂�600�`1000���ŁA�P���v�Z����ƑS�ă`�F�b�N����̂�6000�������邱�ƂɂȂ�܂��B���A�͖�����͂�KEY�������Əu���ɂłĂ��܂��B

�@���� �@�@�iwikipedia��蔲���j

�@���Ƃ̏����z�u�̍ŏ����́A17�ł���B2012�N1��6���A�A�C�������h�̐��w�҃Q�C���[�E�}�N�K�C�A�i�p��Łj�́u���Ƃɂ����ăq���g��16�ȉ��̂��͉̂�@���������Ȃ��v�Ƃ������Ƃ��ؖ������B�ؖ��ɂ������Ắu�q�b�e�B���O�E�Z�b�g�E�A���S���Y��[5]�v��p���ĒP�������A2�N�Ԃ�700��CPU���Ԃ������A�����ɂ��ǂ蒅����[6]�B �ȑO�́A���Ƃ��Đ������鏉���z�u�̐����̍ŏ����͌��_���o�Ă��Ȃ��������A�_�Ώ̖̂��ł�18�i���o�E�p�Y���ʐM�j�R��31���A1990�N�j�A���Ώ́i�Ίp���j�E��Ώ̂̕��ł�17�i��҂̏��o�E�p�Y�� �[187���A1997�N�j�̂��̂��m�F����Ă����B �܂��A�ǂ̏����z�u�̐��������ꂪ����������B����łȂ��Ȃ���̏����z�u�̐����̍ő����́A���̂Ƃ���35�̂��̂��m�F����Ă���[7]�B

�@�Ȃ��A�����̉������݂��鏉���z�u�̐����̍ő�����77�ł���[8]�B

�@�O�L�̃E�F�C���E�O�[���h���^�C���Y���ɖ�����Ă�����̂悤�ɁA�R���s���[�^��p���Đ��Ƃ̖���������쐬�����肷�邱�Ƃ��L���s���Ă���B���{�ł��A�C���t�H���X�g��2004�N1������(�O���̃v���O���}���쐬����)�v���O�����Ő������ꂽ�������ʂɌf�ڂ��Ă���ȂǁA�R���s���[�^�ɂ���č쐬���ꂽ��肪���Ǝ��Ɏg�p��������������B

�@���[���̒P�������瑽���̉v���O����������Ă���A�t���[�E�F�A�Ƃ��Č��J����Ă�����̂������B�����̃v���O������9�~9�̕W���̌`���̉����ł��Ȃ����A�傫���T�C�Y�̖���Ίp���̏���������������̂Ȃǂ�������v���O����������B

�@���쐬�v���O�����́A���̑��݂��`�F�b�N���邽�߂ɉv���O���������邱�ƂɂȂ邽�߁A�v���O�����������͏��Ȃ��B�R���s���[�^�[�Ŗ����쐬���闘�_�Ƃ��ẮA�Z���Ԃő����̖�肪���邱�Ƃ�A�u�Ֆʂ�17�����Ȃ��v�Ȃǂ̂����肳�ꂽ�����̖�����邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ���������B

�@�������A�R���s���[�^�Ŗʔ�����肪���邩�ǂ����͕ʂ̘b�ł���B�p�Y���ʐM�j�R���̕ҏW���y�ѓǎ҂�A�����O��̂悤�ɓ��{�Ő��̎G�������s���������O���琔�Ƃ�����Ă����Ƃ̒��ɂ́A�u�R���s���[�^�쐬�̖����l�Ԃ���ō�������̕��������Ėʔ����v�Ƃ����ӌ������݂��Ă���B

�@���Ƃ̑g�ݍ��킹�p�^�[�����́A��]�┽�˂⏇��▼�O��ύX���邱�ƂȂǂ̍��E�Ώ̂��l���ɓ����ƁA54��7273��0538�ɂȂ�ƃG�h�E���b�Z���ƃt���[�U�[�W���[�r�X�ɂ���Ď�����Ă���B

�@���̌�A�Q�Q�A�Q�P�܂ł͏����ɖ������o���Ă���܂������A�Q�O�ɂȂ����r�[�A�}�ɓ���Ȃ��ĂP�Q���ڂɂ���Ɩ��������o���Ă���܂����B�\�����Q�V�i�W���|�P/�R�̕\�����j�̖��쐬�ł͂P���ԂłP�O�O�ȏ�쐬���Ă���܂��B

�@����͑�ςȂ��ƂɂȂ�Ǝv���A�^�g�����\�t�g������A���_�����ŕ��͂��i�P�O�O�O�^�g�j���ĕ\�����P�X�̖����Ɏ��g��ł��܂������A���̕������\�͂������i�P�O�O���e�[�u��/���j�A�ޖ��p�\�R�����T���̘A�x�O����P�����ȏ㒋��x�܂��V���Ƀ��`�ł��Čv�Z�𑱂��Ă��܂������A�Ƃ��Ƃ��J�^�J�^�Ƃ����ߖ��グ�n�߁A���̂܂ܑ����Ă����Ɖ�������o�Ă����̂ŁA��{�c�͓P�ނ�ނȂ��̔��f��v���܂����B�������m1000���͖�S�O�O�O���i���_�̂P�T�O���̈�j�̍r��i�e�[�u���j�Ő킢�܂������A��̖��������o �����Ƃ��ł����A���㑝�X����Ȃ�P�W�A�P�V�i���_�Œ���j���ʂɍ��W�J����͍̂��͂��猾���ĕs�\�Ɣ��f������܂���B���̃p�\�R�����ޖ�������Ăђ��킷�����ł����A�Ƃ肠�����s�k�錾�ł��B

�@��Ԃ̔s���́A�͔C���Ɏ��̈������m��{�������̂�����������܂��A����������ƍ��{�I�ȉ�@�\�t�g�ɖ�肪���邩������܂���B���h���ォ��̗F�l�i���w�ҁE���_�j�ɘb������A�w�ŋ߂̐��w�Ɠ����ŁA��������߂���A���Ƃ̓R���s���[�^�[�̗͔C���ʼn�������̂͗��_�ł͂Ȃ��x�ƃj�x���Ȃ��B���u�̑ޖ��p�\�R���ɍŌ�̊���̏��^���Ă��������Ƃ����肢���ނȂ����A�����ӂ�����ł��B

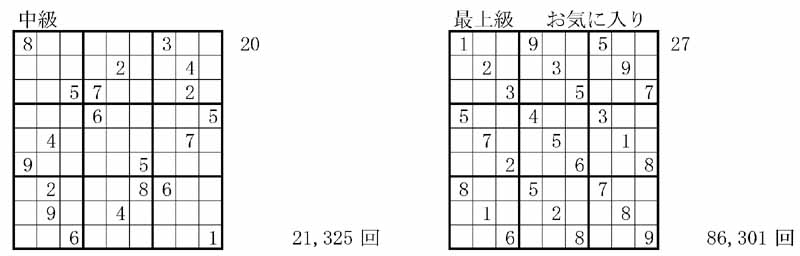

�@���Ȃ݂Ƀ��[���͂������ĊȒP�ŁA81�̖��ڂ̋Ă���Ƃ���ɁA�c�A���A���g�i�R���R�j�ŏd�����Ȃ��悤�Ɂi�Ίp���͏d���j�P�`�X�̐���������Ƃ��������ł��B���������̂�����̕��͕\�����Q�V�̖��P�Q�O��ixlsx�Łj��u���Ă���܂��̂Ń_�E�����[�h���Ē��킵�Ă݂Ă��������i����ȏ�͂l�������ł������������j�B���A�����͂����\���P������x�A�㋉�͉����͂�Q�I��������R����ȏ�̔��f���K�v�ɂȂ�܂��i�����܂Ńp�\�R���̏�ł́j�B�܂��\�����Q�O�̖��(���ځj�͂����ʉ߉�21,325��ŁA���̂Ɏ��Ԃ����� �������ɂ����Ȃ����ł����B�K�������������Ȃ��Ȃ�Ɖ�����Ȃ��ł͂���܂���B

�@��@�� = 37K

�@name = �|�{�@�C��

�@�Z���E�d�b�EMail�͑����A����ɓo�ڂ��܂��B

�@�Ζ��� = ���ׂČ��̐E��A�����ŁA���œd�@�T�[�r�X�A�k�œd�@�A�Ɨ��s���@�l�F���q���J���@�\�iJAXA�j

�@�n���h���l�[�� = �I�u�[�E�X�p�f�C�[

�@���b�Z�[�W = ��́A�ȑO�̓��C�����������A����10�N�̓��[�}�j�A���[���b�p�����j���ߑ�j�̕��ɔM�����Ă���E�E�E�E�N���ꏏ�ɂ��Ȃ����ȁ`�H

�������ǂ�聄

�@�v���Ԃ�̐V�K����ł��B���̑���i�S���Q�Q���j�ɂ��Q�����������B �I���錾

�@�������߂����Ƃ����̂ɑ��ς�炸�������������Ă��܂����A���ς�育�����܂��H���߂͗�ĂƂ���Ǝv���Ă����̂ɁA�H�ɂȂ��Ďc�����������Ȃ�܂����B�R�N��̃I�����s�b�N�͂ǂ��Ȃ邱�Ƃł��傤�B

�@���̏�������ɁA�����f�ł��傤���c������������ɁA�w���Ɓx 14,000�著�点�Ē����܂��B���ɂȐ܂ɒ��킵�Ă݂ĉ������B���͂��̏t�A�����������ďo�čs������ɁA�����i�����肾���j�ƃp�\�R�����c��A���N�w�s�k�錾�x�����ēP�ނ��������ɒ��킵�Ă��܂����B��͕��@�����ǂ��h�e�ʉ߉������߂��Ɍ���܂������A���x�������艼���͂̂�����i�㋉�j�ł͕������̂����肪���o���i�V�Ԃ̂ɂ͖��Ȃ��ł�����҂̈Ӓn�̖��j�����Ƃ������Ȃ�܂���B�����ɁA���͂����i�O��̂P�O�{�c1���e�[�u���j�����ʂɍ���W�J���Ă��܂����A�܂��\�����P�X�̂܂܂Ŏ~�܂�����ԂŁA�ׂ̕����Ńp�\�R�����Ђ�����X���Ă��܂��B�����\�����ȊO�̓_�ł́A����ȏ�͍H�����̊D�F�̍זE�ł͂قڌ��E���Ǝv����̂ŁA�w�I���錾�x��v���܂��B

�@���������Ȃ��̂ŁA���̍쐬�ߒ��łł����Q�O����ȏ�̖�肩�烉���_���ɑI��Ő������i��Փx�ʂƕ\�����ʁj�A�V�їp�\�t�g�iExcel�ƃ}�N���c2010�ȍ~�̂���sm�f�[�^�j�����܂����B���L�ɓY�t���Ă���܂��̂Ń_�E�����[�h����Excel�œǂ݂��݁A�}�N����L���ɂ��Ē��킵�Ă݂ĉ������B������������̂����������Ȃ��Ƃ����������������R�ł��BExcel���g���Ȃ��Ƃ������̂��߂Ɉ���p�������ł��Y�t���Ă���܂��B������A�S�Ă𐧔e���Ă����Ɨ~�����Ƃ���������������Ⴂ�܂����炲�����Ȃ����m�点�������B�V���������Mail�ł�����v���܂��B�ȒP�Ȏg�p���@�͖��̉��ɏ����Ă���܂��B

�@����ł́A��������F��܂��B����������Ə�����Y����邩������܂���B�������̒��B

���Ɩ��_�E�����[�h

�@�����A�������͈���Ȃ��i���`�������āj�Ǝv���܂��B ��Փx�ʃQ�[��(xlsm�Łc7000��)�@�@ �\�����ʃQ�[��(xlsm�Łc7000��)�@�@ ����p�f�[�^(pdf�Łc40��560��)�@�@

�ǐL�F������ɋA�������ہA�����l�i�i�X���j�j���������Ă��܂����B����L���͂������Ă��Ă��邻���ł����i���������I�j�A�����C�ł����B�x�b�g�e�ɂ́A���킢����������̎ʐ^�������ς��\��t�����Ă��܂����B�������āA�܂���t�������S�҂��ɂ��Ă��܂��B �����G�W�̂��m�点�c�c���c�s�����۔ʼn���p�قŊJ�Ò��A11��23���܂�

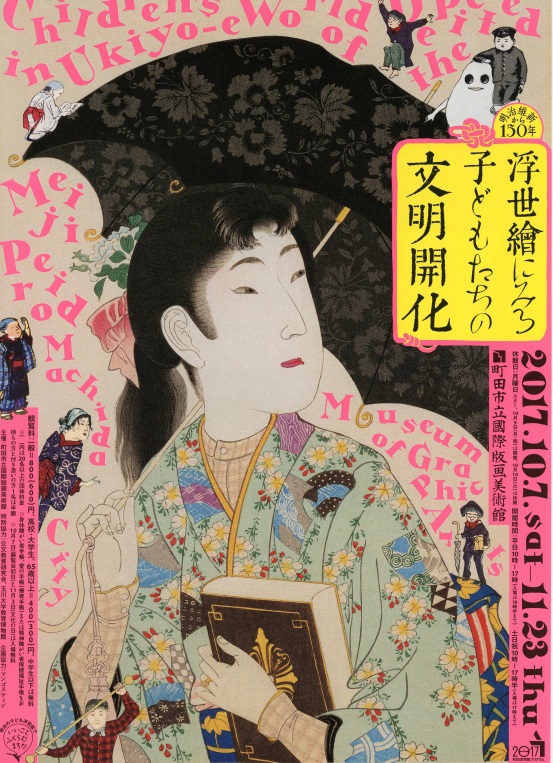

�u�����G�ɂ݂�q�ǂ������̕����J���v

�@���N�������ېV����150�N�ڂɓ�����̂��L�O���ẮA�����G�W�ł��B�����̕����G�ɂ́A�����J���̎�����}���A�����C��w�Z�E�p��E�m���Ɍ˘f���Ȃ�����A���C�����ς��ɗV�ъw�Ԏq�ǂ������̎p���A�������葨�����Ă��܂��B����疾���̎q�ǂ��֘A�����G���A���߂đ��W�������̂����̓W����ŁA���ދъG�₨������G���L�x�ł��B�������\����G�t�̈�l�A�썑�s��Ɛ��܂�̎R�{���_���A�����ȍ�i���c���Ă��܂��B

�@�{�W�͒���i���ە����G�w����j���ďC�A�}�^�Ɂu�����J���Ɗw�Z�Ō��ς����g�q�ǂ��̓V���h�v�����M���Ă��܂��B�����p�ق́A���c�}�E�i�q���l���u���c�v���k��15���A��042�|724�|5656�ł��B

���c�s�����۔ʼn���p�فF�V�����W

�����ʼn�E����R���N�V����

�@���c�s�����۔ʼn���p�قł́A2018�N1��5������2��18���܂�2017�N�x�V������i�W�uPresent for you�v���J�Â����B����͊����k�ւȂǂ̕����G��i34�_�ƂƂ��ɁA���鐳����̒������Ԕʼn�16�_���W���̒��S�ƂȂ��Ă���B

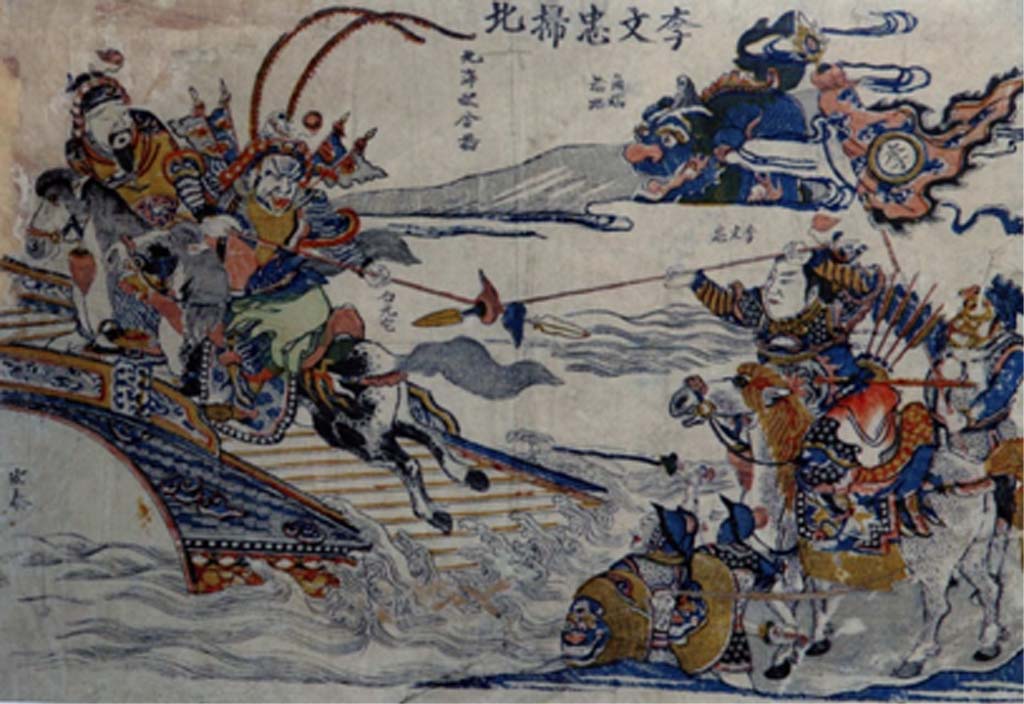

�@���c�s�Ɋ�������R���N�V�����́A���������������璆�ؖ����ɂ�����ؔōʐF�̋g�ˉ�E���j��E�~���Ȃ�99�_�ɂ���ԁB��Ȑ���n�́A�V�×k���Ƒh�B�B�����̍�i�́A2014�N�ɉ��l���[���V�A�����َ�Áu�����ĂԒ����ʼn�̐��E�\�x�M�E�����ւ̓���������ׁ\�v�ɏo�i����A2011�N�ɒ������ƃv���W�F�N�g�Ƃ��ĕҎ[���s���ꂽ�w�����ؔŔN��W���@���{���i���x�i���؏��ǁj�ɂ�30�_�قǎ��^����Ă���B

�@�����Ɍf�ڂ����u�������|�k�v�i�h�B�E���������j�͖����������̗��j�����B�u�v���όi�k�����V�t�v�i�V�×k���E���ؖ����j�́A�k�v�̍c��m�v���������ɏo����Ė�������Y�Ȃ̖���ʁB

�@

�@���c�s�����۔ʼn���p�فF���c�s�����c4-28-1�i���c�}�E�i�q���l�����c�w���k��15���j��042-726�|2771

�@ ���Z����̎v���o�Ɠ��Ȑ��㎎��

�@���͂P�X�U�O�N���Ƃ̒ؓc�ł��B���Ƃ͍�����U�O�N���炢�O�̂��Ƃł��邩��A�͂邩���Ȃ��̂��ƂƂȂ�܂��B

�@�ŋߑ������Ȑ���i���{���Ȋw��j�̎��i����邱�Ƃ��ł��܂����B�{���Ȃ�A��w�����Ƃ���P�O�N����20�N�̊ԂɌ��C��A���W�f���g�Ȃǂ��o�߂����ʂɕ����ĔF�肳���ׂ����i�ł���܂��B���̓����͔F����Ȑ���ƌ����A���Ȃ�subspeciality�Ƃ��Ă̈ʒu�t���ŁA����������z�����ȂǂƓ��i�ł���A�K�������K�{�̎��i�ƔF������Ă��Ȃ������悤�ł��B����������͕ς����Ȑ���͐V�������㐧�x�̒��ŁA��{�I�E���j�I�Ȉʒu�t���ƂȂ���Ȍn�̈�t�ɂƂ��Ă͍ŏ��̕K�{�̎��i�ƂȂ�A������Ƃ邱�Ƃɂ��A���Ȉ�Ƃ��đ����I�ɐf�Â��F�X�Ȉ�ẪV�`���G�[�V�����ŁA�w���I�����������ƂȂ�ׂ��Ɠ��Ȍn�w��ł͎咣����Ă���B

�@�����g�̗��ꂩ�猾���ƁA1980-1998�N�̊Ԃ͑����a�@�i�����w�Z���ϑg����B�����a�@�j�ɋΖ����A���Ȉ㒷�A�����ȕ����A�����ȕ����Ȃǂ��C���A���C�w����A���C�ӔC�҂Ƃ��Ă̐E�ӂ��ʂ����Ă����B���̊ԔF����Ȉ�A���������A�̑�����Ȃǂ͏C���������A���Ȑ���̎��i�͎܂ł̎葱�����ώG�ł������̂ŁA�����̎��Ԃ��Ƃꂸ�ɂ����B�����Ă̌��C��╔���̐搶���͂��ꂼ�ꌤ�r���݁A�������Ȑ����subspeciality�̐���ƂȂ��w��a�@���̑��Ŋ���Ă��܂��B���̌�15�N�ԁi1998-2013�j�͑啪���Œn���Âɏ]�����A���̂����P�P�N�Ԃ͊J�Ƃ��Đf�Ï����^�c���Ă��܂����B�]����70�ɂȂ�܂ł͕a�@��n��̐f�Âɖv�������Ȑ��㎑�i����������̂ɕK�v�ȕ����Ԃ��m�ۂ�����A�̗͂�ێ����邱�Ƃ��o���܂���ł����B2013�N�ɕ����̎���ɋA����A���Ȑ��㎑�i�F�莎���̎��i���[�u�I�Ɋɘa����ĕa��v��Ȃǒ�o�Ə����ꂽ�̂Ŏ̋@��Ɍb�܂�܂����B���̍���萸�_�ȕa�@�̓��Ȉ�ɍ̗p����āi�T4���Ԃ̋Ζ��j�A�������鎞�ԓI�]�T���ł��܂����B���ȍ����ǂ̐f�ÈȊO�ɁA���Ȋw��u����E����u����A��t��̑��̐��U����u����ւ̏o�ȁA�Q�C�R�̓��Ȋw���ȏ��A�C���[�m�[�g���̒ʓǂ����A�������W�Œm���̊m�F�ƋL�������s���A�����Ȃ�ɖҕׂ��܂����B���̌��ʂT��ڂ̎ŁA��������6�N�Ԃ̕��̂͂Ăɂ���ƍ��i���A����đ������Ȑ����2018.12.10���ǂ蒅���܂����B

�@���̂��Ƃɂ���Ď��͉����̂łƍl�����Ƃ������Ƃ��Ă͔��ɑ傫�����̂������Ă���B�܂����ݎ���77�ł��邪�A�F�m�ǂł͂Ȃ��ƐM���Ă���B����ɂ��ꂩ���10�N�Ԃ�up-to-date�̈�Â����{�ł���\�͂�����A���s�ł���ł��낤�Ɗ�]���Ă���B���Ȑ���ł����t�͑�w�A�a�@�Ȃǂ̈�Ñg�D�Ŋ����Ƃ��Ċ��Ă���ł��낤���A���ꂩ��̎��͂��̂悤�ȗ���ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��낤���A�ق��Ƃ��ċ���w�����w�����ɍ��i��������̍K�����ɐZ���Ă���B

�@�U��Ԃ�Γy�����Z�ɓ��w��������̎����Ɖ������Č��z�V�����ɓ�������������v���o���܂��B���������v���o�Ƌ��ɁA�F�X�ȋt�������z���ĉ������Ă�����\�͂�o���������܂����B�܂��Y�ꂦ�ʗF�l��搶�����v���o���܂��B���̎��̎��͑��s�̌������w�𑲋Ƃ��āA������ғ��œy�����Z�ɓ��w���܂����B�ŏ��ɂт����肵���̂́G���w�Z���i�w�����������͊��ɍ��Z1�N�̎��Ƃ͏I�����Ă������Ƃł��B�]���č��Z2�N�̃��x���ō��Z�̐������X�^�[�g�������Ƃł��B����ȃJ���`���[�V���b�N�ł���܂����B�Ⴆ�Gax2+bx+c=0�������������悪�ŏ��̎��͎����ɏo�肳��܂����B���܂ł͎����͗D�����ł���Ƃ��ʂڂ�Ă������Ƃ�������ɗ��ł��邱�Ƃ����o�������āA���炭�͂ځ[�Ƃ��Ă��܂����B���̎������ғ����ł��鉪�сi�M�v�j�N�Ƃ͘b�������܂����B�ނ͐F�X�ȃN���u�ɓ������ėF�l�����A�m�Ȃ𑝂₵�Ă���܂����B�����ނɋ����̕��̂悤�ɍs�����Ă����̂ŁA�V�����ɓ��������Ă��炢�܂����B���͎��͂͂Ȃ������̂ŐV���̋L�����������Ă��炤���Ƃ͂���܂���ł������A��x�����i�q�Y�j�N���قƂ�Ǐ�������ʂ̉��������������炢�ł����B�V�����ɓ������āA�����̕��X�j�����������̈ӌ����ނ������ƂȂǂ��A���_���Ȃ���A�咣���Ď��ʂɔ��f���Ă����������ɂق�Ƃ��Ɋ������܂����B���ɂƂ��Ă��̌�̐l���ɂ����āA�|�W�e�B�u�ɐ����āA���̒��ɑΏ����Ă��������͂�ꂽ�悤�Ɏv���܂��B���̎��̗F�l�����ō����v���o�ɂ̂���̂́A���ьN�A�����N�A�����i�~�q�j�N�̏����ł���B���ьN�ƒ����N�͎Ⴍ���Č̐l�ƂȂ��āA���Ɏc�O�Ȃ��ƂɎv���Ă���A���ьN�ɂ��Ă͔ނ̒Ǔ����W�g�l���\��h�ɏ����G��Ă���̂ł��Q�Ƃ��������B���̌�A�����N�Ƃ́A�����č����w�i���[�Y�E�F���p�[�N�L�O�K���������Ń|�X�g�h�b�N�������j�Ƃ��A������s�̃j���[���[�N�x�X�ɋ߂Ă����ނɐF�X�����b�ɂȂ�A���̉��ŁA�����𗬂������Ă��܂��B

�@���̌�A���͕��@�����{�I�ɉ��߂܂����B�p�����̎O���Ȃ͒��w1�N�̋��ȏ��̕��K����n�߁A���ȏ��̊ێʂ��A�ۈËL�����s���A�����̌��߂��J���L�������𒅎��ɂ��邱�Ƃ��ł��܂����B�w�Z�̐��т͂����_���͎��܂���ł������A���Z3�N�̍ŏI�w���ł͂قړ���������i���x���܂ŒB���邱�Ƃ��o���āA��N�Q�l���đ�w��w���i����A���s�{�����A�O�d�������etc�j�ɍ��i���܂����B�y�����Z��3�N�ԁA�Q�l����1�N�Ԃ͐��U�ň�ԕ����āA�l���̊�b���ł����悤�Ɏv���܂��B���z�V���ŐF�X�ȑ��Ɛ��̖��O���ł�ƂȂ������C�����ɂȂ�܂��B

�@�v���o���G�s�\�[�h��́A�������Z�̂P-2�N�̍����̐f�Ï����썑�s�v��c�ɂ������̂ŁA��������ۛ��̑q�����Ȉ�@�i�y���R�c���j�ɕ�ɂ����Ăނ����̎��Âɒʉ@���Ă������A�q���R���q�l�������āA�������̑q���搶�̎�`��������Ă��܂����B���ł��v���o���̂͂₳�������Ɖ��l�ł������q���R���q�l�̖ʉe�ł��B�����̎��̎��Â͑�ϋ�ɂ����̂ł������A���ߏ�̂��A�Ŗ����Ɏ��Â��I���Ă��܂��B

�@�������e�ʂ̂��ꂩ��̔��W�ƌ��N���F�O���A�y�����E���Z�����W���A�p�����邱�Ƃ���]���܂��B

���ѕq���i32��j�@2010.04.20

���R�Ƃ̑Θb

|

|---|

�@�R�[�X�͎O�قnj��߂Ă���B���̃R�[�X�́A���R��˂�ʂ�R�[�X�B���R��˂ɂ́A�����V�c�Ə����c���@(�����V�c�̉�����)�̕�ƁA���s�ɓs��J���������V�c�̕悪����B�ԏ��␙��w�Ȃǂ��������Ă���̂ŁA�^�Ăł���r�I������������B�Q���̍������͑��̗����h�����Č��N�ɗǂ��B�����݂��߂ĕ����A�A��͔T�ؐ_�Ђ̘e��ʂ�B���̃R�[�X�́A�F����̓y�������B�䂪�Ƃ���k�ܕ����s���ΉF����ɓ˂�������B�`�o�Ƌ`����������F����̍���ꂩ��܁`�Z�L�������̓y�������Ĉꎞ�ԂقǂŋA��B

�@��O�̃R�[�X�́AJR�ޗǐ��ɉ������V������|�тȂǂ��ӂ�ӂ炷�铹�B���ǂ́A���̒��̋C���łǂ̃R�[�X�ɂ��邩�����߂�̂ł��邪�A�����̕����ɕ`���Ă�����G�̎Q�l�ɂ���B

�@���씎�H�攌�̎w���̂��ƊG��`���͂��߂ď\���N�ɂȂ邪�A�G�߂̈ڂ�ς��ɕq���ɂȂ��Ă����B�y��ɃX�C�Z�����炫�n�߂��A���������t�ɂȂ�ȁA�R�X���X�̌s���L�тĂ������A�H���߂��ȂǂƎv���Ȃ��璬��������B�ƁX�̒�̉Ԃ����X�ڂ�ς��B�����ΉԂɖڂ��߂Â��āA�Ԃт�̐�����ы���A�߂��ׂ̂������Ȃǂ��q�ׂɊώ@����B��ʼnԂт�̊��G���m���߂�B

�@�������B�n�ʂɋ߂���͔����A����ƔZ���Ȃ�A�^�゠����͍��F�ɂȂ�B�_�̗l�q�������Ⴄ�\���������B�����̊Ԃ͖{���ɂ܂�ۂ��_�������B�G��`���n�߂�܂ł́A��������ƒ��߂�Ȃǂ͊F���ɋ߂������B�n�ʂ����ƂȂ����Ȃ�������A�u�J���~�肻�����ȁv�Ǝv���Ƃ��� �݁A������Ƌ��������x�B���R�ɂقƂ�NJS��Ȃ����킪�A�L�����o�X�Ɍ������悤�ɂȂ��āA�m�炸�m�炸�ɕς���Ă����B�Ԃ̌Q�������Ă��A�ȑO�́u�Ԃ��炢�Ă�B�R�X���X���ȁv �ŏI���B�������ܕʂ̂��Ƃɖڂ���炵�Ă������A�Q�����č炢�Ă��铯����ނ̉ԁX�ł������ē����\������Ă��Ȃ����ƂɋC�Â��悤�ɂȂ����B�s���N�̐F�����������ɈႢ�A�Ԃт�̉��������Ă�����A���Ȃ�������A���܂��ɉԊ炪���ꂼ��ɈႤ�����Ɍ����Ă���B���R�̕����͂��ꂼ�ꂪ���I�ł���Ȃ��狦�����Ă���B

�@�G��`���n�߂ėǂ������ȁA�Ǝv�����Ƃ͑��ɂ�����B����͗��s�ɏo�Ă��������Ƃ������Ȃ������Ƃ��B�X�P�b�`�������莩���̊����ɂ��������i���ʐ^�ɂƂ�ɂ́A�������ƕ����Ɍ���B �ǂ��֍s���ɂ��Ă��A�ꎞ�Ԃ�Ԃ͕����悤�ɐS������B���ꂪ���N�ɂ��v���X�ɂȂ�B�ό���s�y�ɐl������Ƃ���ł͂Ȃ��A��������ƕ����ƌ��������āA�u���R�Ƃ̑Θb�v���X�P�b�`���Ȃ���ł���Ƃ���ɐg��u���B�R�̗ɂ��Ă�����̐F���������Ă��Ȃ��B�ق��Č��߂Ă���ƁA�X�͂��܂��܂Ȃ��Ƃ���肩���Ă����B

�@���͊G�Łu���C�v�u�P���v�u��]�v�Ȃǂ�\�����Ă������Ƃ������I�~���������Ă���B�����������I�~�������t�H���������t���悤�ƁA�U����������X�P�b�`�ɏo�������肵�Ď��R�ƑΘb������B���ꂪ�A�G��`���悤�ɂȂ��ē��邱�Ƃ��ł����u�y���݁v�̈�ł���B

�E��̘g��������

�@���R�Ƃ̑Θb�Ƃ����y���݂ɉ����āA�`�掩�̂��y���ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ����̂́A10�N�ȏ���`�抈�����p���ł��A�`��Z�p�����サ�� ����ł���B�u�p���̓J�Ȃ�v�Ƃ������A�����邱�ƂŊG��`�����߂ɕK�v�ȋZ�p�ʂł̏�B���͂����B�Z�p�ʂł�����x�������x���ɒB���Ă͂��߂āA�����̐S�̓����L�����o�X�ɕ`���\�����Ƃ��ł��A�u�y���݁v��������悤�ɂȂ�B

�@���̓_�ŁA��N�ɂȂ��Ă���u00�ł��n�߂悤���v�ƈ�l�ʼn����̎�����Ƃ��Ƃ��Ă��A��̂��Ƃɒ��͂��Čp�����邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�����̂ł͂Ȃ����B�u�����͋C�������Ȃ�����A���������낤�v�ƁA���������j���̐����ł́A��邱�Ƃ�扄���ɂ��Ă��܂��B����ł͋Z�p�I�Ȗʂ��L�тȂ��̂ŁA����Ă��ʔ����Ȃ��B�y�����Ȃ����瑼�̎�ɐ�ւ��āA�܂��������Ƃ̌J��Ԃ��B��̃n�V�S�����邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B

�@������̃n�V�S������̂ł͂Ȃ��A�`�����N��Ɋy����ł�����̂́A�`�����Ƃ��y�����Ɗ����邱�Ƃ̂ł���Z�p���N�O��10�N�ԂŐg�ɂ��邱�Ƃ��ł������炾�Ƃ��Â��Ǝv���B�����āA���ꂪ�ł����̂́w�����x�Ƃ������Ԃ̑��݂�����������ł���B

�@����50�ɂȂ����Ƃ��A�����Ƃ̏o�ŋL�O��ŏo��������씎�H�攌�Ɏt���B�L�u�����ĉ��������������B�����20���قǂł��邪�A�����ȏ�́A������u���̐l���v�𑗂��Ă���l�������B��������̎d���͂��܂��܂ł���B

�@�u���(����イ)�v�ɂ́u�䗬�v�Ƃ����Ӗ������߂��Ă���B�������̕`�����ł悢����A�R�c�R�c�Ɩ��̂悤�ɂ��Ȃ₩�ɊG��`�������邱�ƂŁA�`��Z�p�̌���Ɛl���̏[����}���Ă������Ƃ����u�u�v�����������Ԃ����A�����āA���̒��Ԃ����������̕���ɏW�܂�A���݂��̕` �抈���𗦒��ɔ�]�����������܂��������肵�č��܂ł���Ă����B�E��̘g�������ԂƂ̌𗬂��ł���悤�ɂȂ������ƁA������G��`���n�߂ĐV���������傫�ȁu�y���݁v�̈�ł���B

���_�̊J��

�@���̂悤�ɊG��`�����ƂŐV�����y���݂邱�Ƃ��ł������A�������u�ǂ������ȁv�Ƃ��Â��v���̂́A�����́u���_�J���v���ł������ƂƁu�����[�����Đ�����v��i���l���ł������Ƃł���B

�@���_�J���Ƃ͉���?���̈�́A�G�̖{���͏�肩���肩�Ō��܂���̂ł͂Ȃ����Ƃ������ł������ƁB�{�c���攌�͎��̂悤�Ɍ���Ă���B

�@�u���p�ɏ㉺�̋�ʂ͂Ȃ��A��艺��A�����������ǂ����͂���ɂ��Ă��A�G��`�����Ƃ����u�ɏ㉺�̋�ʂ͂Ȃ��v

�@�܂��A�u�Ώۂ̊O�`���G��ɂƂ��Ă͖{���I�ȗv�f�ł͂Ȃ��A�F�ʂ��̂��̂��S��h�蓮�������̂ł���v�Əq�ׂĂ���̂̓J���f�B���X�L�[�B

�@���̉�ƃS�b�z�͒�ւ̎莆�Łu�ڂ����G�ɂ��������̂́A�i���ɐS�ɂ�������������F�ł��v�Ə��������Ă���B���������̑�ȉ�Ƃ����̌��t�����āA���͔��ɗE�C�Â���ꂽ�B�f�b�T���J���Ȃ��A�Ώە��̌`�m�ɕ`�ʂł��Ȃ����ɂ́A�ƂĂ��G�Ȃ`������̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ǝv������ł����B�������A���̉�Ƃ����̌��t�ɐڂ��āA�u�G�͎����������������ƁA��������������̂�\�Ɍ��������̂ȂB���̌`��������ƕ`���Ȃ��Ă��A�����∤���F�ŕ\�������v�Ǝv����悤�ɂȂ��Ă����B�u�`����������ɕ`���Ȃ��ƊG�łȂ��̂ł���A�ʐ^���B���������Ȃ����v�ƁA�J������C�����ɂȂ����B ���l�ɏ��˂Ƃق߂Ă��炨���Ƃ����C�������̂ĂāA�����ɑf���Ɍ��������Ď����̋C������\������ɂ͊G�͍œK�Ŋy������i�ł���Ǝv����悤�ɂȂ����B���ꂪ���_�J���̈�ڂł���B

�@��ڂ̐��_�J���́A�G�́u����v���̂ł͂Ȃ��u������v���̂ł���Ƃ������Ƃ������ł������ƁB�ǂ�ȂɗL���ȉ�Ƃ̕`�����G�ł����Ă��A�������D���łȂ�������f���Ɍ��ɏo���Ă����B

�@�u�L���ȊG���������Ȃ��Ă͂����Ȃ��B�����ɂ͊G�����낪�Ȃ��v�ƒp���邱�Ƃ͂��炳��Ȃ��Ɣ[���ł��āA�G��`�����Ƃ��G���ς邱�Ƃ��̂т̂тƊy���ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B�Ԃ̊G�����āu����͉��̉Ԃ��������̂��v�Ǝ��₵�A���i�̊G�����āu�ǂ����������́v�ƕ����l�͑����B����́A�`���ꂽ�Ԃ̖��O�A���i�̏ꏊ�����u����v���Ƃ��G�����邱�Ƃ��Ǝv���Ă��邽�߂ł͂Ȃ��̂��B�u�G������Ƃ́A���������ǂ��������ƂȂ̂��v�ƔY��ł����Ƃ��ɁA���яG�Y�́w�������߂�S�x�Ƃ����u���^�ɏo������B���т́u�G������Ƃ����̂́A�G�������邱�Ƃł��B �����邱�Ƃł��v�Ƒ�w������ɍu�����Ă���B

|

|---|

�@�w���N���쌴������Ă��āA��ւ̔������Ԃ̍炢�Ă���̂������Ƃ���B����ƁA����̓X�~���̉Ԃ��Ƃ킩��B�����A�X�~���̉Ԃ��A�Ǝv�����u�Ԃɏ��N�͂����Ԃ̌`���F������̂��~�߂�ł��傤�B�X�~���̉ԂƂ������t�����N�̐S�̓��ɂ͂����Ă���A���N�́A����������̂ł��B

�@�X�~���̉Ԃ��Ɖ���Ƃ������Ƃ́A�Ԃ̎p��F�̔��������������t�Œu�������Ă��܂����Ƃł��B

�@���t�̎ז��̂͂���ʉԂ̔������������A���̂܂��������A�Ԃ�ق��Č������Ă����A�Ԃ́A ���Č������Ƃ̂��Ȃ������悤�Ȕ��������A���ꂱ������Ȃ��������ł��傤�B��Ƃ́A�F�����������ɉԂ����Ă���̂ł��B�G�́A��Ƃ��ق��Č����������Ԃ̊����������Ă���̂ł��B�Ԃ̖��O�Ȃ��������Ă���̂ł͂���܂���B���������R�߁A���͔������G�߂Ċ��������Ƃ����̊����͂ƂĂ����t�Ō����\���Ȃ��Ǝv�����o���͒N�ɂł�����ł��傤�B���N�́A���Ƃ��������������ƌ����ł��傤�B���̉��Ƃ������Ȃ����̂����A�G���������N�ɓ`�������Ɗ���Ă�����̂��B���������̂́A���N��ق点�܂��B���ɂ́A�l�𒾖ق�����J������̂ł��B���ꂪ���̎����{�̗͂ł���A���{�̐����ł��B�G���{���ɉ���Ƃ������Ƃ́A�����������ق̗͂Ɋ�����o�����悭���키���Ƃɑ��Ȃ�܂���B�ł�����A�G�ɂ��đ�R�̒m���������A�l�X�Ȉӌ���f����l���A�K�������G���������l�Ƃ͌���܂���B�G������Ƃ����̂́A�G�������邱�Ƃł��B�x

�@���̏��яG�Y�̕]�_��ǂ�ŁA���́u���ꂾ�v �Ƌ������������B�G���ς邱�Ƃ͕`������Ƃ̐S�������邱�ƂȂB�������͐l�ɂ���Ă��܂��܁B������A���̉�Ƃ̐S�ɋ�������A�u���͂��̊G���D���v���ƌ��ɂ�������B�G��`���Ƃ������Ƃ��A�Ώۂ����ɂ������Ƃł͂Ȃ��A�Ώۂ�ʂ��Ċ��������Ƃ��������ƁB���́A���̊����F�Ō����悤�ɂ��悤�B

�@�u�G�͊�������̂ł���v�Ƃ����A�傰���Ɍ����Ό��邱�Ƃ��ł������Ƃ���ڂ̐��_�J���ł���B�����̋C������f���Ɍ����A��������Đl�������������Ă����A���ꂪ�G�ȂƎv����悤�ɂȂ��āA�G��`���y���݂�����Ƒ����A���������ɂ��Ȃ��Ă����B

����z�����獡���[��

�@�u���������v�Ƃ������t���悭���ɂ��ڂɂ�����B

�@�j�͌�����ނ��Ă���̒����l�����Ă����˂Ȃ�Ȃ��B�d����r�̐����������m��Ȃ��̂ɁA���ꂩ��͉����u���������v�ɂ����炢���̂��낤���Ƃ����j�����̔ߖ������Ă���B����Ȃ����́A�d�����Ȃ��Ȃ��Ĕ����k�̂悤�ɂȂ����v�̖ʓ|�����Ĉꐶ���I��肽���Ȃ��B�u���������v �������Ă��ꂩ����炵�����Ǝv���B2007�N�ɂ͒c��̒�N�ސE���n�܂�B����Ɠ����ɁA�N���������x���n�܂�B��N�ƂƂ��ɍȂ��痣����\���n�����v��������͕̂K���ł���B

�@���������A�j�͒�N�ƂƂ��Ɏ����̉ߋ���U��Ԃ�B�����̂���܂łɂ���Ă������Ƃɂ��āA���낢��Ǝv���߂��点��B�����āA�����Ă��̏ꍇ�͌������B�u����Ȃ��Ƃ������Ȃ������v�u�����Ƒ��̐��������������̂ł͂Ȃ������̂��v�ƁA���������Ǝv���߂��炷�B�������̉ʂĂɂ͒��������H����đ��₩�ɔp�l�ւ̓����܂�������Ƃ������ƂɁc�c�B

�@���͂���ȍs�������������Ȃ������B�������A���̐l���ɂ͌������B�����q�ǂ�����ɁA�푈�ŕv��S�������ꂪ�č������āA�`���ƕ�̊Ԃɋ��܂�Ă���Ȏv����������ꂽ�B�u����ȋ������炢���������o�������B�ł��A�Ȃ��Ȃ������o���Ȃ��v�Ƃ����s���������ƕ����Đ����Ă����B�u�����Ɨǂ��l��������͂����v�Ƃ����A��������Ȃ��~������������Ă����̂������āA��x���������o���B�l�l�̎q�ǂ��������̂Ă��Ƃ������̒ɂ݁B������N���������ĐU��Ԃ����l���͌�����炯�B�������A��������Ȃ��琶�����N��̐l���͂ǂ��Ȃ�̂����l�����Ƃ��A���� �ɂ͉��̎�����Ȃ��B�l���ɂ͌���͖��ʂ��A�Ǝ����Ɍ������������Ƃ��A���錾�t�ɏo������B

�u�������g�����v(MementoMori)�A�u����z���v

�@�Ƃ����Ӗ��̃��e����̊i�����B�ߋ��̗��j�ɂ́A�l�Ԃ��������C����������Ƃ����ł͂Ȃ��������オ����B�\�O���I����\�Z���I�ɂ����ẴC�^���A�́A�����Ԃ錳�C�Ȏ��ゾ�����B���I�i���h�E�_�E���B���`��A�~�P�����W�F���Ȃǔ��̋��l�����������B���̃��l�T���X����̐l�����́A���ւ̊��̏�ɑ嗝�⍜�ō��������u�����B

�@���̒u���ɂ́A�u�������g�E�����v�Ƃ������t�����܂�Ă����B�u����z���v�Ƃ������t�ł���B

�@�l�Ԃ͎���z���`�����Ƃɂ���āA������������Ɂu���ܐ����Ă���v�Ƃ����������m�F�ł�����̂Ȃ̂��B�l���̐^���͂�����B����͐l�Ԃ͕K�����ʂƂ������ƁB�������A���̎��͂��K��邩�͒N�ɂ�����Ȃ��B���܌��N�ł����Ă��A���̏u�Ԃɂ͔]�[�ǂ����S�ǂœ|��邩���m��Ȃ��B�����������ɋC��t���Ă��Ă��A�����ɂ͌�ʎ��̂ł��̐��֍s�������m��Ȃ��B�ꐡ��͈ŁB

�@�����z���A���̂��̏u�Ԃ�厖�ɉ߂��������Ƃ����C�����ɂȂ��Ă���B���U��Ԃ��ė������ނ����A���I��邩���m��Ȃ����ꂩ��̐l����O�����ɐ����悤�Ƃ����C�����ɂȂ�B ����̑��������l�����������炱���A���������邩��������Ȃ����炱���A���ꂩ��̈��������[�����Đ����Ă������B�����v�����ƂŁA���͌��C�ɂȂ��B���́u���C�v���L�����o�X�ɂԂ����āA���͊G��`���B�u���C�v�Ƃ��������ʂ܂ŔR�₵�����č����[�����Đ����邽�߂ɁA���͊G��`���Ă���B

(�����)2006�N5��

����ւ̏o���A�R�����g�ݗ�������@2010.07.10

33T����(��)�^�q�q �H�i���Z���j

33�H���� �H�i���Z���j

35K�X�� ���� �H�i���Z���j

36T�X�{ �_�u 2010/06/23(Wed)�ԑ��@����s���Ɓi���Z���j

38K��{(���{)�� 2010/06/23(Wed)�ԑ��@�����q�s�߂����i���Z���j

38���� �|�� �H�i���Z���j

39H����(����)���q 2010/06/23(Wed)�ԑ��@���m�s�e�`�i���Z���j

39H�X�c �� �H�i���Z���j

39O���� ������ �H�i���Z���j

43T��c �s 2010/06/23(Wed)�ԑ��@�����揬�ΐ�i���Z���j

43H�㑺 ���u �݃A�����J�H�i���Z���j

44H�@ ���� �H�i���Z���j

48K�U(����)���� �H�i���Z���j

48S���� ���� �H�i���Z���j

50T��� �� �H�i���Z���j

56H�s�g ����Y �H�i���Z���j

�����c ���v (48N)����E�o��***���{�d���w�H�Ɗ������***

������ ���� (45K)����E�o��******

���k�� �͕F (49H)����E����***�n���ْ��w�����w�Z***

7��24���͌ߌ�܂Ŏd���̂��ߌߌ�1���̑���ɂ͏o�Ȃł��܂���B�ߌ�4���ɂ͎s���J�ɓ������邱�Ƃ��ł��܂����A�Ɩ����Ă��邤���ɑ���2���O�ɂȂ�܂����B�Q���������C�����͎R�X�Ȃ̂ł����B

���g�� ���O (34O)����E����******

�����{ ����Y (32O)����E����******

������ ���v (35S)����E�o�ȁi���e��̂݁j******

���X�� ���i (32O)����E����******

���s�� �^�m (30T)����E����***�ӂꂠ�����c�z�X�s�^��***

�A�����x���Ȃ�\����܂���B�ǂ����Ă����x�̑���ɂ͏o�Ȃł��܂���B�F�l�ɂ�낵�����`�����������B

�������� �G�� (44K)����E�o��***������w���H�w��***

���ߐ��x��Ă��܂��܂������A���e��ւ̎Q���͂܂��\�ł��傤���B

������(�R�V��)��q (52O)����E����******

���ݎq���̌������Ǝ�l�̓]�̂��߁B���R�ƍ������E���E���ł��̂ŁB��قǂ�������Ȃnj��܂��A����ߋ��ō�{�N�̃R�����g���݂āB���������v���܂����B���̓����̂��������͂ǂ����Ă��ł��傤�B�V�������͊F���ł������A�V�����̌㉇�ŕ����Ղɂ����l�`���͂悢�z���ŏo���B�n��50�N������ŏ��߂Ďq���B�ɓy���╔������݂����Ƃ��ł��܂����B�ݗ�����̂���������F�肵�Ă��܂��B���b���̐�y�̊F�l���낢��d�b��Ă��� �L���������܂����B

�R�� �L�� |

|---|

���v�i(�R��)�m�q (34T)����E����******

���R�� �L�� (45S)����E����***�_��(���c)***

�_�n�E���E���ۑS��j���[�X.PDF

�����(����)�b�q (44K)�މ�E����******

����� ���� (30O)����E����***�� �K�[�i�ݏZ***

�@�������������\���グ�܂��B�ƌ����Ă��j���[���[�N����10�x�������̂ʼn䖝���邵���Ȃ�����ǁB���������24���̉�ɂ́A�����o�ȏo���܂��A����͂��܂��̂ł�낵�������v�炢�������B

�@�v�J�b�v�ł̃A�t���J�����̃x�X�g�S�����K�[�i�̂o�j�V���b�N�������ɖ����܂���B�������ło�j���O���̂̓K�[�i�l�̐l�̗ǂ��ő���̃E���K�C�l�̎��O�A�����������ɕ�������ł����A���̂悤�Ȉ����ȃE���K�C�̔����ɂ͍����̂o�j������6�����炵�āA�o�j���x�R�錠����^����ׂ����ƍ���̓��o�ɍڂ��Ă܂����B�܂��ɉ䂪�ӂ���ł����A���������ĂȂ������炿��Ղ�Ղ�ŁA���������䂤������ł��傤���c�c

���R�� ���� (42S)�މ�E����***������***

���������̂��U���ł��̂ɂ��f�肵�܂����Ƃ������������B �o�ŊE�̕Ћ��Ō��z�����W�������łǂ������I�����Ă���܂��B�ŋ߂̏o�ŕ��A�O�Y�W�Ғ��u��Ղ̒c�n �������J�Z��v�͘b��ɂȂ�܂����B�ܑ�R�ɘȂށu�q��x���Y�L�O�فv��V���m�w�̐v�Ɋւ��ꂽ�����A���A���k���u�A���p���}���~���[�W�A���v�̐v�ҌÒJ���͎��̒������o���Ă���܂��B�����ЂƐ\���܂��B�ǂ��������m�肨����...���X�Ɛ�`�ɂȂ��Đ\����܂���B �Ō�ɂȂ�܂������N���u�̂����W��S��肨�F��\���グ�Ă���܂��B

�ז� ��[ |

|---|

���ז� ��[ (27H)����E����***�� �x�m�d�H��***

����V�������Ƃ����Ă��Ĕ��N�l�������܂����������Ȃ茇�ȂƂȂ��Ă��܂��܂����B�����̈������y������܂Ƃ��ɂȂ�Ȃ��悤�ɓw�߂܂����A�����Ƃ��ɖZ�������Ă���Ƃ���������������K���ł��B �Ȃ�ׂ��Ⴍ������ʐ^���c�ƒT���܂������A����Ȃ�ƍ�N�̋������s�̎ʐ^�ł��B

���� ���q (35H)����E����***�P�ʎ��O�c�a�@***

���咬 �� (30O)����E�o��***�� �x�m�d�@HD***

���O���N�A���ؑ�u�N�A�~�؉h���N���މ�Ƃ́I������邱�ƂƂ͎v���܂����܂��ƂɎc�O�B �����Ԃ����ƈ����Ă��܂���A���Ƃ��T�{���Ă܂ŐV������������̍��̒��ԂƋv���Ԃ�Ɉꌣ�ނ��킵���������̂ł����B �v���X�N���u�ȊO�ɔނ�Ɉ�����`�����X���Ȃ������ł����B �l�蟩��N�����Ȃň����Ȃ��̂��c�O�ł����A����o�^�͂��Ă���悤�Ȃ̂ł��̂��������邾�낤�ƃ^�m�V�~�ɂ��Ă��܂��B ���ƈȗ����Z��������ɁA���z�V���̂��Ƃ͒���N�ɔC�����ςȂ��ł������A(���̂��߂Ɏ������V�����ɂǂ��Ղ�g���Ă����������������Ƃ�Y�ꂩ���Ă��܂������A)����Ăт����Ă������������Ƃ���������ق����b���̕��X�ɐ[�����ӂ��Ă���܂��B ���肪�Ƃ��������܂����B

���q�� �� (42H)����E����******

���N1���A���܂��ܐV�Z�ɂ����w�����܁A�V���������ł������Ƃɏ��߂ċC�t���A ���X�V���b�N���܂����B 25���͎c�O�Ȃ���o�Ȃł��܂���B����������F�肵�Ă��܂��B �������@�����m�点���������B �Ȃ��A�ʐ^�́u�O�ȉ��ƁH�v�Ǝv��ꂻ���Ȃ̂ŁA���������Ă��������܂����B

�y�c ����� |

|---|

���y�c ����� (36K)����E����***�����m���������w�Z�����B���݂���`���Ƃ��ăp�[�g�Ζ�***

�ēx�̘A���������������肪�Ƃ��������܂��B36�̕y�c(�x)�����ł��B7���ɓ����Ďv���o���u���z�v���X�N���u����E���e��o���A�y�щ���o�^�t�H�[���v�ɓ��͂��܂������A���[���A�h���X�ƃ��[���A�h���X2�̃G���[�Əo�đ��M�ł��܂���B���x�����݂܂������A�G���[����ł��B���̓A�h���X2�͂���܂��ŁA���L���ł��B���̒m���A�Z�\�s�����Ǝv���܂��B����ŁA�X���ɂ��悤�Ǝv�����Ɏ����Ă��܂��B���[�����J������A���̂��ւ肪�͂��Ă��܂����B���萔�ł����A�����ɕK�v�������������Ă��������܂��̂ŁA�葱������낵�����肢�ł��܂���ł��傤���B

���ߓ� ��F (41N)����E����******

�ߓ�@41�ł��B���Ԏ����x��A�����f�����������Ă���܂��B���������̂��U���ł������A����͓s���ɂ�艓�������Ē����܂��B�ݗ�����̂���������F�肵�Ă���܂��B����Ȃ���A����A�s�������悤�ɂȂ�܂����Ȃ�Q�������Ă��������܂��B�L���������܂����B

���� ��v |

|---|

������ ���v (43K)����E����******

����o�^���܂��B����͌��Ȃ��܂��̂ŁA�N���͐U���ł�����������m�点�������B

������ ��v (32O)����E����***���m��w���_����(�����m��w�_�w������)***

�B�M�Ȃ̂ʼn摜���N���b�N���Ċg��摜�ł��ǂ݂��������B�i�Ǘ��l�j

���� ���Y |

|---|

������ ���Y (27)����E�o��***���ΐ쓇�d���d�H��***

�B�M�Ȃ̂ʼn摜���N���b�N���Ċg��摜�ł��ǂ݂��������B�i�Ǘ��l�j

����� ���� (44S)����E����***�y�����q���E�����w�Z***

44��i�X�T�q(�������{)�l�ɋc�����ϔC�������܂��B ���ē��̕����̍��o�l�̖��O�ɁA���@����̖��O���������������ň�t�ɂȂ�܂����B���̒��ɂ́A�匴����̖��O���E�E�E�E�B���Z����̓����ɂ�������炸����y���ɂ͉������Ă����������̂ɁA�܂Ƃ��Ȏd���������A�݂�ȂƂ��ׂ��Ă��肾�����悤�Ɏv���܂��B�o���Ă��������Ă��邩�s���ł����A��ɎQ�������Ă��������܂��B ��w�𑲋ƌ�A����20�N�߂����������A����4�N�ɍ��m�ɋA���Ă��܂����B���݂͓y�����q�ŋ��ڂ��Ƃ��Ă���܂��B���Ƃ̂������A���L�Ƃ����Ƃ���Ő��k��W�W�̎d�������Ă���A�����ƖZ���������ł��B �ݗ�����A���e��̓��́A

��� ���� |

|---|

�y���ʐ^�z�����璆���b�q����i���Z���w�̐��k�ł��j���{�T�q�i���i�X�j���������G��N�i�������勳���j�x�����N�E�̒[�����ł��B���̂Ƃ��̌ږ�̐搶�́A�����c�����q�搶�i���̎���������āA�������ɕς��ꂽ�̂ł́H�j�A�����搶�ł��B

���� �O�� (30K)�މ�E����******

���~�� �h�� (32K)�މ�E����******

�܊p�ł��������T3���l�H���͂̑̒��ł��̂ŁA����o�^�Ƃ������\���グ�܂��B�F�X�l�̂����W�����F�肢�����܂��B���i�͊O�ɏo�ĕS�����Ƃ����Ă���܂��B

������ ���Y (34S)�މ�E����******

�R�� �a�F |

|---|

���R�� �a�F (26A)����E����******

����{ �F�O (52K)����E����***�y���m���w�����w�Z***

����y���A���A�������A�܂��A�l�X�ȏ����ɂ����܂蒸���A���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B �����֎f�����Ƃ͂Ȃ��Ȃ��ł��܂���̂ŁA���m�ŊJ�Â���@�������̂ł͂Ɗ���Ă���܂��B �������ւ����100���O��̌��z�V���͉Ƃ̂ǂ����ɂ���͂��ł����A�����z�����d�˂邤���ɕ�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�x�݂ɒT���Ă݂悤�Ƃ͎v���Ă���̂ł����c�B

�����(��c)�q��q (45K)����E����******

���(��c)�q��q |

|---|

�@�����������Ă��܂��B��c��ǂׂ̗̒q�ꂿ���ł��B�������Ē���ɏZ��ł��܂������A23�N�O�Ɋ�����a�v���Ă��܂����̂ŁA���m�ɋA���Ă��܂����B�V�~�A�V���A�^���~�A�V��A�������A�r�[����(��?)�ȊO�́A�̂̒q�ꂿ���ł��B���ł��͂����������q�ꂿ���ƁA�Ă����Ă��܂��B

�@2�w�N����_���O��(�������{�a�q)����ƃ`���Ȃ̂ŁA�ޏ����A��������(�ޏ��͌��ݍL���ɏZ��ł��܂��B)�ɂ́A���܂�43�̑匴����⒆������ƏW�܂��Ă��܂��B���m�ł̍��e��̘b�A�����ł��˂��B�����r���ďo�Ȃ������Ǝv���܂��̂ŁA���̎�����ł���̂��y���݂ɂ��Ă��܂��B

�@P�AS���̎��́A���{������o�Ȃ������ƌ����Ă��܂��̂ŁA���~�ʂ����肪�����ł��B

�@�ʐ^�͎o�̍�{�M�q�i40��j�ƈꏏ�ł��B

�����R ���v (30K)����E�o��***���p�u���b�N�T�[�r�X***

������ �v�� (42K)�މ�E����***���z�J��***

���_�� ���� (32K)����E����******

������ �푾�Y (28M)�މ�E����******

�ݗ�������̊F�l�̂��w�͂ɐ��������悤�Ő\����܂���B �������҂̒��ԓ�������Ċ��N�g�ɏ��Ă܂���B

���c�� �q�v (31K)����E����***���A�V���{�d�C�������***

���ē����肪�Ƃ��������܂����B�ݗ�������̊F����̂��w�͂Ɋ��ӂ������܂��B ������ς����������Ă���܂�����l�A���ꂩ��{���ɉ����������їl���̑����������b�ɂȂ������X�ɂ� �����A�������Ƃ���ł����A�����͂ǂ����Ă��s�������܂���̂Ō��Ȃ������܂��B(�����ł����A ���T���j���̌ߌ�͊O���Ȃ��p��������܂��̂�) �Ȃ��A���萔�ł��� �N���̐U���ݐ�����A����������悤���肢�������܂��B �c�� �q�v

������ �� (39K)����E����***�����N���j�b�N***

���匴 �� (43H)�މ�E����******

���U�����肪�Ƃ��������܂��B �������������O��q�����āA���͂Ȃ������ɓ���Z���Ă�������������v���o���܂����B 6�N�O�A���߂Ƀ��^�C�A���ĉB���������ł��B �����͂��Ȃ�ň�������������Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł����A�����̂Ƃ���A���炩�̒c�̂Ɋւ�邱�Ƃ������ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA���̂Ƃ�������͌����킳���Ă������������Ǝv���܂��B �z�[���y�[�W�͎��X�̂������Ă��������܂��B ���Z�̂܂��܂��̂������Ƃ���������F�肵�Ă���܂��B

�{�� ���F |

|---|

���{�� ���F (46O)����E�o��***������Ѓt�����n�[�g***

������ ��u (30H)�މ�E����******

���N�AOB����ł���Ƃ������ƂŁA�����v�������Ă���܂���̂ɁA�e��̏��������肢�������A���ӂ������܂��B�ߔN�A�Ƃ݂ɑ̒����������Ă���A��ɖ��O�����o�^����̂��S�ꂵ��������ł��̂ŁA���̍ہA�މ���Ă��������܂��B��̔��W���F���Ă���܂��B

������ ���i�E�o�� (37S)����***���v�����j���O�������***

���݁A���͓��������_�ɓ����Ă��܂��B���m�̏Z��(���m�s�O����231)�A�������͑��݂��܂��B�z�B���Ȃǂ́u�����Z���v�ւ��肢�������̂ł����A��d�Z���͖����Ȃ�o�^�Z���܂Ŏ���Ō��\�ł��B

�ߘa ��H |

���� �N�v |

|---|

���ߘa ��H (41S)����E�o��***�Z�{�؎i�@���m����������***

�ʐ^�ł����A�g�тŎB���ăp�\�R���̃f�X�N�g�b�v�ɕۑ����Ă������z���N���b�N�������L�̂悤�ȃt�@�C�����ł����B����Ŏʐ^��������̂ł����E�E�E���������Ȃ��`

������ �N�v (40H)����E�o��***���{�A���R�[���Y�Ɗ������***

�V�������Ƃ��Ă͒��g�����������ł����A����`���o����Ǝv���Ă��܂��B

���� ��� |

���� �q�Y |

|---|

������ ��� (30O)����E�o��***�]�ˎq�ǂ�����������E��������o��***

������ �q�Y (35S)����E����***�R���r������� ���***

���b���̊F�l�̂������ɐ[�ӂ������܂��B�����͏o���܂��A������F���Ă���܂��B

���� �q�� |

�i�X �T�q |

���@ �r�� |

|---|

������ �q�� (32O)����E�o��***���w�K�����ЁA���������猤����ҏW��***

���i�X �T�q (44K)����E�o��******

���Ƃ�����o�^���܂����B�A�b�v�͑ς���̂ŁA���ɑ傫�ȏ����l�A�V�J�S�ɂ���X�[��t���Y���ɂ��܂����B

�����@ �r�� (42K)����E�o��***���@�r��E���z�s�s������***

�z�[���y�[�W�̉���o�^��p�t�H�[���ɕύX���܂����B�݂Ȃ�����o����o�^���ĉ������B����͎ʐ^�͕K�{�ł͂���܂���B��肭�������Ƃ����҂��đ��M�{�^���������܂��B �L���h��DX�Łu���z�V���o�b�N�i���o�[�v��ǂ�

���ѓN�v�i40��j�@2010.09.27

�͂��߂�

�M�ҋ߉e |

|---|

�@�M�҂́A�{�������������Ƌy�я����Ȋ�����ǂނ��Ƃ��N��I�ɐh���Ȃ��Ă������Ƃ�����AiPad���L���h�����w�����邱�Ƃ��������邱�Ƃɂ����B

iPad���L���h����

|

|---|

�@iPad�͉�ʂ̑傫���́u9.7�C���`�A768�~1024�s�N�Z���AIPS�t���v�A�{�̂̃T�C�Y�E�d�ʂ́u242.8 �~189.7�~13.4mm�A730g�v�œ����o�b�e���[�̋쓮���Ԃ͖�10���ԂƂȂ��Ă����B�o�b�e���[�ȊO�͑傫�ȈႢ�͂Ȃ������ł��邪�A���̓f�B�X�v���C���S������Ă��邽�߃o�b�e���[�ɍ������Ă��Ă���BiPad�̃f�B�X�v���C��LED�o�b�N���C�g��IPS�t���ł��邽�߉{�����ɂ͏펞�d�C��K�v�Ƃ���̂ɑ��ADX �̓C�[�C���N�Ƃ����d�q�y�[�p�[���f�B�X�v���C�Ɏg���Ă��邽�߉�ʕ\���̐�ւ��i�y�[�W�߂���j���ȊO�͓d�C�̕K�v�͂Ȃ��B�܂��AiPad���J���[�\���ł���̂ɑ�DX �̓��m�N���\���ł���B

�@���̂��߃J���[�ŎG���⓮�������Ȃ�iPad�A�����Ԃ̓Ǐ��Ȃ�ڂɗD����DX�Ƃ������Ƃ��C���^�[�l�b�g��̕]���ł������B

�@���V�������i���V���������Ƃ����������������j�Ƃ��Ă̓��m�N���\���ŏ[���Ȃ̂ʼn�f���������A��q���邪���i������DX��I�Ԃ��ƂƂ����B

�L���h���̔����Ɠ���

|

|---|

�@�X���X��(��)�[�m���{���ԁA�ȉ������n�ɒ������A��10��(��)�ɕăA�}�]������o�ׂ����Ƃ������[�����͂����B���̒��ł͐����z�Ƃ���

�@Item Subtotal************$379.00

�@Shipping and handling*****$13.48

�@Import Fees Deposit******$19.62

�@Total******************$412.10 (JPY 35,889)

�ƋL�ڂ��Ă���A�~�x�[�X�ł̐����z���m�肵�Ă����B�P���Ɍv�Z�����87.1\/$�̃��[�g�ł���A�S���~���Ă͂��Ȃ������BiPad�͂��̉��i�ł͓���o���Ȃ��B���̃��[���ɂ́gvia UPS International (estimated delivery date: September 14, 2010)�h �Ƃ������Ă���14��(��)���͎������l����Ɨ�15���̓��������҂��Ă����B UPS�̃T�C�g�Ŕz�����`�F�b�N�����11���i�y�j�ɐ��c�ɒ����Ă����B�������AUPS�͓y���͍�Ƃ��Ȃ��Ƃ̉\���������̂ŁA��͂�14��(��)�����������Ǝv���Ă�����A�ӊO�ɂ�12��(��)���ɓ͂������ʐ^�P�����ʐ^�Q���B�������ł��̓��͏[���������j�����߂������Ƃ��ł����B

�@�v�������ȒP���v���ɓ���ł����̂͋����ł������B

�L���h���ł̓Ǐ�

|

|---|

�@�ăA�}�]������w���������ЁE�G���E�V���ɑ��Ă͕����̃T�C�Y��ύX����@�\��A�p��ł̓ǂݏグ�@�\������̂Ō�w���p�ɂ��ǂ���������Ȃ����A�M�҂͓��{���i��ǂނ��߂ɍw�������̂œ��{��̕��͂�PDF�����ǂނ��Ƃɂ����B

�@�܂��A�u�Ɂv�i���쌠�����ł�����i���{�����e�B�A�̕����d�q�t�@�C�������{���ł���悤�ɂ��Ă���d�q�}���فB�{���A�_�E�����[�h�Ƃ��ɖ����j����A�̓ǂݑ��Ȃ�����i��PDF���i�u��L���h���v�Ƃ����ȒP�Ƀt�@�C���ϊ������Ă����T�C�g������j���A�p�\�R����ʂ���DX �ɓ��ڂ��Ă���B���ݓ��ڂ��Ă����i�́A����F��i�u�\��x�l�E���Ɋւ��閯���Ɠ`���v��15�_�j���ʐ^�S�����ʐ^�T���A�ԁi�u���쐹�v��16�_�j�A�X���O�i�u���P�v���V�_�j�A�Ėڟ��i�u���Áv��12�_�j�ł���A�ʋΓr��̓d�Ԃ̒��œǂނɂ͏[��������ʂ��ȒP�Ɏ����^�ׂēǂ߂�Ƃ�����ԂɂȂ��Ă���B

|

|

|---|

�@�܂��A�d�q���Ђ̐��E�ł́w�����x�Ƃ������t������A����͎莝���̏��Ђ╶�����X�L���i�[��PDF�����d�q�t�@�C���ɂ��邱�Ƃ��w���p��ł���B�M�҂́A�Ƃ肠�����̓ǂo���̓��发��u�}���K�ł킩������������v�����w�����x��PDF�t�@�C���Ƃ��ē��ڂ��Ă���A�����{�͐E���d�Ԃ̒��ŊJ���ɂ͋C�p�����������Ђł��邪�L���h���œǂ�ł��镪�ɂ͑��l����͉���ǂ�ł��邩�킩��Ȃ��Ƃ��������b�g������B

�L���h���œǂށu���z�V���o�b�N�i���o�[�v

|

|---|

�@�܂��A���{�ł��ߔN�͐��{�W�̕������Ƃ�IR�����̑�����PDF�t�@�C���Ƃ��ăC���^�[�l�b�g��Ɍ��J����Ă��邪�A�O�q�̗��R�ł����̓��{��z�[���y�[�W��DX ����A�N�Z�X����DX �ɒ���PDF�t�@�C�����_�E�����[�h���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��iiPad��Kindle�R�łǂ����͕s���j�B���̂��߃p�\�R����PDF�t�@�C�����_�E�����[�h���A�L���h���ɈڐA����Ƃ����v���Z�X���K�v�ƂȂ�B�ʓ|�ł͂��邪�ADX�ʼn{���\�ƂȂ��������̕����͓���̋Ɩ��ł����ɗ��B

�@�C���^�[�l�b�g���PDF�t�@�C���ƌ����u���z�V���o�b�N�i���o�[�v������B���@�ҏW���ق��̂��w�͂ő�65���܂ł��f�ڂ���Ă���̂ŁA�p�\�R�����o�R���ăL���h���ɈڐA���邱�Ƃ��\�ł���B�L���h���ɓ��ڂ��邱�Ƃʼn����ł������ł��u���z�V���o�b�N�i���o�[�v��ǂނ��Ƃ��ł���B���ڂ��Ă���u���z�V���o�b�N�i���o�[�v��PDF�t�@�C�������邽�߂ɂ�

|

|---|

�@�Ƃ����Ă��A���̃v���Z�X�͏����Ɏ��Ԃ�v����ʂ̕\����g���ʂł̈ړ������炩�ł͂Ȃ��Ƃ������s���_������B��̑O�̃p�\�R���̃X�s�[�h��m���Ă���҂ɂ͂܂��䖝���ł��邪�A���݂̃p�\�R���̃X�s�[�h�Ɋ���Ă���l�͑����ɃC���b�Ƃ���ł��낤�B

�ނ���

�@�u���z�V���o�b�N�i���o�[�v��DX���g���ĊO�o��œǂނ��Ƃ͉\�����A�X�g���X�������Ă��܂��̂ł��E�߂ł͂Ȃ��B �������A�u�Ɂv��w�����x�ŒP�s�{�T�C�Y�ȉ��̏��Ђ���{��PDF�t�@�C�������ēǂނ̂ɂ́i�܂�PDF�r���[���[�Ƃ��ẮjDX �͍��N��҈ȏ�����Ƃ��Ă͗D����̂ł���B�~���̌��݁u�����v�ƌ�����B

�@���ꂩ��̓W�J�Ƃ��ẮADX �̓��{��\���Ή��APDF�t�@�C�������̍������A�d�q�y�[�p�[�̃J���[�������z��ł���̂ŁA�Ⴂ�l�͂������u�҂v�̂���Ăł���B

�@�l���̎c���ꂽ���ԂƓd�q�@��̐i���̃X�s�[�h���ׂȂ��烂�m��I�Ԃ̂��y�������Ƃ��Ǝv�������B

��2010/09/26�L��

�NjL

�@�{�e���o������ŁA�C���^�[�l�b�g��łc�w�̓��{��\�����̕��@���Љ��Ă���̂ɋC���t�����̂ŁA�V�X�e���t�@�C���Ɏ������Ƃ����͋Z�H�Ŗ����ɓ��{��\�������ł���悤�ɂȂ����B

�@�p�a�������g�p�\�ɂȂ������Ƃ�o�c�e�t�@�C���̕\�肪���{��\���ɂȂ������Ƃ͗����𑝂��Ă���B 2011�z�[�� �J�~���O �f�[ ���t�{���������� ���،��q�u����

�w�����x���Ă��ꂽ����-�X�֕s�������̌o����ʂ���-�x�u����

�R�{���i51��j�@2011.10.12

|

|---|

�@���傤�Ǔ��{���ɂ��{���̐�����A�傫���h��Ă������A�ō����ɂ͑��� ����̂Q�N��y�ƂȂ�l��̓������������Ƃ��ĐE���ɏA���Ă���������āA����� �����͔��ɐg�߂Ɋ����Ă������B������A�傢�ɊS���Ă����u�����������A �\�z�ȏ�̂��̂������āA�M�d�ȋ@����ėǂ������Ɖ��߂Ďv�����B

�@�����A�ǂ����Đ܂ꂸ�Ɏ����������邱�Ƃ��ł����̂��A�Ɩ����Ȃ� �ŁA�U��Ԃ��Ă݂Ċ������T�̂��ƂƂ��ċ�������ꂪ�g�D��S�̋����h�������� �ƂɂƂĂ����S������ꂽ���Ƃ���ې[���B�ȉ��A

�@�Q�ԖځF�x���Ă����l�X�̑���

�@�i�Ƃ�킯���e�̎c���Ă��鋽���ɂĎx���̐��������Ă��ꂽ�������B�{���ɂ��� �����������������B�j

�@�R�ԖځF�D���Ȃ��̂����邱�Ɓi���������B���ɂ�ɂ���œǂݒ^�������� ���B�j�A

�@�S�ԖځF�q�ǂ��B�̂��߂ɂ��܂��킯�ɂ͂����Ȃ��Ƃ̎v���A

�@�T�ԖځF������ƐH�ׂĐQ�邱�Ƃ��ł������ƁA�������̂����A

|

|---|

�@���Ԃ�F����́A���@�̎撲�ׂ��邱�Ƃ͊T�˂Ȃ��낤����A����Ɏ������� ����p�Ȃǐg�ɂ���K�v���Ȃ����낤���ǁA���@�̎撲�ׂɑ��ĂƂ������ƂɌ� ��Ȃ��v�_���Ǝv���邵�A�����������Ƃ͕��ʁA���܂��čl����������Ȃ����Ƃ���

|

|---|

�@������b���Ă��ꂽ�A�ٌ�c���狳������Ƃ́g�������������T�����h�Ƃ��� �̂��A�Ȃ��Ȃ��ʔ����A�P�D�^�}���������ƁA�Q�D�X�W���������ƁA�R�D�������o�J �ł��邱�ƁA�S�D�ٌ�m�������ł��邱�ƁA�����āA�T�D�ٔ����������ł��邱�ƁA �Ȃ̂��������B���̂T���������Ƃ͂Ȃ��Ȃ��Ȃ��炵���̂����A����������� �̂́A���̂T�������Ă��Ă��A�^�Ɍb�܂�Ȃ���A�����͏������Ȃ��������� �����B������āA������Ȃ�ł�����Ȍ��s���x�̂܂܂ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��� �v�����Ƙb���Ă����B

�ʐ^�F�y�����E�����w�Z������֓��x��

�s�ߋ��t

�@�O�l�̎q�������̏A�E�������I���A���I�ɂ͗]���ɓ���܂����B�f��ςāA�ŋ��ςāA�R���T�[�g�s���āA�o�h�~���g���Ɋ������āc�B���N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐������c�ތ������s�g���B �ӏܓ����Ȃǂ̌l�T�C�g���J�݂��Ă��܂��B

�@�i�w�Ԏ�l�̉f������x�jhttp://www7b.biglobe.ne.jp/~magarinin/

�@�i�w���}����̃��C�u���Y�^�x�jhttp://www.arts-calendar.co.jp/YAMAsan/Live_bibouroku.html�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ������Ȃ��Ƃ����Ă��܂�

�A�R���J�O�A�o�R

���c���v�i48��j�@2012.04.09

�M�ҋ߉e |

|---|

�@��Аl�ԂƂ��Ă��낻����ތ�̐l���v���C�ɂȂ��Ă������A�������̈�l���狭���ȗU�����A�{��̊����̖��Ȃ��������ƂƂȂ�܂����B�N���X�̓�����ɂ��߂����Ɋ���o���Ȃ��������߁A�y���Z�n�a�Ƃ��āA��Z�ւ̍v���x�͒Ⴉ�����Ǝv���܂����A���ꂩ�班�����Ԃ��Ă�����������ȂƎv���Ă���܂��B

�@���āA�����͌����Ă��A�܂��������������Ă��镔��������܂��̂ŁA�u������Ȃ��Ƃ����Ă��܂��v�Ƃ�����|�̋ߋ��������Ē����܂��B����́A��w���ォ��{�i�I�Ɏn�߂��o�R�ɂ��Ăł��B������̕��́A��w���ƌ���n�a�������p�����A�o�R���̂��̂��ׁX�Ƒ����Ă��܂����B�����āA���N�̂Q���P�Q���`�R���P�R���A�A�R���J�O�A�R�̓o�R���ɎQ�����܂����B

�A�R���J�O�A�T�O�} |

�A�R���J�O�A�L��T�O�} |

|---|

�o����̋L�O�ʐ^�i�x�[�X�L�����v�j |

|---|

�I���R�l�X�k�J��i�ޓo�R�� |

|---|

�A�R���J�O�A��� |

|---|

�A�R���J�O�A�ɂ�����}�_ |

|---|

�b�P�ւ̓o�� |

|---|

�o�������T�l�̑��� |

|---|

�@�Ȃ��A���̋L���ł͓o�R�����̏ڍׂ܂ł͋L�����Ƃ��ł��܂���ł����B�������������̕��́A�C���^�[�l�b�g�ɂāA���L�t�q�k�ɃA�N�Z�X������A�ڂ������e���f�ڂ���Ă��܂��B

�o�R�v�揑

.pdf�̕\��

����c��w�R�x��

�@�u���O�@�@�@�@http://www.taksoho.com/weblog901/ �@�z�[���y�[�W�@http://www.waseda.jp/9a-wac1920/

����c��w���Z�X�|�[�c�Z���^�[

�@���Y�L���@�@�@http://waseda-sports.jp/news/9720/ �@�z�[���y�[�W�@http://waseda-sports.jp/

�@

�@�s�ҏW�l���t���c����著���Ă����摜�͍ō��̂��̂ł������A�S�Ă��f�ڂ��邽�߂Ɏ��ʂ̊W��k��������܂���ł����B����ł��A�摜���N���b�N����ƁA�ʃE�B���h�E�łQ�{�̑傫���̉摜�����邱�Ƃ��ł��܂��B�����͂��̑f���炵���������Ē�����K�r�ɑ����܂��B ������Ȃ��Ƃ����Ă��܂�

�w�]�ˎ���q�ǂ��V�ё厖�T�x�ƒ����ʼn�W�̔���

���鐳ꟁi30��j�@2014.05.31

�M�ҋ߉e |

|---|

�q�ǂ��V�ё厖�T |

|---|

�_�ސ�V��5��13�� |

���m�V��5��24�� |

|---|

���������C��

���c���v�i48��j�@2014.05.31

�M�ҋ߉e |

|---|

�@��X���a�̎���̑�w���i���݂̑�w���̕��e�ȏ㐢��j�Ɣ�r���āA����̑�w���̓����Ƃ��Ă܂������������Ƃ́A�F�悭�����邱�Ƃł��B��w���������邱�Ƃ͓�����O�̂��Ƃł����A��X�̎���͕������D��̌X���������A�������Ǝ��Ƃ��o�b�e�B���O����ꍇ�A�ǂ����Ă��o�Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ɓi������ۑ蔭�\�A���Ȃ���ΒP�ʎ擾���낤���Ȃǁj�łȂ���A��������I���������̂ł��B�������A���̊w���͎��Ƃ�D�悵�܂��B�����Ŗ��ɂȂ�̂��A�S���̃X�P�W���[�������ł��B���h�A�~�[�e�B���O�A�g���[�j���O�ȂǓ��������ɑ���ȘJ�͂�v���܂��B�e�[�}�������������Ɏ��Ԃ�v����~�[�e�B���O���������肵�܂��B���[���Ƃ��������̗���̊��p�ŁA���̘J�͂������炩�y������Ă͂��܂����B

�@���ɂ����������Ƃ́A���݂Ƀv���C�x�[�g�Ɋ���������Ȃ��X���������܂��B���̍��h���i���j����������҂ł��A����Ȃ�Ƀv���C�x�[�g�Ȏ��Ԃ�ۂƂ��Ƃ��Ă��܂��B�w�������̗V�ѕ������Ă���ƁA�����ȊO�ɗF�l�W���L���A�����̐l�ƍL���t�������Ă���X��������܂��B�����A�b��ɃQ�[���W���������Ƃ͋C�ɂȂ�܂����B���̓_�A���a�̑�w���͕������m�ŗV�сA�}�[�W��������݉�ȂǁA�����Ă��݂��̎��Ԃ��S���������l�ȕt�������������Ă��܂����B���������~���ɕۂ��߂ɁA���Z���Ȑl�ԊW�����߂Ă����悤�Ɏv���܂��B���̊w���͋t�ŁA�K�x�ɋ�����u��������܂��B�]���āA�}�[�W�����Ȃǂ͂܂����܂���B�����ԍS�����������肩�A���K�I�����ŋC�܂����v������\�������邩��ł��B

�@�V�l�ށA�ِ��l�A���H�j�q�A���X�A��҂ɑ���\�����悭�ڂɂ��܂��B�܂��A���X��X�������オ�u�ŋ߂̎�҂�---�]�X---�v�Ƌꌾ��悵�Ă����ʂɂ��o���킵�܂��B�������ɍŋ߂̎�҂́A�����B���w���ł��������ɔ�ׂĈႢ���L��悤�ɂ��������܂����A�ǂ̒��x�̂��̂ł��傤���H

�@�g�̓I��������Љ�܂��B�ŋ߁A�w���̋ߎ������������X���������܂��B���܂��܂Ȃ̂����m��܂��A����N�x�̕����̒��Ő���Ȏ��́i����1.0�ȏ�j��10�l��1�l�������܂���ł����B�����ċߎ���9�l���x���̐i�҂������A0.1�ȉ��̂܂�Ŗڂ̕s���R�Ȑl�ƌ��������Ȋ����������A����ɂ͋�������܂����B�̈��n�w���ł��̏�Ԃł������ʊw���̋ߎ��͂����Ƒ����̂łȂ����낤���ƐS�z�������܂��B���ꂪ�s�u�Q�[����p�\�R���̒����Ԏg�p�Ɩ��W�Ƃ͎v�����A�X�}�[�g�t�H���̕��y�Ȃǂ���ɖڂ̕��S�������Ă�������̋Z�p�i���ɁA�뜜���o���鎟��ł��B

�A�R���J�O�A�o�R�i�I���R�l�X�J�j |

|---|

�@���͌��݁A��w�̉^�����i�ƌ����Ă��R�x���ł����j�Ŋē����Ă���A��w�����w������W�Ŋw���ɐڂ��邱�Ƃ������A�m�炸�m�炸�̓��ɂ��̐��Ԃ��ώ@���Ă��܂��Ă��܂��B�F����ɂ����ɗ��Ă邩�ǂ����r���^��ł͂���܂����A��҂����錩���̈�Ƃ��ĎQ�l�ɂ��Ă݂ĉ������B�Ȃ��A��w���ƌ����Ă��A������u�̈��n��w���v�̂��Ƃł��̂ŁA�Ώۂɂ͕肪���邱�Ƃɂ����Ӊ������B