2010/07/26 - 2011/04/10 ��Q��܂�

2010/04/01 - 2010/07/25 �ݗ�����܂��@

�@�@2011/04/11 - 2012/03/31 ��R��܂�

2010/04/01 - 2010/07/25 �ݗ�����܂��@

�@�@2011/04/11 - 2012/03/31 ��R��܂�

���^�C�g�����N���b�N����ƍŐV�y�[�W�փW�����v���܂��B

���摜�Ƀ}�E�X�|�C���^�[��u���Ɖ摜���g�傳��܂��B�S�̑�������Ȃ��ꍇ�}�E�X�����̃X�N���[���{�^���i�z�C�[���j���A�}�E�X�|�C���^�[���摜�ɍڂ����܂ܕ����L�[�i���������j���g���ăX�N���[�����Ă��������B

| 2010.07.31 | �@���鐳ꟁi30��j | �@�@�w�Z�Č��Ɩ��剻�ւ̔M�C�`���� |

| 2010.07.31 | �@�i�X�T�q�i44��j | �@�@���淚��e��J�� |

| 2010.08.22 | �@�i�X�T�q�i44��j | �@�@���m�x�������グ�獇�킹�� |

| 2010.08.26 | �@���ѕq���i32��j | �@�@�u�����v�W����ւ̌�ē� |

| 2010.09.05 | �@����q��q�i45��j | �@�@�����͂� |

| 2010.09.05 | �@�R���L��i45��j | �@�@���V�A�̂��� |

| 2010.09.06 | �@�_�蟩��i32��j | �@�@�ߋ��� |

| 2010.09.06 | �@���ъ��Y�i27��j | �@�@�F�c�k��搶�̑剶 |

| 2010.09.15 | �@�זؑ�[�i27��j | �@�@���Ɣ�b�����Đ܁X�̉��t���� |

| 2010.09.27 | �@���ѓN�v�i40��j | �@�@�L���h��DX�Łu���z�V���o�b�N�i���o�[�v��ǂ� |

| 2010.10.05 | �@���ѓN�v�i40��j | �@�@�M�R�V�w���z�v���X�N���u�����x���f�� |

| 2010.10.05 | �@���V�AHP�A�ē� | �@�@�q�ǂ��܂����B |

| 2010.10.10 | �@�זؑ�[�i27��j | �@�@���z�V���n���̍��i�����j |

| 2010.10.12 | �@���@�r��i42��j | �@�@�y���A�U�N�Ԃ�l������ |

| 2010.10.15 | �@�i�X�T�q�i44��j | �@�@������c���^ |

| 2010.10.17 | �@���鐳ꟁi30��j | �@�@�L�̔玖���ƃX�g�����̂Ȃ� |

| 2010.10.25 | �@�ז؎u�Y�i�Q��j | �@�@�ꌾ�ꑩ |

| 2010.10.25 | �@�ז؎u�Y�i�Q��j | �@�@㔋ꌾ�ꑩ |

| 2010.12.08 | �@���ѕq���i32��j | �@�@���w�������̘R�k�Ɛ��k�̓����x�Z |

| 2010.10.25 | �@�瓇�����i30��j | �@�@�w���푾�Y�|�C�V��Ƌ����ꂽ�j�x |

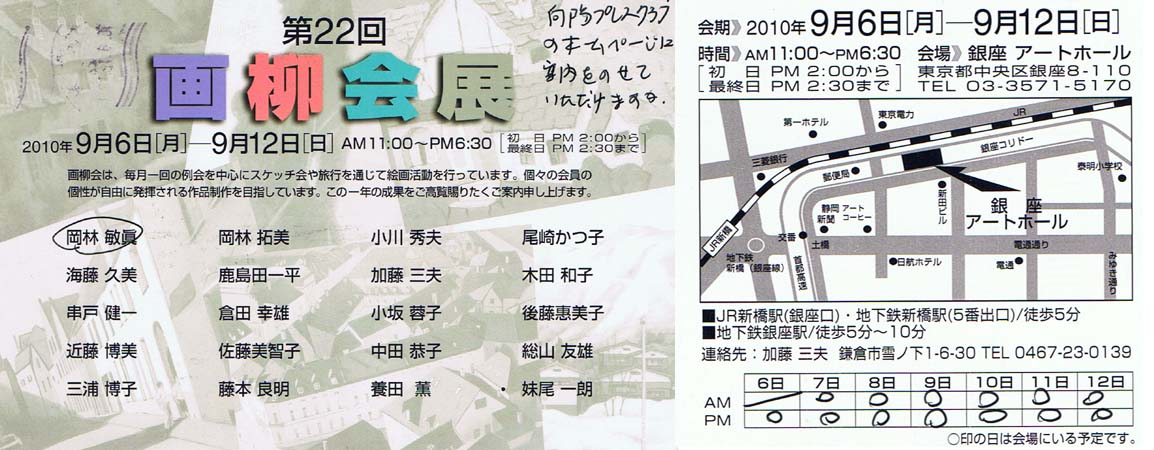

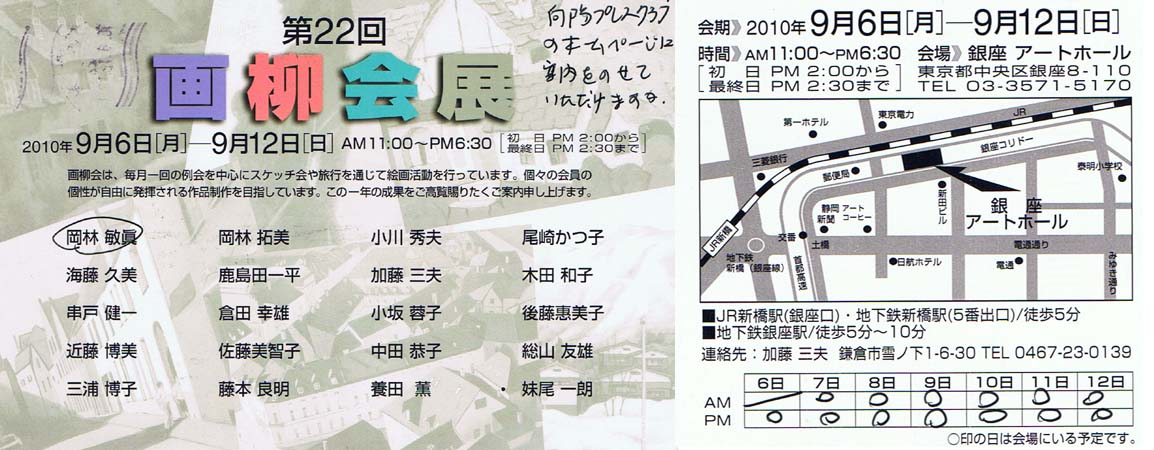

���z�V���Ɍ���y�������̕��݇@

�w�Z�Č��Ɩ��剻�ւ̔M�C�`����

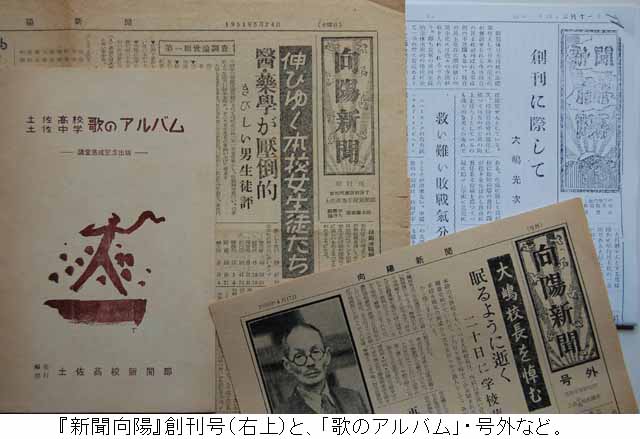

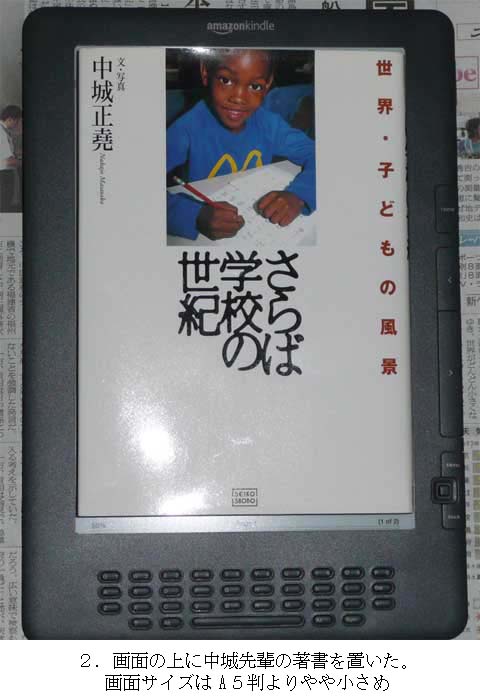

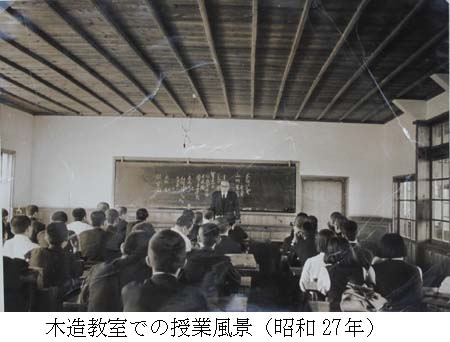

�@�w�V�����z�x�̖��Ŋw�Z�V�����n�����ꂽ�̂́A���̐V�w���ɂ�菺�a22�N�ɐV���y�����A���N�ɐV���y�����Z���X�^�[�g���ĊԂ��Ȃ�24�N3���ł������B��25�N�ɂ͑�������U�������s�A���ʂ��]���̃^�v���C�h�ł����ʎ��̃T�C�Y�ƂȂ�A��9������w���z�V���x�Ɖ��肷��B�����A�����y�����͐�ōZ�ɂ��Ď��A���E�F�c�����Ƃ���̑��z�̋��������C���t���ʼn��l���Ȃ����A�p�Z�̊�@�ɗ�������Ȃ���A�O��Z���E�哈�����̂��ƂŐl�ވ琬�Ƃ������w�̐��_����{�Č��Ɍ��т��悤�ƁA�����̓w�͂𑱂��Ă����B���̘A�ڂł́A���̕�Z���W�̐Ղ��w���z�V���x�̎��ʂ��炳�����Ă݂����B�i�����h�̏ȗ��j

�n���̂������Ǝ���

�@��O�͋�������Ɠ����̂��Ƃōc�������R���������������ꂽ���A���͕ČR�̐�̉��ŋ���̖��剻���͂���ꂽ�B�Z�O���Œ��w�܂ł��`������ɂȂ�A�j�����w���ł��o���ꂽ�B�哈�Z���͑��̎��w�ɂ��������Ă��̒�����ǂݎ��A������т̒j�����w�ɓ]���A������呝���ɓ��ݐ����B�w�����剻�̒��Ƃ��Ă͐��k��̐ݒu�ƁA���k�̎��R�Q���ɂ��N���u�����i�����j�̏��オ�������B�����̒��ł��V�����́A���k�̎���I�ȕ��_�@�ւƂ��Ċw�����剻�̏d�v�Ȗ�����S�����ƂƂȂ����B

�@�s�펞�̓y�������͌����e�n�ŏW�c���������Ă���A�R��a�F�i26��j�Ȃ�1�N���͍����S���쑺�ɂ����B�₪�č��m�s�r�̉Y�ˍq����Ձi���E���m���q��⍂�m��ÃZ���^�[�j���畺�ɂ̕����������A���k�ꓯ�����͂��ĉ^�сA�Ȃ�Ƃ����Z�ɂ����Ă��B����Ɠ����ɕ������n�܂�A�싅���E���|���E���|���E�G�敔�ȂǑ��X�a�������B���P�ɂȂ����R�肪�����̐������v�����ƐV�����n�݂��l���Ă������A��3�̍זؑ�[�E��J�����E���ъ��Y�i27��j�������v���ł��邱�Ƃ�������A�ꏏ�ɂȂ��Č��������B

�@�n�����̃g�b�v�L���́u�n���ɍۂ��ā@�哈�����v�ł���B�Z���͓��{�Č��ɋ���̖��剻���d�v�Ȃ��Ƃ�A�l�̎��R�E�w�k�̈ӎu���f�ɂ��w���̖��N���A������̋����ɐG��A�u�V�����z�̔��s�̋c���N��S���k���玩�R�ɐӔC���铊�e�����Ĉ�ʂɏЉ�c����Ƃ��鎖�͊m���Ɋw�����剻�̈���@�ł���ƐM���ċ^��Ȃ����A�V���͎Љ�̕@�ւł���ƂƂ��ɑ��̑�����Љ�̎w���@�ւł�����Ƃ����ӔC��Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂĂ���B�ׂɁu�~����s��C���v�̋L��������̂�����̔��f�ł���B

�@�_���́u�w�Z�����Ɋ��C����������v�Œ�3�זؑ�[�A�R�����u�ЂƂ育�Ɓv�͍�1�R��Łu���m�����i���ۂ̓����j�ƍ��m���i���ǎ�O���j�̎������Z�������v�Ȃǂ̔�b���o�Ă���B��2����F���̃G�b�Z�C�u���������́v�ɂ́A���n�Ԃ肪����������B��1�R���ב��́u�v���싅�W�]�v�X�Ƙ_���Ă���B�u���Ɣo��v����u�Θb�v�܂Ōf�ڂ���A�_���ƕ��|�̑������ł���A�C���L�ዾ�X��N�w�̓X�E�c������X�ȂǁA�L������������W�߂Ă���B

�@���a24�N7�����s�E��3���̃g�b�v�́A�u��S�̌�������̐V�Z�ɐ��ɗ����v�ł���B�ؑ���K���V�Z�ɗ���������A�����[�����A�Ƃ��āu����̔g�ɂ̂�@�����Ă��ڂ��ȁv�Ƃ����A�����F�������m���Z���̌��t���Љ�Ă���B�������ŕ\�����ꂽ���c�`�����i�H���X��j�́u�o���b�N�c�Ղ��玝���Ă���̂ɑ�����A�؍ނ���ɓ���邽�߂ɑ�Ȃ̉c�я��ɍZ���ƍs�����v�ƁA������ƌ���Ă���B��Ɋ|���r�F�i24��j�́A�u��H�̓����̎p�ŘA���єz���ӂ�������c�����B�ꂽ���J�ҁv�Əq�ׂĂ���B�����̖�����B�ꂽ���J�҂�������Ǝ�グ���̂́A�����̕ҏW�҂̌����ł��낤�B�܂��A������w�ݒu�@�Ĕ��̕����ɗ�����ăX�g�ɓ˓��������k��́u�ꂢ�o���v�ւ̔��ȋL��������B�M�҂����w�Ԃ��Ȃ����A�����ɐ�y�����ăA�W�������������i���o���Ă���B

�w�Z�W���[�i���Y���̊J��

�@���a25�N���ɐV�����ő劈��������̂���J�����ł���A�R��́u�ނ̓W���[�i���Y���̃Z���X�ɏ[���A�Z���̎������E���Ă��Ă̓W���[�i���X�e�B�b�N�Ɏ��グ���B���k��Ɗw�Z���Η������Ƃ��ɑ�L���������Ă������A��c�_�̖��ɏ����T���߂Ɏ��ʂ����t�����B���ꂪ���m�V���L�҂̖ڂɂƂ܂�A�����̏����������͉������B�w�Z�V���͊w�Z�̖����@�艺����̂��g�������ƌ������w�����������v�ƁA�q�����Ă���B���̎w�E�́A����ɐV�����̃o�b�N�{�[���Ƃ��Ďp����Ă����B

�@�n���҂����ɑ����A�����푾�Y�i28��j�⒆�R���g�i29��j�A�����30��̑��ʂȕ������`���������p���B��8������͗ъ��i28��E�ʏ̃����J�[���j��̘A�ڃ}���K�u���z�N�v���n�܂�B�������ҏW�l�̑�11���g�b�v�́u�L�т䂭�{�Z�����k�����v�ŁA���q����151���ւ̐V������������u��͖�w�E��w�������A�����������Ȃ���26���A�{�Z�j�q�͕s�e�ŗ��ȓI�v�ȂǁA�����k�̃z���l�������o���Ă���B�u�咣�v�i�_���j���u�����k�̎��o�ƒj���k�v�Ƒ肵�āA5�N�ڂ��}�����j�����w�𐬌������铹��������A����ɍZ�O����w�l���N�Ǎ��m�E�����X�j�̒k�b��ނ��s���Ă���B��ʃg�b�v�́u��ʂ��߂�S�ʍu�a�v�́A�Ќ����ɂ��u�a���ւ̍��Z���̈ӎ������ŁA�������ɂ��ʊ��ɂ��ǂ�ł���B���̃p���q�����Őe���܂ꂽ�p��E�r�c�N���q�搶�̃A�����J���җ��w��������A�₪�āu�A�����J�����v���o�ꂷ��B

�@���R�ҏW�l�̑�12���g�b�v�́u���k��@���k�̂��߂̐��k��v�����A�u���k����͖��吶���̑����v�Ƙ_���A�ʍ��̒��w���k��̊����ł͒ʏ́u�I���J�����H�v�i�~���҂���w�Z�܂ŁA���R�s�n�搶�̈��́j�̌�ʐ����Ɏ��g�ނ��ƂȂǂ�����Ă���B���p���ƐV�������Ấu�Z���W�v�J�ÂƓ��҂𓌋��ɔh�������������A�������s�搶�́u�����ւ͂��ꂪ�䂭�H�v���f�ڂ��Ă���B�����𐧔e�������w�싅���̕x�c�r�v�搶�́u�h���ւ̓��������i�܂�v�ƞ��������M���Ă���B���̍��A�������E�^�����Ƃ�����i���Ƃ��������B�x�l���⍂�m���������قŊJ�Â��ꂽ�|�\���\��ł́A���ˏ���Y�́u�r���v�A��������Y�i�k������N�j�́u�ϔY�����i���ې��j�v�Ȃǂ��s���̊Ԃł��b��ɂȂ����B�k������ɑ劈��f�n�́A���̍�����|���Ă����B

�@�咬���ҏW�l�i30��j�̑�15���́A�u�V�����{�̏o���ɓ������āv���g�b�v�L���ŁA���a27�N4���̍u�a����ɓ������Ă̑哈�Z�����b�Z�[�W���f�ڂ��Ă���B���̍��ɂ́A�R��E��J�ȂǐV������y�ɂ�铌���x�NJJ�݂����A�����u��y�K��L�v�œ���������̐��b���߂Ă������w�Ћߓ��v�����В��̒T�K�L���ڂ��Ă���A�Ɨ͂ŏo�ŎЂ��N�������o�܂��y�ւ̊��҂��q�ׂ��Ă���B�猴�G�ҏW�l�i30��j�̓��N11����17���́A�g�b�v�Ɂu�S�Z�ɂ��Ɋ����@���ꂩ����e�̏[�����v�̕������x���Ă���B�J�Z33���N�E�{�ٗ����ɍ��킹�āA�u�J�Z�L�O�蕶�v�̍ĕ]�����Ăт�����L�����o�Ă���B

�w�Z�E�V���̖��i�Ɖۑ�

�@���a20�N��㔼�̐V�����ɂƂ��ẮA�������Ƃ̓W�J���Y��邱�Ƃ��o���Ȃ��B27�N�ɂ͉����̂��W�A�͖씺���搶�̎������I������N�O�Y�i5��j�̍�ȂŁA��ɍb�q���ɂ������n��u�t�A�킩���A�����͂�����c�v���a�������B����ɐ�O����̍Z�́E���z���́A�n���O�\���N�L�O�̂��������u�y�������@�̂̃A���o���v��29�N�̍u�������L�O�Ɋ��s�����B���N�u�l���l�������w�Z�٘_���v���J���A30�N����́u��y��w���ɕ�����v���J�n�A31�N�ɂ́u���w�ّS���������k�}���i�W�v�𒆉������قŊJ�Â����B

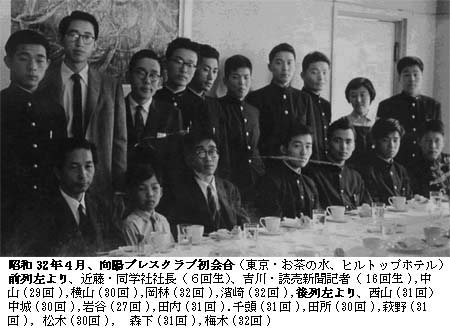

�@���a27�N�ɂ̓X�|�[�c�V���w���z�X�|�[�c�x�����s�A28�N�ɂ͑O�N�ɑ����t�̃Z���o�c�싅�o��Ɏ�ދL�҂���h�A�Ăɂ͍b�q�����D���ŗN���B��29�N�ɂ͓�e�j�X���S���D�����Ƃ����B���z�V���������]�������������A29�N7���ɂ͑�4�Z�V���w�������u�K��ŁA�u����r�z�[���@���k��p�~�Ē�o�v�u�p��ɉ������z�[�����[���v����������22�����S���D�G���̈�ɑI�ꂽ�B�V�����o�g�҂ƁA�V���o�ŊW�ɏ]�����鑲�Ɛ��ɂ���āu���z�v���X�N���u�v���������ꂽ�B33�N�̑哈�Z�������̍ۂɂ͍��O�����s���ꂽ�B

�@�������Z�ɂ��������A�i�w�ł̖������蒅�A�싅�ȂǃN���u�������S�����}����ƂƂ��ɁA�Z���ɂ͂��܂��܂ȁu���݁E�䂪�݁v�������n�߂Ă����B�₪�Ē��w�������̘R�k�Ɠ����x�Z�Ƃ����厖�����������A�V�������^��������邱�ƂɂȂ�B�i�ȉ������j

����L���n�������̎���ɂ��Ă͎R��a�F���烁�����������������A�����Ɍ��x�������ď\���ɂ͊��p�ł��Ȃ������B������A�R��E�ז̗���y����A����HP�Ɋ�e�������������B�܂��A��̉��Ȃ�ł͂̋L���Ƃ��ẮA��11���Ɂu���i�ߕ��V���o�ʼnے��C���|�f�������ƈ����V�����������k�v�Ƃ��邪�A��������������B���a20�N��̌��z�V���ɂ́A��̂���Ɨ��ւ̎���ɗh�ꓮ�����Љ�f�����M�d�Ȋw�������̋L�^���c����Ă���B���z�v���X�N���u�̏�����ɂ���Č��z�V���o�b�N�i���o�[�̓d�q�����i��ł���̂ŁA���Ђ����̋L�������p�������������B�܂��A�L���ɏo�������̉��ɂ��܂����܂܂̎������A�����ꎆ�ʂ̔w�ォ�畂���яオ�点�����B�i����L�j �V���u���z�v���X�N���u�v����y�э��e��c���^

���淚��e��J��

���i�����h�̗��j�@�c�_���o�̋c���^�ڍׂ͕ʎ�PDF�t�@�C���������������B

�P�D�����@����22�N7��25���i���j�@����:�ߌ�P���|�ߌ�Q�����@���e��:�ߌ�Q�����|�S����

�Q�D�ꏊ�@�A���J�f�B�A�s���J�@�V�K�@�g��̊�

�R�D�o�Ȏ� �@����P�U���@�@���e��P�V��

�@���ъ��Y�i26��j �咬���i30��j ���鐳�āi30��j�@���R���v�i30��j�@���ѕq���i32��j�@�g�쏇�O�i34��j �������v�i35��A���e��̂݁j �X�c�����i37��j ���،��i�i37��j�@���ѓN�v�i40��j�@�ߘa��H�i41��j ���@�r��i42��j ������G��i44��j�i�X�T�q�i44��j�@���䋻��i45��j �{�엲�F�i46��j ���c���v�i48��j

��WANTED�@�@�@���e��̗l�q�͉��̉摜���N���b�N���ĉ������B

���Ԃ����̂������A�S���B�e�Ȃǂ�������Y��Ă��܂����B���@�i42��j

���Ԃ����̂������A�S���B�e�Ȃǂ�������Y��Ă��܂����B���@�i42��j

�ȉ��A�S����V�̎����́A���ѕq���쐬�̑���c�ď��ɂ����Č������ꂽ�B

�S�D�������̌o�ߕ�

�@���ѕq�����B��N���ȏ�O�A�������̘b���ĔR�B�R�T������q�Y�s�͂Ō����z�V�������̖�����ɒ���B���N�R�����A�L�u�łQ�C�R������s���B��̊������e�A��A�z�[���y�|�W�̗����グ�ȂǁA�𑊒k�B�܂��S���ɉ��ѕq�����y������K��B���y���������̖�c���a��(38��)�̋��͂̉��A�}���قɕۑ����Ă��������z�V����/�m�F�B�ډ��d�q���ۑ��̍�Ƃ����m�̋Ǝ҂Ɉ˗����铯���ɖ��ۑ��̍���T�����B

�T�D�c���I�o�@�{���̋c���Ƃ��Ē��鐳�Ă�I�o�B

�U�D�V�����z�N���u������@�S�P���i�V��25�����݁j�A�{���̑���o�Ȏ҂͂P�U���A�ϔC�͂Q�T���B����āA����̉ߔ����̋c�������ɒB������͐��������B����ɂ��A�c�Ă͏o�Ȏ҂̎^�������ł���Ή�����邱�ƂɂȂ�B

�V�C�c�ĐR��

��P���c�ā@���z�v���X�N���u��̐���

�@��̗v�|�����ѕq���������B�ȉ��̗l�ɑ���ɓn�銈���Ȉӌ������o�������ʁA�����Ă�S����v�ŏ��F�B

��Q���c�ā@��̑I��

�@�w������ł́A���鐳�Ď����u�V�����z�v���X�N���u�v�̉�ɐ��E�������x�Ƃ������ѕq�����̒�Ă�����A�S���^���B����ɂ��A��͒��鐳�Ď��ƌ���B

��R���c�ā@�����̏��F

�@��v�@���䋻��i46��j

�@�����@���ѕq��(32��)�@�g�쏇�O(34��)�@�����q�Y(35��)�@�X�c����(37��) ���،��i(37��)�@���ѓN�v(40��)�@���@�r��(42��) �i�X�T�q(44��) �@�{�엲�F(46��)�@���c���v(48��)

��S���c�ā@���z�v���X�N���u�ב�����̌��@�@

�@�u�N���́A�Q�O�O�O�~�A�T�N���܂őO�����͉\�B�r������ł����Ă���N�����B�����]�҂͌����ɐU�荞�ގ��Ƃ���B��̊����Ɋւ��ẮA ���z�V���̓d�q����Ƃ�z�[���y�[�W�̗����グ�����s���Ă���B�v�Ƃ̉��ѕq�����̌̕�A�ȉ��̗l�Ȋ����Ȉӌ��̌������������B�S������ŁA�ב�����̉��B

��T���c�ā@�����Q�Q�N�x�����v��ċy�ї\�Z�Ă̏��F

�@���@���u�z�[���y�[�W�̐����E�^�p�v�ɂ��Ă̐���������B���̍ہu�������ɂ́A����o�^�����l�݂̂��f�ځB�V�����o�g�Җ���͌��J���Ȃ��B�v�Ƃ����⑫�������������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���ѕq�����A�N���z�[���y�[�W�ł̉��̔��s���l���Ă��鎖�A�\�Z�ĂɊւ��Ă̐����B��v�N�x�́A�S���P�����R���R�P���Ƃ���B

�@���ъ��Y���́A�����͒N�̖��`���A�@�l���������̂͂ނ��������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ̎���B�����͐́A���z�v���X�N���u���`�ō�������̂��g�p����B��T���c�Ă����F�B

�@����A�̌�A�ߌ�Q���S�T���ɑ����B���F���ꂽ���z�v���X�N���u��E���ב��͂������N���b�N���Ă����������B

���e��

�@���������g��̊ԂŁA���؉~�����͂ݍ��e��B����莩�ȁ@�Љ�B�ߌ�S���S�T���I���B���e��̗l�q

������B

�ȉ��̌�������A�y�ъm�F�B

�@�ږ⁁���ъ��Y�����זؑ�[���Ƒ��k�̏�A�A�C���������邩�ǂ����𒆏鎁�ɘA������B

�@�����������ѓN�v

�@��v������@����S���������@�z�[���y�[�W�S�������@�@���m�S�����X�c�A���A�{��@���S�������c�@���L�S�����i�X

�A�M�R�����́u���z�V���Ɍ���y�����A�y�����̕��݁v�̎��M�҂͉��ѕq���A���̎��́A�g�쏇��B

�B�����ŏt�A���m�ŏH�ɍ��e����J���B�Ȃ邾�������ē������ĎQ���҂��ӂ₷���Ƃɓw�߂�B���N�H�ɍ��e������m�ŊJ���B

�C���e��̈ē��́A��Ƃ��ă��[���ōs���B

�D��v������̕A�{���̍��e��͂V�O�O�O�~�̐Ԏ��B ���m�x�������グ�獇�킹��

�@����A���z�v���X�N���u�̍��m�x�������グ�獇�킹��s���܂����B���m�S���̋{�삳��ɕς��܂��ĉi�X���ȒP�Ɍ�����Ē����܂��B

�@�����@8��21���ߌ�5�������@�@

�@�ꏊ�@�ǎ�A���ߊہ@(�{�삳���m�荇����30�������߂����傻���������������I�[�i�[!)

�@�o�ȎҁF�X�c����(37��) ��㏻��(44��)�@�i�X�T�q(44��) �R���L��(45��) ����q��q(45��) �{�엲�F(46��)

�@���ȏЉ�̌�A�I�n�y������炢�܂����B���ɁA���邳��A��J����A���ѕq�����ɂ����b�ɂȂ����S�����Z���V���A���ŏ㋞�������̘b���A���A�R�������������ɋL�����Ă���A����������������ł��B

�@�܂��y�����Ɏc���Ă������z�V���̕ۑ��ł́A�����Ɏc����Ă����Â��{���{���ɂȂ肩���Ă����V����44��A45����㎁�̉����̂��ƃR�s�[���w�Z�Ɏc���Ă������̂Ƃ̘b�肪�ł܂����B

�@�{�쎁���A46�̓��������m�x���Q����\�����Ă���Ƃ̘b�A�X�c��y�̗ǂ����Ԃ�厖�ɂ��Ċ撣�낤�A�Ƃ̘b�̌�A���H11�������ڈ��ɁA���m�Ō��z�v���X�N���u�̏W�܂���J�����𐾂��A�U��܂����B

�@��A�ꕔ�͓��44�����̏t����n�߂�����������Ԙe�̓��̂�������̓X�ABP�ɗ���A�����Ē������m�̖���y���݂܂����B

�@���Ȃ݂ɁA���m�ł�44�����̑��ɂ��A�O���[�����[�h�p��K�Łu�Ԃ̂��{�X�v�A�d�Ԓʂ艈���@�r���E�G�Łu�Y�ہv�ƁA���X���撣���Ă���܂��B���m�A���Ă��X�T���̍ۂɂ͐���Q�l�ɂȂ����ĉ������B �u�����v�W����ւ̌�ē�

�@�y�����R�Q�̉��ѕq���ł��B�V������OB�ł��B�@

�@�����A�ҏ��������܂��B�X���ɂȂ��Ă��܂��܂������������������Ɨ\�z����Ă���̂ɁA����Ȃ��ē�������̂͑�ϋ��k�ł����A�����������Ă���u�����v�i����イ�����j�Ƃ����G�擯�l��̓W����̂��ē��������Ă��������܂��B�����͎������씎�H�攌�Ɨ����グ����ł��āA�����Q�O�N�ȏ㑱���Ă����ł��B���N�A����œ��l�W���J�Â��A���N�����L�v�̂ŊJ�Â��邱�ƂɂȂ�A�������ʂ��V�_����o�i���Ă��܂��B

�@���́A�������ɂ��܂��̂ŁA���s�����������ꂭ�������B

�����͂�

���V�A�̂���

�@�m�����O�̎��ɓ��w�N�œ�����Ƃ���y�d�Œʂ��Ă�����c(�����)�q��q����ɗU���āA���X�����͂������V�����ɓ��������̂��������A�������Ă����o�h�~���g�����Ƃ̊|�������̐g�ł͂���A�吨�̐�y�������݂�ȃG���N�����ĂȂ��~���������A���w����͂���܂蕔���ɏo���肵�Ă��Ȃ������B���܂��ɁA���̂܂܂ł͒��r���[������o�h�~���g����(�o�h�~���g�������肭����������)�V�������ǂ������ɍi�����ق����悭�͂Ȃ����A����ς�V���������߂悤�ƐS���ł߂Ă�����A����ɂȂ��Ă݂�ƁA��c�q�ꂿ���͂��߉��c(���_��)�O�q����A�c��(���ғc)���b����A���䋻��N�A�a�c���q�����A�V�����ɐ�ɓ����đ吨�����������炪�݂�Ȏ��߂Ă��܂��Ď�����l�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ������B�l��U���Ă����Ď������������Ǝ��߂Ă��܂��Ƃ͂Ђǂ��b�����A����ň�N��̈�㏻������ɁA�V�����̖��^�͂��O�ɂ��������イ���₫���O�����߂�����킯�ɂ͂�����A�o�h�~���g���������߂ĐV�����Ɏc��A�Ƃ�����������āA���ǐV�����ɗ��܂邱�Ƃɂ����̂������B

�@�������珺�a�l�\��N�A����̉āA�����ŊJ�Â���鍂�V�A(�S�����Z�V���A��)�̑�\����������ɍs�����Ă��炦�邱�ƂɂȂ����B�w�Z����F�߂�ꂽ�͎̂l���ŁA����̈�㏻������A���{(���i�X)�T�q����A����(�����)�b�q����̎O�l�ɖ{���Ȃ������G�ꂳ�s���Ƃ�����A�u�l�͎����ōs�����N���s����v�Ə����Ă���A����̎������s����悤�ɂ��Ă��ꂽ�̂��B���߂Ă̓����s���ł���B

�@�����͕��ږ�̍���̓c��(�����)���q�搶�ŁA�R�z�V�����͂܂��Ȃ������̂ʼnF�삩��Q����}�ōs�����Ǝv���B�F���A���D����̏�芷���̍��G�̒��ő����X���̐���ɑ����A�F��ŋC���t���ƍ��̃{�P�b�g�ɓ���Ă������z���Ȃ������B

�@�����ɒ����č��d�ɏ��ւ��鎞�A�d�Ԃ̏�~�����݂�ȃz�[���ƑX�Ȃ̂����āA�킴�킴�d�Ԃƃz�[���̍��������킹�č���Ă���̂��ƁA�y�d�̂�����炵��Əオ��d�Ԃ����m��Ȃ��g�ɂ͑��̃J���`���[�E�V���b�N�������B

�@�h�ɂ́A�䒃�̐��������������������̉����Ђ̓��{�w����قɓ����Ă���A�݂�ȂŎU�����Ă瓌��̐Ԗ�����ɍs�����Ƃ������ƂɂȂ��ďo�������B�����䂳��Ƃ͂������������L�����Ȃ����A���̎��ɂ͈ꏏ�������悤�Ɏv���B�Ԗ���������ĎO�l�Y�r�̕ӂ�܂ŎU�Ă���A�Ԗ�̌������̘H�n��������Ƃ���ɂ������m�H��(�Ƃ��������X�g�����Ƃ�����)�ŐH�����Ƃ�A���̎��H�ׂ��|�[�N�`���b�u�����`�L���\�e�[�������A����܂ŐH�ׂ����߂Ă̂����Ƃ����m�H�������悤�ȋC������B

�@���ꂩ�炳��ɕ����ĔE���̒r�̂قƂ�ɏo�A���X�ł����X�𗊂�A��̒�ɖ��������āA��̂ق�����˂������Ȃ���H�ׂ˂Ȃ炸�ʓ|�ŁA�����̂����X�͂���ȂƁA���ꂪ���̃J���`���[�E�V���b�N�������B

�@����̉��͑���c��w����������̍��͂܂��w���^���ɉ����Ă��炸�A�\���͂̂ǂ��Ȃ��̂��������A��w�ʼn�Ƃ������ƂłȂ���l�т��C���Ɋ�����ꂽ�B����̂ق����ȉ�Ƃ����̂������āA�݂�ȂƗ���Ȃ�ɂȂ�A���������߂�ꂽ��ǂ����悤�ƃn���n���ŁA�̐S�̉�̓��e�͂����ς�o���Ă��Ȃ��B

�@��̌�̋��Ԃɂ͑��y�̊�J��������(��\����)�������b���������B���c�n��ŗ��������āA�L���l������Ƃ������X�g�����ł��y���ɂȂ���(�T���_���ƂĂ�������������)�A���{�����̃��N�G�X�g�ŁA��V�h�̉̐��i���ɘA��čs���Ă�������B

�@�H�ו��̂��Ƃ���悭�o���Ă��āA���̊�(������\��N������\���)�̍��m�x�������グ��ł���c�q�ꂿ���Ɂu�Ђ��������������v�Ƃ��Ⴉ���ꂽ���A�����ƌ�N�Ԗ�O�ƍ��c�n��̓X��T���Ă݂����A�l�ς�肵�Ă��銴���ł킩��Ȃ������B

�@���āA��w���̎n�Ǝ��ŁA�ċx�ݒ��Ɋw�Z�̔�p�Łu�����v�ɍs�����N���u�͂��̕����˂Ȃ炸�A�ǂ����Ă����A�ǂ�����コ��ɂ��܂��ꂽ�ɈႢ�Ȃ��̂����A�V�����͎��������͂߂ɂȂ�A����Ŏv��ʑ厸�s������Ă��܂����B���\�킸�u���V�A�̑����(�����䂳����܂�)�ܐl�ōs���ė��܂����v�ƌ����Ă��܂����̂����A��Ōږ�̏������s�搶�������Ɍ����A�w�Z���F�߂��͎̂l�l�̂͂������ܐl�ƌ��������A�ƐE����c�Ŗ��ɂȂ�A�c���搶����ϋ��n�ɗ����ꂽ���Ƃ������̂ŁA���l�т������Ă����悤�ɂƌ����A���߂��B(���߂Ă��l�ѐ\���グ�܂��B��ς����f�����������܂����B)

�@�ʐ^�͂����ƈ�t�B�����͂������A�A���o���ɂ͎����ɊW�������̎l�����܂ߌܖ����������ĂȂ��A���ɂ͎c�O�Ȃ���c���ĂȂ��B���́A�߂��Ă����y�������B�����ʐ^�����ꂼ��ɂ��������A���{����Ɂu�l�K�����炦�Ȃ�?�v�ƌ����A�Ȃ�?�Ƃ͎v�������̂́A�ق����肵�����l�̐�y�̖��͂�ῂ܂���Ă������荷���o���Ă��܂����̂��B�������炱�̊Ԃ̗����グ��ŁA�u���̎��́A�O�l�Y�r�̘e�̖̉��ɗ����Ă�ʐ^���������A���o���ɒ����ĂȂ��āA���ꂵ���ʐ^�c���ĂȂ��́B����A�N���B���Ă��ꂽ�̂������?�v�Ə��{�����u�l�ł���!�v�ƌ����A�u����Ȃ炠�̃l�K�͈�́c?�v�ƁA�������肠���Ă��܂������Ƃ�[���[������B

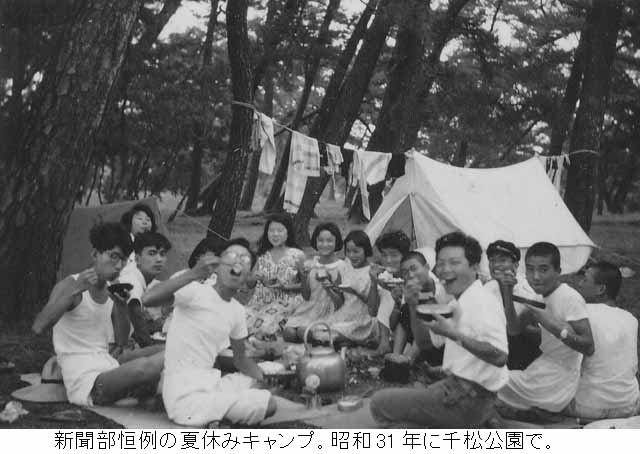

���̂Q�i���a43�N�j

�@���a�l�\�O�N�A����̉āA�܂����V�A�̑�\���ɍs�����Ă��炤���ƂɂȂ����B����̎����ƍ���̓��ˌ[�N�N�E�{�엲�F�N�̎O�l�ŁA�����͐V�ږ�̕����|�F�搶�������B����ɂ͂�����l�g����q���������A�O�l�����F�߂��Ȃ������̂��A���q��l�Ƃ������Ƃŋg�삳�K���݂��Ď��ނ������炩�o���Ă��Ȃ��B���̔N�̂́A�������A�l�K�͎����ŕۊǂ��Ă���̂ŁA�ʐ^�͂����Ղ肠��B

�@������\�����ɏo�����āA�O�N�Ɠ�������������A���D�ʼnF��ɓn���ĐQ����}�ōs�����Ǝv�����A���x�͋{��N���z��ꂽ�炵���A���z���Ȃ��Ȃ����ƌ����đ����ɂȂ����B�A��͕����ċA��ƌ����o���ĉ��������B

�@�h�ɂ͂��̔N�͋�i��قŁA�������ɏ��q�͕ʎ��������Ǝv�����A�j�q�͎ʐ^�̂悤�ɍL�ԂŎ�����G���Q�������B�����畐���ق��������B

�@����̉��͂��̔N������c��w�ŁA������\�������O�\����܂ŊJ�Â��ꂽ�B���̔N�͊w���^���^������̂͂����������A�\���̓��鏊�ɐF�X�ȗ��ĊŔ�����ꤖ����ɋ��������ڂ������̂́A�\���͊��Ɖ��₩�������B�l���Ă݂�A���̔N�悭���ɑ��傪���ꂽ���̂ƕs�v�c�Ɏv���̂����B

�@��s���̍��Z�������͑����i���I�Ȏ�������A�����������͓x�����ł��Ă����̂ŁA����ł����ȉ�ł��������蔭�������A�{��N�����������B�Ƃ��낪�A�O�N���l��̓��e�ɂ��ẮA���������������������A�܂�Ŋo���Ă��Ȃ��B

�@��̑O��̋��Ԃɂ́A�܂�������y�̊�J��������ɂ����b�ɂȂ����B���������A���ł���J��y�𗊂�Ƃ����u�`���v���ł��Ă����B�܂��A����̌|�p�w���ɓ����Ă����l�\�O�̎R���r����삯���ĉ��������B

�@����������\�����ɑ����R������ƈꏏ�ɐV�h�Ŋ�J����Ɨ��������A����v�ۂ̊�J����̎d����Ɉē����ꂽ�B�{�I�ɂ͖{���т�����ŁA�����ɂ����ւƂ�������ŁA�����ÁX�������B

�@�������V�����̐�y�ŁA���鐳Ꟃ���≪�ѕq�^����E������炪�����Ă�����u�w���v���Ɗw�K�����Ђ����w�����ĉ�����Ƃ������ƂŁA���X���O�\���̉�̌�R������Ɨ��������āA�ꏏ�ɑ�c���r��̊w���{�Ђ�K�˂��B���̎��̎ʐ^�Ɋ�J����͎ʂ��ĂȂ��̂ŁA�������������ōs�������̂炵���B�܂����̎��A�m�荇���ɂȂ��Ă����������Z�̔���N���ꏏ�ɘA��čs���Ă���Ȃ����ƌ������̂œ��s�����B

�@�����ƁA���邳�n���̎Ј��H������ʐA���E�ʐ^���������掑�����A�u�w�K�v��u�Ȋw�v�̕ҏW���Ȃǂ��ē����ĉ��������B���邳��́u�l�N�̊w�K�v�A���т���́u�O�N�̉Ȋw�v�A������́u�t�F�A���f�B�v�̕ҏW��S�����Ă�����Ƃ������Ƃ������B������̃f�X�N�֍s���Ǝʐ^�B�e�̂��߂Ƀ|�[�Y������ĉ��������B�ʐ^�������ł͒��邳�I�[�X�g�����A�֎�ޗ��s�ɍs���ꂽ���̃J���[�|�W�t�B�����������ĉ��������B�I�[�X�g�����A�̂ǂ��։�����ނɍs���ꂽ�̂��A�ȂNj�̓I�Ȏ������₷�ׂ����������A�������������ŁA�V�������̐S���Ȃǂ������ł����B�u�w���v�Ƃ�����o�ŎЂɓy�����V�����̐�y���O�l������������Ƃ���

���ƂɊ������A�ւ炵�������B

�@���w�̌�͑哿�ѓX�Ƃ������ؗ����X�ł��������ɂȂ����

�O�\����̉�ŕ�ƂȂ�A�r�ɂ����ƂɂȂ������A���z�������{��N�́A����͕����搶�����đւ��ĉ����邱�ƂɂȂ������A��l�ŋA�肽���ƌ��������ĕʂ̌o�H�ŋA�邱�ƂɂȂ�A���ˌN�Ɛ搶�ƎO�l�ŗ\��̗�Ԃɏ�����B

�@��J����ɂ͍ŏI���̋A�r�ɂ��O�A�V��v�ۂ�����̃K�[�h�e�́A�F�̖є�������Ă��鋏�����݂����ȂƂ���ł܂���y���ɂȂ����L�������邪�A���̔N�̂��Ƃ��O�N�̂��Ƃ��͂����肵�Ȃ��B

�@�������Z�̔���N�Ƃ͊���ɂ��A���������ɓ����Ă���ĉ�邱�ƂɂȂ����B�����@�w���ɍ������Z���痈�Ă������̎q�������̂ŁA�V�����ɂ�������N�Ƃ����l�ƒm�荇�������m��Ȃ����ƕ����Ă݂�ƁA�ޏ��̗F�B�ŁA��͂���̕��w���ɓ����Ă���Ƌ����Ă���āA�������킹�Ă��ꂽ�B�{��N�͐É��ȂǂɊ�蓹���Ȃ���A���Ă��������ŁA���̓����Œm�荇�����l�Ƃ��܂��Ɍ𗬂������Ă���ƁA���̑O�̍��m�x�������グ��̎�����Ă����B

�@���āA�[�������̌��������u�w���K��L�v�����z�V���Ɍf�ڂ��܂��A�Ɩ��ċA�������̂��������A���w�̊ԃ���������ĂȂ������܂��ŁA��̓I�ȍו����ǂ��ɂ��v���o�����A�y�����i�܂��ɖ�X�Ƃ��Ă��邤���ɋL���ɂł��Ȃ��܂I����Ă��܂��A��J���炫��������̎莆�������������B�����ɂ��f�ڂ����������̎ʐ^������ɂ��A�L���ɂ��Ă�������Ƃ������ʂ��ł��Ă����ɈႢ�Ȃ��̂ɁA�ƍ������Ăق������ގv���ł���B��y���ɂ͉��߂Ă��l�ѐ\���グ�܂��B

�@�O�̔N�Ƃ������̔N�Ƃ����A���l�тŏI����Ȃ���z�L�ł���B

�w�Z�Č��Ɩ��剻�ւ̔M�C�`����

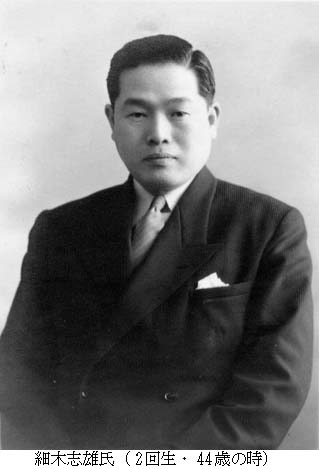

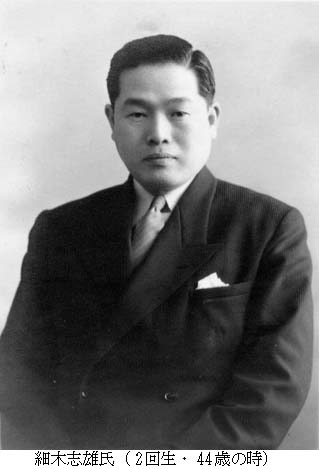

���鐳ꟁi30��j�@2010.07.31

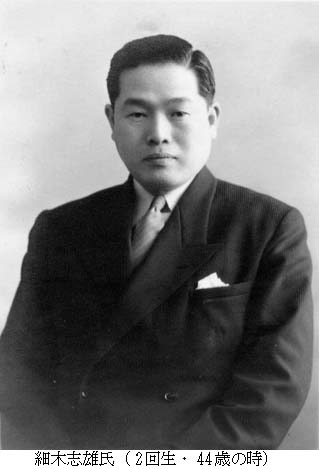

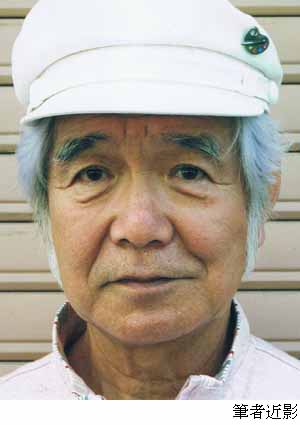

�M�ҋ߉e |

|---|

�n���̂������Ǝ���

�@��O�͋�������Ɠ����̂��Ƃōc�������R���������������ꂽ���A���͕ČR�̐�̉��ŋ���̖��剻���͂���ꂽ�B�Z�O���Œ��w�܂ł��`������ɂȂ�A�j�����w���ł��o���ꂽ�B�哈�Z���͑��̎��w�ɂ��������Ă��̒�����ǂݎ��A������т̒j�����w�ɓ]���A������呝���ɓ��ݐ����B�w�����剻�̒��Ƃ��Ă͐��k��̐ݒu�ƁA���k�̎��R�Q���ɂ��N���u�����i�����j�̏��オ�������B�����̒��ł��V�����́A���k�̎���I�ȕ��_�@�ւƂ��Ċw�����剻�̏d�v�Ȗ�����S�����ƂƂȂ����B

�@�s�펞�̓y�������͌����e�n�ŏW�c���������Ă���A�R��a�F�i26��j�Ȃ�1�N���͍����S���쑺�ɂ����B�₪�č��m�s�r�̉Y�ˍq����Ձi���E���m���q��⍂�m��ÃZ���^�[�j���畺�ɂ̕����������A���k�ꓯ�����͂��ĉ^�сA�Ȃ�Ƃ����Z�ɂ����Ă��B����Ɠ����ɕ������n�܂�A�싅���E���|���E���|���E�G�敔�ȂǑ��X�a�������B���P�ɂȂ����R�肪�����̐������v�����ƐV�����n�݂��l���Ă������A��3�̍זؑ�[�E��J�����E���ъ��Y�i27��j�������v���ł��邱�Ƃ�������A�ꏏ�ɂȂ��Č��������B

|

|---|

�@�_���́u�w�Z�����Ɋ��C����������v�Œ�3�זؑ�[�A�R�����u�ЂƂ育�Ɓv�͍�1�R��Łu���m�����i���ۂ̓����j�ƍ��m���i���ǎ�O���j�̎������Z�������v�Ȃǂ̔�b���o�Ă���B��2����F���̃G�b�Z�C�u���������́v�ɂ́A���n�Ԃ肪����������B��1�R���ב��́u�v���싅�W�]�v�X�Ƙ_���Ă���B�u���Ɣo��v����u�Θb�v�܂Ōf�ڂ���A�_���ƕ��|�̑������ł���A�C���L�ዾ�X��N�w�̓X�E�c������X�ȂǁA�L������������W�߂Ă���B

�@���a24�N7�����s�E��3���̃g�b�v�́A�u��S�̌�������̐V�Z�ɐ��ɗ����v�ł���B�ؑ���K���V�Z�ɗ���������A�����[�����A�Ƃ��āu����̔g�ɂ̂�@�����Ă��ڂ��ȁv�Ƃ����A�����F�������m���Z���̌��t���Љ�Ă���B�������ŕ\�����ꂽ���c�`�����i�H���X��j�́u�o���b�N�c�Ղ��玝���Ă���̂ɑ�����A�؍ނ���ɓ���邽�߂ɑ�Ȃ̉c�я��ɍZ���ƍs�����v�ƁA������ƌ���Ă���B��Ɋ|���r�F�i24��j�́A�u��H�̓����̎p�ŘA���єz���ӂ�������c�����B�ꂽ���J�ҁv�Əq�ׂĂ���B�����̖�����B�ꂽ���J�҂�������Ǝ�グ���̂́A�����̕ҏW�҂̌����ł��낤�B�܂��A������w�ݒu�@�Ĕ��̕����ɗ�����ăX�g�ɓ˓��������k��́u�ꂢ�o���v�ւ̔��ȋL��������B�M�҂����w�Ԃ��Ȃ����A�����ɐ�y�����ăA�W�������������i���o���Ă���B

�w�Z�W���[�i���Y���̊J��

�@���a25�N���ɐV�����ő劈��������̂���J�����ł���A�R��́u�ނ̓W���[�i���Y���̃Z���X�ɏ[���A�Z���̎������E���Ă��Ă̓W���[�i���X�e�B�b�N�Ɏ��グ���B���k��Ɗw�Z���Η������Ƃ��ɑ�L���������Ă������A��c�_�̖��ɏ����T���߂Ɏ��ʂ����t�����B���ꂪ���m�V���L�҂̖ڂɂƂ܂�A�����̏����������͉������B�w�Z�V���͊w�Z�̖����@�艺����̂��g�������ƌ������w�����������v�ƁA�q�����Ă���B���̎w�E�́A����ɐV�����̃o�b�N�{�[���Ƃ��Ďp����Ă����B

|

|---|

�@���R�ҏW�l�̑�12���g�b�v�́u���k��@���k�̂��߂̐��k��v�����A�u���k����͖��吶���̑����v�Ƙ_���A�ʍ��̒��w���k��̊����ł͒ʏ́u�I���J�����H�v�i�~���҂���w�Z�܂ŁA���R�s�n�搶�̈��́j�̌�ʐ����Ɏ��g�ނ��ƂȂǂ�����Ă���B���p���ƐV�������Ấu�Z���W�v�J�ÂƓ��҂𓌋��ɔh�������������A�������s�搶�́u�����ւ͂��ꂪ�䂭�H�v���f�ڂ��Ă���B�����𐧔e�������w�싅���̕x�c�r�v�搶�́u�h���ւ̓��������i�܂�v�ƞ��������M���Ă���B���̍��A�������E�^�����Ƃ�����i���Ƃ��������B�x�l���⍂�m���������قŊJ�Â��ꂽ�|�\���\��ł́A���ˏ���Y�́u�r���v�A��������Y�i�k������N�j�́u�ϔY�����i���ې��j�v�Ȃǂ��s���̊Ԃł��b��ɂȂ����B�k������ɑ劈��f�n�́A���̍�����|���Ă����B

�@�咬���ҏW�l�i30��j�̑�15���́A�u�V�����{�̏o���ɓ������āv���g�b�v�L���ŁA���a27�N4���̍u�a����ɓ������Ă̑哈�Z�����b�Z�[�W���f�ڂ��Ă���B���̍��ɂ́A�R��E��J�ȂǐV������y�ɂ�铌���x�NJJ�݂����A�����u��y�K��L�v�œ���������̐��b���߂Ă������w�Ћߓ��v�����В��̒T�K�L���ڂ��Ă���A�Ɨ͂ŏo�ŎЂ��N�������o�܂��y�ւ̊��҂��q�ׂ��Ă���B�猴�G�ҏW�l�i30��j�̓��N11����17���́A�g�b�v�Ɂu�S�Z�ɂ��Ɋ����@���ꂩ����e�̏[�����v�̕������x���Ă���B�J�Z33���N�E�{�ٗ����ɍ��킹�āA�u�J�Z�L�O�蕶�v�̍ĕ]�����Ăт�����L�����o�Ă���B

�w�Z�E�V���̖��i�Ɖۑ�

�@���a20�N��㔼�̐V�����ɂƂ��ẮA�������Ƃ̓W�J���Y��邱�Ƃ��o���Ȃ��B27�N�ɂ͉����̂��W�A�͖씺���搶�̎������I������N�O�Y�i5��j�̍�ȂŁA��ɍb�q���ɂ������n��u�t�A�킩���A�����͂�����c�v���a�������B����ɐ�O����̍Z�́E���z���́A�n���O�\���N�L�O�̂��������u�y�������@�̂̃A���o���v��29�N�̍u�������L�O�Ɋ��s�����B���N�u�l���l�������w�Z�٘_���v���J���A30�N����́u��y��w���ɕ�����v���J�n�A31�N�ɂ́u���w�ّS���������k�}���i�W�v�𒆉������قŊJ�Â����B

|

|---|

�@�������Z�ɂ��������A�i�w�ł̖������蒅�A�싅�ȂǃN���u�������S�����}����ƂƂ��ɁA�Z���ɂ͂��܂��܂ȁu���݁E�䂪�݁v�������n�߂Ă����B�₪�Ē��w�������̘R�k�Ɠ����x�Z�Ƃ����厖�����������A�V�������^��������邱�ƂɂȂ�B�i�ȉ������j

����L���n�������̎���ɂ��Ă͎R��a�F���烁�����������������A�����Ɍ��x�������ď\���ɂ͊��p�ł��Ȃ������B������A�R��E�ז̗���y����A����HP�Ɋ�e�������������B�܂��A��̉��Ȃ�ł͂̋L���Ƃ��ẮA��11���Ɂu���i�ߕ��V���o�ʼnے��C���|�f�������ƈ����V�����������k�v�Ƃ��邪�A��������������B���a20�N��̌��z�V���ɂ́A��̂���Ɨ��ւ̎���ɗh�ꓮ�����Љ�f�����M�d�Ȋw�������̋L�^���c����Ă���B���z�v���X�N���u�̏�����ɂ���Č��z�V���o�b�N�i���o�[�̓d�q�����i��ł���̂ŁA���Ђ����̋L�������p�������������B�܂��A�L���ɏo�������̉��ɂ��܂����܂܂̎������A�����ꎆ�ʂ̔w�ォ�畂���яオ�点�����B�i����L�j �V���u���z�v���X�N���u�v����y�э��e��c���^

���淚��e��J��

�i�X�T�q�i44��j�@2010.07.31

�i��i�s�F���ѕq���@�c���F���鐳�ā@���L�F�i�X�T�q

���i�����h�̗��j�@�c�_���o�̋c���^�ڍׂ͕ʎ�PDF�t�@�C���������������B

�P�D�����@����22�N7��25���i���j�@����:�ߌ�P���|�ߌ�Q�����@���e��:�ߌ�Q�����|�S����

�Q�D�ꏊ�@�A���J�f�B�A�s���J�@�V�K�@�g��̊�

�R�D�o�Ȏ� �@����P�U���@�@���e��P�V��

�@���ъ��Y�i26��j �咬���i30��j ���鐳�āi30��j�@���R���v�i30��j�@���ѕq���i32��j�@�g�쏇�O�i34��j �������v�i35��A���e��̂݁j �X�c�����i37��j ���،��i�i37��j�@���ѓN�v�i40��j�@�ߘa��H�i41��j ���@�r��i42��j ������G��i44��j�i�X�T�q�i44��j�@���䋻��i45��j �{�엲�F�i46��j ���c���v�i48��j

��WANTED�@�@�@���e��̗l�q�͉��̉摜���N���b�N���ĉ������B

���Ԃ����̂������A�S���B�e�Ȃǂ�������Y��Ă��܂����B���@�i42��j

���Ԃ����̂������A�S���B�e�Ȃǂ�������Y��Ă��܂����B���@�i42��j

�ȉ��A�S����V�̎����́A���ѕq���쐬�̑���c�ď��ɂ����Č������ꂽ�B

�S�D�������̌o�ߕ�

�@���ѕq�����B��N���ȏ�O�A�������̘b���ĔR�B�R�T������q�Y�s�͂Ō����z�V�������̖�����ɒ���B���N�R�����A�L�u�łQ�C�R������s���B��̊������e�A��A�z�[���y�|�W�̗����グ�ȂǁA�𑊒k�B�܂��S���ɉ��ѕq�����y������K��B���y���������̖�c���a��(38��)�̋��͂̉��A�}���قɕۑ����Ă��������z�V����/�m�F�B�ډ��d�q���ۑ��̍�Ƃ����m�̋Ǝ҂Ɉ˗����铯���ɖ��ۑ��̍���T�����B

�T�D�c���I�o�@�{���̋c���Ƃ��Ē��鐳�Ă�I�o�B

�U�D�V�����z�N���u������@�S�P���i�V��25�����݁j�A�{���̑���o�Ȏ҂͂P�U���A�ϔC�͂Q�T���B����āA����̉ߔ����̋c�������ɒB������͐��������B����ɂ��A�c�Ă͏o�Ȏ҂̎^�������ł���Ή�����邱�ƂɂȂ�B

�V�C�c�ĐR��

��P���c�ā@���z�v���X�N���u��̐���

�@��̗v�|�����ѕq���������B�ȉ��̗l�ɑ���ɓn�銈���Ȉӌ������o�������ʁA�����Ă�S����v�ŏ��F�B

��Q���c�ā@��̑I��

�@�w������ł́A���鐳�Ď����u�V�����z�v���X�N���u�v�̉�ɐ��E�������x�Ƃ������ѕq�����̒�Ă�����A�S���^���B����ɂ��A��͒��鐳�Ď��ƌ���B

��R���c�ā@�����̏��F

�@��v�@���䋻��i46��j

�@�����@���ѕq��(32��)�@�g�쏇�O(34��)�@�����q�Y(35��)�@�X�c����(37��) ���،��i(37��)�@���ѓN�v(40��)�@���@�r��(42��) �i�X�T�q(44��) �@�{�엲�F(46��)�@���c���v(48��)

��S���c�ā@���z�v���X�N���u�ב�����̌��@�@

�@�u�N���́A�Q�O�O�O�~�A�T�N���܂őO�����͉\�B�r������ł����Ă���N�����B�����]�҂͌����ɐU�荞�ގ��Ƃ���B��̊����Ɋւ��ẮA ���z�V���̓d�q����Ƃ�z�[���y�[�W�̗����グ�����s���Ă���B�v�Ƃ̉��ѕq�����̌̕�A�ȉ��̗l�Ȋ����Ȉӌ��̌������������B�S������ŁA�ב�����̉��B

��T���c�ā@�����Q�Q�N�x�����v��ċy�ї\�Z�Ă̏��F

�@���@���u�z�[���y�[�W�̐����E�^�p�v�ɂ��Ă̐���������B���̍ہu�������ɂ́A����o�^�����l�݂̂��f�ځB�V�����o�g�Җ���͌��J���Ȃ��B�v�Ƃ����⑫�������������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���ѕq�����A�N���z�[���y�[�W�ł̉��̔��s���l���Ă��鎖�A�\�Z�ĂɊւ��Ă̐����B��v�N�x�́A�S���P�����R���R�P���Ƃ���B

�@���ъ��Y���́A�����͒N�̖��`���A�@�l���������̂͂ނ��������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ̎���B�����͐́A���z�v���X�N���u���`�ō�������̂��g�p����B��T���c�Ă����F�B

�@����A�̌�A�ߌ�Q���S�T���ɑ����B���F���ꂽ���z�v���X�N���u��E���ב��͂������N���b�N���Ă����������B

���e��

�@���������g��̊ԂŁA���؉~�����͂ݍ��e��B����莩�ȁ@�Љ�B�ߌ�S���S�T���I���B

�ȉ��̌�������A�y�ъm�F�B

�@�ږ⁁���ъ��Y�����זؑ�[���Ƒ��k�̏�A�A�C���������邩�ǂ����𒆏鎁�ɘA������B

�@�����������ѓN�v

�@��v������@����S���������@�z�[���y�[�W�S�������@�@���m�S�����X�c�A���A�{��@���S�������c�@���L�S�����i�X

�A�M�R�����́u���z�V���Ɍ���y�����A�y�����̕��݁v�̎��M�҂͉��ѕq���A���̎��́A�g�쏇��B

�B�����ŏt�A���m�ŏH�ɍ��e����J���B�Ȃ邾�������ē������ĎQ���҂��ӂ₷���Ƃɓw�߂�B���N�H�ɍ��e������m�ŊJ���B

�C���e��̈ē��́A��Ƃ��ă��[���ōs���B

�D��v������̕A�{���̍��e��͂V�O�O�O�~�̐Ԏ��B ���m�x�������グ�獇�킹��

�i�X�T�q�i44��j�@2010.08.22

�@�������������܂��B�F�l�����C�ł��߂����̂��ƂƎv���܂��B

�@����A���z�v���X�N���u�̍��m�x�������グ�獇�킹��s���܂����B���m�S���̋{�삳��ɕς��܂��ĉi�X���ȒP�Ɍ�����Ē����܂��B

�@�����@8��21���ߌ�5�������@�@

�@�ꏊ�@�ǎ�A���ߊہ@(�{�삳���m�荇����30�������߂����傻���������������I�[�i�[!)

�@�o�ȎҁF�X�c����(37��) ��㏻��(44��)�@�i�X�T�q(44��) �R���L��(45��) ����q��q(45��) �{�엲�F(46��)

�@���ȏЉ�̌�A�I�n�y������炢�܂����B���ɁA���邳��A��J����A���ѕq�����ɂ����b�ɂȂ����S�����Z���V���A���ŏ㋞�������̘b���A���A�R�������������ɋL�����Ă���A����������������ł��B

�@�܂��y�����Ɏc���Ă������z�V���̕ۑ��ł́A�����Ɏc����Ă����Â��{���{���ɂȂ肩���Ă����V����44��A45����㎁�̉����̂��ƃR�s�[���w�Z�Ɏc���Ă������̂Ƃ̘b�肪�ł܂����B

�@�{�쎁���A46�̓��������m�x���Q����\�����Ă���Ƃ̘b�A�X�c��y�̗ǂ����Ԃ�厖�ɂ��Ċ撣�낤�A�Ƃ̘b�̌�A���H11�������ڈ��ɁA���m�Ō��z�v���X�N���u�̏W�܂���J�����𐾂��A�U��܂����B

�@��A�ꕔ�͓��44�����̏t����n�߂�����������Ԙe�̓��̂�������̓X�ABP�ɗ���A�����Ē������m�̖���y���݂܂����B

�@���Ȃ݂ɁA���m�ł�44�����̑��ɂ��A�O���[�����[�h�p��K�Łu�Ԃ̂��{�X�v�A�d�Ԓʂ艈���@�r���E�G�Łu�Y�ہv�ƁA���X���撣���Ă���܂��B���m�A���Ă��X�T���̍ۂɂ͐���Q�l�ɂȂ����ĉ������B �u�����v�W����ւ̌�ē�

���ѕq���i32��j�@2010.08.26

���z�v���X�N���u����̊F�����

�@�y�����R�Q�̉��ѕq���ł��B�V������OB�ł��B�@

�@�����A�ҏ��������܂��B�X���ɂȂ��Ă��܂��܂������������������Ɨ\�z����Ă���̂ɁA����Ȃ��ē�������̂͑�ϋ��k�ł����A�����������Ă���u�����v�i����イ�����j�Ƃ����G�擯�l��̓W����̂��ē��������Ă��������܂��B�����͎������씎�H�攌�Ɨ����グ����ł��āA�����Q�O�N�ȏ㑱���Ă����ł��B���N�A����œ��l�W���J�Â��A���N�����L�v�̂ŊJ�Â��邱�ƂɂȂ�A�������ʂ��V�_����o�i���Ă��܂��B

�@���́A�������ɂ��܂��̂ŁA���s�����������ꂭ�������B

�����͂�

����q��q�i45��j�@2010.09.05

�@���킢���i�H�������j�`�J������͂����̂��莆���͂��܂����B�|���̂ňꎚ���ς����Ɍf�ڂ��܂��B���̎ʐ^���N���b�N���ĉ������B

�S�D�����`�J����� |

|---|

�R���L��i45��j�@2010.09.05

���̂P�i���a42�N�j

|

|---|

�@�������珺�a�l�\��N�A����̉āA�����ŊJ�Â���鍂�V�A(�S�����Z�V���A��)�̑�\����������ɍs�����Ă��炦�邱�ƂɂȂ����B�w�Z����F�߂�ꂽ�͎̂l���ŁA����̈�㏻������A���{(���i�X)�T�q����A����(�����)�b�q����̎O�l�ɖ{���Ȃ������G�ꂳ�s���Ƃ�����A�u�l�͎����ōs�����N���s����v�Ə����Ă���A����̎������s����悤�ɂ��Ă��ꂽ�̂��B���߂Ă̓����s���ł���B

�@�����͕��ږ�̍���̓c��(�����)���q�搶�ŁA�R�z�V�����͂܂��Ȃ������̂ʼnF�삩��Q����}�ōs�����Ǝv���B�F���A���D����̏�芷���̍��G�̒��ő����X���̐���ɑ����A�F��ŋC���t���ƍ��̃{�P�b�g�ɓ���Ă������z���Ȃ������B

|

|---|

�@�h�ɂ́A�䒃�̐��������������������̉����Ђ̓��{�w����قɓ����Ă���A�݂�ȂŎU�����Ă瓌��̐Ԗ�����ɍs�����Ƃ������ƂɂȂ��ďo�������B�����䂳��Ƃ͂������������L�����Ȃ����A���̎��ɂ͈ꏏ�������悤�Ɏv���B�Ԗ���������ĎO�l�Y�r�̕ӂ�܂ŎU�Ă���A�Ԗ�̌������̘H�n��������Ƃ���ɂ������m�H��(�Ƃ��������X�g�����Ƃ�����)�ŐH�����Ƃ�A���̎��H�ׂ��|�[�N�`���b�u�����`�L���\�e�[�������A����܂ŐH�ׂ����߂Ă̂����Ƃ����m�H�������悤�ȋC������B

�@���ꂩ�炳��ɕ����ĔE���̒r�̂قƂ�ɏo�A���X�ł����X�𗊂�A��̒�ɖ��������āA��̂ق�����˂������Ȃ���H�ׂ˂Ȃ炸�ʓ|�ŁA�����̂����X�͂���ȂƁA���ꂪ���̃J���`���[�E�V���b�N�������B

|

|---|

�@��̌�̋��Ԃɂ͑��y�̊�J��������(��\����)�������b���������B���c�n��ŗ��������āA�L���l������Ƃ������X�g�����ł��y���ɂȂ���(�T���_���ƂĂ�������������)�A���{�����̃��N�G�X�g�ŁA��V�h�̉̐��i���ɘA��čs���Ă�������B

�@�H�ו��̂��Ƃ���悭�o���Ă��āA���̊�(������\��N������\���)�̍��m�x�������グ��ł���c�q�ꂿ���Ɂu�Ђ��������������v�Ƃ��Ⴉ���ꂽ���A�����ƌ�N�Ԗ�O�ƍ��c�n��̓X��T���Ă݂����A�l�ς�肵�Ă��銴���ł킩��Ȃ������B

|

|---|

�@�ʐ^�͂����ƈ�t�B�����͂������A�A���o���ɂ͎����ɊW�������̎l�����܂ߌܖ����������ĂȂ��A���ɂ͎c�O�Ȃ���c���ĂȂ��B���́A�߂��Ă����y�������B�����ʐ^�����ꂼ��ɂ��������A���{����Ɂu�l�K�����炦�Ȃ�?�v�ƌ����A�Ȃ�?�Ƃ͎v�������̂́A�ق����肵�����l�̐�y�̖��͂�ῂ܂���Ă������荷���o���Ă��܂����̂��B�������炱�̊Ԃ̗����グ��ŁA�u���̎��́A�O�l�Y�r�̘e�̖̉��ɗ����Ă�ʐ^���������A���o���ɒ����ĂȂ��āA���ꂵ���ʐ^�c���ĂȂ��́B����A�N���B���Ă��ꂽ�̂������?�v�Ə��{�����u�l�ł���!�v�ƌ����A�u����Ȃ炠�̃l�K�͈�́c?�v�ƁA�������肠���Ă��܂������Ƃ�[���[������B

���̂Q�i���a43�N�j

|

|---|

�@������\�����ɏo�����āA�O�N�Ɠ�������������A���D�ʼnF��ɓn���ĐQ����}�ōs�����Ǝv�����A���x�͋{��N���z��ꂽ�炵���A���z���Ȃ��Ȃ����ƌ����đ����ɂȂ����B�A��͕����ċA��ƌ����o���ĉ��������B

|

|---|

�@����̉��͂��̔N������c��w�ŁA������\�������O�\����܂ŊJ�Â��ꂽ�B���̔N�͊w���^���^������̂͂����������A�\���̓��鏊�ɐF�X�ȗ��ĊŔ�����ꤖ����ɋ��������ڂ������̂́A�\���͊��Ɖ��₩�������B�l���Ă݂�A���̔N�悭���ɑ��傪���ꂽ���̂ƕs�v�c�Ɏv���̂����B

�@��s���̍��Z�������͑����i���I�Ȏ�������A�����������͓x�����ł��Ă����̂ŁA����ł����ȉ�ł��������蔭�������A�{��N�����������B�Ƃ��낪�A�O�N���l��̓��e�ɂ��ẮA���������������������A�܂�Ŋo���Ă��Ȃ��B

|

|---|

�@����������\�����ɑ����R������ƈꏏ�ɐV�h�Ŋ�J����Ɨ��������A����v�ۂ̊�J����̎d����Ɉē����ꂽ�B�{�I�ɂ͖{���т�����ŁA�����ɂ����ւƂ�������ŁA�����ÁX�������B

�@�������V�����̐�y�ŁA���鐳Ꟃ���≪�ѕq�^����E������炪�����Ă�����u�w���v���Ɗw�K�����Ђ����w�����ĉ�����Ƃ������ƂŁA���X���O�\���̉�̌�R������Ɨ��������āA�ꏏ�ɑ�c���r��̊w���{�Ђ�K�˂��B���̎��̎ʐ^�Ɋ�J����͎ʂ��ĂȂ��̂ŁA�������������ōs�������̂炵���B�܂����̎��A�m�荇���ɂȂ��Ă����������Z�̔���N���ꏏ�ɘA��čs���Ă���Ȃ����ƌ������̂œ��s�����B

|

|---|

|

|---|

�@���w�̌�͑哿�ѓX�Ƃ������ؗ����X�ł��������ɂȂ����

�O�\����̉�ŕ�ƂȂ�A�r�ɂ����ƂɂȂ������A���z�������{��N�́A����͕����搶�����đւ��ĉ����邱�ƂɂȂ������A��l�ŋA�肽���ƌ��������ĕʂ̌o�H�ŋA�邱�ƂɂȂ�A���ˌN�Ɛ搶�ƎO�l�ŗ\��̗�Ԃɏ�����B

�@��J����ɂ͍ŏI���̋A�r�ɂ��O�A�V��v�ۂ�����̃K�[�h�e�́A�F�̖є�������Ă��鋏�����݂����ȂƂ���ł܂���y���ɂȂ����L�������邪�A���̔N�̂��Ƃ��O�N�̂��Ƃ��͂����肵�Ȃ��B

|

|---|

�@���āA�[�������̌��������u�w���K��L�v�����z�V���Ɍf�ڂ��܂��A�Ɩ��ċA�������̂��������A���w�̊ԃ���������ĂȂ������܂��ŁA��̓I�ȍו����ǂ��ɂ��v���o�����A�y�����i�܂��ɖ�X�Ƃ��Ă��邤���ɋL���ɂł��Ȃ��܂I����Ă��܂��A��J���炫��������̎莆�������������B�����ɂ��f�ڂ����������̎ʐ^������ɂ��A�L���ɂ��Ă�������Ƃ������ʂ��ł��Ă����ɈႢ�Ȃ��̂ɁA�ƍ������Ăق������ގv���ł���B��y���ɂ͉��߂Ă��l�ѐ\���グ�܂��B

�@�O�̔N�Ƃ������̔N�Ƃ����A���l�тŏI����Ȃ���z�L�ł���B

|

|

|---|

|

|

|

|---|

|

|

|---|

�_�蟩��i32��j�@2010.09.06

�@�R�Q���_���ł��A�R������̋L���A�y�����ǂ܂����Ă��������܂����A�����������O����������o�Ċ��S�ЂƂ����ł��B

�@�������ς�炸���{���j�A���ɊW���Ă���A�V�[�Y���́i�͉̂Ă����j�قƂ�ǔN�����J����X���X������͐�t�ō��̂��n�܂�܂��B

�@�ݗ�����ɂ͏o�Ȃł��܂���ł������A�咬����I�������C�ɂ��Ă܂�����B�ɗ͉�ɂ͏o�Ȃ��܂��̂Łc�B

�@�{��̂܂��܂��̔��W���F��܂��B�ҏW���݂̂Ȃ���J�l�ł��A���ꂩ�����낵�����肢���܂��B �F�c�k��搶�̑剶

���ъ��Y�i27��j�@2010.09.06

�u�N�͑�w�֍s���Ȃ����v

�@����́A���̂��Ƃ������̂��B���O�i���a26�N�j�̉����̏o�����������̂��B�厖�Ȃ��ƂȂ̂Ɏv���o���Ȃ��B

�M�ҋ߉e |

|---|

�@���ւňē��𐿂��ƁA�Z�����o�Ă����u�����҂āv�Ƃ̂��ƁB�b������ƁA�F�c�k��搶���o�Ă���ꂽ�B�w�Z�n���҂̂��ߑ��Ƃ������Ƃ͑����グ�Ă������A�搶�Ƃ������̂͏��߂ĂŁA�ނ�b����̂����߂Ăł������B�u�N�����ьN���ˁv�u�͂��v�u�������B�b�͕������B�N�͑�w�֍s���Ȃ����B�l����������A�w����S���ʓ|�����邩��A�S�z���Ȃ��ő�w�֍s���Ȃ����B���i������A���̗��쐻�|���В����֘A�����ĉ������v�Ƃ̂��b�B��u������Ȃ��������A�u�L��������܂��B��낵�����肢���܂��v�ƌ����̂��A����Ƃ������B�搶�́u�����ƍ��i���ĉ������B�A����҂��Ă��邩��v�ƌ�����Ɖ��̕��ɓ���ꂽ�B���̌�Z������u�����A���Ă悢�v�Ƃ̂��Ƃőޏo�����B �i�F�c�搶���w�Z�������ɏA�C���ꂽ�̂́A���a27�N1��30��������A����ȑO�̏o�����ł���j

�@���̉Ƃ́A�������R�m���w�Z�o�g�̐E�ƌR�l�ŁA�t�B���b�s���h���i��14���ʌR�j�̖���[�i�ߕ��i�ߊ��㗝�Ƃ��āA���a20�N5���펀�������A�s���̍����Ə��̒x�ꂩ��A���w�Z���Ƃ܂łɂ͐펀�̌��͂����A���̎���m��ʂ܂܁A�y�����w�i�����j�ɓ��w�����B������q�ƒ�ɂȂ��Ă������Ƃ�m���Ă�����A�y�����ɓ��炸�A�����̒��w�����Ă��������m��Ȃ��B�펀�̌��͂����̂́A�����2�w���������Ǝv���B���������������A��̎��������ł́A�s��̑�w�i�w�̉\���͔��ɖR���������ƌ��킴��Ȃ��B�i�R�l�⑰�}�����́A�����i���R�̖��߂Œ�~����Ă��āA���������̂͊m�����a28�N������ł������Ǝv���j�A�E����ꍇ�̂��Ƃ��l���A�I���Ȗڂŕ�L���Z���Ƃ������A����ł͑�w�i�w�������Ƃ̎v��������A���̊w�F���l��O��Ƃ������ɂ����g��ł����B

������E�w���S�Ďx��

|

|---|

�@�����ŏ��a27�N4�����w����A���쐻�|�������x�В��Ɉ��A�Ɏf�����Ƃ���u�S�Čo���ے��ɔC���Ă���̂ŁA�����X���̏��ֈ��A�ɗ���K�v�͂Ȃ��B���ڌo���ے��̏��֍s���悤�Ɂv�Ƃ̂��ƁB�o���ے��ɁA���鋰�閾�����o�����Ƃ���u�В�����A�N���K�v�Ƃ������̂͑S�z�n���悤�ɂƌ����Ă���̂ŁA�������肵�Ă͂����Ȃ����A�N����Ȃɏ��Ȃ��Ă���Ă䂯��́B���������ɕK�v�Ȃ��̂͌����悤�Ɂv�Ƃ̂��ƂŁA���̌�4�N�ԁA�w�N���i�ނɂ�A�����̍w����[�~�̎Q�l���Б㓙�A���z�����ނ��Ƃ����������A�����ɂ��Ď��₳�ꂽ���Ƃ͈�x���Ȃ������B

�@�����A�F�c�搶�͐��������̌l���������A���쐻�|�������x�Ѓr���̍ŏ�K�ɊJ�݂���Ă��āA�T�`6�l�̃X�^�b�t���Ζ����Ă������A�����ɂ��������ז����A�܂��c����ق̎������ɂ����X�f���āA�ߋ�����ƂƂ��ɁA�����̓������_�Ԍ��邱�Ƃ��o�����B���ɂ͐搶�̕�����Ăяo��������A�f���Ɗw�҂⌾�_�E�̐l���Љ�ꂽ��A�Βk��T��ŕ������ꂽ�肵�����A�v�͌������L�߂�A�Ƃ̂��C��������ł������Ǝv���B

�@��w4�N���̉č��u���쐻�|���ɗ��ĖႢ�����C�����͎R�X�����A�o�c��̖��ŁA�߂��J���g���ɐl��������\����������ł���A�В������̂̎҂���ꂽ�ƂȂ�ƁA�g�����E���ƌ���Ȃ��B�N�͎��R�ɏA�E�����߂ĉ������B�ނ��ǂ��ɂ���A�l���g���ۏؐl�ɂȂ邩��v�Ƃ̂��b�������������B�����A�E�̗p�����͑�w4�N��10��������ւł��������A�ꋴ�ł͑�w�̕��j�Ƃ��āA�ŏ��ɍ̗p�ʒm�̂��������ɍs���悤�ɂƌ��߂��Ă����̂ŁA�d�����D���ɓ��Ђ����B

�@���̂悤�ɑ�w4�N�ԁA�M��ɐs�����ʑ剶���������������A�ӈӂ�\�����@���v�����ʂ܂܁A���Ƙ_���i�ꋴ�ł̓[�~���K�C�B���_���K�C�B���̃[�~�̎w�������́A�����w���̈䓡����搶�ł������j�̏��͂̒��ŁA�F�c�搶�̑剶�ɑ��銴�ӂ̌��t��Ԃ������Ƃ�����t�ł������B

�e�q�Łu�l����Ă�v���O�����L

�@�F�c�搶�͂��̌�A�����t�E�ݓ��t�ŁA������b�E�o�ϊ�撡�������Ȋw�Z�p�������߂���ƂƂ��ɁA���̊ԉ��x���Վ��㗝�Ƃ��Ă̏d�ӂ��ʂ����ꂽ���A���t�����ŏ��a32�N7��10���ޔC���ꂽ�B���́A�ޔC�����O����A�����ɂ��ƕa���i�����A���Ƒ����a�@�ɍs���悤���߂Ă������u��b�Ƃ��Č�����a���ɂ͏o����v�Ƃ���������āA�ɂ��Ȃ������b�̐E�ӂ�S������Ă����Ƃ̂��ƁB��b�ޔC��A�a�@�Őf�Ė�������ɂ́A��x��ŕ��������������Ă���A���a32�N12��30���A53�̎Ⴓ�Ő������ꂽ�B����Ɏf�����ہA���ߑ��k�玁����u�M�N�̂��Ƃ͕����畷���Ă��܂����B�a�C�̂��Ƃ�m������A��Ђ��x��ł��K���������ɗ��邾�낤�B����Ȃ��Ƃ������Ă͂�����B�����Ēm�点��Ȃƌ����̂ŁA�m�点�Ȃ������v�ƍ������A�����ߒQ�ɕ������ł������B

�@�F�c�k��搶���A�ʓ|�����ĉ��������̂́A�������F�c�F�l�Y���������𓊂��āA�y�����w��n�����ꂽ�w�l����Ă�x�Ƃ������O�ƁA�������C��������ł͂Ȃ��������Ǝv���B

�@���͏��a35�N26�̎��A�ΐ쓇�d�H�ƂƔd�����D���̋ɔ鍇�����ɍۂ��A�d�����̍������ψ��Ƃ��ĎQ�����A���������������B�F�c�搶���������ŁA���̂��Ƃ���������u�������B�d�����������v�Ɗ��ʼn����������Ƃł��낤�B�������A���������Ȃ������B�C�O�q��Ж����Ƃ��ĕ��C�̎���A�A����{�Ж����A�C�̎��A���̑��搶�̔N����̐܂ȂǁA��O�ɋߋ���\���グ�Ă��Ă��邪�A�����ɉ��̂����Ԃ����o�����A�k�ɔn����d�˂Ă��邱�Ƃ́A���p������������ł���B

�@�搶�̂���́A����s��������ݖ{�̕��@�ɂ���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����j ���Ɣ�b�����Đ܁X�̉��t����

�זؑ�[�i27��j�@2010.09.15

KPC�����Ǔa

�@���˗��́u���z�V���n�������̌o�܁v�ɂ��Ă̌��e�ł����A�������݂������|�����ɂ���܂���B��肠�����A�������̎Q�l�ɂȂ肻���ȍޗ��������肵�Ă����܂��B ���̒��́A�u���Ɣ�b�����Đ܁X�̉��t�����v�́A2007�N�ɑ�w�̃N���X��́u����50�N�L�O���v�ɍڂ������̂ŁA�y�����̂��ƁA�ɉ�搶�̂��ƂȂǂɏ����G��Ă��܂��B

�@���˗��̌��e�ɂ͂ł��邾���������|�������ł��B�@�@�@�זؑ�[�q

�M�ҋ߉e |

|---|

�@�����́u�A�E�͌��܂��Ă���̂��v�ƕ������Ƃ����A�u�w�����ɑ��k���Ă݂悤�B���ė������v�ƌ���ꂽ�B�w�������ʼn��`�������͗����Č}���ĉ��������B�����Ęb�����サ�炭�l������ŋތ��ɂ������D��������ꂽ�B�u��͂���ʂȈ����͂ł��Ȃ��ȁB�����N���̂��Ȃ����肵�āA����Șb�͏��b�Ƃ��Ĉ����邱�Ƃ����邩������Ȃ��B����͓���̌��ЂɊւ�邱�ƂɂȂ�v�ƁB�{���ɂ����Ƃ��Ȃ��ƂŎ������p�������������B������6���ɒǎ������邱�ƂɂȂ����B

�@�ҋ����͂��̌�A�������Őe�g�ɍl���ĉ��������B�K���Ȃ��Ƃɕx�m�d�H�̐l���S���n������͒ҋ����̑�w�����ł���A�������ҋ����͎O���̋|�����A�n������͈ꍂ�̋|�����ŋ��m�̒��ł��邱�Ƃ��킩�����B���������x�͂n���������J�����Ԃ������B�Г��̖�����ŁA�u���Ƃ��Ă��Ȃ��҂���Ђ����邱�Ƃ͑O�Ⴊ�Ȃ��v�Ƃ������̒��ő�ς������b����ɕ������B���̘b�͖{�M�����J�A�l�̉�Ђł͒N���m��Ȃ��b���B

�@�ސE�㐔�N���������̍��A����95�ł������Ⴍ�Ƃ��Ă�����y�Ƃ͌�1��̖�������͂�ł���B���͏オ��Ȃ������������鎞�͉����Ȃ��������Ƃɂ��Ă���B

�@

�@�Ƃ���ŁA�l�͏��w�Z�ň�x���悵�Ă���B���̎d���̊W�ł��̍��͋{��ɋ����B2�N���̉āA���̓����ւ̕��A�����܂�A���z�̉ב��肪�i��ł���Œ��ɓˑR�����u���Ŏ������B���̑��V�̍Œ��ɍ��x�͖l�����M�œ|��W�t�e���A�Ɛf�f���ꂽ�B���Ƃ��������Ԃɍ����ꖽ�����~�߂����A������N�ȓ��ɍĔ�����ƍ��x�͌����������Ȃ��̂Ŗ��͂Ȃ��Ɛ鍐���ꂽ�B�ċx�݂��I������������ֈڂ������A�l�͂��̂܂܋x�w������ꗂ�N2�x�ڂ�2�N���Ƃ��Ĉ������J�̏��w�Z�֓��w�����B

�@�����Ő݊y�搶�Ƃ����f���炵���搶�ɏo������B�l�͂��̔N�n�߂Ă̎��݂Ƃ��č��ꂽ�u�j���g�v�Ƃ������w�̃N���X�ɓ�����A���̒S�C���݊y�搶�������B�{��̎t�͊w�Z�t���̏��w�Z�̍d���Ƃ͂����ƕς�������R�ȕ��͋C�������B�搶�͂����{��يۏo���̖l�ɊF�̑O�Ŗ{��ǂ܂��A���������A�N�Z���g�����B�{�����D���Ȑ搶�ŁA�S�����u�J�ɂ��������v���Ï�������ꂽ�B�搶�̎w���Ŗl�����͉����W�I�̎q�����ɏo�����A����NHK���������ł̈����R�֒ʂ����B�u�����v�Ƃ�������f��ɂ��o�������B�������邳������ꂽ�L���͂Ȃ��B�l�̕����A���̐搶�́u�ǂ��ł������Ƃ���v�������Ƃ��������Ă����̂��v���o�����A���̍��̖l�ɂ͂��̈Ӗ����킩��Ȃ������B

�@�e�F���o���A���̎q�����Ƃ��悭�V�сA�y����������������2�x�ڂ�2�N�����I��������l�͂܂��a�C�ɂȂ����B���x�͔x�僊���p�B���Ɛf�f����A����3�N���͊ہX�x��ł��܂����B�������A�܂����悩�Ɗo�債�Ă������A�݊y�搶�ɏ�����ꂽ�B�u��N�x��Ă��邵�A���т̕��͑��v������i�������Ă����̂ł͂Ȃ����v�Ɛ搶���M�S�Ɏ咣���ĉ��������Ƃ̂��ƂŁA���[���ᔽ�̐i�����������A�`�ɂ������Ȃ��Z�ʖ��V�Ȑ݊y�搶�̂������������B

�@

�@�푈���������Ȃ�l�͍��m�s�̏f���̂��Ƃɗa����ꂽ���A�܂��Ȃ����m�s�����P�ň��ɂ��ĊD�ԂɋA���A�l�͂���ɎR���́A�S�Z���k���킹��50�l�Ƃ��������w�Z�ŏI����}���邱�ƂɂȂ�B

�@���t�A�����y�����w�ɓ��w�����B����͉p�ˋ����ڎw���Ƃ��đ吳�����ɑn�����ꂽ����Ȏ����w�Z�ŁA�͈̂�w�N15�l�A�����̏��w�Z�ɐ��E�l�������蓖�ĂāA��T�Ԃ̊ʋl�����őI�l�����Ƃ�����B�قڑS�������w4�N�ŋ��������w�Z�ɓ��w�����B �l�����w�����̂͋�P�őS�Ă��čZ�ɂ��Ȃ���Ԃ̓y�����w�ŁA�o�c��ɋꂵ�߂��Đ̖̂ʉe�ȂǂȂ�����������ł�3���Ԃ̎������������B���w�l���͌o�c����ɘa���邽��60�l�ɑ����Ă����B��Ȃ��łق������l�͂��̓��w���ŐV������\�Ƃ��Đ鐾����ǂ݁A���̌�����N�͎��Ɨ��Ə��̓��Ґ��������B

|

|---|

�@�搶�͐V�������琧�x�ɔ��ŁA����ɉp�ˋ����W�Ԃ��Ă��邱�̊w�Z�̋�����j�ɂ��ᔻ�I�������B�����ċ������Z�̂̂т̂т����w����������X�ɍČ������悤�Ƃ��Ă����悤�������B���݂ɁA�����l���ňɉ�搶�ƈӋC�������Ă����̂����̌㍡�␢�E�I�ɗL���ȁu�������v�𗧂��グ�����w�̌������搶�������B�l�������l�͈ɉ�搶���͂�ʼn�������W�܂����B�搶�̐��E���Ă��ꂽ��g���ɂ̖{���R�ǂB�܂��A�p��̎Q�l���𗣂�A�p��̎����]�_�⏬���̍u�lj��������B ����M�O�́u���w�o�ό��_�v�ȂǂƂ����̂��ꏏ�ɓǂB���X�i���X�őʕق�̂���l�ɂȂ����悤�Ŋy���������B�w�Z�̐��т͉�����A�ő����Ґ��ł͂Ȃ������B

�@���͂��̊w�Z�̐�y�ŁA���̊w�Z�������Ă����B�����班���S�z�������ɈႢ�Ȃ��Ǝv���B���������̂��Ƃɂ��ĕ��͉�������Ȃ������B���Ɉ�т��Ă����̂́u�����I�Ȃ��̂̍l���������Ȃ��A�^�ɂ͂܂�Ȃ��A���낢��̉��l�ς����邱�Ƃ�F�߂�v�Ƃ����悤�ȂƂ��낾�����B

�@

�@�l���g���Z�����ɉ����͑S���Ȃ��B�[�����Ă����Ǝv���B�������A�{���Ɏ�|���킩���Ă������ǂ����͋^�₾�B�y�ŁA�y�������ɗ���Ă���������������Ȃ��B��w�ɂ͍��x���������邽�߂ɓ������͂��������B���������܂ł̉����ŁA�y����(?)�߂����Ă��܂����̂͑傢�ɉ���܂��B�����A�����厖�Ȏ����Ɍ��ꂽ�A�S���ł���搶�����̂������ŁA�����Č㉟�������Ă��ꂽ���̂������ŁA�u�^�ɂ͂܂�Ȃ��A�_�炩���l���������悤�B�����Ă��̒��Ŏ����̎������͊O���Ȃ��ł��悤�v�ƐS�����Ă͗����Ǝv���Ă���B

�ȏ�

�L���h��DX�Łu���z�V���o�b�N�i���o�[�v��ǂ����ѓN�v�i40��j�@2010.09.27

�͂��߂�

�M�ҋ߉e |

|---|

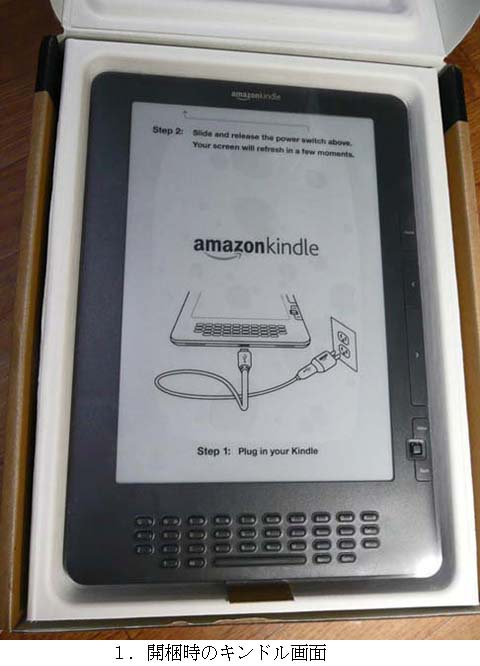

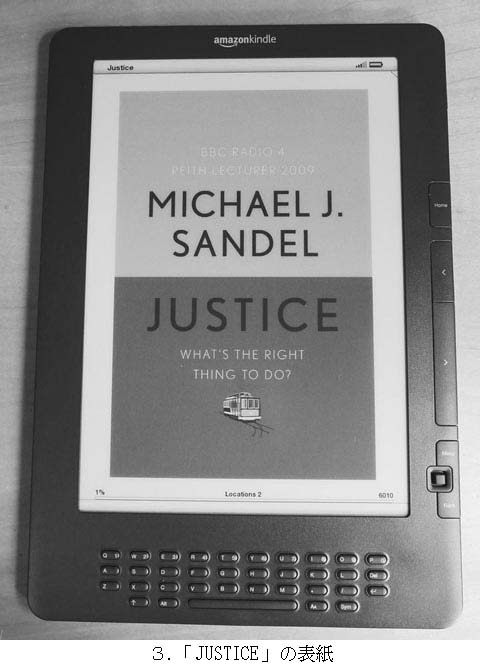

�@�M�҂́A�{�������������Ƌy�я����Ȋ�����ǂނ��Ƃ��N��I�ɐh���Ȃ��Ă������Ƃ�����AiPad���L���h�����w�����邱�Ƃ��������邱�Ƃɂ����B

iPad���L���h����

|

|---|

�@iPad�͉�ʂ̑傫���́u9.7�C���`�A768�~1024�s�N�Z���AIPS�t���v�A�{�̂̃T�C�Y�E�d�ʂ́u242.8 �~189.7�~13.4mm�A730g�v�œ����o�b�e���[�̋쓮���Ԃ͖�10���ԂƂȂ��Ă����B�o�b�e���[�ȊO�͑傫�ȈႢ�͂Ȃ������ł��邪�A���̓f�B�X�v���C���S������Ă��邽�߃o�b�e���[�ɍ������Ă��Ă���BiPad�̃f�B�X�v���C��LED�o�b�N���C�g��IPS�t���ł��邽�߉{�����ɂ͏펞�d�C��K�v�Ƃ���̂ɑ��ADX �̓C�[�C���N�Ƃ����d�q�y�[�p�[���f�B�X�v���C�Ɏg���Ă��邽�߉�ʕ\���̐�ւ��i�y�[�W�߂���j���ȊO�͓d�C�̕K�v�͂Ȃ��B�܂��AiPad���J���[�\���ł���̂ɑ�DX �̓��m�N���\���ł���B

�@���̂��߃J���[�ŎG���⓮�������Ȃ�iPad�A�����Ԃ̓Ǐ��Ȃ�ڂɗD����DX�Ƃ������Ƃ��C���^�[�l�b�g��̕]���ł������B

�@���V�������i���V���������Ƃ����������������j�Ƃ��Ă̓��m�N���\���ŏ[���Ȃ̂ʼn�f���������A��q���邪���i������DX��I�Ԃ��ƂƂ����B

�L���h���̔����Ɠ���

|

|---|

�@�X���X��(��)�[�m���{���ԁA�ȉ������n�ɒ������A��10��(��)�ɕăA�}�]������o�ׂ����Ƃ������[�����͂����B���̒��ł͐����z�Ƃ���

�@Item Subtotal************$379.00

�@Shipping and handling*****$13.48

�@Import Fees Deposit******$19.62

�@Total******************$412.10 (JPY 35,889)

�ƋL�ڂ��Ă���A�~�x�[�X�ł̐����z���m�肵�Ă����B�P���Ɍv�Z�����87.1\/$�̃��[�g�ł���A�S���~���Ă͂��Ȃ������BiPad�͂��̉��i�ł͓���o���Ȃ��B���̃��[���ɂ́gvia UPS International (estimated delivery date: September 14, 2010)�h �Ƃ������Ă���14��(��)���͎������l����Ɨ�15���̓��������҂��Ă����B UPS�̃T�C�g�Ŕz�����`�F�b�N�����11���i�y�j�ɐ��c�ɒ����Ă����B�������AUPS�͓y���͍�Ƃ��Ȃ��Ƃ̉\���������̂ŁA��͂�14��(��)�����������Ǝv���Ă�����A�ӊO�ɂ�12��(��)���ɓ͂������ʐ^�P�����ʐ^�Q���B�������ł��̓��͏[���������j�����߂������Ƃ��ł����B

�@�v�������ȒP���v���ɓ���ł����̂͋����ł������B

�L���h���ł̓Ǐ�

|

|---|

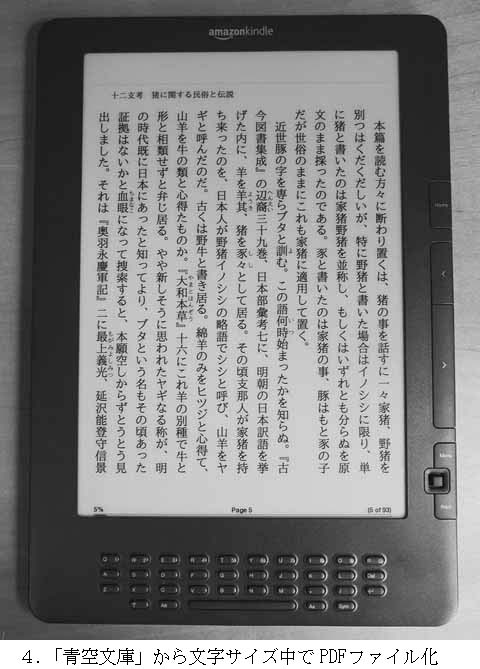

�@�ăA�}�]������w���������ЁE�G���E�V���ɑ��Ă͕����̃T�C�Y��ύX����@�\��A�p��ł̓ǂݏグ�@�\������̂Ō�w���p�ɂ��ǂ���������Ȃ����A�M�҂͓��{���i��ǂނ��߂ɍw�������̂œ��{��̕��͂�PDF�����ǂނ��Ƃɂ����B

�@�܂��A�u�Ɂv�i���쌠�����ł�����i���{�����e�B�A�̕����d�q�t�@�C�������{���ł���悤�ɂ��Ă���d�q�}���فB�{���A�_�E�����[�h�Ƃ��ɖ����j����A�̓ǂݑ��Ȃ�����i��PDF���i�u��L���h���v�Ƃ����ȒP�Ƀt�@�C���ϊ������Ă����T�C�g������j���A�p�\�R����ʂ���DX �ɓ��ڂ��Ă���B���ݓ��ڂ��Ă����i�́A����F��i�u�\��x�l�E���Ɋւ��閯���Ɠ`���v��15�_�j���ʐ^�S�����ʐ^�T���A�ԁi�u���쐹�v��16�_�j�A�X���O�i�u���P�v���V�_�j�A�Ėڟ��i�u���Áv��12�_�j�ł���A�ʋΓr��̓d�Ԃ̒��œǂނɂ͏[��������ʂ��ȒP�Ɏ����^�ׂēǂ߂�Ƃ�����ԂɂȂ��Ă���B

|

|

|---|

�@�܂��A�d�q���Ђ̐��E�ł́w�����x�Ƃ������t������A����͎莝���̏��Ђ╶�����X�L���i�[��PDF�����d�q�t�@�C���ɂ��邱�Ƃ��w���p��ł���B�M�҂́A�Ƃ肠�����̓ǂo���̓��发��u�}���K�ł킩������������v�����w�����x��PDF�t�@�C���Ƃ��ē��ڂ��Ă���A�����{�͐E���d�Ԃ̒��ŊJ���ɂ͋C�p�����������Ђł��邪�L���h���œǂ�ł��镪�ɂ͑��l����͉���ǂ�ł��邩�킩��Ȃ��Ƃ��������b�g������B

�L���h���œǂށu���z�V���o�b�N�i���o�[�v

|

|---|

�@�܂��A���{�ł��ߔN�͐��{�W�̕������Ƃ�IR�����̑�����PDF�t�@�C���Ƃ��ăC���^�[�l�b�g��Ɍ��J����Ă��邪�A�O�q�̗��R�ł����̓��{��z�[���y�[�W��DX ����A�N�Z�X����DX �ɒ���PDF�t�@�C�����_�E�����[�h���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��iiPad��Kindle�R�łǂ����͕s���j�B���̂��߃p�\�R����PDF�t�@�C�����_�E�����[�h���A�L���h���ɈڐA����Ƃ����v���Z�X���K�v�ƂȂ�B�ʓ|�ł͂��邪�ADX�ʼn{���\�ƂȂ��������̕����͓���̋Ɩ��ł����ɗ��B

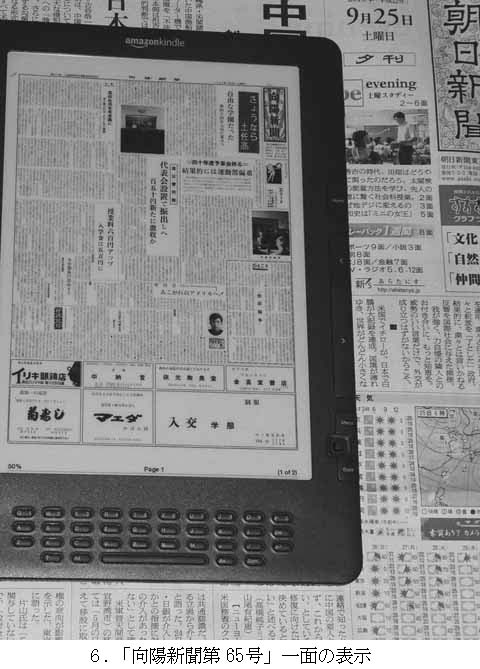

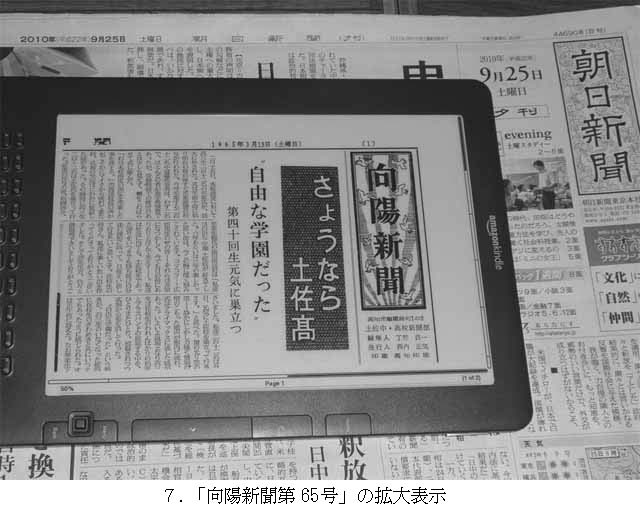

�@�C���^�[�l�b�g���PDF�t�@�C���ƌ����u���z�V���o�b�N�i���o�[�v������B���@�ҏW���ق��̂��w�͂ő�65���܂ł��f�ڂ���Ă���̂ŁA�p�\�R�����o�R���ăL���h���ɈڐA���邱�Ƃ��\�ł���B�L���h���ɓ��ڂ��邱�Ƃʼn����ł������ł��u���z�V���o�b�N�i���o�[�v��ǂނ��Ƃ��ł���B���ڂ��Ă���u���z�V���o�b�N�i���o�[�v��PDF�t�@�C�������邽�߂ɂ�

|

|---|

�@�Ƃ����Ă��A���̃v���Z�X�͏����Ɏ��Ԃ�v����ʂ̕\����g���ʂł̈ړ������炩�ł͂Ȃ��Ƃ������s���_������B��̑O�̃p�\�R���̃X�s�[�h��m���Ă���҂ɂ͂܂��䖝���ł��邪�A���݂̃p�\�R���̃X�s�[�h�Ɋ���Ă���l�͑����ɃC���b�Ƃ���ł��낤�B

�ނ���

�@�u���z�V���o�b�N�i���o�[�v��DX���g���ĊO�o��œǂނ��Ƃ͉\�����A�X�g���X�������Ă��܂��̂ł��E�߂ł͂Ȃ��B �������A�u�Ɂv��w�����x�ŒP�s�{�T�C�Y�ȉ��̏��Ђ���{��PDF�t�@�C�������ēǂނ̂ɂ́i�܂�PDF�r���[���[�Ƃ��ẮjDX �͍��N��҈ȏ�����Ƃ��Ă͗D����̂ł���B�~���̌��݁u�����v�ƌ�����B

�@���ꂩ��̓W�J�Ƃ��ẮADX �̓��{��\���Ή��APDF�t�@�C�������̍������A�d�q�y�[�p�[�̃J���[�������z��ł���̂ŁA�Ⴂ�l�͂������u�҂v�̂���Ăł���B

�@�l���̎c���ꂽ���ԂƓd�q�@��̐i���̃X�s�[�h���ׂȂ��烂�m��I�Ԃ̂��y�������Ƃ��Ǝv�������B

��2010/09/26�L��

�NjL

�@�{�e���o������ŁA�C���^�[�l�b�g��łc�w�̓��{��\�����̕��@���Љ��Ă���̂ɋC���t�����̂ŁA�V�X�e���t�@�C���Ɏ������Ƃ����͋Z�H�Ŗ����ɓ��{��\�������ł���悤�ɂȂ����B

�@�p�a�������g�p�\�ɂȂ������Ƃ�o�c�e�t�@�C���̕\�肪���{��\���ɂȂ������Ƃ͗����𑝂��Ă���B �M�R�V�w���z�v���X�N���u�����x���f��

���ѓN�v�i40��j�@2010.10.05

�@�̂̂Ă������ɁA�M�R�̐����ҏW���i41��)�Ɍf�ڂ����肢������A�w�L�����C�b�p�C��250���ȓ��Ȃ炦������x�Ƃ�Ȃ��Ԏ��B���Ɛݗ���|���܂������Ă����������̂����A250���̐����͂������ꕶ�������������B���Ēi�g�̏�ŁA���ߋL���������ɂ��킹�Ăł����グ���o�������ɂ������̂����A������ƂȂ����Ȃ��L���ɂȂ��Ă��܂����B

�q�ǂ��܂����B

�@�̂̂Ă������ɁA�M�R�̐����ҏW���i41��)�Ɍf�ڂ����肢������A�w�L�����C�b�p�C��250���ȓ��Ȃ炦������x�Ƃ�Ȃ��Ԏ��B���Ɛݗ���|���܂������Ă����������̂����A250���̐����͂������ꕶ�������������B���Ēi�g�̏�ŁA���ߋL���������ɂ��킹�Ăł����グ���o�������ɂ������̂����A������ƂȂ����Ȃ��L���ɂȂ��Ă��܂����B

�q�ǂ��܂����B���V�AHP�A�ē��@2010.10.05

�@�u���V�A�̂��Ɓv�R���_����q�ǂ����Ă��炢�܂����B��P�W��ł͖l�͎R������B���}���闧��ɂ���܂����B�Ƃ����̂����܂��ܖl�̊w�Z���{�������Z�ł����̂ŁA���ꂾ�����l�͑�����̂��߉ċx�݂̂قƂ�ǂ��₵�܂����B

�@���v���A�Ƃɂ����Z���������B���䖲���Ŕ�щ�����Ƃ������S������܂��B�ʐ^�ɂ���u�`����v�Ƃ����͑����ł����ꂽ���������̈�ł����A�h�ɂ̕���������d���̈ꕔ�ł����B���͂Ɂu�����B�͕ʁv�i������O�ł����j�Ə�����Ă��܂������A�ŏ��ɏh�ɂ̗ǂ������������k�Ɋ���U��A�j�q�͂��̑��吨�Ƃ����`�ő啔���ɎG���Q���Ă��炢�܂����B

�@�ł��啔���ł̌𗬂̕������Ԃ̉�c���u�y���������v�u�������w�v�Ƃ�������������܂��B�S�������w�Z�V���A���́A��㎵��D�O�N�����R���ł��܂����B

�@����g�o�Ƀ����N���Ă��炤�ۂɁu�w�Z�ł̌��_�̎��R�͎Љ�̑ԓx�̎����B ���Z�ł̐V���������������`�̊�{�Ƃ����A����Ȋ����̗��j�ł��B�v�ƃR�����g���Ē����܂������A���̒ʂ肾�Ǝv���Ă��܂��B

���e���F2010/09/19(Sun)�f����

���z�V���Ɍ���y�������̕������z�V���n���̍��i�����j

�זؑ�[�i27��j�@2010.10.10

����w�i

�M�ҋ߉e |

|---|

|

|---|

���s�퍑�Ƃ��ė��j���n�����h��ւ���ꂽ�Ƃ���Ȃ̂ŁA�����̎��Ƃ͂Ȃ��A�͖씺���搶�ɓ��m�j���K�����B�p��A���w�A����Ȃǂ����ȏ��͂Ȃ��A�搶���菑���̃v�����g��z������A��y����Â����ȏ����肽�肵�Ă��邤���ɁA���ł����V���̐܂荞�݃`���V�̂悤�Ȉ������������������z����悤�ɂȂ�A�����Ԃ荇�킹��ƈ���̋��ȏ��ɂȂ����B

�����w�����̌�������ő哈�Z������u�����`�v�Ƃ������Ƃ�m���Ă��邩�ƕ����ꂽ�B���͎R���̒N�����w�ւȂǍs���Ȃ��悤�ȏ��w�Z�ŁA�u���̎q�͎������Ă��邼�v�Ƌ�������ĐS�z���������A�O���A���}�������ĕS�Ȏ��T�Łu�����`�v���ËL���Ă����B�u�l���́A�l���ɂ��A�l���̂��߂̐������Ɩ{�ɏ����Ă���܂����v�ƌ�������A�哈�Z���Ɂu�悭�����Ă���ˁv�ƖJ�߂�ꂽ�B����Ȏ��ゾ�����B

���Z�ɂ̌��z���̑��Ŏ��Ƃ��x��Ă����̂�₤���߂P�N�̉ċx�݂ɏ��a���w�Z����ĕ�K���Ƃ��s��ꂽ�B���͂����Ŏ��]�Ԃ𓐂܂ꂽ�B�ȗ��A�Q�N�قǎR���̑�����Г��P�Q�L���̓�������Ē��]�܂Œʂ����ƂɂȂ����B��x���]�Ԃ𓐂܂��ƁA���������ւ��邱�ƂȂǂł��Ȃ������s���̎��ゾ�����B�J�̓��ȂǁA�Â������ɉƂ��o�Ċw�Z�ɒ��������͉����܂łт������G��Ă���A�~�̓��͋����o�������قǂ������B

|

|---|

���̂̎ʐ^������ƁA���͌���̕������̏㒅�𒅁A�����C�𗚂��Ă����悤���B���ɃY�b�N�̑傫�Ȏl�p�������|���čs�삩��������B�Q�N���C���̏W���ʐ^�ł́A�w�ǂ����h�F(�J�[�L�F)�̓����`�̗m���𒅂Ă���B�����略�������ł��������̂�������Ȃ��B���Z�ɏオ��������́A�Ŏs�łł���ɓ��ꂽ�̂��Ǝv�����A�v�C�𗚂��Ă���̂�����B����őщ������A��@�������ɍ����ʂ�舕�����������Ă���B�n�������Ō��\�������C�ɂȂ��Ă������悤���B

�����x�����A�Z���g�����A���f���ȂǗm��̉f��ق�����A�A�����J�f������������B�Ⴂ�j�����A�̔������X�ŁA�����ŁA�w�Z�Łc�A�l�X�ȃJ���t���ȕ����ŁA�u�b�N�o���h�Ə̂����Ђ��Ŕ������{���Ԃ牺���Ċy�������Ɋ����ɓ����Ă���p�ɖڂ����������B

�����m�����Ŏ��X�����ČR��Â̖�O���R�[�h�R���T�[�g���������B��Ƃ��ăN���V�b�N���������A�ԂɃW���Y�Ȃnjy�����̂�����ł���A��̌����̗����̒��Ŗ��̂悤�Ȉꍏ�������B

|

|---|

�������A���l���̐搶�ɂ��āu�푈���ɌR���Ŏ����̐g�̈��S�̂��߂ɕ������]���ɂ����v�Ƃ�����ނ̉\���������B�������͐��l�ł��̐搶����������ی�̎Ő��Ŗ₢�l�߂��B���̘b�͊o���Ă���w�F����������B�������A����͍����Ȃ��ĐS����p���������v�����Ƃ̈���B����ȂɈ�煂ȁA�搶�ɑ��邢���߂̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ������Ǝv���B�������A�͂����肵���؋����Ȃ��A����I�ȉ\�b�ɉ߂��Ȃ����Ƃɂ��Ă��̌y���Ŕz���̂Ȃ��s�ׂ͋����Ȃ��C�������B

�����l�ς̍�����������ŁA�������̎�̂��Ƃ����R��ᔻ���_�̗����Ⴆ�ƌ������B�]�k�Ȃ���A���̌�U�O�N�����������A�������������Ƃ͔��Ȃ����ǂ��납����ɕʂ̌`�ł��܂��܂��Ђǂ��Ȃ��Ă���悤�Ɋ������Ďd�����Ȃ��͔̂N���̕Ɩڂ��낤���B

�y�����̏�

|

|---|

������Ȓ��ŁA�������̈�N������啝�ɐl���������A�j�����w�ɂȂ����B���w�̐��_�Ƃ������Ƃɂ��Ă͒���KPC��ق����낢��̐l���G��Ă��邪�A����Ƃ��̈��̕����]�����ǂ������W�ɂȂ�̂��Ƃ������Ƃ͑哈�Z�����g�����Ԃ�l����ꂽ���ƂƎv���B���̈���œ��{�S�̂̊w�Z���x�A���琧�x���̂ɂ��傫�ȕω����������킯�������B

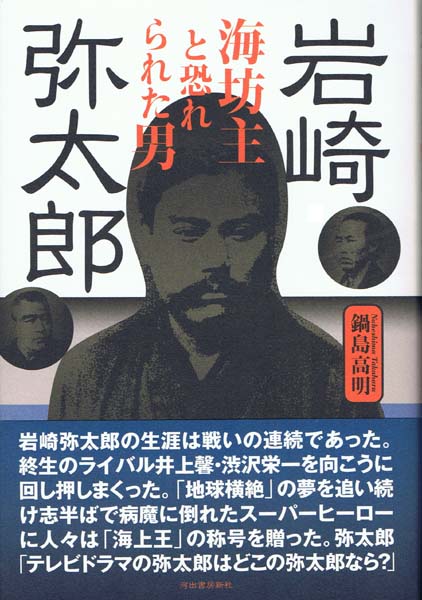

���j�����w�Ƃ������Ƃɂ��ẮA���m��w�̈����搶�ɂ��肢�����u���z�V����S���v�ɏ����Ă������������Ƃ�����B���|�����s�́u�M�R��S���v�Ɏ��̕��ז؎u�Y����͂菑���Ă���B�哇�Z������͂��̖��ɂ��Ďf�����L���͂Ȃ��B����͌o�c��̖��Ƃ͊W�̂Ȃ��������l���̂����Ă̂��Ƃ������Ƒz�����邪�A�����Ƃ��Ă͂��Ȃ�˔�Ȕ��z�������̂ł͂Ȃ��낤���B������ʂ͑f���炵�����̂������Ǝv���B

�����w�̐��_�̘b�ɖ߂邪�A���̌�̓y�����Z�̗l�q�ɂĎ��͐\����Ȃ����]���čs���Ă��Ȃ��B���݂̃|���V�[�Ƃ������A�l�����ɂ��ċ@���������m�肽���Ǝv���悤�ɂȂ��Ă���B

�����w���N�̏��a�Q�Q�N���̐搶���̎ʐ^�������ɂ��邪�A�S�C�������I���J�����͂��ߖ{���ɉ��������A���ɐe���������������������搶������������B�ƌ����Ă��A�����P�T���̏������s�������B���Z�ɏオ�邱�둱�X�Ɛ搶�����������A�ɉ�搶�����̒��ɂ���ꂽ�B

|

|---|

�����������l�i��J�A�����A���{�A�_���Ȃǁj�͐搶���͂�ŕ����������B���͊w�Z�̋��ȏ��ȂǂƂ͗���A�p��̎����]�_�⏬���̍u�lj��������B����M�O�́u���w�o�ό��_�v�ȂǂƂ����̂��ꏏ�ɓǂB���̉ƂŐ搶�̓\�t�@�ɐQ�]����A���̎������X���͂�ō������B�搶�̑E�߂Ă�����g���ɂȂǂ͂��ꂼ�ꂪ��������ǂB�搶�͐V�������琧�x�ɔ����������A�����̓y�����Z�̍s�����ɂ��Ă��ᔻ�I�������Ǝv���B�����āA�̂̋������Z�̂̂т̂т�����������X�ɍČ������悤�Ƃ��Ă����悤�������B

�@���͉��ɂ���Ă������A���͂��̎��オ�Y����Ȃ��B�ɉ�搶�Ƌ����Ă����̂��A�����搶�ł���A�L�c�搶�������B���̍��̑z���o�b����J�N��Ƃł���Ƒf���炵���Ǝv���̂����c�B

�@�����ƌ�̂��ƁA���̋ߐ�Ɏd���̊W�ŗ��K���Ă�������l���A�ˑR�ɉ�搶�̘b���n�߂��B�u�ɉꂳ�炠�Ȃ��̂��Ƃ����v�Ƃ̂��ƂŁA�搶�͂��̍��L���ő�w�̐搶�����Ă���Ƃ����b�������B�Ԃ��Ȃ��S���Ȃ����ƕ��������c�O�������B

�V�����n�݂̂���

������������ƌ����Ă���̂ɁA�c�O�Ȃ���܂�ŋL�����Ȃ��B��J�N�ɗU���ĎQ���������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���Ă������A������������B�ނ���u���x�A�����Ƃ������̂��K�v�ɂȂ����B�킵�͂ǂ����Ă��ҏW������肽�����ɁA�����͂��܂�����Ƃ����v�ƍՂ�グ��ꂽ���Ƃ��o���Ă���B�������̕����y���Ǝv���Ĉ������B

���������A���̑O�ɎR��a�F������ꂽ�炵���B��S���ł͎R�肳���s�l�A�����ҏW�l�ɂȂ��Ă���B���ɂ͊�J�N�ƈꏏ�Ɉ�����Ŋ���t�����H�v���A�Z���œO��������Ƃ����悤�ȋL�������Ȃ����A����͂���������̂��Ƃ�������������Ȃ��B��J�N�̖��O����U������o�ė���B�n���̍��̂��Ƃ����������Ȃ���Ǝv���āA����A�v�����ĎR��a�F��y�ɓd�b���ĂU�O�N�Ԃ�ɘb�������B��w�ł���N��y���������������������B

���R�肳�畷�����b�B�����̉��߂ŁA�R�肳��̃`�F�b�N�͎Ă��Ȃ������悻���̂悤�Ȃ��Ƃ������Ǝv���B

|

|---|

�i�Q�j�ɉ�搶�ɕ������˗��������A���k�����������ł��Ƃ������Ƃ��n�����ł͕ҏW�l�Ƃ�����������A�搶�ɂ͌ږ�ɂȂ��Ă�������B��Q������͐ӔC�҂Ƃ������ƂŎ����̖����o�����B

�i�R�j���e�Ȏ���ō��m����ł̍Z���Ɏ��Ƃ��o���čs���̂��w�Z�������Ă��ꂽ�肵�����A����Ȓ��q�ʼn��������s�����Ǝv���B

�i�S�j���̂����R�萳�v����J�N���Љ�Ă��ꂽ�B�R��a�F����͕��|�I�A��J�N�̓W���[�i���X�g�I�ł����g�ݍ��킹�������B

�i�T�j����V������K�₵���B���̎����m�̑��̍��Z�ɂ��V�������������邱�Ƃ�m��A���̂Ȃ����������B��ꍂ���A�ǎ�O���Z�Ȃǂő����J�������A�d�|���l�͎R�肳�����B

���悭���������Ȃ����A���͈�N��̎R�肳��Ƃ͈ȑO������p����R�[���X���Ȃǂł��ꏏ���Đe�������Ă��������Ă���A�V�����ɂ�������Ă����̂�������Ȃ��B�����A�����M�S�ł͂Ȃ��R�肳��ƈ�����֍s�����悤�ȋL�����Ȃ��B���̈ɉ�搶���A�R�肳��̍��̌ږ�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��邪�����g�͈ɉ�搶�ƐV���Ŋւ�����L�����S���Ȃ��B���̌��J�N���Q�����������玄�������͊�������悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃ��낤�B���낢��Ȑl�Ɍ��e�˗��ɕ�������A�C���^�r���[��������A�L�������ɉ�����茋�\�Z���������B���Z�Ƃ̌𗬂������Ԃ��������A�������J�N�ƈꏏ�������B�Ȍ�ނƕҏW�l�A���s�l�����ł���Ă���B�v���ΔނƂ͓O��̃|�[�J�[�A�����搶�̒m�̂���̓V�䗠�ł̐��w���A�ɉ�搶���͂�ł̕���X�����s�������ɂ��Ă����B���������B�ނ�����ΐ̂̂��Ƃ����ł�������̂Ɂc�B

�ȏ�

�H�̍��Z�싅�F���\�I�y���A�U�N�Ԃ�l������

���@�r��i42��j�@2010.10.12

�@����10��11���A���c�t�싅��ōs��ꂽ�w�H�G���Z�싅�����E�R�ʌ����x�ŁA��Z�͏h�G�E���m���Ƃ�������łT�Q�ō~���A�Q�R�������s�̃��N�U���X�^�W�A���ōs����l�����ɋ��i�߂��B

���A�P�ʂ͍��m�A�Q�ʂ͖����ŁA���̂Ƃ���o�Ă͕����Ă�����Z�̕s�b��Ȃ��ɒ��߂����Ă����b�q���o�ꂪ���������̂Ƃ���܂ł��ǂ���܂����B�t���[�I�t���[�I�y�����I

�y�����Z�@�@�O�O�Q�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�R���T�@�@�@�o�b�e���[�F�X���ŁA�O�J�|���c

���m���Ɓ@�@�O�O�O�P�O�O�O�P�O�O�O�O�O�O���Q

�����������܂��ƁA�����V���̃z�[���y�[�W����A�L���𗬗p���悤�Ƃ��Ė₢���킹���Ƃ���A�i���g��10,5000�̎g�p�����K�v���ƌ����A���f�ڂ��Ă������p�L���i�����ƃN���W�b�g�����āj������ĂĖ������܂����B�t�ɂ����炪��`����v�����������炢�Ȃ̂ɁA����Ȏ��I�ȃz�[���y�[�W�ł��e�͂��Ȃ��̂ł��ˁB�����V�������ꂾ�Ƃ�����ł͂Ȃ��̂ł��傤���A�l�����̉����ɍs���C�������܂����B�����o�������܂������A���m�h�����̒��ɂȂ�܂����ˁB ������c���^

�i�X�T�q�i44��j�@2010.10.15

�c���@���ѓN�v�������@�@���L�@�i�X�T�q

| �@1�j | �@�@�����@2010�N10��10���@15���|16��45�� | �@�@ | �@�@ |

| �@2�j | �@�@�ꏊ�@�܂邲�ƍ��m��K�@�u���q�v | �@�@ | �@�@ |

| �@3�j | �@�@�o�ȁ@���鐳��(30��) ���ѕq��(32��)�@�����q�Y(35��)�@�X�c����(37��)�@���ѓN�v(40��) ���@�r��(�S�Q��) �i�X�T�q(44��) ���䋻��(45��) ���c���v(48��)�@ | �@�@ | �@�@ |

| �@4�j | �@�@���� | �@�@ | �@�@ |

| �@* | �@�@�����̈��A�̌�A���ъ������쐬�̎����ɉ����Ĉȉ��̕���B | �@�@ | �@�@ |

| �@* | �@�@�ږ�A�C�̌��A�������A�ږ�A�C�͓��ʂ͖����Ƃ̕B | �@�@ | �@�@ |

| �@* | �@�@����̌��A�������A�e���ɖ����z�z��A7���ȍ~����\�����݂��~�܂��Ă���A�����݂�41���Ƃ̕B | �@�@ | �@�@ |

| �@* | �@�@��v�A�����z�z��A������B�N���͌���22���������ς݁A�P�X�����[�B | �@�@ | �@�@ |

| �@* | �@�@�Q�O�P�O�N�x�̎��x�͐Ԏ��ɂ��A���[���ɂ��Ė��[����������A���߂ĉ���S���Ƀ��[���ɂĔ[���˗����s���B���[���A�h���X�o�^�̂Ȃ�����́A���䂩�烁�[�����M�����������y�ё���c���^���̏�X������B | �@�@ | �@�@ |

| �@* | �@�@�W���̍��m�x�������グ��̕�X�c�A�i�X���B�����o�[���ꂼ�ꂪ���ꂼ��̒m�Ȃɐ��������Ă��̉�̗ւ��L���Ă�����A�ꂪ����ΏW�܂鎖����B(�X�c) | �@�@ | �@�@ |

| �@* | �@�@���S���̐��c������A���������鎖�Ƃ���B | �@�@ | �@�@ |

| �@5�j | �@�@���m�̊����ɂ��� | �@�@ | �@�@ |

| �@* | �@�@�S�̕ƍ��킹�Ĉ��������c�_�B�l�����g���ă����o�|���L����A�]�[���ʊ������l���Ă����A�N��ʊ����͏�������A���̈ӌ����ł���A�ȉ��̎�������B | �@�@ | �@�@ |

| �@* | �@�@���ʁA���m�x���Ƃ����ʒu�Â��Ŋ������s���Ă����B | �@�@ | �@�@ |

| �@* | �@�@�H�̍��m�ł̏W�܂�̗����グ�́A�{��̃P�K�����薳���B�����A�����ł͂ǂ����A�i�X���獂�m�̒S���{��A�y�ш��A�R���ɘA���B���������܂����疼�듙�ŕ��L���A������B | �@�@ | �@�@ |

| �@6�j | �@�@����̑���A���e��ɂ��āB | �@�@ | �@�@ |

| �@* | �@�@���c�̌��ʁA���e��̌^���ŗ[�����J�ÁA���e��̎n�߂ɕ����鎖�Ƃ���B | �@�@ | �@�@ |

| �@* | �@�@������2011�N4��23���y�j���A17�����A�ƌ���B�ꏊ�́A���ъ������Ɉ�C�B | �@�@ | �@�@ |

| �@7�j | �@�@���z�v���X�N���u�̃z�[���y�[�W�Ɋւ��� | �@�@ | �@�@ |

| �@* | �@�@�y�����փz�[���y�[�W��PR���s���B���邪�Z���ɁA���ѕq�����O�Y�A�����������ɁA���@���瓪�搶(58��)�ɘA�����Ƃ鎖�Ƃ���B | �@�@ | �@�@ |

| �@* | �@�@�z�[���y�[�W�ւ̌��e�˗����A��㏻��(44��)�A������G��(44��)�ɉi�X���s���B | �@�@ | �@�@ |

| �@* | �@�@�z�[���y�[�W�ւ̎R���L��(45��)�����e�����S�����Z�V���A���̋L����ǂ݁A���������Ŋ����Ƃ��Ċ����l?����A������A���̗l�Ɍ��z�v���X�N���u�̃z�[���y�[�W�̗ւ��O�ɂ��L�������A�Ɠ��@���B�@�@�@�@ | �@�@ | �@�@ |

�ȏ�

�@�\�O���Z���̃G�s�\�[�h��T��\�L�̔玖���ƃX�g�����̂Ȃ�

���鐳ꟁi30��j�@2010.10.17

�ז؎u�Y���y�̍Z���lj�

�M�ҋ߉e |

|---|

�@�u�搶�ɂ��Ď����ł����������͋����������͎̂R�`���w�Z������̔L�̔玖���A�V�����w�Z������̃X�g���C�L�������Ɍ�����搶�̗ŁX����C���ł���B�M���鏊�Ɍ����ėE���ɓ˓������ԓx�A�Е���|�ꂸ�A����ɋ������A���肻�߂ɂ���懌}������Ȃ��C�T�A����Ɏ��ɓ������Ă��������������Ȃ���i�͂�j�A�����ɐ搶�̈̑傳��Ɋ������v

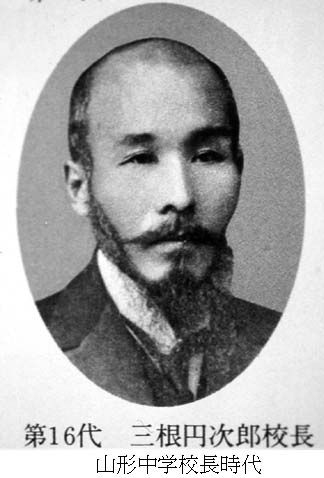

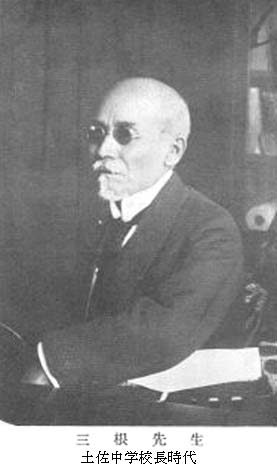

�@���̓�̎����ɂ��ẮA�Ǔ����̒��́u�O���搶���Âԍ��k��v�ł��זؑ��y������ɏڂ�������Ă��邪�A�`���ł��莖�����ǂ����m�F������ĂȂ��ƒ��L���Ă���B�����ŁA�R�`�E�V���o���̒m�l�ɒ������˗������B���̌��ʂ�28���ҏW���s�����w���낵���@��l�W�x�ɊT�v�̂ݕ������A�⑫�������čēx���炩�ɂ��Ă��������B�Ȃ��A����N���ꂽ�ז؎u�Y���y�́A���z�V���n�������o�[�̂���l�ł���זؑ�[����i27�j�̕���ŁA������w�_�w���𑲋ƁA���͍��m���o�[���Ȃǂ̗v�E�ɏA���A�y�������������ł��������B�M�҂��V���������ɂ́A���x���C���^�r���[�ɉ����Ă����������B���z�V��10���E17���E21���ɓo�ꂢ�������Ă���B

�R�`���w�ł̔L�̔玖��

|

|---|

�@�u���̓Y�c�h��Y���ˁA���̐l���R�`���̒m������ɐ搶�͎R�`�̒��w�̍Z���������̂ł��l�B���̒��w�ւ͓Y�c����ȑO�̒m���͑��Ǝ��ɂ͋��s�J�̕��𒅂ďo�������ł��B�Ƃ��낪�Y�c����͔w�L�ŁA�������`���b�L�͖є炾�����̂ł��l�B����Ő��k�B�͊w�Z��n���ɂ��Ă���Ƃ����̂ŕ��S���āA�I����m�����A�낤�Ƃ��Č��ւɏo�Ă݂�Ɣ����͑����ɖ���������āA����Ɂw�Y�c�L�̔�x�Ƃ������������Ă����������ł��B�i�ΐ��j��������Ēm�������S���ĒN�������������̂��������̂����ׂď�������Ƃ����̂������ł��B�Ƃ��낪�Z�����g�����k�̋C�������悭�����邵�A�������Ȃ��Ƃ����C�����������̂ł��傤�A�������ʂɂ��Ȃ������̂ł��l�B�m���͓{���čZ�����Ƃ��Ƃ���B�̂��������ꌧ�̒��w�Ǝv���܂����A�����֒ǂ��o���Ă��܂����Ƃ������Ƃ������Ƃ�����܂��v

�@�u���̓Y�c�h��Y�c�v�Ƃ���悤�ɁA�Y�c�͓��������Ȑl���ŁA���傩������Ȃɐi�݁A��ʁE�R���̒m�����o�đ吳5�N4���ɎR�`���m���ɏA�C�A���N12���ɓ����Ȓn���ǒ��ɓ]���Ă���B���̌㐭���ƂƂȂ�A�O�c�@�c���ɓ��I7��A�����}������߁A����E���̍��ɂ͎Y�ƕ^���◃����Ŋ����B

|

|---|

�@�����A�L�̔玖���͌����̋L�^�ɂ͌�������Ȃ��B���C���ҋ����A���Ȍ��͂��������̒m���ւ̔ᔻ�I�����������ɂ��鎖�͂͂���ꂽ�̂��낤�B�������͕�������B�Y�c�R�`���m���͑吳5�N4���ɒ��C���Ă���A�L�̔玖���͑吳6�N3���̑��Ǝ��ł̏o�������낤�B���N12���ɂ͗��C���A�����Ȓn���ǒ��ɏA�C���Ă���B���̗��N�ɁA�O���Z���͋�B�ł͂Ȃ��V�����w�Z���ɓ]���Ă���B�m���̓]�C����ŁA�Z���̓]�Z�������l���ł͂���܂��B�����A�\�����ɂȂ鎖�͂Ȃ��������̂́A�m���̋���y���֔����������k�ɂ�镗�h���悪�A�m���̑�l�C�Ȃ��ԓx�ƁA�O���Z���̌��Ђɋ����Ȃ��p����N���ɑΔ䂳���A�y�����ɂ܂Ō��`����ꂽ�Ǝv����B

�V�����w�X�g���C�L����

�@�זؑ��y�́A�������k��ł���ɂ����q�ׂĂ���B

�@�u�V�����w����ɃX�g���C�L���N�����āA���ꂩ�炵�炭�Z�����s���s���ɂȂ����̂ł��l�B�ǂ��֍s�����������Ƃ����̂ő呛���������̂ł��B����������V�����̒n���̒��w������ăX�g���C�L�����ŏ����������k�̓]�Z��ɂ��Ęb���܂Ƃ߂Ă����Ƃ����̂ł��B�܂�Z���̓X�g���C�L���N�������ɂ��Ēɗ�ȌP��������Ė�����w�̏��������Ēu���Ă���A���ꂩ��s���s���ɂȂ����̂����A����͂��̏������ꂽ���k�̓]�Z��ɂ��Ēn���̒��w�����ɉ���Ă����Ƃ����̂ł��l�B�v

�@������ēs�z�G����y�i3��j�́A�u���������_�͓y�����w�ł���������܂����˃F�B�������т̈������k�ɗ��悳���Ȃ��悤�ɑ��̊w�Z�ւ̖ʓ|��������c�A�����֍s���ėD�G�ɂȂ����̂��啪����܂������v

�@�X�g���C�L�����ɂ��ẮA�V������ҏW�ǂ̍����������̎���킸��킵���B������́w�V�����Z100�N�j�x�ɁA�ȉ��̂悤�ɂ�����ƋL�^����Ă����B�吳7�N4���ɑ�11��Z���Ƃ��Ē��C�A�u�����ō����E�������킦�A����s���A�l���ؕ|�����߂镗�e�������A�����������ŗ��H���R�A�C�g�̎��ԂƂ��Ȃ�A�N���X�S���ْ����A�������̘r���ǂ����l�R�Ƃ��č����ȓN�����������v�Ƃ���B���H�ɂ͌ܔN�����O�����ĂсA�u�ꏏ�ɕٓ���H�ׂA���k�̐g��E�u�]�悵�A���̎u�]�ɑ��Ă͓K�Ȏw��������Ƃ������ߍׂ��Ȉ�ʂ������Ă����v���A�ߊ�肪�����l���Ƃ������Ă����B����́A�u��a�̂��߂ɂقƂ�ǎ������O�̏�Ԃɂ������̂��B���̂��߁A�c���k�Ɉ��A����Ă��C�������ԗ���������Ƃ����������B�����琶�k�́A�Z��������W�Ř����Ȑl�����Ǝv�����̂ł���v�B��a�̂̌���������Ă����̂��B

�@���̑吳7�N5���ɐV�����Z�i�������Z�j�̐ݒu�����܂�ƁA�V�����w�ł͓��������̓��ʎ��Ƃ�͋[�����ɖZ�E����邱�ƂɂȂ����B���̂悤�Ȓ��ŁA6��18���ɓ����x�Z���N����A�l�A�ܔN���̑啔�������Ȃ����B���R���ɂ́u�^����̉������֎~�v�u�������ɉ߂���v�ȂǂƂ��������A���ۂ͉^�����ɐ��k�݂̂ňԘJ����J�������Ƃ����o�����̂ŁA���̏����ɑ��Đ��k����������ł����Ƃ����B����Ɂu���܂�̐��ւ̕s���A�p�ˋ�����f����O���Z���ւ̔����v�����������A���k���̍��������100�N�j�ɂ͏q�ׂĂ���B�����āA���S���k2���ފw�A2��������w�Ȃǂ̏��������܂����B

�@�O���Z���͑吳9�N1���ɐV���������C���A�y�����w�̏���Z���Ɍ}������B�吳10�N�̐V�����w30���N�ɂ͏j���������A100�N�j�ɂ͂����Љ�Ă���B�u�����͋M�Z���Z���̒��ōł��s�l�]�Ő��k�Ɍ����A���ɔr�˂̃X�g���C�L�������ƌ��A�����������Ɛ��⌧���ǂ̈����ɂ���đ����̋]���҂��o�����ɉ����ł������Ƃ��Ċ��ӂ̈ӂ�\���Ă���B���͑ފw���k�̓]�w��ɂ��āA�����������Č����e�n�����A�M�S�ɖz�������͎̂O���Z�����g�ł������v�B

�O���Z���̕��݂Ɠy����

|

|---|

�@�Ȃ��A�O���Z���͒��茧�����呺���w�E��܍������w�Z�i�����F�{���Z�j����鍑��w���ȑ�w�N�w�Ȃɐi��ł���B���Ƃ�������30�N�ɂ͋��s�鍑��w���a�����A�]���̒鍑��w�͓����鍑��w�ƂȂ�B���ȑ�w�ɂ́A�N�w�E�����w�E���w�E���j�E�j�w������A��̓����鍑��w���w���ɂ�����B�����̕��ȑ�w���Ɛ��̐i�H�ɂ��āA�w������w����x�i�g��O���ف@1999�N���j�Œ�����i������w�E��w�j�j�����j�́A�u��ȏA�E��͒����w�Z�̋����ɂ������B���̒����班�������w�҂��o�ꂵ�Ă��Ă����v�Əq�ׂĂ���B�M�҂��������ɖK�˂��ۂɂ́A�u�O�R����w���́A���w�̋��E�ɐi��ł��E�l�I���t�ł͂Ȃ��A�����������Ď��琶�k�ɔ͂������Ɛ������B�����́A�����w�Z�̐����܂����Ȃ��A�������w���e���̍ō��w�{�ł���A���������Ă��̏[�����͂����Ă����B��呲�̋����͑��h����鑶�݂ŁA���̑ҋ����悩�����v�ƌ���Ă��ꂽ�B

�@�O���Z���̓N�w�ȓ����͔�r�I������16���A��N��y�ɂ͌K�؊ޗ��i�N�w�ҁE���勳���j������B�����Ȃ̈�N��y�ɂ͍��m�o�g�̕��l�E�咬�F�q�i�j���j������A��ɓy�����̊J�Z�L�O�蕶�������Ė����Ǝ]������B���j�Ȃɂ͎O���Ɠ�������o�g�̍������i���j�w�ҁE���勳���j�⍂�m�o�g�̒��钼��������A����͌�ɍ��m�����}���ق̏���ْ��ƂȂ��ĎO���Z���ƍĉ��B

|

|---|

�@�Ȃ��A�����̑��ɌR�����܂˂Ĕ����������悤�ɂȂ����̂́A���Z���؊��̎��ォ��ł���B�O���Z���͔w�L��]��ł���ꂽ�B����ɂ��Ă��A���Ə\�N��ɔ������J�Z100�N�ɂ́A���Ёw�y������100�N�j�x�����s���A���E�F�c�����Ƃ�����Z���E���E���E���k�E������E�U�����̂ƂȂ��Ă̌����̎���̕��݂��݂�Ȃł��ǂ�A����̕�Z���W�ɐ�������悤�ɂ��������̂ł���B

�i���p���͌���\�L�ɉ��߂��j

�ꌾ�ꑩ�ז؎u�Y�i�Q��j�@2010.10.25

�ז؎u�Y�� |

|---|

�@��̒j�����{�̖ڕW�͉��|�ɂ���̂ł��炤���B���̑f�l�l���ȂĂ���A���̑��͏����ɂ��m�I�Ɍ��シ��@����j���Ɠ�����o�ւ邱�ƁA���͒j���͈�ɏ�͈���������邱�ƁA��O�͛��ҎИ��镶���l�ƂȂ�ਂɁA���v�w������n�O�̞�ȕςȂ��̂łȂ�����ਂɕK�v�Ȓj�����݊Ԃ̗�����[�߂Ă������Ɠ��ł͂Ȃ����Ǝv�ӁB�����̖ڕW�͒j�����{�ɂ��ւ���A�����ɒB�������Ƃ͌���Ȃ��B

�@���ɉ��Ă͐���萂���l�֕����ɂ߂ĊJ���I�ɂȂĂ��B�P��Ƀ��[�Y�߂��邱�Ƃ����ł���B�z��Ȋ����{���̓����ɖ�萌W�ł��蓾�锤�͂Ȃ��B���ƒ�ɉ����鐫�͈�͑S���c�t�A�Ƃ��ӂ����J�떳ਂƌ��đR��ׂ��ł��炤�B�������Ӌq�ϓI�̒��ɉ��Ēj�����{�𛉎{����Ƃ���A��ÖڕW���͂���c������Ƌ��ɁA���̖ڕW��B������ਂ̋�̓I�ȕ��@�ɕt�Ă̏[���Ȍ����A�X�ɖ����ʂɉ����c�R���z����镾�Q�ɛ�����[�u�ɕt�Ă̎w���҂̎����ȐS�\���K�v�ł��炤�B�V���ɂ���ĕ⋭����Ȃ�����j�����{�͐r����訂Ȃ��̂ł���A�J�땼�Q�̕�����������Ę҂霜������B

�@���͏��č��̖��ɕt�ĕ�Z�̐搶�ɐl�Ƙb�������Ƃ����邪�A���̖ڕW�ɂ��A���͎w���҂Ƃ��Ă̐S�\�ɂ������ޑ����ׂ����������Ȃ����B���̎��^�搶�́A���̛{�Z�ɘ҂Ă��炳������������荇�Ӌ@�����Ȃ��A�ƊS�Q���ċ���ꂽ�B���͈��@���ɉ��t�w�搶�̏������������Č����B���Ɋ��S�̉s���搶�͑��c���m�Ȉӌ����q�ׂ�ꂽ��A�ʊ��ɃX�^�[�g�����y�����̒j�����{�S���S�z���ċ���ꂽ�B

�@�咣�Ɏ��グ��ꂽ��ɁA�d�Ȃ�F�B�Ƃ��Ă̒j���{���̌��ۂ��A�������Ă邱�Ƃ����炤���A����ɂ���c�̛{���B���s�����Ȏv�����邱�Ƃ��N��ł��炤�B���[�����ӂ͂��Ă����ɂ͒m�炸�m�炸�̊Ԃɐ[�݂ւ͂܂�ꍇ�A��������ɐi�ގ҂��F���Ƃ͝Ќ��o�҂܂��B�����������Ԃ��c�R���z����邱�Ƃł���A�n�Ďz��Ȏ��Ԃ��N��ʞ��ݔʂ̒��ӂ��c�͂�ׂ��ł���B���N�����ꍇ�̑P�|���ɕt�Ă��[���̏������Ȃ���Ă�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���ɊԈ���ꍇ�V��K�ɓ��т��������莧�����S�̒g���w���҂̑��݂��⛔�ɕK�v�ł���B

�@�{���̕��͎咣���ɏq�ׂ��Ă���Ȏ��S���ȂĐi�ނƂ������Ō��\�Ǝv�ӂ��A�{�Z�c�ǂ��A�d�ɒj���{�����͎��œ��꞊�����͂ւ�Ƃ��ӂ��ƈȏ�ɁA�{�c�ɋ��{�̖ړI���B��������A�F�X�ƁA�z����c�Ă����U���x���Ǝv�ӁB

�@���B�́A��Z�y�������p���̏G�˂��W�߁A�L�т������L���A�Lਂ̐l�ނƂ��Ĉ�Ă�����c�Ƃ��ӖړI��ਂɐ��ꂽ���̂ł���A�����͈���j���������鏊�����{�Z�̓��ꐫ�ƍl�ւĂ��B���ő��̓��ꐫ�����݂̕�Z�ɏ[����������Ă�邩�ǂ����A��{�̓��{���݂̂��ȂĔ��Ђ��邱�Ƃ͉��c�ł���܂����A����ւ̓��{�҈ꖼ�����������Ƃ͗��R�͔@���ɂ��炤�Ƃ��A�{�Z�n���̎�|�Ɋӂ݂ėȏ��v�����˂�B�����͉��̎z��ȏ�Ԃɗ��������ɂ���B��Û{���̕�������Ȃ����ƁA�V�͉��ƌ��Ă��v���I�ł���B���̓_�͛{�����N�ɂ悭�l�ւĖ�͂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ɂ͐搶���ɂ������\�グ�x���B�{��������ӂ邱�Ƃ͛{���݂̂̍߂ł͂Ȃ��B�{�������ĕ����x���ӗ~���N�����邱�ƁA���͕������ɂ͋����Ȃ���Ɏ��Ă������ƁA�V�͐搶�̘r�ɘւ��ł���B���̘r�Ƃ͛{���̛��͂Ən���Ɛ��ӂ̑������ꂽ���̂ł���Ǝv�ӁB

�@�E�̞�Șr�̂���搶�ɂ�����撣�Ă����U�����Ƃ��挈���ł���B���ꂩ�獡��́A�����Ȃ��{���͉������Ė�āA���ʈȏ��W���Ƃ��Ď��Ƃ�i�߂邱�Ƃ����ɑ�ł͂Ȃ����Ǝv�ӁB�j�搶�ȂǛ{���ɛ��͂��F�߂��Ȃ��ƁA�Ȃ��Ȃ��d�ʂ����Ȃ����������A���͑�^���ł���B

�@�q��(���Z��N)�̉p����͉ȏ������āA�V�Ȃ�ꎞ�Ԏl�ňʐi�܂Ȃ���Ȃ�܂��A�Ǝv�ĕ����Č���ƁA�͂��Ɉ�Ŕ��ʂ��Ƃ��ӁB�������ŋ߂Ɏ��āA�啔���̛{������b���o�҂Ă�Ȃ������c�����@�̊�{�I���������蒼�����ƂɂȂ��������B��Z���V�ł悢�̂��H�Ǝ��͈ÑR�Ƃ����B ���͏��ĉp��̐w�e�̏[�����c�ǂɗv�]�������Ƃ�����B����́A���Z�Ƃ��Ȃ�Α�{�ʼnp���{�U�����搶�̈�l�ʂ͋��Ȃ��Ă͉����A�������ɑ��N���S鄂�L������B�̐搶���ق����A�Ƃ��ӈӖ��͉����Ⴂ�搶�����Ȃ��Ӗ��ł͂Ȃ��A�Ⴂ�搶�ɂ����ɂȂ�A�S�̓I�Ɏ��ƌ��ʂ������邱�Ƃ��o�҂�A�Ⴂ�搶��ł͕s�����c�Ƃ��ӟ�������ł������A�@���Ȃ鎖��炩�A�ŋ߂܂ś������Ȃ����B�������̐S�z���X�J�ɏI�炸�A�㋉�{�Z�i�{���ɁA�����͂̕s�[���Ƃ��ӎ����ɁA�͂��茻�͂�Ę҂����Ƃ́A���Ɏc�O���ɂɎv�ӁB

�@�{���͖ܘ_�����A�搶���ɂ��悭��l�ւ����U���x���B

�u�{�Z�̓��ꐫ�v�̕ʂ̈Ӗ��́A�{�Z�������{�Z�ł���A�S�z�Ƃ��Ӗʂ�����l�ւȂ��Ă͂Ȃ�ʁA���ꂪਂɂ͐����I�ȍl�����c�͂Ȃ��Ă͂Ȃ�ʁA�c���̖ڕW�݂̂ɍS�͂�桂ɂ������ʁc�Ƃ��Ӟ�Ȃ��Ƃɂ���炵���B���̍l�֕�����������ʂƎv�ӁB�ŁA�{���̝ɂ����������Ƃ��A���{������{�������ɂ������Ƃ��ȉ��o�҂�B�����A�D�G�Ȑ搶���m�ۂ���ਂɐ⛔�K�v�ȁA���c�̗D���Ƃ��ӂ��Ƃ��A�S�z�ʂ���̗��R�ɂ��s�\�Ƃ���A�V�͐������{���������̂ł���⛔�ɏ�������B

�@��Z�{�҂̓��ꐫ(�͈�ʂɉ�������ꐫ)���S�z�ʂ̓��ꐫ�Ɏ����邱�Ƃ͌ȂނȂ��Ƃ��Ă��A����ɂ�Ĕj��ׂ��ł͝Ђ��ĂȂ��B�ނ��v�А��͈���j��S���\�x�z�����A��ւΎ��R�{�����̔@���A�㋉�i�{���̂��Ƃ�S�R�l�ւ��A�И𐫂��雉���{�ʂ̐l���{����ڕW�Ƃ���Ζ��͕ʂł���B�A�����̏ꍇ�ɉ��Ă��A�D�G�Ȑ搶���m�ۂ��邱�Ƃ̏d�v�Ȃ�͓���Ƃ��ӂ�������ȏ�ł��炤�B

�@�Z�ɂ����Ă邱�Ƃ���ł��邪�A���ɂ́A�͈�̖{�`�ɏƂ炵�A�D�G�Ȑ搶���m�ۂ��邱�ƁA���̐搶�ɗ������Ă����蓭�炢�Ė�ӂ��ƁA����ਂɑ��c�̗D�����o�҂���r���u���邱�ƁA�V���O���挈���Ǝv�͂��B �E�̓_�ɂ��Ă͍����̍����A���͐U�������S�����e�ɕt�Ēm��R���Ȃ����ł���̂ŋ�x�I�ȈĂ͎����Ȃ����A���������������ɍl�ւĂ����U���x���Ǝv�ӁB

�@�S�z��̍���̌̂ɕ�Z�{�҂̓��ꐫ�������o�҂��A����ƂĐV����Ɋ��S�ɏ��䂵���Ȏv�А������z�����o�҂��Ƃ���Δ@���ɂȂ邩�H���̟�����[�I�ɕ\������ਂɋɒ[�Ȍ��Е����������Ȃ�A��Z�m���������X�}�X����ꎄ�������A�����{�Z�ɑ���Ƃ���A���͔J��y�����̖��_��ਜE�Z�ɂȂ邱�Ƃ���]����B�n���ҁA���A�F�c�̙_�搶�����炭�n���œ����̈ӂ�\�����̂ł͂Ȃ��炤���B

1950.12.14�w�M�R4���x��� |

|---|

�@�`���ɑ��߂��Ȃ����x�ɒ��c�̏���ۂ��A�t����X���������ƁA���V�ɘj��Ȃ����x�̐g�����Ȃ݁A�����Ȍ���A����A�V���͉�����͗{���錻��l�Ƃ��Đg�ɂ��Ēu���Ȃ���Ȃ�Ȃ������ł���B��Ɍ���ɂ��ẮA���ꂪ���̎q�ł���Ώ��X�̂��ƁA���܂艘�����t���g�͂ʞ�A���g�͂��ʞ钍�ӂ��Ăق����B

�@�^�ƌ��Ă��c��I�ȁA�`��������^�A�R������Ɍ���ꂽ��ȕ��@�͍l�֒����Ė�͂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����炤�B�A���n�V���c��A���[�[���g�X�^�C���͔����x�����A������ƌ��āA���ꂪ�`�̏�Ɍ��ꂽ�_�����𑨂ւĂ₩�܂������Č����Ďd������܂��B�������ӊ��D�����Č��x���Ƃ��ӐS�������Ȃ̂ŁA�V�����܂��������P�����邱�Ƃ����̐t�ł��炤�Ǝv�ӁB���͖����T����A�������Ă͂����Ȃ��ȂǂƂ₩�܂������ӂ��Ƃ��A���N�ɔ[���o�҂Ȃ��c����Ȃɂ₩�܂������͂�闝�R�������Ȃ��c�ꍇ�ɂ͌��ʂ͔��ċt�ɂȂ邱�Ƃ������ł��炤�B�͈�̖{���ɂ͂��܂�萌W�̂Ȃ��܂�Ȃ����Ɓc�c��������Ƃ��A�������ǂ��̂����̂Ƃ��Ӟ�Ȍ`�̏�̂��Ɓc�c�ɂ͂��܂荷�o�����Ȃ����������ł��炤�Ǝv�ӂ��@���Ȃ��̂ł��炤�B

(�y�����{�Z���@�p�_�ѕ���) 1950.12.14�w�M�R4���x���]�� 㔋ꌾ�ꑩ

�ז؎u�Y�i�Q��j�@2010.10.25

�@�O���Ɂu�ꌾ�ꑩ�v�������������e�̑啔�����c���̘���ɔ����ě{�Z�c�ǂւ̒����ɂȂĂ��܂��B���x�͛{�����N�ւ̋ꌾ�T����]���������ƁT����B��]�������Ȃ��ĕW��ɂ͑��䂵���Ȃ����e�ɂȂ邩���m��Ȃ����Ƃ𘬂ߝЂĂ����B

�ז؎u�Y�� |

|---|

�@��Íŏ��ɐ��̎���������悤�B

�@�j�͛{������o�҂�ɂ͏o�҂����A�Ƃє������G�˂ł͂Ȃ����B�����e�ڂ��ӂ炸�������B�w�͔͂ނɎ��͂����A��{�ݛ{�������p�X�A���Ƃ���Ɩ{�Ȃ̖�l�ɂȂ��B���ꖘ���Ԃ�m��Ȃ����ނ́A����Ȍ�K���ɎИ�l�Ƃ��Ă̑f�{���g�ɂ����B����ɉ�����听�����҂���Ă���B

�@�x�͏G�˂ł����B�������������ق������B��{����悭�J�t�F�[�����ݕ������B�����̊ԂɎИ��̗��ʂɕt�Ă̔F�����[�܂�V���L�ғI�ȃZ���X�������ꂽ�B�{��ƎИ�l�Ƃ��Ă̑f�{�����s�I�ɐi�B���ݖ^�@萂̏d�v�|�X�g�ɂ���A�s�K�a�璆�ł��邪�A�d��ȊO���d��͑S���ނ��ڂ�ʂ����ƂɂȂĂ���ƕ����Ă���B

�@�h�B�V�͎��̍��Z����̗F�l�ł���B�ނ͐A���{���������Ă����B�{�Z�̕��͊e�ۖڋ��ɗ��悵�Ȃ����x�ɕ����ɂ�������ΎR�������ĐA���̍̏W����Ă����B�q��x���Y���m�Ɏt�����A���͈��{�̐搶����Ă��锤�ł���B

�@�g�B�V�͎��̒�ł���B�ނ͛{�����㙚�����ɐЂ�u�����B�����čݕ�����x�͕K���p���ŗD�����悤�Ƃ̔ߊ�𗧂āA���K�ɛ��O�����B���̟�������Ɉ�v���Ă���Ƃ͌���Ȃ��B������������ʂɌ������Ƃ�����B���ނ͖فX�Ɨ��K�����B�{�����͛{�N��鄒��ł��������Ȃ����B�����Đ��ɗD�������B������ਛ{��̕��������]���ɂȂ����Ƃ͎����ł���B

�@�E�ɏq�ׂ��l�̎���͉�������݂̂��̂ł���B

�@�j�̍s�����͓����̓y�����̑�\�I�Ȃ��̂ƌ���ꂽ�ł��낤�B���x�̞�ȍs�����̎҂������Ȃ����B�h�ɗނ����҂������B�g�̞�Ȃ̂͐悸�Ȃ����Ǝv�����A���͌��݂g�̍s�����Î����Ă��āA�n�����̕����T���囒�Ƃ��Ă̒b�B�A���ɐS�̘B�����A�@���ɑ傫�ȉe����ނ��o���Ă��邩�A���ꂪ�@���ɑ�����鄂ł����������Â�������̂ł���B

�@���͉E�̎l�̍s�����̉���ɂ��^���ł���B���̐l�B�Ɍh�ӂ�\����B�v�X�����̎��O�ɂ�ě{��������Ӌ`���炵�߂Ă���Ǝv������ł���B

�@�Ӌ`���鐶���Ƃ́A�������ڕW���߁A�V�Ɍ��Đ�����ł����ސ����\���������[�����������ł͂Ȃ����Ǝv���B

�@���وȊO�ɐl���̈Ӌ`��F�ߓ��Ȃ��l�͘_�O�ł���B

�@�E�̌��t�͒����{���X�����͛{���������S鄂����Ă���l�́A���炭��T�̎҂���m�o�҂�Ǝv���B�����łȂ��l�͂Ƃтʂ��̏G�˂��A�����Ȃ��A�]���݊��Ȑl�ł��낤�B

�@�͒d�ɗ��Ď��Ƃ�����ꍇ�A���͂Ɋ�Â��{���̎��M�����ē��X�ƍu�`����ꍇ�͑S�R���Ȃ��B���ɂ́A�ǐS�I�ɂ͕K���������M�͂Ȃ����A������K���ɂ��܂����ꍇ�����낤���A�����͂̂Ȃ��̂Ɏ��M�\�\���͎��������ě{�����Ȃ߂Ă��T��ꍇ���Ȃ��Ƃ͌����܂��B���������Ŗ��Ȃ̂́A�����Ȏ��͂������Ȃ���A�X�ɓˍ���Ő[���l����ਁA���Ƃ͕K�����������łȂ��������o�����ȏꍇ�ł���B�ނ������ނ������l���Y�ގp�𐳒��ɛ{���̑O�ɎN���ꍇ������B���������ꍇ�{���͑��̐搶�Ɏ��͂��Ȃ��Ƒ��Ђ��������B�����X�����҂�����Ȃ��v���A�o�L�ڂł��͂��茾����҂����Ă�̂ƋO����ɂ���B�����A�{���̗͂̂Ȃ��搶�Ȃ�v���Ȃ����A�{���Ƃ��Ă͈�䌪���ȟ����Ő搶�����J��m��ਂɓw�͂��邱�Ƃ���ł͂Ȃ����Ǝ��͎v���B�z��Ȃ��Ƃ𒆛{���ɖ]�ނ͖̂��������m��Ȃ����A䑂����Z���Ƃ��Ȃ�A����������Ƃ�Ƃ��������e���Ƃ������A�������������Ő搶�����Ăق����A�����Ăc�N�̘b����m�o�҂��Ȋ��S�Ɨ����Ƃ����Ăق����Ǝv���B

1951.3.15�w�M�R5���x��� |

|---|

�@���s�{�Z���@�҂̕ɂ��u�����̛{�Z�͐Â��ł���B���ƒ����b���������Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�ꍇ�ɂ�Ă͖쎟�����łȂ��Ȃ������ł���B�������{�����F���M�ɂ����Ă܂�Ȃ��G�k���Ȃ����x���ԂȂǂ悭�����Ă���v�Ƃ����B

�@�n�������̛{���́\�\�Â����Ƃ������ƌ����邩���m��Ȃ����\�\�{�K�ԓx�̈�����Ȃ��̂͂��čs���Ȃ����B�F�ꐶ�����ɕ����āA����ł��čs���Ȃ��҂͑����z�Z���邩���悷���葼�Ȃ����B

�@�������݂̓y�����Z�{���̛{�K�ԓx�ɂ��Ė^�搶�͌���ꂽ�B�u�y�����Z����������{�̛{���̕����y�ɂ悢�B�������Z�ł��y�������܂����B��̐F���Ⴄ�v�ƁB�����̖^�搶���A�s���ʖڂț{���̋��ȁA�ן����Ă��쎟�ɕ��S����āA�܂𗬂��ČP�����ꂽ�b���������B

�@�y�����Z�̛{���͛{�K�ɍۂ��đ��Z�ȏ�������ł��ė~�����B�����A�ዉ�łȂ��ė~�����B

1951.3.15�w�M�R5���x���]��

�s�ҏW�����t��i�f�ړ́A���鎁�i30��j�́w�L�̔玖���ƃX�g�����̂Ȃ��x�̎������W�̒i�K�ōז؎��i27��j���畃�N�E�̍ז؎u�Y���i2��j�̕��|�����W�w�M�R�x�Ɍf�ڂ��ꂽ�]�_������܂����B�����ł����h�ɒʗp������e�ŁA�ז؎��̌䗹���Čf�ڂ����Ă��������܂����B��Z�W�҂�ݍZ���ɂ�����ڂ�ʂ��Ă������������Ǝv���܂��B ���z�V���Ɍ���y�������̕��݇A

���w�������̘R�k�Ɛ��k�̓����x�Z

���ѕq���i32��j�@2010.12.08

�M�ҋ߉e |

|---|

�@���̎������L�b�J�P�ɁA�y�������̐��k�����͍j�I�l���Ɗw���̖��N�����w�Z���ɗv�����ė����オ�����B�����铯���x�Z�ł���B���̓����x�Z�ɂ́A���z�V�����傫�Ȗ������ʂ����B�ȉ��́A�����������瓯���x�Z�̖������܂ł̋L�^�ł���B

�@�u��������̓y�����ɓ������Ƃ���ɂ���Ȃ��肳�܂ŁA�܂������q�J�����Ă��܂����v�u���x�̎����͐搶�̓��`�S�̖�肾���A���Z�S�̖��ł�����v�ƁA�ݍZ���Ɛ�y�̐���Ă���B���z�V����26��(1955�N5��9��)�̎��ʂł���B���̍��ɂ́A �w�^�f�c�钆�w�����x�w�������͍���E�E���O�ɉk�ꂽ�������x�Ƃ������o�����f���A�y�����̓�����肪���O�ɉk��Ă������Ƃ���W���Ă���B

|

|---|

�@���m�V���̕��e�����z�V����26���ł͎��̂悤�ɗv��E�f�ڂ��Ă���B

�@�u�y�����w�̓�����肪���O�Ɂi�Z�O�ցj�k��Ă���A�w�Z�͂��̑�ɋꂵ��ł���B�܂����Z�̈ꕔ�ł��^�f�̖ڂ��Ȃ��Ă�����̂�����B�����g�͋߂��i�w��ψ���֎��������������鏀�������Ă���B�v

|

|---|

�@���̂悤�Ȉ�A�̕��Ċw�Z�͂ǂ̂悤�ȑ���u�����̂��B���z�V��26���ł́u���ɂȂ��Ă���̂͒N���k�炵�����Ƃ������ƂƁA�M�L�����̖����k��Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ������ł���v�Ƙ_���A����ɂ��Ĉȉ��̂悤�ɕĂ���B

| �P�C | �@�ǂ����ĉk�ꂽ���Ƃ������ɂ��ẮA�Z�����u�搶�̒N�����k�炵�����Ƃ͂قƂ�nj���I�v�ƌ��Ă���A�E����ł��k�炵�����̂�Nj����Ă��邪�����Ԃ̂��ƂƂĖ��̉����͓���悤�ł���B |

| �Q�C | �@�M�L�����̖����k��Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�������邪�A�Z���ɂ������Ă����d�b�ł́A���������̖�肾�����ڂ����q�ׂ����A�M�L�����̂ق��͖��̑�ڂ��������������܂��Ɍ������̂ŁA�M�L�����̖��͉k��Ă��Ȃ��Ɣ��f���āA���ɔz���Ă����������k�ɂ�点���B |

| �R�C | �@�T���U���ɂ́A���w���Z�̑S���k���W�߂đ哈�Z�����u���̂悤�Ȗ�肪�N�������Ƃ͓��ɐ��k���N�ɑ��Đ��ɐ\��Ȃ��A�[�����l�т����鎟��ł���B���̂悤�Ȗ��ɂЂ�܂��傢�ɕw�ɗ��łق����v�Ƃ������b�Z�[�W��`�����B |

| �S�C | �@���̃��b�Z�[�W���āA���z�V����26���Ɂw���k���N�ɍ����x�Ƒ肵���q�w�Z�������r���f�ڂ��Ă���B���̗v�|�͈ȉ��̒ʂ�ł���B |

| �@ | �@�u�i�������R�k�Ƃ����j�s�K�ȏo�������A���^�Ȃ鏔�N�̐S��ɈÉe�𓊂��������ł��낤���Ƃ͐��ɐ\����Ȃ��A䢂ɐ[����l�т����鎟��ł���B�w�Z���ȉ��S���E���͂��̓x�̕s�K���N���̐�D�̋@��Ƃ��āA�������Ȏ��l�̉��ɍĂт�����s�ڂ���N���Ȃ��悤�őP�̕��r���u���邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��A�{�Z�n���̐��_���ĔF�������͂������Đ��k�w���̔C�ɓ���A�e�X���̐E�ӂ��������邱�Ƃɂ���Ċw���̖��ĉ���}��B�@�i�����j |

| �@ | �@���N�͖{�Z���k�ł���ƌ������R����ԓx���������A�s�K�̏o�����ɑ����̏����͊w�Z��M�����ĉ����ɂ��f�킳��ʂ悤���d������]��Ŏ~�܂Ȃ�����ł���B�v |

| �@ | �@�v����ɁA�u�����̉����͊w�Z���ɔC���āA���k�͎Љ�̕��]�Ɏ����X�����ɕw�ɗ�߁v�Ƃ����킯�ł��邪�A���̊w�Z���̑ԓx����ɋN���鐶�k�́u�����x�Z�v�̌����ƂȂ�̂ł���B |

| �T�C | ���̊w�Z���������āA���z�V���i��26���j�́w�咣�x���Łu�搶�̎���I������]�ށv�Ƒ肵�āA�ȉ��̗v�|�̘_�w��W�J���Ă���B |

| �@ | �@���E���̕s���ӂ��玖�����N�������ƂƂ������Ƃł��邪�A��X�́u�搶�͂���Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��v�ƐM�������B�������A�搶�̌�����M�������Ă������邳�Ȃ��B�������̍쐬�͍Z���̎w���̂��ƎO�\�����E���̊ԂłȂ���A���̈���܂ōs��ꂽ�̂ł��邩��A�܂��搶�̎��o������Ήk���S�z�͂��������Ȃ��͂��ł���B������ɁA����ǂ̂��Ƃ��N�������̂ł���B�����搶�̊Ԃł��u�m��ʁB�����ʁv�ł͂��܂���Ȃ��Ȃ�A�����̂悤�ɐE������J���āA����˂�Z���̂��Ƃɏ�����������ŐӔC�ҁi�����k�炵���l�j�̔����ɓw�߂Ă���悤�ł���B�w�Z���͒����ψ����g�D����Ƃ������Ă��邪�A���Бg�D���Ċ����ɓ����Ă������������B�@�i�����j |

| �@ | �@��X�͌��݂�����ʂŎ����̃g���R�ƂȂ��Ă���B��N�Ɍ܉�A�����A�w�����A�w�N�Ǝ���������A�܂����͎������悭�s����B�����ɑ���搶���̋�J�͂Ȃ݂Ȃ݂Ȃ�ʂ��̂Ǝv���邪�A���k�Ƃ��Ă������ł�����ƂȂ��Ă��邱�Ƃ������ł���A�搶�Ƃ��Ă�����ۂǂ������肵�Ă��Ȃ��Ɩ�肪�k��A�����������ꍇ�����������ɂ��Ă���B |

| �@ | �@������������܂łɂ͔����A�w���̎����Ȃǂł��т��і�肪�ꕔ�̐��k�ɂ킩���Ă������Ƃ�����悤�ł���A�͂Ȃ͂������͎����O�ɖ��Ƃ��̉����ꂽ�N���X���������B���x�̖��ɂ��Ă��u���Ɏn�܂������Ƃł͂Ȃ��B�������ꂪ�Ƃ��Ƃ�����݂ɏo�������ł���v�ƌ����Ă���ݍZ�����������邱�Ƃɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A����Ȃ��Ƃ�����搶���������������܂��Ă���悤�ŁA�������k�̂��ꂤ��Ƃ���ƂȂ��Ă����B |

| �@ | �@���������Ƃ��ɋN���������̎����́A�܂����ʁA�搶�̂悫���P�ƂȂ����Ƃ������悤�B���ɋ��E���̊Ԃł͑����A���Ȃ̐F���Z�����Ƃ͎����ł���B�킴�킢�]���ĕ��ƂȂ�悤�ɁA������_�@�Ƃ��ċ��E���̒��ŁA������w�����ɂ����炸�A�w�Z���ł̕��ʂ̎����ł��������������Ƃ��܂������Ȃ��Ȃ��Ă����A�搶�Ƃ��Ă����k�A�Ђ��Ă͎Љ�S�̂ɂ킽���Đ\���킯�����ł��낤�B�v |

1955�N(���a30�N)12��19�����m�V�� [�L�҂̎蒠]����

�@�R���Q�T���A�܂莎���̎n�܂�O�̖�A��X�͊��ɖ�肪�Z�O�ɉk��Ă���Ƃ�����������ł����B�����A�w�Z�ɏ�荞��ő哈�Z���ɖʒk�����Ƃ���A

�u�E���B���͂���ł������̃{�N������Ă���B�搶�̒��ɂ��s�ސT�Ȃ̂����āA�N�����������炵���ɈႢ�Ȃ��B�v�ƁA���������Ă��܂����B�����̒����g�b�v�͂��ꂪ��������Ǝv���Ă���ƁA�u����͂܂������ɂ��Ă��ꋋ���B�{�N���v��������ӂ�������B�߂����ɍZ���ŏ����������Ǝv���Ă��邩��A���\�͂��ꂩ��ɂ��Ă���Ȃ����v

�Ƃ����\���o������A���Ƃ��d��ȋ�����ł��邩��A��X�͏ł炸�A�ꉞ�L���ɂ���̂������킹�邱�Ƃɂ����B��������Ɋw�Z�������Ɋׂ��̂��\����Ȃ��B�Z�����߂����ɃP����t����Ƃ����B����������̊Ԃɐ^����T�蓖�ĂĐ�ΓI�Ȋm�����邱�Ƃɂ��悤�B

|

|---|

�@���k�̓����x�Z���J�^���A�ċx�݂������B���̎����̐ӔC����ꂽZ�搶�͍Z���Əh�����Ő���ɓn���Ę_�����d�˂��������A�Ƃ��Ƃ��c������炳�ꂽ�`�ŁA�Z���̏Љ���������������A���O�̊w�Z�ւƕ��C���邱�ƂɂȂ����B

�@���̎����̖{���̎p�͂Ƃ��Ƃ��\�����ɂ͂Ȃ�Ȃ������B��肪�N�ɂ���Ăǂ����炳�ꂽ���[����͍���m��l���m�邾�B�v

| ���a�R�O�N | �i�P�X�T�T�j |

| �R���Q�U�� | �i���w������P���j�P�s������d�b�B |

| �S���Q�R�� | ���m�V���ɕi�O�郉�W�I�ł������j |

| �S���Q�R�� | �ߌ�P���߂�����Z���������S�E�����Q���Ԃ��܂�ɓn���ėՎ��E����c���J���A�ӔC�҂̋����ɏ��o�����B�ӔC�̏��݂𖾂炩�ɂ�����i�K�Ƃ��āA���E�����������킹�Ă�������e�l�L���̏�A�Q�T���̒��܂łɍZ���̂��Ƃɒ�o�B�K�v�Ƃ���A�Z���̎w�����Ē����ψ������낤�Ƃ������ƂɂȂ�B |

| �w�Z | �����ψ���ݒu�𒆎~�B���l�ψ���ݒu |

| �S���Q�S�� | ���m�V���u���l�̐����܂遁�哈�Z�����ɋꗶ�v |

| �T���V�� | ���m�V���u�Z���l�������V���y�����A���l�̈ӕ\���v |

| �� | ����܂ōZ���̎w���ɂ��C�����Ă��������A�w���A�����A���k�A�̈�Ȃǔ��̕��̐E���ӔC�҂����I���ɐ�ւ��A�E���Ԃ̌ݑI�ɂ���Ċw���̖��N�����͂���B |

| �� | �w�Z�������u�܂��Ƃɐ\���킯�Ȃ��Ƃ������ق��Ɍ��t���Ȃ��B����Ȏ����͓�x�Ƃ���Ԃ��ʂ悤�ɐE���ꓯ�����Ȃ���ƂƂ��ɁA�Z���l����������@��Ɉ�V������肾�B�����������k�炵���搶�ɑ��钲���͍����������B�v |

| �T���P�U�� | ��������x����J�ÁB���m����A�哈�Z���A�R�ݐ搶�A�זؓ��������o�ȁB�u�v�]���v���Z���ǂɒ�o�B |

| �� | �����̒��ڐӔC�҂𑬂₩�ɒ������A��������d�ɏ�������B |

| �� | �Z���̍j�I�l���ɓw�߁A�Z���̂�������ʂɓn���ēO��ȉ��v���s���B |

| �U���P�V�� | �V�����E���k�̐��_�������{�B���ʂ����z�V���Q�V���i1955/7/2���s�j�Ɍf�ځu�s���Ȍ��݂̏��u�v�u���E�v�������|�I�v�ƕ� |

| �\�\��������e�P�N���X��I�сA��S�S�������\�\ | |

| �\�\�����R�k����Q�����]�肽���A���������搶���琼��搶�ɑւ���������ŁA�ӔC�҂͕s���̂܂܁\�\ | |

| �y�命���̐��k�̈ӌ��z | |

| �� | �����k�炵���̂��搶�ł��邱�Ƃ́A�قƂ�nj���I�ōZ���������F�߂Ă���ȏ�A���₩�ɂ��̐搶��Nj������E�����̂������B�E�������ɂ��ݏ�����Ă��܂����Ƃ��ł������B |

| �� | ���h�Ȑ^�̋���́A�搶��M�����邱�ƂȂ����Ă��蓾�Ȃ��B |

| �� | �������ł͍u�`�ȂǕ����C�ɂȂ�Ȃ��B���̖��̉����Ȃ����Đ^�̋���͂Ȃ��B |

| �� | ���݂ǂ̐搶�ɂ����Ȃ̐F�͌����Ă��Ȃ��B�����O�ɔ�ׂĐ搶�ւ̐M�����������ꂽ�B |

| �U���Q�R�� | ��P��Z���٘_�����k��A�٘_���A�V������� |

| �u���ɍ��Z���S�����l�߂����A�e�N���X����̂W���َ̕m�B | |

| �R���ψ����E���c�搶�ȉ��A����搶�A�͖�搶�B���k�����U�l���R���B | |

| �����R�k����k����̔ᔻ�Ȃǂɂ��٘_�B |

|

|

|---|

| �U���Q�T�� | �i�y�j���k�ψ���E�E���k������ɏ��o�����ƂɌ���B |

| �U���Q�W�� | �z�[�����[�����J���N���X�œ��c�B |

| ���� | ���k�ψ���E�E���k�ψ����N���X�̗v�]�A�ӌ�����������āA�����̐��k����̋c��ɂ��ē��c�B���k����̋c�������B |

| �@ | �������炵���ӔC�҂͑��������o�邱�Ƃ�]�ށB������ė��Ȃ��ꍇ�͐��k���ő���l���B |

| �A | �Z���̐ӔC��₤�B |

| �U���Q�X�� | ���k����i�������S���o�ȁj���X���`�ߌ�U���߂� |

| �� | �ψ�����莖���̌o�ߕƎ��^���� |

| �� | �u�ӔC�҂͍Z���̂��ƂɂQ���Ԉȓ��ɓ͂��o�邱�Ƃ����E���ɗv������v���Ƃ����|�I�����Ō���B�E����c�ɕK�v�Ȏ��Ԃ��܂߂Q���ԑ҂B |

| �� | ���̊ԁA��������̉k��邱�Ƃɂ��ē��c�B�^�搶�ɂ��Ă͏ؐl���o��B |

| �� | �Q���Ԍ�A�����o��҂Ȃ��B����̑�ɂ��ċ��c�B |

| �� | �R�NO�z�[������u�x�Z�ɂ���Đ搶���̗��e�ɑi���A���Ȃ𑣂����ł͂Ȃ����v�Ƃ����ӌ����o����A���L�����[�̌��� |

| �x�Z�^���c�c�c619�[ | |

| �� �c�c�c�c 200 | |

| �����E�����c�c 28 | |

| �����[���̂R���̂Q�ȏ�ŁA�R�O������̋x�Z������B | |

| �� | �U�����E�����q�����u�x�Z�ɑ��Ĕ��Ȃ�]�ށv�Ɛ����B |

| �� | ��\�ψ����c���Ĉ�U�x��B |

| �� | �哈�Z�������E�����Ȃ̂��ƁA�����x�Z���A�s���F�̈ӌ��\�B |

| �� | ����ď��W�B���E�����ޏ�B�x�Z�͍Č��c�B���k�ψ��c�����U�B |

| �� | ZR�X�����V�j���[�X�A�Z���k�Ƃ��āu���k�̐ӔC�ҏ����v |

| �� | ��A���k�ψ���W�B��i���k���H�j�A���k�������ȂǓ��c |

| �� | RK10 ����11���j���[�X�u���k�����E��11�l�̖��������ސE�v���v�ƕ��� |

|

|

|---|

| �U���R�O�� | ������S���k�u���ɏW���B���c�搶�u�b�������ʼn������悤�v�ƌĂт����B |

| �� | ���k����Ɉڂ�A�w�Z���ɍēx�����߂邪�A�����ȉ͂Ȃ��B�~�؈ψ������x�Z�錾�B���k��S���i�ψ����E�~�؉h���i2K�j�A���ψ����E�c���֎q(2K)�A���L���E�J���ώq(2S)�A�i�s�W�E���ь��i�QO�j�j����ѐ��k��\�V�O�����c�����U�B |

| �� | �u���Ő��k��\�Ɗw�Z���i�Z���ȉ��S�E���j�Řb�������B |

| �� | �w�Z��Ă̐���āi�搶�Ɛ��k�ƂŒ����ψ�������j�k���͕ʎ��ŋ��c�B�����x�Z�𑱂��Ă���������Ƃ̈ӌ����o�āA�T�T�U�łR�����t���ŋx�Z�ł����������B |

| �����@ | ���������ψ���́A�����܂ŐӔC�҂�Nj�����B | |

| �����A | �Z���̖��N�����͂���B | |

| �����B | ���k�̔������̋����E�E���ύX���A�S�ψ��̎l���̎O�����ʂƔF�߂����k��̋c���A | |

| �@ | �@ | �s���ɂ͍Z���̏��F��K�v�Ƃ��Ȃ��Ƃ���B |