2012/04/01 - 2013/03/31 第4回総会まで

2011/04/11 - 2012/03/31 第3回総会まで

2013/04/01 - 2014/03/31 第5回総会まで

2011/04/11 - 2012/03/31 第3回総会まで

2013/04/01 - 2014/03/31 第5回総会まで

●タイトルをクリックすると最新ページへジャンプします。

●画像にマウスポインターを置くと画像が拡大されます。全体像が見れない場合マウス中央のスクロールボタン(ホイール)か、マウスポインターを画像に載せたまま方向キー(←→↓↑)を使ってスクロールしてください。

| 2012.04.03 | 永森裕子(44回) | 向陽プレスクラブ幹事会議事録 |

| 2012.04.04 | 笹岡峰夫(43回) | 新作能「無明の井」の公演のお知らせ |

| 2012.04.09 | 水田幹久(48回) | アコンカグア登山 |

| 2012.04.15 | 中城正堯(30回) | 龍馬「愚童伝説」から学びの原点をさぐる |

| 2012.04.23 | 永森裕子(44回) | 向陽プレスクラブ2012年度総会及び懇親会議事録 |

| 2012.08.17 | 公文敏雄(35回) | 大嶋校長から曾我部校長へ(昭和32~34年) |

| 2012.11.09 | 永森裕子(44回) | 2012年度向陽プレスクラブ高知支部の集まり |

| 2012.11.09 | 永森裕子(44回) | 向陽プレスクラブ幹事会議事録 |

| 2012.12.10 | 森田隆博(37回) | 新校長のもと創立四十周年を迎える(昭和34~35年) |

| 2013.02.20 | 井上晶博(44回) | 母校へのCD寄贈 |

| 2013.03.20 | 岡林哲夫(40回) | 2013年度総会・懇親会のご案内 |

向陽プレスクラブ幹事会議事録

今こんなことをしています

アコンカグア登山

昭和48年卒業の水田幹久と申します。新聞部時代を振り返って思うことは、「新聞と名が付くからには、1学期に1回程度の発行では少なすぎる。なんとか1学期に2回は発行したい。」との思いで、発行回数を増やすことに執着したことを思い出します。完成した向陽新聞バックナンバーCDで当時の紙面を見ると、なんともその粗製乱造ぶりが目立って、恥ずかしい限りです。

会社人間としてそろそろ引退後の人生設計が気になっていた頃、現幹事の一人から強引な誘いを受け、本会の幹事の末席を汚すこととなりました。クラスの同窓会にもめったに顔を出さなかったため、土佐校OBとして、母校への貢献度は低かったと思いますが、これから少しずつ返していければいいかなと思っております。

さて、そうは言っても、まだ現役活動をしている部分もありますので、「今こんなことをしています」という趣旨の近況報告をさせて頂きます。それは、大学時代から本格的に始めた登山についてです。こちらの方は、大学卒業後もOB活動を継続し、登山そのものも細々と続けてきました。そして、今年の2月12日~3月13日、アコンカグア山の登山隊に参加しました。

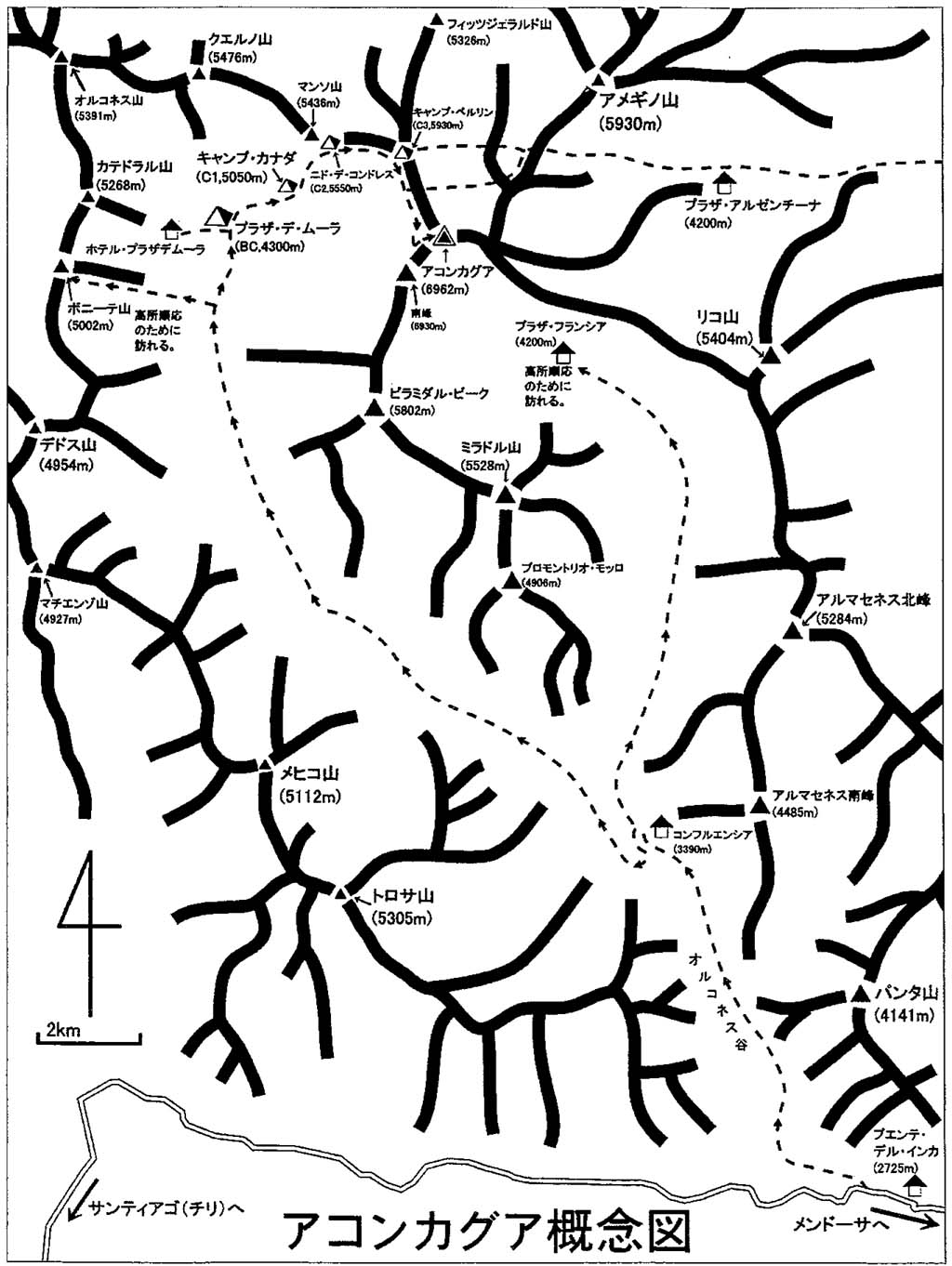

まずはアコンカグア山の紹介です。アコンカグアは南米アンデス山脈のアルゼンチンとチリとの国境付近のアルゼンチン側にある南米最高峰で、標高6,962mはヒマラヤ地域を除けば、最高峰でもあります。登山シーズンは南米が夏になる12月~2月ですので、今回の登山はシーズンの終盤にあたります。

次に私が参加した登山隊の紹介です。名称は「早稲田大学山岳部アコンカグア登山隊2012」です。現在、私は早稲田大学山岳部の監督を務めており、この登山隊の隊長でもあります。隊員は私の他に9名の現役学生と登攀アドバイザーのコーチ1名、私を含めて合計11名です。私自身、メタボの中年を自認しておりますので、私の役割は学生指導であって、登攀要員ではありません。せいぜいBC(ベースキャンプ)で間違いない指揮が執れればと思って参加しました。

実はアコンカグア山の日本人初登頂は、1953年早稲田大学山岳部の登山隊で、登頂後当時のペロン大統領に謁見しています。今回は59年ぶりに先輩の偉業の足跡をたどることになります。また、この登山隊は創部90周年記念事業として行われましたので、大学当局をはじめ各方面の支援を受けて行われました。

登山の経過を簡単に紹介します。2/12成田から出国、北米経由でブエノスアイレス着、さらに国内便にて登山基地の町メンドーサに到着。ここまで43時間かかりました。メンドーサで登山準備に1日を要し、翌日登山口の村プエンテ・デル・インカにチャーターした車で移動。そこから3日かけてBCのプラザ・デ・ムーラス(標高4,300m)に登る。BCまではオルコネス谷という広く開放的な谷を遡るため、快適なトレッキングを楽しめる。登山用資材の多くはムーラというロバの一種に運んでもらう。

BC設営後は、まず高度順応のためにボニーテ山(標高5,100m)に登る。次に、高度順応のためにC1(キャンプ1、標高5,050m)、C2(標高5,500m)、C3(標高5,900m)へと登っては下りることを繰り返し、荷揚げとキャンプ設営を行う。決して上へ上へと一直線に登ることはせず、上のキャンプに登れば、次の日には下のキャンプに降りることを繰り返し、尺取虫のようにキャンプを上げていく。そうしなければ、高山病にかかる可能性が高くなります。この登山隊の主体である学生は富士山(3,776m)の高度しか経験したことが無く、高度順応には十分な時間をとる必要がありました。ちなみにアコンカグア山頂では空気中の酸素の濃度は平地の1/3しかありません。

2/26には最終キャンプ(C3)設営完了、頂上アタック体制が整いました。BCで天候の回復を待った後、3/1BCを出発、3/3に5名の隊員が登頂に成功しました。目標は私以外の10名の隊員全員の登頂でしたが、高度順応の壁は厚く、全員登頂はなりませんでした。登頂後、BC撤収、メンドーサ経由で3/13に成田に帰国しました。私自身は、当初BC滞在だけで終わる予定でしたが、ボニーテ山の登頂、1年生部員のケアのために5,400m地点まで登るなど、想定以上に動くことができ、満足のいく登山となりました。また、3/13に帰国した時には、体重は7Kg程減量しており、ズボンのウエストはブカブカ状態、難しかったメタボ対策になり、嬉しい効果が得られました。

今回の海外登山に参加させていただくために、会社には約1ヶ月の休暇を取らせていただきました。学生指導という大義名分はありますが、理解ある経営陣の判断に感謝した次第です。しかし、登山準備もさることながら、出発直前・直後の仕事をこなすためには多大な労力が必要でしたので、最近やっと落ち着きを取り戻しているところです。

なお、この記事では登山活動の詳細までは記すことができませんでした。興味をお持ちの方は、インターネットにて、下記URLにアクセス頂ければ、詳しい内容が掲載されています。

登山計画書

.pdfの表示

早稲田大学山岳部

ブログ http://www.taksoho.com/weblog901/ ホームページ http://www.waseda.jp/9a-wac1920/

早稲田大学競技スポーツセンター

当該記事 http://waseda-sports.jp/news/9720/ ホームページ http://waseda-sports.jp/

《編集人より》水田氏より送られてきた画像は最高のものでしたが、全てを掲載するために紙面の関係上縮小せざるを得ませんでした。それでも、画像をクリックすると、別ウィンドウで2倍の大きさの画像が見ることができます。少しはその素晴らしさを感じて頂ければ幸甚に存じます。 龍馬「愚童伝説」から学びの原点をさぐる

平成二二年のNHK大河ドラマ『龍馬伝』終了から一年ほど経過し、放映中に出版されたおびただしい龍馬関連本もほぼ書店の店頭から消えた。この間、坂本龍馬に関する新史料の発掘や新しい観点からの評伝はほとんどなく、多くが既存の資料や伝説にもとづく再整理ないし焼き直しにすぎなかった。いまさらながら、山田一郎さんによる龍馬の継母・伊与の出自から、龍馬の父・八平の実家解明まで、丹念な資料の渉猟と歴史の舞台・関係者を訪ねての調査と論考に感心するばかりである。その著書『坂本龍馬―隠された肖像―』(昭和六二年 新潮社)、『海援隊遺文―坂本龍馬と長岡謙吉―』(平成三年 新潮社)を凌駕する作品に出会うことはなかった。

大河ドラマ『龍馬伝』自体は、放映一年前にNHKの関係者から、「福山雅治を龍馬にしたてた〈劇画〉で、岩崎弥太郎の眼から見る」と聞かされていたので、超かっこよい福山・龍馬と汚れ役香川・弥太郎の極端な対比にも驚かなかった。しかし、高知の城下と安芸の井ノ口村がすぐ隣町にされ、路上で出会った二人がよく行き来し、寺子屋の机が現在の学校と同じ並べ方で、龍馬の愚童ぶりに対して弥太郎には『論語集註』を読ませるなど、興ざめな場面も多かった。

放映でありがたかったのは、最終回の一つ前の「龍馬伝紀行」で我が家の種崎の「離れ」を、龍馬最後の帰郷で潜伏した家として取上げてくれたことだ。六月の撮影当日は帰郷できず、三里史談会の久保田昭賢さんに立ち会いをお願いした。あいにく大雨で、座敷は天井からの雨漏りで畳が濡れ、撮影場面の設定に苦労したとの電話をいただいた。関東在住の兄も私も、雨漏りしているとは思いもよらず、お陰ですぐ修理の手配をすることができた。以前、高知市教委が「文化財指定を視野」に上田建設に依頼して調査を行ってくれ、指定には該当しないとのことだったが、その調査を生かして三里の建築業者に幕末以来の屋根の保存修理をお願いした。NHKの撮影がなければ、雨漏りに気付かないところだった。

本稿では、テレビや伝記物語などで増幅される誤った龍馬伝説が真実と混同されないよう、龍馬ゆかりの旧三里村種崎で生まれ育った者として、龍馬少年の教育と人間形成に関していくつかの指摘をしておきたい。多くはすでに山田さんが論考済みであるが、いくらか別の視点も交えて重ねて呼びかけたい。

大器晩成の流行と愚童説

龍馬の最初の伝記小説は明治一六年に坂崎紫瀾が土陽新聞に連載した『汗血千里駒』であるが、大評判となり単行本としても数社から出版された。この復刻版は数種類あるが、高知では昭和五二年に土佐史談会から出た『汗血千里駒全』が版を重ね、平成五年には新しい「解題」をつけた新版が刊行された。平成二二年には岩波文庫で挿絵全六六点を収録した『汗血千里の駒 坂本龍馬君之伝』が出て、入手しやすくなった。

問題はこの伝記の位置付けである。坂崎は明治初期からの自由民権運動の激烈な活動家であり、その一環として政治小説を発表し、演説会を開催していた。しかし、明治一四年に高知警察署から政談演説禁止の処分を受ける。そこで、寄席芸人として鑑札をとり、馬鹿林鈍翁の芸名で講釈師となるが、たちまち逮捕される。この後で、龍馬の連載を始める。

岩波文庫の校注を担当した神戸大学教授で日本近代文学史専攻の林原純生氏は、「明治一六年という早い時点でかくも見事に坂本龍馬の自由人としての個性が表現されたことは、一つの驚きである」「史書や正史に対して、むしろ、自由党員として自由民権の最先端にいた坂崎紫瀾の歴史意識と、読者と共有しようとした政治理念が、坂本龍馬の個性的な行動や行動空間に強く反映されている」と述べ、自由民権運動のさなかに書かれたこの作品は、幕末や明治維新を素材にした大衆小説・歴史小説の先駆的作品であり、原点であると、高く評価している。

本来この作品は自由民権運動のための政治小説であり、冒頭には井口刃傷事件を持ってきて封建的身分制度のもとでの上士・下士の差別を見事に告発している。ついで、生い立ちに触れ、愚かにみえた少年が剣術や水練に励み、加持祈祷にかこつけて庶民の膏血を吸い取るニセ天狗を退治するまでに成長、十九歳で下士には許されなかった下駄を履いて江戸に出ると、千葉道場の娘・光子(佐那)とのロマンスが花咲く。興味尽きない場面展開の連続だが、政治的意図を持って書かれた小説であり、当然フィクションも多々含んでいる。確実な史料にのみ基づいた伝記や評伝ではない。特に坂崎は講釈師を演じていただけに、噂話を実話のように扱い、江戸の草双紙的な逸話を挿入、誇張した表現で場面を盛り上げている。まず、龍馬誕生にまつわるエピソードから検討してみよう。

龍馬誕生につき、「いにしえより英雄豪傑の世に降誕するやあるいは種々の奇瑞をしめせし」と述べ、龍馬の背の「いと怪しき産毛」の由来を母が懐胎中に愛猫を腹に載せたせいとし、龍馬と名づけたのは出生の前夜母の夢に「蛟龍(こうりゅう)昇天してその口中より吹き出した炎、胎内に入りしと見たり」と説く。蛟龍とは、龍が雲や雨を得て天に昇って龍になる前の姿で、英雄が真価を発揮する前の姿を指す。ここには、伝聞のままに記すと断ってある。続けて、「龍馬は十二、三歳の頃まではあまりにその行いの沈着にして小児の如く思えず。あたかも愚人に等しく、わけて夜溺(よばり)の癖さえあればその友に凌(しの)ぎ侮らるる事あれども、あえてさからう色とてなく…これぞ龍馬が大器晩成のしるしとやいわん」と書く。これが、龍馬愚童説・大器晩成説の発端である。

龍馬の背の産毛に関しては、後に妻のお龍や友人も触れており、生えていたのは事実であろうが、「母が常に猫を抱いていたから」はあり得ない。龍の炎が胎内に入って英雄豪傑が誕生するといった龍神伝説は、足柄山の山姥が夢で赤龍と交わって怪童金太郎が生まれたなど、江戸後期にはよく語られていた。英雄が少年期まで愚人であったが、やがて目覚めて大成するという大器晩成論も、うつけ者と呼ばれた織田信長、百姓の子で「手習い学問かつてなさず」と描かれた豊臣秀吉の事例など、幕末から明治まで枚挙にいとまがない。伝記物語の常套的な展開パターンであった。

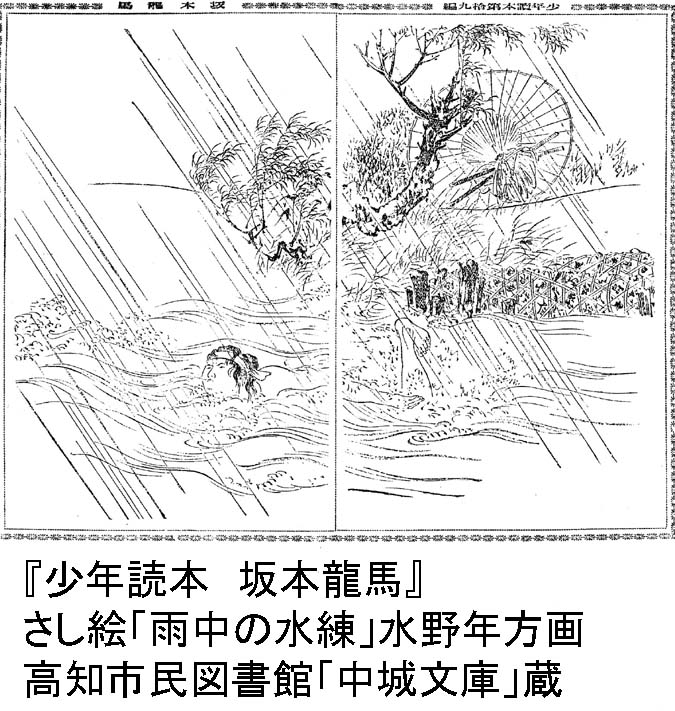

著者の坂崎自身も、明治三二年博文館刊『少年読本 坂本龍馬』(図1)の緒言で、近年『汗血千里駒』が広く伝播したため、内容を踏襲した伝記が見られることを悔やみ、こう述べている。「世人の仮を認めて真と為すに至る。これ余のひそかに慚悔するところたり。爾来余は龍馬その人の為に大書特書すべきの新事実を発見したること一にして足らず。ここに於て更に実伝を著わし、もって許多(あまた)の誤謬を正し、あわせてその真面目を発揮せんと欲し…少しく余の旧過を償うべきのみ」。しかし、この新著でも薩長連合や大政奉還に関しての誤りは直してあるが、伝聞による生誕伝説・大器晩成説は前著と同じであった。

『汗血千里駒』以降の龍馬像

坂崎自身は、『汗血千里駒』の自序で「龍馬君の遺聞を得、すなわちもっぱら正史に考拠し」と記したが多々誤謬があり、伝聞によった部分もあることを自覚し、後のち訂正に努めていた。ところが、平成五年の土佐史談会版の解題で、岡林清水はこう論じた。「紫瀾はこの作品で、明治御一新を上士と下士・軽格との対立面から把握し、…軽格坂本龍馬を代表とする明治御一新へ向かっての大精神は、自由民権運動につながると考え、この自由党的思想性でもって、『汗血千里の駒』を支えようとした。だが、この作品は、単なる党派的理想宣伝の小説ではない。史実追及を堅実に行い、リアリティのあるものとなっている」。

坂崎の作品は龍馬伝の第一号であり、龍馬研究の基本資料であるが、正史・史実とは言えない内容を織り込んだ政治小説であった。本人もそれを自覚していたのに、平成を迎えての岡林の解題では、「史実追及」「リアリティあるもの」が強調されていた。現在の作家・漫画家・脚本家から龍馬ファンまで、広く実伝と誤解される要因になったようだ。

では、『汗血千里駒』以来、龍馬が実伝と小説の間でどう揺れ動き扱われてきたか、青少年期の描写を中心に筆者の管見から探ってみよう。

明治二九年七月には、坂本家の遠戚になる弘松宣枝が『坂本龍馬』(民友社)を出版、好評で年内だけで五版を重ね、第三版からは龍馬の肖像写真が口絵として掲載される。後に日露戦争でバルチック艦隊との決戦をひかえた一夜、昭憲皇太后の枕辺に現われ、「微臣坂本龍馬でござります。力及ばずといえども、皇国の海軍を守護いたしまする」と告げてかき消えた話が出る。宮内大臣だった田中光顕(元陸援隊士)が人物確認のため皇太后に献上した肖像写真は、この口絵のものとされる。お龍も同じ写真を持っていたと『千里駒後日譚』にある。この弘松の作品も、少年龍馬の描写は坂崎を踏襲している。

皇太后の夢に現われた龍馬の新伝説は、明治新政府で薩長に主導権を奪われた土佐派の閣僚・田中光顕が、挽回策に龍馬を担ぎ出したと言われる。この出来事は新聞が取り上げたため、世間に広まる。土佐出身の画家・公文菊僊は後に龍馬立像に「征露の年 皇后の玉夢に…」の漢詩を添えた画軸を制作、大当たりをとる。この話も、病で伏す唐の玄宗皇帝の夢に現われて小鬼を退治し、快癒させた鍾馗伝説と似ている。玄宗皇帝が夢で見た姿に似せて描かせた鍾馗像が魔除けとして好まれ、日本にも伝来、江戸時代には病魔除けとして版画が戸口に張り出され、軒先にも塑像が飾られた。

しかし、龍馬はまず自由民権運動家にかつがれたためか、武市半平太は故郷・高知市吹井に瑞山神社が建立されたのに、幸い神にされることはなく、いつまでも自由人でいられた。ニセ天狗の祈祷師を退治した逸話や、慶応二年のお龍との霧島山登山で天のさかほこに天狗の面が付けてあるのを笑い飛ばし、引き抜いてみるなど、少年期から合理的な思考で行動しており、神がかった戦争勝利予言は似合わない。

幼年時代の疑わしき伝聞

大正元年には『維新土佐勤王史』(冨山房)が瑞山会著述で刊行されるが、執筆を担当したのは坂崎紫瀾であった。平尾道雄はこの書を、坂崎特有の「文学的史書」と評している。ここでの龍馬少年の描写は、だいぶ平静を取りもどし、「彼の童時は物に臆して涕泣しやすく、故に群児の侮蔑を受くるも、あえてこれを怒らず」と述べ、後年兄・権平に出した手紙の「どうぞ昔の鼻垂れと御笑くだされまじく候」を紹介する。

母・幸は龍馬が十二歳の時に亡くなる。「当時龍馬は小高坂村の楠山某家に就き、習字と四書の素読を始めしに、たまたま学友と衝突して切りかけられ、ために退学したり。父母は再び過ちあらんことを恐れて、他に通学なさしめざりしより、ついに文学の素養を有する期を失いたり」と書く。四書とは、儒学の基本図書である大学・中庸・論語・孟子で、文学は学問といった意味である。続いて「すでに十四歳を過ぐるも、時に夜溺(夜尿)の癖を絶たず」で、父もその遅鈍を嘆いていたが、「さらに長じて剣道を日根野弁治に学ぶや、不思議にも気質とみに一変して別人の如く、その技もまた儕輩(せいはい)をしのぐに至れり」と記す。大雨の日に水練に向うのを日根野に怪しまれ、「水に入れば常に湿(うるお)う。なんぞ風雨を辞せんや」と答えたエピソードをあげ、龍馬が自らの行動に自信を持った証とする。(図2)

姉の乙女は龍馬の四歳(実は三歳)上で「女仁王」のあだなで呼ばれ、「短銃を好み、鷲尾山などの人なきところに上り…連発してその轟々たる反響にホホと打ち笑み」とか、「常に龍馬を励まして、これを奮励せしむる」と紹介してある。

これら『維新土佐勤王史』にある少年龍馬の逸話は、大正三年刊『坂本龍馬』(千頭清臣著 博文館)や、昭和二年刊『雋傑(しゅんけつ)坂本龍馬』(坂本中岡両先生銅像建設会 編集発行)でも、ほぼ同様だ。ただ千頭の本では二版増補で「疑わしき話」の項を設け、はな垂れと言われたことで龍馬を真の馬鹿というのは大きな間違いと記してある。千頭は高知出身の英文学者・貴族院議員として知られた存在だったが、実際の筆者は山内家史編修係・維新史家の田岡正枝であった。後者は、京都円山公園にある坂本・中岡像建設のための刊行で、銅像は昭和九年に完成したが第二次大戦で供出、昭和三七に再建された。

岩崎鏡川の史料収集と重松実男の見識

昭憲皇太后の夢に現われた龍馬は、日露戦争の勝利によって、自由民権の先駆者のみならず海軍の祖・皇国守護の英霊とされ、もてはやされるようになった。小説だけでなく、演劇や講談にも次々と取上げられた。これに対し、『汗血千里駒』以来の伝記と称する作品の内容を、「荒唐無稽の綺語でなければ、舌耕者流の延言」「正確な史料に憑拠(ひょうきょ)するものあるを見ない」と断じ、坂本龍馬の史料編纂に取り組だのが岩崎鏡川(英重)である。岩崎は山内家史編集係・維新史料編纂官を歴任、晩年は『坂本龍馬関係文書』編纂に心血をそそぎ、大正一五年五月に死亡したが、その一ヶ月後にまず私家版として刊行された。鏡川の次男が『オリンポスの果実』で知られる作家・田中英光である。

中城家の本家・中城直正(初代高知県立図書館長)は、大正期にこの岩崎と綿密に連絡をとって、維新の志士たちの史料収集と顕彰を中心に、県下の史料・史跡の収集保存や記念碑建立などに取り組んでいた。例えば大正三年一月から二月にかけて上京した際の日記には、維新史料編纂所の岩崎とともに土佐出身の田中光顕伯や土方久元伯、さらに東京帝大史料編纂所にいた帝大同期の歴史学者・黒板勝美などを訪問した記録が残っている。岩崎からの手紙もあり、内容は武市瑞山先生記念碑・同遺跡保存・堺事件殉難者合祀・紀貫之邸跡建碑、それに維新関連の贈位申請・文書購入などである。これらの手紙や日記は全て、高知市民図書館「中城文庫」に収まっている。

この『坂本龍馬関係文書』にも、龍馬の手紙の執筆年代などいくつかの誤りが後に指摘されたが、龍馬研究の画期的な史料集誕生であったことに間違いない。戯曲の傑作とされる真山青果『坂本龍馬』も、三里村出身の作家・田中貢太郎の『志士伝記』(改造社)も、この史料集刊行抜きには考えられないと、文芸評論家・尾崎秀樹氏は述べている。龍馬の史料発掘と編纂の仕事は岩崎亡き後も続き、郷土出身の研究者に受け継がれていく。その結実した刊行物が、平尾道雄著『海援隊始末記』『龍馬のすべて』・宮地佐一郎編『坂本龍馬全集』・山田一郎著『坂本龍馬―隠された肖像―』他・松岡司著『定本坂本龍馬伝』であり、坂本家ご一族の土居晴夫氏も綿密な考証によって『坂本龍馬の系譜』をまとめておられる。

これらの中で、少年龍馬の真実に最も迫っているのは、山田さんの著作である。そして、その先駆ともいうべき著述が、昭和一二年に重松実男編著で高知県教育会から刊行された『土佐を語る』の「坂本龍馬」であろう。あまり知られていない著述なので、少し長くなるが紹介しよう。

その出身 「坂本は天保六年に城下の本町筋一丁目の郷士の家に生まれた。幼少の頃遅鈍な劣等児であったように伝えられもするが、これは彼が後年兄権平への書翰に〈…どうぞ昔の鼻垂れとお笑い下されまじく候〉とある所などから誤り伝えられた話であろう。晩成の大器であったには相違ないが、遅鈍であったものとは思われぬ。…青年時代剣道の師日根野弁治が、大雨の中を水泳にでかける坂本に出会ってあやしむと、水へ入ったらどうせ濡れるから同じことだ。と答えた所も、一見間抜けたようで、その実中々才気煥発ではないか。」と書く。続けて十八、九歳で四万十川治水工事の監督を手伝い、精出す者に褒美を与えたことを、「すでに棟梁の器量をひらめかしておる」と評価する。さらに、「嘉永六年十九歳、剣道修業の志を立てて江戸へ上るとき、同行者の一行中坂本の姿が見えないので、見送り人が不審して集合所であった友人の宅へ立戻って見ると、彼は襖に貼った錦絵に見とれて〈たまるか義経の八艘跳じゃ〉などと太平楽をきめこんで、只今三百里外へ旅立つ者とも見えなかった」と紹介。当時の土佐から江戸は、今西洋へ旅するようなものなのに、坂本の「天衣無縫の大らかさがうかがわれる」と人柄にも触れている。

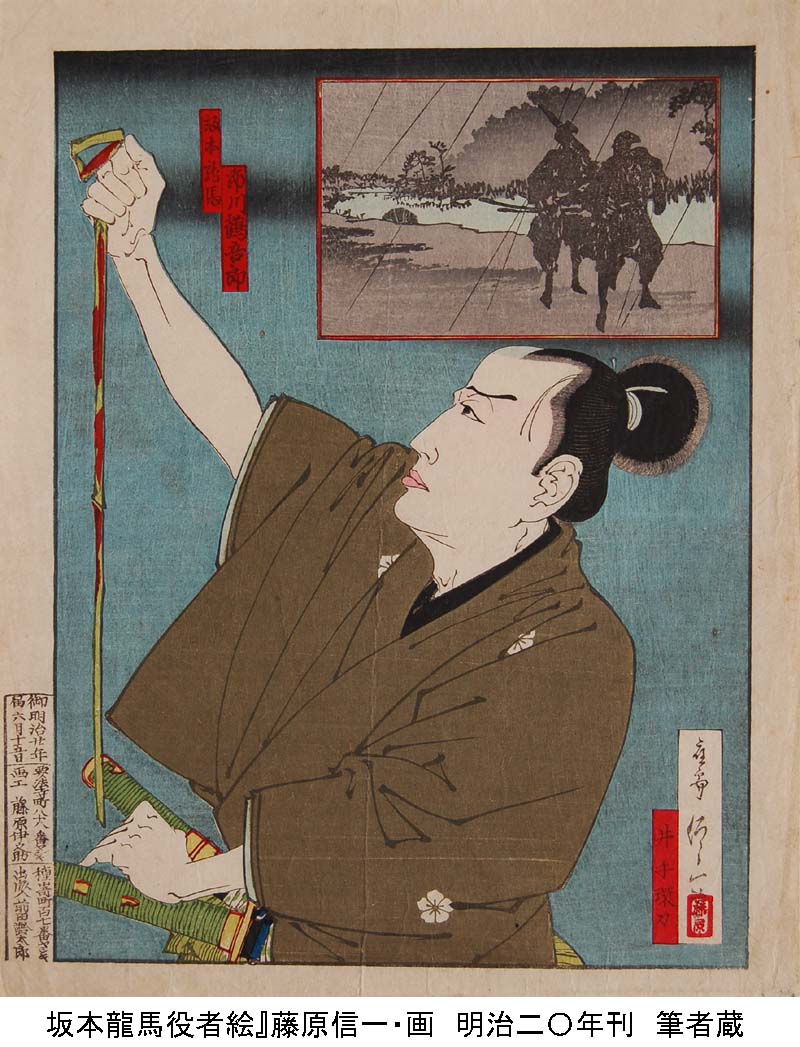

江戸への初めての旅立ちの際に、最初に立ち寄った家で襖(壁ともいう)に貼ってある浮世絵に見入った場面は、前出の弘松の本にも、仁井田出身の作家・田中貢太郎著『志士伝奇』の坂本龍馬にもある。慶応三年九月、最後の帰郷で種崎・中城家に潜伏した際に、やはり襖に貼られた浮世絵を眺めており、後に高知での芝居「汗血千里の駒」上演で、龍馬自身の浮世絵(役者絵)が制作されたことも含めて、不思議な縁を感じる。

その学問 「彼ははやくから剣道に専念したので、学問の素養の薄いのを悔い、帰国してからはよく読書した。海軍通の河田小龍という画家の啓発を受けて、将来の海上発展を夢みたのもその一、また折りにふれて和歌をも詠んだ。彼の詠草は、〈げにも世に 似つつもあるか 大井川 下す筏の はやき年月〉(他に二首掲載)などと、卒直武骨な個性の発露する中にも、自ら格調の整うた才気を見せている。漢籍では、老子を愛読したというから、なかなか世人が思ったように無学ではない」と述べている。さらに、読書法が変わっていて、『資治通鑑』を読ませると字音も句読も返り点もいい加減だが、「大意がわかればよいじゃないか」と笑っていたという。後年英語も学んだ。ある蘭学者によるオランダ政体論の講義中に、「それじゃ条理が立ちません」と指摘、蘭学者が誤りを詫びた話も紹介している。

航海術研究 「その後江戸へ下って勝海舟の門に入り、一心に航海術の研究を始めた。この動機は、彼と小千葉の倅の重太郎とが開国論者の海舟を斬るつもりで押しかけ、海舟に説得せられたことになっておるけれども、これは疑わしい。当時彼は海外の事情に盲目でもなく、海上雄飛の素志を抱いていた…」。ここでは、海舟を斬りに押しかけたとの伝説を否定し、神戸海軍塾での研鑽や、第二次長州戦争で「習得した海軍術を以て桜島丸を操縦し、幕鑑に砲火を浴びせかけてあやしまなかった」事例をあげ、高所の見識と評価する。

この重松の著書は、海援隊・薩長同盟・大政奉還・船中八策・遭難・逸話などの項目をたて、きちんと述べてある。学術書でないため、個々の出典を示してないのは残念だが、遅鈍ではなく、海舟を斬りに行った伝説は疑わしいと明記している。昭和初期の見識ある高知の知識人は、龍馬愚童説など信じていなかったのだ。

龍馬の手習いと寺子屋

龍馬は乙女姉さんへの親しみとユーモアあふれる手紙から、志士たちへの情報伝達、政治構想まで、さまざまな文書を書き残している。個性的な口語体の文章表現と、伸びやかな筆遣いでその想いが率直に伝わってくる。この筆力は、少年期に習得したものである。ここで、その学習歴を振り返ってみよう。主として高知県立坂本龍馬記念館の「龍馬略年表」による。〈 〉内は、筆者の追加事項である。

この年表で、まず注意いただきたいのは年齢で、江戸時代は数えであり生まれると一歳、龍馬は生後一月半で正月を迎えて二歳となる。現在の満年齢と二歳近くずれているのだ。母幸の亡くなったのは、今でいえば十歳ぐらいだ。この年に楠山塾に入門とあるが、『高知藩教育沿革取調』(明治二五年 冨山房刊)によれば、師匠は楠山荘助(庄助)、文政五年開業、安政四年廃業で、学科は読書習字、安政三年の生徒は男百人、女二十人となっている。龍馬が、すぐ退塾してもさほど問題なかったのは、入門前に家庭学習ですでにかなり読み書きを習得していたからだと思われる。

江戸後期には全国で寺子屋が普及し、庶民の子弟も数えの七歳くらいから読み書き算盤を習うようになるが、武士や庄屋、裕福な町人の多くは手習いの手ほどきを家庭で行うのが習わしであった。自叙伝『蜑(あま)の焼く藻の記』を残した幕府御家人・森山孝盛は、十歳までの教育は母任せだったという。初めは家庭学習で、途中から寺子屋に行く者もいた。いずれにしろ十二歳前後になり手習いを終えると、家塾・私塾・藩校、あるいは剣道場などに入門する。寺子屋の師匠が医師や武士・僧侶・庄屋などの兼業であったのに対し、藩公認の儒官による家塾も、民間の私塾も、漢学者や国学者が自宅で開いた塾であった。

坂本家の人々は代々和歌を楽しんだとされ、なかでも龍馬の祖母久は土佐では知られた歌人・井上好春の娘であり、その家風は龍馬の父八平・母幸にも受け継がれたようだ。山田さんが『海援隊遺文』で紹介したように、仁井田・川島家に残る『六百番歌合』には当時種崎にあった川島家で開かれた歌会の巻があり、そこには種崎の川島春麿・杉本清陰・中城直守などと並んで坂本直足(八平)の名が見られる。このような教養豊かな家庭では、手習いの手ほどきは父母が行い、親が読み書きの得意でない家庭では最初から寺子屋に通わせていた。

土佐での事例は、下級武士で国学者の楠瀬大枝(一七七六~一八三五)が残した日記『燧袋(ひうちぶくろ)』に記されている。この日記を分析した太田素子(和光大学教授)は『江戸の親子』(中公新書)で娘の教育について、「大枝は菊猪や笑の手習いをやはり自分で手がけている。…菊猪の記録では手習いの開始と初勘定を続けて記録しているが、手習いの開始は菊猪七歳」、「下級武士の息子たちが手習いはともかく、素読から講釈へ進む段階には私塾に通っていた」と述べている。

江戸の家庭教育の事例は、幕末に蘭医桂川家に生まれた今泉みねの『名ごりの夢』(平凡社東洋文庫)にある。「私の生まれた家では、…手習いでもしているのを見つかると、御じい様が桂川のうちに手習いや歌を習う馬鹿がどこにあるか…そんなことは習わなくてもできるもんだ」、「いきなり思ったことを歌によんで、それを書くのが手習いでした。いろはを習わせると言うよりも、それを最初から使わせて思うように書かせる。つまり、生活がそのまま教育ですね」と、語っている。

桂川家は極端な例だが、寺子屋でも家庭でも手習いは基本的に個人別自学自習であり、学びは学(まね)びから始った。多くが、まず「いろは」と数字を師匠・親が自ら書いた手本を真似て学び、次に往来物と呼ばれる木版摺りの教科書を使っての手習いへと進む。往来物の内容は、人名漢字、国名尽し、消息往来、さらに商売往来、風月往来などで、文字・単語・短文を習得し、日常生活の用語・知識・手紙文、そして職業知識や和歌風流へと続くカリキュラムがあった。

寺子屋の学習法と机の配置

学習法は、新しいお手本に進むたびに師匠から読み書きの指導を受けるが、あとはひたすら手習いの反復練習である。そして、一人ずつ師匠の前に出てチェックを受け、読み書きともきちんと出来れば新しい教材に進む。何十人生徒(寺子)がいても、学習内容は進度に応じて一人ひとり違っていた。往来物は七千種類以上あり、『土佐往来』といった地方版も出版されていた。和歌では『百人一首往来』『七夕和歌集』等があった。

家族で和歌を楽しんだ坂本家では、実母幸も継母伊与もそして三歳上の姉乙女も当然手習い指導の力を持っていた。中城直正の手稿『桃圃雑纂』にも「母幸ハ温厚貞節、ヨク八平ニ仕ヘ、子女ヲ教育セシガ」とある。龍馬には、病弱な母に代ってもっぱら乙女が指導、『古今和歌集』も教えたとされる。慶応元年九月の乙女・おやべに宛てた龍馬の手紙からは、『新葉和歌集』にも親しんでいたことがうかがえる。

このような手習いを終えると、十二歳くらいから私塾や家塾で、さらに四書五経・史記・唐詩選・資治通鑑などの漢籍とも取り組み、専門的知識を持った師匠の元で儒学や漢詩・国学を身につける。また、武士は武術にも励むことになる。

龍馬にとっては、寺子屋や私塾に行かずに、家庭で母幸や姉乙女からのびのびと自学自習で読み書き算盤、さらには歌の道を学んだことが、その後の人間形成にかえって役立ったように思われる。漢籍はさほど必要としなかったのだ。成人してからの手紙文や和歌から判断しても、読み書きの基礎学力はきちんと身につけていたし、砲術・航海術を学ぶために必要な数学力、例えば大砲の角度・火薬量から弾道と距離を計算する力も備えていた。英語にも挑戦している。

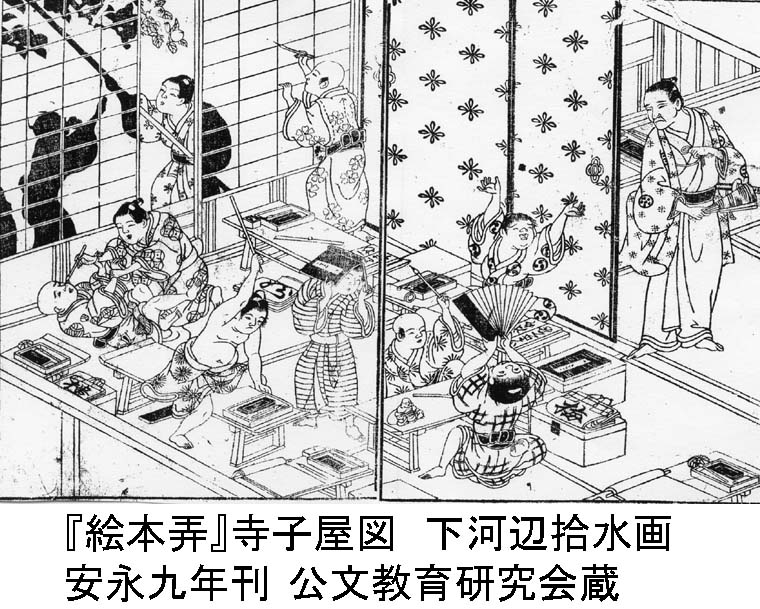

それにしても、近年の寺子屋描写はひどすぎる。NHK「龍馬伝」でも第一回に寺子屋と私塾(岡本寧浦)の場面が登場したが、どちらも今の学校同様に教師と生徒が向き合う形で机が並べられていた。寺子屋では一斉授業を行わないので、生徒たちは入門の際に持参した机を自由に並べて学習した。師匠に向って整然と並べることはあり得ない。このことは、金沢大学(日本教育史)の江森一郎教授が『「勉強」時代の幕あけ』(平凡社)で、江戸時代の寺子屋絵図を列挙して論じておられる。

ここでは、公文教育研究会所蔵の二点を紹介しよう。『孝経童子訓』所載の「書学之図」(図3)は行儀よい寺子屋で、右は男子席、左は女子席だ。師匠の前で個人指導を受ける生徒がいる。次の『絵本弄(もてあそび)』(図4)は、出かけていた師匠が帰ってみると、大騒ぎの場面である。龍馬もこんな騒動に巻き込まれたのだろうか。机はコの字型に並べてある。

ところが高知でも、六年ほど前に高知城の丸の内緑地で開かれていた江戸時代の城下町展示を見学に行くと、寺子屋のセットがあり、やはり全て前向きに机を並べてあった。本町の「龍馬の生まれたまち記念館」にも寄ったが、ここに置いてあった寺子屋場面の絵も同じだった。双方の係りには間違いを指摘しておいた。さすがに山形県立教育博物館の寺子屋展示は、江戸時代の天神机から落書きだらけの雨戸まで本物を揃えており、並べ方もコの字型できちんと考証がされていた。平成一三年に京都国際会議場で開かれた「ユネスコ世界寺子屋会議」の展示企画を担当し、浮世絵寺子屋図とともに山形の実物をお借りして展示したが、海外の参加者から大変好評であった。なお、寺子屋で使う質素な机を、学問の神様・菅原道真にちなんで天神机と呼んだ。

日本では明治五年の学制以降、ヨーロッパの小学校の一斉授業を取り入れたが、この授業法は十九世紀になってからイギリスの牧師が、植民地でのキリスト教普及のため考案したものである。二人の牧師の名前をとって、ベル・ランカスター・メソッドと呼ばれるが、少ない教師が効率よく大勢を指導するために助手を使い、同一教材で一斉授業を行った。

この教授方法を、産業革命と列強による戦乱の時代を迎え、労働者や兵士の手っ取り早い養成に迫られた欧米各国が、小学校に採用したのである。貴族たちは相変わらず家庭教師の個人指導を受けていた。平成一六年にドイツ城郭協会会長のザイン侯爵をその居城に訪ねたが、ハプスブルク家出身の城主夫人が述べた言葉「小学校には行かず家庭教師が来てくれました。両親からは家の誇りを忘れず、将来どこに住んでも土地の社会に貢献することを心がけるようにと教えられました」が、印象に残っている。夫人は城の隣で、自ら「チョウの生態博物館」を運営しておられた。

和歌と砲術が結ぶ三里と坂本家

さきに上げたように種崎の御船倉御用商人・川島春麿は楠瀬大枝に国学・和歌を学び、近所の杉本清陰や中城直守だけでなく、城下に住む龍馬の父坂本八平などとも歌人仲間であった。おそらく川島家と坂本家は廻漕業と商家として、業務上の繋がりも深かったと思われる。中城家も、大廻御船頭として土佐から江戸への藩船を操船、藩士やさまざまな物産を運んでいた。この三者は当然、仕事・和歌の双方で親しい仲だった。

三里にはこの時代の歌人に坂本春樹などもおり、和歌のサロンが出来ていたように思われる。そして、川島家の記録にあるように、坂本八平など城下の和歌仲間とも交流していた。『万葉集古義』で知られる国学者・鹿持雅澄も妻菊が仁井田郷吹井の出であり、仁井田・種崎をたびたび訪ねてこれら歌人と歌を贈りあっている。

中城直守は、この土佐の歌人仲間と江戸の歌人とを結ぶ役割もしていたようで、手稿『随筆』には国学者・齊藤彦麿を訪ねて教えを乞い歌を交わしたとある。藩船を運航して江戸に行っては歌人を訪ね、土佐への土産はもっぱら交換・購入した短冊と浮世絵だったと我が家には伝わっている。直守所蔵の短冊は三百人を越す歌人に及び、本居宣長・村田春海・野村望東尼から地元の谷真潮・中岡慎太郎に至る。

このような交流の中で、坂本八平は川島家をしばしば訪ねて早くから伊与を知っており、「思われびと」だったのではないかと山田さんは推測している。いずれにしろ、二人の結婚によって龍馬少年も乙女姉さんとともに川島家をよく訪問したと伝わっており、和歌にも浮世絵にも親しんだのではなかろうか。そして、城下本町の自宅から小舟をこいで鏡川を下り、浦戸湾を種崎に向かうなかで、行き交う藩船や荷船への興味と、海の彼方へのあこがれが芽生えたと思われる。川島家では、村人から「ヨーロッパ」と呼ばれるほど西洋事情に詳しかった春麿から万国地図なども見せられ、胸をときめかした事であろう。

和歌に続いて坂本家と三里を結ぶものに砲術がある。土佐藩では仁井田の浜を公設砲術稽古場としていたが、砲術指南に当たった一人が、徳弘孝蔵(董斎)で、『近世土佐の群像(4)鉄砲術の系譜』(渋谷雅之著)によると天保十二年(一八四一)に一三代藩主山内豊煕の命で下曽根金三郎に入門し、高島流砲術(西洋砲術)の免許皆伝を得ている。徳弘は下士で御持筒役に過ぎなかったが、上士の中には洋式砲術を嫌って藩命拒否の人物もいたなかで、いち早く西洋砲術を習得したのである。

龍馬の父八平は、和式砲術の時代から徳弘孝蔵に入門していたが、龍馬の兄・権平も安政三年(一八五六)に奥義を授けられた記録が残っている。いっぽう龍馬は、従来安政六年徳弘孝蔵に入門とされてきたが、山田さんは『海援隊遺文』で「龍馬、鉄砲修行」の項を立て、詳細な調査から「安政二年洋式砲術稽古、同三年正式入門」とし、安政六年は免許に近い奥許しと見ている。続けて龍馬の成長過程を「嘉永六年十二月一日、十九歳で江戸で佐久間象山に入門、砲術の初学を受け、安政元年六月、二十歳で帰国、河田小龍に航海通商策を説かれ、翌二年十一月、二十一歳、徳弘董斎のもとで砲術稽古…」と、述べている。これに対し、十九歳で高名な佐久間象山にいきなり入門は無理で、それ以前から土佐で砲術の初歩は学んでいたであろうとの説もある。

安政元年、河田小龍に会ったのは小龍が筒奉行池田歓蔵に随行して薩摩に赴き、大砲鋳造技術の視察から帰ったばかりであった。龍馬は江戸でペリーの黒船を見て帰国したところであり、大砲の威力も、外国の軍艦を迎えて攘夷の困難なことも、さらに外国船を購入しての旅客・物資の運輸とそのための人材育成の必要性も、よく理解できた。

龍馬は嘉永六年に江戸修行に出かける二年ほど前から、父や兄に連れられ、仁井田の砲術稽古を見学していたのではないだろうか。そしてその往復には小舟を使い、継母が住んでいた川島家にも寄り、江戸や長崎の新しい情報を聞き、更に川島家の幼い姉妹(喜久と田鶴)や中城直守の長男亀太郎少年(直楯)とも遊んだであろう。

坂本家は商家から郷士に転じただけに、古来の武士が剣術や槍術にこだわって銃砲術を蔑視したのに対し、早くから兵器としての威力を認め、その習得に取り組んできた。伝統的な和歌を好む反面、実利的合理的判断の出来る家庭で文明の利器にも敏感であった。この気質は、種崎・仁井田で古くから海運・造船に従事してきた人々とも共通するところが多かった。

このような風土から有名な龍馬のエピソード、「太刀→短刀→ピストル→万国公法」が生まれた。時代の変化に即応した所持品の更新であり、思考の更新である。実践でも龍馬は寺田屋でピストルを使って捕手の襲撃を防ぎ、第二次長州戦争では桜島丸に乗船して幕府軍への砲撃を指揮、慶応三年の帰郷では新鋭のエンフィールド銃千挺を土佐藩にもたらしている。

龍馬は、和歌で文章表現力とともに王朝人の雅や気概を、砲術で国内統一と欧米列強への軍事的対応策を、身に付けたのだ。

龍馬最後の帰郷と土佐のお龍

慶応三年の龍馬最後の帰郷と三里の人々、そして土佐に来たお龍の姿に簡単に触れておこう。九月二三日に蒸気船震天丸で浦戸湾に入った龍馬は、袙(あこめ)の袂石(たもといし)に停泊させ、小舟で種崎・中の桟橋に上陸すると、裏の竹やぶをくぐって中城家にはいった。当日は仁井田神社の神事(じんじ)で、人の出入りが多い表門は避けたのだ。中城家では、直守が御軍艦奉行による旧格切り替えに御船方仲間を糾合して反対したため、格禄を召し上げられ、長男直楯(亀太郎)に家を継がせたところであった。

城下の実家に直接入らなかったのは、土佐藩の政策が勤王か佐幕か明確になっておらず、持ち帰った最新式の銃千挺を土佐藩が倒幕に備えて受け入れるかどうか不安があったからだ。頼りの後藤象二郎は上京中であった。そこで、藩の方針が決まるまでは馴染みの多い種崎に潜伏した。川島家は、安政地震の津波で被害を受け、仁井田に転居していた。

中城家では直楯が龍馬一行を「離れ」に案内し、妻の早苗が世話をした。滞在中の様子は、直楯の長男直正が後に両親から聞き出し、覚書『随聞随録』に記載してある。これも山田さんはじめ多くの研究者が引用している。

龍馬はこの際に、川島家の屋敷跡にあった小島家も訪問している。小島家には少年時代に可愛がった川島家の妹娘・田鶴が嫁入っていたのだ。この家で、折良く来ていた土居楠五郎(日根野道場で指導を受けた師範代)とその孫・木岡一とも会っている。後に木岡が述べた回想が、『村のことども』(昭和七年 三里尋常高等小学校刊)にあり、土産にもらったギヤマンの図まで掲載してある。円形の鏡でPARISの文字を月桂樹の小枝が囲んでいる。このわずか二ヶ月足らず後に龍馬は不帰の人となっただけに、忘れ得ぬ思い出になったであろう。

龍馬の妻お龍も夫の亡き後、その遺言に従って妹起美を海援隊幹部・菅野覚兵衛(千屋寅之助)と長崎で結婚させ、明治元年春には土佐の坂本家にはいる。しかし、権平とうまくいかなかったのか、夏には和喰村(現芸西村和食)に帰っていた菅野夫妻の実家・千屋に身を寄せる。ここでお龍に可愛がってもらったのが十一歳ごろだった仲(覚兵衛の兄富之助の長女)で、中城直顕(直守の三男、私の祖父)の後妻に来てからその思い出を高知新聞記者に語っている。

そこには、龍馬遺愛の短銃でスズメを撃って遊び、人に見せたくないと龍馬からの手紙をすっかり焼き捨てたことから、お龍さんへの「あんな良い人はまたとない」という回想まである。日付は昭和一六年五月二五日で、記者は私の母冨美の弟岡林亀であった。この記事は、中城家から『坂本龍馬全集』にも提供した。菅野のアメリカ留学によって、明治二年お龍は土佐を去るが、別れに際し仲への記念に龍馬から贈られた帯留を譲っている。龍を刻んだ愛刀の目貫止めと下げ緒で作ってあり、中城家の娘の嫁ぎ先に代々受け継がれている。

最後に、『汗血千里駒』の冒頭で扱われた井口村刃傷事件と龍馬の関係に触れておこう。多くの研究者はこの事件に龍馬は参加していないとしてきた。山田さんは、寺田寅彦の父寺田利正が事件の当時者である下士・宇賀喜久馬(十九歳)の兄であり、寺田家には喜久馬切腹の介錯をしたのは利正で、上士二人を斬った池田虎之進と宇賀の切腹で収拾を図ったのは龍馬だったとの話が、密かに伝えられてきた事を明らかにしている。切腹は、武士としての面目が立つ自死であった。龍馬が関与したとの説は、元高知県立図書館長・川村源七がかつて唱えており、山田さんがそれを立証している。

坂崎が『汗血千里駒』を執筆した明治一六年には、城下を揺るがせたこの大事件の関係者も数多く生存しており、冒頭に持ってきたのは龍馬関与に自信があったからであろう。明治二○年高知座でのこの作品の上演でも、井口村刃傷事件が中心であり、大好評であった。坂崎の龍馬本の虚実と、政治小説としての正当な評価は今後も追及すべき課題である。

おわりに

坂本龍馬は、恵まれた家庭環境で家族の指導のもと、読み書き計算を自学自習で学び、そこから自ら学ぶ意欲と新しい課題にチャレンジする喜びを身に付け、成長していった。学びの場は、日常生活を過ごす家庭・地域から、城下の剣道道場や鏡川での水練、さらに仁井田の砲術稽古、そして江戸の千葉道場・佐久間象山の塾、神戸・長崎へと広がっていった。この間、和歌を学び歌も詠んだが、現実とは遊離しがちな漢学・漢籍には深入りしなかった。

代わりに川島春麿や河田小龍、江戸では佐久間象山や勝海舟など、当時の最新の情報と学識を持つ人々に接していった。また、種崎・仁井田の御船倉や砲術稽古の現場も訪ね、江戸では黒船警護の品川台場にも動員された。このような現場での見学や体験の積み重ねが、神戸での海軍操練所開設や長崎での亀山社中・海援隊結成で、花咲くことになる。

なかでも青少年時代に、御船倉の周辺で見た活発な船の行き来や種崎・仁井田の沖に広がる太平洋の大海原は、大きな影響を与えたと思われる。船は江戸・上方はもとより、長崎・下関・薩摩などから、様々な物産と情報をもたらしてきた。情報の一端は中城直守が文政から明治期まで記した『随筆』でも知ることができる。龍馬は、長崎とも取引をしていた川島春麿からの異国情報を、目を輝かせて聞いたのであろう。

寺子屋にはほとんど行かなくても、豊かな生活環境のなかで自学自習を行い、自ら学ぶ喜びに目覚めていったのである。後に愚童と呼ばれた「龍馬の学び」にこそ、教科書中心の一斉授業とテストに明け暮れる現代の教育病理を克服する鍵があるようだ。(註 引用文は現代用語に変えてある)

(本稿は『大平山』第三八号 平成二四年三月 三里史談会刊よりの転載である) 向陽プレスクラブ2012年度総会及び懇親会議事録

1.日時

平成24年4月21日(土) 総会17時-17時30分 懇親会17時30分-20時

2.場所

「シェ.マシオ」八重洲パールホテル2階

3.出席者

大町玄(30回)中城正堯(30回)濱崎洸一(32回)森木光司(32回)吉川順三(34回)公文敏雄(35回)森田隆博(37回)岡林哲夫(40回)藤宗俊一(42回)加賀野井秀一(44回)永森裕子(44回)中井興一(45回)水田幹久(48回)北村章彦(49回)

以上14名 委任17名 (会員総数48名)

4.中城会長の挨拶

予想以上に充実した活動が、岡林幹事長以下皆さんの努力で進んでいる。

特に向陽新聞バックナンバーのデータ化に関しては、新聞の収集は岡林敏眞氏、データ化・編集は藤宗俊一氏、CDのコピー・頒布に関しては森田隆博氏、岡林哲夫幹事長の尽力が大である。ホームページも、非常に活性化している。今後も、会員の皆さんからの投稿を是非お願いしたい。幹事長以下、皆さんの協力に感謝している。私の役割は、20回代の会員と40回代の会員をつなぐことだと思っていた。それを果たしたので後は消えゆくのみである。

以下、岡林哲夫幹事長及び中井興一会計作成の総会議案書に沿って報告、一部検討の後、了承がなされた。

5.2011年度活動報告

岡林幹事長が作成資料に沿って報告

6.2011年度会計報告

中井興一会計担当が作成資料に沿って報告。承認。

7.2012年度活動計画及び予算

A.活動計画

1)会議.懇親会の開催

・総会.懇親会:2012年4月21日(土)17:00-

2013年度は、4月20日(土)同じくパールホテル、「シェ.マシオ」にて開催。

・幹事会:2012年9月及び2013年3月に開催、他に案件があれば随時開催。

・高知支部懇親会:2012年秋、10月末から11月初めに向けて開催を検討、8月初旬までに日程を決めるべく尽力。

2)向陽新聞バックナンバーの広報.普及

・関東支部同窓会(6月2日)

・母校ホームカミングデ-(8月18日)

(上記二件に関しては受付横にブースをもらえる予定。)

・年次毎の同窓会での会員による活動

・母校常備用CDの増刷、母校教師に無償配布。この件に関しては、検討事項が起これば幹事会で話し合う。

・協力金目標:社会人40枚、学生10枚

3)母校百年史編纂への協力 ・向陽新聞バックナンバーの使いやすさの向上を図るため、インデックスを作成する。

・写真等資料の提供を呼びかける。

・母校百年史の進捗状況を岡林幹事長より説明があった。

こんにちは。土佐高・三浦です。いつもたいへんお世話様です。

また、「百年史」の方向性としては、学校と社会との関係も踏まえた学術的な資料性もある学校史を目指しています。具体的には、集め得る限りの資料を集めて、法人史、制度史、教育実践史、社会史、文化史など、様々な側面から本校にかかわる学術論文を作成して学会で発表していただき、その論文を、本校の発展過程が分かる物語としての学校史として書き直した形で「百年史」を作成するという方向です。

工程としては、本年度から資料収集と整理にかかり、書式(執筆要綱)の設定を行った上で、来年度(2013年度)から論文としての発表と投稿を進めてゆき、2017年度までに「中間資料」を作成する(中途で執筆者が交代する事態となっても執筆できるようにするためです)。2017・2018年度で「中間資料」の補充と論文としての発表と投稿を続け、2019年度に業者選定・編集作業開始、2020年11月18日の創立記念日前の刊行を目指す、ということで考えていただいております。

現在、執筆予定の先生方には、それぞれのレベルで(高知県立図書館、国立公文書館、大宅壮一文庫、など)資料収集を進めてもらっております。また、校内委員も基本が固まり、仕事分担の相談も進めております。私も、収集した資料をデータベース化する基準づくりをほぼ済ませましたので、校内委員と執筆の先生方に了解を得た上で、既にある資料から少しずつ入力するべく、作業に取りかかりたいと思っております。

向陽プレスクラブの総会が21日ということですが、以上のような進捗状況であることをOB・OGの皆様にもお知らせいただき、資料収集へのご協力をよろしくお願いしたいと思います。ご盛会をお祈りしております。

4)ホームページ関係等

・一幹事一記事の徹底(原稿依頼も可)

・筆山「向陽新聞に見る土佐高への歩み」次号寄稿は、公文敏雄(52回)。

5)体制強化 ・会則の改正以下のように決定。

第10条役員の任期は3カ年とする。ただし、重任をさまたげない。会長が必要と認めた場合、と認めた場合、役員を追加できる。追加の役員は幹事会で選任され、総会で承認される。追加の役員の任期は、会長の任期と同じとする。

上記に基づき、鶴和千秋(41回)、井上晶博(44回)に、新たに幹事をお願いすることとなった。

6)弔意内規の制定

B.2012年度予算案

幹事会提案を一部修正のうえ可決。承認。

以上、総会終了。

引き続き、高知より出席の森木光司(32回)乾杯のもと、懇親会を行う。

三々五々、8時に散会。

向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑤

向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑤

大嶋校長から曾我部校長へ(昭和32~34年)

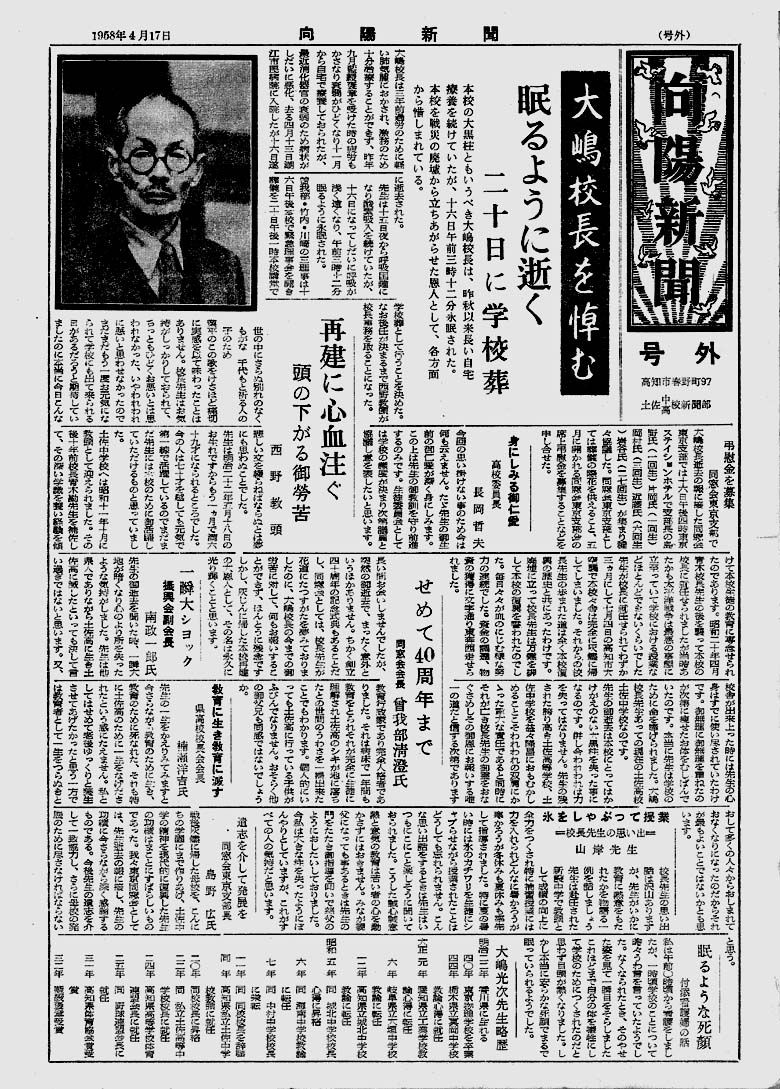

昭和33年4月、病床にあった第三代大嶋光次校長が永眠された。享年68歳。向陽新聞は号外を発行してこれを報じた。空襲で灰燼に帰した母校を再建、四国屈指の進学校に育てるなど教育界における長年の功労に対して藍綬褒章を受章されたばかりのことであり、創立40周年を翌年に迎えようとしていた矢先の悲報であった。

当時の土佐中高は、往時の少数英才教育から一学年3百人を超す大量教育の機関に変貌して様々な問題を抱え込んでおり、後を継いだ曾我部清澄校長(本校一回生、高知大学教授)による改革に期待がかけられた。

教育に情熱を注いだ大嶋校長時代最後期の校風はどのようであったか。すこし遡って昭和32年の向陽新聞を見てみよう。

2月発行の第35号に「修学旅行その後の問題」という特集が組まれている。前年秋の高校旅行が「大さわぎの修学旅行 女生徒も酔っぱらう」と報道されて(31年12月発行第34号)大きな波紋を呼んだことへの反省から、「そもそも遊びか教育か?目的の明確化を」(河野伴香先生)という根源問題の提起がなされた。しかも、翌32年秋の旅行では不参加者が106人にのぼり、旅行の何たるかが改めて問い直されることとなった(32年12月発行第39号)。

存在意義が揺らいだのは旅行だけではない。自治の象徴ともいえる生徒委員会活動が、一般生徒の無関心風潮から沈滞に陥り、定足未達による流会や役員の辞意表明、一時は組織解散動議まで出るありさまであった。

大嶋校長が生徒の「自主性」と「総親和」を願って制度化した毎週水曜5時間目のホームルームも、自習や下校が常態化して名のみであった。

信じ難いことだが、暴力・ゆすり・盗み・カンニング等が続発し(いわゆる不良化問題)、退学を含む厳しい処分が31年9月発行の第33号はじめ折々の紙面で報じられて、「ゆるみ」の根深さを物語っている。ちなみに、当時全校生徒に配られた「生徒必携」には、重点目標として 1.総親和 2.学習態度の強化確立 3.学問とスポーツの両立強化 4.不良行為の排除撲滅 5.六・三・三・四の徹底 が掲げられていた。

校風刷新に向けて

危惧の声の拡がりを受けて、33年2月発行の本紙40号は「本校はこれでよいか?」というテーマで、教頭(校長は病臥)、生徒有志、卒業生など二十余名による大討論会を企画している。

不良化防止のためとして校長が発した長髪禁止令に意味があるのか? 生徒・先生・父兄の間に壁があるのでは? 先生の姿勢や資質も問うべきではないか? 受験戦争下で学問とスポーツの両立が可能なのか?等々、寄稿も含めて多くの論点・提言が紹介されたが、改善に着手する間もなく大嶋校長の訃報となった。

海の向こうへ

一方、「中谷さん(高二)アメリカへ 本県初のAFS留学生に」の快挙(33年7月第42号)、「日本人としての誇りを持って」渡航した彼女からの「アメリカ便り」(同10月第43号)、吉川美雄先輩=読売新聞記者による「アメリカ高校生活報告」(34年5月第45号)などの報道は、生徒の視野を拡げてくれた。当時の本校英語教育は発音を重視(中沢節子先生)したほか、「講義の半分を英語」や、「昼休みにヒヤリングの練習」(平林泰人先生)など実戦力養成が試行されていた(33年2月第40号)。(作家小田実が「何でも見てやろう」の旅に出たのはこの頃である)

曾我部新校長

本校創立時代を知る第一回生の曾我部新校長が熱い期待を担って登場した33年10月と翌34年2月および5月の向陽新聞(43・44・45号)は、連載企画「大嶋校長と本校の歩み」によって戦災からの復興に始まる本校変遷の歴史を振り返るとともに、新校長の人物と抱負とを特集で大きく取り上げた。

曾我部校長は紙上で「点数をとることが人生の目的ではない。大学さえも目的ではない」として受験予備校化をきっぱり否定、「生徒・先生のすべてが親友」となって協力しあい、みんなが楽しくスポーツをし、暴力・盗難など断じてない「よりよい学園」を作り上げる夢を語っている。

新時代を祝うかのように、34年明けの受験戦線では長髪(注)の現役が大健闘(合格率71%)、東大・徳島大・広島大・早慶・ICUなどの合格者が過去最高を更新した。春には6千坪の新グランドが完成、旧運動場が一般生徒に開放されることとなった。

(注:不良化防止のためとして出されていた「長髪禁止令」は新校長就任早々公式に廃された)

34年11月、創立40周年を迎えて式典や多彩な記念行事が華々しく行われる中で、「本校はどうあるべきか」の議論が盛り上がっていく。

32年2月の第35号掲載記事「中学受験調査結果まとまる」によれば、「よい学校に入るため」とほぼ並んで「立派な人間になるため」が本校志望理由第二位に入っていた。

「中堅国民ノ養成ハ論ヲ待タズ…進ンデ上級学校ニ向カヒ他日国家ノ翹望スル人材ノ輩出ヲ期スル」(本校設立趣意書)という伝統を、読まずとも感じ得ていたようである。

ちなみに、建学の目的を達成するための教育方針や具体的施策が、創立期の学校要覧では教授心得の形で体系的に明示されていた。しかし、いつの頃からか、かかる肝心のことが風化して久しい。

例えば、ホームページの校長挨拶文に出てくる「報恩感謝の理念」はどういう意味なのか、なぜ大切なのか、理念を先生・生徒に身につけてもらうための道筋(施策)は何か 等々を示さなければ只の空念仏ではないだろうか。「新しい時代に対応する進学校」「自主的学習」「礼節を重んじ」なども同様である。目指すゴールとそこへの道筋が見えない限り、美しい辞も毛ほどに軽く感じられる。

2.出席者 大場規子(31回) 竹内銑郎(31回) 森木光司(32回) 岡西滋夫(35回) 岡本健治(38回) 井上晶博(44回) 宮川隆彦(46回) 山本嘉博(51回)坂本孝弘(52回) 東京より 岡林敏眞(32回) 藤宗俊一(42回) 永森裕子(44回) 以上12名

3.報 告 1)皆で自己紹介のあと、旧交を温める。

2)向陽プレスクラブについて、宮川氏より永森に意見。「今のKPCのCDの拡販は、土佐校の現役の子どもたちに何の意義があるか? 幹事のメールにそれが見えない。」 永森「議事録には、どんな意見交換が行われたか詳細は記入していない。基本的に決まった事を書いている。もし必要ならメールで意見を皆に述べて疑問提案をして欲しい。」

その後、岡林敏眞氏が宮川氏の発言を聞く。岡林敏眞氏に必要なら彼の意見の詳細を報告してもらう。本質的には、皆に彼から意見として述べておくべきこと、必要なら皆で議論するべきもの。

3)山本嘉博氏(51回)、次期幹事を快諾。

今後の連絡の為、KPCのメールアドレスを教える。

4)今回の会は、宮川: 場所選びと当日の店とのやりとり、山本: 葉書だし、

井上: 当日の名簿作り、司会と三氏が分担で行う。井上幹事保有の名簿等資料を坂本52回へ引継ぎ。

上記でかかった費用は、下記のものをさしひき、永森が領収書とともに預かった。

5)向陽新聞バックナンバーの広報、普及

土居徹先生、宮川氏知人関係3枚

6)会費徴収

宮川隆彦46回 5年分、 山本嘉博51回 2012年分の会費

7)会より支出

葉書代 5,000円

インクカートリッジ代 1,048円

以上 向陽プレスクラブ幹事会議事録

1.日時

2012年10月28日 13:00-16:30

2.場所

京橋区民会館

3.出席者

中城正堯(30回) 岡林敏眞(32回) 岡林哲夫(40回) 藤宗俊一(42回) 永森裕子(44回) 中井興一(45回) 水田幹久(48回)

委任状 吉川順三(34回) 公文敏雄(35回) 森田隆博(37回) 以上10名

4.2012年度上半期事業報告

① 会議.懇親会の開催

総会.懇親会 4月21日17:00- 「シェ.マシオ」八重洲パールホテル2階

② 向陽新聞バックナンバーの広報、普及

・関東支部同窓会 CD14枚 SD1枚 計15枚

・母校ホームカミングデー.懇親会にて

高知組: 井上(44回) 山本(51回) 東京組:森田、岡林哲、永森でCDの協力をお願いした。

CD43枚 (池上武雄氏より5000円の協力金)

・その他 年次毎同窓会での普及活動にて 計10枚

・朝日新聞関係 小林氏(教育ジャーナリスト)よりCDの申込みあり、1枚送付した。

・母校への教師への普及 未実施

5.会計中井より2012年度上半期会計報告

6. 次期体制について

・会長候補を岡林敏眞とする。

・幹事は、全員留任を前提に岡林哲夫幹事長が意向を確認する。

・追加の候補は11月2日の高知の集まりで、井上、宮川に加えて山本嘉博(51回)に岡林敏眞、藤宗、永森より声をかけてみる。

・中井会計より会計次期辞意の表明あり。

・総会前の準備会で次期体制についての検討を行う。

7. 母校とのこと

・中城会長より、母校に保存する向陽新聞の原本を永森が預かる。11月2日の高知での会で井上に預けて母校にファイルしてもらう。

・中城会長よりの新聞の内訳: 号外、案内板、向陽スポーツ第2号、52号、30号、29号、27号、26号、18号二種類、17号、16号、13号、12号(本人よりの発言順)

・図書室にも開架で新聞のコピーを置いていく。

・原本を学校保存用にもらえるか第7号のコピーを下さった方に細木大麓さん(27回)を通じて聞いてもらう。

8. 旅費の補助制度について

母校に向けての活動で訪問する場合や、総会・支部会に本部・支部を代表して任務をもって出席する場合は、補助を出したらどうかとの意見について討議。3月に引き続き検討する。

内規として、業務をともなう場合は旅費の補助を出すように3月の幹事会で案を作る。

9. その他

・会計中井より、第一条(5)の改正の提案あり。中井より岡林幹事長に改正案を送る。会費未納の人の記載も含め、3月に検討。

・3月の幹事会までに、CDのインデックスを作る件について考えてくる。

・向陽プレスのホームページに吉川順三氏に「向陽新聞に見る……」でぬけている年度の話を書いてもらう。岡林敏眞氏が頼む。

・来年総会は、2013年4月20日(土)11時より 場所未定

・総会準備に向けての幹事会は、3月2日(土) 13時より 場所未定

以上 向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑥

新校長のもと創立四十周年を迎える(昭和34~35年)

空襲により校舎を失った学園の復興とその後の発展に寄与された大嶋校長逝去の後を受けて、昭和33年10月曽我部校長が就任した。スポーツと学問両立の土佐校の名声の陰で出てきた“ゆるみ”症状の改革に向けて、生徒はもちろん保護者先輩など学校内外から、大きな期待が持たれての新校長の登場であった。そして翌年には創立40周年を迎えた。

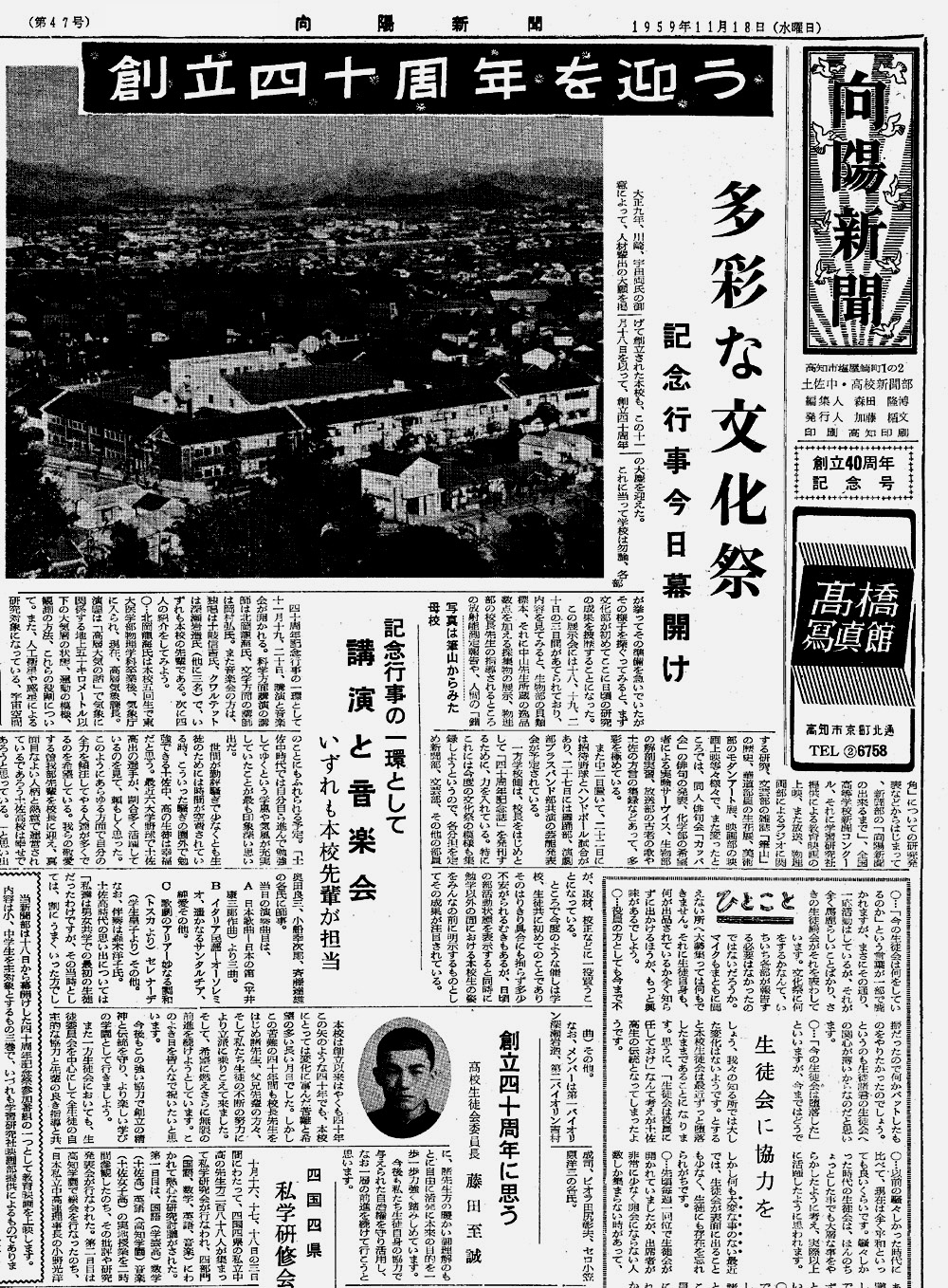

向陽新聞は昭和34年11月18日付第47号創立記念号を発行し、「多彩な文化祭、記念事業今日幕開け」と記念祭を報じた。

18日から三日間生物部、物理部、新聞部など文化部の展示会や映画会、22日には40周年記念事業として建設した新グランドのお披露目を兼ねた野球部、ハンドボール部の招待試合が開催された。

19、20日には岡村弘氏(一回生)ら先輩四氏による講演会と音楽会と盛り沢山の行事が続けられた。

向陽新聞の二面では全ページを割いて、近藤久寿治氏(6回生)など在京の先輩方による座談会「本校の伝統は失われたかそして今後の進むべき道」を掲載した。創立40周年を迎えて改めて“土佐中精神”“開校の精神”の現在的復活をどうすべきか、新校長に何を期待するかの議論が行われた。

そこでは、官学排斥と自主独立を重んじた初代校長の作ろうとした伝統の理解にズレがでてきたという批判に始まり、私学の優位さを生かした学校づくりとか、また時代や経営の要請から少数教育から多数教育へと変わる際に創立時の精神を受け継いでいくように教育方法の転換を行わなかったなど、傾聴すべき意見が多く出ていた。

変革に向けた新校長の意欲的な取り組み

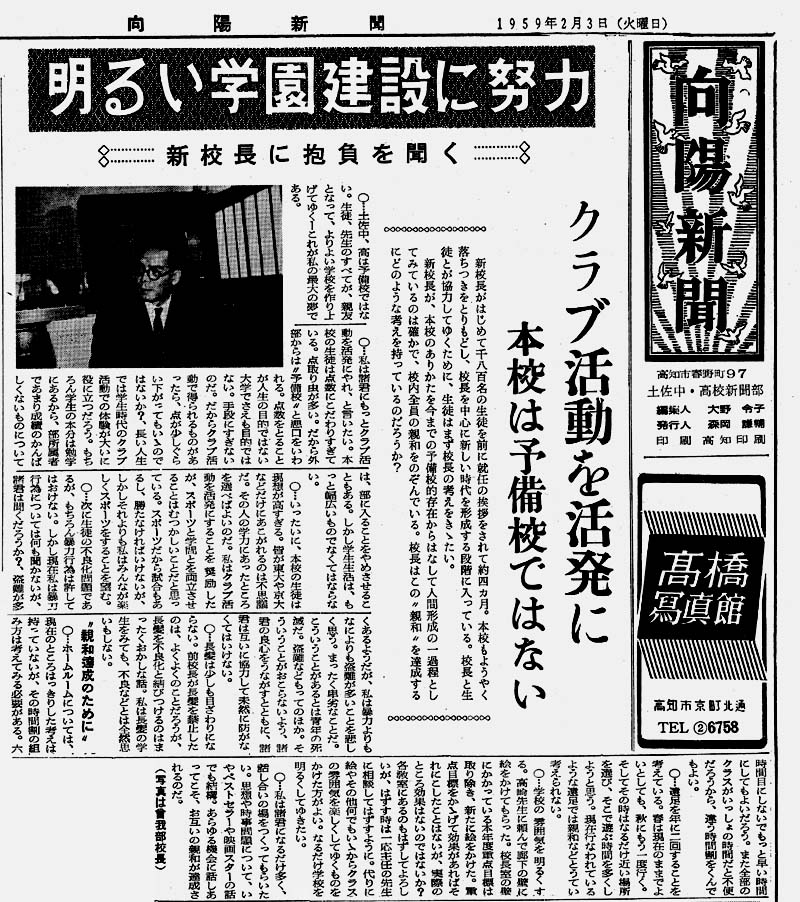

新校長就任後四ケ月後の向陽新聞第44号で曽我部校長は抱負と方針を語る。「本校の在り方を今までの予備校的存在から人間形成の一過程と位置付け、クラブ活動の活発化とホームルームの充実により、明るい学園の建設に努力したい。クラブ活動で得られるものがあれば点数が少しぐらい下がってもよい」と。

今まで聞けなかった歯切れのよい言葉から新校長の改革が始まった。

それまで生徒は始業式や卒業式などでの長時間の挨拶から校長先生の考えを聞くだけであった。それも入試と学校の栄誉の訓戒ばかりであった。それに対して曽我部校長の挨拶は短時間であった。(44号)その代わり色々な機会をとらまえて生徒への発信や対話をした。

「みんなのかけ橋にバトミントン、次は卓球セットを各クラスに校長がプレゼント」「校長から30冊図書の寄贈」(第44号)、「学者校長中心に放射能測定 物理部」(第45号)、「校長先生と生徒との懇談会」(第46号、第48号)などの記事のほか「ちょっと失礼」では曽我部校長が奥様と共に向陽新聞に登場した。(第44号)

また懇談会では生徒の意見に対して「提案が遅い」とか「生徒一般の関心が薄いのが本校の欠点」と生徒に苦言を呈する(第46号)一方で、生徒の提案を受け入れ、食堂の新設や売店の改造など改善に繋げている。(第48号)

就任して直ぐに色々な手を打った。かねてから学校側と生徒会の論争となっていた長髪禁止令は就任直後に廃止した。32年9月に不良化防止策として学校が出したものである。

そのほか遠足を年二回として、それまでの遊山的なものを改め学習の狙いも取り入れた。またホームルームについても自習や中止しての下校などの常態化に歯止めをかける指示を出した。

校長内定の後、町田守正元教諭(16回生、当時は土佐山田町長)は「良いと思う人が内定したので言うことはない。本校卒業生なので何の文句もないようにやってくれるだろう」と手放しで語っている。(第43号)その期待どおりであった。

クラブ活動活発化のために

人間形成での重要性からクラブ活動の活発化への取り組みも新校長の特色の一つ。スポーツは楽しむものと言い、学校宣伝に考える私立校の多い中で異質のものであった。

向陽新聞第48号ではクラブ活動はこれで良いかという特集を組んだ。

当時の部の数は40部で県内の高校では多い方であった。四年前33部から陸上部、軟式庭球部、自動車部などの新設により増加したもので、少ない予算の配分に悩む生徒会の一部から部の数が多すぎると言う議論も出たのもこの頃。

クラブ活動の最大の悩みは人員不足。当時のクラブ在籍者数は文化部運動部あわせてと生徒数の44%、特に文化部の男子が少ないとの結果。

これに対して曽我部校長は早速アクションをとった。勉強とクラブ活動の両立を生徒に訴えるとともに顧問の先生を校長の委嘱として指導者と助言者という顧問先生の使命を明確にした。

また文化部の不活発さにも色々と手を打った。文化祭の見直しと存続との意見を支持し、その際28年から続いた予餞会を廃止し文化祭に吸収させたのも曽我部校長の発案であった。

笛吹けど踊らず

曽我部校長は明るい学園づくりのためにホームルームの充実と活発化を呼びかけた。それも生徒の自主性を重んじ自由闊達な活動を期待して生徒の自主運営としたものである。

残念ながら、その後36年に学校がホームルームを直接指導することに方針を変更した。

生徒の無気力さから活動は不活発となり、スポーツ・郊外散歩・自習や中止下校などに化けるケースが多く昔に逆戻りとなったためである。道徳教育を導入することとなり30時間余のホームルームのうち10時間を道徳教育に充てることになったことを契機として37年度から実施することとなった。(第53号)

また校長と生徒の懇談会も「もり上がりなし、久しぶりの懇談会」の記事が見える。(第52号、第53号)

曽我部校長の理想とする明るい学園・学級づくりへの障害となったのは自覚と意欲のない無気力な生徒であったようである。

《あとがき》

今夏母校のホームカミングデイに初めて参加して50年振りに母校を訪ねた。お城かと見紛うばかりに聳える新校舎の立派さに驚く。そこには昔の母校の面影は微塵も残っていなかった。伝統や校風はどのように変わったのだろうと思った。

新校舎建設の後一昨年新校長を迎えた母校。奇しくも本稿に記述した約50年余前と同様、新校舎建設と新校長登場と重なる。伝統の現代的な復活に向けた新校長の活躍を期待したい。

(その2) 土佐校を取巻く環境の変化

世の中は“もはや戦後ではない”と言われて数年後、戦後の復興も終わり日本経済が近代化と発展期を迎える頃、政治や教育の世界でも混乱を終え新たな変化が始まった。そんな時代県下の教育界の変化は土佐校にも新たな影響を及ぼし始めていた。

そして向陽新聞も誕生して12年目の昭和35年に節目の第50号を発行した。

中学入試の受験者数は年々減少し、33年は前年比約二割減の420人、高校入試受験者数は約三割の減の104人であった。中学の入学者の減少は出生者の減による一時的なものであるが、高校の受験者減少には県下教育界の変化によるものであった。(第41号)。

戦後、県下の公立学校では勤評闘争など混乱の時期が続いたが、その混乱も落ち着いてきた。加えて25年から始まった公立高校での全員入学制も廃止となり昭和33年にから普通科で選抜入試が実施された。

公立高校の混乱と全員入学制に依存した私学優位(?)という高知の特殊事情もなくなった。向陽新聞第41号では、33年の大学入試で追手前高校が土佐高とほぼ同数の東大合格者を出したことから「本校危うし」と報じた。

ライバルである同じ私立高校でも新設の学芸高校(32年新設)が新鮮な感覚で人気を集めていた。「私立はもう土佐のみではない」と向陽新聞第43号が喚起を求めた土佐高を取り巻く環境の変化である。

23年学制改革時県内の私立高校は三校であったが、その後清和女子高校・高知中央高校などと続々と新設された。土佐高の特色や個性ある教育が問われる時代の始まりであった。

共学のピンチ

受験者減少の現象は続き特に女子受験者の減により34年の中学女子入学者は264名中33名と、例年の半分で22年共学開始以来最低人数となった。(第45号)

共学維持などの配慮をしないで男女の競争率を同一にして合格者を選抜すると、女子の受験者の減少は女子の入学者の減少となるわけである。

向陽新聞は「男女共学の危機、共学制はどうなる」と問題を提起した。学校側は「女子に対する特別の教育をしていない、本校への女子の志願者の減少はやむを得ない。これにより共学廃止もありうる」との見方であった。向陽新聞は共学の価値について改めて見直し、共学存続への積極的な注力を求めた。(第45号)そして翌35年は一クラス12人まで減少した。

学生運動の流れが高知にも

35年は安保闘争の年で、学生運動のうねりが全国に広まった。その流れは遠く高知の高校生をも巻き込んできた。

そんな時期に向陽新聞は土佐高生の政治意識について生徒にアンケートを行った。(第49号)

政治への関心は80%の生徒が必要と答え、また安保改定の内容を88%の生徒が知っていると答えた。遠く離れた土佐高生にも政治への高い関心が伺えた。また高校生の授業放棄や政治活動には不賛成と答え、健全な高校生の回答であった。

そんな時、土佐高生徒会が学生活動に関わるとんでもない事件に巻き込まれた。35年9月全国紙である読売新聞に「土佐高が県内高校の政治闘争の中核校」と報じられたのである。読売新聞が「革命病の高校生」と実態を全国版で報道した記事の中で、県内での活動の推進役として「四校連絡会」が組織されており、そのなかに土佐高が中心的役割を担っていると。結局は当局のズサンな調査と読売の裏付けのない報道とわかり、学校および生徒会は激しく憤りをもって読売新聞に抗議をした。(第50号)

生徒のための新聞をめざして迎えた50号

35年12月発行の向陽新聞で発刊50号を迎えた。第50号の二面は全面を第50号特集として24年3月に「新聞向陽」としての誕生からの向陽新聞50号までの歩みを辿っている。

戦後いわゆる民主教育の一環として上から与えられた校内新聞の多い中で、生徒の有志により学園の片隅から生まれた「新聞向陽」は第5号から「向陽新聞」に題字を改めた。

「向陽新聞」が50号を迎えられたのは、なんといっても生徒のために意見を言う批判的精神が伝統として継承された結果と考える。

朝鮮戦争後、世の中と同様土佐高でも大嶋校長が「我が校の中にも自由の行過ぎがある」と語る(第15号)とおりの逆風の中でも学校当局へ批判的な記事や建設的な意見を掲載し続けた。

学校が軽視する生徒会について生徒会廃止案などを提案した向陽新聞第22号は全国優秀5紙に選ばれた。満員授業解消の提案は一学年5クラス制の実施となった(第21号)事例や男女共学のクラス編成の提案(第25号)が実現した事例がある。

本連載の②で取上げた中学入試問題漏洩事件とその後の同盟休校も向陽新聞が学校内外の怒りの声を収録して伝えたことによるものである。

さらには前記の実績をもとに、新聞部の自主性にもとづく自由な発言を許してきた学校当局の深い理解の存在であろう。曽我部校長は第50号の祝辞の中で「校内世論をリードする気概を持って冷静に物事を見て正しく向かうところを示し、共感と信頼を得られる新聞を作り、校風発揚の導火線となることが新聞の役割」と書いている。全く深い理解のあふれる言葉である。

向陽新聞と向陽プレスクラブ

当時、向陽新聞では東京支局発の記事がほぼ毎号掲載されていた。在京の新聞部OB,OGたちが発信した記事である。向陽新聞第47号には東京支局発「向陽プレスクラブ」第二号近日発行と言う記事がある。向陽プレスクラブは32年に結成された新聞部OB,OGを中心に関心のある同窓生の集まりの名称であり、同名の機関誌を発行し母校や同窓生に発信していた。

新聞部のOB,OGの先輩たちは記事の発信のほかに「先輩大学生に聞く会」を毎年母校で開催し、先輩大学生を集めて後輩受験生の相談に応じ好評を得ていた。

その後一時中断した向陽プレスクラブは平成22年に再生スタートし、現在「土佐校の歴史を(記録に)残そう」との趣旨のもと、本連載のほか同窓生の協力を得て向陽新聞バックナンバーのCD化と頒布、学校への寄贈などの活動を行っている。

創立40周年を迎えた翌年に向陽新聞は創刊第50号を迎えた。当時の部員のひとりとして、それまでの先輩方に大きな敬意と感謝を表したく、僭越と思いながら本稿に敢えて記述した。

またその特集記事の最後を“向陽新聞よいつまでも”と締め括ったが、残念ながら59年の第111号を最後に新聞部が休部して久しい。

OBの一人として、勇気ある後輩の奮起により向陽新聞が復刊されること待ち望んでいる。あわせて先生方にも、クラブ活動としての意義とともに学校新聞の使命の重要性を理解いただき復刊に向けたご支援ご指導をお願いしたい。

母校へのCD寄贈

2月20日(水)15時に森田先輩(37回)と私の2名で土佐中学高等学校を訪問しました。学校では、三浦教頭の出迎えを受け、校長室にて山本校長と面会をし、お送りいただいたCD130枚を寄贈させていただきました。

最初に山本校長と三浦教頭にCDの枚数について(120枚が理事・振興会役員・教員用で内容の説明プリントをつけたもの。10枚は生徒貸出用で図書室に保管)説明し、目録を山本校長に手渡し、寄贈式とさせていただきました。その後、4人で内容についていろいろな話をさせていただき、このCDを作成したいきさつを森田先輩共々説明させてもらいました。

1つは100周年の記念誌作成に向け正確な資料として参考になれば(報恩感謝の言葉についてなど)との思いと、2つ目は新聞部の復活について(三浦教頭から歴史ある部であるから、今も休部あつかいで置いてあるとの言葉があった)学校の協力をお願いしました。

ただ、山本校長や三浦教頭と協議事項があり(私が土佐女子の教頭をしているため)、KPCの事柄について30分ぐらいしか時間が取れず、同行していただいた森田先輩にも大変申し訳なく思っております。また、高知在住の方々には連絡をとれないままになったことをお詫び申しあげます。(なお、山岡・宮川・山本・坂本君の4人には連絡を取り私が行くことの了解を取りました)

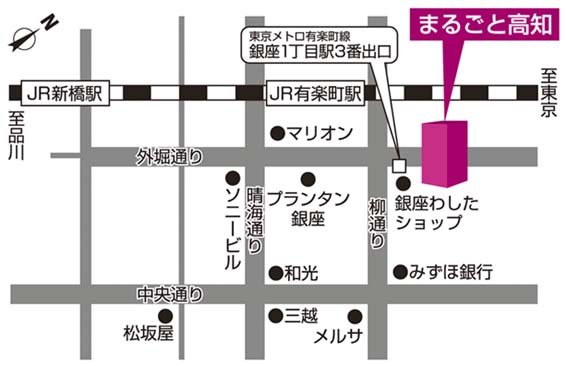

取り急ぎ、ご報告させていただきます。 2013年度総会・懇親会のご案内

総会・懇親会の日時・場所

日時:2013年4月20日(土)11:30~14:30

場所:まるごと高知「おきゃく」

東京都中央区銀座1-3-13 リープレックス銀座タワー 2階

03-3538-4351

http://www.marugotokochi.com/shop/okyaku.html

注)前回と時間、場所が変わっています、ご注意下さい。

懇親会費は約5千円です。

総会に欠席の方は年会費(2千円/年)の振込をよろしくお願いいたします。

(過年度分が未納の方は併せてお振り込み下さい。)

永森裕子(44回) 2012.04.03

司会岡林哲夫幹事長 書記永森裕子

| 1. | 日時:2012年3月20日13:20-17:00 | |

| 2. | 場所:中央区立「京橋区民館」5号室 | |

| 3. | 出席者8名:中城正尭(30回)公文敏雄(35回)森田隆博(37回)岡林哲夫(40回) | |

| 藤宗俊一(42回)永森裕子(44回)中井興一(45回)水田幹久(48回) | ||

| 会長及び会計、幹事9名、計11名での幹事会により、以下討議事項の項目は承認となる。 | ||

| 4. | 中城会長より | |

| 二年目を終えての感想。岡林敏眞を中心に向陽新聞のバックナンバー集めがほぼできた。 | ||

| それをもとに藤宗俊一がCD化、そして岡林哲夫、森田隆博が協力しCDの作成を行い、会計の中井興一やその他皆の協力で向陽新聞のバックナンバーを皆に知らしめることができた。今後は、インデックスをつけ、母校100年史につながるよう、写真.資料共、積極的に集めたい。バックナンバーと資料写真をタイアップし、インデックスを今とつながるようにしていきたい。 | ||

| 5. | 懸案事項の検討 | |

| ① | 次期会長の検討 | |

| 以下、主な議論。 | ||

| 中城:健康上の都合で、家族より反対されている。後一年の任期で、やめるのではなく任期切れで静かに消えゆきたい。岡林敏眞さん、吉川順三さんに打診したが住まいが遠いこと等で固持された。 | ||

| 森田;中城さんは万年会長と考えていた。今もそう考えているので残って欲しい、代行をおけばよい。 | ||

| 藤宗:会合に出るのが大変そうだし、ご家族の強い希望、そして本人からの意向なのでどうしょうもない。公文さんにして頂いたらどうか。 | ||

| 中城:公文さんはよく高知に行っているので高知支部とのつながりからもそれはいい。 | ||

| 公文:本人にその意志がない。ゆっくり考えることにしたらどうか。 | ||

| 中井:会長は任期はあるが再任を妨げないとなっている。会長に次の会長候補を考えて | ||

| もらうのが望ましい。 | ||

| 水田:会長をおかない組織もある。 | ||

| 森田:この件は、まだ一年あるのでその間に考えることにしてはどうか。中城さんに負担のかからないように全員でカバーして会の運営をしていくことを提案する。 | ||

| 一年後までに検討することになる。総会の議案として「会長代行を置く」ことを提出する事とする。 | ||

| ② | 幹事の増員の件 | |

| 鶴和千秋(42回)、高知の井上晶博(44回)、山岡伸一(45回)に依頼。 | ||

| 鶴和さんには、岡林幹事長が打診ずみ。井上、山岡両氏に関しては永森が打診する。 | ||

| 三人が了承なら、総会の時に、皆の承認を得る。 | ||

| また、途中からの幹事も、任期はその期の最初からの幹事と同じ期間と、期限を限る事にする。 | ||

| ③ | 弔意の内規について | |

| 本人のみに、向陽プレスクラブ一同、と弔電を送る。 | ||

| 第一報から翌日正午を経過しても幹事長から弔電を送ったとの連絡がない場合、又は葬儀の時刻が切迫している場合は気がついた幹事が送り、その旨を他の幹事に知らせる。 | ||

| 無論個人で送るのは自由。 | ||

| 標準的な金額の電報とする。 | ||

| 請求書は、メールで幹事全員に電報打った旨と金額を知らせ、会計はそれを支払う。 | ||

| ④ | 年会費について | |

| 総会の案内の際、欠席者、今までの未納者には幹事の文章力で支払って頂けるよう頑張る。 | ||

| 6. | 総会議案について | |

| 岡林幹事長が作成してきた資料をもとに検討。 | ||

| 1) | 2011年度活動報告岡林幹事長 | |

| 2) | 2011年度会計報告会計中井より。 | |

| CD頒布状況の説明。いずれ礼状か報告書を出すことの可能性があるので、協力者の名前の記録を残しておいて欲しい。(森田) | ||

| 3) | 2012年活動計画 | |

| ① | 会議.懇親会の開催 | |

| 総会.懇親会2012年4月21日(土)17:00- | ||

| 2013年度は4月20日(土) | ||

| 幹事会2012年9月及び2013年3月、他に案件あれば随時開催 | ||

| 高知支部懇親会2012年秋開催 | ||

| ② | 向陽新聞バックナンバーの広報と普及に関して | |

| 向陽新聞バックナンバーにより土佐中高の歴史を伝える意義を考えて、皆で頑張りたい。CDの普及活動はこれから。(森田) | ||

| .6月2日の関東支部総会の際に入り口にスペースをもらえるか、担当学年の藤宗が交渉する。 | ||

| .8月の母校ホームカミングデーにてPR井上、山岡とともに永森普及を考える。 | ||

| .母校図書館に貸し出し用20枚を置いてもらう。厚手のカバーと背表紙を付ける。土佐校の歴史を知ってもらうべく先生にも配る。岡林担当、森田作成 | ||

| 生徒への無償配布の検討を今年のテーマとして提案。(提案) | ||

| ③ | 母校百年史編纂への協力 | |

| .向陽新聞バックナンバーの使いやすさの向上をはかる。 | ||

| インデックスを作成。インデックス作業のイメージ作りは幹事長が行う。 | ||

| .写真等資料の提供呼びかけ | ||

| .学校との窓口は、新幹事に就任の暁には、東京からは鶴和、高知は井上、山岡に依頼する。 | ||

| 土佐校の設立趣意書は、人材育成、自学自習、個人指導。報恩感謝は建学の理念とは違う。宇田、川崎の恩を忘れてはいけない、という意味。また、演芸会を高知公民館で市民に一般公開で行っていた。そのような各時代の最前線の情報や基礎知識を100年史の為に向陽新聞は提供できる。(中城) | ||

| ④ | ホームページ関係等 | |

| .一幹事一記事の徹底(原稿依頼も可) | ||

| .筆山の「向陽新聞に見る土佐高の歩み」への次回の寄稿は、公文敏雄(35回)が行う。 | ||

| ⑤ | 体制強化について | |

| 規約の変更。 | ||

| 新幹事の承認。 | ||

| ⑥ | その他 | |

| .弔意内規の件 | ||

| .その他 | ||

| 4) | Ⅳ2012年度予算案会計中井より | |

| 7. | 7.総会開催 | |

| 2012年4月21日(土)17:00- | ||

| 前回と同じ場所「シェ.マシオ」パールホテル二階 | ||

| 総会、高知支部の懇親会には、会場費を補助する。 | ||

| 8. | 最後に、中城会長より | |

| バックナンバーの補強、インデックス活用を行うと共に、母校100年史につながる写真や資料を積極的に集める。バックナンバーと資料、写真をタイアップしていくようにする。 | ||

| インデックスを今とつながるように活用していく。 | ||

| 100年史の編纂委員会で10分話すとかバックナンバーを活かす方法を考える。 | ||

| 中城さんの資料をもとに中城文庫、または向陽文庫を造ったらどうか。(森田) |

以上

新作能「無明の井」の公演のお知らせ笹岡峰夫(43回) 2012.04.04

| 1. | 事務所前から新井薬師にかけての中野通りの桜が漸く開き始め、深川周辺散策企画も小名木川の桜堤の開花が間に合って盛会が楽しみですね。 | |

| ところで、隅田川と四万十川とが姉妹川であることを誰か知っていますか。東京で開かれる四万十町の郷土会に、吉祥寺在住者が隅田川関係の来賓として出席されていて驚いたことがありますが、「神田川は隅田川の支流」とのことでした。小名木川も隅田川の支流です。行徳の塩を運ぶため江戸初期に掘削され、その後、波の荒い房総沖を避けるため、東北の米等の産物も利根川や小名木川を経由して江戸に運ばれるようになったと言われています。 | ||

| 伊賀生まれの芭蕉は31歳の時江戸に下り、神田川改修工事の請負人をした後、小名木川河口傍の所詮「芭蕉庵」や門人杉風の別宅で暮らし、46歳の春に門人曽良と共に小名木川近くの仙台堀に浮かぶ舟で「奥の細道」の旅に出たとされています。 | ||

| しかし、千住を経て1日で到着可能な最初の宿場粕壁(春日部)までに7日を費やしていることに始まり、杉風や曽良以外にも「門人」には得体の知れない者や「悪党」が多くいる等、「俳聖」のイメージとは程遠い謎が多く、「隠密説」は十分に根拠のあるものだと思います。 | ||

| 2. | またまた、笠井賢一君(42回)の演出企画を紹介します。多田富雄の新作能「無明の井」(国立能楽堂、4月21日午後2時30分開演)です。 | |

| 少年時代に江藤淳らと同人誌を発行し、晩年脳梗塞に倒れた後も詩や新作能等の創作を続けた高名な免疫学者である多田富雄氏には生前から信頼され、同氏の新作能の演出を手掛けてきた同君にとっても、今回の作者三回忌追悼公演は極めて重要な、言わば渾身の演習であろうと想像します。是非、多くの方に観劇して欲しい。 | ||

| 申込は同君主宰の「アトリエ花習」(090-9676-3798、03-5988-2810) |

アコンカグア登山

水田幹久(48回) 2012.04.09

筆者近影 |

|---|

会社人間としてそろそろ引退後の人生設計が気になっていた頃、現幹事の一人から強引な誘いを受け、本会の幹事の末席を汚すこととなりました。クラスの同窓会にもめったに顔を出さなかったため、土佐校OBとして、母校への貢献度は低かったと思いますが、これから少しずつ返していければいいかなと思っております。

さて、そうは言っても、まだ現役活動をしている部分もありますので、「今こんなことをしています」という趣旨の近況報告をさせて頂きます。それは、大学時代から本格的に始めた登山についてです。こちらの方は、大学卒業後もOB活動を継続し、登山そのものも細々と続けてきました。そして、今年の2月12日~3月13日、アコンカグア山の登山隊に参加しました。

アコンカグア概念図 |

アコンカグア広域概念図 |

|---|

登頂後の記念写真(ベースキャンプ) |

|---|

オルコネス渓谷を進む登山隊 |

|---|

アコンカグア南壁 |

|---|

アコンカグアにかかる笠雲 |

|---|

C1への登り |

|---|

登頂した5人の隊員 |

|---|

なお、この記事では登山活動の詳細までは記すことができませんでした。興味をお持ちの方は、インターネットにて、下記URLにアクセス頂ければ、詳しい内容が掲載されています。

登山計画書

.pdfの表示

早稲田大学山岳部

ブログ http://www.taksoho.com/weblog901/ ホームページ http://www.waseda.jp/9a-wac1920/

早稲田大学競技スポーツセンター

当該記事 http://waseda-sports.jp/news/9720/ ホームページ http://waseda-sports.jp/

《編集人より》水田氏より送られてきた画像は最高のものでしたが、全てを掲載するために紙面の関係上縮小せざるを得ませんでした。それでも、画像をクリックすると、別ウィンドウで2倍の大きさの画像が見ることができます。少しはその素晴らしさを感じて頂ければ幸甚に存じます。 龍馬「愚童伝説」から学びの原点をさぐる

中城正堯(30回) 2012.04.15

はじめに

筆者近影 |

|---|

大河ドラマ『龍馬伝』自体は、放映一年前にNHKの関係者から、「福山雅治を龍馬にしたてた〈劇画〉で、岩崎弥太郎の眼から見る」と聞かされていたので、超かっこよい福山・龍馬と汚れ役香川・弥太郎の極端な対比にも驚かなかった。しかし、高知の城下と安芸の井ノ口村がすぐ隣町にされ、路上で出会った二人がよく行き来し、寺子屋の机が現在の学校と同じ並べ方で、龍馬の愚童ぶりに対して弥太郎には『論語集註』を読ませるなど、興ざめな場面も多かった。

放映でありがたかったのは、最終回の一つ前の「龍馬伝紀行」で我が家の種崎の「離れ」を、龍馬最後の帰郷で潜伏した家として取上げてくれたことだ。六月の撮影当日は帰郷できず、三里史談会の久保田昭賢さんに立ち会いをお願いした。あいにく大雨で、座敷は天井からの雨漏りで畳が濡れ、撮影場面の設定に苦労したとの電話をいただいた。関東在住の兄も私も、雨漏りしているとは思いもよらず、お陰ですぐ修理の手配をすることができた。以前、高知市教委が「文化財指定を視野」に上田建設に依頼して調査を行ってくれ、指定には該当しないとのことだったが、その調査を生かして三里の建築業者に幕末以来の屋根の保存修理をお願いした。NHKの撮影がなければ、雨漏りに気付かないところだった。

本稿では、テレビや伝記物語などで増幅される誤った龍馬伝説が真実と混同されないよう、龍馬ゆかりの旧三里村種崎で生まれ育った者として、龍馬少年の教育と人間形成に関していくつかの指摘をしておきたい。多くはすでに山田さんが論考済みであるが、いくらか別の視点も交えて重ねて呼びかけたい。

大器晩成の流行と愚童説

龍馬の最初の伝記小説は明治一六年に坂崎紫瀾が土陽新聞に連載した『汗血千里駒』であるが、大評判となり単行本としても数社から出版された。この復刻版は数種類あるが、高知では昭和五二年に土佐史談会から出た『汗血千里駒全』が版を重ね、平成五年には新しい「解題」をつけた新版が刊行された。平成二二年には岩波文庫で挿絵全六六点を収録した『汗血千里の駒 坂本龍馬君之伝』が出て、入手しやすくなった。

問題はこの伝記の位置付けである。坂崎は明治初期からの自由民権運動の激烈な活動家であり、その一環として政治小説を発表し、演説会を開催していた。しかし、明治一四年に高知警察署から政談演説禁止の処分を受ける。そこで、寄席芸人として鑑札をとり、馬鹿林鈍翁の芸名で講釈師となるが、たちまち逮捕される。この後で、龍馬の連載を始める。

岩波文庫の校注を担当した神戸大学教授で日本近代文学史専攻の林原純生氏は、「明治一六年という早い時点でかくも見事に坂本龍馬の自由人としての個性が表現されたことは、一つの驚きである」「史書や正史に対して、むしろ、自由党員として自由民権の最先端にいた坂崎紫瀾の歴史意識と、読者と共有しようとした政治理念が、坂本龍馬の個性的な行動や行動空間に強く反映されている」と述べ、自由民権運動のさなかに書かれたこの作品は、幕末や明治維新を素材にした大衆小説・歴史小説の先駆的作品であり、原点であると、高く評価している。

本来この作品は自由民権運動のための政治小説であり、冒頭には井口刃傷事件を持ってきて封建的身分制度のもとでの上士・下士の差別を見事に告発している。ついで、生い立ちに触れ、愚かにみえた少年が剣術や水練に励み、加持祈祷にかこつけて庶民の膏血を吸い取るニセ天狗を退治するまでに成長、十九歳で下士には許されなかった下駄を履いて江戸に出ると、千葉道場の娘・光子(佐那)とのロマンスが花咲く。興味尽きない場面展開の連続だが、政治的意図を持って書かれた小説であり、当然フィクションも多々含んでいる。確実な史料にのみ基づいた伝記や評伝ではない。特に坂崎は講釈師を演じていただけに、噂話を実話のように扱い、江戸の草双紙的な逸話を挿入、誇張した表現で場面を盛り上げている。まず、龍馬誕生にまつわるエピソードから検討してみよう。

|

|---|

龍馬の背の産毛に関しては、後に妻のお龍や友人も触れており、生えていたのは事実であろうが、「母が常に猫を抱いていたから」はあり得ない。龍の炎が胎内に入って英雄豪傑が誕生するといった龍神伝説は、足柄山の山姥が夢で赤龍と交わって怪童金太郎が生まれたなど、江戸後期にはよく語られていた。英雄が少年期まで愚人であったが、やがて目覚めて大成するという大器晩成論も、うつけ者と呼ばれた織田信長、百姓の子で「手習い学問かつてなさず」と描かれた豊臣秀吉の事例など、幕末から明治まで枚挙にいとまがない。伝記物語の常套的な展開パターンであった。

著者の坂崎自身も、明治三二年博文館刊『少年読本 坂本龍馬』(図1)の緒言で、近年『汗血千里駒』が広く伝播したため、内容を踏襲した伝記が見られることを悔やみ、こう述べている。「世人の仮を認めて真と為すに至る。これ余のひそかに慚悔するところたり。爾来余は龍馬その人の為に大書特書すべきの新事実を発見したること一にして足らず。ここに於て更に実伝を著わし、もって許多(あまた)の誤謬を正し、あわせてその真面目を発揮せんと欲し…少しく余の旧過を償うべきのみ」。しかし、この新著でも薩長連合や大政奉還に関しての誤りは直してあるが、伝聞による生誕伝説・大器晩成説は前著と同じであった。

『汗血千里駒』以降の龍馬像

坂崎自身は、『汗血千里駒』の自序で「龍馬君の遺聞を得、すなわちもっぱら正史に考拠し」と記したが多々誤謬があり、伝聞によった部分もあることを自覚し、後のち訂正に努めていた。ところが、平成五年の土佐史談会版の解題で、岡林清水はこう論じた。「紫瀾はこの作品で、明治御一新を上士と下士・軽格との対立面から把握し、…軽格坂本龍馬を代表とする明治御一新へ向かっての大精神は、自由民権運動につながると考え、この自由党的思想性でもって、『汗血千里の駒』を支えようとした。だが、この作品は、単なる党派的理想宣伝の小説ではない。史実追及を堅実に行い、リアリティのあるものとなっている」。

坂崎の作品は龍馬伝の第一号であり、龍馬研究の基本資料であるが、正史・史実とは言えない内容を織り込んだ政治小説であった。本人もそれを自覚していたのに、平成を迎えての岡林の解題では、「史実追及」「リアリティあるもの」が強調されていた。現在の作家・漫画家・脚本家から龍馬ファンまで、広く実伝と誤解される要因になったようだ。

では、『汗血千里駒』以来、龍馬が実伝と小説の間でどう揺れ動き扱われてきたか、青少年期の描写を中心に筆者の管見から探ってみよう。

明治二九年七月には、坂本家の遠戚になる弘松宣枝が『坂本龍馬』(民友社)を出版、好評で年内だけで五版を重ね、第三版からは龍馬の肖像写真が口絵として掲載される。後に日露戦争でバルチック艦隊との決戦をひかえた一夜、昭憲皇太后の枕辺に現われ、「微臣坂本龍馬でござります。力及ばずといえども、皇国の海軍を守護いたしまする」と告げてかき消えた話が出る。宮内大臣だった田中光顕(元陸援隊士)が人物確認のため皇太后に献上した肖像写真は、この口絵のものとされる。お龍も同じ写真を持っていたと『千里駒後日譚』にある。この弘松の作品も、少年龍馬の描写は坂崎を踏襲している。

皇太后の夢に現われた龍馬の新伝説は、明治新政府で薩長に主導権を奪われた土佐派の閣僚・田中光顕が、挽回策に龍馬を担ぎ出したと言われる。この出来事は新聞が取り上げたため、世間に広まる。土佐出身の画家・公文菊僊は後に龍馬立像に「征露の年 皇后の玉夢に…」の漢詩を添えた画軸を制作、大当たりをとる。この話も、病で伏す唐の玄宗皇帝の夢に現われて小鬼を退治し、快癒させた鍾馗伝説と似ている。玄宗皇帝が夢で見た姿に似せて描かせた鍾馗像が魔除けとして好まれ、日本にも伝来、江戸時代には病魔除けとして版画が戸口に張り出され、軒先にも塑像が飾られた。

しかし、龍馬はまず自由民権運動家にかつがれたためか、武市半平太は故郷・高知市吹井に瑞山神社が建立されたのに、幸い神にされることはなく、いつまでも自由人でいられた。ニセ天狗の祈祷師を退治した逸話や、慶応二年のお龍との霧島山登山で天のさかほこに天狗の面が付けてあるのを笑い飛ばし、引き抜いてみるなど、少年期から合理的な思考で行動しており、神がかった戦争勝利予言は似合わない。

幼年時代の疑わしき伝聞

大正元年には『維新土佐勤王史』(冨山房)が瑞山会著述で刊行されるが、執筆を担当したのは坂崎紫瀾であった。平尾道雄はこの書を、坂崎特有の「文学的史書」と評している。ここでの龍馬少年の描写は、だいぶ平静を取りもどし、「彼の童時は物に臆して涕泣しやすく、故に群児の侮蔑を受くるも、あえてこれを怒らず」と述べ、後年兄・権平に出した手紙の「どうぞ昔の鼻垂れと御笑くだされまじく候」を紹介する。

|

|---|

姉の乙女は龍馬の四歳(実は三歳)上で「女仁王」のあだなで呼ばれ、「短銃を好み、鷲尾山などの人なきところに上り…連発してその轟々たる反響にホホと打ち笑み」とか、「常に龍馬を励まして、これを奮励せしむる」と紹介してある。

これら『維新土佐勤王史』にある少年龍馬の逸話は、大正三年刊『坂本龍馬』(千頭清臣著 博文館)や、昭和二年刊『雋傑(しゅんけつ)坂本龍馬』(坂本中岡両先生銅像建設会 編集発行)でも、ほぼ同様だ。ただ千頭の本では二版増補で「疑わしき話」の項を設け、はな垂れと言われたことで龍馬を真の馬鹿というのは大きな間違いと記してある。千頭は高知出身の英文学者・貴族院議員として知られた存在だったが、実際の筆者は山内家史編修係・維新史家の田岡正枝であった。後者は、京都円山公園にある坂本・中岡像建設のための刊行で、銅像は昭和九年に完成したが第二次大戦で供出、昭和三七に再建された。

岩崎鏡川の史料収集と重松実男の見識

昭憲皇太后の夢に現われた龍馬は、日露戦争の勝利によって、自由民権の先駆者のみならず海軍の祖・皇国守護の英霊とされ、もてはやされるようになった。小説だけでなく、演劇や講談にも次々と取上げられた。これに対し、『汗血千里駒』以来の伝記と称する作品の内容を、「荒唐無稽の綺語でなければ、舌耕者流の延言」「正確な史料に憑拠(ひょうきょ)するものあるを見ない」と断じ、坂本龍馬の史料編纂に取り組だのが岩崎鏡川(英重)である。岩崎は山内家史編集係・維新史料編纂官を歴任、晩年は『坂本龍馬関係文書』編纂に心血をそそぎ、大正一五年五月に死亡したが、その一ヶ月後にまず私家版として刊行された。鏡川の次男が『オリンポスの果実』で知られる作家・田中英光である。

中城家の本家・中城直正(初代高知県立図書館長)は、大正期にこの岩崎と綿密に連絡をとって、維新の志士たちの史料収集と顕彰を中心に、県下の史料・史跡の収集保存や記念碑建立などに取り組んでいた。例えば大正三年一月から二月にかけて上京した際の日記には、維新史料編纂所の岩崎とともに土佐出身の田中光顕伯や土方久元伯、さらに東京帝大史料編纂所にいた帝大同期の歴史学者・黒板勝美などを訪問した記録が残っている。岩崎からの手紙もあり、内容は武市瑞山先生記念碑・同遺跡保存・堺事件殉難者合祀・紀貫之邸跡建碑、それに維新関連の贈位申請・文書購入などである。これらの手紙や日記は全て、高知市民図書館「中城文庫」に収まっている。

この『坂本龍馬関係文書』にも、龍馬の手紙の執筆年代などいくつかの誤りが後に指摘されたが、龍馬研究の画期的な史料集誕生であったことに間違いない。戯曲の傑作とされる真山青果『坂本龍馬』も、三里村出身の作家・田中貢太郎の『志士伝記』(改造社)も、この史料集刊行抜きには考えられないと、文芸評論家・尾崎秀樹氏は述べている。龍馬の史料発掘と編纂の仕事は岩崎亡き後も続き、郷土出身の研究者に受け継がれていく。その結実した刊行物が、平尾道雄著『海援隊始末記』『龍馬のすべて』・宮地佐一郎編『坂本龍馬全集』・山田一郎著『坂本龍馬―隠された肖像―』他・松岡司著『定本坂本龍馬伝』であり、坂本家ご一族の土居晴夫氏も綿密な考証によって『坂本龍馬の系譜』をまとめておられる。

これらの中で、少年龍馬の真実に最も迫っているのは、山田さんの著作である。そして、その先駆ともいうべき著述が、昭和一二年に重松実男編著で高知県教育会から刊行された『土佐を語る』の「坂本龍馬」であろう。あまり知られていない著述なので、少し長くなるが紹介しよう。

その出身 「坂本は天保六年に城下の本町筋一丁目の郷士の家に生まれた。幼少の頃遅鈍な劣等児であったように伝えられもするが、これは彼が後年兄権平への書翰に〈…どうぞ昔の鼻垂れとお笑い下されまじく候〉とある所などから誤り伝えられた話であろう。晩成の大器であったには相違ないが、遅鈍であったものとは思われぬ。…青年時代剣道の師日根野弁治が、大雨の中を水泳にでかける坂本に出会ってあやしむと、水へ入ったらどうせ濡れるから同じことだ。と答えた所も、一見間抜けたようで、その実中々才気煥発ではないか。」と書く。続けて十八、九歳で四万十川治水工事の監督を手伝い、精出す者に褒美を与えたことを、「すでに棟梁の器量をひらめかしておる」と評価する。さらに、「嘉永六年十九歳、剣道修業の志を立てて江戸へ上るとき、同行者の一行中坂本の姿が見えないので、見送り人が不審して集合所であった友人の宅へ立戻って見ると、彼は襖に貼った錦絵に見とれて〈たまるか義経の八艘跳じゃ〉などと太平楽をきめこんで、只今三百里外へ旅立つ者とも見えなかった」と紹介。当時の土佐から江戸は、今西洋へ旅するようなものなのに、坂本の「天衣無縫の大らかさがうかがわれる」と人柄にも触れている。

江戸への初めての旅立ちの際に、最初に立ち寄った家で襖(壁ともいう)に貼ってある浮世絵に見入った場面は、前出の弘松の本にも、仁井田出身の作家・田中貢太郎著『志士伝奇』の坂本龍馬にもある。慶応三年九月、最後の帰郷で種崎・中城家に潜伏した際に、やはり襖に貼られた浮世絵を眺めており、後に高知での芝居「汗血千里の駒」上演で、龍馬自身の浮世絵(役者絵)が制作されたことも含めて、不思議な縁を感じる。

その学問 「彼ははやくから剣道に専念したので、学問の素養の薄いのを悔い、帰国してからはよく読書した。海軍通の河田小龍という画家の啓発を受けて、将来の海上発展を夢みたのもその一、また折りにふれて和歌をも詠んだ。彼の詠草は、〈げにも世に 似つつもあるか 大井川 下す筏の はやき年月〉(他に二首掲載)などと、卒直武骨な個性の発露する中にも、自ら格調の整うた才気を見せている。漢籍では、老子を愛読したというから、なかなか世人が思ったように無学ではない」と述べている。さらに、読書法が変わっていて、『資治通鑑』を読ませると字音も句読も返り点もいい加減だが、「大意がわかればよいじゃないか」と笑っていたという。後年英語も学んだ。ある蘭学者によるオランダ政体論の講義中に、「それじゃ条理が立ちません」と指摘、蘭学者が誤りを詫びた話も紹介している。

航海術研究 「その後江戸へ下って勝海舟の門に入り、一心に航海術の研究を始めた。この動機は、彼と小千葉の倅の重太郎とが開国論者の海舟を斬るつもりで押しかけ、海舟に説得せられたことになっておるけれども、これは疑わしい。当時彼は海外の事情に盲目でもなく、海上雄飛の素志を抱いていた…」。ここでは、海舟を斬りに押しかけたとの伝説を否定し、神戸海軍塾での研鑽や、第二次長州戦争で「習得した海軍術を以て桜島丸を操縦し、幕鑑に砲火を浴びせかけてあやしまなかった」事例をあげ、高所の見識と評価する。

この重松の著書は、海援隊・薩長同盟・大政奉還・船中八策・遭難・逸話などの項目をたて、きちんと述べてある。学術書でないため、個々の出典を示してないのは残念だが、遅鈍ではなく、海舟を斬りに行った伝説は疑わしいと明記している。昭和初期の見識ある高知の知識人は、龍馬愚童説など信じていなかったのだ。

龍馬の手習いと寺子屋

龍馬は乙女姉さんへの親しみとユーモアあふれる手紙から、志士たちへの情報伝達、政治構想まで、さまざまな文書を書き残している。個性的な口語体の文章表現と、伸びやかな筆遣いでその想いが率直に伝わってくる。この筆力は、少年期に習得したものである。ここで、その学習歴を振り返ってみよう。主として高知県立坂本龍馬記念館の「龍馬略年表」による。〈 〉内は、筆者の追加事項である。

| 一八三五 | (天保六) | 一歳 十一月十五日、郷士・坂本長兵衛(八平)の次男として誕生 |

| 一八四六 | (弘化三) | 十二歳 六月母幸没。この年小高坂の楠山塾に入門、間もなく退塾 |

| 一八四七 | (弘化四) | 十三歳 〈この頃父八平が種崎川島家から伊与を後妻に迎える〉 |

| 一八四八 | (嘉永一) | 十四歳 城下築屋敷の日根野弁治道場に入門し剣術を学ぶ |

| 一八五三 | (嘉永六) | 十九歳 三月「小栗流和兵法事目録」を受ける。剣術修業のため江戸へ赴き、千葉定吉道場に入門。〈佐久間象山に入門、砲術の初学を学ぶ〉ペリー浦賀に来航。土佐藩臨時雇として品川海岸警護につく |

| 一八五四 | (嘉永七) | 二〇歳 六月江戸より帰国。この頃河田小龍に会い、将来を啓発される |

| (安政一) | ||

| 一八五五 | (安政二) | 二一歳 父八平没。〈九月十一月 徳弘孝蔵のもとで洋式砲術稽古〉 |

| 一八五六 | (安政三) | 二二歳 八月再び剣術砲術修業のため江戸へ向かう |

| 一八五八 | (安政五) | 二四歳 千葉定吉より「北辰一刀流長刀兵法目録」を受ける。九月帰国 |

| 一八五九 | (安政六) | 二五歳 砲術家徳弘孝蔵に入門し西洋砲術を学ぶ |

| 一八六一 | (文久一) | 二七歳 〈井口村で上士・下士の刃傷事件起こる〉土佐勤王党に加盟 |

| 一八六二 | (文久二) | 二八歳 萩の久坂玄瑞を訪ねる。三月脱藩し勝海舟の門下生となる |

江戸後期には全国で寺子屋が普及し、庶民の子弟も数えの七歳くらいから読み書き算盤を習うようになるが、武士や庄屋、裕福な町人の多くは手習いの手ほどきを家庭で行うのが習わしであった。自叙伝『蜑(あま)の焼く藻の記』を残した幕府御家人・森山孝盛は、十歳までの教育は母任せだったという。初めは家庭学習で、途中から寺子屋に行く者もいた。いずれにしろ十二歳前後になり手習いを終えると、家塾・私塾・藩校、あるいは剣道場などに入門する。寺子屋の師匠が医師や武士・僧侶・庄屋などの兼業であったのに対し、藩公認の儒官による家塾も、民間の私塾も、漢学者や国学者が自宅で開いた塾であった。

坂本家の人々は代々和歌を楽しんだとされ、なかでも龍馬の祖母久は土佐では知られた歌人・井上好春の娘であり、その家風は龍馬の父八平・母幸にも受け継がれたようだ。山田さんが『海援隊遺文』で紹介したように、仁井田・川島家に残る『六百番歌合』には当時種崎にあった川島家で開かれた歌会の巻があり、そこには種崎の川島春麿・杉本清陰・中城直守などと並んで坂本直足(八平)の名が見られる。このような教養豊かな家庭では、手習いの手ほどきは父母が行い、親が読み書きの得意でない家庭では最初から寺子屋に通わせていた。

土佐での事例は、下級武士で国学者の楠瀬大枝(一七七六~一八三五)が残した日記『燧袋(ひうちぶくろ)』に記されている。この日記を分析した太田素子(和光大学教授)は『江戸の親子』(中公新書)で娘の教育について、「大枝は菊猪や笑の手習いをやはり自分で手がけている。…菊猪の記録では手習いの開始と初勘定を続けて記録しているが、手習いの開始は菊猪七歳」、「下級武士の息子たちが手習いはともかく、素読から講釈へ進む段階には私塾に通っていた」と述べている。

江戸の家庭教育の事例は、幕末に蘭医桂川家に生まれた今泉みねの『名ごりの夢』(平凡社東洋文庫)にある。「私の生まれた家では、…手習いでもしているのを見つかると、御じい様が桂川のうちに手習いや歌を習う馬鹿がどこにあるか…そんなことは習わなくてもできるもんだ」、「いきなり思ったことを歌によんで、それを書くのが手習いでした。いろはを習わせると言うよりも、それを最初から使わせて思うように書かせる。つまり、生活がそのまま教育ですね」と、語っている。

桂川家は極端な例だが、寺子屋でも家庭でも手習いは基本的に個人別自学自習であり、学びは学(まね)びから始った。多くが、まず「いろは」と数字を師匠・親が自ら書いた手本を真似て学び、次に往来物と呼ばれる木版摺りの教科書を使っての手習いへと進む。往来物の内容は、人名漢字、国名尽し、消息往来、さらに商売往来、風月往来などで、文字・単語・短文を習得し、日常生活の用語・知識・手紙文、そして職業知識や和歌風流へと続くカリキュラムがあった。

寺子屋の学習法と机の配置

学習法は、新しいお手本に進むたびに師匠から読み書きの指導を受けるが、あとはひたすら手習いの反復練習である。そして、一人ずつ師匠の前に出てチェックを受け、読み書きともきちんと出来れば新しい教材に進む。何十人生徒(寺子)がいても、学習内容は進度に応じて一人ひとり違っていた。往来物は七千種類以上あり、『土佐往来』といった地方版も出版されていた。和歌では『百人一首往来』『七夕和歌集』等があった。

家族で和歌を楽しんだ坂本家では、実母幸も継母伊与もそして三歳上の姉乙女も当然手習い指導の力を持っていた。中城直正の手稿『桃圃雑纂』にも「母幸ハ温厚貞節、ヨク八平ニ仕ヘ、子女ヲ教育セシガ」とある。龍馬には、病弱な母に代ってもっぱら乙女が指導、『古今和歌集』も教えたとされる。慶応元年九月の乙女・おやべに宛てた龍馬の手紙からは、『新葉和歌集』にも親しんでいたことがうかがえる。

このような手習いを終えると、十二歳くらいから私塾や家塾で、さらに四書五経・史記・唐詩選・資治通鑑などの漢籍とも取り組み、専門的知識を持った師匠の元で儒学や漢詩・国学を身につける。また、武士は武術にも励むことになる。

龍馬にとっては、寺子屋や私塾に行かずに、家庭で母幸や姉乙女からのびのびと自学自習で読み書き算盤、さらには歌の道を学んだことが、その後の人間形成にかえって役立ったように思われる。漢籍はさほど必要としなかったのだ。成人してからの手紙文や和歌から判断しても、読み書きの基礎学力はきちんと身につけていたし、砲術・航海術を学ぶために必要な数学力、例えば大砲の角度・火薬量から弾道と距離を計算する力も備えていた。英語にも挑戦している。

それにしても、近年の寺子屋描写はひどすぎる。NHK「龍馬伝」でも第一回に寺子屋と私塾(岡本寧浦)の場面が登場したが、どちらも今の学校同様に教師と生徒が向き合う形で机が並べられていた。寺子屋では一斉授業を行わないので、生徒たちは入門の際に持参した机を自由に並べて学習した。師匠に向って整然と並べることはあり得ない。このことは、金沢大学(日本教育史)の江森一郎教授が『「勉強」時代の幕あけ』(平凡社)で、江戸時代の寺子屋絵図を列挙して論じておられる。

|

|

|---|

ところが高知でも、六年ほど前に高知城の丸の内緑地で開かれていた江戸時代の城下町展示を見学に行くと、寺子屋のセットがあり、やはり全て前向きに机を並べてあった。本町の「龍馬の生まれたまち記念館」にも寄ったが、ここに置いてあった寺子屋場面の絵も同じだった。双方の係りには間違いを指摘しておいた。さすがに山形県立教育博物館の寺子屋展示は、江戸時代の天神机から落書きだらけの雨戸まで本物を揃えており、並べ方もコの字型できちんと考証がされていた。平成一三年に京都国際会議場で開かれた「ユネスコ世界寺子屋会議」の展示企画を担当し、浮世絵寺子屋図とともに山形の実物をお借りして展示したが、海外の参加者から大変好評であった。なお、寺子屋で使う質素な机を、学問の神様・菅原道真にちなんで天神机と呼んだ。

日本では明治五年の学制以降、ヨーロッパの小学校の一斉授業を取り入れたが、この授業法は十九世紀になってからイギリスの牧師が、植民地でのキリスト教普及のため考案したものである。二人の牧師の名前をとって、ベル・ランカスター・メソッドと呼ばれるが、少ない教師が効率よく大勢を指導するために助手を使い、同一教材で一斉授業を行った。

この教授方法を、産業革命と列強による戦乱の時代を迎え、労働者や兵士の手っ取り早い養成に迫られた欧米各国が、小学校に採用したのである。貴族たちは相変わらず家庭教師の個人指導を受けていた。平成一六年にドイツ城郭協会会長のザイン侯爵をその居城に訪ねたが、ハプスブルク家出身の城主夫人が述べた言葉「小学校には行かず家庭教師が来てくれました。両親からは家の誇りを忘れず、将来どこに住んでも土地の社会に貢献することを心がけるようにと教えられました」が、印象に残っている。夫人は城の隣で、自ら「チョウの生態博物館」を運営しておられた。

和歌と砲術が結ぶ三里と坂本家

さきに上げたように種崎の御船倉御用商人・川島春麿は楠瀬大枝に国学・和歌を学び、近所の杉本清陰や中城直守だけでなく、城下に住む龍馬の父坂本八平などとも歌人仲間であった。おそらく川島家と坂本家は廻漕業と商家として、業務上の繋がりも深かったと思われる。中城家も、大廻御船頭として土佐から江戸への藩船を操船、藩士やさまざまな物産を運んでいた。この三者は当然、仕事・和歌の双方で親しい仲だった。

三里にはこの時代の歌人に坂本春樹などもおり、和歌のサロンが出来ていたように思われる。そして、川島家の記録にあるように、坂本八平など城下の和歌仲間とも交流していた。『万葉集古義』で知られる国学者・鹿持雅澄も妻菊が仁井田郷吹井の出であり、仁井田・種崎をたびたび訪ねてこれら歌人と歌を贈りあっている。

中城直守は、この土佐の歌人仲間と江戸の歌人とを結ぶ役割もしていたようで、手稿『随筆』には国学者・齊藤彦麿を訪ねて教えを乞い歌を交わしたとある。藩船を運航して江戸に行っては歌人を訪ね、土佐への土産はもっぱら交換・購入した短冊と浮世絵だったと我が家には伝わっている。直守所蔵の短冊は三百人を越す歌人に及び、本居宣長・村田春海・野村望東尼から地元の谷真潮・中岡慎太郎に至る。

このような交流の中で、坂本八平は川島家をしばしば訪ねて早くから伊与を知っており、「思われびと」だったのではないかと山田さんは推測している。いずれにしろ、二人の結婚によって龍馬少年も乙女姉さんとともに川島家をよく訪問したと伝わっており、和歌にも浮世絵にも親しんだのではなかろうか。そして、城下本町の自宅から小舟をこいで鏡川を下り、浦戸湾を種崎に向かうなかで、行き交う藩船や荷船への興味と、海の彼方へのあこがれが芽生えたと思われる。川島家では、村人から「ヨーロッパ」と呼ばれるほど西洋事情に詳しかった春麿から万国地図なども見せられ、胸をときめかした事であろう。

和歌に続いて坂本家と三里を結ぶものに砲術がある。土佐藩では仁井田の浜を公設砲術稽古場としていたが、砲術指南に当たった一人が、徳弘孝蔵(董斎)で、『近世土佐の群像(4)鉄砲術の系譜』(渋谷雅之著)によると天保十二年(一八四一)に一三代藩主山内豊煕の命で下曽根金三郎に入門し、高島流砲術(西洋砲術)の免許皆伝を得ている。徳弘は下士で御持筒役に過ぎなかったが、上士の中には洋式砲術を嫌って藩命拒否の人物もいたなかで、いち早く西洋砲術を習得したのである。

龍馬の父八平は、和式砲術の時代から徳弘孝蔵に入門していたが、龍馬の兄・権平も安政三年(一八五六)に奥義を授けられた記録が残っている。いっぽう龍馬は、従来安政六年徳弘孝蔵に入門とされてきたが、山田さんは『海援隊遺文』で「龍馬、鉄砲修行」の項を立て、詳細な調査から「安政二年洋式砲術稽古、同三年正式入門」とし、安政六年は免許に近い奥許しと見ている。続けて龍馬の成長過程を「嘉永六年十二月一日、十九歳で江戸で佐久間象山に入門、砲術の初学を受け、安政元年六月、二十歳で帰国、河田小龍に航海通商策を説かれ、翌二年十一月、二十一歳、徳弘董斎のもとで砲術稽古…」と、述べている。これに対し、十九歳で高名な佐久間象山にいきなり入門は無理で、それ以前から土佐で砲術の初歩は学んでいたであろうとの説もある。

安政元年、河田小龍に会ったのは小龍が筒奉行池田歓蔵に随行して薩摩に赴き、大砲鋳造技術の視察から帰ったばかりであった。龍馬は江戸でペリーの黒船を見て帰国したところであり、大砲の威力も、外国の軍艦を迎えて攘夷の困難なことも、さらに外国船を購入しての旅客・物資の運輸とそのための人材育成の必要性も、よく理解できた。

龍馬は嘉永六年に江戸修行に出かける二年ほど前から、父や兄に連れられ、仁井田の砲術稽古を見学していたのではないだろうか。そしてその往復には小舟を使い、継母が住んでいた川島家にも寄り、江戸や長崎の新しい情報を聞き、更に川島家の幼い姉妹(喜久と田鶴)や中城直守の長男亀太郎少年(直楯)とも遊んだであろう。

坂本家は商家から郷士に転じただけに、古来の武士が剣術や槍術にこだわって銃砲術を蔑視したのに対し、早くから兵器としての威力を認め、その習得に取り組んできた。伝統的な和歌を好む反面、実利的合理的判断の出来る家庭で文明の利器にも敏感であった。この気質は、種崎・仁井田で古くから海運・造船に従事してきた人々とも共通するところが多かった。

このような風土から有名な龍馬のエピソード、「太刀→短刀→ピストル→万国公法」が生まれた。時代の変化に即応した所持品の更新であり、思考の更新である。実践でも龍馬は寺田屋でピストルを使って捕手の襲撃を防ぎ、第二次長州戦争では桜島丸に乗船して幕府軍への砲撃を指揮、慶応三年の帰郷では新鋭のエンフィールド銃千挺を土佐藩にもたらしている。

龍馬は、和歌で文章表現力とともに王朝人の雅や気概を、砲術で国内統一と欧米列強への軍事的対応策を、身に付けたのだ。

龍馬最後の帰郷と土佐のお龍

慶応三年の龍馬最後の帰郷と三里の人々、そして土佐に来たお龍の姿に簡単に触れておこう。九月二三日に蒸気船震天丸で浦戸湾に入った龍馬は、袙(あこめ)の袂石(たもといし)に停泊させ、小舟で種崎・中の桟橋に上陸すると、裏の竹やぶをくぐって中城家にはいった。当日は仁井田神社の神事(じんじ)で、人の出入りが多い表門は避けたのだ。中城家では、直守が御軍艦奉行による旧格切り替えに御船方仲間を糾合して反対したため、格禄を召し上げられ、長男直楯(亀太郎)に家を継がせたところであった。

城下の実家に直接入らなかったのは、土佐藩の政策が勤王か佐幕か明確になっておらず、持ち帰った最新式の銃千挺を土佐藩が倒幕に備えて受け入れるかどうか不安があったからだ。頼りの後藤象二郎は上京中であった。そこで、藩の方針が決まるまでは馴染みの多い種崎に潜伏した。川島家は、安政地震の津波で被害を受け、仁井田に転居していた。

中城家では直楯が龍馬一行を「離れ」に案内し、妻の早苗が世話をした。滞在中の様子は、直楯の長男直正が後に両親から聞き出し、覚書『随聞随録』に記載してある。これも山田さんはじめ多くの研究者が引用している。

龍馬はこの際に、川島家の屋敷跡にあった小島家も訪問している。小島家には少年時代に可愛がった川島家の妹娘・田鶴が嫁入っていたのだ。この家で、折良く来ていた土居楠五郎(日根野道場で指導を受けた師範代)とその孫・木岡一とも会っている。後に木岡が述べた回想が、『村のことども』(昭和七年 三里尋常高等小学校刊)にあり、土産にもらったギヤマンの図まで掲載してある。円形の鏡でPARISの文字を月桂樹の小枝が囲んでいる。このわずか二ヶ月足らず後に龍馬は不帰の人となっただけに、忘れ得ぬ思い出になったであろう。

龍馬の妻お龍も夫の亡き後、その遺言に従って妹起美を海援隊幹部・菅野覚兵衛(千屋寅之助)と長崎で結婚させ、明治元年春には土佐の坂本家にはいる。しかし、権平とうまくいかなかったのか、夏には和喰村(現芸西村和食)に帰っていた菅野夫妻の実家・千屋に身を寄せる。ここでお龍に可愛がってもらったのが十一歳ごろだった仲(覚兵衛の兄富之助の長女)で、中城直顕(直守の三男、私の祖父)の後妻に来てからその思い出を高知新聞記者に語っている。

そこには、龍馬遺愛の短銃でスズメを撃って遊び、人に見せたくないと龍馬からの手紙をすっかり焼き捨てたことから、お龍さんへの「あんな良い人はまたとない」という回想まである。日付は昭和一六年五月二五日で、記者は私の母冨美の弟岡林亀であった。この記事は、中城家から『坂本龍馬全集』にも提供した。菅野のアメリカ留学によって、明治二年お龍は土佐を去るが、別れに際し仲への記念に龍馬から贈られた帯留を譲っている。龍を刻んだ愛刀の目貫止めと下げ緒で作ってあり、中城家の娘の嫁ぎ先に代々受け継がれている。

最後に、『汗血千里駒』の冒頭で扱われた井口村刃傷事件と龍馬の関係に触れておこう。多くの研究者はこの事件に龍馬は参加していないとしてきた。山田さんは、寺田寅彦の父寺田利正が事件の当時者である下士・宇賀喜久馬(十九歳)の兄であり、寺田家には喜久馬切腹の介錯をしたのは利正で、上士二人を斬った池田虎之進と宇賀の切腹で収拾を図ったのは龍馬だったとの話が、密かに伝えられてきた事を明らかにしている。切腹は、武士としての面目が立つ自死であった。龍馬が関与したとの説は、元高知県立図書館長・川村源七がかつて唱えており、山田さんがそれを立証している。

坂崎が『汗血千里駒』を執筆した明治一六年には、城下を揺るがせたこの大事件の関係者も数多く生存しており、冒頭に持ってきたのは龍馬関与に自信があったからであろう。明治二○年高知座でのこの作品の上演でも、井口村刃傷事件が中心であり、大好評であった。坂崎の龍馬本の虚実と、政治小説としての正当な評価は今後も追及すべき課題である。

おわりに

|

|---|

代わりに川島春麿や河田小龍、江戸では佐久間象山や勝海舟など、当時の最新の情報と学識を持つ人々に接していった。また、種崎・仁井田の御船倉や砲術稽古の現場も訪ね、江戸では黒船警護の品川台場にも動員された。このような現場での見学や体験の積み重ねが、神戸での海軍操練所開設や長崎での亀山社中・海援隊結成で、花咲くことになる。

なかでも青少年時代に、御船倉の周辺で見た活発な船の行き来や種崎・仁井田の沖に広がる太平洋の大海原は、大きな影響を与えたと思われる。船は江戸・上方はもとより、長崎・下関・薩摩などから、様々な物産と情報をもたらしてきた。情報の一端は中城直守が文政から明治期まで記した『随筆』でも知ることができる。龍馬は、長崎とも取引をしていた川島春麿からの異国情報を、目を輝かせて聞いたのであろう。

寺子屋にはほとんど行かなくても、豊かな生活環境のなかで自学自習を行い、自ら学ぶ喜びに目覚めていったのである。後に愚童と呼ばれた「龍馬の学び」にこそ、教科書中心の一斉授業とテストに明け暮れる現代の教育病理を克服する鍵があるようだ。(註 引用文は現代用語に変えてある)

(本稿は『大平山』第三八号 平成二四年三月 三里史談会刊よりの転載である) 向陽プレスクラブ2012年度総会及び懇親会議事録

永森裕子(44回) 2012.04.23

司会進行 岡林哲夫幹事長 書記 永森裕子

1.日時

平成24年4月21日(土) 総会17時-17時30分 懇親会17時30分-20時

2.場所

「シェ.マシオ」八重洲パールホテル2階

3.出席者

大町玄(30回)中城正堯(30回)濱崎洸一(32回)森木光司(32回)吉川順三(34回)公文敏雄(35回)森田隆博(37回)岡林哲夫(40回)藤宗俊一(42回)加賀野井秀一(44回)永森裕子(44回)中井興一(45回)水田幹久(48回)北村章彦(49回)

以上14名 委任17名 (会員総数48名)

4.中城会長の挨拶

予想以上に充実した活動が、岡林幹事長以下皆さんの努力で進んでいる。

特に向陽新聞バックナンバーのデータ化に関しては、新聞の収集は岡林敏眞氏、データ化・編集は藤宗俊一氏、CDのコピー・頒布に関しては森田隆博氏、岡林哲夫幹事長の尽力が大である。ホームページも、非常に活性化している。今後も、会員の皆さんからの投稿を是非お願いしたい。幹事長以下、皆さんの協力に感謝している。私の役割は、20回代の会員と40回代の会員をつなぐことだと思っていた。それを果たしたので後は消えゆくのみである。

以下、岡林哲夫幹事長及び中井興一会計作成の総会議案書に沿って報告、一部検討の後、了承がなされた。

5.2011年度活動報告

岡林幹事長が作成資料に沿って報告

6.2011年度会計報告

中井興一会計担当が作成資料に沿って報告。承認。

7.2012年度活動計画及び予算

A.活動計画

1)会議.懇親会の開催

・総会.懇親会:2012年4月21日(土)17:00-

2013年度は、4月20日(土)同じくパールホテル、「シェ.マシオ」にて開催。

・幹事会:2012年9月及び2013年3月に開催、他に案件があれば随時開催。

・高知支部懇親会:2012年秋、10月末から11月初めに向けて開催を検討、8月初旬までに日程を決めるべく尽力。

2)向陽新聞バックナンバーの広報.普及

・関東支部同窓会(6月2日)

・母校ホームカミングデ-(8月18日)

(上記二件に関しては受付横にブースをもらえる予定。)

・年次毎の同窓会での会員による活動

・母校常備用CDの増刷、母校教師に無償配布。この件に関しては、検討事項が起これば幹事会で話し合う。

・協力金目標:社会人40枚、学生10枚

3)母校百年史編纂への協力 ・向陽新聞バックナンバーの使いやすさの向上を図るため、インデックスを作成する。

・写真等資料の提供を呼びかける。

・母校百年史の進捗状況を岡林幹事長より説明があった。

************************************************************************************

三浦教頭からのメール

こんにちは。土佐高・三浦です。いつもたいへんお世話様です。

--略--

さて、「百年史」の準備の進捗状況ですが、まず昨年末の時点で一応の執筆体制が決まりました。神戸大学発達教育学部教授で日本教育史がご専門の船寄俊雄先生の下で研究されている湯田拓史先生を統括者に、お仲間の若手研究者5名と合わせて6名体制でゆくことになりました。

また、「百年史」の方向性としては、学校と社会との関係も踏まえた学術的な資料性もある学校史を目指しています。具体的には、集め得る限りの資料を集めて、法人史、制度史、教育実践史、社会史、文化史など、様々な側面から本校にかかわる学術論文を作成して学会で発表していただき、その論文を、本校の発展過程が分かる物語としての学校史として書き直した形で「百年史」を作成するという方向です。

工程としては、本年度から資料収集と整理にかかり、書式(執筆要綱)の設定を行った上で、来年度(2013年度)から論文としての発表と投稿を進めてゆき、2017年度までに「中間資料」を作成する(中途で執筆者が交代する事態となっても執筆できるようにするためです)。2017・2018年度で「中間資料」の補充と論文としての発表と投稿を続け、2019年度に業者選定・編集作業開始、2020年11月18日の創立記念日前の刊行を目指す、ということで考えていただいております。

現在、執筆予定の先生方には、それぞれのレベルで(高知県立図書館、国立公文書館、大宅壮一文庫、など)資料収集を進めてもらっております。また、校内委員も基本が固まり、仕事分担の相談も進めております。私も、収集した資料をデータベース化する基準づくりをほぼ済ませましたので、校内委員と執筆の先生方に了解を得た上で、既にある資料から少しずつ入力するべく、作業に取りかかりたいと思っております。

向陽プレスクラブの総会が21日ということですが、以上のような進捗状況であることをOB・OGの皆様にもお知らせいただき、資料収集へのご協力をよろしくお願いしたいと思います。ご盛会をお祈りしております。

************************************************************************************

4)ホームページ関係等

・一幹事一記事の徹底(原稿依頼も可)

・筆山「向陽新聞に見る土佐高への歩み」次号寄稿は、公文敏雄(52回)。

5)体制強化 ・会則の改正以下のように決定。

第10条役員の任期は3カ年とする。ただし、重任をさまたげない。会長が必要と認めた場合、と認めた場合、役員を追加できる。追加の役員は幹事会で選任され、総会で承認される。追加の役員の任期は、会長の任期と同じとする。

上記に基づき、鶴和千秋(41回)、井上晶博(44回)に、新たに幹事をお願いすることとなった。

6)弔意内規の制定

B.2012年度予算案

幹事会提案を一部修正のうえ可決。承認。

以上、総会終了。

引き続き、高知より出席の森木光司(32回)乾杯のもと、懇親会を行う。

三々五々、8時に散会。

向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑤

向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑤大嶋校長から曾我部校長へ(昭和32~34年)

公文敏雄(35回) 2012.08.17

筆者近影 |

|---|

当時の土佐中高は、往時の少数英才教育から一学年3百人を超す大量教育の機関に変貌して様々な問題を抱え込んでおり、後を継いだ曾我部清澄校長(本校一回生、高知大学教授)による改革に期待がかけられた。

* * * * *

ゆるみの症状

教育に情熱を注いだ大嶋校長時代最後期の校風はどのようであったか。すこし遡って昭和32年の向陽新聞を見てみよう。

大嶋校長の逝去を報じる向陽 新聞号外(昭和33年4月) |

|---|

存在意義が揺らいだのは旅行だけではない。自治の象徴ともいえる生徒委員会活動が、一般生徒の無関心風潮から沈滞に陥り、定足未達による流会や役員の辞意表明、一時は組織解散動議まで出るありさまであった。

大嶋校長が生徒の「自主性」と「総親和」を願って制度化した毎週水曜5時間目のホームルームも、自習や下校が常態化して名のみであった。

信じ難いことだが、暴力・ゆすり・盗み・カンニング等が続発し(いわゆる不良化問題)、退学を含む厳しい処分が31年9月発行の第33号はじめ折々の紙面で報じられて、「ゆるみ」の根深さを物語っている。ちなみに、当時全校生徒に配られた「生徒必携」には、重点目標として 1.総親和 2.学習態度の強化確立 3.学問とスポーツの両立強化 4.不良行為の排除撲滅 5.六・三・三・四の徹底 が掲げられていた。

校風刷新に向けて

昼休みによく部室に集まりました。皆楽しそうで すね。机の上に花が活けられているのに注目。 後列:小松宣宏,宮地正隆,森岡謙輔,中田駿一郎 岡林邦夫 前列:森本朝彦,公文敏雄,坪田順昭 |

|---|

不良化防止のためとして校長が発した長髪禁止令に意味があるのか? 生徒・先生・父兄の間に壁があるのでは? 先生の姿勢や資質も問うべきではないか? 受験戦争下で学問とスポーツの両立が可能なのか?等々、寄稿も含めて多くの論点・提言が紹介されたが、改善に着手する間もなく大嶋校長の訃報となった。

海の向こうへ

一方、「中谷さん(高二)アメリカへ 本県初のAFS留学生に」の快挙(33年7月第42号)、「日本人としての誇りを持って」渡航した彼女からの「アメリカ便り」(同10月第43号)、吉川美雄先輩=読売新聞記者による「アメリカ高校生活報告」(34年5月第45号)などの報道は、生徒の視野を拡げてくれた。当時の本校英語教育は発音を重視(中沢節子先生)したほか、「講義の半分を英語」や、「昼休みにヒヤリングの練習」(平林泰人先生)など実戦力養成が試行されていた(33年2月第40号)。(作家小田実が「何でも見てやろう」の旅に出たのはこの頃である)

曾我部新校長

曽我部校長の就任を報じる向陽 新聞第44号(昭和34年2月) |

|---|

曾我部校長は紙上で「点数をとることが人生の目的ではない。大学さえも目的ではない」として受験予備校化をきっぱり否定、「生徒・先生のすべてが親友」となって協力しあい、みんなが楽しくスポーツをし、暴力・盗難など断じてない「よりよい学園」を作り上げる夢を語っている。

新時代を祝うかのように、34年明けの受験戦線では長髪(注)の現役が大健闘(合格率71%)、東大・徳島大・広島大・早慶・ICUなどの合格者が過去最高を更新した。春には6千坪の新グランドが完成、旧運動場が一般生徒に開放されることとなった。

(注:不良化防止のためとして出されていた「長髪禁止令」は新校長就任早々公式に廃された)

34年11月、創立40周年を迎えて式典や多彩な記念行事が華々しく行われる中で、「本校はどうあるべきか」の議論が盛り上がっていく。

(次号=⑥に続く)

あとがき

1958年8月16・17日の新聞部「大穴」キャンプ 中城正堯と岡林敏眞と在校生は16名、合計18名。 前列:秦洋一・?・中西隆俊・?・岡西滋夫・? 後列:大野令子・???・公文敏雄・早川智子 中城正堯・???? (左から) |

|---|

「中堅国民ノ養成ハ論ヲ待タズ…進ンデ上級学校ニ向カヒ他日国家ノ翹望スル人材ノ輩出ヲ期スル」(本校設立趣意書)という伝統を、読まずとも感じ得ていたようである。

ちなみに、建学の目的を達成するための教育方針や具体的施策が、創立期の学校要覧では教授心得の形で体系的に明示されていた。しかし、いつの頃からか、かかる肝心のことが風化して久しい。

例えば、ホームページの校長挨拶文に出てくる「報恩感謝の理念」はどういう意味なのか、なぜ大切なのか、理念を先生・生徒に身につけてもらうための道筋(施策)は何か 等々を示さなければ只の空念仏ではないだろうか。「新しい時代に対応する進学校」「自主的学習」「礼節を重んじ」なども同様である。目指すゴールとそこへの道筋が見えない限り、美しい辞も毛ほどに軽く感じられる。

(文中敬称略。写真提供:公文敏雄・中城正堯)

2012年度向陽プレスクラブ高知支部の集まり永森裕子(44回) 2012.11.09

1.日時・場所

2012年11月2日(土)午後7時より、高知市「柳憲」にて。

2.出席者 大場規子(31回) 竹内銑郎(31回) 森木光司(32回) 岡西滋夫(35回) 岡本健治(38回) 井上晶博(44回) 宮川隆彦(46回) 山本嘉博(51回)坂本孝弘(52回) 東京より 岡林敏眞(32回) 藤宗俊一(42回) 永森裕子(44回) 以上12名

3.報 告 1)皆で自己紹介のあと、旧交を温める。

2)向陽プレスクラブについて、宮川氏より永森に意見。「今のKPCのCDの拡販は、土佐校の現役の子どもたちに何の意義があるか? 幹事のメールにそれが見えない。」 永森「議事録には、どんな意見交換が行われたか詳細は記入していない。基本的に決まった事を書いている。もし必要ならメールで意見を皆に述べて疑問提案をして欲しい。」

その後、岡林敏眞氏が宮川氏の発言を聞く。岡林敏眞氏に必要なら彼の意見の詳細を報告してもらう。本質的には、皆に彼から意見として述べておくべきこと、必要なら皆で議論するべきもの。

3)山本嘉博氏(51回)、次期幹事を快諾。

今後の連絡の為、KPCのメールアドレスを教える。

4)今回の会は、宮川: 場所選びと当日の店とのやりとり、山本: 葉書だし、

井上: 当日の名簿作り、司会と三氏が分担で行う。井上幹事保有の名簿等資料を坂本52回へ引継ぎ。

上記でかかった費用は、下記のものをさしひき、永森が領収書とともに預かった。

5)向陽新聞バックナンバーの広報、普及

土居徹先生、宮川氏知人関係3枚

6)会費徴収

宮川隆彦46回 5年分、 山本嘉博51回 2012年分の会費

7)会より支出

葉書代 5,000円

インクカートリッジ代 1,048円

以上 向陽プレスクラブ幹事会議事録

永森裕子(44回) 2012.11.09

司会進行 岡林哲夫幹事長 書記 永森裕子

1.日時

2012年10月28日 13:00-16:30

2.場所

京橋区民会館

3.出席者

中城正堯(30回) 岡林敏眞(32回) 岡林哲夫(40回) 藤宗俊一(42回) 永森裕子(44回) 中井興一(45回) 水田幹久(48回)

委任状 吉川順三(34回) 公文敏雄(35回) 森田隆博(37回) 以上10名

4.2012年度上半期事業報告

① 会議.懇親会の開催

総会.懇親会 4月21日17:00- 「シェ.マシオ」八重洲パールホテル2階

② 向陽新聞バックナンバーの広報、普及

・関東支部同窓会 CD14枚 SD1枚 計15枚

・母校ホームカミングデー.懇親会にて

高知組: 井上(44回) 山本(51回) 東京組:森田、岡林哲、永森でCDの協力をお願いした。

CD43枚 (池上武雄氏より5000円の協力金)

・その他 年次毎同窓会での普及活動にて 計10枚

・朝日新聞関係 小林氏(教育ジャーナリスト)よりCDの申込みあり、1枚送付した。

・母校への教師への普及 未実施

5.会計中井より2012年度上半期会計報告

6. 次期体制について

・会長候補を岡林敏眞とする。

・幹事は、全員留任を前提に岡林哲夫幹事長が意向を確認する。

・追加の候補は11月2日の高知の集まりで、井上、宮川に加えて山本嘉博(51回)に岡林敏眞、藤宗、永森より声をかけてみる。

・中井会計より会計次期辞意の表明あり。

・総会前の準備会で次期体制についての検討を行う。

7. 母校とのこと

・中城会長より、母校に保存する向陽新聞の原本を永森が預かる。11月2日の高知での会で井上に預けて母校にファイルしてもらう。

・中城会長よりの新聞の内訳: 号外、案内板、向陽スポーツ第2号、52号、30号、29号、27号、26号、18号二種類、17号、16号、13号、12号(本人よりの発言順)

・図書室にも開架で新聞のコピーを置いていく。

・原本を学校保存用にもらえるか第7号のコピーを下さった方に細木大麓さん(27回)を通じて聞いてもらう。

8. 旅費の補助制度について

母校に向けての活動で訪問する場合や、総会・支部会に本部・支部を代表して任務をもって出席する場合は、補助を出したらどうかとの意見について討議。3月に引き続き検討する。

内規として、業務をともなう場合は旅費の補助を出すように3月の幹事会で案を作る。

9. その他

・会計中井より、第一条(5)の改正の提案あり。中井より岡林幹事長に改正案を送る。会費未納の人の記載も含め、3月に検討。

・3月の幹事会までに、CDのインデックスを作る件について考えてくる。

・向陽プレスのホームページに吉川順三氏に「向陽新聞に見る……」でぬけている年度の話を書いてもらう。岡林敏眞氏が頼む。

・来年総会は、2013年4月20日(土)11時より 場所未定

・総会準備に向けての幹事会は、3月2日(土) 13時より 場所未定

以上 向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑥

新校長のもと創立四十周年を迎える(昭和34~35年)

森田隆博(37回) 2012.12.10

筆者近影 |

|---|

* * * * *

創立40周年を迎え改めて問われる創立の精神

向陽新聞は昭和34年11月18日付第47号創立記念号を発行し、「多彩な文化祭、記念事業今日幕開け」と記念祭を報じた。

18日から三日間生物部、物理部、新聞部など文化部の展示会や映画会、22日には40周年記念事業として建設した新グランドのお披露目を兼ねた野球部、ハンドボール部の招待試合が開催された。

創立40周年記念号(第47号) |

|---|

向陽新聞の二面では全ページを割いて、近藤久寿治氏(6回生)など在京の先輩方による座談会「本校の伝統は失われたかそして今後の進むべき道」を掲載した。創立40周年を迎えて改めて“土佐中精神”“開校の精神”の現在的復活をどうすべきか、新校長に何を期待するかの議論が行われた。

そこでは、官学排斥と自主独立を重んじた初代校長の作ろうとした伝統の理解にズレがでてきたという批判に始まり、私学の優位さを生かした学校づくりとか、また時代や経営の要請から少数教育から多数教育へと変わる際に創立時の精神を受け継いでいくように教育方法の転換を行わなかったなど、傾聴すべき意見が多く出ていた。

変革に向けた新校長の意欲的な取り組み

(昭和42年撮影) |

|---|

今まで聞けなかった歯切れのよい言葉から新校長の改革が始まった。

それまで生徒は始業式や卒業式などでの長時間の挨拶から校長先生の考えを聞くだけであった。それも入試と学校の栄誉の訓戒ばかりであった。それに対して曽我部校長の挨拶は短時間であった。(44号)その代わり色々な機会をとらまえて生徒への発信や対話をした。

「みんなのかけ橋にバトミントン、次は卓球セットを各クラスに校長がプレゼント」「校長から30冊図書の寄贈」(第44号)、「学者校長中心に放射能測定 物理部」(第45号)、「校長先生と生徒との懇談会」(第46号、第48号)などの記事のほか「ちょっと失礼」では曽我部校長が奥様と共に向陽新聞に登場した。(第44号)

曽我部校長就任(第44号) |

|---|

就任して直ぐに色々な手を打った。かねてから学校側と生徒会の論争となっていた長髪禁止令は就任直後に廃止した。32年9月に不良化防止策として学校が出したものである。

そのほか遠足を年二回として、それまでの遊山的なものを改め学習の狙いも取り入れた。またホームルームについても自習や中止しての下校などの常態化に歯止めをかける指示を出した。

校長内定の後、町田守正元教諭(16回生、当時は土佐山田町長)は「良いと思う人が内定したので言うことはない。本校卒業生なので何の文句もないようにやってくれるだろう」と手放しで語っている。(第43号)その期待どおりであった。

クラブ活動活発化のために

人間形成での重要性からクラブ活動の活発化への取り組みも新校長の特色の一つ。スポーツは楽しむものと言い、学校宣伝に考える私立校の多い中で異質のものであった。

当時の玄関(絵葉書より) |

|---|

当時の部の数は40部で県内の高校では多い方であった。四年前33部から陸上部、軟式庭球部、自動車部などの新設により増加したもので、少ない予算の配分に悩む生徒会の一部から部の数が多すぎると言う議論も出たのもこの頃。

クラブ活動の最大の悩みは人員不足。当時のクラブ在籍者数は文化部運動部あわせてと生徒数の44%、特に文化部の男子が少ないとの結果。

これに対して曽我部校長は早速アクションをとった。勉強とクラブ活動の両立を生徒に訴えるとともに顧問の先生を校長の委嘱として指導者と助言者という顧問先生の使命を明確にした。

また文化部の不活発さにも色々と手を打った。文化祭の見直しと存続との意見を支持し、その際28年から続いた予餞会を廃止し文化祭に吸収させたのも曽我部校長の発案であった。

笛吹けど踊らず

母校の鳥瞰写真(当時珍しいカラー版) |

|---|

残念ながら、その後36年に学校がホームルームを直接指導することに方針を変更した。

生徒の無気力さから活動は不活発となり、スポーツ・郊外散歩・自習や中止下校などに化けるケースが多く昔に逆戻りとなったためである。道徳教育を導入することとなり30時間余のホームルームのうち10時間を道徳教育に充てることになったことを契機として37年度から実施することとなった。(第53号)

また校長と生徒の懇談会も「もり上がりなし、久しぶりの懇談会」の記事が見える。(第52号、第53号)

曽我部校長の理想とする明るい学園・学級づくりへの障害となったのは自覚と意欲のない無気力な生徒であったようである。

母校全景(第47号に掲載した写真) |

|---|

今夏母校のホームカミングデイに初めて参加して50年振りに母校を訪ねた。お城かと見紛うばかりに聳える新校舎の立派さに驚く。そこには昔の母校の面影は微塵も残っていなかった。伝統や校風はどのように変わったのだろうと思った。

新校舎建設の後一昨年新校長を迎えた母校。奇しくも本稿に記述した約50年余前と同様、新校舎建設と新校長登場と重なる。伝統の現代的な復活に向けた新校長の活躍を期待したい。

(その2) 土佐校を取巻く環境の変化

世の中は“もはや戦後ではない”と言われて数年後、戦後の復興も終わり日本経済が近代化と発展期を迎える頃、政治や教育の世界でも混乱を終え新たな変化が始まった。そんな時代県下の教育界の変化は土佐校にも新たな影響を及ぼし始めていた。

そして向陽新聞も誕生して12年目の昭和35年に節目の第50号を発行した。

* * * * *

受験者数の減少とライバルの登場

中学入試の受験者数は年々減少し、33年は前年比約二割減の420人、高校入試受験者数は約三割の減の104人であった。中学の入学者の減少は出生者の減による一時的なものであるが、高校の受験者減少には県下教育界の変化によるものであった。(第41号)。

戦後、県下の公立学校では勤評闘争など混乱の時期が続いたが、その混乱も落ち着いてきた。加えて25年から始まった公立高校での全員入学制も廃止となり昭和33年にから普通科で選抜入試が実施された。

公立高校の混乱と全員入学制に依存した私学優位(?)という高知の特殊事情もなくなった。向陽新聞第41号では、33年の大学入試で追手前高校が土佐高とほぼ同数の東大合格者を出したことから「本校危うし」と報じた。

ライバルである同じ私立高校でも新設の学芸高校(32年新設)が新鮮な感覚で人気を集めていた。「私立はもう土佐のみではない」と向陽新聞第43号が喚起を求めた土佐高を取り巻く環境の変化である。

23年学制改革時県内の私立高校は三校であったが、その後清和女子高校・高知中央高校などと続々と新設された。土佐高の特色や個性ある教育が問われる時代の始まりであった。

共学のピンチ

男女共学のピンチを伝える(第45号) |

|---|

共学維持などの配慮をしないで男女の競争率を同一にして合格者を選抜すると、女子の受験者の減少は女子の入学者の減少となるわけである。

向陽新聞は「男女共学の危機、共学制はどうなる」と問題を提起した。学校側は「女子に対する特別の教育をしていない、本校への女子の志願者の減少はやむを得ない。これにより共学廃止もありうる」との見方であった。向陽新聞は共学の価値について改めて見直し、共学存続への積極的な注力を求めた。(第45号)そして翌35年は一クラス12人まで減少した。

学生運動の流れが高知にも

35年は安保闘争の年で、学生運動のうねりが全国に広まった。その流れは遠く高知の高校生をも巻き込んできた。

そんな時期に向陽新聞は土佐高生の政治意識について生徒にアンケートを行った。(第49号)

政治への関心は80%の生徒が必要と答え、また安保改定の内容を88%の生徒が知っていると答えた。遠く離れた土佐高生にも政治への高い関心が伺えた。また高校生の授業放棄や政治活動には不賛成と答え、健全な高校生の回答であった。

そんな時、土佐高生徒会が学生活動に関わるとんでもない事件に巻き込まれた。35年9月全国紙である読売新聞に「土佐高が県内高校の政治闘争の中核校」と報じられたのである。読売新聞が「革命病の高校生」と実態を全国版で報道した記事の中で、県内での活動の推進役として「四校連絡会」が組織されており、そのなかに土佐高が中心的役割を担っていると。結局は当局のズサンな調査と読売の裏付けのない報道とわかり、学校および生徒会は激しく憤りをもって読売新聞に抗議をした。(第50号)

生徒のための新聞をめざして迎えた50号

第50号二面 向陽新聞発刊50号を伝える |

|---|

戦後いわゆる民主教育の一環として上から与えられた校内新聞の多い中で、生徒の有志により学園の片隅から生まれた「新聞向陽」は第5号から「向陽新聞」に題字を改めた。

「向陽新聞」が50号を迎えられたのは、なんといっても生徒のために意見を言う批判的精神が伝統として継承された結果と考える。

朝鮮戦争後、世の中と同様土佐高でも大嶋校長が「我が校の中にも自由の行過ぎがある」と語る(第15号)とおりの逆風の中でも学校当局へ批判的な記事や建設的な意見を掲載し続けた。

59年8月高新連大会で東京へ 二人の女性は、大野(旧姓、36回 生、故人)、堀(旧姓、36回生) |

|---|

本連載の②で取上げた中学入試問題漏洩事件とその後の同盟休校も向陽新聞が学校内外の怒りの声を収録して伝えたことによるものである。

さらには前記の実績をもとに、新聞部の自主性にもとづく自由な発言を許してきた学校当局の深い理解の存在であろう。曽我部校長は第50号の祝辞の中で「校内世論をリードする気概を持って冷静に物事を見て正しく向かうところを示し、共感と信頼を得られる新聞を作り、校風発揚の導火線となることが新聞の役割」と書いている。全く深い理解のあふれる言葉である。

向陽新聞と向陽プレスクラブ

当時、向陽新聞では東京支局発の記事がほぼ毎号掲載されていた。在京の新聞部OB,OGたちが発信した記事である。向陽新聞第47号には東京支局発「向陽プレスクラブ」第二号近日発行と言う記事がある。向陽プレスクラブは32年に結成された新聞部OB,OGを中心に関心のある同窓生の集まりの名称であり、同名の機関誌を発行し母校や同窓生に発信していた。

60年1月2日新聞部新年会:岡林敏真宅にて |

|---|

その後一時中断した向陽プレスクラブは平成22年に再生スタートし、現在「土佐校の歴史を(記録に)残そう」との趣旨のもと、本連載のほか同窓生の協力を得て向陽新聞バックナンバーのCD化と頒布、学校への寄贈などの活動を行っている。

(次号=⑦に続く)

《あとがき》

創立40周年を迎えた翌年に向陽新聞は創刊第50号を迎えた。当時の部員のひとりとして、それまでの先輩方に大きな敬意と感謝を表したく、僭越と思いながら本稿に敢えて記述した。

またその特集記事の最後を“向陽新聞よいつまでも”と締め括ったが、残念ながら59年の第111号を最後に新聞部が休部して久しい。

OBの一人として、勇気ある後輩の奮起により向陽新聞が復刊されること待ち望んでいる。あわせて先生方にも、クラブ活動としての意義とともに学校新聞の使命の重要性を理解いただき復刊に向けたご支援ご指導をお願いしたい。

60年5月2日中城帰省時 |

60年7月AFS留学生 キャロンさんを取材 顧問の木内先生も取材に同行。 |

|---|

井上晶博(44回) 2013.02.20

筆者近影 |

|---|

寄贈のCDと挨拶文を見る山本校長と三浦教頭 |

|---|

最初に山本校長と三浦教頭にCDの枚数について(120枚が理事・振興会役員・教員用で内容の説明プリントをつけたもの。10枚は生徒貸出用で図書室に保管)説明し、目録を山本校長に手渡し、寄贈式とさせていただきました。その後、4人で内容についていろいろな話をさせていただき、このCDを作成したいきさつを森田先輩共々説明させてもらいました。

昭和41年春の甲子園の準優勝旗を前にして 山本校長に井上から目録を贈呈 |

|---|

ただ、山本校長や三浦教頭と協議事項があり(私が土佐女子の教頭をしているため)、KPCの事柄について30分ぐらいしか時間が取れず、同行していただいた森田先輩にも大変申し訳なく思っております。また、高知在住の方々には連絡をとれないままになったことをお詫び申しあげます。(なお、山岡・宮川・山本・坂本君の4人には連絡を取り私が行くことの了解を取りました)

取り急ぎ、ご報告させていただきます。 2013年度総会・懇親会のご案内

岡林哲夫(40回) 2013.03.20

案内図 |

|---|

日時:2013年4月20日(土)11:30~14:30

場所:まるごと高知「おきゃく」

東京都中央区銀座1-3-13 リープレックス銀座タワー 2階

03-3538-4351

http://www.marugotokochi.com/shop/okyaku.html

注)前回と時間、場所が変わっています、ご注意下さい。

懇親会費は約5千円です。

総会に欠席の方は年会費(2千円/年)の振込をよろしくお願いいたします。

(過年度分が未納の方は併せてお振り込み下さい。)