2014/04/01 - 2015/03/31 第6回総会まで

2013/04/01 - 2014/03/31 第5回総会まで

2015/04/01 - 2016/03/31 第7回総会まで

2013/04/01 - 2014/03/31 第5回総会まで

2015/04/01 - 2016/03/31 第7回総会まで

●タイトルをクリックすると最新ページへジャンプします。

●画像にマウスポインターを置くと画像が拡大されます。全体像が見れない場合マウス中央のスクロールボタン(ホイール)か、マウスポインターを画像に載せたまま方向キー(←→↓↑)を使ってスクロールしてください。

| 2014.04.12 | 岡林敏眞(32回) | 向陽プレスクラブ2014年度総会のご案内(再) |

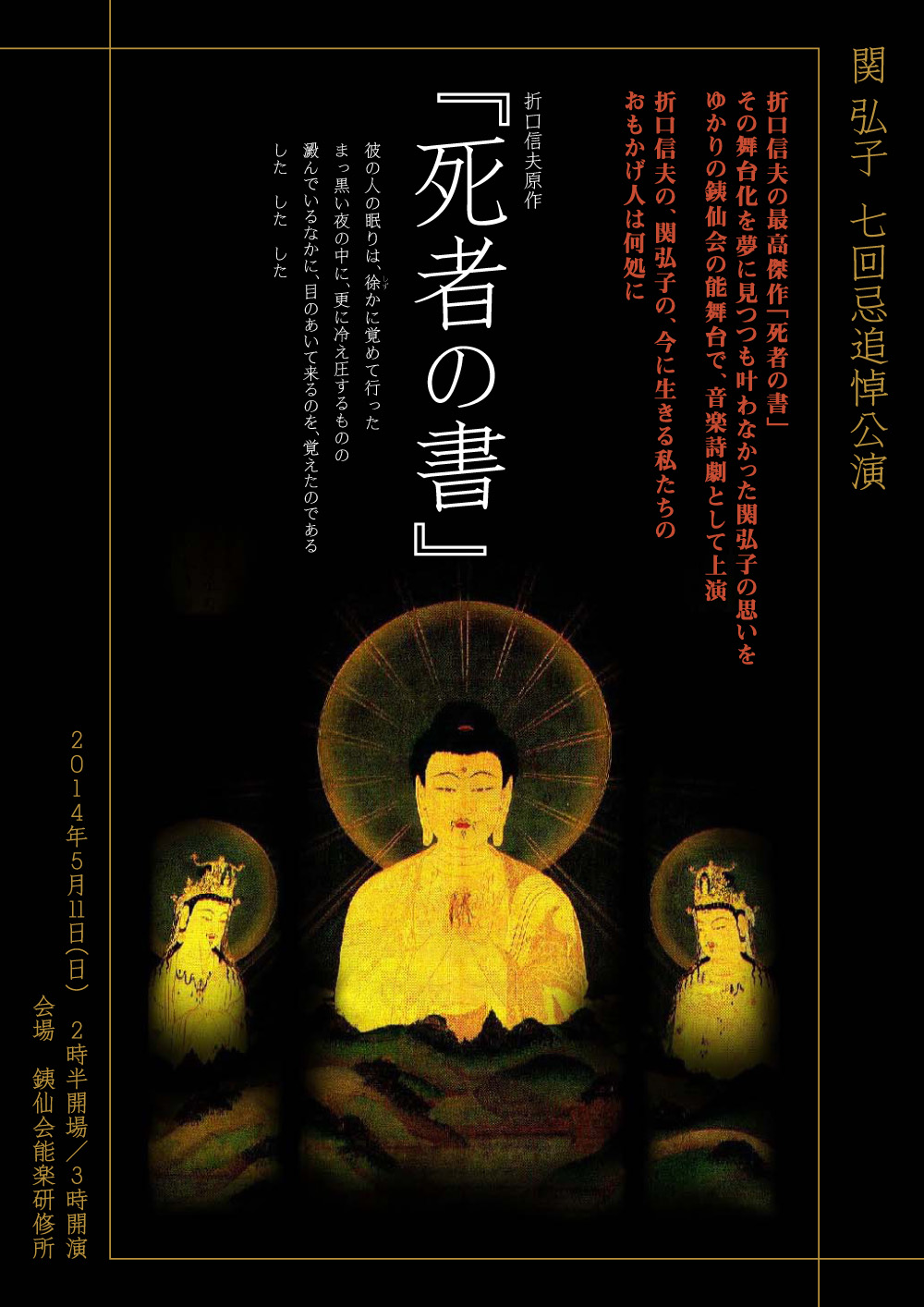

| 2014.04.15 | 笹岡峰夫(43回) | 笠井賢一(42回)演出「死者の書」案内 |

| 2014.05.20 | 水田幹久(48回) | 向陽プレスクラブ2014年度総会議事録 |

| 2014.05.21 | 井上晶博(44回) | 「土佐中學を創った人々」の寄贈について |

| 2014.05.21 | 公文敏雄(35回) | 「土佐中學校創立基本資料集」発送のご報告 |

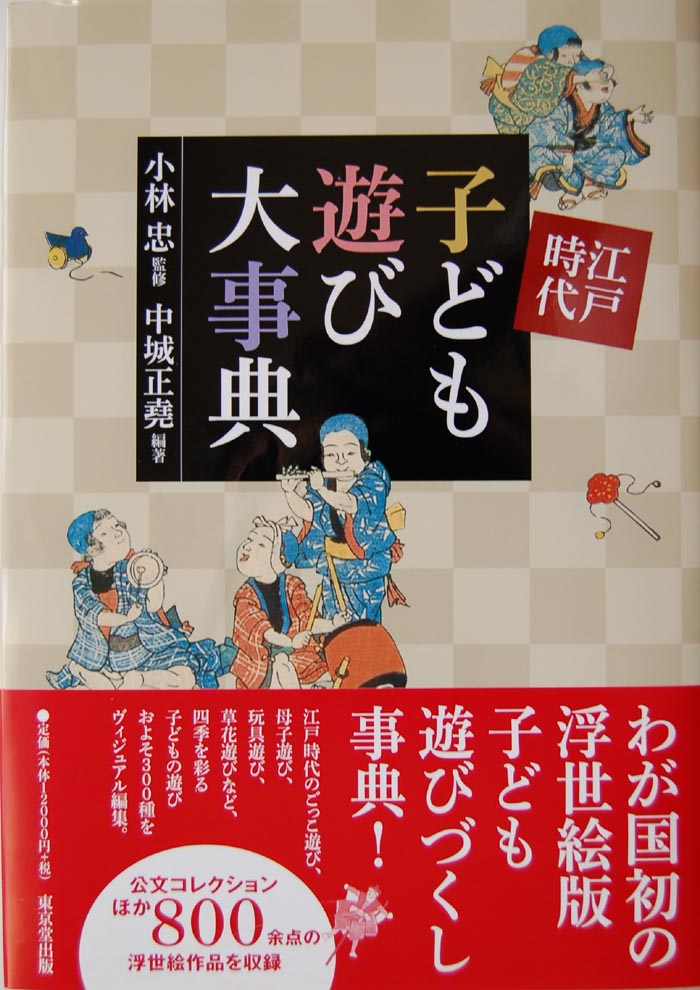

| 2014.05.31 | 中城正堯(30回) | 『江戸時代子ども遊び大事典』と中国版画展の反響 |

| 2014.05.31 | 水田幹久(48回) | 当世書生気質 |

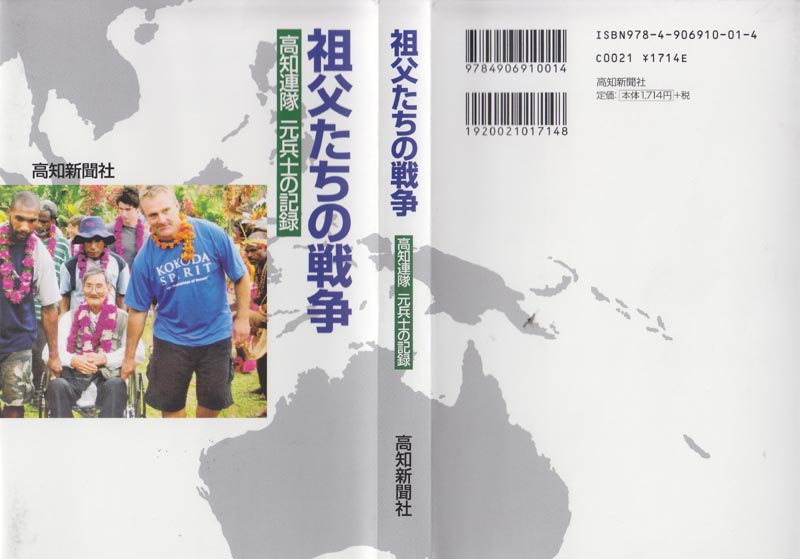

| 2014.07.05 | 公文敏雄(35回) | 『祖父たちの戦争―高知連隊元兵士の記録』 |

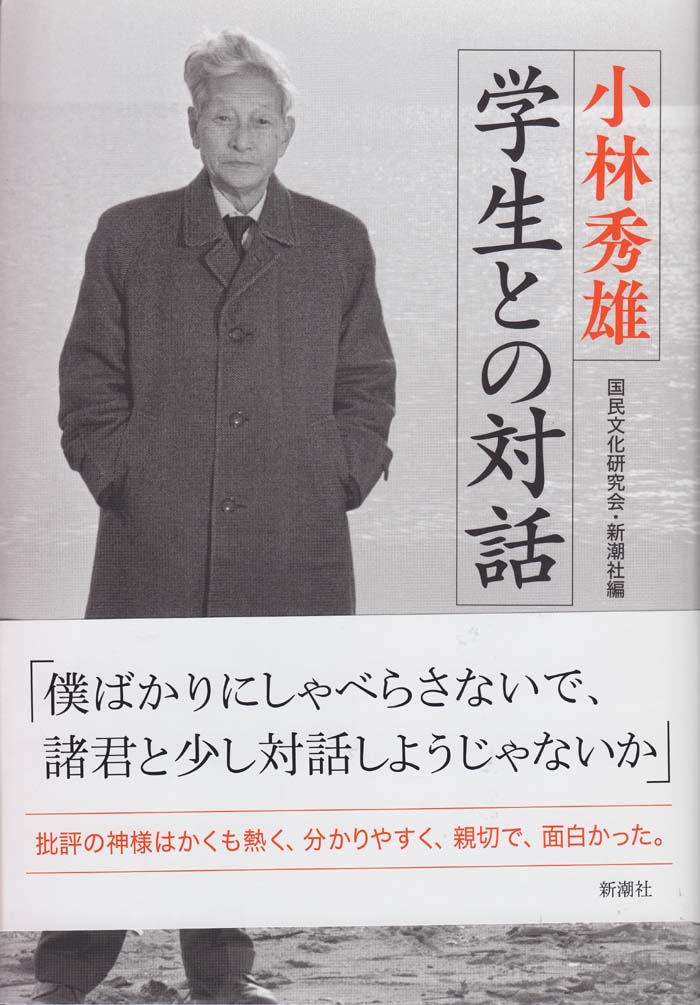

| 2014.07.05 | 公文敏雄(35回) | 『小林秀雄学生との対話』 |

| 2014.07.30 | 加賀野井秀一(44回) | 「背伸びした青春」と「見守る師」 |

| 2014.10.04 | 坂本孝弘(52回) | 平成26年度高知支部懇親会について |

| 2014.10.22 | 坂本孝弘(52回) | 平成26年度高知支部懇親会のご案内 |

| 2014.11.29 | 坂本孝弘(52回) | 平成26年度高知支部懇親会開催 |

| 2014.12.01 | 中城正堯(30回) | 『高知城「御築城記」とその後の穴太衆』と『NHK番組紹介』 |

| 2014.12.14. | 山本嘉博(51回) | 『税金を払わない巨大企業』を読んで |

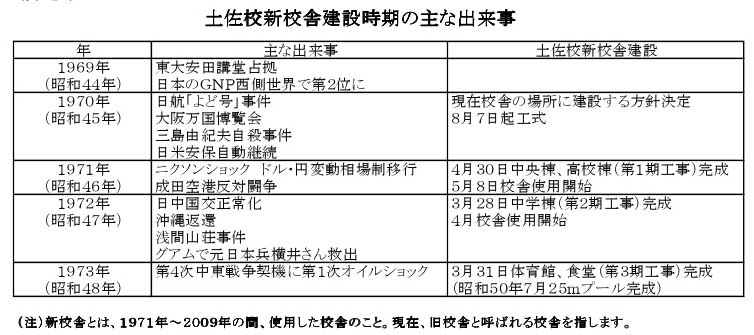

| 2014.12.23 | 水田幹久(48回) | 「新校舎建設中の世代」 |

| 2015.01.09 | 藤宗俊一(42回) | あけましておめでとうございます |

| 2015.02.05 | 鍋島高明(30回) | 中島及著作集『一字一涙』発刊のご挨拶 |

| 2015.02.08 | 公文敏雄(35回) | 土佐中高理事会は機能しているか? |

| 2015.03.26 | 水田幹久(48回) | 向陽プレスクラブ幹事会議事録 |

| 2015.03.26 | 水田幹久(48回) | 2015年度向陽プレスクラブ総会議案 |

向陽プレスクラブ2014年度総会のご案内(再)

ご出欠は4月20日(日)までに、本メールへの返信メール又は同封ハガキ(封書 でのご案内の会員の方)でお願いいたします。

欠席の方はお手数ですが議決権の委任を出席会員にお願いします(委任先氏名の 記入の無い場合は会長に委任したものと扱います)。

場所:「ねぼけ 丸の内店」

千代田区丸の内2-1-1 丸の内 MY PLAZA B1

03-3212-9640

http://r.gnavi.co.jp/g688003/

議題:

1) 開会

2) 2013年度活動報告

3) 「土佐中學校創立基本資料集」発刊の意義・経緯

4) 2013年度会計報告

5) 2014年度活動計画案・予算案

6) 幹事追加の承認について

7) その他

議案は添付又は同封のファイルを参照です。

なお、お手数ですが当日は議案ファイルを印刷してお持ち下さい。

懇親会は総会終了後、直ちに行います。

懇親会費は約5千円です。

総会に欠席の方は年会費(2千円/年)の振込をよろしくお願いいたします。

(過年度分が未納の方は併せてお振り込み下さい。)

振込口座:みずほ銀行 渋谷支店(210) 普通預金 8094113 向陽プレスクラブ

何と、あの怪しい折口信夫の奇書「死者の書」に基づく能舞台での企画に出演するばかりか、可哀相に、「昨年十二月から 七転八倒」とのこと。

ところで、小生は「死者の書」を読破したことがありません。自宅の書棚を探しましたが、古い単行本の「死者の書」が見つからず、中公文庫を買ってきましたが、やはり、すぐには没入出来る世界ではありません。川村二郎の「解説」から読みはじめたところ、大女優の紹介している奈良国立博物館の「當麻寺」展との関連が分かったのは、せめてもの収穫でした。

笠井君は、今年からは執筆活動に重心を移したいとのことで、その環境を整えるべく転居作業を開始したものの、未だ転居が完了しないまま、高知新聞朝刊(木、金、土)の「言霊の芸能史」(「後編」で、「前篇」は7年程前に連載済)の連載が始まり、現在は近松門左衛門を連載中で、7月の美空ひばりを最後に連載完了予定とのこと。

そんなこともあって、大女優の悲鳴となったもののようです。

一体、どんな舞台になるのか?乞うご期待を??

公演後、大女優ら出演者も同席しての「おきゃく」を、お楽しみに??

*****************************************

笹岡様

案の定、笠井さんはまだどなたにも公演のお知らせをしていない! ショック!

お手数ですが、このメールを同窓生のみなさまにお送りいただければ幸いです。必要であればチラシもおくらせていただきます。よろしくお願い致します。

笠井さん、大分お疲れの御様子…!

散る桜を想う春、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

さて、公演のお知らせをさせていただきます。手取り足取り、語りを、芝居を、教えてくれた師・関弘子の七回忌に、折口信夫の代表作『死者の書』を舞台化します。

演目を考えていた昨年の五月、ずっと見たいと思っていた「綴織當麻寺曼荼羅」が奈良国立博物館の「當麻寺」展で公開されると知り、思い切って行ってきました。展示は会期最初の一週間だけだったことが行ってみてわかり、交通費還せ!と思ったのではありましたが、気を取り直してみれば素晴らしい展覧会でした。「山越阿弥陀図」や「二十五菩薩像」など、夢中で展示物を眺めているうちに、あっ、「死者の書」じゃないか、と思い至りました。

師の薦めで原作を読んだのは二十年程前、わからないなりに夢中で稽古してもらいました。源氏物語の原文CD化の大仕事を終えた後、どことなく気力が萎えていた師が、或る日、人形の川本喜三郎さんがアニメーション映画を作成中であるということを新聞で読み、川本さんに連絡してみるんだと大興奮。ですが、結局声のキャスティングも既に決まっていました。久々の生き生きとした表情と、落胆の様子と、今もよく覚えています。結局いつか演りたいという思いは果たされぬままでした。

そのゆかりの作品を、ゆかりの銕仙会能楽堂で上演します。観世銕之丞さんに声の出演もご快諾いただきました。

昨年十二月から脚本作りに七転八倒! 覚悟してはいたものの、改めて原作に打ちのめされそうになりながら、稽古の中で身体を通して折口の言葉と向き合っています。あの世とこの世とはそんなにかけ離れてはいないような、死者たちから現し身の私たちへ、智慧や知恵や、連綿と連なる何ものかが、降りそそがれているような、そんな気にもなってまいります。

是非ご覧下さい。お待ちしております。

1.日時 4月26日(土) 17時~18時

2.場所 「ねぼけ 丸の内店」

3.出席者 中城正尭(30回) 大町玄(30回) 岡林敏眞(32回) 吉川順三(34回)

公文敏雄(35回) 岡林哲夫(40回) 藤宗俊一(42回) 永森裕子(44回)

中井興一(45回) 水田幹久(48回) 北村章彦(49回)

4.岡林哲夫幹事長が、開会時出席者10名、委任14名であり、会員46名中24名参加で総会は成立と報告。

(その後永森裕子遅れて参加、出席者11名となる。)

5.岡林敏眞会長が開会の挨拶、本総会の議長を務める。

6.以下、総会議案に従って進行

総会議案

1)2013年度活動報告

岡林幹事長から作成資料(資料1)に基づき報告・承認

2)「土佐中學校創立基本資料集」発刊の意義・経緯報告

岡林会長より、当該資料集巻頭に記載の発刊にあたっての趣旨により、昨年度

総会で承認を受け、進めたとの経緯を報告。

公文幹事(検討委員長)より、作成資料(資料2)に基づき、作成作業経緯を報告。

また、印刷費用が本年度予算に比較して約9万円の増加となる見込みについて

の報告あり。印刷ページ数の増加、印刷部数の増加、校正の不手際による印刷

業者の工数増加が主要因。

出席会員から、印刷費の予算額超過について、印刷実施前に会員の承認を取ら

なかった手続きの不手際を指摘する意見あり。

なお、費用の発生は2014年度となるため、本件支出については2014年度予算

案で審議対象とする。

3)2013年度会計報告

中井会計担当が作成資料(資料3)に沿って報告・承認

4)2014年度活動計画案・予算案

以下の活動計画(資料4)を原案通り採択

<活動計画>

1.総会・幹事会

・総会

2014年4月26日(土)に東京にて開催、総会終了後に懇親会

(2015年度は4月25日(土)に東京にて開催予定)

・幹事会

・9月頃 「活動状況中間検討」

・3月頃 「年度総括、総会議案検討」

・高知・関西からの幹事会出席者に旅費を定額補助

・高知支部

・秋に高知支部懇親会

・東京、関西からの出席役員に旅費を定額補助

2.ホームページの充実

・「向陽新聞に見る土佐中高の歩み」を引き続き掲載

・「図書室」ページ推薦図書の感想・書評を積極的に掲載する

3.百年史編纂協力活動

・「土佐中學校創立基本資料集」を作成・配布する

・KPC総会出席メンバーには当日配布

・KPCホームページにも掲載

4.その他

・会員の拡充を図る

・向陽新聞バックナンバーCDの頒布を継続する

原案(資料4)に修正を加えて以下の予算を採択

<予算>

原案に対する修正点

原案では創立基本資料集印刷費を160,000円で計上。これは創立基本資料集の配布に際し、寄付金等の受領を見込み、印刷費の補填とする前提で予算案としたもの。

出席会員から、創立基本資料集印刷費は印刷に要する費用全額を予算計上し、寄付金等の受領があった場合には、別途収入にて処理すべきとの意見が提案され、審議の結果、印刷費用全額を支出とするよう修正された。

5)幹事追加の承認

岡林会長より、本総会終了時をもって幹事2名追加の提案が出され、全会一致

で承認された。

新幹事

北村章彦(49回) 坂本孝弘(52回)

以上を以て2014年度総会を終了し、総会会場にて懇親会を行った。 「土佐中學を創った人々」の寄贈について

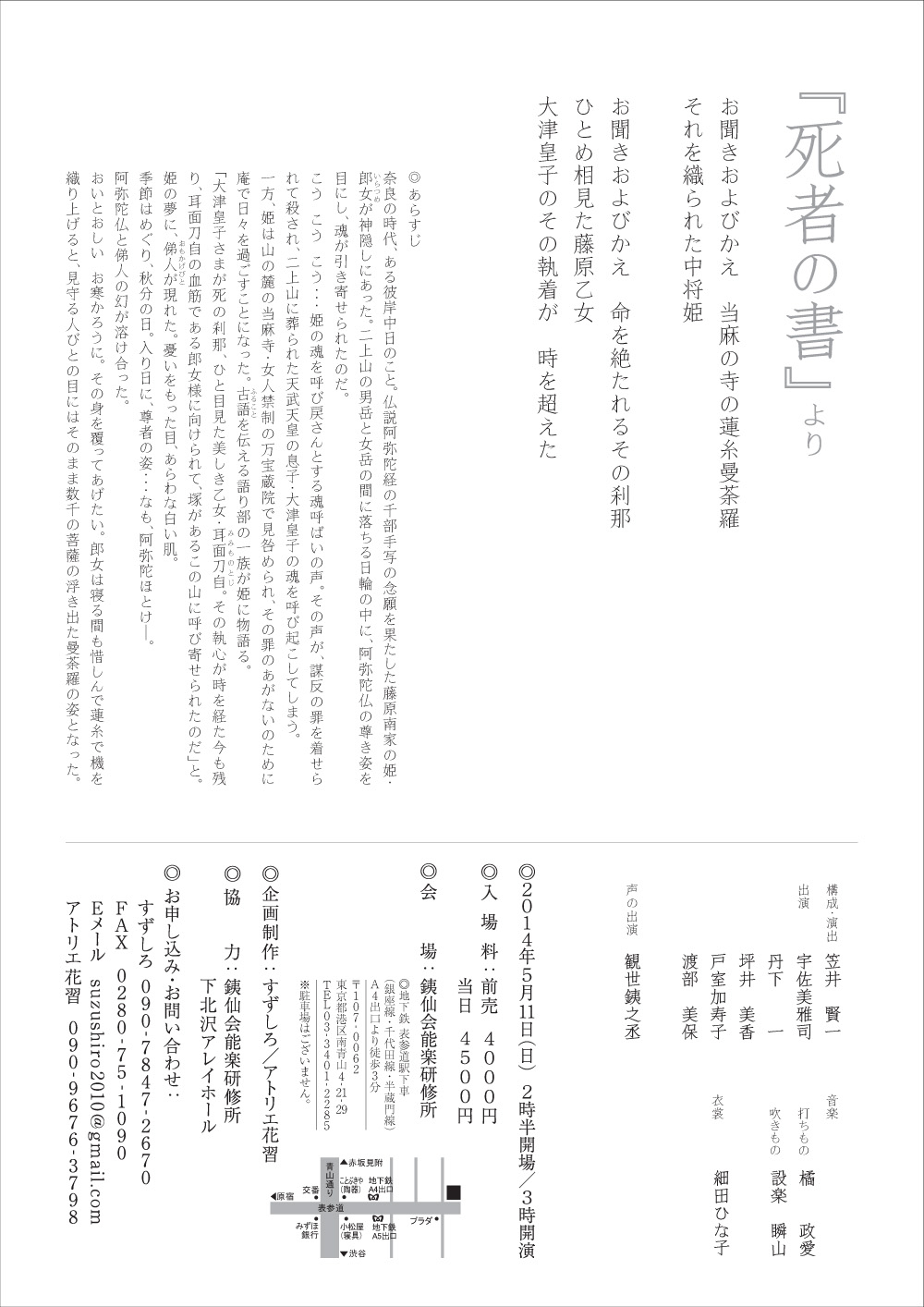

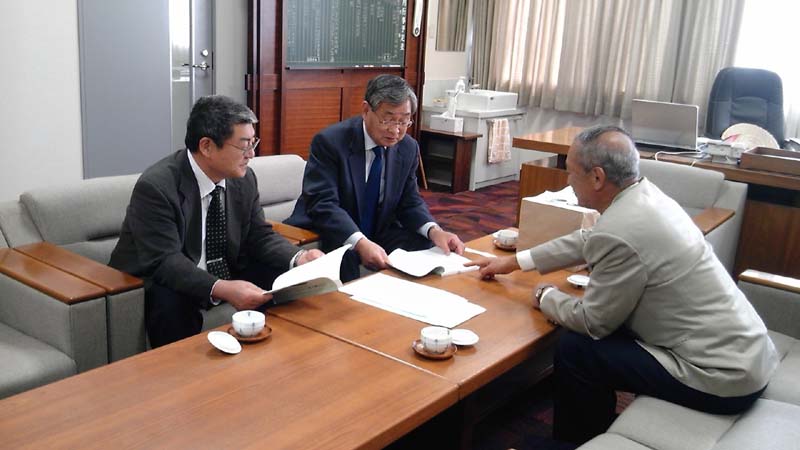

5月8日(木)9日(金)の両日、帰省された公文敏雄委員長(35回生)と共に、宇田・川﨑両家と土佐中学高等学校を訪問しました。昨年に続き、2度目の訪問となる今回は、完成した土佐中學校創立基本資料集「土佐中學を創った人々」を携えての訪問となりました。

8日は宇田耕也氏が理事長を務められる横浜病院へ赴き、2冊寄贈させていただいた。前回の時は趣旨についての説明等で、1時間近くいろいろな話をお伺いしたが、今回は事前の連絡の時に「多忙ゆえ事務職員に手渡してほしい」とのことで、事務の方に冊子を託してきた。

9日は土佐中学高等学校を訪問した。玄関先で三浦教頭の出迎えを受け、校長室にて山本校長に冊子を手渡しし、簡単な寄贈式とさせていただいた。この後、公文氏から内容や編集の苦労(編集に携わった方々の話など)についての話があり、学校の成り立ちについて多くの先生方に知っていただき、併せて「100周年記念誌」完成の一助になればとの思いを込めて合計55冊を贈らせていただいた。山本校長からは「原本があっても、気軽に教職員や生徒が見ることができないので、大変ありがたい」とのお礼の言葉があり、何もしていない当方も誇らしい気持ちになった。

この後、川﨑康正氏に面会のため不二電氣工芸株式會社を訪問した。社長として多忙にもかかわらず時間を割いていただいたことに感謝しつつ、2冊を寄贈させていただいた。川﨑氏からも「設立当時のことについて直接は知らないが、叔父からよく話を聞く。読みやすい冊子になっており、早速目を通してみたい。何より叔父が喜ぶと思う」とのことで、ここでも地元の幹事(何もしてないにもかかわらず)として面目を施したかたちとなった。

以上、取り急ぎ報告させていただきます。

平素ご無沙汰しておりますが、お変わりございませんでしょうか。

さて、4月26日のKPC総会でご承認いただいた「土佐中學を創った人々―土佐中學校創立基本資料集」120冊が発刊の運びとなり、総会にご欠席の会員各位には去る5月20日1冊ずつ発送されました。

制作の趣意は、巻頭言に詳しく記されておりますとおり、創立100周年を6年後に控え、母校の今後の発展を期するにあたっての参考資料としていただくことですが、郷土の偉人伝として読んでも面白くかつ有益かと思われますのでご一読賜れば幸いです。

なお、本誌は土佐中學校を創られた川崎・宇田ご両家と母校にも贈呈させていただきました。その模様は井上晶博氏(発行検討委員)が本ホームページに寄稿されておりますのでご覧ください。

以上ご報告申し上げます。

『江戸時代子ども遊び大事典』と中国版画展の反響

新聞でも、中国版画展が5月13日の神奈川新聞、5月21日の朝日新聞で、大事典が5月24日の高知新聞で、紹介されましたので、記事を添付致します。中国版画展は神奈川新聞に記載のとおり私のコレクションで、今回が初公開です。6月29日まで開催しておりますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

勉強志向の例としては海外留学を希望する傾向もあります。部活動を1年休部して留学し、留学終了後また部に戻ることもあります。この様な傾向は、企業活動の国際化と就職難という現在の学生を取り巻く環境と無縁でないと思います。我々の時代では1年のブランクを空けた後、部活動を継続することは考えられませんでした。この様な現役学生に対して、OBたちの評価も分かれます。「部に全力投球しない姿に物足りなさを感じる。」「学生の本分を全うした上で、部活動でもそれなりの成果を上げているのだから大したものだ。」どちらの意見ももっともですが、時代環境に関わらず全力を出し切っていれば評価したいと思います。

今こんなことをしています

当世書生気質

4月の向陽プレスクラブ総会でご案内させていただいた拙著『江戸時代 子ども遊び大事典』(東京堂出版)と「福を呼ぶ中国版画の世界」展(横浜ユーラシア文化館)が、それぞれ刊行・開催となりました。中国版画展には、さっそく岡林敏眞会長・岡林哲夫幹事長はじめ来場いただき、感謝致します。

我々昭和の時代の大学生(現在の大学生の父親以上世代)と比較して、現代の大学生の特徴としてまずあげたいことは、皆よく勉強することです。大学生が勉強することは当たり前のことですが、我々の時代は部活動優先の傾向が強く、部活動と授業がバッティングする場合、どうしても出席しなければならない授業(実験や課題発表、欠席すれば単位取得が危ういなど)でなければ、部活動を選択したものです。しかし、今の学生は授業を優先します。そこで問題になるのが、全員のスケジュール調整です。合宿、ミーティング、トレーニングなど日程調整に多大な労力を要します。テーマよりも日程調整に時間を要するミーティングがあったりします。メールという文明の利器の活用で、その労力もいくらか軽減されてはいますが。

次にあげたいことは、相互にプライベートに干渉したがらない傾向が見られます。部の合宿所(寮)生活をする者でも、それなりにプライベートな時間を保とうとしています。学生たちの遊び方を見ていると、部員以外に友人関係を広げ、多くの人と広く付き合っている傾向があります。ただ、話題にゲーム関係が多いことは気になりますが。その点、昭和の大学生は部員同士で遊び、マージャンや飲み会など、敢えてお互いの時間を拘束しあう様な付き合い方をしていました。部活動を円滑に保つために、より濃厚な人間関係を求めていたように思われます。今の学生は逆で、適度に距離を置きたがります。従って、マージャンなどはまずしません。長時間拘束し合うばかりか、金銭的やり取りで気まずい思いする可能性があるからです。

新人類、異星人、草食男子、等々、若者に対する表現をよく目にします。また、時々我々お父さん世代が「最近の若者は---云々---」と苦言を呈している場面にも出くわします。たしかに最近の若者は、自分達が学生であった頃に比べて違いが有るようにも感じられますが、どの程度のものでしょうか?

身体的特徴を一つ紹介します。最近、学生の近視割合が高い傾向が見られます。たまたまなのかも知れませんが、ある年度の部員の中で正常な視力(裸眼1.0以上)は10人中1人しか居ませんでした。そして近視の9人も度数の進んだ者が多く、0.1以下のまるで目の不自由な人と言えそうな割合も多く、これには驚かされました。体育会系学生でこの状態ですから一般学生の近視はもっと多いのでないだろうかと心配させられます。これがTVゲームやパソコンの長時間使用と無関係とは思えず、スマートフォンの普及などさらに目の負担が増している昨今の技術進歩に、危惧を覚える次第です。

最後に、当世学生の特徴などと上から目線で書いてしまいましたが、学生を指導することで自分が成長させられていることを実感しています。よく、「育児は育自」と言われます。子育てを通じて自分も成長していくという意味ですが、正に学生指導もその通りです。日々苦労をさせられている学生さん達に「感謝感謝」の気持ちを持たなくてはなりません。

私は現在、大学の運動部(と言っても山岳部ですが)で監督をしており、大学生を指導する関係で学生に接することが多く、知らず知らずの内にその生態を観察してしまっています。皆さんにお役に立てるかどうか甚だ疑問ではありますが、若者を見る見方の一つとして参考にしてみて下さい。なお、大学生と言っても、いわゆる「体育会系大学生」のことですので、対象には偏りがあることにご留意下さい。

次に特徴的なことは昔と比べ、「おとな度」が低い傾向にあります。昔、大学生は世間からほぼ成人と同様に見られていました。従って、本人達も成人のつもりで行動していた感があり、その責任を自覚していた人が多かったと思いますが、今の学生はまだ一人前でないことを自覚している人が多いと思われます。考えてみればそれが当たり前で、満20歳までは未成年なのです。未成年は飲酒も出来ませんし、法的に制限されていることもあります。親も20歳まで(中には卒業するまで、あるいはもっと先まで)子供扱いし、何かと干渉する傾向が見られます。この親子関係が世間一般の学生に対する見方に繋がっているように思えます。

話題書のご紹介: 高知新聞記者福田仁(65回生)著

『祖父たちの戦争―高知連隊元兵士の記録』

「骨は故郷へ届ける」戦後26年間パプア戦跡に居住し、亡き戦友との約束を果たし続けた老兵士の執念の生きざま! 第57回高知県出版文化賞受賞(同書の帯より)

「しずかなしずかな里の秋」で始まる童謡『里の秋』(昭和20年作)の3番を覚えておられるだろうか?

さよならさよなら椰子の島

お舟にゆられてかえられる

ああとうさんよご無事でと

今夜もかあさんと祈ります

ラジオがこの歌を流した戦後間もないころ、私が通った小学校のクラスでは父親のいない子が珍しくなかった。町内で一緒に遊んだヒロちゃんも、ガキ大将のノブも。

当時は知る由もなかったが、先の大戦で戦地に渡った数百万の兵士のうち2百万人は、家族が待つ故国に帰ることができなかった。しかもその多くは、命を落とした戦地の様子はおろか遺骨・遺品も家族のもとに届けられることがなかった。

本書によれば、2006年、オーストラリアのジャーナリストがパプアニューギニア(赤道のすぐ南、旧東部ニューギニア)の戦跡を訪ねて山中に足を踏み入れ、漢字が刻まれた小さな碑を発見した。現地人ガイドから、この慰霊碑を建てたのは日本兵の生き残りで、戦後20年以上も現地に居住して戦友の遺骨を収容したと聞かされる。年老いて既に日本に引き揚げていた元日本兵西村幸吉氏を追って訪日したチャールズ・ハペル氏は、通訳を介して取材ののち、「彼が元日本兵で豪州兵と戦ったことなど、全く問題でない。この比類のない勇気と献身の物語を、多くの人々に伝えたい」と、『ザ・ボーンマン・オブ・ココダ』(ココダはニューギニア山中の激戦地区名)を刊行した。(ボーンは骨)

高知新聞記者福田仁氏(土佐高65回生)は、その日本語版『ココダの約束―遺骨収容に生涯をかけた男』(2008年、講談社)を手にし、一読して衝撃を受けた。しかもこの男、西村元上等兵は大正8年(1919年)高知市長浜生まれの県人で、朝倉駐屯「高知連隊」の数少ない存命者であった。連隊は東部ニューギニア戦線で壊滅(約5千人中死者3330人)、残存兵もインパール作戦でビルマに送られ殆どが異国の土となったからである。

2011年1月、福田記者取材・執筆による『祖父たちの戦争』の朝刊掲載が始まると、高知新聞社には、電話や手紙による問い合わせが次々と寄せられた。連載は9カ月におよび、次いで一冊のノンフィクションとして出版されたのが本書である。

『祖父たちの戦争』は全6部からなり、「郷土の部隊」、「破局の戦場」で東部ニューギニア戦線における悲惨な戦争が、そして「遺骨収容人」、「死者眠る島」、「忘れない」、「記憶のリレー」で、遺骨捜索と収容に後半生を捧げた西村氏の超人的な活動ぶりが描かれる。

福田記者による取材の重点は、90代の主人公が余生を過ごす埼玉へ足繁く通っての面談であったが、遺族や他の老帰還兵にも接し、内外の諸資料を参照、遥かな戦跡を2回にわたり訪問するなど、たいへんな労力が伺われる。書き手の感情を抑えた文章の素晴らしさ共々、筆者のジャーナリストとしての力量に深甚なる敬意を表したい。

世界史でもまれに見る凄惨な激戦地

本書前半は、天が語り部として生かしたとしか思えない老兵が、知る限りのことを遺族のために伝え残そうとした、祖父(又は夫、父)たちの戦記である。極限状況に置かれた人々が何を考えどのように行動したか…ここでは、内容の一端を紹介させていただく。

昭和17年7月29日 北岸に上陸

目指すは4千メートルの最高峰を有するオーエン・スタンレー山脈を越えて豪・米連合軍拠点ポートモレスビー攻略。携行食糧は米と少々の味噌・塩20日分のみ。武器弾薬等を加え重さ60キロを背負って行程360キロの山中行軍である。作戦部隊司令は補給無しに等しい作戦の中止を軍上層部に訴えたが拒絶され決行となる。

9月8日 進軍、そして「一本木の戦闘」

「10メートルと視界がきかない密林の中、豪州兵は機関銃を腰だめにして、無数の弾丸を発射しながら現れた。敵兵があまりにも多く、西村氏の小隊は弾丸の装填が追いつかない。やがてあちこちで取っ組み合いが始まった。小隊長に求められて小銃を貸したところ、小隊長は間もなく戦死。別の戦死者の小銃を取ろうとたこつぼ(兵士一人が潜む穴)から半身を乗り出した際、それに気付いた豪州兵が間近に駆け寄ってきて、軽機関銃の銃口を向けてきた。泡を食ってたこつぼから飛び出した瞬間、大音響が耳元で鳴り響いた。」肩に3発の銃弾を受けたまま、相手の兵を帯剣で倒して意識を失う。この2日後、後続の機関銃中隊によって西村氏は発見され、担架に乗せられて行軍を続けた。彼が所属する小隊に限って言えば、ニューギニア上陸時の人数は57人だった。南下するにつれ死者を出し、「一本木の戦闘」に臨んだのは42人。そして重傷を負った西村氏ただ1人が生き残った。事実上の小隊全滅だった。

西村氏は小隊長のそばで記録係を務めていたので、伝令の口から戦況を知らされ、42人の戦没・負傷者名簿を作成していた。彼が肌身離さず持ち歩き日本まで持ち帰った名簿が高知新聞紙上に掲載されると、肉親の名前を確認した複数の遺族から新聞社に連絡があった。その中の一人、西村氏の戦友の息子さんは、戦争が終わり小学生になってからも「ひょっと親父が帰ってきはせんか」と部落の入り口をじっと見つめることがあったという。今や70歳のその人は、「親父らあは『おまん頼む』いうて西村さんに託したんじゃね・・・ようやくおやじの足跡にたどり着けた。人生の最後におやじに会えて、わしゃ幸せもんじゃ。これでまっこと、わしにとっての戦争は終わりました」と伝えてきた。

9月24日 全軍反転して退却開始(当時は「転進」と言った)

「苦しい戦いの連続であった。地上の敵、空の敵、そして自然の敵、飢えと病、あまりにも私たちの前には敵が多すぎたのだ。部隊将兵の過半数を失いながらも、ただ一心にポートモレスビーへと・・・」。しかし補給無き作戦はやがてとん挫し、「転進」命令が下る。このココダ街道後退の場面では傷病と飢えによる落後者が続出した。

11月中旬~18年1月 破局の戦場

高知連隊最大の悲劇は山を下りて北岸ギルワに布陣してから訪れる。声を震わせ「言いたかない」と眼に涙を浮かべる西村氏から福田記者がようやく聴きとったのは、筆舌に尽くしがたいこの世の地獄だった。「ギルワ西南陣地」陥落後に米軍兵士が持ち帰り、戦後遺族の手に届けたという、戦没日本兵の日記の一部が本書で紹介されている。

11月18日「戦友たちは皆弱りこみ、死んでいく者が1日十数名の多きに上る」。

12月26日「ペンを持って書こうと思えども目が見えず、どこへ何を書いたやら分からず、今朝、子供の写真を見るに、ぼやけてよく見えず、けれど心の目で見える。かわいらしき顔、今一目見ずして死んでいけるか」。

1月9日「今日で4日も米を食わず・・・俺が万一のことあれば墓へ飯をまつってくれ」。

18年1月12日 独断で撤退命令

このままでは全員が飢死か敵のなぶり殺しに会う、動ける者だけでも救おうと考えた陣地最高司令官は、「責任は全て俺が負う」として独断による撤退命令を出した。重囲をかいくぐっての撤退に加われない残留組に対しては「お前たちが死ぬようなことがあれば、骨は拾って故郷へ届けてやるから」と苦しい説明がなされた。

幸いにも脱出に成功した西村氏はその後ビルマに転戦、「補給無き兵団の苦しみ」を再び味わった。漸く昭和20年に生還を果たし、戦後結婚して家族を設けたが、子供3人の独立を見たのち、還暦から26年という歳月を、無念の思いを抱いて倒れていった戦友たちとの「約束」の履行にささげることとなる。

わしがやらずに誰がやる?戦後日本の忘れ物

西村氏は大正8年(1919年)12月高知市長浜に生まれ、機帆船の機関長をしていた父親を9歳で亡くす。長男として母親、姉、妹を養うため長浜高等小学校を13歳で中退、上京して職工として働きながら機械工学を学び、17歳で友人と金属関係の会社を設立、前途が開けてきた矢先の昭和16年4月、21歳で徴兵されて朝倉に入営となり人生が暗転する。同年末に大東亜戦争が勃発、その後の苦難は既述のとおりである。

復員後に結婚して2男1女を設けたのち、昭和29年に再び上京して「西村機械研究所」を設立、順調で平穏な暮らしが続いたが、彼の地で別れた戦友との「約束」を忘れることはなかった。

昭和54年(1979年、西村氏59歳)、高知連隊の生還者による「高知県ニューギニア会」が企画したパプアニューギニア慰霊・巡拝の旅に参加して「下見」を行ったうえ、昭和56年(1981年)再度渡航して本格的な活動を始めた。まずはテント、寝袋、飯ごう携行でゆかりの村々を巡回、独学で習得した現地語を使って情報収集を行い、一つ一つ拠点となる家を建て、現地人と融和のために自動車修理工場や小学校を作るなど、用意は周到であった。遺骨の発掘・収容が始まると、高知から廻航した小型船「おきのしま」や、持ち込んだ土木機械、金属探知機が役立った。この間収容・供養した遺骨は数えきれず、おそらく6~8百柱ではないかという。西村氏の小隊が全滅した「一本木」の近くには、宿毛沖ノ島の磯で拾った石でささやかながら慰霊碑をこしらえた。

一口に遺骨の収容と言っても、外界と隔絶され人跡まばらな奥地住民の立場からすれば、見知らぬ外国人がやってきて勝手に庭先や沢、裏山を掘り返し何やら持ち去られるのはたまったものではない。現地の協力者・案内人も欠かせないし、道を付けてあげる、水道を引いてあげるなど見返りを示してやっと許してもらえることもあった。時には活動を休止、日本に帰って、手帳にぎっしり書かれた名簿をたよりに、晩年は不自由な足をかばいながら、遺族を訪ね歩いて遺品を手渡し墓参りも行った。長期にわたる「移住」が必要だったわけが推察されよう。

平成17年(2005年)西村氏は仕事に一区切りをつけて帰国する。86歳であった。常人なら寿命が尽きる年齢である。「私は遺骨の収容に全力を尽くしました。しかしすべてを集め切れなかったのは、これはどうしようもない。26年で探し出せなかった兵隊の供養は、観音さまにお願いしようと、この像を刻んだのです」。福田記者にそう言って西村氏は埼玉の自室の祭壇にまつってある高さ40センチほどの観音像を示した。観音さまは両の手で赤銅製の頭蓋骨を抱いていた。

凄惨な戦場体験を持つ人物に感情移入して長らく取材を続けた記者は「(聴き手たる)自分も心に傷を負う」ことを知ったという。そして「話を聞くだけでもこれだけのストレスにさらされるのだから、体験した本人の心的外傷(トラウマ)となれば想像すら難しい」と記す。

平成23年7月、パプアニューギニアを訪れた「南海支隊・戦友遺族会」慰霊巡拝団一行30人の中には、唯一人の元兵士、車椅子の西村氏92歳がいた(南海支隊とは高知連隊を主力とし福山、大阪の小部隊を加えたニューギニア派遣軍)。訪問先の各地で、西村氏を知る大勢の現地人が集まってきて再会を喜び歓迎した。

多数の犠牲者を出したギルワからほど近い最後の訪問地ブナの碑(日本政府建立の碑と高知ニューギニア会の銘版がある)の前で行われた慰霊祭の儀式が終わったあと、前触れもなく、中西高知県議会議長(当時)から尾崎高知県知事の感謝状が西村氏に手渡された。

「あなたは多年にわたりニューギニアの地において高知県出身者をはじめとする多くの戦没者の遺骨収容を行い、ご遺族のもとへ遺骨や遺品を届ける取り組みにご尽力されました。その献身的な活動に対し、深く感謝の意を表します」。

一行から鳴りやまぬ拍手。そしてしばし無言の時が流れたのち、感想を求められた西村氏はこう答えた。

「思いもよらないことで、気が動転した。晴れがましいことは苦手じゃけれども、ありがたいというか、うれしいというか…。感謝状が死者の供養になり、遺族の方々に喜んでもらえるとすれば光栄です」。

まったく一個人の身で26年間働き続けた西村氏に対して、公的機関からの支援はなく、謝辞すらこれが初めてであった。「日本としてあの戦争を恥じる部分が一定あるのでしょう。とはいえ、国家のために死んだ多数の若者の遺体収容にほとんど努力がなされていないのは理解を超えます。これは国家的なスキャンダル(醜聞く、恥辱)ではないでしょうか」。西村氏の活動に心を動かされ、「ザ・ボーンマン」を最初に世に伝えた旧敵国オーストラリア人ジャーナリスト、チャールズ・ハペル氏の言葉である。

無関心や不作為だけではない。西村氏は思う。8月15日を境に「あまりにも態度が変わりすぎた」と。「奇行」、「売名行為」となじられたこともあった。また、戦没者の霊を慰めるどころか敢えて辱めるような、一部大手メディアの報道もあった。「スクープ!ニューギニアで旧日本兵が行った残虐」、「謝罪と補償を要求、被害申告9万5千人」云々。本書をたどればその「荒唐無稽」さがわかる。

『小林秀雄学生との対話』

本書はマスコミでかなり大きく取り上げられたこともありご存じの方もおありかと思う。関係者によると発刊後2カ月足らずで5刷を重ね、2万数千部が発行されたという。

本書の帯には「批評の神様はかくも熱く、分かりやすく、親切で、面白かった。昭和36年から53年にかけて、小林秀雄は五たび真夏の九州は出かけ、学生たちに講義をし、対話を重ねた。<人生の教室>初の公刊。」という添えがきがある。私もその一人だが、若くして彼の作品に接し、難解な文章と格闘した覚えのある者にとって、「分かりやすい」など冗談としか思えない。しかし、一読して、帯書きの説明の一字一句すべて、そのとおりなのだと納得する。

巨匠の没後30年以上経って、未公開の作品群が発掘され「初公刊」されるということは極めて稀である。しかも、著述と違って学生を相手とする「対話(質疑応答)」集となれば、小林ファンでなくても興味をそそられることは間違いない。人生の指針を求めて全国から九州の講演会場に参集した3~4百人の若者に対面し、講師が「熱く」ならないわけはないし、許す限り「分かりやすく」と努めたことであろう。本書はそんな小林人生道場の生々しい再現であり、格好の小林秀雄入門書でもある。

なお、「国民文化研究会」は講演会を主催し貴重な録音盤を保存してきた公益社団法人である。新潮社は長年小林秀雄に密着してきた出版社であり、「小林秀雄全集」や「追悼記念号」を発行している。

本書では、5回の講演録のうち未公開であった「文学の雑感」と「信ずることと知ること」を掲載、残る「現代思想について」、「常識について」、「感想―本居宣長をめぐって―」は新潮版小林秀雄全集に収録されているとして割愛されている。上記5回の講演に続く「対話」編はすべて初公開である。

以下に学生の質問のごく一部をご紹介する。

「先生、世界は何らかの物的存在の反映にすぎないという考え方もございますが・・・?」

「古事記・日本書紀にある不合理といいますか、今日考えて非常におかしな点を宣長その他の国文学者は認識しえたはずなのに、そこを批判せず古代人と同じように信仰した・・・それは・・・?」

「私は高校時代に先生のお書きになった『私の人生観』という著作を愛読し、とくに先生があの中でおっしゃっていた<直感>という言葉に感銘を受けました・・・がまだその直感という境地に到達することはできないでいます・・・」

「先生は、学問とは知る喜びである、道徳は楽しいものであると言われましたが、私には苦しいことのほうが多いのではないかと思えます。いかがでしょうか?」

「日本人の信仰についてお尋ねします。神というものを日本人は古来どういうふうに捉えてきたのでしょうか?そして宣長は神を信じていたのでしょうか?」

「先生は<もののあはれ>を知ることは、感情ではなくて認識だとおっしゃいました。このことについて・・・」

「歴史を見つめるということは、自己をわかるということだ、というふうに言われました。古代人の心を自分の心の中に蘇らせることが、?、自己を見つめることになるというのは・・・?」

「僕たちの天皇に対する接し方と申しますか、お付き合いの仕方というのはどうすればよいのでしょうか?」

「自然科学を索漠たるものと考えてしまっては、何というのか、怖くなるような気がするのです・・・自分の中でどのように整理していいのか戸惑っています。」

「先ほど柳田(國男)先生がおばあさんの祠の前でなさった体験について伺いました。・・・やはり感受性というのは天性のものなのでしょうか?」 向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑨ 昭和41年(70号)~昭和44年(80号)

「背伸びした青春」と「見守る師」

皆さま、すっかりご無沙汰いたしておりますが、お変わりございませんか。

さて、このたび、44回の同級生、永森裕子さんに命ぜられて、土佐中・高等学校同窓会関東支部会報の『筆山』56号(2014.07)に、「向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑨ ―「背伸びした青春」と「見守る師」―」という一文を寄稿いたしました。

その前号には藤宗さん、さらにその前には岡林さん、森田さん、公文さんと溯る錚々たる先輩方が執筆されているこの欄に、私ごときが起用されるなぞ思いもよらぬことであり、本来ならば即座にお断りするところ、他ならぬゴッド・マザーたる永森さんからのご命令。そのうえ、彼女が「鬼の霍乱」ときており、さらに、私より適任の当時の発行人、井上晶博くんは、うまい具合に早々と辞退しており、後輩編集人の山岡伸一くんとは連絡がとれないとのこと。結局、ええい仕方がない、というわけで、力不足の私がお受けするしかありませんでした。至らぬところは平にお許し下さい。

私は中学時代を大阪で送っていますので、現在ジュッセルドルフに住んでいる嶋田泰雄くんたちとともに、高校からの入学です。中高一貫の6年間を土佐校で過ごした皆さんに比べると、それだけ思い出も少ないかなと思い続けておりましたが、いざこうして回想し始めると、いや、あるわあるわ、芋づる式にぞろぞろと出てまいりました。ま、そんなこんなの想いを込めて書いた拙文、文章としては大目に見ていただくとして、皆さまの思い出のよすがとなれば幸いです。

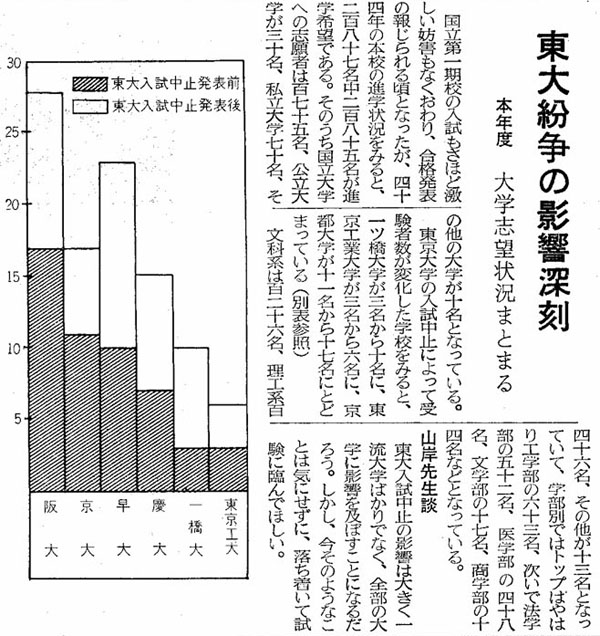

激動の世界と土佐校 ― 校舎改築問題、近視の増加、フォークダンス

さて、こうした発想から眺めてみるならば、私の担当する期間の土佐中高の状況は、まずもって、60年代アメリカ発のヒッピー運動、’66年に始まった中国の文化大革命、そして、’68のフランス「五月革命」に端を発する学生運動、これらのかもし出す雰囲気のただ中に位置づけることができるだろう。

66年の72号「らくがき」にはすでに「中共で起こった“整風”」のことが書かれており、「アクティヴな彼ら〔紅衛兵〕に行き過ぎの感がないではないが」、受験地獄によって行動のひとつもできなくなっている私たちはこれでいいのか・・・といった思いが吐露されている。あるいはまた、71号のごく小さな欄にも、「原水協」と「原水禁」との分裂を嘆く声が載せられていた。当今の世相からすれば、なかなか頼もしいマセガキぶりである。(79号にも80号にも“スチューデント・パワー”についての言及あり。)

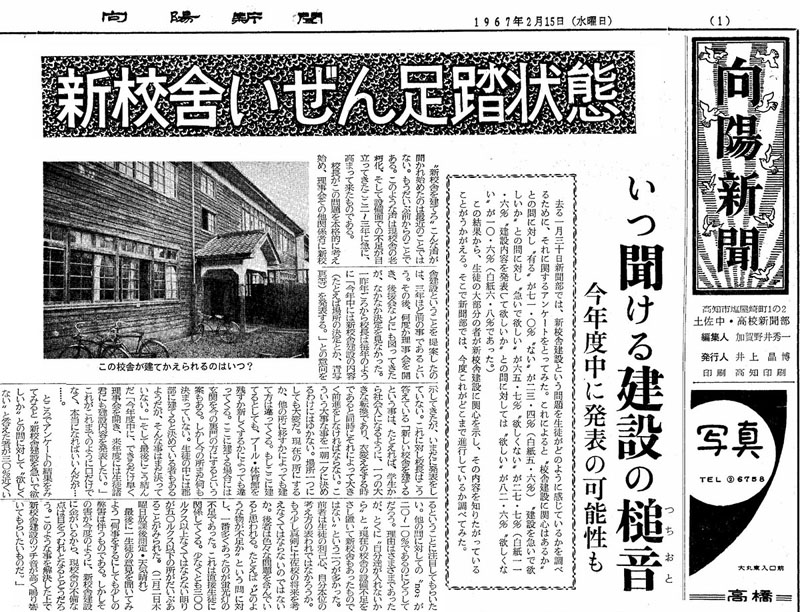

こうした背景もあってか、新聞にも学校側に対する要求が多くなる。時あたかも、校舎改築問題が浮上し、’66年70号の「年内に詳細発表か」という曽我部校長との一問一答記事に始まって、毎号取り上げられなかったためしはなく、それは結局、新校舎が姿を現わす’71年まで続くことになるだろう。したがって、この間は生徒も教員も、ともにハコモノに関する大掛かりな要求を出すことはできず、小さな改善を提案しつつ、今ある資源を有効活用しようと呼びかけるに留まっていた。

私たちにとってなつかしい木造校舎の姿は73号の第一面に残されているが、今からふりかえってみれば味のある校舎ではあった。よく見ると、かなり老朽化しているが、新校舎を待望する新聞部の側からすれば、やや作為的に、そんな箇所を写真におさめたのではなかったかな。ともあれ、記事によれば、本来は300ルクス程度あるべき蛍光灯なのに、50ルクスを下回る教室が多かったらしく、声の欄に「眼に休息を」という一文を寄せた「中二男子」によれば、「ぼくはこの学校へ来て何におどろいたといって近視の多いことほどおどろいたことはない。ぼくたちのクラスでもメガネをかけていなくても約半数の人が近視である」とのこと。もちろんそれは「〔土佐校では〕みんなよく勉強し、本を読む」ということでもあったようだ。74号には、学内に「近視予防委員会」なるものが設置されたという記事までが載っている。

運動会のやぐら廃止問題は、「ひとまず存続」ということで決着がついたようだが、72号あたりからは執行部の低調さが問題化してくる。’66年9月発足の執行部は、「文化祭を充実させるとともに県下の高校に呼びかけて『弁論集会』とでもいうべきものを開きたい」と抱負を述べ、’67年4月の執行部は「機関紙“和”を週一回発行し、毎週一回フォークダンスを行なうことにしたい」と語っている。そういえば、フォークダンス大会などというものも開かれており、これまたなつかしい「ジェンカ」や「マイムマイム」などという曲名もあげられている。だが、残念ながらこうした努力のはざまで、71号の頃から「マンネリ打破」を目指していた文化祭が、ついに’68年度からは二年に一度の開催ということになってしまった。

先生方の動向 ― カマスにオンカン

さて、先生方の動向はといえば、’66年の新任は、理科の岡部淳之助、得竹耕司、英語の栗田美千代、体育の西願寺哲夫、酒井青喜、数学の杉浦純夫の各先生。’67年には、理科の西森茂夫、社会の岡良吉、山本登、国語の藤田喜三郎、小島哲雄、体育の徳弘節子、英語の杉田隆、’68年には、国語の西本貞、英語の井上聖香、森本堯士、理科の有道雅信の先生方が着任されている。また、77号には「田村〔尚子〕先生ゴールイン、新郎は“若き科学者”」、79号には「小島哲雄先生近くご結婚、同職が縁して意気投合」という見出しで、両先生の結婚が報じられてもいる。

さまざまな受賞もあるが、なかでも76号でとりあげられた数学科「カマス」こと吉本要先生の叙勲をめぐるコメントは、いかにもこの時代と人柄とを体現しているようで面白い。「私がこうしてこの学校に長く勤めさしていただいておるのも、みな、ほかの先生方のご配慮によるものだ。今度の叙勲も、私は何もりっぱなことはいたしておらないのだが、たまたま長く勤めておったから授けられた、というだけのことで、はなはだ恐縮だ」。

残念だったのは、生物の「オンカン」こと中山駿馬先生のご逝去である。70号には’66年1月に先生が高知県出版文化賞を受賞したという喜びの記事があり、「今後は、貝の恋愛や結婚など、一般の人にも楽しんで読んでもらえるようなユーモアにあふれた本を書くつもりだ」と抱負を語られていた矢先、同年10月の72号には「中山先生病床訪問、たいくつやねェ」が掲載され、シャツにステテコ姿の先生が描かれている。そして間もなく、73号では逝去の記事となるのである。結腸ガンであった。

なお、以下の各号の「先生出番です」の欄には、それぞれの師の素顔がよく表われている。小松博行先生「二十年目の哀歓」(73号)、松浦勲先生「新聞週間」(74号)、土居徹先生「部活動をシュート」(75号)、田内瑞穂先生「戦友 ― 一兵士の友情」(77号)、西森茂夫先生「自由は土佐の山間より」(78号)、得竹耕司先生「山行雑感」(79号)、楠本浩子先生「書物のある風景」(80号)、とりわけ田内先生の一文は、戦時中に身をもって先生をかばってくれた戦友の感動的な記録になっている。

さまざまな話題

79号には一味ちがった「ヒッチ冒険記」という記事がある。これは高二の石本浩市くんと溝渕健一郎くんの二人が、夏休みに黒部から高知までヒッチハイクの旅をしたというもので、さまざまな障害に出会ったり、思いがけぬ人情に包まれたり、当時の高校生ならではの経験が描かれている。そういえば、当時の旅というのは、いかにも今昔の感のあるもので、76号に掲載された曽我部校長の欧米視察記も、71号の高崎元尚先生のアメリカ見学も、今からみるとまさしく大時代的とでも言うべきか。曽我部校長いわく「来賓や国旗・国歌に対する敬意も深く起立脱帽が普通だったのは印象づけられた」。あるいはまた、高崎先生いわく「とにかく、日本の絵とアメリカの絵とはまったくちがっている。アメリカには日本のように封建的なものが全然ないので思いきった作品を作ることができるのだ。」

相変わらず野球部の活躍は目覚ましい。’68年の77号には「野球部映画に」の見出しが躍り、夏の甲子園大会が五十周年を迎えるのを記念して、朝日新聞社が作製する記録映画「青春」に本校野球部も登場するということが報じられている。籠尾監督の談話では、五台山の三百段の石段をかけ上がるシーンを二回も撮るはめになり、すっかり疲れてしまったとのこと。同じ紙面には、甲子園での活躍により、全日本ハワイ・アメリカ遠征チームのメンバーに選ばれた広田義典・荻野友康両君の特別寄稿も載っている。

さらに、70号の「すぽっと」欄には、名物食堂「太助」の主人・溝渕章人さん(30回生)へのインタヴュー記事があり、71号には県立盲学校教師の吉松格致(タダシ)さん(29回生)、72号には大阪難波で漫才師として活躍している秋山左楽(本名・中平達男)さん(28回生)が、登場している。

そんなさまざまな記事を渉猟していると、ふと’69年80号に掲載されている「喫茶店がなぜ悪い?」という見出しが目にとまった。そこには「皇帝」「栄光」「王朝」「第五」「第一」が並んでいる。そう、これらすべては当時の喫茶店。土佐校ではすべて出入り禁止であったはずだが、なぜこんなになつかしいのだろうか。思えば、私たちも、ずいぶんと先生方にたてつきながら、その実、すっかり彼らの庇護のもとに甘え、青春を謳歌していたのだねえ。 平成26年度高知支部懇親会について

午後6時頃から、高知市内での開催、会費は5千円前後と見込んでいます。

皆様、多数の参加をお願いします。

秋冷の候 皆様には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、ホームページでは予告させていただいておりましたが、標記の会を下記の通り準備いたしましたので、会員の皆様には奮ってご出席頂くよう、ご案内申し上げます。

会場:久すのせ(昨年と同じ会場です)

住所:高知市廿代町8-2、 ミルズビル1階(添付ファイルの地図をご参照ください)

電話:(088)855-5201

会費:5千円(飲み放題)。本部会計から補助を頂け、徴収は3千円です。

※ご都合を、11月8日までにご連絡ください。当日・前日等の急なご連絡は、会員個人宛のメール、または、連絡ハガキでご確認ください。

※なお、メール登録の会員の方にはメールで、未登録の方には往復はがきでご案内しています。(ハガキ発送は、10月23日頃の予定です) 平成26年度高知支部懇親会開催

参加者(敬称略)

岡林敏眞(32O、京都市伏見区)

森木光司(32O、いの町)

井上晶博(44S、高知市)

岩口(川田)智賀子(45K、南国市)

山岡伸一(45S、南国市)

山本嘉博(51O、高知市)

久保寛雄(51N、高知市)

坂本孝弘(52K、土佐市)

岡林会長には、はるばる京都からお越しいただきました。岡林会長のご挨拶から乾杯に移り、昔話に花が咲いた約2時間でした。

森木先輩は、今年も席半ばで急患の呼び出しがありましたので、写真には写っておられません。来年は、乾杯の時に撮影します。

席上の話題から、補足、その後の報告などを掲載します。出席者の皆様からも、投稿をお願いします。

向陽新聞の広告について、山岡先輩から、代金を貰うのに発行した新聞を持たずに行った失敗談や、凸版が高いので新調はなるべく断っていたというお話を伺っていました。

私は、凸版は費用がかかるので、新調はなるべく断らんといかん、と高知印刷の担当の方から教わった記憶があります。校正したゲラを持って、登校前にご自宅まで伺ったことが何度かあるのですが、担当の方のお名前が思い出せません。

広告でお世話になっていた、帯屋町(高知大丸北)のサンエススポーツさんが、今年の夏に閉店されました。私の職場(土佐塾中学・高等学校)も、生徒の体操服や学校の体育用品でお世話になっていたのですが、社長の久保様が、わざわざご挨拶に来られ、校長と私でお会いしました。私が、土佐校時代の新聞部の広告の御礼を申し上げたところ、ご主人とご子息が土佐校でいらっしゃるということで、しばし話がはずみました。

私は、大学進学から高知をしばらく離れ、30歳のとき帰郷しましたが、須崎市や土佐市からの通勤のため、帯屋町で買い物をする機会はあまりありません。それでも、たまの買い物には、広告でお世話になったお店を自然と選んでいます。しかし、川村時計店、児島屋、明文堂書店など、お世話になったお店が次第になくなるのは寂しい限りです。

今年の懇親会には、堀詰で「とさでん交通(高知県交通と土佐電鉄が合併した新会社)」のバスを降り、帯屋町を抜けて行ったのですが、小谷陶器さんの前を久しぶりに通ったとき、シャッターが降りていたので少し心配していました。その2日後、職場の教員の結婚披露宴の引き出物に、小谷陶器さんの品物を頂いたので安心した次第です。

向陽新聞バックナンバーにまだいくつかある欠番について、これも山岡先輩からだったと思いますが、顧問でいらっしゃった小松博行先生ならお持ちではないか、お嬢様とは同級(45回生)だったという話題が出ました。その際、私から、存じ上げているので連絡を取ってみます、ということになりました。実は、小松先生のお孫さんが私の教え子なのです。

早速、在校時の(土佐校の同窓会名簿にも載っている)電話に架けてみたのですが、現在は使われていない、とのことでした。別の方面から、お孫さんに連絡を取ってみます。

お孫さんは、今年度には27歳になられるはずです。

私は、平成10年頃から学校の将棋部の顧問をしているのですが、お孫さんは平成12年に中学に入学され、将棋部に入られました。この学年には他にも2人強い生徒が居て、1年上と2年下にも強い兄弟が居ましたので、年間4つある高校生男子の県タイトルを、お孫さんが高校生だった3年間には、本校が10回獲得しました。

お孫さんも、高1で個人、高2・高3では団体で全国高校選手権の高知県予選で優勝し全国大会に出場しました。団体は3連覇しましたので、団体の3人、うち2回は個人の1人も含めて、福井県大野市、徳島県阿南市、青森県八戸市へ引率したものでした。

小松先生が亡くなられたのは、お孫さんが高3の時だったと思います。私が土佐校出身なのをお孫さんは知っていたので、お祖父ちゃんは土佐の先生だったと教えてくれたと記憶しています。誰先生かと尋ねると小松先生だと言うので、私が所属していた新聞部の顧問だったと話して、お互いに驚いたことでした。

お孫さんは、現役で東大文Ⅱへ進学し、経済学部を経て、卒業と同時に総務省のキャリア官僚として勤務されています。現在、どこかの県に出向していると聞いています。

前に会ったとき、尾﨑正直知事(61回生)の次の次あたりの知事選に出るなら、その頃は私も定年になっているだろうから、選挙事務所の手伝いくらいに雇ってくれ、と言ってあります。

私は、将棋部の顧問だけでなく、お孫さんには、高2・高3と数学を教えました。

小松博行先生には、高3で倫理を習ったと記憶しています。

私が将棋部の顧問をしているのは、土佐校の前の校舎に原因(?)があります。前の校舎が新築され供用になったのは、昭和46年4月からで、私が中2に上がる時でした。私は、中3の時に開催された「開校50周年記念向陽祭」のクラスの出し物で迷路をやった際に、「土佐校の7不思議」などという風刺物の展示をしたのが縁で、仲間と3人で、1年上の久保先輩や山本先輩(お二人とも懇親会には今年も出席いただいています)にお誘いいただいて(無理矢理引っ張り込まれて)、入部しました。

その新校舎では新聞部の部室は中学棟の3階(中3フロア)の一番中央棟寄りにありました。棋道部の活動は教室でしていましたが、盤や駒や碁石の保管場所として、新聞部の部室を共用していたのです。それがきっかけで、棋道部にも参加し始めたのです。

土佐校では、6月の大会(高校竜王戦高知県予選、文部科学大臣杯中学校団体戦高知県予選)を最近は6階の筆山ホールで開催させてもらっています。今年の12月には高校四国大会(各県持ち回りで4年に1回は地元開催)も筆山ホールで開催します。

『城郭ニュース』125号に書いた高知城の原稿で、誌面のデータを別送しますので、

そのまま掲載頂けると有難いです。城郭協会には、転載の了解を得てあります。

もう一つはNHKの番組紹介で、このホームページがきっかけで、協力することになった番組 です。以下の文章をお願いします。放送までの短期間ですので、メンバーへのメールでも結 構です。

<お知らせ>

NHKに公文公先生の師弟関係が登場!

NHK総合テレビ12月19日夜10時放映の「ファミリーヒストリー山本寛斎」に、公文公先生(7回 生・公文式教育の創始者)と、山本寛斎氏の父・山本一男さんの師弟関係が紹介されます。 そのきっかけは向陽プレスクラブのホームページです。私が書いた「海辺から龍馬の実像を 発掘」の中で、海南中学で師弟関係にあったお二人の、東京での50年後の再会を紹介しまし た。山本さんは、公文先生が阪大を卒業した昭和11年、最初に赴任した海南での最初の教 え子の一人です。

これがNHK取材班の目にとまり、土佐高経由で筆者への取材依頼があり、協力致しました。 画面にはわずかしか出ないと思いますが、KPCホームページの情報発信力と、NHKの丹念 な情報収集に改めて驚かされました。山本家の家族関係も、驚きの連続です。

富岡幸雄 著<文春新書>

『税金を払わない巨大企業』を読んで

この9月に出た新書だが、1925年生まれの、国税庁職員から40歳で大学教授に転じたとの戦後税制の変遷をリアルタイムで知る人の著作である。「日本の法人税は本当に高いのか?」との帯文句に、つい買ってしまったのだが、読んでいるうちに現行税制の余りの理不尽にムカムカしてきた。

8年前に『不撓不屈』を観たときの映画日誌に綴ったように、僕は、節税という言葉が大嫌いなのだが、本書に触れて「「節税」という言葉を初めて発表したのは、実は大蔵事務官時代の私でした。当時、「徴税担当者が節税とはなにごとか」と庁内で懲罰に掛かりそうになったほど、この言葉は物議をかもした」(P12)と記されていることに大いに驚いた。

実効税負担率が低い大企業

その著者が、法定税率だけを取り上げて法人税の高い安いを論じているマスコミや財界に対して、企業の利潤「企業利益相当額」に対する実際の納税額「法人税納付額」の割合として「実効税負担率」という指標を提示して、竹中平蔵が経済・金融政策を牛耳っていた感のある小泉内閣時代の2006年に実施した「法人企業の申告所得金額の公示制度の廃止」により捕捉が極めて困難になった個別企業の納税情報を収集し分析して「実効税負担率が低い大企業35社」を割り出しているのだが、その余りにもひどさに呆れかえったわけだ。

新書の帯には、2013年3月期のソフトバンクとユニクロが取り上げられていて、純利益788億8500万円に対する納税額500万円(0.006%)、純利益756億5300万円に対する納税額52億3300万円(6.92%)が示されているが、5期通算で見れば、「特徴的なのは、金融機関とその持株会社、商社、自動車メーカーが多いこと」(P47)が指摘されている。

最も実効税負担率が低かったのは、みずほフィナンシャルグループで、

1兆2218億5500万円の税引き前利益に対して実際に支払った法人税等が2億2500万円(0.02%)、

5位の三菱UFJフィナンシャルグループが1兆4186億300万円に対して197億3500万円(1.39%)、

6位の三井住友銀行が2兆2708億2100万円に対して1718億6500万円(7.57%)、

8位の三菱東京UFJ銀行が2兆3659億6200万円に対して2999億8100万円(12.68%)、

11位の丸紅が1兆517億2000万円に対して2475億400万円(23.53%)、

15位の住友商事が1兆5310億4600万円に対して4221億8800万円(27.58%)、

17位のNTTドコモが5兆3948億8600万円に対して1兆5086億円(27.96%)、

18位の日産自動車が1兆7002億7700万円に対して4905億7500万円(28.85%)、

19位の本田技研工業が2兆2817億2400万円に対して6771億4100万円(29.68%)と、

上位と言うか低位と言うか20社のうち1兆円以上の税引前利益を挙げている企業を拾い上げると、著者の指摘どおり顕著な傾向が露わになる。

1位のみずほフィナンシャルグループを引用して、その実効税負担率の低さを「サラリーマンの平均年収は400万円と言われていますから、換算すればわずかに「737円」しか納めていないことになります」(P57)と判りやすくも刺激的な表現が目を惹いたが、むろん法人の企業活動と個人とでは単純な比較はできないことも一応は付言されていた。

何故このようなことが起こるかというと、実際の税負担に影響するのが税率だけではなくて課税対象額だからだが、「それは、利益があっても課税所得として算入しなくてもいいような優遇税制があるから」(P44)で、「外国税額控除制度の欠陥」「特別試験研究費など政策減税による税額控除」などを挙げていた。「ちなみに、この特別試験研究費の税額控除は、これまで法人税額の20%までを上限として認められて来ましたが、2013年度の税制改正によって上限は30%に引き上げられて、さらに優遇されました。」(P54)とあるが、外国子会社への付替えや研究開発減税などの措置を活用できるのは大企業に他ならず、そういった優遇措置ほど強化している姿は、献金をしてくれる大企業のためなら、世界から批判的に見られても、強引な円安誘導をして、一時業績悪化が懸念されたトヨタを史上空前の2兆円黒字なんていう異常事態に導いたりしていることとも符合している。著者が自動車メーカー各社が恩恵を受けていると指摘している研究開発減税の2013年の強化も、おそらくはトヨタの強い要請によるものなのだろう。最近のトヨタのCMがソフトバンクも真似できないくらいの豪華キャストになってることに幸福感を覚えられる国民が果たしてどれだけいるのかなどと思うと、何とも腹立たしい。

企業献金力に乏しい中小企業が苦しくても、たいした支援策は講じないのに、大手家電業界が苦境に立ったときは、省エネ省電力によるエコを口実にエコポイントなどという販促キャンペーンを国掛かりで打ち出してきたのは、麻生政権のときだったように思うが、誰のほうを向いて、何のために政策施策を打ち出しているのかが、あまりに露骨で呆れてしまう。それでも富裕者でもない人々に支持させるメディア操縦だけは見事というほかないのが癪に障るのだが、嫌韓嫌中ムードを煽って利用しているのもそのためのようにさえ見える。

見直すべき受取配当金益金不算入制度

そんななか、僕の目を最も惹いたのは「企業が他社の株式を取得した場合、その受取配当金は課税益金に参入しないでもいいという「法人間配当無視」が認められている」(P61)との受取配当金益金不算入制度だ。麻生政権のときに導入されたようだが、昨今、~ホールディングスという会社がやたらと増えたのは、どうもそういうことらしい。特に最近、異常なまでの高額配当が急増しているとのことで、「配当金の増大に象徴されるように、近年、日本の社会には異常な変化が進行してきて、日本の企業経営者の意識が大幅にアメリカナイズされてきているのを感じます。バブル崩壊と「失われた10年」以降は、日本企業も、短期により多くの利益を求めるアメリカ型経営への傾斜と、株主重視の傾向が急速に強まってきています。その現象として「配当性向の増大」によって株主への配当金の大幅な増額が行われる一方で、「労働分配率の減少」が進行し、非正規雇用といわれる派遣労働者や契約労働者、パート従業員などの給与水準が低下しています。偏った富の集中が進行している証拠です。」(P100)とあるのを読んで、小泉内閣時代の末期に村上ファンドが「もの言う株主」として脚光を浴び、株式投資こそが経済活動の活性化だと錯覚させる風潮が広がり始めるとともに、箪笥預金を株式市場に引き出せというような合言葉のもとに、個人投資家レベルでも「不労所得に属するキャピタルゲイン」(P151)への優遇措置が取られたときに、個人的に大いに憤慨したことを思い出した。

この受取配当金益金不算入制度の問題について、ネットでは二重課税を避けるために設けられた当然の措置だとか、大企業のためのものではなくて中小企業も同じように使える制度だということをもって、本書をトンデモ本のように言っている輩もいるようだ。ロジック的にはそれも誤りではないけれども、現場的“実効”に目を向ける著者からすれば、中小企業で実際に受取配当金益金不算入制度を使って課税対象額を軽減している事業者がどれだけいて、その金額がいくらなのかということからすれば、笑止千万だからこそ、“事実上”大企業のための制度だと言っているのだろう。

そして、二重課税の問題については、本書のなかでも「二重課税のケースはまれ」との小見出しで言及していて、「「受取配当金益金不算入制度」は、法人企業と株主個人の二重課税排除のために設けられた側面もありました。しかし今では、大企業の利益の多くは、個人株主に帰着していないのですから、もはやこの制度を適用する根拠は失われたに等しいのです。それにもかかわらず、依然としてこの制度が実施されているのは、大企業を優遇するばかりで、国民に負担を押し付ける結果になっています。」(P100)と述べている。

この益金不算入制度の導入趣旨がどこにあったのかを僕は知らないけれども、事業収益に係る課税後のものであっても、配当収益として別人格が収益を挙げれば、グループ企業であるか否かによらず、収益として課税を受けるのは、むしろ当然のことのように思える。例えば、ガソリン税などは、消費税との二重課税を問題にする者もいれば、ガソリン税は商品原価を構成するものであって取引税の消費税とは別物とする考え方もあって、現行の“言うなれば二重課税”が制度的帰結として設けられているにすぎない。受取配当金を益金として算入させるかさせないかは、それと同じような問題で、制度的にどう整理をつけるかということであって、どちらが正しくてどちらが誤っているという問題ではない。それゆえに著者は、現行制度において不算入とすることをもって“脱税”などと言っているのではなく、この制度によって「国民に負担を押し付ける結果」になっていると考えるから、「私は、巨大企業の受取配当金は課税対象にすべきだと主張」(P101)しているに過ぎない。それをもって、トンデモ本呼ばわりするほうが、遥かに税制に対する制度的理解が低いということは、税の専門家ではない僕でも容易に判ることだ。

大正生まれの気骨ある専門家の正論

これらに加えて、海外関連企業との取引価格の操作によって課税所得を抑えたり、タックス・ヘイブン(「税金が極めて安いか、全く税金がない、という税率の低さのほかに、金融規制の法的規制を欠いていて、強い秘密保持の法制をもつ地域や国のこと」(P153))の活用などをしている経営者に対し、「察するに、税金はコストだから安ければ安いほど良い、自分の企業さえ儲かれば日本経済が空洞化しても関係ない、という感覚なのでしょう。哀しいことに、これが現代の多くの大企業の経営者の本音だと思います。」(P114)としつつ、「そもそも企業の社会的責任とは、本来、黒字を出して、雇用とともにより多くの税金を払うことで、国家の安全保障や国民の福祉などに貢献することです。それが、社会の公器たる企業のあるべき姿です。 ところが、今の日本では、また、多額の納税を行う企業を尊敬する社会的風土も失われています。企業経営者の側も、社会的責任感が欠如しています。…要するに、国にとって稼ぎ頭である大企業がグローバル化し、無国籍化して「国に税金を払わない大企業群」となってしまい、税金が空洞化して財政赤字の元凶となっている。その穴埋めを、消費税増税という形で負担させられているのです。被害者は、大企業とは直接に関係のない一般国民のほとんどです。」(P115)と論じている大正生まれの気骨ある専門家の正論に、返す言葉はあるのだろうか。

「巨大企業が、法人所得をいくら申告し、実際にはいくら納税しているかを公表する制度が復活すれば、納税状況の実態を社会に開示し、透明化することができます。そうすれば、大企業の経営者も、社会的責任について自覚するでしょう。 大企業の経営者には、今一度、国家とは何か、企業の社会的責任とは何か、ということを考え直してもらいたい」(P116)として著者が提案している「申告所得金額の公示制度」(企業長者番付)の復活は、即刻やってもらいたいものだと思った。

そして、あとがきに「本書は決して大企業バッシングではありません。大企業の巨大な利益からすれば、法定正味税率で納税しても、企業の屋台骨はゆるぎもしません。大企業を優遇するあまり、国民に過重な負担がかけられるゆがんだ税制こそ、日本の将来を危うくすると私は懸念しているのです。…日本を戦争に駆り立てた原因のひとつに、国家財政のもろさや経済の脆弱さがあげられます。日本の財政や経済の弱さを補うために、他国に進出を企んだのです。…悲惨な戦争を二度と起こさないためにも、日本を内側から強くしなければならない。そうしなければ、戦争で亡くなった人たちに申し訳ない。」(P188)と記している“兵隊として外地からの復員経験を有する古老”が「このままでは、国と国民を幸せにするはずの富は、大企業や大富豪に吸い上げられて、海外のタックス・ヘイブンに流出する一方です。そんな理不尽な道理が許されていいのでしょうか。…税制は政治のバックボーンであり、社会の公正さの鑑です。」(P189)と訴えている言葉に感銘を受けた。

【構成】

はじめに

第1章 大企業は国に税金を払っていない

第2章 企業エゴむき出しの経済界リーダーたち

第3章 大企業はどのように法人税を少なくしているか

第4章 日本を棄て世界で大儲けしている巨大企業

第5章 激化する世界税金戦争

第6章 富裕層を優遇する巨大ループホール

第7章 消費増税は不況を招く

第8章 崩壊した法人税制を建て直せ!

あとがき

ヤマ

http://www7b.biglobe.ne.jp/~magarinin/

(『間借り人の映画日誌』)

http://www.arts-calendar.co.jp/YAMAsan/Live_bibouroku.html

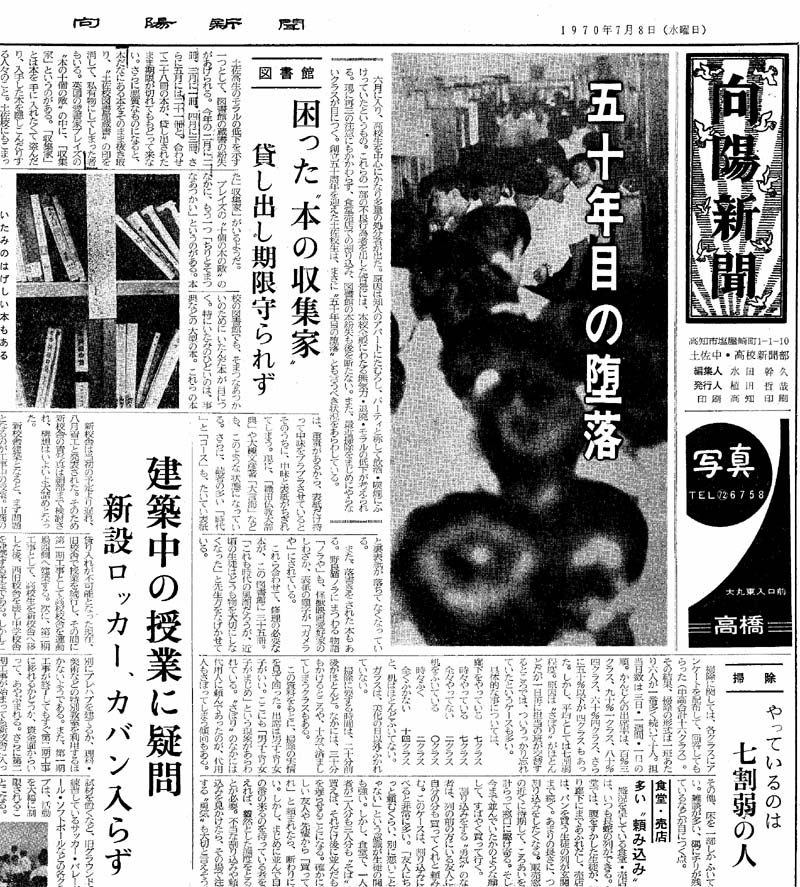

(『ヤマさんのライブ備忘録』) 向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑩ 1970年(81号)~1972年(92号)

「新校舎建設中の世代」

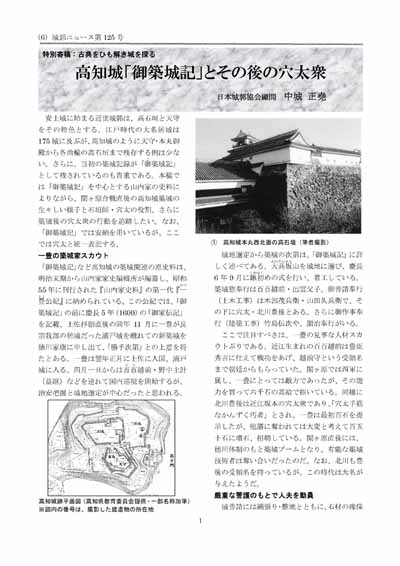

私の担当する’70年(昭和45年)から’72年(昭和47年)の世相を見てみると、学生運動が下火となっていく時代であり、’71年ニクソンショックで円は変動相場制に移行(1ドル360円時代が終わる)、’73年オイルショックにより経済成長にかげりが見え始める時期である。その様な時代背景のなか、土佐校は新校舎建設に着手し、この時期は建設中の校舎を使用しながらの学生生活であった。本稿で言う新校舎は現在ではさらに建て替えられ、今では旧校舎と呼ばれているようである。

時代背景を分かりやすくするために、この時期の主なニュースと土佐校新校舎建設の過程を並べたものを表に示す。

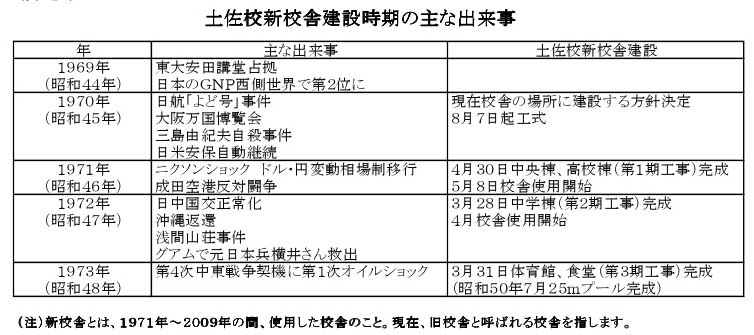

曽我部校長が新校舎の建設計画を正式に言明したのは’64年のことであり、土佐校創立50周年である’70年の竣工を目指していた。当初は現校舎の敷地が狭いこと、周辺の交通量の多さ、大気環境の悪さなどの理由から移転する計画であったが、用地取得の目処が立たないまま、’70年を迎えた。’70年以前の向陽新聞には、新校舎建設計画がなかなか進まない状況をやや諦め気味に伝える記事が、度々登場した。その状況が大きく変化したのが、’70年3月14日発行の83号の記事「6月中に着工か?」「やはり半数は移転希望」という、現敷地に建設する方針が決定されたことを伝える記事である。

以降、在校生の新校舎に関する関心は高まり、校舎完成までの期間、毎号新校舎や施設に関する記事が掲載されるようになる。83号でも、早速在校生にアンケートを取り、45%程がなお移転を望んでいることを伝えている。(当然のことであるが、中学低学年には実現が早い現敷地建設の希望が多く、高校高学年は時間が掛かろうとも改善が期待できる移転の希望が多い結果になっている)また、生徒会も学校側からの要請を受けて、新校舎への生徒の要望をアンケートにより集約して、新設する設備、改善を求める設備などを学校に要求している。新設希望では個人用ロッカー、冷暖房設備、改善希望では食堂、体育館、便所が上位にあがった。

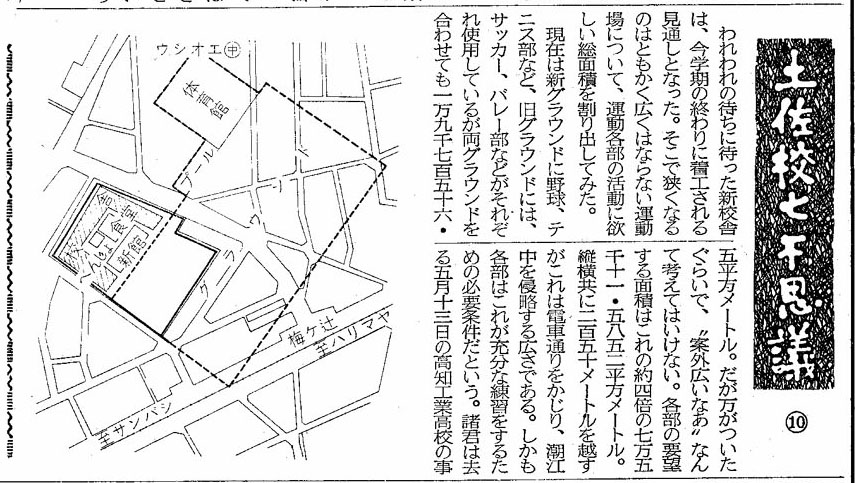

運動部の要望については、広いグラウンド、体育館を求める希望が多く、84号の「土佐校七不思議」というコラム(土佐校の身近なものの数値を集計して、その結果の大きさに驚く趣向のコラム)に、面白い結果が報じられている。運動部が最低限必要と言っている面積の合計は75,000㎡=電車通りから潮江中学校に達する面積となる。理想と現実のギャップを感じさせる結果である。

また、84号では開示された新校舎の設計図に生徒会の要望があまり取り入れられてないことを報じるなど、新聞部は紙面を通じて生徒の要望を叶えるよう訴えている。

工事期間中の苦労

工事は’70年8月7日に起工式が執り行われ、着工した(86号)。第1期工事は中央棟(5階建)と高校棟(4階建)で、’71年4月竣工した。第2期工事は中学棟(4階建)で、’72年3月竣工。第3期工事は体育館、食堂で、’73年3月竣工。最後にプールが第4期工事として、’75年7月に竣工した。最終的に5年間を掛けて建設したことになる。工期が細かく区切られた理由として、曽我部校長は、旧校舎を授業で使用しながら進めなければならなかったことと、資金調達の目処が立った部分から順次進めたことを、向陽新聞の取材に対して説明している。

第1期工事期間は旧校舎で授業を行いながら、グランド部分で工事を行った。そのため、校舎の一部が工事に架かりスペースのやり繰りが必要であった。不便な面が多々あったが、生徒の協力もあり、学校側も不都合は都度対処しながら進められた。86号の記事には以下のようにその様子が報じられている。

・「声」欄への中学3年生の投稿によれば、工事により中3のA、B、Cの3クラスは元理科共通教室、元柔道場、

元技術室に移動、そこでの授業環境の悪さが訴えられた。この記事掲載後、特に環境が悪いAクラスは再度

教室を移動した。

・グラウンドの使用不能により運動部の活動が大幅制限される。

・自転車置場不足と置場周辺の混雑。

・運動会は新グラウンドで以前に比べ縮小して実施。

また、’71年3月13日の88号では、’71年度の中1の募集定員を300人に戻すことが決定されたと報じている。これは、新校舎建設中に伴う教室不足のため、’70年度の募集定員を240人に減らしていたが、1期工事完成による教室不足解消の目処が立ったため、元の300人に戻すものである。このことを見てもギリギリのやり繰りで教室を確保しながら、現校舎の敷地に新校舎を建設した様子が伺われる。

一方、不便ながらも、心がなごむエピソードも紹介されている。新校舎建設現場の地下3mの所から古墳時代の土器が発見され、高坏(たかつき)の脚と判明した。

これまで新校舎建設に対して、様々な注文を付けてきた向陽新聞も、第1期工事が完成した時には、’71年5月25日の89号で「新校舎その威容を表す」「明るくなった教室」と1面トップで完成の喜びを報じている。そして4月30日の完成の後、5月6、7日に全校生徒による引越し作業が行われ、8日から新校舎で授業が開始された。

食堂問題について

まず本校の食堂がかかえる問題点について。これは食堂の従業員が怪我により休むことになり、一時食堂が休業したことに端を発して、食堂のあり方について、新聞部が問題提起を行ったものである。

木造校舎時代の食堂をご存知ない世代の方はイメージが難しいかも知れないが、当時の食堂は、メニューはうどん、そば、日本そばの3品だけで、昼休み時間に約800食を提供していた。一人で2杯食べる者が大多数であったため、1日400人強の利用者があった。弁当持参でない生徒にとって、昼食は食堂利用か売店のパン購入の2つの選択肢しかなかった。

食堂が一時休業した経緯は87号で報じている。怪我で休んだ従業員の代わりはなかなか見つからず(待遇の悪さが主な理由)、再開後も1/4程度の量しか提供できない状況が続いた。食堂の機能を安定的に維持できるよう対策を望む意見に対して、校長は「昼食は弁当持参が本来の姿で、食堂は弁当持参できない人のために補完的に有る施設」との認識を示した。この認識に対して、新聞部は紙面を通して、食堂は学校には不可欠な機能なので充実、安定させることを要望した。その理由として、共働き世帯の増加により、母親が弁当を作ることが当たり前ではなくなっている時代の変化。生徒も通学時の荷物が増加していることなどをあげた。その後89号ではうどん類の値上げを伴うものの、労働条件改善の動きがあることが報じられている。そして、建設後の新校舎では食堂機能が大幅に改善されている。

「50年目の堕落」現象

85号の1面トップは「50年目の堕落」との見出しで、生徒のモラル低下に注意を促す記事が掲載された。飲酒等による処分者が多く出たことから、校内のモラルを見直したものである。図書館の蔵書紛失、掃除のさぼり・不徹底、食堂・売店での割り込み・頼み込みなどの現象が見られ、処分者がでた事案と比べれば軽微であるが、モラルの低下を感じさせる結果であった。この年が創立50周年であったため、冒頭のやや刺激的な見出しが使用された。この記事には予想以上の反響があり、先生方による分科会結成に発展した。先生方が4つの分科会のいずれかに所属し、①教育方針・教育内容について②生徒をどう把握するか③諸規則の再検討④教師の研修について、をテーマに土佐校教育のあり方を再検討することとなった。(86号)

終わりに

新校舎建設中の時期を過ごした世代と言うことで、新校舎建設中のエピソードに偏ってしまったこと、ご容赦願いたい。新校舎建設の陰に隠れてもっと重要なことを書き漏らしていないかどうか心配ではあるが、書き始めればあれもこれもと出てきそうなので、ここまでにしておきたい。

改めてこの時期の向陽新聞記事を読み返すと、まだ学生運動から受けた影響が残っているのか、新校舎建設に関する要望、食堂の改善要求、先生方の分科会に期待する要求、本稿で触れていないが授業料値上げへの反対、文化部の活動を制限する動きへの反発など、学校=校長先生に対する要求が目立つ(しかも厳しい口調)。時代は安田講堂占拠から浅間山荘事件にかけての期間であるので、学生運動の凋落を感じているはずであるが、その影響から完全には逃れられていないのかも知れない。資金調達に苦労しながら新校舎を建設した曽我部校長の視点から見れば、新聞部はなんとも小うるさい生徒達に見えていたことであろう。

この向陽新聞に見る土佐中高の歩みの連載は、今回で一旦終了となります。向陽新聞は本稿の期間以降も発行が継続されていますので、この後、続編を書いてくださる方の連載再開に期待したいと思います。

この「向陽新聞に見る土佐中高の歩み」への執筆は、半ば強制的に決められていたので、抵抗しても時間の無駄になるだけと観念して、取り組ませて頂いた。

自分の担当期間の向陽新聞紙面を読み返すと、粗製乱造ぶりが目立って、恥ずかしい限りである。見出しに誤字があったりして、できれば記録に残ってほしくないという思いもあるが、一度活字になってしまっては、取り返しがつかない。言い訳になるが、当時5回/年の発行を目指していた。そして時には6面版、4面版を発行したので、質より量と即時性を重視していたように思う。もう少し質にも拘るべきだったと反省させられる。

記事の中に学生生活の一旦が見える記述に出会うと、懐かしく感じられる。当時、「学校訪問記」という、他校を訪問する連載を行っていた。当然、放課後に出かける訳であるが、自転車で訪問したと記されている。市内の学校はもとより、高知工業高専(南国市物部)、高知外語(当時、荒倉トンネル付近に所在)などを自転車で往復している。すばらしい機動力だと思うが、当時は当たり前だったのだろうか、我ながら記憶に残っていない。若かったからできたことなのであろう。 あけましておめでとうございます

読書室

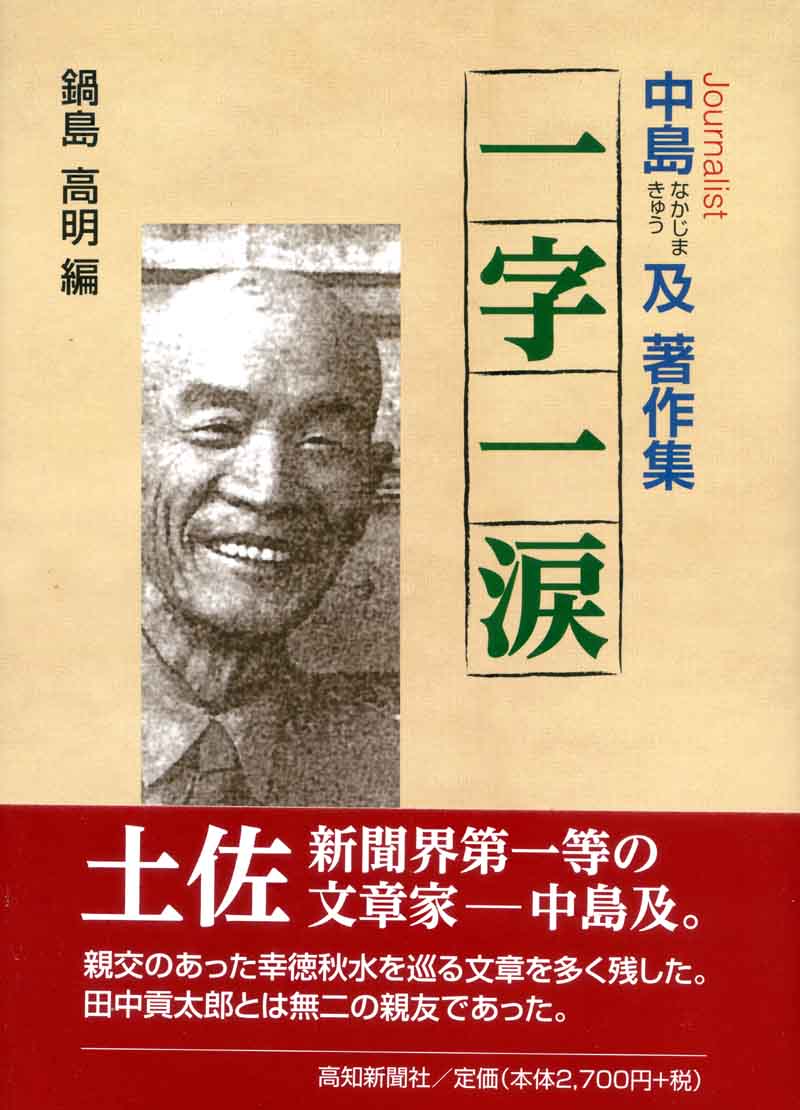

中島及著作集『一字一涙』発刊のご挨拶

寒中お見舞い申し上げます。この冬はことのほか寒く骨身に堪えますが、皆様にはお変わりないことと拝察いたします。高知新聞の名コラムニスト中島及氏の著作集ができましたのでお知らせ致します。ご高覧、ご高評を頂ければ幸いです。

及氏は土陽新聞、高知新聞記者として明治、大正、昭和と三代にわたって活躍した土佐を代表するジャーナリストですが、特に戦前から戦後にかけて高知新聞で朝刊第一面コラム「小杜会」を長期にわたって書き続け「土佐新聞界第一等の文章家」と称されるほどでした。

今度の著作集に収めたのは「小杜会」に書いたものを除き、評論、エッセイ、評伝、書評など単行本未収録の作品を可能な限り集めました。それらの発表媒体は高知新聞、県民クラブ、高知県人、土佐史談などを中心に各種伝記に寄せた序文や追悼文も収録しました。 その多くは土佐ゆかりの人物にかかわる文章で、中でも幸徳秋水にまつわるものが多いのが目につきます。及氏は海南中学時代に秋水の文章にあこがれ「平民新聞」を購読し、土佐平民倶楽部に加わります。のち上京して早大時代には無二の親友田中貢太郎とともに秋水の身近に位置し、危うく大逆事件に連座しかねない状況でした。

現在高知市立自由民権記念館に所蔵されている資料の中に及氏が「平民新聞」53号から筆写した秋水・枯川共訳「共産党宣言」があります。発禁は必至とみて及少年が必死で写し取ったものです。秋水の思想を理解する以前に秋水の文章に魅せられたのが及氏でした。戦後秋水について多面的研究が進む中でその文章力が高く評価されています。文芸評論の丸谷才一氏が激賞しているように、秋水の文章は近代日本文学史上における秀峰の一つであることに異論はないでしょう。

そして中江兆民は秋水の師匠であり、及氏は秋水の弟子に当たる。こうみてくると兆民―秋水―及という一つ流れができてきます。これは決してこじつけではなく、土佐ジャーナリスト列伝の心棒のような太い棒であります。

本書を読んだ知人からこんな及氏評が寄せられました。「及さんは多くの友人と損得抜きの熱い心で交際しつつも、一方で友人たちを冷静に客観的に眺める二面性を持ち、優れた批判的小文を書くことを人生の目的とした希有な文人との印象を受けました」。これには私も全面的に賛成です。

本書には及氏を師と仰いだ人々の追悼文集を収録しました。塩田庄兵衛、外崎光広、吉村淑甫、入交好保、安岡隆彦らの文章は人間中島及を知る上で必須の資料だと考えました。また三里史談会発行「大平山」の創刊号に掲載された及夫人寿江さんの回想録も転載しました。その存在を教えてくれたのは畏友中城正尭氏でした。本書は大勢の人々の支援によって完成にこぎつけることができました。今年は及氏没後35周年に当たります。本書を御霊前に捧げるとともに、及氏の文章を味わっていただきたく存じます。

土佐中高理事会は機能しているか?

環境の変化に直面して変わらなければ衰亡するしかないと、幾多の経験を経たリーダーたちが語っており、これは否定しがたい真理だと思われる。では、今世紀に入って顕著となった「環境変化」とは何かを考えると、IT革命、グローバル化、少子化、失われた20年・・・枚挙にいとまがない。かかる環境変化の荒波を乗り切ろうと、学校教育の世界でも、小中学校から高校・大学にわたる広い分野で教育改革、学校法人改革の動きが伝えられていることは、井戸の中に身を潜めていれば別として、誰しもが認めざるをえないであろう。

たまたま目にした2月8日付の日本経済新聞朝刊「読書」欄に、早稲田大学教授川本裕子氏の書評「取締役会の仕事」(ラム・チャランほか著 日経BP社)が掲載されていた。少々長くなるが、その骨子を紹介したい。

「取締役会が機能するためには、その会社の基本理念が確立され、取締役と経営陣に意義が浸透していることが最も重要だと本書は主張する。基本理念が明確でないと、取締役会が会社の戦略を正しく導く基盤があいまいになるからだ。・・・最高経営責任者(CEO)の人選はその中でも取締役会が明確に責任を負うべき事項であり、『CEOの承継』『CEOを解雇する』の章に多くのページを割いている。人選がうまくいった例、失敗して会社が低迷した事例の紹介もリアルだ。・・・取締役会が本来果たすべき機能は何か、そのための条件は何かという『実質論』がもっと議論されないと日本の企業統治が世界から遠い状況は変わらない。」

お察しかと思うが、書評の「取締役会」を「理事会」に、「会社」を「学校」に、「CEO」を「学校長」に、「企業統治」を「学校経営」に置きかえて試しにもう一度お読みいただきたい。読み替えてもさほど違和感がないのは、ご高尚のとおり、旧態然とした組織の経営・運営のありかた(ガバナンス)が今世紀に入って大きく変わろうとしており、ほかならぬ学校法人もその渦中にあるからである。近年、法制面でも会社法、公益法人法に続いて学校教育法、大学法人法、私立学校法などの改正が相次ぎ、その中核が21世紀に望ましい「ガバナンス」改革であり、理事・理事会の役割と責任の重科・明確化である。このような「環境の変化」をどうとらえ、それにどう対処していくか、理事や理事会のかなえの軽重が問われているのではないだろうか? 向陽プレスクラブ幹事会議事録

1.日時 3月15日(日) 10時~12時

2.場所 京橋区民館 4号室

3.出席者 岡林敏眞(32回) 公文敏雄(35回) 岡林哲夫(40回) 藤宗俊一(42回)

中井興一(45回) 水田幹久(48回) 北村章彦(49回) 以上7名

4.岡林哲夫幹事長が議長となり、配布済みの2015年春幹事会議題(案)に沿って以下の通り議事進行した。

1. 2015年度総会について

日時:2015年4月25日(土)17:00~17:30 総会 17:30~19:30 懇親会

場所(案):「酒菜浪漫亭 東京新橋店」

港区新橋4-14-7 TEL:03-3432-5666

URL: http://syusai-romantei.jp/index_to.html

議題:次議案

懇親会費 5千円徴収予定(飲み放題付き7千円のコースあれば予約)

2.総会議案について

1) 開会 (岡林会長)

2) 2014年度活動報告 (岡林幹事長) → 別紙1参照

3) 2014年度会計報告 (中井会計) → 別紙2参照

4) 2015年度活動計画案、予算案 (岡林幹事長) → 別紙3参照

5) その他

2015年度活動計画について、「向陽新聞に見る土佐中高の歩み(続)」、「読書室の充

実」以外にも、当日又は事前のメールでの提案を待っている

3.その他

・土佐中創立基本資料集ホームページ掲載の件(昨年からの検討課題)

北村幹事(デジタルデータ提供)と藤宗幹事(ホームページ掲載)で検討する

・会則の変更について(会費未納者の議決権を停止する案について)

総会の議決権は総会当日までに、前年度または当年度の年会費を納入した会員が

有するものとし、総会の成立要件を、議決権有する会員の過半数と改定する案を

採択した

・幹事長補佐の選任

北村幹事を幹事長補佐に選任した

幹事の負担が増している現状を改善するため、幹事の増員を図ることとした

以上を以て2015年春の幹事会を終了した。 2015年度向陽プレスクラブ総会議案

2014年度活動報告

Ⅰ 総会・幹事会

総会

1.日時 4月26日(土) 17時-18時

2.場所 「ねぼけ 丸の内店」

3.出席者 中城正尭(30回) 大町玄(30回) 岡林敏眞(32回) 吉川順三(34回)

公文敏雄(35回) 岡林哲夫(40回) 藤宗俊一(42回) 永森裕子(44回)

中井興一(45回) 水田幹久(48回) 北村章彦(49回)

開会時出席者10名、委任14名で会員46名中24名参加、総会は成立

(その後1名が遅れて参加、参加者11名となる)

4.岡林敏眞会長が開会の挨拶、本総会の議長を務める。

5.以下、総会議案に従って進行

総会議案

1)2013年度活動報告

2)「土佐中學校創立基本資料集」発刊の意義・経緯報告

3)2013年度会計報告

4)会則変更案

5)2014年度活動計画案・予算案

活動計画

①総会・幹事会

②ホームページの充実

③百年史編纂協力活動

④その他

予算

創立基本資料集印刷費については百年史編纂活動協力引当金を取り崩し

印刷費用全額を支出とすることとした。

6)幹事追加の承認

新幹事として、北村章彦(49回)、坂本孝弘(52回)を追加することが承認された。

以上を以て2014年度総会を終了し、総会会場にて懇親会を行った。

幹事会

2015年3月15日: 総会の開催及び議案を決定した。

高知支部懇親会

2014年11月22日(土) 「久すのせ」にて開催

出席者:岡林敏眞(32回)森木光司(32回)井上晶博(44回)岩口(川田)智賀子(45回)

山岡伸一(45回)山本嘉博(51回)久保寛雄(51回)坂本孝弘(52回)

Ⅱ ホームページの充実

「向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑨、⑩」(加賀野井、水田)

「向陽プレスクラブ2014年度4月総会議事録」(水田)

「高知支部懇親会の案内及び報告」(坂本)

「主張、論評」(公文)

「風のたより」2報(笹岡、藤宗)

「今こんなことをしています」2報(中城、水田)

「読書室」4報(鍋島、公文2報、山本)

Ⅲ 百年史編纂協力活動

土佐中學校創立基本資料集「土佐中學を創った人々」の制作・発送・寄贈

2014年5月にホームページで「寄贈」「発送」を報告

2014年度会計報告

*会員のページに掲載してあります。

2015年度活動計画案

1.総会・幹事会

総会

2015年4月25日(土)に東京にて開催

総会終了後に懇親会

(2016年度は4月23日(土)に東京にて開催予定)

幹事会

・9月頃 「活動状況中間検討」

・3月頃 「年度総括、総会議案検討」

・高知・関西からの幹事会出席者に旅費を定額補助

高知支部

・秋に高知支部懇親会

・東京、関西からの出席者に旅費を定額補助

2.ホームページの充実

・「向陽新聞に見る土佐中高の歩み(続)」を引き続き掲載

・「読書室」充実

3.百年史編纂協力活動

・「土佐中學校創立基本資料集」をホームページに掲載する

4.その他

・会員の拡充を図る

・向陽新聞バックナンバーCDの頒布を行う

2015年度予算案

岡林敏眞(32回) 2014.04.12

2014年度向陽プレスクラブの総会・懇親会を下記の要領で開催いたしますので、

万障お繰り合わせの上、ご出席下さいますようお願いいたします。

ご出欠は4月20日(日)までに、本メールへの返信メール又は同封ハガキ(封書 でのご案内の会員の方)でお願いいたします。

欠席の方はお手数ですが議決権の委任を出席会員にお願いします(委任先氏名の 記入の無い場合は会長に委任したものと扱います)。

記

日時:2014年4月26日(土) 17:00~17:30 総会 17:30~19:30 懇親会

場所:「ねぼけ 丸の内店」

千代田区丸の内2-1-1 丸の内 MY PLAZA B1

ねぼけ 丸の内店 |

|---|

http://r.gnavi.co.jp/g688003/

議題:

1) 開会

2) 2013年度活動報告

3) 「土佐中學校創立基本資料集」発刊の意義・経緯

4) 2013年度会計報告

5) 2014年度活動計画案・予算案

6) 幹事追加の承認について

7) その他

議案は添付又は同封のファイルを参照です。

なお、お手数ですが当日は議案ファイルを印刷してお持ち下さい。

懇親会は総会終了後、直ちに行います。

懇親会費は約5千円です。

総会に欠席の方は年会費(2千円/年)の振込をよろしくお願いいたします。

(過年度分が未納の方は併せてお振り込み下さい。)

振込口座:みずほ銀行 渋谷支店(210) 普通預金 8094113 向陽プレスクラブ

敬具

笠井賢一(42回)演出「死者の書」案内笹岡峰夫(43回) 2014.04.15

笠井賢一君の企画に多く出演している「大女優」坪井美香さんから、下記の悲鳴が聞こえてきました。

何と、あの怪しい折口信夫の奇書「死者の書」に基づく能舞台での企画に出演するばかりか、可哀相に、「昨年十二月から 七転八倒」とのこと。

ところで、小生は「死者の書」を読破したことがありません。自宅の書棚を探しましたが、古い単行本の「死者の書」が見つからず、中公文庫を買ってきましたが、やはり、すぐには没入出来る世界ではありません。川村二郎の「解説」から読みはじめたところ、大女優の紹介している奈良国立博物館の「當麻寺」展との関連が分かったのは、せめてもの収穫でした。

「言霊の芸能史」(高知新聞) |

|---|

そんなこともあって、大女優の悲鳴となったもののようです。

一体、どんな舞台になるのか?乞うご期待を??

公演後、大女優ら出演者も同席しての「おきゃく」を、お楽しみに??

*****************************************

笹岡様

案の定、笠井さんはまだどなたにも公演のお知らせをしていない! ショック!

お手数ですが、このメールを同窓生のみなさまにお送りいただければ幸いです。必要であればチラシもおくらせていただきます。よろしくお願い致します。

笠井さん、大分お疲れの御様子…!

散る桜を想う春、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

公演チラシ |

公演案内 |

|---|

演目を考えていた昨年の五月、ずっと見たいと思っていた「綴織當麻寺曼荼羅」が奈良国立博物館の「當麻寺」展で公開されると知り、思い切って行ってきました。展示は会期最初の一週間だけだったことが行ってみてわかり、交通費還せ!と思ったのではありましたが、気を取り直してみれば素晴らしい展覧会でした。「山越阿弥陀図」や「二十五菩薩像」など、夢中で展示物を眺めているうちに、あっ、「死者の書」じゃないか、と思い至りました。

師の薦めで原作を読んだのは二十年程前、わからないなりに夢中で稽古してもらいました。源氏物語の原文CD化の大仕事を終えた後、どことなく気力が萎えていた師が、或る日、人形の川本喜三郎さんがアニメーション映画を作成中であるということを新聞で読み、川本さんに連絡してみるんだと大興奮。ですが、結局声のキャスティングも既に決まっていました。久々の生き生きとした表情と、落胆の様子と、今もよく覚えています。結局いつか演りたいという思いは果たされぬままでした。

そのゆかりの作品を、ゆかりの銕仙会能楽堂で上演します。観世銕之丞さんに声の出演もご快諾いただきました。

昨年十二月から脚本作りに七転八倒! 覚悟してはいたものの、改めて原作に打ちのめされそうになりながら、稽古の中で身体を通して折口の言葉と向き合っています。あの世とこの世とはそんなにかけ離れてはいないような、死者たちから現し身の私たちへ、智慧や知恵や、連綿と連なる何ものかが、降りそそがれているような、そんな気にもなってまいります。

是非ご覧下さい。お待ちしております。

坪井美香

向陽プレスクラブ2014年度総会議事録水田幹久(48回) 2014.05.20

議長 岡林敏眞会長 書記 水田 幹久

1.日時 4月26日(土) 17時~18時

2.場所 「ねぼけ 丸の内店」

3.出席者 中城正尭(30回) 大町玄(30回) 岡林敏眞(32回) 吉川順三(34回)

公文敏雄(35回) 岡林哲夫(40回) 藤宗俊一(42回) 永森裕子(44回)

中井興一(45回) 水田幹久(48回) 北村章彦(49回)

4.岡林哲夫幹事長が、開会時出席者10名、委任14名であり、会員46名中24名参加で総会は成立と報告。

(その後永森裕子遅れて参加、出席者11名となる。)

5.岡林敏眞会長が開会の挨拶、本総会の議長を務める。

6.以下、総会議案に従って進行

総会議案

1)2013年度活動報告

岡林幹事長から作成資料(資料1)に基づき報告・承認

2)「土佐中學校創立基本資料集」発刊の意義・経緯報告

岡林会長より、当該資料集巻頭に記載の発刊にあたっての趣旨により、昨年度

総会で承認を受け、進めたとの経緯を報告。

公文幹事(検討委員長)より、作成資料(資料2)に基づき、作成作業経緯を報告。

また、印刷費用が本年度予算に比較して約9万円の増加となる見込みについて

の報告あり。印刷ページ数の増加、印刷部数の増加、校正の不手際による印刷

業者の工数増加が主要因。

出席会員から、印刷費の予算額超過について、印刷実施前に会員の承認を取ら

なかった手続きの不手際を指摘する意見あり。

なお、費用の発生は2014年度となるため、本件支出については2014年度予算

案で審議対象とする。

3)2013年度会計報告

中井会計担当が作成資料(資料3)に沿って報告・承認

4)2014年度活動計画案・予算案

以下の活動計画(資料4)を原案通り採択

<活動計画>

1.総会・幹事会

・総会

2014年4月26日(土)に東京にて開催、総会終了後に懇親会

(2015年度は4月25日(土)に東京にて開催予定)

・幹事会

・9月頃 「活動状況中間検討」

・3月頃 「年度総括、総会議案検討」

・高知・関西からの幹事会出席者に旅費を定額補助

・高知支部

・秋に高知支部懇親会

・東京、関西からの出席役員に旅費を定額補助

2.ホームページの充実

・「向陽新聞に見る土佐中高の歩み」を引き続き掲載

・「図書室」ページ推薦図書の感想・書評を積極的に掲載する

3.百年史編纂協力活動

・「土佐中學校創立基本資料集」を作成・配布する

・KPC総会出席メンバーには当日配布

・KPCホームページにも掲載

4.その他

・会員の拡充を図る

・向陽新聞バックナンバーCDの頒布を継続する

原案(資料4)に修正を加えて以下の予算を採択

<予算>

| 前期繰越金 | 293,788 | ||

| 収入の部 | 338,000 | ||

| 年会費 | 74,000 | ||

| 懇親会会費 | 105,000 | ||

| 協力金 | 9,000 | ||

| 百年史編纂活動協力引当金取崩 | 150,000 | ||

| 支出の部 | 439,424 | ||

| 総会・懇親会 | 155,000 | ||

| 幹事会費 | 3,000 | ||

| HP運営費 | 4,000 | ||

| 創立基本資料集印刷費 | 251,424 | ||

| 通信費(弔電を含む) | 4,000 | ||

| 事務用品等 | 2,000 | ||

| 予備費 | 20,000 | ||

| 次期繰越金 | 192,364 |

原案に対する修正点

原案では創立基本資料集印刷費を160,000円で計上。これは創立基本資料集の配布に際し、寄付金等の受領を見込み、印刷費の補填とする前提で予算案としたもの。

出席会員から、創立基本資料集印刷費は印刷に要する費用全額を予算計上し、寄付金等の受領があった場合には、別途収入にて処理すべきとの意見が提案され、審議の結果、印刷費用全額を支出とするよう修正された。

5)幹事追加の承認

岡林会長より、本総会終了時をもって幹事2名追加の提案が出され、全会一致

で承認された。

新幹事

北村章彦(49回) 坂本孝弘(52回)

以上を以て2014年度総会を終了し、総会会場にて懇親会を行った。 「土佐中學を創った人々」の寄贈について

井上晶博(44回) 2014.05.21

筆者近影 |

|---|

8日は宇田耕也氏が理事長を務められる横浜病院へ赴き、2冊寄贈させていただいた。前回の時は趣旨についての説明等で、1時間近くいろいろな話をお伺いしたが、今回は事前の連絡の時に「多忙ゆえ事務職員に手渡してほしい」とのことで、事務の方に冊子を託してきた。

基本資料集寄贈の模様(母校応接室にて) 左から三浦教頭、山本校長、公文委員長 |

|---|

この後、川﨑康正氏に面会のため不二電氣工芸株式會社を訪問した。社長として多忙にもかかわらず時間を割いていただいたことに感謝しつつ、2冊を寄贈させていただいた。川﨑氏からも「設立当時のことについて直接は知らないが、叔父からよく話を聞く。読みやすい冊子になっており、早速目を通してみたい。何より叔父が喜ぶと思う」とのことで、ここでも地元の幹事(何もしてないにもかかわらず)として面目を施したかたちとなった。

以上、取り急ぎ報告させていただきます。

(KPC幹事 基本資料集検討委員)

「土佐中學校創立基本資料集」発送のご報告公文敏雄(35回) 2014.05.21

向陽プレスクラブ会員の皆様

筆者近影 |

|---|

さて、4月26日のKPC総会でご承認いただいた「土佐中學を創った人々―土佐中學校創立基本資料集」120冊が発刊の運びとなり、総会にご欠席の会員各位には去る5月20日1冊ずつ発送されました。

制作の趣意は、巻頭言に詳しく記されておりますとおり、創立100周年を6年後に控え、母校の今後の発展を期するにあたっての参考資料としていただくことですが、郷土の偉人伝として読んでも面白くかつ有益かと思われますのでご一読賜れば幸いです。

なお、本誌は土佐中學校を創られた川崎・宇田ご両家と母校にも贈呈させていただきました。その模様は井上晶博氏(発行検討委員)が本ホームページに寄稿されておりますのでご覧ください。

以上ご報告申し上げます。

(KPC幹事 基本資料集検討委員長)

今こんなことをしています『江戸時代子ども遊び大事典』と中国版画展の反響

中城正堯(30回) 2014.05.31

筆者近影 |

|---|

子ども遊び大事典 |

|---|

神奈川新聞5月13日 |

高知新聞5月24日 |

|---|

当世書生気質

水田幹久(48回) 2014.05.31

筆者近影 |

|---|

我々昭和の時代の大学生(現在の大学生の父親以上世代)と比較して、現代の大学生の特徴としてまずあげたいことは、皆よく勉強することです。大学生が勉強することは当たり前のことですが、我々の時代は部活動優先の傾向が強く、部活動と授業がバッティングする場合、どうしても出席しなければならない授業(実験や課題発表、欠席すれば単位取得が危ういなど)でなければ、部活動を選択したものです。しかし、今の学生は授業を優先します。そこで問題になるのが、全員のスケジュール調整です。合宿、ミーティング、トレーニングなど日程調整に多大な労力を要します。テーマよりも日程調整に時間を要するミーティングがあったりします。メールという文明の利器の活用で、その労力もいくらか軽減されてはいますが。

次にあげたいことは、相互にプライベートに干渉したがらない傾向が見られます。部の合宿所(寮)生活をする者でも、それなりにプライベートな時間を保とうとしています。学生たちの遊び方を見ていると、部員以外に友人関係を広げ、多くの人と広く付き合っている傾向があります。ただ、話題にゲーム関係が多いことは気になりますが。その点、昭和の大学生は部員同士で遊び、マージャンや飲み会など、敢えてお互いの時間を拘束しあう様な付き合い方をしていました。部活動を円滑に保つために、より濃厚な人間関係を求めていたように思われます。今の学生は逆で、適度に距離を置きたがります。従って、マージャンなどはまずしません。長時間拘束し合うばかりか、金銭的やり取りで気まずい思いする可能性があるからです。

新人類、異星人、草食男子、等々、若者に対する表現をよく目にします。また、時々我々お父さん世代が「最近の若者は---云々---」と苦言を呈している場面にも出くわします。たしかに最近の若者は、自分達が学生であった頃に比べて違いが有るようにも感じられますが、どの程度のものでしょうか?

身体的特徴を一つ紹介します。最近、学生の近視割合が高い傾向が見られます。たまたまなのかも知れませんが、ある年度の部員の中で正常な視力(裸眼1.0以上)は10人中1人しか居ませんでした。そして近視の9人も度数の進んだ者が多く、0.1以下のまるで目の不自由な人と言えそうな割合も多く、これには驚かされました。体育会系学生でこの状態ですから一般学生の近視はもっと多いのでないだろうかと心配させられます。これがTVゲームやパソコンの長時間使用と無関係とは思えず、スマートフォンの普及などさらに目の負担が増している昨今の技術進歩に、危惧を覚える次第です。

アコンカグア登山(オルコネス谷) |

|---|

私は現在、大学の運動部(と言っても山岳部ですが)で監督をしており、大学生を指導する関係で学生に接することが多く、知らず知らずの内にその生態を観察してしまっています。皆さんにお役に立てるかどうか甚だ疑問ではありますが、若者を見る見方の一つとして参考にしてみて下さい。なお、大学生と言っても、いわゆる「体育会系大学生」のことですので、対象には偏りがあることにご留意下さい。

次に特徴的なことは昔と比べ、「おとな度」が低い傾向にあります。昔、大学生は世間からほぼ成人と同様に見られていました。従って、本人達も成人のつもりで行動していた感があり、その責任を自覚していた人が多かったと思いますが、今の学生はまだ一人前でないことを自覚している人が多いと思われます。考えてみればそれが当たり前で、満20歳までは未成年なのです。未成年は飲酒も出来ませんし、法的に制限されていることもあります。親も20歳まで(中には卒業するまで、あるいはもっと先まで)子供扱いし、何かと干渉する傾向が見られます。この親子関係が世間一般の学生に対する見方に繋がっているように思えます。

アコンカグア登山(2012年2月) |

マラソン大会参加 |

|---|

『祖父たちの戦争―高知連隊元兵士の記録』

公文敏雄(35回) 2014.07.05

筆者近影(2014年06月) |

|---|

「しずかなしずかな里の秋」で始まる童謡『里の秋』(昭和20年作)の3番を覚えておられるだろうか?

さよならさよなら椰子の島

お舟にゆられてかえられる

ああとうさんよご無事でと

今夜もかあさんと祈ります

ラジオがこの歌を流した戦後間もないころ、私が通った小学校のクラスでは父親のいない子が珍しくなかった。町内で一緒に遊んだヒロちゃんも、ガキ大将のノブも。

当時は知る由もなかったが、先の大戦で戦地に渡った数百万の兵士のうち2百万人は、家族が待つ故国に帰ることができなかった。しかもその多くは、命を落とした戦地の様子はおろか遺骨・遺品も家族のもとに届けられることがなかった。

『祖父たちの戦争』 |

|---|

高知新聞記者福田仁氏(土佐高65回生)は、その日本語版『ココダの約束―遺骨収容に生涯をかけた男』(2008年、講談社)を手にし、一読して衝撃を受けた。しかもこの男、西村元上等兵は大正8年(1919年)高知市長浜生まれの県人で、朝倉駐屯「高知連隊」の数少ない存命者であった。連隊は東部ニューギニア戦線で壊滅(約5千人中死者3330人)、残存兵もインパール作戦でビルマに送られ殆どが異国の土となったからである。

2011年1月、福田記者取材・執筆による『祖父たちの戦争』の朝刊掲載が始まると、高知新聞社には、電話や手紙による問い合わせが次々と寄せられた。連載は9カ月におよび、次いで一冊のノンフィクションとして出版されたのが本書である。

『祖父たちの戦争』は全6部からなり、「郷土の部隊」、「破局の戦場」で東部ニューギニア戦線における悲惨な戦争が、そして「遺骨収容人」、「死者眠る島」、「忘れない」、「記憶のリレー」で、遺骨捜索と収容に後半生を捧げた西村氏の超人的な活動ぶりが描かれる。

福田記者による取材の重点は、90代の主人公が余生を過ごす埼玉へ足繁く通っての面談であったが、遺族や他の老帰還兵にも接し、内外の諸資料を参照、遥かな戦跡を2回にわたり訪問するなど、たいへんな労力が伺われる。書き手の感情を抑えた文章の素晴らしさ共々、筆者のジャーナリストとしての力量に深甚なる敬意を表したい。

世界史でもまれに見る凄惨な激戦地

本書前半は、天が語り部として生かしたとしか思えない老兵が、知る限りのことを遺族のために伝え残そうとした、祖父(又は夫、父)たちの戦記である。極限状況に置かれた人々が何を考えどのように行動したか…ここでは、内容の一端を紹介させていただく。

昭和17年7月29日 北岸に上陸

目指すは4千メートルの最高峰を有するオーエン・スタンレー山脈を越えて豪・米連合軍拠点ポートモレスビー攻略。携行食糧は米と少々の味噌・塩20日分のみ。武器弾薬等を加え重さ60キロを背負って行程360キロの山中行軍である。作戦部隊司令は補給無しに等しい作戦の中止を軍上層部に訴えたが拒絶され決行となる。

9月8日 進軍、そして「一本木の戦闘」

「10メートルと視界がきかない密林の中、豪州兵は機関銃を腰だめにして、無数の弾丸を発射しながら現れた。敵兵があまりにも多く、西村氏の小隊は弾丸の装填が追いつかない。やがてあちこちで取っ組み合いが始まった。小隊長に求められて小銃を貸したところ、小隊長は間もなく戦死。別の戦死者の小銃を取ろうとたこつぼ(兵士一人が潜む穴)から半身を乗り出した際、それに気付いた豪州兵が間近に駆け寄ってきて、軽機関銃の銃口を向けてきた。泡を食ってたこつぼから飛び出した瞬間、大音響が耳元で鳴り響いた。」肩に3発の銃弾を受けたまま、相手の兵を帯剣で倒して意識を失う。この2日後、後続の機関銃中隊によって西村氏は発見され、担架に乗せられて行軍を続けた。彼が所属する小隊に限って言えば、ニューギニア上陸時の人数は57人だった。南下するにつれ死者を出し、「一本木の戦闘」に臨んだのは42人。そして重傷を負った西村氏ただ1人が生き残った。事実上の小隊全滅だった。

西村氏は小隊長のそばで記録係を務めていたので、伝令の口から戦況を知らされ、42人の戦没・負傷者名簿を作成していた。彼が肌身離さず持ち歩き日本まで持ち帰った名簿が高知新聞紙上に掲載されると、肉親の名前を確認した複数の遺族から新聞社に連絡があった。その中の一人、西村氏の戦友の息子さんは、戦争が終わり小学生になってからも「ひょっと親父が帰ってきはせんか」と部落の入り口をじっと見つめることがあったという。今や70歳のその人は、「親父らあは『おまん頼む』いうて西村さんに託したんじゃね・・・ようやくおやじの足跡にたどり着けた。人生の最後におやじに会えて、わしゃ幸せもんじゃ。これでまっこと、わしにとっての戦争は終わりました」と伝えてきた。

9月24日 全軍反転して退却開始(当時は「転進」と言った)

「苦しい戦いの連続であった。地上の敵、空の敵、そして自然の敵、飢えと病、あまりにも私たちの前には敵が多すぎたのだ。部隊将兵の過半数を失いながらも、ただ一心にポートモレスビーへと・・・」。しかし補給無き作戦はやがてとん挫し、「転進」命令が下る。このココダ街道後退の場面では傷病と飢えによる落後者が続出した。

11月中旬~18年1月 破局の戦場

高知連隊最大の悲劇は山を下りて北岸ギルワに布陣してから訪れる。声を震わせ「言いたかない」と眼に涙を浮かべる西村氏から福田記者がようやく聴きとったのは、筆舌に尽くしがたいこの世の地獄だった。「ギルワ西南陣地」陥落後に米軍兵士が持ち帰り、戦後遺族の手に届けたという、戦没日本兵の日記の一部が本書で紹介されている。

11月18日「戦友たちは皆弱りこみ、死んでいく者が1日十数名の多きに上る」。

12月26日「ペンを持って書こうと思えども目が見えず、どこへ何を書いたやら分からず、今朝、子供の写真を見るに、ぼやけてよく見えず、けれど心の目で見える。かわいらしき顔、今一目見ずして死んでいけるか」。

1月9日「今日で4日も米を食わず・・・俺が万一のことあれば墓へ飯をまつってくれ」。

18年1月12日 独断で撤退命令

このままでは全員が飢死か敵のなぶり殺しに会う、動ける者だけでも救おうと考えた陣地最高司令官は、「責任は全て俺が負う」として独断による撤退命令を出した。重囲をかいくぐっての撤退に加われない残留組に対しては「お前たちが死ぬようなことがあれば、骨は拾って故郷へ届けてやるから」と苦しい説明がなされた。

幸いにも脱出に成功した西村氏はその後ビルマに転戦、「補給無き兵団の苦しみ」を再び味わった。漸く昭和20年に生還を果たし、戦後結婚して家族を設けたが、子供3人の独立を見たのち、還暦から26年という歳月を、無念の思いを抱いて倒れていった戦友たちとの「約束」の履行にささげることとなる。

わしがやらずに誰がやる?戦後日本の忘れ物

西村氏は大正8年(1919年)12月高知市長浜に生まれ、機帆船の機関長をしていた父親を9歳で亡くす。長男として母親、姉、妹を養うため長浜高等小学校を13歳で中退、上京して職工として働きながら機械工学を学び、17歳で友人と金属関係の会社を設立、前途が開けてきた矢先の昭和16年4月、21歳で徴兵されて朝倉に入営となり人生が暗転する。同年末に大東亜戦争が勃発、その後の苦難は既述のとおりである。

復員後に結婚して2男1女を設けたのち、昭和29年に再び上京して「西村機械研究所」を設立、順調で平穏な暮らしが続いたが、彼の地で別れた戦友との「約束」を忘れることはなかった。

昭和54年(1979年、西村氏59歳)、高知連隊の生還者による「高知県ニューギニア会」が企画したパプアニューギニア慰霊・巡拝の旅に参加して「下見」を行ったうえ、昭和56年(1981年)再度渡航して本格的な活動を始めた。まずはテント、寝袋、飯ごう携行でゆかりの村々を巡回、独学で習得した現地語を使って情報収集を行い、一つ一つ拠点となる家を建て、現地人と融和のために自動車修理工場や小学校を作るなど、用意は周到であった。遺骨の発掘・収容が始まると、高知から廻航した小型船「おきのしま」や、持ち込んだ土木機械、金属探知機が役立った。この間収容・供養した遺骨は数えきれず、おそらく6~8百柱ではないかという。西村氏の小隊が全滅した「一本木」の近くには、宿毛沖ノ島の磯で拾った石でささやかながら慰霊碑をこしらえた。

一口に遺骨の収容と言っても、外界と隔絶され人跡まばらな奥地住民の立場からすれば、見知らぬ外国人がやってきて勝手に庭先や沢、裏山を掘り返し何やら持ち去られるのはたまったものではない。現地の協力者・案内人も欠かせないし、道を付けてあげる、水道を引いてあげるなど見返りを示してやっと許してもらえることもあった。時には活動を休止、日本に帰って、手帳にぎっしり書かれた名簿をたよりに、晩年は不自由な足をかばいながら、遺族を訪ね歩いて遺品を手渡し墓参りも行った。長期にわたる「移住」が必要だったわけが推察されよう。

平成17年(2005年)西村氏は仕事に一区切りをつけて帰国する。86歳であった。常人なら寿命が尽きる年齢である。「私は遺骨の収容に全力を尽くしました。しかしすべてを集め切れなかったのは、これはどうしようもない。26年で探し出せなかった兵隊の供養は、観音さまにお願いしようと、この像を刻んだのです」。福田記者にそう言って西村氏は埼玉の自室の祭壇にまつってある高さ40センチほどの観音像を示した。観音さまは両の手で赤銅製の頭蓋骨を抱いていた。

凄惨な戦場体験を持つ人物に感情移入して長らく取材を続けた記者は「(聴き手たる)自分も心に傷を負う」ことを知ったという。そして「話を聞くだけでもこれだけのストレスにさらされるのだから、体験した本人の心的外傷(トラウマ)となれば想像すら難しい」と記す。

平成23年7月、パプアニューギニアを訪れた「南海支隊・戦友遺族会」慰霊巡拝団一行30人の中には、唯一人の元兵士、車椅子の西村氏92歳がいた(南海支隊とは高知連隊を主力とし福山、大阪の小部隊を加えたニューギニア派遣軍)。訪問先の各地で、西村氏を知る大勢の現地人が集まってきて再会を喜び歓迎した。

多数の犠牲者を出したギルワからほど近い最後の訪問地ブナの碑(日本政府建立の碑と高知ニューギニア会の銘版がある)の前で行われた慰霊祭の儀式が終わったあと、前触れもなく、中西高知県議会議長(当時)から尾崎高知県知事の感謝状が西村氏に手渡された。

「あなたは多年にわたりニューギニアの地において高知県出身者をはじめとする多くの戦没者の遺骨収容を行い、ご遺族のもとへ遺骨や遺品を届ける取り組みにご尽力されました。その献身的な活動に対し、深く感謝の意を表します」。

一行から鳴りやまぬ拍手。そしてしばし無言の時が流れたのち、感想を求められた西村氏はこう答えた。

「思いもよらないことで、気が動転した。晴れがましいことは苦手じゃけれども、ありがたいというか、うれしいというか…。感謝状が死者の供養になり、遺族の方々に喜んでもらえるとすれば光栄です」。

まったく一個人の身で26年間働き続けた西村氏に対して、公的機関からの支援はなく、謝辞すらこれが初めてであった。「日本としてあの戦争を恥じる部分が一定あるのでしょう。とはいえ、国家のために死んだ多数の若者の遺体収容にほとんど努力がなされていないのは理解を超えます。これは国家的なスキャンダル(醜聞く、恥辱)ではないでしょうか」。西村氏の活動に心を動かされ、「ザ・ボーンマン」を最初に世に伝えた旧敵国オーストラリア人ジャーナリスト、チャールズ・ハペル氏の言葉である。

無関心や不作為だけではない。西村氏は思う。8月15日を境に「あまりにも態度が変わりすぎた」と。「奇行」、「売名行為」となじられたこともあった。また、戦没者の霊を慰めるどころか敢えて辱めるような、一部大手メディアの報道もあった。「スクープ!ニューギニアで旧日本兵が行った残虐」、「謝罪と補償を要求、被害申告9万5千人」云々。本書をたどればその「荒唐無稽」さがわかる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この本は、あの「戦争」を知らない方にぜひご一読をお薦めしたい。しかし、本書はいわゆる「戦争もの」というよりは、己の命ずるまま生命を燃やし尽した人間「西村幸吉」伝と言うほうがふさわしい。現地居住中にパプア州政府や国会議長の特別顧問として同国の国土開発に貢献し、復員後はソニー創業時代の盛田昭夫氏(1921年生まれ)とも仕事を通じて交際があったという優秀な技術者西村幸吉氏が、もしも、戦争に巻き込まれることがなく、従ってトラウマに苦しむこともなく、思う存分実業の世界に生きることができていたらと想うとせつない。

話題書のご紹介: 国民文化研究会・新潮社編『小林秀雄学生との対話』

公文敏雄(35回) 2014.07.05

筆者近影(2014年06月) |

|---|

本書の帯には「批評の神様はかくも熱く、分かりやすく、親切で、面白かった。昭和36年から53年にかけて、小林秀雄は五たび真夏の九州は出かけ、学生たちに講義をし、対話を重ねた。<人生の教室>初の公刊。」という添えがきがある。私もその一人だが、若くして彼の作品に接し、難解な文章と格闘した覚えのある者にとって、「分かりやすい」など冗談としか思えない。しかし、一読して、帯書きの説明の一字一句すべて、そのとおりなのだと納得する。

巨匠の没後30年以上経って、未公開の作品群が発掘され「初公刊」されるということは極めて稀である。しかも、著述と違って学生を相手とする「対話(質疑応答)」集となれば、小林ファンでなくても興味をそそられることは間違いない。人生の指針を求めて全国から九州の講演会場に参集した3~4百人の若者に対面し、講師が「熱く」ならないわけはないし、許す限り「分かりやすく」と努めたことであろう。本書はそんな小林人生道場の生々しい再現であり、格好の小林秀雄入門書でもある。

なお、「国民文化研究会」は講演会を主催し貴重な録音盤を保存してきた公益社団法人である。新潮社は長年小林秀雄に密着してきた出版社であり、「小林秀雄全集」や「追悼記念号」を発行している。

本書では、5回の講演録のうち未公開であった「文学の雑感」と「信ずることと知ること」を掲載、残る「現代思想について」、「常識について」、「感想―本居宣長をめぐって―」は新潮版小林秀雄全集に収録されているとして割愛されている。上記5回の講演に続く「対話」編はすべて初公開である。

以下に学生の質問のごく一部をご紹介する。

『小林秀雄 学生との対話』 |

|---|

「古事記・日本書紀にある不合理といいますか、今日考えて非常におかしな点を宣長その他の国文学者は認識しえたはずなのに、そこを批判せず古代人と同じように信仰した・・・それは・・・?」

「私は高校時代に先生のお書きになった『私の人生観』という著作を愛読し、とくに先生があの中でおっしゃっていた<直感>という言葉に感銘を受けました・・・がまだその直感という境地に到達することはできないでいます・・・」

「先生は、学問とは知る喜びである、道徳は楽しいものであると言われましたが、私には苦しいことのほうが多いのではないかと思えます。いかがでしょうか?」

「日本人の信仰についてお尋ねします。神というものを日本人は古来どういうふうに捉えてきたのでしょうか?そして宣長は神を信じていたのでしょうか?」

「先生は<もののあはれ>を知ることは、感情ではなくて認識だとおっしゃいました。このことについて・・・」

「歴史を見つめるということは、自己をわかるということだ、というふうに言われました。古代人の心を自分の心の中に蘇らせることが、?、自己を見つめることになるというのは・・・?」

「僕たちの天皇に対する接し方と申しますか、お付き合いの仕方というのはどうすればよいのでしょうか?」

「自然科学を索漠たるものと考えてしまっては、何というのか、怖くなるような気がするのです・・・自分の中でどのように整理していいのか戸惑っています。」

「先ほど柳田(國男)先生がおばあさんの祠の前でなさった体験について伺いました。・・・やはり感受性というのは天性のものなのでしょうか?」 向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑨ 昭和41年(70号)~昭和44年(80号)

「背伸びした青春」と「見守る師」

加賀野井秀一(44回) 2014.07.30

カフェ・グレヴァンにて 嶋田くんと |

|---|

さて、このたび、44回の同級生、永森裕子さんに命ぜられて、土佐中・高等学校同窓会関東支部会報の『筆山』56号(2014.07)に、「向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑨ ―「背伸びした青春」と「見守る師」―」という一文を寄稿いたしました。

その前号には藤宗さん、さらにその前には岡林さん、森田さん、公文さんと溯る錚々たる先輩方が執筆されているこの欄に、私ごときが起用されるなぞ思いもよらぬことであり、本来ならば即座にお断りするところ、他ならぬゴッド・マザーたる永森さんからのご命令。そのうえ、彼女が「鬼の霍乱」ときており、さらに、私より適任の当時の発行人、井上晶博くんは、うまい具合に早々と辞退しており、後輩編集人の山岡伸一くんとは連絡がとれないとのこと。結局、ええい仕方がない、というわけで、力不足の私がお受けするしかありませんでした。至らぬところは平にお許し下さい。

私は中学時代を大阪で送っていますので、現在ジュッセルドルフに住んでいる嶋田泰雄くんたちとともに、高校からの入学です。中高一貫の6年間を土佐校で過ごした皆さんに比べると、それだけ思い出も少ないかなと思い続けておりましたが、いざこうして回想し始めると、いや、あるわあるわ、芋づる式にぞろぞろと出てまいりました。ま、そんなこんなの想いを込めて書いた拙文、文章としては大目に見ていただくとして、皆さまの思い出のよすがとなれば幸いです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

のっけから細かいことで恐縮だが、向陽新聞は昭和25年の第7号から元号表記をやめ、西暦を用いている。戦後五年が過ぎたことを暗に象徴するとともに、開かれた母校の姿をも示しているようで興味深い。そんな表記の是非は別にしても、西暦を用いると、とたんに世界の動きが見えてくる。本欄では西暦表記の二ケタ略で「’66」といった形にし、多少なりとも外部世界を反映させるようにしてみよう。

激動の世界と土佐校 ― 校舎改築問題、近視の増加、フォークダンス

東大入試中止と進学希望状況 |

|---|

66年の72号「らくがき」にはすでに「中共で起こった“整風”」のことが書かれており、「アクティヴな彼ら〔紅衛兵〕に行き過ぎの感がないではないが」、受験地獄によって行動のひとつもできなくなっている私たちはこれでいいのか・・・といった思いが吐露されている。あるいはまた、71号のごく小さな欄にも、「原水協」と「原水禁」との分裂を嘆く声が載せられていた。当今の世相からすれば、なかなか頼もしいマセガキぶりである。(79号にも80号にも“スチューデント・パワー”についての言及あり。)

校舎改築問題を伝える76号 |

|---|

私たちにとってなつかしい木造校舎の姿は73号の第一面に残されているが、今からふりかえってみれば味のある校舎ではあった。よく見ると、かなり老朽化しているが、新校舎を待望する新聞部の側からすれば、やや作為的に、そんな箇所を写真におさめたのではなかったかな。ともあれ、記事によれば、本来は300ルクス程度あるべき蛍光灯なのに、50ルクスを下回る教室が多かったらしく、声の欄に「眼に休息を」という一文を寄せた「中二男子」によれば、「ぼくはこの学校へ来て何におどろいたといって近視の多いことほどおどろいたことはない。ぼくたちのクラスでもメガネをかけていなくても約半数の人が近視である」とのこと。もちろんそれは「〔土佐校では〕みんなよく勉強し、本を読む」ということでもあったようだ。74号には、学内に「近視予防委員会」なるものが設置されたという記事までが載っている。

なつかしい木造校舎(73号) |

|---|

先生方の動向 ― カマスにオンカン

さて、先生方の動向はといえば、’66年の新任は、理科の岡部淳之助、得竹耕司、英語の栗田美千代、体育の西願寺哲夫、酒井青喜、数学の杉浦純夫の各先生。’67年には、理科の西森茂夫、社会の岡良吉、山本登、国語の藤田喜三郎、小島哲雄、体育の徳弘節子、英語の杉田隆、’68年には、国語の西本貞、英語の井上聖香、森本堯士、理科の有道雅信の先生方が着任されている。また、77号には「田村〔尚子〕先生ゴールイン、新郎は“若き科学者”」、79号には「小島哲雄先生近くご結婚、同職が縁して意気投合」という見出しで、両先生の結婚が報じられてもいる。

75号から登場した 山岡伸一さんのイラスト |

|---|

残念だったのは、生物の「オンカン」こと中山駿馬先生のご逝去である。70号には’66年1月に先生が高知県出版文化賞を受賞したという喜びの記事があり、「今後は、貝の恋愛や結婚など、一般の人にも楽しんで読んでもらえるようなユーモアにあふれた本を書くつもりだ」と抱負を語られていた矢先、同年10月の72号には「中山先生病床訪問、たいくつやねェ」が掲載され、シャツにステテコ姿の先生が描かれている。そして間もなく、73号では逝去の記事となるのである。結腸ガンであった。

なお、以下の各号の「先生出番です」の欄には、それぞれの師の素顔がよく表われている。小松博行先生「二十年目の哀歓」(73号)、松浦勲先生「新聞週間」(74号)、土居徹先生「部活動をシュート」(75号)、田内瑞穂先生「戦友 ― 一兵士の友情」(77号)、西森茂夫先生「自由は土佐の山間より」(78号)、得竹耕司先生「山行雑感」(79号)、楠本浩子先生「書物のある風景」(80号)、とりわけ田内先生の一文は、戦時中に身をもって先生をかばってくれた戦友の感動的な記録になっている。

さまざまな話題

2013年の大晦日 モラールに加賀野井家全員集合 |

|---|

相変わらず野球部の活躍は目覚ましい。’68年の77号には「野球部映画に」の見出しが躍り、夏の甲子園大会が五十周年を迎えるのを記念して、朝日新聞社が作製する記録映画「青春」に本校野球部も登場するということが報じられている。籠尾監督の談話では、五台山の三百段の石段をかけ上がるシーンを二回も撮るはめになり、すっかり疲れてしまったとのこと。同じ紙面には、甲子園での活躍により、全日本ハワイ・アメリカ遠征チームのメンバーに選ばれた広田義典・荻野友康両君の特別寄稿も載っている。

さらに、70号の「すぽっと」欄には、名物食堂「太助」の主人・溝渕章人さん(30回生)へのインタヴュー記事があり、71号には県立盲学校教師の吉松格致(タダシ)さん(29回生)、72号には大阪難波で漫才師として活躍している秋山左楽(本名・中平達男)さん(28回生)が、登場している。

そんなさまざまな記事を渉猟していると、ふと’69年80号に掲載されている「喫茶店がなぜ悪い?」という見出しが目にとまった。そこには「皇帝」「栄光」「王朝」「第五」「第一」が並んでいる。そう、これらすべては当時の喫茶店。土佐校ではすべて出入り禁止であったはずだが、なぜこんなになつかしいのだろうか。思えば、私たちも、ずいぶんと先生方にたてつきながら、その実、すっかり彼らの庇護のもとに甘え、青春を謳歌していたのだねえ。 平成26年度高知支部懇親会について

坂本孝弘(52回) 2014.10.04

今年度の高知支部懇親会は、11月22日(土)に開催します。

時間、場所など等につきましては、改めてご案内させていただきます。

午後6時頃から、高知市内での開催、会費は5千円前後と見込んでいます。

皆様、多数の参加をお願いします。

幹事(高知在住) 井上晶博、山本嘉博、坂本孝弘

平成26年度高知支部懇親会のご案内坂本孝弘(52回) 2014.10.22

向陽プレスクラブ会員の皆様

幹事 井上晶博(44回)・山本嘉博(51回)・坂本孝弘(52回)

久すのせ案内図 |

|---|

さて、ホームページでは予告させていただいておりましたが、標記の会を下記の通り準備いたしましたので、会員の皆様には奮ってご出席頂くよう、ご案内申し上げます。

記

日時:平成26年11月22日(土)午後6時

会場:久すのせ(昨年と同じ会場です)

住所:高知市廿代町8-2、 ミルズビル1階(添付ファイルの地図をご参照ください)

電話:(088)855-5201

会費:5千円(飲み放題)。本部会計から補助を頂け、徴収は3千円です。

※ご都合を、11月8日までにご連絡ください。当日・前日等の急なご連絡は、会員個人宛のメール、または、連絡ハガキでご確認ください。

※なお、メール登録の会員の方にはメールで、未登録の方には往復はがきでご案内しています。(ハガキ発送は、10月23日頃の予定です) 平成26年度高知支部懇親会開催

坂本孝弘(52回) 2014.11.29

平成26年11月22日(土)、高知支部懇親会を、廿代町の「久すのせ」にて、8人の参加で開催しました。

平成26年度高知支部懇親会 |

|---|

岡林敏眞(32O、京都市伏見区)

森木光司(32O、いの町)

井上晶博(44S、高知市)

岩口(川田)智賀子(45K、南国市)

山岡伸一(45S、南国市)

山本嘉博(51O、高知市)

久保寛雄(51N、高知市)

坂本孝弘(52K、土佐市)

岡林会長には、はるばる京都からお越しいただきました。岡林会長のご挨拶から乾杯に移り、昔話に花が咲いた約2時間でした。

森木先輩は、今年も席半ばで急患の呼び出しがありましたので、写真には写っておられません。来年は、乾杯の時に撮影します。

席上の話題から、補足、その後の報告などを掲載します。出席者の皆様からも、投稿をお願いします。

向陽新聞の広告について、山岡先輩から、代金を貰うのに発行した新聞を持たずに行った失敗談や、凸版が高いので新調はなるべく断っていたというお話を伺っていました。

私は、凸版は費用がかかるので、新調はなるべく断らんといかん、と高知印刷の担当の方から教わった記憶があります。校正したゲラを持って、登校前にご自宅まで伺ったことが何度かあるのですが、担当の方のお名前が思い出せません。

広告でお世話になっていた、帯屋町(高知大丸北)のサンエススポーツさんが、今年の夏に閉店されました。私の職場(土佐塾中学・高等学校)も、生徒の体操服や学校の体育用品でお世話になっていたのですが、社長の久保様が、わざわざご挨拶に来られ、校長と私でお会いしました。私が、土佐校時代の新聞部の広告の御礼を申し上げたところ、ご主人とご子息が土佐校でいらっしゃるということで、しばし話がはずみました。

私は、大学進学から高知をしばらく離れ、30歳のとき帰郷しましたが、須崎市や土佐市からの通勤のため、帯屋町で買い物をする機会はあまりありません。それでも、たまの買い物には、広告でお世話になったお店を自然と選んでいます。しかし、川村時計店、児島屋、明文堂書店など、お世話になったお店が次第になくなるのは寂しい限りです。

今年の懇親会には、堀詰で「とさでん交通(高知県交通と土佐電鉄が合併した新会社)」のバスを降り、帯屋町を抜けて行ったのですが、小谷陶器さんの前を久しぶりに通ったとき、シャッターが降りていたので少し心配していました。その2日後、職場の教員の結婚披露宴の引き出物に、小谷陶器さんの品物を頂いたので安心した次第です。

向陽新聞バックナンバーにまだいくつかある欠番について、これも山岡先輩からだったと思いますが、顧問でいらっしゃった小松博行先生ならお持ちではないか、お嬢様とは同級(45回生)だったという話題が出ました。その際、私から、存じ上げているので連絡を取ってみます、ということになりました。実は、小松先生のお孫さんが私の教え子なのです。

早速、在校時の(土佐校の同窓会名簿にも載っている)電話に架けてみたのですが、現在は使われていない、とのことでした。別の方面から、お孫さんに連絡を取ってみます。

お孫さんは、今年度には27歳になられるはずです。

私は、平成10年頃から学校の将棋部の顧問をしているのですが、お孫さんは平成12年に中学に入学され、将棋部に入られました。この学年には他にも2人強い生徒が居て、1年上と2年下にも強い兄弟が居ましたので、年間4つある高校生男子の県タイトルを、お孫さんが高校生だった3年間には、本校が10回獲得しました。

お孫さんも、高1で個人、高2・高3では団体で全国高校選手権の高知県予選で優勝し全国大会に出場しました。団体は3連覇しましたので、団体の3人、うち2回は個人の1人も含めて、福井県大野市、徳島県阿南市、青森県八戸市へ引率したものでした。

小松先生が亡くなられたのは、お孫さんが高3の時だったと思います。私が土佐校出身なのをお孫さんは知っていたので、お祖父ちゃんは土佐の先生だったと教えてくれたと記憶しています。誰先生かと尋ねると小松先生だと言うので、私が所属していた新聞部の顧問だったと話して、お互いに驚いたことでした。

お孫さんは、現役で東大文Ⅱへ進学し、経済学部を経て、卒業と同時に総務省のキャリア官僚として勤務されています。現在、どこかの県に出向していると聞いています。

前に会ったとき、尾﨑正直知事(61回生)の次の次あたりの知事選に出るなら、その頃は私も定年になっているだろうから、選挙事務所の手伝いくらいに雇ってくれ、と言ってあります。

私は、将棋部の顧問だけでなく、お孫さんには、高2・高3と数学を教えました。

小松博行先生には、高3で倫理を習ったと記憶しています。

私が将棋部の顧問をしているのは、土佐校の前の校舎に原因(?)があります。前の校舎が新築され供用になったのは、昭和46年4月からで、私が中2に上がる時でした。私は、中3の時に開催された「開校50周年記念向陽祭」のクラスの出し物で迷路をやった際に、「土佐校の7不思議」などという風刺物の展示をしたのが縁で、仲間と3人で、1年上の久保先輩や山本先輩(お二人とも懇親会には今年も出席いただいています)にお誘いいただいて(無理矢理引っ張り込まれて)、入部しました。

その新校舎では新聞部の部室は中学棟の3階(中3フロア)の一番中央棟寄りにありました。棋道部の活動は教室でしていましたが、盤や駒や碁石の保管場所として、新聞部の部室を共用していたのです。それがきっかけで、棋道部にも参加し始めたのです。

土佐校では、6月の大会(高校竜王戦高知県予選、文部科学大臣杯中学校団体戦高知県予選)を最近は6階の筆山ホールで開催させてもらっています。今年の12月には高校四国大会(各県持ち回りで4年に1回は地元開催)も筆山ホールで開催します。

(新聞部関係者以外のお名前の掲載は極力控えさせていただきました)

『高知城「御築城記」とその後の穴太衆』と『NHK番組紹介』中城正堯(30回) 2014.12.01

この画像をクリックすると PDFファイル(紙面)が開きます |

|---|

もう一つはNHKの番組紹介で、このホームページがきっかけで、協力することになった番組 です。以下の文章をお願いします。放送までの短期間ですので、メンバーへのメールでも結 構です。

<お知らせ>

NHKに公文公先生の師弟関係が登場!

NHK総合テレビ12月19日夜10時放映の「ファミリーヒストリー山本寛斎」に、公文公先生(7回 生・公文式教育の創始者)と、山本寛斎氏の父・山本一男さんの師弟関係が紹介されます。 そのきっかけは向陽プレスクラブのホームページです。私が書いた「海辺から龍馬の実像を 発掘」の中で、海南中学で師弟関係にあったお二人の、東京での50年後の再会を紹介しまし た。山本さんは、公文先生が阪大を卒業した昭和11年、最初に赴任した海南での最初の教 え子の一人です。

これがNHK取材班の目にとまり、土佐高経由で筆者への取材依頼があり、協力致しました。 画面にはわずかしか出ないと思いますが、KPCホームページの情報発信力と、NHKの丹念 な情報収集に改めて驚かされました。山本家の家族関係も、驚きの連続です。

番組案内はがき 提供:NHK |

|---|

『税金を払わない巨大企業』を読んで

山本嘉博(51回) 2014.12.14.

筆者近影 |

|---|

8年前に『不撓不屈』を観たときの映画日誌に綴ったように、僕は、節税という言葉が大嫌いなのだが、本書に触れて「「節税」という言葉を初めて発表したのは、実は大蔵事務官時代の私でした。当時、「徴税担当者が節税とはなにごとか」と庁内で懲罰に掛かりそうになったほど、この言葉は物議をかもした」(P12)と記されていることに大いに驚いた。

実効税負担率が低い大企業

その著者が、法定税率だけを取り上げて法人税の高い安いを論じているマスコミや財界に対して、企業の利潤「企業利益相当額」に対する実際の納税額「法人税納付額」の割合として「実効税負担率」という指標を提示して、竹中平蔵が経済・金融政策を牛耳っていた感のある小泉内閣時代の2006年に実施した「法人企業の申告所得金額の公示制度の廃止」により捕捉が極めて困難になった個別企業の納税情報を収集し分析して「実効税負担率が低い大企業35社」を割り出しているのだが、その余りにもひどさに呆れかえったわけだ。

新書の帯には、2013年3月期のソフトバンクとユニクロが取り上げられていて、純利益788億8500万円に対する納税額500万円(0.006%)、純利益756億5300万円に対する納税額52億3300万円(6.92%)が示されているが、5期通算で見れば、「特徴的なのは、金融機関とその持株会社、商社、自動車メーカーが多いこと」(P47)が指摘されている。

最も実効税負担率が低かったのは、みずほフィナンシャルグループで、

1兆2218億5500万円の税引き前利益に対して実際に支払った法人税等が2億2500万円(0.02%)、

5位の三菱UFJフィナンシャルグループが1兆4186億300万円に対して197億3500万円(1.39%)、

6位の三井住友銀行が2兆2708億2100万円に対して1718億6500万円(7.57%)、

8位の三菱東京UFJ銀行が2兆3659億6200万円に対して2999億8100万円(12.68%)、

11位の丸紅が1兆517億2000万円に対して2475億400万円(23.53%)、

15位の住友商事が1兆5310億4600万円に対して4221億8800万円(27.58%)、

17位のNTTドコモが5兆3948億8600万円に対して1兆5086億円(27.96%)、

18位の日産自動車が1兆7002億7700万円に対して4905億7500万円(28.85%)、

19位の本田技研工業が2兆2817億2400万円に対して6771億4100万円(29.68%)と、

上位と言うか低位と言うか20社のうち1兆円以上の税引前利益を挙げている企業を拾い上げると、著者の指摘どおり顕著な傾向が露わになる。

1位のみずほフィナンシャルグループを引用して、その実効税負担率の低さを「サラリーマンの平均年収は400万円と言われていますから、換算すればわずかに「737円」しか納めていないことになります」(P57)と判りやすくも刺激的な表現が目を惹いたが、むろん法人の企業活動と個人とでは単純な比較はできないことも一応は付言されていた。

何故このようなことが起こるかというと、実際の税負担に影響するのが税率だけではなくて課税対象額だからだが、「それは、利益があっても課税所得として算入しなくてもいいような優遇税制があるから」(P44)で、「外国税額控除制度の欠陥」「特別試験研究費など政策減税による税額控除」などを挙げていた。「ちなみに、この特別試験研究費の税額控除は、これまで法人税額の20%までを上限として認められて来ましたが、2013年度の税制改正によって上限は30%に引き上げられて、さらに優遇されました。」(P54)とあるが、外国子会社への付替えや研究開発減税などの措置を活用できるのは大企業に他ならず、そういった優遇措置ほど強化している姿は、献金をしてくれる大企業のためなら、世界から批判的に見られても、強引な円安誘導をして、一時業績悪化が懸念されたトヨタを史上空前の2兆円黒字なんていう異常事態に導いたりしていることとも符合している。著者が自動車メーカー各社が恩恵を受けていると指摘している研究開発減税の2013年の強化も、おそらくはトヨタの強い要請によるものなのだろう。最近のトヨタのCMがソフトバンクも真似できないくらいの豪華キャストになってることに幸福感を覚えられる国民が果たしてどれだけいるのかなどと思うと、何とも腹立たしい。

企業献金力に乏しい中小企業が苦しくても、たいした支援策は講じないのに、大手家電業界が苦境に立ったときは、省エネ省電力によるエコを口実にエコポイントなどという販促キャンペーンを国掛かりで打ち出してきたのは、麻生政権のときだったように思うが、誰のほうを向いて、何のために政策施策を打ち出しているのかが、あまりに露骨で呆れてしまう。それでも富裕者でもない人々に支持させるメディア操縦だけは見事というほかないのが癪に障るのだが、嫌韓嫌中ムードを煽って利用しているのもそのためのようにさえ見える。

見直すべき受取配当金益金不算入制度

『税金を払わない巨大企業』<文春新書> |

|---|

この受取配当金益金不算入制度の問題について、ネットでは二重課税を避けるために設けられた当然の措置だとか、大企業のためのものではなくて中小企業も同じように使える制度だということをもって、本書をトンデモ本のように言っている輩もいるようだ。ロジック的にはそれも誤りではないけれども、現場的“実効”に目を向ける著者からすれば、中小企業で実際に受取配当金益金不算入制度を使って課税対象額を軽減している事業者がどれだけいて、その金額がいくらなのかということからすれば、笑止千万だからこそ、“事実上”大企業のための制度だと言っているのだろう。

そして、二重課税の問題については、本書のなかでも「二重課税のケースはまれ」との小見出しで言及していて、「「受取配当金益金不算入制度」は、法人企業と株主個人の二重課税排除のために設けられた側面もありました。しかし今では、大企業の利益の多くは、個人株主に帰着していないのですから、もはやこの制度を適用する根拠は失われたに等しいのです。それにもかかわらず、依然としてこの制度が実施されているのは、大企業を優遇するばかりで、国民に負担を押し付ける結果になっています。」(P100)と述べている。

この益金不算入制度の導入趣旨がどこにあったのかを僕は知らないけれども、事業収益に係る課税後のものであっても、配当収益として別人格が収益を挙げれば、グループ企業であるか否かによらず、収益として課税を受けるのは、むしろ当然のことのように思える。例えば、ガソリン税などは、消費税との二重課税を問題にする者もいれば、ガソリン税は商品原価を構成するものであって取引税の消費税とは別物とする考え方もあって、現行の“言うなれば二重課税”が制度的帰結として設けられているにすぎない。受取配当金を益金として算入させるかさせないかは、それと同じような問題で、制度的にどう整理をつけるかということであって、どちらが正しくてどちらが誤っているという問題ではない。それゆえに著者は、現行制度において不算入とすることをもって“脱税”などと言っているのではなく、この制度によって「国民に負担を押し付ける結果」になっていると考えるから、「私は、巨大企業の受取配当金は課税対象にすべきだと主張」(P101)しているに過ぎない。それをもって、トンデモ本呼ばわりするほうが、遥かに税制に対する制度的理解が低いということは、税の専門家ではない僕でも容易に判ることだ。

大正生まれの気骨ある専門家の正論

これらに加えて、海外関連企業との取引価格の操作によって課税所得を抑えたり、タックス・ヘイブン(「税金が極めて安いか、全く税金がない、という税率の低さのほかに、金融規制の法的規制を欠いていて、強い秘密保持の法制をもつ地域や国のこと」(P153))の活用などをしている経営者に対し、「察するに、税金はコストだから安ければ安いほど良い、自分の企業さえ儲かれば日本経済が空洞化しても関係ない、という感覚なのでしょう。哀しいことに、これが現代の多くの大企業の経営者の本音だと思います。」(P114)としつつ、「そもそも企業の社会的責任とは、本来、黒字を出して、雇用とともにより多くの税金を払うことで、国家の安全保障や国民の福祉などに貢献することです。それが、社会の公器たる企業のあるべき姿です。 ところが、今の日本では、また、多額の納税を行う企業を尊敬する社会的風土も失われています。企業経営者の側も、社会的責任感が欠如しています。…要するに、国にとって稼ぎ頭である大企業がグローバル化し、無国籍化して「国に税金を払わない大企業群」となってしまい、税金が空洞化して財政赤字の元凶となっている。その穴埋めを、消費税増税という形で負担させられているのです。被害者は、大企業とは直接に関係のない一般国民のほとんどです。」(P115)と論じている大正生まれの気骨ある専門家の正論に、返す言葉はあるのだろうか。

「巨大企業が、法人所得をいくら申告し、実際にはいくら納税しているかを公表する制度が復活すれば、納税状況の実態を社会に開示し、透明化することができます。そうすれば、大企業の経営者も、社会的責任について自覚するでしょう。 大企業の経営者には、今一度、国家とは何か、企業の社会的責任とは何か、ということを考え直してもらいたい」(P116)として著者が提案している「申告所得金額の公示制度」(企業長者番付)の復活は、即刻やってもらいたいものだと思った。

そして、あとがきに「本書は決して大企業バッシングではありません。大企業の巨大な利益からすれば、法定正味税率で納税しても、企業の屋台骨はゆるぎもしません。大企業を優遇するあまり、国民に過重な負担がかけられるゆがんだ税制こそ、日本の将来を危うくすると私は懸念しているのです。…日本を戦争に駆り立てた原因のひとつに、国家財政のもろさや経済の脆弱さがあげられます。日本の財政や経済の弱さを補うために、他国に進出を企んだのです。…悲惨な戦争を二度と起こさないためにも、日本を内側から強くしなければならない。そうしなければ、戦争で亡くなった人たちに申し訳ない。」(P188)と記している“兵隊として外地からの復員経験を有する古老”が「このままでは、国と国民を幸せにするはずの富は、大企業や大富豪に吸い上げられて、海外のタックス・ヘイブンに流出する一方です。そんな理不尽な道理が許されていいのでしょうか。…税制は政治のバックボーンであり、社会の公正さの鑑です。」(P189)と訴えている言葉に感銘を受けた。

【構成】

はじめに

第1章 大企業は国に税金を払っていない

第2章 企業エゴむき出しの経済界リーダーたち

第3章 大企業はどのように法人税を少なくしているか

第4章 日本を棄て世界で大儲けしている巨大企業

第5章 激化する世界税金戦争

第6章 富裕層を優遇する巨大ループホール

第7章 消費増税は不況を招く

第8章 崩壊した法人税制を建て直せ!

あとがき

ヤマ

http://www7b.biglobe.ne.jp/~magarinin/

(『間借り人の映画日誌』)

http://www.arts-calendar.co.jp/YAMAsan/Live_bibouroku.html

(『ヤマさんのライブ備忘録』) 向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑩ 1970年(81号)~1972年(92号)

「新校舎建設中の世代」

水田幹久(48回) 2014.12.23

筆者近影 |

|---|

時代背景を分かりやすくするために、この時期の主なニュースと土佐校新校舎建設の過程を並べたものを表に示す。

現在の敷地に建設が決定したことを伝える記事。 ここに至る経緯からか、すんなり着工されるだろうか? との思いが行間に感じられる。 (83号) |

|---|

以降、在校生の新校舎に関する関心は高まり、校舎完成までの期間、毎号新校舎や施設に関する記事が掲載されるようになる。83号でも、早速在校生にアンケートを取り、45%程がなお移転を望んでいることを伝えている。(当然のことであるが、中学低学年には実現が早い現敷地建設の希望が多く、高校高学年は時間が掛かろうとも改善が期待できる移転の希望が多い結果になっている)また、生徒会も学校側からの要請を受けて、新校舎への生徒の要望をアンケートにより集約して、新設する設備、改善を求める設備などを学校に要求している。新設希望では個人用ロッカー、冷暖房設備、改善希望では食堂、体育館、便所が上位にあがった。

実線が当時の土佐校敷地。点線で囲まれたエリアが運 動部希望の面積。電車通りから潮江中学校に達する。 |

|---|

また、84号では開示された新校舎の設計図に生徒会の要望があまり取り入れられてないことを報じるなど、新聞部は紙面を通じて生徒の要望を叶えるよう訴えている。

工事期間中の苦労

工事は’70年8月7日に起工式が執り行われ、着工した(86号)。第1期工事は中央棟(5階建)と高校棟(4階建)で、’71年4月竣工した。第2期工事は中学棟(4階建)で、’72年3月竣工。第3期工事は体育館、食堂で、’73年3月竣工。最後にプールが第4期工事として、’75年7月に竣工した。最終的に5年間を掛けて建設したことになる。工期が細かく区切られた理由として、曽我部校長は、旧校舎を授業で使用しながら進めなければならなかったことと、資金調達の目処が立った部分から順次進めたことを、向陽新聞の取材に対して説明している。

第1期工事期間は旧校舎で授業を行いながら、グランド部分で工事を行った。そのため、校舎の一部が工事に架かりスペースのやり繰りが必要であった。不便な面が多々あったが、生徒の協力もあり、学校側も不都合は都度対処しながら進められた。86号の記事には以下のようにその様子が報じられている。

・「声」欄への中学3年生の投稿によれば、工事により中3のA、B、Cの3クラスは元理科共通教室、元柔道場、

元技術室に移動、そこでの授業環境の悪さが訴えられた。この記事掲載後、特に環境が悪いAクラスは再度

教室を移動した。

・グラウンドの使用不能により運動部の活動が大幅制限される。

・自転車置場不足と置場周辺の混雑。

・運動会は新グラウンドで以前に比べ縮小して実施。

長年の希望が叶い新校舎第1期工事完成。 引越し風景にも喜びが感じられる。 (89号) |

|---|

一方、不便ながらも、心がなごむエピソードも紹介されている。新校舎建設現場の地下3mの所から古墳時代の土器が発見され、高坏(たかつき)の脚と判明した。

これまで新校舎建設に対して、様々な注文を付けてきた向陽新聞も、第1期工事が完成した時には、’71年5月25日の89号で「新校舎その威容を表す」「明るくなった教室」と1面トップで完成の喜びを報じている。そして4月30日の完成の後、5月6、7日に全校生徒による引越し作業が行われ、8日から新校舎で授業が開始された。

----------------------------------------------------------------------

次に、本稿の対象期間の記事から、いくつか拾ってみたい。

食堂問題について

まず本校の食堂がかかえる問題点について。これは食堂の従業員が怪我により休むことになり、一時食堂が休業したことに端を発して、食堂のあり方について、新聞部が問題提起を行ったものである。

木造校舎時代の食堂をご存知ない世代の方はイメージが難しいかも知れないが、当時の食堂は、メニューはうどん、そば、日本そばの3品だけで、昼休み時間に約800食を提供していた。一人で2杯食べる者が大多数であったため、1日400人強の利用者があった。弁当持参でない生徒にとって、昼食は食堂利用か売店のパン購入の2つの選択肢しかなかった。

食堂が一時休業した経緯は87号で報じている。怪我で休んだ従業員の代わりはなかなか見つからず(待遇の悪さが主な理由)、再開後も1/4程度の量しか提供できない状況が続いた。食堂の機能を安定的に維持できるよう対策を望む意見に対して、校長は「昼食は弁当持参が本来の姿で、食堂は弁当持参できない人のために補完的に有る施設」との認識を示した。この認識に対して、新聞部は紙面を通して、食堂は学校には不可欠な機能なので充実、安定させることを要望した。その理由として、共働き世帯の増加により、母親が弁当を作ることが当たり前ではなくなっている時代の変化。生徒も通学時の荷物が増加していることなどをあげた。その後89号ではうどん類の値上げを伴うものの、労働条件改善の動きがあることが報じられている。そして、建設後の新校舎では食堂機能が大幅に改善されている。

「50年目の堕落」現象

「50年目の堕落」を伝える85号 |

|---|

終わりに

新校舎建設中の時期を過ごした世代と言うことで、新校舎建設中のエピソードに偏ってしまったこと、ご容赦願いたい。新校舎建設の陰に隠れてもっと重要なことを書き漏らしていないかどうか心配ではあるが、書き始めればあれもこれもと出てきそうなので、ここまでにしておきたい。

改めてこの時期の向陽新聞記事を読み返すと、まだ学生運動から受けた影響が残っているのか、新校舎建設に関する要望、食堂の改善要求、先生方の分科会に期待する要求、本稿で触れていないが授業料値上げへの反対、文化部の活動を制限する動きへの反発など、学校=校長先生に対する要求が目立つ(しかも厳しい口調)。時代は安田講堂占拠から浅間山荘事件にかけての期間であるので、学生運動の凋落を感じているはずであるが、その影響から完全には逃れられていないのかも知れない。資金調達に苦労しながら新校舎を建設した曽我部校長の視点から見れば、新聞部はなんとも小うるさい生徒達に見えていたことであろう。

この向陽新聞に見る土佐中高の歩みの連載は、今回で一旦終了となります。向陽新聞は本稿の期間以降も発行が継続されていますので、この後、続編を書いてくださる方の連載再開に期待したいと思います。

----------------------------------------------------------------------

執筆を終えて

この「向陽新聞に見る土佐中高の歩み」への執筆は、半ば強制的に決められていたので、抵抗しても時間の無駄になるだけと観念して、取り組ませて頂いた。

自分の担当期間の向陽新聞紙面を読み返すと、粗製乱造ぶりが目立って、恥ずかしい限りである。見出しに誤字があったりして、できれば記録に残ってほしくないという思いもあるが、一度活字になってしまっては、取り返しがつかない。言い訳になるが、当時5回/年の発行を目指していた。そして時には6面版、4面版を発行したので、質より量と即時性を重視していたように思う。もう少し質にも拘るべきだったと反省させられる。

記事の中に学生生活の一旦が見える記述に出会うと、懐かしく感じられる。当時、「学校訪問記」という、他校を訪問する連載を行っていた。当然、放課後に出かける訳であるが、自転車で訪問したと記されている。市内の学校はもとより、高知工業高専(南国市物部)、高知外語(当時、荒倉トンネル付近に所在)などを自転車で往復している。すばらしい機動力だと思うが、当時は当たり前だったのだろうか、我ながら記憶に残っていない。若かったからできたことなのであろう。 あけましておめでとうございます

藤宗俊一(42回) 2015.01.09

本年も宜しくお願い致します

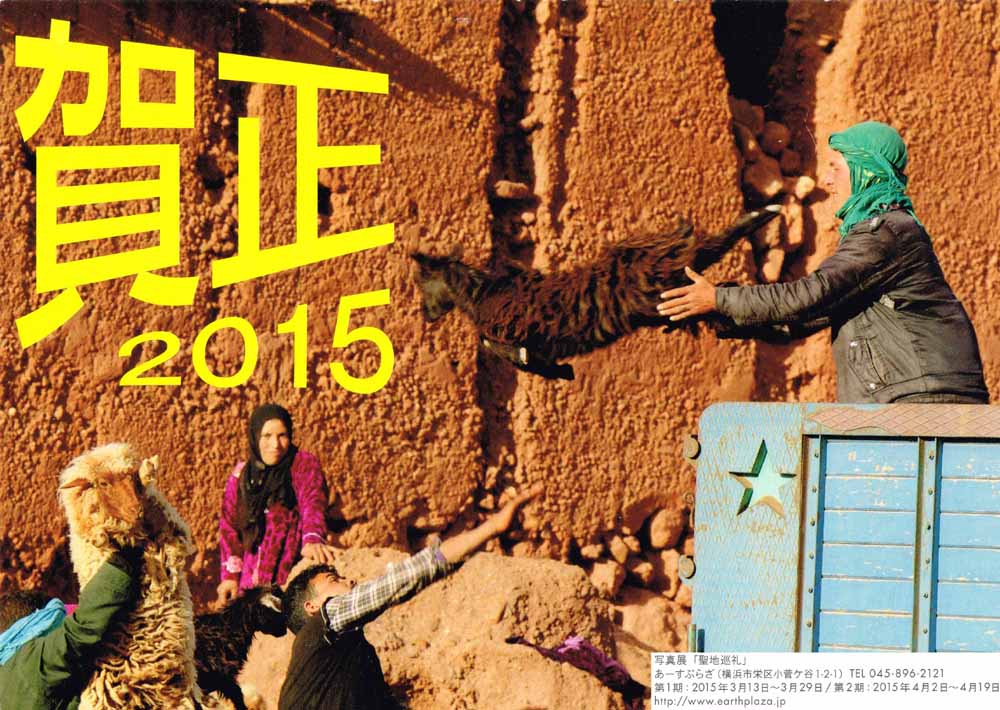

年賀状を整理していたら、とても綺麗な作品があったのでこの場をかりて紹介させていただきますのでお楽しみ下さい。全て『家』と呼ばれる人たちからのもので、工事『屋』風情では太刀打ちできません。尚、最後のは、御存じの方もいらっしゃると思いますが、郷土出身で『土門拳賞』や『紫綬褒章』をもらった大家、野町和嘉さんのものです。今年もライフワークの『聖地巡礼』の個展を開くそうですので是非足をお運び下さい。

賀状1 |

賀状2 |

|---|

賀状3 |

写真展『聖地巡礼』あーすぷらざ(横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1)045-896-2121 第1期2015/3/13~3/29 第2期2015/4/2~4/19 http://www.earthplaza.jp |

|---|

中島及著作集『一字一涙』発刊のご挨拶

鍋島高明(30回) 2015.02.05

各位

謹啓

筆者近影 |

|---|

及氏は土陽新聞、高知新聞記者として明治、大正、昭和と三代にわたって活躍した土佐を代表するジャーナリストですが、特に戦前から戦後にかけて高知新聞で朝刊第一面コラム「小杜会」を長期にわたって書き続け「土佐新聞界第一等の文章家」と称されるほどでした。

今度の著作集に収めたのは「小杜会」に書いたものを除き、評論、エッセイ、評伝、書評など単行本未収録の作品を可能な限り集めました。それらの発表媒体は高知新聞、県民クラブ、高知県人、土佐史談などを中心に各種伝記に寄せた序文や追悼文も収録しました。 その多くは土佐ゆかりの人物にかかわる文章で、中でも幸徳秋水にまつわるものが多いのが目につきます。及氏は海南中学時代に秋水の文章にあこがれ「平民新聞」を購読し、土佐平民倶楽部に加わります。のち上京して早大時代には無二の親友田中貢太郎とともに秋水の身近に位置し、危うく大逆事件に連座しかねない状況でした。

現在高知市立自由民権記念館に所蔵されている資料の中に及氏が「平民新聞」53号から筆写した秋水・枯川共訳「共産党宣言」があります。発禁は必至とみて及少年が必死で写し取ったものです。秋水の思想を理解する以前に秋水の文章に魅せられたのが及氏でした。戦後秋水について多面的研究が進む中でその文章力が高く評価されています。文芸評論の丸谷才一氏が激賞しているように、秋水の文章は近代日本文学史上における秀峰の一つであることに異論はないでしょう。

中島及著作集『一字一涙』 |

|---|

本書を読んだ知人からこんな及氏評が寄せられました。「及さんは多くの友人と損得抜きの熱い心で交際しつつも、一方で友人たちを冷静に客観的に眺める二面性を持ち、優れた批判的小文を書くことを人生の目的とした希有な文人との印象を受けました」。これには私も全面的に賛成です。

本書には及氏を師と仰いだ人々の追悼文集を収録しました。塩田庄兵衛、外崎光広、吉村淑甫、入交好保、安岡隆彦らの文章は人間中島及を知る上で必須の資料だと考えました。また三里史談会発行「大平山」の創刊号に掲載された及夫人寿江さんの回想録も転載しました。その存在を教えてくれたのは畏友中城正尭氏でした。本書は大勢の人々の支援によって完成にこぎつけることができました。今年は及氏没後35周年に当たります。本書を御霊前に捧げるとともに、及氏の文章を味わっていただきたく存じます。

敬具

平成27年1月

―100周年を前に母校に再び問う―土佐中高理事会は機能しているか?

公文敏雄(35回) 2015.02.08

筆者近影 |

|---|

たまたま目にした2月8日付の日本経済新聞朝刊「読書」欄に、早稲田大学教授川本裕子氏の書評「取締役会の仕事」(ラム・チャランほか著 日経BP社)が掲載されていた。少々長くなるが、その骨子を紹介したい。

「取締役会が機能するためには、その会社の基本理念が確立され、取締役と経営陣に意義が浸透していることが最も重要だと本書は主張する。基本理念が明確でないと、取締役会が会社の戦略を正しく導く基盤があいまいになるからだ。・・・最高経営責任者(CEO)の人選はその中でも取締役会が明確に責任を負うべき事項であり、『CEOの承継』『CEOを解雇する』の章に多くのページを割いている。人選がうまくいった例、失敗して会社が低迷した事例の紹介もリアルだ。・・・取締役会が本来果たすべき機能は何か、そのための条件は何かという『実質論』がもっと議論されないと日本の企業統治が世界から遠い状況は変わらない。」

お察しかと思うが、書評の「取締役会」を「理事会」に、「会社」を「学校」に、「CEO」を「学校長」に、「企業統治」を「学校経営」に置きかえて試しにもう一度お読みいただきたい。読み替えてもさほど違和感がないのは、ご高尚のとおり、旧態然とした組織の経営・運営のありかた(ガバナンス)が今世紀に入って大きく変わろうとしており、ほかならぬ学校法人もその渦中にあるからである。近年、法制面でも会社法、公益法人法に続いて学校教育法、大学法人法、私立学校法などの改正が相次ぎ、その中核が21世紀に望ましい「ガバナンス」改革であり、理事・理事会の役割と責任の重科・明確化である。このような「環境の変化」をどうとらえ、それにどう対処していくか、理事や理事会のかなえの軽重が問われているのではないだろうか? 向陽プレスクラブ幹事会議事録

水田幹久(48回) 2015.03.26

議長 岡林哲夫幹事長 書記 水田 幹久

1.日時 3月15日(日) 10時~12時

2.場所 京橋区民館 4号室

3.出席者 岡林敏眞(32回) 公文敏雄(35回) 岡林哲夫(40回) 藤宗俊一(42回)

中井興一(45回) 水田幹久(48回) 北村章彦(49回) 以上7名

4.岡林哲夫幹事長が議長となり、配布済みの2015年春幹事会議題(案)に沿って以下の通り議事進行した。

1. 2015年度総会について

日時:2015年4月25日(土)17:00~17:30 総会 17:30~19:30 懇親会

場所(案):「酒菜浪漫亭 東京新橋店」

港区新橋4-14-7 TEL:03-3432-5666

URL: http://syusai-romantei.jp/index_to.html

議題:次議案

懇親会費 5千円徴収予定(飲み放題付き7千円のコースあれば予約)

2.総会議案について

1) 開会 (岡林会長)

2) 2014年度活動報告 (岡林幹事長) → 別紙1参照

3) 2014年度会計報告 (中井会計) → 別紙2参照

4) 2015年度活動計画案、予算案 (岡林幹事長) → 別紙3参照

5) その他

2015年度活動計画について、「向陽新聞に見る土佐中高の歩み(続)」、「読書室の充

実」以外にも、当日又は事前のメールでの提案を待っている

3.その他

・土佐中創立基本資料集ホームページ掲載の件(昨年からの検討課題)

北村幹事(デジタルデータ提供)と藤宗幹事(ホームページ掲載)で検討する

・会則の変更について(会費未納者の議決権を停止する案について)

総会の議決権は総会当日までに、前年度または当年度の年会費を納入した会員が

有するものとし、総会の成立要件を、議決権有する会員の過半数と改定する案を

採択した

・幹事長補佐の選任

北村幹事を幹事長補佐に選任した

幹事の負担が増している現状を改善するため、幹事の増員を図ることとした

以上を以て2015年春の幹事会を終了した。 2015年度向陽プレスクラブ総会議案

水田幹久(48回) 2015.03.26

文責:水田書記

2014年度活動報告

Ⅰ 総会・幹事会

総会

1.日時 4月26日(土) 17時-18時

2.場所 「ねぼけ 丸の内店」

3.出席者 中城正尭(30回) 大町玄(30回) 岡林敏眞(32回) 吉川順三(34回)

公文敏雄(35回) 岡林哲夫(40回) 藤宗俊一(42回) 永森裕子(44回)

中井興一(45回) 水田幹久(48回) 北村章彦(49回)

開会時出席者10名、委任14名で会員46名中24名参加、総会は成立

(その後1名が遅れて参加、参加者11名となる)

4.岡林敏眞会長が開会の挨拶、本総会の議長を務める。

5.以下、総会議案に従って進行

総会議案

1)2013年度活動報告

2)「土佐中學校創立基本資料集」発刊の意義・経緯報告

3)2013年度会計報告

4)会則変更案

5)2014年度活動計画案・予算案

活動計画

①総会・幹事会

②ホームページの充実

③百年史編纂協力活動

④その他

予算

創立基本資料集印刷費については百年史編纂活動協力引当金を取り崩し

印刷費用全額を支出とすることとした。

6)幹事追加の承認

新幹事として、北村章彦(49回)、坂本孝弘(52回)を追加することが承認された。

以上を以て2014年度総会を終了し、総会会場にて懇親会を行った。

幹事会

2015年3月15日: 総会の開催及び議案を決定した。

高知支部懇親会

2014年11月22日(土) 「久すのせ」にて開催

出席者:岡林敏眞(32回)森木光司(32回)井上晶博(44回)岩口(川田)智賀子(45回)

山岡伸一(45回)山本嘉博(51回)久保寛雄(51回)坂本孝弘(52回)

Ⅱ ホームページの充実

「向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑨、⑩」(加賀野井、水田)

「向陽プレスクラブ2014年度4月総会議事録」(水田)

「高知支部懇親会の案内及び報告」(坂本)

「主張、論評」(公文)

「風のたより」2報(笹岡、藤宗)

「今こんなことをしています」2報(中城、水田)

「読書室」4報(鍋島、公文2報、山本)

Ⅲ 百年史編纂協力活動

土佐中學校創立基本資料集「土佐中學を創った人々」の制作・発送・寄贈

| 制作部数 | 120 | 冊 | |

| 会員への配布 | 39 | 冊 | (総会での配布11冊、送付26冊、未処理2冊) |

| 母校への寄贈 | 55 | 冊 | (理事・監事・評議員21冊、百年史執筆者6冊など) |

| 宇田家・川崎家への寄贈 | 4 | 冊 | |

| その他関係者への寄贈 | 4 | 冊 | (中城さん経由) |

| 残 | 18 | 冊 |

2014年度会計報告

*会員のページに掲載してあります。

2015年度活動計画案

1.総会・幹事会

総会

2015年4月25日(土)に東京にて開催

総会終了後に懇親会

(2016年度は4月23日(土)に東京にて開催予定)

幹事会

・9月頃 「活動状況中間検討」

・3月頃 「年度総括、総会議案検討」

・高知・関西からの幹事会出席者に旅費を定額補助

高知支部

・秋に高知支部懇親会

・東京、関西からの出席者に旅費を定額補助

2.ホームページの充実

・「向陽新聞に見る土佐中高の歩み(続)」を引き続き掲載

・「読書室」充実

3.百年史編纂協力活動

・「土佐中學校創立基本資料集」をホームページに掲載する

4.その他

・会員の拡充を図る

・向陽新聞バックナンバーCDの頒布を行う

2015年度予算案