2017/04/01 - 2018/03/31 ��X��܂�

2016/04/01 - 2017/03/31 ��W��܂��@

�@�@2018/04/01 - 2019/03/31 ��P�O��܂�

2016/04/01 - 2017/03/31 ��W��܂��@

�@�@2018/04/01 - 2019/03/31 ��P�O��܂�

���^�C�g�����N���b�N����ƍŐV�y�[�W�փW�����v���܂��B

���摜�Ƀ}�E�X�|�C���^�[��u���Ɖ摜���g�傳��܂��B�S�̑�������Ȃ��ꍇ�}�E�X�����̃X�N���[���{�^���i�z�C�[���j���A�}�E�X�|�C���^�[���摜�ɍڂ����܂ܕ����L�[�i���������j���g���ăX�N���[�����Ă��������B

| 2017.04.18 | �@�|�{�C���i37��j | �@�@���[���b�p�E�p�[�e�B���� |

| 2017.04.28 | �@���c���v�i48��j | �@�@�G���u�n��R�~���j�e�B�v |

| 2017.04.28 | �@���c���v�i48��j | �@�@���z�v���X�N���u2017�N�x����c���^ |

| 2017.05.22 | �@���鐳ꟁi30��j | �@�@��������ς������m�̖� |

| 2017.05.24 | �@�瓇�����i30��j | �@�@�w��ǂ̂��炢�āx����ł̔����ɂ��� |

| 2017.06.24 | �@���R���v�i30��j | �@�@�u�O�������Y�Z���ƃ`���C�R�t�X�L�[�v�q�܂��� |

| 2017.06.24 | �@���ъ��Y�i27��j | �@�@�u�O�������Y�Z���ƃ`���C�R�t�X�L�[�v�q�܂��� |

| 2017.06.26 | �@�y�c�����i36��j | �@�@�u�O�������Y�Z���ƃ`���C�R�t�X�L�[�v�q�܂��� |

| 2017.06.26 | �@�����q�Y�i35��j | �@�@�����̂��m�点 |

| 2017.07.10 | �@���鐳ꟁi30��j | �@�@�u�y��������Z���̉��y���v�ƁA���m�V�����Љ� |

| 2017.07.12 | �@�I�쐳�m�i31��j | �@�@�f�B�b�N�E�~�l����̎v���o |

| 2017.08.20 | �@���鐳ꟁi30��j | �@�@�u�g������̊G�{�h�̌����v |

| 2017.08.26 | �@���@�r��i42��j | �@�@�I���錾 |

| 2017.10.03 | �@���鐳ꟁi30��j | �@�@�u�g������̊G�{�h�̌����v |

| 2017.10.10 | �@���鐳ꟁi30��j | �@�@�u�����G�ɂ݂�q�ǂ������̕����J���v |

| 2017.10.12 | �@�R�{�Ô��i51��j | �@�@���V�ߎq�搶���� |

| 2017.10.12 | �@�R�{�Ô��i51��j | �@�@���茳���搶���� |

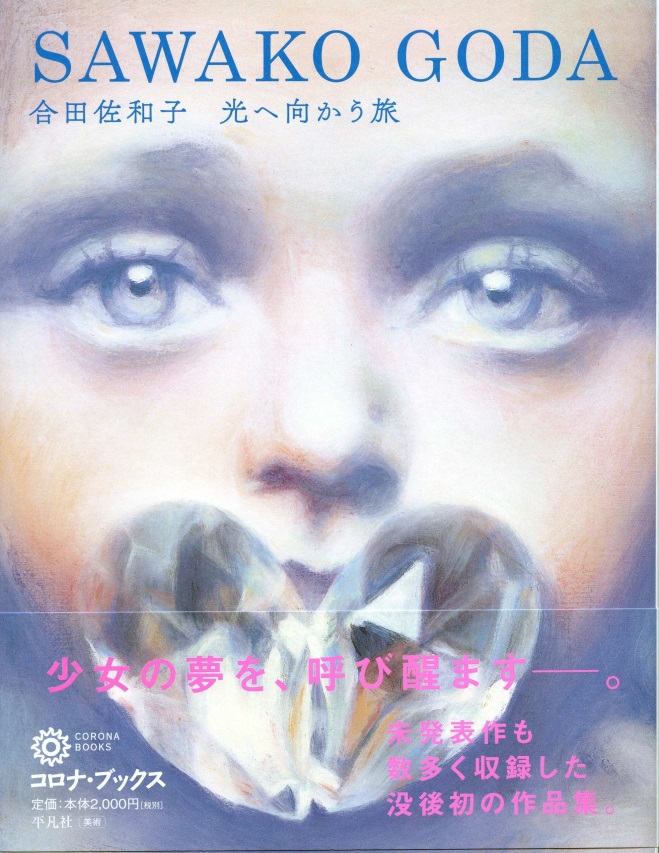

| 2017.10.20 | �@���鐳ꟁi30��j | �@�@�wSAWAKOGODA���c���a�q�����������x���s |

| 2017.10.20 | �@���c���v�i48��j | �@�@2017�N9�����z�v���X�N���u������c���^ |

| 2017.10.20 | �@��{�F�O�i52��j | �@�@11��25���i�y�j���m�x�����e�� |

| 2017.11.02 | �@�R�{�Ô��i51��j | �@�@�ǐL |

| 2017.11.05 | �@�y�c�����i36��j | �@�@����搶�̎� |

| 2017.11.12 | �@�R�{�Ô��i51��j | �@�@�x����Ȃ���ǂ݂܂��� |

| 2017.11.18 | �@��{���i35��j | �@�@���ސ_�X�i�^�C���C�[�T�[���I�s�j-���̂P |

| 2018.01.02 | �@���鐳ꟁi30��j | �@�@�����ʼn�E����R���N�V���� |

| 2018.01.02 | �@��{���i35��j | �@�@���ސ_�X�i�^�C���C�[�T�[���I�s�j-����2 |

| 2018.01.21 | �@��{���i35��j | �@�@���ސ_�X�i�^�C���C�[�T�[���I�s�j-����3 |

| 2018.02.25 | �@��{���i35��j | �@�@���ސ_�X�i�^�C���C�[�T�[���I�s�j-���̂S |

| 2018.03.02 | �@�瓇�����i30��j | �@�@�y�����Y���w�����y���قŗ��n�����x�ɂ��� |

| 2018.03.18 | �@�|�{�C���i37��j | �@�@�J�Y�I�E�C�V�O���̃m�[�x���E���N�`���[ |

| 2018.03.18 | �@�k���͕F�i49��j | �@�@4��21��KPC����ē� |

| 2018.03.25 | �@���鐳ꟁi30��j | �@�@��Z�o�g�g�f��̃A�[�e�B�X�g�h |

���[���b�p�E�p�[�e�B����

�@���[���b�p�ւ�1977�N�ɉH�c����s����������37�N�Ԃ͖��N1�`3��͍s���܂������A����2�`3�N�͌v�悵�Ă��g���̕s�K�������ԍۂɃL�����Z���������܂����B���N��9�`10���ɃC�M���X�ݏZ�̗F�l�Ɠ�����S�����s����v��ł����A�F�l���i�F����d�Ɍ�����a�C�ɂȂ�L�����Z���̋C�z�Z���ł��B�S�����s�̓j���[���[�N��9/11�e���ȗ��w�̉ו��a�菊�̕��������āA�w�̃g�C���ƃ��b�J�[�֍s���̂ɂw�������Ȃǂ̋�`���݂̐ݔ��H������������܂ł͗��s���ɂ����Ȃ�A�����^�J�[�͉Ɠ���������悤�ɂȂ�A�l���s�͂��ɂ����Ȃ�܂����B

�@���̓C�M���X�E�t�����X�E�h�C�c�E�I�����_�E�x���M�[�E�X�C�X�E�X�y�C���͂��Ȃ�̓c�ɂ܂ʼn�����K�₵�܂������A�A�C�������h�E�|���g�K���E�C�^���A�E�I�[�X�g���A�E�n���K���[�E�`�F�R�͂T�`10����x�A���X�N���E�X�G�[�f���E�X���o�L�A�E�X�����F�j�A�E�N���A�`�A�E�{�X�j�A�E�����e�l�O���Ȃǂ�1�`3��ł��B

�c�c�c�c

�@�����h�����ݎ���͏����ɂ͊ւ�炸�A�Z�p�𗬂̖��ڂŁA�����̃p�[�e�C�[����������d������A���҂��ꂽ�肵���o�����L�x�ł��B���{�ł�������̉p����g�ق̃p�[�e�C�[�ɎQ���������A�t�����X�̌o�c�A�݂����Ȓc�̂������Ńt�����X���p�[�e�C�[���J�Â������ɂ��v�w�ŏ��҂��ꂽ��������̂ŁA���ɓ��{�ƈႤ���������܂��B

�P�D�A�y���e�B�[�t�i�H�O���j

�@�E�C�M���X�ł͈�ʓI�ɂ͏��ҏ�ɁA�u�J�N�e���@18���v�Ȃǂƕ\�����鎖�������B�A�y���e�C�[�t�Ƃ����t�����X���������19���I�ɃA�����J�l��������Ƃ����J�N�e���Ƃ������t���g���̂��낤���H

�@�E�p�[�e�C�[���̎�t��ʉ߂���ƁA�e�[�u�����֎q���Ȃ�Bar�ɒʂ���ĐH�O�����A�����ȏ��ł�Welcome�EChampagne�A��ʂɂ̓C�M���X�̓W�����g�j�b�N�A�V�F���[�A�x�����b�g�A�L�[���A�J���p���@�E�\�[�_�B�E�C�X�L�[�̓X�R�b�g�����h�Ɠ��{�ȊO�ł͐H�����ɂ͈��܂Ȃ����A�H�O���Ƃ��ĐH���̑O�̃J�N�e���̎��ԑтɈ��߂�B�A���A�X�g���[�g���X�̖��������肩�I���U�E���b�N�ŁA�X��������������͓��{�ɂ��������B�r�[���͈��߂Ȃ��B�A���R�[�������߂Ȃ��l�̓I�����W�W���[�X��W���W���[�G�[���ȂǁB���ҋq����Ăɓ������鎖�͖����̂ŁA�����l������ݎn�߂�B�����Ď��R�ɓ�������̂ŏ��Ζʂǂ����ł��m�荇����B�吨�̎��̓z�X�g���z�X�e�X�܂��͈ϑ����ꂽ���X�g�����̃t���A�E�}�l�[�W���[�����ȕ[��z�z����B

�@�E���ҋq����������A�z�X�g���z�X�e�X��Dining�ERoom�̓���������ď��ҋq��l�ЂƂ�Ɉ��肵�Ȃ��犽�}����B�l����30�l���x�Ȃ���Ȃ��w�������ċ�����B���Ȃ͂ǂ��������R�Ɂc�c�Ƃ������́A���芨����̏ꍇ�ȊO�͖����B

�Q�D����

�@�E�����̃R�[�X�͂T�R�[�X�C�V�R�[�X�C�X�R�[�X�ŁA���F���T�C���{�a�̃��C�\�l���̐H���ɕ�����E�C�[���̐_�����[�}�c��͒��H�ł��X�R�[�X�����������ŁA�p���ł����ؔł͂X�R�[�X�B�O��and/or�X�[�v�A�������{�����C������n�܂�A�V���[�x�b�g�i���i���̐��I�݂����Ȃ��́j�Ō��������Ă���������Ȃǂ̃��C���R�[�X�{�ԃ��C���ɂȂ�B���C���R�[�X���I���ƁA�`�[�Y�{���C���A�f�U�[�g�܂��̓\�[�e���k���̊Â��f�U�[�g���C���A�|���g���A�u�����f�[�Ƒ����A�R�[�q�[�ŏI���B

�@�E�X�s�[�`�́A���C���R�[�X���I�����������A�z�X�g����n�߂�B�H���Ĉ���Ŗ���������Ȃ̂ŁA�q���Â��Ɏ����X����c�c�����ăX�s�[�`���I��邽�тɊ��t����B���{�̍c����Â̋{���ӂ��������C�����I��������ƂŁA�V�c���X�s�[�`���n�߁A�I������犣�t����A�����ď��ҋq�����l�Ɂc�c�B���[���b�p�̖��Ԃ̃p�[�e�C�[�ł́A���ҋq�̒��ň�Ԉ̂����Ȑl�������オ���ăz�X�g���z�X�e�X�Ɋ��ӂ̂����������āA�ނ��J�ߏ̂���X�s�[�`������B����͎��O�ɗ\�肳��Ă���B�������A�\�肵�Ă��Ȃ��������X���f���炵���X�s�[�`�����Đ���グ��c�c����͓��{�ɂ͂Ȃ��������B

�@�E���{�̈�ʂ̃p�[�e�C�[�ł́A�Ⴆ�Ό������̔�I���ł͊��t�܂łɃX�s�[�`������A�V�Y�@�E�V�w�̗F�l�Ȃǂ̃X�s�[�`�͌�ŐH�ׂȂ����邱�Ƃ������āA�₩�܂����ĕ������Ȃ�������c�c�u���t�����疳��u�v�����ʂȂ̂ŃX�s�[�`�͑�������Ă����Ȃ��ƒN�������Ȃ��Ȃ�c�c�u���{�l�͐����܂ň��ށv�̂�����d���Ȃ��H���m���͂��̌X�����ł��������̂悤�Ɏv���܂��c�c�y���ق�������Ȃ��l�ɂ͌��܂��Ă���悤�ɕ�������炵���c�c�B

�@�E���{�ł̓p���ɂ̓o�^�[���t���Ă��邪�A�t�����X�A�C�M���X�ł͒��H���̂݃o�^�[�������A���H�@�E�[�H�ɂ͕t���Ȃ��A�p���ɕt����Ȃ炲�y���̃\�[�X�B�C�^���A�ł̓t�����X�ɗאڂ���s�G�����e�B�̓t�����X���A���̑��͒��H�����łȂ��p���ɂ̓G�L�X�g�����@�[�W���I�C������ʓI�Ȃ悤�Ɏv���A���Ƀg�X�J�[�i�����̓I���[�u�I�C�����Ǝv���܂��B

�@�E���{�l���H�����Ɍ�������̂́A�����甭���鉹�A���ݕ���������iSucking�j���A�X�p�Q�b�e�C�[�Ȃǂ��Y���Y���Ƌz�����ށiSucking�j���BSucking�͔��Ɍ�������B�C�^���A�̒�����{�̃c�A�[�ōs�����������邪�A�H���͓��{�l�����̌��������A�X�p�Q�b�e�C�[��Sucking���đ��̋q�ɖ��f�������邩�炾�������B�u�X�p�b�Q�b�e�C�[�͂������ł͂Ȃ��I�v

�R.���C��

�@�E�C���O�����h�̓r�[���̍��ł���A�����̓r�[���ŐH��������l���������A�����̃p�[�e�C�[�ƂȂ���C�������ł���B

�@�E���{�l���悭���ԈႢ�́A���C���O���X���䂷�Ԃ���Tasting�����鎖�A�z�X�g���z�X�e�X�͗\�Z�Ƒ��k���đI��ł��邵�A���X�g�����͈��ݍ��ɂ��ăT�[�u���Ă���̂ɋq�������s���Ȃ̂��H�S�z�ɂȂ�BTasting�͋������l�������̂ł���A���łȂ��������Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�E���[���b�p�̃p�[�e�C�[�ł̃}�i�[�́A���C���̃T�[�r�X�̓z�X�g�@�E�z�X�e�X�܂��͈ϑ�����Ă���X�̐l�����ŁA�q���m�������������͂Ȃ��̂ŁA������̐l�����́A�u���{�l�������Ƃ��́A�ނ�̑O�Ƀ{�g����u���ȁc�c�ނ�͏���ɐ������̂ށc�c�I�v�Ƃ��ڂ��Ă��܂����B

�@�E�p�[�e�C�[�ɏ��҂��ꂽ����̃e�[�u���}�i�[�̑��́A�j�͋߂��̏����̃O���X�ɂ͏�ɒ��ӂ��A���Ȃ��Ȃ�����u���������@���ł����H�v�Ɛ��������āA�K�v�Ȃ�T�[�r�X�W�ɍ��}����B�����͍T���߂Ȑl�������ăO���X����ɂ��ė~�����鎖������1/3�Ƃ�1/4�Ƃ��c���悤���^�����Ă���B�q���m�������������͂���Ă͂Ȃ�Ȃ����A���{�ł悭��������A�������j���ɒ����̂͂����Ă̂ق��ł��B

�@�E���{�ł́A�����̃O���X�͋�ɂȂ��Ă���ނ͏o���Ȃ��̂ŗׂ̐l�Ɂu��t�������ł����`�H�v�Ɗ��߂�A��������Β����ł����B�܂�A�u���݂����Ƃ��͑��l�ɒ����v

�@�E�H�O���ƐH����͕ʂƂ��āA�H�����̃��C���͐H����������������ׂɑI��őՂ����A���{�l�͎�������ŐH���́u���̍�v�ɂȂ�X��������B���B�Ȃǂł́A�������ŁA�u���H���́A�����Ђ��A�����c�c���������܂��v�Ƃ������āc�c�u���ꂶ��`���܂ŐH�ׂ��̂͐H������`�Ȃ��̂��`�v�Ǝv���B�O�l�q�����҂������ɒʖĂ�����c�c���H���v�͉��Ɩ̂��H��l�ŕ��o������������܂��B

�S.�f�B�W�F�X�e�B�[�t�i�H����j��

�@�E�R�[�q�[�́u���i���̂�����v�Ɠ����ł��J���B�R�[�q�[�̑���ɍg���Ƃ����I�v�V�����͍g���̍��C�M���X�ł������B���m�����̐�i���C�^���A�A�t�����X�ɏ]���̂ŁA�g���͂��肦�Ȃ��B

�@�E�R�[�q�[�Ƀ~���N������̂͒��H���݂̂ŁA���̑��̎��ԑт⒋�H�@�E�[�H�̂��y���̎��̓~���N�͓���Ȃ��B�����͓����l������B

�@�E���{�ł͑O�Ƀ`�[�Y���o�鎖�����邪�A���[���b�p�ł͗����Ɏg���`�[�Y�ł͂Ȃ��āA�P�i�ŐH�ׂ�͔̂Z���ȃ`�[�Y�{�Z���ȃ��C���ŁA���C���R�[�X�̌�ƌ��܂��Ă���悤���B�u���C���R�[�X�����ƃ��C���v�����S�ł���A������Z���ȐH�ו��ƃ��C���̓��C���R�[�X�̖��Ɉ��e��������̂ŁA�O�ɂ͏o�Ă��Ȃ��B

�@�E�ܗk�}�̓��[���b�p�ɂ����邪�A�l�O�ł̎g�p�̓_���A�g�C���Ŏg���B

�T�D���̑�

�@�E�C�^���A�̓K���o���f�C�����ꂵ���ƌ������A�����I����͍l�������������Ǝv���܂��ˁ`�����I�ɂ͑��i���̏W���̂ł���ˁ`�H���C���̃u�h�E�ł����E800��̒���300�킪�C�^���A������c�c�o�����Ȃ��B���{�����͊e�n�̒n�������邪�A�ŋ߂ł͂ǂ��֍s���Ă��R�c�юu�����ȁ`�H

�@�E���{�̃z�e���̃e�[�u���}�i�[�̓C�M���������n�܂�̂悤�����A���[���b�p�ł̓��f�C�`�Ƃ̃J�g���[�k�@�E�h�@�E���f�C�V�XCatherine�@�Ede�@�EMedicis���t�����X���A�����ɉł��������t�����X�����̊�{�̎n�܂�ŁA�C�^���A�Ŕ������ꂽ�e�[�u���@�E�t�H�[�N���t�����X��C�M���X�ɓ`����Ă����̂����̎��������悤�ȋC�����܂��B

�@�E�P�P���I�Ɍ����@�C�L���O�Ńt�����X�̃m���}���f�C�[�n���ɒ�Z�����m���}���f�C�[�����̃E�C���A�����������C�M���X���ɂȂ��Ă���A�C�M���X���Ƃ̐H���̃}�i�[�ɂȂ茻�݂܂ő����Ă���B�������A�����̃C�M���X�����͂܂����܂܂Q�O���I�܂ő������B�C�M���X�c���͂P�T���I�ɕS�N�푈�ɕ�����܂Ńt�����X���b���Ă������A���t����(ox/cow)�A�r(sheep)�A��(pig)�Ɖp��͂���̂ɁA�H�ׂ�Ƃ��̓r�[�t�A�}�g���A�|�[�N�ƃt�����X��ŌĂ�ł���B�t�����X���C�^���A���e�[�u���}�i�[�͊ɂ₩�����A�C�M���X�͐^�ʖڂɎ���Ă���B�t�H�[�N���g���̂��X�ɒx�ꂽ�̂���ؐl�Q���}���Ńh�C�c�̓`�������X�ł͍��ł��i�C�t�ŐH�������Ă���B

�@�E���[���b�p�̓p�[�e�C�[�̍Ō�̓_���X������A�Ⴂ���͎Ќ��_���X����������͂��邪�A��肾�����B30�N�قǑO����Ќ��_���X���̓f�C�X�R�����s���Ă��āA��Ђ̃p�[�e�C�[�ł��]�ƈ��͕ʐl�̂悤�ɗx��c�c

�@�EJAXA�́A��q���⎭�������烍�P�b�g��ł��グ��\�肪���܂�ƋߗׂU���̋��ƒc�̂ɑ��Ƌx�~�̂��肢�ɖK�₷�邪�A���m���͓��ʂő�ʂ̎������܂Ȃ���Θb���i�܂Ȃ��炵���@�c�c

�@�S���͖��J�̍��̉��ŁA�V�����A�V���w�A�V���Ђ̐l�B�̎p�����āA���C���Ă��炦��G�߂ł���A�O�����ȋC�������N���Ă���B����ɔ�ׂĔN���́A�����A�Â��V��ł�����A���̔N��U��Ԃ蔽�Ȃ���ȂǁA�ǂ����������ȋC�����ɕ�����B

�@���N�N���ɁA���{�����\�͌��苦��́A���̔N�̐�����\�������P���\����B��N�́u���v�ł��������A�ߋ��ɂǂ�Ȏ����I��Ă������A�قƂ�NjL���Ɏc���Ă��Ȃ��B����Ȓ��œ����{��k�Ђ�������2011�N�ɑI�肳�ꂽ�u�J�i�����ȁj�v�́A���ł��悭�o���Ă���B�����炭���̔N�̕����ɂ͊������Ȃ��[����������̂��낤�B��k�ЂŁA�Ƒ��⒇�Ԃ̑��������������Ƃ�A�܂��A������ꂸ�s���ȓ��X���߂������̌��́A���炽�߂ĉƑ��E�F�B�E���l�E�n��̐l�X�Ƃ́u�J�v�̑����m��A�ɂȂ��Ă���ƌ�����l�ԊW�̑���ɋC�Â����������ƂȂ����悤���B

�@�ŋ߁A���́u�J�v�̑�������킶�튴���邱�Ƃ������Ȃ��Ă����B���̂悤�ȔN��i����j�ɋ߂Â��Ă����ƌ��������܂ł̘b�ł��邪�A��̓I�ȑ̌��������Ă���ƁA�ۂ����ł��u�J�v�̏d�v����F����������B

�@�����͍��Z���ƂƓ����Ɍ̋��̍��m�𗣂�A�A�w�A�A�E�A�����A�q��ĂƁA�]�����Ȃ���߂����Ă����B�T�^�I�Ȋj�Ƒ����тł���B�����āA���ƂȂ��Ă͎q�����������ꂼ��e���𗣂�A�j�Ƒ��Ƃ��ĕʏ��т������Ă���B

�@��N�A��B�ݏZ�ł������`�������E���āA���V�̂��ƁA�c���ꂽ�`��̃T�|�[�g�̂��ƂȂǁA�n��̕���߂��ɏZ��ł���e�ʂ̕��̏�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ����X�������B������@�ɐe�ʂ�n��Ƃ̌q����̑�����ĔF�������B

�@�����āA���x�͍��m�ݏZ�̗��e���畑�����˗����A����ɂ��̔F����[�߂邱�ƂɂȂ����B���e�̏Z��ł���썑�s�ł́A���݂ł��u���r�_�l�v���՛����K���c���Ă���B�r�_�i��������j�Ƃ͓y���̐_�ŁA�l�X���Ђ�����~���ƐM�����Ă���B��ɐ����{�e�n�̔_���ɍ������c���Ă���B���m�o�g�҂Ȃ�قƂ�ǂ̐l���������K�ɉe������Ă��邱�Ƃł��낤���A�������q���̍��ɂ́u���l�i�ƒ�ɍՂ��Ă���r�_�l�j�v�ɖ��������������A�e���Ɉ����Ƃ������i�o�`�j��������Ƌ�����Ĉ�����B���̐M�����K�H�͍������悤�ŁA���ł��A�N�ɂP��i�ΘJ���ӂ̓��O��j�Ɏ�����������Ă̍Վ����s���Ă���B���N�͎������������Ԃ������`���ɗ��ė~�����Ƃ����̂����e�̈˗��ł������B���e�Ƃ��W�O���Ƃ��ɒ����Ă���A���̗l�Ȗ�ڂ������Ă���Ƃ͎v�������Ȃ����A����䂦�s���ւ̎Q�����T���Ă���̂ł͂Ȃ����Ə���Ɏv������ł����B��ނȂ��ȁi����̕����j����͂邩�ɏd�v�j�Ɠ�l�ŏo�����čs�����B

�@�Վ��̗�������`���Ȃ��犴�������Ƃ́A�n���ƌ����ׂ����A�Z���ȋߏ��Â������������ɑ��݂��Ă���Ƃ������ł������B�Ւd��݂��Đ_��������s�������łȂ��A���݂̓y�U������Ďq�����o���i�������[�̂ЂƂj���s���B�n��ɂ���Ă͐_�y�������B�q������V�l�܂ŎQ���ł���C�x���g�ɂȂ��Ă���B�����Ă��̋@����Ȃ��悤�ɁA�s�̖h�ВS���ɂ��h�Ѝu�K���s��ꂽ�B�߂������A��C�n�k���N���邱�Ƃ��z�肳��Ă��邽�߁A�Q���҂��F�^���ł������B�n��̍�����i��ł���Ƃ͂����A�����Ƃ������ɗ���ɂȂ�l�����̑��݂�����������ł������B����Ɠ����ɁA�V��̗��e���A���ł����̒n��Ƃ��J���ɁA���ʂɕt�������𑱂��Ă��Ă���Ƃ������Ƃ����������B

�@���������A���e���䂪�ƂɂP�T�ԂقǑ؍݂������Ƃ��������B���e�����Đ������������A�킩��A�ߏ��̐l�����e�̎p�������Ȃ����Ƃ�S�z���ĘA�����������A�Ƃ̓d�b���������B�e���𗣂�ĕ�炷�҂ɂƂ��āA�V��̗��e�̈��ۂ��C�����Ă���Ă���ߏ��̐l�B�̑��݂͑�ς��肪�������Ƃł���B

�@�|���āA���������̒n��͂ǂ����낤�B�����x�O�̃x�b�h�^�E���Z��n�ŁA���܂�ߏ��t���������Ȃ��܂܁A�����܂ʼn߂����Ă����B�Ђ���Ƃ����痼�e�������������̌Ǘ��̕����S�z�ł���B�ŋ߁A�c�n�������^�C���g�������Ȃ��Ă��āA�F�ꖕ�̕s����������̂��A�L�u�ɂ��E�H�[�L���O���Ȃǂ̌Ăт����������Ă����B�V���Z��X�Ȃ�́u�J�v���̓����Ƃ��v����B�ς킵���Ɣ����Ă����ߏ��Â��������������āA�O�����Ɋւ���Ă����ׂ��������Ă���悤�ł���B ���z�v���X�N���u2017�N�x����c���^

�P�D�����@�S���Q�Q���i�y�j�@�@17:00�`18:00

�Q�D�ꏊ�@�u���ؘQ�����@�����V���X�v

�R�D�o�Ȏҁ@�����(�R�Q��)�@�����q�Y(�R�T��)�@�|�{�C���i�R�V��j���ѓN�v(�S�O��)

�@�@���@�r��(�S�Q��)�@���䋻��(�S�T��)�@���c���v(�S�W��)�@�k���͕F(�S�X��)

�S�D��������A�c������L����o�Ȏ�7���A�ϔC��8���ł���A�c������L��������

�@�@27����15���Q���ʼnߔ����ɒB���Ă��葍��͐����ƕB

�T�D������c���ƂȂ�A�ȉ��A����c�Ăɏ]���Đi�s�B

����c

�@�P�j2016�N�x���ƕ�

�@�@�@�k������������u����28�N�x���z�v���X�N���u���ƕv�Ɋ�Â��B

�@�@�@����28�N�x����̏o�Ȏ҂�7����8���ɒ����B�o�Ȏ҂��_�莁�������B

�@�Q�j2016�N�x��v��

�@�@�@�����v�S����������u���z�v���X�N���u2016�N�x��v�v�ɉ����ĕB�S����v�ŏ��F�B

�@�R�j2017�N�x���ƌv���

�@�@�@�u����29�N�x���z�v���X�N���u���ƈāv��R�c���A���ĂɎ��̏C���������ď��F�B

�@�@�E�����Q�X�N�x����

�@�@�@2018�N4��21���i�y�j�\��

�@�@�E�֓��E���m�̌𗬂̑��i�@�̍��ɉ��L�̈ꕶ��lj�����B

�@�@�@���̏ꍇ�͊������̗v�������������̂Ƃ���B

�@�@�@�@�@���m�x�����\�������������y�ъ�����ɏo�Ȃ���ꍇ

�@�@�@�@�A����͊����������m�x���̉�ɎQ������ꍇ

�@�@�@�@�B����͊�����������y�ѕ�Z�ɑ��銈�����s���ꍇ

�@�@�E��ʔ�⏕�ɂ��āA����⏕���K�����肷��B

�@�@�E��z�⏕�̊�����肷��B

�@�S�j2017�N�x�\�Z��

�@�@�@����29�N�x�\�Z�Ă�R�c���A���ĂɏC���������ď��F�B

�@�T�j��Z�ւ̉���

�@�@�@��Z�Ƃ̑Θb

�@�@�@100���N��扞��

�@�U�j���މ�

�@�@�@�@�@����@�|�{�C���i37�j�@�@�@�މ�@�������v�i43�j

�@�V�j����z�[���y�[�W�ɍݍZ���A���E���A���Ɛ��̐��f����y�[�W��V�݂��A�ӌ�����B

�@�W�j�����Ղ̋�����}��B

�@�X�j���̑�

�@�@�E100���N��扞�����Ƃ̈�Ƃ��āA���̊�����Ƃ��Ďx������B

�@�@������������s���v�悵�Ă��鏬���q�u�O�������Y�Z���ƃ`���C�R�t�X�L�[�v�����z�v���X�N���u���s�Ƃ���B�����q�����p�͒���������S�Ƃ���B�X����̌o���ŕ��S����B����̎x�o��ڂ͂��̑��x�o�̗\�Z�Ƃ���B

�@�ȏ�A2017�N�x���z�v���X�N���u����c�����̏ڍׂ͓���z�[���y�[�W�́u����̃y�[�W�v�ɋL�ڂ��܂����B

�@�ȏ���Ȃ�2017�N�x������I�����A��������������ɂāA���e����s�����B ��������ς������m�̖�

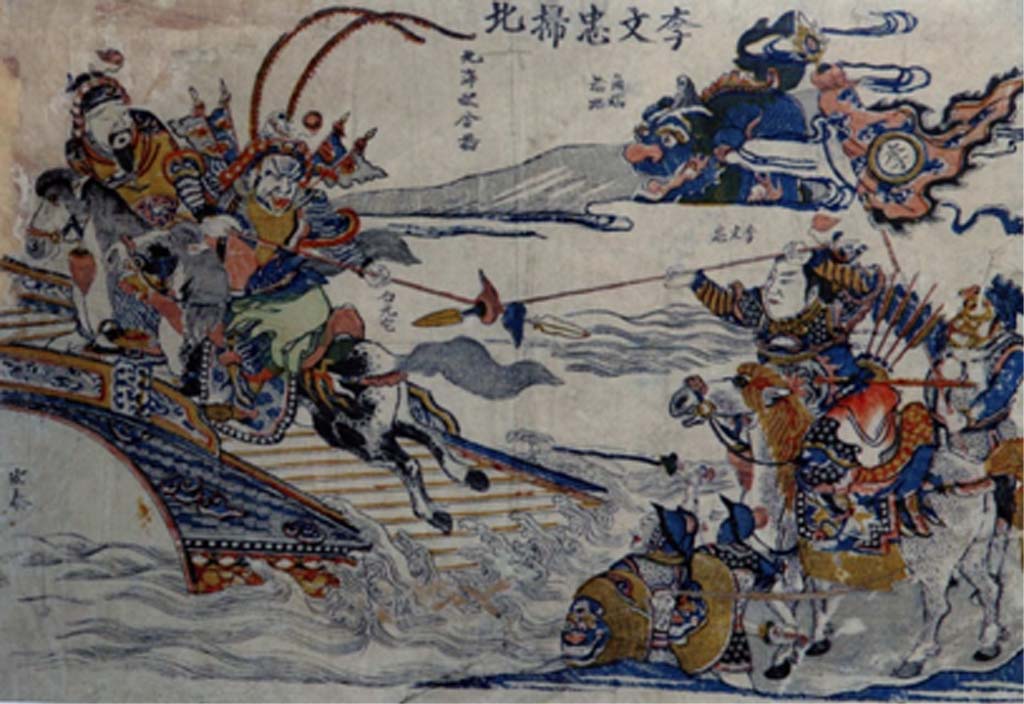

�@���y���w�啽�R�x�i���m�s�O���j�k��s�j��43���ɔ��\�����A�w������x�̘_�l�ł��B�փ����̍����A�y���ɗ������т����̑̌��L�ł����A�e�r���͏����ɂ��u�퍑����̂�������̎��`�����v�Ə̎^���Ă��܂��B�����ł͗Տꊴ���o��悤�ɁA�퍑����̍����`���������G�⛠�����畨��Ɨގ��̏�ʂ�I�сA���{�̑}�G�ɉ����܂����B

�q�ǂ��Ɍ�����퍑�̎���

�@�]�ˏ����̓y���̏����Ƃ����A�v�������Ԃ̂͂���ł��낤�B�܂��A�����̌��Œm���鏉��ˎ�E�R����L(���Ƃ�)�̍Ȃ����邾�낤�B��L�S����A�����@(���傤����)�̖@�����邪�A���O�́u���v�Ƃ��u�܂v�Ƃ��`���A���炩�łȂ��B�ւ�����Ŗ��n�����`���͂Ƃ������A�փ����̒��O�ɐl���ƂȂ��Ă�����₩�瓌���̈�L�ɑ������u�}�̏��̖����v�́A����ƍN�ɂ������]�����ꂽ���b���B������l�́A�쒆�U(����)�ł��낤�B��s�E���������쒆���R�����r����ƁA�S�S�܂ŏh�тɗH���ꂽ�B���̌Ǎ��̐��U�́A�匴�x�}�̖���w�U�Ƃ������x�ɕ`����Ă���B

�@�����ŏЉ��̂́A�փ����̑匈��̂��Ȃ��A���a�R��œG���̐���ɉ��ς��{���ȂǁA�ߎS�ȘU����o�������u������v�ł���B���鐡�O�ɕ��R�c����(����ꂫ)�ƂƂ��ɏ���o���A�y���ɗ������т�������͉J�X���ƌ����A�v�S����͉��ɗ{���A���\�]�܂Œ��������Ă���B���̘V�k���u�����܁v�ƌĂꂽ�̂́A�v�ɐ悾����ďo�Ƃ��A�V��̑��́u�����l�v���p����ꂽ����ł��낤�Ƃ����B

�@�w������x�́A�u�q�ǂ����܂�āA������l�ނ�������Ȃ���܂��Ƃ����v����n�܂��Ă���A�ߏ��̎q�ǂ������ɂ����܂�āA�\���ő̌������U���̐��S�Ȍ��i����������ꂾ�B����Ɍ㔼�ɂ́A�F���鉺�ł̕n������������̐����̌����L����Ă���B���̘b���A���ꂩ������Ȃ����M�L�����҂�����A�ʖ{�����z������A���ۂP�T�i1730�j�N�ɓy���̒J�_��(��������)���{�ɂ܂Ƃ߂Ă���B�M�҂͏\�N�قǑO�ɐ_�c�̌Ï��X�ŁA����P�����J�_��{�ɑ}�G��t���ēV�ۂW�i1837�j�N�Ɋ��s�����V�۔ł����t���ē��肵���B����(��������)�Ɂw��������̂�����@���������̂�����x�Ƃ���A���Ă̐w�ő��邩��E�o�����u���e�v�̕���ƍ��{�ɂ����唻�i257�~180�~���j�̘a�{�������B

�@�������č]�ˎ��ォ��L���ǂp����Ă����w������x�ł���A����������w�҂���j�w�҂���傢�ɒ��ڂ���Ă���B�������A�����@��U�ƈ���č��m�ł͖Y�ꋎ���Ă���悤�Ȃ̂ŁA���̖{�̒a���̂������Ɠ��e�A����Ɋe����̌����҂╶�w�҂ɂ��_�]�Ɗ��p���Љ�����B�Ȃ��A�|���́A��g���Ɂw�G������@�����ޕ���x�i���a�P�W�N�j�ɂ�������A�ǂ݂₷�����邽�ߌ��㕶�ɒ����A��l���u�����ށv�́A�u������v�ƕ\�L�����B�����́u����������v�Ȃǂ͊������Ă���B�ł́A�{���i�ꕔ�ȗ��j�ɓ��낤�B

�U�邵�A����ɂ��������{��

�@�u������v�ɂ́A�u���ꂪ�e���́A�R�c����Ƃ����A�Γc��������(���Ԃ��傤�E�O���j�a�ɕ�����A�ߍ]�̍��F���ɋ���ꂽ���A���̌�A�����ǂ̌�d���̎��A���Z�̍���_�̏�ւ������āA��X�݂Ȃ݂Ȉꏊ�ɁA����ɂ��āA����������v�ƁA��_��ɂ����������������o�Ă���B�₪�āA�u�ƍN�l���A���ߏO�A�吨��ւނ����āA�킪��Ђ邨��������́B���̊�̑叫�́A�c�������a�Ɛ\���ł������v�Ƃ���B�U�ߎ�̑叫�E�c���g���i�����j�́A�L�b�G���E�G�g�Ɏd�������A�փ����ł͓��R�ɂ��ĐΓc�O����ߗ��ɂ��镐�M�������A����ˎ�Ɏ�藧�Ă�ꂽ�l�����B�G���ɏh�V�i�d�b�j�Ƃ��Ďd�����ۂɂ́A�R����L�������h�V�ł������B�����A�Γc�͊փ����֑�_��i���j����o�w���Ă��邪�A�c�����U�߂��̂͐Γc�̖{���E���a�R��i���ꌧ�j�ł���B���������āA�w������x�̕�������͍��a�R��ŁA������̋L���Ⴂ�ő�_��ƂȂ����悤���B

�@�킪�n�܂�ƁA�u�ΉΖ�i��C�j�����ĂA�E(�₮��)������邤�����A�n��������悤�ɁA�����܂����̂ŁA�C�̂�킢�w�l�Ȃ��́A�����ɖڂ��܂͂��āA��V�����v�u�͂��߂́A�������S�n���Ȃ��A�������낵��A�����Ƃ���A�����l���v�������A��X�́A�Ȃ�Ƃ�������镨����Ȃ��v�ƕς��B���낵���C�����Ȃ�����A����Ɋ���Ă����B

�@�钆�ŏ����́A�ǂ�Ȗ�����S���Ă������B�u��X�͕���A���̂ق��ƒ��̓��V�A���������A�݂Ȃ݂ȓV��ɋ��āA�S�C�ʂ𒒂܂����v�������́A����n�����Ē��^�ɗ�������ł́A�Γ�e�̓S�C�ʂ�������B

�@�����āA�u��������V��֏W�߁A���ꂼ��ɎD�����Ċo�������A��ɂ�������t�Ă������B����͂Ȃ��Ȃ��B�̂́A��������͂悫�l�Ƃď܊サ���B����́A�����̎�́A��������t�ė~�����ƁA���܂�Ă�����������A����|�����̂ł́A����Ȃ��B���̎�ǂ��̌����������ɁA�Q�����Ƃł���������v�Ƃ���B�������G���̐���ɁA���������{���Ă����̂��B�퍑����́u�˃��x(����������)����}�����v�Ȃǂɂ́A�G���̎�������ĊM�����镺�m�̎p���`����Ă���B�����A��͐��Ŏ蕿���グ���厖�ȏ؋��ł���A����������̎G�������������������g���̍��������̎]������A���܂ɂȂ������̂��B�N���߂������D�����A��������ւ̋U���H��܂ł����Ȃ��Ă����B�}�G�@�́A����ɂ��������{����ʂŁA�E��O�ɂ͂������̉t�i�S��(����)�j����ꂽ�p�(�̂��炢)������B���D��t�������������B����O�ɂ͉Γ�e���u���Ă���A�w��̍Y�ɂ͎����Ɗ|���Ă���B

�@�₪�āA�u����S�C�Ŋ|���A���͂⍡���͏�������邾�낤�Ƃ����v��ԂƂȂ�B�����ցu�S�C�ʂ����ŗ��āA�����A�P�S�ɂȂ����҂ɓ���A���̂܂܁A�Ђ�Ђ�Ƃ��Ď���ł���������B���Ă��āA�ނ����������Ă���������̂��v�ƁA�V���Ă���B

���炢�ŒE�o�A�y���ɗ����u�F���v

�@���邪������������A�u�킪�e��(�����)�̎������i����j�ցA������āA������́A�ƍN�l���K���̌�t���ł������B�킯�̂���҂Ȃ̂ŁA�邩�瓦��������Ό䏕���ł���B�ǂ��ւȂ�Ƃ��A�����Ȃ����B����̐S�z���Ȃ��悤�A���X�ɓ`���Ă��������Ƃ̌䎖�ŁA����������v�B�ƍN�l�̎t���������̂ŁA������܂߁A�E�o�̎�z�������Ƃ̒m�点���B�����ɓV��֍s���A�k�̕��e�����q�������č~��A���炢�ɏ���Ėx��n�����B�l���́A���e�Ƃ�����A����ɑ�l�l�l����ł������B�}�G�A�́A���炢�Ŗx��n���ʂł���A�E�̓����l�̒����𒅂�����������ŁA�P�U�A�V�Ǝv����B

�@������Ƃɗ������тĂ䂭���A�u�ܘZ���قǁA�k�֍s�������A��l(�͂͂т�)�A�ɂ킩�ɕ��������݁A�����Y�݂Ȃ��ꂽ�B��l�͂��̂܂ܓc�̐��ŎY���������A���グ�Ē����̐��ł݁A������ւ����āA�����삪���֗����Ă���������B�|�����ł���������̂��B�ނ����܂������A�얳����ɁA�얳����Ɂv�B�����܂ł��A�U�邩��E�o�܂ł̌o�܂ł���B

�@����ɁA�y���̎q�ǂ������ɁA�u�F���̘b�A�Ȃ����v�ƌ����A��������Ă���B�u���e�i�R�c����j�͒m�s�O�S�Ύ��ł��������A�킪�����A�������s���R�ł������B���[�G����H�ׂĂ���������B���ꂪ�Z���܂́A���X�R�֓S�C�ł��ɎQ��ꂽ�B���̎��͒��ؔ�(�Ȃ߂�)�𐆂��A�䓙���ؔт����炦��̂ŁA���ꂵ�������B�ߗނ��Ȃ��A�P�R�̎��A��D��̉Ԑ��߂̛�q(�����т�c�ЂƂ��̒����j����Ȃ������B���̛�q���P�V�̔N�܂Œ����̂ŁA���˂��o�ē�V�ł������B���߂āA���˂̂������قǂ̛�q�ЂƂ~����Ǝv�����B���̂悤�ɁA�͕̂������s���R�Ȏ��ł������B���тȂǐH�����́A���ɂ��Ȃ����B��ɓ���A��H�Ƃ��������Ȃ������B�����̎Ⴂ�O�́A�ߗނ̕��D���A�S�������A�����₵�A�H���ɂ��낢��D�݂������A�����̌���Ȃ����Ɓi���ꓯ�f�j�ł���v�B

�@�������āA�F���̎�����v���o���ẮA�q�ǂ������������̂ŁA��ɂ́u�F���v�̂������i�^���j������ꂽ�Ƃ���B����ɁA�����V�l���̘b�����p���āA��������(���܂�)�߂邱�Ƃ��u�F���v�Ƃ������A���̌��t�͑����ł́u������l�v�Ɏn�܂������ƂŁA�y���ȊO�ł͒ʂ��Ȃ��ƁA�M�L�҂͕t�L���Ă���B

�J�_�炪�܂Ƃ߂ďo�ŁA�L�����z

�@�y���ɗ������Ƃɂ��ẮA�u����A�y���̐e�ޕ��։���A�Q�l�B������́A�J�X(���߂̂���)�V�E�q��i�y���ˎm�j�ƌ����B�v�̖S����́A���̎R�c�쏕�i���化�(�悤��)�j�ɗ{�炵�ĖႤ�B�����i1661�`72�j���N���ɁA���\�]�Ŏ����v�ƁA�ȒP�ɐG��Ă���B

�@�����̕M�҂́A������I������Ɂu������̕���v���c�����o�܂������q�ׂĂ���B�u������̘b�����̂͂W�A�X�̍��ŁA�܁X�ɕ����o�����B���Ɍ��A��̔@���B�����i1711�`15�j�̍��A���ǂ����W�߂Ă��̕���ɁA�����̐̂̂��Ƃ����킹�āA���̒��̋ꂵ�݂������ƁA�����������ǂ����A�w�̂̂�����͕F���A���̂����l�͕F�������B�����牽���������A���͕ς�����x�ƁA�@�ł����炤�䂦�A���𗧂Ăǂ��㐢������ׂ��A�ǂ��Ȃ邾�낤�B���̑��������A�܂������̑������ɁA���̂悤�ɂ�����̂��낤���ƁA����ɑz���A��͂����얳����ɕ��ƌJ��Ԃ��ق��ɁA�����ׂ����͂Ȃ��v�B

�@���̖{��Ҏ[�����J�_��́A�����Ɂu�^���̗D�ꂽ�L�^�ł���B�N���L�^�����̂�������Ȃ����A�����炭�R�c���̊o���ł��낤�B�R�c�����q�及���̂��̂��肾���Ďʂ����B���ۂP�T�N�R���v�ƋL���Ă���B

�@����ɁA�V�ۂW�N�Ɂw��������̂�����@���������̂�����x�Ƃ��ďo�ł����]�ˌ���̎�w�ҁE����P���́A�땶�i���Ƃ����j�Łu�����t�E�q�J�Ѝ��q��̖�l�^�����i�N�ԂɁA��₩�炱�̖{�������Ă����B���(������)�Ƃ́A�V��̑��̂ł���v�Əq�ׂĂ���B���̖{�ɂ́A�}�G�O���������Ă���B����P���͓V�����N�A�]�˂̐��܂�A�Éi�Q�N�v�ł���B�}�G�ɂ́u�����v�̗���(�������)������A�G�t�͊쑽�������B�]�ˌ���̉�ƂŁA�����x�ɏZ�݁A�J����Ɏt�������B�n�ӛ��R�Ƃ��𗬂�����A���R�́u���̗Վʁi�ʐ��j�ɂ́A�قƂ�ǐ^���ɔ���M�d�ȕ������������v�ƁA������Ƃ����B�R�����`�w�D�܉�(���ǂ�)����x�̑}�G���`���Ă���B�����R�i1856�j�N�v�B

�@�w������x�́A�J�_��{�����{�ł���Ƃ���A�ʖ{�����m�����}���قɂ���B�_��i1698�`1752�j�͒J�`�R(����)�̑��q�ŁA��w�ҁE���w�ҁB����]�˂ɂ����s���A���Ƃƌ���茤�r�����B���̎q��^��(�܂���)�Ƃ��ǂ��Ɗw��[�߁A�y�����\����w�҂ƂȂ��āA�����ɂ��Q�^�����B�_�炪�܂Ƃ߂��w������x�́A�V�ۂW�N�łɂ���čL�����z���A�퍑����̋M�d�ȋL�^�Ƃ��āA���Ɋe�n�̐}���ق��w�Ɏc���Ă���B

�@�ł́A�������猻��܂ŁA���҂⌤���҂ɂ���āA���̕��ꂪ�ǂ̂悤�Ɏ~�߂��Ă������A�������Ă݂悤�B

��苾��ɂ��u���������E�`�v

�@�����ɂȂ�Ƌ��y�j�ƁE���ΐ��H�����ڂ��A���̕�����Љ��ƂƂ��ɁA�o��l���̕�n��������ȂǍl�ɂ����g�B�����̐��ʂ��������āA�w������x�ɐG��Ȃ����{���n�̐�c��_�����̂��A�������N�y���R�����܂�̈ېV�j�����ƁE��苾��(���傤����E�p�d�j�ł���B�u��{���n��c���k�v�i�w��{���n�W������x�吳�P�T�N�j�ŁA�u�y���̍��ɐ́A���(������)����Ƃ����鏑����A�ނ̑щ����̎R�c�����q��N�̐�c��R�c����̖��E��ĂƂ����鏗��v�̕��ꥥ��]�B���a�R�ď�̎��Ɍ��Ȃ܂������G���V��ɉ^�ѥ���v�ƁA�܂��u������v���Љ�B�����āA��{�Ɩ{�Ƃ̌n�}�ɂ������u�������a���сv����A�����q�ׂĂ���B�u��a���g��̐{�������̖��E�������a���A�헐�̒��𗎂���ۂɓG�Z�l�ɒǂ��������Ĕ���i�y�����j�����A�G�ɑ҂Ăƌ����ď����������������Ĕ������ɂ��Ă�ƁA�Z�l���Ƃ߁A�y���̖L�i�ɗ������т��B�������a�͏��}�������ɉł��A���̖�����{�Ƃ̐�c�ō˒J���ɏZ�ޑ��njܗǁi�}�}�j�̍ȂɂȂ����v�B

�@���n�̉��ʂɓ���y�����v�́A�u�������̕��E�k�v�i�w��{���n�̌n���x�j�ł�͂肱�̘b���Љ�Ă��邪�A�������̖��͍�{�Ə��㑾�Y�ܘY�̍Ȃł͂Ȃ��A���̎q�E�F�O�Y�̍ȂƂ���B�썑�s�O��(����ς�)�ɂ́A���}�������E�������̕�ƌ����肪����Ƃ����B

�@��苾��́A�������͖Y���ꂽ�̂Ɂu������̕���́A�v��������ɗ��`���A������j�����ƂƂ��Ă��̖���m�炴��Ȃ��v�Əq�ׂĂ���B���a�ɂ͂���Ɨ��j�Ƃ����łȂ��A�����̕��w�҂����̕���ɒ��ڂ��A���܂��܂Ȍ`�ō�i������B�܂��́A��苾��̎��j�ɐ��܂�A��E��(�ЂƂ�)�̎��ƥ�c���Ƃɂ͂�������ƁE�c���p��(�Ђł݂�)������グ�悤�B

�@�c���p���̕���̑c���E�c�����n�͎�葺�̏��Ƃɐ��܂ꂽ���A��i���ɏo�Ďs��̒����l�Ƃ��Đ�������B���������R�����^���ʼnƎY���X���A�����ɏo���B�p���͑吳�Q�N�A�����ԍ�Ő��܂ꂽ���A�y���l�Ɉ͂܂�Ĉ炿�A���m���̋��Ƃ��Ă����B����݊w���̏��a�V�N�ɂ́A���T���[���X��I�����s�b�N�Ƀ{�[�g�I��Ƃ��ĎQ���B���̌��ƂƂȂ�A�w�I�����p�X�̉ʎ��x�ȂǂŒm����B���a�Q�S�N�ɑ��Ɏ��̕�O�Ŏ��E����B���̉p�������a�P�W�A�X�N�����M�����Ɛ��肳����e�u�y���@�Q�v�i�w�c���p���S�W8�x�F�ꏑ�X�j�ɁA�u������v������B

�s����ꂽ�����ւ̒lj�

�@���̕��͂̍ŏ��ɁA�u���ΐ��H���̍l�̂����A�y�������U�U���̕t�^������̂ŎQ�l�ɂ����ĖႢ�A���z���q�ׂȂ���Ӗ�v�Ƃ���B�����炭���E����̕��͂Łu������v�ɒ��ڂ��A���̕��������肵���̂ł��낤�B�p���́A�܂��e�r���́u�킪���Ǖ��́v����A���̕��������p���Ă���B

�u�퍑����ɉ��ẮA�l�̎������A�Ȃ������퐶���ɂ��Ă̕����Ȃ��͑S�R��������Ȃ��B���Ƃɏ����̎������ɂ��Ă͉����`����Ă��Ȃ��B���̊Ԃɂ��̂����ꂾ�����A��̐^��̂悤�Ɍ����Ă���B����͐퍑����ɉ����邽������̎��`�����Ɖ]���Ă��D�����̂��v�B���̂��ƁA���㕶�ɈӖĕ�����Љ�A�O�����I�����Ƃ���ŁA�������z������ł���B�u�����܂ł��A�փ��������̎v���o�b���B�펞���A���q�����ǂ�ȂɎS�߂ł��������A�������̂悤�ɐ����A���̂悤�Ɏ���ōs�����ɉ߂��Ȃ��B�Ƃ��낪���x�̐푈���ɂ���������ǂɗL�Ӌ`�ȕ���Ƃ��Ď��グ�A�̂ł����q���͂���Ȃɋꂵ�̂�����A���̏��q���͍K�����B���ׂ��炭���̔z�������Ɋ��ӂ���Ȃ������Ă���l���������A����͔��ŁA�O�S�N�O�̏��q���̈Â������Ə������ς��ʁA���邢�͂����ƍ����������������Ă��錻��̖����ƌ��ׂ��ނ���ᔻ�I�ɍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���v�B

�@�܂��ƂɓI�m�Ȋ��z�ł���A���_�����̍s���Ă�������E��풆�ɂ́A��ɔ��\�ł��Ȃ����e�ł���B���a�P�W�N���s�̊�g���ɔŁu�����ޕ���v�ɂ��A���ׂĎ��߂�ꂽ�u�G������v�̉���ɂ́A�u�퓬�ɉ�����ʊ��s���̐��_���������Ďm�C�̍��g�Ɏ�����Ƃ������́v�Ƃ���B�����́A�V����o�ł͐�Ӎ��g�E�ϖR������F�ł������B���̏��a�P�W�N�ɍ��m�s���O�������w�Z�ɓ��w�A��P�Ƌ̒��ŏ��w���������߂������M�҂��A�̌����݂̂��Ƃł������B

�@�p���͕���̌㔼���L������A���̎��̂悤�ȍl��]�L���Ă���B�u�R�c����̕�́A���m��쒪�]�R��(����)�����ɂ���ƕ����B����(������)�̕�͓����������̖T��ɂ���B�킪���͎q���̍��A���]���ɏZ�݁A���V�̍ہA�����̕�ɍs���A�ؑ��������A�������Ƃ�����B�����̕�́A�Ȃ����m��Ȃ����ؑ����̕�[�����т������������B�̂���y���ł͎��̒ɂސl�͏��a�ɍs���A�����l�Ƃ����ċF������āA����������������グ��K�����������v�B

�@�p���͍Ō�ɁA�u���̕��}�ȏ������A�ǂ����Ă��̂悤�ȑ��M�̑ΏۂƂȂ�܂ŁA�L���ɂȂ����ł��낤���B���l�ȕ����ނ܂łɗL���ȍr���ҁE���x���l�ƑΏƂ��Ă݂鎞�͖ʔ����v�ƁA�₢������B���x���l�́A���@�䕔���e�Ɏd�����`���I�ȍ����ŁA�p���͔��l�̑��ŎS�߂ȗ��Q�̐��U�𑗂����u���x���E�q��v����l���ɗ��j�����������Ă���B���̓�l��Δ䂵�A�����L���āu������v���I���Ă���B

�u���l�͐����̓y���l�ł��������A���̎q���͑����ɗ��Q���A������͑����l�ł��������A���̎q���͓y���Ɏ~�܂邱�ƂɂȂ����B���̓_�ł��܂��A���G(��������)�I�ł���A�����͓y�������肵���y���ƌ������v���B�����Čy�X�����ƒf�͏o���Ȃ����A�������Ĕ��l���L���ɂȂ��������ɂ́A�����l�̗}���̉��ɋꂵ�y���l���O��̎����l�̉p�Y�ɑ���h���̔O�������A�����L���ɂȂ��������ɂ́A�}�����ꂽ���O���A�s����ꂽ�����̒lj��ɂ���^�������A����Ȃ����炷��̏�������邱�Ƃ��ł���v�B

�u������v�Ɍ���j���̐��Ɛ�

�@�u������v�ɊS����������Ƃɂ́A�J�菁��Y�A�����ēy���o�g�̑匴�x�}������B��l�̎�グ�����Љ�悤�B

�@�J�肪�u���B����b�v���G���w�V�N�x�ɔ��\�����̂́A���a�U�N�ł���B��ɒJ��S�W�Ɋ����͂ŁA���n���q�́A�u�����̂͂��߂̕��ŏ钆�̏��B��������ς���O��̕`�ʂ͂��̍�i���A�����̕����v�Ƃ��A�u���炭��҂͂����̏�ʂ��q������r��q����������r�Ȃǂɂ���č\�z���ꂽ�̂ł��傤�v�Əq�ׂĂ���B

�@���̕���̏��ō�҂́A��l���E���B�����u���̞��Y(���傤�䂤�c�c�E�ŖҁX�����l�j�A�܂���s���I�ϑԐ��~�҂Ȃ�v�Əq�ׁA���̗R���ƂȂ��������ɓ����Ă����B�P�R�̏H�A�c����@�t�ۂ́A�l���ƂȂ��Ă�������(������)�邪�G���Ɉ͂܂�A�U���]�V�Ȃ������B����锼�A�ܐl�̏��������G�̐���ɉ��ς��{�������ɔE�э��݁A�������̍�ƂԂ�ɜ�����������B�Ȃ��ł��A����̔���P�U�A�V�̎Ⴂ���́A��Ɏ����鎞�̂ق̂��Ȕ��ɓ������o���A�u�E����Ď�ɂȂ��āA�X���A�ꂵ���ȕ\����ׂāA�������Ĕޏ��̎�Ɉ���ꂽ���̂ł������v�Ə����B�ɓ����́A�u���B����b�v�̃��`�[�t�́A�u�c�s���Ɣ��Ƃ̊ϔO�̘A���ƌ����v�ł���A�Õ������瓾������Ɍ����ɐ�������Ă���B�u��҈��̌���v�u���E�����̕��w�̒��ɂ��ނ����ߓ��Ȃ����قȍ�i�v�ƁA��^���Ă���B

�@���̍�i�ł́A�匴�x�}�����a�S�O�N�w�������_�x�ɔ��\�����u�����܁v������B�V����������u������v�̉�z����n�܂邪�A�邩�痎�����т�ۂɁA�s�j�̎R���ŎO�l�̗����҂ɏP�����ʂ�t�������Ă���B�y���ɗ��������A���������V���ł��A�u�v�̂߂����肪���ɂӂꂽ�Ƃ��A����ˑR�ɁA���̕s�j�̎R�̎O�l�̒j�������v���o�����v�Ƃ���B���܂킵�������ɔY�܂���Ȃ�����A���������̗ǂ��v�w�ƂȂ��Ă����B

�@�w��̐��E�ł́A���a�P�W�N�̊�g���ɔłŁA�펞���P�I�Ȃ˂炢���B���A����w�ғ��V�K�g�Y���u����j�㒍�ӂ��ׂ����v�Ƃ��āA����́u����Ȃ��v�u�������v�Ȃǂ��w�E���Ă���B���́A�����w�҂̖��c���j���A�u���O�̐����v�u���ꎑ���v�ɂ������u���V�ȋ��ށv�Ƃ��āA�������Ђ̍��Z���ꋳ�ȏ��ɍ̗p�������Ƃ��A��o�K�j���w�{�{���Ɠy�������̐^���x�ŏq�ׂĂ���B����̌ÓT���ނɁA�����̐��������o�ꂷ��͉̂���I�Ȃ��Ƃł��������A�̑����L���炸�A���̋��ȏ��͏����Ă������B��o�́A�{�{�́w�y�������x���u������v�̌������̉e�����Ă���A�܂��P�Ɍ�H���畷��������������̎����ł͂Ȃ��A�n�삪���������w��i���Ƃ���B�M�҂́A�~�����v�ďC�w�����T���̗��x�i�S�W�W�E�w���@���a�T�Q�N���j�ɑ����A�{�{���ďC�w���{�����̌����x���܂Ƃ߂�ׂ��{�{���͂�Ŋ���c���J�n���Ă������A���a�T�U�N�ɐ�������A�������Ȃ������B�u�y�������v�i�u�y����H�̂��내�v�j�a���̂����������������Ă��܂����B�{�{�͖��c�Ɛe�����A�c���p���ɂ͋����������Ă����B

�@���j�Ƃ̎~�ߕ����q�ׂĂ������B��c���j�́A�u�������������փ����̍���v�i�w�]�˂̔��Y�^�x���t���Ɂj�ŁA�u���݂̒������a�͍]�ˎ���ȗ��̂��Ƃ��B���͍]�˂̏��߂ɂ��A���{�l�͍��̕�������Ɠ����悤�Ɂq�푈��m��Ȃ�����̓����r���o�����Ă���B����]�ːl���������𗧂Ă��q�푈�̌��k�r�v���Ƃ��āA��������Љ�Ă���B���a�c�N�j�́A�w��Ə��ƕ��������x�i�m�g�j�o�Łj�ŁA�u������v����q�S�C�ʂ̒����r�Ɓq�G�̎�ւ̂������t���r�������A�U�钆�̏������̎d���ł��������Ƃ������Ă���B

�V�l�Ǝq�ǂ��̐V�����J���I

�@�������ēy���̒J�_�炪�]�ˏ����ɂ܂Ƃ߂��u������v�́A���̑s��Ȑ푈�̌��ƁA����̂̐e���܂�₷�����͂���A�L���ǂp����A������n��̑f�ނɂ��Ȃ��Ă����B�܂Ƃ߂Ƃ��āA����܂Ō����҂Ɏ��グ���Ȃ������A�u�V�l�Ǝq�ǂ��v�Ƃ����ϓ_����A���̕���̈Ӌ`�ɐG��Ă��������B

�@�u������v�́A�q�ǂ����W�܂��āu������v�ɐ̘b�������ނƂ��납��n�܂�B���a�ɂȂ����]�ˎ���̕����ɂ́A�B���̐g�ƂȂ����V�l�������A�q�ǂ������Ɖ߂����l�q���A�悭�����Ă���B�z��̗NJ��́A�u��(������)���i���t��(�͂��)���q����Ɓ@��{���T���̓���炵�@�q����Ǝ�{���T���̂��ƂɁ@�V�ԏt���͂��ꂸ�Ƃ��悵�v�Ɖ̂��r��ł���B�]�˂̎R�����R�͓V�ۂR�N���w�ܐߋ��t���u�߁x�ŁA�u�B���Ƃ��ڂ����䔯�̎p��(����)�����炸�A�����i�}�}�j�����W�߂āA�ܐߋ��̍u�߂�����Ȃ�v�Əq�ׁA�w���]�^���S�W�x�ɂ͐��̓����̑���Ƃŏ�ڗ����I���悤�Ƃ�������(���Ƃ�)�ɁA�q�ǂ����u�ނ����ނ������v�ƍÑ�������ʂ�����B�����́A��������]�ˌ���̎��Ⴞ�B

�@�e���r��X�}�z�̂Ȃ�����̎q�ǂ������ɂƂ��āA�V�l�ƗV�сA�̘b��̌��k���̂́A�Ȃɂ��̊y���݂ł������B����ɁA�V�l���n��̎q�ǂ��̋���ɐϋɓI�ɂ���������L�^������B���|�③���A�w���{��������j�x�ŏЉ���u����܂���v�ł���B���q���ł́A���������Ӗ��Ŕj��̔�����ƁA����܂���̘V�l�ɒm�点������A�q�ǂ���@(����)������ŁA�ꏏ�Ɏ��q���̎t���ɂ���тɍs���Ă��ꂽ�B��e�����A�N�̌��ŏ��ɂƂ�Ȃ��V�l���K�C�ŁA����܂���͊e�n�Ō���ꂽ�B

�@�����A�V�l�̘b�������������Ȃ�ƁA�Ƃ���Ɏq�ǂ��Ɍ�����B�b���p����������̑����A�₪�Ďq�ǂ������ɕ@�ł��������B�w���d��L(���傤�ق���)�x�ɂ́A�u���̏��͂��̐S�f���ɂ��Ď�(�悱����)�Ȃ炸�B���̖��A���̐��ɂ���тẮA���̐S���X�Ɉ������Ȃ�A�l�����˂ݓi(�˂�)�݁A�g��(�܂�)���A�F�ӂ����A�U�肩����ė~�S�����A�₳�����S�Ȃ����ď��m�炸�v�Ƃ���B����ɂ��ʗp�����������A���\�T�N�i1692�j�ɏo�����q�p���P���̋����ł���B���̐����A����ԃM���b�v�͊ȒP�ɂ͖��܂�Ȃ��B

�@�����A�V�l�Ǝq�ǂ������Ɍ��т��Ă����͌��݂�����B1999�N�Ƀp���ŏo��������w�Z�̍��ꋳ�t���A�ږ��̎q�ǂ��ɂƂ��Ă���Ή��ŁA�u�������t�����X��C���ɂ͌ÓT�I�Ȏ����̈��u���������Ȃ��B�h��ɏo�����A�ږ��͐e�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����ŘV�l�̉ƒ��K�₳���A�����Ă�������B�ǓƂȘV�l�ɂ��A�b�����肪�ł����Ɗ�ꂽ�v�Ƃ����B

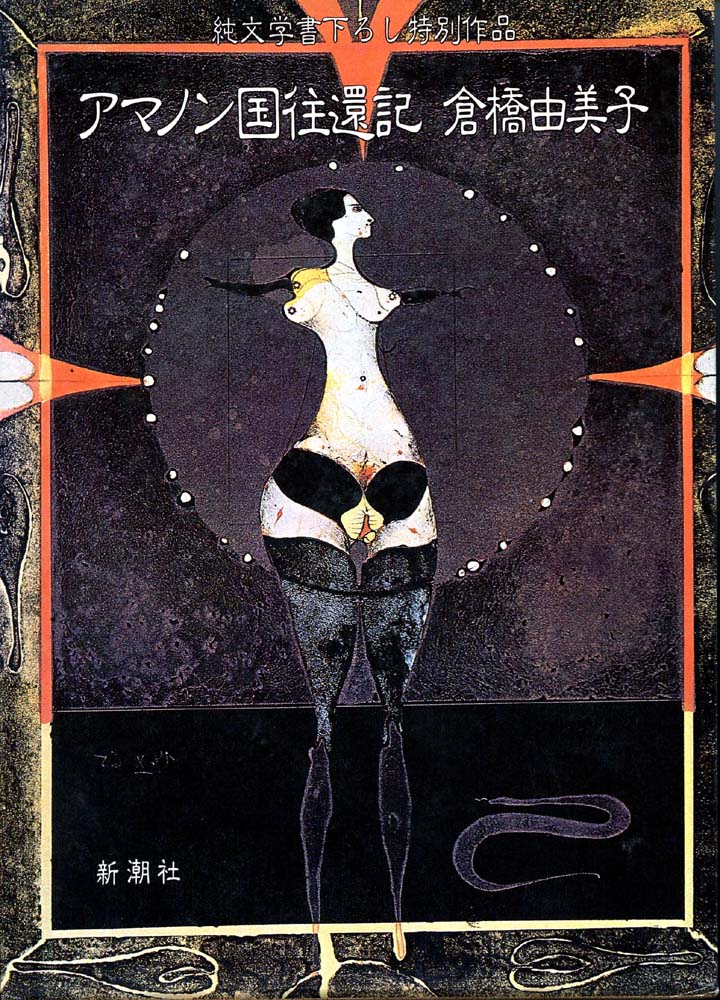

�@����̓��{�ł́A���傷�鍂��҂͘V�l�{�݂ȂǂɈ͂����܂�ĕʋ��A�n��̎q�ǂ��͂��납���Ɛڂ���@������Ȃ��B�q�ǂ����w�Z�Əm�Ɉ͂����܂�A�V�l�̑̌��k��̘b�E���̂��A�Ƃ��ɗV�ԋ@��͎����Ă��܂����B������͓y���̎q�ǂ������Ɉ͂܂�A�̘b�������܂�K���ȔӔN���߂������B���̐��U���L�^�����A�J�_��̂悤�Ȑl���ɂ��b�܂ꂽ�B�V�l�Ǝq�ǂ�����(����)�ɐG�ꍇ���A�V�сA��荇���A�V�����J�̍\�z���]�܂��B �w��ǂ̂��炢�āx����ł̔����ɂ���

�@�u��ǂ̂��炢�āv�̏��ł��o���̂�����26�N��10���̂��Ƃł��B���D�]��Ղ��A��27�N1���ɑ�������K�^�Ɍb�܂�܂����B����ł͓������為�Ђ�肽���A����A���Ȃ���Ό����Ƃ�����y�����ɐ\���J�����ł��Ȃ��Ǝv���A�������W�߂Ă���܂����B����V����17�l�������A89�l�����^�������_�ő���łs���邱�Ƃɂ��܂����B

�@��������u�Ƃ��v�̃I�[�i�[�g�{��������ǂ̏o�g�ŁA�����w�̑�ƒ|���`�ꂳ��Ə��w�Z�̓��������Ƃ킩���đ���ł̖ڋʂɂȂ�ƍl���܂����B�u�Ƃ��v�̏�A�q����������Ǐo�g�̎������R�O�j�A�y�����Y�̂����l�ł���A�����̐S���w�ғ瓇�F�T�E���q�v�Ȃ��悭�ʂ��Ă����Ƃ������A���R�a�Y�����}���ْ����[��5���ɂȂ�Ɠy�����Y(�����}���قɂ悭�o���肵�Ă���)�Ɂu�Ƃ��ɍs�����v�ƗU��ꂽ�����ł��B

�@���m���\����O�q�������`��Ɠ������q����̎�ނ�ʂ��č���Ǟď����̎��������������͎̂v��ʎ��n�ł����B���R����㑁�X��ǂ̑���������Ă������ƁA���̑I���^������`�����Ƃ����������ܘY����̏��N���̏،��͖ڂ��炤�낱�ł����B�̂��r�݁A�G��`���A����Ă���90�N�̎����q�����痂����������ɂ͌��C�ƗE�C��Ղ��܂����B�R���ƌĂ��c�я��̖�l�瓇���ꂳ��͎R�������A���������A��ǂ��������B

�@��O�̍��m����E�ɑ傫�ȑ��Ղ��c�����y�����R���B�䂩���100�l�̎Ⴋ�w�k�̒��ɉ�ǂ���瓇�q���A�瓇��Y�A���蕟���Y��3���l���܂܂�Ă������Ƃ�m��A����͌������Ȃ���Ǝv���܂����B�������A�V�{���j�A���R�҂�h��ł͂Ȃ������X�N��`���N�Ƃ����ʁX�̓o��Ŗ{���Ɍ��݂������܂����B�_�Ɛl�̑�\�Ƃ��Ē����o����ɓ����ĖႢ�܂������A�{�̊������݂Ȃ��ŖS���Ȃ����͎̂c�O�łȂ�܂���B

�@�܂��n�抯���Ƃ��Ă͍ō��ʂ̌����m���߂��\�͐�����A�m���I�ɏo�n���Ă���Γ��I�m���ƌ����Ȃ���A�u���̔C�ɔv�ƌŎ������Ƃ����B����Ȑl�ނ�������āu��ǂ̂��炢�āv(�����)�͕Ő��̑���(80�y�[�W��)�ȏ�ɒ��g���Z���Ȃ����悤�Ɏv���܂��B�l���̗��ʉ����琼���{�̗��ʉ��ւƋ��i�߂鈮�H�i

(�g���V�A�z�[���f�B���O�X)�A���̒|����������В��A�|�����`2��ڎВ��̓o�ڂŐw���Ă������܂����B

�@���ł���o�ꂵ�Ă��邦�炢�Ă����ɏA���Ă����Ȃ�[�������邱�Ƃ��ł��܂����B���Ƃ��Β��J�嗊����B�����ꖱ����A�̂��ɉi�c���b�p�ٖ̈����Ƃ�i�c����f�В������J�Ɏ��i�A���J�В��̎����ɑ傫�ȓ����������Ƃ��������͓��M���Ă����ł��傤�B

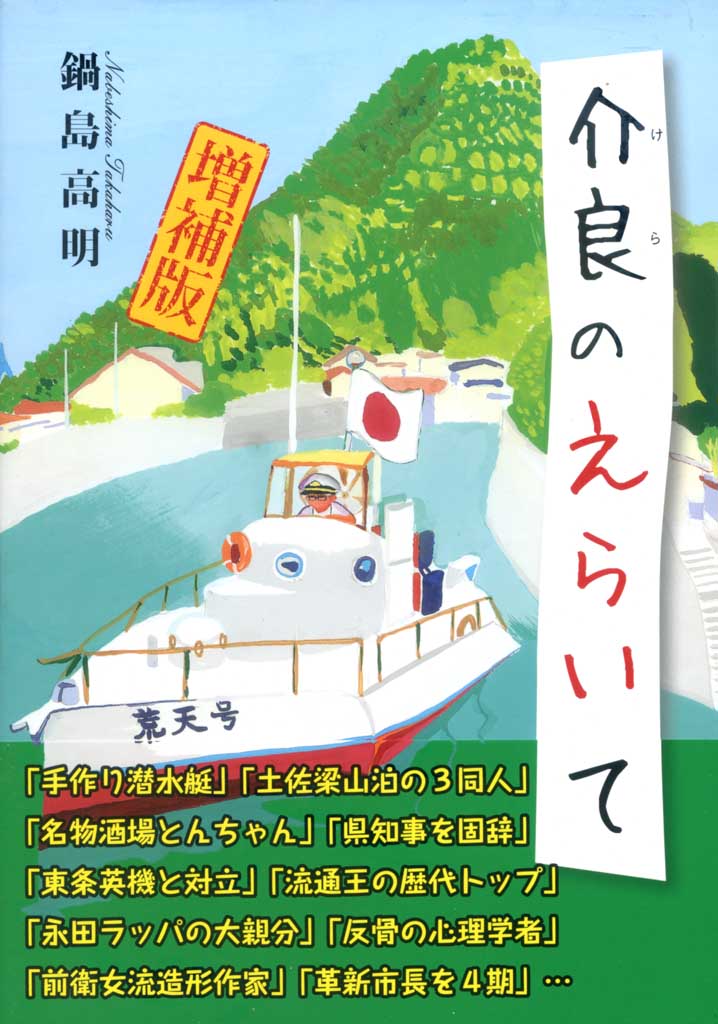

����N���́u�O�������Y�Z���ƃ`���C�R�t�X�L�[�v�q�܂����B

�@�m��Ȃ������y�����E���̐̂̂��Ƃ����낢�돑���Ă����āA�����[���ǂ݂܂����B�����̑��̔����̂��Ƃ����߂Ēm��܂����B

�@�ތ������������O���Z���̑��q���l�C�̎�ɂȂ�����A�鍑��w�i�w�Z���畽��N�O�Y�̂悤�ȍ�ȉƂ��o����A�ʔ����ł��ˁB

�@�m���ɁA���Ƃ��Ă���l����ƁA�y�����͂��Ȃ莩�R�Ȋw�Z�ł����B�V����������A�w�Z�����猟�{�������Ƃ��Ȃ��A�v�����Ƃ������Ȃ��������Ƃ��ł��܂����B

�@���̓}�X�v���w�Z�ɂȂ�A��N���X���V�O�����Ɛ��k�����߂��Ⴍ����ɑ��������̂ŁA����Ƃ��V���ɂP�w�N�����s�̂S�N���X����T�N���X�ɂ���A�Ə�������A���N����T�N���X�ɂȂ����̂ɂ͋����܂����B�܂��A���̑O���炻�̌v�悾�����̂ł��傤���A�V�����Ɉꌾ���A������ׂ����A�Ǝv�������Ƃł��B����܂ŕ��ӂ�H�AO�AK�AS�z�[���������̂ł����A�}篓y���̃C�j�V�A�����Ƃ���T�z�[�����ł��܂����B

�@�{�����s�ɂ��Ă͕��s�����i30��j�̎x���������������A�Ƃ���܂����A�L����Ƃł��B

�@�F�l�̂������A�����W���F��܂��B �u�O�������Y�Z���ƃ`���C�R�t�X�L�[�v�q�܂���

�q��

�@�{���M�Z��蒆��Z�����M�́u�O�������Y�Z���ƃ`���C�R�t�X�L�[�v��

�@�����t����܂������ƁA�������\���グ�܂��B�����ǂ܂��Ă��������܂��B

�@�����������ܕ��A�������̒���グ�܂� �B��}���q�m�点�܂ŁB

�@�@�s��@ �u�O�������Y�Z���ƃ`���C�R�t�X�L�[�v�q�܂���

�u�O�������Y�Z���ƃ`���C�R�t�X�L�[�v�̍��q���肪�Ƃ��������܂����B

�@�@�Q�R���ɓ͂��܂����B�����ɁA�䂪�Ƃ���i���X�Ɉړ����q�ǂ��܂����B

�@�@�@�@�@�@�i�z�[���y�[�W�ł͂�����Ɠǂ�ł��܂���ł����B���݂܂���B�j

�@�@�����ɂ��Ԏ������A���ɂȂ�܂����B

�@�@�����͒m���Ă������ƁA�S���y�����w�Z�Ƃ͊W�Ȃ��X�ɒm���Ă����̐l�̕��X��

�@�@�y�����w�Z�ƎO�������Y�Z���𒆐S�ɂȂ����Ă��邱�Ƃɋ����܂����B

�O�������Y�Z���̗��O����������������A�[���Ȃ��Ƃ������͎Ƃ߂�����ł��B

�@�@���炽�߂āA�y�����E�y�����Z�Ŋw�ׂ����Ƃ��������K���Ɏv���܂��B

�@�@��������ݍZ���ɂ����ЁA�ǂ�ł��炢�����Ǝv���܂��B

�@�@���̂悤�ɁA���q���Ă������������邳��Ɍh�ӂƊ��ӂ̋C�����ł����ς��ł��B

�@�@�܂��A���q�𑗂��Ă����������肪�Ƃ��������܂����B

�@�@���ɂ͍��q�̕��������Ƃ����Ɠǂ݈Ղ��{���ɂ��肪�����v���܂����B

�@�@���肪�Ƃ��������܂����B

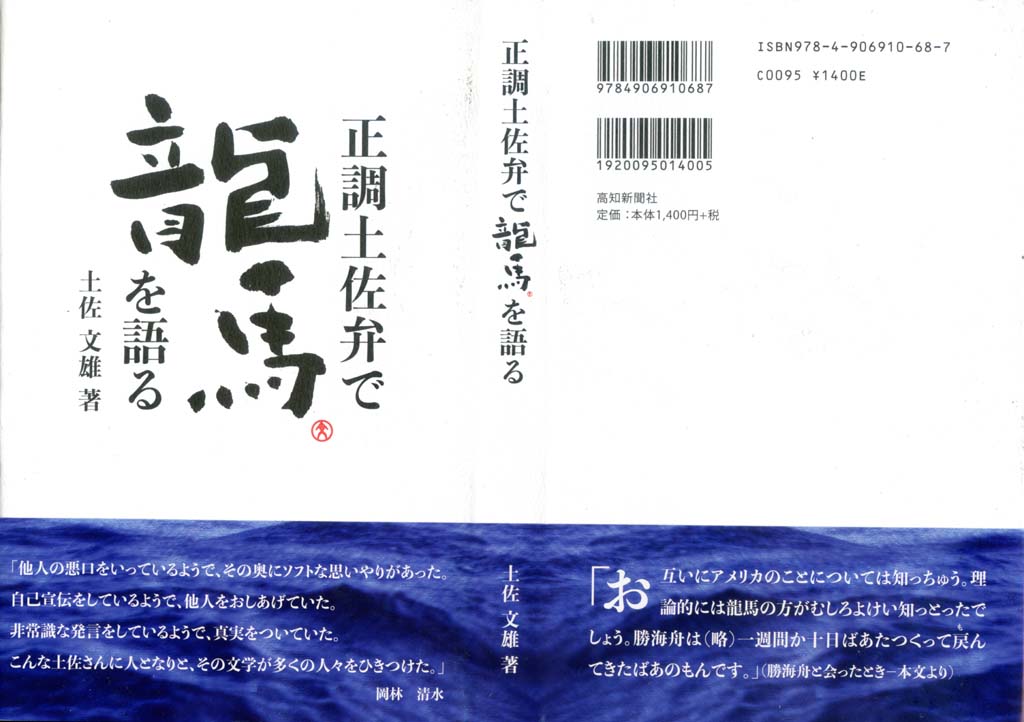

��ҏW��������V�̂ɕڑł��Đ��f���ő�R�̎��M�ɗ��ł���������搶�Ɍ���̃G�[�������肢���܂��I�I�I ���鐳��u�O�������Y�Z���ƃ`���C�R�t�X�L�[�v

�����̂��m�点

�@�ߓ�����e�ʂ��ă��[���ł��ē��\���グ�܂����Ƃ���A���鐳��i30��j�����M�̍��q�u�O�������Y�Z���ƃ`���C�R�t�X�L�[�v�S31�y�[�W������̊F�l�ɂ�����\���グ�܂��������茳�ɓ͂�������ł��傤���B

�@�����������ǂ݉����������R���v���i30��j�������̕��X���牺�L�̂����z�����������܂����̂ŁA���ȏ��̂��ƁA�����ɂ��Љ���Ă��������܂��B�i�������j

�@�Ȃ��A���̍��q�����ǂ݂��������Ďv���������Ƃ₲���z���������܂����炲�����Ȃ�����MailBox�ipost@tosakpc.net�j���炲���e���������B

�u�y��������Z���̉��y���v�ƁA���m�V�����Љ�

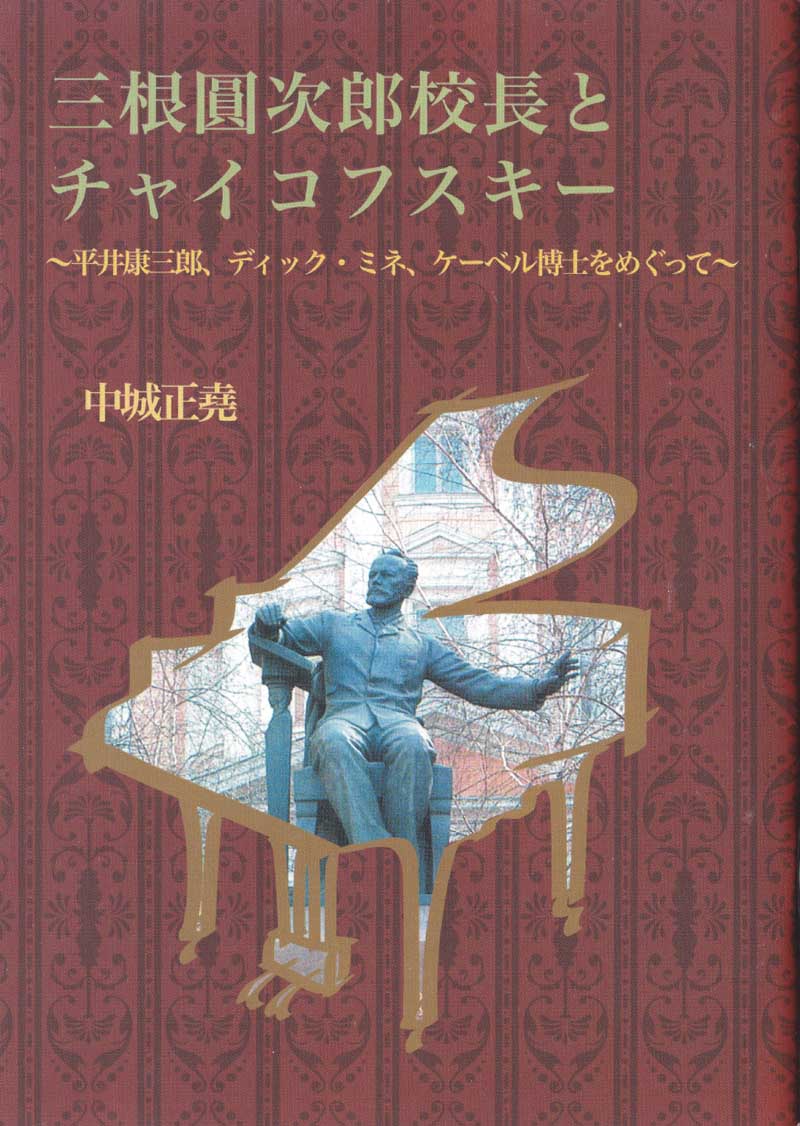

�@���z�v���X�N���u�Ŕ��s�����\�L�̏����q�ɂ��A�����q�Y�����������������s����̔����ɑ����A�M�҂̎茳�ɂ����܂��܂Ȋ��z���͂����̂ŁA���m�点�������B

�@�܂��}�X�R�~�W�ł́A���m�V����7��7�������w�|���ɁA�u�y��������Z���̉��y���v�Ƃ̌��o���ŁA�Љ��ҏW�ψ��ɂ��Y�t�̏Љ�L�����f�ڂ��ꂽ�B�f�B�b�N�E�~�l����D���Ƃ������V���Ќ���̂g�l����́u�O���Z���͂����ƒm���˂Ǝv���Ă����B���̍��q�͑f���炵�������B�B�ꂽ�b����������ł��v�ƁA�ւ肪�͂����B

�@�u����E�������v�Œ����Z�̒����V�������{�ЕҏW�ψ��i����S���j�t���́u�ЂƁE����E�����Ď��オ�����Ă��܂��B������̒��ԂƂ����L�������v�Ƃ̂��Ƃ������B���F�g�i���̌͗t��Q���̂��̌��ǂ��Ă���ʐ^�Ƃn���̎莆�ɂ́A�u�y�����������ɂ������낢�l�ނ�y�o���Ă��邩�A�m��܂���ł����B�O���Z���̑��q���f�B�b�N�E�~�l�ŁA���ꂳ�������Ƌ{�̋{�i�̖��ɂ��A�т�����v�Ƃ������B�t�E�n���Ƃ����m�Ƃ͖��W�ȗF�l���B

�@���m�o�g�Ō��W�p�ЕҏW�S�������̂h���́A�u�a�ғN�Y�̖{�ŃP�[�x���ɂ͊S�������Ă������A�O���Z���������q�ŁA���c�ЕF�╽��N�O�Y�ȂǍ��m�̐l���ɂȂ���Ƃ́A�v�������Ȃ����Ƃ������v�ƁA���ł��ꂽ�B���m�ݏZ�̕ҏW�҂x����́A�u���炵���l����y�o�����y�������́A��͂�f���炵�����O������������҂ɂ���đn��ꂽ�̂ł��ˁv�Ƃ����A���m�̑�w�u�t�i��������U�j�x���́u�P�[�x�����m�́A����31�N�ɉ��y�w�Z�ŊJ���ꂽ���P���y��̎��v����n���ƒ�̎q���̂��߂̓�t�c�t���Ɋ�t���Ă���v�ƁA���m�̒m��ꂴ�鎜�P�s�ׂ������Ă��ꂽ�B

�@�������ł́A�X���i23��j�E��e���i25�j�E�����r���i28��j�Ȃǂ̐�y����A�u�ʔ����Ĉ�C�ɓǂB�m��Ȃ������b����ŁA�悭��ނ��Ă���v�Ȃǂ̘A���������������B��Z�ɂ́A���E���y�ъw�Z�E�U����E������̖����p�ɁA���z�v���X�N���u����60���ޒ悵�Ă���B�������Z������̗����������������A�����̐l�X���ǂ��~�߁A����̋�����j��w�Z100�N�j�ɐ������Ă��������邩�A����肽���B�Ȃ��A���肪���������́A���z�v���X�N���u�����s���������Ă��ꂽ���A�ł���A�F�l�Ɋ��ӂ������B

�f�B�b�N�E�~�l����̎v���o

�@�����y�A���m�V�����]���肪�Ƃ��������܂����B�u�O���Z���ƃ`���C�R�t�X�L�[�v�͖����ł��B�u���y������������N�w�ҁv������Z���Ƃ���y�����E�y�����́A�����y�̂������ŐV���ȋ��痝�O��T���Ǝv���܂��B

�@�킽�����͉i�N���y�����Z������Z�����Ƃ��A�u���N�͓���ɉ��l���������v�u�b�q���ɏo��ł��邩�v��������Ȃ��̂ŁA�{��Ɛ�]�����o���Ă��܂����B�������A�����y�̂������m��A�����Ɠy�����̕����I���ʂɍZ���͋C�t���ׂ����ƍl���Ă���܂����B���̒����y��������������A�O���Z���̎v�z���V���ȓy�����E�y�����̗��O�ɂȂ��Ă������Ƃ��肢�܂��B

�@�f�B�b�N�E�~�l����Ƃ́A�~�l�����{�̎苦���̎��ɐe�����Ȃ�܂����B�����킽�����͎Вc�@�l���{�|�\�����ƒc�̋��c��i�|�c���j�ꖱ�����ł����B���X�d���̊W�ʼn�H�����܂����B�H�������Ȃ���O���搶�i�f�B�b�N����́h�ڂ��̂�������h�ƌĂ�ł��܂����j�̂��Ƃ��܂����B����Șb�����Ă��܂����B�u�����͕s�ǂƎv���Ă��邪�{���s�ǂł͂Ȃ��B�ڂ��̂���������s�ǂ�������������҂Ȃ̂ŏo���Ȃ�����A�����Ď������s�ǂ��߂Ă���B���͋���҂ŕ�͓������Ƌ{�̋{�i�̖��ŁA�����͖{���s�ǂł͂Ȃ��v�Ȃǂł��B

�@����Ƃ��A�O���搶�ƃf�C�b�N����l�ŋD�Ԃɏ���Ă���Ƃ��A�s�ǂ���l����ł����̂ŁA�f�B�b�N����͓�l���D�Ԃ���Ԃ����Ƃ��A�O�ɘA��o������|���������ł��B�ԓ��ɖ߂����Ƃ��A�O���Z�����ǂ������ƕ����̂ŁB�u����|�����v�ƌ�������A�O���Z���́u�����悩�����v�ƂЂƌ����������ł��B

�@�����y�̖��������������ƂȂ�A�y�������V���ȁu���v�A�V���ȁu��]�v�����߂邱�Ƃ�]�݂܂��B �w�����G�|�p�x174���ɔ��\

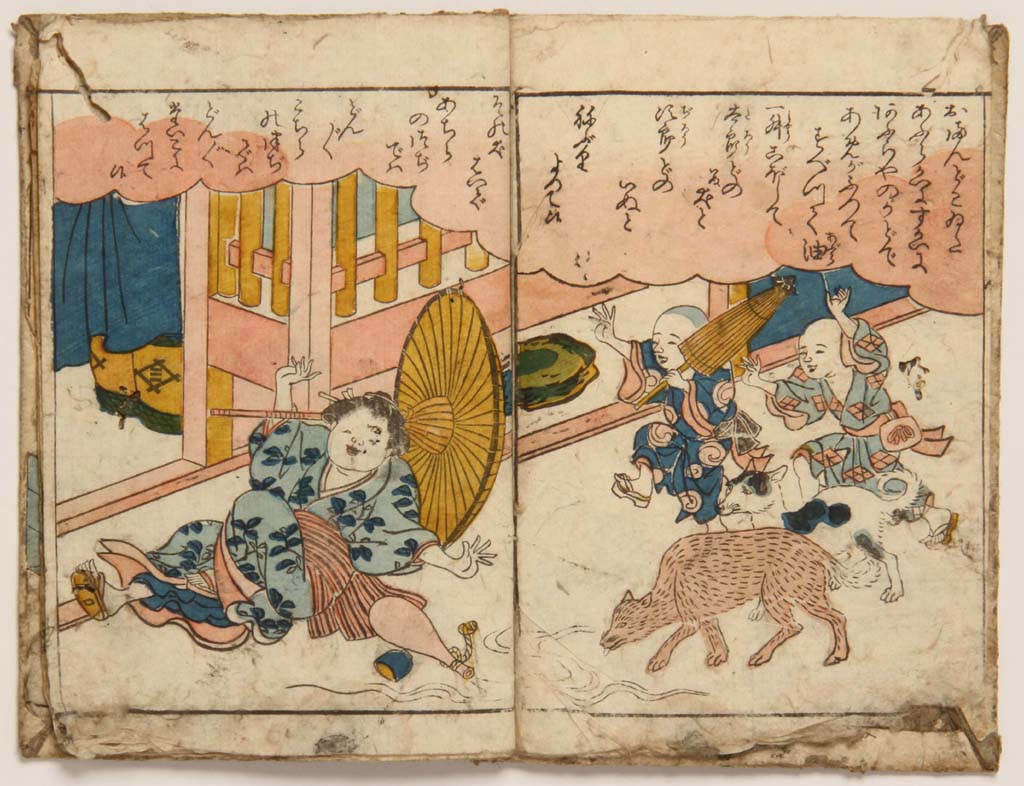

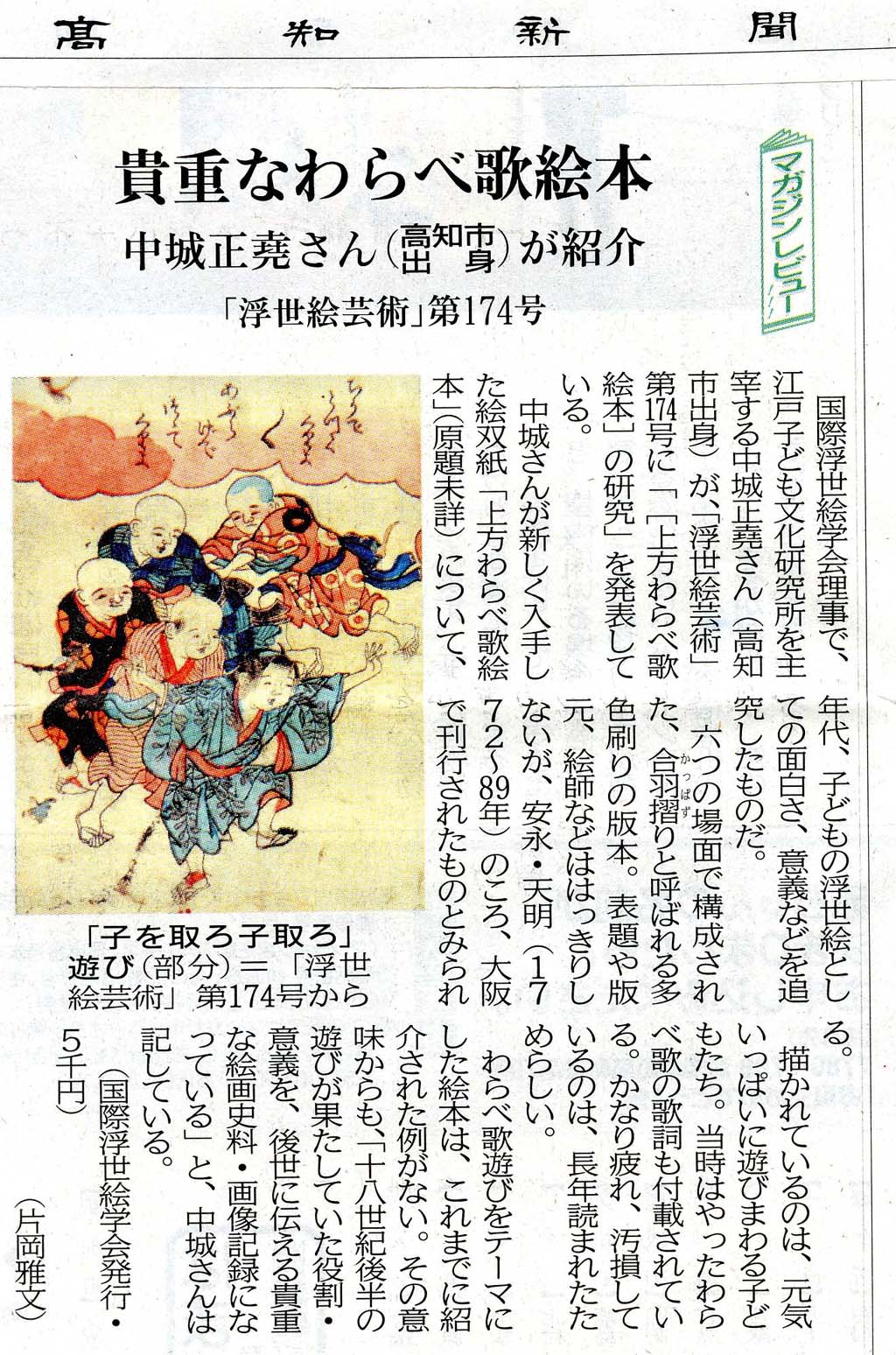

�u�g������̊G�{�h�̌����v

�@8�N�O�ɏ���̎q�ǂ��V�т�`�������F���̊G�{���A�����ɂ����Ȏq�ǂ������̗V�Ԏp�ɖ������ē��肵���B�������A�薼���G�t���s���ŁA���͂Ȃ�тɕ`���ꂽ�V�т̓��e���A�ȒP�ɂ͉�ǂł��Ȃ������B�ߔN���ɂɂȂ����̂ōă`�������W���Ē�������ƁA���i�E�V�����i1772�`88�j�̍��H���i�����ς���j�u������̊G�{�v�ł��邱�Ƃ�������A���ە����G�w��̌������ɂ��̂قǔ��\�����B���H���Ƃ́A�^���̐蔲���������ɁA���тŐF��h��Z�@�ł���A����Ŕ��B�����B

�@���̊G�{�́A�e�[�}���u���̗V�сv�A����Z�@���u�S�y�[�W���H���v�ł���A���̗��ʂ���ޏ��̂Ȃ��M�d�Ȏq�ǂ��{�ł��邱�Ƃ����������B��250�N�O�̏������������q�������A����������S�点�邱�Ƃ��ł��A�ق��Ƃ��Ă���B

�@6��ʂ���Ȃ邱�̊G�{�́A���������ʂ����ς��Ɏq�ǂ������̗V�ыY���p���`����A�㕔�ɂ��̂��Y���Ă���B�ł́A2��ʂ��Љ�悤�B

�P�D�����ǂ��s����

�@�̂́A�u�����ǂ��s�����A�������Ɂv�Ŏn�܂�A�J�~���Ă��ׂ��āA���ꏡ���ڂ��āA�����˂Ԃ��ĥ���A�Ƒ����B�G�́A����l�̂������]�u�ԂƁA�����C�ɋ삯���q�ǂ��⌢���I�ɑ����Ă���B�̂��̉e�ɁA�O���̒M�������Ă���B

�Q�D�q�����q����

�@�u�q�����q�����v�u�ǂ̎q���~�������v�ƁA������Ɣ���肪���݂ɉ̂��A�Ή��ɂ�����y���͂Ȃɂ��A�ⓚ���y���މ����I�V�Y���B�G�͍��������ŁA�E���̂��V�E���g�E�\�������q������������B

���Ȃ��A�S���{��������]�̕��͂��m�点���������B������i��v���܂��B �I���錾

�@�������߂����Ƃ����̂ɑ��ς�炸�������������Ă��܂����A���ς�育�����܂��H���߂͗�ĂƂ���Ǝv���Ă����̂ɁA�H�ɂȂ��Ďc�����������Ȃ�܂����B�R�N��̃I�����s�b�N�͂ǂ��Ȃ邱�Ƃł��傤�B

�@���̏�������ɁA�����f�ł��傤���c������������ɁA�w���Ɓx 14,000�著�点�Ē����܂��B���ɂȐ܂ɒ��킵�Ă݂ĉ������B���͂��̏t�A�����������ďo�čs������ɁA�����i�����肾���j�ƃp�\�R�����c��A���N�w�s�k�錾�x�����ēP�ނ��������ɒ��킵�Ă��܂����B��͕��@�����ǂ��h�e�ʉ߉������߂��Ɍ���܂������A���x�������艼���͂̂�����i�㋉�j�ł͕������̂����肪���o���i�V�Ԃ̂ɂ͖��Ȃ��ł�����҂̈Ӓn�̖��j�����Ƃ������Ȃ�܂���B�����ɁA���͂����i�O��̂P�O�{�c1���e�[�u���j�����ʂɍ���W�J���Ă��܂����A�܂��\�����P�X�̂܂܂Ŏ~�܂�����ԂŁA�ׂ̕����Ńp�\�R�����Ђ�����X���Ă��܂��B�����\�����ȊO�̓_�ł́A����ȏ�͍H�����̊D�F�̍זE�ł͂قڌ��E���Ǝv����̂ŁA�w�I���錾�x��v���܂��B

�@���������Ȃ��̂ŁA���̍쐬�ߒ��łł����Q�O����ȏ�̖�肩�烉���_���ɑI��Ő������i��Փx�ʂƕ\�����ʁj�A�V�їp�\�t�g�iExcel�ƃ}�N���c2010�ȍ~�̂���sm�f�[�^�j�����܂����B���L�ɓY�t���Ă���܂��̂Ń_�E�����[�h����Excel�œǂ݂��݁A�}�N����L���ɂ��Ē��킵�Ă݂ĉ������B������������̂����������Ȃ��Ƃ����������������R�ł��BExcel���g���Ȃ��Ƃ������̂��߂Ɉ���p�������ł��Y�t���Ă���܂��B������A�S�Ă𐧔e���Ă����Ɨ~�����Ƃ���������������Ⴂ�܂����炲�����Ȃ����m�点�������B�V���������Mail�ł�����v���܂��B�ȒP�Ȏg�p���@�͖��̉��ɏ����Ă���܂��B

�@����ł́A��������F��܂��B����������Ə�����Y����邩������܂���B�������̒��B

���Ɩ��_�E�����[�h

�@�����A�������͈���Ȃ��i���`�������āj�Ǝv���܂��B ��Փx�ʃQ�[��(xlsm�Łc7000��)�@�@ �\�����ʃQ�[��(xlsm�Łc7000��)�@�@ ����p�f�[�^(pdf�Łc40��560��)�@�@

�ǐL�F������ɋA�������ہA�����l�i�i�X���j�j���������Ă��܂����B����L���͂������Ă��Ă��邻���ł����i���������I�j�A�����C�ł����B�x�b�g�e�ɂ́A���킢����������̎ʐ^�������ς��\��t�����Ă��܂����B�������āA�܂���t�������S�҂��ɂ��Ă��܂��B ���m�V���ŏЉ�

�u�g������̊G�{�h�̌����v

�F�l��

�@���m�V��9��26���t�̊w�|���ɁA�٘_�u�q������̊G�{�r�̌����v�̏Љ�L�����f�ڂ���܂����̂ŁA�Y�t�v���܂��B

�@���̘_���́A���ە����G�w��̌������u�����G�|�p�v��174���ɔ��\�������̂ł��B �����G�W�̂��m�点�c�c���c�s�����۔ʼn���p�قŊJ�Ò��A11��23���܂�

�u�����G�ɂ݂�q�ǂ������̕����J���v

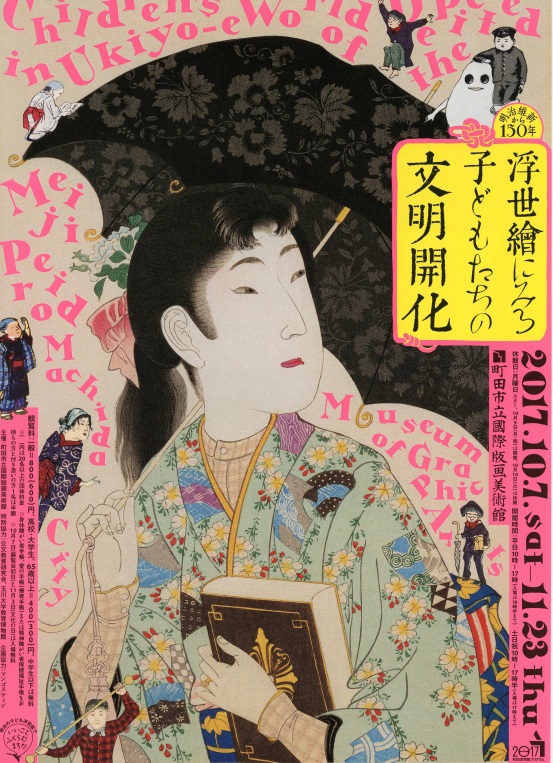

�@���N�������ېV����150�N�ڂɓ�����̂��L�O���ẮA�����G�W�ł��B�����̕����G�ɂ́A�����J���̎�����}���A�����C��w�Z�E�p��E�m���Ɍ˘f���Ȃ�����A���C�����ς��ɗV�ъw�Ԏq�ǂ������̎p���A�������葨�����Ă��܂��B����疾���̎q�ǂ��֘A�����G���A���߂đ��W�������̂����̓W����ŁA���ދъG�₨������G���L�x�ł��B�������\����G�t�̈�l�A�썑�s��Ɛ��܂�̎R�{���_���A�����ȍ�i���c���Ă��܂��B

�@�{�W�͒���i���ە����G�w����j���ďC�A�}�^�Ɂu�����J���Ɗw�Z�Ō��ς����g�q�ǂ��̓V���h�v�����M���Ă��܂��B�����p�ق́A���c�}�E�i�q���l���u���c�v���k��15���A��042�|724�|5656�ł��B

���V�ߎq�搶����

�@��ɍۂ��Ă͋��ԁA���T�����ނ���悤�����c���A�����S�����[�E�N���t�g���܂��Ȃ��疜���̎v���Ƌ��ɑt�ł鑒���Ȃ���������ɐ����������ƂɁA�n�C�J���Ŗ��邭�A�傫�Ȑ��ł悭���Ă����搶���v���o���A���ݓ�����̂��������B

�@���w���Z�Z�N�ԁA�v���Έ�x���S�C�ɂȂ������Ƃ��Ȃ��̂ɁA�������������Őe����ł����̂����v���o���Ȃ��̂����A���w���w������̖l�̟Ӗ��Łu�ԁ[�����A�ԁ[�����v�Ɛ��|���Ă��������A����̖T�̂������K�˂����Ƃ����邵�A��w�����ɂ͏��c�}�������̊`���̉Ƃɂ����K�˂������Ƃ�����悤�ȂȂ��悤�ȞO���ȋL��������B

�@��P���O�ɂ́A�X�S�ł��S���Ȃ�ɂȂ�������搶��������������ŁA�܂��A������Ƃ��������߂��Ă̂��Ƃ�����A�v�����Ȃ��͓̂����Ȃ̂����A�Ȃ�Ƃ����т������N�̉Ă��Ɖ��߂Ďv�����B

���Ȃ݂ɌܔN�O�̓��ʎ��Ƃ̔��Y�^���ȉ��ɁB

�@�y�j���ɐV�����̏o�X���ԂɎ�o����A�ߑO������o�����Ă����̂����A����x����ԂɂȂ��Ă����炪�g���z�V���h�̑n�����i���a�Q�S�N�j����̃o�b�N�i���o�[�̂قƂ�ǂ𑵂����b�c����N���ɐ�y���쐬�����̂ŁA���̔Еz�i��3000�~�j����t�ׂ̗Ɋ����\���Ă��Ă�����A�v���̂ق������ŁA��t���ɉ����Ă����l�����ċ������B

�@�������A�ł��������̂́A�����̌ߌ�A�������ʎ��Ƃ̂ق��͌䊨�قƂ�����N�������z���A���ƂQ����������X�R�ɂȂ�Ƃ������t���͂މ�𑲋Ɛ��Q�N���X�̂��߂ɐ݂��Ă�����Ă����@��ɁA�搶�����C���ꂽ�����̌��z�V���̃R�s�[�������������Ƃ��̂��Ƃ��B

�@�P�X�T�P�N���a�Q�U�N�̊w���V���ɏ����ꂽ�L���̈�߂��o���Ă����łāA���̕������}�Ă����������̂��A����V�Ⴊ���ď��X�����ɂ����Ȃ��Ă���l�̖ڂŊm�F�����Ƃ���A���̂Ƃ��肾�����̂ł���B�V�����ɍݐЂ��L�����������A�ǂ������̋L���̕������o���Ȃ��l�ƁA�l�̐��܂��܂��O�̊w���V���ɋL���ꂽ��߂��ɕ�������X�Q�I

�@���̓��̋����ɐ搶��S���o�����w�F�̘b�ɂ��A���ʎ��Ƃ����������R�Ƃ����̂��ӂ���Ă��āA�������ɉ��x������Ă��邱�ƂƁA���N���炢�O����F�m�ǂ����n�߁A��͔���̂ɖ��O�̎v���o���Ȃ������q���o�n�߂Đ\����Ȃ�������Ƃ͏o���Ȃ��Ƃ������̂������Ƃ̂��ƁB���������w�F�́A������F�m�ǂ��Ƃ����F�m�ǎ҂͂��Ȃ��Ƃ������̂�����ǁA�搶�̂��̊�Ō����Ȃ�A�W�܂鐶�k�̑����S���F�m�ǂȂ̂őS�����Ȃ��ƁB�܂��ɁA���̂Ƃ���i�j�B

�@�����A�Ȃ���肭��������߂��Ă����ɗ����Ƃ��������搶�́A�������Ƃ͏o���Ȃ��̂ŁA���̔��������b�����邱�Ƃɂ��܂����ƁA����܂ł��������@��͂Ȃ��Ȃ��Ȃ��������ˁA�Ǝn�߂�ꂽ�̂����A�������Ƃ̂悤�ɘb�����ԂŊo���Ă������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��邩��A����Ȃ���ǂ܂��Ă��������܂��˂Ǝ菑���̕�Ⳃ��L�����̂ɂ܂��т�����B

�@���ɂ��ď����̎p���ŗՂ܂������A��������̎��Ƃɍۂ��Ď��O������ӂ������Ƃ͂�߂�߂���܂��ƁA�݊w���͂���Ɍ����������̎�u�ԓx�ŗՂ��Ƃ���x���Ȃ��䂪�g��p�����B

�@�����Č��ꂽ�搶�̔����́A����̐��N�ł���吳�W�N(1919�N)�ɂ��āA���͐��܂�Ȃ���ɃG�b�`���ƌ���ꂽ�C�N�C�N�N�Ȃ�ł��Ƃ����y�����Ŏn�܂����̂����A�����m�푈���\��ʼn߂������푈���S�l�Ƃ������̐���Ȃ���A���E�ɏA�����Ƃ̂ł����K�^�U�ɂ킽���Ċ��ݒ��߂Ă����ł�l�q�ɐS�ł��ꂽ�B

�@�������A�ł����������̂́A�搶�Ɠ����u�ŋ��d�ɗ��������̂́A���ꂽ�n�Ś�܂����e�F�Ƃ́g�ԁ[�����h�ɑł������������ɂ܂��b�ŁA�����A�\�܍���������Ƃ������ƂŁA�e�F�ɂ������Ȃ߂��A���d��������ǂ��A�l�\�N�قǑO�ɕs�v�c�Ȃ����ŕς��ʑz�����Ăэ������A���̌�A�\�N�]��K���Ȏ��Ԃ��߂������Ƃ�����b�������B���̍����āA���傤�ǖl�炪�݊w���Ă��������ŁA�܂����̖l�炪���傤�ǂ��̓����̐搶�̔N���ɂȂ��Ă���킯�ŁA�Ȃ����犴�S�[���B

�@��A�̂��b���f������Ő�̊w�F���^����ɔ������A����܂ł̎��Ƃōł��������܂����Ƃ̕ق́A�܂��ɓ����������B���ܖ�����ƕ�炷�Ȃ��ŁA���Ȃ�����������������̓d�b���������Ă���Ƃ̘b���f���Ȃ���A�{���Ɋ�ɂȂ��Ă��A���܂ł��A�V���Ȃ��Ƃ��^�C�����[�ɋ����Ă������链�������搶���Ɖ��߂Ďv�����B

�@���傤�ǖl�炪�݂Ȋҗ���}���I�����N�ɁA�搶�͔������}����N�ɍ����|���邱�ƂɂȂ�B�����̏j�����čs�Ȃ��j�������ƍÂ���邱�Ƃ��낤�B ���茳���搶����

�@����Z����\�l���A�Â�����̗F�l�̐e������ŁA���w�����ɋZ�p�H�|�̎��Ƃ������Ƃ�����搶�̒ʖ�ɍȂƈꏏ�ɎQ���Ă����B�����O�ɎB�����ʐ^����e�Ƃ��ď�����قǁA�����ŋ߂܂����j�Ƃ��Ă����łŁA���傤�ǐ�T���猧�����p�قŁg�V��W�h���J�Â����قnj��C�������ӔN�́A�j���[���[�N�̃O�b�Q���n�C�����p�قł���i�W���������ȂǁA���̂����Ȃ����̂������B

�@�O�A�l�N�O���Ǝv�����A�搶�̂��D���Ȍ���v���Ԃ�ɑł����Ƃ��A�u�܂��������傭���ˁv�Ƃ�����������قɊ��������o��������B���̌�ɂȂ��ď����܂��u�������傭�v�ƌ��ɂ����O�����Ȏp���ɖ{���Ɉ�������B

�@�ł��A�r��߂�F�l�ɂ��A�O�N�̍����s���p�قł̊��W�̂Ƃ��ɂ͊��ɑ����Ɏ���Ă��āA�����̓W����͖����ł͂Ȃ����Ǝv���Ă����������B�ł��A�J�W�����ɂ͑��ς�炸�̎��R舒B�Ȍ����ō����s���p�قɏW�������O���y���܂���M�������[�g�[�N���I���Ă�������A��T����̓W����̊J�W���ɏo�Ȃł��Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ̂ق��ɋ��������炢�������B���̈��ƂȂ����W����ɂ��ẮA�m�g�j�̓��j���p�ق̃A�[�g�V�[���ł��Љ�ꂽ�悤���B

�@����̂Ƃ̑Ζʂ������Ă��炦���ʖ�Ŕq����������́A�������ɖj�������Ă������A�ׂ��ׂ����Ƃ𐬂������A�܂��ɐ����ƌ����镗�i�ɖ����Ă��ė����Ǝv�����B�܂����������Ȑl�����B�����A������x�A�o���̂�������ɍs���Ă����B https://www.kochinews.co.jp/sp/article/107360/

�@�O�N�̍����s�����p�قł̓W������Y�^�ɂ��L�����悤�ɁA���w�Z�����ɋZ�p�H�|�̎��Ƃ��������搶�͋��F�̐e������ł�����肩�A�l���Љ�l�ƂȂ��ċA�����Ă���́A���܂̈͌���y��������Ă�������A���ʖ�ɂ����ʎ��ɂ��Q����Ŋϗ����邤���ł́A�����̊��S���������̂����A����܂łɊ��x���ς����Ƃ̂���g�����V���[�Y�h�́A���������łQ���l�����x�̑傫������������A���̔j�i�̃X�P�[���ɋV�����̂��B����搶�l�ł̐���ł͓��ꊐ��Ȃ��悤�ȓW�����ꎺ�ۂ��Ɩ����������Зe�ɁA�����A��ď��V���ꂽ�̂Ȃ�A�搶�����������������낤�Ɗ������炸�ɂ͂����Ȃ������B

�@��N�O�̓W������Y�^�ɂ́u�搶�̍�i�ōŏ��ɖl�̖ڂ��䂢���̂́A���Z�����ɁA���݂̌������w�ق��܂����y������قƂ��Č��W���ɂȂ��Ă����Ȃ��ŁA���O�ɏo�W����Ă����傫�ȓS�����������ĕ��H�Ƃ������K�т��������̍�i�ƁA��\��́w���u�x�������B�������S�̈ꕔ�����킴�ƎK�т�������A�w���u�x�ł́A�����`�ɐ������L�����o�X�Ђ𐳕��`�i�������Ǝv���j�Ɋ�����ׁA���R�Ɣ���Ԃ��Ęp�Ȃ����t�H�������������肵�Ă��邱�Ƃɑ��āA�搶�́g���ԂƂ������̂̎��o���h���R���Z�v�g�ɂ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ɠ��S�����o��������B�v�ƋL�������A����̐V��W�ł́A�����Ă��́w���u�x�͓W�������ɁA�g�j��̂P�O�N�h�ɏœ_�ĂăX�P�[���A�b�v����������ʂ����Ă����B

�@�P�K�u�`���ł̓s�z�[�q�����s�����p�ْ��́u���茳���̐��k�Ƃ��Ă̎��v�Ƒ肷��u���̂Ȃ��ł��b�̂������u���낢�����Ă݂�����ǁA���̑�\��͂�͂�w���u�x������A���ꂩ��́w���u�x���Ƃ��Ƃ�Nj����Ă������Ƃɂ����B�v�Ƃ����͖̂l�������o���̂��錾�t�������̂ŁA�Ō�̐V��W�ɂ����āw���u�x��W�����Ȃ��\���Ƃ������̂ɑ傢�Ɋ��S������ꂽ�B�l�N�O�ɋv���Ԃ�ɑł����͌�̌�Łu�܂��������傭���ˁv�Ƌ��āA�������߂��ĂȂ��g���h�ƌ��ɂ���O�������ɋ�����炳�ꂽ�搶�����̂��Ƃ͂���Ǝv�킸�ɂ����Ȃ������B

�@����̐V��W�Ŕj�ꂽ�f�ނ́A�ߋ��̍�i�Ƃ��������A�X���[�g���ނł�������A�ԃ����K�ł�������A�R���N���[�g�u���b�N�ł������肵���킯�����A�w�����x�قǂł͂Ȃ��ɂ��Ă��A��������X�P�[���A�b�v���Ă����悤�Ɏv���B���̂Ȃ��ł́A�w���u�x�̃t�H�����Ɂg�����Ȃ݁h�������ĂĂ����搶��������������ĉ��ɒu�����w�����g�������u�x�ɋÂ炵�Ă���������g�j��h�ɂ��{���Ă�����i���ڂ��䂢���B

�@�R���N���[�g�u���b�N��j����i�́A�{�W�̃|�X�^�[�Ɏg�p����Ă��� '95�N�́g�N�[���̎���h�W�� '78�N�̕��Ɍ����ߑ���p�قł̓���ɔ�ׂ�ƁA�j��̒��x�����ɑ�l�����āA��Q�W���������ɑg�܂ꂽ����̍��݂��璭�߂�ƁA�j��Ƃ��������_���[�W���l�̈�ۂ��c���ӏ��ƂȂ��Ă������Ƃ������[�������B�搶�����@�����ɐ��쌻��ɗ�������Ă�����A�l�\�N�O�̍�i�Ɠ������炢�̋��x�̔j������߂��̂��A�w���u�x�ɂ����Ă��L�����o�X�Ђ���A�N�����ɑf�ނ�ւ��Đ�����}�����悤�ɁA�Q�P���I�́g�j�� COLLAPSE�h�Ȃ�A�l�\�N�O�Ƃ͈���Ă���ł����Ƌ�̂��A����ʂ��ƂȂ���u�˂Ă݂����C�������B

�@�u�����s������Ƃł�����s�z�ْ��́A�y�����w�ɓ��w������������p���ɐЂ�u���A���m��w�ł�����������ɍ���搶���琺���|�����āA�����̔��p���t�A��ƒ��ԂƂ��Ă������Ƌ߂��Ŋ��������ɂ��Ă����������ɁA��������̃X���C�h���g�����Љ�Ƌ��ɔ�I���Ă��ꂽ�G�s�\�[�h���ƂĂ������ŁA�搶�̐l�ƂȂ肪���肠��ƕ�����ŗ��āA�傢�ɔ[�������������B�u�ǂ��t�͎����̃X�^�C���������ĉ����t���Ȃ��v�Ƃ����̂́A�܂��������̂Ƃ��肾�Ǝv���B�����āA��ɕ��X�Ȃ�ʏ��͎҂Ă����搶�̍K�^�ɂ��Ă����y���Ă������A�u���̌�Ō��t�����킵���搶�̉�������܂��ɂ��̂��Ƃ��J��Ԃ��Ă����B

�g���������W �]�N�����Ȃ����Ƃ����]�h ���F�����s�����p�فi'16. 4. 9. �j �@���w�Z�����ɋZ�p�H�|�̎��Ƃ��������搶�͋��F�̐e������ł�����肩�A�l���Љ�l�ƂȂ��ċA�����Ă���́A���܂̈͌���y���肵�Ă�������A�O�N�O�Ƀj���[���[�N�̃O�b�Q���n�C�����p�قŁA�����{�̑O�q���p�O���[�v��̔��p����̊������Љ����W���J�Â��ꂽ�ۂɍ�i�W���������ƂƂ��ɁA�X�O�Ń��Z�v�V�����ɏo�Ȃ��邱�ƂɂȂ����̂������������Ă����̂����A����W������Ă������ʁw�S�b�z�ɂȂ肽���x�m'47�n��ʐ^�w����߂����x�m'58�n�Ȃǂ̏����̍�i�͊ς����Ƃ��Ȃ��A�ƂĂ������[�������B

�@�搶�̍�i�ōŏ��ɖl�̖ڂ��䂢���̂́A���Z�����ɁA���݂̌������w�ق��܂����y������قƂ��Č��W���ɂȂ��Ă����Ȃ��ŁA���O�ɏo�W����Ă����傫�ȓS�����������ĕ��H�Ƃ������K�т��������̍�i�ƁA��\��́w���u�x�������B

�@�������S�̈ꕔ�����킴�ƎK�т�������A�w���u�x�ł́A�����`�ɐ������L�����o�X�Ђ𐳕��`�i�������Ǝv���j�Ɋ�����ׁA���R�Ɣ���Ԃ��Ęp�Ȃ����t�H�������������肵�Ă��邱�Ƃɑ��āA�搶�́g���ԂƂ������̂̎��o���h���R���Z�v�g�ɂ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ɠ��S�����o��������B������A��N�i�����I�ɓ����Ă���ł͂Ȃ����Ƃ����C�����邪�j�A�L�����o�X�Ђł͂Ȃ��A�A�N�����Łw���u�x�𐧍삷��悤�ɂȂ����Ƃ��A����ł͌o�N�ω������Ȃ���ł͂Ȃ����I�ƁA�y���Ռ�����������L��������B?

�@���̂�����̘b��s�z�ْ��ɂ�����A�搶�́A�o�N�ω��ł͂Ȃ��o���h���̔������ɍS��Ƃ��낪�����āA�ނ���t�H�����̕ω���ϐF�̏��Ȃ��A�N�����ɕς����̂��Ƃ����C������Ƃ̂��Ƃ������B�m���ɁA�����̃I�[�v�j���O�Z�����j�[�̂��Ƃ̐搶�ɂ��M�������[�g�[�N�̂Ȃ��ł��A�\��t���������`�̃L�����o�X�������ďo���オ�����`��ɂ����ʂ��g�����Ȃ݁h�Ɍ����ĂČJ��Ԃ��\�����Ă�������A�ْ��̌����Ƃ���Ȃ̂��낤�B���ؒJ���ی�����p�ُ����́w���u�x������̓W����i�̂Ȃ��ōł��o���������Ɛ搶���g�������Ă����̂��A���������ϓ_����ł��邱�Ƃ́A���̔����̔����������R�Ƃ��Ă��āA�ْ��̘b�Ǝ��ɕ������Ă���悤�Ɋ������B

�@�ł��A���Ԃ̎��o�����������A�N�����ɂ��w���u�x�ɑ��āA����ł͖l�̈��D�����w���u�x�ł͂Ȃ��Ȃ�Ǝv�����Ƃ����l�̘b���A�Ϗ܂���l���ꂼ��ɂƂ��Ă̍�i�������Ă����̂��Ɩʔ������Ă���Ă����B

�@�ƂĂ���ې[�������̂́A�M�������[�g�[�N�ł̐搶�̘b�ɂ����������A�S�b�z�݂̂Ȃ炸�A�����h���A����A���t�H��������^���Ȃ��瑱�����Ȃ��ŁA��̂ɏo����āA�w���_���W���Y�x�m'62���n�̂悤�ȃA�N�V�����y�C���e�B���O���ӎ������悤�Ȃ��̂����݂Ȃ���A�g�����ǂɎ����ꂽ�u�N�����Ȃ����Ƃ����v��͍����Ă��邤���ɁA���g�̐��ݏo�����w���u�x�ɏo�����т����ݒ��߂Ă���悤�Ȏp�������B

�@��\��w���u�x�Ɏ��邤���ł̏d�v�ȍ�i���w��i�x�m'62���n���Ƃ́A�䎩�g�̌��t�ɂ��L���v�V�������Y�����Ă����J���[��i�����߂Ċς��C������B

�@����ȁw���u�x�̃o���G�[�V�����Ƃ��Ėl���ł��D���Ŋ��S�����̂́A�ŏ��Ɍ��W�Ŋς��o���̂���A�����g�����w���u94'S�x�Ȃ̂����A�搶���J��Ԃ����t�ɂ��Ă����g�����Ȃ݁h�Ƃ����_����́A���Ă�̂ł͂Ȃ����ɂ����w�����g�������u�x�̂ق����g�����Ȃ݁h�炵���悤�Ɏv�����B

�@�搶���v�ȂƂ����k�����A��ɔ����������Ă���A�Ă�Ă�������Ɋ��A�芪�����i���O����Ŋy����ŋA��B���X��ꂽ���ǁA�Ȃ��Ȃ��C���̗ǂ��x���ł������B ���c���a�q����֘A�̂��m�点

�wSAWAKOGODA���c���a�q�����������x���s

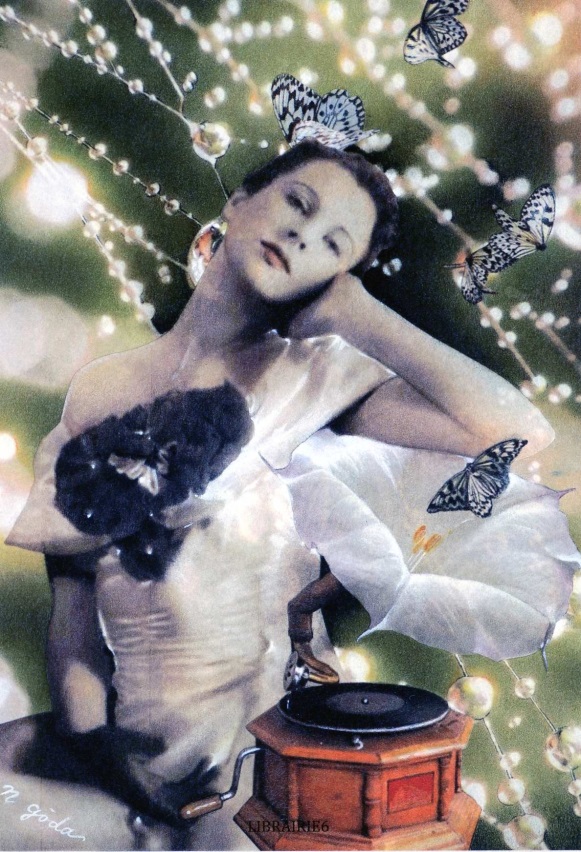

�@�܂��A����l�̍��c�m�u��������A�V��R���[�W���̍�i�W�u����̖������v���o�ŁA���̏o�ŋL�O�W���A�����E�b����́uGalerie LIBRAIRIE6�v(�n���S�EJR�b����w�������k��2���A��03�|6452�|3345)�ŁA11��4���`26���܂ŊJ�Â����B

2017�N9�����z�v���X�N���u������c���^

�Q�D�ꏊ�@�r�b�N�G�R�[���d�F�{�X

�R�D�o�Ȏҁ@�����q�Y(�R�T��)�@���@�r��(�S�Q��)�@���c���v(�S�W��)�@�k���͕F�i�S�X��j�@�@�ȏ�S��

�S�D�k���͕F���������c���ƂȂ�A�z�z�������g�p���āA�ȉ��̒ʂ�c���i�s�����B

�Ȃ��A�{������͏o�Ȏ҂S���A�ϔC���o�҂R�� �̂V���̎Q��������A�\�����̉ߔ����ɒB���Ă���̂Ő����������Ƃ��m�F�����B

�P�D2017�N�x���Ƃ̐i���ɂ��āi�S���`�X���j

�@�@�@�z�[���y�[�W�쐬

�@�@�@�W���̓��e������A�f�ڂ����B

�A�@�@��Z�Ƃ̑Θb�@�P�O�O���N��扞���@�i���̕��������B

�B�@�@�{�N�x�A���m�ł̍��e��Q���ɂ���

�@�@�@��������Q�����钆�䊲���̌�ʔ�⏕���K��ɑ���x�����邱�ƂƂ����B

�Q�D2017�N�x��v�i�b��Łj

�@�@�@�����v�S������̔z�z�����i4��1���`8��31���̎��x�A8��31�����_��

�@�@�@���Y�E���j���e���m�F�����B�o�Ȏ҂���ً̈c�͂Ȃ������B

�R�D���̑�

�@�@�@����𑝂₷���߂̕���ɂ��āA�A�C�f�A���o�������A���������B

���z�v���X�N���u����̊F�l

�@�W�L�̉�����L�̒ʂ菀���������܂����̂ŁA�����̕��ɂ��o�Ȓ����悤�A���ē��\���グ�܂��B

���F�u�y���̈ꕗ�v

�Z���F���m�s�͂�܂⒬�P�|�U�|�P

�@�@�@�͂�܂⋴���X�X�i�d�ԍ��m�w�E�V�����̓����j

�@�@�@�قڒ����k���A�u�t�R�v�̓��ׁi�t�R�Ɠ��o�c�ł��j

�d�b�F�i�O�W�W�j�W�W�T�|�X�U�S�O

�\�F���z�v���X�N���u

�������F�R��~�i���ݕ���j�B�ʓr�{����v����Q��~��⏕�����܂��B

�����s�����A�P�P���P�V��(��)�܂łɂ��A�����������B

�@�e������������܂��A���[���A�����t��(���[���A�h���X���o�^�̕�)�ɂĕԐM���������B�����E�O�����̋}�Ȃ��A���́A���[���A�t���ɋL�ڂ̓d�b�ԍ��܂ł��肢���܂��B

�@�����y����A����������i�Љ���A�ƌ����Ă����W�L�ɂ��āA�搶�̑��q�Ŗl�Ɠ����ƂȂ�T�P�̌��G����ɏƉ�Ă����Ƃ���A��������g���Ă��炤�Ƃ����Ƃ̘A��������܂����B

���W�̑S��i���f���Ă��܂��B

http://takasaki.kochi.jp/collapse2017/

�@�܂��A���V�搶�̒Ǔ��L���Ɍf�ڂ����l���f���Ă���ʐ^�́A�������T�P�̔��؏���̒ɂ����̂Ȃ̂ŁA���̂��Ƃ������Čf�ڂ��Ă���������Ƃ��肪�����ł��B

��ҏW�l�����킴�킴�̂��A�����肪�Ƃ��������܂����B�{���ɂ��NjL���܂����B

����搶�̍�i�A�ǂ����L��B

�@���m�N���ł������Đ搶�̌������܂��ꂽ���o�ƁA�����ȋْ��������i�\�����������܂��B

�@����ɂ��Ă��A���p�E�̑啨���}���l���̍�i��Đ��ŕ`��������̂ɑ��A����搶�����c���a�q������A�Ŋ��܂ŐV���n�ɒ��ݑ����A�����ȑn��Ґ��U�ł����B

�R�{����A���邳��

�@���茳���搶�̂��������i�����m�点�������肠�肪�Ƃ��������܂����B�R�U��y�c�ł��B�A��Ă���A�z�[���y�[�W��ǂ݂܂����̂ŁA���̎��͂��������ꂽ���Ƃ�m��܂���ł����B���̓�����ŁA����搶�̂��Ƃ��v���o���Ă��܂����B

�@����A���邳��̂������u�O�������Y�Z���ƃ`���C�R�t�X�L�[�v�����Q���܂����B �݂Ȃ���ɏЉ��@��͂���܂���ł������A���b�ł�����ɂ͏Љ�܂����B �Q����j�z�[�������̏W�܂�ł݂͂Ȃ���ɏЉ�܂����B

�@��������A�o�X�Ŏ��˖��⒆���T���Y�L�O�قȂǂ�K���ό��ɏo�����܂����B���̃o�X�̒��ł̂��Ƃł��B�j�z�[�����������ׂ̐Ȃ̕����u���A�V�����ɓ���������������H�v�ƕ�����܂����B

�@���́A�b�̒��ŁA�����͋L�����������A�Ⴆ�·@�K�[�i��g�ɂȂ�ꂽ���J���A�����J���w���炩����ꂽ�Ƃ��̖K��L�A�Ȃ����Ղ̋L���B����搶�K��L�Ƃ��ƌ����Ă��܂����B

�@����ƁA�O�̍��Ȃ̕����}�Ɍ���������u���̎��ɖl���s������B�v�ƌ����܂����B�Ȃ�ƁA�{�n�����������̂ł��B�u�����������́B�v�Ǝ��B���l���ł��ז������̂ł����ǂȂ��Ƃ������傾�������v���o���܂���ł����B�ł��A�����͉������݂߂Ȃ����U��������A��M�I�Ɍ|�p�ɂ��Ĕ��ɂ��Č��ꂽ���p�́A�͂�����Ǝv���o����܂����B�L���́u��ƗƁv�Ƃ��������o���������Ǝv���܂��B�o�X�̒��ł́A���̎Ⴋ�搶�̂��Ƃ������v�������Ă��܂����B�V���q������ƁA�����́u��Ɨv�ł͑S���Ȃ��A�\�����ǂ�ǂ�i���A�[���Ȃ������̂ł��ˁB

�@����搶�́A�X�S�ŐV��W���J�Â��ꂽ�Ƃ��A�����ƁA�|�p��Nj����ꐧ��𑱂���ꂽ�̂ł��ˁB��M�������Ǝ���������ꂽ�̂ł��ˁB

�@���낢��Əڂ������m�点�����肪�Ƃ��������܂����B�Ȃ��A���̓�����ɂ͐X�{�_�u�������������Ⴂ�܂����B

�@���炵�܂��B ���鐳��u�O�������Y�Z���ƃ`���C�R�t�X�L�[�v

�x����Ȃ���ǂ݂܂���

�@�����Ă����������A�����y�ɂ��w�O�������Y�Z���ƃ`���C�R�t�X�L�[�x�A�x����Ȃ���ǂ݂܂����B�]�䕔�Z�����A�C���ꂽ�Ƃ̏��a�O�\�O�N�ɐ������l�́A�O�C�̑哈�Z���̂��Ƃ��悭�m�炸�A�w�ǖ��݂̂��m��ɓ���������Z���������̂ŁA�����ւ��[���A�܂���������Ȃ���ǂ݂܂����B

�@�����ɋL���ꂽ�u�}�f�Ȃ炴��l�ށv�ɂ͋y���Ƃ��A�l���g�̐����M���͂܂��Ɂg�������|�p�h�ł���܂��B�}�f�Ȃ邪�䂦�Ɋy��G�M�̈�����������ӏ܂ɐ�O���Ă��܂����A�O���Z���������P�[�x�����m���狳������Ƃ́u�L���Ȑl���ɂ͉��y����p�����������Ƃ��ł��Ȃ��v�Ƃ̎v���́A�l�̂Ȃ��ɂ����t���Ă���悤�Ɋ����܂��B���܂ň�x���ӎ��������Ƃ�����܂���ł������A����́u����ЕF���������������P�[�x���̋��������A�y�������̊w�������Ɏp����v�Ă������Ƃ����܂ꂽ���̂Ȃ̂�������Ȃ��Ȃ��A�Ǝv�����肵�܂����B

�@�S�Ɏc������b�́A�O���Z��������N�O�Y�̕��e��������ĉ��y�w�Z�i�܂������ł����B��������A�y���Z�̑��Ɛ��ŁA���n�T������X�[�p�[�L�b�Y�E�I�[�P�X�g���̌���ȑt�҂��Ƃ����Y���y�ȂR�N�݊w���̃`�F���X�g�R�����m�ɂ�鎺���y���Ă����Ƃ���ł��B���k�̐i�H�ɑ��āA���a�ꌅ�̎��ォ�炩�悤�Ȍ������ȂėՂ�ł���ꂽ�Z���Ɍh�����܂����B

�@�܂��A���炪�g���z�h�ɂ����钆���y�̌����Ɋ��S���A���Z�̕��|���ɍݐЂ��������ɖl����҂������̂������̂��銿���Ɋ֘A���āA����w�ɋ����������Ă����Ƃ̕���N�O�Y�炪�s���������������琶�܂ꂽ�Ƃ����g�����̏����V��ǂ̓y���ٖ�h�������Ă��������A�傢�ɖ����݂܂����B

�@�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B ���ސ_�X�i�^�C���C�[�T�[���I�s�j-���̂P

�@�^�C�̓��k���̂��Ƃ��A���n�^�C�ł̓C�[�T�[���n���ƌĂԁB��r�I�^�C�����ł��A�o�ϓI�ɕn�����n��ł���B����́A���̃C�[�T�[���n����A�k���^�C�A�����^�C�̈�Տ���I�s�ł���B�k���ł��`�F���}�C�Ȃǂ͊ό��n�Ƃ��Ă��L���ł��邪�A����K�˂��n���ɂ́A�܂����{�l�ό��q�͏��Ȃ��A���ꂩ��̊ό��q�U�v�Ƀ^�C���{�A�^�C���ۍq����M�S�ł���B���āA���̃^�C���ۍq��i�ȉ��^�C�q��ƋL���j���A���{�֏A�q����50���N�ɂȂ邱�Ƃ��L�O���āA����26�N�ɁA�i�s�a�Ƌ������œ��ʃR�[�X��ݒ肵���B�u�^�C�����h3�剤������10���Ԃ̗��v�ł���B�R�[�X�͌��l�D�݂ł���A��ʎ̃R�[�X�łȂ��^�C�k���A�^�C���k���A�^�C�����̗L���Ȉ�Ղ����闷�ł���B�Ă����ʂ�A���s�[�^�[���́A�܂��^�C��D���l�Ԍ��̃c�A�[�ɓ��������c�A�[�ׂ̈ɁA3�����Ԃ�3�{�ݒ肳�ꂽ�c�A�[�̓���1�{�͏W�q�s�ǂŃL�����Z���ƂȂ�A���Ƃ�2�{��10����9���̎Q���҂ł������B����ł��A�M�҂͓��e���ᖡ���ėE��Q�������B����́A���̗��s�I�s�ł���B

�@�^�C�q���{�ɏA�q���������́A�r�`�r�i�X�J���f�B�i�r�A�q��j�̎q��Ђ̂悤�ȉ�Ђł���A�@�̂��A�v���y���@�̂c�b�S��V���h�E�G�X�g�А��̔����ɃW�F�b�g�G���W��2���z����88�l���̏��^�@�i�ʐ^�@�j���A��k�ƍ��`���o�R���āA�o���R�b�N�܂Ŕ�s���Ă����B

��s���Ԃ��Z�k����Ă������B�����A�����ۋ�`�̃h�����A���́A�^�C�q��̃n�u��`�Ƃ��āA�܂�����A�W�A�̎�v��`�Ƃ��Ă͋����Ȃ�A

���G���Ђǂ��A2006�N�ɃX�����i�v�[���V��`���J�`�����B�i�ʐ^�A�j

�����d���⎋�@�A���҂ȂǂŁA���a40�N��㔼�����牽��ƂȂ��^�C�֓n�q�������A���̂��тɍq��@�͑�^�����J��Ԃ��A����̗��s�Ŋ�ƃo���R�b�N�Ԃ̉����Ɏg�p�����@�ނ́A�����_�i����26�N���݁j�Ő��E�ő�̍q��@�G�A�o�X380�^�@�i�`380�j�ł������B�^�[�{�t�@��4���̒���^�@�ł���A�d�l�ɂ��قȂ邪�A600�ȂƂ������Ȃ̑����ł���B�i�ʐ^�B�j

�@����26�N12��17�����j���̌ߑO11���荏�Ɋ�𗣗������^�C�q��623�ւ́A���q���x12300���[�g���A����785�L�����[�g���ŏ����ɔ�s�𑱂��A�ߌ�3�����i���n���ԁj�ɃX�����i�v�[����`�ɓ��������B���{�ƃ^�C�̎�����2���Ԃ���̂ŁA�]���ē��{���Ԃł͌ߌ�5�����ɓ����������ƂɂȂ�B��s����6���Ԕ��ł���B��ɏq�ׂ��悤�ɁA��s�o���R�b�N�͉�����K�˂Ă���A�O���[�v�̒��ԂƂ͗���A�z�e���֒��s���A��������12��26�������������Ԃ̃o�X���s�ɔ����āA���߂ɏA�Q���ċx�{�����B����̗��s�́A�^�C�k���A�^�C���k���i�C�[�T�[���n���ƌĂ�Ă���j�A�^�C�����̑S�s�����o�X�ŏ���A�����ɉh�����^�C3�剤���ɓ_�݂����Ղ����w����̂���ړI�ł���B���E��Y�ɓo�^����Ă���3�����̈�Ղ�A���̑��ɁA�l�Êw�I�ɂ͗L���ł����Ă����{�l�ό��q�ɂ͓���݂̔�����ՁA����̂ɁA��X�̂悤�ȃ^�C�̗��j����D���l�Ԃɂ́A���̃R�[�X���D�܂����v���ĎQ���������̂ł������B���ہA������̗��s�̃R�[�X��U��Ԃ��Ă݂�ƁA���̓r���A���{�l����{�l�̃O���[�v�ɂ͈�x���o��������Ƃ��Ȃ������B����͎��̐��S��𐔂��鐢�E�e�n�ւ̊C�O���s�o�����炵�Ă��A�H�L�̂��Ƃł������B���̗��s�ŏq�ׂ�^�C3�剤���Ƃ́A�X�R�[�^�C�����i1240�N���|1438�N�j�A�A���^���[�����i1351�N�|1767�N�j�A�g���u���[�������͂���ŁA�`���N���[�����i1782�N�H�|���݂܂Łj�̉������q�ׂĂ���B

�@���s2���ڂ�12��18���A����7���ɏh�������U�E�X�R�[�\���z�e���i�l�b���z�e���j���o��������X�O���[�v9���ƌ��n�^�C�l�̓��{��K�C�h�A�^�]���11�������ɏo�������B�i�s�a�o���R�b�N�x�X��2�K���Ă̍ŐV�̃o�X�ł���B�i�ʐ^�C�j���ꂼ��D���ȐȂɍ����Ă��A�]�Ȃ���������B���l���Ȃ���A����Ŏ��v���o�邾�낤���ƐS�z���������Ȃ�B�����A���ʐݒ�́A���E�^�C�L�D�ׂ̈ɍ̎Z�͓x�O�����Ă���̂����m��Ȃ��B

�o�X�͈�H�k���ɐi�H���Ƃ�A��5���Ԃ������āA�i�R�[���E���[�`���V�[�}�[�̊X���������B�Ȃ��A�S�s���ɂ킽���āA�g�C���x�e�͊������H�����ɂ���K�\�����X�^���h�𒆐S�ɂ��āA�R�[�q�[�V���b�v�A�R���r�j�G���X�X�g�A�A�t�@�X�g�t�[�h�X�Ȃǂ�����B�����ŋC���ǂ��x�e�ł��鏬�L��ƂȂ��Ă����B�i�ʐ^�D�j�i�R�[���E���[�`���V�[�}�[�́A�o���R�b�N��蓌�k255�L�����[�g���ɂ����āA�ʖ��A�R���[�g�Ƃ��Ă�Ă���B�C�[�T�[���n���ւ̓����ƂȂ�傫�ȊX�ł���B�i�R�[���E���[�`���V�[�}�[�́A�^�C�ł́A�o���R�b�N�Ɏ���2�Ԗڂɑ傫�ȊX�ł���B�i�ʐ^�E�j

�X���̃��X�g�����ŁA�~�[�E�R���[�g�i�R���[�g���Ă����j�Ȃǂ̖��������𒆐S�ɂ����^�C�����Œ��H���Ƃ�A�ό����n�߂邱�ƂƂ����B���̗��s���̒��H�́A�啔�������X�g�����ł̃^�C�����ł��������A���ؕ��̖��t���ňӊO�ɃO���[�v�ɂ͍D�]�ł������B���p�����̂́A�K�ꂽ�e�s�s�̑傫�ȃ��X�g�����ł���A�����q���ʂł���肪�Ȃ��A�i�s�a�Ƃ��ẮA�����Ŏ�z�ł����̂ł��낤�B���Ȃ݂ɓ��{�ł�2000�~�͂���Ǝv���^�C�������A���n�^�C�̒n���s�s�̃��X�g�����ł�500�~�ʂŐH�ׂ��邵�A����łȂ�A30�|50�o�[�c�i�P�o�[�c�͖�4�~��j������ΐH�ׂ��闿������R����B�n���֍s���s���قǂɒP���͈����Ȃ�Ǝv�����i2017�N4�����݂ł�1�o�[�c��3�~40�K�ʁj�B

�@�^�C�k���Ⓦ�k���͗�N10�����{���痂�N2�����{���܂ł͊����ɓ���A�J����S�z�Ȃ����ɐ��V�������Ƃ����Ă���B�����A12��18����������悤�Ȑ��V�ŁA�i�R�[���E���[�`���V�[�}�[�̋C���͐ێ�30�x�ł���B���H��A�^�[�I�E�X���i���[���i���[�E���[���j�����������B�i�ʐ^�F�j�s�̒��S���ɂ���A�X�̏ے��ł�����B1826�N�Ƀ��I�X�R���X�ɐN�������ہA���̎�̍ȂƂ��āA���̊X���P���������������̑��ł���B������ɁA�^�[�I�E�X�i�����[�v�l��1827�N�ɑn�������A���b�g�E�T�[���E���[�C�����������B�����j�̈⍜�����u����Ă���B

�����A2���ڂ̃X�P�W���[���͂Ȃ��Ȃ��n�[�h�ł���B�ߌ�ɂ̓^�C�̃A���R�[�����b�g�Ƃ�������^�C�k���ł��L���̈�Ղ̃s�[�}�C��Ղ����w�����B�N���[���l���̔������X�^�C���ŁA��1000�N���O�Ɍ��Ă�ꂽ���̂ł���B�i�ʐ^�G�j���̒n�܂ŃA���R�[�����i�J���{�W�A�j�͐��͂������Ă���A�f���炵���N���[���鍑�̌��������c�����̂ł���B���̈�Ղ�1901�N�Ƀt�����X�l�̊w�҂ɂ���Ĕ�������A1989�N4���ɑO�����̖��A�V�����g�[�����e�����}���āA��ʂɌ��J���ꂽ�B

��Փ��ɂ̓s�[�}�C���������ق�����i1992�N�V�z�j�A���ӂ���o�y�������p�i�◧��������Ă���B�͉��̐������Ȃ������߂��Ō��邱�Ƃ��o�����B2���ڂ͂������ďI���A�i�R�[���E���[�`���V�[�}�[�s�̐V�s�X�����߂��ɂ���A�����z�e���̃V�[�}�E�^�[�j�z�e���i�l�b���N���X�j�ɓ������B�[�H�̓z�e���ŌÓT���x�����Ȃ���i�ʐ^�H�j�ł��������A���Ǝ��B�ƃK�C�h�A�^�]��11�������ׂ̈ɁA�x��q�A�y�c�A�E�G�C�g���X�Ȃǖ�30���̃X�^�b�t�Ŋ��}�����Ă��ꂽ�B���O�ł̃X�e�[�W�ł̃V���[��1���Ԕ��������A���̊ԂɐH�����������A�^�C�l�̃z�X�s�^���e�B�[�ɃO���[�v�S���������������B

�@����3���ځA12��19�������V�ł���A�Œ�C��18�x�A�ō��C��30�x�̗\��ł���B���x�������Ȃ��A����Ȃɏ����͊����Ȃ��B�i�R�[���E���[�`���V�[�}�[�ŘA��������ׂɁA�y�����ŏo�������B�A��������Ɗy�Ɍ��w�ł��闘�_������B�����́A�O�q�̃s�[�}�C��ՂƂقړ������Ɍ������ꂽ�Ƃ݂���A�ߍx�̃p�[���E������Ռ����A���A���^����Ռ����A�p�m���E������Ղ��I�����w���邱�ƂɂȂ��Ă���B�����̈�ՌQ�́A���{�l�ł��D���Ƃ��A�l�Êw�̐��ƂȂǂ��K��邱�Ƃ������Ă��A���{�l�ό��q���K��邱�Ƃ͏��Ȃ���ՌQ�����A�^�C�ł́A�s�[�}�C��ՂȂǂƓ������̃A���R�[�����̑��ՂƂ��ėL���ł���B��R�̃^�C�l�ό��q�����̓����K��Č��w���y����ł������A���{�l����{�l�̊ό��O���[�v�ɂ́A��x���o���Ȃ������B

�@���a29�N�y�������w�A��2��5���܂ő��|��5�N�ݐЂ�����35�B���s�]�_�ƁE�i�s�a�n�a����B�_�ˎs�ݏZ�B ���c�s�����۔ʼn���p�فF�V�����W

�����ʼn�E����R���N�V����

�@���c�s�����۔ʼn���p�قł́A2018�N1��5������2��18���܂�2017�N�x�V������i�W�uPresent for you�v���J�Â����B����͊����k�ւȂǂ̕����G��i34�_�ƂƂ��ɁA���鐳����̒������Ԕʼn�16�_���W���̒��S�ƂȂ��Ă���B

�@���c�s�Ɋ�������R���N�V�����́A���������������璆�ؖ����ɂ�����ؔōʐF�̋g�ˉ�E���j��E�~���Ȃ�99�_�ɂ���ԁB��Ȑ���n�́A�V�×k���Ƒh�B�B�����̍�i�́A2014�N�ɉ��l���[���V�A�����َ�Áu�����ĂԒ����ʼn�̐��E�\�x�M�E�����ւ̓���������ׁ\�v�ɏo�i����A2011�N�ɒ������ƃv���W�F�N�g�Ƃ��ĕҎ[���s���ꂽ�w�����ؔŔN��W���@���{���i���x�i���؏��ǁj�ɂ�30�_�قǎ��^����Ă���B

�@�����Ɍf�ڂ����u�������|�k�v�i�h�B�E���������j�͖����������̗��j�����B�u�v���όi�k�����V�t�v�i�V�×k���E���ؖ����j�́A�k�v�̍c��m�v���������ɏo����Ė�������Y�Ȃ̖���ʁB

�@

�@���c�s�����۔ʼn���p�فF���c�s�����c4-28-1�i���c�}�E�i�q���l�����c�w���k��15���j��042-726�|2771

�@ ���ސ_�X�i�^�C���C�[�T�[���I�s�j-����2

�@�p�m���E������Ղ̓J���{�W�A�����t�߂ɂ���i�ʐ^�@�j�A�s�[�}�C��Ղ�A�J���{�W�A�̃A���R�[����ՂƋ��ɁA�A���R�[����������Ɍ��Ă�ꂽ�A�N���[�������̐_�a�Ղł���B���̈�Ղ�2005�N��17�N�ɂ킽��C�����I���āA��_�a�����Ă̈Зe�����̂���p�ɕ��������B�i�ʐ^�A�j

�@�p�m���Ƃ́u�u�v���Ӗ����Ă���A���̐_�a���璭�߂镗�i�̓^�C�̔_�����i�ł���A���̐�ɂ́A�J���{�W�A�ƃ^�C�̍����ł���A�h�����b�N�R��������A�R���z����Ƃ����̓J���{�W�A�ł���B���@��402���[�g���̎��ΎR�̋u�̏�Ɍ�������Ă���B���̐_�a�̃��C�A�E�g�́A���������ƒ���160���[�g���A���V���[�g���̐Ώ�̎Q��������A���̗����ɂ�70��̓��Ă�����A�i�ނƃi�[�K�i�_�j�Ɍ��ꂽ��������B

��������}�ȍ⓹�̎Q�����u�ɓo���Ă䂭�Ɛ_�a�̑O�ɒ����B�_�a���ʓ����㕔�ɏ���ꂽ�u����Ŗ���i�[���[�C�_�v�̃����[�t������B�c66���[�g���A��88���[�g���̉�L�Ɉ͂܂ꂽ�_�a�͑s��ŁA�����ɂ̓q���h�D���̐_�A�V���@�̏�蕨�̋����J���Ă���B�O�ǂɂ͑����̃N���[���l���̏@���������قǂ�����Ă��āA�s��ł���B

�@�O���[�v�́A�����āA�p�m���E������Ղ��5�L�����[�g���قǓ쓌�ɂ���A���A���E�^����Ղ����w�����B10���I����11���I���Ɍ������ꂽ�q���h�D���@�ł���B120���[�g����170���[�g���̃��e���C�g�̕��Ɉ͂܂ꂽ���ɂ͑�^�̓�������ł���A��Ռ����̒��ɂ͑傫�Ȑl�H�r�������āi�ʐ^�B�j�A�������猩���Ղ��������B�����`���ɂ��ƁA�����ɂ́A���A���E�^���̐_�a�Ɍw�ł���ɁA�p�m���E�����̑�_�a���Q�w�����Ƃ��`�����Ă���B

�@�x�����H�̌�ɁA�i�R�[���E���[�`���V�[�}�[�̎s������k����20�L�����[�g���ɂ���N���[���l���̎��@�A�p�m���E������Ղ�K�˂��B�n�����̓q���h�D�͎��@�ł��������A��ɕ������@�ɂȂ����悤�ł���i�ʐ^�C�j�B�i�R�[���E���[�`���V�[�}�[���ɂ���N���[����Ղ̒��ł��A�K�͂��傫���ďC��������Ă��Č�������������B�A���l���s�ōs���ꍇ�͑��̕ւ������悤���B

�@�O�q�����p�m���E������Ղƃ��A���E�^����Ղ̓u���[�������ɑ����Ă���B���̌��̎�v�ȃN���[����Ղł���B���̓������{�l����{�l�O���[�v�ɏo����Ƃ͂Ȃ������B�i�R�[���E���[�`���V�[�}�[�̃z�e���ɂ͌ߌ�6�������ɋA������B

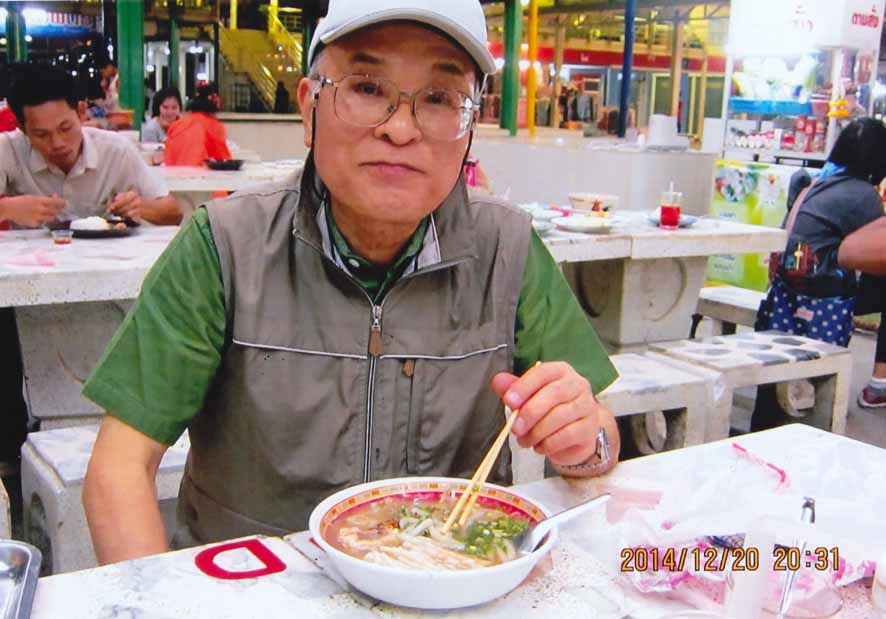

�@����4���ځA12��20���A�����̓i�R�[���E���[�`���V�[�}�[���A�R���P�[�����o�R���āA���k���̃��I�X�����ɋ߂��E�h�[���E�^�[�j�[�̊X�ւƖk�シ��B�i�R�[���E���[�`���V�[�}�[���R���P�[���܂Ŗ�188�L�����[�g���A�R���P�[�����E�h�[���E�^�[�j�[�܂Ŗ�122�L�����[�g���ŁA�v310�L�����[�g�����o�X�ő��s����R�[�X�ł���B�ߑO8���Ƀi�R�[���E���[�`���V�[�}�[�̃z�e�����o�������o�X�́A�C��30�x�A�����̍���2�����E��ɃR���[�g���������Ȃ���k�サ�Ă䂭�B�������̕ӂ܂ł���ƍs�������Ԃ̓g���b�N�⏬�^�ݕ��Ԃ������A�߂����Ƀo�X�ɂ͏o����Ƃ��Ȃ��B���|�I�ɑ����̂��g���^���̎Ԃł���B�^�C��s���ɂ���ׂ�ƁA�l�X�̊�╞���������Ƒf�p�ɂȂ��Ă���B�k�シ�邱�Ɩ�4���ԂŃR���P�[���̌��s�A�R���P�[���s�ɒ������B�l����17���l�ł���B

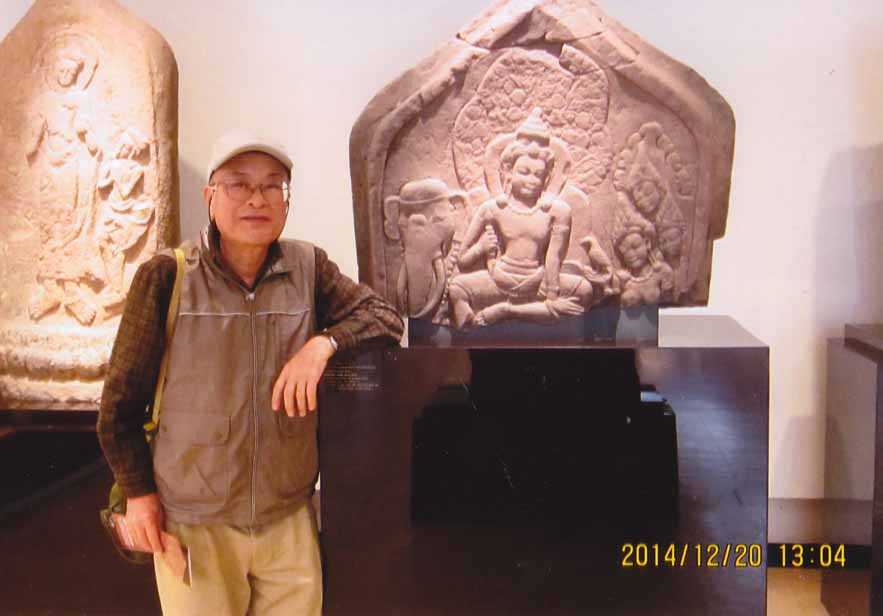

�@��X�́A�����ŃR���P�[�����������ق����w�����B���܂蕷�������Ƃ̂Ȃ��X�ł��������A���̍��������فi�ʐ^�D�j�͑�ϑf���炵�������B1�K��2�K�ɂ́A��Ɏ��悤�ȋ߂��ɁA�R���P�[�����ӂŏo�y���������A�N���[���l���̃����[�t�A�y��Ȃǂ���Ă��āA�������ݐ̂悤�ɒN�����Ȃ����ŏ[���Ɍ��w�o�����B�قɐڂ����ɂ́A�o�C�E�Z�[�}�[�ƌĂ�Ă��鐹����������Δ��ڂ̑O�����ɑ����W������Ă���A���{�̐_�Ђ̐_��̂悤�ł������B���̔����ق����w�o�������Ƃ́A�]�O�̍K���Ƃ������������B���H���R���P�[���ł��A�X�ɖk�サ�āA�E�h�[���E�^�[�j�[�̑�^�z�e���i�O�c���N���X�j�o�[���E�`�A���z�e���Ɍߌ�6�������ɓ��������B���̃z�e���ŘA�����ċߍx�����w����\��ł���B���s���ł��̃z�e������Ԉ��������B�ǂ��z�e���i�܂荂�z�ȃz�e���j�̒��ɁA�ǂ��Ȃ���z�̃z�e�������āA���s��Ђ͉��i�̃o�����X���v���Ă���̂��낤�B�Ƃ͌����Ă����n�ł͎w�܂�̗ǂ��z�e���炵���B

�@���̓��̗[�H�͌��Ȃ��āA�E�h�[���E�^�[�j�[�̗L���ȃi�C�g�}�[�P�b�g�i��s�j�������ɍs�����B���̊X�͎s���Ől����16���A�L��s��Ől������40���l�ƌ����Ă���A���I�X�̎�s�r�G���`�����Ǝw�Ă̋����ł���A����o�X���r�G���`�����Ƃ̊Ԃ�1����7�{���o�Ă���B�}�[�P�b�g�́A�E�h�[���E�^�[�j�[�̉w�̂����߂��ɂ���A�傫�Ȗ�X�X�ƂȂ��Ă���A�X�̐l�X�≢�ē�����̊ό��q�œ�����Ă����i�ʐ^�E�A�F�j�B

�ߗ��i�A���|�i�A�^���i�X�A���g��A������i�X�A�H���i�X�A�ʓX�A�H�����X�A�A�[�P�[�h�ɂ͐��S�����̓X�����W���Ă���A�_�˂ł����A�O�{�w���猳���w�܂ł̍��ˉ����X�X�𐔏\�{�����悤�ȃi�C�g�}�[�P�b�g�ł���B�C�[�T�[���n���ł͍ő�̖�s�ł���B�z�e���ł̗[�H�����Ȃ��Ă����̂ŁA��s�̒��̐H�����肪�W�܂��Ă���傫�ȉ���X�ŁA���n�̖˂��g�p�����`�\�o��H�ׂĂ݂����A���[�����̂悤�Ȗ��Ŕ����ł������B

�@3���ԋ߂���s���������āA���^�I�[�g�O�֎ԁi�g�D�N�g�D�N�Ƃ����^�C�̑�\�I�ȏ����̏�蕨�j�ɂăz�e���ɖ߂����B���̋A�蓹�A�g�D�N�g�D�N�̌�������̏��ʼn���獕���傫�����̂̋C�z������̂ŁA�ӂ�Ԃ��Č���ƁA�傫�ȏۂ������Ă���B�ۂ��g���l�������Ȃ��̂ɁA�ۂ��������ƊX�̖�X���̑�ʂ������Ă���B�l�ʂ�͏��Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ͂����A�N������ɂ͋����Ȃ��B�����炪�т����肵�Ă��܂����B

�@���̊X�͂��Ẵx�g�i���푈�̎��ɁA�A�����J��R�����̊X�Ƃ��Ĕ��W���A�x�g�i���̊�n�Ƃ��ėL���ł���A����Ӗ��ł́A�^�C�́g���̕����h��w�����X�ł�����B�������A���̊W����X�͊g�債�傫�����W�������B

�@���s5���ڂ�12��21���A���������V���B�E�h�[���E�^�[�j�[�ł���1�����邽�߁A�y���ŏo���B�����̂��ƂȂ���A�A������Ɨ��͊y�ł���B���s�����Ă���^�C�l�̃K�C�h�Ƃ��A�O���[�v�̐l�X�͑ł��Ƃ��Ă��āA���{��ŏ�k���Ƃт����Ă���B�o�X�͌ߑO8���Ƀz�e�����o�����āA���̃R�[�X�ŏ��߂Ă̐��E��Y�u�o�[���E�`�A����Ձv�̌��w�Ɍ������B�E�h�[���E�^�[�j�[�̓���45�L�����[�g���ɂ���A1992�N�ɐ��E��Y�ɓo�^����Ă���B���̈�Ղ��������ꂽ�̂�1966�N�̂��Ƃł���B���������͋I���O7��N����3��N�O�̈�ՂƂ���A���E�ŌÂ̕����̈�Ƃ��ꂽ���A���W�I�J�[�{���f�[�^�ɂ���ċI���O2��S�N������I��2�S�N���̈�ՂƐ��肳���悤�ɂȂ����B

�@���@����́A�o�[���E�`�A�����������ق���k��10���ʂɂ���A���b�g�E�|�[�E�V�[�i�C�����ł���B�����Ŕ��@���ꂽ�y���A�^�C�e�n�ŏo�y�����╨���A���������فi�ʐ^�H�j�ɓW������Ă���B���̔����ق�2012�N�Ɋg������Ă���A�ٓ��ɂ́A�W�I���}�œW�����ꂽ���@������Č�����Ă���i�ʐ^�I�j�B�ٓ��ł́A�I���O�ɐ��삳�ꂽ�A�o�[���E�`�A���̓Ɠ��͗l�̂���₫���́i�ʐ^�J�j�ȂǁA�^�C�̋M�d�ȕ������W������Ă���A�����ł��ڑO�ɓW���������邱�Ƃ��o���āA�����̎��Ԃ��߂������B�܂��A�߂��̑��ł͓y�Y���p�́A�傫�Ȃ��̂��珬���Ȃ��̂܂ŁA�o�[���E�`�A���Ɠ��̊G�t���������Ă����������Ă���A�����X�[�c�P�[�X�ɓ�����鏬�����ĕ������B��Ռ��w��A�E�h�[���E�^�[�j�[�s���ɋA��A�s���ň�Ԃƌ����Ă���A�Z���^���z�e���̃��X�g�����ō��Ȓ��H�i�ʐ^�K�j���Ƃ��āA�ߌ�̌��w�Ɍ��������B

�@���̓��̌ߌ�́A�E�h�[���E�^�[�j�[�k����64�L�����[�g���ɂ���A�v�[�E�v���E�o�[�h�̌��w�ɍs�����B���E��̕��ԕ��i�i�ʐ^�@�A�A�j�Ɉ��|�����B�����ł���j���ォ��l���Z��ł����ƁA���n�̉p��K�C�h�����������Ă��ꂽ�B���̍����Ƃ��āA��ɕ`���ꂽ�G�i�ʐ^�B�j�͐�j����̂��̂��Ɛ������Ă��ꂽ�B�����͂�����茩�ĉ��ΗD�ɔ����͗v��������ŁA�����玟�ւƊ�₪����Ă���B�������܂ގ�ȏꏊ�́A�������j�����ꑮ�̃K�C�h���K�{�ł���B��X�O���[�v���p��K�C�h�t���Ŏ�ۂ悭�A��v�ȏꏊ���2���Ԃ����āA�g���b�L���O������悤�Ɍ������̍L���͈͂�������B���̌����ɂ́A���{�l���K��邱�Ƃ����Ȃ����߂ɁA�āA�ƁA�����b���K�C�h�͋��Ă����{��K�C�h�͋��Ȃ��Ƃ������Ƃł������B

�@�������C����29�x�̐��V�̒��ł̌��w���I���A�A��2���ڂ̃E�h�[���E�^�[�j�[�̃z�e���A�������̂͌ߌ�6�����ł������B

�@����6���ڂ��}����12��22���A�����̓o�X�Ő����������B�h���p���[�W�F���R�����z���āA�E�h�[���E�^�[�j�[�̐����260�L�����[�g���̃s�b�T�k���[�N�������̂��B����8���Ƀz�e�����o�������o�X�́A�^�C�̍Ŗk���𐼂i�ނ̂����A�R�ԕ��̌i�F���o�X�̍��E�ɓW�J���Ă䂭�i�ʐ^�C�j�B�傫�ȊX���Ȃ��A���W�����o�X�̎ԑ����߂��Ă䂭�B�ړI�n�s�b�T�k���[�N�܂ł́A�R�����E�h�[���E�^�[�j�[����o�X�Ŗ�6���Ԃ̓��̂�ł���B�r���A�v�[���A���]�[�g�Ƃ����ꏊ�ɒ��O�ɓ��������B�i�ʐ^�D�j�B�����Œ��H�̗\��ł���B

�@��X�̃o�X�͍�����o��قǂɁA�ԓ��ł��i�X�Ɨ�C�������Ă͂������A���H�̂��ߎԊO�ɏo��ƕ������������A���ꂪ�썑�^�C���Ǝv�����Ɋ����āA�O���[�v�S���ƃK�C�h�́A���Q�������̒��ň�Ԓg�����Z�[�^�[�Ȃǂ𒅗p���銦���ł������i�ʐ^�E�j�B�C���́A�E�h�[���E�^�[�j�[��29�x����A17�x�ɂ܂ʼn������Ă���B��C��12�x���C����������Ƒ̊��I�ɂ͊����������Ă��܂��B

�@���̕ӂ�́A�v�[���A�i�V���i���p�[�N�Ɏw�肳��Ă��āA�n�C�L���O�A�g���b�L���O�A�o�R�ȂǂŃ^�C�����ł͗L���ȏꏊ�炵���B�����ۗ̕{�n�Ƃ��āA�z�e����R�e�[�W���_�݂��Ă��āA���M�̃^�C�̕��n�Ƃ͕ʓV�n�̏ꏊ�ł���B���{�̔����n�̂悤�ȍ��G�͑S���Ȃ��A���R���̂܂܂̕������B�z�e���̖�O�e���X�ɂ��郌�X�g�����ŁA�]�肨�������͂Ȃ��������A�R�n�Ɠ��̗����𖡂�����B���̃��X�g��������o�X�͈�C�ɎR������A���邩��2�A������s�b�T�k���[�N�̊X�֓������B���̊X�̓i�[����ɉ����čL�����Ă���A�X�R�[�^�C��������̎�s�ł������B���݂͐l����8��5��l�ŁA�X�R�[�^�C��Ղ�K���l�X�̏h���n�̊X�ƂȂ��Ă���B

�@��X�́A�s�b�T�k���[�N�����シ���ɁA���b�g�E�v���E�V�[�E���^�i�[�E�}�n�^�[�g�i���b�g�E���C�j��K�˂��B�^�C�ōł������������Ƃ��ėL���Łi����3���[�g��50�Z���`�j�A�s�b�T�k���[�N�n��̌����ȃV���{���ł���A�`���i���[�g�����������邽�߂ł���B�i�ʐ^�F�j�B�Q�q������l�B���Ђ������炸�ɓ��������߂Ă���B���̎���1357�N�ɁA�X�R�[�^�C�����̃��^�C���ɂ���đ���ꂽ�B�s�b�T�k�̈Ӗ��́A�q���h�D���̐_�ł���u�r�V���k�_�̓V���v�Ƃ̂��Ƃ��B�܂��A���[�N�Ƃ́A�n�����͐��E���Ӗ����Ă���Ƃ̂��Ƃ��B���̊X�̓X�R�[�^�C������A���^���[��������ɂ��d�v�s�s�ł���A�X�̐l�X���ւ荂���l�B���ƕ������B���@���w��ɁA�ߌ�6�����A�s���̃A�}�����E���O�[���z�e���i�܃b���N���X�A�ʐ^�G�j�ɓ��������B

�@�����͋C��29�x�̃E�h�[���E�^�[�j�[����17�x�̃v�[���A�A�����čĂ�29�x�̃s�b�T�k���[�N�ƁA�C�����̌�����1���ł������B�h�������A�}�����E���O�[���z�e���́A�s�b�T�k���[�N�ł��ō����̃z�e���ł���A�~�n���L���������Ƃ����z�e���ł���B6���ڂ��I���A�O���[�v�̒��Ԃ����������ė[�H�㑁�����ԂɏA�Q�����悤���B

�@����7���ځA12��23���A�����������ł���B���H��8���Ƀz�e�����o�����A�x�O�ɂ���L���ȉ������i�ʐ^�H�j�����w������A�X�R�[�^�C����̏d�v�Ȉ�ՃV�[�E�T�b�`���i�[���C���j�����̌��w�ł���B�����͍L��ł���A��Ր���2�S�ȏ゠�邩��A�����ɑ�K�͂����킩��B�]���ĉ����͐�p�Ԃŏ���B��X���K�˂����ɂ́A�c�t�����������ɗ��Ă����i�ʐ^�I�j�B

�@�悸�A���b�g�E�`�����E���[���ƃ��b�g�E�`�F�f�B�[�E�`�F�b�g�E�e�[�I���������B

���b�g�E�`�����E���[����13���I�̕������@�ŁA�ۂɂ���Ĉ͂܂�A�x���^�̕�����38���̏ۂŎx�����Ă���i�ʐ^�J�j�B���b�g�E�`�F�f�B�[�E�`�F�b�g�E�e�[�I�̓��b�g�E�`�����E���[���̌������Ɍ����@�ŕ�����7��ɘA�Ȃ��Ă���B���̂��Ƃ���A���̖����t����ꂽ�B�����́A�q���h�D�E�����E���[���i�[�^�C�l���ȂǂƓ�����������قǂɕ����������Ă���i�ʐ^�K�j�B�����ɂ̓X�R�[�^�C�l���Ƃ�����A�@�̂ڂ^�̃`���[�f�B�i�����j������B

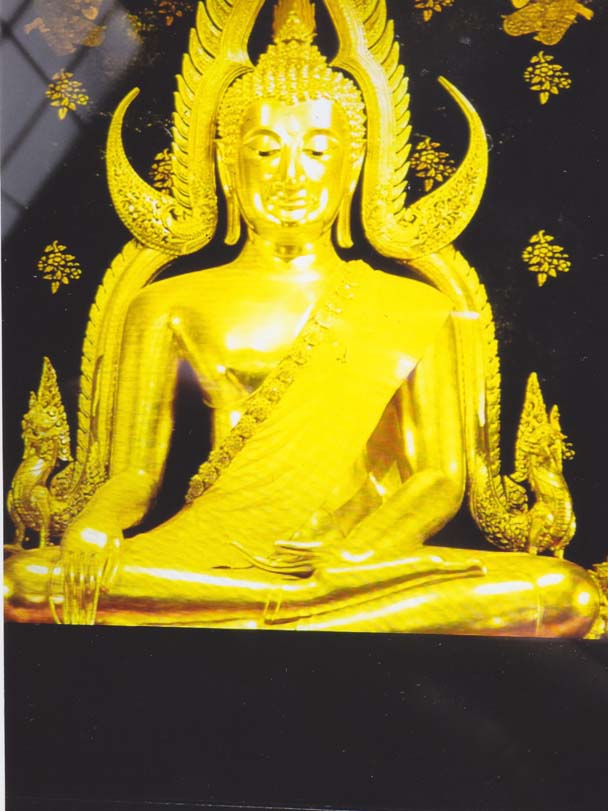

�@�ߑO�̃R�[�X���I����āA���H��́A���̃c�A�[��2�ԖڂƂȂ鐢�E��Y�X�R�[�^�C��Ղ����w�����B�X�R�[�^�C�̓s�b�T�k���[�N�̐��k��56�L�����[�g���A�o�X��1���Ԃقǂ̏ꏊ�ɂ���B�X�R�[�^�C�Ƃ́u�K���̖閾���v���Ӗ�����Ƃ̂��ƂŁA���̖��̒ʂ�A1238�N�����Ƀ^�C���ŏ��̉��������Ă��A140�N�ԂƒZ���Ԃł͂��邪�A���̉�������ɒz���ꂽ���@��Ղ��������c����Ă���B���̃X�R�[�^�C���j�����i���A���E�J�I�j�Ɍ������A�ŏ��Ƀ��b�g�E�}�n�E�^�[�g�i�ʐ^�L�j�����w�����B14���I�̏d�v�Ȏ��@�ł���A���ɂ̈⍜������ׂɁA1374�N�Ƀ��`���V���b�g1�������������ƌ����Ă���B�r���}�R�̐N�U�ɂ��j�ꂽ���A1956�N�Ɉ�Ղ̔��@�������s���A�M�d�ȕ��������@���ꂽ�B�r���}�R�ɐ藎�Ƃ��ꂽ�����������N���ɐ�����Ɏ����グ���A�u�_���E�g���|�ɖ��镧���v�Ƃ��ăX�R�[�^�C��Ղ̒��ł����ɗL���ł���B

�@���Ƀ��b�g�E�X���V�[�i�ʐ^�M�j�����w�����B�r�ɕ����ԏ����ɂ���`���[�f�B�[�i�����j�́A�X�������J�i�Z�C�����j�l���̒ޏ��^�ł���B

�@���Ƀ��b�g�E�g���o���E���O�������w�����B�V�s���̒����̌����郏�b�g�E�}�n�^�[�g�̐����́u��̒r�v�̐����ɁA���b�g�E�g���o���E���O���̃`���[�f�B�[������B�@

�@�X�R�[�^�C��Ղ̌��w�̍Ō�ɁA���b�g�E�V�[�`�F�������w�����B���̈�Ղ��X�R�[�^�C���ے����鎛�@�ł���B�����̖����A32���[�g���l���A����15���[�g���A�����ĕǂ̌�����3���[�g��������{�����ɑ傫�Ȏ�ō~��������ԍ������i�ʐ^�N�j�́A�X�R�[�^�C��Ղ��Љ��ۂɂ悭�f�o�����ʐ^�ł���B���̕����́A���[���J���w�[���剤�̔蕶�̒��ŁA�u������Ȃ��ҁv�Ƃ����Ӗ��́u�A�`���i�C���v�ƌĂ�Ă���B

�@�X�R�[�^�C���j�����͑��ʐ�70�����L��������A���ɂ���R�̃��b�g�����邪�A�������s7���ڂ̌ߌ�́A�X�R�[�^�C��Ղ̗L����4�����̈�Ղ��������B�������ŏ��������A�悭���������Ȃ��ƁA�ǂꂪ�ǂ̈�Ղ�������Ȃ��Ȃ肻���ŁA���̌��e���L����ɂ������Ă��A�K�⎞���Ǝʐ^���Ƃ炵���킹�Ȃ��珑���Ă���B

�@7���ڂ̖�́A�O���[�v���ԂƘb�������āA�[�H��ɑS���ōs�������ƌ����̂ŁA�o�X�ƃK�C�h����z���āA�s�b�T�k���[�N�̃i�C�g�o�U�[���i��s�j�֍s�����B�i�[���쉈���ɍL����}�[�P�b�g�́A�E�h�[���E�^�[�j�[�قǑ傫���͂Ȃ����A����ł����Ȃ�傫���ē�����Ă����B

�@�O���[�v�̒��Ԃ͗��ɂ�����A�k���^�C�̏��i�̒l�i�ɂ�����āA�}�[�P�b�g�ł̓y�Y�i�I�тɗ]�O���Ȃ��B�ߗ��i�A�C�A���g��ȂǕi�����R�ς݂���Ă���B

�O���[�v�̒��ɋM�Ηނ��g�p�����u���X���b�g�i�r�ցj�̐��Ƃ������̂ŁA���{�~�Ɋ��Z����3��~�ʂ̕i�������g�p�ɔ��������A���{�ł�1���~�ʂŎ������Ă���ƕ����āA������Ɠ������������ł���B���̃o�U�[���i�s�b�T�k���[�N�̖�s�j�ŗL���Ȃ̂́u���ԋ�c�i���������j�u�߁v�̓X�u�p�b�N�u���r���v�ł���i�ʐ^�@�j�B

�@12��24���A����8���ڂ��}�����B�V�C�\��͐���ŁA�C����30�x�Ƃ̗\��ł���B�^�Ă̋C���ł̓썑�^�C�ł̃N���X�}�X�C�u�ł���B�����̂Ƃ���A�s�b�T�k���[�N�̃z�e����8���ɏo�������o�X�́A��300�L�����[�g���쉺���ăA���^���ւƌ������B�悸�i�R�[���E�T�������o�R���āA���b�v���[���������B���b�v���[�̓A���^�����炷��Ɩk�Ɉʒu����X�ŁA�A���^������o�X�Ŗ�1���Ԕ�����̏��ɂ���B�A���^������ɂ̓i�[���C���ɂ�艤�����̓s�s�Ƃ��ꂽ�B���݂͐l����3���l�̒n���s�s�ł���B���b�v���[�ɂ́A�N���[���A�X�R�[�^�C�A�A���^���l���̈�Ղ�����A�T���E�v���E�J�[���̈�Ղ����w�������A�����͉��ɐ苒���ꂽ�����̂��鎛�ł���i�ʐ^�A�j�A�X�̒��ɂ��������s���Ă���B�u�����v�Ƃ��Ă��m���Ă���A���e���[�g�i�g�y�j�̎R�̂悤�ȓy�ۂ̓N���[������̂��̂ł���B���H��A�v���E�i�[���C�E���`���j�E�F�[�g�{�a�i�����������فE�L���O�i�[���C�p���X�j�����w�����B1665�N����13�N�������āA�^�C�E�N���[���E���[���b�p�̐ܒ��l���Ō��z���ꂽ�{�a�ł���i�ʐ^�B�j�A���S�ɂ���̂��A���[�}4����1856�N�Ɍ��Ă��s�}�[���E�����N�b�g�{�a�ł���B�A���^����������̕�����N���[���̔��p�i�A���[�}4���̈�i�Ȃǂ�W�����������قƂ��Ďg�p����Ă���B

�@���H���͂��Z���Ԃ̃��b�v���[���w���I���A�o�X�͍X�ɓ쉺���ăA���^���ւƌ��������B�����o�X�͍ŏI�n�o���R�b�N�܂ł��Ƃ킸���Ȓn�_�܂Ői��ł���B���b�v���[����A���^���܂ł̓o�X�Ŗ�2���Ԃ�����A�ߌ�4���߂��ɁA�A���^���̈ꗬ�z�e���ł���N�����V�[���o�[�z�e���ɓ��������i�ʐ^�C�j�B

���̃z�e���͒z20�N�ł��邪�A���̊��ɂ͎���ꂪ�ǂ��A�z�e���X�^�b�t���e�ł���B����12��24���̓N���X�}�X�C�u�B���[���b�p�e�n�̐�̃N���X�}�X�}�[�P�b�g�́A�L���͈͂ɉ�����K�ꂽ�o�������邪�A�C��32�x�̏������ł̃N���X�}�X�C�u�͏��߂Ăł���B����ł��z�e���ł́A��̍~��ς������N���X�}�X�c���[�ʼn��o�����Ă����B�܂��A�T���^�N���[�X���o�ꂵ�āi�ʐ^�D�j�A���₩�ɃN���X�}�X�C�u���j���Ă����B���̓��̗[�H�̓^�C�X�L�ł���A�v���U��ɓ���͂�ŁA�O���[�v�S������ۂ��������B

�[�H��ɁA���̃c�A�[�ł�3�ԖڂƂȂ鐢�E��Y�u�A���^����Ձv�̃��C�g�A�b�v�������ɏo�������i�ʐ^�E�j�B��X�O���[�v�̑��ɂ́A�n���̐l���`���z���ƈ�Ռ����ɂ͋������ݐ��ԂŁA���C�g�A�b�v���ꂽ���@�Q���ӏ܂����B���{���玝�Q���������Ȃk�d�c�̉����d���Ɠd�r���̉�ގ��@�����ɗ������B�z�e���A����́A�O���[�v����ʂ�āA�L���̃N���X�}�X�C�u�p�[�e�B�ɐ[��܂ŎQ�������i�ʐ^�F�j�B

�@���悢�旷���I�Ղ��}����9���ڂ�12��25���́A�ߑO���ɐ��E��Y�A���^�������w���āA�ߌ�ɂ̓A���^���N���[�Y�D�ɂă`���I�v�����͂��o���R�b�N�������B �A���^���̓o���R�b�N�̖k87�L�����[�g���ɂ���A�O�̐�Ɉ͂܂ꂽ���B�̓���1350�N�Ɍ��Ă�ꂽ�B�Ⓒ���ɂ̓J���{�W�A����r���}�܂ł�̓y�Ƃ������A1776�N�Ƀr���}�R�̐N�U�ɂ���ĕ����B�k�̃X�R�[�^�C�Ƌ��Ƀ^�C�̈�Փs�s�Ƃ��ėL���ł���B

�@��X�͐悸�A���b�g�E�v���E�V�[�E�T���y�b�g���������B�A���^�������̎�쎛�@�ł���B3��̃`���[�f�B�i�����j�́A�r���}�ɐN�U���ꂽ�ۂɔj�ꂽ���A���݂̂��̂�15���I�Ɍ��Ă�ꂽ�i�ʐ^�G�j�B���Ƀ��b�g�E�}�n�^�[�g���������B���b�g�E�v���E�V�[�E�T���y�b�g�ƕ��я̂����d�v���@�ł���B14���I�Ɍ������ꂽ���A�r���}�R�N�U�ɂ���Ĕj��A�̍��Ɏ�荞�܂ꂽ�����̓����i�ʐ^�H�j�ƃ����K�ς̕������c����Ă���B���̕����̓������̓A���^����Ղ��\������̂Ƃ��ėL���ł���B1956�N�Ƀ��b�g�E�}�n�^�[�g�@�����ۂɑ����̕����ƕ���i���o�Ă��āA�����̉h����������ꂽ�������B���@�i�̓A���^���̃`���I�E�T�[���v�����[���������قɓW������Ă���B

�@���̌�A���b�g�E���[�`���v���i�[�g�����w�����B���̎��@�́A1958�N�C���̍ۂɁA8�㉤���Z�ׂ̈Ɏ��߂�����������Ă���B���ʌp���ɔs�ꂽ2�l�̌Z���Α������ꏊ�ɁA1424�N�Ɍ������ꂽ�Ɠ`�����Ă���B���H�̃o�X�ł̌��w�͂����ŏI���A���̃R�[�X�ŏ�����12��17������9���ڂ�25���܂ł̑��s�����͖�1500�L�����[�g���ɒB���Ă����B

�@��\�I�ȃA���^����Ղ����w������A�ߌ�ɃA���^���ߍx�̃��b�g��D����A���^���N���[�Y�D�ɏ�����B�o���R�b�N�������ό��D�ł���B�D���Ńr���b�t�F�`���̒��H���Ƃ�B�m�H�A���A�t���[�c�Ƌ��Ɏ��i�Ȃǂ������āA�ό��D�̐H���Ƃ��Ă͎��ʂƋ��ɖL�x�ł���B�B��̓��{�l�O���[�v�̉�X�Ɠ��D���Ă������Ă�k���̐l�X�����������Ă����B�D���̗�[�̂�������������������ł��邵�A�D��ƑD�������Ɉ֎q��������f�b�L�W�]��������A�V�C�̗ǂ����ɂ́A�`���I�v�����͂̕��ɐ�����āA���݁A�㗬�A�����̕��i�����i�ł���\���ƂȂ��Ă���i�ʐ^�I�j�B�`���I�v�����͂�����A���b�g�E�}�n�^�[�g�A���b�g�E�v���P�I�A���{�A���b�g�E�A�����i�ʐ^�J�j�ȂǁA�o���R�b�N�s���̗L���Ȏ��@�������E�Ɍ��Ȃ���A�o�����R�b�N�s���̊ό��D�̏I�_�ɓ��������B

���̖�O���[�v�́A�[�H���Ƃ�����A�s���̊��y�X�n�b�|���̃i�C�g�o�U�[�����������āA�h�ɂ̃z�e���i�ŏ��̓��ɏh�������z�e���j�ߌ�10�������A��\��ł������B���́A�o���R�b�N�s���͏]�O���牽��ƂȂ��K��Ă���̂ŁA�O���[�v�𗣂�āA���E���ɒm���Ă���A�j���[�n�[�t�V���[�ŗL���ȃV���[�V�A�^�[�u�}���{�v�������ɍs�����i�ʐ^�K�j�B

�ŋߍx�O�Ɉړ]���ĕ�����傫���Ȃ��Ă���A�V���[�_���T�[���ꗬ�̌|���I����L���X�ł���B1200�o�[�c�i��4500�~�`5000�~�j�Ō����ł��A���s�Ђ̃I�v�V���i���c�A�[�̂u�h�o�ȗ����������̂ŁA�����l�Ō����ɍs�������A���߂Ă̗��s�q�ɂ́A���S�ő��}�t���̃c�A�[�ɁA���s�Ђ��h���z�e����ʂ��Đ\�����ނ��Ƃ��������߂���B�����V���[�I���シ���z�e���A�������A�ߌ�11��������ɂȂ��Ă����B

�@�O���[�v��9���́A���s���ɕa�C��g���u�����Ȃ��A���s�ŏI����10���ڂɁA�A��30�x�O��̏������^�C����A�C��6�x�̓��{�̊�ɖ����A�������B���肫����̊ό��R�[�X�ł͂Ȃ��A��ՂƎ��@�𒆐S�ɂ������e�ɑS���������������s�ł������B�s����X�Ő_���╧���������₩�ɔ���ł����B

�@�y�����͍��m�s��ǂ̏o�g�ő����̓y�����d�ł͑��l�҂ł��������Ƃ͂悭�m���Ă��܂��B�y�����Y�Ƃ����y���l�[���ɑ��Ă͐�y��������u�y�����\���邩�̂悤�Ȗ��O�ł͂Ȃ����v�ƌ���������ꂽ���Ƃ����邻���ł��B�������̖��ɕ��������X�Ƙb���𐢂ɖ₢�܂��B

�@�u�M���͈ꏬ���A�؎}���v(�������w��)�A�u���s��l��l�����ւ��L�v(���m���o�ŕ�����)�A�u�����O���́v�A���l�đ��_�̐��U��`�����u�l�Ԃ̍��v�A�I�y���ɂ��Ȃ����u���M���n�v�A�u�y������Ƃ̔��v�A�u���i�����̐��U�v�c���m�̐�㕶�w�j���ʂ鐔�X�̖���A�J����c���Ă��܂����A���ׂĂ��P�s�{�ɂȂ��Ă���킯�ł͂���܂���B�V���A�G���ɘA�ڂ����܂܁A���邢�͍u���^�̌`�Ŏc���Ă�����̓����܂��܂ł����A�����ł͍�{���n�ɍi��܂����B

�@���j�̋��ȏ����痴�n������ȂǂƂ������z�́u�s�̍����v�ł��B

�@�킽���͓y�����Y���ڂɂ͒m��܂���B�����Ƃ������ƂŁA������O�͐捏���m�Łu�M���́v�Ȃǂ͐̓ǂ�ł͂��܂������A�ߔN�u��ǂ̂��炢�āv�Ƒ肷��l���^�������ɓ�����A�y�����Y�Ƃ����l�ƍ�i�������ƒm�肽���ƁA���m�����}���ق⍑��}���قŎ������W�߂�悤�ɂȂ�܂����B

�@���ŏ��a63�N�ɍ��m�������S�t�R��(���Ö쒬)�ōs�����u��{���n�Ɩ����ېV�v�Ƒ肷��u���̑��L�^�������������Ƃł��B�t�R���Ƃ����A�����E�̋��l�Љ����P�E�呠��b�Љ������Z��̏o�g�n�Ƃ��Ēm���Ă��܂����A���̑��̐N�������y�����������ču������J���A���̓��e���u�t�R�j�k�v�Ɍf�ڂ���Ă����̂ł��B������y���قł���ׂ����܂܂̑��L�^�ł��B

�@�ߔN�`���I�y���ق�������Ȃ��Ȃ�܂���A�܂��y�����Y���̖��O������ɉ��̂��Ă����̂�������ɂ��A���Ж{�ɂ��Ă��������ƍl���܂����B���a63�N�ɓy�����͍��m�V���Ɂu��b�łÂ间�n���s�^�v��A�ڂ��Ă��܂����B���������i�ɂ��ĕҏW���܂����B�o�łɓ������Ă͒���r�A���ѓo�u�Y�����̂��J����܂����B���쌠�̌p���҂ł��铡�{�����ɂ͉��������������܂����B�����č��m�V����������̎R�{�a������ɂ͐h�������A�C���ɏC�����d�˂Ă��������܂����B

�@�܂������Ɏ��^�����y�����Y���Ǔ����̎��M�W�҂���͓]�ڂ�����������.�����[�Ӑ\���グ�܂��B

����30�N2���@�@�h�� �J�Y�I�E�C�V�O���̃m�[�x���E���N�`���[

�@�J�Y�I�E�C�V�O����2017�N�m�[�x�����w��܂ɐ旧���āA12��7���ɃX�g�b�N�z�����̃X�G�[�f���E�A�J�f�~�[�Ńm�[�x���E���N�`���[���s���܂����B

�@��50���̃��N�`���[�͉��L�Ɉ��p����URL�œ���Ɖp��E����E�ƌ�E�X�y�C����E�X�G�[�f����őS�������J����Ă���A�ߓ����ɓ��{��̖|����q���o�ł����悤�ł����A�f�l�ł����|�Ă݂܂����̂œ��e���܂��B�d�C�Z�p�҂̎��͕��w�̐��E�̒m���͂���܂��Ƒ����C�V�O���̃t�A���Ȃ̂Ɏ������܂ł����m�ł͂����Ȃ��Ǝv���Ē��킵�Ă݂܂����BKPC�����ψ����ɂ�����������A�u�z�[���y�[�W�ɓ��e���Ȃ����v�Ɗ��߂��Ă��̋C�ɂȂ�܂����B���߂̊ԈႢ�Ȃǂ�����Ǝv���̂łǂȂ������w�E�E���w���������v���܂��B �@�ł́A���������y�����̑n�݂̗��O�A���w�̐��_�́A�ǂ�搂��Ă������낤�B������u���Ӂv�ȂǂƂ����⏬�����n�܂����̂��낤�BKazuoIshiguro.docx����20���I�̗[�ׁE�E�E���̑������Ȕ��(����pdocx��)

�@�����F�������1979�N�̏H�Ɏ��ɏo����Ă�����A�F����ɂ͂��ꂪ�����ƋC�t���̂͂��Ȃ������������m��܂���E�E�E�ǂ�ȎЉ�̐l�Ԃ��E�E�����͂ǂ�Ȑl��Ȃ̂��B