2018/04/01 - 2019/03/31 第10回総会まで

2017/04/01 - 2018/03/31 第9回総会まで

2019/04/01 - 2020/03/31 第11回総会まで

2017/04/01 - 2018/03/31 第9回総会まで

2019/04/01 - 2020/03/31 第11回総会まで

●タイトルをクリックすると最新ページへジャンプします。

●画像にマウスポインターを置くと画像が拡大されます。全体像が見れない場合マウス中央のスクロールボタン(ホイール)か、マウスポインターを画像に載せたまま方向キー(←→↓↑)を使ってスクロールしてください。

| 2018.04.01 | 冨田八千代(36回) | 『正調土佐弁で龍馬を語る』を拝読しました |

| 2018.04.19 | 水田幹久(48回) | 向陽プレスクラブ幹事会議事録 |

| 2018.04.20 | 冨田八千代(36回) | 「龍馬・元親に土佐人の原点を見る」を拝受、拝読しました。 |

| 2018.04.23 | 岡林哲夫(40回) | 向陽プレスクラブ2018年度総会議事録 |

| 2018.04.25 | 中城正堯(30回) | 母校出身“素顔のアーティスト”に嬉しい反響 |

| 2018.05.03 | 中城正堯(30回) | 焼け跡で誕生した前衛アートの女神合田佐和子(34回) |

| 2018.05.27 | 中城正堯(30回) | 焼け跡で誕生した前衛アートの女神合田佐和子(34回) |

| 2018.06.07 | 中城正堯(30回) | 大地のエネルギーを絵筆で歌う田島征彦・征三兄弟(34回) |

| 2018.06.24 | 中城正堯(30回) | 大地のエネルギーを絵筆で歌う田島征彦・征三兄弟(34回) |

| 2018.06.28 | 藤宗俊一(42回) | 寛容の精神溢れる玄さん |

| 2018.06.28 | 中城正堯(30回) | 名編集長:大町“玄ちゃん”(30回)を偲んで |

| 2018.06.28 | 公文敏雄(35回) | 大町玄先輩(30回)のご葬儀 |

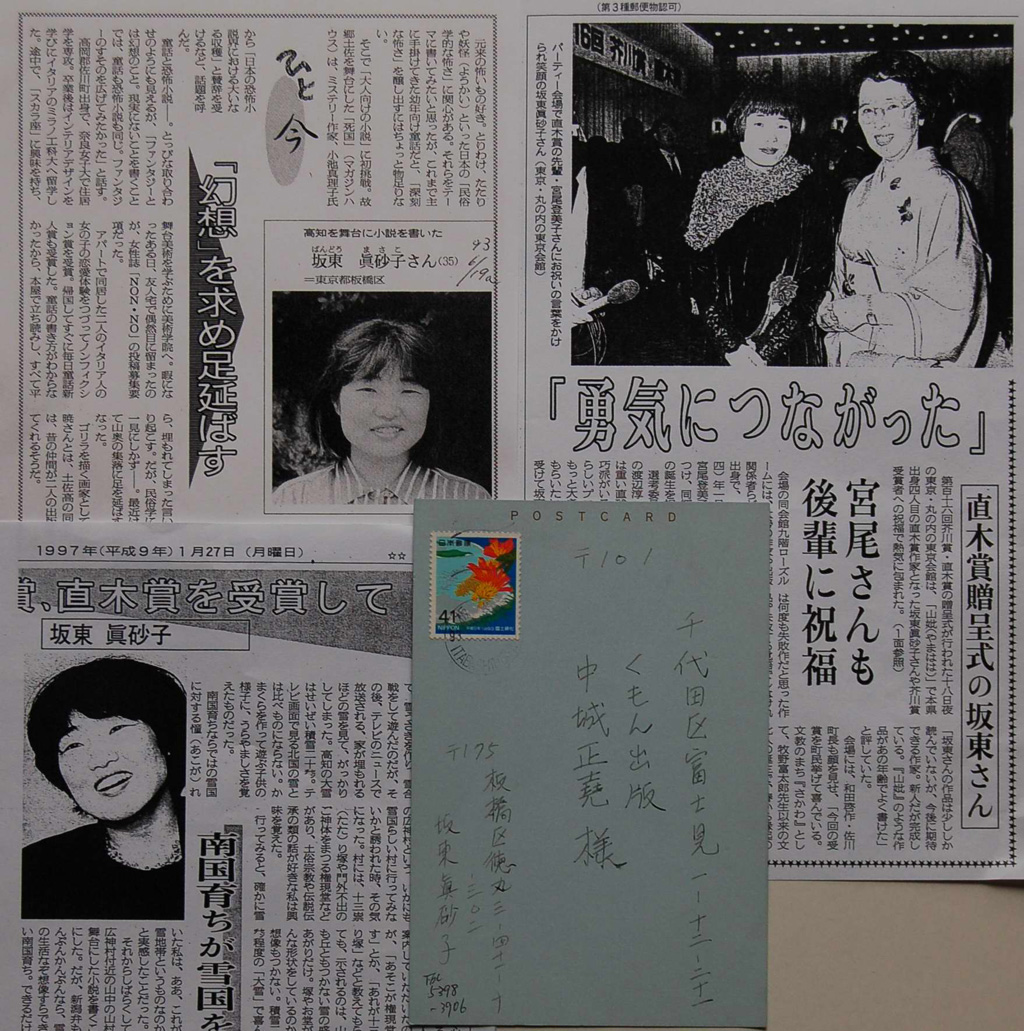

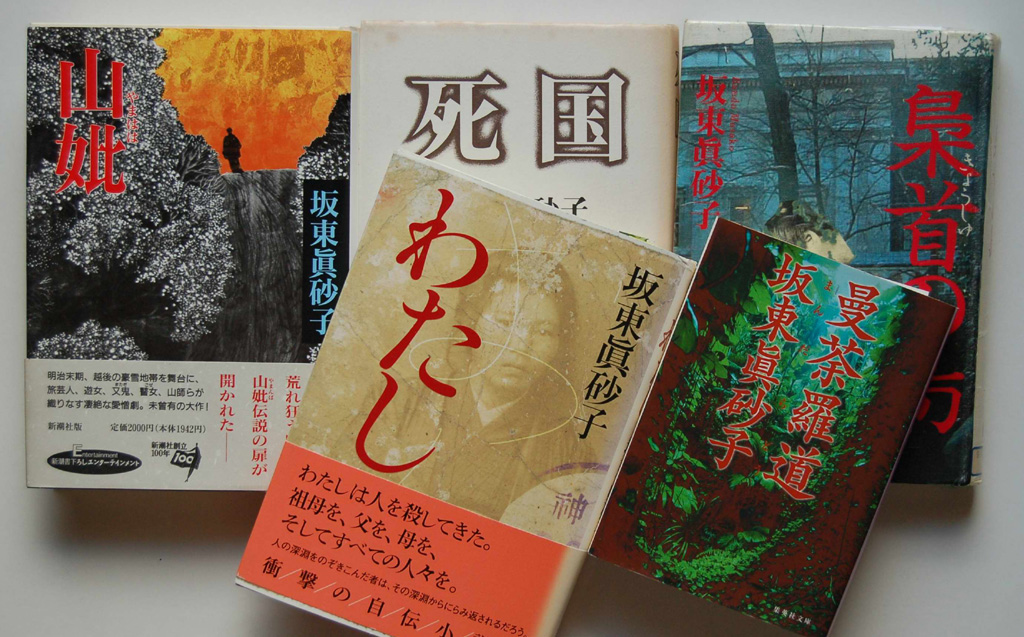

| 2018.07.08 | 中城正堯(30回) | 凄絶なホラー作家にして酒豪、坂東眞砂子(51回) |

| 2018.07.22 | 中城正堯(30回) | 凄絶なホラー作家にして酒豪、坂東眞砂子(51回) |

| 2018.07.28 | 中城正堯(30回) | 合田や田島兄弟が新聞で話題に |

| 2018.07.31 | 山本嘉博(51回) | [独立・土佐黒潮共和国]<文藝春秋単行本>を読んで |

| 2018.08.11 | 中城正堯(30回) | 音楽・演劇から前衛美術まで個性派揃い |

| 2018.08.14 | 冨田八千代(36回) | 田島征三さんと絵本「「花ばぁば」 |

| 2018.08.21 | 冨田八千代(36回) | 「花ばぁば」の続き |

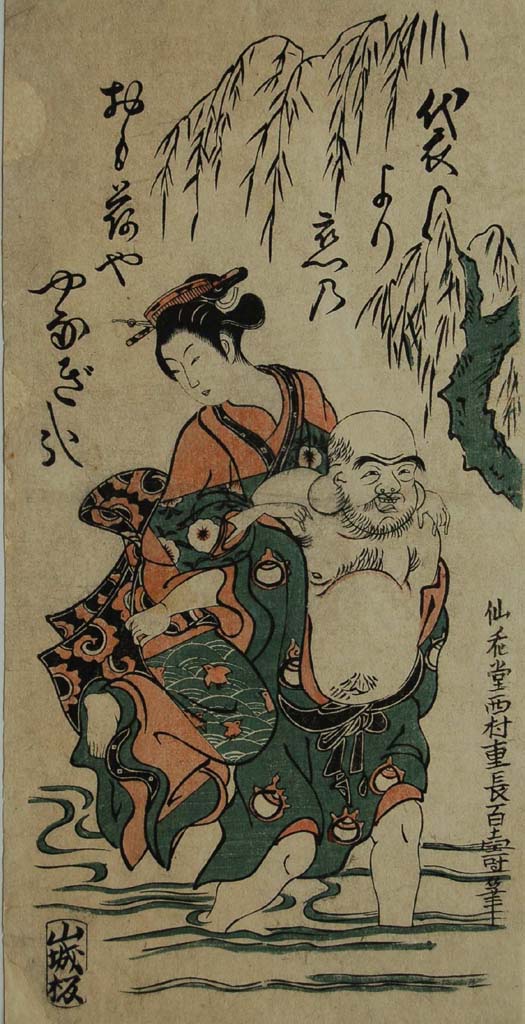

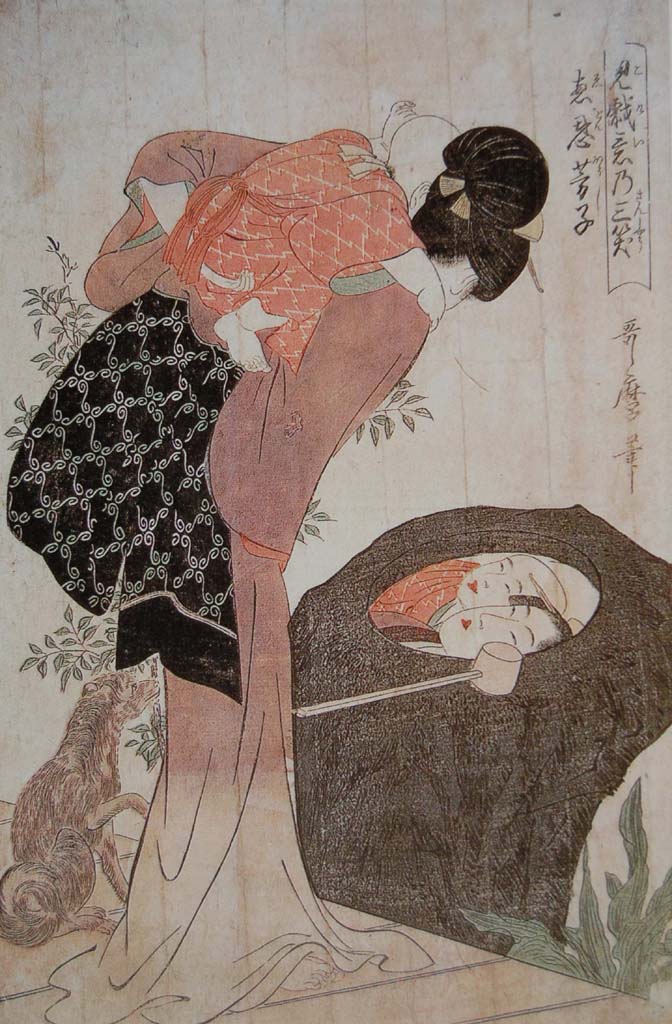

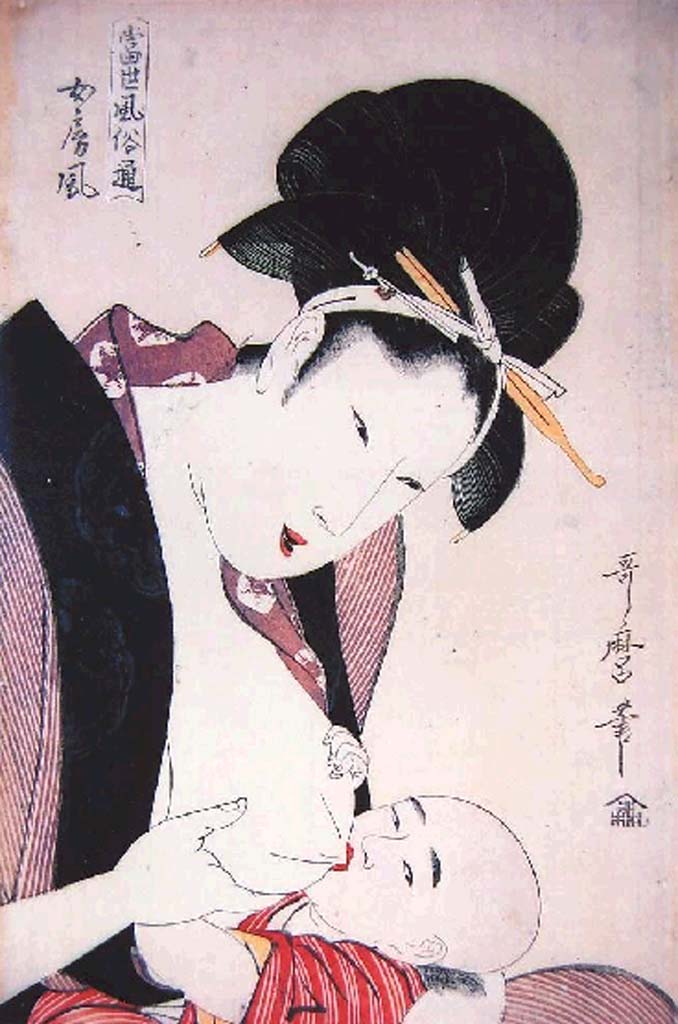

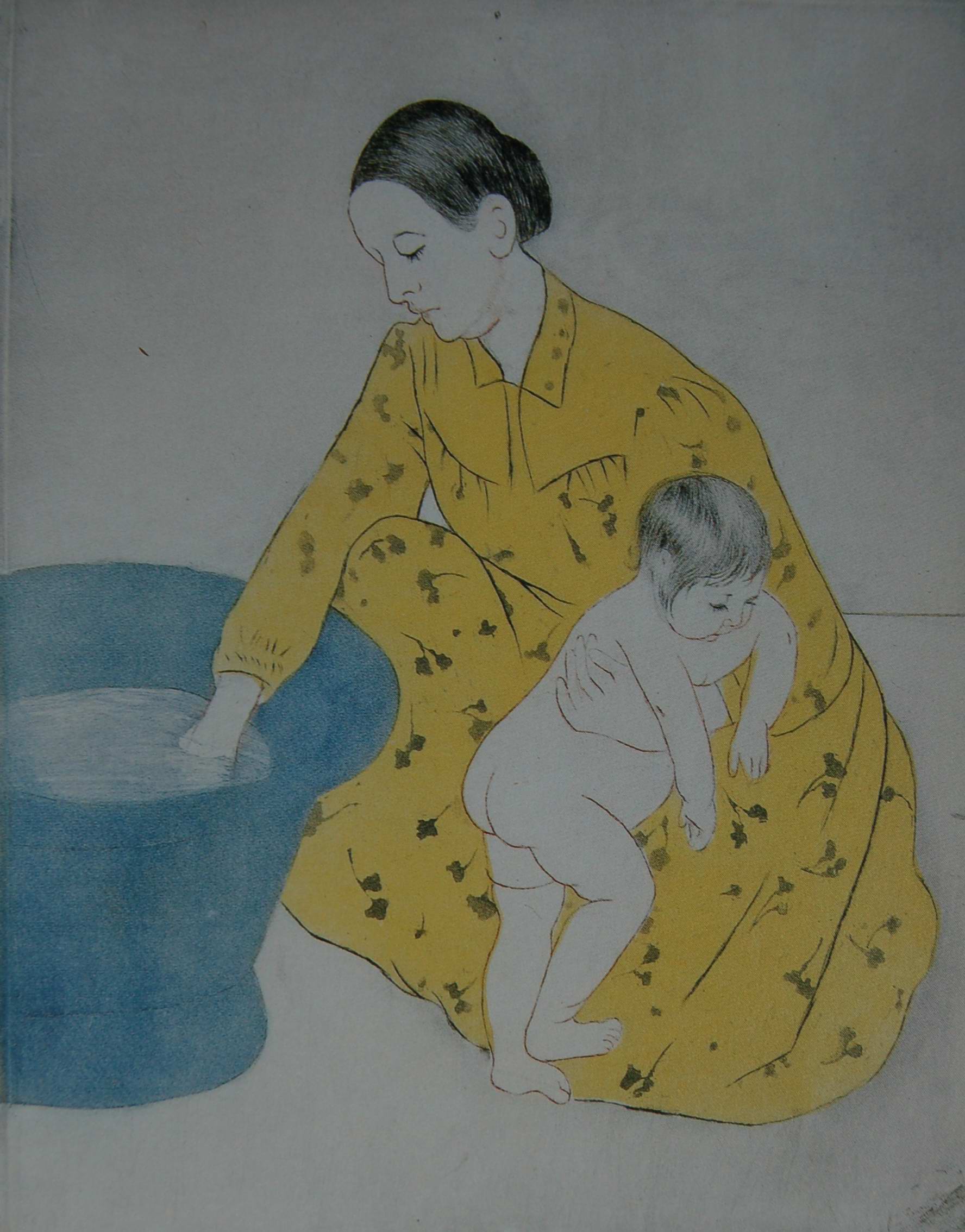

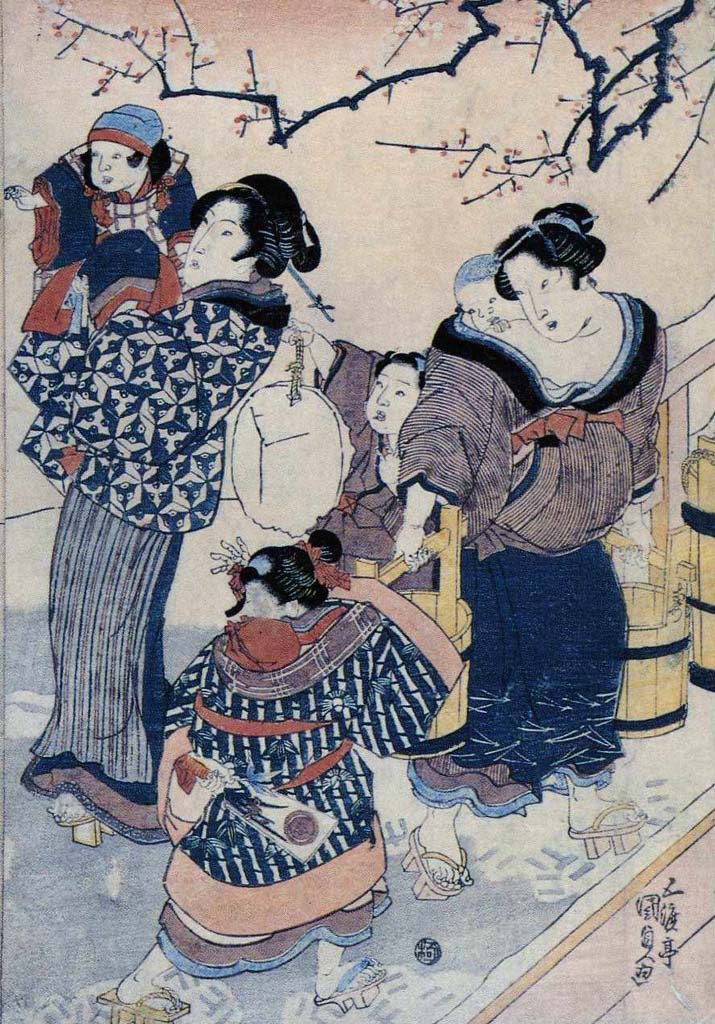

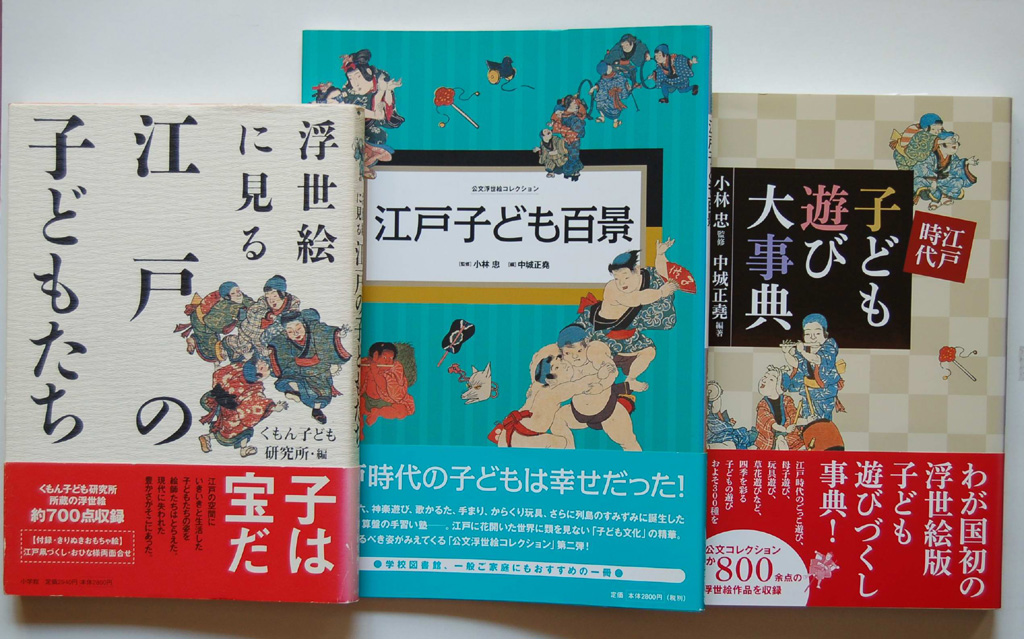

| 2018.09.02 | 中城正堯(30回) | 回想浮世絵との出会いと子ども文化研究 |

| 2018.09.02 | 冨田八千代(36回) | この本、お勧めします。 |

| 2018.09.12 | 二宮健(35回) | プレイバック・バリ(神の島バリ島の今昔)〜その1〜 |

| 2018.09.25 | 二宮健(35回) | プレイバック・バリ(神の島バリ島の今昔)〜その2〜 |

| 2018.10.10 | 二宮健(35回) | プレイバック・バリ(神の島バリ島の今昔)〜その3〜 |

| 2018.10.10 | 公文敏雄(35回) | 向陽プレスクラブ幹事会議事録 |

| 2018.10.25 | 二宮健(35回) | プレイバック・バリ(神の島バリ島の今昔)〜その4〜 |

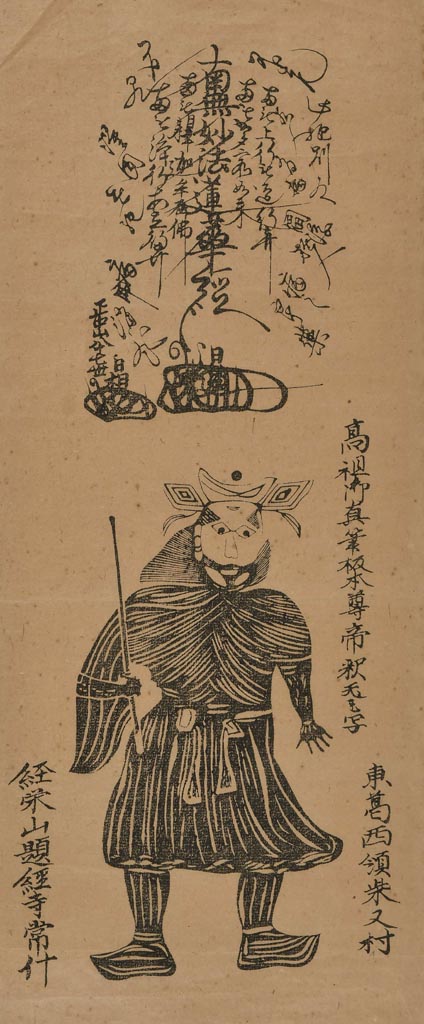

| 2018.11.25 | 中城正堯(30回) | 土佐中での出会いから生まれた浮世絵コレクション |

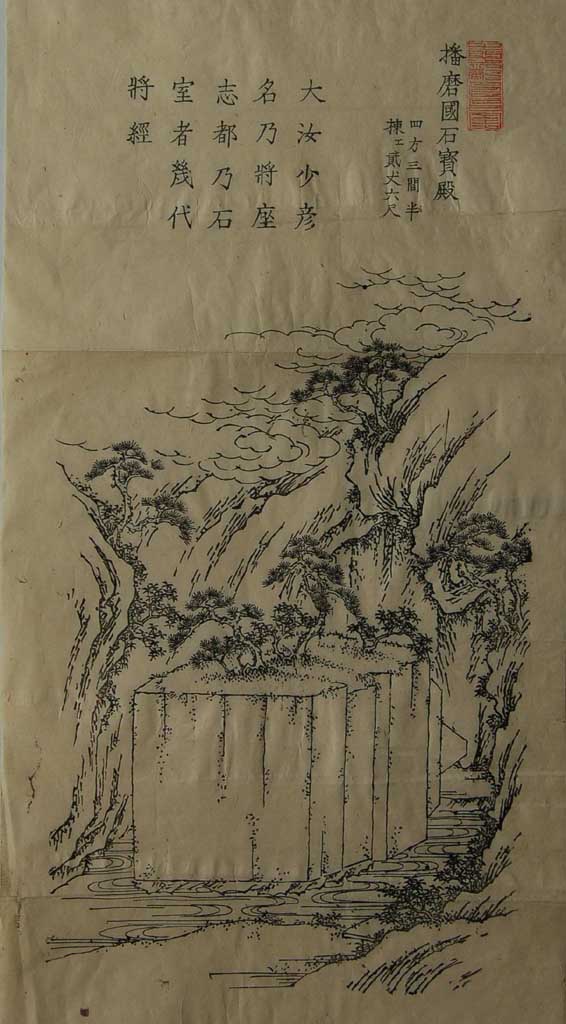

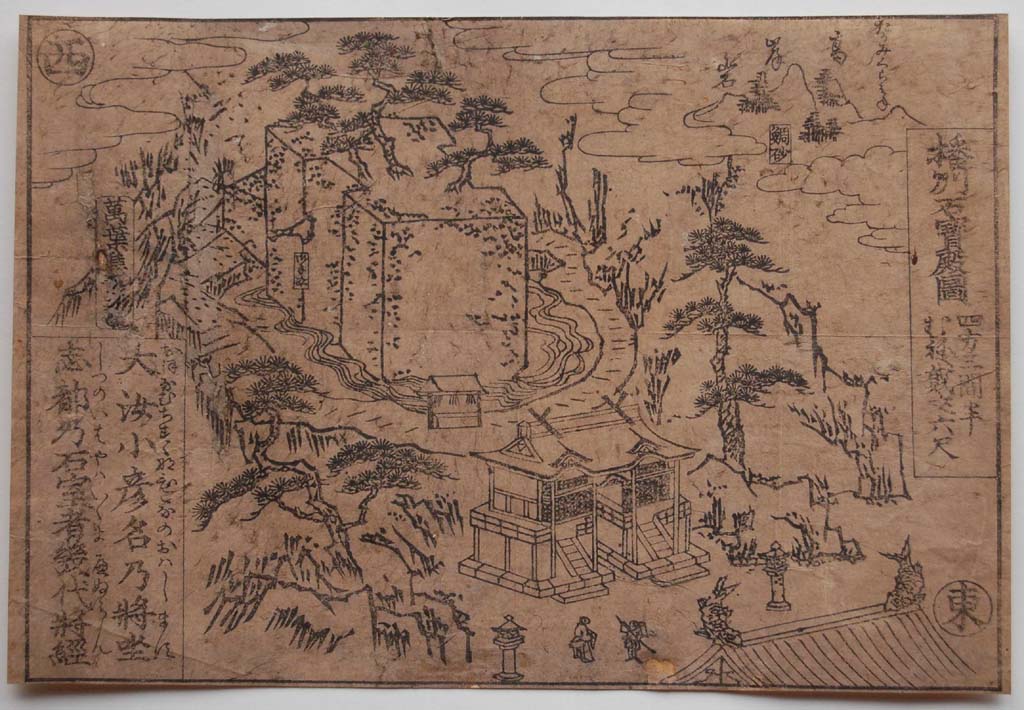

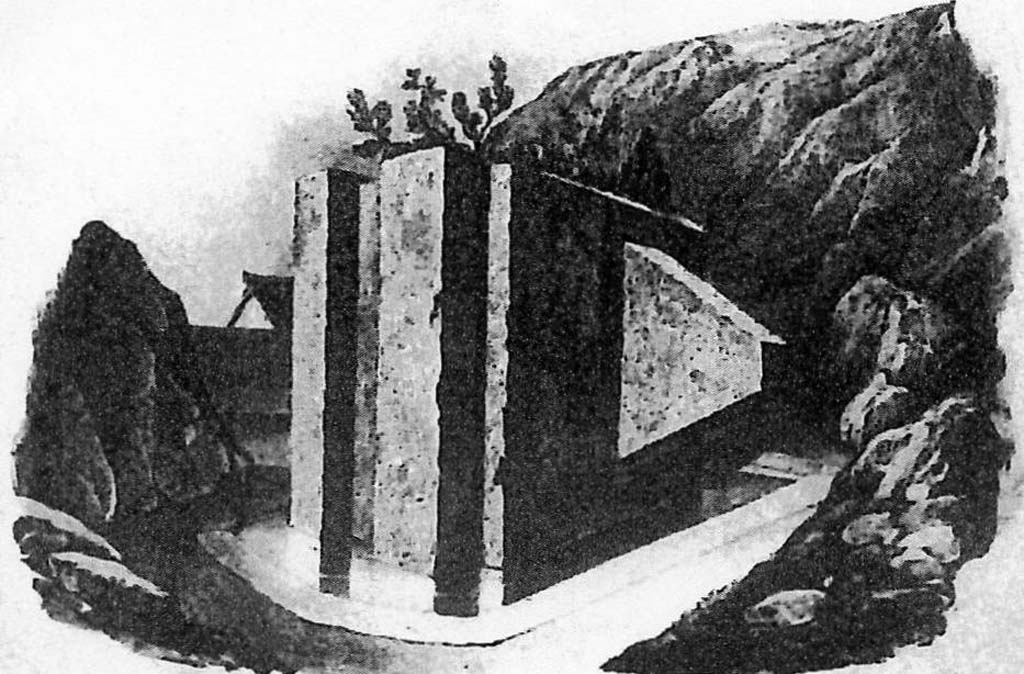

| 2018.12.23 | 中城正堯(30回) | なぞの名所絵版画「播州石宝殿」と巨石文化 |

| 2018.12.25 | 冨田八千代(36回) | 浮世絵万華鏡1・2拝読しました。 |

| 2018.12.25 | 中城正堯(30回) | 石の宝殿への反響---高砂市教育委員会より |

| 2018.12.25 | 藤宗俊一(42回) | WorldHeritageJourney |

| 2019.01.10 | 中城正堯(30回) | 福を呼ぶ「金のなる木」や「七福神」 |

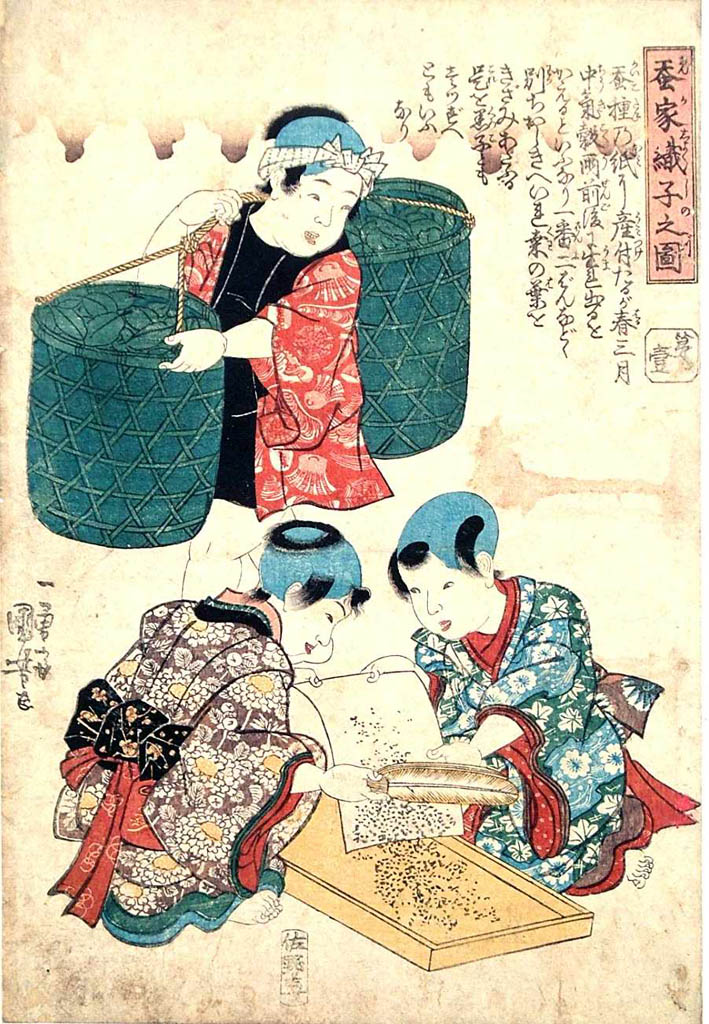

| 2019.01.20 | 中城正堯(30回) | 美しき養蚕神に秘められた少女たちの哀話 |

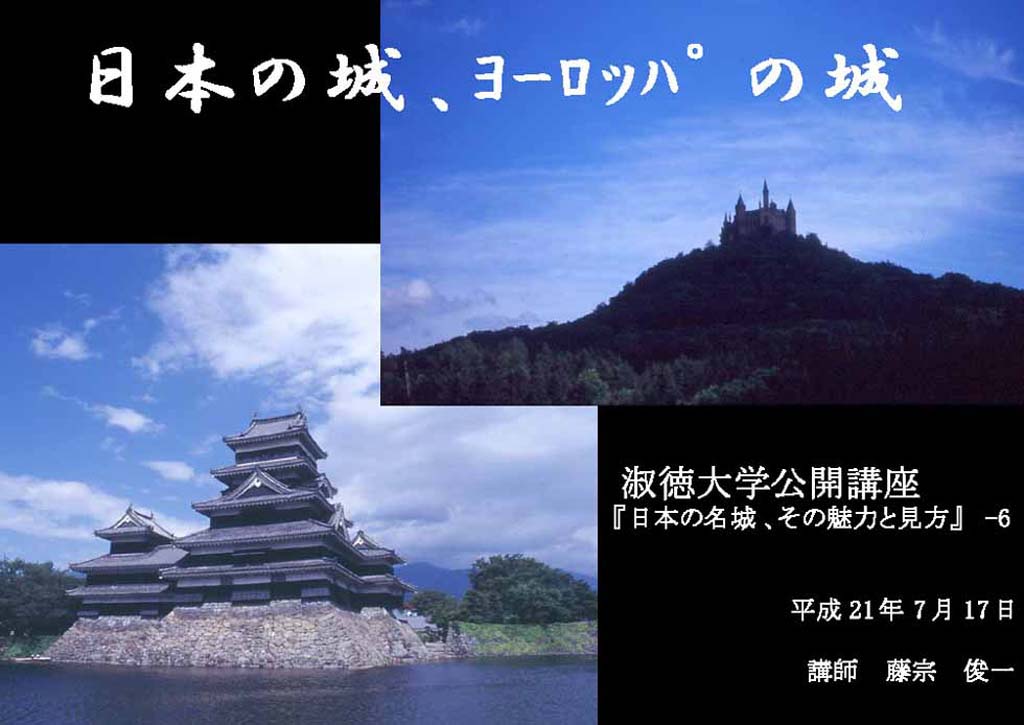

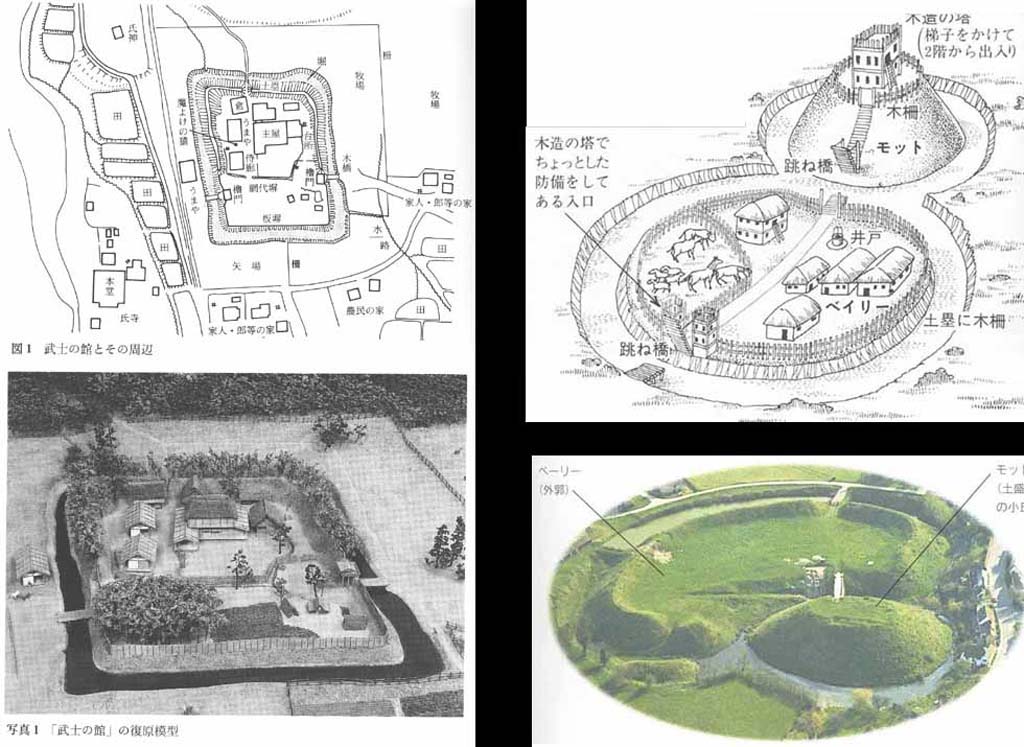

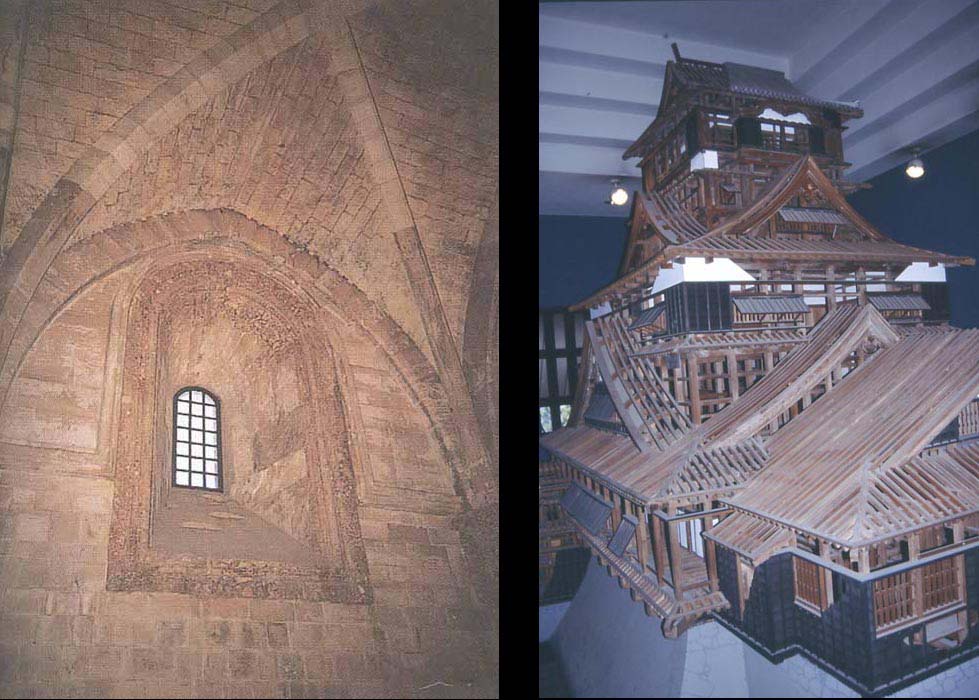

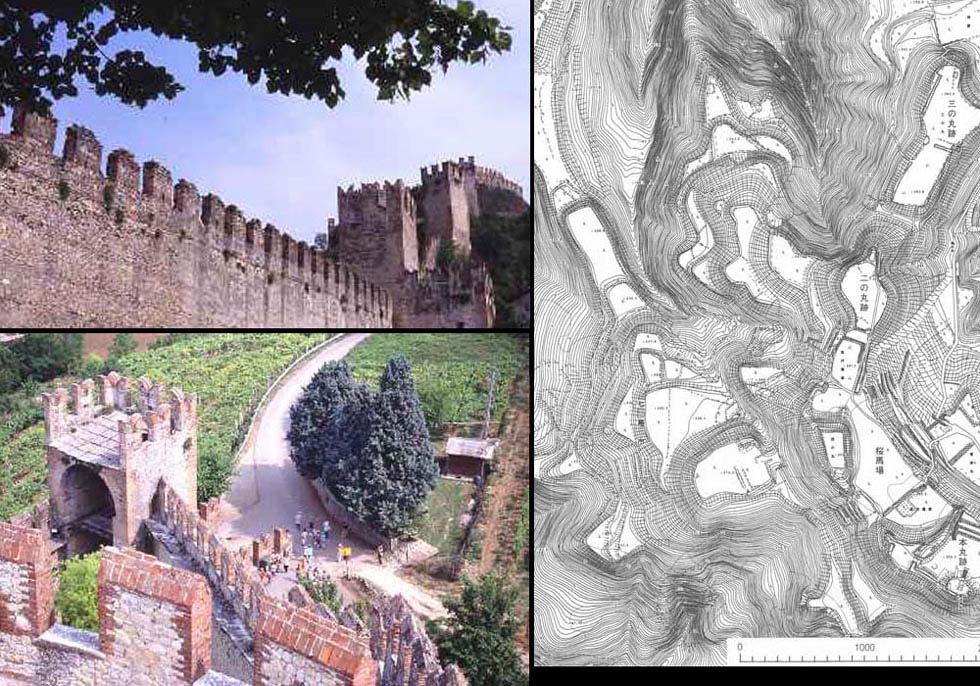

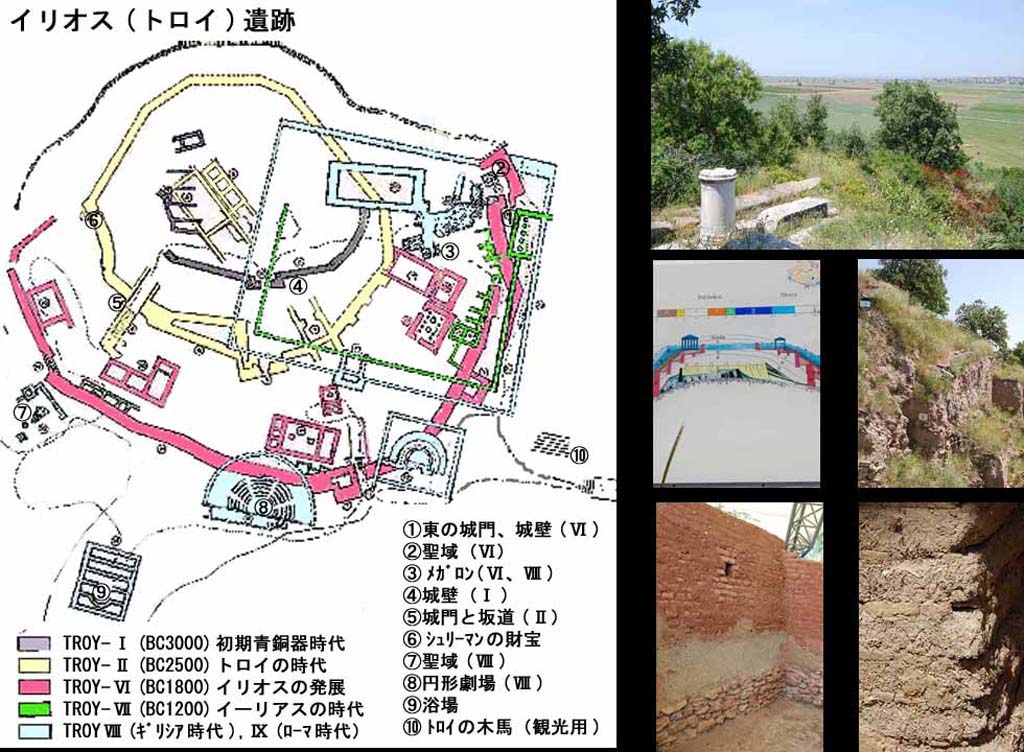

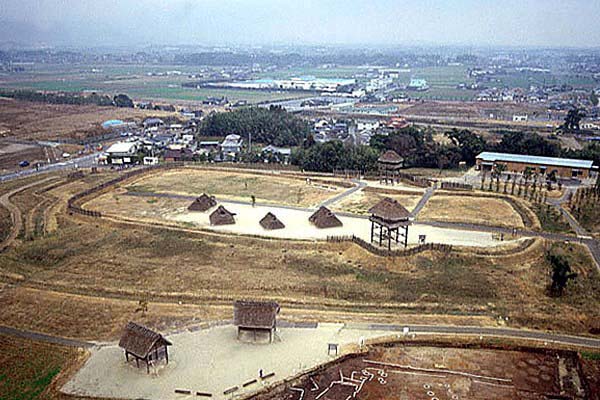

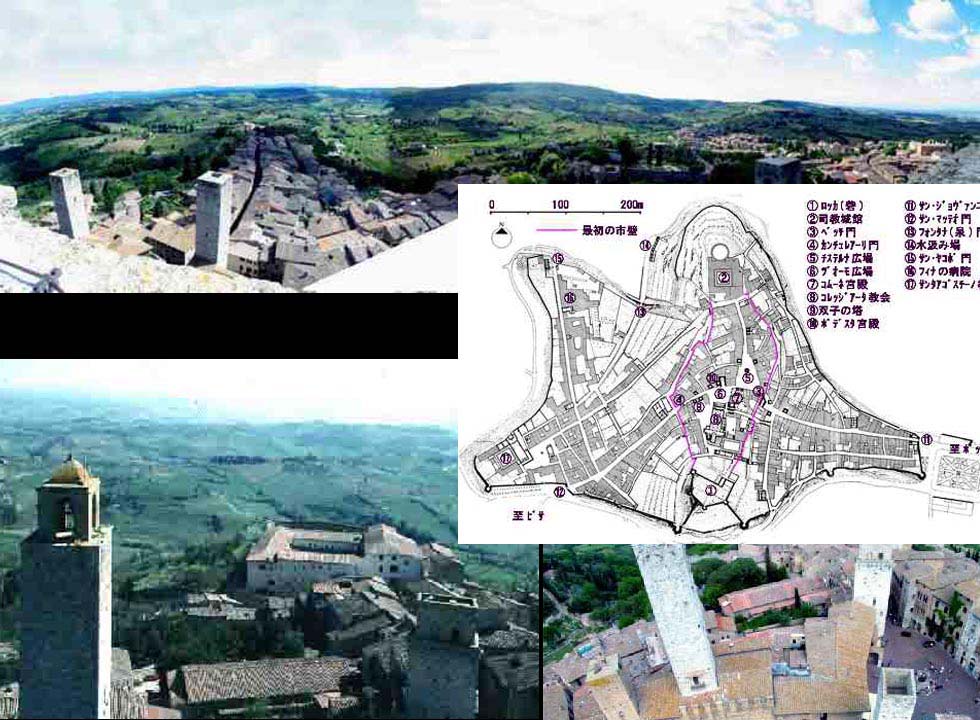

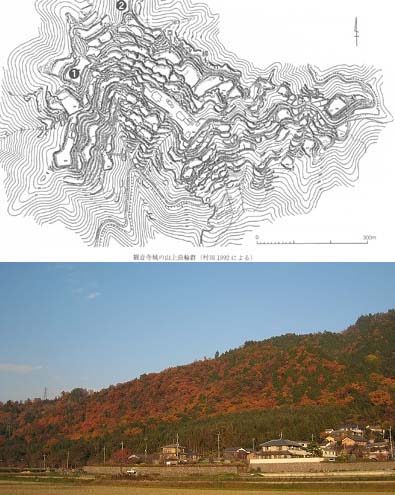

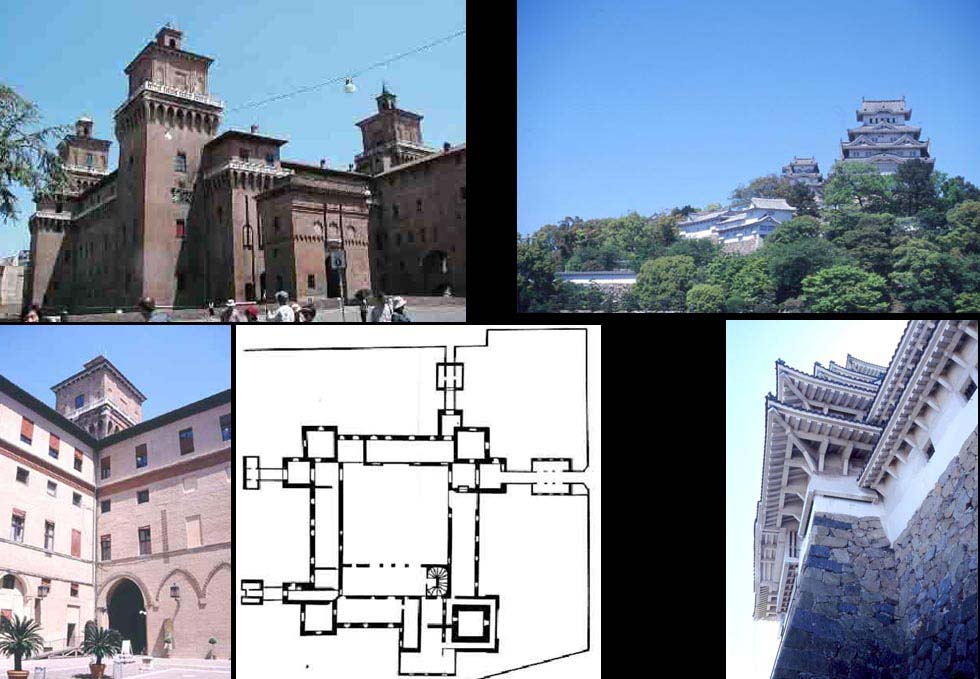

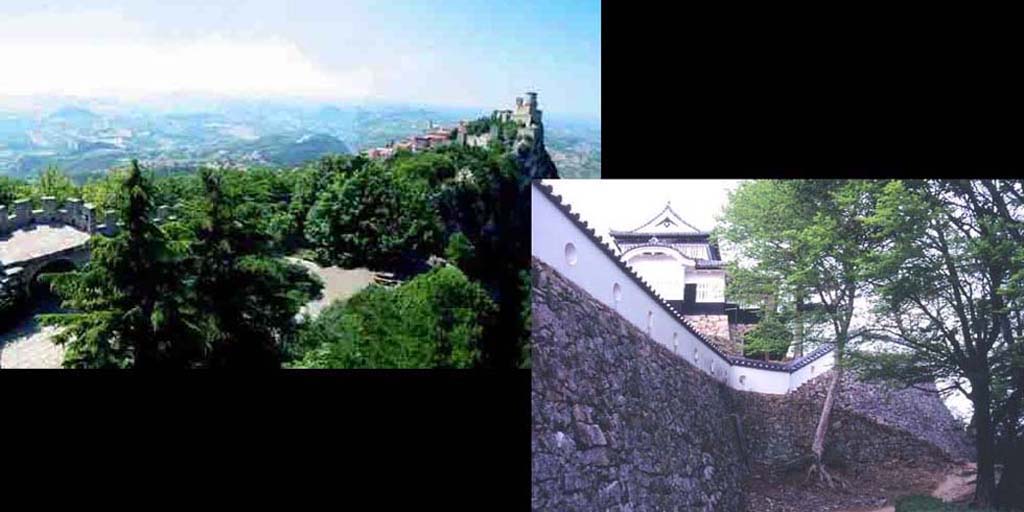

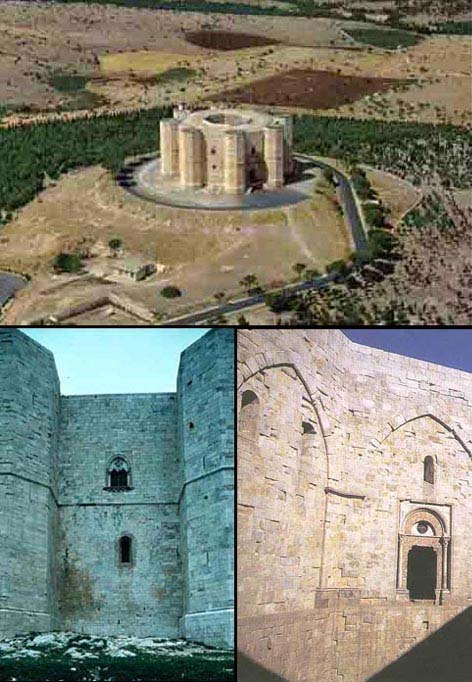

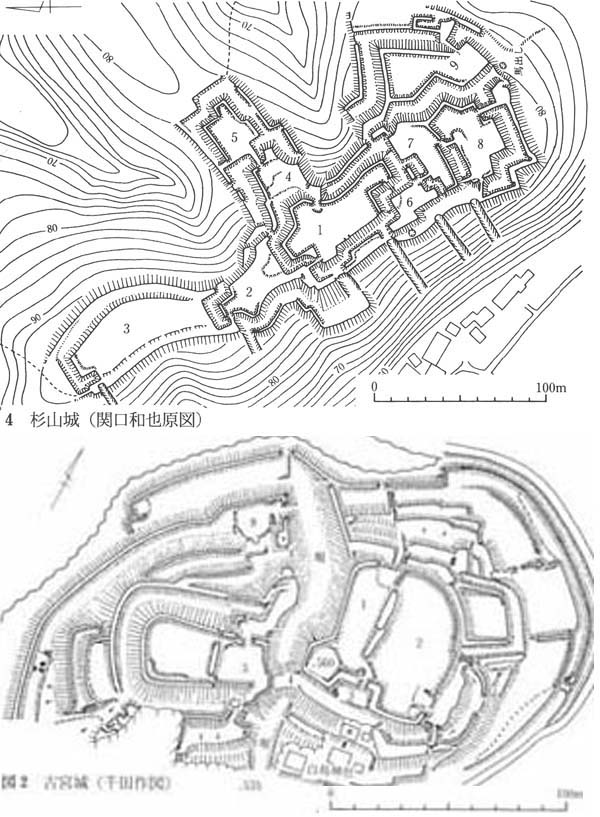

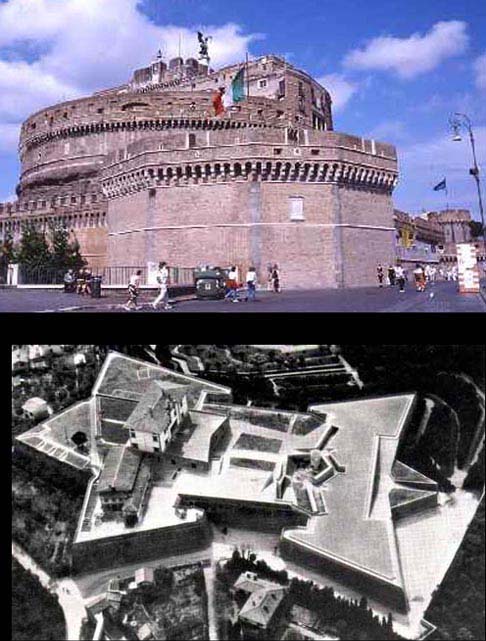

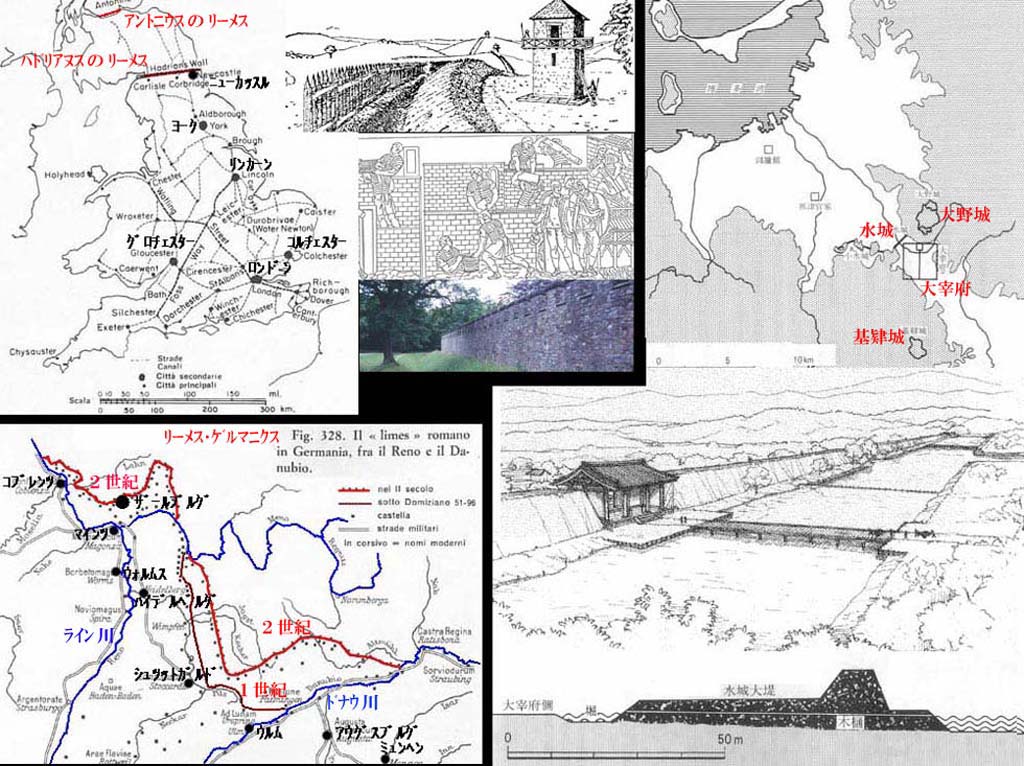

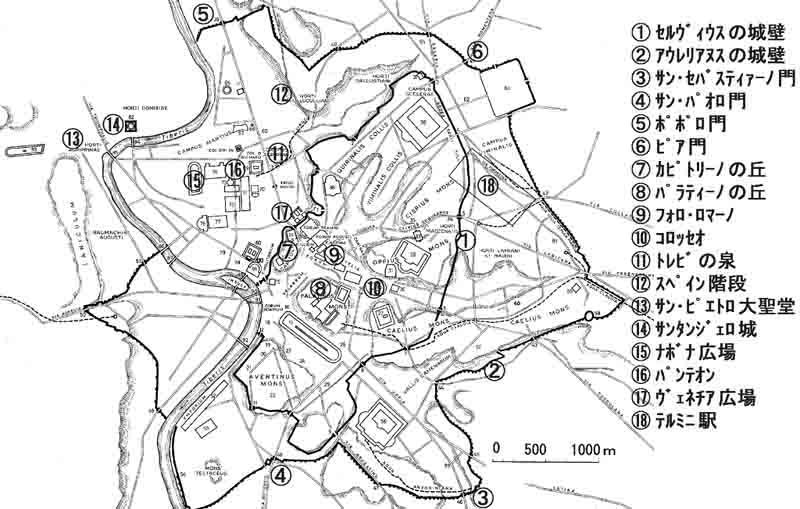

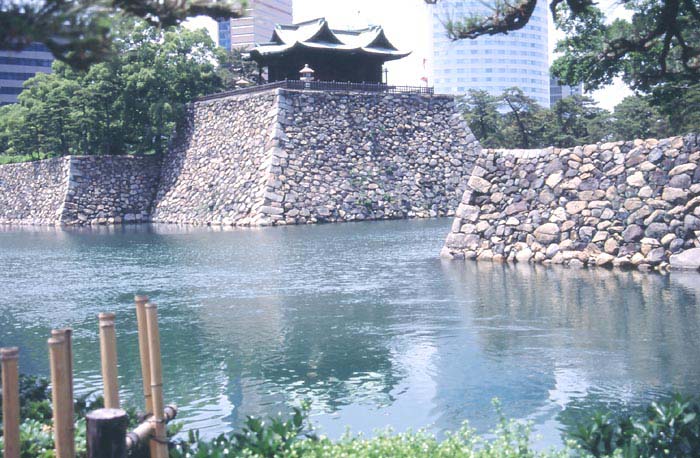

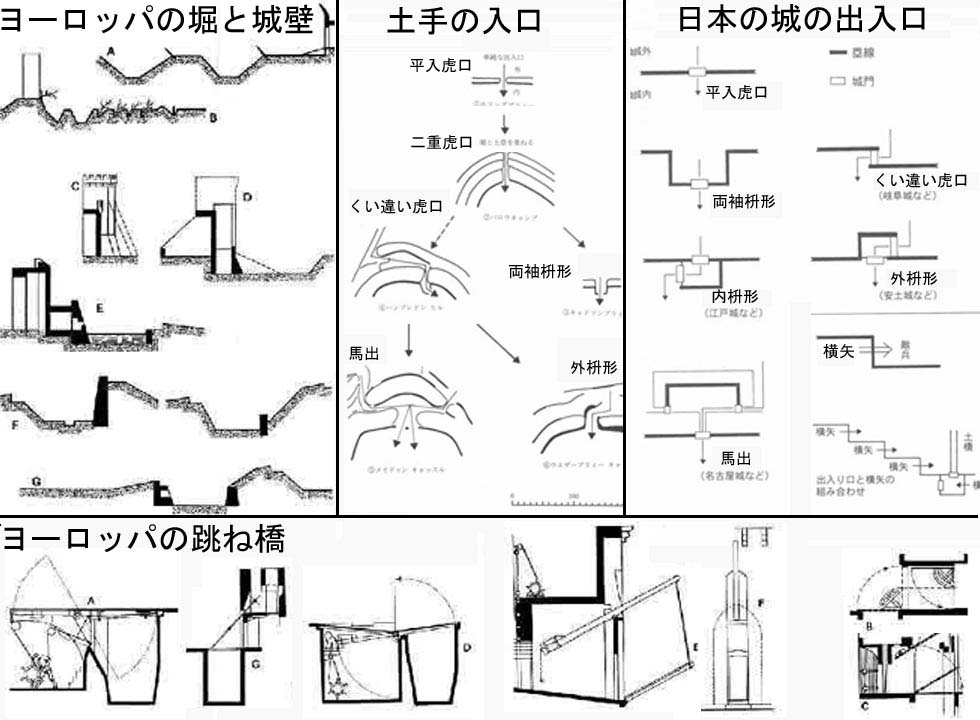

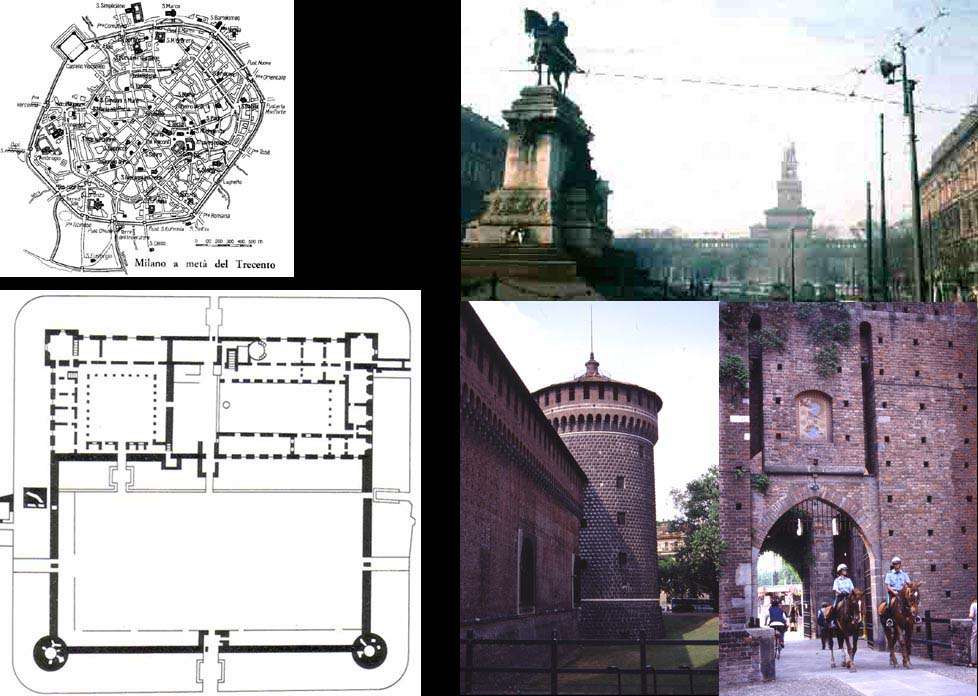

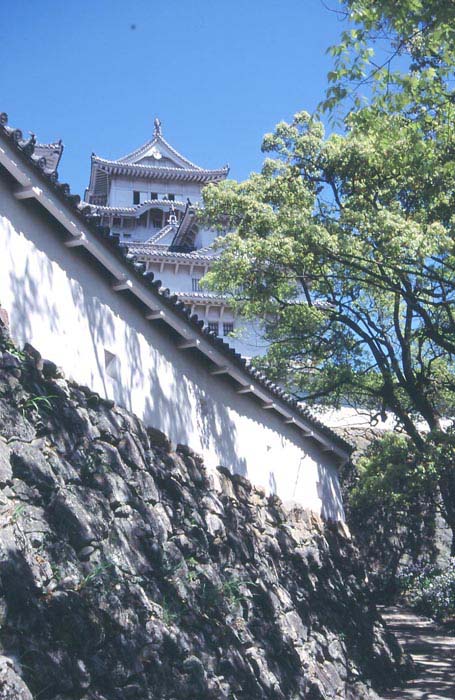

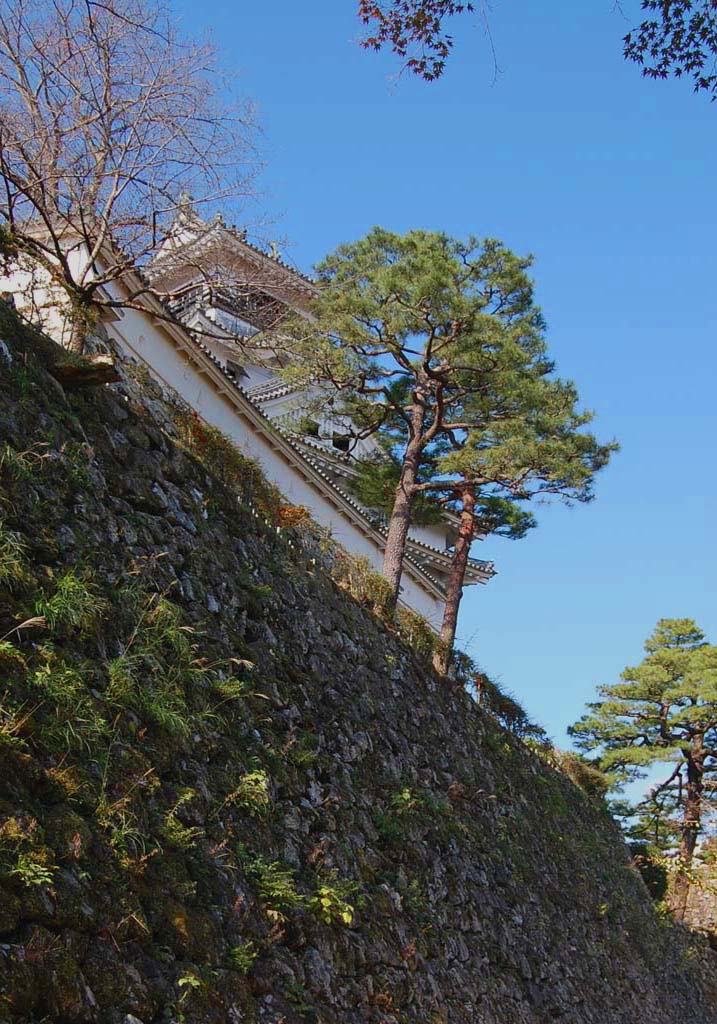

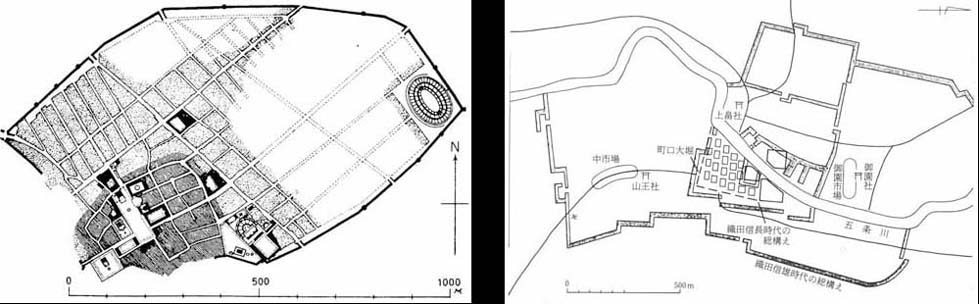

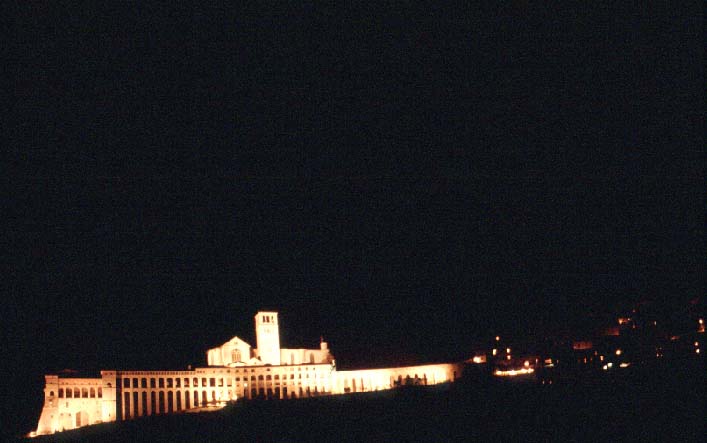

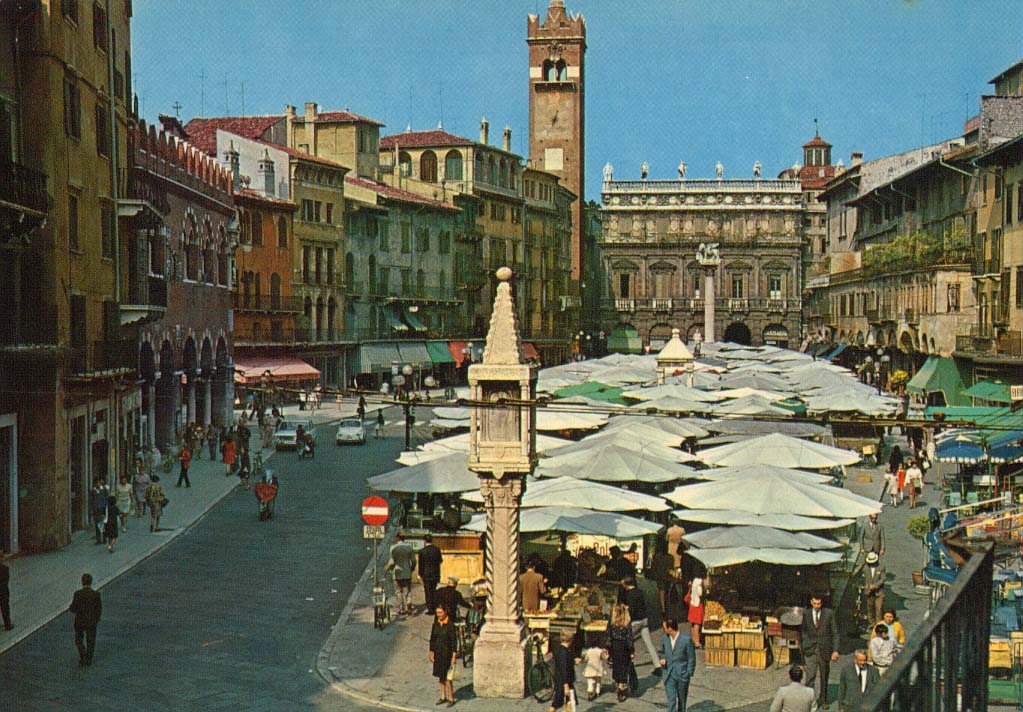

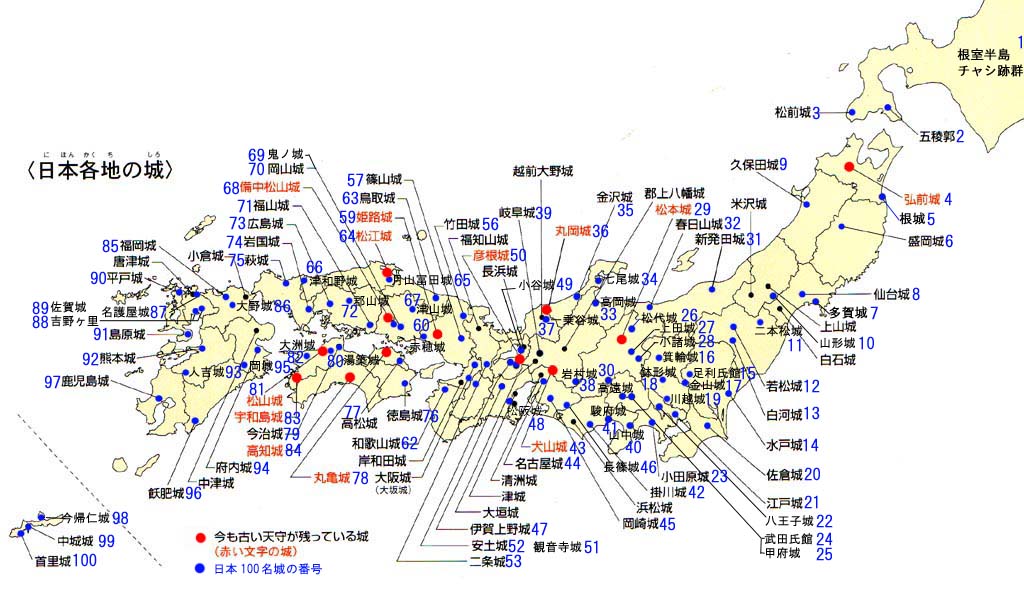

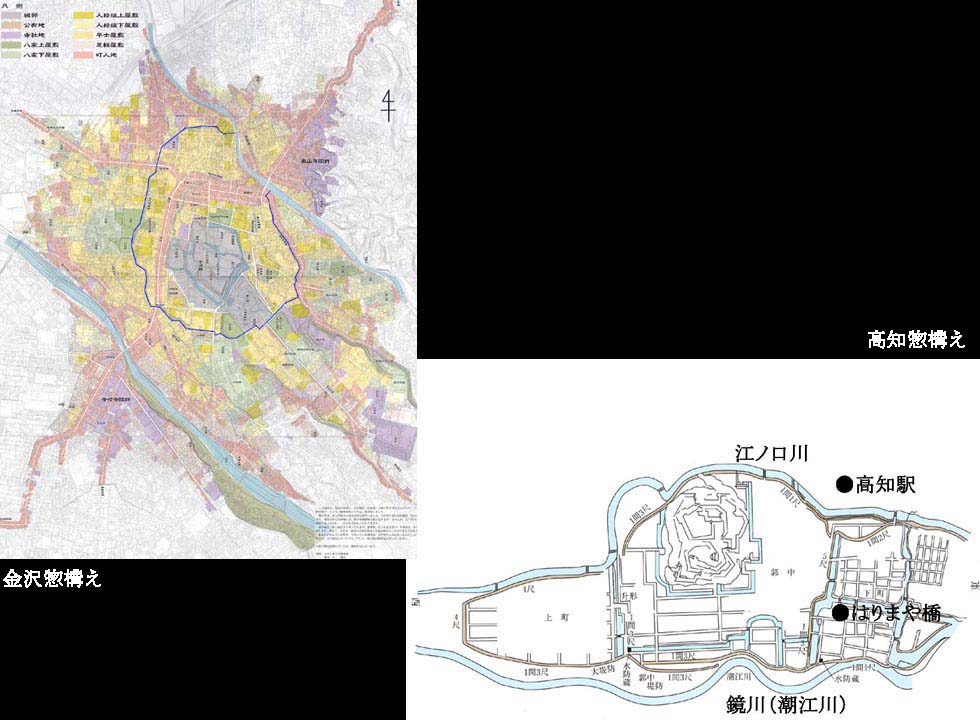

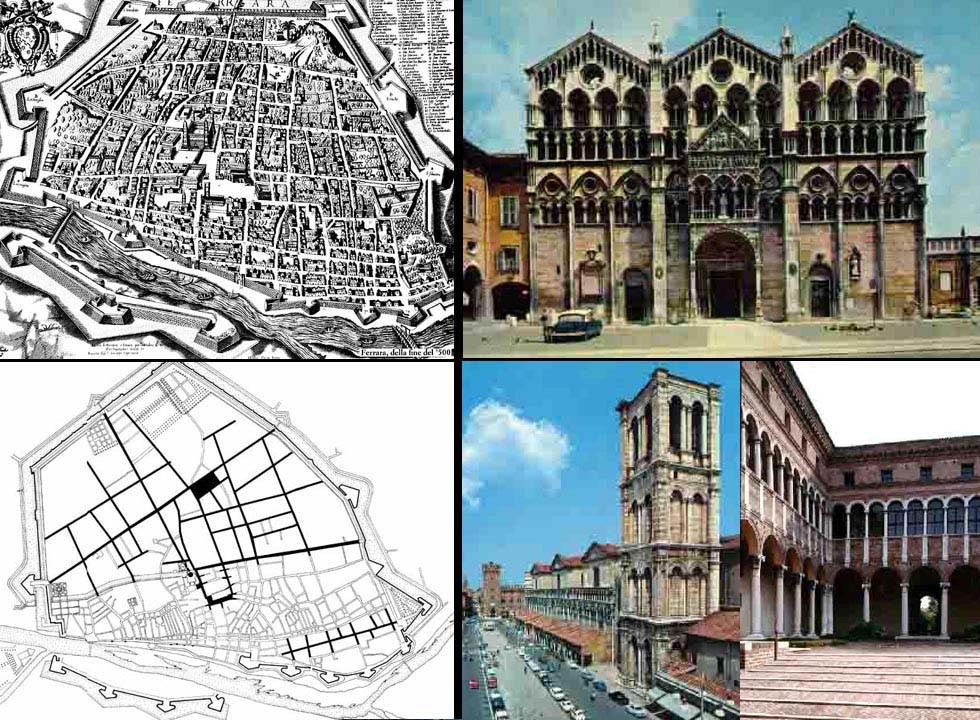

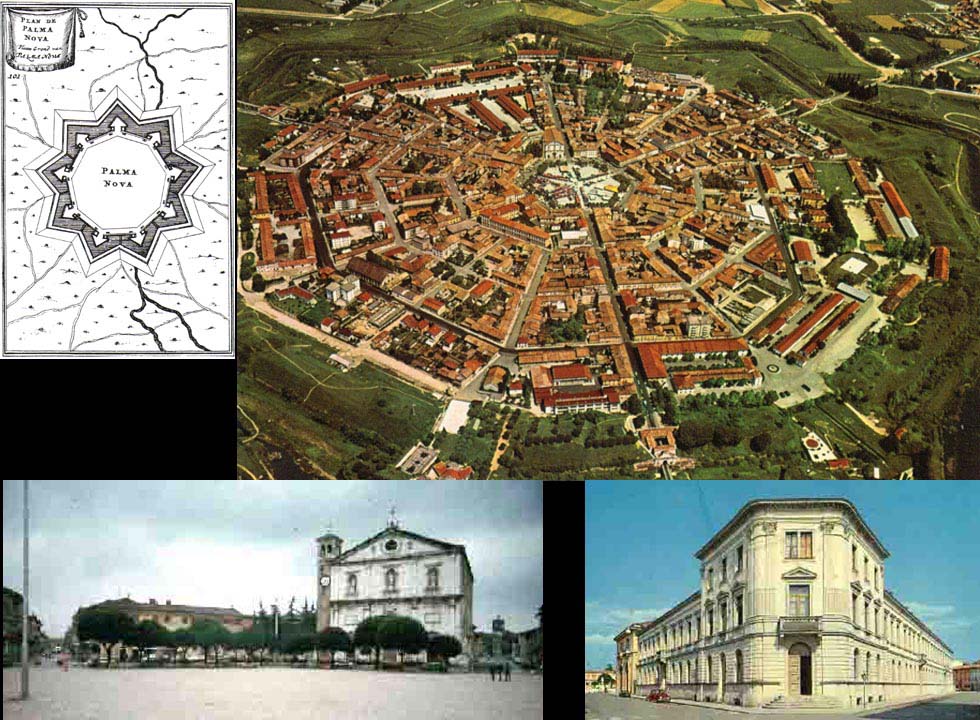

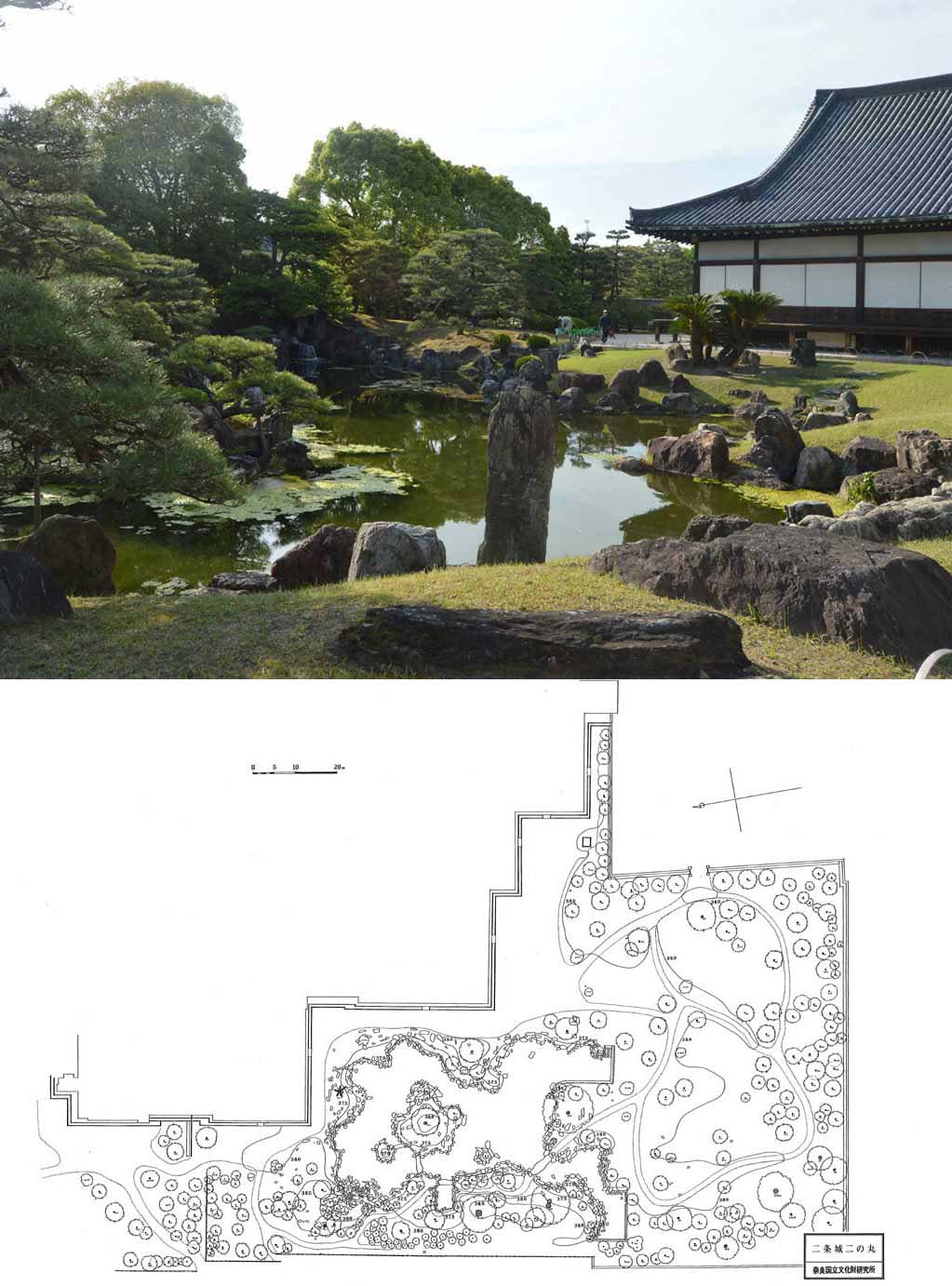

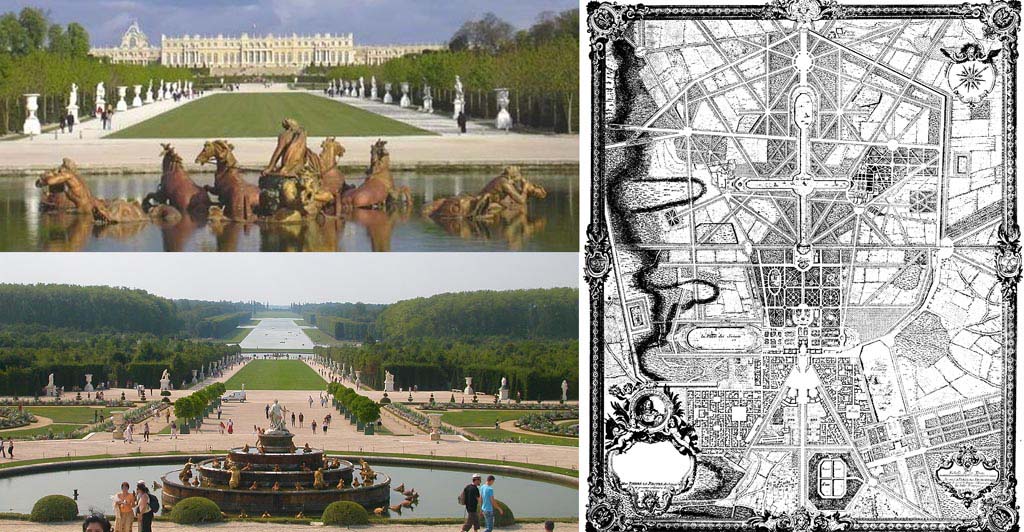

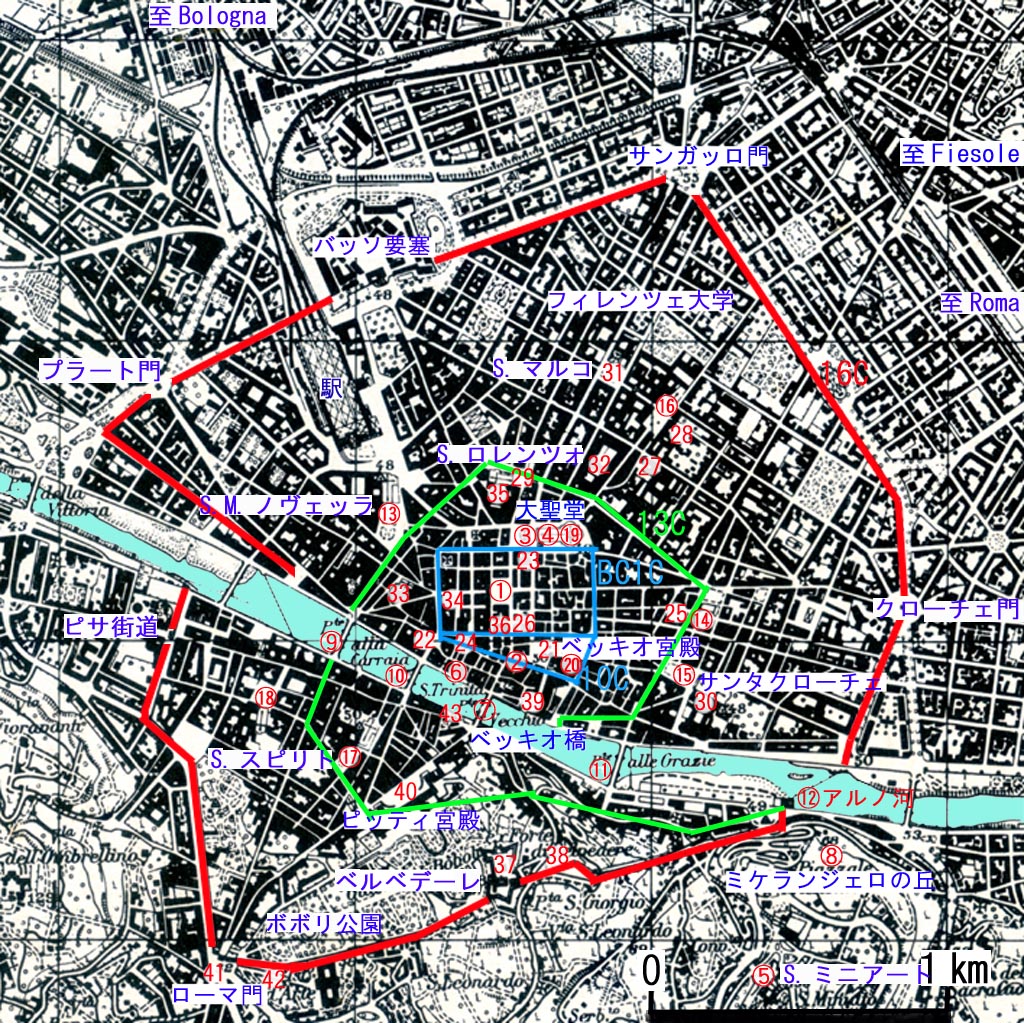

| 2019.02.03 | 藤宗俊一(42回) | 「日本の城、ヨーロッパの城」----城郭の東西比較 |

| 2019.02.06 | 冨田八千代(36回) | 「日本の城、ヨーロッパの城」を拝読しました。 |

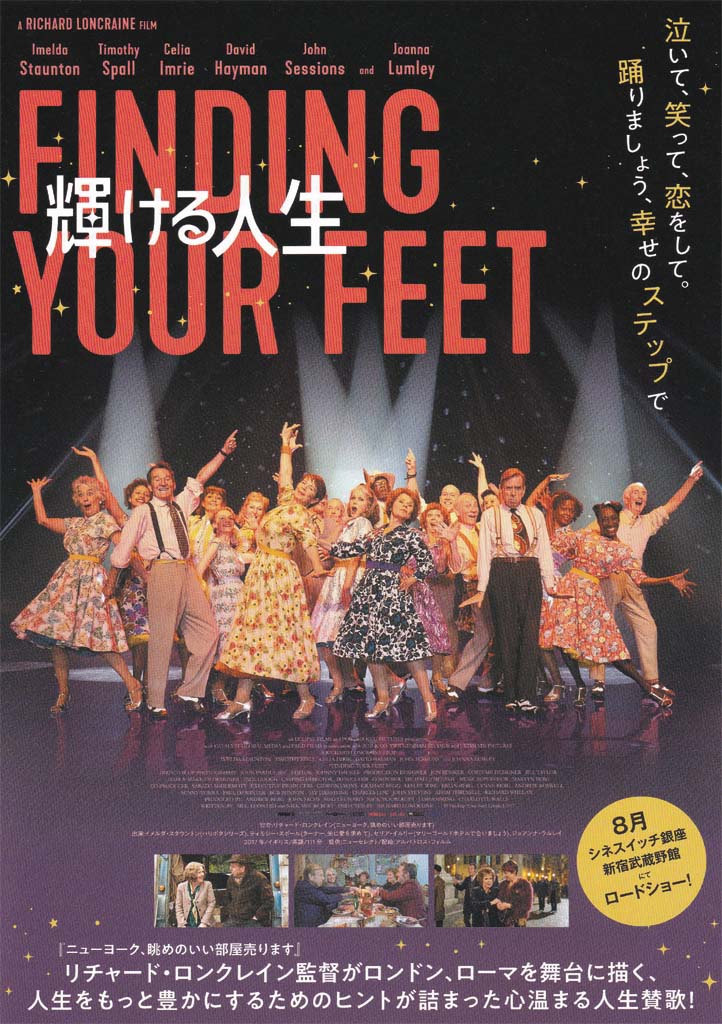

| 2019.02.10 | 山本嘉博(51回) | 1月24日・25日開催第187回市民映画会 |

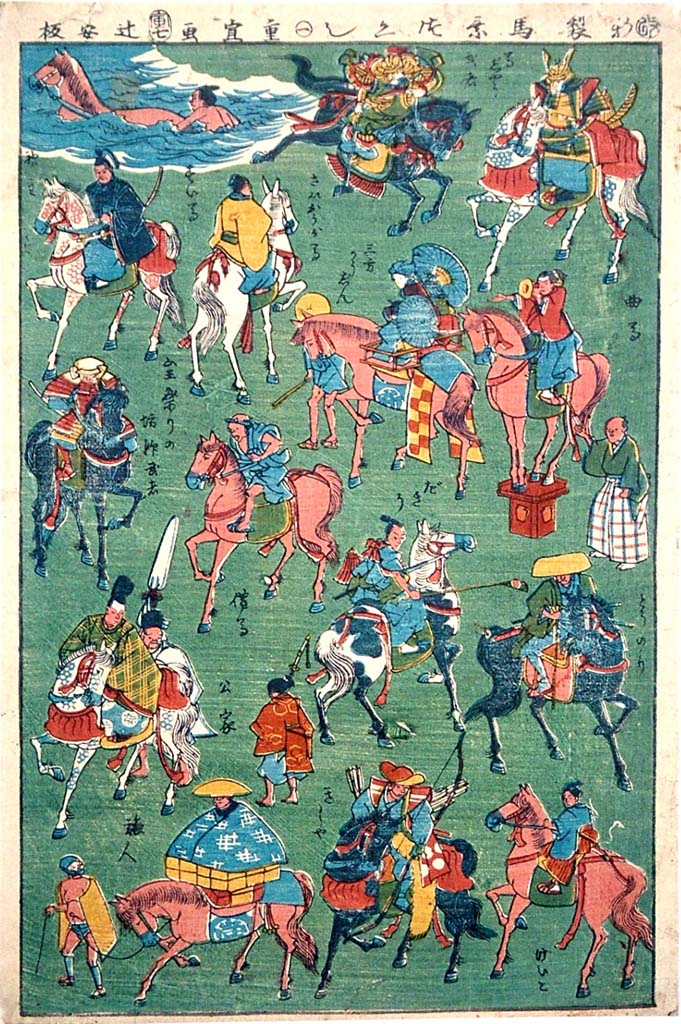

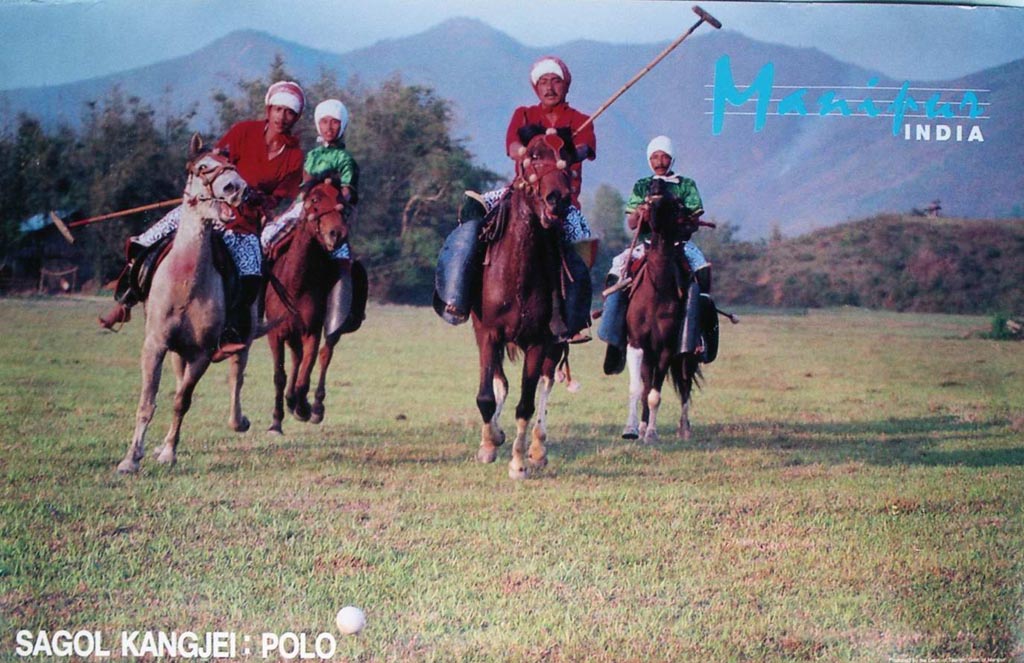

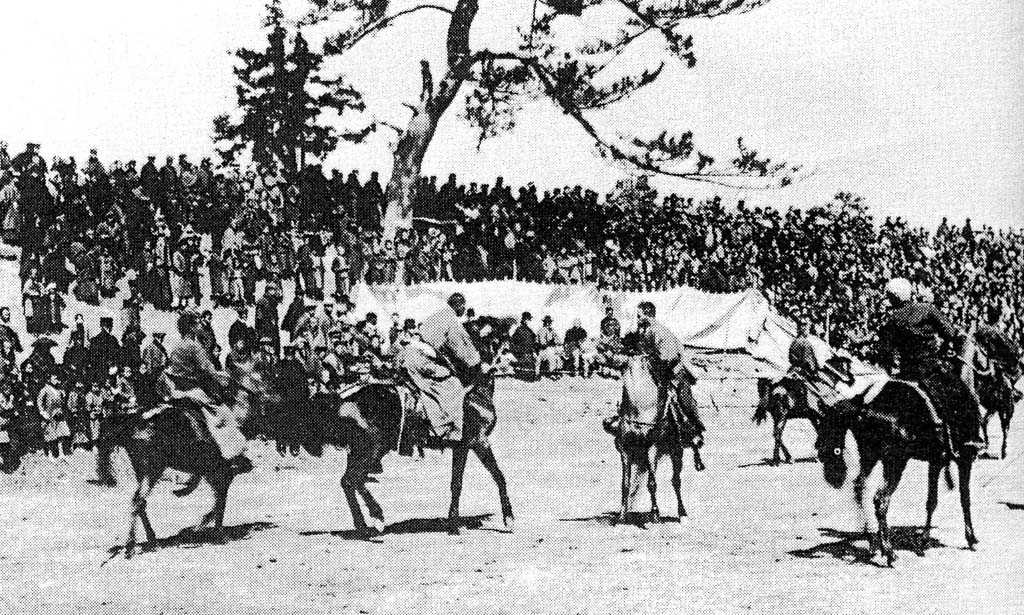

| 2019.02.17 | 中城正堯(30回) | 和製ポロ“打毬”を楽しんだ江戸の子ども |

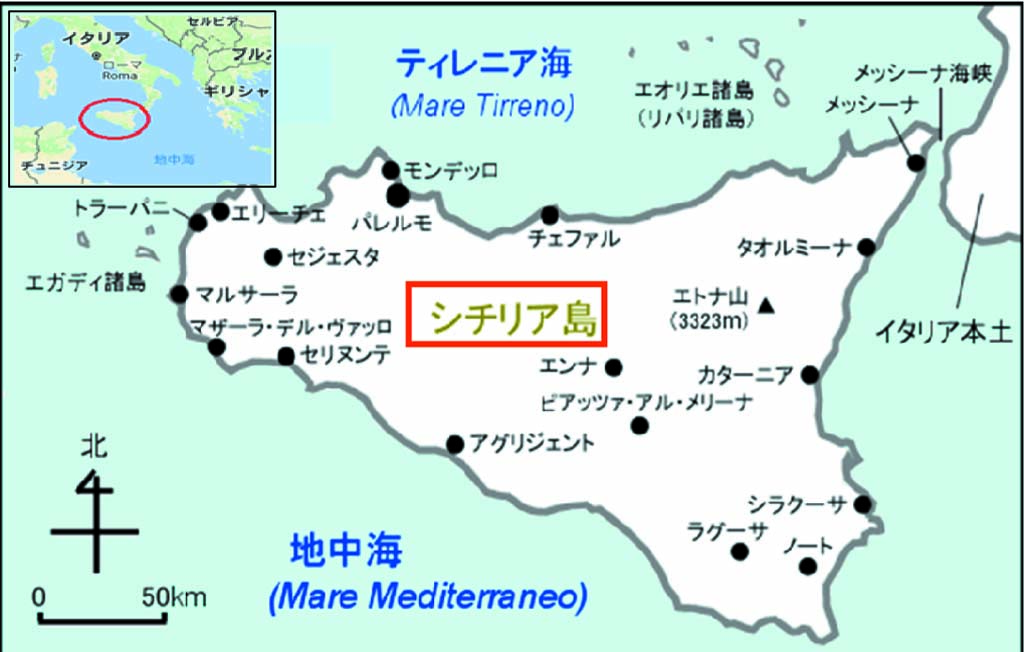

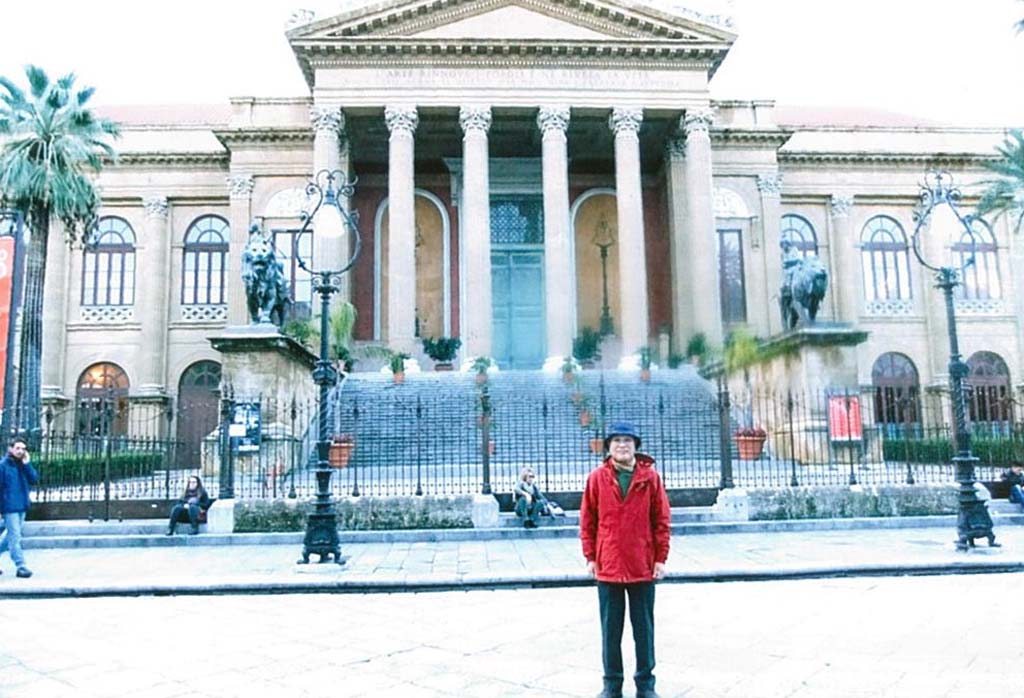

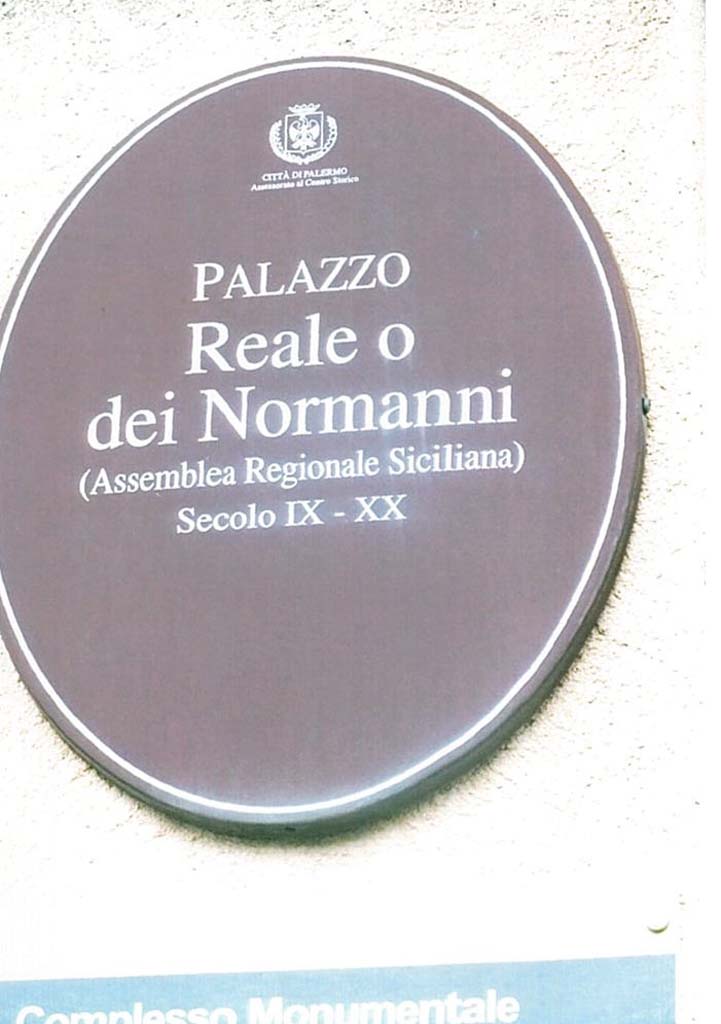

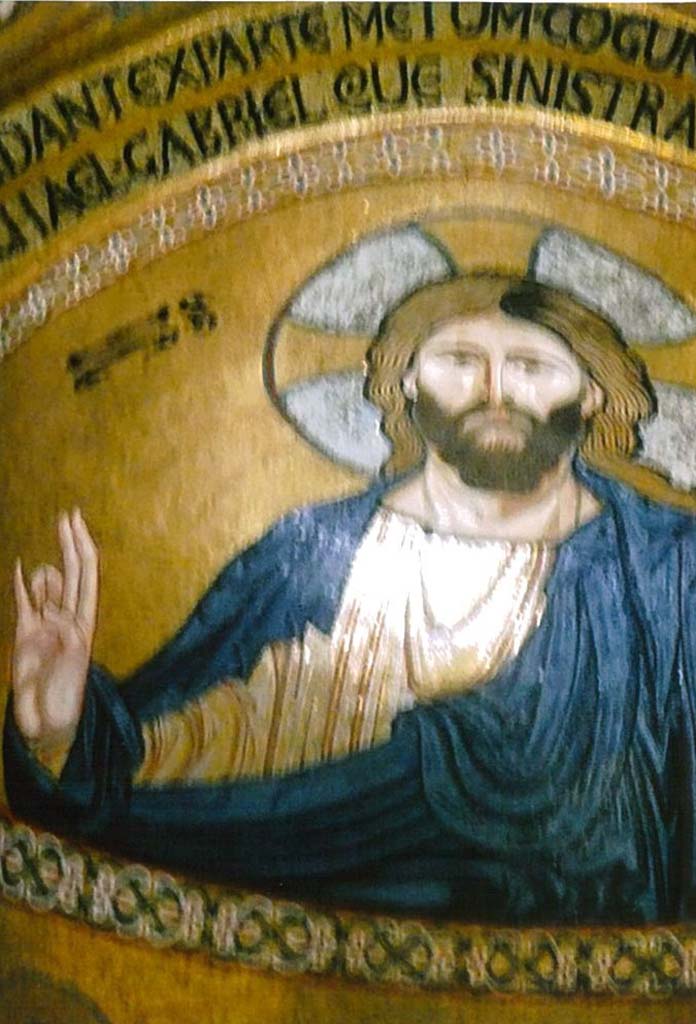

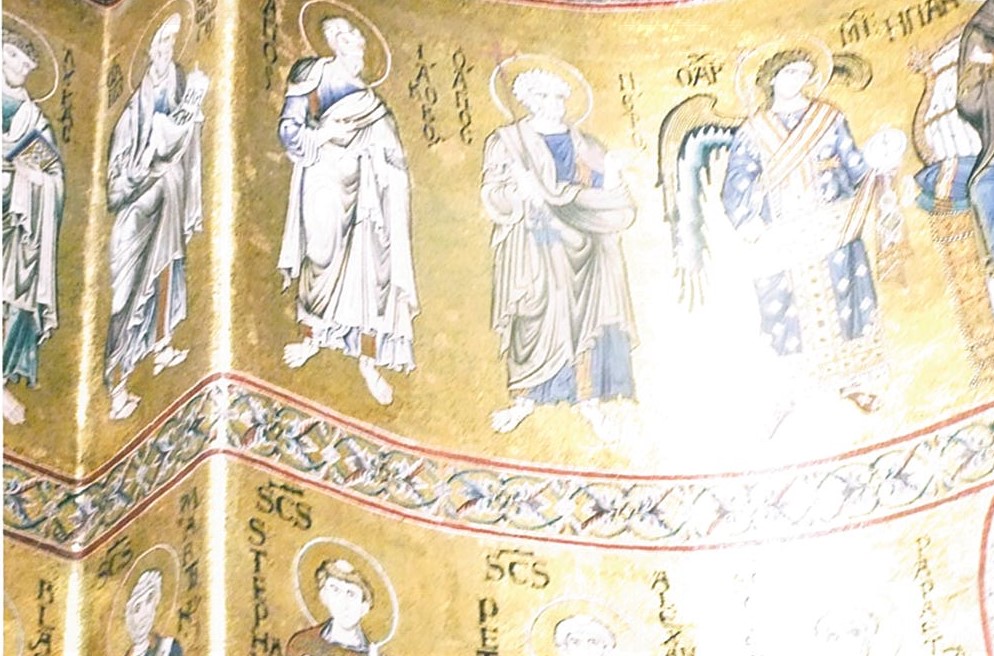

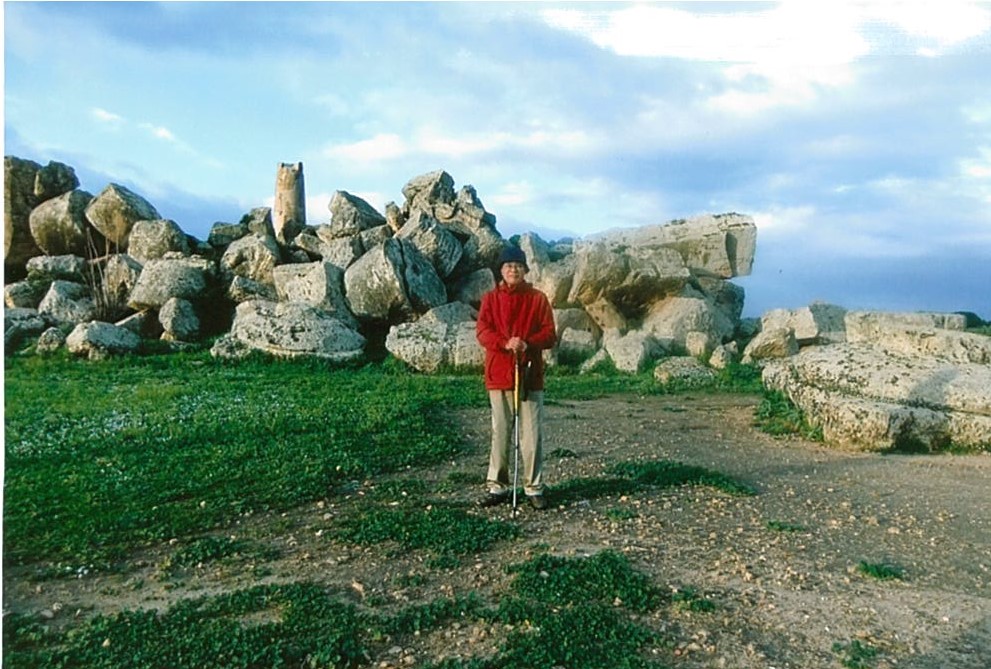

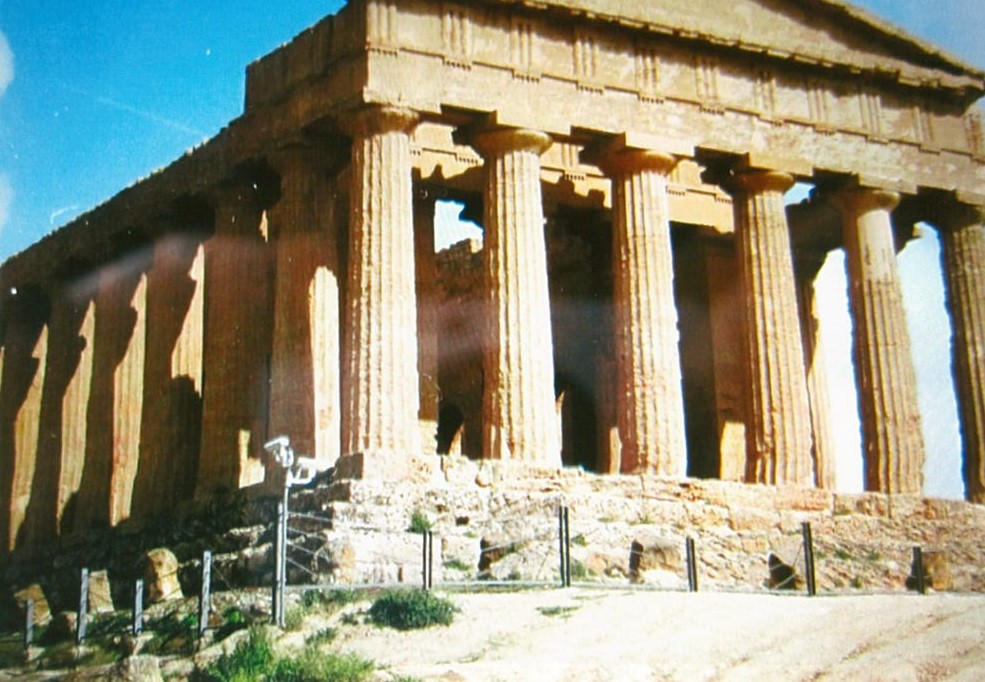

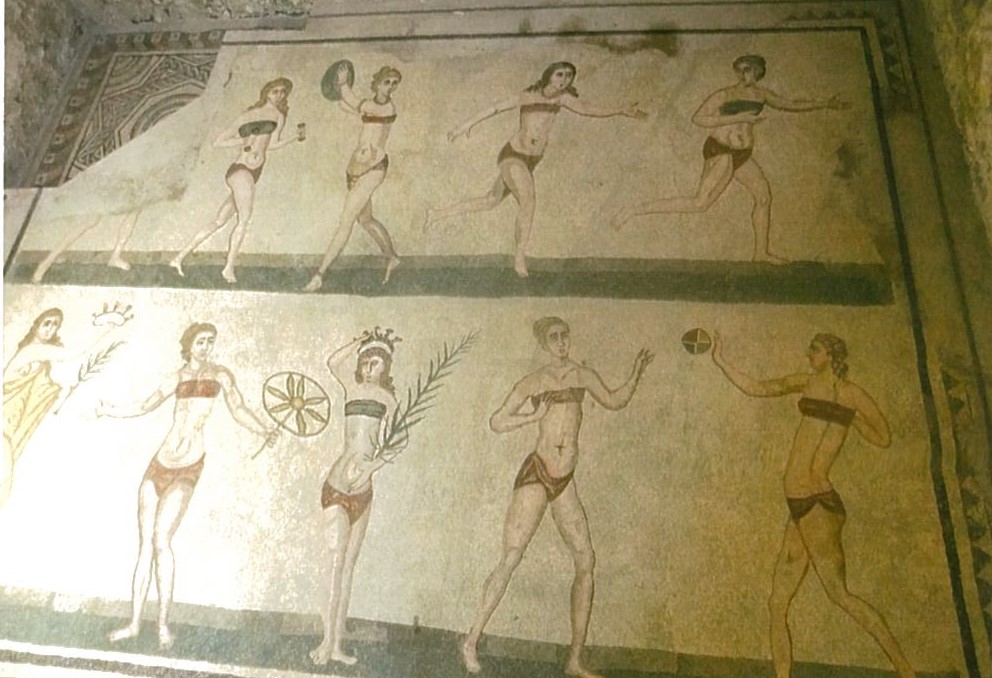

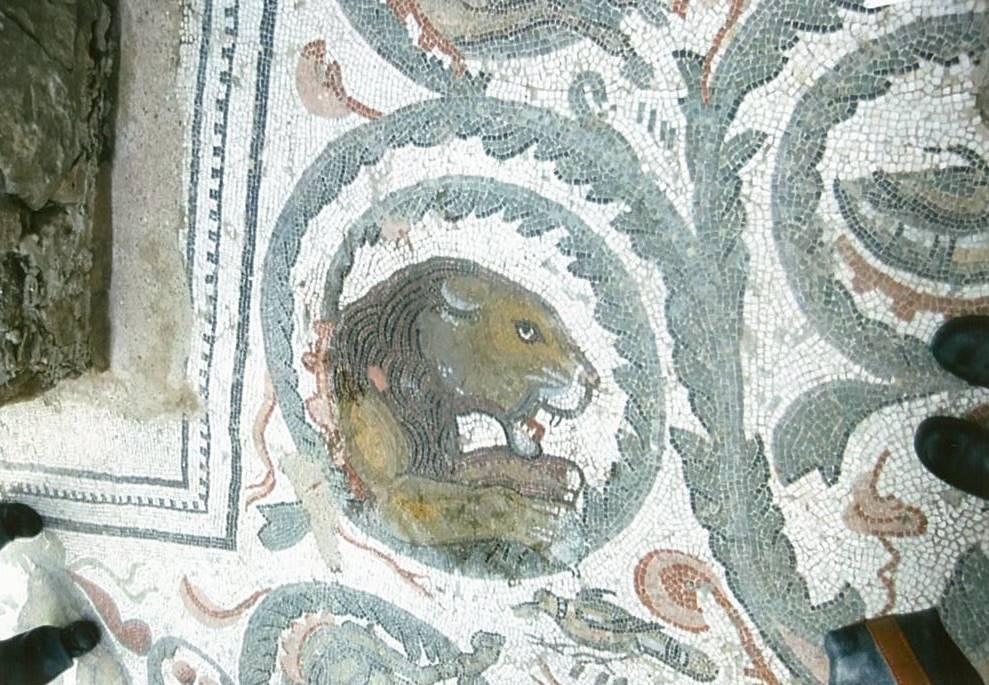

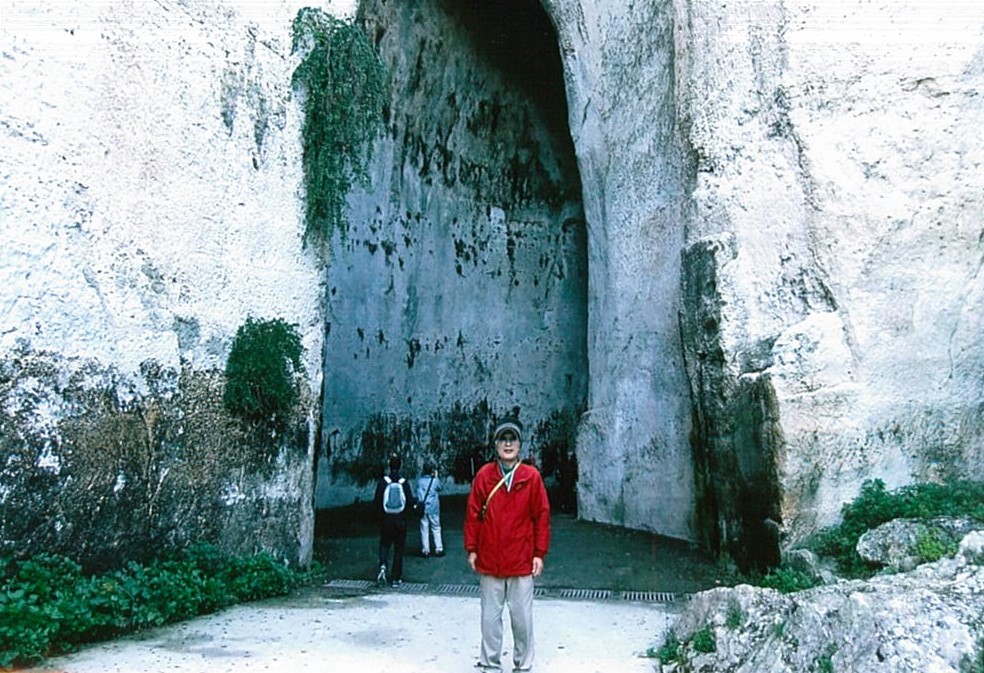

| 2019.03.01 | 二宮健(35回) | 地中海の真珠〜シチリア島紀行〜その1 |

| 2019.03.10 | 冨田八千代(36回) | <版画万華鏡・4>はすぐに拝読しました。 |

| 2019.03.20 | 二宮健(35回) | 地中海の真珠〜シチリア島紀行〜その2 |

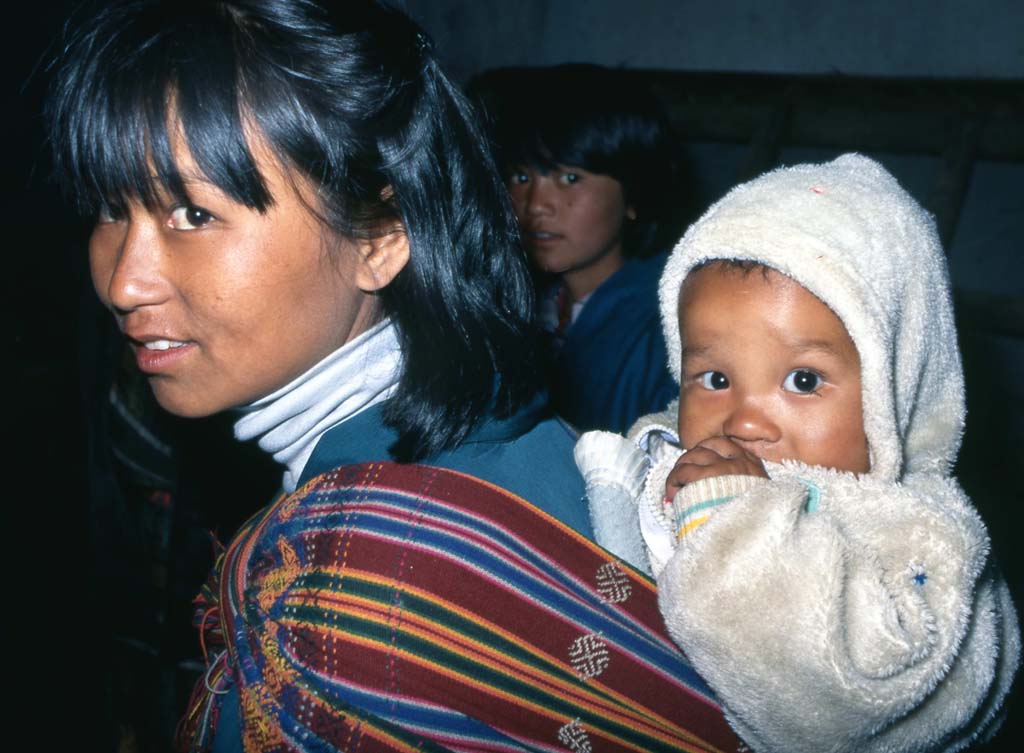

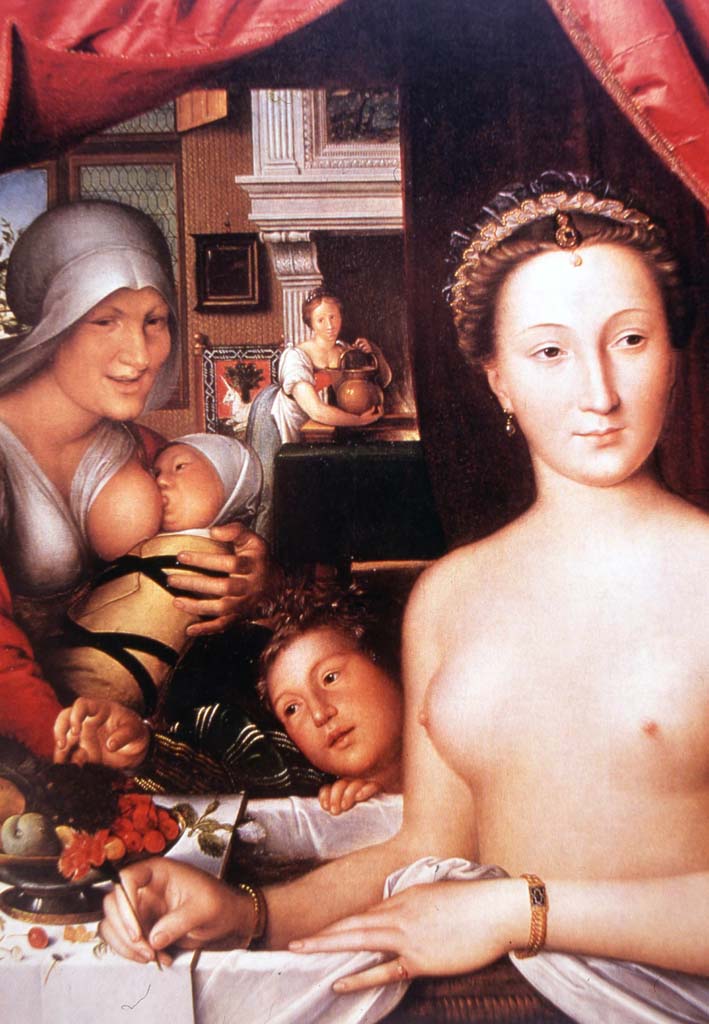

| 2019.03.23 | 中城正堯(30回) | 布袋と美女のそっくり版画から“おんぶ文化”再考 |

| 2019.03.31 | 冨田八千代(36回) | <版画万華鏡5>ありがとうございました |

| 2019.03.31 | 中城正堯(30回) | 「布袋と美女、おんぶ文化」について |

| 2019.03.31 | 二宮健(35回) | 地中海の真珠〜シチリア島紀行〜その3 |

『正調土佐弁で龍馬を語る』を拝読しました

公文さん、藤宗さん、入手の仕方のご配慮ありがとうございました。鍋島さん ご本の送付ありがとうございました。

土佐文雄箸『正調土佐弁で龍馬を語る』を拝読しました。読後の第一声『げにまっこと面白いがやき!』です。

まず、未収録作品群の中から坂本龍馬関係の文書をまとめたられたことに敬意を表します。葉山村の皆さんの丹念な記録にも頭が下がりますが、これをこのように世に出したことで、その努力も報われましたし、一層価値が増しました。書籍が出版に至るの経緯を良く知りませんが、まとめられた方は大きくは出ないのですね。鍋島さんがもっと前面にでられてもいいのではと思いました。

引き込まれて一気に読み通しました。知らなかったことばかりで、とても興味深く、どんどん読み進みました。断片的に知っていたことがつながったこともあります。

この書を、すぐに読みたかったのは、以下のことからです。

昨年10月18日に、36回生の同窓会がありました。あくる日「中岡慎太郎館」や室戸岬に行ったからです。北川村にあのような立派な記念館を設けていることに、その地域の方々の思いがうかがえました。私は、中岡慎太郎のことをあまりしらなかったのです。生家は山に囲まれた谷底にあり、空は頭上に円を描いたように小さく見える所でした。こんな辺鄙なところから、大志を持ったことに感激しました。そして、あらためて坂本龍馬に関心が広がりました。

室戸岬の中岡慎太郎の銅像の前にも行きました。ここに行ったのは2回目です。それほど、高知のあちこちには行っていないのです。1回目は、中学三年の春休みに友人3人で出かけました。その3人の一人が、新聞部で活躍された大野令子さんでした。(ちょっとそれますが、大野さんがいらっしゃったから、私は卒業まで新聞部ですごせたのです。本当にお世話になりました。すでに亡くなられたことは残念無念です。)その銅像の説明では「太平洋上で桂浜の坂本龍馬と目が交差している」と言っていました。

この著書の中で、二人の銅像の製作者が同じということも初めて知りましたし、製作者についてのことは興味深く読みました。

学校で、坂本龍馬を歴史上の人物として他の人たちと同列に学習した記憶しかありません。土佐のことですし、大きく日本の変えた人ですから、もっとクローズアップしてもよかったのではないか、それとも、私の受け止めが浅かったのでしょう。何しろ私は知らないことが多すぎると痛感しました。ですから、内容の感想は省きます。

読み終えてから、顔見知りの檮原の出身の方に、本の紹介をしたら、開口一番「教科書に龍馬をのせなくするとは、おかしい。どうしてだろう」と言われました。この方は長年トヨタ自動車の労働者でした。やはり郷土のことなので関心を持っておられたのです。ここでも、私の知らなさをここでも痛感しました。私はホームページの鍋島さんから歴史教科書云々は知ったところでした。彼は、すぐにスマホで故郷を呼び出し「維新の門」などたくさん紹介をし、「ぜひ一度、檮原へ」と言いていました。さっそく、ご著書を貸しました。

では、枝葉の感想で、恥ずかしいですが、本当にありがとうございました。

土佐弁龍馬、さっと拝読しました。

葉山での漫談だけに楽しく読めましたが、土佐文雄本人は「たまるかあれが活字になった」と、驚いているような気がします。

というのも、「江戸三大道場の一つ千葉周作の築いた千葉道場の塾頭」などと、口がすべりすぎているからです。実際は、周作の弟・定吉の道場で、長刀の免許をやっと貰っただけす。勝海舟との対面も、同様です。

出来れば本のどこかで、この講演はサービス精神からか、史実を離れて龍馬の人物を強調した場面があることを註記して欲しかったです。土佐が無知と思われると残念です。

ご高読深謝。ご指摘の件、重版の際、修正したいと思いますので、その節はよろしくご教示ください。

KPCへの読後感を拝読しました。私が読んでから、鍋島君に送った感想を添付致します。

面白いのは同感ですが、それだけでは終わらせることが出来ない点もあり、このまま流布するのは心配です。鍋島君も修正すると言ってくれています。

史実をふまえた史家の書いた伝記と、作家による創作を交えた小説の区別をしないまま、さまざまな龍馬像が誕生しています。同郷の人間として、龍馬の素晴らしい実像にできるだけ迫りたいです。

メールをありがとうございます。私がお礼のつもりで書いたものを、ホームページにということで恐縮しています。

私自身、坂本龍馬について本当にいろいろなことを知りません。それで、内容についての感想は逃げています。

私は、昨年同窓会で中岡慎太郎記念館に行きました。そこでは、中岡慎太郎サイドでまとめられていますので、龍馬の評価も違うということは感じました。

今度、この書を読んで、どっちがどうなんだろうと思った点もあります。何しろ、浅学の身、うっかり文字にはできません。

やはり、中城さんが指摘されている点は、その通りだと思います。読者は史家と作家の違いを意識するということですね。これが史実と鵜呑みにしてはいけないということですね。葉山でのお話も、聞く人へのサービス精神も入っていることでしょう。

私は豊田市に住んでいて、豊田市政がトヨタの企業城下町として、歴史面でもトヨタを意識した「車」「ものづくり」に重点が置かれていることを危惧しています。豊田市は、周りの町村と合併合併を続け、面積では愛知県の6分の1を占めています。広大な「市」です。が、広大な農村部や山間部があります。米の生産量も愛知県1です。

それぞれの地域で営み育んできた、文化や生活がなおざりにされそうな感じです。その意味で、葉山の方々が記録された物を世に出されたことに感激しています。

浅学な私です。これを機会にいろいろな学びたいと思います。ありがとうございました。

『土佐弁龍馬』の反響が盛り上がっているのはまことに結構、HPアップ賛成です。

《編集人より》頭上をあまたの龍馬談義が飛び交いました。そのまま捨ててしまうのはもったいないので皆様のご了解を得て掲載させていただきました。今後ともご意見をお寄せ下さい。 向陽プレスクラブ幹事会議事録

1.日時 2018年3月9日(金) 18時〜21時

2.場所 ビックエコー 八重洲本店

3.出席者 公文敏雄(35回) 岡林哲夫(40回) 中井興一(45回) 水田幹久(48回)

北村章彦(49回) 山本嘉博(50回)

オブザーバー 竹本修文(37回) 松井正(56回非会員)

4.公文敏雄会長が議長となり、配布資料を使用して、以下の通り議事進行した。

なお、本幹事会は幹事の出席者6名、委任状提出者1名 の7名の参加があり、構成員の過半数に達しているので成立したことを確認した。

1.? 2018年度総会について、下記の要領で実施することに決定した。

日時:2018年4月21日(土)17:00〜17:30 総会 17:30〜19:30 懇親会

場所:「酒菜浪漫亭 東京新橋店」

港区新橋4-14-7

URL: http://syusai-romantei.jp/index_to.html

2.総会議案について

1) 2017年度活動報告 : 幹事長配布資料の通り報告することに決定した。

2) 2017年度会計報告 : 中井会計配布資料(暫定版)の内容を確認した。

本幹事会から期末までの間に入出金がある場合には、これを追加して、総会に報告することに決定した。

3) 2018年度活動計画案、予算案 : 幹事長配布資料に基づき、総会に諮ることに決定した。

4)中城会員(30回)からの提案を審議した。

提案は、KPCとして100周年の協力事業として「土佐出身者列伝」(例)の様な記念誌を創るというもの。

審議結果は、HPの充実の活動の中で、提案の様なコンテンツを募る。

HPへの掲載の進捗を見ながら、記念誌にまとめるかどうか継続審議する。

中城 正堯 様

ご著書を「龍馬・元親に土佐人の原点を見る」を拝受、拝読しました。すぐにお礼をとおもいつつ、今になってしまいました。ありがとうございました。

手にした時は、難しそうだと、私に読めるだろうかと心配になりました。が、すぐに引き付けられて、一気に読み通しました。

・まず、文体がとても親しみやすく読みやすいのです。素人にも内容の詳しさへの抵抗が少なくなったのです。

・そして、中城さんは「坂本龍馬」と対面されるのにとてもふさわしい方だと知りました。

御家柄、ご先祖のさまざまなご活躍、それを受け継ぎつなぎ確かなものにする努力をされている中城さんだからです。たくさんの資料を検証し今も新たな資料の発掘に力を注いでいらっしゃることに敬服いたしました。いろいろなことを知らなくてすみません。

昨年のブラタモリは見ました。お部屋も印象に残っていますが、そこは中城さんが小さい頃遊ばれたお部屋だったとか。ブラタモリで、改めさせられたのは「堀詰」付近のことです。中学生のころ、何かの機会にちょっと行ったことがありましたが、とてもなじめませんでした。以来、はりまや橋の側にありながら、避けていました。ここも、昨年、同窓会のついでに歩いてみました。ここにも歴史があることを受けとめました。

・それから、土佐さんの「正調龍馬を語る」を読んだから、その上に、メールをいただいたから読めました。私は、このご著書を読み終わるまで、公文さんが昨年、kpcのホームページに紹介されたいたことも忘れていました。今まで、私は坂本龍馬に関する書物、小説も読んだことがないのです。龍馬さんを知ったのは観光案内のパンフレットとか、人物紹介の欄とか、記念館の見学とかぐらいです。ついでに土佐さん(この作家も初めて知りました)がもっと長生きされたら、龍馬研究を進められ、ちがった文面もあらわれたのではないでしょうか。中城さんの文中に、文学的史書、大衆小説、歴史小説、政治小説、龍馬伝記とか出てきますが、読む側がそれらの種類のものと正史・史実との違いを、頭の片隅に置きながらうけとめるということですね。

次に私が今回、学んだことは以下のことです。

・坂本龍馬さんは、ポツンと一人の存在ではなく、周りの人々と歴史を受け継ぎ、創り、進めた人と言うことです。私はぼんやりと、一人だけの物語のように受けとめていたのではと気づかされました。坂本龍馬が暗殺された後、明治の自由民権運動に生かされたことは、新鮮な内容でした。上手く表現できませんが、よかったとほっとしました。ずっと前の人ですが、側に龍馬さんがひょっこり現れそうな、親近感がわきました。(ちょっと図々しいですね)

・お龍さんにもです。女性として共感がわき、仲おばあ様のように会ってみたかったと思います。

・ちょっと腑に落ちなかったのは、幼少時の龍馬像でした。青年時代とギャップがありすぎると思いました。ご著書では、環境や生育の様子が詳しく述べられ、分かりました。(土佐さんのは、文学的…ですから)龍馬さんは謙遜されたのですね。ついでに、中城惇五郎さんにもそういう場面がありますね。

それから興味深かったのは、長宗我部水軍のことです。小さい頃、長宗我部さんという方が近所に住んでおられました。お殿様の子孫とは聞いていました。このお殿様は、この地域を治めた人で庄屋さんの上ぐらいの人かととらえていました。とんでもないことでした。

最後に感銘を受けたのは、中城家ご一族のことです。その時代、時代に大活躍をされただけでなく、後世のことを考えられています。高知県で初めての通史「高知県史要」を刊行。そして、高知市民図書館「中城文庫」。もっと、中城家の方々のご活躍をしりたいと思います。それが、高知県、いや日本の歴史を深めることになりますので。中城 正堯さんが今生きておられることの意義は大きいです。(えらっそうにごめんなさい。)

ちょっとご著書を読ませていただいただけで、僭越ながらいろいろ書かせていただきました。恥ずかしい限りです。

これを機会に龍馬さんへの興味は続きそうです。ありがとうございました。今後とも、いろいろ学ばせて頂きたいと思います。 失礼します。 向陽プレスクラブ2018年度総会議事録

1.日時 4月21日(土) 17:00〜18:00

2.場所 「酒菜浪漫亭 東京新橋店」

3.出席者 中城正堯(30回)、濱崎洸一(32回)、吉川順三(34回)、公文敏雄(35回)、竹本修文(37回)、岡林哲夫(40回)、中井興一(45回)、北村章彦(49回) 計8名

4.公文会長が、議決権を有する出席者は8名、委任が5名であり、議決権を有する会員数23名中13名参加で過半数に達しており総会は成立と報告。

5.公文会長が議長代行に北村(49)回を書記代行に岡林(40回)を指名し、以下、総会議案に従って北村(49回)が進行。

総会決議

1)2017年度事業報告

北村幹事長から「平成29年度向陽プレスクラブ事業報告」に基づき報告。

なお、ホームページへの投稿が増加していることから、長文の投稿については3月の竹本投稿のようにPDF又はword形式でもダウンロードができるように編集人にお願いしようとの要望があった。

2)2017年度会計報告

中井会計担当幹事から「向陽プレスクラブ2017年度会計報告」に沿って報告。全員一致で承認。

3)2018年度事業計画案

「平成30年度向陽プレスクラブ事業案」を審議し、原案に次の修正を加えて承認。

・2019年度総会

2019年4月20日(土)予定

4)2018年度予算案

前年度と同様とすることを承認。

5)その他

・KPC活動の充実として、中城会員(30回)から母校100周年への協力事業としての「土佐校卒業生群像」(例)の様な記念誌を創ってはとの提案があり、当面ホームページへの投稿を会長から呼びかけ、応募・掲載状況によって記念誌にまとめるかどうか継続審議することになった。

・会費納入を促進するため、会費納入状況がホームページの「会員のページ・会員名簿」で閲覧可能なこと及び会費振込口座(みずほ銀行 渋谷支店(210) 普通預金 8094113 向陽プレスクラブ)の周知徹底を図ることとした。

3月にこのホームページにアップされた「母校出身“素顔のアーティスト”(Ⅰ)倉橋由美子(29回)」に、多くの嬉しい反響があったので、感謝してお知らせしたい。

まず、最初の読者であった藤宗俊一編集長からで、<倉橋さんの記事を読んでいて、『山田に帰った』という言葉で、「たしか、当時の部長だった宮地さん(40回生)ら女性陣が山田のご自宅に取材に伺ったはずだけど……。」調べてみると60号に掲載されていましたのでpdfで添付します。当時、私は中学3年生で KURAHASHI Who???の世界にいました。それが、半年後には編集長に上り詰めるとは、新聞部も人材が不足していたのですね。>とのこと。

さすがに名編集長で、病後の体でありながら、昔々の関連記事をきちんと思い出して送ってくれた。どうか、宮地(島崎)敦子記者のインタビュー記事「すぽっと ストーリーのない小説 倉橋由美子さん」をお読みいただきたい。

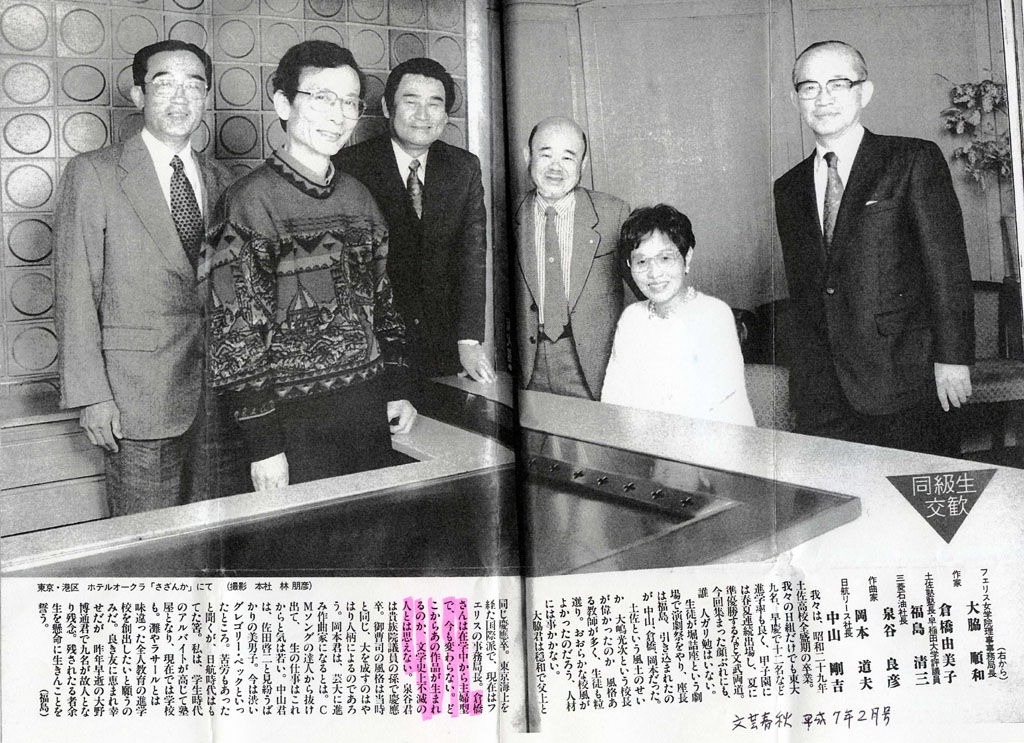

ついで、倉橋さんと同期の大脇順和(29回)さんが、拙文で触れた『文芸春秋』平成7年2月号の「同級生交歓」の誌面コピーに、6人の動静(倉橋・泉谷が他界、福島・岡本が闘病中、元気なのは中山・大脇)を添えて届けてくださった。ここに、その紙面を紹介する。なお、このなかの中山剛吉さんが新聞部、また大脇さんの弟・大脇恵二(31回)さんも新聞部だった。

倉橋さんをよく知る先輩、28回生の公文俊平さんから「知らないことが少なくなく、興味深かった」、西岡瑠璃子さんからは「懐かしいことばっかり」との連絡をいただいた。

久武慶蔵(30回)君は、「倉橋文学は実存主義文学の模倣にすぎないとの批判に対して、彼女は文学は本質的には模倣だと答え、ハチキンの気概を感じ、“土佐人の原点”をみました」とのメールを寄せてくれた。

この記事をKPCのHPにアップしたことは、会員以外にもメールで知らせ、閲覧を呼びかけた。反響は、どうしても倉橋さんと近い世代に限られたが、向陽プレスクラブの存在告知にいくらかはつながったようだ、前田憲一(37回)さんのように、初めてこのHPを開き、多彩な情報にビックリした後輩もいた。 母校出身“素顔のアーティスト”(Ⅱ)−1(前編)

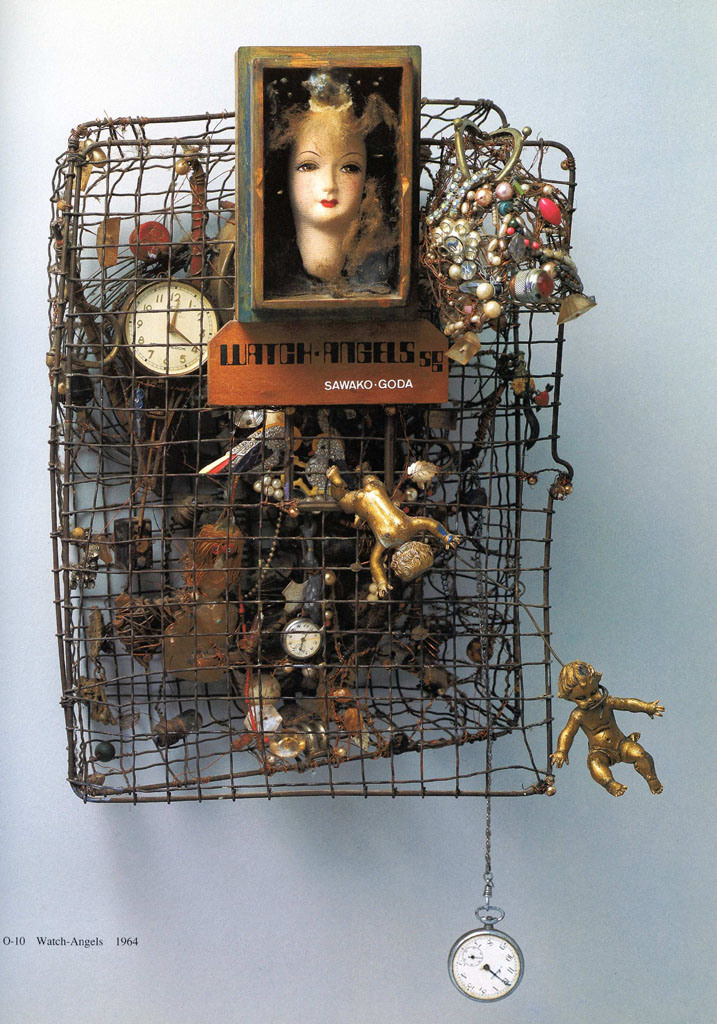

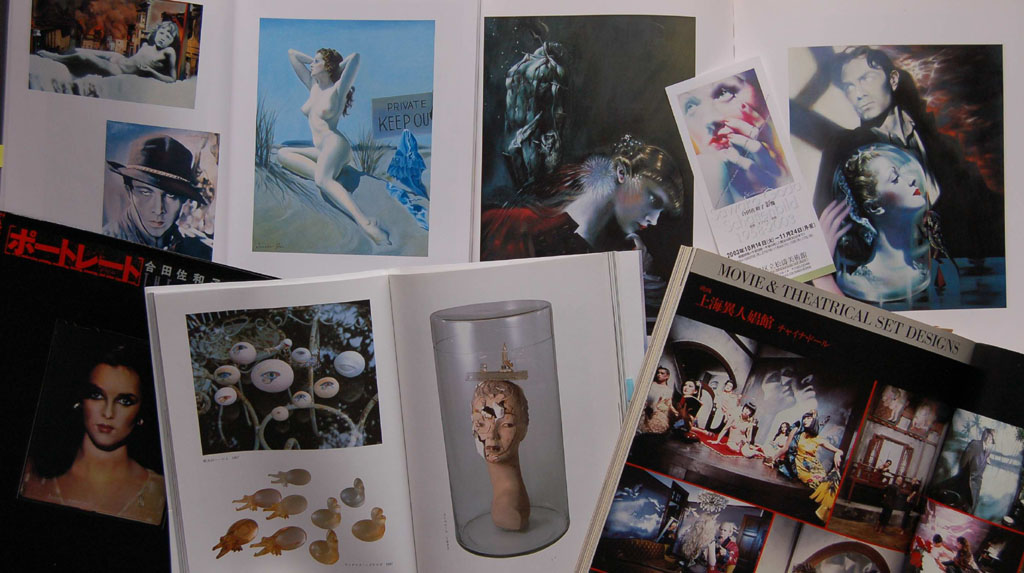

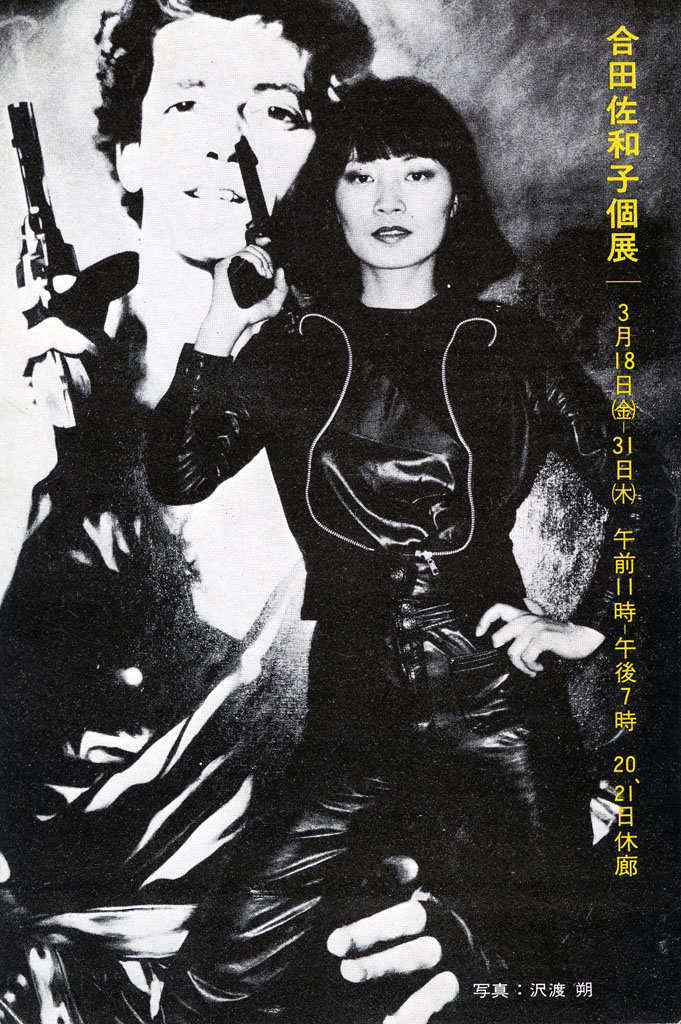

焼け跡で誕生した前衛アートの女神合田佐和子(34回)

熱烈なファンのいた合田佐和子だが、残念ながら同窓生では同学年かよほどの美術好きでないと、その作品に触れたことがなく、名前も記憶に残ってないだろう。闘病の末に平成28年2月に亡くなると、4月には嵐山光三郎、巌谷國士、唐十郎などを発起人に、「お見送りする会」が品川プリンスホテルで開催され、交遊のあった前衛文化人や現代アートの女神とあがめたファンが多数つどい、マルチアーティストとしての合田の多彩な足跡を偲んだ。翌年1月には、遺稿集とも言うべき『90度のまなざし』(港の人)、8月には作品集『合田佐和子 光へ向かう旅』(平凡社)と、相次いで刊行されたのもその人気故である。追悼展も、日本橋「みうらじろうギャラリー」などで次々と開かれた。

では、『90度のまなざし』の著者紹介から、略歴を見てみよう。「1940年、高知市生まれ。武蔵野美術学校本科在学中より、廃物を使ったオブジェ制作を開始。1965年に瀧口修造の後押しにより初個展、以後、定期的に個展開催。70年代より油彩作品を制作、唐十郎の劇団状況劇場と寺山修司の演劇実験室天井桟敷の舞台美術や宣伝美術も多く手がける。映画スターたちのポートレイト、目玉、エジプト、バラや鉱物などをモチーフに多数の作品を発表、超現実へと誘う幻想的な世界を作りあげた」とある。

略歴では触れられていないが戦争中は広島県呉市で過ごし、5歳で終戦を迎え、高知市へもどって焼け跡で遊んで育つ。後にこの頃を回想し「焼け跡の中で、色ガラスが溶けて土や石と合体した塊を発見、半狂乱になって集めたりした。後年、この原体験は、ガラス箱のオブジェなどとなって、くり返し現われてくる」(「現れては消えるあのシーン、あの俳優」『キネマ旬報』1995年4月下旬号)と記している。小学校ではプロマイド集めに熱中、嵐𨛗寿郎の鞍馬天狗などを町はずれまでかけずり回って探し集めたという。

父は広島で繊維メーカーの技術者として働いた経験を生かし、戦後の高知では衛生材料製造業を興して成功を収めていた。比較的裕福なインテリ一家で、高知市が始めた中央の文化人を招いての夏期市民大学を家族で受講するなど、文学や芸術にも関心が高かった。

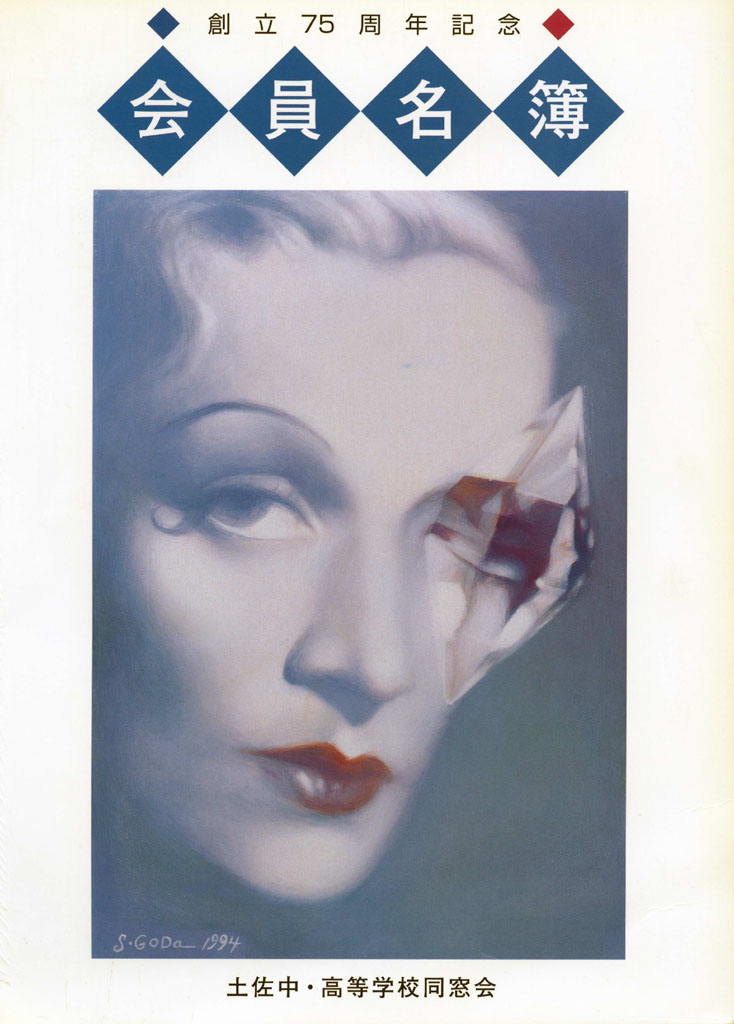

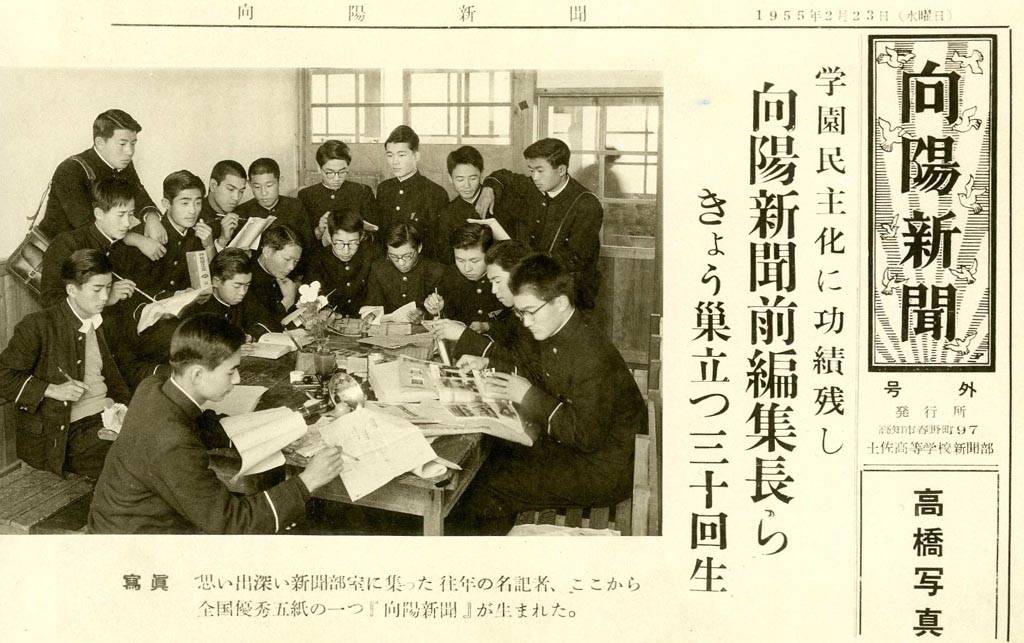

土佐中への入学は、昭和28年(1953)である。高校時代はもっぱら新聞部員として活躍していた。その様子は、「向陽プレスクラブ」ホームページ2016年3月12日付「新聞部同期の合田佐和子さんを偲ぶ」で、印刷所での大組に立ち会って、美しい紙面の割付けに力量を発揮したことなど、吉川順三(34回)が心のこもった追憶をしている。

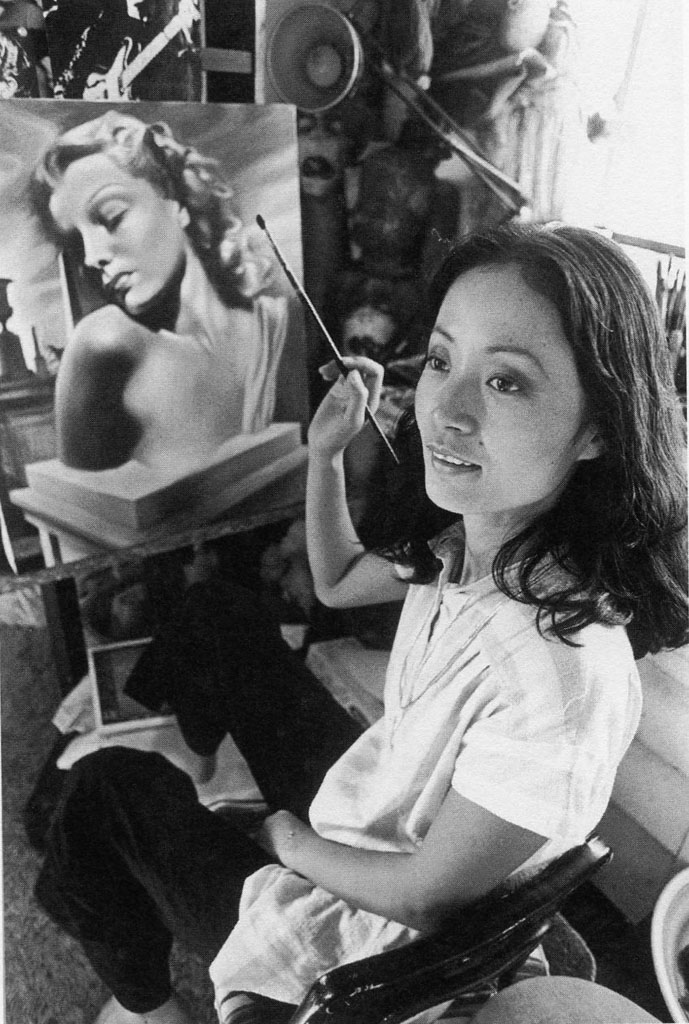

彼女の略歴紹介で目をひくのは、画家では納まらない多彩な美術ジャンルでの活躍である。オブジェから油彩画、写真、舞台美術など自由自在に異種領域間をワープ、どの分野でも合田カラーで人々を魅了してきた。まずは、合田が制作中の写真と、母校の創立75周年記念『会員名簿』の表紙を飾った「クリスタルブルーなデートリヒ1」から、人と作品を思い起こしていただきたい。そして、彼女の土佐高新聞部時代から中央の美術界での活躍まで、ほぼ60年間の交流で接した素顔をつづり、手向けとしたい。

新聞部の毒舌記者、オンカンが補導

合田は4年後輩であり、出会ったのは筆者が大学時代(昭和30〜34)に帰郷、新聞部の活動に参加した際であった。この時期はいわば新聞部の黄金時代で、合田の同期には吉川順三(毎日新聞)、秦洋一(朝日新聞)、国見昭郎(NHK)など、のちにマスコミで大活躍する人材が揃っていた。さらに、浜田晋介や山崎(久永)洋子も編集長として活躍していた。「向陽新聞」も彼らが編集制作の中心であった昭和31年度には、5回も発行している。筆者も夏休みの恒例事業になっていた「先輩大学生に聞く会」や、大嶋校長を囲む座談会などに、よく狩り出された。

新聞制作以外の活動で、最も印象に残っているのは夏休みのキャンプと、新年会である。31年夏には種崎千松公園に、翌年は大田口の吉野川河原にテントを張った。新年会は、岡林敏眞(32回)の実家料亭などで毎年開いた。これら、お遊び会に必ず付き合ってくれたのが合田である。新聞部の部室では、毒舌で仲間をやり込め「恐ろしかった」という部員すらいるが、学校外では嬉々として活動、特に海水浴は好きなようだった。水着姿の彼女はすらりとした体形に日焼けした肌、なにより鋭いまなざしが強く印象に残っている。

彼女は種崎の海水浴場で、「突然の大波をかぶって溺れそうになったとき、先輩に助けられた」と後に語っていたが、これは幻影かも知れない。荒波に立ち向かうのは中学時代から好きだったようで、台風の直後に祖父のスクーターで桂浜に駆けつけ、被害を受けた水族館をのぞいたあと、「決死のゲーム」に挑戦したという。それは、海に突き出た岬の先端に祀られた祠・竜宮への石段を、大波が引きあげて次に打ち寄せる40秒ばかりの間に全力で駆け上ることだった。岬のてっぺんに立って、絶壁にぶつかって落ちる波の「とろけるような奇怪なオブジェの大乱舞」をながめ、はしゃぐためだったと述べている。

高校時代には映画館で補導を受け、強い印象を受ける。「学校帰りに映画館へ入り、“青い麦”を見て、出口で補導された。怒った時はライオンの如く、やさしい時はカンガルーの如し、と自らを“オンカン”と命名した中山(駿馬)先生が、ライオンになって待ちかまえていて、説教された」。

すばらしい映画のどこがいけないのか、やっとの思いで聞くと「すばらしい映画だからこそ、見てはいけないのだ!」と言われ、「甘い、背徳的な、せつない気分は、今でも心に灼きついていて、今ごろになって、やはりオンカン先生は正しかったんだ、と思えるのである」(「現れては消えるあのシーン、あの俳優」前出)と回想している。

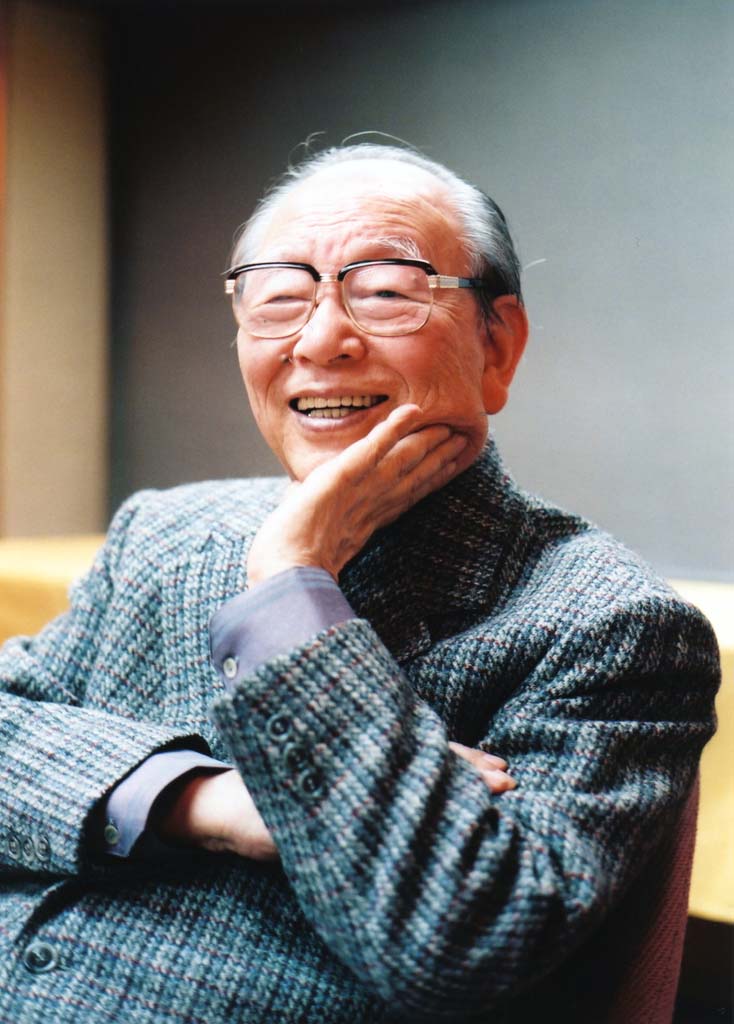

土佐高でアーティスト合田誕生に結びつく大きな出来事は、騠1になった新学期から、美術教師に高崎元尚(16回)が赴任したことである。前任の鎮西忠行も画家だったが、静物や風景を写実的に描く正統派であった。新任の高崎は、東京美術学校(現東京芸大)を出てモダンアート協会や具体美術協会に属し、戦後日本の前衛美術界をリードしてきた人物であった。「生涯現役」を掲げて創作に挑み続け、高く評価されたが、昨年6月高知県立美術館で「高崎元尚新作展-破壊 COLLAPSE-」開催中、94歳で亡くなられた。

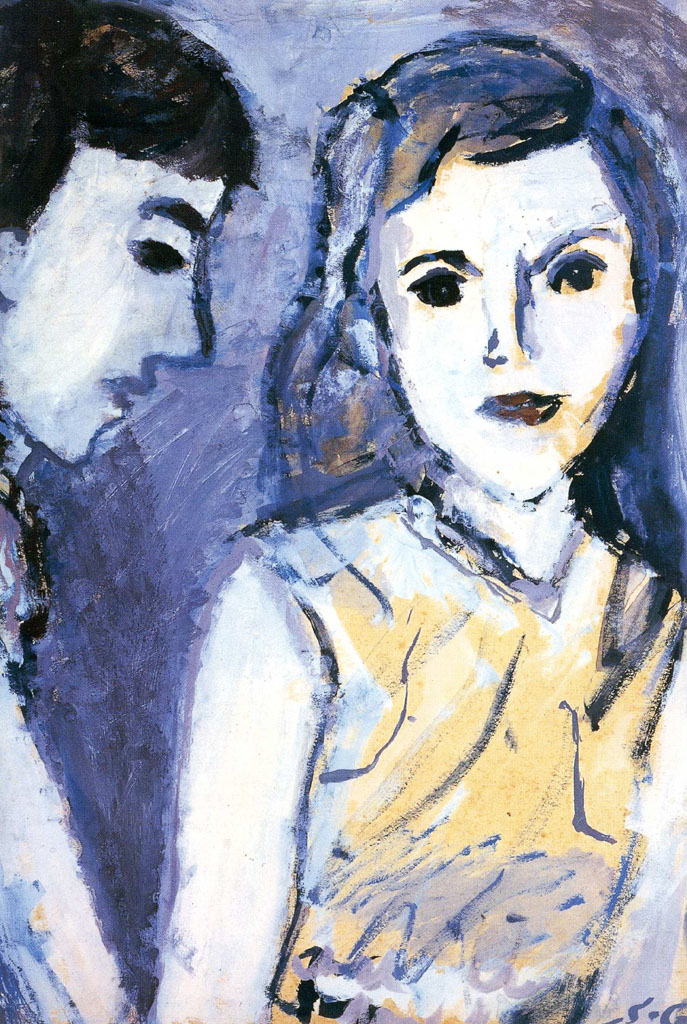

高崎の赴任によって、再び絵画への興味を甦らせ、新聞部だけでなく美術部にも出入りするようになった。14歳で描いた自画像が、愛知県の「おかざき世界子ども美術博物館」に収蔵されている。

太いタッチで少女の真っ直ぐな内面まで表現している。高3になると、美術へと進路を定め、夏休みに上京して御茶の水美術学院へ通う。美術大学へ進学するためにはデッサンなど実技が必要で、二学期になっても東京にとどまり続け、年末にやっと帰高している。この時の新年会の写真には、すっかり垢抜けした合田の姿が見られる。前列の女性は右から旧姓で、34回の山崎洋子・合田佐和子、35回の大野令子・浜口正子・早川智子、31回の森下睦美(後の新聞部顧問)である。大学は、武蔵野美術学校本科(現武蔵野美術大学)商業デザイン科に入学する。

焼け跡で誕生した前衛アートの女神合田佐和子(34回)

大学を出て学研の学習雑誌編集部にいた筆者に、彼女から突然訪問したいと電話があったのは、たしか昭和37年(1962)であった。彼女は土佐高の同級生で多摩美術学校(現多摩美術大学)の田島征三を連れ、作品を抱えて現れた。二人は大学がちがっても同じ美術専攻で、上京してから意気投合、就職はせずに美術で食っていこうと思い立ち、見本の作品を持って出版社回りを始めたのだという。

田島とは初対面だったが、すでに全国観光ポスター展で、土佐沖のかつお釣りを描いた躍動感あふれる作品が金賞を得ており、自信満々だった。力強いタッチの人物や生き物は小学生を読者対象とする学習雑誌にも向いており、興味を示す編集者がいて早速仕事に結びついた。合田はカットやオブジェの写真を見せてくれたが、ちょっと子ども向きではなかった。むろん出版社によっては、合田も歓迎されたようだ。

昭和37年の夏休みには、母校の国語教師・新聞部顧問となった森下睦美が、全国高校新聞大会に出席のため、3人の女子部員をともなって上京した。その際の写真には、前列の4人の上京組を迎え、後列には左から岩谷清水(27回)・合田・横山禎夫(30回)・筆者が並んでいる。

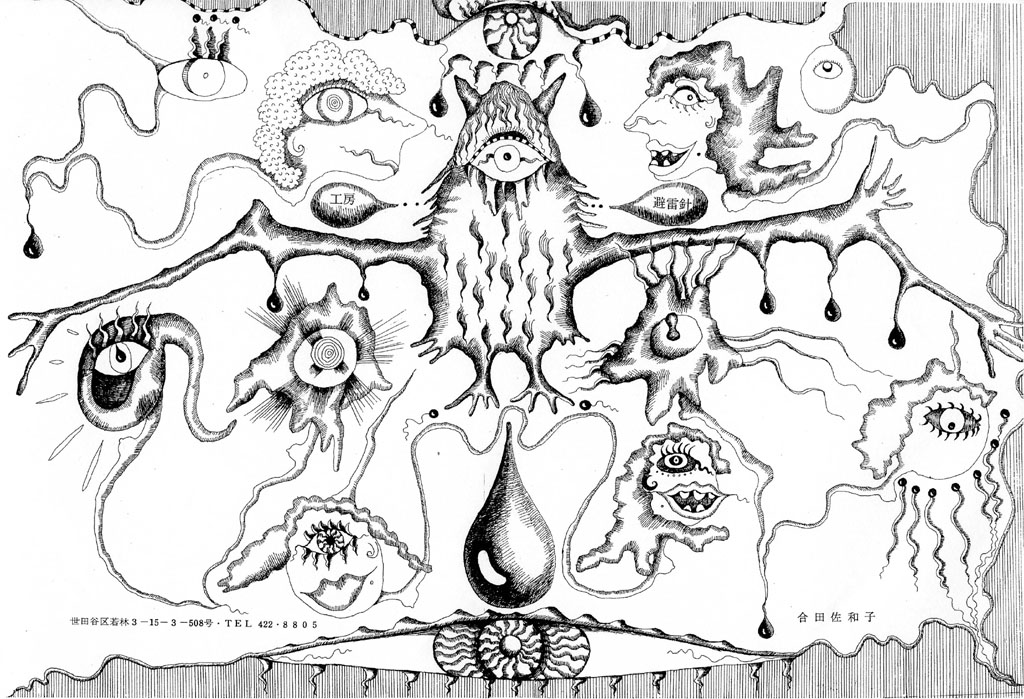

この頃合田はガラクタオブジェの制作に熱中、瀧口修造などから認められ、40年(1965)には銀座で初の個展を開く。土佐のやせた少女は、さなぎからチョウへと美しく変身し、個展の前年には同郷の画家・志賀健蔵と結婚、披露宴は高知のホテルで盛大におこなわれた。オブジェは次第に注目を浴び、澁澤龍彦、イサム・ノグチ、白石かずこ、池田満寿夫などからも評価されるようになった。41年1月に長女を出産するが、6月には離婚する。友人には、「経済的にも頼ろうとするばかりで、稼ごうとしない男に愛想を尽かした」と、漏らしている。当時、合田からもらった名刺が残っている。A3の用紙いっぱいに一つ目の妖怪やろくろ首の女などが乱舞しており、氏名・住所・電話は申し訳のように小さく添えてある。目玉への執着もうかがえる。

やがて四谷シモン、唐十郎と知り合い、昭和44年(1967)には唐が主宰する状況劇場「少女都市」で透明な仮面など小道具を制作する。空き地や神社の境内に、怪しげな紅テントを張って演じられる不思議な演劇空間にはまり、舞台美術や宣伝美術もまかされるようになる。この頃、突然電話をかけてきて、「プラスチックで仮面や手足を制作したい。どこかいい業者を知らないか」とのこと。当時、学習雑誌の付録としてプラスチック製の教具制作も手がけており、すぐに出入りの金型屋や成型加工業者を紹介した。

こうして多忙となったなかで、46年1月には彫刻家三木冨雄と結婚、ロックフェラー財団の招聘を受けた三木とともにニューヨークに渡り、8月まで滞在する。ここでアンダーグラウンドの映像作家ジャックと出会い、夜ごと夫婦で廃墟のようなロフトに訪ねたという。

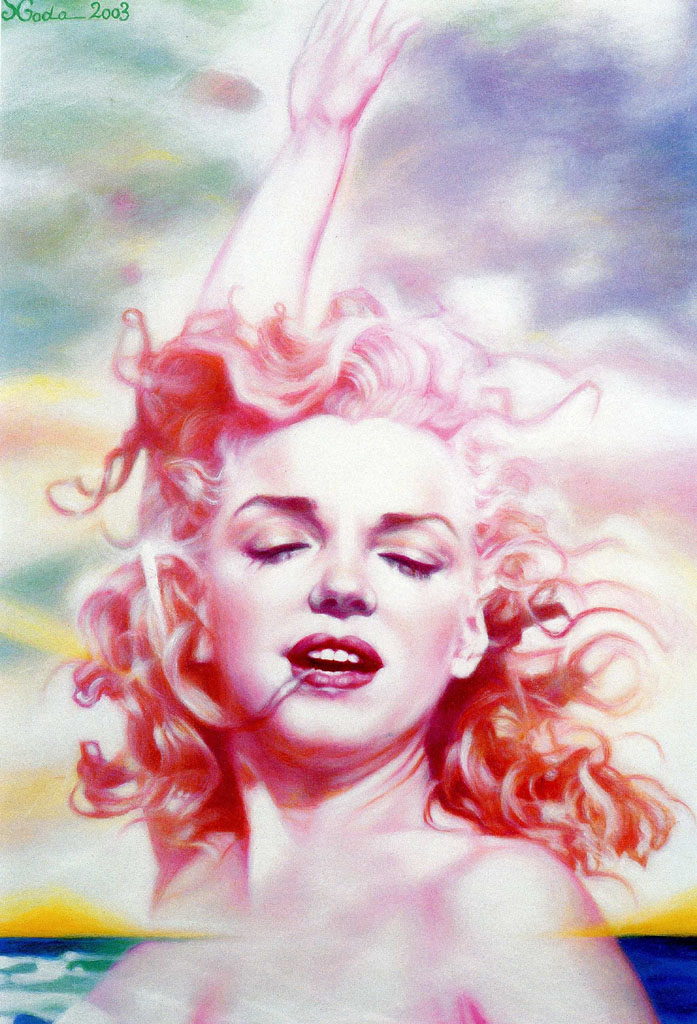

ニューヨークで世界の先鋭美術に触れるとともに、古ぼけた写真を拾ったことが、アーティスト合田の大きな転機となる。油彩画に拒絶反応を示し、立体物のみを制作していた合田は、こう述べている。「N・Yの裏通りで一枚の写真を拾った。二人の老婆と一人の老人が写っている、小さな銀板写真だった。手に取って眺めているうち、ハタと気付いた。アレ、これはすでに二次元ではないか」(「INTRODUCTION」『合田佐和子作品集 パンドラ』PARCO出版)。8月東京に帰ると、経済生活を維持するためにも油彩に取り組む覚悟を決め、渋谷の画材店で店員に油絵の描き方をたずね、絵の具5本と百号のキャンバスを買う。高校時代に見た「甘く、背徳的な」女優たちのプロマイドも収集、こうして、後に代表作となるスター・シリーズが誕生する。

唐十郎に続き寺山修司の演劇に参入

昭和55年(1980)3月には渋谷の西武百貨店美術画廊で「夢の回廊 合田佐和子[ポートレート]展」を開催、作品集「ポートレート」を刊行する。手元に残るこの作品集には、ローマ字のサインとともに1980.3.13と記されている。70年安保後の気怠い街角に、往年の退廃的スターが、エロスと妖気と死の影をまとって再登場、衝撃を与える。以来、生身の人間を描くことはなく、写真を素材に自己流の油彩で描き続ける。

この間、米国から帰国後47年に三木と離婚するが、同年末に次女が誕生する。舞台美術の仕事も広がり、「状況劇場が好きだから、ダメ」と言い続けてきた唐のライバル・寺山修司の天井桟敷にも参画する。演劇「中国の不思議な役人」から、香港ロケによる映画「上海異人娼館」など、寺山作品に欠かせない存在となる。だが、最初に「演劇の世界は地獄だよ」とからかわれたとおり、その仕事は過酷だった。台本が遅れに遅れ、「青ひげ公の城」では、一週間で14景の舞台下絵を描かねばならず、「さび付いた頭をフル回転させ、狂ったように取り組んだ」と語っている。心身ともに消耗の激しい作業だったが、寺山のイメージに見事に応え、喜ばれる。唐組の仕事も終生継続する。

さらに合田は、写真の撮影から現像・コラージュの技法も習得する。米国から上陸したポラロイド写真にいちはやく挑戦、昭和56年には「合田佐和子ポラロイド写真展」を六本木アートセンターで開催する。59年には銅版画による豪華詩画集『銀幕』を刊行、その出版記念会案内状で四谷シモンは「当代きっての才媛、ぼくらのマドンナ、佐和子が・・・電光石火の早技で〈月光写真〉の如き〈銀幕のスターたち〉を誕生させました」と、讃えている。油彩・演劇・写真・銅版と、合田のとどまるところを知らない快進撃は、若者の支持を得て現代アートの女神かのような存在となっていく。

昭和60年(1985)になり、娘二人とエジプト・アスワンに移住すると知らせがあったときは、筆者も訪ねた土地であり、あの砂漠と青空だけが広がる世界への脱出は理解できた。いっぽう、灼熱の村での暮らしに危惧も感じた。一家はヌビア人の村に住み込み、泥の家に居住する。合田は「サバコ、サバコ」と親しまれるが、頻繁に停電が発生、冷房もままならない生活に長女(当時19歳)は早々に帰国、次女(12歳)には「映画もTVもネオンも恋しいヨー!」と嘆かれ、1年足らずで滞在を打ち切る。

滞在中、エジプト村日記を『朝日ジャーナル』に連載、後に『ナイルのほとりで』と題して朝日新聞社から刊行される。この頃、筆者は「船の目玉―海の魔除けの不思議な系譜」を執筆中で、ホルスの目に魅了された合田から、ナイル川の帆船ファルーカの目玉情報の提供を受けた(拙著『アジア魔除け曼荼羅』NTT出版に収録)。朝日新聞では、平成3年(1991)の連載小説「軽蔑」(中上健次)の挿絵を担当、目をテーマに描き続ける。

独自の目で幻想的世界を開拓

帰国後は、世田谷区から神奈川県葉山町、さらに鎌倉へと転居し、旺盛な制作活動を再開する。平成4年2月には、石川県小松行きの飛行機で偶然彼女と乗り合わせた。若い男性助手を連れており、金沢市で4日間にわたる公開制作をするとのことだった。仕事の日程をやりくりして会場に駆けつけ、二百号の大作に挑む現場に立ち会えたのは幸運だった。

かつては、小さな個人画廊での個展が中心で異端の画家という存在だったが、次第に時代の先端を行くアーティストとして美術界からも注目されるようになり、民間・公営双方の著名美術館からも声がかかるようになった。特に平成13年(2001)の高知県立美術館<「森村泰昌と合田佐和子」展>と、15年の渋谷区松濤美術館<「合田佐和子 影像 絵画・オブジェ・写真」展>は、彼女の代表作を総集した展覧会で、異分野への果敢な挑戦と斬新な表現を求め続け、戦後の日本美術界に刻印した鮮やかな足跡が読み取れた。

残念ながら平成20年代になると体調を崩すことが多くなり、鎌倉や日本橋の個展に足を運んでも本人の姿はなかった。本人の声を聞くことができたのは22年4月で、土佐高関東同窓会会報への寄稿を、新聞部出身の永森裕子(44回)から頼まれて電話した。元気な声で快諾してくれ、筆者の病状(肺血栓)を心配し、『脳梗塞糖尿病を救うミミズの酵素』をぜひ読むように薦めてくれた。親しい間柄の栗本慎一郎(経済人類学者)が、脳梗塞の治療回復の体験から綴った本で、合田の病にも効果があったという。しかし、個展の作品制作に追われて体調が悪化、結局原稿は書けず、堀内稔久(32回)が代わってくれた。

かつて寺山修司は、「合田佐和子の怪奇幻想のだまし絵は、絵の具に毒薬を溶かして描くかと思われるほど、悪意と哄笑にあふれるものである。・・・だが、そうした絵を描く合田佐和子自身は、支那服の似合う絶世の美女である」(「密蝋画」)と賛辞を惜しまなかった。

その合田の才気あふれる頭脳も、過酷な要求に応えての舞台美術制作から、油彩での意表をつく幻想的で奇怪なスターの描出、「目玉」への偏愛と創造に追われ、次第に機能障害をきたしたようだった。訃報は新聞で知った。焼け跡のガラクタから美に目覚め、マルチアーティストとして現代美術の先端を走り続けた75年の生涯であった。昨年11月には次女合田ノブヨの「箱庭の娘たち」作品集出版記念展が、渋谷区恵比寿の画廊であった。母親から受け継いだかのようなコラージュ作品が並び、熱心な若者ファンが会場を埋めていた。いずれ高知県立美術館で、合田佐和子回顧展ないし合田母子作品展の開催が望まれる。

母校出身“素顔のアーティスト”(Ⅲ)−1(前編)

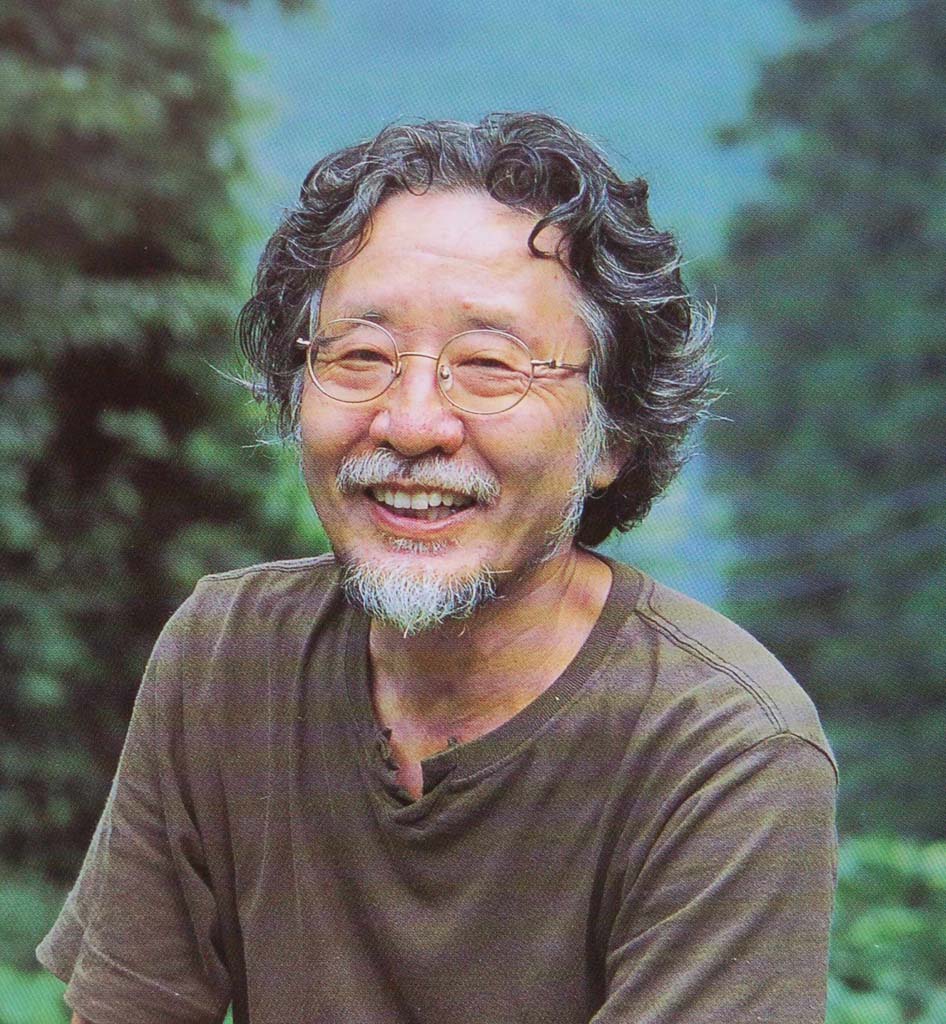

大地のエネルギーを絵筆で歌う田島征彦・征三兄弟(34回)

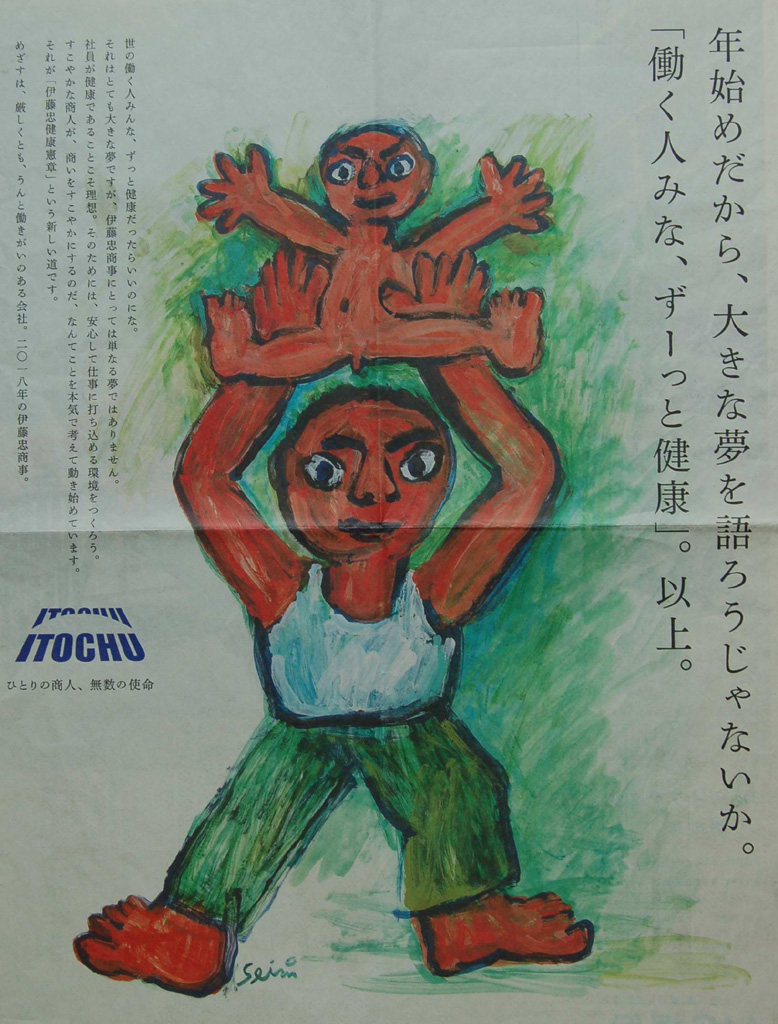

今年(2018年)の正月4日、朝日新聞を開いて驚いた。一頁丸ごと使ったカラー広告があり、両手を広げたハダカの子どもを頭上高く掲げた父が、大地を踏ん張って立っている。泥絵具の荒々しいタッチは、まぎれもなく“あの田島征三”の作品だ。「働く人みな、ずーっと健康」(伊藤忠)とある。まっとうな労働に誇りを持つ商社のイメージ広告で、小さくSeizoのサインがある。しかし、日本を代表する商社の“征三”起用に、不思議な想いにかられた。それは20年前、彼が住んでいた東京都日の出村(現日の出町)での広域ごみ処分場建設反対運動に立ち上がったものの、工事が強行される中で胃がんを発病、手術後に見舞った際のやつれた姿が、いまだ目に焼き付いていたからである。

今は伊東市に住む本人から、電話で経緯を聞いた。伊藤忠商事とは昨年(2017年)からの付き合いで、6月を皮切りに3回にわたって日本経済新聞で、見開き二面を使っての大広告に起用され、それが同年度の日経広告大賞に輝き、今年の正月広告につながったという。広告代理店があげたいくつかの候補イラストから、田島征三の絵本に見覚えのあった伊藤忠・岡藤正広社長(現会長)が即決したのだ。昨年は、「懸命に〈稼ぐ〉」、「無駄を〈削る〉」、「損を〈防ぐ〉」がテーマだった。〈稼ぐ〉では、荷車に満載した魚や野菜を全力で運ぶ夫妻が描かれている。骨太の経営理念を見事に表現したとして、大賞受賞となった。

筆者のとまどいを察したのか、「日の出村のごみ闘争では、豊かな自然をぶちこわす行政と戦ったが、別に何でも反対じゃない。いま、廃校を丸ごと作品にした〈絵本と木の実の美術館〉のある新潟県十日町市では、市長をはじめ行政とも仲ようやりゆう」とのこと。なお、伊藤忠では元厚生労働省事務次官の村木厚子(49回)が社外取締役を務めている。

こうして昨年、田島征三は大学時代の高知県観光ポスターでの金賞以来、再度広告の世界で脚光を浴びた。それにとどまらずに新作絵本でも、大がかりな野外展示(インスタレーション)でも、新たな挑戦を始めている。

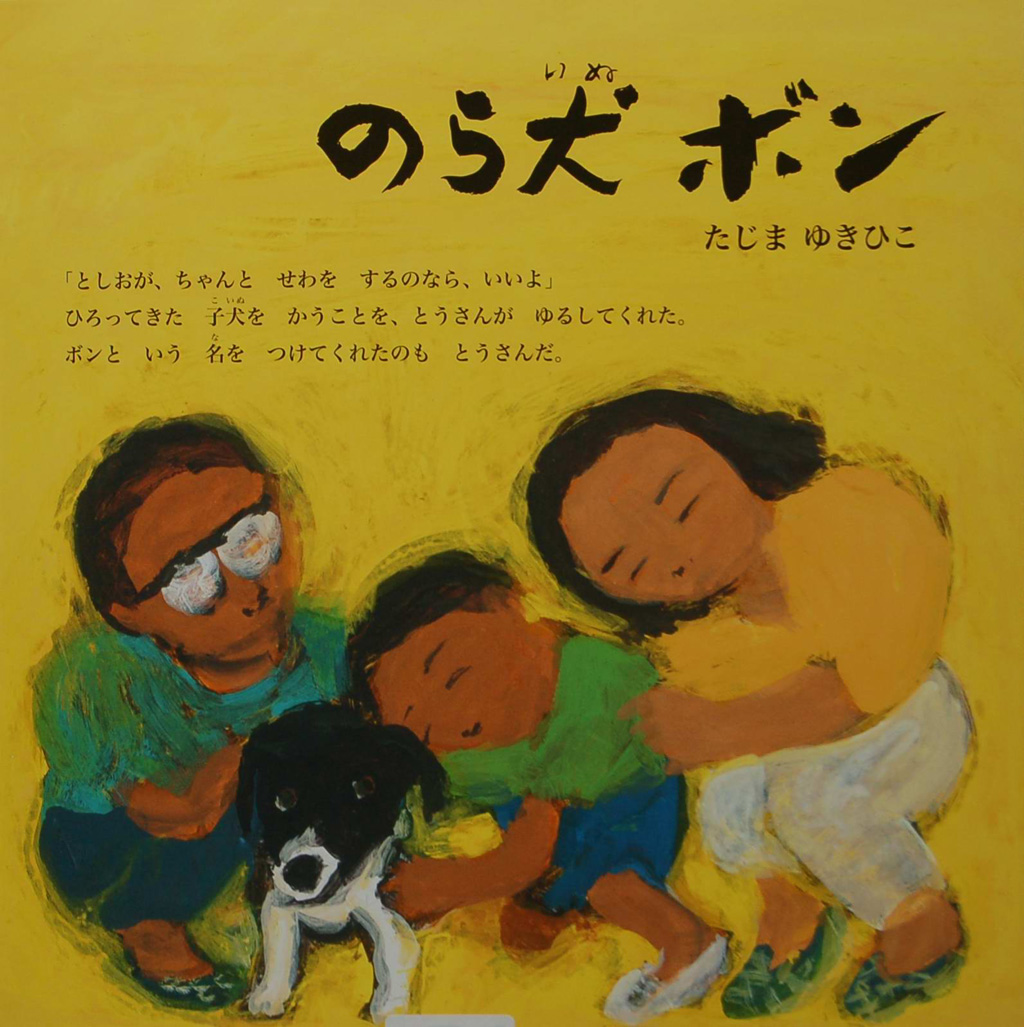

いっぽう田島征彦にとっても、昨年は絵本作家としての新境地を確立する記念すべき年であった。2015年に障害者と健常者がともに生きる姿を描いて日本絵本大賞を受賞した『ふしぎなともだち』(くもん出版)に続き、2年の取材と推考を経て生まれた『のら犬ボン』(くもん出版)が、人と動物の関係を問いかける創作絵本として社会的反響を呼んだのだ。この絵本は、移住した淡路島で出会った三匹の野良犬から発想を得て、動物愛護センターなど関係者の取材を重ねてかき上げたもの。刊行直後から「ペット思う心 絵本で訴える、島の捨て犬問題取材し創作」(神戸新聞)、「捨てられる側の悲しみ」(高知新聞)など、各紙が社会面で大きく取り上げた。この絵本は、従来の型染絵ではなく、太い絵筆を使った大胆なタッチの描画ながら、人や犬の表情を巧みに表現している。

なお、征三は「たしませいぞう」、征彦は「たじまゆきひこ」と、姓の読み方を変えている。混同を避けるためだが、若い頃はしばしば同一視や取り違えがあった。

兄弟で日本・世界の絵本賞を総なめ

この一卵性双生児と筆者との出会いは、合田佐和子(34回)の項で書いたように1962年(昭和37)で、まず弟征三であった。当時、征三は多摩美術学校(現多摩美術大学)図案科在学中で、学習誌にいくらかカットを描いてもらった。やがて京都市立美術大学(現京都市立芸術大学)染織図案科を出た兄・征彦も紹介された。ただ、1970年頃から筆者は大人ものの編集部に異動したので、二人から個展などの案内状をもらっても、仕事での付き合いは途絶えていた。征三が個展で「作品の大小にかかわらず一点一万円、“早い者勝ち”としたら、大きい方からどんどん売れた」などの話は洩れ聞いた。

田島征三は、1965年(昭和40)に彼の作品のファンだった喜代恵と結婚、2年後に『ちからたろう』(今江祥智・文、ポプラ社)がブラティスヴァ世界絵本原画展(スロバキア)で金のりんご賞を受賞、4年後にはこの絵本賞の審査員に招かれる。1969年に東京都西多摩の日の出村に移住し、農耕と創作活動に取り組む。1973年には『ふきまんぶく』(偕成社)が、講談社出版文化賞を受賞、絵本が内外で高く評価されるとともに、『やぎのしずか』シリーズが幼児の人気絵本となる。また、米軍機墜落事故の犠牲者・館野正盛の裁判闘争を支援する会に加わり、社会福祉法人しがらき会信楽青年寮(知的障がい者生活寮・作業所)の手すき和紙や陶板を活用、協力して作品を制作するなど、社会的視野も持ち続けた。

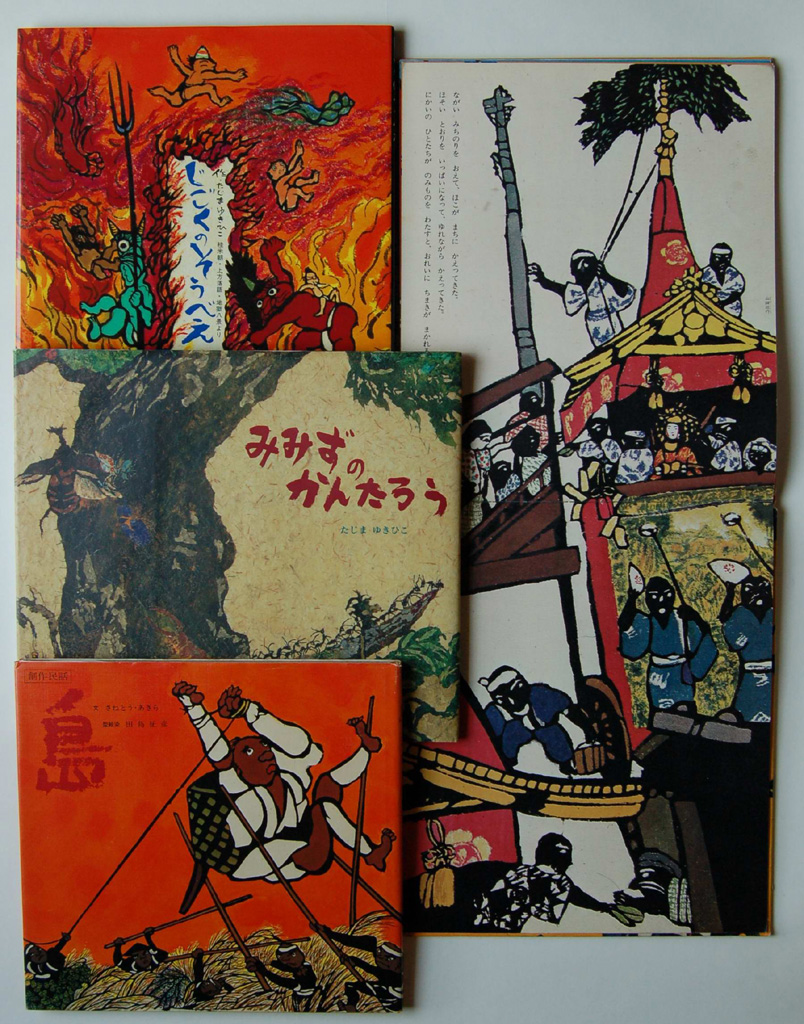

田島征彦は、入学当初は染織になじめず教授にも反発したが、次第になじみ、専攻科(大学院)を経て、大阪芸術大学や成安女子短期大学の講師となる。染織を教えつつ、シルクスクリーンによる作品制作も始める。1971年には教え子の英子と結婚する。やはり教え子だった高畑正が、筋萎縮症と戦いながら懸命に制作する生き様に衝撃を受け、講師を辞職、1975年に丹波の八木町へ妻・英子と移住し、農作業をしながら作品制作に取り組む。同年、京都府洋画版画新人賞を受け、賞金でソ連・ヨーロッパ研修旅行に出かける。途中から征三も加わる。帰国した翌年、3年前から取り組んできた初めての絵本『祇園祭』(童心社)が完成、いきなりブラティスヴァ世界絵本原画展で金牌賞を受賞する。1979年には『じごくのそうべえ』(童心社)が絵本にっぽん賞に輝く。吉村敬子との共同制作『あつおのぼうけん』は、障害者と本音でぶつかりあい、行動をともにすることから生まれ、感動的な絵本に仕上がった。1980年には、NHK「新日本紀行」が、兄弟それぞれの農耕と創作の日々を追いかけて紹介する。

こうして画家・絵本作家として注目される存在になった二人は、1990年刊『現代日本 朝日人物事典』(朝日新聞社)に揃って登場、児童文学者の今江祥智がその作風をこう紹介している。「征三:卒業制作が絵本『しばてん』で、泥絵具をいかした極めて土俗的で大胆な画風のもの。・・・絵本『ふるやのもり』、『ふきまんぶく』から最新作の『とべバッタ』まで、従来のお子さま絵本とは対極的な、力動感あふれる個性的な絵本を相ついで発表してきた」。「征彦:型染絵を学び、その手法で最初の絵本『祇園祭』を制作。簡潔で力強く美しいこの祭りの絵本で注目を集めた。以来『じごくのそうべえ』から・・・同じ手法でユニークな絵本をつくりつづけている」。今江は、エッセイストとしての二人も高く評価している。

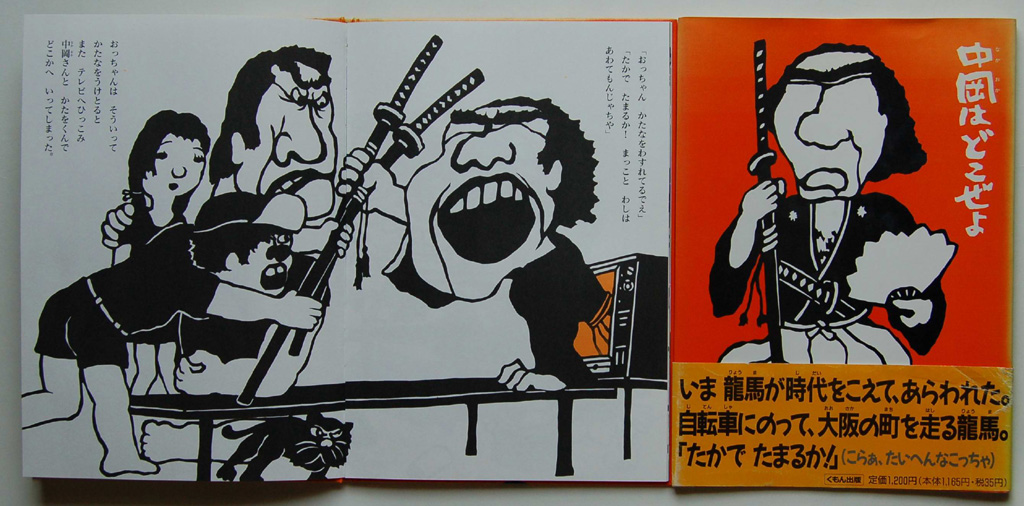

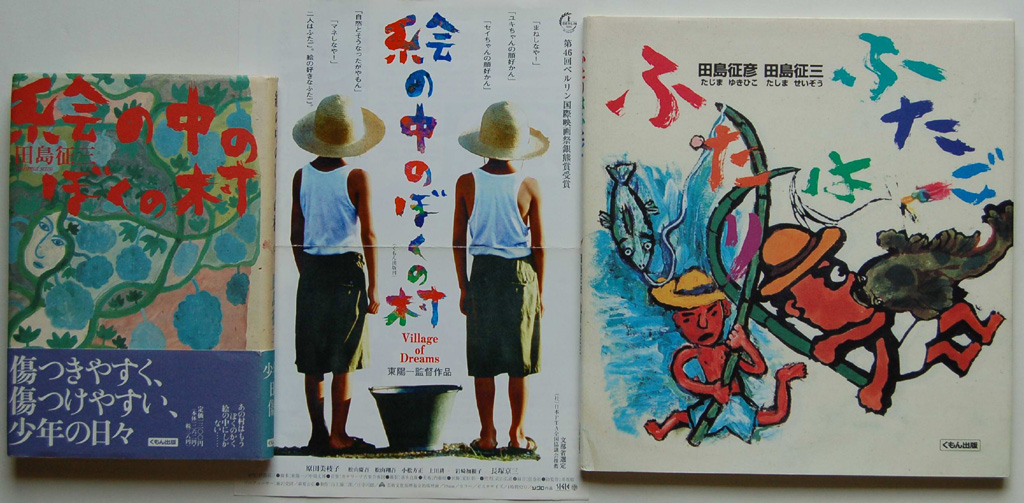

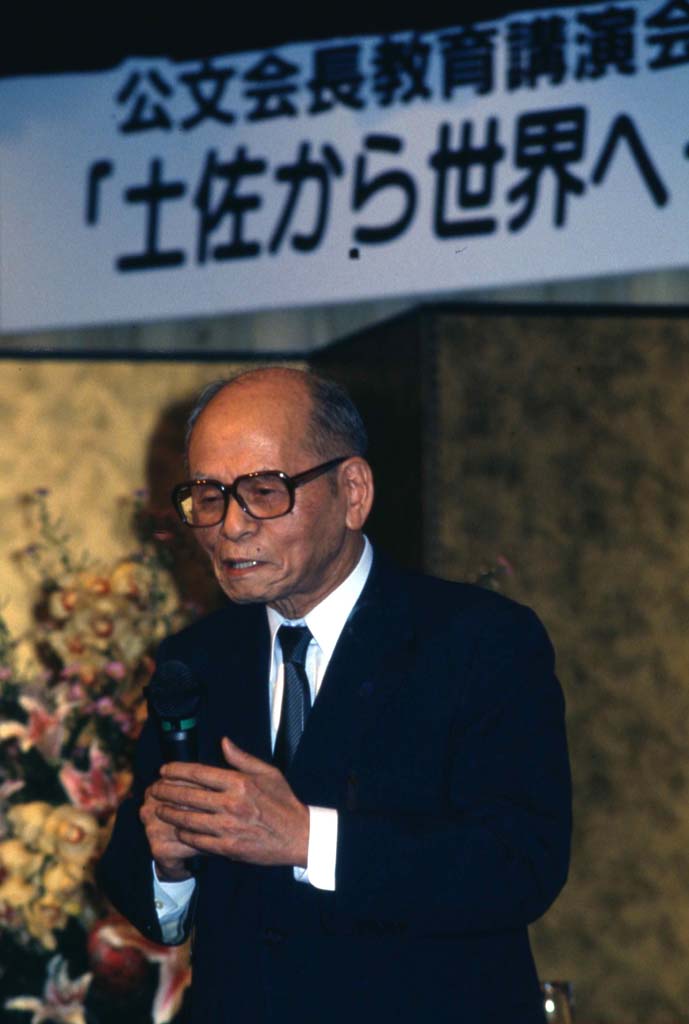

征彦『中岡はどこぜよ』がボローニャで絵本賞

1981年(昭和56)に筆者は公文公(7回)のお誘いで公文教育研究会出版部に転職、1988年には児童書・教育書を出版する「くもん出版」を設立してその責任者となった。絵本も重要分野で、田島兄弟とも仕事が再開された。まず、くもん出版の季刊PR誌『本の海』に征三による幼い頃の回想記『絵の中のぼくの村』を連載してもらった。1940年に大阪で生まれた二人は、敗戦の年に父の故郷・高知県芳原村(現高知市春野町)に移住。ともに病弱だったが、勉強そっちのけで豊かな自然に浸り、川魚や野鳥を追いかけ、いたずらやけんかをくり返しながら成長していく。その姿が絵入りで赤裸々につづられ、大好評だった。

この頃、征三の住む日の出町の山野が、都下三多摩地区の廃棄物を処分する巨大ごみ処分場の候補となる。田島たち住民は「日の出の自然を守る会」を結成、田島夫人・喜代恵が代表になる。彼らは「地域毎の安全でコンパクトなごみ処分場」という代案を掲げて運動を展開する。征三たちの呼びかけで、音楽家・小室等、映画監督・高畠勲など著名文化人も応援に駆けつける。筆者も「日の出の森・支える会」に入会した。しかし、征三たちの体を張っての抵抗も、行政に強制排除されて工事は着工となる。

そんななかで1990年、京都の征彦から「たっての願い」として、刊行早々に出版社が倒産して絶版になった『中岡はどこぜよ』を出して欲しいとの依頼があった。絵本担当の編集者が気に入り、喜んで引き受けた。坂本龍馬がテレビの中から大阪に現れ、「中岡はどこぜよ」と、自転車で走りまわるナンセンス絵本である。征彦による土佐弁の文に、京都美大の後輩・関屋敏隆のとぼけた切り絵が見事にマッチしている。これが“たまるか”翌年のボローニャ国際児童図書展で絵本賞を受賞した。作者・版元揃ってイタリア、ボローニャに来いとのこと。急な話で征彦はスケジュール調整がつかず、関屋と筆者が参加、帰国後に京都丹波の田島家に報告に行った。そのときの写真には、征彦夫妻と関屋、お土産に持参した古代エトルリア出土の人体彫像(レプリカ)が写っている。合鴨を飼育しての無農薬栽培で実った自家米ご飯や、採れたての野菜を使った鴨鍋をご馳走になった。

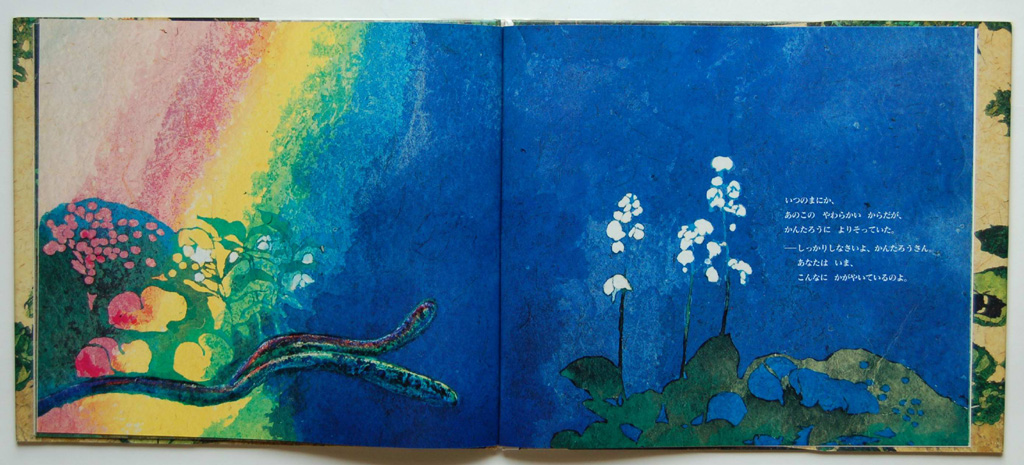

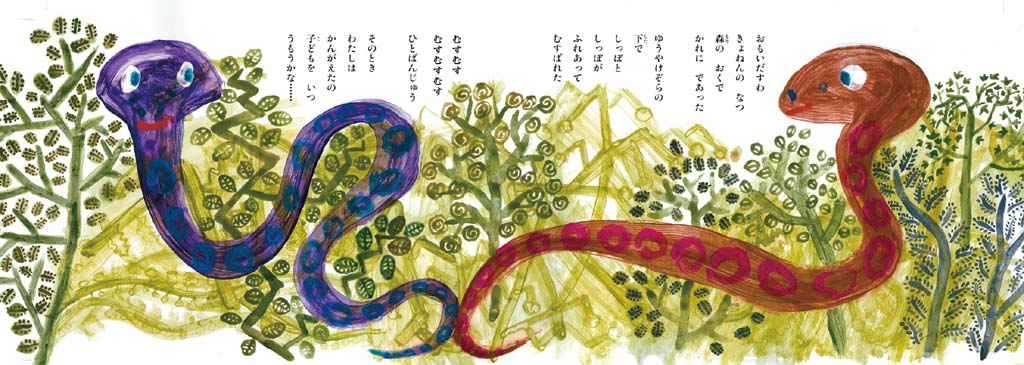

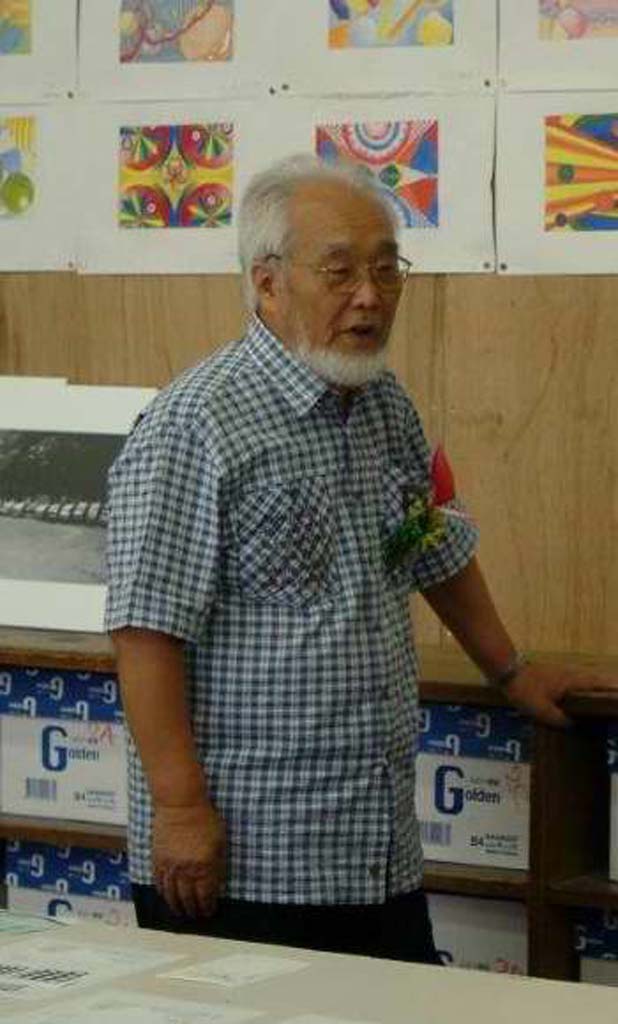

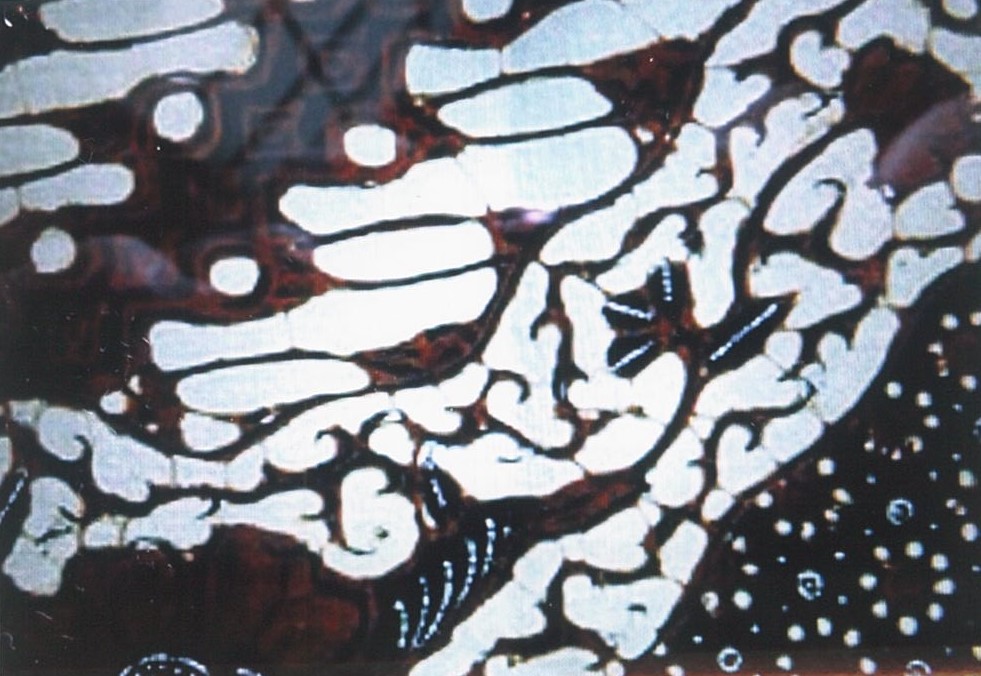

征彦からは、続いて「たっての願い」として、土佐のミミズを主人公にした『みみずのかんたろう』を出して欲しいと言ってきた。子どもが喜ぶ絵本とは思えず躊躇したが、作者・編集者の熱意とボローニャでのタナボタの絵本賞もあって引き受けた。高知で話題になり、高知新聞(1992年4月)のインタビューを受けた征彦は、「出版社にも〈ミミズが主人公では・・・〉と、断わられ続けたが、土佐高の先輩が経営する東京の出版社が快く引き受けてくれた」と述べている。幼年時代に出会ったかんたろうミミズを求めて再三帰郷し、巨大なミミズの恋を型絵染で色彩豊かに染め上げ、彼の代表作の一つとなった。土のぬくもりを出すために、原画は水上勉が越前若狭ですいた竹紙に染めてある。

母校出身“素顔のアーティスト”(Ⅲ)−2(後編)

大地のエネルギーを絵筆で歌う田島征彦・征三兄弟(34回)

田島征彦のミミズ絵本ができ上がった1992年(平成4)には、連載を終えた『絵の中のぼくの村』も出版した。これが映画監督東陽一の目にとまり、高知出身・中島丈博との共同脚本で、シグロによる映画化が決定した。1995年の夏、仁淀川上流のロケ地・吾北村を訪ねた。オーディションで選ばれた双子の子役が、のびのびとやんちゃな兄弟を演じていた。完成試写会では見事な出来映えに感動、母親役の原田美枝子、父親役の長塚京三にもお会いした。

翌年、突然朗報が届いた。「第46回ベルリン国際映画祭、銀熊賞受賞!」の知らせだ。この映画は、その後もベルギー、フランスなどの国際映画祭でグランプリを受賞、国内でも日本映画批評家大賞の作品賞・主演女優賞となり、さらに子役二人が特別賞を授与された。東監督は、文部省芸術選奨文部大臣賞を得た。これらも、もとはといえば田島兄弟の郷里での幼年期への郷愁を込めた自伝的エッセイであった。題名のとおり、かつての「ぼくの村」は住宅地に変貌、消えていた。

征彦は、『みみずのかんたろう』出版の翌年、文化庁在外研修生に選ばれ、パリのアトリエ・コントルポアンで一版多色刷の銅版画を学ぶことになる。現地からの手紙に、こう記してあった。「アトリエでの銅版画が思いのほかぼくの作品に合っていて、銅版の上にビニールシートを貼り、型を刻っています。銅版画の型染めをやっているわけです。アトリエのみんながびっくりしています。欲がでて、朝から晩まで頑張っています」。「木原さんの個展が帰国予定日で残念」ともある。このアトリエは、英国人版画家ウィリアム・ヘイターが始めたもので、筆者の友人木原康行もここで学び、パリに終生居住、生命と宇宙を象徴するような抽象精密画をビュランで銅版に刻み続けていた。フランス画家版画家協会に正会員として迎えられたのは、長谷川潔に続き日本人二人目であった。ぜひ対面させたかったがかなわず、木原は2011年に死去した。日本での木口木版の開拓者・日和崎尊夫(高知出身)も、木原を訪ねて痛飲したと聞いている。

帰国した征彦に、パリ研修のいきさつを聞くと、京都美大時代の恩師・木村重信の推薦だと聞き、これにもビックリ。筆者も、学研で『民族探検の旅』を編集した際に、梅棹忠夫から紹介されて以来のお付き合いで、木村が創設した民族芸術学会の会員となり、くもん出版では著書『美の源流 先史時代の岩面画』出版や、児童用『名画カード(日本編・海外編)』の監修などでお世話になった。

木村は、美術史・民族美術が専門で、大阪大学教授・国立国際美術館館長などを歴任、美術学界のリーダ−であったが、弟子の面倒をよく見た。征彦の『祇園祭』についても、サンケイ新聞で取り上げ、「この絵本は、手で描かれずに、型染作品であることに特色がある。山鉾を飾る染織品が染色画によってあらわされるという、二重の面白さが見どころ」などと丁寧に紹介している。もう一人、木村の世話になった土佐高卒業生に柳原睦夫(29回)がいる。鷲田清一が朝日新聞「折々のことば」784に、こう記している。「おい、ヒマやろ・・・ヒマなはずや。・・・若き日の陶芸家、柳原睦夫は、ある講演の仕事を(木村教授から)回された。当日なんと教授が会場にいる。その後、家に連れて行かれ、たらふくご馳走になる。そして今晩も泊まれと。強引な教授、実は若い作家の暮らし向きを案じ、世に必死で売り込もうとしたのかも」。昨年開かれた「木村を偲ぶ会」で、世話役を務めた柳原の回想から取ったものだ。偲ぶ会は、体調不良で残念ながら失礼した。

土佐高での高郫先生との出会いが転機

1996年(平成8)には、初めての兄弟共作絵本『ふたりはふたご』をくもん出版から刊行した。ところが、創作活動とごみ闘争で激務が続くなか、1998年58歳を迎えた征三は胃がんであることが判明、大学病院で胃の三分の二を切除、川越市の病院で療養にはいった。そして、30年過ごした日の出町に帰ることなく伊豆に転居、現在は伊東市に住んでいる。征彦も60歳になった2000年に、住み慣れた京都を離れて淡路島に移転する。では、ここで二人の美術活動の出発点となった、土佐中高時代を振り返ってみよう。

幼い頃から絵が好きで、地面に棒きれで絵を描きなぐって遊んだ兄弟は、小学に入ると村人が開いていた絵画教室に通う。教師だった父母にすすめられるまま、1953年に土佐中へ入る。左はその頃の写真で、前列右から父・姉・征彦・母、後ろは征三である。中学の美術教師は洋画家・鎮西忠行だったが、高校になるとモダンアートの高郫元尚(16回)となり、より強く影響を受ける。洋画家・中村博の画塾にもふたり揃って通う。

この間、征三は夏期市民大学での岡本太郎の講演「芸術は、積み上げではない。いきなりドカンだ!」に感銘を受け、またピカソのデッサン集を入手、宝物のように愛でる。岡本もピカソも、古代文化や民族美術からインスピレーションを得て、新しい芸術への突破口にしていた。後になり、彼の絵本にキュービズムや抽象表現主義の傾向が現れるのも、「木の実のアート」を始めるのも、源流はこの高校時代だ。

いっぽう征彦は、戸籍上は兄ながら引っ込み思案な性格で、絵に自信満々の弟が酒も飲んで青春を謳歌する姿に、劣等感を感じていた。土佐高の校内言論大会で、征三が再軍備問題を堂々と論じるのに惹かれ、自ら自由民権思想の研究会を立ち上げたが打ち込めない。進学は美大と決めていた征三と違い、高3になっても進路がさだまらず、絶望的になっていた。そんなとき、高郫先生から阼沢一郎展を教えられ、観賞して興奮、帰ってからその残像をスケッチブックに描きまくった。先生に見せると「阼沢作品にちっとも似てないところが面白い。君にしか描けない絵がある」と励まされる。この一言で絵に回帰、「君の学力で入れる美大は、京都美術大の染織図案科しかない」と教えられ、受験準備を始める。

征三や同級の合田佐和子は、東京御茶の水美術院ですでに夏期講習を受けていた。征彦は征三・合田とともに三学期の授業を免除してもらって、この美術院で受験直前の講習を受け、ようやく京都美大に合格、征三は多摩美図案科に入学する。それにしても、田島兄弟・合田の三人が、三学期欠席でも卒業させる許可を、高郫先生は曽我部清澄校長(1回)によく取り付けたものだ。

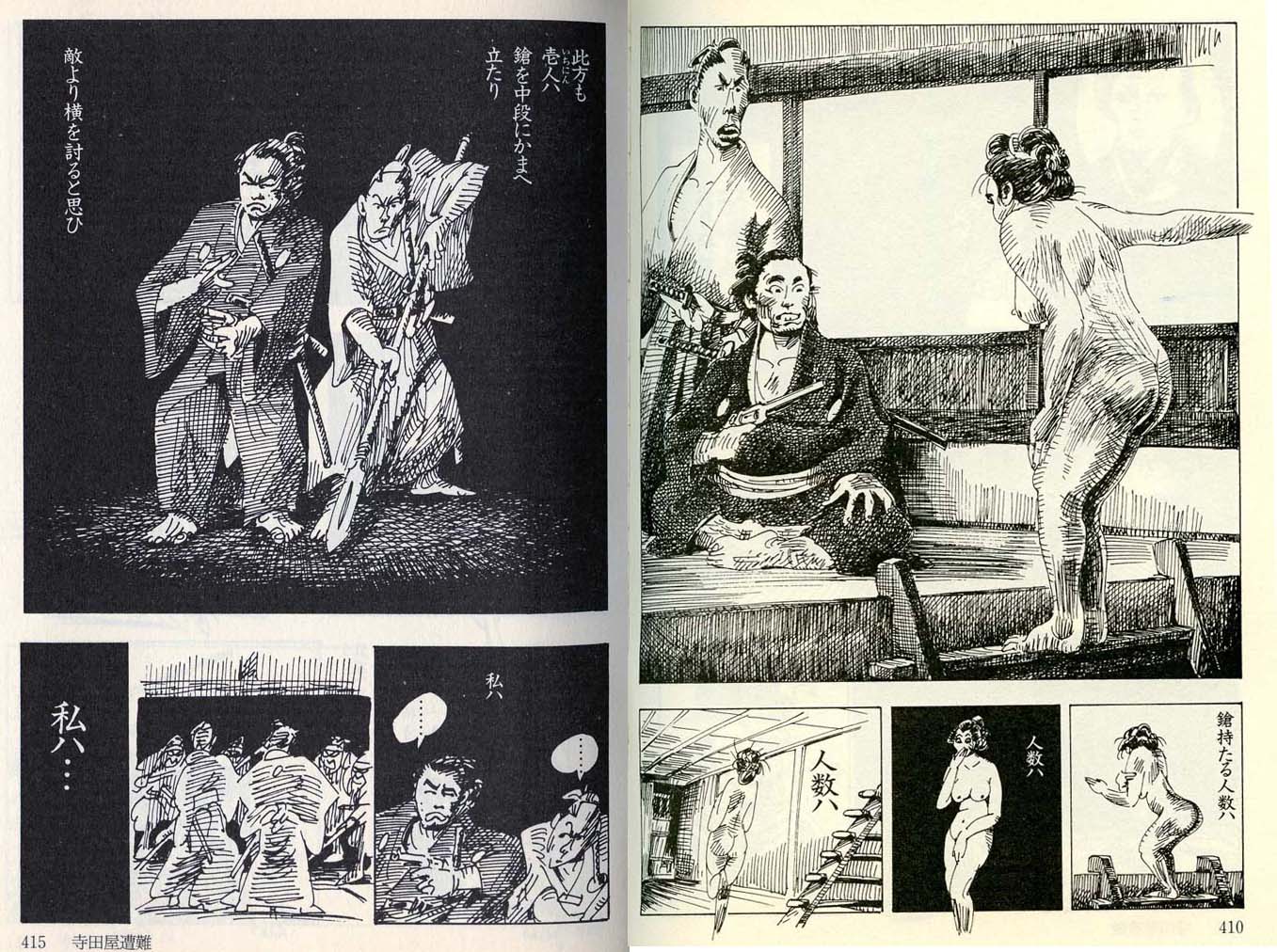

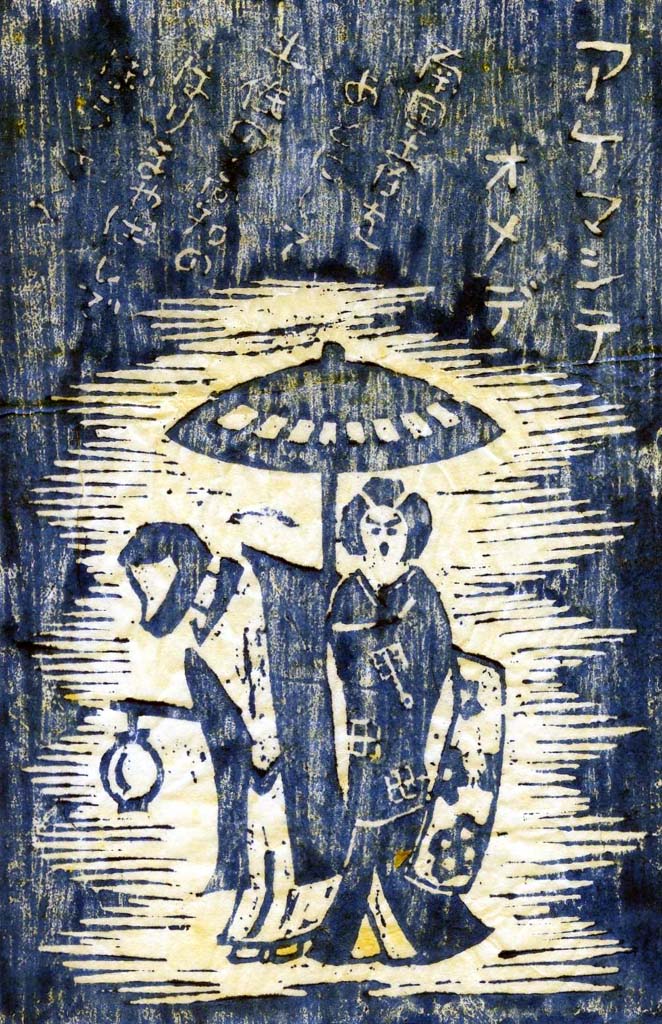

大学へ進学してからも、兄弟の高知との縁は切れない。二人で高知県観光課吉本課長に観光ポスター制作を持ちかけ、征三が泥絵具で描いたエネルギッシュな「鰹の一本づり」が採用される。さらに、当時のM知事が汚い絵と評価し、課長がやっと説得したこの作品が、全国既製観光ポスター展でデザイン界の大御所を差し置いて、金賞・特別賞を受賞する。征彦は高知県展にも次々と出品、特選もとる。そして、土佐の絵金(絵師・金蔵)の凄惨な芝居絵に魅せられ、型染絵に本気で取り組む。

征彦は若き日を回顧して、「樹木希林さんが、文学座で大先輩の杉村春子さんや芥川比呂志さんに平気でぶつかり、喧嘩し、叱られながら育ったと言っていた。ぼくも高郫先生はじめ多くの人にぶつかり、助けられ、なんとかやって来た」と語る。土佐の山野であふれる生命力を吸い取って育った野生児の兄弟は、青年期になってほとばしる美術への情熱を、大らかに受け止めてくれる大人に恵まれ、次第にその才能を開花させたのである。

海辺の新天地へ移住、限りなきチャレンジ

こうして、征彦は京都の祭りや上方落語など伝統文化に題材を求め、民衆のあふれるバイタリティーを、繊細な感覚で型染絵に染め上げ、征三はふきのとうやバッタなど、自然界のダイナミックな生命力を、泥絵具を使って荒々しいタッチで表現してきた。その絵本は、現実逃避のあまく可愛いいおとぎの世界ではなく、生命力の根元をさぐる骨太の作品であり、子どもも大人も楽しめた。それらは、若くして農村に移住し、家畜を飼い農作物を育てながらのいわば「半農半画」の生活から生まれた。「半農半画」は貧乏画家の生きる手立てでもあったが、そこから題材も得た。このような生活は、夫人の協力があって初めて成り立った。征彦の英子夫人は、生活設計が不得手な夫にかわってローンを組み、丹波に二千坪もの家と田畑を購入、生活の安定を図った。征三の喜代恵夫人は、協調性に乏しい夫にかわって「日の出の自然を守る会」代表となり、長期の運動をまとめた。

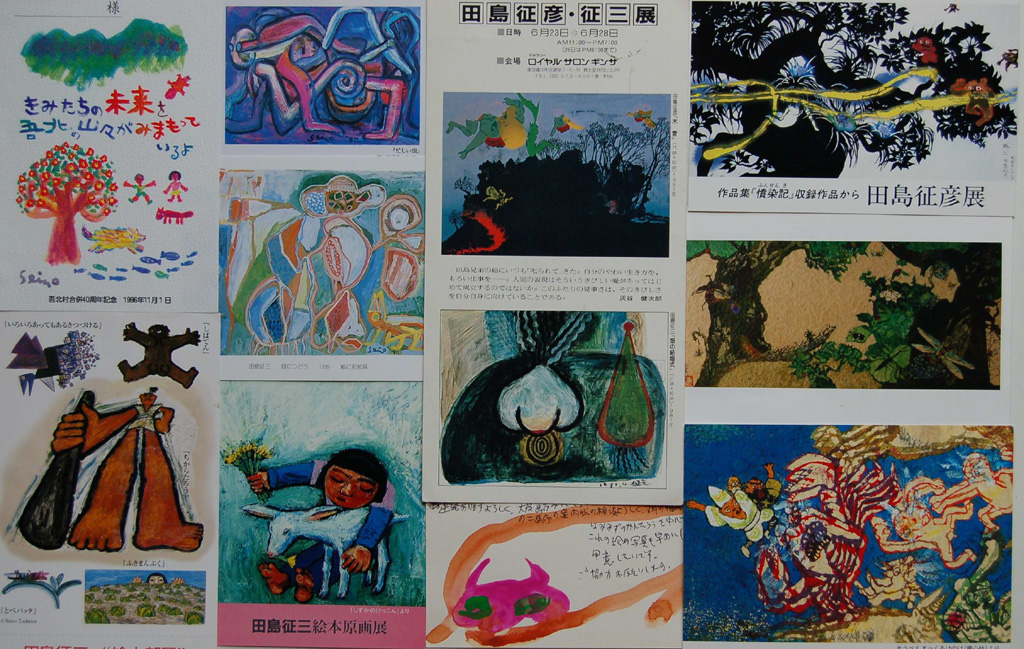

60歳を迎える頃、征三は伊豆半島、征彦は淡路島と、ともに土佐と風土の似た海辺の村に移転、心機一転して最初に紹介したような新しい仕事にチャレンジしている。2006年には、高知県立美術館で、『激しく創った!! 田島征彦と田島征三の半世紀』展が開かれた。

最近の征彦の手紙には「あたたかさと海の見える生活に感動、新しい作品の方向がうまれた」とある。『ふしぎなともだち』『のら犬ボン』など新作の大きな反響に支えられて、新しい絵本の方向性に自信を深め、次作の取材・構想に取り組んでいる。それは、どこでもだれでも抱える身近な大問題の提起であり、人間性の根幹を問いかける絵本だ。彼は、絵本を主軸にその主題と表現手法の深化を、がんこに追及している。

かたや征三は、2012年「日・中・韓 平和絵本」に加わり、『ぼくのこえがきこえますか』を刊行した。戦死した若き兵士の魂が、「なんのためにしぬの?」と悲痛な叫びをあげる心象風景が表現されていて心を打つ。2009年には十日町市の里山に、廃校を利用した「絵本と木の実の美術館」を開設、学校を丸ごと使った「空間絵本」を創りあげ、予想を倍する来場者を集めた。地域活性化のモデルケースとして注目されているが、なにより地元住民が次々と来場し、面白がってくれたのが嬉しかったようだ。

さらにこの地で三年ごとに開催し、国際的に知られる「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」(総合ディレクター・北川フラム)では、本年のメイン展示として長さ65メートルの巨大オブジェ「マムシトンネル」を山裾に建造中である。米人芸術家アーサー・ビナードはじめ、そびえ立つ樹林を順次伐採して建築空間を整える空師(そらし)や、宮大工・土建業者などと共同の大仕事だ。胎生で一度に十匹もの子を産む母マムシをイメージ、子どもたちが胎内にもぐって遊び、その生命力を実感して欲しいという。マムシ絵本『わたしの森に』も、くもん出版から刊行するとのことだ。彼の仕事は絵画・絵本にとどまらず、木の実のオブジェ、空間絵本、立体巨大マムシと発展、岡本太郎張りの大爆発を続けている。その完成が楽しみであるが、心身を消耗する大プロジェクトだけに、健康だけが心配だ。

大町玄さんのご逝去を悼むとともに、ご冥福をお祈りいたします。ご家族の皆様には心より哀悼の意を表します。

玄さんとのなれそめは50年以上も前になります。1967年大学受験で同じクラスの彼の甥の門脇康裕とともに夜行列車『瀬戸』で上京し、初めて東京に降り立った時、駅のホームに出迎えに来てくれていました。その時は私にも隣家出身の故岡部隆穂(旧姓澤村・35回生)氏が出迎えに来ていたので、挨拶を交わしたくらいで、彼らは代々木上原、我々は早稲田に向かいました。その時、初めてわが学年のあこがれのマドンナ(放送部、夕鶴のつう役)ふみさん(楠目)の長兄(玄兄ちゃん)で、隣村出身だということを知りました。どうも門脇が伯母・甥の関係をひた隠しにしていたようです。

それから30年以上、殆ど接点がなく、同窓会でお会いしても目礼を交わす程度でしたが、2003年日本城郭協会のイタリア視察旅行の案内人(実際は30回生のパシリ役)として、ワインの名産地巡りで一週間以上同じ釜の飯をくらって、親しくしていただくことになりました。この時の写真を貼り付けてあります。(写真一部は中城氏提供。()書きはワイン名)

その後、2010年には『向陽プレスクラブ』が再結成され、自称『名編集長(14,15号)』だった玄さんも当然参加してくださり、総会の度にお会いして酒を酌み交わす機会が増えました。ちょっと控えめで(まわりが目立ちたがり屋ばかり)、温和な笑みを浮かべてお酒を口に運ぶ姿には、感銘を覚えざるを得ませんでした。それが、この2、3年体調不良を理由に総会を欠席されるようになり、とても心配をしていましたが、とうとう帰らぬ人となりました。残念なことは『中城や浅井よりうまい』と豪語していた文章をホームページに一度も寄稿して頂けなかったことです。

玄さんの、あらゆる迫害に耐え最後までタバコを離さなかった生き方は文化を守る殉教者そのもので、本人に寛容さがなければ貫けない生き方です。たった一度の手術で右往左往している出来損ないの後輩をきっと嘲笑っていることでしょう。お世話になりっぱなしでありながら、術後半年検査のため13日の葬儀に参列できず本当に申し訳ありませんでした。きっと、寛容の精神溢れる先輩でしたので、『しょうがないやっちゃ』と苦笑いしながら許して下さることと思います。まだまだ教えていただきたいこともあったのに、理想の先輩を失って本当に残念です。

最後になりましたが、改めて、大町玄さんのご逝去を悼み、心よりご冥福をお祈りいたします。合掌。 名編集長:大町“玄ちゃん”(30回)を偲んで

級友から「6月9日、大町玄君逝去」の知らせをうけ、晴子夫人に次の弔電を差し上げた。

「突然のご逝去の知らせを受け悲しみに堪えません

昭和二四年 土佐中学・公文公先生のクラスで同級になって以来

中高六年間 同じクラス 同じ新聞部でした

以来 玄ちゃんは我々の永遠の級長さんでした

心からご冥福をお祈り申しあげます」

中学入学当初から“玄ちゃん”は勉学・遊び、そして統率力とも抜きん出た存在で、だれもが認めるクラスのリーダーであった。その才能を磨くため、公文先生に呼ばれた数人が、自宅で数学・英語の指導を受けるようになり、筆者も玄ちゃんから声が掛かり、後からなんとか加えてもらった。そして、新聞部にもさそわれ、中2から入部、企画・取材から、記事の書き方、紙面の割付まで見習った。彼は、放送部にも席を置いていた。

2015年、高知での卒業60周年の学年同窓会のあと、ひろめ市場の二次会で昔話になり、「中学2年の後期だったか、おんしに応援演説をされて中学生徒会長選挙に出た。番狂わせになり、3年の福島さんを破って当選。中3でもやった」と、話しかけてきた。確かに新聞部だけでなく、生徒会でも、そして遊びでもリーダーだった。中学生徒会では、大町会長・中城議長のこともあった。

遊びの中心は草野球。ビー玉にゴムひもや毛糸を巻き付けて布で縫った手作りボールで、昼休みなどに夢中で遊んだ。次第に軟式ボール、バット、グローブが普及すると、大町キャプテン以下、潮江や三里に出かけて他流試合も行った。いい加減な審判をすると、相手から「メヒカリ食ってこい!」などと、ヤジられたものだ。

高校進学は、公文先生の提案で4クラスの担任を事前に発表、生徒が自由に選択できた。大町・浅井・千原など新聞部一同は多くが公文先生を慕ってそのクラスを希望した。ところが、一大事が発生した。公文先生が突如大阪に転勤することになったのだ。後任は英語の織谷馨先生だったが、まだ若くて包容力が未熟だったために、たちまち生徒とぶつかった。以来、授業内容でもクラス運営でも、衝突の連続だった。

そのような中で、高1になると大町は向陽新聞編集長となり、1952年5月発行第15号には、格調高く「新生日本の出発に当って」と題する大嶋校長のメッセージをトップに掲げた。ようやく日本独立がかなったのだ。この紙面には「人文科学部生る」の記事もあり、部長は公文俊平(28回)、指導教師は社会思想史・町田守正、日本史・古谷俊夫などとある。当時、社会も学内も活気にあふれており、生徒会と新聞部による「応援歌募集」や、「先輩大学生に聞く会」「四国高校弁論大会」などが次々と企画、開催された。

だが、わがクラスの混乱は続き、卒業後も浪人の大学受験内申書が間に合わないなど、問題が続発、学校にも訴えたが打開できなかった。人望の厚かった英語のH先生に相談すると、「私の教え子であり、公にするのはひかえて欲しい。収める」とのことだったが、効果はなかった。当時の大町からの憤懣やるかたない速達が、2通手元に残されている。

部活にもどすと、従来通り高1で大町たち多くの新聞部員は退部、受験勉強に軸足を移したが、筆者と横山禎夫は高3まで部活を続けた。特に筆者は、部活やクラスの混乱をいいことに、勉強そっちのけで過ごした。向陽新聞は全国優秀五紙にも選ばれたが、受験勉強には全く身がはいらず、私大に進んだ。

わがクラスからは、結局7名が東大に進み、ちょうど70名クラスの1割を占めたが、担任との軋轢もあって現役入学ばかりでなかったのはやむを得ない。それよりも、東大経済を出た大町が、新聞部や大学での演劇活動をふまえてマスコミをめざし、NHKの内定を得ていたのに、あるこだわりから最後に製造業に転じたのは残念だった。放送界には適材であり、経営管理部門でも、番組制作部門でも、リーダーとなる人物だった。

富士電機の要職を降りてからは、級友とのお遊びにもよく付き合ってくれた。日本城郭協会主催の、2003年イタリア城郭視察旅行にも加わり、旧知の後輩・藤宗俊一(42回、フィレンツェ大建築学部)の名解説を楽しんでいた。同年秋の沖縄城跡巡りにもご夫婦で参加し、向陽プレスクラブ総会も健康の許す限り参加してくれていた。

老いても級長さんの役割は途切れず、20号まで出たクラス誌「うきぐも」発行や、クラス会開催の主役であった。また、草野球以来の虎キチで、神宮球場の阪神×ヤクルト戦はよく級友と観戦していた。肺がんと分かってもタバコを手放さず、悠々囲碁を楽しんでいた。今年の年賀状には、達筆で「告知された余命期限を過ぎて三ヶ月経ちました。期限切れの余命を楽しむが如く、慈しむが如く、ゆっくりと面白がって生きております」とあった。達観した心境のようだった。

告別式の行われた6月13日は、あいにく日本城郭協会総会に当り、筆者の体力では浦安市斎場との掛け持ちは無理だったが、浅井・西内・松郫などの同級生、さらに向陽プレスクラブの公文敏雄会長が参列し、お別れを告げてくれた。城郭協会総会の開かれた神田・学士会館は、奇しくも50年前の晴子夫人との婚礼の場であり、5月には高知からの親族も含めてここに集い、元気な玄ちゃんを囲んで、盛大に金婚式を祝ったばかりだという。50年前、筆者は悪友にそそのかされてクラス代表の拙い祝辞を述べた思い出が蘇ってきた。 合掌。 大町玄先輩(30回)のご葬儀

故大町玄先輩(30回)のご葬儀は6月13日午前10時からお住まい近くの浦安市斎場でしめやかにとり行われました。お元気なころの穏やかなお顔の写真が祭壇から参列の人々を見下ろす中、読経、焼香と型どおりに進みます。中城正堯さん(30回)はじめ土佐高校ご同期の方々の心のこもったかなり長文の弔電が紹介され、新聞部が学校生活の中心だったことがわかりました。

喪主のご挨拶に先立ち、マイクの前に立った愛らしいお孫さんが、「爺じではなく玄ちゃん、これからもずっと見守ってくださいね」と呼びかけると、静かだった式場内にすすり泣きの声が漏れはじめました。故人が「葬儀はごくごく質素に」と言い残されたそうですが、若い方を含めかつての勤務先会社関係者が多数来られていたことはご高齢の方の葬儀としては珍しく、故人の人徳を伺い知ることができました。出棺の時が来ると梅雨空の雲が切れて陽が射しはじめ、彼岸へのよき旅立ちの日となりました。

今から8年ほど前、新向陽プレスクラブの発足をめざして、諸OB/OGに入会と総会への出席を呼びかけましたが、大町さんからのお返事がホームページに残されていますので改めてご紹介いたします。大町さんはその後2012年、13年、14年と立ちあげ期の総会に連続してご出席、一同を温かく励ましてくださいましたのでご記憶の方もおありかと思います。

大町 玄 (30O)入会・出席***元 富士電機HD***

原弘道君、松木鷹志君、梅木栄純君が退会とは!事情があることとは思いますがまことに残念。 ずいぶん長いこと逢っていませんから、授業をサボってまで新聞を作ったあの頃の仲間と久しぶりに一献酌み交わしたかったのですが。 プレスクラブ以外に彼らに逢えるチャンスもなさそうですし。 浜崎洸一君が欠席で逢えないのも残念ですが、入会登録はしているようなのでそのうち逢えるだろうとタノシミにしています。 卒業以来多忙を言い訳に、向陽新聞のことは中城君に任せっぱなしでしたが、(そのために自分が新聞作りにどっぷり使っていた頃があったことを忘れかけていましたが、)今回呼びかけていただいたことを公文さんほか世話役の方々に深く感謝しております。 ありがとうございました。」 母校出身“素顔のアーティスト”(Ⅳ)−1(前編)

凄絶なホラー作家にして酒豪、坂東眞砂子(51回)

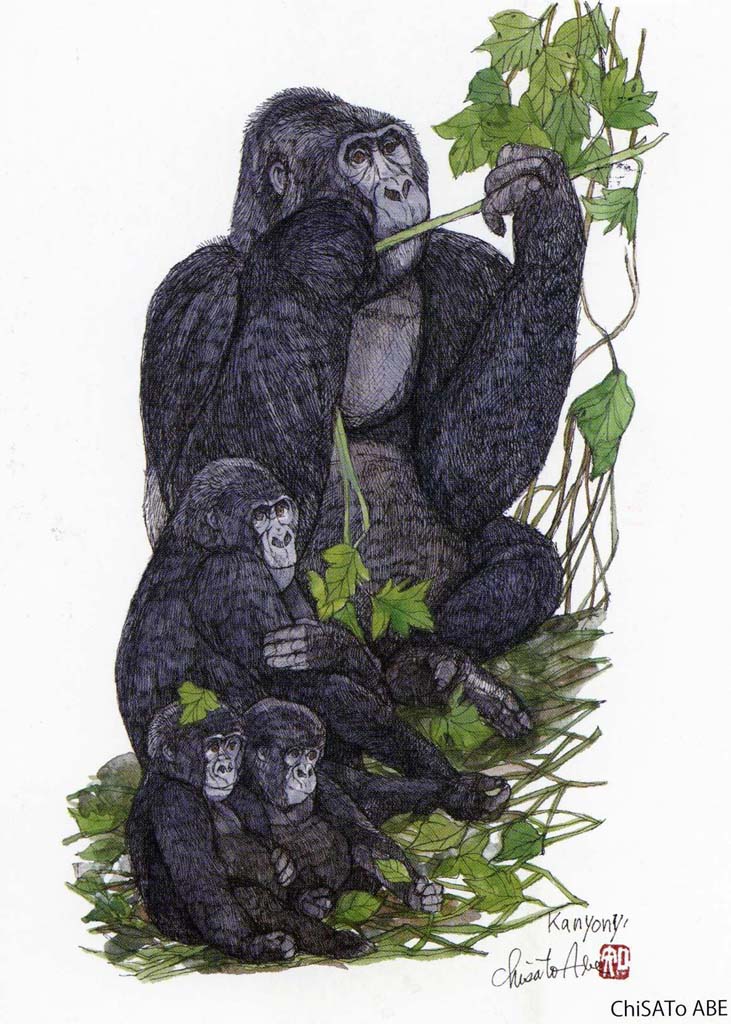

1996年に『山妣(やまはは)』(新潮社)で直木賞をとった坂東眞砂子と、初めて会ったのは1993年であった。紹介してくれたのは、坂東と土佐高の同級生で、ゴリラの画家としてすでに知られていた阿部(旧姓浜口)知暁(ちさと)であるが、月日や場所は定かでない。すでに坂東は、童話作家として『クリーニング屋のお月様』(理論社 1987年)はじめ数冊を刊行、注目されており、当時教育出版社にいた筆者も、有望な新人と聞いていた。

会ってみると、三十半ばとは思えない若々しいおかっぱの童顔で、奈良女子大住居学科を出てイタリアのミラノ工科大などに留学、帰国後にフリーライターとして雑誌の記事を書きつつ、童話に取り組んできたと話してくれた。すでに毎日童話新人賞なども受賞しているが、「これからは、大人の小説を書きます。土佐を舞台にした第一作が、もうすぐ出来上がります」とのことであった。

やがてマガジンハウス社から、「乞御高評」の付箋付きで著書『死国』が贈られてきた。帯には「新鋭書き下ろし伝奇ロマン 四国を舞台に繰り広げられる不可思議な現象と事件!」とあり、作家・小池真理子の惹句「丹念な描写が怖さを紡ぎ出す」と続く。死国とは四国であり、四国遍路を舞台に使ったこの一作で、一躍女流ホラー作家として脚光を浴びる。童話とは全く異質の作品に、驚きつつ礼状を出すと、折り返しハガキで「年内にはまた新刊を出す予定です。そのうちに社(くもん出版)に伺います」とあった。

秋には次作『狗神(いぬがみ)』(角川書店)が届いた。狗神(犬神)とは土佐の憑(つ)きもの神で、これに憑かれると半狂乱になるなど異常行動をとる。犬神の憑く家は代々決まっているとされ、犬神筋と呼ばれた。犬神が憑くと、太夫(たゆう)という神職者に頼んで御祓いをして落としてもらった。

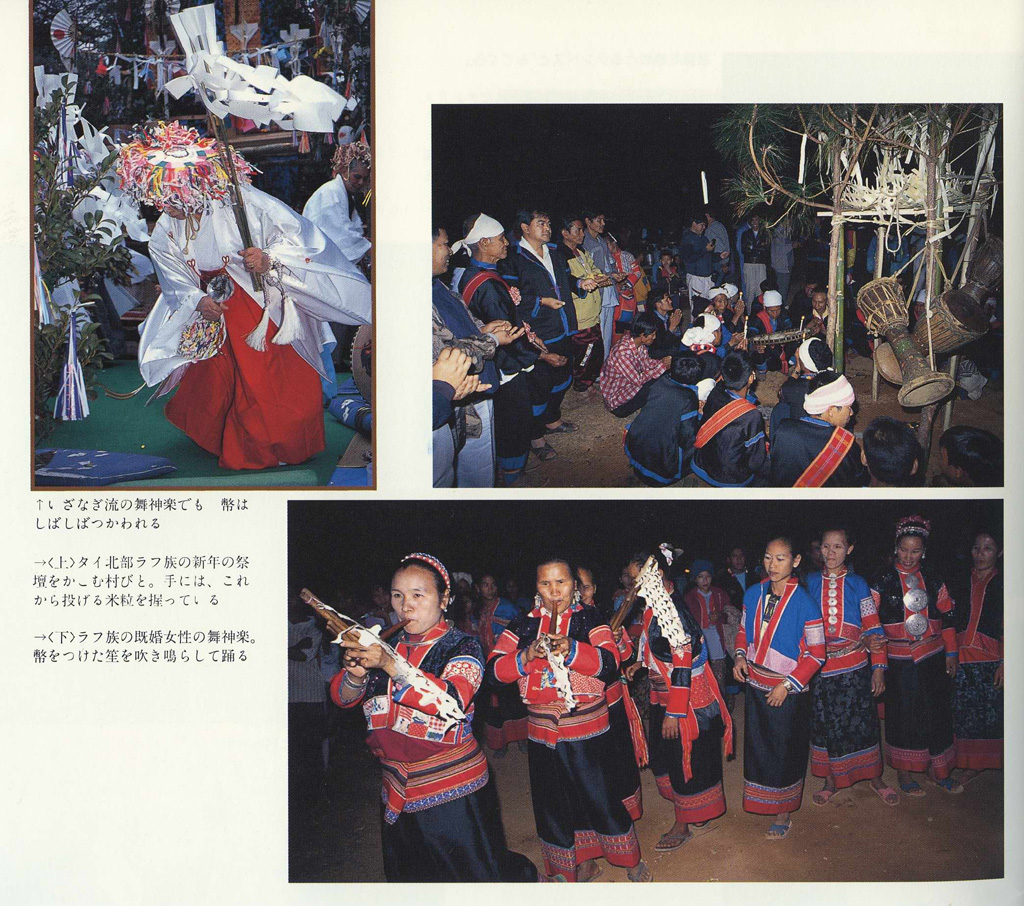

主人公の美希は、痛ましい少女時代の過去を忘れ、山村で紙を漉いてつましく暮らしていた。若き中学教師の赴任とともに、奇怪な現象に巻き込まれ、狗神筋の家として忌み嫌われ差別される。やがて、近親相姦が明らかになり、一族は村人に襲われ、惨劇で幕を閉じる。後に、天海祐希の主演で映画化された。執筆に当たっては、「土佐憑物資料」などを渉猟している。筆者は物部村でいざなぎ流神事を見学したばかりだったので、読後感に、土佐の民俗・信仰を題材にするなら高知県立歴史民俗資料館の吉村淑甫館長を訪ね、また民間信仰研究者でいざなぎ流にも詳しい小松和彦(当時阪大教授)の著書も読むよう書き添えて送った。翌年1月に手紙が届き、「小松教授の御本は、以前より興味深く拝見しています。今回も参考にさせていただきました。吉村館長にも教えを受けたい・・・」とあった。

この年に筆者は、寝袋をかついでタイ北部の山岳少数民族探訪にでかけ、日本人女性が子どものために開いた寄宿舎学校に立ち寄った。一人で運営するNさんが、「二日酔いみたい」といって、現れたので事情を聞くと、「前日に村の呪術師から“憑きものが出始めたから、御祓いをする”といわれ、祠の前で厄払いを受け、強い焼酎を無理にのまされた。村のしきたりには従わないと、生活できないから」とのこと。帰国後に、坂東にこれを伝え、伝奇小説も土佐ばかりでなく、東南アジアも含めて海外まで舞台を広げてはと提案した。やがて、手紙が来て、「タイの面白い話」への礼と、吉村館長の子息で角川書店編集部の吉村千穎(現風日社)に会ったこと、現在、土佐清水を舞台にした長編に取り組んでいることが述べてあった。

土佐清水を舞台とする長編は、『桃色浄土』(講談社)であり、1994年10月に刊行された。この頃には、出版界期待の新鋭伝奇ロマン作家として、各社から追いかけられる存在となり、筆者との連絡も直木賞受賞の頃には途絶えた。従ってここからの“素顔”は、主として各社の担当編集者からの伝聞と、本人の随筆による。

文才豊かな酒豪、綿密な現地取材

イタリアから帰国後に、東京でフリーライターとして雑誌に紀行文や取材ルポを書いていた坂東は、応募した童話が新人賞になり、その審査員だった童話作家・寺村輝夫が開いていた文学講座に通う。作品の添削・講評を受けながら文学修業に励んだことが出版につながり、1986年に『ミラノの風とシニョリーナ イタリア紀行』(あかね書房)が刊行される。担当編集者は筆者と学研で同僚だった後路好章で、そのいきさつと人物をこう語る。

「寺村先生から、“坂東は抜きんでて文章力がある。ぜひ、起用しなさい”と強い推薦があり、高学年児童向けの海外紀行シリーズで、イタリアを書いてもらった。期待どおりの出来映えだった。打ち合せの合間に、イタリアで男性から迫られたことを赤裸々に、楽しげに話してくれた。後に電車で偶然会ったが酒臭い状態で、寺村先生から“二人きりで飲まないよう、ぶっ倒れるまで飲むことがある”と聞かされていたのを思い出した。とにかく、文才に恵まれ、また酒豪であった」

創作児童文学を数冊出版したのちに、『死国』を皮切りに大人ものの伝奇小説に転じ、『蟲』(角川書店)で日本ホラー小説大賞佳作、『桜雨』(集英社)で島清恋愛文学賞など、次々と受賞する。そして1996年刊の『山妣』によって38歳の若さで直木賞に輝く。受賞の知らせは、翌年の1月に滞在中のイタリアで聞く。高知新聞の取材に、「村社会が私のテーマ。日本民族の根源的な思い出として書ければいい・・・」と、語っている。授賞式には、選考委員・渡辺淳一、直木賞作家・宮尾登美子とともに母・美代子の姿もあった。高校卒業と同時に家を離れ、奈良、ミラノで学び、東京では定職に就かず、母には心配を掛けてばかりだっただけに、母子ともども喜びはひとしおだったと思われる。

『山妣』の帯には、「業深き男と女に荒れ狂う魔物。山妣伝説の扉が開かれた――明治末期、越後の豪雪地帯を舞台に、旅芸人、遊女、又鬼(またぎ)、瞽女(ごぜ)、山師らが織りなす凄絶な愛憎劇。未曾有の大作!」とある。坂東は、すでに二度直木賞候補になっており、今回は作者、版元とも受賞への期待を込めた渾身の力作であった。この作品の担当編集者であった木村達哉は、当時をこう回想してくれた。

「現地取材を実に丹念にする作家だった。『山妣』の舞台は、全く土地勘のない新潟だけに、2年以上取材に時間をかけ、季節をかえて何度も足を運んだ。芝居の場面を書くために檜枝岐(ひのえまた 福島県)へ農村歌舞伎の開演時期に行き、秘境といわれる秋山郷も、数日かけて歩きまわった。民俗学に興味を持ち、関連文献をよく読み込んでから現地取材に向かった。特に、宮本常一、宮田登、それに歴史家・網野善彦の本を読んでいた。仕事に手厳しい作家で、安易な妥協を許さず、著書の装丁一つ取っても、納得いくまで注文を付けてきた。ただ、仕事を終えての酒席では陽気で、近況から作品の構想、高知の思い出など楽しげに話してくれた。土佐の女性らしい酒豪で、日本酒を冷やですいすい飲む姿と、“木村さんは弱いんだから”と笑われたことが印象に残っている」

なお、木村の新潮社同期には『奇跡の歌』などで知られるノンフィクション作家の門田饠将(門脇護53回)がおり、SF評論家の大森望(54回)も元同僚だったという。

タヒチで「生」と「性」を謳歌したハチキン

直木賞受賞後、人気作家として一段と多忙になるなか、2001年刊『曼荼羅道』(文芸春秋)が、柴田錬三郎賞を受ける。戦時下のマレイ半島で、日本人の現地妻となった部族の娘の数奇な生涯をたどる長編だ。講評で黒岩重吾は、「この受賞作には、読んだあとの気迫だとか衝撃、あるいは感動、それから余韻が必要・・・今回は衝撃を受けた」と語っている。

柴田錬三郎は、その生前筆者がかなり付き合い、文学への厳しい見方を実感していた作家だけに、嬉しかった。1975年には柴練原作のNHK人形劇『真田十勇士』の漫画化権をとり、石森章太郎に作画を依頼、1年間高輪プリンスホテルの仕事場に通った。あるとき、ホテルに文藝春秋社から直木賞の候補作が届き、リストを見せていただいた。知り合いの時代小説作家の名前があり、評価をうかがうと、「Tは資料に頼りすぎでまだダメだ。作家は創作力が命」と明快だった。田中角栄の私生活をめぐる『プレイボーイ』誌裏面での猛烈なバトルと、その幕引きの真相に、作家としての気概を感じた。『週刊新潮』の人気連載小説『眠狂四郎』シリーズに登場した、西洋占星術の内輪話も打ち明けられた。

坂東に話をもどすと、2001年に高知県立美術館で開催の合田佐和子(34回)展図録には、アトリエを訪問した上で合田論「焼け跡に舞い降りた死の使者」を寄稿している。2003年には高知新聞など地方紙で、自由民権運動に題材を取った『梟首(きょうしゅ)の島』の連載が始まる。私生活ではすでに1998年からタヒチに移住し、フランス人建築家兼彫刻家をパートナーとして暮らしていた。子どもの頃から南の島にあこがれていたというが、それだけではない。彼女は、「わたしは自分が憎い。鏡で顔を見るのも嫌い・・・」(『わたし』)と語っており、特に高校から大学にかけては、容姿にも才能にも自信喪失気味であった。それが、22歳で行ったイタリアでは、「なんといっても楽しかったのは、町で男によく声をかけられたことだった。・・・“チャオ、ベッラ(別嬪さん)”と声をかけてくる。・・・男たちがウインクしてくる」(『愛を笑いとばす女たち』(新潮社)のだ。

彼女のような丸いぼっちゃりタイプは、欧米人には東洋美人の典型と写る。さらに、おしとやかな態度より、はっきり自己主張する人間が好まれる。坂東はイタリア男性の熱い性的エネルギーを浴び続け、自信を回復したのだ。仏領タヒチへの移住は、南太平洋の楽園とされるその自然だけでなく、そこに住む開放的な西洋人にも惹かれたのだ。

取材で島の自宅を訪問した木村は、「タヒチと言っても観光地でなく、淋しい土地に住み、野菜や果物を栽培、鶏を飼育、魚を獲って自給自足をめざすたくましい生活ぶりに驚いた」という。作家として、都会の喧噪を離れ、自然のなかで人間本来の生き方をさぐりたかったのだろう。奈良女子大の後輩でもある新潮社の中瀬ゆかりは、飲みっぷりをこう語る。

「日本酒でも何でも飲んでいましたが、一番お好きだったのはやはりワイン。ひとりでボトル2本くらいは軽くあけていました。タヒチでは、夕方、自宅の農作業が一段落したらテラスに椅子を出して、冷えたシャンパンを開け、“あー、この一杯のために今日も働いたわ”みたいな言葉が出るくらい好きでした。酔うほどに議論になり、いつも論客のマサコにやり込められました。話題は下ネタから天下国家まで、といっても私とは恋愛とか男性論が中心で、深夜まで飲んだくれていました。料理の腕もプロ級で、ハチキンを絵に描いたような豪傑。まさに「生」と「性」を謳歌。知的で自由な発言、よく笑い、欲望にも忠実な生き様は、私たちの憧れでした」

凄絶なホラー作家にして酒豪、坂東眞砂子(51回)

タヒチで暮らしつつ、2002年に自伝小説『わたし』(角川書店)が刊行される。帯には「衝撃の自伝小説」「心の深淵には、人に対する激しい憎しみと恐怖を抱えた“わたし”が住んでいる」とある。祖母はじめ家族、そしてタヒチでのパートナーなどに関する赤裸々な記述はともかく、高校の学友に対しても「疑似友人」と述べ、憎しみに満ちた記述を連ねている。自伝「小説」とうたい、仮名になっているとは言え、級友にとっては誰を指すか明白であり、身に覚えのない記述に嫌悪感を抱かずにはいられなかったであろう。

高知県佐川町斗賀野で生まれた坂東は、中学まで地元の学校に通い、高校から土佐高に入学、1時間半かけて汽車で通学した。「最後まで“名門校”の雰囲気に馴染むことなく、高校を卒業した」(『身辺雑記』朝日新聞社)とも述べている。

両親が教師と保母という家庭で育ち、小学校では図書室が大好きで『長靴下のピッピ』や『ツバメ号とアマゾン号』、そして漫画に夢中になった。中学ではカミュの『異邦人』に惹かれ、文芸部でも活動、成績も良く仲間のリーダーだった。高校で2年、3年と同級だった八木勝二は、「彼女の印象は、横山大観の『無我』の少女のように茫洋とした容姿で、男子の友人はおらず、女子の友人も浜口や竹崎(現YASUKO HACKIN)に限られていた。『わたし』に書いてあることは、創作が多い。いつの間にか流行作家になり、直木賞をもらった。級友と“すごいねえ。そんな才能があったがか”と、話したことだった」という。

担任だった濱田俊充(理科35回)も、「友だちは少なかったが、浜口知暁とは仲が良く、よく一緒にいた。直木賞作家になるとは想像出来なかった」と語る。その浜口は、かつて筆者に坂東を紹介してくれた画家・阿部だが、「もう彼女のことは話したくない」と語るのみだ。合田佐和子や田島兄弟は、高校時代に美術教師によって才能を見出されたが、坂東の才能は埋もれたままであった。

「猫殺し」に見る坂東の“偽悪”

2006年8月、坂東は日本経済新聞夕刊の連載エッセイに「子猫殺し」を書く。「こんなことを書いたら、・・・世の動物愛護家には、鬼畜のように罵倒されるだろう。そんなことを承知で打ち明けるが、私は生まれたばかりの子猫を殺している。家の隣の崖の下がちょうど空き地になっているので、生まれ落ちるや、そこに放り投げるのである」

掲載直後から、まずネットで坂東バッシングがはじまり、新聞雑誌でも文化人の論評をまじえての集中砲火を浴びる。本人が覚悟した以上の糾弾だった。坂東には『死国』発表以来付けられた「ホラー作家」に加え、「猫殺し」のレッテルが加えられる。かねて坂東は、「私はホラーという横文字の恐怖を書いているのではない、日本人が持っている自然や神に対する畏怖(いふ)感を書いている」と反発してきた。「猫殺し」の真実はなんだったのか。友人で作家の東野圭吾の問いかけに、坂東はこう答えている。「崖というと、断崖絶壁を想像する人が多いけど、実際は二メートル程度の段差。下は草むらやから、落としたぐらいで死なへん。つまり正確にいうと、子猫を裏の草むらに捨てた、ということやね」(「レンザブロー」)。坂東は、人間と動物、特に家畜や愛玩動物との関係を、根元から問いかけるために、「捨て猫」でなく、インパクトのある「子猫殺し」にしたのだ。

ここでも、『わたし』での「疑似友人」への容赦ない表現同様に、「わたし」を“偽悪化”して、「子猫殺し」に自らを仕立て上げている。エッセイでは、あえて自身を悪者にした上で、他者(友人や愛玩動物)への攻撃姿勢を強調、読者に問題提起をしている。

彼女は作家としての年輪を重ね、文壇での評価が定まるとともに、高校卒業と同時に離れた高知の人々を思い出すこともあったようだ。『わたし』が出版されて3年くらいたったある夜、東京にいた高校の同級生・八木のもとに、大学時代の親友から突然電話があり、「銀座の寿司屋で飲んでいる。珍しい人と替わる」とのこと。そして出たのが坂東で、「高知新聞連載の『梟首の島』が本になる。あした新聞社で対談があり、終わったら電話する。会おう」だった。卒業式以来の声だったが、酔ったせいか意外にさばけた印象だったという。だが、翌日待てど暮らせど電話はなかった。取次いだ親友に事情を聞くと、「たまたま寿司屋で土佐弁が聞こえたので、声をかけると坂東さんだった。高知に八木という友人がおるといったら、“同級生じゃ、電話しょう”となった」とのこと。

坂東は2008年には50歳となり、長編『鬼神の狂乱』(幻冬舎)を上梓する。江戸後期に土佐豊永郷で起こった狗神憑きの事件から題材を得て、鎮圧に参加した下級武士と村娘の恋を織り込んである。民間信仰だけでなく当時の社会的背景も織り込んで、完成度の高い楽しめる作品に仕上がっている。いつもながら、本の末尾には郷土史家・公文豪など取材協力者の氏名を、詳細にあげてあった。この年の年末には、タヒチのパートナーとも別れて帰国する。翌年には、高知に帰郷し、鏡川上流の高知市鏡に、イタリアンカフェをオープン。オーストラリアの北東に浮かぶバヌアツにも家を建て、若い夫ケビンとくらす。

高知とバヌアツを往き来しながら、旺盛な執筆活動を続け、2011年には『くちぬい』(集英社)を出版する。高知へ帰郷後に実感した非合理な土地慣行や高齢者による新参者へのいじめ、共同体のために口を閉ざす”口縫い”をテーマに、田舎への愛憎を作品化している。

郷里への想いと「チームマサコ」

2013年、体調不良を訴え、検診の結果舌癌と判明する。高知で治療を続けながら連載を抱え、執筆活動を続ける。やがて、肺にも転移し、末期ガンとの診断が下る。東京での治療を希望し、同年末には、友人・久保京子の車で、東京の病院に移動する。

東京では、新潮社や集英社をはじめ仲良しの編集者・新聞記者・作家たちが女性だけで「チームマサコ」を結成、入院生活を支援した。その様子を、中瀬はこう述べている。

「高知にもどるまで約1ヶ月間のサポートシステムです。病室に付き添い、水分補給にシャーペットを溶かしてスポンジに含ませては舌にのせてやり、買い物やお金の管理も行い、時には泊まり込みました。“死”への想いが渦巻き、たまには爆発したようですが、私には最後までユーモアたっぷりなマサコ節でした。病室は男子禁制で、仲良しの男性編集者にも面会拒否を通していました。やつれたすがたは、見せたくなかったのでしょう」

母やケビンも駆けつけたが、「自分のルーツである高知に帰りたい」との希望で、2014年1月23日に空路高知に搬送された。だが、27日には家族に見守られて、帰らぬ人となった。享年55歳。多くの知人にも、闘病中とは気付かれない間の訃報で、八木は同級生を誘って「坂東の店へ行こう」と、話していた矢先であり、残念だったという。

こうして坂東は、土俗的な信仰と習俗の村社会にみられる人間の業を描いて、直木賞作家としての地位を築いた。さらに、古代王朝や自由民権運動を舞台にした歴史ロマン、明治以降の日本のアジア・太平洋進出を庶民の立場から捉えた社会派小説など、新ジャンルに挑戦、時代・舞台を重層的に交錯させ、劇的な結末に導き、読者を魅了し続けた。豊富な海外生活をもとに、あっけらかんとした性描写や、愛を笑い飛ばす性への賛歌は、カトリック・儒教そして近代市民社会のモラルへの挑戦でもあった。差別・戦争・原爆・原発事故にも、強い関心を寄せていた。

1993年の『死国』から、2013年絶筆となった『眠る魚』(集英社)まで、わずか20年ばかりの間に40冊余の多彩な小説を送り出している。早すぎる死に対し、ひところ女流ホラー作家として併称された篠田節子は、近作の『隠された刻』(新潮社)、『朱鳥の陵(あかみどりのみささぎ)』(集英社)、『くちぬい』(集英社)をあげ、「内容の充実に加え高い緊張感とダイナミズムは失われていない・・・老成、円熟には無縁の熱量に圧倒される」(朝日新聞2014.4.13)と、最期まで衰えなかった創作力を追憶している。

未完の絶筆長編『眠る魚』の編集担当だった今野加寿子は、坂東が書き残した「故郷の土地は、私の最後の砦」「原発事故のもたらした最大の精神的被害は、日本人の土地に対する信頼の消失」を紹介。「2014年1月。余命宣告を受け、最期を迎える場所として向かったのは、土地と家屋を所有する他ならぬ高知だった。自力で歩くこともままならない状態で、看護師同行のもと飛行機に乗る」と述べている。(『眠る魚』解題)

坂東の作品に関しては、既刊以上に望むことはない。ただ一つ、円熟期を迎え再度執筆して欲しかったのは『わたし2』である。余命を知ってからの郷里土佐への想いが伝わるだけに、土地だけでなく級友はじめ土佐の人々への想いも、改めて聞きたくなった。

元防衛大臣・中谷元から防衛問題を取材

本稿執筆後に、<2014年に東京で開かれた「坂東眞砂子さんを偲ぶ会」に、土佐高同級生の中谷元代議士(元防衛大臣)が出席し、心のこもった挨拶をしていた>との情報が、知人の編集者から寄せられた。同級の男子とは交流がなかったと聞いていただけに意外で、叔父の浅井伴泰(30回)に問い合わせると、国会開期末で多忙な7月17日に、中谷元ご本人から電話をいただいた。以下が、その概要である。

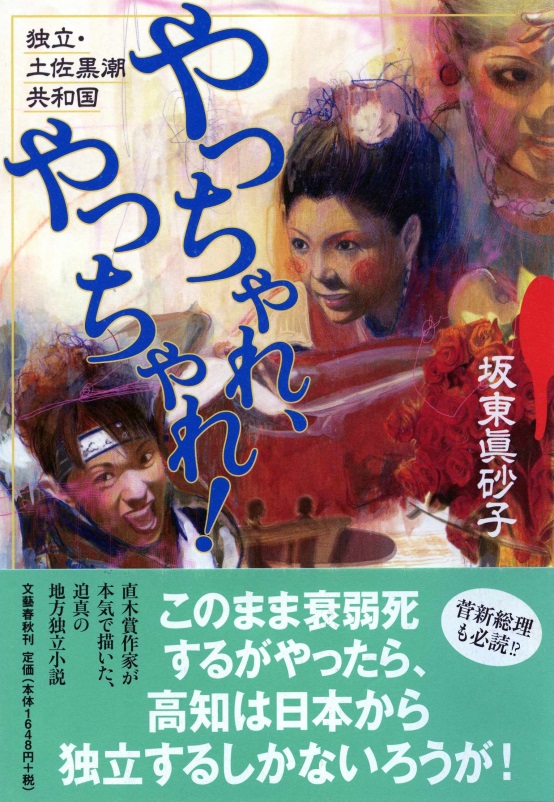

「坂東さんは、2008年4月から11月まで高知新聞に『やっちゃれ、やっちゃれ!―-独立・土佐黒潮共和国』(後に文藝春秋刊)を連載した。その中で防衛問題も扱うので、きちんと勉強したいとの申し出だった。執筆に先だち、二、三度お会いして率直な意見交換をおこなった。卒業以来の再会で、国家防衛への考え方には相異もあったが、熱心な取材ぶりが印象に残っている。人気作家となってもよく資料を収集、異論もふまえ、独自の小説世界を創作している姿に接しただけに、急逝が残念でならなかった」

合田や田島兄弟が新聞で話題に

“素顔のアーティスト”で紹介した人たちが、「新聞に出ちょった」との情報が西内一(30回)などから、次々と寄せられたのでお伝えしたい。

まず、7月3日の日本経済新聞文化欄で、美術評論家・勅使河原純は、連載「マドンナ&アーティスト十選」の一人に、合田佐和子「ベロニカ・レイク」選んでいる。勅使河原によれば、「美女狩り」で有名な合田が選んだ妖艶なマドンナが、1940〜50年代のアメリカで、男を惑わす宿命の女のレッテルを貼られたベロニカで、「合田にとっては一分のスキもない悪女こそ、もっとも心許せる女神だった」と述べている。

7月5日の朝日新聞夕刊「古都ものがたり・京都」には「田島征彦が絵本にした祇園祭」の記事が大きく掲載された。40年以上前、絵本『祇園祭』に着手したころの田島はまだ無名で、取材は難航したが、3年間かよって仕上げる。「きらびやかだけでない、祈りや鎮魂、情熱といった人間の根源を揺り動かすものがいっぱいあった。それを染めた」と、語っている。この絵本は、ブラティスバラ世界絵本原画展で金牌を受賞、ロングセラーになっている。

この翌日には、全国紙の全面を使った「越後妻有・アートの夏」「大地の芸術祭」開催告知が出た。メイン会場の一つが「鉢&田島征三 絵本と木の実の美術館」で、廃校を舞台にオブジェで構成した“空間絵本”の写真が掲載してあった。やがて本人から、山裾に出来つつある巨大オブジェ「マムシトンネル」の写真が送られてきた。7月29日からは、いよいよ「越後妻有アートトリエンナーレ2018」が始まる。夏休みの旅行に、ぜひ子ども連れで訪ねたい芸術際である。それに合わせて、マムシ絵本『わたしの森』(くもん出版)も刊行されるので、内容をちょっぴり先行公開しよう。

なお、最初に紹介した倉橋由美子(29回)につき、今ベストセラーを連発中の下重曉子との出会いを書き漏らしたので、『うきぐも』14号(30年卒Oホームクラス誌1990年刊)から再録する。下重は筆者と同年の旅仲間で、高知に案内したほか海外も含めてよく旅に出かけ、自宅にも往き来した。連れ合いは、元テレビ朝日の温厚な記者である。

「1989年6月23日、先輩の倉橋由美子さんに、旅仲間の下重曉子さんを、神楽坂でお引き合わせする。ともにファンで、紙上でたがいの作品にラブコールを贈っていたが、会うチャンスがなかったとのこと。会った瞬間から意気投合、肝胆相照らす仲となる。特にお二人とも、結婚談義がケッサクだったが、オフレコである。この日たまたま上京中の福島清三先輩(29回)から電話があり、途中から合流する」(「平成元年出版ヤクザ行状記」) 坂東眞砂子 著 『やっちゃれ、やっちゃれ!』

[独立・土佐黒潮共和国]<文藝春秋単行本>を読んで

中城さんの記事を読んで、2年前に記したものを引っ張り出しました。

『山妣』で直木賞を受賞した、既に亡き高校の同窓生が五年ほど前に、地方を蔑ろにする中央政府が露骨にし始めた“国家主義”に憤慨して著したと思しき小説を読んだ。当然ながら、今や殴り合いの喧嘩の様相を呈してきた“沖縄問題”をも意識して書かれた作品だ。

これまでに『男たちの大和/YAMATO』&『大日本帝国』['82]、『武士道残酷物語』['63]、『龍馬伝』、『祖谷物語 -おくのひと-』、 『ラブ&ピース』&『映画 みんな!エスパーだよ!』の映画日誌などでその名を記して言及してきているが、「同世代で、同じ学舎に過ごしたことも作用しているのか、かねがね自分の思っていることと符合してい」る作家だから、本作においても凡そ政治的中立などというナンセンスなまやかし言葉とは対極にある挑発的な物語が展開されているのだろうと予想していたら、思わぬ糖衣にくるまれていて、いささか呆気にとられた。あろうことか、同じ郷土出身作家である有川浩の作品を想起させるような緩くふわふわしたキャラクター造形と文体に、坂東眞砂子作品とは思えない気がした。

とはいえ、そこは坂東眞砂子だから、“第一部 独立”の早々から、政治的立ち位置を明確にしている。ドキュメンタリー作家のマイケル・ムーア監督が『シッコ』で取り上げていたキューバに関して「自給率百パーセント…「ソ連の衛星国だった頃のキューバは、食糧もエネルギーもソ連に依存していたがよ。けんど、ソ連の崩壊後、供給は絶たれ、さらにアメリカに経済封鎖され、突如として生存の危機に晒されたわけよ」 食糧を作ろうにも、石油がないからトラクターは動かない、化学肥料も作れない、餌とワクチン不足で家畜は次々と死んでいく。日用品、医療品などの欠乏はいうまでもない。そこでキューバ政府は、国の方向を転換した。都市の空地は残らず野菜畑に変えた。国民には肉食から菜食への転換を呼びかけた。野菜は無農薬、有機肥料で栽培することにした。脱ダム宣言をして、森に木を植えた。それによって、海に流れこむ川の水量を回復させ、魚を増やし、漁業の活性化を狙った。エネルギー源としては、小水力発電と太陽光発電、生物資源発電に取り組む一方、石油を使う車ではなく、自転車を奨励した。医療品不足は、鍼灸や薬草で解決する。外来物資に頼らず、自給によって自立し、外貨は観光で稼ぐという方針を打ち出して、見事、国を再建した。」(P30)と記してあったことが目を惹いた。土佐黒潮共和国も基本的にこのイメージで描かれていた気がする。

また、「歴史にはとんと疎い。守備範囲はせいぜい日本の戦後以降だ。…腹芸というのは、古今東西の政治家たちが磨いてきた芸に違いない。単純実直さで選挙民を掴んできた智彦には苦手な芸だが、楢崎(自由民党党本部幹事長)の意味するものはわかった。…東京という一千万都市で政界を牛耳る者たちにとっては、高知の問題は、全国四十七ある都道府県のどこにでもあることで、ことさら高知にこだわる必要はない。…そんな中で高知により多くの予算をもたらすには、中央政界でのし上がるしかない。そう思って、ひたすら我慢と滅私奉公でここまでやってきた。滅私奉公をしている限り、智彦は、自分は真実一路の政治家であると自認することができた。その滅私奉公の先が、国であっても、重鎮の政治家であっても、高知の選挙民であっても、意に介することはなかった。なにしろ、この自認こそ、智彦の強みであったから。」(P100〜P101)と描出され、「俺は、日本の一地方に投げられた、ただの棄て石に過ぎなかったのか……」(P347)と党本部と訣別し、「――百々智彦元日本国国会議員が、黒潮共和国で新党『黒潮の会』を立ち上げました。今後、国内の政党政治の樹立を目指していくとのことです」(P351)と報じられることになる政治家 百々智彦は「議員生活が長くても、演説は一向に上手にはならない。その朴訥さがいいという支持者もいる」(P206)とも描かれており、その造形は、巻末の謝辞にも明記されている現防衛大臣の中谷元(当時は元防衛庁長官)から得た人物像を元にしていると思われるのだが、彼もまた高校の同窓生なので非常によくわかるような気がした。

五年余り前の民主党政権下で刊行された作品だが、東日本大震災前の時点ながら「…見込みがあったら、今の大変さもたいしたもんには思えん。…まっこと。一番、滅入るがは、お先真っ暗いう状態やきのおし」(P111)とか、「大勢の人を巻きこんで、物事を動かそうとすると、それぞれの思惑が入り乱れて、混乱する。よほど自分の行き先を見据えていないと、いつか人々の思惑に搦めとられてしまう」(P117)といった世の中の先行き不安と指導的立場にある為政者の混迷が綴られていたが、現実の日本では一向に改善の兆しがないどころか、震災以降さらに状況が悪化しているように感じた。

いや、震災以降という紋切り型の区分けよりも、僕自身の感覚ではむしろ政権交代を繰り返すたびに悪化の一途を辿っていると言ったほうが実感に近い気がする。もっと言えば、国政選挙を重ねるたびにという感じだ。どうしてそうなってきたのかという点についての自分の想いと重なるところがあったのが「(黒潮共和国代表[元県知事]浜口)理恵子は、ほとんどのスキャンダルは、大衆意識を枝葉末節に向けるためのものだと思っていた。ほんとうに注意を向けるべきは、日本政府と大企業の癒着とか、国民生活の実質的豊かさの貧困とかであるはずなのに、恋愛沙汰や末端分子の裏金とかで大騒ぎしている。そんな動きを誰かが操作して作りあげているわけでもないだろうに、日本はいつの間にか、肝心のことには目を向けずに、枝葉末節に大騒ぎする国になってしまった。この大きな汚濁の流れは(独立をしても)押し寄せてくる。」(P158)との一節だった。

そうは言っても「大衆は、夢を見ている間は熱狂する。どんなことにもついていく。しかし自分の足許が危うくなると、指導者を糾弾しはじめるものです。第二次世界大戦中、ことにその当初において、日本の国民の多くは勝利に熱狂した。行け行けムードだった。ところが戦争に負けたとたん、戦争に突入したのは、軍部による独裁のせいだったという見方が主流になった。一時的にせよ、自分たちも戦争に熱狂したことは忘れてしまいました…大きな改革を行う指導者は、独裁者だというレッテルを貼られる覚悟が必要だということです」(P164)との辻篤太郎内閣庁代表(庁代表会議進行役)の浜口共和国代表に向けた言葉に出会ったりすると、大きな勘違いであって、ポピュリズムへの警戒を装ったこういう追従が最もたちが悪いと感じつつ、まさにこれと全く同じような追従が現在の安倍内閣のなかで繰り返されている気がしてならなかった。

また、富良野GROUP公演『屋根』の観劇ライブ備忘録にも引用した「(高知県が独立して)電気洗濯機を使わなくなって以来、手洗いは日課となっている。新村人たちは洗濯が辛いと文句をいっているが、房江にとっては子供時代に戻っただけのことだった。 洗濯機も掃除機も冷蔵庫もテレビも、あの頃の村にはなかった。戦後、それらを村人が買えるようになった時、こんな楽な機械があるかと感嘆したものだった。しかし、なくなってしまえば、元の暮らしに戻るだけだ。あの便利な機械に囲まれていた頃は、夢だったのかもしれないと思いもする。 いずれにしろ、人生はどこか夢のようなところがある。歳を取るにつれ、過ぎた遠い過去の記憶は曖昧となり、夢のように朧気になってくる」(P174)といった一節に出くわすと、日ごろ政治など自分には関係ないと思いがちな庶民の生活がいかに政治によって左右されるものであるのかが端的に表われるのと同時に、状況は政治に翻弄されようとも、生きていく力の根っこのある人々の逞しさというものを舞台公演『屋根』の根来夫妻に覚えたのと同様に感じないではいられなかった。機械化やヴァーチャルの進歩が損なってきたものの核心部分というのは、この逞しさに他ならないように思う。

そして、房江に遠い日の川上源治との出会いを思い出させた新村人たるデザイナー佐竹の「町で働いていた頃は、町の暮らしが当たり前になっていたんです。腹が減ったらコンビニに入り、喉が渇いたら自販機でジュースを買って飲むのが普通だった。だけど、田舎の何もない暮らしに入ると、またそれに慣れる。腹が減ったら、自分で料理して食べる、喉が渇いたら、流れている水を飲む。刑務所に入れられたら、やっぱりそこの暮らしにも慣れてしまうんでしょう。環境とは恐ろしいものだと思いますよ。いや、怖いのは環境に慣れることだけじゃない。環境の強制する考え方にも慣れてくることです。町に住んでいた頃は、虫が一匹、部屋にいるだけで、ぎょっとして殺虫剤を振りまいていた。虫を殺すのは普通だった。あのままだと、いつか人も虫けらみたいに思えてきて、弱い者は殺してもいいという考えを持ったかもしれません」(P176)との言葉に、慣れへの警戒と抗いというものが、僕にケータイ所持やアマゾン利用、株取引などを遠ざけさせているのかもしれないとも思った。思えば、世間で大当たりしたからというだけで『ポセイドン・アドベンチャー』['72]や『タワーリング・インフェルノ』['74]、『ジョーズ』['75]などを公開時には観に行かなかった“若い頃からの天邪鬼”が出発点なのだろうが、とにかく大勢に流されることが嫌いだった。クレジットカードショッピングや百円均一店の利用なども敢えて遠ざけていた記憶があるのだが、こちらのほうは、いつの間にか取り込まれてしまっている。

田舎暮らしの世間の狭さが嫌で東京の大学進学を望んで果たしたのに、就職活動の会社訪問をするのが嫌さに都落ちを余儀なくされるままに郷里を二度と離れることなく暮らしてきているが、「村に人が増えると、噂話も輪をかけて盛んになる。テレビや新聞がなくても、村の出来事は口づてに伝えられていく。陰口、非難といった厭な話もあるが、知り合いの安否や役立つ生活情報など、知っておいてよいことも多い。良くも悪くも、噂話、立ち話、通りがかりの挨拶などがあちこちで聞こえるのは、瀕死状態だった村に、血が流れはじめたことを示していた」(P122)というような地縁社会の効用と近所付き合いの重要性を認知しつつも、それに馴染む感覚は今だに得られないでいる。最後は高知に拠点を構えていた坂東眞砂子は、果たしてどうだったのだろうなどと思った。著作などを通じて感知している彼女は、僕以上に変わり者で気骨があるのだが、本作は、有川浩の作品を想起させるような軽みを以て始まりながらも、そのような彼女の著作に相応しいものになっていた気がする。

日本の中央政府の地方を顧みずに食い物にする中央集権体制への反発があればこその最低位県独立譚なのだろうが、国としての独立を扱えば自ずとついてくるのが、昨今きな臭くも喧しい憲法問題だ。実に本丸は“ヒト・モノ・カネ”を地方から吸い上げる中央主権以上に、むしろこちらだったかと思わせる展開になっていた。『第一部 独立』の最後に設えられた場面は、よさこい祭り国際大会を併せた憲法発布の公式発表で、その前段には、日本国憲法を強く意識した黒潮共和国憲法前文(P192)が掲載されていた。坂東眞砂子は、理恵子にスピーチで「国根幹は憲法にあります。ただ憲法を作るのは、国民の一人一人です。憲法は一度決まると永遠に崇めたてるものではなく、皆でおかしいところ、不備なところを修正していく気持ち、みんなでより完成度の高いものに創りあげていく気概を忘れてはいけないと思います」(P206)と語らせているように改憲絶対反対派ではないからこそ、いかにも翻訳調の現行日本国憲法を修正するならば、先ずはこの前文だろうとの思いで黒潮共和国憲法前文を記していた気がする。

そして、肝心の9条問題については、「(黒潮共和国の)憲法審議の最大の問題は、戦争放棄か否かとなった。日本国が憲法で戦争放棄を謳ったがために、安保条約でアメリカの保護を求め、言いなりとなってしまったという意見があったが、すでにアメリカは日本を基地化しているし、これといった産業も国力もない黒潮共和国に興味を示すこともないだろう。だいたい軍事費に充てる予算もないからと、戦争放棄を踏襲することにした。もっとも、戦後日本の再軍備の隠れ蓑となった集団的自衛権に関しては明確に否定しつつも、自衛権は認めることになった。軍隊は持たないままでの自衛権なので、果たして意味があるのかという声もある。しかし、自国を武力によって侵略された場合でも、なされるがままになれ、と憲法で謳うことは、国としての尊厳と自立を失わせる。国も個人も、自分の身は自分で守るというところに立脚しなくてはならないのだから」(P189)としていた。

僕もロジック的には“改憲絶対反対派”ではない。だが、本作にも「国民保護法を含む武力攻撃事態対処関連三法が成立したのは十年前。有事法制に関しては、戦時中の政府の国民管理体制の再来に繋がりかねないとして批判はあったが、ニューヨークの同時多発テロ事件によって、テロに対する国内不安に後押しされた形で国会を通過した。翌年には、さらに具体的な法整備が整えられ、有事関連七法が成立、施行された」(P236)と記されているように、2001年の同時多発テロ事件の後、2003年から2004年にかけて一気に法制化が進んだ時期に強い危機感を抱いた覚えがある。そのことについて、2005年に観た日本映画『カナリア』をめぐる談義のなかで「僕は、日誌を綴り始めた二十年前からも、日誌のなかで政治について書いたりはしてましたが、時事的な政治問題や現政権批判みたいな生臭さはずっと避けていました。自分の映画日誌は意識的に時事的なところから離れてたんです。ですから、ちょっと迷いつつも、そうではない方向に踏み出した日誌は 記憶に残っていて、米英のイラク攻撃支持を日本政府が表明したことに否の意思表示をした『ダーク・ブルー』の日誌でした」と発言していることを、辺見庸の著した『自分自身への 審問』の読書感想に記したりもしている。

だが、現在は、当時以上に由々しき事態になっていて、この小泉政権時の対米追従路線が、遂にはアメリカの求めるリバランスに沿うために必要な改憲を現職首相が企図して、アメリカからの圧力に対して唯々諾々となっているように見える。『日本のいちばん長い日』の映画日誌にも記したように、僕には「いくらアメリカが「ショー・ザ・フラッグ」などと脅してきても、「それができない第9条を日本国憲法に置いたのは、連合国と言いながらも実はアメリカ単独だった占領軍司令部でしょう」と切り返し突き付けられる“世界中のどの国も持っていないワイルドカード”を、そんなこと(目先の利権目当て)のために自ら棄ててしまうのは、どう考えても愚の骨頂としか思えない」。

ひたすら国内の政権批判から目を逸らせるための最も下品な常套手段として、相互にあれだけ挑発の応酬を重ねていた日韓の現政権なのに、アメリカが要求してきたら、掌を返してたちどころに慰安婦問題に関する政府間合意を臆面もなく交わしたりするところに、そのような情けないほどの対米従属の性根が如実に表れている気がしてならない。そういう文脈のなかで唱えられている“首相の改憲発言”なればこそ、改憲の側には与しようがなくなるわけだ。

坂東眞砂子が「結局、「テロとの戦い」により、日本も含む世界の主要国は冷戦以後の「新しい戦争」という遊び道具を発見したのだろう」(P273)と記していたようなことが核心なのだろう。ここにいう“遊び”には「生活必然を越えた」とのニュアンスによる金儲けや功名心のようなものが託されている気がする。そんなことによって膨大な数の人の命が奪われ、リスクに晒され、困窮に至るとともに、まさにそれによって利得をものにする人々を生む“道具”としての戦争に向かう途を拓いてはならないと思う。

そして「自衛隊が介入し、国庁を占拠しても、人々の暮らしはさほど変わっていない。そのこと自体が、ゆかりには不気味に思える。このまま自衛隊が治安維持の名目の下に静香に居座りつづけ、人々がそれに慣れていったら、それはアメリカ軍の基地が領土に居座りつづける日本のミニチュア版になるだけのことだ。黒潮共和国の独立なんて意味のないことになってしまう」(P266)とのくだりに、改めて“戦後日本の独立”とは果たして何だったのだろうとの思いが湧いた。

また、日中戦争に係る柳条湖事件やベトナム戦争に係るトンキン湾事件にも通じるような口実工作を仕掛けての“日本政府の自衛隊による黒潮共和国進駐”という顛末に至る物語を『第二部 騒乱』で展開させつつ、そのなかで報道が果たし得る役割を非常に印象深く描いていた点に、昨今の報道メディアの体たらくに対して喝を入れているような読後感が残った。こういった謀略が働くと一気に事態が急変するのは、いつの時代も変わらず、それゆえにイラク戦争に係る同時多発テロ事件にも自作自演の謀略説が絶えなかったりするのだろう。だからこそ、本作の主人公を高知新聞社の枝川ゆかり記者にしているのだと思った。

音楽・演劇から前衛美術まで個性派揃い

作曲家・平井康三郎や「踊る大捜査線」の北村総一朗

卒業生で初めて芸術の道に進み、東京音楽学校(現東京芸術大学)を卒業、作曲家として大活躍をしたのが、平井康三郎(5回、1910〜2002)である。「不盡山(ふじやま)をみて」「大仏開眼」「平城山」「ゆりかご」から、「スキー(山は白銀・・・)」など五千曲を作曲、東京芸術大学の作曲科教授として後身を育成、故郷いの町には、平井康三郎記念ギャラリーができている。平井の音楽家としての才能をいち早く認め、父親を説得して音楽大へ進学させたのは三根圓次郎校長である。その経緯は拙著『三根圓次郎校長とチャイコフスキー』((向陽プレスクラブ刊)に述べてある。本年4月には、NHKラジオ「うたのふるさと散歩 平井康三郎記念ギャラリー」に、長男でチェリストの平井丈一朗が登場、生い立ちや土佐中での三根校長・ヴァイオリンとの出会いを語っていた。

その後、日本を代表するような音楽家は生まれていないようだが、現在東京芸大大学院オペラ専攻に上久保沙耶(89回)がおり、今後に期待したい。

俳優では、1997年にフジテレビ「踊る大捜査線」の神田総一朗署長役で大人気となった北村総一朗(29回、1935〜)がいる。このドラマが東宝で映画化されたのに続き、テレビドラマ「京都迷宮案内」では文学座で同期だった橋爪功と共演、北野武監督『アウトレイジ』で巨大組織会長を演じるなど、コミカルな役からコワモテまで自在に演じ、今も引っ張りだこだ。バラエティ番組やCMでもよく見かける。

舞台でのキャリヤは長く、筆者が初めてその演技を見て魅了させられたのは、高校時代である。1952年に高知市中央公民館で行われた「土佐中高校舎落成記念 芸能発表会」での『俊寛』で、悲壮感漂う主役を演じていた西内総一郎が、若き日の北村であった。この発表会では、新聞部もプログラムの編集に協力したので、よく覚えている。高知大農学部に進むが演劇に打ち込み、1961年には上京して念願の文学座研究生となる。同期には、橋爪のほか樹木希林などがいる。その後、劇団雲を経て劇団昴に所属、テレビにも「竜馬がゆく」「太陽にほえろ」などよく出演し、貴重な存在であったが名脇役に留まっていた。それが、「踊る大捜査線」で一挙に人気爆発、スターとなった。この間、高校時代以来の夢である新劇の舞台から離れることはなく、本年8月の劇団昴『無頼の女房』公演では、演出家として若い団員を率いて、坂口安吾夫妻の葛藤を上演している。新劇界の最長老の一人である。名前は、西内から北村総一郎になり、さらに「踊る大捜査線」の神田総一朗にちなんで今は総一朗だ。

ミュージカルや演劇の世界では、演出・振付けの分野で顕著な業績をあげてきた人物に、竹邑類(35回、1944〜2013)と北村文典(39回、1946〜)がいる。

竹邑は土佐中時代からモダンダンスを習い、明治大学仏文科に進む。ダンスのグループを結成し、愛称ピーターで親しまれる。大学を中退してダンサーとなり、ミュージカル「屋根の上のヴァイオリン弾き」に、初代ヴァイオリン弾きの役で出演する。1970年に自らミュージカル劇団「ザ・スーパー・カンパニー」を結成、銀座・博品館劇場の公演には、土佐高同期の小松勢津子などに誘われて筆者も駆けつけ、ミュージカルを初めて楽しんだ思い出がある。ミュージカルの開拓者・挑戦者も、この頃には演出家・振付家の第一人者となり、宝塚歌劇・NHKの歌謡バラエティ・映画『陽暉楼』等で大活躍、坂東玉三郎・平幹二朗・水谷八重子などの名優から信頼され、その舞台の演出・振付けを任されていた。2013年にガンで逝去。著書に、若い頃に新宿で出会って以来の三島由紀夫との交流を綴った『呵呵大将 我が友、三島由紀夫』(新潮社)がある。

彼の劇団で育った俳優に萩原流行(ながれ)がいたが、2015年にオートバイで走行中に警視庁護送車と接触事故を起し、転倒死亡した。事故の原因に不信を抱いた夫人の依頼で訴訟を担当した弁護士が堀内稔久(32回)で、護送車の運転不注意であることを裁判で明らかにした。

もう一人の北村は東宝の演劇部に所属し、主演・森光子のでんぐり返りが話題を呼んだ「放浪記」などの演出で知られる。大学は関西学院大学社会学部だが、在学中からフランス・ナンシーの「国際大学演劇祭」に日本代表で参加するなど、演劇に取り組んだ。東宝では、菊田一夫や北条秀司の演出助手を経て、主に時代劇・喜劇の演出にあたってきた。東宝演劇をささえる重鎮である。

世界の先端をめざした前衛芸術家・高郫元尚、柳原睦夫

美術界で特筆すべきは高郫元尚(16回、1923〜2017)の活躍で、高知で世界の前衛美術の最前線に立ち、生涯新作への挑戦を続けると同時に、教育者として人材育成にあたった。90歳を超えても創作意欲を持続し、2017年6月高知県立美術館で「高郫元尚新作展−破壊COLLAPSE−」が始まって間もなく逝去した。1956〜88年まで土佐高で美術教師を務めたが、「面白いことをやれ、人のやることをやるな」と呼びかけ、「ぼくが見て面白いと思うもの、変わったもの、見たことのないものを見せた」(日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ)と述べている。この教えを受け、すでに紹介した合田佐和子や田島征三・征彦が巣立っていった。合田の両親には、美大への進学を自ら説得している。

高郫は香美町の生まれ。土佐中時代には数学、特に幾何が得意で、早稲田大学専門部建築科に入学、ロシア・アバンギャルドなどに触れ、翌年には東京美術学校(現東京芸術大学)彫刻家に転じる。ところが戦争激化で、彫刻制作にも大和魂を強要され、同級の岩田健とともに反抗、やがて学徒出陣となる。この岩田は、温厚な人格者で後に母子像彫刻の第一人者となり、筆者は大阪の公文教育会館ロビーに飾るブロンズ像「本を読む母と子」を依頼、1989年に完成したが、高郫と親友だったとは、全く気付かなかった。

戦後、高郫は美大に復学して卒業、中学教師の職につき、モダンアート協会に入る。やがて帰郷、1953年の県展に出品するが、なんと落選している。翌年、東京でのモダンアート展で新人賞を受賞し、ようやく認められたようだ。高知モダンアート研究会を結成、1956年から土佐中高教師となる。浜口富治たちと「前衛土佐派」をつくって活発な制作・発表を続け、中央の美術界からも注目される。1965年の京都国立近代美術館への出品作が内外の美術関係者から評価され、抽象美術の先駆者が集まる具体美術協会にも参加、翌年ニューヨークで開催された「第1回ジャパン・アート・フェスティバル」に出品、渡米する。

高郫は関西・東京からは距離を置き、高知にいたほうが美術界の動向がよく見えると述べている。また、前衛美術の中心地アメリカは絶えず意識し、晩年になってもいつでも対応出来るよう英語力の持続に努めていたと聞く。想いがかない、2013年にニューヨークのグッゲンハイム美術館から出品依頼があり、90歳になっていたが会場へ出向いた。高郫の作品については、このHPに山本嘉博(51回)が「高郫元尚先生逝く」(2017.10.12)、「追伸」(11.02)を掲載しているので、ご覧いただきたい。美術教師であるとともに、生涯自ら新作に挑み、芸術家としての生き様を最期まで見せ続けた希有なアーティストであった。

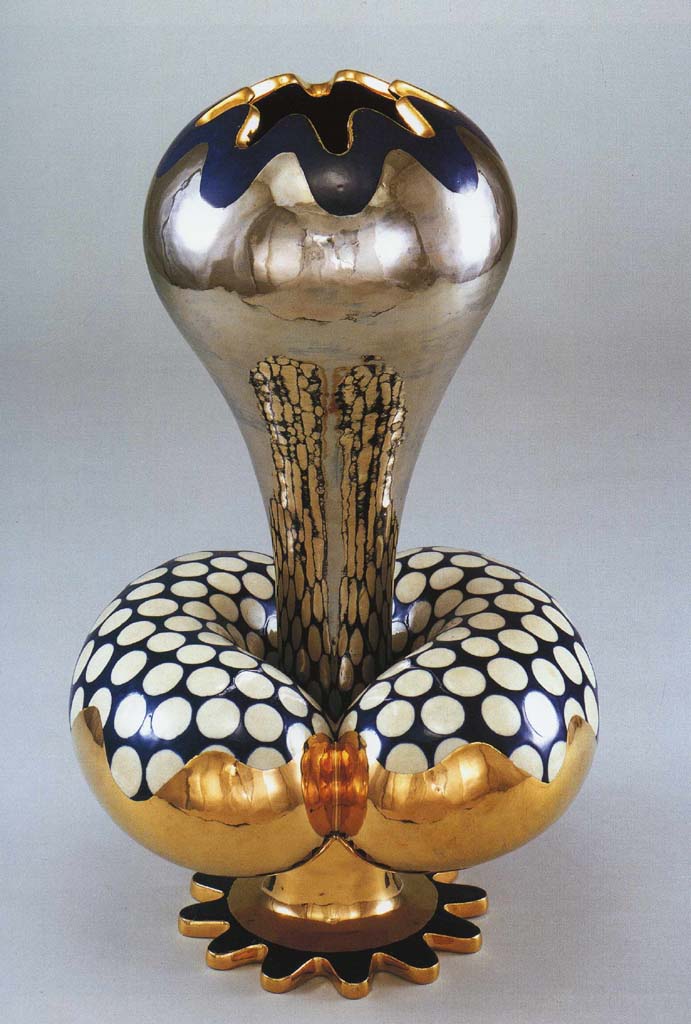

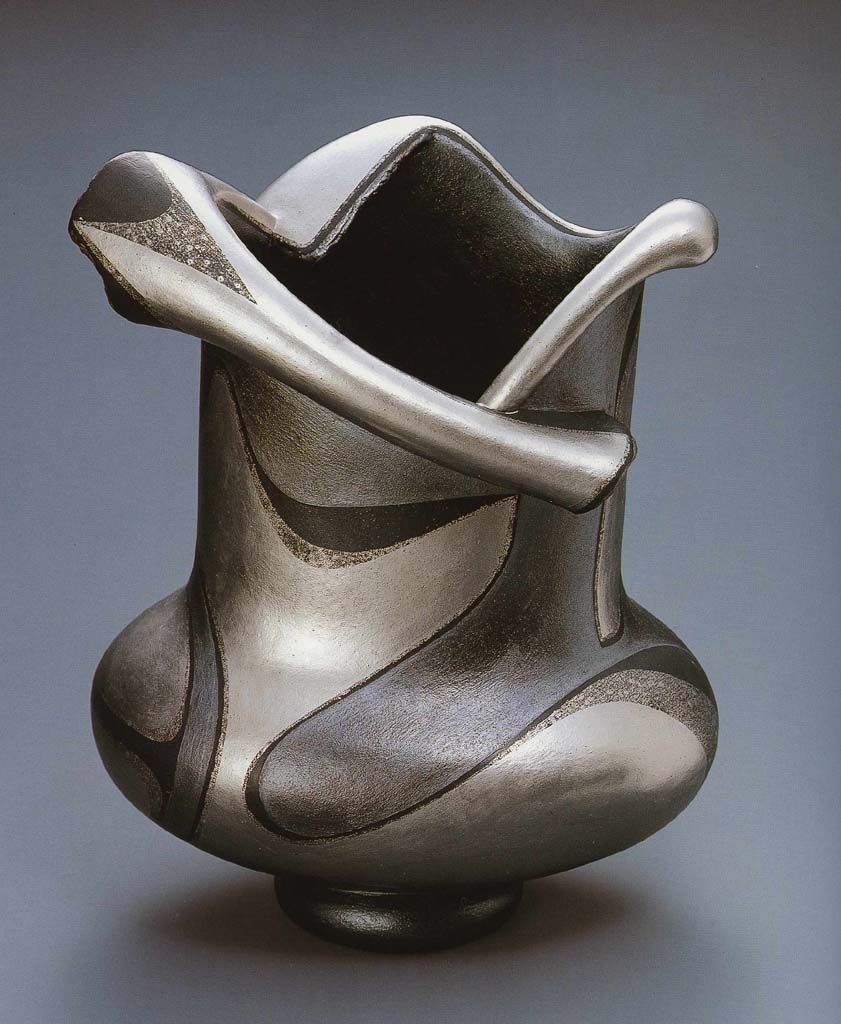

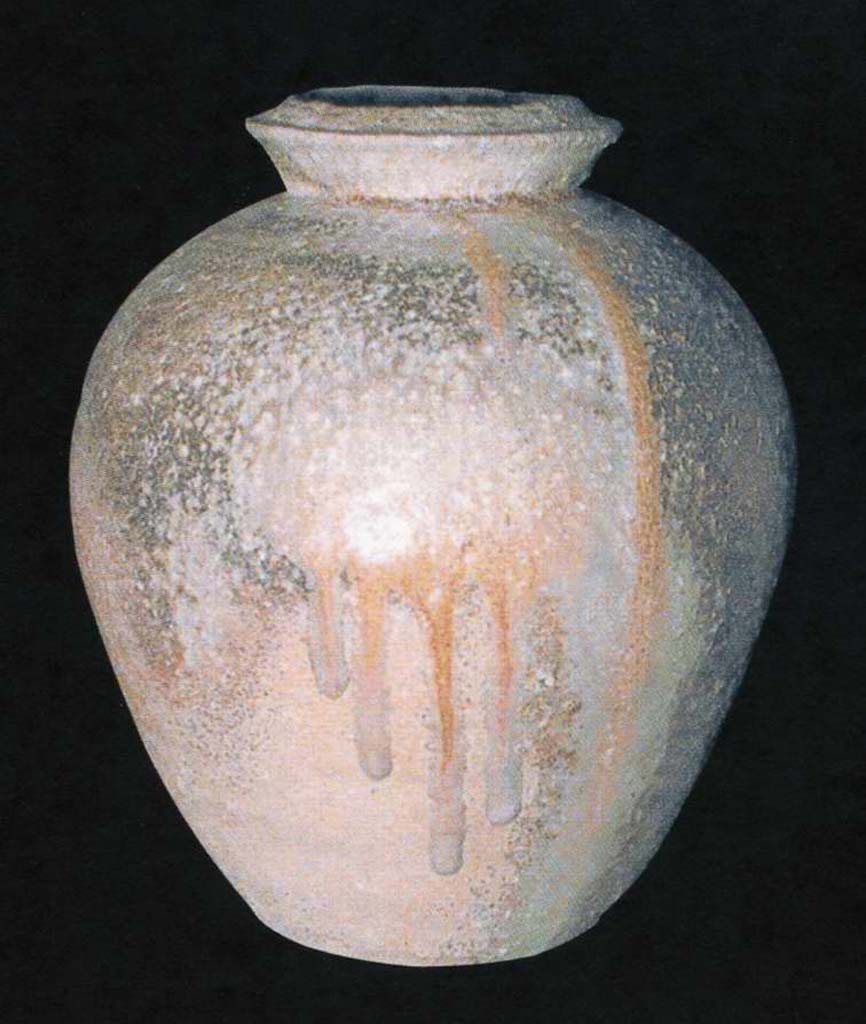

前衛美術の世界で、もう一人の先駆者が現代陶芸の代表的作家で、大阪芸術大学名誉教授の柳原睦夫(28回、1934〜)である。戦争直後、高知市内の旧家で育った柳原は伝統文化とアメリカ文明のはざまで成長、土佐中に入学する。絵を学ぶ進路をさぐるため、知人の紹介で京都市立美術学校長の長崎太郎を訪ねたことから、同校へ進学する。工芸科で近代陶芸の大家・富本憲吉に学ぶが、前衛美術に魅了され、モダンアート展に出品、彫刻的な造形や抽象表現主義的な作品に取り組む。さらには金や銀のラスター釉を使った装飾性豊かな陶器を経て、縄文式・弥生形壺と称する新作まで、独自の挑戦を続けている。

この間、1966年にワシントン大学に招かれて講師を務めたのを皮切りに、再三アメリカの大学で陶芸指導を行うなど、国際的な活動を展開する。日本では、大阪芸術大学教授となる。高知のモダンアート研究会とも交流、1961年の「柳原睦夫・高郫元尚二人展」はじめ個展も高知大丸などで開催、2003年には高知県立美術館で「柳原睦夫と現代陶芸」展が開催された。近作について、壺の「中の力が形をつくる。空っぽの意味をどうとらえるか」と、語っており、東洋の禅への回帰ともとれる。田島征彦同様に、若い頃から関西美術界の重鎮・木村重信に眼を掛けられた一人だ。

絵本・漫画・陶芸・ゴリラ画家からフィギュアまで

美術の分野には、まだまだ個性豊かな異色のアーティストがいる。絵本の西村繁男(40回、1947〜)、漫画家の黒鉄ヒロシ(竹村弘 41回、1945〜)、陶芸の武吉廣和(43回、1950〜)、画家の阿部知暁(旧姓:浜口 51回、1957〜)などである。

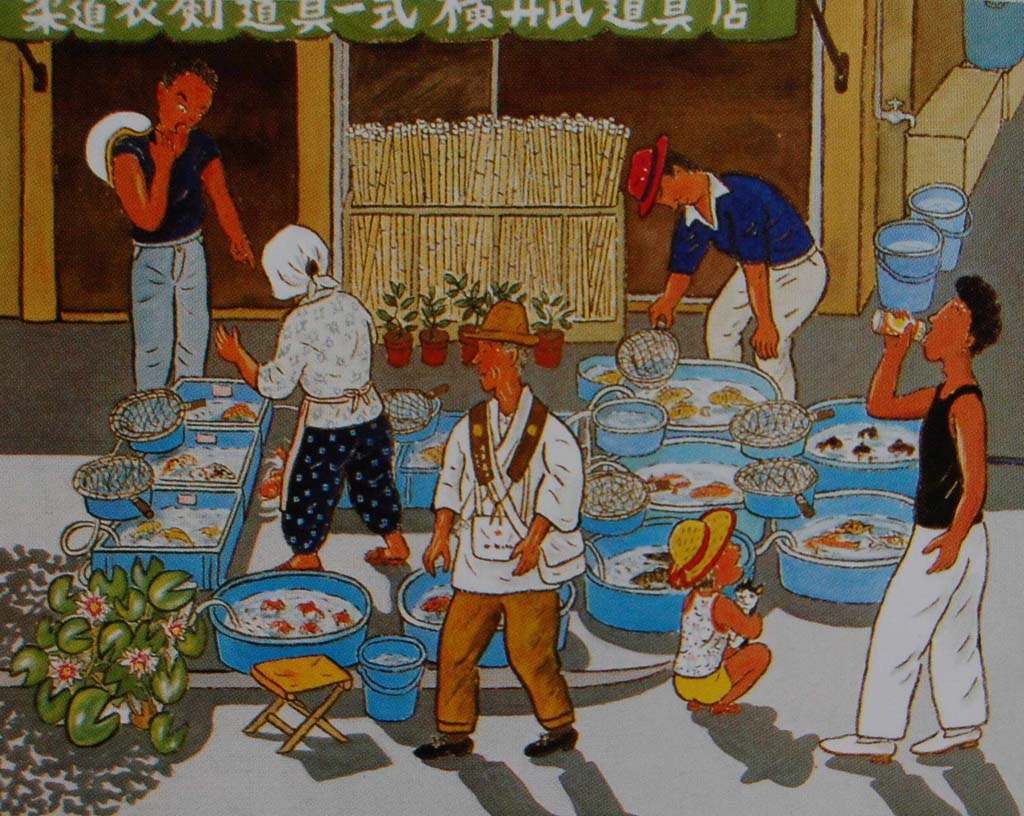

西村は、中央大学商学部に進むが大学紛争で学校は閉鎖、セツ・モードセミナーで学ぶうちに、田島征三先輩を訪ねたことがキッカケで、イラストレーターから絵本作家に進む。田島に誘われて、「ベトナムの子どもを支援する会」の野外展に参加、憧れていた長新太・和田誠などに混じって出品する。『絵で見る日本の歴史』で絵本にっぽん賞大賞、『がたごと がたごと』で日本絵本賞を受賞、日本を代表する絵本作家の一人となった。高知の日曜市を描いた『にちよういち』(童心社)はじめ、『やこうれっしゃ』『おふろやさん』(福音館)など、現場で取材・スケッチを重ね、すみずみまで精密に描写・構成してある。画面からは登場人物一人ひとりへの作者の暖かいまなざしが感じられ、子どもたちからも親しまれている。人気児童文学者・那須正幹と組んだ『絵で読む広島の原爆』や、『ぼくらの地図旅行』(福音館)の、鳥瞰図も見飽きない。本人と会ったことはないが、田島や那須から聞き、書店や図書館で折に触れては手に取って、楽しんできた。

黒鉄は、近年は漫画家というより、ユニークな発想のコメンテーターとして知られる。武蔵野美術大学商業デザイン科を中退して漫画に取り組み、『漫画サンデー』に連載の「ひみこ〜っ」のモダンな絵柄・意外な発想で人気を得る。幕末維新を題材にした『新撰組』で文藝春秋漫画賞、『坂本龍馬』で文化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞、さらに『赤兵衛』で小学館漫画賞審査委員特別賞を受賞。『千思万考』『もののふ日本論』(幻冬社)など、著書も多い。同窓会・県人会には顔を見せず、筆者もある漫画家の叙勲記念会で見かけて挨拶しただけだ。本人も紫綬褒章を受けている。本名は竹村弘で、酒蔵「司牡丹」の一族、黒鉄はその屋号に由来する。

武吉は、土佐の山中に穴窯(あながま)を築き、孤軍奮闘している陶芸家だ。1984年に東京池袋の西武百貨店で個展を開催した際に、島崎(森下)睦美(31回)から土佐高教師時代の教え子との知らせを受け、会場を訪ねた。茶器・花器などさまざまな作品の中でも、特に目をひいたのは自然釉のたっぷりかかった大きな壺であった。聞くと、早稲田大学の建築科に進んだが陶芸にはまり中退、全国の窯場を探訪した後に、四万十川の奥地に鎌倉時代からの古式穴窯を築いたという。土をこね、自ら伐採した赤松を昼夜10日間焚き続け、焼きあげるのだ。知人の陶芸評論家も高く評価、雑誌でも取り上げてくれた。最近は音信が途絶えているが、HPを開くと穴窯での作陶を続けているようだ。柳原の現代陶器と対極をなす、いわば自然(土と炎)との合作で生まれる人智を超えた名品だ。

阿部は、大阪芸術大学を1982年に卒業、ゴリラ一筋の画家で自ら「ゴリラ画家」を名乗る。父は、高郫元尚(16回)と「前衛土佐派」を作った浜口富治である。小学時代に動物園でゴリラを見て以来のゴリラ好きで、先輩画家から「好きなものを描きなさい」と言われ、ゴリラ探訪が始まったという。世界の動物園はもとより、アフリカの森に野生のゴリラを訪ね、観察・交流を続けている。著書には、『ゴリラを訪ねて三千里』(理論社)、『ゴリラを描きたくて』(ポプラ社)などがある。ゴリラ研究の世界的権威・山極寿一(現京都大学総長)は、2010年の高知大丸での個展に寄せた文章で、「ぜひ阿部さんの画を通してゴリラの心、遠い人間の先祖の心を知って欲しい」と述べている。山極によると、個人主義化の強いサル類と異なり、ヒト科のゴリラは家族集団で助け合って暮らしている。だが、近年人間はサル化(個人主義化)が見られるという。ゴリラの実態を熟知した阿部には、ゴリラの人間味あふれる家族生活を描いた新作絵本を期待したい。

最後に、千頭裕(58回)から紹介されたデハラユキノリ(出原幸典 68回 1974〜)に触れておきたい。大阪芸術大学デザイン学科を卒業後、フィギュアイラストレーターとして活躍、海外も含め毎年新作を発表し続けている。お菓子「きのこ山」が、代表作の一つである。

芸術的教養を重視した三根校長の先駆的“人材教育”

母校卒業生からは、これら以外にノンフィクション文学で大活躍の塩田潮(塩田満彦 40回)や門田隆将(門脇護 53回)、文藝評論家の高山宏(42回)・加賀野井秀一(44回)・大森望(英保未来 54回)などがおり、アーティスト・文化人の輩出がいわば伝統になっている。では、その原点はどこにあるだろう。やはり平井康三郎を見いだした初代校長・三根圓次郎である。平井と同じ5回生の伊野部重一郎(昭和4年卒)は、当時の学校生活を「我が土佐中には音楽があり、音楽会が時々あって先生方も演奏された。また校外から小さい音楽団を招いて演奏したこともある」(『三根先生追悼誌』)と述べている。開校時に英語教師として赴任した長谷川正夫(青山学院卒)は絵画も担当、「校長は画架、石膏像、額縁など私の要求するままに買ってくれた。絵の時間には潮江山(筆山)に登ってスケッチをさせたり、自然を眺めながら絵の講義をしたりして、全く自由にできた」(『創立五十周年記念誌』)という。これは、大正時代に興った『赤い鳥』に代表される芸術教育運動も後押ししたが、なにより三根校長の芸術重視の教育理念にもとづくものだ。

土佐中学開校当時の文部省「中学校則」の教科には、図画および唱歌もあったが、唱歌は「当分欠クコトヲ得」とあり、必修ではなかった。音楽として必修になるのは、昭和6年の中学令改正からである。それなのに、上級学校への進学・人材育成をめざす土佐中は、なぜ芸術教科に注力、当初から授業に取り入れたのか。それは、三根校長が文科大学(現東京大学文学部)で学んだ哲学科主任教授ケーベル博士の教えに感銘を受けたからであろう。ドイツで哲学を学んだ博士は、ロシアでチャイコフスキーから直接学んだピアニストでもあった。ケーベルは、学生にこう呼びかけている。「私の諸君に対して望むところは、諸君が偉大なる芸術家、詩人および文学者の作品をば、大思想家の著作と同様に、勤勉かつ厳密に研究せられんことである」(『ケーベル博士随筆集』岩波書店)。

三根校長は、人間の成長にとって芸術的教養がいかに大切かを実感しており、土佐中で実践するとともに、一高・東大進学の力がある平井には、優れた音楽的才能があることを見抜き、あえて東京音楽学校を薦めたのである。第二次大戦中、戦時体制が強化されるなか東京美術学校に進んだ高郫元尚も、卒業後母校の教師として多くの芸術家や芸術愛好者を育てた。現代の情報化社会では、商品デザインやCMソング選定にとどまらず、世界に飛躍する各界のトップには、文学・音楽・美術の素養が不可欠になってきている。

第二次大戦後には、大嶋光次校長が新制中学・高校として再出発するに当り、男女共学を導入するとともに学園の民主化を図った。そして、運動部・文化部の設立と活性化を行い、多くのアスリート、アーティストが誕生した。こうした伝統が、100周年を迎えてさらに深化し、時代を切り開く教養豊かな人材が育つことを強く願っている。(完)

≪お詫び≫筆者の校正ミスで、お名前に誤記があり、大変失礼致しました。黒鉄ヒロシ様、西村繁男様、ならびに読者の皆様にお詫び申し上げます。……中城正堯 田島征三さんと絵本「「花ばぁば」

いつも、ホームページ更新のお知らせありがとうございます。 6月の

母校出身“素顔のアーティスト3”田島征彦・征三兄弟(34回)(前編)

母校出身“素顔のアーティスト3”田島征彦・征三兄弟(34回)(後編)

を興味深く拝読しました。

仕事を通して、絵本にあう度に、ひそかに母校が同じと嬉しく思っていました。6月の著述では、あらたに田島ご兄弟のことをたくさん知りました。知人より紹介のあった絵本が、田島征三さんともかかわりがあるのでお送りします。

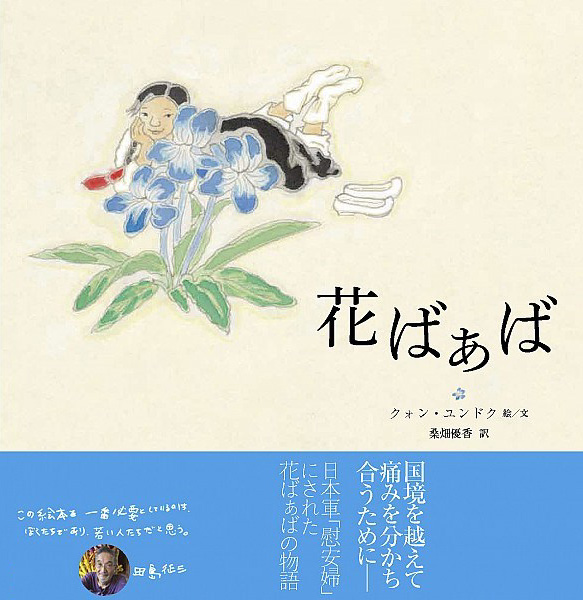

*絵本「花ばぁば」

絵・文 クォン・ユンドク(韓国) 訳 桑畑優香

出版社 ころから 2018年4月発行 1800円

内容 日本軍「慰安婦」にされた花ばぁばの物語

*田島征三さんの活躍

中城さんの著述に、<征三は、2012年「日・中・韓 平和絵本」に加わり、『ぼくのこえがきこえますか』を刊行した。戦死した若き兵士の魂が、…>と記されていますが、この絵本「花ばぁば」もその取り組みの1冊です。この絵本は構想から日本での発行までに12年もかかりました。日本の出版社は学者から史実と異なる部分が指摘されているという理由で出版延期。クオンさんは、求めに応じて再三絵を修正しましたが、結局、出版しないと決定。断念はできないと田島征三さんらは出版社をさがし「ころから」に出合って、クラウドファンディングでやっと実現したのです。構想から12年かかって、「花ばぁば」は日・中・韓での共同刊行が完結したのです。

早速、本屋さんに取り寄せてもらいました。そこで、驚いたのは、田島征三さんが先頭にたって、呼びかけをしていらっしゃるのです。それなら、向陽プレスクラブの方々にお伝えしなければと思った次第です。もう、すでに皆さんはご存じでしょうが。

まず、絵本の帯には、田島征三さんの顔写真と直筆で「この絵本を一番必要としているのは、ぼくたちであり、若い人たちだと思う。」とあります。

そして、『花ばぁば』特別付録 ころから編集部・編 「お蔵入りの危機を救った日本の市民たち」のリーフのなかでも、田島征三さんのメッセージだけがゴシックで紹介されています。このメッセージは2018年1月にスタートしたクラウド・ファンディングに寄せられたものです。それを少しだけ抜書きします。

=ぼくらが、中国と韓国の絵本作家に「平和のために絵本を創ろう」と呼びかけてから、もう10年がたった。その間、10冊の絵本が日中韓で出版されている。でも、この本だけが(略)…出版されなかった。……(略 略)…(途中に帯の言葉も出てきます)…(最後に)この絵本を「命がけで」出版してくれるのは、ひ弱い小さな出版社だ。本が出来たら、一冊でも多く、ぼくの力の限り頑張って売り歩こうと思っている!=

私も、この本をたくさんの人たちの所へ旅をさせたいと思っています。今4人の知人の所に行きました。 「花ばぁば」の続き

絵本の続きのことをお知らせします。

私が絵本「花ばぁば」を知ったのは、全く絵本つながりでは無い方だったのです。紹介者とのつながりは、この地域の田を潤している「枝下(しだれ)用水」のことを教えてもらっているということです。

住んでいる地域の小学校で、郷土学習のお手伝いをしました。「枝下(しだれ)用水」のことを話さねばならなくなったのです。用水関係の資料室長をされているこの方にいろいろ教えていただきました。私もこの方から、紹介を受けるとは意外でしたが、3か国で出されている絵本は知っていましたので、「花ばぁば」にすぐに惹かれました。その後、この方に向陽プレスクラブにメールを送ったとお知らせしました。そうしたら、ホームページをよんでくださっています。以下のその方からのメールです。

冨田さま

ブログで紹介させていただきました。

https://blog.goo.ne.jp/horuhorushiho/e/e6012b2e1de4a157a8759f066b01b379

田島征三さんとの縁、すごいですよね。

はじめ向陽高校と聞いて名古屋をイメージしてしまいましたが、

土佐でしたね。プレスクラブHPには土佐の言葉が溢れていました。

2018-08-18 21:10:30 | シホのホ(雑記帳)

たまたま戦争が話題になって、Tさんに絵本『花ばぁば』(絵・文 クォン・ユンドク(韓国)、訳 桑畑優香、出版社 ころから、2018年4月発行)をおすすめしました。わかってくれる人と思ってすすめたのですが、まさかTさんが田島征三さんの同窓生だったとは知りませんでした。

早速母校の新聞部・土佐向陽プレスクラブhttp://www.tosakpc.netに投稿くださったそうで、みなさんにもご紹介したいと思います。

Tさんもそのようですが、私も自分が読んだ後、あの人にこの人にと何冊か買っています。秋には恒例の韓国、中国行きがあると思いますので、韓国版、中国版も入手してみたいなと思っています。 回想浮世絵との出会いと子ども文化研究

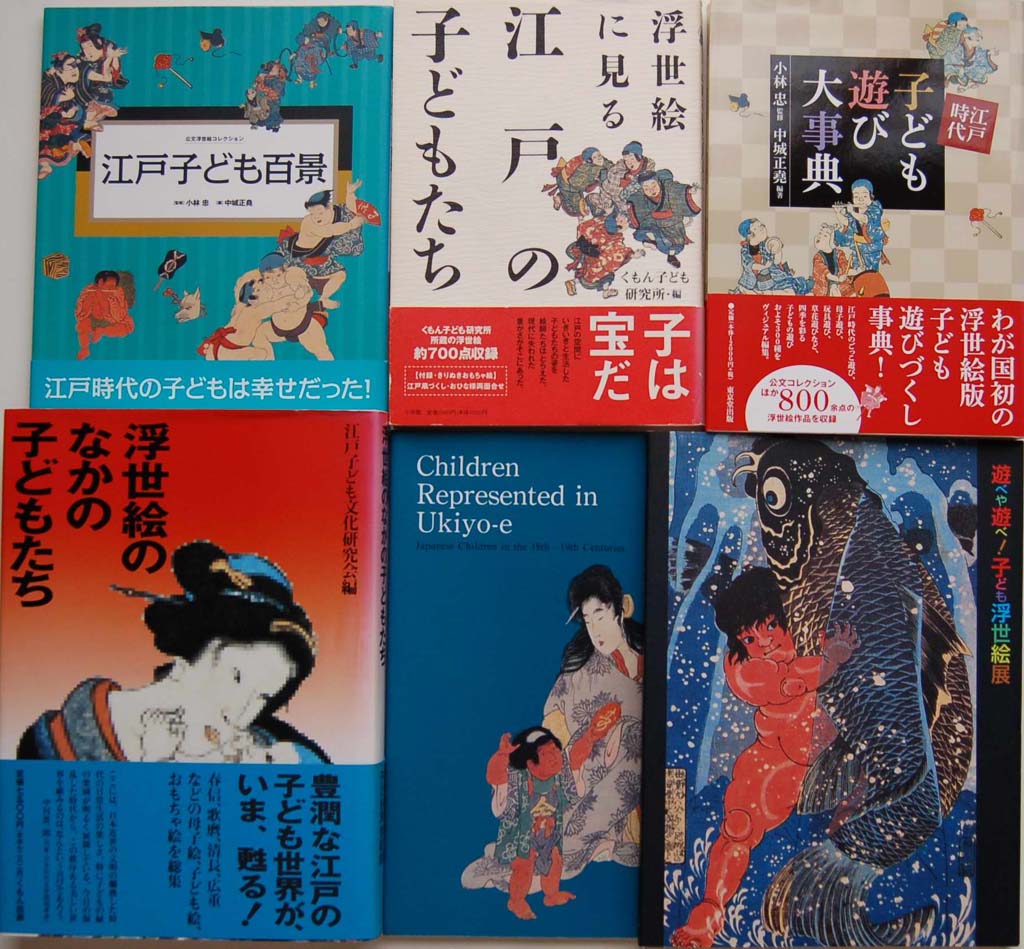

冨田さんから、「なぜ浮世絵に関心を持ったのか?」とのお尋ねがあったので、「浮世絵による江戸子ども文化研究」の経緯と成果を、簡単に説明したい。

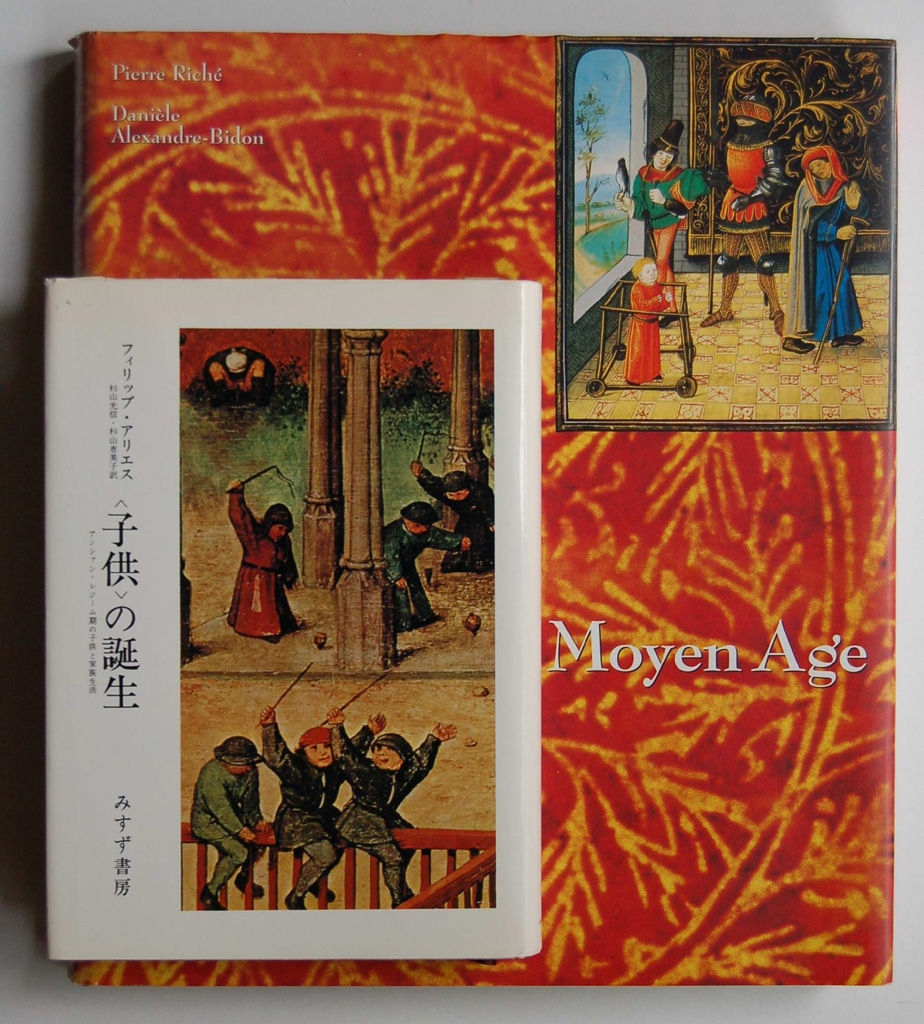

直接のキッカケは、公文教育研究会による1986年(昭和61年)のくもん子ども研究所設立である。その理事に就任し、研究テーマの提案を求められた。そこで「子どもに関する浮世絵の収集と、その解読による江戸子ども文化研究」を提案、当時の公文毅社長が「だれもやってないテーマならやろう」と決断、多額の予算を任されてスタートした。では、なぜこのテーマだったのか、当時話題になっていたフランスの歴史学者フィリップ・アリエス著『<子供>の誕生』(みすず書房)でもちいられた、絵画を史料とし活用する子ども史研究手法に共感を覚えたからである。

ただ、美人画や役者絵・名所絵・春画で知られる浮世絵が、はたして子ども文化研究に役立つ絵画史料としての質と量を持っているのか、周囲からは危惧された。しかし、幼い頃から実家の襖に貼ってあった浮世絵(坂本龍馬も眺めたと伝わる)に親しみ、土佐中の図工で横田富之助先生から浮世絵版画の制作指導を受け、さらに編集者としてアン・ヘリング先生(児童文学・おもちゃ絵研究者)など浮世絵愛好者と接し、自信を深めた。1986年に東京都庭園美術館で開催された「日本の子どもの本歴史展」でも、浮世絵版画の技法による多色刷の子ども本やおもちゃ絵(紙工作や双六など)が展示されており、子どもの遊びや学びを描いた子ども絵(風俗画)も、子ども向けの昔話や武者絵(物語絵)などもあるだろうと確信した。

こうして約20年間、前半はくもん出版の業務と兼務しつつ浮世絵収集と研究に取り組み、約3.000点の子ども浮世絵(子ども絵・おもちゃ絵・子ども物語絵)を国内・海外から収集した。この間、精神分析学の北山修先生(九州大学名誉教授、ザ・フォーク・クルセダーズ)による江戸の母子関係分析、日本史の黒田日出男先生(東京大学史料編纂所元所長)による江戸子ども風俗と中国唐子との関連研究など、学術研究に多々寄与できた。

ヴァティカンのローマ教皇ヨハネ・パウロⅡ世にも招かれ、ご説明にうかがった。この間、パリではアリエスの門弟が国立中央図書館で開催した「L’enfance au Moyen Age」展があり、豪華研究図録を取り寄せて楽しんだ。

また、国際交流基金が日本を代表する美術コレクションとして、1998年から翌年にかけてヨーロッパ巡回展(モスクワ・パリ・エディンバラ・ケルン)を開催。ケルンでは、ドイツに於ける日本年で秋篠宮両殿下に展示のご説明を仰せつかり、記念講演「浮世絵の子どもたち」も同時通訳付で行った。

子ども浮世絵展は国内では、東京・大阪・高知など全国30ヶ所ほどで開催、各地で講演やギャラリートークを行ってきた。出版活動の主要な作品は、冨田さんの紹介の通りである。

国際浮世絵学会では、「子ども浮世絵に見る魔除け」「もう一つの美人画“母子絵”」などを発表、学会誌『浮世絵芸術』に「<上方わらべ歌絵本>の研究」などを執筆した。今は、國學院大学を中心とする大学院生の子ども浮世絵研究会に、時折顔を出している。

なお、子ども浮世絵で世界に知られる存在となった公文教育研究会の収蔵品は、ウェブサイト『くもん子ども浮世絵ミュージアム』として公開されている。 この本、お勧めします。

「今頃、何言いゆうが」と、笑われそうですが、この度、初めて以下の3冊の実物に会いました。

浮世絵に見る 江戸の子どもたち(2000年)

編集執筆 中城正尭 小学館

公文浮世絵コレクション 江戸子ども百景(2008年)

図版構成・作品解説 中城正尭 河出書房新社

江戸時代 子ども遊び大事典(2014年)

編著 中城正尭 東京堂出版

最近、中城さんから『江戸時代 子ども遊び大事典』の紹介を頂き、それを機にこの3冊を拝読しました。

3冊の私の感想です(「子ども浮世絵」のよさや歴史的・文化的意義については、著書からお願いします。)。

「子ども浮世絵」というジャンルがあることを気にしていませんでした。浮世絵といえば美人画、役者絵、風景画と、十把一絡げに高校の歴史教科書程度のとらえ方でした。

「くもん子ども研究所」が「子ども浮世絵」に着眼された功績は大きいと思います。それには、中城さんの尽力が大きかったこともこれらの著書で分かります。このくもん子ども研究所のとりくみに賛辞が述べられています。北山修氏(九州大学教授)は「1993年に出たばかりの『浮世絵のなかの子どもたち』に出会いました。 …本当に真新しい金鉱を見つけたのに等しいで出会いであり、それ以来、私はここを掘り続けることになりました。」と称賛。また、稲垣進一氏(国際浮世絵学会常任理事)は「くもん子ども研究所の収集がなかったら、この分野の研究はさらに数十年遅れたかもしれない。」と評価しています。 「子ども浮世絵」の中の子ども達は天真爛漫、生き生きとしていて、これが小気味よいのです。「見たて絵」では、子どもが大活躍していますが、庶民の気持ちを子どもに託しているようにも感じました。(これは全く、ちがっているかもしれません。)

それぞれの作品は、詳細、多彩、緻密にと描かれていて、本当に眺めていてその度に新発見をするのです。あきがきません。もっとも、中城さんの説明が巧みなので、「ああ、なるほど。」とか「そこまで、見ていなかった。」と再発見ができます。この二つの著書はどのページを開いても、見れば見るほどという次第です。

どの作品も、見とれますが、私は、『浮世絵に見る 江戸の子どもたち』では、<「やしなひ草」下川辺拾水>に惹かれました。 「子ども浮世絵」では、ほとんど父親が登場しませんがこの絵には父親がいます。この絵は絢爛豪華なものではありません。まず、「報恩感謝の大切さを訴えている」との説明に立ち止まりました。この「報恩感謝」という言葉に久しぶりに接しました。土佐校時代、大嶋光次校長先生は、集会でこのことを強調されていたことを思い出したのです。だからクラス名も、「土佐報恩感謝」の頭文字をとってTH0KS。中城さんだから、この言葉を使われたのではと思いました。そして、絵をもう一度見ると、今でいう草食系のイクメンパパの子育てぶりが。報恩感謝の言葉と共にこのパパに好印象を感じました。「子ども浮世絵」に父親の登場が少ないことの根拠が、この著書に登場される学者さんで違うのも興味深いと思いました。

『江戸子ども百景』は大判で見やすく、絵も鮮明です。これも詳しく分かりやすい説明で、より深く味わえます。この著書で興味深かったのは、小さなものですが、<「蚕家織子之図」歌川国芳大判錦絵十枚綴り>です。私事ですが、父は生涯、養蚕に携わりました。私たちが子どものころは「蚕の先生」と呼ばれていました。正式名かはわかりませんが、蚕業指導員と言っていたと思います。戦後、生糸産業はどんどん斜陽に。それでも細々と、蚕につながって一生を終えました。本物に出会いたいと思いました。 『江戸子ども百景』の編集は初心者には助かりました。表紙と裏表紙の裏に浮世絵の説明がかるた式にまとめられていることです。また、学者の方々の論文の表題が白抜きで四角形なのはよくわかりました。 私は、子どもの顔が大人びているように見受けました。そうしたら、著書の中に、そのことを述べた物があり、ほっとしました。

何といっても圧巻は、やはり『江戸時代 子ども遊び大事典』です。中城さんの実力満載、集大成というところです。三百近い遊びが網羅されています。見出しに人文字を使われたのは、さすがと思いました。(すみません)①に小さく人体文字が出ていました。これは見たことがあると思いながら、興味深く見ました。天保年間の作だから、この事典にはうってつけです。

これらの遊びの多くを、私も遊んだことがあります。郷愁にひたりながらページを進めました。そして、でも、それを私は子ども達に伝えただろうかと考えてしまいました。

そこでお勧めします。

「お茶」の友に、くつろぎや癒しをより豊かにするために、『浮世絵に見る 江戸の子どもたち』か『公文浮世絵コレクション 江戸子ども百景』を脇に置かれることをお勧めします。どこを開いても楽しめます。もっといい「浮世絵全集」をお持ちの方、本物の浮世絵を所蔵していらっしゃる方には失礼ですが。『江戸時代 子ども遊び大事典』は、私は図書館に会いに行きます。 プレイバック・バリ(神の島バリ島の今昔)〜その1〜

2015年にバリ島を訪れた外国人観光客は395万人で、その内の日本人観光客は、約23万人とのことである(州政府観光局)。

さて、唐突であるが、今迄にバリを訪ねたことのある人の中で、ヨハン・ルドルフ・ポネという1896年にオランダのアムステルダムに生れ、バリ島に長い間住み、バリ芸術、特に美術発展に功績を残して、1978年にオランダで死去した人とか、グスティ・ニョマン・レンバットという名前で1862年にバリ島で誕生して、1978年に116才で死んだ、日本で言えば、文久年間に生れ昭和年代に死去したバリの画家を御存知だろうか?本題から外れるので詳伝は割愛するが、彼等を含む沢山の先達が、今のバリ島の観光の先鞭をつけたことに、異論は無いことと思う。そこまで思いを致して、バリ島を観光する人は皆無に近いかもしれない。私が、初めてバリ島を訪れたのは、1978年(昭和53年)であった。それ以降20回近く訪ねたバリ島の今昔を書いてみた。

丁度初めてバリ島を訪ねた1978年は、現在76才の私が36才の年齢であり、その年にリリースされた山口百恵の「プレイバックPart2」というシングル版が大ヒットした年でもあった。ちなみに山口百恵は当時19才であった。そんなことから、表題を「プレイバック・バリ」とした。そしてその頃からのバリ島を振り返ってみたい。

約40年前のバリ島は、未だまだのどかな観光地であった。観光訪問が目的でもインドネシア入国の査証(VISA)が必要で神戸のインドネシア総領事館を訪ねて査証申請をした。

1978年当時は、バリ島のデンパサール空港へ向うのには、大阪伊丹空港の国際線を出発して、香港で乗り換へて、デンパサールへ向うキャセイ航空利用か、もしくは、同じく伊丹発でシンガポールへ向いそこで乗り換へてデンパサールへ向うシンガポール航空を利用するのが、関西からは便利であった。両航空の使用機材は、今ではほとんどが退役をしているが、当時は新鋭機種の一つであるB-707(ボーイング707型)機であった。

伊丹と香港間は、所要約4時間30分、香港とデンパサール間は約6時間で計約10時間30分、また伊丹とシンガポール間は約7時間30分、シンガポールとデンパサール間は約3時間で計約10時間30分と、いずれのコースを取っても乗り換へ時間を加えると約12時間を要して、伊丹から、バリ島のデンパサール国際空港へ到着した。ちなみに現在は、関西国際空港から、3274マイルの距離を約7時間20分で飛行している(直行便の場合の飛行時間)。それだけ約40年前からすると、バリ島は関西から近くなったと言える。私自身は1978年から、1979年の二年間に計3回バリ島を訪れた記録が、旅券の出入国欄に残されているが、特に1979年には、「エカ・ダサ・ルドラ」と呼ばれる、バリヒンドゥ教の、100年に一度の盛大な儀式があり、これはバリヒンドゥ教の総本山であるブサキ寺院で行われた。同寺院はアグン火山の中腹に位置し、バリヒンドゥ教の崇拝の頂点に立つ寺院である。当時大統領であったスハルトや多数の要人が参加して、世紀の祭典を祝った。

インドネシアは人口約2億3500万人の中でムスリムが約87%、ヒンドゥ教は1%未満であるが、バリ島ではほとんどが、ヒンドゥ教徒であり、バリヒンドゥ教徒と呼ばれている。現今、ムスリムの島内への浸透も多い。さて、この1970年代の末頃から、観光客が増えてきたように思える。アグン山とブサキ寺院は、バリヒンドゥ教徒にとっては、宇宙の中心と考えられており、私もアグン山に登り、同寺院を外側より拝見をした。ブサキ寺院の背後には、バリ島最高峰アグン火山があって、景色も非常に美しい。さてそのブサキ寺院は、三十数ヶ寺の集合体寺院であり、それぞれの寺院に由緒があるのは日本の神社とも似かよっている。全ての寺院に神が降ってくる一年に一度の大祭はその年によって異る。そのブサキ寺院で100年に一度の大祭が1979年に行われたのだ。さて当時のバリの空港は、バリの英雄ヌラライからとってその名をヌラライ空港と呼ばれていたが、現在の小さいながら機能的な国際空港からは、想像も出来ないバラックのような空港施設であった。

国際空港と呼ばれるには、程遠い空港であった。また当時は、入国管理官は少しでも問題があれば(それも一寸したミス)、当然の如く、袖の下(賄賂)を要求するような施設であった。また航空機に預けた荷物を引き取るターンテーブルでも、ポーターが荷物を奪い合って、チップを要求するような、無秩序な状況であった。このヌラライ国際空港は1969年に、ジャカルタについでインドネシアで二番目に国際空港として開港した。私が初めて訪ねた頃は、空港からホテル迄、暗闇の中を、小型チャーターバスで、ツアーの客は運ばれた(大型バスはまだ運用されていなかった)。

1978年頃は団体ツアーと言ってもバリ島へのツアーは一団体にせいぜい15名から20名未満であり、新婚のカップルも二組から三組位参加をしていた。私が初めてツアーを引率した時の参加カップル(高松市と加古川市から参加)に既に孫が誕生されている。当時私は36才であり、彼等は25才位であった。毎年年賀状をいただいて、近況を知らせていただいている。いかに時間が過ぎるのが早いかを思い知らされている。その頃のバリ島のホテル事情は、一流ホテルと言われたものは、日本が太平洋戦争の戦後賠償金で支払ったお金で建築された、サヌールビーチにあるバリビーチホテルしか無かった。今も営業をしているが、当時の最高級ホテルの面影はなく、何回もの改築の後、一応五ツ星クラスにランクはされているが普通の変哲のないホテルになっている。しかし当時は欧米を含めてバリを訪れるお金持の観光客や日本からの団体客は、ほとんどがこのバリビーチホテルに宿泊をした。

バリで忘れられない思い出の一つは、最初にバリを訪ね、バリビーチホテルに宿泊した翌朝、ホテルの前のサヌールビーチに立った時である。朝日が昇り、朝日にまぶしく輝く長大なビーチに椰子の木と、その下に現地の人がまばらに居て、観光客にヨットの客を引いている姿であった。余り商売熱心でなく、本当にゆったりと時が流れており、自然そのままの砂浜であった。浜は海水浴には向いていないとのことで、海水浴客もなく、キラキラと輝く海と砂浜と朝日がそこにあって、何とも言い難い美しい風景であった。今のバリにはのぞむべくもない、自然がまだ残っていた。

その、一流ホテルと言われた、バリビーチホテルも規模が大きいのに、娯楽施設と言えば、卓球台と雑貨店のような売店と、ゴルフをする人の為に九ホールのプライベイトゴルフ場があるのみであった。それでも、夜を迎へて夕食時には戸外の舞台で演じられるレゴンダンスなどが華やかに演じられて、これも初めて観る私には、大変魅力的であった。その後も20回近くのバリ島訪問では、バロンダンスやケチャ、チャロンアラン、トペンやガンブーなどの踊りに接するようになった。

当時は、バリ島の受け入れ旅行社は通称ナトラブ(ナショナル・トラベル・ビューローの略称)というインドネシアの半国営に近い旅行社のバリ事務所が、島内のバスやガイド、ホテルなどを手配しており全てにゆったりとした気風であった。

その後、日本人観光客が沢山バリを訪れるようになると、あっという間の短期間に日本資本の大小の旅行会社がバリ島を席捲した。なんとなくあの当時のゆったりしたバリを知る筆者には淋しさが残る。つまり旅本来の持つ、余裕が旅には無くなったように思える。何回かバリを訪ねるうちに、上流のカーストである、僧侶階級のカーストの出身であるガイドと親しくなり、このガイドの通称ヌラーさんから、観光のあいまに、例えばケチャダンスの鑑賞を旅行客が楽しんでいる間とかに、バリヒンドゥの概略を教えてもらった。

彼は現地人の旅行ガイドであったが、知識人であった。その後も、沢山のガイドと仕事を一緒にしたが(後述のガイドなどと)、彼のバリヒンドゥ教に関する知識は、私にとって大変バリを知る上に参考になった。最近出版されるバリの案内書にも、彼から聞いたバリヒンドゥ教の教えの一端が述べられている。バリヒンドゥ教には、沢山の神々がいて、多神教と思われているが、そうではないと彼は言ってサンヒャン・ウィディ・ワサのことを教えてくれた。バリには多くの神々がいるが、その中で、ブラフマ(創造神)、ヴィシュヌ(維持する神)、シヴァ(破壊する神)の三つの神と、それぞれ各神の妻である、サラスワティ(知恵と献身の神)、スリ(稲の神)、ドゥルガ(魔女ランダ)の六大神が特に大切な神とされているが、これ等の神々は唯一無二の神、サンヒャン・ウィディ・ワサに属し、バリ島におられる神々は全てこのサンヒャン・ウィディ・ワサの化身であるから、バリヒンドゥ教は多神教ではないと彼は述べた。最初私は、なかなか理解できなかったが、バリ人はそれを信じていることがわかり、そんなものかと思ったが、インドネシア共和国の宗教政策にも沿った考えのようだ(建国五原則パンチャシラの中の唯一神への信仰)。しかし、それぞれの寺院や神々へ供える供物は美しい花やきれいな果物が多くカラフルである。(写真①)

さて観光の面からみると、今日のようにホテルや見物個所もそんなに多くはなく、私が訪ねた最初の頃(1978年頃)は、観光の定番コースとして、貸切バスでホテルを出発し、キンタマーニへ向った。途中の村のバトゥブランの村で地元の青年団などが演じる、バロンダンスを30分程度見物して、その後北上してチュルクの村に散在する金銀細工(主に銀製品が多かった)に立ち寄り(写真②)、ちなみに値段は交渉次第で約四割〜五割値切れる品もあった。その後更に北上して、バリ木彫の中心地(写真③)、マスの集落の木彫工房でショッピングを楽しんだ。我が家にも当時買った木彫の作品が数点あるが、拙宅を訪ねる友人は、本当に良い作品だとほめてくれる。帰国時に重くて苦労したが、昨今、百貨店で行われているバリ商品の卸売り会のように、アレンジをした木彫ではなく、堂々たるそして素朴な木彫品が当時のバリには多かった。銀細工にしても木彫品にしても、職人が精一杯の仕事をして制作した品が多かったように思う(これ等の店も押し寄せる観光客に段々と品格を落としていったのが寂しい気持がする)。

そしてその後、今をときめく、ウブドの集落を訪ねたが、その頃はウブドには観光案内所も無く、電気が引かれて四年か五年しか経ていないまだ田舎の村であった。今はバリ島内でも最高級クラスのホテルが内容と値段を誇り、日本の星野リゾートの“星のやバリ”が2017年1月に開業し、一泊九万円前後のルームチャージでオープンをしているが、当時はひなびた山村であった。

ウブドの村はずれに、1923年に発見された、ゴア・ガジャという“象の洞窟”があり、その遺跡を40分程見物した。(写真④)その後、一路キンタマーニへと向った。キンタマーニ高原は、バリ島でも著名な観光地として知られ、中心部にはカルデラ湖のバトゥル湖(キンタマーニ湖)がある。この湖は、2012年に世界遺産に指定されている。またここから眺望する、バトゥル山は、1717米の標高で1917年と1926年に大噴火をした活火山である。眺望を楽しみながら、キンタマーニのレストランで昼食のバイキング料理を食べるのが定番コースであった。何回目かの訪問時に大砲のような音を立てて噴煙を上げて噴火した時は肝を冷やしたが、レストランの従業員は、よくあることだと平気な顔であった。

湖をへだてたこの火山は、バリヒンドゥ教徒が「地球の第一チャクラ」と呼んでいる。このレストランのあるペネロカンの集落から見るバトウル火山は素晴らしく眺めが良い。しかしこの地の土産物売りの押売りは、今でも有名だがそのしつこさは当時もひどかった。観光バスが食堂の駐車場に着くやいなや、あっという間に数十人とも思える土産物売りがバスを取り囲んでしまい、それを無視してレストランへ入らないとずっと買う迄くっついてくる。それなのでバス到着前に注意しておいても、御夫人方の中には、子供の物売りに対して同情心からか、語で何かを語りかけると、もう何か買うまで離れてくれない。

そんな態度や日本バス運転手やガイドも地元民であり、毎日のように顔をあわすので、取り扱いも無難になり、そうするとそれを止めるのはツアーガイドとしての我々の役目となり、レストラン迄の数十メートルの道を確保するのに必死であった。(写真⑤)当時の両替レート(1980年頃)は一米ドルが620インドネシア・ルピア、また日本円の千円で2400インドネシア・ルピア位で両替がされたと記憶している(写真⑥)

ウブドからキンタマーニへの上り道はかなりの急坂で、上るに従って気温が下るのがよくわかったし、未舗装の道の脇には、バリ島名物の稲の棚田が窓から見える。それはのどかな風景で、日本の喧噪とは別天地の世界が広がっていた。そうして、キンタマーニでバトゥル湖を見物し、

昼食と休憩をした後に、宿泊するホテルへ帰った。帰路にはタンパクシリンに立ち寄り、ティルタ・ウンブル寺院を訪れた。この寺院も世界遺産に後年指定された。962年に発見されて以来、千年以上も湧き出る聖水の池(写真⑦)や、その水を引いた寺院内の沐浴場や神殿を礼拝して、一時間半程度見学をしてホテルへ夕刻に帰るのが、何年たっても観光の定番コースであった。一日目の観光はそれで終り、二日目の午前中は州都デンパサールの街へ向い、午前中、立派な資料や絵画・彫刻等を所蔵するバリ博物館(写真⑧)を見学し、その後、すぐ近くにある熱気と現地産品の溢れるバドゥン市場を訪ねて、午後は自由行動というコースだった。三日目、四日目は自由行動という三泊四日又は四泊五日のバリ滞在のコースが多く、その自由行動日にジャワ島へ航空機で日帰り往復をして、ジョグジャカルタ市とボロブドールのこれも、世界遺産に指定された遺跡を見学するという自由参加のオプショナル・ツアーが催行されていた。

私がよく訪ねた1980年のバリ島への観光客は、全世界からでも、約15万人弱であり、十年後の1990年ではそれが約49万人、その内日本人が約7万1千人で、世界からバリ島を訪れる観光客の第二位となり、更に十年後の2000年には、

全世界よりの観光客は約141万人、日本人が約36万2千人でついに来島者の世界一になっている。それが2014年には約375万人、内日本人は約20万人と減り、オーストラリア人が約99万人で一位、中国人が約58万人で二位、マレーシア人が約22万人で三位となって、日本観光客のバリ島離れがすすんでいる。これは2002年の、バリ島南部のクタで起こった、外国人観光客202人の死亡と209人の負傷者を出した、ディスコの外国人観光客を標的にした、過激派のジェマ・イスラミアの自爆と自動車爆発テロと、2005年の、クタとシンバランの自爆テロによる23人の死者と、196人の負傷者(三軒の飲食店で三人が自爆した事件)、容疑者はこれもジェマ・イスラミアであった。共にこの場所は最近のバリ島を代表する娯楽地であり、ビーチであった。

この影響が、日本人観光客の激減につながったと考えられており、その後も日本人観光客数の伸びが鈍化した。それでは、ふり返って、バリ島が観光地として大きく変化をした要因は何であったかを、時代を、私がよくバリ島を訪問した1978年、1979年から1980年代の前半に戻って探ってみよう。

バリ島にとっては、観光は開発の手段であり、1969年にスハルト政権の早い時期に第一次五ヶ年開発計画で観光が経済開発の一つと位置づけられ、バリ島はその代表的な候補地となった。

その、第一次五ヶ年開発計画によって、バリ島の高級ホテルの所在地は、それまでのサヌール・ビーチから、1983年にバドウン半島に位置するヌサドゥア地区に移って、ヌサドゥアビーチホテルがオープンし、その後、計画的にゲートに囲まれた究極のリゾート地として沢山の高級ホテルがオープンをした。インドネシア政府の政策として、ホテルが立ち並ぶ一大造成地区が出現した。(写真①)又、1980年代半ばには、ヌサドゥアから続いて、ホテルの建築が、クタ地区にも移ったが、これ等が加わったことによって、それ迄は年間十数万人しか訪ねる観光客しかいなかったバリ島への観光客が急増をした。俗に謂われる、“観光地バリの世俗化”が始まった時代である。

今野裕昭博士は、その論文で、バリ島の観光客の推移を、次の四期に分けている。1985年迄の観光助走期(Ⅰ期)、1986年から1991年迄の、観光客漸増期(Ⅱ期)、1992年から2000年迄の観光客急増増大期(Ⅲ期)、2001年から現在迄の観光客縮小期(Ⅳ期)、これはバリ現地に於て私が経験したことに照らしても、第Ⅳ期を現在までとした観点を除いて(つまり、現在は観光客縮小期は脱していると私は理解しているので)正しい分析だと考えている。

更にもう少し歴史をふり返って、日本との関係でバリ島を見てみると、1942年(昭和17年)2月には、日本軍が、第二次世界大戦でオランダ軍に勝利して、バリ島の統治が始まった。そして、1945年(昭和20年)8月17日にはスカルノがインドネシア共和国の成立を宣言したが、1946年3月(昭和21年)、旧宗主国オランダが、バリ島に上陸した。(写真②)

1946年11月20日、ングラ・ライ中佐が率いるバリ義勇軍(ゲリラ軍)が全滅した。その際、第二次大戦の敗戦後も、インドネシアに残留した、旧日本軍兵士もこの戦斗に加わっている。ングラ・ライはインドネシアの英雄として、バリ国際空港の正式名称としてングラ・ライ(又の名を、ヌラライ空港)として残され、五万ルピアのインドネシア紙幣に肖像として、使用されている。(写真③)

そんな簡略な、歴史すら知らない若い人達で、地上の楽園と言われて賑わっているのが、現状である。

クタについて、若干述べてみる。若人に人気のクタも私が初めて訪れた、1979年頃のクタとは、全く違う様相の町となっている。バリ島南部で国際空港にも近く、オーストラリア人が多く住んでいるが、1979年当時は、観光客も少なく、商店も少なかった。今では、海岸に隣接する商店街も大変多くなり、当時に比較すると格段の差である。(写真④)昔の海側から、すぐに道路となっていた場所も、海側からの砂防の為に壁が造られて、昔日の、一部の海を愛する人達の為の、のんびりとしたバリの風情は、ひとかけらも今は残っていない。残念なことである。

さて、バリ島に関する間違った認識を持っている方から、よく質問をされたことがある。それは、バリハイ島が、バリ島と勘違いをされてのことであろう。ブロードウェイミュージカル“南太平洋”(サウスパシフィック)の舞台となった場所がバリ島であると思っている旅行者が少なからずいるが、映画化された時の撮影場所は、ハワイ諸島の一つ、カウアイ島であり、確かに、バリ島には、バリハイクールズという観光用の船が運航しているが、これはあくまでも、ネーミングであり、バリハイという名前の由来は、バリ島には無い。しかしバリハイ山という有名な山は南太平洋タヒチの有名なモーレア島に実在していて、正式には、モウアロア山が正式な名前であるが、一般的にバリハイ山として、タヒチ観光では、有名な場所である。それでは実際に米兵が、“南太平洋”の劇中で滞在をしたのは、現在のバヌアツ共和国となっている、ニューヘブリディーズ諸島というのが、定説のようです。

もう少し、私自身の経験した、バリでの話しをしてみよう。今では、世界的に有名になったバリの音楽ジェゴクを普及させた、スアール・アグン芸術団長のイ・クトゥット・スエントラ氏は、1971年にスアール・アグンを結成したが、私が初めてバリを訪ねた頃は、まだ有名ではなく、現地の観光ガイドのアルバイトをしており、何回か仕事を一緒にした。その後、この巨大な竹の楽器を使うジェゴグは、徐々に有名になり、1984年から日本公演や、フランス・ドイツ・スイスなど欧州でも成功をして、インドネシア政府からも文化貢献賞を授与された。バリ島やインドネシアでは、有名な音楽人であるが、彼も若い時には、バリの現地ツアーガイドとしての苦節の時があったのである。その後、何回か現地で出会ったが、気さくな人柄は、昔と変っていない。(写真⑤)

もう一つ、我々に考えさせられる、日本の高度成長が現地の若者に与えた精神的な汚染を私の体験から語ってみたい。読者の方は、クリスをご存知だろうか。インドネシアのクリスは、2005年ユネスコの無形文化遺産(工芸)に登録されている。クリスは、その家にとっては、先祖伝来の家宝として継承されている精神性を持つ折れ曲がった非対称の刃物である。武器であると同時に、霊性が宿ると考えられている。それ故、クリスは聖剣とも呼ばれる。(写真⑥)この独得の剣、クリスについて私には思い出がある。それは、日本のバブル期に(1980年代後半の頃)、バリがお金の面で汚染されていった過程を思い出すのである。バリ島への高額なV・I・Pツアーを案内した時のことである。全国から募集したツアーの為、いろいろの地方から職業も種々の方、年齢は比較的高年齢の方が多かった。V・I・Pツアーの為に、バリ島での現地ガイドも、それまで何回も仕事を一緒にした真面目な日本語を話す好青年で、将来日本へ渡って勉強したいと考えているインドネシアバリ島の現地ガイドであった(〜その2〜で述べたガイドとは別人である。念のために記しておく)。そんな時に、V・I・Pツアーのガイドとして私と仕事をした時に起ったことである。

参加者の中で、東京より参加をした、七〇才代の老人で刀剣蒐集の趣味のある人が、添乗をしていた私に是非、バリ島のクリスを見たいので、相談に乗って欲しいと言われた。クリスそのものに当時、知識のなかった私は、このガイドに相談を持ちかけた。彼の実家は、バリヒンドウ教でのカーストも上位であるということで、それでは二宮さんの為に、クリスをその方にお見せしましょうと言ってホテルへ持参してくれた。その刀剣蒐集家は驚き、これほどのクリスの名剣は恐らく、日本には存在していないと言った。そう言われてよく見ると、くねくねと折れ曲がった四十センチから50センチの短剣は把手から刀身の先まで、素人の私でさえぞくぞくし、日本刀の名剣を博物館で見るような感じであった。刀身は、日本刀のように、白く光ってはおらず、くすんだ灰色のように見えた。

彼の家に何百年か伝わったものであろう。冗談のように、蒐集家は、いくらなら売ってくれるかと単刀直入にガイドに聞いた。彼も冗談っぽく、日本円で、6万円ではと言った。彼の当時の現地ガイドとしての年収の額である(月収ではなく)。すると、蒐集家は、今現金で30万円で買い取ろうと提案をした。彼はびっくりしたようだ。彼の年収の約5年分にも相当する金額である。心が動いた様子であった。先祖伝来の聖剣を売るという心の動きが、私には悲しかった。老人に私は聞いた。何故それだけの金を出すのかと。彼は、この剣は、重文級に匹敵すると言い、30万円出しても良いと言った。私は、ガイドと彼の先祖の為に、この商談(?)は成立させたく無かった。そこで私は蒐集家に言った。日本の入国時に見つかれば、税関で法律違反に問われ、又、インドネシア出国時の検査にひっかかれば、これまたただではすまないことになると、必死に説得をした。蒐集家は未練たっぷりに、そのクリスを見ていたが、眼福させてもらったと、多額の心付を彼に渡した。あの聖剣クリスは、その後どうなったのであろうか。彼の家で大事にされて、家宝として、あがめられているだろうか。そう祈るしかない。そんなバブル期の厭な思い出がある。

その後、そのガイドはガイドをやめたのか、消息を以後しらないし、ほかのガイドに消息を聞いても、余り良い噂は私の耳に入らなかった。聖剣クリスを家から持ち出して、大金を見せられて、売却に心が一瞬動いたことに、聖剣クリスが怒った結果かもしれない。

開催日時場所: 平成30年10月5日(金)午後18:00-21:00 於ビックエコー八重洲

参加者: 藤宗俊一(幹事)、北村章彦(議長)、中井興一(会計)、公文敏雄(会長)、 中城正堯(会員)

委任状提出幹事: 岡林哲夫、水田幹久

欠席幹事: 吉川順三、(以下高知在住)井上晶博、山本嘉博、坂本孝弘

なお、幹事会構成員は10名、本日出席は委任状を含め6名。会の成立要件は半数(5名)以上。

(議事は出席者の過半数で決します。)

議事1.本年度上半期(4ー9月)事業報告

ホームページ掲載・作成内容(件数23件)を報告。活況を呈している。

議事2.母校100周年関連事業(協議)

中城氏より、100周年記念出版「土佐中高100年の人材山脈」(仮称)の企画の概略・現状を説明。

・発起人には、中城氏を中心に筆山会メンバー3人が加わっている。

・資金並びに執筆陣はほぼ目処がついたと考えている。

・人物は各界で活躍の昭和の卒業者数十人を想定している。

・発行元として期待していた同窓会は、掲載対象の人選に慎重を要し組織として責任を負えないこと

などを理由に辞退した。

・今後の進め方については、いったん白紙に戻して考えたいと思っている。

これを受けて幹事間で意見を交換、KPCの名前で組織的に関与するのは困難という声が強かった。

(個人的な協力は会員の自由)

100周年関連では、会長より「『土佐中学を創った人々』(平成26年KPC発行)の再活用を考えてみたい。ついては、増刷の可能性を印刷所に確認してほしい」との発言があり、★北村氏が印刷所に当たることとなった。

議事3.2018年度上半期会計報告

担当の中井氏から報告。

・収支の状況

収入は計80,002円(年会費および会参加費など)、支出は計58,468円(総会費、HP運営費など)。

差額は時期に繰越。(詳細は添付別紙のとおり)

・年会費納入状況

本日現在、20名より本年度会費を入金いただいている。(有難うございます。)

その他:

・次回幹事会および総会の日程(承認)

平成31年3月幹事会:平成31年3月8日(金)

2019年度開催の総会:平成31年4月20日(土)

・高知での本年度懇親会(日時未定)への出張参加の件(承認)

在京幹事1名の出張参加を予定。

★早めに開催日時を知らせてくれるよう会長からお願いすることとなった。

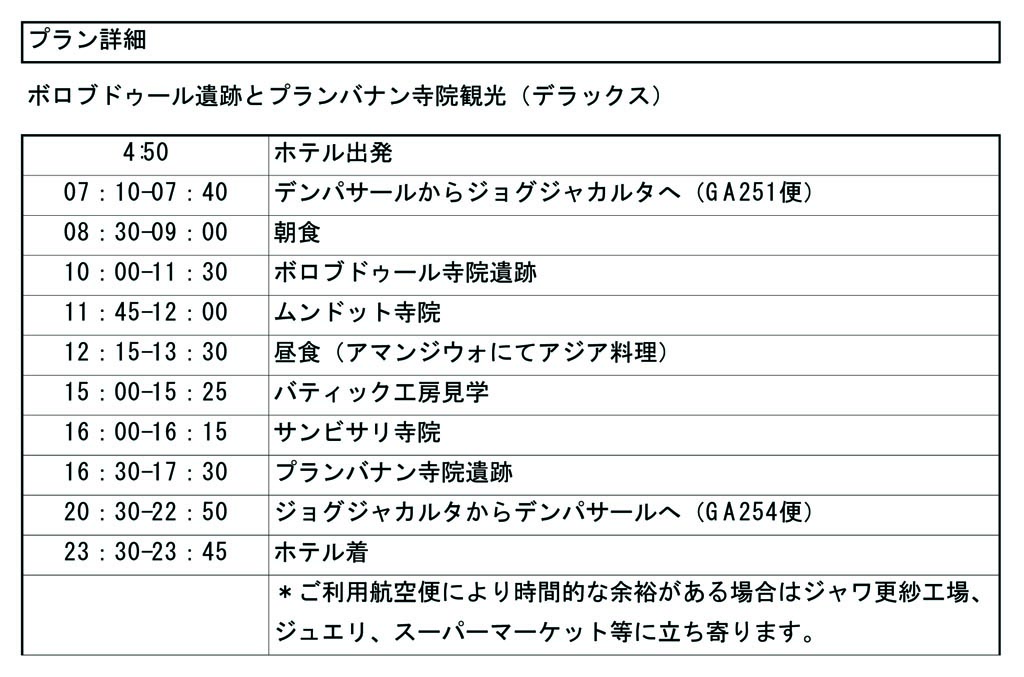

さて、最終章の今回は、昔も今も変わらずに、バリ島発着で日本人観光客にとても人気のある、ジャワ島にある世界遺産のボロブドゥール寺院遺跡と、プランバナン寺院遺跡への、バリからの日帰りツアーについて述べてみたい。欧米等からの観光客にとっては、この日帰りツアーは、びっくりするほどに超過密なスケジュールらしい。バリ島で三泊乃至四泊する日本人観光客には、是非、おすすめをしたいコースである。

先ず、ページ初めのコースを参照して欲しい。これはJTBバリ支店が催行する“マイバス・バリ”のバリ島から日帰りのコースの旅程である(注:デラックスコース約四万二千円・一人当たり代金・最少催行人員二名。旅費に含まれるサービス:日本語ガイド・ホテル送迎サービス・朝食・昼食(ホテルアマンジオにて)・各施設入場料・航空代金・空港税)。予約さえすれば安心・安全にバリ島よりジョグジャカルタへ飛び旅程通りの日程で観光が出来る。

私が始めてバリ島を訪れ、このコースを利用した時には(1972年)、既にバリ島の空港とジャワ中部のジョグジャカルタ間には、ガルーダインドネシア航空の国内線ジェット機が就航しており、飛行距離にも変更はないので、昔も今も約一時間十分で両空港を結んでいる。

このコースで訪れる、ボロブドゥール寺院遺跡は、ジャワ島中のケドゥ盆地にある世界的に有名な大乗仏教遺跡であり、無論、世界遺産にも登録されている(1991年に登録)。ジョグジャカルタの東南約40キロメートルの所にあり、紀元790年頃完成したと見られ、その後に増築がされている。(写真①)八世紀後半から、九世紀にかけて栄えた、ジャイレーンドラ王朝によって造られたと考えられているこの遺跡には、おびただしい仏像やレリーフなどが飾られている。(写真②)高さは当初は42メートルあったが、現在は破損をして、33メートル50センチなっており、九層のピラミッド状の構造で最下段に一辺115メートルの基壇がある。この形状から、世界最大級のストゥーバである。この遺跡の詳細は、紙数の問題もあり、この章では語りつくせないが、沢山の著作物があるので興味のある方は、それらを読んで旅行をすれば、ただ漠然とツアーに参加するより、はるかに得る物が多いと私は考える。

この遺跡は、地盤沈下や近くにあるムラビ火山の噴火により、1960年代には崩壊の危機があったが、1973年から10ヶ年計画で、ユネスコ主導で二千万ドルをかけて修復工事が行われ、1982年に完成をした。私はこの修復時期にも何回か現地を訪れたが、いったい何時この工事は終わるのだろうかという程に、遅々として工事は進捗しなかったが、例えてみれば姫路城のように、長い年月をかけて本当に立派に綺麗に修復をされた。この修復工事には資金の拠出や工事協力に日本が多大の貢献を行ったことも忘れてはならない。

次に訪れる、ボロブドゥール寺院の東三キロメートルにあるムンドット寺院(写真③)は、1834年に密林の中から発見された仏教寺院で、内部には大変美しい釈迦三尊像が安置されており、その他、美しい鬼子母神のレリーフ等がある有名な寺院であるが、このオプショナルツアーではわずか20分弱しか時間がとられていない。この寺院も1991年にボロブドゥール寺院遺跡群として世界遺産に登録されている。その後、このデラックスコースはボロブドゥール寺院の近くのアマンジウォホテルで昼食をとり(写真④)、午前中のコースは終了する。

デラックスコースとスタンダードコースの料金の差は、主に昼食に利用するレストランの雰囲気や料理内容の違いが多い。又、それよりも更に安い格安のバリ島からの日帰りの、ボロブドゥールとプランバナン寺院日帰りツアーとの差は、格安航空機(LCC)を利用している。デラックスコースと格安ツアーとの差は概略一人当り日本円に換算して約一万円であるが、どれを選ぶかは、各人の自由であるがやはり相対的にツアー代金はそれなりに設定をされており、私は経験上、内容に比例していると考えている。

約一時間余り昼食(アジアン料理)を楽しみ、午後はバティック工房を訪ね、制作現場とショッピングを楽しむ、ジョグジャカルタはバティックが有名であり、是非良い作品を買うことをおすすめする。私も行く度に買い求めたバティックのシャツを何年たっても夏の季節に着用しており、機械でプリントした製品ではなく、手仕事のバティックは色あせすることもなく、一寸高いが(それでも日本円に換算すれば、決して高額ではない)、自由時間があればバティックの商店が集まる地域を見て回るのも楽しいが、日帰りツアーでは訪ねる店が限られている。(写真⑤)前後するが、この日の朝食はバリ発が早朝の為に、ジョグジャカルタ空港に着いて、空港近くのホテルでブッフェスタイルの朝食の場合が多い。

昼食をとった後、サンビサリ寺院を短時間見物する。西暦812年から838年頃にかけて建設されたと考えられており、仏教王国のシャイレンドラからヒンドゥ王国のサンジャヤへ勢力が移った頃の建造だと思われている。ヒンドゥ教の寺院であり、シバ神を祭っている。1966年に農民が偶然に耕作中に地中から発見した。中央の寺院中には男根(リンガ)が祭られている。(写真⑥)

その後、プランバナン寺院へ向う。世界遺跡としてのプランバナン寺院遺跡群の中の中心的寺院であるヒンドゥ教の遺跡として、前述のボロブドゥール寺院と共に、インドネシアが世界に誇る文化遺産として有名である。(写真⑦)建造年代は、九世紀末から十世紀初頭といわれているが、例にもれず中世の1549年の大地震でほとんどが崩壊して、1937年から修復工事がされていたが、2006年5月のジャワ島中部地震でまたまた壊滅的な破壊をうけた。それでも、修復作業が翌2007年から始まり、現在観光客を受け入れてはいるが、全体の修復の目途は立っていない。周辺の中小の寺院群を含めて世界遺産への登録であるが、その中のプランバナン寺院を中心に、ツアーは一時間程度で見物を終えて、ジョグジャカルタ空港へ戻り、航空機でバリ島に帰り宿泊するホテルへ送ってくれる。日帰り約19時間のコースである。旅行日程に余裕があれば、ジョグジャカルタに二日ないし三日程宿泊してこの古都ジョグジャカルタもゆっくり観光をしたいものである。

さて、プレイバック・バリ(バリ島の今昔)として、その概略を記してきたが、バリ島はインドネシア共和国に属して、面積が5632平方キロメートルある島で、日本の東京都の約二倍の広さ、人口は約420万人でバリ人が90%を占めており、インドネシア全体ではイスラム教徒が87%を占める中で、バリではヒンドゥ教徒が約90%を占めている。乾季と雨季があって五月から十月が乾季、十一月から四月が雨季の目安である。また、インドネシアの中でバリ島とジャワ島のジョグジャカルタの間には時差が一時間あるので注意して欲しい。

いずれにしても私の76年(1942年生れ)の中でバリ島の長い間の変遷はめまぐるしく、素朴な楽園の島から、現在の姿を考えると、なんともいえない懐古の情が胸にうずくように浮んでくる。

土佐中での出会いから生まれた浮世絵コレクション

冨田八千代(36回) 2018.04.01

筆者旧影 |

|---|

土佐文雄箸『正調土佐弁で龍馬を語る』を拝読しました。読後の第一声『げにまっこと面白いがやき!』です。

まず、未収録作品群の中から坂本龍馬関係の文書をまとめたられたことに敬意を表します。葉山村の皆さんの丹念な記録にも頭が下がりますが、これをこのように世に出したことで、その努力も報われましたし、一層価値が増しました。書籍が出版に至るの経緯を良く知りませんが、まとめられた方は大きくは出ないのですね。鍋島さんがもっと前面にでられてもいいのではと思いました。

引き込まれて一気に読み通しました。知らなかったことばかりで、とても興味深く、どんどん読み進みました。断片的に知っていたことがつながったこともあります。

この書を、すぐに読みたかったのは、以下のことからです。

昨年10月18日に、36回生の同窓会がありました。あくる日「中岡慎太郎館」や室戸岬に行ったからです。北川村にあのような立派な記念館を設けていることに、その地域の方々の思いがうかがえました。私は、中岡慎太郎のことをあまりしらなかったのです。生家は山に囲まれた谷底にあり、空は頭上に円を描いたように小さく見える所でした。こんな辺鄙なところから、大志を持ったことに感激しました。そして、あらためて坂本龍馬に関心が広がりました。

室戸岬の中岡慎太郎の銅像の前にも行きました。ここに行ったのは2回目です。それほど、高知のあちこちには行っていないのです。1回目は、中学三年の春休みに友人3人で出かけました。その3人の一人が、新聞部で活躍された大野令子さんでした。(ちょっとそれますが、大野さんがいらっしゃったから、私は卒業まで新聞部ですごせたのです。本当にお世話になりました。すでに亡くなられたことは残念無念です。)その銅像の説明では「太平洋上で桂浜の坂本龍馬と目が交差している」と言っていました。

この著書の中で、二人の銅像の製作者が同じということも初めて知りましたし、製作者についてのことは興味深く読みました。

学校で、坂本龍馬を歴史上の人物として他の人たちと同列に学習した記憶しかありません。土佐のことですし、大きく日本の変えた人ですから、もっとクローズアップしてもよかったのではないか、それとも、私の受け止めが浅かったのでしょう。何しろ私は知らないことが多すぎると痛感しました。ですから、内容の感想は省きます。

読み終えてから、顔見知りの檮原の出身の方に、本の紹介をしたら、開口一番「教科書に龍馬をのせなくするとは、おかしい。どうしてだろう」と言われました。この方は長年トヨタ自動車の労働者でした。やはり郷土のことなので関心を持っておられたのです。ここでも、私の知らなさをここでも痛感しました。私はホームページの鍋島さんから歴史教科書云々は知ったところでした。彼は、すぐにスマホで故郷を呼び出し「維新の門」などたくさん紹介をし、「ぜひ一度、檮原へ」と言いていました。さっそく、ご著書を貸しました。

では、枝葉の感想で、恥ずかしいですが、本当にありがとうございました。

ありがとうございました。

鍋島高明様

土佐弁龍馬、さっと拝読しました。

葉山での漫談だけに楽しく読めましたが、土佐文雄本人は「たまるかあれが活字になった」と、驚いているような気がします。

というのも、「江戸三大道場の一つ千葉周作の築いた千葉道場の塾頭」などと、口がすべりすぎているからです。実際は、周作の弟・定吉の道場で、長刀の免許をやっと貰っただけす。勝海舟との対面も、同様です。

出来れば本のどこかで、この講演はサービス精神からか、史実を離れて龍馬の人物を強調した場面があることを註記して欲しかったです。土佐が無知と思われると残念です。

中城 正堯

**********************************************************

鍋島です。

ご高読深謝。ご指摘の件、重版の際、修正したいと思いますので、その節はよろしくご教示ください。

**********************************************************

冨田八千代様

KPCへの読後感を拝読しました。私が読んでから、鍋島君に送った感想を添付致します。

面白いのは同感ですが、それだけでは終わらせることが出来ない点もあり、このまま流布するのは心配です。鍋島君も修正すると言ってくれています。

史実をふまえた史家の書いた伝記と、作家による創作を交えた小説の区別をしないまま、さまざまな龍馬像が誕生しています。同郷の人間として、龍馬の素晴らしい実像にできるだけ迫りたいです。

中城 正堯

**********************************************************

中城様

メールをありがとうございます。私がお礼のつもりで書いたものを、ホームページにということで恐縮しています。

私自身、坂本龍馬について本当にいろいろなことを知りません。それで、内容についての感想は逃げています。

私は、昨年同窓会で中岡慎太郎記念館に行きました。そこでは、中岡慎太郎サイドでまとめられていますので、龍馬の評価も違うということは感じました。

今度、この書を読んで、どっちがどうなんだろうと思った点もあります。何しろ、浅学の身、うっかり文字にはできません。

やはり、中城さんが指摘されている点は、その通りだと思います。読者は史家と作家の違いを意識するということですね。これが史実と鵜呑みにしてはいけないということですね。葉山でのお話も、聞く人へのサービス精神も入っていることでしょう。

私は豊田市に住んでいて、豊田市政がトヨタの企業城下町として、歴史面でもトヨタを意識した「車」「ものづくり」に重点が置かれていることを危惧しています。豊田市は、周りの町村と合併合併を続け、面積では愛知県の6分の1を占めています。広大な「市」です。が、広大な農村部や山間部があります。米の生産量も愛知県1です。

それぞれの地域で営み育んできた、文化や生活がなおざりにされそうな感じです。その意味で、葉山の方々が記録された物を世に出されたことに感激しています。

浅学な私です。これを機会にいろいろな学びたいと思います。ありがとうございました。

冨田八千代

**********************************************************

鍋島です。

『土佐弁龍馬』の反響が盛り上がっているのはまことに結構、HPアップ賛成です。

**********************************************************

《編集人より》頭上をあまたの龍馬談義が飛び交いました。そのまま捨ててしまうのはもったいないので皆様のご了解を得て掲載させていただきました。今後ともご意見をお寄せ下さい。 向陽プレスクラブ幹事会議事録

水田幹久(48回) 2018.04.19

議長 公文敏雄 書記 水田 幹久

1.日時 2018年3月9日(金) 18時〜21時

2.場所 ビックエコー 八重洲本店

3.出席者 公文敏雄(35回) 岡林哲夫(40回) 中井興一(45回) 水田幹久(48回)

北村章彦(49回) 山本嘉博(50回)

オブザーバー 竹本修文(37回) 松井正(56回非会員)

以上8名

4.公文敏雄会長が議長となり、配布資料を使用して、以下の通り議事進行した。

なお、本幹事会は幹事の出席者6名、委任状提出者1名 の7名の参加があり、構成員の過半数に達しているので成立したことを確認した。

1.? 2018年度総会について、下記の要領で実施することに決定した。

日時:2018年4月21日(土)17:00〜17:30 総会 17:30〜19:30 懇親会

場所:「酒菜浪漫亭 東京新橋店」

港区新橋4-14-7

URL: http://syusai-romantei.jp/index_to.html

2.総会議案について

1) 2017年度活動報告 : 幹事長配布資料の通り報告することに決定した。

2) 2017年度会計報告 : 中井会計配布資料(暫定版)の内容を確認した。

本幹事会から期末までの間に入出金がある場合には、これを追加して、総会に報告することに決定した。

3) 2018年度活動計画案、予算案 : 幹事長配布資料に基づき、総会に諮ることに決定した。

4)中城会員(30回)からの提案を審議した。

提案は、KPCとして100周年の協力事業として「土佐出身者列伝」(例)の様な記念誌を創るというもの。

審議結果は、HPの充実の活動の中で、提案の様なコンテンツを募る。

HPへの掲載の進捗を見ながら、記念誌にまとめるかどうか継続審議する。

以上

「龍馬・元親に土佐人の原点を見る」を拝受、拝読しました。冨田八千代(36回) 2018.04.20

筆者旧影 |

|---|

ご著書を「龍馬・元親に土佐人の原点を見る」を拝受、拝読しました。すぐにお礼をとおもいつつ、今になってしまいました。ありがとうございました。

手にした時は、難しそうだと、私に読めるだろうかと心配になりました。が、すぐに引き付けられて、一気に読み通しました。

・まず、文体がとても親しみやすく読みやすいのです。素人にも内容の詳しさへの抵抗が少なくなったのです。

・そして、中城さんは「坂本龍馬」と対面されるのにとてもふさわしい方だと知りました。

御家柄、ご先祖のさまざまなご活躍、それを受け継ぎつなぎ確かなものにする努力をされている中城さんだからです。たくさんの資料を検証し今も新たな資料の発掘に力を注いでいらっしゃることに敬服いたしました。いろいろなことを知らなくてすみません。

昨年のブラタモリは見ました。お部屋も印象に残っていますが、そこは中城さんが小さい頃遊ばれたお部屋だったとか。ブラタモリで、改めさせられたのは「堀詰」付近のことです。中学生のころ、何かの機会にちょっと行ったことがありましたが、とてもなじめませんでした。以来、はりまや橋の側にありながら、避けていました。ここも、昨年、同窓会のついでに歩いてみました。ここにも歴史があることを受けとめました。