2019/04/01 - 2020/03/31 ��P�P��܂�

2018/04/01 - 2019/03/31 ��P�O��܂��@

�@�@2020/04/01 - 2021/03/31 ��P�Q��܂�

2018/04/01 - 2019/03/31 ��P�O��܂��@

�@�@2020/04/01 - 2021/03/31 ��P�Q��܂�

���^�C�g�����N���b�N����ƍŐV�y�[�W�փW�����v���܂��B

���摜�Ƀ}�E�X�|�C���^�[��u���Ɖ摜���g�傳��܂��B�S�̑�������Ȃ��ꍇ�}�E�X�����̃X�N���[���{�^���i�z�C�[���j���A�}�E�X�|�C���^�[���摜�ɍڂ����܂ܕ����L�[�i���������j���g���ăX�N���[�����Ă��������B

| 2019.04.04 | �@���c���v�i48��j | �@�@���z�v���X�N���u������c���^ |

| 2019.04.11 | �@�k���͕F�i49��j | �@�@4��27��KPC����ē� |

| 2019.04.15 | �@��{���i35��j | �@�@�n���C�̐^��@�`�V�`���A���I�s�`�@���̂S |

| 2019.04.27 | �@���c���v�i48��j | �@�@���z�v���X�N���u2019�N�x����c���^ |

| 2019.04.28 | �@�ؓc�����i35��j | �@�@���Z����̎v���o�Ɠ��Ȑ��㎎�� |

| 2019.07.02 | �@�����q�Y�i35��j | �@�@�@�u�S��跗��v |

| 2019.07.02 | �@���鐳ꟁi30��j | �@�@�ɂ��܂��t���X�R�挤���̒��f |

| 2019.07.02 | �@�R�{���q�i��Ɓj | �@�@6�l�g�̃J���I�P�E���[�_�[ |

| 2019.07.02 | �@���@�r��i42��j | �@�@Ciao�@Bella�i����Ȃ���l�j�I |

| 2019.07.02 | �@��㏻���i44��j | �@�@���{�i�����j����̎v���o |

| 2019.07.15 | �@���鐳ꟁi30��j | �@�@���c���a�q�W -�F�l�ƂƂ���- |

| 2019.07.31 | �@�|�{�C���i37��j | �@�@���E��Y�u�O�E�C�l�b�Y�n���̃G�h���[�h1���̏�s�Ǝs�ǁv |

| 2019.08.29 | �@�瓇�����i30��j | �@�@�u����̐_�X�v�ɂ��� |

| 2019.11.21 | �@��{���i35��j | �@�@����䩁X�A�����̗��@�@�`����1�` |

| 2019.12.09 | �@��{���i35��j | �@�@����䩁X�A�����̗��@�@�`����2�` |

| 2019.12.23 | �@�����q�Y�i35��j | �@�@�L���y�ł��� |

| 2019.12.23 | �@���鐳ꟁi30��j | �@�@�W���[�i���X�g�����т��V������� |

| 2019.12.23 | �@�v�i�m�q�i34��j | �@�@�܂�����܂� |

| 2019.12.23 | �@�͖썄�v�i34��j | �@�@�ɓ��E�厺�R�̘[�ł̎O���� |

| 2019.12.23 | �@��{���i35��j | �@�@����䩁X�A�����̗��@�@�`����3�` |

| 2019.12.23 | �@��{���i35��j | �@�@����䩁X�A�����̗��@�@�`����3�` |

| 2020.02.03 | �@��{���i35��j | �@�@����䩁X�A�����̗��@�@�`����5�` |

| 2020.03.07 | �@���鐳ꟁi30��j | �@�@�Ԃ���� |

| 2020.03.09 | �@���c���v�i48��j | �@�@���z�v���X�N���u������c���^ |

| 2020.03.10 | �@�k���͕F�i49��j | �@�@4��25��KPC����ē� |

| 2020.03.15 | �@�����q�Y�i35��j | �@�@�u�y�����w��n�����l�X�v2000������ |

| 2020.03.22 | �@���鐳ꟁi30��j | �@�@�u�j�V�r�E���܂̃T�n���I�v�Ƙb�� |

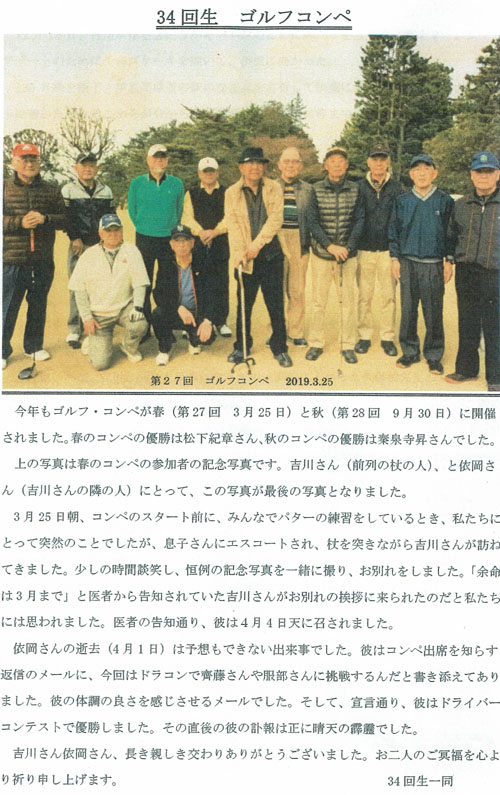

���z�v���X�N���u������c���^

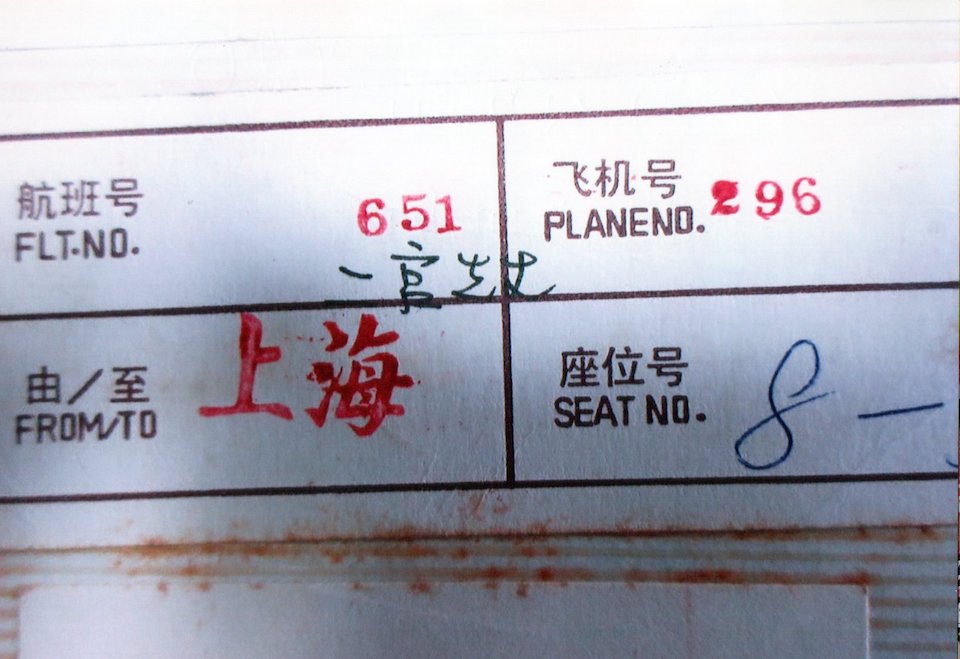

�P�D�����@�Q�O�P�X�N�R���W���i�y�j�@�@�P�W���R�O���`�Q�P��

�Q�D�ꏊ�@�r�b�O�G�R�[�������d�F�X

�R�D�o�Ȏҁ@�����q�Y(�R�T��)�@���ѓN�v(�S�O��)�@���@�r��i�S�Q��j���䋻��(�S�T��)�@

�@�@�@�@�@�@���c���v(�S�W��)�@�k���͕F�i�S�X��j��{�F�O�i�T�Q��j�@�@�ȏ�V��

�@�@�ϔC��@�R�{�Ô��i�T�P��j

�S�D�k���͕F���������c���ƂȂ�A�z�z�������g�p���āA�ȉ��̒ʂ�c���i�s�����B

�Ȃ��A�{������͏o�Ȏ҂V���A�ϔC���o�҂P�� �̂W���̎Q��������A�\�����i�P�O���j�̉ߔ����ɒB���Ă���̂Ő����������Ƃ��m�F�����B

�@�P�D2017�N�x����ɂ��āA���L�̗v�̂Ŏ��{���邱�ƂɌ��肵���B

�@�@�@�����F2019�N�S��27���i�y�j

�@�@�@�ꏊ�F�u���ؘQ���� �����V���X�v �`��V��4-14-7 TEL�F03-3432-5666

�@�@�@URL: http://syusai-romantei.jp/index_to.html

�@�@�@�@

�@�Q�D����c�Ăɂ���

�@�@�@1) 2018�N�x�����@�F�@�������z�z�����̒ʂ���邱�ƂɌ��肵���B

�i�N���[���A���m�x�����e��ꕔ��������j

�@�@�@2) 2018�N�x��v�@�F�@�����v�z�z�����̓��e���m�F�����B

�@�@�@�@�{�����������܂ł̊Ԃɓ��o��������ꍇ�ɂ́A�����lj����āA����ɕ���B

�@�@�@3) 2019�N�x�����v��āA�\�Z�ā@�F�@�������z�z�����Ɉȉ��̏C���������āA����

�@�@�@�Ɏ��邱�ƂɌ��肵���B

�@�@�@�E2019�N�x9���A3���̊�����͉���𗬂̏�ƂȂ�悤�A�g�劲����Ƃ���B

�@�@�@�E���m�x�����k���11���i�\��j�Ŏ��{����B

�@�@�@�E�\�Z�Ă͔z�z�������Q�l�ɑ���܂łɍ쐬����B

�@�@�@

�@�R�D���̑��̐R�c����

�@�@�@�@1)100���N�L�O���Ƃւ̎Q���ɂ���

�@�@�@�@�@�N���u�Ƃ��Ă̎Q���͂��Ȃ����A����e�X���l�Ƃ��ċ��͂���B

�@�@�@2)�u�y�����w��n�����l�X�v�̑����ƑS�Z���k�E�E�����ւ̔z�z�ɂ���

�@�@�@�@��������̒�āi��Ď����Ɋ�Â��j�ɂ��ĐR�c�������ʁA�ȉ��̒ʂ茈�����B

�@�@�@�@�E�������i2000���\��j�A�݊w���E�E�����ɔz�z���邱�Ɓi���t�\��j�A���тɊW��������S���邱�Ƃ͗����B

�@�@�@�@�E������p�̈ꕔ�i��Ăł�40���~�j���x�o���邱�Ƃ͍̑����Ȃ��B

�@�@�@�@�E�{�z�z�����́A����L�u�ɂ�銈���Ƃ��A����ɂ�銈���Ƃ͂��Ȃ��B

�@�@�@3)��Z100���N�L�O�����ւ̋��͌Ăт����ɂ���

�@�@�@�@���������̒�Ă�����A�����Ƃ֗L�u�ɂ��Q���E���͂�����ɌĂт�����

���Ƃɂ��ė����B

�@�@�@4)�V�N�x�̖������I�ɂ��ċ��c�����B

�@���c�̍�������Ȃ���A�V�̔������G�߂ɂȂ�܂������A����̊F�l�ɂ͂܂��܂������˂̂��ƂƑ����܂��B

�@���āA3��8���̊�����ŏ��F���������܂����{�N�x�̌��z�v���X�N���u������ȉ��̓����A�ꏊ�A���ōs�������Ƒ����܂��B

�@�Ȃ��A�o�ȁA���Ȃ���ыc���ϔC�̂��A����4��20���܂łɕԐM�ɂĂ��m�点�肢�܂��B

�@�x����Ȃ��瑍�����Y�t���Ă����肢�����܂��B��낵�����肢�������܂��B

�����F2019�N�S���Q�V���i�y�j17:00�`17:30�@����@�@17:30�`19:30�@���e��

�ꏊ�F�u���ؘQ���� �����V���X�v�i��N�Ɠ������j

�@�@�@�@�����s�`��V��4-14-7 �@TEL�F03-3432-5666

�@�@�@�@URL: http://syusai-romantei.jp/index_to.html

���e����F�@5000�~

�c�� �c�c�ڂ����͉���̃y�[�W��2019�N�x����c����(PDF��)���N���b�N���Ă����������B�ipdf�Łj

���܂��A�{�N�x�̉��2000�~�̔[�������肢�������܂��B

����Ɏ��Q���邢�͌��z�v���X�N���u�̌����ւ̐U�荞�݂ł��肢�������܂��B

�U�������F?�݂��ً�s�@�a�J�x�X(210)�@���ʗa���@8094113�@���z�v���X�N���u �n���C�̐^��@�`�V�`���A���I�s�`�@���̂S

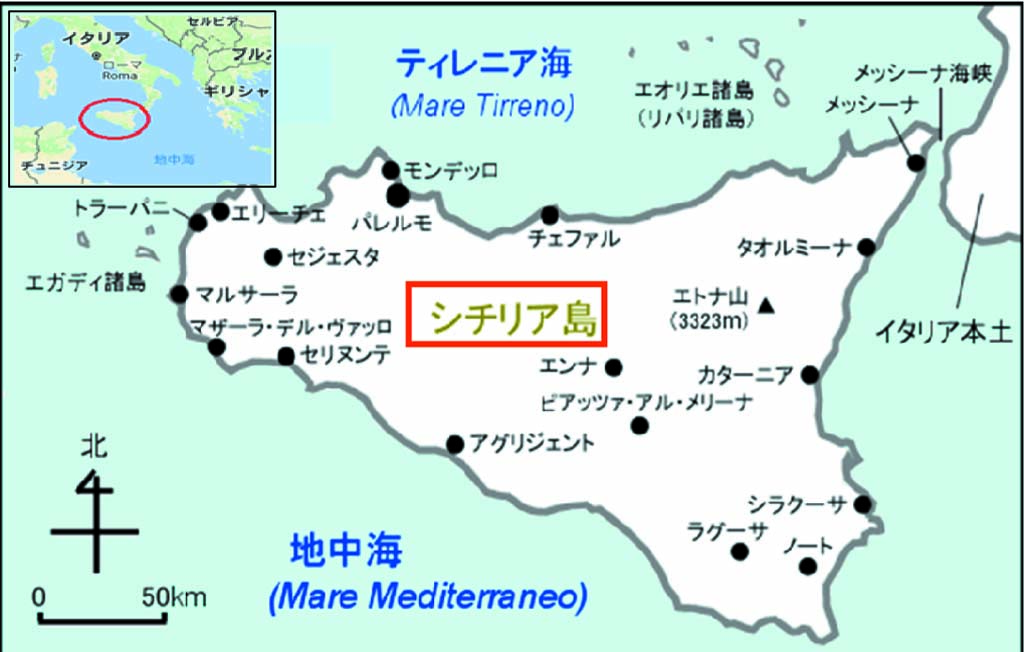

�@���āA�ŋ߃^�I���~�[�i�����E�̒��ڂ��W�߂��̂́A2017�N�i����29�N�j��5���ɍs��ꂽ�^�I���~�[�iG7�T�~�b�g�ł��낤�B�i�ʐ^�@�j

���{����͈��{��6��ڂ̎�]��k�Ƃ���G7�ɗՂ�c�ł���B

�@����6���ځA12��6���i���j�A�����������ł���B�^�I���~�[�i�̊X�͐��E���ł��ł����͂̂���X�Ƃ��Ēm���Ă���B�l����1��2��l�ʂ̏����ȊX�ł��邪�A���̊X�̂��Ƃ����̏͂ł͌���Ă䂫�����B

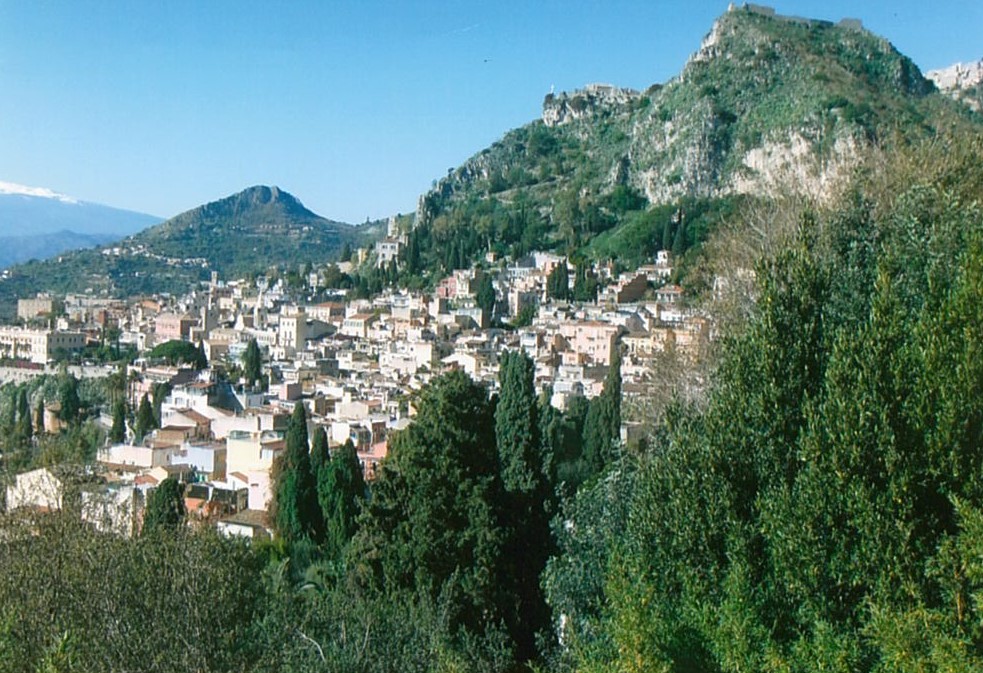

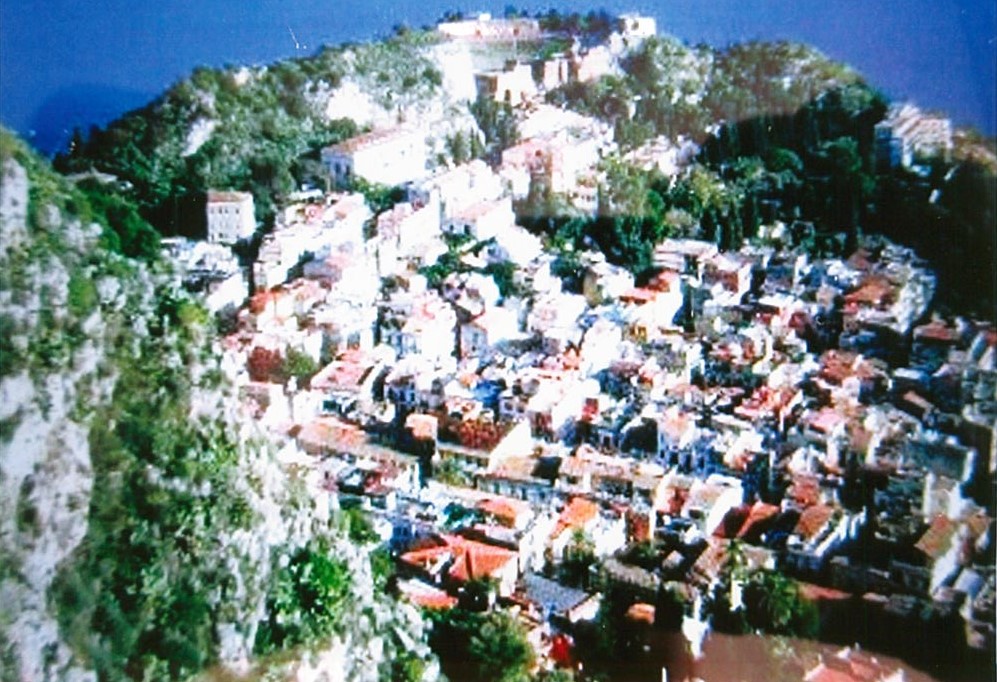

�@�Ɍ�����A���̊X�͓k����1���Ԃ��U������A���̒��ɌÑ�A�����A���オ���݂��Ă��鐢�E���ł��H�L�ȊX�̈�ł���B�X�̓^�E���R�̒����A�W����200���[�g���ʂ̏��Ɉʒu���Ă���B�i�ʐ^�A�j��O�ɂ́A���ɂ̃C�I�j�A�C�ƃV�`���A���̃V���{���ł���Y��ȃG�g�i�R�����邱�Ƃ��ł���B

�@�O���h���̍ہA�`�F�b�N�C�����x���āA�z�e�����͂̌i�F���肩�ł͂Ȃ��������A�h�������z�e���̃G�N�Z���V�I�[���z�e���i�l�c���j�i�ʐ^�B�j�̑O��ɂ͐挎�̃G�g�i�R���ł̉ΎR�D���܂��c���Ă���A���̒납��O�ʂɗY��ȃG�g�i�R�̕����ƎR�e���A���V�̉��A��������Ɩ]�܂ꂽ�B�i�ʐ^�C�j

�@�^�I���~�[�i�ɂ́A�u�J�^�[�j�A��v�A�u������v�A�u���b�V�[�i��v�Ƃ����O�̖傪����A�����̖�͂��ׂĂ��ڔ��ʂ�́u�E���x���g1���ʂ�v�ɂ���B�ڔ����ʂ�Ƃ͌����Ă��A��1�L���̈�{���ŁA�Ԃ��ʂ��̂͂��̒ʂ�։ו����^�ԎԂ݂̂���9�����܂ŋ�����Ă��邾���ł���A������قڕ��s�ғV���ł���B���̒ʂ�́A���E���̐l�X���K���L���Ȓʂ�ł������A�ʂ肩���������ɓ���ƁA�X�̃C���e���A�������������ȏ��X���Ђ�����ƘȂ�ł���������ʂ�ł���B�i�ʐ^�D�j

�@�悸��X�͍ŏ��ɁA�u�M���V������v��K�˂��B����Ղł���A���͂ɍL����p�m���}���f���炵���B�I���O3���I�̑n���ƌ����A��͂�V�`���A���̃V���N�[�T�ɂ���B�M���V������ՂɎ�����2�̋K�͂��ւ���j��Y�ł���B���̌i�F�̗Y�傳����i���͂ɍL�����p�m���}�j�A����29�N�ɊJ���ꂽG7�̃^�I���~�[�i�T�~�b�g�Ŋe����]���ꓰ�ɉ�ċL�O�B�e�����ꂽ�ꏊ�ł���B�i�ʐ^�E�j

�@��40���ԁA�L�O�B�e��K�C�h�̐���������ɁA���ɊX�̒��ɂ���A�K���o���f�B�̃^�I���~�[�i���K���L�O����A�u4��9���L��v�������B���̍L��́A���b�V�[�i�傩��A�J�^�[�j�A��������C���ʂ�́u�E���x���g1���ʂ�v�̒����Ɉʒu����W�]�̑�ϗǂ��L��ƂȂ��Ă���ׂɁA�����ό��q��n���̐l�œ�����Ă���B�i�ʐ^�F�j���̍L��̖��O�̗R���́A�C�^���A����푈����1860�N�i���{�ł͈���7�N�j4��9���A�K���o���f�B�\���V�`���A�ɏ㗤�����Ƃ������Ƃ��L�O���āA�������ꂽ�i���ۂ̏㗤��5��9���j�B���̍L�ꂩ��́A�L��̐��ʂ�1448�N�ɑn�����ꂽ�T���g�E�A�S�X�e�B�[�m�����A�L��̑��ʂ̃T���E�W���[�b�y����i17���I�n���j�Ȃǂ�����A�i�ʐ^�G�T���g�E�A�S�X�e�B�[�m����j���A���v��̂��钆���傪����B

�@���̍L�ꂩ��́A�G�g�i�ΎR��ቺ�ɂ̓V�`���A���^�I���~�[�i�̊C�ݐ������n���A�ό��ɔ�ꂽ��A�L��̃J�t�F�ł������Ƌx�e���o����B���Ƃ������Ȃ���D�̏ꏊ�ƂȂ��Ă���B���̍L�ꂩ��A�^�E���R�̒���i�W��397m�j�ɂ����ǂ܂ŊK�i�œo��A��1���Ԃ̓��̂�̓r���ɂ́A���}���A��A�������A�f���炵���s�X�̓W�]���y���߂�B�i�ʐ^�H�j

�@���A�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��A�z�e���T���h���j�R�p���X�z�e���ł���B�^�I���~�[�i�̋u�̏�Ɍ����A�ቺ�ɊC�݂�]�ޑf���炵���z�e���ł���B14���I�Ɍ��Ă�ꂽ���C���@�ŁA19���I�㔼�Ɍ��Ă�ꂽ2�̏h��������o���Ă���A�e�������A�v�l�A�����Ă܂��V�V���[���ւ̉f��B�e�ł����f��l��g�b�v�X�^�[�����h������A�^�I���~�[�i�̌}�o�ٓI�ȃz�e���ł���B�������R���ԂɁA

��2���Ԓ����w�ɖK��A�z�e���W�҂Ɉē������Ă���������A�����}���Ă���e�Ɉē������Ă��ꂽ�B�{���Ȃ�h������l��������Ȃ��������AJ.T.B OB�Ɛg����������ƁA�����M�Ђ��ǂ����q�l�𑗋q���������Ă���A���肪�Ƃ��Ƃ������t�Ƌ��ɁA�ڋq�̃v���Ƃ��Ă̐ڂ����������Ă����������B�i�ʐ^�I�j

�@���A�^�I���~�[�i�̃E���x���g1���ʂ�̐��̒[�A�J�^�[�j�A��߂��̑吹���Ƃ������̑O�ɂ���h�D�I�[���O�L����U��̂��łɗ���肽���ꏊ�ł���B�V�`���A�炵�����i���y���ނ��Ƃ��o���A�����Ă��������J�t�F��X�g�������߂��ɎU�݂��Ă���B�i�ʐ^�J�j

�@���ď����b��͕ς�邪�A�V�`���A���͉f��̕���ƂȂ������Ƃ�����������āA�����܂߂ĉf��t�@���ɂ͌������Ȃ��ꏊ�ł�����B���A�}�t�B�A�ł��L���ȓ��ł���B���ꓙ�ɂ��ď����q�ׂĂ݂����B

�V�`���A��ɂ����f����v�����܂܂ɋL���Ă݂Ă��A

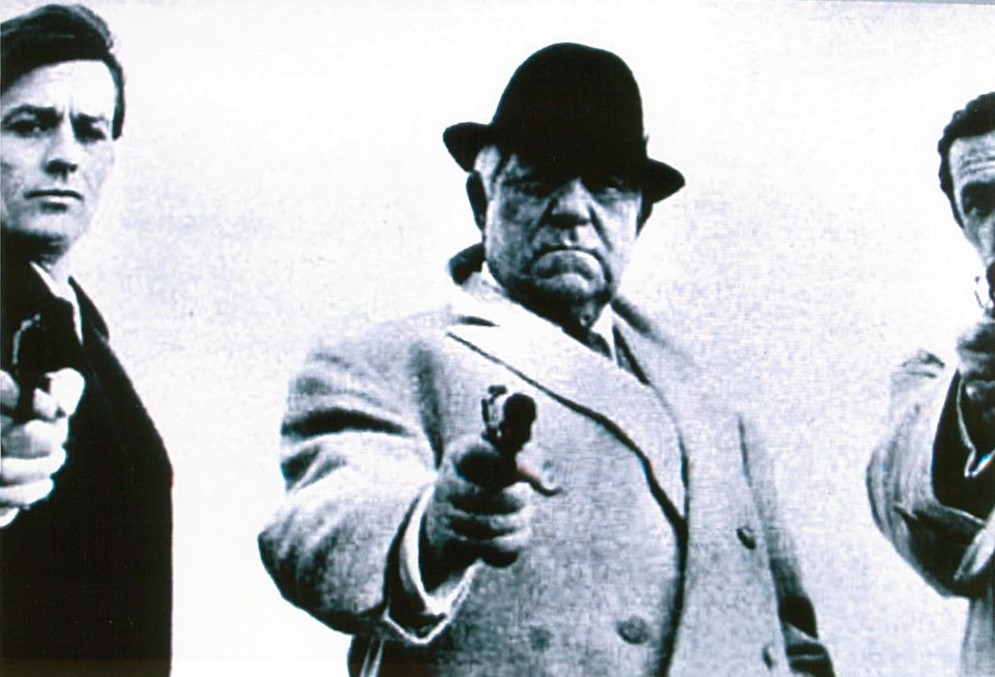

�@���u�V�V���[�̍������v�F1962�N����E�ēt�����`�F�X�R�E���[�W�Ńx���������ۉf��Ջ�F�܍ŗD�G�ē܁A����͎�l���̖��O�́u�T���o�g�[���E�W�����A�[�m�v�i�ʐ^�K�j

�@���u�V�V���A���v�F1969�N�t�����X�f��A�V�V���A�}�t�B�A���ނɂ����A�W�����E�M���o���A�A�����E�h�����A���m�E���@���`�����剉�̉f��i�ʐ^�L�j

�@���u�R�L�v�F1963�N�̃C�^���A�E�t�����X����f��A���L�m�E���B�X�R���e�B�ēA��16��J���k���ۉf��Ճp�����E�h�[����܍�i�ʐ^�M�j

�@���u�S�b�h�t�@�[�U�[�v�F1972�N�A�����J�f��A1972�N�A�J�f�~�[�܍�i�܁A�剉�j�D�܁A�r�{�܂���܁i�u�S�b�h�t�@�[�U�[2�v�A�u�S�b�h�t�@�[�U�[3�v�Ƒ��҂�����j�i�ʐ^�N�j

�@���u�j���[�E�V�l�}�p���_�C�X�v�F1988�N�C�^���A�f��A1989�N�J���k���ۉf��ՐR�������ʏ܁A1989�N�A�J�f�~�[�O����f���܁i�ʐ^�O�j

�@���u�O�����E�u���[�v�F1988�N�t�����X�E�C�^���A����A�t�����X�ł̃A�J�f�~�[�܂ɂ�����Z�U�[���܂ɑ�����Ńm�~�l�[�g���ꂽ�i�ʐ^�P�j

�ȂǂȂǁA�ǂ�����Ă��ǂ���i�ł����A�A����Ƀr�f�I�Ŋӏ܂��A���̊y���݂ł��闷�s��̗]�C�ɐZ�����B���Ɏ��́A�u�j���[�E�V�l�}�p���_�C�X�v���D���ł���B���A�u�R�L�v���A�K���o���f�B�̊�������w�i���A���Ȕz���Ƃ��̎��㕗�i���f��ɔ��f�������G��ł������B����F��������ꓙ�̉f��ŁA�V�`���A�̓�����k���Ƃ��ė~�����Ǝv���܂��B

�@���Ă�������́A�}�t�B�A�̌��ł��邪�A�d��F�X�̒��삪����A�T�v�͌䑶�m�̕��������Ǝv�����A���ł��C�^���A�ɑ傫�ȉe����^���Ă���悤���B���̗��s����12��5���t�̃C�^���A���ɂ́A�V�`���A���ŁA�}�t�B�A�֘A�̓���������w�������C�����ւ̃C���^�r���[�L�����f�ڂ���Ă����B����ɂ��ƁA�u�}�t�B�A�͓����⒳�����g���Ă���A1992�N�`93�N�̂悤�ȃe�����}�����邩���m��Ȃ��Ƃ����B�}�t�B�A�͍����A�C�^���A�Љ�ɋ����e���͂������Ă���B���đ{���E�i�@�ƑS�ʑΌ����A�����̈ÎE�����������B�}�t�B�A�w�R�[�U�E�m�X�g���x�̌��{�X�A�g�g�E���[�i�͍������猟������������B�A���t�@�[�m�������́A�w�ł��[���ȉۑ�B�암�̔��W��x�点�A�o�ϓI���R�ւ̋��Ђ��x�Əq�ׂ��B�v�@�`�C�^���A���W�A���j�E�f���x�b�L�I�ҏW���`

�@�������A���{�̖\�͒c�̂悤�ɂ��ꂼ�ꂪ�������ɂ킩��悤�ȕ����Ȃǂ́A��}�t�B�A�͂��Ă��Ȃ��āA���A������֎����s������������悤�Ȃ��Ƃ͑����Ȃ��A�����Ɛ[���ɐ��݁A��ʏZ���̔@����炵�Ă���ƁA���n�̐l�͎��Ɍ���Ă��ꂽ�B���ꂪ���Ԃ����m��Ȃ��B

�@�V�`���A�̗��͐F�X�Ǝ��Ɋ�����^���Ă��ꂽ�B���̗��́A12��9���i���j���{�A���������ďI�������B

�Q�D�ꏊ�@�u���ؘQ�����@�����V���X�v

�R�D�o�Ȏҁ@�_�蟩��i32��j�A�����q�Y�i35��j�A���ѓN�v�i40��j�A���@�r��i42��j�A���䋻��i45��j�A���c���v�i48��j�A�k���͕F�i49��j�@�v�V��

�S�D��������A�c������L����o�Ȏ҂͂V���A�ϔC���V���ł���A�c������L��������23����14���Q���ʼnߔ����ɒB���Ă��葍��͐����ƕB

�T�D��������c����s�ɖk��(49)������L�ɐ��c�i48��j���w�����A�ȉ��A����c�Ăɏ]���Ėk��(49��)���i�s�B

����c

�P�j2018�N�x���ƕ�

�@�k������������u����30�N�x���z�v���X�N���u���ƕv�Ɋ�Â��B�S����v�ŏ��F�B

�Ȃ��A���N�x����͔N�̕\�L�𐼗�ɓ��ꂷ�邱�ƂƂ����B

�Q�j2018�N�x��v��

�@�����v�S����������u���z�v���X�N���u2018�N�x��v�v�ɉ����ĕB�S����v�ŏ��F�B

�R�j2019�N�x���ƌv���

�u����31�N�x���z�v���X�N���u���ƈāv��R�c���A���ĂɎ��̏C���������ď��F�B

�@�E�N�x�W�L���u2019�N�x�v�ɏC���B�ȉ��A�c�ď��̔N�̕\�L�𐼗�ɓ��ꂷ��B

�@�E���ڇD�ɋL�ڂ���Ă���ȉ��̕����폜����B

�@�@�u�V�N�x�̖������I�ɂ��ċ��c�����B�v

�S�j2019�N�x�\�Z��

�@�O�N�x�Ɠ��l�Ƃ��邱�Ƃ����F�B

�T�j���N�x�ȍ~�̖����I�o

�E�{����I�����Ŗ����S���C�������̂��߁A���N�x�ȍ~�̖������ȉ��̒ʂ�I�o�����B

��@�����q�Y�i35��j

��v�S�������@���䋻��i45��j

�����@���ѓN�v�i40��j�A���@�r��i42��j�A��㏻���i44��j�A���c���v�i48��j�A�k���͕F�i49��j�A�R�{�Ô��i51��j�A��{�F�O�i52��j

�Ȃ��A�{����I����ɊJ�Â��ꂽ������ɂāA�����ݑI�ɂ��k���͕F�i49��j���������ɑI�o���ꂽ�B

�����c�����̏ڍׂƉ��[���i���䎁�쐬�j�͉���̃y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă���܂��B���m�F�������B ���Z����̎v���o�Ɠ��Ȑ��㎎��

�@���͂P�X�U�O�N���Ƃ̒ؓc�ł��B���Ƃ͍�����U�O�N���炢�O�̂��Ƃł��邩��A�͂邩���Ȃ��̂��ƂƂȂ�܂��B

�@�ŋߑ������Ȑ���i���{���Ȋw��j�̎��i����邱�Ƃ��ł��܂����B�{���Ȃ�A��w�����Ƃ���P�O�N����20�N�̊ԂɌ��C��A���W�f���g�Ȃǂ��o�߂����ʂɕ����ĔF�肳���ׂ����i�ł���܂��B���̓����͔F����Ȑ���ƌ����A���Ȃ�subspeciality�Ƃ��Ă̈ʒu�t���ŁA����������z�����ȂǂƓ��i�ł���A�K�������K�{�̎��i�ƔF������Ă��Ȃ������悤�ł��B����������͕ς����Ȑ���͐V�������㐧�x�̒��ŁA��{�I�E���j�I�Ȉʒu�t���ƂȂ���Ȍn�̈�t�ɂƂ��Ă͍ŏ��̕K�{�̎��i�ƂȂ�A������Ƃ邱�Ƃɂ��A���Ȉ�Ƃ��đ����I�ɐf�Â��F�X�Ȉ�ẪV�`���G�[�V�����ŁA�w���I�����������ƂȂ�ׂ��Ɠ��Ȍn�w��ł͎咣����Ă���B

�@�����g�̗��ꂩ�猾���ƁA1980-1998�N�̊Ԃ͑����a�@�i�����w�Z���ϑg����B�����a�@�j�ɋΖ����A���Ȉ㒷�A�����ȕ����A�����ȕ����Ȃǂ��C���A���C�w����A���C�ӔC�҂Ƃ��Ă̐E�ӂ��ʂ����Ă����B���̊ԔF����Ȉ�A���������A�̑�����Ȃǂ͏C���������A���Ȑ���̎��i�͎܂ł̎葱�����ώG�ł������̂ŁA�����̎��Ԃ��Ƃꂸ�ɂ����B�����Ă̌��C��╔���̐搶���͂��ꂼ�ꌤ�r���݁A�������Ȑ����subspeciality�̐���ƂȂ��w��a�@���̑��Ŋ���Ă��܂��B���̌�15�N�ԁi1998-2013�j�͑啪���Œn���Âɏ]�����A���̂����P�P�N�Ԃ͊J�Ƃ��Đf�Ï����^�c���Ă��܂����B�]����70�ɂȂ�܂ł͕a�@��n��̐f�Âɖv�������Ȑ��㎑�i����������̂ɕK�v�ȕ����Ԃ��m�ۂ�����A�̗͂�ێ����邱�Ƃ��o���܂���ł����B2013�N�ɕ����̎���ɋA����A���Ȑ��㎑�i�F�莎���̎��i���[�u�I�Ɋɘa����ĕa��v��Ȃǒ�o�Ə����ꂽ�̂Ŏ̋@��Ɍb�܂�܂����B���̍���萸�_�ȕa�@�̓��Ȉ�ɍ̗p����āi�T4���Ԃ̋Ζ��j�A�������鎞�ԓI�]�T���ł��܂����B���ȍ����ǂ̐f�ÈȊO�ɁA���Ȋw��u����E����u����A��t��̑��̐��U����u����ւ̏o�ȁA�Q�C�R�̓��Ȋw���ȏ��A�C���[�m�[�g���̒ʓǂ����A�������W�Œm���̊m�F�ƋL�������s���A�����Ȃ�ɖҕׂ��܂����B���̌��ʂT��ڂ̎ŁA��������6�N�Ԃ̕��̂͂Ăɂ���ƍ��i���A����đ������Ȑ����2018.12.10���ǂ蒅���܂����B

�@���̂��Ƃɂ���Ď��͉����̂łƍl�����Ƃ������Ƃ��Ă͔��ɑ傫�����̂������Ă���B�܂����ݎ���77�ł��邪�A�F�m�ǂł͂Ȃ��ƐM���Ă���B����ɂ��ꂩ���10�N�Ԃ�up-to-date�̈�Â����{�ł���\�͂�����A���s�ł���ł��낤�Ɗ�]���Ă���B���Ȑ���ł����t�͑�w�A�a�@�Ȃǂ̈�Ñg�D�Ŋ����Ƃ��Ċ��Ă���ł��낤���A���ꂩ��̎��͂��̂悤�ȗ���ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��낤���A�ق��Ƃ��ċ���w�����w�����ɍ��i��������̍K�����ɐZ���Ă���B

�@�U��Ԃ�Γy�����Z�ɓ��w��������̎����Ɖ������Č��z�V�����ɓ�������������v���o���܂��B���������v���o�Ƌ��ɁA�F�X�ȋt�������z���ĉ������Ă�����\�͂�o���������܂����B�܂��Y�ꂦ�ʗF�l��搶�����v���o���܂��B���̎��̎��͑��s�̌������w�𑲋Ƃ��āA������ғ��œy�����Z�ɓ��w���܂����B�ŏ��ɂт����肵���̂́G���w�Z���i�w�����������͊��ɍ��Z1�N�̎��Ƃ͏I�����Ă������Ƃł��B�]���č��Z2�N�̃��x���ō��Z�̐������X�^�[�g�������Ƃł��B����ȃJ���`���[�V���b�N�ł���܂����B�Ⴆ�Gax2+bx+c=0�������������悪�ŏ��̎��͎����ɏo�肳��܂����B���܂ł͎����͗D�����ł���Ƃ��ʂڂ�Ă������Ƃ�������ɗ��ł��邱�Ƃ����o�������āA���炭�͂ځ[�Ƃ��Ă��܂����B���̎������ғ����ł��鉪�сi�M�v�j�N�Ƃ͘b�������܂����B�ނ͐F�X�ȃN���u�ɓ������ėF�l�����A�m�Ȃ𑝂₵�Ă���܂����B�����ނɋ����̕��̂悤�ɍs�����Ă����̂ŁA�V�����ɓ��������Ă��炢�܂����B���͎��͂͂Ȃ������̂ŐV���̋L�����������Ă��炤���Ƃ͂���܂���ł������A��x�����i�q�Y�j�N���قƂ�Ǐ�������ʂ̉��������������炢�ł����B�V�����ɓ������āA�����̕��X�j�����������̈ӌ����ނ������ƂȂǂ��A���_���Ȃ���A�咣���Ď��ʂɔ��f���Ă����������ɂق�Ƃ��Ɋ������܂����B���ɂƂ��Ă��̌�̐l���ɂ����āA�|�W�e�B�u�ɐ����āA���̒��ɑΏ����Ă��������͂�ꂽ�悤�Ɏv���܂��B���̎��̗F�l�����ō����v���o�ɂ̂���̂́A���ьN�A�����N�A�����i�~�q�j�N�̏����ł���B���ьN�ƒ����N�͎Ⴍ���Č̐l�ƂȂ��āA���Ɏc�O�Ȃ��ƂɎv���Ă���A���ьN�ɂ��Ă͔ނ̒Ǔ����W�g�l���\��h�ɏ����G��Ă���̂ł��Q�Ƃ��������B���̌�A�����N�Ƃ́A�����č����w�i���[�Y�E�F���p�[�N�L�O�K���������Ń|�X�g�h�b�N�������j�Ƃ��A������s�̃j���[���[�N�x�X�ɋ߂Ă����ނɐF�X�����b�ɂȂ�A���̉��ŁA�����𗬂������Ă��܂��B

�@���̌�A���͕��@�����{�I�ɉ��߂܂����B�p�����̎O���Ȃ͒��w1�N�̋��ȏ��̕��K����n�߁A���ȏ��̊ێʂ��A�ۈËL�����s���A�����̌��߂��J���L�������𒅎��ɂ��邱�Ƃ��ł��܂����B�w�Z�̐��т͂����_���͎��܂���ł������A���Z3�N�̍ŏI�w���ł͂قړ���������i���x���܂ŒB���邱�Ƃ��o���āA��N�Q�l���đ�w��w���i����A���s�{�����A�O�d�������etc�j�ɍ��i���܂����B�y�����Z��3�N�ԁA�Q�l����1�N�Ԃ͐��U�ň�ԕ����āA�l���̊�b���ł����悤�Ɏv���܂��B���z�V���ŐF�X�ȑ��Ɛ��̖��O���ł�ƂȂ������C�����ɂȂ�܂��B

�@�v���o���G�s�\�[�h��́A�������Z�̂P-2�N�̍����̐f�Ï����썑�s�v��c�ɂ������̂ŁA��������ۛ��̑q�����Ȉ�@�i�y���R�c���j�ɕ�ɂ����Ăނ����̎��Âɒʉ@���Ă������A�q���R���q�l�������āA�������̑q���搶�̎�`��������Ă��܂����B���ł��v���o���̂͂₳�������Ɖ��l�ł������q���R���q�l�̖ʉe�ł��B�����̎��̎��Â͑�ϋ�ɂ����̂ł������A���ߏ�̂��A�Ŗ����Ɏ��Â��I���Ă��܂��B

�@�������e�ʂ̂��ꂩ��̔��W�ƌ��N���F�O���A�y�����E���Z�����W���A�p�����邱�Ƃ���]���܂��B �i�X�@�T�q�i44��j����Ǔ���

�@�u�S��跗��v

�@5�N�Ԃɂ킽��a�C�×{�̌�A�����Ō�̌��ɉi�����ꂽ�̉i�X�T�q����i���j�o�b�����E���L�@44�j�ɂ��đz���N�����܂܂ɏ����L���܂��B

�@44�̉i�X�����9�N�����u���������́A�y���Z����̔ޏ��̗l�q�ɂ͑a�����A�ޏ��̑��݊���f�i�Ƃ�����j�o�b�z�[���y�[�W�̋L������ۂɎc���Ă���B2014�N7��31���t��44���̉�����G�ꂳ���M���ꂽ�w���z�V���Ɍ���y�����E���̕��݇H���a41�N�i70���j�`44�N�i80���j�x�̏����ł���B

���B�X�����y�������M����Ă��邱�̗��ɁA�����Ƃ����N�p�����Ȃ��v�������ʂ��Ƃł���A�{���Ȃ�Α����ɂ��f�肷��Ƃ���A���Ȃ�ʃS�b�h�E�}�U�[����i�X����̂����߁B���̏�ޏ����w�S��跗��x�Ƃ��Ă���E�E�E���ƂĂ��R���Ȃ������Əq�����Ă���B

�@�u�S��跗��v�Ƃ́A�G�l���M�[�̉�̂悤�������i�X���ˑR�a�����������Ƃł��낤�B���ہA���̒��O��4��26���ɍs��ꂽ�j�o�b��2014�N�x����ɁA�x�����Ȃ���������ʂ�삯���Ă��ꂽ�̂��A�ޏ�������Ō�̋@��ƂȂ��Ă��܂����̂͒ɍ�����܂�Ȃ��B

�@�����Ɍf�ڂ̎ʐ^�́A������9�N�O�A2010�N7��25���Ɏs���J�̎��w��قōs��ꂽ�V���j�o�b�ݗ�����̎�t�œ����i�X����̂����C�Ȏp�ł���B�ޏ��͍ŏ�����j�o�b�ݗ������ψ��Ƃ��Ċ���A���x���A�Ȃ��č��m�x���̗����グ�Ɉ���Ă��ꂽ���A���z�V���o�b�N�i���o�[�b�c�̔Еz�ɂ����������Ă��ꂽ�B���N�̑���E������̏��L�܂ʼn��������A�D�ɒj8�l���̎d���Ԃ�������Ă���Ă����B

�@�g��_�̔ޏ������Ȃ�����E������ƂȂ��ċv�������A�u�x���Ȃ��Ă��߂߂�v�ƌ����Ȃ��犾�����ʼn��Ɍ����ޏ��̎p���A������̂��Ƃ̂悤���قɕ�����ł���B���́A���炩�ɖ����Ƃ��F�����ł���B �i�X�@�T�q�i44��j����Ǔ���

�ɂ��܂��t���X�R�挤���̒��f

�@���Ƃ́A�y�����V�����̐�y��y�̊W�ł��B�N�߂͏\���Η���Ă��܂����A�i�X�����Z���̍��ɐV�����̑S�����ŏ㋞���Ă����̂��A�ŏ��̏o����Ǝv���܂��B

�@�ޏ��������h������A����A�����ō��ێ����}�����ɋ���̊������n�߂������ɁA�V����OBOG�����A�ĊJ���ăg�[�^�X�ɂ����U�����܂����B���̍��A�y����������֓��x���̉��u�M�R�v�̕ҏW���Ƃ��Ă����Ă���A�ޏ��̌��e�˗��őʕ���������Ƃł����B

�@2006�N�H����A1�N���قǃC�^���A��t�B�����c�F�ɑ؍݂���̂ŁA���炭�g�[�^�X�ɏo�Ȃł��Ȃ��Ƃ̘b������A����Ȃ牽���e�[�}�����t���Č��n�Œ������A�A����ɕ���悤���肢���܂����B�i�X����́A�N�w���w�C�m���擾���Ă��������ɁA�C�^���A�e�n�̃t���X�R���T�K�����A2009�N�̃g�[�^�X�Ō����Ȕ��\�����Ă���܂����B�����̌������ʂ�_���ɂ܂Ƃ߂�r���Ŕ��a�����̂́A��ω���܂�܂��B

�@�S���炲���������F��v���܂��B ���i�X�T�q������Â�Ł�

6�l�g�̃J���I�P�E���[�_�[

�@�����Ō�̏t�́A�������������A�ߔN�ɂȂ��������������邱�Ƃ��o�����B�U�l�g�̘a�q����A�R�]����A�����Ď��͎l�J����s���J�ɔ�����y����U�A���J�̍������̊O�ɍL����s���J�̃z�e���Ń����`�������B�u�T�q��������ˁE�E�E�v�ƁA�b��͂����ς�T�q����̂��Ƃł������B�u�Ԍ��v�͎₵�����̂ł������B

�@���̏T���A���͋��s�ŊJ������𗘗p���āA��࣍��ȌÓs�̍������\�����B�����쉈���̍����́A���ɐX���O�̍�i���v���o�������B���͐����̓�N��̍��؉��Ŏ~�܂�A�����̂����ʼn₩�ȁu���d���v���A�A��㖈������𐆂��Ă����B

�@�u����31�N�S��2���A�i�X�T�q����i���A���N�U�W�v�Ƃ����]���̎茳�ɓ͂����̂́A�X�p�̎��̗��Z���𑝂������ŁA�����͗ߘa�ɂȂ��Ă����B�T�q����́A�V���ւ̗��̓r���Ŏ������̂Ƃ���ɗ�������Ă��ꂽ�悤�ȋC�������B���ǂ��U�l�g�ʼn߂��������X�̎v���o�������ƓV���ɂ����Ă������ɂ������Ȃ��B�u���}���{�v�ł��������݂Ȃ���u�ЂƑ�����ɂˁE�E�E�v�ƈ����邵���݂������ׂČ������C������B

�@�i�X�T�q����Ǝ����o������̂́A�u�g�[�^�X�Q�P�v�Ƃ�����ł������B�u21���I�A���T�̂悤�ɗ͋����n��������܂��E�E�E�v�Ƃ�����|�̉�ŁA���ۓI�Ɋ������������Ɣ��\����B���e��ƂĂ��y�����A�ЂƂ�A�܂��ЂƂ�ƒ��ǂ��̗ւ��L�����Ă������B���̉�̎�Ɏ҂͓y�����Z�o�g�̒��鐳�Ď��ŁA�T�q����̐�y�ł������B��ɂ͓y���o�g�̉�������������B�T�q����̓����h���Ŏq��Ă����A�C�^���A�̃t�B�����c�F�ɑ؍݂��ČÂ�����̃t���X�R��ɋ������������悤�ł���B�܂��A�q���̌���ɊS�������A���ێ������ɋ���ɏ������A������߂Ă����B

�@�u�g�[�^�X�Q�P�v��2010�N10���A36��ڂ̔��\�������ĕ���B���̑O�N�̂P�O���A�u�t���X�R��̂���X�v���C�^���A�؍L���Ƃ����^�C�g���Ŕޏ��͑�R�̎ʐ^���g���Ĕ��\�����B�g�X�J�[�i�n���̌Â�����̃t���X�R�悪�����ƃX�N���[���Ɏʂ��o����A��ϋ����[�����\�ł������B�u���l�b�T���X���̃t���X�R��̍ĕ]���A�ۑ���Ԃ̈�������E�G��̏C�����s���Ă���E�E�E�v�Ƃ������\���A�u�܂Ƃ߂���ʔ����{�ɂȂ邾�낤�E�E�E�v�ƁA�v�����B�����āA�ޏ��̔w���������Ă݂��B

�@����Əd�����������āA�u�⑫�̎�ނ����Ă���v�ƁA�T�q���C�^���A�̃g�X�J�[�i�ɗ��s�����̂́A���a���锼�N�O�ł������B��w�œ��{���w���U���A�u�N�w���p�v�ŏC�m�ے����擾���Ă���A�T�q�́u�t���X�R�挤���v�͓ˑR���~�ƂȂ��Ă��܂����B��ޕ��O�ɓ��a�����ɓ���A���ɂ܂Ƃ܂����`�ɂȂ�Ȃ��������Ƃ��A���A�c�O�ł��������Ȃ��B

�@�u�g�[�^�X�Q�P�v�̉�̍��e��̌�ɂ́A�Q����A�R����������B���R�����I�ɂU�l�̏������W�܂�A���ǂ��ɂȂ����B�N����d�����܂��܂��A�����҂R���A�Ɛg�҂R���Ƃ����O���[�v���o�����B�u6�l�g�v�ƌĂԂ悤�ɂȂ����B���ʓ_�ƌ����A�O�����Ŕ����ƁA�����ăJ���I�P�ʼn̂��̂���D���Ƃ������Ƃ��낤���B�������A���܂Ȃ��҂P���A�̂�Ȃ��҂P�����������A�O���[�v�̒��a�ɂ͉��̎x����Ȃ������B

�@�a�q����͉f���E����W�̎d���A�̂��W�������̓V�����\���B�R�]����̓g���R�̕��������ɖ����ŘA���W��A�����Ē����݂䂫�̂������肳��B�T������͒��ߓ��E�V���N���[�h�̗��l�ŕ������B��ԍΉ��̌b�q����̓g���R�̐��ƂŁA�����Ɖ��̂�M���B���̓��e���E�i���o�[��x��Ȃ���̂��E�E�E�Ƃ�����ŁA�Ȃ�Ƃ��z�C�Ŗʔ������Ԃł������B�p�ɂɓ����̖�̊X�ɌJ��o�������̂ł���B

�@�U�l�g�̒��ŁA�T�q����̓J�J�I�P�E���[�_�[�ł������B�y�������X��T���Ă���̂͂����ޏ��ł������B�R�]����u�W���v�̒m�点���͂��ƁA�u�́[���I�ƁA�S�����W�܂����B���Ԃ̌o�̂�Y��āA���킢���B�g�X�J�[�i�d���݂̃��C���ʂŁA�C�^���A�̗����A�t�@�b�V�����ɂ��ڂ��������B���X�́A�b��̓C�^���A�A�g���R����X�y�C���A��ĂւƔ��ŁA��r�����_�̂悤�ȓW�J�ɂȂ����B�ޏ����̋��E���m�Ŕ��a����܂ł̂S�N���܂�A�U�l�g�͂悭�W�܂�A�y�������Ԃ��߂����B

�@��ԂɎv���o���̂́A�Z�{�́u�t�F�X�^�ёq�v�ł̉�����B���ʼn��Η�����H�ׂȂ���̂���X�������B�����L���Ɉߑ��Ƃ��炪�������A�̂̕��͋C�ɍ��킹�āA�e�l�����p�ʼn̂��A�Ō�͂U�l�̍����Œ��߂��������B���܂�̊y�����Ɏ��Ԃ̉߂���̂�Y��A�ŏI�d�Ԃ�^�N�V�[�ŋA������Ƃ��A����̂��Ƃ̂悤�ɑN�₩�Ɏv���������B

�@�܂��A�l�J�E�r�ؒ��̃J���I�P�E�o�[�ł́A�ݐ�ŁA�}�}�̎藿���Ɗe�l����i���������Ƃ����A�z�[���E�p�e�B�[�ł������B���͑傫�ȃX�y�C���E�I�����c�����Q�����B�̂Ԏq�}�}�́A�T�q����̗F�l�ŁA�������I�����B

�@�Q�O�P�R�N�āA�T�q����͍��m�Ŕ]��ᇂ�������A�����ɍ��m���Ŏ�p�����B�p��̌o�߂��悭�A���N�̂P���ɂ͓����ʼn���Ƃ��o�����B�U�l�g�͗T�q����̏Z�܂��̋߂��A�ʐ�㐅�����̃��X�g�����ɏW�������B�S�����W�����A�J���[�E�����`�ł������B�u�U�l�g�v�̏W�܂�́A���ꂪ�Ō�ƂȂ����B�ޏ��͎n�I�ɂ��ɂ����āA�݂�Ȃ̘b���Ă����B���m�ł̎��ÂƓ����Ƃ����u��s�@�ł̒ʉ@�v�����s���A�u�V�O�܂ł͐��������I�v�ƌ����A�a�C�ɂ͕����Ă��Ȃ������B

�@�R�]���܂߂ɗT�q����ƘA��������Ă���A���Ƃ͍��~���ł���������A�a�J�̃z�e���Ń����`�������B���m�Ɠ������������铬�a�����Ȃ̂ɁA���̍s���͂ɂ͋�������A���������B�a�J�̊w����p�̂悤�ȃJ���I�P�E�{�b�N�X�Łu���c�̂Ԃ�Ԃ�v�A�u���}���{�v�A�u�a�J�̃l�R�v�ȂǁA�T�q����̏\���Ԃ����̂��A�Ō�̃J���I�P�ƂȂ����B�u���A�V��z������K����v�A�V�g�̂悤�ȏ݂��ׂČ������B

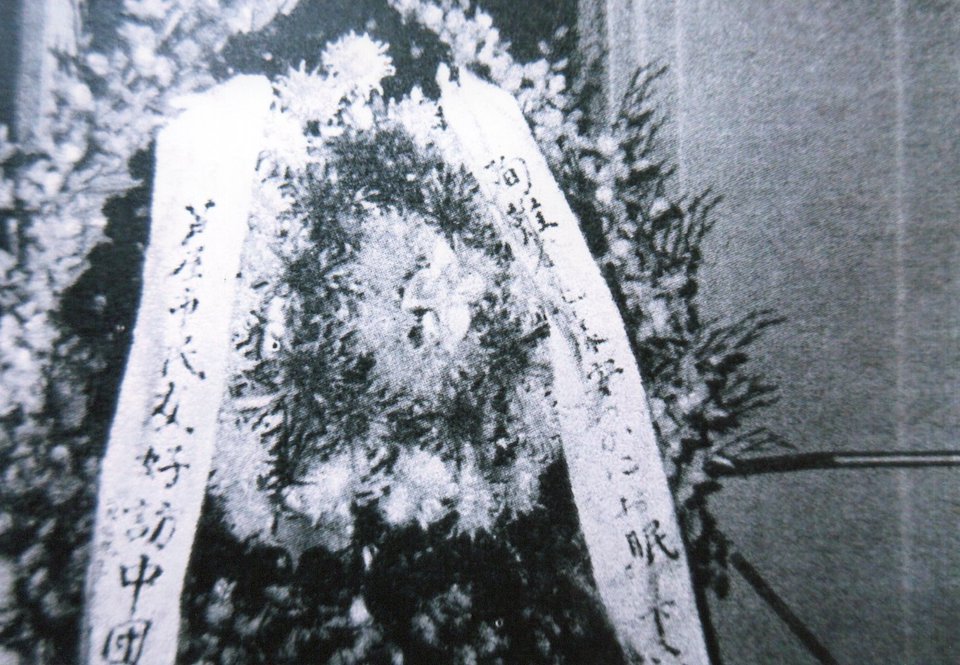

�@���̌�A�����̂�����œ]��ő������܂��āA�߂��̕a�@�ɓ��@���Ă��܂����B����Ƒމ@�����̂ɁA�܂��ƂŔP�����A���ɎԈ֎q�̐����ƂȂ��Ă��܂����B�R�]����Ƙa�q�������������Ă��ꂽ�B�T�q����Ƃ̌�M�͓r�₦�A�̋��̃P�A�E�n�E�X�ɓ����������Ƃ��`����ꂽ�̂͗��N�ł������B���R�L���Ȍ̋��ł̓��a�����A�u�c�ȓ���݂̕������̂�������������ł��傤�E�E�E�v�ƁA��������F�邵���o���Ȃ������B���̌�S�N�]��A�T�q����͕a�C�Ɠ����A��������ӂ���̒a�������͂��A�Â��ɓV���ւƗ������Ă��܂����B

�@�������ߘa�Ɉڂ����U���A�܉J�̂悤�ɂǂ���Ԃ�̖�A�U�l�g�͐V�h�̋������ɏW�������B�����₩�ȁu�Âԉ�v�ł������B���X�̐ݒ��A���́A�����̂悤�ɗR�]����̌W�肾�����B�T�q����̕v�̉i�X���ꎁ�Ɠy���Z�̐�y�̓��@�r�ꎁ���Q�����Ă����������B�i�X�����u��e�v�Ƃ��Ď��Q�����ʐ^�́A���J�̍��̖̑O�ł����܂���̗T�q����ł������B��D���ȃ��C���A�S�f�B�o�̃`���R�A���َq�Ȃǂ�������ꂽ�B���������݂Ȃ���A�T�q����Ƃ̎v���o�b�͐s���Ȃ������B�u�����ƓV������~��ė��Ă���Ă����ˁE�E�E�v�ƁA�N�����v���Ă����B

�@�A���A���͍����u���d���v�𐆂��āA�����̂悤�������i�X�T�q����̂�������S����F�����B�u���낢�날�肪�Ƃ��B���炩�ɁI�v�@�@

�����B

��M�҃v���t�B�[���� ��ƁE������c��w�u�t�B�����Ɂu����p���@�m��ꂴ��O�Ձv�u���L�V�R�ɐ�������n�ږ������v�u�p�i�}������������{�l�v�u����p���͖���Ȃ��v���B �i�X�@�T�q�i44��j����Ǔ���

Ciao�@Bella�i����Ȃ���l�j�I

�@����������̍��i1963�j�������Ǝv�����A���ی㕔���Œ��ԂƂ�����Ȃ�������ׂ�����Ă������A�����̃K���X�˂������āA�����ȏ��̎q��l�����鋰��w���̂��A�V�����ɓ��肽���̂ł����c�c�x�Ɛq�˂Ă����̂��Ȃꂻ�߂������B�ƂĂ����X�����āA�w���킢���q���Ȃ��x�Ǝv�����悤�ɋL�����Ă���B�����ɓ��������܂�A�悸�͌��K���Ő�y�L�҂ɓ��s���Ď�ނ�������A���e�̐����ȂǎG�p�����Ă��ꂽ�B�������ʓ|���悭���Ă����C�����邪�A���͈ꏏ�Ɏd�����������Ƃ������A�������A�����Ɉ��ނ����̂ŁA�����̋L���͒肩�ł͂Ȃ��B

�@���̌�A�O�\�N�������������֓��x��������̍��e��̐ȏ�A�w������������w�ҏW���A�������o���Ă�H�x�Ɛ���������ꂽ�B�U��Ԃ�ƁA�����ɂ̓C�^���A�̉��h�̂������i���i���U�j�ƌ��ԈႦ�����̏��������݂����Ă����B�w���`�Ɓc�c�x�B���D������Ɖi�X�T�q�Ə����Ă���B�w�i�X�͓����̑��Ɛ���\�������z�����ǁA�V�����Ƃ́c�c�x�w�i�X�̍Ȃł��B�V�����ł����b�ɂȂ������{�T�q�ł��B�x�w���`���I�x�B�ς��Ες����I�B�u���A�_���i�ƈꏏ�ɉp�����w���A�҂����đ�H�����Ă��܂������ʂ��������B�w��ۓ����ƌĂ�邭�炢�������D���ŁA���̂����ł����Ƃ������Ȃ��́x�B�ނׂȂ邩�ȁB

�@�����A�����ҏW�������Ă����w�M�R�x�Ɉ�������Ŏ�`���Ă��炤���Ƃɂ����B�Ȃɂ��A�����̕ҏW���͌˓c�A�⑺�A�ߘa�A���X�A����A��a�c���Ƃ������B�B�����y������ŁA�a�J�̎������ŕҏW��c�����Ă��A�w���@����A��͗�����x�̈ꌾ�ł������Ɠ�����̗��X�֏����Ă����B���̏�Ԃ������͉��P�����Ǝv���Ă����̂Ɂc�c�B

�@�ޏ��́A�����{�Ƃ��Z�����Ȃ���24�����Ō�ɕҏW�������߂�����ҏW�ψ��ɂƂǂ܂�A52���i2012�j�`55���i2013�j�̕ҏW�������߂��B�ޏ��̊�̍L���͑���ɓn��A�o�ŊW�A���p�W�A���s�W���X�����Ȉ��݉�ɘA��܂킳�ꂽ�B����ȁA�Z�������Ԃ��ʂ��ĎЉ�l��w�@�ɂ��悢���m�i�C�^���A�j���p�j�Ŋw�ʂ��Ƃ����撣�艮����ł�����B���̌�A�_���i���@�w������w�߂���J���ɊC�O�������w(2006�`2008)���F�߂��C�^���A�֍s���̂ɂ������Ă������B

�������A�Ȃ�Ń_���i�i�����w�j�ƒ��ڊW�̂Ȃ��C�^���A�Ȃ́H���������ɂ���ăt�B�����c�F��w�Ȃ́H1976�N�ȗ��A���̂ɂ��ނ悤�ȓw�͂��d�˂č��߂����{�l�̕]������u�̂����ɕ��Ă��܂����ꂪ�������B�K���ɂ��āA�X�����サ�����́A�ʂ������Ƃ��O�`���O�`�����̂ƌ��������͓͂��Ȃ������̂Ńz�b�Ƃ��Ă���B��N���炢���āw�H����y�A���������l�T���X�𑲋Ƃ��ăo���b�N�ɖ����Ȃ́B���A�J�����@�b�W���̊G��ǂ��ă��[�}�ɂ��Ă���́B���̃n�����^��������o���ĊG�̋�ɂ��āA���̂�������悤�ȕM���������܂�Ȃ��́I�x�ƊG�t�����͂����B���ς�炸���͓I�Ɋ������Ă���ȂƊ��S�����B

�@�wCiao�@Bella�i�悤���l�j�I�x

�wCiao�@Maestro�i���狐���j�I�x�̈��A�ōĂѐe�����n�܂�A�ꏏ�Ɋy��������������ł������A2012�N�H�����瓪�ɂ����X�i���Ă����i�_���i�̕قł́w���낢��\�͈ȏ�̂��Ƃ���肷���āA�]���̂����Ă����Ȃ��Ȃ��Ă��邩�A���炢�Ɏv���Ă����B���ꂩ��A�u���ɂ��Ђǂ��Ȃ����v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��āA�����ƒP���ɂ˕����Ȃ��Ȃ����A�����Ȃ��Ȃ����A�b���ł��Ȃ��A�Ƃ����悤�ȏǏ����x�j�B

�@2014�N�āA�A�������ۂɓ����̍��m���̌��@���ɏ������A�����f�ÉȂŌ���������A�\�t�g�{�[����̔]��ᇂ��݂���A���̂܂ܓ��@�A�E�o�Ɏ���A�wStage�S�ŗ]�����N�x�ƌ���ꂽ�������B�މ@�����������̃P�A�n�E�X�w����ۂہx�ɓ������A�Ō�͏I�����a���Ɉڂ荡�N�S���Q���܂Ŋ撣�����B���̊Ԃɏ����ɂ��o����̂́A�ЂƂ��Ƀ_���i�̌��g�I�Ȋŕa�̂��������Ɗ����A�����Ђ����瓪��������B�����Ɣޏ������ӂ��Ă��邾�낤���A�K���ȍŊ����������ƂƎv���B������ł�������̎ʐ^�Ɉ͂܂�ĉ��₩�ɔ���ł����p���ڂɕ����ԁB

�Ō�̏̓_���i��Mail�ɂ���

�@�c�c�c�c�@�S���Q�����߂��܂ł́A����܂łƕς���������͂Ȃ��������A�[���ɗe�̂��}�ς��āA���̂܂܂������B�Ō�̂P���Ԃ����A������Ƌꂵ�����ŁA���킢�����������B

�@���ꂩ�瓌���ɖ߂��āA�����̎葱�����܂��B�Z���[�́A�܂������łˁB �@�@�i�X����

�Ƃ̂��ƁB

�@����ȂɍD�������������ɋA��Ȃ��������Ƃ��v���ƐȂ��Ȃ�B�S��育�������F���Ă��܂��B �i�X�@�T�q�i44��j����Ǔ���

���{�i�����j����̎v���o

�@�����珑���Ă����̂��A�i�X�T�q����E�E�E�E���ɂƂ��Ă͏��{�i�����j����ƌ����������������肫�܂��B�ȉ��͒Ǔ����ɂ��Ȃ�Ȃ��A���̕Ћ��Ɏc�邠���܂��Ȏv���o�ɂȂ�܂��B

�@�̒�������A����ł��܂����C�Ȏ��ɂQ�x�قǂ��������ɍs���܂����B���̎��͔�r�I���C�ŁA���Q�������َq���ꏏ�ɐH�ׂĂ�����Ȃ����Ƃ�b�����肵�܂����B���̌�̓��a���������������畷���Ă��܂������A�����Ă��邤���ɂƂ��Ƃ��������ɍs���܂���ł����B�����̒m�点��F�l���畷�����͖̂S���Ȃ��Ă��琔����ł��B�V���Ŋm�F����䩑R�Ƃ��āu���{���S���Ȃ����v�ƓƂ茾���������悤�ł��B�Ȃ��u�����v�ƕ����Ă����̂ŁA�����b���܂����B�Ȃ͔ޏ��̖�����Ə��w�Z�̓������ő�ϒ��̗ǂ��F�l�ł�����A���{����̎����m���Ă����̂ŃV���b�N�������悤�ł��B�]��������̓��͐e�F�Ƃ������铯�������S���Ȃ������ł�����܂����B���N�ɓ����ĂT�l�ڂ̓������������������ł�����܂��B

�@�����g�̎����ɘb���ƁA�V�������������Z�P�N�ɂȂ��Ă���ƒx���āA�E�������킩��Ȃ��������ڂꕔ���ł����B���Ƃ������Ƃ��Ă���Ă������̂́A����y����o���̗ǂ���y�̏��������������Ƃ͓��R�Ƃ��āA�����w�N�̒��Ԃł��������N�⒆�������ď��{���������Ă��ꂽ���炾�Ƃ��݂��ݎv���܂��B���ɂȂ��āA�����̌��z�V�����ēǂ���ƁA�L���̓��e������O�ɔ��s�l�̂Ƃ���ɂ��鎩���̖��O�ɖڂ��s���A�������܂�Ȃ��v���ɂȂ�܂��B���l����ƁA���������܂��Ȋ���t�����ł��Ȃ������̂��A�����������Ƃ��Ȃ����̂ł́A�Ƃ̎v��������܂��B���̓����A���Ƃ��Ȃ���Ȃ�ɂ��V�������s�ł����̂͑��̕��������̏���������������A�Ƃ������ɓ�����O�̂��ƂɋC�Â��܂��B����Ȏ��Ɏv�������ׂ钇�Ԃ̒��ɔޏ������܂����B

�@���{����ɂ��čl���鎞�A��̓I�Ȏv���o���Ȃ����ɋ����Ă��܂��B�Ⴆ�A�V�����ō��h�ɍs�������ƁB���������I�ȏ�O�̎��ŁA�L�����肩�łȂ��Ƃ��������̂ł����A�P�N�̉ċx�݂ɐV�����ŁA�u���h�v�Ƃ������́u�L�����v�v�ɍs�������Ƃ�����܂����B�Q�N�̐A�c��y���N�����u�V���L���̏������̃C���n��������v�Ƃ������ڂł́u���h�v�ƌ���ꂽ�悤�ȋL��������܂����A�{���̂Ƃ���͂ǂ��������̂ł��傤���B���̎��̍��Z�P�N���͏��{����������đS�ĂP�N�ɂȂ��ē�����������V�������B�����Ɩ��f���|���A�F�X�ȃt�H���[�����Ă�������͂��Ȃ̂ɁA���v���o���͔̂ޏ��̐F���Ȋ�Ɩ��邭���C�ȏ��������ł��B�l����l����قǁA�L�����肩�łȂ��Ȃ�܂��B�ޏ��͖{���Ɂu���h�v�ɎQ�����Ă����̂��B�V���쐬�̕ҏW��c�A���̑��̑ł����킹�A������ł̍Z����ƁA�����Ȃ��Ƃ��ꏏ�Ɍo�������͂������A�����ŊJ�Â��ꂽ���V�A�i�S�������w�Z�V���A���j�̑���ɂ��ꏏ�ɎQ�������̂ɁB���߂Ďv���o���Ă݂�ƁA�ޏ��̋L������������̂͐V���������ށi�������炻���ȕ������ł����ǁj������A���O�̓������ƈꏏ�ɂǂ��ł������悤�Ȏ���A��w�̎��A�����̎��A���X�̘b���������⑲�ƌ㋏�����ň����̒f�ГI�ȏo�����̎v���o�ł��B�����ɂ͐V�����ňꏏ�ɉ߂����Ă����ޏ��Ƃ͂ق�̏��������Ⴄ�ޏ������܂����B

�@�����Ԃ�o���Ă��瓯����ōĊJ�������̋����͍��ł������Ă��܂��B�F���Ȋ�͕ς��Ȃ����̂́A�����ȏ����Ɣ��͂���e�p�ɂ��炭�����o�܂���ł����i����j�B���铯�����͒W���v���������Ă����ޏ��Ɍ������u����͍��\��v�Ƌ��сA����ɑ��Ă܂��ޏ������]����A�Ƃ����ĉ�ł����B���ɔޏ�����A�����������̂́u���z�v���X�N���u�̍��m�x���𗧂��グ�邩��A���N����āv�Ƃ����d�b�ł����B�Q������Ƃ��A�Q�����ė~�����Ƃ��A�ł͂Ȃ��u����āv�ł��B���ꂪ���{����ȂA�Ɩ��ɔ[�������̂������Ă��܂��B�\����Ȃ����ƂɁA�ޏ��Ɍ���ꂽ�x���̎��͌�y�ɔC�����ςȂ��ɂȂ��Ă��܂��B�@

�@���N�̓�����́u���ƂT�O�N�i�{���͂T�P�N�ڂɓ˓����Ă܂����j�v�ƌ������ŁA�X�����J�Â��邻���ł��B�]�Z���ňꏏ�ɑ��Ƃł��Ȃ������������⒆�w�P�N���獂�Z�R�N�܂ł̒S�C�̐搶�ɂ����������Ă���悤�ł��B

�u���{����A���N�̓�����̓T�����C�Y�z�e���łX���Q�W���ɊJ�Âł��B�݂�Ȃ�U���Đ�����ɗ��Ă��������i�����j�B�v ���c���a�q�W -�F�l�ƂƂ���-

�@�@�@���c���a�q�W -�F�l�ƂƂ���-

�@�@�@����F2019�N7��13���i�y�j�`28���i���j

�@�@�@12:00�`19:00�@���j�E�Ηj�x�i15���̓I�[�v���j

�@�݂��炶�낤�M�������[�ł�8��ڂƂȂ�܂�����̌W�ł́A���c���a�q�ƌ𗬂̂�������Ƃ̕��X�ɂ��o�i���������A���c��i�ƂƂ��ɓW���������܂��B���̋@��ɁA���L�������̕��ɍ��c��i���������������ƂƂ��ɁA���̉��[�����͂��Ĕ������Ă���������Ƒ����܂��B

�@�֘A�W���Ƃ��āA3�K�݂̂��炶�낤�M�������[bis�ł́A1980�N��̃|�����C�h��i��W�����Ă���܂��B

���ʏo�i��Ɓi�\�����A�h�̗��j

�吼�M�V�A�K���O���A�����V�A���ΏC�u�A��c�z���A���R�G�A�l�J�V����

���ʏo�i��i

�@���ꂼ��̍�Ƃ̊F���A���c����Ƃ̎v���o�⍇�c����ւ̑z������i�ɍ��߂Ă��������܂����B

�ڂ����͉E�L�T�C�g�ł����������B http://jiromiuragallery.com

���E��Y�u�O�E�C�l�b�Y�n���̃G�h���[�h1���̏�s�Ǝs�ǁv

1.1�@�@�u�R���E�C��Ɠ��{�̕P�H�邪�o����ɂȂ�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�p������BBC�̃j���[�X2018�N6��17���@�M�Җ|��@�j

�@�k�E�G�[���Y�̏�Ɠ��{�̏邪�u�o����twinned castles�v�ɂȂ�A�p���ɂƂ��Ă��̂悤�ȊW�����̂͏��߂Ă̎��ł���B���l�X�R���E��Y�ɓo�^����Ă���R���E�C��ƕP�H���2018�N7��6���ɃE�G�[���Y�̃R���E�C���Ŏo����ɂȂ�o�����T���J�Â���B

�@�k�E�G�[���Y�ό��ǂ̋ǒ��A�W���E�W���[���Y���́A�u�P�H��̓E܁`�b�g�����قǑf���炵���I�I�v�Ɛ�^���A�X�Ɂu�P�H�ƃR���E�C�̏�͂قړ������Ɍ��݂��J�n����Ă���A�قڔN������Ȃ̂Ŏo���W�������Ƃɂ�葊����ʂ����҂ł���B�邪�o���W�������Ƃ̓E�G�[���Y�ł͏��߂Ă̎������A�����C�M���X�ł����߂Ă��Ǝv���v�Əq�ׂ��B

�@�k�E�G�[���Y�ό��ǂɂ��ƁA�o����̊W��z�����ɂ���ē��{�̊ό��Y�ƂƐe���ȘA�g��ۂ��A���{�����葽���̊ό��q��k�E�G�[���Y�ɌĂэ��߂�A�Ƃ̎��ŃE�G�[���Y���{�̎x��������B

�@�P�H��̓W�F�C���X�E�{���h�̉f��u007�͓�x����You Only Live Twice�v�̒��œ��ꕔ���̌P����Ƃ��Ďg��ꂽ�����ł���B

�@�P�H�s���A�Ό� ���������R���E�C�ɗ��K���A�R���E�G�C���̒���c���̃T���E�R�b�g�����ƒ�����œ��ʂȎ��T���Â��AMOU�iMemorandum of Understanding�j�ɏ�������B

�@�P�H�s�����s��2019 National Eisteddfod�i�A�C�X�e�Y�o�h�F�E�F�[���Y�Ŗ��N�J�����E�G�[���Y��ɂ�鎍�l�Ɖ��y�Ƃ̏W���j�ɍ��킹�ăR���E�C�Ɏl���ԑ؍݂��A�R���E�C���K�₵�Ďo����j��p���[�h�ɎQ�����A�w�Z��K�₵����𗬂�[�߂�\��ł���B���҂͋���╶���̖ʂł̊������ڎw���Ă���A�f���炵���F�D�W�̎n�܂�ł���A�傫�ȋ@��ł���B

1.2�@�@�u�p���E�G�[���Y�@���[���b�p100����̗��v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��s�j���[�X�@2019�N5��1���̔����Љ�j

�@���v���c�@�l�@���{��s����ł́A�O�q1.1���̊֘A�s���Ƃ��āA�{�N10�����{�ɃE�G�[���Y�̂V�J���̏�����闷�s���v�悵�Ă���Q���҂��W���Ă���B�M�҂͓��{��s����̉���ŁA�]�c���ł�����A�p���͒��݂��܂ߌo���������̂ŁA�K�₷���s�̏���Z�߂�KPC�̊F�l�ɂ��Љ����̂ł��B

�@���v���c�@�l���{��s����́A��141-0031�@�����s�i��搼�ܔ��c8-2-10-302�A�d�b03-6417-9703

�NjL�F���{���ł��A�o����̒��������P�H���10��23���ɍs���܂��B�����̕��̂��Q�������҂����Ă��܂��B

2.1�@�k�E�G�[���Y�̏�s

�@�@�@�@�@���E��Y�u�O�E�C�l�b�Y�n���̃G�h���[�h1���̏�s�Ǝs�ǁv�̊T�v�@

�\�\�C���O�����h���ƃv�����^�W�l�b�g�����P���g�n�E�G�[���Y�l��j��A�C���O�����h�ɕ���������s�Q�\�\

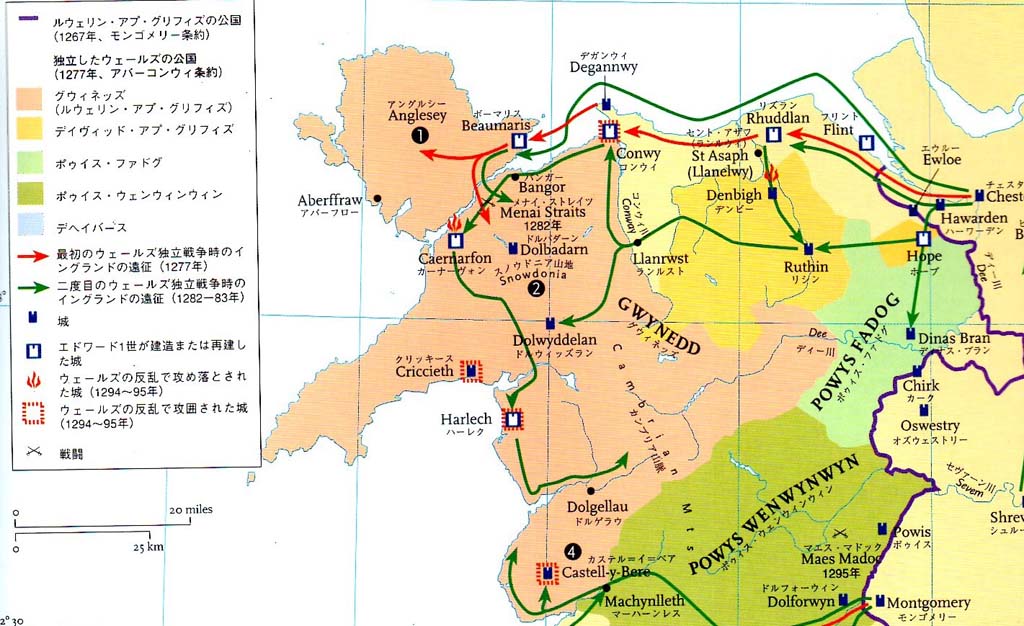

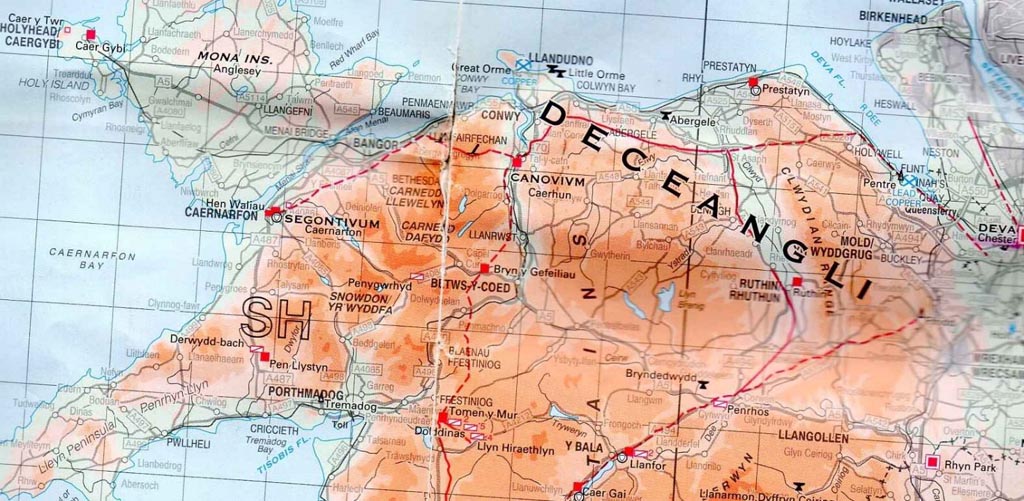

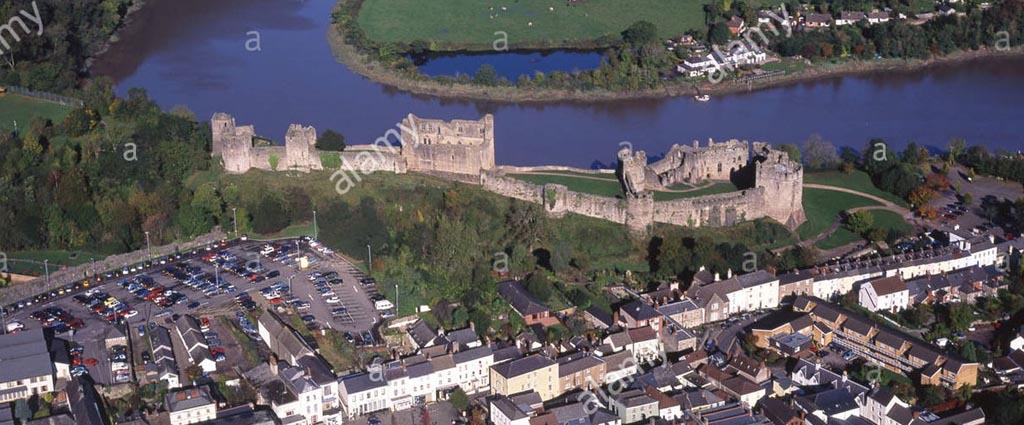

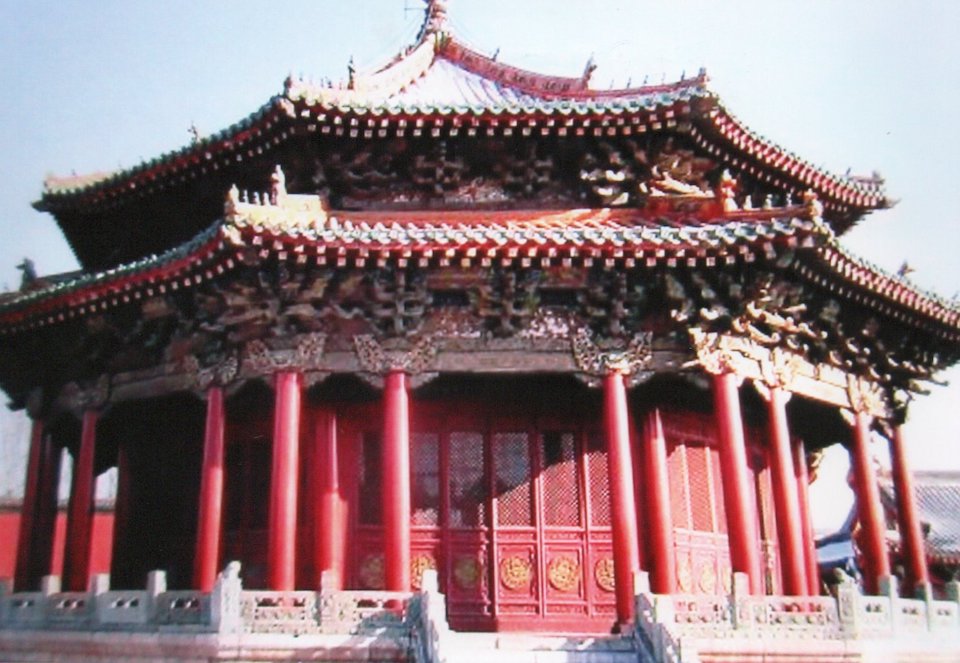

�@���E��Y�u�O�E�C�l�b�Y�n���̃G�h���[�h1���̏�s�Ǝs�ǁv�̓E�G�[���Y�k���̃O�E�C�l�b�Y�iGwynedd�j�n���ɂ���A�{�[�}���X��iBeaumaris Castle�j�A�n�[���N��(Harlech�@Castle)�A�J�[�i�[���H���̏�Ǝs��(Castle and town wall of Caernarfon )�A�R���E�C�̏�Ǝs��(Castle and town wall of Conwy )�̎l�����ō\������Ă���B�����̏�s�́A�C���O�����h���G�h���[�h1����������C���O�����h�R��1282�N�ɖk�E�G�[���Y�ɐN�U���A�O�E�C�l�b�Y�̏����ɏ������ĐA�������Č��݂������̂ł���B�ނ͐V�����v�ǂƂ��Ă̏�Ƌ��ɕǂň͂����X�����݂��A�C���O�����h�l�̈ڏZ�҂��Z�܂킹�A���������̒n���������B���̐����E���݁E�����̑�v���W�F�N�g�̓C���O�����h�̍��������킹��قǂ������B

�@1294�N�ɂ́A���h�b�N�E�A�v�E���E�F�����iMadog ap Llywelyn�j �̎w���̉��Ŕ������������B�R���E�C��ƃn�[���N��͉��݂ɂ���A�����̕⋋���\�Ŏ��������������A�J�[�i�[���H����͌��ݒ��Ŗ�����Ԃ������̂ŏP�����ꂽ�B���̌�A�G�h���[�h�͌��ݍ�Ƃ𑁂߁A�X�Ƀ{�[�}���X��̌��݂Ɏ��|�������B�R���Ȃ���A�G�h���[�h�͓������s�ŃX�R�b�g�����h�ł����X�̐푈�����Ă���A���Ƃ̍������g�������H���̃X�s�[�h���݉������B�����āA�J�[�i�[���H���ƃ{�[�}���X���������Ȃ��܂܂�1330�N�܂łɂ��ׂĂ̏�s�s�s�Q�̌��݂͒��~�ɂȂ����B

�@���̌�A15���I�����̃O�����h�D�[���̔����iGlynd?r Rising�j��A15���I���̃o���푈�iWars of Roses�j�Ȃǐ����I�ɘj���ē������N�������B1485�N�Ƀv�����^�W�l�b�g�������Ă�푈���I�����A�`���[�_�[���ɂȂ�ƁA�R�����S�ł͂Ȃ��Ȃ������A17���I�ɂȂ�Ɖp�����`���[���Y1���̉��}�h�ƃI���o�[�E�N�����E�G���̋c��h�̓��킪�n�܂��āA��s�s�s�͍Ăъ��p���ꂽ�B����̗]�g�̒��ʼnp���c��̓R���E�C��ƃn�[���N��̔j����w���������A�X�R�b�g�����h�̉��}�h�x���҂��N�����Ă���悤�ɂȂ��āA�J�[�i�[���H����ƃ{�[�}���X��͕K�v�ɂȂ薳���̂܂c�����B

�@17���I���܂łɓ����͏I������s�͍r�p�������A18���I������19���I���߂ɂ͌|�p�ƒB�ɐl�C�ɂȂ�A19���I�㔼�̃��B�N�g���A�����̎���ɂ͂����̏�s�ւ̃A�N�Z�X�����P����ĖK��҂̐����������B�Q�O���I�ɂ͉p�����{�͏�Ǝs�ǂ̕ی�ׂ̈̓��������A�����̕������Y���C�������B1986�N�ɂ͎l�����̏�Ǝs�ǂ��ꊇ���āA13���I�Ɍ��݂��ꂽ���o�����v�ǂƌR�����z�Ƃ��ă��l�X�R���E������Y�Ƃ��Đ錾���A���݂�CADW�i�E�G�[���Y��Łu�E�G�[���Y������������Y�ی�@�\�v�̈Ӗ��̗����j�ɂ���Ċό������Ƃ��ĉ^�c����Ă���B

2.2�@�J�[�i�[���H���̏�Ǝs��(Castle and town wall of Caernarfon ) �iEU100����j

�@�E�F�[���Y��ł̔����́A�u�J�C���i�[���H���v�ɋ߂��B�G�h���[�h1���̓C���O�����h���Ƃ̏Z�܂��ƃE�G�[���Y�̒�R�����߂邽�߂̖{���n�Ƃ��Ēz�����B�E�G�[���Y�l�͋I���O���炢��P���g�l�̖������ŁA�C�M���X���ɍL���������A���[�}�R�ɒǂ��A���̌�A���O���l�Ȃǂ̃Q���}���l�A�m���}���l�A�����ăA���O���E�m���}���̃C���O�����h�l�ɍU�����ꑱ���Ă���B

�E�G�[���Y����iPrince of Wales�j

�@�E�G�[���Y�l�̉����E�G�����E�A�v�E�O���t�B�Y(�݈�1246-82)�̓E�G�[���Y����iPrince of Wales�j�����疼������B

�A�C���O�����h���w�����[3������ɃC���O�����h���̉��ɃE�G�[���Y�l�̃��E�G�����E�A�v�E�O���t�B�Y���E�G�[���Y����ƔF�߂����A���E�G�����̓C���O�����h�����ߏ��]�������s���ɏo�ăw�����[3���Ƒ��q�̃G�h���[�h�i���1���j�����{�����A�U�����鎖�ƂȂ����B

�B�����ニ�E�G������1282�N�ɍĖI�N�������G�h���[�h1���ɔs�k�����Y�i�i��Y�E����������E�l�j���ꂽ�B�G�h���[�h1����Prince of Wales�̏̍��𑧎q�i��̃G�h���[�h2���j�ɗ^���鎖�ŃC���O�����h���E�G�[���Y���x�z���鎖�m�ɂ����B �l���̔n���l���ɂȂ��ň�������Quartering[ �l�v�ƌ������A���{��ł́u����]�����������ȁ`�H

�C�Ȍ�700�N�ԃC���O�����h����q�i���������j��Prince of Wales�ł���B�ʐ^�E��1958�N�Ɍ��݂̃`���[���Y�c���q���J�[�i�[���H����ŏ����G���U�x�X�Q������̍���^������V��

���Q�l���@��s�Z�p�̓����E�E�E���p�`�̓�

�@���p�`�̓��̓G�h���[�h���Ō�̏\���R�ɎQ���������ɃR���X�^���`�m�[�v���̃e�I�h�V�E�X2���̏�ǂ̓������ĎQ�l�ɂ����A�Ƃ̋L�������邪�A��ǂ̓��͎l�p�����������Ƃ��Ȃ��B

�@��ǂ̓쐼�[�̃C�G�f�C�N���̗v�ǂɂ͑��p�`�̓�������B����������Ƃ��͉~�`�Ǝv���Ă����B���p�`�iOctagonal Tower�j�̓C�^���A�̃J�X�e���E�f���E�����e�⑽���̋���ɂ��邪�E�E���p�`�̓��͉��p�`���낤���H16�p���낤���H

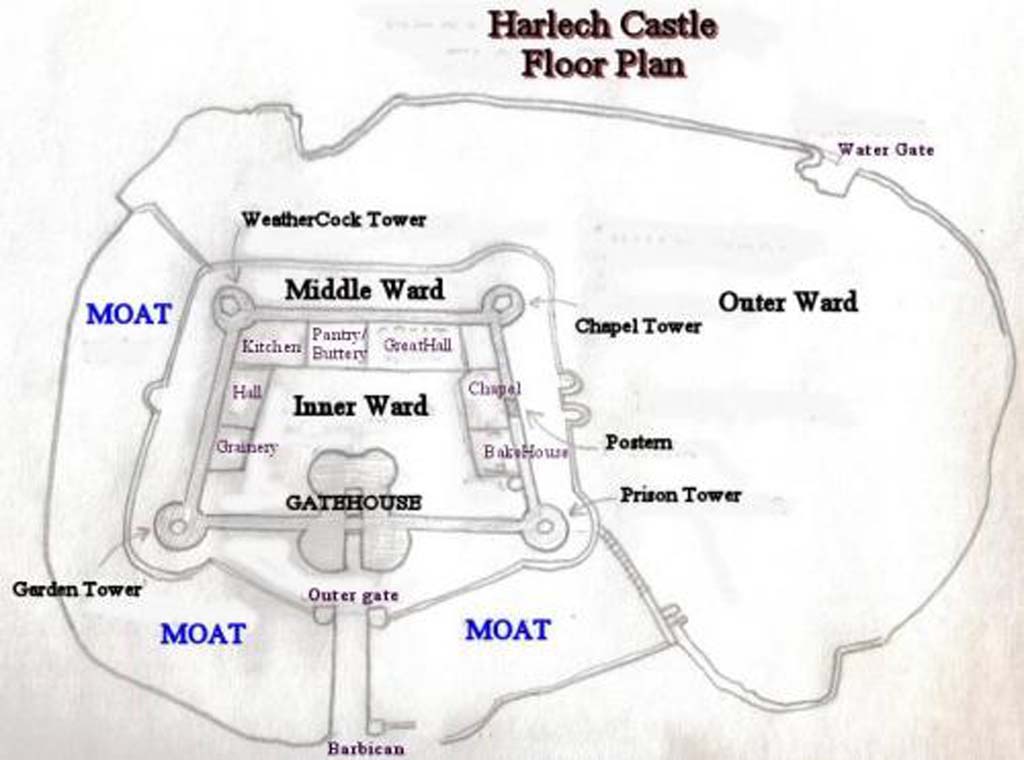

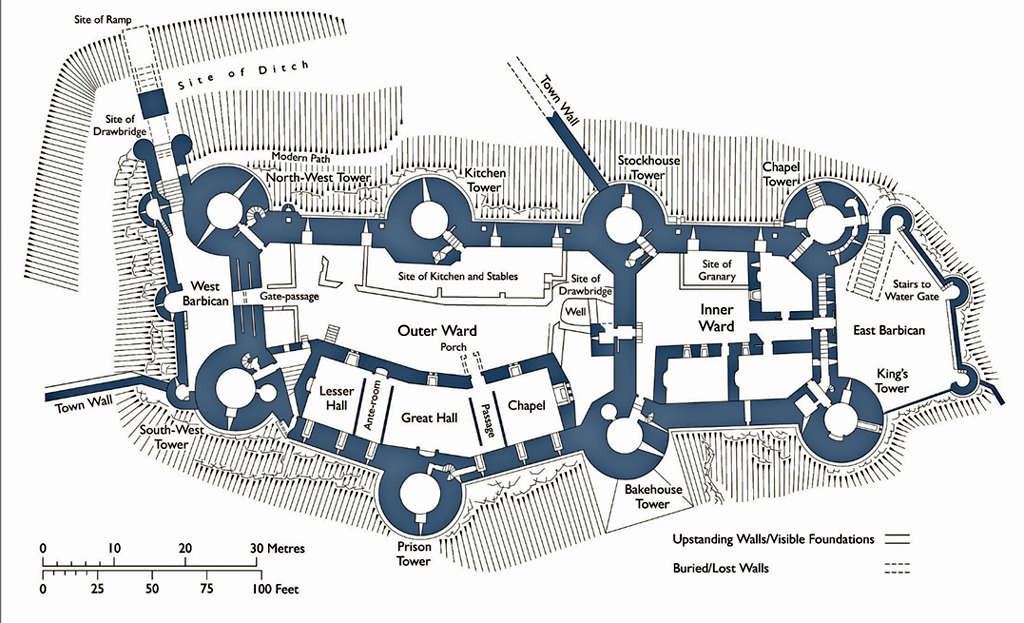

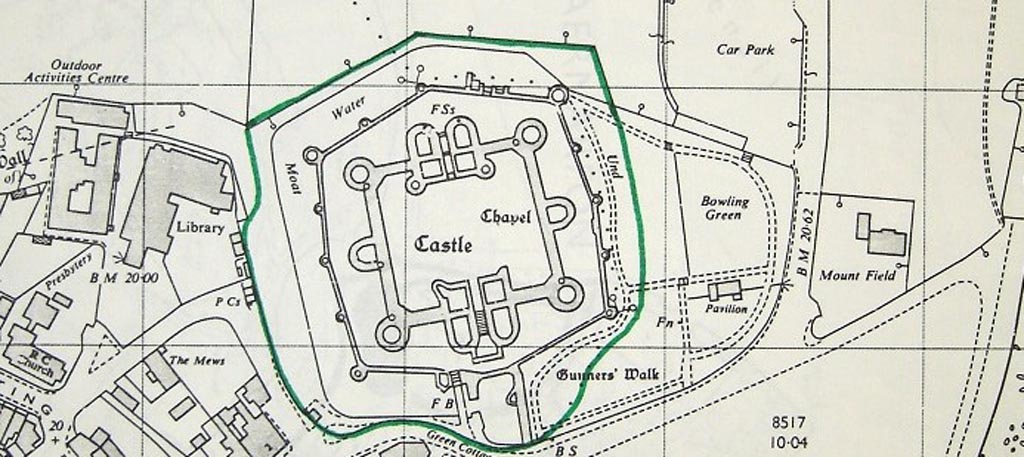

2.3 �n�[���N��(Harlech�@Castle) �iEU100����j

�@1282�N�`1289�N�ɃJ�[�f�C�K���p�ɖʂ�����R�̏�ɃG�h���[�h1���ɂ���Č��݂��ꂽ�B1294�N�ɂ́A���h�b�N�E�A�v�E���E�F�����iMadog ap Llywelyn�j �̎w���̉��Ŕ��������������A�n�[���N��͉��݂ɋ߂��A�����̕⋋���\�Ŏ������������B�������A�w�����[4���̎����1404�N�ɋN�����I���C���E�O�����h�D�[���i Owain Glynd?r�j�̔����ŗ��邵1409�N�ɃC���O�����h�R�ɍĐ��������܂ŃO�����h�D�[���R�̖{�w�ƂȂ����B15���I�̃o���푈�ł�1468�N�Ƀ��[�N�ƌR���D�҂���܂ł�7�N�Ԃ̓����J�X�^�[�ƌR�ɐ�̂���Ă����B�܂��A17���I�̃s���[���^���v���푈�iEnglish Civil War�j�ł̓`���[���Y1���̍����R���苒�������A1647�N�ɃN�����E�G��������c��h�̍U���ɍ~���������R�̍Ō�̗v�ǂƂȂ����B�@���Q�l���@�����J�[�f�C�K���n���̌R�̎w�������N���~�A�푈�ŌR���̏�ɉH�D�����㒅���J�[�f�K���ƌĂ�

2.4 �R���E�C�̏�Ǝs��(Castle and town wall of Conwy )

�@1283-1289�N�̃E�G�[���Y�����푈�̈�Ƃ��āA�C���O�����h���G�h���[�h1�������݂����s�ǂň͂܂ꂽ�X�Ƃ����h�q���X�Ȃ�N�U�̋��_�Ƃ���v�ǂł���B�������S�N�̊Ԑ���̐푈�ŏd�v�Ȗ������ʂ����Ă����B1294-95�N�̓~���h�b�N�E�A�v�E���E�F�����iMadog ap Llywelyn�j�̎w���̉��Ŕ������N���ăE�G�[���Y���ɕ�͂��ꂽ������ɑς����B�n�[���N��Ɠ��l��1404�N�ɋN�����I���C���E�O�����h�D�[���i Owain Glynd?r�j�̔����ŗ��邵���B1642�N�̃s���[���^���v���ł̓`���[���Y1���̍����R���苒������1646�N�ɃN�����E�G��������c��h�R�ɔs�k�����B�푈�̗]�g�Ƃ��ċc��h�̓R���E�G�C�邪�X�Ȃ锽���R�̋��_�ɗ��p����Ȃ��l�ɔj���B�ŏI�I�ɂ́A1665�N�ɋc��h�R�͏�s�Ɏc���Ă����S�≔�����Ĕ��������B

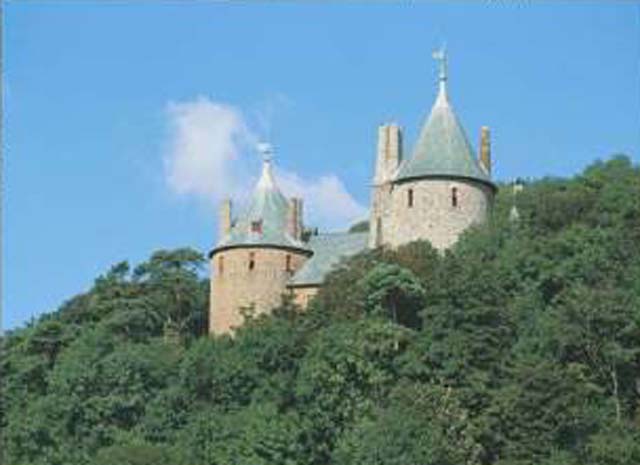

2.5 �{�[�}���X��iBeaumaris Castle�j

�@�E�G�[���Y�{�y����̓��i���C���Ŋu�������A���O���[�V�[���ŌÑォ��h���C�h���k���Z�ݒ����Ă������A���[�}�R�ɔj��A���̌�����@�C�L���O�A�T�N�\���l�A�m���}���l�Ǝ��X�ɐN�����ꂽ�B�邪����Ƃ���́A���X�̓��@�C�L���O�̍`�������B

�@��̖k��P�}�C����Llanfaes�Ƃ��������ȏW�����A���O���E�T�N�\���ɐ�̂���A���̌�E�G�[���Y�l���D�҂��Ă��Ċg�債�Ă����̂ŁA���̂܂܂ł̓E�G�[���Y�l���������N�����\�����������B

�@�C���O�����h���G�h���[�h1�����E�G�[���Y������i�߂Ă���1295�N�ɁA�k�E�G�[���Y���ӂɃJ�i�[�{���A�n�[���N�A�R���E�G�C�ȂLj�A�̏�njQ�̈�Ƃ��ă{�[�}���X��̌��݂��v�悵���̊J�����n�܂����B�d�v�Ȏ��͖{�y�Ɠ��̊Ԃ̃��i���C���̃R���g���[���ł��莼�n�ł����Ă��C���߂��̕��n�������������B�����̃C���O�����h�̋M�������Z�p�҂��m���}���E�t�����`�l�ŁA�t�����X���b���Ă����̂ŁA�t�����X���beaux marais�����u���������n�v�ƌĂ��Ƃ���A�{�[�}���X��Ɩ��t����ꂽ�B

���Q�l���@14�`15���I�̕S�N�푈�́A�A���O���E�m���}���l�̃C�M���X���ƁA�t�����X���̑����ŗ��҂̎w�����̓t�����X���b���Ă������A�C�M���X���͒����ԃt�����X�Ɛ���Ă��邤���ɃC�M���X�̕��m�̌��t�E�E�E�Ép���b���悤�ɂȂ�17���I�ɃV�F�[�N�X�s�A���p��ŋY�Ȃ������đ�]���ɂȂ茻�݂̉p��ɔ��W�����B

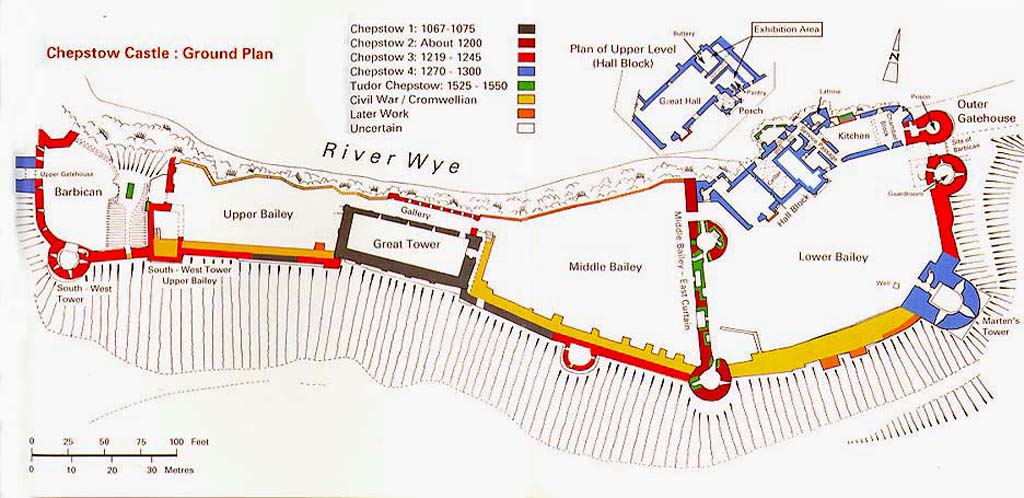

2.1�@�`�F�v�X�g�E��iChepstow Castle�j

�@�E�G�[���Y�̃����}�XMonmouth�B�𗬂�郏�C��River Wye�����̊R�̏�ɂ���A���[�}����ȍ~(AD400�N�`)�̃C�M���X�ōł��Â����������s�ł���B�m���}���R��1066�N�ɃC���O�����h�𐪕��������N��1067�N�ɃC���O�����h����X�ɐ��̃E�G�[���Y�ɗ̒n���g�傷��ړI�ŃE�G�[���Y�Ƃ̍����̃E�G�[���Y�Ӌ��n�ɉ����Č��݂�����A�̏�s�Q�̍œ�[�̏�ł���A�m���}���M���̃E�C���A���E�t�B�b�c�I�Y�o�[�������݂������̂ł���B12���I�ɂ��̏�s�́A�����E�G�[���Y�ɂ������������Ɨ������̓��œ쓌�����E�B�̃O�G���gGwent�𐪕�����ɂ����芈�p���ꂽ�B�����ăA���O���E�m���}���̍ł����͂ȓ�l�̋M���̃E�C���A���E�}�[�V�����ƃ��`���[�h�@�f�E�N���A�[�ɏ��L���ꂽ�B�������A16���I�܂łɂ̓`�F�v�X�g�E��̌R����̏d�v���͐�����s�̍\�����͋M���̏Z���Ȃǂɓ]�p���ꂽ�B17���I�́i���{�ł́j�u�����k�v���v�ƌĂ��English Civil War �̎��ɂ͌R������������1700�N��܂łɂ͏�͋����ʂĂĂ����B��N�̊ό��u�[���ŏ�͐l�C�̊ό��X�|�b�g�ɂȂ����B

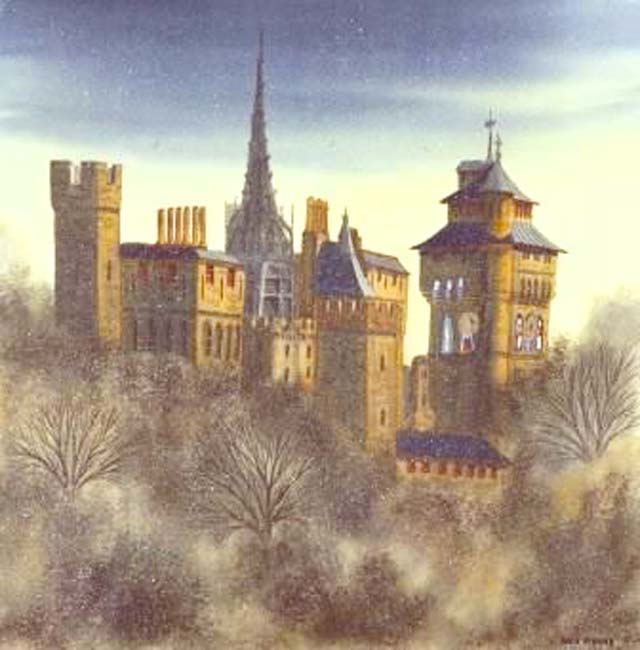

2.2�@�J�[�f�C�t��iCardiff Castle�j

�@�E�G�[���Y�̎�s�J�[�f�C�t�s�̒��S���Ɍ��Ă�ꂽ�����̏�ŁA�R�b�t�H��Ɠ��l�̃S�V�b�N�E�����@�C���@�����z�l���ł���B

�@�I���W�i���̓��b�g�E�A���h�E�x�C���[�iMotte-and-bailey�j�l���̏��3���I�̃��[�}�R�̒��Ԓn�̒��̗v�ǂ̏��11���I�Ƀt�����X����N�����Ă����m���}���l�����݂������̂ł���B�m���}���̐������E�C���A�����g��������Robert Fitzhamon���ēw�����A�����̊X�J�[�f�C�t�̐������_�Ƃ����ƌ����Ă���B

�@12���I�ɂ͓y����̏�ɐΑ���̉~�`�̓��Əd�v�ȏ�ǂ���������s�ɍ��ւ��Ă���B���̌�̍H����13���I�㔼�ɃC���O�����h���[��6��O���[�X�^�[�����s�������̂ł���B

�@�J�[�f�C�t��͂��̌�C���O�����h����N�����Ă����A���O���E�m���}���R�ƃE�G�[���Y�l�̐킢�Ɋ������܂�A12���I�ɂ͐���P������Ă���B�܂��A1404�N�̃E�G�[���Y�l�̃O�����h�D�[���̔����iGlynd?r Rising�j�ł��P�����ꂽ�B

�@17���I�́i���{�ł́j�u�����k�v���v�ƌĂ��English Civil War �̎��ɂ͓����͋c��h�R�ɐ�̂��ꂽ��1645�N���}�h�x���҂ɒD�҂��ꂽ�B

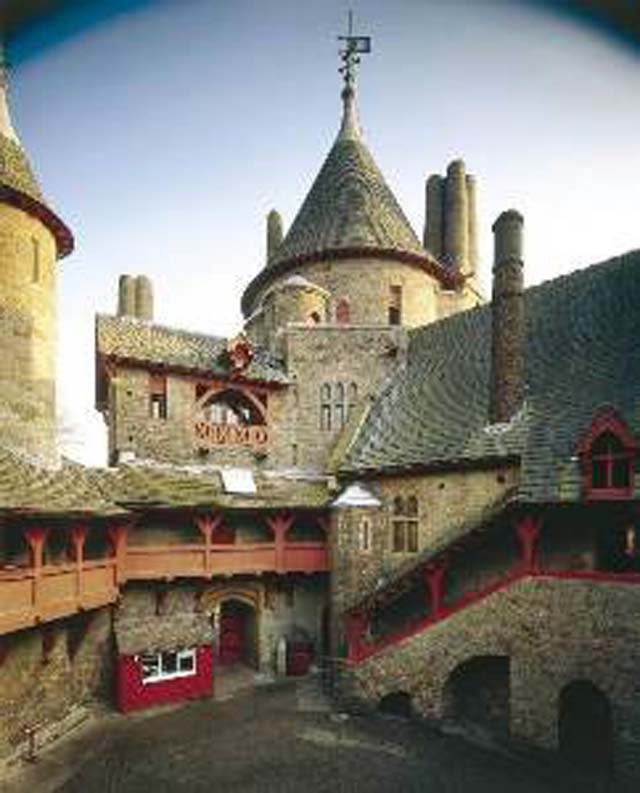

2.3�@�R�b�t�H��iCastell Coch=Red Castle�j

�@19���I�ɓ�E�G�[���Y��Tongwynlais���i�J�[�f�C�t���S������k����10.6km�j�Ɍ��݂��ꂽ�S�V�b�N�E�����@�C���@�����z�l���̏�ł���B�S�V�b�N�E�����@�C���@�����z�l����18���I�㔼����19���I�ɂ����ăC�M���X�ŋ������S�V�b�N���z�̕����^���ɂ��l���ʼnp������c��������\�I�ȗ�ł���B�l�I�E�S�V�b�N�l���Ƃ��Ă��B

�@�ŏ��̏��1081�N�ȍ~�Ƀt�����X����N�����Ă����m���}���l�ɂ���ĐV���ɐ��������J�[�f�C�t�̊X�Ƃ�����������ɐN�U����ׂ̊X���̖h��ׂ̈Ɍ��݂��ꂽ�B���̌�͕��u����Ă������A13���I�ɐV�������������̒n�����ׂɏ���������鎖�ɂȂ�A�ŏ��̏�̓��̓y����̊�b���imotte�j���ė��p���ĐΑ���̏�s�Ƃ��Ċg�����ꂽ�B�������A1314�N�ɃE�G�[���Y�l�������N���ď�͔j�ꂽ�B

�@���̌��450�N��ɃC�M���X�̑�3��r���[�g���݃W�����E�X�e���A�[�g�iJohn Stuart, 3rd Earl of Bute�j��������ʂ��čL��ȗ̒n���l�������B���ł͌������ȂǂɎg���Ă���B�E�G�[���Y�̎�s�ɔ��܂�̂Ŋό�����̂����߂���

��ҏW�l���� �|�{�������ĉ����������e��HTML�ɕϊ�����ۂɁA�����ҏW�����Ē����܂����B�������ۂɂ� ���e�ڃ_�E�����[�h���Ă��g���������B �����̂����A

�u����̐_�X�v�ɂ���

�e��

���~�J���������Ǝv������A�r�[�ɍ��������ŘV��ɂ͂������܂����A�F�l���ɂ͂����� �̂��ƂƔq�@�������܂��B����83���}�����ɂɔY�܂���Ȃ�����l���j�̔��@�ɖ��� ���Ă���܂��B�y���̂����������ƑS���ɔ������鑊��t�����̑��ՒT���ł��B�{���ł� ����t�����グ�܂����B

���q���Z�u��ԁv�̎�l��"�������"(���f���͍����a�O�Y�����،��В�)���u���͂� ����t�̎���ł͂Ȃ��v�Ƃ����Ċ����������đ�����60�N�ɂȂ�܂��B�ߋ��̈╨�Ƃ��� ���鑊��t�ɍS�葱����̂͂Ȃ����낤���B

����t�����͎Љ��₽�������𗁂тȂ�����������_���ďJ(����)���������B �ނ�ׂ͖�������S�Ŏs��ɖv���������A���ׂ̖����Љ�Ҍ����邱�Ƃ�Y��Ȃ������B�� �����₷���Ƃɐ�O�����A���͏I��肪�悭�Ȃ������B�ׂ����������Ďg�����A�ǂ� ���ɂ���ĕ]���͒�܂�B

�����̌o�ώЉ�ł̓��X�N������邱�Ƃ����㖽��̂悤�Ɍ����邪�A���X�N��`�� �ė��v��ǂ����߂��j�����Ɍ���Ȃ��h���̔O���ւ����Ȃ��B

�@�{���ɓo�ꂷ�鑊��t��8�l�A�������\����͕̂���B����@�g�̖��{�q�ŁA����

���Ƃ�������_���ďo�w�A�������߂ėI�X�ƈ����g����B�����t�Ƃ͏��������Ɏ~�߂��

��l�̂��Ƃł���B���������A�����Ə��������Ƃ�����~�𐧌�ł��邩�ǂ����ɂ�������

����B����͗��q�z����s�J�����Ƃ��Ċ������A����ɂ��ׂ����ł����l���鏊���Ƃ�

�đ厖�ɂ���B

�吳������\����͓̂c�����R�E�c�������Y�B�u�m�����炵�܂��v�u���܂���̂ɒl�Ȃ��v �Ȃǐ��X�̖������c�����B�c���͖k�l�̑���t��{�h�V����100���~��t(���V�����) �Ɏh������ċ���ɖk��a�@���A�쑺�����ɓ`�d���A�ނ͑��s��Ɍo�ό���������t ����B�c���͑���t�ƌĂ�邱�Ƃɉ��̒�R�����Ȃ������B

���a���\���鑊��t�̓��}�^�l�E�R����B�u���v�Ƃ��Ă�u�s��̂��݁v�Ɠ��@ �t��������"�S�~"�̂悤�Ɍy���������ǂ����ߍ��𐬂����B�܂��ɏ���ς���ΎR�� �Ȃ�B���}�^�l�̓P�`��Ƃ��Ăꂽ���A����ׂ̖����ǂꂾ���Љ�Ҍ��������v��m��� ���B�M�C�̊C�݂ɂ���2��ځu���{�̏��v�����}�^�l���������̂��B

�V���̋��݁E���V���q�A�u�c�P�������v�̕����Y�A"�Q�̃h���t�@��"���c�����͑���� �叟�A���W�Ɨt�ƊO�V�ցB�����ƕi�i�̌I�c�ËL�Br�������v�������͑��������Ȃ����� �Z�����ӂɐɂ������Ȃ��U�������B�s��W�҂ɂ͂܂��ɐ_�l�̂悤�ȑ��݂ł������B

�u�敨�����v�ɂ͐敨�s����悬�鑽�ʂȊ�Ԃꂪ�o�ꂷ��B�����V���A��؈�A��c�핺 �q�A�i���A�v�c������̑��Ղ��������������ł���B�������i�������JPX�Ɠ������� �̂��@�ɏ��i�敨�s�ꂪ�Đ��ւ̓�����ނ��Ƃ�����Ă�܂Ȃ��B�u��l�Ɋw�ԁv�͓��o�V ���ɘA�ڂ���D�]��������������w�P�����^�����B ����䩁X�A�����̗��@�@�`����1�`

�͂��߂�

�@�Ȃ����A�u41�N�O�̒����I�s�v�Ȃ̂�

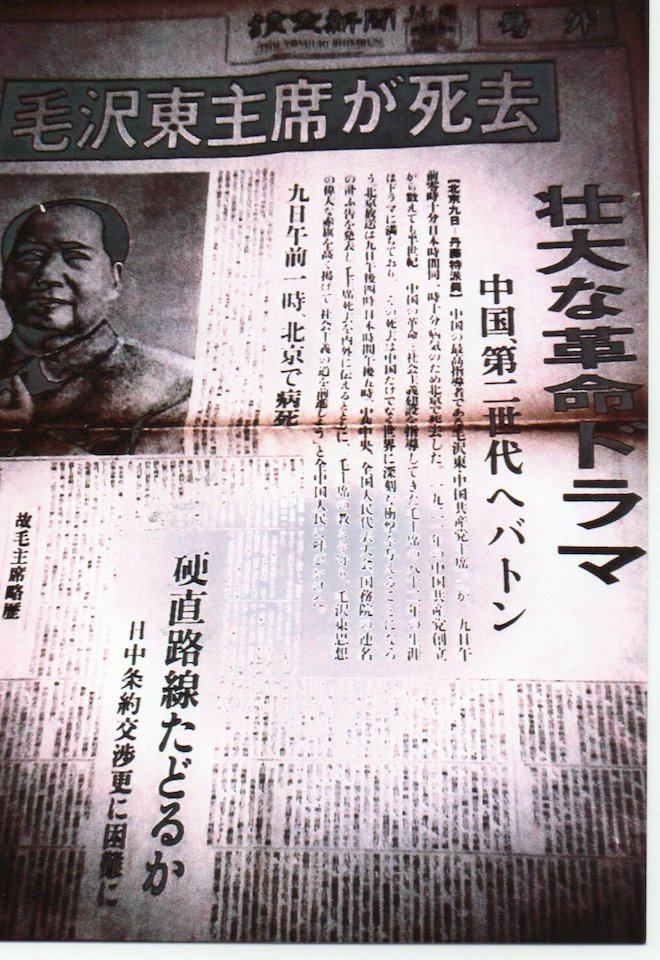

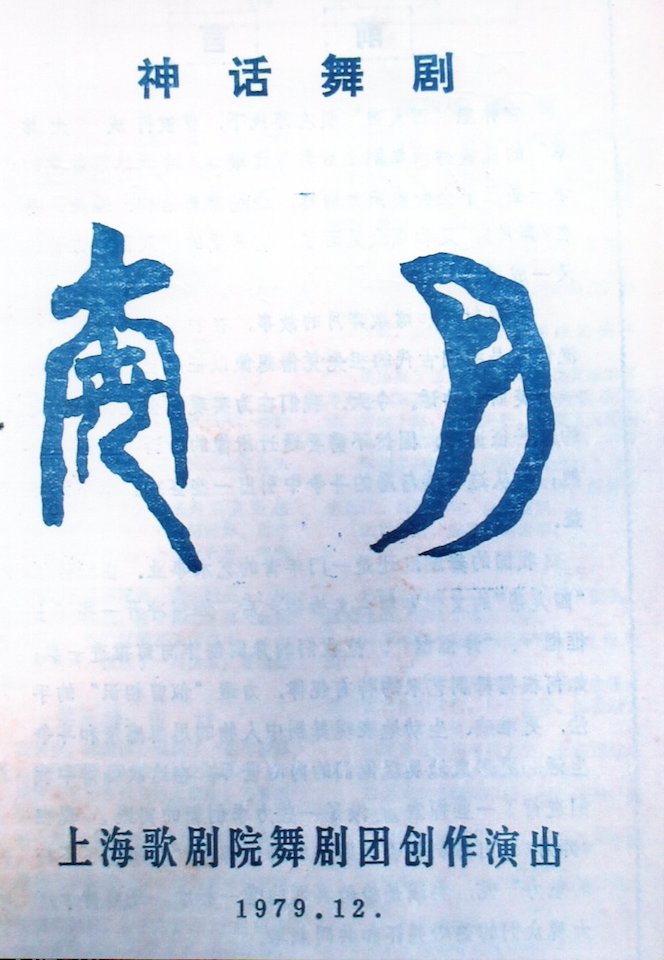

�@�����Ƃ��ɐ��E�L���̋����ƂȂ����������������A���\�L�̍���Ƃ���ꂽ�u������v���v���I�������̂�44�N�O��1976�N�ł���B2019�N�ɂ͌���70�N���}�����B�i2019�N10��1���j

�@�������̏����A�u�l�̋ߑ㉻�v�����ɏA���������1979�N�i���a54�N�j�Ɂi�ߘa���N����40�N�O�j�M�ҁA��{�������������̒����̎p���I�s���Ǝʐ^�ŏЉ�Ă݂�B��{�K��10����̍ŏ��̖K���ł���B�肵�āu����䩁X�A�����̗��@����1�`����5�v�Ƃ��ċL�q���Ă݂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ߘa���N�P�P��

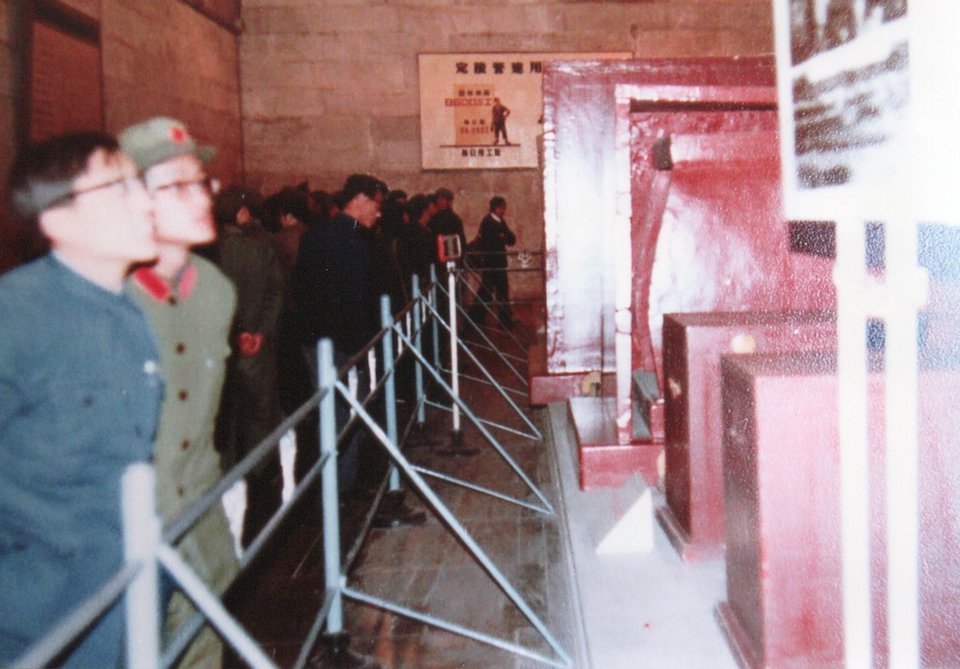

�@1976�N�i���a51�N�j10���ɁA���t���A�L�����A���^���A�]�̎l�l�g���ߕ߂��ꂽ�B���̑O��9��9���ɂ́A�ё��k���Ŏ������Ă���B�i�ʐ^�@�j

�@1978�N�i���a53�N�j12��16���ɕĒ������������\���āA1979�N�i���a54�N�j1��1�����獑�������\�����B

�@����1979�N�i���a54�N�j12��6���ɖk���s�v���ψ���́A�k���s�u���P�̕ǁv����ё��̏ꏊ�ւ̕ǐV����\�邱�Ƃ��֎~�����B�i�ʐ^�A�j

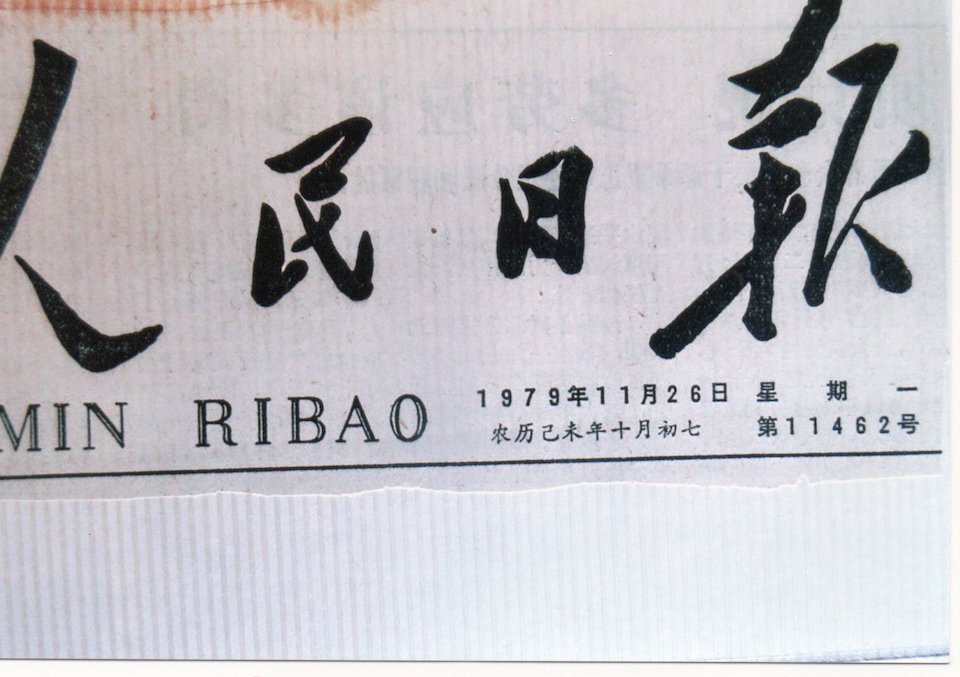

�@�������̕�����v���i1966�N?1976�N�j��10�N�Ԃ̖��\�L�̐����I�������I�����āA�������u���v�E�������v�֑ǂ��n�߂�����1979�N�i���a54�N�j�A2019�N�i�ߘa���N�j����ӂ�Ԃ��40�N���̂ƂȂ�B�M�ғ�{�ɂƂ��Ă��g����䩁X�h����z���o���[���A�܂����{�l�̖K��ό��q�̂قƂ�ǂ��Ȃ���������̗��s�L�Ƃ��̋L�^�Ǝʐ^�ł���B

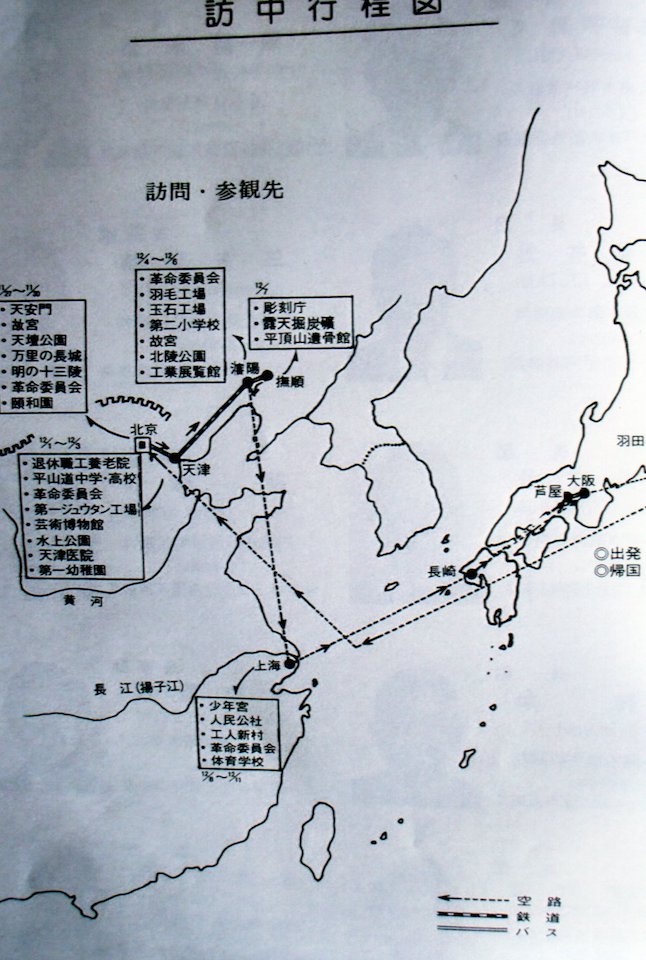

�@���̔N1979�N�i���a54�N�j���͕��Ɍ������s�F�D�K���c�����E���Ă��Ē����֓n�����B������v�����I�����āA�]���v���W�c�����ӂ��ꂽ��A���������}�g�D�́A�������̐E�������A1978�N�i���a53�N�j���ɒ������Y�}��11��3���S����o�āA���v�E�J���i�ʐ^�B�j����̎��s�Ǝl�̊�{�����̌������m�F�����B���݂̒����ւƏo������]�����̎���ł������B����Ȏ��ɖK���c�̊��𗧂āA�����s�ɑŐf�������Ƃ���A�����̎s�����i����Y�����A�����s�c���\�A�C�ӎQ���̎s���Ȃ�16���́g�����s���F�D�K���c�h���������ꂽ�B�ߘa���N�i2019�N�j����40�N�O�̂��Ƃł���B����78�˂̎���37�˂̎��ł���B��\�c�̑命���̕����A�S�Ђɓ���A�A�H����Ă���B�i�ʐ^�C�j�̖K���c�����}�ƖK���A�ό���̒n�}�����Ȃ���A�_��i�߂Ă䂫�����Ǝv���B���͊��E���Ď҂Ƃ��āA����15���Ԃ̗��s�̌������s���Ƃ��āA���{��ʌ��Ђ��h�����ꂽ�B

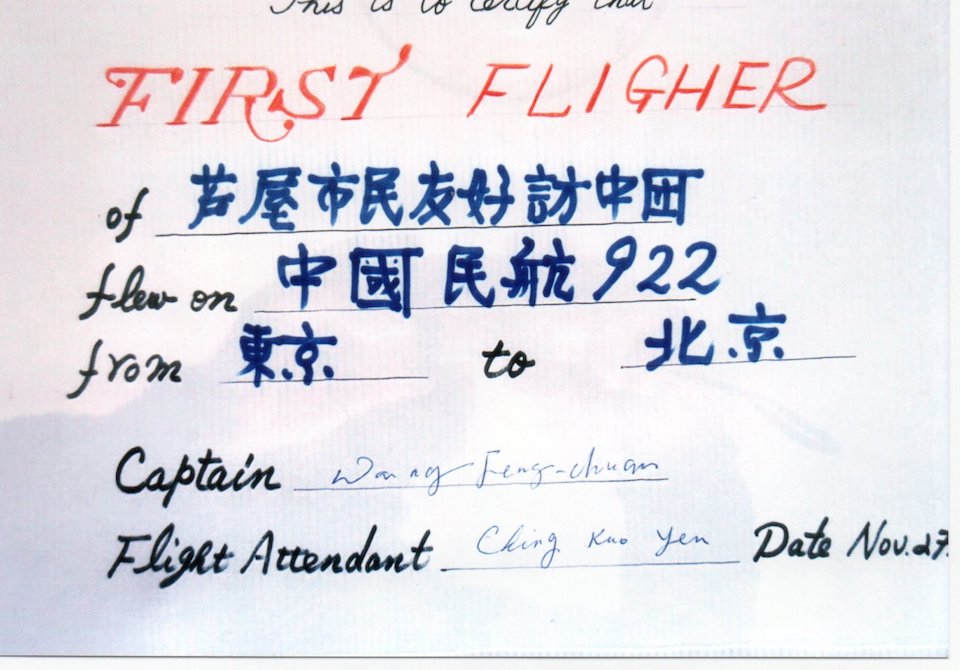

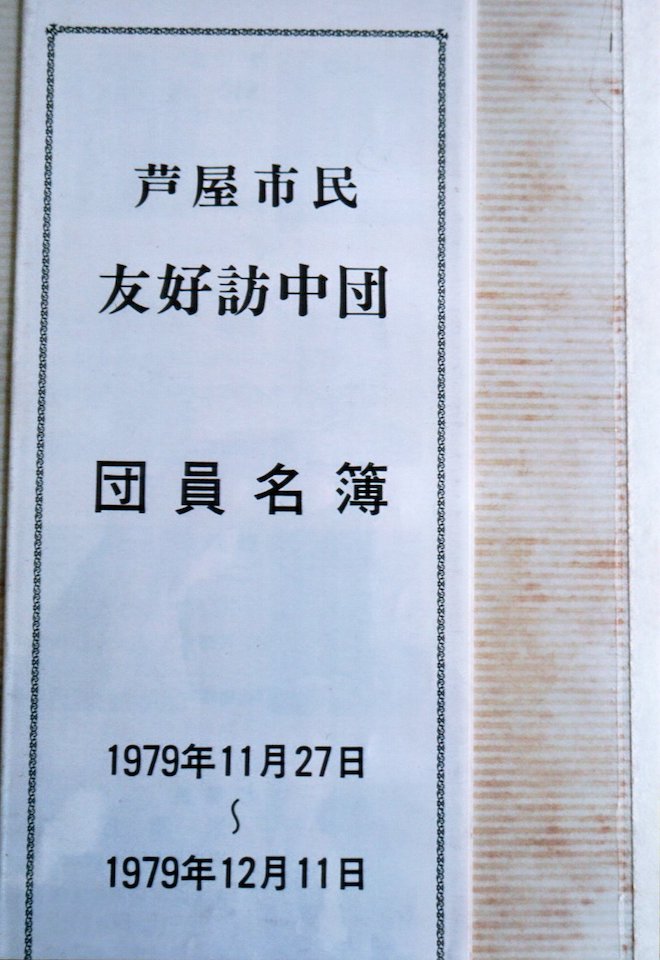

�@1979�N�i���a54�N�j11��27���i�j����12��11���i�j���̓����̒����e�n�ł̗��s�̋L�^�ł���B���̍��́A���������R�ɗ��s���邱�Ƃ́A�������ɋ�����Ă͂��炸�A���{���Ŋ��E���Ă������s�������A�������ɒ��A���̌�A���������珵����i�C���r�e�[�V�������^�[�j�Ȃ���̂���������āA���߂ĖK����������Ă����B

�@��������x���ɘj��A���{��ʌ��Ж{�Ёi�����j��ʂ��āA�������̓����̍��c�������ۗ��s���Ёi�k���j�ƁA�����̒������s���A������������ꂽ�����ɊT�����ӂ�����Ȃ���ł������B

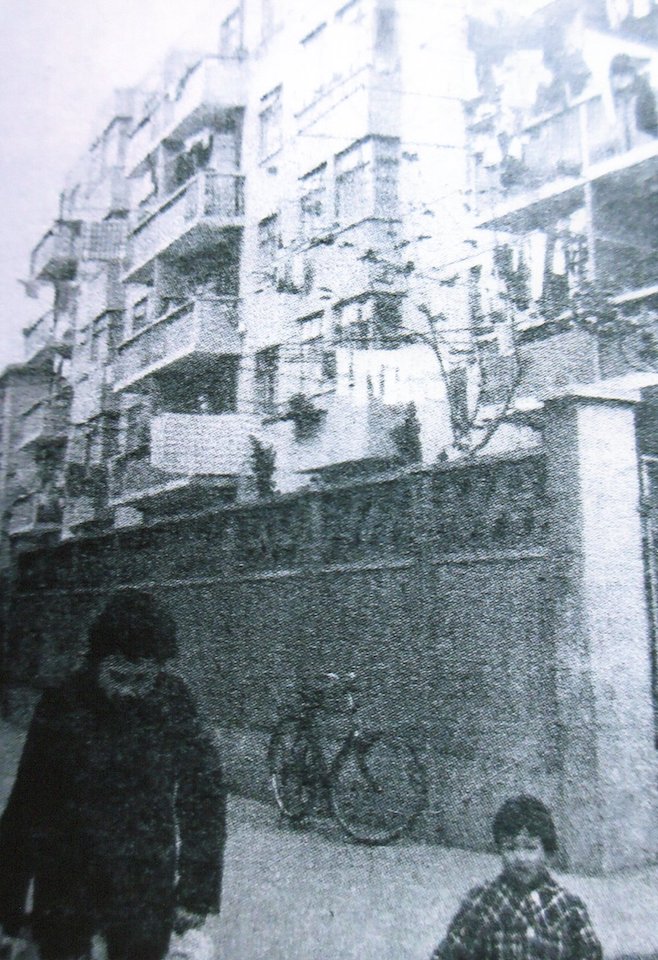

�@�܂��܂��������W�r�㍑�ł����������ł͉��ݕ��̑�s�s�������������n���ł́A�z�e���͖ܘ_�A�O���̕o�q���}���邽�߂̏��ҏ��i�Q�X�g�n�E�X�j�������̂��A����̂悤�ł������B���݂̒����͏K�ߕ��̐��̉��Ōo�ϑ卑�Ƃ��Ă����W���AGDP�Ő��E��2�ʂ̎��т��ւ��Ă��邪�A�����K������1979�N�i���a54�N�j�������������������������v���̒��Łi�ʐ^�D�j���r�ƕ���������Ԃ�����ɁA�m�ł�����������낤�Ƃ��鎞�ł��������B��X�̗F�D�K���c�͂��̐��O�̉؍��N���}��Ȃ�1979�N�i���a54�N�j12���ł���B�i�ʐ^�E�j

�@���n��ł݂Ă݂�ƁA�����̎w���̐��͑�ꐢ�オ�ёi�ʐ^�F�j�A��オ�������i�ʐ^�G�j�A��O���オ�]�i�ʐ^�H�j�A��l���オ�Ӌџ��i�ʐ^�I�j�����Č��݂͏K�ߕ��i�ʐ^�J�j�̑�ܐ���w�����ƌ����Ă���B

�@���x�A��ꐢ��Ƒ��̌�֊��ɖK�₵���̂ł������B�܂��܂��l�l�g�̉e�����c���Ă����؍��N�̐��̉��ł́A�����ĕ����V�R�̗��͋����ꂸ�A��q����悤�ɕ��v�̗]�g�̎c��e�s�s�́A�v���ψ���ւ̕\�h�K���A�l�����Ђ̌��w�������s�̃R�[�X�ɂ́A�K���g�ݍ��܂�Ă����B���s�����{����1979�N�i���a54�N�j�ɂ́A���s�̎舭����Y�́g���ǂ����h��R���S�b�́g�������������h�Ȃǂ��嗬�s�����N�ł��������B

�@���̔N�A�������̓��v�ɂ��ƁA������K�ꂽ���{�l�́A�Ɩ��ł̓n�q���܂߂Ă�����5��4��l�ɂ����Ȃ������B�i�����̒������s�u�[���Ƃ͊u���̊���������j�B����ȏ�̒��ʼn�X��s�́A1979�N�i���a54�N�j11��27���i�Ηj���j�ɗ[���̒������q922�ւɂĖk�������ďo���������B�i�ʐ^�K�j�@��́A�{�[�C���O707�^�@�ł������B�i�ʐ^�L�j�i�ʐ^�M�j

�@�@�͌ߌ�9��15���ɖk����s��`�ɓ��������B�@���ł̕������i�X�`�����[�f�X�j�͍��F�̏㉺���ŁA�₩�ȕ��͋C�͂Ȃ��A��q�ɒ��钃�����@�r���璍���ł����ƋL�������Ă���B�����̎��R��`�����̓��E�āE���̍q��@�̃T�[�r�X����́A�����قȂ�����ۂ����B���ē���������s��`�́A���݂̐��E���\����ߑ�I�ȑ��`�ł͂Ȃ��A������g�������O�̌��݂���́A�z�����o���Ȃ����f�ȁA�����Ĕ��Â���`�ł������B�i�ʐ^�N�j�i�ʐ^�O�j�i�ʐ^�P�j

�@���Â��Đl�e�����Ȃ����͋C�ŗ҂��C�ȋ�`�ł������B

�@��`�ɂ́A������̒������ۗ��s���Г��{���i���{�ہj�̒��T��Ƃ����A���̓�����ŏI���܂Ő��s����j���ʖ�Ɩk�����Ђ̓��{�ە��ے��Ӌ����A����o���A�������Ƃ����k���n���S������j��1���A����2���̌v4���i�ʖ���܂߂āj���o�}���Ă��ꂽ�B

�@�����́A�G���[�g�ł��낤�A�D�F�̐l�����Ƀ|�P�b�g���l���������𒅗p���Ă����B

�@�����͏㒅�̃|�P�b�g�̐��ő�̃G���[�g���ǂ������f�o�����B�����͉�X�K���c�̒������̂��ڕt���ƒc�̓���������ƂȂ��ώ@�����ڂ������Ă����Ɨ��s����������Ă������Ŋm�M����悤�ɒc���N�����v���悤�ɂȂ����B�ό��K�C�h�A�ʖ�Ƃ������A�������Ƃ��Ă̑��ʂ����������B

�@����́A�ނ��e�n�̌��n���Ђ̒ʖ��K�C�h�Ɏ������ԓx�����ƂƂ����������Ƒ���ȑԓx��������������m�ꂽ�B�܂����̎��ɏo�}���Ă��ꂽ���{���i���{�ہj���ے��Ӌ������́A���̌�A�����v�l�����{�K�₷��ۂɓx�X�A���{��ʖ�Ƃ��ė������A���̃t���l�[����V������ł悭���������B�i�ʐ^�Q�j

�@��X��������K�ꂽ1979�N�i���a54�N�j�̓����̓��������Ă������B���̔N��1��1���ɕĒ��̊O���W����������A2��17���ɂ́A�x�g�i���ƒ����͐푈���n�߂Ă���B�܂�2���ɂ́A��̓��{�������ƂȂ閃�����Y����39�˂ŁA���{�N��c����Ƃ��đ�\�c�𗦂��ĖK�������Ă���B���N�ɏO�c�@�c���ɏ����I���Ă���B

�@����A�����ł́A���݂̍��Ǝ�ȏK�ߕ�����24�˂Ő��ؑ�w�i�k���j�𑲋Ƃ��āA�����R���ψ���ٌ����Ζ����n�߂Ă���A�������Y�}�����Ƃ��ďo���������N�ł�����B

�@1979�N�i���a54�N�j11���̎��_�ŁA1�ăh����1.55�������ł������B����1�ăh���͓��{�~��246�~�O��ł������̂ŁA���Z�����1�������͖�158�~�O��ł������B�i2019�N4������1�������͓��{�~�Ŗ�17�~�j

�@��X���K�����������́A�����ˁi1�����j���x�_�E�x���̖ڕW�Ƃ���Ă���A�܂���{�~�ŔN��160���O��̂��������l�X�������ɉ��Ă͏����̕x�_�E�x���ƌ��Ȃ��ꂽ�B�����̒����o�ςƂ͉_�D�̍��ł���B

�@�����A1979�N�i���a54�N�j���̒����l�̕��ό����́A�s�s���̋ΘJ�҂��ǂ��āA�i�Ƒ����Łj70���`80���i���{�~�Ŗ�11,000�~�`12,600�~�j�ʂł���A���{�ł͑呲�̏��C������́A�蓖�������Ė�100,000�~�O��̍��ł���B�܂������͌o�ϓI�Ɍ��Ă����W�r�㍑�ł������B

�@���āA�������͖���x���ׁA��`�ł̊��}�̌��t�����������ɁA�k���s���̃z�e���������B�s���܂Ŗ�20�L�����[�g���̓��́A���Â��āA���ꂩ���s�����̂��Ǝv���قǗ҂������ł������B����ł��|�b�Ɠ���X���̖��肪�����Ă��āA��s�k���������i���H�ɂ���A�O��z�e���֓��������B���݂̑O�匚����ѓX�ł���B�i�ʐ^�R�j�i�ʐ^�S�j

�@���Â��āA�₯�ɍL�����r�[�ŕ��������ς܂��āA�^�钆�߂��ɂ��ꂼ��̕����ɓ������B���݂̂悤�ɒ��ꗬ�z�e������������k���̃z�e������Ƃ͈قȂ�A�O��z�e���́A�����s�Ƃ����F�D�K���c�������ɑ���A�����ł́A�k���̈ꗬ�z�e���������̂ł���B�{���Ō����A���Â��āA����Ԃꂽ�������������A�����s�Ƃ����s�s�̓��e�Ɠ��F�͊ԈႢ�Ȃ��A���̋@�ւł���A���Ɨ��V�Ǘ����ǂ�ʂ��āA�������ۗ��s���Ђɓ`�����Ă��锤�ł���B

�@�c����s���ꐡ�Ƃ܂ǂ��������ł��������A����A���̍��̎�����X�ɂ킩���Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@��閾����1979�N�i���a54�N�j11��28���A���j���̑����A�O��ѓX�Ŗ閾�����}�����B���߂Ă̒����ł̒��ł���B�O���͖�x���A�z�e���֓����̂��߂ɁA�k���̊X�̗l�q�͂킩��Ȃ������B�ߑO7���O��5�K�i�������Ǝv�����j�̎����̕�������s�X�߂�Ɖ��ɓ܂������i�ł���B�����A�Y�f�Ɏ_���A��������Ȑ����Ƃ��闱�q�Ōa2.5��m�ȉ��̔����q����PM2.5����C���ɔ�U���āA����27�N12��9���ɂ́A�ň��x��u�ԐF�x��v�����߂���Ċw�Z�����x�Z�ɂȂ鎖�ԂɂȂ��Ă��邪�A���̌����̈���A�~�̒g�[�̂��߂̐ΒY��R�₷���ƂƂ����Ă���B������11��28�������Ȃ�₦����ł���A�ΒY��R�₵�Ėk���s���͒g���Ƃ��Ă����̂ł��낤�B����������ƁA�ΒY�̏L�����@�ɓ���A���̃X���b�O�͐ΒY�̂������Ƃ͂�����킩�����B�����k���ł́A��p�Ԃ����܂葖���Ă��炸�A���ꂪ�X���b�O�̌����ɂȂ�͂����Ȃ������B�����̑����猩�鑋�O�̖��Ƃ͕n���C�ŁA���݂̖k���Ƃ͑S�R��������i�ł������B�i�ʐ^�@�j

�@���̍��̏�p�ԂƂ����A�v�l�p�̍����Ԃ́g�g���h���g��C�h�Ȃǂ������Ă���A���݂̂悤�ɗA���Ԃ��͂��߁A�ԓ��߂�悤�ȍ��G�͑z�����o���Ȃ������B�i�ʐ^�A�j�i�ʐ^�B�j�i�ʐ^�C�j

�@�K���c�̓���ځA1979�N�i���a54�N�j11��28���i���j���j�͏I���A�k���s���ό����s�����B�܂��O������̊ό��q�͏��Ȃ��A�s����X�ŋt�ɉ�X��s���A�k���̐l�X�ɕ��������Ɉ͂܂ꂽ�B�i�ʐ^�D�j

�@�ߑO8���ɑO��ѓX���o��������p�o�X�͒������s���Жk�����Г��{���i���{�ہj�̒ʖ�3���Ƌ��ɐ�ÓV����L��ւƌ������B40���������[�g��������A��x��50���l�����e�ł���Ɛ��������B�L����U�����A���݂̂悤�ɓ��O�̊ό��q�͂Ȃ��A��L��ɂ͉�X�̃O���[�v�Ə����̐l�X�������Ȃ������B�i�ʐ^�E�j�i�ʐ^�F�j�i�ʐ^�G�j

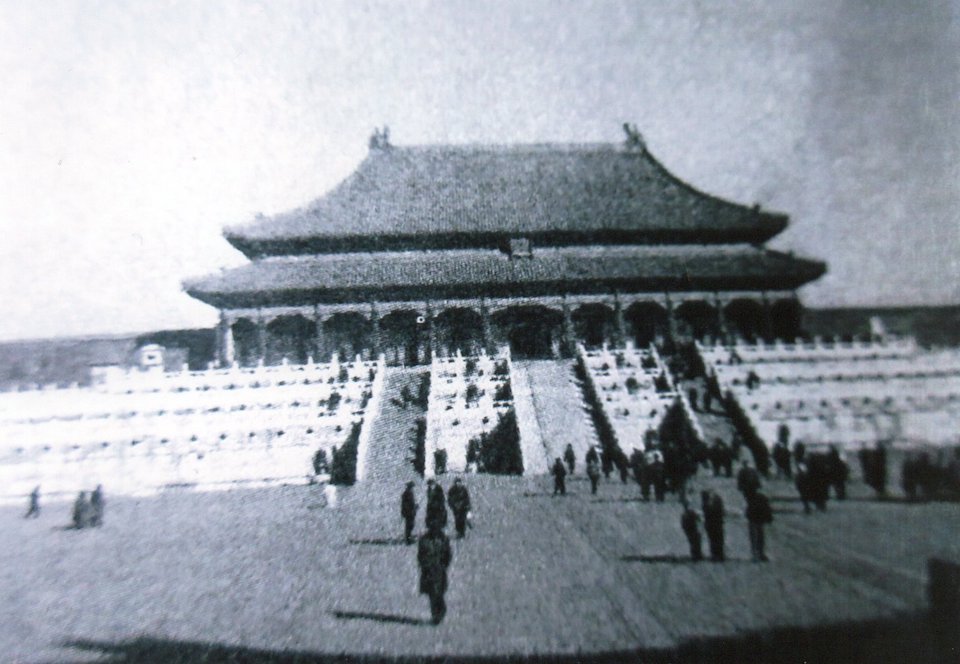

�@�V����U��̌�A72���������[�g���̕~�n�̒��ɁA9,000��������������Ƃ����A�̋{�����@�����w�����B�i�ʐ^�H�j

�@�������ꂽ���݂Ƃ͒�������r�ꂽ��ۂł������B�������A�V������܂߂Ă��̋K�͂̑傫���ɂ͓x�̂��ʂ��ꂽ�B�ߑO8�������ɓV����̌��w���n�߂ēk���ŌߑO���������Č��w���������A����ł����Ԃ�����Ȃ��ʂł������B�����̓��l�X�R�̐��E������Y�o�^�̍ł��������̈�����A�̋{�͖ܘ_�o�^������Ă���B�i��X���K�₵�����ɂ͂܂����̓o�^���x�͖��������B�j������ꂽ�����ł����߂��̑O��ѓX�ɋA��A���H���Ƃ����B�����́A���H���ό�����ꏊ�̋߂��łƂ����悤�ȃ��X�g�����͊F���ɋ߂��A�O���l�ό��q�͌����I�ɑS�s���h�������z�e���ɖ߂��Ē��H���Ƃ�A�Ăяo���������B����́A�g�C������ɂ��������B�̏��i�֏��j�́A�]��ɂ��ݔ����Ђǂ��āA�ό��q�ɂ́A�g�p����ɂ́A�E�C�̂��邱�Ƃł������B���ɑ�֏��͂Ђǂ������B��x�z�e���֖߂�����A�ߌ�͖k���s���̓V�d�A�܂薾��A����̍c�邪�V�ɑ��č��J���s�����ꏊ�����w�����B���̏ꏊ�́A1918�N���́A��ʐl�͗����֎~�ƂȂ��Ă����������B�i�ʐ^�I�j

�@���̌�A���������ɐ��E��Y�Ƃ��ēo�^���ꂽ��a�������w�����B�i�ʐ^�J�j

�@�r�p���Ă�����a�����Č������̂́A�L���Ȑ����@�ł���A���{�Ƃ��A�����ɗ��p���ꂽ�B���̍Č���ɔ���ȍ�����g�p�������߂ɓ����푈�̔s���̈�Ƃ���Ă���B

�@1900�N�ɂ͋`�a�c�̗��Ŕj�ꂽ���A1902�N�ɏC�����ꂽ�B�i�ʐ^�K�j

�@���̓��͌ߌ�7�����Ƀz�e���֖߂����B

�@�Ƃ���ł��̍��̒�����K���O���l�ό��q�́A��X���܂߂āA�g�p���钆�����́u�[�����v���x����������Ă��āA�l�����̉��l�ŕ\������Ă����B��ʐl�����͊O�݂Ƃ͌����o���Ȃ������B���Q�����ăh�����A�������́u�[�����v�ɗ��ւ����g�p�����B�]�����u�[���������v�͗��ւ����̎��ƁA�g�p�����i�܂蔃�����Ŏg�p�����j�̎����o���āA�Ō�ɕč��h���ɍēx���ւ������ƋL�����Ă���B�i�ʐ^�L�j

�@�Ƃɂ��������������������Ȃ��A�]�肨���͎g��Ȃ������B���s��ɂ́A�؍ݒ��̐H���A���H�A���H�A�[�H�����S�Ċ܂܂�Ă������炾�B�����A��ăh����1.55�������ł������B�i�ߘa���N4�����݂�1�ăh������6.73�l�����ł���j

�@���āA���s3���ڂ�1979�N�i���a54�N�j11��29���i�ؗj���j�́A�ߑO���ɖ����̒���̌��w�ƌߌ�ɖ��̏\�O�ˁi��ˌ����j�����w�����B�i�ʐ^�M�j

�@���݂ł́A�k����K���ό��q�̈���ό��̒�ԃR�[�X�ł��邪�A���a54�N�i1979�N�j�����͒������O�l�ό��q�ɑ��ĊJ�����Ă����A���E�Ɍւ��ό������ł������B�ܘ_��N�ɒ������\������̂Ƃ��āA���E������Y�ɓo�^���ꂽ�B���̓��́A��7�����Ƀz�e�����o�����āA�k���w���S���𗘗p���Ĕ��B��w�܂ŏ�Ԃ����B�k���w�ߑO8��5�����Ŕ��B��w�ɌߑO10��9���ɓ������Ă���B�i�ʐ^�N�j�i�ʐ^�O�j

�@���B��w����}�C�N���o�X�Œ���i���B��̒���j�������B�ł����������Ɍ��J���ꂽ����ł��Ȃ�̐l�œ����Ă������A���݂̊e�n�̌��J����Ă��钷��̍��G�Ƃ͉_�D�̍��ł������ƒ���Ǐ�������ł����B�i�ʐ^�P�j�i�ʐ^�Q�j

�@����ꂽ���Ԃ̒��ŁA���{�l�����t�����g�j��h�g����h�̗�������������̂́A�����܂��Ⴉ�������ł������Ȃ��ꂽ�B

�@���B��w�����Ԃœ���w�܂ň����Ԃ��āA��������܂��}�C�N���o�X�Ŗ��̏\�O�˂������B�\�O�˂́A���̐��c�i�y��Ȍ�̍c��13��̗˕悪���邽�߂ɁA���̖��̂�����B�ܘ_��������E��Y�ɓo�^����Ă��邪�A��X�̖K�˂�1979�N�����͂���14��c��́u�����v�̗˕�ł���A�n���{�a�̔��@����܂��Ԃ��Ȃ����ł���A�i���@��1956�N����1�N�����čs��ꂽ�B�l�Êw�Z�p�̖��n�Ȓ��ł̔��@�̂��߁A��ʂ̕������j��A1966�N�ɂ͕�����v���̎����A�g�q���ɂ�蕶�����j��Ă���B�j�n���{�a�͖������̂܂܉�X�ɂ����J���ꂽ�B�s��Ȓn���{�a�ł������B�i�ʐ^�R�j�i�ʐ^�S�j

�@�c��̊���֎q�������J�W������Ă����B���݂ł́A�k���s����̈���ό��̒�Ԋό��n�Ƃ��āA�Ђ�������ʊό��q�ň�t�ł��邪�A���̓����́A�k���s����k��50�L�����[�g���Ɉʒu���Ă��Ȃ���A�����l�𒆐S�Ƃ����킸���Ȑl�B�����K��Ă��Ȃ������B

�@���w��A����w�܂Ŗ߂��ė�ԂŖk���s���A�����B���̓��̗[�H�̓z�e���łƂ�\��ɂȂ��Ă������A�i�S�s��3�H���̗����ł��������j�}���L�����Z�������Ă��������k���֗����̂�����A�����̖k���_�b�N���ܖ��������ƁA�k�����Ђɐ\����������āA����S���m�Ŏ�z�����Ă�������B���݂ł́A���{�ɂ��x�X�����S�ړ��i���イ�Ƃ��j ���X�ł���B������O�呍�{�X�Ŏ�z���Ă�������B1979�N�����́A�S�ړ��̓X���͕�����v���̉e���ŏ�����Ă���A�P�ɖk��

���X�ł���B������O�呍�{�X�Ŏ�z���Ă�������B1979�N�����́A�S�ړ��̓X���͕�����v���̉e���ŏ�����Ă���A�P�ɖk�� ���X�̖��O�ʼnc�Ƃ����Ă����B�Âт������X�̕���ł��������A�o�Ă����k���_�b�N�͖{���ɔ����ł���A�O���[�v�S�������ꂱ���A�{��̖k�������Ɗ��S�������B���m�ȗ����͖Y�ꂽ���A���\�����������ƋL���Ɏc���Ă���B�i�ʐ^

���X�̖��O�ʼnc�Ƃ����Ă����B�Âт������X�̕���ł��������A�o�Ă����k���_�b�N�͖{���ɔ����ł���A�O���[�v�S�������ꂱ���A�{��̖k�������Ɗ��S�������B���m�ȗ����͖Y�ꂽ���A���\�����������ƋL���Ɏc���Ă���B�i�ʐ^ �j�i�ʐ^

�j�i�ʐ^ �j

�j

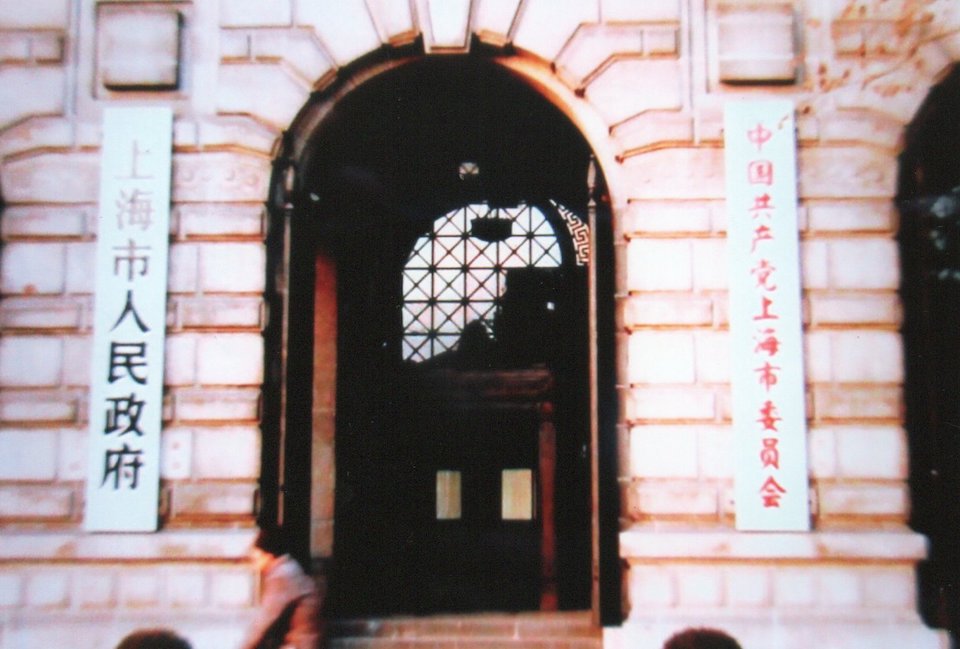

�@����4���ځA1979�N�i���a54�N�j11��30���i���j���j���}�����B�����͖k���s�v���ψ�����ߑO���ɖK�₵���B�c���ȉ��S�������𐮂��ĖK��������B�k���s�v���ψ���O���ٌ�������C �m�悳�}���Ă���Ċ��}�̂����������B�k���s���̑�R�̐l�X�Ƃӂꂠ���ē����F�D�̎��т�ςݏグ�ĉ������Ƃ̎�|�ł������B�����s����̋L�O�i���Ė�1���ԍ��k�������B�i�ʐ^

�m�悳�}���Ă���Ċ��}�̂����������B�k���s���̑�R�̐l�X�Ƃӂꂠ���ē����F�D�̎��т�ςݏグ�ĉ������Ƃ̎�|�ł������B�����s����̋L�O�i���Ė�1���ԍ��k�������B�i�ʐ^ �j

�j

�@�v���ψ���Ƃ́A������v�����̐������͑g�D�ł���A��C�A����C�A�햱�ψ��Ȃǂō\������Ă��āA�R��i�ߊ��A�n�������A�J���ҁA�_���A�w���Ȃǂō\������Ă����B

�@��X���K���������ɂ́A�v���ψ���͊e�n�ŋ@�\���Ȃ��Ȃ��Ă���A�����e�n�Ŏs�����{�Ȃǂɖ��O���ς�A�����I�ȋ@�\�����@�\�ɍĕ҂���Ă��鎞���ɓ����Ă����B

�@�\�h�K����I������X�O���[�v�́A�s���̍H�|�i�ƗF�b���X���������Ċe�X�A�������y���B�k����ʎs���̂��߂́A�V���b�s���O�Z���^�[�ł͂Ȃ��A�����܂ŊO�݂ł���ăh���𒆍����Ɍ��������O���ό��q�����̏��X�ł���B���ɖk���A��C�Ȃǂ̑�s�s�̗F�b���X�́A�S�ݓX�̂悤�Ȍ^�ɂȂ��Ă���A�����̕������A�����ʼn��ł������Ă���A�������ɂ����ǂ��i���Ȃ��āA�O���ό��q�́A�����ł̔������������Ă����B��ʎs���̔����q�͓��ꂸ�A��璆�����݂̊O������A���̉Ƒ��ƖK���c���̓���Ȑl�X�̃V���b�s���O�]�[���ł������B�X���B�͑S���A�T�[�r�X�̉����邩�𗝉����Ă��炸�A�����q�ȂǓx�O�����邩�̂悤�ɁA���ԓ��m�ł�����ׂ�����Ă����B����ɂ͉�X����������Ă��܂����B

�L���y�ł���

�@�d�Ăȕa�Ƃ͐l�ÂĂɎf���Ă������A�������邨�ʂ�ƂȂ����B

�@�ɓ��̍����ɂ��Z�܂��ŁA�u��������邩��V�тɗ�����v�Ƃ����C�Ȃ��남��������Ă���ꂽ�̂ɁA���s�����т�Ă��܂����̂�����������܂��B�Ō�ɂ�������͍̂�N4���̂j�o�b����ł������B

�@�g���y�́A���a31�N�i1956�N�j���Z1�N�̏t�ɓ�������₢�Ȃ�A�㋉���̑������ނŕ������̑����ɗ������ꂽ�Ƃ����B�܂��Ȃ����R�̎���������������A���w�������������̂͂���ȗ��ł���B���͂̏������i�u�̌��~�߁v�Ȃǂ͌�X�܂Ŏg�킹�Ă����������j�A�w�\�A����ȂNjZ�p�I�Ȃ��Ƃ�������������łȂ��A�u�w���◝�_�ł͂Ȃ��A�L���͑��ŏ������́v�Ƃ������t����X�������ꂽ���̂ł���B

�@���̌����������`�́A���ʂ̓Ƒ��A���ˏオ���h���������łȂ��A�M�҂��Љ�l�ɂȂ��Ă���̃L�����A�ɂ����X�e��������ڂ����̂ł͂Ȃ����ƍ��ɂȂ��Ďv���B

�@���z�V���o�b�N�i���o�[�ŁA�g���y�����ꂽ����̎��ʂ����̂��т��炽�߂Č���ƁA�����ʂ�u���ŏ������v�L���̑������ڗ��B���a31�N12�����s��34��3�ʃg�b�v�i������4�ʁj�Ɏʐ^����Łu�傳�킬�̏C�w���s�[�����k�������ς炤�v�Ƃ����Ռ��I�ȋL�����ڂ��Ĕg����Ă��A������32�N2����35���ł͂��������哈�Z���̋ꌾ�u����͌N��قǐT�d���������肾��B�V�����̏��N���^�Ɋw�Z�������Ă��ꂽ�Ƃ͎v����ˁB���ꂪ���Ԃɋy�ڂ��e�����l���Ă݂��܂��B�E�E�E����������肾�B����͂悭�����Ă��ꂽ�܂��v��`����ƂƂ��ɁA���s�̂���ׂ��݂���ɏœ_��]���ē��W��g�݁A���P�̂��߂̕��L�������W�߂Ă���B

�@���鎞�́A�u�������������邩�ˁv�ƍZ���ɐu���ꂽ�̂ŁA�u�y�����͎ɕ����߉߂����Ǝv���B���߂đS�Z�W��̂��тɍZ���搶���g����Z�̎����܂ł��Ɖ����h�ƌJ��Ԃ��̂͂�߂Ăق����v�ƌ��サ���B�Z���́u�i�w���̕��j�͕ς��Ȃ��B�^�������������������ɂ��Ă���B�E�E�E���́g���Ɖ����h�͔N�ɂP���ɂ����v�Ɠ����������ł���B�i�j�o�b�z�[���y�[�W�ɕ���23�N8���g���y����ꂽ��z���u���S�n�̂悢�V�����v���j�ތ��ŕ��ʂ̐��k�ɂ͋ߊ�肪���������哈�Z���Ƃ̎t��炵�����Ƃ肪�����[���B

�@�g���y�ɂ͑��ƌ�v�����䖳�������Ă������A2010�N3���̂j�o�b�i�Ĕ����j�ݗ������ψ���̏�ōĉ�A�ȗ��A������E����ł��т��т��ڂɂ������č���ɐڂ��邱�Ƃ��ł����B��y�̖����V���L�Ҏ���̂�����Ԃ�A���Ɋ��؍ދƊE�̗Y����������Y�Ƃ̕���A�C�^�ƊE�̖\���V�O���D�D�̓|�Y�A���N���[�g�̔j����ȂǁA���̋L�҂Ȃ�ꐶ�Ɉ�x���邩�Ȃ����Ƃ�����X�N�[�v�ɂ܂�邨�b�ɂ́A���܂��ܑO2�Ђ������̋�s�Ζ�����i�Z���S���j�̒��̎����ł��������Ƃ�����A�������܂�Ă������B

�@���g���y�̂����q����ƁA�������܂Ȃ����̒��ɓƗ��s㱂̋C�����̂��āA��{���n�̕��e��f�i�Ƃ������Ƃ���́A��q����M�҂��ۛ��ڂ��낤���B

�g�쏇�O���e�L��: �@2011.08.05���S�n�̂悢�V����

�@2016.03.12�V���������̍��c���a�q������Â�

�g��@���O����i�R�S��j�Ǔ���

�W���[�i���X�g�����т��V�������

�@11�����Ɏv�������Ȃ��m�点���͂����B�g�쏇�O�N�i34�j�̉��l����̑r�������A��ŁA�u�v�@���O�͔x���ׁ̈A���̎l�������A���\��̒a������O�ɖS���Ȃ�܂����B��N�Ă̏��߂ɐf�f����A�]���\������W�X�ƘN�炩�ɉ߂����܂����B���y�����K���Ȑ��U���������ƁA�����₵�Ă���܂��B�����

�@���́A��N�Ă̏I��Ɂu�y������100�N�l���`�v�̊��𑊒k�������Ĉɓ��厺�����̎���ɓd�b����ƁA�{�l���o�Ė��邢���ŁA�u�x���Ō������@���炢�����A�����Ƃ���v�Ƃ̂��ƁB�u���ꂩ��͗×{�ɐ�O����̂ŁA�\����Ȃ������M�Ȃǂ̂���`�����A���z�v���X�N���u�iKPC�j�ւ̏o�Ȃ��ł��Ȃ��v�ƌ����B�]���\�����ƍ������Ă����Ƃ́A�����ǂ���̌�������S���C�t�����A�܂����C�ɂȂ����痊�ނƂ��肢���ēd�b������B

�@��N5���ɂ́AKPC��HP�ŘA�ڒ��������u�f��̃A�[�e�B�X�g�v�œc�����F����O�Z����������߁A�����������g��N�ɏ������肢�����B���[���ł̕Ԏ��ɂ́A�u�c���Z��Ƃ͂����߂��ׂ̗葺�ň炿�A���w�Z�̂��납���̋����ňꏏ�ł����B���w����Z�������A���O�N�͋��R�ɂ��܂��ɓ��ŋ߂��ɏZ��ł��܂��B���͊Ջ����Ă��܂����A�ނ͑��g�����̂Ƃ������A�����O���щ���đ劈��ł��B���ɍ��N�͐V��������̐V���L���f�U�C���i�X�|���T�[�ɓ����j�œ��o�ܑ�܂��A�e���̑S�ʂ����������ƂŒ��ڂ���܂����B�P��ɂȂ��Ă���V���\�����̒n������������ی|�p�Ղł����������Ƃߥ���v�Ƃ������B���̒m�点�̂��A�ŁA6���Ɂu��n�̃G�l���M�[���G�M�ʼn̂��c�����F�E���O�Z��v���܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł����B

�@�g��N���}�X�R�~�E������ނ��Ă��A�������Ȃǒ��Ԃ̊����g�����ǂ��Ă������ƂɋC�t�����ꂽ�B�����ٕ̐����A�悭�ǂ�ł���Ă����B�w�O�������Y�Z���ƃ`���C�R�t�X�L�[�x�����������ǂ݁A�u�P�[�׃����m�̂��ƂȂǂ悭������ނ��āA�m���ĂȂ������Z���̐l�������オ�点�Ă���v�ƁA�����Ă��ꂽ�B�M�҂͍�ƂȂǂɌ��e���˗�����ҏW�炿�ŁA��ގ��M�̌P���͐V�����ȊO�ł͎ĂȂ������ɁA���B�̎�ދL�҂���̔����͐�y�ւ̂�����������ł����ꂵ�������B�Ȍ�A�u�ʼn斜�؋��V���[�Y�v�ł��A�ނ̂悤�ȓǎ҂����邱�Ƃ��̂ɖ����Ď��M���Ă����B

���N���[�g�Ő��I�̃X�N�[�v

�@��������@�ҏW������˗����A���Ė����V���̑��{�Ќo�ϕ�������Ƀ��N���[�g�֘A�̃X�N�[�v�ŐV������܂���܂������Ƃ�A�����~�����v�ْ��̉�ŔނƏo��A�o�ϊE�����łȂ��w�p�E�����̎��҂Ƃ����L���l�b�g���[�N��z���Ă������Ƃ��v���o�����B�������A�L�������Ŏ茳�ɂȂɂ��������Ȃ��̂ŁA������ڂ݂��A���l�Ɏ��������肢�����B�������t���������������ƁA�Y���Ă��������莆����A�L�Ҋ����̈�[���Љ���Ă����������B

�@�o�ϋL�҂݂̂Ȃ炸�A�V���L�҂Ƃ��Ă̍ō��̉h�_�̈���A���N���{�V��������\����V������܂ł���B����ɂ͑�ꕔ��i�j���[�X�j�A���i�A�ڊ��j�ȂǘZ����ɕ�����Ď��܍�i���I�肳���B�Ȃ��ł��A�Љ�E�����E�o�ρE�w�|�Ȃǂ̕�����āA�ߋ���N�Ԃōł����l����j���[�X�Ƃ��đI�肳����ꕔ�傪�A���ڂ����B����4�i1992�j�N�x�A���̏܂Ɍ����P�����̂́A�����V�����{�Ќo�ϕ����E�g�쏇�O���\�Ƃ��遃�u���N���[�g�@�_�C�G�[�̎P���Ɂv�]���O��̎����������n�̃X�N�[�v�ƈ�A�̑��ł������B

�@����܂\�����w�V�������x1992�N10�����ɂ́A�u�������Ă��ɉ\����T��v�Ƒ肵�ċg�암���́A��X�N�[�v�̔��[����Ȗ��ȗ��t����ށA����ɋL���f�ڂ̃^�C�~���O�܂ŁA�����ȃ`�[���v���[����������Ă���B���̋L�����o������A�_�C�G�[�����E���N���[�g�]���̗��g�b�v���L�҉�ł��̕�F�߁A�e�Ђ���ǂ��L���������B�������A�����Ԃɂ킽���Ď�ނ��d�ˁA���̏o�����̔w�i���痼�g�b�v�̊W�A����ɂ͂��̔������̌o�ώj�I�Ӗ��t��A�̎��̈قȂ��Ƃ̍��̂��y�ڂ��e���Ȃǂ��������肨�����������̋L���́A���Ђ̒Ǐ]�������Ȃ������������B�܂��ɁA�o�ϊE���}�����^�����̎���Ɩ��_����肵�����I�̃X�N�[�v�ł������B

�@�g��N�͍��Z����A���w�����R�k���̗]�k�������Ȃ��A�u���z�V���v31��32���́u�咣�v��R�����u�ЂƂ��Ɓv��S���A�Z������k�o���ɐM�����Ăт����Ă���B��������ɂ��R�����u�J�y���v�ŁA���܂��܂Ȍo�ϐ����ɂ����ƒ��ӂ𑣂��A�R�����j�X�g�Ƃ��ēV���̍˔\�����Ă����B����ɁA�����x�ǒ�����ɐ��ˑ勴�̊J�ʁA���o�ϕ��Ŋ��V���ۋ�`�̊J�݂ȂǁA����v���W�F�N�g�̕�S���A���̐����E�l����M������Ă����B�����ۂ��o�ϋL�҂Ȃ���������l�Ƃ��e�����A�~���ْ������Ƃ̎�Ȃł́A���������A�Ζђ����A���R�C�O�Ȃǂ̐搶���Ƃ��፧�ȗl�q���������ċ�������A�܂��������Ȃ����B���������l���������܂�A�o�A�̉�͂��ߍ��E�l�A���{�m����s���A���m���m���ȂǂN�l�ɒa�������u���W�������̉�v�̎����������������Ă����B�����A���m�s���I�ɂ܂ŒS���o���ꂽ�̂́A�C�̓łł������B

�u����ׂ����̂͌����v

�@�ސE��͑�ォ��ɓ��ɓ]�����A�₪�ē����ł̌��z�v���X�N���u����ɂ��A�悭����o���Ă��ꂽ�B���l�����莆�ŁA�u���O�͉��������y�����������́A���ł��V�����ł̎v�o�͐[����ɂ��Ă����v�ƋL���Ă���B�M�҂́A��w����ɋA�Ȃ����ۂɁA�哈�Z�����͂ލ��k��i34���f�ځj�Ɉ�������o���ꂽ�̂ƁA�V�����̉ċx�݃L�����v��V�N��ʼn�������x���B�����A�g��N�̎���͐V�����̉������ŁA�����V���ň�ÃW���[�i���X�g�Ƃ��Ċ����`�m��ANHK���m�x�ǂŁu�����l���\��v�𐧍삵�đS���Ɉ�ۂÂ��A�{�Ђɖ߂��ĉ^���������������������A����ɉ�ƍ��c���a�q�A�������h�����܂��܂Ƃ߂�l�c�W��E�R��i�v�i�j�m�q�ȂǑ��m�ρX�ŁA�݊w�����Љ�ɏo�Ă�����A���ڂ��Ă����B

�@�g��N�̒��j���A�ӂƕ��Ɂu�}�X�R�~�ɐi�݂����v�ƘR�炵���Ƃ��A�ނ́u���̐��E�Ō���ׂ����̂͌����B�ʂ̓����߂����v�ƁA�@���̂����l�͎��ɂ��Ă���B�������}�X�R�~�̐��E�ŁA�擪���삯�������ނȂ�ł͂̑z�����낤�B���j�͌o�ϊE�ŁA���j�͊w�E�Ŋ������ƕ����B�ӔN�̔N���ɂ́A�u�ɓ��Ջ��@�Ȃ̖T��ŔM�������ށv�ƋL���Ă������B�����Őٕ��͏I���A���l�̂��莆�̈�[�����Љ�悤�B

�@�u���q�˂́q�V������܁r�̍��́A���O�̋L�҂Ƃ��Ă̎d���̒��ł��ł��[�����Ă������ゾ�����Ǝv���܂��B������d�b�ł��b���܂����~�����v����A��������������͂ލ��������w�����ق̐搶���Ƃ̈��݉�́A������N���ʂ��A�y���݂ɂ��Ă���܂����B�ЊO�ɍL���l�b�g���[�N�������Ƃ������낪���A���W�������̉�𗊂܂ꂽ�̂��A���̐l���̉�����ł������Ǝv���܂��B�\�O�ŐV���Ђ���߂��Ƃ��A�����قǑ吨�̎ЊO�̊F�l��������ĉ�����A�T���g���[�̍����h�O�������ӂ́q���[�n�C�h�r���̂��ĉ��������̂��v���o�ƂȂ�܂����B���Z����̏�������{�l���q����ׂ����̂͌����r�ƌ�����܂Ť�u�������ł����͖̂{���ɍK���������Ǝv���܂��B�v

���� �g��@���O����i�R�S��j�Ǔ���

�܂�����܂�

�@�g�쏇�O����a�C���Ƃ������Ƃ�m�����͍̂�N11���ł����B���d�b������ƁA���邢�����C�Ȑ��Łu�]��������ƌ����Ă��邵�A�]�ɂ��]�ڂ��Ă���ƌ����Ă��邯��ǁA�l�Ԃ͂ǂ����F���ʂ���A�Ȃ邾�����C�ɖ��邭�����悤�Ǝv���Ă��B�����̓S���t�ɍs����B�v�ƌ����Ă��܂����B�����āA�u���N�t�̐V�����̉�ɍs���Ȃ��H�v�ƌ����܂����̂Łu�g��N���s���Ȃ�A���ꏏ�ɂ�����B�v�Ɠ����܂����B

�@�t�ɂȂ�A�V�����̉�͂�������Ǝv���Ă��鍠�A34�̗F�B����u�g�삪�S���Ȃ�����B�v�Ɠd�b������܂����B���c���S���Ȃ������A�Ǔ��̕���������鎞�A�u�����v���o�����Ƃ���H�v�Ɖ��x�����d�b�������������̂ł����A�܂����A����Ȃ��ƂɂȂ낤�Ƃ́B�܂��A�M�����Ȃ��C���ł��܂��B

�@�v���A�V�����Ŗ����̂悤�ɓ��₩�Ɋ������Ă���������̒������t�������ł����B�V�����ł͘_�q�ŁA�������ۂ��A�M�O�̐l�ł����B�y���̃C�S�b�\�E�ł�����A�������A�₳�����l�ł����B���ƌ�́A�A�E���Ă����ƍ��m�ɋ��鎄���悭�q�˂ĉ������܂����B�V�����̐l�͊F�����ł������A��w�̍���A��Ђ̍���A�s��̍����`���Ă���܂����B�g��N�����V���A�`�N�����V���A�����N�m�g�j�ƃ}�X�R�~�ɉH�����A�A�Ȃ��玄�̎����̂��F�B�ł����B�����A�����Ȃ��삳��̎���Ђ��Đq�˂Ă����āA�R�l�Ōj�l�ɍs�������Ƃ�����܂����B

�@�����V���Ō䊈��̍��A�ˑR�A���m�s���I�ɏo�n���ꂽ���A�������l�B�����܂������A���ƂȂ����͔ނ炵���Ǝv���܂����B�܂������ȑ�������i�݂Ȃ���A���̓���i�ނ��ƂɈꐡ�Ƃ�āA�ӂƓ���ς��Ă��܂��V���C�ȂƂ���̂���l�ł����B

�@�s���I�̌�A���m�̓�����ɃT���b�Ƃ�����ŏo�Ȃ���܂����B������ƃX�[�c�𒅂Ă���ꂽ�̂ŁA�u�X�e�L�ɂȂ����ˁB�v�ƌ����܂��ƁA�u�����C���������v�ƌ����܂����B�����Ă��鎞�����̉Ƃɂ��d�b�������āA���͗���ŕv�������O���Ă��܂����B���Ƃł��d�b����ƁA�u�ނ��������ȒU�߂��ˁB�v�ƌ����܂����B�m���ɁI���ƂȂ��Ԃ߂�ꂽ�悤�ȋC�����܂����B

�@���̋g��N�Ə�k�����������A���ƂȂ����Ă��܂����������Ȃ��̂ł��傤���B�ł��A���̔N��ɂȂ�܂��ƁA�܂�����ł�����͉����Ȃ��悤�Ɏv���Ă��܂��܂��B���̂܂��m��Ȃ��Ƃ���ɍs����Ă��A�ǂ��������C�Ŗ��邭�߂�����܂��悤�Ɂc�c�B

�@�������N���߂āA�g��N�����̂�ł��܂��B

�@�@�@���V���Փ���̔y

�@�@�@�����Z�Ƌ��M��҂�

�@�@�@���C�͔��_�ɋ���f��

�@�@�@�P�肤��������ؑ������

�@�@�@�@�@�i�Y��2018�N�j

�@�@�@�u�x�́u�ѓ��Ȃ��v�ƃJ�~������

�@�@�@�]���m�莞�ɋy��Œނ�S���t

�@�@�@�ᔻ�������̐��ɍ��₽������

�@�@�@�@�@�i�Y��2019�N�j

�@���̐ق��̂��������Ē����܂��B

�@�@�@�܂�����˂Ɓ@�����Y�����ꂵ�@�N���

�@�@�@���������Ɓ@�������͎c�����

�@�@�@�ߘa�������@���������F��@��������

�@�@�@���ɂ͓`���ށ@�y�������Ƃ�

�@�@�@�K�i�́@�L���̋��́@����������

�@�@�@�V�����̊F�Ɓ@����x�����

�@�g�삳��A�{���ɂ܂�������܂��傤�ˁB �g��@���O����i�R�S��j�Ǔ���

�ɓ��E�厺�R�̘[�ł̎O����

����䩁X�A�����̗��@�@�`����3�`

�@�k���؍ݒ��Ɏ��͂ق�̐��N�O�܂Łi1966�N?1976�N�j������������v���Ƃ������\�L�̍����ɂ��āA�F�X�Ȑl�ɕ����Ă݂����A

�r�g�ɂ݂̂��܂ꂽ�ł��낤�A�k���̐l�B�́A������̊�������Ƃ݂߂Ȃ���A�����������������f�����Ȋ������̂��A��ۓI�ł������B������v���ւ̕]������܂����̂́A1981�N�i���a56�N�j6���̒������Y�}��11��6���S��ł���A�����ƌ�̂��Ƃł���B�܂���ʂ̐l�ɂ́A���v�ɑ���]���ȂǏo���鎞���ł͂Ȃ������̂ł��낤�B��������`�ƐM�����܂���Ă������v���ˑR�I��܂������Ȃ��킩��Ȃ��Ƃ������Ƃł������Ǝv���B����͑�2�����s���̓��{�����̂Ƃ܂ǂ��Ɠ��l�ł������B���`���ƐM���Ă����Љ�����ꋎ�����̂ł���B�i�ʐ^�@�j�i�ʐ^�A�j

�@�����Ō��݂Ə��a54�N�����̗l�q���r���Ă݂悤�B����17�N�i2005�N�j11��30����IMF�i���ےʉ݊���j������́A�l�����𐢊E�̎�v�ʉ݂ƈʒu�Â��A�h���A���[���Ɏ�����O�̒ʉ݂Ɉʒu�Â��đ�4�ʂ̒ʉ݂ƂȂ������{�̉~���č��ۓI�Ȓʉ݃V�X�e���̒��ł��A�����̑��݊��������Ȃ��Ă���B��������X���K���������a54�N�i1979�N�j�����̐l�����͂܂��ア���݂ł����Ȃ������B�i�ʐ^�B�j���a54�N1���ɂ́A�āE���̊Ԃō�������������A2���ɂ́A�x�g�i���Ɛ�[���J���Ă���B

�@�܂��A���a54�N4���ɂ́A�����Ǝ�Ȃ̏K�ߕ����A���ؑ�w�𑲋Ƃ��āA�����R���ψ���ٌ����ɓ���A�����̍��h���̔鏑�Ƃ��Ċ����̓�����ݏo���Ă���B�i�ʐ^�C�j����Ȏ���ɉ�X�K���c�͒�����K�ꂽ�̂ł���B

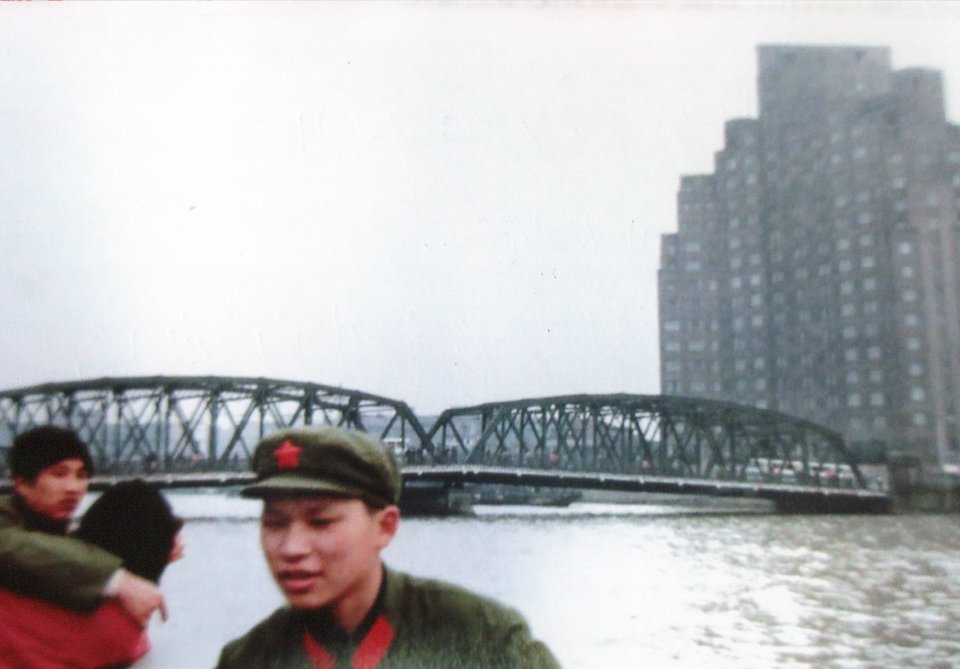

�@�k������ɂ��ĉ�X��s��11��30���i���j�k���w���ߌ�5��47�����̗�ԂŎ��̖K��n�A�V�Îs�����ߌ�7��47���ɓV�Éw�ɓ��������B�w���Œ������s���ГV�Õ��Е��В����������A���{�ہX���Œʖ�̏��эN���A�����ʖ�̒����g���A �����̒j��2���A����2���̏o�}�������}�̂��������o�}���̃o�X�ɂďh������V�×F�b�o�فi�ʐ^�D�j�������B

�����̒j��2���A����2���̏o�}�������}�̂��������o�}���̃o�X�ɂďh������V�×F�b�o�فi�ʐ^�D�j�������B

�@�������̃z�e���͓V�Â��\����z�e���ł���A�_�ˎs�ƓV�Îs���F�D�s�s�ł���W���炩�A�������Ɍ��̈����s�Ƃ������Ƃő�ϗǂ��z�e���������ɂ��Ă�������̂����m��Ȃ��B�i�z�e��������͑S�ē����͒���������w�肳����ɂ������j

�@���s����5���ڂ��}����12��1���i�y�j�͌ߑO���ɓV�Îs�ދx�E�H�{�V�@��K�˂��B�ސE�������V�l�B�̗{�V�@�ł���B�i�ʐ^�E�j

�@�b�����ƁA��X�V�l���ɂ��Ă���鋤�Y�}�ɂ͐S���犴�ӂ����Ă���B�̂̌Â������ł͍l�����Ȃ��ҋ��ł���A�N�����x������Ă��āA�K�����Ɩ͔͓I�ȓ����ł������B�����Ɨ{�V�@���̌F����Ɗ����̗k����A������3������X�Ƃ̎��^�����ɗ�������āA�K���c������K�˂Ă��Ă��銴�������ĉ��ڂ̖ⓚ�����ꂽ�����������B�N���͌�60���`70���Ƃ̂��Ƃł������B�����̓V�Îs�͒����ł̏��ƂȂ�тɏd�E�y�H�Ƃ̓s�s�ŁA�k���E��C�ƂƂ��ɒ����̎O�̓��ʎs�i���������s�j�̈�ł���A��N�A�V�Âɋ߂����R��k���n�Ƃ����n�k������A���̐k�Ђ̌��ǂ��܂��c���Ă���A�����Ɩ��t���������K����̉��ݏ������_�݂��Ă���A���̕����ƏZ��݂ɑS�͂������Ă���Œ��ł������B

�@�ߌォ��́A�V�Îs���̕��R�����w�ƕ��݂̕��R�����Z�����w�����B�i�ʐ^�F�j

�@�Z���̗�仂���i�����j�Ɨ��j���t�⎁�A�������t�̛�����3�����g�M�}���{���Ɍ������s�K�ؒc�h�Ə������w�Z�����Ő��k�B�Ƌ��Ɍ}���Ă��ꂽ�B�����ĉ���O�͕n�����i�w���e�ՂłȂ��������Ƃ�A���݂͒j�����w�Ő��k����1,500�l�A���t��90�l�Łu�l�̋ߑ㉻�v���������鋳��ɓw�͂��Ă��邱�ƁA�܂��w���͓���6�E3�E3�E4���Ŕ������������v�ɂ��5�E3�E2�E3���ɕς��܂����B���������E�̏�ɂĂ炵�ė��N��1980�N���猳��6�E3�E3�E4���ɖ߂��ƌ��߂��Ɛ���������A�p�����1���獂�Z�܂ʼn�b���̂����Ă���Ȃǂ̐���������A���k�ɂ́u�����̈ꐶ�͂Ȃɂ��v�A�u���̂��߂ɕ�����̂��v�Ȃǂc�����Ă���A������v������̈�Ƃ̐��������B���Z���͋�����㎋�@�̂��߂ɁA�c���̈�l�Ƃ��ĕ��Ɍ��ɂ���ꂽ�ƌ����āA�M�S�ɂ��̓��̌ߌ��X�Ɛ��k�̌𗬂ɂ������Ă��ꂽ�B�c���ꓯ�����̋��猻�����������ƌ��w���o�����B

�@������͏h���������V�×F�b�o�قɂēV�Îs�v���ψ���̏��҉�������A�V�Îs�v���ϕ���C�����b����O���ٌ�����C�������Ȃǎs�̊����o�Ȃ̂��ƌ�����s��ꂽ�B���N�i1979�N�j�ɖK��������{�̑啽��M��Ɋ��}���邱�Ƃ�A������7�N�O�ɓc���Ƌ��ɖK�����đ啽���͓������������l���Җ]�̒������������̑傫�Ȍ��ѓ���V�ÂƐ_�ˎs�̗F�D�s�s�W�̔��W���F�O���铙�̘b�������ꂽ�B�Ȃ��A���̏��҉��ɐ旧���āA�V�Îs�v���ψ���ւ̕\�h�K����s���Ă���A��L2���̑��ɁA�����ΊO�F�D����V�Õ���A�V�Îs�V���ό��ǒ��A�O���ٌ����ڑҏ������ȂǑ����̐l�B�Ɛڌ��������B�i�ʐ^�G�j�i�ʐ^�H�j�i�ʐ^�I�j

�@���̊��}���́A���̎n�܂�O�ɁA�������s���Ђ̑S�s�����s�̒������A���ł̓V�Îs���ƈ����s���̂��������̂��荇��������A�����s�s���ȕ������Ȃ����̃`�F�b�N���������B�܂�����ł͂����̈��߂Ȃ��l�͍ŏ�����f���Ă����̂���V�ł���ƌ���ꂽ�B

�@�\�Z�̊W���炩�A�܂��܂��̗����ƁA�����͍ō����̒������g�M�B������h�Ȃǂ���R���ꂽ�B���t�A���t�̉��V�ŏ����͊y�����s��ꂽ���A����������͐����W�̘b���͏o�Ȃ������ƋL�����Ă���B�������A�������̏o�Ȏ҂̗v�l�B�͎��ɋ����l�����������B

�@���̑�6���ځA1979�N12��2���i���j�́A�������イ����ŗL���ȓV�Ñ�ꂶ�イ����H����H�꒷�����̈ē��Ō��w�����B�i�ʐ^�J�j�����Ȃ��イ����͑S�����Ƃł����Ă������A�J�����͂��܂�ǂ��Ȃ��A�ق��肪��R�H����ɕ����Ă����B

�@�����āA�V�Â̗F�b���X�ŃV���b�s�����O�����ēV�Îs�|�p�����ق����w�����B�ٌ�����C�̎��w������̈ē��œV�Â̗L���Ȑ�G�i�����j�����������B�i�ʐ^�K�j

�@�����Ă��̌�A���̓��̈����̓V�Ð�������̃p���_�����ł������B���ɓ��{�̏�쓮������1972�N�Ƀp���_�́g���������h�Ƃ����ꓪ�g�J���J���h�i�ʐ^�L�j���������{��葡���Ă��āA�u�[�����Ă�ł������A�����͂��߁A�c���̑命���̐l�B���A�����́g��F�L�h�ƒ����ŌĂ�Ă���p���_������̂͏��߂Ăł������B

���{�̂悤��V.I.P.�ҋ��̉��ɂł͂Ȃ��A���R�̂܂܂ɁA�y�ɂ܂݂�āA���������ɋ߂���ԂŁA�����q�ɑ��Ă���̂ɂ́A���������т����肵���B�i�ʐ^�M�j

�@�p���_���ԋ߂ɉ��̎d�ؓ��Ŋu������Ă��Ȃ��p�����đ喞���ł������B���̖�͓V�Îs�����ǂ̎�Â���G�Z�܂�Ȍ|���������ăz�e���֖�x���A�ق����B

�@���s��7���ڂ�1979�N12��3���i���j�͓V�Â𗣂�ē��k�n���i�����B�j�������ł��邪�A���̑O�ɌߑO���A�V�Ñ����ւ�V�È�@��K�₵���w�������B�i�ʐ^�N�j�@������l���ĉ��t�a���A���ᎁ�A���ȁi���`�O�ȁj��C���V�T���A�厡�㐶���������A�ٌ�����C ���M���ȂǑ����̈�t���o�Ȃ��Đ��������Ă��ꂽ�B

���M���ȂǑ����̈�t���o�Ȃ��Đ��������Ă��ꂽ�B

�@�����͒c�����i�s���͈�t�ł���A���c������t�ł������W�����I�Ȉӌ��������ʖ����čs��ꂽ�B�ꏏ�������ɂ͈�×p�@��͓��{�̈�Ì���̕��������i��ł���悤�Ɍ������B�ߌ�͓V�Îs�ł��傫���V�Îs���c�t�������w�����B�������̔n�b�q�����ی����A���t�ȂǑS�������̐E�����ē������Ă��ꂽ�B�c���̏����B���V�Y�ɉ����A�e�̔N�߂�E�ƂȂǂ��Ċy����2���Ԓ����߂����B�i�ʐ^�O�j

�@�����Ă��̓��̗[�H�͑O���̓V�Îs�̏��҉��ɑ��鈰���s���̕ԗ�̓��牃�Łi���ꂪ�ʏ�s���Ă����j�A�o������O�ɗ��s�R�[�X�Ƌ��ɖȖ��ɓ����o���őō��������āA�o���̉��Ɋi�����o�Ȃ��悤�A�����̕i���A���̓����A�o�����{���A�o�Ȏ҂̐l���A�����A�������镶���̕����܂Ń`�F�b�N�������p�Ӗ��[�̓��牃���s������A������ߌ�10��15�����̖�s�Q���ԁi����Q��j�̋q�ƂȂ��ē��k�n���i�����B�j���c�z�i����V�j�������B���̗�Ԃ͉�X�̐Q��͏�E���E��i�x�b�h�ł����ē����̓��{�́g�n�l�h�Ɛ��p��ŌĂ�Ă����Q��Ԃɂ悭�����Q��Ԃł������B

�@��s�Q���Ԃ͑��̊O�ɂ́A�قƂ�Ǔ��̌����Ȃ��܂܁A����1979�N12��4���i�j�̌ߑO7�����c�z�w�i����V�w�j�ɓ��������B�Â��w�ɂł���A���ƂȂ��҂��������̂���w�ł������B�������k���̎�v�s�s�ł���B���{�o���O����A���B�Ƃ������t�ɂ͒��ӂ��邱�ƂƁA�����Ă���A�g���Ȃ�U���B���ƌĂԂ悤�ɂƒ��ӂ���Ă����B

����V�s�ł���A���{�������R���I�N�������Ă����ہA�������������ɂ��Ă����n�ł���B���{�l�ɂ��Â�����ɂ͂悭�m���Ă����n�ł���B�w���ɂ́A�������s�����c�z���Е��В���������ƒʖ�̒��P�Ă��o�}���Ă���A���������āA���シ���ɉw�߂��̓V�Îs�g���L��ɂ���A�ɔJ�o�فi��O�̖��S���}�g�z�e���j�ŗ������Ƃ����B�i�ʐ^�@�j�i�ʐ^�A�j

�@�ǂ��������}���`�b�N�ȃz�e���ł���A���̃z�e���𒆐S�ɐ�O�̖��B�ł̌��d�p�����s���Ă������Ƃ��v���Ɗ����ʂł������B������A�K�⎞����30���N�O�̂��Ƃł���B���X�̖��B�̗��j�ɓo�ꂷ��z�e���ł���B���z�e���O�̍g���L��ɂ͋���Ȗё̑S�g��������̏ォ�����グ�čL��������낵�Ă����B�������Y�}�̏ے��ł���B�i�ʐ^�B�j�i�ʐ^�C�j

�@��X�̓z�e���ɉו���a���`�F�b�N�C���������シ�����c�z�s�v���ψ����\�h�K�₵�Ċv���ψ����C�c�����A�O���ٌ�������C�����[���A����������A�H����A�_�N�����̑��̐l�X��芽�}�����������B�i�ʐ^�D�j

�@�������c�z�s�̊T�v�̐��������B�����͐������˂̒n�ł��邱�ƁA�k���E��C�E�V�Âɂ�������l�̐l���������A�d�@�E�y�@�̍H�ꂪ��R�����H�Ɠs�s�ł����ē��k3�Ȃ�����s���E�o�ς̗v�̓s�s�ł���A�����s���̑�\�c��M��Ɋ��}����Ƃ̂����������B

�@�z�e���֖߂�A���H�̌�A�ߌ���c�z�s�H�эH������w�����B�H�т̍H�|�i�͌Õ���������@����Ă���A���N�̗��j�������A�E���≨�Ȃǖ�30��ނ̒��̉H�т���H�щ������A���{��A�����J�ȂǂɗA�o�����Ă���A�]�ƈ���350�l��70�����������ƉH�эH��̐ڑ҈��̏����̒���������������B�i�ʐ^�E�j

�@�����ĂЂ��Â��c�z�s�ʐH������w�����B����������i���m�E�j�̈��́u�ΐv���āA���⓮���Ȃǂ̑����i������Ă���A��630�l�̏]�ƈ���70���������ł���A�A�o�����̌|�p�i�삵�Ă���ƁA�H�꒷�̉������������������B�i�ʐ^�F�j

�@���������Ă����k���E�V�ÁE�c�z�Ɩ{���ɂ��܂₩�Ȑڑ҂��Ă����B���̔N�Ɂi1979�N�j�_�˓V�×F�D�̑D��h�����Ă���A���S�����Q��������^�̖K���c�ł��������A�i�ʐ^�G�j����ɔ�r���ĉ�X�́A���l����17���ł���A�Ȃ����A�s����\�c�Ƃ������ƂŐS�̂��������ڑ҂���ꂽ�̂�������Ȃ��B

�@���̖�A�[�H���I���āA���������āA�^�I���������ăz�e���̊O�֏o�Ă݂�ƁA����ȂɊ����Ƃ͎v��Ȃ��������A�^�I���̐������킸��15���ʂŃp���p���ɕX�������̂ɂ͋������ꂽ�B�O�C���̓}�C�i�X20���Ƃ̃t�����g�̌W���̘b���ł������B���̃z�e���ł́A���{�A���n����̋����B�̘b���������āA�����N�̐�O��m���Ă���ł��낤�]�ƈ��ɒʖ�������ĕ����Ă݂����A�N���ʖ���C�ɂ��Ă��A���̘b���ɂ͉����Ă���Ȃ������B

�@���s�������ڂ��I�낤�Ƃ��Ă������A���̓��̗[�H�ɂ͂���������Ēc���̊F����ϊ�B�ƌ����̂����������X�ɑ��Ă͒��E���E�[�H�Ƃ��ɍ��Ȓ�����������Ă�����Ă������A�������ɕ��ɂ������Ă����B���ɖ��������̂����������B�����Œc�����牽�������ς肵���������~�����Ɛ\���o������A�S�s�����s�̒����\�����ꂽ�B�H���̍��z�́A�ނ����n�̒������ۗ��s�Ђ̌��n���Ђɂ��Ă��邩�炾�B���̂��Ƃ͂Ȃ������ł��������A�F����͂������܂ł��Ċ��ŐH�ׂĂ����B�v���Ԃ�Ƀz�b�Ƃ����[�H�ł������悤���B���{���玝�Q�����~����ώςȂǂ��A�e�l���玝���o����ĕ��������Č��ɂ��Ă����B��͂�a�H�����������̂ł���B

�@�X�`�[���g�[���`���`���Ɩ��ĂȂ��Ȃ��Q���Ȃ�����������9���ځA1979�N12��5���i���j���c�z�s���̎Q�ςł���B

�@�ߑO���͎s���S����[�H�X��2���w�Z�i�Z�� ��h�����j��K�˂��B

��h�����j��K�˂��B

�@���w�Z�͓��{�Ɠ�����6�N�Ԃł���A�Z�ɂ������Ċw�Z�������Ȃ��̂ŌߑO�A�ߌ��2�����ł���A�u�m�E���E�́v���a�̋�����т����v10�N�̒x������߂����߂ɋ��t�����k���撣���Ă���Ƃ̐����ł������B���{�ƈႢ�u�����v�̎��Ԃ�����A�}���N�X�E���[�j����`��ю�`�����炵�Ă���A�̈�̎��Ԃɂ͋ߎ����Ȃ����邽�߂̖ڂ̑̑�������A���їD�G�Ȑ��k�ɂ͔�ы����x������Ƃ̂��Ƃ������B�S����͐V����������́A�L���ȏd�H�ƒn�тł���A�H�l�B�̎q��̂��߂̏��w�Z�̂悤�ł������B�q���B�͊��}�̂��߂ɋ������̉��ς����ėx��ʼn�X���}���Ă��ꂽ�B�i�ʐ^�H�j

�@���Q�����|�����C�h�J�����ŎB�e���ēn���Ɖ������Ɨ~������A�����Ȉ�掆���Ȃ��Ȃ肩���Ċ������ߖł������B���w���͒����ł����{�ł����C�ł���B���̓��̌ߌ�ɂ́A�c�z�̋{�����w�����B������1644�N�ɖk���ɓ��邷�閘�́A�����c�z�̋{�ɖ{����u�������B���̉����ł���B���������{�ł���A���c�k���n�`�Ƒ��㑾�@�z���^�C�W�͂����ɏZ�݁A���̐����c������т��ь̒n�ł��邱����K��Ă���B

���c���v�i48��j�@2019.04.04

�c���@�k���͕F�������i49��j�@�@���L�@���c ���v

�P�D�����@�Q�O�P�X�N�R���W���i�y�j�@�@�P�W���R�O���`�Q�P��

�Q�D�ꏊ�@�r�b�O�G�R�[�������d�F�X

�R�D�o�Ȏҁ@�����q�Y(�R�T��)�@���ѓN�v(�S�O��)�@���@�r��i�S�Q��j���䋻��(�S�T��)�@

�@�@�@�@�@�@���c���v(�S�W��)�@�k���͕F�i�S�X��j��{�F�O�i�T�Q��j�@�@�ȏ�V��

�@�@�ϔC��@�R�{�Ô��i�T�P��j

�S�D�k���͕F���������c���ƂȂ�A�z�z�������g�p���āA�ȉ��̒ʂ�c���i�s�����B

�Ȃ��A�{������͏o�Ȏ҂V���A�ϔC���o�҂P�� �̂W���̎Q��������A�\�����i�P�O���j�̉ߔ����ɒB���Ă���̂Ő����������Ƃ��m�F�����B

�@�P�D2017�N�x����ɂ��āA���L�̗v�̂Ŏ��{���邱�ƂɌ��肵���B

�@�@�@�����F2019�N�S��27���i�y�j

�@�@�@�ꏊ�F�u���ؘQ���� �����V���X�v �`��V��4-14-7 TEL�F03-3432-5666

�@�@�@URL: http://syusai-romantei.jp/index_to.html

�@�@�@�@

�@�Q�D����c�Ăɂ���

�@�@�@1) 2018�N�x�����@�F�@�������z�z�����̒ʂ���邱�ƂɌ��肵���B

�i�N���[���A���m�x�����e��ꕔ��������j

�@�@�@2) 2018�N�x��v�@�F�@�����v�z�z�����̓��e���m�F�����B

�@�@�@�@�{�����������܂ł̊Ԃɓ��o��������ꍇ�ɂ́A�����lj����āA����ɕ���B

�@�@�@3) 2019�N�x�����v��āA�\�Z�ā@�F�@�������z�z�����Ɉȉ��̏C���������āA����

�@�@�@�Ɏ��邱�ƂɌ��肵���B

�@�@�@�E2019�N�x9���A3���̊�����͉���𗬂̏�ƂȂ�悤�A�g�劲����Ƃ���B

�@�@�@�E���m�x�����k���11���i�\��j�Ŏ��{����B

�@�@�@�E�\�Z�Ă͔z�z�������Q�l�ɑ���܂łɍ쐬����B

�@�@�@

�@�R�D���̑��̐R�c����

�@�@�@�@1)100���N�L�O���Ƃւ̎Q���ɂ���

�@�@�@�@�@�N���u�Ƃ��Ă̎Q���͂��Ȃ����A����e�X���l�Ƃ��ċ��͂���B

�@�@�@2)�u�y�����w��n�����l�X�v�̑����ƑS�Z���k�E�E�����ւ̔z�z�ɂ���

�@�@�@�@��������̒�āi��Ď����Ɋ�Â��j�ɂ��ĐR�c�������ʁA�ȉ��̒ʂ茈�����B

�@�@�@�@�E�������i2000���\��j�A�݊w���E�E�����ɔz�z���邱�Ɓi���t�\��j�A���тɊW��������S���邱�Ƃ͗����B

�@�@�@�@�E������p�̈ꕔ�i��Ăł�40���~�j���x�o���邱�Ƃ͍̑����Ȃ��B

�@�@�@�@�E�{�z�z�����́A����L�u�ɂ�銈���Ƃ��A����ɂ�銈���Ƃ͂��Ȃ��B

�@�@�@3)��Z100���N�L�O�����ւ̋��͌Ăт����ɂ���

�@�@�@�@���������̒�Ă�����A�����Ƃ֗L�u�ɂ��Q���E���͂�����ɌĂт�����

���Ƃɂ��ė����B

�@�@�@4)�V�N�x�̖������I�ɂ��ċ��c�����B

�ȏ�

4��27��KPC����ē��k���͕F�i49��j�@2019.04.11

����e��

�@���c�̍�������Ȃ���A�V�̔������G�߂ɂȂ�܂������A����̊F�l�ɂ͂܂��܂������˂̂��ƂƑ����܂��B

�@���āA3��8���̊�����ŏ��F���������܂����{�N�x�̌��z�v���X�N���u������ȉ��̓����A�ꏊ�A���ōs�������Ƒ����܂��B

�@�Ȃ��A�o�ȁA���Ȃ���ыc���ϔC�̂��A����4��20���܂łɕԐM�ɂĂ��m�点�肢�܂��B

�@�x����Ȃ��瑍�����Y�t���Ă����肢�����܂��B��낵�����肢�������܂��B

�����F2019�N�S���Q�V���i�y�j17:00�`17:30�@����@�@17:30�`19:30�@���e��

�ꏊ�F�u���ؘQ���� �����V���X�v�i��N�Ɠ������j

�@�@�@�@�����s�`��V��4-14-7 �@TEL�F03-3432-5666

�@�@�@�@URL: http://syusai-romantei.jp/index_to.html

���e����F�@5000�~

�c�� �c�c�ڂ����͉���̃y�[�W��2019�N�x����c����(PDF��)���N���b�N���Ă����������B�ipdf�Łj

| �@�c��1 | �@�@�{�N�x�i����30�N�S���`����3�P�N3���j���ƕ� | �@�@ | �@�@ |

| �@�c��2 | �@�@���z�v���X�N���u�Q�O�P�W�N�x��v�� | �@�@ | �@�@ |

| �@�c��3 | �@�@����31�N�x�@���z�v���X�N���u���ƌv�� | �@�@ | �@�@ |

| �@�c��4 | �@�@����31�N�x�@���z�v���X�N���u�\�Z�� | �@�@ | �@�@ |

| �@�c��5 | �@�@�����I�� | �@�@ | �@�@ |

| �@�c��6 | �@�@���̑��̐R�c���� | �@�@ | �@�@ |

| �@ | �@�@�E100���N�L�O���Ƃւ̎Q���ɂ��� | �@�@ | �@�@ |

| �@ | �@�@�E�u�y�����w��n�����l�X�v�̑����ƑS�Z���k�E�E�����ւ̔z�z�ɂ��� | �@�@ | �@�@ |

����Ɏ��Q���邢�͌��z�v���X�N���u�̌����ւ̐U�荞�݂ł��肢�������܂��B

�U�������F?�݂��ً�s�@�a�J�x�X(210)�@���ʗa���@8094113�@���z�v���X�N���u �n���C�̐^��@�`�V�`���A���I�s�`�@���̂S

��{���i35��j�@2019.04.15

�V�`���A�n�} |

|---|

�ʐ^�@2017�N�^�I���~�[�i�ł�G7�T�~�b�g |

|---|

�@����6���ځA12��6���i���j�A�����������ł���B�^�I���~�[�i�̊X�͐��E���ł��ł����͂̂���X�Ƃ��Ēm���Ă���B�l����1��2��l�ʂ̏����ȊX�ł��邪�A���̊X�̂��Ƃ����̏͂ł͌���Ă䂫�����B

�ʐ^�A�^�I���~�[�i�̊X |

|---|

�@�O���h���̍ہA�`�F�b�N�C�����x���āA�z�e�����͂̌i�F���肩�ł͂Ȃ��������A�h�������z�e���̃G�N�Z���V�I�[���z�e���i�l�c���j�i�ʐ^�B�j�̑O��ɂ͐挎�̃G�g�i�R���ł̉ΎR�D���܂��c���Ă���A���̒납��O�ʂɗY��ȃG�g�i�R�̕����ƎR�e���A���V�̉��A��������Ɩ]�܂ꂽ�B�i�ʐ^�C�j

�ʐ^�B�G�N�Z���V�I�[���z�e�� |

�ʐ^�C�G�g�i�ΎR |

�ʐ^�D�^�I���~�[�i�̏����ȏ��X |

|---|

�@�悸��X�͍ŏ��ɁA�u�M���V������v��K�˂��B����Ղł���A���͂ɍL����p�m���}���f���炵���B�I���O3���I�̑n���ƌ����A��͂�V�`���A���̃V���N�[�T�ɂ���B�M���V������ՂɎ�����2�̋K�͂��ւ���j��Y�ł���B���̌i�F�̗Y�傳����i���͂ɍL�����p�m���}�j�A����29�N�ɊJ���ꂽG7�̃^�I���~�[�i�T�~�b�g�Ŋe����]���ꓰ�ɉ�ċL�O�B�e�����ꂽ�ꏊ�ł���B�i�ʐ^�E�j

�ʐ^�E�^�I���~�[�i�̃M���V������� |

�ʐ^�F�^�I���~�[�i�E���x���g1���ʂ� |

�ʐ^�G�T���g�E�A�S�X�e�B�[�m���� |

|---|

�ʐ^�H�^�E���R���̃^�I���~�[�i�̒��] |

|---|

�ʐ^�I�T���h���j�R�p���X�z�e�� |

|---|

�ʐ^�J�^�I���~�[�i�吹���O�́g�h�D�I�[���L��h |

|---|

�@���A�^�I���~�[�i�̃E���x���g1���ʂ�̐��̒[�A�J�^�[�j�A��߂��̑吹���Ƃ������̑O�ɂ���h�D�I�[���O�L����U��̂��łɗ���肽���ꏊ�ł���B�V�`���A�炵�����i���y���ނ��Ƃ��o���A�����Ă��������J�t�F��X�g�������߂��ɎU�݂��Ă���B�i�ʐ^�J�j

�@���ď����b��͕ς�邪�A�V�`���A���͉f��̕���ƂȂ������Ƃ�����������āA�����܂߂ĉf��t�@���ɂ͌������Ȃ��ꏊ�ł�����B���A�}�t�B�A�ł��L���ȓ��ł���B���ꓙ�ɂ��ď����q�ׂĂ݂����B

�V�`���A��ɂ����f����v�����܂܂ɋL���Ă݂Ă��A

�@���u�V�V���[�̍������v�F1962�N����E�ēt�����`�F�X�R�E���[�W�Ńx���������ۉf��Ջ�F�܍ŗD�G�ē܁A����͎�l���̖��O�́u�T���o�g�[���E�W�����A�[�m�v�i�ʐ^�K�j

�@���u�V�V���A���v�F1969�N�t�����X�f��A�V�V���A�}�t�B�A���ނɂ����A�W�����E�M���o���A�A�����E�h�����A���m�E���@���`�����剉�̉f��i�ʐ^�L�j

�@���u�R�L�v�F1963�N�̃C�^���A�E�t�����X����f��A���L�m�E���B�X�R���e�B�ēA��16��J���k���ۉf��Ճp�����E�h�[����܍�i�ʐ^�M�j

�ʐ^�K�u�V�V���[�̍������v |

�ʐ^�L�u�V�V���A���v |

�ʐ^�M�u�R�L�v |

|---|

�@���u�j���[�E�V�l�}�p���_�C�X�v�F1988�N�C�^���A�f��A1989�N�J���k���ۉf��ՐR�������ʏ܁A1989�N�A�J�f�~�[�O����f���܁i�ʐ^�O�j

�@���u�O�����E�u���[�v�F1988�N�t�����X�E�C�^���A����A�t�����X�ł̃A�J�f�~�[�܂ɂ�����Z�U�[���܂ɑ�����Ńm�~�l�[�g���ꂽ�i�ʐ^�P�j

�ʐ^�N�u�S�b�h�t�@�[�U�[ |

�@�@�@�ʐ^�O�u�j���[�E�V�l�}�p���_�C�X�v�@�@�@ |

�ʐ^�P�u�O�����E�u���[�v |

|---|