2022/04/01 - 2022/12/10 ���݂܂�

2021/04/01 - 2022/03/31 ��P�R��܂��@

�@�@2010/04/01 - 2010/07/25 �ݗ�����܂�

2021/04/01 - 2022/03/31 ��P�R��܂��@

�@�@2010/04/01 - 2010/07/25 �ݗ�����܂�

���^�C�g�����N���b�N����ƍŐV�y�[�W�փW�����v���܂��B

���摜�Ƀ}�E�X�|�C���^�[��u���Ɖ摜���g�傳��܂��B�S�̑�������Ȃ��ꍇ�}�E�X�����̃X�N���[���{�^���i�z�C�[���j���A�}�E�X�|�C���^�[���摜�ɍڂ����܂ܕ����L�[�i���������j���g���ăX�N���[�����Ă��������B

| 2022.05.15 | �@���鐳ꟁi30��j | �@�@���������A�[�e�B�X�g�̋ߋ��� |

| 2022.05.17 | �@�����q�Y�i35��j | �@�@�O�����_�̌��������ǂ� |

| 2022.05.24 | �@�����q�Y�i35��j | �@�@�u�L���S�v�̓y���l�@�J���� |

| 2022.06.27 | �@�y�c�����i36��j | �@�@��܁@���߂łƂ��������܂� |

| 2022.06.29 | �@�|�{�C���i37��j | �@�@���s�@��������ӎU�� |

| 2022.07.05 | �@���鐳ꟁi30��j | �@�@�u�����J���̎q�ǂ������v�W |

| 2022.07.20 | �@�|�{�C���i37��j | �@�@���l�̉p�A�M��v�ҕ�n |

| 2022.09.05 | �@���鐳ꟁi30��j | �@�@�u�c�����O�A�[�g�̂ڂ�����W�v �@�@�u���̂��̃P�n�C�@�Ƃ킿���ƃV�i�C���c�S�̕���v �@�@�@�@�u���ʓW�A���X�@�ւ�Ă����ւ�Ă����Ȑ��E�v |

| 2022.09.13 | �@�y�c�����i36��j | �@�@���b�����������Ă��܂��B |

| 2022.09.30 | �@���鐳ꟁi30��j | �@�@���s���N�i�R�O�j�����̂��m�点 |

| 2022.10.08 | �@�쒬�a�Ái�ʐ^�Ɓj | �@�@�V�x���A���e��1992 |

| 2022.10.08 | �@�瓇�E�^�q | �@�@�u�y���W���[�i���X�g��`�v�o�ł̂����A |

| 2022.10.09 | �@���a�q�i35��j | �@�@�퐶����̉ċx�݁i�R���i���̏�C���s�L�j |

| 2022.10.08 | �@�|�{�C���i37��j | �@�@�G���U�x�X��(1926-2022)�̍����̕⑫��� |

| 2022.11.10 | �@�R�{�Ô��i51��j | �@�@�A��r�i�݂��j��������Ȃ� |

| 2022.11.12 | �@�|�{�C���i37��j | �@�@�����}���g������p�����l���� |

| 2022.11.29 | �@�y�c�����i36��j | �@�@�隬�����E������i�L�c�s�j |

| 2022.12.11 | �@�y�c�����i36��j | �@�@���n�@�Ō�̋A���W�v������ |

���������A�[�e�B�X�g�̋ߋ���

�@5�N�قǑO�ɁA����HP�Ɂu��Z�o�g�g�f��̃A�[�e�B�X�g�h�v��A�ڂ��܂������A���N�������Ȋ����������܂��B���̈�[���Љ�����܂��B

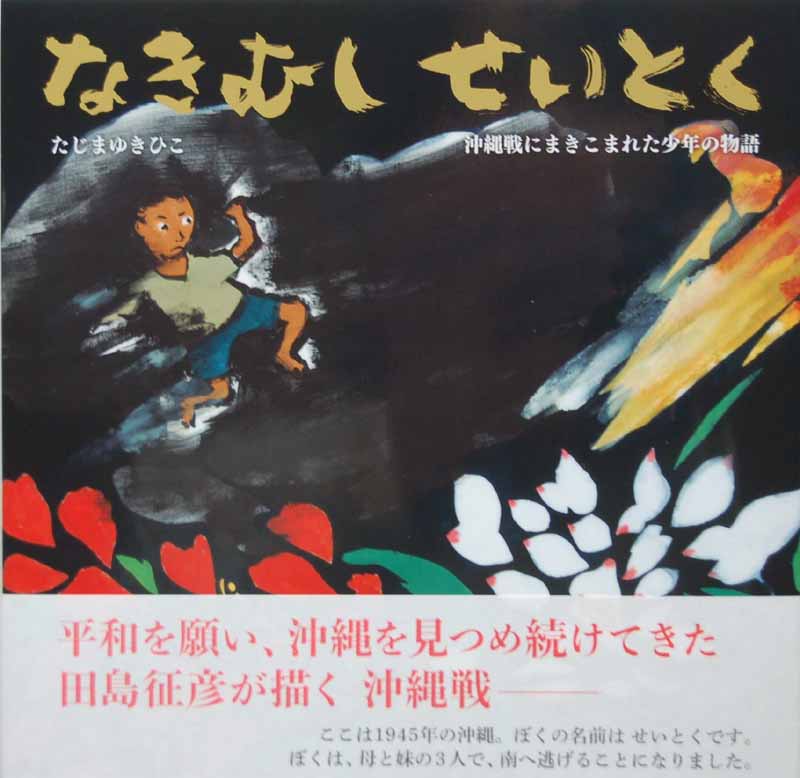

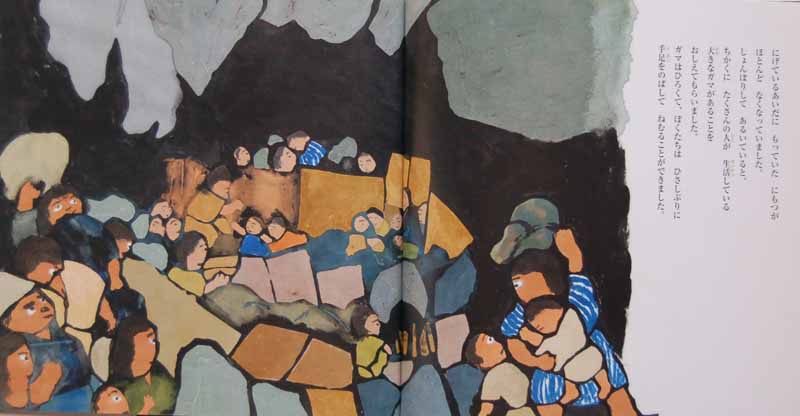

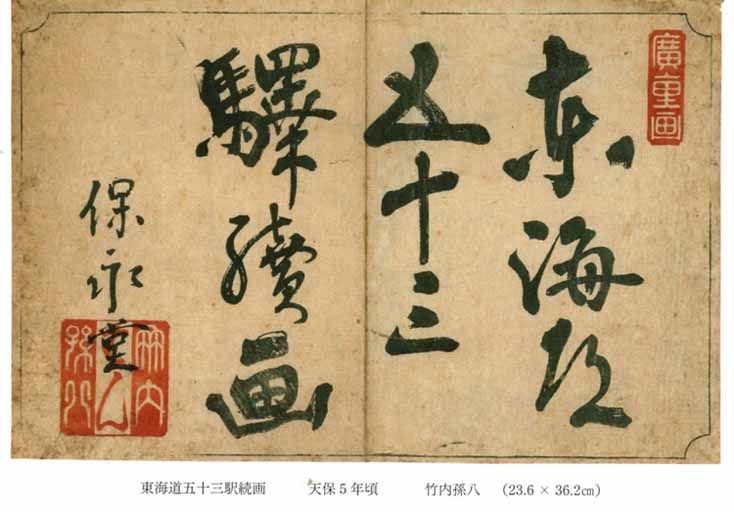

�c�����F�������̊G�{

�@�܂��A�c�����F����i34�j�̐V�����G�{�w�Ȃ��ނ��@�����Ƃ��x�i�����ɂ܂����܂ꂽ���N�̕���j���A4�����ɓ��S�Ђ��犧�s����܂����B1945�N�ɃA�����J�R�̋ƁA�㗤���Ă̖ҍU���̒����܂ǂ���Ǝq�̊G�{�ł��B��҂̂��ƂƂ��āA�u�ߎS�Ȑ푈���q�ǂ������Ɍ����ĕ|���点��G�{��n��̂ł͂Ȃ��B���a�̑�����肤�S��`���邽�߂ɁA�������G�{�ɂ�����g�݂𑱂��Ă���̂��v�Ƃ���܂��B�S�O�N�O�ɉ���̎��R�ɖ������Ĉȗ����g��ł����w�Ă��ۂ����������L���W�i�[�x�ȂǁA����G�{�̍ŐV��ł��B

�@�M�҂̂悤�ȍ��m���P��m�鐢��́A��P�E�͖C�ˌ��̏�ʂ��炠�̓��̋��|����݂�����A�傫�ȃK�}�i���A�j�ɓ��������l�̎p����A�E�N���C�i�푈�Ő��S���n�����ɂ������ă��V�A�R�̔ڗ�ȍU���ɂ��炳��錻��̐����v�������ׂ܂��B�ߎS�Ȑ����A��҂͉��₩�ȐF���Ə_�炩���^�b�`�ŕ`���Ă���A�{��������ƂɌ����̋��낵����ʂ�������Ƌ��ɋ����܂��B�q�ǂ��⑷�����ƂƂ��ɁA���ɑ����푈���l����u����̐푈�G�{�v�ł��B�i�艿�ō��@1.760�~�j

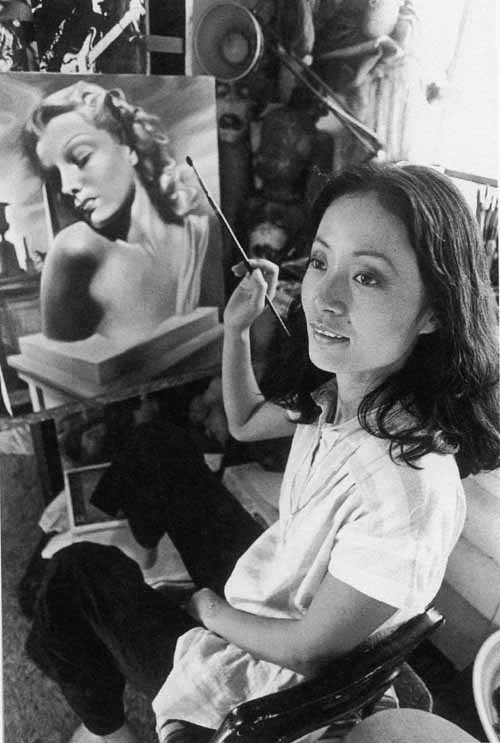

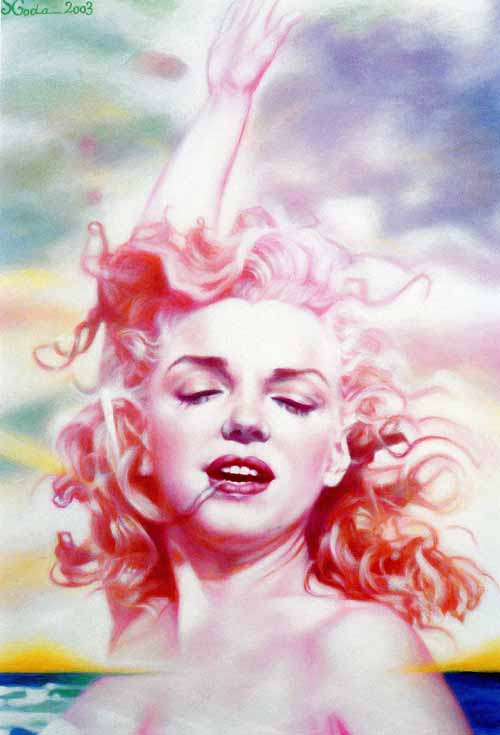

�u���c���a�q�W�v�����m�ƎO��ŊJ��

�@���܂��ɐl�C�̐����Ȃ����c���a�q����i34�j�̋Ɛт���ڂ���W����A�N�����獂�m�Ɠ����ŊJ����܂��B���m�̉��͍��m�������p�قŁA11��3������1��15���܂ŁA�����͎O��s���p�M�������[�ŁA1��28������3��26���܂ł̗\��ł��B�u�O�q�A�[�g�̏��_�v�Ƃ��āA�Ⴋ�|�p�Ƃ����̒��ڂ𗁂ё����A�G�悩�畑����p�A�I�u�W�F�A�ʐ^�܂ő��ʂȍ�i�Ńt�@���𖣗�������i�Q���A���̋@��ɂ��Ђ��y���݂��������B

�@

�@

�@

�u���z�̋�Ƃ́H�c�Z�̂̉̎���[�ǂ݂���v��u

�O�����_�̌��������ǂ�

�@�y�����E�����w�Z�������w���z�x��22���i�ߘa3�N11���j�̎���Ł@���u���z�̋�Ƃ́H�v�Z�̂̉̎���[�ǂ݂��遄�@�Ƒ肵�čZ�̂̉�������݂��B

�@�����A�⑫�������_���������̂ŁA�{�N4��21���J�Â̓�����֓��x�����H��w�M�R��x�̏�����肵�ĕ�u�����Ă����������B���̍u�b�̓��e�͂ɂ��A���Ԃ̓s���Ō��c�������Ƃ������������̂��{�e�ł���B

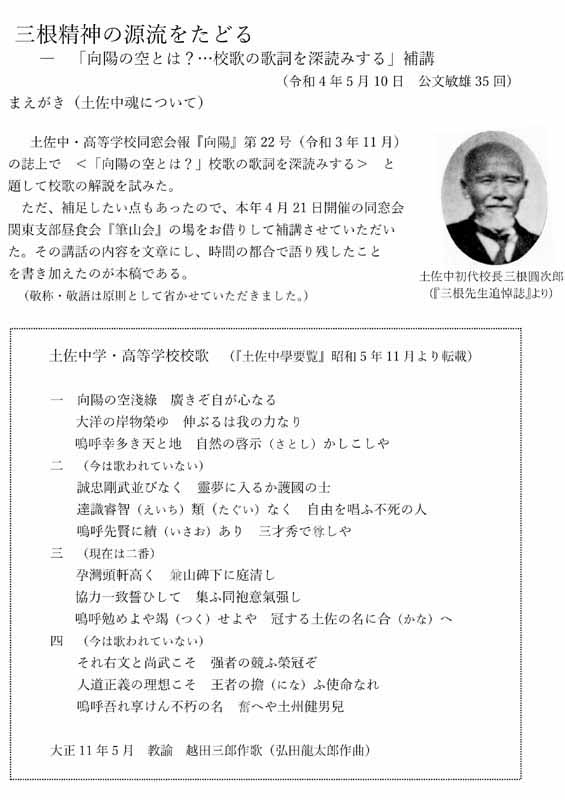

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�h�́E�h��͌����Ƃ��ďȂ����Ă��������܂����B�j

�O�����_�̌��������ǂ�

�u�L���S�v�̓y���l�@�J����

�@�y�����w�E���Z�̍Z�̈�Ԃɖ����V�c�̌䐻���o�ꂷ��B

�@�����݂ǂ萟�݂킽�肽����́@�A�������̂�������Ƃ����ȁi1904�N�j�@

�@�ٍe�w���z�̋�Ƃ́H�Z�̂̉̎���[�ǂ݂���x�i�������w���z�x22���ߘa3�N11���j�̒��ŁA�u�L���S�v���u�����ɂ�����炸�A��������ɑ���Ȃ��A�����炩�ȐS�v�Ƃ��A�u���炩�Ȑ����i�����V�c�́j���O������ł���v�Ɛ��������B

�@����ȐS�̎������1�l�Ƃ��āA�y���i�E��j�o�g�̌R�l�Ő����ƒJ����i���傤�E1837�`1911�N�j��M�҂͎v�����ׂ�B�������̂�����ɂ́A�`�L�w�J����\�J���̖����l�x�i���јa�K���A�����V��2011�N�j�����E�߂������B�{�̓��e���������v����A����ǎ҂̊��z���iAmazon�̃J�X�^�}�[���r���[�����j���Q�l�ɂȂ�Ǝv����B

�@�u�����ɂ�����ȍl�����������Ƃ������̂��Ƌ������ꂽ�B�����ƍL���m����ׂ��l���낤�B

�@�J����i1837�1911�j�ɑ���ߔN�̕]���́u���S�ȕێ��`�ҁv�Ƃ���������炵���B�������A�����E���I�푈���ɔ����咣���A�n���i�����j�z�Ŏ����Ŕ�Ж��̋~�ς�i���A�V�����{�̔�������A�����܂ł������̎��R�ƕ��a��Nj������p���͊v�V�I���B���������l���M���@�ɂ����̂�����ʔ����B

�@���邪���������咣���s���Ĕ��Q���Ȃ������̂́A�F�{����i�ߊ��Ƃ��Đ���푈�Ɍ���I�Ȗ������ʂ������R���A�܂����̒��O�̑�p�o���ɎQ�d���Ƃ��ĎQ���������тȂǂ�����A�����V�c�̐M���Ă������炾�B

�@���̂���̊���͒P���Ȗc���_�҂������B�l����傫���ς���_�@�́A1886�N3������1�N3�����ɂ킽�鉢�Ď��@�i����_������b�̗���ł̎��@�Ǝv����j�B�t�����X�ł͖����̈Ӌ`���m�F���A���ɃX�C�X���u�J�����E�̓����v�Ə̎^���A�����E���h�̂�����Ɋ������Ă���B���̎����̂�������u���a���{�̍ŏ�v�ƌ����B

�@�������̃E�B�[����w�s���w�����A�t�H���E�V���^�C���ɋ������Ă���B�u���{�ɂ͒��N�Ɋ����錠��������v�Ɛ����t�H���E�V���^�C���̗��v���_�Ɋ���������Ȃ������B

�@���N1���ɂ͎��@�悩�珑�Ȃ𑗂�u�^���̊J����]�܂ΐ^���̗������̂Ɋ�Â�����ׂ��炸�B���_�̎��R�A���q�̎��R��^����� ��v�i����j�����̂��т͑傢�ɋ�������V��������v�Ə����Ă���B

�@�A����A�������Ăňɓ��A���ƑΗ��A�_���������Ƃ����B���̍��A�V�c�̐����֗^���댯�Ƃ��u�����̊O�̑��݂Ƃ��ׂ��v�Ǝw�E�����̂͐����d�Ⴞ�B�鍑���@���z�ɍۂ��Ă�����͓V�c�Ɛ��{�̊W�ɒ��ڂ��Ă���B

�@���̖{�Œm��������̌����ł�����������̂́A�����E���I�̐�㏈���ŁA���z�̔�������̓y������v�����ׂ��ł͂Ȃ��Ǝ咣�������ƁB�Ԃ̗Z�a�Ɛ푈�Ĕ���h���^�ɗL���ȕ��������͗������Ă����B�@

�@1903�N�A���Ɉ��Ă��莆�œ��I�J��_�����������厵���m���g����h�ƒɔl���A�u��� ������A���B�������{�̐A���n�ƂȂ���Ȃnj�������Ɏ���Ă͖\�̖��\�v�Əq�ׂ��B����̃��x���ɒB�����l�Ԃ�4�A5�l�ł������̎w���҂ɂ�����A���{�ߑ�̗��j�͂��Ȃ��������̂ɂȂ����̂ł͂Ȃ����B�v

�@�J����ƎO�������Y�Z���i1873�`1935�N�j�Ƃ̐ړ_�͖����B�����Č����ΒJ����͖���10�N�̐���푈�̍یF�{��Ő킢�A�O���搶�͂���12�N��ɌF�{�i��܍����w�Z�j�Ŋw�Ƃ������Ƃ����ł���B�������A���ʓ_������������B�����V�c�𐒌h���A�����d�A���i�����E���k�j�������A������S���L���i�E�@��̒��̊^�j�A���R�������A�M�O�ɒ����Ȗ����l�������B

�@�J����́u�ێ�̐l�v�Łu�v�V�I�v�A�O���搶�́u���m�I�v�Łu���R����_�ҁv�ł������B���������A�E�������A�Ƃ����u�_�v�ł͗������ɂ����傫�Ȑl���Ƃ����悤�B ���ە����G�w��̊w���

��܁@���߂łƂ��������܂�

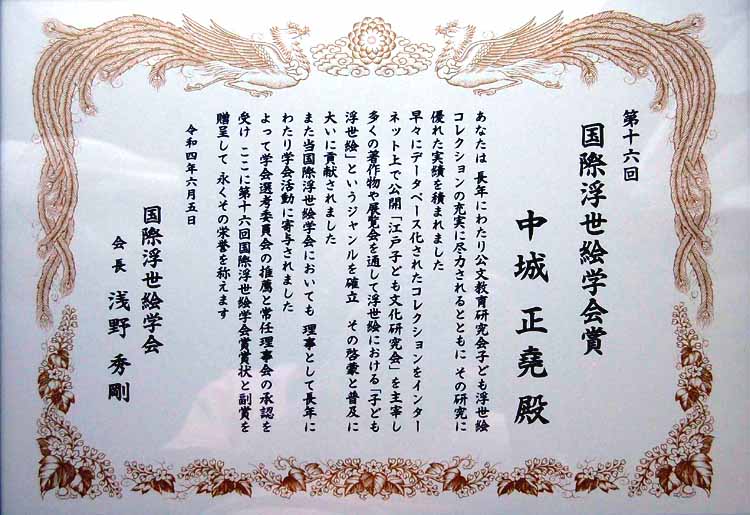

�u�q�ǂ������G�v�̃W����������

�@���鐳��q30�r�̉h�������܂̘N��́A�~�J�̐���ԂɈ��m���L�c�s�̈�̒��܂œ͂��܂����B����KPC��HP����A�u�q�ǂ������G�v�ɖ�������悤�ɂȂ�܂����BHP���Ȃ�������A�����֒��邳�����G�̂��Ƃ𓊍e����Ȃ�������A�u�q�ǂ������G�v��m�邱�Ƃ��ł��܂���ł����B���̊��ӂƂ��ɂ���т�\���グ�����C�����ł����ς��ɂȂ�܂����B�����āA��̕��ʂ��m�肽���Ȃ�܂����B�}�X�������邳��i��������́A���邳��Ŏ��炵�܂��B�j�ɁA���ڂ��q�˂��܂����B

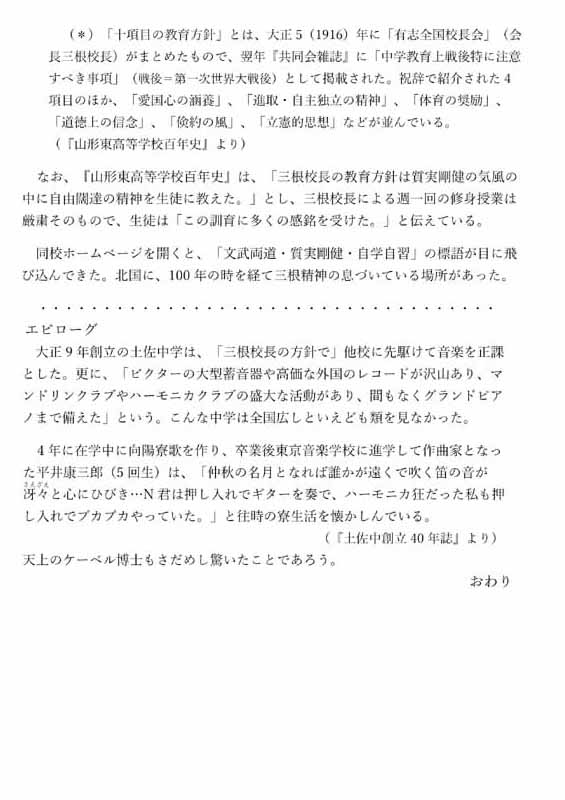

�\����

�@���Ȃ��́@���N�ɂ킽��������猤����q�ǂ������G�R���N�V�����̏[���ɐs�͂����ƂƂ��Ɂ@���̌����ɗD�ꂽ���т�ς܂�܂���

�@�@���X�Ƀf�[�^�x�[�X�����ꂽ�R���N�V�������C���^�[�l�b�g��Ō��J�u�]�ˎq�ǂ�����������v����ɂ��@�����̒��앨��W�����ʂ��ĕ����G�ɂ�����u�q�ǂ������G�v�Ƃ����W���������m���@���̌[�ւƕ��y�ɑ傢�ɍv������܂���

�@�@�܂������ە����G�w��ɂ����Ă��@�����Ƃ��Ē��N�ɂ킽��w����Ɋ�^����܂���

�@�@����Ċw��I�l�ψ���̐��E�Ə�C������̏��F���@�����ɑ�\�Z�ە����G�w���ƕ��܂悵�ā@�i�����̉h�_���̂��܂�

�@

�@�@�@�ߘa�l�N�Z���ܓ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ە����G�w��@��@�ǖ�G��

�@���邳��́AHP�Ɏq�ǂ������G�̂��Ƃ�x�X���e����Ă��܂��B����́A�Ɛт̂ق�̈�[�ł��傤���A���̎��M�ƒ����w�G��j���ɂ��@�]�ˎq�ǂ������_�W�x�Ȃǂ���A�u�q�ǂ������G�v�����̌��т����������m��܂����B��܂̗��R�ɂ́A���邳��̌��т��Ïk����Ă��܂��B

�@���邳��́u�q�ǂ������G�v�̌����́A�u�]�ˎq�ǂ������v�����グ��ꂽ���Ƃ��A�܂��A���Q�̐痢��ł��B���̌�A�j���Ƃ��Ă̎q�ǂ������G�̎��W�E��ǂ̐��ʂ́A���邳��̈�т�����M���ӂ��p���ƖO���Ȃ��J��Ґ��_�ƖL���Ȕ\�͂̃g���C�A���O�������������đn��o���ꂽ���̂Ɣq�@�������܂��B�}�l�ɂ͒B���ł��邱�Ƃł͂���܂���B

�@�u�q�ǂ������G�v�̃W�����������A�B�ꖳ��̌����ւ̎�܂��߂łƂ��������܂��B

�q�ǂ������G�ƌ���������̂Ȃ���͔@����

�@�\����̕��ʂ���A���܂łڂ��肵�Ă����_�ɋC�����܂����B�\����ɂ́A�ŏ��Ɂu�������猤����q�ǂ������G�R���N�V�����̏[���v�Ə�����Ă��܂��B�����͌������猤������ɂ��Ă͍l�����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�u�q�ǂ������G�v�����̔w�i�Ɍ������猤����̑��݂����邱�Ƃ́A�������搶�ƂƂ��Ɉӎ������A���̃e�[�}�̓��e�Ƃ̌��т��ɂ��Ă͍l���Ă��܂���ł����B�u�q�ǂ������G�v�̓lj�����A�]�ˎ���̎��q������ɒ��ڂ���܂����B�q�ǂ��̊w�т����w���K�ƌ��y����Ă��܂��B�e�[�}�ݒ�̎�����A����ɂ܂Ŏ���ƓW�]�������Ă������������̂ł��傤���B����͂܂��A���݂̌������猤����̌���������ƂȂ��肪����̂ł͂ƋC�ɂȂ�܂����B�m�j�t�l�n�m�n�̊Ŕ̂���w�K�m�́A���w���K�ɓO���Ă��܂�����B

�@����ŁA�e�[�}�ɂ���HP��ǂݕԂ��Ă݂܂����B�e�[�}�ݒ�̓��@�����̂悤�ɐ�������Ă��܂��B(KPC�̂g�o�@2018�N9��2���́u��z�����G�Ƃ̏o��Ǝq�ǂ����������v��蔲�����܂��B�j

�@���c�u�����G�ɂ��]�ˎq�ǂ����������v�̒��ڂ̃L�b�J�P��1986�N�i���a61�N�j�̂�����q�ǂ��������ݗ��ł���B���̗����ɏA�C���A�����e�[�}�̒�Ă����߂�ꂽ�B�����Łu�q�ǂ��Ɋւ��镂���G�̎��W�ƁA���̉�ǂɂ��]�ˎq�ǂ����������v���āA�����̌����B�В����u���������ĂȂ��e�[�}�Ȃ��낤�v�ƌ��f�A���z�̗\�Z��C����ăX�^�[�g�����B�ł́A�Ȃ����̃e�[�}�������̂��A�����b��ɂȂ��Ă����t�����X�̗��j�w�҃t�B���b�v�E�A���G�X���w���q�����̒a���x�i�݂������[�j�ł�������ꂽ�A�G����j���Ƃ����p����q�ǂ��j������@�ɋ������o��������ł���B��

�@�����ł́A�傫���u�]�ˎq�ǂ������̌����v�Ǝ�����Ă��邾���ł��B�����ƁA���邳��́A�u�q�ǂ������G�v��ʂ��āA�]�ˎ���̎��q������͌������猤����̌���������ƒʂ���Ƃ̓W�]���e�[�}�ݒ�̎��ɂ������������̂ł��傤�B

���邳��ɂ��肢���܂�

�@����HP�ցA��܂̐���p�ƕ\����Ǝ�܋L�O�̍u�����e������I���������B

���s�@��������ӎU��

�@���s�Ɋւ��ẮA2019�N�ɕ������U�āA�\�ΏM�E�O�\�ΑD�̗��̕\���KPC�ɍ��N1���ɓ��e���A���˓��C���狞�s�ւ̊C�^���[�g�̒��p�n�Ƃ��Ă̕����̏d�v���ɐG��A�����ŕ����������ȍ����M�ɐςݑւ��āA������ɓ��苞�s���S���ɔz�����鐅�^�V�X�e��������B�܂������͎��c�������藴�n�Ƃ����̓����◴�n�ʂ菤�X�X�Ȃǂ��Љ�A�X�ɕM�҂��Z�މ��l�s�̐_�ސ�h�Ղ�_�ސ�̏h�E�c���Ƃ̕\��ł������������ƌ����Ă���c���Ƃ̎����Љ���B���N�́A�����M��������z���������s���������̊Ԃ̍�����Ƃ��̎��ӂ�6���ɎU���̂ŁA����B������܂��A���n�Ƃ������o�ꂷ��B

���s�@��������ӎU��

�|�{�l

�@������U���A�̊w�K�G���Ŋp�q���Ȃ̂��Ƃ����グ�����Ƃ�����A��������C�����D�f�Ղ��A���������q�ǂ��܂����B

�@�}�܂ɉ̐�L�d�̗L���ȁu���C���E�O������@���t�@�L�d�v���f�ڂ��Ă��܂����A�Ȃ����G�t���|�������ɂȂ��Ă��܂��B�|���́A���̕����G�̔Ō��ŁA�G�t�͖��_�̐�L�d�ł��B�Ȃ��A����͌E�O���́u����v�ŁA�\�ܐ}�ڂ́u�オ��v�ł��B�L�d�ȂǍ]�˂��狞�ɏ��l�X�ɂƂ��ẮA�N�_�łȂ��I�_�ł����B

�@���w�E�����܂��Ă��肪�Ƃ��������܂��B

�@���́A�O��勴�̐��l�ɗ��ĊŔ�����A�������ォ�炠���������G�g���C���������͐Β��ɂ����A

�@�u���l�����Ɍ��݂��c���Ă���v�Ə�����Ă���̂ŋ��𓌂ɖ߂��ĐΒ����m�F���܂������B

�@�L�d��55���̊G���v���o���āA����Ƌ��s�ɋ����`����Ă���̂��悭����ƁA�Β��ł͂Ȃ��Ė؍ނ̂悤�Ɍ����܂��B

�@����ŁA�v�ɂ��悤���Ǝv�������A�O��勴�͓��C���̏I�_������A�c�����Ǝv���ē���܂����B

�@���w�E��������Ƃ͂�̌��́A55����Z�߂Ĕ̔��������̑܁i�Y�t�ʐ^2���j���悭����ƁA�u�^�i�@���C���\�O�w�@����@�@�ۉi���@�ꗧ�֍L�d�v�Ƃ����ꖇ�ɂ́u�L�d��@���C���\�O�w�@����@�ۉi���@�͂�@�|�������v�Ƃ���܂��B

�@�d�͗]�T�����T���E�E�E�̂̎d���p�ꂪ�e���r���畷�����܂����A�G�A�R�������Ăǂ̂悤�ɒ������邩�l���Ă݂܂��B

�@���肪�Ƃ��������܂����B

�@�����������͕a�@�Ō����A������ƑO�ɂ���ƋA���ė��܂����B

�@�]�ˎ���̕����G�t���Ō����A���Ȃ肢�������ŁA�G�t�����V���[�Y�̍�i�����r���ň���Ă��܂����B�����A����ł͍������N����̂ŁA�����G�w��ł͂ł��邾�������}��A���ȏ��Ȃǂ�����ɏ]���Ă��܂��B�L�d���A���ƂƂ��Ă̐��͈����ŁA�ЂƂ�������L�d���悭�g���܂������A�����Ƃ������ĊG�t�ɂȂ�A�̐�L�L�ɓ���A�u�̐�L�d�v�̊G�t������邳��܂��B�����ŁA���݂͉̐�L�d�ɓ��ꂵ�Ă��܂��B����A�ꗧ�֍L�d�͍֍��Ƃ����ĊG�t����i�ɏ�������ۂɓK�X�p�������̂ŁA�L�d������ނ̍֍����g���Ă��܂��B�܂��A��i�̑薼�ɂ��H���Ⴂ�������܂����A���ł̑������u���C���E�O���V���@�����v�ŏo����Ă���܂��B�ۉi���i�����P�̔Ō��Ƌ������������r���ō~�肽�j����o�����ꂪ��]���ƂȂ�A�ʂ̔Ō�����u���C���\�O���V���@�����v���o���̂ŁA�ۉi���ł݂̂Ɂu���C���E�O���V���v�Ɓu�E�v���g���ċ�ʂ��Ă��܂��B�����Β����A�؍ނ��̖����܂߁A���̃V���[�Y�ɂ͂��蓾�Ȃ���ʂ��������w�E����Ă��܂��B��Ȃǖő��ɍ~��Ȃ��É����u�����v������n�т̂悤�ɕ`����Ă���̂��T�^�ł��B�ʎ������l�X�̗���ƊG�S���������ʍ\���ɓO�����悤�ŁA��������l�X�����������閼�i������Ă��܂��B���Q�l�܂łł��B

�@�F����̂��ӌ��ɏ]���ďC�����܂����B�������ł��傤���H

�@�\��͍����쒆�S�̗\�肪�A�����������̎��ӂƂ́H�������ł��傤���H

�@�u�L�d�@���C���\�O���v��10�N�قǑO�ɁA�u���C���@���킳���h�@�𗬊فv���J�ق������ɖK�₵�Ĕ��������A���N�n�߂�KPC�ɐ_�ސ�h�̓��e�����鎞�ɊJ�����̂��ŏ��ł����B

�@�O��勴�̗��ĎD�́u�Β����v�ɋ����āA�Ⴕ�����čL�d�͂ǂ�Ȃɏ������̂��H�@�u�����G�Œ��ׂ悤�v�Ƃ̓��@���s���ł��ˁ`�H�����v�}�����Ă����Ȃł��ˁ`�H

�@�����G�͐v�}�ł͂Ȃ��ł���ˁ`�H

�@�����G�̐��E�I���Ў҂ɂ���Șb������̂�����Ȏ��ł��ˁ`�H

�@���̂܂܌f��OK�ɂ��Ă�������

�@�C�����e�A�q�����܂����B�|�{����̓��e���e�ł��̂ŁA�����܂Ŏ�����́A�Q�l�ӌ��ł��B���f�́A���C�����܂��B

�@����̕����G�W�ł́A�}�W�̕����G���̕������C�ɂȂ�܂��B��ʓI�ɂ́A���̍�i�̂悤�ɉ�ʂɁu���v��G�t�̋L�ڂ�����ꍇ�́A������L���v�V�����ł��\�L���܂��B���̊G�ɂ́u���C���E�O������@���t�@�L�d��v�Ƃ���܂��B���ʁ��u���C���E�O������@���t�v�̐�L�d��@�V�ێl�N�����ȂǂƂȂ�܂��B��́u���C���E�O���V���@���t�v������ł��B�����ĊG�t���́A�̐�L�d���L�d�ł��B�G�t�����Ȃ��A�Ō����A�������l���݂̂Ƃ����̂́A�܂��������܂���B��ʂ̐l�́A���͂�@�|���������Ƃ͉��҂��A���̊G�Ƃǂ�Ȋւ�肪���邩�r�f�������ł��B

�@�����J��advice�Ɋ��ӂ��܂��B�����ŏ��͌˘f���܂����B

�p�����{������ق���

�u�����J���̎q�ǂ������v�W

�F�l��

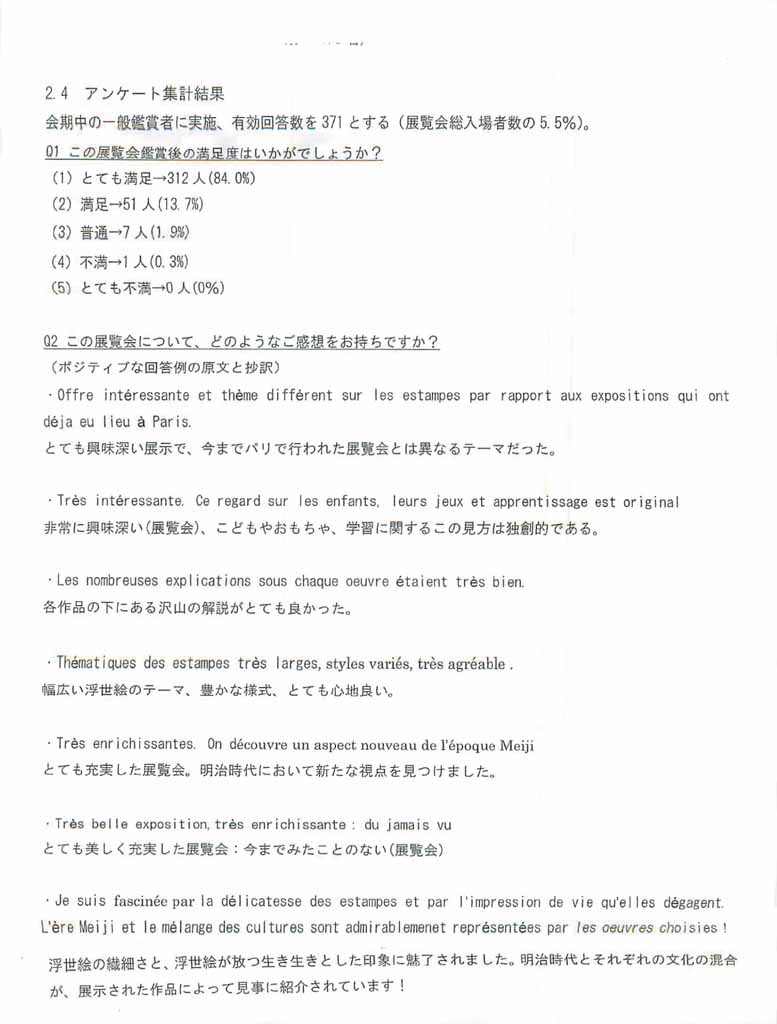

�@�p�����{������ق���A�u�����J���̎q�ǂ������v�W�̕����͂��܂����̂ŁA���Q�l�܂łɂ��̈ꕔ��Y�t���܂��B�R���i�Љ��ł������A40����6.784�l�̓���҂��������Ƃ̂��ƂŁA���̃A���P�[�g�̈�[�ƁA��ꕗ�i�ł��B�ȉ��̃��[���́A���̓W����̐ӔC�҂Ƃ̂��Ƃ�ł��B**********************************************

����搶

�@�����b�ɂȂ��Ă���܂��B���Ɠ��{�ꔲ�����肪�������茳�ɓ͂����Ƃ̂��ƁA���A�������肪�Ƃ��������܂����B�������R�����g�������A���k�̌���ł��B

�@���{��Ŕ�������͓��n�ł̐��ʂ���{�̕��ɊҌ�����Ƃ����Ӗ��ł��d�v�ł���ƍl���A�����͎���ƂȂ��Ă��܂��܂������쐬���������܂����B

�@�W������䗗���������q�l��f�B�A����͌����ݗǂ��]���āA���n�̂��q�l�Ɂu�����̎q�ǂ������G�v��m���Ē����f���炵���@��ɂȂ�A���قƂ��Ă��ւ�Ɏv���Ă���܂��B�搶�̂������������Ă����̂��Ƃł���A�S����h�ӂƊ��ӂ�\���\���グ�܂��B

�@���{�͏������X�������Ă���̂ł͂Ȃ����Ƒ����܂��B�ǂ������������������B

�@����Ƃ������X�������肢�\���グ�܂��B**********************************************

��p�l

�@����A�����тɓ��{��Ŕ������q�܂����B�p��������ق̂����J�ȑΉ��ɁA�����Ȃ��犴�Ӑ\���グ�܂��B���ɁA���{��Ŕ�����͎��M�҂Ƃ��đ�ϗL��ł��B���{�ł́A�p�ɂɊC�O���p�W�̓��{�W���J����Ă��܂����A�{���W�̊ӏ҂�M�҂ɂ́A�ꕔ�_���̌����f�ڂ݂̂ōς܂��Ă��܂��B�R���i�Ђł̊J�ÂɁA����J�����������Ǝv���܂����A�ӏҥ���f�B�A�Ƃ��悢�����������悤�łȂɂ��ł��B

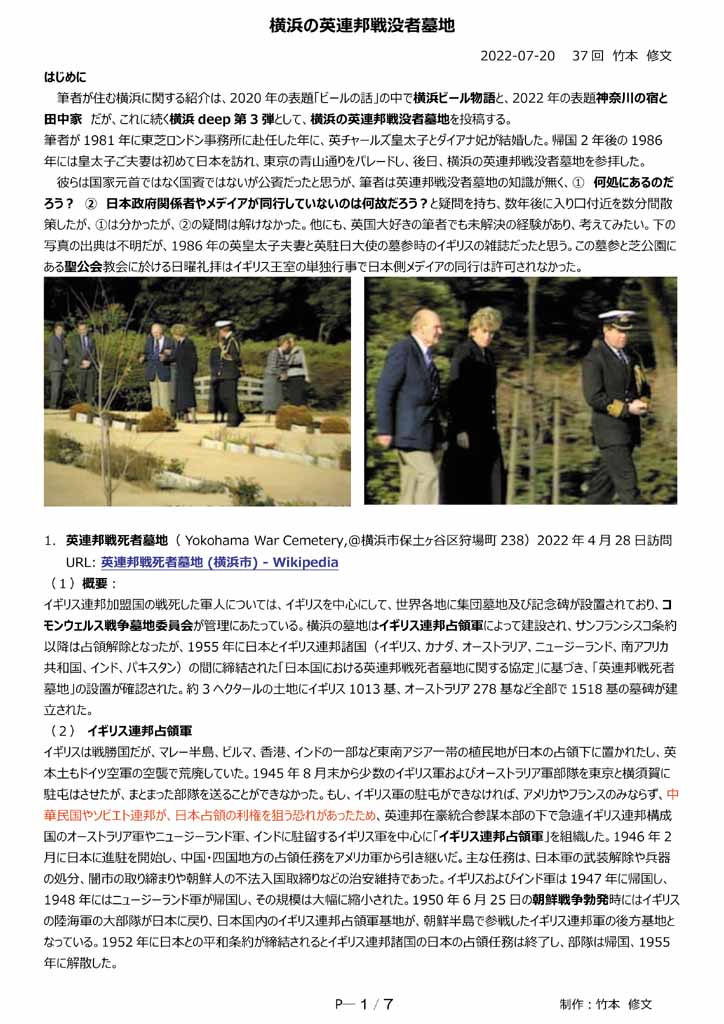

���l�̉p�A�M��v�ҕ�n

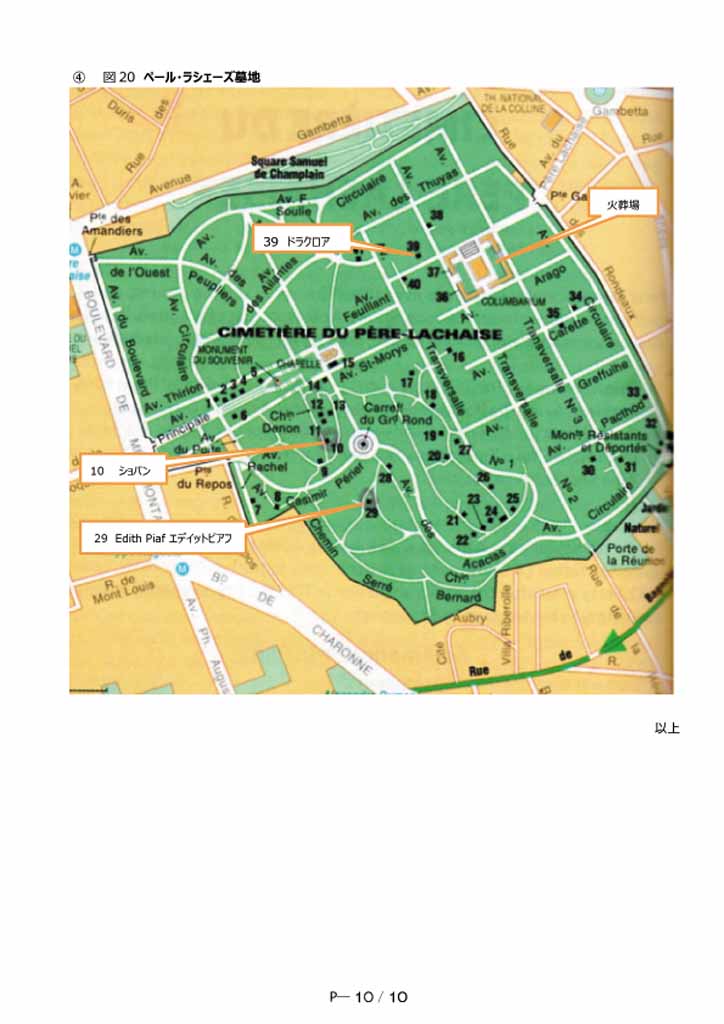

�@�M�҂��Z�މ��l�Ɋւ���Љ�́A2020�N�̕\��u�r�[���̘b�v�̒��ʼn��l�r�[������ƁA2022�N�̕\��_�ސ�̏h�Ɠc���Ɓ@�����A����ɑ������ldeep��3�e�Ƃ��āA���l�̉p�A�M��v�ҕ�n�𓊍e����B

�@�M�҂�1981�N�ɓ��Ń����h���������ɕ��C�����N�ɁA�p�`���[���Y�c���q�ƃ_�C�A�i�܂����������B�A��2�N���1986�N�ɂ͍c���q���v�Ȃ͏��߂ē��{��K��A�����̐R�ʂ���p���[�h���A����A���l�̉p�A�M��v�ҕ�n���Q�q�����B

���l�̉p�A�M��v�ҕ�n

�|�{�l

�@�p�A�M�R�̕�n�����{�ɂ���قǂ���Ƃ́A�����܂����B�����Ȕ����ŁA�����ł��B

�@���́A�C���h�l�V�A�̃o���_�C�ɕ����ԃo���_�C�̃A���{���x�O�ŁA�����m�푈���ɓ��{�R�Ɛ�����p�A�M�R�̕�n��K�˂܂����B�قړ����X�^�C���ŁA��������ƕ���ł��܂����B�܂��A�J�g���b�N�̐��E�ł́A��ꎟ���̕��E�Ƃ̌���n���F���_���̋u�ߐs������W�ƋL�O�ق��A����ŏ]�R��Ƃ��Đ�n��̌������ē��Α�����v�Ȃƌ��w���܂����B�c���q����̏��a�V�c���K�ˁA�푈�̔ߎS�Ȏ��Ԃ����������Ƃ����n�ł��B������ɂ���A�L���X�g���ł͎��҂͎��S�������n�ɓy�����A���͂������珸�V�A������҂̂��Ə���ɔ[�����܂����B���{�l�⒆���l�́A�O���E�s��Ŏ��S���Ă��⍜�͐�c�Ɠ�����n�ɔ[�߂Ȃ��ƁA�c��̒��Ԃɓ���Ȃ��ƍl����̂��A�̋��ł̖����ւ̊�]�������悤�ł��B�⍜���W�ɗ\�Z���₵�Ă��܂��B�ߔN�̓c�ɂ̕�d����A�s�S�̔[���A�p�[�g�I�Ȏ{�݂��ǂ̂悤�ɒ蒅���邩�A�m����_�����Ȃ�Ɛ������邩���C�ɂȂ�Ƃ���ł��B���낢��A�l����������ł����B��X�̔N��ɂ́A�g�߂ȑ���ł��B

�@�����g���A������͊������܂������A�ʓr�̕a�œ������Â��K�v�ƂȂ�A���������Ȃ萧������܂��B�䂪�g�̎n�����T���A�Еt���Ă����������������肷���č��f���Ȃ����g��ł��܂��B�j�l�̌������n�L�O�ق���H�ɍu���̈˗�������܂������A�c�O�Ȃ��玫�ނł��B�䌳�C�ŁA����������������B

�@�A�Ȃ��Ă��č��ӋA�����܂����B���Ƃ̌ÉƂ��c���Ă���i����ɏo���Ă��邪�Ȃ��Ȃ��E�E�E�j�A��C����ւ��A��̎����Ȃǂ̂��ߖ����A�Ȃ��Ă���܂��B

�@���āA�u�p�A�M��v�ҕ�n�v�̋L���q�ǁA�m�̃|�P�b�g�̑����Ɋ��Q���Ă��܂��B�O�n�ł̐�v�҂̈⍜�����W���āi���n�����ł͂Ȃ��j�̍��ɕԂ�������č����{�Ȃǂ͒��N�M�S�ɑ����Ă��邻���ł��̂Łi�Ⴆ�Η������A���N�푈�̐펀�E�s���s���ҒT���j�A��v�n�Ɍ��Ă�Ƃ���ΒǓ��肩�ȂƎv���Ă��܂����B

�@���l�̎���͂�����ƕς���Ă��ċ����[���ł��ˁB���M�Ɍh�ӂ�\���܂��B

���肪�Ƃ��������܂�

����X�́A�u���{�łȂ���ΊO���v�Ǝv�������ł����A���݂ł͍��Ƃł͂Ȃ��āA�C�O�c�̂Ȃǂƍ��ی𗬂̌_���ʂɂȂ��Ă��܂��B

�����́A���ۘA�����ł������A�C�M���X�鍑�i�R�����E�G���X�j�͍��A�Ɏ���2�Ԗڂɑ傫�ȍ��ۑg�D�ł������A�s�퍑���{�͐폟���ɕ��\�����͏o���Ȃ����������Ǝv���܂��B

���C�M���X�����Ă��܂����A���B�N�g���A�������C���h�鍑�̏���ɂȂ��āA�C���h������z��Ƃ��āu�₵�ׂāv�����ɕn���������̂����_�������B�A���n�o�c���z��ƍ݂ʼn҂��ł��̋��ŎY�Ɗv�����N�������̂ł����B�����ł͂Ȃ����A�u��p�鍑�v�ƌ���ꂽ����́A�n�����A���n���o�ϓI�ɂ��x�������������B

�� 2�x�̐��E���ŃA�����J�ɋ��z�̎؋�������ȂǁA�n�R�ɂȂ�A�R�����E�G���X�ł́A�u�������͊F���R�ŕ����v�ƕ\�ʂ͔��������A���͂��キ�Ȃ����C�M���X�́A�{���ł́u�x����������Ȃ��A�����Ő����Ă����Ȃ����v�ƌ����ē˂������Ă���̂ł��B

���C�M���X��EU�̑O��EC�ɉ����������ɁA�I�[�X�g�����A��j���[�����h�́A�{�C�Ŏ��͂Ő����Ă������߂ɓ��{�Ƃ̌𗬂��n�߂��̂ł����B���ꂪ�A���݂Ɍq�����Ă���Ǝv���܂��B

���W�����\���̃��[�h��EU���痣�E�������A�B����Ă����ۑ肪�I�悵�đޔC�A�����́u������x����Ă���v�Ƃ��������A�Z�p���o�ϗ͂̒Ⴂ�܂܂ŁA�̂����߂��C���h�l���ɂȂ�A�p�L�X�^���n�̃����h���s���ƈꏏ�ɁA���ẴC���h�鍑����������̂��H

���C�M���X����ڂ��b�����Ȃ��ł��B

�@�A���{���A���F���_���̕�n�A�ʐ^����ł̐����A�ǂ����L��B�ʐ^�Ŏv���o���܂������A�A���{���͕�������́A���F���_���͏\���˂̕�W�̍s��ۂɎc���Ă��܂��B�J�g���b�N�ƃv���e�X�^���g�ŁA�W�c��n���l�����Ⴂ�܂��ˁB���낢��L��B

���������A�[�e�B�X�g�̋ߋ���

�u�c�����O�A�[�g�̂ڂ�����W�v

�@�@�u���̂��̃P�n�C�@�Ƃ킿���ƃV�i�C���c�S�̕���v

�@�@�@�@�u���ʓW�A���X�@�ւ�Ă����ւ�Ă����Ȑ��E�v

�F�l��

�@�y���Z�������̔��p�E���|�ȂǃA�[�e�B�X�g�̊������A�܂ɐG��Ă��m�点���Ă��܂������A���̍ŏI��ł��B�c�����O����i34�j�ƁA���R�G����i42�j�֘A�̓W����A���L�̒ʂ�J�Ò��ł��B����l�Ƃ��w�M�R�̘[�x�ɓo�ꂢ�������Ă���A���ꂼ��̕���œ��{���\����l���Ƃ��Ċ������ł��B

�@�u�c�����O�A�[�g�̂ڂ�����W�v�@�V���s�V�Ô��p�ف@2022�N9��25���܂Ł@��0250�25�1300�@�w������̍�i����w�����炽�낤�x�w�Ƃ׃o�b�^�x�Ȃǂ̑�\�I�ȊG�{����ɁA���g�O���t�Ȃǂ������āA�c�����O�̑S�e�ɔ���W����B�i�Y�t�̃p���t���b�g�Q�Ɓj

�@�u���̂��̃P�n�C�@�Ƃ킿���ƃV�i�C���c�S�̕���v�@�����c�����O�@�G�{�Ɩ̎��̔��p�فi�V�����\�����s�j2022�N11��13���܂Ł@��025�752�0066�@�z��ȗL�A�[�g�@�g���G���i�[���u��n�̌|�p�Ձv�̎Q����i�B�c�����O�̍\���ŁA�S�̍�i�ɂ�鐅�������ւ̃I�}�[�W���B

�@�u���ʓW�A���X�@�ւ�Ă����ւ�Ă����Ȑ��E�v�|��ďC�E���R�G�@�X�A�[�c�Z���^�[�M�������[�i�����E�Z�{�j2022�N10��10���܂Ł@��050�5541�8600�@�A���X�̐��E�ɐ��ʂ��鍂�R�G���|��ďC�������D��S��������唎����B

�@�����́A�������A�[�e�B�X�g�̊���Ԃ��܂ɐG��ďЉ�Ă��܂����B�����m������̔��M�ł������A�u����ȑf���炵���������������Ƃ́v�Ƃ��A�u�������ł��̍�҂̃i�}�̍�i�ɐG��邱�Ƃ��ł����v�A�Ƃ��������z�����������܂����B�������A�̒��ɖ�������A�I�������Ă��������܂��B�ł���A���z�v���X�N���u���M�R��i������j�ŁA�ǂȂ��������Ȃ�̔��M�҂������邱�Ƃ����҂��܂��B

�@ �c�����O�W

���b�����������Ă��܂��B

���邳��

�@�@���т��сA���m�点�����肪�Ƃ��������܂��B

�@�@����́A�������A�����A�c�����O����̓�̓W����ɍs���Ă��܂����B

�@�@�F�l�̂������ōs���܂������A�匳�́A���邳���KPC��HP�ł̈ē���w�M�R�̘[�x�̂������ł��B**********************************************

�@�܂��A�u�c�����O�A�[�g�̂ڂ�����W�v�͊��J�s���p�فi4��23���`6��12���J�Áj�ɍs���܂����B

�@�F�lA����i�c�����O���w�M�R�̘[�x�̂��Ƃ��悭�m���Ă���j����A�u�����A�m���Ă�Ǝv�����ǁv�ƑO�u�������āA�T���̉��{�ɒm�点�����܂����B�m��܂���ł����B���̒���ɁA���܂��܁A���̔��p�ق̋߂��ŊJ����Ă���ʂ̓W����ɗU���Ă��ꂽ�m�lB����ɘb������A������s�����ƕ֏悳���Ă���܂����B���J�s�͉䂪�L�c�s�̋ߗׂł��̂ŁA���܂Ŏ��Ɨp�ԂȂ�30�����炸�ōs���܂��B�ł��A�^�]�Ƌ��Ԕ[�̐g�ɂ͑�ςȏ��ł��B

�@���ɓ����ċ����܂����B���邳��̂��ē��Ɂ��c�����O�̑S�e�ɔ��遄�Ƃ���悤�ɁA�|�p�Ɨ�}���łƂ�������̂ł����B270�_�]��̍�i���A�A�[�`�X�g�Ƃ��ẴX�^�[�g����ׂ�������ǂ��āA���J�Ȑ����������ēW������Ă��܂����B�G�{����͂��������m��Ȃ��\���̐��X�A���ʂł��B�������ӏ܂�������������ǁA�c�O�Ȃ���U��ꂽ�g�A�����͌����܂���B�ޏ��Ƃ́A�c�����O�̂��Ƃ͘b�������Ƃ͂���܂���ł������A�܂�ł��Ȃ������悤�ł��B��i���X�}�z�ɂ�������L�^���Ă��܂������A�o���ł͊G�{�������܂����B

�@���̔����قł́A�c�����O�̍�i���������Ă��邱�Ƃ���ۂɎc��܂����B�Ƃ��낪�A���邳�Y�t���Ă����������`���V�̍Ō�ɁA����拦�́F���J�s���p�ف@�\���̂����Ɖ��Ɂ[�Ƃׂ����@1988�N�@���J�s���p�ّ��@�����炽�낤�@1967�N�@���J�s���p�ي�����Əo�Ă��܂��B���̔��p�قɂ��������A�e�ߊ����킫�܂����B

�@�����o���������Ƃ�m����C����i�w�M�R�̘[�x��݂����甃�����B�c�����O�̃t�@���ɂȂ����B�e���r�ԑg�u���j���p�فv�̎��Ȃǂ������ɒm�点�Ă����B�ł��A�������邳�����B�j�́A�����ɁA�F�l�Əo�����܂����B

�@

�@���ɁA�u���̂��̃P�n�C�@�Ƃ킿���ƃV�i�C���c�S�̕���v�@�����c�����O�@�G�{�Ɩ̎��̔��p�قɂ́A6��5���ɍs���܂����B������A�F�l�����̂��V���Ăɂ�������������܂����B���̈�s���ȊO��5�l�̃��C���́A�юR�s��Ó쒬�ł����B���̎��A���߂āA���́u���p�فv�̂���\�����s���Ó쒬�ׂ̗ƒm�������炢�̋Ɋy�Ƃ�ڂ̎��ł��B���p�ق���]���Ă���C����͓s���������s�Q���B���ȊO�̐l�B�̓c�����O�ւ̊S�x�͕s���ł��B�ꔑ���s�̓���ڂ̗\��ł����̂ŁA�h�Ŋ��J�s���p�ق̓W����̃`���V��n���܂����B�W����ɍs�������ɉ����������A���Ă��Ă��܂����B�ۛ��̈����|���ɂȂ��Ă͂����Ȃ��ƁA���t���Ȃɂ��Ă����܂����B

�@���āA�����B���p�ق͖Ɉ͂܂ꂽ�R�̒���z�����Ă��܂����B�Ƃ��낪�A���邭�L�����Ă��܂��B���̕ӂ�͉͊ݒi�u�̍L����ƒi�������{�ő�K�̗͂Y��Ȏ��R�̒��ɂ���Ƃ������Ƃ����߂Ēm��܂����B�����ł͖�����ʂ��܂����B�u�ܐl�v�͓W���ɏW�����ދ������ł͂Ȃ������̂ŁA�ق��Ƃ��܂����B

�@�A���A��s�ɑ��������[���ł��B�u�Ó쒬�ׂ̗ɂ���A�^�]�肳��ɑ傫�Ȗ��f�������Ȃ��������Ƃ��܂��A�ق��Ƃ��܂����B�����āA�w�Z�����������Ă��鑧�Â����������A�������A�ق��Ƃ��܂����B�悭����A���͂����͍͐̂Z�ɂł����Ƃ����l�ς�肵���Đ����p�̌`�ł͂���܂���ł����B���̒n��i���j�̕��X�Ɠc�����O����̐S�̊����A�D�����A�L�����������܂����B���n�ɍs�������A���ӁA���ӁI�v

�@�q�ǂ��B���g�����y�킪��i�̒��ł��̂܂܂ɁB�Z�̂̊z��Z�O���̍��̎��Ȃǂ��c����Ă��܂��B����̎��R����W�߂��̎��Ȃǂ���i�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�����ł��A�����Ǝ��Ԃ��~�����Ǝv���܂����������͌����܂���BD����́A�u�^����̎R�r�����ɂ��s�����������̂Ɏ��Ԃ�����Ȃ������v�Ǝc�O�����Ă��܂����B�ޏ��́A���̌�A���J�s���p�قɏo�����A�ƂĂ����������ƃ��[�������܂����B

�@

�@�u���b�����������܂����v�Ɖߋ��`�ɂ͂��܂���B�̒��ƃX�P�W���[���̌��Ԃ�����Ԃł�����A�������̂Ȃ����ł܂��A���Ђ��肢�����܂��B

�]��

���s���N�i�R�O�j�����̂��m�点

�@�V�����o�g�œ����̕��s���N�����̒m�点���A���̂قNjP�v�l����͂��܂����B�u1��29���ɐS�s�S�ʼni���v�Ƃ̂��Ƃł��B

�@���N�́A�y����������ɐV�����E�������Ŋ���A�Љ�ɏo�Ă���͂����ɑ��ɏZ�݁A�������猤����В��Ƃ��ē��Ђ������A�A�����J�i�o�Ȃǂɑ傫�Ȍ��т������܂����B

�@��l�����D�݁A���ތ�͂����ς�l�����\�����������A�V�R�L�O��������y����ł��܂����B

�@�ʐ^�͍�1����̐V�����B�������s���A���̉E�E�X���r���i31��j�A�O���ؑ�u�i30��j�A�����v�i32��j�A���A���R���v�i30��j�B

�@ �쒬�a�Îʐ^�W�̂��ē�

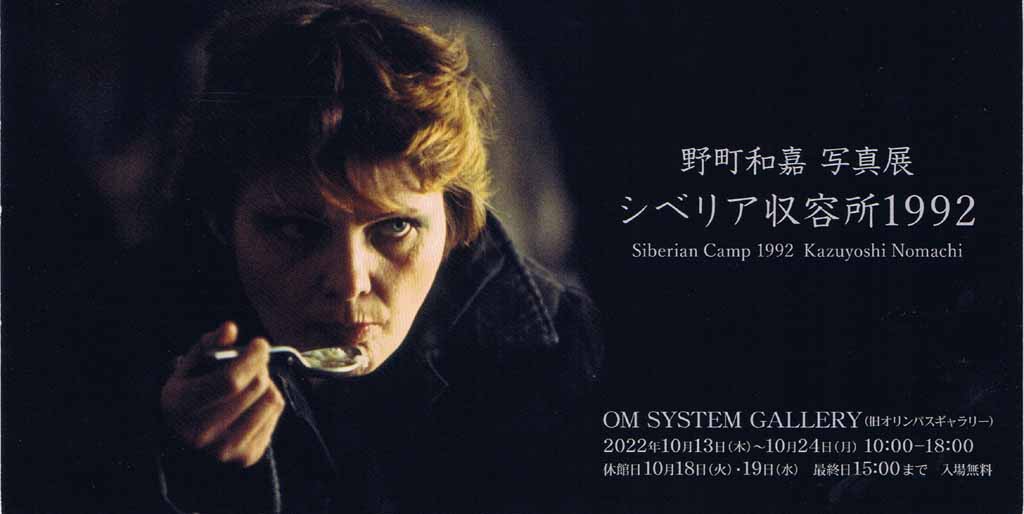

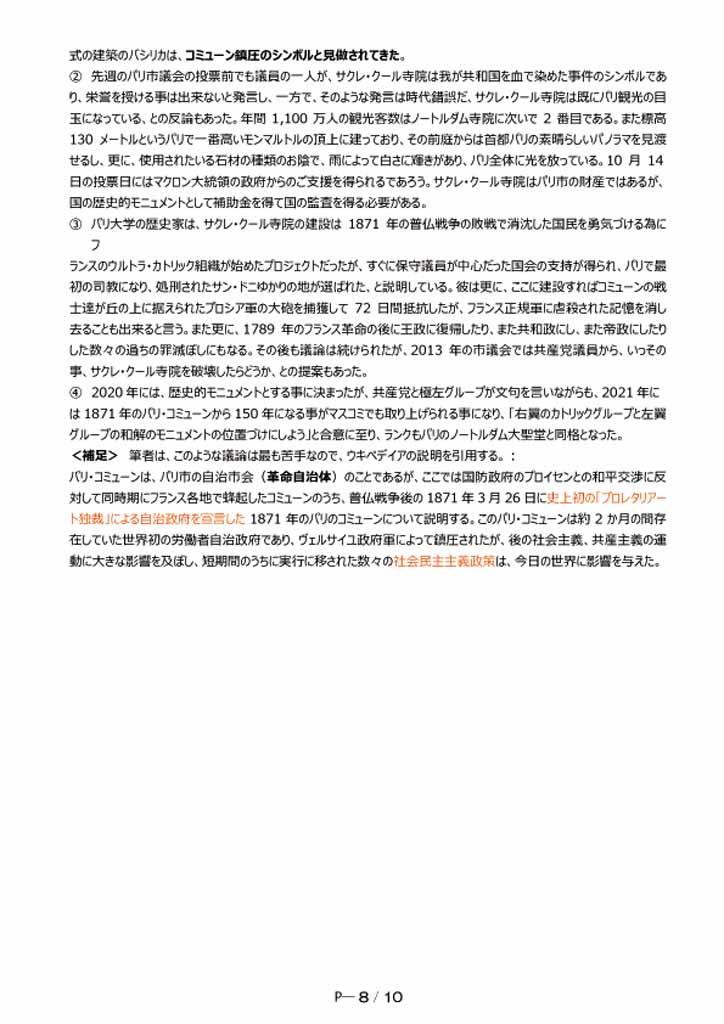

�V�x���A���e��1992

�@�����̎ʐ^�́A�\�r�G�g�A�M�̏���(1991�N12��26Ll)�������Ȃ�1992�N3���ɋɓ��V�x���A�E�n�o���t�X�N�ߍx�ɂ���2�ӏ��̎��e��(��:1E�J�����e��)�ȕ���Ƃ��ĎB�e���ꂽ���̂ł���B

�@����܂�"�S�̃J�[�e��"�Ɏd���A���i�ɊǗ�����Ă����̐��̕���ɂ���Ă����铝�����ɂ݁A���Ƃ̓����A��������Il�̂��ƂɎN���ꂽ��L�̋@��ł������B

�@���J�̒n�V�x���A�́A�鐭���V�A�̎��ォ��ƍߎ҂�푈�ߗ��Ȃǂɋ����J�����ۂ��}���̒n�ł��������A,�\�r�G�g�̎���A���l���g��������e���Y�Ƃ��A���ƌ��݂Ɍ������Ƃ̂ł��Ȃ���ߋƂƂ��Ĉʒu�Â����Ă����B��2������ɑ�����H�{���▯��l���}������A�ߍ��ȘJ����������ꂽ�ꂢ�L��������B

�@�y���X�g���C�J���Z�����������\�r�G�g�A�M�̖����A�����Ƃ͂قۂ��Ȃ��Ȃ��Ă������A���т����������̌Y���Ƃ����e���A�J���͂Ƃ��Ďg��������e���Y�Ƃ͐₦�邱�ƂȂ��ғ����Ă����B�����ł́A���������������炷��������E��������҂ł������Y�҂����́A�d�ꂵ�����A�W�X�Ɖ߂��䂭������_�Ԍ��邱�Ƃ��ł���,,

�@���̂��ѐ��E�́A���V�A�ɂ��E�N���C�i�N�U�Ƃ������S�Ȍ�����˂�����ꂽ�B�E�N���C�i����A�ꋎ��ꂽ�l�X�̈�ꕔ�͋ɓ��V�x���A�ɂ܂ŋ����ڑ������A�Ƃ����Ă���B���ꂪ�����ł���Ȃ�A����30�N�O�Ɋ_�Ԍ������i�ɁA�V���ȗv�f����R������邱�ƂɂȂ�̂��낤���B

�쒬�a�Í�i������\��s�v�E�Q������

�@10��15��(�y)14:00�`15:00�X�y�V�����Q�X�g��������(���̗��l)

�@10��22��(�y)14::00�`15:00�쒬�a�Âɂ���i���

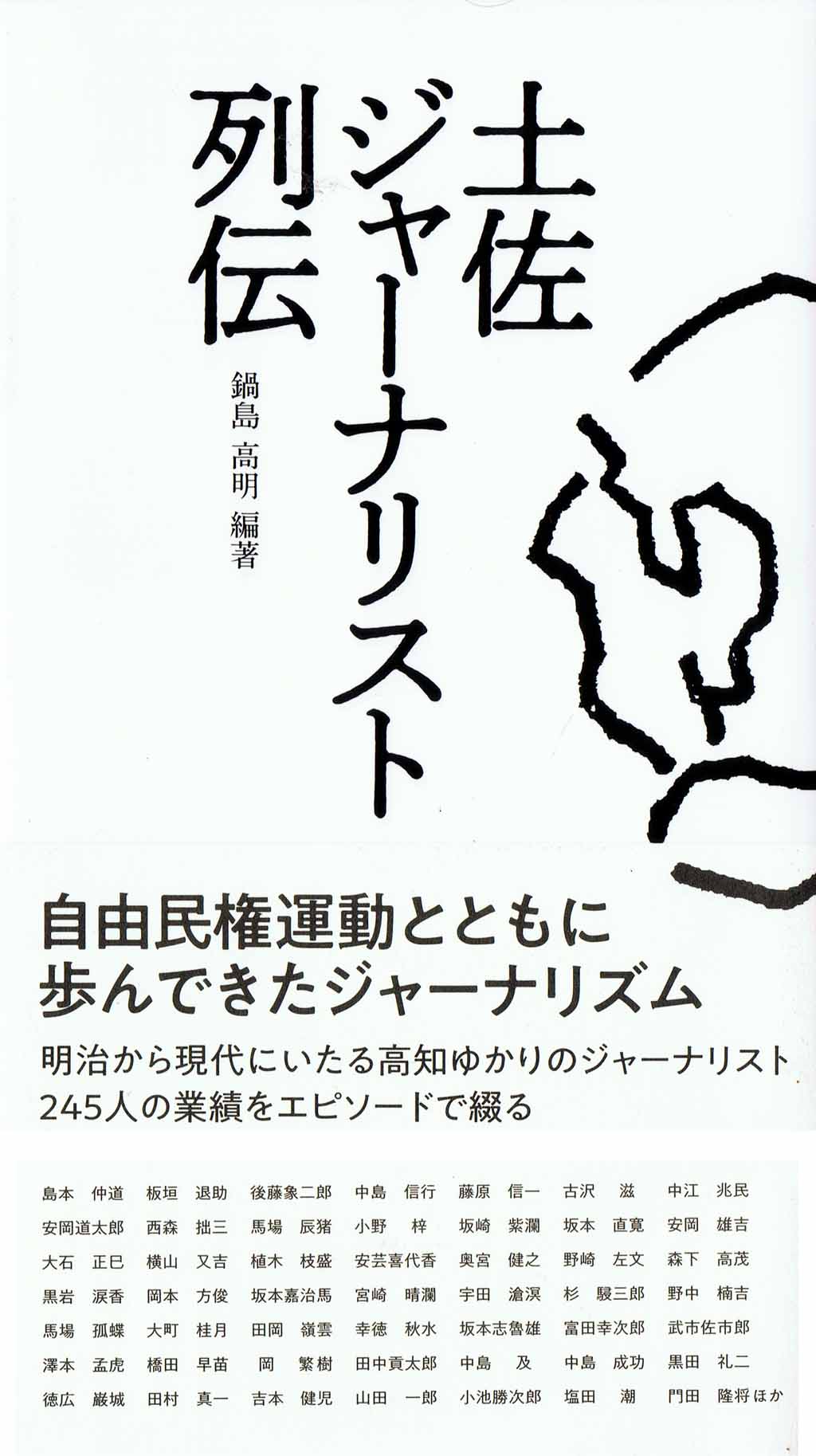

�@ �u�y���W���[�i���X�g��`�v�o�ł̂����A

�ތ[

�@���H�̌�A�F�l�ɂ�����܂��Ă͂��ς��Ȃ��������̂��ƂƐS��肨�c�ѐ\���グ�܂��B

�@���̓x�A�瓇�̈��w�y���W���[�i���X�g��`�x�����m�V���Ђ���o�ł���邱�ƂɂȂ�܂����B

�@���O�ɂ͑S�����Z���I���Ă��܂����B�Q������̃`�F�b�N�ɍŌ�܂ŗ]�O�̂Ȃ������瓇���������܂��đ�������������}���܂����B���̊ԁA�o�ŊW�̕��X�ɂ͑�ς����b���������܂��Ă���\���グ�܂��B

�@�瓇�͍��m�V����������̎R�{�a���l�ɕҏW�E���삷�ׂĂ��˗��A�ؗF�r�c����Y�l�Ɠ瓇���Ƃ��ߏ��̊ԕ��̓瓇�N�v�l�ɂ��X�^�b�t�ɉ�����Ă��������܂����B���ɒr�c�l�͏��Z����ւ��A�瓇���g���S���Ȃ鏭���O�A�u��d�グ�𗊂ށv�ƑS�ʓI�ɂ��肢���Ă��܂����B

�@�瓇�̌��N��Ԃ����܂�ɂ��}�Ȏ��Ԃ̒��A�o�łɓ�����s�\���ȓ_�����X���������Ƒ����܂��B�R�{�l�A�Z�{��Ƃ̓c�����l�͂��ߌg����ĉ��������F�l���ɂ͑�ςȂ��ʓ|���������������܂����B

�@�X�^�b�t���ꓯ���Ăɂ��瓇�N�v���܂́u���Ƃ����v�Ƃ����`�œ瓇�������g���y���W���[�i���X�g�̂����Ԃɓ���Ă��������܂����B

�@�u�I�C�A�I�C!!�v�ƏƂ�Ȃ��炨��������Ă����l����ɕ����т܂��B

�@���A�l�œ瓇�S����A���̂悤�ɊF�l�̂�����Ƒ傫�Ȃ��J�����������{���̏㈲�Ɏ���܂������ɐS���犴�ӂ������\���グ�܂��B

�@�����ɂ����Ȃ��炲���f�����ڂ݂����������肳���Ă��������܂��B���������������܂������l���ǂ�Ȃɂ���Ԃ��ƂƑ����܂��B�ǂ�����낵�����肢�\���グ�܂��B

�@���M�Ȃ���F�l�̂����N�Ƃ����K��S��肨�F��\���グ�܂��ďo�ł̂����A�Ƃ����Ă��������܂��B

�퐶����̉ċx�݁i�R���i���̏�C���s�L�j

�����c��`�܂ł�����������

�@�Q�O�Q�Q�N�V�����{�A�����Ƒ��i�P�T�Βj�q�j�̏Z�ޏ�C�֍s���Ă݂悤�A�Ǝv���������B�R���i������̓������z�e���u�����P�T�ԂɒZ�k����Ă���B�����A�r�T�̐\����₢���킹���Ƃ���A�u�e���K��v�Ȃ�\�Ƃ����B�ːГ��{���̏��ނ𐮂��A�Ǝ҂�ʂ��Ė����ɂV�����{�ɂ̓r�U���擾�����B

�@�o���͂W���P�P���Ȃ̂ŁA����ɍ��킹�āA������v�]�̓y�Y�i�̐��X�𐮂��Ă����Ƃ���A�����֏o������ɂ́A�R���i������́u���N�R�[�h�v��\�����˂Ȃ�Ȃ��Ƃ����B����́A�o���̂Q���O�ƂQ�S���Ԉȓ��̂Q�x��PCR�����̌��ʂ�Y���Đ\������B

�@Wechat�i�����ł�LINE�̂悤�Ȃ��́j��ʂ��Ẳ�b�F�@

�@�@�@���F�u�����\������́H�v

�@�@�@��:�u������g�فv

�@�@�@��:�u���`�I�@�����Œ�����g�ق܂ōs���́H�I�v

�@�@�@���F�u���`���A�Ί펞��̐l�Ƙb���Ă���݂����B�l�b�g�\����B�v

�@�����A���ꂩ�炪�A��ρI�@�Q���O�̂o�b�q�����͂W���X���ߑO���ɍς܂��A�[���ɂ͌��ʕ\���擾�������A�Q�S���Ԉȓ��̂o�b�q�����́A�o�����W���P�P���A�ߌ�S���T�T���Ȃ̂ŁA�O���P�O���̌ߌ�T���ɒ�����g�َw��̕a�@�ɗ\�A���������B������͌��ʕ\�͎��ł��炤�悤�ɁA�Ƃ̂��Ƃł��������A�ߌ�T���Ɏ������́A��X������Ƀ��[���iPDF�j�œ͂��Ƃ����B�����̏o�����́A�j���Ȃ̂ŁA���ł��炤���Ƃ͏o���Ȃ��B����͐\���̕s���ޗ��̈�ƂȂ����B

�@���N�R�[�h�̐\���́A������g�ُ���̃l�b�g��̃t�H�[�}�b�g�Ƀp�X�|�[�g��Ƌ��ɁAPCR�����\��Upload����A�Ƃ����B Upload ??�H Down load �̔����낤�Ǝv���̂����A��̓I�ɂǂ�����̂��A�S���s���B�������A�p�\�R������łȂ��A�X�}�z����̐\������Ηǂ��A�Ƃ̎�������̃A�h�o�C�X�B�X�}�z����̐\���ƂȂ�ƁA�V��̎��ɂׂ͍������⏬���ȋ@��̑���͂���グ�B�@�ׂɏZ�ށA�����v�w�𗊂炴��Ȃ��B�����v�w�́A���𐬓c�܂Ō������Ă���邱�ƂɂȂ��Ă��邪�A���N�R�[�h�̐\���܂ł��肢���邱�ƂɂȂ�B�@�@

�@�P�O���ߌ�X������A�ǂ���A���̌g�тɂQ�S���Ԉȓ��o�b�q�����A���̌��ʕ\��PDF�ő��t����Ă����B

�@�����`�A���N�R�[�h�̐\���J�n�B���̌g�т��g���āA�����̕v�����삷����A�����̋@��ƈႤ���߁A���삪��肭�����Ȃ��B���ǁA�N�̌g�т��g���đ��삵�Ă��ǂ��Ƃ킩��܂łɁA�Q���ԗ]���v���A���ꂩ��͔ނ������̌g�т𑀍삵�āA���N�R�[�h�\�������������̂́A�钆�P���߂��ɂȂ��Ă����B�Ō�̗[�H�ׂ̈ƁA�p�ӂ��Ă����J�c�I�̃^�^�L�Ȃǂ��������薡�������A�R�l�Ƃ������ŁA�����̏o�����ߌ�Q���ƌ��߂āA���U�����̂́A�钆�Q����������Ă����B

�@�����A�o�������A���N�R�[�h�̐\���͐����������Ƃ�����A�ߌ�Q���߂��ɐ��c�Ɍ��������B���c�ł��g�т�QR�R�[�h��ǂݎ��A�����Ƀp�X�|�[�g�����͂��˂Ȃ�Ȃ��B�����ł������̕v�̏�����������A��s�@�ɂ����Ȃ��L�l�ł������B

�@���Ƃ������ɓ��悵����C���s�̒������ۍq��ւ͖��ȂŁA�q���斱���́A�����F�����l�̖h�䕞�ɃS�[�O���𒅂��Ă���A����ł́A�v���Ԃ�̍��ې���enjoy����C���ɂ͂Ȃ�Ȃ������B

����C��`�ɓ�����

�@��s�@�͒荏�̂R�O���O�A���n���Ԍߌ�6���R�O���ɏ�C�Y�����ۋ�`�ɓ��������B�킸���Q���ԂR�O���̔�s�ł���B�k�������C�ւ̔�s���Ԃ��Q���ԂP�O������Q�O��������������A���܂�ς��Ȃ��B�����������̓s�s����Ɠ��{�̓s�s����Ƃ̋��������܂���Ȃ��Ƃ́B�����̍L�傳�Ɠ����ɓ��{�ƒ����̎��߂��ɉ��߂ċ����B

�@��s��ł�PCR����������葱���Ɏ��Ԃ�v����A�Ǝ��O�ɕ����Ă����̂ŁA���̊o��͂��Ă����B���A�����ł�QR�R�[�h�̓ǂݎ��ƁA���̓��͂ł���B���n�̏Z���Ȃǂ����͂��˂Ȃ炸�A���ɂ͂Ƃ��Ă��o���Ȃ��B�u�����l�͐e������A�����ĉ������A�Ƃ��������ꂾ�����o���Ă����悢�v�Ƃ̎����̃A�h�o�C�X���v���o���A���̌��ŗ�ɕ���ł����Ⴂ�j���ɂ��肢�����B�@�@

�@�ނ́A���{�̑�w�ɗ��w���ŁA�ċx�݂ŋA�������Ƃ̂��ƁB���{�l�ƌ����Ă����������Ȃ������ȓ��{���b���A��w���ƌ�͓��{�ŏA�E�������A�ƌ����B���R��q�˂�ƁA�����͏����i�����傫�߂��邩��A�Ƃ̂��ƁB

����C�̊u���z�e���Ł�

�@���āA�u���z�e���́A�����̏Z���n��ɂ���Ďw�肳��Ă����̂ŁA�e�ȑ�w���Ƃ͕ʂꂽ�B�����̏Z���́A��C�̋��s�X�ŁA��s��̂���Y���i���Y�]�Ƃ�����̓��j���痣�ꂽ�Y���̒��J��ɂ���A�����̈ꗬ�z�e���̈�ƌ�����z�e���Ɋu������邱�ƂɂȂ����B�W���P�P���A�ߌ�U�����ɉY�����۔�s��ɓ�����A��p�̃o�X�Œ��J��̃z�e���ɓ��������͖̂�P�O����������Ă����B�z�e���ɓ��������A�ƌ����Ă��A������͐^���ÂŁA�傫�Ȍ����̗����B�����ŁA�ĂсA������菬�P���ԁA���Ԃ�҂����B���₵�����A�z�e���̋q�ɁA����ȏ����͂Ȃ����낤�A�ƕ������������A�ǂ����悤���Ȃ��B�����̓����������̕ǂ�ʘH�́A�S�ʁA�H���p�̃r�j�[���V�[�g�ŕ����A�h�䕞�ɃS�[�O���p�̒S�������A���̃z�e���Ŋu�������q�A��l��l�ɕ��������舶�ĂĂ���B���͂P�Q�K�A�P�Q�Q�X�������蓖�Ă�ꂽ�B��l�ł��̕����ɍs���̂��Ǝv���A�G���x�[�^�[�̑O�܂ōs�����Ƃ���A�G���x�[�^�[�̃h�A�Ɂu�����d��v�i�����G���x�[�^�[�j�Ə����Ă���B�܂����A���̃G���x�[�^�[�ł͂Ȃ��A�ʂ̃G���x�[�^�[������̂��낤�ƁA�����������Ă��S�����̂Ƃ���ɖ߂��Ă�����A�u������Ƒ҂��āB���ē�����v�ƌ���ꂽ�B�ʂ̒S���������āA���Ɖ����G���x�[�^�[�ɏ悹����ł͂Ȃ����B�G���x�[�^�[�̒��͖ܘ_�A�H���p�r�j�[���V�[�g�ŕ����Ă���B

�@�P�Q�K�܂ŏオ�����B�G���x�[�^�[���~���ƁA�����ɑ����ʘH�̃J�[�y�b�g�̏���r�j�[���V�[�g�B�P�Q�Q�X�����ɓ������B����܂��A���̃J�[�y�b�g���H���p�r�j�[���V�[�g�ŕ����Ă���ł͂Ȃ����I�@�֎q��e�[�u���Ȃǂ̉Ƌ�́A�ꗬ�z�e���炵���A���e�B�[�N���ō����B�������Ɏ���Ă���ƁA���F�̑傫�ȃr�j�[���܂P�O�����炢�ƁA���ŗp�̃X�v���[�����z���Ă����B�����A�r�j�[���܂ɃS�~�������ł��A���������āA�L���ɏo���悤�ɂƂ̂��ƁB����ƁA���������I�@��X�A�O������̓����҂́A�z�e���̋q�ł͂Ȃ��A�]�v�ȉ������A�����Ȃ̂��ƁB������A�S���҂́A���������玩���̐g�����ׂ̖h�䕞�𒅂Ă���̂��B��s�@�̋q���斱������n�܂�A��s��ɋ����S�X�^�b�t�A�o�X�̓Y����A�z�e���̒S���ғ��X�A��X�Ɛڂ����S���͖h�䕞�𒅂āA�S�[�O����t���Ă����B������long day�������B�o�X�^�u�ɂ����Ղ肨�������A��[�ŗ₦���̂����߂��B���x�A�ߑO�뎞�B

�@�����A�V�����Ƀh�A���m�b�N����A�ڂ��o�܂����B�h�A�̊O�ɒ��H���z��ꂽ�̂��B���̃J�[�e�����J����ƁA�ቺ�ɂ͗����ɊX�H����������ʂ肪�����A�܂������Ȃ̂��A�Ԃ�����ƃI�[�g�o�C�������Ă����B�E���ʍs�̂悤�ł���B���悢�捡������A�P�T�Ԃ̊u�������B���̃r�j�[���������A�����̓f���b�N�X�����A�����炵���ǂ��B�R�x�̐H���͕t���Ă���B������������̂��A����̎傽��ړI������A������̕��Ə̂��āA�e���r��������B�{���A���[����Ȏ��ɂƂ��āA����ȃn�b�s�[�Ȏ��Ԃ��߂�����Ȃ�āA�Ɗ������Ȃ����B

�@���������A���́A�[�H������Ă��Ȃ��B�z�e���̗����ŏ��Ԃ�҂��Ă������A�����Ə������傫�ȃJ�b�v���[�������z��ꂽ���B�z�e���̒��H�̂��ٓ��́A�����Ƒ傫�ȓ��܂̖����������B���H�����B�p�\�R�������̏�ɏo������A�����𐮂����肵�Ă���ƁA�h�䕞�̒S���������������ɂ���Ă����B���ꂩ��͖����̌����ƂQ���Ɉ�x��PCR�������邱�ƂɂȂ�B�����������Ă���ƒ��H���͂����B�����ŁA�C���t�����B�R�x�̐H�������H���Ă͂����Ȃ��B��������P�����o�Ă͂����Ȃ��̂ŁA�^���s���ɂȂ�B����ȏ�A�̏d�𑝂₵�Ă͂����Ȃ��̂��B���H�����炢�c���āA���āA�ߌ�͂ǂ����悤���B������̕��Ƃ͌����A�i�܂�Ȃ��K�����j������e���r�h���}������킯�ɂ������Ȃ��̂ŁA�z�e���ɓ��鎞�ɖ�����`���V�A�u�z�e���u�����̒��Ӂv�炵�����͂̊����̔������A���Q�����d�q�����ň����ׂ邱�Ƃɂ����B�����Ƀm�[�g��t�ɂȂ�̂����A�������������x�����ׂ���A���x�������Ă��ǂ����Ă��o�����Ȃ�������ŁA��Ղ̂悤�ɂȂ������̔]�~�\�́A�V�����L���̃~�]���Ă���Ȃ��B���������ɖO����ƁA�����牓���̃r���Q�����Ȃ���A

�@�u�Ō�ɏ�C�ɗ����͉̂������������ȁ`�B�Q�O�N�O���H�@���̌�A�������W�����̂��낤�ȁ`�B�ŏ��ɒ����ɗ������́A�܂��F�A�l�����𒅂Ă����ȁ`�v���Ǝv���o�����肵�Ă����B�u�����l�͌l��`������A�e�������Ȃ̗��v�����߂āA���̂�������Ă���B�܂��ɋ����Љ�B�]���āA�Љ�͔��W����B���������Ȑl������킯������A�K�R�I�Ɋi���Љ�ɂȂ�B�i���Љ�͌��C�ȎЉ�Ƃ������邩������Ȃ��B��s��ł������w������ɂ��ƁA�����͓��{���i�����傫���Ƃ̂��ƁB�����Љ�Ő����Ă����̂́A����ǂ����낤�ȁ`�B����̋��������𑩂˂�ɂ͋������K�v�Ȃ̂�������Ȃ��B�v�ȂǂƎv�����肵���B

�@�܂��A�����͂S�O�x�����������������A���̃z�e���̒��͂Q�S���ԗ�[�������Ċ������炢�B�ڂ̑O�̃r���͖�ɂȂ�ƁA�Y��ȃl�I�����_�����邵�A���̍L�����y�̓d�͂�d���̂͑�ςȂ��Ƃ��ȁc�Ǝv�����B���ׂĂ݂�ƉΗ͔��d���V�O���߂��B����͐ΒY���L�x�ȗR�ł���B���̎��͎O���_����M���Ƃ��鐅�͔��d���P�W�D�U����d���Ă���B���R�G�l���M�[�͂Q�O�P�O�N���菭�����J������Ă���A���q�͔��d���ɂ��ẮA���݁A�^�]���⌚�ݒ��̌��q�͔��d���͍��v�V�V��Ƃ̂��ƂŁA���̐��͐��E�Q�ʂ̐����������B��͂茴�q�͔��d�ɗ��炴��Ȃ��̂��낤�B

�@��C�ɒ��������͂W���P�P���ؗj����ŁA�����͋��j���B�����ď��߂Ă̏T�����}�����B�z�e���ł́A�ʏ�T�C�Y�̃^�I���P���Ɠ��グ�^�I���P�����������t�����Ȃ��A�P�T�Ԃ̊u�����A�����̑|�����̃T�[�r�X�͈�ؖ����B�����A�^�I�����s�����āA���ɍ�����𗊂B�^���̏���������āA��X������Ƀz�e���̉��̍L�ꂩ��A�u���A�͂����`�v��WeChat�̓d�b������A�Q�l�̉e�����U���Ă���B�u�����A�������o�����ȁ`�v�Ǝv���B

�@���j���ɂȂ�A�p�\�R�����J���ƃ��[������R�����Ă���悤�����A�X���[�Y�Ɏ�M�ł��Ȃ��B�z�e���̂v�h�e�h���ア�̂��ƌߑO����t�A�h�������ڑ����J�肩�����Ă������A����ɐi�W���Ȃ��B�z�e���̒S���҂ɁA�u�l�b�g���q����Ȃ��̂ŁA�d�����o���Ȃ��v�ƃN���[���������B��������A���Ƃ��̓������A�u��X�̃z�e���́A�O���̃l�b�g���[�N�ɑΉ����Ă��Ȃ��v�Ƃ����B�u�z�e���ł���I�@�O���̂��q�ɑΉ����Ȃ��́H�I�v�ƁA���͎v�킸���т����ɂȂ������A�����͈ꑧ���ēd�b������B�u�����ȂB�z�e���́A�O���̋q�ȂǕK�v�����̂��B���������̂P�S���l�̐l�X��ɂ���r�W�l�X�͐��藧�̂��v�ƁA�v�����B ���{�Ƃ̃��[���̂����́A�v�h�e�h�̂��@���]���ŁA���X�A����M�o����B���{�̃N���C�A���g�ɂ́A�ؗj���ɂ��̃z�e����E�o����̂ŁA����܂ł͂����f�����|�����܂��A�Ƒ��M���Ă������i���̃��b�Z�[�W�͑��M���ꂽ�悤���j�B�@

�@���̃z�e���ɂT����������A���H�A�v���X�e�B�b�N�ٓ̕����ɓ����������������ؗ����ɖO���Ă����B�Q����̖ؗj���Ƀz�e�����o��̂ŁA���̔ӂ́A���̂����Ő�����H�ׂ���悤�A�u������H�ׂ����̂ŁA��낵���v�Ƃ������b�Z�[�W�𖺂�WeChat�ɑ������B�Ηj���̒��P�O������̂��Ƃł���B���Ƃ��ẮA���͉�Ћ߂ŖZ�������A�����\�肪���邩������Ȃ��B�O�����ē`���Ȃ��ƁA�ޏ��̔����̎��Ԃ��Ȃ����낤�A�Ǝv�����̂��B��������A���ƂP���Ԍ�ɁA�T���_���z�e���̕����ɔz�B����Ă����I�@

�@�u�����T���_���͂�����`�B�ؗj�܂łɖ���ĂƗ����肾�����̂Ɂv�Ɩ���WeChat�Ń��b�Z�[�W�𗬂�����A�d�b���|�����Ă��āA�ƌ����Ă��܂����B�u�ց`�I�@����ł͐��Y����������͂����[�B�v�@���͎����T���_���H�ׂ����Ƃ���WeChat�̃��b�Z�[�W�����āA�����ɃX�}�z���璍���A�T���_�̓z�e���߂��̓X���炷���z�B���ꂽ�Ƃ�����ł���B�u�퐶���[�B�܂��A�ꕶ����ƌĂ����́A�}�V���v�ƁA�퐶����ƌĂ��̂���������B

�@�u����l�A�H�����H�ނ����ł��g�тł��̏�Œ�������̂�������O�B�N���A�����ł́A����Ȑ�̓��̐H�ނ��l����l�͂��܂���B���i�̗[�H�̐H�ނ��A��ЋA��̒n���S�̒��ŁA�X�}�z�Œ�������A�����A�����O�ɁA�����ƕ����̑O�Ƀf���o���[����Ă��܂��B�����Ȃ�čs���Ȃ��Ă�����ł��A�퐶����B�v�i�������s�s�ɏZ�ޏ�C�l�́A�K�v�Ȃ��̂́A���̎��_�ŁA�����ɒ�������B�X�}�z�ЂƉ����œ��肷��B�Q����̎����l���A�O�����Ĕ������˗����锭�z�̖퐶�l�Ƀr�b�N�������A�Ƃ͖��̕فB

���u���z�e������̉����

�@�z�e���������������̂W���P�W���ؗj���́A�ߑO���ɗ\��ǂ���PCR����������A�[���ɂ͌������ʂ��z�e���ɓ������A��������\�肾�����B���A�ߌ�U���߂��Ă��A�������钛���������B�z�e���̃t�����g�ɖ₢���킹�Ă��APCR�������ʂ��͂��Ȃ��A�Ƃ�������B���̂����A�܂��[�H���z�B����Ă����BPCR�������z����������A�����Ɍ��ʂ����邾�낤�ɓ��Ǝv���Ȃ���A�[�H��H�ׂ��ɁA�҂��Ă�����A�W������APCR�����̌��ʂ������Ƃ����B����ł͎���i���̃E�`�j�ɋA���ƁA���ł�����A���x�́A�Ԃ̎�z���o���Ȃ��̂ŁA�����ɂȂ�A�ƍ�����ꂽ�B�u���`���A�d�����Ȃ��ȁ[�v�ƒ��߁A������Ӄz�e�����ƂȂ����B�@�@�@�@

�@�����́A�̉��𑪂�A�R���������Ėڏo�x���p�X���A���x�͎����g���F�̎����̖h�䕞�𒅂����A�ו����܂Ƃ߂āA�����������̃G���x�[�^�[�Ƃ͈Ⴄ�G���x�[�^�[���g���āA�O�ɏo���B�i�������̃G���x�[�^�[�ɏ��ƁA�܂��P�T�Ԃ̊u���̂�蒼���A���Ƃ��B�j�@�O�ł͊u���җp�ɐݒu���ꂽ�v���n�u�������̑����Ńz�e����(�T�[�r�X���A�ō���)�P���W�T�O���A���͉~����1���Q�O�~�Ƃ��āA17,000�~�A�V�������v�T,950���i��P�Q���~�j���N���W�b�g�E�J�[�h�Ŏx�����A�҂��Ă����~�j�o�X�ɏ悹���A����}���V�����̂���喘�����A�����A���ƑΖʂ����B�ォ��A���Ă������Ƃ��v���Ԃ�̊����̑Ζʂ������B

������u���ƌ��N�R�[�h��

�@����ł́A���Ɛڂ���Ƒ����R���ԁA����u���ƂȂ�B���A�y�A���̂R���ԁA���ꂩ��߂������̂Q�T�Ԃ̗\��\��������B���j���ߌォ�疈���A������̊w�Z�A���j����͎��̊��}��̃f�C�i�[�A�Ηj���̓T�[�J�X�����A�y�j���͋����̌������X�B�������A���̍s���̑O��Ƃ��āA���N�R�[�h�����̌g�тɓo�^���˂Ȃ�Ȃ��B�ǂ��̌����A�R���r�j�ɓ���ɂ��A�n���S�ɏ��ɂ�PCR�����̉A����\�����錒�N�R�[�h�������˂Ȃ�Ȃ�����ł���B

�@�s�v�c�Ȃ��ƂɁA����Ƃł���Alipay�i�x����j�̃l�b�g���[�N�𗘗p���āA���N�R�[�h���쐬����̂ł���B�����́A����u�����A���̌g�тɌ��N�R�[�h����͂��ׂ��������Ă������A���̌g�єԍ������{�̔ԍ��̂������A�o�^�ł��Ȃ��B����u�����ł���ׁA�O�ɕ����ɂ����킯�ɂ������Ȃ��B�u�������������j���̒���ԁA���̓}���V�����̃T�[�r�X�E�X�e�[�V�����ɏ��������߂ɍs�����B�������A�����ł����������A�}���V�������NJ����钬�̏o�����ɑ��k����悤�ɃA�h�o�C�X���ꂽ�悤�ł���B���̏o�����́A�ߏ��ɍ݂��āA���̓p�X�|�[�g�������ē��s�����B�K���o�����͋Ă��āA�S���������̃p�X�|�[�g��������A���Ɏ��₵���肵�āA�g�т𑀍삵�Ă������A�P�O�����炢�ŁA�����ɓo�^���ꂽ�B�u���������`�I�@������������ŊO�o���o����B�v�@�o�����̒S�����͂ƂĂ��e�������B���̎��A��C�ɓn�q����O�ɁA�a�J������Ƀ��N�`���ؖ���Ⴂ�ɍs�������A�Ⴂ�����̒S�����̑ԓx�����܂�ɂ������������̂ŁA�v�킸�����r���������v�������A�a�J��̒S�����Ƃ̈Ⴂ�Ɋ��S������ꂽ�B�X�ɁA�����т����肳�������Ƃ́A�e�S�����̎�t�̑O�ɁA ipad���炢�̃p�l�����u���Ă���A�S�����̍s���T�[�r�X�ɑ��A�������]������d�g�݂ɂȂ��Ă������Ƃł���B�@

�@�����x�����ǂ����A��U����������Ȃ����A�K�����́A�����ɑ���P���ɖ{�C���ȁA�Ǝv�����B

��PCR�����̂��Ɓ�

�@��C�ł́A�����A���Ȃ��Ƃ��R���Ɉ�x�́APCR��������B���_�A�����ł���B�����A���x�ݎ��ɊX���̗Βn�тɏo���Ă���l�̗�����āA���ł������Ă���̂��Ǝv������APCR��������l�̗����B���̑��ɂ��A�n���S�̉w�߂��̌����̈�p�ȂǁA���������Ō��������Ă���BPCR�����������ʂ́A�g�тɂ���e���̌��N�R�[�h�ɕ\�������B�̉A���\���́A�Q�S���Ԉȓ��A�S�W���Ԉȓ��A�V�Q���Ԉȓ��̌����ʼnA���ł���Ε\������邪�A�ꏊ�ɂ���Ă͂S�W���Ԉȓ��̉A���\�������߂�Ƃ�������邩��A���́A�u���Ɍ�������悤�ɂ��Ă����B

�@��C�̐l���͖�Q�T�O�O���l�B�c����a�l�ȂLj�l�ŊO�o���Ȃ��l��������Q�O�O�O���l���g�т��������Ă���A���̊e���̌g�т�PCR�����̌��ʂ��ڑ�����Ă���̂ł���B���̃V�X�e���̐����ɋ��Q����B�i���{�ŐڐG�A�v��COCOA���J������Ƃ��āA����ނ�ɂȂ����̂Ƃ͑�Ⴂ�I�j

�@�Ȃ��A���n������Ђ̃j���[�X�ɂ��ƁA�W���R�O�����݁A��C�ɂ͂P���̐V�K�����҂�������A�P���̖��Ǐ��҂�����Ƃ̂��Ƃł������B�����҂�������ƁA���̎҂����Z����}���V�����P������������A�}���V�����Z���S�����O�o�֎~�ƂȂ�B

������ƊO�o���R�Ɂ@�n���S�A�o�X�̂��Ɓ�

�@���ւ��ꂽ�ŏ��̌��j���̌ߌ�A�����A������̊w�Z�i�p���_�E�X�N�[���j�֍s�����B�ŏ��̓��Ƃ������ƂŁA�����o�X�̏����A�~���ꏊ�A�w�Z�̂���r���ւ̓�����i�g�т̌��N�R�[�h�̃X�L�����{�^���������A�r����QR�R�[�h���X�L�������A����QR�R�[�h���ɂȂ�Γ����B�r����QR�R�[�h���X�L�������邱�ƂŁA�������̃r���ɓ������s�����L�^�����B�j�������Ă��ꂽ�B�@���̎��ƒ��A���͋ߏ��̋i���X�Ŏd�������Ȃ��玄��҂��Ă���A���̌�́A�n���S�̏����������Ă���邽�߂ɁA�n���S�ŕz�s��ɍs�����B

�@�n���S�ł��A�܂��A�g�тʼnw��QR�R�[�h���X�L�������i�w�Ɏ������������Ƃ��L�^�����j�A����QR�R�[�h���ɂȂ������Ƃ��w���Ɏ����A�傫�ȉו��͎�ו��������Ƃ����āA���ꂩ���Ԓ����x�����ăv���b�g�z�[���ɍX�ɍ~��Ă����B��Ԓ��́A�قƂ�ǂ̐l���A�g�тŎx�����Ă������A���̏ꍇ�́A�����̋�s�����ƘA�����Ă��Ȃ������̂ŁA�g�тŎx�������A�X�C�J�̂悤�ȃJ�[�h���Ďx�������B�n���S�́A��C�s���ɂP�W�H�����J�ʂ��A�s���̒n�����c���ɒ��菄�炵�A�������A���̉w�́A�}�C�i�[�ȉw�ł��n���ɑ傫�ȍ\���������Ă���A�V�F���^�[�̖�ڂ��ʂ����Ă������ł���B�d�Ԃ̃v���b�g�z�[���́A���̒n���̍\��������Ɉ�i�~�肽�Ƃ���ɍ݂�B

�@��C�s���̃o�X�H�����悭��������Ă��āA�������H�̉��ɂ̓g�����[�E�o�X�������Ă���B�n���S�����l�ł��邪�A�g�уA�v���ōs�����͂���A���Ԃ̃o�X�ɏ��悢���A�����Ƀo�X������̂��Ȃǂ��킩��B

�@���̓�����A���́A�p���_�E�X�N�[���ֈ�l�Œʊw�����B�s���̓o�X�A�A��͒n���S���g�����B��l��QR�R�[�h���X�L�������A�̌��N�R�[�h�������āA�X�N�[���̌����ɓ�������A�n���S�ɏ�����肵�āA�����������N�Z��ł����C�l�̐U��������i�퐶���A���炢�܂Ői���������H�j�B

�@���Ȃ݂ɁAQR�R�[�h��ǂݍ��茒�N�R�[�h���ΐF�ɂȂ����肷��̂́A�S�ăl�b�g�̐ڑ����K�v�ł���B�ˑR�A���̌g�т̃l�b�g�ڑ����o���Ȃ��Ȃ����B�p�j�b�N�ɂȂ����B���̎��́A�p���_�E�X�N�[���̌����֓��鎞�ł��������߁A����������̕���Ȃ����{�l���Ƃ킩��ƁA�ߏ��̂����肳����Ă��āA�i�{���Ȃ猚���ɓ���Ȃ��̂Ɂj�P�W�K�̃p���_�E�X�N�[���܂ňꏏ�ɗ��Ă���āA�p���_�E�X�N�[����WIFI���g���āA���̗̌��N�R�[�h���m�F���Ă��ꂽ�B�ƂĂ��e�ȗD���������肳�����B���̓��ȗ��A���́A��Ɍg�т̏[�d��WIFI�����������悤�ɂ����B

���z�s��Ł�

�@�p���_�E�X�N�[���̌�ɍs�����z�s��́A�R�O�X�܈ȏ゠��Ǝv���鏬���ȓX�����ꂼ��Ɋ�������z���Ԃ炳���A�q�҂����Ă����B���́A�����A�����I�X�ʼnẴ����s�[�X�Q�����I�[�_�[�����B�l�i�̌��́A����܂���v���Z�X����A�X��̏��������ɁA�R���Ȃ�P�R�O�O���ɂ���Ƃ��A�����Ă���B���ǁA�����P����邱�Ƃɂ��āA�߂ł������k�͐����B��t���炵�����̂��A���͓X�̂p�q�R�[�h��ǂݎ��A����Ɍg�тő������Ă����B�i�P���Q�O�~�Ƃ��āA�R���łQ�U,�O�O0�~�ƂȂ�A�ĕ��Ƃ͌����A�I�[�_�[�Ƃ��Ă͈����I�j

�@�A��́A�����v��̊O��ł̎��̊��}��͕ύX����A���̃��X�g�����ŐH�����邱�Ƃɂ��āA�^�N�V�[�ōs���B

����C�̃^�N�V�[��

�@�g�т́u�S�x�v��u�H�X�v�̃A�v���ŁA���ݒn�������A�s�����͂���ƁA���̃^�N�V�[�������Ƌ��ɂ������\������A���̂����K���Ȃ̂�I�ԂƁA���̃^�N�V�[������Ă���B�^�N�V�[�̔ԍ���ԑ̂̎ʐ^�A���郋�[�g�A����܂ł̏��v���Ԃ��\�������B�����͓r���A�ǂ�Ȃɍ��G���Ă��悤�Ɠ����ɖ������z�ł���B���̂悤�ɌĂяo���ė���^�N�V�[�́A���ʂ̏�p�Ԃł���A���ǂɓo�^���Ă���ł��낤���A���Ƃł���Ă���҂������Ƃ����B�ܘ_�A�ԑ̂̏�Ƀ^�N�V�[�Ə����������̃^�N�V�[�������Ă��āA�Ăю~�߂ď�邱�Ƃ�����B�^�N�V�[��̓A�v���ŌĂԏꍇ�́A�P�L���R�D�T�����炢����A�����₻�̎��̎��v�Ƌ����ɂ�茈�܂�A�����̃^�N�V�[�͏����P�U���ŁA���s�����ɂ��B������ɂ��Ă��A�^�N�V�[�͉^�]����������p��������V�X�e�����֗��ŁA���ɍ����I�B���i�������A���Ɏs���̑��ƌ�����B�@

�@���֓������ɍs�������X�g�����́A����ꂽ�X���݂ɂ���C�^���A���������B���������A�����Ń^�N�V�[���Ă�ŁA����Ă��āA�܂��͉��ւ̊��t�ƂȂ����B

���O��ł̐H����

�@���֓������̎��̊��}��́A�O��i���Y�]�̐��݁A���s�X���őd�E�n����̌���������ł���j�őΊ݂Ɍ����鍂�w�r���̃l�I���̃V���[�����Ȃ���H�����邱�ƂɂȂ��Ă������A��͂�ƌ����ׂ����A���N�̖ҏ��ɂ��d�͕s���ŁA���E�̗����́A���߂Ăƌ�����l�I�����~�ƂȂ�A�O��ł̐H���́A���j���ƂȂ����B

�@���j���ɍs�����O�傩�猩����Ί݂̉Y���A���ƚ{�n��͋��Z�@�ւ͂��߁A���E�e������L����Ƃ��W�܂�r�W�l�X�X�B�����T�O�O~�U�O�O���[�g���̃r�����������ԁB�����Ō����Ă��鍂�w�r���͍����Ă��Q�T�O���[�g�����炢������A�@���ɏ�C�̃r���������̂����킩��B�܂��A����獂�w�r���͌`���l�X�ŁA��C���E���Z�Z���^�[�̐��`�A�^�ɐ^���Ԃȋ����������ł�^�A���ł�������A���E�ł���Q�̍����i�U�R�Q���[�g���j���ւ��C�^���[�͓o�藴�̌`������Ă���B��ɂȂ�ƁA���̔g��������A�r���ɉ����ė����o��悤�ɏオ���Ă����B�l�X�Ȍ��̃V���[�́A���܂Ō��Ă����O���Ȃ��B���߂Ē����̃X�P�[���̑傫�Ȍ������┭�z�ɋ������ꂽ�B�̂��甒���R���ƌ������A������ЂƂ��ɁA�����̗̓y�̑傫���ɗR��������̂ł��낤���B���{�̗̓y�̂Q�U�{�]��A��C�����ł������̖ʐς̖�R�{�͂���B(�l�����x:���{�S�y345�l/1km2,�@����146/1km2, ����6,309/km2, ��C3,926/km2)�@

�@����ӁA���̒�����̏�C�^���[�̂P�P�W�K�ƂP�P�X�K�i�T�S�U���[�g���j�ɂ���W�]��ɏ�����B���e�ɑ��̃r�����]���Ȃ���A�����ቺ�ɂ́A�Ȃ��肭�˂������Y�]�Ƃ��̐��݁i�O��j�Ƀ��C�g�A�b�v���ꂽ�d�E�n����̌Â������������A���̐�͂ǂ��܂ł��L����C�s���������B

�@���̓W�]��ɂ́A�n���Q�K����G���x�[�^�[�ŏオ�邪�A�G���x�[�^�[�̓����Ɏ��t����ꂽ�X�s�[�h�v�̕b���X�s�[�h���߂܂��邵�������Ă���B�P�P�X�K�܂łP�����炸�œ��������B�A��ɂ݂���A���̃G���x�[�^�[�͎O�H�d�@���ł������B�������ɎO�H�d�@�Ɗ����������B��Œ��ׂ���A�n���Q�K����P�P�X�K�܂łT�T�Q���[�g������A��蕪���P�O�W�O���[�g�����o�������Ƃ�����A���E�ő��̃G���x�[�^�[�ƔF�肳��Ă��邻���ł���B

���X�̗l�q��

�@���̃}���V�����̂���X�͏Z��X�ŁA���H��3�Ԑ��̏㉺�Ɨ��e�̕����ɂ͊X�H�������Ă��āA�����������X���݂ł���B3�Ԑ��̈�Ԓ[�́A���]�ԂƃI�[�g�o�C��p�ŁA���̃I�[�g�o�C�͉����o���Ȃ��B�X�[�Ƒ����Ă����̂ŁA�X�ɂ͑������Ȃ��B�d�C�����Ԃ����ʂɑ����Ă���B�����̋Ȃ���p�ɂ́A�����^���̎��]�Ԃ��P�O�䂮�炢��Ԃ��Ă���A���]�Ԃɏ�肽���l�́A���]�Ԃɓ\���Ă���QR�R�[�h���g�тœǂݍ��݁A�D���ȂƂ���܂ŏ���čs���B�n���S�̉w�܂œk���łP�O���قǂȂ̂ŁA���͂悭���]�Ԃʼnw�܂ōs�������ł���B

�@�X�̒��S�n�ɂ́A�傫�ȃf�p�[�g�Ȃǂ�����A�f�p�n�������킢�A�����t�@�b�V�����X���݂�͓̂����Ɠ����A�����́A����ȏォ������Ȃ��B�����̏����̓X�����ƃX�^�C�����ǂ��A�����Y��ŁA�v���v���̂��V�������y����ł���B�̂Ȃ�k�M�܂��ȁ`�Ǝv���鏗������t�B�������ȍ����X���Ȃ�Ԉ���ŁA���������ɍs������ʎs�����o�[�Q�����Ĕ����z�s�ꂪ����B�܂��f�p�n�������ł͂Ȃ��A��ʓI�ȃX�[�p�[�E�}�[�P�b�g������B���̃X�[�p�[�ł͓V��ɕ��i�H��̂悤�ȃ��[���������Ă���A���X�A�������������[���ɂԂ牺�����A�����Ă����B���̂悤�ȃX�[�p�[����A���̂悤�Ȍ��𐢑�̎҂͌g�тŃf���o���[�𗊂ނ̂ł��낤�B����Ƃ͕ʂɐH�i�s�ꂪ����A�����ł͐V�N�ȋ����A�ʕ����Ă���A�N�z�҂͐̂Ȃ���̐������o����B

�@��C�́A�ӊO�ł��������A���R�������͂��ߑ����̌���������A�܂��X�̂��������ɂ͗Βn�т������āA�̑����s��ł���B���͘����ɂ͂Q�`�R�x�s�����B�L�������̈�p�ɂ���ÓT�I�Ȍ����̒��Ŕ����Ă���i�����ō��ꂽ�������{�ւ̂��y�Y�ɂ��悤�ƁA�F�X���F����̂��y���������B

�����������Ɓ�

�@�z�e���ł́A�C�O�Ƃ̃l�b�g���[�N�ɑΉ����Ă��Ȃ��ƌ����A�ڑ��ɋ�J�������A����i���̂����j�ɋA��A����������̂Ǝv���Ă����B�Ƃ��낪�A�}���V������WIFI�ɐڑ����Ă��A���Ԃ͈���ɉ��P���Ȃ��B �ʐM��ǂ�����VPN�Ƃ����\�t�g��t���Ă��_���ł���B��͂�A�\�ǂ���O���Ƃ̃��[���́A���{���`�F�b�N���Ă���̂ł��낤�B�����̃A�h���X�͓�Ȃ��ʂ���̂ŁA���̂悤�ȊO���̃��[���A�h���X�̓`�F�b�N�����悤�ł���B���x�A���{�̃N���C�A���g����̎d��������A���̒����A�h���X�ɑ��M���Ă��炢�A�܂��A���ɕԐM���Ă��炤�ȂǓ��{�Ƃ̃��[���̂����ɂ͖{���ɍ������B����y�j���A���[�����X���[�Ƒ��M���ꂽ�̂ŁA�u����A�y�j���̓`�F�b�N�A���x�݂�����H�v�ƁA�Ԃ₢����A���ɋ������Ɂu����ς�퐶����ˁ`�A����l�́B�l�Ԃ��`�F�b�N���Ă���Ǝv���Ă���ł��傤�B�݂�Ȃ`�h��v�ƁA�܂��������Ă��܂����B

����C���b�N�_�E���̂��Ɓ�

�@�����͍�N����C�ɕ��C���Ă��邪�A���{�̒��w�𑲋Ƃ������q����C�Ɉ�����邽�ߓ��{�ֈꎞ�A�����Ă����B��C�̕��C�n�ɖ߂�ɓ�����A���{���R���Q�R���ɏo�����A�R�T�Ԃ̃z�e���u�����A�ʼn߂����Ă����B��A�ʼn�����ꂽ���́A���ɁA��C���b�N�_�E�����n�܂�X����������Ă����ׁA�K���ɂ���C���b�N�_�E�����o�������ɍςB���̊ԁA�ޓ��͖k���̖��h�Ŕ��������Ă������A����͂���Ń��j�[�N�Ȍo���������悤�ł���B�R���������Q�������������b�N�_�E�����o��������C�l�́A���X�Ɂu������x�ƁA����Ȍo���͂������Ȃ��B�v�Ƃ����B�ŏ��́A�H���Ȃǂ��s�����č��������A���ꂪ�������Ă��A������������邩�킩��Ȃ��Ƃ����A��̌����Ȃ��s������ԁA���������Ƃ����B

�@��C�ł̕�炵�́A���������K�ŁA���̕s���R�������Ȃ����A���b�N�_�E���̂悤�ɁA�����Ȃ�ǂ��A�s���̋�����������邩�킩��Ȃ����Ƃ��A�ł��傫�ȃ��X�N���Ɩ��͌����Ă����B

��������w�Z�A�p���_�E�X�N�[���ɂā�

�@�p���_�E�X�N�[���ɂ́A���֓��̏����̌��j������Q�T�ԁA�y�j���E���j�����Ȃ��P�O���Ԓʂ����B���A�e�L�X�g�ɉ����Ē������������̂́A�Ō�̓���Ԃ����ɂȂ����B���ȏЉ�Ɏn�܂�A��璆��������Ⴂ�u�t�Ɠ��{�ꈽ���͉p��ł����肷�邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B

�@�ނ�A�ޏ���͊O���l�ɋ����Ă���҂��������āA�O���ɋ����������Ă����҂ł���B�唼�̍����͂����ł͂Ȃ��̂ŁA���̌o�ϔ��W���������̌���ɉ��̕s�����Ȃ��A�����ɂ����č��邱�Ƃ��Ȃ��A�����ɉ߂����Ă���悤�ł���B�������A�p���_�E�X�N�[���̍u�t�B�̒��ɂ́A�u�P�X�X�O�N�ォ��A�O���̃e���r�ԑg�����������悤�ɂȂ����B�v�u�l�b�g�t���b�N�X��[�`���[�u������Ȃ��v�uface book��google���g���Ȃ��v�ƕs���������Ă����B�@�ǂ����Ă���́H�ƕ����ƁA�ǂ����Ă��������҂́A�������x������VPN�����t���Č��Ă���A�ƌ����Ă����B�@

�@VPN�����āA�O���̏�����邱�Ƃ́A�@�I�ɂ͋֎~����Ă��邪�A���{�͂���������������܂��Ă���ӂ��ł͂Ȃ��A������x��ڂɌ��Ă���悤�ł�����B�܂��A�ޓ����O���̊�ƂɏA�E���邱�Ƃ��A�O���ɗ��s���邱�Ƃ��A�O���ɏZ�ނ��Ƃ��ւ����Ă���킯�ł͂Ȃ��B���Ƃ����āA�e�Ղ��O����ƂɏA�E���ł����A�܂��O���ɏZ�ނ��Ƃ��o���Ȃ��ނ�́A����A���̂悤�ȕs���R�ȊO������̏��擾�ɁA���܂ŁA�����́A�ǂ��܂ʼn䖝�ł���̂ł��낤���B�����͖\������̂ł͂Ȃ����ƁA�C������ł���B

�@����A���{���A���̐���ɔ�����O�����𐧌�����̂́A�~�ނ����Ȃ��A�Ɛ��F����̂́A���{�ɂ����v�������ƒ�g���Ă������v�E�R���T���^���g��Ђ̃V�j�A�E�p�[�g�i�[�ł���B

�@�܂��A������A�����u�t�ɁA�u�E�C�O���Ől���N�Q������ƌ����āA���Ăł͔��Ă��邯�ǒm���Ă�H�v�ƕ����Ă݂��B��������A�u�ǂ��̍��ł��@�ւ͊O���̈����Ƃ����������B���������̐l�ɂ́A�w�Z�̓��w�Ȃǂœ��T��^������⏕�����Ă���B���e���ɓ��ꂽ�Ƃ����f����GPS����ł���A�w�Z�̋����ɐ��k����ꂽ���̂�������Ȃ��v�ƌ����Ă����B�m���ɁA�ǂ��̍��̃W���[�i���X�g�������̌��_�𐁒�����̂��D���ł���A�܂��A���̏�������҂́A�����ɂ��̏���M���A������A�D�z���ɐZ����̂������B���̓_�ł͔ޏ��Ɠ��ӌ��ɂȂ����B�@

�@�܂��A�ʂ̍u�t�́u�����ɂ͂X�O���̎��R������B�P�O���Ƃ́A�����̃e���r�C���^�r���[������A�K������OK�ƌ����v���Ƃ��������B���ɂ́A�u�Q�x�̋��Y�}��Ȃ�OK�����ǁA�R�x�ڂ�NO�ˁB�v�u�ނ͈В����Ă邩��L���C�v�u�Ȃ�ł������̎蕿�ɂ��邩��L���C�v�Ƃ������{���������B

�@�l���Ă݂���A�����l�́A���܂ŁA���������̎�Ő��{��I�o�����Ȃ��B�����T�O�O�O�N�̗��j�́A��l�̈����͂���ɑ����c��̐ꐧ�������Ƃł������B�܂��A���́A�ё��͂��߂Ƃ��鋤�Y�}�x�z�ł���A������Y�}�����Ƃ������ׂ��ł���B�����l�ɂƂ��āA���̉����A�x�z�҂ɏ]���݂̂ŁA���̎x�z�҂����������őI�ڂ��Ƃ������z�͂łĂ��Ȃ��B�x�z�҂���������ƁA�ʂ̎҂��V�������Ƃ������j���J��Ԃ��Ă����B�v����ɐ����Ƃ͗��j���Ⴄ�̂ł���B

�@����͂���ŗǂ��ł͂Ȃ����B�������m�����x�X�g�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B�����`���l�ޕ��Ղ̉��l�Ƃ����̂͂��������B���鉿�l�ςՓI�Ȃ��̂Ƃ��āA���ɉ����t������A���̍l����r�����邱�Ƃɂ�葈���͋N����B���ꂼ��̍������̗��j�A����ɍ��킹�āA���̍������Ă��邱�Ƃɑ������Ƃ₩���������Ƃ͂��������A�Ǝv���B

�@�R���i�Ђō����̂Q�`�R�O�O���l�����S�����A�����J���{���������ŁA�������{���u�l�̖��͎�Ԃ������Ȃ�����ǁA�o�ς͌�ނ��Ă��A�܂������邱�Ƃ��o����v�Ƃ��āA�s�s�����ɓ��ݐ����Ƃ����b�́A<���{�Ƃ�>�@<�������߂�Ƃ�>�@�Ƃ�����������߂čl������������̂ł���B

���I���Ɂ�

�@����̏�C���s�قǁA�u�S���͈ꌩ�ɔ@�����v�Ɗ��������Ƃ͂Ȃ������B�@

�@����Ȃɐi�������X���A�����ׂɑ��݂��Ă���Ƃ́B�@��C�́A���͂�Q�O�N�O�̏�C�ł͂Ȃ��̂��B�����u�퐶����v�ƌĂ��悤�ɁA���{��肸����IT�����A�i��������C�ł������B�����͍����I�ŁA����ł��ė��ӂ��X�͂��ꂢ�ŁA���R�Ƃ��Ă���B���W�����̂́A��C�����ł͂Ȃ��B���B���ċx�݂ɍs�����Γ�Ȓ��ƊE�Ƃ����R���̊ό��n�܂ł��ǂ���������Ă��������ł���B�@�����́A��C�����s�@�Ő����ɂQ���Ԃ���s�����R�x�n�тŁA�����ɂ͌k�J�ɃK���X����̂苴���|�����A�����̊ό��q�œ�����Ă��������ł���B

�@���{���ڂ���ƂQ�O�N�A�R�O�N�߂����Ă���ԂɁA�ׂ̒����͑傢�ɔ��W���Ă����BMade in China�͂ǂ����e���ŗȂ��́A�Ƃ����C���[�W�ł��������A���ł͂Ƃ�ł��Ȃ��B���܂ł��̂̌Â��l���������ď����Ă�����A��ԈႢ�ƂȂ�B�@ �@

�@�R���i�ЂƂ������������āA�O���ɏo�������Ƃ����߂���Ă������A���܂ł������ɗ��܂��Ă��Ă̓_���ł���B��˂̒��̊^�ɂȂ��Ă��܂��B�S���āA�O�̎Љ���������A������L���A��ɊO�̐��E��m�邱�Ƃ̑����Ɋ������B���ɁA�w����Ⴂ�l�ɂ́A�傢�ɊO�ɏo�����ė~�����B�������A��������܂ł̃y�[�X�Ŕ��W����킯�ł͂Ȃ��ɂ��Ă��A���{�̂Q�U�{�Ƃ����L��ȗ̓y��L���A�P�S���l�̍����̂���卑�ł���B�������A���̍����͓��]�����ŁA�r�W�l�X�E�}�C���h�Ɉ��Ă���҂������B

�@�����ȊO�̍z���͉��ł����݂���Ƃ��������B�����ɗ��炸�Ƃ��A�������������ŏ\�����h�Ȍo�ό����m�����A�Ǝ��̎Љ�V�X�e���╶�����\�z�ł���B���ɁA�[���E�R���i����𐄐i���邽�߁A���̐���̐���͂Ƃ������A���N�R�[�h�Ƃ����r�����Ȃ��V�X�e����Ǝ��ɊJ���ςł���A�����ɂ�����^�p���Ă���B

�@�����ɂ́A���{��Ƃ��P�R�O�O�Ђ���i�o���Ă���A�P�V���l�]��̓��{�l�����݂��Ă���Ƃ����B�n���I�Ɏ��ߋ����ɂ���A�܂��A���̂悤�ɐl�I�ɂ��o�ϓI�ɂ��R�~�b�g���Ă��钆���ɑ��āA���{�͂ǂ����đΛ����邱�Ƃ��ł��悤���B���{�̖h�q�͂͂�������ƌ��������A�Ȃ�Ƃ��Ă������ƕ��a�I�ɋ������˂Ȃ�Ȃ��B�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�i���j�@ �G���U�x�X��(1926-2022)�̍����̕⑫���

�@�����̕��䂩��ꂩ���o���܂����B

�@�e���r�ŕ��f���ꂽ�ꏊ�̓o����������ȊO�͍s�������Ƃ�����A���̂悤�ȍ����͂��������Ȃ��Ǝv���̂ŁA�C�Â�������Z�߂Ă݂܂����B

�@96�Ȃ̂ŁA���N�O����u�����h�������Operation London Bridge�v�Ɩ��t���ď��������ė������ʂ͌����ł����B

�@���̌v��ɁA�X�R�b�g�����h�̃o����������ŏ�����C�̃o�O�E�p�C�p�[���E�G�X�g�~���X�^�[���@�Ńo�O�E�p�C�v���t�������̂ɂ��������܂������A�����̃A�C�f�A�ł����B

�@�����͌����ŏ��Ԃ̓��[���X�E���C�X�̃\�����C���ł������A���i�̓X�|�[�c�J�[�̃W���M���A�[�ł����B����̗�l�Ԃ��������v�ɉ�����ăW���M���A�[���x�[�X�ɓ������������ł��B

�@�C�M���X�̍����͍��ƌ��ΏۂŁA����ȊO�͖��L���͂̃A�C�U�b�N�E�j���[�g���ƃ`���[�`���������������ł��B

�G���U�x�X��(1926-2022)�̍����̕⑫���

���c���a�q�W�@�@�@�@���F���m�������p��

�A��r�i�݂��j��������Ȃ�

�@�J�ًL�O���ɂ��S�ٖ����Ƃ������ƂŊJ�W�����Ɋϗ��B�����ւ�ȃ{�����[���ł��Ȃ�̎��Ԃ�v�������A�Ȃ��Ȃ��ʔ��������B

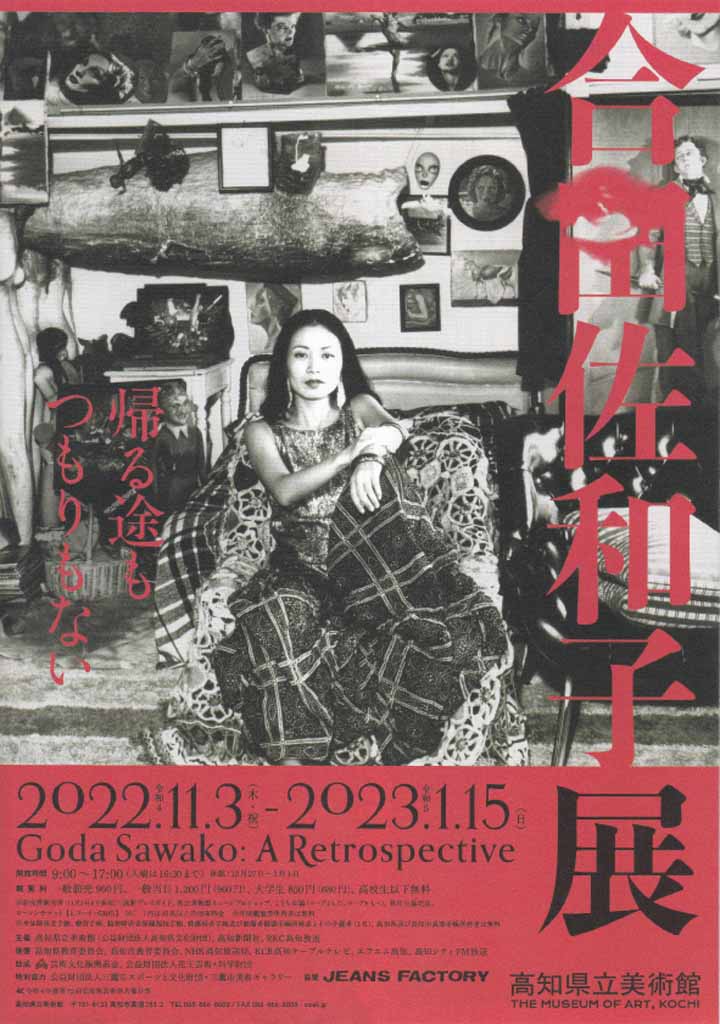

�@�Z�N�O�ɖS���Ȃ������n�o�g�̍��c���a�q�̐��U��傫������ɕ����A�u�T 1940-1984�v�u�U1986-2016�v�Ƃ����\���ɂ��W���ŁA�L���v�V�����ɂ��A1985�N�̃G�W�v�g�ڏZ�̑O��ɂ����đ傫�ȕω�������̂��Ƃ��Ă����B�m���ɇT�ƇU�̈Ⴂ�͂ƂĂ��傫�Ȍ`�Ŏ�����Ă������A�l�͂����ɃG�W�v�g�ڏZ�������{��������ꂽ�o�u���o�όi�C�̎��㓞���̂ق��������������B�����āA����̓W�����ςĉ��߂āA����̒����̐낪���������ɂ悭����������Ƃ������̂��Ǝv�����B

�@�����A���̎���̑������͗��m�I�ȓ��Ȃ�v�����邢�͊����ɂ����̂ł͂Ȃ��A�����Ɛg�̓I�ȋC�ɂ����̂��Ƃ����C�������̂́A�A�j���[�V������Ƃł�����v���m��̎B�����u�|�p�Ɛ����ƈӌ� ���c���a�q�v�m'73�n�i25��20�b�j�ł̍\�����C�����Ȃ��ޏ��̌��ɂ����閾�������Ȃ܂łɗ����Ɍ��ꂽ���t�̐��X���炾�����悤�Ɏv���B���Z�̐V�����̑��y�ł����鍇�c���a�q�́A�܂��Ɂu���E�L�̍�Ɓv���Ƃ����C�������B

�@�T�̎���ɂ����郈�E�L�́A���킸�ƒm�ꂽ�d�Ɗ�Ȃ̂����A�d��̐l�ł͌����ĂȂ��d��ɖ�������l�Ƃ��ė�������A�U�̎���ɂ����郈�E�L�͗z�ƋC���Ǝv�����B�P�Ƀ��m�N���g�[������J���t���ɂȂ������Ƃł̗z�ȏ�ɁA�^�i�g�D�X�̉e���F�Z���M�����T�̎���ƈ���āA���̉e���w�NJ�����ꂸ�A�^�i�g�D�X�̑ƂȂ�悤�ȃG���X�̐F���������邭�`���o����Ă����C������B���ɂ����炳�܂ɉf���o�����u��߂��銯�\���v�́A������ʂ��Ĉ�т��Ă���ޏ��̍�i�̖��͂̍����ɂ�����̂��Ƃ����C�����邯��ǂ��A�U�̎���Ɏ����Ă��ꂪ�z���ɓ]���Ă����̂́A�܂��Ƀo�u���i�C���U���o�������̂̂悤�Ɏv���B�����āA���́u����̋C�̗���v�̂悤�Ȃ��̂��A�ޏ����ꎞ���S�����炵���I�[�g�}�e�B�Y���ւƌq�����Ă���悤�Ɋ������B

�@���X�̌��o���̂���Č���i���������ϗ��̂Ȃ��A���̂悤�Ȗ����̂���C�t����^���Ă��ꂽ����̓W����i�œ��ɖڂ��䂢���̂́A�u�T 1940-1984�v�́u01 �Ă��Ղ���̏o���v�ł́A�wWatch-Angels�x�m'64�n�A�w�C�g���r�i���̊�j�x�m'68�n�A�w�J�Ԃ���g���\�x�m'69-70�n�Ƃ��������̍�i�B�u02 �d�����G�p�v����́A�w�Q��x�m'71�n�A�w�t�����P���V���^�C�����m�̃����X�^�[�x�m'74�n�A�w���[�E���[�h�x�m'77�n��̖��ʉ�B�u03 �����E�f��̎d���|���\�Y�Ǝ��R�C�i�Ƃ̃R���{���[�V�����E���[�N�v�ł́A�w�����̕s�v�c�Ȗ�l�x�m'77�n�A�w�Ђ����̏�x�m'79�n��̃|�X�^�[����i���ʁj�B�u04 �ω��A�͍��|�|�����C�h�ʐ^�A�X�P���g���E�{�b�N�X�𒆐S�Ɂv����́A��Ƀp�X�e���ŕ`�����T�����̊�ɑ傢�Ɏ䂩�ꂽ�w�T�����x�m'84�n�Ƃ�������i�Q�B

�@�u�U1986-2016�v�́u01 �u12�i�@�i�V���[�����A���X���j�v����̖��J���v�ɂ͓��ɂȂ��A�u02 �����Y���ʁv�ł́A�A�����ۂ̋����w���i�E�{�i���E�J�[�^�[�𖾂邭�`���Ă����w���E�}�X�P���i�w���i�E�{�i���E�J�[�^�[�j�x�m'92�n�A���邢�̃��m�g�[���ŕ`���ꂽ�w�f�B�[�g���b�q�̐���x�m'94�n�A���ڂ̃��F���j�J�E���C�N��`�����w�x���j�J�̖��a�x�m'94�n�A�o���h�[�̔w�ʂ��ڂ��䂭�w�g�ł��ۂ�B.B.�x�m'95�n�A�w�E�ӂ̉� �C�U�x���E�A�W���[�j�[�x�m'11�n�A�����āu�|�p�Ɛ����ƈӌ� ���c���a�q�v�Łu���{�l�́A�����Ӗ��ŊG�ɂȂ�Ȃ��v�ƌ���Ă������c�����ߎq�Ǝv�������D��`�����Ǝv����w�q�ːl�x�m'77�n�������B

�@������ ARTIST FOCUS #03�u�p�c�a�v �y���[����L�|�����݁v���ϗ��������A��Ǝ��g�����ō�i��������Ă���^�C�~���O�Əd�Ȃ�A�����̒��O�����܂��Ă��ė��������Ċϗ��ł��Ȃ������̂��c�O�������B

�@�����āA�R���N�V�����W����A�V���K�[���E�R���N�V�����W�s�����鍰�B�t�A�Ό��ה��E�R���N�V�����W�u���Ɛl�̂Ȃ���v���ϗ����Ă����B

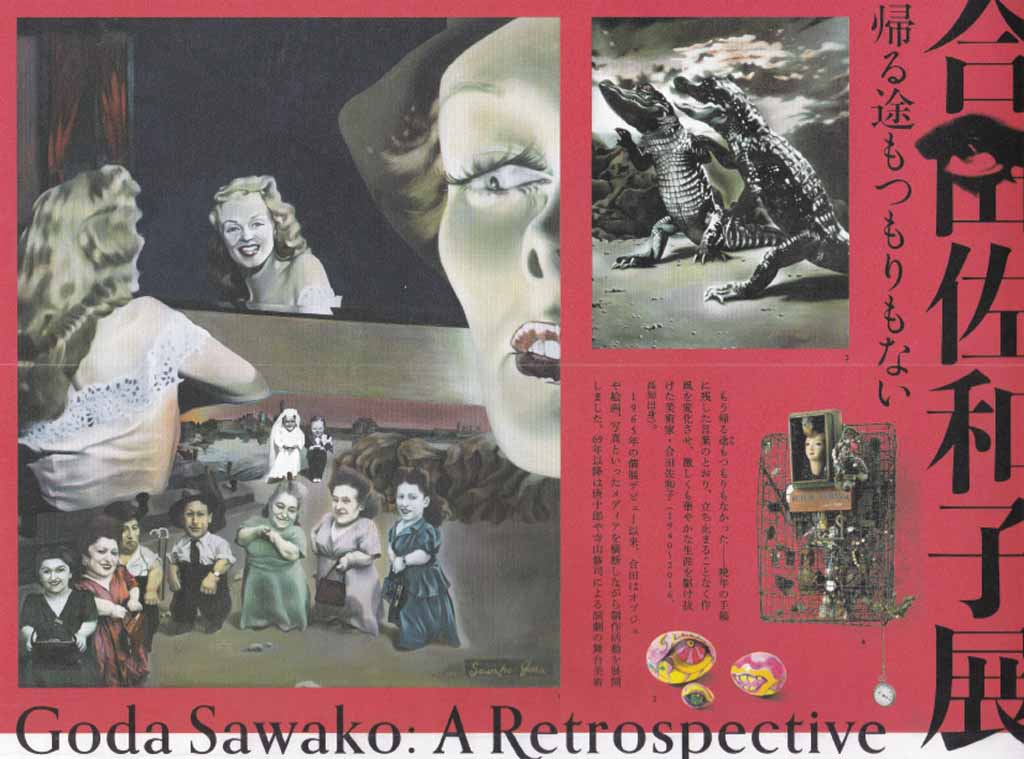

���c���a�q�W�b�C�x���g�b���m�������p��

�@�����A��r�i�݂��j��������Ȃ����������ӔN�̎�e�Ɏc�������t�̂Ƃ���A�����~�܂邱�ƂȂ��앗��ω������A���������₩�Ȑ��U���삯���������p�ƁE���c���a�q�i 1940 ? 2016 �A���m ...**********************************************

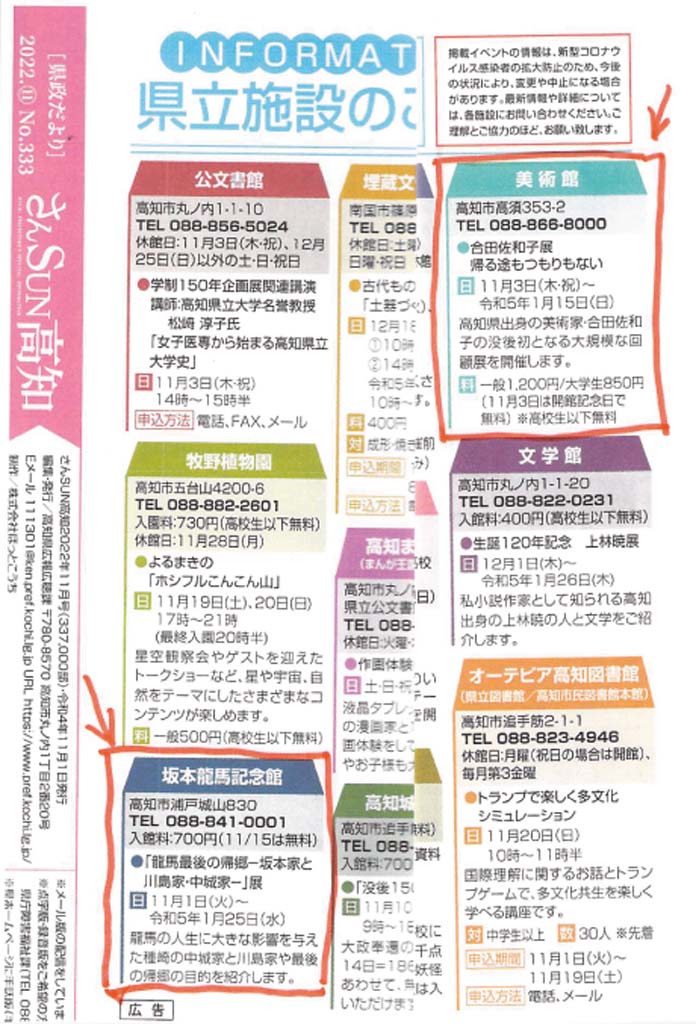

�@���m���̢���������v�ɁA���c���a�q�W�ƁA���Ɗ֘A�̓W����ē����f�ڂ���Ă��܂����̂ŁA���m�点���܂��B

�@���t�܂ŊJ�Âł��̂ŁA�A���̍ۂɂ͂��Ђ����������B�����A���̊Ԃ�HP���X�V���鎖������܂����礖����ɓY�t�Љ�����B

�@���c�W���ӏ܂����R�{����̗��h�ȕ]�_���͂��܂����̂ŁA�{�l�ɏ�����i�摜��t����HP�ɓ��e����悤�ɁA�˗����Ă����܂����B

�@�܂��A���n�Ō�̋A���W�̃`���V���f�[�^���͂��܂����̂œY�t���܂��B**********************************************

�@�����@��ł�����A���c����̐V��������̂�����̈�[�����Љ���������A�Y�t�̉摜���������������B

�@�^�R���ƕЉ��q�搶�i����j�̂���K��E�C���^�r���[�L���ł��B���Z��N���Ƃ͎v���Ȃ����͂ł��B���c����́A�v���ɂȂ��Ă���A�G�悾���łȂ��u�i�C���̂قƂ�Łv�i�����V���o�Ŋ��j�A�u90�x�̂܂Ȃ����v�i�`�̐l�Њ��j�Ȃǂ��Ă��܂����A���˂̖G�肪���������܂��ˁB

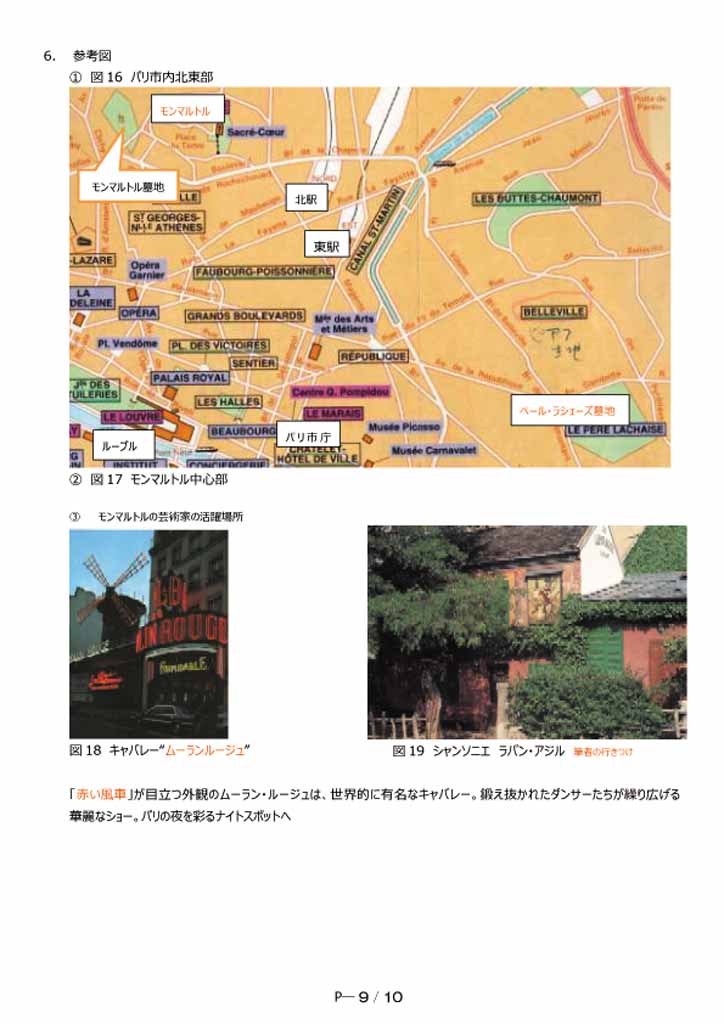

�����}���g������p�����l����

�@3�N�O�Ɂu�Ō�̃C�M���X���s�v�����āA�V���[�Y��KPC�ɓ��e�����Ȃ���A�����Ɂu�Ō�̃t�����X���s�v���l���Ă��܂������A�R���i�Œf�O���Ď����֏�Ԃł��邤���ɁA�̗͂������܂����B

�@�t�����X�Ɋւ��ẮA��s�V���[�Y�œ��e���܂������A10��11���ɃT�N���E�N�[�����@���t�����X�̏d�v�ȗ��j�I���j�������g�Ƃ��Đ����ɓo�^���ꂽ����10��15���t��New York Times���۔łŒm��A�u�����ɂȂ��āA��̉����N�����̂��H�v�@�^��������A�ߋ��̋^�O����ӂ̗��j�I�Ȏ����܂߂Ē��ׂ��̂ŗ]�k���܂߂ĕ��悤�Ǝv���܂����B

�@�������{�̓C�M���X�ƃt�����X���狳��낤�ƌ��߂ď������Ă������A�����푈�Ńt�����X���s��A�t�����X�ɑウ�ăh�C�c���狳��鎖�ɂȂ�A�����������͕����܂������A����Ńt�����X���ǂ��Ȃ������A��������������܂���ł����B

�@�܂��A�p���E�R�~���[�������������������A�u���E���̘J���Ҏ������{�ł���A���F���T�C�����{�R�ɂ���Ē������ꂽ���A��̎Љ��`�A���Y��`�̉^���ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��A�Z���Ԃ̂����Ɏ��s�Ɉڂ��ꂽ���X�̎Љ���`����́A�����̐��E�ɉe����^�����B�v�d�v�Ȏ�������������m��܂����B

�@�J�[���E�}���N�X�������h���̑�p�}���قŕ����Ď��{�_�����������͗L���ŁA�����h�����ݎ��̎���߂��̃n�C�Q�[�g��n�ɔނ̂��悪������{����̖K��҂��ē��������ł������A���ȕ���Ȃ̂ŁA���݂̂Ȃ��R�����g�����肽�����肢���܂��B

�����}���g������p�����l����

�|�{�l

�@�T�N���E�N�[���E�G�̗��j�T�K�L�A�����Ɣq�����܂������A�ʐ^���L�x�Ŋy���߂܂��B

�@�����A���͍Ō�̖{�̍ŏI���e�ƁA�ŏ��̕����̍Z���߂��ŁA�S���]�T������܂���B������������q�ǂ��܂��B

�@���x�����̂�����͎U�܂������A��n�Ə����c������Ԃǂ�������A�̂̓p���x�O�̔��ƕ�n�̑��������̂��A�����ĕ�炵�₷���A�Ⴂ�|�p�Ƃ��Z�ݕt������Ɋ��y�X�ɥ�����Ɩ��z���Ă��܂����B**********************************************

�@�F�l�̋M�d�ȃR�����g�ɏ]���A���Ɋւ��鏊�͑傫���͕ς����A�Q�l�����𑝂₵�܂����B

�@���́A�R���i�ōŌ�̃t�����X���s���o���Ȃ������̂ŁA�ߋ��̎����Ŏ����̐����ɖ𗧂��܂������AKPC�̊F����ɁA�u������Q�l�Ƀp���֍s���Ă��������v�Ƃ͌����ɂ������ł��ˁ��H

�@���������ɁA�J���p�j�[�̉p��ɑ�����{�����Ђɂ���܂łɑ�ςȋc�_������A�]�ˎ���̑g�̂܂܂̑�ёg�Ƃ�����܂���ˁ`�H

�@�ł���������̂��A�Љ�ƌ������t�����������ł����A�p���E�R�~���[�������������̐��E�ŏ��߂Ď��H�����̂ł��ˁ��H�@�Љ��`�̎n�܂�ł��ˁ`�`�H

�@���ɂȂ�܂����B�@�܂��܂��A���ӌ���������f���������v���܂��B**********************************************

�@�T���h�j�Ƃ͉��������n�����b��ɂȂ��Ă��܂��B�����T�O�N�߂��O�̂��Ƃł����A�t�B�����c�F�ɗ��w���Ă�������̍ŏ��̃N���X�}�X�x�ɂ̎��A���[���C���p�X�i������̗�Ԃ��h�����j���g���ă��[���b�p�e�n������Ă̕n�R���s�������ہA�Ō�ɂ��ǂ�����̂��A�T���h�j�ʂ�i���w�X�j�ɂ������F�l�̃A�p�[�g�ł����B�ܘ_�A�����̂Ȃ������ȐN�Ƃ͉��̂Ȃ����E�ŁA���z�j��S�V�b�N���z�̏����̌���ƌ�����T���h�j�C���@�̐��������邽�߂ɖK�ꂽ�X�ł��B���̃o�P�b�g�i�t�����X�p���j����ɓ���邽�߂ɏo������x�ɑ����^�т܂����B������������ς���Ă��܂������Ƃł��傤�B�܂��K��Ă݂����n��ł��B

�@�����̂��v���o���܂����B�S�V�b�N�Ō��z�j��L���Ȑ������R�グ��Ƃ���A�T���h�j�i���j�A�P�����i�Ɓj�A�~���m�i�Ɂj���Ə���ɍl���Ă��܂��B�F����͍s����܂������H���̂����̈�����グ���Ă��܂��B**********************************************

�@�͂��A�R�����ɍs���܂����B

�@�@�@�~���m��1981�N�ɏ��߂ăR���ΔȂ̃��B���E�f�X�eHOTEL�ň�T�ԉ�c������A���ԂƏC�U���̍Ō�̔ӎ`�����ɍs���āA�h�[���̉����̏�܂œo��܂����B�t�B�����c�G�𒆐S�ɖk�t�����X����n�܂����V�������z���A�C�^���A���P������ȃS�[�g���̂悤�Ȍ��z���I�Ə��āA�S�V�b�N�Ɩ��t�����k�����͖̂{���ł��傤���H�t�B�����c�G�͓G���Ă����~���m���̗p�������œ��h�����ƕ�������������܂��B

�@�A�@�P�����͗�1982�N�ɉƑ��Ń����h������D�E�S���ŃE�C�[���܂ŗ��s�������ɐ����̒��ɓ���܂����B���̌�̓x���M�[����A�[�w���A�a���b�Z���h���t�A�{���t�߂�p�ɂɗ�Ԃōs���A�����͎ԑ�����ǂ������܂������A���ւ͉Ƒ����s�̎������ł��B

�@�B�@�T���h�j����Ԍ�ł����A�f�C�[�v�Ɍ��܂����B

�@���S�[�g���͖k�C�^���A����A5���I�Ƀo���Z���i�Ɉړ����A���[�}�l�̌�ŏZ�ݒ����܂����B

�@�T���E�h�j�֏��߂čs�����̂́A�d�����I������]�T���ł������ɁA�z�e���ŗL���ȃ}���V�F������A�X���j�E�o�V���N�����߂Ă��ꂽ���n�~�X�{���V�C�ԗ����{�������A��q���ڂ�H�ƌ���Ȃ����A�~�X�{���V�C�l�B����Ŏ���낵�������������ł����B

�@���ˌ��̏��Y��Ղ��ς悤�ƎR�J������ċ�����A�����ċ���l���H�㐶���҂����낵�������đ����ɂȂ��������������T���E�h�j�̋���ƃ}���V�F�ȊO�̋����H�n�͉��������B�Ō��08�N�����������ꂢ�ɂȂ��Ă����B

�@���b���܂����B���炵�܂��@�@�@

�^�E�����|�[�g

�隬�����E������i�L�c�s�j

�@KPC��HP����A���N�O���班���ߕӂ́u����v��u���隬�v�ɋ��������悤�ɂȂ�܂����B���ځA��������ɂ��b���f���Ă���A���߂āw���{�P�O�O��������K�C�h�u�b�N�x���͂���4������ɂ��܂����B�i����ȗL�l�ł��B�j

�@�ȑO�����A�s���́u���隬�v���ӎ������Ă��܂��B���܂ʼn��x���ʂ�߂��Ă������ɏ隬���݂���i�C�Â��j���Ƃ�����܂��B10���ɍs�����u�s���v�����̈�ł��B

�@���[�̏������u�̒��ɗ��h�ȏ隬���L�����Ă��ċ����܂����B�����ƎR���ɒm�l�����A50�N���O����A�������̓����ԂŒʂĂ����̂ɁA����̂��Ƃ͎v�������Ƃ�����܂���ł����B�Ŕ����߂����Ă��܂����B�n��̕��X�̎�ł��ꂢ�ɐ��ꂳ��Ă��܂����B���߂āu�G�x�v��m��܂����B

�@�܂��A11���ɂ͒��Ð�s�̕c�؏�ɍs���܂����B����͋��R�ł��B�g�t�����ɘA��čs���Ă�����������A�Ƃ��イ�ō����͓܂��ė�������ƁA�}篁A�s���������ꂽ�̂ł����B�m���{�ɏo�Ă����ƁA�A���Ă����ɊJ���܂����B�����{100����ɑI��Ă��܂����B

�@�ȉ��͊F�l�Ƃ͊W������܂��A�Y�t�����������肵�܂��B���Ƃ̊F�l�ɂ����肷��̂́A��⊾���ł��B�Ƃɂ����A����ɂ��ď����Ă��܂��B

�@�L�c�s�̍L�Ɏ��̑�����Љ�̕��͂��o���̂ł��B2011�N�̂��Ƃł��B����ɉ��債���̂́A�����O�̋������ɂ��ꂼ����j�����فi�̂悤�ȕ��j������̂ł�����Љ���������̂ł��B����������A�u������v���w�肳��܂����B��̒m�����Ȃ��܂܂ɏ��������̂ł��B

�@�ς��ƌ��Ă��u�V��t�v�͊ԈႢ�ł��B����͒��邳��̒��q�̒��Ɂu�V��t�v�ł͂Ȃ��u�V��v�Ƃ��肻�̎��ɁA���߂ċC�Â��܂����B�i�u�V��t�v�͑��邾���j���ꂩ��A�u���@�����ɂ���āc�c�S���ł����߂āv�ƒf�肵�ď������͉̂��������ɏ����������L���ɂ͂���܂���B

**********************************************

�@�����Ȃ���A�f���炵���s���͂ƁA���̃��|�[�g�Ɋ��S�������ł��B

�@����قǔN��͕ς��Ȃ��̂ɁA�����ł��B���鐳�

�@���M�����ň�����Ƃ炷�B�����ł��ˁB

����

�u����Ƃ̗���v���j�Վw���

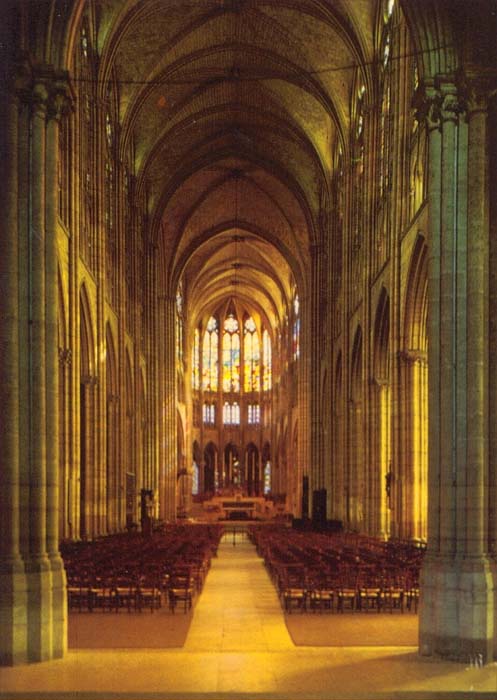

���n�@�Ō�̋A���W�v������

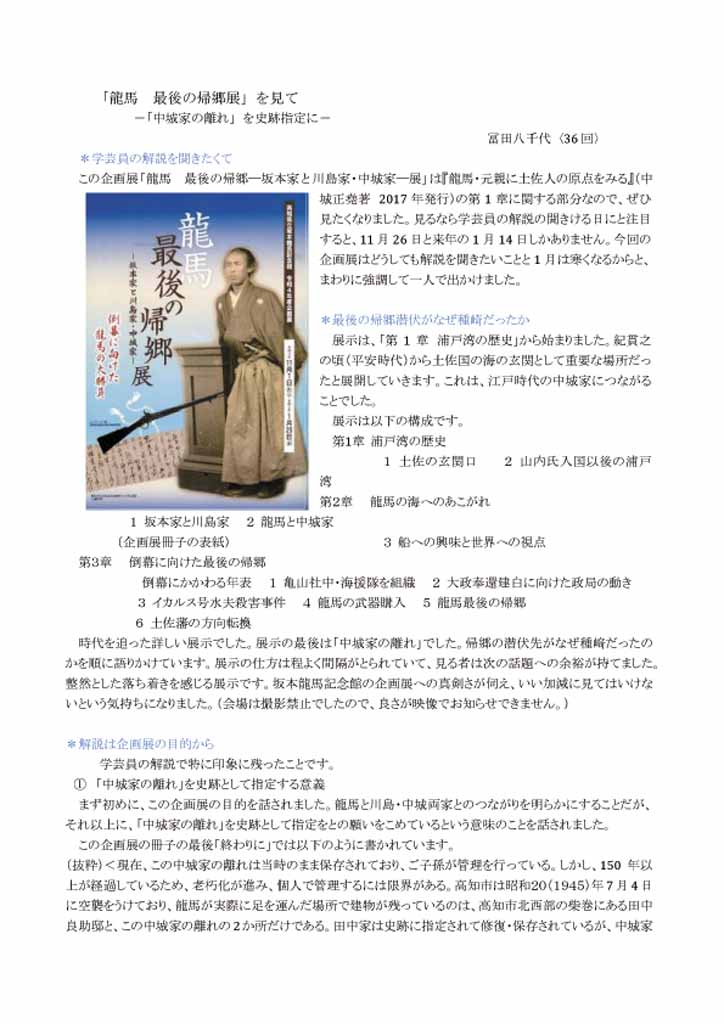

�@���̊��W�u���n�@�Ō�̋A���\��{�ƂƐ쓇�ƁE����Ɓ\�W�v�́w���n�E���e�ɓy���l�̌��_���݂�x�i���鐳��@2017�N���s�j�̑�1�͂Ɋւ��镔���Ȃ̂ŁA���Ќ������Ȃ�܂����B����Ȃ�w�|���̉���̕���������ɂƒ��ڂ���ƁA11��26���Ɨ��N��1��14����������܂���B����̊��W�͂ǂ����Ă�������������Ƃ�1���͊����Ȃ邩��ƁA�܂��ɋ������Ĉ�l�ŏo�����܂����B

���n�@�Ō�̋A���W�v������

���鐳ꟁi30��j�@2022.05.15

�M�ҋ߉e |

|---|

�c�����F�������̊G�{

�w�Ȃ��ނ��@�����Ƃ��x�̕\�� |

|---|

�@�M�҂̂悤�ȍ��m���P��m�鐢��́A��P�E�͖C�ˌ��̏�ʂ��炠�̓��̋��|����݂�����A�傫�ȃK�}�i���A�j�ɓ��������l�̎p����A�E�N���C�i�푈�Ő��S���n�����ɂ������ă��V�A�R�̔ڗ�ȍU���ɂ��炳��錻��̐����v�������ׂ܂��B�ߎS�Ȑ����A��҂͉��₩�ȐF���Ə_�炩���^�b�`�ŕ`���Ă���A�{��������ƂɌ����̋��낵����ʂ�������Ƌ��ɋ����܂��B�q�ǂ��⑷�����ƂƂ��ɁA���ɑ����푈���l����u����̐푈�G�{�v�ł��B�i�艿�ō��@1.760�~�j

��P�Ɗ͖C�ˌ����瓦���܂ǂ����l |

�傫�ȃK�}�ɓ�������ŁA�������g�̐l�X |

|---|

�u���c���a�q�W�v�����m�ƎO��ŊJ��

���c���a�q���� �i�w�M�R�̘[�x���j |

���ʉ�u�}�������̊C�v �i�w���c���a�q�@�e���x���j |

|---|

�@

�@

�@

�u���z�̋�Ƃ́H�c�Z�̂̉̎���[�ǂ݂���v��u

�O�����_�̌��������ǂ�

�����q�Y�i35��j�@2022.05.17

�M�ҋ߉e |

|---|

�@�����A�⑫�������_���������̂ŁA�{�N4��21���J�Â̓�����֓��x�����H��w�M�R��x�̏�����肵�ĕ�u�����Ă����������B���̍u�b�̓��e�͂ɂ��A���Ԃ̓s���Ō��c�������Ƃ������������̂��{�e�ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�h�́E�h��͌����Ƃ��ďȂ����Ă��������܂����B�j

�O�����_�̌��������ǂ�

�܂������@�y�����w�E�����w�Z�Z�� |

�P�D�Z�̂Ƃ́H�@�Q�D�O�����_�̍����q�u���m�I�M�O�v�Ƃ� |

|---|---|

�搶�̓���Ɍ���u���m�I�M�O�v�@ |

�R�D�O���搶�Ɓu���R�v |

�S�D�O�����_�̌��������ǂ�@���w�̑����\�����q��呺���w�Z |

�����������w�\�F�{��܍����w�Z�@�Z���F�Ô[���ܘY |

�}�b�F�Ô[���ܘY���q�Ə��C�M�̕@ �����E�C�g�F�����@�H����(����)�i(�Ђ�) |

�p��F�����@���t�J�f�B�I�E�n�[���@ |

�u��ɂ��u���锎�m����v�\�����鍑��w���ȑ�w�@ �N�w�ȁ@�����G���N���Y |

�����F���t�@�G���E�t�H���E�P�[�x���@ |

��K�@����@�����t�͊w�Z���� |

�T�D�吳�V����^���Ƌ���ҎO���搶�@ �U�D�y��������i�u���ɗ��ӂ���_�v�j�̌��^ |

�G�s���[�O |

�O�����_�̌��������ǂ� PDF�Łi�ꊇ�\���E�ۑ��E����E�g��) |

�u�L���S�v�̓y���l�@�J����

�����q�Y�i35��j�@2022.05.24

�M�ҋ߉e |

|---|

�@�����݂ǂ萟�݂킽�肽����́@�A�������̂�������Ƃ����ȁi1904�N�j�@

�@�ٍe�w���z�̋�Ƃ́H�Z�̂̉̎���[�ǂ݂���x�i�������w���z�x22���ߘa3�N11���j�̒��ŁA�u�L���S�v���u�����ɂ�����炸�A��������ɑ���Ȃ��A�����炩�ȐS�v�Ƃ��A�u���炩�Ȑ����i�����V�c�́j���O������ł���v�Ɛ��������B

�@����ȐS�̎������1�l�Ƃ��āA�y���i�E��j�o�g�̌R�l�Ő����ƒJ����i���傤�E1837�`1911�N�j��M�҂͎v�����ׂ�B�������̂�����ɂ́A�`�L�w�J����\�J���̖����l�x�i���јa�K���A�����V��2011�N�j�����E�߂������B�{�̓��e���������v����A����ǎ҂̊��z���iAmazon�̃J�X�^�}�[���r���[�����j���Q�l�ɂȂ�Ǝv����B

�@�u�����ɂ�����ȍl�����������Ƃ������̂��Ƌ������ꂽ�B�����ƍL���m����ׂ��l���낤�B

�J����@�i�E�B�L�y�f�B�A���j |

|---|

�@���邪���������咣���s���Ĕ��Q���Ȃ������̂́A�F�{����i�ߊ��Ƃ��Đ���푈�Ɍ���I�Ȗ������ʂ������R���A�܂����̒��O�̑�p�o���ɎQ�d���Ƃ��ĎQ���������тȂǂ�����A�����V�c�̐M���Ă������炾�B

�@���̂���̊���͒P���Ȗc���_�҂������B�l����傫���ς���_�@�́A1886�N3������1�N3�����ɂ킽�鉢�Ď��@�i����_������b�̗���ł̎��@�Ǝv����j�B�t�����X�ł͖����̈Ӌ`���m�F���A���ɃX�C�X���u�J�����E�̓����v�Ə̎^���A�����E���h�̂�����Ɋ������Ă���B���̎����̂�������u���a���{�̍ŏ�v�ƌ����B

�@�������̃E�B�[����w�s���w�����A�t�H���E�V���^�C���ɋ������Ă���B�u���{�ɂ͒��N�Ɋ����錠��������v�Ɛ����t�H���E�V���^�C���̗��v���_�Ɋ���������Ȃ������B

�@���N1���ɂ͎��@�悩�珑�Ȃ𑗂�u�^���̊J����]�܂ΐ^���̗������̂Ɋ�Â�����ׂ��炸�B���_�̎��R�A���q�̎��R��^����� ��v�i����j�����̂��т͑傢�ɋ�������V��������v�Ə����Ă���B

�@�A����A�������Ăňɓ��A���ƑΗ��A�_���������Ƃ����B���̍��A�V�c�̐����֗^���댯�Ƃ��u�����̊O�̑��݂Ƃ��ׂ��v�Ǝw�E�����̂͐����d�Ⴞ�B�鍑���@���z�ɍۂ��Ă�����͓V�c�Ɛ��{�̊W�ɒ��ڂ��Ă���B

�@���̖{�Œm��������̌����ł�����������̂́A�����E���I�̐�㏈���ŁA���z�̔�������̓y������v�����ׂ��ł͂Ȃ��Ǝ咣�������ƁB�Ԃ̗Z�a�Ɛ푈�Ĕ���h���^�ɗL���ȕ��������͗������Ă����B�@

�@1903�N�A���Ɉ��Ă��莆�œ��I�J��_�����������厵���m���g����h�ƒɔl���A�u��� ������A���B�������{�̐A���n�ƂȂ���Ȃnj�������Ɏ���Ă͖\�̖��\�v�Əq�ׂ��B����̃��x���ɒB�����l�Ԃ�4�A5�l�ł������̎w���҂ɂ�����A���{�ߑ�̗��j�͂��Ȃ��������̂ɂȂ����̂ł͂Ȃ����B�v

�@�J����ƎO�������Y�Z���i1873�`1935�N�j�Ƃ̐ړ_�͖����B�����Č����ΒJ����͖���10�N�̐���푈�̍یF�{��Ő킢�A�O���搶�͂���12�N��ɌF�{�i��܍����w�Z�j�Ŋw�Ƃ������Ƃ����ł���B�������A���ʓ_������������B�����V�c�𐒌h���A�����d�A���i�����E���k�j�������A������S���L���i�E�@��̒��̊^�j�A���R�������A�M�O�ɒ����Ȗ����l�������B

�@�J����́u�ێ�̐l�v�Łu�v�V�I�v�A�O���搶�́u���m�I�v�Łu���R����_�ҁv�ł������B���������A�E�������A�Ƃ����u�_�v�ł͗������ɂ����傫�Ȑl���Ƃ����悤�B ���ە����G�w��̊w���

��܁@���߂łƂ��������܂�

�y�c�����i36��j�@2022.06.27

�M�ҋ߉e |

|---|

�@���鐳��q30�r�̉h�������܂̘N��́A�~�J�̐���ԂɈ��m���L�c�s�̈�̒��܂œ͂��܂����B����KPC��HP����A�u�q�ǂ������G�v�ɖ�������悤�ɂȂ�܂����BHP���Ȃ�������A�����֒��邳�����G�̂��Ƃ𓊍e����Ȃ�������A�u�q�ǂ������G�v��m�邱�Ƃ��ł��܂���ł����B���̊��ӂƂ��ɂ���т�\���グ�����C�����ł����ς��ɂȂ�܂����B�����āA��̕��ʂ��m�肽���Ȃ�܂����B�}�X�������邳��i��������́A���邳��Ŏ��炵�܂��B�j�ɁA���ڂ��q�˂��܂����B

�\����  ����Ғ��Ȃǎq�ǂ������G�֘A�}�� |

|---|

�@�@���X�Ƀf�[�^�x�[�X�����ꂽ�R���N�V�������C���^�[�l�b�g��Ō��J�u�]�ˎq�ǂ�����������v����ɂ��@�����̒��앨��W�����ʂ��ĕ����G�ɂ�����u�q�ǂ������G�v�Ƃ����W���������m���@���̌[�ւƕ��y�ɑ傢�ɍv������܂���

�@�@�܂������ە����G�w��ɂ����Ă��@�����Ƃ��Ē��N�ɂ킽��w����Ɋ�^����܂���

�@�@����Ċw��I�l�ψ���̐��E�Ə�C������̏��F���@�����ɑ�\�Z�ە����G�w���ƕ��܂悵�ā@�i�����̉h�_���̂��܂�

�@

�@�@�@�ߘa�l�N�Z���ܓ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ە����G�w��@��@�ǖ�G��

�@���邳��́AHP�Ɏq�ǂ������G�̂��Ƃ�x�X���e����Ă��܂��B����́A�Ɛт̂ق�̈�[�ł��傤���A���̎��M�ƒ����w�G��j���ɂ��@�]�ˎq�ǂ������_�W�x�Ȃǂ���A�u�q�ǂ������G�v�����̌��т����������m��܂����B��܂̗��R�ɂ́A���邳��̌��т��Ïk����Ă��܂��B

�@���邳��́u�q�ǂ������G�v�̌����́A�u�]�ˎq�ǂ������v�����グ��ꂽ���Ƃ��A�܂��A���Q�̐痢��ł��B���̌�A�j���Ƃ��Ă̎q�ǂ������G�̎��W�E��ǂ̐��ʂ́A���邳��̈�т�����M���ӂ��p���ƖO���Ȃ��J��Ґ��_�ƖL���Ȕ\�͂̃g���C�A���O�������������đn��o���ꂽ���̂Ɣq�@�������܂��B�}�l�ɂ͒B���ł��邱�Ƃł͂���܂���B

�@�u�q�ǂ������G�v�̃W�����������A�B�ꖳ��̌����ւ̎�܂��߂łƂ��������܂��B

�q�ǂ������G�ƌ���������̂Ȃ���͔@����

�@�\����̕��ʂ���A���܂łڂ��肵�Ă����_�ɋC�����܂����B�\����ɂ́A�ŏ��Ɂu�������猤����q�ǂ������G�R���N�V�����̏[���v�Ə�����Ă��܂��B�����͌������猤������ɂ��Ă͍l�����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�u�q�ǂ������G�v�����̔w�i�Ɍ������猤����̑��݂����邱�Ƃ́A�������搶�ƂƂ��Ɉӎ������A���̃e�[�}�̓��e�Ƃ̌��т��ɂ��Ă͍l���Ă��܂���ł����B�u�q�ǂ������G�v�̓lj�����A�]�ˎ���̎��q������ɒ��ڂ���܂����B�q�ǂ��̊w�т����w���K�ƌ��y����Ă��܂��B�e�[�}�ݒ�̎�����A����ɂ܂Ŏ���ƓW�]�������Ă������������̂ł��傤���B����͂܂��A���݂̌������猤����̌���������ƂȂ��肪����̂ł͂ƋC�ɂȂ�܂����B�m�j�t�l�n�m�n�̊Ŕ̂���w�K�m�́A���w���K�ɓO���Ă��܂�����B

�@����ŁA�e�[�}�ɂ���HP��ǂݕԂ��Ă݂܂����B�e�[�}�ݒ�̓��@�����̂悤�ɐ�������Ă��܂��B(KPC�̂g�o�@2018�N9��2���́u��z�����G�Ƃ̏o��Ǝq�ǂ����������v��蔲�����܂��B�j

�@���c�u�����G�ɂ��]�ˎq�ǂ����������v�̒��ڂ̃L�b�J�P��1986�N�i���a61�N�j�̂�����q�ǂ��������ݗ��ł���B���̗����ɏA�C���A�����e�[�}�̒�Ă����߂�ꂽ�B�����Łu�q�ǂ��Ɋւ��镂���G�̎��W�ƁA���̉�ǂɂ��]�ˎq�ǂ����������v���āA�����̌����B�В����u���������ĂȂ��e�[�}�Ȃ��낤�v�ƌ��f�A���z�̗\�Z��C����ăX�^�[�g�����B�ł́A�Ȃ����̃e�[�}�������̂��A�����b��ɂȂ��Ă����t�����X�̗��j�w�҃t�B���b�v�E�A���G�X���w���q�����̒a���x�i�݂������[�j�ł�������ꂽ�A�G����j���Ƃ����p����q�ǂ��j������@�ɋ������o��������ł���B��

�@�����ł́A�傫���u�]�ˎq�ǂ������̌����v�Ǝ�����Ă��邾���ł��B�����ƁA���邳��́A�u�q�ǂ������G�v��ʂ��āA�]�ˎ���̎��q������͌������猤����̌���������ƒʂ���Ƃ̓W�]���e�[�}�ݒ�̎��ɂ������������̂ł��傤�B

���邳��ɂ��肢���܂�

�@����HP�ցA��܂̐���p�ƕ\����Ǝ�܋L�O�̍u�����e������I���������B

���s�@��������ӎU��

�|�{�C���i37��j�@2022.06.29

�M�ҋ߉e |

|---|

���s�@��������ӎU��

�P�D �͂��߂� |

�Q�D �p�q���ȁi���݂̂����傤���j |

|---|---|

�R�D ��������Ӂ@���̂P�i�l������O���Ɍ������Ėk��j |

4. ��������Ӂ@����2�i�l������O���Ɍ������čX�ɖk��j�@ �y���˓@�� |

�B �@���C �O��勴�Ƃ݂������� |

�C �O��勴�Ƃ݂������� |

���{�ŏ��̐Β��� |

���s�@��������ӎU�� PDF�Łi�ꊇ�\���E�ۑ��E����E�g��) |

�|�{�l

�@������U���A�̊w�K�G���Ŋp�q���Ȃ̂��Ƃ����グ�����Ƃ�����A��������C�����D�f�Ղ��A���������q�ǂ��܂����B

�@�}�܂ɉ̐�L�d�̗L���ȁu���C���E�O������@���t�@�L�d�v���f�ڂ��Ă��܂����A�Ȃ����G�t���|�������ɂȂ��Ă��܂��B�|���́A���̕����G�̔Ō��ŁA�G�t�͖��_�̐�L�d�ł��B�Ȃ��A����͌E�O���́u����v�ŁA�\�ܐ}�ڂ́u�オ��v�ł��B�L�d�ȂǍ]�˂��狞�ɏ��l�X�ɂƂ��ẮA�N�_�łȂ��I�_�ł����B

���鐳�

���邳���@���w�E�����܂��Ă��肪�Ƃ��������܂��B

�@���́A�O��勴�̐��l�ɗ��ĊŔ�����A�������ォ�炠���������G�g���C���������͐Β��ɂ����A

�@�u���l�����Ɍ��݂��c���Ă���v�Ə�����Ă���̂ŋ��𓌂ɖ߂��ĐΒ����m�F���܂������B

�@�L�d��55���̊G���v���o���āA����Ƌ��s�ɋ����`����Ă���̂��悭����ƁA�Β��ł͂Ȃ��Ė؍ނ̂悤�Ɍ����܂��B

�@����ŁA�v�ɂ��悤���Ǝv�������A�O��勴�͓��C���̏I�_������A�c�����Ǝv���ē���܂����B

�@���w�E��������Ƃ͂�̌��́A55����Z�߂Ĕ̔��������̑܁i�Y�t�ʐ^2���j���悭����ƁA�u�^�i�@���C���\�O�w�@����@�@�ۉi���@�ꗧ�֍L�d�v�Ƃ����ꖇ�ɂ́u�L�d��@���C���\�O�w�@����@�ۉi���@�͂�@�|�������v�Ƃ���܂��B

�@�d�͗]�T�����T���E�E�E�̂̎d���p�ꂪ�e���r���畷�����܂����A�G�A�R�������Ăǂ̂悤�ɒ������邩�l���Ă݂܂��B

�@���肪�Ƃ��������܂����B

�^�i�@���C���\�O�w�@���� �@�@�ۉi���@�ꗧ�֍L�d |

�L�d��@���C���\�O�w�@���� �@�ۉi���@�͂�@�|������ |

|---|

�|�{�C��

�|�{�l�@�����������͕a�@�Ō����A������ƑO�ɂ���ƋA���ė��܂����B

�@�]�ˎ���̕����G�t���Ō����A���Ȃ肢�������ŁA�G�t�����V���[�Y�̍�i�����r���ň���Ă��܂����B�����A����ł͍������N����̂ŁA�����G�w��ł͂ł��邾�������}��A���ȏ��Ȃǂ�����ɏ]���Ă��܂��B�L�d���A���ƂƂ��Ă̐��͈����ŁA�ЂƂ�������L�d���悭�g���܂������A�����Ƃ������ĊG�t�ɂȂ�A�̐�L�L�ɓ���A�u�̐�L�d�v�̊G�t������邳��܂��B�����ŁA���݂͉̐�L�d�ɓ��ꂵ�Ă��܂��B����A�ꗧ�֍L�d�͍֍��Ƃ����ĊG�t����i�ɏ�������ۂɓK�X�p�������̂ŁA�L�d������ނ̍֍����g���Ă��܂��B�܂��A��i�̑薼�ɂ��H���Ⴂ�������܂����A���ł̑������u���C���E�O���V���@�����v�ŏo����Ă���܂��B�ۉi���i�����P�̔Ō��Ƌ������������r���ō~�肽�j����o�����ꂪ��]���ƂȂ�A�ʂ̔Ō�����u���C���\�O���V���@�����v���o���̂ŁA�ۉi���ł݂̂Ɂu���C���E�O���V���v�Ɓu�E�v���g���ċ�ʂ��Ă��܂��B�����Β����A�؍ނ��̖����܂߁A���̃V���[�Y�ɂ͂��蓾�Ȃ���ʂ��������w�E����Ă��܂��B��Ȃǖő��ɍ~��Ȃ��É����u�����v������n�т̂悤�ɕ`����Ă���̂��T�^�ł��B�ʎ������l�X�̗���ƊG�S���������ʍ\���ɓO�����悤�ŁA��������l�X�����������閼�i������Ă��܂��B���Q�l�܂łł��B

���鐳�

�������܁A���@�����@�F����̂��ӌ��ɏ]���ďC�����܂����B�������ł��傤���H

�@�\��͍����쒆�S�̗\�肪�A�����������̎��ӂƂ́H�������ł��傤���H

�@�u�L�d�@���C���\�O���v��10�N�قǑO�ɁA�u���C���@���킳���h�@�𗬊فv���J�ق������ɖK�₵�Ĕ��������A���N�n�߂�KPC�ɐ_�ސ�h�̓��e�����鎞�ɊJ�����̂��ŏ��ł����B

�@�O��勴�̗��ĎD�́u�Β����v�ɋ����āA�Ⴕ�����čL�d�͂ǂ�Ȃɏ������̂��H�@�u�����G�Œ��ׂ悤�v�Ƃ̓��@���s���ł��ˁ`�H�����v�}�����Ă����Ȃł��ˁ`�H

�@�����G�͐v�}�ł͂Ȃ��ł���ˁ`�H

�@�����G�̐��E�I���Ў҂ɂ���Șb������̂�����Ȏ��ł��ˁ`�H

�@���̂܂܌f��OK�ɂ��Ă�������

�|�{�C��

�|�{�l�@�C�����e�A�q�����܂����B�|�{����̓��e���e�ł��̂ŁA�����܂Ŏ�����́A�Q�l�ӌ��ł��B���f�́A���C�����܂��B

�@����̕����G�W�ł́A�}�W�̕����G���̕������C�ɂȂ�܂��B��ʓI�ɂ́A���̍�i�̂悤�ɉ�ʂɁu���v��G�t�̋L�ڂ�����ꍇ�́A������L���v�V�����ł��\�L���܂��B���̊G�ɂ́u���C���E�O������@���t�@�L�d��v�Ƃ���܂��B���ʁ��u���C���E�O������@���t�v�̐�L�d��@�V�ێl�N�����ȂǂƂȂ�܂��B��́u���C���E�O���V���@���t�v������ł��B�����ĊG�t���́A�̐�L�d���L�d�ł��B�G�t�����Ȃ��A�Ō����A�������l���݂̂Ƃ����̂́A�܂��������܂���B��ʂ̐l�́A���͂�@�|���������Ƃ͉��҂��A���̊G�Ƃǂ�Ȋւ�肪���邩�r�f�������ł��B

���鐳�

���邳���@�����J��advice�Ɋ��ӂ��܂��B�����ŏ��͌˘f���܂����B

�|�{�C��

�p�����{������ق���

�u�����J���̎q�ǂ������v�W

���鐳ꟁi30��j�@2022.07.05

�M�ҋ߉e |

|---|

�F�l��

�@�p�����{������ق���A�u�����J���̎q�ǂ������v�W�̕����͂��܂����̂ŁA���Q�l�܂łɂ��̈ꕔ��Y�t���܂��B�R���i�Љ��ł������A40����6.784�l�̓���҂��������Ƃ̂��ƂŁA���̃A���P�[�g�̈�[�ƁA��ꕗ�i�ł��B�ȉ��̃��[���́A���̓W����̐ӔC�҂Ƃ̂��Ƃ�ł��B

�@�����b�ɂȂ��Ă���܂��B���Ɠ��{�ꔲ�����肪�������茳�ɓ͂����Ƃ̂��ƁA���A�������肪�Ƃ��������܂����B�������R�����g�������A���k�̌���ł��B

�@���{��Ŕ�������͓��n�ł̐��ʂ���{�̕��ɊҌ�����Ƃ����Ӗ��ł��d�v�ł���ƍl���A�����͎���ƂȂ��Ă��܂��܂������쐬���������܂����B

�@�W������䗗���������q�l��f�B�A����͌����ݗǂ��]���āA���n�̂��q�l�Ɂu�����̎q�ǂ������G�v��m���Ē����f���炵���@��ɂȂ�A���قƂ��Ă��ւ�Ɏv���Ă���܂��B�搶�̂������������Ă����̂��Ƃł���A�S����h�ӂƊ��ӂ�\���\���グ�܂��B

�@���{�͏������X�������Ă���̂ł͂Ȃ����Ƒ����܂��B�ǂ������������������B

�@����Ƃ������X�������肢�\���グ�܂��B

�p�����{������ف@�@�@��p�F�q

�@����A�����тɓ��{��Ŕ������q�܂����B�p��������ق̂����J�ȑΉ��ɁA�����Ȃ��犴�Ӑ\���グ�܂��B���ɁA���{��Ŕ�����͎��M�҂Ƃ��đ�ϗL��ł��B���{�ł́A�p�ɂɊC�O���p�W�̓��{�W���J����Ă��܂����A�{���W�̊ӏ҂�M�҂ɂ́A�ꕔ�_���̌����f�ڂ݂̂ōς܂��Ă��܂��B�R���i�Ђł̊J�ÂɁA����J�����������Ǝv���܂����A�ӏҥ���f�B�A�Ƃ��悢�����������悤�łȂɂ��ł��B

���鐳�

|

|

|---|---|

�u�����J���̎q�ǂ������v�W PDF�Łi�ꊇ�\���E�ۑ��E����E�g��) |

�F���܂��ǂ݂₷���悤�����i�v�n�q�c���j���������ϊ����ēY�t���܂����B�v���E�U�ɂ���Ă͊J���Ȃ��ꍇ������܂����A���̏ꍇ�A�摜�̏�Ƀ}�E�X�|�C���^�[��u���A�E�i���w�j�N���b�N���ă_�C�A���O���J���w�Ώۂ��t�@�C���ɕۑ��x��I��ŕۑ����APDFViewer�ł����������i�g��{���A����ł����A�t�@�C�����������čςށj�B |

���l�̉p�A�M��v�ҕ�n

�|�{�C���i37��j�@2022.07.20

�M�ҋ߉e |

|---|

�@�M�҂�1981�N�ɓ��Ń����h���������ɕ��C�����N�ɁA�p�`���[���Y�c���q�ƃ_�C�A�i�܂����������B�A��2�N���1986�N�ɂ͍c���q���v�Ȃ͏��߂ē��{��K��A�����̐R�ʂ���p���[�h���A����A���l�̉p�A�M��v�ҕ�n���Q�q�����B

���l�̉p�A�M��v�ҕ�n

p0357 |

�i�R�j���l�s�����V���n |

|---|---|

�i�S�j��n�͓��{�ɗB��̉p�A�M�̕�n�@�i�T�j���̗� |

�i�U�j�Α��L�O�� |

�i�V�j���{�����̘A���R�ߗ����e���@ |

�i�W�j���{�����̘A���R�ߗ����e���n�}�ւ̃R�����g�@�i�X�j�l�@ |

�Q�l�A���j�Ɋւ���G�s�\�[�h |

���l�̉p�A�M��v�ҕ�n PDF�Łi�ꊇ�\���E�ۑ��E����E�g��) |

�|�{�l

�@�p�A�M�R�̕�n�����{�ɂ���قǂ���Ƃ́A�����܂����B�����Ȕ����ŁA�����ł��B

�@���́A�C���h�l�V�A�̃o���_�C�ɕ����ԃo���_�C�̃A���{���x�O�ŁA�����m�푈���ɓ��{�R�Ɛ�����p�A�M�R�̕�n��K�˂܂����B�قړ����X�^�C���ŁA��������ƕ���ł��܂����B�܂��A�J�g���b�N�̐��E�ł́A��ꎟ���̕��E�Ƃ̌���n���F���_���̋u�ߐs������W�ƋL�O�ق��A����ŏ]�R��Ƃ��Đ�n��̌������ē��Α�����v�Ȃƌ��w���܂����B�c���q����̏��a�V�c���K�ˁA�푈�̔ߎS�Ȏ��Ԃ����������Ƃ����n�ł��B������ɂ���A�L���X�g���ł͎��҂͎��S�������n�ɓy�����A���͂������珸�V�A������҂̂��Ə���ɔ[�����܂����B���{�l�⒆���l�́A�O���E�s��Ŏ��S���Ă��⍜�͐�c�Ɠ�����n�ɔ[�߂Ȃ��ƁA�c��̒��Ԃɓ���Ȃ��ƍl����̂��A�̋��ł̖����ւ̊�]�������悤�ł��B�⍜���W�ɗ\�Z���₵�Ă��܂��B�ߔN�̓c�ɂ̕�d����A�s�S�̔[���A�p�[�g�I�Ȏ{�݂��ǂ̂悤�ɒ蒅���邩�A�m����_�����Ȃ�Ɛ������邩���C�ɂȂ�Ƃ���ł��B���낢��A�l����������ł����B��X�̔N��ɂ́A�g�߂ȑ���ł��B

�@�����g���A������͊������܂������A�ʓr�̕a�œ������Â��K�v�ƂȂ�A���������Ȃ萧������܂��B�䂪�g�̎n�����T���A�Еt���Ă����������������肷���č��f���Ȃ����g��ł��܂��B�j�l�̌������n�L�O�ق���H�ɍu���̈˗�������܂������A�c�O�Ȃ��玫�ނł��B�䌳�C�ŁA����������������B

���鐳�

����l ����l-1 |

����l-2 |

|---|

�|�{�C��

�|�{�����@�A�Ȃ��Ă��č��ӋA�����܂����B���Ƃ̌ÉƂ��c���Ă���i����ɏo���Ă��邪�Ȃ��Ȃ��E�E�E�j�A��C����ւ��A��̎����Ȃǂ̂��ߖ����A�Ȃ��Ă���܂��B

�@���āA�u�p�A�M��v�ҕ�n�v�̋L���q�ǁA�m�̃|�P�b�g�̑����Ɋ��Q���Ă��܂��B�O�n�ł̐�v�҂̈⍜�����W���āi���n�����ł͂Ȃ��j�̍��ɕԂ�������č����{�Ȃǂ͒��N�M�S�ɑ����Ă��邻���ł��̂Łi�Ⴆ�Η������A���N�푈�̐펀�E�s���s���ҒT���j�A��v�n�Ɍ��Ă�Ƃ���ΒǓ��肩�ȂƎv���Ă��܂����B

�@���l�̎���͂�����ƕς���Ă��ċ����[���ł��ˁB���M�Ɍh�ӂ�\���܂��B

����

�����������肪�Ƃ��������܂�

����X�́A�u���{�łȂ���ΊO���v�Ǝv�������ł����A���݂ł͍��Ƃł͂Ȃ��āA�C�O�c�̂Ȃǂƍ��ی𗬂̌_���ʂɂȂ��Ă��܂��B

�����́A���ۘA�����ł������A�C�M���X�鍑�i�R�����E�G���X�j�͍��A�Ɏ���2�Ԗڂɑ傫�ȍ��ۑg�D�ł������A�s�퍑���{�͐폟���ɕ��\�����͏o���Ȃ����������Ǝv���܂��B

���C�M���X�����Ă��܂����A���B�N�g���A�������C���h�鍑�̏���ɂȂ��āA�C���h������z��Ƃ��āu�₵�ׂāv�����ɕn���������̂����_�������B�A���n�o�c���z��ƍ݂ʼn҂��ł��̋��ŎY�Ɗv�����N�������̂ł����B�����ł͂Ȃ����A�u��p�鍑�v�ƌ���ꂽ����́A�n�����A���n���o�ϓI�ɂ��x�������������B

�� 2�x�̐��E���ŃA�����J�ɋ��z�̎؋�������ȂǁA�n�R�ɂȂ�A�R�����E�G���X�ł́A�u�������͊F���R�ŕ����v�ƕ\�ʂ͔��������A���͂��キ�Ȃ����C�M���X�́A�{���ł́u�x����������Ȃ��A�����Ő����Ă����Ȃ����v�ƌ����ē˂������Ă���̂ł��B

���C�M���X��EU�̑O��EC�ɉ����������ɁA�I�[�X�g�����A��j���[�����h�́A�{�C�Ŏ��͂Ő����Ă������߂ɓ��{�Ƃ̌𗬂��n�߂��̂ł����B���ꂪ�A���݂Ɍq�����Ă���Ǝv���܂��B

���W�����\���̃��[�h��EU���痣�E�������A�B����Ă����ۑ肪�I�悵�đޔC�A�����́u������x����Ă���v�Ƃ��������A�Z�p���o�ϗ͂̒Ⴂ�܂܂ŁA�̂����߂��C���h�l���ɂȂ�A�p�L�X�^���n�̃����h���s���ƈꏏ�ɁA���ẴC���h�鍑����������̂��H

���C�M���X����ڂ��b�����Ȃ��ł��B

�|�{�@�C��

�|�{�l�@�A���{���A���F���_���̕�n�A�ʐ^����ł̐����A�ǂ����L��B�ʐ^�Ŏv���o���܂������A�A���{���͕�������́A���F���_���͏\���˂̕�W�̍s��ۂɎc���Ă��܂��B�J�g���b�N�ƃv���e�X�^���g�ŁA�W�c��n���l�����Ⴂ�܂��ˁB���낢��L��B

���鐳�

���������A�[�e�B�X�g�̋ߋ���

�u�c�����O�A�[�g�̂ڂ�����W�v

�@�@�u���̂��̃P�n�C�@�Ƃ킿���ƃV�i�C���c�S�̕���v

�@�@�@�@�u���ʓW�A���X�@�ւ�Ă����ւ�Ă����Ȑ��E�v

���鐳ꟁi30��j�@2022.09.05

�M�ҋ߉e |

|---|

�F�l��

�@�y���Z�������̔��p�E���|�ȂǃA�[�e�B�X�g�̊������A�܂ɐG��Ă��m�点���Ă��܂������A���̍ŏI��ł��B�c�����O����i34�j�ƁA���R�G����i42�j�֘A�̓W����A���L�̒ʂ�J�Ò��ł��B����l�Ƃ��w�M�R�̘[�x�ɓo�ꂢ�������Ă���A���ꂼ��̕���œ��{���\����l���Ƃ��Ċ������ł��B

�c�����O�A�[�g�̂ڂ�����W |

|---|

�@�u���̂��̃P�n�C�@�Ƃ킿���ƃV�i�C���c�S�̕���v�@�����c�����O�@�G�{�Ɩ̎��̔��p�فi�V�����\�����s�j2022�N11��13���܂Ł@��025�752�0066�@�z��ȗL�A�[�g�@�g���G���i�[���u��n�̌|�p�Ձv�̎Q����i�B�c�����O�̍\���ŁA�S�̍�i�ɂ�鐅�������ւ̃I�}�[�W���B

�@�u���ʓW�A���X�@�ւ�Ă����ւ�Ă����Ȑ��E�v�|��ďC�E���R�G�@�X�A�[�c�Z���^�[�M�������[�i�����E�Z�{�j2022�N10��10���܂Ł@��050�5541�8600�@�A���X�̐��E�ɐ��ʂ��鍂�R�G���|��ďC�������D��S��������唎����B

�@�����́A�������A�[�e�B�X�g�̊���Ԃ��܂ɐG��ďЉ�Ă��܂����B�����m������̔��M�ł������A�u����ȑf���炵���������������Ƃ́v�Ƃ��A�u�������ł��̍�҂̃i�}�̍�i�ɐG��邱�Ƃ��ł����v�A�Ƃ��������z�����������܂����B�������A�̒��ɖ�������A�I�������Ă��������܂��B�ł���A���z�v���X�N���u���M�R��i������j�ŁA�ǂȂ��������Ȃ�̔��M�҂������邱�Ƃ����҂��܂��B

�@ �c�����O�W

���b�����������Ă��܂��B

�y�c�����i36��j�@2022.09.13

�M�ҋ߉e |

|---|

���邳��

�@�@���т��сA���m�点�����肪�Ƃ��������܂��B

�@�@����́A�������A�����A�c�����O����̓�̓W����ɍs���Ă��܂����B

�@�@�F�l�̂������ōs���܂������A�匳�́A���邳���KPC��HP�ł̈ē���w�M�R�̘[�x�̂������ł��B

�@�܂��A�u�c�����O�A�[�g�̂ڂ�����W�v�͊��J�s���p�فi4��23���`6��12���J�Áj�ɍs���܂����B

�@�F�lA����i�c�����O���w�M�R�̘[�x�̂��Ƃ��悭�m���Ă���j����A�u�����A�m���Ă�Ǝv�����ǁv�ƑO�u�������āA�T���̉��{�ɒm�点�����܂����B�m��܂���ł����B���̒���ɁA���܂��܁A���̔��p�ق̋߂��ŊJ����Ă���ʂ̓W����ɗU���Ă��ꂽ�m�lB����ɘb������A������s�����ƕ֏悳���Ă���܂����B���J�s�͉䂪�L�c�s�̋ߗׂł��̂ŁA���܂Ŏ��Ɨp�ԂȂ�30�����炸�ōs���܂��B�ł��A�^�]�Ƌ��Ԕ[�̐g�ɂ͑�ςȏ��ł��B

�@���ɓ����ċ����܂����B���邳��̂��ē��Ɂ��c�����O�̑S�e�ɔ��遄�Ƃ���悤�ɁA�|�p�Ɨ�}���łƂ�������̂ł����B270�_�]��̍�i���A�A�[�`�X�g�Ƃ��ẴX�^�[�g����ׂ�������ǂ��āA���J�Ȑ����������ēW������Ă��܂����B�G�{����͂��������m��Ȃ��\���̐��X�A���ʂł��B�������ӏ܂�������������ǁA�c�O�Ȃ���U��ꂽ�g�A�����͌����܂���B�ޏ��Ƃ́A�c�����O�̂��Ƃ͘b�������Ƃ͂���܂���ł������A�܂�ł��Ȃ������悤�ł��B��i���X�}�z�ɂ�������L�^���Ă��܂������A�o���ł͊G�{�������܂����B

�@���̔����قł́A�c�����O�̍�i���������Ă��邱�Ƃ���ۂɎc��܂����B�Ƃ��낪�A���邳�Y�t���Ă����������`���V�̍Ō�ɁA����拦�́F���J�s���p�ف@�\���̂����Ɖ��Ɂ[�Ƃׂ����@1988�N�@���J�s���p�ّ��@�����炽�낤�@1967�N�@���J�s���p�ي�����Əo�Ă��܂��B���̔��p�قɂ��������A�e�ߊ����킫�܂����B

�@�����o���������Ƃ�m����C����i�w�M�R�̘[�x��݂����甃�����B�c�����O�̃t�@���ɂȂ����B�e���r�ԑg�u���j���p�فv�̎��Ȃǂ������ɒm�点�Ă����B�ł��A�������邳�����B�j�́A�����ɁA�F�l�Əo�����܂����B

�@

�u�����c�����O�@�G�{�Ɩ̎��̔��p�فv�̓����� |

|---|

�@���āA�����B���p�ق͖Ɉ͂܂ꂽ�R�̒���z�����Ă��܂����B�Ƃ��낪�A���邭�L�����Ă��܂��B���̕ӂ�͉͊ݒi�u�̍L����ƒi�������{�ő�K�̗͂Y��Ȏ��R�̒��ɂ���Ƃ������Ƃ����߂Ēm��܂����B�����ł͖�����ʂ��܂����B�u�ܐl�v�͓W���ɏW�����ދ������ł͂Ȃ������̂ŁA�ق��Ƃ��܂����B

�@�A���A��s�ɑ��������[���ł��B�u�Ó쒬�ׂ̗ɂ���A�^�]�肳��ɑ傫�Ȗ��f�������Ȃ��������Ƃ��܂��A�ق��Ƃ��܂����B�����āA�w�Z�����������Ă��鑧�Â����������A�������A�ق��Ƃ��܂����B�悭����A���͂����͍͐̂Z�ɂł����Ƃ����l�ς�肵���Đ����p�̌`�ł͂���܂���ł����B���̒n��i���j�̕��X�Ɠc�����O����̐S�̊����A�D�����A�L�����������܂����B���n�ɍs�������A���ӁA���ӁI�v

�@�q�ǂ��B���g�����y�킪��i�̒��ł��̂܂܂ɁB�Z�̂̊z��Z�O���̍��̎��Ȃǂ��c����Ă��܂��B����̎��R����W�߂��̎��Ȃǂ���i�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�����ł��A�����Ǝ��Ԃ��~�����Ǝv���܂����������͌����܂���BD����́A�u�^����̎R�r�����ɂ��s�����������̂Ɏ��Ԃ�����Ȃ������v�Ǝc�O�����Ă��܂����B�ޏ��́A���̌�A���J�s���p�قɏo�����A�ƂĂ����������ƃ��[�������܂����B

�@

�@�u���b�����������܂����v�Ɖߋ��`�ɂ͂��܂���B�̒��ƃX�P�W���[���̌��Ԃ�����Ԃł�����A�������̂Ȃ����ł܂��A���Ђ��肢�����܂��B

�]��

���s���N�i�R�O�j�����̂��m�点

���鐳ꟁi30��j�@2022.09.30

|

|---|

�@�V�����o�g�œ����̕��s���N�����̒m�点���A���̂قNjP�v�l����͂��܂����B�u1��29���ɐS�s�S�ʼni���v�Ƃ̂��Ƃł��B

�@���N�́A�y����������ɐV�����E�������Ŋ���A�Љ�ɏo�Ă���͂����ɑ��ɏZ�݁A�������猤����В��Ƃ��ē��Ђ������A�A�����J�i�o�Ȃǂɑ傫�Ȍ��т������܂����B

�@��l�����D�݁A���ތ�͂����ς�l�����\�����������A�V�R�L�O��������y����ł��܂����B

�@�ʐ^�͍�1����̐V�����B�������s���A���̉E�E�X���r���i31��j�A�O���ؑ�u�i30��j�A�����v�i32��j�A���A���R���v�i30��j�B

�@ �쒬�a�Îʐ^�W�̂��ē�

�V�x���A���e��1992

�쒬�a�Ái�ʐ^�Ɓj�@2022.10.08

OM SYSTEM GALLERY 2022.10.13�`10.24 |

|---|

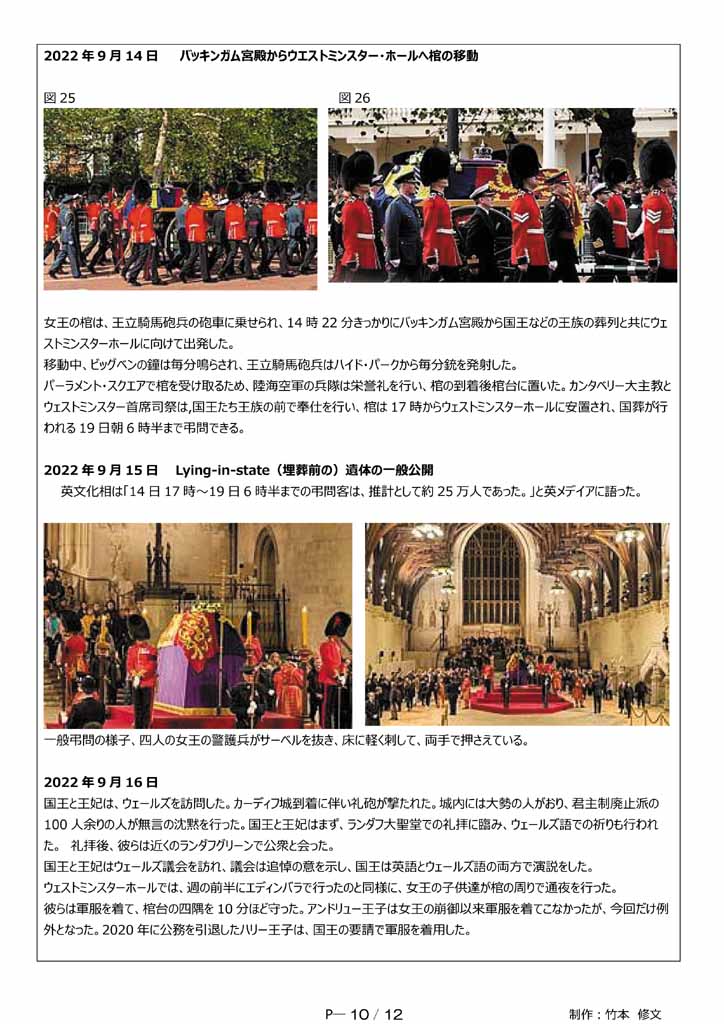

�@�����̎ʐ^�́A�\�r�G�g�A�M�̏���(1991�N12��26Ll)�������Ȃ�1992�N3���ɋɓ��V�x���A�E�n�o���t�X�N�ߍx�ɂ���2�ӏ��̎��e��(��:1E�J�����e��)�ȕ���Ƃ��ĎB�e���ꂽ���̂ł���B

�@����܂�"�S�̃J�[�e��"�Ɏd���A���i�ɊǗ�����Ă����̐��̕���ɂ���Ă����铝�����ɂ݁A���Ƃ̓����A��������Il�̂��ƂɎN���ꂽ��L�̋@��ł������B

�@���J�̒n�V�x���A�́A�鐭���V�A�̎��ォ��ƍߎ҂�푈�ߗ��Ȃǂɋ����J�����ۂ��}���̒n�ł��������A,�\�r�G�g�̎���A���l���g��������e���Y�Ƃ��A���ƌ��݂Ɍ������Ƃ̂ł��Ȃ���ߋƂƂ��Ĉʒu�Â����Ă����B��2������ɑ�����H�{���▯��l���}������A�ߍ��ȘJ����������ꂽ�ꂢ�L��������B

�@�y���X�g���C�J���Z�����������\�r�G�g�A�M�̖����A�����Ƃ͂قۂ��Ȃ��Ȃ��Ă������A���т����������̌Y���Ƃ����e���A�J���͂Ƃ��Ďg��������e���Y�Ƃ͐₦�邱�ƂȂ��ғ����Ă����B�����ł́A���������������炷��������E��������҂ł������Y�҂����́A�d�ꂵ�����A�W�X�Ɖ߂��䂭������_�Ԍ��邱�Ƃ��ł���,,

�@���̂��ѐ��E�́A���V�A�ɂ��E�N���C�i�N�U�Ƃ������S�Ȍ�����˂�����ꂽ�B�E�N���C�i����A�ꋎ��ꂽ�l�X�̈�ꕔ�͋ɓ��V�x���A�ɂ܂ŋ����ڑ������A�Ƃ����Ă���B���ꂪ�����ł���Ȃ�A����30�N�O�Ɋ_�Ԍ������i�ɁA�V���ȗv�f����R������邱�ƂɂȂ�̂��낤���B

|

|---|

�쒬�a�Í�i������\��s�v�E�Q������