このページは皆様の投稿でなりたっています。左下のメイルボックスから記事(TXTファイル)と写真(JPEG、PDF、GIFファイル)をお寄せ下さい。容量、写真枚数(多い方が良い)に制限はありません。月に一度は編集して最新のものから順に掲載します。

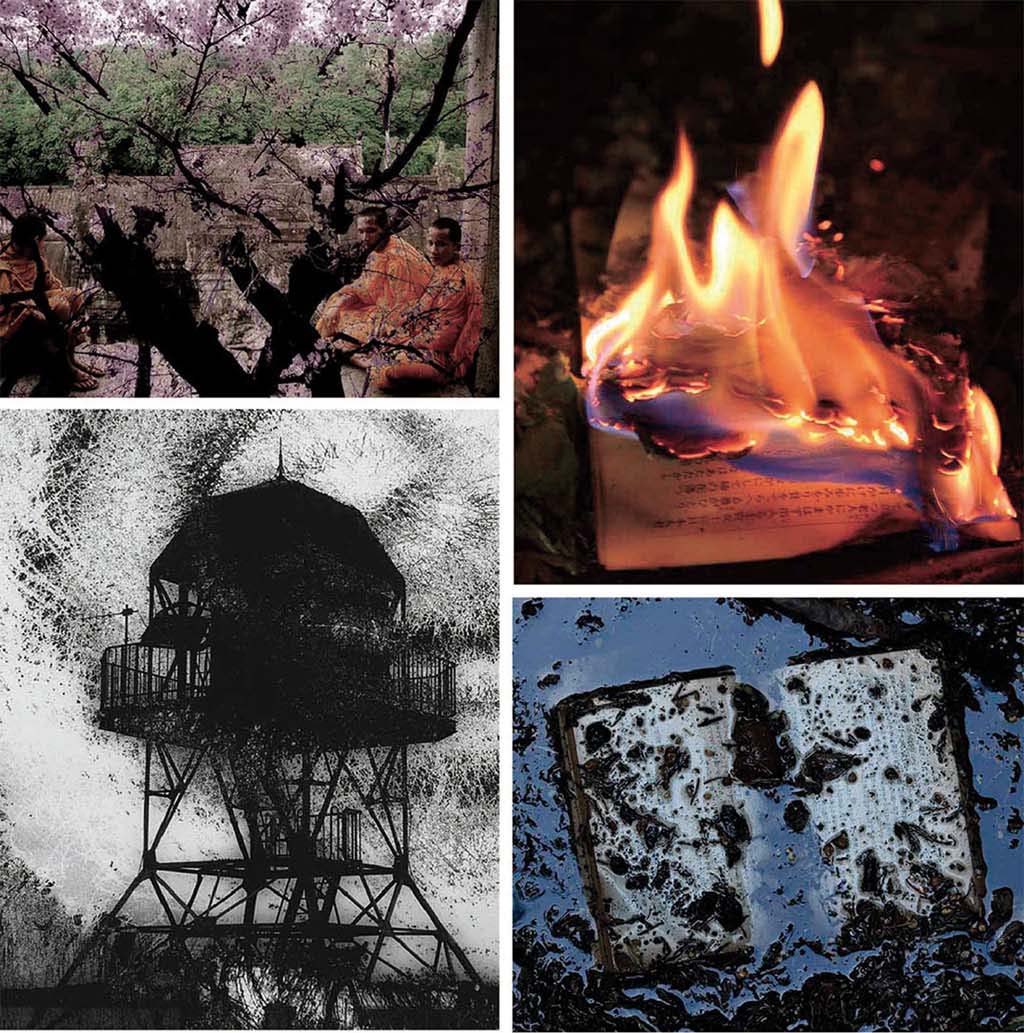

会員であるなしを問いませんので、多くの皆様のご投稿をお待ちしています。

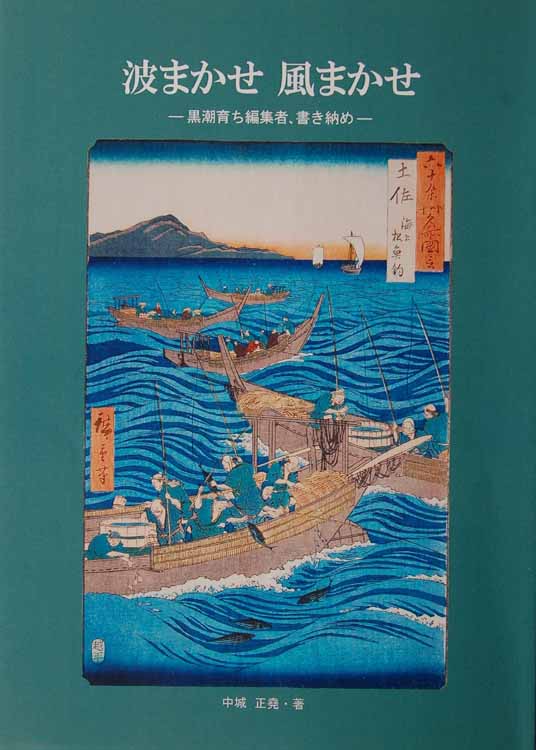

| 2026.01.24 | 中城正堯(30回) | 自分史『波まかせ風まかせ』を刊行 |

| 2025.12.15 | 中城正堯(30回) | 駿馬にかけた入魂の筆力に感服 |

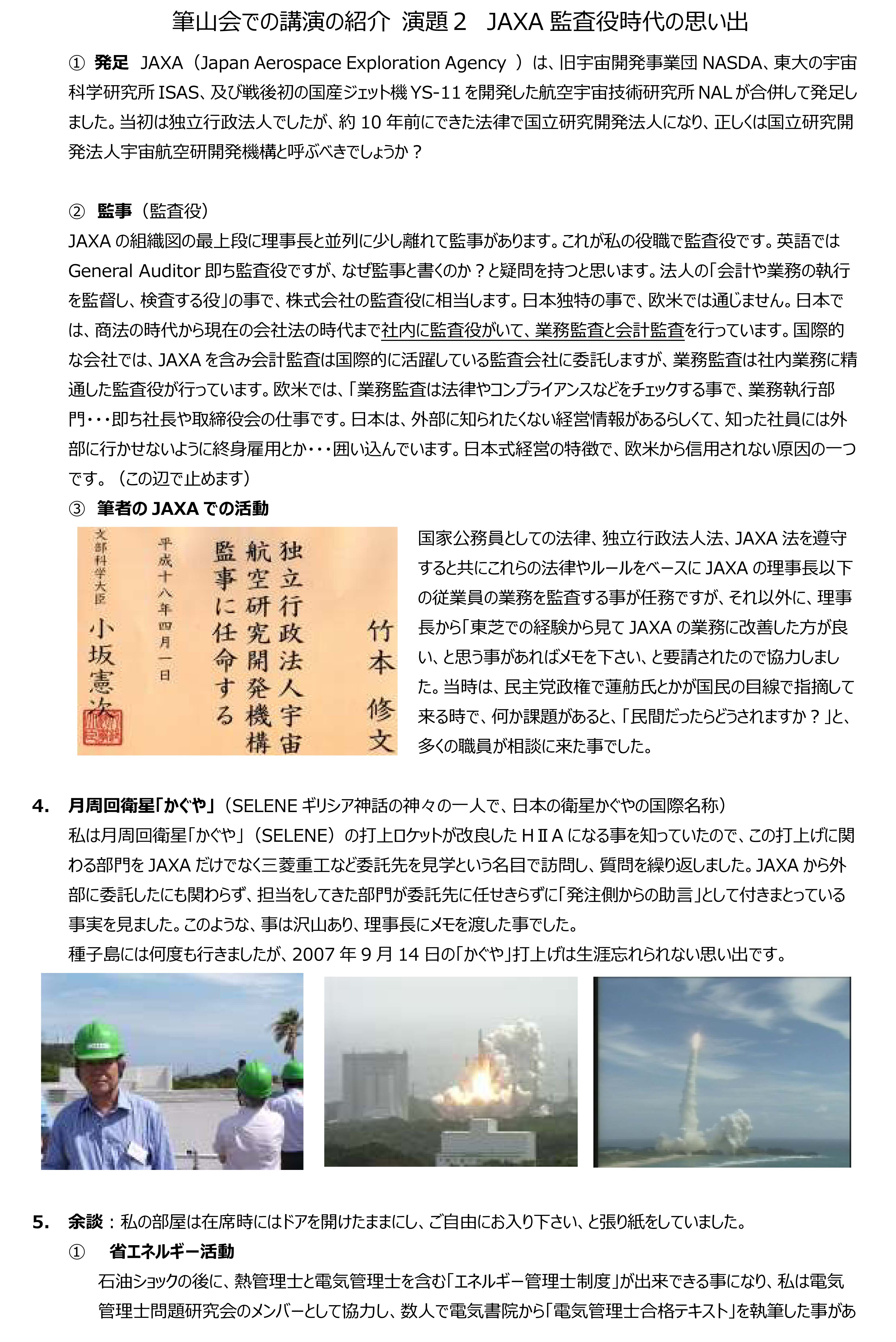

| 2025.12.03 | 冨田八千代〈36回〉 | 幹事会、ありがとうございました。 |

| 2025.10.10 | 公文敏雄(35回) | ノーベル賞 またも京大 |

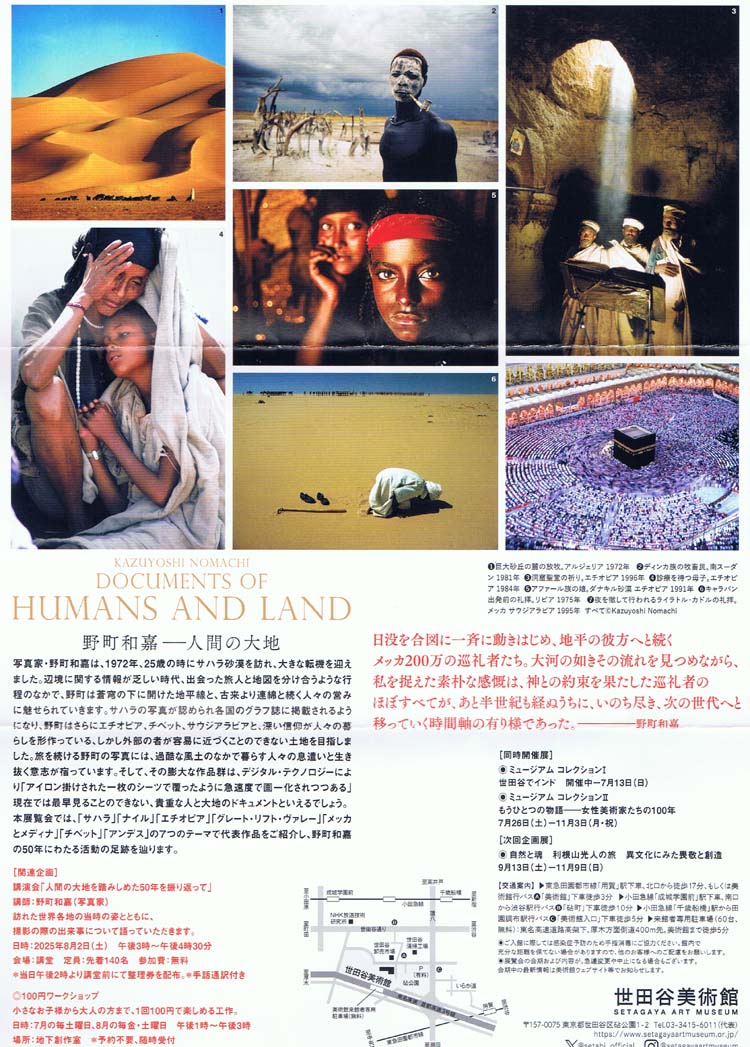

| 2025.07.27 | 中城正堯(30回) | 田島征三「こんとん」と、野町和嘉「人間の大地」 |

| 2025.06.24 | 野町和嘉 | 野町和嘉 「人間の大地」 |

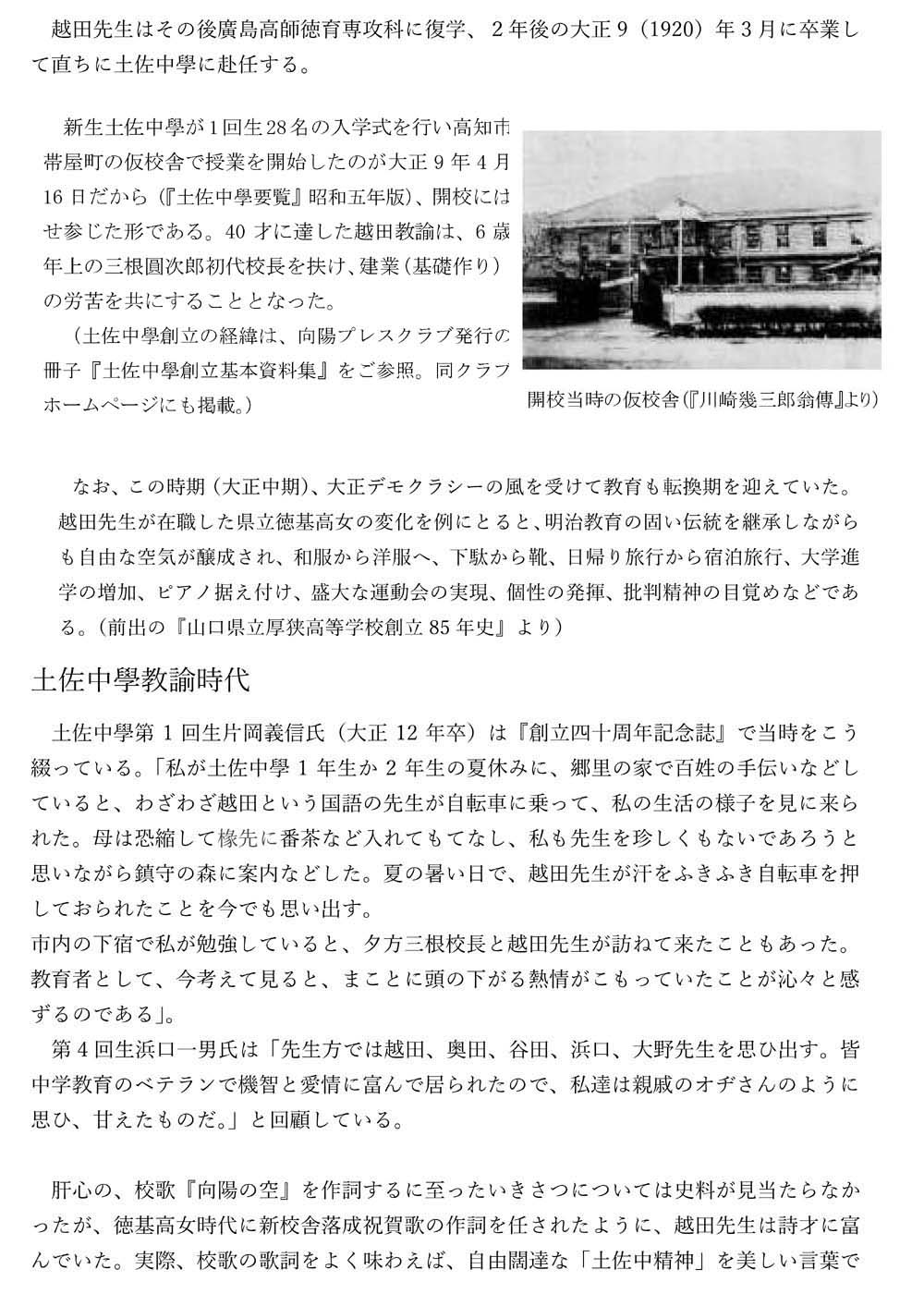

| 2025.06.08 | 公文敏雄(35回) | 越田三郎先生小伝 |

| 2024.06.09 | 中城正堯(30回) | 「越田三郎先生小伝」に感動 |

| 2025.06.06 | 榎並悦子 | 榎並悦子「越中八尾おわら風の盆」 |

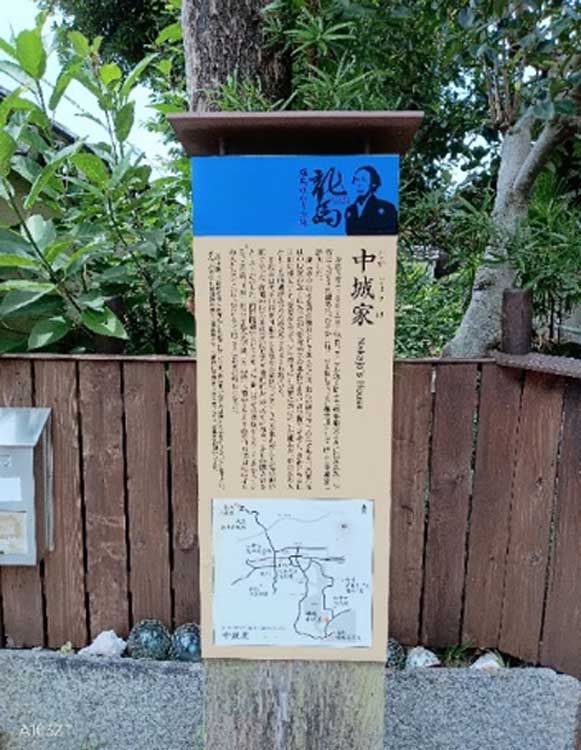

| 2025.05.30 | 冨田八千代〈36回〉 | 坂本龍馬潜伏の「中城家離れ」を守りたい |

| 2025.05.20 | 細木秀美(34回) | 私の近況と細木病院と高知県の将来 |

| 2025.05.16 | 水田幹久(48回) | 令和6年度報告・令和7年度計画 |

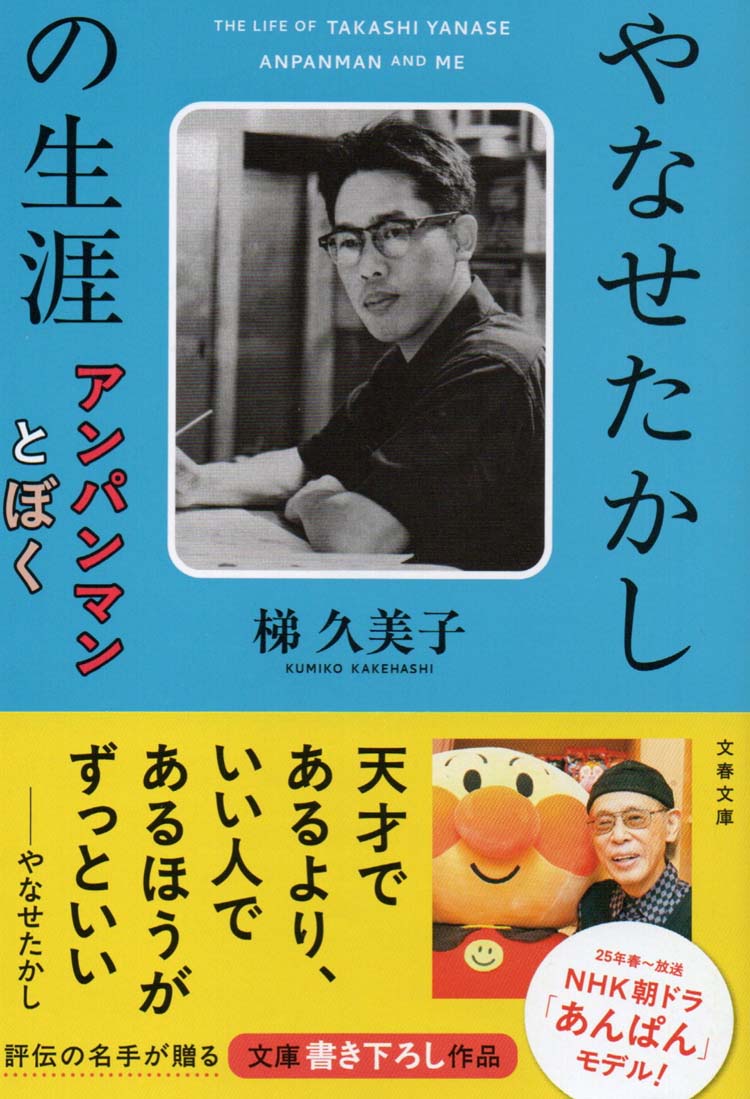

| 2024.04.25 | 中城正堯(30回) | 超人気ものに寄り添った二人の土佐人 |

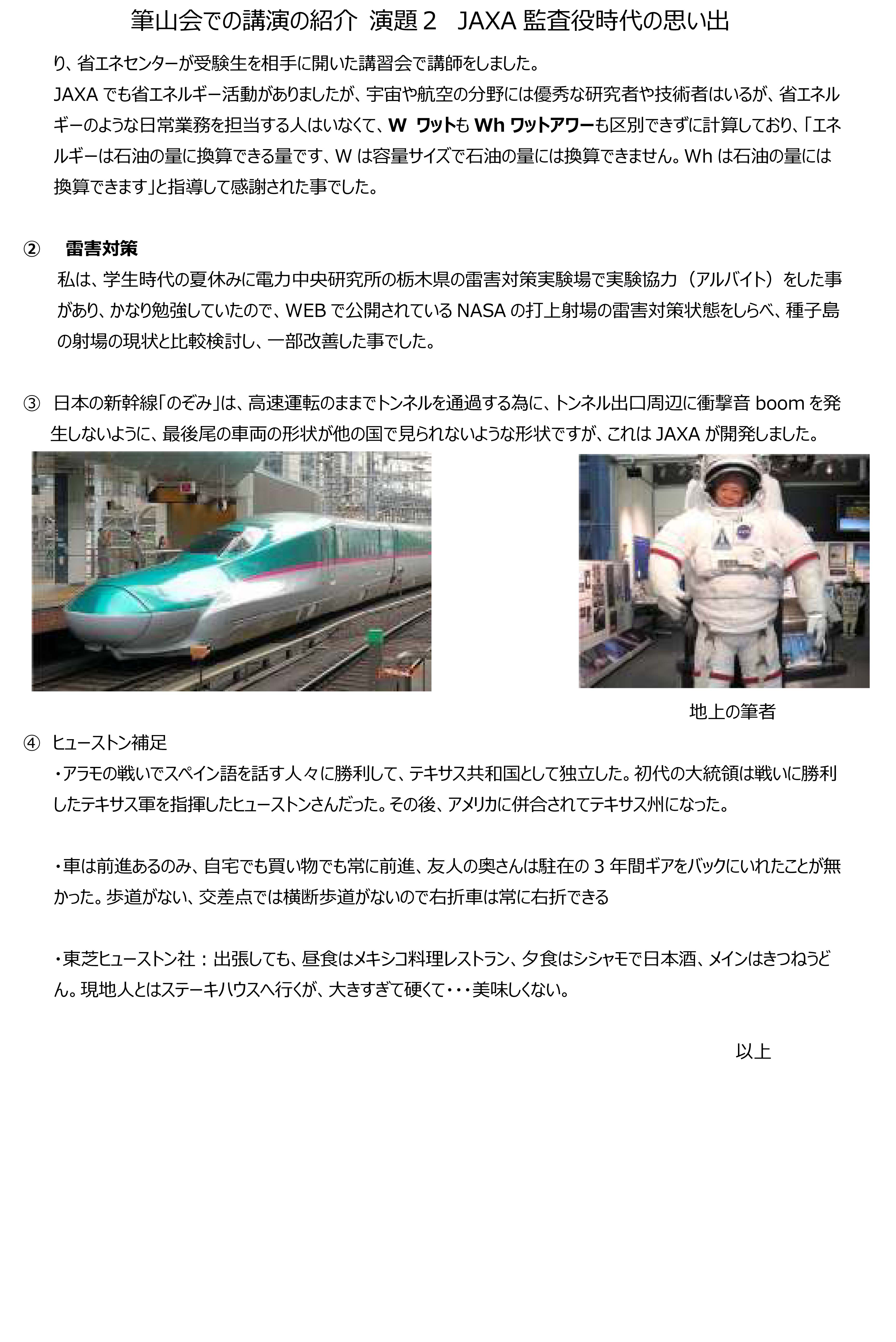

| 2025.04.16 | 竹本修文(37回) | JAXA監査役時代の思い出 |

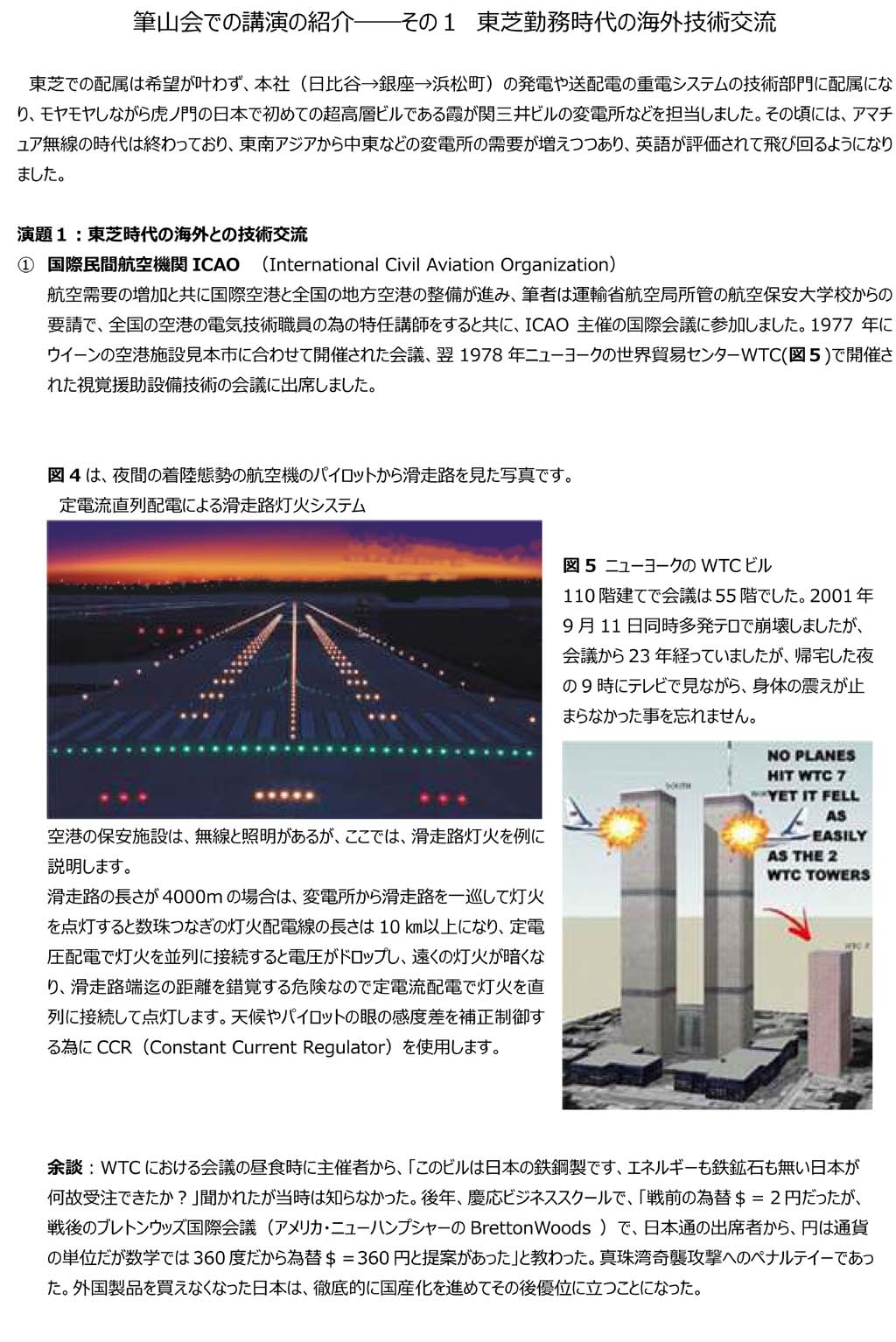

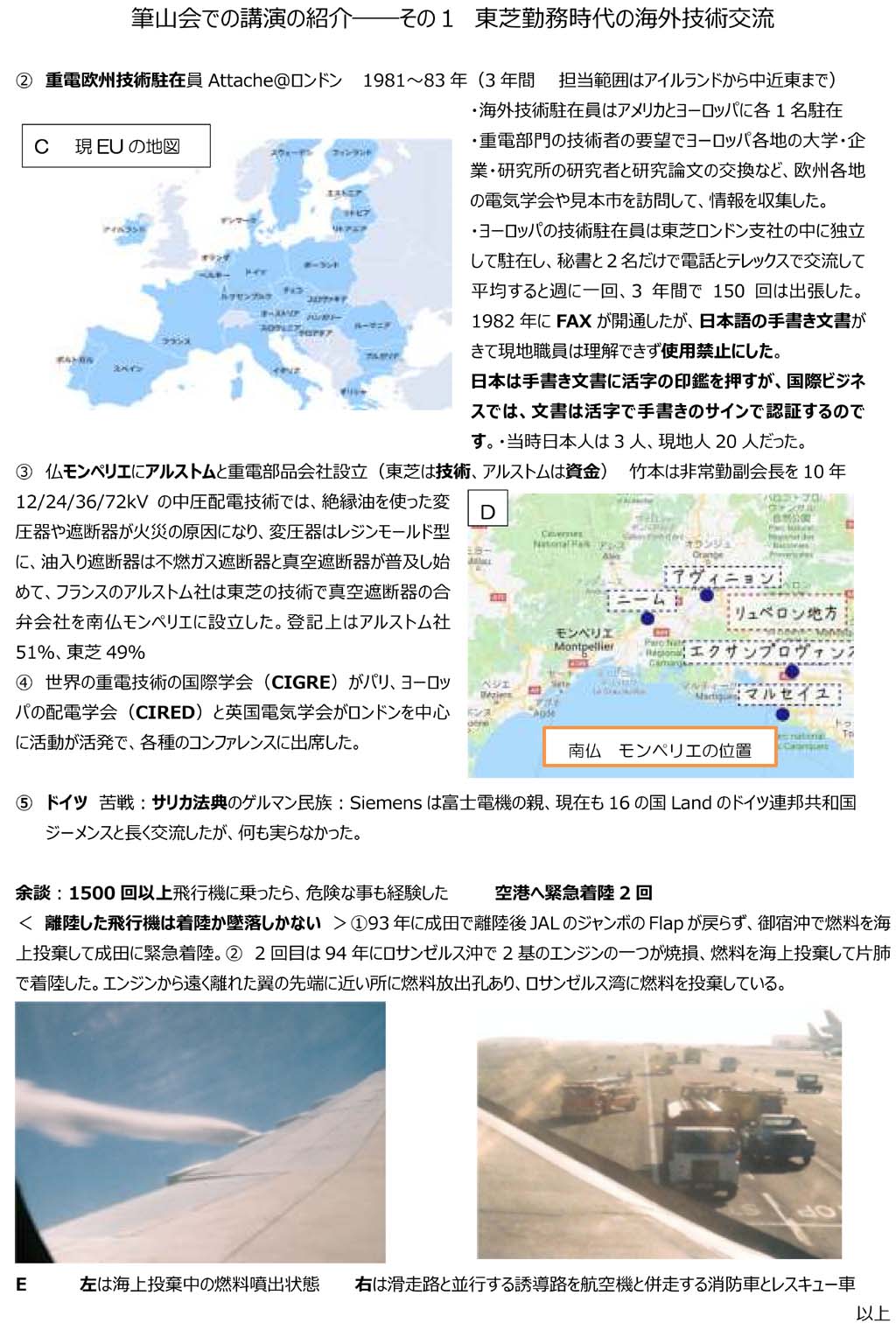

| 2025.04.08 | 竹本修文(37回) | 東芝勤務時代の海外技術交流 |

| 2025.03.10 | 水田幹久(48回) | 令和7年春 向陽プレスクラブ幹事会議事録 |

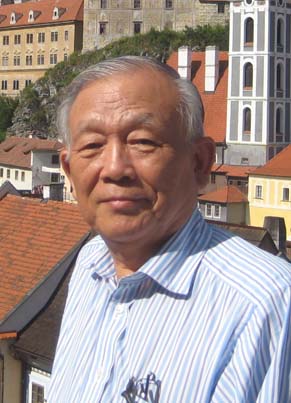

| 2025.01.25 | 第33回あっぷる写真展 『散歩』 | |

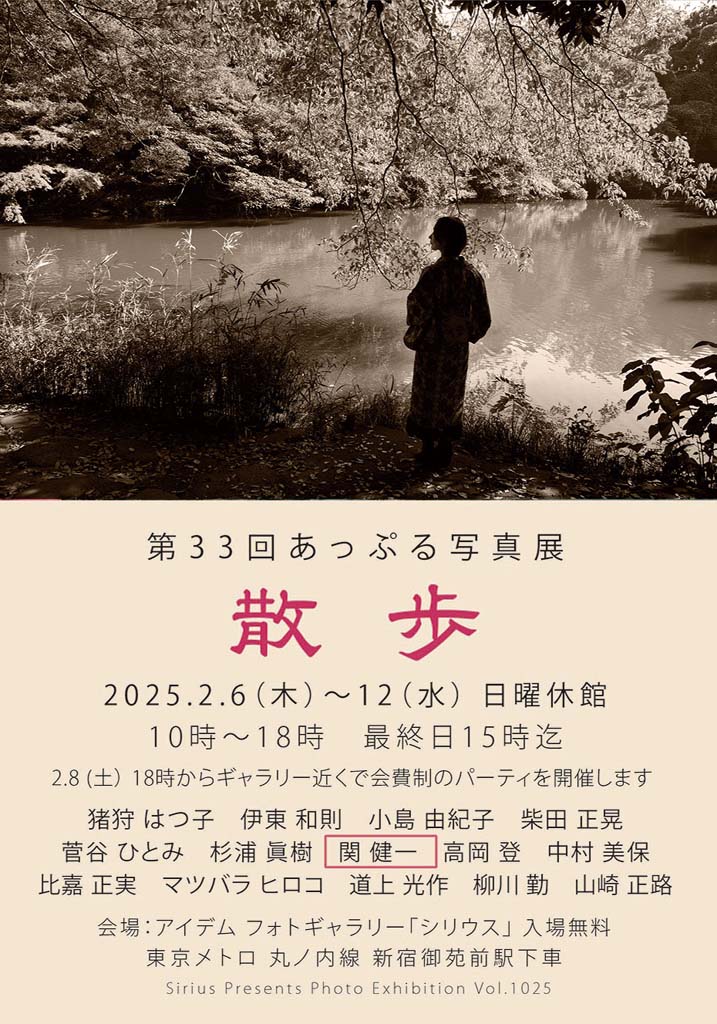

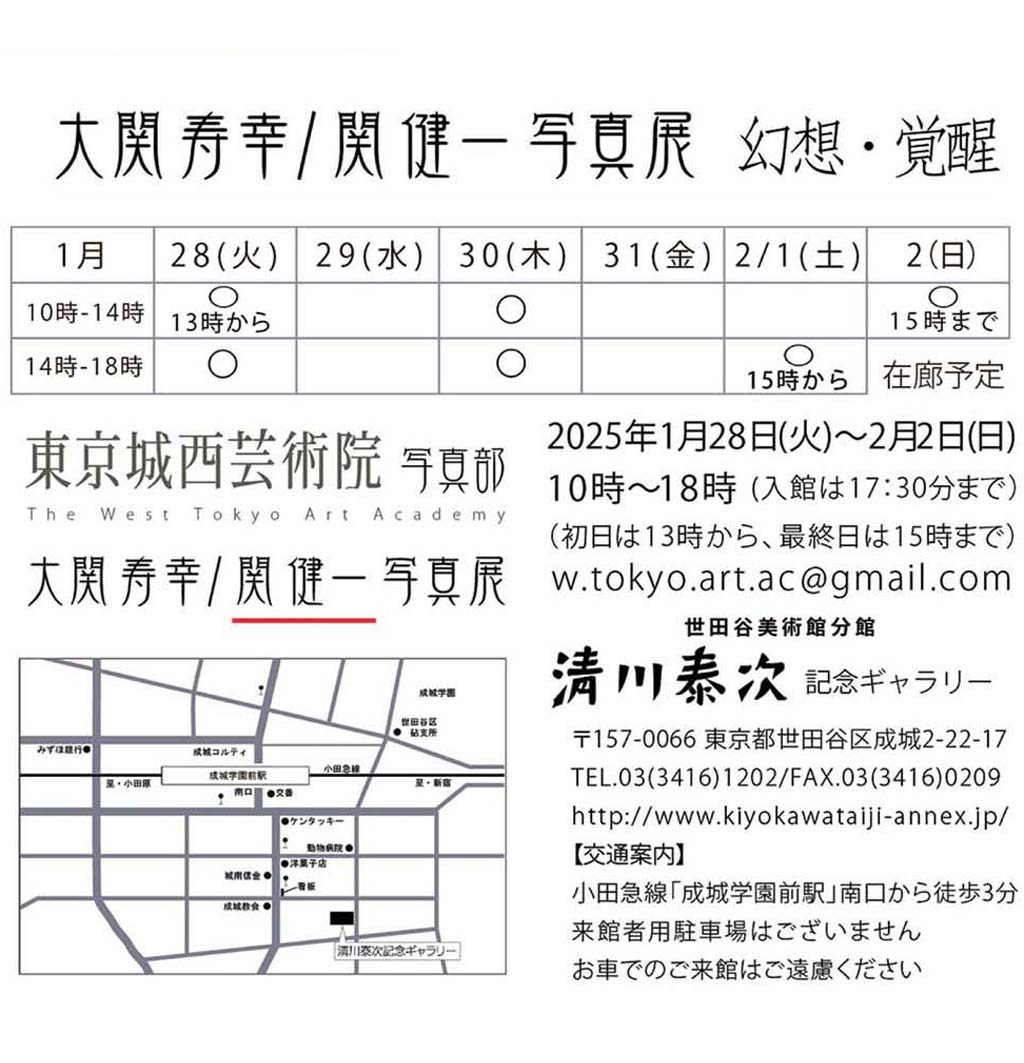

| 2025.01.25 | 大関寿幸/関健一 写真展 『幻想・覚醒』 | |

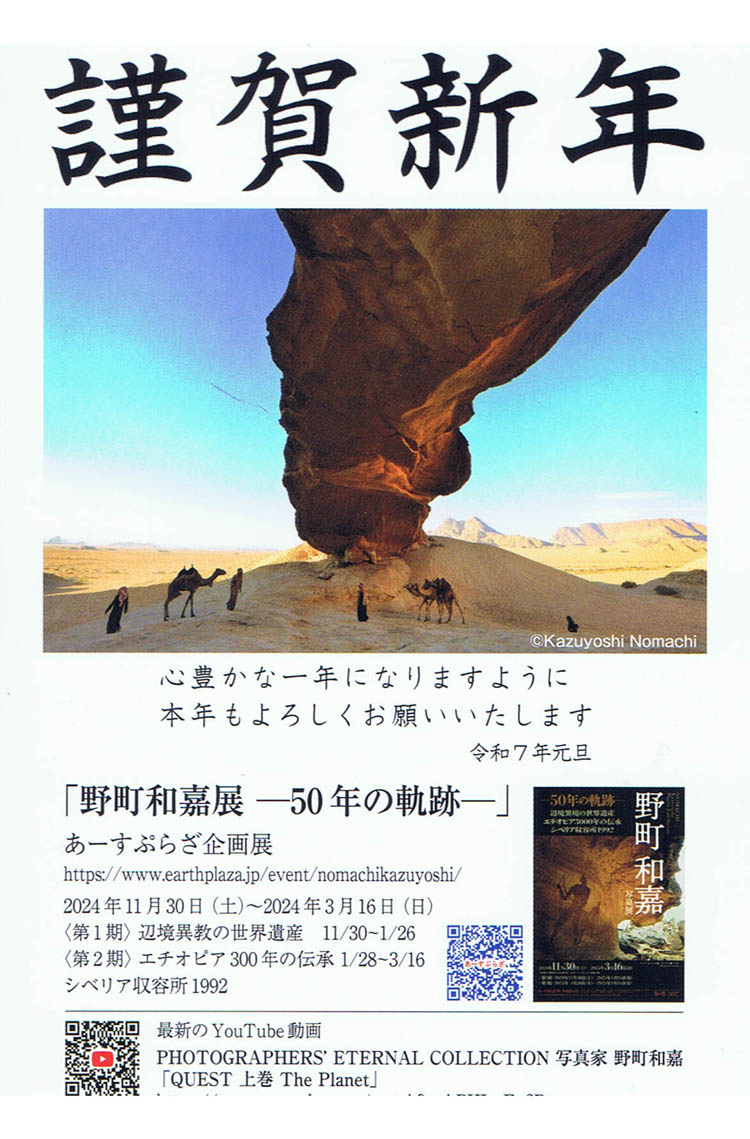

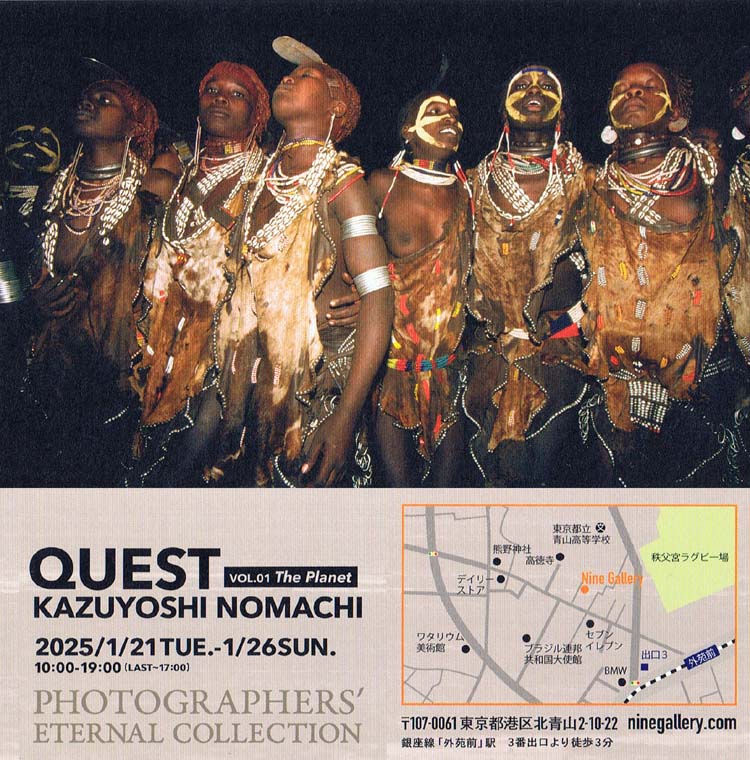

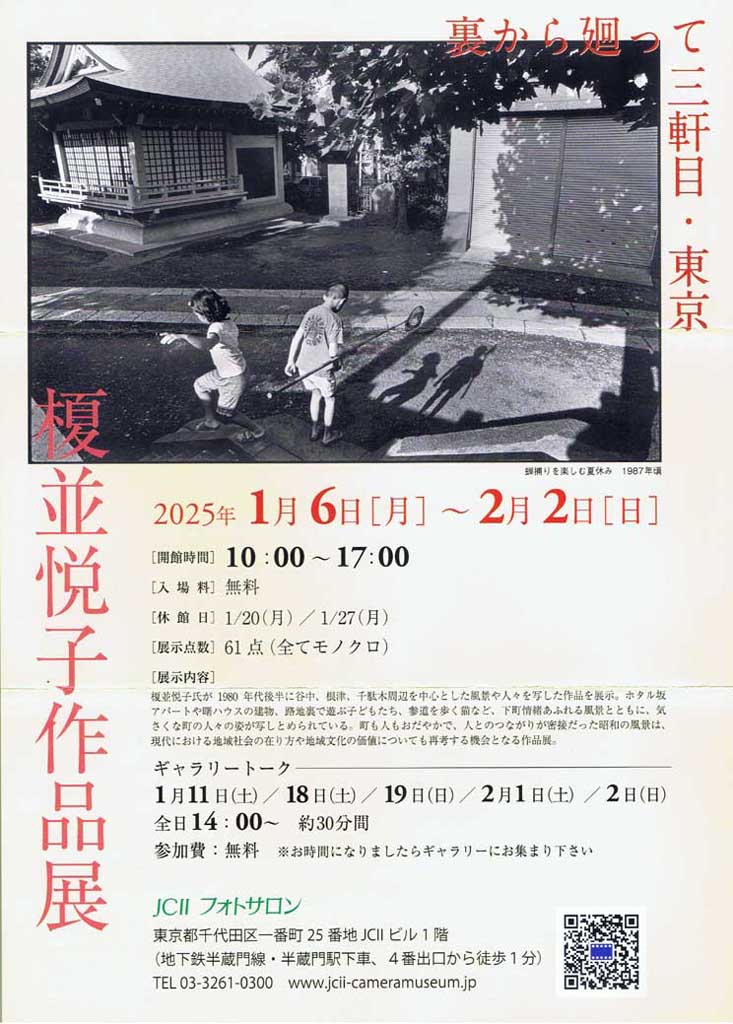

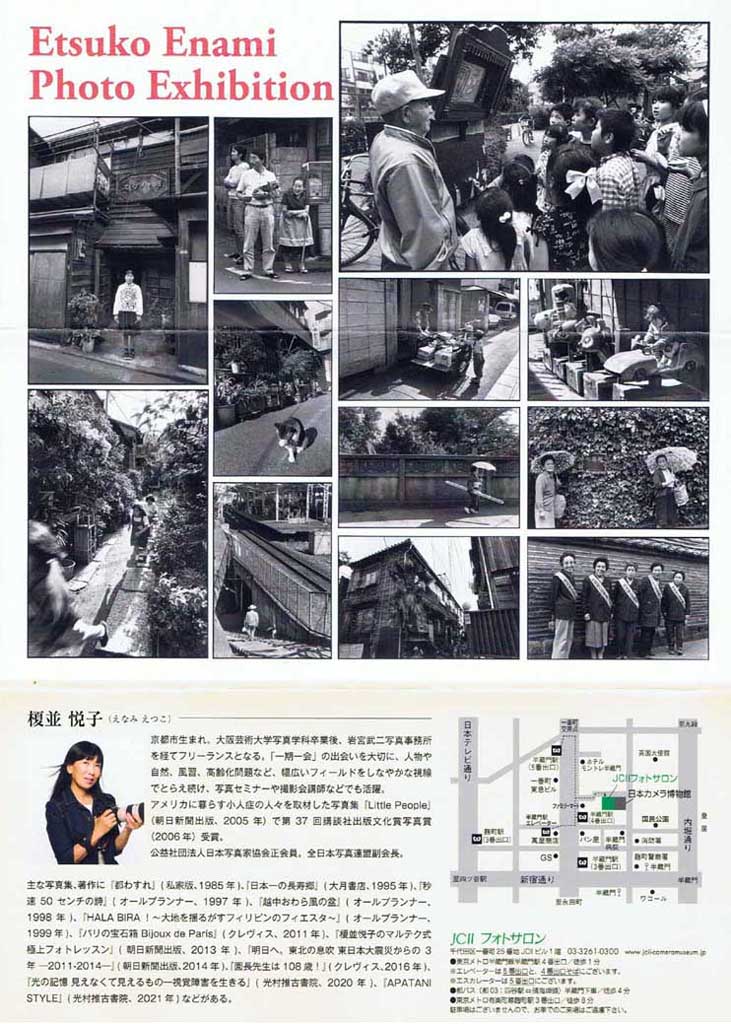

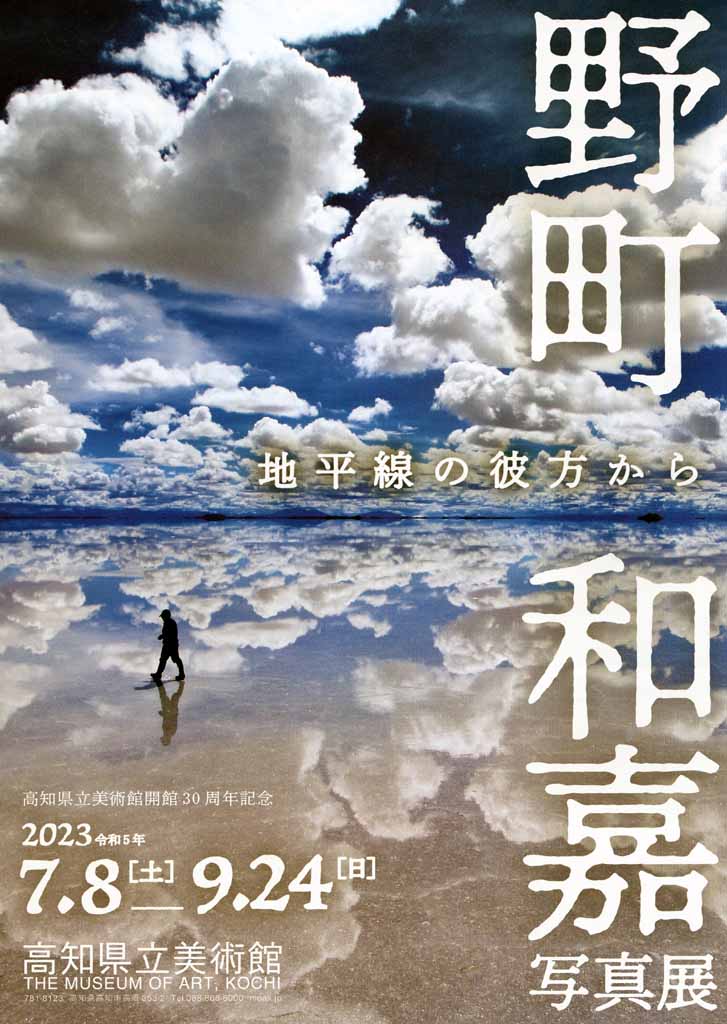

| 2025.01.04 | 『野町和嘉展』『QUEST』『榎並悦子作品展』 | |

| 2024.12.28 | 中城正堯(30回) | 野町写真館開設を |

| 2024.12.29 | 公文敏雄(35回) | 中城先輩の熱のこもった御説に大賛成です。 |

| 2024.12.30 | 竹本修文(37回) | 公文さまの御意見に賛同します。 |

| 2024.12.26 | 竹本修文(37回) | デコピン (犬) |

| 2024.11.12 | 水田幹久(48回) | 令和6年秋 向陽プレスクラブ幹事会議事録 |

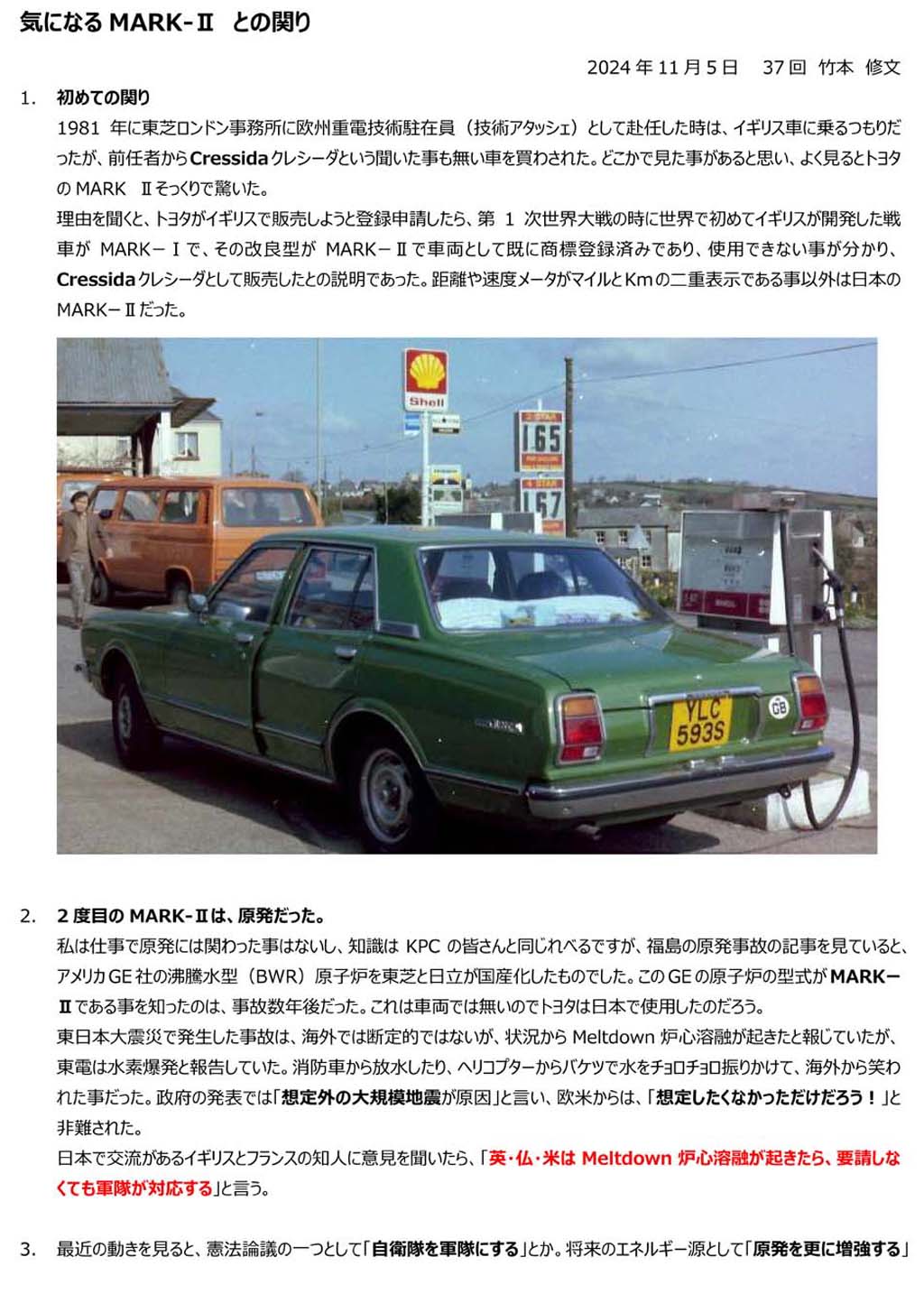

| 2024.11.05 | 竹本修文(37回) | MARK-Ⅱ |

| 2024.11.02 | 冨田八千代〈36回〉 | 昨夜はありがとうございました |

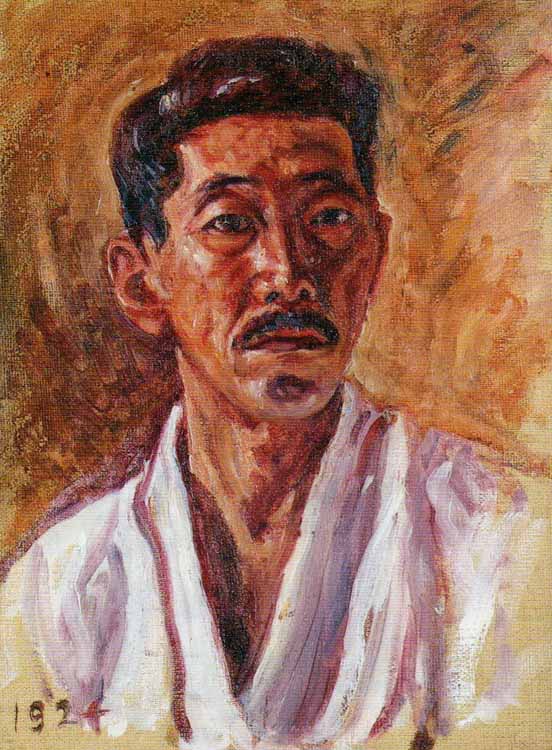

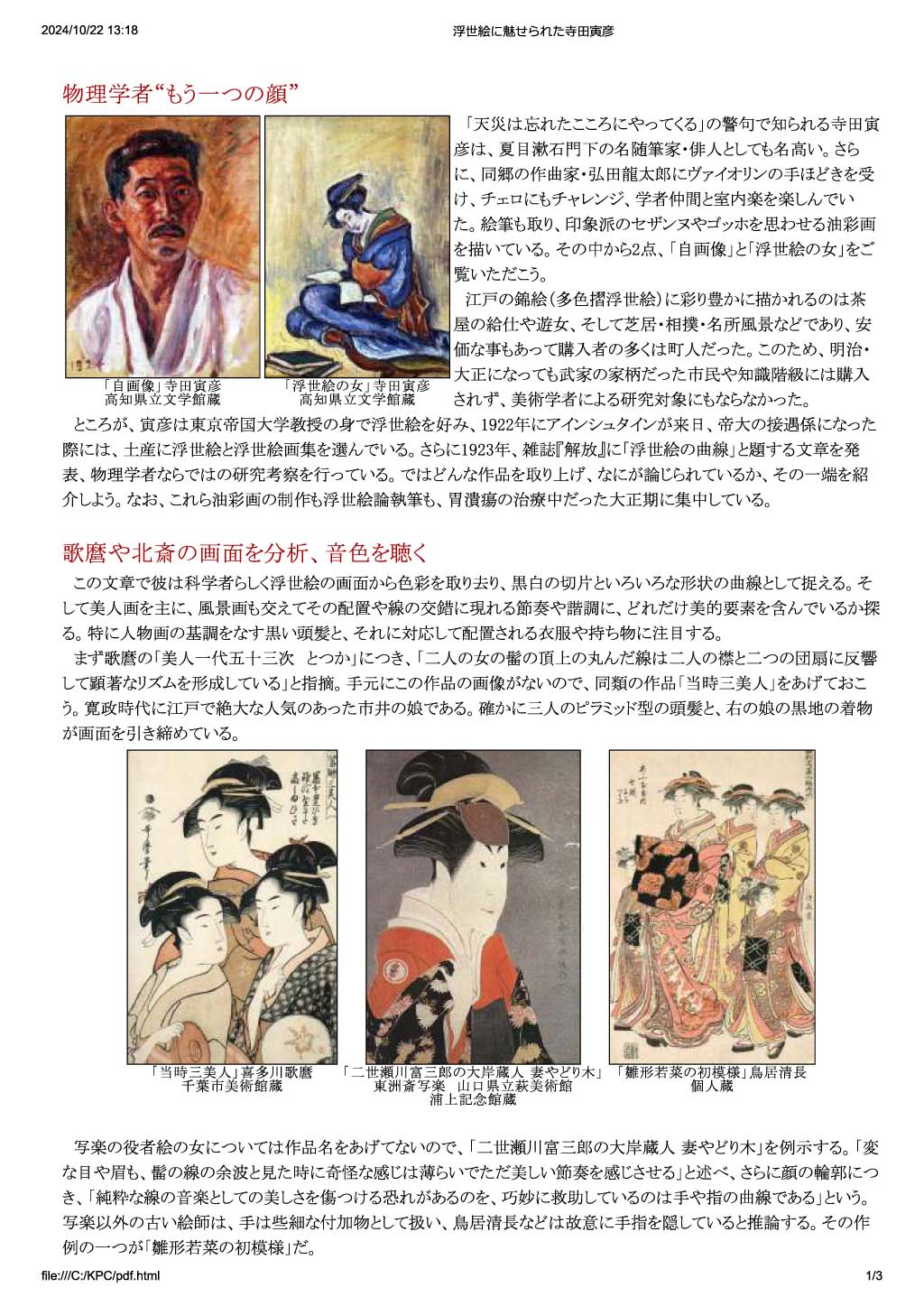

| 2024.10.20 | 中城正堯(30回) | 浮世絵に魅せられた寺田寅彦 |

| 中城正堯(30回) | 『浮世絵に魅せられた寺田寅彦』 への反響 | |

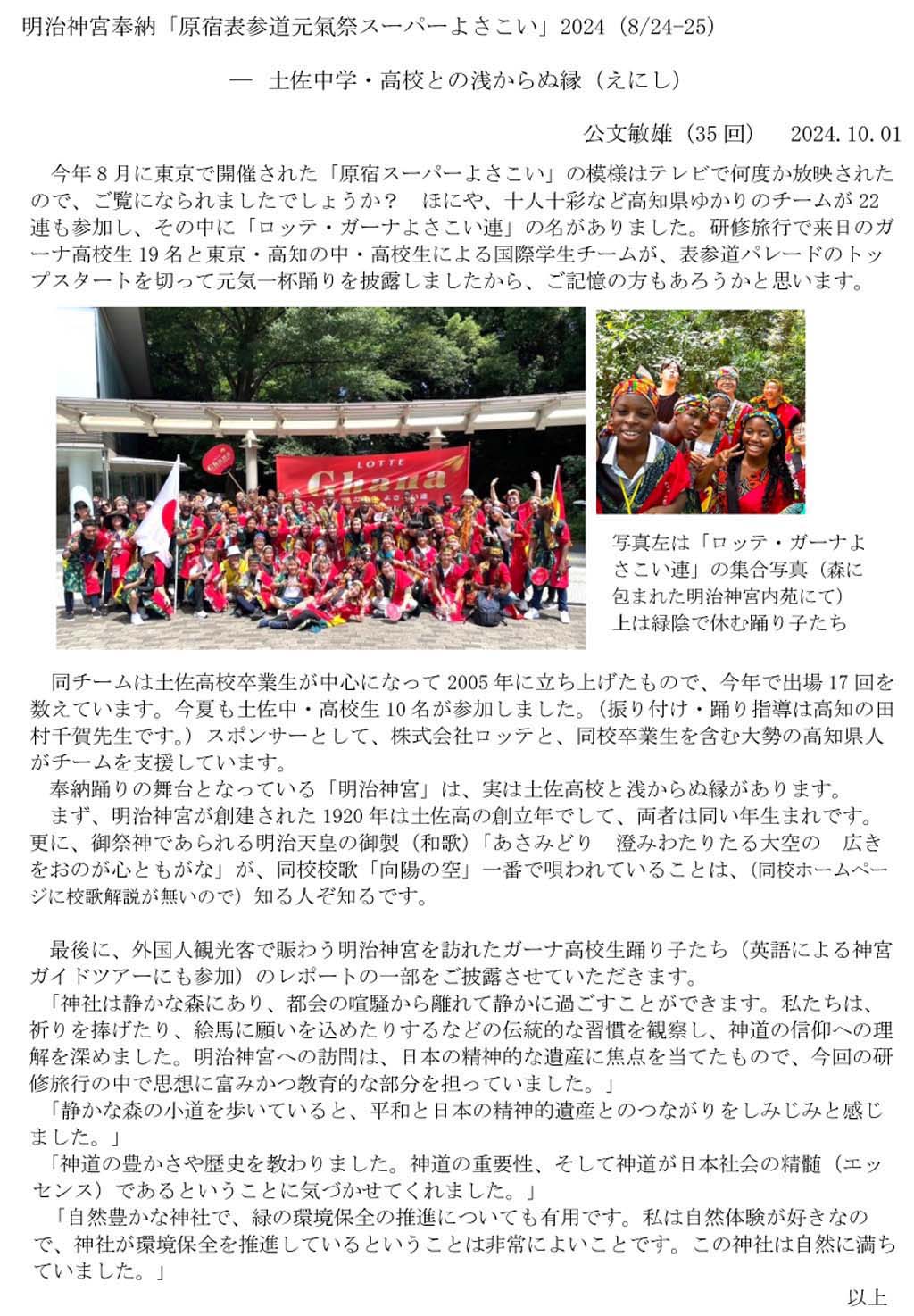

| 2024.10.01 | 公文敏雄(35回) | 土佐中学・高校との浅からぬ縁(えにし) |

| 2024.08.24 | 中城正堯(30回) | 余が郷里“ヤマモモ”あり |

| 2024.09.05 | 竹本修文(37回) | ……を読んで。 |

| 2024.05.28 | 中城正堯(30回) | 88歳でいまも帝王切開!? |

| 2024.04.30 | 中城正堯(30回) | 丹下門下の建築怪人・藤宗センセイ |

| 2024.04.23 | 水田幹久(48回) | 令和5年度報告・令和6年度計画 |

| 2024.04.10 | 公文敏雄(35回) | 校歌「向陽の空」の作詞者 越田三郎先生の人物像 |

| 2024.03.14 | 竹本修文(37回) | 新聞雑感 |

| 2024.03.04 | 中城正堯(30回) | 加賀野井教授はおもしろい!! |

| 2024.02.26 | 冨田八千代〈36回〉 | 筆山の麓の学び舎 みんなの筆山 |

| 2024.02.15 | 中城正堯(30回) | 旅と酒を愛した文人・大町桂月 |

| 2023.12.18 | 冨田八千代〈36回〉 | 大野令子〈36回生〉さんと新聞部 |

| 2023.09.17 | 冨田八千代〈36回〉 | 『中城家「離れ」調査報告書』を読んで猛反省 |

| 2023.08.10 | 冨田八千代(36回) | 「中城家離れ」は歴史をつなぐ貴重な建物 |

| 2023.07.10 | 冨田八千代(36回) | 土佐の料理、お酒と焼酎、お話で盛り上がった “おきゃく”(懇親会) |

| 2023.07.02 | 中城正堯(30回) | 激動の時代を生きた吉川記者 |

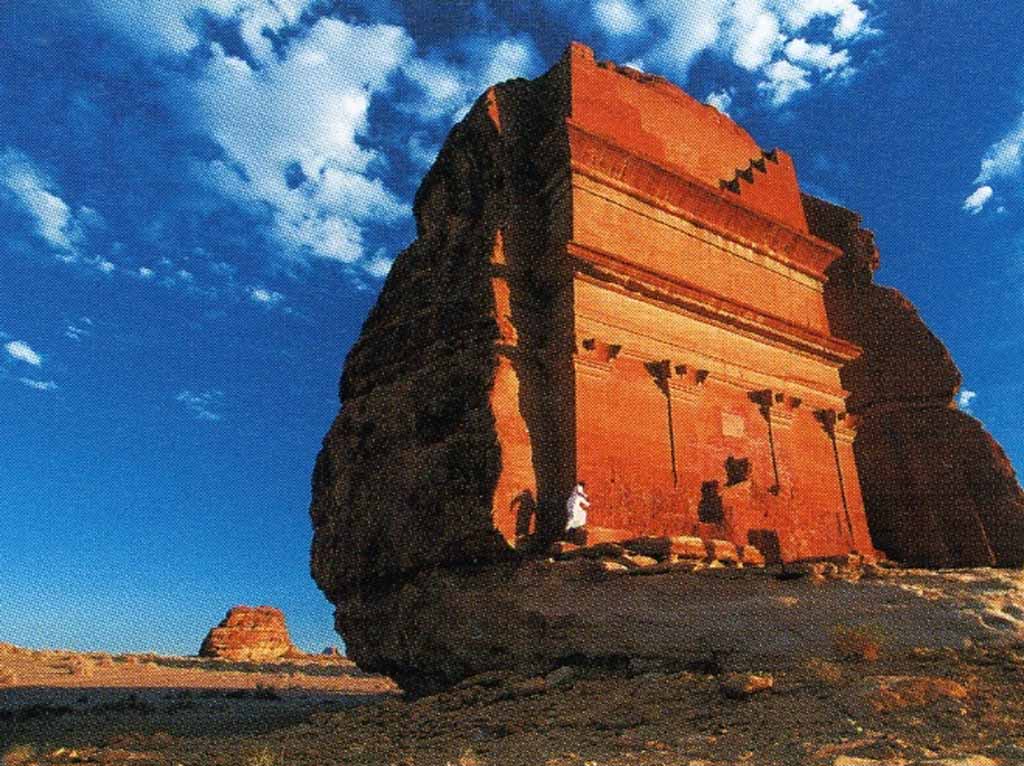

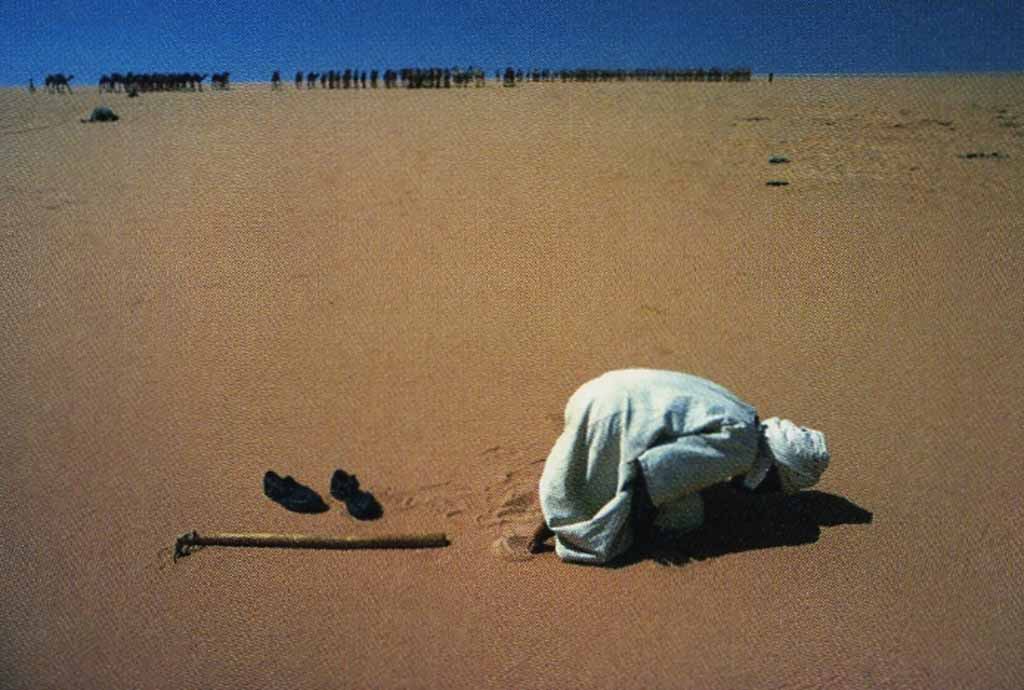

| 2023.07.02 | 中城正堯(30回) | 地球の壮大な異次元世界を活写 |

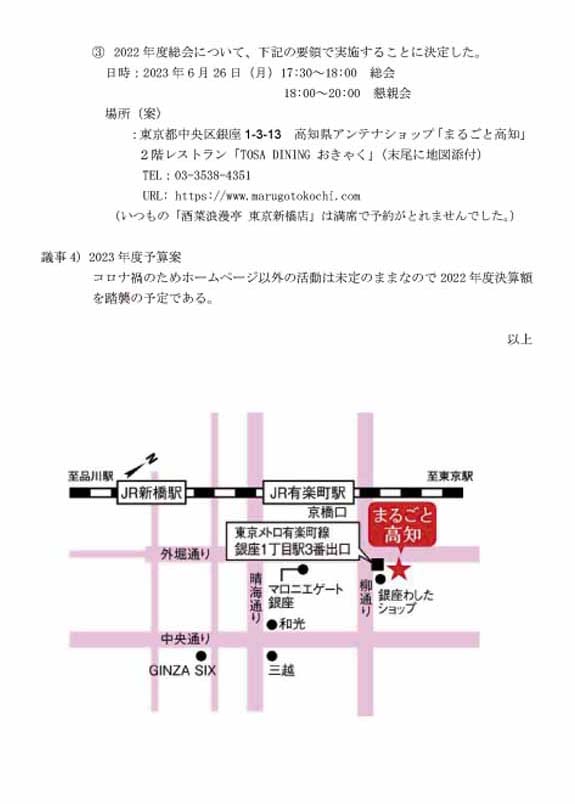

| 2023.06.27 | 水田幹久(48回)水田幹久(48回) | 2023年 向陽プレスクラブ総会議事録 |

| 2023.06.03 | 幹事長 北村章彦(49回) | 6月26日KPC総会案内 |

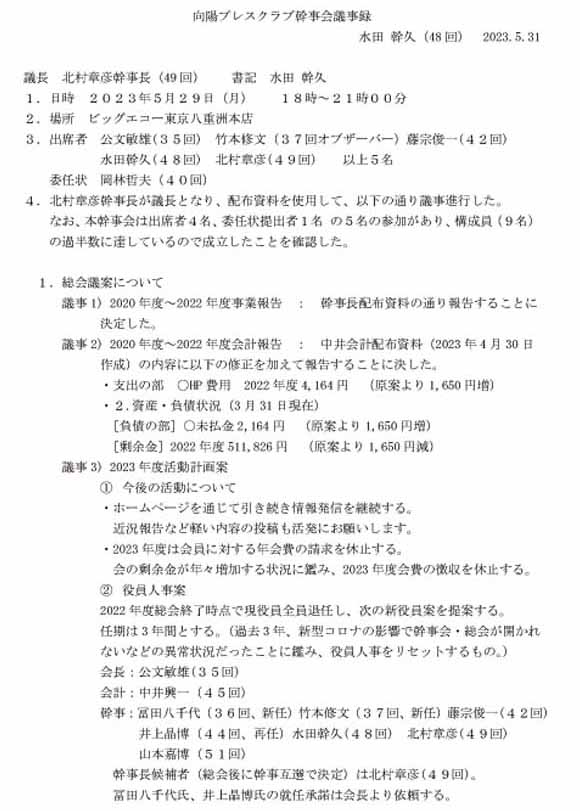

| 2023.06.02 | 水田幹久(48回) | 向陽プレスクラブ幹事会議事録 |

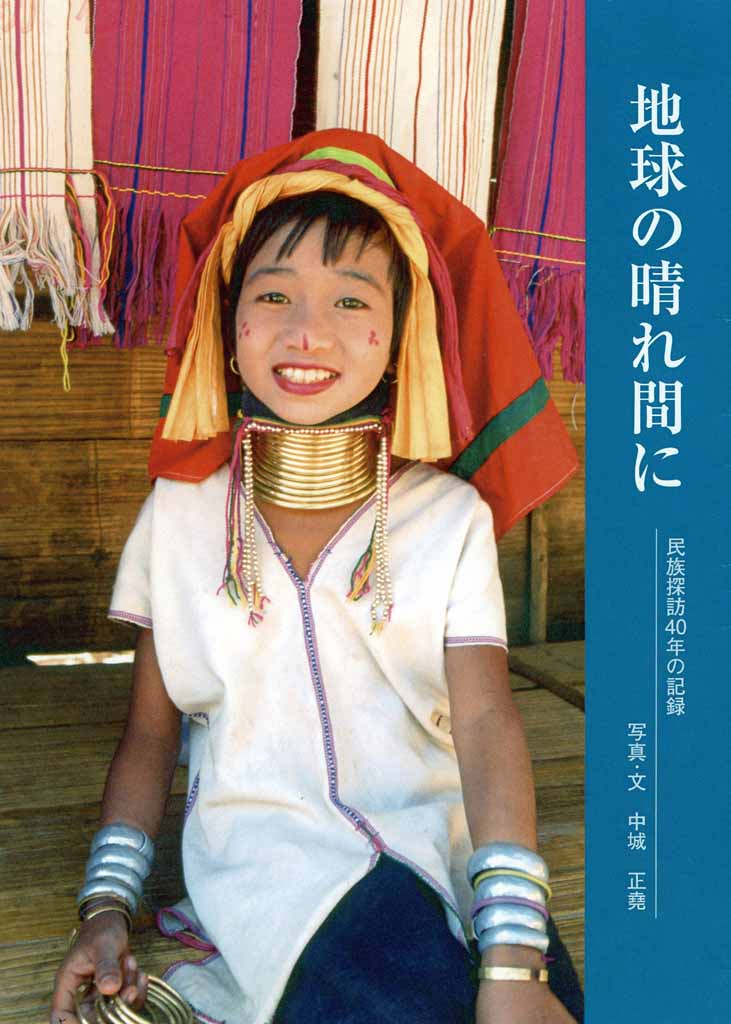

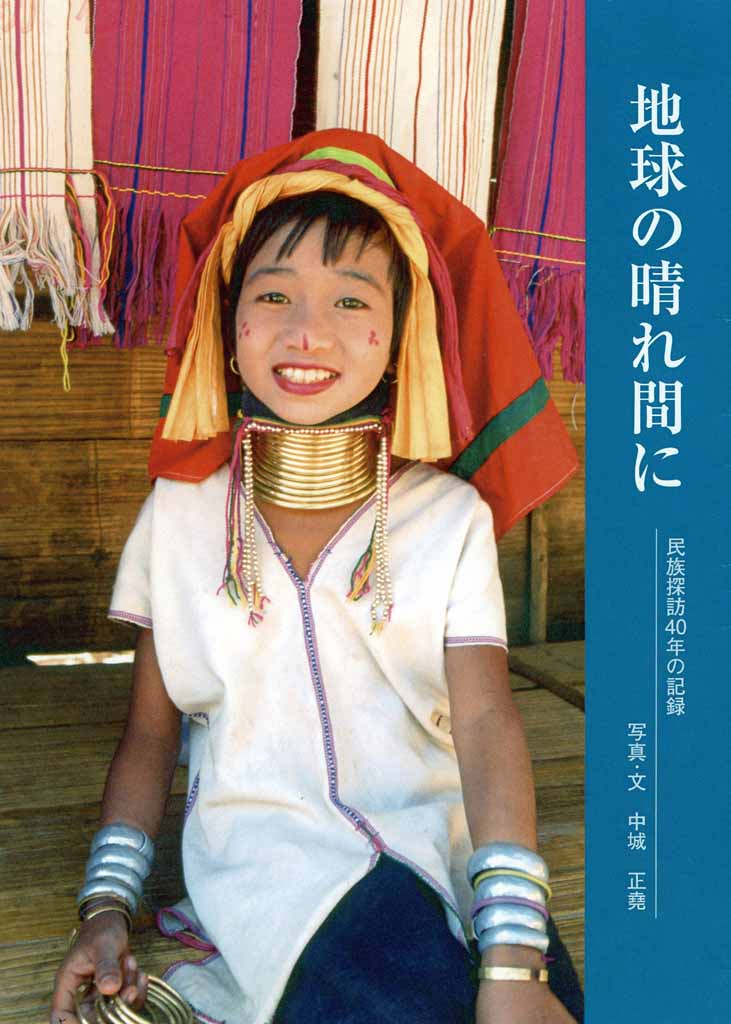

| 2023.06.01 | 中城正堯(30回) | 「地球の晴れ間に」祝うトータスで発表 |

| 2023.05.27 | 冨田八千代(36回) | 写真による民族探訪で心晴ればれ |

| 2023.05.27 | 野町和嘉(写真家) | 講演会のお知らせです。 |

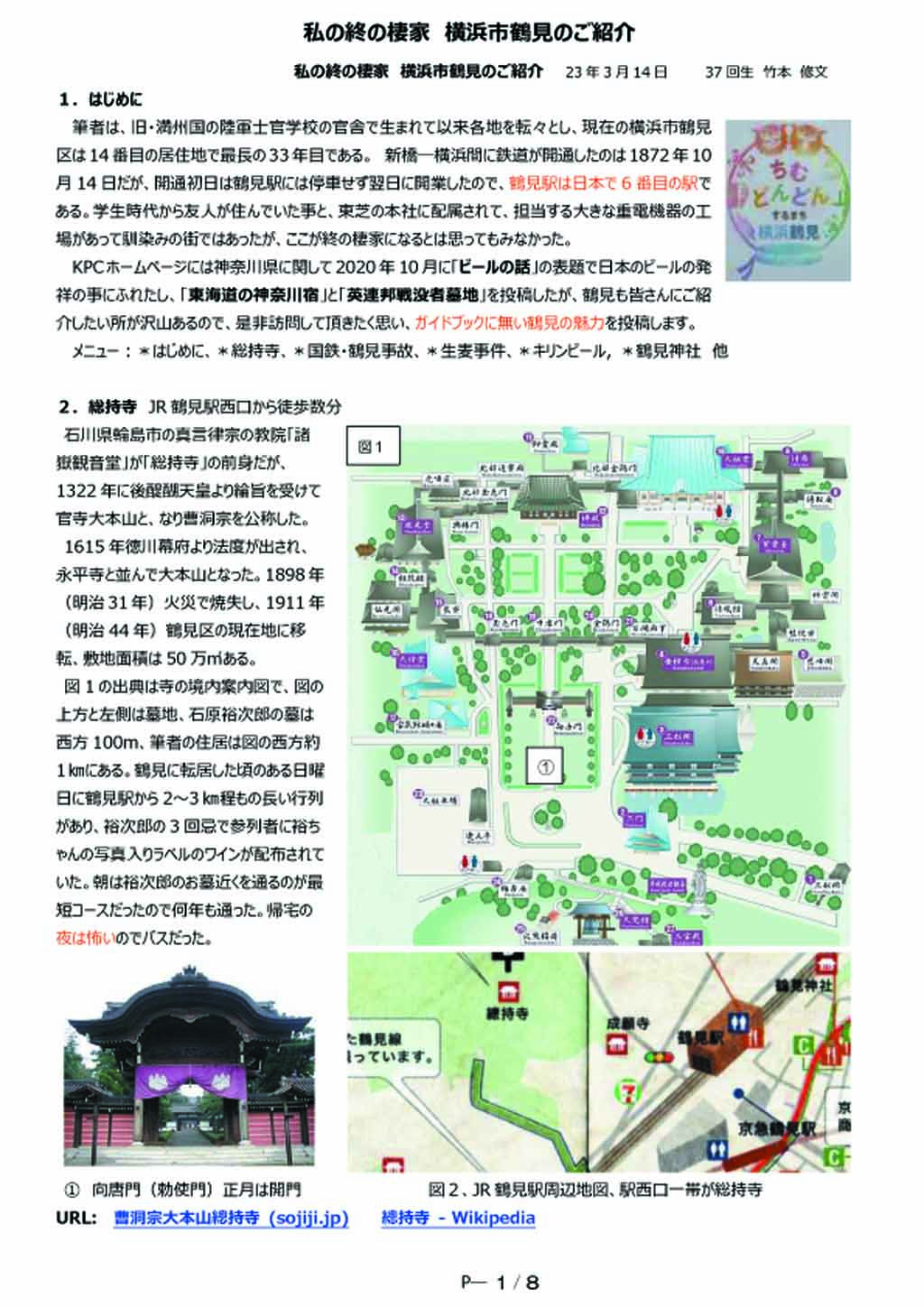

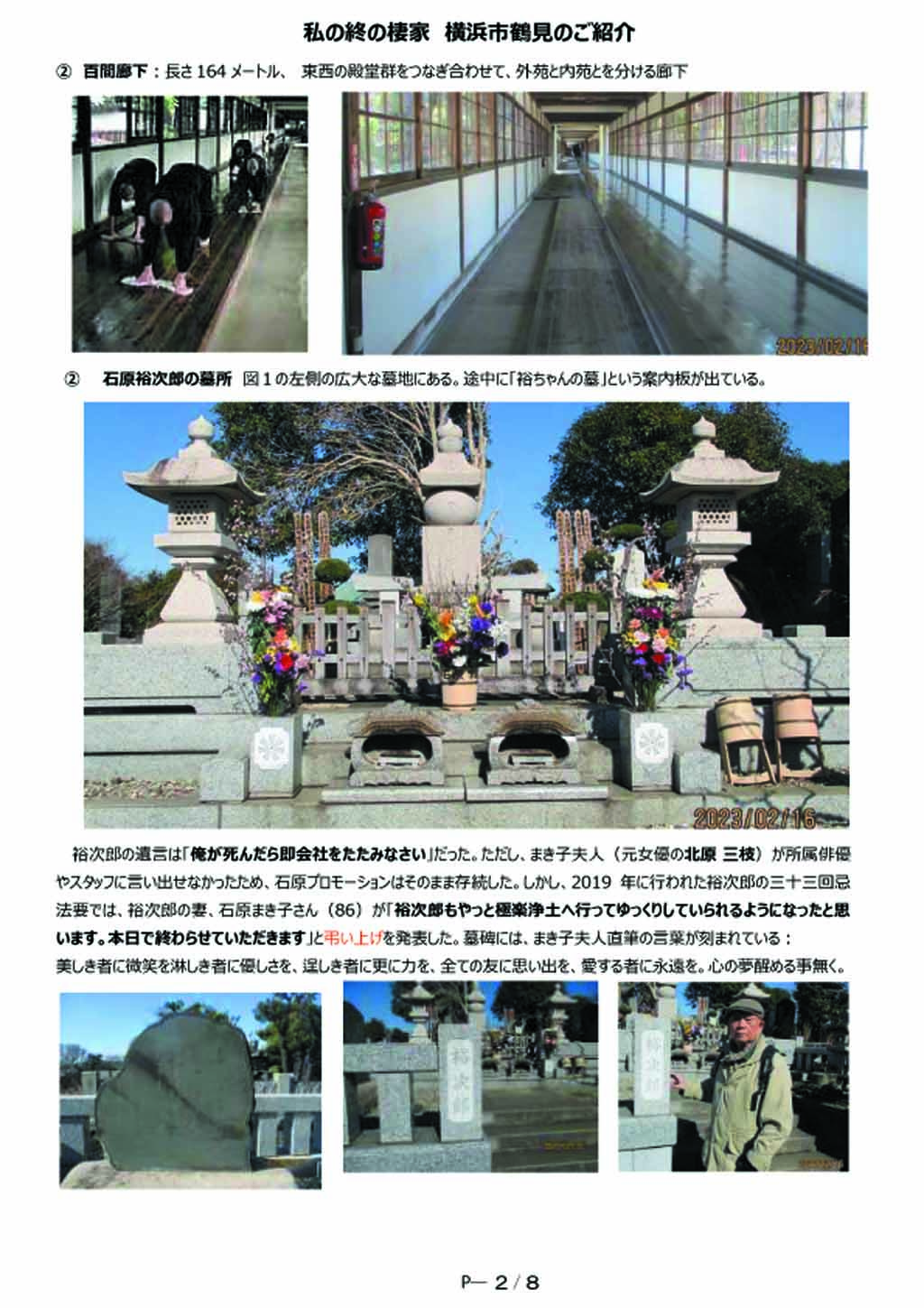

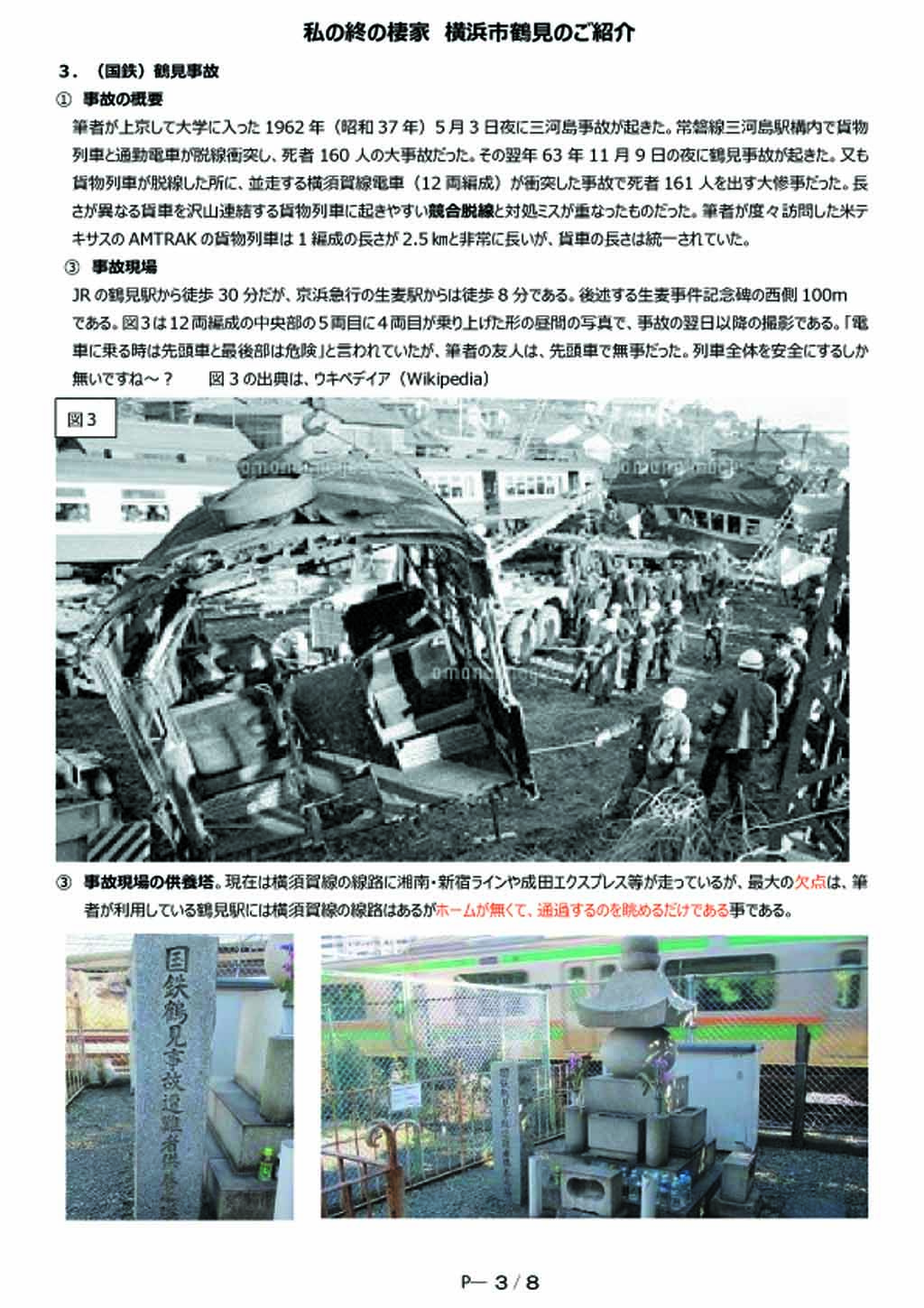

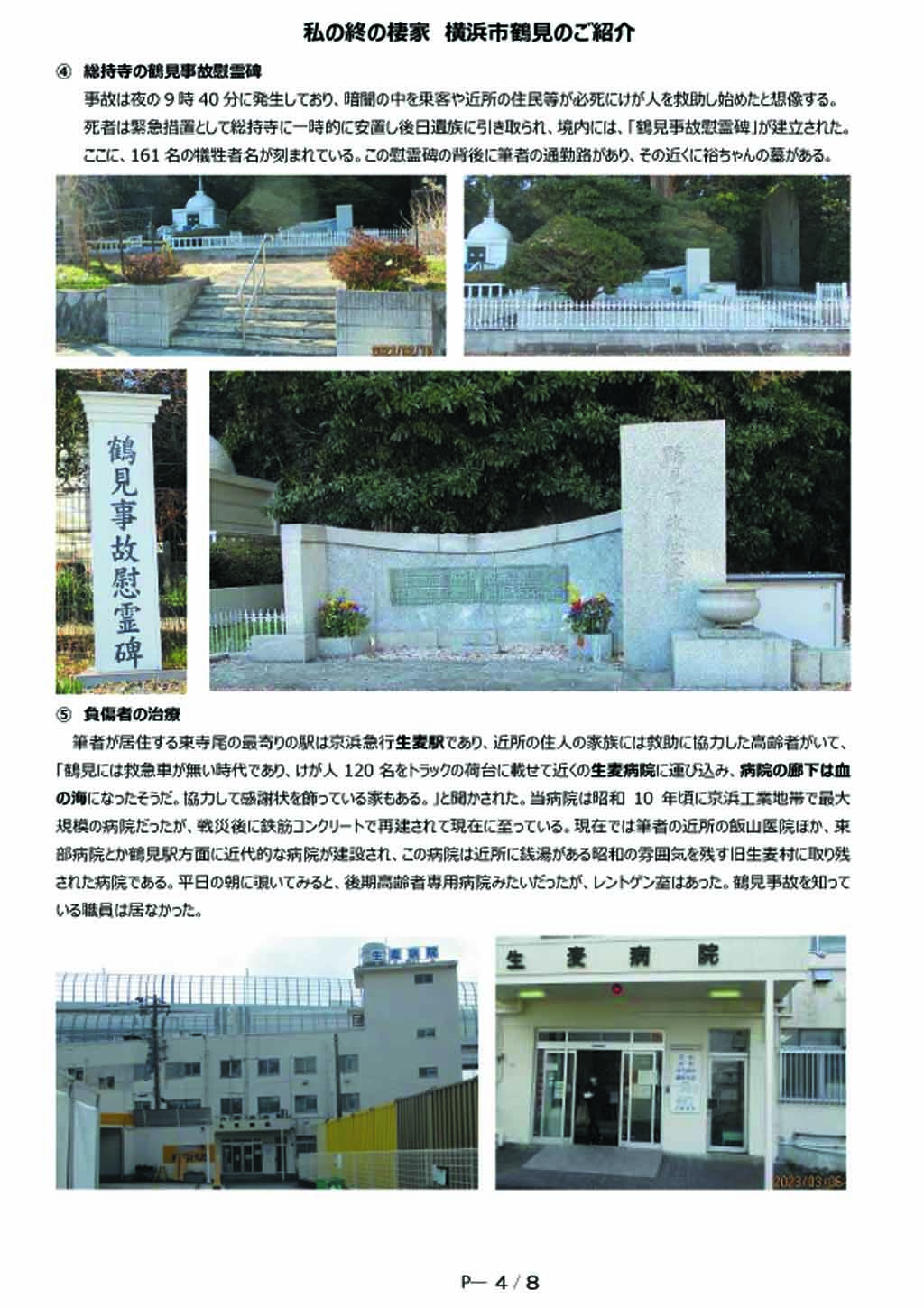

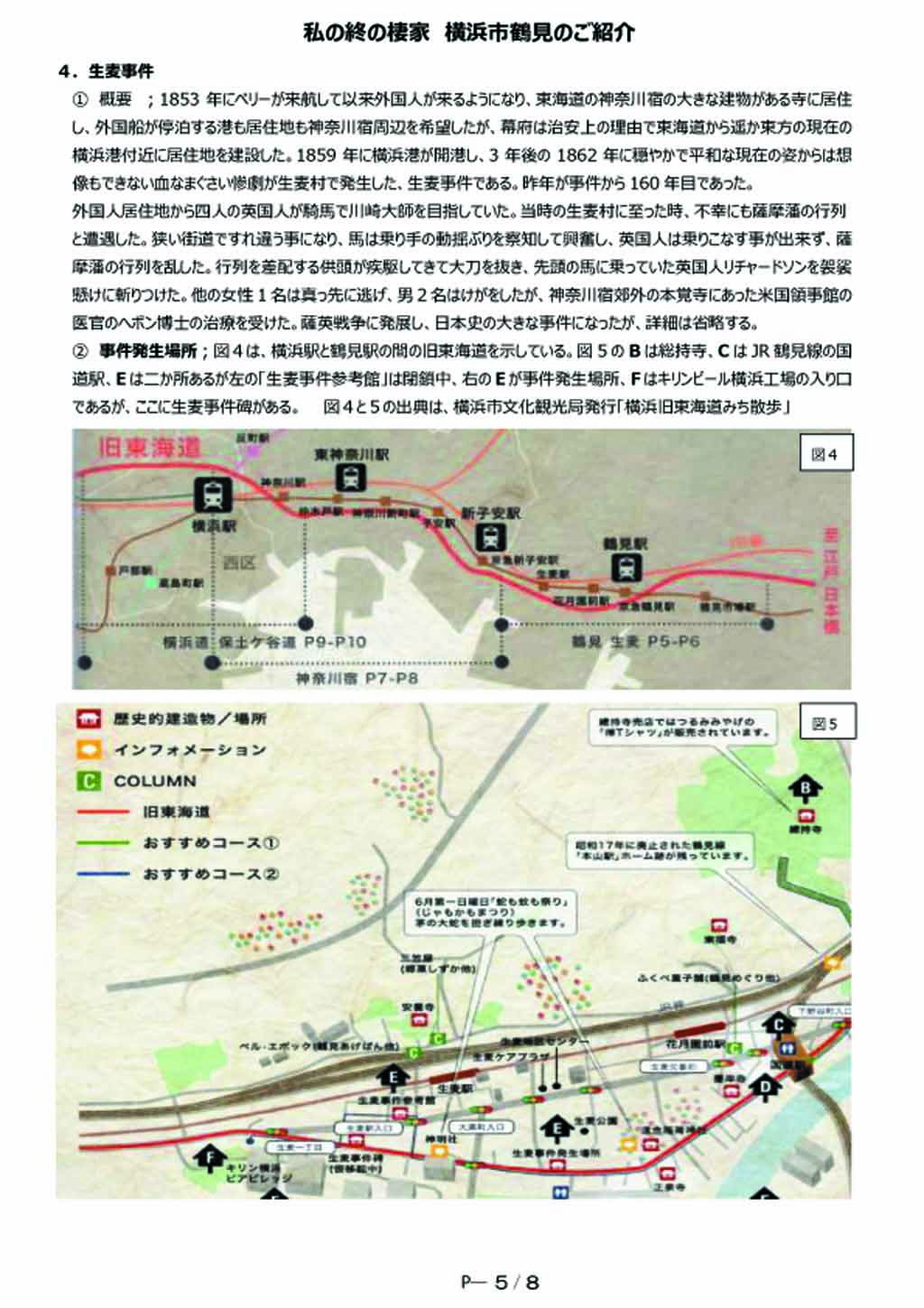

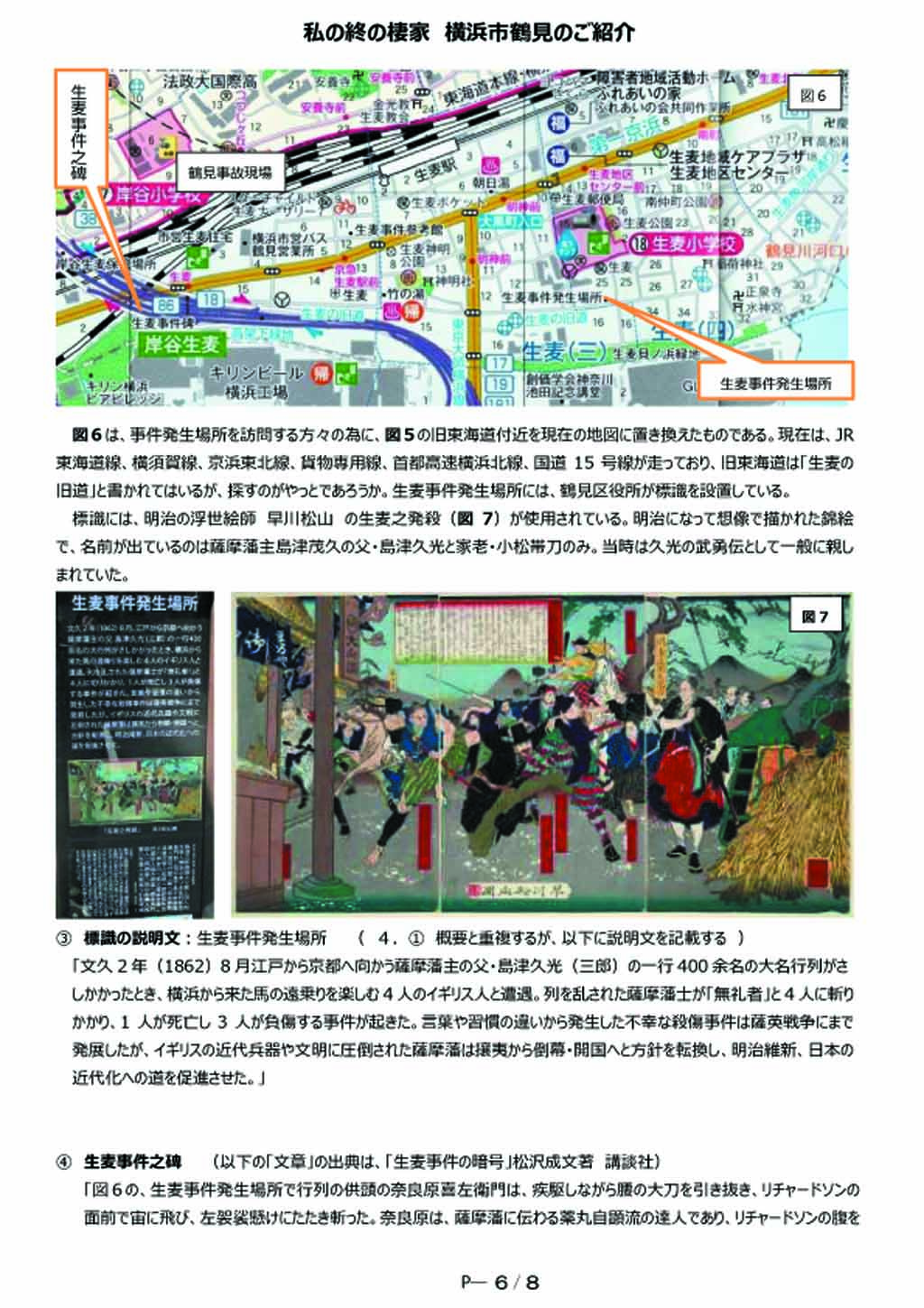

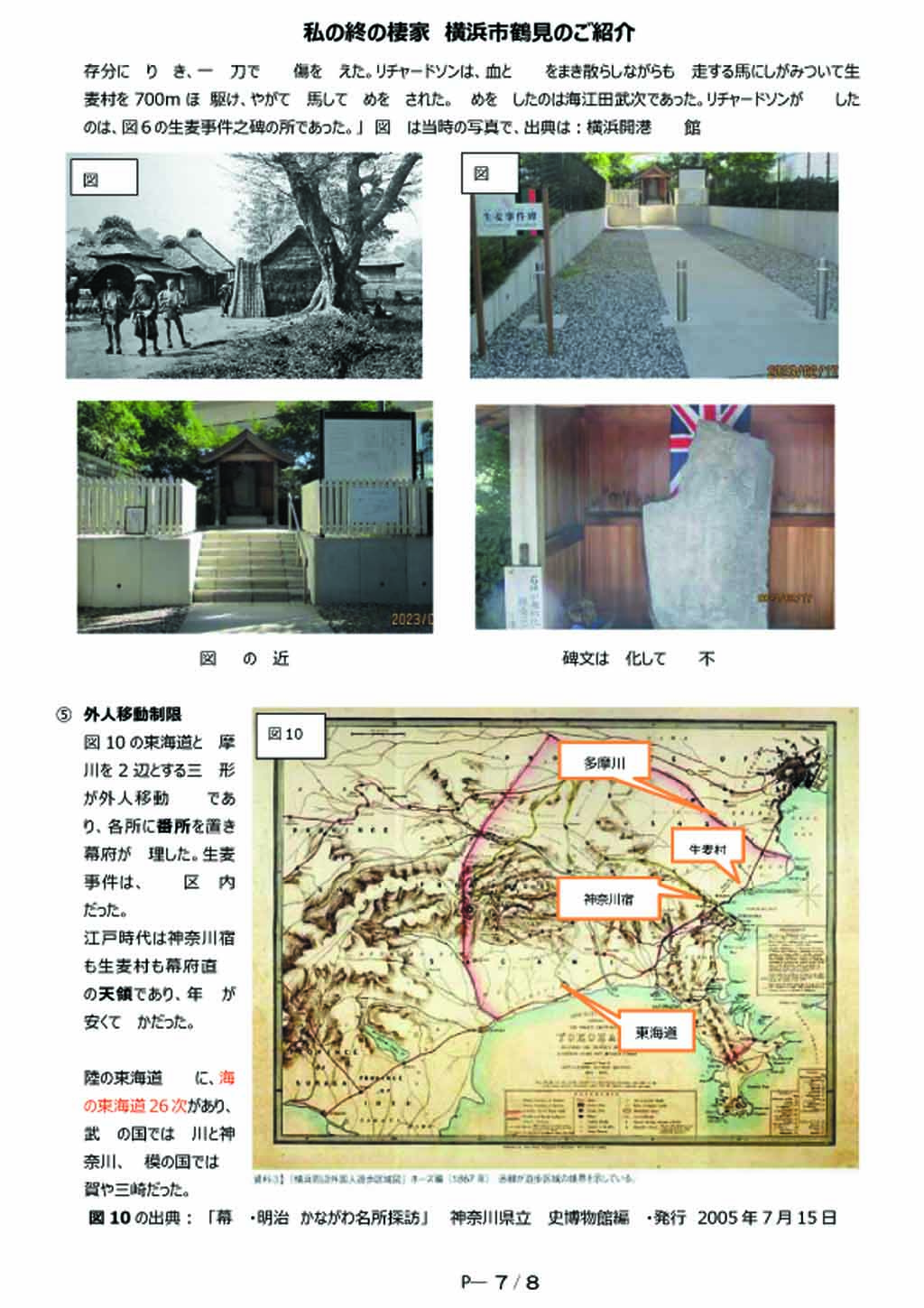

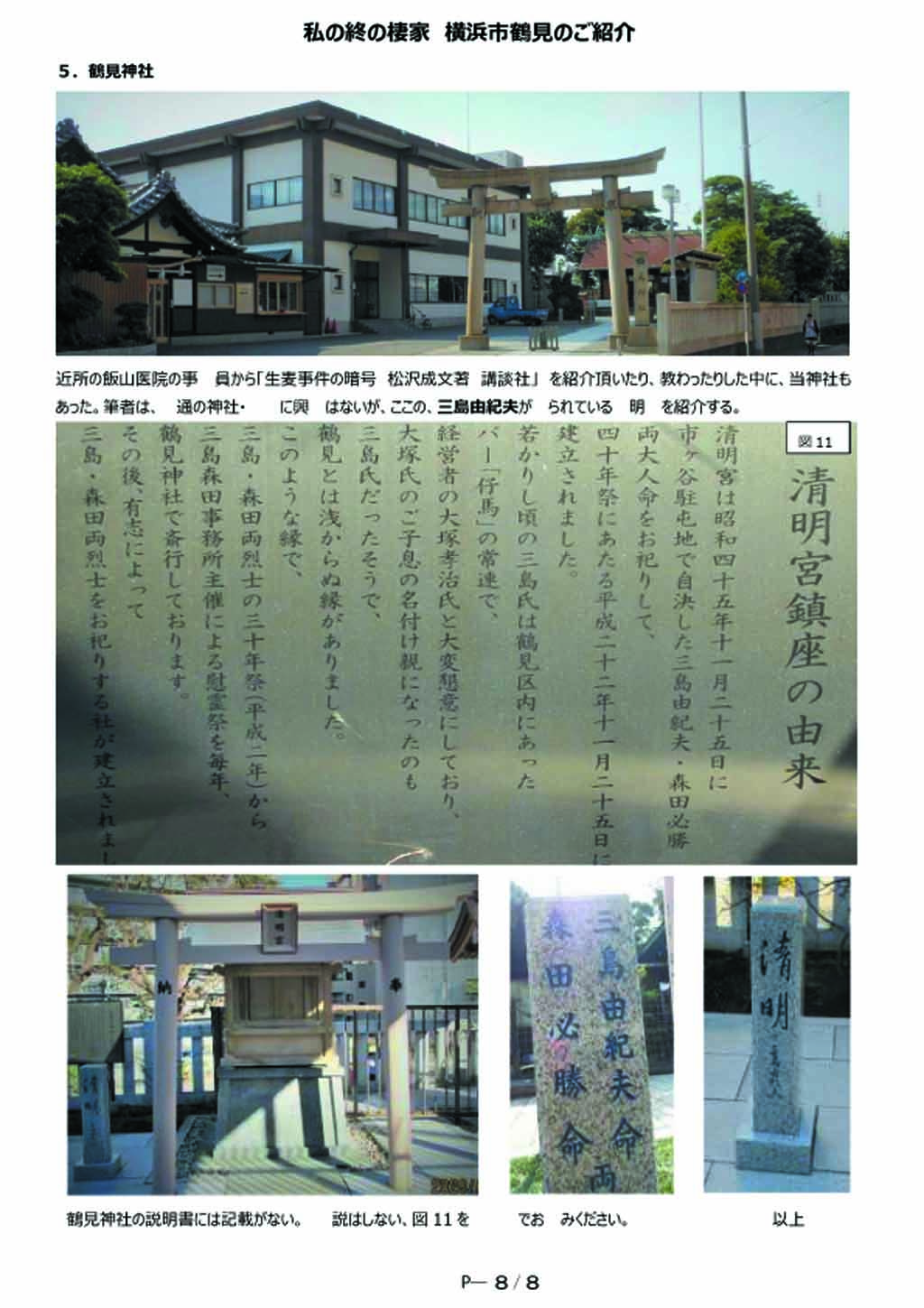

| 2023.03.14 | 竹本修文(37回) | 私の終の棲家 横浜市鶴見のご紹介 |

| 2023.03.02 | 公文敏雄(35回) | 屋上で楮(コウゾ)を栽培 ― 高知市江ノ口の製麺所 |

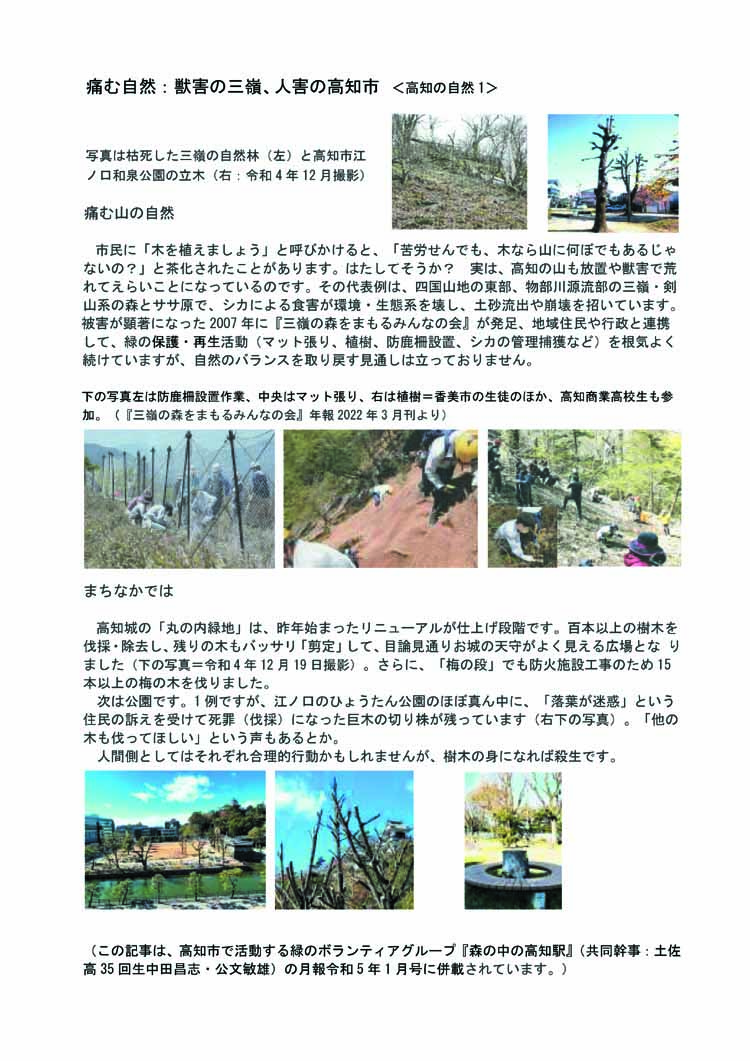

| 2023.01.21 | 公文敏雄(35回) | 痛む自然:獣害の三嶺、人害の高知市 |

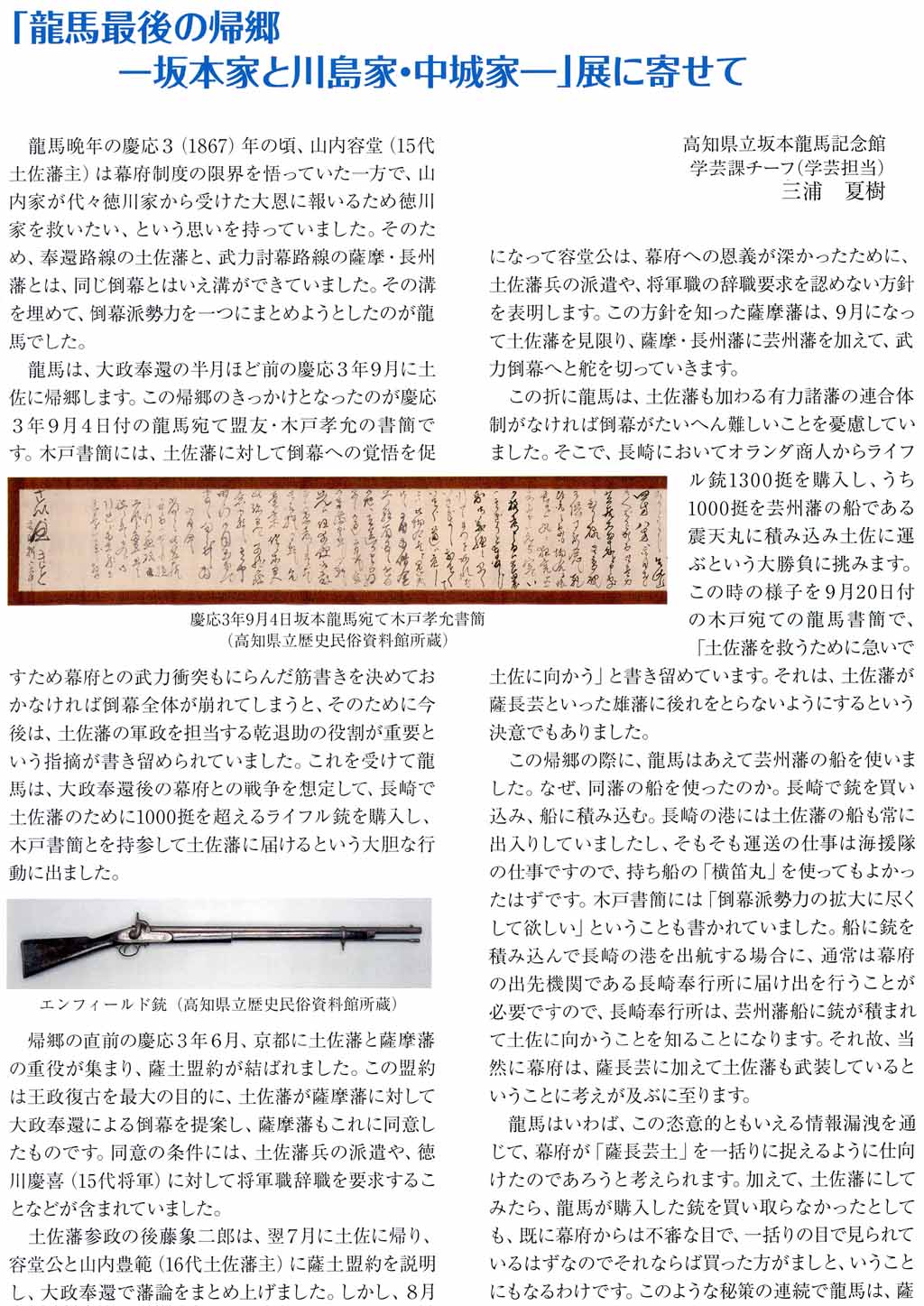

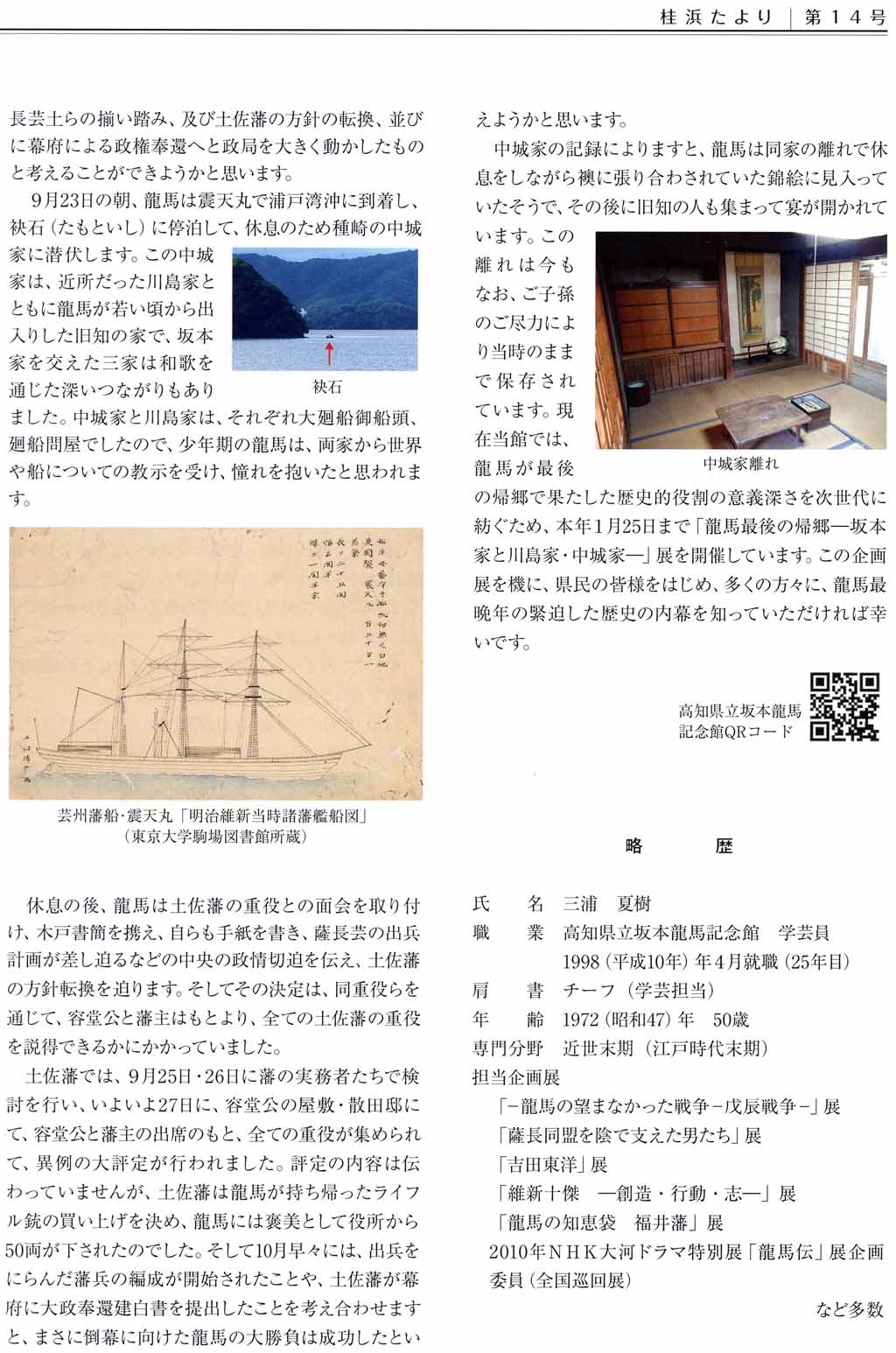

| 2023.01.19 | 中城正堯(30回) | 「龍馬最後の帰郷展」に寄せて |

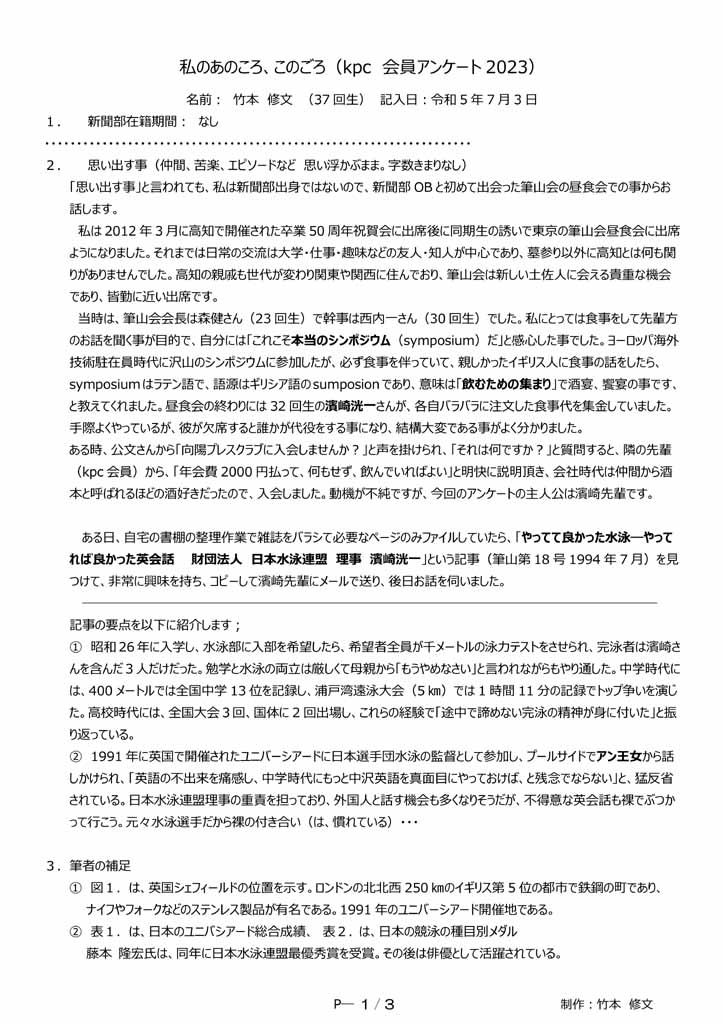

| 私のあのころ、このごろ (KPCアンケート) | ||

| 2023.07.29 | 中城正堯(30回) | 新聞部在籍期間:1950年春~1955年3月 |

| 2023.09.17 | 濵﨑洸一(32回) | 新聞部在籍期間:1951年4月の1か月のみ |

| 2023.08.20 | 公文敏雄(35回) | 新聞部在籍期間:1956年4月~1960年3月 |

| 2023.09.12 | 辻正子(濱口)〈35回〉 | 新聞部在籍期間:1955年4月~1960年3月 |

| 2023.09.17 | 冨田八千代〈36回〉 | 新聞部在籍期間:1958年4月~1961年3月 |

| 2023.07.03 | 竹本修文(37回) | 新聞部在籍期間: なし |

| 2023.07.28 | 藤宗俊一(42回) | 新聞部在籍期間:1963年10月 ~ 1967年03月 |

| 2023.07.26 | 山本嘉博(51回) | 新聞部在籍期間:1973年秋頃 ~ 1976年3月 |

注:画像にマウスポインターを置くと画像が拡大されます。全体像が見れない場合マウス中央のスクロールボタン(ホイール)か、マウスポインターを画像に載せたまま方向キー(←→↓↑)を使ってスクロールしてください。

勝手気ままな編集者人生

自分史『波まかせ風まかせ』を刊行

今年5月には90歳、そこで昨年末に編集者の自分史『波まかせ風まかせ』をまとめた。身内と仕事や遊び仲間に届けただけだが、同時代を過ごした人物ならではのありがたい読後感が多数寄せられた。掲載誌した文章は郷土誌や新聞などに近年発表したもので、この向陽プレスクラブHPに掲載いただいたものも多い。そこで、藤宗編集長はじめ皆様への御礼を兼ねて、反響の概要を紹介させていただこう。

浦戸湾の歴史と景観を偲ぶ 土佐中高の仲間

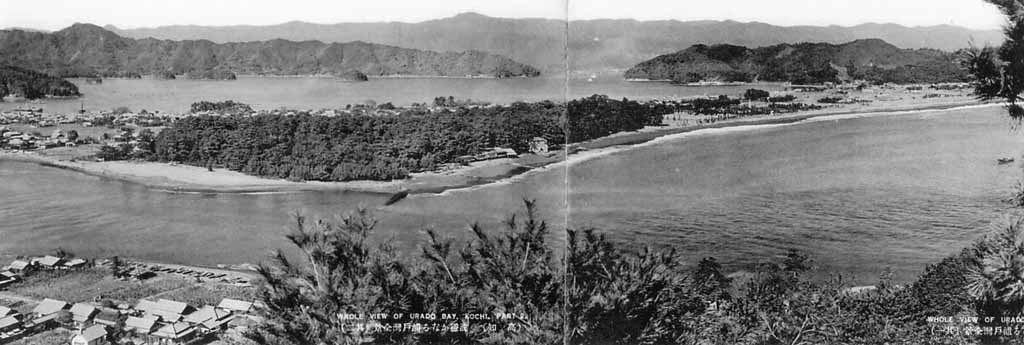

まず新聞部から濵﨑洸一(32回)。千松公園墓地での筆者の祖母葬儀の白い喪服に目をとめ、「土佐清水での私の祖父の葬儀でも、フラフと呼ぶ幟をたてて喪中傘をかぶり、白喪服で墓地まで歩いた。翌朝フラフは引き裂かれており、《朝一番に出る漁船が持っていった。これを海に流しながら漁場に行くと大漁》と言われた」と、貴重な漁村の習俗を教えてくれた。さらに濵﨑は土佐中3年の時、新聞社主催の浦戸湾遠泳大会で、「桟橋から種崎の貴船神社前の砂浜まで、1時間11分で泳いで2位だった」と、海も景観もきれいだった浦戸湾でのレースを回想。彼は後に日本水泳連盟幹部として活躍する。

国際弁護士の浅井和子(35回)。「寺田寅彦、石田退三、浮世絵、はてはネパール、イースター島、そして公文先生・公文数学のこと、誠に多様な経験と業績で楽しく、時間も忘れて拝読」。夫君の浅井伴泰は筆者と同級で新聞部、ご本人はガーナ大使も務めた教養人だけに、関連して思い出すことも多岐にわたる。

浦戸出身の西岡啓輔(40回)。「長宗我部元親が水軍の拠点を浦戸湾に置き、種崎が造船・海運の村として発展、情報基地となったことを再認識した。龍馬は種崎の人々との付き合いで外に目を向け、開国への思いを強くしたと推測する。浦戸城址公園を作り、浦戸大橋を抜けて種崎に通じる歴史遺産の遊歩ルートを整備、浦戸湾全体を活性化したい」。

本書で哲学怪人として紹介した加賀野井秀一(44回)中大名誉教授。「世界各地に点在する筆者の記憶の場と、とびきりの著名人から何気ない隣人に至るまでの交流を、現在の位置から見事なパースペクティブで捉えてある」と述べ、哲学者ならではの読後感。

子ども浮世絵も城郭も世界に 仕事の恩人たち

各分野の研究者では、浮世絵・城郭史・教育思想史などの諸先生から、かつての仕事を回想したお便りをいただいた。ありがたい限りだ。

国際浮世絵学会の小林忠名誉会長は、向陽プレスクラブHPへ掲載した「浮世絵に魅せられた寺田寅彦」を楽しみ、《個人蔵として掲載してある北斎「夏の朝」は、館長をしている岡田美術館で今は所蔵》とのお知らせ。これを訂正再録した今回の拙著には、「卒寿を迎える記念碑、長年の多彩な文化活動、ご苦労さまでした」とのねぎらい。公文の「子ども浮世絵」収集研究に、初期から指導協力いただいた浮世絵学会に稲垣進一常任理事からは、「無名の子ども浮世絵を世界に大きく羽ばたかせた」との便り。

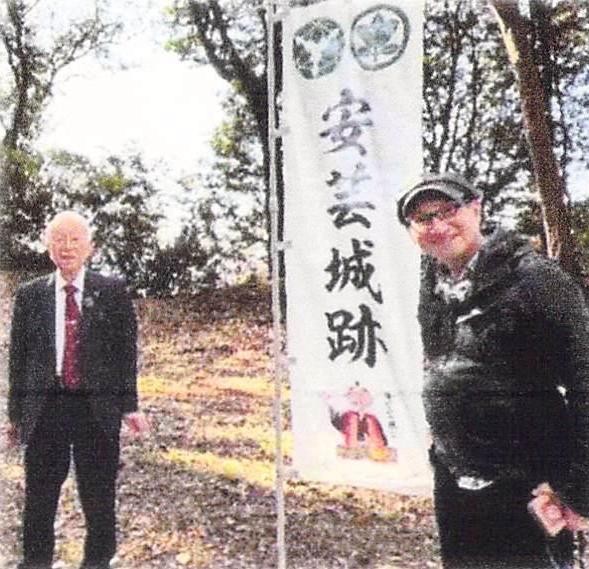

日本城郭協会の小和田哲男理事長からは、「新谷洋二先生、黒田日出男先輩を懐かしみつつ読んでいる」との受取状に続き、高知県安芸市の安芸城址を春風亭昇太師匠と訪ねた写真入りの賀状が届いた。3月にはNHKブラタモリにも出演予定とのこと。2013年に城郭協会理事長就任をお願いして以来、城郭ブームを牽引、城郭協会では国内海外の城郭視察も継続している。同じくNHKの人気歴史番組「英雄たちの選択」の磯田道史教授からは、「貴重な話ばかりのすごい本」とのおハガキ。

教育思想史の辻本雅史京大名誉教授は、「書籍編集者として文化人類学の顕著な成果を出版、公文子ども浮世絵コレクションの幅広い活躍、加えて土佐・土佐高への熱い郷土愛にも心打たれる。自らの仕事の始末を考える契機にもなる」。経済学の金子貞吉中大名誉教授は、「編集者ならではの著名人との記録を越えて時代史にもなり、後世に残す価値」。彼とは大学時代、農村実態調査に住み込んで取り組んだ仲。

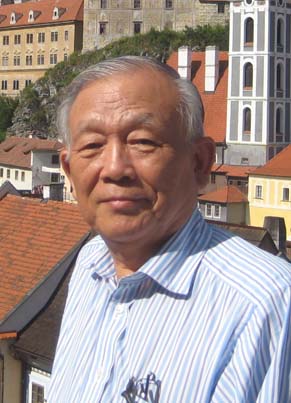

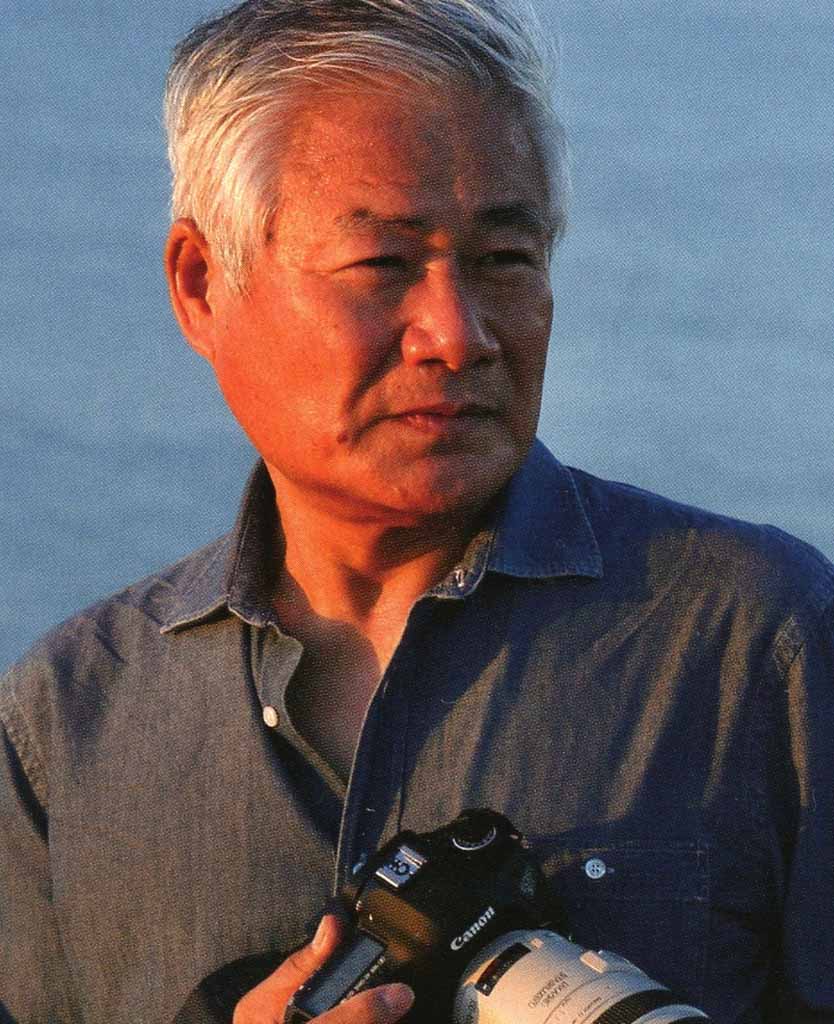

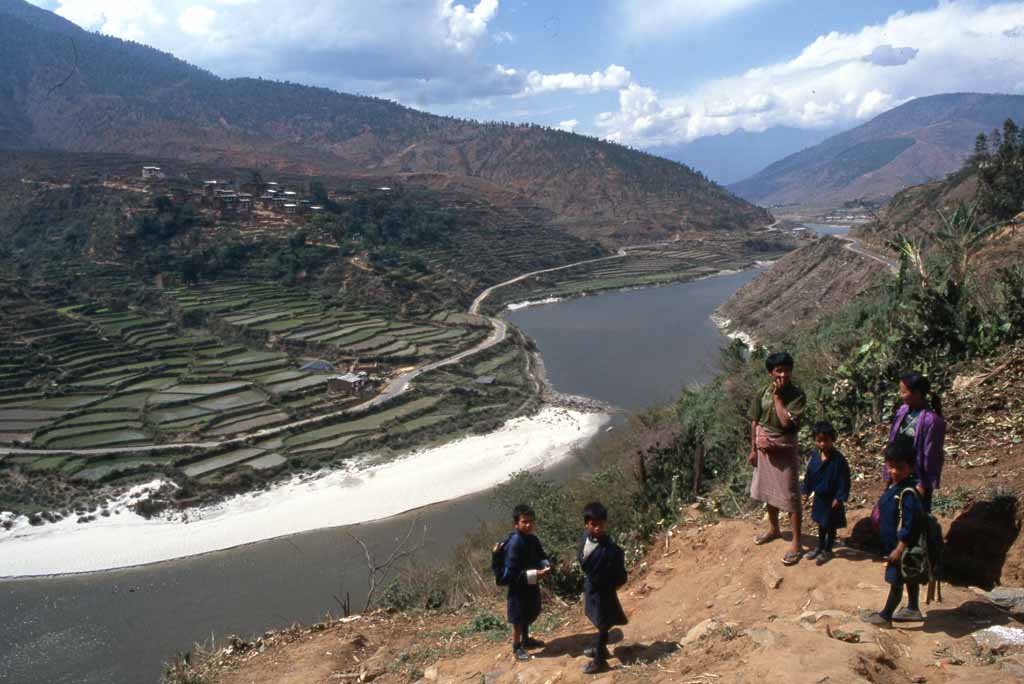

豊かな交友の集大成 探検と旅の仲間

高知出身の世界的写真家野町和嘉は、「ルーツである高知を軸に、好奇心と探究心の趣くままに世界を巡り、時代の節々で出会った個性豊かな人々との交遊録。森羅万象に及ぶ記録の見事な集大成」。海外初取材「サハラ」から帰国直後の彼と交友が始まり、海外探訪者による報告会トータスを開催してきた。極限の世界の神秘的な美しさと、過酷な自然の中で生き抜く民族の姿を追い続けて世界的評価を受け、日本写真家協会会長も務めた。

アジアの歴史と文化を探り続ける写真家大村次郷は、「種崎の実家にあった田原藤太百足退治の浮世絵が、公文の子ども浮世絵コレクションの原点。ご先祖が土佐藩の船頭で江戸からさまざまな情報を入手、龍馬活躍にも繋がったことを想像する。そして梅棹忠夫先生との出会いも大きい」との手紙。東北の出身だが、寺田寅彦、岩本千綱、山田一郎などの人物からヤマモモ、手漉き和紙まで土佐にも詳しい。そして、野町・大村とも、見事なカメラワークのみならず、ジャーナリストとしての見識と飽くなき追求心、そして豊かな文章表現力を備えており、そのレポートにはいつも感心させられる。

大村とともに「加藤九祚先生を囲む会」の世話人で、トータスのメンバーでもある小橋由江は、「それにしても驚かされたのは、お庭の花たち。これほどまで丹精込めて…、特にアケビの実は知っていても花は初めて」。高知市三里史談会で『大平山』の編集委員を務める鍋島寿美枝も、「各地の風景も庭の植物の姿も、見事なカメラワークに感嘆」。我が家の狭い庭は、横浜市青葉台のこの地に住み始めて以来、ずっと妻が庭師として楽しんできた。その草花の撮影は、2005年に肺血栓塞栓症で倒れた小生が、遠出ができなくなって始めたもの。多くが土地に自生していた草花で、四季折々にメジロ、アゲハ、トンボなどが次々と現れ、おのずと季節の移ろいを感じる。庭の隅では、バリ島から招いたヒンドウー教の女神がじっと見守っている。

自分史を残そう! 思いがけず自分史への熱い反響が続々届いた。もう少し早く皆様に報告したかったが、新年早々急用が飛び込み、時間を取られて疲れ切り、すっかり遅くなった。しかし、自分史をなんとかまとめ、あとは心置きなく余生を過ごせそうだ。新聞部のみなさまにも、それぞれの歩みを独自のスタイルで、ぜひ記録いただきたい。

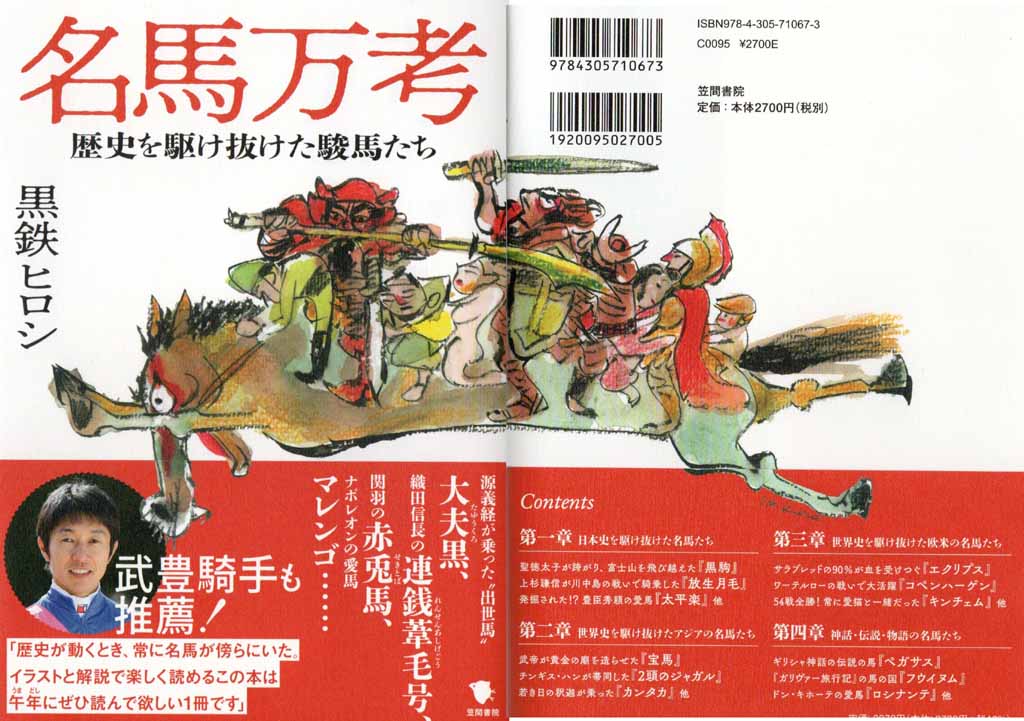

黒鉄漫画『名馬万考』が出走!

駿馬にかけた入魂の筆力に感服

小生の最後の投稿です。来年は90歳、もう皆様にお読みいただく文章は書けません。

同窓生の力作への勝手気ままな新刊紹介文も、これで打ち止めにいたします。

昨年 “哲学怪人”として紹介した加賀野井秀一さんも、レヴィナスの「全体性と無限」など、相変わらず凡人には無限に理解できないテーマで市民講座を続けているようですが、老人には紹介不可です。

どうか、若い会員の皆様で、このホームページをさらに活性化していただけることを願っています。

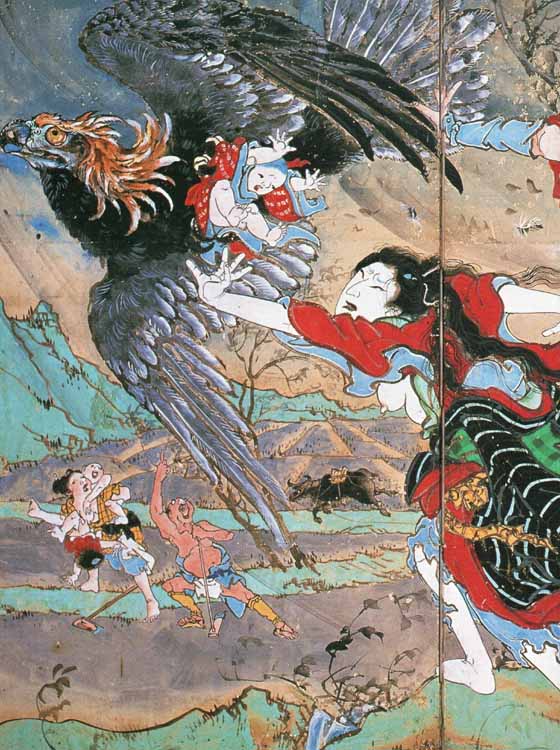

黒鉄マジックで名馬躍動

熊騒動で暮れゆく蛇(巳年)の掉尾、馬(午年)の到来を高らかに告げる黒鉄ヒロシ画伯の新著『名馬万考』が届いた。サブタイトルには「歴史を駆け抜けた駿馬たち」とあり、馬券に原稿料の大半を注ぎ込んできた黒鉄画伯が、名馬への愛憎を込めてウンチクを注いだ渾身の作とお見受けした。

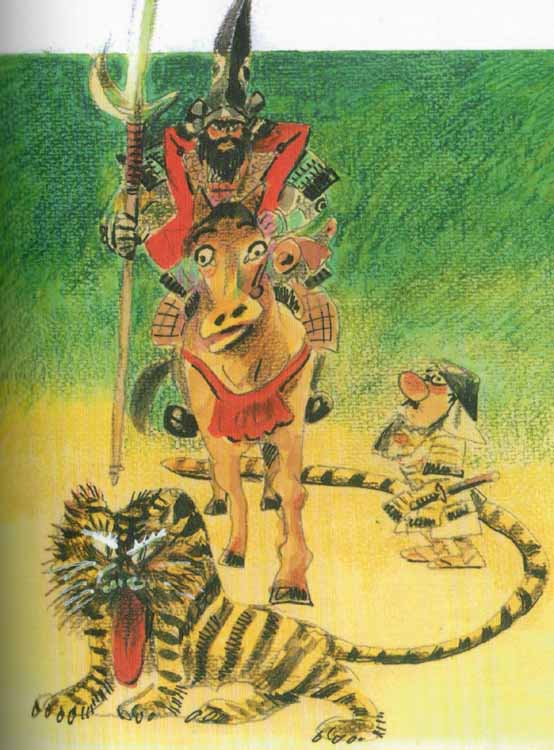

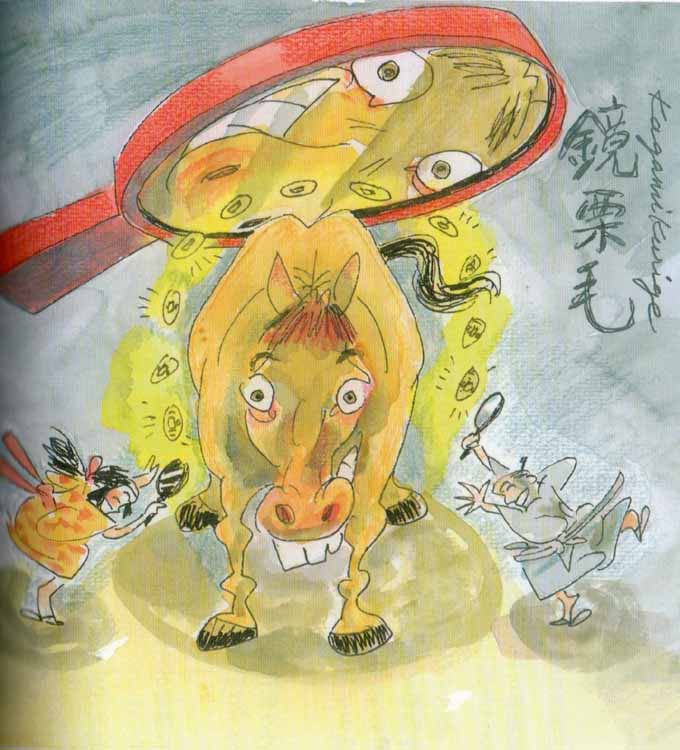

だが、ベージを開くと飛び込んできたのは、画面いっぱいカラーで描かれた古今東西の名馬が躍動する見事な挿絵である。老境に入ってなお斗酒を辞さぬ画伯ならではの見事な手綱さばきならぬ筆さばきで、各名馬の特質と騎乗武人の人品を巧みに表現している。無論、いつもながら造詣を傾けたエッセイも添えてあるが、今回は天空をも駆け抜けんばかりに、飛ぶかの如く躍動する名馬の姿に感服させられる。これぞ黒鉄漫画の真髄だ。改めて「表紙」を眺めても、水平疾駆する超胴長の馬に古今東西の武人から裸女までまたがっている。しかも、違和感がない。これぞ黒鉄マジックで、コンピュータ・グラフィックでは表現できない世界だ。本文挿画から、人馬ともに巨体を誇った加藤清正の「帝釈栗毛(たいしゃくくりげ)」と、妻君が鏡の裏から取り出したヘソクリで手に入れた山内一豊の「鏡栗毛(かがみくりげ)」を紹介しよう。

無論名馬が真剣勝負に挑む場面には、重賞レースでの大穴を狙っての積年の馬場通いと、そこで凝視してきた人馬一体の躍動疾駆する姿、さらにハズレ馬券の花吹雪を浴びてきた己の無念さが、たっぷり反映されている。歴史の現場での敗戦の名将・名馬同様、万感の思いがこもった快作であり、怪作である。

ついに誕生!奇想の絵師の後継者

従来の日本画は、土佐派にしろ狩野派にしろ、閑静な画室でひたすら先人の作品模写を重ねてきた。人間の営みや四季の自然、さらに妄想の世界まで、自由闊達な表現力を発揮したのは、江戸中期に奇想の絵師とよばれた曾我蕭白や、幕末の土佐で町人に愛された芝居絵師金蔵(通称絵金)、古くは平安後期の「信貴山縁起絵巻」(筆者不詳)など、わずかである。どうやらあと一人、黒鉄の名が後世画壇に残りそうである。

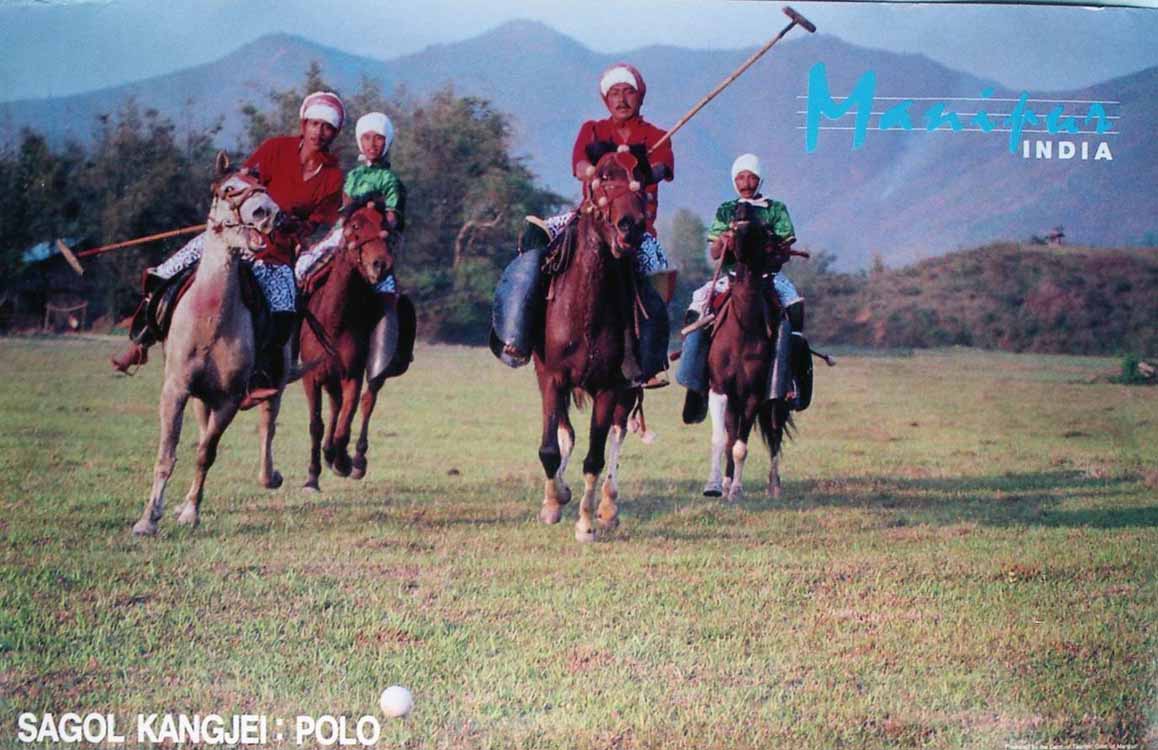

なお、平清盛の愛馬「望月」に関連して、馬の糞は〝ボロ〟、同じ形状のボールを馬上から打ち合う競技は〝ポロ〟とある。このポロについて少し補足説明しておこう。ポロは中央アジアの遊牧民の世界で生まれ、中国で唐時代に盛んになり、日本にも伝わったが次第に衰えていた。江戸時代に八代将軍徳川吉宗が馬術を好み、武芸として「騎馬打毬」を復活、今に宮内庁・八戸市などで継承されている。土佐藩でも見られたが、昭和前期に消滅した。ここには、騎馬打毬に励む子どもを描いた浮世絵「子供あそび」(歌川貞房 天保頃)を紹介しておこう。近代ポロは、インドのインパールに駐屯していたイギリス軍騎馬隊が現地のゲームを習得して持ち帰った1860年以降に広まった。

小生は来年5月で90歳、身はもうボロボロであるが、若き日にはポロの源流地インパールも訪ねた。日本では八戸市新羅神社と馬事公苑での宮内庁主馬班の試合を見学した。平安王朝に伝わった初期打毬はいわば貴族の遊戯であったが、将軍吉宗が復活した打毬はまさに武術であり、八戸でも宮内庁でも武術としての打毬をいまに継承している。

競馬にはあまり縁がなく、交流のあった作家藤島泰輔の持ち馬が東京競馬場の重賞レースで珍しく優勝した際も、都内ホテルでの豪華な優勝記念パーティにのみ出馬した。あとは、黒鉄画伯の大穴的中記念パーティの招待を待つのみである。(笠間書店刊 定価2970円)

幹事会、ありがとうございました。

皆さま

幹事会では、何時ものように鋭気いっぱいの皆様から英気をいただき、背筋を伸ばして帰宅しました。初めて4人の面々という少人数の会議でしたが、いろいろ有意義なお話にうなづくばかりでした。積極的な提案もありました。

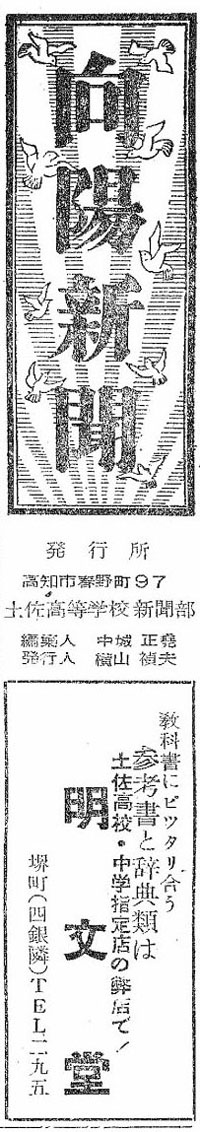

私は、この夏に開かれた東海支部土佐中・高校同窓会の総会でのことをお話しました。本部からは副会長の北村恵美子さんが来てくださいました。学校の現状などの資料もありました。そこに、新聞部(休部)と示されていました。廃部扱いかと思っていたので嬉しくなりました。その事を話したら、83回生の3人の女性が、「私達、一回、向陽新聞を発行しようとしたんだよ。」と、言われました。(ここまでで、詳しくは聞きませんでした。)

二重橋

東京はずっと縁のないところです。幹事会に出席のついでに、本物を見たいと、ちらっと行っています。この前は日本橋、その前は国会議事堂でした。今回は、皇居前広場、特に二重橋を見に行きました。

北村さんに案内していただいたから分ったことです。

北村さんが、見上げる所にある覆いのかかった長い板のような感じの物を、腕を伸ばして、「あれが二重橋です、」と説明されました。工事中のため、東京はずっと縁のない所で、幹事会が東京に行く機会です。ついでに、本橋の欄干にシートがかけてあるのです。とても橋とは思えまあせん。2,3回同じ説明をしてくださいました。前の石橋が二重橋だと思っていました。半信半疑、何だか変だと、帰宅して真っ先にネットで調べました。

二重橋濠の上に掛けられた鉄の橋が本来のニ重橋。私が二重橋と見入った石橋との二つを合わせて、二重橋と呼ぶこともあると説明。

皇居前までの道は、青空と色づいたたくさんの銀杏並木で風はなく快適でした。なんだか邪道です。幹事会では、こんなことも楽しませていただいています。

久しぶりに投稿

ノーベル賞 またも京大

大地とカオスに挑むアーティスト

‐田島征三「こんとん」と、野町和嘉「人間の大地」

展覧会鑑賞も車椅子でしか、参加できない体になりました。電車に乗っての外出も、春のがん研有明病院以来でした。

多分、展覧会情報もこれが最後かと思います。

<画家・田島征三>

猛暑の中、土佐人アーティストは元気である。田島征三さん(34回)から、春に続いて展覧会の案内状が3点も届いた。前回は、小生がダウンしていて紹介できなかったが、今回は八十歳半ばで元気に展覧会を続ける彼の活躍ぶりを紹介しよう。

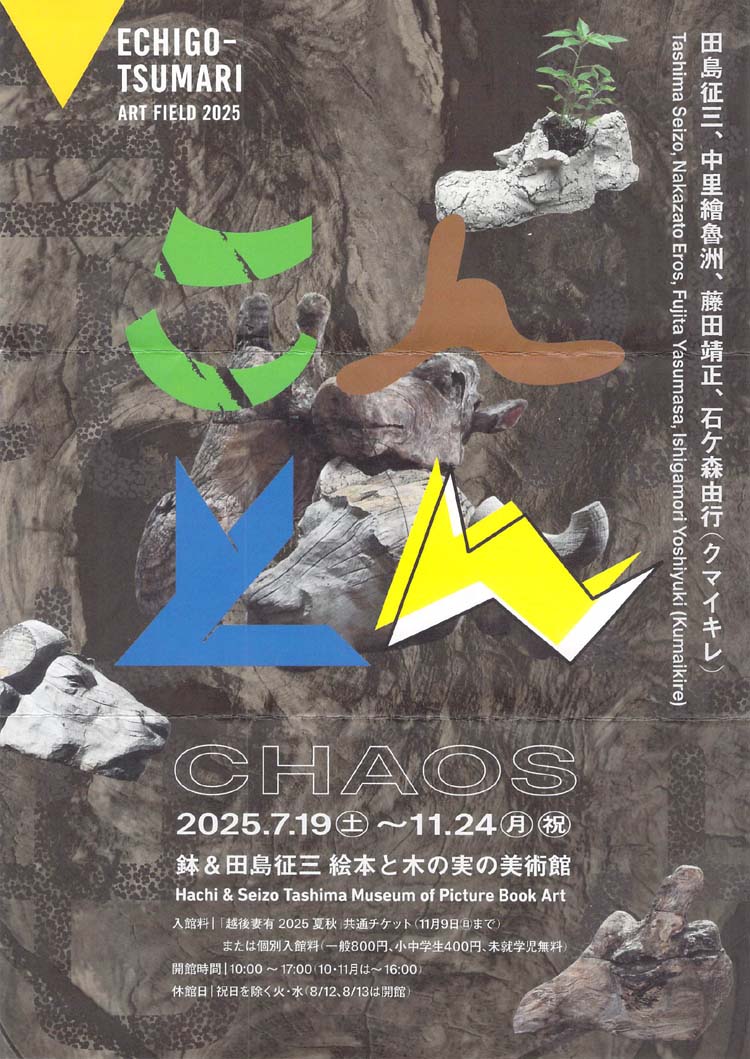

1.「こんとん CHAOS」

案内状には「争いごとやパンデミックス、環境破壊など〈混沌〉としている現在、アーティストにできることは?をテーマに、仲間との4人展とある。会場は、越後妻有での「大地の芸術祭」の一環で彼が十日町市に開館した美術館。

問合せ先電話:025‐752‐0066

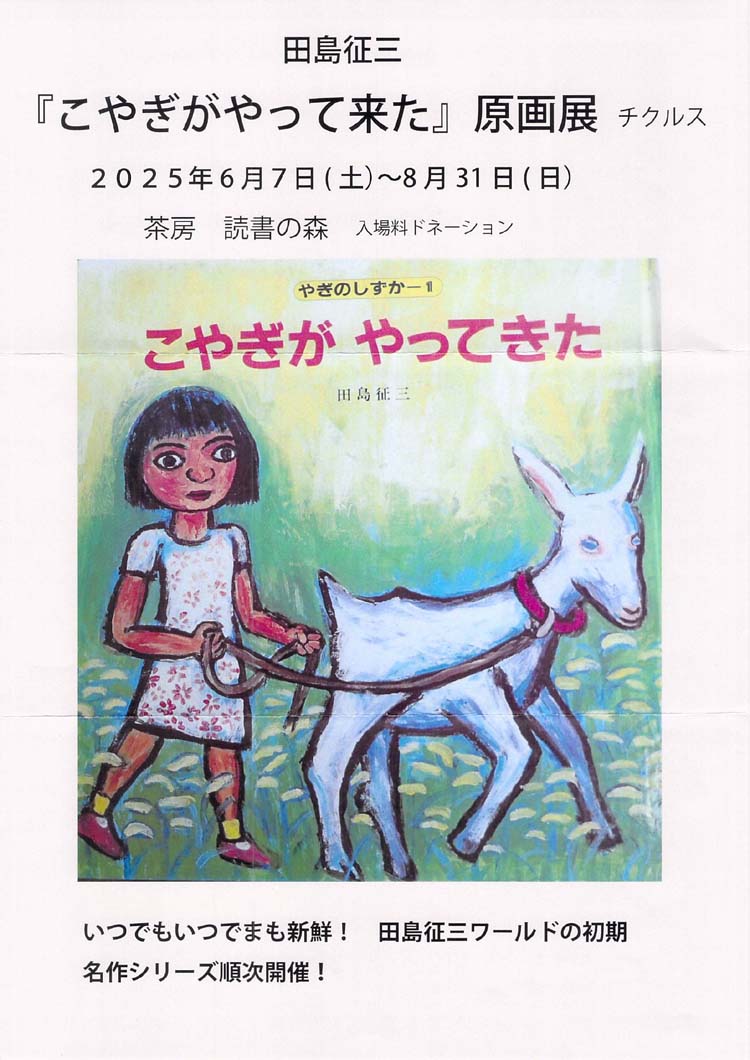

2.『こやぎが やってきた』原画展

東京都日の出村に住んでいた時代の、牧歌的な暮らしから生まれた名作シリーズの絵本原画展。大地の匂いがする素朴派のタッチだ。問合せ先電話:0267‐25‐6393

3.「夢の中から芽が出たよ」

来年出版予定の絵本のために制作中の原画展とのこと。こちらは素朴派と対照をなす幻想的な抽象画で、巨匠ピカソが時代とともに新しい表現技法に挑戦し続けたように、田島征三も変幻自在である。だが、いずれの作品からも大地の匂いが立ち昇ってくる。こちらは会場が三鷹市駅前なので、気楽にどうぞ。地図もつけておく。

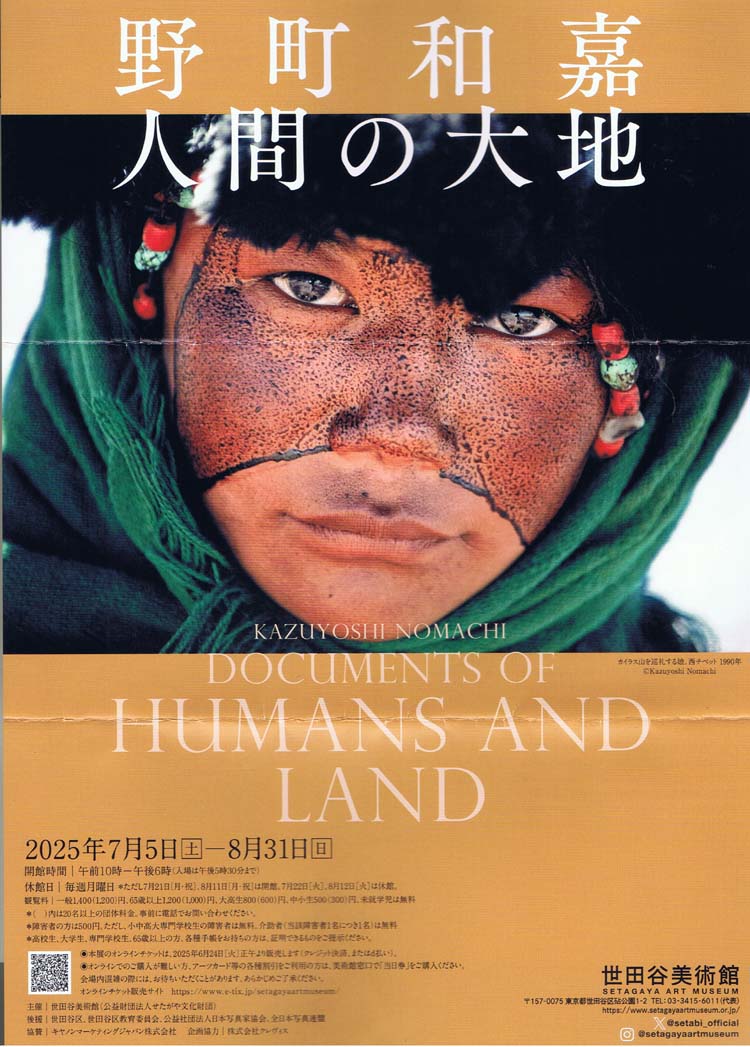

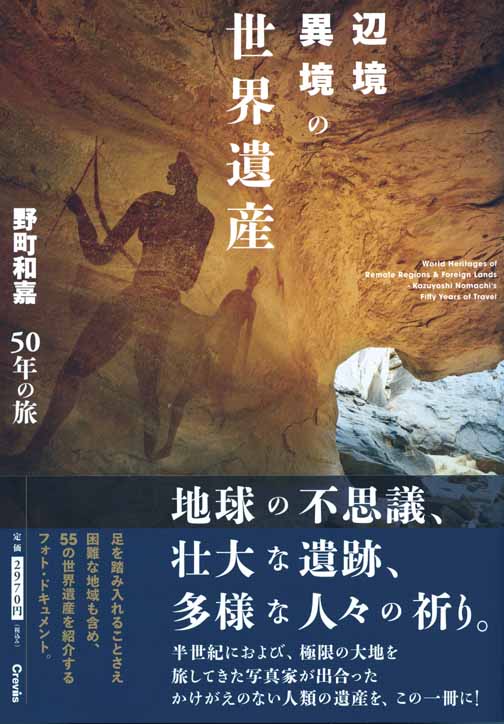

<写真家・野町和嘉>

もう一人は、野町和嘉さんで、世田谷美術館での「人間の大地」展は、すでに藤宗編集長がこのHPで紹介ずみである。野町さんは高知県三原村生まれで、彼が初期のサハラ砂漠取材から帰国、学研『民族探検の旅』(1976年刊)に作品を掲載して以来の仲だ。特に探検仲間で始めた情報交換会トータスを三十数年にわたってともに運営してきた。彼はサハラ以来、世界の過酷な風土と、そこに生きる民族の文化を追い続け、世界的評価を得てきた。その写真を総集した回顧展であり、ぜひ見納めにすべく会場を訪れた。素晴らしい映像で、すでに失われた過酷な自然景観から諸民族の信仰文化が、大画面で紹介されている。ぜひ、多くの皆さんに鑑賞いただきたい。また田島さんにも、いずれ東京・高知でその画業を総集した大回顧展を期待したい。

《付け足し》

NHK朝ドラ「あんぱん」も後半に入り、戦後になった。のぶが国会議員の秘書になるが、この議員のモデルは祖父が土佐藩出身で参議院議員全国区選出の高良とみであろう。婦人参政権はじめ、社会運動・平和運動などで国際的にも活躍した。

写真展のお知らせ

野町和嘉 「人間の大地」

梅雨明けが待ち遠しい今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。

さてこの度、世田谷美術館におきまして「野町和嘉人間の大地」展を開催する運びとなりました。

20代でサハラ砂漠と出合ったことを契機に、主に世界の辺境地域で独自の宗教文化を受け継ぐ民族とその風土を、半世紀以上にわたって記録し続けてきた、私のライフワークの集成展です。そして写真集『野町和嘉人間の大地』がクレヴィスより同時刊行されます。

皆さまにはぜひご来場いただきたく、ご案内申し上げます。

校歌『向陽の空』の作詞者

越田三郎先生小伝

校史に残る先生のお仕事を顕彰するため、この機会に、越田先生の小伝を同窓会誌「向陽」(2026年号)に寄稿する準備を始めました。

まだ草稿の段階でして、会員諸兄姉のご指導をいただければ幸いです。

kumon2-0 pdf (全頁PDF版・印刷、拡大用)

kumon2-0 pdf (全頁PDF版・印刷、拡大用)

「越田三郎先生小伝」に感動

かねて公文敏雄会長が越田先生を調査取材していることは承知していたが、今回の記事は予想をかるかに超えた力作で、感動を覚えた。

越田先生が創立時の国漢の教諭であり、校歌の作詞者であることは分かっていても、その経歴や人柄、さらに土佐中を早くに退職した事情も、その後の消息も謎に包まれていた。この小伝は、それらの疑問に見事に応えている。

そして、越田先生が土佐中を早期(大正11年)に退職したのは、直後に山口県女子師範学校校長に就任したことから、古巣の教育界からの要請に応じるためとの推論もそのとおりであろう。師範学校校長就任直後の北米視察旅行はじめ、自発主義教育への熱心な研究ぶりも、その報告書を発掘して具体的に示している。さらに、日本教育の変革期ともいうべき大正自由主義時代における、中等教育での優れた実践者である三根円次郎・越田三郎両先生を、きちんと教育史上に位置付けして紹介している。病に倒れた最期も、初めて知った。

土佐中創立期に三根・越田両先生始め、時代の先端をゆく素晴らしい教諭を全国から発掘採用した開校発案者の見識と、それを多額の出資金で支えた宇田・川崎ご両家にも感謝したい。如何に優秀な先生が揃っていたか、いくらか聞き知っており、その事例も紹介したいところだ。

これぞKPC・HPにとどまらず、広く同窓生・在学生にもぜひ紹介したい。

写真展のお知らせ

榎並悦子「越中八尾おわら風の盆」

夏の兆しが感じられる頃となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、この度フジフイルムスクエア企画写真展「越中八尾おわら風の盆」を開催する運びとなりました。

「おわら風の盆」は毎年9月1日から3日にかけて富山市八尾町で行われる伝統行事です。農作物が風害に遭わないことを祈る風鎮祭として、江戸時代から300年以上にわたって受け継がれてきました。編み笠を目深に被った男女が踊る優美で繊細な舞い。切なく心に響く越中おわら節。独特の空間に魅せられ、長年通い続けてきました。

今回の写真展では、1996年8月から2025年3月の間に、八尾町で撮影した写真を展示します。併催イベントでは、おわら踊りと胡弓、三味線の演奏もお楽しみいただきます。

会期中はできるだけ在廊を心がけたいと思います。ご都合がつきましたら、ご覧いただけますと嬉しいです。

ますます暑い季節に向かいますが、くれぐれもご自愛くださいませ。

坂本龍馬潜伏の「中城家離れ」を守りたい

転載のお願い

本原稿は、三里史談会の会誌『大平山』51号(令和7年3月31日発行)に投稿したものです。元になったのは、2022年と翌年にこのHPに掲載の「中城家離れ」に関する3文章です。

*註 三里史談会について(HPなどから要約)

活動内容:県内外の歴史、文化、地域、自然等を調査・研究・学習し、地域の文化の向上、発展に努める。活動地域は高知市三里地区とその周辺。

会誌:1982(昭和57)年9月に創刊。

私の近況と細木病院と高知県の将来

向陽プレスクラブ総会議事録

令和6年度報告・令和7年度計画

1.日時 2025年5月16日(金) 12時00分~14時30分

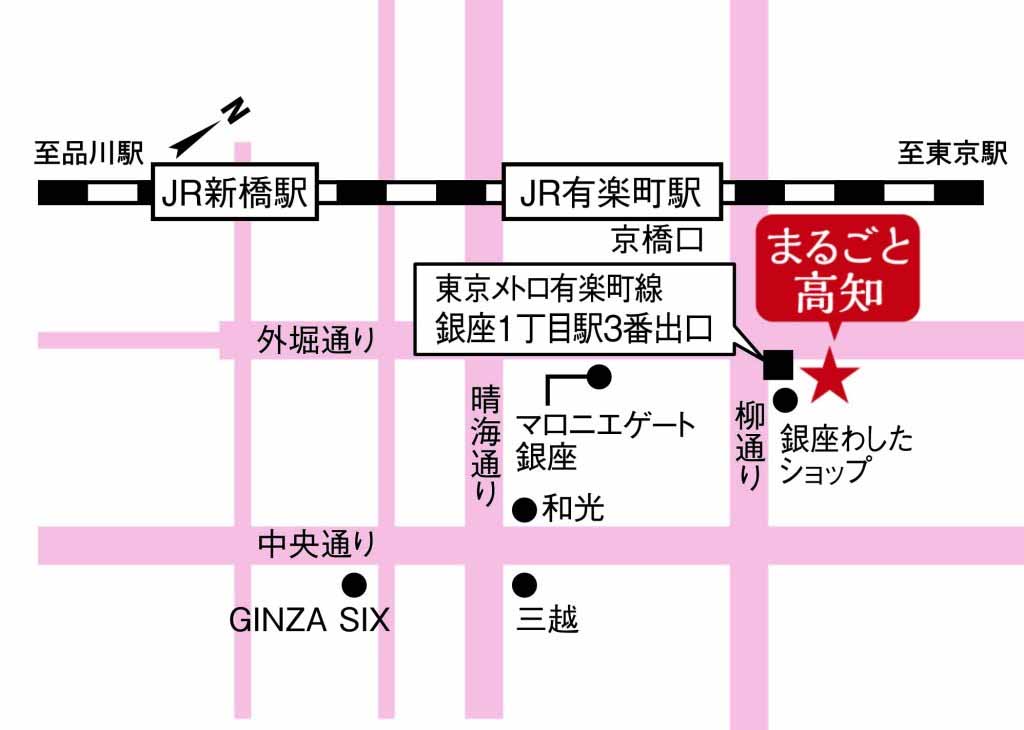

2.場所 まるごと高知 Tosa Dining おきゃく

3.出席者 濱崎洸一(32回)公文敏雄(35回) 冨田八千代(36回) 竹本修文(37回)

藤宗俊一(42回) 水田幹久(48回) 北村章彦(49回) 以上7名

委任状 4名

議決権のある会員17名中、出席・委任合計11名であり、総会成立

4.北村章彦幹事長の議事進行のもと、配布資料(総会議案書)を使用して、以下の通り議事進行した。年会費納入状況(2025年5月15日現在)は公文会長から出席者全員にメールで通知済み。

議事1) 令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)事業報告

出席者全員一致にて議案書の報告を承認した。

議事2) 令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)会計報告

出席者全員一致にて議案書の報告を承認した。

議事3) 令和7年度向陽プレスクラブ事業計画

出席者全員一致にて議案書を承認した。

議事4) 令和7年度向陽プレスクラブ予算

出席者全員一致にて議案書の予算案を承認した。

議事5)その他

・会員増加策について討論した。

・本総会出席者は、会費未納者に対して機会があれば会費納入を促すなど声がけに努める。

懇親会 (画像提供:竹本氏)

総会終了後、出席者全員で総会会場にて懇親会を行った。

会場は昼食時間帯ということもあって、大勢の席待ちのお客さんが出る繁盛ぶりで、本格土佐料理が多くの人に受け入れられていることに気分を良くしての宴席となった。

「あんぱん」と「ごっくん」を支え続け

超人気ものに寄り添った二人の土佐人

新著から二人の脇役をさぐる

この4月、久しぶりに2冊の新刊書を購入して一気に読んだ。『やなせたかしの生涯』(梯久美子 文春文庫)と、『ごっくん馬路村の男。』(依光隆明 リーダーズノート出版)である。まずやなせの伝記は、彼のもとで『詩とメルヘン』編集にもあたった評伝の名手・梯(かけはし)による書き下ろし、もう一冊はベテラン記者が高知新聞連載を経て刊行したもので、小生はかねての疑問氷解を期待しつつページをめくった。(文中敬称省略)

何を期待していたのか。やなせとは、新卒で学研の編集者になったばかりの1959年夏、漫画家集団箱根夏祭りに大御所横山隆一から招待いただき、世話役だったやなせにもご挨拶、永六輔と同じ大部屋で一晩を過ごした。以来くもん出版に移っても、とぎれとぎれながらカットなどを依頼、新宿区荒木町のご自宅へ受取にうかがっていた。昭和も終わりに近づく頃、いつしか仕事のあと、やなせの「土佐弁で話したいそうだから」とのまえおきで、茶道師範のおしとやかな女性が姿を見せるようになった。この女性がやなせの名伴侶で、今回のNHK朝ドラ「あんぱん」の主役“韋駄天おのぶ”こと朝田のぶ(本名・小松暢)だという。印象が全く異なる。あらためて、この女性の実像を知りたくなった。

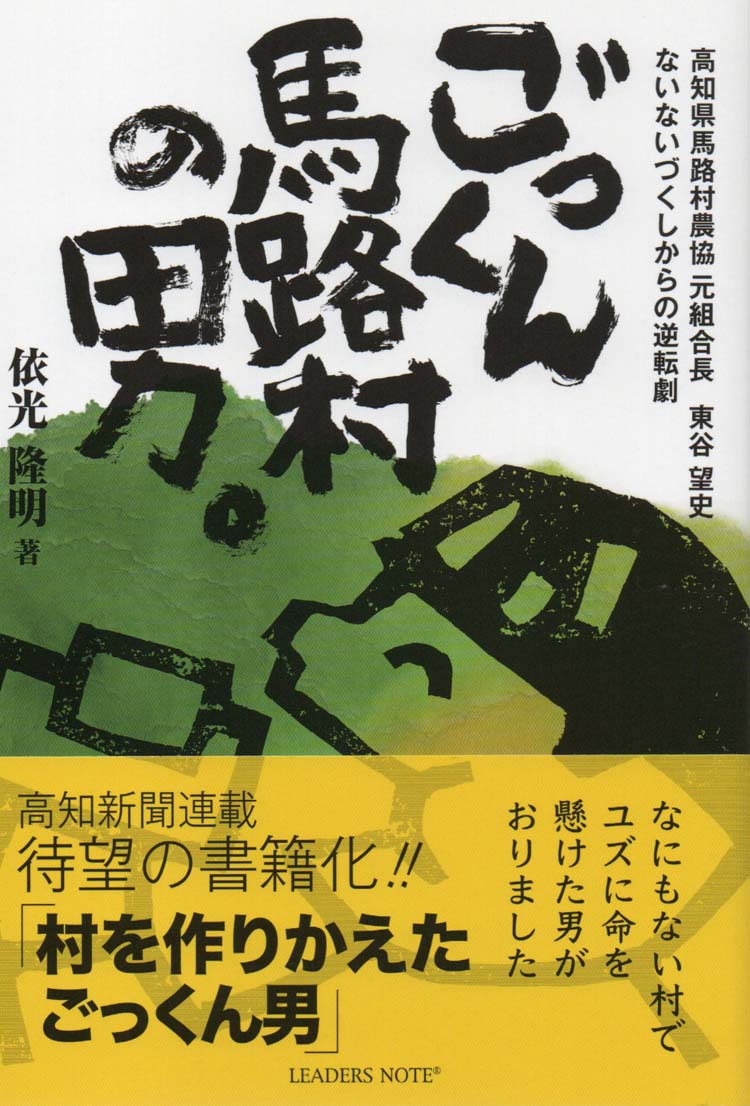

もう一冊「ごっくん」の舞台は、高知県安芸郡馬路村である。藩政時代からの林業がすたれた、ユズの特産化・商品化に着手、みごと全国屈指の豊かな村に生まれ変わった物語で、馬路村農協・東谷望史組合長の青年時代からの奮戦記である。じつは昭和末期、村が林業に代わる振興策立案に取り組んでいる最中に、高校時代の同学年・西野真司が村長になったとの知らせを聞いた。筆者は大学で農村調査を重ねて来たので、編集者になっても農漁村の新しい動向には、たえず気を配っていた。馬路村も取材したかったが、1991年春に突如西野村長逝去の報を人づてに聞いた。その後、「馬路村のユズ」製品は有名になってわが家でも食卓に欠かせない。この開発に果たした西野村長の功績が村人にどう記憶されているか、ずっと気になっていた。(写真1,2)

“おのぶ”は近代女性の先駆け

結論から言えば、今回の新刊でこれらの疑問は解消した。『やなせたかしの生涯』によると、暢(のぶ)は敗戦直後の貧乏暮らしをものともせず、嵩(たかし)に好きなように仕事をさせ、事務や雑用を一切引き受けた。いっぽう山歩きが趣味で、仲間と大雪山縦走に出かけるなど本格的だったという。また茶道を習い、弟子を取るまでになっていた。「嵩の仕事の関係者とは付き合わず、表に出ることはまずなかった」ともある。やなせに献身的に尽くしながらも、独自の世界も楽しむ自立した近代女性だったのだ。

このやなせ夫妻(柳瀬嵩・小松暢)は、敗戦直後の1946年に高知新聞社へ入社、『月刊高知』編集部で出会う。この時代に、品原淳次郎編集長のもとには、満映帰りの信清悠久(シナリオライター)など県下の文化人が多数たむろしていた。やがて小松、そしてやなせが退社して上京結婚、品原は高知新聞東京支局長となる。さらに信清も上京、やはり『月刊高知』に出入りしていた筆者の姉・美衛と結婚する。これらの人々は、東京でもずっと懇意にしていた。なお、暢は両親とも高知の出身、父の勤務地だった大阪で生まれる。だが父が早くに亡くなり、さらに初婚の相手とも死別、高知でくらしていた。

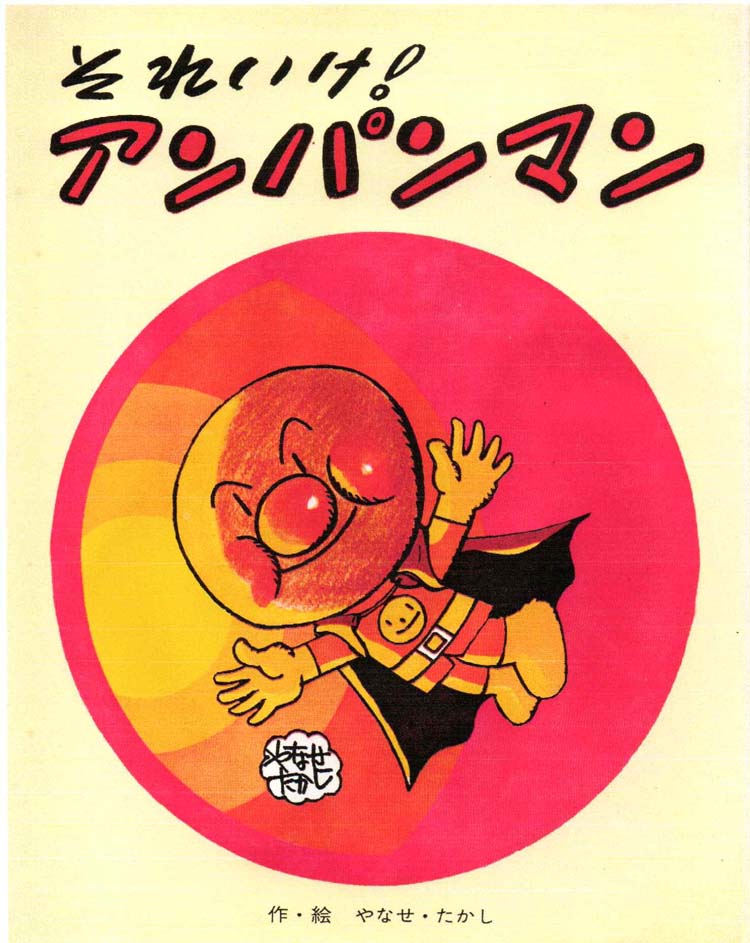

ずっと後の1978年に、信清は映画人仲間に誘われて岐阜県乗鞍岳の麓への移住に応じ、姉も作家・大原富枝の秘書を辞め、二人で喫茶店経営を決断する。これを耳にしたやなせは、新宿区荒木町の自宅で送別会を開き、小生も呼んでくださった。この席では、信清夫妻の無謀な山村への移住にやなせも驚き気味であった。だが、暢夫人のこの日の姿がなぜか思い出せない。体調不良だったのだろうか。お開きの際に、「こんな絵本を出したがさっぱり売れない」といって持たしてくれたのは、1975年にフレーベル館から出た『それいけ!アンパンマン』である。だが、やなせも出版元も気づかない中で、幼児はやなせが主人公アンパンマンに託した究極の正義「腹ペコの人たちには自分の顔を食べさせて助ける」をしっかり受け止め、密かに人気が広がりつつあったのだ。

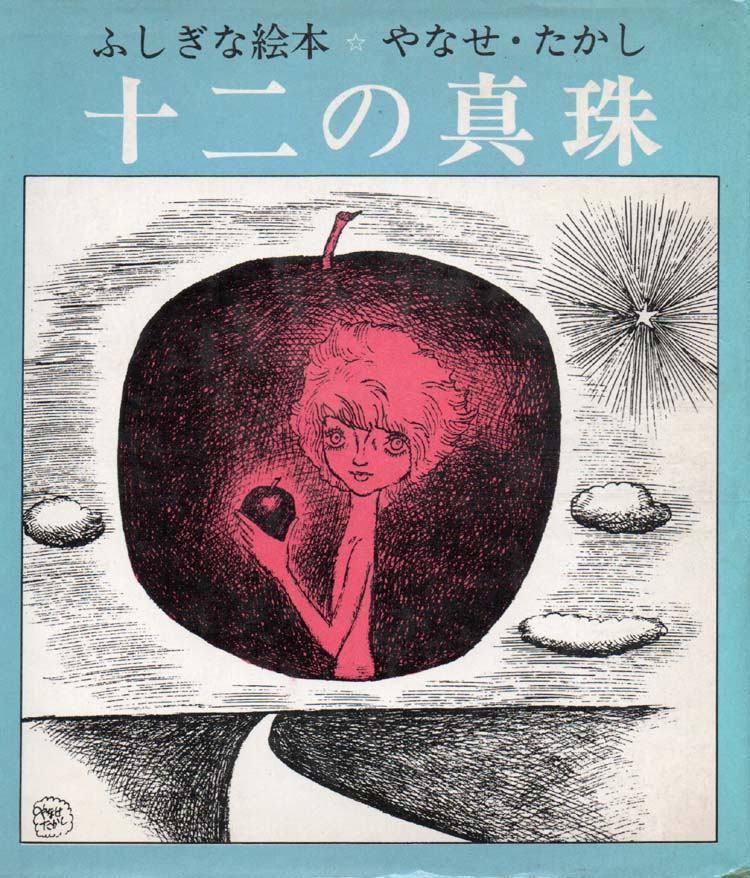

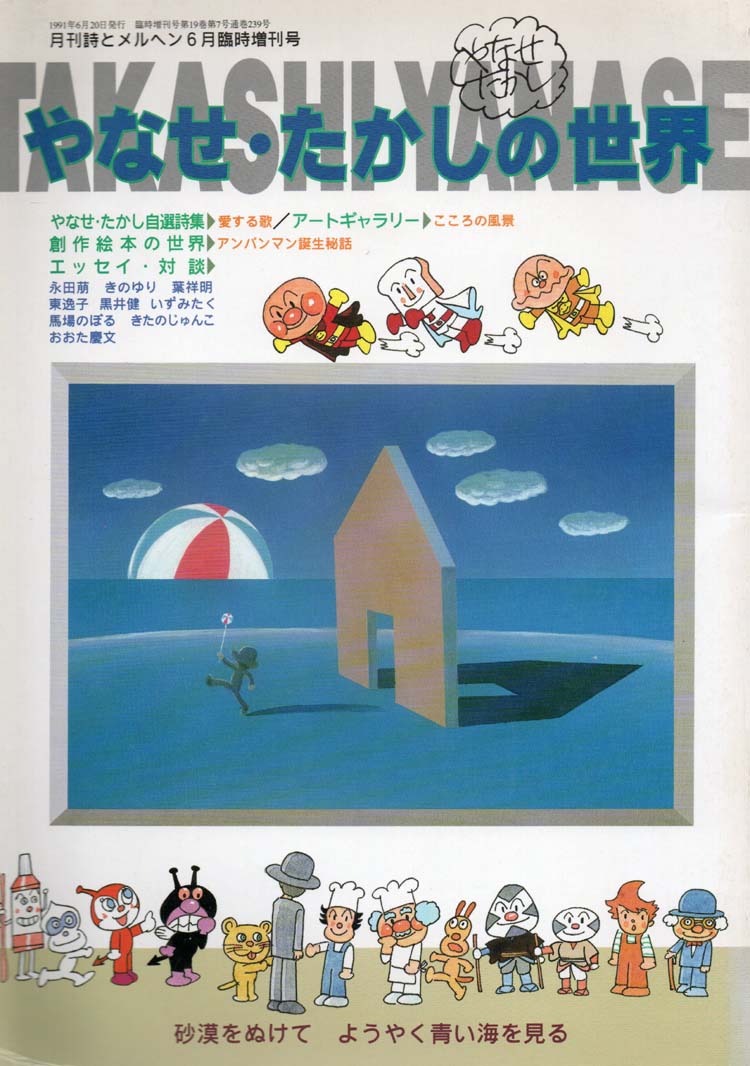

じつははこの絵本に先立ち、1970年刊の「ふしぎな絵本」と称する大人の本『十二の真珠』(山梨シルクセンター)に「アンパンマン」が掲載され、さらに1973年にはフレーベル館の保育園向け月刊絵本にも掲載されている。そして、1988年のTVアニメ「それいけ!アンパンマン」放映開始で大爆発する。それらの経緯は、1991年の「詩とメルヘン」6月増刊号『やなせたかしの世界』(サンリオ)や、1995年のやなせの自著『アンパンマンの遺書』(岩波書店)などに詳しく述べられている。

その後1998年に筆者は出版社を退いたが、10年ほど経って朝日小学生新聞で小生の連載を当時担当していた平松記者から、思いがけず「やなせ先生がお姉様夫妻のその後を気にしている」との伝言をいただいた。さっそく、「信清夫妻は移住二年目にドカ雪に見舞われ、南国生まれがとても雪の山村では暮らせないことを悟り、高知に引き揚げた。その後、地元テレビ局の人気番組はらたいらの〈おらんく風土記〉などの台本作家として活躍していたが、21世紀早々に相次いで没した」と、お知らせした。改めて『月刊高知』仲間の強い絆に気付かされたことだった。(写真3,4,5,6)

ユズへの脱皮を支援中、村長急逝

西野村長については、『ごっくん馬路村の男。』に家族ぐるみでのユズ事業への支援ぶりが紹介されている。まず、全国的知名度を上げるきっかけになった1988年池袋西武・地場産品コンテストでの日本一獲得には、「西野村長夫人がユズずし作りにきちょった」ことも貢献したようだ。さらにこの賞品100万円を元手に、顧客管理のコンピューター250万円の購入を村長に相談すると、「村で100万出しちゃるき、あとは自分たちで出せ」と即決、新鋭機の導入が出来た…などなど、要所での的確な対応が述べられている。

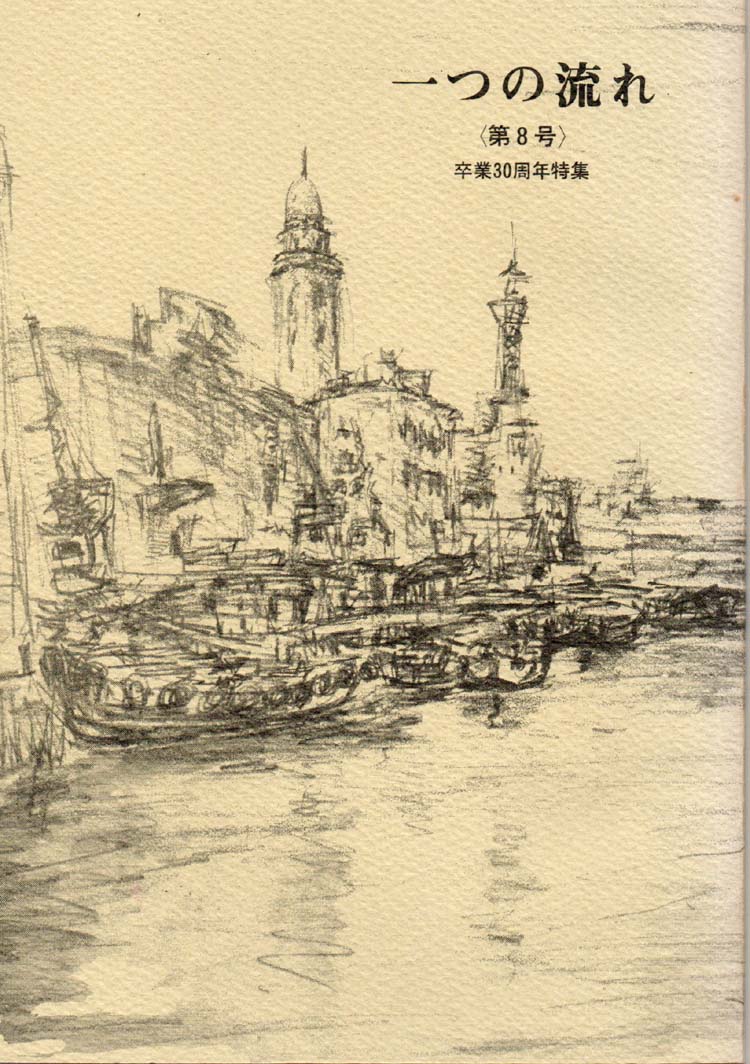

村の旧家の出身で慶応大を出て帰郷した西野は、教育長・助役を経て1986年、村長に初当選、1990年には無投票で再選された。「ごっくん」のテレビCM放映では「もっとやれ」と支援、ついに年間売上が100万本の大台にのる。だが、いつしか病魔に沿われていて1991年1月に現役村長のまま突然逝去する。彼は、土佐高卒業30周年の記念クラス誌『一つの流れ』に「馬路村から」を執筆、助役だった当時の様子を「毎月の健康診断は欠かさず、健康づくりを心がけているが連日の酒・酒で、いささかバテ気味」と、打ち明けている。温厚な好人物だっただけに、林業からユズの村への脱皮といった村政の主導だけでなく、村人の縁談から揉め事まで大変な毎日であったようで惜しまれる。

それにしても、村の青年・東谷望史がユズに着目、逆境を打破しつつ村人を巻き込んで、ユズ栽培から村内工場を建ててのごっくん製造へと、大発展を主導する姿は痛快であった。

「ごっくん馬路村」の開発でも、ユズとハチミツの配合割合からハチミツの品質までとことんこだわり、香りと色を抜いた精糖ハチミツを使ってユズの香りを活かす工夫を重ねる。こうして、ごっくんごくん何本飲んでも飽きないさわやかなユズ・ドリンクがようやく完成。大ヒット商品となる。(写真7)

久しぶりに手にした新刊書二冊は、長年の二つの疑問に応えていただけただけでなく、土佐人の優しく温かい心と、光に向かってひたすら歩み続ける姿に感動を覚えた。どうか、多くの方にお読みいただきたい。なお今回の写真は、すべて紹介した本・雑誌の表紙にした。小生の所蔵本である。

<追記>

NHK「アンパンマン」の4月第4週を見ていて、あまりにズサンな時代考証が気になった。

主人公の暢(のぶ)と嵩(たかし)が、それぞれ女学校(高等女学校)・中等学校を昭和11年に卒業、さらに上級学校を受験する。

嵩は高知高等学校を受けて失敗、暢は高知女子師範学校を受けて合格、という設定だ。

この当時、師範学校は男女別学で各県にあり、尋常小学校を卒業したものが受験入学できた。

5年制の女学校を終えたものが、あらためて女子師範学校再入学して大喜びはありえない。さらに上級の女子高等師範学校を目指すなら分かるが、これは東京と奈良、そして広島のみであった。

暢がどこの高等女学校で学んだか、あるいはどこか女子師範に行ったかわからないが、双方に通学する設定は無理だ。

NHKも人気ある朝ドラだけに、当時の学校制度くらい踏まえて、時代設定・場面構成をもっともらしく整えてほしい。

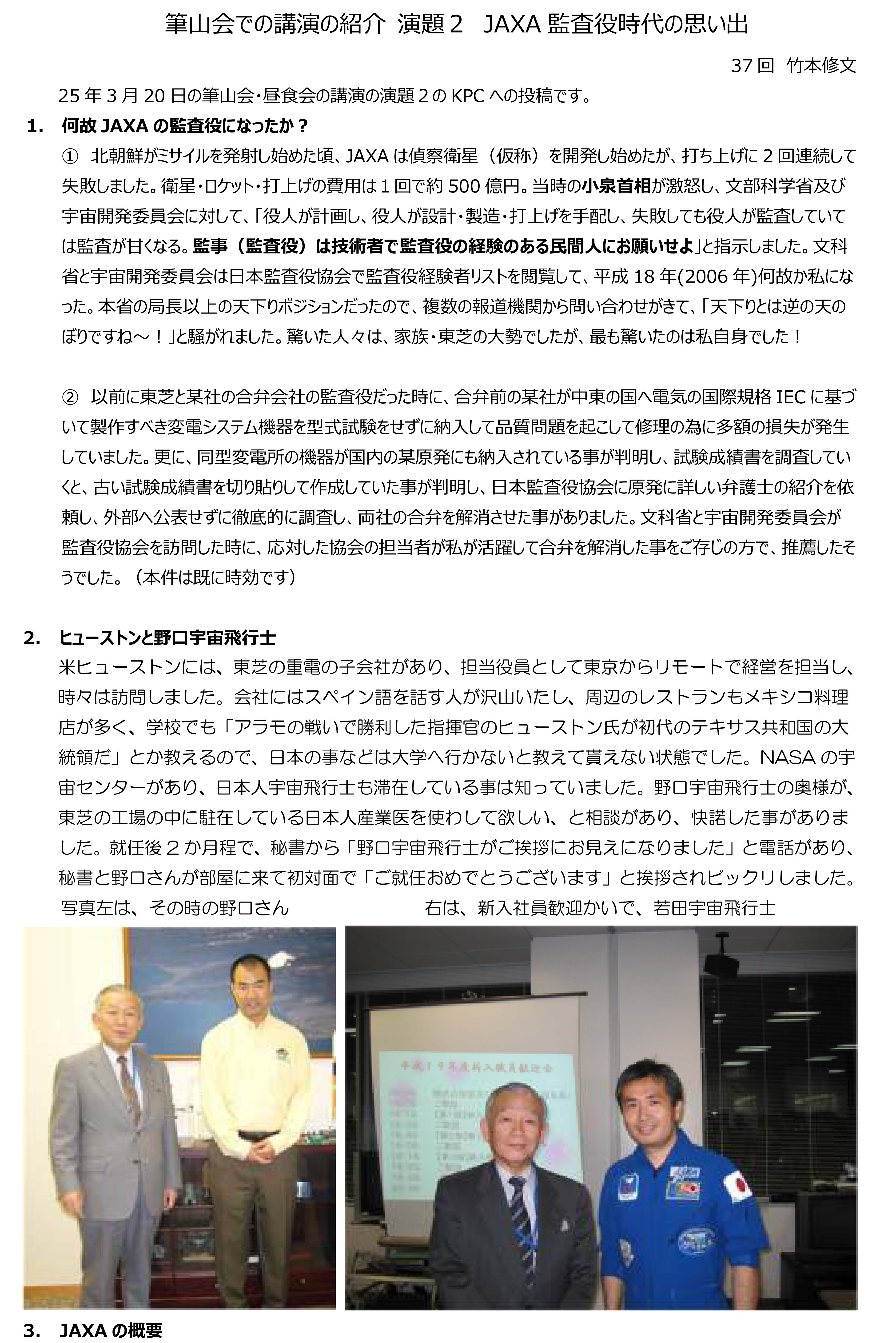

筆山会での講演の紹介――その2

JAXA監査役時代の思い出

≪雑談≫

興味深く拝読しました。ずいぶんご活躍なさったんだなと敬服しました。人生いろいろですね。そこが面白い。

監事・監査役といえば、私も銀行退職後に上場会社の監査役(10年)、公益社団法人の監事も10年以上勤めました。経営トップと対等な位置におりますから責任重大ですよね。たまには事件も起こりますが、今となっては忘却の彼方です。

ご投稿有難うございました。

国際的には、

① 業界のカルテルが最初に無くなったのは、アメリカでした。NEMAも技術活動は継続したと思います。

② イギリスの電機工業会BEMAも1981年にはやっていました。国際的なカルテル活動は、例えばモロッコでやった事を知りました。当時の私の秘書がドイツ人で、同業他社SIEMENSとの対決があったので、秘書は東芝のその筋の人に連れられて会議に参加し、数年後に聞きました。

③ 冷戦中だったので、ドイツ最大の産業見本市はハノーファー・メッセでは無くて、ライプツイッヒ・メッセでした。私は、いつも一人旅でしたが、ライプツイッヒ会場で東芝の役員の一人に発見されました。彼らは、東独にテレビのブラウン管工場建設を進めていて、「東芝は見返りとして、東ドイツから何か購入する」と迫られていました。その日本勢3人は、私に「あとは宜しく」で帰国しました。私は、「東独が展示している商品の中で、東芝がヨーロッパの仕事で使えそうな部品などを購入する方向で検討する」という議事録に合意しました。

④ ベルリンの壁が崩壊した数年後、アメリカCIAはやる事が無くなり、経済分野に進出したのですが、前項の議事録のサインの人間を調べて、大使館経由で東芝本社に確認に来ました。しかし、私は後日知っただけで、何のお咎めも無く、問題にならなかったのですが、今から思えば、私のヨーロッパでの旅行は、150回のうち100回は一人旅だったので、ちょっと間違えば・・・消されていたかも・・・?

命に係わる事件に遭遇したのは、トルコのアンカラ空港でのアルメニア人乱射事件でした。

失礼します

筆山会での講演の紹介――その1

東芝勤務時代の海外技術交流

≪追記≫

今、気づいたのですが、男子13歳の事:

●イギリスの義務教育の歴史の教科書は、世界史・英国史・ヨーロッパ史はなくて、単に「HISTORY」でした。

●2000年以上前には、ローマ帝国の西の果ての後進地域がブリタニアだったので、教科書での歴史はギリシアから始まっています。

●ギリシアは現在のヨ0ロッパの記録上の土地ですが、メソポタミア、エジプトとかの古代史の地との歴史的な記録がないのです。

●イギリスでは、12歳以下の子供には、一人で留守をさせず、

①ベイビーシッターを置く、

②家の鍵を渡さない、などのルールがありますが、

●ローマ時代のルール:

①兵役は男子13歳以上・・・、

②12歳まで義務教育

②家の鍵を渡さないは、:親がいない時に・・・・?イギリスにはラブホテル」がない?

令和7年春 向陽プレスクラブ幹事会議事録

1.日時 2025年3月7日(金) 17時00分~20時00分

2.場所 ビッグエコー八重洲本店

3.出席者 濱崎洸一(32回) 公文敏雄(35回) 冨田八千代(36回)

竹本修文(37回) 藤宗俊一(42回) 水田幹久(48回)

北村章彦(49回) 以上7名

構成員(8名)の過半数(幹事6名)の出席があり、本幹事会が成立したこと

を確認した。

4.北村章彦幹事長が議長となり、配布資料(総会議案書)を使用して、以下の通り議事進行した。

議事1) 令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)事業報告

出席者全員一致にて議案書の報告を承認した。

議事2) 令和6年度向陽プレスクラブ決算案

出席者全員一致にて議案書の報告を承認した。

議事3) 令和7年度向陽プレスクラブ事業計画

出席者全員一致にて議案書に以下の修正を行い承認した。

・総会日時 5月16日12時開始。会場の都合で時刻が前後することは可。

場所 まるごと高知 Tosa Dining おきゃく

・幹事会 2025年10月 2026年2月 年2回。昼の時間帯で実施。

・高知懇親会 2025年11月実施予定。

・ホームページ作成

老朽化しているホームページサーバー及び使用しているソフトウェアについて

現在のホームページサーバーは可能な限り維持するものの、新ホームページ構築・立ち上げに向けて、業務の委託先を探す。

議事4) 令和7年度向陽プレスクラブ予算

出席者全員一致にて議案書の案を承認した。

懇親会画像(竹本氏提供)

全員集合の1枚は、8時16分です。(終会直前)

その間に、カメラを料理の更に落とし、人の手がレンズに触れた事が原因と思われます。

常に、レンズに汚れがないか?注意をすべきですが、壊れたか?と気になって、「写れば良し」とした事が大きなミスでした。

お詫びします。

●画像のゆがみはカメラのせいではなく、被写体各氏の発する強烈なオーラのせいだと思います。(編集人) 写真展のお知らせ

第33回あっぷる写真展 『散歩』

関氏からグループ写真展の案内が届きましたのでお知らせします。野町さんと違っていろんなジャンルに挑戦しています。

2/6から2/12まで新宿御苑駅近くの「アイデムフォトギャラリー シリウス」で写真のグループ展をいたします。私は「漱石散歩」と題して14点の作品を展示します。夏目漱石ゆかりの生地や三四郎などの小説に出てくる場所を着物姿のAyumiさんと訪れて撮影したモノクロームの作品です。会期中半分ほどしか会場にいられませんが皆様のお出でをお待ちしております。

会期 2/6(木)~2/12(水)10時~18時(最終日は15時まで)

日曜は休館ですが2/11の祝日は開いております)

会場 アイデムフォトギャラリー シリウス

?? 新宿区新宿1-1-10 アイデム本社ビル2F

Tel 03-3350-1211

在廊予定 2/6? 2/8 2/11 2/12(3時終了) いずれも終日 写真展のお知らせ

大関寿幸/関健一 写真展 『幻想・覚醒』

またしても写真展の案内が届きましたのでお知らせします。関氏は編集人の大学の写真部の同期で、只一人写真家を続けています(戸山高校より)。応援してあげて下さい。

1/28から2/2まで小田急成城学園駅近くの「清川泰次記念ギャラリー」で写真の2人展をいたします。私は「禁書」と題して25点の作品を展示します。これは1992年の「焚書」展で技術的に難しかったことをデジタルによってやり直すとともに新しいアイディアも加えたものです。会期中半分ほどしか会場にいられませんが皆様のお出でをお待ちしております。

会期 1/28(火)?2/2(日)10時?18時 (初日は入場は17時半まで 13時開廊 最終日は15時閉廊)

開場 世田谷美術館分館 清川泰次記念ギャラリー 世田谷区成城2-22-17 Tel 03-3416-1202

在廊予定 1/28 13時-18時 1/30 終日 2/1 15時-18時 2/2 10時-15時

関健一ホームページ

http://seki-photo.com

https://www.facebook.com/Kenichi.Lo.Seki 写真展のお知らせ

『野町和嘉展』 『QUEST』 『榎並悦子作品展』

あけましておめでとうございます。

野町さんと奥様の榎並悦子さんの写真展(3ヶ所)のお知らせが届きましたのでお知らせします。

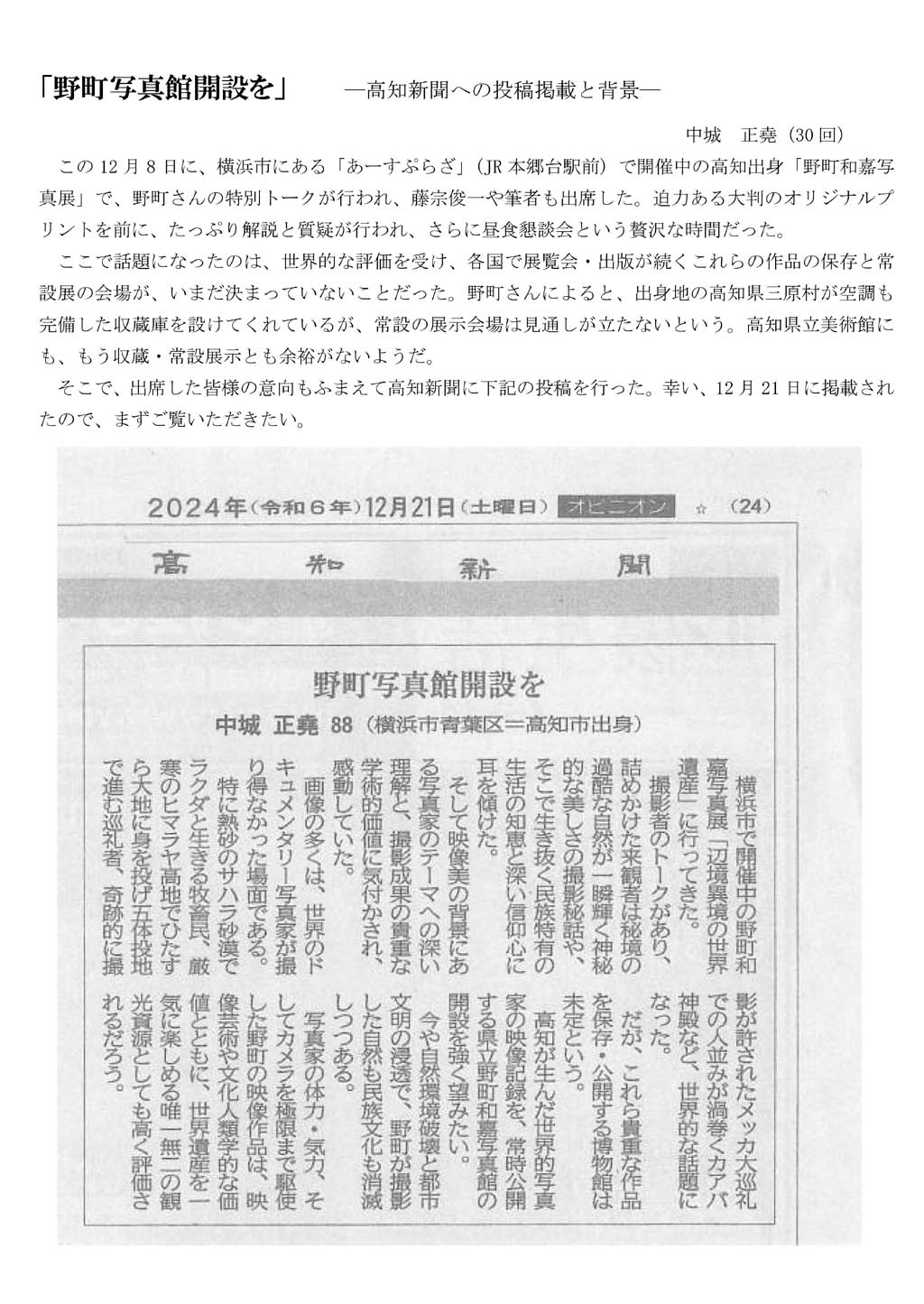

野町写真館開設を

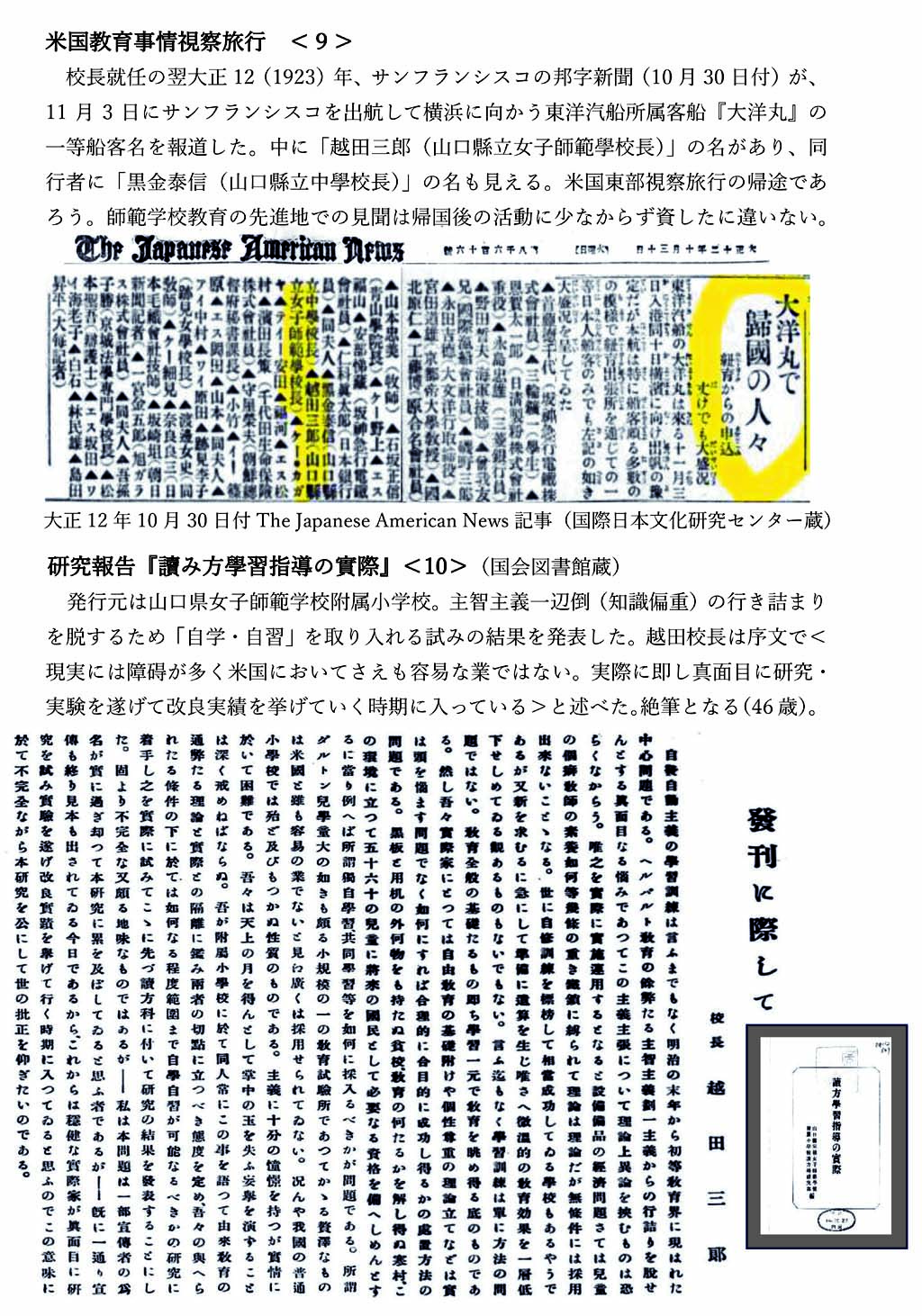

世界的な写真家である高知出身・野町和嘉氏は、すでに土門拳賞・芸術選奨文部大臣賞をうけ、さらにこの11月には

高知県文化賞も受賞した。ところが、その作品を収蔵・展示する美術館・写真館が未だに決まらないと聞き、高知新聞に、

「野町写真館開設を」という投稿をした。幸い、12月21日に掲載されたので、前後の事情も含めて皆様に紹介したい。

中城先輩の熱のこもった御説に大賛成です。

高知新聞への投稿は広く読まれてかなり影響力がありそうなので、新しい動きを期待したいですね。

高知は「花(文化)より団子(お金)」の傾向が強いと感じています。粘り強く「花」の大切さを発信していきましょう。継続は力なりです。

老兵は消えてゆくかもしれませんが、次世代が引き継いでくれるものと信じております。ボランティア活動を長年やってきて、そう思います。 公文さまの御意見に賛同します。

「老兵は・・・」はアイゼンハワーのアメリカ議会での最後の言葉ですね~?

レベルは低いのですが、私も81歳でして、自宅から100mの坂の上の個人病院で毎月高血圧の診断を受けています。医者から毎回「具合はいかがですか?悪い所はありませんか?」と聞かれるので、「はい、順調に老化が進行しておりまして、ここに来る坂道をヨボヨボと歩いてきました」と、応えています。

御用納めの時期でイギリス時代を思い出したので、追記します。

イギリスには、国民の祝日はありません。日本のような文部省もありません。キリスト教の大英帝国時代は違? っていたと思います。年に5回のバンクホリデイBank Holiday?があります、全部月曜日なので3連休になります。12月24日はショッピングでいとして半ドンの会社もあります。25日のクリスマスデイは勿論キリスト教徒は休んで教会へ行きます、ユダヤ人やイスラム教徒は普通に仕事をします。26日はBOXING・DAYと言って、クリスマス時期に忙しい職業の労働者の為(?)に休日です。元旦は普通勤務ですが、スコットランドが休日です。サンタクロースもいません。フィンランドからサンタ・クロースが来てプレゼントをくれる話もなくて、親からプレゼントをもらうのでFather Christmasと言います。

東芝のような日系企業は、現地人スタッフの為に24日から26日まで休暇です。日本の本社に合わせて30日頃の仕事納めから1月3日まで休みました。休む前には、Happy? Christmas?とか,Happy? New Year と言って帰るのですが、私の秘書が「Happy? New Year は、日本語では何と言うか?」と聞いてきたので、ローマ字で「akemashite omedetou gozaimasu」と教えたら周りに教えて、彼らは得意になって、「明けまして、おめでとう ございます」と言って帰っていきました。・・・違うな~!「どうぞ、良いお年を!」と教えるべきだった。

どうぞ、 良いお年をお迎えください。 デコピン (犬) が、

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』に登場!!

暇な竹本です

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

別名・愛称?Decoy(ディコイ)

生物????犬

犬種????コーイケルホンディエ

飼い主???大谷翔平

デコピン(2023年6月18日[1] - )は、日本出身のプロ野球選手の大谷翔平が飼っている犬(コーイケルホンディエ)である。 性別は雄。 国籍はアメリカと日本[2]。 英語名はDecoy(ディコイ)。

来歴 [編集]

ロサンゼルス・ドジャースや大谷翔平の広報活動に参加しており、ファンの間では定番の存在として親しまれ、チームの「最も価値のある子犬」と評されている[3]。

デコピンの両親はアメリカのドックショーで活躍しているエリート犬である[4]。

2023年の9月[5]に大谷が右肘のトミージョン手術後に野球好きのドッグブリーダーからの紹介がキッカケで飼い始め[6]、2023年11月にMVP発表の際に大谷と一緒に登場し、2度目の受賞が決まるとハイタッチを交わし、話題になった[7]。12月に行われたドジャースの入団会見で大谷は犬の名前が「デコピン」であると公表した[8]。元の名前は「ディコイ(Decoy)」であり、アメリカ人が呼びやすい名前で紹介していると述べた[8]。

ドジャー・スタジアムのスイートルームで大谷翔平の妻である田中真美子と共によく観戦している。

大谷選手は、愛犬にちなんで「Decopin LLC」という名前を選び、$7.85百万の住宅購入に関与する法人を設立した[9][10][11]。

ドジャースの広報活動 [編集]

2024年1月、大谷はデコピンとともに東京の駐日アメリカ合衆国大使館を訪れ、ラーム・エマニュエルからデコピンの顔写真が入ったビザをデザインした特大パネルが贈られた[12]。

8月29日(現地時間28日)にはドジャー・スタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース対ボルチモア・オリオールズの試合の始球式に登場することになった[13]。デコピンは3週間ほど始球式の練習をしていたという。[14]ドジャースからファンに対して、先着4万名限定で大谷がデコピンを抱えたボブルヘッド人形[15]のプレゼントデーが実施され、ファンが殺到したため周辺道路は数キロに渡って渋滞が発生し、球場スタッフすら入場できない異例の事態になったため開門時間を早めることになった[16][17]。始球式ではデコピンはマウンドから野球ボールを口で銜えながら、捕手の大谷に届け、始球式を成功させた。[18]。なおこの試合大谷は先頭打者本塁打と2個の盗塁を決め(42ー42)、ドジャースは6対4で勝利した[19] 。同じ8月に、アメリカのSNS分析会社「Zoomph[20]」が、デコピンが始球式を務めた様子を投稿したドジャースの公式Xが今季最多7,450万回表示だったと公式Xで発表した[21][22]。

シーズン終了後の11月にはドジャースの優勝パレードに参加し、ファンの子どもたちと交流した[23][24]。 また、大谷が3度目のMVPを受賞した際には大谷夫妻と共に番組に出演していた[25]。またドジャース側から「MVPup(Most Valuable Pup)」(最も価値のある子犬)がデコピンに贈呈された[26][27][28]。また12月にはMLB公式Xにデコピンが「Find Decoy(デコピンを探せ)」というゲーム形式でデコピンを探す動画にも登場した [29][30]。

ドジャースの日本公式オンラインショップ[31]では、デコピンのTシャツ各種、キャップ、ステッカー等が販売されており、いくつかの商品は完売となっている[32][33]。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Decoy Ohtani

From Wikipedia, the free encyclopedia

Decoy Ohtani

Decoy's United States visa photograph

Other name(s)?????Dekopin Ohtani

Species

Dog

Breed

Kooikerhondje

Owner?Shohei Ohtani

Decoy Ohtani (born June 18, 2023),[1] known in Japanese as Dekopin, is a Kooikerhondje owned by Japanese baseball player Shohei Ohtani. He is a fixture in the Los Angeles Dodgers fandom, and has been described as the team's "Most Valuable Pet".[2] He has also featured in merchandise and was granted an honorary visa by the Embassy of the United States in Tokyo.

Biography

[edit]

Shohei Ohtani held Decoy in his lap when he won his second Major League Baseball Most Valuable Player award in November 2023. Upon winning, Ohtani gave the dog a high five, and he became viral among fans.[3] The next month, Shohei Ohtani publicly revealed the dog's name, Dekopin,[4] which is a Japanese term referring to the act of flicking a person on the forehead. He also clarified that Dekopin's name in English is Decoy, which was chosen because he believed that some Americans might struggle to pronounce the Japanese name.[5]

In January 2024, Shohei and Decoy visited the Embassy of the United States in Tokyo, where Decoy was granted an honorary travel visa by Rahm Emanuel.[6][7][8] In August 2024, Decoy threw the ceremonial first pitch at the Dodger Stadium.[9][10] To celebrate the event, Shohei Ohtani held a giveaway of bobblehead toys depicting him with Decoy.[11][12][13] Decoy would go on to appear at the Dodgers' victory parade in November 2024 where he interacted with young fans.[14] That month, he also appeared in a video alongside Mamiko Tanaka celebrating Shohei Ohtani's third Most Valuable Player award.[15]

Ohtani's $7.85 million home purchase was conducted through an LLC named "Decopin," a tribute to his pet dog.[16][17][18] 令和6年秋 向陽プレスクラブ幹事会議事録

1.日時 2024年11月1日(金) 17時00分~20時00分

2.場所 ビッグエコー八重洲本店

3.出席者 公文敏雄(35回) 冨田八千代(36回) 竹本修文(37回)

藤宗俊一(42回) 水田幹久(48回) 北村章彦(49回) 以上6名

構成員(9名)の過半数の出席があり、本幹事会が成立したことを確認した。

4.北村章彦幹事長が議長となり、配布資料を使用して、以下の通り議事進行した。

議事1) 令和6年度(令和6年4月~令和6年9月)事業について

年度上半期の報告として以下の報告があり、出席者全員報告を承認した。

①? ホームページ作成 7件

②? 高知での懇親会参加の件 東京から2名参加予定

③? 令和6年度上半期会計報告

収入 16,027円

支出 139,523円 (収支 -123,496円)

資産・負債状況(2024年9月30日)

・資産の部 預金 384,874円

・負債の部 会費前受金 47,000円 (正味資産 337,874円)

議事2) その他

特になし。

令和6年秋 幹事会

MARK-Ⅱ

昨日のKPC幹事会では3回撮りました。

フラッシュの閃光が映ったり、私のスニーカーが入ったり、明るさや露出が気に入らず、6枚添付してみました。

6枚で伝送量が約3MBですので、一度に送ります。

ご希望があれば、原画をお送りします。

今シーズン初めてジャケットを着て行ったのに、私だけシャツのまま・・・・しまった!!

幹事会の日にJAPAN TIMES の記事がでて、英語で世界に報道されたら、中国や韓国など近隣諸国が大騒ぎする・・・と懸念していましたが、今日は、朝日が第7面全面を使って詳しく解説しており、JAPAN TIMES も初めてMeltdown(炉心溶融)の単語を使っております。

更に、TVでは、同じMARK-Ⅱと思われる「東北電力の女川原発の運転を中断して検査する」と報道しています。これも東芝製だと思います。

11日の特別国会で首相は誰になるか?石破さんになっても、支持率低下で自衛隊の軍隊化や原発再稼働などどうなるか?

アメリカのスリーマイルの同型原発事故との大きな違いも解説されています。あそこは、原子炉格納容器の中に十分な水があって軽傷ですが、福島は1~3号機共格納容器の底に穴があき、強い放射線を出すデブリが外に出ており、廃炉にするのに30年どころではなく、廃炉にするのに170年でも難しいような記事です。

これは、ウクライナのチェルノブイリ同様に広域の大きなコンクリート製お棺?で誰も近寄れない場所にせざるを得ない・・・・予感がします。

*******************************************

思った通り硬い表情で写っていますね。

我々の年代では、にやけた表情を避けがちですね。

令和6年秋 幹事会

昨夜はありがとうございました

公文様、皆様

昨夜はありがとうございました。皆さんお元気で何よりでした。前にお会いした時よりも、皆さんは若返られた感じがしました.

??お先に失礼しました。会場が近いので、7時30分発ひかりに乗れました。(新幹線豊橋駅はのぞみは通過、ひかりでも停車しない列車があります。)3回の乗り換えも、とんとん拍子で超短時間、東京駅から3時間と数分で帰宅できました。BigEchoへは、地図を見ながらなのにやはり遠周りをしていました。

先祖のことです。皆さんのご先祖様は高知の歴史をそれぞれに築かれています。皆さまと私との大きな違いです。両親は仕事の都合で、ぽっと高知へ行きました。お話した41回生の方の家系をまとめられた2冊のご本から、その地に住まわれた方の書かれた歴史に触れることの大切さを実感しました。お話した41回生の方の家系をまとめられた2冊のご本から、その地に住まわれた方の書かれた歴史に触れることの大切さを実感しました。良く調べられているのですが、代々お婆さんが語り継いできた話のまとめであり私家本だからと謙遜されています。「どなたか学者さんがこの裏付けをして下さらないかしら。」と話されていました。帰宅してから、この言葉を思い出しました。

「昔まっこう 猿まっこう」を全く気にしていませんでした。メモをありがとうございました。だいたい土佐の民話に馴じんでいません。1冊だけ『にんじゃもへえ』(復刻版)を持っています。これもKPCつながりで手にした本です。『筆山の麓』の発売元・高知新聞総合印刷の宣伝に載っていたので買いました。

この本を昨夜、帰宅したらすぐに開きました。ありました。最後は「むかし まっこう さるまっこう さるのつべ ぎんがりこ (めでたし めでたし)」と結ばれていました。 読んだ時に全く気にとめていませんでした。

もしやとネット検索をしてみたら、土佐の民話の終わり方ときちんと説明が出ていました。また、一つ土佐に近づけました。

ありがとうございました。KPC幹事会の本題からそれた駄文、お邪魔しました。合わせて、会での駄弁もお許しください。*******************************************

いつまでも好奇心旺盛でうらやましく思います。

「犬も歩けば棒にあたる」はそのとおりで、年齢に関係なく外に出ると得るところがいろいろありますね。

いけないのは「井の中の蛙」。

『浮世絵に魅せられた寺田寅彦』 への反響*******************************************

藤沢紫(國学院大學文学部哲学科教授・浮世絵)

中城先生、いつも温かくお導きくださり、ありがとうございます。このたびは玉稿をお送りくださり、御礼を申し上げます。

拝読しましたが、浮世絵との関りが深いのですね。ダウンロード可能な寺田寅彦の随筆も少し読んでみました。

コロナで中断してしまいましたが、また機会を作り、皆様で研究会や見学会の機会を作れたらと願っております。

先生のご都合の宜しい方法で、ご指導いただき、お話を伺えるのを楽しみにいたしております。

天候不順の折、どうぞくれぐれもお体にお気を付け下さいませ。*******************************************

平井倫行(國學院大學文学部講師・美学、真鶴・貴船神社権禰宜)

浮世絵自体がまだ、美術史の観点からも美学の観点からも十分な研究対象として扱われていない時代状況の中で、寺田の提示した論点はたいへん先駆的なものであった事が、改めてよく分かります。

特に線と色という問題は、西欧における絵画(造形芸術)の正統性を巡る重要な概念であり、これがそのまま古典主義とバロックという対比軸に関わり、後の表現主義に繋がっていく訳ですから、寺田の視点は自身の興味関心に対する率直さと、対象を偏見なしにみて評価・分析しようとする、実に誠実なものと感じます。

東西の文化交流にも関わる貴重なご論稿の恵贈を深謝致します。*******************************************

小山ブリジット(フランス人、武蔵大学講師)

ご論文をお送りいただき、感謝しております。

寺田さんの紹介や錦絵、絵画、ジャポニスムなどについて触れていらっしゃいますので、大変興味深く拝見させていただきました。

心からお礼を申し上げます。*******************************************

伊藤千尋(細川家永青文庫学芸員)

この度は、玉稿をお送りくださりありがとうございました。

寺田寅彦についてよく存じ上げませんでしたが、熊本の五高出身の方なのですね。

寅彦の「浮世絵の曲線」の考察が興味深く、感性の鋭い人だったことがよく示されている表現だと思いました。*******************************************

須藤浩一郎(土佐高同級生、土佐病院院長・精神科医)

探究心旺盛、精力的ご執筆、ご同慶の至りです。

絵画の世界にもご造詣深く博識多感、年と共に益々磨きのかかるご様子にただただ驚嘆敬服のほかありません。老後深く高い目標に向かって有意義な時を送られて、羨望の念を禁じ得ません。一層のご健勝ご多幸を祈っています。*******************************************

西内一(土佐高30回生・日本城郭協会顧問・須崎出身)

小学生の頃、学校に通う道筋に家があり、先輩の誰かが寺田寅彦という偉い人が住んでいたと教えてくれたことがありました。

長じて、高知に出るようになり、ある機会に寺田寅彦の生家を訪ねると、庭の真ん中に須崎から移植したとの表示の綺麗な花が咲いており、子供の頃の記憶が蘇ったことでした。*******************************************

<追記>中城 正堯

藤沢先生は、國學院大教授(美学・浮世絵)、平井さんは同大学気鋭の講師(美学)で、ともに浮世絵研究会の仲間です。

また、高知県立文学館の担当学芸員(川島禎子)は、学芸員全員に回覧するとのことです。お陰様で、ありがたい反響です。

高知の各博物館は、県出身で学術・芸術の開拓者だった各界著名人の良い資料を抱えながら、それを現在にあったテーマで県民に提供できず、放置されているようです。KPC高知総会でも、母校並びに高知県の若い人々に刺激を与えるような良い事業案が出ることを期待します。

明治神宮奉納「原宿表参道元氣祭スーパーよさこい」2024(8/24-25)

土佐中学・高校との浅からぬ縁(えにし)

今年8月に東京で開催された「原宿スーパーよさこい」の模様はテレビで何度か放映されたので、ご覧になられましたでしょうか? ほにや、十人十彩など高知県ゆかりのチームが22連も参加し、その中に「ロッテ・ガーナよさこい連」の名がありました。研修旅行で来日のガーナ高校生19名と東京・高知の中・高校生による国際学生チームが、表参道パレードのトップスタートを切って元気一杯踊りを披露しましたから、ご記憶の方もあろうかと思います。

ネパールで出会った兆民好みの味

余が郷里“ヤマモモ”あり

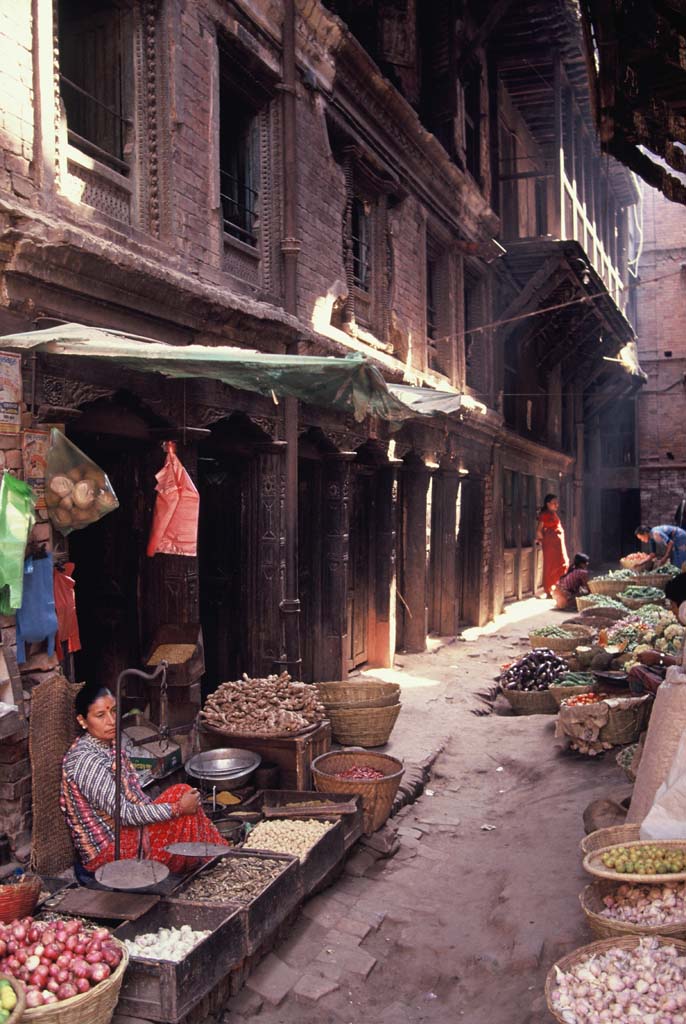

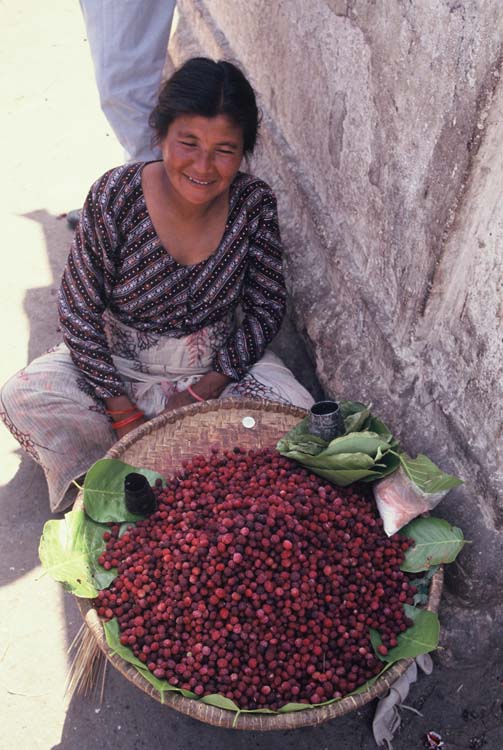

5月に米寿を迎え、遅まきながら身辺整理を始めている。いくつかの書架を埋める雑多な書籍類とともに、難題はこれまで編集者・記者として撮りだめしてきた写真である。35ミリのポジフィルム200枚を収めたファイル200冊、4万コマが、壁面の棚を埋めている。大半を捨てるべく選別を始めたが、“思い出のひとコマ”が多く、作業が進まない。

カトマンズで楊梅発見

平成元年5月に訪ねたネパールの首都カトマンズのファイルでは、旧王宮やヒンドゥー教、仏教の由緒ある寺院とともに、木造の古色蒼然とした四階建て商店兼住宅の密集する活気ある街並みなど、写真ひとコマひとコマが懐かしい。そのうち、裏通りの路地で農婦が商う籠に盛られた小さな赤い実に釘付けとなった。ヒマラヤ南麓の古都で、意外にも土佐ならではの初夏の味覚“ヤマモモ”と出合い、撮った場面だ。表皮につぶつぶのある実をひとつ貰って口に入れると、甘酸っぱい独特の香りが口中に広がった。高知の樹に実る大粒で濃い赤紫に熟れたものに比べると、小ぶりで色も濁り甘みも弱いが、独自の野性的な味と香りはまぎれもなくヤマモモである。(写真1、2、3)

それにしても、ヒマラヤ南麓の異国で懐かしい高知の味覚に出合うとは不思議であった。カトマンズの大きな市場にはバナナ、マンゴー、柑橘類、リンゴまで、熱帯・温帯を問わず色とりどりの果物が並んでいたが、ヤマモモは見かけなかった。路地裏の売り手は近郊の農婦で、裏山で今朝採ってきたばかりだという。(写真4)

高知のわが生家は浦戸湾口の砂嘴(さし)“種崎”だがここではヤマモモは育たず、東隣りの十市の農婦がもぎたてを天秤棒で担ぎ、売りに来た。幼い頃、「お銀のちぎったヤマモモえー」といった売り声を聞くたびに呼び止めて、一升枡での計り売りを買っていた。これを盆に広げ、塩を少しふって家族で口を赤くしながら味わった。ヤマモモは中国での漢字表記は“楊梅”である。和名のヤマモモは山地で実る丸い果実(桃)の意から山桃、また山でたくさん実るから山百々とも書く。ヒマラヤ南麓から中国・日本に及ぶ照葉樹林帯特有の樹木のようだ。

中江兆民の好物は鰹に楊梅

この楊梅が大好きだった土佐人に中江兆民がいる。彼は明治34年春、55歳のときに喉頭がんを患い、気管支切開手術を受けた後、医師から余命1年半を告げられる。6月から大阪の堺市で療養生活に入るが、ここで生涯を振り返った社会評論『一年有半』の執筆を開始、その一節にこうある。

「余が郷里松魚(かつお)を以て名あり。今や梅雨の候この魚日々市に上がること極めて多く味の美、匹敵するものなし……。余が郷里また楊梅(ヤマモモ)あり。今まさにその候なり。楊梅に二種あり、一は朱色にして一は銀色なり。しかしてその銀のもの最も甘美。漢土にありては茘枝(レイシ)・龍眼肉とともに王のごとく尊ばるる果物である。ブドウ・梨・柿のたぐいはその家来のようなものだ」(現代用語で意訳)

梅雨時にあわせてお国自慢の品定めから入った文章はこのあと一変、当時の桂内閣の財政政策の無策を非難、さらに民権と自由平等の大義を説き、伝統産業への保護干渉による育成の必要性を讃岐の砂糖、土佐の手漉き和紙を例に述べる。天下国家を論じながらも、要所要所に土佐への愛着が滲み出ており、微笑ましくなる。(写真5、6)

そして品定めの極め付きは、「近代における非凡人の精選」で、「31人を得たり」とある。登場するのは幕末の志士・坂本龍馬・橋本左内、政治家・大久保利通・西郷隆盛・勝海舟、実業家・岩崎弥太郎・古河市兵衛、学者・北里柴三郎・福澤諭吉など、納得できる人物が並ぶ。意外なのは、民衆に人気のあった大道芸人・猫八・紅勘(べにかん)が名士とともに名を連ね、さらに兆民の論敵だった福澤を上げている。いっぽう伊藤博文・山県有朋・板垣退助・大隈重信など明治の貴顕は、爵位叙勲を取り去って真の人間性を問えば「頁を汚すに足らず」として排除している。自由な言論人兆民の面目躍如である。なお兆民は土佐からの留学生として長崎で勉学中、海援隊を率いて薩長同盟を画策していた坂本龍馬に出会って尊敬、タバコ買いなど使い走りもしたという。同じ頃に土佐藩から長崎に派遣されていた岩崎弥太郎とも面談、藩として江戸への旅費支給を再三頼んだものの断られ、憤然として席を立つ。それでも、後の実業家としての岩崎の実績はきちんと評価している。

兆民は9月に『一年有半』を博文館から出版、初版1万部を3日で売りつくす好評で、引き続き兆民思想の総決算ともいうべき『続一年有半』を執筆、10月に刊行する。しかし、12月には病状が悪化して逝去。兆民は土佐藩足軽の家に生まれ、フランスに留学、自由民権思想の指導者、言論人として偉大な足跡を残す。そして、楊梅や鰹が大好きな愛すべき“土佐のいごっそう”であった。

横浜の楊梅を密かに楽しむ

写真整理の作業は、こうして時空を超えてさまざまな思い出を呼び覚まし、楽しくもあるが遅々として進まない。土佐から東京に出て来た当時は、初夏になると関西の友人が「ヤマモモを食いに週末には帰る」というのを聞き、羨ましい限りだった。後年、伊豆半島に家族で旅行した際、下田駅の土産屋でヤマモモのジャムを見つけて購入、久しぶりにあの味を楽しんだ。しかし東京周辺のデパートでも、著名果物店でも同類のジャムを見つけることはできなかった。横浜の青葉台に転居してからは、一度だけ駅前のスーパーにヤマモモのパックが並んでいてやっと味わったが、翌年からは収穫期が来ても見かけなくなった。

今では、兆民が果物の王とたたえた南国の茘枝(レイシ)・龍眼肉(乾燥したリュウガン)の類をはじめとする熱帯果実の王も女王も、例えばライチ、マンゴスチン、リュウガン、さらにマンゴー、ドリアンも、いささか値は張るが日本でも手に入る。だが、ヤマモモだけは保存輸送が困難なのか見かけない。

ところが老年となり、体力維持に近所の散歩を楽しむようになって、意外な発見があった。梅雨明けの住宅街で、庭に沿った道端に濃厚な赤紫の実がいくつも落ちており、近づくと熟しきったヤマモモだ。道路に飛び出している枝から思わず一つ頂いて口に含むと、まさにあの味だ。どうやら、庭の主はヤマモモの実には全く興味がなく、放置しているようだ。この家の主を見かけたら声をかけたいのだが、いつもひっそりとしていて人影がない。こうして近年は、初夏の散歩にヤマモモのコースが定番となり、熟れると二、三つぶいただくのを密かな楽しみにしている。(写真7)

兆民は、病床で連日30度を超す当時としては異常な猛暑に悩まされながら、己の死期を告げられ、悠然と郷里のヤマモモの美味を語り、自由民権を掲げて戦った波乱万丈の来し方を回想した。かたや筆者は、毎年この珠玉の実を口に含むのを楽しみに梅雨明けを待ちつつ、いたずらに馬齢を重ねている。せめて兆民の晩年に習って、昭和から平成にかけて出会った「非凡人」の選定でも心がけたいところが、もとよりその選定眼力はない。40度に迫る有史以来の猛暑をせいに、兆民が「最も甘美」といった「銀色の楊梅」を夢想しながら惰眠を貪り、土佐から持ってきた庭のハマユウをぼんやり眺めている。(写真8)

『花と樹の事典』木村陽二郎監修 柏書房

「ネパールで出会った兆民好みの味

余が郷里“ヤマモモ”あり」を拝読しました。

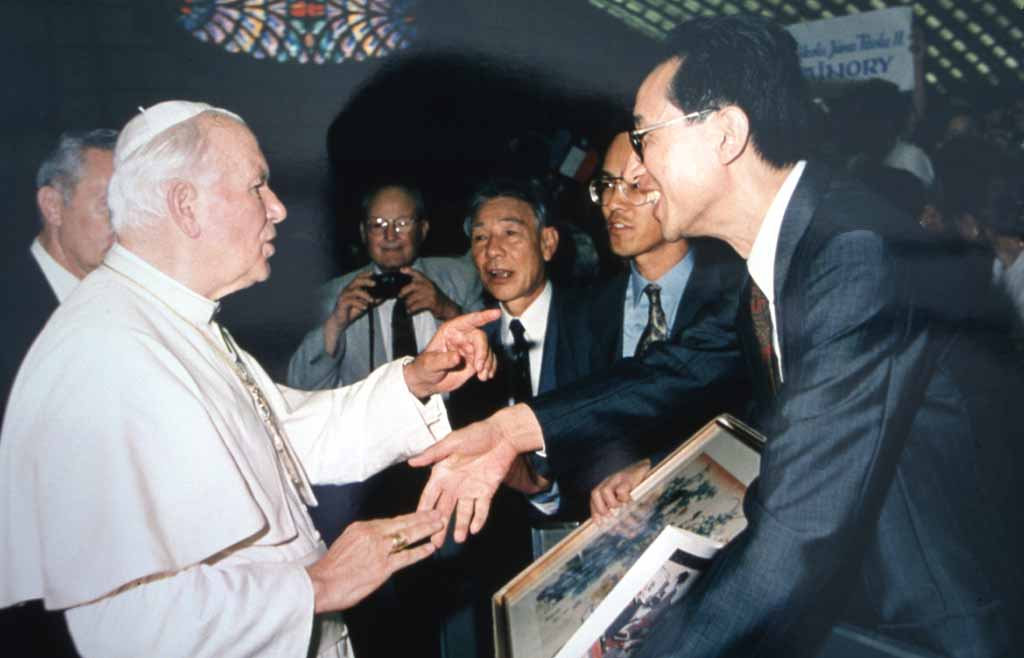

中城先輩が世界各地を訪問された事は存じ上げていますが、バチカンのサンピエトロ寺院で教皇ヨハネ・パウロ二世(1920-2005)に個人で謁見され、通訳と3人で写っている写真を拝見した時の衝撃は忘れられません。投稿された記事へのコメントではなくて、独りよがりの感想を述べます。

私はロンドンに駐在していた時の1982年の夏に教皇ヨハネ・パウロ二世が防弾ガラスで囲まれた特別な車両でイギリスの各地を巡行された時に家族四人で遠くから拝見しました。

その後、2000年のミレニアムに妻とサンピエトロ寺院を訪問し100年ぶりに開いた聖なる扉を潜り、数万人の信者たちと一緒に遠くに教皇を拝見しました。そして、2005年に天に召された時のテレビ中継で召された時のアナウンスの直後に大勢の群衆が拍手で感謝し、数分後には「サント・スビト(速やかに聖者に)」と叫んでいた景色の印象が強く残っています。

そんな背景があって、約10年後に前述の先輩の写真を拝見した時は、「中城先輩とは何者だろう?」と驚きました。

“ヤマモモ”は「高知県の花」ですが、1962年に東京へ来てからは食べた事も見た事もなかったのです。所が、数年前に近所の小さな公園で見つけました。写真を添付します。道路に踏みつけられて赤い汁が流れているのに気づいたのです。木をゆすぶって十粒ほど取って、山形県鶴岡市出身の妻に説明して食べた事でした。なお、ヤマモモは徳島県の木です。

その後、毎年のように梅雨の頃に近所の知人に自慢げに教えています。そして、公園を管理する鶴見区役所の緑地課に依頼して、「高知県の花 やまもも」と名札を依頼したのですが、「高知県の花」を削除され、単に「やまもも」だけの名札を付けてくれました。写真は銀杏の木とヤマモモの木です。温暖化?か昨年の猛暑が影響しているのか、今年は不作」でした。

学名は myrica rubra と yangmeiが使われており、漢字では中城さんの原稿に書かれているように楊梅ですが、中国では簡単化した?梅が使われているそうです。

88歳でいまも帝王切開!?

米寿を迎えたわがクラスメート

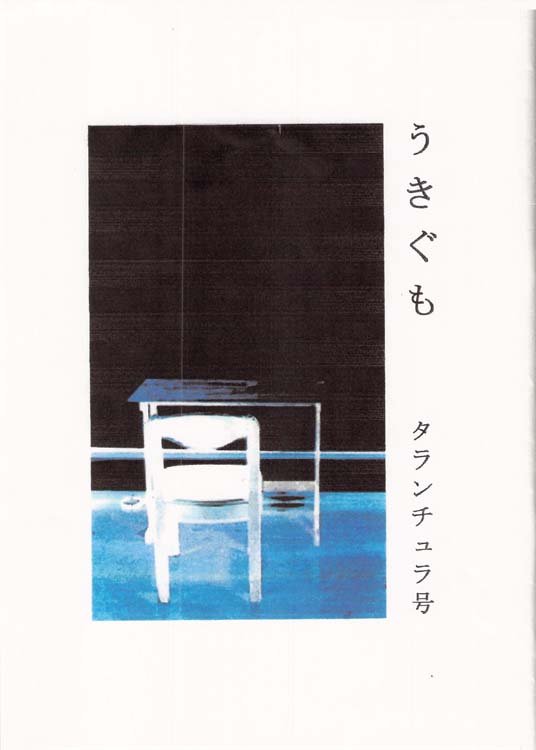

1955年土佐高卒業のわがOホームは、在校中からクラス誌「うきぐも」を刊行してきた。その後続として、世話役が折に触れてハガキ1枚での近況報告を呼びかけては、コピーしてメンバーに配布している。今年は級友の多くが順次米寿を迎えている。その記念の「うきぐも タランチュラ号」が届いたので紹介したい。

まずは表紙、そして「あとがき」をご覧いただこう。表紙デザインは、福冨π(たかし)で、通称はパイ君、父は戦後の高知画壇を牽引した洋画家・福富栄である。パイ君も芸術家の才能に恵まれていたが、なぜか東京工業大学に進み、たしか高分子化学を専攻、同大学教授として活躍した。芸術家の才能は、クラス誌の表紙や年賀状でわずかに披露してきた。今回の表紙についてこう述べている。「毒蜘蛛タランチュラにかまれると、一晩踊り明かさないといけない。踊りの伴奏と歌は、強い郷愁の念を呼び起こすと知られている。(中略)表紙の黒く塗りつぶした面は想い出にひたるのにご利用ください。椅子も用意しました」。

近況報告の多くは、数々の難病との格闘や老人病との上手な付き合いぶりの披露、それに若い頃の登山や旅の想い出などだ。キリマンジャロ登頂の男性も、エベレスト街道トレッキングを楽しんだ女性もいる。その中で、元気の良いのはやはりお医者さん。精神科の名門・土佐病院の院長だった須藤浩一郎は馴染みの患者診断を、浜松で産婦人科の医院を開いた浜崎睦は帝王切開手術などのサポートを、今に続けているという。不健康な編集者ぐらしで体じゅうガタがきて、歩いていてもふらつき、杖が必要になった筆者とは大違いだ。

女性は元気に仕事も趣味も

私たちは、伸び盛りの時期に空襲・敗戦を体験、満足な食事にありつけなかった世代なのに、なぜかクラスの過半数が米寿を迎えている。添付の「あとがき」の《級友70名の動静》によると、70名中、今回の記入参加者27名に、無回答ながら所在の分かる13名を加え、40名が健在だ。しかも、15名しかいなかった女性は、1名のみ故人で14名が元気だ。今も地域でのボランティア活動や、趣味の人形制作などに取り組んでいる。

中学時代は多くが公文公先生のクラスだっただけに、公文式教室を開いた女子も多い。異色は、夫婦で競技ダンスを続けていた中村成宏で、「家内はまだ公文教室を開いており、私はその雑用…」と記す。泉下の公文先生もお喜びだろう。夫妻のどちらかが病で倒れ、看病に懸命な家庭もある。それを素直に打ち明けられる〈きずな〉が、このクラスならではだ。

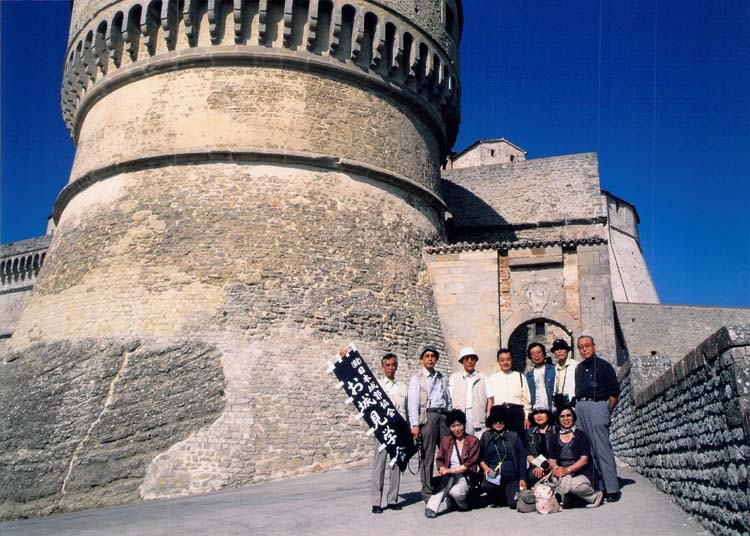

城郭協会で2003年春に「イタリア古城の旅」を企画した際も、西内一幹事が呼びかけると、このクラスから6名が参加、それに泉谷良彦・山中正和先輩なども加わり、参加者の半数が土佐高勢で賑わった。同年秋の京都文化博物館での公文教育研究会所蔵「遊べや遊べ!子ども浮世絵展」には、十数名の同級生が駆けつけ、鑑賞後には豊中市の公文家墓地への墓参も行った。

残念なのは、大町玄などクラスの新聞部仲間、並びに卒業後に高知新聞論説委員長を務めた上村浩などマスコミ勤務組が、筆者以外は早々とアチラへ旅立ったことだ。

こうして、須藤・福富お二人を中心に考案したコピー式クラス情報誌は、3Oホームならではのきずなを深め、おのずと健康長寿にもつながっている。「向陽プレスクラブ」HPも負けずに継続するよう、藤宗編集長にお願いしたい。

散歩での事故現場と新二輪車の発見

横浜市のはずれにできた新しい住宅地に住んで40年。あちこちに残っていた山野はすべて住宅地となり、かつての田園都市の面影はない。それに富士山が見える眺めの良い高台を選んだため、高齢になると青葉台駅や商店街への行き来はしんどい。体力維持に、天気の良い日はよく近所を散歩する。先日その際に2つの現場を写真に収めたので紹介しよう。

まず、交通事故だ。すぐ近所の信号のない交差点に差し掛かると、タクシーが止まり、中学生が倒れている。坂道を勢いよく登ってきたタクシーと、数人で通学中の中学生が接触、一人が腰の痛みを訴えている。すぐ救急車が到着、たいした怪我ではないようで一安心。近所の人が、ここは見通しが悪く、よく事故がおこると救急隊に訴えていた。

近くの公園に行くと、見慣れない電動二輪車に乗った子どもを、数人の仲間が歓声を上げて追っかけている。最新の遊具と思われるが、どんどん行ってしまうので、その名前も聞けない。どなたかご存知なら、名前と値段をぜひ知りたい。乗り物といえば、手作りの竹馬くらいで、子ども用の中古自転車もなかった敗戦直後の高知とは大違いだ。だが、この子たちは、受験勉強に追いまくられ、遊具といえば電動玩具や電子ゲームで育ち、無事に米寿を迎えることができるだろうか。21世紀について行けない、老人より。

追伸:2輪電動車を、孫やひ孫に与えている人がイましたら、名称・値段をよろしく。

<筆山・人物さんぽ>

丹下門下の建築怪人・藤宗センセイ

役所工事を名乗り名優気取り

42回卒の藤宗俊一に出会ったのは、向陽プレスクラブの初期の例会である。一回りの差があるものの、物怖じしない風貌と大声で自己主張する姿勢に、時代差と東大建築科卒の自信を感じた。 もらった名刺には、「藤宗俊一・建築都市研究所」とある。聞くと、あの世界的建築家・丹下健三の事務所「丹下都市建設設計」から、独立したばかりとのことだ。あるいは、追い出されたのかもしれない。当時はまだ仕事が少なく、永森裕子(44回)に頼まれて同窓会関東支部の会報『筆山』の編集をやってくれていた。今も『NEWS 向陽プレスクラブ』の編集を一人で切り盛りしてくれており、酒と編集は終生手放さない覚悟のようだ。

建築家へのあゆみを聞くと、藤宗は数学家を目指して念願の大学に入学したが、大学紛争の後、よりラクそうな建築家を目指して、芦原(義信・駒沢体育館、旧ソニービル等の設計者)研究室の門をたたく。さらにその推挙でまんまとイタリア政府給費留学生になり、名門フィレンツェ大学に潜り込む。ここで古代ローマの建築から、中世のロマネスク建築、ゴシック建築、さらにはルネサンス、バロック、ロココを経て、近代建築まで建築史を彩る名建築に囲まれて学ぶはずであったが…。後に彼からもらったイタリア時代のCDを見て仰天した。なんと、これら名建築が次々に映し出される。イタリア全土で撮った17,968カットもの見事な建築写真が収めてあり、さすが東大写真部だ。だが、これでは見学撮影旅行にかかりきりで、大学の講座に出席する間もなく、いわんやレポート執筆の時間もなかっただろうと同情した。だが、よく聞くと「イタリアは各地の絵ハガキがよくできている。それも入手活用した」とのこと、いささか拍子抜けした。

更に、CDの制作者名に「役所工事」とある。言わずとしれたカンヌ国際映画祭で最優秀男優賞を得た渋い男前・役所広司をもじった建築屋らしい名称だ。彼は自信満々でこううそぶいている。<「頭がボサボサなのとネクタイが似合わないところが、某俳優(役所)に似ている」といわれ>。大した自信家だが、画面に登場しただけでオーラを放つ役所の迫力は、微塵もない。ただ一つ両者で似ているのは、夫人が気品あふれ、仕事のできる人物であることだ。役所のさえ子夫人は無名塾での同期、きれいすぎるといわれたが現在は役所事務所の敏腕社長である。

藤宗の和香夫人は大学の同学年で、しかも法学部を出て最高検察庁検事や東北大学・立教大学法科大学院教授、大企業社外役員もやってきたキャリアウーマン。数年前、藤宗事務所の新横浜駅前ビルへの移転の際、招かれて夫人の見事な手料理をご馳走になった。外では猛虎のごとき俊一センセイも、うちでは借りてきた猫同然、恐ろし気な肩書の和香夫人も穏やかな人柄で、楽しいひと時だった。

では、ここでご本人の本業の成果を拝見しよう。まずイタリア留学から帰国後入所した丹下事務所勤務時代に、デザイン力がないので(本人弁)主に教育関連施設(桐蔭学園、シンガポールのナンヤン工科大学、バーレーンのアラビアン・ガルフ・ユニバーシティ等)と都市計画(ナイジェリア新首都アブジャ)を担当した。

独立してからは渋谷に堂々たる?名称の研究所を開設、日本の高度成長期に大手の建築会社と組んで巨大な学園や病院などの公共施設を次々と設計する。代表作である城西国際大学の新キャンパス(Ⅰ~Ⅴ期・千葉県東金市)は緑地に優美な学舎が点在、テレビドラマのロケ地としても今に大人気だ。これらは、師匠丹下の建築が、代々木体育館の弓形大屋根や東京都庁のそびえ立つ双塔など、周囲に存在感を誇示する異形の建築なのとは真逆だ。お顔に似合わず彼の建築は環境に見事に適応、利用者に安らぎを与え、〈公共建築の藤宗〉ならではの造形だ。

イタリア遊学の成果発揮

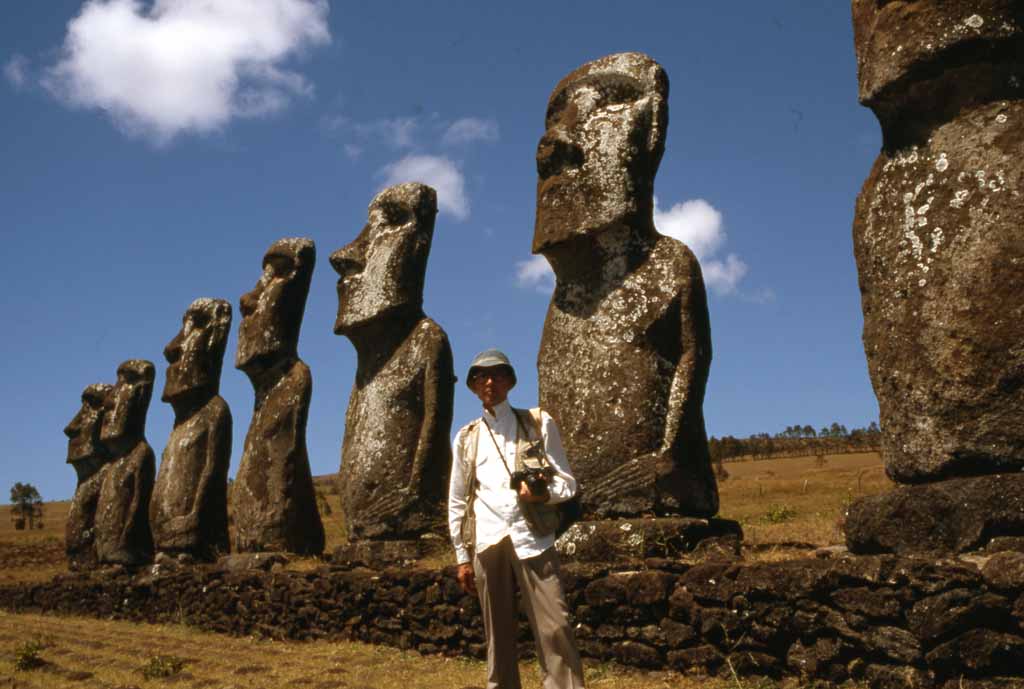

藤宗はイタリア遊学の成果を仕事以外でも見事に発揮、まず日本城郭協会役員として「北イタリア古都・古城の旅」を企画、現地ガイドまで担当した。2003年5月に10日ほどで約20か所の城や砦をかけ巡った。世界遺産の名城もあれば、14の尖塔を持つ円形城壁に囲まれたかわいい城郭都市モンテリッジョーニ、急峻な崖上に大円塔に守られて建つサン・レオ(フランチェスカ)城など、現地で学んだ専門家ならではの見事な選定、解説であった。さらに、昼食も夕食も必ず土地の城主醸造のワインから、料理にあった銘柄を選んでくれた。特にソアベの白、トスカーナの赤など、こちらも見事な遊学の成果であった。

帰国後は、筆者が写真家・記者・学者などの旅仲間と続けてきた取材調査報告会「トータス」で、イタリア建築をテーマに写真と建築図面を駆使して存分に語ってもらった。この会では、高知出身の世界的写真家・野町和嘉と出会って親しくなり、写真の自慢はあまりしなくなった。さらに、2011年には「ヨーロッパ100名城」の選定を企画、選定委員は新谷洋二・樺山紘一(共に東大名誉教授)などにお願いした。だが、

選定実務はほとんど藤宗が担当、自身のヨーロッパ遊学の成果を織り込み、候補城郭450城を写真・データ付きでリストアップ。これがあってこそ、充実した100名城が短期で選定できた

当時の日本城郭協会の会長・齋藤諦淳は武蔵野大学学長でもあったが、同大学の生涯学習フォーラムで「ヨーロッパ100名城」を取り上げ、その講師としても大活躍する。これらの活躍が齋藤学長にすっかり気に入られ、同大学看護学科付属の「産後ケアセンター」(日本初)の設計も任される。その後、新横浜駅近くのビルに事務所を移転、土佐中高からの新校舎設計も密かに狙っていたようだが、なぜか声がかからなかった。それでも母校への愛着は変わらず、事務所を根城にKPCのHP制作などにも取り組んでくれている。

実家は香長平野の豪農

それにしても、藤宗とは聞き慣れない姓で、パソコンの「名前ランキング」で検索すると、「電話帳には全国で38世帯にとどまり、1位の鈴木からの順位は25.491位。38世帯のうち高知県が10世帯で最多、神奈川・宮崎が2、あとは数県が1、神奈川の一つは藤宗本人だ。土佐高同窓会の「会員名簿」でも3名のみ、全国38世帯全てが南国市田村の出身だろう。土佐藩きっての穀倉地帯に残る豪農の末裔だ。この姓につき藤宗自身は、こうのたまう。

「連れ合い(旧姓・隅田、津野町姫野々出)の実家には南北朝時代から続く木簡の家系図があるが、我が家は野中兼山の新田開発の際に、大栃の奥の落人部落から田村に出てきた水呑み百姓の分家の分家で、江戸時代の先祖の墓石には藤宗と刻まれているが、後で作ったものなので怪しい」とのこと。

「祖父が大阪に出て丁稚奉公から身を起こし、帯屋町に時計や蓄音機の店を構えた。一時は、大阪に支店を出すほど大繁盛、高知の田畑も増やしたが、大戦末期に腸チフスで死亡。戦後の農地改革で三分の一になった。仲間に藤宗の由来を聞かれると、『藤原の宗家の略』と応えている。父が『藤宗家を守れ』と遺言を残して先年亡くなり、民法通りに分割相続した。残ったのは〈家屋敷と墓地と少しの田畑と山林〉だけだ」。

少なくとも江戸時代から続く家系で、お屋敷に住み墓地も敷地内、それに広大な田畑と山林を所持するまさに豪農である。水呑百姓などではありえない。ご先祖は水ならぬお神酒をたらふく飲み、ボサボサの頭でまわりの村人には大声で語りかけていたのであろう。これらは、現当主にきちんと受け継がれている。

彼も、名門の跡取り息子を遠く東京・フィレンツェまで送り出してくれた父には、気遣いを見せていたようだ。近年、しばしば帰郷、家の掃除と風通しをし、松以外の庭木と柿の木の剪定を行い、田畑は農業公社を通して他人に耕してもらい、年貢(反当半俵…固定資産税にも満たない。)を送ってもらっているそうだ。「ありがたきかなご先祖様」である。

向陽プレスクラブ総会議事録

令和5年度報告・令和6年度計画

1.日時 2024年4月19日(金) 17時30分~18時00分

2.場所 まるごと高知 Tosa Dining おきゃく

3.出席者 濱崎洸一(32回)公文敏雄(35回) 冨田八千代(36回) 竹本修文(37回)

藤宗俊一(42回) 水田幹久(48回) 北村章彦(49回) 以上7名

委任状 6名

議決権のある会員19名中、出席・委任合計13名であり、総会成立

4.北村章彦幹事長の議事進行のもと、配布資料(総会議案書及び向陽プレスクラブ

年会費納入状況)を使用して、以下の通り議事進行した。

議事1) 令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)事業報告

出席者全員一致にて議案書の報告を承認した。

議事2) 令和5年度向陽プレスクラブ決算案

出席者全員一致にて議案書の報告を承認した。

議事3) 令和6年度向陽プレスクラブ事業計画

出席者全員一致にて議案書に以下の追記を行い承認した。

・高知懇親会 山本嘉博幹事に開催を一任する。

議事4) 令和6年度向陽プレスクラブ予算

出席者全員一致にて議案書の予算案に下記記載の追記を行い承認した。

・(原案)KPC会員寄稿文集2020-2024 発行費100,000円

(修正)KPC会員寄稿文集2020-2024 発行費100,000円+郵送費

議事5)その他

公文敏雄会長より、配付資料を用いて向陽プレスクラブ年会費納入状況が報告された。

・コロナ禍で会費請求休止期間中に自主的にお支払いいただいた金額の内、

余分に納められた金額は後年度会費に充当すべく預かり金とする。

母校出身のアルバイト学生(97回生)の接客を受け、若いエネルギーに接して、参加者一同励まされる雰囲気のなかでの宴席となった。

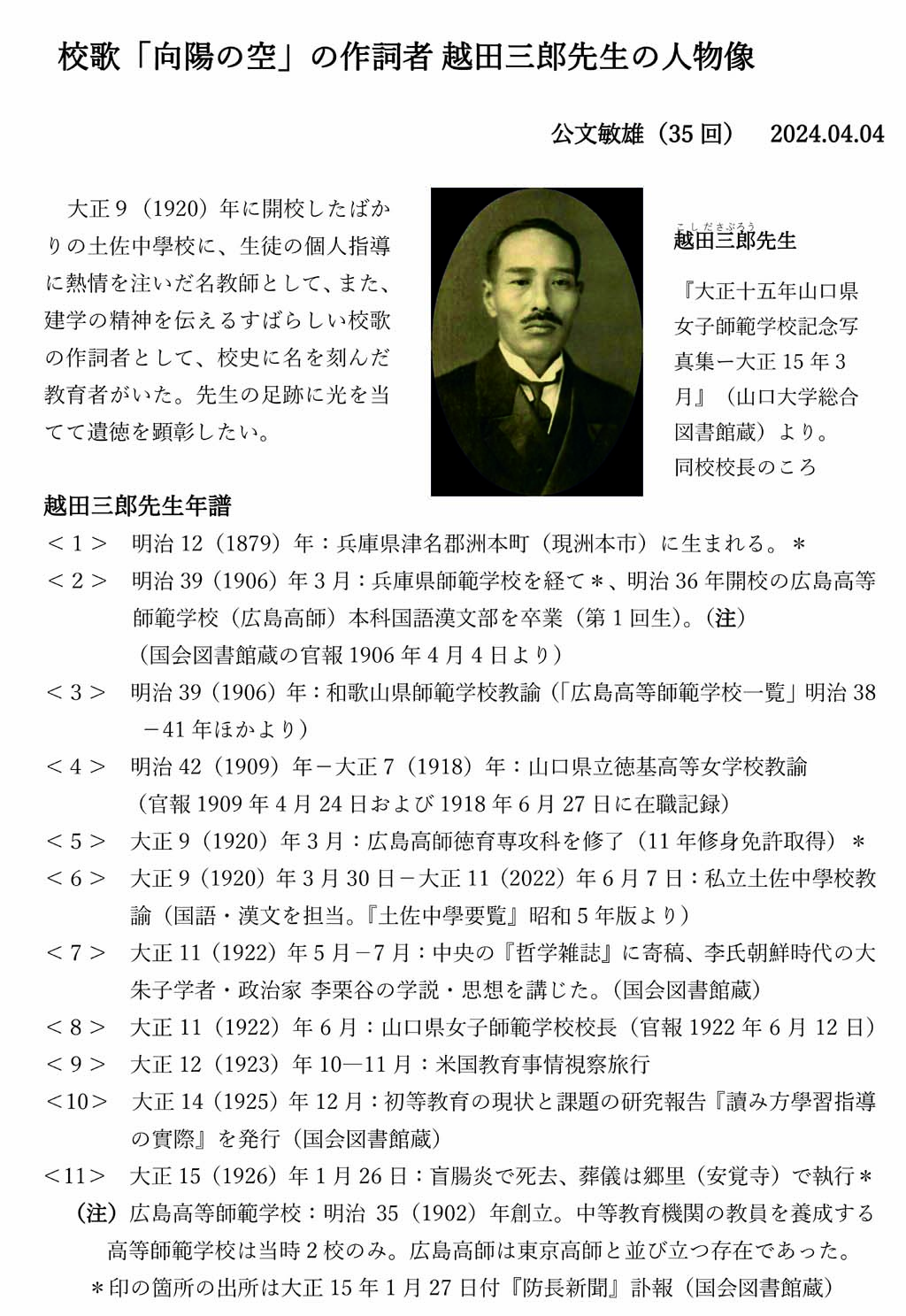

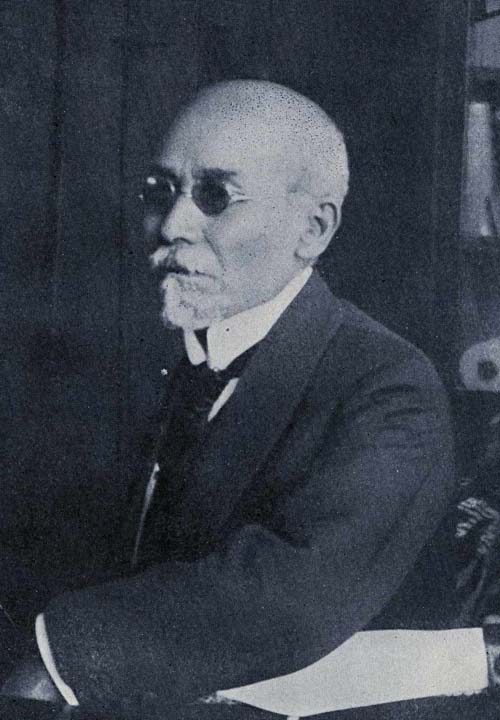

校歌「向陽の空」の作詞者 越田三郎先生の人物像

大正9(1920)年に開校したばかりの土佐中學校に、生徒の個人指導に熱情を注いだ名教師として、また、建学の精神を伝えるすばらしい校歌の作詞者として、校史に名を刻んだ教育者がいた。先生の足跡に光を当てて遺徳を顕彰したい。

越田三郎先生年譜

<1> 明治12(1879)年:兵庫県津名郡洲本町(現洲本市)に生まれる。*

<2> 明治39(1906)年3月:兵庫県師範学校を経て*、明治36年開校の広島高等師範学校(広島高師)本科国語漢文部を卒業(第1回生)。(注)

<4> 明治42(1909)年-大正7(1918)年:山口県立徳基高等女学校教諭

<6> 大正9(1920)年3月30日-大正11(2022)年6月7日:私立土佐中學校教諭(国語・漢文を担当。『土佐中學要覧』昭和5年版より)

<7> 大正11(1922)年5月-7月:中央の『哲学雑誌』に寄稿、李氏朝鮮時代の大朱子学者・政治家 李栗谷の学説・思想を講じた。(国会図書館蔵)

<8> 大正11(1922)年6月:山口県女子師範学校校長(官報1922年6月12日)

<9> 大正12(1923)年10―11月:米国教育事情視察旅行

<10> 大正14(1925)年12月:初等教育の現状と課題の研究報告『讀み方學習指導の實際』を発行(国会図書館蔵)

<11> 大正15(1926)年1月26日:盲腸炎で死去、葬儀は郷里(安覚寺)で執行*

(注)広島高等師範学校:明治35(1902)年創立。中等教育機関の教員を養成する高等師範学校は当時2校のみ。広島高師は東京高師と並び立つ存在であった。

独り言

新聞雑感

●3月1日のKPC幹事会で、紙情報の事が話題になりましたね~?

●そう言えば、愚息が入社試験で失敗した時には、新聞社に入りたかったようだ。仕方なく、アメリカの経済紙Bloomberg社東京支店に入社して「夜討ち朝駆け」の記者をしていたが、その内に英国系のロイター通信社に移り、赤坂の支社には行かずに、国会記者クラブに通っている。ロイター専用の特製パソコンを持ち記事は何処からでも発信し、紙媒体は何も発行していない。KPC幹事会でこんな事を話したように思います。

●愚息の家には商売柄新聞はあるが、テレビがない・・・孫はパソコンでYou Tubeを見ている。テレビも死語になるのか?スポーツ中継など大きい画面は必要なので、画面(VDU: Visual Display Unit)だけは残るかも・・・

●3月6日に新横浜駅を7時に出発する新幹線で妻と京都へ行きました。

出がけに新聞をバッグに入れ忘れ、新横浜駅を歩き回ったが、ホームのキオスクを含め、何処にも新聞が無い。朝早いからなのか?と思ったが、京都駅にも無い!JRは車内販売を止めて、車内販売部門の業務スペースを活用して高速宅配便事業を始める・・

●そんな背景の中、今日の朝日の天声人語には、「ダイヤルを回す」、「公衆電話」、「固定電話」も死語になるような記事が書かれている。最後は次の歌で締めくくっている。

< 文字に埋まるこの紙「しんぶん」と教える幼の家に無き新聞紙 >

●そうか~!天声人語も死語になるんだね~?

<筆山・人物さんぽ>

加賀野井教授はおもしろい!!

―新聞部育ちの売っ子哲学怪人―

いかがわしくも魅惑的な著書

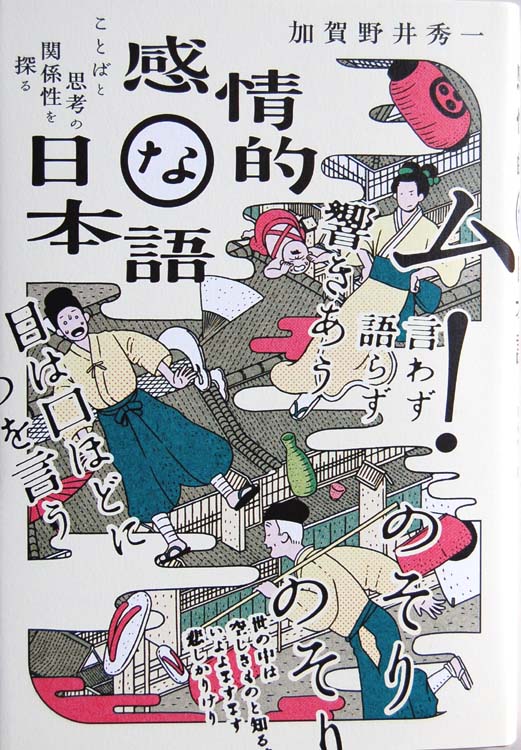

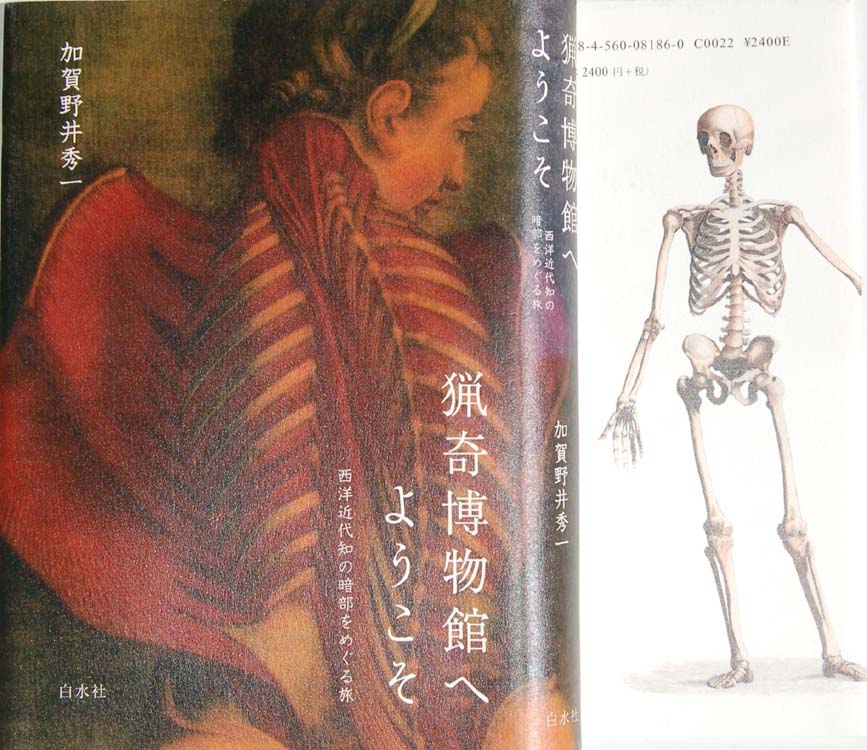

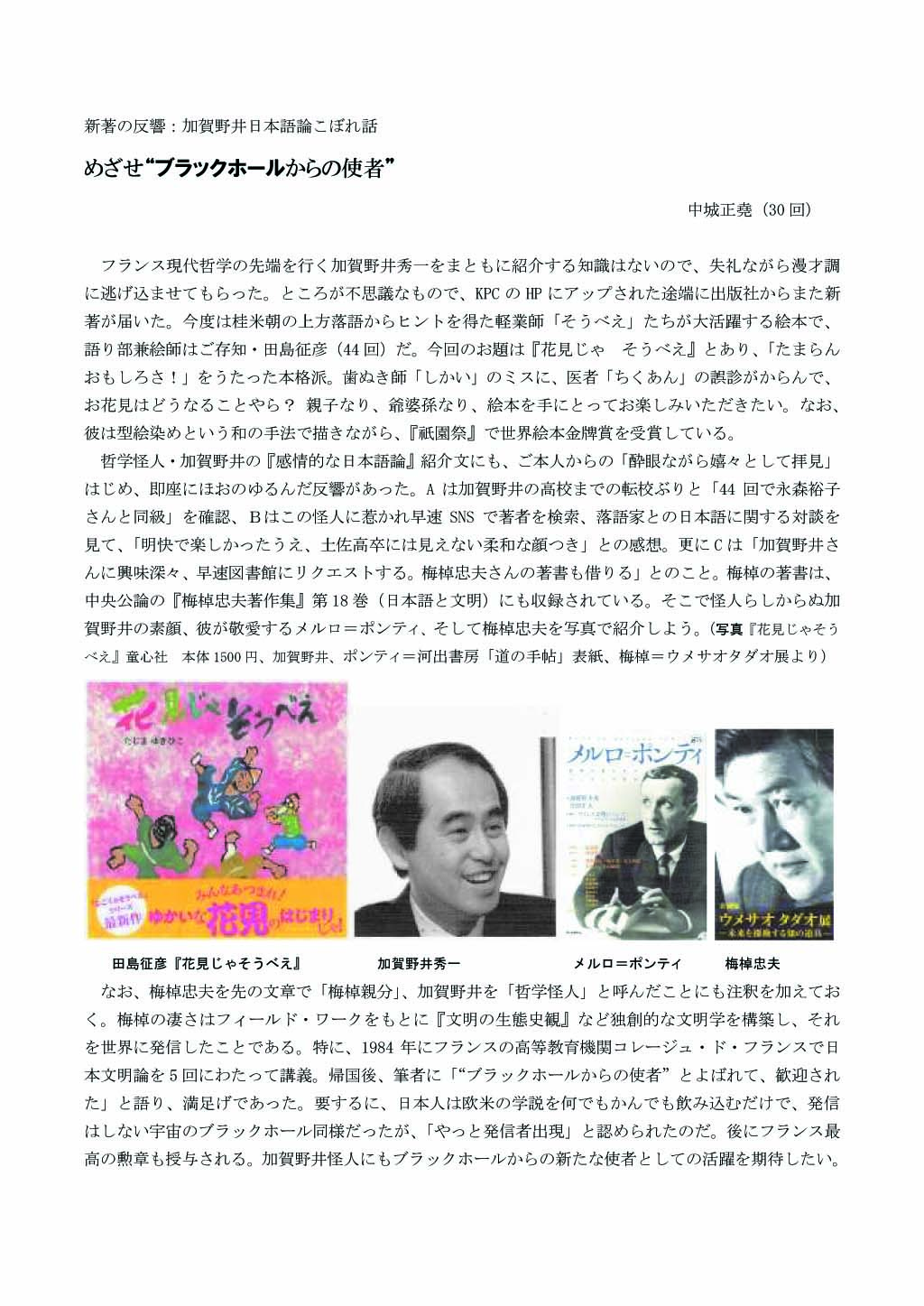

久しぶりに著者からの贈呈本が出版社からとどいた。封を開けると漫画タッチのイラストで、「厶!」の文字が飛び込んでくる。昔所属した学研を辞める直前にオカルト雑誌『ムー』が創刊されたが、表紙の雰囲気はそれとも違う。宇宙からの未確認物体ではなく、江戸の下町風俗だ。よく見ると、著者は加賀野井秀一(44回)、書名は『感情的(な)日本語』。なぜか「な」は◯の中に記載、ほかにも「言わず語らず響きあう」「目は口ほどに…」などのキャッチコピーが目立ち、サブタイトル「ことばと思考の関係性を探る」も著者名も、遠慮がちだ。(写真1)これが今風の本づくりかと、老編集者は今浦島だ。

本にはさまれた哲学者からの挨拶文には、けなげにも「拙著の拡散にもご尽力を…」の、殊勝な文句があり、なにはともあれKPCの仲間にお知らせする次第だ。いつものようにまず巻末をめくると、エピローグなるものに「久々に一冊、日本語論をまとめて…」とか「大学を定年退職したばかり…」とある。彼は高知生まれだが、中学までは“異界”で過ごし、高校から土佐高に飛来、この秀才いや秀一少年は、曽我部校長末期に新聞部のドン永森裕子たちと教諭を突き上げて活躍する。学園闘争で有名国立大は閉鎖中のため中央大学文学部仏文科に入学、同大学院からパリ第8大学大学院へと進む。ここで「知覚の現象学」で知られるメルロ=ポンティなど、現代フランス哲学をおさめ、独自の視点で世界の言語や芸術・思想を弄ぶワザを習得、帰国後は場違いな中央大理工学部でフランス語教授として暗躍、いや活躍する。

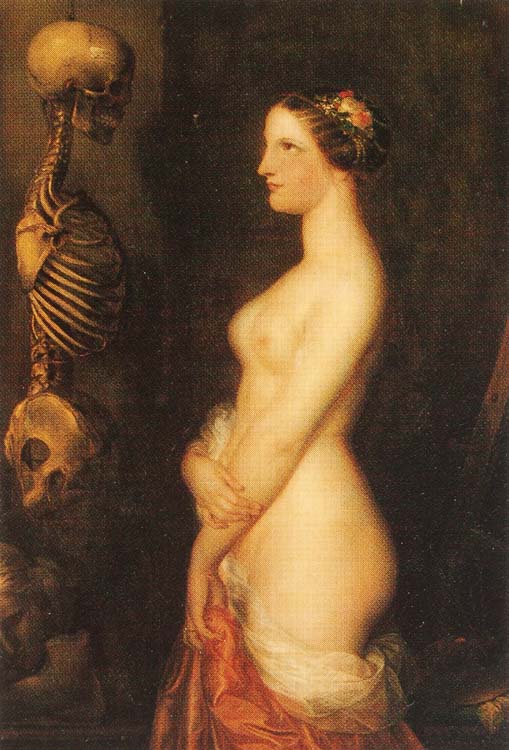

14年も後輩だけに、大学も同じ中大ながら遭遇の機会はなかったが、2012年に永森裕子が拙宅に連れてきた。(写真2)長身で明るくスマートで、従来の肩苦しい哲学者とは異質だ。手土産の新著も異質で、『猟奇博物館へようこそ』―西洋近代知の暗部をめぐるたび―(白水社)(写真3)という、ヤクザなものであった。帯には「解剖学ヴィーナス、腐乱屍体像にカタコンベ、奇形標本…、いかがわしくも魅惑的な、あっと驚く異型のコレクション案内」とある。どうして小生の隠れた趣味を見抜いたかと、恐れ入った。なかでも、かねて気になっていたべルギーの画家ポール・デルヴォーが取り上げてあり、その“種本”いや発想源としていくつもの名画や博物館収蔵品をあげてある。かつて大使館からもらった『ベルギーの美術』を開くと、発想のヒントは生国ベルギー独立直後の19世紀ロマン主義絵画にもあるようだ。アントワーヌ・ヴィルツの作品を例示しておこう。(写真4)

マスコミから引っ張りだこ

彼がついにぬるま湯大学の定年を迎えたことは、昨春だったか研究室を整理した際に余った著書をごそっと送ってきたので、よく記憶している。その乱筆ぶりは、哲学・日本語・日本文化・ジェンダーと多彩、版元は意外に岩波、ちくま、白水社など堅気ばかりだ。公共放送NHKの講座テキストもあって、マスコミを手玉に取っている。ただ同封の手紙には、自由の身になって(「哲学者の仮面が取れ」か?)新たな活動開始の予定が、体調を崩してしばらく静養するとあった。今回の新著でどうやら元気回復、ヤクザ家業に専念のようだ。

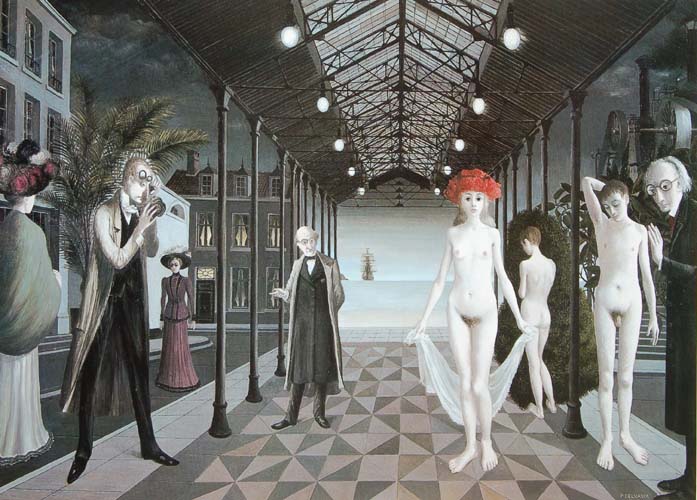

では、新著にもどろう。プロローグには、〈日本語はおもしろい言語〉とあり、〈なにしろ漢字、ひらがな、カタカナ、西洋式アルファベットまで、四種類の「字母」が使われ、縦書きも横書きもできる〉とほめる。漢字習得や文字を使い分けての作文に四苦八苦した筆者などは、おもしろいどころでなかった。だが章ごとに、日本語は「ほのめかす」「惑わせる」「顔つきを変える」といったテーマをかかげ、堅気の国語論には見られない落語「たらちね」など実例をあげての語りかけは、国会中継中の政治倫理審査会デタラメ裏金問答よりはよっぽどおもしろく、読み進む。戦時中、ある村長が出征兵士の壮行会で「〇〇くんの武運長久バンザイ」を、「〇〇くんの冥福バンザイ」とやらかした話。はたまた和製外国語「BG(ビジネスガール)」が、オリジナルの英語では「夜の蝶」とか、ウンチクは尽きない。ここでひと休みに、デルヴォーの「ジュール・ベルヌへのオマージュ」をご覧いただこう。画中の長身の学者が、加賀野井教授に見えてくる。(写真5)

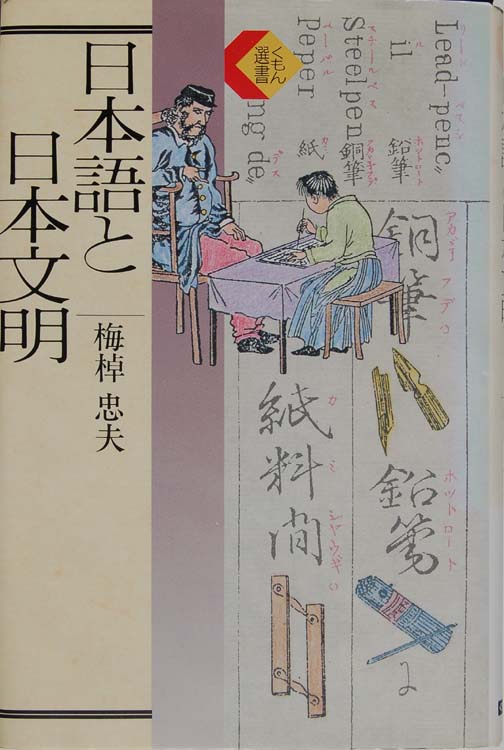

ご先祖は山内家御家老

読むうちに、ふと筆者が手掛けた日本語論の本を思い出した。それは、公文教育研究会に移って、くもん出版を起こしたばかりの頃、新しい教養選書の筆者として著名な梅棹忠夫を引っ張り出し『あすの日本語のために』『日本語と日本文明』(写真6)など、3冊を出した。意外に両者の日本語へのまなざしに共通点があり、「参考文献」の項目に上げてないか巻末をめくってみた。梅棹親分の名前は見当たらないが、その仲間の岩田刑事いや慶治と谷泰の共訳『文化を超えて』がある。このお二人には、学研時代に梅棹監修『民族探検の旅 全8集』で「東南アジア」を岩田、「ヨーロッパ」を谷に担当いただいた。さらに加藤周一の著書、平田喜信の校注本も参考文献にある。加藤とは親しかった作家中村真一郎の千駄ヶ谷の自宅で紹介され、中村の悪癖(公表は控える)を教わったくらいだが、平田は小中の同級生で親友だ。土佐中の途中で県外に脱出、教育大(現筑波大)を出て横浜国大の教授(王朝文学)となり、図書館長も務め全国大学図書館の近代化をリードしていた。いずれ帰郷し、「高知の図書館・博物館の改革者に!」などと勝手に思っていたが、在任中に急逝した。

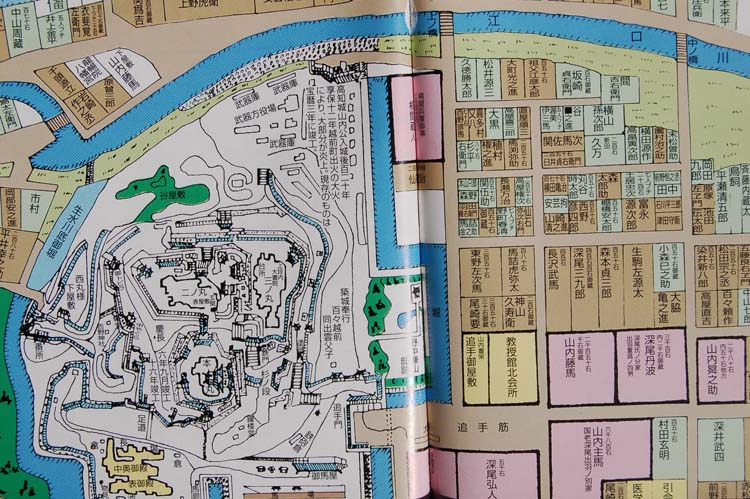

どうも脱線ばかりして、最終章「日本語の未来に向けて」まで、たどり着けない。あとは、読者諸氏にお任せして、ここで哲学怪人・加賀野井秀一の素性を少しだけ紹介して、終えよう。先祖は岐阜県羽島の武人だったが、戦国時代に山内一豊の家臣となり、土佐入国の際に長たらしい姓を切り捨て桐間と称す。山内家の御家老名簿には初期の「寛文九年御奉行職 桐間兵庫幸卓」はじめ、次々と桐間家が名を連ねる。幕末の「高知郭中図」(写真7)の現丸の内高校あたりの広大な屋敷地に「桐間兵庫御事 三千五十石 桐間蔵人」と記してある。明治維新後、土佐に来て九代目から晴れて加賀野井にもどる。以来一族からは、洋画家や剣道師範などが出ているが、彼らは教育者としても昭和まで高知のために活躍してきた。

加賀野井の父は高知新聞の敏腕記者で、東京・大阪・高知と転勤が多く、秀一少年はカルチャーギャップを重ねるとともに、父など記者たちの酔っ払っての無頼漢ぶりも見て育ったと語っている。高校時代は、サルトルの実存哲学が全盛だったが、一年先輩から投げかけられた「まだサルトルか、もっとすごい哲学者がいる」が心を貫き、メルロ=ポンティにたどり着いたとのこと。どうやら、土佐藩御家老の名門から、哲学怪人・加賀野井誕生のウラには、新聞記者だった父と、土佐高新聞部時代の友人たちとの交わりが、見事に投影されているようだ。世界最先端のポンチ絵、いやポンティ哲学を武器に、念願の自由の身となった哲学怪人による混迷ニッポンへの現象学的考察を、大いに期待したい。

『筆山会 50年の歩み』と「開校記念碑文」

筆山の麓の学び舎 みんなの筆山

*新年会のお土産と思い出の中の筆山

筆山会新年会のお土産は深緑色の持ち手つきのポリ袋だった。気安くいただいたが、何と中には立派な2冊の本・『筆山会 50年の歩み』(筆山会50年のあゆみ刊行委員会 2024年1月13日発行)と『四國ヘンロとは 時宗の遊行廻國がその濫觴』(贈呈本発行者 池田勲夫 令和5年11月30日発行)が入っていた。

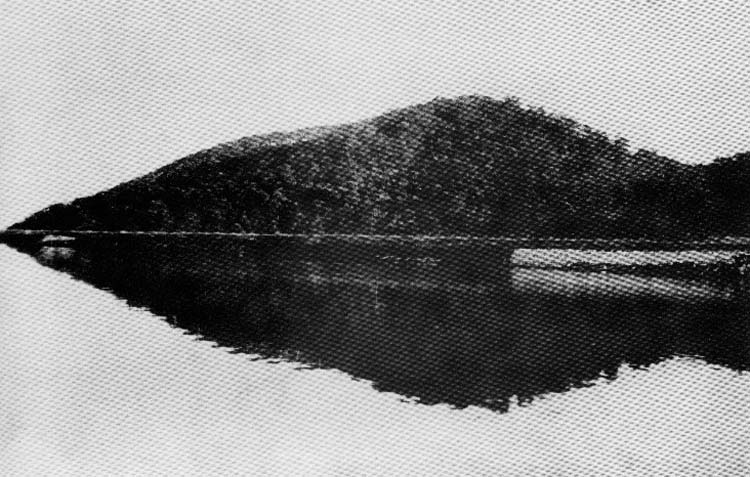

すぐに、『筆山会 50年の歩み』を手にした。まず、水野孝氏(41回生〉制作の表紙に惹かれた。落ち着いた色調の美しい「筆山」に見入った。開くと、どの著述にも引きつけられ最後まで読み通し、表紙にかえった。著述も加味して、ますます、美しい「筆山」に魅せられた。

在校6年間(昭和30年から36年)、登下校の門は、潮江中学校側の裏門だった。毎日のように筆山と向きあい、筆山の一部を見上げた。ホームルームなどで登った筆山は、山肌のあらわな広っぱで、唱歌「故郷」のように昔は兎が追えただろうと想像もした。筆山は懐かしい山で忘れるはずはない。しかし、表紙のように鏡川に映った美しい「筆山」の印象はない。5歳違いの水野氏は昔の筆山の絵か写真などを参考にデフォルメされたのだろうと思った。ふと、坂本龍馬の見た筆山はこのような姿だっただろうと浮かんだ。龍馬の妻・お龍さんの歌に「薄墨の雲と見る間に筆の山 門司の浦はにそゝぐ夕立」がある。お龍さんはまだ見たこともない筆山をどのように描いていたのか、この和歌に出合った時は絵にはできなかったが、今回、お龍さんの筆山の姿が描けた。龍馬は、鏡川に映った筆の形をした筆山をお龍さんに鮮明に伝えている。

この様な表紙の「筆山」の感想を、お世話になった方々へのお礼のメールに書き添えた。

*筆山は高知城下の人々のシンボル

中城正堯氏から、筆山の感想に異議ありと、詳しい説明と写真をいただいた。(注:以後、文書の抜粋や要約部分は< >内で示す。)

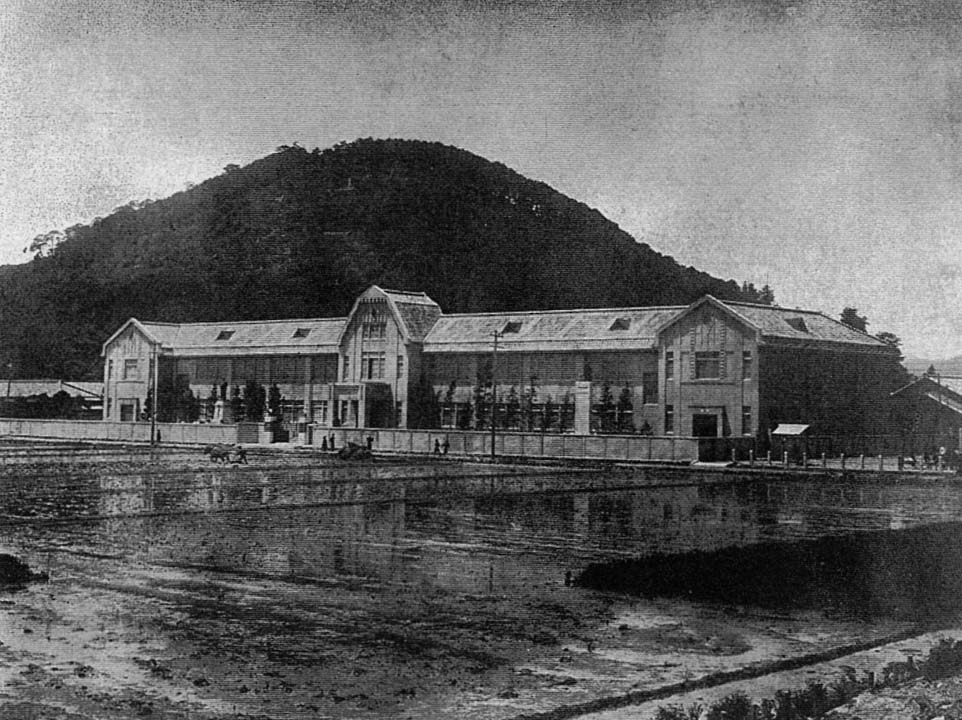

<表紙下の青色の画像は鏡川に映る筆山でまさに穂先の形状です。美しい筆山は江戸後期から明治・大正と、高知城下の人々に、お城の南に流れる清流・鏡川とその川面に映るなだらかな山容の小山として愛好され、その形があたかも筆先のような形状のため、「筆鉾」とか「筆山」とよばれました。大正・昭和には「筆山」に定着したのです。この間、高知市のシンボルでもありました。

その頃から近代化の波で、鏡川河岸には護岸堤防・鉄筋の橋梁・建物が次々と建造され、かつての風情は少しずつ失われます。この本来の景色を愛でた土佐の人々にとってはいつまでも山河一体の美しい筆山でした。特に高知城下の人々は、街の中心は高知城、その南には鏡川と筆山、北は四国山地、これが高知でした。江戸時代、筆山東面の潮江あたりは海や干拓地でした。これらは江戸から明治まで、高知城下の南の自慢の絶景だったのです。龍馬は、この川で水練に励み、小舟でこの川を下ってヨーロッパと呼ばれた御用商人川島家を訪ね、仁井田の浜で西洋砲術を学んだのです。>

中城氏は、認識の浅はかさを衝いてくださった。在校中の筆山の視野だけではなく、筆山を歴史的、多角的にみることに欠けている。6年間土讃線日下駅から汽車通学の身で、高知の町には馴染みは薄かった。その上に高知の歴史や地理をそれほど学んでいないと記憶している。学校周辺の史跡や名勝を学習として巡ってみたかったと思う。土佐中学校1年生の社会科学習の入門に身近な学校周辺の地理や歴史などを学ぶのはいかがなものだろうか。きっと、学校周辺に愛着を感じ、高知市から郷土全体へと興味関心が広がっていくことだろう。

また、大正末期の筆山の写真の説明では、<高知市の発展と防災のためとはいえシンボルは再びよみがえることはあるまい。>と結ばれている。すると、中城氏の説く往時の面影は、もう残っていないと捉えた。水野氏の「筆山」は、やはり自分の目で観られた昭和の筆山ではないのではとの思いが強くなった。

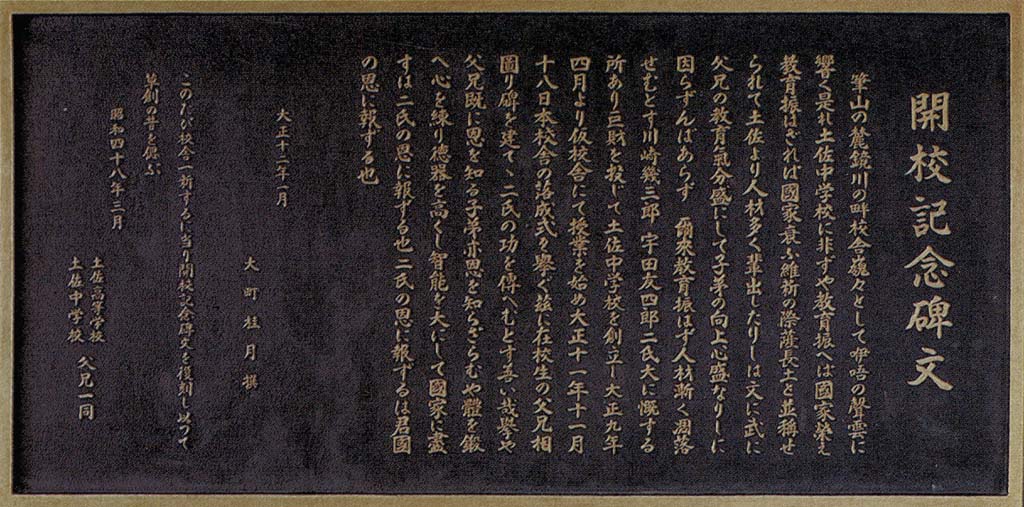

*『筆山ノ麓鏡川ノ畔』で始まる開校記念碑文

=開校記念碑文を読む=

続いて、中城氏は、土佐中・高等学校の同窓生でいう筆山は「開校記念碑文」の出だしの筆山なのだと指摘され、碑文は創立当時の関係者の思いを反映していると明言された。

在校中、大嶋光次校長の「報恩感謝」は耳に胼胝(タコ)ができるぐらい聞いたと印象に残っている。一方、碑文について学んだり聞いたりしたことは定かでない。

碑文について、大急ぎで以下の書物の関係するところを拾い読みした。

・『創立百年史 土佐中学校・土佐高等学校』2020(令和2)年発行

・『土佐中学校 土佐高等学校 創立八十周年記念誌 冠する土佐の名に叶へ』2001(平成13)年発行

本文では以後『創立八十周年記念誌』表記する。

・『土佐中學を創った人々 土佐中學校創立基本資料集』向陽プレスクラブ 2014(平成16)年発行

非売品 本文では以後『土佐中學を創った人々』と表記する。

・『筆山の麓 土佐中高100年人物伝』土佐中高100年人物伝 刊行委員会 2020(令和2)年発行

・『三根圓次郎校長とチャイコフスキー』中城正堯著 2017(平成29)年発行

では、『土佐中學を創った人々』より、「開校記念碑文」を辿ってみる。

この碑文について、次のように述べられている。

<大正十一年本校新築とともに建設された記念碑は、大町桂月氏の作文によるもので、僅か三百字に土佐中創立の意義が遺憾なく顕れている。此の碑文の精神は、職員も生徒も出身者も、夢寐(注:むび 寝ていても)忘るゝ能はざる信條たることは云ふまでもない。>(『川崎幾三郎翁傳』 幾三郎翁と秀才教育土佐中学校より)と断言している。

三根圓次郎校長は述懐している。<北川信従氏は、学校創立の際、余に向って云う様「土佐は不思議にも、古来天才、奇才を出すことが少なくないと思う。それで教育のしようによっては、先人に劣らぬ偉人を輩出せしめる事が出来ると思うから、しっかりやって貰いたい」との希望であった。この一言は余をして、責任の大なるを痛感せしめた。>(『宇田友四郎翁』より 土佐中學校の設立)) <誠に含蓄のある言葉だ。此の一語によって土佐中創立の趣意は、遺憾なく道破されてをる(注:指摘されている)。>(『川崎幾三郎翁傳』より) 文部省に提出された「設立趣意書」は三根校長が作られた。

=土佐中の五大特色 =

建学の精神は土佐中の五大特色として具体化された。(注:体・点・関は旧漢字を新字体で表す)

<本校が秀才教育を標榜する特殊學校であるだけに、土佐中は普通中學校に比して、何所か際立った特色がなくてはならぬ。此の点に関して土佐中では、本校の特に留意せる点として左記の五項目を擧げてをる。

一 個人指導に重きを置き、教授能率の増進を計る事

二 天賦の能力を發揮し、自發的に修養に努めしむる事

三 堅忍剛毅の性格、健實なる思想を養成する事

四 責任を重んじ好んで勞に就く習慣を養ふ事

五 運動を重んじ、養護上の注意を忘れず、以て体位の向上を計る事

一と二とは天才教育の方針をしめしたものだが、三以下は普通中學校の訓育方針と大差なく、質実剛健の氣象を要請し、体位の向上を奨励したもので、之によって天才教育の弊を防がんと試みたことがよく分る。>(『川崎幾三郎翁傳』第十六 幾三郎翁と秀才教育土佐中学校 一二、土佐中の五大特色より)

=その実践=

中城氏は『創立八十周年記念誌』の「特集…これからの土佐」で「『自由と規律』をモットーに、世界へ人材送る学校に。」と題して、三根校長の教育方針とその実践を述べられている。

<三根校長の教育方針を昭和5年の「土佐中学校要覧」で確認してみよう。「本校ノトクニ留意セル点」としては「個人指導」「自発的修養」「堅忍剛毅」「責任ヲ重ンジ」「運動ヲ奨励」の5項目を、「教授」の方法としては「能力学ニ応ジ個人指導に努む」「自学自習ノ習慣ヲ養成」「第4学年(当時は五年卒業)ノ第三学期ニハ卒業程度ノ学力」「予科(小学五・六年)ニ一週三時間ノ英語」の4項目を挙げてある。最近教育界で強調されている「個人別指導」「自学自習」「学年より先に進む」「小学生から英語」など、とっくに行っていた。教職員も、工夫をこらして個人別自学自習の授業を行って効果を上げた。数学では問題集を自学自習で解き、分からない問題のみ個人指導を受けた。英語では、各自の進度に応じた宿題が出た。作文や漢文も、宿題や答案の出来が悪いと一人ずつ職員室で指導を受けた。>

そして、当時の先駆的教育の理念は「自由と規律」であったとまとめられている。

=碑文の報恩の内容=

おりしも、中城氏はHPに「旅と酒を愛した文人・大町桂月-開校記念碑文の筆者と主旨をさぐる-」を投稿された。その論述を拝読して、碑文の報恩の意味が理解できた。<三根校長は、発起人である藤崎朋之(自由民権運動家・高知市長)などの建学主旨を受けて自らまとめた「設立趣意書」と、建学に賛同して巨費を出資した川崎・宇田両家のことも含め、開校の経緯を桂月に告げて碑文を依頼><桂月は建学の主旨に加えて><二氏への報恩をも子弟に呼びかけている>この呼びかけは<生徒への「財団設立者への報恩の念を忘れないよう」との桂月からの呼びかけで、大事なことだが建学の精神とは異なる。混同は避けたい。>

ここから、三根校長の宇田・川崎両氏への感謝の気持ちを、桂月が受けとめて恩に報いると明文化したと分かった。この報恩は二氏へと対象がはっきりしている。報恩という言葉は桂月が初出で、学校関係者から発せられた言葉ではない。ましてや、三根校長の言葉とは考えられない。だから建学の精神ではないと納得した。

また、碑文には感謝の言葉は書かれていない。

すると、『創立百年史 土佐中学校・土佐高等学校』には矛盾点がある。 第1章 草創の時代 題2節 設立までの経過 1,土佐中学校の設立背景の75ページの小見出し<建学の精神「報恩感謝」と設立趣意書>は中城氏の論述と矛盾している。続く本文は、<土佐中学校・高等学校(以下土佐校)の現在の学校案内を見ると>から始まり、その学校案内の文章を引用して、<この一文から、「報恩感謝」が前身校である土佐中学校から続く設立理念であると考えられる。>と、やや曖昧な表現ながら肯定している。読み進めると、76ページの中段で、初めて<つまり、現在土佐中学校・高等学校が掲げている建学の精神、「報恩感謝」は川崎・宇田氏への恩から父兄が考えたものである。川崎・宇田氏は「報恩感謝」の理念のもと学校を設立したわけではないのである。>と明確に否定している。この文章中、「報恩感謝」は父兄が考えたものと断言しているが、中城氏の論述とのくい違いがあるように読み取った。

=碑文の筆山に込められたもの=

碑文の筆山への思いが膨らんだ。土佐中學校は、当時、高知県の識者たちの大きな期待を託されて創立した。大町桂月は、三根校長の教育理念を確かに受けとめたから、冒頭に筆山を持ってきたのではなかろうか。単に学校の周りの情景の説明だけではないような気がしてきた。筆山は高知城下のシンボルだった。大町桂月は学び舎で学ぶ生徒たちに、筆山の麓で育った明治維新の英傑のようにと激励や希望をこめたのではなかろうか。学び舎はいい場所、筆山の麓だったことが幸いしている。そして、当時の人々もすぐに筆山に思いを馳せることができたのだろう。碑文の精神は、職員も生徒も出身者も寝ても覚めても忘れてはならないと言い切っている。碑文の冒頭にある筆山は脳裏に焼きついているに違いない。

*筆山の麓の学び舎で学んだ者みんなの筆山

たしかに、碑文には建学の精神が反映されている。「筆山会」も『筆山の麓』も、土佐校卒業生にしか命名できない意義深く誇りある名前だと思い至った。

校舎は百年たった今もずっと同じ場所、筆山の麓にある。その筆山の現在の山容はどうだろう。筆山会の前田憲一氏〈37回生〉は水野氏に私の疑問を伝えてくださった。表紙の「筆山」は現在の筆山とのお答えをいただいた。水野氏の高知市在住の友人(41回生)は、毎朝散歩の折に撮った空と山と川の写真をFacebookで送信されている。その中の筆山が元になっていて、人工的なものを除いてデザインされたそうだ。大正時代の筆山は今も変わらず鏡川とともに健在でこのように美しい。私の予想は全く的外れだったが、現在は高知にお住まいでない水野氏が「筆山会の歩み」に現在の筆山を念頭に置かれたことに感激した。

筆山は河岸の様子に変化はあっても、なだらかな緑の山容を鏡川の清流に映し続けている。表紙の「筆山」はどの時代の者にも共有でき、その「筆山」は開校記念碑文の筆山につながる。土佐校で学んだ者全員の筆山といえるのではないかと思い及んだ。

昨年9月の東海地区土佐中・高校同窓会で初めて出会った確か5歳ぐらい年下の方と懇意になった。「開校記念碑文」と話しだしたら、すぐに「筆山の麓…」と諳んじたから驚いた。在学中、生徒手帳を開けば目に入ったという。開校記念碑文に印象が薄いのは私だけかもしれないという気がしてきた。きっと、多くの卒業生は胸に刻まれていることだろう。

超遅まきながら、美しい筆山と開校記念碑文を心に留めておこう。

表紙の「筆山」をデザインされた水野孝氏と、開校記念碑文へ辿らせてくださった中城正堯氏に感謝申し上げる。 -開校記念碑文の筆者と主旨をさぐる-

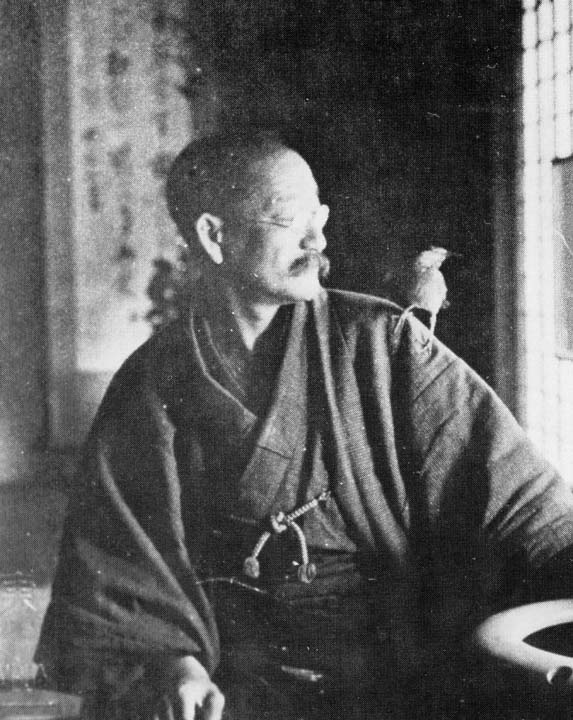

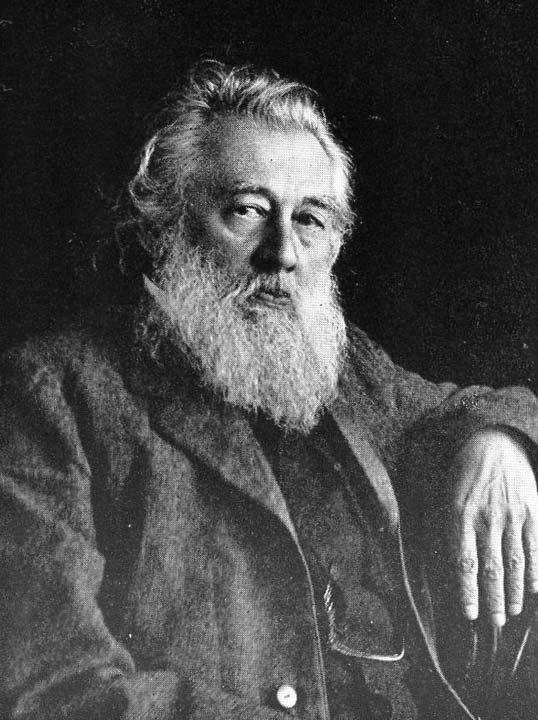

旅と酒を愛した文人・大町桂月

母校の創立100周年を記念して2020年に刊行された『創立百年史』は、千ページ近い大著であり、その冒頭と末尾に「開校記念碑文」が大きく掲げられている。だが校歌や寮歌については、本文で作曲家・作詞家についての紹介が添えてあるのに、開校記念碑文については、「大町桂月撰 1923(大正12)年、川崎・宇田両家への感謝の意を表したものとして保護者が建立。戦災で焼失したが創立50周年を機に振興会が碑文を銅板に刻む形で復刻」と記すのみだ。記念碑建立の主旨も建立者も疑問だし、碑文の筆者紹介もない。

特に筆者の大町桂月については、当時の盛名振りを知る人も少ないと思われるので、その人物像と土佐中との関係、そして開校記念碑の建立主旨と建立者、この碑に対する生徒の受け止め方を、紹介検討したい。(文中敬称略、肩書は現役当時、引用文は原文のまま)

桂月と三根は帝大時代の同級生

桂月の本名は大町芳衛で、1869(明治2)年高知市で元土佐藩士の家に生まれる。早くに上京して苦学しながら国粋主義者・杉浦重剛や作家・落合直文のもとで学び、1926年に帝国大学文科大学(東大文学部の前身)に入学する。在学中から美文家で知られ、卒業直後に出した詩文集『黄菊白菊』が青年たちから熱狂的な人気を得る。以来、評論・紀行・随筆を精力的に執筆。日露戦争中には、与謝野晶子が出征した戦線の弟に呼びかけた詩「君死にたまふこと勿かれ」を、国家に対する危険思想として激しく攻撃して話題になる。

大町文学研究者の高橋正(24回・高知高専教授)は著書『評伝 大町桂月』(高知市民図書館)で、こう論じている。〈晶子の詩は弟への肉親の思いを歌い上げた素朴な作品。桂月の批判はこの詩が単なる反戦詩でなく、天皇への批判・怨嗟の感情を含んでいると解釈。文学作品を批評するのに特定のイデオロギーやモラリズムを持ち出すのは過誤で、両者ともまだ若く、文学論争としては未熟だった。また杉浦の国粋主義は、狭隘・固陋の思想ではなく、開明的・改良主義的・進歩主義的で、大町もその傾向をたどっていた。〉

明治初期には西洋列強によるアジア侵略や、明治新政府の行き過ぎた欧化主義もあり、若者が国粋主義に惹かれたのも理解できる。大町と同時期に帝大を目指していた中城直正(筆者の本家嫡男)も、やはり杉浦重剛の私塾に出入りしていた。これは、杉浦夫人が土佐出身・千頭清臣(貴族院議員)の妹であった縁によると思われる。土佐出身の若き学徒は、千頭や佐々木高行公爵など中央で活躍する土佐人の世話を受けながら勉学に励んでいた。そして、1888(明治21)年に大町は帝大の国文、中城は国史、さらに長崎県出身の三根円次郎は哲学に、それぞれ入学する。まだ教授の主流は外国人で、その講義は英語だった。帝大で中城はドイツ人リースから近代実証史学を学び、中学教師を経て初代高知県立図書館長になる。三根はやはりドイツ人ケーベルから西洋哲学を教わり、各県の中学教諭・校長を経て、新設の私立土佐中校長に迎えられる。三根が土佐中に赴任したころ、大町も東京に出て以来38年ぶりに初めての帰郷を果たし、高知で再会する。なお明治期には、多くの県で中学校(5年で卒業)が最高学府であった。

大町は帝大卒業後に島根県で一時中学教諭をしていたが、明治後期から大正にかけては著名な文学者として全国を行脚、各地の山野を巡っては紀行文や随筆を執筆、その疲れを酒で癒やす生活を送っていた。いわば今日のナチュラリストの先駆者であった。その雅号・桂月は郷里の月の名所・桂浜から取ったものだが、訪ねたことはなかった。しかし、いつしか望郷の念止み難くなり、1918(大正7)年に姉や弟子の作家・田中貢太郎(高知市仁井田出身・大人気の大衆作家)とともに帰高、先祖の墓参後には月の名所桂浜、浦戸湾口を挟んだ対岸の田中家、さらに県内の景勝地を探訪、40日間にわたって酒漬けの毎日を過ごして帰京する。この際に桂浜で詠んだ「見よ見よ みな月のみのかつら浜 海のおもよりいづる月かげ」が、記念碑に刻まれて、浜辺に建っている。

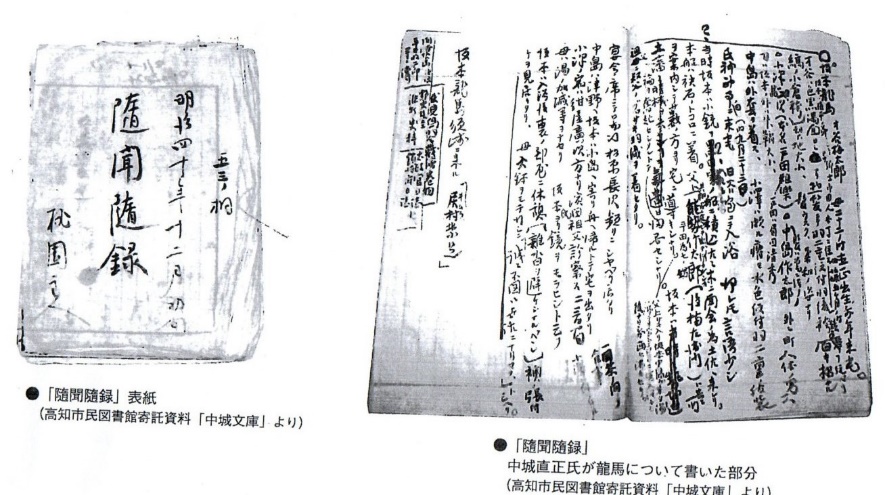

1920(大正9)年4月に桂月は再度帰高、10月まで足摺から甲浦まで県内を回っている。県立図書館長になっていた中城直正のこの年の日誌(高知市民図書館「中城文庫」蔵)に、「9月17日大町桂月来室」「11月10日土佐中三根校長面会」とあり、大町・三根とそれぞれ再会していたことがわかる。三根はこの時期に大町とも会い、開校記念碑の碑文執筆を直接依頼したと思われる。当時人気絶頂の名文家・大町による碑文は、こうしてできたのだ。 記念碑主文は建学主旨「人材の養成」

1930(昭和5)年に刊行された『土佐中學校要覧』は、まず「開校記念の碑」として碑文の全文を掲載、ついで校歌、設立趣意書、目次と続く。趣意書には、「修業後 進ンデ上級学校ニ向ヒ他日国家ノ翹望スル人士ノ輩出ヲ期スルモノナリ」とあり、さらに「川崎宇田財団法人寄附行為」第一條は、「本財團法人 国家有爲ノ人材ヲ養成スルノ目的ヲ以テ中學校を經營スル」と明記、開校記念碑の主文はこれらを受けている。末尾の「(宇田・川崎)二氏の恩に報ずる」は、生徒への「財団設立者への報恩の念を忘れないよう」との桂月からの呼びかけで、大事なことだが建学の精神とは異なる。混同は避けたい。なお『川崎幾三郎翁傳』には、「趣意書は開校にさきがけて三根校長によって作られた」とある。

ところが母校出身の曽我部・松浦両校長のあと、1991年に6代校長として森田幸雄が着任、宇田耕也(創立者の一人宇田友四郎の孫)理事長とともに、校長も県立城東中学(現追手前高校)出身者となった。すると、翌年の『学校案内』に「本校は、川崎・宇田財団法人により、報恩感謝の理念のもと社会に貢献する人材を養成することを建学の精神として創立」と大きくうたう。なぜか平成の世になって、「報恩感謝の理念」が建学の精神に新しく加えられる。報恩感謝のことばが登場するのは三代大嶋光次校長の時代で、その「教育10目標」の一つとして強調されたが、建学の精神としてではない。そして、森田校長の退任後も、『学校案内』にこのことばが使われ続けた。この間、沈滞した学校を蘇らせるべく粘り強く取り組んだのが、宮地貫一(21回、文部事務次官)であった。まず1997年の『三根先生追悼誌』復刻を皮切りに、主要人事の更新から新校舎建設まで、本来の建学の精神を蘇らせつつ活気あふれる21世紀の土佐中高へとリードし、創立100周年へとつなぐ。

『創立百年史』には、「報恩感謝は父兄が考えたもので、川崎・宇田氏はこの理念のもとに学校を設立したわけではない」とある。報恩感謝が建学の精神でないことは明確に否定されているが、「開校記念碑に由来し」「父兄の考え」としている。確かに碑文には「父兄相圖り碑を建てゝ二氏の功を傳へんとす」とある。しかし、当時父兄会は存在せず、「報恩感謝」という言葉も碑文には使われてない。三根校長は、発起人である藤崎朋之(自由民権運動家・高知市長)などの建学主旨を受けて自らまとめた「設立趣意書」と、建学に賛同して巨費を出資した川崎・宇田両家のことも含め、開校の経緯を桂月に告げて碑文を依頼、学校として建てたのだ。桂月は建学の主旨に加えて二氏への報恩をも子弟に呼びかけているが、記念碑の企画・制作・経費のどこにも「父兄が建立」の実体は残されてない。それに保護者建立なら自ら「父兄既に恩を知る」などとは記させない。碑文後半の「二氏の恩」や「君國の恩」は、いかにも桂月らしい表現である。記念碑には、大町桂月撰(文)、松村翠濤書とあるのみで建立者名がない。これは父兄の意を汲みながらも、学校が建てたからだろう。1930年の『学校案内』の学校沿革にも、「大正十二年二月開校記念碑建設」とあるのみだ。

もう一つ土佐中創立当時の三根の意欲的な行動をあげれば、学校用地確保に向けての東京帝国大学2年後輩の寺田寅彦(高知出身・物理学者)訪問だ。1930年の『學校要覧』には、「大正9年7月従来土佐郡江ノ口町ニ於テ學校敷地ヲ調査中ナリシモ都合ニヨリ仝郡潮江村ニ変更…」の記述がある。いっぽう寺田の大正9年3月の日記には、「土佐中学校長三根円次郎氏、川田正徴氏の紹介で来た。中学敷地予定地に宅の地所ある故安く売ってくれという」とある。寺田が調べるとこの地所はすでに先約があり、敷地は土佐中設立届けに記載してあった江ノ口から潮江へと変更される。それにしても、三根は学校敷地の購入にも自ら動き、値下げ交渉までしていたのだ。紹介者の川田は、高知出身で東京府立一中校長、三根とともに大正リベラリズム時代の中等教育界のリーダーであった。寺田は三根へのお詫びの印なのか、土佐中に柱時計を寄贈している。

筆山の麓「三根先生の大理想」

では、この「開校記念碑」を生徒たちはどう受け止めてきたか、さぐってみよう。先に紹介した高橋正(24回)は『評伝 大町桂月』で、大町の名を知ったのは小学生のころとしたうえで、「中学校へ入学した折、〈筆山の麓鏡川の畔校舎巍々として…〉で始まる開校記念碑文を暗誦させられた」と述べている。高橋と土佐中同期で今も元気な山中和正に電話で確認すると、「たしかに暗誦させられたが、もう戦争激化であまり熱心ではなかった。われわれは記念碑や校歌、そして三根校長への思い入れもさほどなく、のちに近藤久寿治(6回)先輩などの熱い思いに触れておどろいた」とのことだった。

そこで、『三根先生追悼誌』(昭和18年刊)に追懐録を寄せた40名ほどの卒業生(1~16回)の文から、記念碑への言及を調べてみた。井上清(7回、京大教授)の「三根圓次郎先生略伝」に碑文からの一部引用があるのをはじめ、随所に三根校長の教育理念を碑文の文言を使って語っている。しかし、初期卒業生の文には記念碑自体に触れたものはない。

ようやく12回の谷吉一が「土佐中學校の清浄な庭にある創立記念碑は、先生の大理想を裏付け…、向かうべき所を語っている」と述べ、14回の松田仁作は「草創以来人道正義を高唱しつつ…、胸から胸へと伝えられし土中精神 筆山の麓鏡川の畔自由の天地この理想の学園」と記す。16回の川島徑は「開校記念碑は…學校創立の大理想であり、…土中健児よ、奮起せよ」と、呼びかけている。

これは、三根校長が健在で自主自律・自学自習を尊ぶご本人から直接教えを受けた世代と、戦雲が迫るなか二代青木校長に記念碑文を暗誦させられた世代の違いであろう。特に、初期土佐中生には学力優秀ながら、家が貧しく中学には進めない境遇だったが、校長の家庭訪問による審査や、給費生制度(授業料免除や学費の支給)のお陰で学ぶ機会を得た生徒もおり、開校記念碑にたよるまでもなく校長や創立者への感謝の気持ちが強かったと思われる。

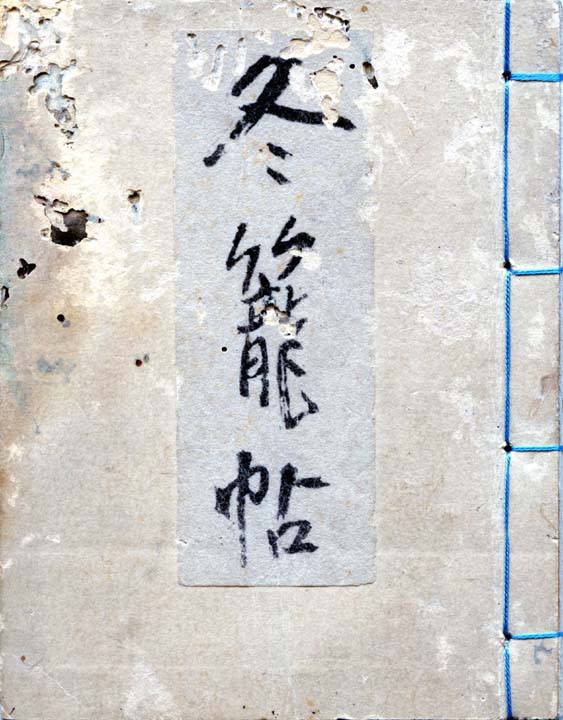

『冬籠帖』に見る桂月の晩年

最後に大町桂月の最晩年を紹介しよう。高知に二度目の帰郷をした1922(大正11)年からは『桂月全集』(全12巻 興文社)を刊行、この頃から青森県奥入瀬川の蔦温泉を拠点に、北海道・東北の名山を探勝、1925年6月この蔦温泉で胃潰瘍のため永眠する。享年56歳であった。奇しくも同年1月に学友・中城直正も上京中の交通事故がもとで亡くなる。数年後、桂月の絶筆となった『冬籠帖』を次男・大町文衛(昆虫学者・随筆家)が和綴の豆本(106x83ミリ)にまとめて出版、わが家にもその1冊が虫食いだらけだが残っている。

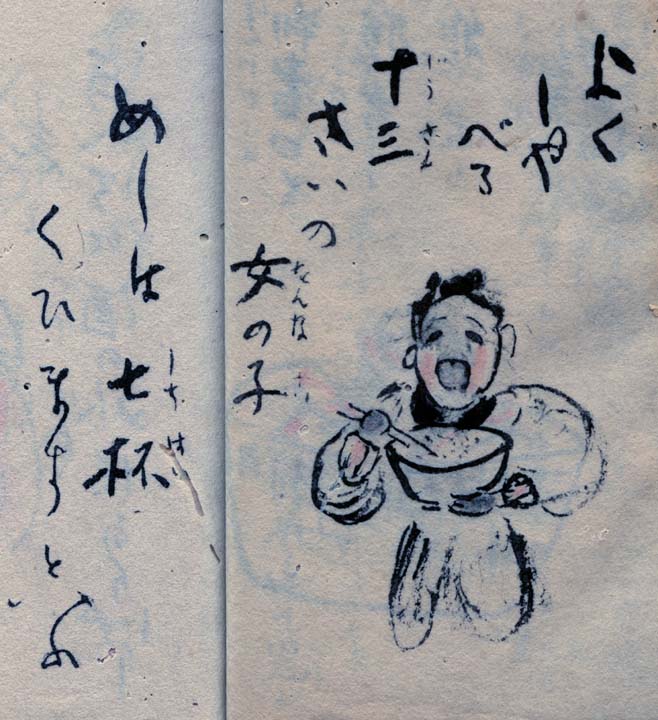

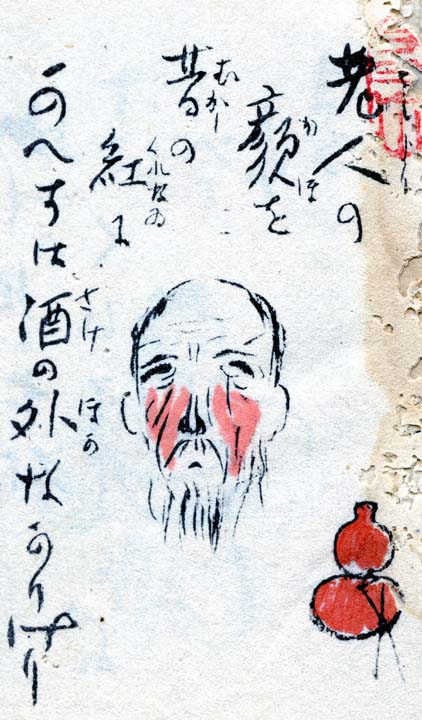

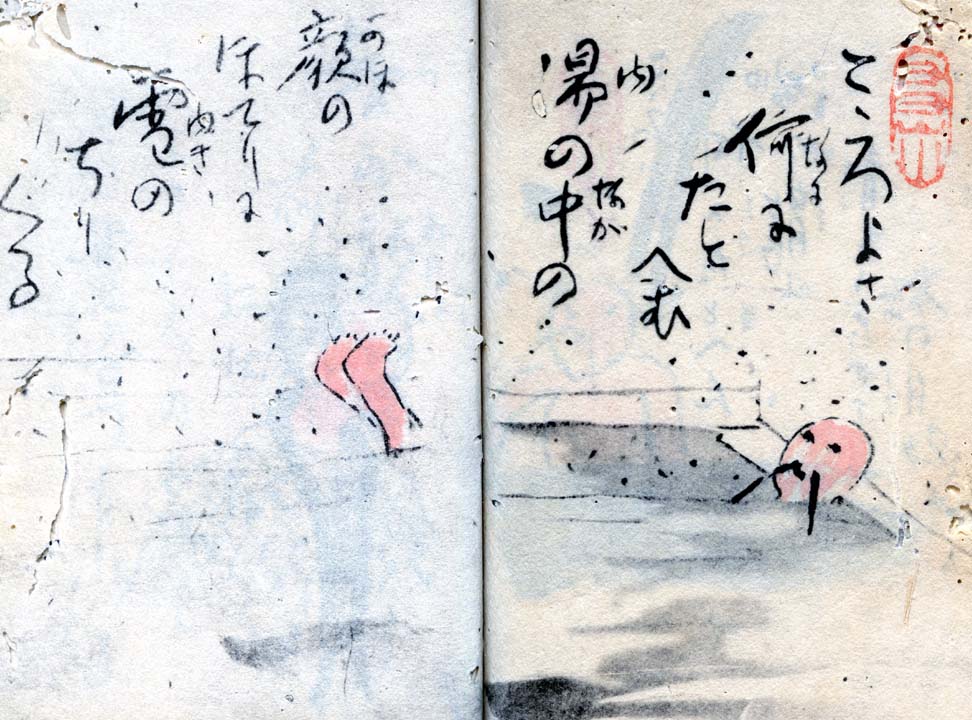

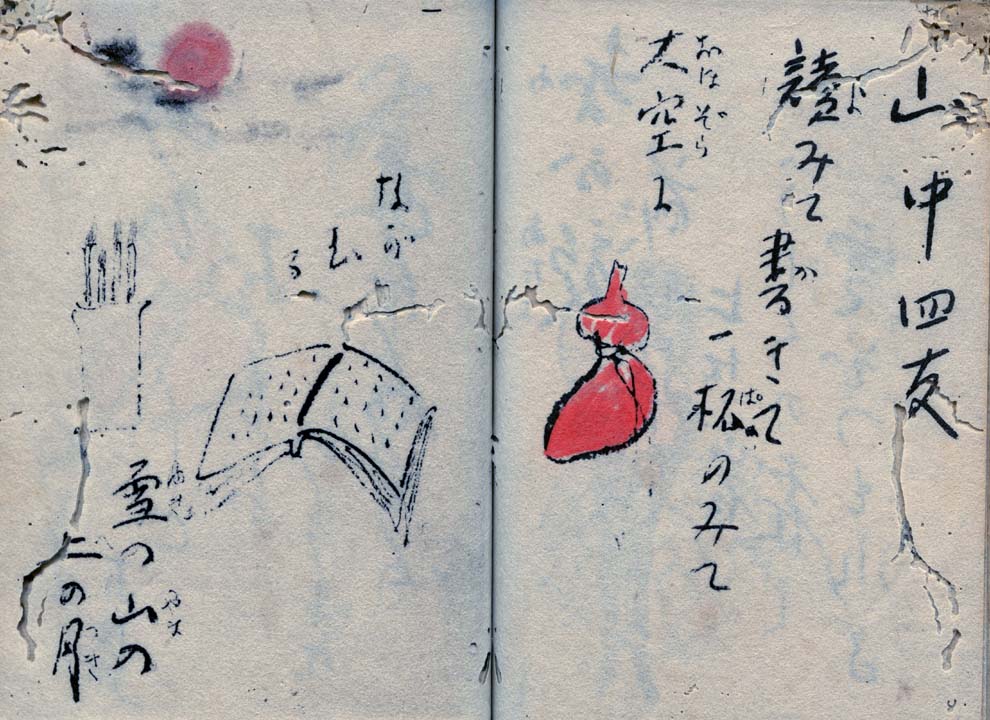

『冬籠帖』には、終の住まいと定めた蔦温泉での、1924年末から翌年にかけての暮らしぶりと想いが戯画を交えて綴ってある。雪に閉じ込められ、素朴な村人と交わりながら、温泉と酒を存分に楽しんでおり、文豪というより剽軽な好々爺の姿が浮かぶ。燃え上がる爐の火から爐国(ロシア)の赤化を心配した詩もあるが、多くは厳寒の蔦温泉の自然とくらしを楽しげに詠っており、スケッチも達者なものだ。画文をいくつか転載して、本稿を閉じたい。

大野令子〈36回生〉さんと新聞部

新聞部員36回生の大野令子さんは2007年に逝去されました。手元の文書から、大野さんをたどってみました。

1.東京の大学に進学したのは

<『笑顔の旅人 山川令子 追悼集』2011年 新・草加地の塩会>より…「令子のこと」 山川 仁氏の手記から抜粋(注:仁氏は故令子さんの夫君)

土佐の空と海と魚料理、そしておおらかな土佐気質のふるさとを心から愛し、誇りに思っていました。高校の新聞部員だった令子は、新聞部の全国集会で東京に来て大いに刺激を受けて、東京の大学で学びたいと思い翌年上京しました。

2,新聞部の再開を望む <『土佐高三六会 還暦総会』(平成14年8月17日)より>

同窓会当日、新改築された母校見学に参加した。正門の位置が違っているので記憶がなかなか戻ってこない。しかし二階の廊下に掲げられた古い校舎の絵(西村繁雄氏画)を見て、急に45年前にタイムスリップ!!運動会のヤグラやファイヤーストーム、教室、部室(新聞部だった)など青春時代が生きいきと蘇ってきた。浜田教頭先生に古い向陽新聞を見せていただき、本当に嬉しく懐かしかった。現在休部中だという新聞部が再開されることを心から望みつつ、そのために何ができることはないかと考えながら母校を後にした。 山川令子(Oホーム)

3,新聞部に入ってよかった <高校卒業時のサイン帳>より

(付記:A5版リーフ裏表びっしり48行にわたってしたためてくださっています。その中の部分、部分を拾って紹介します。なお、堀は旧姓。)

堀さんーこの3文字を書くのが厭さに、ひっぱりひっぱりして最後に残ったこの白い紙。でもとうとう書かねばならない日がやってきました。

私ははっきりと覚えています。高一の1学期のある日の放課後。汚い新聞部室であなたとはじめて面と顔を合わせた日。―これは私にとって重大な日でした。新聞部に入ったことが、私の高校生活に大きな変化をあたえたのですもの。

今こうして目をつむってみると、私の目前に浮かんでくるのは大部分、新聞部でのこと。―それも意外な程、印刷所の暗い片すみで、人生論をかたりあったあったこととか、また、ある文化祭の日、あなたと二人で部室でぽつんと座っていることとか、東京行きのあつい汽車の中とか、そういったちょっとしたことがはっきりとおもいだされるのです。

こういうとちょっと変ですが、新聞部に入って、新聞を作ったことそれ自体の思い出はどういうわけかぼんやりしているのです。(それは、新聞の仕事を十分にやらなかった証拠でしょうが…)そして、“新聞部に入ってよかったな“と思うといっしょに思い出されるのは、あなたとお話した場面ばかり…。他にもいろいろプラスした点もあったでしょうが、あなたと言う友だちが得られたと言うだけにおいても私は新聞部に入ってよかったと思っています。*****************************************

もう余白がなくなりました。まだまだお話はたくさんあるけれど、言ってしまったら、心が空虚になってしまうので、昨日と同じように、“バイバイ”“それじゃあ、明日部室でね”と言うことにししておきましょう。

―『中城家「離れ」調査報告書』を読んで猛反省―

「中城家離れ」訪問記の考え違い

7月の「中城家離れ」を訪問した際、『中城家「離れ」調査報告書』(高知市教育委員会 平成19年3月29日発行、以後「報告書」と表記)があることを知り、中城さんに質問をさしあげたところ、その全文のコピーを郵送してくださった。

「報告書」を読み、訪問記で述べた私の修復保存の理解が間違っていたことに気づいた。「中城家離れ」保存の意義は、昨年の高知県立坂本龍馬記念館の「龍馬最後の帰郷―坂本家と川島・中城家―」展で解説を聞き、分かったと思っていた。しかし、それは全く浅はかな理解だった。猛反省を込めて、報告書の概要と保存の意義を私なりに再報告したい。

1,「離れ」を詳細に調査した『報告書』

高知市教育委員会は、「中城家離れ」の文化財指定を視野に入れて高知市文化財保護審議会に諮問する資料として、「離れ」の歴史的価値を調査した。

「離れ」の状態を受託者上田(あげた)建築事務所が詳細に調査報告している。その32ページにわたる内容をまとめてみた。

『中城家「離れ」調査報告書』

2,坂本龍馬の面影を残す種崎中城家の離れ(山田一郎氏の寄稿)

・山田一郎氏の紹介

まず、山田一郎氏の著書の一端と、中城家との関係を紹介する。龍馬関連著書に、『坂本龍馬 隠さ れた肖像』『坂本龍馬海援隊列伝』『坂本龍馬と長岡謙吉』など。『寺田虎彦覚書』(岩波書店)で芸術選 奨文部大臣賞受賞。同氏は、『中城文庫 図版・解説編』(高知市教育委員会、2007年3月31日発行) にも「坂本龍と中城家」を著述している。この中で<長岡郡三里村仁井田で生まれ育った私は、少年時 代に中城直顕、その夫人仲子さんを見たことがあったし、村長の惇一郎、冨美夫妻(注:中城正堯氏両 親)、信清悠久・美衛夫人(注:正堯氏姉)たちもよく知っていた。中城家で龍馬が入浴後、見ていた襖 の貼付もその離れの家も現存>と述べている。

なお、中城さんは山田一郎氏について、このHP、(2011.04.22「山田一郎先生追悼文―海辺から龍馬 の実像を発掘―)に詳しく著述されている。

・「中城家」と水軍の根拠地「種崎浦」

寄稿文では、まず、中城家の家柄を述べている。<高知市種崎の元土佐藩御船手方(おふなてが

た)、大廻御船頭(おおまわしおふながしら)の中城家には、坂本龍馬と中島信行らの海援隊士が長崎から密かに潜行し、滞在した歴史的な建物が今も保存されている。><中城家は土佐藩お抱えで名字、帯刀を許された家柄である。因みに大廻船とは江戸に直行する千石船のことで、御船頭方はそれを宰領する船長である。>

龍馬潜伏時の様子を「年々随筆」(当時の中城家当主直守の手記10巻)や「随聞随録」(中城直正 初代高知県立図書館長が父直楯と母早苗から聞き取って記録した覚書)などから詳しく記述している。

そして、この種崎や仁井田が長宗我部氏時代から対岸の浦戸とともに水軍の根拠地であり、山内 家入国後は御船蔵が造られたこと、さらに水主、船匠、鍛冶職が住み、古くは番匠町、大工町とも 呼ばれていたことなど、種崎浦の歴史を紹介している。

・調査に感謝し、龍馬ツアー提唱

中城家の好意で「離れ」を何度となく見せてもらったことや襖の浮世絵は褪色しているけれど昔のままであると記して、<この歴史的建物を補修・保存することを私たちは久しく要望してきたが、漸く高知市が文化財指定を視野に入れた現地調査を実施してくれたことを、中城家や旧三里村の人たちとともに感謝したい。>と述べている。

山田氏は最後に次のように触れている。<…中城家から歩いて数分の種崎の浜は龍馬が少年時代に亀太郎(注:直楯の幼名・直守の長男)らと泳いだ黒潮の流れる海であり、龍馬の銅像の建つ龍頭岬はすぐ目の前にある。回船問屋下田屋 川島猪三郎の旧家跡、船匠頭岡家の跡もすぐ傍にある。桂浜と結んで種崎の旧台場跡、仁井田神社から吹井の武市瑞山の旧家を巡れば、遠来の客はもちろん、高知の歴史ファンにも、格好の龍馬ツアーにもなろう。>

種崎浦の歴史と中城家とのつながりの大きいことに言及しており、興味深い。

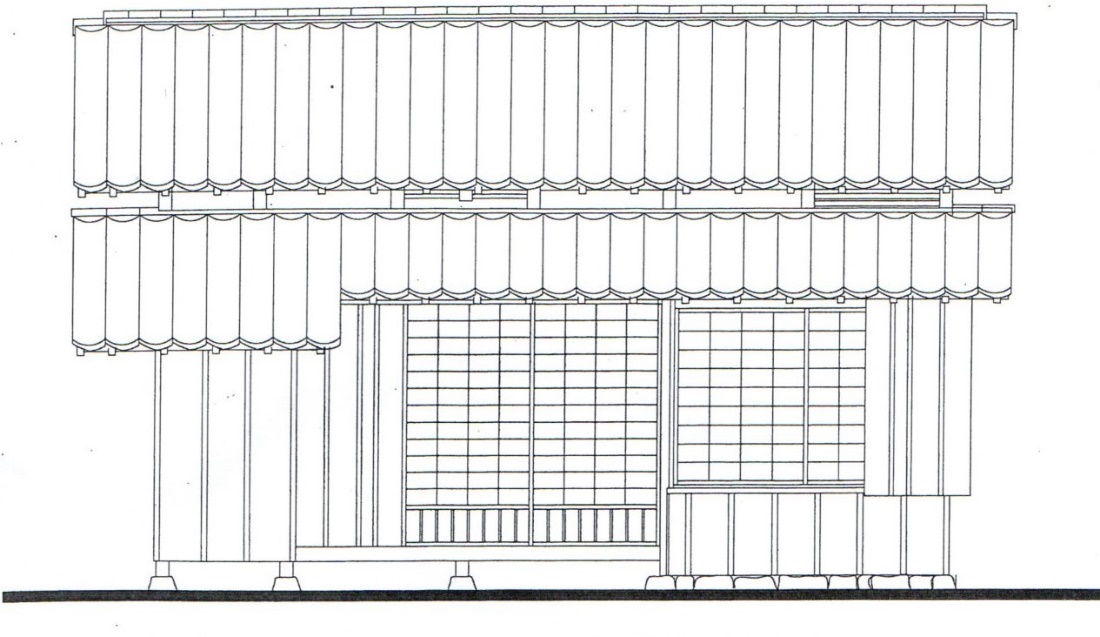

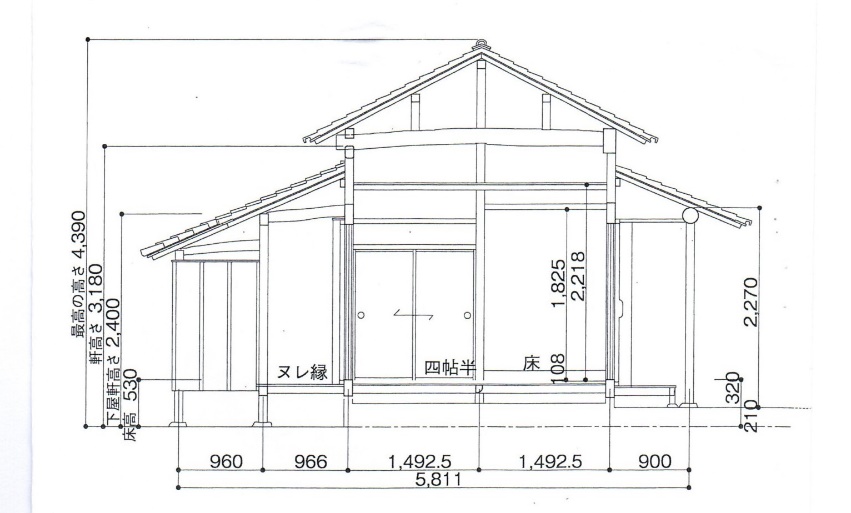

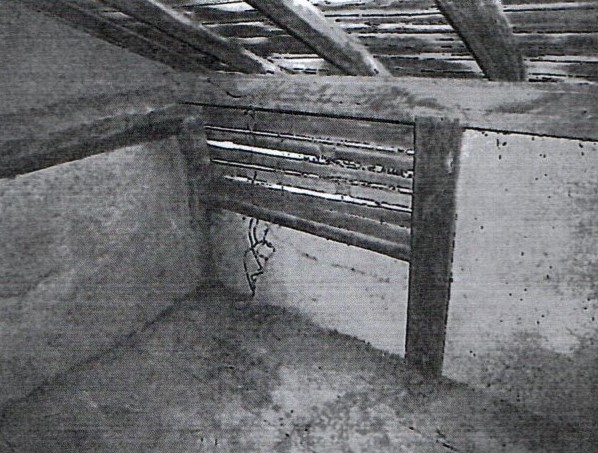

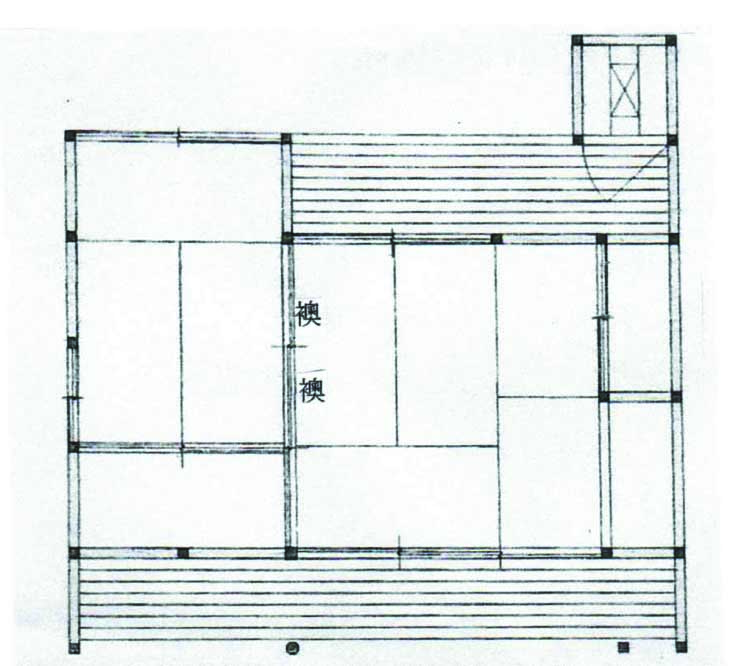

3.離れの建築的特徴(上田建築事務所の報告)

・「離れ」としては珍しい工夫

この「離れ」は切妻造り平屋建で、当時の一般的な「離れ」に加えいくつかの工夫がされている。

「離れ」でありながら床の間を設け、床柱・鴨居などに栂(つが)を使用しているのは<母屋の座敷に見合う部屋として建築された物であろう。>そして、<床は壁を薄い松煙漆喰ぬりとし、床柱に栂材を使用し意匠を凝らしている。>さらに、屋根裏を物置に利用出来るようにし、採光と換気を兼ねた小さな開口があることや、「離れ」ながら南北に開放的な濡縁があることも珍しいそうだ。

・古い「離れ」の現存はまれ 中城家に敬意

建築年代は、棟札などが見つからなかったので特定はできないが、安政元(1984〉年の大地震前後に建築されているに違いないと判定。<これだけ古い「離れ」が現存することはまれである。この貴重な建築といろいろな記録や資料を代々継承された中城家の人々に、敬意を表したい。>と言及している。現存には、何といっても中城家の皆さんの補修の努力が大きいと思う。瓦屋根の葺きなおし、外壁をトタンで覆って保護、内壁の塗りなおしなど、たくさんの補修が確認されている。

・腐朽状況と可能な復元

<…1945年の昭和の大地震にもあっており、全体に北西に不同沈下している。その上、全体に不規則な傾きが見られ建具に調整用の木片が添えられている状態である。>色々な箇所の沈下や傾きを測定し、倒壊の危険性があり、全面解体修復工事が必要と断言している。しかし、<柱・梁・桁等主要構造部材は建築当時の物が良い状態で残って>おり、<龍馬が訪れた往時の姿と空間が復元可能である。>とする。

4,一刻も早く全面解体し復元保存を(読後感)

・猛反省したこと

先日の投稿文は、「中城家離れ」を訪問できたことに感激するばかりで、今のままの状態で今後も建ち続けて欲しい、いや、建ち続けてくれるという全く単純な想いが湧いたことを書いた。

不同沈下や傾き、ましてや倒壊など全く考え及ばなかった。保存のためには、現状のままではなく、全面解体をした上での復元が必要なのだ。今なら、当時の資材の多くを生かして復元ができるようだ。私のような考えはとんでもない的外れだ。「報告書」作成からもう16年も経っているので、腐朽はもっと進んでいるだろう。一刻も早く復元しなければ、後世に禍根を残すことになりはしないか。

幸い復元の基礎資料である「離れ」実測図などはすでに作成、「報告書」に掲載済みである。

・文化財保護審議会で再審議を

復元には、<保存のための方法として、史跡として高知市の文化材保護が考えられる。>は当然だろう。

調査を受託した上田建築事務所も詳細な調査から、龍馬が最後の帰郷で中城家を訪れ滞在したのは、<現存するこの「離れ」に違いない>(「報告書」16p)と述べている。

平成19年の高知市文化財保護審議会で指定が見送りとなったのは、残念でならない。審議委員の方々に地元文献や参考となる著作物など歴史的資料が十分に届いていたのだろうか。再審議を切にお願いする。

・復元後の「中城家離れ」に期待

「報告書」は希望している。<修復により龍馬が眺めた襖を同じ視点で眺め同じ空気を味わうことで、龍馬を身近に感じる空間を造りたい。龍馬の偉大さを感じとり、誇りとすることができるためにも。>この<造りたい>意気に心打たれた。あわせて、龍馬の足跡を色濃く残す種崎一帯の関連した遺跡や景観の保存も考えていただきたい。

種崎の「中城家離れ」は、龍馬と同じ空間に立って幕末の土佐の歴史を実感できる場所である。復元後の姿に、よりいっそう期待が膨らんでくる。

(図版:写真「中城家離れ」北側外観は中城正尭氏提供、その他は『中城家「はなれ」報告書』より。)

私のあのころ、このごろ (KPCアンケート)

新聞部在籍期間:1950年春~1955年3月

1.新聞部在籍期間

1950年春~1955年3月(中2から高校卒業まで)

2.思い出すこと(仲間、苦楽、エピソードなど 思い浮かぶまま。)

「甲子園準優勝! 書かざるの記」 敗戦から4年後、1949年に土佐中に入学、大嶋光次校長による新制土佐中高校への見事な再建の、真っただ中で過ごした。焼け跡のおんぼろ校舎に、1クラス70名が詰め込まれたが、男女共学、生徒会、部活動など、進駐軍指令の教育民主化の中で、平和を取り戻した学校は生き生きとしていた。

県立普通校は、追手前・小津・丸の内の三高校に再編され、伝統が失われた学校に男女生徒は抽選で入学していた。土佐中高は県民の要望に応え、個性尊重の自由な雰囲気の中、大学進学もスポーツも文化活動も大きな成果を上げ、少数精鋭の男子校から見事に脱皮した。新校舎が次第に建設され、1953年夏の野球部甲子園準優勝、軟式テニスの1954年全国制覇に象徴されるように、文武両道ぶりがもてはやされるようになった。野球部も池上武雄先輩はじめ、学業・人柄とも優れた選手が多かった。新聞部もがんばり、1955年には全国優秀5紙に選ばれた。しかし、向陽新聞に「甲子園準優勝!」の記事はない。なぜか、その内幕を記しておきたい。

夏の甲子園は初出場ながら、はつらつとしたプレーで強剛校を次々と破った土佐は一躍絶賛を浴びた。しかし当時、大嶋校長も晩年となり、校内規律には様々なゆるみが生じていた。例えば前年の運動部顧問による部費使い込み事件である。その教諭は学識豊かで授業は充実していたが、事件発覚で退職となった。直後に校長への取材をすると、「あの先生が…」と語り、潔く認めて「退職金で穴は埋めてもらって転校」とのこと。書かないことを要請され、従った。生徒の不祥事も、この準優勝の秋から一挙に噴き出した。まず、秋の定期試験で運動部員の集団カンニングがあった。補欠部員が警察沙汰の事件もおこした。老校長は、すべてを穏便に終わらせるため苦労していた。これらに一部野球部員も絡んでおり、とても向陽新聞で運動部の不祥事を隠したまま、野球部準優勝の大称賛記事を書く気になれなかった。むろん、決勝戦には高知港を前夜に出た関西汽船で駆けつけ、捕手永野・投手山本・中堅西山でセンターラインをしっかり固めての、はつらつとしたプレーを眼前で見届けただけに残念だった。

この当時、新聞部では多くの部員が高二になると退部するなか、横山禎夫君とともに卒業まで活動を続けた。運動部の問題点を探ったためか、1年下のサッカー部員に襲撃されかけたこともあったが、その部員と同クラスの新聞部森下睦美さんたちから事前に知らされ、無事逃げた。しかし、学校自体のゆるみは一挙に表に出る。我々の卒業した年の春、中学入試問題漏洩を高知新聞にスクープされたのだ。複数の幹部教諭が絡んでいた。準優勝のころ、きちんと教員・生徒の不祥事を取り上げ、校内の規律の乱れを取り上げなかったことが悔やまれた。

3.近況(仕事、趣味、日常など)

来年には米寿を迎えることになり、悠々自適と行きたいところだが、手放したはずの仕事と病に追いかけられ、身辺整理もままならない状態である。

昨年は国際浮世絵学会から「子ども浮世絵研究」で学会賞を授与され、記念講演を依頼された。幸いコロナのためオンライン講演で助かった。パリの日本文化会館でも、かつて企画開催した浮世絵展が評価され、海外開催となったがパリへはとても行けず、図録への論文転載のみで勘弁してもらった。日本城郭協会も2010年に小和田哲男・静岡大名誉教授に理事長をお願いして退いた。同窓生の堀内稔久・竹本修文・藤宗俊一などの皆さんが役員となって支えてくれている。この2団体では、「子どもと浮世絵」「100名城選定とスタンプラリー」という拙い思い付きが、思わぬ評価をいただいた。

母校関連では、100周年記念史のために手持ち資料を提供、豪華な本となって送られてきた。かねて問題提起してきた建学の精神に関しては、森田校長時代の曲解がきちんと訂正されており安堵した。しかし、激動の時代を超えて自由な校風を発展させてきた私立学校の歩みが、今一つ明確に示されておらず、今後も継続研究いただきたい。

個人的には40年にわたり海外旅行を楽しんできたが、その写真集『地球の晴れ間に』も昨年自費出版した。さらに、中大で所属した経済学研究会の会報「経友」に浮世絵エッセイ、高知の郷土誌に出版界回想記など、相変わらず駄文を綴っている。

あとは、収集してきた絵画史料や文献の片づけで、浮世絵・中国版画・城郭・教育など、それぞれ専門の研究者がいる大学・博物館などに寄贈してきた。まだ郷土史や民俗学関連の雑多な書籍・絵画・彫刻などがあり、処分に苦慮している。

4.その他(母校に望むこと等々)

KPC現役員の皆様の活動に、まず感謝したい。そしてこのアンケートを機会に、会員の増員にも取り組んで欲しい。元部員でかつてKPCに登録していた人々や、新聞部周辺にいた人たちに、再度参加を呼び掛けてはどうだろう。これまでの、向陽新聞バックナンバーのデータ化、『土佐中學を創った人々』刊行などに続く新事業も期待している。そして、新聞部(ないしマスコミ研究部)の復活に結び付けたい。新聞部で培った好奇心と企画執筆で生きてきた人間からの、ひとりごとである。

私のあのころ、このごろ (KPCアンケート)

新聞部在籍期間:1951年4月の1か月のみ

1.新聞部在籍期間

1951年4月の1か月のみ

2.思い出すこと(仲間、苦楽、エピソードなど 思い浮かぶまま。)

思いだすままに、自分史のつもりで書くことにします。

土佐中学入学1年、主任の先生は新任教師で初主任となった中沢節子先生である。生徒も先生も張り切っていたと思う、誰からともなく学級新聞を作ろうではないかと、話が持ち上がり、中沢先生に相談、すると当校には新聞部があるから、勉強してきなさいと、アドバイスがあった、さっそく部室に伺い、いろいろと教えを乞うた、印象に残っているのは「記事の配置で紙面を切腹してはいけない」ということである、確か岩谷先輩だと記憶している。つまり、それぞれの記事の配置は、段差を付けて、という意味。当時のメンバーは、小生のほか、梅木栄純・示野貞夫・岡林敏真・浪越武夫・森木光司・杉本健一郎等々。

その後は水泳一筋、部室に行ったことも記事を書いたこともない。が、卒業後、中大の中庭で掲示板を見ているときだったかな、中城先輩にお目にかかる機会があった、その時の会話で、新聞部OB会の話かを聴かされ、当時仲間もいない東京でこのような集まりに参加できることは、楽しくもあった、そして、設立総会に出席・そのまま現在に至っている、記事は2回投稿・藤宗さんに世話になった、又37回の竹本さんにもいろいろと小生の関連記事を紹介いただき、感謝に堪えません。 3.近況(仕事、趣味、日常など)

現在は日本水泳連盟の、顧問として、のんびりしてます、若いころは、連盟の一員として

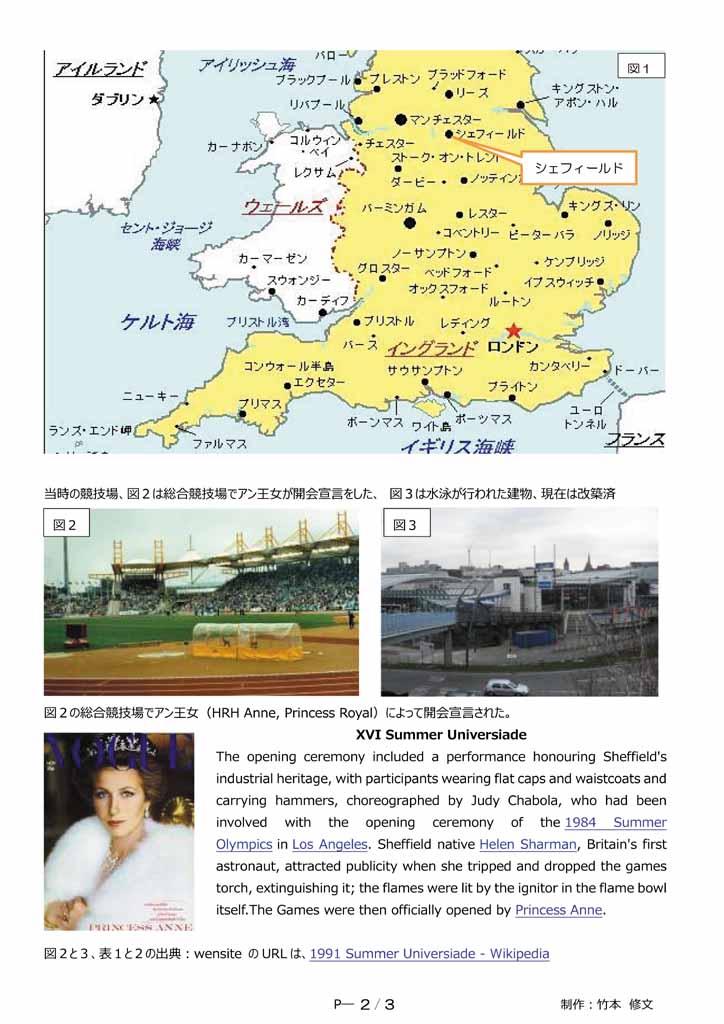

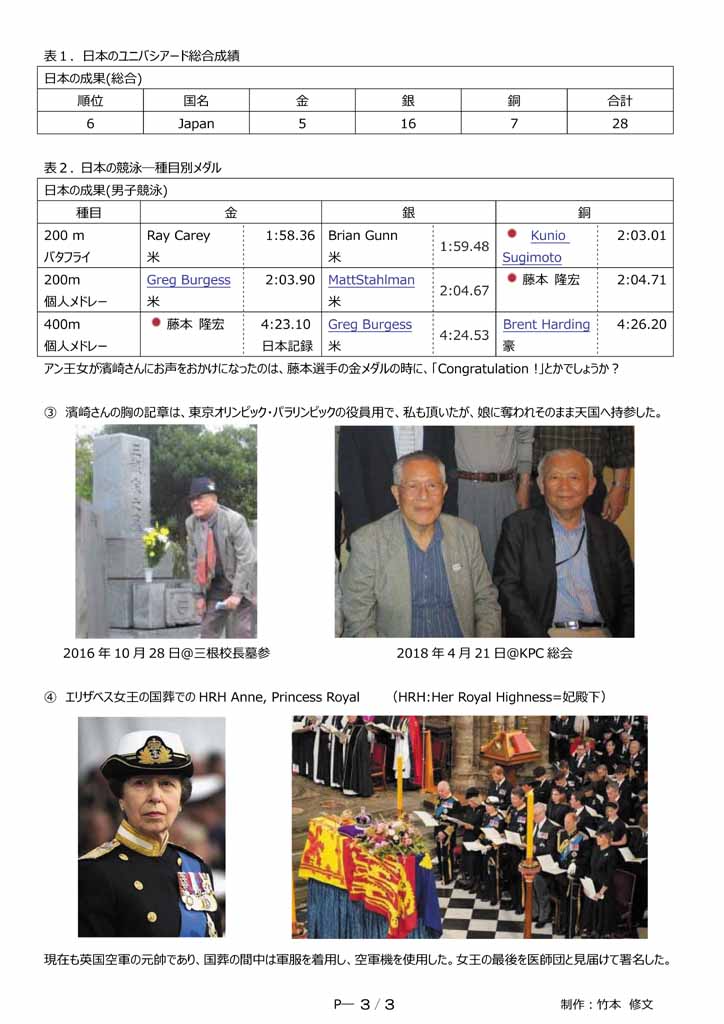

学生委員会、シンクロ委員会、水球委員会、総務委員会として、勤労奉仕でした、おかげ様で、海外出張も正規の仕事の傍ら有給休暇も使い果たしていました、1964年の東京オリンピック大会の競技役員、また、ジュニアチーム団長として、オーストラリア・ニュージランド、競技役員として中国・広州でのアジア大会、団長として学生たちの世界大会・ユニバーシィ大会でイギリス・シェフィールド。女子水球の大会でオーストラリア・パースなど、しかしながら、いずれも宿舎とプールのみで観光は一切なし。

国内でもしかり、国体とか全国大会に出席はするものの、観光したことがないのが、非常に残念、夜の会食のみ。

以上がボケになる前の記憶に残っている、何しろ記事を書くのが不得手なもので、失礼。

私のあのころ、このごろ (KPCアンケート)

新聞部在籍期間:1956年4月~1960年3月

1.新聞部在籍期間

1956年4月~1960年3月

2,思い出すこと(仲間、苦楽、エピソードなど 思い浮かぶまま。)

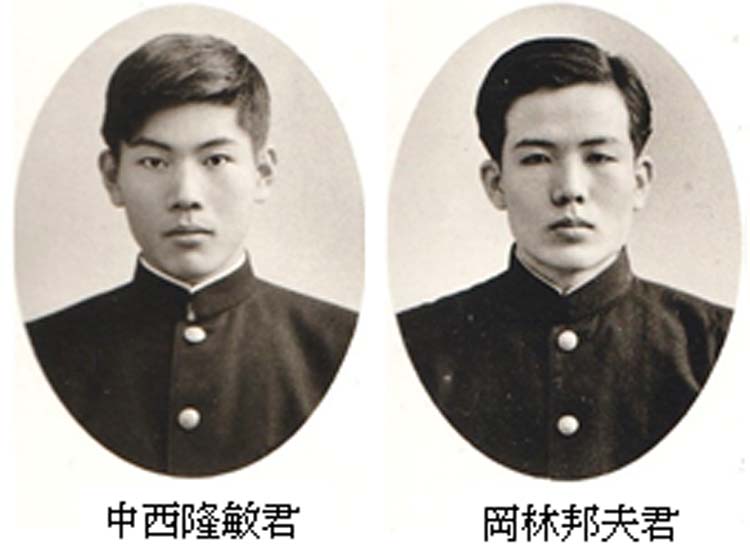

中西、岡林両君への挽歌(新聞部交遊記)

新聞部に入ったのは中学3年の春ごろか。きっかけをよく思い出せないが、小学生のころは高知新聞を愛読して、朝鮮戦争のニュース(戦記物が好きだった)から大人向けの新聞恋愛小説にまで目を通して親にあきれられたり、わら半紙に鉛筆書きの学級新聞を作ったりしていたから、新聞がよほど好きだったのだろう。

同じころ同学年の中西隆敏君が、翌年には高校編入組の岡林邦夫君が入ってきた。二人とも時事問題に関心が高く、昼休みに部室に集まっては議論した覚えがある。東大進学を目指していた彼らは勉強熱心で、互いに試験の成績を見せ合ったり教えあったりするうちに、自分も同じ大学に行きたい気持になっていた。

大学入試に二人は現役で合格したが自分は失敗とあいなり、予備校に通うため新聞部3年先輩の岡林敏眞さん(32回、当時中央大、故人)を頼って上京、無遠慮にも神田川沿いの彼の下宿(歌ではないが女性もいたようだ)に転がり込んだ。当時の先輩たちは後輩の面倒をよくみる方々ばかりで、これは一つの部風だった。連日アルバイトで忙しいのに、お上りで何もできない自分を連れて周旋屋をまわり、下宿を決めてくれたのも岡林先輩である。大助かりだったのに、未熟者の悲しさで当座お礼を尽くさなかったゆえ、さぞ無礼者と思われたであろう。有難くも苦い思い出である。

場所は新宿区大久保、ひたすら受験勉強に励んだ3畳一間と押し入れだけのわびしい素人下宿に、駒場一年生の中西、岡林両君が月に1回ぐらいは連れ出しに来てくれた。当時流行りの歌声喫茶「ともしび」(今も残っている)に通って発散したり、パチンコを初体験したり、浪人生活に灯がともった。

ある真夜中、玄関をたたく音がしたかと思うと、顔面に血を流した中西君が岡林君に助けられながら駆け込んできた。親切な下宿のおばさんに手当てしてもらって 事なきを得たが、彼らは安保反対の国会デモに参加していて機動隊に襲われたという。1960年6月15日、樺美智子さんが亡くなった夜のことである。深夜の「ラジオ関東」から「学生の歌声に 若き友よ・・・」の国際学連歌が繰り返し流れていたのをよく 覚えている。

学内野球大会に土佐高出身素人チームで出たり、夜通し喫茶店で語り合ったり、親交は私の入学後も続いた。駒場寮の我がベッド兼勉強場は、両君の立ち寄り処・昼寝場の役割も果たしていた(少々閉口したことも)。卒業して就職後も折々に会って旧交を温めた。

東芝に勤め、専門分野(冶金)を活かした論文を出すなど活躍していた中西君が、重篤な病を得たとパートナーから知らされたのは1989年春先のことだった。まもなく「富士山を観たい。ドライブしよう」との誘いがあってお付き合いしたが、彼の明るく元気そうな姿に接したのはこの日が最後となった。ほどなく入院(肺がん)、ベッドの中から「ふとんが重い・・・」と訴えるので、当時まだあまり普及してなかった羽根布団をすぐさま買いに走ったのも、せんないことではあった。

君からの最後の葉書は富士の嶺に 色鮮やかな山桜かな

幾年か経った2000年2月、岡林君も病に斃れた。奥様から知らせがあり、「ゆうべは変わったこともなく就寝したのに、朝は還らぬ人になっていました」と。

大学で原子力科学を専攻、その先端を担う動力炉・核燃料開発事業団、そして日立製作所に転職して活躍していた彼の突然の訃報に、お身内はもちろんだが、やりきれない思いがした知友は私だけではなかったろう。生前、まだ元気だった中西君をまじえて3人で雑談中、半ば皮肉っぽい面持ちで「(動燃が目指す)クリーンな原子力は難しい、いや有り得ない・・・」とつぶやいていた場面が、浮かんできては消えない。

君送る水戸の墓苑は晴れわたり 筑波おろしが肌痛きほど

3.近況(仕事、趣味、日常など)

「この夏何をしている?」 と訊かれれば、「ガーナ高校生一行が夏休みの研修旅行で間もなく来日するので、受け入れ準備の端くれ仕事で大わらわです。」とでも答えましょうか。

この世に名を残すことなど何もしてきませんでしたけれど。町内ゴミ拾い(タバコの吸い殻だらけ)、毎月帰省しての高知駅前お花畑の手入れなど、世話焼き仕事がなぜか性に合って続けています。会社勤めのころ、上層部と考えが合わず不愉快な日々を送った時も、せめて仲間や部下のためにできることをしようと、気を取り直したことでした。

生まれたままの赤子のような姿を失わずに生きよとの「老子」の至言があります。天から預かったこの身を、汚れを落し、きれいに磨いて、その時が来たらお返しする。容易ではないけど、それくらいが残る目標です。

私のあのころ、このごろ (KPCアンケート)

新聞部在籍期間:1955年4月~1960年3月

大変お世話になっています。

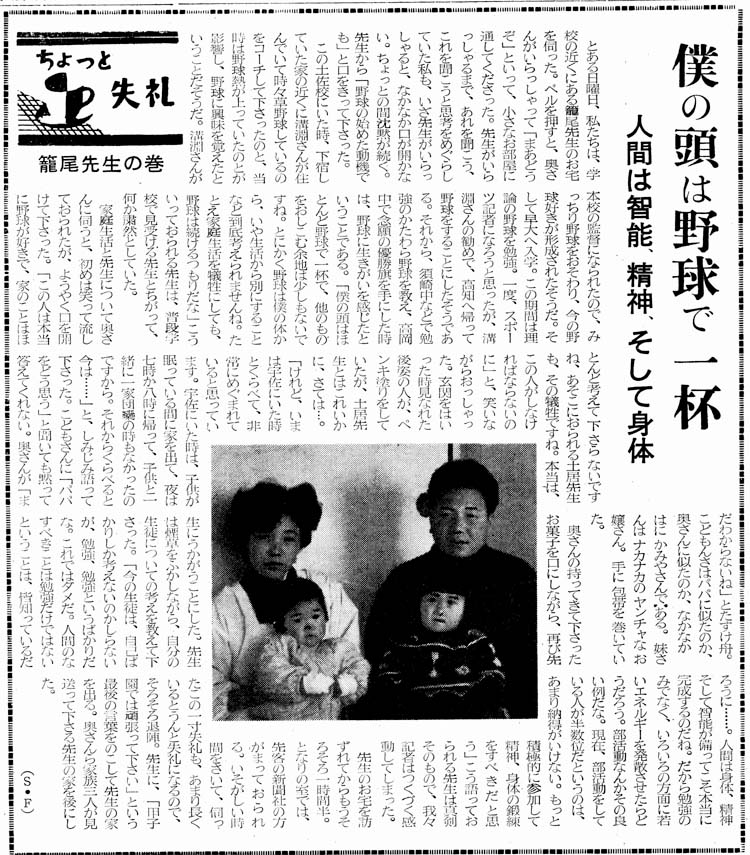

私は確か中2で丸山(旧姓早川)智子さんとともに入部したのですが決して熱心な部員ではなく、記憶にあるのは、「ちょっと失礼」で英語の中沢先生を訪問した記事や「ひとこと」で青臭い事を2回書いた事などおもいだします。 それでおこがましいので皆さんの博識をじっと楽しませていただいています。

今後ともよろしくお願いします。

私のあのころ、このごろ (KPCアンケート)

新聞部在籍期間:1958年4月~1961年3月

1.新聞部在籍期間

1958年4月~1961年3月

2,思い出すこと(仲間、苦楽、エピソードなど 思い浮かぶまま。)

“新聞部は私の居場所”だったと、はっきり言えます。新聞部に入っていてよかったとずっと思っています。この期間のことは、公文敏雄氏〈35回生〉と森田隆博氏〈37回生〉がHPに詳しく執筆されています。

2012.08.17 公文敏雄〈35回〉向陽新聞にみる土佐中高の歩み⑤

大嶋校長から曽我部校長へ(昭和32年?34年)

2012.12.10 森田隆博(37回)向陽新聞にみる土佐中高の歩み⑥

新校長の元創立四十周年を迎える(昭和34年?35年)

そして、「向陽新聞」は50号(1960年12月16日発行)を迎えました。この50号と一緒に卒業をしました。この時期は母校にとっては節目の時で新聞部は今後の学校のあるべき姿について、積極的に発言をしています。これは、先輩の皆さんの築き上げられた「向陽新聞」の伝統を受け継いでのことです。50号へ曽我部清澄校長は、「常に生徒の為の新聞を」と題して祝辞を送っています。「向陽新聞」への温かい信頼と共感にあふれています。多大な評価をしてくださっています。

ところが、いざ、自分の具体像になると、部室には毎日のように行ったとまでしか言えません。その後は霧に包まれるのです。それには入部のいきさつが影響しています。ある日、授業中にぼんやりと雨の降る外を眺めていた時に、突然、ひらめいたのです。そうだ部活をしようと。運動系は箸にも棒にもかからず、文科系でデモシカと最後まで消えなかったのが新聞部でした。新聞作りへの意欲など全くないままの入部でした。そういう私を優しく受け入れてくださったのです。だから、ずっと末席をけがしていたので、苦労と苦痛とか負のことは何もなかったのです。とても、“居心地よく”過ごせたのです。一番お世話になったのは大野令子(故人)さんです。大野さんは44号(34年2月3日発行)の編集長をされました。

主要な記事に関わった記憶はありませんが、それでも、少し思い出します。高一(1958年)では、高崎先生を訪問し、第42号「ちょっと失礼」高崎先生の巻―朱と緑とアフリカーをまとめました。2017(平成29)年に36回生の同窓会が開かれました。その席で「高崎先生とこへは僕も行ったよ。」と宮地さんや森本さんに言われました。もうしわけありません。高校生のころは男子生徒の多さにうんざりしていたので、本当に男子の皆さんの印象は薄いのです。お二人とも、新聞部では大活躍をされています。第43号の編集長は森本浩志さんです。ただし、偉大な先輩(と私が称す)35回生の部員の皆さんは別です。お名前は公文さん、岡林さん、中西さん、坪田さん、森岡さん…とあと数人すらすらと言え、お顔まで浮かびます。それだけ、卒業の日まで大活躍をされたのです。

高二〈1959年〉では、アメリカ留学を終えられた中谷和子さんを自宅に訪問しました。肝心のお話より、「今、アメリカではコーラという飲み物が流行っている。色は醤油みたい。」と言われたことが印象に残っています。創立四十周年での記念式典(11月18日)では記者席とかがあり椅子に座って全校生を横から見渡していました。横は大野さんでした。

先輩は、部室によくいらっしゃってご指導下さったと聞いたことはあります。その程度ですが、証拠写真があります。森田さんの先の執筆の中に、「60年5月2日中城先輩帰省当時」と説明された右のような写真があります。私は前列右隅に写っています。その左は大野さん。もう高3です。きっとそれまで何回か部室に来てくださったのでしょう。撮影者は中城さんということも、今回知りました。

学校外での思い出は、何といっても印刷所でゲラ刷りのできるのを待って校正をしたことです。これが一番の活動だったのでしょう。印刷所での仕事ぶりを眺めるのも楽しみの一つでした。遅くなり、土讃線旭駅の近くの大野さん宅に止まらせていただいたこともあります。

次は、キャンプや新年会も色々な場面が思い出されます。大穴のキャンプは、1958年8月16・17日で先輩2名(中城正堯・岡林敏眞)の総勢18名。16名中、1年生女子は(大野・上村・堀=冨田・吉村)男子は確か2名(宮地・津野)の計6名です。

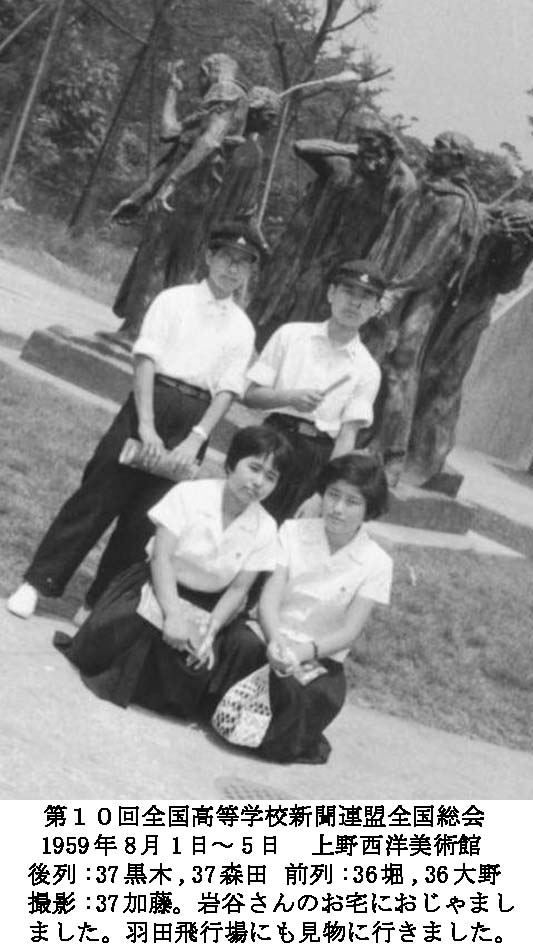

もう一つ印象に残っているのは、1959年8月に「第10回全国高等学校新聞連盟全国総会」に出席したことです。出席できるようなことはしていませんのに、今もって申し訳ない気持ちです。初めての東京行きは嬉しい事でした。岩谷清水さんのお宅も訪問しました。この時も先輩の皆さんがいらっしゃいましたが、どなたか思い出せません。私事ですが、帰りに大野さんと名古屋の伯父の所に寄り一泊しました。これも、小学4年生以来の名古屋訪問でした。丁度、名古屋城の金の鯱が再建される日でした。(この2枚の写真は以前の投稿からコピーしました、)

3.近況(仕事、趣味、日常など)

KPCのHPにとても恩恵をいただいて、過ごしています。HPは69才で退職をしてからよく拝見するようになりました。今は、自治区や高齢者クラブのボランティア活動にたくさん参加しています。小学校・神社・公園の掃除や小学生の登下校の見守りなど。今夏の猛暑はこたえました。周りの皆さんはマレットゴルフやカラオケが得意ですが、私はついていけません。このような日常ですので、HPには視野を広げ新しいことを知る喜びをいただいています。このことを通して他のことにも関心が広がりました。また、縁遠く感じていた母校や故郷を近づけていただきました。両親は仕事で高知に住んだので高知には縁が薄いのですが、やはり私の故郷です。

4.その他(母校に望むこと等々)

久しぶりにCD「向陽新聞」バックナンバーを開きました。これを作ってくださった方々にあらためて感謝の気持ちでいっぱいになりました。「向陽新聞」が真剣に自分たちのことを周りの人たちと一緒に考える姿勢は、今後、社会人となっていくときに大事ではないでしょうか。ぜひ、このような取り組みをする部活動を望みます。

それから、HPを通して、古い土佐の歴史をより知る機会もありました。中高時代の歴史の学習は一般的な教科書に沿うもので、郷土に視点を向けた内容は無かったと思います。この時期に、郷土の歴史学ぶ学習は、今後、大きく世界に目を広げるためにも必要ではないでしょうか。母校の私学という特徴を生かして、郷土の歴史学習をカリキュラムに盛り込んで欲しいと思います。それが無理なら、講演会、クラブ活動、同好会などと工夫をしていただきたいと思います。

母校の100年の歴史を知ることも。『筆山の麓』や「向陽新聞」の活用もお願いしたい。

私のあのころ、このごろ (KPCアンケート)

新聞部在籍期間: なし

私は2012年3月に高知で開催された卒業50周年祝賀会に出席後に同期生の誘いで東京の筆山会昼食会に出席ようになりました。それまでは日常の交流は大学・仕事・趣味などの友人・知人が中心であり、墓参り以外に高知とは何も関りがありませんでした。高知の親戚も世代が変わり関東や関西に住んでおり、筆山会は新しい土佐人に会える貴重な機会であり、皆勤に近い出席です。

ある時、公文さんから「向陽プレスクラブに入会しませんか?」と声を掛けられ、「それは何ですか?」と質問すると、隣の先輩(kpc会員)から、「年会費2000円払って、何もせず、飲んでいればよい」と明快に説明頂き、会社時代は仲間から酒本と呼ばれるほどの酒好きだったので、入会しました。動機が不純ですが、今回のアンケートの主人公は濱崎先輩です。

私のあのころ、このごろ (KPCアンケート)

新聞部在籍期間:1963年10月 ~ 1967年03月

1.新聞部在籍期間

1963年 10月 ~ 1967年 3月

2.思い出すこと(仲間、苦楽、エピソードなど 思い浮かぶまま。)

英語と国語が嫌いで文章を書くのが苦手だったタンタ(田圃)の兄が新聞部に入ったきっかけは、中学2年の時おだてられて生徒会の副会長をやった時、会長の鶴和千秋さん(41回生・新聞部)に連れられて委員会室の隣の新聞部部室に出入りしていて、そのまま居座ってしまいました。

当時は新聞部OGの森下睦美先生(31回生)が顧問になられたばかりの上、38、39回生の現役を引退したOB(当時は現役は高1まで、全国高等学校新聞大会に出席して引退する風習)の戸田博之さん、市原真仁さん、川口清史さん、高橋 侃さんらが部室に屯していて、なかなか寛げなかった。その上、夏休みになると岩谷(27回生)さん、中城さん(30回生)らが『先輩大学生に聞く会』にやってきて、先輩風を吹かしながら後輩を指導して下さった。この結束が今の向陽プレスクラブの基になっていると思います。

実際の指導をして下さったのは1学年上の41回生の田村孝さんと鶴和千秋さん(委員会も続けられていた)で、取材や広告取りにカバン持ちとして連れまわされ、印刷所に連行され、校正を夜遅くまで手伝わされました。勿論、記事の書き方のイロハを教えてもらい、今の『軽妙(薄?)な文筆家』と称賛?される礎となっています。最初のちゃんとした記事は61号の『ちょっと失礼』の籠尾先生の記事でした。甲子園出場が決まった直後、学校近くのご自宅に伺って、野球を始めた動機とか、土佐校在学時の思い出とか、約束の時間を超えて奥様と二人のお子様と一緒にインタビューにお答え下さったことを思い出します・

後から入ってきた、安田正敏さんと井上和幸さんにも随分お世話になりました。二人とも東大に入ったのですが「この程度で東大に入れる」と、後輩に身の程知らずの思い上がりを植え付けてくれたことが一番のおみやげでした。

同期では中央委員だった丁野貢一(元中大全共闘闘士)さんがいて、お互いの家に泊まったりして仲良くさせてもらいました。編集長をまかされたのは62号と63号で、丁度オリンピックのころでした(1984年)。周りがスポーツ礼賛一色の時期で、ひねくれもののスポーツ音痴は、反発して『らくがき』に好き勝手なコメントを書いたことを思い出します。今読み返してみると恥ずかしい思いがしますが、基本的な考え方は少しも変っていないと感じます。それと思い出深いのは高橋写真館の大将にタイトル下の広告デザインの改定を頼まれ、図工が得意でなかったので、苦労しました。もしかしたら、この経験がその後の人生に影響したのかもしれません。

ただ、自分勝手で、周りや後輩たちへの配慮が足らなかったせいか部長にはなれませんでしたが、隣の委員会室から西内正気(元司法書士)さんと笹岡峰夫(元弁護士)さんが流れ込んできた上(二人とも生徒会長経験者)、43回生の大原悟さん、植田信広さんや、44回生の井上晶博さん、加賀野井秀一さんが活躍して、新聞部を盛り上げてくれました。松本裕子さんは、かわいい娘という印象しかありませんが、20年くらいして関東支部同窓会で再開して、同期の永森誠一さんの妻女になられていたことを知り、改めて親交を結び、いろんなところに連れまわされましたが、2019年早逝されました。残念なことです。

高1半ばで『受験勉強に専念する!』と現役を引退しましたが、それが出来たのは半年足らずで、数Ⅲまで勝手に終えた後(他の教科は全く興味が無かった)、することがなくなって、高2のクラス替えで一緒になったバレー部のマドンナのお尻を追っかけたり(色気つくのが遅かった上、ライバルが大勢いた)、悪い仲間と一緒に麻雀やパチンコ(タバコだけは親父が作っていたので自分が稼ぐようになるまで手を出さなかった)にうつつをぬかし、夜は、両親が寝静まった(朝が早い百姓は早寝、8時には就寝)後、バイクを納屋から引き出して家から離れたところでエンジンを起動し、ご城下の悪友のところに行き、お酒を呑んだり、トランプや麻雀やクラスマッチ、運動会の準備をしたりして、生徒のお手本となるべき元新聞部部員としては恥ずかしい高校生活でした。勿論、部室にタムロして先輩風をふかし、悪の道に誘い込むようなマネはしませんでしたけれど……。

3.近況(仕事、趣味、日常など)

先日、とうとう後期高齢者の仲間入りをさせてもらいました。物忘れがひどくなり、市の健康管理センターで年相応の老人性認知症の初期段階と診断されました。おかげで、『1日2杯まで、週2回の休肝日』を言い渡されました。監視人がうるさいので、ちゃんと守っています。

仕事の方は、大学時代同期だった連れ合いが今もって現役を続けていて(大手メーカーの社外役員)、自宅のインターネットを使わせてもらえないので、お小遣いをもらって、自宅から歩いて5分くらいの避難場所(元事務所、現物置)に毎日追い出されています。もともと個人的な繋がりの仕事ばかりで、クライアントも引退生活に入り、次世代に実権が移り声をかけてもらえません。その上、このコロナ騒ぎで営業活動(酒飲み)もできず、完全に干上がっています。それでも小学校から大学までの教育施設、産後ケアセンター(日本初)から病院、医院、老健、特老などの医療・福祉施設の設計に携わってきましたが、只一つ残念なことは母校の改築に携われなかったことです。まあ、丹下事務所時代のかつての部下が、転職して大手設計事務所で主任として設計に関与してくれたのが、少しは慰めになっています。

趣味については百姓の血がそうさせるのか、屋上ベランダでローズマリーやバジル、セージ、青紫蘇などのハーブを作って食卓を潤わせています。特にブラックベリーのジャムは天下一品と自画自賛しています。今回帰高した際は、実家の畑に去年の秋植えたニンニクを収穫して持って帰ってご近所にくばり、喜ばれました。また、裏庭に自生している『りゅうきゅう』を塩もみして持って帰り、『ないらげ(かじきマグロ;スーパー産)』と柚子(これも自生)の三杯酢で和えて食べました。懐かしい味でした。

それと、週1回、マンションの集会室で行われるコントラクト・ブリッジも楽しんでいます。参加者は私より高齢者ばかりで、どちらかと言うと『ブリッジ』と言うより『老人お茶会』という感じで、フィアスコーネの安物キャンティを片手にBELLA DONNAと一緒に熱中した昔とはまるで違った(ルールもビットの仕方も)雰囲気ですが、結構盛り上がっています。写真(某女子大との合同撮影会で新人賞をもらった腕前!!!)や、麻雀(学期末の清算では高知までの電車代が出た!!!)はすっかりご無沙汰しています。年をとって体がいうことを聞いてくれなくなりました。

日常生活としては、毎日7000歩(約5㎞)を歩くことを目標にしています。夕食が終わった後、連れ合いと二人で翌日の食料品買い出しを兼ねて(スーパーの売れ残り特売品目当て。私は運び屋さん。)駅のむこうまでの往復です。買い物が無いときは鶴見川に沿った太尾緑道を新羽橋まで行きます。途中に大きな橘の木があって、黄色く実るとこっそりポケットにねじ込んできて、ジャムや橘酒をつくります。見つかったら言い訳できるように、1個ずつもってきています。ちゃんと『実を持ち去らないで下さい…公園緑地課』と看板が立っていますが、『花泥棒』の範囲だと勝手に理解しています。小学生の時、通学路の脇の土手(今は用水路がコンクリート製になって全く無くなりました。)にあったスイカやビワ、柿をとって食べた感覚です。

あと、娘たちが2軒隣のマンションに越して来ました。お買い物に行くとき、孫娘二人(香港生まれの4歳と2歳)を私の避難場所に置いていきます。私たちの面倒を見てくれるために引っ越してきたのかと嬉しがっていたのですが、豈はからんや!目的がそれだったとは……。娘の育て方を間違えました。それでも孫はかわいいものですね。

4.その他(母校に望むこと等々)

新聞部の復活は期待していますが、活字離れのこの時代には絶望的だと思います 。後輩たちには、自分の好きなことをとことんやって、後悔のない一生を送って欲しいと思います。それには、先生方の『見守ってやる』というゆとりが必要だと思っています。

私のあのころ、このごろ (KPCアンケート)

新聞部在籍期間:1973年秋頃 ~ 1976年3月

1.新聞部在籍期間

1973年 秋頃 ~ 1976年 3月

2.思い出すこと(仲間、苦楽、エピソードなど 思い浮かぶまま。)

頼まれて入部してやったのに、それまで作文、感想文などで褒められることはあっても、ダメ出しをされることのなかった自分が、当時の同学年編集長の久保君から、「新聞原稿になってない」と何度もダメ出しをされて書き直しをさせられたこと。同じ時期の文芸部でも大学になってからの文芸サークルでも、後に新聞や種々の刊行物から原稿依頼を受けた際にも書き直しを求められたことなどなく、六十五歳の今に至るまで後にも先にもこのときだけだったから、一際あざやかに残っている。当時の編集長の指摘のいちいちが実に納得のいくものだったので、同窓生ながら成程なぁと随分と感心させられたことも覚えている。

特集記事として土佐高生の喫煙問題を取り上げ、実態調査の部分も含めて紙面にしようとした際に、生徒部の山本直四郎先生からストップが係り、校長室に呼ばれて曽我部校長からも説教されたことが印象深い。山本先生には、抜き打ちの制帽検査の件でも「そんなことをするから、上級生が校門の手前で下級生から制帽を拝借して、後から返すことで逃れたりする事案を頻繁に誘発している。その実態を知っているのか。直ちに形式的な制帽検査など止めるべきだ。」と申し入れた際に、「うちは私立だから、気に入らなければ、いつでも辞めてもらって構わない。」などと言われて、「先生は、授業中の冗談として、よく奥さんの話をし、寝坊で困る。朝の味噌汁も作ってくれない、などと仰いますが、それで離婚などしておいでませんよね。そんな言い草は、先生が離婚をしてから言ってください。同じような理屈じゃないですか。」と言い返したところ、「おんしゃぁ、まっこと偉そうなにゃあ。」と感心半分、呆れられた覚えがある。

一時期、久保君一人になっていた新聞部が僕らの代では休刊も廃部もなく凌げて、次期の坂本君たちに繋げることが出来たのが、いま思い返せば、最も良かったことかもしれない。

3.近況(仕事、趣味、日常など)

仕事については、この四月から完全リタイアの年金暮らしを始めたところで、それでやっていけるかどうか妻ともども現在模索中。

趣味は、映画鑑賞、観劇、バドミントン、美術鑑賞、囲碁、麻雀、その他もろもろの遊びごと。特に映画は、『間借り人の映画日誌』というホームページを二十年以上にわたって続けていて、過去には自主上映活動にも携わり、大阪の映画新聞から『高知の自主上映から~映画と話す回路を求めて~』という書籍を刊行してもらったことがある。今は、高校時分の映画部の部長が主宰する愛好家グループで洋画邦画の月二回の二本立て合評会兼ランチ会を楽しみにしている。

日常の近況としては、四十三年間無事だったアキレス腱をこの歳になって断裂してしまい、週二回の定例バドミントンを休止中。ようやくギブスが取れ、リハビリに勤しみつつ、四月から仰せつかっていた家事手伝いが途切れてしまっている。バドミントンへの復帰には年末まで掛かりそうで、歳を考えてもう引退してはとの声に「まぁ、見より」と返してあるので、何とか復帰したいと考えている。

4.その他(母校に望むこと等々)

コロナ禍で暫く赴いていないうちに、同窓生の岡松副校長も退職したらしく、ご無沙汰になっている。特に望むことがあるわけではないが、新聞部が復活すればいいなと思っている。

―母校へ望みたいことが湧きましたー

「中城家離れ」は歴史をつなぐ貴重な建物

*「中城家離れ」訪問のきっかけは愛知から

去る7月15日、思いがけず「中城家離れ」を訪ねることができた。土佐赤岡絵金祭り(毎年7月第3土日開催、今年は7月15・16日)に行く友人4人の旅に、高知出身のあなたもと誘ってくださった。KPCのHPを通して知ってから行きたいと思っていたので、願ったり叶ったりだった。

生まれも育ちも愛知県の方が絵金祭りにとは予想もできないことだった。旅程には高知県立牧野植物園があった。それなら、近くに「中城家離れ」があるから寄って欲しいとお願いをすると、計画に入れてくださった。まずはここが出発点で、4人の皆さんに本当に感謝している。

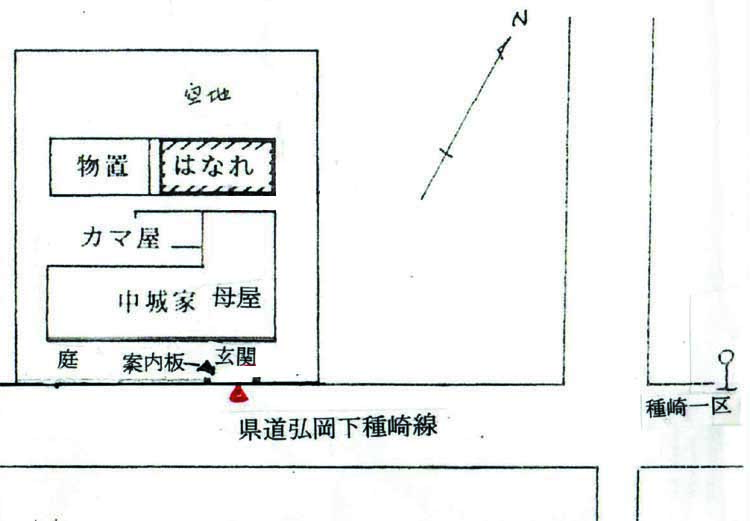

急なお願いにもかかわらず、中城正堯さんのお世話と、現在お住まいの中城さんのお兄さんのお孫さんご一家のご厚意で実現した。ご当主からは家族6人は仕事や都合で全員留守だけれど、ご自由にとお許しをいただいていた。中城さんからは「家屋配置図」をいただき、門から「離れ」への順路は分かっていた。が、当日は小学5年生のお子さんがいてくださった。ママに「いて…。」と言われたからだった。皆さんのお気遣いに頭が下がった。

*百聞は一見に如かず

この「離れ」には、HPで中城正堯さんは何度か触れられている。最新では、2023年1月19日に、『桂浜たより』14号(桂浜水族館応援団発行)に県立坂本龍馬記念館・三浦夏樹学芸員が書かれた<「龍馬最後の帰郷―坂本家と川島家・中城家―」展に寄せて>を紹介されている。

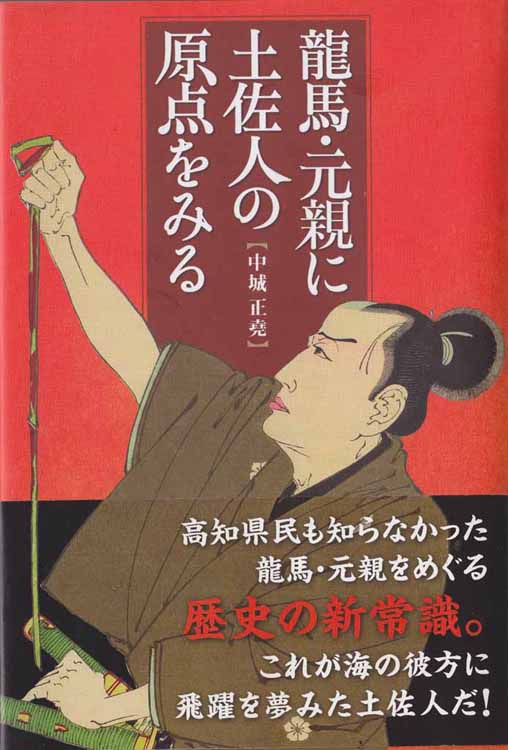

著書では、『龍馬・元親に土佐人の原点をみる』(2017年発行)に詳細に記述されている。<第1章 土佐の坂本龍馬・お龍>の冒頭は<龍馬最後の帰郷と種崎潜伏>である。1867(慶應3)年9月23日の早朝に中城直守(中城家の幕末の当主)が種崎沖に龍馬の乗った船・震天丸が碇泊しているのをいち早く発見したことから始まっている。直守の「随筆」と中城直正(高知県立図書館初代館長・直守の孫・直楯の長男)の「随聞随録」を元に13ページにわたって、中城家に潜伏した時の様子が記されている。この日は神社の祭礼で、母屋には村人の出入りが多く、人目を避けて裏の「離れ」に案内される。夜になり入浴後、龍馬は、この「離れ」で襖に張り付けられた浮世絵を見たり中城家の家族と話したりして、くつろいでいる。

まず、「離れ」に上がって驚いた。狭くて古い部屋だ。すでに築160年余りたっている。 <注:築年 1854(安政元)年頃と推定。『中城家「離れ」調査報告書』 高知市教育委員会 2007(平成19)年発行より。安政元年は黒船来航の翌年、龍馬潜伏1867(慶應3)年の10年程前。>

写真からは、例えば、NHKの番組「ブラタモリ」のタモリさんが写っていたこの部屋はもっと立派で広く見えた。床柱も縁側の板も切妻作りの屋根の棟木もそんなに古いのかと見入った。立派な神社仏閣や武家屋敷でない下級武士の「離れ」が160年余も現存していること、それだけでも珍しいことだろう。

そして、すぐに、襖の位置についての疑問が解けた。「離れ」は一部屋と思い込んでいたが、二部屋だった。「離れ」の写真の手前に敷居が確かめられるが、その敷居は4畳半の座敷と3畳間との間に当たる。ここに襖がはめられていたのだ。現在、その襖は「中城文庫」の一つとしてオーテピアの高知市民図書館に収められている。そして、母屋と廊下でつながっていたのだろうと思っていたが、独立した一軒の家だった。

それから、3畳間の壁2か所には、鉛筆で描かれた子どもの落書きがある。中城さんは何かの著述に、「離れ」で遊んだと記されていたから、もしかしたら、<まさたか画>かもしれない。「離れ」は龍馬が潜伏した後も、幕末、明治、大正、昭和と日常の生活の場だったことが伺えた。

*見て聞いてわかった「表札」のこと

昨年、高知県立坂本龍馬記念館の企画展「龍馬最後の帰郷―坂本家と川島・中城家―」展(2022年11月11日から2023年1月25日開催)に行った時のことである。11月26日の学芸員の解説を聞くのが目的の一つで、前日に龍馬空港へ着いた。それで、種崎海水浴場に行きたかったがアクセスがないことが分かり、同じ種崎の「中城家」の辺りに変えた。バスを下りると、他の家とは違った石垣白壁の長い塀が目に入った。その家の門の側に案内板が立っていて、ここに「中城家離れ」があるのだと分かった。が、玄関の表札は「中城」ではなかった。現在は中城家と縁のない方が住んでおられるのだと受けとめた。その家屋を通りすぎ、浦戸湾側や太平洋側を散策した。

その後、その表札名は前述のように中城家一族の方だと分かった。ご一家が10年ほど前から東京より移り住んでいらっしゃるとのこと。表札を見て、即、他人と決めつけたことを恥じた。

*感激、感激!

著書『龍馬・元親に土佐人の原点をみる』を読んだ際に、「離れ」に関する部分は印象に残っている。時勢切迫のことよりも、夫・龍馬さんの妻お龍さんへの気持ちを想った場面だった。著書19ページには、記録「随聞随録」(直正が両親より見聞したもの)から以下のように書かれている。<二、三日間、母は湯の加減等をなせり。坂本氏より鏡をもらいしという。坂本は入浴後、奥の部屋に休息[雑踏を避けるなるべし]、襖の張付けを見居りたり。母火鉢をもち行しに<誠に図らずとも御世話になります>といえり」> なお、母の早苗はこの時22歳で、後の聞取り者である直正を身籠っていた。

この時、龍馬はお龍さんと下関で別れて3日目のことだった。お世話をする若い早苗さんを見て、くつろいだ時でもあるので、きっと、心の中ではお龍さんを思い出したことだろう。早苗さんにお龍さんを重ね、優しく語りかけたことだろう。。

襖の浮世絵を見たのはこの辺だろうか、床の間の前で早苗さんにねぎらいの言葉をかけたのだろうかと想像していたら、龍馬が居たこの狭い場所に、160余年後の今、私も居るのだとはっとした。途端に、龍馬の鼓動が伝わってきそうな気がした。歴史上の人物の旧跡を訪ねると、部屋でも該当の所は囲いの外から眺めることが多い。今は違う。時間も場所も遠い遠い存在である龍馬、とうてい自分とつなげることは有り得ないと思っている龍馬と同じ場所にいるではないか。この「離れ」に時を超えて龍馬とつなげてもらい、感激しきりだった。

*「中城家離れ」と、たくさんの資料から新たな思い

最近、中城さんは今までの資料に加えて資料集「中城家の幕末・維新と近代日本―坂本龍馬・龍、戊辰戦争、日清・日露戦争を中心にー」を作られ「離れ」に置かれていた。<A3版40ページのファイル>

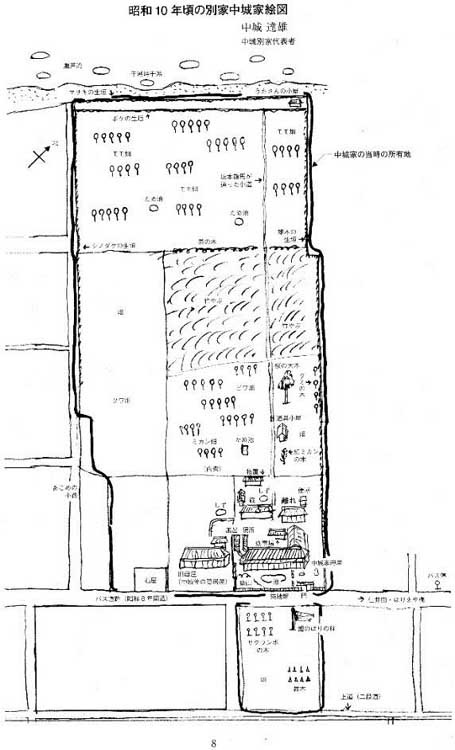

十分に拝読することはできなかったが、「中城家離れ」に纏わる出来事や中城家の戊辰戦争や海運業などでの活躍がうかがえた。その資料の中で、『中城家「離れ」調査報告書』の抜粋が目に留まった。これは、文化財保護審議会への報告書で32ページに及ぶとのこと。教育委員会の調査依頼への対応にふさわしい内容の様だ。中でも、「昭和10年頃の別家中城家絵図」はとても興味深かった。龍馬が表通りを避けて、広い中城家の土地の真ん中の小道を歩いて「離れ」に入ったことがよくわかる。現在の裏側の塀の真中あたりに裏の入口がある。この地図に(中城達雄 中城別家代表者)と中城さんのお兄さんの名前が明記されている。地図作成者名で、地図など報告書作成には中城さんとお兄さんの兄弟がとても協力されたそうだ。

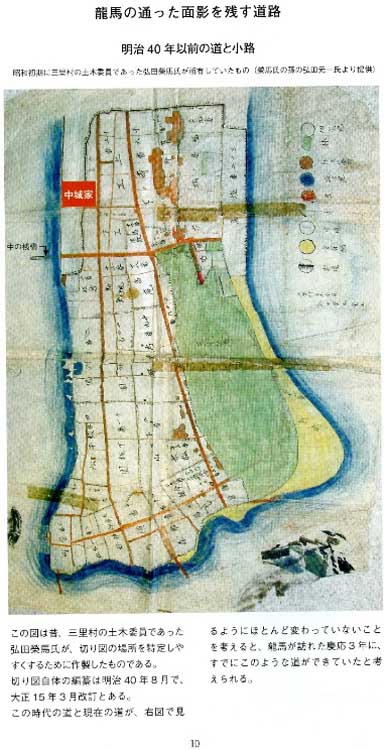

もう一つの「龍馬の通った面影を残す道路 明治40年以前の道と小道」も興味深い。この二つをならべてみると、種崎での中城家の位置がよくわかる。龍馬を出迎えた直楯は、浦戸湾の向かい側にある御畳瀬の衵まで小舟で行き、中の桟橋に着けた。ここから中城家まで、歩いて10分足らずという。この二人は、単に幼馴染みという安心感だけではなく、同志のように信頼し合っていたのではなかろうか。「離れ」に着くまでにどのような会話をしたのだろうか。

そして、何よりも、中城家一族の皆さんがこの建物を当時のまま「残してきた」努力や覚悟を資料からもうかがい知った。だから、現存していることを痛感した。一族の皆さんが「遺す」ことを念じていっらしゃる。中城さんのお母さんは生涯「離れ」を大事にされ、見学者を快く迎える努力をされた。その後、その曾孫さんのご一家が移住されている。

*「中城家離れ」を史跡として保存を。

「中城家離れ」だけでなく種崎地域を視野に

「中城家離れ」は、観光対象とした武家屋敷や古民家とは雲泥の差で、申し訳ないが決して見栄えはしない。しかし、この住居は大政奉還という歴史上重要な出来事を、足元で、舟の便宜を図ったり匿ったりして支えた人々の住居である。世直しに奔走した志士たち支えた家だ。川島家は、安政の大地震の後に隣の仁井田に引っ越し、龍馬来訪時は種崎に住んで居なかった。現存している「離れ」は、唯一当時のままの家屋だ。その上に、「離れ」は建物だけでなく、たくさんの貴重な史料を内包している。当時の様子が「随筆」(中城直守)や「随聞随録」(中城直正)などに記録されている。これらは確かな史料である。その他にも「中城文庫」には襖など物証を含むたくさんの史料が現存している。歴史を考察する上で重要な場所だ。

「龍馬最後の帰郷―坂本家と川島・中城家―」展の冊子は以下のように締めくくられている。 「おわりに(中城家の離れの保存について)」より抜粋する。

< ……現在、この中城家の離れは当時のまま保存されており、ご子孫が管理を行っている。しかし、150年以上が経過しているため、老朽化が進み、個人で管理をするには限界もある。高知市は昭和20(1945)年7月4日に空襲を受けており、龍馬が実際に足を運んだ場所で建物が残っているのは、高知市北西部の紫巻にある田中良助邸と、この中城家の離れの2か所だけである。田中家は史跡に指定されて修復・保存されているが、中城家は史跡指定の検討がされたものの見送りとされた状況にある。中城家は、少年期の龍馬が船への憧れを強く持ったであろう場所であり、最後の帰郷にも関わる場所であるため、史跡に指定されて修復・保存がなされるに値すると考えられ、そう願っている。>

今回「中城家離れ」を訪問して、歴史的建造物は見た目が立派な物で無くても意義があると初めて思い至った。当時の様子を知る貴重な物証である。種崎という地域が、龍馬との関わりの大きいことが以前より分かった。支えたのは、土佐藩大廻船御船頭中城家だけでなく、川島家・中城家を中心とした海に生きた種崎の人々も然りである。「中城家離れ」だけでなく、種崎一帯に目を向けて欲しいと願う。実際に「離れ」に上がって歴史的意義を実感したので、保存の願いは企画展参観の時よりも、いっそう強くなった。なぜ、ここを高知市の文化財審議会が史跡指定をしなかったのかと不思議に思えてきた。