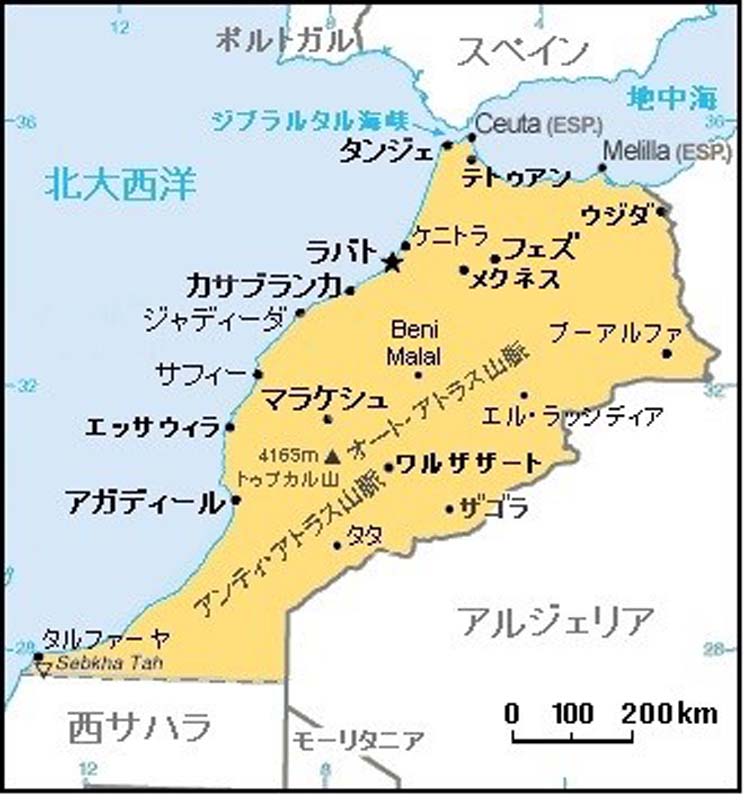

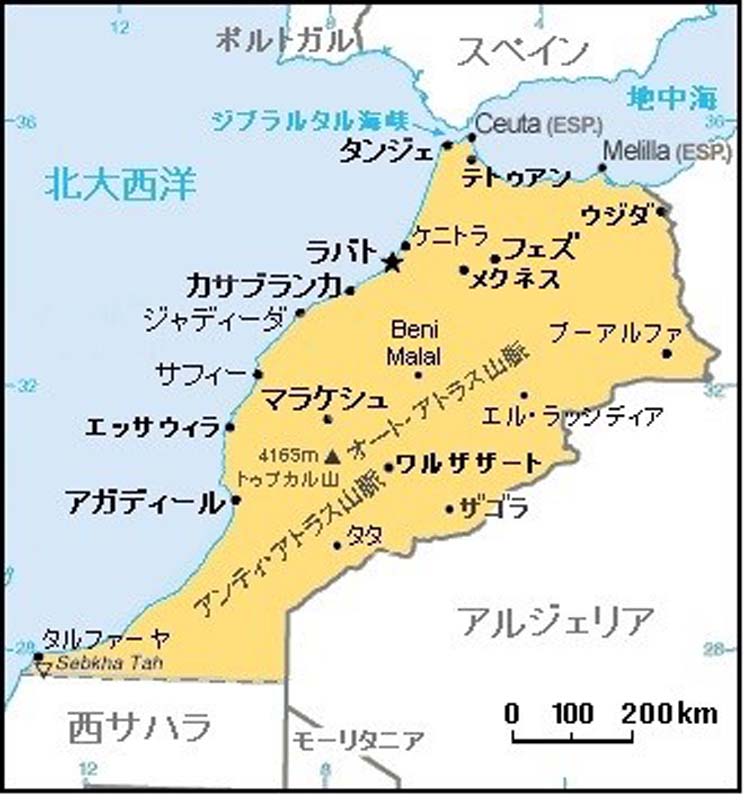

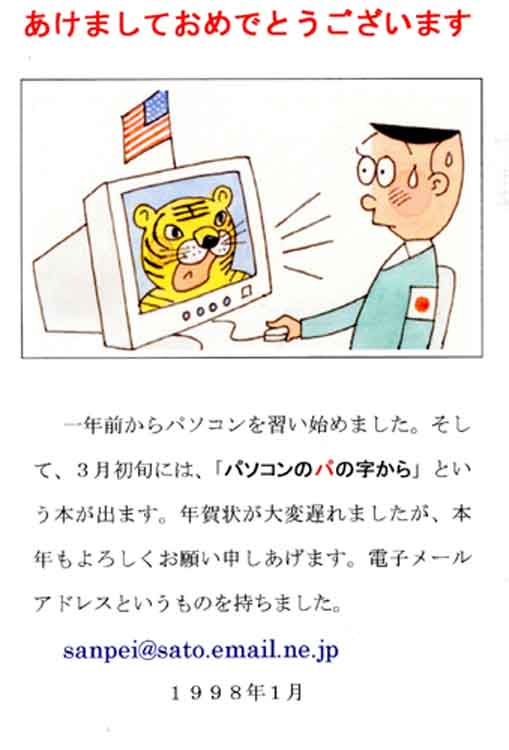

y²üzvXNuÁW|T̽æè

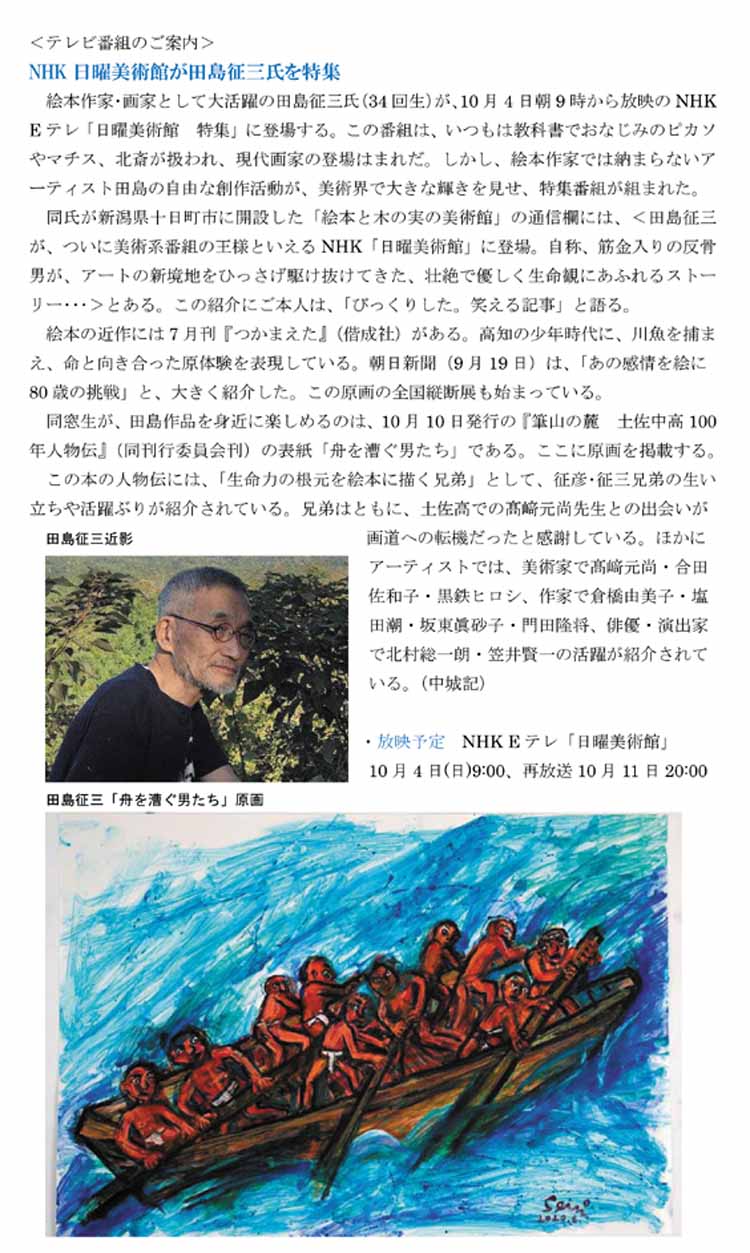

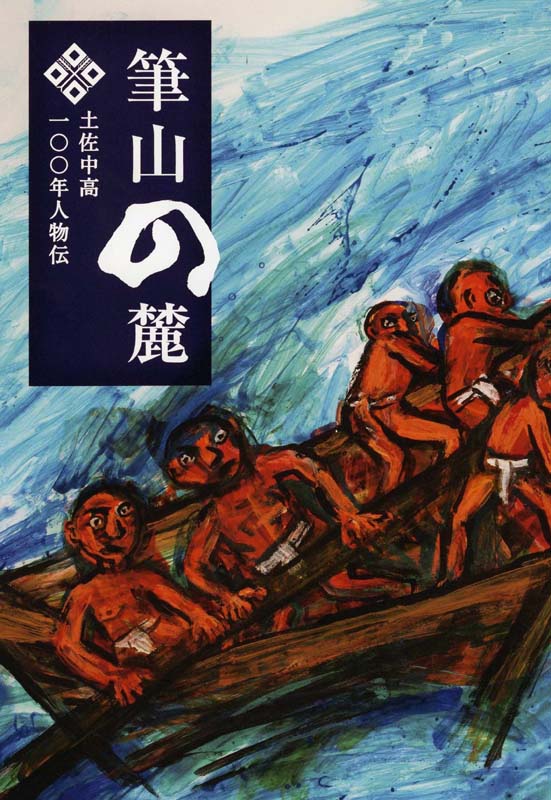

@±Ìy[WÍ¢íäéÐïÊÅ·BñEoE¨mç¹EÄàER»Ì¼ÌLðfڵĢܷB

FæÉ}EX|C^[ðuÆæªgå³êÜ·BS̪©êÈ¢ê}EXÌXN[{^izC[j©A}EX|C^[ðæÉÚ¹½ÜÜûüL[i©¨«ªjðgÁÄXN[µÄ¾³¢B

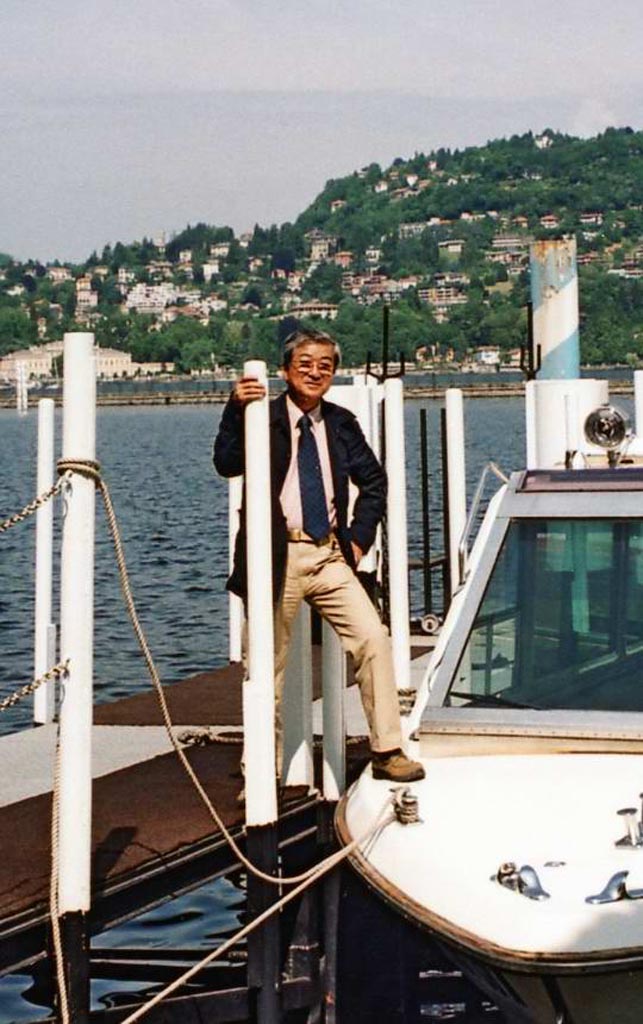

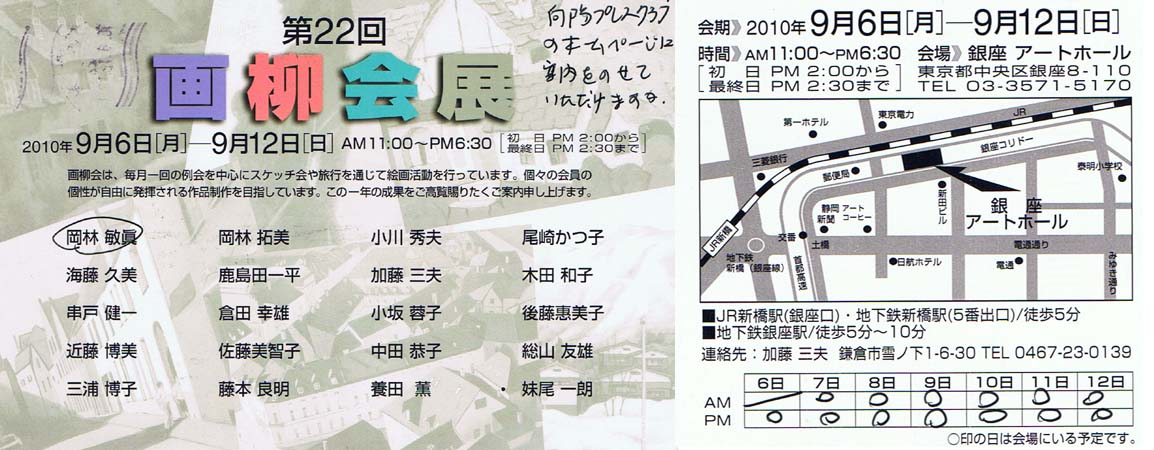

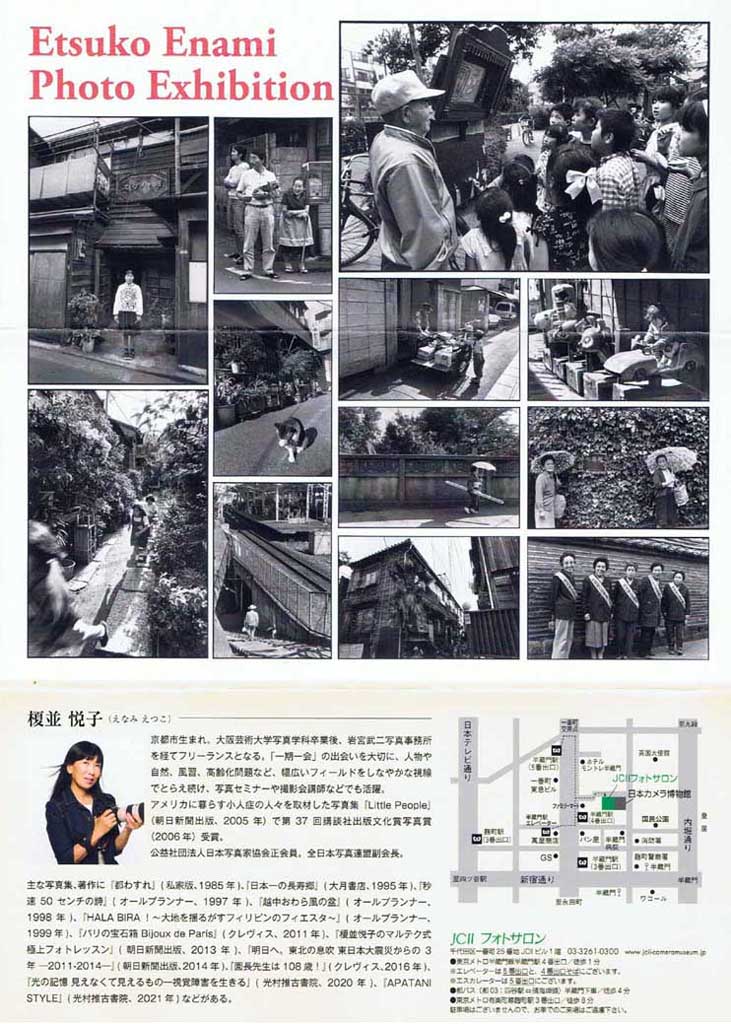

uæöïvWïÖÌäÄàªÑqáÁi32ñj@2010.08.26

üzvXNuïõÌF³ñÖ

@y²RQñ¶ÌªÑqáÁÅ·BV·ÌOBÅ·B@

@úAÒª±«Ü·BXÉÈÁÄàܾܾµµ¢³ª±Æ\z³êÄ¢éÌÉA±ñȲÄàð·éÌÍåÏ°kÅ·ªAª®µÄ¢éuæöïviªè㤩¢jÆ¢¤Gæ¯lïÌWï̲Äàð³¹Ä¢½¾«Ü·Bæöïͪ¬ìHæƧ¿ã°½ïŵÄAà¤QONÈ㱢ĢéïÅ·BNAâÀůlWðJõA¡NàºLvÌÅJ÷é±ÆÉÈèAàûÊðV_ΩèoiµÄ¢Ü·B

@ÍAúïêɢܷÌÅA²sªÂ¯Î²ê¾³¢B

ü¼Í¯

ü¼Í¯âûqêqi45ñj@2010.09.05

@©í¢¢iH©Á½j`J¿áñ©ç

͸̨èªÍ«Üµ½B|¢ÌÅêêåϦ¸ÉfڵܷBºÌÊ^ðNbNµÄº³¢B

SDµ¢`J¿áñ |

|---|

|

ßµñà_è©êi32ñj@2010.09.06

@RQñ¶à_ú±Å·ARª³ñÌLAyµÇܳ¹Ä¢½¾«Üµ½Aù©µ¢¼Oª½³ñoÄ´SÐƵ¨Å·B

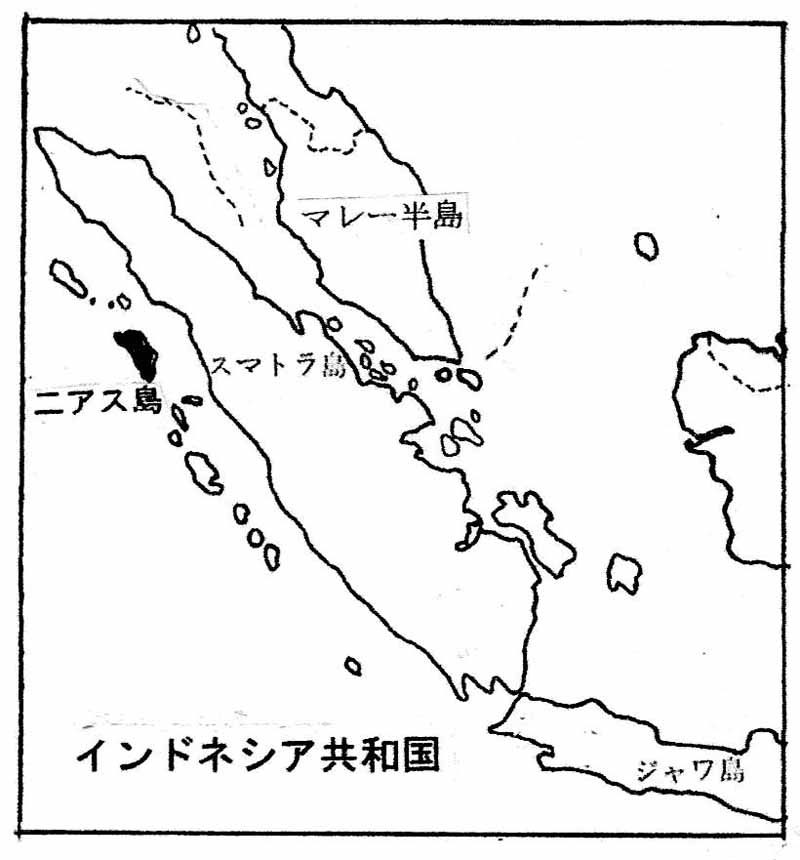

@¬¶Ïíç¸ú{

jA¿ÉÖWµÄ¨èAV[YÍiÌÍľ¯jÙÆñÇNåï©J èXXú©çÍçtÅ̪nÜèÜ·B

@ݧïÉÍoÈūܹñŵ½ªA嬳ñI¬¶³CɵÄÜ·©çBÉÍïÉÍoȵܷÌÅcB

@{ïÌÜ·Ü·ÌWðFèÜ·BÒWºÌÝȳñ²êJlÅ·A±ê©çàæ뵨袵ܷB

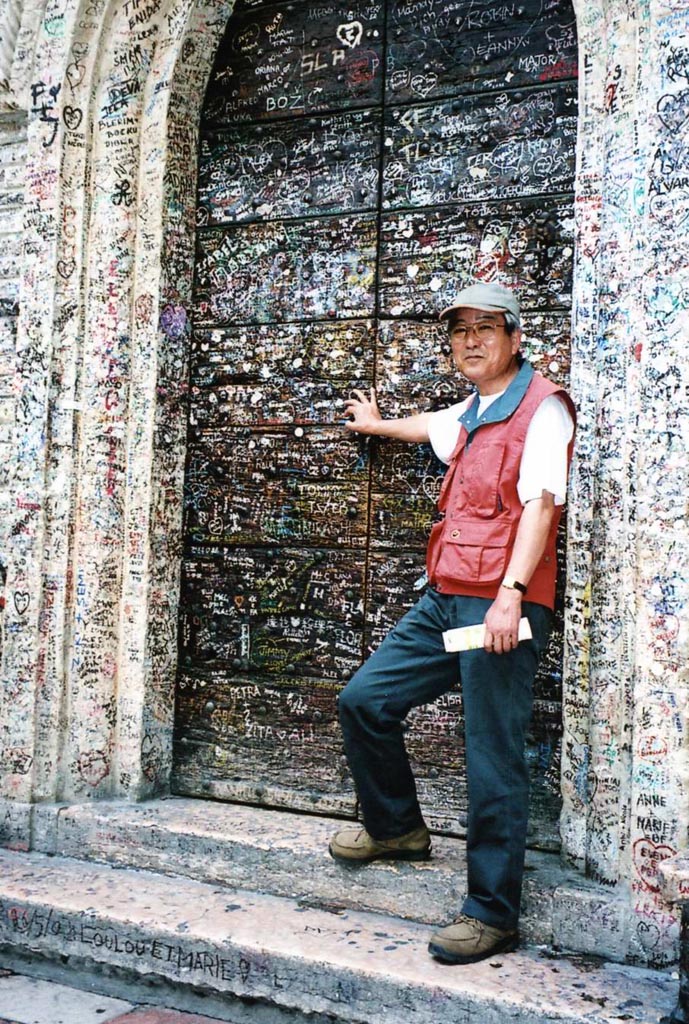

qǵܵ½BVAHPAÄ¡@2010.10.05

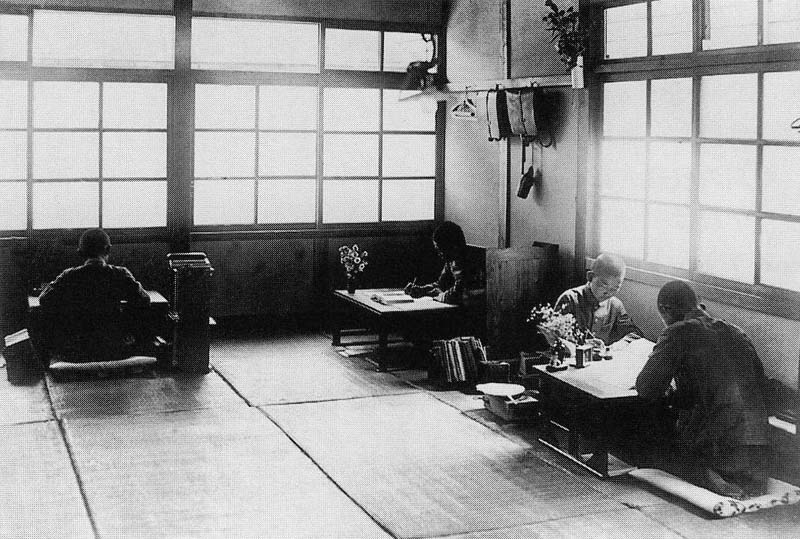

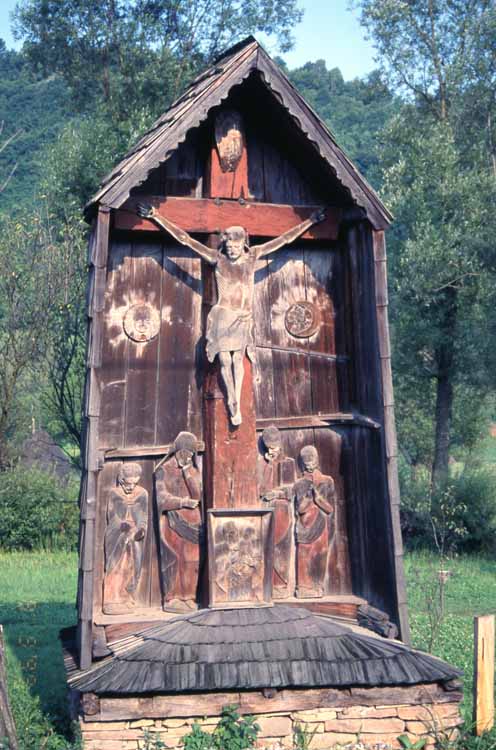

@uVA̱ÆvRª_¶ðqdz¹Äàç¢Üµ½BæPWñÅÍlÍRª³ñBð}¦é§êÉ èܵ½BÆ¢¤Ìà½Ü½ÜlÌwZª{ðõZŵ½ÌÅAê¾Á½lÍïõ̽ßÄxÝÌÙÆñÇðïâµÜµ½B

@¡v¦ÎAÆÉ©Zµ©Á½B³ä²ÅòÑñÁ½Æ¢¤´Sª èÜ·BÊ^É éu`ïvÆ¢¤Í¢Å©©ê½¶à»ÌêÂÅ·µAhÉÌ®èàdÌêŵ½B¶ÍÉu«BÍÊvi½èOÅ·ªjÆ©êĢܵ½ªAÅÉhÉÌÇ¢®ð¶kÉèUèAjqͻ̼å¨Æ¢¤`Åå®ÉGQµÄàç¢Üµ½B

@Åàå®ÅÌð¬ÌûªÔÌïcæèuyµ©Á½vu½ðwñ¾vÆ¢¤À´ª èÜ·BSwZV·A¿ÍAêãµñDON ©RÁŵܵ½B

@ égoÉNµÄàç¤ÛÉuwZÅ̾_Ì©RÍÐïÌÔxÌàÎB

ZÅÌV·®ª¯åå`Ìî{Æ¢¤A»ñÈ®ÌðjÅ·BvÆRgµÄ¸«Üµ½ªA»ÌÊè¾ÆvÁĢܷB

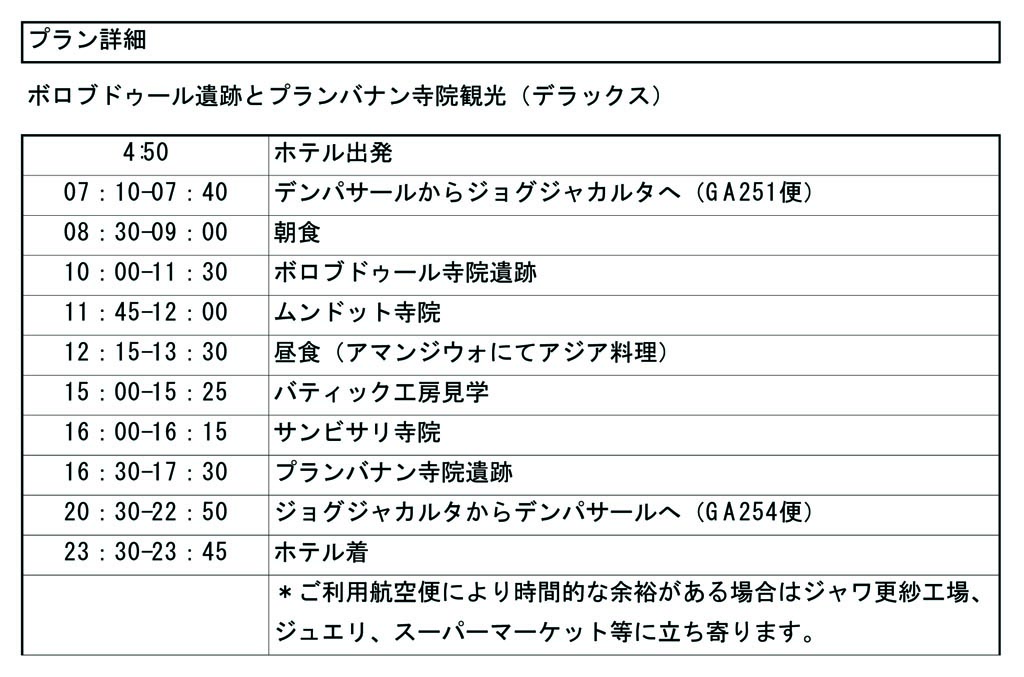

eúF2010/09/19(Sun)f¦ÂÖ

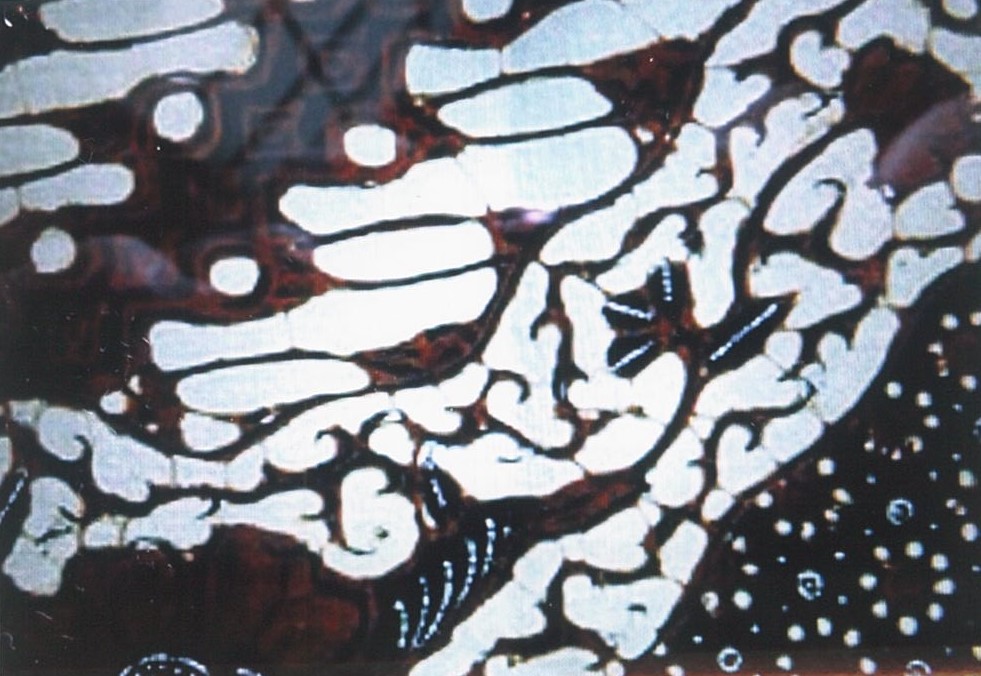

HÌZì

F§\I

y²AUNÔèlåïÖ¡@rêi42ñj@2010.10.12

@é1011úA§ctì

êÅsíê½wHGZì

§åïERÊèíxÅAêZÍhGEm¤Æð·íÅTÎQÅ~µAQRú¼sÌNUX^WAÅsíêélåïÉîðiß½B

®APÊÍmAQÊ;¿ÅA±ÌƱëoÄͯĢ½êZÌsbãȳÉúß©¯Ä¢½bqoêªà¤µÌƱëÜŽÇè«ܵ½Bt[It[Iy²I

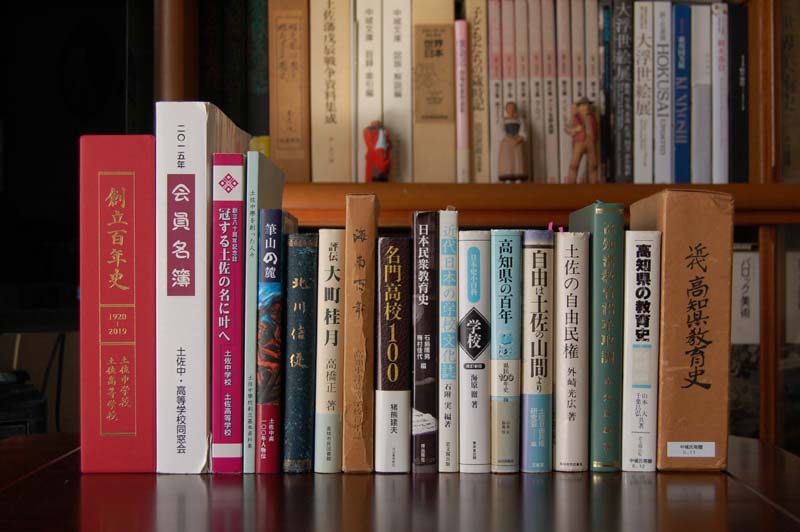

y²Z@@OOQOOOOOOOOOORT@@@obe[FXªÅAOJ|¶c

m¤Æ@@OOOPOOOPOOOOOOQ

Àð¾¢Ü·ÆAúV·Ìz[y[W©çALð¬pµæ¤ÆµÄâ¢í¹½Æ±ëAig10,5000Ìgp¿ªKv¾Æ¾íêA¼fڵĢ½¬pLi¿áñÆNWbgð¯Äjð íÄÄÁµÜµ½Btɱ¿çªé`¿ðvµ½¢ç¢ÈÌÉA±ñÈIÈz[y[WÅàe͵ȢÌÅ·ËBúV·ªÁê¾Æ¢¤óÅÍÈ¢Ìŵ太AlåïÌÉsCª¸¹Üµ½B¢¢o±ðµÜµ½ªA¢mh¢¢ÌÉÈèܵ½ËB

ïïÍÇÌæ¤É¡Ë[Ni46ñj@2011.05.20

i2011.5.10f¦ÂÖej

siXTq³ñæę̀Ôt

¡Ël

@Í¢AÍ Ì¼{TqÅ·B±êŽlÚŵ天˦A±ÌlɾíêéÌÍAAAB_iÉñl̳ñàçÁ½Æv¦ÎÇ¢«GClGAƾÁ½là¨èܵ½Á¯B(Î)

@¡ËNAØÉüïð¨Ò¿µÄ¢Ü·!¥ñAmxÌ×ÉôµÄº³¢ËB

s񀑊t

@³Ao^ªIíèïïà[ü³ê½Æ¢¤±ÆÅ·BïõÌÖªLªéÌÍðµ¢±ÆÅ·B

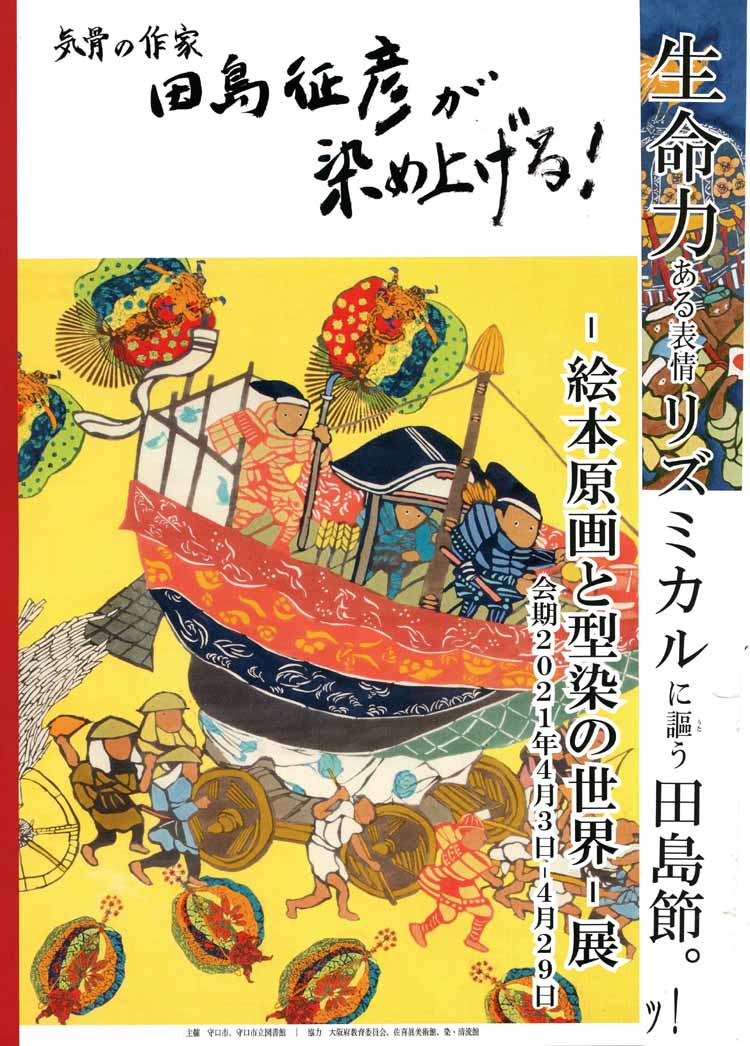

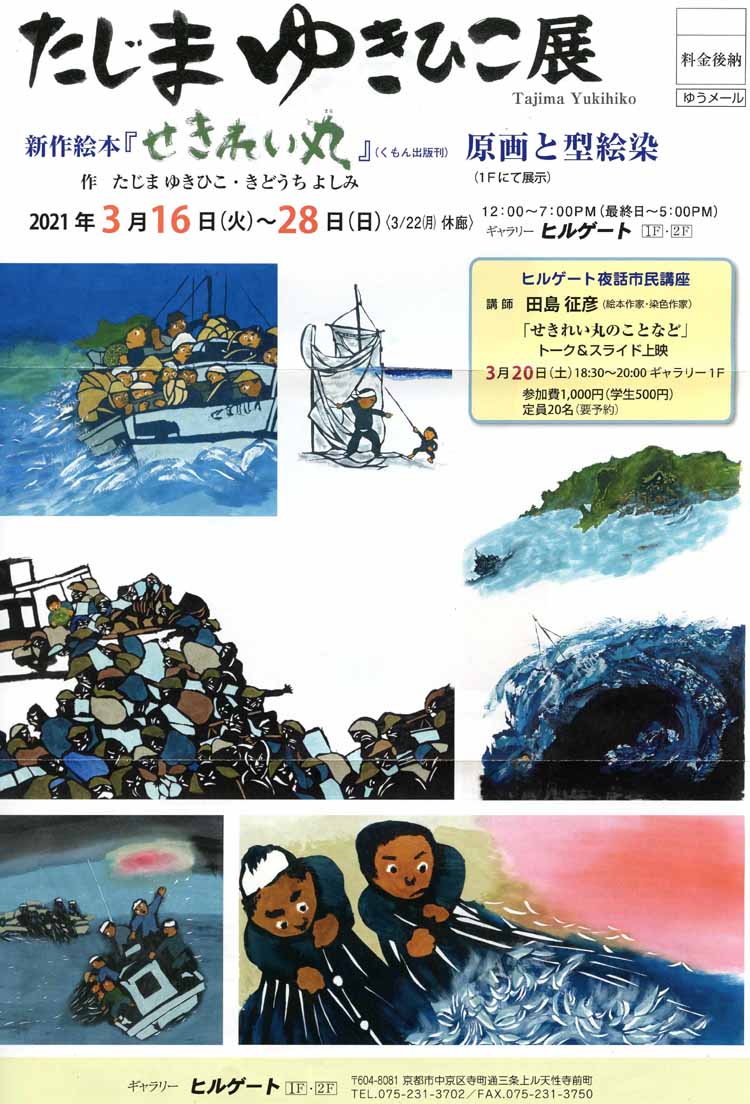

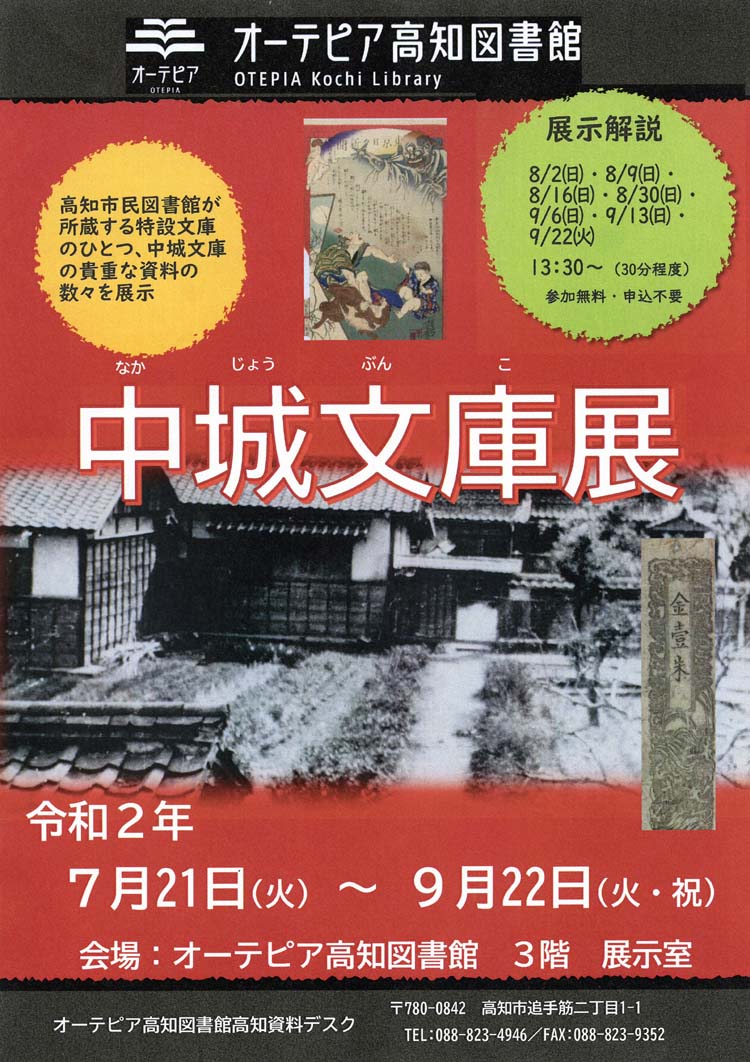

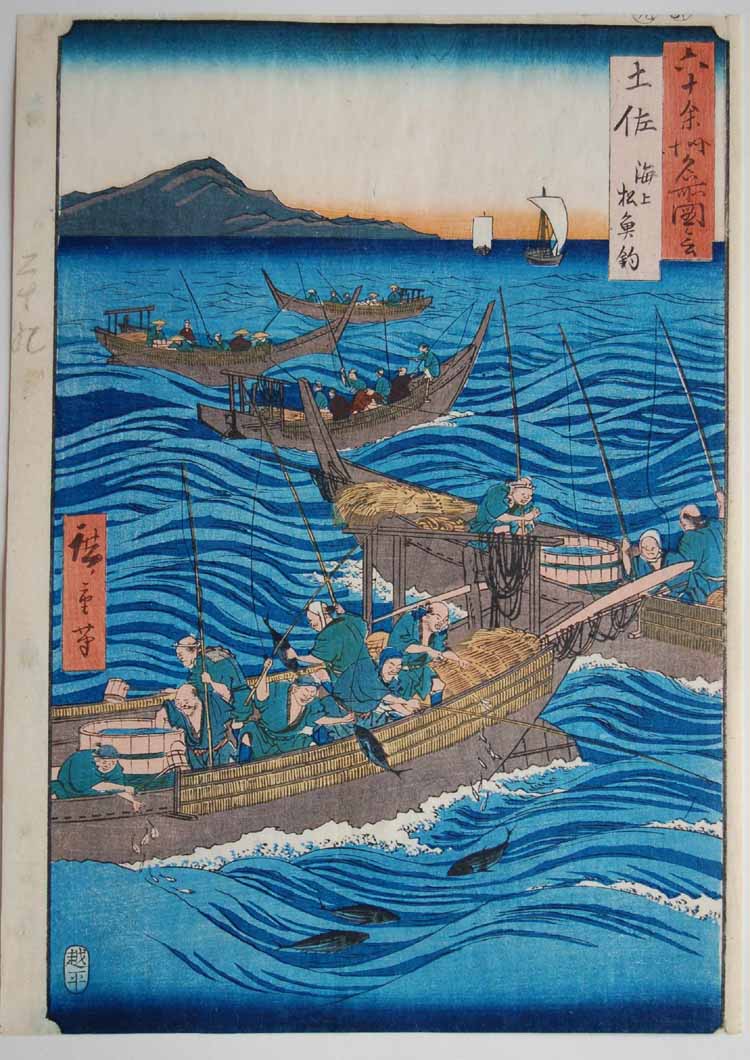

WïÆuÀ̲Äàé³êi30ñj@2011.08.10

@

@

c¨©¢\ã°Ü·B

@

@¡ñAés¢GÉÖ·éWïÆuÀðJ±Æɬèܵ½ÌÅA²Äà\ã°Ü·B

@

@

EÌæðNbN·éÆÄàóÆuÀ\i¶jªoÄ«Ü·B

uV¯â«@¥±vðæ뵨袵ܷùªôvi43ñj@2011.11.03

O ª

@éXQUú©çAQ½¾µV±ÅÌƱðJnµÜµ½B

@AìyѼÌOʪå«ÈKXÊÉÈÁÄ¢ÄAuChðJ¯éÆ῵¢öɾ颱ÅA³ÊÉÍXJCc[ªÍÁ«èÆ©¦Ü·B

@QS`QTúÌøzµÉÛµA×QVOi³QQOjÌIª±É^ÑßÈ©Á½ÈÇÌnvjOà ÁÄA_{[ ª ÓêÄ¢½±àAæÉ¿

¢½óÔÉÈèܵ½B

@»ñÈA©©çJÌ~è±åÀÌPOTúÍùªÌa¶úŵ½B

@±àÉÍAS~ ÈÇðB·ÚIàËÄAo[JE^[àÝuµÜµ½BÜ_AŹàoÜ·ªAJtFÉàAo[ÉàÈ軤ÅAFlªCyɧ¿ñÁĺ³é±ÆðyµÝɵĢܷB

@ȨAu¯â«@¥±v¼ðgpµÄ¢È©Á½ÔÉA¯¼Ì±ªsàÉoÄ¢éÆ̱ÆÅAuV¯â«@¥±vÆü̵ܵ½ªA±Ì¼ÌÌûª¡ÌS«É͵¢æ¤É´¶Ä¢Ü·B

X

@V¯â«@¥±

@§PUS|OOOPsìæìT|UW|P RrSK

@sdk OR|TRPW|SPUP@@e`w OR|TRPW|SPUQ

Vì\u³¾ÌävÌǫ̈mç¹ùªôvi43ñj@2012.04.04

| PD | @±O©çVäòtÉ©¯ÄÌìÊèÌ÷ªQJ«nßA[ìüÓUôéæ଼ØìÌ÷çÌJÔªÔÉÁÄ·ïªyµÝÅ·ËB |

| | @ƱëÅA÷cìÆl\ìƪo

ìÅ é±ÆðN©mÁĢܷ©BÅJ©êél\¬Ì½yïÉAgËÝZÒª÷cìÖWÌoƵÄoȳêÄ¢ÄÁ¢½±Æª èÜ·ªAu_cìÍ÷cìÌx¬vÆ̱Æŵ½B¬¼Øìà÷cìÌx¬Å·Bs¿Ìð^Ô½ß]ËúÉ@í³êA»ÌãAgÌr¢[«ðð¯é½ßAkÌÄÌY¨àªì⬼ØìðoRµÄ]ËÉ^Îêéæ¤ÉÈÁ½Æ¾íêĢܷB |

| | @Éê¶ÜêÌmÔÍRPÎÌ]ËɺèA_cìüCHÌ¿lðµ½ãA¬¼ØìÍûTÌFumÔÁvâålÌÊîÅéçµASUÎÌtÉål]ÇƤɬ¼ØìßÌåäxÉ©ÔMÅuÌ×¹vÌ·Éo½Æ³êĢܷB |

| | @µ©µAçZðoÄPúÅ

Â\ÈÅÌhêÇitújÜÅÉVúðïâµÄ¢é±ÆÉnÜèAâ]ÇÈOÉàuålvÉ;ÌÌmêÈ¢Òâu«}vª½¢éAuo¹vÌC[WÆÍö¢äª½AuB§àvÍ\ªÉªÌ éà̾Æv¢Ü·B |

| | |

| QD | ܽܽA}ä«êN(42ñjÌoéæðÐîµÜ·B½cxYÌVì\u³¾Ìävi§\y°ASQPúßãQROªJjÅ·B |

| | @NãÉ]¡~çƯlðsµAÓN][ÇÉ|ê½ãàâVì\Ìnì𱯽¼ÈÆuwÒÅ é½cxYÉͶO©çM³êA¯ÌVì\Ìoðè|¯Ä«½¯NÉÆÁÄàA¡ñÌìÒOñõÇöÍÉßÄdvÈA¾íÎÓgÌKÅ ë¤ÆzµÜ·B¥ñA½ÌûÉϵÄ~µ¢B |

| | @\ͯNåÉÌuAgGÔKvi090-9676-3798A03-5988-2810j |

VKïõ

æ뵨袵ܷX{_ui36ñj@2013.04.09

@²ÆÈAåwAïÐiÖ¼dÍjÍּŵ½ªASNO©çÝZB¢¸êÖ¼ÉAèÜ·ªA±¿çÅÍy²ÖRUïÌF³ñɨ¢bÉÈÁĢܷB

@V·õƵÄÍAMSÅÈ©Á½±Æà èA ÜèÖSª èܹñŵ½ªA¡ñAvXNuŨì踢½üzV·ÌobNio[ðÇܹĸ«Aù©µÂtãðv¢oµÄ¢éæBNuÄݧ¸«Üµ½F³ñ̲wÍÉhµÜ·Æ¤ÉA´Ó¢½µÜ·B¨ðɧÄé±Æͽà èܹñªAæ뵨袵ܷB

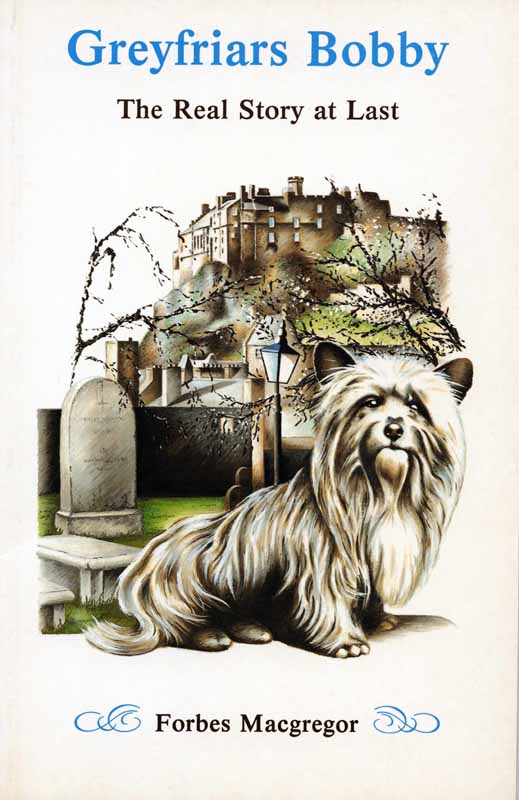

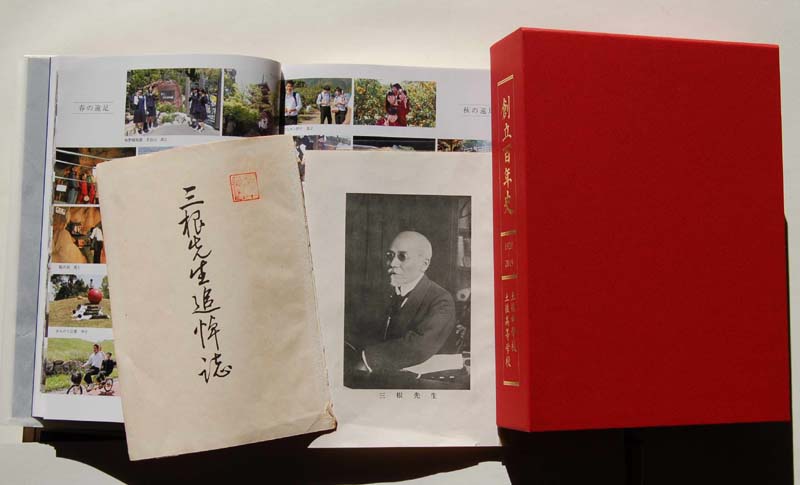

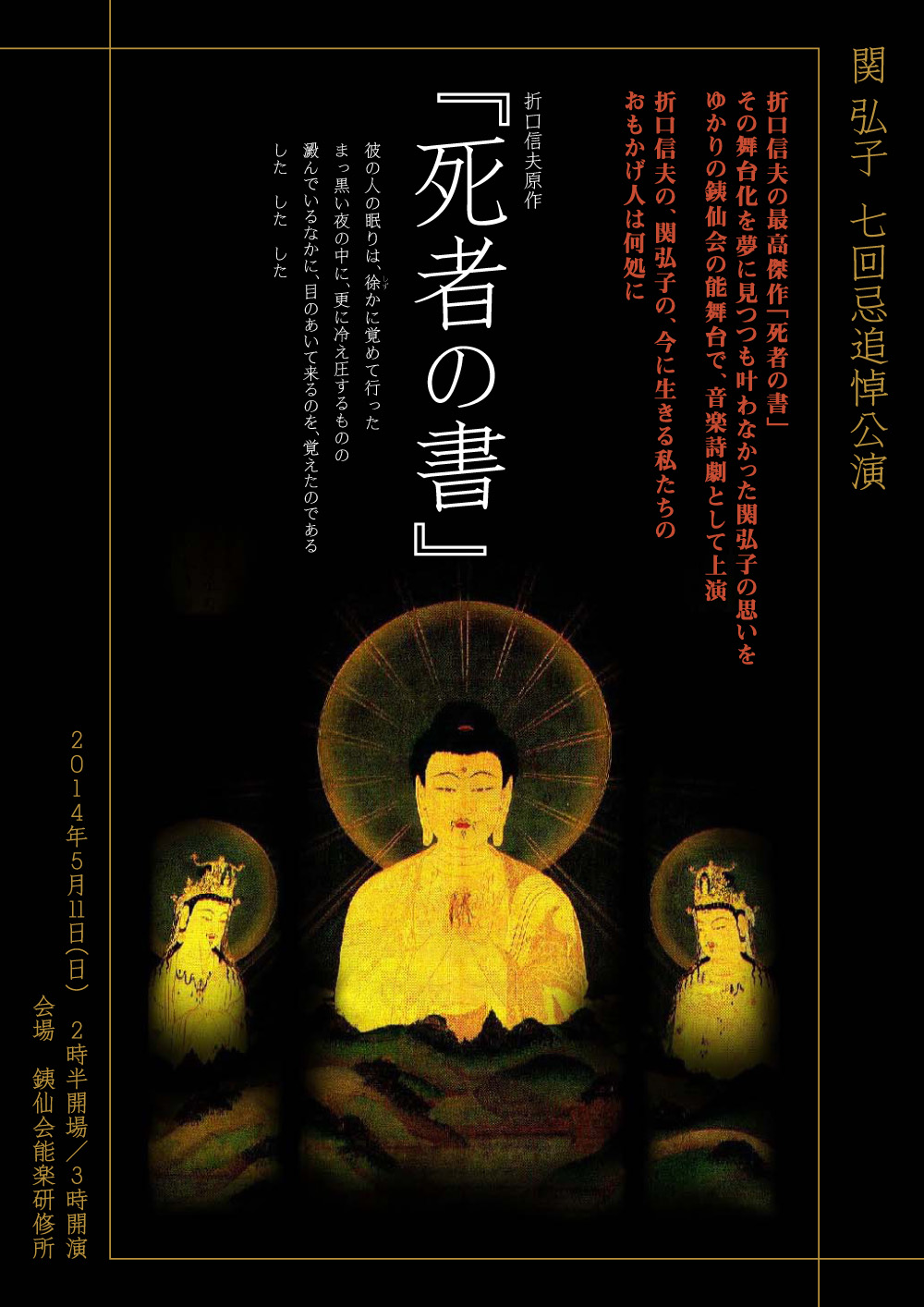

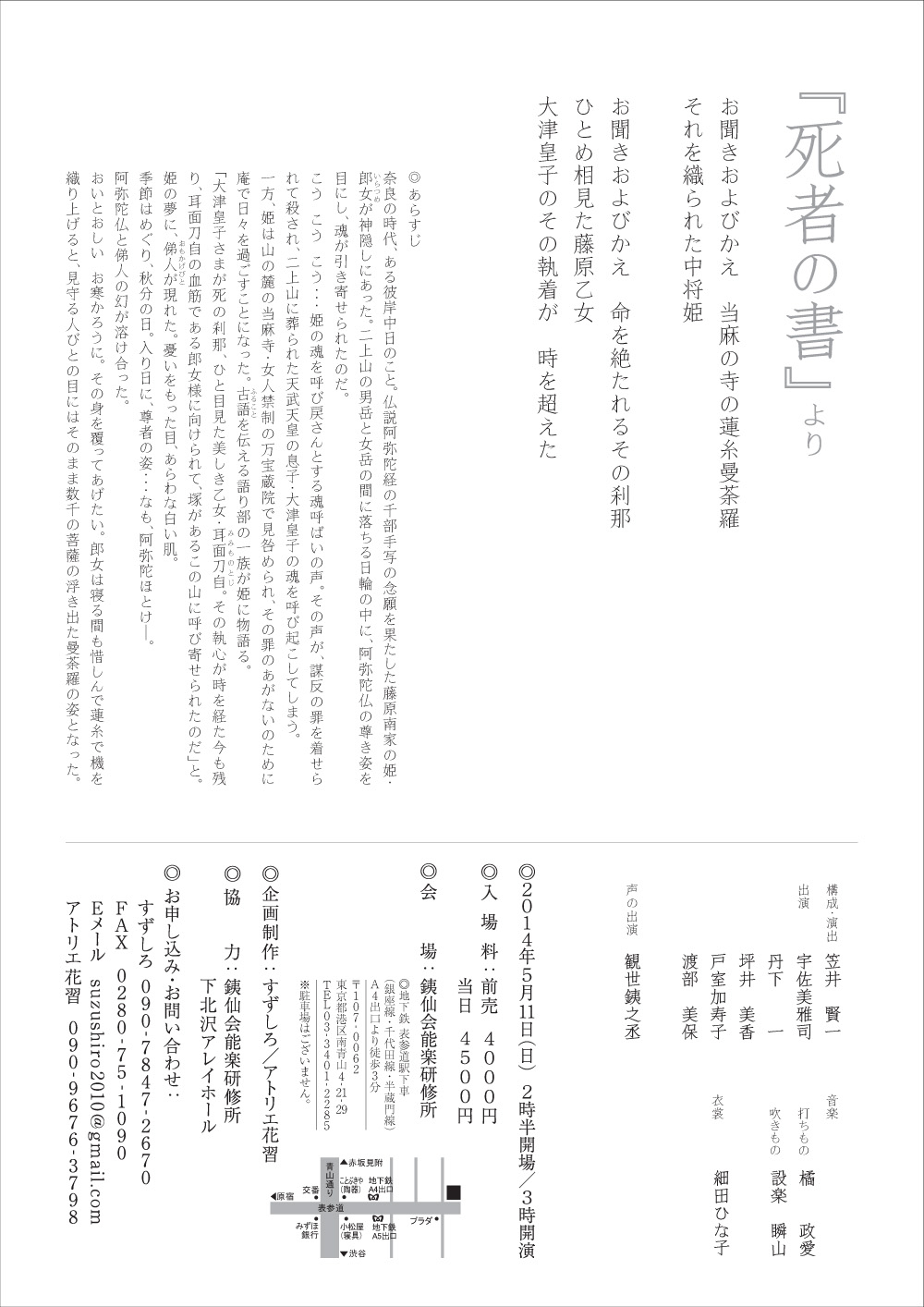

}ä«êi42ñjouÒÌvÄàùªôvi43ñj@2014.04.15

@}ä«êNÌéæɽoµÄ¢éuåDvØäü³ñ©çAºLÌߪ·±¦Ä«Üµ½B

@½ÆA Ìöµ¢ÜûMvÌïuÒÌvÉîÃ\äÅÌéæÉo·éΩè©A£ÉAuðN\ñ©ç@µ]ª|vÆ̱ÆB

@ƱëÅA¬¶ÍuÒÌvðÇjµ½±Æª èܹñB©îÌIðTµÜµ½ªAâPs{ÌuÒÌvª©Â©ç¸Aö¶ÉðÁīܵ½ªAâÍèA·®ÉÍvüoé¢EÅÍ èܹñBìºñYÌuðàv©çÇÝͶ߽ƱëAåDÌÐîµÄ¢éÞǧ¨ÙÌuácvWÆÌÖAªª©Á½ÌÍA¹ßÄàÌûnŵ½B

u¾ìÌ|\jv(mV·) |

|---|

@}äNÍA¡N©çÍ·M®ÉdSðÚµ½¢Æ̱ÆÅA»Ì«ð®¦é×]ìÆðJnµ½àÌÌA¢¾]ª®¹µÈ¢ÜÜAmV·©§iØAàAyjÌu¾ìÌ|\jviuãÒvÅAuOÑvÍVNöOÉAÚÏjÌAÚªnÜèA»ÝÍß¼å¶qåðAÚÅAVÌüóÐÎèðÅãÉAÚ®¹\èÆ̱ÆB

@»ñȱÆà ÁÄAåDÌßÂÆÈÁ½àÌÌæ¤Å·B

@êÌAÇñÈäÉÈéÌ©HúÒðHH

@öãAåDçoÒà¯ÈµÄÌu¨«ávðA¨yµÝÉHH

*****************************************

@ùªl

@ÄÌèA}ä³ñÍܾÇȽÉàǫ̈mç¹ðµÄ¢È¢I@VbNI

@¨èÅ·ªA±Ì[ð¯¶ÌÝȳÜɨ袽¾¯êÎK¢Å·BKvÅ êÎ`Và¨ç¹Ä¢½¾«Ü·Bæ뵨è¢vµÜ·B

@}ä³ñA媨æêÌälqcI

@Ué÷ðz¤tAÝȳܢ©ª¨ß²µÅµå¤©B

ö`V |

öÄà |

|---|

@³ÄAǫ̈mç¹ð³¹Ä¢½¾«Ü·Bèæè«æèAêèðAÅðA³¦Äê½tEÖOq̵ñõÉAÜûMvÌã\ìwÒÌxð仵ܷB

@Úðl¦Ä¢½ðNÌÜA¸ÁÆ©½¢ÆvÁÄ¢½uÔDácÖä¶

vªÞǧ¨ÙÌuácvWÅöJ³êéÆmèAv¢ØÁÄsÁīܵ½BW¦ÍïúÅÌêTÔ¾¯¾Á½±ÆªsÁÄÝÄí©èAðÊïÒ¹IÆvÁ½ÌÅÍ èܵ½ªACðæè¼µÄÝêÎf°çµ¢Wïŵ½BuRz¢íÉ}vâuñ\ÜìFvÈÇA²ÅW¦¨ðßĢ餿ÉA ÁAuÒÌv¶áÈ¢©AÆv¢èܵ½B

@tÌEßÅ´ìðÇñ¾ÌÍñ\NöOAí©çÈ¢ÈèɲÅmõÄàç¢Üµ½B¹¨êÌ´¶bc»ÌådðI¦½ãADZÆÈCͪަĢ½tªA½éúAl`Ìì{ìOY³ñªAj[Vfæðì¬Å éÆ¢¤±ÆðV·ÅÇÝAì{³ñÉAµÄÝéñ¾Æå»±BÅ·ªAǺÌLXeBOàùÉÜÁĢܵ½BvX̶«¶«Æµ½\îÆA_ÌlqÆA¡àæo¦Ä¢Ü·BǢ©轢Ƣ¤v¢Íʽ³êÊÜÜŵ½B

@»Ìä©èÌìiðAä©èÌçìåï\y°ÅãµÜ·BÏ¢çìVå³ñɺÌoà²õø¢½¾«Üµ½B

@ðN\ñ©çr{ìèɵ]ª|I@oåµÄÍ¢½àÌÌAüßÄ´ìÉÅ¿Ì߳껤ÉÈèȪçAmÃÌÅgÌðʵÄÜû̾tÆü«ÁĢܷB ̢Ʊ̢ÆÍ»ñÈÉ©¯£êÄ͢Ȣæ¤ÈAÒ½¿©ç»µg̽¿ÖAqdâmbâAAÈÆAÈé½àÌ©ªA~è»»ªêÄ¢éæ¤ÈA»ñÈCÉàÈÁÄÜ¢èÜ·B

@¥ñ²º³¢B¨Ò¿µÄ¨èÜ·B

Øäü

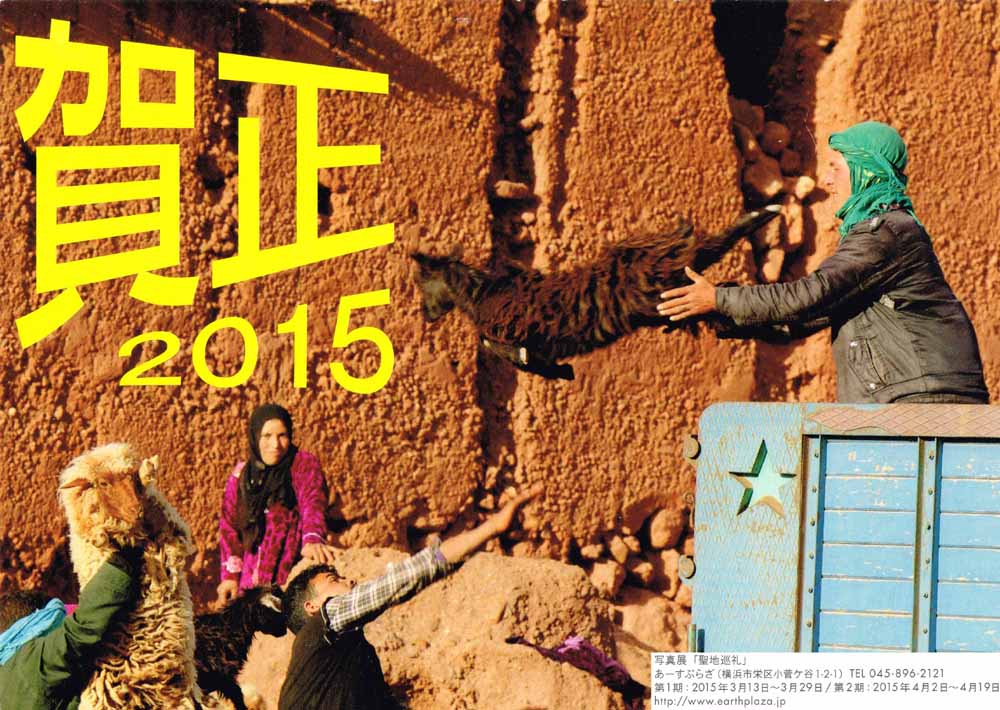

¯ÜµÄ¨ßÅƤ²´¢Ü·¡@rêi42ñj@2015.01.09

@{NàXµ¨è¢vµÜ·

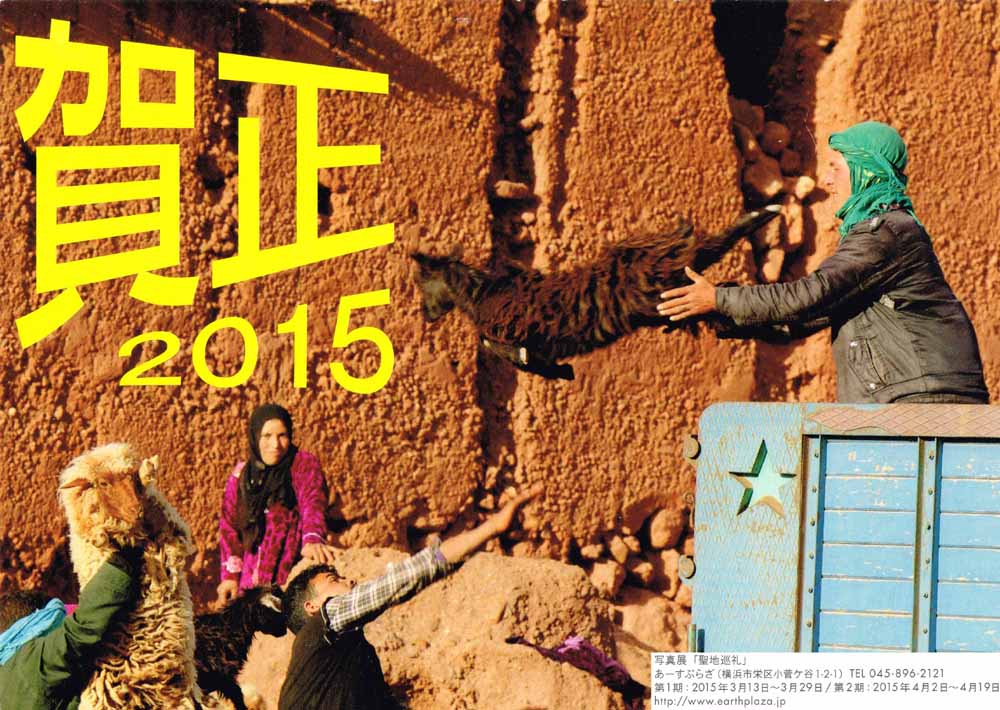

@Nêóð®µÄ¢½çAÆÄàãYíÈìiª Á½ÌűÌêð©èÄÐĢ½¾«Ü·ÌŨyµÝº³¢BSÄwÆxÆÄÎêél½¿©çÌàÌÅAHw®xîÅ;ſūܹñB®AÅãÌÍA䶶Ìûà¢çÁµáéÆv¢Ü·ªA½yogÅwyåÜxâwøJÍxðàçÁ½åÆAì¬aóñÌàÌÅ·B¡NàCt[NÌw¹nçxÌÂWðJ»¤Å·ÌÅ¥ñ«ð¨^Ѻ³¢B

êóP |

êóQ |

|---|

êóR |

Ê^Ww¹nçx [·Õç´(¡lshæ¬J1-2-1j045-896-2121

æPú2015/3/13`3/29@æQú2015/4/2`4/19

http://www.earthplaza.jp |

|---|

n

Ì ¤iA[`jÅ´¶½±Æ

c²vi48ñj@2015.04.16

MÒße |

|---|

@êðN(2013N)Ì97úAA[`ÌuGmXACXÅsíê½hnbïɨ¢ÄA2020NIsbNÌJÃnªÉèµ½BIsbNJÃÍAú{oÏĶÌNÜƵĽ}³êA»êÈAiCñÖÌúÒ´ªµÄ¢éæ¤É´¶éB2020NÜÅÌ·¢æ¤ÅZ¢±ÌõúÔAiCgÉqªéôªWJ³êéÉá¢È¢B

@ÌCoÅ Á½óâssÌCX^u[Æ}hbhÉ¢ÄÖSª Á½ûͽ¢Æv¤ªAhnbïªsíê½uGmXACXÉ¢ÄÚµ¢ûÍȢŠë¤B¬¶Í±ÌìÄÌssÉ·±µª èAQñÙÇKêÄ¢éÌÅA»ÌÉ´¶½±ÆÈÇðLµÄݽ¢B

uGmXACXxOÉLªépp

n½üÌÞûÜÅÌúqnÉÈÁÄ¢é |

|---|

@©ç©éÆuGmXACXÍn

Ì¿å¤Ç ¤i³mÉÍuGmXACXû«1,000jÌå¼mãªÎçG_³½ÎÌn_̱ÆjÉ éBÆ¢¤ÍAòs@ª®SɼüIÉ^sÅ«êÎA©çÇÌûpÉòѧÁÄ௶£Æ¢¤ÉÈéBÀAuGmXACXÖÌtCgÍkÄoRA¢BoRAoRÈÇ^tÉòÑo·[gÌ©çIð·é±ÆÉÈéBñsuGmXACXª éA[`ÍìÄÌåiyÊÏ2,780çu¢Eæ8ÊEú{Ì7.4{jÅAµ©à·gÈCóÑ̽nÊϪå«A_{YÆÉKµ½yðLµÄ¢éippÆÄÎêéLåÈ´ªqnƵÄLªÁÄ¢éjB½ÊAlûÍ4,100lAfco4750US$i¢E26ÊjBú{Ìlû12700lAfco59630US$Æä×éÆå«©ò誷éB

@µ©µA±ÌÍȸÁƱÌnÊÉ Á½óÅÍÈ¢B19¢IÌIíè©ç20¢I̪Aú{ª¾¡ÛVðoÄxºÉãñÅ¢½ Aú{ÆA[`̧êÍAStÅ Á½BA[`ÍbÜê½y𶩵½_{YÆÉæèAìÄÅÅàL©ÈÅ Á½Î©è©A[bpÌñÌÉÊu·é§êÉ Á½B1910NÉÍAA[`ÌAozͬE÷Å¢EêAgERVErÑÍQÊÉÈÁĨèACtÊÅÍRLÌS¹ÔðLµÄ¢½B±ÌúÌuGmXACXÍAìÄÌpÆÄÎêéÙÇA[bp̨Eöª®õ³ê½¶»ssÅ Á½B±Ì iúIíJí¼OjAú{ÍC^AŢŠÁ½QÇÌmÍitúÆúijð¶åÌA[`©ç÷èó¯AåÍÍàÖÌÒüÉÔÉí¹Ä¢éB»ÌãAú{CCíÅ̱ÌQÇÌôð©êÎA¢A[`æÛÉÈÁĵܤB

uGmXACXSnÉ éRê

pÌIyÀA~mÌXJÀÆÈçÔ¢ERåêÌêÂB

uGmXACX̶»ÌÛ¥BèO̹ÍPUÔü éB |

|---|

@±ÌL©ÈA[`ªAbÜê½¹A¢³{x̯ÈÇWÌððõ¦Ä¢ÈªçA»ÌãáÀµÄ¢ÅåÌRÍA·±¡Ì¬ÀÆAÎüðÀÕÉÂÉéÈÇoÏôÌ¸É Á½Æ¾¦éBxdÈéCtA~ðÇy·é{ÉæÁÄoÏÍâصA¯Ì¡ÆÉηéM´ÍÉßÄáÈÁÄ¢éBnCp[CtÌåƤƤ2001NÉÍÎO±ÌÔÏssiftHgjÉÇ¢ÜêAÌMpÍ͸ĵ½B±Ìe¿Í»ÝàcÁĨèAÊÝA[`y\ÖÌMÍA¯ÉÍÄhÌûªM³êÄ¢éB»ÝÅàÎhö®[g̼ÉÀ¨[giÅ[gjª¶ÝµA»Ì·ÍQ{ÙÇÉàÈÁÄ¢éBÅ[gƾ¦Î·±¦ª«¢ªA»Ì[gÍV·EsuÅúñ¹³êĨèAI[vȶÝÅ éB

WOðJ¤µ½¨i~VIlXBj

50wN^[̨Ìêª |

|---|

@±ÌA[`ÆÌÍA¬¶ÌfQÆ°ªAíãAÛ¦ÍÆciJICAjÌÆɶÄA[`ÉÚZµÄ¨èA»ÌÆ°ªZñÅ¢é±ÆÅ éBsQñA±ÌnðKâ·é@ïª Á½B»ÌÛÉA[`ÌúnÐïÉàGêé±ÆªÅ«Al¦³¹çêé±Æª½X Á½ÌÅA»ÌêðâIµ½¢B¼ßÌKâÍAVeªNîIÉÝÄÅãÌ@ïÉÈéÆvíê½ÌÅi86ÎjAßÄÌCO·sÅ Á½ªA¼eðAêÄs±Æɵ½B

@»nÉÍP¢¢ãQÆ°ifQlÌíjA»ÌqBiQ¢¢ãjTÆ°ª¨èAQ¢Æ°ÉÍ»ÌqBiR¢¢ãjªvPPl¢éBP¢¢ãÍ~VIlXBiuWApO@CÌ«tßACOAXêÉߢjÌWOðJ¤µA»±É¶îÕðz¢½BJ¤³ê½ãÌpi¨âÊ÷jðÚ̽èÉ·éÆÞ窡íÁ½hêªeÕÉzÅ«Aví¸ÚªªMÈéBêÊIÉAQ¢¢ãÍAV½ÈªìÉiWµ½ÒA_êðø«p¢¾ÒAÜ¿Ü¿Å éªAúnlͳçMSÈÌųçðó¯ÄêåEÉÈÁ½ÒAÆðN±µÄ¢éÒàÚ§ÂB»µÄ_êðø«p®ÒàA¼ÌÆÉ]iµ½Q¢BÌynð÷èó¯½èAØè½èµÄ_êÌKÍðgåµÄ¢éB

]íªoc·é_êÉ érj[nEXà

çc{ÝÌêBêÊÌ_ê©çc̶ðó¯Äo×·éB |

|---|

@Þ窱ÌnÉõµ½ó]A»ÌteBA¸_ðx¦Ä«½ÌªAúnlBÌݦÍÅ Á½ÆvíêéBú{lüAnÉÍK¸ú{l襁ݵA¡Å௢ÌÖWª±¢Ä¢éB¬¶ªKâµ½à|T[_Xi~VIlXBsjÌú{lïÅA éqÌa¶úïª éÆ¢¤ÌÅQÁ³¹ÄàçÁ½B¬^ÌÌçÙÌlÈú{lïÙɨ70`80lªWÜèA·åÈïièÙªî{AqརÌÅðÍ ÜèùÜÈ¢jðsÁÄ¢½BFåÏeµ°ÉUÁĨèAòÑüè̬¶ÉàeµÚµÄêéBa¶úïÉÀç¸FXȼÚÅpÉÉð¬Ìêð¿AÈɩƯÁÄ¢éB

@±Ì¦ÍÖWðîÕÉúnlBÍA[`ÐïÉMpðz¢Ä¢Á½BDZÉsÁÄàn|liXyCêÅWpj[Yjƾ¦ÎMp³êéBA[`ÍÚ¯ÌÅAÁÉ[bpniljªÚ§ÂBlûÅͳ|Iɽ¢lɬ¶ÁÄA©¡ï·âÆ̦¯g·ðC³êÄ¢éúnlརB_ê©ç¼ÌÆÖ]i·éÛÉàAúnlÉηéMpªå«ñ^µÄ¢é±ÆÆvíêéB¬¶ÌeÊQ¢i¢Æ±T¢ÑjàAR¢ÑͼÌÆÉ]iµAQ¢ÑÍ_êðg峹Ģ½B]íÌêlªQ¢Ä¢½±ÆÉA¹Á©z¢½únlÌMpðAßNA[`Éঽlª©çðn|lƼ̵ÄAƵĵܤƢ¤±ÆÅ Á½B

@A[`únÐïð_Ô©ÄA·¢Nð|¯Ä½ÀÉw͵ľ½MpÍA½ÉàϦª½¢àYÉÈéÆ¢¤A½èO̱Æð³¦çê½Cª·éBð¡AWppbVOƾíêé»Ûª Á½èA»¢ÆÅØAÉÇ¢z³êé»iª Á½èAlû¸ªà½ç·«SÌÁOª éÈÇAú{Ì«ÉßÏIÈ©ûªÚ§Âæ¤ÉÈÁÄ¢éB

COAXÌꩨ

fBÌüAn©çúAèÅKêé±ÆªÅ«éB |

|---|

@±êçÌÛèð·é±ÆÍeÕÅÍÈ¢ªAú{Eú{lÖÌMpÍå«ÈàYƵÄÝÅ éÌÅAú{uhð¡ãàubV

AbvµA»êðp·é±ÆÅAú{lª©Mðæèß·¹Øª©¦ÄéÌÅÍÈ¢©ÆAA[`ÌúnlBɳ¦ÄàçÁ½v¢ª·éB

@¡ñÌA[`KâÍA×â©ÈªçAv¢ª¯È¢vXøÊà Á½B»êÍAoOÉÍAV»Éæè¦ð´¶³¹Ä¢½¼eªA»nÅí½¿ÌwÍÌÊðÚ̽èɵÄAG³ê½Ì©AAãÉÍ©á¦éÙdzCÉÈèA®IÉÈÁ½±ÆÅ éB

@¬¶à³Cðàç¢ÉAXA[`ðKâ·éÌà«È¢ÈAÆvÁĵܤB

gÓ®ÉêOµÜ·é³êi30ñj@2015.05.21

FlÖ

MÒße |

|---|

@¡©W߬Ée©ðt¯½çAxà«vÙìmijobïõERQñ¶jÌçªfÁÄ¢ÄrbNµÜµ½BæoCNÉæÁÄ¢Ä̵½´¬s³ñÌöÉÖµAx@ÎÉsMÌOðø¢½lÆA^¾É ½ÁĢ黤ŷB

@´³ñÍAðNSÈÁ½|WÞ³ñiRTñ¶jªá«úɧ¿ã°½cUEX[p[EJpñCÌÅÂoDÅAµÒ¢½¾¢ÄæäðyµÝܵ½B

@|W³ñÍA~

[WJÈÇä|pÌüvÒŵ½ªAðNwèèå«@äªFAORIvxðu«yYÉA·§¿Üµ½BË\ Óêé|pÆÅ èA©Rlŵ½B

@xàÙìmͶßAÝȳÜÌôðèÁĢܷB

@æÌïÍA ꧧßãüpÙÅÌuÆdÈè¸çµÜµ½BÌͪ¦A¢GÖĄµá×èà¡Ìumvz¥¥¥v¤ïÅÌ\ðÅãÉ«ßA¨}¦Éõ¦ÄÌgÓ®ÉêOµÜ·B¡úªµ\ãÅãÌa¶úÅ·B

ñÂ̲Äà¡@rêi42ñj@2015.06.27

ì¬aóñÌÊ^Wwn½üÌÞû©çx

ì¬aÃÊ^Wwn½üÌÞû©çx |

|---|

@ðúA½yogÌÊ^ÆEì¬aóñÌÊ^Wwn½üÌÞû©çxÉsÁīܵ½BêÍIVÈXwZ{ØxÌIVÈrw~bh^ExPKtWtBEXNGAÅVPTúÜÅiPOFOO`PXFOOü곿EBe©RjâÁĢܷB¨ßÉçê½ç¥ñ`¢ÄÝĺ³¢B

@XSCƵ©¾¢æ¤ª³AÊ^ª±±Üž·é}ÌÈÌ©üßÄv¢mç³êܵ½BJâóüû@Ìᢾ¯ÅÏܳêܹñBBéÌð~ß½Èèܵ½B

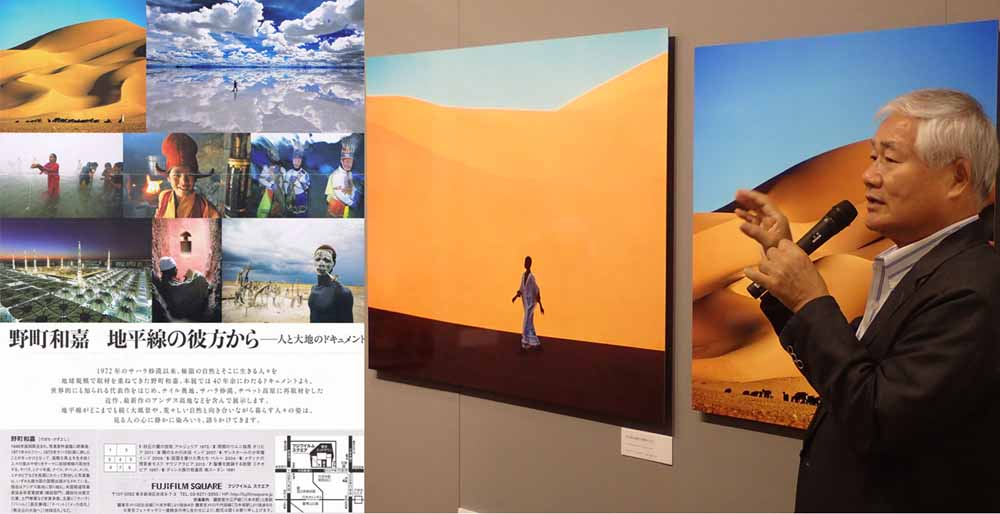

ì¬aÃÊ^WEV§R_̲Ðî

uÉÀn\\`xbgEAfXEG`IsAɶ«év

@VUú\èBúoiViEWIOtBbNÐ

un½üÌÞû©ç\\lÆånÌhL

gv

@UQUú@\èBNBX

uk

@

@

@v

@C^AÌc@Ð

ÅÌTnihcn̬wZÌë©çBejÌOÅྷé쬳ñ@@@BeFrìL

|

|---|

pEh[óÜIfæwáÌQx

@¢ÅƾÁÄ͸çÉÈèÜ·ªA¯¶½yogÌgR]_Æi|óÆEcåutjìbq³ñ©ç̲ÄàÅ·B

@±ñÉ¿íAìbqÅ·B

@~JÌÔÉüèñ¾A¢ú·µÌêúÅ·AÄàÔßÅ·ªAFl@½¨ß²µÅµå¤©B

@³ÄAðNÌJkÛfæÕÅA¢Éph[ðóܵ½kErQEWFCÄÂÌuáÌQvªA±ÌT©çöJ³êÜ·B

@»êɹ¹Äz[ÅàAãLðLOµÄA7ÉWFCÄÂÌúìiÌÁÊãfïªsíêÜ·BȨA9ÉàÁÊCxgªvæÅ·B

@Ǥ¼¨o©¯¾³¢Ü¹B

@pEh[óÜIfæwáÌQxö®TCg

@kErQEWFCÄÂìiÌãf/N`[/g[N

ö¶qYi35ñj@2015.08.01

MÒße |

|---|

@u·ÍêÌpA·©ÊÍê¶ÌpvÆ¢íêÜ·ªA¡Xp¸©µÄu¯È¢±Æðv¢ØÁÄæ«É¨qË¢½µÜ·B

@Öxz[y[WÉxéuPXPTz[J~Of[vÄà̶ðßÄ¢éÆAêZÌZÌÌäiÉÆÁÄÌjªÜ½Ü½ªðæ¬èܵ½B

@äPDÅ̾tuüzÌóvÌuüzvÌRͽ©H@üz¾AüzV·XAêZÌʼÌæ¤ÈÌÅ·ªEEE

@äQD¾¡VcÍ1904NúIíJíÌNÉAL¼ÈuæàÌCÝÈÍç©çÆvÓ¢ÉÈÇg̽¿³í®çÞvÈǽÌaÌðrÜêܵ½ªAÙ©Éu ³ÝÇèÝí½è½éåóÌA«ð¨ÌªSÆàªÈvª èÜ·BêZÌZÌ1ÔuüzÌóÇÎ@L«¼ÈªSÈéEEEvÉæĢܷBìÒªãyÉ`¦½©Á½v¢ÍÆÍH

@äRDn§úÌuy²{ZvvÅÍAuå³11N5³@zcOYìÌvƳêĢܷB»ÌãAuìÈOc´¾YvªÁíèܵ½B³ÄAzcæ¶ÍÇñÈû¾Á½Åµå¤H

@ÇȽ©³¦Ä¢½¾¯Ü·ÆK¢Å·B

ZÌÌäPÖÌñé³êi30ñj@2015.08.15

ö¶qYlAFl

MÒße |

|---|

@梿â𢽾«Üµ½BÒÌÅàAêZÖÌv¢ðø«±¯Ä¢éæ¤ÅAÈÉæèÅ·B

äPCÌuüzvÌRÌÝA¬¶Ìð·éƱëð¨mç¹vµÜ·B

@uüzvÌoTÍAÃãÌ¿Å·B´Qwå¿a«TxiåCÙjÉ

æéÆAüz@zÉü©¤BúÉü©¤BàNxi247`300@¼W̶wÒjÌ

uÕvAÓì^i385`433@Z©ã@vÌljÌuRvEEEÌ

Égíê½páð °Ä èÜ·B

@y²ÅÍAZÌæèæÉuüzïvi©¡C{ïjÉgíêĨèA±êÍOª

Z·Ì½¼©ÆvíêÜ·BOªZ·ªéåwNwÈÝwÌNw³

öÍäãNYÅhCcÏO_NwÌÝÈç¸A¿w¥mNwÉà¸ÊµÄ¢Üµ½B

1990N ÌMRïÉæéuOªZ·æQïv |

|---|

@ܽ¶Ì¨W©³öà¿wÉʶĢܵ½B]ËãÌö¶Í¿¶Å

èAOªÌêNæyÅjȾÁ½é¼³im§§}ÙãÙ·jàA

¿¶¥¿ÉAÞƵĿðrñŢܷBy²É½OªZ·Æà

ð¬µÄ¢Ü·BÚºAwy²jkxÉ˳êAjkïn§100üNLOÉA

é¼³i¢eÊj̪`ð·MÅ·B

@»Ì¼ÌäÉ¢Äà²×½¢Æ±ëÅ·ªAy²ÖA̶£¥¿Í·×Ä

y²Z}ºÆö¶ö³ç¤Éñ¡µAè³É èܹñB±êçÉè|©

èª é©Ç¤©às¾Å·B¥ÜÅûWµ½¿ÍAñ¡æðIñÅiæ

µÄ¢Ü·BBÅæÍål¶¤ªåÏìñÅêܵ½B

@ö¶³ñÌ¿âÉεÄAܸ²¸S·×«Íy²Z̯ïSÒ©Æv

¢Ü·BOYæ¶ÌãCÍA¾êŵ天BêZ100NjÒ[àiñÅ¢é±Æ

Åà èAêZÌ̧ðmFº³¢B

@ȨAuüzZvÍaÌREsÈǢ© éæ¤Å·ªA¢¸êàíãÌ

wZÈÇŶÜê½Z¼Ìæ¤Å·BOªZ·ÉÍA©¡ïÉ¢¢¼Ìð

t¯Ä¢½¾¢½Æv¢Ü·B

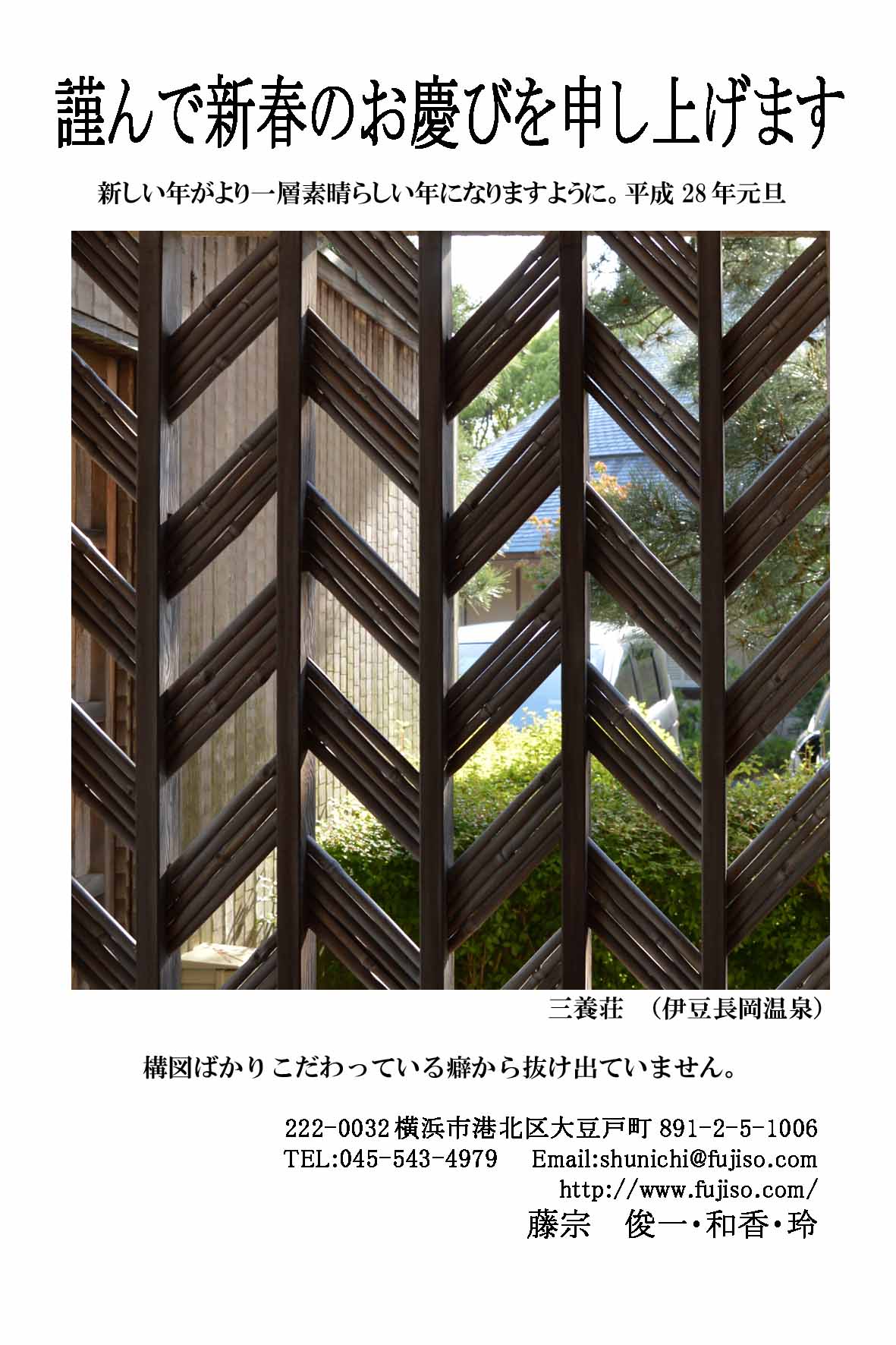

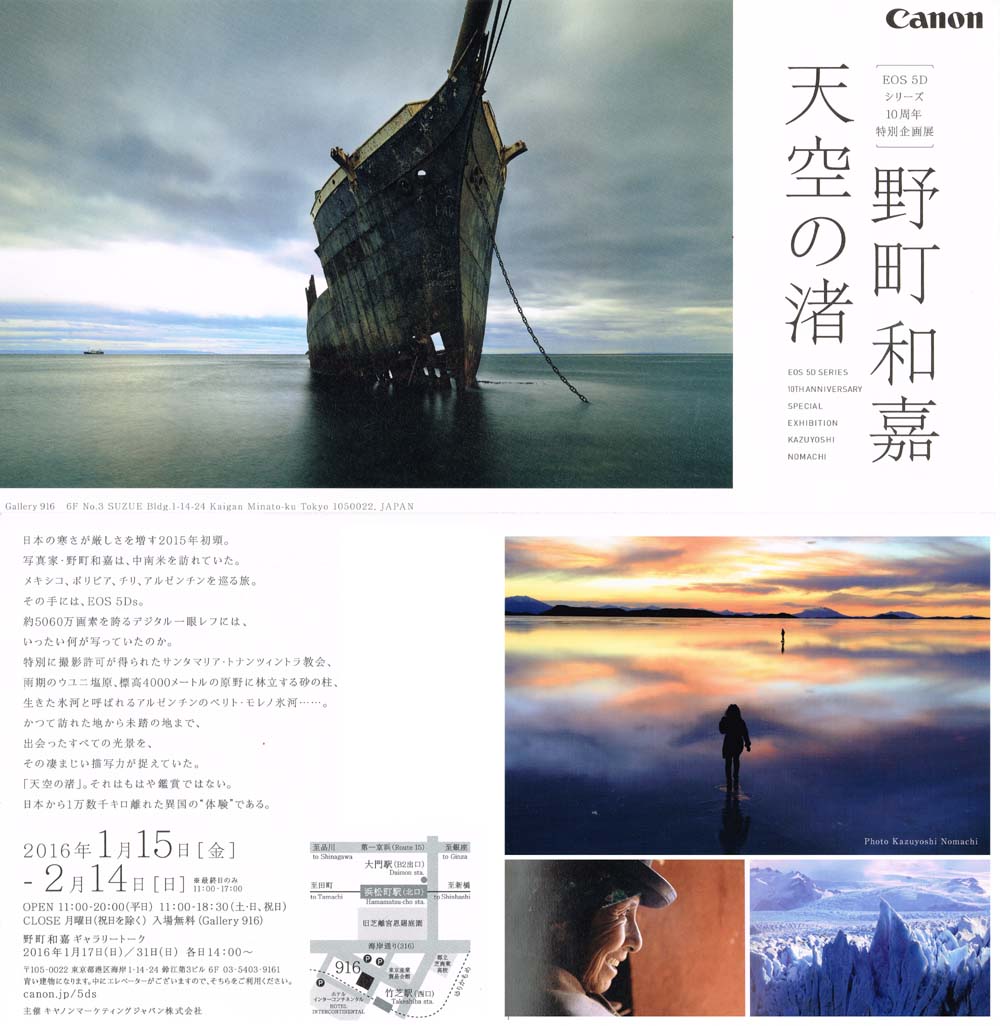

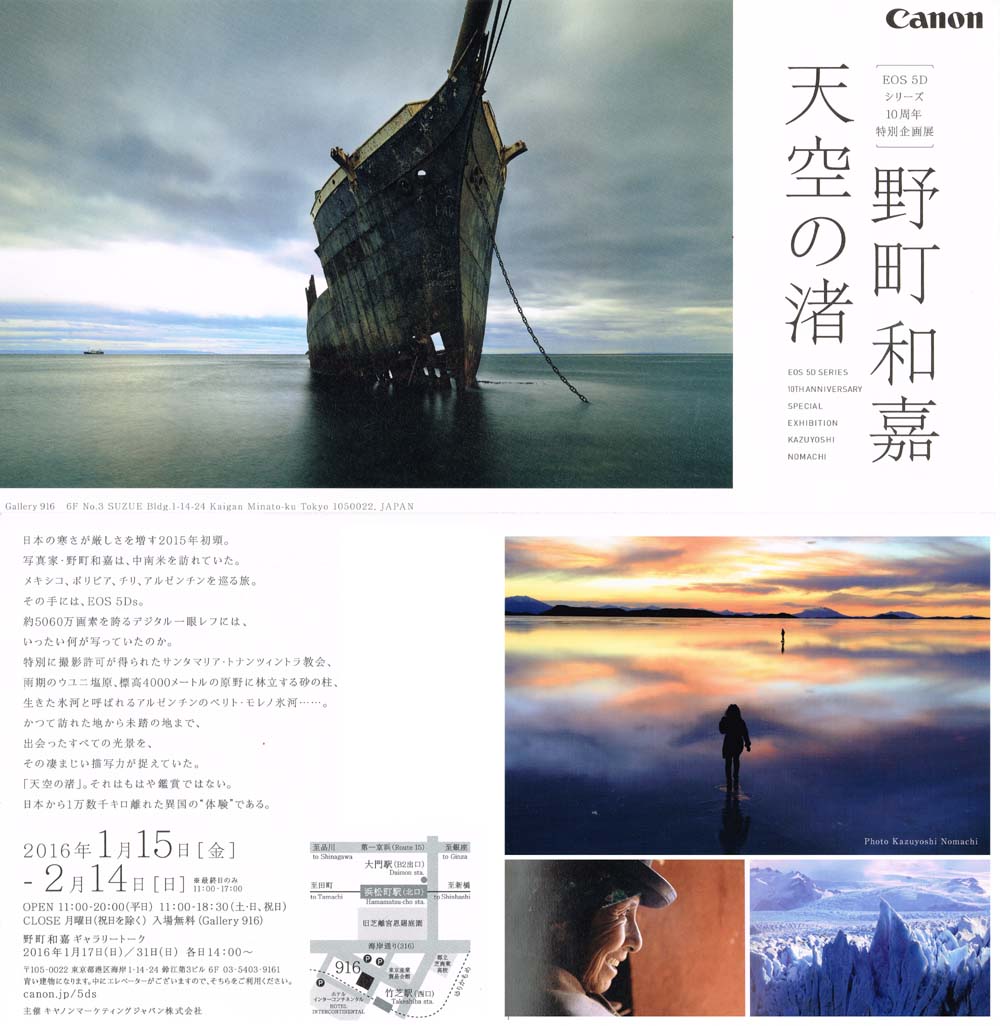

ì¬aÃÊ^WwVóÌx̲Äà¡@rêi42ñj@2016.01.15

@xÈèܵ½ªANªÌ²¥Að\µã°Ü·B¸â©ÈVµ¢Nð}¦çêĽ±ÆƨcÑ\µã°Ü·B

BeFrìL |

|---|

@½¢ogÌÊ^Æì¬aéçÊ^WÌÄàðàç¢AI[vjOÉsÁīܵ½iïêŨ³C»¤Èé³ñÉà¨ï¢µÜµ½jBw\}ɱ¾íÁÄ¢éxÈÇÆ¢¤³ÅÍ èܹñB

wÇÌÊ^ªôÌ嫳ÈãÉÄ«t¯çêÄ¢ÄA{ÆÍÜéÅáÁ½Íª èܵ½BïêÍqÉðüµ½åóÔÅA»±ÉTOÈãÌf°çµ¢ìiªÀ×çêĢܵ½B¥ñA«ð¨^Ѻ³¢B

ì¬aÃÊ^W@wVóÌx@01/15-02/14@`æCÝ1-14-24@@03-5403-9161

é]æOr6F wGALLERY916x@ü곿@@jxÙ |

|---|

c²aq³ñÌv¢o

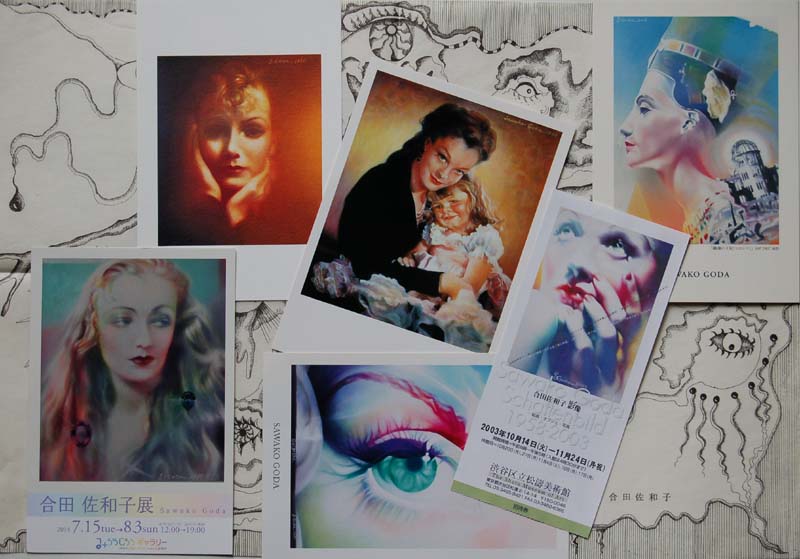

20¢IüpÌæ[ð쯲¯½A[eBXgé³êi30ñj@2016.02.28

MÒße |

|---|

@223úÌV·Åc³ñi34ñjÌæ]ñðÚɵ½B19úÉSsSÅSÈÁ½Æ̱ÆBðNÌú{´ÅÌÂWÉà{lÍp𩹸AÃ{Æ·¢Ä¢½ÌÅSzµÄ¢½ªAcOÅÈçÈ¢BÞÍG澯ÅÈARCiuVäV~vE\YuóµêvÌäüpâ|X^[A´»ÀIÈl`A|ChÊ^ÉàæègñÅ«½B

@y²V·ÌÔƵÄAܽ¯ãÌÒWÒƵĩī½A20¢IüpEÅÌÞÌæsIÈA[eBXgƵÄÌôÔèªA] ÉÜêÄ¢éB©ÂÄ¢½Y¶ÉA{l¨æÑÖW|pÆ̶ÍÈÇàøpµAµÎµÇ¯ÉZè½¢B

V·ÌÔ©ç

üpEÌÙËAc²aq^é³êwêÂ̬êxæ8@1985N§

V·Ìç¼öLvAOñ¶[ªc³ñB1956N |

|---|

@cÍV·¾Á½ÌÅAwã©çÌ«¢ÉÈéBâ¹ÄáÌMbƵ½¶w^Cv¾Á½ªAcÍ¢BKN^ðWß½IuWF©çnèAóµêâVãV~ÌäüpAöï¶zæA|ChJÉæéçV[YAûÊÌX[p[AYÆAÆÇÜéƱëðmçÈ¢B

iÞª ìüpå²ÆÌÛÉìiðÁÄw¤É«ÄÈAÜAðæÁÄ¢½BjäÅg¤vX`bNl`̬^ð³¦ÄêÆAÐåÁ±èKËÄ«½è·éB½¦¸Vµ¢àÌÉ`WµAüpEÌbèðWßÄ«½B»ÌËQÔèÍAëûC¢âìF¾©ç]¿³êÄ¢éB¥¥¥ðNÍA»ã¬\lWÌêlÉàIÎêAdÍɱ¯Ä¢éB

@¡N³ÉͺÅæWwâxiüpoÅÐjð§sµ½BèÊIWiÅæüèÌØ{ÍAè¿30~Å éB»ÌoÅLOïÉÍAªÃrªAlJVA]gÇqAΩ¸±ÈÇAÙFÌNUª©¯Â¯Ä¢½BcÍGWvgªCÉüèAÀ¢ÆðÁ½Æ©ÅA±ê©çÍú{ƼXÅç·ÆA¢½¸çÁÛ¢\îÅ¢ÁÄ¢½B

i±êÍAy²30ñjz[ÌNXÉuNUðF^vƵÄA¯¶ÌôÔèðJ^MÆNUɪ¯ÄÐîµ½Y¶ÅA|pÆÍRNUƵĵÁ½Bj

c³ñ²{lÌñz

wphx¶^c²aqìiW@PARUKOoÅ@1983N

uc²aq@evfÚ|[g[gi¼·üpÙj |

|---|

įÕ@Z3NÌÄxÝÉAlR¬ð©«í¯ÄãµÄÈAà¤25NÆ¢¤Nª¬êÄ¢Á½çµ¢B¥¥¥üpE̼à઩çÈ©Á½24ËÌ6ÉAͶßÄJ¢½ÂWÅÌìiÍA¡ÉµÄv¦ÎAíãÌįÕÌõi»Ìà̾Á½B»êàAßáIÈqÌáɤÂÁ½AÐQÌIuWFÅ éBiÄxÝÉãAÈÌf̳Åß²µA²Æ®¾¯Aoȵ½Æ¢¤Bj

ûÊ@j

[[NÌ ÊèÅêÌÊ^ðEÁ½BñlÌVkÆêlÌVlªÊÁĢ鬳ÈâÂÊ^¾Á½BAA±êÍ·ÅÉñ³ÅÍÈ¢©A±êð»ÌÜÜLoXÉʵ©¦êÎâèÍAêûIÉêIÉð·éBi§ÌIuWFɱ¾íèA§Ìð½ÊÉÊ·ûÊðçSçOµÄ¢½cÍAEÁ½Ê^ÉCXs[Vð¾ÄÆnIÈX^[Ñæð¶Ýo·BüåŤÆfUCȾÁ½cÍAûGÌÀZ³çðó¯Ä¨ç¸AÆwÅC¾µ½Æq×Ä¢éBj

GWvg@1978NHÌÂWìiðA¨©çïÑðÂéµ½rÅdã°éÆA§à½¦¾¦qñlðAêļÎâ¯C¡ÅGWvgÖÁ½BiÞÍAX̺ÅçµAuSÌaCð»ÉÔµAg©¢Êà辯ðSgÉz¢ñÅÉßévÆAÃãGWvgÌçì_zXÉä©ê½Ì©AÚÊð`[tɧÌà½Êà§ìAwáÊÌn[xiPARUKOoÅjð§s·éBãÉãÌ©úV·AÚuyÌvÅÍAñᾯÌ}Gð`¢½Bj

ÔÌ^«

öÌ~C^\Y@c²aqÂWJ^O@1975N

@±êçÍAßļʥïÉÂêıçê½ÌAÙ̩Ƚßç¢ÆjÌgªðæzÉÚs³¹½à̾뤩B¥¥¥±êçÍh[Éh[ðhèÂÔµ½Ã¢öÌ^u[Å éB±ñÈGÉÍÜêȪçA»±ÅAN©ÆN©ÌöªÎê½çǤµæ¤B

ÚçÌ}hi^wâxoÅLOïÄàó^lJV@1985N

@ã«ÁÄÌËQAÚçÌ}hiA²aqªAË@A±ÌÄÌÒ̳ȩAºÅæ̧ìÉÌßè±ÝAugAf

[[ààÌ©ÍAºÆ

ItÌÙLÌÈ©©çdõÎÎÌZÅuõÊ^vÌ@«uâÌX^[½¿vða¶³¹Üµ½B¥¥¥ÚçÌ}hiðÍÝA½kÉÔð穹½¢Æv¢Ü·B

įÕÉ¢~è½ÌgÒ^âáÁ»q(51ñ)wc²aqxm§§üpÙ@2001N

@ª\NãÉüèAc²aqÍúÌįÕðAz³¹éIuWFÆAlðgÝí¹½ìiðnèͶßéB±±É¨¢ÄAsíAįÕÆAªìiãÅA¾ÉdË í³êÄ¢B¥¥¥c²aqª`¢Ä«½âX^[½¿ÆÍAíãÌú{Éðà½çµ½AÌgÒ½¿¾Á½Ì¾BÞçÍåÌãíèÉAZbNXEAs[Æ¢¤íðèɵÄAú{ÐïÉæè±ñÅ«½B»Ì´߽çÌºÉ éÌÍABâX^[Ì«ç̺߫ÉB³êÄ¢éÌÍA[Å Á½Ì¾B

ìiW¥Wï}^¥ÈÇ |

Gͪ«ÈÇ |

|---|

íªÇ¯

@c³ñÆv¢ª¯¸oïÁ½ÌÍA1992N2¬¼ó`s«Ì@Å Á½BOÌÈÉÀÁ½jªyµ°É͵á¢Å¢éBxg

pÌTCªÁ¦AgðæèoµÄÝéÆAñlÌá¢j«èðAê½c³ñ¾Á½B·¯Îú©çàòÌlqnz[ÅöJ§ìð·éÆ¢¤BdÌÔðÊÁÄïêÉì¯Â¯éÆAlß©¯½t@ÉÍÜêA ´â©ÈM³Î«ÅåLoXÉâÌX^[ð`¢Ä¢½B

@2001NÌm§§üpÙuXº×¹Æc²aqvWA2003NÌEaJ槼·üpÙuc²aq@evWÅàAI[vjOųCÈpð©¹Ä¢½Bµ©µAßNÌqâú{´ÌÂWïêÅÍA{lÆ櫓ƪūȩÁ½B5NÙÇOÉdbÅßµðqËéÆASÌa𩩦Av¤æ¤É§ìªÅ«È¢Æ¢¢ÈªçAí½µÌaCðCÁÄAÞÌaCðµ½FlEI{TêYioÏlÞwÒjÌ¡Ã@ðEßÄê½B

@ÞÍlXÈaCðø¦ÈªçA⦸Vµ¢e[}ÆZ@É`WµA»ãA[gÌ¢EÅæsIÈìið\µ±¯Ä«½B»ÌsÈ´«É÷̪¢Äs¯¸AßÂðã°Ä¢½ÌÅ ë¤Bm§§üpÙÅÌcWÉñeðµÄêÄ¢½ìÆEâáÁ»q³ñi51ñjɱ¢ÄÌc³ñæ]ñÅ èAy²Åwñ¾Ù\̬|pƪ¢ÅSÈÁ½B²»ð¨Fèµ½¢B

ÇL¢¸êu¨ÊêÌïvðJ\èÅAuVäV~vÖWÒªõÆ̱ÆB

@@@@@@iìi©ÌÍì Ò̹ðªKvÈÌÅAóü¨©çÌæøpÌÍÍɵ½j

V·¯úÌc²aq³ñðÃÔgìOi34ñj@2016.03.12

MÒße |

|---|

@c²aq³ñ̽ÊÈôͲ¶mÌÊè¾Æv¤Bæ]ñªV·ÉÚÁ½[ÌcEBb^[ÍÞ̱ƪڵ¾Á½B»êÍÆà©AÞÌy²V·ãðUèÔÁÄÝéÆAË\A´«ª½ÊÉ趦Ģ½B

@íêíêÌãÍPN¶Ì㼩çRN¶ÌO¼ÜÅV·»ìÆÌ^cÉÓCðÁÄ¢½BÞÍúÛãÉÈéÆAÙÚúÌæ¤ÉºÉ»ê½BV·Í½ÄàNÉRñs¾Á½©çA¢ÂàZµ¢í¯ÅÍÈ¢BÊÙèâÆÍÖWÌÈ¢c_ð·é±Æª½©Á½ªA½¢ª¢ÍÞªåð¾Á½B

ÆÉ©ÞÍA^}Ìñ]ª¬¢BÚ̯DZëªÆÁAµ©à϶©ÝÅù¶Ì`ÉçêéÌðÁ½B¨Ü¯É´«Ís¢Bæ¶AæyA¯yÉ¢Äàá»É¶ÍÈ©Á½Bç÷ðß½ ¾¼ð¯éÌàãè©Á½B

à éÆ«uhW

vÆÄÎê½Bà¿ëñuht@vÌà¶èÅàȯêÎA½Ü½Ü·¾Á½½ßɼOÉuhv𥵽àÌÅàÈ¢BuÝvÈOÆ¢¤í¯¾B¬ñ]ÌÞÆÍ ÜèÉàÙ¿ÈgÝ´ÍhðsqÈÞ̪]ª´¶æÁÄê½Ì©Ç¤©A±êÍK¢È±ÆÉ»ÌêÀèÉÈÁ½BÆÉ©ÞƯ¶²Åâè ¤ÆAðͶßÔÍÝñÈA¢ÂÌÔÉ©ÞÌv¤ÂÚÉÍÜÁÄt]³êAî¯È¢v¢ð¡íÁ½B

@V·ìèÅÍÊCAEgÉ¢Äæy©çugS^h©gX^hÌzuÅ\¬·é̪î{vuh ØèhÍð¯évƳ¦çêÄ¢½B

»Ì´¥ÉÁÄLÌsðvZµÄÊ^Ì¡@ðÍ©èAÍ[

ÊÉØè\è·éÈÇsöëµÄ¢éÆÞªèñÅu

ÔÉ𵽱ƪL¯ÉcÁÄ¢éBSÌðÐÆß·éÆF

Mðɬèu±ÌÊ^ÍàÁÆå«vu±êÍ¡©oµÉvÈÇÆ

ÂÔâ«ÈªçÀÉקųmÈGReð`¢½B

»Ì¤¦u±ÌRAव¨µáêÅAs©Á½çÊzu

Ìî{ÈÇÉ©ÜíÈ¢ÅÅãiÉu¢ÄâÁ½ÌÉvÆ̽ܤB

MÒª»±É¢ÄàÜÁ½CɵȢBMÒàu¤`ñvÆA¤

ÈèȪç¯Óµ½à̾B

@ܽÅIiKÌìÆÍóüª»êÉÈéBRXgÌÖW©çóü

Í¢ÂàéÔÅAE¢AgÅÈÇÌEl³ñÌcÆÉÁÄ¢½B

éxÈéꪽ¢ÌÅjqõ¾¯ª»êÉo©¯Ad

ðI¦ÄAè½¢El³ñÌ@ðÆèȪçìƵ½B

¿å¤ÇgGêh̬Qð`FbNµÄA¢æ¢æåQªoé

±ëuƪߢ©çvÆÞªËR»ê½±Æª Á½B

áÉæÁÄüè̵ÍCÈǨ©Ü¢ÈµÉu±Ì©oµÍϦ½

ûªæ¢vuÊÅÌnäÍàÁƾévÆÎçÅeLpLÆw¦·

éBͶßaʾÁ½El³ñÍA»Ì¤¿¶åà¢í¸AÞÌy

[XÉæ¹çêÄAgݼµâìè¼µðJèÔµ½B½¾½¾ðR

Ƶ½ÌÍAíêíêjqõ¾Á½B»µÄu±êÈãxÈÁ½

çÆ©ç}¦ªé©çæÉAévÆA|PbgÌLðê

u¢Ä³ÁÆÁ¦½B

@ÌÅóüÉsÁ½Æ«El³ñ©çu ÌIJbpÍܾ

ñ©ævÆúÒ̱àÁ½æ¤ÉâíêÄÁ¢½±Æðv¢o·B

±æ¤ÉAÊÈçèð¢ç¹éæ¤È±ÆðA Á¯ç©ñÆå

£µÄv¢ð°Aµ©àè©çeµÝð´¶Äàç¤Æ¢¤s

vcÈ\ÍðÁÄ¢½B

@ÞÍu±êÈãÜê½È¢vƵεξÁ½ªA¾êàñ

¾è͵ȩÁ½BÞÌÅãÌWIÉÈêÎA»Ì½ÑÉ]×Eª

h³êA»ê¼êª¬·µ½æ¤Év¤B

@ÞÌæ]ñÉÖAµÄ¯úÌviiRèjmq³ñ©çèð¢½

¾¢½BuÐçß«AË\AV[vAÆÁÌZXBÅãÆ[A̬¶Á½ïbª¾ÓÈlŵ½BÆàÉV·ðyµÜ¹Äàç¢Üµ½vÆB¯úÌÝñÈàC¿Í¯¶¾ë¤B

µ©µ»Ì¯úÌåvo[¾Á½lcWîA`mêA©ºY

Ìeª·ÅÉÌlÉÈÁĨèA¡ñÍc²aq³ñª¼Eµ½B»à»ày²ÌuüzV·vÍp§A»yüèµÄvµ¢B»Ì·×ÄÉ------------¶B@@@@

ªÑqáÁNðÃñÅà_ú±©êi32ñj@2016.03.31

MÒße |

|---|

@ªÑNÌæ]ñð·«A»êà}À¾Á½±ÆðmèAܱÆÉcOASæè¨÷Ý\µã°Ü·B

@ðNU¢ÂàÌâÀÌæLŧÁ½Æ«ÉÍAçFàÇ©Á½µAûÅÍAuडNªÅã©àµêñvÆ;ÁÄ¢½ªEEB¡N©çÞÌÆÁÌGª©çêÈ¢Æv¤Æ³Ñµ¢ÀèÅ éB

@v¢N±¹ÎAÞÆÌoï¢ÍAy²wPN¯¶NXÆÈèAwV·ðìë¤ÆÌb©çAVCSÌòæ¶ÉfÁ½Æ±ëAZÉÍV·ª é©çA»±Å׵ȳ¢Æ̱ÆÅ Á½A»à»à»±©çÅ éAÔ¼ªºÉsÁÄ»ÌÜÜV·ÌõÆÈÁĵÜÁ½ÌÅ éB

»µÄÞÍXØNE¦ìNçÆð±¯é±ÆÉÈÁ½A¬¶ÍÆ¢¤ÆA

jÉüèA¼O¾¯ÌV·õHL𢽱Æͳ¢B

@åw௶åwÉiÝAV·ÌnaïªX_c·¸çñÊèÌ»ÎâÌñKÅAâJ³ñÌêð·«ÈªçAé³ñ{³ñçÆHðµ½àÌÅ éB

»µÄAÐïlÉÈèAªÑNÍwK¤ÐüÐA»µÄQDRNÚç¢ÅÐà¥A

»ÌâIp[eBªïÐÌÅJóêAȺ©¬¶ªµ©ê½AoÈÒÉÍAV·Ìna½¿ªQWµÄ¢½BȺ©AK¸Þ©ç¨ºª©©Á½ÌÅ·B

@ÞÌGæÍêíÆÁÌàÌÅA¢ÂଶÌflá]ÉεAÞ̧ìÌÓ}ð\ñªÉ·©³ê½àÌÅ éB

@ÞÌV¢EÅÌiHðzµÈªçEEEA²»ðFèÜ·B¶

uJ¢vðéß½çxà«vi32ñj@2016.03.31

MÒße |

|---|

@ªÑqáÁNÌæ]ñðmç³ê½BÞÌ¢ÂàJ¢ð[éß½æ¤Èçðv¢oµ½B

@ÓNÌÞÍAö¶³ºðoc·éÇ«zôÒÉbÜêÄAsÉ¿

¢ÄuæöïvÌ¢bðÆÈÁÄvwrܶGæÉÅ¿ÝAæèðßÄàOðÓ½èÅ·µÄà«K¹»¤Å Á½B

@ÞÌ{̪ö³ê½ÌÍêZy²ÅÌüs³ðØÁ|¯Æ·é¯¿xZÌÆ«Å Á½BZ¶ÌÞªwZocwÉηéUÌæwɧÁÄ¢½Æ̱ÆÅ éBÌæ¤ÈmÅàÐcÉ©çÊwµÄ¢½¶kÉÆÁÄAÛÅÊ¢EÌoêl¨Ìæ¤É©çÞÌôðßéΩèÅ Á½B

@ÞÍAȨ̈ÌnÌæ¤ÉAsöð[éßÄ\ÍêtÉHν±Æª³êȢ«ÌàÆAy²V·¾¯ªÞÌÀZÅ«éZÝÅ Á½B

@y²ÌnªúÉ\Íðöµ½æ¤É¯¿xZÉ\ÍðöµÈªçA»ÌãÍA¢ë¢ëÈéÆAcÌÈÇűûA ûÉO·é±ÆÅgD^cÌÅÈÄÍÈçÈ¢lÔÉçÁÄ¢Á½BÞÌ\ÍðFßÄAgD^cÉsÂÈlÔÉçÄã°½ÌÍV·ÌæyAÁÉâJEéçÅ èAÞªê¶Éí½ÁÄt·é±ÆÉÈèA¢bÉÈèÂï½BV·i»vXNuj±»ÍAÞªAé±ÆªÅ«éuÀÆvÅ èÂï½BÞªãyÌÊ|ð橽ÌÍAãyCR[ÀÆÌí

Ìæ¤ÈSçÅ Á½BåwãÌÞÍAìæuìûºviæÆèË¡ÌgLÌæ¤È¶ÝjªV·ÉãíÁ½B»±ÉÍÞÌZiæyjªèAui á¢Ìæ¤ÈjZívi¯¶jªèAuíviãyjª¢½B±ÌÆ«ÉÍA¯¶wÅi@±Ìó±×ÉêOµÄ¢½É½ñ©³íèɽBÞÍAoCgÉ©ÈèÌÔðæçêÄ¢½B

ìûºàAÞÌÀÉæÁĺ¯ÌPlª¸èAÀEWÌæ¤ÉiXâµÈÁ½B

äªFªÑqáÁNðñÅXØõii32ñj@2016.04.06

MÒße |

|---|

@äªF̪ÑqáÁNAiÍuIJovÆÄñÅ¢½NÌËRÌæ]ñð·¢ÄܾÔàÈ¢ªAÇêÙÇ£µñ¾±Æ©BܽNª»Ìæ¤Èë¯ÈóÔ¾Á½±ÆÉCªt©¸É¢½Æv¤Æp¸©µà éB

@úOAeFÌêlà_è©êN©çüzvXNuÌC^[lbgpÌuǶvð¢ÄÙµ¢Æ¾íêÄê³øµ½àÌÌA Üè^ÊÚÉüzvXNuÌQÁµÄ¢È¢©ªª±êàp¸©µÈéB

@Ìè³ÉüzV·Ì¿ÍÙÆñÇF³ÅAÌÊ^ƲÆAoÌNuÊ^ª 龯ŠéBÅàâà̪w1NÌi1952N2jÌobNÄZÉ̳åtßÅBÁ½Ê^ÅAæyÆêÉIJoA¦ìåvNAà_è©êNAQzvNAr®NA~ØhN½¿ÆÊÁÄ¢éÊ^Aà¤êÍV·VNïÌàÌÅAwZ̧kºÅ¼ìàæ¶ðÍñ¾àÌÅ éi1955N1jBÇÌÊ^àâà̾ªA±êçÌæyA¯yÆêÉüzV·ðsµ¦½ÌÍANÌå«Èͪ Á½±Æàv¢o·±ÆªoéæB

@ܽAZ2NÌ ¾Á½Æv¤¯êÇASÌZV·ÌReXgÅüzV·ªDG5ZÌPÂÉIÎêA¦ìNÆêÉúõÆ{Å\²³ê½±Æàv¢oÌÐÆÂÅ éB

@V·ÌÒWsÉÍA¡ÍS«âJ´

åæyAé³êæyA¡RõvæyûX̲w±ÌàÆÅANÆyµ¢V·¶ðç¹ÄàçÁ½±Æªù©µv¢o³êéB

@²ÆãüzvXNuðnݵÄï·ÆµÄA·ãyÌw±Éà ½ÁÄê½±ÆÍNuSõÌÜ^Él·éàÌÆvÁÄ¢éB

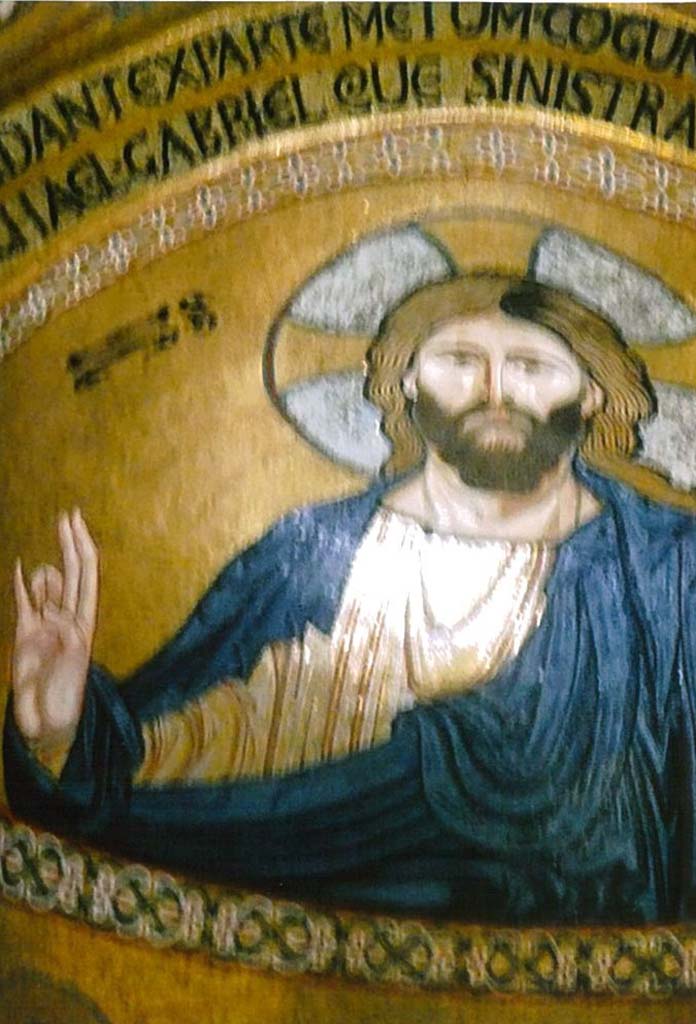

@ܽANªæÆƵÄàAf°çµ¢Ë\ª èA»Ì¤¿ÌêÌûGiF20AC^AAAbVWÌXÀð`¢½GÅæöïÁÊÜóÜjðí¯ÄàçÁ½àÌðäªÆÉüÁÄ éªAüßıêðßȪçNðééƵÄv¢oµÄ¢éB

@v¢oÍs«È¢ªA»Ì¤¿ÉNÉǢ¢ÄA@ÌäÅêè¦é±Æð²©Ä¢éæB»êÜÅÒÁÄ¢ÄÙµ¢B

¦iAbVWÍC^AÌssŹtVXR̶anB¼¢³ïÈǪ éüµ¢XÆ¢¤Bj

uö¶õq涨Êêïv̲ñé³êi30ñj@2016.09.23

¢«ðq×és÷N |

|---|

@y²6ñ¶ÅAíãy²³@©çAåãÉoÄö¶³ç¤ïðݧµ½ö¶öæ¶ÌlªÀ³ê½Bö¶æ¶ÍAy²ÅÌÂlÊ¥\ÍÊÌ©w©Kð©µÄö¶®³çðlÄA¢EÉö¶®³çðLß½ªAñlOrű̳ç@ðçĽ̪AõqvlÅ Á½B

@õqvlÌmÅÌV¥¶ÍAºa20N©çÌ1NÆA22N©çÌ5NÔÅ Á½ªA»ÌÔÌGs\[hðÐîµAÁ¦Ä¯¶iy²30ñOz[jǪ̈Êêïñ¶ðYt·éB

mÅÌö¶õql

@ÞÇŶÜêçÁ½·äõqlªA¨©¢Åö¶æ¶Æ¥³ê½ÌÍAIíÔß̺a20N3ÅAæ¶ÍYËCRqóà³öÅ Á½BµêÈ¢mÅÌV¥¶ÍAÆZðSµÄêÆÌÆÈÁÄ¢½ö¶æ¶ÈOÍΩèÌÆ°Æ̯ŠÁ½Bµ©àAæ¶ÍrimsjÌqóàÉÊÅAKËÄs±¤ÆµÄ͹ÉÀÁÄåϾÁ½Æ¢¤B³çÉ7ÉÍÄRÌóPÉ ¢A½Ü½ÜAȾÁ½æ¶ÆJÌæ¤É~è»»®ÄÎe̺ð¦°ÜÇ¢Aß}iö¶æ¶ÌêÌÀÆEî¶jðß´µ½BZñÅ¢½ÆÍSÄÅ Á½B°|ɳç³êAêñ̤½àÂêÈ©Á½Æq×Ä¢éB

«ê|xÅ̲vÈi1990N11j |

|---|

@íã¤æ¶Í¢Á½ñÞÇÌVÉαAºa22NÉmÉßèAm¤ÆðoÄA24NÉêZy²¥³@ÆÈèA3NãÉåãÉoéB±ÌÔAõqvlÉÍmÅv¢ª¯È¢l¨ÆÌÄïª Á½B¾üqêåwZãÉAZÌð³íÁ½ÀO涪A22NÉNHKmúǷƵÄ

C³ê½Ì¾BmÌlïÉàüïAZÌðÄJ³êéB±ÌÀÇ·Ì·jEí¾Y³ñªy²28ñ¶ÅAV·ÌSÆÈÁÄäX30ñ¶ðw±µÄ¾³Á½BãÉAå©çNHKLÒÆÈÁÄô³ê½B

@ö¶vȪåãÉo½¯NÉAÀÇ·àÞÇÇ·É]CA»Ì¨EßÅOì²üY涪åÉ·éú{ÌlÐÉüïA¤½ÉãÜêºa44NÉÍú{ÌlÜðóÜ·éBÈApâVN[hðKËÄͤ½ðrÝA½¬10NÉÍÌWwpXeJ[xðoųê½B

@õqvlÍAZÌÈOÉüpÖÌ¢wà[A©çûGà¨`«ÉÈÁ½BܽÇÆÅAäXÍy²ãɲvȪ ³êÄ¢½wâg¶ÉxÈÇÉæÁÄA{Ì¢Eɱ¢Ä¢½¾¢½BGËƵÄmçê½ö¶r½E|àõY¼æyàuö¶¶Évðå¢ÉpµÄ¨çê½B

ROz[ÌFlÖ

²¥A³êéV¯^¿ql |

|---|

@621úÉ96ÎŨSÈèÉÈÁ½ö¶õqæ¶u¨ÊêÌïvªA921úÉåãÌö¶³çïÙÅsíêAy²1NBgÌóªOAs÷¼NƤÉQñµÄ«½ÌÅA»Ìlqð²ñ·éB

@ö¶®Ì¶kÍA»Ý¢Ee428lÉyÔªAõqvlÍö¶³ç¤ïÌnnÒ¥ö¶öæ¶Ì²vlÉÆÇÜç¸Aö¶®³ºÌÅÌw±ÒÅ èA³ÞJ¥³º^cÉÆàɽ¸³íÁıçê½Bºa42N©ç10NÔÍö¶³ç¤ïÌOgÅ éåãw¤ïзA³çÉuÌÑÄäctvJAö¶ï·S«ãÍ50ñðz¦éuÀðSÅJõAö¶Ì³çOð`¦«½Buö¶õqæ¶@¨ÊêÌïvÍAö¶³ç¤ïÌÖWÒÌÝÉÀè³ê½ªAS©ç³w±ÒEÐõA»ðw±ÒEÐõ í¹Ä500lðz¦éûXªW¢A£ÔðµÄ¨Êêðɵñ¾B

@ÔÕdÌäâeÉü©ÁÄA³Ðõã\ƵÄs÷Ni³Ð·jªA¢«ðq×½BuõqlÉÅɨÚÉ©©Á½ÌÍ¡©ç67NOAmsàÌä©îŵ½By²wų¦q¾Á½ÍAwðK¤½ßä©îɨ׵Ģܵ½BvÆ¢¤oçAïÐðݧµ½àÌÌ\N]ÍÔÅAuålÆñlÅ×Ôðø¢ÄQèܵ½Bålªø¢ÄªµÄAâÁÆâðãªÁÄQèܵ½vÆ¢¤õqvlÌñzkðܶ¦Aǵ½B

@ÅãÉA²e°ðã\µÄ¨ìlÌV¯^¿ql̲¥Aª Á½BóÛÉcÁÄ¢éÌÍAú̲êJu̳ު²ßÅà]»ÉÈèAêªw±ÒÉÈÁijºðJ¢½B½¿c¢OlÌqÇàðçÄȪçÅ èA¢¨âHÌõà»±»±ÉAêlÐÆèÉ¿å¤Ç̳ÞðpÓ·éÌÍåϾÁ½BÈɵëͳÞàSÄ諾Á½©çvAÅ Á½B

@V¯^¿qlÉÍARO꯱êÜÅÌö¶æ¶²vÈÌ䶪YêçêÈ¢±Æð¨`¦µ½B2000NÌåã¯ïÌÛÉvc Nªö¶öLOÙÅ|꽪AlÌÅąAÅåÉçÈ©Á½âAu¤«®àv§Ö̲¦ÍɴӵĢé±Æð\ã°½BܽA¡ãêüõÌæQÈÇA³¦qàQÁoé@ª êÎANXã\ªQñµ½¢ÆÌó]ð¨`¦µ½B^¿ql©çÍAìiìûj³ñ©¬¶ÉA·éÆ̨Ô𢽾¢½B

@AèÌV²üÅAö¶æ¶S«ãÉõqvlªÍÉ©ñ¾\îÅRç³ê½A᫨ñlÌ¢íÎf[gãÌv¢obªáSÁ½BuÞÇÅÌ©¢Å¥ñªÜèܵ½BÍãåHw̤ºÉαµÄ¢Üµ½ªAÆ«¨è[ûÉö¶ªKËÄÄAªoÄéÌðAOŶÁÆÒÁÄêĢܵ½vB

ùªôvi43ñ¶j²À¡@rêi42ñj@2016.10.15

Ì@ùªôv

2016.06.04 |

|---|

@ùÉMailÔŲñvµÜµ½ªA{ïïõÅÙìmÌùªôvªAéXQPúA²©îÅ}À³êܵ½BOéÜÅùÝà¢Ä¢ÄA©A]àoðN±µA»ÌÜÜä¼E³ê½Æ̱ÆÅ·BSæè£ÌÓð\µÜ·ÆÆàÉAc³ê½²Æ°ÌFlûÉͨ÷âÝð\µã°Ü·B

@ÊéAVÍXQVúAQWúAãÌÅdMkïÙÅsíêAðFÌL³ð\·©Ìæ¤ÉAïêÉüè«êÈ¢ÙÇÌå¨ÌQñÒªWÜèA¶OÌÞÌm¿ðÃÑܵ½B®A®Í³@³ÅAeFÌ\oÆE}ä«êi42ñ¶jÌvf

[XÅ·èsíêA\Ç̹ÆNÇÅnÜèAÅãÍSõªâeÌOÉÔðèü¯ÄIíèܵ½BÆÄàµlÅüµ¢®Åµ½BSæè²»ðFèÜ·B

****************

ÈãªñÅ·B¢ÅÉǶàÏܵĨ«Ü·B

@Àð¾¤ÆAÞªrÅêN¯Nµ½±Æà ÁÄAy²ZãÍ ÜèeµÍ èܹñŵ½BªPÅó±×ÉêOHHH·é½ßÉÒW·ð«ß½ãA¶kï®Ô̼à³i42ñ¶jÆiñlÆàï·o±Òj×ÌV·ºÉ]ªèñÅÄå«ÈçðµÄ¢½ÌðAtiwj©ç½½«ã°½êJlƵÄÍAêXµvÁĢܵ½B

µ©àA±Æà ë¤ÉV·Ì¤GÌæ¤È¶kïLñwOxð§·éÈÇiK¢ÉµÄÞªï·Å Á½ÔÌQm~j¾ê¹fÈs×ðµÄ̯ÄAàÍâVGÈO̽ÒÅà èܹñŵ½B»ñÈóHÅAºÉàñèt©ÈÈèAQNÔÍ}hiÌKðÇÁ©¯éÌÉZµÞÆb·@ïÍwÇ èܹñŵ½B

¯¶úÌMÒße |

|---|

@ÄÑAÞÆðFªnÜÁ½ÌͱðJ¢Äd~µ³ÉÖx¯ïÉoȵnß½ AÈÅw¨OÌTmÁÄéæxƺð©¯Ä«½ÌªLbJPÅ·BAÞÍÙìmÉÈÁÄw{ñ@¥±xÆ¢¤Jâèêå̱ɮµÄ¢ÄA×±iÌ@ìãljðµÄ¢½Aê¢ðmÁÄ¢éÆ¢¤±Æŵ½Bu»ñȶnÌ®ðµÄ¢éÆÍAÌ̳`´Í¿ÁÆàÏÁÄ¢È¢È vÆ´Sµ½àÌÅ·B

ãÉAƧµÄw¯â«@¥±xðJݵĩçÍw«¿ÙìmÌùªÅ·xƤ»Ô¢Ä¢Üµ½ªAêíÌÆêBµ¾Á½Æv¢Ü·B{¿ÍÏíÁĢȢÆv¢Üµ½B

@»ÌãASQñ̯úïÉK¸Æ¾ÁÄ¢¢ÙÇoÈ·éæ¤ÉÈèAQïARïÆuððíµÄiñlÆà¡X¢¯éûjIdÉÔÉíÈ¢±Æà½x© èܵ½BÆÉ©A¾é¢ðű¿çðyµ³¹Äêܵ½BܽA¥VÉNêóÆ©¢ðêÄAÜXÌbèâçv¢oð·X¢ÄÄêܵ½BÆÄà¶ÍªãèÅA__àµÁ©èµÄ¢ÄA³·ª¶n̳V·Æ©¼µÜµ½B±¿çªnÉiÝA¿áñƵ½¶Íª¯ÈÈÁÄ@BÉÁÄÊ^ÅÏܵĢéÌðp¸©µ´¶Ä¢Üµ½B

@¨ÊéÌȨç¢ÅÍieiM«¿ÅÅãÉcéàÌjÉÈèAy²©çæèñ¹½M«¿Æ¨ðiy²ßjð¬\³¹Äàç¢Üµ½B èªÆ¤B{ÍQïÉAêoµ½©Á½ÌÅ·ªccB¶B

ÍäªgÆ´¶éæ¤ÉÈÁÄAT̹¾¨èðµÄ¢Ü·B«¢zÙÇ·¶«·éƾíêÄ¢éÌÅAæèԹȢ©àµêܹñBÝȳñAǤ©·¶«µÄ»É²¦Íº³¢B

****************

@VÅNÇðµÄº³Á½Øäü³ñioDj©ç̲Äà𢽾«Üµ½B¨Á©¯ðµÄ¢½Þɽx©UíêÄöÉsÁÄAÅ¿ã°ïÉàQÁ³¹Äàç¢Üµ½BÞðÃñÅA¥ñ²ÉÈÁľ³¢B

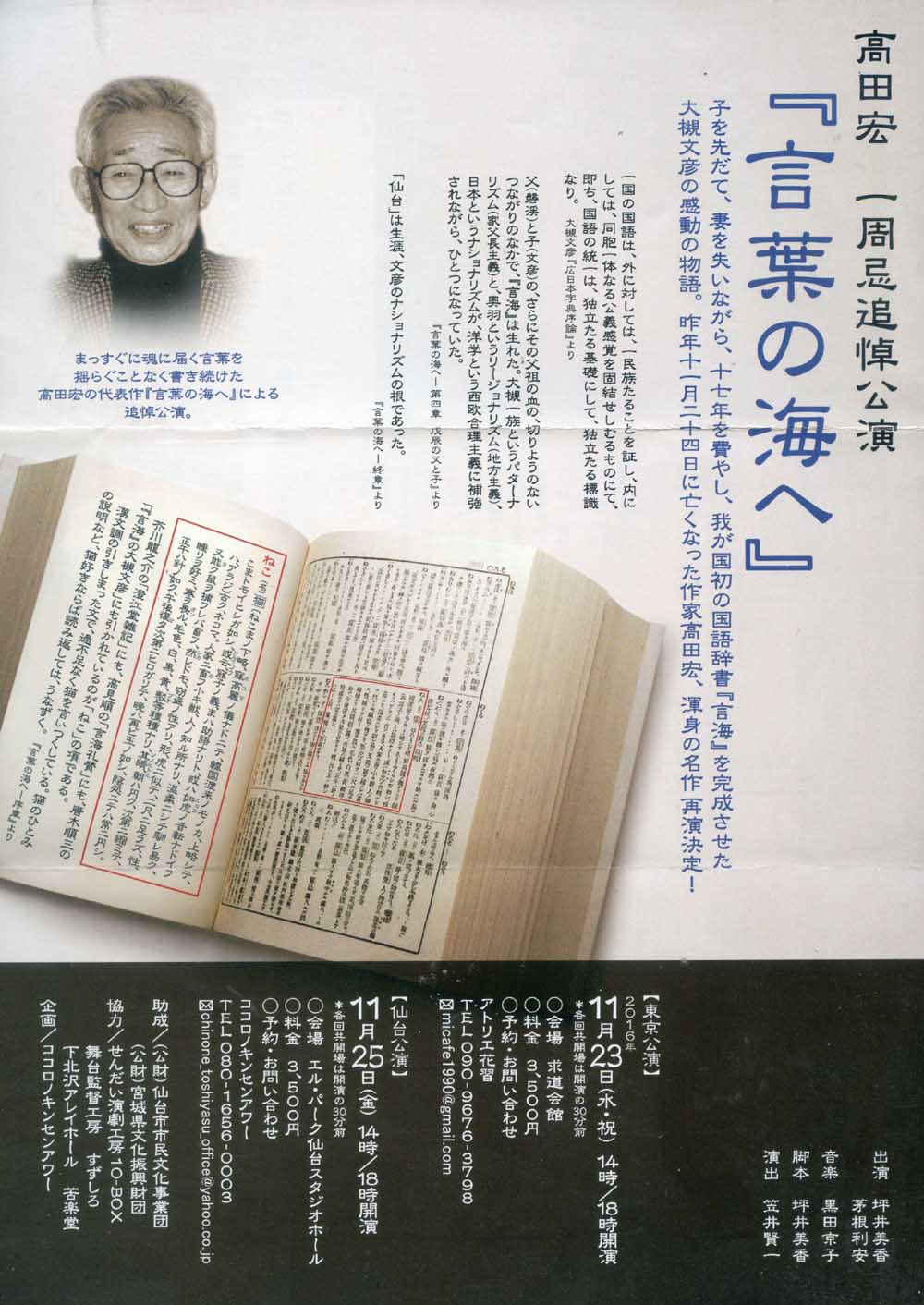

1123ú@¹ïÙ

w¾tÌCÖx

3,500 |

|---|

@J±«AÐQ±«Ìãªß¬A¾zÌbݪßÁÄêÜ·æ¤AÌüµ¢HÆÈèÜ·æ¤Aè¤Î©èÌ¡ú±Ì Å·BÝȳܨ³CÅ¢çµâ¢Ü·©?

@HÌǫ̈mç¹ð³¹Ä¢½¾«Ü·BPOPPNæèìÆcGÌìiðêéV[Yð±¯ÄQèܵ½ªAðNPPPSúAÅãÌ·§¿ðȳ¢Üµ½BÒé±ÆÌȢй̷ÌóÍAÇñÈŵ天B

@¼ÒWÒ©çìÆÖBC 鶫lðÑ¢½lXÌ]`âA©RAÐQA·ALÈÇðe[}ÉÔéGbZCA¬àBYêçêÄÍÈçÈ¢ìið½c³ê½cæ¶ÌêüõÇÉAw¾tÌCÖxðãvµÜ·B

@©ç¾¡É©¯A½©ç¢«Èè¢EÆγ¹´éð¾ÈÈÁ½ú{ÉÆÁÄA»êÜÅÉÈ©Á½ê«ÍƧðÛÁĶ«²½ßÌKRÅ èA«ìèÍìèÅà èܵ½B¾mÅëðÌÈ¢u¾tvâu¶@v

1028ú@ÂéM[

wêèÆJÌïx

\3,000 |

|---|

ðm§·é±ÆÍ}±ÅAO̾tâTOðð·é½ßÉàA±¿ç©ç½©ð壷éÉàAÈS`SAÈÇƾÁÄÍ¢çêܹñBÉà©©íç¸AÆvWFNgƵÄnß½«ìèÍAÇAêïðÉß½PVNÆ¢¤Îð©¯Äw¾Cxðoŵ½åζFÉÛ°³êܵ½B¡àÌàAÆÆ¢¤àÌA© è«!

@åäÝZÌoDEªÀ³ñƤÉAìiä©èÌÆåäÅãµÜ·B¹yÍAsAmÆêèÅêÉyµ¢Ýð±¯Ä«½cq³ñÅ·Bð©Ä¾³Á½¨qlཱིñ¢çÁµáéÆv¢Ü·ªAä{àoàûèã°ÄåÉüèA³çÉAïêÅ é¹ïÙÌzªÜ³É¶FÌôµ½ãÆdÈèAV½Èìi¢EðyµñÅ¢½¾¯éÆv¢Ü·B

@¥ñ²¾³¢BSæè¨Ò¿µÄ¨èÜ·B

@PPPTúÜÅɲ\ñA¨U¸¢½ûÉÍ`Pbgðç¹Ä¢½¾«Ü·ÌÅAæ뵨袢½µÜ·B

Vì\wÁ°xö̲Äà}ä«êi42ñj@2016.10.31

YoV·@2016.10.23 |

|---|

@xA½¿ÍVì\wÁ°|AEV

BbcEtNV}Ì\xð{NPPÉ|[hÆú{Å㢽µÜ·B

@QOPPNÉVp¶aQTONðLOµÄú{|[hÛ¤¯éæƵÄVì\w²¥t|VpÌ\xªã³êܵ½B½¿Í»Ìã̽ßɽѽÑ|[hðKêܵ½BOX©çÖSðàÁĢܵ½AAEV

Bbc¨ÙðìÒÌhBKEhBb`³ñÉÄàµÄ¢½¾«Üµ½B»ÌÆ«AÁ°Ì|\Æ¢íêéu\vű»uAEV

BbcvÌÒÖÌÁ°ªÈ³êé׫¾Æ¢¤v¢ð[µÜµ½BæègñÅ¢½w²¥t|VpÌ\xªVp̶UÖÌÁ°ÌFèÌ\Å Á½±Æàe¿µÄ¢Ü·B»Ì±ÆðhBK³ñɨbµ·éÆAÞÉÍA`

EÆ¢¤¼Ìf³ñÅAPXSQNÉAEV

BbcÅ¡ÆƵijê½ûª¢çÁµ½ÌÅ·B»êÅêCɱÌVì\ª\z³ê« °çêܵ½B»êÉÁ¦Aú{ÅQOPPNQÉu²¥t|VpÌ\vªã³ê½¼ãÌRPPúA Ì¢\LÌú{åkЪN«AÃgÌíQÉÁ¦´ÌÌíQà¶A¢EÉÕð^¦Üµ½B@hKEhBb`³ñÍúS |[hågƵÄÝCÅA|[hÆú{ÆÌðjIÉ·¢¯ÔxÅÌFDÖWðÓܦAkÌqðÄxÝÉó¯üê½èAíÐnðKêxÉÍðs³êܵ½B

wÁ°|AEV

BbcEtNV}Ì\x |

|---|

@»µÄNÌQOPQNÌcÌuÌïnßvÉågƵĵ©êA»±ÅVcc@¼ÃºÌäruÃgµÌÝÓÍ@½ÈèµÆ©ºë·CÍÂÃÜévÆuAèéð§¿ÄÒÄéÉGÌÈÝÆÓ¶ðÎLÉ©¸vÌaÌÉ[S®©³êAwÁ°xɱÌaÌðæèüêAVì\𮬳¹½Ìŵ½B

@tWÈAa̪¶«Æµ¶¯éàÌ̽ðµÝü·Æ¢¤`Ìãɧ¿A¼ÃºªVµ¢ãÌÛ¥Vc§ÌÈ©Åwßçê½XÌÔìÌs®ÆA|íêÄ«½¨l¿ª]·±ÆÈ\»³ê½Á°ÌaÌÅ·B±ÌaÌð\wÁ°xÌcƵÄe[}ðÉȤÌƵÄæèüê½hKEhBb`³ñÌÓðÝAßtEìàoàAÆàɱÌDê½aÌðAÁ°Ì|\Å é\ÌvƵÄnÁĢܷB±¤µ½½¿Ìv¢ð±ßļúÉú{öÖ̲µÒóð¨èµA²¸ÉÈèܵ½B

2016.11.14(j18F30

aJæçÊJw§\y°x

A:\10,000 B:\8,000 C:\6,000 |

|---|

@PPPúÌAEV

Bbc̳ïÅò[A³çÉPPSúATúÉdt¶»ñsuctÅÌVA^[EIsbNÅÌöA»µÄ±Ìú{öÉæÁÄA¢EÉü¯ÄaÌÌͪö³êA\ªÁ°Ì|\Å é±Æð´®ÆÆàÉðµÄàç¦éÆmMµÄ¢Ü·B±êÍÖé׫±Æ¾ÆvÁĢܷB

@½¿ÍQNOÉÍ|[hÌNNtÌ}KZ^[ÆJgBb`ÌêÅ\ÌêðãµANÉí½ÁÄVì\wÁ°xðçñūܵ½B»êª¢æ¢æöÌð}¦Ü·Bú{ðã\·é|\Å é\ªA»ãÌÛèAAEV

BbcÆtNV}Æ¢¤¡ú̽¿Ì¢Eªø¦éÛèÉæègÝÜ·B¥ñ²¸«½²ÄàvµÜ·B

@±ÌöÌûvÌêÍ|[höÌoïÉÄçêÜ·Bū龯½Ìûɲ¢½¾«Aú{Æ|[h̶»ð¬Ì·¢ðjðyëÉÀðñ¾A³çÉÍìÒÌhBK³ñªú{ɯwµ\ÌÀZðæãçìVåÉwñ¾A·¢¶»ð¬Ìðj̻Šé±Ìöð¬÷³¹Ä¢½¾¯éæ¤É¨è¢\µã°Ü·B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@

Ve@ßtEì@Ï¢çìVå@

o@}ä@«ê

}OuQ|bRIsi»ÌPjñ{i35ñj@2016.12.03

bRn}iu·ÌÆàZenTechvæèj |

MÒße |

|---|

@[éÉÖ¼Ûó`ðoµ½G~[cqó317Öi{[CO777-300^jÍAñ11Ô10ªÌòsÅA»nÔßO545ªÉhoCÛó`É

µ½B2ÔãÌßO745ªÉG~[qó751ÖÉæèp¬AXÉ8Ô45ªðòsµÄA»nÔibRjÅÌ1230ªÉJUuJÌn}h5¢Ûó`É

µ½BÒ¿í¹ÌÔðüêéÆAú{oã22ÔàÌÔðvµÄbRÉ

¢½±ÆÉÈéB±êª[bpoRÌÖAá¦ÎpoRÈǾÆåÉbRÖÍ

oéªAG~[cqóɵÄpð·éÆAiiÉÀ¢øÉÄ·sªoéBÀ¢Æ;¦A@àT[rXA@àHAÀS«ÍAúnA¢BnqóïÐÉéÆàòé±ÆÍÈ¢B@ÞàÅVÌàÌð±üµÄ¨èAÀ©ë¤«©ë¤ÅÈ¢±ÆÍAJ^[qóÈÇà¯lÅ èA̽¢COnqo±©çµÄàÖ£ÅÈÍÈ¢àeðº¤ïÐÅ éB½¾Aµï_ª éÆ·êÎAú{ÆbRÉͼsÖª³¢ÌÅhø·éµ©vµûªÈ¢B·ÔÌÚ®ÆÈéí¯Å éBiÊ^@G~[cqój

@¡ñÌ·ÌÚIÍAbRÌ·×ÄÌ¢EâYð©w·é±ÆÆAbRen̶zIÈssÌ©¨Å éB¡ñÍ2ñÚÌbRKâÅAOñÍOqÌJ^[qóðpµÄbRÖüÁ½ªAoRnªh[nÅ é±ÆÈOÉòsÔÍ巪ȢB³ÄA}OuÆÍArAA`

jWAAAWFAAbRÈÇk¼AtJÌÄÌÅ ÁÄAArAêÅuúÌv·éƱëvðÓ¡·éB»Ì½ßAXÌ`±Å é1ú5ñÌqç̤¿ÌúvÌçqðw·¾tÅà éB

@ìÆÌlûc¢F³ñÌìÉubR¬ævÆ¢¤bRIs̼ª éªA¼ÌìÆâfælA¶»lÈÇðø«Â¯ÄâÜʶzÌ¢EÌFÊð±ÌÍéçÁÄ¢éæ¤Év¤ÌÍAêlÅÍÈ©ë¤BbRÌ¢EâYƵÄÍAlXRÖÌo^ÉA@tFYsXi1981NAjA}PV

sXi1985NjABACbgExEnhDÌWi1987NjACÃsNlXi1996NjADHrXÌâÕi1997NjAEeBgDAsXi1997NjAFGbTEBÌfBii2001NjAGAWW[_Ì|gKssi2004NjAHßãÆðjIss̼ÊðÂogi2012Njª éBÇêðÝÄà£Í Óê鶻âYÆ©RâYÅ éB±êçÌêðé·ÉQÁðµ½IsÅ éB

@JTuJÉ

µ½ÌÍA2011N122ú̱ÆÅ Á½Bü豫ðI¦éÆAHðsàÌXgÅÏܹA»ÌãAå¼m¢É¹ðkÉæèAñ90LÁÄAPÔ30ªöxÅßã4߬ÉñsogÌzeÉ

µ½B121ú[éÉú{ðoµÄA122úÉogÉ

µ½ÌÅ éBú{ÆbRÌ·Í9Ô éÌÅAú{ÔÅÍ123úßO1Å éBÜéÜé24ÔÈãà©©ÁÄú{©ç

µ½í¯¾Bh·ézeÍx[zeEogÅA4¯NXÆÍ¢¦A§nÌdzªè¨ÌANXÌzeÅ éBogÍAJTuJÉͤÆâlûÅå«òÁÄ¢éªAsãÅÍñsÅ èAuëssv̼Ì@µÁÆèÆ¿

¢½XÅ éBú{ÌågÙà±ÌXÉÝèAlûñ65lAssðÜßéÆ185lÅ éBogÆÍuéÇssvÌÓ¡Å èA2012NÉ¢EâYÉo^³êÄ¢éB

@¡ñÌ·sÌÚIÌêÂÍAØÝ·éssÌ´ê¬zeÌ@Å éB·s]_ÆƵÄA±êÍÌÇÌ·ÅàÚIÌêÂÅ éBi¿ÈÝÉAÍÙÚS¢EÉí½èñ500ñÌCOnqðµÄ¢éjB³Á»[HãAogÌ´ê¬zeÌêÂÅ égDAbTðKËA®âXgðzeÌWõÌÄàÅ©¹ÄàçÁ½Bf°çµ¢zeÅ éBiÊ^AzeEgDAbTj

@12ÌogÍJª½¢çµA¡úÍÅC·ª17xAÅáC·Í7xÅ Á½B

µ½JTuJÌó`©çIúAJª~Á½è~ñ¾èÌVCÅ Á½B

@·s3úÚA123úÍAðúÆÅÁÄÏÁÄ©©ç°VÆÈÁ½B±ÌúÈã¸ÁÆ·sÌVCÍÇ©Á½B¡úÌ\èÍAßOÉogðã\·éunbh5¢_viÊ^Bn}h5¢_Æࢤj𩨵A»ÌãA[Al®Ìã\IzÅ éunbTÌvð\èÊèÉ©wµ½Bñ300Lð5ÔÙÇoXÅkûüÉèA¢EâYÌeBgDAðÏõAXÉñ60LkÖü©¢AWu^C¬ÆCxA¼ð]ÞX^WFðÚwµ½BoXÅ©Èèn[hÈ·Å Á½BðÇÁÄ©¨ÓðñL·éÆAßO8ÉogÌzeðo·é½ßÉAßO6ÉÄÑN±µÌdbªÂèAßO7ÉÍèÔÌAJEubNt@XgðÆèAè8ÉoµÄAogÌ¢EâYÅ én}h5¢ì_ibRðtX©çÌƧɱ«1961NÉvµ½O¤n}h5¢Ì_ÅA1973NÉ®¬jð©wµ½B_ÌàÍBeªÂ\Å éB±êðI¦ÄA¹ðͳñÅ·®É éA±êà¢EâYnbTÌð©wµ½B±êÍ¢®Ìëi~ibgjÅA[NuE}X[¤ÉæÁÄ12¢IÉz³ê½B³ª44[gà éªAÞÌÉæÁÄf³ê½BbRɨ¯é[A`®Ìã\IÈ¢¨Å éiÊ^4jB

@ßOÉ©wðI¦AßÉHðÆÁÄÌÚIneBgDAÖü¢AñSÔ30ªÊÅ

µ½B±ÌXàbRÌ¢EâYÉo^³êÄ¢éB´ÁÆà¾ð·êÎAXÌSÉÝénbT2¢Lê©çA¼ÉVsXAÉÍfBiª ÁÄA©ÂÄÍXyCÌÉÈÁ½±Æà èìXyC̵ÍCªAlûñ46lÌXÅ éB

¢Ä·®ÉVsXÌ[CEtfBLêðSÉ©wA±¢ÄsXÉ é¤{ÆX[NisêBMà®ÌX[NA©íÌX[NAH¿iÌX[NAß¿âv»iÌX[NÈÇ·¢næÌsXÌÅ»ê¼êƧµ½X[Nª éj𩨵½BJt@¤{Í17¢IÉÄçê½ðjI¨Å èACxA¼ÌAnu{aÉã\³êé[AÌAbRɨ¯éÅà°È¢¨ÆµÄL¼Å éB

@eBgDA𩨵½ãA¼kñ60LÉ é^WFÌXÉü©¢A[ûxÜÅ©¯Ä^WFÌX𩨵½Bú{ÅÍ^W[ÆàÄÎêÄ¢éX¾BlûÍ100lßAWu^C¬Éʵ½`¬ÅAXyC©çÌtF[à½ü`µÄ¢éBO15¢IÉÍtFjLAÌðÕ`ƵÄùÉh¦AJ^Sâ[}ArU`ÈÇA»ÌXÉxzÒªÏíÁ½ñíÉðjÌâXÅ éB

@ñÍ^WFÌXÌྩçnßæ¤Biæññɱj

@ijMÒvtB[Fºa29Ny²üwAñÌ5ÜÅ«|¯5NÝе½35ñ¶B·s]_ÆAisanaïõA_ËsÝZB

Ê^1@G~[cqóB777-300iÅVsj@ |

Ê^2@ogÌgDAbTze |

|---|

Ê^3@ogÌnbh5¢_üû |

Ê^4@ogÌnbTÌ |

|---|

wÒÌxö̲ÄàØäüioDj@2016.12.26

@2016Nàà¤ß¬s±¤ÆµÄ¢Ü·BFl¢©ª¨ß²µÅµå¤©B

æÉw¾tÌCÖxÌEåäöð³I¦AãðdËÄìiðç

ÄÄ¢«½¢ÆÌv¢ª[Üèܵ½B²Ï¾³Á½ÝȳÜA{É

èªÆ¤²´¢Üµ½B

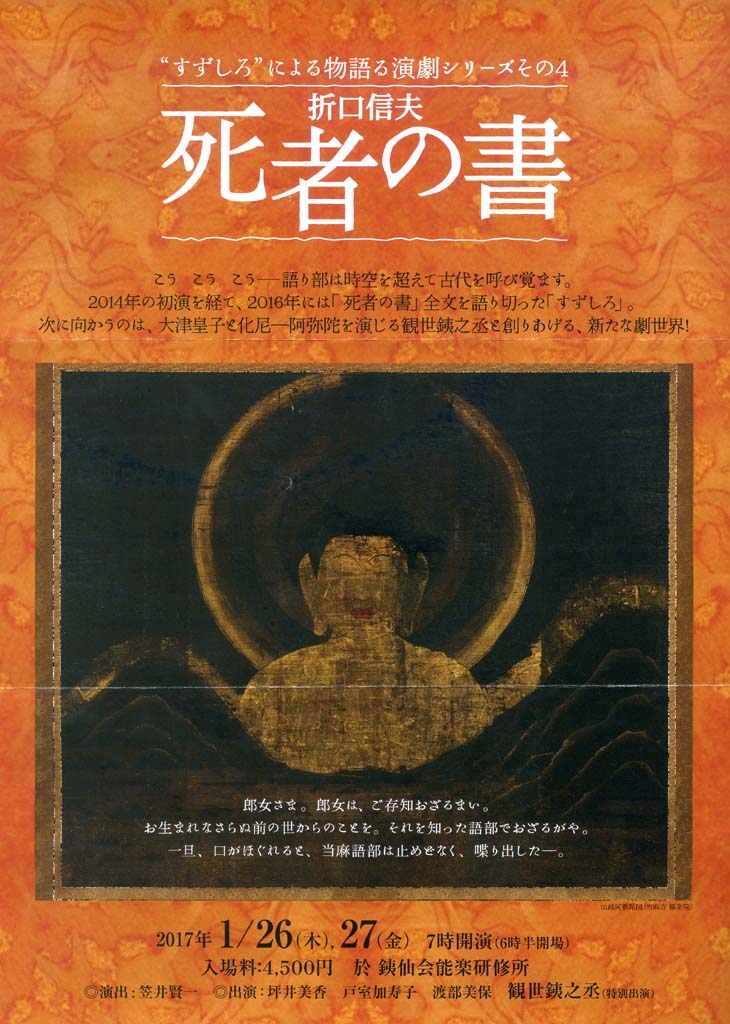

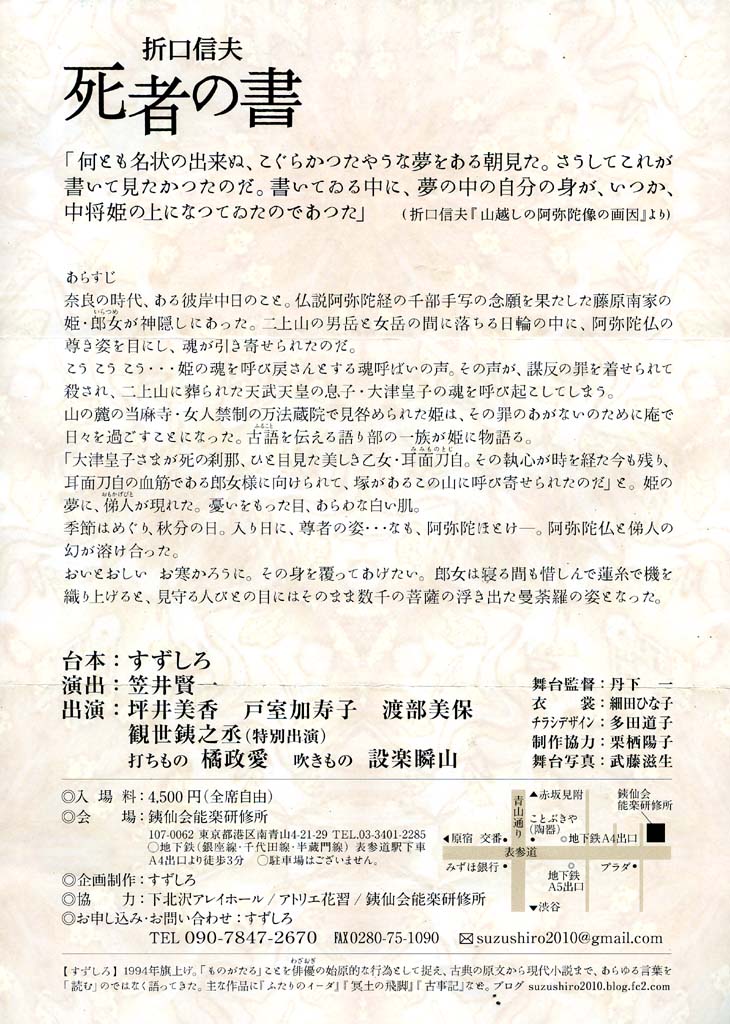

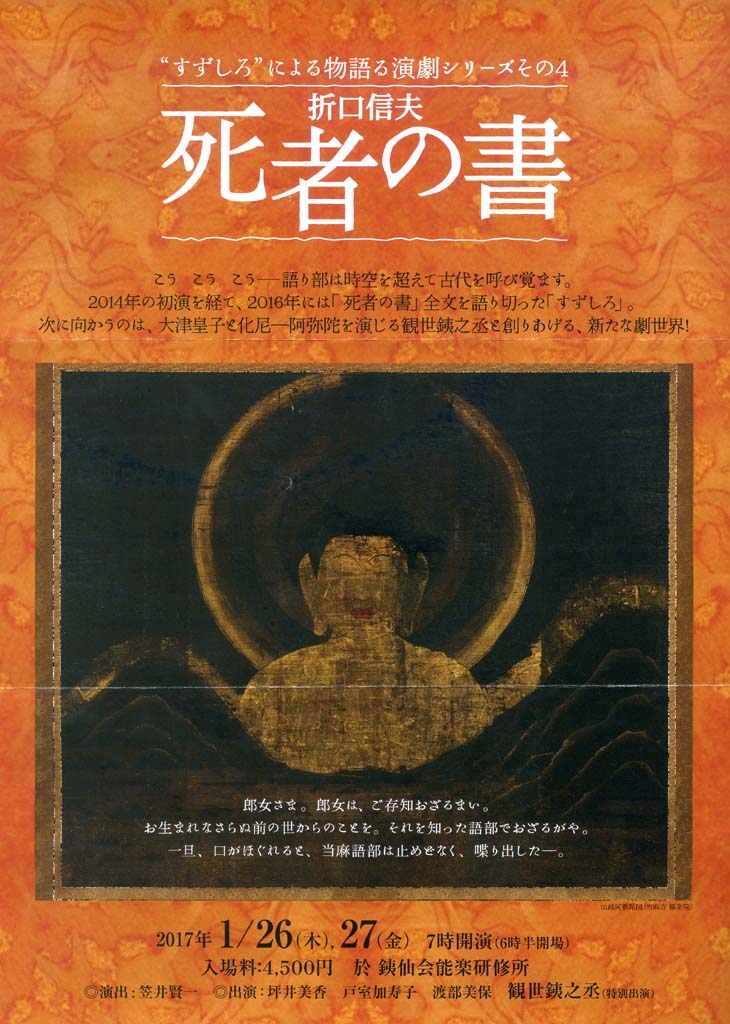

2017/01/26,27 19:00J

(Jê18F30j@\4,500 |

çìåï\y¤C

(`æìÂR4-21-9j03-3401-2285 |

|---|

@ø«±¢ÄwÒÌxö̲Äàð³¹Ä¢½¾«Ü·B2014NÌ

ÈAÄðÚwµÄsöëð±¯A¡tÉÍ´ìÌS¶ðêéÆ¢¤

\(?)Éàoܵ½BÜÁ½AÈñÆàâÁ©¢Åµ©àêmêÊ£Í

ðéß½¬àÅ·BnìÓ~ð»»é³|IÈÍÉø«¸èÜêéæ¤ÉA

fæAl`A¥ÈÇA±êÜÅɽÌË\½¿ÉæéݪȳêÄ«

ĢܷBÅÍA½¿ÈçÅÍÌ\»ÍêÌDZÉü©¤Ì©B

@±ÌxA\äÅAµ©àͺÌÝÌoÅ Á½Ï¢çìVåÌo

ð¾ÄA㳹Ģ½¾^ÑÆÈèܵ½BÜûMvÌsÂvcȨê¢

EªAk¤AÝyuRÌtÅé¹yƤÉAêèÉæÁÄdgÜêA

§¿»êéçìVåÆäçêèOl̺A¾tAgÌððö³¹ÂÂA

¶ààA²à¤ÂÂàAàóÔà©ÝÉs«·éAÆ©ÌwÒÌx

ðnèoµÜ·B

@ºÐA¨§ï¢¾³¢B¨Ò¿µÄ¨èÜ·B@@@@@

¨\ÝE¨â¢í¹F·¸µë 090-7847-2670

oÍ42ñ¶Ì}ä«êÅ·B

}OuQ|bRIsi»ÌQjñ{i35ñj@2017.01.04

bRn} |

|---|

@^WFÅÍAfBiÌÉ év`\bRi¬³ÈLêÌÓjðKêA»±©çà¢ÄOEXNÌOÏð©iXÈOÍüêÈ¢ÌÅjAXÉiÝW]äÖoÄ^WFpÆWu^C¬ÆCxA¼ð]©µ½B[bp太ÚOÉ é±ÆªsvcÉv¦éêÅ éB

^WFæèCxA¼ð]Þ |

|---|

@êUAh·ézeu^WFEC^[R`l^zevÖßÁ½BäåwȼOÅl¯NXÉN³êÄ¢éªAú{ÅÌrWlXNXÌæ¤ÈzeÅ èAXÌÅÌðÊÌ֪Ǣ̪_ÌzeÅ Á½BzeÅ[HðÆèA±êàÚIÅ éA^WFêÔƾíêéL¼zeuzeEGE~UvðKê½B1930NÉ¢³ê½XyCl®Æ[Al®Ì¬CeAÅAWõ©ç®ð©¹ÄàçÁ½ªAf°çµ¢CeAÌXÅ Á½BÊÌ®i_uxbhjÅñ2300©ç2500fBnicgA1cgÍñ12~jç¢Æ̱ÆÅ Á½B2ÔÙÇzeÌo[Åß²µ½ªA±¿çàSnÌÇ¢o[Å Á½B

zeEGE~Uà |

¯¶zeÌo[ÉÄ |

|---|

@·s4úÚÌ124úÍA©8É^WFÌzeðoµÄñ3Ôð©¯ÄìºAVEGÉ

µ½BRÉÍÜ꽬³ÈXÅlûàñ4lãÆÈ¢ªAÆXÌOÇ⮪¢ð¢FÅhÁÄAXS̪ÜéŶzIÈGÌæ¤Å éB^WF©çÍà¤ÉüÁ½A[tnûÌRÌXÅ éB1920NÉXyCͱÌXðXyCÌbRƵ½ªA1956NbRÌƧÉæèbRɵ½B]ÁÄXyCêðb·lརBܾܾú{lÏõqàÈi2011N»ÝjAêç[bp©çÌÏõqª½¢BlHÌÉÍzeའéB±ÌúÌHÍXð©¨ë·RãÌuXgEAgXEVEGvŽ׽ªA¿Í½Ì±ÆÍÈ©Á½àÌÌA»ÌâiÉÚðDíê½BHðÜßÄñ3ÔAVEGÌsXÌ¢XÀÝ𩨵½BÜéÅÂÌ¢EÌ]Å Á½B

@±ÌúÍAÌÚInHrXÖüÁ½BßãÉAtR¬ðz¦ÄAHrXâÕÆNlXÌ2©Ì¢EâYð©¨AhnÌtFYÖüÁ½B±ÌR[XÍ´n[hÈoXÌ·Å èAãL2©Ì¢EâYðäÁè©éÉ͵«Â©Á½BiAãAXPW

[ð쬵½·sïÐÉÍ·öÌÏXð¾µÄ¨¢½BjNlXÌkû30L[gÉ éHrXÌâÕÍbRðã\·éÃã[}âÕÅ èAñ2Ôµ©ÔªÈ©Á½ªA[úÉPJJéÌMùåÆtH[AxVJçq°»Ì¼ð©wµ½BÃã[}é̼[ÉÊu·ébRÉ»¶·éâÕƵÄAÛ¶óÔªÉßÄÇ¢±ÆÅmçêÄ¢éB±êà¢EâYÉo^³êÄ¢éB

ÂÌXVEGÌXp |

HrXÌÃã[}âÕ |

|---|

@ÉNlXÉüÁ½ÌÍßã6ßÉÈÁĨèA±Ì¢EâYo^ÌXÅÍ}X[嵩©é±ÆªÅ«È©Á½B±êÍñíÉcOȱÆÅ èAOñKâÉ}X[ðäÁè©Ä¢½ÉÆÁÄÍæ©Á½ªA±Ì·öì¬Í¸sÅ éB}X[ÌXÉÍA±êÈOÉàf°çµ¢©wÓªòR é©çÅ éB±ÌåͤsÖÌCQ[gƵÄL¼ÈåÅ èANlXÌۥƵÄA±ÌXÌh}[NÅ éB[CECX}C¤ªèª¯½ÅãÌ¢¨ÆµÄàL¼Å éB

@4úÚÌhntFYÜÅñ60L[gðñ1ÔÅjµÄtFYECÆ¢¤zeÉ[xÉ

µ½B±ÌzeÍAÜÁ½Oc¯NXÉàÍ©ÊÊÌzeÅAsXÉà ÜèðÊÌÖàÇÈ©Á½µAVsXÌOêÉÊuµÄ¢½B®ÌºÌªo¸Ag[à«©È¢UXÈzeÅ Á½Bi±êà·sãÉAवǢzeðm۷׫Šë¤Æ·sïÐɾµ½BjAµA±ÌzeÌtgfXNÌ«X^btÍeØÅA±¿çÌâ¢ÉàKØȾð^¦ÄêÄ èª½©Á½B±ÌzeÅ[HðÏܹÄAXÅÅÌzeÆé`³êÄ¢éupWCzevð©wÉo©¯½B´ê¬zeðenÅKËéóÅA¸çÉÈçÈ¢öxÉð®¦éÌÍ꡾¯Ê|Å éBzeÉàs©çLÜÅ éÌÅAhµÄ¢ézeÉär·êÎ{É_DÌ·ª éB¨ÈzeÅ éBtFYEGEoÌk[ɧnµAéxK˽Éà©©íç¸AÚIð°éÆWõªeØÉεÄêÄAzeàÌeðÄàµÄê½BÔƨàÉ]TÌ éûÉÍâÎɨ··ßÅ«éze¾BäÉ èAtFYÌXð©¨ë·]ªf°çµ¢zeÅ éB

NlXÌÛ¥}X[å |

tFYÌpWCzeÉÄ |

|---|

@·Ì5úÚÍAtFYÅAð·é×AgyÈÆ¿¨ÅAIú¢EâYÌXtFYðÏõµ½BtFYsàèÔÌPúÏõÌR[XÅ éBßOɤ{itFYÅ̤ÌØݤ{j©çA_lXÌb[AtFYWfBhÊèðà¢ÄÏõµ½ByY¨iâúpiÈÇð鬳ÈXª§WµÄ¢éêð®èʯéæ¤ÉÊÁÄoXÉßèAtFYÅÅåÌëŬ

rÈǪ è2011NÉj

[Aµ½üµ¢ëð©¨ãA·®ßÉ éXgÅA±êàèÔ¿Ì`LÌ^WðHµ½B»ÌãAßãÌR[XÍAyµÝɵĢ½}[©Ìæn𩨵½ãAu[VF[håÖü¢A¢EêÌÀHƾíêéAtFYÌfBiÖüÁ½BKChªÈ¢ÆDZðǤࢽ©àí©çÈ¢¬HâXHðAäÁèÆ2ÔÙÇUôµ½BJEBÌXNâAA^lAX[NA_bo[M[àyµÝApv[V

Æ¢¤¼¨Ì¨ðwüµ½Bpv[V

ÍAàAæ[ªëÁ½XbpÅ èAyYiƵÄìÎêéBçÈßµHêÍtFYÅL¼Å èA©¨ðµ½ªA»ÌóÈLCÆA»±Å¢Ä¢élÌAò«Å ë¤JÔèÉÑÁèµ½B

¢EâYtFYsXðëáÕ |

tFYÌçÈßµHê |

|---|

@·Ì6úÚÍAtFYðoµÄAbRð¼ÉéAgXR¬ðz¦AYåÈRÀÝâArÁƵ½»A_Ý·éÎL©ÈIAVXÈÇðßȪçAñ450L[gð캵ÄAñ8Ô¼ð©¯6úÚÌhnGt[hÉü©¤R[XÅ éBæ¸AAY[ÌXÖü©Á½B»nlxxlÌZ·éXÅAAY[ÍxxêÅâðÓ¡·éB±±ÍâRª½AAXÌh}[NÍAs¡ÉßÌOEXNÅ éBoXÌÔ©çiðyµÝȪçA~ehÌXÖÆiÞB±ÌXÍbRÅàRÉÊuïçêÄ¢éBáɨ¨íê½AVRÌ[É ÁÄAssÅ étFYâAGt[hÈÇÌ»ÌÔÉÊuµÄ¢éB©9 ÉtFYÌzeðoµÄAÁÉ©¨·éêàÈAbRÌå©RðÔæèyµÝȪçAßã5¼ AY[Jå»ÖÌüèûÌXGt[hÉ

µ½BGt[hÌzeÍuAhT[vÆ¢¤±ÌÓÅÍÌzeÅA©ÉY[J̻̩úðÓÜ·é½ßÉh·ézeÆl¦êÎAhøoéNXÌzeÅ éBú{lðͶßO[vÌcA[qª½A»êÈèÉqµ¢É͵êÄ¢éªA¨ªÃÄLA©ªÌ®É½ÇèÂÜÅÔª©©èAõiàÃAHà ÜèæÈ©Á½BiȺj

}OuQ|bRIsi»ÌRjñ{i35ñj@2017.02.03

bRn} |

|---|

@Gt[hÌzeÌüÍÉÍVbsOGAÈÇà³AÆÉ©Q龯ÌzeÅ Á½ªAnæ¿dûªÈ¢Æv¤B±ÌÓÍAÀhÍ¡Àª«AäXÌhµ½zeÍÀSÅÀSÈze¾ÆA»nKCh;ÁÄ¢½B

@·ÌVúÚÍA©S¼ÉÄÑN±µÌdbªÂèAY[Jå»Ì©ú̸éÌð»ÌÅ©écA[ÉA©H²«ÅA©TÉoµ½BܾOÍÃÅÅ éBܪ³êĢȢ«Hðñ50L[gðSvcÔÅèAUOÉÔêÉ

«Aå»ð©¨µ½iÊ^@jBY[J»ÍAAtJå¤kÉLªéTn»nÑÌêÂÅATnÆÍurê½ynvÌÓ¡Æ̱ƾB

µ½U àüÍÍܾÅÅ Á½B»nKChÌÄàÅN_â»ÄàlÌÔ·éêÖÚ®µ½B

@L¿ÌN_ÉæÁÄÏõ·é©Aà¢Ä»ÌúÌoÌ©¦éêÜÅs©·©ê½ÌÅAkàÅÌÔð·ÆAйñ30ªÆ̱ÆÈÌÅà±Æɵ½BN_ðæªÉêsªà¢½B·®É»ÉüéBÁÙÇA»ÍáO©çnÜÁÄ¢½B«ñÜÅ©éæ¤È×¢»ðà±Æñ30ªA¤Á·çÆ骾¯nß½B±±©ç©úðßéÆKChª¾ÁÄA°Îðàâµnß½Bµ¦¢ÌÅgðæÁÄ¢éƩįªN±èAêÄÉüͪ©¦Ä«½B©n·Àè»ÌgÌæ¤ÈdÈèÌÞûæèAúª¸ÁÄ«½B{É´®IÈiÅiÊ^AjAFªêÄÉVb^[ðØÁÄ¢½B¹æ»uàüµ¢ªAärªoÈ¢öÌ»uÌ嫳ÆrûàÈ¢ÍÅ éB±êà²Tn»Ìêŵ©È¢Æ·©³êéÆA´®·éµ©È¢iÅ Á½B

Ê^@@龯OÌY[Jå»ÉÄ |

Ê^A@å»ÌúÌo |

|---|

@©¨ðI¦A¯¶¹ðzeø«ÔµA©Hð·Ü¹ÄA¡úÍUU[gÖü¤B¼Öñ360L[gAoXÅñUÔROªÌsöÅ éB¡úÌÔ©çàAbRðã\·éiFªWJ·éÆA»nKChª¨©ð·éB]kÉÈéªA©Ì»ÏõÅAfWJÅÊ^BeÌÛÉVb^[É÷¬È»Ì»ªüèAÊ^BeªoÈÈÁ½ªA\õÅQµ½à¤êäÌfWJÉØè·¦½B±ÌÓÍA©gÌo±©ç¶Ý¾µ½mbÅ éB·®ÉJâ\õÌdrÍèÉüçÈ¢BCO·sÌÛÉÍ\õªSÄÉKvÅ éB@@

Ê^B@gh¬JÌfR |

|---|

@VúÚÍUU[hÖü©¤·Å éªAæ¸oXÍeBl[ÖÆü©¤BlûÍSlã̬³ÈXÅ éBxxlÌXÅ éB¡úÌR[XÍÏ»Éxñ¾R[XÅAuJXoX¹vÆÄÎêAyKÅ¢çê½å¬ÌJXoð©é±ÆªoéBJXoÆÍéÇÅÍÜê½vÇ̱ÆÅ éB»µÄܽArÌghìÌ

ðpµ½X¹êÌüµ¢ÎÌf¦éAgh¬JÌIAVXª èAyFÌJXoÆÎÌIAVXÆÌRgXgª½Éüµ¢B±ÌR[XÌrÉÍ200[gÌØè§ÂfRª±BbRÌOhLjIÆÄÎêégh¬JiÊ^BjÖ§¿ñèA±±ÅHðÆÁ½BeBl[ÌX©çAghìÌûÖü©¢gh¬JÉüéB±Ì¬JÍJXoX¹êÌinÅà éB¬JɧÂâÇÍA[bpÌbNNC}[̹nÌêÂɦçêÄ¢éBâÇÉÖÎèÂæ¤ÉAXgÆze}X[Æ¢¤Àhª èA±ÌzeÅHðÆÁ½B¿Í¼¨ÌNXNXÅ Á½BâiðobNÉÊ^ðBé̾ªAÆÄàâRSÌÍl¨ð¬³ÆçÈ¢ÆBêÈ¢rûàȢ嫳ŠéBzeÌOÍüµ¢ìª¬êÄ¢ÄAiFªñíÉüµ¢BHãA_fXJ̺XÌÅL¼ÈGEQEOi̺ðK˽BoÅL¼ÈºÅAo

i[YEEH[^[jðÁ½ªAoÌÔ©ÌÍtų¢Æ©çêÈ¢Æ̱ÆBÔÌúÉÍoÕèiTÌæPTÚÌTjªJ©êA»Ì×ÉÝØoXªòRKêéÆ̱ÆÅ Á½B

@^fXì¢ÉoXÍXɼÖèAUU[gÌzeÉßãT¼ É

µ½Bhµ½zeÍAtA[WmuzeÅ Á½Blc¯Éo^³êÄ¢éªAÀÛÉÍOc¯NXÌöxÅAÀSµÄhÅ«é̪è¨ÌArWlXNXÌzeÅ éBUU[gÍAAgXR¬ÌìÉÊuµAhAìÌIAVXssÅ èAbRÅÌTn»ÏõÌüûÅà éBWçS[gÊÉÊuµAlûÍñUãÅ éB¡úVúÚÌR[XÍA©©çåϫ¢söÅ Á½B

@VúÚÌ[HðÏܹA¡éàUU[gÌ´ê¬zeÌTKÉo©¯½B¢í¸Æmê½AxxpXzeÅ éBTc¯NXƵÄL¼Å èAUU[gßxÅBe³ê½fæÌoX^[ÍSĪ±ÌzeÉhµÄ¨èA»ÌåfæÌ|X^[ªzeàÉW¦³êÄ¢½BeØÈX^btÉæÁÄÙàðÄà³ê½ªAìbRnûÅêÌze¾Æ©ðµÄ¢½BvÌÌá©çà»êªðÅ«½Bµ©µíA±ñÈêÅàhqª èA¢¿àðx¥ÁÄh·éqÍ¢ÄnÌqÅ ë¤B

Ê^C@AChExEnbhEÌvÇ |

|---|

@·ÌWúÚÍAUU[gð©ÌXÉoµÄA¢EâYÌAChExEnbhEðÏõµ½ãAkÖü©¢AI[gAgXR¬ðz¦Ä170L[gAñSÔð©¯ÄA}PV

Öü©¤oX·Å éBðÇÁÄK˽êðq×ÄÝæ¤B¡úàVCªÇA©¨êàåÏÁ·Ì éê¾Á½B

@AChExEnbhEÍAUU[h̼ûñ32L[gÉ èAoX¾Æñ30ªÅ

·éBiÊ^CjâNTivÇ»µ½ºjÅ èA¢EâYÉo^³ê½ú±µK̨QÅ éiÊ^DjB±±ÍfæÌPnƵÄàß½ìÉàgp³ê½êÅAuArAÌXvâu\hÆSvX̼òRÌfæÉgíêÄ¢éB¡úÌÏõnÌÅ೪ÌnÅ éBPÔ¼öxkàÅ©ÄñèA¢æ¢æI[gAgXR¬ðiÝ}PV

Öü©Á½ªArܾáÌcÁ½R¹ðs«AW2260[gÌeBV

J»iÊ^Ejðz¦½B»¤ÌUU[gÆà¤ìÌss}PV

ÆÌI[gAgXR¬Ìª

ä̻ŠéBUU[g©ç}PV

Ö̹ÍlCÌ é[gŹàܳêĨèAÔà½ÍÈ¢ªA»±»±ÌÊsÊÍ éBÆÉ©iFªYåÅ éB»ðºéÆA^fg̺ÉüèAxeðÆÁ½B¬WÅ éªAïHðz¦½·lªâÁÆê§Â¯éºÅ éB©XÉzeðoµÄAßãÌRßÉ}PV

ÌzeÉ·ðð¢½B}PV

ÌzeÍA~zeÆ¢¤Oc¯NXÌå^zeÅAVsXÉÊuµAú{l·sÒàæp·ézeÅ éB}PV

ÅÍQAð·éB®ÍÃß©µ¢®Å éªAºÌª\ªÉoé̪Aæê½ÌÉͽæèÅ éB

Ê^D@ú±µK̨Q |

Ê^E@eBV

J»ÌW¯ |

|---|

Ê^F@RnRcÌV[i}PV

j |

|---|

@}PV

ÌsXÍA½ÌXÆáÁÄAn³ÌÔyðgÁ½¨ª½A¨ð¢ÔFÉhé±ÆªðáÅèßçêĨèA¡GÉüègñ¾fBiÌHnÍAsNFÌÀHÅ éBlÍ}PV

sXðusNVeBvÆÄÔÙÇÅ éB1985NÉ¢EâYÉo^³ê½Xðé±ÆÉÈéB

µ½[ÉA[HðËÄA±ÌXÅL¼ÈRnRcÉæét@^WAV[Ì©¨ðµ½BL¼ÈV[ÅA¢Ee©çÌÏõqªA[Hðµ½ãÉAV[ðs¤LêðÍÝEsÈRnRcÌV[𩨵½BiÊ^Fj

iȺj

}OuQ|bRIsi»ÌSjñ{i35ñj@2017.03.03

bRn} |

|---|

@·Ì9úÚÍ}PV

ÌIúÏõÅ éBÅiëðKê½BL¢ëÆå«ÈrðL·éëÅ12¢IÌbqh©ÉÂçê½BëÉA¦çê½Ôâ÷Xªüµ¢B»ÌãAoqA{a𩨵½B®ÌسÆAe®ðdØéA[`Ì`Éà±¾íèª ÁÄA19¢Iã¼ÌAÌåÉÌ@©çÌسªzoé¨Å éB»ÌãATA[h©ÌæQð©wµ½BæêAæñAæO̮ɪ©êĨèATA[h©i1549N|1659NjÌãXÌX^ªçêÄ¢éiÊ^1jB

@9úÚÌßãÍAbRçµ³ªÃkµ½AW}EGEtiLêðK˽B[ÜÅ©RÔÌ×ÉALêðSÉüÓÌX[p[}[Pbg੨µ½B»nÌlªuW}vÆÄÔLêÉÍA èÆ çäé®äªWÜèAMCÌQªª¢Ä¢éiÊ^2jBLêÍsXÉ èA11¢Iã¼É}PV

Éñsª Á½ ÉàA·ÅÉXÌSÅ Á½µAéçbRÌÏõ¼ÆµÄL¼Å éB2009N9É¢EâYÉxܫȪçwè³êÄ¢éBÍA©RÔÉLêÉʵ½XgÅHðÆèAäÁèÆLêðÏ@µ½BA®äŵÚè½ÄÌW

[Xðùñ¾èå¹|ÌG|i`bvðv³êéÌÅA¬KðpӵĨ¢½ªjðyµñ¾èA\ªÉLê̵ÍCðyµñ¾B»ÌãAzeÖêxßÁ½ãA}PV

ÅL¼ÈzeE}E}[jAðK˽iÊ^3jB{azeÅ èA18¢IÌzÅA±ê±»Üc¯ÉÓ³íµ¢´ê¬zeÅ éiÊ^4jBú{ÌßãIzeÆáÁÄAbRÌ`Izl®Å éB±ÌúàxhæÌzeÉAèA}PV

Ì2úÔðI¹µ½B

Ê^1@TA[h©ÌæQ |

Ê^2@éÌW}EGEtiLê |

|---|

Ê^3AÊ^4@}PV

ÌÜb¯ |

uzeE}E}[jAvà |

|---|

@·à10úÚð}¦½ªA

úÉ~Jª ÁÄȸÁÆ°Vª±¢Ä¢éB·ÌóÍ°Vª½æèÌv[gƾ¦éB}PV

ÌzeðßO8ÉoµÄAGbTEEBÖü©¤B}PV

©ç¼Öñ174L[gAÔɵÄñ3Ô¼ÌoX·Å éBK˽XGbTEEBà¢EâYÉo^³êÄ¢éBI³O800N²ëÌtFjLAãÉÍùÉ`¬ÆµÄh¦Ä¨èAðjªÃA¢E©çÏõqªKêébRðã\·éÏõnÌêÂÅ éB|gKãÌéǪsXÌfBiðÍñÅ¢ÄAÍXJÌkÅÆÌW]äÖs«A±ÌXÌfBiÆJXoÆCðß½BXJÍâÇÉË«oµ½éÇÅ è©£èäÆÈÁÄ¢ÄA¸çèÆåCªÀñÅ¢éiÊ^5jB©¨ãA[CEGEnbTLêÉßèA±ÌXêÔÌɬâ©ÈLêÌXgÅHðÆÁ½B±ÌXÍbRlªàÅêÔKê½¢X¾Æ¢¤±ÆÅ éB±ÌXÅL¼ÈyY¨ÍAAKICÅ éB»ÌãAGbTEEB©çAkÖ286L[gAoXÅñ4Ô¼ð©¯ÄAAWfB[_Öü©Á½B±ÌXà|gKssÌkÕƵĢEâYÉo^³êÄ¢éXÅ éiÊ^6jBzeÉÍßã7 É

¢½B

Ê^5@|gKãÌéÇ |

Ê^6@AWfB[_Ì|gKssW¯ |

|---|

@¡úàsRÅ Á½Bhµ½zeÍAbTtB[Æ¢¤¼ÌzeÅACrXzeÌ`F[zeÅ Á½B´ÅÍ éªA¢EIɯKiÌzeÅA½ÌüàÈ¢BÀ¿¾¯ð¨É·érWlXzeÅ éB100ºKÍÅCÝÉÁÄ¢½BAµ±ÌéÍÅA_êÂÈ¢VÉPÉÐÆÆ«Ì·D𴶽B

@·à11úÚÆ¢æ¢æIÕÆÈÁ½úÍAAWfB[_Ì|gKxzãÉ¢çê½éÇÉÍÜê½sXÌfBi𩨵½B16¢IªA|gKlÉæÁÄ¢çê½fBiÅ éBfBiÌÉ¢EâYª éBAWfB[_Ì|gKssA|gKÌ

A|gKxzã̳ïAÅÆÌW]äªcÁÄ¢éB±ÌXÍA1502N©ç1769NÌÔA|gKÌxzºÉ Á½½ß¶¨¤É»Ìe¿ªFZcÁĨèA

ÍÁÉL¼ÅAàÍ30[gö̳û`Å èA1542NÉqÉƵÄgíêÄ¢½àÌðA

ðf½ê½Ì×É

Éü¢µ½àÌÅ éBüûͬ³¢ªAnºÍåÈóÔÆÈÁĨèAV©ç¾©èðÆÁÄ¢éB¡Í

赩ȢªAÌͱÌåÈóÔÉlÔÌ ½èÜÅ

ðßÄ¢½»¤¾BnºóÔÉc³ê½¨Ìàüµ¢B±ÌXÌfBiÍ»ñÈÉå«ÍÈĄ̽¢X[N𩨵½B»Ìãñ100L[gÉ éA±ÌêÔÌåssJTuJÖñ1Ô¼©¯ÄoXÅèAßã¢ÔÉsàÉüèA·®ÉJTuJsàðÏõµ½B

Ê^7@nbT2¢XN |

|---|

@æ¸àÅåÌXNÅ énbT2¢XNðQqµ½iÊ^VjBärIVµA1,986N©ç8N©¯Ä¢µA1993NÉ®¬ðµ½B嫳ÅÍ¢Eæ7ÊÌXNŠ黤¾BÆÉ©åÅ èAú{Ì@³zÅàärÅ«é嫳ÍÈ¢ÆvÁ½BàÍVµ¢½ßÉA«çÑâ©ÅØÅ éBJTuJÍlûªñ415lAJTuJÆÍu¢ÆvÌÓ¡Å èAbRÌoÏÌSnÅ éBsÌÉ éAn}h5¢Lê𩨵½Bs¡ÉâÙ»AXÖÇÈǪWÜéå«ÈLêÅAsÌCªûÁÄ¢½Bßã4¼ ÉJTuJÌ{zeÉ

«A¬eðÆÁ½B§nÌÇ¢¾¯Ìlc¯zeÅA1·é¾¯ÌzeÆ¢¤´¶Å éB¶Ä¡ñÌcA[Åpµ½zeÍAOc¯©lc¯NXÅAh·éÉÍÀSÅi_Å éªAK˽ê¬zeÆär·êΪƩò誵½B±êÍ¿àIȱÆÅ èAú{Æį¶±Æª¾¦éBµ©µA»êÍ»êƵÄAbRÌ¢EâYÌXâAen̶¨AiÍSÉcéóÛðÉ^¦Äê½B

Ê^8@bNXEJtFà |

|---|

@æ11úÚÌéAbRÅãÌéÍA·ÌyYbÉAOñÍKËÈ©Á½AÄfæuJUuJvÌäðÍíµÄ¢çê½ÏõnAfæƯ¼ÌuRICKfS CAFEv

ibNXEJtFjðK˽Bú{lÌbRÉηéC[WÍA1931Nú{öJÌfæubRvâA1946Nú{öJÌi»ìÍ1942NjuJTuJvÉæéà̪嫢Æv¤BQC[EN[p[Æ}[lEfB[gbqåÌubRv໤¾ªAnt[E{K[hibNEuCðjACObhEo[O}iCUEgðjª¶éuJTuJvÍAu}XfæƵÄåqbgµÄ¢éB»ÌfæÌÅAbNÌoc·éðêubNXEJtFEAJvÅñlªôRÄï·éêÅ éBpÅÌv¢oÌÈuAYE^CES[YEoCvª¬êéðêÅ éBfæÌXg[[Íä¶mŠ뤪A½Æ±ÌfæÍJTuJͨë©bRÅ·çBe³êĨç¸ASÄnEbhÌ»ìÅ éBðêÌZbgð»ÌÜÜÄ»µÄAJTuJÅÏõpÉݵÄA»Ì¼à¯¶AbNXEJtFƵĢE©çÏõqðWßÄ¢éiÊ^8jB»ñȱÆðmÁÄ©m縩AðXƵÄÊ^BeðµÄ¢éB¿ÆðÍÜ Ü ¾ªAÃÁ½àÅAsAmt௶æ¤Ée©êÄA¿àÍ\©Á½ªAfæt@âAb̽Ëɵ½¢lÉÍAsàÅéÌÏõÉÍàÁı¢Å ë¤Biê\ñðæÁÄK˽٤ªÇ¢BjÙë¢CªÅbRÅãÌéðß²µAéxzeÖAÁ½B

@AHÍHÌtR[XÅæ12úÚÉJTuJðoµÄA13úÚÉ\èÊèÖóÉA

µ½BXÉóÛÌ¢AbRêüÌ·Å Á½BiIj

[bpEp[eBî|{C¶i37ñj@2017.04.18

MÒße |

|---|

@[bpÖÍ1977NÉHc©çsÁ½©ç37NÔÍN1`3ñÍs«Üµ½ªA±±2`3NÍvæµÄàgàÌsKª±«ÔÛÉLZª±«Üµ½B¡Nà9`10ÉCMXÝZÌFlÆ¢ðS¹·s·évæÅ·ªAFlªiFªñdÉ©¦éaCÉÈèLZÌCzZúÅ·BS¹·sÍj

[[NÌ9/11eÈwÌרaè̽ª±¢ÄAwÌgCÆbJ[ÖsÌÉwü¸ÈÇÌó`ÀÝÌÝõHª®¬·éÜÅÍ·sµÉÈèA^J[ÍÆઽηéæ¤ÉÈèAÂl·sÍâèÉÈèܵ½B

@ÍCMXEtXEhCcEI_ExM[EXCXEXyCÍ©ÈèÌcÉÜŽñàKâµÜµ½ªAAChE|gKEC^AEI[XgAEnK[E`FRÍT`10ñöxAXNEXG[fEXoLAEXFjAENA`AE{XjAEelOÈÇÍ1`3ñÅ·B

cccc

@hÝãͤÉÍÖíç¸AZpð¬Ì¼ÚÅA³®Ìp[eC[ð½ñàæèdØÁ½èAµÒ³ê½èµ½o±ªLxÅ·Bú{Å༠åÌpågÙÌp[eC[ÉQÁµ½µAtXÌocAݽ¢Èc̪ÅtX®p[eC[ðJõ½Éàvwŵҳê½à éÌÅAÁÉú{Æá¤ð«Ü·B

PDAyeB[tiHOðj

@ECMXÅÍêÊIÉ͵ÒóÉAuJNe@18vÈÇÆ\»·éª½¢BAyeC[tÆ¢¤tXêðÁÄ19¢IÉAJlªìÁ½Æ³êéJNeÆ¢¤¾tðg¤Ì¾ë¤©H

@Ep[eC[ïêÌótðÊß·éÆAe[uàÖqàÈ¢BarÉʳêÄHOðð¸AÈÅÍWelcomeEChampagneAêÊÉÍCMXÍWgjbNAVF[AxbgAL[AJp@E\[_BECXL[ÍXRbghÆú{ÈOÅÍHÉÍùÜÈ¢ªAHOðƵÄHÌOÌJNeÌÔÑÉùßéBAµAXg[g©X̳¢

è©IUEbNÅAXªüÁ½

èÍú{ɵ©³¢Br[ÍùßÈ¢BAR[ªùßÈ¢lÍIWW

[XâWW[G[ÈÇBµÒqªêÄÉ

·éͳ¢ÌÅA½l©çùÝnßéB§ÁÄ©RÉ®«ñêéÌÅÎÊǤµÅàmè¦éBå¨ÌÍzXgzXeXܽÍÏõ³ê½XgÌtAE}l[W[ªÀÈ[ðzz·éB

@EµÒqªµÁ½çAzXgzXeXªDiningERoomÌüèû§ÁĵÒqêlÐÆèɬèµÈªç½}·éBlª30löxÈçÀÈðw³µµÄ³¦éBÀÈÍǤ¼²©RÉccÆ¢¤ÍAè¨âïï§ÌêÈOͳ¢B

QD¿

1983NhÝõã

éYvonneìÆC |

|---|

@E¿ÌR[XÍTR[XCVR[XCXR[XÅAFTC{aÌC\l¢ÌHÉíÁ½EC[Ì_¹[}céÍHÅàXR[X¾Á½»¤ÅAp§ÅàØÅÍXR[XBOØand/orX[vA¿{C©çnÜèAV[xbgiõi®Ì¶Iݽ¢ÈàÌjÅû¼µµÄ©ç÷¿ÈÇÌCR[X{ÔCÉÈéBCR[XªIíéÆA`[Y{CAfU[gܽÍ\[ekÌâfU[gCA|gðAuf[Ʊ«AR[q[ÅIíéB

@EXs[`ÍACR[XªIíÁ½ ©çAzXg©çnßéBHÁÄùñÅ«µ½ãÈÌÅAqàéɨðX¯écc»µÄXs[`ªIíé½ÑÉ£t·éBú{ÌcºåÃÌ{Ó³ñïàCªIíÁ½ ÆÅAVcªXs[`ðnßAIíÁ½ç£t·éA»µÄµÒqª¯lÉccB[bp̯ÔÌp[eC[ÅÍAµÒqÌÅêÔÌ»¤Èlª§¿ãªÁÄzXgzXeXÉ´ÓÌ ¢³ÂðµÄAÞçðJß̦éXs[`ð·éB±êÍOÉ\è³êÄ¢éBµ©µA\èµÄ¢È©Á½ûXªf°çµ¢Xs[`ðµÄ·èã°écc±êÍú{ÉÍȳ»¤¾B

@Eú{ÌêÊÌp[eC[ÅÍAá¦Î¥®ÌâIÅÍ£tÜÅÉXs[`ª èAVY@EVwÌFlÈÇÌXs[`ÍãÅH×Ȫçâé±Æª½ÄAâ©ÜµÄ·±¦È©Á½èccu£tµ½ç³çuvªÊÈÌÅXs[`ÍâÁĨ©È¢ÆNà·©ÈÈéccuú{lͤÜÅùÞv̾©çdûÈ¢Hm§Í±ÌXüªÅà¢Ìæ¤Év¢Ü·ccy²Ùªª©çÈ¢lÉÍܵĢéæ¤É·±¦éçµ¢ccB

@Eú{ÅÍpÉÍo^[ªt¢ÄéªAtXACMXÅÍ©HÌÝo^[ªÂªAH@E[HÉÍt©È¢ApÉt¯éÈç²yÌ\[XBC^AÅÍtXÉ×Ú·ésGeBÍtX®A»Ì¼Í©H¾¯ÅÈpÉÍGLXg@[WICªêÊIÈæ¤Év¤AÁÉgXJ[i©çìÍI[uIC¾Æv¢Ü·B

@Eú{lªHɪçêéÌÍAû©ç·é¹Aùݨð··éiSuckingj¹AXpQbeC[ÈÇðYYÆz¢ÞiSuckingj¹BSuckingÍñíɪçêéBC^AÌðú{ÌcA[ÅsÁ½ª éªAHÍú{l¾¯Ìº¾Á½AXpQbeC[ðSuckingµÄ¼ÌqÉÀfð©¯é©ç¾»¤¾BuXpbQbeC[ͨ¼ÅÍÈ¢Iv

R.C

1807N}lReBÌuKâ |

|---|

@ECOhÍr[ÌÅ èAú Ír[ÅHð·élརªA³®Ìp[eC[ÆÈêÎC¾¯Å éB

@Eú{lªæâéÔá¢ÍACOXðä·ÔÁÄTastingð·éAzXgzXeXÍ\ZÆkµÄIñÅ¢éµAXgÍùÝ ÉµÄT[uµÄ¢éÌÉqª½©sÈÌ©HSzÉÈéBTastingÍàð¥Á½lªâéàÌÅ èAïï§ÅÈ¢ÀèâÁÄÍÈçÈ¢B

@E[bpÌp[eC[ÅÌ}i[ÍACÌT[rXÍzXg@EzXeXܽÍÏõ³êÄ¢éXÌl¾¯ÅAq¯mª¬ ¤ÍÈ¢ÌÅA ¿çÌl½¿ÍAuú{lðµÆ«ÍAÞçÌOÉ{gðuÈccÞçÍèɤÌÞccIvƱڵĢܵ½B

@Ep[eC[ɵҳ꽧êÌe[u}i[ÌæêÍAjÍßÌ«ÌOXÉÍíÉÓð¥¢AÈÈÁ½çuव@½Å·©Hvƺð©¯ÄAKvÈçT[rXWÉ}·éB«ÍT¦ßÈlª½ÄOXðóɵÄ~µªéð¹¸1/3Æ©1/4Æ©c·æ¤Éç^¯çêÄ¢éBq¯mª¬¤ÍâÁÄÍÈçÈ¢µAú{Åæ©©¯éA«ªj«É®ÌÍàÁÄÌÙ©Å·B

@Eú{ÅÍA©ªÌOXÍóÉÈÁÄàèÞÍoÈ¢ÌÅ×ÌlÉuêt¢©ªÅ·©`HvÆ©ßéA»¤·ê΢ÅêéBÂÜèAuùݽ¢Æ«Í¼lÉ®v

@EHOðÆHãðÍÊƵÄAHÌCÍHðü¡µ¸×ÉIñÅÕªAú{lÍðªåðÅHÍuðÌævÉÈéXüª éBBÈÇÅÍA³ñ´ñùñ¾ãÅAu¨HÍA¨Ð¯A»Îccª²´¢Ü·vÆ©¾íêÄccu»ê¶á`¡ÜÅH×½ÌÍH¶á`Ȣ̩`vÆv¤BOlqðµÒµ½ÉÊóµÄ¢½çcc¨HvͽÆó·Ì©HêlŬoµ½ª èÜ·B

S.fBWFXeB[tiHãðj

@ER[q[Íuõi®Ì ªèvƯ¶Å¨J«BR[q[ÌãíèÉgÆ¢¤IvVÍgÌCMXÅà³¢B¼m¿ÌæiC^AAtXÉ]¤ÌÅAgÍ è¦È¢B

@ER[q[É~NðüêéÌÍ©HÌÝÅA»Ì¼ÌÔÑâH@E[H̲yÌÍ~NÍüêÈ¢B»Íüêélà¢éB

@Eú{ÅÍOØÉ`[Yªoéª éªA[bpÅÍ¿Ég¤`[YÅÍÈÄAPiÅH×éÌÍZúÈ`[Y{ZúÈCÅACR[XÌãÆÜÁÄ¢é椾BuCR[X¿ÆCvªSÅ èA±êæèZúÈHרÆCÍCR[XÌ¡É«e¿ª éÌÅAOÉÍoıȢB

@EÜk}Í[bpÉà éªAlOÅÌgpÍ_AgCÅg¤B

TD»Ì¼

@EC^AÍKofCªêµ½Æ¾¤ªA¶»IêÍl¦½à³¢Æv¢Ü·Ë`¶»IÉÍåæiÌWÌÅ·æË`HCÌuhEÅà¢E800íÌÌ300íªC^A¾©çcco¦çêÈ¢Bú{àðÍenÌnðª éªAÅßÅÍDZÖsÁÄàRcÑuü©È`H

@Eú{ÌzeÌe[u}i[ÍCM ªnÜèÌ椾ªA[bpÅÍfC`ÆÌJg[k@Eh@EfCVXCatherine@Ede@EMedicisªtX¤Añ¢ÉÅ¢¾ªtX¿Ìî{ÌnÜèÅAC^Až³ê½e[u@EtH[NªtXâCMXÉ`íÁÄ«½Ìà±Ì¾Á½æ¤ÈCªµÜ·B

@EPP¢Iɳ@CLOÅtXÌm}fC[nûÉèZµ½m}fC[öÌECAª¤ªCMX¤ÉÈÁÄ©çACMX¤ÆÌHÌ}i[ÉÈè»ÝÜű¢Ä¢éBµ©µA¯ÌCMX¿Íܸ¢ÜÜQO¢IÜű¢½BCMXcºÍPT¢IÉSNíɯéÜÅtXêðbµÄ¢½µA¾tà(ox/cow)Ar(sheep)AØ(pig)ÆpêÍ éÌÉAH×éÆ«Ír[tA}gA|[NÆtXêÅÄñÅ¢éBtXàC^Aàe[u}i[ÍÉ⩾ªACMXÍ^ÊÚÉçÁÄ¢éBtH[Nðg¤ÌªXÉxê½ÌªìØlQ}ÅhCcÌ`¿XÅÍ¡ÅàiCtÅHðµÄ¢éB

JAXAãÌLOÊ^ |

|---|

@E[bpÍp[eC[ÌÅãÍ_Xð·éAᢠÍÐð_XðâÁ½Í éªAêè¾Á½B30NÙÇO©çÐð_XæèÍfCXRª¬sÁÄ¢ÄAïÐÌp[eC[Åà]ÆõÍÊlÌæ¤Éxécc

@EJAXAÍAíqâ©çPbgðÅ¿ã°é\èªÜéÆß×U§ÌÆcÌÉÆx~̨è¢ÉKâ·éªAm§ÍÁÊÅåÊÌððùÜȯêÎbªiÜȢ絢@cc

****************

sÒWlæètðºÌ¥âIÌCÌ©ðµ½çA1801NÉú{\G¦ïÌê±ðiµ½VïõÌ|{³ñæèA«Â`¢_oµªÍ«Üµ½BCðø¦ñÅ£³È¢H®ÌF¯Æ ÜèÉ੯£êÄ¢½ÌÅA²{l̹ðð¾ÄfÚ³¹Ä¢½¾«Ü·BF³ñà½ÈµÄ¾³¢B

G´unæR~

jeBv

c²vi48ñj@2017.04.28

@SÍJÌ÷̺ÅAVüAVüwAVüÐÌlBÌpð©ÄA³Cðª¯Äàç¦éGßÅ èAOü«ÈC¿àN¢ÄéB»êÉä×ÄNÍA¦AâVóÅà èA»ÌNðUèÔè½È·éÈÇADZ©ãëü«ÈC¿É¢íêéB

@NNÉAú{¿\Íè¦ïÍA»ÌNÌ¢ð\·¿Pð\·éBðNÍuàvÅ Á½ªAßÉÇñȪIÎêÄ«½©AÙÆñÇL¯ÉcÁĢȢB»ñÈÅú{åkЪ Á½2011NÉIè³ê½uãJi«¸ÈjvÍA¡Åàæo¦Ä¢éB¨»ç¼ÌN̶ÉÍ´¶çêÈ¢[¾´ª é̾ë¤BåkÐÅAÆ°âÔ̸¢½ð¸¤±ÆâAܽAªæê¸sÀÈúXðß²µ½Ì±ÍA ç½ßÄÆ°EFBEölEnæÌlXÆÌuãJvÌåسðmèAóÉÈÁÄ¢éƾíêélÔÖWÌåسÉCëÁ©¯ÆÈÁ½æ¤¾B

@ÅßA±ÌuãJvÌåسð¶í¶í´¶é±Æª½ÈÁÄ«½B»Ìæ¤ÈNîiîjÉßâī½Æ¾íêêλêÜÅÌbÅ éªAïÌIÈ̱ªºÁÄéÆAÛªÅàuãJvÌdv«ðF¯³¹çêéB

@¬¶ÍZ²ÆƯÉ̽Ìmð£êAAwAAEA¥AqçÄÆA]ðº¢Èªçß²µÄ«½BT^IÈjÆ°ÑÅ éB»µÄA¡ÆÈÁÄÍq½¿à»ê¼êe³ð£êAjưƵÄÊÑðÁÄ¢éB

@ðNAãBÝZÅ Á½`ª¼EµÄAV̱ÆAc³ê½`êÌT|[g̱ÆÈÇAnæÌûâßÉZñÅ¢éeÊÌû̯ðØèȯêÎÈçÈ¢±Æª½X Á½B±êð@ÉeÊânæÆÌqªèÌåسðÄF¯µ½B

@»µÄA¡xÍmÝZ̼e©ç¢ñ¾ËªA³çÉ»ÌF¯ð[ßé±ÆÉÈÁ½B¼eÌZñÅ¢éìsÅÍA»ÝÅàu²r_lvðÕ KªcÁÄ¢éBr_i±¤¶ñjÆÍy

Ì_ÅAlXðТ©ç~¤ÆM¶çêÄ¢éBåɼú{enÌ_ºÉªcÁÄ¢éBmogÒÈçÙÆñÇÌlª» KÉe¿³êÄ¢é±ÆŠ뤵A¬¶àqÌ ÉÍuliÆëÉÕçêÄ¢ér_ljvÉ©¦¨ðµAeɵ¤Æ«Â¢±io`jª½éƺ³êÄçÁ½B±ÌM KHͪ¢æ¤ÅA¡ÅàANÉPñiÎJ´ÓÌúOãjÉ©¡ïð °ÄÌÕªsíêÄ¢éB¡NÍ©ª½¿ªÔ¾©çè`¢ÉÄ~µ¢Æ¢¤Ìª¼eÌËÅ Á½B¼eÆàWOÎðƤɴ¦Ä¨èA»ÌlÈðÚðø«ó¯Ä¢éÆÍv¢àæçÈ¢µAîä¦sÖÌQÁàT¦Ä¢éÌÅÍÈ¢©ÆèÉv¢ñÅ¢½BâÞÈÈièÌûªjèæèÍé©ÉdvjÆñlÅo©¯ÄsÁ½B

@ÕÌ ûðè`¢Èªç´¶½±ÆÍAnƾ¤×«©AZúÈßë ¢ª»±É¶ÝµÄ¢éÆ¢¤Å Á½BÕdðݯÄ_ð·ès¤¾¯ÅÈA¼ÝÌyUðìÁÄqoåïi±êàò[ÌÐÆÂjðs¤BnæÉæÁÄÍ_yà¤Bq©çVlÜÅQÁÅ«éCxgÉÈÁÄ¢éB»µÄ±Ì@ïð¦³È¢æ¤ÉAsÌhÐSÉæéhÐuKàsíê½Bߢ«AìCnkªN«é±Æªzè³êÄ¢é½ßAQÁÒàF^Å Á½BnæÌiñÅ¢éÆÍ¢¦A¢´Æ¢¤ÉèÉÈél½¿Ì¶Ý𴶽æÅ Á½B»êƯÉAVî̼eªA¡Åà±ÌnæÆÌãJðåØÉAÊÉt«¢ð±¯Ä«Ä¢éÆ¢¤±ÆàÀ´µ½B

@»¤¾¦ÎA¼eªäªÆÉPTÔÙÇØݵ½±Æª Á½B¼eªÄú½Á½ Aí©çAßÌlª¼eÌpª©¦È¢±ÆðSzµÄAª Á½AÆÌdbª Á½Be³ð£êÄéç·ÒÉÆÁÄAVî̼eÌÀÛðCÁÄêÄ¢éßÌlB̶ÝÍåÏ èª½¢±ÆÅ éB

@|ÁÄA©ª½¿ÌnæÍǤ¾ë¤BxOÌxbh^EZînÅA Üèßt«¢ªÈ¢ÜÜA±±ÜÅß²µÄ«½BÐåÁƵ½ç¼eæè੪½¿ÌǧÌûªSzÅ éBÅßAcnàà^Cgª½ÈÁÄ«ÄAFêÌsÀð´¶éÌ©ALuÉæéEH[LOåïÈÇÌÄÑ©¯à¦Ä«½BV»ZîXÈèÌuãJvìèÌ®«Æàv¦éBÏíµ¢Æð¯Ä«½ßë ¢ð©¼µÄAOü«ÉÖíÁĢ׫ªÄ¢éæ¤Å éB

÷ÎÞ_Xi^CC[T[Isj-»ÌPñ{i35ñj@2017.11.18

MÒße@AR[bgâÕÉÄiJ{WAj |

|---|

@^CÌḵÆðA»n^CÅÍC[T[nûÆÄÔBärI^CàÅàAoÏIÉnµ¢næÅ éB¡ñÍA»ÌC[T[nûâAk^CA^CÌâÕèIsÅ éBkÅà`F}CÈÇÍÏõnƵÄàL¼Å éªA¡ñK˽nûÉÍAܾú{lÏõqÍÈA±ê©çÌÏõqUvÉ^C{A^CÛqóàMSÅ éB³ÄA»Ì^CÛqóiȺ^CqóÆL·jªAú{ÖAqµÄ50üNÉÈé±ÆðLOµÄA½¬26NÉAisaƤ¯éæÅÁÊR[XðÝèµ½Bu^Ch3天¨ê10úÔÌ·vÅ éBR[XͺlDÝÅ èAêÊó¯ÌR[XÅÈ^CkA^CkA^CÌL¼ÈâÕðé·Å éBĶ½ÊèAs[^[üÌAܽ^CåD«lÔüÌcA[ÉÁ»µ½cA[Ì×ÉA3ÔÉ3{Ýè³ê½cA[ÌàÌ1{ÍWqsÇÅLZÆÈèA ÆÌ2{à10¼Æ9¼ÌQÁÒÅ Á½B»êÅàAMÒÍàeðᡵÄEôQÁµ½B±êÍA»Ì·sIsÅ éB

Ê^@^CqóAqÌJxWFbg |

|---|

@^Cqóªú{ÉAqµ½ÍAr`riXJfBirAqójÌqïÐÌæ¤ÈïÐÅ èA@ÌàAvy@ÌcbSâV

hEGXgлÌöÉWFbgGW2îðzµ½88læè̬^@iÊ^@jªAäkÆ`ðoRµÄAoRbNÜÅòsµÄ¢½B

òsÔàZk³êÄ¢Á½B½¾AÛó`ÌhAÍA^CqóÌnuó`ƵÄAܽìAWAÌåvó`ƵÄÍ·ÈèA

Ê^AoRbNEXiv[ó` |

|---|

¬GàÐÇA2006NÉXiv[Vó`ðJ`µ½BiÊ^Aj

àdâ@AµÒÈÇÅAºa40Nãã¼ ©ç½ñÆÈ^CÖnqµ½ªA»Ì½ÑÉqó@Íå^»ðJèÔµA¡ñÌ·sÅÖóÆoRbNÔÌÉgpµ½@ÞÍA»_i½¬26N»ÝjÅ¢EÅåÌqó@GAoX380^@i`380jÅ Á½B^[{t@4Ì´å^@Å èAdlÉæèÙÈéªA600ÈÆ¢¤ÀÈ̽³Å éBiÊ^Bj

Ê^B´å^`380^@à |

|---|

@½¬26N1217ú

júÌßO11èÉÖó𣤵½^Cqó623ÖÍAqx12300[gA¬785L[gŲÉòsð±¯Aßã3¼i»nÔjÉXiv[ó`É

µ½Bú{Æ^CÌ·Í2Ô éÌÅA]ÁÄú{ÔÅÍßã5¼É

µ½±ÆÉÈéBòsÔ6ԼŠéBæÉq×½æ¤ÉAåsoRbNͽñàKËĨèAO[vÌÔÆÍ£êAzeÖ¼sµAú©ç1226ú±·úÔÌoX·sÉõ¦ÄAßÉAQµÄx{µ½B¡ñÌ·sÍA^CkA^CkiC[T[nûÆÄÎêÄ¢éjA^CÌSsöðoXÅèA»±Éh¦½^C3天É_Ý·éâÕð©w·é̪åÚIÅ éB¢EâYÉo^³êÄ¢é3ÌâÕâA»Ì¼ÉAlÃwIÉÍL¼Å ÁÄàú{lÏõqÉÍéõÝÌ¢âÕA»êÌÉAäXÌæ¤È^CÌðjªåD«lÔÉÍA±ÌR[XªDܵv¦ÄQÁðµ½ÌÅ Á½BÀÛAãú±Ì·sÌR[XðUèÔÁÄÝéÆA·ÌrAú{lâú{lÌO[vÉÍêxàoïÁ½±ÆªÈ©Á½B±êÍÌSñð¦é¢EenÖÌCO·so±©çµÄàAHḺÆÅ Á½B±Ì·sÅq×é^C3天ÆÍAXR[^C¤©i1240N |1438NjAA^[¤©i1351N|1767NjAgu[¤©ðͳñÅA`N[¤©i1782NH|»ÝÜÅj̤©ðq×Ä¢éB

Ê^CäX9lªpµ½JTBÌ2KÄoX |

|---|

@·s2úÚÌ1218úA©7Éhµ½UEXR[\zeilb¯zejðoµ½äXO[v9¼Æ»n^ClÌú{êKChA^]èÌ11¼ª·Éoµ½BisaoRbNxXÌ2KÄÌÅVÌoXÅ éBiÊ^Cj»ê¼êD«ÈÈÉÀÁÄàA]Ȫª éB¼lȪçA±êÅûvªoé¾ë¤©ÆSzðµ½ÈéB½ªAÁÊÝèÌAúE^CLDÌ×ÉÌZÍxOµÄ¢éÌ©àmêÈ¢B

Ê^D²ü¹HÌhCuCi |

|---|

oXÍêHkÉiHðÆèAñ5Ôð©¯ÄAiR[E[`V[}[ÌXÖü©Á½BȨASsöÉí½ÁÄAgCxeͲü¹H¢É éK\X^hðSɵÄAR[q[VbvARrjGXXgAAt@Xgt[hXÈǪ éB´ÅCÇxeÅ«é¬LêÆÈÁÄ¢½BiÊ^DjiR[E[`V[}[ÍAoRbNæèk255L[gÉ ÁÄAʼAR[gÆàÄÎêÄ¢éBC[T[nûÖÌüûÆÈéå«ÈXÅ éBiR[E[`V[}[ÍA^CÅÍAoRbNÉ®2ÔÚÉå«ÈXÅ éBiÊ^Ej

Ê^EiR[E[`V[}[sX |

|---|

XÌXgÅA~[ER[giR[gÄ«»ÎjÈÇ̼¨¿ðSɵ½^C¿ÅHðÆèAÏõðnßé±ÆƵ½B±Ì·sÌHÍA媪XgÅÌ^C¿Å Á½ªAØÌ¡t¯ÅÓOÉO[vÉÍD]Å Á½Bpµ½ÌÍAKê½essÌå«ÈXgÅ èA½ªq¶ÊÅàâèªÈAisaƵÄÍAÀ¿ÅèzÅ«½ÌÅ ë¤B¿ÈÝÉú{ÅÍ2000~Í·éÆv¤^C¿ªA»n^CÌnûssÌXgÅÍ500~ÊÅH×çêéµA®äÅÈçA30|50o[ciPo[cÍñ4~ãjà êÎH×çêé¿àòR éBnûÖs¯ÎsÙÇÉP¿ÍÀÈéÆv¦½i2017N4»ÝÅÍ1o[cñ3~40KÊjB

Ê^F^[IEXi[ |

|---|

@^CkâkÍáN10º{©çN2{ ÜÅÍ£úÉüèAJ¹ïªSzÈ¢öÉ°Vª±Æ¢íêÄ¢éB¡úA1218úಯéæ¤È°VÅAiR[E[`V[}[ÌC·ÍÛ30xÅ éBHãA^[IEXi[i[E[j𩨵½BiÊ^FjsÌSÉ èAXÌÛ¥Åà éB1826NÉIXRªXÉNüµ½ÛAÌåÌÈƵÄA±ÌXðP©ççÁ½ÌÅ éB©¨ãÉA^[IEXi[vlª1827NÉnµ½AbgET[E[C੨µ½B¯jÌâªÀu³êÄ¢éB

Ê^G^CkÅL¼Ès[}CâÕ |

|---|

¡úA2úÚÌXPW

[ÍÈ©È©n[hÅ éBßãÉÍ^CÌAR[bgÆà¾íêé^CkÅàLÌâÕÌs[}CâÕð©wµ½BN[l®Ìüµ¢X^CÅAñ1000NöOÉÄçê½àÌÅ éBiÊ^Gj±ÌnÜÅAR[©iJ{WAjͨÍðεĨèAf°çµ¢N[éÌ¢¨ðcµ½ÌÅ éB±ÌâÕÍ1901NÉtXlÌwÒÉæÁÄ©³êA1989N4ÉO¤ÌºAVg[àe¤ð}¦ÄAêÊÉöJ³ê½B

Ê^HV[}E^[jze[H̽}ï |

|---|

âÕàÉÍs[}C§¨Ùª èi1992NVzjAüÓ©çoyµ½üpi⧪Âñ³êÄ¢éBÂñ¨Í½Ì§ÀàÈ·®ßÅ©é±Æªo½B2úÚͱ¤µÄIíèAiR[E[`V[}[sÌVsXüûßÉ éAzeÌV[}E^[jzeilb¯NXjÉüÁ½B[HÍzeÅÃTxð©ÈªçiÊ^HjÅ Á½ªA½ÆBÆKChA^]è11¼¾¯Ì×ÉAxèqAycAEGCgXÈÇñ30¼ÌX^btŽ}ðµÄê½B®OÅÌXe[WÅÌV[Í1Լ౫A»ÌÔÉH𵽪A^ClÌzXs^eB[ÉO[vSõª´ðµ½B

@·Ì3úÚA1219úà°VÅ èAÅáC·18xAÅC·30xÌ\ñÅ éB¼xªÈA»ñÈÉÍ´¶È¢BiR[E[`V[}[ÅAð·é×ÉAyõÅoµ½BAð·éÆyÉ©wÅ«é_ª éB¡úÍAOqÌs[}CâÕÆÙÚ¯úɧ³ê½ÆÝçêéAßxÌp[EâÕöAA^âÕöApmEâÕðIú©w·é±ÆÉÈÁÄ¢éB±êçÌâÕQÍAú{lÅàDÆ©AlÃwÌêåÆÈǪKêé±Æª ÁÄàAú{lÏõqªKêé±ÆÍÈ¢âÕQ¾ªA^CÅÍAs[}CâÕÈÇƯúÌAR[©ÌåâÕƵÄL¼Å éBòRÌ^ClÏõqª±ÌúàKêÄ©wðyµñÅ¢½ªAú{lâú{lÌÏõO[vÉÍAêxàoïíÈ©Á½B

iȺֱj

MÒvtB[F

@ºa29Ny²üwA2Ì5ÜÅ«|¯5NÝе½35ñ¶B·s]_ÆEisanaïõB_ËsÝZB

÷ÎÞ_Xi^CC[T[Isj-»Ì2ñ{i35ñj@2018.01.02

MÒße@Eh[E^[j[ÌIVH°ÉÄ |

|---|

@pmEâÕÍJ{WA«tßÉ èiÊ^@jAs[}CâÕâAJ{WAÌAR[âÕƤÉAAR[¤©ãÉÄçê½AN[¤Ì_aÕÅ éB±ÌâÕÍ2005NÉ17NÉí½éCðI¦ÄAå_aª©ÂÄÌÐeðµÌιépɵ½BiÊ^Aj

@pmÆÍuuvðÓ¡µÄ¨èA±Ì_a©çßéiÍ^CÌ_ºiÅ èA»ÌæÉÍAJ{WAÆ^CÌ«Å éAhbNR¬ª èARðz¦éÆ»±ÍJ{WAÅ éB@Í402[gÌÎRÌuÌãÉ¢³êÄ¢éB±Ì_aÌCAEgÍAüûðüéÆ·³160[gAV[gÌÎôÌQ¹ª èA¹Ì¼¤ÉÍ70îÌâĪ èAiÞÆi[KiÖ_jÉìçê½´ª éB

Ê^@pmEâÕ |

Ê^ApmE_aQÌê |

|---|

±±©ç}Èâ¹ÌQ¹ðuÉoÁÄäÆ_aÌOÉ

B_a³ÊüûãÉüçê½u

ãÅ°éi[[C_vÌ[tª éBc66[gA¡88[gÌñLÉÍÜê½_aÍsåÅAàÉÍqhD³Ì_AV@Ìæè¨ÌªâJçêÄ¢éBOÇÉͽÌN[l®Ì@³üªÙDZ³êÄ¢ÄAsíÅ éB

Ê^BAE^_aàÌlHr |

|---|

@O[vÍA±¢ÄApmEâÕæè5L[gÙÇìÉ éAAE^âÕð©wµ½B10¢I©ç11¢I ɧ³ê½qhD@Å éB120[gÆ170[gÌeCgÌ»ÉÍÜê½ÉÍå^̪ÀñŨèAâÕöÌÉÍå«ÈlHrª ÁÄiÊ^BjA±±©ç©éâÕàüµ¢B¾¢`¦ÉæéÆAÉÍAAE^Ì_aÉwŽãÉApmEÌå_aðQwµ½Æà`¦çêÄ¢éB

Ê^CpmEâÕÌå§ |

|---|

@x¢HÌãÉAiR[E[`V[}[Ìsà©çkñ20L[gÉ éN[l®Ì@ApmEâÕðK˽BnÍqhDúÍ@Å Á½ªAãɧ³@ÉÈÁ½æ¤Å éiÊ^CjBiR[E[`V[}[§É éN[âÕÌÅàAKÍàå«ÄCà³êĢĩ²½¦ª éBAµÂl·sÅsêÍ«ÌÖª«¢æ¤¾B

@Oqµ½pmEâÕÆAE^âÕÍu[§É®µÄ¢éB±Ì§ÌåvÈN[âÕÅ éB±Ìúàú{lâú{lO[vÉo櫓ÆÍÈ©Á½BiR[E[`V[}[ÌzeÉÍßã6¼ ÉA袽B

^C¤åv |

|---|

@·Ì4úÚA1220úA¡úÍiR[E[`V[}[æèARP[ðoRµÄAkÌIX«ÉߢEh[E^[j[ÌXÖÆkã·éBiR[E[`V[}[æèRP[ÜÅñ188L[gARP[æèEh[E^[j[ÜÅñ122L[gÅAv310L[gðoXÅs·éR[XÅ éBßO8ÉiR[E[`V[}[Ìzeðoµ½oXÍAC·30xAõ°Ì¹2ðEèÉR[g´ð©ÈªçkãµÄäBऱÌÓÜÅéÆs«©¤ÔÍgbNâ¬^ݨԪ½AßÁ½ÉoXÉÍo櫓ƪȢB³|Iɽ¢Ìªg^»ÌÔÅ éB^CåsÉç×éÆAlXÌçâà¸ÁÆfpÉÈÁÄéBkã·é±Æñ4ÔÅRP[̧sARP[sÉ

¢½Blûñ17lÅ éB

Ê^DRP[§¨Ùà |

|---|

@äXÍA±±ÅRP[§¨Ùð©wµ½B Üè·¢½±ÆÌÈ¢XÅ Á½ªA±Ì§¨ÙiÊ^DjÍåÏf°çµ©Á½B1KÆ2KÉÍAèÉæéæ¤Èß³ÉARP[üÓÅoyµ½§AN[l®Ì[tAyíÈǪÂñ³êÄ¢ÄA±±àÝØÌæ¤ÉNà¢È¢Å[ªÉ©wo½BÙÉÚ·éëÉÍAoCEZ[}[ÆÄÎêÄ¢é¹æ𦵽ΪÚÌO·®É½W¦³êĨèAú{Ì_ÐÌ_æÌæ¤Å Á½B±Ì¨Ùð©wo½±ÆÍA]OÌK¹Æ¢¤´ªµ½BHðRP[ŵAXÉkãµÄAEh[E^[j[Ìå^zeiOc¯NXjo[E`AzeÉßã6¼ É

µ½B±ÌzeÅAµÄßxð©w·é\èÅ éB·sűÌzeªêÔ«©Á½BÇ¢zeiÂÜèzÈzejÌÉAÇÈ¢ázÌzeðüêÄA·sïÐÍ¿iÌoXðvÁÄ¢é̾ë¤BÆ;ÁÄànÅÍwÜèÌÇ¢zeçµ¢B

@±ÌúÌ[HÍȵÄAEh[E^[j[ÌL¼ÈiCg}[Pbgiésjð©¨ÉsÁ½B±ÌXÍsàÅlûñ16ALæsæÅlûªñ40lƾíêĨèAIXÌñsrG`ÆwẠ̈ŠèAèúoXàrG`ÆÌÔÅ1úÉ7{àoÄ¢éB}[PbgÍAEh[E^[j[ÌwÌ·®ßÉ èAå«ÈéXXÆÈÁĨèAXÌlXâ¢Ä©çÌÏõqÅöíÁÄ¢½iÊ^EAFjB

Ê^EEh[E^[j[Ìés |

Ê^FEh[E^[j[ÌésÊ^ |

|---|

ß¿iA¯|iA^®iXAgïA¿ûòiXAH¿iXAÂÊXAH°XAA[P[hÉÍS¬àÌXª§WµÄ¨èA_ËÅ¢¦ÎAO{w©ç³¬wÜÅÌ˺¤XXð\{µ½æ¤ÈiCg}[PbgÅ éBC[T[nûÅÍÅåÌésÅ éBzeÅÌ[HðȵĢ½ÌÅAésÌÌH°Î©èªWÜÁÄ¢éå«È®äXÅA»nÌËðgpµ½`\oðH×ÄݽªA[Ìæ¤È¡Åü¡Å Á½B

@3Ôßés𩨵ÄA¬^I[gOÖÔigDNgDNÆ¢¤^CÌã\IȯÌæè¨jÉÄzeÉßÁ½B»ÌAè¹AgDNgDNÌãû·®ÌŽâç¢å«¢àÌÌCzª·éÌÅAÓèÔÁÄ©éÆAå«ÈÛªà¢Ä¢éBÛðg¤l੦ȢÌÉAÛªäÁèÆXÌéX¯ÌåÊèðà¢Ä¢éBlÊèÍÈÈÁÄ¢éÆÍ¢¦ANà»êÉÍÁ©È¢B±¿çªÑÁèµÄµÜÁ½B

@±ÌXÍ©ÂÄÌxgiíÌÉAAJóR¯ÌXƵÄWµAxgióÌînƵÄL¼Å èA éÓ¡ÅÌA^CÌg̪hðw¤XÅà éBµ©µA»ÌÖW©çXÍgåµå«WൽB

Ê^KEh[E^[j[sàÌNo.1zegZ^zeh |

|---|

@·s5úÚÍ1221úA¡úà°V¾BEh[E^[j[Åà¤1·é½ßAyÅoB¢Âà̱ÆȪçAA·éÆ·ÍyÅ éB¯sðµÄ¢é^ClÌKChÆàAO[vÌlXÍſƯīÄAú{êÅçkàÆÑ©ÁÄ¢éBoXÍßO8ÉzeðoµÄA±ÌR[XÅßÄÌ¢EâYuo[E`AâÕvÌ©wÉü©¤BEh[E^[j[Ìñ45L[gÉ èA1992NÉ¢EâYÉo^³êÄ¢éB±ÌâÕª©³ê½ÌÍ1966ṈÆÅ éB©ÍI³O7çN©ç3çNOÌâÕƳêA¢EÅÃ̶¾ÌêÂƳ꽪AWIJ[{f[^ÉæÁÄI³O2çSN ©çI³2SN ÌâÕÆè³êéæ¤ÉÈÁ½B

Ê^Ho[E`A§¨Ù |

|---|

@@»êÍAo[E`A§¨Ù©çkà10ªÊÉ éAbgE|[EV[iC«àÅ éB±±Å@³ê½yíâA^CenÅoyµ½â¨ªA§¨ÙiÊ^HjÉW¦³êÄ¢éB±Ì¨ÙÍ2012NÉg£³êĨèAÙàÉÍAWI}ÅW¦³ê½@»êàÄ»³êÄ¢éiÊ^IjBÙàÅÍAI³OÉ»ì³ê½Ao[E`AÌƾÍlÌ éâ«àÌiÊ^JjÈÇA^CÌMdȶ¨ªW¦³êĨèA±±ÅàÚOÉW¦¨ð©é±ÆªoÄAÌÔðß²¹½BܽAß̺ÅÍyY¨pÌAå«Èà̩笳ÈàÌÜÅAo[E`AƾÌGt¯ðµ½Ä«¨ªçêĨèAàX[cP[XÉüêçê鬳¢Ä¨ðÁ½BâÕ©wãAEh[E^[j[sàÉAèAsàÅêÔƾíêÄ¢éAZ^zeÌXgÅØÈHiÊ^KjðÆÁÄAßãÌ©wÉü©Á½B

Ê^Io[E`A§¨ÙàÌWI} |

Ê^Jo[E`A§¨ÙÌW¦i |

|---|

iȺֱj

÷ÎÞ_Xi^CC[T[Isj-»Ì3ñ{i35ñj@2018.01.21

MÒßeEÊ^Ev[A][gÉÄ |

|---|

@±ÌúÌßãÍAEh[E^[j[k¼ñ64L[gÉ éAv[EvEo[hÌ©wÉsÁ½BïâEïÎÌÀÔiiÊ^@AAjɳ|³êéB±±Åàæjã©çlªZñÅ¢½ÆA»nÌpêKChªà¾ðµÄê½B»ÌªÆµÄAâÉ`©ê½GiÊ^BjÍæjãÌà̾ÆྵÄê½B±±ÍäÁè©ÄñêÎDɼúÍv·éöÅA©çÖÆï⪻êÄéB´ðÜÞåÈêÍA±±ðjöê®ÌKChªK{Å éBäXO[vàpêKCht«ÅèÛæAåvÈêðñ2Ô©¯ÄAgbLOð·éæ¤ÉöàÌL¢ÍÍðࢽB±ÌöÉÍAú{lªKêé±ÆªÈ¢½ßÉAÄAÆA§êðb·KChÍÄàú{êKChÍȢƢ¤±ÆÅ Á½B

Ê^@ |

Ê^A@v[EvEo[hÌïâ |

Ê^B@v[EvEo[hÌâG |

|---|

@¡úàC·ñ29xÌ°VÌÅÌ©wðIíèAA2úÚÌEh[E^[j[ÌzeÖA

µ½ÌÍßã6 Å Á½B

@·à6úÚð}¦½1222úA¡úÍoXżûÖü©¤Bhp[WFR¬ðz¦ÄAEh[E^[j[̼ìñ260L[gÌsbTk[NÖü©¤Ì¾B©Ì8Ézeðoµ½oXÍA^CÌÅkð¼ÖiÞ̾ªARÔÌiFªoX̶EÉWJµÄäiÊ^CjBå«ÈXàÈA¬WªoXÌÔð߬ÄäBÚInsbTk[NÜÅÍAR¹ðEh[E^[j[©çoXÅñ6Ô̹ÌèÅ éBrAv[A][gÆ¢¤êÉOÉ

µ½BiÊ^DjB±±ÅHÌ\èÅ éB

Ê^C@^CÅkÌRÔÌi |

Ê^D@v[A][g |

|---|

@äXÌoXÍ´ðoéÙÇÉAÔàÅàiXÆâCð´¶ÄÍ¢½ªAH̽ßÔOÉoéƪµA±êªì^C©Æv¤öɦÄAO[vSõÆKChÍAQµ½ÌÅêÔg©¢Z[^[ÈÇð

p·é¦³Å Á½iÊ^EjBC·ÍAEh[E^[j[Ì29x©çA17xÉÜźªÁÄ¢éBêCÉ12xàC·ªºªéÆÌ´IÉͦ³ð´¶ÄµÜ¤B

@±ÌÓèÍAv[AiVip[NÉwè³êÄ¢ÄAnCLOAgbLOAoRÈÇÅ^CàÅÍL¼Èêçµ¢B´ÌÛ{nƵÄAzeâRe[Wª_ݵĢÄAMÌ^C̽nÆÍÊVnÌêÅ éBú{ÌðnÌæ¤È¬GÍSÈA©R»ÌÜÜÌîª éBzeÌìOeXÉ éXgÅA]訢µÍÈ©Á½ªARnÆÁÌ¿ð¡íÁ½B»ÌXg©çoXÍêCÉRðºèA¡é©ç2A·ésbTk[NÌXÖüÁ½B±ÌXÍi[ìÉÁÄLªÁĨèAXR[^C¤©ãÌñsÅ Á½B»ÝÍlûñ85çlÅAXR[^CâÕðKêélXÌhnÌXÆÈÁÄ¢éB

Ê^F@`i[g§

i^CêÔÌüµ¢§j |

Ê^G@A}EO[ze |

|---|

@äXÍAsbTk[N

ã·®ÉAbgEvEV[E^i[E}n^[gibgECjðK˽B^CÅÅàüµ¢§ÆµÄL¼Åi³3[g50Z`jAsbTk[NnæÌö®ÈV{Å éA`i[g§ð©¨·é½ßÅ éBiÊ^FjBQqð·élBªÐ«à«ç¸É°àð¤ßÄ¢éB±ÌÍ1357NÉAXR[^C¤©Ì^C¤ÉæÁÄ¢çê½BsbTkÌÓ¡ÍAqhD³Ì_Å éurV

k_ÌVvÆ̱ƾBܽA[NÆÍAn

Í¢EðÓ¡µÄ¢éÆ̱ƾB±ÌXÍXR[^CãàA^[¤©ãÉàdvssÅ èAXÌlXàÖè¢lB¾Æ·¢½B@©wãÉAßã6 AsàÌA}EO[zeiÜb¯NXAÊ^GjÉ

µ½B

@¡úÍC·29xÌEh[E^[j[©ç17xÌv[AA»µÄÄÑ29xÌsbTk[NÆAC··Ìµ¢1úÅ Á½Bhµ½A}EO[zeÍAsbTk[NÅàÅÌzeÅ èA~nàLäÁ½èƵ½zeÅ éB6úÚàIíèAO[vÌÔàæêà ÁÄ[Hã¢ÔÉAQµ½æ¤¾B

Ê^H@sbTk[NxO

Ì©àå§ |

Ê^I@V[ETb`i[CðjöÌ« |

|---|

@·Ì7úÚA1223úA¡úàõ°Å éB©Hã8ÉzeðoµAxOÉ éL¼È©à§iÊ^Hjð©wµ½ãAXR[^CãÌdvÈâÕV[ETb`i[CðjöÌ©wÅ éBöÍLåÅ èAâÕª2SÈã é©çA¢©ÉåKÍ©ªí©éB]ÁÄàÍêpÔÅéBäXªK˽úÉÍActª«ÉÄ¢½iÊ^IjB

@æ¸AbgE`E[ÆbgE`FfB[E`FbgEe[IðÁ½B

Ê^J@bgE`E[

̧³@ |

Ê^K@bgE`FfB[E`FbgEe[I@ |

|---|

bgE`E[Í13¢I̧³@ÅAÛÉæÁÄÍÜêAx^̧ª38ªÌÛÅx¦çêÄ¢éiÊ^JjBbgE`FfB[E`FbgEe[IÍbgE`E[Ìü©¢ÉÂ@ŧª7ñÉAÈÁÄ¢éB»Ì±Æ©çA±Ì¼ªt¯çê½B±±ÍAqhDE§³E[i[^Cl®ÈÇƪª¬·éÙÇɧªÁÄ¢éiÊ^KjBÉÍXR[^Cl®Æ¢íêéA@ÌÂÚÝ^Ì`

[fBi§jª éB

Ê^L@bgE}n^[gÌ

å«È§ |

|---|

@ßOÌR[XðIíÁÄAHãÍA±ÌcA[Å2ÔÚÆÈé¢EâYXR[^CâÕð©wµ½BXR[^CÍsbTk[N̼kñ56L[gAoXÅ1ÔÙÇÌêÉ éBXR[^CÆÍuKÌ龯vðÓ¡·éÆ̱ÆÅA»Ì¼ÌÊèA1238N±±É^C°Å̤©ªÄçêA140NÔÆZúÔÅÍ éªA±Ì¤©ãÉz©ê½@âÕª½c³êÄ¢éB±ÌXR[^CðjöiAEJIjÉü©¢AÅÉbgE}nE^[giÊ^Ljð©wµ½B14¢IÌdvÈ@Å èA§ÉÌâð·é×ÉA1374NÉ`Vbg1¢ª§µ½Æ¾íêÄ¢éBr}RÌNUÉæèjó³ê½ªA1956NÉâÕÌ@²¸ªsíêAMdȶ¨ª@³ê½Br}RÉØèƳ꽧ªª·¢Nɶ¢ÎéØÉ¿ã°çêAu_¹ØEg|ɰ駪vƵÄXR[^CâÕÌÅàÁÉL¼Å éB

@ÉbgEXV[iÊ^Mjð©wµ½BrÉ©Ô¬É é`

[fB[i§jÍAXJiZCjl®ÌÞà^Å éB

Ê^M@bgEXV[̧ |

|---|

@ÉbgEgoEOð©wµ½BVs§Ì¤Ì©çêébgE}n^[g̼¤ÌuâÌrv̼¤ÉAbgEgoEOÌ`

[fB[ª éB@

Ê^N@bgEV[`F̧ |

|---|

@XR[^CâÕÌ©wÌÅãÉAbgEV[`Fð©wµ½B±ÌâÕàXR[^CðÛ¥·é@Å éB®ªÌ³¢A32[glûA³15[gA»µÄÇÌú³ª3[gà é{°àÉå«ÈèÅ~óðÔÀ§iÊ^NjÍAXR[^CâÕðÐî·éÛÉæfo³êéÊ^Å éB±Ì§ÍA[Jw[å¤Ìè¶ÌÅAu¨»êÈ¢ÒvÆ¢¤Ó¡ÌuA`iCvÆÄÎêÄ¢éB

@XR[^CðjöÍÊÏ70½ûLà èA¼ÉàòRÌbgª éªA¡ú·s7úÚÌßãÍAXR[^CâÕÌL¼È4©ÌâÕðÁ½B©¯«ÅÁ½ªAæ®ðµÈ¢ÆAÇêªÇÌâÕ©ª©çÈÈ軤ÅA±Ì´eðL·éÉ ½ÁÄàAKâÆÊ^ðÆçµí¹Èªç¢Ä¢éB

@7úÚÌéÍAO[vÔÆbµÁÄA[HãÉSõÅs«½¢Æ¾¤ÌÅAoXÆKChðèzµÄAsbTk[NÌiCgoU[iésjÖsÁ½Bi[ì¢ÉLªé}[PbgÍAEh[E^[j[ÙÇå«ÍÈ¢ªA»êÅà©Èèå«ÄöíÁÄ¢½B

iÖ±j

÷ÎÞ_Xi^CC[T[Isj-»ÌSñ{i35ñj@2018.02.25

MÒßeEA^N[YDÌfbLÉÄ |

|---|

@O[vÌÔÍ·ÉàµêAk^C̤iÌliÉàµêÄA}[PbgÅÌyYiIÑÉ]OªÈ¢Bß¿iACAgïÈÇi¨ªRÏݳêÄ¢éB

Ê^@@pbNurÌXisbTk[NÌésj |

|---|

O[vÌÉMÎÞðgpµ½uXbgirÖjÌêåƪ¢½ÌÅAú{~É·ZµÄ3ç~ÊÌið©gpÉÁ½ªAú{ÅÍ1~ÊÅæø³êÄ¢éÆ·¢ÄA¿åÁƾ𵽴¶Å éB±ÌoU[isbTk[NÌésjÅL¼ÈÌÍuóòÔócØi¤µñ³¢jàußvÌXupbNurvÅ éiÊ^@jB

^C¤åv |

|---|

@1224úA·à8úÚð}¦½BVC\ñÍ°êÅAC·Í30xÆÌ\ñÅ éB^ÄÌC·ÅÌì^CÅÌNX}XCuÅ éB¢ÂàÌƨèAsbTk[NÌzeð©8Éoµ½oXÍAñ300L[g캵ÄA^ÖÆü©¤Bæ¸iR[ETðoRµÄAbv[Öü©Á½Bbv[ÍA^©ç·éÆkÉÊu·éXÅAA^©çoXÅñ1ԼΩèÌÉ éBA^ãÉÍi[C¤Éæè¤æñÌssƳê½B»ÝÍlûñ3lÌnûssÅ éBbv[ÉÍAN[AXR[^CAA^l®ÌâÕª èATEvEJ[ÌâÕð©wµ½ªA±±ÍÉè³ê½´¶Ì·éÅ èiÊ^AjAXÌÉડsµÄ¢éBuvƵÄàmçêĨèAe[gigyjÌRÌæ¤ÈyÛÍN[ãÌàÌÅ éBHãAvEi[CE`jEF[g{ai»§¨ÙELOi[CpXjð©wµ½B1665N©ç13Nð©¯ÄA^CEN[E[bpÌÜl®Åz³ê½{aÅ èiÊ^BjASÉ é̪A[}4¢ª1856NÉĽs}[ENbg{aÅ éBA^¤©ã̧âN[ÌüpiA[}4¢ÌâiÈÇðW¦µ½¨ÙƵÄgp³êÄ¢éB

Ê^A@bv[Ì

TEvEJ[âÕiÊÌuvj |

Ê^B@LOi[[CpXibv[j |

Ê^C@NV[o[zeiA^j |

|---|

@Hðͳñ¾ZÔÌbv[©wðI¦AoXÍXÉ캵ÄA^ÖÆü©Á½Bà¤oXÍÅInoRbNÜÅ Æí¸©Èn_ÜÅiñÅ¢éBbv[©çA^ÜÅÍoXÅñ2Ô©©èAßã4߬ÉAA^Ìê¬zeÅ éNV[o[zeÉ

µ½iÊ^CjB

Ê^D@^ÄÌT^N[XiA^j |

Ê^E@CgAbv³ê½

A^âÕÌê |

|---|

±ÌzeÍz20NÅ éªA»ÌÉÍèüêªÇAzeX^btàeØÅ éB¡ú1224úÍNX}XCuB[bpenÌáÌNX}X}[PbgÍAL¢ÍÍɽñàKê½o±ª éªAC·32xÌ¢ÅÌNX}XCuÍßÄÅ éB»êÅàzeÅÍAáÌ~èÏàÁ½NX}Xc[ÅoðµÄ¢½BܽAT^N[XàoêµÄiÊ^DjAöâ©ÉNX}XCuðjÁÄ¢½B±ÌúÌ[HÍ^CXLÅ èAvµUèÉçðÍñÅAO[vSõªãÛð¤Á½B

Ê^F@NX}Xp[eB[ïê |

|---|

[HãÉA±ÌcA[ÅÍ3ÔÚÆÈé¢EâYuA^âÕvÌCgAbvð©¨Éo©¯½iÊ^EjBäXO[v̼ÉÍAn³Ìlª`zÆâÕöÉͽªÝØèóÔÅACgAbv³ê½@QðÓܵ½Bú{©çQµ½¬³ÈkdcÌùdÆdr®ÌáÞ¡@ªðɧÁ½BzeA

ãÍAO[v©çÊêÄAL¿ÌNX}XCup[eBÉ[éÜÅQÁµ½iÊ^FjB

@¢æ¢æ·àIÕð}¦½9úÚÌ1225úÍAßOÉ¢EâYA^ð©wµÄAßãÉÍA^N[YDÉÄ`IvÍðoRbNÖü©¤B

A^ÍoRbNÌk87L[gÉ èAOÂÌìÉÍÜê½BÌÉ1350NÉÄçê½Bâ¸úÉÍJ{WA©çr}ÜÅðÌyƵ½ªA1776NÉr}RÌNUÉæÁÄöóµ½BkÌXR[^CƤÉ^CÌâÕssƵÄL¼Å éB

Ê^G@bgEvEV[ETybģQ |

|---|

@äXÍæ¸AbgEvEV[ETybgÖü©Á½BA^¤©Ìçì@Å éB3îÌ`

[fBi§jÍAr}ÉNU³ê½ÛÉjó³ê½ªA»ÝÌàÌÍ15¢IÉÄçê½iÊ^GjBÉbgE}n^[gÖü©Á½BbgEvEV[ETybgÆÀÑ̳êédv@Å éB14¢Iɧ³ê½ªAr}RNUÉæÁÄjó³êAØ̪ÉæèÜ꽧̪iÊ^HjÆKÏ̧ªc³êÄ¢éB±Ì§ÌªÍA^âÕðã\·éàÌƵÄL¼Å éB1956NÉbgE}n^[gð@µ½Ûɽ̧ÆóüiªoÄ«ÄAÌhت¤©ªíê½»¤¾B@iÍA^Ì`IET[v[§¨ÙÉW¦³êÄ¢éB

Ê^H@bgE}n^[g@Ì

§ÌªiØ̪ÉÚj |

|---|

@»ÌãAbgE[`vi[gð©wµ½B±Ì@ÍA1958NCÌÛÉA8㤪ZÌ×Éû߽󨪩³êÄ¢éB¤Êp³Ésê½2lÌZðε½êÉA1424Nɧ³ê½Æ`¦çêÄ¢éB¤HÌoXÅÌ©wͱ±ÅIíèA±ÌR[XÅúÌ1217ú©ç9úÚÌ25úÜÅÌs£Íñ1500L[gÉBµÄ¢½B

@ã\IÈA^âÕð©wµ½ãAßãÉA^ßxÌbgæDêæèA^N[YDÉæÁ½BoRbNÖü©¤ÏõDÅ éBDàÅr

btF`®ÌHðÆéBmHAØAt[cƤÉõiÈÇà ÁÄAÏõDÌHƵÄÍ¿ÊƤÉLxÅ éBBêÌú{lO[vÌäXƯDµÄ¢½¢Äâk¢ÌlXà«ðµÄ¢½BDºÌâ[Ì«¢½®©ç੨ūéµADñÆDöªÉÖqðõ¦½fbLW]à èAVCÌÇ¢úÉÍA`IvÍÌÉ©êÄA¼ÝAã¬Aº¬ÌiªiÅ«é\¢ÆÈÁÄ¢éiÊ^IjB`IvÍðºèAbgE}n^[gAbgEvPIA¤{AbgEAiÊ^JjÈÇAoRbNsàÌL¼È@ð¶EɩȪçAoRbNsàÌÏõDÌI_É

µ½B

Ê^I@A^N[YDÌfbLÉÄ |

Ê^J@bgEAiÅÌj |

|---|

»ÌéO[vÍA[HðÆÁ½ãAsà̽yXnb|ÌiCgoU[𩨵ÄAhÉÌzeiÅÌúÉhµ½zejÖßã10¼ Aé\èÅ Á½BÍAoRbNsàÍ]O©ç½ñÆÈKêÄ¢éÌÅAO[vð£êÄA¢EÉmçêÄ¢éAj

[n[tV[ÅL¼ÈV[VA^[u}{vð©¨ÉsÁ½iÊ^KjB

Ê^K@j

[n[tV[ÅL¼Èu}{vioRbNj |

|---|

ÅßxOÉÚ]µÄäàå«ÈÁĨèAV[_T[àê¬Ì|ðâI·éL¼XÅ éB1200o[ciñ4500~`5000~jÅ©¨Å«A·sÐÌIvVicA[ÌuhoÈ¿àæèÀ¢ÌÅA©ªÂlÅ©¨ÉsÁ½ªAßÄÌ·sqÉÍAÀSÅ}t«ÌcA[ÉA·sЩhzeðʶÄ\µÞ±Æ𨷷߷éBàV[I¹ã·®zeÖAÁ½ªAßã11¼²ëÉÈÁÄ¢½B

@O[vÌ9¼ÍA·sÉaCâguàÈA·sÅIúÌ10úÚÉAAú30xOãÌ¢^C©çAC·6xÌú{ÌÖóɳAµ½B 諽èÌÏõR[XÅÍÈAâÕÆ@ðSɵ½àeÉSõª«µ½·sÅ Á½BsæXÅ_⧪¨¾â©É÷ÎñÅ¢½B

iIíèj

嬺æyi30ñj̲Vö¶qYi35ñj@2018.06.28

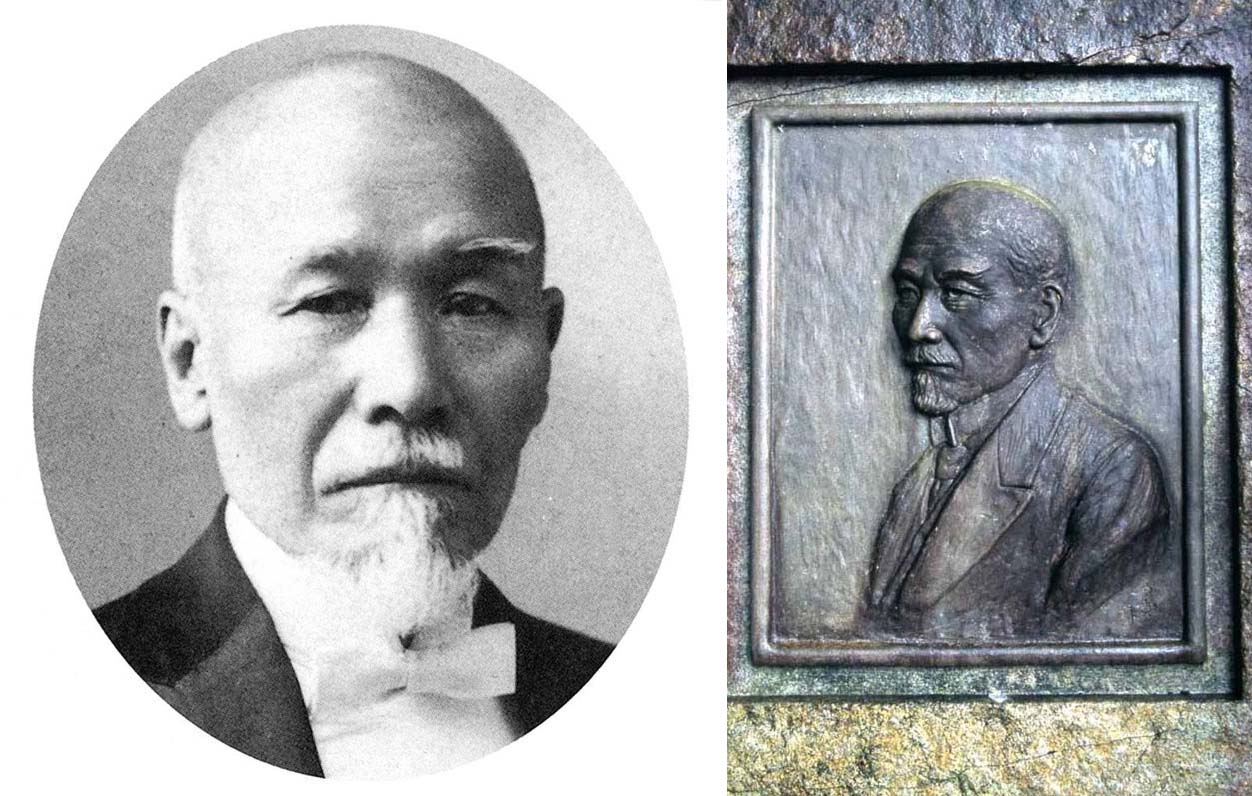

Ì@å¬@º@iN81Îj |

|---|

MÒße |

|---|

@Ì嬺æyi30ñj̲VÍ613úßO10©ç¨ZÜ¢ßÌYÀsÖêŵßâ©ÉÆèsíêܵ½B¨³Cȱë̸â©È¨çÌÊ^ªÕd©çQñÌlXð©ºë·AÇoAÄÆ^ǨèÉiÝÜ·Bé³ê³ñi30ñjͶßy²Z²¯úÌûXÌS̱àÁ½©È跶̢dªÐî³êAV·ªwZ¶ÌS¾Á½±Æªí©èܵ½B

@rå̲¥AÉ槿A}CNÌOɧÁ½¤çµ¢¨·³ñªAuê¶ÅÍȺ¿áñA±ê©çà¸ÁÆ©çÁľ³¢ËvÆÄÑ©¯éÆAé¾Á½®êàÉ··è«ÌºªRêͶßܵ½BÌlªuVͲ²¿fÉvƾ¢c³ê½»¤Å·ªAá¢ûðÜß©ÂÄÌαæïÐÖWÒª½çêÄ¢½±ÆͲîÌûÌVƵÄÍ¿µAÌlÌl¿ðf¢mé±ÆªÅ«Üµ½Bo»ÌªéÆ~JóÌ_ªØêÄzªËµÍ¶ßAÞÝÖÌæ«·§¿ÌúÆÈèܵ½B

@¡©ç8NÙÇOAVüzvXNuÌ«ðß´µÄAna^nfÉüïÆïÖÌoÈðÄÑ©¯Üµ½ªA嬳ñ©ç̨Ԫz[y[WÉc³êĢܷÌÅüßIJÐµÜ·B嬳ñÍ»Ìã2012NA13NA14NƧ¿ °úÌïÉA±µÄ²oÈAê¯ð·©ãܵľ³¢Üµ½ÌŲL¯Ìûਠè©Æv¢Ü·B

å¬ º (30O)üïEoÈ***³ xmd@HD***

@´O¹NA¼ØéuNA~ØhNªÞïÆÍIîª é±ÆÆÍv¢Ü·ªÜ±ÆÉcOB ¸¢Ôñ·¢±Æ§ÁĢܹñ©çAöÆðT{ÁÄÜÅV·ðìÁ½ Ì ÌÔÆvµÔèÉê£ÞÝðíµ½©Á½ÌÅ·ªB vXNuÈOÉÞçɧ¦é`Xàȳ»¤Å·µB lè©êNªÈŧ¦È¢ÌàcOÅ·ªAüïo^͵Ģéæ¤ÈÌŻ̤¿§¦é¾ë¤Æ^mV~ɵĢܷB ²ÆȽZð¾¢óÉAüzV·Ì±ÆÍéNÉC¹ÁÏȵŵ½ªA(»Ì½ßÉ©ªªV·ìèÉÇÁÕègÁÄ¢½ ª Á½±ÆðYꩯĢܵ½ªA)¡ñÄÑ©¯Ä¢½¾¢½±Æðö¶³ñÙ©¢bðÌûXÉ[´ÓµÄ¨èÜ·B èªÆ¤²´¢Üµ½Bv

¼ÒW·Få¬gº¿áñhi30ñjðÃñÅé³êi30ñj@2018.06.28

2003N TEIéÅÌlÆMÒ |

|---|

@F©çu69úA嬺NÀvÌmç¹ð¤¯A°qvlÉÌ¢dð·µã°½B

@@@uËR̲ÀÌmç¹ðó¯ßµÝɬ¦Ü¹ñ

@@@@ºañlN@y²wEö¶öæ¶ÌNXůÉÈÁÄÈ

@@@@ZNÔ@¯¶NX@¯¶V·Åµ½@

@@@@È@º¿áñÍäXÌiÌ·³ñŵ½

@@@@S©ç²»ð¨Fè\µ °Ü·v

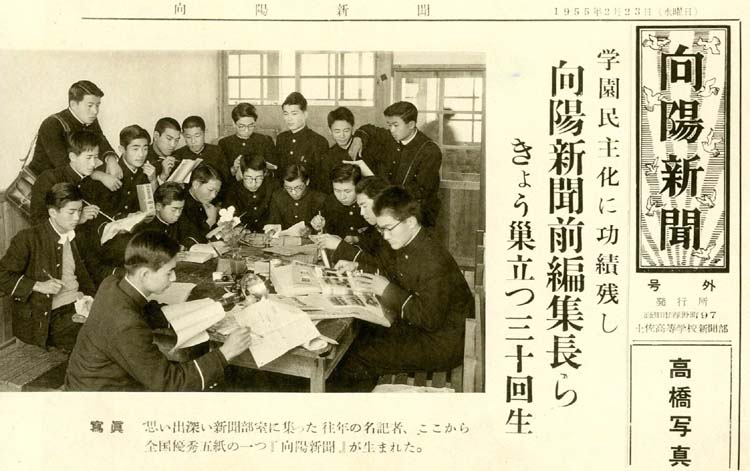

1955N2AV·ÊïBOñE©çA

¡RAå¬A¼ìÚâAéAç´B |

|---|

@wüw©çgº¿áñhÍ×w¥VÑA»µÄ¦ÍÆಫño½¶ÝÅA¾êàªFßéNXÌ[_[Å Á½B»ÌË\ð½ßAö¶æ¶ÉÄÎê½lªA©îÅwEpêÌw±ðó¯éæ¤ÉÈèAMÒ຿áñ©çºª|©èAã©çÈñÆ©Á¦ÄàçÁ½B»µÄAV·Éà³»íêA2©çüAéæEæÞ©çALÌ«ûAÊÌtÜÅ©KÁ½BÞÍAúÉàÈðu¢Ä¢½B

@2015NAmÅ̲ÆUOüNÌwN¯ïÌ ÆAÐëßsêÌñïÅÌbÉÈèAuwQNÌãú¾Á½©A¨ñµÉàð³êÄw¶kï·IÉo½BÔ¶í¹ÉÈèARN̳ñðjÁÄIBRÅàâÁ½vÆAbµ©¯Ä«½Bm©ÉV·¾¯ÅÈA¶kïÅàA»µÄVÑÅà[_[¾Á½Bw¶kïÅÍAå¬ï·Eéc·Ì±Æà Á½B

@VÑÌSÍì

Br[ÊÉSÐàâÑ

ðª«t¯ÄzÅDÁ½èìè{[ÅAxÝÈÇɲÅVñ¾BæÉî®{[AobgAO[uªy·éÆAå¬LveȺAª]âO¢Éo©¯Ä¼¬àsÁ½B¢¢Á¸ÈR»ð·éÆAè©çuqJHÁı¢IvÈÇÆAWçê½à̾B

30ñ¶Ìu²ÆLOAovæèA

V·ÌÊ^Bi¶[É¿éå¬j |

|---|

@ZiwÍAö¶æ¶ÌñÄÅSNXÌSCðOÉ\A¶kª©RÉIðÅ«½Bå¬EóäEç´ÈÇV·ê¯Í½ªö¶æ¶ðçÁÄ»ÌNXðó]µ½BƱëªAê媶µ½Bö¶æ¶ªË@åãÉ]ηé±ÆÉÈÁ½Ì¾BãCÍpêÌDJ]涾Á½ªAܾáÄïeͪ¢n¾Á½½ßÉA½¿Ü¿¶kÆÔ©Á½BÈAöÆàeÅàNX^cÅàAÕËÌA±¾Á½B

@»Ìæ¤ÈÅAPÉÈéÆå¬ÍüzV·ÒW·ÆÈèA1952N5sæ15ÉÍAi²uV¶ú{ÌoÉÁÄvÆè·éåZ·ÌbZ[WðgbvÉf°½Bæ¤âú{Ƨª©ÈÁ½Ì¾B±ÌÊÉÍul¶Èw¶évÌLà èA·Íö¶r½i28ñjAw±³tÍÐïvzjE¬cç³Aú{jEÃJrvÈÇÆ éBAÐïàwààCÉ ÓêĨèA¶kïÆV·ÉæéuÌåWvâAuæyåw¶É·ïvulZÙ_åïvÈǪXÆéæAJóê½B

1960NÌÖ¯ïLOÊ^B

ãñ¶©çAå¬ARÝæ¶A¼àA

Oñ¶©çA¡RAcAéBæ¶ÈOÍ30ñ¶B |

|---|

@¾ªAíªNX̬ͱ«A²ÆãàQlÌåwó±à\ªÔÉíÈ¢ÈÇAâ誱AwZÉài¦½ªÅJÅ«È©Á½Bl]Ìú©Á½pêÌHæ¶Ék·éÆAu̳¦qÅ èAöÉ·éÌÍЩ¦Ä~µ¢BûßévÆ̱ƾÁ½ªAøÊÍÈ©Á½BÌ嬩çÌ®îâ驽Ȣ¬BªA2Êè³Éc³êÄ¢éB

@ÉàÇ·ÆA]Êè1Å嬽¿½ÌV·õÍÞAó±×ɲ«ðÚµ½ªAMÒÆ¡RõvÍ3ÜÅ𱯽BÁÉMÒÍAâNX̬𢢱ÆÉA×»Á¿Ì¯Åß²µ½BüzV·ÍSDGÜÉàIÎ꽪Aó±×ÉÍSgªÍ¢ç¸AåÉiñ¾B

@íªNX©çÍAÇ7¼ªåÉiÝA¿å¤Ç70¼NXÌ1ðèß½ªASCÆÌçaçà ÁÄ»ðüwΩèÅÈ©Á½ÌÍâÞð¾È¢B»êæèàAåoÏðo½å¬ªAV·âåwÅÌ®ðÓܦÄ}XR~ðß´µANHKÌàèð¾Ä¢½ÌÉA é±¾íè©çÅãÉ»¢ÆÉ]¶½ÌÍcO¾Á½BúEÉÍKÞÅ èAocÇåÅàAÔg§ìåÅàA[_[ÆÈél¨¾Á½B

2003NAC^Aés@·sÅ

RÎÉVÔB |

F[iA~IÆW

GbgÌ

äÅ®ðñzB |

|---|

@xmd@ÌvEð~èÄ©çÍAFÆ̨VÑÉàæt«ÁÄê½Bú{és¦ïåÃÌA2003NC^Aés@·sÉàÁíèAmÌãyE¡@rêi42ñAtBcFåzwj̼ðàðyµñÅ¢½B¯NHÌ«êéÕèÉà²vwÅQÁµAüzvXNuïàNÌ·ÀèQÁµÄêÄ¢½B

@V¢Äà·³ñÌðÍrØê¸A20ÜÅo½NXu¤«®àvsâANXïJÃÌåðÅ Á½BܽAì

ÈÌÕL`ÅA_{

êÌã_~NgíÍæFÆÏíµÄ¢½Bxªñƪ©ÁÄà^oRðèú³¸AIXÍéðyµñÅ¢½B¡NÌNêóÉÍABMÅum³ê½]½úÀð߬ÄOo¿Üµ½BúÀØêÌ]½ðyµÞª@AµÞª@AäÁèÆʪÁĶ«Ä¨èÜ·vÆ Á½BBϵ½S«Ì椾Á½B

@Ê®Ìsíê½613úÍA ¢Éú{és¦ïïÉèAMÒÌÌÍÅÍYÀsÖêÆÌ|¯¿Í³¾Á½ªAóäE¼àE¼ú±ÈÇ̯¶A³çÉüzvXNuÌö¶qYï·ªQñµA¨Êêð°Äê½Bés¦ïïÌJ©ê½_cEwmïÙÍAïµà50NOÌ°qvlÆÌ¥çÌêÅ èA5ÉÍm©çÌe°àÜßı±ÉW¢A³CȺ¿áñðÍñÅA·åÉ८ðjÁ½Î©è¾Æ¢¤B50NOAMÒÍ«FÉ»»Ì©³êÄNXã\ÌÙ¢j«ðq×½v¢oªhÁÄ«½B@@@@@@@@@@¶B

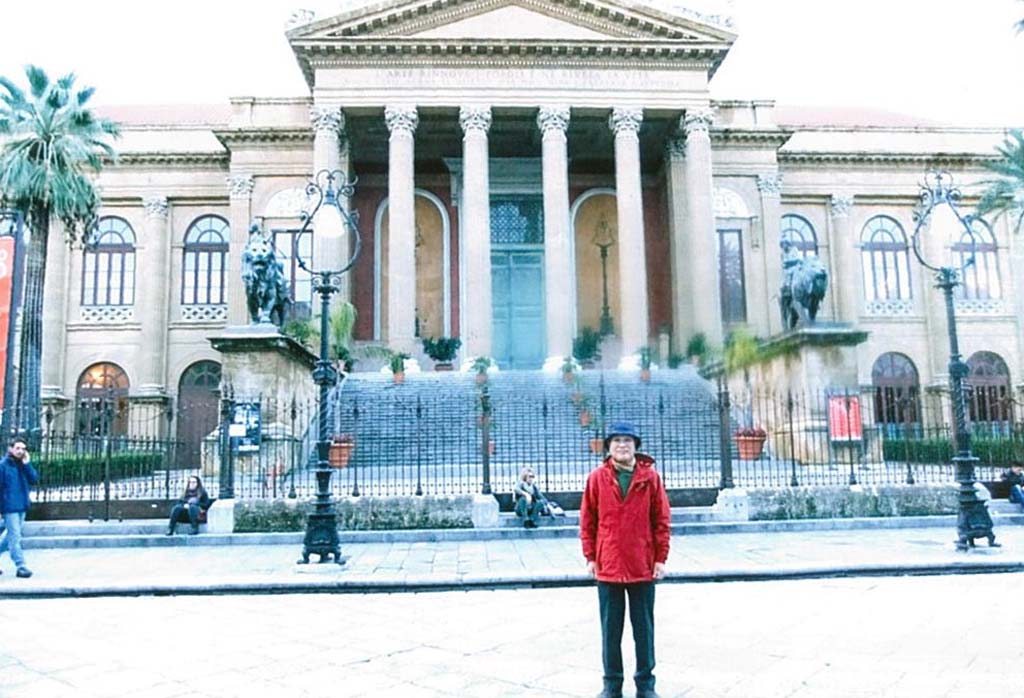

°e̸_ìê麳ñ¡@rêi42ñj@2018.06.28

Roma@TsGg³ï |

Roma@T^WFé |

|---|

Roma@JshIÌu |

Roma@itXJ[eBj |

|---|

Siena@iulbj |

Monteriggioni@éÇss |

|---|

Volterra@kH[HÔ |

Firenze@iLeBj |

|---|

San Leo@RX^c@Ô

JIXgÌé |

Ravenna@ifBE}[jj |

|---|

Ferrara@GXeZé |

Verona@eBNGb`Ìu |

|---|

Verona@ioh[mj |

MilanoXtHcFXRé(o[) |

|---|

@嬺³ñ̲ÀðÞÆÆàÉA²»ð¨F袽µÜ·B²Æ°ÌFlÉÍSæè£ÌÓð\µÜ·B

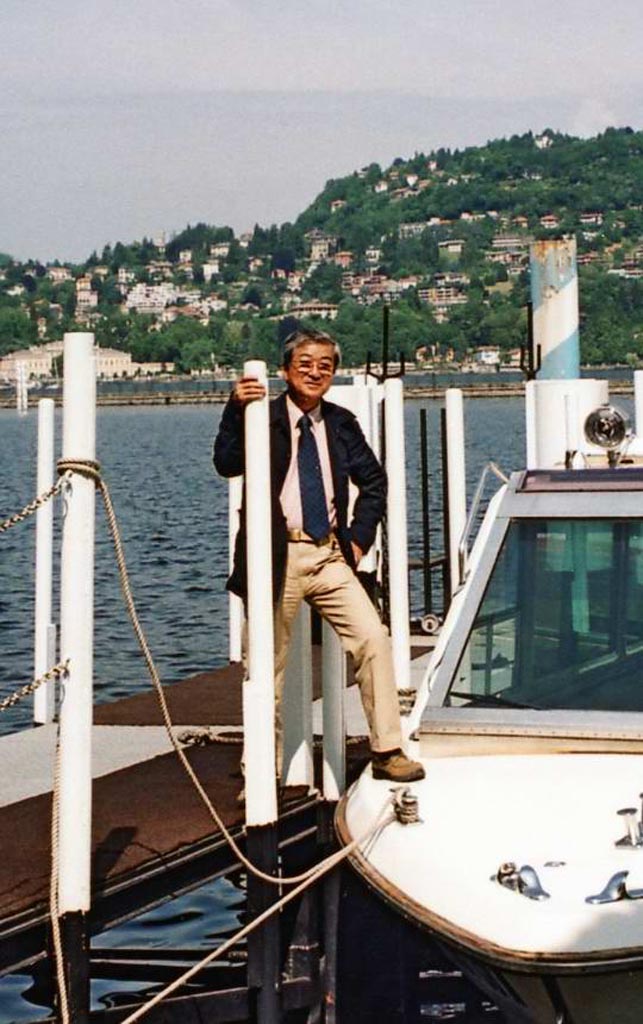

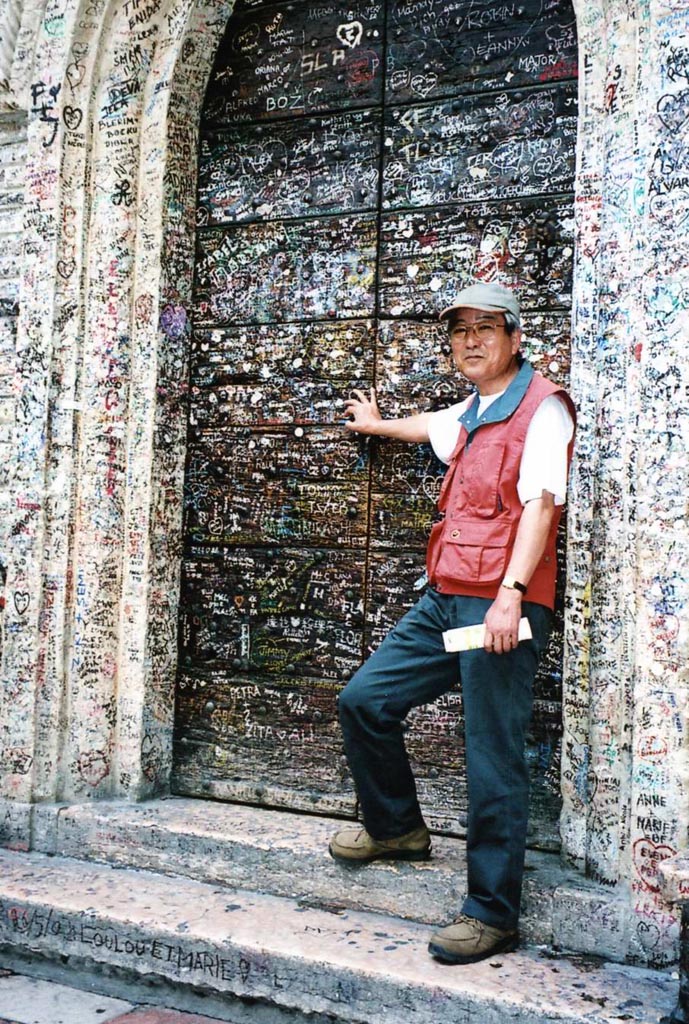

@º³ñÆÌÈê»ßÍ50NÈãàOÉÈèÜ·B1967Nåwó±Å¯¶NXÌÞÌÌåeNTÆÆàÉésñÔw£ËxÅãµAßÄÉ~è§Á½AwÌz[Éo}¦ÉÄêĢܵ½B»ÌÍÉà×ÆogÌ̪²äi©àVºE35ñ¶jªo}¦ÉÄ¢½ÌÅA¥Aððíµ½ç¢ÅAÞçÍãXØã´AäXÍîcÉü©¢Üµ½B»ÌAßÄíªwNÌ ±ªêÌ}hiiúA[ß̤ðjÓݳñiíÚjÌ·ZiºZ¿áñjÅA׺og¾Æ¢¤±Æðmèܵ½BǤàåeªêEÌÖWðнBµÉµÄ¢½æ¤Å·B

@»ê©ç30NÈãAwÇÚ_ªÈA¯ïŨÄàÚçððí·öxŵ½ªA2003Nú{és¦ïÌC^A@·sÌÄàliÀÛÍ30ñ¶ÌpVðjƵÄAC̼YnèÅêTÔÈ㯶ÌÑðçÁÄAeµµÄ¢½¾±ÆÉÈèܵ½B±ÌÌÊ^ð\èt¯Ä èÜ·BiÊ^êÍéñBij«ÍC¼j

@»ÌãA2010NÉÍwüzvXNuxªÄ¬³êA©Ìw¼ÒW·i14,15jx¾Á½º³ñàRQÁµÄ¾³èAïÌxɨÄððÞÝðí·@益ܵ½B¿åÁÆT¦ßÅiÜíèªÚ§¿½ªè®Î©èjA·aÈÎÝð©×ĨððûÉ^ÔpÉÍA´Áðo¦´éð¾Ü¹ñŵ½B»êªA±ÌQARN̲sÇðRÉïðȳêéæ¤ÉÈèAÆÄàSzðµÄ¢Üµ½ªAƤƤAçÊlÆÈèܵ½BcOȱÆÍwéâóäæè¤Ü¢xÆêµÄ¢½¶Íðz[y[WÉêxàñeµÄ¸¯È©Á½±ÆÅ·B

@º³ñÌA çäéQÉϦÅãÜÅ^oRð£³È©Á½¶«ûͶ»ðçé}³Ò»ÌàÌÅA{lÉ°e³ªÈ¯êÎѯȢ¶«ûÅ·B½Á½êxÌèpÅE¶µÄ¢éo¹È¢Ìãyð«ÁÆ}ÎÁÄ¢é±Æŵå¤B¨¢bÉÈèÁÏȵŠèȪçApã¼N¸Ì½ß13úÌVÉQñÅ«¸{É\µó èܹñŵ½B«ÁÆA°e̸_ìêéæyŵ½ÌÅAwµå¤ªÈ¢âÁ¿áxÆê΢µÈªçµÄº³é±ÆÆv¢Ü·Bܾܾ³¦Ä¢½¾«½¢±Æà Á½ÌÉAzÌæyð¸ÁÄ{ÉcOÅ·B

@ÅãÉÈèܵ½ªAüßÄA嬺³ñ̲ÀðÝASæè²»ð¨F袽µÜ·B¶B

vCobNEoi_ÌoÌ¡Ìj`»Ì1`ñ{i35ñj@2018.09.12

ÒßeiV`AÉÄj |

|---|

@2015NÉoðKê½OlÏõqÍ395lÅA»ÌàÌú{lÏõqÍAñ23lÆ̱ÆÅ éiB{ÏõÇjB

@³ÄAËÅ éªA¡ÉoðK˽±ÆÌ élÌÅAnEhtE|lÆ¢¤1896NÉI_ÌAXe_ɶêAoÉ·¢ÔZÝAo|pAÁÉüpWÉ÷ÑðcµÄA1978NÉI_ŵ½lÆ©AOXeBEj}EobgÆ¢¤¼OÅ1862NÉoÅa¶µÄA1978NÉ116ËÅñ¾Aú{ž¦ÎA¶vNÔɶêºaNãɵ½oÌæÆðä¶m¾ë¤©H{è©çOêéÌÅÚ`ͤ·éªAÞðÜÞòRÌæBªA¡ÌoÌÏõÌæÚ𯽱ÆÉAÙ_ͳ¢±ÆÆv¤B»±ÜÅv¢ðvµÄAoðÏõ·élÍF³Éߢ©àµêÈ¢BªAßÄoðKê½ÌÍA1978Niºa53NjÅ Á½B»êÈ~20ñßK˽oÌ¡Ìð¢ÄݽB

1978NÌ

ChlVAüÌ¸Ø |

|---|

@xßÄoðK˽1978NÍA»Ý76Ë̪36ËÌNîÅ èA»ÌNÉ[X³ê½RûSbÌuvCobNPart2vÆ¢¤VOŪåqbgµ½NÅà Á½B¿ÈÝÉRûSbÍ19ËÅ Á½B»ñȱƩçA\èðuvCobNEovƵ½B»µÄ»Ì ©çÌoðUèÔÁÄݽ¢B

@ñ40NOÌoÍA¢¾Ü¾ÌÇ©ÈÏõnÅ Á½BÏõKâªÚIÅàChlVAü̸ØiVISAjªKvÅ_ËÌChlVAÌÙðKËĸØ\¿ðµ½B

@1978NÍAoÌfpT[ó`Öü¤ÌÉÍAåãÉOó`ÌÛüðoµÄA`Åæè·ÖÄAfpT[Öü¤LZCqóp©AàµÍA¯¶ÉOÅVK|[Öü¢»±Åæè·ÖÄfpT[Öü¤VK|[qóðp·é̪AÖ¼©çÍÖÅ Á½B¼qóÌgp@ÞÍA¡ÅÍÙÆñǪÞððµÄ¢éªAÍVs@íÌêÂÅ éB-707i{[CO707^j@Å Á½B

LZCqóÌ

ÌB-707^@ |

VK|[qóÌ

ÌB-707^@ |

|---|

@ÉOÆ`ÔÍAvñ4Ô30ªA`ÆfpT[ÔÍñ6ÔÅvñ10Ô30ªAܽÉOÆVK|[ÔÍñ7Ô30ªAVK|[ÆfpT[ÔÍñ3ÔÅvñ10Ô30ªÆA¢¸êÌR[XðæÁÄàæè·ÖÔðÁ¦éÆñ12ÔðvµÄAÉO©çAoÌfpT[Ûó`Ö

µ½B¿ÈÝÉ»ÝÍAÖ¼Ûó`©çA3274}CÌ£ðñ7Ô20ªÅòsµÄ¢éi¼sÖÌêÌòsÔjB»ê¾¯ñ40NO©ç·éÆAoÍÖ¼©çßÈÁ½Æ¾¦éB©gÍ1978N©çA1979NÌñNÔÉv3ñoðKê½L^ªA·ÌoüÉc³êÄ¢éªAÁÉ1979NÉÍAuGJE_TEhvÆÄÎêéAoqhD³ÌA100NÉêxÌ·åÈV®ª èA±êÍoqhD³Ì{RÅ éuTL@Åsíê½B¯@ÍAOÎRÌ ÉÊuµAoqhD³Ìq̸_ɧÂ@Å éBåÌÅ Á½Xngâ½ÌvlªQÁµÄA¢IÌÕTðjÁ½B

oqhD³Ì{RuTL@ |

|---|

@ChlVAÍlûñ23500lÌÅXªñ87AqhD³Í1¢Å éªAoÅÍÙÆñǪAqhD³kÅ èAoqhD³kÆÄÎêÄ¢éB»¡AXÌàÖÌZ§à½¢B³ÄA±Ì1970NãÌ ©çAÏõqª¦Ä«½æ¤Év¦éBAORÆuTL@ÍAoqhD³kÉÆÁÄÍAFÌSÆl¦çêĨèAàAORÉoèA¯@ðO¤æèq©ðµ½BuTL@ÌwãÉÍAoÅôAOÎRª ÁÄAiFàñíÉüµ¢B³Ä»ÌuTL@ÍAO\ÌWÌ@Å èA»ê¼êÌ@ÉRª éÌÍú{Ì_ÐÆà©æÁÄ¢éBSÄÌ@É_ª~ÁÄéêNÉêxÌåÕÍ»ÌNÉæÁÄÙéB»ÌuTL@Å100NÉêxÌåÕª1979NÉsíê½Ì¾B³ÄÌoÌó`ÍAoÌpYkC©çÆÁĻ̼ðkCó`ÆÄÎêÄ¢½ªA»Ý̬³¢Èªç@\IÈÛó`©çÍAzàoÈ¢obNÌæ¤Èó`{ÝÅ Á½B

kCiojó`ó`{Ý |

|---|

Ûó`ÆÄÎêéÉÍAö¢ó`Å Á½BܽÍAüǯ͵Åàâèª êÎi»êà꡵½~XjARÌ@A³ÌºidGjðv·éæ¤È{ÝÅ Á½Bܽqó@Éa¯½×¨ðø«æé^[e[uÅàA|[^[ª×¨ðD¢ÁÄA`bvðv·éæ¤ÈA³ÈóµÅ Á½B±ÌkCÛó`Í1969NÉAWJ^É¢ÅChlVAÅñÔÚÉÛó`ƵÄJ`µ½BªßÄK˽ ÍAó`©çzeAÃÅÌðA¬^`[^[oXÅAcA[ÌqÍ^Îê½iå^oXÍܾ^p³êĢȩÁ½jB

@1978N ÍcÌcA[ƾÁÄàoÖÌcA[ÍêcÌɹ¢º¢15¼©ç20¼¢Å èAV¥ÌJbvàñg©çOgÊQÁðµÄ¢½BªßÄcA[ðø¦µ½ÌQÁJbvi¼sÆÁÃìs©çQÁjÉùÉ·ªa¶³êÄ¢éBÍ36ËÅ èAÞÍ25ËÊÅ Á½BNNêó𢽾¢ÄAßµðmç¹Ä¢½¾¢Ä¢éB¢©ÉԪ߬é̪¢©ðv¢mç³êÄ¢éB»Ì ÌoÌzeîÍAê¬zeƾíê½àÌÍAú{ª¾½míÌíã

àÅx¥Á½¨àÅz³ê½ATk[r[`É éor[`zeµ©³©Á½B¡àcÆðµÄ¢éªAÌÅzeÌÊeÍÈA½ñàÌüzÌãAêÜc¯NXÉNͳêÄ¢éªÊÌÏNÌÈ¢zeÉÈÁÄ¢éBµ©µÍ¢ÄðÜßÄoðKêé¨àÌÏõqâú{©çÌcÌqÍAÙÆñǪ±Ìor[`zeÉhðµ½B

»ÝÌor[`ze |

|---|

@oÅYêçêÈ¢v¢oÌêÂÍAÅÉoðKËAor[`zeÉhµ½©AzeÌOÌTk[r[`ɧÁ½Å éB©úª¸èA©úÉÜÔµP·åÈr[`ɽqÌØÆA»ÌºÉ»nÌlªÜÎçÉÄAÏõqÉbgÌqðø¢Ä¢épÅ Á½B]è¤MSÅÈA{ÉäÁ½èƪ¬êĨèA©R»ÌÜÜÌ»lÅ Á½BlÍC

ÉÍü¢Ä¢È¢Æ̱ÆÅAC

qàÈALLÆPCÆ»lÆ©úª»±É ÁÄA½Æྡྷï¢üµ¢iÅ Á½B¡ÌoÉÍ̼Þ×àÈ¢A©RªÜ¾cÁÄ¢½B

@»ÌAê¬zeƾíê½Aor[`zeàKͪ嫢ÌÉAây{Ýƾ¦ÎAì

äÆGÝXÌæ¤ÈXÆAStð·élÌ×Éãz[ÌvCxCgStêª éÌÝÅ Á½B»êÅàAéð}ÖÄ[HÉÍËOÌäŶçêéS_XÈǪØâ©É¶çêÄA±êàßÄÏéÉÍAåÏ£ÍIÅ Á½B»Ìãà20ñßÌoKâÅÍAo_XâP`A`AAgyâKu[ÈÇÌxèÉÚ·éæ¤ÉÈÁ½B

iȺj

vCobNEoi_ÌoÌ¡Ìj`»ÌQ`ñ{i35ñj@2018.09.25

ÒßeiV`AÉÄj |

|---|

@ÍAoÌó¯üê·sÐÍÊÌiguiiViEgxEr

[[̪ÌjÆ¢¤ChlVA̼cÉߢ·sÐÌo±ªAàÌoXâKChAzeÈÇðèzµÄ¨èSÄÉäÁ½èƵ½CÅ Á½B

@»ÌãAú{lÏõqªòRoðKêéæ¤ÉÈéÆA ÁÆ¢¤ÔÌZúÔÉú{{Ìå¬Ì·sïЪoðȵ½BÈñÆÈ ÌÌäÁ½èµ½oðméMÒÉÍÒµ³ªcéBÂÜè·{ÌÂA]Tª·ÉͳÈÁ½æ¤Év¦éB½ñ©oðKË餿ÉAã¬ÌJ[XgÅ éAmµKÌJ[XgÌogÅ éKChÆeµÈèA±ÌKChÌÊÌk[³ñ©çAÏõÌ ¢ÜÉAá¦ÎP`_XÌÓÜð·sqªyµñÅ¢éÔÆ©ÉAoqhDÌTªð³¦ÄàçÁ½B

Ê^@@_XÖÌ¨Ö |

|---|

@ÞÍ»nlÌ·sKChÅ Á½ªAm¯lÅ Á½B»ÌãàAòRÌKChÆdðêɵ½ªiãqÌKChÈÇÆjAÞÌoqhD³ÉÖ·ém¯ÍAÉÆÁÄåÏoðméãÉQlÉÈÁ½BÅßoųêéoÌÄàÉàAÞ©ç·¢½oqhD³Ì³¦Ìê[ªq×çêÄ¢éBoqhD³ÉÍAòRÌ_Xª¢ÄA½_³ÆvíêÄ¢éªA»¤ÅÍÈ¢ÆÞ;ÁÄTqEEBfBEṮÆð³¦Äê½BoÉͽÌ_Xª¢éªA»ÌÅAut}in¢_jABV

kiÛ·é_jAV@ijó·é_jÌOÂÌ_ÆA»ê¼êe_ÌÈÅ éATXeBimbÆ£gÌ_jAXiîÌ_jAhDKi_jÌZå_ªÁÉåØÈ_ƳêÄ¢éªA±êÌ_XÍBê³ñÌ_ATqEEBfBETÉ®µAoɨçêé_XÍSıÌTqEEBfBETÌ»gÅ é©çAoqhD³Í½_³ÅÍÈ¢ÆÞÍq×½BÅÍAÈ©È©ðÅ«È©Á½ªAolÍ»êðM¶Ä¢é±Æªí©èA»ñÈàÌ©ÆvÁ½ªAChlVA¤aÌ@³ôÉàÁ½l¦Ì椾iÜ´¥p`VÌÌBê_ÖÌMÂjBµ©µA»ê¼êÌ@â_XÖ¦é¨Íüµ¢Ôâ«ê¢Èʨª½JtÅ éBiÊ^@j

Ê^A@`

NÌâ×HX |

Ê^B@oؤÌSn}XÌH[ |

|---|

@³ÄÏõÌÊ©çÝéÆA¡úÌæ¤Éze⩨Âà»ñÈɽÍÈAªK˽ÅÌ i1978N jÍAÏõÌèÔR[XƵÄAÝØoXÅzeðoµAL^}[jÖüÁ½Br̺ÌogDu̺Ån³ÌÂNcÈǪ¶éAo_Xð30ªöx©¨µÄA»ÌãkãµÄ`

N̺ÉUÝ·éàâ×HiåÉâ»iª½©Á½jɧ¿ñèiÊ^AjA¿ÈÝÉliÍðÂæÅñl`ÜlØêéià Á½B»ÌãXÉkãµÄAoؤÌSniÊ^BjA}XÌWÌؤH[ÅVbsOðyµñ¾BäªÆÉàÁ½Ø¤Ììiª_ éªAÙîðKËéFlÍA{ÉÇ¢ìi¾ÆÙßÄêéBAÉdÄêJµ½ªAð¡ASÝXÅsíêÄ¢éo¤i̵èïÌæ¤ÉAAWðµ½Ø¤ÅÍÈA°X½é»µÄfpÈؤiªÌoÉͽ©Á½Bâ×HɵÄàؤiɵÄàAElª¸êtÌdðµÄ§ìµ½iª½©Á½æ¤Év¤i±êÌXàµñ¹éÏõqÉiXÆiiðƵĢÁ½Ìªâµ¢Cª·éjB

Ê^C@EuhÌâÕgÛÌ´Ah |

|---|

@»µÄ»ÌãA¡ðÆ«ßAEuhÌWðK˽ªA»Ì ÍEuhÉÍÏõÄàà³AdCªø©êÄlN©ÜNµ©oĢȢܾcÉ̺ŠÁ½B¡ÍoàÅàÅNXÌzeªàeÆliðÖèAú{̯ì][gÌg¯Ìâohª2017N1ÉJƵAêã~OãÌ[`[WÅI[vðµÄ¢éªAÍÐÈѽRºÅ Á½B@

@Euh̺͸êÉA1923NÉ©³ê½ASAEKWÆ¢¤gÛÌ´Ahª èA»ÌâÕð40ªö©¨µ½BiÊ^Cj»ÌãAêHL^}[jÖÆüÁ½BL^}[j´ÍAoÅà¼ÈÏõnƵÄmçêASÉÍJfÎÌogDÎiL^}[jÎjª éB±ÌÎÍA2012NÉ¢EâYÉwè³êÄ¢éBܽ±±©ç]·éAogDRÍA1717ÄÌWÅ1917NÆ1926NÉå¬Îðµ½ÎRÅ éB]ðyµÝȪçAL^}[jÌXgÅHÌoCLO¿ðH×é̪èÔR[XÅ Á½B½ñÚ©ÌKâÉåCÌæ¤È¹ð§ÄĬðã°Ä¬Îµ½ÍÌðââµ½ªAXgÌ]ÆõÍAæ é±Æ¾Æ½CÈçÅ Á½B

Ê^D@ogDÎæèogDÎRð]Þ |

|---|

@Îð־Ľ±ÌÎRÍAoqhD³kªun

Ìæê`NvÆÄñÅ¢éB±ÌXgÌ éylJÌW©ç©éogEÎRÍf°çµßªÇ¢Bµ©µ±ÌnÌyY¨èÌèÍA¡ÅàL¼¾ª»ÌµÂ±³ÍàÐÇ©Á½BÏõoXªH°ÌÔêÉ

â¢ÈâA ÁÆ¢¤ÔÉ\lÆàv¦éyY¨èªoXðæèÍñŵܢA»êð³µÄXgÖüçȢƸÁƤÁ¢ÄéB»êÈÌÅoX

OÉӵĨ¢ÄàAävlûÌÉÍAq̨èÉεįîS©ç©Aꎩðê詯éÆAऽ©¤ÜÅ£êÄêÈ¢B

Ê^E@Ì500sAChlVAEsA |

|---|

»ñÈÔxâú{oX^]èâKChàn³¯Å èAúÌæ¤Éçð í·ÌÅAæèµ¢à³ïÉÈèA»¤·éÆ»êð~ßéÌÍcA[KChƵÄÌäXÌðÚÆÈèAXgÌ\[g̹ðmÛ·éÌÉKÅ Á½BiÊ^Dj̼Ö[gi1980N jÍêÄhª620ChlVAEsAAܽú{~Ìç~Å2400ChlVAEsAÊż֪³ê½ÆL¯µÄ¢éiÊ^Ej

@Euh©çL^}[jÖÌãè¹Í©ÈèÌ}âÅAãéÉ]ÁÄC·ªºé̪æí©Á½µA¢Ü̹ÌeÉÍAo¼¨ÌîÌIcª©ç©¦éB»êÍÌÇ©ÈiÅAú{ÌÆÍÊVnÌ¢EªLªÁÄ¢½B»¤µÄAL^}[jÅogDÎ𩨵A

Ê^F@eB^EEu@̹

Ìr |

|---|

HÆxeðµ½ãÉAh·ézeÖAÁ½BAHÉÍ^pNVɧ¿ñèAeB^EEu@ðKê½B±Ì@à¢EâYÉãNwè³ê½B962NÉ©³êÄÈAçNÈãàN«oé¹

ÌriÊ^FjâA»Ì

ðø¢½@àÌêâ_aðçqµÄAêÔ¼öx©wðµÄzeÖ[ÉAé̪A½N½ÁÄàÏõÌèÔR[XÅ Á½BêúÚÌÏõÍ»êÅIèAñúÚÌßOÍBsfpT[ÌXÖü¢AßOA§hÈ¿âGæE¤ð ·éo¨ÙiÊ^Gjð©wµA»ÌãA·®ßÉ éMCÆ»nYiÌìêéohDsêðKËÄAßãÍ©Rs®Æ¢¤R[X¾Á½BOúÚAlúÚÍ©Rs®Æ¢¤OlúÍlÜúÌoØÝÌR[Xª½A»Ì©Rs®úÉWÖqó@ÅúAèðµÄAWOWJ^sÆ{uh[̱êàA¢EâYÉwè³ê½âÕð©w·éÆ¢¤©RQÁÌIvViEcA[ªÃs³êÄ¢½B

@ªæK˽1980NÌoÖÌÏõqÍAS¢E©çÅàAñ15lãÅ èA\NãÌ1990NÅÍ»êªñ49lA»Ìàú{lªñ71çlÅA¢E©çoðKêéÏõqÌæñÊÆÈèAXÉ\NãÌ2000NÉÍA

Ê^G@BsfpT[Ìo¨Ù |

|---|

S¢EæèÌÏõqÍñ141lAú{lªñ362çlÅ¢ÉÒÌ¢EêÉÈÁÄ¢éB»êª2014NÉÍñ375lAàú{lÍñ20lƸèAI[XgAlªñ99lÅêÊAlªñ58lÅñÊA}[VAlªñ22lÅOÊÆÈÁÄAú{ÏõqÌo£êª··ñÅ¢éB±êÍ2002NÌAoìÌN^ÅN±Á½AOlÏõq202lÌSÆ209lÌÒðoµ½AfBXRÌOlÏõqðWIɵ½AßhÌWF}ECX~AÌ©Æ©®ÔeÆA2005NÌAN^ÆVoÌ©eÉæé23lÌÒÆA196lÌÒiO¬ÌùHXÅOlª©µ½jAe^ÒͱêàWF}ECX~AÅ Á½B¤É±ÌêÍÅßÌoðã\·éâynÅ èAr[`Å Á½B

@±Ìe¿ªAú{lÏõq̸ÉÂȪÁ½Æl¦çêĨèA»Ìãàú{lÏõqÌLѪݻµ½B»êÅÍAÓèÔÁÄAoªÏõnƵÄå«Ï»ðµ½vöͽŠÁ½©ðAãðAªæoðKâµ½1978NA1979N©ç1980NãÌO¼ÉßÁÄTÁÄÝæ¤B

@oÉÆÁÄÍAÏõÍJÌèiÅ èA1969NÉXng Ì¢úÉæêÜNJvæÅÏõªoÏJÌêÂÆÊuïçêAoÍ»Ìã\IÈóânÆÈÁ½B

iȺj

vCobNEoi_ÌoÌ¡Ìj`»ÌR`ñ{i35ñj@2018.10.10

ÒßeiV`AÉÄj |

|---|

@»ÌAæêÜNJvæÉæÁÄAoÌzeÌÝnÍA»êÜÅÌTk[Er[`©çA1983NÉohE¼ÉÊu·ékThDAnæÉÚÁÄAkThDAr[`zeªI[vµA»ÌãAvæIÉQ[gÉÍÜê½ÉÌ][gnƵÄòRÌzeªI[vðµ½BChlVA{ÌôƵÄAzeª§¿ÀÔê墬næªo»µ½BiÊ^@jA1980Nã¼ÎÉÍAkThDA©ç±¢ÄAzeÌzªAN^næÉàÚÁ½ªA±êªÁíÁ½±ÆÉæÁÄA»êÍNÔ\lµ©KËéÏõqµ©¢È©Á½oÖÌÏõqª}ðµ½BÉàíêéAgÏõnoÌ¢»hªnÜÁ½ãÅ éB

Ê^@@kThDAr[`ze |

|---|

¡ìTºmÍA»Ì_¶ÅAoÌÏõqÌÚðAÌlúɪ¯Ä¢éB1985NÌÏõúiTújA1986N©ç1991NÌAÏõqQúiUújA1992N©ç2000NÌÏõq}åúiVújA2001N©ç»ÝÌÏõqk¬úiWújA±êÍo»nÉĪo±µ½±ÆÉÆçµÄàAæWúð»ÝÜÅƵ½Ï_ð¢ÄiÂÜèA»ÝÍÏõqk¬úÍEµÄ¢éÆÍðµÄ¢éÌÅj³µ¢ªÍ¾Æl¦Ä¢éB

Ê^A@ãChlVA¤aXJmåÌ |

|---|

@XÉवðjðÓèÔÁÄAú{ÆÌÖWÅoð©ÄÝéÆA1942Niºa17Nj2ÉÍAú{RªAæñ¢EåíÅI_RɵÄAoÌ¡ªnÜÁ½B»µÄA1945Niºa20Nj817úÉÍXJmªChlVA¤a̬§ðé¾µ½ªA1946N3iºa21NjA@åI_ªAoÉ㤵½BiÊ^Aj

Ê^B@OECÌ5sAÌÑ |

|---|

@1946N1120úAOEC²ª¦¢éo`ERiQRjªSŵ½B»ÌÛAæñåíÌsíãàAChlVAÉc¯µ½Aú{Rºmà±ÌílÉÁíÁÄ¢éBOECÍChlVAÌpYƵÄAoÛó`̳®¼ÌƵÄOECi̼ðAkCó`jƵÄc³êAÜsAÌChlVA¼ÉÑƵÄAgp³êÄ¢éBiÊ^Bj

@»ñÈȪÈAðj·çmçÈ¢á¢lBÅAnãÌyƾíêÄöíÁÄ¢é̪A»óÅ éB

Ê^C@»ÝÌN^r[` |

|---|

@N^É¢ÄAá±q×ÄÝéBálÉlCÌN^àªßÄKê½A1979N ÌN^ÆÍASá¤l̬ÆÈÁÄ¢éBoìÅÛó`ÉàßAI[XgAlª½ZñÅ¢éªA1979NÍAÏõqàÈA¤XàÈ©Á½B¡ÅÍACÝÉ×Ú·é¤XXàåϽÈèAÉär·éÆiiÌ·Å éBiÊ^CjÌÌC¤©çA·®É¹HÆÈÁÄ¢½êàAC¤©çÌ»hÌ×ÉǪ¢çêÄAÌúÌAêÌCð¤·élBÌ×ÌAÌñÑèƵ½oÌîÍAÐÆ©¯çà¡ÍcÁĢȢBcOȱÆÅ éB

@³ÄAoÉÖ·éÔáÁ½F¯ðÁÄ¢éû©çAæ¿âð³ê½±Æª éB»êÍAonCªAoƨá¢ð³êÄ̱ÆÅ ë¤Bu[hEFC~

[WJgì¾½mhiTEXpVtBbNjÌäÆÈÁ½êªoÅ éÆvÁÄ¢é·sҪȩ縢éªAf滳ê½ÌBeêÍAnCÌêÂAJEACÅ èAm©ÉAoÉÍAonCN[YÆ¢¤ÏõpÌDª^qµÄ¢éªA±êÍ ÜÅàAl[~OÅ èAonCÆ¢¤¼OÌRÍAoÉͳ¢Bµ©µonCRÆ¢¤L¼ÈRÍì¾½m^q`ÌL¼È[AÉÀݵĢÄA³®ÉÍAEAARª³®È¼OÅ éªAêÊIÉonCRƵÄA^q`ÏõÅÍAL¼ÈêÅ éB»êÅÍÀÛÉĺªAgì¾½mhÌÅØÝðµ½ÌÍA»ÝÌokAc¤aÆÈÁÄ¢éAj

[wufB[YÆ¢¤ÌªAèàÌæ¤Å·B

Ê^D@»ÝÌXGg |

|---|

@वA©gÌo±µ½AoÅÌbµðµÄÝæ¤B¡ÅÍA¢EIÉL¼ÉÈÁ½o̹yWFSNðy³¹½AXA[EAO|pc·ÌCENgDbgEXGgÍA1971NÉXA[EAO𬵽ªAªßÄoðK˽ ÍAܾL¼ÅÍÈA»nÌÏõKChÌAoCgðµÄ¨èA½ñ©dðêɵ½B»ÌãA±ÌåÈ|Ìyíðg¤WFSOÍAXÉL¼ÉÈèA1984N©çú{öâAtXEhCcEXCXÈÇ¢BÅà¬÷ðµÄAChlVA{©çරv£Üðö^³ê½BoâChlVAÅÍAL¼È¹ylÅ éªAÞàá¢ÉÍAoÌ»ncA[KChƵÄÌêß̪ Á½ÌÅ éB»ÌãA½ñ©»nÅoïÁ½ªAC³Èl¿ÍAÌÆÏÁĢȢBiÊ^Dj

@à¤êÂAäXÉl¦³¹çêéAú{Ìx¬·ª»nÌáÒÉ^¦½¸_IÈõðÌ̱©çêÁÄݽ¢BÇÒÌûÍANXð²¶m¾ë¤©BChlVAÌNXÍA2005NlXR̳`¶»âYiH|jÉo^³êÄ¢éBNXÍA»ÌÆÉÆÁÄÍAæc`ÌÆóƵÄp³³êÄ¢é¸_«ðÂÜêȪÁ½ñÎÌÌn¨Å éBíÅ éƯÉA쫪héÆl¦çêÄ¢éB»êÌANX͹ÆàÄÎêéBiÊ^Ej±ÌƾÌANXÉ¢ÄÉÍv¢oª éB»êÍAú{ÌouúÉi1980Nãã¼Ì jAoª¨àÌÊÅõ³êÄ¢Á½ßöðv¢o·ÌÅ éBoÖÌzÈVEIEPcA[ðÄൽ̱ÆÅ éBS©çåWµ½cA[Ì×A¢ë¢ëÌnû©çEÆàíXÌûANîÍärINîÌûª½©Á½BVEIEPcA[Ì×ÉAoÅÌ»nKChàA»êÜŽñàdðêɵ½^ÊÚÈú{êðb·DÂNÅA«ú{ÖnÁÄ×µ½¢Æl¦Ä¢éChlVAoÌ»nKChÅ Á½i`»Ì2`Åq×½KChÆÍÊlÅ éBO̽ßÉLµÄ¨jB»ñÈÉAVEIEPcA[ÌKChƵÄÆdðµ½ÉNÁ½±ÆÅ éB

Ê^E@ChlVAÌg¹hNX |

|---|

@QÁÒÌÅAæèQÁðµ½AµZËãÌVlÅNWÌï¡Ì élªAYæðµÄ¢½É¥ñAoÌNX𩽢ÌÅAkÉæÁÄ~µ¢Æ¾íê½BNX»ÌàÌÉAm¯ÌÈ©Á½ÍA±ÌKChÉk𿩯½BÞÌÀÆÍAoqhE³ÅÌJ[XgàãÊÅ éÆ¢¤±ÆÅA»êÅÍñ{³ñÌ×ÉANXð»Ìûɨ©¹µÜµå¤Æ¾ÁÄzeÖQµÄê½B»ÌNWÆÍÁ«A±êÙÇÌNX̼ͰçAú{ÉͶݵĢȢƾÁ½B»¤¾íêÄæ©éÆAËËÆÜêȪÁ½l\Z`©ç50Z`ÌZÍcè©çgÌæÜÅAflÌų¦¼¼µAú{̼ð¨ÙÅ©éæ¤È´¶Å Á½BgÍAú{Ìæ¤ÉAõÁÄͨç¸A·ñ¾DFÌæ¤É©¦½B

@ÞÌÆɽSN©`íÁ½àÌÅ ë¤BçkÌæ¤ÉANWÆÍA¢çÈçÁÄêé©ÆP¼üÉKChÉ·¢½BÞàçkÁÛAú{~ÅA6~ÅÍƾÁ½BÞÌÌ»nKChƵÄÌNûÌzÅ éiûÅÍÈjB·éÆANWÆÍA¡»àÅ30~Å¢æë¤ÆñÄðµ½BÞÍÑÁ赽椾BÞÌNûÌñ5NªÉà·éàzÅ éBSª®¢½lqÅ Á½Bæc`̹ðéÆ¢¤SÌ®«ªAÉÍßµ©Á½BVlÉÍ·¢½B½Ì»ê¾¯Ìàðo·Ì©ÆBÞÍA±ÌÍAd¶ÉCG·éƾ¢A30~oµÄàǢƾÁ½BÍAKChÆÞÌæcÌ×ÉA±Ì¤kiHjͬ§³¹½³©Á½B»±ÅÍNWÆɾÁ½Bú{Ìüɩ©êÎAÅÖÅ@¥á½ÉâíêAAChlVAo̸ÉÐÁ©©êÎA±êܽ½¾ÅÍ·ÜÈ¢±ÆÉÈéÆAKÉà¾ðµ½BNWÆÍ¢û½ÁÕèÉA»ÌNXð©Ä¢½ªAá³¹ÄàçÁ½ÆA½zÌStðÞÉnµ½B ̹NXÍA»ÌãǤÈÁ½ÌŠ뤩BÞÌÆÅåɳêÄAÆóƵÄA ªßçêÄ¢é¾ë¤©B»¤F鵩ȢB»ñÈouúÌ}Èv¢oª éB

@»ÌãA»ÌKChÍKChðâ߽̩AÁ§ðÈãµçÈ¢µAÙ©ÌKChÉÁ§ð·¢ÄàA]èÇ¢\Į́ÉüçÈ©Á½B¹NXðÆ©ç¿oµÄAåàð©¹çêÄApÉSªêu®¢½±ÆÉA¹NXª{Á½Ê©àµêÈ¢B

iȺj

vCobNEoi_ÌoÌ¡Ìj`»ÌS`ñ{i35ñj@2018.10.25

ÒßeiV`AÉÄj |

|---|

@³ÄAÅIÍÌ¡ñÍAÌà¡àÏíç¸ÉAo

Åú{lÏõqÉÆÄàlCÌ éAWÉ é¢EâYÌ{uhD[@âÕÆAvoi@âÕÖÌAo©çÌúAècA[É¢Äq×Äݽ¢B¢Ä©çÌÏõqÉÆÁÄÍA±ÌúAècA[ÍAÑÁè·éÙÇɴߧÈXPW

[çµ¢BoÅOTl·éú{lÏõqÉÍA¥ñA¨··ßðµ½¢R[XÅ éB

@æ¸Ay[WßÌR[XðQƵÄ~µ¢B±êÍJTBoxXªÃs·ég}CoXEohÌo©çúAèÌR[XÌ·öÅ éiFfbNXR[Xñlñç~Eêl½èãàEÅÃslõñ¼B·ïÉÜÜêéT[rXFú{êKChEze}T[rXE©HEHizeA}WIÉÄjEe{Ýüê¿EqóãàEó`ÅjB\ñ³¦·êÎÀSEÀSÉoæèWOWJ^ÖòÑ·öÊèÌúöÅÏõªoéB

@ªnßÄoðKêA±ÌR[Xðpµ½ÉÍi1972NjAùÉoÌó`ÆWÌWOWJ^ÔÉÍAK[_ChlVAqóÌàüWFbg@ªAqµÄ¨èAòs£ÉàÏXÍÈ¢ÌÅAÌà¡àñêÔ\ªÅ¼ó`ðñÅ¢éB

Ê^@@{uhD[@âÕi¢EâYj |

|---|

@±ÌR[XÅKêéA{uhD[@âÕÍAWÌPhD~nÉ é¢EIÉL¼Èå槳âÕÅ èA³_A¢EâYÉào^³êÄ¢éi1991NÉo^jBWOWJ^Ììñ40L[gÌÉ èAI³790N ®¬µ½Æ©çêA»ÌãÉzª³êÄ¢éBiÊ^@jª¢I㼩çAã¢IÉ©¯Äh¦½AWC[h¤©ÉæÁÄ¢çê½Æl¦çêÄ¢é±ÌâÕÉÍA¨Ñ½¾µ¢§â[tÈǪüçêÄ¢éBiÊ^Aj³ÍÍ42[g Á½ªA»ÝÍj¹ðµÄA33[g50Z`ÈÁĨèAãwÌs~bhóÌ\¢ÅźiÉêÓ115[gÌîdª éB±Ì`ó©çA¢EÅåÌXgD[oÅ éB±ÌâÕÌÚ×ÍAÌâèà èA±ÌÍÅÍêè¹ȢªAòRÌ쨪 éÌÅ»¡Ì éûÍA»êçðÇñÅ·sð·êÎA½¾RÆcA[ÉQÁ·éæèAÍé©É¾é¨ª½¢ÆÍl¦éB

Ê^A@{uhD[@âÕÌ[t |

|---|

@±ÌâÕÍAnÕ¾ºâßÉ érÎR̬ÎÉæèA1960NãÉÍöóÌë@ª Á½ªA1973N©ç10NvæÅAlXRå±Åñçhð©¯ÄCHªsíêA1982NÉ®¬ðµ½BͱÌCúÉà½ñ©»nðK꽪A¢Á½¢½±ÌHÍIíé̾뤩Ƣ¤öÉAxXƵÄHÍi»µÈ©Á½ªAá¦ÄÝêÎPHéÌæ¤ÉA·¢Nð©¯Ä{ɧhÉãYíÉCð³ê½B±ÌCHÉÍàÌoâH¦ÍÉú{ª½åÌv£ðsÁ½±ÆàYêÄÍÈçÈ¢B

Ê^B@hbg@i¢EâYj |

|---|

@ÉKêéA{uhD[@ÌOL[gÉ éhbg@iÊ^BjÍA1834NɧÑ̩穳꽧³@ÅAàÉÍåÏüµ¢ßÞO¸ªÀu³êĨèA»Ì¼Aüµ¢Sqê_Ì[tª éL¼È@Å éªA±ÌIvVicA[ÅÍí¸©20ªãµ©ÔªÆçêĢȢB±Ì@à1991NÉ{uhD[@âÕQƵĢEâYÉo^³êÄ¢éB»ÌãA±ÌfbNXR[XÍ{uhD[@ÌßÌA}WEHzeÅHðÆèiÊ^CjAßOÌR[XÍI¹·éB

Ê^C@A}WIzeÌH° |

|---|

@fbNXR[XÆX^_[hR[XÌ¿àÌ·ÍAåÉHÉp·éXg̵ÍCâ¿àeÌᢪ½¢BA»êæèàXÉÀ¢iÀÌo©çÌúAèÌA{uhD[Ævoi@úAècA[ÆÌ·ÍAiÀqó@iLCCjðpµÄ¢éBfbNXR[XÆiÀcA[ÆÌ·ÍTªêlèú{~É·ZµÄñê~Å éªAÇêðIÔ©ÍAelÌ©RÅ éªâÍèÎIÉcA[ãàÍ»êÈèÉÝèð³êĨèAÍo±ãAàeÉäáµÄ¢éÆl¦Ä¢éB

Ê^D@WOWJ^ÆÁÌoeBbNÌÍl |

|---|

@ñêÔ]èHiAWA¿jðyµÝAßãÍoeBbNH[ðKËA§ì»êÆVbsOðyµÞAWOWJ^ÍoeBbNªL¼Å èA¥ñÇ¢ìið¤±Æ𨷷߷éBàsxɢ߽oeBbNÌVcð½N½ÁÄàÄÌGßÉ

pµÄ¨èA@BÅvgµ½»iÅÍÈAèdÌoeBbNÍF ¹·é±ÆàÈAê¡¢ªi»êÅàú{~É·Z·êÎAµÄzÅÍÈ¢jA©RÔª êÎoeBbN̤XªWÜénæð©ÄñéÌàyµ¢ªAúAècA[ÅÍKËéXªÀçêÄ¢éBiÊ^DjOã·éªA±ÌúÌ©HÍoª©Ì×ÉAWOWJ^ó`É

¢ÄAó`ßÌzeÅubtFX^CÌ©HÌꪽ¢B

Ê^E@TrT@ |

|---|

@HðÆÁ½ãATrT@ðZÔ©¨·éB¼ï812N©ç838N É©¯Äݳê½Æl¦çêĨèA§³¤ÌVCh©çqhD¤ÌTW֨ͪÚÁ½ Ì¢¾ÆvíêÄ¢éBqhD³Ì@Å èAVo_ðÕÁÄ¢éB1966NÉ_¯ªôRÉkìÉn©ç©µ½BÌ@ÉÍjªiKjªÕçêÄ¢éBiÊ^Ej

Ê^F@voi@âÕ |

|---|

@»ÌãAvoi@Öü¤B¢EâÕƵÄÌvoi@âÕQÌÌSI@Å éqhD³ÌâÕƵÄAOqÌ{uhD[@ƤÉAChlVAª¢EÉÖ鶻âYƵÄL¼Å éBiÊ^Fj¢NãÍAã¢I©ç\¢IªÆ¢íêÄ¢éªAáÉà긢Ì1549NÌånkÅÙÆñǪöóµÄA1937N©çCHª³êÄ¢½ªA2006N5ÌWnkÅܽܽóÅIÈjó𤯽B»êÅàACìƪ2007N©çnÜèA»ÝÏõqðó¯üêÄÍ¢éªASÌÌCÌÚrͧÁĢȢBüÓ̬Ì@QðÜßÄ¢EâYÖÌo^Å éªA»ÌÌvoi@ðSÉAcA[ÍêÔöxÅ©¨ðI¦ÄAWOWJ^ó`ÖßèAqó@ÅoÉAèh·ézeÖÁÄêéBúAèñ19ÔÌR[XÅ éB·súöÉ]Tª êÎAWOWJ^ÉñúÈ¢µOúöhµÄ±ÌÃsWOWJ^àäÁèÏõðµ½¢àÌÅ éB

@³ÄAvCobNEoioÌ¡ÌjƵÄA»ÌTªðLµÄ«½ªAoÍChlVA¤aÉ®µÄAÊϪ5632½ûL[g éÅAú{ÌsÌññ{ÌL³AlûÍñ420lÅolª90ðèßĨèAChlVASÌÅÍCX³kª87ðèßéÅAoÅÍqhD³kªñ90ðèßÄ¢éB£GÆJGª ÁÄÜ©ç\ª£GA\ê©çlªJGÌÚÀÅ éBܽAChlVAÌÅoÆWÌWOWJ^ÌÔÉÍ·ªêÔ éÌÅÓµÄ~µ¢B

@¢¸êɵÄàÌ76Ni1942N¶êjÌÅoÌ·¢ÔÌÏJÍßÜ®éµAfpÈyÌ©çA»ÝÌpðl¦éÆAÈñÆࢦȢùÃÌɤ¸æ¤ÉñÅéB

@iIj

¢GؾPEQqǵܵ½Bycªçãi36ñj@2018.12.25

MÒe |

|---|

@PÅÍAàñqÇà¤E±Çà¢GÉæé]ËqÇර¤Eàñ¢GRNVÆé³ñÌʽ³ê½÷ÑÆðAððSíêéÌɵ¢½³ñÌwiÈǪæí©èܵ½B

@Ê^ÅÐî³ê½ÌÅu¢GÌÌqÇàBvÍܾÇñÅÈ©Á½ÌÅA·®ÉLcs}ÙÉØèÉs«Üµ½BÂË}ÆÈèAµ©àAÂË}Ì®ÅAâÁÆ125úÉݵoµÆÈèܵ½B iFLcså«ÈusvÅ·ªASÉPÙ éÌÝÅ·BªÙà èܹñBj

@èɵÄA§h³ÉÁ«Üµ½BæÌ3ûðqǵĢ½©çAÍÇÝ··ßçê½Æv¢Ü·BÇÝI¦½çA[ðƨàÁĢܵ½ªA»ÌÜÜÉÈèܵ½BÊ^ÌÌEºÌ@uV×âAV×IqÇà¢GWvÍ}ÙÅõµÄà èܹñŵ½B

@{ÌÌ»ê¼êÌûÌq©çAAVµ¢±Æð½³ñmèܵ½BPȱÆÅÍA{ñ©ç¶«ð¢¤u¬Á¿å¤vªAÈéÙÇÆv¢Üµ½B]ËãÌqÇà̶Ýðm_H¤ÌKw©çÌ_ÍAÚVµ¢±Æŵ½B

@é³ñÌuqÇàGÌÈ©ÌNæv໡[¢àÌŵ½BÌbàÌåÌÆÂÈªèª éÌÅ·ËB´zÌê[ŸçµÜ·B

@ÅæؾQÍAbèªLªèAܽA»¡[¢¨Åµ½BKê½±Æà éêÅàASCªÂ©È¢Åµ½Bu³mvÍàÁ½¢È¢Å·ËB

@»ê©çA]ªÈ±ÆÅ·BæúALcs}ÙÌqÇà}ºÅ©©¯½{ÌÅ·BSÌƵÄA±Ì{ð]µÄ¢éÌÅÍÈ¢±Æð¨fèµÄu¢GvÉÖµÄÌÅACÉÈÁ½±Æð©¹Äàç¢Ü·B

ul¨Ee[}E²ÆÉ[xèIÍæ¶ÌðjŲ´év ÍÖi¾Á½©Ç¤©Hj ©úw¶V·ÐsBsNÍðN©¡NÅ·B

@u¢GªÅæÉÈÁÄå¬svÆ¢¤Úª èÜ·BiPUS`PUT ±êÍL^µÄ«Üµ½B±Ì2ªÌPʪ¢GÉÖµÄÅ·jB¢GÆ Á½ÌÅA¿åÁÆííµÈªçA»Ìy[WðJ«Üµ½B

EìiÆµÄ ©ÔèülEiÜÆßÄjåñGEiÜÆßÄjülæEiÜÆßÄjÑGxÔO\ZiEC¹Ü\O

El¨ÆµÄ HìtéEéØ°MEFÖÊyEükÖEÌìLd

EÊ^ ì½ìÌuïg®¨«½v

@¶}ÈÌÉAé³ñÌÐîÌæ¤É¢GÉÍqÇઽ³ñoê·é±Æðq×çêĢȢÌÍcOÅ·BÊ^ÅàA1»êð̹½çAqÇàÍàÁÆ»¡ð¿gßÉ´¶é±Æŵå¤Bà±Ì{Ìæ¤Èm¯Åß²µÄ«Üµ½ªAVµ¢{ÈÌÉAàeªÏíÁĢȢÌÅ·BqÇà¢GÍAܾܾA¢ÉmçêĢȢÌŵ天B

@é³ñ ÅæؾRðyµÝɵĢܷBæ뵨袵ܷB

************************************

ycl

@HPJÉÇñÅ¢½¾«Aܽu¢GÌÌqÇཿvÜÅæèñ¹A°kÅ·B±Ì{ÅÍAcæ¶Í¶ßeªìðã\·é¤ÒÉQ梽¾«A¢qÇà¢GvðªÍ¢½¾«Üµ½B½Ìæ¶ûÆA¡àð¬µÄ¢Ü·B

@æúA {@åwÅàá¢åw@¶ðSÉA¢qÇà¢GvÌ¤ïª èAXɤҪLªè èÜ·B½¾A¢GܵÄâA¢qÇà¢GvÌðÒÍAðjÆEüpÆÅàAܾܾŷB±ÌÈÅàú{qå¼_³öEyìγñªA¢ÄÅÍú{üpÅ¢Gª¯ÌâiðÆ©Ì`@Å`¢½ÆµÄÅà¢]¿ðó¯A²{ÍÊS¾Á½ëìhÈÇú{æÍÙÆñÇ]¿³êÈ¢ÌÉAàÅͨ©µ¢ÆQ¢Ä¢Üµ½B

@Íæ¶Ìæ¤Èú{j¾¯ÅÈAüpjÌæ¶ÅàA¢GâqÇàjÖÌVµ¢üðÁĢܹñB]Ë̳çjÈÇàCMXlh[Aªw]Ëã̳çxiâgXjųÉ]¿AAJln[³ñw]ËãÌâYxiö_Ðjà¯lÅ·Bú{;¡{ÉæéÉ[È]˶»¥¯¶»ÛèA¢M°¶»¸dªA·cÁĢܵ½B

uV×â¤V×IqÇà¢GWvÍAWïÌ}^ÈÌÅA}ÙÉÍüÁÄȢŷBc³ê½ÔEÌÍÆkµÈªçAáè¤ÒÆÌð¬A¿Ìøp¬ðµÄ¢Ü·B»µÄA¢GðgÁ½qÇàG{Ìéæàiß½¢ÆvÁĢܷB

@NæÅÍA¼Ã®åÌì£çt³ñª30NÙÇܦÉm_¶uíÆNævð¢½ÛÉA¿ñµ½ª èÜ·B¢GÅÍA¼Ã®süpÙÌ_J_³ñª¢Ü·B

ÎÌóaÖ̽¿---»s³çÏõïæèé³êi30ñj@2018.12.25

@uÎÌóavÊ|ð©¯Üµ½ªAyc³ñɱ¢ÄA»s©çàºL̽¿ª èܵ½ÌÅA¨m繵ܷB

@ÅÍA梨³ðI

************************************

é l

@²A¢½¾«AL爐´¢Ü·Bz[y[Wq©³¹Ä¢½¾«Üµ½B}Ì濪ÇgåàÅ«AÆÄà©â·©Á½Å·B»nÌÊ^àLxÅAÎÌóaðÜßAÀÛÌâÕÉsÁÄݽÈéóÛðó¯Üµ½B

@±ÌxÍAÎÌóaðæèã°Ä¢½¾«AL爐´¢Üµ½Bܽ¡ãÆàA»s̶»àsɲ¦ÍÌöAæ뵨袵ܷB

-------------------- ------------------

»s³çÏõï ¶UwKÛ ¶»àW R M

§676-0823 ºÉ§»s¢íɬ¶Î61-1

Tel 079-448-8255 FAX 079-490-5975

E-Mail : tact7610@city.takasago.lg.jp

-------------------- æ ------------------

ì¬aÃ@Ê^W

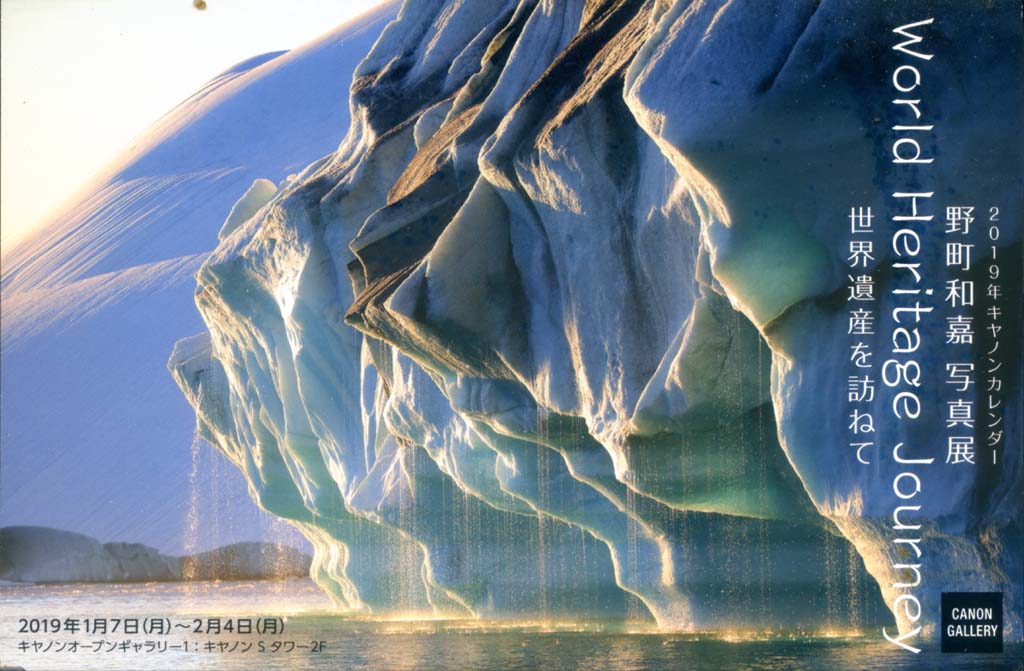

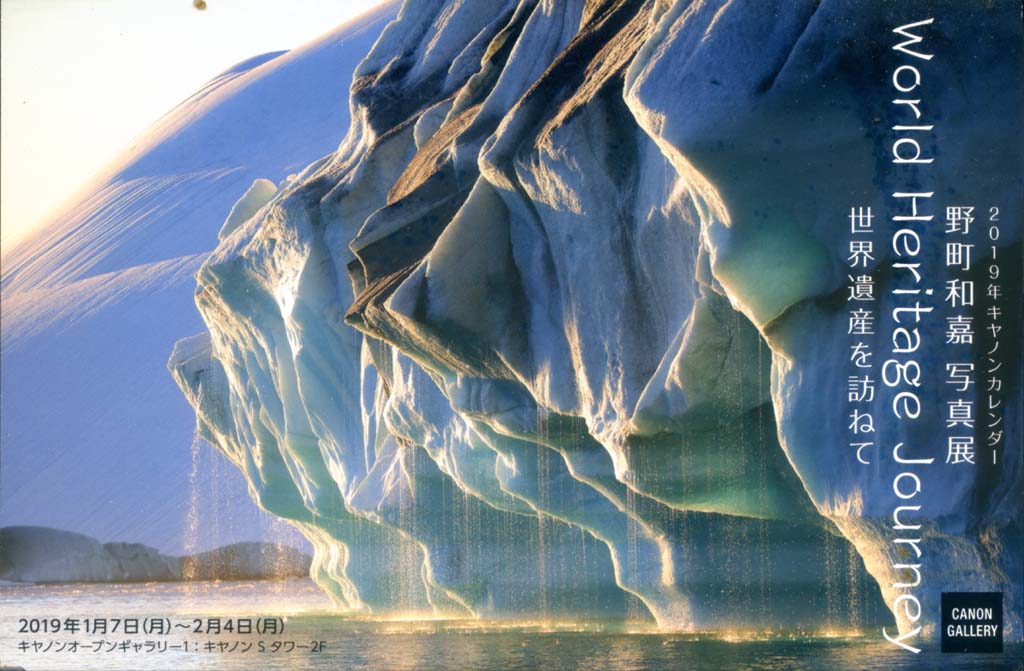

WorldHeritageJourney¡@rêi42ñj@2018.12.25

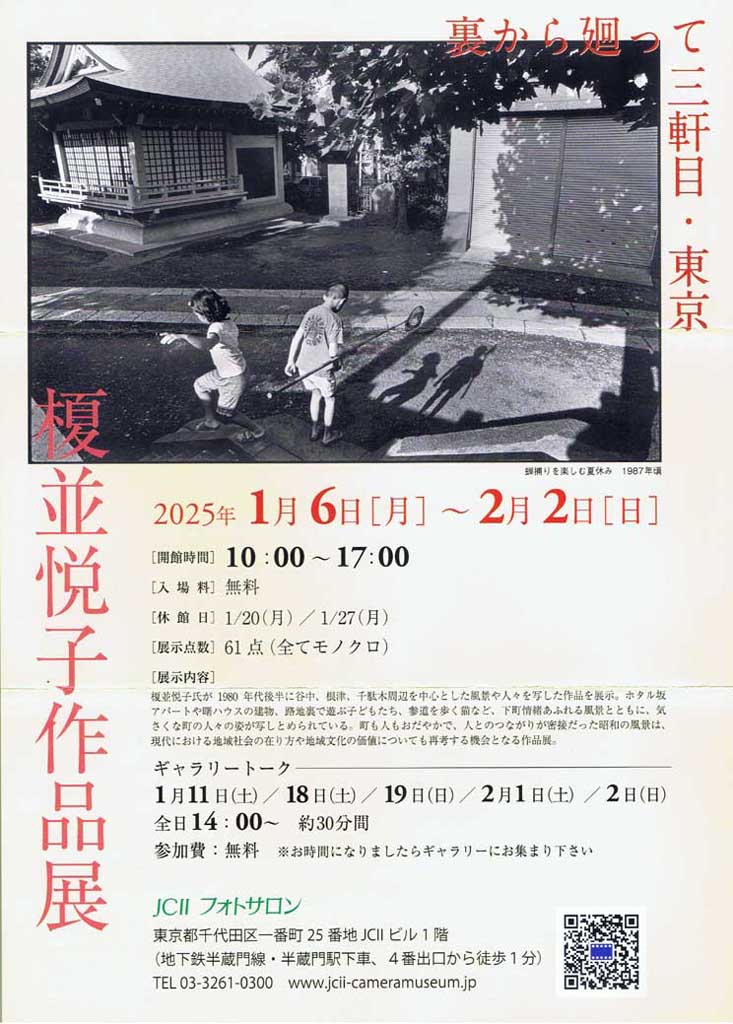

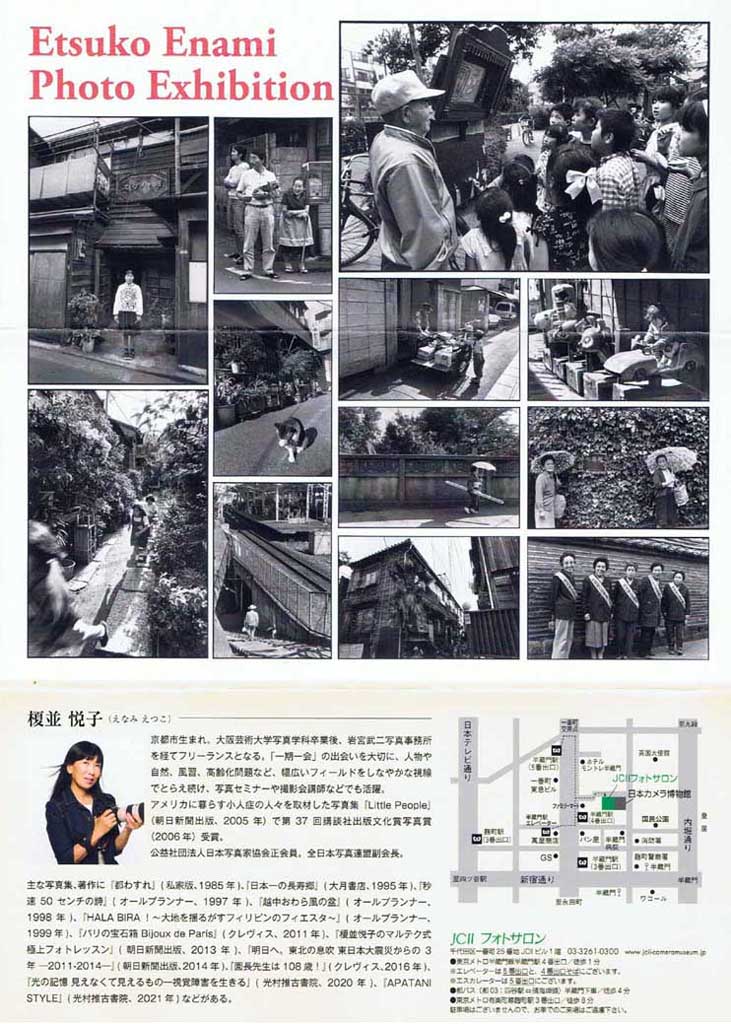

2019/1/7ij`2/4ijLmI[vM[PFLmr^[Qe |

|---|

Äà} |

|---|

2019NÌb`mnmJ_[ÉfÚ³ê½ìii¢EâYðKËÄjðW¦µÄ¢Ü·B½yogÌÌåÈÊ^ÆiyåÜAøJÍóÍjÌ¢Eð¬\³êĺ³¢B

@@@@ü곿

¬cs§üpÙÖ̲Äà

ðÄÔuàÌÈéØvâuµ_vé³êi30ñj@2019.01.10

¬cs§ÛÅæüpÙÅuéRNVvÈÇW¦

MÒße |

|---|

@³©ç217úÜÅA¬csÌÛÅæüpÙÅÍuVû ìiWvðJõĢéBðNɱ«A¡NàuéRNVvª16_W¦³êÄ¢éÌŲÄൽ¢B½ÍAVNÉÓ³íµ¢]ËãÌgËæÅ éB

@¯üpÙÌÄàóÉÍAu{RNVÌÁ¥ÍAgËæèð`¢½Å檽ÜÜêÄ¢é±ÆÅ·BÈ©ÅàéÍALìâ¤É·AÎ~ð\·uàÌÈéØvÌ}ªA½Ì¢GAøDA¯ÔÅæÉ©o¹é±ÆÉÚµAûWµÄ¢Ü·BàÆÍÅæÉÝçêéuh÷KvÌ`[t©çWµ½àÌÅ¥¥¥vÆ éBÊ^Íñ¡RNVæèñ_B

EðÊ@iq¡lüE¬c}u¬cwvºÔkà15ª****ü곿

Edb042\726\2771

uàV¬ØvkÖpò

VÛO» @ |

uµ_óDvìÒ¢Ú@VÛ @ñ¶ |

|---|

uú{Ìé¤Ö°Û¯ÊßÌé£ðqǵܵ½Bycªçãi36ñj@2019.02.06

MÒe |

|---|

@¡ÓÍA¡@rê³ñB

@J¢ÄAÏÁÆAui¿åwöJuÀvªÚÉüè¼Ã®sÌ ÌåwÅÆA»¡ªí«AÇÝnßܵ½BܸÍu¨évÅÍÈB

@¨éðÜÆßĪ©èâ·_¶Ä¢çÁµáéµA¨éÍ]èKËĢȢæ¤ÅAÄO©Ä¢é̾Æv¢oµÈªçAyµqǵܵ½B

@ú Í ÜèCɵÄ͢ȢAu¨évÌɱ¤µÄGêçêéÌÍAgǫ©°Å·B¡@³ñA èªÆ¤²´¢Üµ½B

@ÅÌûÌuy\¦vÍA¿µ¢¾t¾Á½ÌÅÓ¡ð²×ÄÝܵ½B¨éÌÅAêÔD«È¨éÍâÍèumévÅ·B

@ú AÈñÆÈ»¡ðÁÄ¢éÌÍAuRévÅ·B±±LcsÍLåÈRÔÌ éÅAuRévâuRéÌÕvª ¿±¿É é©çÅ·BÈ©ÅàALcsªÏõnƵÄd«ðu¢Ä¢éÌÍ«¬É éu«i ·¯jévÅ·Bgt̼AkÌßÉ èA©Rð¤ÜgÁÄAR¸É 鬳ȨéÍîìiâͬjìØÌX¹ªáºÉ¬³©¦AêÚÄRÅ·B

âºéiàécú{100¼éj1575-1600FRé

OgA¼½iåªÆjF{ÛÌUiÌÎ_ |

|---|