中城正堯(30回)

細木志雄(2回) 細木大麓(27回) 岡林幹雄(27回)

鍋島高明(30回) 横山禎夫(30回) 西内一(30回)他

細木志雄(2回) 細木大麓(27回) 岡林幹雄(27回)

鍋島高明(30回) 横山禎夫(30回) 西内一(30回)他

●タイトルをクリックすると最新ページへジャンプします。

●画像にマウスポインターを置くと画像が拡大されます。全体像が見れない場合マウス中央のスクロールボタン(ホイール)か、マウスポインターを画像に載せたまま方向キー(←→↓↑)を使ってスクロールしてください。

| 2010.04.08 | 中城正堯(30回) | なんで今ごろ報恩感謝 |

| 2010.07.31 | 中城正堯(30回) | 学校再建と民主化への熱気伝える |

| 2010.10.17 | 中城正堯(30回) | 猫の皮事件とスト事件のなぞ |

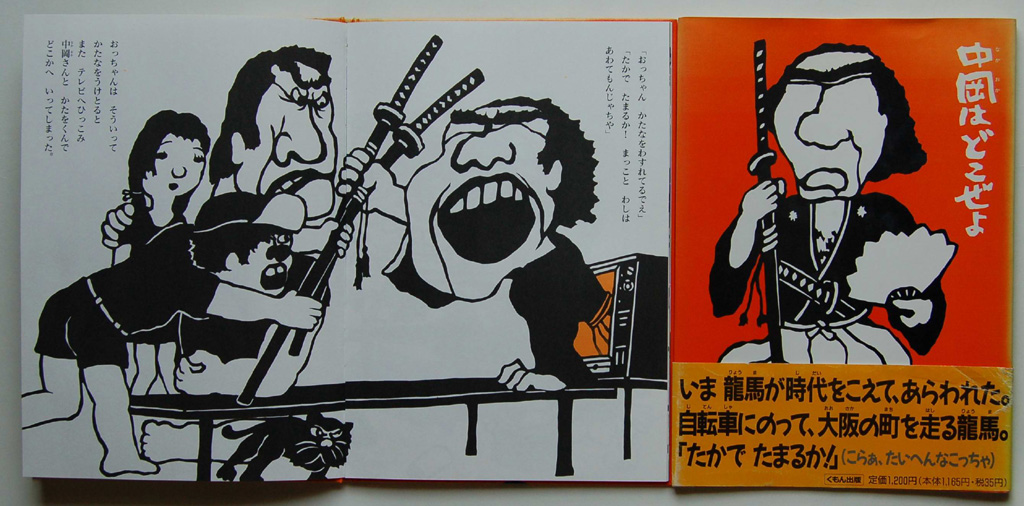

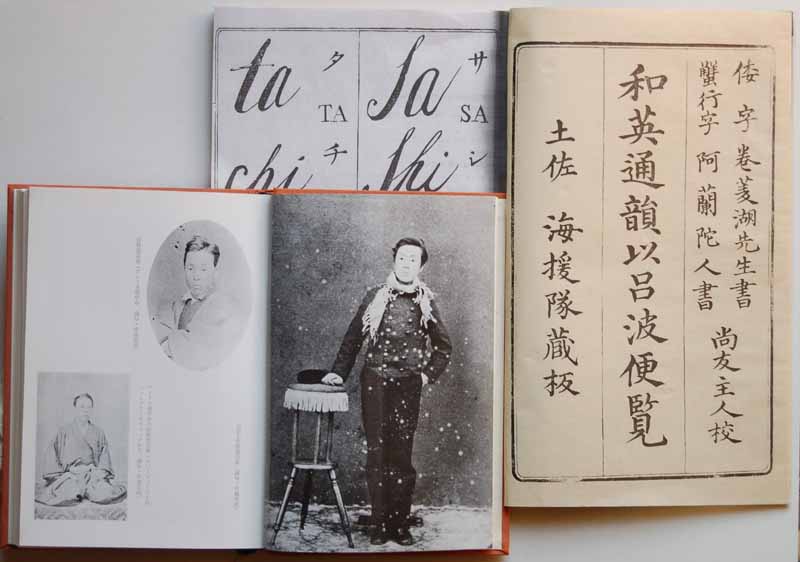

| 2011.04.22 | 中城正堯(30回) | 海辺から龍馬の実像を発掘 |

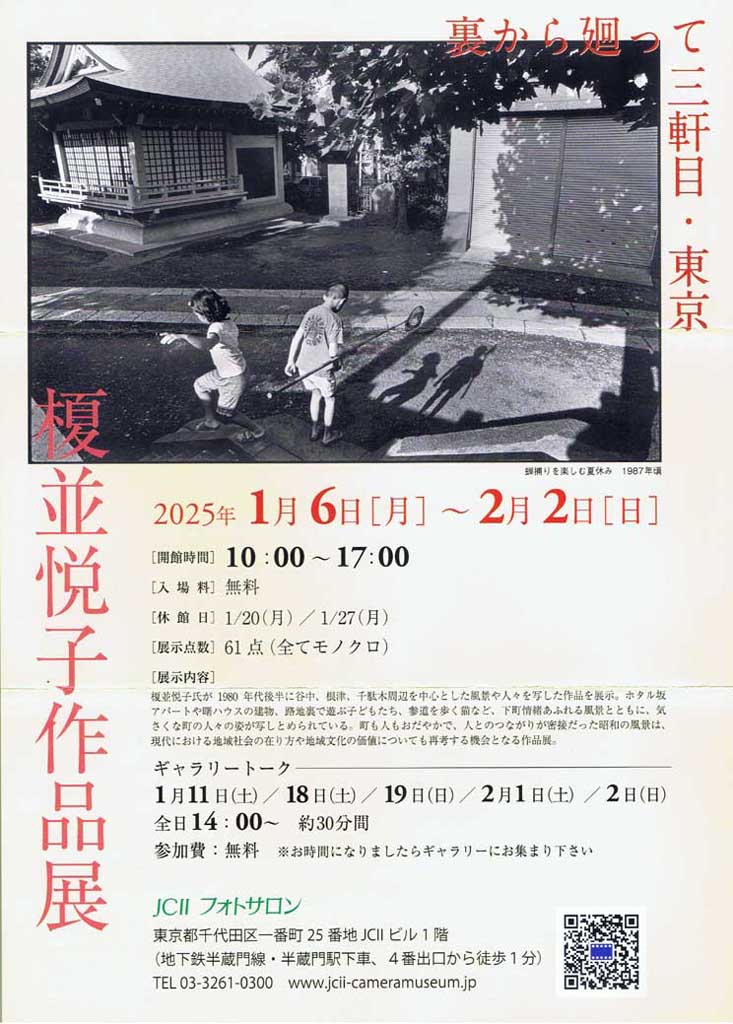

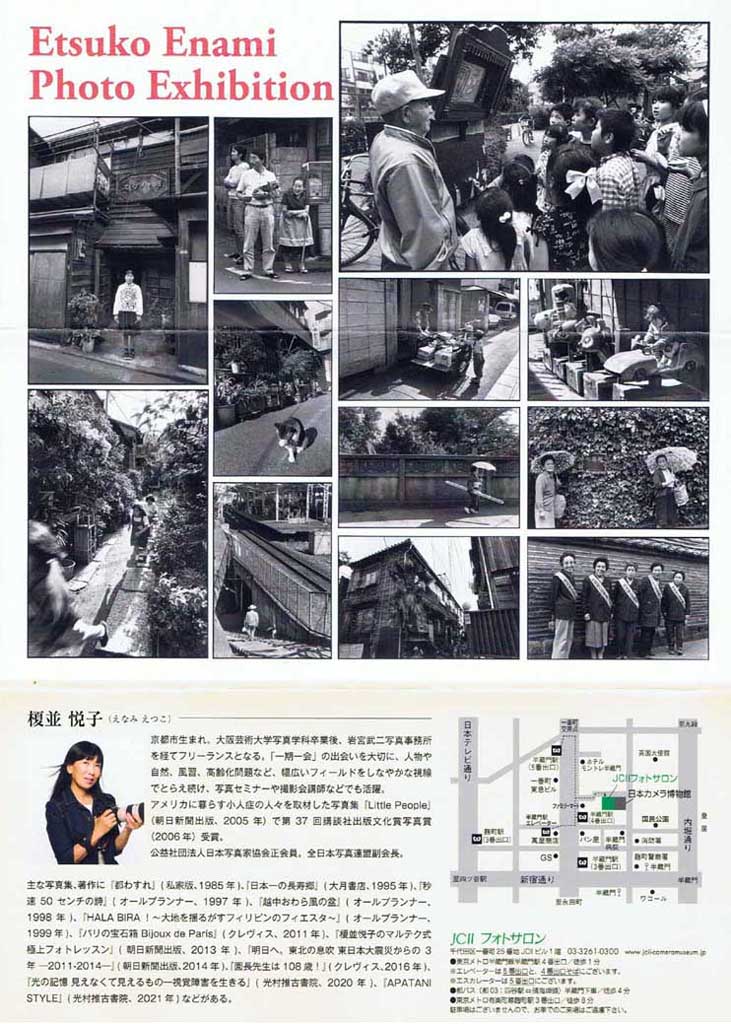

| 2011.08.10 | 中城正堯(30回) | 展覧会と講座のご案内 |

| 2012.04.15 | 中城正堯(30回) | 龍馬「愚童伝説」から学びの原点をさぐる |

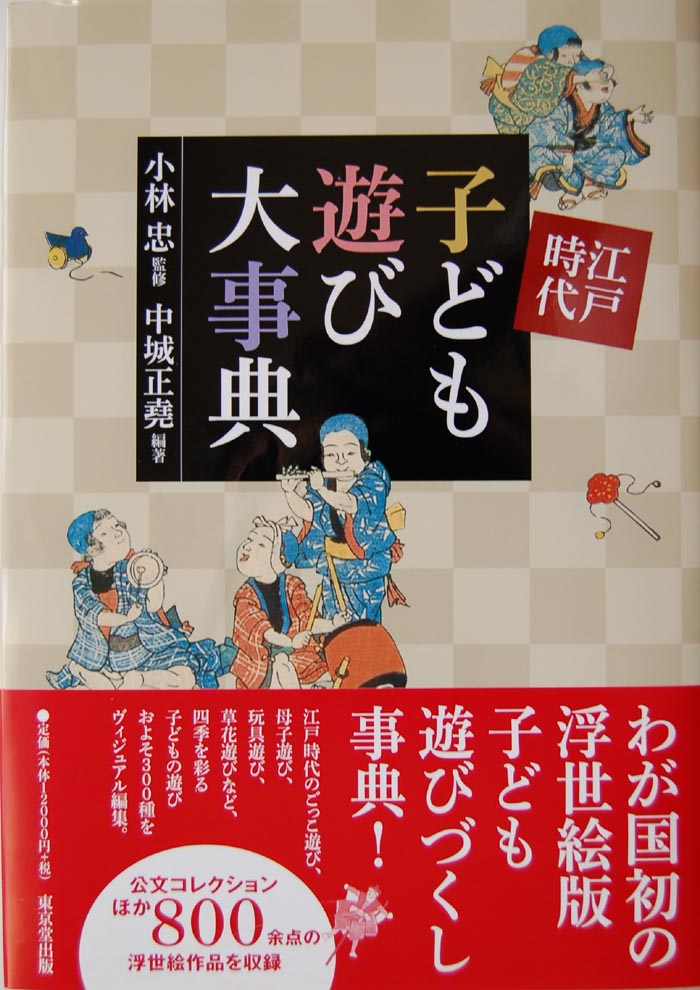

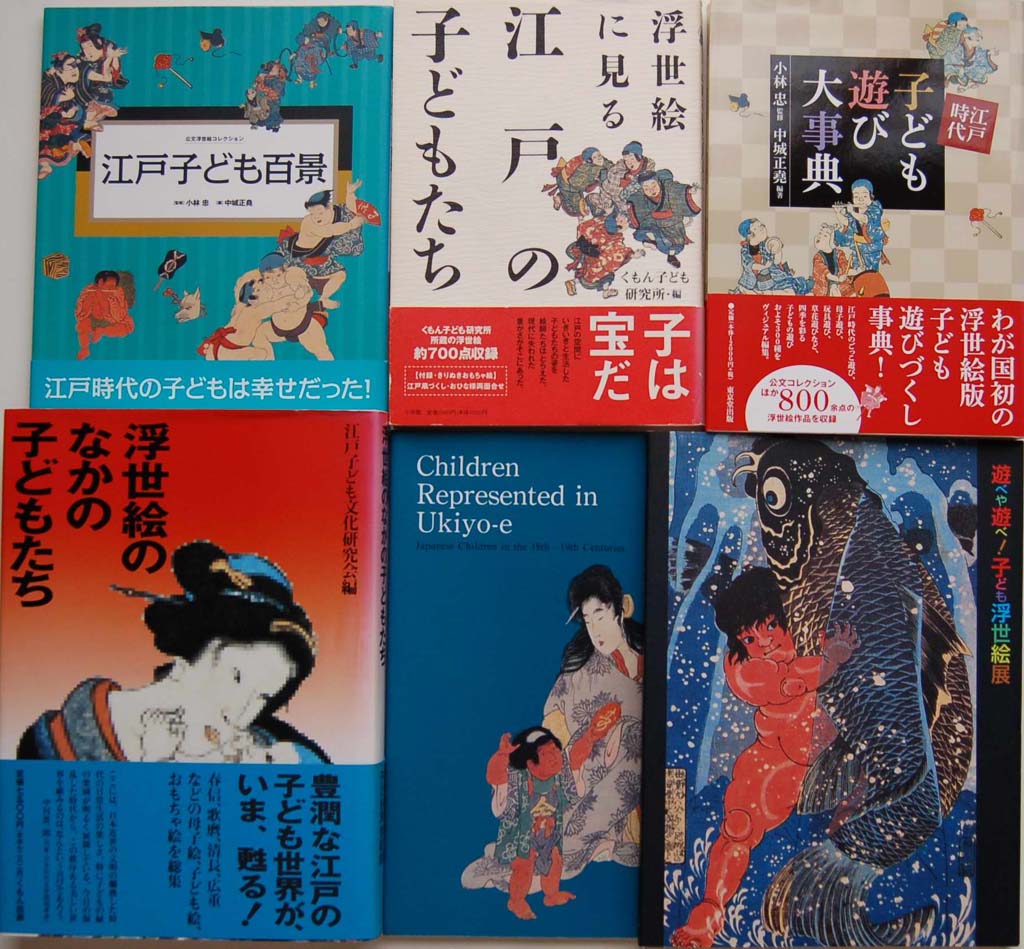

| 2014.05.31 | 中城正堯(30回) | 『江戸時代子ども遊び大事典』と中国版画展の反響 |

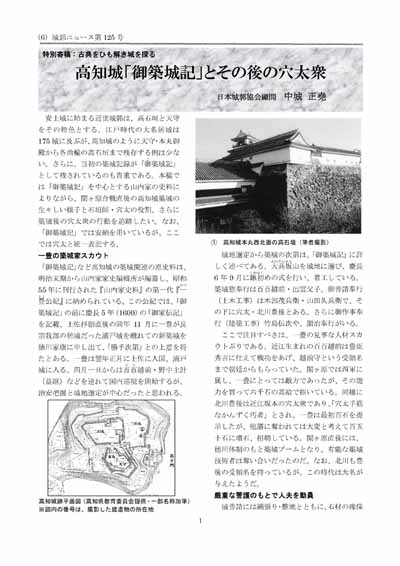

| 2014.12.01 | 中城正堯(30回) | 『高知城「御築城記」とその後の穴太衆』と『NHK番組紹介』 |

| 2015.05.21 | 中城正堯(30回) | 身辺整理に専念します |

| 2015.05.28 | 中城正堯(30回) | 龍馬最後の帰郷と種崎潜伏 |

| 2015.08.15 | 中城正堯(30回) | 校歌の謎1への回答 |

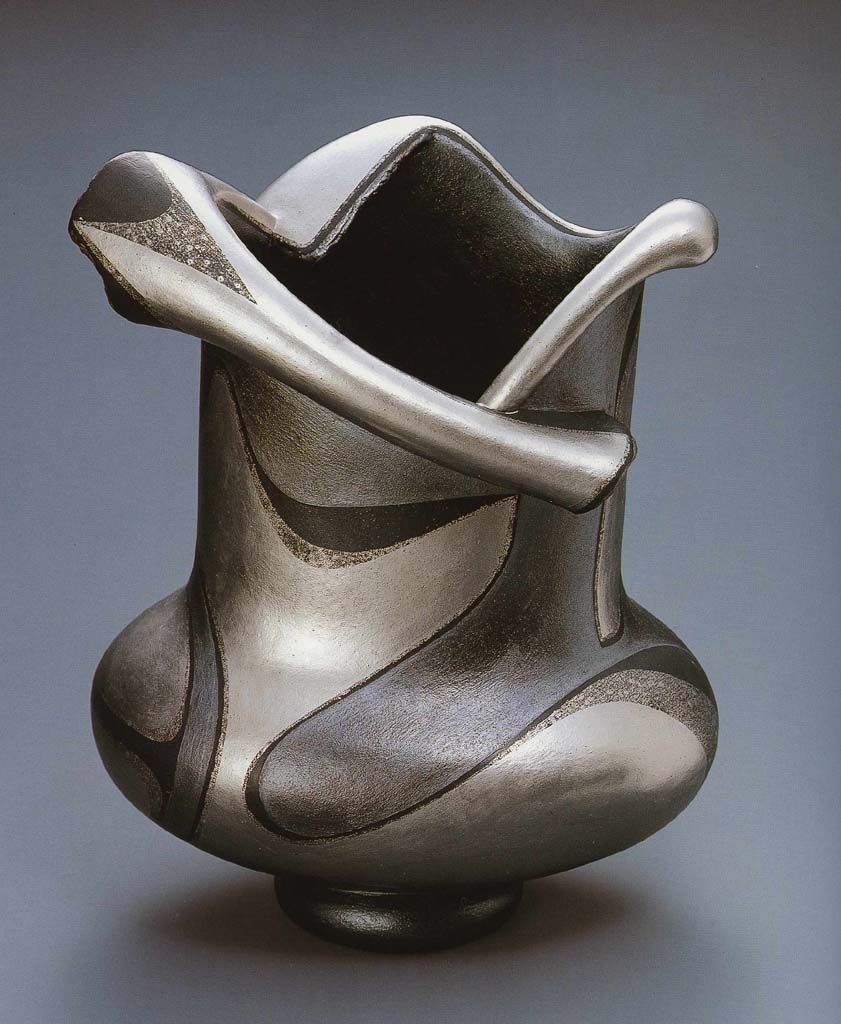

| 2016.02.28 | 中城正堯(30回) | 20世紀美術の先端を駆け抜けたアーティスト |

| 2016.04.16 | 中城正堯(30回) | 『新聞とネット、主役交代が鮮明に』への感想 |

| 2016.08.25 | 中城正堯(30回) | 浦戸城趾に"元親やぐら"を |

| 2016.09.23 | 中城正堯(30回) | 「公文禎子先生お別れ会」のご報告 |

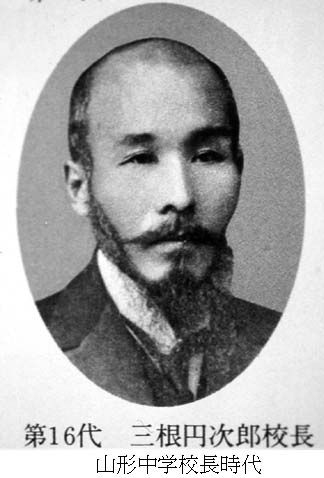

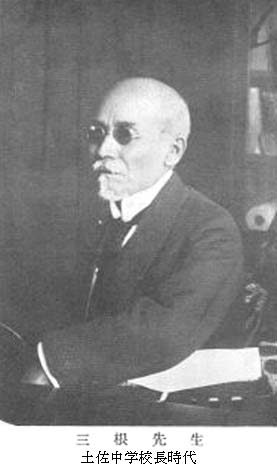

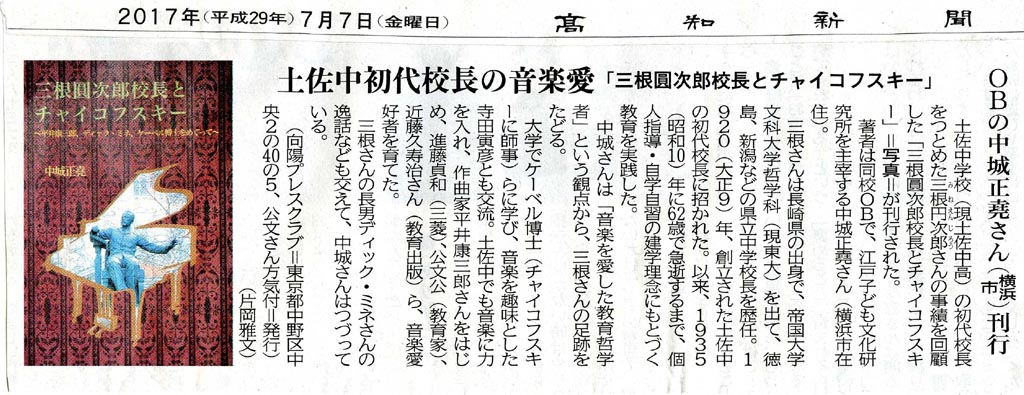

| 2017.03.25 | 中城正堯(30回) | 三根圓次郎校長とチャイコフスキー |

| 2017.05.22 | 中城正堯(30回) | 生首を化粧した武士の娘 |

| 2017.07.10 | 中城正堯(30回) | 「土佐中初代校長の音楽愛」と、高知新聞が紹介 |

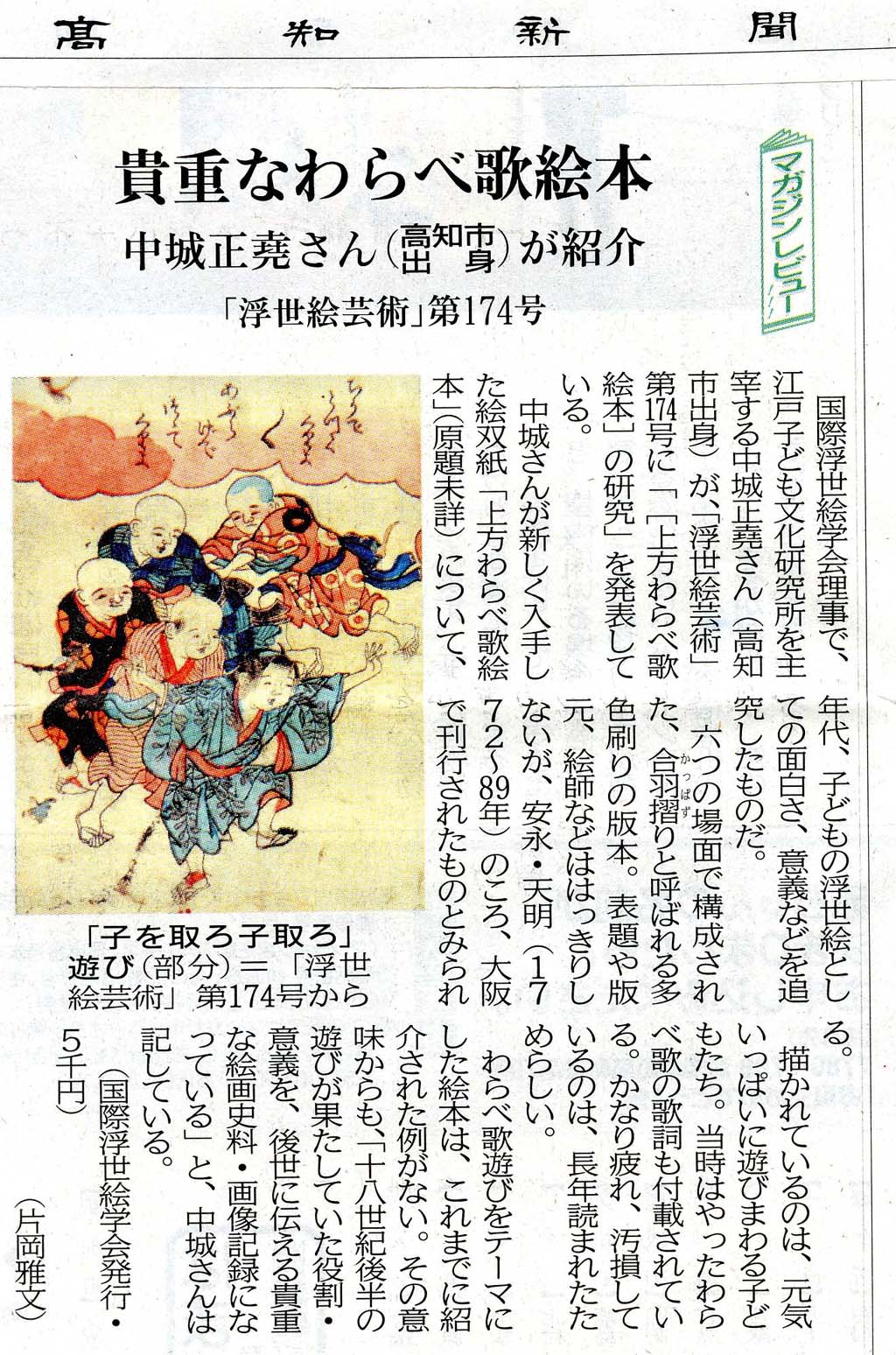

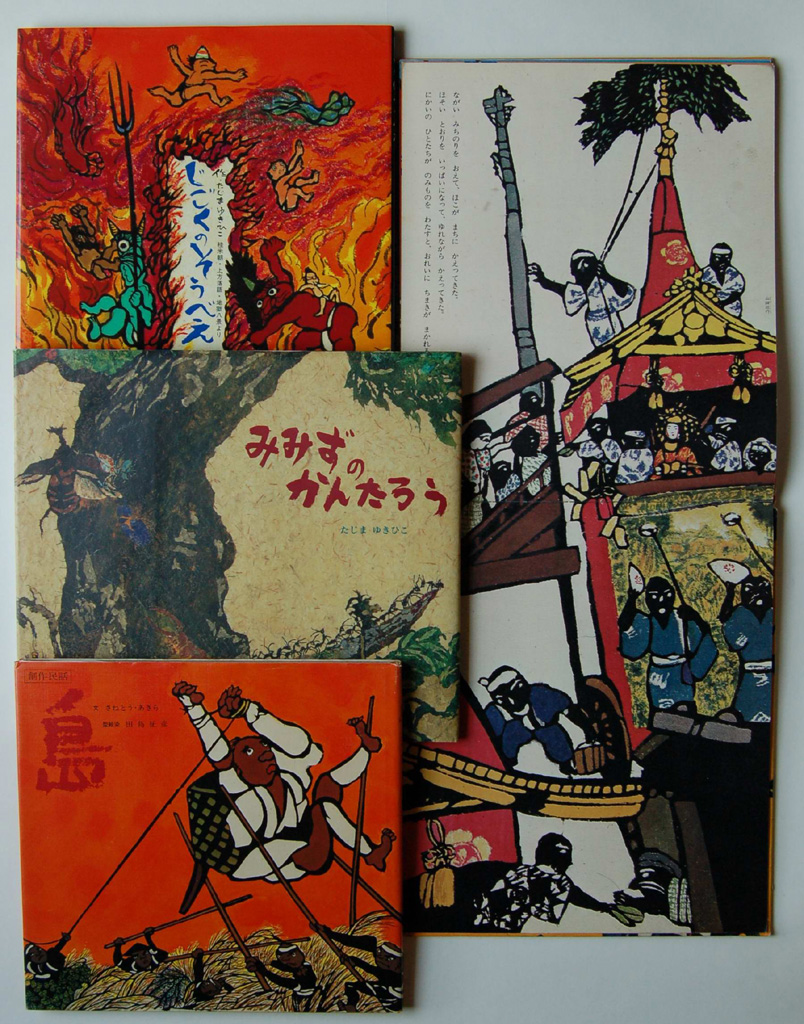

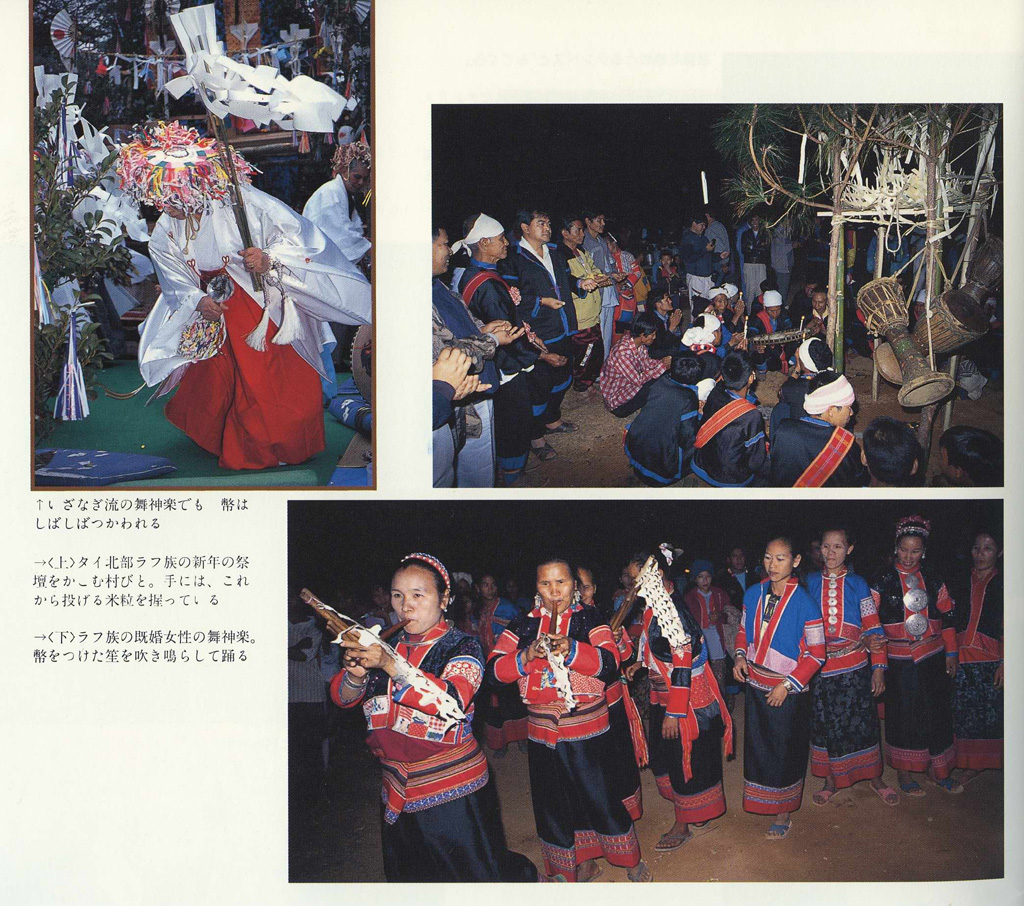

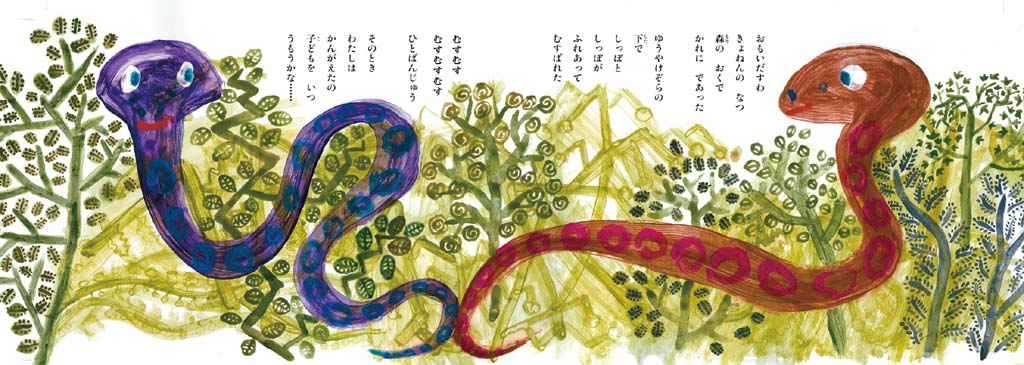

| 2017.08.20 | 中城正堯(30回) | 「“上方わらべ歌絵本”の研究」 |

| 2017.10.03 | 中城正堯(30回) | 「“上方わらべ歌絵本”の研究」 |

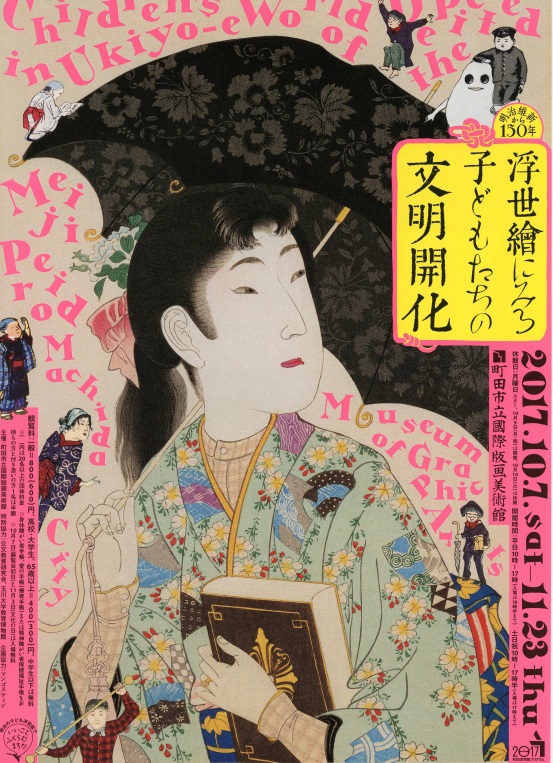

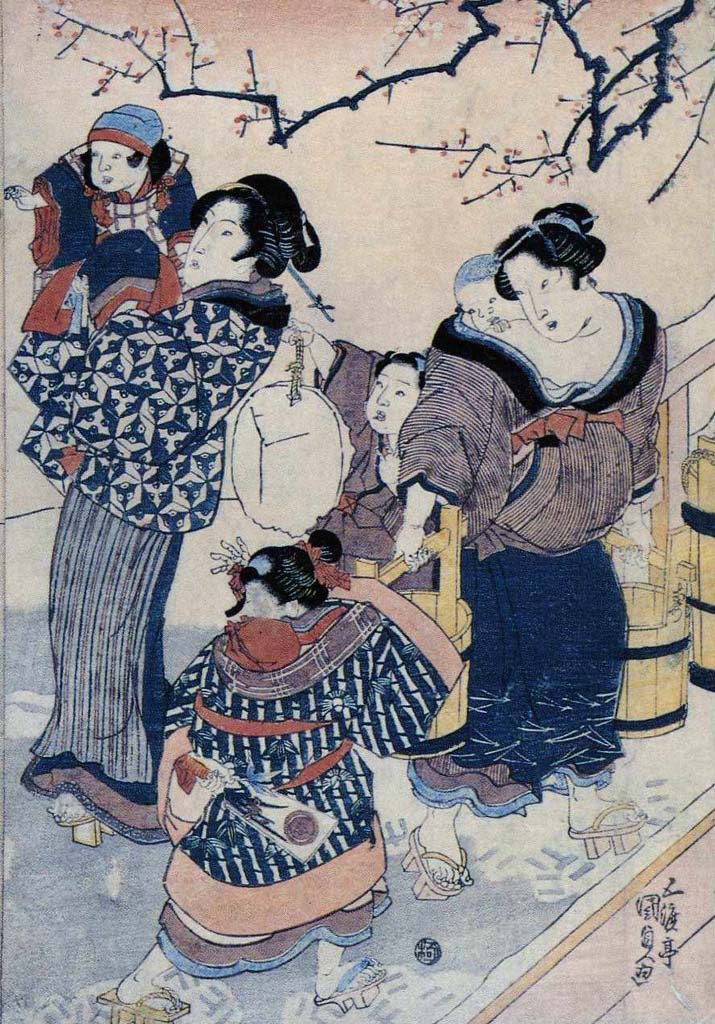

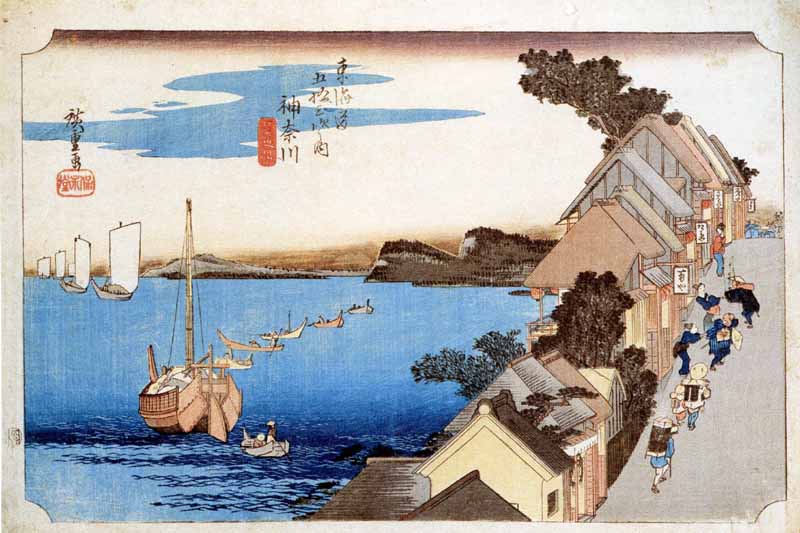

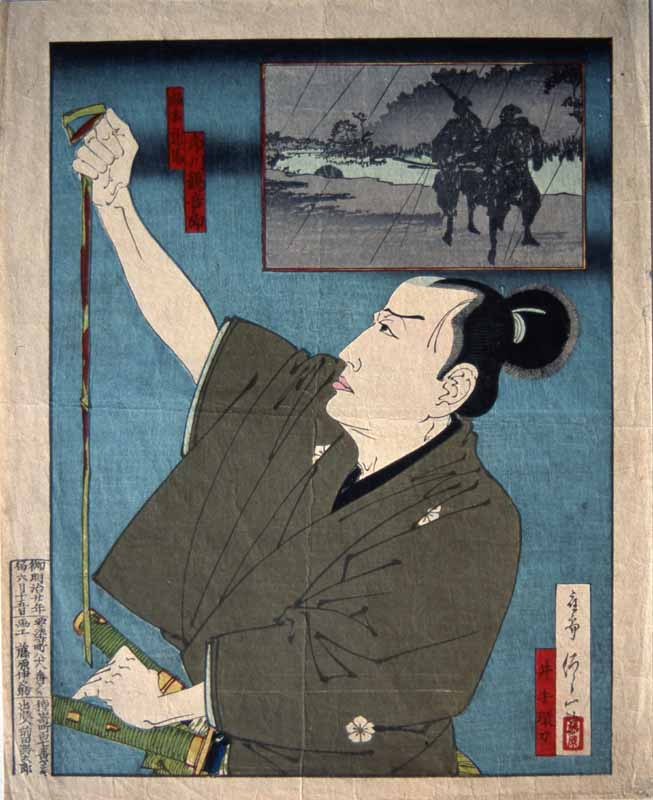

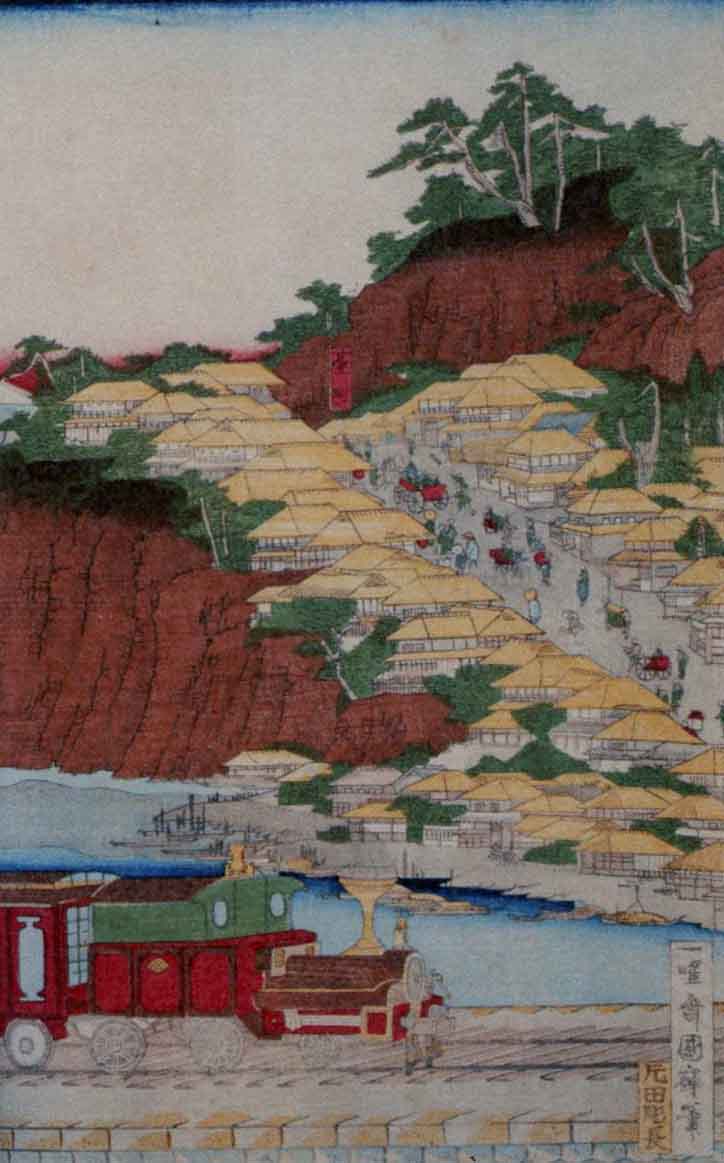

| 2017.10.10 | 中城正堯(30回) | 「浮世絵にみる子どもたちの文明開化」 |

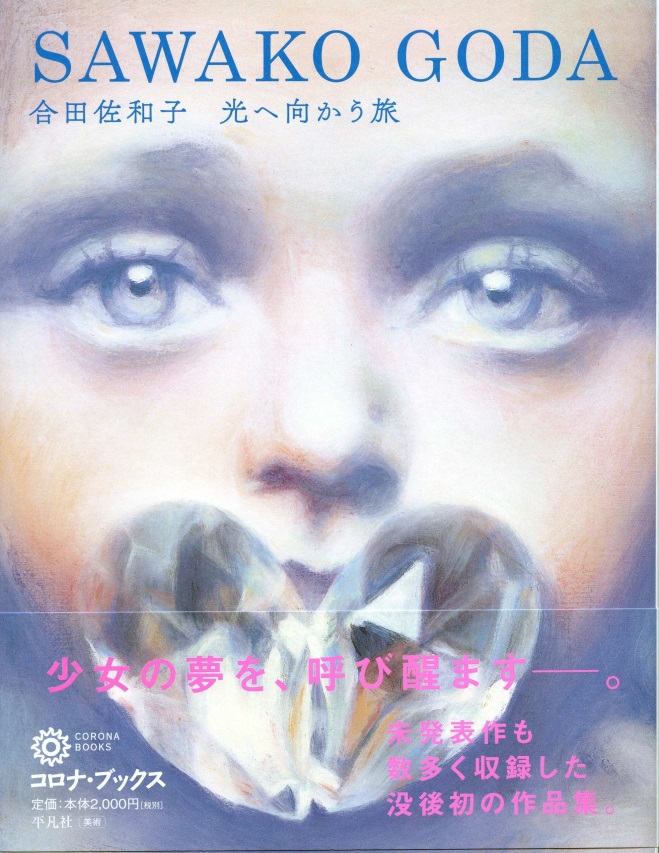

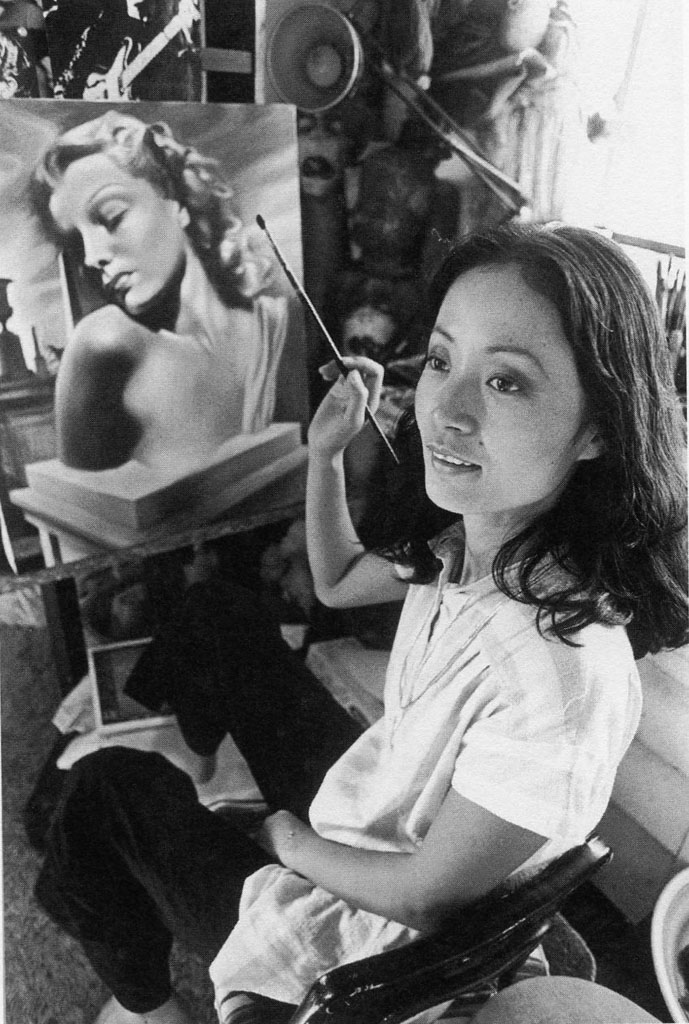

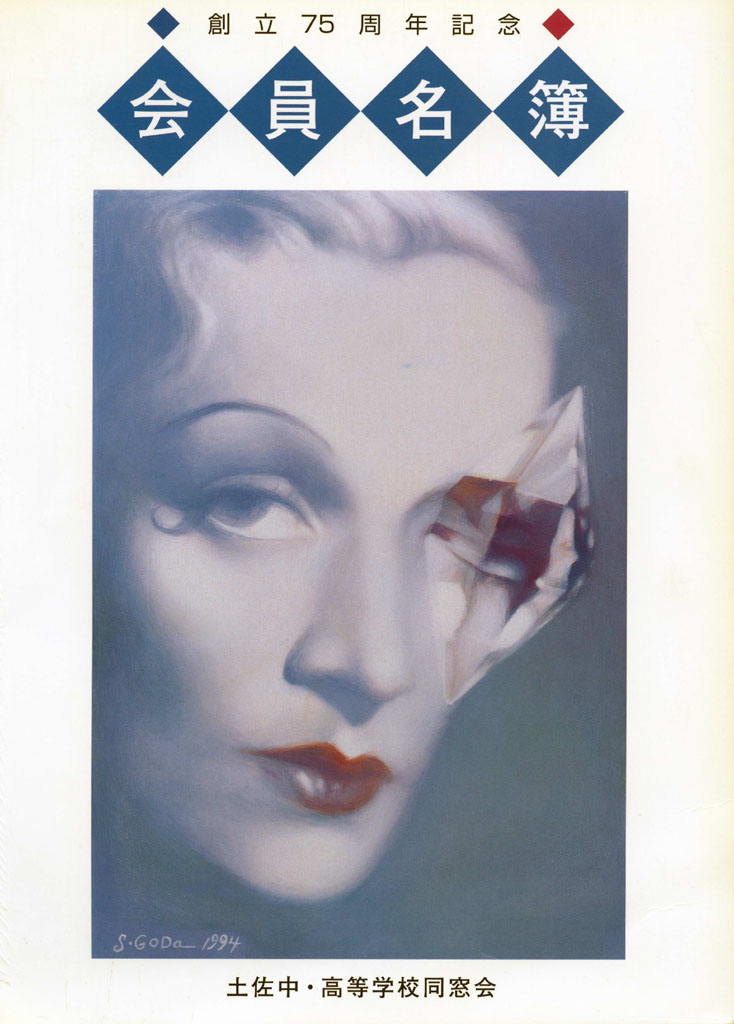

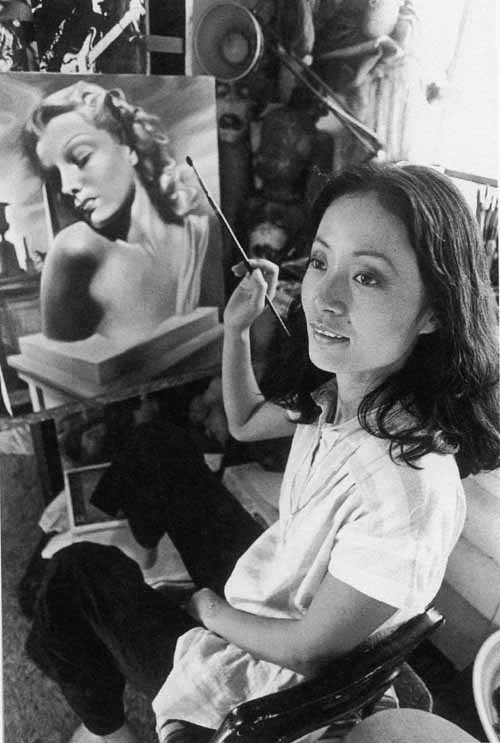

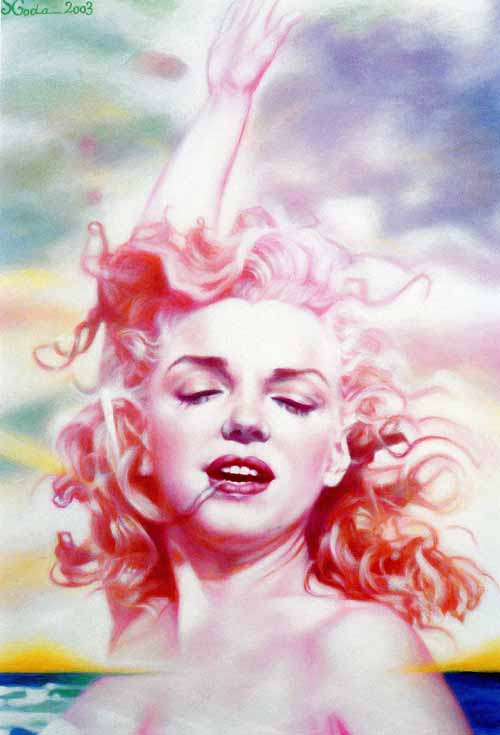

| 2017.10.20 | 中城正堯(30回) | 『SAWAKOGODA合田佐和子光へ向かう旅』刊行 |

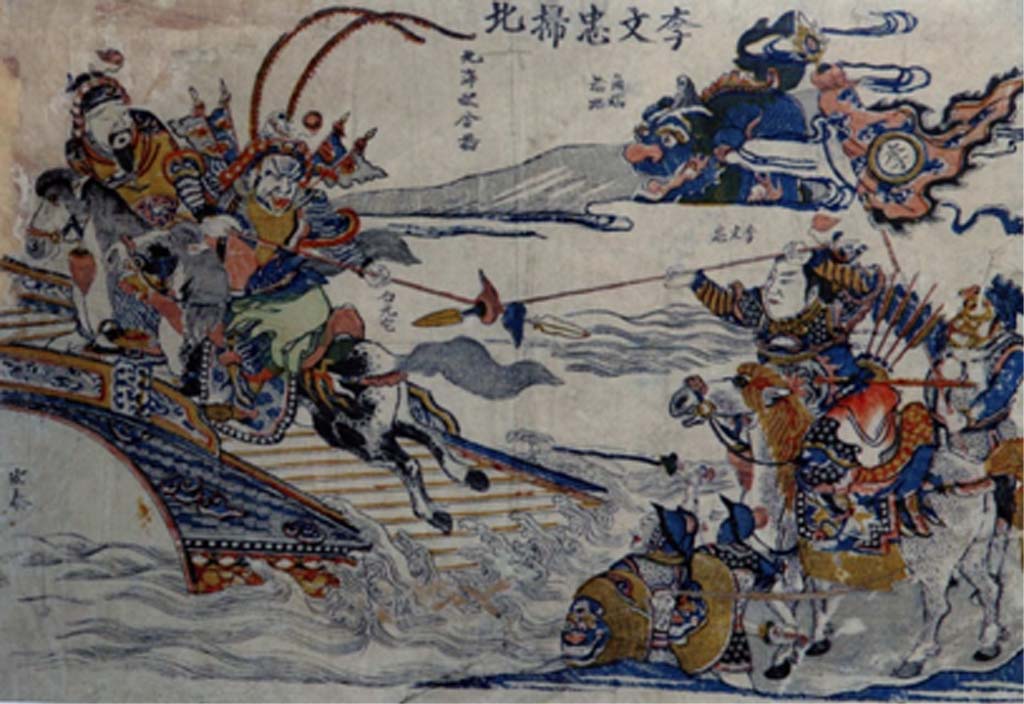

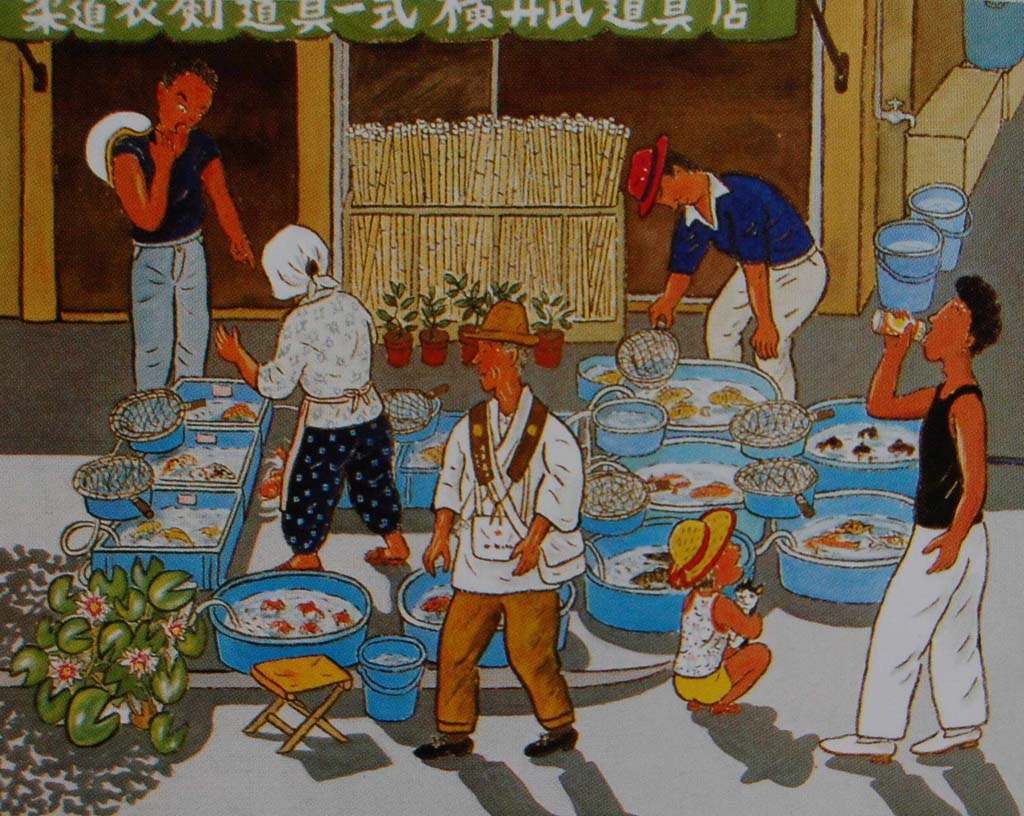

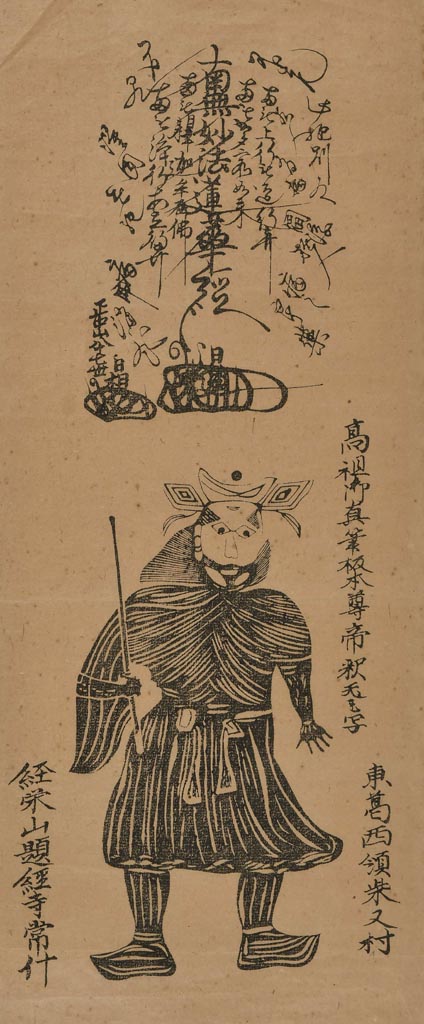

| 2018.01.02 | 中城正堯(30回) | 中国版画・中城コレクション |

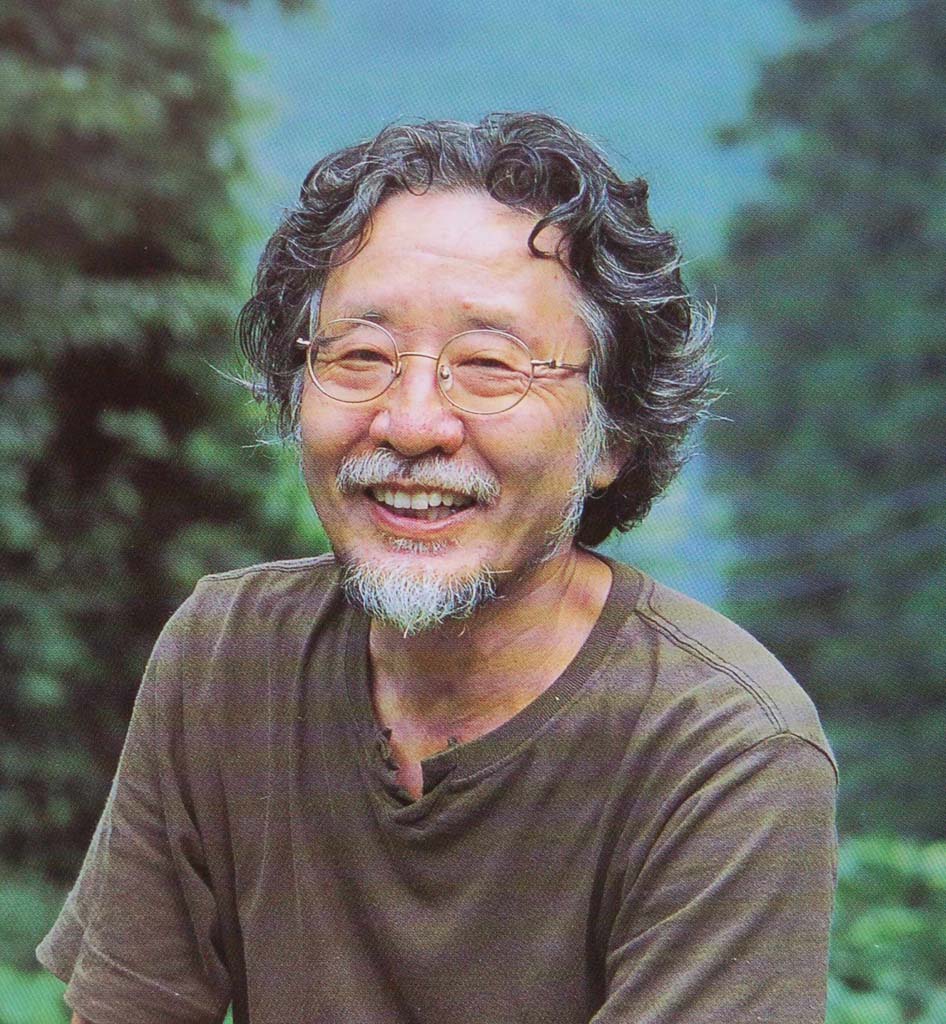

| 2018.03.25 | 中城正堯(30回) | 母校出身“素顔のアーティスト” |

| 2018.04.25 | 中城正堯(30回) | 母校出身“素顔のアーティスト”に嬉しい反響 |

| 2018.05.03 | 中城正堯(30回) | 焼け跡で誕生した前衛アートの女神合田佐和子(34回) |

| 2018.05.27 | 中城正堯(30回) | 焼け跡で誕生した前衛アートの女神合田佐和子(34回) |

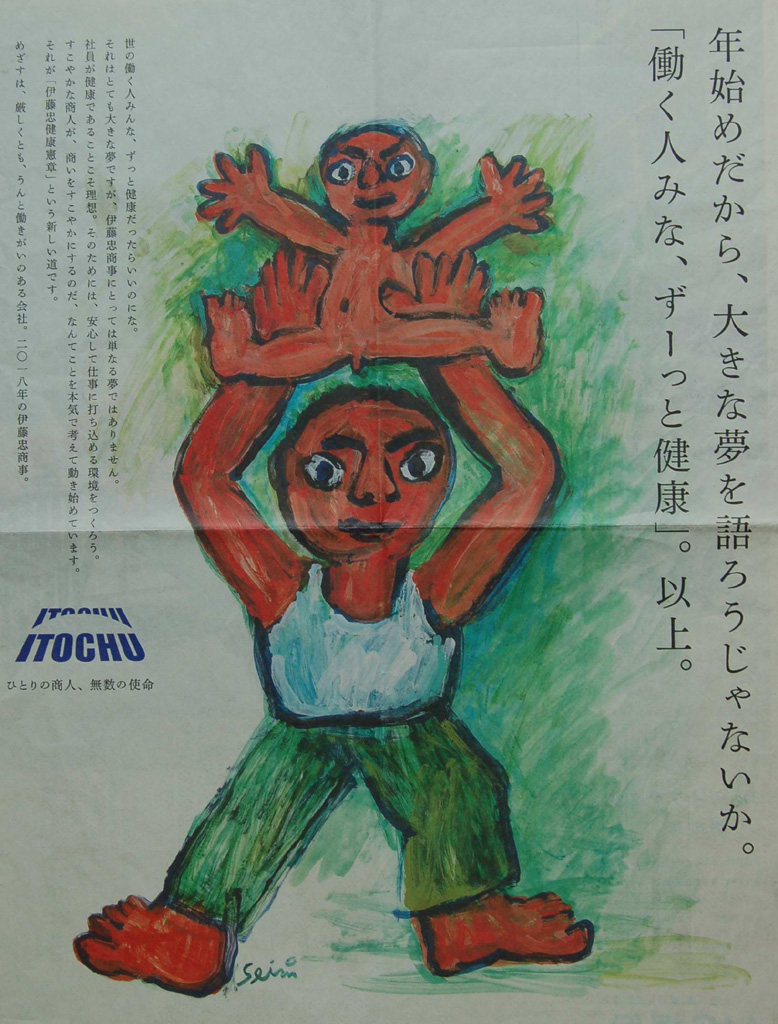

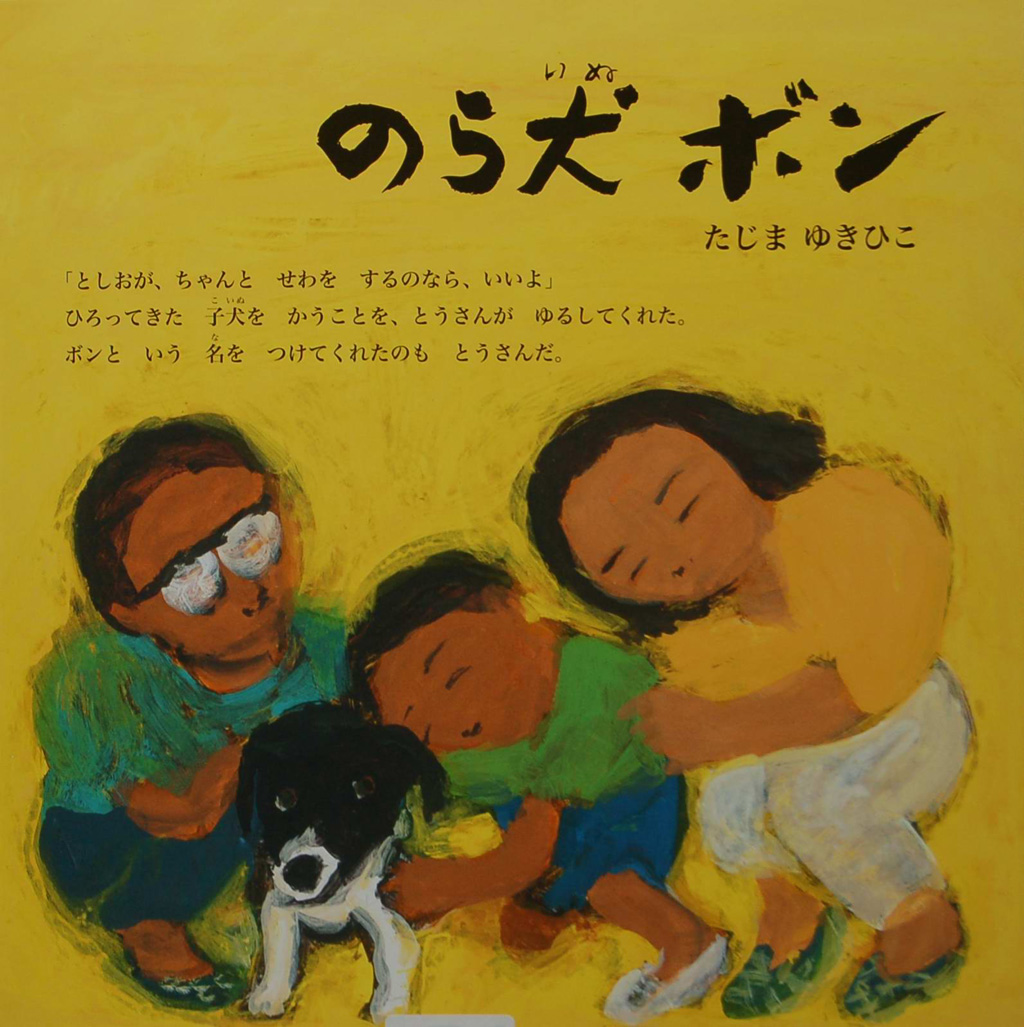

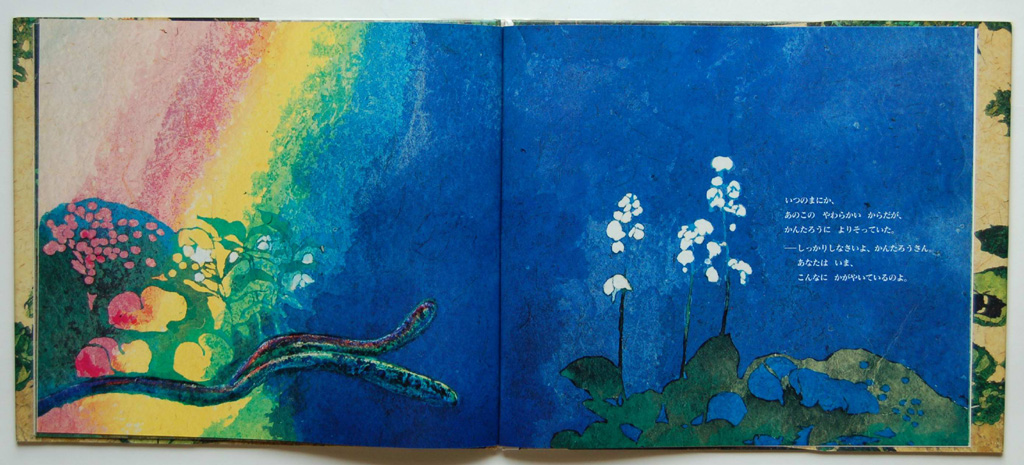

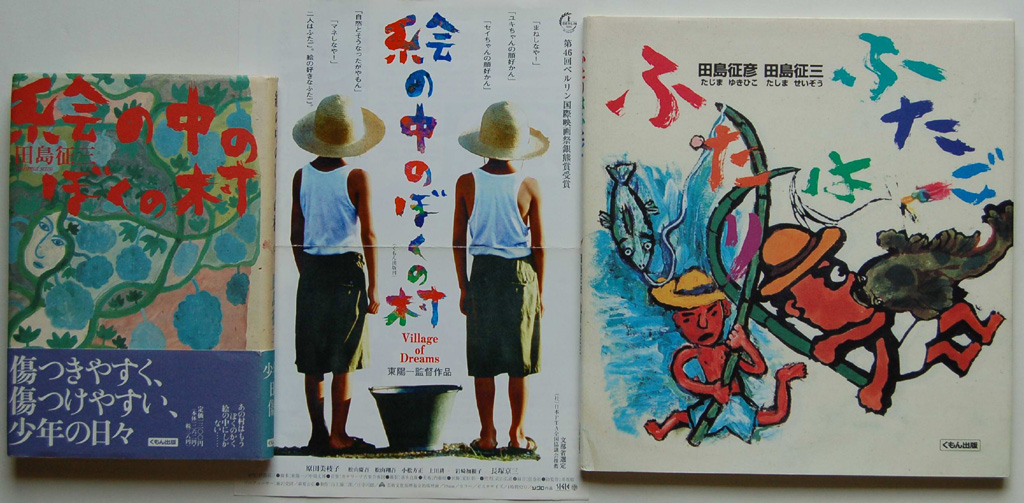

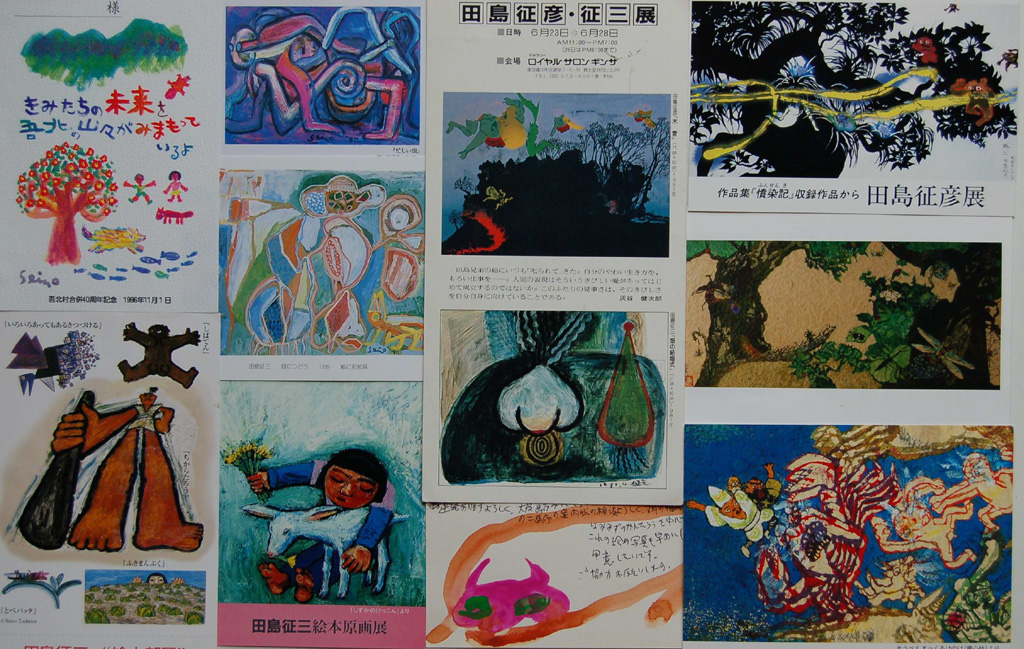

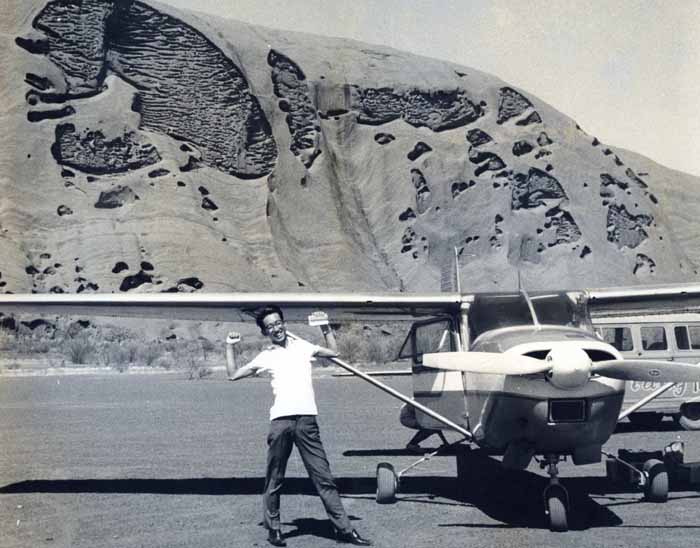

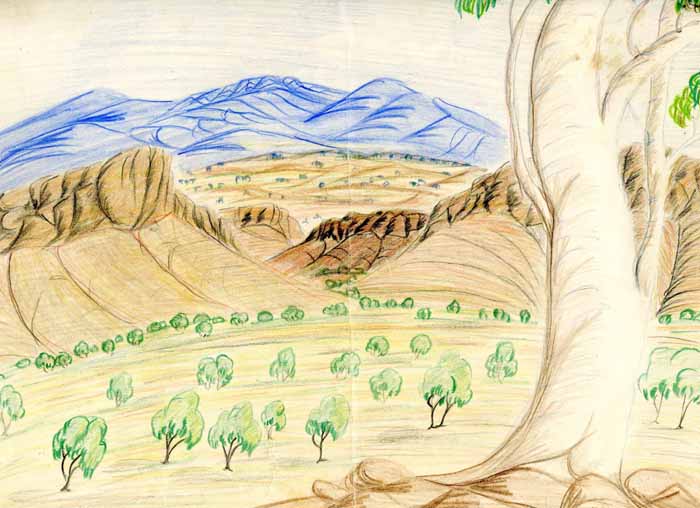

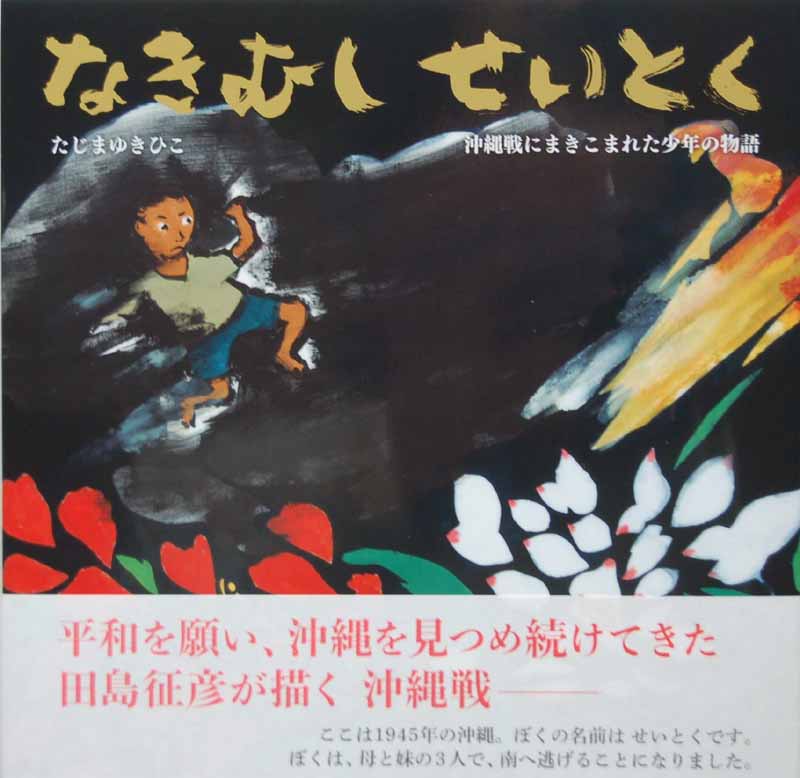

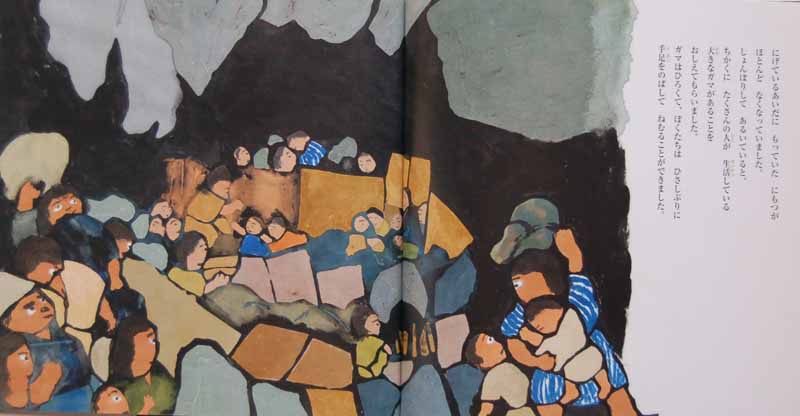

| 2018.06.07 | 中城正堯(30回) | 大地のエネルギーを絵筆で歌う田島征彦・征三兄弟(34回) |

| 2018.06.24 | 中城正堯(30回) | 大地のエネルギーを絵筆で歌う田島征彦・征三兄弟(34回) |

| 2018.06.28 | 中城正堯(30回) | 名編集長:大町“玄ちゃん”(30回)を偲んで |

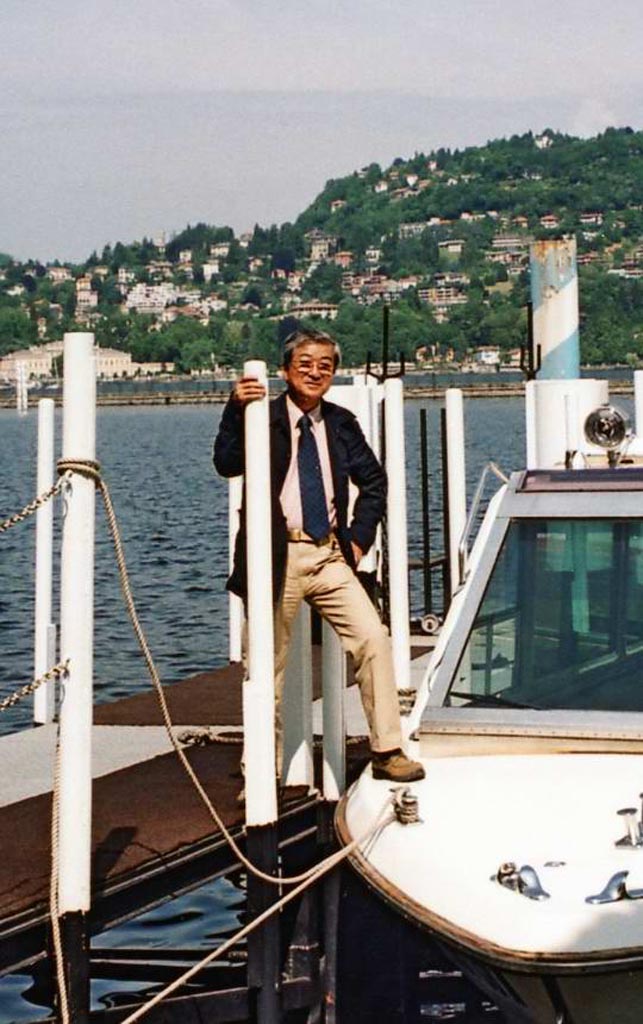

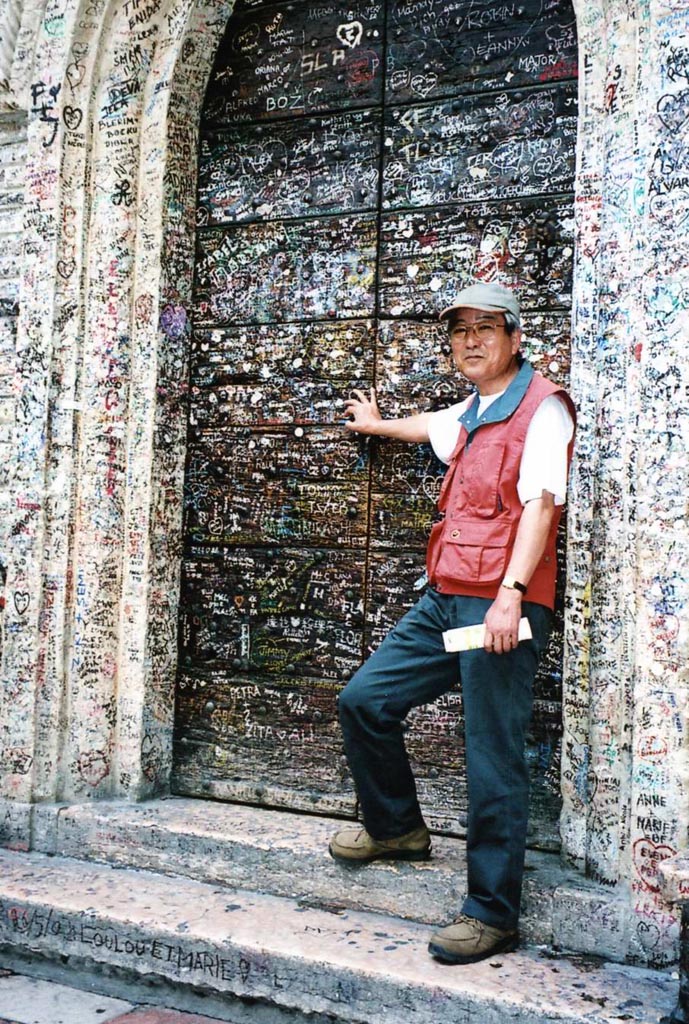

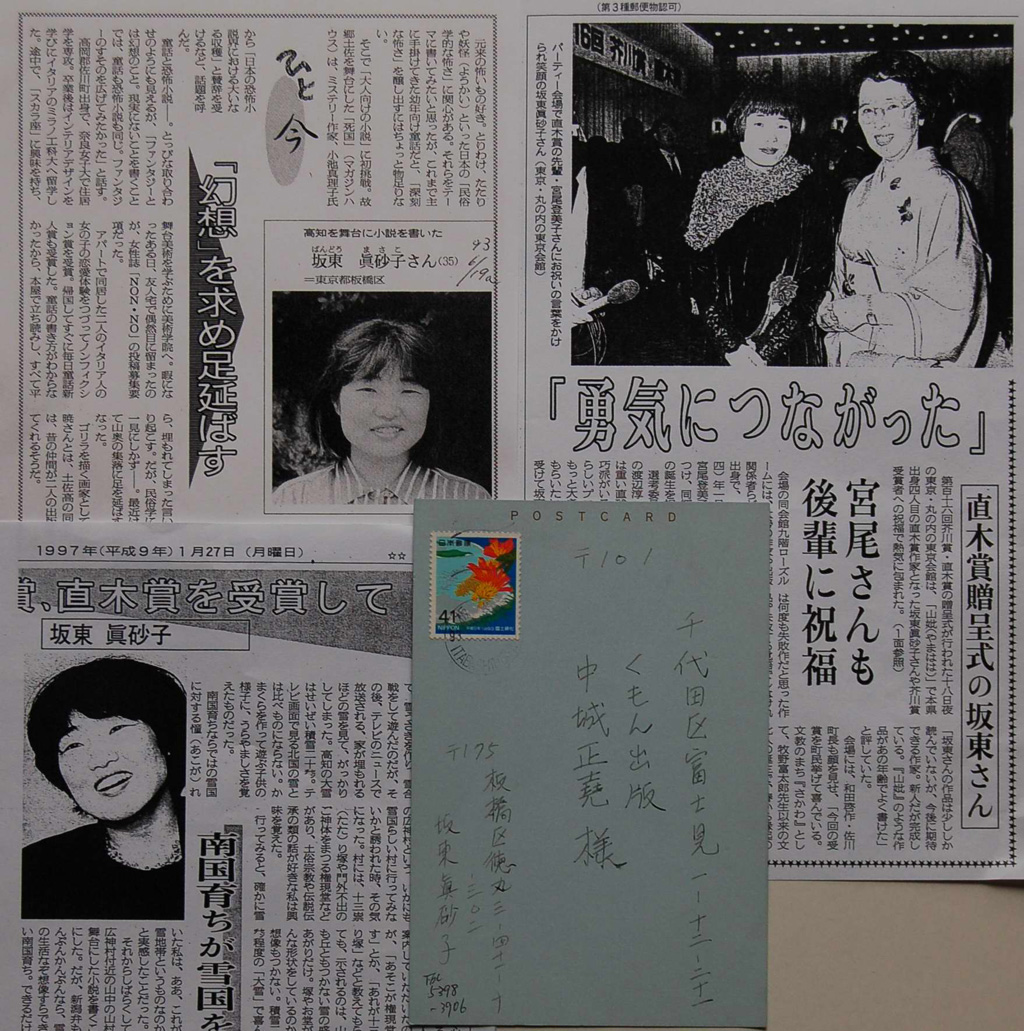

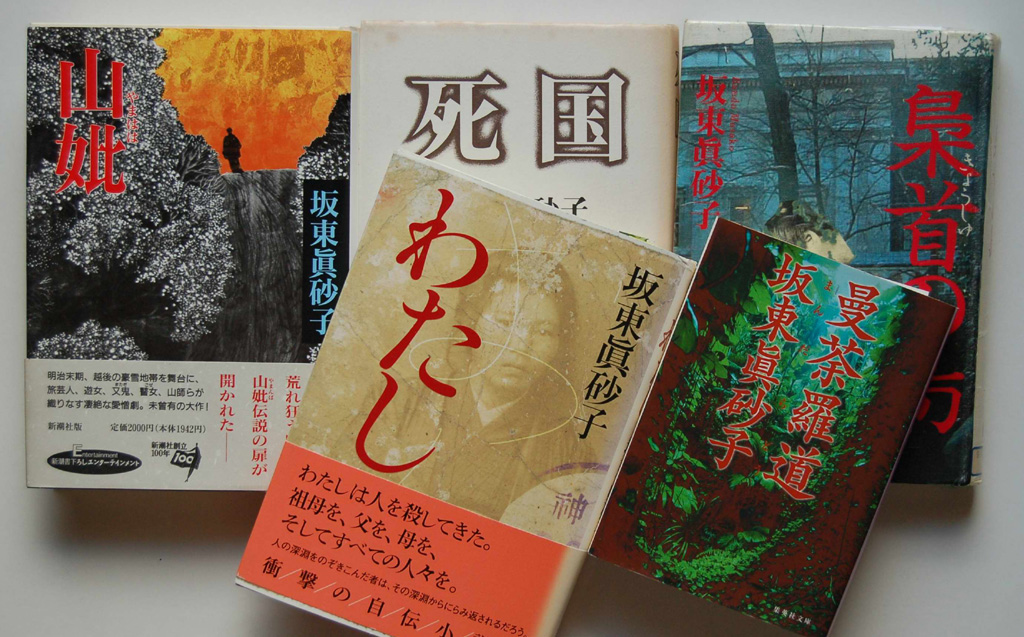

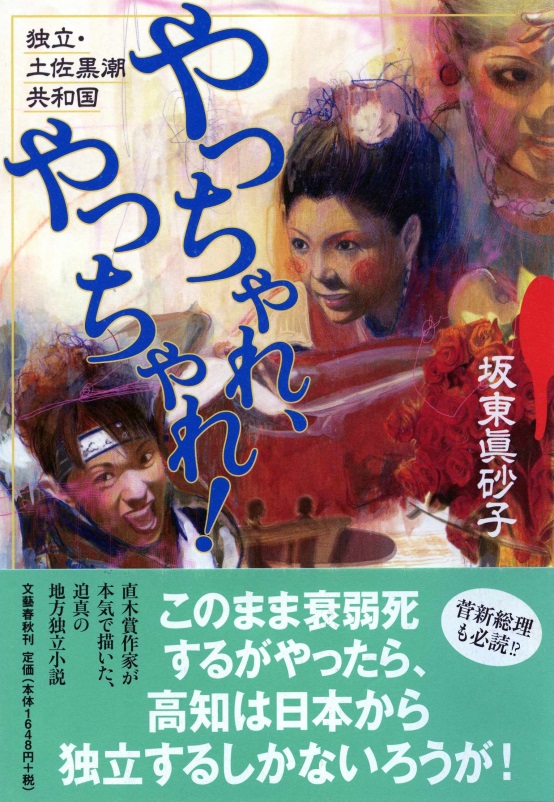

| 2018.07.08 | 中城正堯(30回) | 凄絶なホラー作家にして酒豪、坂東眞砂子(51回) |

| 2018.07.22 | 中城正堯(30回) | 凄絶なホラー作家にして酒豪、坂東眞砂子(51回) |

| 2018.07.28 | 中城正堯(30回) | 合田や田島兄弟が新聞で話題に |

| 2018.08.11 | 中城正堯(30回) | 音楽・演劇から前衛美術まで個性派揃い |

| 2018.09.02 | 中城正堯(30回) | 回想浮世絵との出会いと子ども文化研究 |

| 2018.11.25 | 中城正堯(30回) | 土佐中での出会いから生まれた浮世絵コレクション |

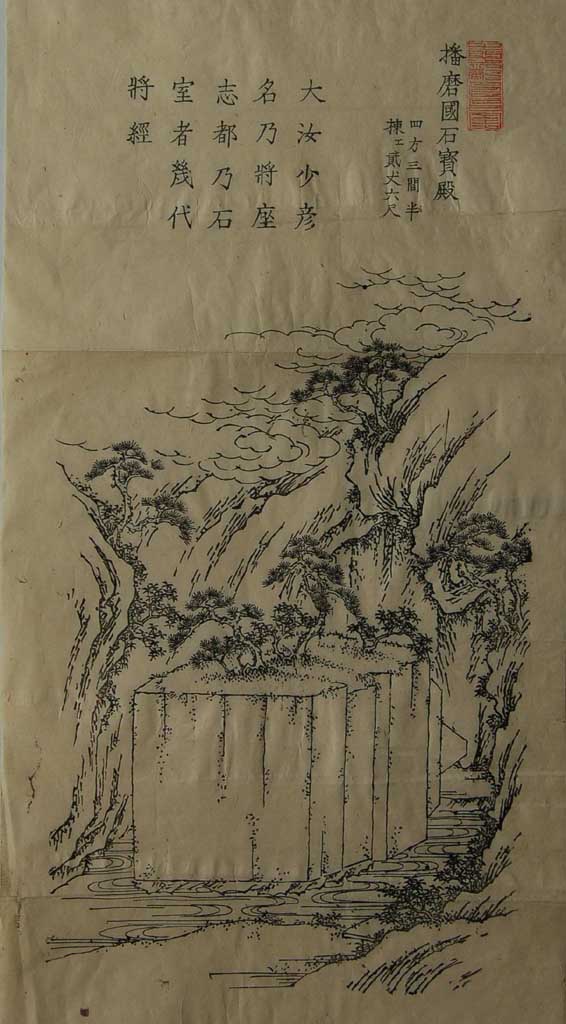

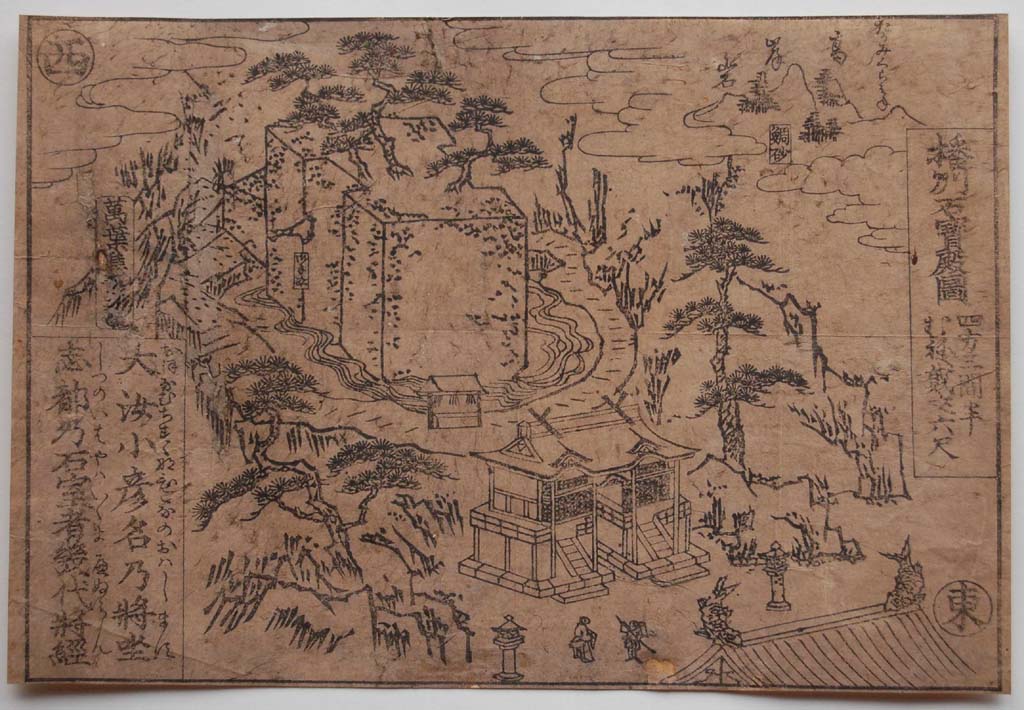

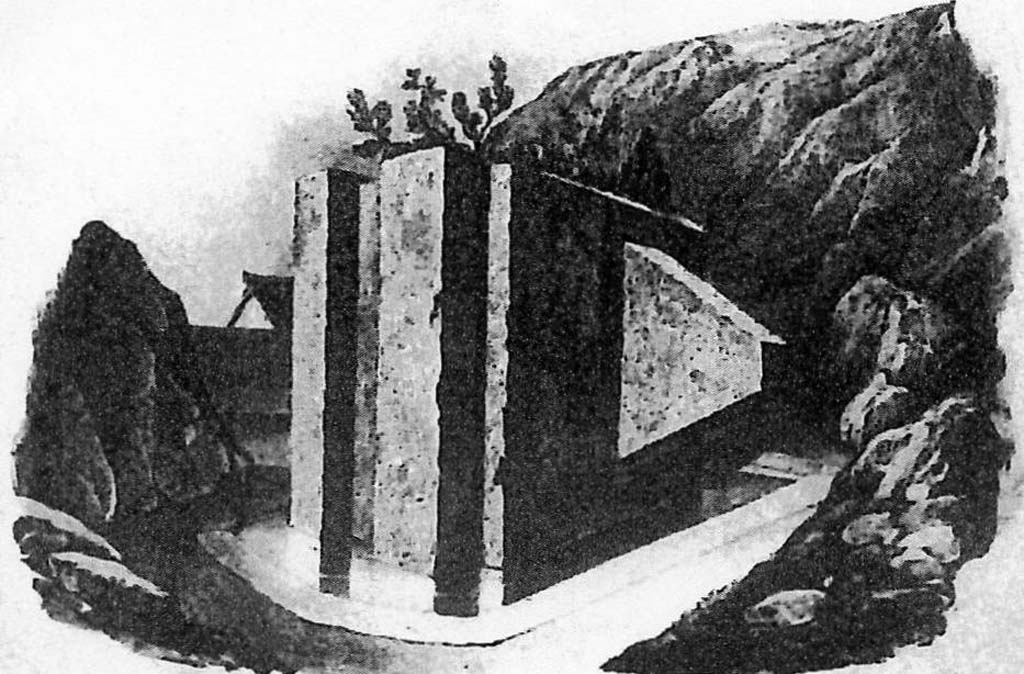

| 2018.12.23 | 中城正堯(30回) | なぞの名所絵版画「播州石宝殿」と巨石文化 |

| 2018.12.25 | 中城正堯(30回) | 石の宝殿への反響---高砂市教育委員会より |

| 2019.01.10 | 中城正堯(30回) | 福を呼ぶ「金のなる木」や「七福神」 |

| 2019.01.20 | 中城正堯(30回) | 美しき養蚕神に秘められた少女たちの哀話 |

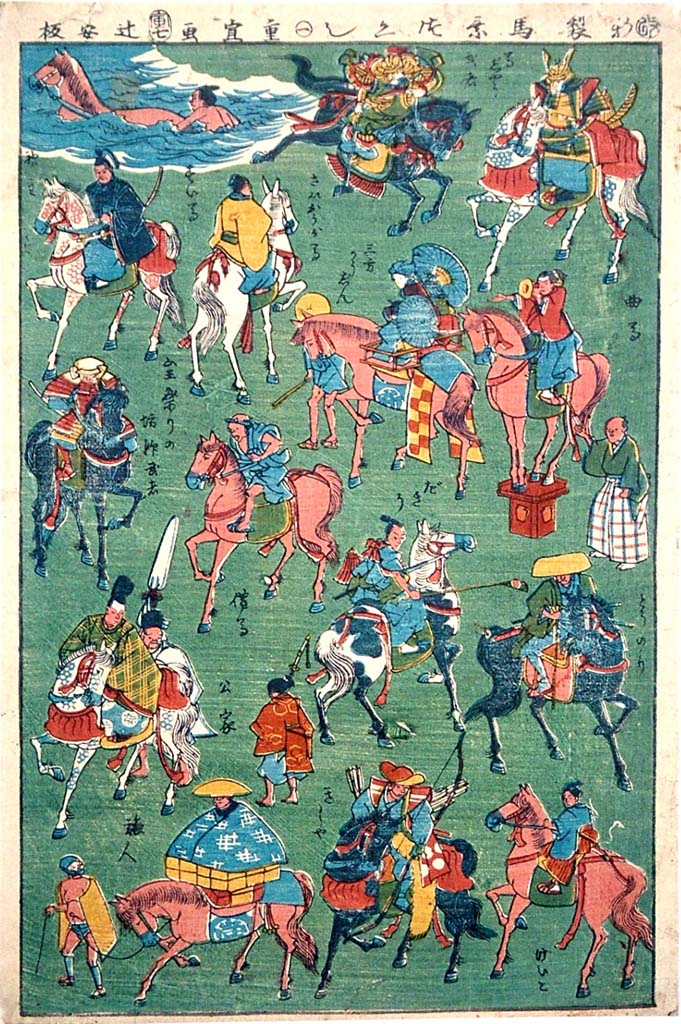

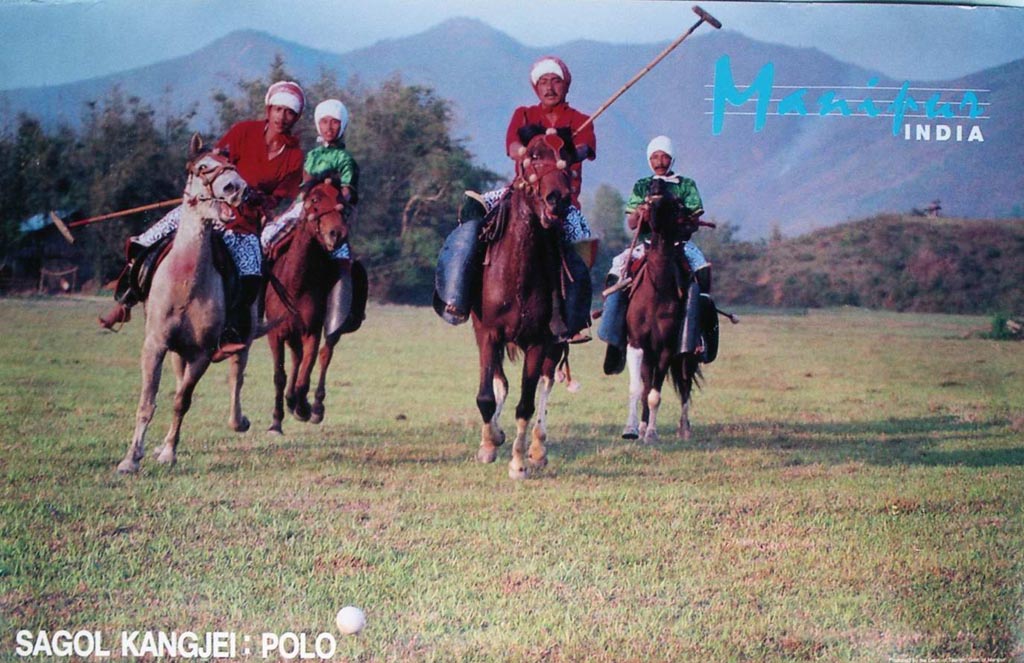

| 2019.02.17 | 中城正堯(30回) | 和製ポロ“打毬”を楽しんだ江戸の子ども |

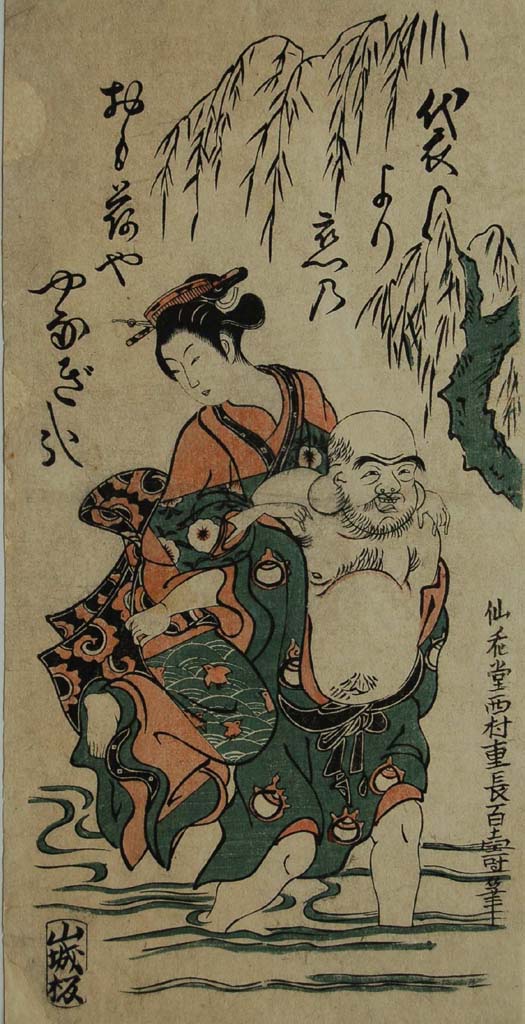

| 2019.03.23 | 中城正堯(30回) | 布袋と美女のそっくり版画から“おんぶ文化”再考 |

| 2019.03.31 | 中城正堯(30回) | 「布袋と美女、おんぶ文化」について |

| 2019.07.02 | 中城正堯(30回) | 惜しまれるフレスコ画研究の中断 |

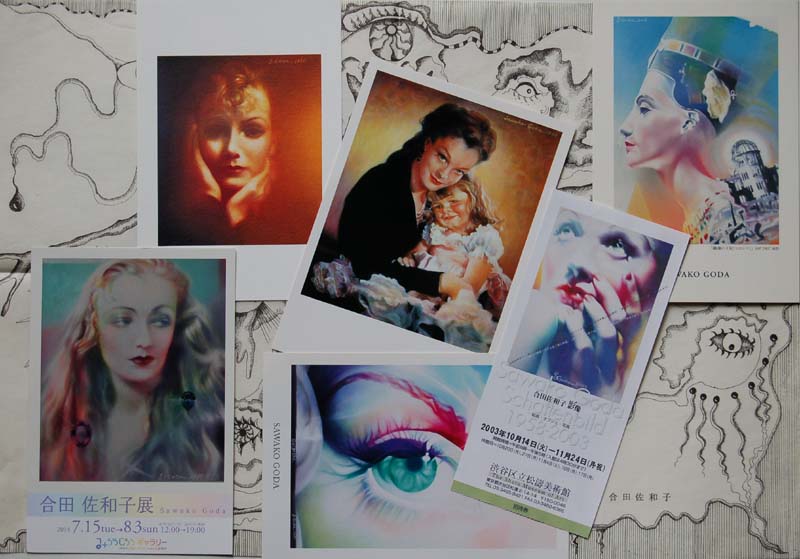

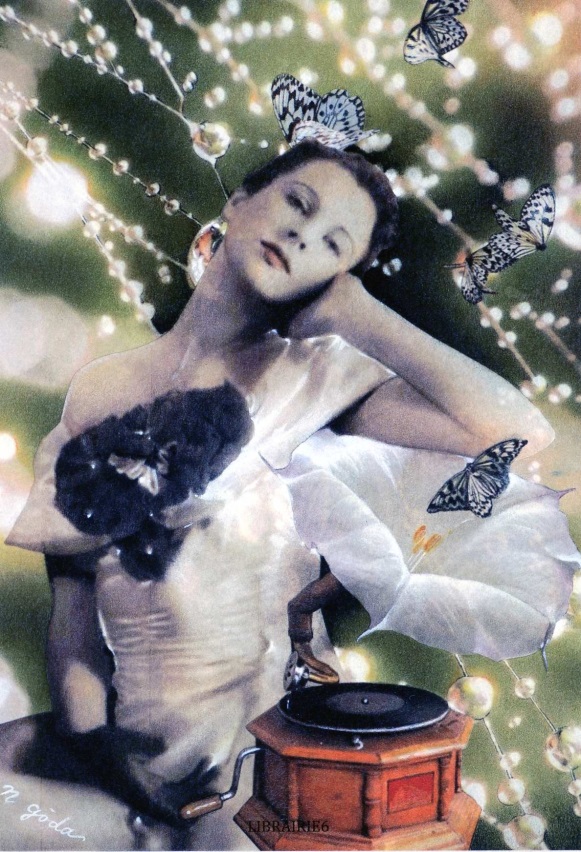

| 2019.07.15 | 中城正堯(30回) | 合田佐和子展 -友人とともに- |

| 2019.12.23 | 中城正堯(30回) | ジャーナリスト魂を貫き新聞協会賞 |

| 2020.03.07 | 中城正堯(30回) | 花だより |

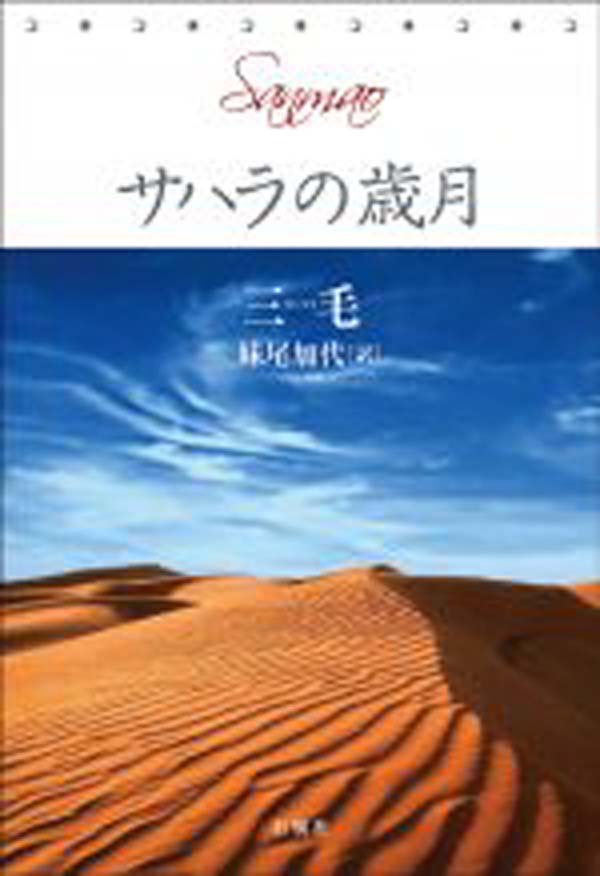

| 2020.03.22 | 中城正堯(30回) | 「破天荒・感涙のサハラ!」と話題 |

| 2020.04.14 | 中城正堯(30回) | 庭のエビネが咲きました |

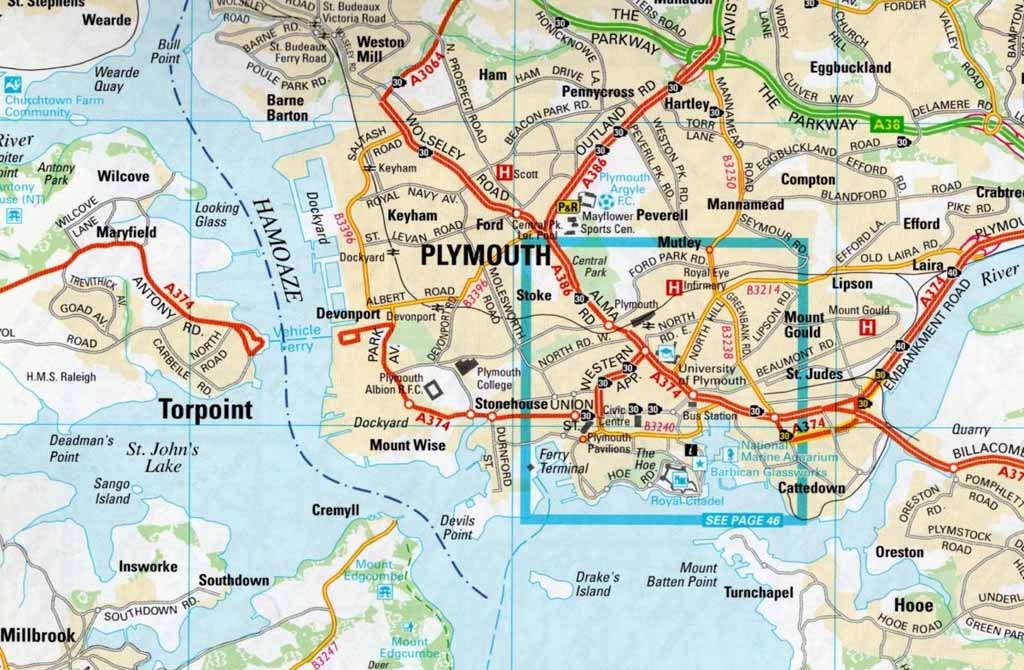

| 2020.04.29 | 中城正堯(30回) | 「リバプールと奴隷産業」を読んで--2 |

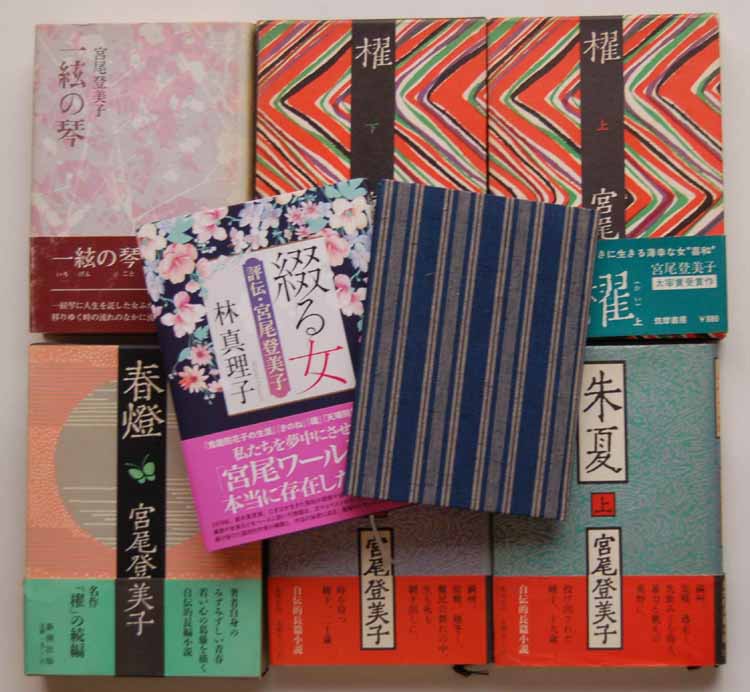

| 2020.07.16 | 中城正堯(30回) | 『綴る女』をめぐる変奏曲 |

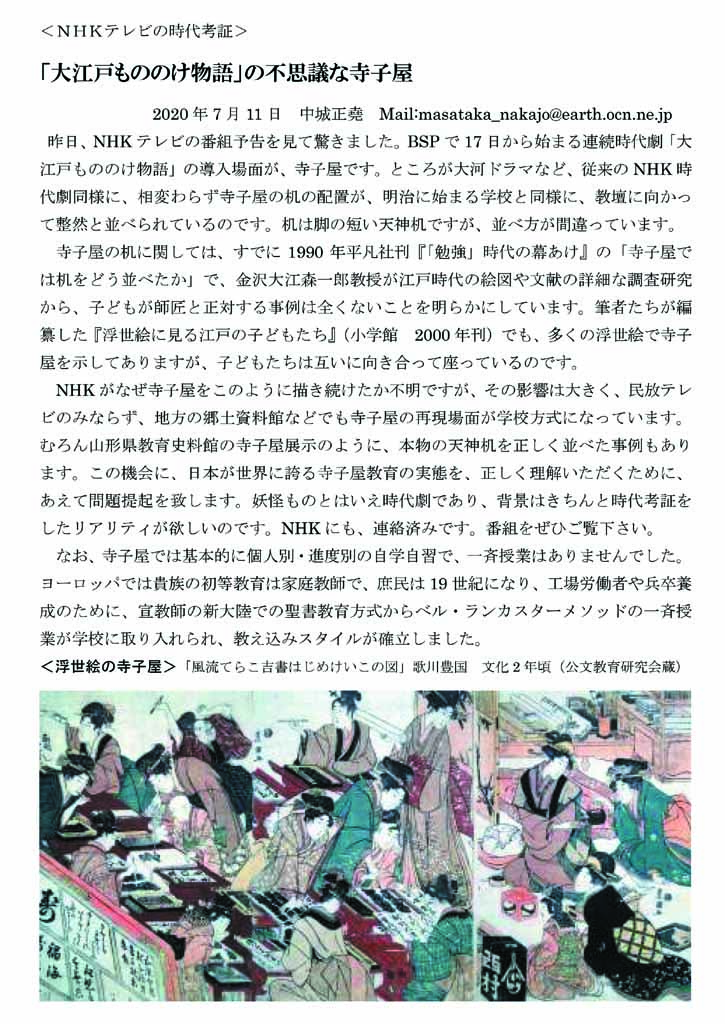

| 2020.07.16 | 中城正堯(30回) | 「大江戸もののけ物語」の不思議な寺子屋 |

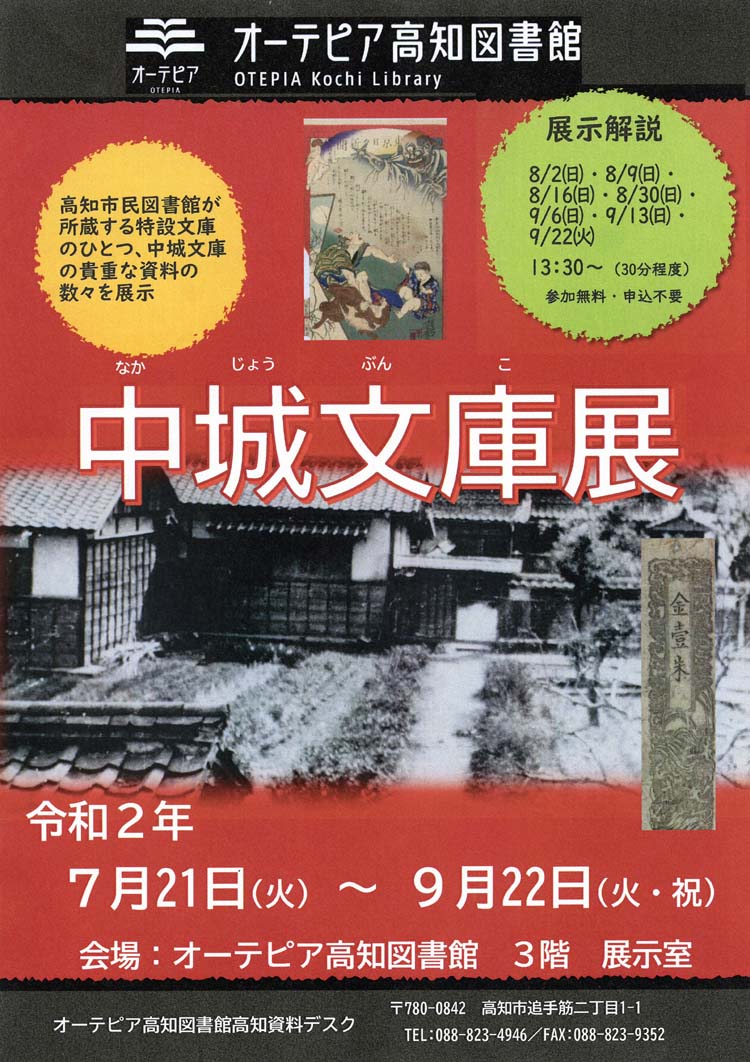

| 2020.08.14 | 中城正堯(30回) | 土佐藩御船頭の資料を展示 |

| 2020.08.27 | 中城正堯(30回) | 「ジョニ黒」ことはじめ |

| 2020.09.10 | 中城正堯(30回) | 高知でのコレラに関する歴史 |

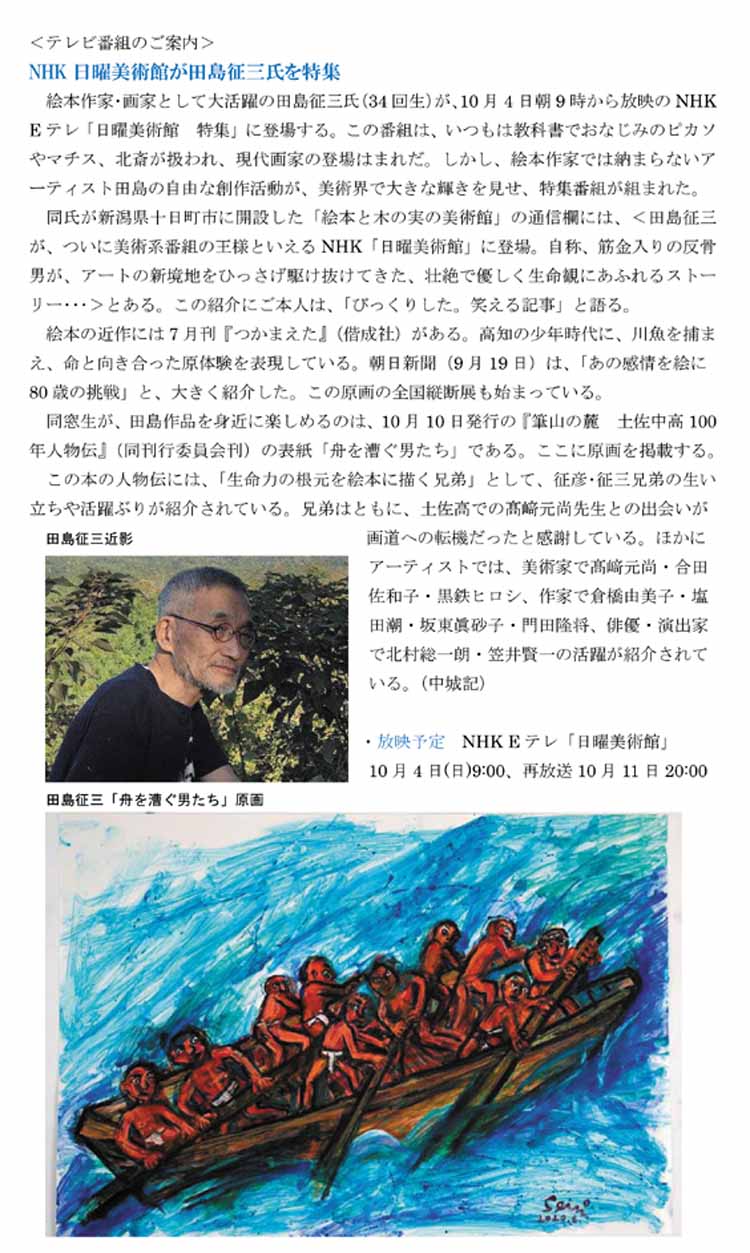

| 2020.09.24 | 中城正堯(30回) | 「日曜美術館」 画家・田島征三さん |

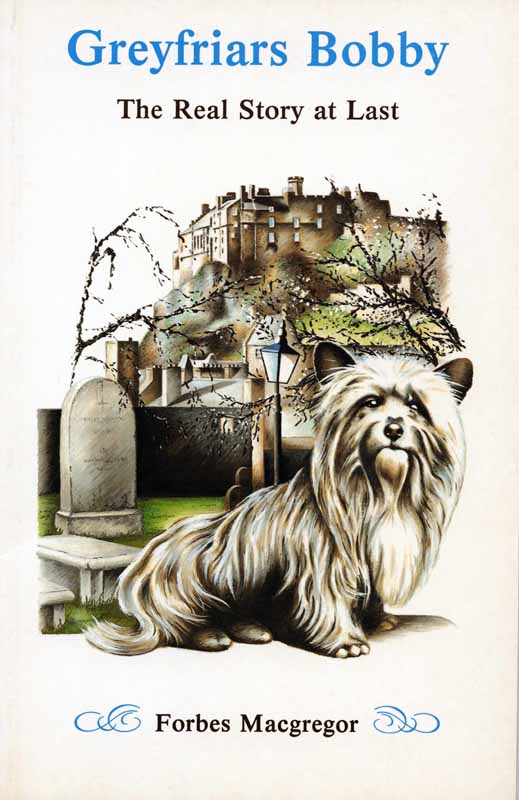

| 2020.10.08 | 中城正堯(30回) | ハチ公とボビー、忠犬たちを仲介して |

| 2021.01.15 | 中城正堯(30回) | コロナ禍乗り越えベストセラーに |

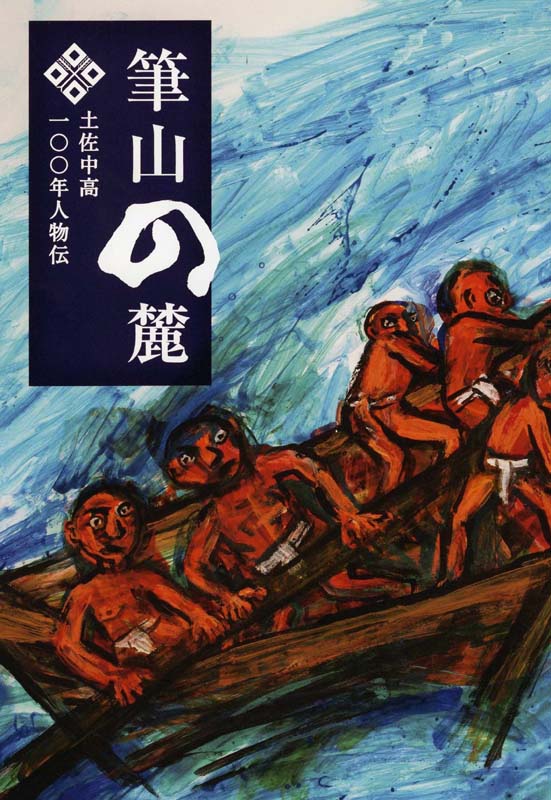

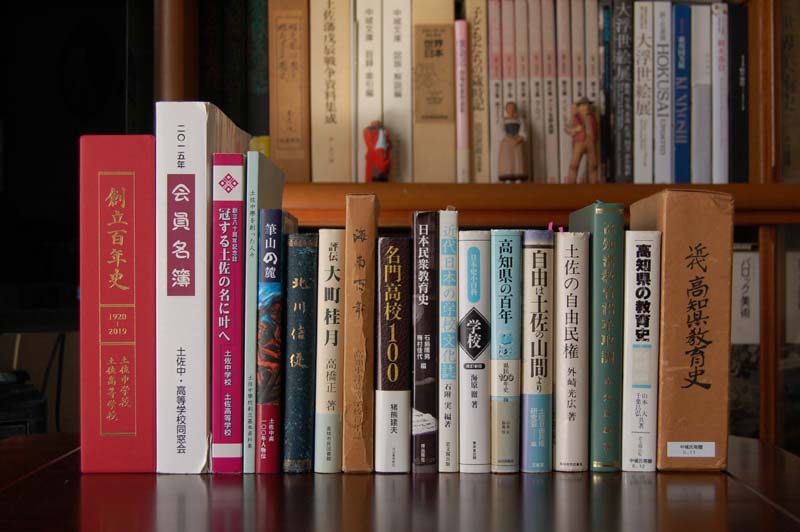

| 2021.01.15 | 中城正堯(30回) | -親しめる『土佐中高100年の歩み』を創ろう- |

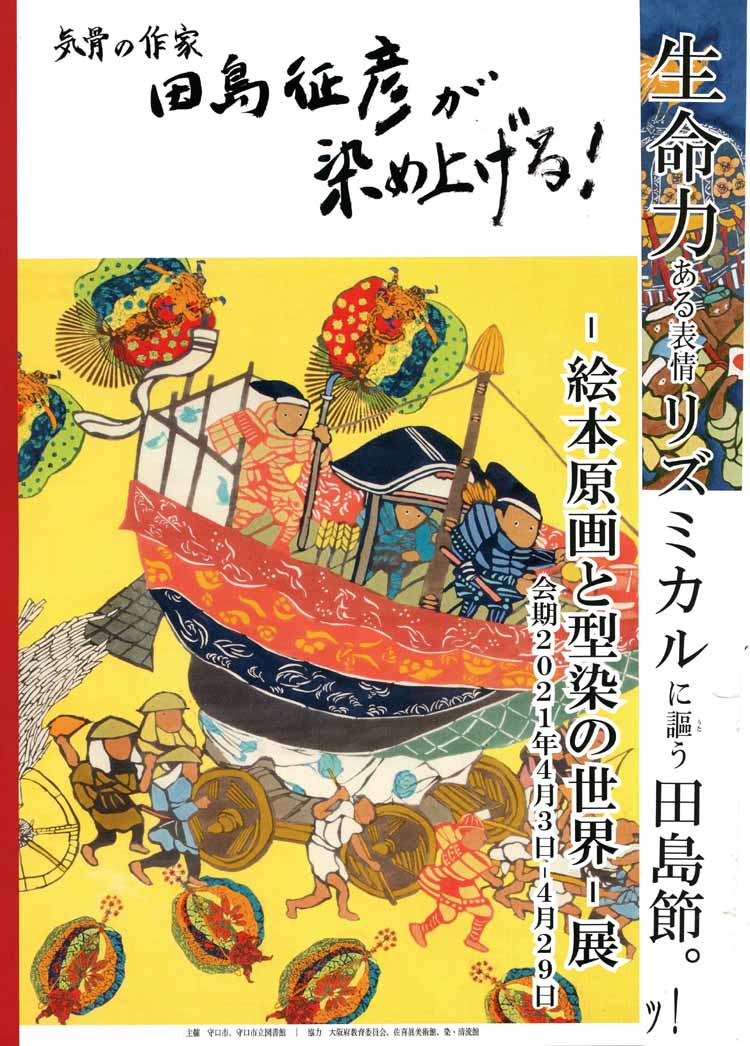

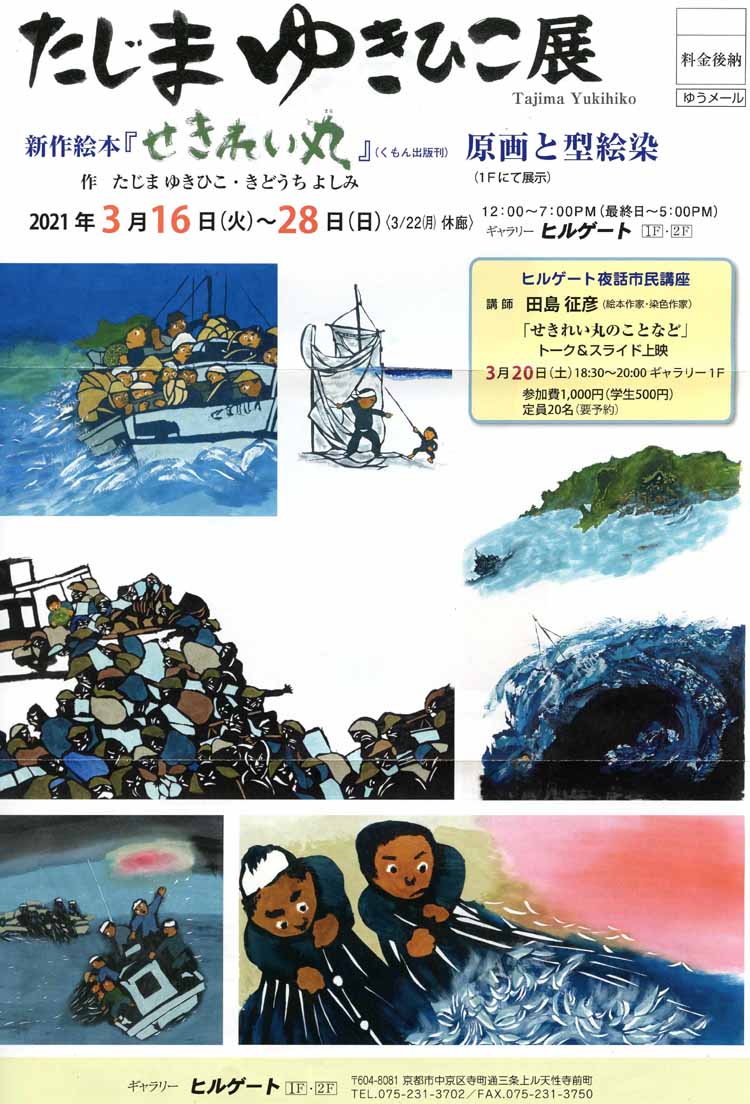

| 2021.03.15 | 中城正堯(30回) | 田島征彦展のお知らせ |

| 2021.05.10 | 中城正堯(30回) | 母校を熱愛した新聞部の“野球記者” |

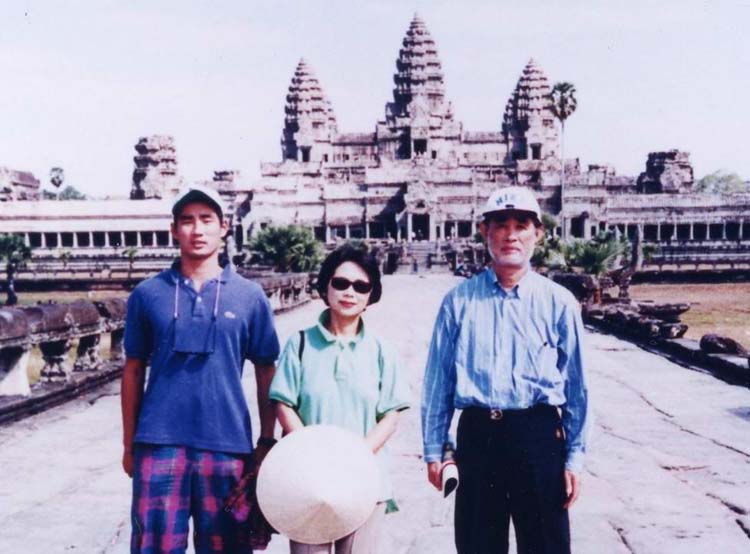

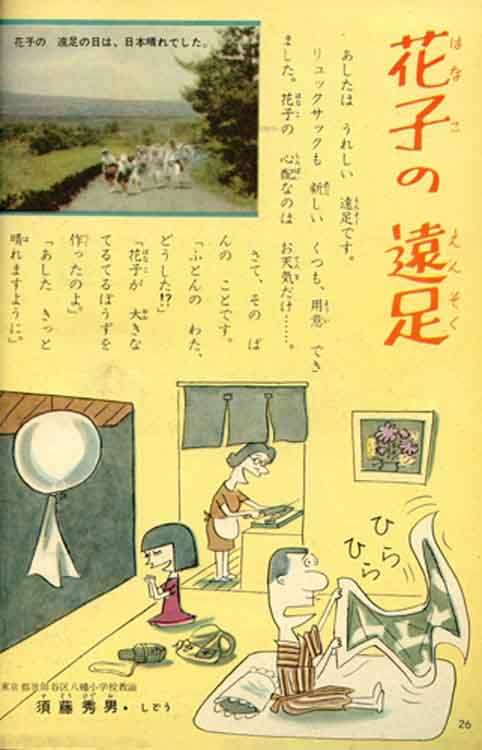

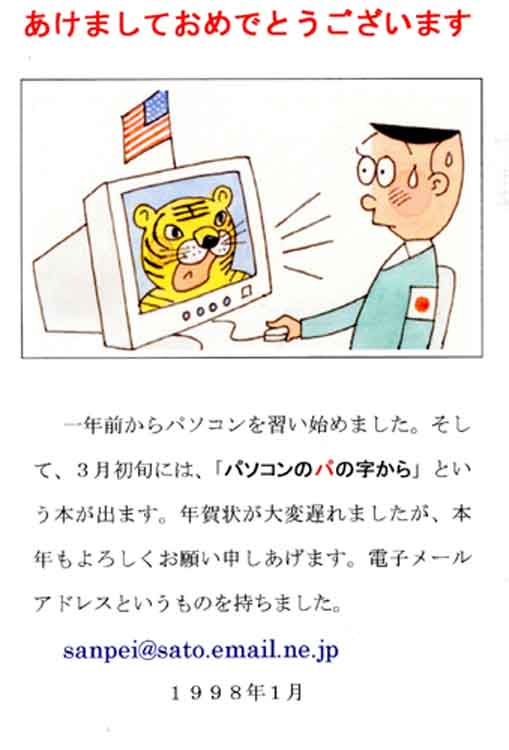

| 2021.08.09 | 中城正堯(30回) | サンペイさん追憶!出会いと土佐の旅 |

| 2021.09.10 | 中城正堯(30回) | 江戸子ども文化論集への反響 |

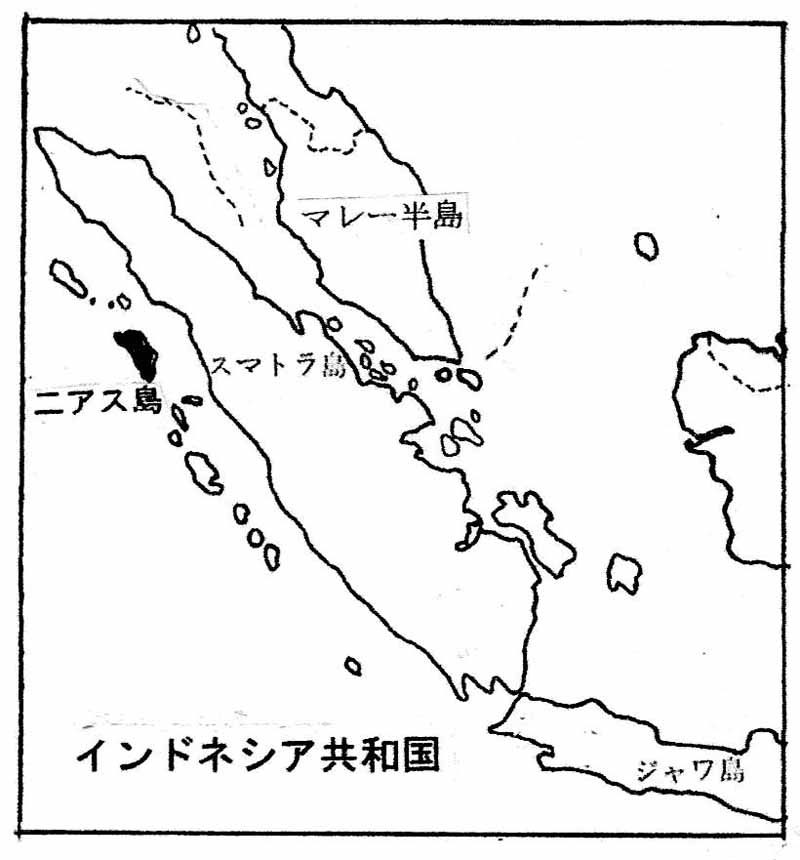

| 2021.09.19 | 中城正堯(30回) | 香料列島モルッカ諸島 |

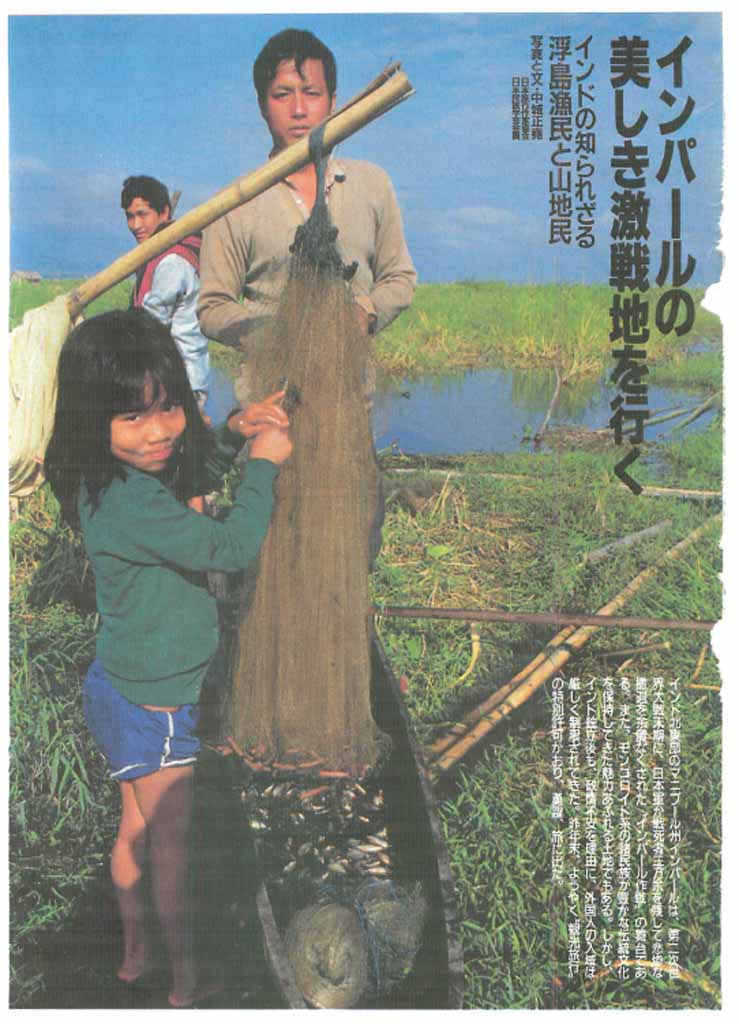

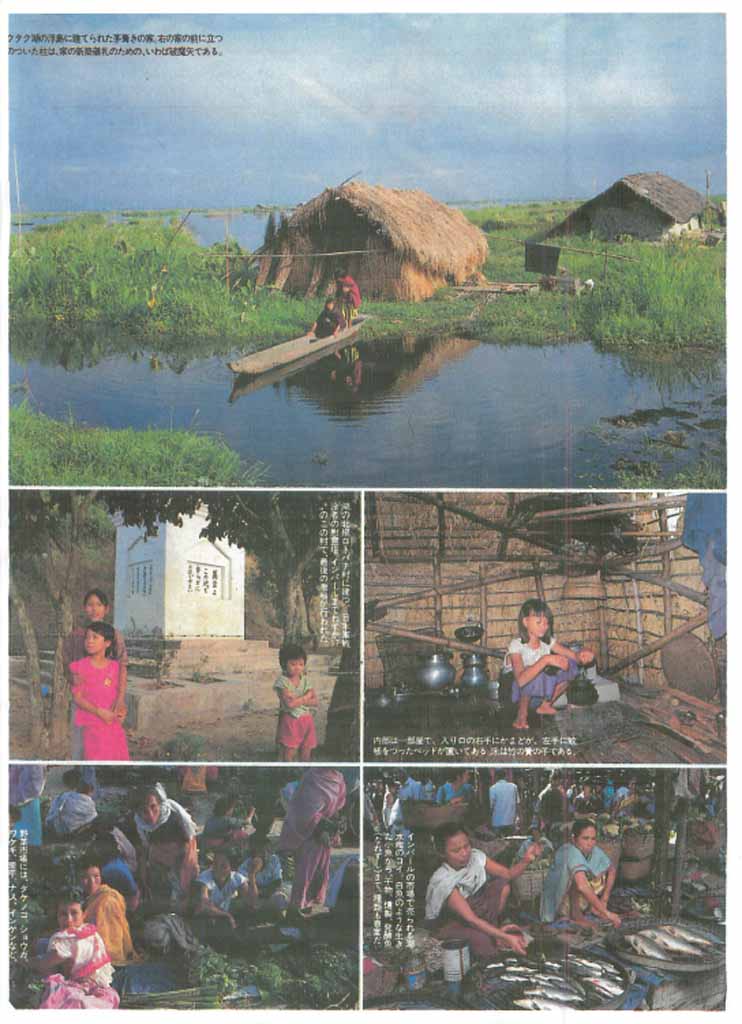

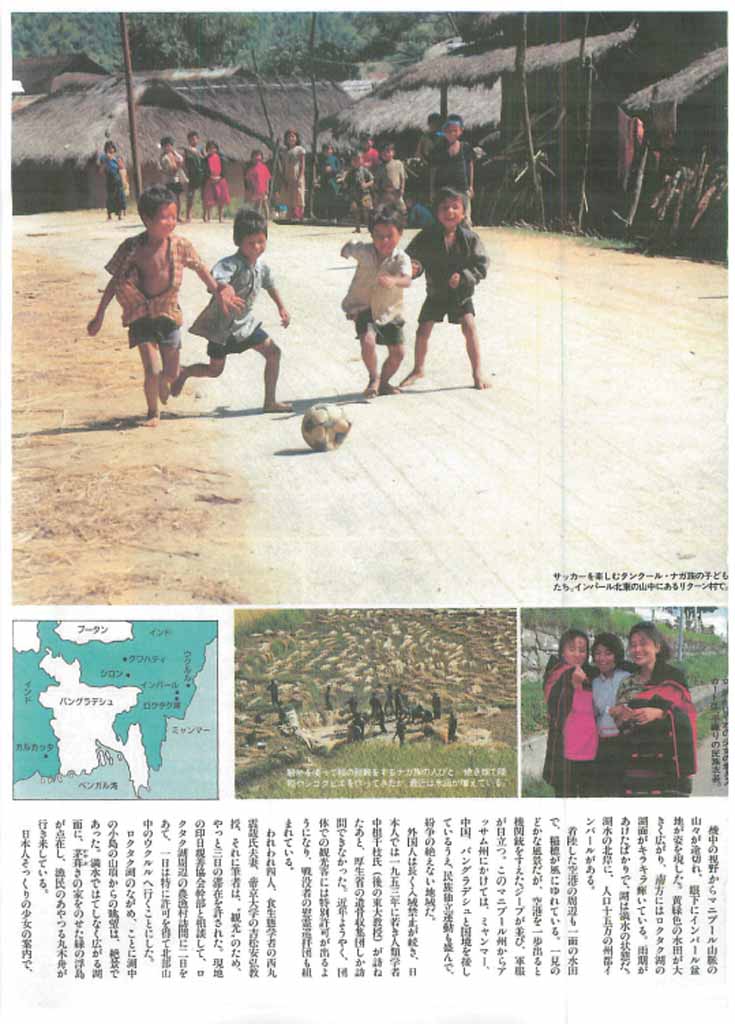

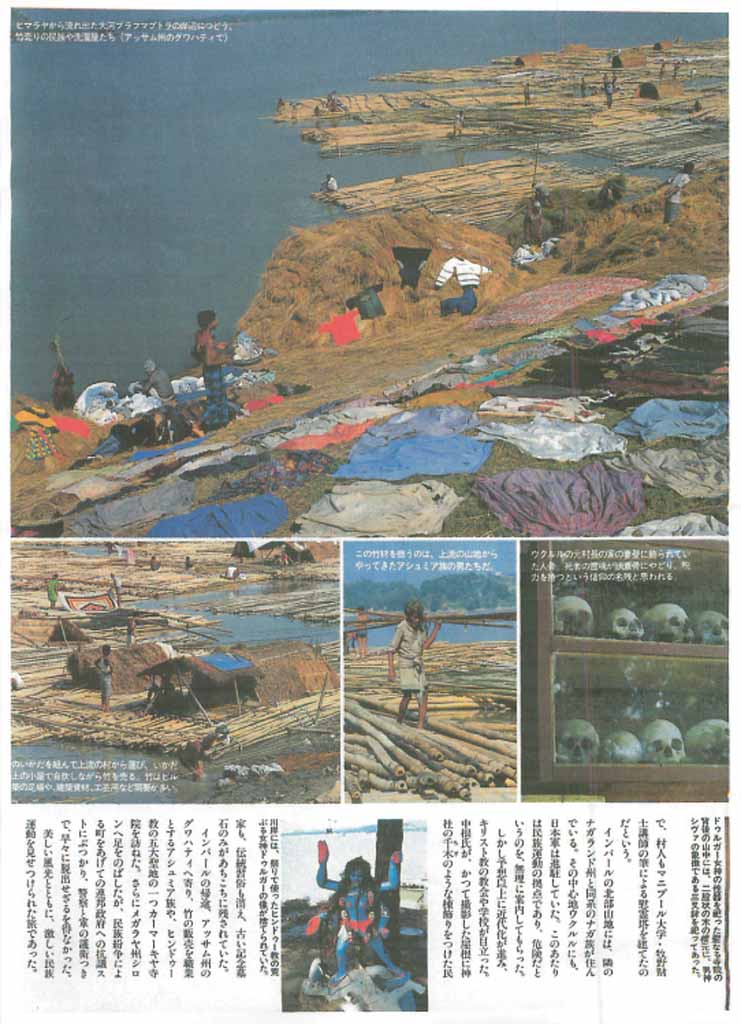

| 2021.10.15 | 中城正堯(30回) | ヒマラヤ南麓の愛しき稲作民 |

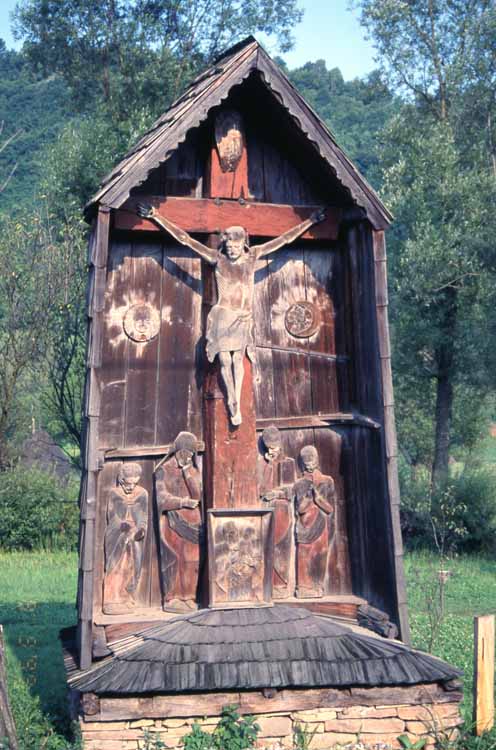

| 2021.10.23 | 中城正堯(30回) | 「ヨーロッパの木造建築」を楽しむ |

| 2021.11.04 | 中城正堯(30回) | ナポレオン3世皇妃と幕末狩野派 |

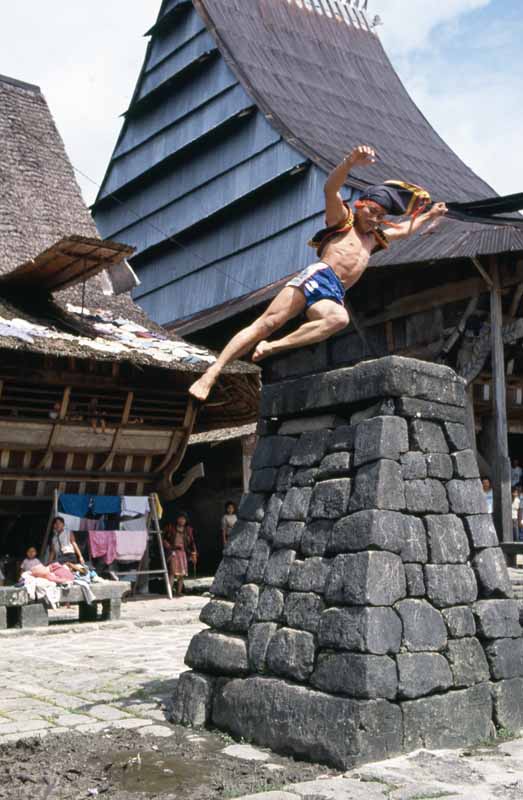

| 2021.11.26 | 中城正堯(30回) | 巨大な木造“王の家”そびえ立つニアス島 |

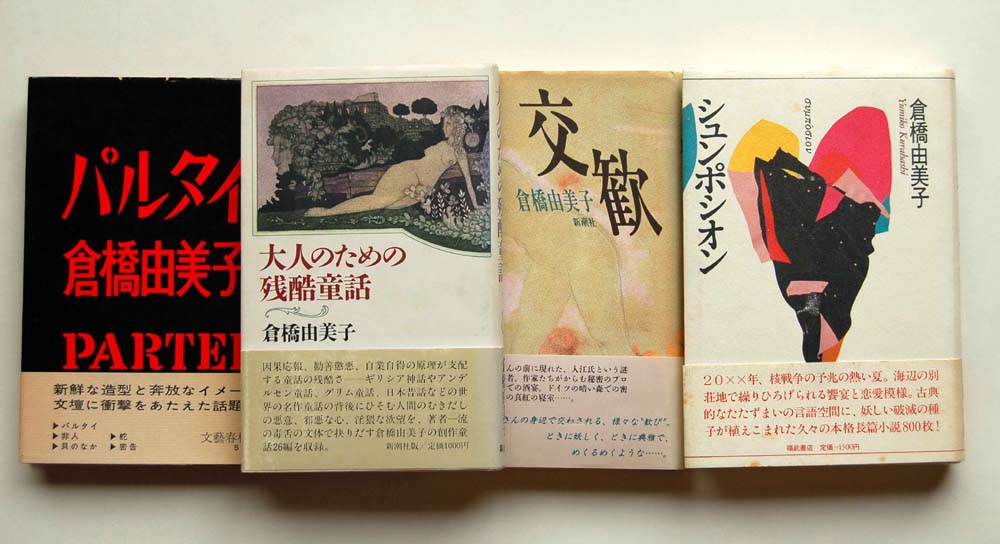

| 2021.12.15 | 中城正堯(30回) | ―“生意気な女”か“近代女性の先駆け”か― |

| 2022.02.22 | 中城正堯(30回) | ―写真と挿絵が語りかけるもの― |

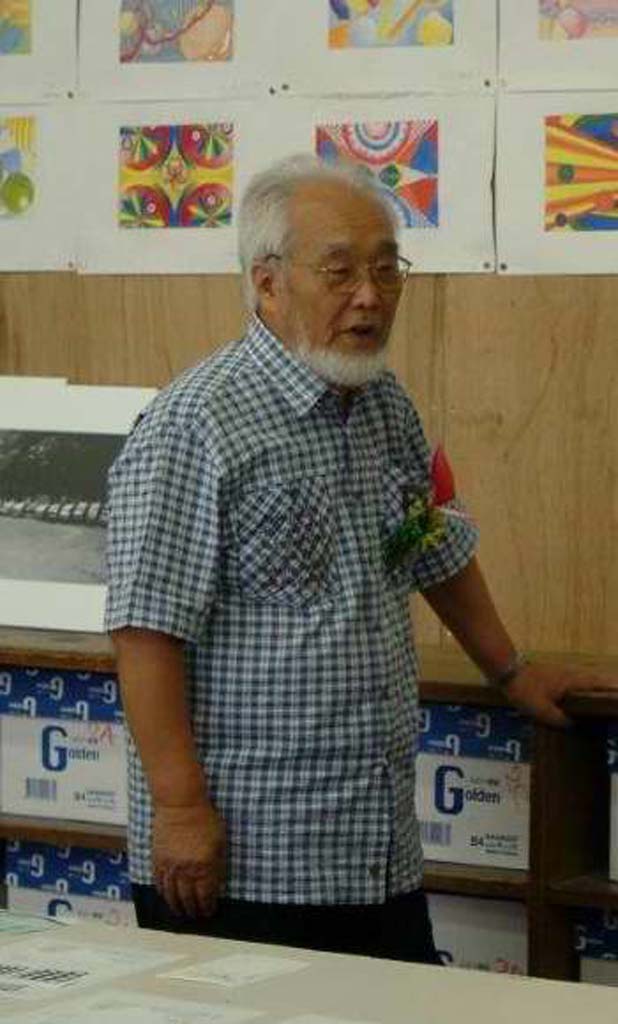

| 2022.05.15 | 中城正堯(30回) | <同窓生アーティストの近況> |

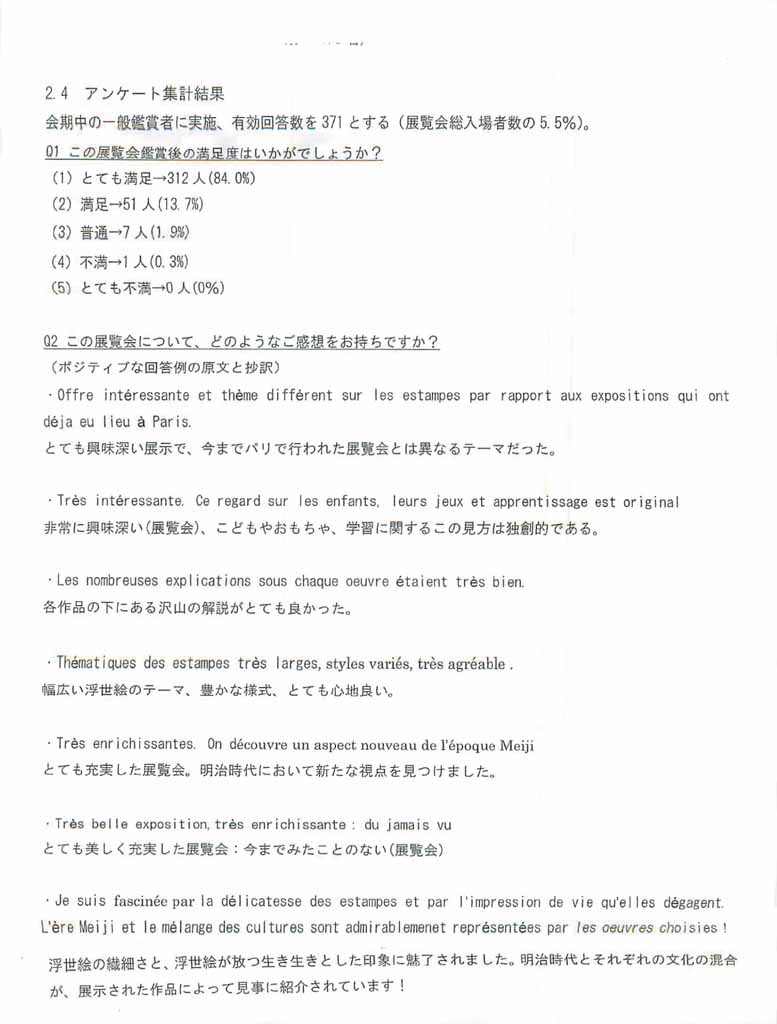

| 2022.07.05 | 中城正堯(30回) | 「文明開化の子どもたち」展 |

| 2022.09.05 | 中城正堯(30回) | 「田島征三アートのぼうけん展」 「いのちのケハイ とわちゃんとシナイモツゴの物語」 「特別展アリス へんてこりん、へんてこりんな世界」 |

| 2022.09.30 | 中城正堯(30回) | 武市功君(30回生)逝去のお知らせ |

なんで今ごろ報恩感謝

昨年(2000年)6月に『土佐中・高創立80周年記念誌』に、在校当時の思い出やこれからの土佐のあり方に関して何か書くよう浅井伴泰君から電話があり、学校の編集委員会からも依頼状が届いた。そこで「世界へ人材送る学校に」という題で、建学の精神が人材育成から報恩感謝にすり変わっている問題を指摘するとともに、海外の大学へ進学できるコースの新設をよびかけた。ここでは、建学の精神にしぼって、設立当時の資料をもとに私見を述べておきたい。

建学の精神は何だったのか

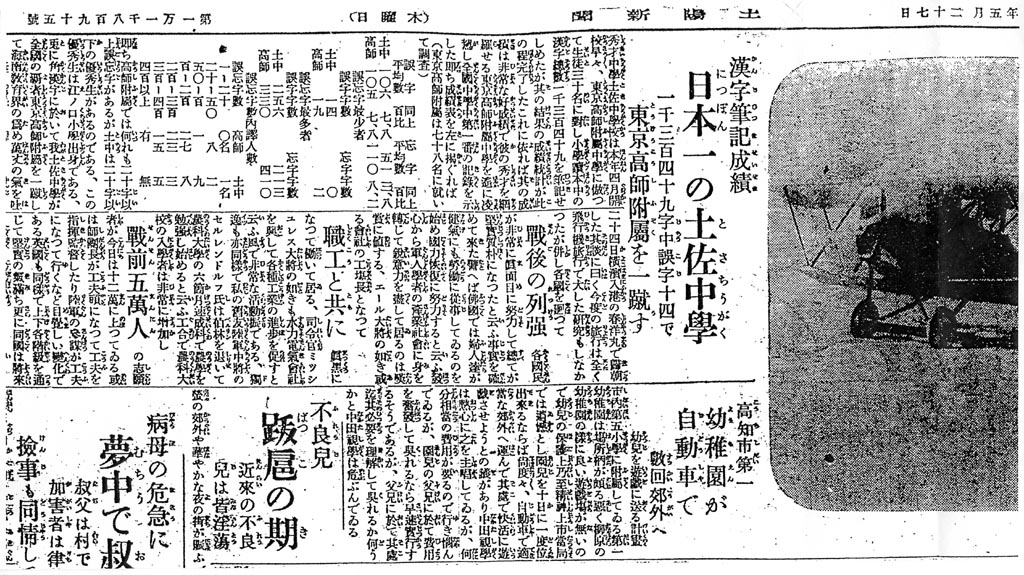

2001年版の土佐中・高「学校案内」を見ると、相変わらず大きな文字で「報恩感謝の理念のもと社会に貢献する人材を育成することを建学の精神として創立されました」とある。また、80周年記念の高知新聞広告特集の「企画書」には「開校以来、報恩感謝の校是と文武両道の教育方員を掲げ」とある。幸い上村浩君が司会してくれたこの特集の座談会では「土佐中・高は学業もスポーツも、そして文化活動もという『文武両道』の校風のもと、個性豊かな人材を育て上げてきた」と述べてあり、報恩感謝など出てこない。文武両道は、校歌四番「それ右文と尚武こそ」に由来し、問題ない。

では、そもそも土佐中の創設の理念、建学の精神は、どう謳われてきただろう。いつから「報恩感謝」などという矮小化が始まったのだろう。

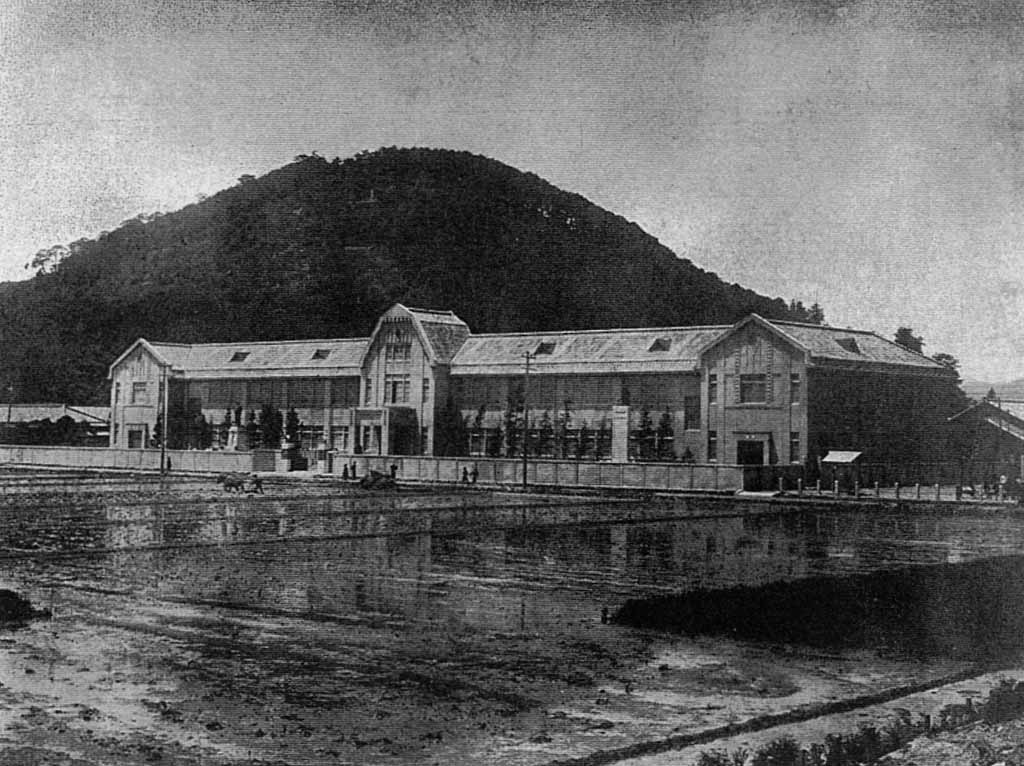

最も古い記録として、大正8年11月2日の『土陽新聞』記事がある。「土佐中学校創立目論見」の見出しで、「予科として小学五六年級を添附し七学級を置く」「一学年二十五人を限度とし俊秀者を集め無資力者は之に給費す」「学校全体を家庭的とし寄宿舎を設け成るべく全生徒を寄宿せしめ生徒をして田園生活に趣味を起さしむ」「職員以下小使に至る迄都て俊秀教育に趣味を有するものを選抜起用」とある。これは、初代校長三根円次郎着任以前だが、俊秀教育すなわち英才教育をめざし、その賛同者しか雇用しないと述べている。「生徒をして田園生活に趣味」というのも、時代を先取りしており、校舎・寄宿舎とも実際梅が辻の田圃のなかに建てられた。さらに、創立者である宇田友四郎、川崎幾三郎の伝記にも「国家有為の人材を養成することが其の目的」と明記してある。人材教育、英才教育という言葉も使われているが、報恩感謝は出てこない。『近代高知県教育史』にも、「英才教育を目的として大正九年二月に設立」とある。

初代三根校長の教育理念

では、初代校長三根円次郎の掲げた教育理念と教育方針をみてみよう。昭和五年の学校要覧には、設立趣意書が載せてあり「高等教育ヲ受クルニ十分ナル基礎教育二力ヲ致シ修業後ハ進デ上級学校二向ヒ他日国家ノ翅望スル人士ノ輩出ヲ期スルモノナリ」とある。やはり建学の目的は「国家有為の人材育成」であり、教育方針は「個人指導」「自発的修養」「自学自習」「自治」等となっている。生徒一人ひとりの個性と自律性を尊重しつつ入材の育成をめざす、画期的な教育であった。これは、当時東京府立一中校長川田正徴とともに、大正デモクラシー時代の全国中学教育をリードした三根校長ならではの方針だ。報恩感謝の言葉などはここにもない。わずかに、美文で知られた大町桂月が父兄の依頼で選文した「開校記念碑文」の中に、宇田・川崎二氏をたたえて「国家に尽すは二氏の恩に報ずる也」とあるにすぎない。

川田校長をちょっと紹介しておくと、高知県出身で府立一中校長として中等教育界に君臨し、宇田・川崎二氏への三根校長紹介者でもあった。大正二年四月から、一年二か月にわたって欧米の教育事情視察に出かけ、イギリスのイートン校、ハーロー校に感銘をうけ、府立一中を「生徒が自分の行動に責任を持ち、生活に責任をもち、しかも紳士的で、未来を背負う人材をつくる学校にしよう」(『日比谷高校百年史』)とした。一中から日比谷高へ続く自由闊達な校風を築いた名校長であった。

この川田校長の最良の同志が、帝国大学(東大)哲学科出身で「有志全国中学校長会」会長の任にあった山形中学校長三根円次郎であった。三根が会長として起案した「中学教育上(第一次)大戦後特に注意すべき事項」には、すでに「自学自習の気風を馴致すること」「個性教育に重きを置くこと」がうたってある(『山形東高等学校百年史』)。三根の教育者としての信念を示すエピソードは、大正七年に赴任した新潟中学でのスト事件である。赴任直後に新潟高校の新設が決まり、三根は進学準備の特別授業を始める。ところが反発した生徒が同盟休校をおこし、退学者が出る。その後、大正九年に人望を回復しないまま、土佐へ行く。ところが後になって、「実はこの退学生徒の転学先について、何日もかけて県内各地の中学を回り、熱心に奔走したのは三根校長自身だった」ことが判明する(『新潟高校百年史』)。土佐中時代も、失明しながらも卒業生の大学での学業、就職先から左翼運動とのかかわりまで案じ、さまざまな救いの手をそっとさし伸べている。生徒達に「報恩感謝」の念を強要するような姿勢は、微塵もない。

三根校長の先見性や、グローバルな感性は制服でも見られる。一回生の森岡清三郎先輩は、こう述べている。「制服が出来るということになり、東京府立一中の型、ネクタイ折襟のものを中沢に着せた。これはよいと喜んでいたが、きめられた制服はつめ襟で、皆がっかりした」(『創立五十周年記念誌』)。背広は値段が学生服の倍かかるため、やむをえず断念、霜降りの詰め襟学生服になった。日本の学校での制服は、明治12年に学習院が海軍士官型の制服を導入したのに始まり、軍国主義とともに広く普及した。襟の白線も軍の階級章をまねたものだ。土佐中では、二代青木勘校長が前任校の愛知一中にならい、他校との差別化のために導入した。挙手の礼など軍事教錬の強化に反対、配属将校との激論がもとで急逝したと伝えられる三根校長なら考えられないことだ。国際化時代のいま、黒い学生服に白線は全く陳腐だ。三根校長の当初の意図どおりの背広に、早急に変更すべきではないだろうか。

21世紀を迎え活発な議論を

話を戻すと、土佐中・高の歩みの中で「報恩感謝」を強調したのは、われわれが在籍した三代大嶋光次校長時代である。クラス名のHOKSも、報恩感謝に由来する。しかし、宇田・川崎両家や、父母の恩への感謝を説いても、建学の精神が報恩感謝とはいっていない。四代曽我部清澄、五代松浦勲両校長はともに母校出身だけに、きちんと建学の精神はおさえていた。曽我部校長は、創立五十周年の式典で「本校教育の基底をなす〈人材育成〉とい う根本理念は創立以来今も変わりございません」と述べている。もとより、建学の精神が時代に合わなくなれば、新しく校是や教育理念を制定するのは可能であり、非難すべきではない。しかし、建学の精神は勝手に変更できるものでないし、土佐中に関してはその必要もない。それに、今ごろ「報恩感謝」を持ち出すセンスが理解できない。この言葉にあこがれて生徒が応募するとは、とうてい考えられない。現在の校長は大嶋校長同様に母校出身ではないが、教頭以下母校出身の教職員は数多くいる。理事会や同窓会ともども、なぜ問題提起しないのか、不思議である。私学をめぐる経営環境が厳しさを増すなか、魅力ある教育理念を社会にきちんとアピールし、学内が一致してその実践に当たらねば生き残れないことは、いうまでもない。今一度、大正八年の「土佐中学校創立目録見」はじめ、設立当時の文献を全職員で読み返してほしい。また、報恩感謝がそんなに重要なら、学校が範を示し、学校案内や同窓会名簿などで、広く創立者・初代校長の人柄、教育理念を知らすべきだろう。御遺族との連絡も密にすべきだ。ところが名簿一つとっても、初代校長の御遺族すら空欄のままである。御次男は健在であり、80周年式典には当然御招待すべきであった。公文先生の御遺族も記載がない。恩師の御名前のミスも目立つ。これで報恩が校是などといえるだろうか。 最後に、建学の精神がきちんと伝わってない主要な原因に、創立八十周年を迎えながら、いまだに学校史が編纂されていないことがあげられる。これでは、母校への誇りを確かなものにすることも、大正自由教育における母校の素晴らしい実践例を教育史にとどめることもできない。学校当局が早急に対応するとともに、このような問題に関しての校内職員の積極的な議論を期待したい。

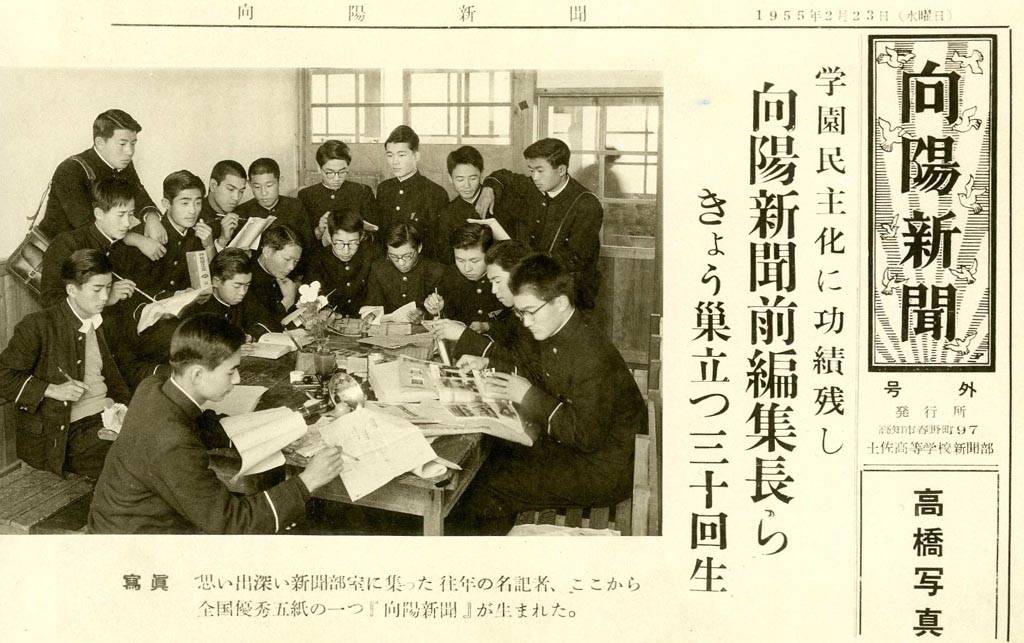

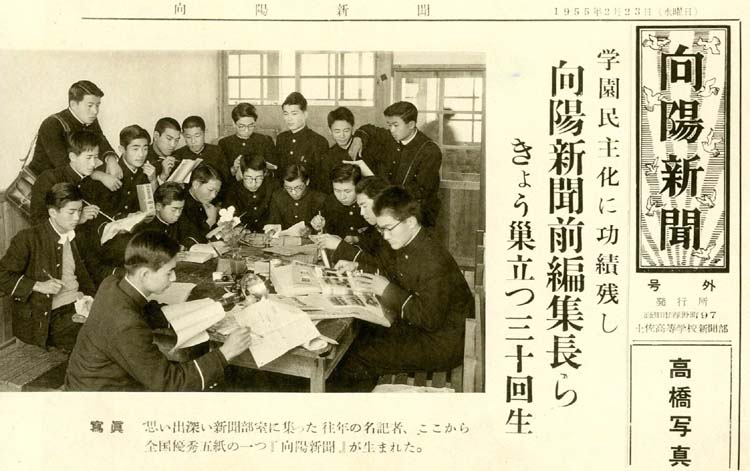

学校再建と民主化への熱気伝える

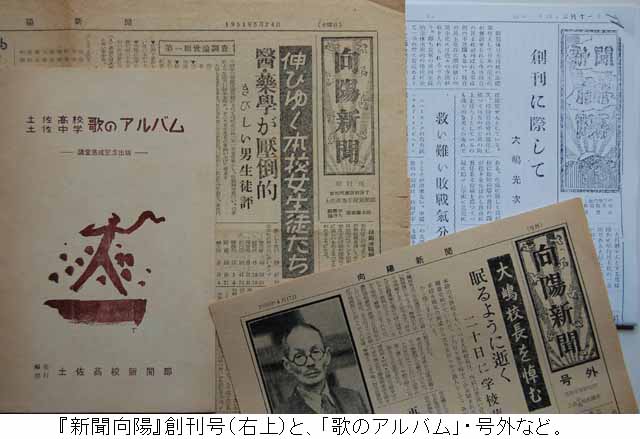

『新聞向陽』の名で学校新聞が創刊されたのは、戦後の新学制により昭和22年に新制土佐中、翌年に新制土佐高校がスタートして間もない24年3月であった。翌25年には早くも第6号を刊行、紙面も従来のタプロイド版から一般紙のサイズとなり、第9号から『向陽新聞』と改題する。当時、旧制土佐中は戦火で校舎を焼失、川崎・宇田ご両家からの多額の拠金も戦後インフレで価値をなくし、廃校の危機に立たされながら、三代校長・大嶋光次のもとで人材育成という建学の精神を日本再建に結びつけようと、懸命の努力を続けていた。この連載では、戦後の母校発展の跡を『向陽新聞』の紙面からさぐってみたい。(文中敬称省略)

創刊のいきさつと紙面

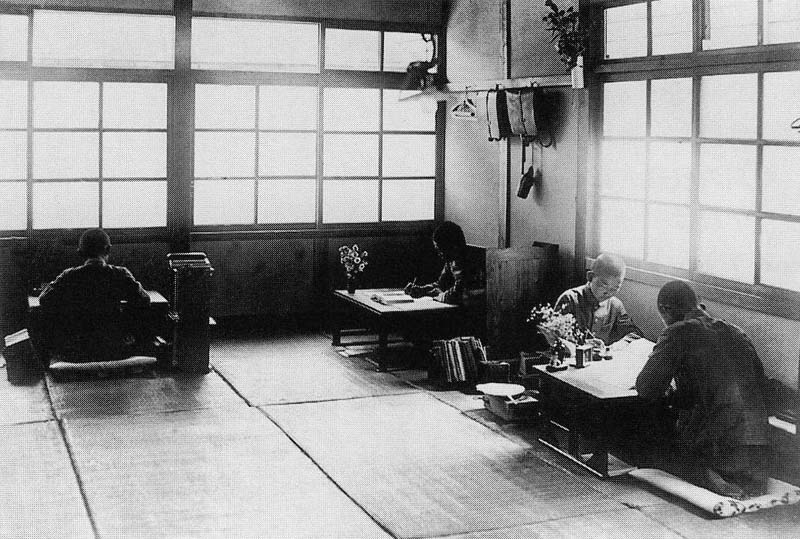

戦前は教育も国家統制のもとで皇民教育や軍事教練が強制されたが、戦後は米軍の占領下で教育の民主化がはかられた。六三制で中学までが義務教育になり、男女共学が打ち出された。大嶋校長は他の私学にさきがけてこの潮流を読み取り、中高一貫の男女共学に転換、定員も大増員に踏み切った。学園民主化の柱としては生徒会の設置と、生徒の自由参加によるクラブ活動(部活)の奨励があった。部活の中でも新聞部は、生徒の自主的な報道言論機関として学園民主化の重要な役割を担うこととなった。

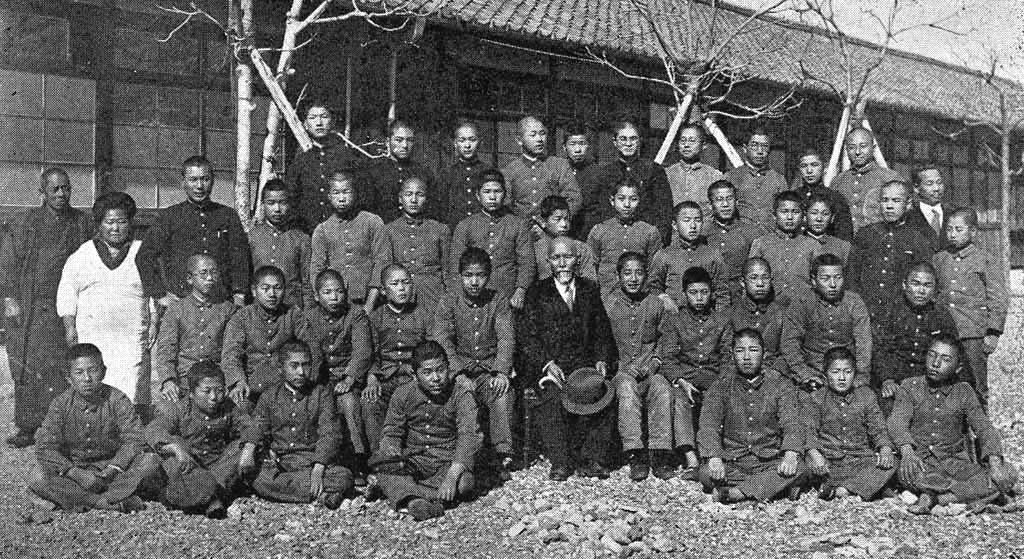

敗戦時の土佐中生は県内各地で集団生活をしており、山崎和孝(26回)など1年生は高岡郡尾川村にいた。やがて高知市池の浦戸航空隊跡(現・高知女子大や高知医療センター)から兵舎の払い下げを受け、生徒一同も協力して運び、なんとか仮校舎を建てた。それと同時に部活が始まり、野球部・園芸部・文芸部・絵画部など続々誕生した。高1になった山崎が同級の西原道夫たちと新聞部創設を考えていた頃、中3の細木大麓・岩谷清水・岡林幹雄(27回)も同じ思いであることが分かり、一緒になって結成した。

創刊号のトップ記事は「創刊に際して 大嶋光次」である。校長は日本再建に教育の民主化が重要なことや、個人の自由・学徒の意志反映による学園の明朗化、自治会の強化に触れつつ、「新聞向陽の発行の議が起り全生徒から自由に責任ある投稿を募って一般に紹介…せんとする事は確かに学園民主化の一方法であると信じて疑わないが、新聞は社会の報道機関であるとともに其の属する社会の指導機関でもあるという責任を忘れてはならない」と述べている。隣に「救い難い敗戦気分」の記事があるのも時代の反映である。

論説は「学校生活に活気をもたせよ」で中3細木大麓、コラム「ひとりごと」は高1山崎で「高知女高(現丸の内高)と高知高(現追手前高)の自治会が二校合併を陳情」などの秘話が出ている。中2酒井芳美のエッセイ「小さきもの」には、早熟ぶりがうかがえる。高1山村泰造は「プロ野球展望」を堂々と論じている。「詩と俳句」から「笑話」まで掲載され、報道論説と文芸の総合紙であり、イリキ眼鏡店や哲学の店・田所文具店など、広告もしっかり集めてある。

昭和24年7月発行・第3号のトップは、「苦心の結晶われらの新校舎遂に落成」である。木造二階建新校舎落成式から、感銘深い挨拶として「時代の波にのれ そしておぼれるな」という、阿部孝旧制高知高校長の言葉を紹介している。落成式で表彰された町田義隆氏(工務店主)は「バラックを兵営跡から持ってくるのに走り回り、木材を手に入れるために大栃の営林署に校長と行った」と、さらっと語っている。後に掛水俊彦(24回)は、「大工の棟梁の姿で連日采配をふるった町田さんこそ隠れた功労者」と述べている。阿部の名言や隠れた功労者をきちんと取上げたのは、当時の編集者の見識であろう。また、国立大学設置法案反対の風潮に流されてストに突入した生徒会の「苦い経験」への反省記事もある。筆者も入学間もない頃、教室に先輩が来てアジ演説をした光景を覚えている。

学校ジャーナリズムの開花

昭和25年頃に新聞部で大活躍をしたのが岩谷清水であり、山崎は「彼はジャーナリズムのセンスに充ち、校内の事件を拾ってきてはジャーナリスティックに取り上げた。生徒会と学校が対立したときに大記事を書いてきたが、大議論の末に少し控えめに紙面を割付けた。これが高知新聞記者の目にとまり、<この小さい扱いは何事だ。学校新聞は学校の問題を掘り下げるのが使命だ>と厳しく指導をうけた」と、述懐している。この指摘は、次第に新聞部のバックボーンとして受け継がれていく。

創立者たちに続き、安部弥太郎(28回)や中山剛吉(29回)、さらに30回の多彩な部員が伝統を引き継ぐ。第8号からは林寛(28回・通称リンカーン)作の連載マンガ「向陽君」も始まる。安部が編集人の第11号トップは「伸びゆく本校女性徒たち」で、女子高生151名への新聞部調査から「受験先は薬学・医学が多数、将来結婚しない者26名、本校男子は不親切で利己的」など、女生徒のホンネを引き出している。「主張」(論説)も「女生徒の自覚と男生徒」と題して、5年目を迎えた男女共学を成功させる道をさぐり、さらに校外から婦人少年局高知職員室森沢女史の談話取材も行っている。二面トップの「上位を占める全面講和」は、社研部による講和問題への高校生の意識調査で、政治問題にも果敢にいどんでいる。愛称パン子ちゃんで親しまれた英語・池田起巳子先生のアメリカ招待留学決定も報じられ、やがて「アメリカだより」が登場する。

中山編集人の第12号トップは「座談会 生徒のための生徒会」だが、「生徒会活動は民主生活の第一歩」と論じ、別項の中学生徒会の活動では通称「オンカン道路」(梅ヶ辻から学校まで、中山駸馬先生の愛称)の交通整理に取り組むことなどが報告されている。美術部と新聞部共催の「校内展」開催と入賞者を東京に派遣する企画もあり、鎮西忠行先生の「東京へはだれがゆく?」を掲載している。県下を制覇した中学野球部の富田俊夫先生は「栄光への道をうち進まん」と檄文を執筆している。この頃、文化部・運動部とも大躍進をとげつつあった。堀詰座や高知中央公民館で開催された芸能発表会では、高塚準一郎の「俊寛」、西内総一郎(北村総一朗)の「煩悩無安(平維盛)」などが市民の間でも話題になった。北村が後に大活躍する素地は、この頃から培われていた。

大町玄編集人(30回)の第15号は、「新生日本の出発に当たって」がトップ記事で、昭和27年4月の講和条約発効に当たっての大嶋校長メッセージを掲載している。この号には、山崎・岩谷など新聞部先輩による東京支局開設が報じられ、早速「先輩訪問記」で東京同窓会の世話役を務めてきた同学社近藤久寿治社長の探訪記が載っており、独力で出版社を起こした経緯や後輩への期待が述べられている。千原宏編集人(30回)の同年11月第17号は、トップに「全校舎ついに完成 これから内容の充実だ」の文字が踊っている。開校33周年・本館落成に合わせて、「開校記念碑文」の再評価を呼びかける記事も出ている。

学校・新聞の躍進と課題

昭和20年代後半の新聞部にとっては、文化事業の展開も忘れることが出来ない。27年には応援歌を募集、河野伴香先生の詩が入選し平井康三郎(5回)の作曲で、後に甲子園にも響き渡る「青春、わかき、血潮はたぎる…」が誕生した。これに戦前からの校歌・向陽寮歌、創立三十周年記念歌を加えた「土佐中高 歌のアルバム」も29年の講堂落成記念に刊行した。同年「四国四県高等学校弁論大会」を開き、30年からは「先輩大学生に聞く会」を開始、31年には「小学館全国児童生徒図画作品展」を中央公民館で開催した。

昭和27年にはスポーツ新聞『向陽スポーツ』も刊行、28年には前年に続く春のセンバツ野球出場に取材記者を特派、夏には甲子園準優勝で湧く。翌29年には軟式テニスも全国優勝をとげた。向陽新聞も高い評価をいただき、29年7月には第4回高校新聞指導教官講習会で、「高二Sホーム 生徒会廃止案提出」「英語に化けたホームルーム」を扱った第22号が全国優秀五紙の一つに選ばれた。新聞部出身者と、新聞出版関係に従事する卒業生によって「向陽プレスクラブ」も結成された。33年の大嶋校長逝去の際には号外も発行された。

しかし校舎が完成し、進学での名声が定着、野球などクラブ活動が全盛を迎えるとともに、校内にはさまざまな「ゆるみ・ゆがみ」が生じ始めていた。やがて中学入試問題の漏洩と同盟休校という大事件が発生し、新聞部も真価が問われることになる。(以下次号)

<補記>創刊当時の事情については山崎和孝さんからメモをいただいたが、字数に限度があって十分には活用できなかった。いずれ、山崎・細木の両先輩から、このHPに寄稿いただきたい。また、占領下ならではの記事としては、第11号に「総司令部新聞出版課長インポデン中佐と安部新聞部長が懇談」とあるが、これも割愛した。昭和20年代の向陽新聞には、占領から独立への時代に揺れ動く戦後社会を反映した貴重な学園生活の記録が残されている。向陽プレスクラブの準備会によって向陽新聞バックナンバーの電子化が進んでいるので、ぜひこれらの記事を活用いただきたい。また、記事に出来ず胸の奥にしまい込んだままの事件も、いずれ紙面の背後から浮かび上がらせたい。(中城記) ―三根校長のエピソードを探る―

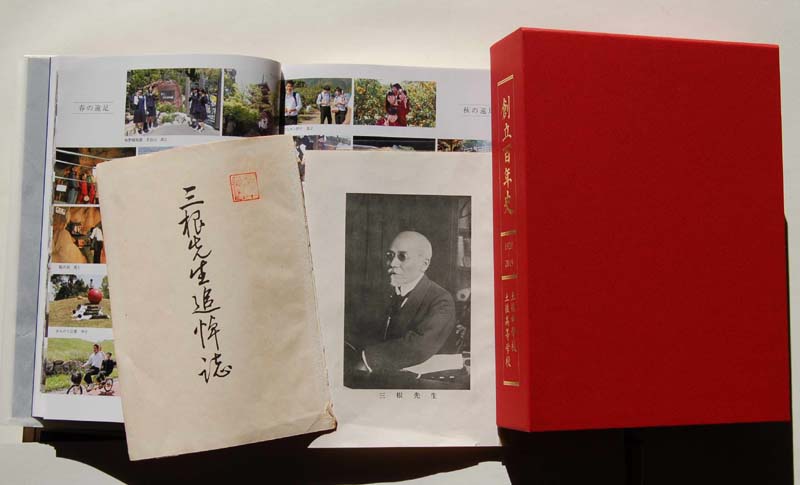

猫の皮事件とスト事件のなぞ

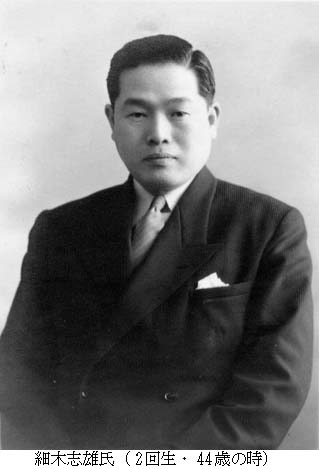

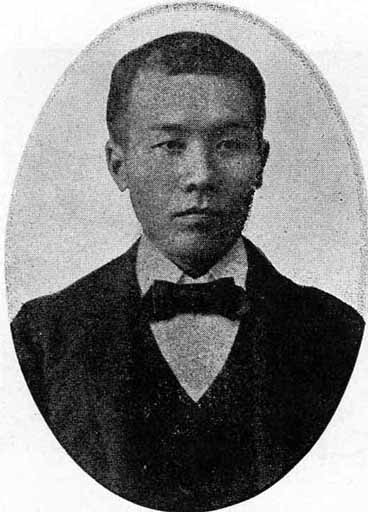

二十年ほど前、くもん出版にいた時だが宮地貫一先輩(21回生・現土佐中高理事長)から、『三根先生追悼誌』(昭和18年 土佐中学校同窓会発行)を復刻したいとのお話があり、出入りの印刷社でやってもらった。この本は、三根円次郎校長の人物や教育方針を知るにとどまらず、土佐中創立当時の学校の実態や師弟関係を如実に示す貴重な記録でもある。この復刻作業を進めるなかで不思議に思ったのが、細木志雄大先輩(2回生)の追悼文「三根先生の追憶」に出てくる以下の事件である。

「先生について私が最も嬉しくかつ力強く感じたのは山形中学校長時代の猫の皮事件、新潟中学校長時代のストライキ事件等に見られる先生の稜々たる気骨である。信ずる所に向って勇敢に突入される態度、威武を怖れず、権門に屈せず、かりそめにも阿諛迎合されない気概、さらに事に当たっていささかも動じない肚(はら)、そこに先生の偉大さを痛感した」

この二つの事件については、追悼誌の中の「三根先生を偲ぶ座談会」でも細木大先輩がさらに詳しく語っているが、伝聞であり事実かどうか確認がされてないと注記してある。そこで、山形・新潟双方の知人に調査を依頼した。その結果は28回生が編集発行した『くろしお 第四集』に概要のみ報告したが、補足を加えて再度明らかにしておきたい。なお、問題提起された細木志雄大先輩は、向陽新聞創刊メンバーのお一人である細木大麓さん(27回生)の父上で、東京大学農学部を卒業、戦後は高知県出納長などの要職に就き、土佐中高同窓会副会長でもあった。筆者が新聞部当時には、何度かインタビューに応じてくださった。向陽新聞10号・17号・21号に登場いただいている。

山形中学での猫の皮事件

まず、座談会(昭和16年に東京で開催)での細木大先輩の発言を、全文紹介しよう。

「あの添田敬一郎氏ね、あの人が山形県の知事時代に先生は山形の中学の校長だったのですネ。その中学へは添田さん以前の知事は卒業式には金ピカの服を着て出たそうです。ところが添田さんは背広で、しかもチョッキは毛皮だったのですネ。それで生徒達は学校を馬鹿にしているというので憤慨して、終了後知事が帰ろうとして玄関に出てみると白い模造紙に漫画を書いて、それに『添田猫の皮』という註が書いてあったそうです。(笑声)それを見て知事が憤慨して誰がこういうものを書いたのか調べて処分しろというのだそうです。ところが校長自身も生徒の気持ちがよく判かるし、無理がないという気持ちがしたのでしょう、処分も別にしなかったのですネ。知事は怒って校長をとうとう九州のたしか佐賀県の中学と思いますが、そこへ追い出してしまったということを聴いたことがあります」

「あの添田敬一郎…」とあるように、添田は当時著名な人物で、東大から内務省に進み、埼玉・山梨の知事を経て大正5年4月に山形県知事に就任、翌年12月に内務省地方局長に転じている。その後政治家となり、衆議院議員に当選7回、民政党政調会長を務め、第二次世界大戦の頃には産業報国運動や翼政会で活躍した。

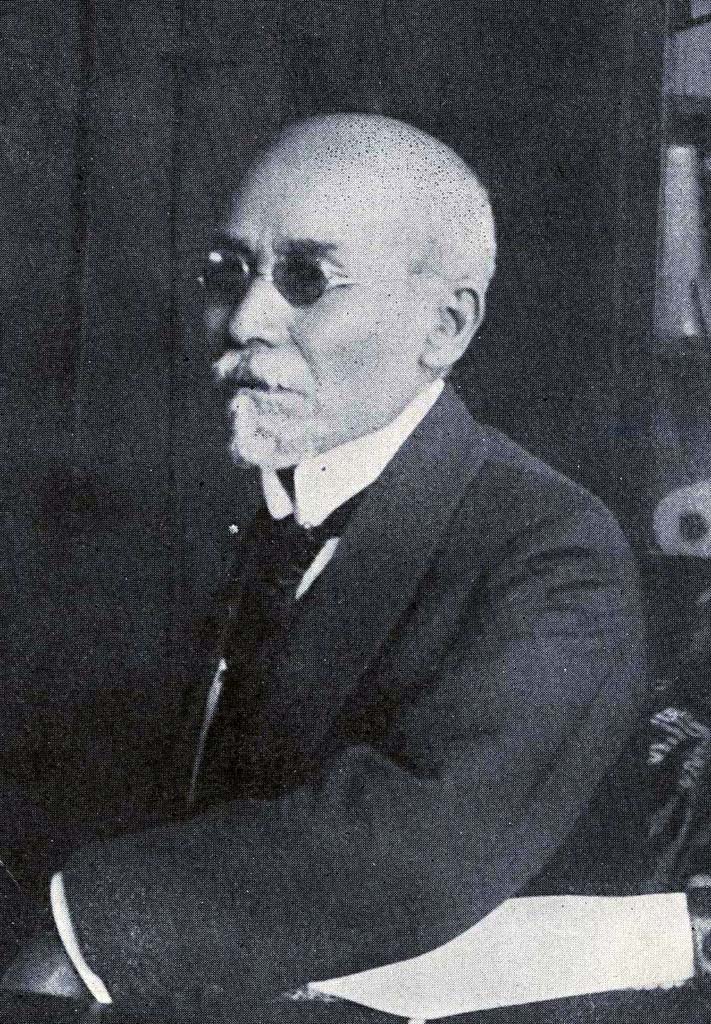

猫の皮事件については、山形大教育学部の石島康男教授に調査を依頼した。程なく、山形中の後身校が刊行した『山形東高等学校百年史』などの資料が送られてきた。それによると、三根円次郎の第16代山形中学校長就任は大正2年1月、辞任は大正7年3月であり、その任期中の業績は「大正デモクラシーの中に」と題して記述してある。まず、経歴を述べてあり、明治30年に帝国大学文科大学哲学科を卒業した直後に修身・英語教師として山形中学に赴任、その後佐賀中学・徳島中学の校長を経て、39歳で再度山形中に今度は校長として着任とある。教育方針は「質実剛健の気風の中に自由闊達の精神を生徒に教え」、大正期における山中の気風が確立したとする。また、上級学校への進学を推奨し、山形の山中から日本の山中への脱皮を計ったともある。同時に学年別にコース(距離)を設定した全校マラソンを導入した。生徒は、校長の風貌を「眼光鋭く長髪をたくわえ、フロックコート姿の短身」「厳粛そのもの」と語っている。

ただ、猫の皮事件は公式の記録には見あたらない。勅任官待遇を受け、絶大な権力を持つ当時の知事への批判的事件を活字にする事ははばかられたのだろう。しかし状況は符合する。添田山形県知事は大正5年4月に着任しており、猫の皮事件は大正6年3月の卒業式での出来事だろう。同年12月には離任し、内務省地方局長に就任している。この翌年に、三根校長は九州ではなく新潟中学校長に転じている。知事の転任が先で、校長の転校も懲罰人事ではあるまい。ただ、表沙汰になる事はなかったものの、知事の教育軽視へ反発した生徒による風刺漫画が、知事の大人気ない態度と、三根校長の権威に屈しない姿勢を鮮明に対比させ、土佐中にまで語り伝えられたと思われる。

新潟中学ストライキ事件

細木大先輩は、同じ座談会でさらにこう述べている。

「新潟中学時代にストライキが起こって、それからしばらく校長が行方不明になったのですネ。どこへ行ったか判らんというので大騒ぎをしたのです。そうしたら新潟県の地方の中学を回ってストライキ騒ぎで処分した生徒の転校先について話をまとめてきたというのです。つまり校長はストライキを起こしたについて痛烈な訓辞をやって無期停学の処分をして置いてから、それから行方不明になったのだが、それはその処分された生徒の転校先について地方の中学へ交渉しに回っていたというのですネ。」

これを受けて都築宏明先輩(3回)は、「そういう点は土佐中学でも随分ありましたねェ。少し成績の悪い生徒に落第させないように他の学校への面倒を見たり…、他所へ行って優秀になったのが大分ありましたョ」

ストライキ事件については、新潟日報編集局の佐藤勝則氏の手をわずらわした。こちらは『新潟高校100年史』に、以下のようにきちんと記録されていた。大正7年4月に第11代校長として着任、「小柄で黒い髭をたくわえ、眼光鋭く、人を畏怖せしめる風貌を持ち、言辞も明晰で理路整然、修身の時間ともなれば、クラス全員緊張し、さすがの腕白どもも粛然として高遠な哲理を承った」とある。昼食には五年生を三名ずつ呼び、「一緒に弁当を食べつつ、生徒の身上・志望を聴取し、その志望に対しては適切な指導をするというきめ細かな一面を持っていた」が、近寄りがたい人物とも見られていた。それは、「眼病のためにほとんど失明寸前の状態にあったのだ。そのため、…生徒に挨拶されても気がつかず返礼を欠くことが多かった。だから生徒は、校長を<冷淡で傲慢な人物>と思い込んだのである」。眼病故の誤解が生じていたのだ。

この大正7年5月に新潟高校(旧制高校)の設置が決まると、新潟中学では入試準備の特別授業や模擬試験に忙殺されることになった。このような中で、6月18日に同盟休校が起こり、四、五年生の大部分が欠席した。理由書には「運動会の応援旗禁止」「処罰厳に過ぎる」などとあったが、実際は運動会後に生徒のみで慰労会を開いたことが発覚したので、その処分に対して生徒たちが先手を打ったとされる。さらに「強まる受験体制への不満、英才教育を掲げる三根校長への反発」もあったが、生徒側の根拠薄弱と100年史には述べてある。そして、中心生徒2名退学、2名無期停学などの処分が決まった。

三根校長は大正9年1月に新潟中を辞任し、土佐中学の初代校長に迎えられる。大正10年の新潟中学30周年には祝辞を寄せたが、100年史にはこう紹介してある。「<私は貴校歴代校長の中で最も不人望で生徒に嫌われ、ついに排斥のストライキを受けた>と語り、しかし<卒業生や県当局の斡旋によって多数の犠牲者を出さずに解決できた>として感謝の意を表している。実は退学生徒の転学先について、何日もかけて県内各地を回り、熱心に奔走したのは三根校長自身であった」。

三根校長の歩みと土佐中

細木大先輩が伝え聞いてきた三根校長をめぐるなぞの事件は、山形中学からの転任先が九州でなく新潟だった以外は、ほぼ正しかった。特に新潟中学では、正当な理由のないストライキの首謀者を厳しく処分しながらも、影では自らが転校先をさがして救済したのである。人材育成をめざして川崎・宇田両家が土佐中創立の際、校長の人選に尽力したのは土佐出身で元新潟県知事の北川信従と東京府立第一中学校長の川田正澂であった。『三根先生追悼誌』には、土佐中設立の趣旨は「機械的多数画一教育の弊を矯(た)め少数英才の個性長所発揮をはかり、将来邦家各方面の指導者たるべき基礎教育をなし、もって郷土ならびに国家に報ぜんとするにあり」とある。北川・川田ともに、この趣旨と三根校長の山形、新潟での校長としての手腕を充分見極めた上で、推挙したと思われる。また、三根校長も県立中学でのストライキ事件など苦い経験を生かしつつ、新設土佐中学の校風樹立に邁進したのである。

なお、三根校長は長崎県私立大村中学・第五高等中学校(旧制熊本高校)から帝国大学文科大学哲学科に進んでいる。卒業した明治30年には京都帝国大学が誕生し、従来の帝国大学は東京帝国大学となる。文科大学には、哲学・国文学・漢学・国史・史学があり、後の東京帝国大学文学部にあたる。当時の文科大学卒業生の進路について、『東京大学物語』(吉川弘文館 1999年刊)で中野実(東京大学・大学史史料室)は、「主な就職先は中等学校の教員にあった。その中から少しずつ文学者が登場してきていた」と述べている。筆者が研究室に訪ねた際には、「外山正一学長は、中学の教職に進んでも職人的教師ではなく、研究も続けて自ら生徒に範を示せと説いた。当時は、高等学校の数もまだ少なく、県立中学が各県の最高学府であり、国をあげてその充実をはかっていた。帝大卒の教員は尊敬される存在で、その待遇もよかった」と語ってくれた。

三根校長の哲学科同期は比較的多くて16名、一年先輩には桑木巌翼(哲学者・東大教授)がいる。国文科の一年先輩には高知出身の文人・大町芳衛(桂月)がおり、後に土佐中の開校記念碑文を書いて名文と讃えられる。国史科には三根と同じ長崎出身の黒板勝美(歴史学者・東大教授)や高知出身の中城直正がおり、中城は後に高知県立図書館の初代館長となって三根校長と再会する。

土佐中時代に三根校長はほとんど視力を失うが、全校生徒と親しく接し、敬愛を込めて「おとう」と呼ばれる。そして進学した大学での勉学ぶりから生活態度まで熟知され、気にかけて下さったと、多くの先輩が体験談を述べている。ご子息の三根徳一(歌手ディック・ミネ)、結城忠雄兄弟にもかつてお話をうかがったが、ご長男・徳一が語り、『筆山』にも執筆いただいた「貫いた教育方針」が忘れられない。そこには、「父は学校で<おはよう>と誰にも帽子をとって挨拶するのが常だった。死の前日のこと、軍部の将校がこれを敬礼にせよと迫ったが、父は教育方針は変えぬと、言い通した。腹をたてた将校は酒に酔って自宅に乗り込んできて、父と言い争った。この出来事が引き金になって、父は脳内出血を起こしたのであろう」とある。細木大先輩が述べたように、「権門に屈しない気骨」は、晩年になってもいささかも衰えてなかったのである。

なお、制服の袖に軍服をまねて白線を巻くようになったのは、二代校長青木勘の時代からである。三根校長は背広を望んでおられた。それにつけても、あと十年後に迫った開校100年には、ぜひ『土佐中高100年史』を刊行し、川崎・宇田ご両家から歴代校長・教職員・生徒・同窓会・振興会が一体となっての激動の時代の歩みをみんなでたどり、今後の母校発展に生かせるようにしたいものである。

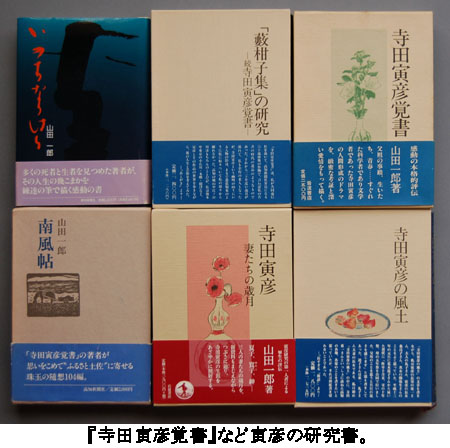

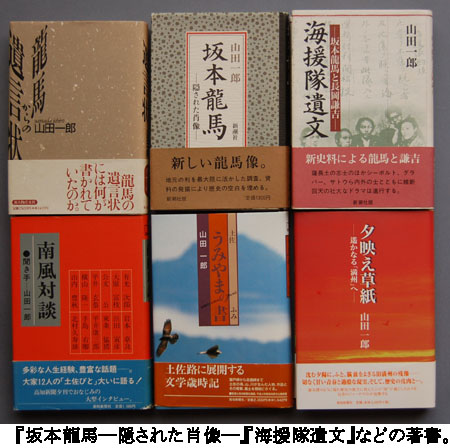

海辺から龍馬の実像を発掘

ジャーナリストの大先輩

山田一郎さんのお名前は、出版社(学研)に入社した頃から種崎に帰郷するたびに父母から聞かされ、訪ねるように言われていた。父・中城惇一郎は若い頃は新聞記者志望であったが、祖父・中城直顕の養子となって大正14年に東京から帰郷、三里村長などについた。晩年になっても、村内出身の言論人である中島及・田中貢太郎のお二人に対しては、敬愛を込めて「きゅうさん」「田中のこうさん」と呼んでいた。この後に続く三里生まれのジャーナリストが、中島暁(10)・山田一郎・中山操の皆さんであった。

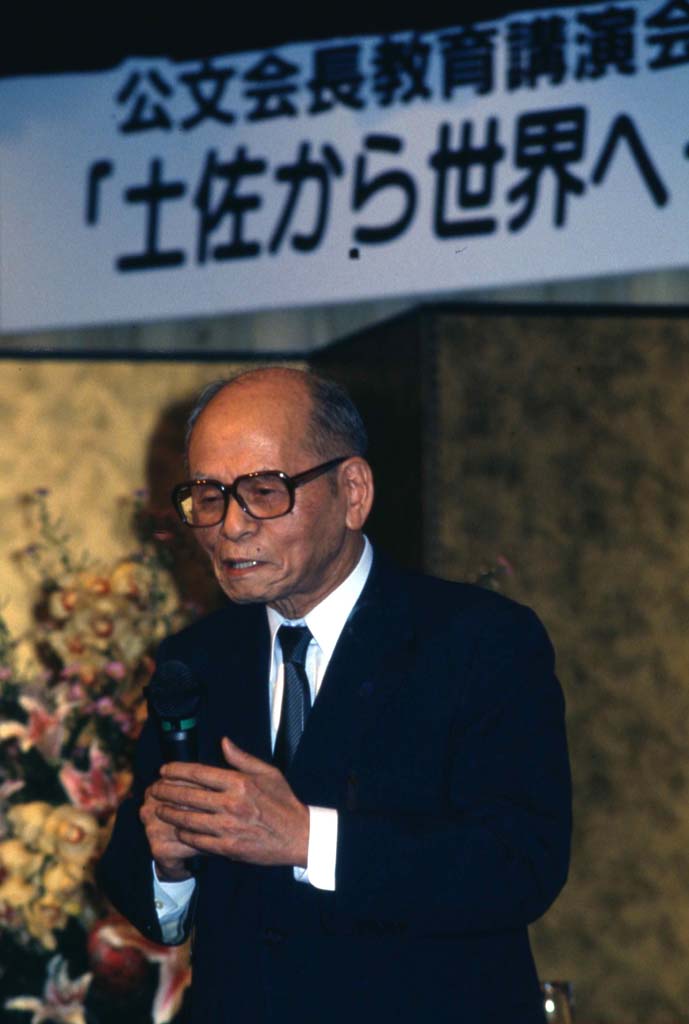

昭和30年代から40年代にかけて、山田さんは共同通信の文化部長・科学部長・常務理事などの要職を重ね、私も雑誌編集の仕事に追われ、ご挨拶をする機会を持てないままであった。昭和55年に退社した山田さんは、ジャーナリストとしてめざましい活躍を開始した。57年に『寺田寅彦覚書』で芸術選奨文部大臣賞新人賞を受賞、翌58年の正月からは高知新聞で「南風対談」を始めた。高知出身の「十二名家・巡礼の旅」の聞き手として、この対談で有光次郎・大原富枝に続き、三人目に公文式教育を考案した公文公(7)を選んでいただいた。当時私は、くもん出版から公文側の一員として取材に立ち会い、ようやく山田さんともご挨拶をすることができた。

山田さんと公文先生との出会いには前段がある。高知出身の近藤久寿治(6)が創業した出版社・同学社の新ビル落成記念パーティーで、昭和57年に山田さんは公文教育研究会役員の岩谷清水(27・高知市常盤町出身)と出会って公文先生の活躍ぶりを聞き、師弟の文通が始まっていたのだ。この経緯を山田さんは、高知新聞『南風帖』に書いておられる。さらに遡れば、公文先生が大阪帝大理学部数学科を卒業して最初に赴任した海南中学で教えた生徒の一人が、山田さんであった。「南風対談」では、この師弟がクラスの席順や同級生の消息、さらには当時の高知の教育事情まで克明に記憶しているのに驚かされた。実は私も公文先生の教え子で、戦時中には海軍予科練教授だった公文先生が帰郷、昭和24年に母校土佐中高の教諭になって初めてクラスを持った際の生徒であった。山田さんは、私にとって三里小学校の先輩であり、また公文先生の門下生でありながら数学の不得手な不肖の兄弟弟子でもあった。

平成7年7月に恩師公文公が永眠した際には、追悼文集に伝記執筆をお願いした。刊行まで限られた時間しかなかったが、公文禎子夫人などご遺族・関係者から丁寧な取材を重ね、心のこもった評伝を書き上げてくださった。公文式教育誕生の背景には、旧制土佐中で受けた、個人別・自学自習教育があることも指摘いただいた。

多士済々の東京「みさと会」

「南風対談」が契機で、海南時代の教え子である山本一男(デザイナー山本寛斎の父)も、革のジャンパーでオートバイに乗り、颯爽と千代田区市ヶ谷の公文東京本部にやってきた。「若い女性に追っかけられたが、赤信号で止った際に顔をのぞき込まれて老人であることがバレタ」などと、恩師に笑顔で話していた。三里組も、山田さんを囲む会をやろうということになり、平成初年に東京で「みさと会」を始めた。メンバーは竹村秀博(オリンパス)・小平〈中城〉久(家裁調停員)・池川富子(29・三枝商事)・平田喜信(30・中学で転校・横浜国大教授)・奴田原〈池〉訂(31・高知銀行)・秦洋一(34・朝日新聞)・小松勢津子(35・旺文社)・丸山〈早川〉智子(35・産経新聞)・中島朗(43・電通)など多士済々で、なぜかマスコミ関係者が圧倒的に多く、山田さんにも喜んでいただけた。会場は赤坂の「土佐」などであったが、下戸にもかかわれず最後まで若い酔っぱらいに付き合ってくださった。いかにも潮風にさらされて育ったような風貌と、ふるさとの人と風俗を回想しての鮮明な語り口に一同魅了された。郷土出身の作家・文化人の生い立ちや消息にも精通しておられ、驚かされた。

二回目の「みさと会」の案内状が手元にある。「今回は、高知県東京事務所次長として活躍中の池永昭文(36)さんが、高知新港や橋本県政など三里と高知の最新情報をお話くださいます」と記されている。同学社近藤社長夫人(旧姓・野町初甲)も、母の野町久喜が種崎の桟橋近くに住み、その妹が近くの釣り宿「橋本」のおかみであり、メンバーだった。平田君は私と小学の同級で、父上・平田信男は海上保安庁を経て東海大学教授を務めた航海工学の専門家であった。「みさと会」が縁で山田さんは信男をたずね、坂本龍馬「いろは丸事件」の詳細な資料を提供、現在の海難審判ではどちらに非があるのか審理を求め、真相に肉薄している。

平田君も先祖は土佐藩御船方だが、本人は王朝文学を専攻していた。「源氏物語」や「土佐日記」の研究で知られ、横浜国大の教授であった。国際交流基金からサンパウロ大の大学院生指導に派遣され、帰国すると副学長に就任、次いで図書館長としてその改築を指揮し、市民参加型の新しい大学図書館を開館するなど多忙を極めていた。定年1年前の平成12年に急逝、山田さんの要望を受けて晩年は高知で後身育成に当たると言ってくれていたが、かなわなかった。秦君も医療ジャーナリストとして注目されていたが、自分が病に倒れてしまった。小松さんは種崎にあった高芝医院の姻戚で、トフラー『第三の波』などの翻訳でも活躍した。丸山さんの父上は、市役所の種崎支所長であった。「みさと会」は、山田さんが横浜市から高知市に転居したこともあって、数年で活動を休止してしまったが、三里出身のジャーナリストにとって山田さんは生きたお手本であり、その綿密な取材ぶりと権威を恐れぬ執筆姿勢に、後輩は勇気を与えられてきた。

寅彦と龍馬の研究が双璧

山田さんが残された多くの功績の中で、寺田寅彦研究と坂本龍馬研究が双璧であり、粘り強い史料渉猟と関係者への根気強いアプローチで、次々と新事実を掘り起こしていった。

寅彦関連では、『寺田寅彦覚書』刊行後も寅彦の次女・関弥生など一族と交誼を重ねて信頼を得、さまざまな風評のあった三人の妻たちと寅彦との暖かい交情の実態を、前著の20年後に刊行した続刊『寺田寅彦 妻たちの歳月』で明らかにした。最初の妻・夏子の出生の秘密や、種崎・桂浜での療養生活、帰郷する寅彦の船を浜辺で迎える夏子の姿など、新資料を使って描写、山田さんならではの地を這うような粘り強い取材と人物への肉薄が感じられる好著であった。幕末土佐で起こった「井口刃傷事件」では、寅彦の父が果たした不幸な役割も初めて公にしている。

くもん出版で『父・寺田寅彦』(寺田東一他著・寺田寅彦記念賞受賞)を刊行したこともあって、この間の事情は山田さんからも寺田家・関家からもお聞きすることができた。平成5年に帰郷した際、寺田寅彦旧邸を御案内いただいたことも忘れられない。できればこの旧邸とは別途に寺田寅彦記念館を建て、原稿・絵画・著書・愛用の楽器など遺品や関係資料を展示したいと語っておられた。岩手県花巻市の宮沢賢治記念館が、文学者・科学者としての賢治を堪能できる見事な展示場になっているのを参考に、構想を描いていたようだ。寺田家が守ってきた貴重な遺品千数百点は山田さんに託されたが、寺田寅彦記念館は実現せず高知県立文学館に寄贈されることになった。

坂本龍馬に関しても、従来高知の史家が『汗血千里の駒』を「史実追及を堅実に行い」などと解説し、司馬遼太郎の小説『竜馬がゆく』が史実を離れていても国民文学としてもてはやされるのに対し、山田さんは新史料を発掘して昭和61年から高知新聞に新しい龍馬像の連載を開始した。これは翌年に、新潮社から『坂本龍馬―隠された肖像―』として刊行されたが、まさに隠されてきた龍馬像の出現であった。龍馬の父・八平の実家である山本家の系譜と沢辺琢磨波乱の生涯から、少年龍馬「案愚説」への反論まで、眼からウロコの連続であった。司馬がエッセイで「龍馬はなによりも海がすきであった」と述べたのに賛同しつつも、龍馬と海洋との関わりを少年時代の地縁から説き起こして実証的に解明したのはこの著書であった。なかでも三里関連の事項は、その風土と歴史を知り尽くした上で、関係者への取材を重ね、新事実を見事に掘り起こしている。

伊与・田鶴など三里人脈を発掘

特筆すべきは、龍馬の継母・伊与の素性を解明したことだ。北代家から川島家に嫁し、寡婦となって父・坂本八平の後妻に迎えられた女性の名前が、「伊与」であることを突き止めたのである。川島家は土佐藩御船倉の御用商人で当時は種崎に住み、御船方の中城家から四、五軒西にあった。当主の川島春麿(猪三郎)と中城直守は、歌人仲間で親しかった。川島家に継母とともに舟でやってきた龍馬が春麿の子どもたちと仲良くなり、特に次女・田鶴を可愛がったことを山田さんは聞き出している。中城直守の子・直楯や直顕とも当然出会っており、最後の帰郷での潜伏につながったとする。安政地震の津波で被害を受け、川島家は仁井田に移転したが、中城家は種崎から動かず直楯が当主となっていた。

慶応3年9月、龍馬最後の帰郷で震天丸にライフル銃一千挺を積んで浦戸湾に入港した際に、大政奉還への藩論が未だ定まっておらず、龍馬の一行はまず隠密裡に中城家にはいったのである。山田さんは、中城直守の筆録『年々随筆』と、中城直正(種崎小学校卒・初代高知県立図書館長)が父・直楯と母・早苗から聞き取った『随文随録』を史料として高く評価し、特に早苗が述べた龍馬の風貌描写を絶賛している。『随文随録』には、中城家で風呂に入り襖絵を眺めた後に、龍馬は「小島ヘ寄リ、舟ヘ帰ルトテ家ヲ出タリ」とある。

この小島家が龍馬を慕っていた川島家の次女・田鶴の嫁ぎ先であり、種崎川島家の跡地に家を建てて住んでいたことも、山田さんは調べ上げている。龍馬帰郷の際に小島家には、十市村の郷士で龍馬の剣道の師でもあった土居楠五郎が、孫の木岡一を連れてきており、木岡はギヤマンの鏡を龍馬に貰ったと『村のことども』(三里尋常高等学校 昭和7年刊)にある。この本では、「坂本龍馬の潜伏」と題して、まず郷土史家・松山秀美の中城家潜伏説を、次いで古老となった木岡の回想を紹介してある。これは、どちらかが真実ではなく、山田さんが解明したように龍馬は双方を順次訪問したのである。

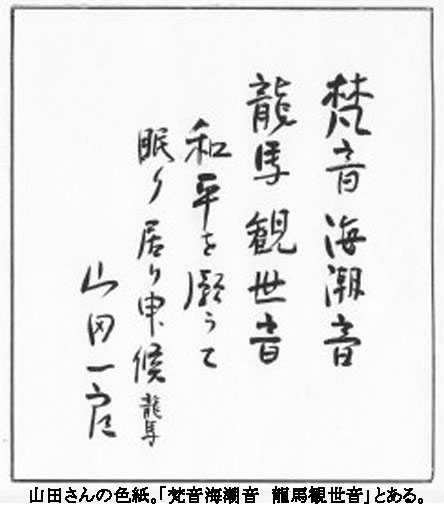

田鶴への山田さんの思い入れはかなりのもので、仁井田浜の小島田鶴の墓前に立ち、「妙音観世音 梵音海潮音」と観音経をつぶやいたという。私の手元に残る色紙にも、これにちなんで「梵音海潮音 龍馬観世音 和平を願うて眠り居り申候 龍馬 山田一郎」と記されている。この小島家から城下浦戸町の今井家に嫁に入った直の子・今井純正が改名して長岡謙吉となり、海援隊に加わって「藩論」「船中八策」の起草者として活躍する。これも、山田さんの『海援隊遺文―坂本龍馬と長岡謙吉―』で、詳述されている。

龍馬と海を結びつけるきっかけとなった継母・伊与と川島家に関しては、再三川島文夫を訪問し、言い伝えを聞き取るとともに龍馬も見たとされる世界地図から古文書まで関連史料を調査されている。我が家では母・中城冨美とともに、信清悠久・美衛夫妻と昵懇であった。信清は戦前に反戦運動をした後、満州に渡って満映で脚本・監督を務め、戦後は映画のシナリオ作家として東京で活躍、帰高後はテレビ番組「はらたいらのおらんく風土記」の台本を執筆し、三里史談会の会員でもあった。山田さんとは、若い頃にともに満州で活躍し、また反骨精神旺盛な物書きとしても気があったようだ。満州時代になじんだのか、ともにコーヒー好きで、特に山田さんは東京・調布市の居室を訪ねても、まず自ら薫り高いコーヒーを入れてもてなしてくださった。

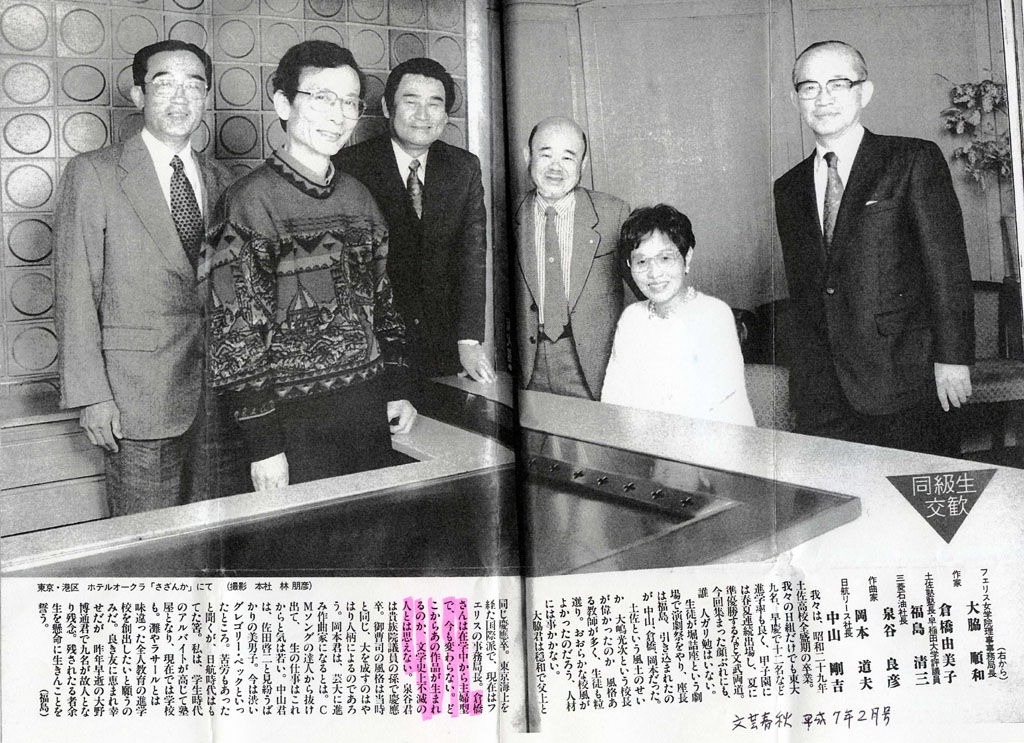

美衛は私の長姉で、若い時分には東京で婦人誌の記者をし、一時期は大原富枝の秘書をしていた。山田さんはこの大原富枝をはじめ、安岡章太郎・宮尾登美子・倉橋由美子(29)など錚々たる作家から信頼され、高知との折衝でも頼りにされていた。見識に裏付けされた率直な発言が好まれたからだ。しかし、歯に衣着せぬ言動は高知の文学関係者とは齟齬を来すこともあり、困惑の言葉を漏らすことがあった。自ら館長を務めた県立土佐山内家宝物資料館では学芸員の公募制を貫徹し、研究体制の充実にも取り組んで優秀な研究者を育成しておられた。山内家の信頼も厚く、国宝「古今和歌集高野切本」など山内家資料の、県への移管を実現した功績も大きい。

山田さんが龍馬研究に取り組んでいた頃、新人物往来社主催の龍馬研究会が東京であり、お誘いいただいて山田講師のお供をした。少人数の会だったが、坂本家一族の土居晴夫さんも来会、作家で後に直木賞を受賞した北原亞以子さんも出席しておられた。当時私は龍馬のことも中城家史料のこともほとんど知らず、恥ずかしい思いをしつつ少しは龍馬を調べようと思い立った。今にして思えばそれが山田さんのねらいでもあったようだ。おかげで後の「龍馬役者絵発見」に結びついた。

「中城文庫」の推進役

坂本龍馬が最後の帰郷で中城家に立ち寄ったことは、東京帝大国史科卒の歴史家・中城直正が、龍馬の接待に当たった父母からの鮮明な聞き書として記録している。これらを元に、郷土史家・松山秀美は『村のことども』で、歴史家・平尾道雄は『龍馬のすべて』で、きちんと触れている。しかし、大正14年に直正が東京で交通事故のため急逝してからは、聞き書『随文随録』の存在自体が次第に忘れ去られていった。

この記録が再び注目されるきっかけは、昭和55年の三里小学校開校百年記念誌『三里のことども』刊行である。中城家を調査された坂本一定、中山操の眼にとまり、山田一郎・宮地佐一郎のお二人にも龍馬に関する部分のコピーが渡された。この頃に私の義兄・信清悠久が龍馬生誕百五十年にちなんで『土佐史談』に「龍馬の足跡―種崎・中城家」と題して発表、龍馬が眺めた浮世絵貼り付けの襖が現存することも明らかにした。山田さんは昭和57年に、高知新聞連載「南風帳」で「種崎の龍馬」として紹介、宮地は『坂本龍馬全集』に採録してくださった。後者には、私の祖母・中城仲(旧姓千屋・海援隊士菅野覚兵衛の姪)が龍馬の妻・お龍さんに可愛がられ、ピストルで雀を撃って遊び、別れの記念に帯締めをもらった回想談(昭和16年の高知新聞記事)も納められている。

中城家の古文書などの史料が次第に注目され、高知市民図書館に寄託されるいきさつは、『大平山』第30号に「龍馬ゆかりの襖絵や宣長の短冊」として書かせていただいた。寄託が決まったのは、日本史、特に地方史研究の権威である林英夫立教大名誉教授の評価や、武市瑞山の子孫である武市盾夫(18)中央大教授の口添えもあったが、なにより高知での山田一郎・橋井昭六(元高知新聞社長)のお二人による当時の松尾徹人高知市長への推薦が決め手となった。

寄託が決まると、史料受け入れの担当となった市民図書館・安岡憲彦さんの大奮闘があり、6年目に立派な目録も出来て、平成20年2月1日には寄託から寄贈へ移行し、<「中城文庫」開設記念展・海から世界へ>も開催する運びとなった。ところが、その直前になって、展覧会はするが「中城文庫」は返還すると、図書館長からいってきた。ここでも面倒な仲介を、山田さんにお願いせざるを得なかった。そして岡﨑市長・吉川教育長と折衝いただき、とりあえず展覧会は開会、寄贈式はずれたものの2月13日に行われた。

私は寄贈式の日は、昭和大で肺血栓塞栓症の定期精密検診に当たっており、出席出来なかった。この病気は亡くなった山田さんのトミ夫人と同じ病気で、私も肺の動脈にアンブレラ・フィルターを入れており、この検診での胸部断層写真にもはっきりフィルターが映し出され、機能していることが確認出来た。山田夫人の主治医は後の宇宙飛行士・向井千秋さんである。その医療経過と山田さんの奥様への思いやりあふれる看病ぶりは著書『いのちなりけり』に詳しい。文中には患者が外出中に事故にあった場合に備えてのイエローカード(病名・薬・連絡先を記載)を紹介してあるが、私にもカードを用意するよう薦めてくださった。さっそく同様のカードを作り、いまも名刺入れに入れてある。

話を「中城文庫」にもどせば、問題は個人情報保護に即した利用規程の改定と、史料寄贈者への利用状況の告知を、中城家からお願いしたことにあった。寄贈後に高知県立歴史民俗資料館「絵葉書のなかの土佐」や、県立坂本龍馬記念館「坂本龍馬と戊辰戦争」などの企画展で「中城文庫」史料が活用されたが、市民図書館からは寄贈者に対し、まったく連絡がなかった。幸い歴民館からは図録を贈呈いただき、龍馬記念館からは出品リストを後日いただいた。山田さんも図書館の対応を残念がっておられたが、全国の公立博物館・文書館・美術館・図書館と比べ、利用者へのサービスも協力者への対応も遅れを取っているように思える。かつては高知市民図書館と言えば、文化人を館長に招聘し、出版活動から移動図書館・特設文庫・研究者への協力まで日本の最先端であったが、現在の高知市文化行政にその面影はない。県と高知市で新しく歴史資料館建設の構想があると聞くが、貴重な収蔵史料が多いだけに、その利用サービスでも全国の模範となっていただきたい。

生涯一ジャーナリスト

「中城文庫」とともに山田さんにご迷惑をかけたのは、中城家「離れ」の文化財指定調査である。高知市教育委員会から平成18年に、龍馬ゆかりの「離れ」につき、文化財指定を視野に入れて調査したいとの申し出があり、喜んで同意した。教育委員会の指定で建築物としての調査は伝統的建造物の修築で定評のある上田建築事務所が、歴史的位置付けは山田一郎・栗田健雄両氏が担当くださった。平成19年に『中城家「離れ」調査報告書』が出来上がり、高知市文化財保護審議会に諮問された。委員からは「川島家にしても中城家にしても資料が少ない」「市史跡として保存しなければならない程のものではない」との意見が出て、指定は見送りとなった。山田さんは長年の調査研究をふまえて、歴史的意義を説いてくださっただけに、私には「離れ」自体の文化財指定の可否はともかく、山田さんのこれまでの精密な研究成果が否定されたようで申し訳ない気持ちでいっぱいだった。

山田さんは、「審議内容にはいくらでも反論できるよ」とおっしゃり、委員の文化財についての研究姿勢や歴史認識を残念がっておられた。ただ評価できるのは、審議会の討議「要旨」を教育委員会が当家に示してくれたことである。ぜひ、このような情報開示の姿勢は継続していただきたい。

平成22年正月からNHK大河ドラマ「龍馬伝」が始まったこともあって、この「離れ」もいくらか注目されている。毎回ドラマ後にその舞台を紹介する「龍馬紀行」でも取上げたいとの連絡があり、三里史談会事務局の久保田昭賢(理科・久保田伸雄先生の令弟)さんに取材斑の案内をお願いした。6月末の撮影日はあいにくの大雨で、座敷に雨漏りがしており、撮影スタッフも驚いたようだ。久保田さんから現状を報告いただき、兄・中城達雄の即断で台風シーズンにそなえ、急ぎ屋根の修理を行った。地元業者には上田建築事務所とも打ち合せの上で、伝統的建造物にふさわしい修理をしていただいた。ただ、家屋は使用しないと痛みが早く、今後の活用法が課題である。山田さんは、いくつか腹案をもっておられたようだが、地元でなにかいい案があれば、当家としては山田さんへの感謝を込めて協力したいと考えている。なお、種崎の母屋には平成23年春から兄の孫・田副一家が住んでいる。

近年は、山田さんの調布市のお部屋を年に一度くらいはお訪ねしていた。満州時代の思い出話もうかがったが、終戦時に「ソ連機新京を爆撃」の大スクープを打電した話は口にせず、満州巡業に来ていて敗戦で帰国できなくなった落語家・古今亭志ん生との、糊口をしのぐための興行生活を楽しげに語ってくれた。最後の著書として

志ん生(本名・美濃部孝蔵)の一代記を書くべくその先祖を探り、「甲賀の忍者から徳川家康に取り立てられ、旗本となった美濃部家の末裔だった」とも言っていた。高知で倒れたのは、資料を漁り尽くし、敗戦後の大連での生活ぶりや、聞き取った秘話を元に執筆を始めたところであった。岩波書店での刊行も決まっていたが、原稿はご本人とともに泉下に運ばれてしまった。

平成21年の暮れには、上京する安岡憲彦さんと久しぶりに山田さんを訪問することになり、電話をかけたが本人も同じマンションの別室に住むご次男もご不在で、不安にかられた。高知で探っていただくと、入院中とのことであった。そして、年を越して訃報が届いた。3月4日に「生涯一ジャーナリスト」という山田さんにふさわしい名称で「偲ぶ会」が開かれると聞き、高知市城西館の会場に駆けつけ、遺影に最後のお別れをさせていただいた。そこには仁井田の浜に立つ老松のように、吹き寄せる時代の烈風に耐え、温顔のなかにも鋭い視線をたたえて真実を追い続けた希有な文人ジャーナリストの姿があった。合掌 展覧会と講座のご案内

残暑お見舞い申上げます。

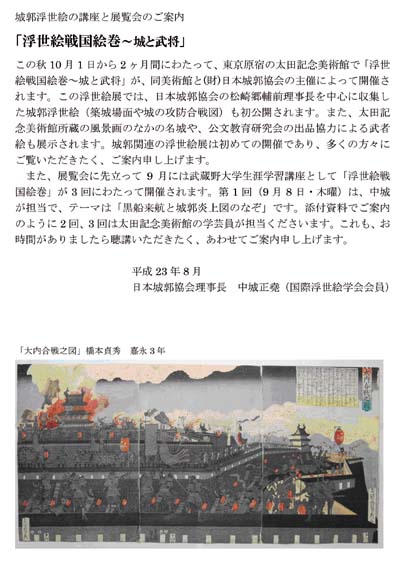

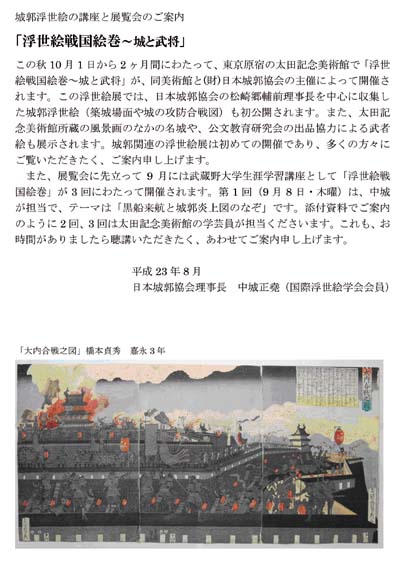

今回、城郭浮世絵に関する展覧会と講座を開くことに成りましたので、ご案内申上げます。

右の画像をクリックすると案内状と講座申込書(pdf文書)が出てきます。 龍馬「愚童伝説」から学びの原点をさぐる

平成二二年のNHK大河ドラマ『龍馬伝』終了から一年ほど経過し、放映中に出版されたおびただしい龍馬関連本もほぼ書店の店頭から消えた。この間、坂本龍馬に関する新史料の発掘や新しい観点からの評伝はほとんどなく、多くが既存の資料や伝説にもとづく再整理ないし焼き直しにすぎなかった。いまさらながら、山田一郎さんによる龍馬の継母・伊与の出自から、龍馬の父・八平の実家解明まで、丹念な資料の渉猟と歴史の舞台・関係者を訪ねての調査と論考に感心するばかりである。その著書『坂本龍馬―隠された肖像―』(昭和六二年 新潮社)、『海援隊遺文―坂本龍馬と長岡謙吉―』(平成三年 新潮社)を凌駕する作品に出会うことはなかった。

大河ドラマ『龍馬伝』自体は、放映一年前にNHKの関係者から、「福山雅治を龍馬にしたてた〈劇画〉で、岩崎弥太郎の眼から見る」と聞かされていたので、超かっこよい福山・龍馬と汚れ役香川・弥太郎の極端な対比にも驚かなかった。しかし、高知の城下と安芸の井ノ口村がすぐ隣町にされ、路上で出会った二人がよく行き来し、寺子屋の机が現在の学校と同じ並べ方で、龍馬の愚童ぶりに対して弥太郎には『論語集註』を読ませるなど、興ざめな場面も多かった。

放映でありがたかったのは、最終回の一つ前の「龍馬伝紀行」で我が家の種崎の「離れ」を、龍馬最後の帰郷で潜伏した家として取上げてくれたことだ。六月の撮影当日は帰郷できず、三里史談会の久保田昭賢さんに立ち会いをお願いした。あいにく大雨で、座敷は天井からの雨漏りで畳が濡れ、撮影場面の設定に苦労したとの電話をいただいた。関東在住の兄も私も、雨漏りしているとは思いもよらず、お陰ですぐ修理の手配をすることができた。以前、高知市教委が「文化財指定を視野」に上田建設に依頼して調査を行ってくれ、指定には該当しないとのことだったが、その調査を生かして三里の建築業者に幕末以来の屋根の保存修理をお願いした。NHKの撮影がなければ、雨漏りに気付かないところだった。

本稿では、テレビや伝記物語などで増幅される誤った龍馬伝説が真実と混同されないよう、龍馬ゆかりの旧三里村種崎で生まれ育った者として、龍馬少年の教育と人間形成に関していくつかの指摘をしておきたい。多くはすでに山田さんが論考済みであるが、いくらか別の視点も交えて重ねて呼びかけたい。

大器晩成の流行と愚童説

龍馬の最初の伝記小説は明治一六年に坂崎紫瀾が土陽新聞に連載した『汗血千里駒』であるが、大評判となり単行本としても数社から出版された。この復刻版は数種類あるが、高知では昭和五二年に土佐史談会から出た『汗血千里駒全』が版を重ね、平成五年には新しい「解題」をつけた新版が刊行された。平成二二年には岩波文庫で挿絵全六六点を収録した『汗血千里の駒 坂本龍馬君之伝』が出て、入手しやすくなった。

問題はこの伝記の位置付けである。坂崎は明治初期からの自由民権運動の激烈な活動家であり、その一環として政治小説を発表し、演説会を開催していた。しかし、明治一四年に高知警察署から政談演説禁止の処分を受ける。そこで、寄席芸人として鑑札をとり、馬鹿林鈍翁の芸名で講釈師となるが、たちまち逮捕される。この後で、龍馬の連載を始める。

岩波文庫の校注を担当した神戸大学教授で日本近代文学史専攻の林原純生氏は、「明治一六年という早い時点でかくも見事に坂本龍馬の自由人としての個性が表現されたことは、一つの驚きである」「史書や正史に対して、むしろ、自由党員として自由民権の最先端にいた坂崎紫瀾の歴史意識と、読者と共有しようとした政治理念が、坂本龍馬の個性的な行動や行動空間に強く反映されている」と述べ、自由民権運動のさなかに書かれたこの作品は、幕末や明治維新を素材にした大衆小説・歴史小説の先駆的作品であり、原点であると、高く評価している。

本来この作品は自由民権運動のための政治小説であり、冒頭には井口刃傷事件を持ってきて封建的身分制度のもとでの上士・下士の差別を見事に告発している。ついで、生い立ちに触れ、愚かにみえた少年が剣術や水練に励み、加持祈祷にかこつけて庶民の膏血を吸い取るニセ天狗を退治するまでに成長、十九歳で下士には許されなかった下駄を履いて江戸に出ると、千葉道場の娘・光子(佐那)とのロマンスが花咲く。興味尽きない場面展開の連続だが、政治的意図を持って書かれた小説であり、当然フィクションも多々含んでいる。確実な史料にのみ基づいた伝記や評伝ではない。特に坂崎は講釈師を演じていただけに、噂話を実話のように扱い、江戸の草双紙的な逸話を挿入、誇張した表現で場面を盛り上げている。まず、龍馬誕生にまつわるエピソードから検討してみよう。

龍馬誕生につき、「いにしえより英雄豪傑の世に降誕するやあるいは種々の奇瑞をしめせし」と述べ、龍馬の背の「いと怪しき産毛」の由来を母が懐胎中に愛猫を腹に載せたせいとし、龍馬と名づけたのは出生の前夜母の夢に「蛟龍(こうりゅう)昇天してその口中より吹き出した炎、胎内に入りしと見たり」と説く。蛟龍とは、龍が雲や雨を得て天に昇って龍になる前の姿で、英雄が真価を発揮する前の姿を指す。ここには、伝聞のままに記すと断ってある。続けて、「龍馬は十二、三歳の頃まではあまりにその行いの沈着にして小児の如く思えず。あたかも愚人に等しく、わけて夜溺(よばり)の癖さえあればその友に凌(しの)ぎ侮らるる事あれども、あえてさからう色とてなく…これぞ龍馬が大器晩成のしるしとやいわん」と書く。これが、龍馬愚童説・大器晩成説の発端である。

龍馬の背の産毛に関しては、後に妻のお龍や友人も触れており、生えていたのは事実であろうが、「母が常に猫を抱いていたから」はあり得ない。龍の炎が胎内に入って英雄豪傑が誕生するといった龍神伝説は、足柄山の山姥が夢で赤龍と交わって怪童金太郎が生まれたなど、江戸後期にはよく語られていた。英雄が少年期まで愚人であったが、やがて目覚めて大成するという大器晩成論も、うつけ者と呼ばれた織田信長、百姓の子で「手習い学問かつてなさず」と描かれた豊臣秀吉の事例など、幕末から明治まで枚挙にいとまがない。伝記物語の常套的な展開パターンであった。

著者の坂崎自身も、明治三二年博文館刊『少年読本 坂本龍馬』(図1)の緒言で、近年『汗血千里駒』が広く伝播したため、内容を踏襲した伝記が見られることを悔やみ、こう述べている。「世人の仮を認めて真と為すに至る。これ余のひそかに慚悔するところたり。爾来余は龍馬その人の為に大書特書すべきの新事実を発見したること一にして足らず。ここに於て更に実伝を著わし、もって許多(あまた)の誤謬を正し、あわせてその真面目を発揮せんと欲し…少しく余の旧過を償うべきのみ」。しかし、この新著でも薩長連合や大政奉還に関しての誤りは直してあるが、伝聞による生誕伝説・大器晩成説は前著と同じであった。

『汗血千里駒』以降の龍馬像

坂崎自身は、『汗血千里駒』の自序で「龍馬君の遺聞を得、すなわちもっぱら正史に考拠し」と記したが多々誤謬があり、伝聞によった部分もあることを自覚し、後のち訂正に努めていた。ところが、平成五年の土佐史談会版の解題で、岡林清水はこう論じた。「紫瀾はこの作品で、明治御一新を上士と下士・軽格との対立面から把握し、…軽格坂本龍馬を代表とする明治御一新へ向かっての大精神は、自由民権運動につながると考え、この自由党的思想性でもって、『汗血千里の駒』を支えようとした。だが、この作品は、単なる党派的理想宣伝の小説ではない。史実追及を堅実に行い、リアリティのあるものとなっている」。

坂崎の作品は龍馬伝の第一号であり、龍馬研究の基本資料であるが、正史・史実とは言えない内容を織り込んだ政治小説であった。本人もそれを自覚していたのに、平成を迎えての岡林の解題では、「史実追及」「リアリティあるもの」が強調されていた。現在の作家・漫画家・脚本家から龍馬ファンまで、広く実伝と誤解される要因になったようだ。

では、『汗血千里駒』以来、龍馬が実伝と小説の間でどう揺れ動き扱われてきたか、青少年期の描写を中心に筆者の管見から探ってみよう。

明治二九年七月には、坂本家の遠戚になる弘松宣枝が『坂本龍馬』(民友社)を出版、好評で年内だけで五版を重ね、第三版からは龍馬の肖像写真が口絵として掲載される。後に日露戦争でバルチック艦隊との決戦をひかえた一夜、昭憲皇太后の枕辺に現われ、「微臣坂本龍馬でござります。力及ばずといえども、皇国の海軍を守護いたしまする」と告げてかき消えた話が出る。宮内大臣だった田中光顕(元陸援隊士)が人物確認のため皇太后に献上した肖像写真は、この口絵のものとされる。お龍も同じ写真を持っていたと『千里駒後日譚』にある。この弘松の作品も、少年龍馬の描写は坂崎を踏襲している。

皇太后の夢に現われた龍馬の新伝説は、明治新政府で薩長に主導権を奪われた土佐派の閣僚・田中光顕が、挽回策に龍馬を担ぎ出したと言われる。この出来事は新聞が取り上げたため、世間に広まる。土佐出身の画家・公文菊僊は後に龍馬立像に「征露の年 皇后の玉夢に…」の漢詩を添えた画軸を制作、大当たりをとる。この話も、病で伏す唐の玄宗皇帝の夢に現われて小鬼を退治し、快癒させた鍾馗伝説と似ている。玄宗皇帝が夢で見た姿に似せて描かせた鍾馗像が魔除けとして好まれ、日本にも伝来、江戸時代には病魔除けとして版画が戸口に張り出され、軒先にも塑像が飾られた。

しかし、龍馬はまず自由民権運動家にかつがれたためか、武市半平太は故郷・高知市吹井に瑞山神社が建立されたのに、幸い神にされることはなく、いつまでも自由人でいられた。ニセ天狗の祈祷師を退治した逸話や、慶応二年のお龍との霧島山登山で天のさかほこに天狗の面が付けてあるのを笑い飛ばし、引き抜いてみるなど、少年期から合理的な思考で行動しており、神がかった戦争勝利予言は似合わない。

幼年時代の疑わしき伝聞

大正元年には『維新土佐勤王史』(冨山房)が瑞山会著述で刊行されるが、執筆を担当したのは坂崎紫瀾であった。平尾道雄はこの書を、坂崎特有の「文学的史書」と評している。ここでの龍馬少年の描写は、だいぶ平静を取りもどし、「彼の童時は物に臆して涕泣しやすく、故に群児の侮蔑を受くるも、あえてこれを怒らず」と述べ、後年兄・権平に出した手紙の「どうぞ昔の鼻垂れと御笑くだされまじく候」を紹介する。

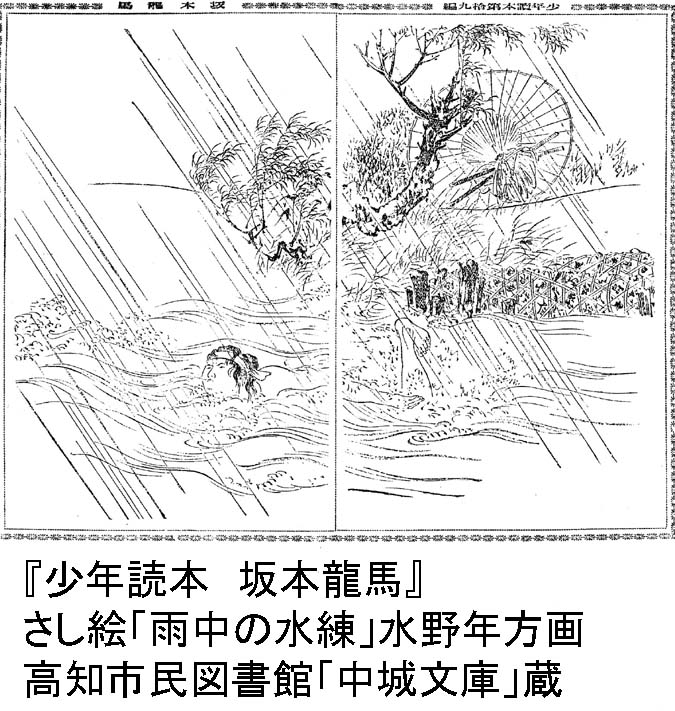

母・幸は龍馬が十二歳の時に亡くなる。「当時龍馬は小高坂村の楠山某家に就き、習字と四書の素読を始めしに、たまたま学友と衝突して切りかけられ、ために退学したり。父母は再び過ちあらんことを恐れて、他に通学なさしめざりしより、ついに文学の素養を有する期を失いたり」と書く。四書とは、儒学の基本図書である大学・中庸・論語・孟子で、文学は学問といった意味である。続いて「すでに十四歳を過ぐるも、時に夜溺(夜尿)の癖を絶たず」で、父もその遅鈍を嘆いていたが、「さらに長じて剣道を日根野弁治に学ぶや、不思議にも気質とみに一変して別人の如く、その技もまた儕輩(せいはい)をしのぐに至れり」と記す。大雨の日に水練に向うのを日根野に怪しまれ、「水に入れば常に湿(うるお)う。なんぞ風雨を辞せんや」と答えたエピソードをあげ、龍馬が自らの行動に自信を持った証とする。(図2)

姉の乙女は龍馬の四歳(実は三歳)上で「女仁王」のあだなで呼ばれ、「短銃を好み、鷲尾山などの人なきところに上り…連発してその轟々たる反響にホホと打ち笑み」とか、「常に龍馬を励まして、これを奮励せしむる」と紹介してある。

これら『維新土佐勤王史』にある少年龍馬の逸話は、大正三年刊『坂本龍馬』(千頭清臣著 博文館)や、昭和二年刊『雋傑(しゅんけつ)坂本龍馬』(坂本中岡両先生銅像建設会 編集発行)でも、ほぼ同様だ。ただ千頭の本では二版増補で「疑わしき話」の項を設け、はな垂れと言われたことで龍馬を真の馬鹿というのは大きな間違いと記してある。千頭は高知出身の英文学者・貴族院議員として知られた存在だったが、実際の筆者は山内家史編修係・維新史家の田岡正枝であった。後者は、京都円山公園にある坂本・中岡像建設のための刊行で、銅像は昭和九年に完成したが第二次大戦で供出、昭和三七に再建された。

岩崎鏡川の史料収集と重松実男の見識

昭憲皇太后の夢に現われた龍馬は、日露戦争の勝利によって、自由民権の先駆者のみならず海軍の祖・皇国守護の英霊とされ、もてはやされるようになった。小説だけでなく、演劇や講談にも次々と取上げられた。これに対し、『汗血千里駒』以来の伝記と称する作品の内容を、「荒唐無稽の綺語でなければ、舌耕者流の延言」「正確な史料に憑拠(ひょうきょ)するものあるを見ない」と断じ、坂本龍馬の史料編纂に取り組だのが岩崎鏡川(英重)である。岩崎は山内家史編集係・維新史料編纂官を歴任、晩年は『坂本龍馬関係文書』編纂に心血をそそぎ、大正一五年五月に死亡したが、その一ヶ月後にまず私家版として刊行された。鏡川の次男が『オリンポスの果実』で知られる作家・田中英光である。

中城家の本家・中城直正(初代高知県立図書館長)は、大正期にこの岩崎と綿密に連絡をとって、維新の志士たちの史料収集と顕彰を中心に、県下の史料・史跡の収集保存や記念碑建立などに取り組んでいた。例えば大正三年一月から二月にかけて上京した際の日記には、維新史料編纂所の岩崎とともに土佐出身の田中光顕伯や土方久元伯、さらに東京帝大史料編纂所にいた帝大同期の歴史学者・黒板勝美などを訪問した記録が残っている。岩崎からの手紙もあり、内容は武市瑞山先生記念碑・同遺跡保存・堺事件殉難者合祀・紀貫之邸跡建碑、それに維新関連の贈位申請・文書購入などである。これらの手紙や日記は全て、高知市民図書館「中城文庫」に収まっている。

この『坂本龍馬関係文書』にも、龍馬の手紙の執筆年代などいくつかの誤りが後に指摘されたが、龍馬研究の画期的な史料集誕生であったことに間違いない。戯曲の傑作とされる真山青果『坂本龍馬』も、三里村出身の作家・田中貢太郎の『志士伝記』(改造社)も、この史料集刊行抜きには考えられないと、文芸評論家・尾崎秀樹氏は述べている。龍馬の史料発掘と編纂の仕事は岩崎亡き後も続き、郷土出身の研究者に受け継がれていく。その結実した刊行物が、平尾道雄著『海援隊始末記』『龍馬のすべて』・宮地佐一郎編『坂本龍馬全集』・山田一郎著『坂本龍馬―隠された肖像―』他・松岡司著『定本坂本龍馬伝』であり、坂本家ご一族の土居晴夫氏も綿密な考証によって『坂本龍馬の系譜』をまとめておられる。

これらの中で、少年龍馬の真実に最も迫っているのは、山田さんの著作である。そして、その先駆ともいうべき著述が、昭和一二年に重松実男編著で高知県教育会から刊行された『土佐を語る』の「坂本龍馬」であろう。あまり知られていない著述なので、少し長くなるが紹介しよう。

その出身 「坂本は天保六年に城下の本町筋一丁目の郷士の家に生まれた。幼少の頃遅鈍な劣等児であったように伝えられもするが、これは彼が後年兄権平への書翰に〈…どうぞ昔の鼻垂れとお笑い下されまじく候〉とある所などから誤り伝えられた話であろう。晩成の大器であったには相違ないが、遅鈍であったものとは思われぬ。…青年時代剣道の師日根野弁治が、大雨の中を水泳にでかける坂本に出会ってあやしむと、水へ入ったらどうせ濡れるから同じことだ。と答えた所も、一見間抜けたようで、その実中々才気煥発ではないか。」と書く。続けて十八、九歳で四万十川治水工事の監督を手伝い、精出す者に褒美を与えたことを、「すでに棟梁の器量をひらめかしておる」と評価する。さらに、「嘉永六年十九歳、剣道修業の志を立てて江戸へ上るとき、同行者の一行中坂本の姿が見えないので、見送り人が不審して集合所であった友人の宅へ立戻って見ると、彼は襖に貼った錦絵に見とれて〈たまるか義経の八艘跳じゃ〉などと太平楽をきめこんで、只今三百里外へ旅立つ者とも見えなかった」と紹介。当時の土佐から江戸は、今西洋へ旅するようなものなのに、坂本の「天衣無縫の大らかさがうかがわれる」と人柄にも触れている。

江戸への初めての旅立ちの際に、最初に立ち寄った家で襖(壁ともいう)に貼ってある浮世絵に見入った場面は、前出の弘松の本にも、仁井田出身の作家・田中貢太郎著『志士伝奇』の坂本龍馬にもある。慶応三年九月、最後の帰郷で種崎・中城家に潜伏した際に、やはり襖に貼られた浮世絵を眺めており、後に高知での芝居「汗血千里の駒」上演で、龍馬自身の浮世絵(役者絵)が制作されたことも含めて、不思議な縁を感じる。

その学問 「彼ははやくから剣道に専念したので、学問の素養の薄いのを悔い、帰国してからはよく読書した。海軍通の河田小龍という画家の啓発を受けて、将来の海上発展を夢みたのもその一、また折りにふれて和歌をも詠んだ。彼の詠草は、〈げにも世に 似つつもあるか 大井川 下す筏の はやき年月〉(他に二首掲載)などと、卒直武骨な個性の発露する中にも、自ら格調の整うた才気を見せている。漢籍では、老子を愛読したというから、なかなか世人が思ったように無学ではない」と述べている。さらに、読書法が変わっていて、『資治通鑑』を読ませると字音も句読も返り点もいい加減だが、「大意がわかればよいじゃないか」と笑っていたという。後年英語も学んだ。ある蘭学者によるオランダ政体論の講義中に、「それじゃ条理が立ちません」と指摘、蘭学者が誤りを詫びた話も紹介している。

航海術研究 「その後江戸へ下って勝海舟の門に入り、一心に航海術の研究を始めた。この動機は、彼と小千葉の倅の重太郎とが開国論者の海舟を斬るつもりで押しかけ、海舟に説得せられたことになっておるけれども、これは疑わしい。当時彼は海外の事情に盲目でもなく、海上雄飛の素志を抱いていた…」。ここでは、海舟を斬りに押しかけたとの伝説を否定し、神戸海軍塾での研鑽や、第二次長州戦争で「習得した海軍術を以て桜島丸を操縦し、幕鑑に砲火を浴びせかけてあやしまなかった」事例をあげ、高所の見識と評価する。

この重松の著書は、海援隊・薩長同盟・大政奉還・船中八策・遭難・逸話などの項目をたて、きちんと述べてある。学術書でないため、個々の出典を示してないのは残念だが、遅鈍ではなく、海舟を斬りに行った伝説は疑わしいと明記している。昭和初期の見識ある高知の知識人は、龍馬愚童説など信じていなかったのだ。

龍馬の手習いと寺子屋

龍馬は乙女姉さんへの親しみとユーモアあふれる手紙から、志士たちへの情報伝達、政治構想まで、さまざまな文書を書き残している。個性的な口語体の文章表現と、伸びやかな筆遣いでその想いが率直に伝わってくる。この筆力は、少年期に習得したものである。ここで、その学習歴を振り返ってみよう。主として高知県立坂本龍馬記念館の「龍馬略年表」による。〈 〉内は、筆者の追加事項である。

この年表で、まず注意いただきたいのは年齢で、江戸時代は数えであり生まれると一歳、龍馬は生後一月半で正月を迎えて二歳となる。現在の満年齢と二歳近くずれているのだ。母幸の亡くなったのは、今でいえば十歳ぐらいだ。この年に楠山塾に入門とあるが、『高知藩教育沿革取調』(明治二五年 冨山房刊)によれば、師匠は楠山荘助(庄助)、文政五年開業、安政四年廃業で、学科は読書習字、安政三年の生徒は男百人、女二十人となっている。龍馬が、すぐ退塾してもさほど問題なかったのは、入門前に家庭学習ですでにかなり読み書きを習得していたからだと思われる。

江戸後期には全国で寺子屋が普及し、庶民の子弟も数えの七歳くらいから読み書き算盤を習うようになるが、武士や庄屋、裕福な町人の多くは手習いの手ほどきを家庭で行うのが習わしであった。自叙伝『蜑(あま)の焼く藻の記』を残した幕府御家人・森山孝盛は、十歳までの教育は母任せだったという。初めは家庭学習で、途中から寺子屋に行く者もいた。いずれにしろ十二歳前後になり手習いを終えると、家塾・私塾・藩校、あるいは剣道場などに入門する。寺子屋の師匠が医師や武士・僧侶・庄屋などの兼業であったのに対し、藩公認の儒官による家塾も、民間の私塾も、漢学者や国学者が自宅で開いた塾であった。

坂本家の人々は代々和歌を楽しんだとされ、なかでも龍馬の祖母久は土佐では知られた歌人・井上好春の娘であり、その家風は龍馬の父八平・母幸にも受け継がれたようだ。山田さんが『海援隊遺文』で紹介したように、仁井田・川島家に残る『六百番歌合』には当時種崎にあった川島家で開かれた歌会の巻があり、そこには種崎の川島春麿・杉本清陰・中城直守などと並んで坂本直足(八平)の名が見られる。このような教養豊かな家庭では、手習いの手ほどきは父母が行い、親が読み書きの得意でない家庭では最初から寺子屋に通わせていた。

土佐での事例は、下級武士で国学者の楠瀬大枝(一七七六~一八三五)が残した日記『燧袋(ひうちぶくろ)』に記されている。この日記を分析した太田素子(和光大学教授)は『江戸の親子』(中公新書)で娘の教育について、「大枝は菊猪や笑の手習いをやはり自分で手がけている。…菊猪の記録では手習いの開始と初勘定を続けて記録しているが、手習いの開始は菊猪七歳」、「下級武士の息子たちが手習いはともかく、素読から講釈へ進む段階には私塾に通っていた」と述べている。

江戸の家庭教育の事例は、幕末に蘭医桂川家に生まれた今泉みねの『名ごりの夢』(平凡社東洋文庫)にある。「私の生まれた家では、…手習いでもしているのを見つかると、御じい様が桂川のうちに手習いや歌を習う馬鹿がどこにあるか…そんなことは習わなくてもできるもんだ」、「いきなり思ったことを歌によんで、それを書くのが手習いでした。いろはを習わせると言うよりも、それを最初から使わせて思うように書かせる。つまり、生活がそのまま教育ですね」と、語っている。

桂川家は極端な例だが、寺子屋でも家庭でも手習いは基本的に個人別自学自習であり、学びは学(まね)びから始った。多くが、まず「いろは」と数字を師匠・親が自ら書いた手本を真似て学び、次に往来物と呼ばれる木版摺りの教科書を使っての手習いへと進む。往来物の内容は、人名漢字、国名尽し、消息往来、さらに商売往来、風月往来などで、文字・単語・短文を習得し、日常生活の用語・知識・手紙文、そして職業知識や和歌風流へと続くカリキュラムがあった。

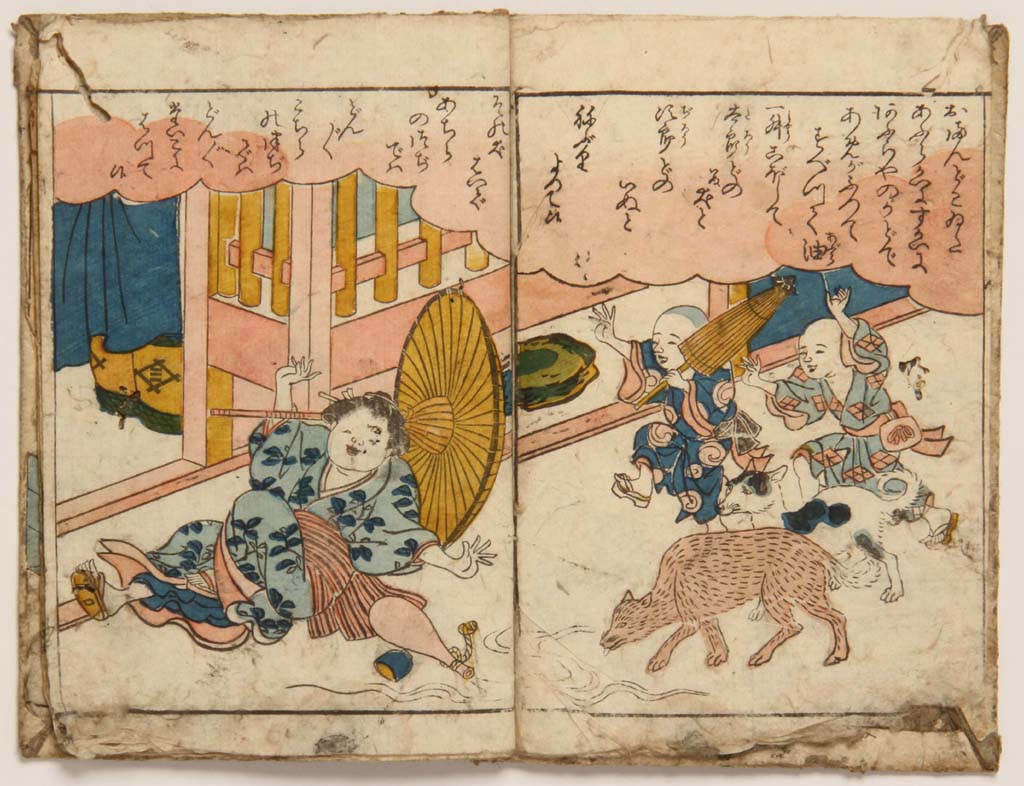

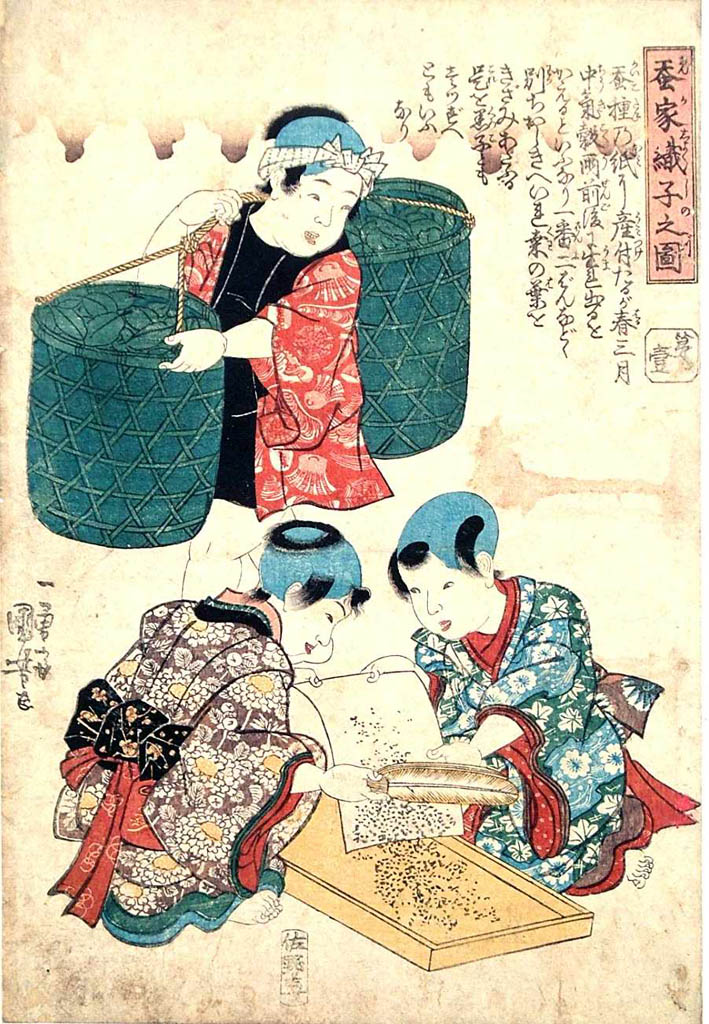

寺子屋の学習法と机の配置

学習法は、新しいお手本に進むたびに師匠から読み書きの指導を受けるが、あとはひたすら手習いの反復練習である。そして、一人ずつ師匠の前に出てチェックを受け、読み書きともきちんと出来れば新しい教材に進む。何十人生徒(寺子)がいても、学習内容は進度に応じて一人ひとり違っていた。往来物は七千種類以上あり、『土佐往来』といった地方版も出版されていた。和歌では『百人一首往来』『七夕和歌集』等があった。

家族で和歌を楽しんだ坂本家では、実母幸も継母伊与もそして三歳上の姉乙女も当然手習い指導の力を持っていた。中城直正の手稿『桃圃雑纂』にも「母幸ハ温厚貞節、ヨク八平ニ仕ヘ、子女ヲ教育セシガ」とある。龍馬には、病弱な母に代ってもっぱら乙女が指導、『古今和歌集』も教えたとされる。慶応元年九月の乙女・おやべに宛てた龍馬の手紙からは、『新葉和歌集』にも親しんでいたことがうかがえる。

このような手習いを終えると、十二歳くらいから私塾や家塾で、さらに四書五経・史記・唐詩選・資治通鑑などの漢籍とも取り組み、専門的知識を持った師匠の元で儒学や漢詩・国学を身につける。また、武士は武術にも励むことになる。

龍馬にとっては、寺子屋や私塾に行かずに、家庭で母幸や姉乙女からのびのびと自学自習で読み書き算盤、さらには歌の道を学んだことが、その後の人間形成にかえって役立ったように思われる。漢籍はさほど必要としなかったのだ。成人してからの手紙文や和歌から判断しても、読み書きの基礎学力はきちんと身につけていたし、砲術・航海術を学ぶために必要な数学力、例えば大砲の角度・火薬量から弾道と距離を計算する力も備えていた。英語にも挑戦している。

それにしても、近年の寺子屋描写はひどすぎる。NHK「龍馬伝」でも第一回に寺子屋と私塾(岡本寧浦)の場面が登場したが、どちらも今の学校同様に教師と生徒が向き合う形で机が並べられていた。寺子屋では一斉授業を行わないので、生徒たちは入門の際に持参した机を自由に並べて学習した。師匠に向って整然と並べることはあり得ない。このことは、金沢大学(日本教育史)の江森一郎教授が『「勉強」時代の幕あけ』(平凡社)で、江戸時代の寺子屋絵図を列挙して論じておられる。

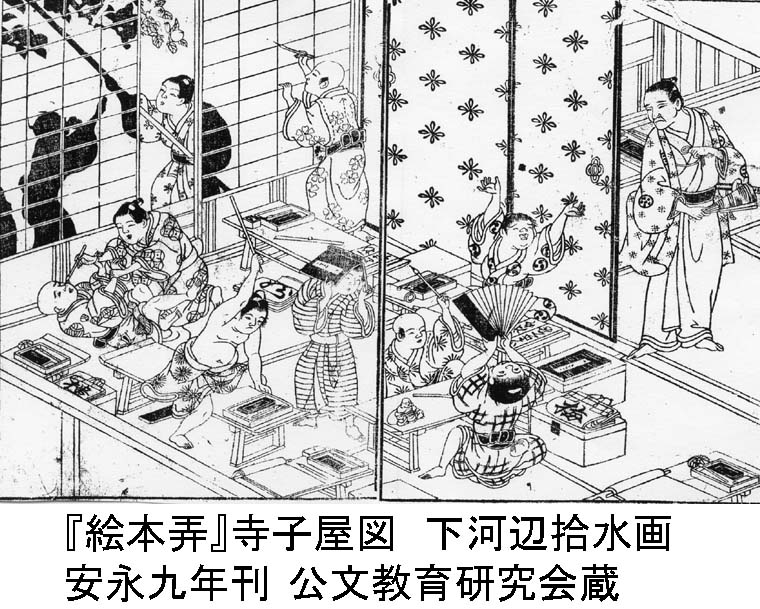

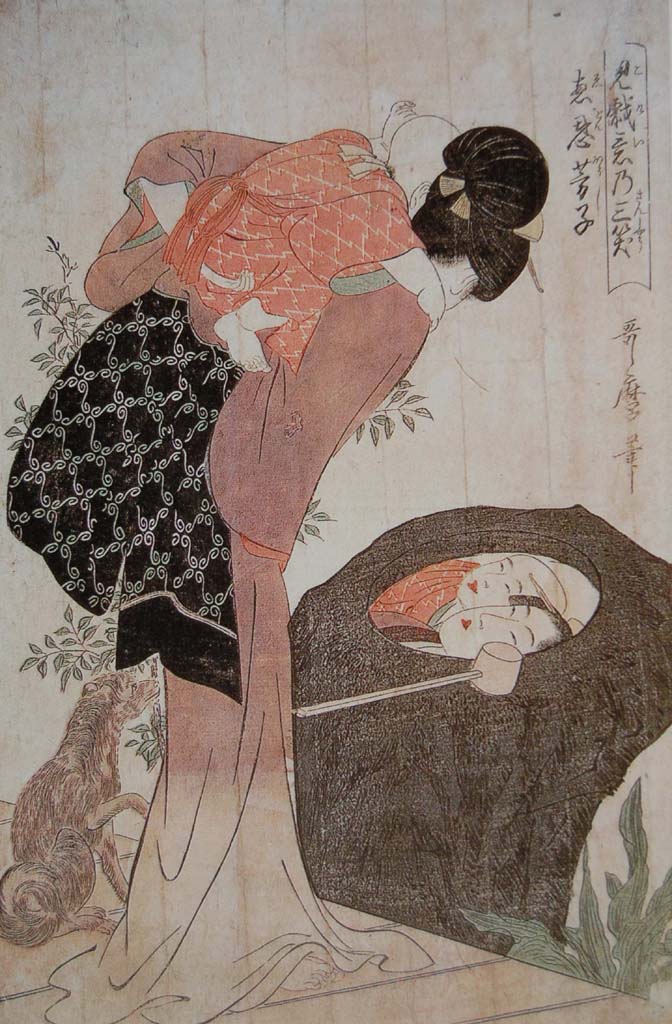

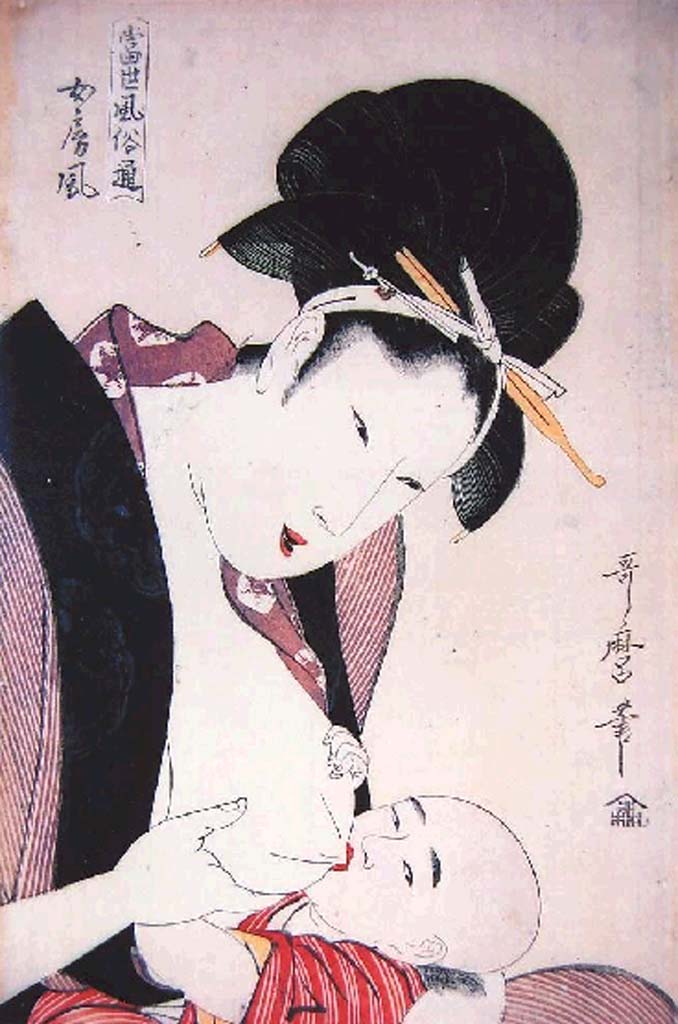

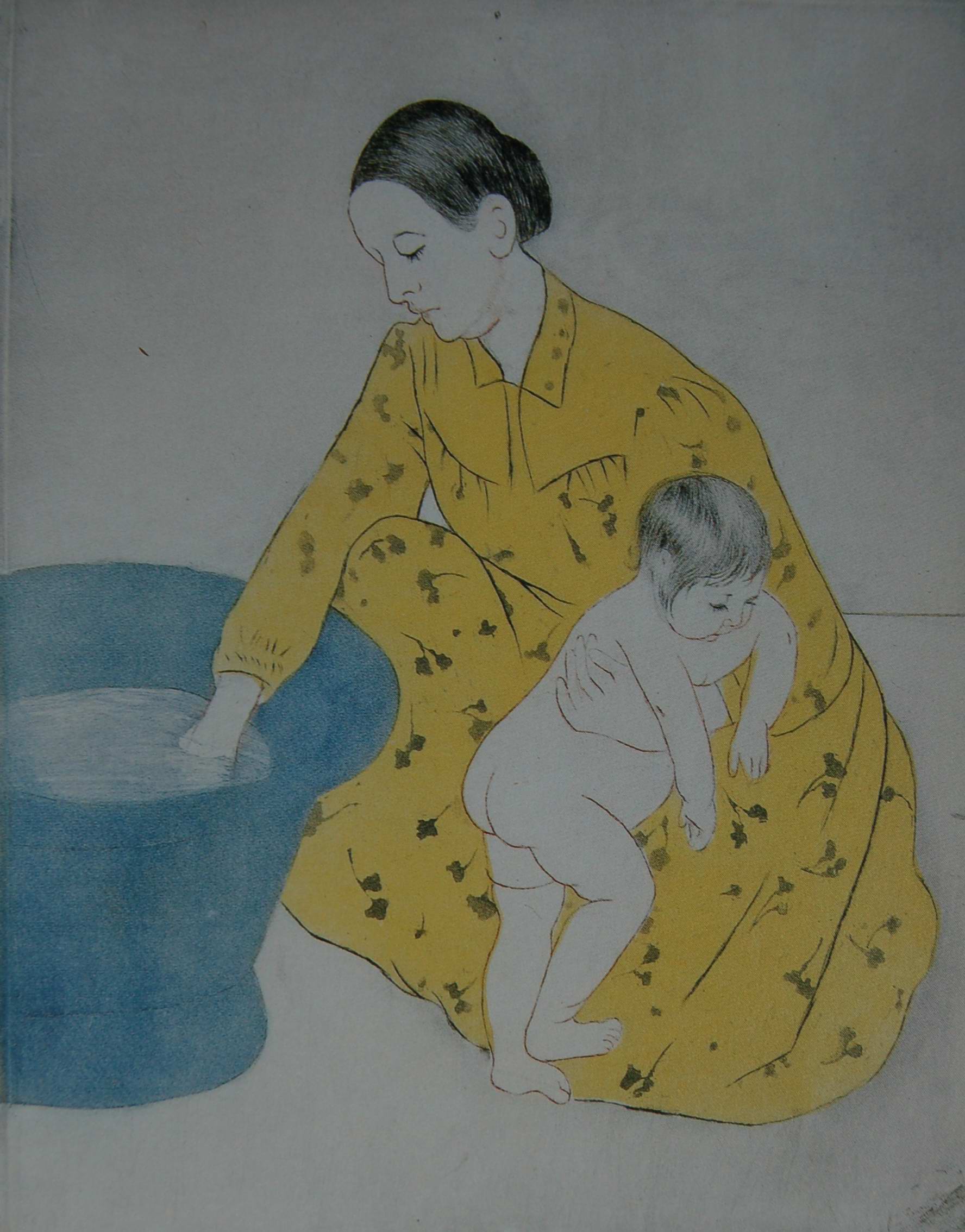

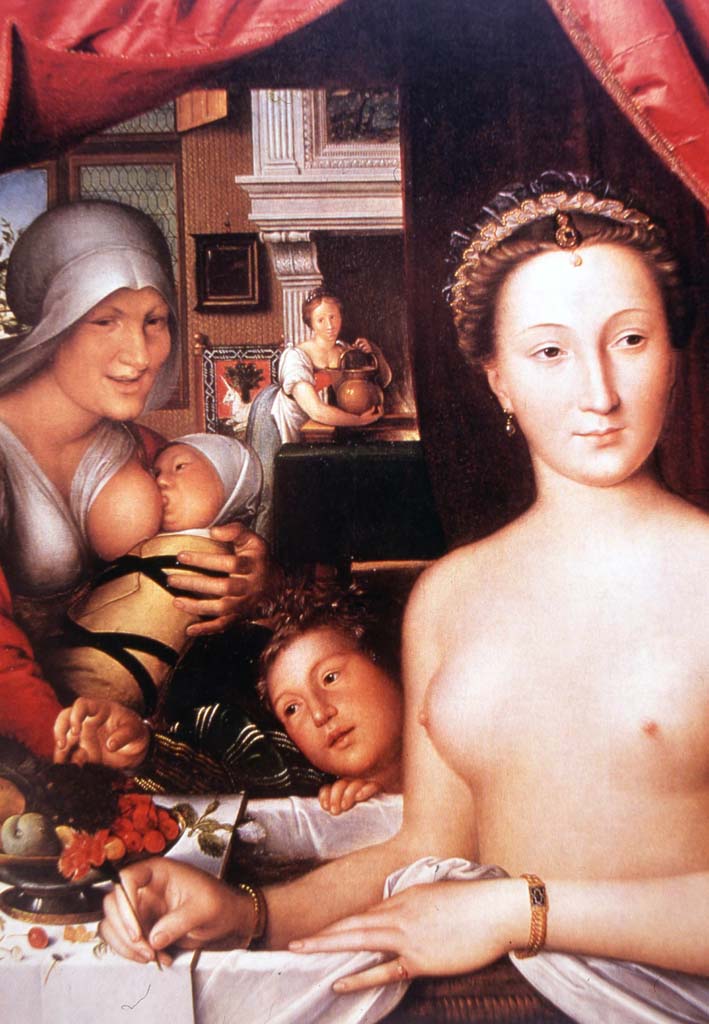

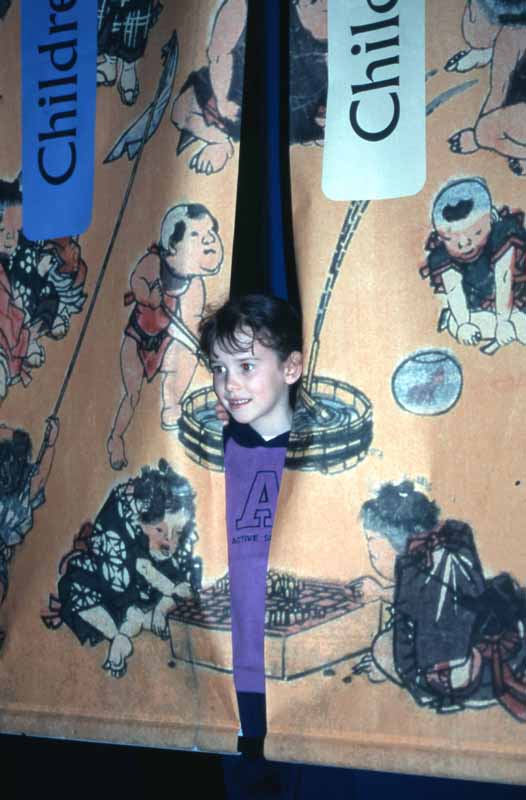

ここでは、公文教育研究会所蔵の二点を紹介しよう。『孝経童子訓』所載の「書学之図」(図3)は行儀よい寺子屋で、右は男子席、左は女子席だ。師匠の前で個人指導を受ける生徒がいる。次の『絵本弄(もてあそび)』(図4)は、出かけていた師匠が帰ってみると、大騒ぎの場面である。龍馬もこんな騒動に巻き込まれたのだろうか。机はコの字型に並べてある。

ところが高知でも、六年ほど前に高知城の丸の内緑地で開かれていた江戸時代の城下町展示を見学に行くと、寺子屋のセットがあり、やはり全て前向きに机を並べてあった。本町の「龍馬の生まれたまち記念館」にも寄ったが、ここに置いてあった寺子屋場面の絵も同じだった。双方の係りには間違いを指摘しておいた。さすがに山形県立教育博物館の寺子屋展示は、江戸時代の天神机から落書きだらけの雨戸まで本物を揃えており、並べ方もコの字型できちんと考証がされていた。平成一三年に京都国際会議場で開かれた「ユネスコ世界寺子屋会議」の展示企画を担当し、浮世絵寺子屋図とともに山形の実物をお借りして展示したが、海外の参加者から大変好評であった。なお、寺子屋で使う質素な机を、学問の神様・菅原道真にちなんで天神机と呼んだ。

日本では明治五年の学制以降、ヨーロッパの小学校の一斉授業を取り入れたが、この授業法は十九世紀になってからイギリスの牧師が、植民地でのキリスト教普及のため考案したものである。二人の牧師の名前をとって、ベル・ランカスター・メソッドと呼ばれるが、少ない教師が効率よく大勢を指導するために助手を使い、同一教材で一斉授業を行った。

この教授方法を、産業革命と列強による戦乱の時代を迎え、労働者や兵士の手っ取り早い養成に迫られた欧米各国が、小学校に採用したのである。貴族たちは相変わらず家庭教師の個人指導を受けていた。平成一六年にドイツ城郭協会会長のザイン侯爵をその居城に訪ねたが、ハプスブルク家出身の城主夫人が述べた言葉「小学校には行かず家庭教師が来てくれました。両親からは家の誇りを忘れず、将来どこに住んでも土地の社会に貢献することを心がけるようにと教えられました」が、印象に残っている。夫人は城の隣で、自ら「チョウの生態博物館」を運営しておられた。

和歌と砲術が結ぶ三里と坂本家

さきに上げたように種崎の御船倉御用商人・川島春麿は楠瀬大枝に国学・和歌を学び、近所の杉本清陰や中城直守だけでなく、城下に住む龍馬の父坂本八平などとも歌人仲間であった。おそらく川島家と坂本家は廻漕業と商家として、業務上の繋がりも深かったと思われる。中城家も、大廻御船頭として土佐から江戸への藩船を操船、藩士やさまざまな物産を運んでいた。この三者は当然、仕事・和歌の双方で親しい仲だった。

三里にはこの時代の歌人に坂本春樹などもおり、和歌のサロンが出来ていたように思われる。そして、川島家の記録にあるように、坂本八平など城下の和歌仲間とも交流していた。『万葉集古義』で知られる国学者・鹿持雅澄も妻菊が仁井田郷吹井の出であり、仁井田・種崎をたびたび訪ねてこれら歌人と歌を贈りあっている。

中城直守は、この土佐の歌人仲間と江戸の歌人とを結ぶ役割もしていたようで、手稿『随筆』には国学者・齊藤彦麿を訪ねて教えを乞い歌を交わしたとある。藩船を運航して江戸に行っては歌人を訪ね、土佐への土産はもっぱら交換・購入した短冊と浮世絵だったと我が家には伝わっている。直守所蔵の短冊は三百人を越す歌人に及び、本居宣長・村田春海・野村望東尼から地元の谷真潮・中岡慎太郎に至る。

このような交流の中で、坂本八平は川島家をしばしば訪ねて早くから伊与を知っており、「思われびと」だったのではないかと山田さんは推測している。いずれにしろ、二人の結婚によって龍馬少年も乙女姉さんとともに川島家をよく訪問したと伝わっており、和歌にも浮世絵にも親しんだのではなかろうか。そして、城下本町の自宅から小舟をこいで鏡川を下り、浦戸湾を種崎に向かうなかで、行き交う藩船や荷船への興味と、海の彼方へのあこがれが芽生えたと思われる。川島家では、村人から「ヨーロッパ」と呼ばれるほど西洋事情に詳しかった春麿から万国地図なども見せられ、胸をときめかした事であろう。

和歌に続いて坂本家と三里を結ぶものに砲術がある。土佐藩では仁井田の浜を公設砲術稽古場としていたが、砲術指南に当たった一人が、徳弘孝蔵(董斎)で、『近世土佐の群像(4)鉄砲術の系譜』(渋谷雅之著)によると天保十二年(一八四一)に一三代藩主山内豊煕の命で下曽根金三郎に入門し、高島流砲術(西洋砲術)の免許皆伝を得ている。徳弘は下士で御持筒役に過ぎなかったが、上士の中には洋式砲術を嫌って藩命拒否の人物もいたなかで、いち早く西洋砲術を習得したのである。

龍馬の父八平は、和式砲術の時代から徳弘孝蔵に入門していたが、龍馬の兄・権平も安政三年(一八五六)に奥義を授けられた記録が残っている。いっぽう龍馬は、従来安政六年徳弘孝蔵に入門とされてきたが、山田さんは『海援隊遺文』で「龍馬、鉄砲修行」の項を立て、詳細な調査から「安政二年洋式砲術稽古、同三年正式入門」とし、安政六年は免許に近い奥許しと見ている。続けて龍馬の成長過程を「嘉永六年十二月一日、十九歳で江戸で佐久間象山に入門、砲術の初学を受け、安政元年六月、二十歳で帰国、河田小龍に航海通商策を説かれ、翌二年十一月、二十一歳、徳弘董斎のもとで砲術稽古…」と、述べている。これに対し、十九歳で高名な佐久間象山にいきなり入門は無理で、それ以前から土佐で砲術の初歩は学んでいたであろうとの説もある。

安政元年、河田小龍に会ったのは小龍が筒奉行池田歓蔵に随行して薩摩に赴き、大砲鋳造技術の視察から帰ったばかりであった。龍馬は江戸でペリーの黒船を見て帰国したところであり、大砲の威力も、外国の軍艦を迎えて攘夷の困難なことも、さらに外国船を購入しての旅客・物資の運輸とそのための人材育成の必要性も、よく理解できた。

龍馬は嘉永六年に江戸修行に出かける二年ほど前から、父や兄に連れられ、仁井田の砲術稽古を見学していたのではないだろうか。そしてその往復には小舟を使い、継母が住んでいた川島家にも寄り、江戸や長崎の新しい情報を聞き、更に川島家の幼い姉妹(喜久と田鶴)や中城直守の長男亀太郎少年(直楯)とも遊んだであろう。

坂本家は商家から郷士に転じただけに、古来の武士が剣術や槍術にこだわって銃砲術を蔑視したのに対し、早くから兵器としての威力を認め、その習得に取り組んできた。伝統的な和歌を好む反面、実利的合理的判断の出来る家庭で文明の利器にも敏感であった。この気質は、種崎・仁井田で古くから海運・造船に従事してきた人々とも共通するところが多かった。

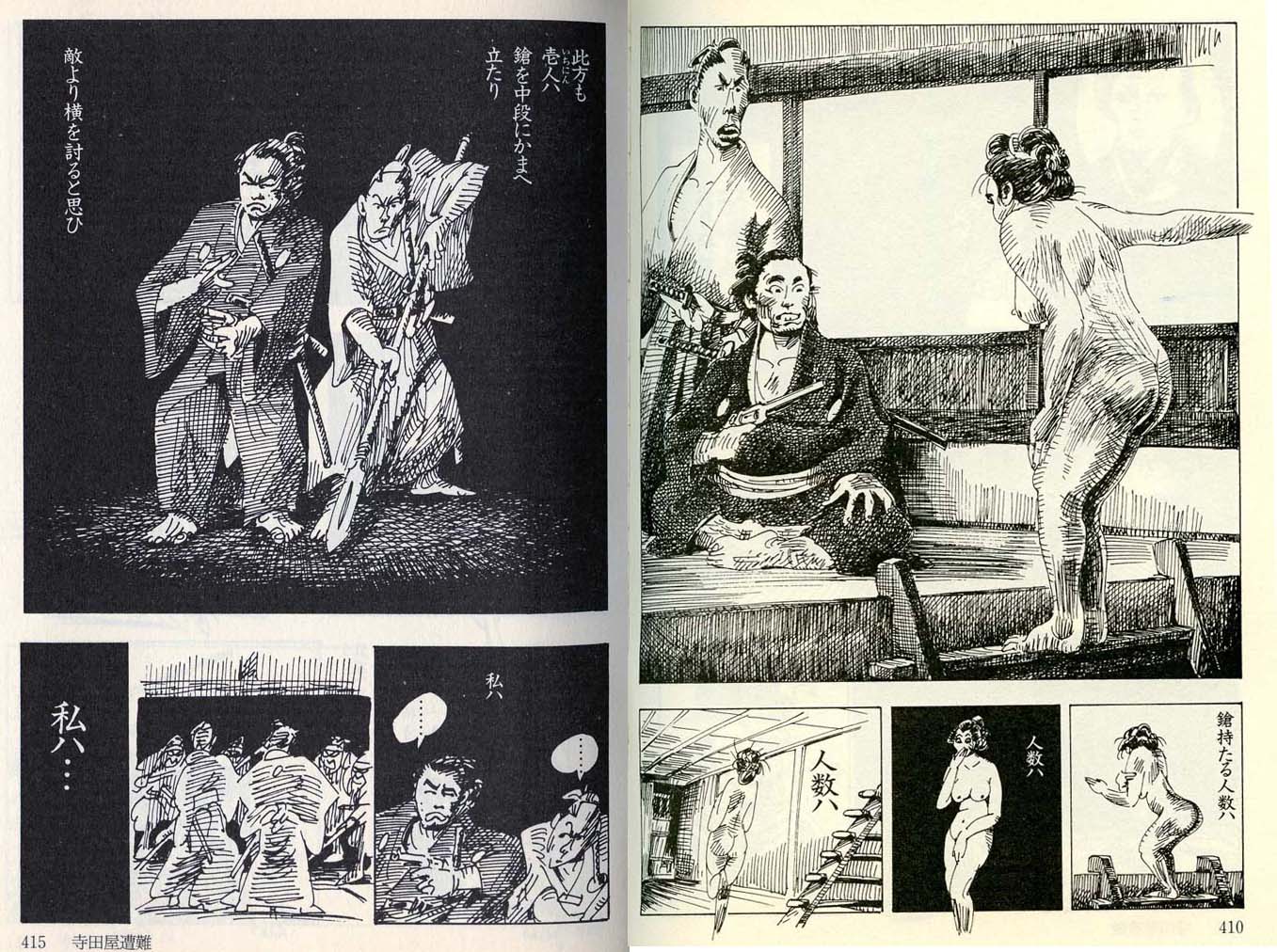

このような風土から有名な龍馬のエピソード、「太刀→短刀→ピストル→万国公法」が生まれた。時代の変化に即応した所持品の更新であり、思考の更新である。実践でも龍馬は寺田屋でピストルを使って捕手の襲撃を防ぎ、第二次長州戦争では桜島丸に乗船して幕府軍への砲撃を指揮、慶応三年の帰郷では新鋭のエンフィールド銃千挺を土佐藩にもたらしている。

龍馬は、和歌で文章表現力とともに王朝人の雅や気概を、砲術で国内統一と欧米列強への軍事的対応策を、身に付けたのだ。

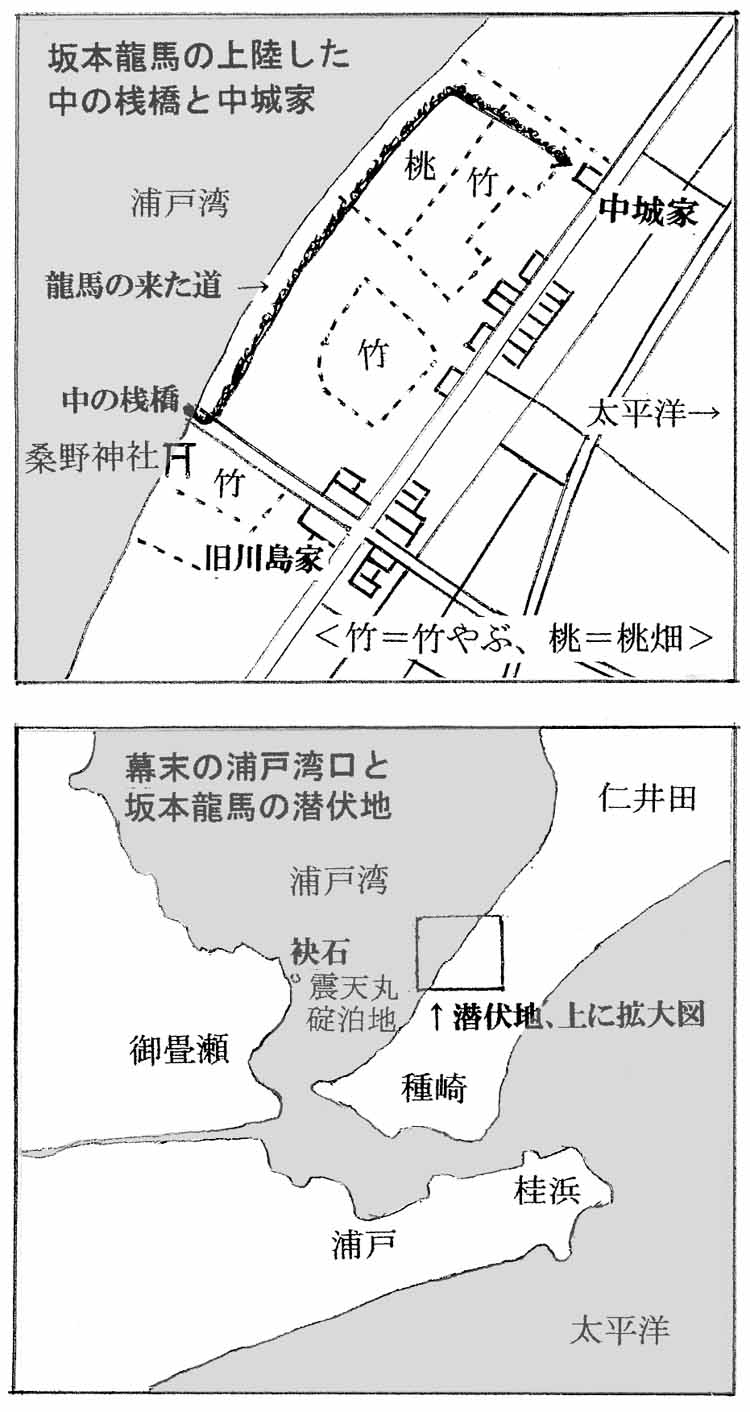

龍馬最後の帰郷と土佐のお龍

慶応三年の龍馬最後の帰郷と三里の人々、そして土佐に来たお龍の姿に簡単に触れておこう。九月二三日に蒸気船震天丸で浦戸湾に入った龍馬は、袙(あこめ)の袂石(たもといし)に停泊させ、小舟で種崎・中の桟橋に上陸すると、裏の竹やぶをくぐって中城家にはいった。当日は仁井田神社の神事(じんじ)で、人の出入りが多い表門は避けたのだ。中城家では、直守が御軍艦奉行による旧格切り替えに御船方仲間を糾合して反対したため、格禄を召し上げられ、長男直楯(亀太郎)に家を継がせたところであった。

城下の実家に直接入らなかったのは、土佐藩の政策が勤王か佐幕か明確になっておらず、持ち帰った最新式の銃千挺を土佐藩が倒幕に備えて受け入れるかどうか不安があったからだ。頼りの後藤象二郎は上京中であった。そこで、藩の方針が決まるまでは馴染みの多い種崎に潜伏した。川島家は、安政地震の津波で被害を受け、仁井田に転居していた。

中城家では直楯が龍馬一行を「離れ」に案内し、妻の早苗が世話をした。滞在中の様子は、直楯の長男直正が後に両親から聞き出し、覚書『随聞随録』に記載してある。これも山田さんはじめ多くの研究者が引用している。

龍馬はこの際に、川島家の屋敷跡にあった小島家も訪問している。小島家には少年時代に可愛がった川島家の妹娘・田鶴が嫁入っていたのだ。この家で、折良く来ていた土居楠五郎(日根野道場で指導を受けた師範代)とその孫・木岡一とも会っている。後に木岡が述べた回想が、『村のことども』(昭和七年 三里尋常高等小学校刊)にあり、土産にもらったギヤマンの図まで掲載してある。円形の鏡でPARISの文字を月桂樹の小枝が囲んでいる。このわずか二ヶ月足らず後に龍馬は不帰の人となっただけに、忘れ得ぬ思い出になったであろう。

龍馬の妻お龍も夫の亡き後、その遺言に従って妹起美を海援隊幹部・菅野覚兵衛(千屋寅之助)と長崎で結婚させ、明治元年春には土佐の坂本家にはいる。しかし、権平とうまくいかなかったのか、夏には和喰村(現芸西村和食)に帰っていた菅野夫妻の実家・千屋に身を寄せる。ここでお龍に可愛がってもらったのが十一歳ごろだった仲(覚兵衛の兄富之助の長女)で、中城直顕(直守の三男、私の祖父)の後妻に来てからその思い出を高知新聞記者に語っている。

そこには、龍馬遺愛の短銃でスズメを撃って遊び、人に見せたくないと龍馬からの手紙をすっかり焼き捨てたことから、お龍さんへの「あんな良い人はまたとない」という回想まである。日付は昭和一六年五月二五日で、記者は私の母冨美の弟岡林亀であった。この記事は、中城家から『坂本龍馬全集』にも提供した。菅野のアメリカ留学によって、明治二年お龍は土佐を去るが、別れに際し仲への記念に龍馬から贈られた帯留を譲っている。龍を刻んだ愛刀の目貫止めと下げ緒で作ってあり、中城家の娘の嫁ぎ先に代々受け継がれている。

最後に、『汗血千里駒』の冒頭で扱われた井口村刃傷事件と龍馬の関係に触れておこう。多くの研究者はこの事件に龍馬は参加していないとしてきた。山田さんは、寺田寅彦の父寺田利正が事件の当時者である下士・宇賀喜久馬(十九歳)の兄であり、寺田家には喜久馬切腹の介錯をしたのは利正で、上士二人を斬った池田虎之進と宇賀の切腹で収拾を図ったのは龍馬だったとの話が、密かに伝えられてきた事を明らかにしている。切腹は、武士としての面目が立つ自死であった。龍馬が関与したとの説は、元高知県立図書館長・川村源七がかつて唱えており、山田さんがそれを立証している。

坂崎が『汗血千里駒』を執筆した明治一六年には、城下を揺るがせたこの大事件の関係者も数多く生存しており、冒頭に持ってきたのは龍馬関与に自信があったからであろう。明治二○年高知座でのこの作品の上演でも、井口村刃傷事件が中心であり、大好評であった。坂崎の龍馬本の虚実と、政治小説としての正当な評価は今後も追及すべき課題である。

おわりに

坂本龍馬は、恵まれた家庭環境で家族の指導のもと、読み書き計算を自学自習で学び、そこから自ら学ぶ意欲と新しい課題にチャレンジする喜びを身に付け、成長していった。学びの場は、日常生活を過ごす家庭・地域から、城下の剣道道場や鏡川での水練、さらに仁井田の砲術稽古、そして江戸の千葉道場・佐久間象山の塾、神戸・長崎へと広がっていった。この間、和歌を学び歌も詠んだが、現実とは遊離しがちな漢学・漢籍には深入りしなかった。

代わりに川島春麿や河田小龍、江戸では佐久間象山や勝海舟など、当時の最新の情報と学識を持つ人々に接していった。また、種崎・仁井田の御船倉や砲術稽古の現場も訪ね、江戸では黒船警護の品川台場にも動員された。このような現場での見学や体験の積み重ねが、神戸での海軍操練所開設や長崎での亀山社中・海援隊結成で、花咲くことになる。

なかでも青少年時代に、御船倉の周辺で見た活発な船の行き来や種崎・仁井田の沖に広がる太平洋の大海原は、大きな影響を与えたと思われる。船は江戸・上方はもとより、長崎・下関・薩摩などから、様々な物産と情報をもたらしてきた。情報の一端は中城直守が文政から明治期まで記した『随筆』でも知ることができる。龍馬は、長崎とも取引をしていた川島春麿からの異国情報を、目を輝かせて聞いたのであろう。

寺子屋にはほとんど行かなくても、豊かな生活環境のなかで自学自習を行い、自ら学ぶ喜びに目覚めていったのである。後に愚童と呼ばれた「龍馬の学び」にこそ、教科書中心の一斉授業とテストに明け暮れる現代の教育病理を克服する鍵があるようだ。(註 引用文は現代用語に変えてある)

(本稿は『大平山』第三八号 平成二四年三月 三里史談会刊よりの転載である) 今こんなことをしています

『江戸時代子ども遊び大事典』と中国版画展の反響

新聞でも、中国版画展が5月13日の神奈川新聞、5月21日の朝日新聞で、大事典が5月24日の高知新聞で、紹介されましたので、記事を添付致します。中国版画展は神奈川新聞に記載のとおり私のコレクションで、今回が初公開です。6月29日まで開催しておりますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

勉強志向の例としては海外留学を希望する傾向もあります。部活動を1年休部して留学し、留学終了後また部に戻ることもあります。この様な傾向は、企業活動の国際化と就職難という現在の学生を取り巻く環境と無縁でないと思います。我々の時代では1年のブランクを空けた後、部活動を継続することは考えられませんでした。この様な現役学生に対して、OBたちの評価も分かれます。「部に全力投球しない姿に物足りなさを感じる。」「学生の本分を全うした上で、部活動でもそれなりの成果を上げているのだから大したものだ。」どちらの意見ももっともですが、時代環境に関わらず全力を出し切っていれば評価したいと思います。

『高知城「御築城記」とその後の穴太衆』と『NHK番組紹介』

『城郭ニュース』125号に書いた高知城の原稿で、誌面のデータを別送しますので、

そのまま掲載頂けると有難いです。城郭協会には、転載の了解を得てあります。

もう一つはNHKの番組紹介で、このホームページがきっかけで、協力することになった番組 です。以下の文章をお願いします。放送までの短期間ですので、メンバーへのメールでも結 構です。

<お知らせ>

NHKに公文公先生の師弟関係が登場!

NHK総合テレビ12月19日夜10時放映の「ファミリーヒストリー山本寛斎」に、公文公先生(7回 生・公文式教育の創始者)と、山本寛斎氏の父・山本一男さんの師弟関係が紹介されます。 そのきっかけは向陽プレスクラブのホームページです。私が書いた「海辺から龍馬の実像を 発掘」の中で、海南中学で師弟関係にあったお二人の、東京での50年後の再会を紹介しまし た。山本さんは、公文先生が阪大を卒業した昭和11年、最初に赴任した海南での最初の教 え子の一人です。

これがNHK取材班の目にとまり、土佐高経由で筆者への取材依頼があり、協力致しました。 画面にはわずかしか出ないと思いますが、KPCホームページの情報発信力と、NHKの丹念 な情報収集に改めて驚かされました。山本家の家族関係も、驚きの連続です。

身辺整理に専念します

今朝8時過ぎにテレ朝を付けたら、堀内稔久弁護士(KPC会員・32回生)の顔が映っていてビックリしました。先月バイクに乗っていて事故死した萩原流行さんの死因に関し、警察対応に不信の念を抱いた奥様と、真相究明にあたっているそうです。

萩原さんは、昨年亡くなった竹邑類さん(35回生)が若き日に立ち上げた劇団ザ・スーパー・カムパ二イの看板俳優で、招待いただいてよく舞台を楽しみました。

竹邑さんは、ミュージカルなど舞台芸術の改革者でしたが、昨年『呵呵大将 我が友、三島由紀夫』を置き土産に、旅立ちました。才能あふれる芸術家であり、自由人でした。

堀内弁護士はじめ、みなさまの活躍を願っています。

先月の総会は、滋賀県立近代美術館での講演と重なり失礼しました。体力が衰え、浮世絵関連のおしゃべりも今月末の「東洋思想・・・」研究会での発表を最後に辞め、お迎えに備えての身辺整理に専念します。今日が七十代最後の誕生日です。 龍馬最後の帰郷と種崎潜伏

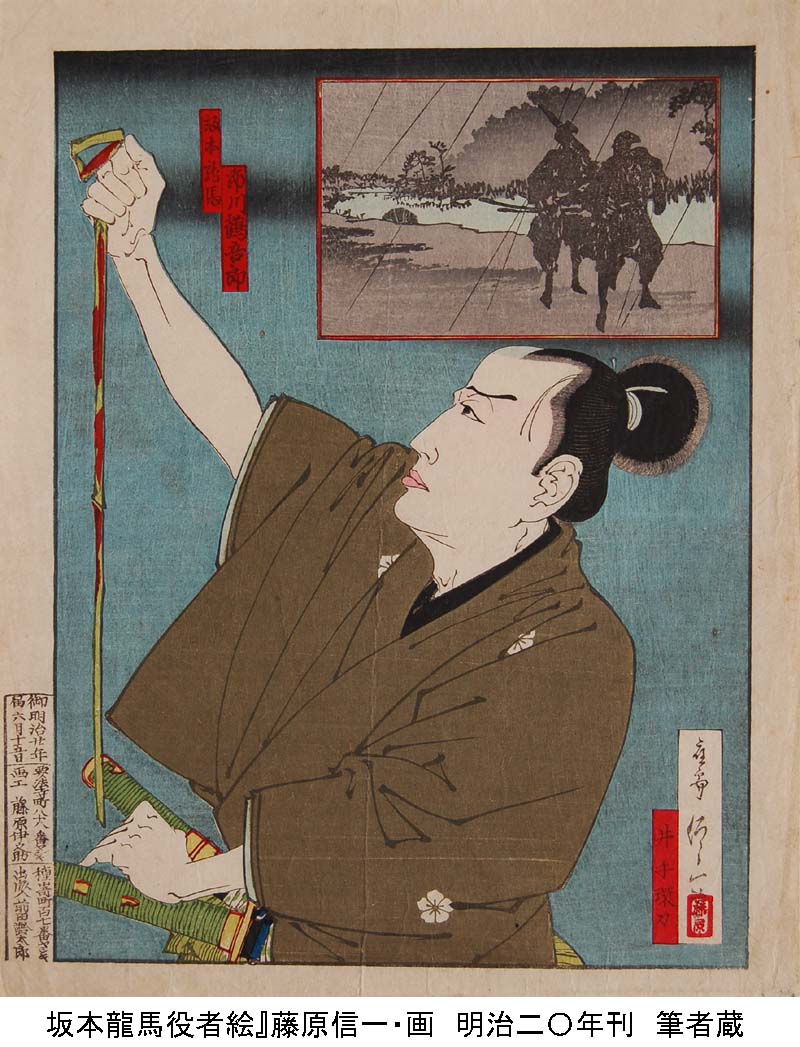

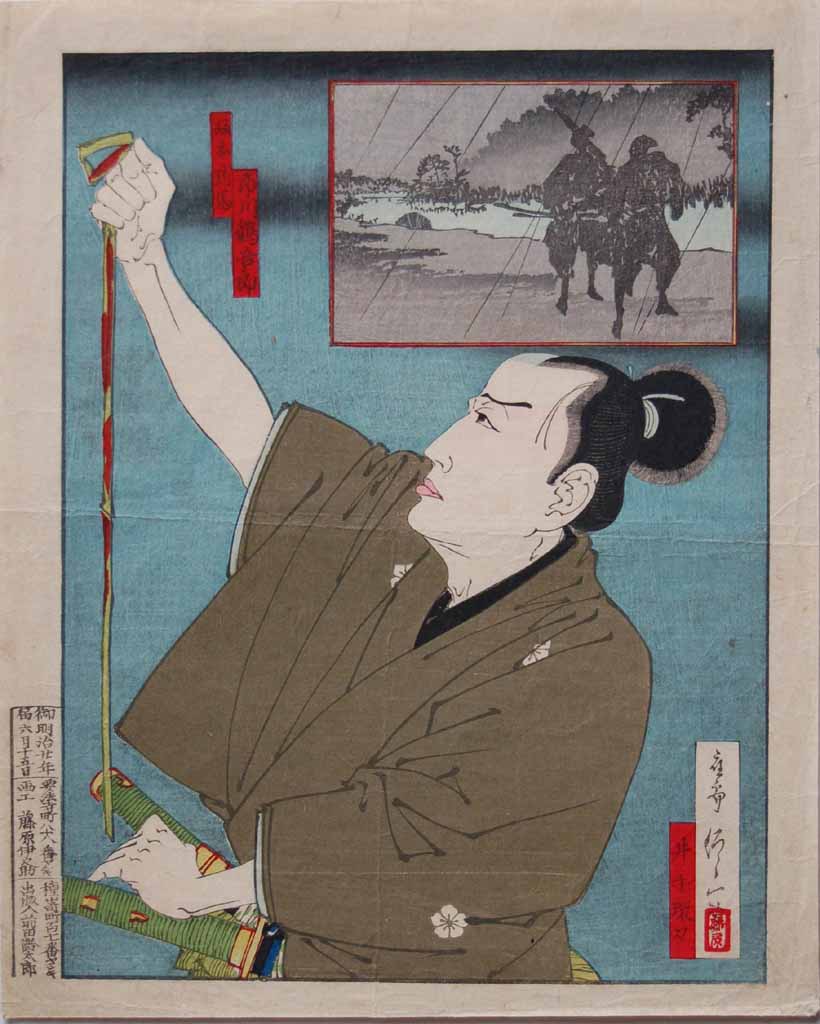

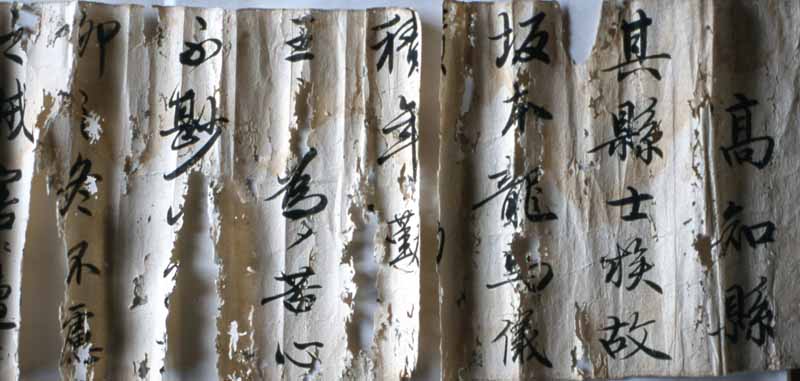

慶応三年(一八六七)九月、坂本龍馬が最後の帰郷をした際に高知市種崎に潜伏したことは、昭和七年三里尋常高等小学校刊の『村のことども』で紹介されているが、郷土の記録を綿密に掘り起こしたのは山田一郎であった。本稿ではその成果を活用しつつ、高知市民図書館「中城文庫」に収録された中城直守・直楯親子の原史料を極力提示し、龍馬の種崎での行動の意義とその時代的背景を明らかにしたい。ここに示した「龍馬役者絵」は、明治二○年に高知座で初めて上演された「坂本龍馬一代記」の役者絵である。なお、文中で古文書引用の際には、読み下し文に直してある。

車輪船沖遠く来たり

坂本龍馬の乗った芸州藩震天丸が慶応三年九月二三日、種崎沖に現われたのをいち早く発見したのは、中城直守(助蔵)であった。彼は文政十年(一八二七)以来、『随筆』と題する筆録を死の前年明治十年まで五十年にわたって書き続けてきた。その慶応三年の項に、「九月二十五日早朝、車輪船沖遠く来たり。而して碇を下ろす。午時(正午)に袙渡合に入る。而して碇泊。芸州船の由」とある。

直守は四年前の文久三年に、御軍艦奉行の旧格切り替えによる江戸雇いの車輪船乗員と旧来の御船手方のあまりの待遇格差に反発、種崎の松原に同志を糾合、先頭に立って連判状をつくり、反対運動を展開した。このために格禄を召上げられたが、慶応元年に長男・直楯による大廻御船頭継承が許された。隠居ながら、早朝には沖(太平洋)を見に家を出る習慣だったようで、舷側の車輪を回して走る蒸気船を発見したのだ。船が港外にいったん投錨後、浦戸湾に入って種崎の対岸にある御畳瀬の袙に碇泊するまでを見届けている。山田一郎は当日の月齢を調べ、港外で投錨したのは満潮を待つためであり、二五日としてある震天丸の来航は実は二三日であったと『坂本龍馬―隠された肖像―』で述べている。なお大廻御船頭とは、土佐から江戸へ直行する五百石ほどの帆走藩船の船長格であり、大坂までの小廻御船頭と区別していた。ともに下級武士・下士である。

直守の『随筆』には、震天丸発見当時の様子に続けて、「才谷梅次郎・中島作太郎・小沢庄次等三人、使者の趣をもって上陸、夜に入り梅次郎(空白)二人吸江の亭に行く、渡辺弥久馬と対談あるの由なるを、弥久馬故ありて来ず、金子平十郎来たれる由也、すこぶる皇国に関係するところの大儀なる趣のよし、梅次郎は実は坂本龍馬なり。今この人、皇国周旋の事件に付きすこぶる名誉ありて海内の英雄ととなう」とある。『随筆』には数日間の出来事をいちいち日を追わずに記載してあり、この部分も龍馬たちの入港当日の動きだけではない。文中人物の中島は海援隊士、小沢は三条実美の家臣・戸田雅楽、渡辺は土佐藩仕置役、金子は山内容堂側用役であった。

最も注目すべきは、「皇国周旋の事件」に触れていることだ。これは、慶応三年六月に「夕顔」船上で龍馬が後藤象二郎に説いてまとめ、長岡謙吉に執筆させた大政奉還の建議で、後に「船中八策」と呼ばれる。後藤はこれを山内容堂に示し、同意を得た上で九月一日から京に上っていた。「土佐藩政録」には、「九月、山内豊信(藩主)天下の形勢日にせまるを見て、後藤象二郎をして上京せしめ、書を幕府に上り、土地兵馬の大権を朝廷に奉還し、王政を復古し、ひろく衆議を採り、富国強兵の鴻基(天皇の大事業の基礎)を建て、万国と信義を以て交際を結ばんことを請う」とある。九月に入り、薩長は大政奉還を幕府が拒んだ場合にそなえて兵を上京させ、武力蜂起の準備をしていた。土佐藩にも建白書提出にとどまらず、武装強化・兵員上京という武力行使の準備を促すための帰国であった。

才谷は色黒、満面よみあざ

直守は全く触れていないが、龍馬が帰郷したこの日、中城家には龍馬から震天丸に迎えに来て欲しいとの知らせが届いたようで、直楯は小舟をこぎ寄せ、密かに龍馬一行を中城家に案内していた。その記録は、直楯の長男・中城直正(初代高知県立図書館長)が、残した『随聞随録』(明治四○年筆記)にある。母・早苗からの聞書である。

「坂本龍馬 才谷梅太郎。母二二の時、直正出生の前年来宅(母妊娠五ヶ月の時)、一絃琴を玩べり。坂本は権平の弟にして郷士御用人、本丁に住す。才谷は色黒、満面よみあざ(そばかす)あり。惣髪にて羽二重紋付羽織袴。[白き絽なる縞の小倉袴]梨地大小(打刀と脇差)、髪うすく、柔和の姿なり」。続いて小沢・中島などの姿・容貌にも触れ、「氏神神事の日(旧九月二三日)に来宅。旧浴室にて入浴。いずれも言語少なし」とある。

「当時坂本は小銃を芸州藩の船に積込み、佐々木(高行)に面会のために土佐へ来たれり。本船は(袙にある)袂石のところに着く。父上(直楯)、その朝召に応じて出で行かれしが、能勢作太郎(後・楠左衛門、平田為七の甥)と共に一行を案内して薮の方より宅に導きしなり」。

これが聞き書きの前半である。氏神とあるのは、仁井田神社(高知市仁井田)であり、神事とはその秋祭りの日であった。「その朝召に応じて」とあるが、だれから呼ばれたのかは記載がない。おそらく、才谷(坂本)からと記した依頼状が届いたのであろう。では、なぜ直楯が呼ばれ、またすぐ迎えに向かったのだろう。それは安政地震まで中城家の六、七軒東にあった御船倉御用商人・川島家と、坂本家との繋がりによると山田一郎は述べている。

この三家(坂本・川島・中城)の当主は和歌で結ばれており、川島に残る『六百番歌合』には、種崎の歌人として知られる杉本清陰・川島春麿(春満・通称猪三郎)、そして中城直守とともに、龍馬の父・坂本直足(郷士)の名が記されている。坂本家と川島家は歌で結ばれていただけでなく、妻を亡くした八平の後添いに、やはり川島家に嫁入りしたが未亡人になっていた北代伊与が迎えられた。龍馬十二歳の時である。「故に龍馬は幼時その姉(おとめ)とともに、たびたび川島家に遊びたり」と、『村のことども』で川島家の親戚・木岡一は語っている。直楯は龍馬より六歳下であるが、川島家の子どもたちとともに、龍馬に遊んでもらった仲と思われる。

今回の龍馬帰郷は、後藤象二郎の斡旋で二月に脱藩罪が許され、四月には土佐海援隊長に任命された後とはいえ、藩内には反勤王・反後藤の根強い勢力もあった。ライフル銃千挺を運んで、幕府が大政奉還に応じない場合は土佐藩に決起するよう奮起をうながすのは、危険な交渉であった。しかも同志・後藤は京におり、まずは城下から離れた種崎に潜伏、使いを出して打診せざるを得なかった。本来なら身を隠すには川島家に頼るところだが、安政元年の大地震で種崎は津波の被害を受け、川島家は安全な仁井田へ移転していた。そこで、幼なじみの直楯を頼ったのであろう。この時、直楯は二五歳、前年に村内の医師・浜田井作(収吾)の娘・早苗と結婚したばかりであった。井作は直守の実弟だが浜田に婿養子で迎えられた身で、直楯・早苗はいとこ同士の結婚であった。

土藩論を奮起せしめんと帰国

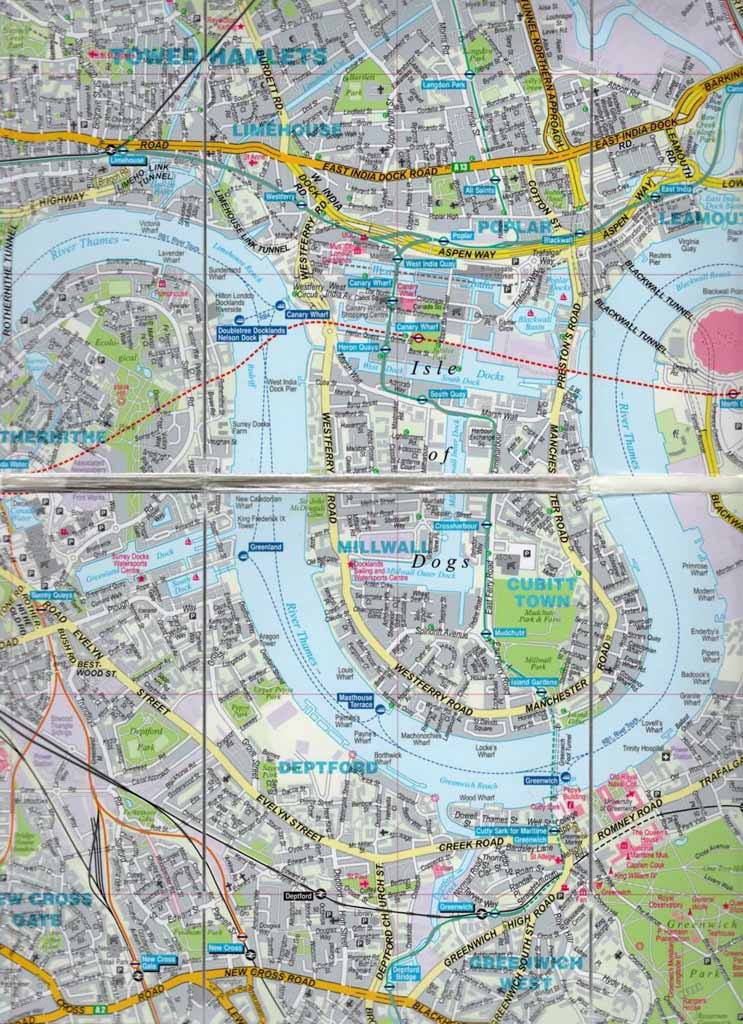

直楯は龍馬たちを乗せた小舟を種崎の〈中の桟橋〉に着けると、裏の竹やぶの方から中城家に案内した(地図参照)。中の桟橋は、仁井田から桂浜に向かって浦戸湾口に突き出た砂嘴・種崎の中ほど浦戸湾側にあり、安政地震まではすぐ側に川島家の屋敷があった。龍馬にとってはおなじみの土地だ。桟橋からの道はやがて大道りと交差、左折してしばらく行くと左側に中城家の表門がある。しかし、この日は仁井田神社の秋祭りで表通りは人の行き来が多いため、浦戸湾沿いの裏通りを進み、竹やぶの小道を抜けて中城家の離れに案内している。この竹やぶは、筆者の少年時代まであったが、藩政時代に仁井田浦の土佐藩御船倉と種崎の民家をさえぎるために植えられたと聞いていた。では、『随聞随録』にもどろう。

「父上先に入り、坂本、中島が、まだ湯は沸いておるかと云いしに、皆入浴せし後なりしが再び沸かせり。坂本は、(当時、時勢切迫の時期を気遣い)土藩論を奮起せしめんとて帰国せしなり。祖父(直守)に叔父(直顕)のブッサキ羽織を着せたり。 宴会の席にて御歩行・松原長次、しきりにしゃべりおりたり。一同茶の間にて食事、小沢は自ら井戸をくむ。中島は津野へ、坂本は小島へ寄り、舟へ帰るとて宅を出たり。小沢の宿は紺屋広次方なり。浜田祖父(医師・早苗の父)診察す。

二、三日間、母は湯の加減等をなせり。坂本氏より鏡をもらいしと云う。坂本は入浴後、裏の部屋に休息 [雑踏を避けしなるべし]、襖の張付けを見居りたり。母火鉢をもち行しに〈誠に図らずも御世話になります〉といえり」。

この聞書からは、当初言葉も少なかった一行が、入浴後の食事の席では、幾分くつろぐ様子がうかがえる。ただ饒舌な松原に対し、寡黙だった龍馬の姿には内に秘めた決意の重さが感じられる。山田一郎は、「早苗はこの年二二歳で、妊娠五ヶ月、直正をみごもっていたが、その記憶力はすばらしい。彼女は龍馬をはじめ全員の風貌、服装まで鮮やかに再現して語っている。特に龍馬の言葉やものごしまで、これほどリアルに伝えている文章を読んだことがない」と観察眼を評価している。早苗にとって、天下の国事に奔走する龍馬の姿には、強く惹かれるものが感じられたのであろう。 直楯は、神事(神祭)で来客の多い表座敷は避け、裏の離れに案内している。

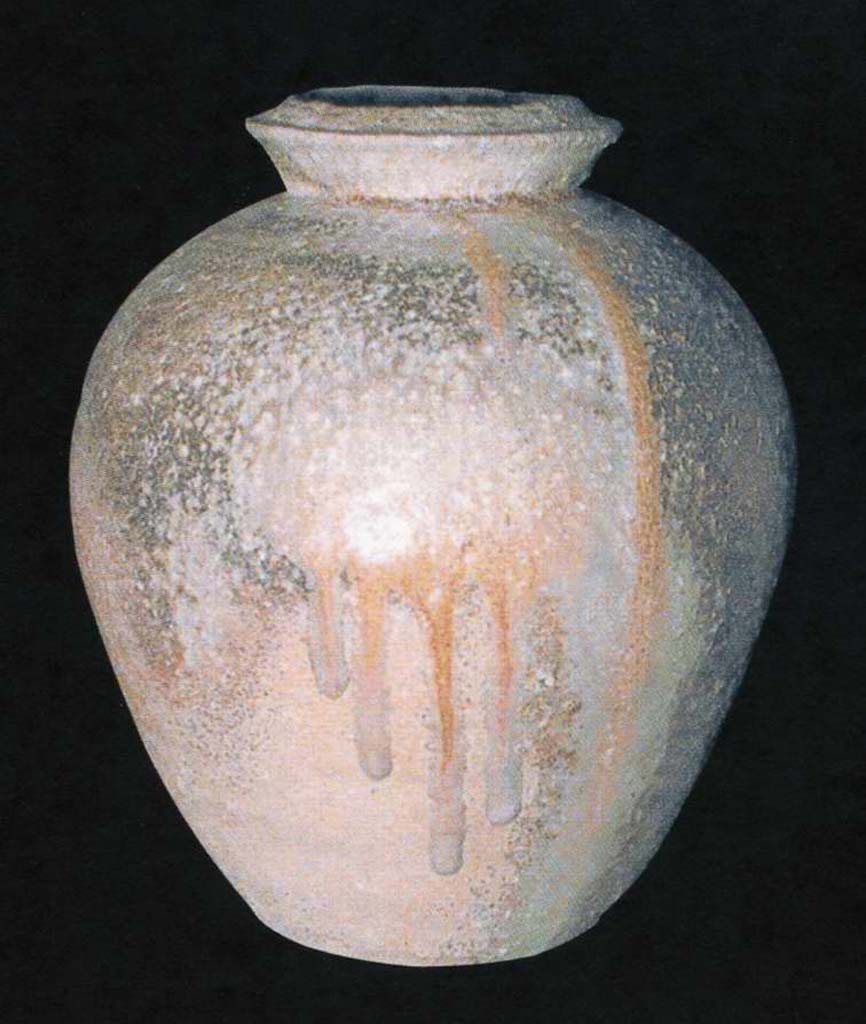

この離れは今に残っている(写真参照)。龍馬が見た浮世絵を張付けた襖二枚も、昭和末まで使ってきたが高知市民図書館に寄贈、「中城文庫」に納まっている。浮世絵は、江戸後期の人気絵師であった国貞(豊国三代)や国芳の美しい源氏絵(三枚続)が中心であり、直守や直楯の江戸土産であった。龍馬が浮世絵好きであったことは、明治二九年刊『坂本龍馬』(弘松宣枝著)や昭和十二年刊『土佐を語る』(重松実男編著)でも述べられている。母・早苗がもらった鏡は失われたが、同じ鏡の図が『村のことども』にある。直経六㌢弱の円形で、裏面は月桂樹の小枝の中央にPARISの文字を刻んである。フランスからの輸入品であろう。

中城家では表座敷を避けただけでなく、かなり用心した様子が、直守にブッサキ羽織を着せたことで読み取れる。打裂羽織とは、帯刀に便利なように背縫いの下半分を縫い合わせていない武士の羽織である。「時勢切迫・土藩論を奮起」の文面には、大政奉還建議をひかえ、武装蜂起の決断がいまだ出来ない土佐藩への、龍馬の苛立ちが読み取れる。 聞書に「坂本は小島へ寄り、舟へ帰るとて宅を出たり」とある。当時、中の桟橋の川島家屋敷跡に住んでいた小島家の様子は『村のことども』にあり、九歳だった木岡一の談話として記されている。「外祖父・土居楠五郎氏(日根野氏門における龍馬の兄弟子)とともに、種崎神祭小島氏宅へ行きしに夕刻突然龍馬来たりしなり、・・・その夜土居氏との対面実に劇的シーンなりしも、少年一は偉丈夫なんぞ涙するや、と思いしという。・・・少年一がギヤマンの鏡を土産としてもらいしは、この夜なり」。

当時の小島家当主・亀次郎は山内容堂の秘書役をしており、妻の千蘇は川島家の出、嫡男・玄吉の妻・田鶴もまた川島家から迎えていた。田鶴は、幼い頃から龍馬を慕っていたとされるが、この時は結婚して二年目、まだ十九歳であった。二人の再会の様子は伝わっていない。また、亀次郎の妹・直は、医師・今井幸純と結婚、その子が龍馬の秘書役を務めた海援隊士・長岡謙吉(今井純正)であった。(小島家については、田鶴の曾孫・小島八千代さんから平成十四年にいただいた「小島家系図」による。)

湯かげんや小舟こぎで支えた夫妻

龍馬は種崎に潜伏し、土佐藩との交渉を進める。九月二四日に潜伏先から仕置役・渡辺弥久馬(後の斎藤利行)に出した手紙が残っている。「・・・手銃一千挺、芸州蒸汽船に積込み候て、浦戸の相廻し申し候。参りがけ下関に立ち寄り申し候所、京師の急報これあり候所、中々さしせまり候勢い、一変動これあり候も、今月末より来月初めのよう相聞こえ申し候、二十六日頃は薩州の兵は二大隊上京、その節長洲人数も上坂(是も三大隊ばかりとも存ぜられ候)との約定相成り申し候。小弟、下関に居の日、薩・大久保一蔵、長に使者に来たり、同国の蒸汽船を以て本国に帰り申し候。御国(土佐)の勢いはいかに御座候や、また後藤参政はいかが候や、(京師の周旋駆馳、下関にてうけたまわり、実に苦心に御座候)。乾氏(板垣退助)はいかがに候や、早々拝顔の上、万情申し述べたく一刻を争いて急報奉り候。謹言 坂本龍馬 渡辺先生」。(『坂本龍馬関係文書』)

こうして龍馬は種崎から小舟で使者を出し、土佐藩の首脳と交渉、数度にわたる会見の末、ついに二七日の土佐藩評定によって、大政奉還の確認と武力討伐に備えてのライフル銃千挺の買い上げが決定した。『随聞随録』に、「二、三日間、母は湯の加減等をなせり」とあり、中城家には二、三回来たようだ。土佐藩との交渉は初めは吸江(五台山)や松の鼻(常盤町)の茶店で隠密に行われたが、やがて城下の役宅に席を移す。この間、袙の震天丸・種崎の中城家・吸江や松の鼻、さらに高知城下の土佐藩役宅を結ぶのは、浦戸湾と江の口川・鏡川などの河川であり、御船頭の中城直楯とその配下が小舟をあやつり、上げ潮・引き潮の流れを読みながら、巧にこぎ渡ったと思われる。 龍馬は念願の交渉をまとめ、本町の坂本家にも帰って家族と再会したが、十月一日には慌ただしく震天丸で大坂をめざして浦戸を出港する。中城直守の『随筆』には、「朔日朝、右艦(震天丸)浦戸を出つ」とあり、種崎の浜では、中城直守たちが見送ったことであろう。荒天のなか室戸沖まで進んだが、荒れ狂う波浪に翻弄されて船体を破損、いったん須崎に避難、五日土佐藩差し回しの蒸汽船胡蝶で再度出港する。

龍馬は十月九日に京都に到着、その四日後の十三日に徳川慶喜が二条城で大政奉還を表明する。この日、建白書受諾の知らせが届く以前に龍馬が後藤象二郎に出した手紙には、「建白の儀、万一行われざれば、もとより必死の御覚悟ゆえ、(先生が二条城から)御下城無の時は、海援隊一手を以て、大樹(将軍が御所へ)参内の道路に待ち受け、社稷(国家)のため不(倶)載天の讐を報じ、事の正否に論なく先生に地下に御面会仕り候」とある。建白書が受諾されない場合は、「後藤は二条城で切腹するだろうから、自分は海援隊を率いて御所参内の将軍に報復、あの世で会おう」と、決死の覚悟を記したものだ。

ところが大政奉還受諾のこの日、朝廷は薩長に倒幕の密勅を下す。徳川慶喜の決断に感激したとされる龍馬は、密勅など知らぬまま十一月二日には福井に三岡八郎(由利公正)をたずね、国の財政策を授かる。新政府の実現に懸命に働くが、十五日に京都近江屋で中岡慎太郎と面談中、刺客に襲われ横死する。 中城直守には十一月末に知らせが届く。『随筆』に「坂本龍馬、先だって御国に来たり。密かに周旋の意趣あり候後、京師に登り旅宿に居るある夜、国元より書状来たれりとて旅宿をたたく者あり。この宿の召使いの者、出てすなわち書状を受取り来たり龍馬に渡す。龍馬何心もなく披見するところに、外より忽然として五、六人入り来たるや否や抜打ちに一同無二無三に切付ける。無刀にてあしらう内、深手処々に負いて死す。・・・この来る者は関東よりの業にして、さるべき壮勇の浪士を雇いてかく切害せしとも、いずれ確かならず。今、海内に名を轟かし、殊に御国のため力を尽くせし龍馬なる者を、ああ惜しむべし惜しむべし。なお詳しき事聞きたし」と記し、慨嘆している。 直楯の『随筆』には、吉村虎太郎たち天誅組の大和での壊滅、武市半平太の獄死などについては、無念の思いは秘めて淡々と記録してあるが、龍馬殺害の知らせにだけは、「ああ惜しむべし惜しむべし」と、心情を率直に吐露している。

大政奉還へ!龍馬奮戦の足跡

龍馬最後の帰郷は、大政奉還による近代日本誕生への最後の布石のためであった。幕府への土佐藩からの建白書提出には、拒否されないよう薩長とともに武装蜂起も辞さない軍事態勢の誇示も必要だった。これは単なる土佐藩びいきの提案ではなく、薩長のみでの倒幕への暴走を防ぎ、王政復古をとなえつつ、平和裏に近代国家建設を成し遂げるための妙案でもあった。

「日本を今一度せんたくいたし申し候・・・」(文久三年)と考えた龍馬が、その最後の施策として、土佐藩による大政奉還を迫った舞台が、少年時代から慣れ親しんだ浦戸湾であり、種崎であった。その現状を簡単に報告して稿を終えたい。

種崎の太平洋に面した海岸は、今に松林が広がり千松公園となっているが、黒船に備えて造られた台場(砲台)のあとは砂に埋もれて消えた。龍馬の乗った震天丸が通った湾口には、浦戸大橋がかかり、桂浜と結ばれている。種崎の先端は、昭和四一年からの航路拡張工事で切り取られ、御畳瀬の名勝・狭島も除去された。しかし、震天丸が碇泊した袙の海岸は幕末の風情を今にとどめており、袂石も健在である。

袂石から龍馬たちが小舟で渡って上陸した中の桟橋は、昭和三十年代からの自動車の発達によって役割を終え、地名のみ残った。龍馬が歩いた湾岸の景観も、中洲の埋め立て、竹やぶ・桃畑・空き地の宅地化などによって、すっかり変貌した。わずかに龍馬が潜伏した中城家の離れのみは、老朽化したが残っており、平成二二年のNHK大河ドラマ『龍馬伝』でも、「龍馬伝紀行」の中で紹介された。龍馬がその志の実現に向けて、決死の行動をとった土佐での最後の舞台であり、三里史談会有志の協力もいただいて保存に努めている。

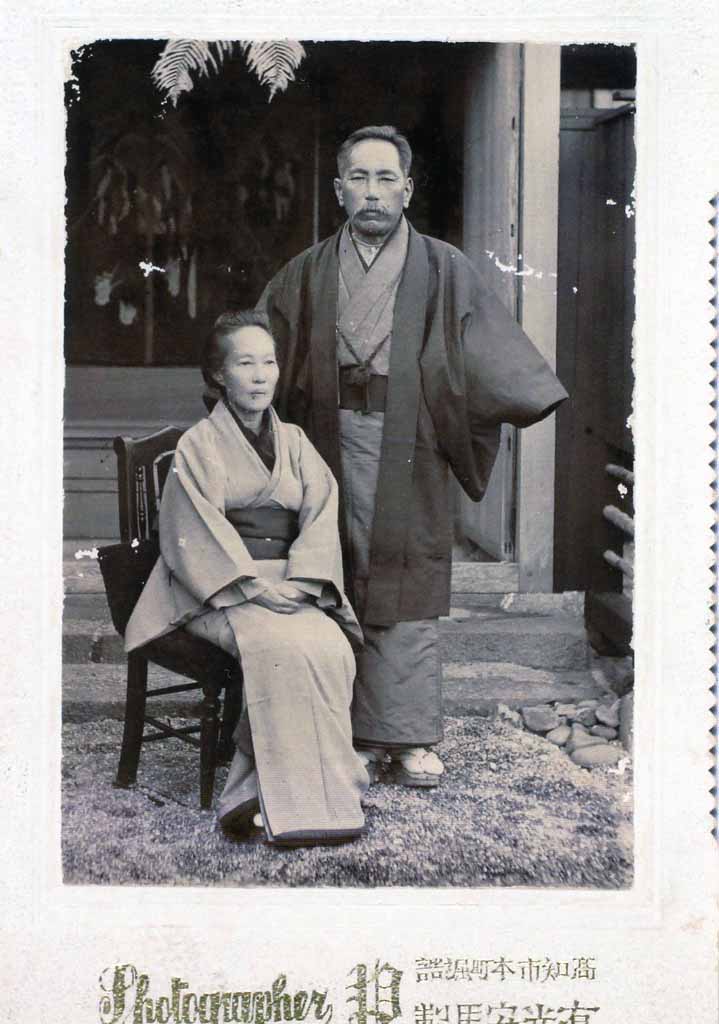

龍馬潜伏にかかわった中城直楯は、その後陸軍築城掛となり、和歌を楽しみつつ東京・広島・新潟などで勤務し、明治二二年陸軍歩兵大尉で退任、明治二七年に種崎に帰郷する。長男直正に母・早苗が龍馬潜伏の状況を語ったのは同四○年、写真はその頃の夫妻である。

主要参考文献

『中城文庫 目録・索引編』『中城文庫 図版・解説編』高知市教育委員会 二○○二、二○○三年刊

『村のことども』三里尋常高等小学校編・発行 一九三二年刊

『坂本龍馬関係文書一、二』北泉社 一九九六年刊

『坂本龍馬―隠された肖像―』山田一郎著 新潮社 一九八七年刊 校歌の謎1への回答

よい質問をいただきました。猛暑の中でも、母校への思いを抱き続けているようで、なによりです。

謎1,の「向陽」の由来のみ、小生の理解するところをお知らせ致します。

「向陽」の出典は、中国古代の漢詩です。諸橋轍次『大漢和辞典』(大修館)に よると、<向陽 陽に向かう。日に向かう。潘岳(247~300 西晋の文学者)の 「閑居賦」、謝霊運(385~433 六朝時代 宋の詩人)の「山居賦」・・・>等の詩 に使われた用例をあげてあります。

土佐中では、校歌より先に「向陽会」(自治修養会)に使われており、これは三根 校長の命名かと思われます。三根校長が東京帝国大学哲学科在学中の哲学教 授は井上哲次郎でドイツ観念論哲学のみならず、漢学・東洋哲学にも精通していました。

また国文の物集高見教授も漢学に通じていました。江戸時代の公文書は漢文で

あり、三根の一年先輩で国史科だった中城直正(高知県立図書館初代館長)も、

漢文・漢詩に強く、桃圃と号して漢詩を詠んでいます。土佐に来た三根校長とも

交流しています。目下、『土佐史談』に依頼され、史談会創立100周年記念号に、

中城直正(遠い親戚)の略伝を執筆中です。

その他の謎についても調べたいところですが、土佐中関連の文献・資料はすべて 土佐校図書室と公文公教育研究所に寄贈し、手元にありません。これらに手掛か りがあるかどうかも不明です。是まで収集した資料は、順次寄贈先を選んで進呈 しています。満州版画は京大人文研が大変喜んでくれました。

公文さんの質問に対して、まず調査担当すべきは土佐校の同窓会担当者かと思 います。三浦先生の後任は、だれでしょうか。母校100年史編纂も進んでいること でもあり、母校の体制を確認下さい。

なお、「向陽高校」は和歌山・京都などいくつかあるようですが、いずれも戦後の 学校統合などで生まれた校名のようです。三根校長には、自治会にいい名称を 付けていただいたと思います。 <合田佐和子さんの思い出>

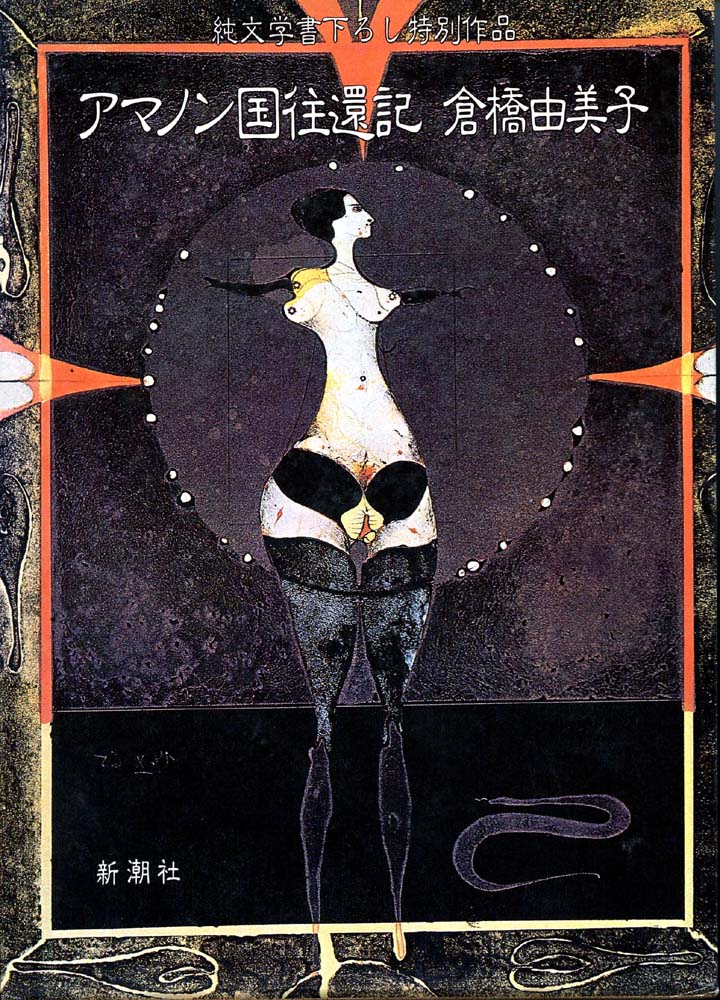

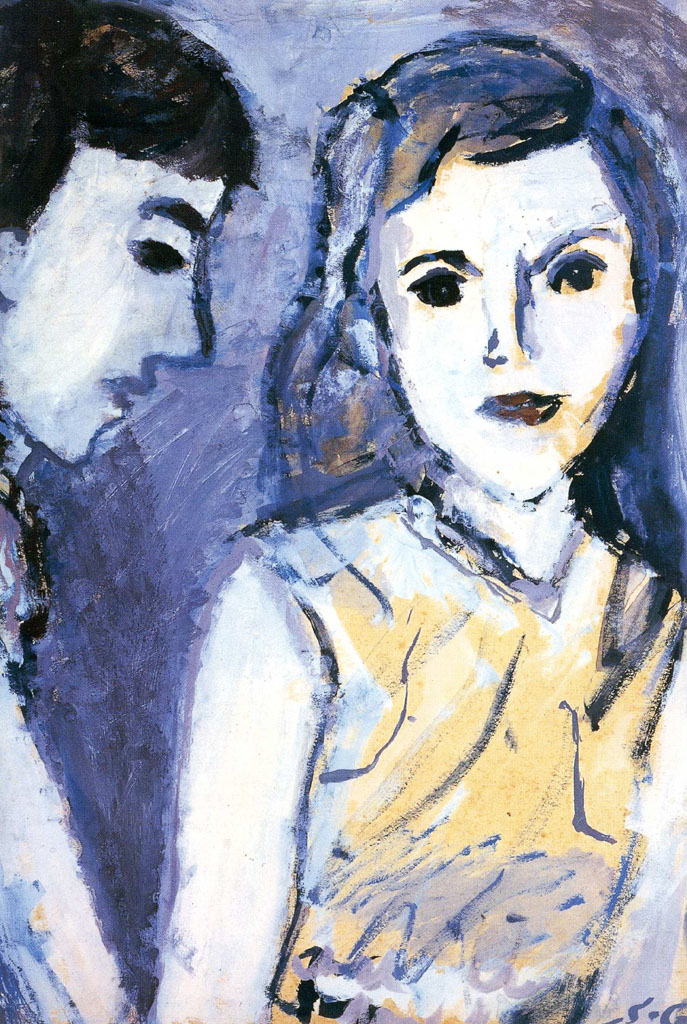

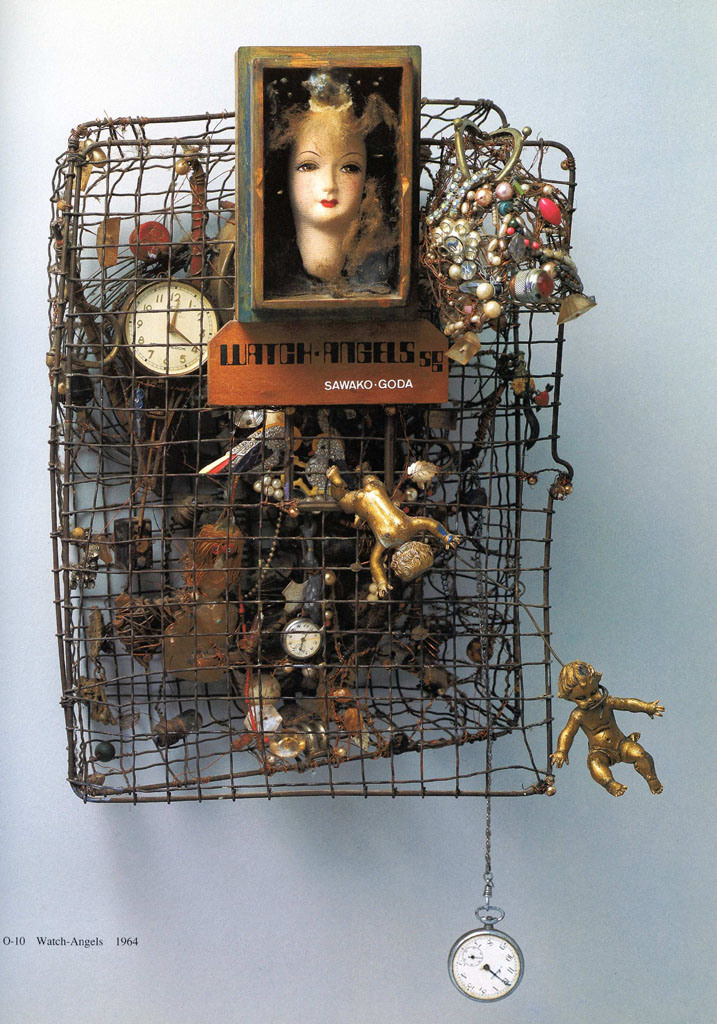

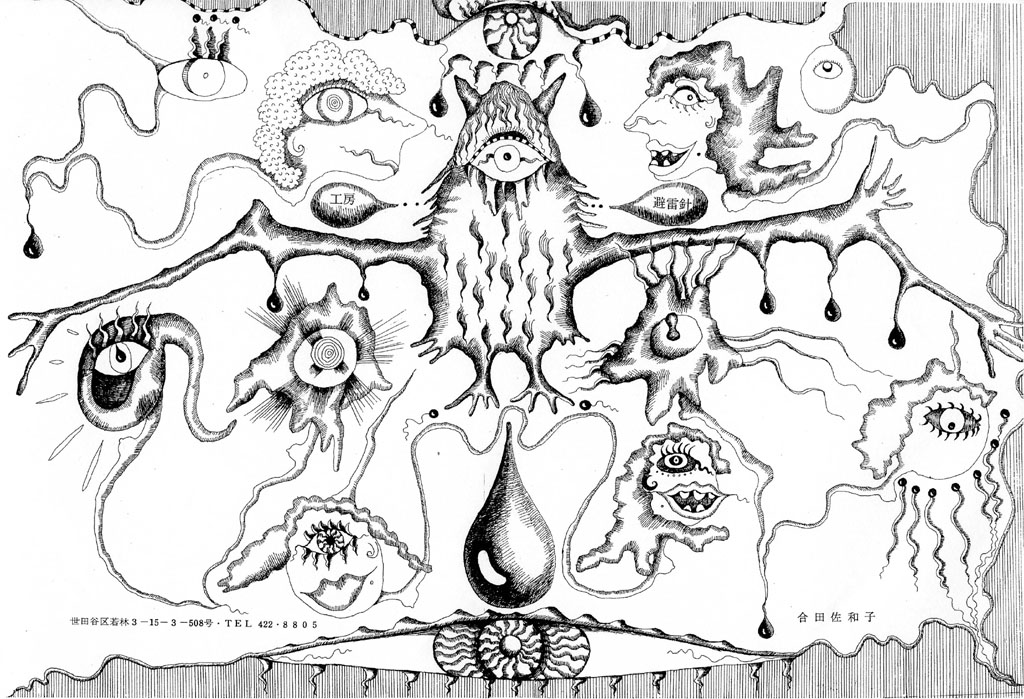

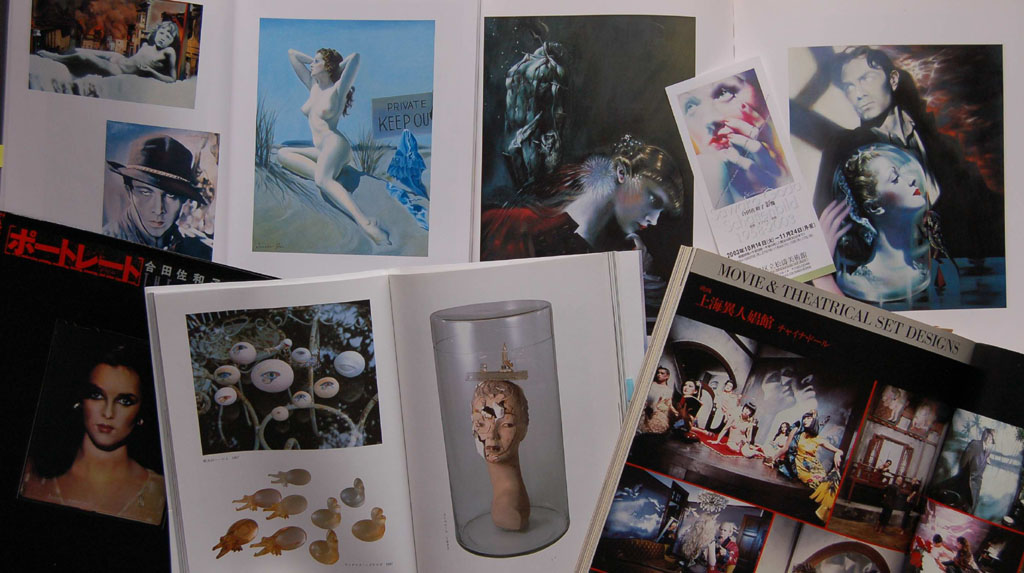

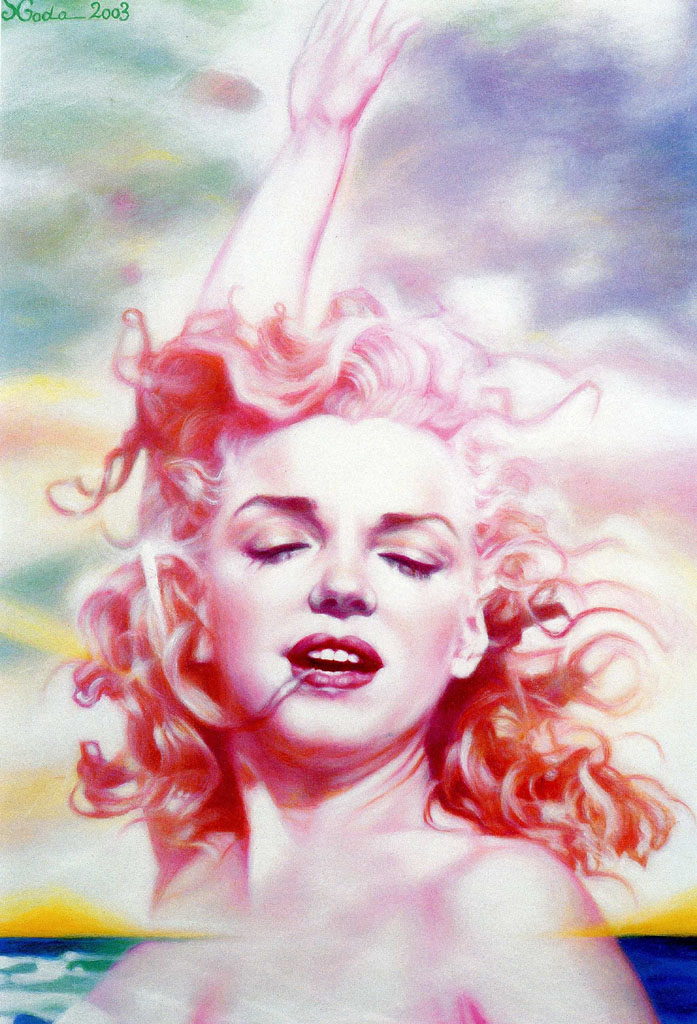

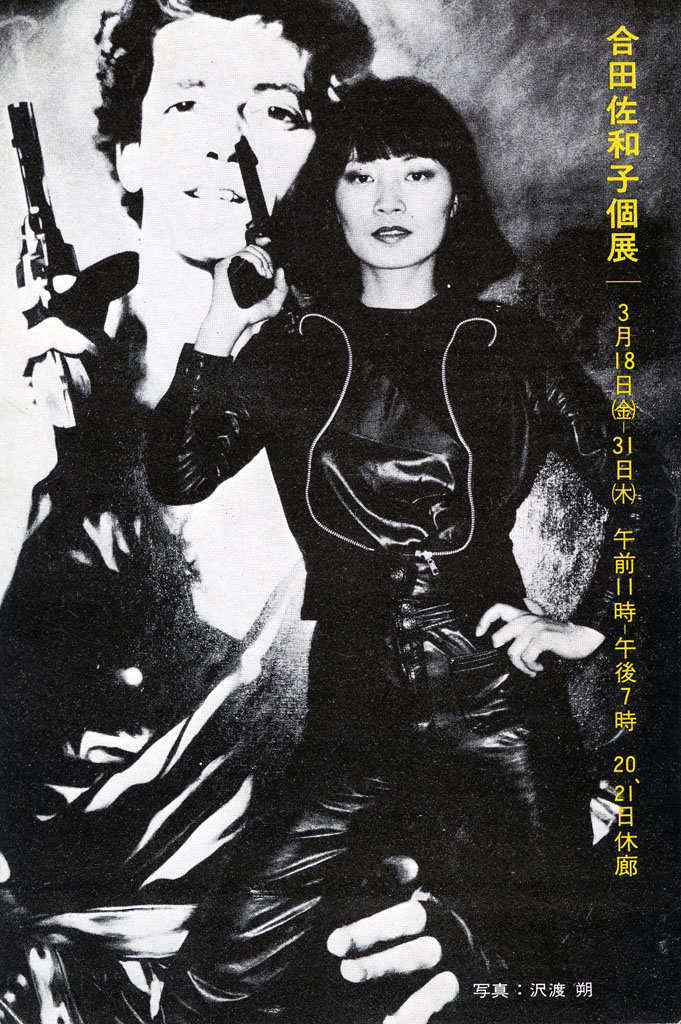

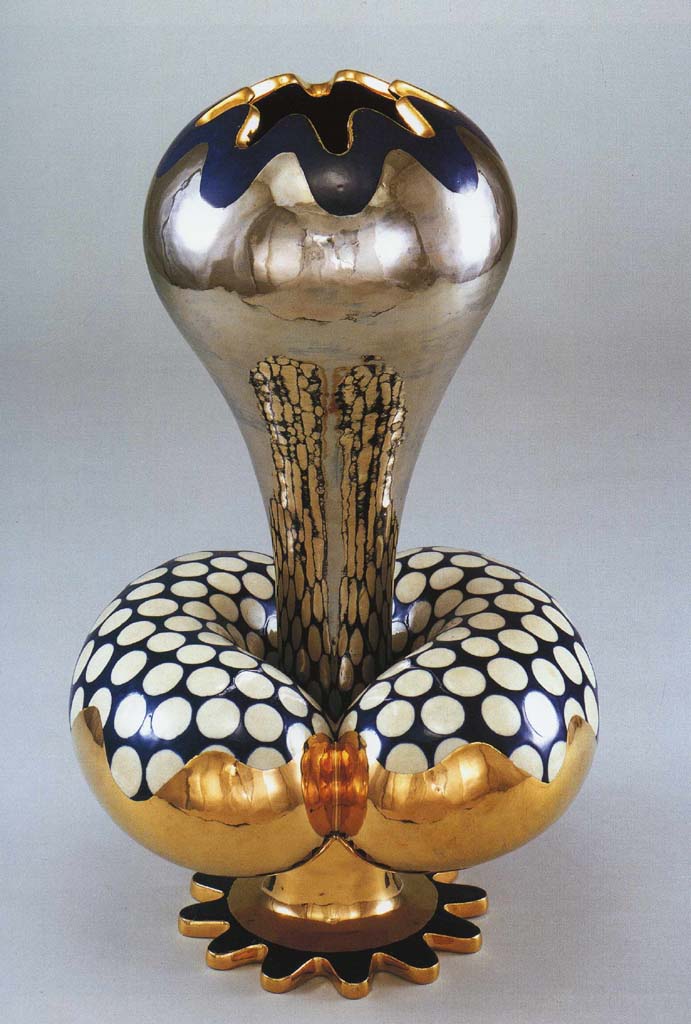

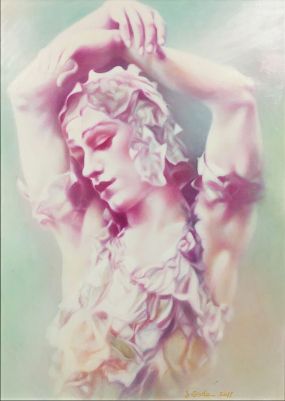

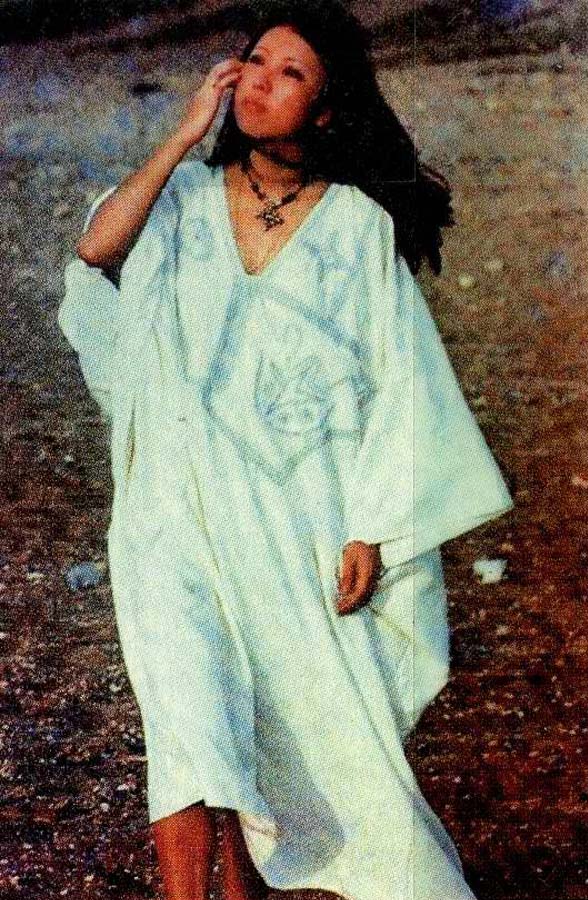

20世紀美術の先端を駆け抜けたアーティスト

2月23日の新聞で合田さん(34回)の訃報を目にした。19日に心不全で亡くなったとのこと。昨年の日本橋での個展にも本人は姿を見せず、療養中と聞いていたので心配していたが、残念でならない。彼女は絵画だけでなく、寺山修司「天井桟敷」・唐十郎「状況劇場」の舞台美術やポスター、超現実的な人形、ポラロイド写真にも取り組んできた。

土佐高新聞部の仲間として、また同時代の編集者として見てきた、20世紀美術界での彼女の先鋭的なアーティストとしての活躍ぶりが、脳裏に刻まれている。かつて書いた戯文に、本人および関係芸術家の文章なども引用し、しばし追憶に浸りたい。

<新聞部の仲間から> 美術界の異才、合田佐和子/中城正堯『一つの流れ』第8号 1985年刊

合田は新聞部だったので、中学時代からのつき合いになる。やせて眼のギョロッとした文学少女タイプだったが、芯は強い。ガラクタを集めたオブジェから始り、状況劇場や天上桟敷の舞台美術、怪奇幻想画、ポロライドカメラによる顔シリーズ、油彩のスーパーリアリズムと、とどまるところを知らない。

(彼女が武蔵野美術大卒業の際に作品を持って学研にきて以来、時折連絡を取っていた。)舞台で使うプラスチック人形の成型を教えてくれと、ひょっこり訪ねてきたりする。たえず新しいものにチャレンジし、美術界の話題を集めてきた。その才媛ぶりは、瀧口修造や東野芳明から高く評価されている。・・・昨年は、現代女流十人展の一人にも選ばれ、仕事は活発に続けている。

今年正月には銅版画集『銀幕』(美術出版社)を刊行した。手彩オリジナル版画入りの豪華本は、定価30万円である。その出版記念会には、根津甚八、四谷シモン、江波杏子、白石かずこなど、異色の東京ヤクザがかけつけていた。合田はエジプトが気に入り、安い家を買ったとかで、これからは日本と半々でくらすと、いたずらっぽい表情でいっていた。

(これは、土佐高30回Kホームのクラス誌に「東京ヤクザ交友録」として、同窓生の活躍ぶりをカタギとヤクザに分けて紹介した戯文で、芸術家は当然ヤクザとして扱った。)

<合田さんご本人の回想>

『パンドラ』序文/合田佐和子作品集 PARUKO出版 1983年

焼け跡 高校3年の夏休みに、四国山脈をかきわけて上京して以来、もう25年という年月が流れていったらしい。・・・美術界の西も東も分からなかった24才の6月に、はじめて開いた個展での作品は、今にして思えば、戦後の焼け跡の光景そのものだった。それも、近視眼的な子供の眼にうつった、災害のオブジェである。(夏休みに上京、以来東京の叔父の元で過ごし、卒業式だけ帰高出席したという。)

油彩 ニューヨークの裏通りで一枚の写真を拾った。二人の老婆と一人の老人が写っている小さな銀板写真だった。アレ、これはすでに二次元ではないか、これをそのままキャンバスに写しかえれば問題は、一方的に一時的に解決する。(立体オブジェにこだわり、立体を平面に写す油彩を躊躇していた合田は、拾った写真にインスピレーションを得て独創的なスター肖像画を生み出す。美大で商業デザイン科だった合田は、油絵の実技教育を受けておらず、独学で修得したと述べている。)

エジプト 1978年秋の個展作品を、肩から包帯をつるした腕で仕上げると、息もたえだえ子供二人を連れて半ばやけ気味でエジプトへ発った。(彼女はアスワンの村でくらし、「全部の病気を砂に返し、暖かいぬくもりだけを全身に吸い込んで東京に戻る」と、古代エジプトの守護神ホルスに惹かれたのか、目玉をモチーフに立体も平面も制作、『眼玉のハーレム』(PARUKO出版)を刊行する。後に中上健次の朝日新聞連載「軽蔑」では、毎回眼だけの挿絵を描いた。)

<仲間の賛辞>

恋のミイラ/唐十郎 合田佐和子個展カタログ 1975年

これらは、初めて仮面舞踏会につれてこられた少女の、ほのかなためらいと頬の紅潮を画布に移行させたものだろうか。・・・これらはドリームにドリームを塗りつぶした暗い恋のタブローである。こんな絵に囲まれながら、そこで、誰かと誰かの恋が結ばれたらどうしよう。

ぼくらのマドンナ/『銀幕』出版記念会案内状/四谷シモン 1985年

当代きっての才媛、ぼくらのマドンナ、佐和子が、突如、この夏の猛暑のさなか、銅版画の制作にのめりこみ、レンブラント、デューラーもものかは、銅と腐蝕液の異臭のなかから電光石火の早技で「月光写真」の如き「銀幕のスターたち」を誕生させました。・・・ぼくらのマドンナを囲み、歓談に花を咲かせたいと思います。

焼け跡に舞い降りた死の使者/坂東眞砂子(51回)『合田佐和子』高知県立美術館 2001年

八十年代に入り、合田佐和子は初期の焼け跡を連想させるオブジェと、人骨を組み合わせた作品を創りはじめる。ここにおいて、敗戦、焼け跡と、死が作品上で、明白に重ねあわされていく。・・・合田佐和子が描いてきた銀幕スターたちとは、戦後の日本に死をもたらした、死の使者たちだったのだ。彼らは大鎌の代わりに、セックス・アピールという武器を手にして、日本社会に乗りこんできた。その青ざめた皮膚の下にあるのは、骨。銀幕スターのきらめきの下に隠されているのは、骸骨であったのだ。

<わが追憶>

合田さんと思いがけず出会ったのは、1992年2月小松空港行きの機中であった。前の席に座った男女が楽しげにはしゃいでいる。ベルト着用のサインが消え、身を乗り出してみると、二人の若い男性助手を連れた合田さんだった。聞けば翌日から金沢のMROホールで公開制作をするという。仕事の合間をぬって会場に駆けつけると、詰めかけたファンに囲まれ、あざやかな筆さばきで大キャンバスに銀幕のスターを描いていた。

2001年の高知県立美術館「森村泰昌と合田佐和子」展、2003年の東京・渋谷区立松濤美術館「合田佐和子 影像」展でも、オープニングで元気な姿を見せていた。しかし、近年の鎌倉や日本橋の個展会場では、本人と会うことができなかった。5年ほど前に電話で近況を尋ねると、心臓の病をかかえ、思うように制作ができないといいながら、わたしの病気を気遣って、類似の病気を克服した友人・栗本慎一郎(経済人類学者)の治療法を薦めてくれた。

彼女は様々な病気を抱えながら、絶えず新しいテーマと技法にチャレンジし、現代アートの世界で先鋭的な作品を発表し続けてきた。その鋭利な感性に肉体がついて行けず、悲鳴を上げていたのであろう。高知県立美術館での合田展に寄稿をしてくれていた作家・坂東眞砂子さん(51回)に続いての合田さん訃報であり、土佐高で学んだ異能の女流芸術家が相次いで亡くなった。ご冥福をお祈りしたい。

<追記>いずれ「お別れの会」を開く予定で、「天井桟敷」関係者が準備中とのこと。

(作品自体は著作権者の了解が必要なので、印刷物からの画像引用の範囲にした) 『新聞とネット、主役交代が鮮明に』への感想

最近の「新聞報道」へのご意見、報道のあり方を真剣に考えているようで、感心しました。小生の感想をお伝えします。

まず、山尾志桜里議員の首相への質問、たまたまテレビ中継を見ていまし

た。さすが元公文の優秀児らしい、追及ぶりで感心しました。首相の答弁は

かなりおざなりでした。横浜のS先生の教室出身で、生徒の頃の勉強ぶりを

思い出しました。

翌日の新聞ではあまり取上げられていませんでしたが、ネットで火がついて、

新聞は後追いになっていました。

新聞報道のあり方、1.経営理念としての「公正な報道」、2.報道商品の品質 「報道の正確さ」・・・、これらよりも大切なことは、「真実の追及」ではないでしょ うか。「なにが公正か」は立場によって異なり、新聞報道は公正より「真実」を 大事にすべきです。真実の追及なら、反体制も反権力も関係ありません。また 新聞が、体制にどんな姿勢をとるか、各社に違いがあって当然です。

ただ、ミスリードのあった場合は率直に読者に謝る必要があります。かつて事実 に反し、民主党のひどい提灯持ちをした評論家が、今もテレビでしゃべっている のを見るとがっかりです。新聞社も記者も、そして政治家も「けじめ」が必要です。 山尾さんも、タクシーカードについて、真実を明らかにする必要があり、報道 機関には、保育問題の実態と共に、この追及も必要です。

マスコミは、新聞もテレビも花形職業になりすぎ、高学力か有力なコネがないと 入社できず、「真実の追及・報道」に命をかける人材が社内に少なくなりました。 今では活字の世界では週刊誌、それも外注のフリーランス記者の執念によって 特ダネが生まれている実情です。あとは、活字媒体でないネットの世界の活性化 がたよりです。

なお、公文の優秀児とは、在籍学年より先に進んで教材を解く力を付けた生徒で、 山尾さんは小学6年で高校程度に進み、トップグループにいました。同時に、中学 ではミュージカル「アニー」の主役も務め、東大法学部に進みました。

吉川さんはじめ、マスコミ関係者のご意見もお聞きしたいです。 2016年(平成28年)8月22日(月曜日)一高知新聞『所感雑感』

浦戸城趾に"元親やぐら"を

桂浜を訪ねる度に大変残念に思うのは、観光開発の陰で素晴らしい自然景観と史跡が損なわれていることだ。特に、史跡として重要な長宗我部元親の居城「浦戸城」の本丸(詰の段)周辺が、観光道路・国民宿舎・駐車場によって破壊されている。

かつて山内一豊の入国と高知城築城にともない、浦戸城の三重天守は三の丸の櫓となり、石垣はすべて運び出されたとされていた。しかし、山内家「御城築記」に「苦しからざる所はこわし取り」とあるとおり、本丸周辺の石垣はかなり残してあったことが、1991年からの浦戸城址発掘調査で判明した。当時の高知新聞には、「南北総延長約百mにわたる石垣群を発見」とある。石垣は裏込石を使った高石垣であり、瓦や鯱などの出土品もあつて、浦戸城が四国で最も早く「土の城」から脱皮し、天守と高石垣を備えた先駆的「石の城」であつたことを示していた。

ところが、地元民の保存運動にもかかわらず、石垣は調査後に埋め戻され、本丸跡はかえって見苦しい状況となった。しかし、太平洋に突き出た半島の地形を巧みに利用して縄張りされた浦戸城の各曲輪の跡や、堀切・竪堀などはまだ残っている。水軍の基地であった浦戸の漁港や、城下町に組み込まれていた

種崎を含め、浦戸城の遺構を保存しつつ、貴重な高石垣など城址の復元にむかっての長期的取り組みが望まれる。

そして、早急に着手して欲しいのは、本丸跡への"元親やぐら"の建造である。元親にとって浦戸城は、初陣で長浜城に続いて勝ち取った思い出深い城であり、周辺の地形も熟知していた。後に浦戸湾口を本拠地にしたのは、秀吉による朝鮮出兵だけでなく、国内交易にも、堺や薩摩にならっての南蛮貿易にも、造船・海運・水軍が不可欠と考えたからだ。この雄大な構想を育んだのは、城山からの360度の大眺望であろう。南には大空と大海原が果てしなく広がり、北には浦戸湾の彼方に四国山脈がそびえ立つ。

ここに建てた天守は単に湾口の監視塔ではなく、壮大な夢の発想基地であった。

桂浜の魅力は箱庭的海浜ではなく、城山に立って初めて味わえる自然と歴史が織りなす壮大な景観美だ。だが今に残る天守台は、樹林に覆われて展望がきかない。そこで、天守台の隣接地に、丸太組みで浦戸城三重天守と同じ高さの望楼"元親やぐら"を建てることを提案したい。中世から土佐の特産品であった材木を、伝統の技で組み上げ、元親と同じ目線で絶景を楽しみ、潮風や海鳴りを五感で味わって感性を呼び起こし、自らの生き方に思いを馳せる思索の場とするのだ。

<追記>

新聞に掲載後、早速地元の方々から電話をいただきました。その中で気になるのは、従来通りの観光開発がすでに二つも立案されていることです。それは、県立坂本龍馬記念館の新館増設と、高知市による「道の駅」新設で、ともに自然環境・史跡への保護がどれだけ配慮されているか疑問です。今回の原稿が、桂浜および浦戸湾口の自然と史跡の保護活用に役立つ事を願っています。 「公文禎子先生お別れ会」のご報告

土佐中6回生で、戦後土佐高教諭から、大阪に出て公文教育研究会を設立した公文公先生の奥様が逝去された。公文先生は、土佐中での個人別・能力別の自学自習を活かして公文式教育を考案、世界中に公文式教育を広めたが、二人三脚でこの教育法を育てたのが、禎子夫人であった。

禎子夫人の高知での新婚生活は、昭和20年からの1年と、22年からの5年間であったが、その間のエピソードを紹介し、加えて同級生(土佐高30回Oホーム)へのお別れ会報告文を添付する。

高知での公文禎子様

奈良で生まれ育った長井禎子様が、お見合いで公文先生と結婚されたのは、終戦間近の昭和20年3月で、先生は浦戸海軍航空隊教授であった。慣れない高知での新婚生活は、父と兄を亡くして一家の柱となっていた公文先生以外は女ばかりの家族との同居であった。しかも、先生は池(高知市)の航空隊に別居で、訪ねて行こうとしては道に迷って大変だったという。さらに7月には米軍の空襲にあい、たまたま帰省中だった先生と雨のように降りそそぐ焼夷弾の下を逃げまどい、衣笠(公文先生の母の実家・稲生)をめざした。住んでいた家は全焼であった。恐怖にさらされ、一首のうたもつくれなかったと述べている。

戦後、先生はいったん奈良の天理中に勤務、昭和22年に高知に戻り、高知商業を経て、24年に母校土佐中・高教諭となり、3年後に大阪に出る。この間、禎子夫人には高知で思いがけない人物との再会があった。樟蔭女子専門学校時代に、短歌を教わった安部忠三先生が、22年にNHK高知放送局長として着任されたのだ。高知歌人会にも入会、短歌を再開される。この安部局長の長男・弥太郎さんが土佐中28回生で、新聞部の中心となって我々30回生を指導してくださった。後に、京大からNHK記者となって活躍された。

公文夫妻が大阪に出た同年に、安部局長も奈良局長に転任、そのお薦めで前川佐美雄先生が主宰する日本歌人社に入会、うたに励まれ昭和44年には日本歌人賞を受賞する。以来、パリやシルクロードを訪ねてはうたを詠み、平成10年には歌集『パステルカラー』を出版された。

禎子夫人は、短歌以外に美術への造詣も深く、自ら油絵もお描きになった。また読書家で、我々は土佐中時代にご夫妻が所蔵されていた『岩波文庫』などによって、本の世界に導いていただいた。秀才として知られた公文俊平・竹内靖雄両先輩も「公文文庫」を大いに活用しておられた。

3Oホームの皆様へ

6月21日に96歳でお亡くなりになった公文禎子先生「お別れの会」が、9月21日に大阪の公文教育会館で行われ、土佐中1年B組の浅岡建三、武市功両君と共に参列してきたので、その様子をご報告する。

公文式の生徒は、現在世界各国428万人に及ぶが、禎子夫人は公文教育研究会の創始者・公文公先生のご夫人にとどまらず、公文式教室の最初の指導者であり、教材開発・教室運営にともにたずさわってこられた。昭和42年から10年間は公文教育研究会の前身である大阪数学研究会社長、さらに「のびてゆく幼稚園」開園、公文会長亡き後は50回を越える講座を全国で開催し、公文の教育理念を伝えきた。「公文禎子先生 お別れの会」は、公文教育研究会の関係者のみに限定されたが、全国から元指導者・社員、現役指導者・社員あわせて500人を越える方々が集い、献花をしてお別れを惜しんだ。

花祭壇の御遺影に向かって、元社員代表として武市功君(元副社長)が、弔辞を述べた。「禎子様に最初にお目にかかったのは今から67年前、高知市内の御自宅でした。土佐中学で教え子だった私は、数学を習うため御自宅にお邪魔していました。」という出会いから、会社を設立したものの十年余は赤字で、「主人と二人で荷車を引いて参りました。主人が引いて私が押して、やっと坂を上がって参りました」という禎子夫人の回想談をまじえ、追悼した。

最後に、ご親族を代表してお嬢様の新庄真帆子様のご挨拶があった。強く印象に残っているのは、初期のご苦労「父の教材がご近所でも評判になり、母が指導者になって教室を開いた。私たち幼い三人の子どもを育てながらであり、買い物や食事の準備もそこそこに、一人ひとりにちょうどの教材を用意するのは大変だった。なにしろ当時は教材も全て手書きだったから」、であった。

新庄真帆子様には、3O一同これまでの公文先生ご夫妻の御恩が忘れられないことをお伝えした。2000年の大阪同窓会の際に久武慶蔵君が公文公記念館で倒れたが、奥様の看病のお陰で大事に至らなかった事や、「うきぐも」発刊へのご協力に感謝していることを申上げた。また、今後一周忌の墓参など、教え子も参加出来る法事があれば、クラス代表が参列したいとの希望をお伝えした。真帆子様からは、高野(野口)さんか小生に連絡するとのお返事をいただいた。

帰りの新幹線で、公文先生亡き後に禎子夫人がはにかんだ表情で漏らされた、若きお二人のいわばデート時代の思い出話が甦った。「奈良での見合いで婚約が決まりました。私は阪大工学部の研究室に勤務していましたが、ときおり夕方に公文が訪ねて来て、私が出て来るのを、外でじっと待ってくれていました」。 ―平井康三郎、ディック・ミネ、ケーベル博士をめぐって―

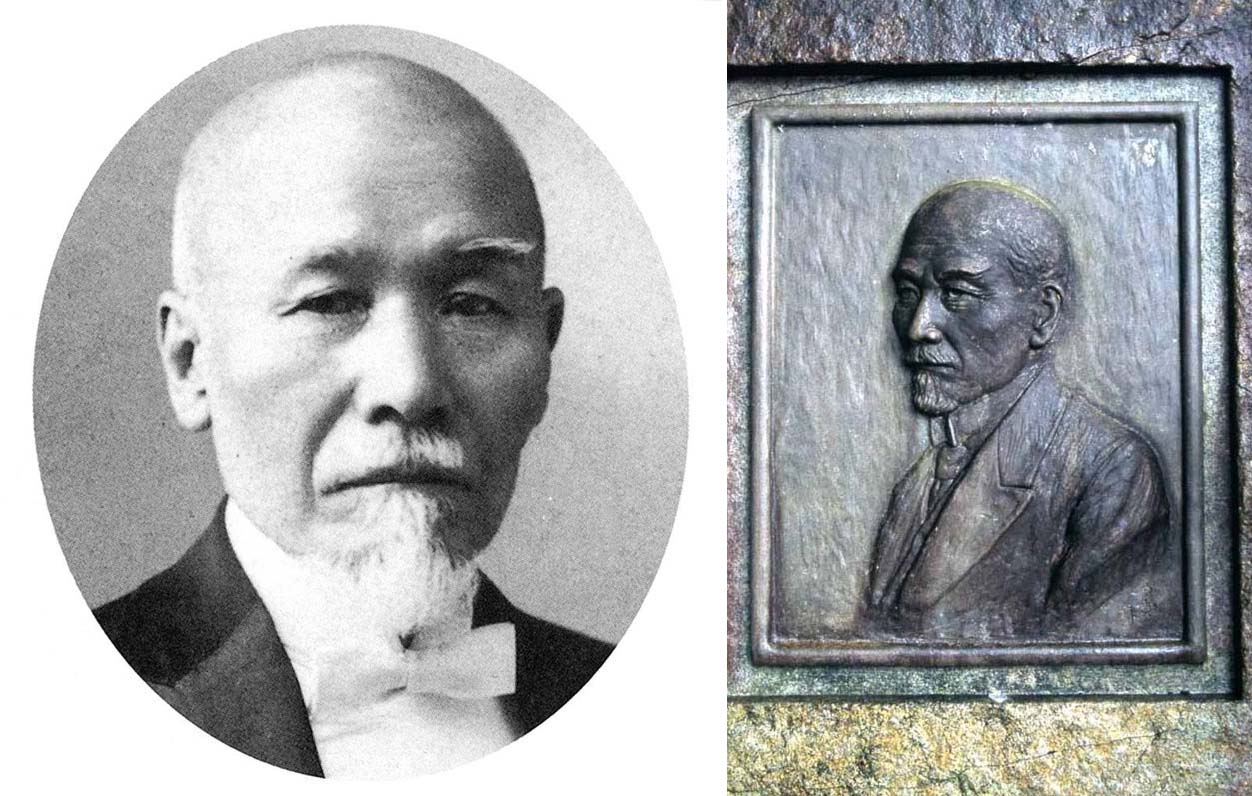

三根圓次郎校長とチャイコフスキー

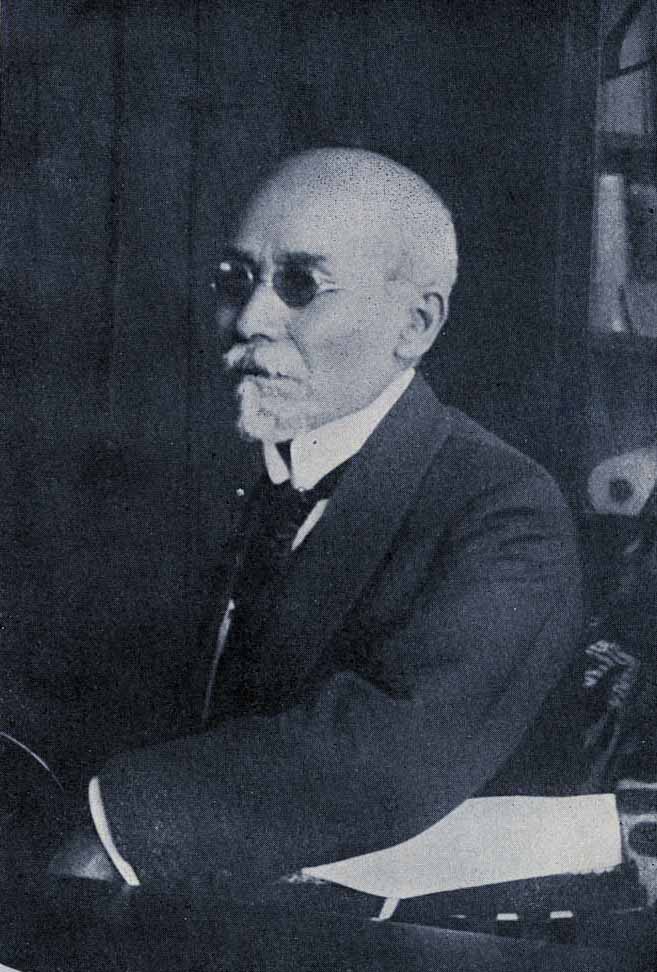

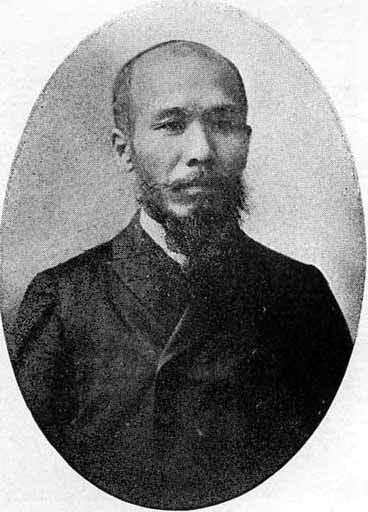

2020年には、土佐中学校創立100周年を迎える。大正9(1920)年の開校にあたっては、発案者の藤崎朋之高知市長や、出資者の川﨑幾三郎・宇田友四郎両氏とともに、「人材育成」という建学の精神に則した学校を創出し、見事な教育実践をおこなった初代・三根圓次郎校長を忘れるわけにはいかない。

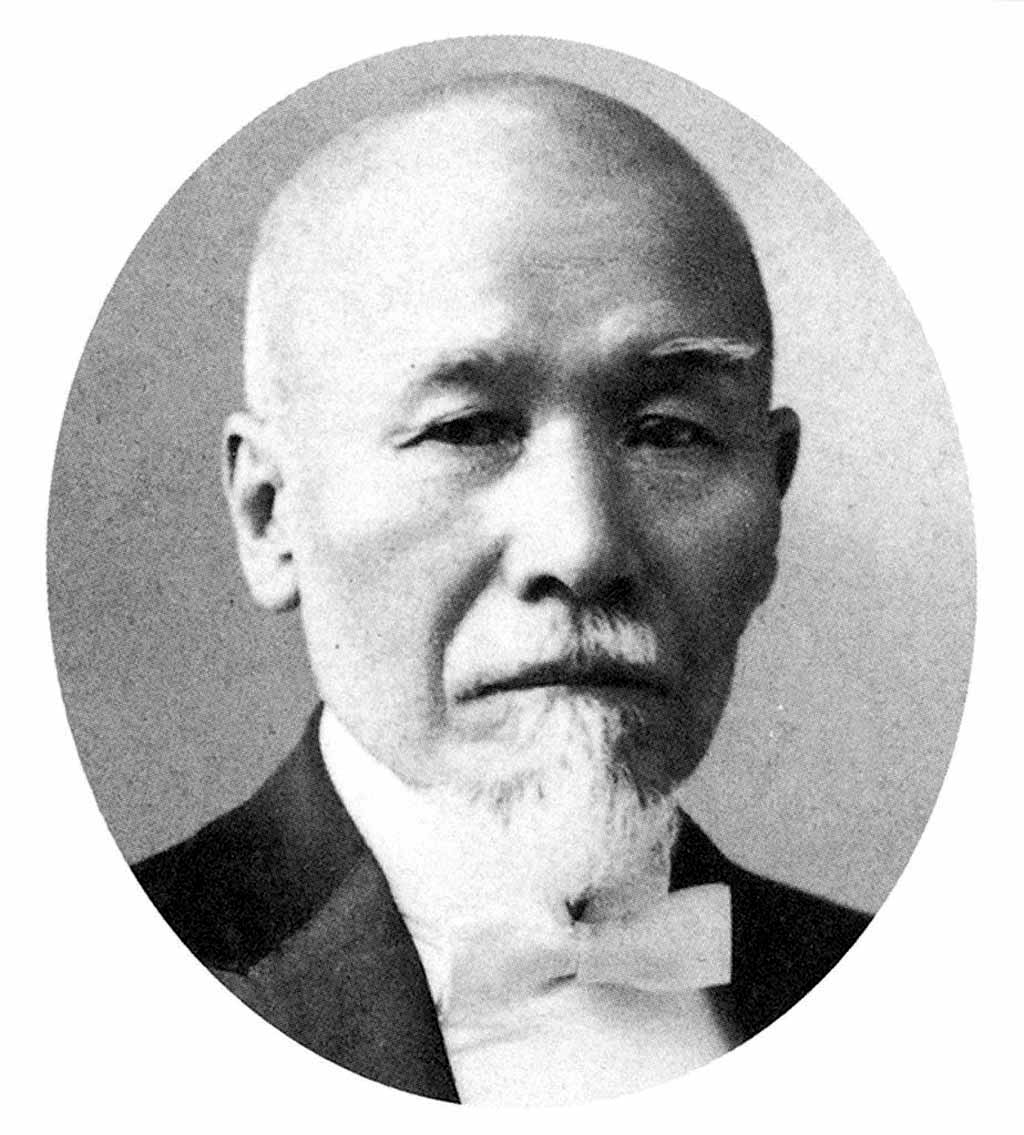

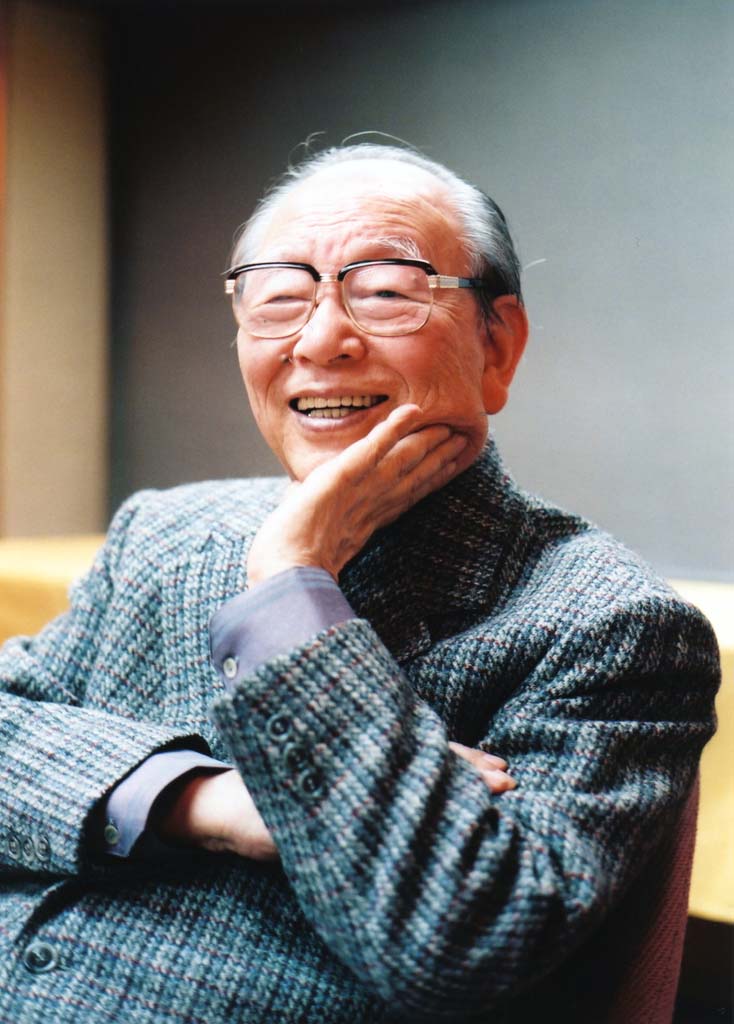

三根校長は明治6年長崎県の生まれ、帝国大学文科大学(後の東京帝国大学文学部)の哲学科を出て教職に就き、若くしてすでに佐賀・徳島・山形・新潟の県立中学校長を歴任、東京府立一中(現日比谷高校)の川田正澂(まさずみ)校長(高知県出身)とともに、全国中等教育のリーダーとなっていた。土佐中校長に就任時は47歳であり、帝大で哲学を学んだ謹厳な教育者も、年輪を経て温和な慈父のまなざしを併せ持ち、やがて生徒たちから敬愛をこめて「おとう」と呼ばれる存在になった。

土佐中創立は、第一次世界大戦後の国際化と大正デモクラシーの時代を迎え、国家の期待する新しい「人材育成」を目指すものであった。教育方針には「個人指導」「自学自習」など、時代の先端をゆく斬新な理念が掲げられていた。この理念に基づくカリキュラムの編成や授業展開は、すでに『土佐中學を創った人々』で紹介したので、ここでは割愛する。ただ、創立100周年を迎えるに当たって強調したいのは、「人材育成」「自学自習」などの基本方針も、予科(小学5,6年生)からの英国人講師による英語教育も、時代を先取りしており、グローバル時代を迎えた1世紀後の今日でも、誇りを持って掲げることができる点だ。

今回は三根校長について、新しい観点「音楽を愛した教育哲学者」としての特色を、音楽をめぐる人物模様から紹介したい。土佐中に着任以来、先生は次第に視力を失い、「おとう」と親しまれた晩年には失明状態であった。しかし、この老校長の胸中には、少年の頃手にした横笛の音とともに、チャイコフスキーの音楽が絶えず鳴り響いていたように感じられる。あるときは、「くるみ割り人形」や「白鳥の湖」の軽やかな旋律が、あるときは交響曲第六番「悲愴」の荘厳な調べが、響き渡っていたのではないだろうか。

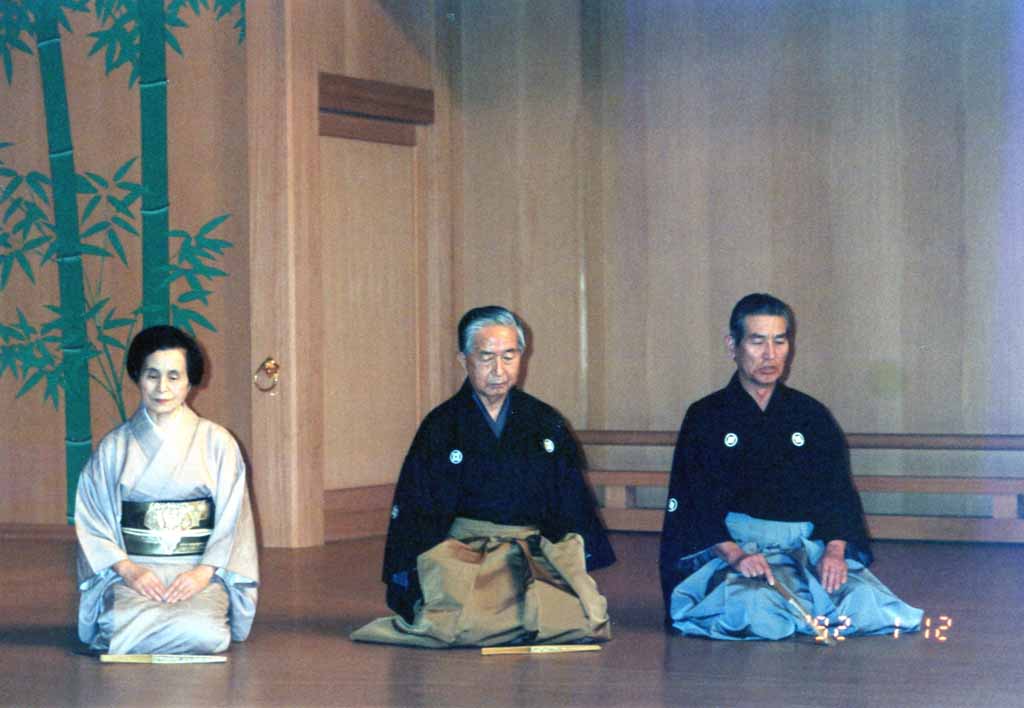

土佐中初期の卒業生による50周年の座談会で、こんなやりとりが紹介されている。<浜田麟一(6回生)「弁論会をやろうというと、校長はこの学校としては音楽をやろうといった。これはディック・ミネが音楽をやることになったので、自分も関心が音楽の方へ傾いて行ったのでしょうか」。伊野部重一郎(5回生)「校長はクラシックがかなり分かったので、息子が流行歌をやるのをなげいていたのでしょう」。鍋島友亀(3回生)「平井はハーモニカのバンドを作って、公会堂で土佐中公開演奏会をやった。配属将校(軍事教練のために配置された陸軍将校)がなぜ音楽をやるかと問うと、校長は生徒が将来政治家になった時、演説をするために声をきたえるのだと言ったという」>(『創立五十周年記念誌』)

伊野部の発言で、三根校長がクラシック音楽を好んでいたことがうかがえる。なかでもチャイコフスキーに惹かれていたように思われる。それはなぜか、三根校長の周辺に多い、素晴らしい音楽家の探訪からさぐりたい。まずは、平井康三郎(5回生)に代表される教え子たちであり、ついでご子息のディック・ミネである。それぞれ昭和期を代表する作曲家であり流行歌手であったが、今では知る人が少なくなった。この二人の音楽家としての歩みと三根校長の影響、そしてさかのぼって三根が帝大哲学科時代にケーベル教授から受けた哲学・美学の教えをさぐってみたい。この教授は、実はモスクワ音楽院でピアノを修得した名演奏家でもあった。

目 次

<第一章>“作曲家平井康三郎”生みの親

土佐中のピアノやマンドリンにびっくり

明治43年に高知県伊野町で生まれた平井康三郎(保喜・5回生)は、伊野小学校から大正12年に土佐中入学、昭和4年に東京音楽学校へ進学、ヴァイオリン科を終えた後に新設された研究科作曲部へ進んでプリングスハイム氏に師事、在学中の昭和11年には交声曲(カンタータ)「不盡山(ふじやま)をみて」が第5回音楽コンクールで1位に入賞する。代表作に「大いなる哉」「大仏開眼」があり、日本の歌曲「平城山(ひらやま)」「ゆりかご」「スキー(山は白銀)」でも親しまれた。校歌の作曲も多く、甲子園では毎年のように平井の曲が、勝利校を祝して流れた。作曲数は五千におよぶ。東京芸術大学や大阪音楽大学で教授を歴任、この間に文部省音楽教科書の編纂、『作曲指導』の執筆、『日本わらべ歌全集』の監修にもあたった。紫綬褒章など受章し、平成14年に逝去した。

長男丈一朗(たけいちろう)は巨匠カザルスに師事したチェリスト、次男丈二郎はピアニストであり、孫でニューヨーク祝祭管弦楽団音楽監督を務める指揮者の秀明、ロンドンを拠点とするピアニストの元喜ともども国際的に活躍している。康三郎が始めた「詩と音楽の会」も、丈一朗会長のもとで受け継がれている。平成27年には故郷「いの町」の新庁舎に平井康三郎記念ギャラリーがオープンし、寄贈されたグランドピアノなどゆかりの品々が展示され、「いのホール」で丈一朗や元喜による記念コンサートが開かれた。

平井の父は高知商業の国語教諭から実業界に転進したが、音楽好きで商業の壮大な校歌「鵬程万里はてもなく・・・」を作曲、家にはオルガンや蓄音機があった。音楽的に恵まれた家庭で育ち、ハーモニカが得意だった平井少年も、土佐中に入った驚きをこう語っている。

「グランドピアノはあるし、マンドリン・クラブはあるし、びっくりしました。レコードもベートーベンの第九をはじめ、名曲がたくさんある。蓄音機もビクターの最高級品です。ただ、残念ながらピアノを弾ける先生も、レコードを聴く生徒もいない。岡村弘(竹内・1回生)さんと私だけが弾いたり、聴いたりするだけだった」(『南風対談』)

教材・教具の整っていたのは楽器ばかりではない。青山学院を卒業と同時に英語教師として赴任した長谷川正夫は絵画も担当、「校長は画架、石膏像、額縁など私の要求するがままに買ってくれた。絵の時間には潮江山(筆山)に登ってスケッチさせたり、自然を眺めながら絵の講義をしたりして、全く自由にできた。・・・公会堂でマンドリン合奏会を開いたことがあったが、これが(高知での)この種の最初のコンサートであったとか聞いた。私と同期の常盤(正彦、音楽)先生がハーモニカの独奏会を開いたこともあった」(『創立五十周年記念誌』)。本格的な楽器・画材をそろえ、教室にとどまらずに野外授業や校外活動もおこなった。また、男子中学では厳禁だった女学校のバザーや運動会の見物に行くことも許されていた。

三根校長は、これから世界で活躍する人材には、文学や歴史だけでなく音楽や絵画の教養も大切だと考え、その素養がある新卒の長谷川・常盤両先生を採用、設備や教材も整えたのだ。イギリスのパブリックスクールにならって学校内に寄宿舎を用意し、運営は寄宿生の自治にゆだねた。そこでの平井少年の活躍を、五藤政美(4回生)は、昭和16年の「三根先生を偲ぶ座談会」でこう述べている。

「寄宿舎で茶話会をやる。そうすると皆一芸を出すわけで、平井君はハーモニカをやるわけだ、カルメンをやる。平井君はカルメンが巧いので、無論拍手喝采だ。校長先生は、大野(倉之助、数学)先生を顧みて、おれもカルメンなら知っているといっておりましたがねえ」。それを受け、片岡義信(1回生)が「平井君で思い出したが、ぼくらはマンドリンを買ってね、やったのだけれども上手になれなかった。・・・やはり校長も音楽を取り入れなければならんというのでね」と話す。都築宏明(3回生)は、三根校長のお宅(東京都大森)で奥さまに見せていただいた錦の袋に入れた横笛について、「若い時分に吹いたものだというのですね。それから推して考えて見ると、音楽の素養があったわけですね。趣味がないと思ったら多少あったのです」と、語っている。(『三根先生追悼誌』)

校長が父を説得、音楽学校へ

平井は得意のハーモニカで人気者になるとともに、三根校長の指示で1年生の時に早くも「向陽寮歌」の作曲をしている。作詞は岡村弘先輩であった。「向陽の空」で始まる校歌は、すでに越田三郎作詞・弘田龍太郎作曲でできていた。寄宿舎名・寮歌にも、「向陽」が用いられている。これは漢籍に通じていた三根校長が好んだ言葉と思われる。

普通の漢和辞典には登場しないが、諸橋轍次の『大漢和辞典』には「向陽 陽に向かう」とあり、潘岳や謝霊運の詩文を例示してある。「高い望みを抱く」といった意味だ。中学4年生になった平井は、ヴァイオリンをはじめる。自己流ながら腕を上げ、5年生になった昭和3年には、昭和天皇の即位を祝う御大礼奉祝音楽会に、学内の二人の弟子とともに出演している。その写真で分かるように、この時代の制服には白線などない。

平井は、高知県各地から集まった学友を相手に、方言調査もおこなう。音楽とともに言語学に興味を持っており、中学4年生の時には、二百あまりの方言を分類、語源の考証・活用例などを記した「土佐方言辞典」をまとめている。才気あふれる平井の方言研究からは、次のような漢詩の土佐弁による名訳も生まれる。

俺も思わくがあって都(かみ)へ出たきに (男子志を立てて郷関を出ず)

成功者(もの)に成らざったら死んだち帰(い)なんぜよ (学若し成らずんば死すとも帰らず)

ナンチャー どこで死んだち構(かま)んじゃないかよ (骨を埋む豈(あに)墳墓の地のみならんや)

どこへ行ったち おまん 墓地ゃ多いもんじゃ (人間到る処青山あり)

これを引用した山田一郎(評論家)は、「平井さんによると、この名訳に<詩吟のフシをつけて得意になって高唱し、三根圓次郎校長を呆然とさせたこともあった>」と書いている(『南風帖』)。平井は言語学でも早熟ぶりを発揮、作曲家になった後も、趣味は言語学・方言研究と述べ、全国の伝承わらべ歌を収録した大著『日本わらべ歌全集』全39冊にも監修者の一人として参画している。 言語学に興味を持った平井は英語も得意で、東京外国語学校に行くつもりで5年生に進んだ。当時の中学生は4年修了で旧制高校に進学できたため、土佐中5年生はほとんどいなかった。しかし、外国語学校や音楽学校・商船学校は5年卒業でないと受験できなかったため、平井は残っていたが、兄の薦めもあって東京音楽学校を目指したくなる。だが父親は医者か弁護士にしたくて大反対で、三根校長に「家の息子は音楽家にさせる心づもりはない」と怒鳴り込んだという。「三根先生を偲ぶ座談会」で、平井はこう述べている。

「(父は)先生から反対にしかられ、<それは以ての外の不心得であって、将来音楽がどういう役目をするか知らんか>といわれてね、<ただ政治家や役人になったらそれが偉いと思ったらあてが違うぞ>と大分しかられて、それから家に帰って来て大の音楽ファンに親父がなりましてね。<お前もその決心して行かにやぁいかんぞ>と。それまでは語学の方をやる心算であったので、校長もしみじみ生徒の行く先のことについて本当に親身になって考えてくれたと思います。<語学はありふれた学問だからぜひ音楽をやれ>、こう言ってくれました」(『三根先生追悼誌』)。平井は息子の丈一朗にも、「三根校長はクラシックが好きだった」と語っている。

音楽学校に進んだ後も手紙でよく激励を受けたが、なかでも印象的だったのは1年生の時の年賀状に記されていた「凡庸に堕するなかれ」であった。「この葉書は今でも持っており、時々出しては非常に発奮の資にした。これが、土佐中学の教育の真骨頂ではなかったかと思う」と、同じ座談会で語っている。日本情緒あふれる歌曲を生んだ昭和を代表する大作曲家・平井康三郎の誕生には、恩師・三根校長の存在が不可欠であった。(引用文献・図版の出典は最終章末尾に記載する)

<第二章>歌う社長や歌う文部次官も誕生

生伴奏で歌いまくった三菱の進藤

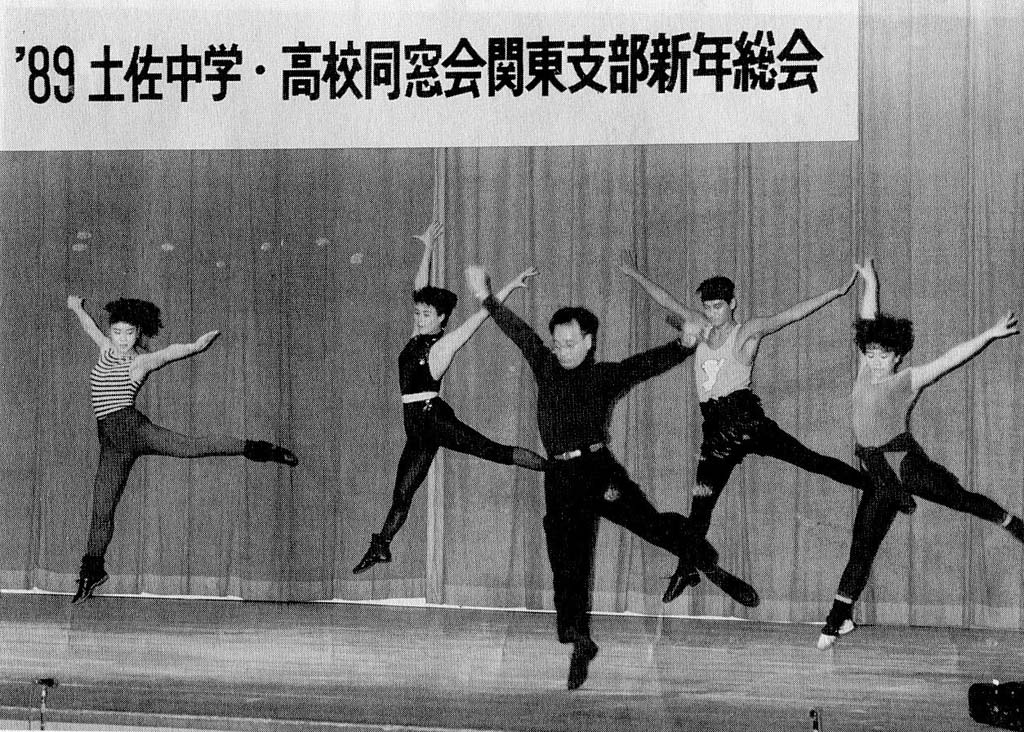

平井康三郎(5回生)は母校や同窓会への想いも強く、筆者が在学中の昭和28年に土佐高委員会(自治会)と新聞部で応援歌を創った際には、快く作曲してくださった。作詞は校内から公募だったが、入選作は中学主事・河野伴香の「青春若き・・・」であった。同窓会関東支部では、昭和63年の総会に講師として登壇いただいた。

「音楽と生活」をテーマに、ピアノ演奏をまじえての軽妙洒脱な音楽談義が忘れられない。平成4年には、土佐中柔道部の後輩・公文公(7回生)の依頼を快諾、公文教育研究会で特別講演会「音楽と人生」をおこなった。なお、著書『作曲指導』は、1年後輩の近藤久寿治が興した同学社から出版している。

初期の土佐中からは、平井のような音楽家だけでなく、数々の音楽愛好家が育っている。その筆頭が進藤(旧姓宮地)貞和(2回生)である。昭和45年に三菱電機社長になると、重電中心で殿様体質だった企業を見事に変身させ、大躍進を遂げた。特にクリーンヒーターなど家電のヒット商品開発と販売網整備には、目を見張らされるものがあった。その原動力は、飾らない豪快な人柄と、「歌う社長」と呼ばれた得意の歌声であり、技術者や販売店をたちまちやる気にさせた。筆者の『筆山』第3号でのインタビューで、「中学時代には、軟式テニスやハーモニカに熱中し、自己流でヴァイオリンもやった。

戦後は、オランダで「長崎物語」、ドイツで「野ばら」と歌いまくり、国際親善にも大いに役立てた」と語ってくれた。ギターやアコーデオンの生伴奏で歌い、ダークダックスとも共演した。その縁で平成7年には「ダークダックス阪神大震災救援チャリティーコンサート」が、進藤の協力を得て佐々木泰子(33回生)などによって開催された。

柔道部で平井から鍛えられたという公文公も、高知高校に進んでからレコード鑑賞に熱中した。堀詰・細井レコード店でのバッハ「ブランデンブルク協奏曲」観賞会にも行ったことを、友人の久武盛真が平成9年の『文化高知』に書いている。公文は、クラシックのレコードをかなり愛蔵していたが、昭和20年4月の高知大空襲で常盤町の実家が全焼、蔵に入れてあったレコードは溶けて黒い塊になっていたと、後日口惜しがっていた。平井の影響を受けたのか、公文式教育を始めてからは、音楽と言語の関連に注目、やがて乳幼児教育にわらべ歌を取り入れ、標語「生まれたら ただちに歌を 聞かせましょう」を唱え、母親に呼びかけていた。筆者は、平成5年にパリの国立小児病院を見学したが、新生児室で副院長から「心身の健全な発達には音楽が欠かせない。ここの医師は全員、取り上げた赤ん坊に母に代わってわらべ歌をうたってやる。入院中の子どものためには楽器をそろえてあり、演奏を楽しめる」と語ってくれた。音楽の意義に、改めて気付かされた。

宮地貫一(21回生)は三根校長亡き後の入学だが、「歌う文部事務次官」と称された。演歌の新曲が出ると即座に譜面を手に入れ、赤坂の「いしかわ」などでコップ酒を豪快に飲んでは、ピアノの生伴奏で歌っていた。二人の宮地先輩は、仕事も酒も歌も「こじゃんと」楽しんだ。なお、三根校長も酒は大好きで、飲むと「よさこい節」を歌うこともあったと聞く。

邦楽には長唄の佐藤、謡の近藤

三根校長の横笛とは関係ないが、邦楽の愛好家も多かった。佐藤秀樹(1回生)は、謡や長唄を修得、昭和58年には銀座ガスホールで長唄の大曲「船弁慶」を演じている。近藤久寿治(6回生)は、『新修ドイツ語辞典』で知られる教育出版社・同学社を興したが、多忙な中で同窓会の世話役をする一方、観世流の謡を五十数年にわたって修め、神楽坂の矢来能楽堂などでの発表を続けていた。大酒豪であったが、土佐中・三根校長への想いには並々ならぬものがあった。

余談になるが、昭和33年に三代・大嶋光次校長が逝去した際に、近藤は「次の校長は絶対に母校出身だ」との信念のもと、関東同窓会の先頭に立って曽我部清澄先輩(1回生・高知大学教授)を強力に推薦した。大学生だった筆者は、帰郷の際に親書を託されて高知の同窓会会長・米沢善左衛門(2回生)に届けた思い出がある。近藤たちが母校出身者にこだわったのは、戦時色の強くなった二代・青木勘校長(愛知県立第一中学校長から赴任)の時代に、

寄宿舎での上級生によるしごきや、制服に軍服同様の白い袖章(白線)採用などがあったからと思われる。青木校長は、東京帝国大学哲学科出身で三根の後輩であったが、時代のせいか三根校長時代にはあり得ない事態が発生、進学も奮わなくなり、校長の排斥運動が起こった。母校の教諭や高知高校在学中の同窓生を代表して、吉澤信一・曾和純一(16回生)が上京、排斥を近藤に相談したが、いさめられ実現しなかった(『筆山』第3号)。以来近藤は「三根精神の復興」を念じていた。『三根先生追悼誌』発行も、三根校長の「胸像レリーフ」校内設置も、その想いによる企画で、実務を裏で支えたのは近藤であった。

それにしても、三根校長はなぜ音楽や美術の教育にこれほど力を入れ、平井の才能を見抜いて音楽学校への進学を薦めたのだろう。進学校として、単に有名高校(旧制高校)・有名大学への進学率向上を目指すだけでなく、生徒一人ひとりの個性や才能を見抜いて進路指導にあたるとともに、芸術活動へのなみなみならぬ意欲が感じられる。これは、どこから来たのだろう。

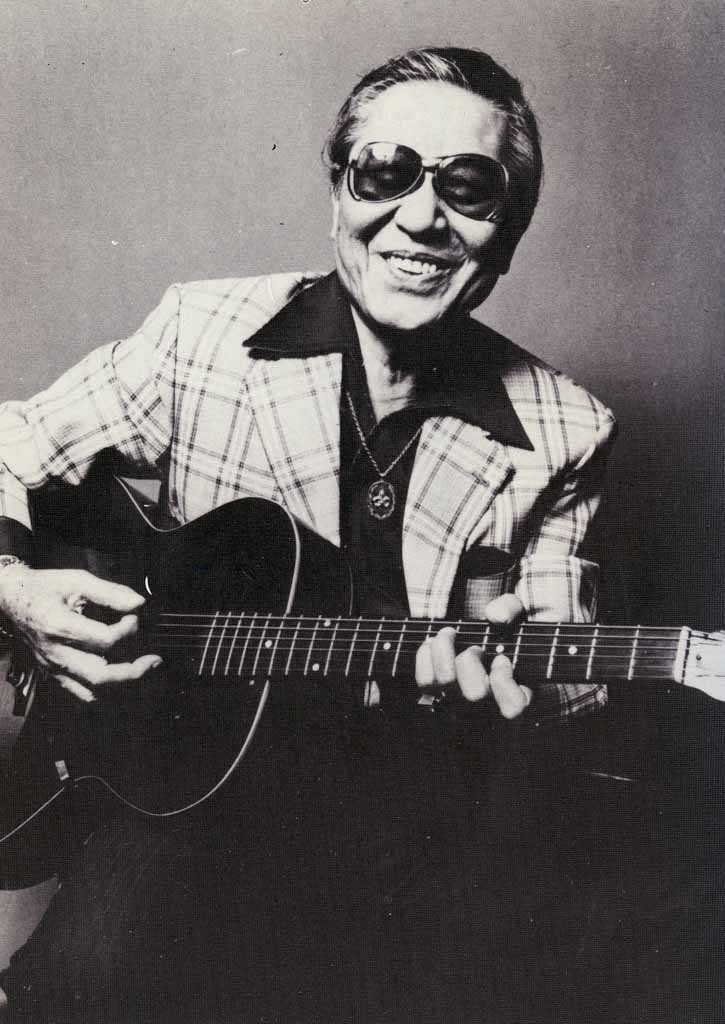

<第三章>息子ディック・ミネはトップ歌手

立教大で相撲部からジャズ・バンドへ

三根校長の長男・徳一は、芸名ディック・ミネで知られる流行歌手で、第二次世界大戦前後の歌謡界で大活躍だった。モダンな歌とダンディーな容姿で実力・人気を併せ持ち、ジャズ・歌謡曲のトップ歌手となった。しかし、三根校長が健在のころは、息子が流行歌手というのははばかる雰囲気があったようで、戦時色の濃くなった昭和18年刊行の『三根先生追悼誌』には、息子のことはほとんど出てこない。近藤久寿治(6回生)は、大学在学中に平井康三郎(5回生)たちと東京で校長を囲んだ際に、平井のことを冗談交じりに「本郷の裏町で、はやり歌をうたっています」というと、校長は「そうか。実は、わしの息子もそのはやり歌をやっている」といわれた、とある。(『続続南風対談』)

ところが戦後になると立場が逆転、三根校長は世間から忘れられ、「ディック・ミネの父」として紹介されるようになった。ディック・ミネは平成3年に82歳で亡くなったが、朝日新聞は3段抜きの見出しでこう報じた。

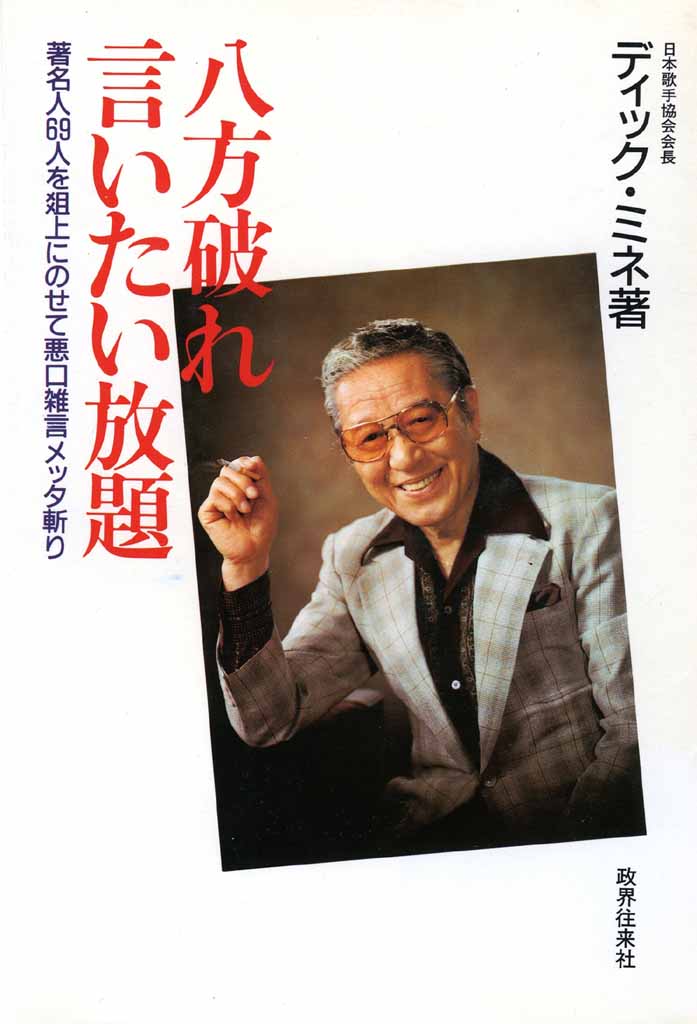

<1934年、ビング・クロスビーが歌っていた「ダイナ」を自分で訳詩してデビューし、一躍人気歌手に。学生時代のアダ名からとった芸名「ディック・ミネ」は日本の洋風芸名のハシリとなった。タンゴ調の「黒い瞳」や、「上海帰りのリル」「二人は若い」・・・などの曲も次々とヒットして、折からのジャズブームに乗り、日本の男性ジャズ歌手の草分けとなった。古賀政男のすすめで歌謡曲にもレパートリーを広げ、「人生の並木道」「旅姿三人男」をはじめ、「夜霧のブルース」などでも成功した。・・・1979年から88年まで社団法人日本歌手協会会長。82年には「反核・日本の音楽家たち」結成の呼びかけ人にも名を連ねた。アムネスティ運動やフィリピンの子供たちへの学費援助などにも協力を惜しまなかった>

単なる流行歌手ではなく、社会性や反骨精神も持った「凡庸」ならざる親分肌のリーダーであった。では、その生い立ちからさぐってみよう。父が徳島中学校長だった明治41年に生まれ、徳一と命名された。父の転勤で、小学校は山形・新潟で過ごした。大正9年に土佐中に招かれた父は、母・敬(よし)が体調を崩したので家族を東京に残して単身赴任となった。徳一は日体大付属荏原中学に進んだが、相撲部で活躍したのが目立ち、立教大学に相撲部推薦で入学する。だが、「帝大だけが学校と思っていたおやじは怒った」という。学生時代におこなった不良相手の痛快な武勇伝の数々は、

著書『八方破れ言いたい放題』(政界往来社)に詳しい。体もなにもかもデカかったので、ディックと呼ばれるようになる。相撲から音楽への転向は、この本でこう述べてある。

「おやじは堅物一方の人だったけど、母親が話のわかる人でね。なにしろ日光東照宮宮司の娘だから、琴が抜群だった。西洋音楽にも理解があったし、音楽に親しませることが教育上もよろしいということを知っていた・・・電蓄が家にあり、シンフォニックジャズなんか、よく聞かされた」。

そのシンフォニーが大学で聞こえてきたことから立教大学交響楽団に入るが、さらにジャズ・バンドに転進する。自らリーダーとなった学生バンドは、母の紹介によって日光金谷ホテルでデビュー。卒業して逓信省の役人になるが、すぐ辞めてバンド活動に専念、さらにテイチクの専属歌手になる。平成元年の『筆山』に寄せたエッセイ「父」には、<「このごろ変な歌を歌っているディック・ミネというのはおまえか」と父に聞かれ、怒られるのを覚悟で「はい」というと、「世の中、どんな商売もある。やる以上は恥ずかしくないようにやれ、トップになれ」であった。父は息子に対しては自由放任であったが、自分の学校の生徒に対しては、実に細やかに、一人一人の個性を見抜いていた>と、書いている。

軍部にも動じなかった父を尊敬

昭和11年に三根校長が急逝した際には、母と高知に駆けつけたが、父の思い出を『筆山』第9号にこう記してある。

<自分の教育方針を頑として通した父は、文部省であれ軍人であれ、岩のごとく動じなかった。父は学校で「おはよう」と、だれにも帽子をとって挨拶するのが常だった。死の前日のこと、軍部の将校(土佐中への配属将校)がこれを敬礼にせよと迫ったが、父は教育方針は変えぬと言い通した。腹を立てた将校は酒に酔って自宅に乗り込んできて、父と言い争った。この出来事が引き金となって、脳内出血を起こしたのであろう。父の教育は今の時代にも立派に通用すると、私は父を誇りに思います>。三根校長に、秘書のように寄り添っていた芝純(7回生)は、『向陽』3号に「一夜、配属将校と激論せられ、翌日脳溢血で殉職された」と述べている。

やがて日本の大陸進出とともに、ディック・ミネたち歌手も上海から満州・樺太まで、軍の慰問演奏に動員される。昭和12年に日中戦争が始まり、翌年には国家総動員法が公布され、“敵性語排除”で芸名は三根耕一に変えられる。やがてジャズやダンスも禁止となる。しかし、ハルピンや上海には弾圧がおよばず、前線兵士の要望でディック・ミネを通すが、傷病兵の惨状には涙したという。東京大空襲が始まった頃は防空壕に入り、隠し持っていた短波受信機で米軍放送を聞き、大本営発表との違いをちゃんと知っていた。“立教”仕込みの英語は、戦後になってルイ・アームストロングが来たときにも重宝がられ、一週間つきっきりで案内している。永遠の「モダンボーイ」で、レコードの通算売り上げは4.000万枚以上におよぶ。著書には、豪快な女遊びもあけすけに述べてあるが、4人の奥さんを迎え、男女9人の子どもを育てている。昭和60年には9人の子ども一同の呼びかけで、喜寿を迎えた「父を祝う会」が、永田町のホテルで盛大に開かれた。

ディック・ミネは晩年になって、父について「熊本の旧制五高から帝大を出た偉い人で、五高の後輩に故・佐藤栄作元首相がいる。そんな関係で佐藤首相に可愛がってもらった」と、語っている。また、昭和54年に勲四等旭日小綬賞をもらった際には、「僕のおやじも、おじいさんももらった」と喜ぶとともに、「親孝行したいときには親はなし」と、嘆いている。親子はまったく別の分野で人生を歩みながらも、お互いに心を通わせていた。

こうして、徳一(ディック・ミネ)が流行歌手として大成した背景には、音楽好きの母・敬の影響が大きかったが、父・圓次郎も温かいまなざしを注ぎ続けていた。徳一も、三根が平井に与えた「凡庸に堕すなかれ」を実践したのだ。昭和60年の関東同窓会にゲストとして出席した際のスピーチでは、「オヤジは偉大だった」と述べていた。今は、父と並んで多摩霊園に眠っている。

三根校長には次男・結城忠雄がおり、筆者は父・圓次郎の思い出話をお聞きしたくて、昭和62年頃に杉並の御自宅を訪ねた。成人後に結城家に養子として迎えられ、会社を定年で退いた温厚な紳士で、こう語っていた。「子どもの頃、父は高知に単身赴任で、遊んでもらった覚えはあまりない。休みに大森の自宅に帰ってきても、東京の大学に進んだ教え子たちの勉強ぶりや就職が心配で、眼が悪いのもかまわずに東大などによく出かけていた。また、教え子も次々と家に訪ねてきた。昭和17年だったか、土佐中に父の胸像ができた除幕式に招待されて母と参加したが、父が皆さんに深く敬愛されていたことに、改めて気付かされた」

三根家では、ディック・ミネの三男・三根信宏が音楽の道に進み、「ギターの貴公子」と称されるギタリストになっている。

<第四章>哲学と音楽を育んだケーベル博士

哲学教授はチャイコフスキーの直弟子

偉大な教育者・三根圓次郎は、どのようにして誕生しただろうか。また、音楽など芸術の人生における意義についてどこで学び、クラシック音楽を好むようになったのであろうか。三根の実家は大村藩(長崎県)の大庄屋であり、大村中学から熊本の第五高等学校に進み、明治27年に帝国大学文科大学哲学科へ入学する。大学時代には、家庭教師などで自ら学資を稼いでいた。哲学は、前年にお雇い外国人として赴任したばかりのラファエル・フォン・ケーベル博士から教えを受ける。博士は異色の哲学者であり、素晴らしい教育者であった。

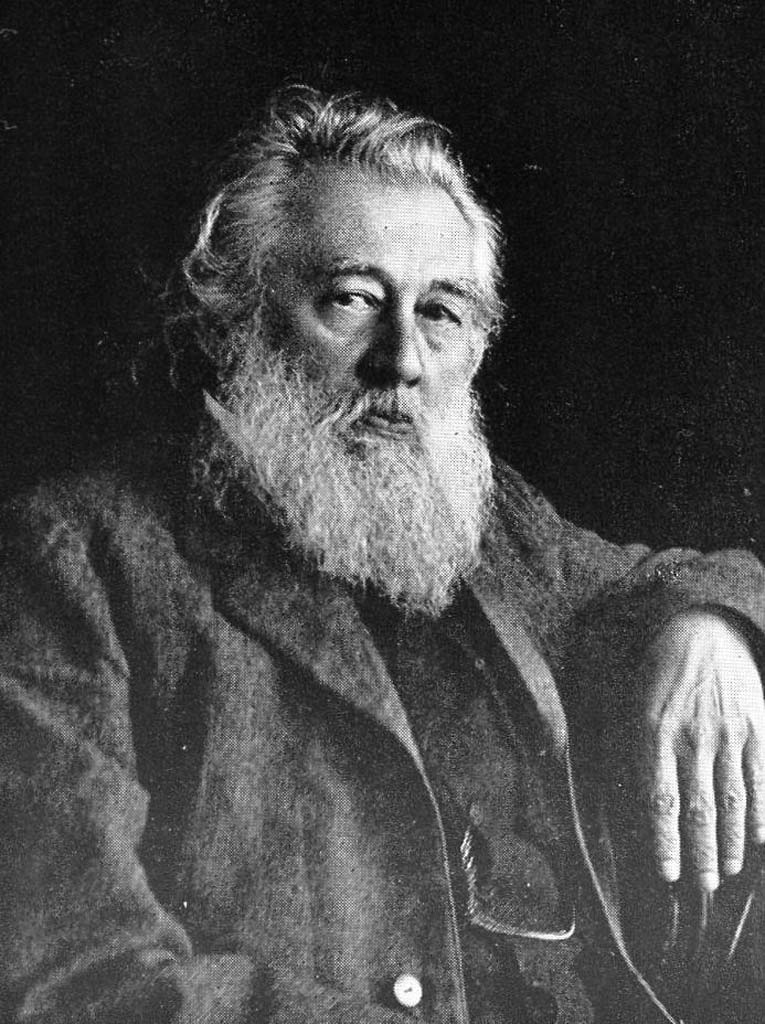

ケーベルは、1848年ロシアの生まれ。父はドイツ系ロシア人で国籍はロシアだったが、本人はドイツが祖国と言っていたという。幼少の頃からピアノを習い、19歳でモスクワ音楽院に入学、作曲家チャイコフスキーや名ピアニストのニコライ・ルービンシュタインに師事する。5年後に優秀な成績で卒業するものの、内気な性格から演奏家への道をあきらめ、哲学研究に転進する。ドイツのハイデルベルク大学で、ショーペンハウエルの研究によって学位を取る。ミュンヘンに移って哲学や宗教の歴史を学びつつ、音楽学校で音楽史や音楽美学の講義もおこなっていたところに、突然東京の大学からの招聘状が届く。恩師フォン・ハルトマンの推薦であり、チャイコフスキーからは反対されたが赴任を決断、明治26年6月に日本へ着任する。

当時の帝国大学文科大学は、多くを外国人教授に頼っており、ベルリン大学から招いた史学のルードヴィッヒ・リースのほか、独・英・仏の語学兼文学の教授は、いずれもそれぞれの国から招聘していた。哲学の日本人教授にはドイツ留学帰りの井上哲次郎もいたが、ドイツ観念哲学から東洋哲学、さらに国家主義へと進んだ人物だった。日本人によるアカデミックな哲学者の誕生は、哲学科で三根の少し先輩だった西田幾多郎が京大、桑木厳翼が東大の教授に就任する大正時代まで、待たねばならなかった。なお、外国人教授は、原則として英語で講義をおこなった。

哲学科でケーベルが担当した講義は、『帝国大学』(丸善 明治29年刊)によると1年で哲学概論・西洋哲学史、2年で西洋哲学史・論理学および知識論、3年で美学および美術史・哲学演習であった。一学年各科とも生徒は十数人で、講座によっては他の科の生徒とも合同であり、大変親しくなっていた。高知県出身では国文科に大町芳衛(桂月・作家)が、国史科に中城直正(初代高知県立図書館長)がいた。後に、大町によって土佐中開校記念碑文が記されるのは、三根と学友であったからだ。史学科には、幸田露伴の弟で日本経済史の開拓者となる幸田成友もいた。国史科の黒板勝美は東大教授となって日本の近代史学を牽引するが、昭和8年、東京での三根先生還暦祝賀会には駆けつけて「三根はまれに見る風格ある教育者」と称えた。三根が帝大を卒業した二年後に、寺田寅彦が五高から東京帝国大学理科大学物理学科に入学する。三根は、後に五高の後輩・寺田とも交流する。やがて、寺田もケーベルのもとに出入りするようになる。

日本人よ、偉大な芸術家・詩人に学べ

では、ケーベル博士が来日当時に、日本の音楽界に抱いた率直な感想を『ケーベル博士随筆集』から見てみよう。まず「音楽雑感」で、「日本へ来て、音楽らしい音楽というものを聴くことができないようになって以来、私は大音楽家の作品(楽譜)を読むことにしている。これによって私はこれらの作品の拙劣なる演奏から受けるよりも遙に大いなる楽を享けるのである」と述べている。こうして、最初は日本人の洋楽演奏に失望するが、明治31年から東京音楽学校(現東京芸術大学)のピアノ教師も務めるようになる。

音楽学校では、ボストン、ウィーンで6年間学んだ幸田延が、明治28年に帰国して母校の教授になっていた。延は、ケーベルからピアノを学ぶうちに腕前を認められピアノ科教授に就く。ケーベルも日本人の演奏をようやく評価、明治36年に日本初のオペラとして「オルフェイス」が音楽学校の奏楽堂で上演された際のピアノ伴奏をはじめ、度々ピアノを演奏している。この年には、幸田延の妹・幸もドイツ留学から帰り、音楽学校ヴァイオリン科教授となる。同年5月の第8回定期演奏会では、幸田姉妹・ケーベルがそれぞれピアノ・ヴァイオリンを披露して喝采を浴びている。幸もピアノや音楽史については、ケーベルから学ぶことが多かったと思われる。

こうして幸田延・幸の姉妹は、ケーベルから多々指導を受けることになるが、姉妹の間で生まれた幸田成友は、文科大学史学科でケーベルから西洋哲学史を学んで、経済史学者となる。幸田家では、三人揃ってケーベルの恩恵をうけていた。妹は結婚して安藤幸となるが、そのヴァイオリンの弟子に疋田友美子がいた。後の平井康三郎夫人である。

ケーベルは文科大学哲学科の教育について、大変手厳しい指摘をしている。「日本人の精神ならびに性格をはなはだしく醜くするところの傷所は、虚栄心と自己認識の欠乏と、および批判的能力のさらにそれ以上の欠如せることである。これらの悪性の精神的ならびに道義的欠点は、西洋の学術や芸術の杯から少しばかり啜ったような日本人においてとくに目立つ」「日本の学校当局者らは、・・・理知的ならびに倫理的教養には全然無価値なる、否、むしろ有害と言うべき・・・生徒の記憶を一杯に塞ぎ、疲労せしめ・・・試験のためにのみ学ばれるところの学課をもって、その生徒をいじめるのである」

卒業する哲学科の学生への挨拶では、こう述べている。「諸君は本日をもって諸君の自由――実生活ならびに学修における自由――の門出を祝さるる次第である。・・・およそ真に自由なる人とは法則に服従する人である、もっともその法則とは理性が正当として命ずるところのものである」「諸君に対して望むところは、諸君が偉大なる芸術家、詩人および文学者の作品をば、大思想家の著作と同様に、勤勉かつ厳密に研究せられんことである」(『ケーベル博士随筆集』)

三根たちは、これらの教えを「干天に慈雨」の思いで吸収していったと思われる。当時の帝大文科大学生は卒業すると、研究者の道に進むか当時の各県の最高学府である県立中学校の教諭になるかであった。「教師になっても、生徒に一方的に教え込む職人ではなく、生徒とともに学ぶ研究者でもあれ」が文科大学のモットーだったと、中野実(東京大学・大学史史料室)は語ってくれた。ケーベルの哲学や美学から、教師としてのバックボーンを得て、また音楽や美術の意義をよく理解し、三根たちは各地の学校に赴任していったのだ。

このケーベルのピアノに魅了された人物に、寺田寅彦がいる。五高時代にヴァイオリンを始めた寺田は、明治34年、東京帝国大学1年の時に夏子夫人が病気療養で高知に帰郷した孤独から逃れるため、東京音楽学校の慈善演奏会に行き、「橘(糸重)嬢のピアノ、幸田(延)嬢のヴァイオリン、ケーベル博士のピアノ・・・」を聴く。とくにケーベルの演奏に魅せられ、無性に会いたくなって自宅を訪問する。以来、夏目漱石を誘ってたびたびケーベルの出演するコンサートに出かけている。

寺田は、後にケーベルを悼んで随筆「二十四年前」を書いているが、そこには最初の演奏会での感動を「まっ黒なピアノに対して童顔金髪の色彩の感じも非常に上品であったが、しかしそれよりもこの人の内側から放射する何物かがひどく私を動かした」と記している。この随筆には、ケーベルを自宅に初訪問した様子も書き留めてある。寺田がヴァイオリンを独習していると話したときに、ヴァイオリンの値段を聞かれ、「9円」というと、「突然吹き出して大きな声でさもおもしろそうに笑った」とある。五高時代に、月額11円の仕送りから無理に工面して購入した安物であった。笑われても別に不愉快でなく、「私もわけもなく笑ってしまった」と、述べている。(『寺田寅彦随筆集第二巻』)。

明治38年1月3日の寺田の日記には、「阪井へ行き、琴三絃ヴァイオリンにて六段など合す」とある。阪井とは、夏子夫人の父・阪井重季(陸軍中将)であり、亡き妻の異母妹・美嘉子の琴などとの合奏に、ヴァイオリンで参加したのだ。肺病のため桂浜で、明治35年に亡くなった妻を偲んだのであろうか。夏子も美嘉子も、美人で評判だった。この頃から寺田は音響学を研究、明治41年には東京帝国大学理科大学から、理学博士の学位を授与される。主論文は「尺八の音響学的研究」であった。寅彦の孫・関直彦によると、一時ヴァイオリンを中断していたが、大正11年にアインシュタインが来日した際に、歓迎晩餐会で同氏が余興にヴァイオリンでベートーベンのクロイツェル・ソナタを弾いたのに触発され、高知出身の作曲家で土佐中校歌を作曲した弘田龍太郎からヴァイオリンの個人レッスンを受けることになったという。

寺田の五高以来の恩師・夏目漱石も、帝国大学文化大学の大学院で、来日したばかりのケーベルから美学の講義を受けている。漱石は寺田とともに、ケーベルの演奏会に何度か足を運び、自宅も訪問、随筆「ケーベル先生」を書いた。そこには、「文科大学へ行って、此処で一番人格の高い教授は誰だと聞いたら、百人の学生が九十人迄は、数ある日本の教授の名を口にする前に、まづフォン・ケーベルと答へるだろう」とある。文芸評論家の唐木順三は、「ケーベルと漱石」でケーベルの生活ぶりを、「読書と自分の耳にきかせるピアノと執筆の生活。自分の立場を〈哲学と詩との間〉において、詩と哲学を享受し観賞する生活。・・・生活即芸術であった」と書いている。(『現代日本文学大系 夏目漱石』)

ケーベル先生の遺産

土佐中校長に決まった三根は、大正9年3月、寺田を東京本郷に訪ね、寺田家が所有する高知市江ノ口の土地を学校用地に譲って欲しいと交渉している。五高の先輩、そしてケーベル先生の教え子からの依頼であったが、すでに先約があって成立しなかった。寺田は日記にこう記している。「三月四日 土佐中学校長三根圓次郎氏川田正澂氏の紹介で来た。中学敷地予定地に宅の地所ある故安く売ってくれといふ。先日来の江ノ口地所の買手は此れを知って買いだめに掛かったに相違ない」(『寺田寅彦全集 第二十一巻』)。土佐中の動きを察した業者が、手付け金を支払って、押さえてあったのだ。

同年に、県庁に提出した「土佐中学校設立認可願」の添付地図には、江ノ口小学校の北側に「新設校地」との記入がある。申し訳なく思ったからか、寺田寅彦は立派な柱時計を土佐中に寄贈、潮江村に完成した新校舎に飾ってあった。寺田が演奏を楽しみ、また音響学の研究材料にも使ったヴァイオリンやチェロは、自作の油彩画「蓄音機を聞く」とともに「高知県立文学館・寺田寅彦記念室」で見ることができる。ヴァイオリンは1814年にボヘミヤで製作された名器アマティのコピーで、孫の関直彦が譲り受けていたもの。

ケーベル博士は、独身のまま文科大学で21年間教えた後に引退し、ドイツに帰国しようとしたが、大正3年に横浜港で帰国船・香取丸に乗る直前に第一次世界大戦が勃発、帰国できなくなる。大正12年まで横浜のロシア領事館の一室で過ごして生涯を終え、東京雑司ヶ谷霊園に葬られた。夏目漱石や大町桂月も、ここに眠っている。

ケーベルたちによって音楽の才能を開花させた幸田姉妹は、旧幕臣の家に生まれたが、祖父や母が音曲好きで幼少期から箏曲や長唄の稽古を積んでいた。やがて東京女子師範学校付属小学校で西洋音楽に触れ、その音楽的才能を見いだされ、ピアノやヴァイオリンの道に進んだ。三根も横笛を手にしていたが、江戸時代には公家の世界では雅楽が、武家や町人では能楽や箏曲・長唄が好まれた。欧米の上流家庭で室内楽が好まれたのと同様に、日本の家庭にも邦楽を楽しむ伝統があり、西洋音楽の受容にもつながった。平井の「平城山」、山田耕筰の「からたちの花」、滝廉太郎の「荒城の月」などには、日本の風土色が色濃く漂い、日欧の融合から生まれた調べと言えよう。

昭和4年に東京音楽学校へ進んだ平井康三郎は、ケーベルに接することはかなわなかったが、疋田友美子と出会う。疋田は幸田延の妹・安藤幸教授の指導を受け、ヴァイオリン科を首席で卒業し、平井と結婚する。ケーベルから三根を挟んだ平井と、安藤幸を挟んだ友美子と、いわば孫弟子同士が結婚、そこから世界的なチェリスト・平井丈一朗が誕生した。ケーベルがチャイコフスキーから受け継いだ音楽の流れは、ロシアからドイツ経由で日本に到来、幸田姉妹そして三根や平井によって見事に根付き、さらに独自の音色を加えて世界へと流れていったのである。

三根校長たちは、ケーベル博士から哲学や美学の知識とともに、豊かな人生には音楽や美術を欠かすことができないという「生活即芸術」の教えを学んだ。さらに、内面から湧き出る教育者としての豊かな人間性を感じ取って巣立っていったのだ。三根校長にとどまらず、漱石や寅彦をも魅了した“ケーベルの教え”が、母校土佐中高の学園生活に受け継がれ、凡庸ならざる人材の育成に活かされることを願っている。

(本稿執筆に当たっては、三根圓次郎の孫・信宏氏、平井康三郎の長男・丈一朗氏、近藤久寿治の長男・孝夫氏、寺田寅彦の孫・関直彦氏、筆山会および向陽プレスクラブの皆様にご協力いただいた。感謝申し上げたい。なお、本文では敬称を省略させていただいた。)

<主要参考文献・図版出典>

『土佐中學を創った人々』向陽プレスクラブ 平成26年/『三根先生追悼誌』土佐中学校同窓会編集発行 昭和18年/『創立五十周年記念誌』創立五十周年記念誌編集委員会 昭和51年/『ミリオーネ全世界事典』5 学研 昭和55年/『南風対談』『続続南風対談』山田一郎 高知新聞社 昭和59・61年/『南風帖』山田一郎 高知新聞社 昭和58年/『八方破れ言いたい放題』ディック・ミネ 政界往来社 1985年/『筆山』土佐中・高同窓会 関東支部会報 各号/『ケーベル博士随筆集』久保勉訳編 岩波書店 1928年/『幸田姉妹』萩谷由喜子 ショパン 2003年/『東京芸術大学百年史演奏会篇第一巻』『東京芸術大学百年史東京音楽学校篇第一巻』音楽之友社 1990年・昭和62年/『寺田寅彦随筆集第二巻』小宮豊隆編 岩波書店 1947年/『寺田寅彦全集 第二十一巻(日記)』岩波書店 1998年/『現代日本文学大系 夏目漱石(一)(二)』筑摩書房 昭和43年・45年/『文化高知』(財)高知市文化振興財団 平成9年/『寺田寅彦画集』中央公論美術出版 寺田東一 昭和60年/『高知の文学』高知県立文学館 平成9年 生首を化粧した武士の娘

郷土誌『大平山』(高知市三里史談会発行)第43号に発表した、『おあん物語』の論考です。関ヶ原の合戦を逃れ、土佐に落ち延びた娘の体験記ですが、菊池寬は女性による「戦国時代のたった一つの自伝小説」と称賛しています。ここでは臨場感が出るように、戦国時代の合戦を描いた浮世絵や屏風から物語と類似の場面を選び、原本の挿絵に加えました。

子どもに語った戦国の実態

江戸初期の土佐の女性といえば、思い浮かぶのはだれであろう。まず、内助の功で知られる初代藩主・山内一豊(かつとよ)の妻がいるだろう。一豊亡き後、見性院(けんしょういん)の法号を受けるが、名前は「千代」とも「まつ」とも伝わり、明らかでない。へそくりで名馬を買った伝説はともかく、関ヶ原の直前に人質となっていた大坂から東国の一豊に送った「笠の緒の密書」は、徳川家康にも高く評価された実話だ。もう一人は、野中婉(えん)であろう。奉行職だった父野中兼山が失脚すると、44歳まで宿毛に幽閉された。その孤高の生涯は、大原富枝の名作『婉という女』に描かれている。

ここで紹介するのは、関ヶ原の大決戦のさなか、佐和山城で敵兵の生首に化粧を施すなど、悲惨な篭城を経験した「おあん」である。落城寸前に父山田去暦(きょれき)とともに城を抜け出し、土佐に落ち延びたおあんは雨森氏と結婚、夫亡き後は甥に養われ、八十余歳まで長生きしている。この老婆が「おあんさま」と呼ばれたのは、夫に先だたれて出家し、老尼の尊称「お庵様」が用いられたからであろうとされる。

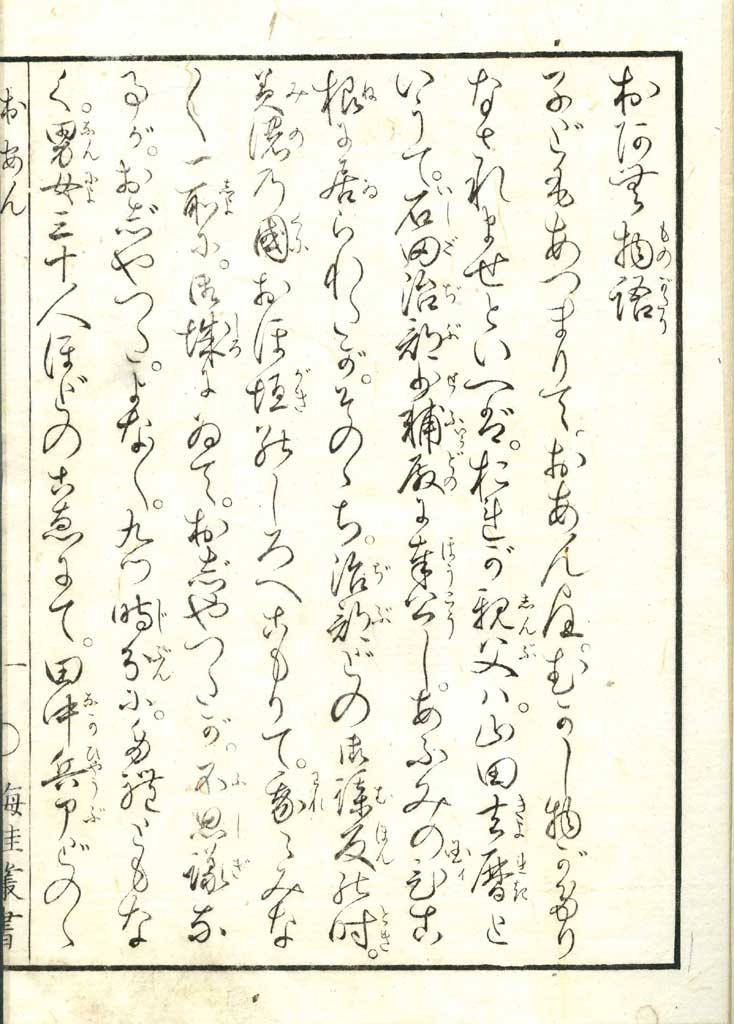

『おあん物語』は、「子どもあつまりて、おあん様むかし物語なさりませといえば」から始まっており、近所の子どもたちにせがまれて、十数歳で体験した篭城戦の凄惨な光景を語った物語だ。さらに後半には、彦根城下での貧しい少女時代の生活体験が記されている。この話を、だれか分からないが筆記した者がおり、写本が流布した後、享保15(1730)年に土佐の谷垣守(かきもり)が本にまとめている。筆者は十年ほど前に神田の古書店で、朝川善庵が谷垣守本に挿絵を付けて天保8(1837)年に刊行した天保版を見付けて入手した。題簽(だいせん)に『おあんものがたり おきくものがたり』とあり、大坂夏の陣で大坂城から脱出した「お菊」の物語と合本にした大判(257×180ミリ)の和本だった。

こうして江戸時代から広く読み継がれてきた『おあん物語』であり、現代も国文学者や歴史学者から大いに注目されている。しかし、見性院や婉と違って高知では忘れ去られているようなので、この本の誕生のいきさつと内容、さらに各分野の研究者や文学者による論評と活用を紹介したい。なお、翻刻は、岩波文庫『雑兵物語 おあむ物語』(昭和18年)によったが、読みやすくするため現代文に直し、主人公「おあむ」は、「おあん」と表記した。文末の「おじゃった」などは活かしてある。では、本文(一部省略)に入ろう。

篭城し、生首にお歯黒を施す

「おあん」には、「おれが親父は、山田去暦といい、石田治部少輔(じぶしょう・三成)殿に奉公し、近江の国彦根に居られたが、その後、治部どの御謀反の時、美濃の国大垣の城へこもって、我々みなみな一所に、お城にいて、おじゃった」と、大垣城にこもったいきさつが出てくる。やがて、「家康様より、せめ衆、大勢城へむかわれて、戦が夜ひるおじゃったの。その寄せ手の大将は、田中兵部殿と申すでおじゃる」とある。攻め手の大将・田中吉政(兵部)は、豊臣秀次・秀吉に仕えたが、関ヶ原では東軍について石田三成を捕虜にする武勲をあげ、柳川藩主に取り立てられた人物だ。秀次に宿老(重臣)として仕えた際には、山内一豊も同じ宿老であった。ただ、石田は関ヶ原へ大垣城(岐阜県)から出陣しているが、田中が攻めたのは石田の本拠・佐和山城(滋賀県)である。したがって、『おあん物語』の舞台も実は佐和山城で、おあんの記憶違いで大垣城となったようだ。

戦が始まると、「石火矢(大砲)をうてば、櫓(やぐら)もゆるゆるうごき、地もさけるように、すさまじいので、気のよわい婦人なぞは、即時に目をまはして、難儀した」「はじめは、生きた心地もなく、ただ恐ろしや、こわやとばかり、われも人も思うたが、後々は、なんともおじゃる物じゃない」と変わる。恐ろしい砲撃を受けながらも、次第に慣れていく。

城中で女性は、どんな役割を担っていたか。「我々は母も、そのほか家中の内儀、娘たちも、みなみな天守に居て、鉄砲玉を鋳ました」女たちは、鉛を溶かして鋳型に流し込んでは、火縄銃の鉄砲玉を作った。

続けて、「取った首を天守へ集め、それぞれに札をつけて覚えおき、首にお歯黒を付ておじゃる。それはなぜなりや。昔は、お歯黒首はよき人とて賞翫した。それ故、白歯の首は、お歯黒を付て欲しいと、頼まれておじゃったが、首も怖いものでは、あらない。その首どもの血くさき中に、寝たことでおじゃった」とある。切り取った敵兵の生首に、お歯黒を施していたのだ。戦国時代の「賤ヶ岳(しずがたけ)合戦図屏風」などには、敵兵の首を持って凱旋する兵士の姿が描かれている。当時、首は戦場で手柄を上げた大事な証拠であり、それも白歯の雑兵よりもお歯黒をした身分の高い武将の首が評価され、恩賞につながったのだ。誰が捕った首か名札をつけ、お歯黒首への偽装工作までおこなっていた。挿絵①は、生首にお歯黒を施す場面で、右手前にはお歯黒の液(鉄漿(かね))を入れた角盥(つのだらい)がある。名札を付けた首も見える。左手前には火縄銃が置いてあり、背後の杭には首がずらりと掛けてある。

やがて、「寄せ手より鉄砲打掛け、もはや今日は城も落ちるだろうという」状態となる。そこへ「鉄砲玉が飛んで来て、われら弟、14歳になった者に当り、そのまま、ひりひりとして死んでおじゃった。さてさて、むごい事を見ておじゃったのう」と、歎いている。

たらいで脱出、土佐に来た「彦根ばば」

落城が迫ったある日、「わが親父(しんぷ)の持ち口(持場)へ、矢文が来て、<去暦は、家康様御手習いの御師匠であった。わけのある者なので、城から逃げたければ御助けできる。どこへなりとも、落ちなさい。旅費の心配もないよう、諸々に伝えておいた>との御事で、おじゃった」。家康様の師匠だったので、旅費も含め、脱出の手配をしたとの知らせだ。密かに天守へ行き、北の塀脇から梯子をかけて降り、たらいに乗って堀を渡った。人数は、両親とおあん、それに大人四人ばかりであった。挿絵②は、たらいで堀を渡る場面であり、右の藤文様の着物を着た娘がおあんで、16、7歳と思われる。

城をあとに落ち延びてゆくが、「五六町ほど、北へ行った時、母人(ははびと)、にわかに腹がいたみ、娘を産みなされた。大人はそのまま田の水で産湯をつかい、引上げて着物の裾でつつみ、母を父が肩へかけて、あお野が原へ落ちておじゃった。怖い事でおじゃったのう。むかしまっかう、南無阿弥陀、南無阿弥陀」。ここまでが、篭城から脱出までの経緯である。

さらに、土佐の子どもたちに、「彦根の話、なされよ」と言われ、こう語っている。「父親(山田去暦)は知行三百石取りであったが、戦が多く、何事も不自由であった。朝夕雑炊を食べておじゃった。おれが兄さまは、時々山へ鉄砲打ちに参られた。その時は朝菜飯(なめし)を炊き、我等も菜飯をもらえるので、うれしかった。衣類もなく、13の時、手織りの花染めの帷子(かたびら…ひとえの着物)一つよりなかった。その帷子を17の年まで着たので、すねが出て難儀であった。せめて、すねのかくれるほどの帷子ひとつ欲しやと思うた。このように、昔は物事が不自由な事であった。昼飯など食う事は、夢にもない事。夜に入り、夜食という事もなかった。今時の若い衆は、衣類の物好き、心をつくし、金を費やし、食物にいろいろ好みをいい、沙汰の限りなきこと(言語同断)である」。

こうして、彦根の時代を思い出しては、子どもをしかったので、後には「彦根ばば」のしこ名(綽名)をつけられたとある。さらに、今も老人が昔話を引用して、当世を戒(いまし)めることを「彦根」というが、この言葉は俗説では「おあん様」に始まったことで、土佐以外では通じないと、筆記者は付記してある。

谷垣守がまとめて出版、広く流布

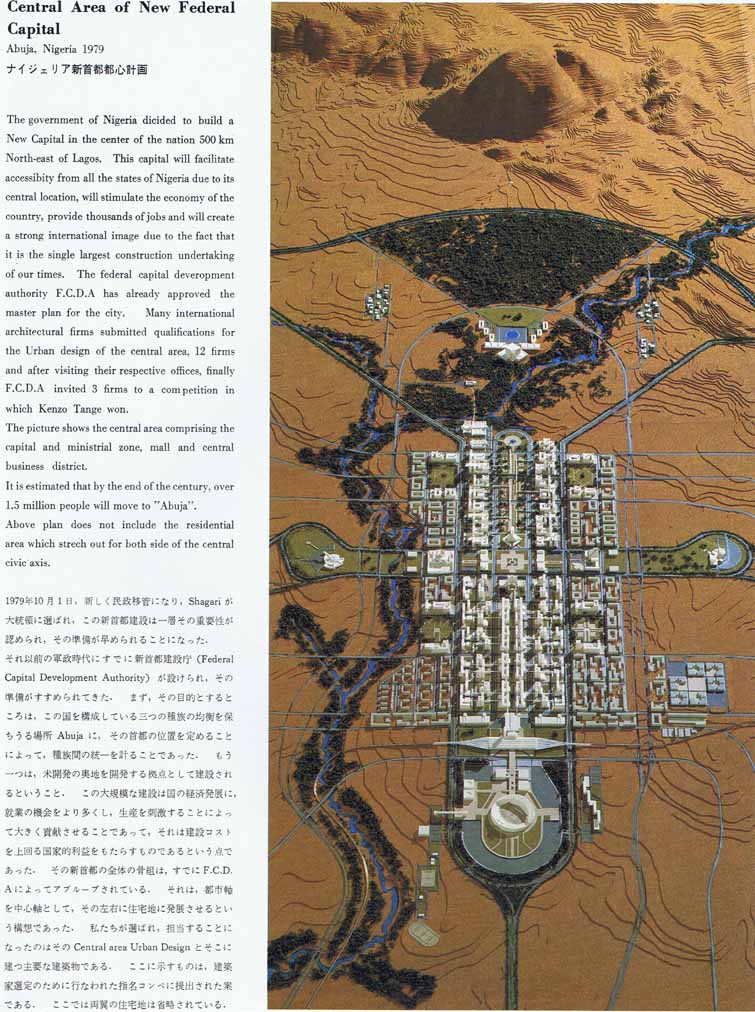

土佐に来たことについては、「去暦、土佐の親類方へ下り、浪人。おあんは、雨森(あめのもり)儀右衛門(土佐藩士)と結婚。夫の亡き後は、甥の山田喜助(後に蛹也(ようや))に養育して貰う。寛文(1661~72)何年かに、八十余で死す」と、簡単に触れている。