岡林敏眞(32回) 濱﨑洸一(32回) 森木光司(32回)

吉川順三(34回)河野剛久(34回)久永洋子(34回)

鍋島高明(30回) 横山禎夫(30回) 西内一(30回)他

公文敏雄(35回) 浅井和子(35回) 坪田順昭(35回)

鍋島高明(30回) 横山禎夫(30回) 西内一(30回)他

公文敏雄(35回) 浅井和子(35回) 坪田順昭(35回)

●タイトルをクリックすると最新ページへジャンプします。

●画像にマウスポインターを置くと画像が拡大されます。全体像が見れない場合マウス中央のスクロールボタン(ホイール)か、マウスポインターを画像に載せたまま方向キー(←→↓↑)を使ってスクロールしてください。

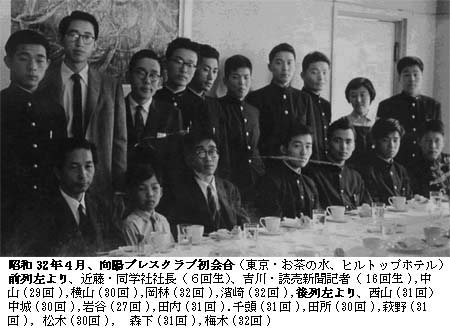

| 2010.04.08 | 岡林敏眞(32回) | 土佐向陽プレスクラブ活動報告(高知) |

| 2010.04.20 | 岡林敏眞(32回) | メメントモリで絵を描く |

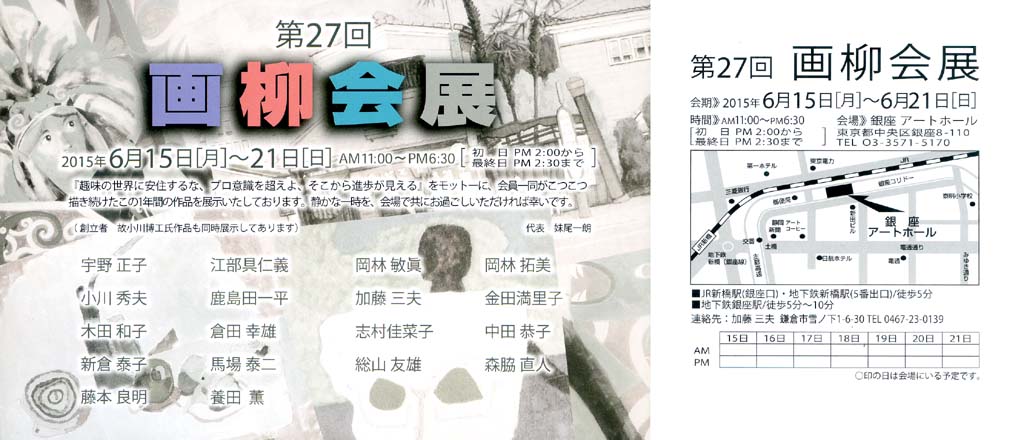

| 2010.08.26 | 岡林敏眞(32回) | 「画柳会」展覧会への御案内 |

| 2010.09.06 | 濱崎洸一(32回) | 近況報告 |

| 2010.12.08 | 岡林敏眞(32回) | 中学入試問題の漏洩と生徒の同盟休校 |

| 2011.05.10 | 濱﨑洸一(32回) | 土佐高校・中学水泳部の古き時代の活動について思いつくまま |

| 2011.08.05 | 吉川順三(34回) | 居心地のよい新聞部 |

| 2011.12.18 | 久永洋子(34回) | 女子部員から見た新聞部 |

| 2014.04.12 | 岡林敏眞(32回) | 向陽プレスクラブ2014年度総会のご案内(再) |

| 2015.05.12 | 岡林敏眞(32回) | 画柳会展のご案内 |

| 2015.05.18 | 岡林敏眞(32回) | 苫野一徳著『勉強するのは何のため?』 |

| 2015.05.20 | 岡林敏眞(32回) | 向陽プレスクラブ2015年度総会議事録 |

| 2016.03.12 | 吉川順三(34回) | 新聞部同期の合田佐和子さんを偲ぶ |

| 2016.03.31 | 濱﨑洸一(32回) | 岡林敏眞君を偲んで |

| 2016.03.31 | 堀内稔久(32回) | 「憂い」を秘めた顔 |

| 2016.04.06 | 森木光司(32回) | 我が友岡林敏眞君を悼んで |

| 2019.12.23 | 久永洋子(34回) | また会う日まで |

| 2019.12.23 | 河野剛久(34回) | 伊豆・大室山の麓での三日間 |

| 2021.05.10 | 筆山会会長 佐々木泰子(ひろこ 33回) | 心から感謝しております |

| 2021.11.20 | 濵﨑洸一(32回) | 61回生・江淵 誠さんの「南海トラフに備えチョキ」 を聞いて、この時代の小生の思い出 |

土佐向陽プレスクラブ活動報告(高知)

*保存新聞のリストは別紙。96紙が保存されていたが、劣化が進み紙面は茶色に変色。

*三浦教頭の紹介で、池商店の専務・池 啓伸さん(49回生)が来校。池商店は土佐高に文房具などを納入している業者。彼が新聞などの電子化業者に連絡を取り、試験的に1紙を電子化すると共に、値段を調べてくれることになった。

2)4月5日。11時に小村(こむら)彰(49回生)教頭に面会すると共に、事務室で電子化した向陽新聞をパソコンで見る。写真撮影したものより、スキャナーで作成したものが鮮明であった。

事務部の千頭(ちかみ)裕(58回生)さんがパソコンを操作してくれた。

*電子化料金はスキャナーで1面で300円(税別)

*ガラスの上に紙面を載せて、汚れを除去しながら25分~30分の時間がかかる。

*96紙の2面を電子化すると、96×2=192面×300円=57,600円

4面の新聞もあるから,65,000円程度(税込)の経費がかかる。

3)4月3日午後、門田さんの車で土佐山田に行き、山崎和幸先輩に会う。新居に転居中で多忙だったがお元気であった。

4)4月1日、32回生の示野貞夫、森木光司に会う。両人とも向陽新聞は保存していないが、高知支部には極力協力をする。

5)4月2日に33回生の板原正伸に会う。高知市町内連合会、朝倉地区社会福祉協議会、朝倉まちづくりの会など、地域活動に取り組んでいる。向陽プレスクラブの高知支部の活動には積極的に協力するとのこと。

6)門田美和さんは、同じく38回生の岡本健治君に声をかけて、いろいろと活動をしてくれるとのこと。

【向陽新聞の電子化について】

少々経費がかかるが、この際電子化したらと思う。会員全員が自由に閲覧できるし、土佐高にも永久保存に便利。費用は、とりあえず、準備委員(中城、岡林、杉本、吉川、公文、森田、黒木、藤宗、永森、中井鶴和)の11名が1万円ずつ出しておいたらどうか。会員への連絡費やHPの開設費用、総会会場の予約金など、いわゆる開点資金がかかると思う。中井君が開設した口座に振り込む。

電子化をすることになれば、門田美和さんに動いてもらって進めることにする。

「さあて、今日はどこへ行こうかな」毎朝の散歩コースのことである。

コースは三つほど決めてある。第一のコースは、桃山御陵を通るコース。桃山御陵には、明治天皇と昭憲皇太后(明治天皇の奥さん)の墓と、京都に都を遷した桓武天皇の墓がある。赤松や杉や檜などが生い茂っているので、真夏でも比較的涼しく歩ける。参道の砂利道は足の裏を刺激して健康に良い。砂利を踏みしめて歩き、帰りは乃木神社の脇を通る。第二のコースは、宇治川の土手を歩く。我が家から北へ五分も行けば宇治川に突き当たる。義経と義仲が戦った宇治川の合戦場から五~六キロ下流の土手を歩いて一時間ほどで帰る。

第三のコースは、JR奈良線に沿った遊歩道や竹林などをふらふらする道。結局は、その朝の気分でどのコースにするかを決めるのであるが、沿道の風物を頭に描いてそれを絵の参考にする。

小川博工画伯の指導のもと絵を描きはじめて十八年になるが、季節の移り変わりに敏感になってきた。土手にスイセンが咲き始めた、もうすぐ春になるな、コスモスの茎が伸びてきたぞ、秋も近いなどと思いながら町中を歩く。家々の庭の花も日々移り変わる。しばしば花に目を近づけて、花びらの数や並び具合い、めしべのつきかたなどを子細に観察する。手で花びらの感触を確かめる。

空を見る。地面に近い空は薄い青、だんだんと濃くなり、真上あたりは紺色になる。雲の様子も毎日違う表情を見せる。ついこの間は本当にまん丸い雲を見た。絵を描き始めるまでは、空をじっと眺めるなどは皆無に近かった。地面を何となく見ながら歩き、「雨が降りそうかな」と思うときの み、ちらっと空を見る程度。自然にほとんど関心を払わない日常が、キャンバスに向かうようになって、知らず知らずに変わってきた。花の群生を見ても、以前は「花が咲いてる。コスモスだな」 で終わり。直ぐさま別のことに目を逸らしていたが、群がって咲いている同じ種類の花々でも決して同じ表情をしていないことに気づくようになった。ピンクの色あいも微妙に違い、花びらの縁が欠けていたり、いなかったり、おまけに花顔がそれぞれに違う方向に向いている。自然の風物はそれぞれが個性的でありながら協調している。

絵を描き始めて良かったな、と思うことは他にもある。それは旅行に出ても歩くことが多くなったことだ。スケッチをしたり自分の感性にあった風景を写真にとるには、ゆったりと歩くに限る。 どこへ行くにしても、一時間や二時間は歩くように心がける。これが健康にもプラスになる。観光や行楽に人が来るところではなく、じっくりと風物と向き合って、「自然との対話」がスケッチしながらできるところに身を置く。山の緑にしても同一の色合いをしていない。黙って見つめていると、木々はさまざまなことを語りかけてくれる。

私は絵で「元気」「輝き」「希望」などを表現していこうという内的欲求をもっている。そういう内的欲求を満たすフォルムを見付けようと、散歩をしたりスケッチに出かけたりして自然と対話をする。これが、絵を描くようになって得ることができた「楽しみ」の一つである。

職場の枠を超えた仲間

自然との対話という楽しみに加えて、描画自体を楽しむことができるようになったのは、10年以上も描画活動を継続でき、描画技術が向上した からである。「継続はカなり」というが、続けることで絵を描くために必要な技術面での上達がはかれる。技術面である程度高いレベルに達してはじめて、自分の心の内をキャンバスに描き表すことができ、「楽しみ」を感じるようになる。

その点で、定年になってから「00でも始めようか」と一人で何かの趣味を持とうとしても、一つのことに注力して継続することはなかなか難しいのではないか。「今日は気分が乗らないから、明日からやろう」と、毎日が日曜日の生活では、やることを先延ばしにしてしまう。これでは技術的な面が伸びないので、やっても面白くない。楽しくないから他の趣味に切り替えて、また同じことの繰り返し。趣味のハシゴをすることになるのではないだろうか。

私が趣味のハシゴをするのではなく、描画一筋を定年後に楽しんでいられるのは、描くことを楽しいと感じることのできる技術を定年前の10年間で身につけることができたからだとつくづくと思う。そして、それができたのは『画柳会』という仲間の存在があったからである。

私が50歳になったとき、ある作家の出版記念会で出会った小川博工画伯に師事。有志を募って画柳会を結成した。会員は20名ほどであるが、半数以上は、いわゆる「第二の人生」を送っている人たちだ。現役時代の仕事はさまざまである。

「画柳(がりゅう)」には「我流」という意味が込められている。自分流の描き方でよいから、コツコツと柳のようにしなやかに絵を描き続けることで、描画技術の向上と人生の充実を図っていこうという「志」をもった仲間たち、そして、この仲間たちが月一回の勉強会に集まり、お互いの描 画活動を率直に批評しあったり励まし合ったりして今までやってきた。職場の枠を超えた仲間との交流ができるようになったこと、これも絵を描き始めて新しく得た大きな「楽しみ」の一つである。

精神の開放

このように絵を描くことで新しい楽しみを得ることができたが、何よりも「良かったな」とつくづく思うのは、ある種の「精神開放」ができたことと「今を充実して生きる」手段を獲得できたことである。

精神開放とは何か?その一つは、絵の本質は上手か下手かで決まるものではないことが感得できたこと。須田寿画伯は次のように語っている。

「美術に上下の区別はない、上手下手、いい感じかどうかはあるにしても、絵を描こうという志に上下の区別はない」

また、「対象の外形が絵画にとっては本質的な要素ではなく、色彩そのものが心を揺り動かすものである」と述べているのはカンディンスキー。

炎の画家ゴッホは弟への手紙で「ぼくが絵にかきたいのは、永遠に心にうったえかける色です」と書き送っている。こういう偉大な画家たちの言葉を発見して、私は非常に勇気づけられた。デッサンカがなく、対象物の形を精確に描写できない私には、とても絵なんか描けるものではないとずうっと思い込んでいた。しかし、この画家たちの言葉に接して、「絵は自分が感動したこと、愛情を持ったものを表に現したものなんだ。物の形をきちんと描けなくても、感動や愛情を色で表せばいい」と思えるようになってきた。「形をそっくりに描かないと絵でないのであれば、写真を撮ればいいじゃないか」と、開き直る気持ちになった。 他人に上手ねとほめてもらおうという気持ちを捨てて、自分に素直に向き合って自分の気持ちを表現するには絵は最適で楽しい手段であると思えるようになった。これが精神開放の一つ目である。

二つ目の精神開放は、絵は「解る」ものではなく「感じる」ものであるということが感得できたこと。どんなに有名な画家の描いた絵であっても、自分が好きでなかったら素直に口に出していい。

「有名な絵だから解らなくてはいけない。自分には絵こころがない」と恥じることはさらさらないと納得できて、絵を描くことも絵を観ることものびのびと楽しむことができるようになった。花の絵を見て「これは何の花をかいたのか」と質問し、風景の絵を見て「どこをかいたの」と聞く人は多い。それは、描かれた花の名前、風景の場所名を「解る」ことが絵を見ることだと思っているためではないのか。「絵が解るとは、いったいどういうことなのか」と悩んでいたときに、小林秀雄の『美を求める心』という講演録に出会った。小林は「絵が解るというのは、絵を感じることです。 愛することです」と大学生相手に講演している。

以下はこの講演の要約である。

『諸君が野原を歩いていて、一輪の美しい花の咲いているのを見たとする。見ると、それはスミレの花だとわかる。何だ、スミレの花か、と思った瞬間に諸君はもう花の形も色も見るのを止めるでしょう。スミレの花という言葉が諸君の心の内にはいってくれば、諸君は、もう眼を閉じるのです。

スミレの花だと解るということは、花の姿や色の美しい感じを言葉で置き換えてしまうことです。

言葉の邪魔のはいらぬ花の美しい感じを、そのまま持ち続け、花を黙って見続けていけば、花は、 かつて見たことのもなかったような美しさを、それこそ限りなく明かすでしょう。画家は、皆そういう風に花を見ているのです。絵は、画家が黙って見た美しい花の感じを現しているのです。花の名前なぞを現しているのではありません。美しい自然を眺め、或は美しい絵を眺めて感動したときその感動はとても言葉で言い表せないと思った経験は誰にでもあるでしょう。諸君は、何とも言えず美しいと言うでしょう。この何とも言えないものこそ、絵かきが諸君に伝えたいと願っているものだ。美しいものは、諸君を黙らせます。美には、人を沈黙させるカがあるのです。これが美の持つ根本の力であり、根本の性質です。絵が本当に解るということは、こういう沈黙の力に堪える経験をよく味わうことに他なりません。ですから、絵について沢山の知識を持ち、様々な意見を吐ける人が、必ずしも絵が解った人とは限りません。絵が解るというのは、絵を感じることです。』

この小林秀雄の評論を読んで、私は「これだ」 と胸をたたいた。絵を観ることは描いた画家の心を感じることなんだ。感じ方は人によってさまざま。だから、その画家の心に共感すれば、「私はこの絵が好き」だと口にすればいい。絵を描くということも、対象を上手にかくことではなく、対象を通じて感じたことを現すこと。私は、その感情を色で現すようにしよう。

「絵は感じるものである」という、大げさに言えば悟りを得ることができたことが二つ目の精神開放である。自分の気持ちを素直に現す、それを見て人が何かを感じてくれる、それが絵なんだと思えるようになって、絵を描く楽しみがぐんと増し、生きがいにもなってきた。

死を想うから今が充実

「生きがい」という言葉をよく耳にし目にもする。

男は現役を退いてからの長い人生を生きていかねばならない。仕事一途の生き方しか知らないのに、これからは何を「生きがい」にしたらいいのだろうかという男たちの悲鳴が満ちている。一方妻たちは、仕事がなくなって抜け殻のようになった夫の面倒を見て一生を終わりたくない。「生きがい」 をもってこれからを暮らしたいと思う。2007年には団塊世代の定年退職が始まる。それと同時に、年金分割制度が始まる。定年とともに妻から離婚を申し渡される夫が増えるのは必至である。

そもそも、男は定年とともに自分の過去を振り返る。自分のこれまでにやってきたことについて、いろいろと思いめぐらせる。そして、たいていの場合は後悔する。「あんなことをするんじゃなかった」「もっと他の生き方があったのではなかったのか」と、うじうじと思いめぐらす。あげくの果てには朝から酒を食らって速やかに廃人への道をまっしぐらということに……。

私はそんな行き方をしたくなかった。しかし、私の人生には後悔ばかり。私が子ども時代に、戦争で夫を亡くした母が再婚をして、義父と母の間に挟まれていやな思いをさんざんさせられた。「こんな境遇からいっか抜け出したい。でも、なかなか抜け出せない」という不満をずっと抱えて生きてきた。「もっと良い人生があるはずだ」という、満たされない欲求を抱き続けていた故もあって、二度も離婚を経験。四人の子どもたちを捨てたという胸の痛み。私が定年を向かえて振り返った人生は後悔だらけ。しかし、後悔をしながら生きる定年後の人生はどうなるのかを考えたとき、未来 には何の実りもない。人生には後悔は無駄だ、と自分に言い聞かせたとき、ある言葉に出会った。

「メメントモリ」(MementoMori)、「死を想え」

という意味のラテン語の格言だ。過去の歴史には、人間たちが元気だった時代とそうではなかった時代がある。十三世紀から十六世紀にかけてのイタリアは、すこぶる元気な時代だった。レオナルド・ダ・ヴィンチや、ミケランジェロなど美の巨人たちが活躍した。そのルネサンス時代の人たちは、書斎の机の上に大理石や骨で作った物を置いた。

その置物には、「メメント・モリ」という言葉が刻まれていた。「死を想え」という言葉である。

人間は死を想い描くことによって、いっそう強烈に「いま生きている」という実感を確認できるものなのだ。人生の真実はただ一つ。それは人間は必ず死ぬということ。しかも、その死はいつ訪れるかは誰にも解らない。いま健康であっても、つぎの瞬間には脳梗塞か狭心症で倒れるかも知れない。自分がいかに気を付けていても、明日には交通事故であの世へ行くかも知れない。一寸先は闇。

そう想えば、今のこの瞬間を大事に過ごしたいという気持ちになってくる。後を振り返って落ち込むよりも、いつ終わるかも知れないこれからの人生を前向きに生きようという気持ちになる。 後悔の多かった人生だったからこそ、いつ死が来るかが分からないからこそ、これからの一日一日を充実して生きていこう。そう思うことで、私は元気になれる。その「元気」をキャンバスにぶっつけて、私は絵を描く。「元気」という火を死ぬまで燃やし続けて今を充実して生きるために、私は絵を描いている。

土佐高32回生の岡林敏眞です。新聞部のOBです。

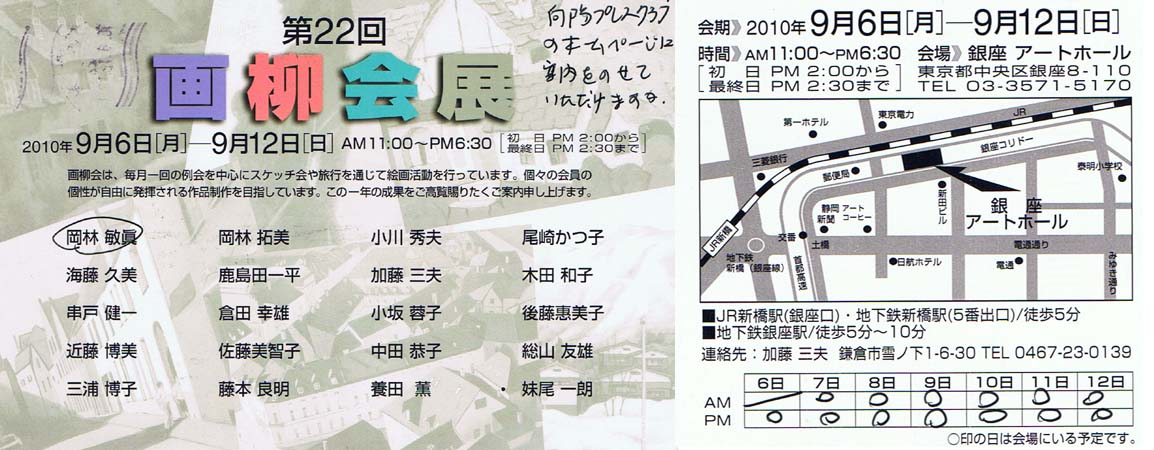

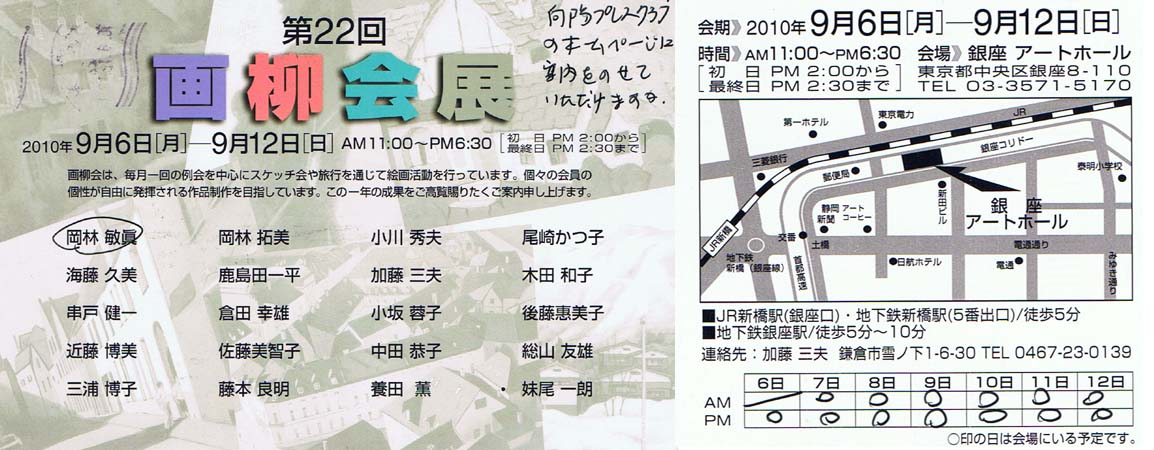

毎日、猛暑が続きます。9月になってもまだまだ厳しい暑さが続くと予想されているのに、こんなご案内をするのは大変恐縮ですが、私が所属している「画柳会」(がりゅうかい)という絵画同人会の展覧会のご案内をさせていただきます。画柳会は私が小川博工画伯と立ち上げた会でして、もう20年以上続いている会です。毎年、銀座で同人展を開催し、今年も下記要領で開催することになり、私も油彩を7点ばかり出品しています。

私は、毎日会場にいますので、ご都合がつけばご来場ください。

近況報告

32回生濱﨑です、山岡さんの記事、楽しく読まさせていただきました、懐かしい名前がたくさん出て感慨ひとしおです。

小生相変わらず日本水泳連盟に関係しており、シーズンは(昔は夏だけ)ほとんど年中大会か゛あり9月9日からは千葉で国体が始まります。

設立総会には出席できませんでしたが、大町さん!小生元気にしてますから。極力会には出席しますので…。

本会のますますの発展を祈ります。編集室のみなさんご苦労様です、これからもよろしくお願いします。 向陽新聞に見る土佐中高の歩み②

中学入試問題の漏洩と生徒の同盟休校

昭和30年(1955年)の3月、土佐中学入試問題が外部に漏れるという事件が起きた。

この事件をキッカケに、土佐中高の生徒たちは綱紀粛正と学園の明朗化を学校側に要求して立ち上がった。いわゆる同盟休校である。この同盟休校には、向陽新聞も大きな役割を果たす。以下は、事件発生から同盟休校の幕引きまでの記録である。

「あこがれの土佐高に入ったとたんにこんなありさまで、まったくヒカンしてしまった」「今度の事件は先生の道義心の問題だが、愛校心の問題でもある」と、在校生と先輩の声を報じている。向陽新聞第26号(1955年5月9日)の紙面である。この号には、 『疑惑残る中学入試』『問題解決は困難・・事前に洩れた入試問題』という見出しを掲げ、土佐中の入試問題が事前に洩れていたことを特集している。

事件の始まりは中学入試の第1日目の昭和30年(1955)3月26日の朝、一市民から「入試問題が洩れている」という電話が学校にかかってきたことによる。この電話を事務員から受け継いだ大嶋校長が「証拠は?」と聞くと、次の日に行われることになっていた口頭試験の問題を二、三あげ、筆記試験の問題についても少しほのめかした。そこで、学校は職員会議を開き、次の日の口頭試験の問題を作りかえて試験を行った。

そして、この問題は校内の問題として残るかに見えていた時に、4月23日の高知新聞に大々的に報道された。ちなみに、口頭と筆記を併用して中学入学試験を実施したのは、土佐中学が高知県下で初めてであった。

高知新聞の報道内容を向陽新聞第26号では次のように要約・掲載している。

「土佐中学の入試問題が事前に(校外へ)洩れており、学校はその対策に苦しんでいる。また父兄の一部でも疑惑の目をなげているものもある。県教組は近く進学対策委員会へ持ち込み検討をする準備をしている。」

この高知新聞の記事を受け、県教組では4月27日に進学対策委員会を開いて検討した結果、大嶋土佐中学校長に対して「今後このような事のおこらぬよう善処されたい。なおこのような不正入学を一掃するために再試験を行ってもらいたい」との抗議文書を発送すると共に、この事件は県下教育界に汚点を残すものなので、同校において自主的かつ速やかに解決するように要望する意味の声明書を発表したことが、4月28日の高知新聞で報道されている。(試験は中止すべきであったという高知新聞報道も。)

このような一連の報道を受けて学校はどのような対策を講じたのか。向陽新聞26号では「問題になってくるのは誰が洩らしたかということと、筆記試験の問題も洩れていたのではないかという事である」と論じ、これについて以下のように報じている。

そこで我々は問題がどんなルートで流されたかの究明に全力をあげることになった。事件の報道が二十余日もおくれたのはそのため。いくつかのルートが浮かび上がってきた。その1,試験の前夜、ある集会所で土佐中の先生が問題を一受験生の父兄に洩らしそれを集会所の女中がかぎつけた。その2,土佐中の先生と親しい間柄で私塾を開いている人が、習いに来る生徒に教えた。その3,ブローカーが介在して問題を中継した等々。

しかし、いずれも曖昧至極。その間、ケリを付けるといった校長も一向に腰を上げそうにない。校内粛正に立ち上がらんとした一部血気の先生方も士気とみに阻喪。今はこれまでと4月23日の朝刊の報道となった。

生徒の同盟休校もカタつき、夏休みが来た。この事件の責任を問われたZ先生は校長と宿直室で数回に渡って論争を重ねたあげく、とうとうツメ腹を切らされた形で、校長の紹介状をもらったうえ、県外の学校へと赴任することになった。

この事件の本当の姿はとうとう表沙汰にはならなかった。問題が誰によってどうもらされたかーそれは今や知る人ぞ知るだ。」

同盟休校を主導してきた3年生たちが、近づく卒業を前にして「自分たちの卒業後のことが心配だ。いつまでも先生と対立していたのでは学園の再建はできない。下級生への置土産に、楽しく勉強できる学園を作るために、校長と生徒がひざを交えて話しあう場を設けよう」ということになった。

これに対し大嶋校長も「生徒と先生の交流のないところに教育はない。かねてから私も、学校側が生徒を律する古い行き方を捨て、生徒の希望や意見を聞いて民主的な学園経営を行いたいと念願していた」と、生徒の提案に全面的に賛成、卒業式寸前の2月中旬に、学園協議会が発足した。

毎月1回、第1火曜日に開催。生徒会の4役員、各ホームルームの代表15名、新聞部代表2名、計21名が校長を囲んで茶果をほおばりながら会談。

議題は学校生活全般。生徒からは学校に対する苦情や要求を出し、校長からは学校側の計画、先生の生徒に対する希望や意見を述べ、話し合いのついたことは直ちに実行に移されることになっている。

更に、生徒会では新学年に備え、講堂の映写施設など39数項目にわたる校内改善を検討中。こうした活動は「受験亡者」といわれた土佐高生たちに、自治活動の尊さと楽しさを呼び覚ます効果ともなって、各ホームルームも力強い鼓動を始めている。 100周年記念誌発刊の準備に当たり

土佐高校・中学水泳部の古き時代の活動について思いつくまま

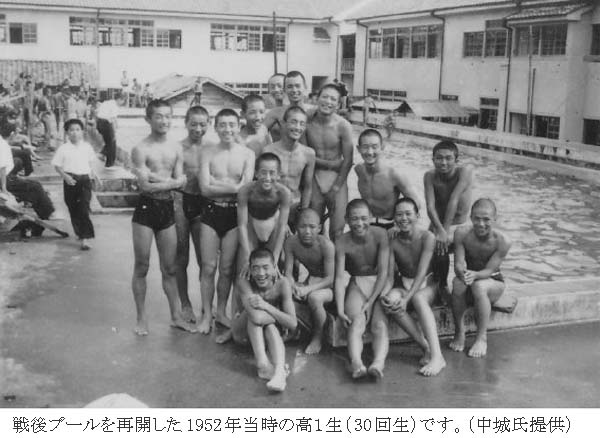

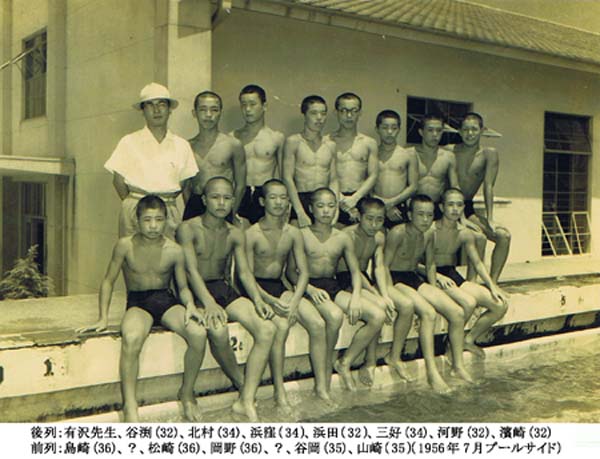

ところでこのプールは1935年9月に竣工・落成式のとき初泳ぎは、かの有名な北村久寿雄さん(ロス五輪金メダリスト)が泳がれたそうである。当時としては、このプールは最先端を行くものであつた。当時 高知商業の生徒であった北村さんは三高受験のため聴講生として土佐に勉強に来ていたとのことである。これは昭和59年6月都内五反田で、土佐中・高水泳部と高知商業水泳部の関係者の集いが開催されその時に伺った話である、参加者の土佐の、関係者は13回生 秦親憲・15回生 西村富博・16回生 浜田博之・20回生 久保内貞行 24回生 浜田憲三郎の諸先輩と32回生の小生てした。

活動状況

昭和26年当時水泳部部員は、28回生吉本功・田井敦夫・林寛・久松憲二諸先輩たちをトップに和気藹々と練習していたが、高知水泳連盟の役員の一部の方が、あまりぱっとしない成績を心配し、また自分たちの練習会場として利用するために当校にきて、我々を鍛えはじめたのである。コーチに来てたのは、西野恭正・片岡寅二郎・宮田さん、安岡信夫さん、みなさんそれぞれオリンピック選手選手達でした。成果はすぐに出始め、28年度の日本水泳ランキング、中学の部では、浜田成亮(32回生)100m・200m自由形でともに2位、小生 濱﨑洸一400m自由形で13位、200mリレー(メンバー浜田・濱﨑・谷淵・高橋)も2位にランクされた。30年度ランキング、高校の部 浜田成亮100m10位、200m2位(日本ランキング13位)同年高校選手権大会、浜田100m10位、800mリレー10位(メンバー田岡・濱﨑・谷淵・浜田)。また28年まで開催されていた浦戸湾遠泳大会(約5Km)でも小生トップ争いをしながら1時間11分で2位の成績であった。

最近の活動はプールも新しくなり、楠目博之顧問の下全国大会目指して活躍しており、Dolphinの題目で通信誌が発行されている。

32回生・浜田成亮君は現在高知県難病団体連絡協議会・筋力無力症友の会役員として活躍中で、ボランティアで介護の仕事もしている。

<エピソード>彼の娘さんが小学校時代。運動会で「父と走った」という作文がありこれがテレビでドラマ化されて放映された。ちょうど彼は無筋力症で動作が何もできない時代であった、13年の入院生活ののちヤット病名もわかり、それなりの治療といえる状態ではないが治療生活にあつた。小学6年生最後の運動会で親子での競争があることをしった彼は、娘のためと、一生懸命に練習をして、やっと運動会で走った、というものである。その後彼はマスターズ水泳大会に参加できるほどに、運動機能が回復したのである。

同期としてまことに、彼の生命力に感心するとともに、健康第一に目的をもって、長生きしたいものである。

居心地のよい新聞部

新聞部VS大嶋校長

同盟休校問題などの後遺症もなくなり、平穏な日々がもどっていた。そんな昭和三一年春、われわれ三四回生の仲間は新聞部に入った。そして問題がなくても「記事になる事柄はヤマほどある」と先輩から教えられた。しかし漠然と空回りしたまま、新入部員の一学期が終わろうとしていた。

そこに東京で開かれる高校新聞大会への招待状が届いた。向陽新聞が全国の「優秀新聞」に選ばれた実績があったからだ。しかし、活動の中心だった当時の二年生部員は出席を辞退した。「受験勉強のため辞めたい」とのことだった。

その相談を受けた三年生部員は実質的な部活からは卒業していたが、部室にはしばしば出入りしていた。そして“有事”追求取材の経験をもとに「記事は足で書け。頭だけで書くな」などと後輩にハッパをかける怖い存在だった。

そこでの結論は「吉川と秦洋一(故人)を派遣する。二人には二学期から部長、編集長をやらせる」だった。拒否できないまま、くちばしの黄色い一年生部員が重荷を背負い込み、四苦八苦することになった。

大会から帰ったある日、二人は報告のため校長室に呼ばれた。大会そのものよりも、他校代表との交流会で大きなショックを受けたことを報告した。

何がショックだったのか。それは他校の代表が三年生中心で自分たちと発言や会話のレベルが違っていたこと、ほとんどの新聞が無料配布で部費は何倍か多いことだった。

とくにグループ別の交流会ではトインビー史論やサルトルの実存主義が話題になったが、土佐高には受験勉強があるだけで、そうした議論にはさっぱりついていけなかった。学齢の差だけでないものを感じて、その悔しい状況などを報告した。

純白のカバーのかかった椅子に痩身を沈めて聞いていた大嶋校長から「それで何か注文はあるかね」と問われた。つい「土佐高は受験に閉じ込め過ぎだと思う。せめて全校集会のたびに校長先生が“一期校の試験まであと何日”と繰り返すのはやめてほしい」といってしまった。

しばらくの沈黙のあと「新聞部の諸君は“土佐高生の頭をたたいてみればサインコサイン、イットザットの音がする”と批判しているようだが、進学第一の方針は変えない。運動部も文化部も活発にやれている」「新聞部費については無料配布にするなら増額を考えよう」と、きっぱり言いわたされた。+

無料配布と部費の件は部内で議論した。そして結論は「一部一〇円で売る。部費も増額を求めない」だった。

理由は「大多数の生徒が買って読んでくれるような新聞をつくる」「部費の配分は生徒会が決めるもので、校長の一存というのはスジが通らない。費用の不足は広告でまかなう」というもの。意地っ張りで、意気込みだけは盛んな一年生部員たちの理由づけだった。

それを率直に報告したら大嶋校長は大きくうなずき「やっぱり伝統だなあ。かなり前に、諸君の先輩からも同じようなことをいわれた。がんばりたまえ」と励ましてくれた。そして「あの“試験まであと何日”は年に一回だけにするよ」と笑顔で、校長室から送り出された。熱い慈愛にうたれた記憶は忘れられない。

救護室に泊まった

新規の広告開拓にも苦しんだが、難物は制作だった。

実物大の紙にレイアウトを何通りも描き、一つに絞り込む。それが完成したら、原稿、写真とともに印刷所に持ち込む。しかし、そこで終わりとは参らない。

当時は活版印刷で印刷所の大まかな工程は職人による活字拾い、写真製版、小組、大組、試刷り、本印刷のスケジュールだった。この工程というのが曲者で、制作費を安く値切っているため、印刷所は通常の業務が終わったあとの夜間を利用したアルバイト残業になっていた。

そのため「今日はこれまで。明日は忙しいので次ぎは明後日」といった調子で一週間前後かかるのが当たり前だった。そして部員二、三人が毎回、現場につきあわされた。最後の大組が完成すると、ぬれた紙に刷った大ゲラをチェック、試刷りして持ち帰る。翌日はみんなで再チェックして印刷所にゴーサインを出して完了する。

私も秦もかなり遠距離の自転車通学だった。しかも要領が悪いため夜遅くまで部室に滞留することが多かった。つい疲れてゴロ寝しているところを当直の先生にみつかって「救護室でしばらく休め」と連れて行かれ、朝まで寝たこともあった。

印刷所から新聞が届くと、出来映えよりもインクのにおいを、みんなで喜んだ。

一〇円の新聞はいつも約八割が売れた。それが高いか安いか。学校近くで老夫婦が営む「一心」のキツネうどんが、たしか一杯二〇円の時代だった。

一年先輩の“早すぎる引退”で、われわれ三四回生は新聞部の活動をたっぷり味わうことができた。

その間、多少の出入りはあったが、部員はつねに一〇人を超えていた。その半数近くを才気あふれる女子たちが占め、彼女たちは積極的に記事を書いたうえ、友人を引き連れてにぎやかに部室に出入りした。女生徒の少ない土佐高では画期的なことで、男子部員は記事よりも雑用に追われていた。

それでも私が毎日新聞、秦が朝日新聞、国見昭郎がNHKと三人の部員が、のちにマスコミの職業を選んでしまった。これは新聞部でも異例の現象だった。たぶん高校時代の「居心地のよい新聞部」が影響したものだと思う。

* * *

ついでに私のことに触れると経済記者として「安宅産業の崩壊」「三光汽船の倒産」などのスクープ取材にかかわった。「リクルート、ダイエーの傘下に」では新聞、通信、放送界で一九九二年度の最優秀スクープとされる新聞協会賞を受けた。

記事は学説や理論ではない。記者の基本はあくまで取材対象に直接ぶつかり真相に迫ることだ。新聞部の先輩たちから教わった、あの「記事は足で書け」をいつも思いおこしていた。

* * *

近年、東京の「三四回生同窓会」に出席するようになった。かつて受験勉強に取り組んだもの、野球、体操、グライダーや美術、演劇、映画、放送など部活と格闘したものたちが毎回五〇人前後集まる。そして「みんな土佐中・高生の自負を持っていた」「厳しいが自由な校風だった」と半世紀以上も昔を懐かしんでいる。

いまの土佐中・高も、それぞれの現役関係者たちが新しい伝統と校風をつくりだしていることだろう。 向陽新聞に見る土佐中高の歩み④

女子部員から見た新聞部

女子部員から見た当時の新聞部について何かを書くようにとのご指名を受けまして五十数年前の思い出を手探りに書かせていただきます。はじめに少し脱線しまして、文芸部のことを書かせていただきます。

私は中学、高校ずっと文芸部に、高校一年の時に新聞部に入部しました。二つの部は部室も近く仲良くやっていたように思います。文芸部は女子部員が殆どでした。中学の頃は先輩の言いつけに従って学校の近くの文房具店や父兄の店に広告をお願いに行くのが仕事でした。おずおずと門をくぐる学生に皆さんがやさしく応援して下さったものでした。

高校二年の時先輩からバトンタッチされて文芸誌「筆山」を発行した時は大変でした。広告集め、原稿依頼、編集、割付、校正を少数の女子部員で行いました。経費を少しでも安くするために先輩からの申し送りで、印刷は高知刑務所に依頼していました。

高知城の西北、すべり山のそばにあった刑務所の門をくぐり、静かな小部屋で係官の人と原稿の受け渡しをしたものでした。なかでも一番困ったことは原稿が足りないことでした。その頁を埋めるために私も生まれて初めて創作を書きました。淡い恋心がテーマだったと思います。「筆山」が出来上がって各クラスに配られた時、私の拙文を読んで皆さんが笑っているようで恥ずかしくて廊下が歩けなかったことを思い出します。

新聞部入部

そして新聞部には、先輩が「入ってみない」と誘って下さったように思います。

校舎の正面から入ると左は事務室、応接室、校長室、職員室と続き、右は生徒会、文芸部、新聞部、放送部と並んでいました。あの頃は一クラスに生徒七二名も居て、私はヤマサキで七二番でしたから、いつも後ろの壁にくっついて座っていました。通行できるのは前だけ、それでも授業中は物音一つなく静かに勉強したものでした。休み時間には白線をつけた生徒が廊下も階段も溢れていました。学校が大好きだった私は、卒業間近な頃、ああこの渦の中で死んでしまいたいとか思ったものでした。

新聞部は大勢で面白い集団でした。高校三年生は勉強優先のため引退し、高二と高一ですべてを運営していました。毎日授業が終わると部室に直行して、色々なことを相談したものでした。すぐに紙面をまかされ、色々な原稿を書きました。「先生のお宅訪問」記事を書くため、久保田先生、片岡先生、熊野先生のお宅に伺ったことなど懐かしい思い出です。原稿を書きながらも、半分はお喋りと掛け合い漫才のような、楽しい毎日でした。

素晴らしい先輩方

今回向陽プレスクラブの素晴らしいご努力によって向陽新聞が全号蘇りました。それを拝見しまして、当時の向陽新聞のレベルの高さと面白さに驚きました。あの雰囲気の中から皆でこの紙面を作り上げたのだと感動しました。しかしそれはその時の部員だけの力ではなく、大いに先輩の励ましがあったからだと思います。高三の先輩達も足繁く部室をのぞいては新聞の作り方について教えてくれました。

また岩谷大先輩、中城さんを始め大学生の先輩達が休みになると真っ先に部室を訪ねて下さいました。東京の風、大学の風とともに。

新聞部には先輩と後輩の強い絆があり、高校生だけではとても対処できないところまで盛り上げていたのだと思います。大島校長先生も新聞部には一目置いておられて、先輩も交えての会議を持つこともありました。生徒からの突っ込みに本気で激高されたり、やさしく教えて下さったり、人間味溢れる方でした。

昭和三十三年春、大島校長先生はお亡くなりになりました。思えば、先生と身近にお話しして、学校を思う先生のご意志の一端をお聞きすることができたことは、本当に貴重なことでした。あの時私達は高校三年生でした。

女子部員は勝手に喋ってばかりいて、広告、編集、印刷等の大変な仕事は男子部員が夜遅くまで部室に残ってやっていたようです。

私達は夕暮れになると、にぎやかに下校しました。喋り疲れ、笑い疲れて、鏡川の橋に来ますと、西の空に鮮やかな夕陽が今にも沈もうとしていて、静かな川面に青のりを採る舟が一艘、二艘、船尾に尾を曳きながら浮かんでいました。心静まる風景でした。

平成まで続くことなく、今母校には新聞部も文芸部もないということを私は最近知りました。何故?と驚きました。

育まれた友情

あの薄暗い廊下の隅、階段のそばの小さな部室で育まれた友情、そして34回生は、国見さんNHK、吉川さん毎日新聞、秦さん朝日新聞、と巣立っていきました。陰ながら、これは私の自慢だったのですが。

時は過ぎ、秦さんと浜田さんは帰らぬ人となりました。あんなに新聞部を愛していたおふたりに向陽プレスクラブが出来たことを報告したいと思います。 向陽プレスクラブ2014年度総会のご案内(再)

ご出欠は4月20日(日)までに、本メールへの返信メール又は同封ハガキ(封書 でのご案内の会員の方)でお願いいたします。

欠席の方はお手数ですが議決権の委任を出席会員にお願いします(委任先氏名の 記入の無い場合は会長に委任したものと扱います)。

場所:「ねぼけ 丸の内店」

千代田区丸の内2-1-1 丸の内 MY PLAZA B1

03-3212-9640

http://r.gnavi.co.jp/g688003/

議題:

1) 開会

2) 2013年度活動報告

3) 「土佐中學校創立基本資料集」発刊の意義・経緯

4) 2013年度会計報告

5) 2014年度活動計画案・予算案

6) 幹事追加の承認について

7) その他

議案は添付又は同封のファイルを参照です。

なお、お手数ですが当日は議案ファイルを印刷してお持ち下さい。

懇親会は総会終了後、直ちに行います。

懇親会費は約5千円です。

総会に欠席の方は年会費(2千円/年)の振込をよろしくお願いいたします。

(過年度分が未納の方は併せてお振り込み下さい。)

振込口座:みずほ銀行 渋谷支店(210) 普通預金 8094113 向陽プレスクラブ

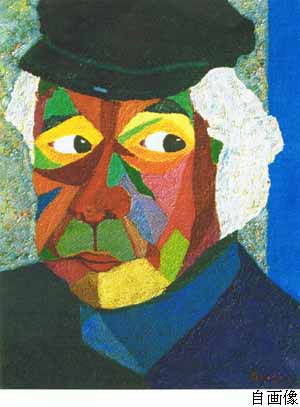

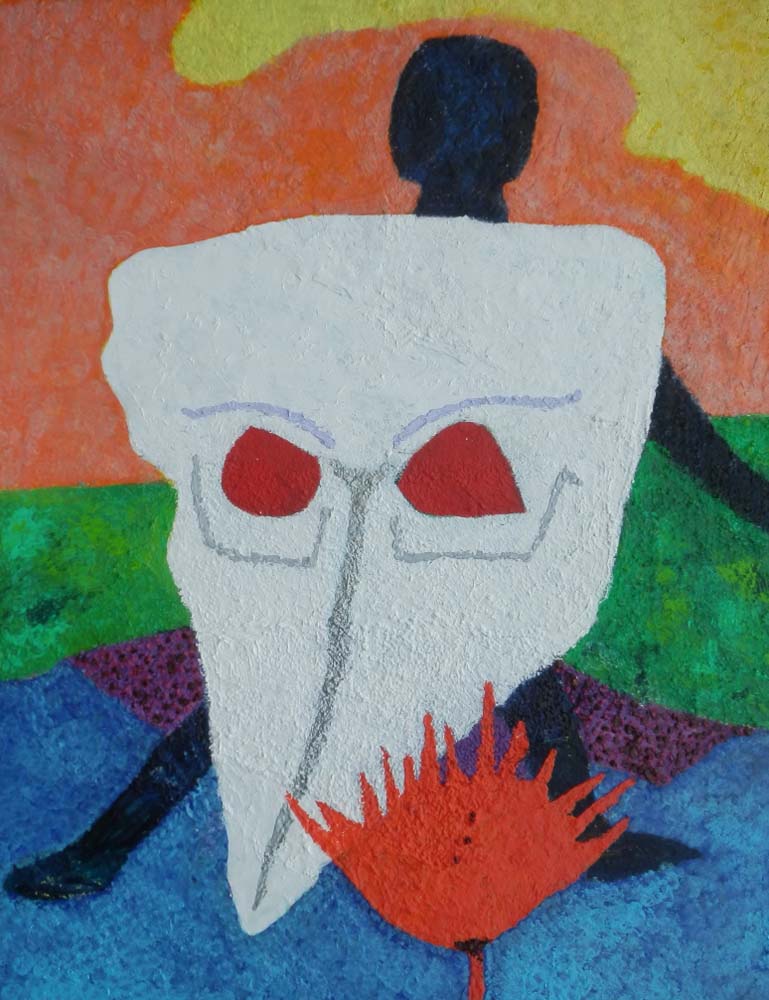

出展作品(一部)

会場に足をお運びできない方のために岡林さんにお願いして掲載させていただきました。(編集人)

本のすすめ

苫野一徳著『勉強するのは何のため?』

『勉強するのは何のため?』

=僕らの「答え」のつくり方=

著者:苫野一徳(とまの いっとく)

1980年生まれ。早稲田大学大学院

教育学科博士課程修了。博士(教育学)。

早稲田大学非常勤講師。専攻は哲学・教育学。

発行所:株式会社日本評論社

定価:本体1400円+税

「豊かになろう。豊かになれば幸せになれる。」

これが、第二次大戦後の日本のスローガンでした。私が土佐中高校に在学していた昭和20年代から30年代は、日本中の最大の課題は経済成長でした。大人たちは、豊かな生活を目指して必死に働いていました。そして、我が子には自分たち以上に豊かな生活を勝ち取ってもらいたいと願い、学校に行かせていました。

だから、当然のように、土佐中高生は「大学に入り、いい仕事につく」ために勉強していました。いい仕事が、いい会社だったり、弁護士や医者だったりではありましたが・・つまり、当時の土佐中高生のほとんどは、「大学に入りいい仕事について、豊かになるために自分は勉強をするんだ」と信じていたのだと思います。

ところが、1990年初頭にバブルがはじけて以来、不況が続いています。勉強して、いい大学に入っていい会社に入れば幸せになれるという図式は、今では成り立たなくなってしまいました。大企業ですらいつ潰れるかもわからないし、いつリストラされてしまうかもしれません。大学を卒業しても、正社員になれずに派遣社員として低賃金の日々を送っている人も珍しくないのです。

ですから現在では、「なんで勉強なんかしなきゃいけないの」という問いに「大学に入っていい仕事につくため』という絶対的で唯一の答えは成り立たないのです。それでもなお、勉強に意味を見つけていこうとしたのが本書です。哲学者である著者は次のように述べています。

=「なんで勉強しなきゃいけないの?」というような「正解」のない、でも何らかの「答え」がほしい問題の数々を、とにかくひたすら考えつづけてきたのが、「哲学者」と呼ばれる人たち。哲学は、「正解」のないさまざまな問いに「なるほど。こう考えればすっきりするな」という「納得解」を与えてきたものなのだ。=

ニーチェやデカルトなどの哲学者が、正解のない問題に答えを与えようとしてきた思索を引き合いに出しながら、勉強の意味に「納得解」を見出そうと試みたのが本書です。「哲学」と聞けば、難解な言語を使いめんどくさい論理を展開する学問だと思っている人は多いでしょう。ところが、本書はとても読みやすく、分かりやすく、しかも味わい深い、中・高生に向けて書かれた本なのです。「なんで勉強しなきゃいけないの?」という問いに、絶対的な「正解」はたぶんないと著者は言っています。

=「いい大学に入るため」とか、「記憶力を磨くため」「論理的思考力をはぐくむため」とか、いろいろ答えは返ってくるだろうけれど、どれが「正解」というわけじゃない。どれもある程度正しいように思えるけど、どれもちょっと違う気もしてしまう。「答え」は一つではない。人によって、時と場合によって、勉強する意味はさまざまに変わるし、またいくつもあっていい。だからこの問いは、「正解」というより「納得解」を求める問題だ。=

このように、勉強する意味に絶対の正解はない。それでも、おそらくほとんどだれにも共通すると言っていい、最も根本的な勉強する意味つまり、「なんで勉強するのか」に対する「納得解」を見いだせると著者は主張しています。以下に著者が述べていることを要約しておきます。

=勉強するのは〈自由〉になるため。ここでいう〈自由〉とは、「生きたいように生きられる」ということ。「できるだけ納得して、さらにできるなら満足して、生きたいように生きられているという実感のこと。これが〈自由〉という言葉の意味。

だれでも〈自由〉に生きたいと思っている。でも、〈自由〉に生きるためには、必ず何らかの『力』がいる。電車に乗ったり、買い物をしたり、日常の生活のためには読み書き計算などの基礎的な「力」が必要。必要なのは、基礎的な「力」だけではない。スポーツ選手になりたいのであれば、そのための「力」がいる。学者になりたいのなら膨大な「知識」がいる。世界で活躍するビジネスマンになりたいのなら、外国語力や世界についての「教養」がいる。私たちは、〈自由〉に生きるためには、必ずなんらかの「力」を必要とする。そして、それを 自ら学びとらなければならない。勉強しているのは、〈自由〉になる「力」を身に着けるためなのだ。=

こう述べた後で、著者は読者に問いかけます。勉強するのは〈自由〉になる力を手に入れるためだというのはなんとなくわかる。でも、なんでその勉強を、わざわざ「学校」でやらなきゃいけないの? 将来役に立つかどうかもわからないような勉強を、学校で無理やりやらされる。だから、それが〈自由〉になる力を手に入れるためだといわれても、そんなふうにはどうしても思えない人もいるだろう。それだけじゃない。学校を舞台に、さまざまな問題に行き当っている。人間関係のいざこざに悩んだり、試験や受験勉強に苦しまされたりする。いじ めや体罰といった、耐えがたいほどの苦しい経験をすることもある。なんでこんな思いまでして学校に行く必要があるのだろう? 一度や二度はそう思った読者は多いことだろう。

読者の「なんで学校に行かなきゃいけないの?」更には、「いじめは、なくせるの?」という問いに哲学的な思考をしながら「納得解」を出していく。著者が「あとがき」で述べているように〔中・高・大学生が、「哲学的な考え方」を学びながら、教育の根本的な問題を解き明かしていけるような本]として執筆したものである。学生だけでなく、教育に携わるすべての人に読んでもらいたい著書である。(向陽プレスクラブ会長・岡林敏眞) 向陽プレスクラブ2015年度総会議事録

1.日時 4月25日(土) 17:00~17:30

2.場所 「酒菜浪漫亭 東京新橋店」

3.出席者 岡林敏眞(32回) 濱崎洸一(32回) 吉川順三(34回) 岡林哲夫(40回)

藤宗俊一(42回) 中井興一(45回) 水田幹久(48回)

4.岡林哲夫幹事長が、開会時出席者7名、委任26名であり、会員44名中33名参加で総会は成立と報告。

5.岡林敏眞会長が開会の挨拶、本総会の議長を務める。

6.以下、総会議案に従って進行

総会議案

1)2014年度活動報告

岡林幹事長から総会議案-1「2014年度活動報告」に基づき報告・承認

2)2014年度会計報告

中井会計担当幹事が総会議案-2「向陽プレスクラブ2014年度会計報告」に

沿って報告・承認

3)2015年度活動計画案・予算案

以下の活動計画(総会議案-3)を原案通り承認

<活動計画>

1.総会・幹事会

総会

2015年4月25日(土)に東京にて開催

総会終了後に懇親会

(2016年度は4月23日(土)に東京にて開催予定)

幹事会

・9月頃 「活動状況中間検討」

・3月頃 「年度総括、総会議案検討」

・高知・関西からの幹事会出席者に旅費を定額補助

高知支部

・秋に高知支部懇親会

・東京、関西からの出席者に旅費を定額補助

2.ホームページの充実

・「向陽新聞に見る土佐中高の歩み(続)」を引き続き掲載

・「読書室」充実

3.百年史編纂協力活動

・「土佐中學校創立基本資料集」をホームページに掲載する

・同資料集を同窓会各支部に送付する

4.その他

・会員の拡充を図る

・向陽新聞バックナンバーCDの頒布を行う

審議中の主な議事は以下の通り

・「向陽新聞に見る土佐中高の歩み(続)」の執筆候補者の目途は立っているか?

→水田(48回)が最終の掲載であるので、それ以降の卒業者に依頼する。

・ホームページは3月にトラブルが発生し、原因究明、復旧に時間を要した。

→ホームページを安定化させることが、ホームページ充実の先決課題と捉える。

・同窓会各支部への「土佐中學校創立基本資料集」送付は、完了済み。

<予算案>

(総会議案-3)を原案通り承認。予算案は会員のページに掲載

旅費補助、予備費以外は2014年度実績見込み(暫定版)を基とした。

旅費は会長(関西-関東3回、関西-高知1回),幹事(関東-高知1回)で算出。

予備費は事業費の1割弱とした。

審議中の主な議事は以下の通り

・HP運営費が増加している理由は?

→HPを安定化させるために、現在のドメイン名を継続保持する必要があり、

10年間のドメイン確保費用を予算化した。

・次期繰越金296,642円は、2014年度の前期繰越金が293,788円であったこと

から、健全な水準であると判断できる。

4)会則変更案

岡林幹事長より、以下の会則変更案が提案され、承認された。

現会則

(総会)

第11条 当会の総会は、会員総員で構成する。

1) 会長は、総会を1年に1度招集しなければならない。

2) 会長は、会員の十分の一の要求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。

3) 会長は、必要と認める場合には、幹事会の決議を経て臨時総会を招集することができる。

4) 総会は書面、ホームページ等で決議事項、又は承認事項を公告し、書面又は所定のフォームから入力したメイルによって公告事項に限り議決、承認することができる。

5) 総会の議長は会長とする。

6) 議決権数は出席者、及び書面又は所定のフォームから入力したメイルによって提出された委任状、議決書又は承認書の総数とし、総会の成立は総会員数の過半数の議決権数を必要とする。

改定案

会則第11条の5)の後に

6) 総会の議決権は総会当日までに、1)の総会については前年度の、2)及び3)の総会については当年度のそれぞれ年会費を納入した会員が有するものとする。

と定め、

6)を7)とし、「総会の成立は総会員数の過半数の」とあるを

「総会の成立は議決権を有する会員の過半数の」と改定する。

<参考 新規定>

(総会)

第11条 当会の総会は、会員総員で構成する。

1) 会長は、総会を1年に1度招集しなければならない。

2) 会長は、会員の十分の一の要求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。

3) 会長は、必要と認める場合には、幹事会の決議を経て臨時総会を招集することができる。

4) 総会は書面、ホームページ等で決議事項、又は承認事項を公告し、書面又は所定のフォームから入力したメイルによって公告事項に限り議決、承認することができる。

5) 総会の議長は会長とする。

6) 総会の議決権は総会当日までに、1)の総会については前年度の、2)及び3)の総会については当年度のそれぞれ年会費を納入した会員が有するものとする。

7) 議決権数は出席者、及び書面又は所定のフォームから入力したメイルによって提出された委任状、議決書又は承認書の総数とし、総会の成立は議決権を有する会員の過半数の議決権数を必要とする。

審議中の主な議事は以下の通り

・会費未納の会員の扱いは?

→会員としての扱いは会費を納入した会員と変わらないが、総会での議決権を

有さないという扱いになる。

・7)に規定されている「書面」は紙媒体に限るのか?

→メイルによる提出も「書面」に含まれるものと解釈する。理由はメイルの受け

手がプリントすることで紙にすることが可能であるため。

以上を以て2015年度総会を終了し、総会会場にて懇親会を行った。 新聞部同期の合田佐和子さんを偲ぶ

合田佐和子さんの多彩な活躍はご存知の通りだと思う。訃報が新聞に載った夕刻のツウィッターは彼女のことが目白押しだった。それはともかく、彼女の土佐高新聞部時代を振り返ってみると、才能、感性が多彩に芽生えていた。

われわれの時代は1年生の後半から3年生の前半まで新聞製作と部の運営に責任を持っていた。彼女は放課後になると、ほぼ毎日のように部室に現れた。新聞は多くても年に3回発行だったから、いつも忙しいわけではない。駄弁りや部活とは関係のない議論をすることが多かったが、たいがいは彼女が主役だった。 とにかく彼女はアタマの回転が速い。目のつけどころが独特、しかも変幻自在で既存の形に縛られるのを嫌った。おまけに感性は鋭い。先生、先輩、同輩についても批判に遠慮はなかった。皮肉を込めたあだ名をつけるのも上手かった。 私もあるとき「ドンジュン」と呼ばれた。もちろん「ドンファン」のもじりでもなければ、たまたま部長だったために名前に「ドン」を冠したものでもない。「鈍」な順三というわけだ。高速回転の彼女とはあまりにも異質な“鈍感力”を鋭敏な彼女の頭脳が感じ取ってくれたのかどうか、これは幸いなことにその場限りになった。とにかく彼女と同じ軸でやりあうと、私をはじめ仲間はみんな、いつの間にか彼女の思うつぼにはまって逆転され、情けない思いを味わった。

新聞作りでは紙面レイアウトについて先輩から「“S字型”か“X字型”の配置で構成するのが基本」「”腹切り”は避ける」と教えられていた。 その原則に沿って記事の行数を計算して写真の寸法をはかり、模擬 紙面に切り貼りするなど試行錯誤していると彼女が割り込んで瞬く 間に解決したことが記憶に残っている。全体をひと眺めすると色鉛 筆をにぎり「この写真はもっと大きく」「これは横見出しに」などと つぶやきながら実に細密で正確な絵コンテを描いた。 そのうえ「このコラム、もう少しおしゃれで、鋭かったら紙面配置 の基本などにかまわないで最上段に置いてやったのに」とのたまう。 筆者がそこにいてもまったく気にしない。筆者も「う~ん」と、う なりながら同意したものだ。

また最終段階の作業は印刷所が現場になる。コストの関係から印刷 はいつも夜間で、活字拾い、組版などの職人さんの残業に頼っていた。 夜遅くなる場合が多いので男子部員だけが現場に出かけ、早く仕事 を終えて帰りたい職人さんの機嫌をとりながら作業した。 ちょうど“濡れ紙”の小ゲラをチェックして、いよいよ大ゲラが出る ころ「家が近いから」と彼女が突然現れたことがあった。 例によって周りの雰囲気などおかまいなしに「この見出しは変えた 方がよい」「凸版の地紋はもっと明るく」と笑顔でテキパキと指示す る。はじめ渋面だった職人さんは、そのうち文句もいわず、彼女のペ ースに乗せられて、組み直しや作り直しを繰り返した。ただただ呆然 としたのは、われわれ男子部員だった。そして「これ以上遅くなった ら家から迎えが来るから先に帰る」と、ポケットのキャラメルを一箱 置いてさっと消えた。

次の号で印刷所に行ったとき職人さんから「あのオカッパはまだ来 んかよ」と期待のこもったように問われて驚いたことを思い出す。 こように、普通なら相手を困らせるようなことを、あっけらかんと主 張して思いを遂げ、しかも相手から親しみを感じてもらうという不 思議な能力を持っていた。

彼女は「これ以上憎まれたくない」としばしば言ったが、だれも憎ん だりはしなかった。彼女の毒舌の標的になれば、そのたびに脳細胞が 刺激され、それぞれが成長したように思う。

彼女の訃報に関連して同期の久永(山崎)洋子さんから手紙をいた だいた。「ひらめき、才能、シャープ、独特のセンス。毒舌とユーモアの混じった会話が得意な人でした。ともに新聞部を楽しませてもらいました」と。同期のみんなも気持ちは同じだろう。 しかしその同期の主要メンバーだった浜田晋介、秦洋一、国見昭郎 の各氏がすでに故人になっており、今回は合田佐和子さんが他界した。そもそも土佐高の「向陽新聞」は廃刊、冥土入りして久しい。そのすべてに------------合掌。 岡林敏眞君を偲んで

岡林君の訃報を聞き、それも急逝だったことを知り、まことに残念、衷心よりお悔み申し上げます。

昨年6月いつもの銀座の画廊で逢ったときには、顔色も良かったし、口では、「もう今年が最後かもしれん」とは言っていたが・・。今年から彼の独特の絵が見られないと思うとさびしい限りである。

思い起こせば、彼との出会いは、土佐中学1年同じクラスとなり、学級新聞を作ろうとの話から、新任担当の中沢先生に伺ったところ、当校には新聞部があるから、そこで勉強しなさいとのことであった、そもそもそこからである、仲間数名が部室に行ってそのまま新聞部の部員となってしまったのである。 そして彼は森木君・示野君らと部活を続けることになった、小生はというと、水泳部に入り、名前だけの新聞部部員?記事を書いたことは無い。

大学も同じ中央大学に進み、新聞部のOB会が時々神田すずらん通りのそばやの二階で、岩谷さんの落語を聞きながら、中城さん杉本さんらと食事をしたものである。 そして、社会人になり、岡林君は学習研究社入社、そして2.3年目くらいで社内結婚、 その披露パーティが会社の中で開催され、なぜか小生が招かれた、出席者には、新聞部のOBたちが参集していた。なぜか、必ず彼からお声がかかったのです。

彼の絵画は一種独特のもので、いつも小生の素人批評に対し、彼の制作の意図を十二分に聞かされたものである。

彼の新世界での進路を想像しながら・・・、ご冥福を祈ります。合掌 「憂い」を秘めた顔

岡林敏眞君の訃報を知らされた。彼のいつも憂いを深く秘めたような顔を思い出した。

晩年の彼は、公文教室を経営する良き配偶者に恵まれて、京都に落ち着いて「画柳会」の世話役となって夫婦睦まじく絵画に打ち込み、画題を求めて国内外をふたりで旅して歩き幸せそうであった。

彼の本領が発揮されたのは母校土佐中での入試不正を切っ掛けとする同盟休校のときであった。高校生の彼が学校経営陣に対する攻撃の先陣に立っていたとのことである。私のような高知でも片田舎から通学していた生徒にとって、丸で別世界の登場人物のように遠くから彼の活躍を眺めるばかりであった。

彼は、幕藩体制の地侍のように、不遇を深く秘めて能力一杯に羽ばたくことが許されない環境のもと、土佐高新聞部だけが彼の安住できる住み処であった。

土佐の地侍が幕末期に能力を発揮したように同盟休校に能力を発揮しながら、その後は、いろいろな企業、団体などで事務方、裏方に徹することで組織運営の中でなくてはならない人間に育っていった。彼の能力を認めて、組織運営に不可欠な人間に育て上げたのは新聞部の先輩、特に岩谷・中城氏らであり、彼が一生にわたって師事することになり、世話になりつづけた。新聞部(現プレスクラブ)こそは、彼が帰ることができる「実家」でありつづけた。彼が後輩の面倒をよく見たのは、後輩イコール実家の弟妹のような心情だからであった。大学時代の彼は、中野区「野方村」(漫画家手塚治のトキワ荘のような存在)が新聞部に代わった。そこには彼の兄(先輩)が居り、「(腹違いのような)兄弟」(同級生)が居り、「弟」(後輩)がいた。試験のときには、同じ学部で司法試験の受験勉強に専念していた私に何回か教わりに来た。彼はアルバイトにかなりの時間を取られていた。 野方村も、彼の逝去によって村民の1人が減り、限界集落のように段々寂しくなった。 我が友岡林敏眞君を悼んで

我が友の岡林敏眞君、普段は「オカバ」と呼んでいた君の突然の訃報を聞いてまだ間もないが、どれほど哀しんだことか。また君がそのような危険な状態だったことに気が付かずにいたと思うと恥ずかしくもある。

数日前、親友の一人濱崎洸一君から向陽プレスクラブのインターネット用の「追悼文」を書いてほしいと言われて一応承諾したものの、あまり真面目に向陽プレスクラブの参加していない自分がこれも恥ずかしくなる。

私の手元に向陽新聞の資料はほとんど皆無で、数枚の写真と卒業アルバム中のクラブ写真があるだけである。最も古いものが中学1年の時(1952年2月)のバラック建て校舎の正門付近で撮った写真で、諸先輩と一緒にオカバ、示野貞夫君、濱崎洸一君、浪越健夫君、池洌君、梅木栄純君たちと写っている写真、もう一枚は新聞部新年会のもので、学校の懇談室で西野歩先生を囲んだものである(1955年1月)。どの写真も古いものだが、これらの先輩、同輩と一緒に向陽新聞を発行しえたのは、君の大きな力があったことも思い出すことが出来るよ。

また、高校2年の頃だったと思うけれど、全国の高校新聞のコンテストで向陽新聞が優秀5校の1つに選ばれ、示野君と一緒に日光東照宮で表彰されたことも思い出のひとつである。

新聞の編集発行には、今は亡き岩谷清水大先輩、中城正堯先輩、横山禎夫先輩方々のご指導のもとで、君と楽しい新聞部生活を送らせてもらったことが懐かしく思い出される。

卒業後向陽プレスクラブを創設して会長として、長く後輩の指導にもあたってくれたことはクラブ全員の賞賛に値するものと思っている。

また、君が画家としても、素晴らしい才能があり、そのうちの一枚の油絵(F20号、イタリア、アッシジの街並を描いた絵で画柳会特別賞受賞)をわけてもらったものを我が家に飾ってあるが、改めてこれを眺めながら君を髣髴として思い出している。

思い出は尽きないが、そのうちに君に追いついて、蓮の台で語り合えることを夢見ているよ。それまで待っていてほしい。

※(アッシジはイタリア中部の都市で聖フランシスコの生誕地。名高い教会などがある美しい街という。) 吉川 順三さん(34回)追悼文

また会う日まで

吉川順三さんが御病気だということを知ったのは昨年11月でした。お電話をすると、明るいお元気な声で「余命いくらと言われているし、脳にも転移していると言われているけれど、人間はどうせ皆死ぬんだから、なるだけ元気に明るく生きようと思ってるよ。明日はゴルフに行くよ。」と言っていました。そして、「来年春の新聞部の会に行かない?」と言いましたので「吉川君が行くなら、ご一緒にいくわ。」と答えました。

春になり、新聞部の会はいつかしらと思っている頃、34回生の友達から「吉川が亡くなったよ。」と電話がありました。合田さんが亡くなった時、追悼の文を書かれる時、「何か思い出すことある?」と何度もお電話をいただいたのですが、まさか、こんなことになろうとは。まだ、信じられない気持でいます。

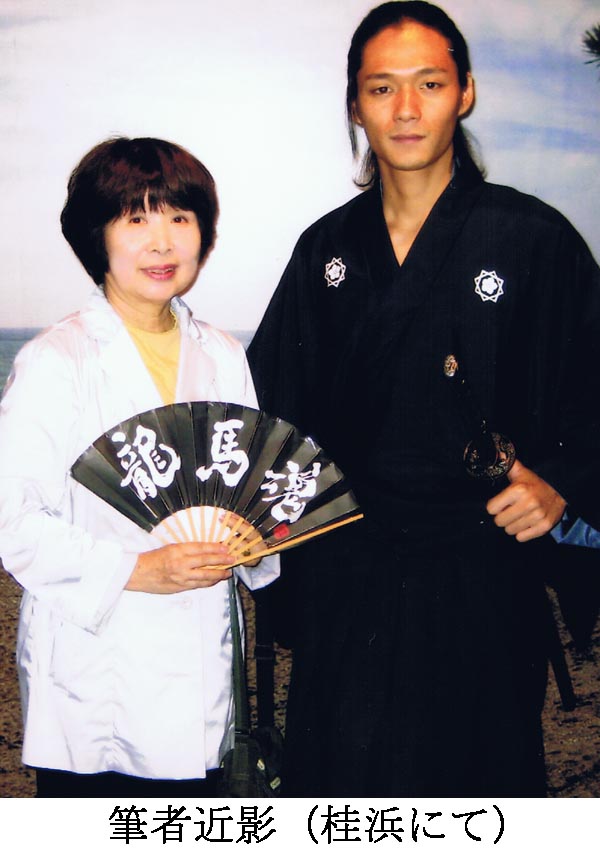

思えば、新聞部で毎日のように賑やかに活動していた頃からの長いお付き合いでした。新聞部では論客で、理屈っぽく、信念の人でした。土佐のイゴッソウでもあり、しかし、やさしい人でした。卒業後は、就職してずっと高知に居る私をよく尋ねて下さいました。新聞部の人は皆さんそうでしたが、大学の香り、会社の香り、都会の香りを伝えてくれました。吉川君毎日新聞、秦君朝日新聞、国見君NHKとマスコミに羽ばたき、陰ながら私の自慢のお友達でした。いつか、小さなお嬢さんの手をひいて尋ねてこられて、3人で桂浜に行ったこともありました。

毎日新聞で御活躍の頃、突然、高知市長選に出馬された時、驚いた人達がいましたが、何となく私は彼らしいと思いました。まっすぐな太い道を進みながら、その道を進むことに一寸照れて、ふと道を変えてしまうシャイなところのある人でした。

市長選の後、高知の同窓会にサラッとした顔で出席されました。きちんとスーツを着ておられたので、「ステキになったね。」と言いますと、「今頃気がついたか」と言われました。そしてある時も私の家にお電話下さって、私は留守で夫がお名前を聞いていました。あとでお電話すると、「むつかしそうな旦那だね。」と言われました。確かに!何となく慰められたような気がしました。

あの吉川君と冗談を言い合い、何となく笑ってしまう日がもうないのでしょうか。でも、私の年齢になりますと、またお会いできる日は遠くないように思ってしまいます。私のまだ知らないところに行かれても、どうかお元気で明るく過ごされますように……。

頂いた年賀状を眺めて、吉川君をしのんでいます。

同老同閑同趣の輩

長棹短竿魚信を待つ

鏡海は白雲碧空を映し

猶願う潮満ち銀鱗多かれと

(戯順2018年)

忖度は「毛頭なし」とカミ告げる

余命知り時に及んで釣りゴルフ

批判したこの世に今やただ感謝

(戯順2019年)

私の拙い歌を書かせて頂きます。

また会おうねと 書き添えくれし 年賀状

いきいきと 太い字は残されて

令和を見ず 旅立ちし友よ いつか逢う

日には伝えむ 楽しきことを

階段の 廊下の隅の 小さき部屋

新聞部の皆と も一度会いたい

吉川さん、本当にまたお会いしましょうね。 吉川 順三さん(34回)追悼文

伊豆・大室山の麓での三日間

浅井伴泰さん(30回)追悼文

心から感謝しております

「お元気になられたかしら?」とお会いできる日を心待にしていた時に受けた西内一先輩からの浅井先輩の訃報は、大変な衝撃で言葉に表せませんでした。

振り返ってみれば、浅井先輩には大変お世話になり、心から感謝しております。

土佐校同窓会関東支部、幹事長として大活躍

ここに1988年10月の土佐校同窓会の関東支部学年幹事会の写真がありますが、若々しい浅井先輩は堂々とした幹事長として、皆に慕われていました。

同窓会活動全般にわたって、尽力を惜しまず、会を発展させ、貢献されたことは、皆さまご存知のとうりで、私も色々とご指導頂きました。

「先輩から受け継いだ人の繋がりを大切にし、土佐校の伝統を後輩に繋げて行く」ことをいつも心がけ、私共後輩に教えてくださいました。引き継いだバトンは必ず先輩方のご期待にそえるものでありたいと願い、後輩を大切に繋げていきたいと思っております。

ダンディーなフェミニスト

男性優位の時代に、常に女性の立場を考えてくださっていました。

1996年に宮地貫一支部長(21回)の発案で「はちきん会」を立ち上げた時も、いち早くナイト役を引き受けてくださり、「普段女性が(特に主婦)が行くチャンスがないような所がええろう」と赤坂に会場を設定してくださり、とても愉快で楽しい会になったことも思い出されます。浅井先輩のなにげない思いやりを感謝したことでした。

いつもご一緒の浅井ご夫妻

浅井ご夫妻とは、色々とご一緒させていただき、楽しい時を過ごさせていただきました。

同窓会総会のあとは、進藤貞和(3回)大先輩のお誘いを受け、よくご一緒に美味しいお食事をいただき、為になるお話も伺いました。又、大先輩のお住まをお訪ねしたり、歌のお好きな大先輩と一緒にカラオケで歌ったのも楽しい思い出です。又「中谷元を育てる会」「中谷元ー国政報告会」はもちろん、同窓会総会、「筆山会」、「はちきん会」、「三金会」等々、いつもご夫妻ご一緒の姿は、それぞれを大切に思う「夫婦のお手本」でした。

翻ってみるに、浅井先輩が一番最後になされた奥さまへのサポートが、大往生へと繋がると思われます。

お仕事や同窓会幹部等様々なキャリアから離れて、ガーナ大使となられた愛する奥さまのため、国家のために、大変な努力をされ、又共に楽しまれたことと思います。

一昨年は、「筆山会」昼食会(ホテル、ニューオータニ、第三木曜日)にもご出席され、あー、これからもお会いできそうでよかったわ、と喜んでいましたが、間もなく入院されてしまいました。クリスマス時、昼食会に出席していた皆で、お見舞いの寄せ書きをしたカードをお送りしましたら、喜んでくださり、早く元気になって出席しようとおっしゃっていたと和子夫人からお聞きし、その時を楽しみにしておりましたのに、、。残念でなりません。

闘病されていたご様子

この度、和子夫人から頂いたお手紙により、闘病されていたご様子を知りました。

「、、。実は、一昨年夏、大動脈剥離を起こし7ヶ月間入院しておりました。そのうち一ヶ月余り、集中治療室にいて「あと2週間ぐらい」と言われた時期もありましたが、担当医から「科学では説明つかないご本人の力です」

と言われる奇跡的回復を果たし、昨年、丁度コロナが騒がれはじめた1月末に退院いたしました。その後は、ず~と自宅で療養していました。自宅では、長期間寝たきりだった為、歩行等のリハビリに励み、ゆっくりですが歩けるようになり、昨年夏には2~3時間のドライブも楽しみ、この春も車の中から千鳥ヶ淵や中目黒のお花見を満喫しました。先週の日曜日、夕食に、お酒こそ飲まなくなりましたが、高知から届いた鰹のタタキと焼き鳥を堪能し、例年にない快進撃をつづける阪神タイガースの7連勝を確認し、大ご満悦で、いつものとおり、12時ごろに就寝いたしました。翌朝、月曜日、7時頃目覚めないままの夫を見つけました。

楽しい夢を見ながらの昇天のようでした。

生前は、土佐校が大好きで、皆様方との交流を一番好み、楽しんでおりました。

皆さま方には長い間、ご厚誼頂きまして、誠にありがとうございました。

わたしも、コロナの為、専らリモートワークで家に居て、この1年余りは、ずっと側に居られたことは幸いでした。、、)

最後まで最愛の奥様の介護を受けて、安らかに昇天された浅井先輩

心からご冥福をお祈り申し上げます。

同窓会の記念講演

61回生・江淵 誠さんの「南海トラフに備えチョキ」 を聞いて、この時代の小生の思い出

昭和20年4月当時は国民学校第六小学校に入学、残念ながら授業の思い出はなく、空襲警報のたびに防空壕に逃げ込み、ついには鏡川沈下橋の下まで逃げた、鏡川にかつて通った柳原幼稚園が真っ赤に燃えてる姿が川面に移っているのが今でも忘れられない。

その後、空襲も激しくなり、何かのつてがあったであろう、郵便自動車に便乗して宿毛まで疎開・途中久礼の峠で艦載機の機銃照射がありトンネルの中に退避、その後中村でも空襲があり四万十川にかかる赤鉄橋の下に逃げ込んだ。

中村では、松田川の近くで引き込み用水路のそばで、川エビやウナギとっては食していた、土手の傾斜にかぼちゃを植えている場所があり空を眺めていた時に終戦の話を聞いた。

二学期が始まり宿毛の小学校にしばらく通ったが、途中で祖父の住む清水に引っ越した。

まだ終戦まじかでもあり、小江の湾には崖に洞穴を作り、海軍の特攻隊・震よう隊のベニヤ板づくりの船があり若い兵士がいた、がしばらくして、その船は燃やされているのを見ていた。

ここでは丁度運動会があり、男の子は大人の靴を履き、女の子は日傘をさして手をつないで走るのであるが靴がすぐ抜けるので、応援の観客は大爆笑であったのが記憶にある。

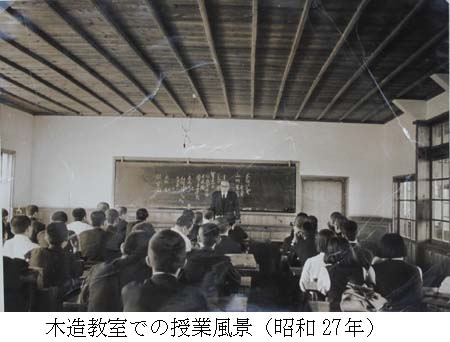

そして三学期は高知の鷹匠町の自宅にもどった、第六小学校は当時では珍しく鉄筋コンクリート造り三階建て、焼失を免れており[校舎は「ロ」の字型で東と北側に「L」字型が

鉄筋造り南側に木造平屋建ての校舎唯一西側に講堂があったが焼失していた。]

それがため市役所が使用しており、学生は第四小学校に同じく焼失した第三小学校との参考が時間帯を分けて三部授業で会った。もちろん教科書はなく、薄い紙のガリ版づりのプリント・かたい芯の鉛筆や消しゴムはすぐに破れるのでつかえなかった。

そして二年生の昭和21年12月12日・南海大地震が起こった、小生の住んでいた三軒長屋は傾いたが住むことはできた、ただ起こった直後、小生と二番目の弟は倒れた箪笥の間で無事(上段がくの字に倒れたあいだ)三番目の弟は、漫画ではないが絵画が落ちてその真ん中に頭が収まったので擦り傷程度で収まった。流し場の井戸、普段はつるべで水をくみ上げていたが、しばらくの間ひしゃくですくえるほど増水していた、市内は津波で進水箇所が広範囲で会った。

翌昭和22年5月をもって、市立第六小学校と・第三は追手前小学校となりそれぞれの校区に復帰した。

「雑音」現在TBSラジオでよく話している赤絵珠緒さんも第四小学校に在籍したことがあるとのこと。

岡林敏眞(32回) 2010.04.08

1)4月3日。10時土佐高にて三浦浩二教頭(45回生)に会う。新聞部OGの門田美和さん(38回生、今年3月まで土佐高の教師)も駆けつけて来てくれ、彼女とともに図書館に保存の向陽新聞を調査した。

*保存新聞のリストは別紙。96紙が保存されていたが、劣化が進み紙面は茶色に変色。

*三浦教頭の紹介で、池商店の専務・池 啓伸さん(49回生)が来校。池商店は土佐高に文房具などを納入している業者。彼が新聞などの電子化業者に連絡を取り、試験的に1紙を電子化すると共に、値段を調べてくれることになった。

2)4月5日。11時に小村(こむら)彰(49回生)教頭に面会すると共に、事務室で電子化した向陽新聞をパソコンで見る。写真撮影したものより、スキャナーで作成したものが鮮明であった。

事務部の千頭(ちかみ)裕(58回生)さんがパソコンを操作してくれた。

*電子化料金はスキャナーで1面で300円(税別)

*ガラスの上に紙面を載せて、汚れを除去しながら25分~30分の時間がかかる。

*96紙の2面を電子化すると、96×2=192面×300円=57,600円

4面の新聞もあるから,65,000円程度(税込)の経費がかかる。

3)4月3日午後、門田さんの車で土佐山田に行き、山崎和幸先輩に会う。新居に転居中で多忙だったがお元気であった。

4)4月1日、32回生の示野貞夫、森木光司に会う。両人とも向陽新聞は保存していないが、高知支部には極力協力をする。

5)4月2日に33回生の板原正伸に会う。高知市町内連合会、朝倉地区社会福祉協議会、朝倉まちづくりの会など、地域活動に取り組んでいる。向陽プレスクラブの高知支部の活動には積極的に協力するとのこと。

6)門田美和さんは、同じく38回生の岡本健治君に声をかけて、いろいろと活動をしてくれるとのこと。

【向陽新聞の電子化について】

少々経費がかかるが、この際電子化したらと思う。会員全員が自由に閲覧できるし、土佐高にも永久保存に便利。費用は、とりあえず、準備委員(中城、岡林、杉本、吉川、公文、森田、黒木、藤宗、永森、中井鶴和)の11名が1万円ずつ出しておいたらどうか。会員への連絡費やHPの開設費用、総会会場の予約金など、いわゆる開点資金がかかると思う。中井君が開設した口座に振り込む。

電子化をすることになれば、門田美和さんに動いてもらって進めることにする。

以上

メメントモリで絵を描く岡林敏眞(32回) 2010.04.20

自然との対話

|

|---|

コースは三つほど決めてある。第一のコースは、桃山御陵を通るコース。桃山御陵には、明治天皇と昭憲皇太后(明治天皇の奥さん)の墓と、京都に都を遷した桓武天皇の墓がある。赤松や杉や檜などが生い茂っているので、真夏でも比較的涼しく歩ける。参道の砂利道は足の裏を刺激して健康に良い。砂利を踏みしめて歩き、帰りは乃木神社の脇を通る。第二のコースは、宇治川の土手を歩く。我が家から北へ五分も行けば宇治川に突き当たる。義経と義仲が戦った宇治川の合戦場から五~六キロ下流の土手を歩いて一時間ほどで帰る。

第三のコースは、JR奈良線に沿った遊歩道や竹林などをふらふらする道。結局は、その朝の気分でどのコースにするかを決めるのであるが、沿道の風物を頭に描いてそれを絵の参考にする。

小川博工画伯の指導のもと絵を描きはじめて十八年になるが、季節の移り変わりに敏感になってきた。土手にスイセンが咲き始めた、もうすぐ春になるな、コスモスの茎が伸びてきたぞ、秋も近いなどと思いながら町中を歩く。家々の庭の花も日々移り変わる。しばしば花に目を近づけて、花びらの数や並び具合い、めしべのつきかたなどを子細に観察する。手で花びらの感触を確かめる。

空を見る。地面に近い空は薄い青、だんだんと濃くなり、真上あたりは紺色になる。雲の様子も毎日違う表情を見せる。ついこの間は本当にまん丸い雲を見た。絵を描き始めるまでは、空をじっと眺めるなどは皆無に近かった。地面を何となく見ながら歩き、「雨が降りそうかな」と思うときの み、ちらっと空を見る程度。自然にほとんど関心を払わない日常が、キャンバスに向かうようになって、知らず知らずに変わってきた。花の群生を見ても、以前は「花が咲いてる。コスモスだな」 で終わり。直ぐさま別のことに目を逸らしていたが、群がって咲いている同じ種類の花々でも決して同じ表情をしていないことに気づくようになった。ピンクの色あいも微妙に違い、花びらの縁が欠けていたり、いなかったり、おまけに花顔がそれぞれに違う方向に向いている。自然の風物はそれぞれが個性的でありながら協調している。

絵を描き始めて良かったな、と思うことは他にもある。それは旅行に出ても歩くことが多くなったことだ。スケッチをしたり自分の感性にあった風景を写真にとるには、ゆったりと歩くに限る。 どこへ行くにしても、一時間や二時間は歩くように心がける。これが健康にもプラスになる。観光や行楽に人が来るところではなく、じっくりと風物と向き合って、「自然との対話」がスケッチしながらできるところに身を置く。山の緑にしても同一の色合いをしていない。黙って見つめていると、木々はさまざまなことを語りかけてくれる。

私は絵で「元気」「輝き」「希望」などを表現していこうという内的欲求をもっている。そういう内的欲求を満たすフォルムを見付けようと、散歩をしたりスケッチに出かけたりして自然と対話をする。これが、絵を描くようになって得ることができた「楽しみ」の一つである。

職場の枠を超えた仲間

自然との対話という楽しみに加えて、描画自体を楽しむことができるようになったのは、10年以上も描画活動を継続でき、描画技術が向上した からである。「継続はカなり」というが、続けることで絵を描くために必要な技術面での上達がはかれる。技術面である程度高いレベルに達してはじめて、自分の心の内をキャンバスに描き表すことができ、「楽しみ」を感じるようになる。

その点で、定年になってから「00でも始めようか」と一人で何かの趣味を持とうとしても、一つのことに注力して継続することはなかなか難しいのではないか。「今日は気分が乗らないから、明日からやろう」と、毎日が日曜日の生活では、やることを先延ばしにしてしまう。これでは技術的な面が伸びないので、やっても面白くない。楽しくないから他の趣味に切り替えて、また同じことの繰り返し。趣味のハシゴをすることになるのではないだろうか。

私が趣味のハシゴをするのではなく、描画一筋を定年後に楽しんでいられるのは、描くことを楽しいと感じることのできる技術を定年前の10年間で身につけることができたからだとつくづくと思う。そして、それができたのは『画柳会』という仲間の存在があったからである。

私が50歳になったとき、ある作家の出版記念会で出会った小川博工画伯に師事。有志を募って画柳会を結成した。会員は20名ほどであるが、半数以上は、いわゆる「第二の人生」を送っている人たちだ。現役時代の仕事はさまざまである。

「画柳(がりゅう)」には「我流」という意味が込められている。自分流の描き方でよいから、コツコツと柳のようにしなやかに絵を描き続けることで、描画技術の向上と人生の充実を図っていこうという「志」をもった仲間たち、そして、この仲間たちが月一回の勉強会に集まり、お互いの描 画活動を率直に批評しあったり励まし合ったりして今までやってきた。職場の枠を超えた仲間との交流ができるようになったこと、これも絵を描き始めて新しく得た大きな「楽しみ」の一つである。

精神の開放

このように絵を描くことで新しい楽しみを得ることができたが、何よりも「良かったな」とつくづく思うのは、ある種の「精神開放」ができたことと「今を充実して生きる」手段を獲得できたことである。

精神開放とは何か?その一つは、絵の本質は上手か下手かで決まるものではないことが感得できたこと。須田寿画伯は次のように語っている。

「美術に上下の区別はない、上手下手、いい感じかどうかはあるにしても、絵を描こうという志に上下の区別はない」

また、「対象の外形が絵画にとっては本質的な要素ではなく、色彩そのものが心を揺り動かすものである」と述べているのはカンディンスキー。

炎の画家ゴッホは弟への手紙で「ぼくが絵にかきたいのは、永遠に心にうったえかける色です」と書き送っている。こういう偉大な画家たちの言葉を発見して、私は非常に勇気づけられた。デッサンカがなく、対象物の形を精確に描写できない私には、とても絵なんか描けるものではないとずうっと思い込んでいた。しかし、この画家たちの言葉に接して、「絵は自分が感動したこと、愛情を持ったものを表に現したものなんだ。物の形をきちんと描けなくても、感動や愛情を色で表せばいい」と思えるようになってきた。「形をそっくりに描かないと絵でないのであれば、写真を撮ればいいじゃないか」と、開き直る気持ちになった。 他人に上手ねとほめてもらおうという気持ちを捨てて、自分に素直に向き合って自分の気持ちを表現するには絵は最適で楽しい手段であると思えるようになった。これが精神開放の一つ目である。

二つ目の精神開放は、絵は「解る」ものではなく「感じる」ものであるということが感得できたこと。どんなに有名な画家の描いた絵であっても、自分が好きでなかったら素直に口に出していい。

「有名な絵だから解らなくてはいけない。自分には絵こころがない」と恥じることはさらさらないと納得できて、絵を描くことも絵を観ることものびのびと楽しむことができるようになった。花の絵を見て「これは何の花をかいたのか」と質問し、風景の絵を見て「どこをかいたの」と聞く人は多い。それは、描かれた花の名前、風景の場所名を「解る」ことが絵を見ることだと思っているためではないのか。「絵が解るとは、いったいどういうことなのか」と悩んでいたときに、小林秀雄の『美を求める心』という講演録に出会った。小林は「絵が解るというのは、絵を感じることです。 愛することです」と大学生相手に講演している。

|

|---|

『諸君が野原を歩いていて、一輪の美しい花の咲いているのを見たとする。見ると、それはスミレの花だとわかる。何だ、スミレの花か、と思った瞬間に諸君はもう花の形も色も見るのを止めるでしょう。スミレの花という言葉が諸君の心の内にはいってくれば、諸君は、もう眼を閉じるのです。

スミレの花だと解るということは、花の姿や色の美しい感じを言葉で置き換えてしまうことです。

言葉の邪魔のはいらぬ花の美しい感じを、そのまま持ち続け、花を黙って見続けていけば、花は、 かつて見たことのもなかったような美しさを、それこそ限りなく明かすでしょう。画家は、皆そういう風に花を見ているのです。絵は、画家が黙って見た美しい花の感じを現しているのです。花の名前なぞを現しているのではありません。美しい自然を眺め、或は美しい絵を眺めて感動したときその感動はとても言葉で言い表せないと思った経験は誰にでもあるでしょう。諸君は、何とも言えず美しいと言うでしょう。この何とも言えないものこそ、絵かきが諸君に伝えたいと願っているものだ。美しいものは、諸君を黙らせます。美には、人を沈黙させるカがあるのです。これが美の持つ根本の力であり、根本の性質です。絵が本当に解るということは、こういう沈黙の力に堪える経験をよく味わうことに他なりません。ですから、絵について沢山の知識を持ち、様々な意見を吐ける人が、必ずしも絵が解った人とは限りません。絵が解るというのは、絵を感じることです。』

この小林秀雄の評論を読んで、私は「これだ」 と胸をたたいた。絵を観ることは描いた画家の心を感じることなんだ。感じ方は人によってさまざま。だから、その画家の心に共感すれば、「私はこの絵が好き」だと口にすればいい。絵を描くということも、対象を上手にかくことではなく、対象を通じて感じたことを現すこと。私は、その感情を色で現すようにしよう。

「絵は感じるものである」という、大げさに言えば悟りを得ることができたことが二つ目の精神開放である。自分の気持ちを素直に現す、それを見て人が何かを感じてくれる、それが絵なんだと思えるようになって、絵を描く楽しみがぐんと増し、生きがいにもなってきた。

死を想うから今が充実

「生きがい」という言葉をよく耳にし目にもする。

男は現役を退いてからの長い人生を生きていかねばならない。仕事一途の生き方しか知らないのに、これからは何を「生きがい」にしたらいいのだろうかという男たちの悲鳴が満ちている。一方妻たちは、仕事がなくなって抜け殻のようになった夫の面倒を見て一生を終わりたくない。「生きがい」 をもってこれからを暮らしたいと思う。2007年には団塊世代の定年退職が始まる。それと同時に、年金分割制度が始まる。定年とともに妻から離婚を申し渡される夫が増えるのは必至である。

そもそも、男は定年とともに自分の過去を振り返る。自分のこれまでにやってきたことについて、いろいろと思いめぐらせる。そして、たいていの場合は後悔する。「あんなことをするんじゃなかった」「もっと他の生き方があったのではなかったのか」と、うじうじと思いめぐらす。あげくの果てには朝から酒を食らって速やかに廃人への道をまっしぐらということに……。

私はそんな行き方をしたくなかった。しかし、私の人生には後悔ばかり。私が子ども時代に、戦争で夫を亡くした母が再婚をして、義父と母の間に挟まれていやな思いをさんざんさせられた。「こんな境遇からいっか抜け出したい。でも、なかなか抜け出せない」という不満をずっと抱えて生きてきた。「もっと良い人生があるはずだ」という、満たされない欲求を抱き続けていた故もあって、二度も離婚を経験。四人の子どもたちを捨てたという胸の痛み。私が定年を向かえて振り返った人生は後悔だらけ。しかし、後悔をしながら生きる定年後の人生はどうなるのかを考えたとき、未来 には何の実りもない。人生には後悔は無駄だ、と自分に言い聞かせたとき、ある言葉に出会った。

「メメントモリ」(MementoMori)、「死を想え」

という意味のラテン語の格言だ。過去の歴史には、人間たちが元気だった時代とそうではなかった時代がある。十三世紀から十六世紀にかけてのイタリアは、すこぶる元気な時代だった。レオナルド・ダ・ヴィンチや、ミケランジェロなど美の巨人たちが活躍した。そのルネサンス時代の人たちは、書斎の机の上に大理石や骨で作った物を置いた。

その置物には、「メメント・モリ」という言葉が刻まれていた。「死を想え」という言葉である。

人間は死を想い描くことによって、いっそう強烈に「いま生きている」という実感を確認できるものなのだ。人生の真実はただ一つ。それは人間は必ず死ぬということ。しかも、その死はいつ訪れるかは誰にも解らない。いま健康であっても、つぎの瞬間には脳梗塞か狭心症で倒れるかも知れない。自分がいかに気を付けていても、明日には交通事故であの世へ行くかも知れない。一寸先は闇。

そう想えば、今のこの瞬間を大事に過ごしたいという気持ちになってくる。後を振り返って落ち込むよりも、いつ終わるかも知れないこれからの人生を前向きに生きようという気持ちになる。 後悔の多かった人生だったからこそ、いつ死が来るかが分からないからこそ、これからの一日一日を充実して生きていこう。そう思うことで、私は元気になれる。その「元気」をキャンバスにぶっつけて、私は絵を描く。「元気」という火を死ぬまで燃やし続けて今を充実して生きるために、私は絵を描いている。

(おわり)2006年5月

「画柳会」展覧会への御案内岡林敏眞(32回) 2010.08.26

向陽プレスクラブ会員の皆さんへ

土佐高32回生の岡林敏眞です。新聞部のOBです。

毎日、猛暑が続きます。9月になってもまだまだ厳しい暑さが続くと予想されているのに、こんなご案内をするのは大変恐縮ですが、私が所属している「画柳会」(がりゅうかい)という絵画同人会の展覧会のご案内をさせていただきます。画柳会は私が小川博工画伯と立ち上げた会でして、もう20年以上続いている会です。毎年、銀座で同人展を開催し、今年も下記要領で開催することになり、私も油彩を7点ばかり出品しています。

私は、毎日会場にいますので、ご都合がつけばご来場ください。

近況報告

濱崎洸一(32回) 2010.09.06

32回生濱﨑です、山岡さんの記事、楽しく読まさせていただきました、懐かしい名前がたくさん出て感慨ひとしおです。

小生相変わらず日本水泳連盟に関係しており、シーズンは(昔は夏だけ)ほとんど年中大会か゛あり9月9日からは千葉で国体が始まります。

設立総会には出席できませんでしたが、大町さん!小生元気にしてますから。極力会には出席しますので…。

本会のますますの発展を祈ります。編集室のみなさんご苦労様です、これからもよろしくお願いします。 向陽新聞に見る土佐中高の歩み②

中学入試問題の漏洩と生徒の同盟休校

岡林敏眞(32回) 2010.12.08

筆者近影 |

|---|

この事件をキッカケに、土佐中高の生徒たちは綱紀粛正と学園の明朗化を学校側に要求して立ち上がった。いわゆる同盟休校である。この同盟休校には、向陽新聞も大きな役割を果たす。以下は、事件発生から同盟休校の幕引きまでの記録である。

「あこがれの土佐高に入ったとたんにこんなありさまで、まったくヒカンしてしまった」「今度の事件は先生の道義心の問題だが、愛校心の問題でもある」と、在校生と先輩の声を報じている。向陽新聞第26号(1955年5月9日)の紙面である。この号には、 『疑惑残る中学入試』『問題解決は困難・・事前に洩れた入試問題』という見出しを掲げ、土佐中の入試問題が事前に洩れていたことを特集している。

|

|---|

高知新聞の報道内容を向陽新聞第26号では次のように要約・掲載している。

「土佐中学の入試問題が事前に(校外へ)洩れており、学校はその対策に苦しんでいる。また父兄の一部でも疑惑の目をなげているものもある。県教組は近く進学対策委員会へ持ち込み検討をする準備をしている。」

|

|---|

このような一連の報道を受けて学校はどのような対策を講じたのか。向陽新聞26号では「問題になってくるのは誰が洩らしたかということと、筆記試験の問題も洩れていたのではないかという事である」と論じ、これについて以下のように報じている。

| 1, | どうして洩れたかという問題については、校長も「先生の誰かが洩らしたことはほとんど決定的」と見ており、職員会でも洩らしたものを追求しているが同僚間のこととて問題の解決は難しいようである。 |

| 2, | 筆記試験の問題も洩れていたのではないかという疑いもあるが、校長にかかってきた電話では、口頭試験の問題だけを詳しく述べたが、筆記試験のほうは問題の題目だけをごくあいまいに言ったので、筆記試験の問題は洩れていないと判断して、既に配っていた問題を受験生徒にやらせた。 |

| 3, | 5月6日には、中学高校の全生徒を集めて大嶋校長が「このような問題が起きたことは特に生徒諸君に対して誠に申訳なく、深くお詫びをする次第である。このような問題にひるまず大いに勉学に励んでほしい」というメッセージを伝えた。 |

| 4, | このメッセージを受けて、向陽新聞第26号に『生徒諸君に告ぐ』と題した〈学校長声明〉を掲載している。その要旨は以下の通りである。 |

| 「(入試問題漏洩という)不幸な出来事が、純真なる諸君の心情に暗影を投げかけたであろうことは誠に申し訳なく、茲に深く御詫びをする次第である。学校長以下全教職員はこの度の不幸を起死回生の絶好の機会として、強き自省自粛の下に再びかかる不詳を惹起しないよう最善の方途を講ずることは言うまでもなく、本校創立の精神を再認識し死力をつくして生徒指導の任に当り、各々その職責を完了することによって学園の明瞭化を図る。 (中略) | |

| 諸君は本校生徒であると言う厳然たる態度を堅持し、不幸の出来事に対する一切の処理は学校を信頼して何物にも惑わされぬよう自重自愛を望んで止まない次第である。」 | |

| 要するに、「事件の解決は学校側に任せて、生徒は社会の風評に耳を傾けずに勉学に励め」というわけであるが、この学校側の態度が後に起こる生徒の「同盟休校」の原因となるのである。 | |

| 5, | この学校長声明を受けて、向陽新聞(第26号)の『主張』覧で「先生の自主的解決を望む」と題して、以下の要旨の論陣を展開している。 |

| 教職員の不注意から事件が起きたことということであるが、我々は「先生はそんなことはしない」と信じたい。しかし、先生の潔白を信じたくても事情がゆるさない。試験問題の作成は校長の指示のもと三十名教職員の間でなされ、その印刷まで行われたのであるから、まず先生の自覚があれば洩れる心配はすこしもないはずである。しかるに、こんどのことが起こったのである。もう先生の間でも「知らぬ。存ぜぬ」ではすまされなくなり、毎日のように職員会を開いて、対策をねり校長のもとに情報をもちこんで責任者(問題を洩らした人)の発見に努めているようである。学校側は調査委員会を組織するとか聞いているが、ぜひ組織して活発に動いていただきたい。 (中略) | |

| 我々は現在あらゆる面で試験のトリコとなっている。一年に五回、半期、学期末、学年と試験があり、また実力試験もよく行われる。これらに対する先生方の苦労はなみなみならぬものと思われるが、生徒としても試験でやっきとなっていることも事実であり、先生としてもよっぽどしっかりしていないと問題が洩れ、公正を欠く場合がおうおうにしてある。 | |

| じっさいこれまでには半期、学期の試験などでたびたび問題が一部の生徒にわかっていたことがあるようであり、はなはだしきは試験前に問題とその解答が現れたクラスもあった。今度の問題にしても「今に始まったことではない。ただそれがとうとう明るみに出ただけである」と言っている在校生も多くいることに注意しなければならない。しかも、そんなことをする先生方もだいたい決まっているようで、日頃生徒のうれうるところとなっていた。 | |

| そういうときに起こったこの事件は、また反面、先生のよき教訓となったともいえよう。現に教職員の間では相当、反省の色が濃いことは事実である。わざわい転じて福となるように、これを契機として教職員の中で、今後入学試験にかぎらず、学校内での普通の試験でも公正を欠くことがまったくなくなってこそ、先生としても生徒、ひいては社会全体にわたって申しわけがたつであろう。」 |

1955年(昭和30年)12月19日高知新聞 [記者の手帳]から

3月25日、つまり試験の始まる前の夜、我々は既に問題が校外に洩れているという情報をつかんでいた。翌朝、学校に乗り込んで大嶋校長に面談したところ、

「ウン。実はそれでさすがのボクも弱っている。先生の中にも不謹慎なのがいて、誰かが口を滑らしたに違いない。」と、口を割ってしまった。明日の朝刊トップはおれがもらったと思っていると、「これはまだ内緒にしてくれ給え。ボクも思い当たるふしがある。近い内に校内で処分したいと思っているから、発表はそれからにしてくれないか」

という申し出があり、ことが重大な教育問題であるから、我々は焦らず、一応記事にするのを見合わせることにした。いたずらに学校を混乱に陥れるのが能じゃない。校長も近い内にケリを付けるという。こちらもその間に真相を探り当てて絶対的な確証を握ることにしよう。

|

|---|

生徒の同盟休校もカタつき、夏休みが来た。この事件の責任を問われたZ先生は校長と宿直室で数回に渡って論争を重ねたあげく、とうとうツメ腹を切らされた形で、校長の紹介状をもらったうえ、県外の学校へと赴任することになった。

この事件の本当の姿はとうとう表沙汰にはならなかった。問題が誰によってどうもらされたかーそれは今や知る人ぞ知るだ。」

| 昭和30年 | (1955) |

| 3月26日 | (中学入試第1日)1市民から電話。 |

| 4月23日 | 高知新聞に報道(前夜ラジオでも放送) |

| 4月23日 | 午後1時過ぎから校長を除く全職員が2時間あまりに渡って臨時職員会議を開き、責任者の究明に乗り出した。責任の所在を明らかにする第一段階として、教職員がもちあわせている情報を各人記名の上、25日の朝までに校長のもとに提出。必要とあれば、校長の指名を受けて調査委員会を作ろうということになる。 |

| 学校 | 調査委員会設置を中止。自粛委員会設置 |

| 4月24日 | 高知新聞報道「自粛の声高まる=大嶋校長ら対策に苦慮」 |

| 5月7日 | 高知新聞報道「校内人事も刷新=土佐中、自粛の意表明」 |

| * | これまで校長の指名により任命していた教務、指導、実務、生徒、体育など八つの部の職務責任者を公選制に切り替え、職員間の互選によって学園の明朗化をはかる。 |

| * | 学校長声明「まことに申しわけないというよりほかに言葉がない。こんな事件は二度とくり返さぬように職員一同が反省するとともに、校内人事もこれを機会に一新するつもりだ。もちろん問題を洩らした先生に対する調査は今後も続ける。」 |

| 5月16日 | 同窓会東京支部会開催。高知から、大嶋校長、山岸先生、細木同窓会副会長が出席。「要望書」を母校当局に提出。 |

| * | 事件の直接責任者を速やかに調査し、これを厳重に処分する。 |

| * | 校内の綱紀粛正に努め、校内のあらゆる方面に渡って徹底な改革を行う。 |

| 6月17日 | 新聞部・生徒の世論調査実施。結果を向陽新聞27号(1955/7/2発行)に掲載「不満な現在の処置」「辞職要求が圧倒的」と報道 |

| ――中高から各1クラスを選び、約4百名から解答を得る―― | |

| ――入試漏洩から2か月余りたつが、教頭が岩井先生から西野先生に替わっただけで、責任者は不明のまま―― | |

| 【大多数の生徒の意見】 | |

| * | 問題を洩らしたのが先生であることは、ほとんど決定的で校長もそれを認めている以上、速やかにその先生を追求し辞職さすのがいい。ウヤムヤにもみ消されてしまうことを最も恐れる。 |

| * | 立派な真の教育は、先生を信頼することなくしてあり得ない。 |

| * | 未解決では講義など聞く気にならない。この問題の解決なくして真の教育はない。 |

| * | 現在どの先生にも反省の色は見えていない。事件前に比べて先生への信頼感がうすれた。 |

| 6月23日 | 第1回校内弁論大会=生徒会、弁論部、新聞部主催 |

| 講堂に高校生全部が詰めかけ、各クラスからの8名の弁士。 | |

| 審査委員長・町田先生以下、西野先生、河野先生。生徒側より6人が審査。 | |

| 入試漏洩問題や生徒会活動の批判などにつき弁論。 |

|

|

|---|

| 6月25日 | (土)生徒委員会・・生徒会が解決に乗り出すことに決定。 |

| 6月28日 | ホームルームを開きクラスで討議。 |

| 同日 | 生徒委員会・・生徒委員がクラスの要望、意見をもちよって、翌日の生徒総会の議題について討議。生徒総会の議題を決定。 |

| ① | 問題をもらした責任者は即刻名乗り出ることを望む。名乗って来ない場合は生徒側で対策を考慮。 |

| ② | 校長の責任を問う。 |

| 6月29日 | 生徒総会(中高生全員出席)朝9時~午後6時過ぎ |

| * | 委員長より事件の経過報告と質疑応答 |

| * | 「責任者は校長のもとに2時間以内に届け出ることを教職員に要求する」ことを圧倒的多数で決定。職員会議に必要な時間を含め2時間待つ。 |

| * | この間、定期試験の洩れることについて討議。某先生については証人も出る。 |

| * | 2時間後、名乗り出る者なし。今後の対策について協議。 |

| * | 3年Oホームから「休校によって先生方の両親に訴え、反省を促そうではないか」という意見が出され、無記名投票の結果 |

| 休校賛成………619票 | |

| 反 対………… 200 | |

| 中立・無効…… 28 | |

| 総投票数の3分の2以上で、30日からの休校を決定。 | |

| * | 振興会会長・入交太兵衛氏が「休校に対して反省を望む」と説得。 |

| * | 代表委員を残して一旦休会。 |

| * | 大嶋校長が教職員同席のもと、同盟休校反対、不承認の意向を発表。 |

| * | 総会再招集。教職員総退場。休校は再決議。生徒委員残し解散。 |

| * | ZR9時高新ニュース、校長談として「生徒の責任者処分」 |

| * | 夜、生徒委員会招集。会則(生徒会会則?)、生徒処分問題など討議 |

| * | RK10 時と11時ニュース「生徒が教職員11人の名を挙げ退職要求」と放送 |

|

|

|---|

| 6月30日 | 朝から全生徒講堂に集合。町田先生「話し合いで解決しよう」と呼びかけ。 |

| * | 生徒総会に移り、学校側に再度解答を求めるが、明快な解答はなし。梅木委員長が休校宣言。生徒会4役(委員長・梅木栄純(2K)、副委員長・田中敦子(2K)、書記長・開徳倫子(2S)、進行係・岡林功(2O))および生徒代表70名を残し解散。 |

| * | 講堂で生徒代表と学校側(校長以下全職員)で話し合い。 |

| * | 学校提案の西野案(先生と生徒とで調査委員会を作る)を生徒側は別室で協議。同盟休校を続けても解決困難との意見が出て、55対6で3条件付きで休校打ち切りを仮決定。 |

| 条件① | 合同調査委員会は、あくまで責任者を追求する。 | |

| 条件② | 校内の明朗化をはかる。 | |

| 条件③ | 生徒の発言権の強化・・会則を変更し、全委員の四分の三が特別と認めた生徒会の議決、 | |

| 行動には校長の承認を必要としないとする。 |

| * | 「休校打ち切り」を聞き、学校側の態度和らぐ。話し合い再会。学校側、3条件については明言せずだが、受け入れる。夜8時近く話しあい終了。 |

| 7月1日 | 生徒総会。6月30日の代表委員の仮決定を625:194で承認。 |

| * | 授業ボイコット案なども出たが、同盟休校はうち切られ、問題の解決は合同調査委員会に持ち越された。総会以降は臨時休校。 |

| * | 校長は、30日の休校は同盟休校と認めず臨時休校とし、生徒責任者も処分せずと表明。 |

| 7月2日 | 向陽新聞第27号発行。 |

| * | 『中学入試問題が原因の同盟休校解決す』と題したトップ記事。 |

| * | 6月25日の生徒総会から同盟休校終了までの動きを報道。 |

| * | それと共に、「生徒の気持を生かせ=学校に責任自覚の要」とする先輩卒業生の意見や、生徒世論調査の結果を詳しく紹介すると共に、『主張』覧で「徹底的に責任者を追求せよ=ウヤムヤにするな入試問題」として論陣を張っている。この記事の中で注目すべきは以下のこと。 |

| 生徒の中に「XX先生ではないだろうか」という声の多いことに驚く。入試問題に限らず、普通の中間、学期試験などの定期試験の問題を教えている先生が決して少なくないことを、学校側は当然知るべきである。そしてそれが誰であるかということも確証を持っている生徒のいることも見逃せない事実である。この点についても学校側は生徒に対し協力を要求し、生徒は協力を惜しんではならないはずである。―― | |

| つまり、生徒はこの事実に基づいて「学園の明朗化や綱紀粛正」と合同調査委員会の必要性を主張しているのである。 | |

| 7月3日 | 産経高知版・・岩井談 |

| 7月4日 | 第1回合同調査委員会・・先生と生徒計16人で構成 |

| 7月5日 | 第2回合同調査委員会・・山岡、森本両君、委員会より脱退。 |

| 7月19日 | 終業式。校長挨拶「確証がないため、はっきりした処置は取れないが、疑わしい人にはごく近い内にやめてもらう」 |

| 9月1日 | 始業式。岩井先生を含む3先生の退職を発表。 |

| 9月2日 | 合同調査委員会、[事件は一応解決した]として解散。 |

| [依然,事件の真相は解決されないまま現在に至っている]=向陽新聞第50号/1960,12,16 |

(読売新聞学校版(週刊)昭和31年3月23日記事)

|

|---|

毎月1回、第1火曜日に開催。生徒会の4役員、各ホームルームの代表15名、新聞部代表2名、計21名が校長を囲んで茶果をほおばりながら会談。

議題は学校生活全般。生徒からは学校に対する苦情や要求を出し、校長からは学校側の計画、先生の生徒に対する希望や意見を述べ、話し合いのついたことは直ちに実行に移されることになっている。

更に、生徒会では新学年に備え、講堂の映写施設など39数項目にわたる校内改善を検討中。こうした活動は「受験亡者」といわれた土佐高生たちに、自治活動の尊さと楽しさを呼び覚ます効果ともなって、各ホームルームも力強い鼓動を始めている。 100周年記念誌発刊の準備に当たり

土佐高校・中学水泳部の古き時代の活動について思いつくまま

濱﨑洸一(32回) 2011.05.10

|

|---|

ところでこのプールは1935年9月に竣工・落成式のとき初泳ぎは、かの有名な北村久寿雄さん(ロス五輪金メダリスト)が泳がれたそうである。当時としては、このプールは最先端を行くものであつた。当時 高知商業の生徒であった北村さんは三高受験のため聴講生として土佐に勉強に来ていたとのことである。これは昭和59年6月都内五反田で、土佐中・高水泳部と高知商業水泳部の関係者の集いが開催されその時に伺った話である、参加者の土佐の、関係者は13回生 秦親憲・15回生 西村富博・16回生 浜田博之・20回生 久保内貞行 24回生 浜田憲三郎の諸先輩と32回生の小生てした。

活動状況

昭和26年当時水泳部部員は、28回生吉本功・田井敦夫・林寛・久松憲二諸先輩たちをトップに和気藹々と練習していたが、高知水泳連盟の役員の一部の方が、あまりぱっとしない成績を心配し、また自分たちの練習会場として利用するために当校にきて、我々を鍛えはじめたのである。コーチに来てたのは、西野恭正・片岡寅二郎・宮田さん、安岡信夫さん、みなさんそれぞれオリンピック選手選手達でした。成果はすぐに出始め、28年度の日本水泳ランキング、中学の部では、浜田成亮(32回生)100m・200m自由形でともに2位、小生 濱﨑洸一400m自由形で13位、200mリレー(メンバー浜田・濱﨑・谷淵・高橋)も2位にランクされた。30年度ランキング、高校の部 浜田成亮100m10位、200m2位(日本ランキング13位)同年高校選手権大会、浜田100m10位、800mリレー10位(メンバー田岡・濱﨑・谷淵・浜田)。また28年まで開催されていた浦戸湾遠泳大会(約5Km)でも小生トップ争いをしながら1時間11分で2位の成績であった。

最近の活動はプールも新しくなり、楠目博之顧問の下全国大会目指して活躍しており、Dolphinの題目で通信誌が発行されている。

32回生・浜田成亮君は現在高知県難病団体連絡協議会・筋力無力症友の会役員として活躍中で、ボランティアで介護の仕事もしている。

<エピソード>彼の娘さんが小学校時代。運動会で「父と走った」という作文がありこれがテレビでドラマ化されて放映された。ちょうど彼は無筋力症で動作が何もできない時代であった、13年の入院生活ののちヤット病名もわかり、それなりの治療といえる状態ではないが治療生活にあつた。小学6年生最後の運動会で親子での競争があることをしった彼は、娘のためと、一生懸命に練習をして、やっと運動会で走った、というものである。その後彼はマスターズ水泳大会に参加できるほどに、運動機能が回復したのである。

同期としてまことに、彼の生命力に感心するとともに、健康第一に目的をもって、長生きしたいものである。

|

|

|---|

|

|

|---|

(関連記事は1994.7筆山・28回生同人誌『くろしお』にもあります)

向陽新聞に見る土佐中高の歩み③居心地のよい新聞部

吉川順三(34回) 2011.08.05

|

|---|

新聞部VS大嶋校長

同盟休校問題などの後遺症もなくなり、平穏な日々がもどっていた。そんな昭和三一年春、われわれ三四回生の仲間は新聞部に入った。そして問題がなくても「記事になる事柄はヤマほどある」と先輩から教えられた。しかし漠然と空回りしたまま、新入部員の一学期が終わろうとしていた。

そこに東京で開かれる高校新聞大会への招待状が届いた。向陽新聞が全国の「優秀新聞」に選ばれた実績があったからだ。しかし、活動の中心だった当時の二年生部員は出席を辞退した。「受験勉強のため辞めたい」とのことだった。

その相談を受けた三年生部員は実質的な部活からは卒業していたが、部室にはしばしば出入りしていた。そして“有事”追求取材の経験をもとに「記事は足で書け。頭だけで書くな」などと後輩にハッパをかける怖い存在だった。

そこでの結論は「吉川と秦洋一(故人)を派遣する。二人には二学期から部長、編集長をやらせる」だった。拒否できないまま、くちばしの黄色い一年生部員が重荷を背負い込み、四苦八苦することになった。

大会から帰ったある日、二人は報告のため校長室に呼ばれた。大会そのものよりも、他校代表との交流会で大きなショックを受けたことを報告した。

何がショックだったのか。それは他校の代表が三年生中心で自分たちと発言や会話のレベルが違っていたこと、ほとんどの新聞が無料配布で部費は何倍か多いことだった。

とくにグループ別の交流会ではトインビー史論やサルトルの実存主義が話題になったが、土佐高には受験勉強があるだけで、そうした議論にはさっぱりついていけなかった。学齢の差だけでないものを感じて、その悔しい状況などを報告した。

純白のカバーのかかった椅子に痩身を沈めて聞いていた大嶋校長から「それで何か注文はあるかね」と問われた。つい「土佐高は受験に閉じ込め過ぎだと思う。せめて全校集会のたびに校長先生が“一期校の試験まであと何日”と繰り返すのはやめてほしい」といってしまった。

しばらくの沈黙のあと「新聞部の諸君は“土佐高生の頭をたたいてみればサインコサイン、イットザットの音がする”と批判しているようだが、進学第一の方針は変えない。運動部も文化部も活発にやれている」「新聞部費については無料配布にするなら増額を考えよう」と、きっぱり言いわたされた。+

無料配布と部費の件は部内で議論した。そして結論は「一部一〇円で売る。部費も増額を求めない」だった。

理由は「大多数の生徒が買って読んでくれるような新聞をつくる」「部費の配分は生徒会が決めるもので、校長の一存というのはスジが通らない。費用の不足は広告でまかなう」というもの。意地っ張りで、意気込みだけは盛んな一年生部員たちの理由づけだった。

それを率直に報告したら大嶋校長は大きくうなずき「やっぱり伝統だなあ。かなり前に、諸君の先輩からも同じようなことをいわれた。がんばりたまえ」と励ましてくれた。そして「あの“試験まであと何日”は年に一回だけにするよ」と笑顔で、校長室から送り出された。熱い慈愛にうたれた記憶は忘れられない。

救護室に泊まった

|

|---|

実物大の紙にレイアウトを何通りも描き、一つに絞り込む。それが完成したら、原稿、写真とともに印刷所に持ち込む。しかし、そこで終わりとは参らない。

当時は活版印刷で印刷所の大まかな工程は職人による活字拾い、写真製版、小組、大組、試刷り、本印刷のスケジュールだった。この工程というのが曲者で、制作費を安く値切っているため、印刷所は通常の業務が終わったあとの夜間を利用したアルバイト残業になっていた。

そのため「今日はこれまで。明日は忙しいので次ぎは明後日」といった調子で一週間前後かかるのが当たり前だった。そして部員二、三人が毎回、現場につきあわされた。最後の大組が完成すると、ぬれた紙に刷った大ゲラをチェック、試刷りして持ち帰る。翌日はみんなで再チェックして印刷所にゴーサインを出して完了する。

私も秦もかなり遠距離の自転車通学だった。しかも要領が悪いため夜遅くまで部室に滞留することが多かった。つい疲れてゴロ寝しているところを当直の先生にみつかって「救護室でしばらく休め」と連れて行かれ、朝まで寝たこともあった。

印刷所から新聞が届くと、出来映えよりもインクのにおいを、みんなで喜んだ。

一〇円の新聞はいつも約八割が売れた。それが高いか安いか。学校近くで老夫婦が営む「一心」のキツネうどんが、たしか一杯二〇円の時代だった。

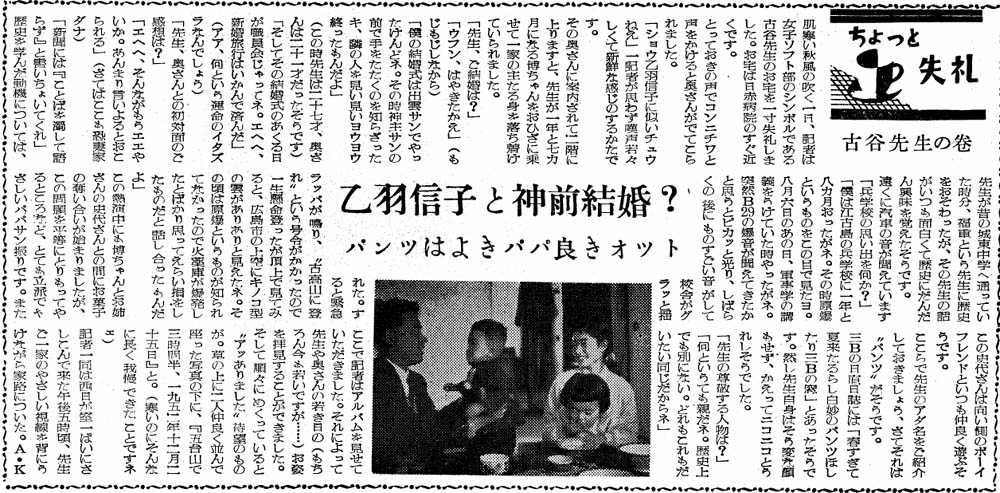

ちょっと失礼---カマスの巻 |

ちょっと失礼---マンタロウの巻 |

|---|

ちょっと失礼---パンツの巻 |

|---|

その間、多少の出入りはあったが、部員はつねに一〇人を超えていた。その半数近くを才気あふれる女子たちが占め、彼女たちは積極的に記事を書いたうえ、友人を引き連れてにぎやかに部室に出入りした。女生徒の少ない土佐高では画期的なことで、男子部員は記事よりも雑用に追われていた。

それでも私が毎日新聞、秦が朝日新聞、国見昭郎がNHKと三人の部員が、のちにマスコミの職業を選んでしまった。これは新聞部でも異例の現象だった。たぶん高校時代の「居心地のよい新聞部」が影響したものだと思う。

* * *

ついでに私のことに触れると経済記者として「安宅産業の崩壊」「三光汽船の倒産」などのスクープ取材にかかわった。「リクルート、ダイエーの傘下に」では新聞、通信、放送界で一九九二年度の最優秀スクープとされる新聞協会賞を受けた。

記事は学説や理論ではない。記者の基本はあくまで取材対象に直接ぶつかり真相に迫ることだ。新聞部の先輩たちから教わった、あの「記事は足で書け」をいつも思いおこしていた。

* * *

近年、東京の「三四回生同窓会」に出席するようになった。かつて受験勉強に取り組んだもの、野球、体操、グライダーや美術、演劇、映画、放送など部活と格闘したものたちが毎回五〇人前後集まる。そして「みんな土佐中・高生の自負を持っていた」「厳しいが自由な校風だった」と半世紀以上も昔を懐かしんでいる。

いまの土佐中・高も、それぞれの現役関係者たちが新しい伝統と校風をつくりだしていることだろう。 向陽新聞に見る土佐中高の歩み④

女子部員から見た新聞部

久永洋子(34回) 2011.12.18

文芸部のころ

|

|---|

私は中学、高校ずっと文芸部に、高校一年の時に新聞部に入部しました。二つの部は部室も近く仲良くやっていたように思います。文芸部は女子部員が殆どでした。中学の頃は先輩の言いつけに従って学校の近くの文房具店や父兄の店に広告をお願いに行くのが仕事でした。おずおずと門をくぐる学生に皆さんがやさしく応援して下さったものでした。

高校二年の時先輩からバトンタッチされて文芸誌「筆山」を発行した時は大変でした。広告集め、原稿依頼、編集、割付、校正を少数の女子部員で行いました。経費を少しでも安くするために先輩からの申し送りで、印刷は高知刑務所に依頼していました。

高知城の西北、すべり山のそばにあった刑務所の門をくぐり、静かな小部屋で係官の人と原稿の受け渡しをしたものでした。なかでも一番困ったことは原稿が足りないことでした。その頁を埋めるために私も生まれて初めて創作を書きました。淡い恋心がテーマだったと思います。「筆山」が出来上がって各クラスに配られた時、私の拙文を読んで皆さんが笑っているようで恥ずかしくて廊下が歩けなかったことを思い出します。

新聞部入部

そして新聞部には、先輩が「入ってみない」と誘って下さったように思います。

校舎の正面から入ると左は事務室、応接室、校長室、職員室と続き、右は生徒会、文芸部、新聞部、放送部と並んでいました。あの頃は一クラスに生徒七二名も居て、私はヤマサキで七二番でしたから、いつも後ろの壁にくっついて座っていました。通行できるのは前だけ、それでも授業中は物音一つなく静かに勉強したものでした。休み時間には白線をつけた生徒が廊下も階段も溢れていました。学校が大好きだった私は、卒業間近な頃、ああこの渦の中で死んでしまいたいとか思ったものでした。

新聞部は大勢で面白い集団でした。高校三年生は勉強優先のため引退し、高二と高一ですべてを運営していました。毎日授業が終わると部室に直行して、色々なことを相談したものでした。すぐに紙面をまかされ、色々な原稿を書きました。「先生のお宅訪問」記事を書くため、久保田先生、片岡先生、熊野先生のお宅に伺ったことなど懐かしい思い出です。原稿を書きながらも、半分はお喋りと掛け合い漫才のような、楽しい毎日でした。

素晴らしい先輩方

今回向陽プレスクラブの素晴らしいご努力によって向陽新聞が全号蘇りました。それを拝見しまして、当時の向陽新聞のレベルの高さと面白さに驚きました。あの雰囲気の中から皆でこの紙面を作り上げたのだと感動しました。しかしそれはその時の部員だけの力ではなく、大いに先輩の励ましがあったからだと思います。高三の先輩達も足繁く部室をのぞいては新聞の作り方について教えてくれました。

また岩谷大先輩、中城さんを始め大学生の先輩達が休みになると真っ先に部室を訪ねて下さいました。東京の風、大学の風とともに。

|

|---|

昭和三十三年春、大島校長先生はお亡くなりになりました。思えば、先生と身近にお話しして、学校を思う先生のご意志の一端をお聞きすることができたことは、本当に貴重なことでした。あの時私達は高校三年生でした。

女子部員は勝手に喋ってばかりいて、広告、編集、印刷等の大変な仕事は男子部員が夜遅くまで部室に残ってやっていたようです。

私達は夕暮れになると、にぎやかに下校しました。喋り疲れ、笑い疲れて、鏡川の橋に来ますと、西の空に鮮やかな夕陽が今にも沈もうとしていて、静かな川面に青のりを採る舟が一艘、二艘、船尾に尾を曳きながら浮かんでいました。心静まる風景でした。

平成まで続くことなく、今母校には新聞部も文芸部もないということを私は最近知りました。何故?と驚きました。

育まれた友情

あの薄暗い廊下の隅、階段のそばの小さな部室で育まれた友情、そして34回生は、国見さんNHK、吉川さん毎日新聞、秦さん朝日新聞、と巣立っていきました。陰ながら、これは私の自慢だったのですが。

時は過ぎ、秦さんと浜田さんは帰らぬ人となりました。あんなに新聞部を愛していたおふたりに向陽プレスクラブが出来たことを報告したいと思います。 向陽プレスクラブ2014年度総会のご案内(再)

岡林敏眞(32回) 2014.04.12

2014年度向陽プレスクラブの総会・懇親会を下記の要領で開催いたしますので、

万障お繰り合わせの上、ご出席下さいますようお願いいたします。

ご出欠は4月20日(日)までに、本メールへの返信メール又は同封ハガキ(封書 でのご案内の会員の方)でお願いいたします。

欠席の方はお手数ですが議決権の委任を出席会員にお願いします(委任先氏名の 記入の無い場合は会長に委任したものと扱います)。

記

日時:2014年4月26日(土) 17:00~17:30 総会 17:30~19:30 懇親会

場所:「ねぼけ 丸の内店」

千代田区丸の内2-1-1 丸の内 MY PLAZA B1

ねぼけ 丸の内店 |

|---|

http://r.gnavi.co.jp/g688003/

議題:

1) 開会

2) 2013年度活動報告

3) 「土佐中學校創立基本資料集」発刊の意義・経緯

4) 2013年度会計報告

5) 2014年度活動計画案・予算案

6) 幹事追加の承認について

7) その他

議案は添付又は同封のファイルを参照です。

なお、お手数ですが当日は議案ファイルを印刷してお持ち下さい。

懇親会は総会終了後、直ちに行います。

懇親会費は約5千円です。

総会に欠席の方は年会費(2千円/年)の振込をよろしくお願いいたします。

(過年度分が未納の方は併せてお振り込み下さい。)

振込口座:みずほ銀行 渋谷支店(210) 普通預金 8094113 向陽プレスクラブ

敬具

画柳会展のご案内岡林敏眞(32回) 2015.05.12

第27回 画柳会展 2015/06/15~06/21 於:銀座アートホール 東京都中央区銀座8-110 TEL:03-3571-5170 期間中食事時を除いてずっといます。 |

|---|

出展作品(一部)

「明日があるさ」 F50号 |

「勇気」 F50号 |

「会いたかった」 F30号 |

|---|

苫野一徳著『勉強するのは何のため?』

岡林敏眞(32回) 2015.05.18

|

|---|

=僕らの「答え」のつくり方=

著者:苫野一徳(とまの いっとく)

1980年生まれ。早稲田大学大学院

教育学科博士課程修了。博士(教育学)。

早稲田大学非常勤講師。専攻は哲学・教育学。

発行所:株式会社日本評論社

定価:本体1400円+税

筆者近影 |

|---|

これが、第二次大戦後の日本のスローガンでした。私が土佐中高校に在学していた昭和20年代から30年代は、日本中の最大の課題は経済成長でした。大人たちは、豊かな生活を目指して必死に働いていました。そして、我が子には自分たち以上に豊かな生活を勝ち取ってもらいたいと願い、学校に行かせていました。

だから、当然のように、土佐中高生は「大学に入り、いい仕事につく」ために勉強していました。いい仕事が、いい会社だったり、弁護士や医者だったりではありましたが・・つまり、当時の土佐中高生のほとんどは、「大学に入りいい仕事について、豊かになるために自分は勉強をするんだ」と信じていたのだと思います。

ところが、1990年初頭にバブルがはじけて以来、不況が続いています。勉強して、いい大学に入っていい会社に入れば幸せになれるという図式は、今では成り立たなくなってしまいました。大企業ですらいつ潰れるかもわからないし、いつリストラされてしまうかもしれません。大学を卒業しても、正社員になれずに派遣社員として低賃金の日々を送っている人も珍しくないのです。

ですから現在では、「なんで勉強なんかしなきゃいけないの」という問いに「大学に入っていい仕事につくため』という絶対的で唯一の答えは成り立たないのです。それでもなお、勉強に意味を見つけていこうとしたのが本書です。哲学者である著者は次のように述べています。

=「なんで勉強しなきゃいけないの?」というような「正解」のない、でも何らかの「答え」がほしい問題の数々を、とにかくひたすら考えつづけてきたのが、「哲学者」と呼ばれる人たち。哲学は、「正解」のないさまざまな問いに「なるほど。こう考えればすっきりするな」という「納得解」を与えてきたものなのだ。=

ニーチェやデカルトなどの哲学者が、正解のない問題に答えを与えようとしてきた思索を引き合いに出しながら、勉強の意味に「納得解」を見出そうと試みたのが本書です。「哲学」と聞けば、難解な言語を使いめんどくさい論理を展開する学問だと思っている人は多いでしょう。ところが、本書はとても読みやすく、分かりやすく、しかも味わい深い、中・高生に向けて書かれた本なのです。「なんで勉強しなきゃいけないの?」という問いに、絶対的な「正解」はたぶんないと著者は言っています。

=「いい大学に入るため」とか、「記憶力を磨くため」「論理的思考力をはぐくむため」とか、いろいろ答えは返ってくるだろうけれど、どれが「正解」というわけじゃない。どれもある程度正しいように思えるけど、どれもちょっと違う気もしてしまう。「答え」は一つではない。人によって、時と場合によって、勉強する意味はさまざまに変わるし、またいくつもあっていい。だからこの問いは、「正解」というより「納得解」を求める問題だ。=

このように、勉強する意味に絶対の正解はない。それでも、おそらくほとんどだれにも共通すると言っていい、最も根本的な勉強する意味つまり、「なんで勉強するのか」に対する「納得解」を見いだせると著者は主張しています。以下に著者が述べていることを要約しておきます。

=勉強するのは〈自由〉になるため。ここでいう〈自由〉とは、「生きたいように生きられる」ということ。「できるだけ納得して、さらにできるなら満足して、生きたいように生きられているという実感のこと。これが〈自由〉という言葉の意味。

だれでも〈自由〉に生きたいと思っている。でも、〈自由〉に生きるためには、必ず何らかの『力』がいる。電車に乗ったり、買い物をしたり、日常の生活のためには読み書き計算などの基礎的な「力」が必要。必要なのは、基礎的な「力」だけではない。スポーツ選手になりたいのであれば、そのための「力」がいる。学者になりたいのなら膨大な「知識」がいる。世界で活躍するビジネスマンになりたいのなら、外国語力や世界についての「教養」がいる。私たちは、〈自由〉に生きるためには、必ずなんらかの「力」を必要とする。そして、それを 自ら学びとらなければならない。勉強しているのは、〈自由〉になる「力」を身に着けるためなのだ。=

こう述べた後で、著者は読者に問いかけます。勉強するのは〈自由〉になる力を手に入れるためだというのはなんとなくわかる。でも、なんでその勉強を、わざわざ「学校」でやらなきゃいけないの? 将来役に立つかどうかもわからないような勉強を、学校で無理やりやらされる。だから、それが〈自由〉になる力を手に入れるためだといわれても、そんなふうにはどうしても思えない人もいるだろう。それだけじゃない。学校を舞台に、さまざまな問題に行き当っている。人間関係のいざこざに悩んだり、試験や受験勉強に苦しまされたりする。いじ めや体罰といった、耐えがたいほどの苦しい経験をすることもある。なんでこんな思いまでして学校に行く必要があるのだろう? 一度や二度はそう思った読者は多いことだろう。

読者の「なんで学校に行かなきゃいけないの?」更には、「いじめは、なくせるの?」という問いに哲学的な思考をしながら「納得解」を出していく。著者が「あとがき」で述べているように〔中・高・大学生が、「哲学的な考え方」を学びながら、教育の根本的な問題を解き明かしていけるような本]として執筆したものである。学生だけでなく、教育に携わるすべての人に読んでもらいたい著書である。(向陽プレスクラブ会長・岡林敏眞) 向陽プレスクラブ2015年度総会議事録

岡林敏眞(32回) 2015.05.20

議長 岡林敏眞会長 書記 水田 幹久

1.日時 4月25日(土) 17:00~17:30

2.場所 「酒菜浪漫亭 東京新橋店」

3.出席者 岡林敏眞(32回) 濱崎洸一(32回) 吉川順三(34回) 岡林哲夫(40回)

藤宗俊一(42回) 中井興一(45回) 水田幹久(48回)

4.岡林哲夫幹事長が、開会時出席者7名、委任26名であり、会員44名中33名参加で総会は成立と報告。

5.岡林敏眞会長が開会の挨拶、本総会の議長を務める。

6.以下、総会議案に従って進行

総会議案

1)2014年度活動報告

岡林幹事長から総会議案-1「2014年度活動報告」に基づき報告・承認

2)2014年度会計報告

中井会計担当幹事が総会議案-2「向陽プレスクラブ2014年度会計報告」に

沿って報告・承認

3)2015年度活動計画案・予算案

以下の活動計画(総会議案-3)を原案通り承認

<活動計画>

1.総会・幹事会

総会

2015年4月25日(土)に東京にて開催

総会終了後に懇親会

(2016年度は4月23日(土)に東京にて開催予定)

幹事会

・9月頃 「活動状況中間検討」

・3月頃 「年度総括、総会議案検討」

・高知・関西からの幹事会出席者に旅費を定額補助

高知支部

・秋に高知支部懇親会

・東京、関西からの出席者に旅費を定額補助

2.ホームページの充実

・「向陽新聞に見る土佐中高の歩み(続)」を引き続き掲載

・「読書室」充実

3.百年史編纂協力活動

・「土佐中學校創立基本資料集」をホームページに掲載する

・同資料集を同窓会各支部に送付する

4.その他

・会員の拡充を図る

・向陽新聞バックナンバーCDの頒布を行う

審議中の主な議事は以下の通り

・「向陽新聞に見る土佐中高の歩み(続)」の執筆候補者の目途は立っているか?

→水田(48回)が最終の掲載であるので、それ以降の卒業者に依頼する。

・ホームページは3月にトラブルが発生し、原因究明、復旧に時間を要した。

→ホームページを安定化させることが、ホームページ充実の先決課題と捉える。

・同窓会各支部への「土佐中學校創立基本資料集」送付は、完了済み。

<予算案>

(総会議案-3)を原案通り承認。予算案は会員のページに掲載

旅費補助、予備費以外は2014年度実績見込み(暫定版)を基とした。

旅費は会長(関西-関東3回、関西-高知1回),幹事(関東-高知1回)で算出。

予備費は事業費の1割弱とした。

審議中の主な議事は以下の通り

・HP運営費が増加している理由は?

→HPを安定化させるために、現在のドメイン名を継続保持する必要があり、

10年間のドメイン確保費用を予算化した。

・次期繰越金296,642円は、2014年度の前期繰越金が293,788円であったこと

から、健全な水準であると判断できる。

4)会則変更案

岡林幹事長より、以下の会則変更案が提案され、承認された。

現会則

(総会)

第11条 当会の総会は、会員総員で構成する。

1) 会長は、総会を1年に1度招集しなければならない。

2) 会長は、会員の十分の一の要求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。

3) 会長は、必要と認める場合には、幹事会の決議を経て臨時総会を招集することができる。

4) 総会は書面、ホームページ等で決議事項、又は承認事項を公告し、書面又は所定のフォームから入力したメイルによって公告事項に限り議決、承認することができる。

5) 総会の議長は会長とする。

6) 議決権数は出席者、及び書面又は所定のフォームから入力したメイルによって提出された委任状、議決書又は承認書の総数とし、総会の成立は総会員数の過半数の議決権数を必要とする。

改定案

会則第11条の5)の後に

6) 総会の議決権は総会当日までに、1)の総会については前年度の、2)及び3)の総会については当年度のそれぞれ年会費を納入した会員が有するものとする。

と定め、

6)を7)とし、「総会の成立は総会員数の過半数の」とあるを

「総会の成立は議決権を有する会員の過半数の」と改定する。

<参考 新規定>

(総会)

第11条 当会の総会は、会員総員で構成する。

1) 会長は、総会を1年に1度招集しなければならない。

2) 会長は、会員の十分の一の要求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。

3) 会長は、必要と認める場合には、幹事会の決議を経て臨時総会を招集することができる。

4) 総会は書面、ホームページ等で決議事項、又は承認事項を公告し、書面又は所定のフォームから入力したメイルによって公告事項に限り議決、承認することができる。

5) 総会の議長は会長とする。

6) 総会の議決権は総会当日までに、1)の総会については前年度の、2)及び3)の総会については当年度のそれぞれ年会費を納入した会員が有するものとする。

7) 議決権数は出席者、及び書面又は所定のフォームから入力したメイルによって提出された委任状、議決書又は承認書の総数とし、総会の成立は議決権を有する会員の過半数の議決権数を必要とする。

審議中の主な議事は以下の通り

・会費未納の会員の扱いは?

→会員としての扱いは会費を納入した会員と変わらないが、総会での議決権を

有さないという扱いになる。

・7)に規定されている「書面」は紙媒体に限るのか?

→メイルによる提出も「書面」に含まれるものと解釈する。理由はメイルの受け

手がプリントすることで紙にすることが可能であるため。

以上を以て2015年度総会を終了し、総会会場にて懇親会を行った。 新聞部同期の合田佐和子さんを偲ぶ

吉川順三(34回) 2016.03.12

筆者近影 |

|---|

われわれの時代は1年生の後半から3年生の前半まで新聞製作と部の運営に責任を持っていた。彼女は放課後になると、ほぼ毎日のように部室に現れた。新聞は多くても年に3回発行だったから、いつも忙しいわけではない。駄弁りや部活とは関係のない議論をすることが多かったが、たいがいは彼女が主役だった。 とにかく彼女はアタマの回転が速い。目のつけどころが独特、しかも変幻自在で既存の形に縛られるのを嫌った。おまけに感性は鋭い。先生、先輩、同輩についても批判に遠慮はなかった。皮肉を込めたあだ名をつけるのも上手かった。 私もあるとき「ドンジュン」と呼ばれた。もちろん「ドンファン」のもじりでもなければ、たまたま部長だったために名前に「ドン」を冠したものでもない。「鈍」な順三というわけだ。高速回転の彼女とはあまりにも異質な“鈍感力”を鋭敏な彼女の頭脳が感じ取ってくれたのかどうか、これは幸いなことにその場限りになった。とにかく彼女と同じ軸でやりあうと、私をはじめ仲間はみんな、いつの間にか彼女の思うつぼにはまって逆転され、情けない思いを味わった。

新聞作りでは紙面レイアウトについて先輩から「“S字型”か“X字型”の配置で構成するのが基本」「”腹切り”は避ける」と教えられていた。 その原則に沿って記事の行数を計算して写真の寸法をはかり、模擬 紙面に切り貼りするなど試行錯誤していると彼女が割り込んで瞬く 間に解決したことが記憶に残っている。全体をひと眺めすると色鉛 筆をにぎり「この写真はもっと大きく」「これは横見出しに」などと つぶやきながら実に細密で正確な絵コンテを描いた。 そのうえ「このコラム、もう少しおしゃれで、鋭かったら紙面配置 の基本などにかまわないで最上段に置いてやったのに」とのたまう。 筆者がそこにいてもまったく気にしない。筆者も「う~ん」と、う なりながら同意したものだ。

また最終段階の作業は印刷所が現場になる。コストの関係から印刷 はいつも夜間で、活字拾い、組版などの職人さんの残業に頼っていた。 夜遅くなる場合が多いので男子部員だけが現場に出かけ、早く仕事 を終えて帰りたい職人さんの機嫌をとりながら作業した。 ちょうど“濡れ紙”の小ゲラをチェックして、いよいよ大ゲラが出る ころ「家が近いから」と彼女が突然現れたことがあった。 例によって周りの雰囲気などおかまいなしに「この見出しは変えた 方がよい」「凸版の地紋はもっと明るく」と笑顔でテキパキと指示す る。はじめ渋面だった職人さんは、そのうち文句もいわず、彼女のペ ースに乗せられて、組み直しや作り直しを繰り返した。ただただ呆然 としたのは、われわれ男子部員だった。そして「これ以上遅くなった ら家から迎えが来るから先に帰る」と、ポケットのキャラメルを一箱 置いてさっと消えた。

次の号で印刷所に行ったとき職人さんから「あのオカッパはまだ来 んかよ」と期待のこもったように問われて驚いたことを思い出す。 こように、普通なら相手を困らせるようなことを、あっけらかんと主 張して思いを遂げ、しかも相手から親しみを感じてもらうという不 思議な能力を持っていた。

彼女は「これ以上憎まれたくない」としばしば言ったが、だれも憎ん だりはしなかった。彼女の毒舌の標的になれば、そのたびに脳細胞が 刺激され、それぞれが成長したように思う。

彼女の訃報に関連して同期の久永(山崎)洋子さんから手紙をいた だいた。「ひらめき、才能、シャープ、独特のセンス。毒舌とユーモアの混じった会話が得意な人でした。ともに新聞部を楽しませてもらいました」と。同期のみんなも気持ちは同じだろう。 しかしその同期の主要メンバーだった浜田晋介、秦洋一、国見昭郎 の各氏がすでに故人になっており、今回は合田佐和子さんが他界した。そもそも土佐高の「向陽新聞」は廃刊、冥土入りして久しい。そのすべてに------------合掌。 岡林敏眞君を偲んで

濱﨑洸一(32回) 2016.03.31

筆者近影 |

|---|

昨年6月いつもの銀座の画廊で逢ったときには、顔色も良かったし、口では、「もう今年が最後かもしれん」とは言っていたが・・。今年から彼の独特の絵が見られないと思うとさびしい限りである。

思い起こせば、彼との出会いは、土佐中学1年同じクラスとなり、学級新聞を作ろうとの話から、新任担当の中沢先生に伺ったところ、当校には新聞部があるから、そこで勉強しなさいとのことであった、そもそもそこからである、仲間数名が部室に行ってそのまま新聞部の部員となってしまったのである。 そして彼は森木君・示野君らと部活を続けることになった、小生はというと、水泳部に入り、名前だけの新聞部部員?記事を書いたことは無い。

大学も同じ中央大学に進み、新聞部のOB会が時々神田すずらん通りのそばやの二階で、岩谷さんの落語を聞きながら、中城さん杉本さんらと食事をしたものである。 そして、社会人になり、岡林君は学習研究社入社、そして2.3年目くらいで社内結婚、 その披露パーティが会社の中で開催され、なぜか小生が招かれた、出席者には、新聞部のOBたちが参集していた。なぜか、必ず彼からお声がかかったのです。

彼の絵画は一種独特のもので、いつも小生の素人批評に対し、彼の制作の意図を十二分に聞かされたものである。

彼の新世界での進路を想像しながら・・・、ご冥福を祈ります。合掌 「憂い」を秘めた顔

堀内稔久(32回) 2016.03.31

筆者近影 |

|---|

晩年の彼は、公文教室を経営する良き配偶者に恵まれて、京都に落ち着いて「画柳会」の世話役となって夫婦睦まじく絵画に打ち込み、画題を求めて国内外をふたりで旅して歩き幸せそうであった。

彼の本領が発揮されたのは母校土佐中での入試不正を切っ掛けとする同盟休校のときであった。高校生の彼が学校経営陣に対する攻撃の先陣に立っていたとのことである。私のような高知でも片田舎から通学していた生徒にとって、丸で別世界の登場人物のように遠くから彼の活躍を眺めるばかりであった。

彼は、幕藩体制の地侍のように、不遇を深く秘めて能力一杯に羽ばたくことが許されない環境のもと、土佐高新聞部だけが彼の安住できる住み処であった。

土佐の地侍が幕末期に能力を発揮したように同盟休校に能力を発揮しながら、その後は、いろいろな企業、団体などで事務方、裏方に徹することで組織運営の中でなくてはならない人間に育っていった。彼の能力を認めて、組織運営に不可欠な人間に育て上げたのは新聞部の先輩、特に岩谷・中城氏らであり、彼が一生にわたって師事することになり、世話になりつづけた。新聞部(現プレスクラブ)こそは、彼が帰ることができる「実家」でありつづけた。彼が後輩の面倒をよく見たのは、後輩イコール実家の弟妹のような心情だからであった。大学時代の彼は、中野区「野方村」(漫画家手塚治のトキワ荘のような存在)が新聞部に代わった。そこには彼の兄(先輩)が居り、「(腹違いのような)兄弟」(同級生)が居り、「弟」(後輩)がいた。試験のときには、同じ学部で司法試験の受験勉強に専念していた私に何回か教わりに来た。彼はアルバイトにかなりの時間を取られていた。 野方村も、彼の逝去によって村民の1人が減り、限界集落のように段々寂しくなった。 我が友岡林敏眞君を悼んで

森木光司(32回) 2016.04.06

筆者近影 |

|---|

数日前、親友の一人濱崎洸一君から向陽プレスクラブのインターネット用の「追悼文」を書いてほしいと言われて一応承諾したものの、あまり真面目に向陽プレスクラブの参加していない自分がこれも恥ずかしくなる。

私の手元に向陽新聞の資料はほとんど皆無で、数枚の写真と卒業アルバム中のクラブ写真があるだけである。最も古いものが中学1年の時(1952年2月)のバラック建て校舎の正門付近で撮った写真で、諸先輩と一緒にオカバ、示野貞夫君、濱崎洸一君、浪越健夫君、池洌君、梅木栄純君たちと写っている写真、もう一枚は新聞部新年会のもので、学校の懇談室で西野歩先生を囲んだものである(1955年1月)。どの写真も古いものだが、これらの先輩、同輩と一緒に向陽新聞を発行しえたのは、君の大きな力があったことも思い出すことが出来るよ。

また、高校2年の頃だったと思うけれど、全国の高校新聞のコンテストで向陽新聞が優秀5校の1つに選ばれ、示野君と一緒に日光東照宮で表彰されたことも思い出のひとつである。

新聞の編集発行には、今は亡き岩谷清水大先輩、中城正堯先輩、横山禎夫先輩方々のご指導のもとで、君と楽しい新聞部生活を送らせてもらったことが懐かしく思い出される。

卒業後向陽プレスクラブを創設して会長として、長く後輩の指導にもあたってくれたことはクラブ全員の賞賛に値するものと思っている。

また、君が画家としても、素晴らしい才能があり、そのうちの一枚の油絵(F20号、イタリア、アッシジの街並を描いた絵で画柳会特別賞受賞)をわけてもらったものを我が家に飾ってあるが、改めてこれを眺めながら君を髣髴として思い出している。

思い出は尽きないが、そのうちに君に追いついて、蓮の台で語り合えることを夢見ているよ。それまで待っていてほしい。

※(アッシジはイタリア中部の都市で聖フランシスコの生誕地。名高い教会などがある美しい街という。) 吉川 順三さん(34回)追悼文

また会う日まで

久永洋子(34回) 2019.12.23

故 吉川 順三さん |

|---|

筆者旧影 |

|---|

春になり、新聞部の会はいつかしらと思っている頃、34回生の友達から「吉川が亡くなったよ。」と電話がありました。合田さんが亡くなった時、追悼の文を書かれる時、「何か思い出すことある?」と何度もお電話をいただいたのですが、まさか、こんなことになろうとは。まだ、信じられない気持でいます。

思えば、新聞部で毎日のように賑やかに活動していた頃からの長いお付き合いでした。新聞部では論客で、理屈っぽく、信念の人でした。土佐のイゴッソウでもあり、しかし、やさしい人でした。卒業後は、就職してずっと高知に居る私をよく尋ねて下さいました。新聞部の人は皆さんそうでしたが、大学の香り、会社の香り、都会の香りを伝えてくれました。吉川君毎日新聞、秦君朝日新聞、国見君NHKとマスコミに羽ばたき、陰ながら私の自慢のお友達でした。いつか、小さなお嬢さんの手をひいて尋ねてこられて、3人で桂浜に行ったこともありました。

1961年 母校新年会での筆者(中列の美女) |

|---|

市長選の後、高知の同窓会にサラッとした顔で出席されました。きちんとスーツを着ておられたので、「ステキになったね。」と言いますと、「今頃気がついたか」と言われました。そしてある時も私の家にお電話下さって、私は留守で夫がお名前を聞いていました。あとでお電話すると、「むつかしそうな旦那だね。」と言われました。確かに!何となく慰められたような気がしました。

あの吉川君と冗談を言い合い、何となく笑ってしまう日がもうないのでしょうか。でも、私の年齢になりますと、またお会いできる日は遠くないように思ってしまいます。私のまだ知らないところに行かれても、どうかお元気で明るく過ごされますように……。

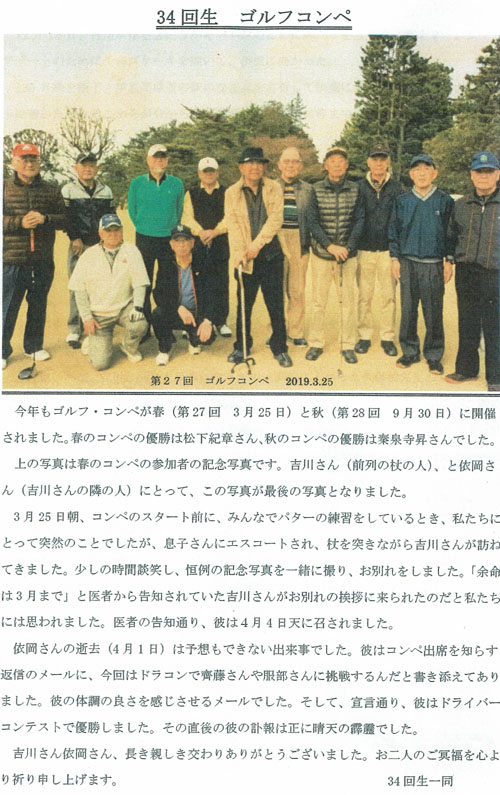

34回生ゴルフコンペ 河野剛久氏提供 |

|---|

同老同閑同趣の輩

長棹短竿魚信を待つ

鏡海は白雲碧空を映し

猶願う潮満ち銀鱗多かれと

(戯順2018年)

忖度は「毛頭なし」とカミ告げる

余命知り時に及んで釣りゴルフ

批判したこの世に今やただ感謝

(戯順2019年)

私の拙い歌を書かせて頂きます。

また会おうねと 書き添えくれし 年賀状

いきいきと 太い字は残されて

令和を見ず 旅立ちし友よ いつか逢う

日には伝えむ 楽しきことを

階段の 廊下の隅の 小さき部屋

新聞部の皆と も一度会いたい

吉川さん、本当にまたお会いしましょうね。 吉川 順三さん(34回)追悼文

伊豆・大室山の麓での三日間

河野剛久(34回) 2019.12.23

故 吉川 順三さん |

|---|

筆者近影 |

|---|

心から感謝しております

筆山会会長 佐々木泰子(ひろこ 33回) 2021.05.10

筆者近影 |

|---|

お悔やみ申し上げます(筆者 画) |

|---|

振り返ってみれば、浅井先輩には大変お世話になり、心から感謝しております。

土佐校同窓会関東支部、幹事長として大活躍

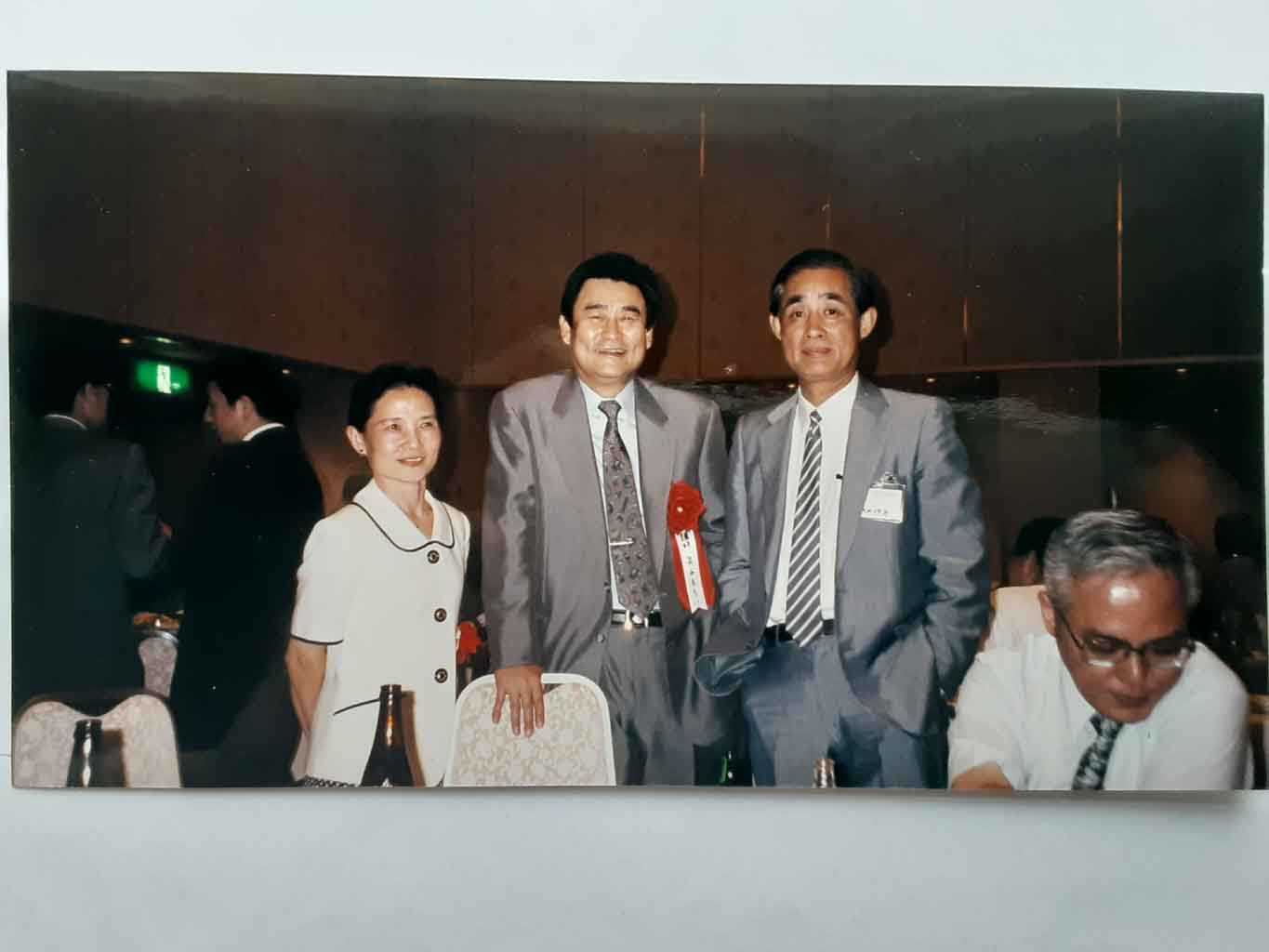

ここに1988年10月の土佐校同窓会の関東支部学年幹事会の写真がありますが、若々しい浅井先輩は堂々とした幹事長として、皆に慕われていました。

同窓会活動全般にわたって、尽力を惜しまず、会を発展させ、貢献されたことは、皆さまご存知のとうりで、私も色々とご指導頂きました。

「先輩から受け継いだ人の繋がりを大切にし、土佐校の伝統を後輩に繋げて行く」ことをいつも心がけ、私共後輩に教えてくださいました。引き継いだバトンは必ず先輩方のご期待にそえるものでありたいと願い、後輩を大切に繋げていきたいと思っております。

浅井幹事長を囲む学年幹事達 左端筆者、1988年10月1日 |

宮地支部長を囲む役員幹事達 2012年三金会 |

左から筆者、泉谷支部長、浅井幹事長、岩村事務局長 |

|---|

ダンディーなフェミニスト

若いはちきん(72回、宮崎晶子)から花束を受ける 浅井ナイト 1998年10月 第5回はちきん会にて  進藤先輩のお住まいを訪ねて 浅井ご夫妻、久保内、筆者 後列両端は進藤先輩のお嬢様達 |

|---|

1996年に宮地貫一支部長(21回)の発案で「はちきん会」を立ち上げた時も、いち早くナイト役を引き受けてくださり、「普段女性が(特に主婦)が行くチャンスがないような所がええろう」と赤坂に会場を設定してくださり、とても愉快で楽しい会になったことも思い出されます。浅井先輩のなにげない思いやりを感謝したことでした。

いつもご一緒の浅井ご夫妻

浅井ご夫妻とは、色々とご一緒させていただき、楽しい時を過ごさせていただきました。

同窓会総会のあとは、進藤貞和(3回)大先輩のお誘いを受け、よくご一緒に美味しいお食事をいただき、為になるお話も伺いました。又、大先輩のお住まをお訪ねしたり、歌のお好きな大先輩と一緒にカラオケで歌ったのも楽しい思い出です。又「中谷元を育てる会」「中谷元ー国政報告会」はもちろん、同窓会総会、「筆山会」、「はちきん会」、「三金会」等々、いつもご夫妻ご一緒の姿は、それぞれを大切に思う「夫婦のお手本」でした。

2017年B&A 美術展にて 作品の前で |

|---|

お仕事や同窓会幹部等様々なキャリアから離れて、ガーナ大使となられた愛する奥さまのため、国家のために、大変な努力をされ、又共に楽しまれたことと思います。

一昨年は、「筆山会」昼食会(ホテル、ニューオータニ、第三木曜日)にもご出席され、あー、これからもお会いできそうでよかったわ、と喜んでいましたが、間もなく入院されてしまいました。クリスマス時、昼食会に出席していた皆で、お見舞いの寄せ書きをしたカードをお送りしましたら、喜んでくださり、早く元気になって出席しようとおっしゃっていたと和子夫人からお聞きし、その時を楽しみにしておりましたのに、、。残念でなりません。

闘病されていたご様子

この度、和子夫人から頂いたお手紙により、闘病されていたご様子を知りました。

「、、。実は、一昨年夏、大動脈剥離を起こし7ヶ月間入院しておりました。そのうち一ヶ月余り、集中治療室にいて「あと2週間ぐらい」と言われた時期もありましたが、担当医から「科学では説明つかないご本人の力です」

と言われる奇跡的回復を果たし、昨年、丁度コロナが騒がれはじめた1月末に退院いたしました。その後は、ず~と自宅で療養していました。自宅では、長期間寝たきりだった為、歩行等のリハビリに励み、ゆっくりですが歩けるようになり、昨年夏には2~3時間のドライブも楽しみ、この春も車の中から千鳥ヶ淵や中目黒のお花見を満喫しました。先週の日曜日、夕食に、お酒こそ飲まなくなりましたが、高知から届いた鰹のタタキと焼き鳥を堪能し、例年にない快進撃をつづける阪神タイガースの7連勝を確認し、大ご満悦で、いつものとおり、12時ごろに就寝いたしました。翌朝、月曜日、7時頃目覚めないままの夫を見つけました。

楽しい夢を見ながらの昇天のようでした。

生前は、土佐校が大好きで、皆様方との交流を一番好み、楽しんでおりました。

皆さま方には長い間、ご厚誼頂きまして、誠にありがとうございました。

わたしも、コロナの為、専らリモートワークで家に居て、この1年余りは、ずっと側に居られたことは幸いでした。、、)

最後まで最愛の奥様の介護を受けて、安らかに昇天された浅井先輩

心からご冥福をお祈り申し上げます。

同窓会の記念講演

61回生・江淵 誠さんの「南海トラフに備えチョキ」 を聞いて、この時代の小生の思い出

濵﨑洸一(32回) 2021.11.20

筆者旧影 |

|---|

その後、空襲も激しくなり、何かのつてがあったであろう、郵便自動車に便乗して宿毛まで疎開・途中久礼の峠で艦載機の機銃照射がありトンネルの中に退避、その後中村でも空襲があり四万十川にかかる赤鉄橋の下に逃げ込んだ。

中村では、松田川の近くで引き込み用水路のそばで、川エビやウナギとっては食していた、土手の傾斜にかぼちゃを植えている場所があり空を眺めていた時に終戦の話を聞いた。

二学期が始まり宿毛の小学校にしばらく通ったが、途中で祖父の住む清水に引っ越した。

まだ終戦まじかでもあり、小江の湾には崖に洞穴を作り、海軍の特攻隊・震よう隊のベニヤ板づくりの船があり若い兵士がいた、がしばらくして、その船は燃やされているのを見ていた。

ここでは丁度運動会があり、男の子は大人の靴を履き、女の子は日傘をさして手をつないで走るのであるが靴がすぐ抜けるので、応援の観客は大爆笑であったのが記憶にある。

そして三学期は高知の鷹匠町の自宅にもどった、第六小学校は当時では珍しく鉄筋コンクリート造り三階建て、焼失を免れており[校舎は「ロ」の字型で東と北側に「L」字型が

鉄筋造り南側に木造平屋建ての校舎唯一西側に講堂があったが焼失していた。]

それがため市役所が使用しており、学生は第四小学校に同じく焼失した第三小学校との参考が時間帯を分けて三部授業で会った。もちろん教科書はなく、薄い紙のガリ版づりのプリント・かたい芯の鉛筆や消しゴムはすぐに破れるのでつかえなかった。

そして二年生の昭和21年12月12日・南海大地震が起こった、小生の住んでいた三軒長屋は傾いたが住むことはできた、ただ起こった直後、小生と二番目の弟は倒れた箪笥の間で無事(上段がくの字に倒れたあいだ)三番目の弟は、漫画ではないが絵画が落ちてその真ん中に頭が収まったので擦り傷程度で収まった。流し場の井戸、普段はつるべで水をくみ上げていたが、しばらくの間ひしゃくですくえるほど増水していた、市内は津波で進水箇所が広範囲で会った。

翌昭和22年5月をもって、市立第六小学校と・第三は追手前小学校となりそれぞれの校区に復帰した。

「雑音」現在TBSラジオでよく話している赤絵珠緒さんも第四小学校に在籍したことがあるとのこと。