�y�c�����(36��) �X�{�_�u�i36��j�X�c����(37��)

��{��(35��) �@

�@�@�|�{�C��(37��)

��{��(35��) �@

�@�@�|�{�C��(37��)

���^�C�g�����N���b�N����ƍŐV�y�[�W�փW�����v���܂��B

���摜�Ƀ}�E�X�|�C���^�[��u���Ɖ摜���g�傳��܂��B�S�̑�������Ȃ��ꍇ�}�E�X�����̃X�N���[���{�^���i�z�C�[���j���A�}�E�X�|�C���^�[���摜�ɍڂ����܂ܕ����L�[�i���������j���g���ăX�N���[�����Ă��������B

| 2011.09.23 | �@�X�c�����i37��j | �@�@���n�O������ҁACD�쐬����L |

| 2012.12.10 | �@�X�c�����i37��j | �@�@�V�Z���̂��Ƒn���l�\���N���}����i���a34�`35�N�j |

| 2013.04.09 | �@�X�{�_�u�i36��j | �@�@��낵�����肢���܂� |

| 2017.06.26 | �@�y�c�����i36��j | �@�@�u�O�������Y�Z���ƃ`���C�R�t�X�L�[�v�q�܂��� |

| 2017.11.05 | �@�y�c�����i36��j | �@�@����搶�̎� |

| 2018.04.01 | �@�y�c�����i36��j | �@�@�w�����y���قŗ��n�����x��q�ǂ��܂��� |

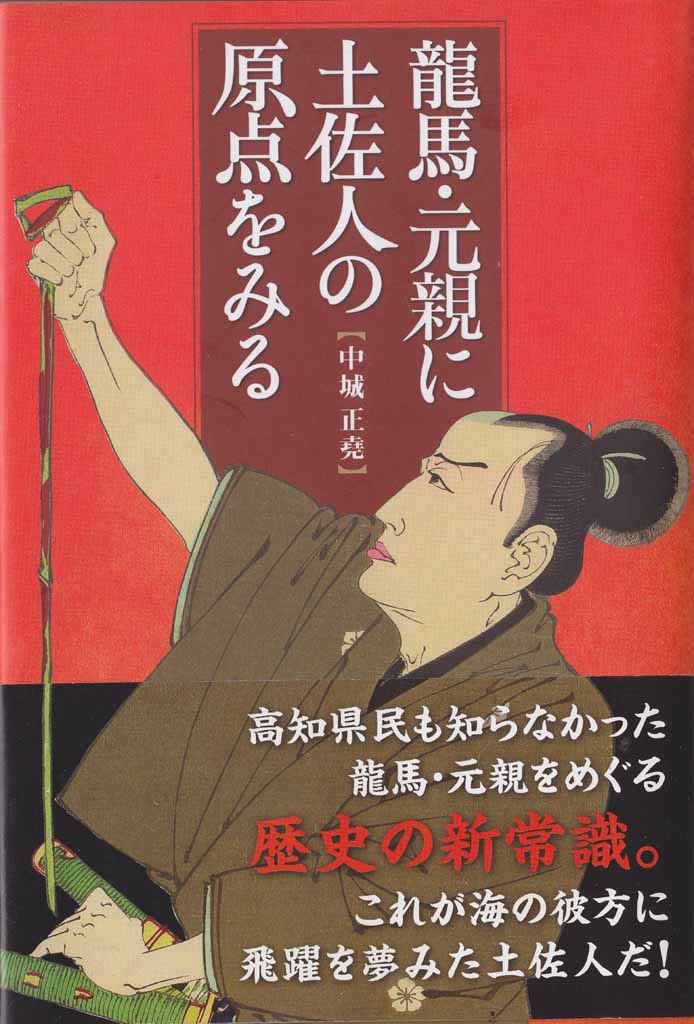

| 2018.04.20 | �@�y�c�����i36��j | �@�@�u���n�E���e�ɓy���l�̌��_������v��q��A�q�ǂ��܂����B |

| 2018.08.14 | �@�y�c�����i36��j | �@�@�c�����O����ƊG�{�u�u�Ԃ��v |

| 2018.08.21 | �@�y�c�����i36��j | �@�@�u�Ԃ��v�̑��� |

| 2018.09.02 | �@�y�c�����i36��j | �@�@���̖{�A�����߂��܂��B |

| 2018.12.25 | �@�y�c�����i36��j | �@�@�����G���؋��P�E�Q�q�ǂ��܂����B |

| 2019.02.06 | �@�y�c�����i36��j | �@�@�u���{�̏�ְۯ�߂̏飂�q�ǂ��܂����B |

| 2019.03.10 | �@�y�c�����i36��j | �@�@���ʼn斜�؋��E4���͂����ɔq�ǂ��܂����B |

| 2019.03.31 | �@�y�c�����i36��j | �@�@���ʼn斜�؋��T�����肪�Ƃ��������܂��� |

| 2020.09.06 | �@�y�c�����i36��j | �@�@���낢��ƁA���肪�Ƃ��������܂��� |

| 2020.11.21 | �@�y�c�����i36��j | �@�@�ڂ��������肪�Ƃ��������܂��� |

| 2021.01.21 | �@�y�c�����i36��j | �@�@�w�M�R�̘[�@�y������100�N�l���`�x��ǂ�� |

| 2021.01.22 | �@�y�c�����i36��j | �@�@�������Z���搶�Ɋ��ӂƊ��� |

| 2021.08.09 | �@�y�c�����i36��j | �@�@���m�ő������������G�W |

| 2021.08.18 | �@�y�c�����i36��j | �@�@�y���ƕ����G�@�@�@���� |

| 2021.09.10 | �@�y�c�����i36��j | �@�@���́u�ۂ�т�v�𐁂����邳�� |

| 2021.09.26 | �@�y�c�����i36��j | �@�@�u�v�͐[�܂�A�u�v�Ő[�܂� |

| 2021.12.25 | �@�y�c�����i36��j | �@�@�������߂Â��Ă��܂��� |

| 2022.04.18 | �@�y�c�����i36��j | �@�@�����ƁA�z�Ƃ��Ă������낤�@�@�������� |

| 2022.06.27 | �@�y�c�����i36��j | �@�@��܁@���߂łƂ��������܂� |

| 2022.09.13 | �@�y�c�����i36��j | �@�@���b�����������Ă��܂��B |

| 2022.11.29 | �@�y�c�����i36��j | �@�@�隬�����E������i�L�c�s�j |

| 2022.12.11 | �@�y�c�����i36��j | �@�@���n�@�Ō�̋A���W�v������ |

���n�O������ҁACD�쐬����L

�@���ъ������Ɠ��@�ҏW���̌�s�͂Łu���z�V���o�b�N�i���o�[�v��CD�̊����̃��[�������B�z�[���y�[�W�Ɏ����Đ����z�v���X�N���u�̖ڂɌ����鐬�ʂ̓�ڂł��B���߂łƂ��Ƃ��킹�āu���x���ɐ���N�����L�ڂ����炢�����v�ƒ�Ă�����O�u��������`�����������v�ƃ��[����Ԃ����B

�@�܂��Ȃ��ҏW������̃��[�������B

�@���̃��[�������āA�b�c�̕�����������o���������̂Œf�낤�ƈ�U�͍l�����B�Ƃ��낪�A�u���n���唼�̃N���u�̎�_�v�Ƃ̎h���I�ȕ����ɍS���Ă��܂��A�X�O�ɕԎ��̃��[���𑗂����B���͈ꉞ���n���ł����̂ŁB�ҏW���̍I���Ȓ����ɏ���Ă��܂����Ǝv��������̍Ղ�ł������B

�@����`������ƃ��[��������A���̎��͂ɐS�z�ƂȂ������u�����^��ł����E�E�E�v�Ɖ��������ɕҏW�����烁�[��������B�ҏW�����C������ɂȂ����悤�ł��B

�@�u�R�s�[�\�t�g�q���������a���������@�B�ɓ����Ă��邩�H�v�Ƃ̎��₪�����B�S���m��Ȃ��\�t�g���������A�p�\�R���̃X�^�[�g���j���[�Ɏ������O�̃\�t�g�q���������b���������������������B�����ҏW���ɓ`����Ɓu�R�s�[�\�t�g���Ǝv���܂��B�v�Ƃ̕Ԏ��B�����͑S�����m�̐��E�A�ҏW���̕Ԏ�������Ȃ��v���A�S�z�ɂȂ�p�\�R���̐�������o�������A�b�c�̃R�s�[�Ƃ��R�s�[�\�t�g�̐����Ȃǂ͑S���̂��Ă��Ȃ��B���悢��{�C�ɔY�ށB��������͍��m�̓c�ɂł���B������m�Ƀp�\�R���͎��Q���Ȃ��B

�Q�A�菇���������@�@�@9��9��

�@�����ł��Ȃ��܂ܐ����o�߂�����A�ҏW������b�c������Ƃ̎菇���g�у��[���ɓ����B�ҏW������������䗼�e�̂��߂ɂ��炭���m�ɋA��̂ŘA���̎���͓̂���22���܂łƁB�}���Ŏ�������Ȃ��Ă͂ƃ��[����ǂݕԂ��B

�i�P�j���������߂ā@�@�@�X���X��

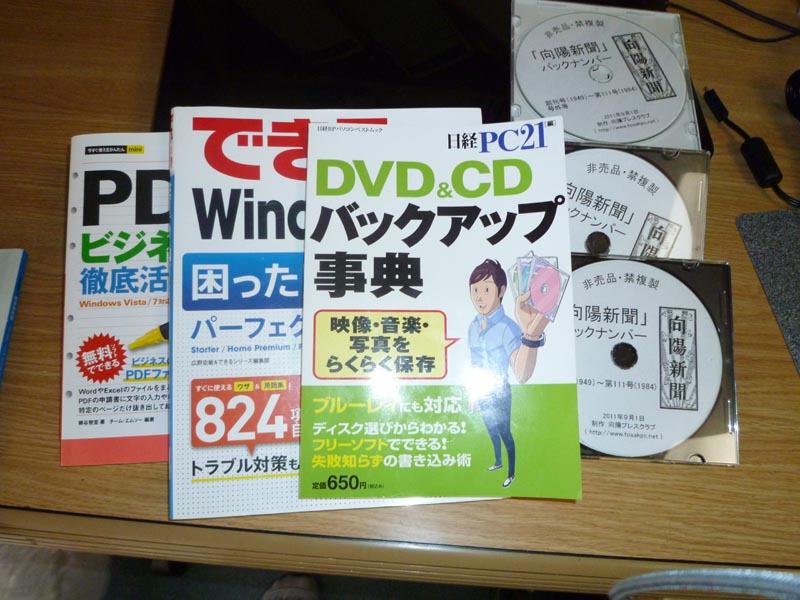

�@���m���琼�ɖ�10�L�����ꂽ���̓c�ɂł������킢�s�t�s�`�x�`�Ƃ����{�����ߏ��ɂ���B�����Ȃǖ����Ǝv���Ȃ���ꉞ���Ă݂悤�Ƃł����Č���ƁA�u�c�u�c���b�c�o�b�N�A�b�v���T�v�i���o�a�o�Њ��j���ڂɕt�����B�����ǂ݂����Â炢�̂ŁA���̏�Ŕ������߂��B11�N9��12�����s�̐V���ō�������������640�~�B�����ǂނƂb�c�^�c�u�c�^�a�c�̊�b�m������f�[�^�A���y�A�ʐ^�A�f����������ݗ��p�Ȃǂ̃}�j���A���{�ł������B�����A�b�c�̃R�s�[�ɂ��Ă̋L�ڂ͗B��2�y�[�W�����ŁA����ɕҏW���̎菇�ɂ���\�t�g�̋L�ڂ͂Ȃ��B�R�s�[

�i�Q�j�b�c�q�̍w���@�@�@�X��10��

�@�b�c�q�����߂āA�P�[�Y�f���L���m�X�ɍs���B�����łb�c�q���̂͏��̌��B�ʔ̓X�̒��łb�c���̔�����T���̂���ρA�ŏ��̓r�f�I�≹�y�̂b�c�̔����ŒT����������Ȃ��B�Ō�͕ҏW���̃��[���u�b�c�q�i�P�[�X�t���A���F���n�A���^5�o�P�[�X�A�������́j�v��X������Ɍ����ĒT���Ė�����B���F���n�ƌ����Ă��Ȃɂ����F�����킩��Ȃ������킯�������Ȃ��b�ł���B�ǂ̃��[�J�[�̂��̂�I�т܂����ƌ����A��䏊�����ɑ���b�c�ƌ����Ă����̂Œl�i�̈�ԍ������̂����B

�R�A�b�c�̕����E����

�i�P�j�b�c�R�s�[�\�t�g�̎�荞�݁@�X��12��

�@����ɋA����������12���A���悢���ւ̂b�c�R�s�[�ɒ���B�ҏW���̎菇�A�ɂ���A�p�\�R���̃X�^�[�g���j���[����R�s�[�\�t�g�u�q���������@�b�������������v�𗧂��グ�悤�Ƃ��āA�\�t�g�̃��j���[���N���b�N���ċ����B���j���[�ɖ��O�͓����Ă��邪�\�t�g�̓C���^�[�l�b�g�Ŏ�荞�܂Ȃ��Ǝg���Ȃ��\�t�g�ł������B����ǂ��T�ɂ���t���[�\�t�g�ł���B����Ȃ��Ƃ͕ҏW������̎菇�ɂ͂܂����������Ă��Ȃ��B�q���������ЂɃC���^�[�l�b�g����荞�ނ܂ł͓��{��̈ē��Ōq���������A���̌�͉p��̐��E�B����Ăĉp��̎������茳�ɒu������ꓬ���n�܂����B�厖�Ȏd���Ǝv���A�ŏ��͈����ǂݐi��ł������ꎞ�Ԃ��o�߂���ƁA�}�ɂȂ肢���̂����ɕύX�B�K���Ƀ��j���[��i�߁A�s���l��Ƃ�蒼���Ƃ������s������J��Ԃ��B����ƓԌ�q����io Creator�̎�荞�ݏI���炵���Ȃ����Ƃ���Ő����s�����B�����ꂽ�R�s�[�\�t�g�͓��{��̕\���A�Ȃ��A�����J�̃\�t�g���[�J�[�ɉp��ŃA�N�Z�X�����낤�ƔY�ށB���@�ҏW���ɋ����Ă��炨���Ƃ�����߂��B�ҏW���̎菇���J�ɂ���u�b�c�쐬����L�v�𓊍e����Ƃ̈Ӗ��ƕҏW���̉��d���͂��߂ė����ł����悤�ȋC������B

�i�Q�j�b�c�̕����@�X��14��

�@���悢�惁�C���̍�ƁB�q���������@�b���������������N�������R�s�[���n�߂�B�菇�̈ē����Ȃ����߉��x�����s������J��Ԃ����Ƃ������ƃR�s�[�I���̕\�����ł��B�R�s�[�����b�c�������ēǂ�ł݂�ƌ����Ɍ��z�V���̃o�b�N�i���o�[�����ꂽ�B�R�s�[�Ȃ�ĊȒP�Ȃ��̂��Ƃ܂��͈��S�B

�@������͈ꖇ�ǂݍ��݁A���������9���R�s�[�����B�R�s�[�ɂ͈ꖇ�������8�������������A�p�\�R���ɕ\�����ꂽ�ő��R�s�[����7�����炷��Α卷�Ȃ����Ԃ��A�菇�ɊԈႢ�Ȃ��Ǝv�����B

�@���̓R�s�[�����b�c�ɃL�`���ƃR�s�[����Ă��邩�̌����ł���B�ҏW������̎w���ǂ��茟�������10����2���̓R�s�[����Ă��Ȃ������B���s��ɂ͕ʂ̂Ȃɂ����f�[�^�Ƃ��ē����Ă���A�V�i�̂b�c�q�Ƃ��Ďg���Ȃ��Ȃ��Ă����i�u�����N�łȂ�����ƕ\�����ł��j�B���̌����͂킩��Ȃ��A������x�b�c�q���ɑ���A�ēx�R�s�[���āA����ƃm���}��10���̂b�c�������B���悻����������ł������B

�i�R�j���x���\��Ɣ����@�@�X��15��

�@��������Ƃ��C���g�����̂͂b�c�ւ̃��x���\��ł���B

�@�������߂��u�c�u�c���b�c�o�b�N�A�b�v���T�v��b�c�q�̃p�b�P�[�W�ɋL�ڂ���Ă��鐳�����f��X�N�̈������ɂ́u�z�R����c�݂������Ő���ȓǂݎ�肪�o���Ȃ��v�Ƃ���A����Ɂu�f��X�N�Ƀ��x����\��̂̓g���u���̌��v�ƒ��ӏ���������B���낵�����Ƃ���邱�ƂƂȂ����ƐS�z�ƂȂ������A�ҏW���̎菇���ɂ̓��x���̓\������e�ɏ�����Ă��肠�肪���������B�܂��������ł̍�ƂŎ芾�������Ƃ�����āA�b�c�̃n���h�����O�ƃ��x���\��̍ۂɂ͎�܂𒅗p���A�\���Ȓ��ӂ�������B�������Ɉ�b�c�ɕs�������܂����炲�A����

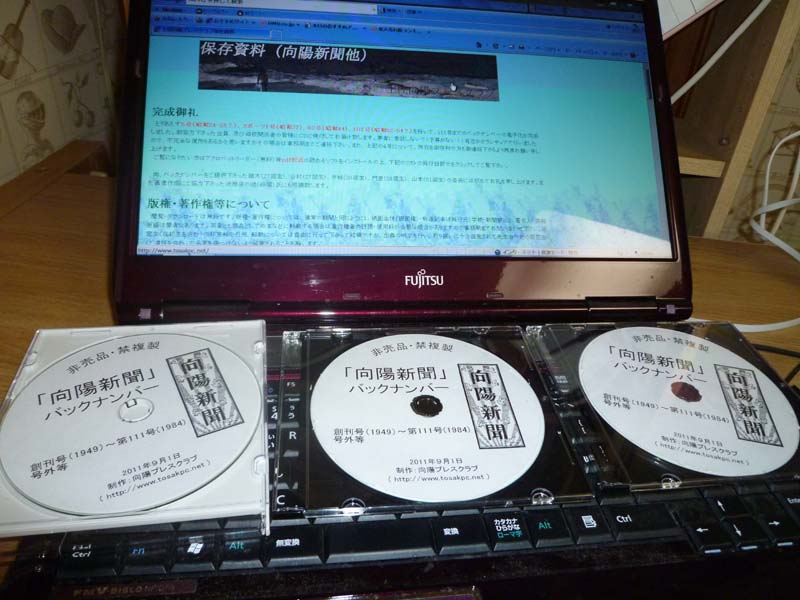

�@���x���\��ƕ���������I���A�X�ǂɏo���������葱�������đS�Ă��I�����B��R�̂b�c�̃R�s�[�Ɣ�����S���������@�ҏW���̂���J�͂����قǂ��Ǝv�����]�T���o���u�Ԃł���B

�S�A�����@�@�@�@�@�X��15��

�@�����A���ъ������A���@�ҏW���A���䊲������ɔ��������̃̕��[�����B�@�@�@�@�@

�@�����Ȃɂ�����`���ł��Ȃ����z�v���X�N���u�ł���Ƃ����₩�ɂ����ɗ��Ă����ƁA���������Ƃ�����y���i�ҏW���͌������҂Ƃ��������j�ւ̔�����ƂS�o�������Ƃ���炵���B����ꓬ�ł��������A�V�����`�������W�̏o�������������Y��Ă����B

�@�̍Ō�ɂ͓��@�ҏW���̎菇�I�Ɋ|������p�̖��ׂ�������邱�ƂƂ̎w�����������̂ŁA��p���ׂ��L�����B���̂����ŁA�U���̎�ԂƐU������ߖ邽�߂ɁA�|������p�͍����ł�����Ɋ�t�����@�ҏW�������ɂ܂Ƃ߂ĐU���ނ悤�ɂ��肢�����B����͂����̗V�ѐS�����o�Ă��܂������́B���ꂪ�܂����䊲������ɑ�ςȂ����f�Ƃ��S�z�����������Ă��܂��܂����B�Ō�܂ŊF����ɖ��f����������Ƃł����B

�T�A�Ō�̎菇

�@���@�ҏW���ɂ͔����Ƃ��킹�Č�w���Ɋ��ӂ��Ȃ�����A�菇���J�́u���n�������҂b�c�쐬����L�v�̓��e�ɂ�畏����Ă���Ɠ`�����B�菇���ɕҏW�����u�ΘJ��d��������ɋL���܂ŏ��������v�ƃ��[���ɏ����Ă���A��������������Ǝv�����B����ɑ��đ����J�E���^�[����炤�B�O������҂��������҂ƊԈ���ă��[�����Ă������Ƃ��w�E���郁�[�����Ԃ��Ă����B����ɁA���z�v���X�N���u�z�[���y�[�W�́u���z�V���o�b�N�i���o�[�b�c���t�̂��m�点�v�ɂ́u���n�O������҂b�c�쐬���E�E�E�v�Ƃ̋L�����f�ڂ���Ă���A�܂������o�[�������[���́u���z�V���o�b�N�i���o�[�b�c�̍쐬�A�����E�E�E�v�̂Ȃ��ł��u�b�c�쐬����L���e�\��c�v�Ƃ���B�ҏW���͎��̑ޘH�����S�ɒf�����̂ł��B

�@����Ȏ���ł��̂悤�Ȑق����͂Ō��z�v���X�N���u�̃z�[���y�[�W�������Ă��܂��܂����A�������Ƃ��e�͂����肢���܂��B���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@

�@�s�ҏW�l���t�X�c��y�A�{���ɂ���J���܂ł����B������Roxio Creator�̌��ɂ��Ă͎����a����m��ʂ��ƂŁi����CD�R�s�[�͏��߂āj�Afujitsu�p�\�R�����蔲���������Ƃ��������悤������܂���B����ƁA�����ĕ��n�̕��X���Ă����ł͂���܂���B�ז،��̂悤�ɁA���n�������҂ł����Ă��A�w�ǎ蒼���̕K�v�̂Ȃ����e�𑗂��ĉ�����A

�@�������A���e�̕��͎葁�������ł��ˁB����ȑf���炵���ʍe���������P���ő����ĉ�����Ƃ́B���������n�I�B ���z�V���Ɍ���y�������̕��݇E

�V�Z���̂��Ƒn���l�\���N���}����i���a34�`35�N�j

�@��P�ɂ��Z�ɂ��������w���̕����Ƃ��̌�̔��W�Ɋ�^���ꂽ�哈�Z�������̌���āA���a33�N10���]�䕔�Z�����A�C�����B�X�|�[�c�Ɗw�◼���̓y���Z�̖����̉A�ŏo�Ă����g���݁h�Ǐ�̉��v�Ɍ����āA���k�͂������ی�Ґ�y�ȂNJw�Z���O����A�傫�Ȋ��҂�������Ă̐V�Z���̓o��ł������B�����ė��N�ɂ͑n��40���N���}�����B

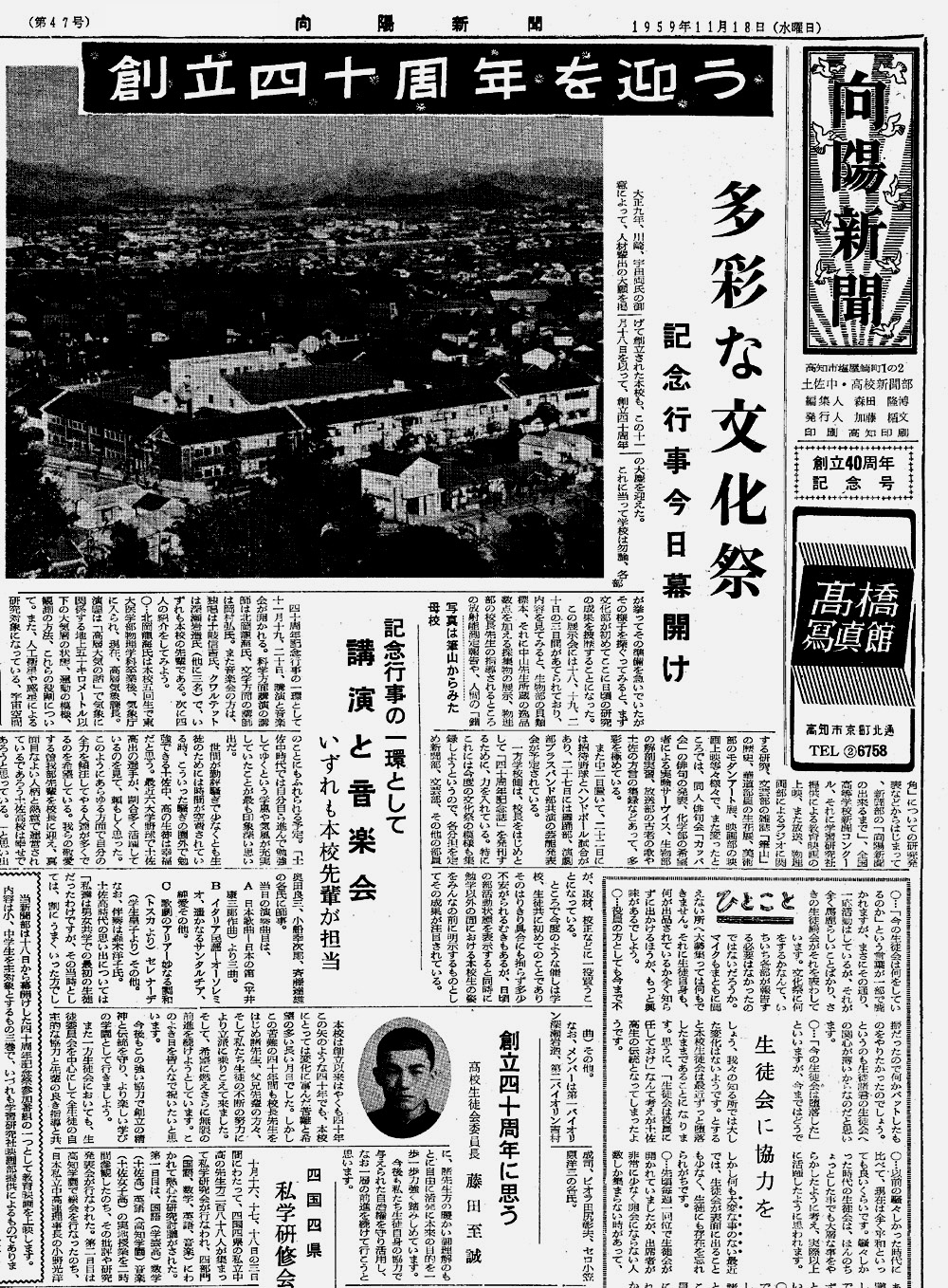

�@���z�V���͏��a34�N11��18���t��47���n���L�O���s���A�u���ʂȕ����ՁA�L�O���ƍ������J���v�ƋL�O�Ղ���B

�@18������O���Ԑ������A�������A�V�����ȂǕ������̓W�����f���A22���ɂ�40���N�L�O���ƂƂ��Č��݂����V�O�����h�̂���I�ڂ����˂��싅���A�n���h�{�[�����̏��Ҏ������J�Â��ꂽ�B

19�A20���ɂ͉����O���i��j���y�l���ɂ��u����Ɖ��y��Ɛ����R�̍s����������ꂽ�B

�@���z�V���̓�ʂł͑S�y�[�W�������āA�ߓ��v�������i�U�j�ȂǍ��̐�y���ɂ����k��u�{�Z�̓`���͎���ꂽ�������č���̐i�ނׂ����v���f�ڂ����B�n��40���N���}���ĉ��߂āg�y�������_�h�g�J�Z�̐��_�h�̌��ݓI�������ǂ����ׂ����A�V�Z���ɉ������҂��邩�̋c�_���s��ꂽ�B

�@�����ł́A���w�r�˂Ǝ���Ɨ����d������Z���̍�낤�Ƃ����`���̗����ɃY�����łĂ����Ƃ����ᔻ�Ɏn�܂�A���w�̗D�ʂ��������w�Z�Â���Ƃ��A�܂������o�c�̗v�����班�����炩�瑽������ւƕς��ۂɑn�����̐��_���p���ł����悤�ɋ�����@�̓]�����s��Ȃ������ȂǁA�X�����ׂ��ӌ��������o�Ă����B

�ϊv�Ɍ������V�Z���̈ӗ~�I�Ȏ��g��

�@�V�Z���A�C��l�P����̌��z�V����44���ő]�䕔�Z���͕����ƕ��j�����B�u�{�Z�݂̍�������܂ł̗\���Z�I���݂���l�Ԍ`���̈�ߒ��ƈʒu�t���A�N���u�����̊������ƃz�[�����[���̏[���ɂ��A���邢�w���̌��݂ɓw�͂������B�N���u�����œ�������̂�����Γ_�����������炢�������Ă��悢�v�ƁB

�@���܂ŕ����Ȃ���������̂悢���t����V�Z���̉��v���n�܂����B

�@����܂Ő��k�͎n�Ǝ��⑲�Ǝ��Ȃǂł̒����Ԃ̈��A����Z���搶�̍l���������ł������B����������Ɗw�Z�̉h�_�̌P������ł������B����ɑ��đ]�䕔�Z���̈��A�͒Z���Ԃł������B�i44���j���̑���F�X�ȋ@����Ƃ�܂��Đ��k�ւ̔��M��Θb�������B

�@�u�݂�Ȃ̂������Ƀo�g�~���g���A���͑싅�Z�b�g���e�N���X�ɍZ�����v���[���g�v�u�Z������30���}���̊v�i��44���j�A�u�w�ҍZ�����S�ɕ��˔\����@�������v�i��45���j�A�u�Z���搶�Ɛ��k�Ƃ̍��k��v�i��46���A��48���j�Ȃǂ̋L���̂ق��u������Ǝ���v�ł͑]�䕔�Z�������l�Ƌ��Ɍ��z�V���ɓo�ꂵ���B�i��44���j

�@�܂����k��ł͐��k�̈ӌ��ɑ��āu��Ă��x���v�Ƃ��u���k��ʂ̊S�������̂��{�Z�̌��_�v�Ɛ��k�ɋꌾ��悷��i��46���j����ŁA���k�̒�Ă�����A�H���̐V�݂┄�X�̉����Ȃlj��P�Ɍq���Ă���B�i��48���j

�@�A�C���Ē����ɐF�X�Ȏ��ł����B���˂Ă���w�Z���Ɛ��k��̘_���ƂȂ��Ă��������֎~�߂͏A�C����ɔp�~�����B32�N9���ɕs�lj��h�~��Ƃ��Ċw�Z���o�������̂ł���B

�@���̂ق�������N���Ƃ��āA����܂ł̗V�R�I�Ȃ��̂����ߊw�K�̑_���������ꂽ�B�܂��z�[�����[���ɂ��Ă����K�⒆�~���Ẳ��Z�Ȃǂ̏�ԉ��Ɏ��~�߂�������w�����o�����B

�@�Z������̌�A���c�琳�����@�i16�A�����͓y���R�c�����j�́u�ǂ��Ǝv���l�����肵���̂Ō������Ƃ͂Ȃ��B�{�Z���Ɛ��Ȃ̂ʼn��̕�����Ȃ��悤�ɂ���Ă���邾�낤�v�Ǝ�����Ō���Ă���B�i��43���j���̊��҂ǂ���ł������B

�N���u�����������̂��߂�

�@�l�Ԍ`���ł̏d�v������N���u�����̊������ւ̎��g�݂��V�Z���̓��F�̈�B�X�|�[�c�͊y���ނ��̂ƌ����A�w�Z��`�ɍl���鎄���Z�̑������ňَ��̂��̂ł������B

�@���z�V����48���ł̓N���u�����͂���ŗǂ����Ƃ������W��g�B

�@�����̕��̐���40���Ō����̍��Z�ł͑������ł������B�l�N�O33�����痤�㕔�A��닅���A�����ԕ��Ȃǂ̐V�݂ɂ�葝���������̂ŁA���Ȃ��\�Z�̔z���ɔY�ސ��k��̈ꕔ���畔�̐�����������ƌ����c�_���o���̂����̍��B

�@�N���u�����̍ő�̔Y�݂͐l���s���B�����̃N���u�ݐЎҐ��͕������^�������킹�ĂƐ��k����44���A���ɕ������̒j�q�����Ȃ��Ƃ̌��ʁB

�@����ɑ��đ]�䕔�Z���͑����A�N�V�������Ƃ����B���ƃN���u�����̗����k�ɑi����ƂƂ��Ɍږ�̐搶���Z���̈Ϗ��Ƃ��Ďw���҂Ə����҂Ƃ����ږ�搶�̎g���m�ɂ����B

�@�܂��������̕s�������ɂ��F�X�Ǝ��ł����B�����Ղ̌������Ƒ����Ƃ̈ӌ����x�����A���̍�28�N���瑱�����\�S���p�~�������Ղɋz���������̂��]�䕔�Z���̔��Ăł������B

�J�����Ǘx�炸

�@�]�䕔�Z���͖��邢�w���Â���̂��߂Ƀz�[�����[���̏[���Ɗ��������Ăт������B��������k�̎��含���d���R舒B�Ȋ��������҂��Đ��k�̎���^�c�Ƃ������̂ł���B

�@�c�O�Ȃ���A���̌�36�N�Ɋw�Z���z�[�����[���ڎw�����邱�Ƃɕ��j��ύX�����B

�@���k�̖��C�͂����犈���͕s�����ƂȂ�A�X�|�[�c�E�x�O�U���E���K�⒆�~���Z�Ȃǂɉ�����P�[�X�������̂ɋt�߂�ƂȂ������߂ł���B������������邱�ƂƂȂ�30���ԗ]�̃z�[�����[���̂���10���Ԃ�����ɏ[�Ă邱�ƂɂȂ������Ƃ��_�@�Ƃ���37�N�x������{���邱�ƂƂȂ����B�i��53���j

�@�܂��Z���Ɛ��k�̍��k����u����オ��Ȃ��A�v���Ԃ�̍��k��v�̋L����������B�i��52���A��53���j

�@�]�䕔�Z���̗��z�Ƃ��閾�邢�w���E�w���Â���ւ̏�Q�ƂȂ����͎̂��o�ƈӗ~�̂Ȃ����C�͂Ȑ��k�ł������悤�ł���B

�s���Ƃ����t

�@���ĕ�Z�̃z�[���J�~���O�f�C�ɏ��߂ĎQ������50�N�U��ɕ�Z��K�˂��B���邩�ƌ�����������ނ���V�Z�ɂ̗��h���ɋ����B�����ɂ͐̂̕�Z�̖ʉe�͔��o���c���Ă��Ȃ������B�`����Z���͂ǂ̂悤�ɕς�����̂��낤�Ǝv�����B

�@�V�Z�Ɍ��݂̌���N�V�Z�����}������Z�B������{�e�ɋL�q������50�N�]�O�Ɠ��l�A�V�Z�Ɍ��݂ƐV�Z���o��Əd�Ȃ�B�`���̌���I�ȕ����Ɍ������V�Z���̊�������҂������B

�i���̂Q�j �y���Z���抪�����̕ω�

�@���̒��́g���͂���ł͂Ȃ��h�ƌ����Đ��N��A���̕������I�����{�o�ς��ߑ㉻�Ɣ��W�����}���鍠�A�����⋳��̐��E�ł��������I���V���ȕω����n�܂����B����Ȏ��㌧���̋���E�̕ω��͓y���Z�ɂ��V���ȉe�����y�ڂ��n�߂Ă����B

�@�����Č��z�V�����a������12�N�ڂ̏��a35�N�ɐߖڂ���50���s�����B

�@���w�����̎Ґ��͔N�X�������A33�N�͑O�N������420�l�A���Z�����Ґ��͖�O���̌���104�l�ł������B���w�̓��w�҂̌����͏o���҂̌��ɂ��ꎞ�I�Ȃ��̂ł��邪�A���Z�̎Ҍ����ɂ͌�������E�̕ω��ɂ����̂ł������B�i��41���j�B

�@���A�����̌����w�Z�ł͋Ε]�����ȂǍ����̎��������������A���̍��������������Ă����B������25�N����n�܂����������Z�ł̑S�����w�����p�~�ƂȂ菺�a33�N�ɂ��畁�ʉȂőI�����������{���ꂽ�B

�@�������Z�̍����ƑS�����w���Ɉˑ��������w�D�ʁi�H�j�Ƃ������m�̓��ꎖ����Ȃ��Ȃ����B���z�V����41���ł́A33�N�̑�w�����Œǎ�O���Z���y�����Ƃقړ����̓��升�i�҂��o�������Ƃ���u�{�Z�낤���v�ƕ��B

�@���C�o���ł��铯���������Z�ł��V�݂̊w�|���Z�i32�N�V�݁j���V�N�Ȋ��o�Ől�C���W�߂Ă����B�u�����͂����y���݂̂ł͂Ȃ��v�ƌ��z�V����43�������N�����߂��y��������芪�����̕ω��ł���B

�@23�N�w�����v�������̎������Z�͎O�Z�ł��������A���̌㐴�a���q���Z�E���m�������Z�ȂǂƑ��X�ƐV�݂��ꂽ�B�y�����̓��F������鋳�炪����鎞��̎n�܂�ł������B

���w�̃s���`

�@�Ҍ����̌��ۂ͑������ɏ��q�҂̌��ɂ��34�N�̒��w���q���w�҂�264����33���ƁA��N�̔�����22�N���w�J�n�ȗ��Œ�l���ƂȂ����B�i��45���j

�@���w�ێ��Ȃǂ̔z�������Ȃ��Œj���̋�������ɂ��č��i�҂�I������ƁA���q�̎҂̌����͏��q�̓��w�҂̌����ƂȂ�킯�ł���B

�@���z�V���́u�j�����w�̊�@�A���w���͂ǂ��Ȃ�v�Ɩ����N�����B�w�Z���́u���q�ɑ�����ʂ̋�������Ă��Ȃ��A�{�Z�ւ̏��q�̎u��҂̌����͂�ނȂ��B����ɂ�苤�w�p�~�����肤��v�Ƃ̌����ł������B���z�V���͋��w�̉��l�ɂ��ĉ��߂Č������A���w�����ւ̐ϋɓI�Ȓ��͂����߂��B�i��45���j�����ė�35�N�͈�N���X12�l�܂Ō��������B

�w���^���̗��ꂪ���m�ɂ�

�@35�N�͈��ۓ����̔N�ŁA�w���^���̂��˂肪�S���ɍL�܂����B���̗���͉������m�̍��Z��������������ł����B

�@����Ȏ����Ɍ��z�V���͓y�������̐����ӎ��ɂ��Đ��k�ɃA���P�[�g���s�����B�i��49���j

�@�����ւ̊S��80���̐��k���K�v�Ɠ����A�܂����ۉ���̓��e��88���̐��k���m���Ă���Ɠ������B�������ꂽ�y�������ɂ������ւ̍����S���f�����B�܂����Z���̎��ƕ�����������ɂ͕s�^���Ɠ����A���S�ȍ��Z���̉ł������B

�@����Ȏ��A�y�������k��w�������Ɋւ��Ƃ�ł��Ȃ������Ɋ������܂ꂽ�B35�N9���S�����ł���ǔ��V���Ɂu�y�������������Z�̐��������̒��j�Z�v�ƕ�ꂽ�̂ł���B�ǔ��V�����u�v���a�̍��Z���v�Ǝ��Ԃ�S���łŕ����L���̒��ŁA�����ł̊����̐��i���Ƃ��āu�l�Z�A����v���g�D����Ă���A���̂Ȃ��ɓy���������S�I������S���Ă���ƁB���ǂ͓��ǂ̃Y�T���Ȓ����Ɠǔ��̗��t���̂Ȃ��Ƃ킩��A�w�Z����ѐ��k��͌���������������ēǔ��V���ɍR�c�������B�i��50���j

���k�̂��߂̐V�����߂����Č}����50��

�@35�N12�����s�̌��z�V���Ŕ���50�����}�����B��50���̓�ʂ͑S�ʂ��50�����W�Ƃ���24�N�R���Ɂu�V�����z�v�Ƃ��Ă̒a������̌��z�V��50���܂ł̕��݂�H���Ă���B

�@��ア���閯�勳��̈�Ƃ��ďォ��^����ꂽ�Z���V���̑������ŁA���k�̗L�u�ɂ��w���̕Ћ����琶�܂ꂽ�u�V�����z�v����5������u���z�V���v�ɑ莚�����߂��B

�@�u���z�V���v��50�����}����ꂽ�̂́A�Ȃ�Ƃ����Ă����k�̂��߂Ɉӌ��������ᔻ�I���_���`���Ƃ��Čp�����ꂽ���ʂƍl����B

�@���N�푈��A���̒��Ɠ��l�y�����ł��哈�Z�����u�䂪�Z�̒��ɂ����R�̍s�߂�������v�ƌ��i��15���j�Ƃ���̋t���̒��ł��w�Z���ǂ֔ᔻ�I�ȋL���⌚�ݓI�Ȉӌ����f�ڂ��������B

�@�w�Z���y�����鐶�k��ɂ��Đ��k��p�~�ĂȂǂ��Ă������z�V����22���͑S���D�G�T���ɑI�ꂽ�B�������Ɖ����̒�Ă͈�w�N�T�N���X���̎��{�ƂȂ����i��21���j�����j�����w�̃N���X�Ґ��̒�āi��25���j�������������Ⴊ����B

�@�{�A�ڂ̇A�Ŏ�グ�����w�������R�k�����Ƃ��̌�̓����x�Z�����z�V�����w�Z���O�̓{��̐������^���ē`�������Ƃɂ����̂ł���B

�@����ɂ͑O�L�̎��т����ƂɁA�V�����̎��含�ɂ��ƂÂ����R�Ȕ����������Ă����w�Z���ǂ̐[�������̑��݂ł��낤�B�]�䕔�Z������50���̏j���̒��Łu�Z�����_�����[�h����C�T�������ė�Âɕ��������Đ������������Ƃ���������A�����ƐM������V�������A�Z�����g�̓��ΐ��ƂȂ邱�Ƃ��V���̖����v�Ə����Ă���B�S���[�������̂��ӂ�錾�t�ł���B

���z�V���ƌ��z�v���X�N���u

�@�����A���z�V���ł͓����x�ǔ��̋L�����قږ����f�ڂ���Ă����B���̐V�����n�a�C�n�f���������M�����L���ł���B���z�V����47���ɂ͓����x�ǔ��u���z�v���X�N���u�v��ߓ����s�ƌ����L��������B���z�v���X�N���u��32�N�Ɍ������ꂽ�V�����n�a�C�n�f�𒆐S�ɊS�̂��铯�����̏W�܂�̖��̂ł���A�����̋@�֎��s����Z�⓯�����ɔ��M���Ă����B

�@�V�����̂n�a�C�n�f�̐�y�����͋L���̔��M�̂ق��Ɂu��y��w���ɕ�����v�N��Z�ŊJ�Â��A��y��w�����W�߂Č�y���̑��k�ɉ����D�]�Ă����B

�@���̌�ꎞ���f�������z�v���X�N���u�͕���22�N�ɍĐ��X�^�[�g���A���݁u�y���Z�̗��j���i�L�^�Ɂj�c�����v�Ƃ̎�|�̂��ƁA�{�A�ڂ̂ق��������̋��͂Č��z�V���o�b�N�i���o�[�̂b�c���ƔЕz�A�w�Z�ւ̊Ȃǂ̊������s���Ă���B

�@�n��40���N���}�������N�Ɍ��z�V���͑n����50�����}�����B�����̕����̂ЂƂ�Ƃ��āA����܂ł̐�y���ɑ傫�Ȍh�ӂƊ��ӂ�\�������A�G�z�Ǝv���Ȃ���{�e�Ɋ����ċL�q�����B

�@�܂����̓��W�L���̍Ō���g���z�V���悢�܂ł��h�ƒ��ߊ��������A�c�O�Ȃ���59�N����111�����Ō�ɐV�������x�����ċv�����B

�@�n�a�̈�l�Ƃ��āA�E�C�����y�̕��N�ɂ����z�V������������邱�Ƒ҂��]��ł���B���킹�Đ搶���ɂ��A�N���u�����Ƃ��Ă̈Ӌ`�ƂƂ��Ɋw�Z�V���̎g���̏d�v���𗝉��������������Ɍ��������x�����w�������肢�������B

�V�K���

��낵�����肢���܂�

�@�V�������Ƃ��ẮA�M�S�łȂ��������Ƃ�����A���܂�S������܂���ł������A����A�v���X�N���u�ł���蒸�������z�V���̃o�b�N�i���o�[��ǂ܂��Ē����A���������t������v���o���Ă��鎟��B�N���u�Đݗ������܂����F����̂��w�͂Ɍh�����܂��Ƌ��ɁA���ӂ������܂��B�����ɗ��Ă邱�Ƃ͉�������܂��A��낵�����肢���܂��B �u�O�������Y�Z���ƃ`���C�R�t�X�L�[�v�q�܂���

�u�O�������Y�Z���ƃ`���C�R�t�X�L�[�v�̍��q���肪�Ƃ��������܂����B

�@�@�Q�R���ɓ͂��܂����B�����ɁA�䂪�Ƃ���i���X�Ɉړ����q�ǂ��܂����B

�@�@�@�@�@�@�i�z�[���y�[�W�ł͂�����Ɠǂ�ł��܂���ł����B���݂܂���B�j

�@�@�����ɂ��Ԏ������A���ɂȂ�܂����B

�@�@�����͒m���Ă������ƁA�S���y�����w�Z�Ƃ͊W�Ȃ��X�ɒm���Ă����̐l�̕��X��

�@�@�y�����w�Z�ƎO�������Y�Z���𒆐S�ɂȂ����Ă��邱�Ƃɋ����܂����B

�O�������Y�Z���̗��O����������������A�[���Ȃ��Ƃ������͎Ƃ߂�����ł��B

�@�@���炽�߂āA�y�����E�y�����Z�Ŋw�ׂ����Ƃ��������K���Ɏv���܂��B

�@�@��������ݍZ���ɂ����ЁA�ǂ�ł��炢�����Ǝv���܂��B

�@�@���̂悤�ɁA���q���Ă������������邳��Ɍh�ӂƊ��ӂ̋C�����ł����ς��ł��B

�@�@�܂��A���q�𑗂��Ă����������肪�Ƃ��������܂����B

�@�@���ɂ͍��q�̕��������Ƃ����Ɠǂ݈Ղ��{���ɂ��肪�����v���܂����B

�@�@���肪�Ƃ��������܂����B

��ҏW��������V�̂ɕڑł��Đ��f���ő�R�̎��M�ɗ��ł���������搶�Ɍ���̃G�[�������肢���܂��I�I�I ����搶�̎�

�R�{����A���邳��

�@���茳���搶�̂��������i�����m�点�������肠�肪�Ƃ��������܂����B�R�U��y�c�ł��B�A��Ă���A�z�[���y�[�W��ǂ݂܂����̂ŁA���̎��͂��������ꂽ���Ƃ�m��܂���ł����B���̓�����ŁA����搶�̂��Ƃ��v���o���Ă��܂����B

�@����A���邳��̂������u�O�������Y�Z���ƃ`���C�R�t�X�L�[�v�����Q���܂����B �݂Ȃ���ɏЉ��@��͂���܂���ł������A���b�ł�����ɂ͏Љ�܂����B �Q����j�z�[�������̏W�܂�ł݂͂Ȃ���ɏЉ�܂����B

�@��������A�o�X�Ŏ��˖��⒆���T���Y�L�O�قȂǂ�K���ό��ɏo�����܂����B���̃o�X�̒��ł̂��Ƃł��B�j�z�[�����������ׂ̐Ȃ̕����u���A�V�����ɓ���������������H�v�ƕ�����܂����B

�@���́A�b�̒��ŁA�����͋L�����������A�Ⴆ�·@�K�[�i��g�ɂȂ�ꂽ���J���A�����J���w���炩����ꂽ�Ƃ��̖K��L�A�Ȃ����Ղ̋L���B����搶�K��L�Ƃ��ƌ����Ă��܂����B

�@����ƁA�O�̍��Ȃ̕����}�Ɍ���������u���̎��ɖl���s������B�v�ƌ����܂����B�Ȃ�ƁA�{�n�����������̂ł��B�u�����������́B�v�Ǝ��B���l���ł��ז������̂ł����ǂȂ��Ƃ������傾�������v���o���܂���ł����B�ł��A�����͉������݂߂Ȃ����U��������A��M�I�Ɍ|�p�ɂ��Ĕ��ɂ��Č��ꂽ���p�́A�͂�����Ǝv���o����܂����B�L���́u��ƗƁv�Ƃ��������o���������Ǝv���܂��B�o�X�̒��ł́A���̎Ⴋ�搶�̂��Ƃ������v�������Ă��܂����B�V���q������ƁA�����́u��Ɨv�ł͑S���Ȃ��A�\�����ǂ�ǂ�i���A�[���Ȃ������̂ł��ˁB

�@����搶�́A�X�S�ŐV��W���J�Â��ꂽ�Ƃ��A�����ƁA�|�p��Nj����ꐧ��𑱂���ꂽ�̂ł��ˁB��M�������Ǝ���������ꂽ�̂ł��ˁB

�@���낢��Əڂ������m�点�����肪�Ƃ��������܂����B�Ȃ��A���̓�����ɂ͐X�{�_�u�������������Ⴂ�܂����B

�@���炵�܂��B �w�����y���قŗ��n�����x��q�ǂ��܂���

�@��������A���@����A����̎d���̂��z�����肪�Ƃ��������܂����B�瓇����@���{�̑��t���肪�Ƃ��������܂����B

�@�y�����Y���w�����y���قŗ��n�����x��q�ǂ��܂����B�nj�̑�ꐺ�w���ɂ܂����Ɩʔ������₫�I�x�ł��B

�@�܂��A�����^��i�Q�̒������{���n�W�̕������܂Ƃ߂���ꂽ���ƂɌh�ӂ�\���܂��B�t�R���̊F����̒O�O�ȋL�^�ɂ�����������܂����A��������̂悤�ɐ��ɏo�������ƂŁA���̓w�͂�����܂������A��w���l�������܂����B���Ђ��o�łɎ���̌o�܂�ǂ��m��܂��A�܂Ƃ߂�ꂽ���͑傫���͏o�Ȃ��̂ł��ˁB�瓇�������ƑO�ʂɂł��Ă������̂ł͂Ǝv���܂����B

�@�������܂�Ĉ�C�ɓǂݒʂ��܂����B�m��Ȃ��������Ƃ���ŁA�ƂĂ������[���A�ǂ�ǂ�ǂݐi�݂܂����B�f�ГI�ɒm���Ă������Ƃ��Ȃ��������Ƃ�����܂��B

�@���̏����A�����ɓǂ݂��������̂́A�ȉ��̂��Ƃ���ł��B

�@��N�P�O���P�W���ɁA�R�U�̓��������܂����B��������u�����T���Y�فv�⎺�˖��ɍs��������ł��B�k�쑺�ɂ��̂悤�ȗ��h�ȋL�O�ق�݂��Ă��邱�ƂɁA���̒n��̕��X�̎v�������������܂����B���́A�����T���Y�̂��Ƃ����܂肵��Ȃ������̂ł��B���Ƃ͎R�Ɉ͂܂ꂽ�J��ɂ���A��͓���ɉ~��`�����悤�ɏ����������鏊�ł����B����ȕ�翂ȂƂ��납��A��u�����������ƂɊ������܂����B�����āA���炽�߂č�{���n�ɊS���L����܂����B

�@���˖��̒����T���Y�̓����̑O�ɂ��s���܂����B�����ɍs�����̂͂Q��ڂł��B����قǁA���m�̂��������ɂ͍s���Ă��Ȃ��̂ł��B�P��ڂ́A���w�O�N�̏t�x�݂ɗF�l�R�l�ŏo�����܂����B���̂R�l�̈�l���A�V�����Ŋ��ꂽ���ߎq����ł����B�i������Ƃ���܂����A��삳����������������A���͑��Ƃ܂ŐV�����ł��������̂ł��B�{���ɂ����b�ɂȂ�܂����B���łɖS���Ȃ�ꂽ���Ƃ͎c�O���O�ł��B�j���̓����̐����ł́u�����m��Ōj�l�̍�{���n�Ɩڂ��������Ă���v�ƌ����Ă��܂����B

�@���̒����̒��ŁA��l�̓����̐���҂������Ƃ������Ƃ����߂Ēm��܂������A����҂ɂ��Ă̂��Ƃ͋����[���ǂ݂܂����B

�@�w�Z�ŁA��{���n����j��̐l���Ƃ��đ��̐l�����Ɠ���Ɋw�K�����L����������܂���B�y���̂��Ƃł����A�傫�����{�̕ς����l�ł�����A�����ƃN���[�Y�A�b�v���Ă��悩�����̂ł͂Ȃ����A����Ƃ��A���̎~�߂������̂ł��傤�B�����뎄�͒m��Ȃ����Ƃ���������ƒɊ����܂����B�ł�����A���e�̊��z�͏Ȃ��܂��B

�@�ǂݏI���Ă���A�猩�m��̞����̏o�g�̕��ɁA�{�̏Љ��������A�J����ԁu���ȏ��ɗ��n���̂��Ȃ�����Ƃ́A���������B�ǂ����Ă��낤�v�ƌ����܂����B���̕��͒��N�g���^�����Ԃ̘J���҂ł����B��͂苽�y�̂��ƂȂ̂ŊS�������Ă���ꂽ�̂ł��B�����ł��A���̒m��Ȃ��������ł��Ɋ����܂����B���̓z�[���y�[�W�̓瓇������j���ȏ��]�X�͒m�����Ƃ���ł����B�ނ́A�����ɃX�}�z�Ō̋����Ăяo���u�ېV�̖�v�Ȃǂ�������Љ�����A�u���Ј�x�A�����ցv�ƌ����Ă��܂����B���������A��������݂��܂����B

�@�ł́A�}�t�̊��z�ŁA�p���������ł����A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

�y���ٗ��n�A�����Ɣq�ǂ��܂����B

�@�t�R�ł̖��k�����Ɋy�����ǂ߂܂������A�y�����Y�{�l�́u���܂邩���ꂪ�����ɂȂ����v�ƁA�����Ă���悤�ȋC�����܂��B

�@�Ƃ����̂��A�u�]�ˎO�哹��̈��t����̒z������t����̏m���v�ȂǂƁA�������ׂ肷���Ă��邩��ł��B���ۂ́A����̒�E��g�̓���ŁA�����̖Ƌ�������Ɩ�����������B���C�M�Ƃ̑Ζʂ��A���l�ł��B

�@�o����Ζ{�̂ǂ����ŁA���̍u���̓T�[�r�X���_���炩�A�j���𗣂�ė��n�̐l��������������ʂ����邱�Ƃ𒐋L���ė~���������ł��B�y�������m�Ǝv����Ǝc�O�ł��B

�@�����ǐ[�ӁB���w�E�̌��A�d�ł̍ہA�C���������Ǝv���܂��̂ŁA���̐߂͂�낵�����������������B

�@�j�o�b�ւ̓nj㊴��q�ǂ��܂����B�����ǂ�ł���A�瓇�N�ɑ��������z��Y�t�v���܂��B

�@�ʔ����͓̂����ł����A���ꂾ���ł͏I��点�邱�Ƃ��o���Ȃ��_������A���̂܂ܗ��z����̂͐S�z�ł��B�瓇�N���C������ƌ����Ă���Ă��܂��B

�@�j�����ӂ܂����j�Ƃ̏������`�L�ƁA��Ƃɂ��n��������������̋�ʂ����Ȃ��܂܁A���܂��܂ȗ��n�����a�����Ă��܂��B�����̐l�ԂƂ��āA���n�̑f���炵�������ɂł��邾�����肽���ł��B

�@���[�������肪�Ƃ��������܂��B��������̂���ŏ��������̂��A�z�[���y�[�W�ɂƂ������Ƃŋ��k���Ă��܂��B

�@�����g�A��{���n�ɂ��Ė{���ɂ��낢��Ȃ��Ƃ�m��܂���B����ŁA���e�ɂ��Ă̊��z�͓����Ă��܂��B

�@���́A��N������Œ����T���Y�L�O�قɍs���܂����B�����ł́A�����T���Y�T�C�h�ł܂Ƃ߂��Ă��܂��̂ŁA���n�̕]�����Ⴄ�Ƃ������Ƃ͊����܂����B

�@���x�A���̏���ǂ�ŁA�ǂ������ǂ��Ȃ낤�Ǝv�����_������܂��B������A��w�̐g�A�������蕶���ɂ͂ł��܂���B

�@��͂�A���邳�w�E����Ă���_�́A���̒ʂ肾�Ǝv���܂��B�ǎ҂͎j�Ƃƍ�Ƃ̈Ⴂ���ӎ�����Ƃ������Ƃł��ˁB���ꂪ�j���ƉL�ۂ݂ɂ��Ă͂����Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁB�t�R�ł̂��b���A�����l�ւ̃T�[�r�X���_�������Ă��邱�Ƃł��傤�B

�@���͖L�c�s�ɏZ��ł��āA�L�c�s�����g���^�̊�Ə鉺���Ƃ��āA���j�ʂł��g���^���ӎ������u�ԁv�u���̂Â���v�ɏd�_���u����Ă��邱�Ƃ��뜜���Ă��܂��B�L�c�s�́A����̒����ƍ��������𑱂��A�ʐςł͈��m���̂U���̂P���߂Ă��܂��B�L��ȁu�s�v�ł��B���A�L��Ȕ_������R�ԕ�������܂��B�Ă̐��Y�ʂ����m���P�ł��B

�@���ꂼ��̒n��ʼnc�݈��ł����A����������Ȃ�����ɂ��ꂻ���Ȋ����ł��B���̈Ӗ��ŁA�t�R�̕��X���L�^���ꂽ���𐢂ɏo���ꂽ���ƂɊ������Ă��܂��B

�@��w�Ȏ��ł��B������@��ɂ��낢��Ȋw�т����Ǝv���܂��B���肪�Ƃ��������܂����B

�@�w�y���ٗ��n�x�̔���������オ���Ă���̂͂܂��ƂɌ��\�A�g�o�A�b�v�^���ł��B

�@�s�ҏW�l���t��������܂��̗��n�k�`����ь����܂����B���̂܂̂ĂĂ��܂��̂͂��������Ȃ��̂ŊF�l�̂������Čf�ڂ����Ă��������܂����B����Ƃ����ӌ������������B �u���n�E���e�ɓy���l�̌��_������v��q��A�q�ǂ��܂����B

���� ��� �l

�@���������u���n�E���e�ɓy���l�̌��_������v��q��A�q�ǂ��܂����B�����ɂ�����Ƃ������A���ɂȂ��Ă��܂��܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�@��ɂ������́A��������ƁA���ɓǂ߂邾�낤���ƐS�z�ɂȂ�܂����B���A�����Ɉ����t�����āA��C�ɓǂݒʂ��܂����B

�E�܂��A���̂��ƂĂ��e���݂₷���ǂ݂₷���̂ł��B�f�l�ɂ����e�̏ڂ����ւ̒�R�����Ȃ��Ȃ����̂ł��B

�E�����āA���邳��́u��{���n�v�ƑΖʂ����̂ɂƂĂ��ӂ��킵�������ƒm��܂����B

�@��ƕ��A����c�̂��܂��܂Ȃ�����A������p���Ȃ��m���Ȃ��̂ɂ���w�͂�����Ă��钆�邳����ł��B��������̎��������������V���Ȏ����̔��@�ɗ͂𒍂��ł��������邱�ƂɌh���������܂����B���낢��Ȃ��Ƃ�m��Ȃ��Ă��݂܂���B

�@��N�̃u���^�����͌��܂����B����������ۂɎc���Ă��܂����A�����͒��邳���������V�ꂽ�������������Ƃ��B�u���^�����ŁA���߂�����ꂽ�̂́u�x�l�v�t�߂̂��Ƃł��B���w���̂���A�����̋@��ɂ�����ƍs�������Ƃ�����܂������A�ƂĂ��Ȃ��߂܂���ł����B�ȗ��A�͂�܂⋴�̑��ɂ���Ȃ���A�����Ă��܂����B�������A��N�A������̂��łɕ����Ă݂܂����B�����ɂ����j�����邱�Ƃ��Ƃ߂܂����B

�E���ꂩ��A�y������́u�������n�����v��ǂ���A���̏�ɁA���[������������������ǂ߂܂����B���́A���̂�������ǂݏI���܂ŁA��������N�A�������̃z�[���y�[�W�ɏЉ�ꂽ�������Ƃ��Y��Ă��܂����B���܂ŁA���͍�{���n�Ɋւ��鏑���A�������ǂ��Ƃ��Ȃ��̂ł��B���n�����m�����̂͊ό��ē��̃p���t���b�g�Ƃ��A�l���Љ�̗��Ƃ��A�L�O�ق̌��w�Ƃ����炢�ł��B���łɓy������i���̍�Ƃ����߂Ēm��܂����j�������ƒ��������ꂽ��A���n������i�߂��A�����������ʂ������ꂽ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���邳��̕����ɁA���w�I�j���A��O�����A���j�����A���������A���n�`�L�Ƃ��o�Ă��܂����A�ǂޑ��������̎�ނ̂��̂Ɛ��j�E�j���Ƃ̈Ⴂ���A���̕Ћ��ɒu���Ȃ��炤���Ƃ߂�Ƃ������Ƃł��ˁB

���Ɏ�������A�w���Ƃ͈ȉ��̂��Ƃł��B

�E��{���n����́A�|�c���ƈ�l�̑��݂ł͂Ȃ��A����̐l�X�Ɨ��j���p���A�n��A�i�߂��l�ƌ������Ƃł��B���͂ڂ���ƁA��l�����̕���̂悤�ɎƂ߂Ă����̂ł͂ƋC�Â�����܂����B��{���n���ÎE���ꂽ��A�����̎��R�����^���ɐ������ꂽ���Ƃ́A�V�N�ȓ��e�ł����B��肭�\���ł��܂��A�悩�����Ƃق��Ƃ��܂����B�����ƑO�̐l�ł����A���ɗ��n���Ђ�����茻�ꂻ���ȁA�e�ߊ����킫�܂����B�i������Ɛ}�X�����ł��ˁj

�E��������ɂ��ł��B�����Ƃ��ċ������킫�A�������l�̂悤�ɉ���Ă݂��������Ǝv���܂��B

�E��������D�ɗ����Ȃ������̂́A�c�����̗��n���ł����B�N����ƃM���b�v�����肷����Ǝv���܂����B�������ł́A�����̗l�q���ڂ����q�ׂ��A������܂����B�i�y������̂́A���w�I�c�ł�����j���n����͌������ꂽ�̂ł��ˁB���łɁA����ՌܘY����ɂ�����������ʂ�����܂��ˁB

�@���ꂩ�狻���[�������̂́A���@�䕔���R�̂��Ƃł��B���������A���@�䕔����Ƃ��������ߏ��ɏZ��ł����܂����B���a�l�̎q���Ƃ͕����Ă��܂����B���̂��a�l�́A���̒n������߂��l�ŏ�������̏ギ�炢�̐l���ƂƂ炦�Ă��܂����B�Ƃ�ł��Ȃ����Ƃł����B

�@�Ō�Ɋ��������̂́A����Ƃ��ꑰ�̂��Ƃł��B���̎���A����ɑ劈������ꂽ�����łȂ��A�㐢�̂��Ƃ��l�����Ă��܂��B���m���ŏ��߂Ă̒ʎj�u���m���j�v�v�����s�B�����āA���m�s���}���فu���镶�Ɂv�B�����ƁA����Ƃ̕��X�̂���������肽���Ǝv���܂��B���ꂪ�A���m���A������{�̗��j��[�߂邱�ƂɂȂ�܂��̂ŁB���� ��Ꟃ��������Ă����邱�Ƃ̈Ӌ`�͑傫���ł��B�i����������ɂ��߂�Ȃ����B�j

�@������Ƃ�������ǂ܂��Ă��������������ŁA�G�z�Ȃ��炢�낢�돑�����Ă��������܂����B�p������������ł��B

�@������@��ɗ��n����ւ̋����͑��������ł��B���肪�Ƃ��������܂����B����Ƃ��A���낢��w���Ē��������Ǝv���܂��B�@���炵�܂��B �c�����O����ƊG�{�u�u�Ԃ��v

�@�����A�z�[���y�[�W�X�V�̂��m�点���肪�Ƃ��������܂��B�@6����

�@�@��Z�o�g�g�f��̃A�[�e�B�X�g�R�h�c�����F����O�Z��i34��j�i�O�ҁj

�@�@��Z�o�g�g�f��̃A�[�e�B�X�g�R�h�c�����F����O�Z��i34��j�i��ҁj

�������[���q�ǂ��܂����B

�@�d����ʂ��āA�G�{�ɂ����x�ɁA�Ђ����ɕ�Z�������Ɗ������v���Ă��܂����B6���̒��q�ł́A���炽�ɓc�����Z��̂��Ƃ���������m��܂����B�m�l���Љ�̂������G�{���A�c�����O����Ƃ�������肪����̂ł����肵�܂��B

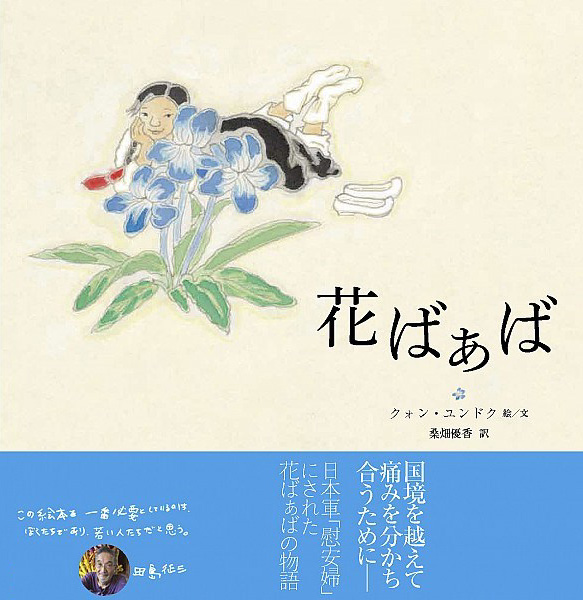

���G�{�u�Ԃ��v

�G�E���@�N�H���E�����h�N�i�؍��j�@�@��@�K���D���@

�o�ŎЁ@���납��@�@2018�N4�����s�@�@1800�~

���e�@�@���{�R�u�Ԉ��w�v�ɂ��ꂽ�Ԃ��̕���

���c�����O����̊���

�@���邳��̒��q�ɁA�����O�́A2012�N�u���E���E�@���a�G�{�v�ɉ����A�w�ڂ��̂������������܂����x�����s�����B�펀�����Ⴋ���m�̍����A�c���ƋL����Ă��܂����A���̊G�{�u�Ԃ��v�����̎��g�݂�1���ł��B���̊G�{�͍\�z������{�ł̔��s�܂ł�12�N��������܂����B���{�̏o�ŎЂ͊w�҂���j���ƈقȂ镔�����w�E����Ă���Ƃ������R�ŏo�ʼn����B�N�I������́A���߂ɉ����čĎO�G���C�����܂������A���ǁA�o�ł��Ȃ��ƌ���B�f�O�͂ł��Ȃ��Ɠc�����O�����͏o�ŎЂ��������u���납��v�ɏo�����āA�N���E�h�t�@���f�B���O�ł���Ǝ��������̂ł��B�\�z����12�N�������āA�u�Ԃ��v�͓��E���E�ł̋������s�����������̂ł��B

�@�����A�{������Ɏ��Ă��炢�܂����B�����ŁA�������̂́A�c�����O���擪�ɂ����āA�Ăт��������Ă���������̂ł��B����Ȃ�A���z�v���X�N���u�̕��X�ɂ��`�����Ȃ���Ǝv��������ł��B�����A���łɊF����͂������ł��傤���B

�@�܂��A�G�{�̑тɂ́A�c�����O����̊�ʐ^�ƒ��M�Łu���̊G�{����ԕK�v�Ƃ��Ă���̂́A�ڂ������ł���A�Ⴂ�l�������Ǝv���B�v�Ƃ���܂��B

�@�����āA�w�Ԃ��x���ʕt�^�@���납��ҏW���E�ҁ@�@�u��������̊�@���~�������{�̎s�������v�̃��[�t�̂Ȃ��ł��A�c�����O����̃��b�Z�[�W�������S�V�b�N�ŏЉ��Ă��܂��B���̃��b�Z�[�W��2018�N1���ɃX�^�[�g�����N���E�h�E�t�@���f�B���O�Ɋ�ꂽ���̂ł��B����������������������܂��B

�@���ڂ��炪�A�����Ɗ؍��̊G�{��ƂɁu���a�̂��߂ɊG�{��n�낤�v�ƌĂт����Ă���A����10�N���������B���̊ԁA10���̊G�{�������ŏo�ł���Ă���B�ł��A���̖{������(��)�c�o�ł���Ȃ������B�c�c�i���@�@���j�c�i�r���ɑт̌��t���o�Ă��܂��j�c(�Ō��)���̊G�{���u�������Łv�o�ł��Ă����̂́A�Ўア�����ȏo�ŎЂ��B�{���o������A����ł������A�ڂ��̗͂̌���撣���Ĕ���������Ǝv���Ă���I��

�@�����A���̖{����������̐l�����̏��֗������������Ǝv���Ă��܂��B��4�l�̒m�l�̏��ɍs���܂����B �u�Ԃ��v�̑���

�@�G�{�̑����̂��Ƃ����m�点���܂��B

�@�����G�{�u�Ԃ��v��m�����̂́A�S���G�{�Ȃ���ł͖������������̂ł��B�Љ�҂Ƃ̂Ȃ���́A���̒n��̓c�������Ă���u�}���i������j�p���v�̂��Ƃ������Ă�����Ă���Ƃ������Ƃł��B

�@�Z��ł���n��̏��w�Z�ŁA���y�w�K�̂���`�������܂����B�u�}���i������j�p���v�̂��Ƃ�b���˂Ȃ�Ȃ��Ȃ����̂ł��B�p���W�̎�������������Ă��邱�̕��ɂ��낢�닳���Ă��������܂����B�������̕�����A�Љ����Ƃ͈ӊO�ł������A�R�����ŏo����Ă���G�{�͒m���Ă��܂����̂ŁA�u�Ԃ��v�ɂ����Ɏ䂩��܂����B���̌�A���̕��Ɍ��z�v���X�N���u�Ƀ��[���𑗂����Ƃ��m�点���܂����B����������A�z�[���y�[�W�����ł��������Ă��܂��B�ȉ��̂��̕�����̃��[���ł��B

�@�y�c����

�@�u���O�ŏЉ���Ă��������܂����B

�@https://blog.goo.ne.jp/horuhorushiho/e/e6012b2e1de4a157a8759f066b01b379

�@�c�����O����Ƃ̉��A�������ł���ˁB

�@�͂��ߌ��z���Z�ƕ����Ė��É����C���[�W���Ă��܂��܂������A

�@�y���ł����ˁB�v���X�N���uHP�ɂ͓y���̌��t�����Ă��܂����B

2018-08-18 21:10:30 | �V�z�̃z�i�G�L���j

�@���܂��ܐ푈���b��ɂȂ��āAT����ɊG�{�w�Ԃ��x�i�G�E�� �N�H���E�����h�N�i�؍��j�A�� �K���D���A�o�Ŏ� ���납��A2018�N4�����s�j���������߂��܂����B�킩���Ă����l�Ǝv���Ă����߂��̂ł����A�܂���T���c�����O����̓������������Ƃ͒m��܂���ł����B

�@������Z�̐V�����E�y�����z�v���X�N���uhttp://www.tosakpc.net�ɓ��e���������������ŁA�݂Ȃ���ɂ����Љ�����Ǝv���܂��B

�@T��������̂悤�ł����A�����������ǂ�A���̐l�ɂ��̐l�ɂƉ����������Ă��܂��B�H�ɂ͍P��̊؍��A�����s��������Ǝv���܂��̂ŁA�؍��ŁA�����ł����肵�Ă݂����ȂƎv���Ă��܂��B ���̖{�A�����߂��܂��B

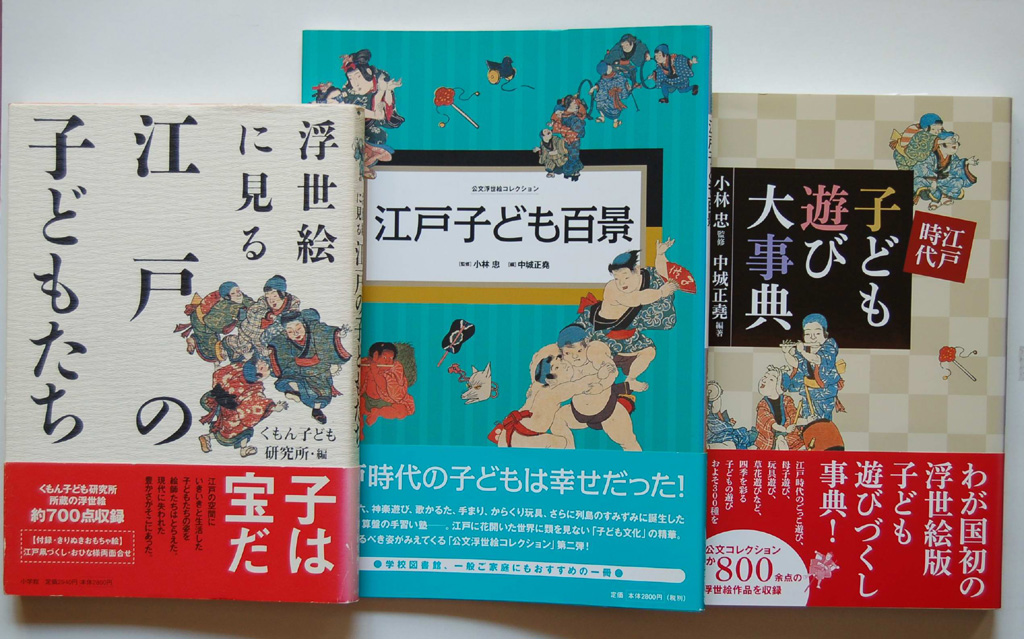

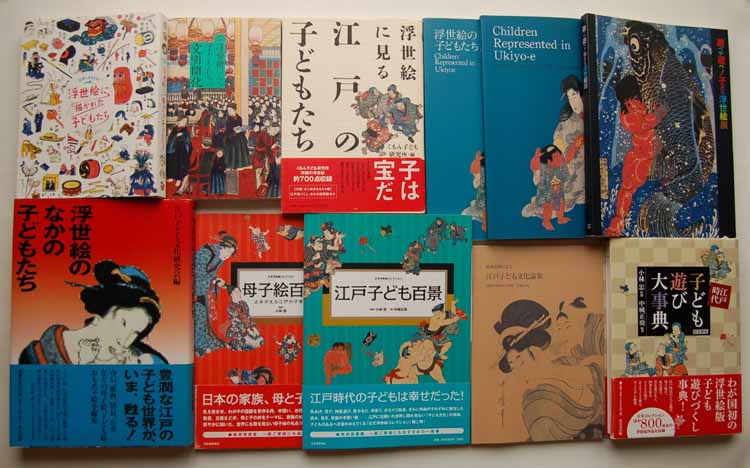

�@�u�����A�������䂤���v�ƁA��ꂻ���ł����A���̓x�A���߂Ĉȉ��̂R���̎����ɉ�܂����B

�����G�Ɍ���@�]�˂̎q�ǂ������i�Q�O�O�O�N�j

�@�ҏW���M�@���鐳�ā@���w��

���������G�R���N�V�����@�]�ˎq�ǂ��S�i�i�Q�O�O�W�N�j

�@�}�ō\���E��i����@�@���鐳�ā@�@�͏o���[�V��

�]�ˎ���@�q�ǂ��V�ё厖�T�i�Q�O�P�S�N�j

�@�Ғ��@���鐳�ā@�@�������o��

�@�ŋ߁A���邳��w�]�ˎ���@�q�ǂ��V�ё厖�T�x�̏Љ���A������@�ɂ��̂R����q�ǂ��܂����B

�@�R���̎��̊��z�ł��i�u�q�ǂ������G�v�̂悳����j�I�E�����I�Ӌ`�ɂ��ẮA�������炨�肢���܂��B�j�B

�@�u�q�ǂ������G�v�Ƃ����W�����������邱�Ƃ��C�ɂ��Ă��܂���ł����B�����G�Ƃ����Δ��l��A���ҊG�A���i��ƁA�\�c�ꗍ���ɍ��Z�̗��j���ȏ����x�̂Ƃ炦���ł����B

�@�u������q�ǂ��������v���u�q�ǂ������G�v�ɒ��Ⴓ�ꂽ���т͑傫���Ǝv���܂��B����ɂ́A���邳��̐s�͂��傫���������Ƃ������̒����ŕ�����܂��B���̂�����q�ǂ��������̂Ƃ肭�݂Ɏ^�����q�ׂ��Ă��܂��B�k�R�C���i��B��w�����j�́u�P�X�X�R�N�ɏo������́w�����G�̂Ȃ��̎q�ǂ������x�ɏo��܂����B�@�c�{���ɐ^�V�������z���������̂ɓ������ŏo��ł���A����ȗ��A���͂������@�葱���邱�ƂɂȂ�܂����B�v�Ə̎^�B�܂��A��_�i�ꎁ�i���ە����G�w���C�����j�́u������q�ǂ��������̎��W���Ȃ�������A���̕���̌����͂���ɐ��\�N�x�ꂽ��������Ȃ��B�v�ƕ]�����Ă��܂��B �u�q�ǂ������G�v�̒��̎q�ǂ��B�͓V�^ࣖ��A���������Ƃ��Ă��āA���ꂪ���C���悢�̂ł��B�u�����ĊG�v�ł́A�q�ǂ����劈�Ă��܂����A�����̋C�������q�ǂ��ɑ����Ă���悤�ɂ������܂����B�i����͑S���A�������Ă��邩������܂���B�j

�@���ꂼ��̍�i�́A�ڍׁA���ʁA�k���ɂƕ`����Ă��āA�{���ɒ��߂Ă��Ă��̓x�ɐV����������̂ł��B���������܂���B�����Ƃ��A���邳��̐������I�݂Ȃ̂ŁA�u�����A�Ȃ�قǁB�v�Ƃ��u�����܂ŁA���Ă��Ȃ������B�v�ƍĔ������ł��܂��B���̓�̒����͂ǂ̃y�[�W���J���Ă��A����Ό���قǂƂ�������ł��B

�@�ǂ̍�i���A���Ƃ�܂����A���́A�w�����G�Ɍ���@�]�˂̎q�ǂ������x�ł́A���u�₵�ȂБ��v����ӏE�����Ɏ䂩��܂����B �u�q�ǂ������G�v�ł́A�قƂ�Ǖ��e���o�ꂵ�܂����̊G�ɂ͕��e�����܂��B���̊G�͈�࣍��Ȃ��̂ł͂���܂���B�܂��A�u���ӂ̑����i���Ă���v�Ƃ̐����ɗ����~�܂�܂����B���́u���Ӂv�Ƃ������t�ɋv���Ԃ�ɐڂ��܂����B�y���Z����A�哈�����Z���搶�́A�W��ł��̂��Ƃ���������Ă������Ƃ��v���o�����̂ł��B������N���X�����A�u�y�����Ӂv�̓��������Ƃ��Ăs�g�O�j�r�B���邳����A���̌��t���g��ꂽ�̂ł͂Ǝv���܂����B�����āA�G��������x����ƁA���ł������H�n�̃C�N�����p�p�̎q��ĂԂ肪�B���ӂ̌��t�Ƌ��ɂ��̃p�p�ɍD��ۂ������܂����B�u�q�ǂ������G�v�ɕ��e�̓o�ꂪ���Ȃ����Ƃ̍������A���̒����ɓo�ꂳ���w�҂���ňႤ�̂������[���Ǝv���܂����B

�@�w�]�ˎq�ǂ��S�i�x�͑唻�Ō��₷���A�G���N���ł��B������ڂ���������₷�������ŁA���[�����킦�܂��B���̒����ŋ����[�������̂́A�����Ȃ��̂ł����A���u�\�ƐD�q�V�}�v�̐썑�F�唻�ъG�\���Ԃ聄�ł��B�����ł����A���͐��U�A�{�\�Ɍg���܂����B���������q�ǂ��̂���́u�\�̐搶�v�ƌĂ�Ă��܂����B���������͂킩��܂��A�\�Ǝw�����ƌ����Ă����Ǝv���܂��B���A�����Y�Ƃ͂ǂ�ǂ�Ηz�ɁB����ł��ׁX�ƁA�\�ɂȂ����Ĉꐶ���I���܂����B�{���ɏo������Ǝv���܂����B �w�]�ˎq�ǂ��S�i�x�̕ҏW�͏��S�҂ɂ͏�����܂����B�\���Ɨ��\���̗��ɕ����G�̐��������邽���ɂ܂Ƃ߂��Ă��邱�Ƃł��B�܂��A�w�҂̕��X�̘_���̕\�肪�������Ŏl�p�`�Ȃ̂͂悭�킩��܂����B ���́A�q�ǂ��̊炪��l�тĂ���悤�Ɍ��܂����B����������A�����̒��ɁA���̂��Ƃ��q�ׂ���������A�ق��Ƃ��܂����B

�@���Ƃ����Ă������́A��͂�w�]�ˎ���@�q�ǂ��V�ё厖�T�x�ł��B���邳��̎��͖��ځA�W�听�Ƃ����Ƃ���ł��B�O�S�߂��V�т��ԗ�����Ă��܂��B���o���ɐl�������g��ꂽ�̂́A�������Ǝv���܂����B�i���݂܂���j�@�ɏ������l�̕������o�Ă��܂����B����͌������Ƃ�����Ǝv���Ȃ���A�����[�����܂����B�V�۔N�Ԃ̍삾����A���̎��T�ɂ͂����Ă��ł��B

�����̗V�т̑������A�����V���Ƃ�����܂��B���D�ɂЂ���Ȃ���y�[�W��i�߂܂����B�����āA�ł��A��������͎q�ǂ��B�ɓ`�������낤���ƍl���Ă��܂��܂����B

�����ł����߂��܂��B

�u�����v�̗F�ɁA���났����������L���ɂ��邽�߂ɁA�w�����G�Ɍ���@�]�˂̎q�ǂ������x���w���������G�R���N�V�����@�]�ˎq�ǂ��S�i�x��e�ɒu����邱�Ƃ������߂��܂��B�ǂ����J���Ă��y���߂܂��B�����Ƃ����u�����G�S�W�v���������̕��A�{���̕����G���������Ă�����������ɂ͎���ł����B�w�]�ˎ���@�q�ǂ��V�ё厖�T�x�́A���͐}���قɉ�ɍs���܂��B �����G���؋��P�E�Q�q�ǂ��܂����B

�@�P�ł́A������q�ǂ��������E���ǂ������G�ɂ��]�ˎq�ǂ����������E�������G�R���N�V�����ƒ��邳��̉ʂ����ꂽ���тƖ����A������S����̂ɑ���������������̔w�i�Ȃǂ��悭�킩��܂����B

�@�ʐ^�ŏЉ�ꂽ�����̒��Łu�����G�̒��̎q�ǂ��B�v�͂܂��ǂ�łȂ������̂ŁA�����ɖL�c�s�}���قɎ�ɍs���܂����B�ː}���ƂȂ�A�������A�ː}���̐������ŁA�����12��5���ɑ݂��o���ƂȂ�܂����B �i���F�L�c�s�傫�ȁu�s�v�ł����A���S���ɂP�ق���݂̂ł��B���ق�����܂���B�j

�@��ɂ��āA���h���ɋ����܂����B���3����q�ǂ��Ă�������A���͓ǂ݂����߂�ꂽ�Ǝv���܂��B�ǂݏI������A���[�����Ƃ������Ă��܂������A���̂܂܂ɂȂ�܂����B�ʐ^�̒��̉E���́@�u�V�ׂ�A�V�ׁI�q�ǂ������G�W�v�͐}���قŌ������Ă�����܂���ł����B

�@�{�̒��̂��ꂼ��̕��̒��q����A���A�V�������Ƃ���������m��܂����B�P���Ȃ��Ƃł́A�{�獶�����������u�������傤�v���A�Ȃ�قǂƎv���܂����B�]�ˎ���̎q�ǂ��̑��݂��m�_�H���̊K�w����̎��_�́A�ڐV�������Ƃł����B

�@���邳��́u�q�ǂ��G�̂Ȃ��̒����N��v�������[�����̂ł����B�̘b�������̑�̂ƂȂ��肪����̂ł��ˁB���z�̈�[�Ŏ��炵�܂��B

�@�ʼn斜�؋��Q�́A�b�肪�L����A�܂��A�����[�����ł����B�K�ꂽ���Ƃ�����ꏊ�ł��A�S���C�����Ȃ����ł����B�u���m�v�͂��������Ȃ��ł��ˁB

�@���ꂩ��A�]���Ȃ��Ƃł��B����A�L�c�s�}���ق̎q�ǂ��}�����Ō��������{�̎��ł��B�S�̂Ƃ��āA���̖{��]���Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����f�肵�āu�����G�v�Ɋւ��Ă̏��ŁA�C�ɂȂ������Ƃ��������Ă��炢�܂��B

�u�l���E�e�[�}�E���Ƃɐ[�x��I�͍��搶�̗��j�ł�����v �͍��֒��i�����������ǂ����H�j �����w���V���Д��s�B���s�N�͍�N�����N�ł��B

�@�u�����G���ʼn�ɂȂ��đ嗬�s�v�Ƃ������ڂ�����܂��B�i���P�U�S�`�P�U�T ����͋L�^���Ă��܂����B����2���̂P�ʂ������G�Ɋւ��Ăł��j�B�����G�Ƃ������̂ŁA������Ƃ킭�킭���Ȃ���A���̃y�[�W���J���܂����B

�E��i�Ƃ��� ���Ԃ���l�E�i�܂Ƃ߂āj���G�E�i�܂Ƃ߂āj���l��E�i�܂Ƃ߂āj�ъG�x�ԎO�\�Z�i�E���C���\�O��

�E�l���Ƃ��� �H��t��E��ؐ��M�E���F�֎ʊy�E�����k�ցE�̐�L�d

�E�ʐ^ �쑽��̖��u��g���������v

�@�����}���Ȃ̂ɁA���邳��̏Љ�̂悤�ɕ����G�ɂ͎q�ǂ�����������o�ꂷ�邱�Ƃ��q�ׂ��Ă��Ȃ��͎̂c�O�ł��B�ʐ^�ł��A1��������̂�����A�q�ǂ��͂����Ƌ����������g�߂Ɋ����邱�Ƃł��傤�B�������̖{�̂悤�Ȓm���ʼn߂����Ă��܂������A�V�����{�Ȃ̂ɁA���e���ς���Ă��Ȃ��̂ł��B�q�ǂ������G�́A�܂��܂��A���ɒm���Ă��Ȃ��̂ł��傤���B

�@���邳�� �ʼn斜�؋��R���y���݂ɂ��Ă��܂��B��낵�����肢���܂��B

�y�c�l

�@HP���J�ɓǂ�ł��������A�܂��u�����G�̒��̎q�ǂ������v�܂Ŏ��A���k�ł��B���̖{�ł́A���c�搶�͂��ߊe������\���錤���҂ɎQ�悢�������A��q�ǂ������G�v�͂��������܂����B�����̐搶���ƁA�����𗬂��Ă��܂��B

�@����A���{�@��w�ł��Ⴂ��w�@���𒆐S�ɁA��q�ǂ������G�v�̌��������A���X�Ɍ����҂��L�������܂��B�����A�����G�܂��Ă�A��q�ǂ������G�v�̗����҂́A���j�ƁE���p�Ƃł��A�܂��܂��ł��B���̐Ȃł����{���q�喼�_�����E�y����A���Ăł͓��{���p�ŕ����G�������̕����╗�i��Ǝ��̕`�@�ŕ`�����Ƃ��čł������]�����A���{�͎ʒ��S���������h�ȂǓ��{��͂قƂ�Ǖ]������Ȃ��̂ɁA�����ł͂��������ƒQ���Ă��܂����B

�@�͍��搶�̂悤�ȓ��{�j�����łȂ��A���p�j�̐搶�ł��A�����G��q�ǂ��j�ւ̐V���������������Ă��܂���B�]�˂̋���j�Ȃǂ��C�M���X�l�h�[�A�����w�]�ˎ���̋���x�i��g���X�j�Ő����ɕ]���A�A�����J�l�n�����[����w�]�ˎ���̈�Y�x�i�������_�Ёj�����l�ł��B���{�͖������{�ɂ��ɒ[�ȍ]�˕�������������ے�A�����M���������d���A�����c���Ă��܂����B

�u�V�ׂ⤗V�ׁI�q�ǂ������G�W�v�́A�W����̐}�^�Ȃ̂ŁA�}���قɂ͓����ĂȂ��ł��B�c���ꂽ���ԁE�̗͂Ƒ��k���Ȃ���A��茤���҂Ƃ̌𗬁A�����̈��p�������Ă��܂��B�����āA�����G���g�����q�ǂ��G�{�̊����i�߂����Ǝv���Ă��܂��B

�@�����N��ł́A���É���̐쐣��t����30�N�قǂ܂��ɔ��m�_���u�푈�ƔN��v���������ۂɁA����������������܂��B�����G�ł́A���É��s���p�ق̐_�J�_�����܂��B �u���{�̏�ְۯ�߂̏飂�q�ǂ��܂����B

�@���ӂ́A���@�r�ꂳ��B

�@�J���āA�ς��ƁA�u�i����w���J�u���v���ڂɓ��薼�É��s�̂��̑�w�łƁA�������킫�A�ǂݎn�߂܂����B�܂��́u����v�ł͂Ȃ��B

�@������܂Ƃ߂ĕ�����₷���_���Ă��������邵�A����͗]��K�˂Ă��Ȃ��悤�ŁA�ĊO���Ă���̂��Ǝv���o���Ȃ���A�y�����q�ǂ��܂����B

�@�����͂��܂�C�ɂ��Ă͂��Ȃ��A�u����v�̎��ɂ������ĐG�����̂́A�g�o�̂������ł��B���@����A���肪�Ƃ��������܂����B

�@�ŏ��̕��́u�y�\���v�́A���������t�������̂ňӖ��ׂĂ݂܂����B����̒��ŁA��ԍD���Ȃ���͂�͂�u���m��v�ł��B

�@�����A�Ȃ�ƂȂ������������Ă���̂́A�u�R��v�ł��B�����L�c�s�͍L��ȎR�ԕ��̂��鏊�ŁA�u�R��v��u�R��̐Ձv�����������ɂ��邩��ł��B�Ȃ��ł��A�L�c�s���ό��n�Ƃ��ďd����u���Ă���̂͋��������ɂ���u�����i�������j��v�ł��B�g�t�̖����A�����k�̋߂��ɂ���A���R�����܂��g���āA�R���ɂ��鏬���Ȃ���͖��i��͂��j��̊X�����ቺ�ɏ����������A��ڗđR�ł��B

���x�������܂������A�̂̐l�͂����������������̂��Ǝv���܂����B�܂��A������ɂ���u���ߏ�Ձv���n��̕��X���A�������ꐮ������Ă��܂��B�ڂ������������������Ƃ�����܂��B�����́A�S�̂��R�ł��̕��������ɁA���邪�������̂ŁA�R��Ƃ͂���Ȃ���������܂���B�܂��A�Č�����Ȃ��܂܂Ɏc���Ă���Ƃ�����A�����[���������Ƃ��v���o���܂����B���̏Z��ł���L�c�s�ׂ̌b�ߎs�ɂ���u�⑺��v�ł��B�u���y��v���Č��O�ɍs���܂����B

�@�u�c���V��͂P�Q��v�ɂ́A����Ȃɏ��Ȃ��̂��Ƌ����܂����B���̒��ɁA�l���̂��邪�S������̂ł��ˁB���͍��m��ȊO�̂R�̂���ɂ͍s�������Ƃ��Ȃ��̂ŁA�C���^�[�l�b�g�Ō��Ă݂܂����B�ǂ���������p�ł��ˁB�ۋT�邪���{��Ί_�̍�����Ƃ������Ƃ����߂Ēm��܂����B�l���ɂS����c���Ă��邱�Ƃ́A�l���������������Ƃ������Ƃł��傤���B�Ƃ����̂́A���̋ߏ��ɏZ�ޕ����A�u�����w���a�J���������́A�i�A�W�A�����m�푈���É����P�Łj���É��邪���サ�����B������A���ɂ����͂�����L�����Ă���B���a�Q�O�N�T���P�S���B�v�ƁA���X�b����邩��ł��B���ꂩ��A���łɁA���̋����͂��Č����ꂽ�̂́A�P�X�T�X�i���a�R�S�j�N�B���̎��A�̐l�ƂȂ�ꂽ���ߎq����Ǝ��́A�������i�Ƃ����̂��H�j���O�̉����ɒu���ꂽ�͂������̂ł��B��P�O�V�A���ɎQ��������A���É��̎��̔����̏��ɂ��A���É���֘A��čs���Ă�������̂ł��B

�@���������܂܂ɁA���낢�돑�����Ă��������܂����B ���ʼn斜�؋��E4���͂����ɔq�ǂ��܂����B

�@���É��s�����قŊJ�Â���Ă���u���ޕ����G ���F����F�N�ցv�ł̐_�J�_���̍u���u���F�ƖF�N�̉����v�������Ă��炨�Ԏ����悤�Ǝv���Ă��܂����B�u����͂Q���Q�S���A�����P�T�Ԉȏ�������Ă��܂��܂����B

�@�u�a���|���g�ş{�h���y���]�˂̎q�ǂ������v�ł́A�q�ǂ������G�̐��E�Ƃ��̐��E����F�X�ȕ����ɍL���Ă��������܂����B

�@�@�E���m�̎q�ǂ��̗l�q�̓o��

�@�@�E�ď��R�g�@�̎�

�@�@�E�����k�ւ̎�

�@�@�E�ş{�̔��˂̋N���n

�@�|���Ɠ����Ƃ́B����Ƃ��̒n��̎��R���╶���⊵�K�ɂ���ĕς���Ă����A�������j�������̂ł��邱�ƁB���͑���������ɁA���邳�u�a���|���v�ƕ\�����ꂽ�̂��Ǝv���Ă��܂����B

�@�@�E�����Ɛ����Ă���u�ş{�v�̂��Ɓ@�ʐ^���f�G�ł��B

�@�@�E�u���c�V��\�@�ş{�㗗�v�k�F�����@����28�N���i�M�ґ��j�̗��h�Ȏ�

�@�����Q�W�N�����C�ɗ��܂�܂����B����s�������É��̓W����ɂ���������̍�i�����Ȃ肠��܂������A�P�O�N�オ�قƂ�ǁA�Q�R�N�삪�P�_�ŁA����Ȍ�̍�i�͂���܂���ł����B

�@�����ł�����ł��ꂽ�̂́A����^��Y����̕]�ł����B�u�����ʼn�̂Ȃ��̕�e���A�q���������A���Ɛl����M�����A�e�q�̒f�₾�́A�o�Z���ۂ��̥���m�炸�ɁA��������肻���Đ����Ă��饥��B�ނ�͎����̐g�̂܂��̕�����V�ѓ�����H�v���āA�����ƒ������V�Y�����A���݂��̐S�̌𗬂��K�����Ă����Ă���v�i���邳��̕��͂���R�s�[�j�Ȃ�Ƃ������̒��Ɏq�ǂ��B������̂��Ɗ����Ɏ��R�ɗ܂����ӂ�܂����B���E���A�ƒ�̕���Ȃǎq�ǂ��ɂƂ��ĕs�K�ȏ�ڂ̂�����ɂ���l�̋����̖��͂���Ɋ����Ă��܂����B�q�ǂ��ɂ͎����̐�������͑I�ׂ܂���B�ǂ̎q�����S���Đ�������悤�ɂƊ肤���̂���ł��B

�@���������A�}���قŁu��̉��y�v����ēǂ݂܂����B���̒��ɁA���邳��̒����Ɏ��M�����ꂽ�悤�ȕ��͂�����܂����̂ŁA�}���ق́u�����G�v�̏��˂̏��ɍs���܂����B�����ŐV���Ɂu��q�G�S�i�@��݂�����]�˂̎q��āv�������܂����B���邳������M����Ă��܂��̂ŁA����A�ǂ݂����Ǝv���܂��B

�@���É��̓W����͂P�T�O�_���̕����G���W������Ă��܂����B�W���\���͂T���B�P�A�q�[���[�ɒ��ށ@���F�������Ƃ����I�ɐ[���������͕̂��ҊG�@�Q�A���قɒ��ށ@�q�[���[���ۗ�������@�R�A���l��E���ҊG�@�����G�̉����@�S�A�b��ɒ��ށ@�l�X�̊S���A�y���݂�`����ƌ��������G�̖{�������@�T�@�u�F�v�t�@�~���[�i�̍�i�j�_�J�_����̍u��������ɂ����āA��i���f���o���Ȃ��畂���G�̖��͓͂I�ɘb����܂����B�����g���u�����G�v���ƂĂ�������ł��������邱�Ƃ��`����Ă��܂����B

�@����̓W����͒��邳��̒��q���Ȃ�������S���ڂɂ��~�܂�Ȃ��������Ƃł��B�������A���̓W����́A�u�����G�v�ɉ₩�����E�D��S�̈�̎��ɂƂ��Ă͈ӕ\��˂��ꂽ�����ۂ߂܂���B���ꂾ���u�����G�v�͍L���Đ[���Ƃ������Ƃł��傤�B����̓W����ɂ͖�������́H�Ƃ����S�͎����Ă����܂����B��������ɋ}���ɐ��ށi�Ƃ����Ă����ł��傤���j�Ƃ�����ۂł����B�c�O�Ɏv���܂��B

�@����u�����G�������肳��v���y���݂ɂ��Ă��܂��B

�@�����G�ɊS���Ă�������A�܂��u�ş{�v�̋L���J�ɓǂ�ł��������A�L��B

�@���F�Ɋւ��ẮA�ȑO�u�����G�퍑�G���v�W�̐}�^�ɁA���_�u���D���q�Ə�s����}�v���������ۂɁA���D���q�ɖ��{��������Ƃ����Ή����ł��Ȃ��l�����F���������h�����������ۂɁA���D���q�ɖ��{��������Ƃ����Ή����ł��Ȃ��l�����F���������h���������G�𐧍�A�쒬��s������n���������ꂽ�b�ɂ��G��܂����B�ނ�́A�o���o�R�Ő��m�̉�W������A���ߖ@���X���ݕ`�ʂɊ��p���Ă���A�Ȃ��Ȃ��̒m���l�ł����B

�@�������疾���ɂ����āA�k�ցE�̖��Ȃǂ̕����G���A�V�����G��\����͍����Ă�����۔h�̉�Ƃɑ傫�ȉe����^���܂��B���ł��A��q�̓��퐶����`������i�́A���A���[�E�J�T�b�g�ȂǁA������Ƃɐg�߂ȉƒ�ɂ���ނ����邱�ƂɋC�t�����A���C�Â��܂��B�����G�́A�ߑ㐼�m�G��ɂ��傫�ȉe�����������A���Ăō����]������܂����B�������A���{�̃A�J�f�~�Y������́A���܂Ŗ�������A������C�O�ɗ������܂����B

�@�����^��Y�i����ł͂Ȃ��j������A���������{�l�ł������낢��Ƃł����B�����̌�Ƃʼn�������A�x�c�P�q�Ƃ����ߊ�肪�����w���Љ�ꂽ��A�M�C�̃}���V�����ʼn�Ƃ����ƈ��ݖ������Ĕ��߂Ă�����������A�v���o�����܂���B

�@����́A���߂���V�ł����B��D�̕z�ܗl�Ƃ͂����Ă���������p�B�l�p�[���ʼn�ɑ����āA�u�}�R�D�����d���w�z�܂Ɣ����̐�n��x�M�ґ��v�ɂ���܂����̂ŁA�ق��Ƃ��܂����B����ԕ����̓�����ɁA�l�p�[���ʼn悾�����̂́A���邳��̐��Ȃ͂��炢�Ȃ̂ł��傤�B

�@����Ԏp�͒��ځA���̂ʂ���������������A��͂�A������]�ˎ���̎q�ǂ������̍K�����`����Ă��܂��B�k�R�C�����̋�������Ă���悤�ɕ�e�̂܂Ȃ���������Ă��܂��B�쑽��̖��u���Y�ӔV�O�v�͐����ɐe�q���ʂ���ʂ��Ƃ炦���A�̖��̐S�ׂ̍₩���A��e�̐S�̂�Ƃ�Ǝq�ւ̂��Ƃ����̕\���Ɋ������܂����B

�@���傤�ǁA�����^��Y����̎�����A�}���ق̕����G�̏��˂ɍs���u��q�G�S�i�v��������Ă��Ă��܂����B���́��ʼn斜�؋��T���̂������ŁA���ڂ������키���Ƃ��ł��܂����B�{���ɁA��Ǝq�̗l�X�ȏ�i�ɐS���a�݂܂����B�쑽��̖��́u�����v�̏�i�͂S�_������A�u�����q��D�v�ɂ��A�����ő单�l���������̂�ł���Ƃ͖ʔ����B�u��̂������v(�̐썑��)�R�������ڂɗ��܂�܂����B�u�}�P�Q�v�͂��̒��������Ȃ̂ł��ˁB�u�����G�����q�@�k�։p��v�̐����͐S�����̂ł����A����͉̖��Ƀq���g�������̂ł��傤���B

�@���̉�W�u��q�G�S�i�v�́u�]�ˎq�ǂ��S�i�v�Ǝo���҂��Ǝv���܂��B����ɂ����邳��̂����O�����L����Ă������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���M�E�}�ԉ���E��i����Ɛs�͂���Ă��܂��̂ŁB�w�\���ɂ����O���Ȃ��̂ł����ƁA���̖{�͋C�����܂���ł����B���܂��܁A���͍����čD�s���ł����B

�@������ƁA����܂����A���̎��ɁA���łɋC�y�ɓǂ߂����Ɓu�m���[������̕����G����v����܂����B���҂͈�_�i�ꂳ��B�u�����G�Ɍ���@�]�˂̎q�ǂ������v�Ɏ��M���ꂽ�̂��o���Ă����̂Ŏ�܂������A�Љ�ꂽ��i�̒��Ŏq�����o�ꂷ��̂͋ɂ킸���ł��B������q�ǂ��������́u�q�ǂ������G�v�̎��W�͋M�d�Ȃ��Ƃ����̖{������Ƃ߂܂����B ���낢��ƁA���肪�Ƃ��������܂���

�͂��߂��@�������̂悤�ȃ��[�������݂܂���B�k�ւ̖����J�̑f�`�P�O�R�_���p�����ق����N�ɂ��W���Ƃ������Ƃ�m��A���邳�����т܂����B�u�����G�v���u���邳��v�ł��B�����āA����̃��[���̖����M�ɋC�Â�������ł��B

���w�M�R�̘[�@�y�������P�O�O�N�l���`�x���y���݂ɂ��Ă��܂��B

�@�w�M�R�̘[�@�y�������P�O�O�N�l���`�x�ł́A�����������Ă����������肪�Ƃ��������܂����B�j�o�b�̈���Ƃ��āA�������Ă��Ȃ����ɂ��̂悤�ȋ@����������������Ƃ�\����Ȃ��p���������v���Ă��܂��B��������́u�\���L���v�ŁA�܂��܂����̎v�����������܂����B���s�ψ���̊F����̂��s�͂ȂǑS���ւ����ɂۂ��ƕ��͂��������Ă��������܂����B�܂��A���邳��̃��[���ł͂j�o�b����̎��M�҂͎��̗\�z��菭���ł����B�͗ʂ��Ȃ��̂ɉ䂪�g��Y��āA�ȒP�ɂ������������Ƃ͎����ł��s�v�c�Ȃ��炢�ł��B��͂��Z���D���A�V�������悩��������ł��B�����āA�u�ق�v�n��̑�ς���m��Ȃ���������ł��B�����ʂ��āA���܂ł̐l���ł͍l�����Ȃ������悤�ȁA�܂��ƂȂ��̌����������܂����B��������̂��Ƃ�m��A�w�т܂����B��U���ł����A�����������Ă悩�����Ɗ��ł��܂��B���Ƃ��ӂ߂��ʂ������̂́A�ЂƂ��Ɉꂩ��\�A���邳��̂��͓Y���̂������ł��B�����b�ɂȂ������Ɗ��ӂ��Ă�������܂���B�{���ɂ����ς킹�����ƁA�i�������t���������j���l�ѐ\���グ�܂��B�\�������āA���邳�w�����R�x��u�j�l�����v�ɏЉ�ꂽ�����G�u�y���C�㏼���ށv���v���o���܂����B

�@���̊��s�ŁA��Z�̑n���S���N�����g�߂Ɋ�������悤�ɂȂ�܂����B

�@�S���̑���ɂ́A���N�����A��������˂ď��߂ďo�Ȃ��悤�Ƒ҂��Ă��܂����B�Ƃ��낪�A���̃R���i�Ђł͊��킸�A�c�O�ł����B�Ō�ɂ�������̂́A��������������Ǝv���o���Ă݂܂����B����l�Ƃ��A�P�X�U�O�N�A�������Z�Q�N���̎��ł��B�ʐ^�Q�����Љ�܂��B

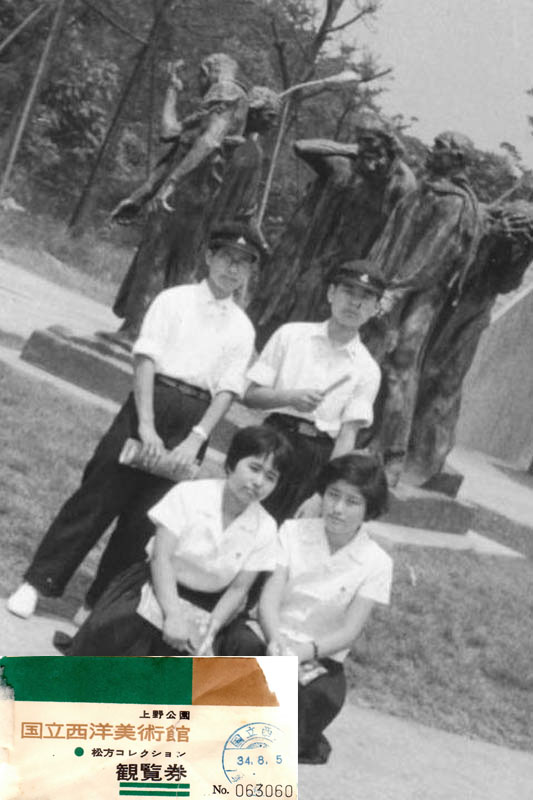

������̎��q�����炩��y�����̊��ނ�܂�

�@�u��]�˂��̂̂�����v�̕s�v�c�Ȏ��q��

�@�����Ƃ������܂��ɂ���Ȃ��p���Ɍh�����܂����B�e���r�̉�ʂɂ͒��邳��̎w�E�̒ʂ�̎��q�����i�����x���o�ꂵ�܂����B�����҂̔]���ɂ��̌������i���c���Ă����̂��ƁA�l���������܂����B�e���r�������́A�����ɂm�g�j�ɍR�c���ƈӋC����ł��܂������A���s�͂��Ă��܂���B����̗F�l�ɂ́A����l��������Ƃ���Ă��Ȃ����Ƃ�b���܂����B

�@���̌�A���邳�Љ��Ă���w�u���v����̖��J���x�i�]�X��Y���j��ǂ݂܂����B�m�g�j�̎��q���̏�i���Ԉ���Ă��邱�Ƃ͖����ł��B���̏�����A���q������̗ǂ����w�т܂����B�����āA�A���w�Җq��x���Y�̗c������̎��q������ɂ��Ă���藝�����邱�Ƃ��ł��܂����B����́A�������R�ώ@��œ���������Ɩq��x���Y�ɂ��ă��|�[�Ƃ��邱�ƂɂȂ������ɁA���邳�獲�쒬�̌������Ɏ��M���ꂽ�u���q���Ƌ��w����Ă�����̐l�ށ\�c��������q��x���Y���畗�y��������[�v�����������Ă��܂�������B�����ɏЉ�Ă����������{�w�ԂƗ����ā@�q��x���Y�`�x�i�㑺�o���@���m�V���Ёj�͖{�l�̎����ɔ���A�x���Y�Ɋւ��ēǂ����̒��ł͈�ԓǂ݉����̂�����̂ł����B

�@�o�ꂳ�����X�݂͂Ȓ����l�Ŏ��Ƃ͉����ʐ��E�̐l�ł��B���̕��X���Ȃ����ƂŒ��邳��͖z������Ă����̂ł��ˁB����܂��A�ʐ��E�̕���̗l�ł����A�����[���q�ǂ��܂����B

�@�L�c�ݏZ�̗F�l�����m��w�Ŋw���Ƃ����������ɋ{���o���q�̑�t�@���ł��B���̉e���ł�������̍�i��ǂ݂܂����B�{���o���q�Ǝ��́A�Z�ł��������m����̍��݁i�����̒��j�ƉE�݁i���������j�Ƃ����߂��Ȃ̂ł��B����ŏ����ꂽ���Ƃ����Ŋ�������w�m����x����ې[����i�ł��B����A�܂��ǂ�ł݂āA�����̑�ԈႢ�ɋC�Â��܂����B�ꏊ������ł���L���ȁu���c���v��ǂݗ��Ƃ��Ă����̂ł��B���܂ŁA���́A�{���o���q���Ⴂ����炵���̂͐m����̑Ί݂��Ƒ����Ă��܂����B�Ƃ��낪�u���c���v�Əo�Ă���̂ŁA�ɖ�̑勴�𒆐S�ɔޏ��͍��ݓ쓌�A���͉E�ݖk���Ȃ̂ł��B�u���c���v���ӎ����Ȃ��������������ȓǂݕ��ɋC�Â����Ă��炢�܂����B

�@�������搶�Ƃ̌𗬂����������Ƃ́A�{���o���q�ւ̐e�����������܂����B

�B�y���ˌ�D���i���ӂȂ�����j�̎�����W��

�@���镶�ɂ̓W���ɓ���A�����ɂ��b���Ȃ������Ƃ͋����܂����B�W���̉���̈�Ԃӂ��킵�����͒��邳�{�l�ł��B�����N��̂��ƂȂǂŁA���ڍs����Ȃ��Ă��ďC�͂�����ׂ��ł��B���낢��Ȏ��M����A�u�y���ˌ�D���v�̂��Ƃ₻�̎��������m�����}���قɊ��ꂽ���Ƃ��f���Ă��܂�������A�A���̍ۂɂ̓I�[�e�s�A���m�}���ق�K�˂Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B����̓W���́A�V���ɂ���悤�ɁA��͂荡�̃R���i�ЂƊ֘A������̂ł��傤���B�������Ƃ���A���X�Ă��܂��B�ŋ߁A�������̃R���������̘b�肪�悭�o�Ă��܂����A�����̂��Ƃ��Ƃ̓s���Ƃ��܂���ł����B��̓I�Ȃ��b���ł�ƌ����I�ɂ��̂��Ƃ����������A���ɂȂ�܂��B

�@��������̋L���ɂ́A�Ԃ��Ȃ��o�ł����w�M�R�̘[�@�y�������P�O�O�N�l���`�x�̕\���A�c�����O�����́u�M�𑆂��j�����v���o�Ă��܂��B���̕\���̘A�z�ŁA�썑�y���Ȃ�ł͂̈��ʂƂ��čL�d�́u�Z�\�]�B���Y�}��@�y���@�C�㏼���ށv���A�S�̃A���o�������S���Ă��܂����B���邳��́u�j�l�����v�Ȃǂɂ��̕����G�̂��Ƃ�������Ă��܂��B�F����ɂ��Љ�Ă������������Ǝv���܂��B

�x�c����

�����G�̘b���L��B

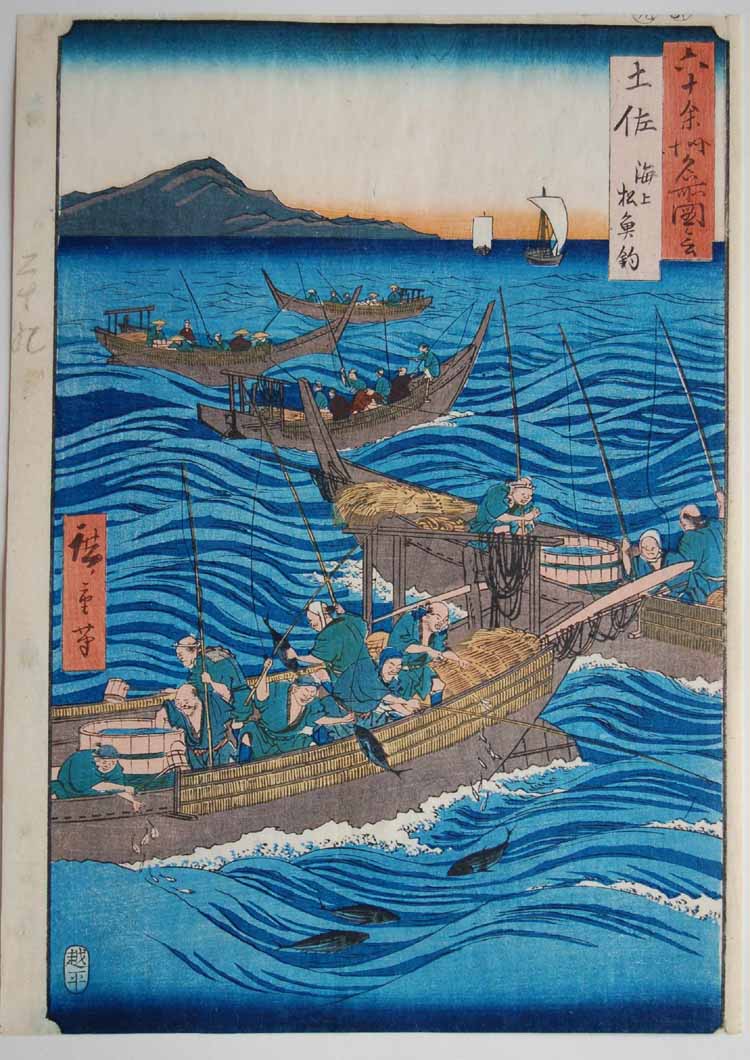

�@�y�����l���`�A���A�l�ōZ���ɂȂ�܂������A�̑��Ή��Ȃǎd���������A�Ԏ����o�����A���炵�܂����B����ɁA�����������Ћ̕s�������ɂ��݂��Ă��邾���ŁA�����ւ���ꂽ�V�l�̃X�g���X���U�ł��B�����J�ɖJ�߂Ă��������ƁA�����䂢�����ł����A�݂Ȃ��܂̔����͑f���ɗL��ł��B

�@�����֘A�̕����G�ł́A�̐�L�d�́u�Z�\�]�B���Y�}��@�y���@�C�㏼���ށv���������܂���B�l�ŏ������Ă��܂������A��N���m�֘A�����G�Ƃ��A�������m����j�����قɊ��܂����B�ʐ^��Y�t���܂��̂ŁA�����������B��ʂ͊����̖����}��Ȃǂ��������Ǝv���܂����A�D���̑剱���琶���a���T���Ȃ���̗E�s�Ȉ�{�ނ蕗�i�����A���ɕ`���Ă��܂��B

�@���̑��A���������ɁA�u�]�ˎ����O�\�Z���@���{���@�����v�i�̐�L���O��E�L�d���̍���j������A�����ȏ����������l�Ƃ����ŗV�Ԏq�ǂ��̐}�ŁA�o�b�N�ɂ͓��{���ƕx�m�R���`����Ă��܂��B�����͍]�˂��q�̑�D���ŁA�����G�̑f�ނɂ��Ȃ��Ă��܂��B

�@�k�e������͑����܂��A�̐�F���͖������疾���ɂ����Ċ��A���Ɂu�q�ǂ��G�F���v�ƌĂꂽ�悤�ɁA�q�ǂ��̂��߂̊y�����G����������c���Ă܂��B�k�e���Q�l�ɂ����G�͕s���ł����A�F���́u�E�O���V���L�V����v�́A�L���W�܂��ċ��뉻���L�̊炪�ł��Ă��܂��B�����ł��������Ă��܂��B

�@�y���Z�l���`���A���낻��Z���ł��B

�����l

�@�S���N�L�O���T�ւ̎Q��A����ꂳ�܂ł����B�ڂ��������肪�Ƃ��������܂����B

�@KPC�Ĕ����ȗ��̐�y�̊F�l�̗l�X�ȓw�͂��F�߂��Ă��邱�Ƃ�������A���g���܂����B�w�n���S�N�j�x�̕Ҏ[�ɂ́A�j�o�b�̂ǂȂ�������������̂Ɨ\�z���Ă��܂����B�i�g���ꂽ���X�̏ڂ������Ƃ͕������Ă��܂��B�j���z�V���̂��Ƃ₻�̌�̂܂Ƃ߂́A���f����邾�낤���Ɗ뜜���Ă��܂����B

�@�Z���搶�̂��b���`���ĉ����肠�肪�Ƃ��������܂����B�������܂Ƃ߂Ă������������e������w�M�R�̘[�x�̏����搶�́u�y�������P�O�O�N�l���`�Ɋāv�Ɠ����悤�ɁA�������܂����B

�@���̊����Ƃ͕ʂ̂��Ƃł��B

�@�Z���搶�́u���w�̐��_�v�Ɓu���Ӂv�Ƃ���ʂ��ďq�ׂ��Ă��邱�Ƃ��ڂɗ��܂�܂����B����́A���邳�w�n�����\���N�L�O���x�Ŏw�E����Ă��邱�Ƃł��B

�@����A�w�M�R�̘[�x�̊��s��ʂ��āA�w�n�����\���N�L�O���@������y���̖��Ɋ��ցx���v���Ԃ�ɊJ���܂����B�m���߂������Ƃ������āA���e���܂Ƃ߂�Ƃ��ɂ����s����Ă�����ǂ݂܂����B�A�L�O���́u���W�c���ꂩ��̓y���v�̍��Œ��邳�o�ꂳ��Ă��܂��B�u�w���R�ƋK���x�����b�g�[�ɁA���E�l�ޑ���w�Z�Ɂv�Ƒ肵�Ă��L�q�ŁA�u���Ӂv�̂��Ƃɂ��ĐG����Ă��܂��B

�@����ŁA�������g�̂��Ƃ�U��Ԃ��Ă݂܂����B���̍ݍZ���́u���Ӂv���������ꂢ�܂����B�哈�Z���搶�̂��b�́A�K���u���Ӂv�̂��Ƃ�����A�����E�ł���قǕ������ꂽ�Ɓ@������ۂł��B�Z���搶�ȊO�̐搶���b���ꂽ�L���͂���܂���B

�@�N���X�����y���@��@���@���@�ӂ̓������Ƃ������Ƃ���Ɉӎ����Ă��܂����B�N���X���AT�EH�EO�EK�ES���u�y�����Ӂv�����ďo�Ă��邮�炢�ł����B�����A���͂��ꂪ�w�Z�̗��O���ƎƂ߂Ă��܂����B�������A�����̂��Ƃ͐��k�A���ꂼ��̈�ۂ͈Ⴄ�悤�ł��B�u���w�̐��_�v�ɂ��Ăǂ������Ƃ߂����͈�ۂɎc���Ă��܂���B����Ȃɓx�X�b���ꂽ�Ƃ����L���͂Ȃ��A�Ƃ��������������܂��B����Ȃ��Ƃ��v���o���l���Ă������Ȃ̂ŁA�ڂɗ��܂����̂��Ǝv���܂��B

�@���m�V���̓Y�t�A���肪�Ƃ��������܂����B

�@���ꂩ��A�u���z�V���v�̂��ƂŎv�����������Ƃ�����܂��B�������w�Z�P�N���̎��̂��Ƃł��B�V��������P������T���܂ł̐V����T���Ă��邩�狦�͂��Ƃ����Ăт���������܂����B�䂪�ƂɌZ�i�R�O�@�x���a�j���c���Ă������̂�����܂����̂ŁA�V�����܂œ͂��܂����B�m���S���͂Ȃ������Ǝv���܂��B���̂���͎������V�����ɓ���ȂǂƂ͑S���v���Ă��܂���ł����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ł́A���炵�܂��B�@ �w�M�R�̘[�@�y������100�N�l���`�x��ǂ��

���u�����N���Ƒނ��Ȃ��őO�����ȋC�����Ő����悤�Ƃ��Ă�������B����͎v�������Ȃ��o���������Ă����������B�v�Ǝ��B���̗��R�́w�M�Ă̘[�x�̕M�҂ɂȂ������ƁB�@���������{����ɂ������͊ւ��ꂽ���X�Ƃ͑�Ⴂ�ƒp�������������B���A����Ǝ������g�ւ̗�܂��ɕς���Ă������B���̗��R�ɍs�����܂ł���₱�������A�Ƃɂ����b�����B

�@�EA����@80���@�@���Ȃ��̏o�g���Z�̐l���Ȃ�đS�R�ӎ����Ȃ��œǂ�ł������B���낢��Ȑl���o�ꂵ�Ėʔ����B���̐l���̐l���ǂ�Ȑ��������������Ƃ��A�ǂ�Ȏd�������Ă������Ƃ����悭������B�����̂��Ƃ��ӂƎv���o�����Ƃ�����B�ǂݕԂ���������A����������Ƒ݂��āB �i���傤�ǁA�P������ɉ�������B�͂��߂́u���̂����߂̂Ƃ��낾���ǂ܂��Ă��炤��B�ǂ�H�v�������B���͍Z���搶�́u�y������100�N�l���`�ɂ悹�āv�������������B�T�[�N�������Ō�1�����Ȃ��̂ɁA����1�҂����ɒ����݂��̂͂��������Ȃ��Ǝv�����B���A�w������10���̂�����1���͗V���悤�Ƒ݂����Ƃɂ����B�j

�@�EB����@80���@�@�ǂ݂�������ʔ����āA�������ǂ�ł���B�ǂ݂₷���B��̂܂Ƃ܂肪�Z�����炢���B�����ƒu���Ă�����������A���������B �i�d�b�ŁB�u�d��������������A���ɍĔ��B�������ɍs���Ȃ��B�v�ƌ����B�u������݂���������v�Ǝ��B�ޏ��ɂ͂���̂���Ńv���[���g�������������A���̖{�𑠏��ɂ��Ă��d�����Ȃ����낤�Ǝv�����B����ŁA�u���܂łł���������v�ƁA�V�i����n�����B���̓�l�͂��܂�Ǐ������Ȃ��B����Ȃ���A�M�S�ɓǂ�ł��邱�Ƃɋ����ƂƂ��Ɋ����������B

�@�EC����@70���@�y�����̍Z���搶�̈ꕶ����A���Ȃ����썑�̒g�������y�E�Z���̒��ł��Ȃ��̗ǂ����i���n�������Ă�ꂽ�Ɖ��߂Ċ����܂����B�u�Ȃ���������������Ă͂����Ȃ��̂��v�u�������玩�����v�̌��t�́A��������Ēʂ낤�Ƃ��Ă������ɂ͒ɂ����t�ł��B�c�ȉ����ȕ��͂������Ă���B�i�莆�̈ꕔ�B���ւ̂��Ƃ͔ޏ��̎�ςȂ̂ŕʂƂ��āA�Z���搶�̕��͂ɒ��ڂ������ƂɊ��������B���Ɠ����B�j

�@�ED����@60���@�Z���搶�̊��s�ւ̕��͂̂悤�ɁA�݂�Ȃ��ꂼ��Ɏ��M�����������ˁB���݂��ɔF�߂��������ˁB�c�����O���������Ȃ́B�i���������ǂ�ł��Ȃ��Ǝv���B���̂ق��A�u����ɂ��Ȃ��̖��O���o�Ă�����Ă����������B�v�u�Ō�̏��ɖ��O���o�āA�悤�撣�����˂��B�v�̂悤�Ȋ��z���B����Ȃ��Ƃ����e�̂��Ƃ������̂ɁB�������Ƃ͊m�������B�j

�@����k���ۂ��A�u���͂��̍ɂ��āA���������珉�߂Đ�y�ƌĂꂽ��B��������w�������炾��B�v�Ɂu�������ˁB�d�����Ȃ̊W�Ȃ́H�v�Ɏ��̓^����b���B��ތ�A�쑺�����Ɋm���߂̃��[�������x���������B�쑺�����͐����ɉ����Ă����������B���[���̏����o���͂����u�y�c��y�v�������B�ǂ݂����Ƃ͌���Ȃ��������ǁA�������o�����玝���A����

�@�EE����@50���@���̖{�ʔ����ˁB�l�ɗ��j���肾�ˁB����������Ă���Ċ����邱�Ƃ����炵���B�i���炭���Ă���̃V���[�g���[���ŁB�ޏ��̊��z�͂��������ڂ������������B�j

��10���̍s�����1�l�Ƃ��āA�ߋ��ɂƗX�������B

�@�EF����@70���@�@�ǂ݂₷���Ėʔ����B�����قƂ�Ǔǂ�B���Ɉ�ۂɎc�����̂́A�c�����O�E���،��q�E�������B���Ȃ��̏������Ƃ���̓C���X�g�������B�i�ǂ܂Ȃ����낤�Ɨ\�z���Ă������ǂƂ͖{���ɋ����B�����A2�������߂����̂ɉ��̕Ԏ����Ȃ������B�������O�ɓd�b���������Ă����B���߂炢�Ȃ���������炩��{�̂��Ƃ��o�����B�j�@

�@���z�ɋ������l�B�A�݂�ȁA�ŏ��͎�������ǂ����Ƃ͎v���Ă��܂���B�y�c����������A�ǂ�ǂ�ł݂邩�Ƃ����������B�ŏ��͋������Ȃ���������NJJ���Ă݂�Ɩʔ����Ƃ������Ƃ��낤�B�`�L������ǒZ�тŊ����A��������Ȃ��A���X�ɂ��낢��Ȑl���o�Ă���A�m���Ă���l������A�ʔ����B�Ƃ�������낤�B���̎���̐l�͊S�������Ȃ����낤�ƌ��ߍ���ł������A�w�M�R�̘[�x�̐V���ȁu�ǂ��v��m�����B

�@�Ȃ��A�M�R���u�q�c�U���v�Ɠǂނ͓̂���悤�ŁA�u���Ɠǂނ́v�Ƃ悭���ꂽ�B�u�ӂł�܁v�Ƃ������j�������g�̂悤�Ȃ��̂��Ƒz�������l�������B�ǂݕ������łȂ��A�����v���o���b�����B

�����������@36�̊��z

�@�EG����@�������͂����Â����ɓ���Ǝ��������B�������͌��w�̍��̂��Ƃ��悭���������ǁA���̍ݍZ���͂ǂ�������B�ݍZ���ɂ͂��̖{�̑�1�͂͐���ǂ�łق����B

�@�E�g�i���j�@���z�̈�[�i�\���ɂ��āj

�@�\���������Ƃ���A�ǂ����Ēj������Ȃ̂ƕs���B�E�s�A�C�A�o���Ƃ��炵���G�����ǁA���w�Ő��푁���j�����w�ɂ����w�Z�Ȃ̂ɏ������o�ꂵ�Ȃ��Ƃ́B�����A �����i��������O���Ȃ��ƌ��߂��B�Ƃ��낪�A�`�����c�����O����i34�j�͂����ʂ��������B�u�\���̂��Ƃv�q9�y�[�W�r�ŏq�ׂĂ���B�u�j�����`���ĂȂ��� ���߂�Ȃ����B�����݂̂Ȃ�������̒��ő����䂤�Ǝv���Ă��������B�v�E�X�B�ق��Ƃ����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�|�w�M�R�̘[�x�̊��s��ʂ��ā[

�������Z���搶�Ɋ��ӂƊ���

�@�w�M�R�̘[�x�̊��s�ł͕M�҂�1�l�ƂȂ邠�肪�����@����܂����B���̎��ɁA���݂̓y�����E�����w�Z�̏������Z����3���Ă��������܂����B����͊ԐړI�Ȃ��Ƃ���ł��B

�@�Љ�邱�ƂɂȂ����쑺�Î����É���w�����̌��e�̏����o���ɍ����Ă��܂����B�@���̎��ɁA���É��s�ł��傤�ǁu�y�����E�����w�Z������C�x���ߘa���N����v���J����܂����B�i�Q�O�P�X�N�T���P�P���j���e�̎킪�����ƌ����邾�낤�Ɗ��҂��ďo�����܂����B���̉�ɍZ���搶�́u�S���N�L�O�́v�����y�Y�ɂ��z�����������܂����B���ɍݍZ���̉̐��������܂����B���̂����ɁA�쑺���������̉̐��̐��k�̈���ƂȂ��Ă��܂����̂ł��B���͍̉̂쎌�E��ȂƂ��ɍݍZ���ł��B�̎�1�ԁ���s���l�̐����������� ���R�ł��� �@���߂�� �@������M����c��@�@2�ԁ@��ǂ�Ȏ��� ���������S�� ���R�̐��_�� ���������Ă������@�������Ă������c��@�y���Z�̌��w�̐��_�́u�l�ނ̈琬�v�ł���A�����ɂ́u���R�E�����v���т���Ă��܂��B�u�S���N�L�O�́v�����������S�Ǝ��R�̐��_��搉̂��Ă��܂��B�쑺�����ւ̎�ނł킩�������Ƃ́A�����̐l���͐ӔC���������u���R�v�������Ɗє�����Ă��邱�Ƃł��B�̎��ʂ�̓y���Z�̐��k�ł��������A�܂��A���݂̂��p���̂��̂ł��B�����o���́u�S���N�L�O�́v�ƌ��܂�܂����B��T���ǂ��납�Ԃ��炫�܂����B���É��܂ł��z���������������Ƃ����ӂ��܂����B

�@���Ƃ̓��́A�w�M�R�̘[�x�̖{������Ă���ł��B����́A�Z���搶�́w�M�R�̘[�x�ł́u�y�������P�O�O�N�l���`�ɂ悹�āv�̕��͂���ł��̂ŁA�܂��A���̑S�����Љ�܂��B

�@22,151���B�n���S���N���}����Q�O�Q�O�N�R���ɑ��Ƃ����X�T���������A�����y�����w�Z���܂ޖ{�Z���Ɛ��̑����ł��B���́A����l����l�ɐl���̕��ꂪ����܂��B���镪��ő傫�Ȍ��т������A�㐢�ɖ����c���ꂽ�������܂��B���͒m���Ȃ��Ƃ��A�g�߂Ȑl�����ɂ�������̏Ί�������炵�āA���ɕ�܂�Đ������������܂��B���������̍˔\���ԊJ������O�ɁA���œ|��A���邢�͕s���̎��̂�a�ɖ`����āA�u���Ő��������������������ď��Ȃ�����܂���B�����č����݁A�����̐����̒��ł��܂��܂ȏd�ׂ�w�����Ȃ�����A����t���ꂼ��̐l�����Ă����鑲�Ɛ������B�S���Ȃ��������܂߁A22,151�ʂ�̐l�����c�܂�A���̂ЂƂЂƂ��Ӗ������Ȃ��̂ł��邱�Ƃ́A���������܂ł�����܂���B

�@���̑��l�Ȑl���̒��ŁA��y���������̐�������m�邱�ƂŁA���C�����炦��A�����L������A����Ȑl����L�u�̕����I��ŕ҂܂ꂽ�̂����̐l���`�ł��B���́u�I�ԁv��Ƃ������ւ�ł����ł��傤���A���͂ɂ܂Ƃ߂��邱�Ƃ������ւ�Ȏ�ޗ́E�M�͂�v���鍢��ȍ�Ƃ������͂��ł��B����ł��A�����Ă��̖{�̊��s�Ɋւ�����݂Ȃ����A��y�����ɓy���̑��Ɛ��̂���{�������Ă���Ă���Ǝ��͎v���Ă��܂��B

�@�܂��N���X�S�C�����Ă������A�O���E���h�ɗ����Ă��鎆�������E���悤�ɁA���ɂ������k�Ɍ������Ƃ��A�u�ڂ������Ƃ�������Ȃ����v�Ƃ̔����Ɍ��{�������Ƃ�����܂��B���������Δ��ʋ��t�Ƃ��āA���̂悤�ɍl����悤�ɂȂ�܂����B�����ɂƂ��ĕ��S�ɂȂ�悤�Ȏd����`�����ۂ���ꂻ���ɂȂ����Ƃ��A�l�͂����u�Ȃ���������������Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂��v�Ɣ����邯��ǁA�u�Ȃ���������������Ă͂����Ȃ��̂��v�Ɩ₢�A�ے�̓������o�Ȃ��Ȃ�A�����������Ă݂�悤�ɂ���A�Ƃ������Ƃł��B

�@�N������Ă����܂�Ȃ����Ƃ��A�u�Ȃ�Ŏ������v�ƍl���邩�A�u�������玩�����v�ƍl���邩�B���̂������Ɏv��������A�y���̍Z���Ƃ��Ė��X�Ǝp����Ă���u���含�E��̐��v�Ƃ������̂̍������Ƃ͂���Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍl����悤�ɂȂ�܂����B�������A�^����╶���ՂȂǂ̊w�Z�s���A�K���O������l�Ԃ��o�Ă��܂��B�u�������́v�������ƌ�������{�̕����A�Ƃ�킯�����̃l�b�g��ʂ����o�b�V���O�̗��̒��ŁA��������������������̂͂����ւ�ł����A�������ɍ�������Ȑ��k���{�Z���x���Ă���Ă��܂��B

�@���̖{�Ɏ��グ��ꂽ���A�����Ă��̕ҏW�E���M�Ɍg��������X�́A���������u�Ȃ�Ŏ�����������炢���H�v�����{�ɂ����Ă�����X�ł���Ǝv���܂��B������x����G�l���M�[�͕����̂��̂ł͂���܂���B���̃G�l���M�[����y�����͂�������Ƌz�����A�����̃G�l���M�[�ɂ��Ă����Ăق����Ǝv���܂��B

�@���N�̑��Ɛ��̃e�[�}�́u���؋��v�ŁA���ƋL�O�i�Ƃ��Ď��疜�؋������܂����B�����Ȃ�������W�߁A�����e��̒��ɓ���A����g�ݍ��킹�Ăł�������܂��B�ЂƂЂƂ̂�����́A���ꂼ��̌`�ƐF��ۂ��A���ƍ����邱�ƂŁA���낢��Ȍ������ݏo���Ă����܂��B�ЂƂЂƂ���͎v�������Ȃ��A�����ĂЂƂƂ��������p�ɂƂǂ܂�Ȃ��A�܂��ɐ�ϖ����̖͗l���D��Ȃ���Ă����܂��B���̖{�ɕ`���ꂽ��y�����́A�Ƃ�킯�傫���P��������ł��B����ŁA�������ڗ����Ȃ�������ł��A���؋��̍ʂ��L���ɑN�₩�ɂ���������ʂ����Ă��邱�Ƃ��܂������ł��B����Ȃ��Ƃɂ��v����y���Ȃ���A���̖{��ǂ�Ő��k�̊F���G�l���M�[��ƂƂ��ɁA�������ɖ����Ă����Ă��ꂽ��Ɗ���Ă�݂܂���B

�@�Ō�Ɏ��M�E�ҏW�ɓ�����ꂽ�F���܂ɐS����̊��ӂ̈ӂ�����܂��B

�@��N�P�O���U���Ɂw�M�R�̘[�@�y�������P�O�O�N�l���`�x���͂��܂����B��������Əd�����h�Ȗ{�ł��B�{����ɁA���鎞�̒������m���l��ł������A����i�����s���j�͂��̖{��ǂ�ł������邾�낤���Ƃ̎v�����悬��܂����B������ւ̎Q���̗L��������������ƁA���̂悤�Ȃ��b������܂����B

�@�Ⴂ���ɂP���s�����B���̌�͍s�������Ȃ�����s���Ȃ��B�y���Z�ɂ͂����v���o���Ȃ��B���w�Z���w�̎��́A�͂�����Ƃ����ڕW�����������A���肩����傫�Ȋ��҂����������ǁc�B

�@���̂��b���Ȃ���A�������g�̒��w�P�N���̂T�����̂��Ƃ��v���o���܂����B���w�̎��Ԃł��B�J�}�X�i�g�{�v�j�搶���A�ˑR�@�u�g�E�_�C�ɍs����������A�肦�������Ă݂��B�v�ƁA�������Ⴂ�܂����B���͂U�N���̉����ōs�����j�l�̓���ȊO�͒m��Ȃ�����Ǔ���ɂ͂��قǍs���������Ȃ��ƌ˘f���Ă��܂����B�Ƃ��낪�N���X�̎O���̓炢�������Ǝv���܂����A���C�悭��������Ă��܂��B����Ȃɂǂ����ē���ɍs�������̂��낤���ƕs�v�c�ł����B����A��ɘb���ĕ�����܂����B�g�E�_�C�͓���Ȃ�ʓ���A������w�̂��Ƃł����B�N���X�̑啔���̐��k�͏����̑�w�i�w�₻�̐�܂ł��傫�Ȏu�������ē��w���Ă����̂ł��B���͏��w�Z�𑲋Ƃ����玟�͒��w�Z�i�w�A���̊w�Z�͓y�����w�Z�Ɨ��e���~�������[���ɏ���ē��w���܂����B���e�͎���������l�ɂ��邽�߂ɑ�w�i�w���A����ɂ͂܂��y�����w�Z�ւƍl���Ă��������ł��B

�@���̂`����ɂ悬�����S�z�́A�Z���搶�́w�M�R�̘[�x�ւ́u�y�������P�O�O�N�l���`�ɂ悹�āv��q�ǂ��āA�@�����邱�Ƃ��ł��܂����B�S���̑��Ɛ��������ۂ�ƕ��ŁA�u�Q�Q�P�T�P�ʂ�̐l�����c�܂�A���̂ЂƂ���Ӗ��̂����Ȃ��̂ł���c�v�Əq�ׂ��Ă��܂��B���̂��b���āAA���C�y�ɂ��̖{���J������A�����̒��ɖ����Ă���y���Z�����̂����v���o���\���ɈႢ�Ȃ��Ǝv���܂����B�U�O�Α�Ƃ�������A����͈ӋC�����œ��X�Ƃ����ԓx�ł��B�����ƁA���݂̂��p�̒��ɂ͓y���Z����̍K���������Ă��邱�Ƃł��傤�B�u�K���Ȑl���Ƃ����̂́A�K���Ȏv���o�̐ςݏd�˂��Ǝv���v�Ƒ匴���m�Y���͏q�ׂ��Ă��܂��B�i�w�M�R�̘[�x�P�P�U�Łj�@A����Ɂu�ǂ݂܂��傤�B�v�Ɛ������������Ȃ�܂����B

�@���āA3�ڂ͎��̂��Ƃł��B����ȗ��h�Ȗ{�̒��Ɏ��̌��e���ڂ��Ă���Ǝv���������ŁA�ƂĂ��p���������Ȃ�܂����B���s�̉ߒ��̂ق�̈ꕔ���A��̌��e���������Q�����Ă��܂���B���̌��e���A���s�ψ���̎��̒S���҂̍��ؒ��J�Ȏx���ł���Əo���オ��܂����B

�@�{����ɂ��Ă���A�����̂悤�ɖ{���J���܂����B��ɂ������قǒp���������Ȃ�܂����B�ɂ߂��́A�Ō�̃y�[�W�́u�M�ҁE�ҏW�ҏЉ�v�ł��B�������������ɊF����Ɠ����傫���Ŏ��̖��O������ł��܂��B�܂����Ƌ����܂����B�����̂��낤���ƐS�z�ɂȂ�܂����B���������Ă������������ɁA��̂��Ƃ⎩���̗͂Ȃlj����l�����ɂ����܂����B����͓y���Z���D���A�V�������悩�����Ƃ̎v������ł����B�u�Љ�v�ł͊��s�ψ���݂̂Ȃ���͖��O�̌��ɏ������}�[�N���t���Ă��邾���ƌ����Ȃ̂ɂ��A�������܂����B�w�M�R�̘[�x���J�����тɁA�K���A�Z���搶�́u�y�������P�O�O�N�l���`�ɂ悹�āv�͔q�ǂ��Ă��܂����B�ƂĂ��䂩�ꂽ�̂ł��B�P�T�Ԉȏソ���Ă���A�搶�̌�����u���Ŏ�����������炢���H�v�ӎ��̂����Ɏ����ɓ��Ă͂߂Ă��܂����B����ƁA�u���������Ă͂����Ȃ������̂��A�����Ȃ�������A��y�͐��������ĉ�����Ȃ������̂ł́v�Ƃ����C�����ɂȂ�܂����B�����āA�Z���搶�͍��N�̑��Ɛ��̃e�[�}�́u���؋��v���炷�ׂĂ̐��k�������������ݍ��܂�Ă��܂��B�����Ŏ��͗��������܂����B���͖��؋��̏����Ȉꗱ�Ɍ��܂��Ă���A���̎����̐g�̏�łł��鎖������������̂ł́A����Ȃ�Ύ����M�҂̈�l�ɂ��Ă��������Ă������̂��ƈ��S���܂����B�����āA����ƁA�S���犧�s�ψ���̊F�l�ɂ��炪�����܂����B

�@���X�A���̂悤�Ȃ��C�����ŁA�w�Z�^�c�ɂ�����ꐶ�k�����ɐڂ��Ă��������邾�낤�Ǝv�����点�Ă�����A���ӂ͊����ւƕς��܂����B���̍��A�ĂсA������瑗��ꂽ�A�n���S���N�s���̈ē��̍��q�w�y�����E�����w�Z�x���J���܂����B���̒��ōZ���搶�́u�����P��������v������A�ݍZ���ɓ`�����p���V���ȊC�ɑ����o�����Ɖ�������肩���Ă��܂��B�܂��܂������͐[�܂�܂����B������Ƙe���ɂ���܂����A���̂��b�ɂ҂����肾�Ɓw�M�R�̘[�x�̕\���������т܂����B�@

�@��A�̂��Ƃ���A����22,151����1�l�ł���A�������Ƃ��ĂȂ����Ă���Ɗ�����悤�ɂȂ�܂����B��Z���g�߂Ȃ��ƂɂȂ�܂����B�n���S���N�L�O�s���͑f�ʂ肷��Ƃ���ł������A���̈Ӌ`���ȑO���͎Ƃ߂܂����B���������y���������w�Z�̔��W���肤���ƁA����͂��̊w�Z�Ŋw�Ƃ��������̈�ł͂Ȃ����ƍl����悤�ɂȂ�܂����B����A�����₩�Ȃ����Z���������Ă������Ǝv���Ă��܂��B

�@�������̂悤�ȐS���ɂȂꂽ���́A�w�M�R�̘[�x�̕M�҂̈�l�ɂ��Ă������������Ƃł��B���炽�߂Ċ��s�ψ���E7�l�̃T�����C�̊F�l�ɐS���炨��\���グ�܂��B

�t�L

�@�u�y���Z�S�N�W�v�̉��ŁA�u�S���N�L�O�́v�̍쎌�ғ��{���q����̂��ꂳ��ɑ������܂����B�����������́A�w�M�R�̘[�x���J���āu���͂����ɗ��q����̂��Ƃ������܂����B�v�ƁA�b���܂����B���ꂳ��ɂ͒ʂ��Ȃ������Ǝv���܂��B����ł��A�ƂĂ��K�������ȏΊ�Łu���q�͎��̎����̑��ł��B�v�Ƃ������Ⴂ�܂����B��������������ƁA�Z���搶�̂��������鏊�܂ňē����܂����B �u�y���Z�S�N�W�v����̃I�N�����m

���m�ő������������G�W

�@�͂��߂Ɂ@�@�@�k�ւ̐F

�@������A�����G�̎�����b��ɐڂ��邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B�Ƃ��낪�A�v���Ԃ�ɁA6���̎��R�ώ@�̌����ŕ����G�̘b�肪�o���B���̓��̊ώ@��̎���̓J���Z�~�B�Z���n�̋߂��ɁA�̟̂��p���ߒr�𒆐S�ɂ�������������A�������ώ@�n�B���̒r�ʂ��J���Z�~������B���P���w�͔̐�ׂΎc���ŐF�̈꒼�����`�����B���ŋP���̓J���Z�~�̂݁B�J���Z�~���p�������Ă��A�ЂƂ�����u�v���b��ɂȂ��ē��b�w�����x�܂ŏo�Ă����B���A���͒r�̍Y�Ɏ~�܂����E�`�������}�̕��ւƊS�͈ڂ����B�Ƃ��낪�A�ώ@��̂܂Ƃ߂ɂ́A�J���Z�~�Ɋւ��Ĉȉ��̂��Ƃ�������Ă����B���z�����P���͊ŌÂ��̓C�X�������@�̃^�C�����Ɛ�B���ꂪ�O�ɏo�ăt�F�����[���́u���^�[�o���̏����v���`����A�k�ւ́u�_�ސ쉫�Q���v�̌�����������B����3�҂��꒼���łނ��т��Ƃ́A�Ƌ^�₪�킢���B���ׂĂ݂悤�Ƃ������ɁA�����G�����������̒��邳��ɖ��������B����ƁA�������Ԏ������������B

�@�x�����ɂ��Ă͒��邳��̐����ŏ\���������B�����āA�x�����́A�����p���Ă��Z���p���Ă��f���炵�����F�̐������A�����̐l�X�ɂƂ��Ăٍ͈��̖��@�̂悤�ȐF�ł������Əq�ׂĂ���B�����āA�k�ւ͒ʏ�ł���Η��F�ɂ��Ȃ����낤�Ƃ����悤�ȉӏ����x����p���āA�x�������̂��̂̕\���͂�Njy���Ă���ƏЉ�Ă���B

�@�ƂĂ��ǂ݂₷���ҏW�Ɠ��e�ŁA�����w�Z�̐}���قɂ���������ė~�����Ǝv�����B

�@����Ȃ��Ƃ������āA���������ƁA��N�́u�y���Z�S�N�W�v(2020�N11/11�`11/1�T��)�̐܂ɂ݂������G�W���v���o�����B���́u�y���Z�S�N�W�v�ł́w�M�R�̘[�xPR�̎�`���������B

�@�R�{���_�W�̊J�Ò���m��

�@�u�y���Z�S�N�W�v��2���ځA11��12���̍��m�V���ɂ́u�y���Z�S�N�W�v�Ɓw�M�R�̘[�x�̋L�����f�ڂ��ꂽ�B�i�����q�Y��������HP�ɏڕ�j�J��O�̎�t�t�߂ŁA�V�����L���Ęb��ɂȂ��Ă����B�Ƃ��낪���ꂾ���ł͏I���Ȃ������B���̐V����k���b���q����i47��E�������j�����s�ψ��̂���l�Ǝ��ɃR���r�j�Ŕ����Ă��Ă����������B�A���̂������y�Y�ɂȂ�Ƃ��̐S�Â��������肪�����v���Ȃ���A�V���͂��̂܂܃o�b�N�ɂ��܂����B��13���̒��A���ɏo������ɂ͑�������ƁA�h�őO���������������m�V�����ڂ���߂����Ă����B�ˑR�u�����G�v�̎�����э���ł����B���o���͍Ō�̕����G�t�@�R�{���_�W�@���̒��B�����o���́A���l��Ȃ�54�_�B�ʐ^�͉��̈ꕔ�B������15���܂ŁB�R�{���_�i�P�W�V�O�`�P�X�U�T�j�Ƃ��蒷���ȕ��Ō��썑�s��ƒ�����B���A���̒��y���a���H�|���͕�����B�䂪�̋��Ɛm����������������A�s�������Ƃ�����B���m�s������܂ł͂���ȂɎ��Ԃ͂�����Ȃ��B�K�����Ԃ͌ߑO���B�ߌ�A�W����ɏo�����Ă��A�������ɂ͖L�c�ɋA�蒅����B4���ɂ́A���É��s�ŊJ�×\��̕����G�W���R���i�ЂŒ��~���ꂽ�B�߂����ɂȂ��{���ɉ��`�����X����͂Ȃ��ƁA�ߌ�o�����邱�Ƃɂ����B

�@�k������̂��D�ӂ�������Ώo�������Ƃ̂Ȃ��������G�W�B���ӂƂƂ��ɁA�u�y���Z�S�N�W�v���玄�ւ̑��蕨���Ǝv�����B

�@���ł̎����́A�����ɓY�t����B4��̕\�ʂ����̈�����Ƃ͂����̈ē������Ƃ܂��₩���B�����G�͑�\��u���������v���琔�_�B�ׂ����D�����`�ʂ���A�����吳�̕��������ꂽ�B�ӊO�Ŋ����������̂́A�q�ǂ��̏�i�̂����_���������ƁB�q�ǂ��̓����̂��̈��u���I�݂ɂƂ炦�Ă���B�Î~�����p���獡�ɂ���яo���Ă������Ȑ��������Ƃ������Â������������B�����G�ɊS�����悤�ɂȂ����̂́A���̃z�[���y�[�W��ʂ��ĂŁA���ł��A�u�q�ǂ������G�v�ɖ�����Ă���B���ꂵ�Ă悩�����Ƃ̎v�������������������āAJR�ɖ�w����d�Ԃɏ�����B

�Ԓ��Ŏv�������Ɓ@�@�y���ł̕����G�́H

�@�Ԓ��ł́A���������̖{���̕����G�����n���̂悤�ɓ��̒����߂����Ă����B�����Ȃ������ƐV����ǂݒ����Ă݂��B�V���́u�Ō�v�ƃ`���V�́u�y���o�g�v�̕\�����C�ɂȂ����B�킴�킴�u�o�g�v�ƒf��̂́u�y���̊G�t�v�ł͂Ȃ��B�y���̍��ł͕����G�͂ǂ�ȑ��݂������̂��낤���ƁA���߂Ă悬�����B�����āA�����Ƃ��Ă̑��݂͔��������̂ł͂Ȃ����Ǝv�����B���R�͓�B�܂��A�u���镶�Ɂv�ɂ͕����G��20�_�߂�����i�Ǝv���B�j���A�y���̒n���̍�i�ł͂Ȃ��B�����A�y���ŕ����G����������y���ˌ�D���̒���l�͂��]�˂��畂���G�������ė������Ȃ������̂ł͂Ȃ����낤���B����HP�ł��Љ�ꂽ�u�Z�\�]�B���Y�}��@�y���@�C�㏼���ށv�̊G�t���y���̐l�ł͂Ȃ��B��ڂ́A����������HP�ɒ��邳�����ꂽ�u�ʼn斜�؋��R�v�̗{�\�_�̕����G����v�����ƁB�������m�̎R�ԕ��͗{�\�̐���Ȓn�悾�����̂ŁA�C�ɗ��߂Ă��邪�A���̂悤�ȕ����G����������Ȃ��B���̒n���̗{�\�̐_�X�͒��邳�����ꂽ�`���Ɠ����ł����Ă��A�G���肾�B�����������̒n���ɂ͕����G���ƂĂ����Ȃ��悤���B�����G�����͑S���ÁX�Y�X�Ƃ́A�����Ȃ������̂ł͂Ȃ��낤���BJR�̎Ԓ��ł́A���邳��ɂ��q�˂��悤���ȂƎv�������A�Y��Ă������Ƃ������āA���̂܂܌��݂Ɏ���B

�@���A�܂��A���邳��ɂ��q�˂������Ȃ����B�����G�t�̊���╂���G�����͓y���ł͂ǂ����������ƁB ���m�ő������������G�W�@����

�y���ƕ����G�@�@�@����

�q�ǂ̋@��ɗ��������Ƃ����ӂ���

���́u�ۂ�т�v�𐁂����邳��

�@���邳���2017�N�ɂ��̃z�[���y�[�W�Ɂu�h������̊G�{�g�̌����v�⁃�����G�W�̂��m�点�������M����܂����B���̂Ƃ��ɁA�����G�Ɏq�ǂ�����������o�ꂵ�Ă��邱�Ƃ����߂Ēm��܂����B�m��Ȃ��������Ƃ��ƂĂ������܂����B����́A���p�E����p�j�̒��ŁA�u�����G�v�̒��́u�q�ǂ��v���Y����Ă������Ƃ��e�����Ă����̂ł��B

�@�����ɐ痢��������̂����邳��ł��B�������猤����́u������q�ǂ��������v�̐ݗ��ɔ����A�����e�[�}�̈���u�����G���G��j���Ƃ��Ċ��p�����]�ˎq�ǂ������̌����v�ƌ��߂܂����B������Ă��A���i�̐擪�͂��{�l�ł����B

�@�e�[�}�����1987�N�̂��Ƃł��B�C�Â����Ă������30�N���O�̂��Ƃł��B��i�̔��@����n�܂��āA����܂ʒNjy�𑱂����܂��B���̐�3000�_�ɂ��y�т܂��B���l��̒��ɂ��A��Ǝq�̎p����������`����A������u��q�G�v�Ƃ܂Ƃ߂�ꂽ���Ƃ͉���I�ł��B

�@���l��̖̉��́A��q�G���S��i�̂Q���ɋy�сA���U�̃e�[�}�ł������Ƃ͋����ł��i��T�́@�����G�Ǝq�ǂ��@����q�G�̓`���Ɣ��W���@��V�́@��q�G�̂܂Ȃ����@��������̔��l��g��q�G�h�\�̖��̕ꐫ�������G�\���ɏڂ����_�q�B�@���j�B

�@���i��̍L�d����������`���Ă��܂��i��U�́@���q���̊w�т̕����\�]�ˎЉ����Ă���������\�@�����q���Y��Ɓu�q�ǂ��G�v�̍L�d���j�B

�@��������A�q�ǂ��̕`����Ă��镂���G�́u�q�ǂ������G�v�ƒ���܂����B���̓��e�͇@�q�ǂ��G�i�q�ǂ��̐�����`����������j�A�q�ǂ�����G�i�q�ǂ��ׂ̈̕���G�═�ҊG�j�B��������G�i�q�ǂ������p�I�Ɏg�������p�I�����G�j�{���l��ł��i��T�́@�����G�Ǝq�ǂ��@�u�q�ǂ������G�v���Ƃ͂��߁[�]�ˎq�ǂ����������\��������q�ǂ��������ƕ����G���j�B����Ă��炩�Ȃ藧���܂����B�u�q�ǂ������G�v�����l��╗�i��Ȃǂƌ�����ׂ�����A�������邱�Ƃ��肢�܂��B

�@�u�q�ǂ������G�v�̎q�ǂ������̓V�^ࣖ����ɂ́A����������܂��B������G����ǂݎ���Ă����܂��B���{�ł́u�����G��ǂށv�̕\���Ɋ������܂����B�u����v�u�ς�v�ł͂Ȃ��̂ł��B���̓ǂݎ����͍�i�����ɑ����̊ϓ_����ᖡ����Ă���̂ł��B�i�u�q�ǂ������G�v���Ƃ͂��߁@���W�j���̏�ɁA�O���̗��j�╶��������ɕ��L����������Ă��܂��B���̌��ʂ́u�ǂށv�̐[���L���́A�͂���m��܂���B���́u�ǂށv���т��āA�]�˂̎q�ǂ��̕������𖾂���Ă��܂��B

�@�q�ǂ��ւ́A�e���炲�ߏ����琢�Ԃ���A��l�݂�Ȃ�����𒍂��ł����̂ł��B���퐶�����̂��̂��q�ǂ��ɍׂ₩�Ȃ̂ł��B�Ⴆ�Δ��^�ł��B�ۖV�傩��3�̔��u���A�z�i������j�A���m�i���������j���o�āA7.8��鞂������i���U�P�Ȃǁj�B�ߕ��ł��A��g�ł́u�w���v��u�w�D���v�����镗�K�i��V�́@��q�G�ւ̂܂Ȃ����@�q�ǂ��G�Ɍ��閂�����t�@�b�V�����[�a���Ɠ������ꐫ���̕\�ہ\�j�B����́A�����������N��肩�畷�������Ƃ�����܂��B���ڂ낰�Ȃ���A�c���̕��i���̒����ɂ��Ă����L��������A���a�ɂ������p����Ă����Ƃ��������ł��B�܁X�̍s���₨�Ղ�́A�u�q�ǂ������G�v�ɖ��ڂł��B����ɂ͔M�S�ł��i��U�́@���q���̊w�т̕����\�]�ˎЉ����Ă���������\�@�j�B

�@�����邱�ƂŁA�q�ǂ��ւ̑Ή��͂��ߍׂ��ł��B����͈��������ł��܂���B���ł��[���͕̂�̈��ł��B������u�q�ǂ������G�v�ł͌����ɁA�܂Ȃ����₵�����ŕ\�����Ă��܂��B

�@�u�ǂށv����A�]�ˎ���̎q�ǂ����������łȂ��A�����̗l�q���m�邱�Ƃ��ł��܂����B���q���̊w�т̘_�q�́A���ɂƂ��ċ����[�����Ƃł����B���q������̂��炵�����u�q�ǂ������G�v���u�ǂށv�m��������A�ӂ�ɏq�ׂ��Ă��܂��B�����ƌ���̎q��Ă⋳��݂̍���Ɣ�r���Ă��܂����B

�@�\���͎�ɂ���x�Ɏ䂫�����A���߂܂��B�F���a�������F�i���F�ƌ��������̂ł��傤���j�Ɨ��������Ă��܂��B�����Ɂu���킫�D�v�̕�Ǝq���Â��Ɋm���ɒ�܂��Ă��܂��B�i�u���킫�D�v���u�����D�����i�@���킫�D�v�̖��@���Q�S�C��V�́@��q�G�ւ̂܂Ȃ����@���j�B���̕����G����F���Ƃ�A���̕�q����藎�������C�����ɂ����܂��B�u�����n�܂�A�n�܂�I�v�ƐÂ��ɕ\�����J���Ă���܂��B

�@������u�q�ǂ������G�v�̒����炱�̍�i��\���ɂ��ꂽ�̂́A�u�q�ǂ������G�v�̗ǂ����Ïk����Ă��邩��ƁA�G�z�Ȃ���v���܂��B��Ǝq�̑��ɂ͗]���ȕ��͂���܂���B���ꂳ��̂₳�����Ɏq�ǂ������S���Ăۂ�т�𐁂��z�����Ċy����ł��܂��B��q���v�������ɂ��ݏo�Ă��܂��B���̎p����A�������g�̎q�ǂ��̍��ւ̋��D���킢�Ă��܂��B

�@�u�q�ǂ������G��ǂށv��ʂ��āA��i�ƑΘb���J��Ԃ��ꂽ���Ƃł��傤�B��i�͂ǂ�����ł͕��g�̂悤�ł͂Ȃ��ł��傤���B���̎����݂͕�q�G�̂��ꂳ��̂܂Ȃ����ƁA�����Ɠ����ł��傤�B��V�͂̑�́u��q�G�ւ̂܂Ȃ����v�ƁA��q�G�̂܂Ȃ����ł͂Ȃ��̂ł��B����ł���܂����B

�@���N�̌����̏W�听������ŏ㈲���ꂽ���Ƃ�����ѐ\���グ�܂��B���肩�����q�ǂ��܂��B���̂��{�����X�ɕ��Ԃ��Ƃ����҂��Ă��܂��B

�@���ɁA���҂�����̂́A�n�݂��ꂽ�����u���ێq�ǂ������فv�ŏC�w���s���Ɂu�q�ǂ������G�v���������邨�p�ł��B��ɂ͂ۂ�т��������Ă��܂��B�]�ˎ���̕�q�G�̂��ꂳ��̂܂Ȃ����Ɠ����悤�ɁA��������̕����G�ɒ����ꂽ���邳��̂܂Ȃ����Ɠ����悤�ɁA�C�w���s���֗D�����܂Ȃ����𒍂��Ȃ���A����邱�Ƃł��傤�B��ɂ����ۂ�т�����ɂ͐�����邱�Ƃł��傤�B

�@�����N�ɂ͂��ꂮ����C�������āA�����������Ă��������ˁB

���F�ۂ�т�ɂ���

�@�u�����D�����i�@���킫�D�v�̎q�ǂ��������Ă���ߋ�̖��̂́A�w�]�ˎ���@�q�ǂ��V�ё厖�T�x�i���鐳ꟕҒ��@�������Ё@2014�N���s�j�ɂ�����B�{���ł͈ȉ��̂悤�ɐ�������Ă���B�i�ꕔ�����j�u�K���X�̊ߋ�ŁA�ǂ��瑧�𐁂��z������ƁA��[�̃t���X�R��̔����ꂪ�U�����A�|�b�s���|�b�s���Ɩ�A������q�ǂ��ɍD�܂ꂽ�B���F����A�|�b�s���A�|�s���A�|�b�y���Ƃ��ĂԁB�I�����_����`�������������K���X���̐V�ߋ�ŁA�ٍ���L���ȉ��F���o���A�l�C���B�v���̊ߋ�́A���������ł͖炸�A�z�����Ƃ��ɃK���X�̒ꂪ�ւ���ʼn����o��d�|���ł���B

�t�L

�@��2017�N8��20��KPC�̃z�[���y�[�W���u�h������̊G�{�g�̌����v�̍Ō�ɁA�u�Ȃ��S���{��������]�̕��͂��m�点���������B������i��v���܂��B�v�Ƃ���܂��B���̔����Ƃ́A���̂��{�ł�18�y�[�W�ɂ��y��ł��܂��B�匤���A��_���ł��B�����͂��̂悤�Ș_�q�Ɣq�@���鉺�n�͑S������܂���ł����B

�@����A�u��2�́@�q�ǂ��̗V�тƊw�с@���m������̊G�{�n�̌����\���H���q�ǂ��G�{�̏����Ɖ���\�v����A�����̂��Ƃ�m��܂����B���̊G�{�́A�]�ˎ��ォ�璷�������o��2009�i����21�j�N�ɂ���ƁA����ׂ��l�̏��ɓ������Ă��܂��B����ƁA���̖ڂ����܂����B�ƂĂ��M�d�ňӋ`�[�����Ƃł��B�y�[�W���J�������ɁA�m������̊G�{�n�Ɓu�v�̕\�L�łȂ��̂��^��ł����B����͕s���Ȃ̂ʼn���ɂ��ꂽ�ƕ����ɂ���܂����B���ꂾ����ɂ��đ厖�ɂ��ꂽ�G�{�Ȃ̂ł��傤�B���\�������Ɂu�����쑾�Y�v�Ƃ��邪�A����͖{���ɂ����\���ɂ�����������Ă���A���L�������N�̖��O�Ǝv����B�v���Ƃ����S�̂ɂ��Ȃ���A���H��������A�������ǂ��ꂽ���Ƃ����������遄�Ƃ̋L�q������܂��B���̖{�����ǂ����쑾�Y���N�́A�u�悤���������v�ł͑������q�A�u�q�����q���v�ł͗�̐擪�̎q�A�����ƁA�͂�Ƃ����V�тɖ����ɂȂ�q�ł͂Ȃ��������ƁA�z�����y���݂܂����B �u�v�͐[�܂�A�u�v�Ő[�܂�

�@����9��25���A���R�ώ@��J����܂����B6���̊ώ@���A3�������߂��܂����B���̊ԂɁAKPC�̃z�[���y�[�W�ł́A�Ő��̐����������тĖk�ւ́u�v�ɂȂ���C�X�������@�́u�v��t�F�����[���́u�v�ɍL����܂����B�݂Ȃ���̔F���ƌ����̍L���[���m�����̎����ł��B�Í������̐F�X�ȗl�q���L�q����܂����B�F�̎��ɂƂǂ܂炸�A�l�X�Ȏ������ƂĂ��[�܂�܂����B�u�v��ʂ��Ă��낢��Ȃ��Ƃ�m��܂����B

�@�q�ǂ�ʂ��āA�����̋^������Ȃ���ɂ��ĉ������Ă��������܂����B���w�����Ă��������܂����B3�͖��͓I�Ȕ������Ƃ������Ƃ����ʓ_���ƕ�����܂����B�������т��͂���܂���B���@�̌����́u�v�Ȃ̂ɁA�C�X�������́u�v�Ǝv������ŋ����������܂����B�����ł͂���܂���ł����B�����A�ώ@��̕������{�l�ɂ�������A��͂�A�u�C�X�������Ȃ�Č����ĂȂ���B�v�ł����B

�@�|�{������͂��ߊF����̋L�q��������₷���ʔ����Ď䂫�����܂����B�摜�̔������ɂ�������܂����B�摜�́A�P�ɐ}�ӂ�ʐ^�W����ł͂Ȃ��A���M�҂̎ʂ��ꂽ����I�ꂽ���Ƃ������ƂŐe�ߊ����킫�܂����B���܂œ�������Ƒf�ʂ肵�Ă����������j�Ȃǂ̂��b������͔q�ǂ��܂��B�����HP���y���݂ł��BAO��O��I�ɂ��ς�����ƁA����ɂ킭�킭���Ă��܂��܂����B

�@�������Ő��̎p�������肵�܂��B�����͔��ł���܂���ł����B�r�̒��a��120m�ʂŌ����̍L���͓����h�[���̔������炢���Ə��߂Ēm��܂����B�v���Ă������ƂĂ��L���̂ł��B6�����Ő��̐���30�����炢���Ǝv���Ă��܂������A�����ƒ��������̂ł��B�����Ŋώ@����n�߂Ă���20�N�ɂ��Ȃ�̂ɁA�����̊��o�̞B������Ɋ���������ł��B

�@

�@ �\�g���ӋC�ȏ��h���g�ߑ㏗���̐�삯�h���\��q�ǂ���

�������߂Â��Ă��܂���

�������̋C������厖�ɂ�����������

�@���̘_�l�ł́A��������ɂ��ď����̏،������グ�Ă��܂��B�����҂Ƃ��א��҂ł͂Ȃ��A��������Ɛ��������ɂ������Ƃ�����l�₻�̐l���畷�����b�ł��B

�@���n�̎o�����̒����@����e�}�@�E�牮�Ƃ̖��@������i�̂��ɒ��钇����B���鐳Ꟃ���̑c��j�E�c����5��ڏ����@���˂����݂���i���邳�Ǝ��Ɏ�ށj

�@�����̂��b����́A���g�̐l�Ԃ̂��������M���āA�������������Ȑl���ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�e�ߊ����킢�Ă��܂����B��Ԏ䂩�ꂽ�̂́A�c�����̒����Ƃ��Đ����𒅂Ȃ������Ƃ������b�Ƃ��̎ʐ^�ł��B���̒������D���Œ��Ă����������A���ɂ͂��̕����������Ƃ����������S��������܂���B������������A���n�Ƃ̎v���o�̋l�܂����i��������Ȃ��ƁA����ȑz�����L�������Ȃ�܂��B�����]�X�������̒����𒅂��������C�����̂܂܂ɍs�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����A���̗��R�������ɘb���A�����Ă�������̂ł��傤�B�c���Ƒ�X�̕����ƂĂ��D�ӓI�ɂ���������݂Ă��܂�����B�ʐ^�p�����ʂ̏����ł��B����ƁA���������g�߂Ɋ����܂����B�ӂ��ƁA����v���o�������܂����B����́A�ԈႢ�Ȃ��������ƌ����܂��B����64�̎��̂�������Ƃ�������ł��B

�@��������ɉp�ꂪ�b�����A�p��̕������Ă����Ƃ́A�����̊w�т����C������厖�ɂ��Ă��Ď���I�ł��B���w�̖��������Ă����Ƃ��B�����S�������Ă��܂��B�����āA�y���𗣂�邬�肬��̎���12�̏���������ɑї��������Ƃɂ͊������܂����B�ї��͂����̑ї��ł͂Ȃ��A���ߋ�͗��n�̓��̖ڊт���̕��ł��B�v�Ƃ̑�Ȏv���o�̕i�ł��B�Ƃł͂Ȃ��A�`�ł����Ă��܂��B����܂ŁA�����邱�Ƃ�����Ă����̂��A�����ł������킪�g�ɕt���Ă����������̂ł��傤���B����������́A�牮�Ƃł�������ɕ邵�Ă��������i�N���A�ǖ�o���q�̍ȁA�牮�Ƃ͊o���q�̎��Ɓj�ł͂Ȃ�������ł��B������Ɏ����̖�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B��l�ɂȂ������l�̐l�ԂƂ��Ď����̈ӎv��厖�ɂ��āA�ȂƂ��ĕ����Ȍ��������������āA��e�Ƃ��Ďq��Ă��������肵�āc�c�Ƃ��B������́A��������ɂƂ��ĐM���ł��鏭���������̂ł��傤�B

����������ɂƂ��Ă��L�[�p�[�\���̒��邳��

�@�w���n�E���e�ɓy���l�̌��_���݂�x�i���鐳��@2017�N���s�@�̔������m�V����������j�́u���́@�y���̍�{���n�E�����v�i���P�R�`�P�O�R�j���ēǂ��邱�Ƃɂ��܂����B��������ւ̓���Ƃ����Œ肵������������A��ۂ�������������ł��B�ނ���A�v�Ƃ��Ă̗��n����ۂɎc���Ă��܂��B�����͒j�����ڂ̉ƕ������̐��̒��ɂ�������炸�A���n�͂�������ɉ��������܂����ԓx���Ƃ炸�D�����A�����ɑ���j���݂̍�����u�C������K�v�ɖ��������Ă��܂��B���邳��̘_�l�̕\������Ȃ�A�v�Ƃ��ċߑ�j���̐�삯�ƌ��������ł��B

�@���āA�{����ɂ��܂����B���͂ł�1�������T�S�y�[�W�ɕtⳂ������Ă��܂����B�������������ƂȂ̂ɑS���Y��Ă��܂����B���̕tⳂɂ́u������@�ǂ��l�v�ƃ����B���̃y�[�W�̕��́��킸���ɓy���̐牮�Ƃ̏������u����ȗǂ��l�͂��Ȃ��v�Ƃ̑z����������������Ƃ́A�Ȃɂ��K���ł��������낤�B���ƋL����Ă��邱�Ƃւ̂ق��Ƃ����C�����Ƃ��̏��������钇����Ƃ����m���߂̕tⳂł����B�u�����������v�����炽�Ȋ��S�ł��B

�@���͖̏͂`���A�u���n�Ō�̋A���Ǝ������v�̍��ŁA���钼�炪�c��3�i1867�j�N�A���u�㌎��\�ܓ������A�ԗ֑D������������B�����Ē�����낷�B�ߎ��i���߁j�A�Гn���ɓ���B�����Ē����B�|�B�D�̗R�v���i�u���M�v����E��e�j�Ŏn�܂�܂��B���̒��j���|�����M�𑆂��悹�A�Ђ����ɗ��n��s�𒆏�Ƃ̗���Ɉē����Ă��܂��B����́A�u���c��������ɐV�����s�v�̍���33�y�[�W�������̂��Ƃɗ��n������ꂽ�̂͋㌎��\���̂��ƁA�|���ւ̕��_�}�������钆�A�����ɂ͂����Ƃ̕ʂ��ɂ��݂��A�Q���������y���������ďo������B���ɂȂ����Ă��邱�Ƃ�����ǂݎ�邱�Ƃ��ł��܂����B���̑D�炪�����Ɍ����Ă���̂ł��B��{���n�Ƃ�������̓�l�ɂƂ��Ă͂���Ȏ��������̂��ƋC�Â��܂����B��������܂����B�u�������^�v�i���钼���E��e�B�����͒��|�̒��j�j�ɁA�i���̗���Ɂj�u��Δ��������s�����Ɂ����ɐ}�炸�������b�ɂȂ�܂����ƌ�����v�i19�y�[�W�j�Ə�����Ă��܂��B���̎��A���c�����22�ł��������27�ł��B�Ⴂ���c����ɗ�������Ȃ���A�S�ł͍Ȃ���������Â�ł������Ƃł��傤�B���܂ŁA���̐������̂ł����Ƃɂ��������o�ꂳ���邱�Ƃ͂ł��܂���ł������A��������͗��n�Ƌ��ɋ���Ƃ����C�����Ă��܂����B

�@���̂悤�ɂ������߂Â��Ă����̂́A���܂Ŗ�����Ă����،����Ƃ肠����ꂽ����ł��B��������Ɋ��Y���Ă��܂��B���܂ł̕]�`�͂�������Ɨ��ꂽ�����ʒu����̎��������ƎƂ߂Ă��܂��B�c���ƌܑ�ڂ̏������˂����݂���Ɋm�F������n���Ɏ����ɔ�����ԓx�͌����҂�}�X�R�~�W�҂����K���ׂ����Ƃł��B���̏�ɁA����̘_�l�͒���Ƃ̒��邳��̎����ł����ނ����炢�������d�݂�����܂��B��������ɂƂ��Ă����邳��̓L�[�p�[�\���ł��B�����������������������߂Â��Ă��������邱�Ƃ����҂��܂��B

�@���ꂩ��A��������ߑ㏗���̐�삯�̈�l�ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�e���r�ԑg�ʼn����肳�����ʂ�����܂��B����Ȃ�A�u��������͋ߑ㏗���̐�삯�v�ɁA���߂�킸�Ɏ�������܂��B

�����ƁA�z�Ƃ��Ă������낤�@�@��������

�����q�Y��y��胁�[���q��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���n�̉r��

�@�����q�Y��y���A��N����HP�ٕ��u�������߂Â��Ă��܂����v�Ƀ��[�������������܂����B

��������̃��[���̑S���ł��B

�w���n�̎莆�x���J����

�@���������A�w���n�̎莆�x�i�{�n����Y���E2013�N���s�E�u�k�Ёj��}���قŎ�܂����B�ː}��������o���Ă��炢�A��n����ċ����܂����B���ɖ{�ɂ��Ă͌����U�Q�V�y�[�W������̂ł��B�r���́A�Ō��598�y�[�W����618�y�[�W�܂łƂ킸���ł��B�r���Ɋւ��ẮA��������̒[�I�Ȑ����Ɉς˂܂��B

�@���n�̎莆�ɂ܂Ƃ��Ɍ������̂́A���߂Ăł��B���ʂ͖ѕM�̒B�M�ȍs���łƂĂ��ǂ߂܂���B�n�G���ӏ܂���悤�ȋC���ōŌ�܂Ńy�[�W�J��܂����B�ƂĂ��A�ǂƂ͌����܂���B���̊S�͂�������ł��B����ŁA�������ւ̎莆�����A�����ɂȂ����莆�̕��ʂ������ǂ��Ă݂܂����B���̒��ŁA�ő��̎o�����ɒ��ڂ��Ă݂܂����B

�����ւ̎莆����

�@�������́A�Ït���Ƃ̘A��4�ʂ��܂߂�16�ʂł��B�o�Ƃ��ĊÂ�����e���̈�l�Ƃ��ė������肵�Ă��܂��B�����āA���ׂ��Ɏ����̍s����m�点�A���{�̌�����ǂ�������悢�̂��Ǝo�ƒ�ňӌ����o�������A���������X�Ǝ����̈ӌ��������������Ǝv����莆������܂��B�c�O�Ȃ���A�����̕ԐM�͎c���Ă��܂���B���n�͓����̕����I�ȎO�]�̋����̂悤�ȏ����ςł͂���܂���B�Γ��ɐl�ԂƂ��Ďo������M�����Ă��܂��B

�@�������悭�o�Ă��܂��B���炩�������̕�������܂��B�莆�̌�t���̈����́A�����܁E����o��{�E���Ƃ߂��܂ցE�剳�o�E�����˂���E����o�@���ɂ��ӂ��܁E�o��l�E���l�ȂǐF�X�ŁA�����̖����̂�����܂��B�M���������̐l����肭�낢�ł̂т̂тƂ��������ł��B�莆�̗l�q����A���̎��̋C������e�̌y�d���`����Ă��܂��B��ԋC�̒u���Ȃ����肪�����������̂ł��傤�B���������n�̊��҂ɉ������鏗���������̂ł��傤�B�w�U�Ƃ�����?�x�����������̑匴�y�}��A�Ⓦ�����q�i�T�P�j���A�����w�����x����������ǂ̂悤�ȉ������ɂȂ����̂��ƁA���X�d���̂Ȃ������������܂����B

��������̂��Ƃ��o�����ɏڂ�����

�@���n�́A���������]���āA�͂��߂́u�ʔ������v�Ƃ����A��ɂ́u���ɂ��߂Â炵���l�v�Ɠ`���Ă��܂��B���n�Ƃ�������͓��{�ŏ��̐V�����s�Ƙb��ɂȂ�܂����A����������ւ̎莆�ɏڂ���������Ă��܂��B�ƂĂ������̊G����̐����ł��B���c��2�i�P�W�U�U�j�N12��4���̎莆�@�{�����Q�T�V�`���Q�U�T��

�@���n�́A4���̐V�����s�ɑ����āA6���̂��Ƃ��ȉ��̂悤�ɒm�点�Ă��܂��B

��������ւ̎莆

�@�������Ă���̂́A1�ʁ��c��3�i�P�W�U�V�j�N5��28���@�@���R�U�S�������ł��B���̂킯�́A�w���n�E���e�ɓy���̌��_���݂�x�i���鐳��E2017�i�����Q�X�j�N�@���m�V�����݈���j�ɏ�����Ă��܂��B�����n����̎莆�͂��Ƃ��Ƃ��ۑ��A�a��̉Ƃł͎��X���o���Ă������A�y��������Ƃ��u���̎莆�͐l�Ɍ��������Ȃ�����Ă��Ă���v�ƌ����ďĂ��̂āA��ʂ̉e���`���Ȃ��ƒ��͏q�ׂĂ���B���S�Q�j���Ȃ��A�{���ł́A����1�ʁA����A�N�����A���ځi����A�c��2�N5�����{�A�������āB���T�T�Q�j�����^���Ă��܂��B����ҋ{�n����Y�͎��̂悤�ɐ������Ă��܂��B���i�v��j���n�̎莆�͂����̉����Е��ɁA���a54�i1979�j�N�o�Łj��128�ʂ�ҏq�������A�\�]�N��A�V����8�ʂ�PHP���ɂɉ����ĂP�R�U�ʂ��㈲�����B��8�ʂ̂�����1�ʂ��������Ɛ��肵�Ă��܂��B

�@���n�́A��������ƌc��3�i�P�W�U�V�j�N�T���W���ɉ��ւŕʂ�Ă���20����Ɏ莆�������Ă��܂��B���̊Ԃ̂���͊ے��v�����̐Ղ̗l�q�⍡�����֍s�����ƂȂǎ����̍s�������ׂ��ɒm�点�Ă��܂��B�ǂ������ɘb���Ă��d�����Ȃ��Ǝv���Ȃ�A�Ȃւ̎莆�ɂ͏����Ȃ������ł��傤�B���n�́A��������������Ɠ����悤�ɑΓ��Ȑl�ԂƂ��Ă݂Ă��܂��B

�@���n�̑ԓx�ł�������ɑ��ĉ����o����ƈႤ�̂́A�������ł��B�莆�ł́A�������Ȃւ̗D�����S�Â��������Ă��܂��B�u���Ȃ炸�@���Ȃ炸�A�i���j�ւɒ��n�i������Ɓj�Ȃ�Ƃ����ւ�\��B��܂��퐬�x��v�Ə����Ă��܂��B���̎莆�̈����́A���n����������̐g����邽�߂ɖ��Â����ϖ��A�ۓa�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A�����́u�������������v���{�������ƂĂ������傫��������Ă��邱�Ƃ��ڂɓ���܂����B���̐l���́u�������������v�������Δ����đ傫���̂ł��B�莆�̍Ō�̂����ɖ����̈����������߂��̂ł͂Ȃ����Ǝv�������̂ł��B

�@�w���n�E���e�ɓy���l�̌��_���݂�x�ɂ́A���̎莆��������5��28���Ȍ�̗��n�̍s����������Ă��܂��B�������̂��Ƃɗ��n�����ꂽ�̂�9��20���̂��ƁA�|���ւ̕��_�}��������Ȃ��A�����ɂ͂����Ƃ̕ʂ��ɂ��݂��A�Q���������y���������ďo������B���莆�ɏ������ʂ肿����Ɠ���Ԃ�����������̂��ƂA���Ă��܂��B���̓���Ԃ��A��l�ʼn߂������Ō�ƂȂ�܂����B

�w���n�͘a�̂œ��{��ς����x�i�����@2010�N���s�@�C���Ёj�̏Љ�����������ā@�@�@

�@�@����͒��鐳Ꟑ�y�̏Љ�ł��B�{���̑тɂ́A�ȉ��̂悤�ɏ�����Ă��܂��B����{���n�͉̐l�������I�����̎�����u�́v����ǂ݉����a�V�Ȗ����j�ρB�a�̂ɍ��߂����n�̑�a�S�B���́@�l���ɗ�݂�����̗́@���́@��a�S����������̗́i���j��Z�́@�������o���̗́��@

�@��������̎��ł͂Ȃ��̂ŁA���߂͋C���i�݂܂���ł������A���������Љ�Ă����������̂�����Ɠǂݎn�߂܂����B�{��3�y�[�W�ځu�v�����[�O�[���n���������a�̓I���@�����n���������a�̂̓��v�̏��ɁA�����ɂ�������̘a�̂����n����ɓo�ꂷ��̂ł��B����ɖ�����āA���̂܂܈�C�ɓǂ�ł��܂��܂����B

�@�ŏ��ɓo�ꂷ�邨������̉̂́A���n�ÎE��A���B�˂̎O�g�T�����ɓ������A�����M�V��Ƌ��ɍ��R�̒����ɂ�����U���Ԃ߂����ɁA�r���̂ł��B���R�ɂ͍��ɏ}�����l�̏����Ђ�����܂����B

�@�@�@�@�@�@�@���m�̂��˂͂����ɍ��R�@�Ԃ͎U��ǂ��������~�܂�

�@�@���O�͉i���ɏ����Ȃ��Ɨ��n���]���Ă��܂��B�v���������߂�����₵���݂͂��܂���B

�@�@�{���̒��ɂ́A���������x���o�ꂵ�܂��B

�@�@�ÎE���ꂽ�N�̌c��3�i1867�j�N�̏t�ɉ��ւŊJ���ꂽ�̉�̗l�q���A��������͌��A�������g�̂��Ƃ�����Ă��܂��B����32�i1899�j�N�A��c��R���������������āA�w�痢����杏E��x�Ƃ��ēy�z�V���ɘA�ڂ������̂ł��B���̒��ŁA��������͎������g�̂��Ƃ�������̂��A���Ҍ������p���ď����Ă��܂��B�{��31�`�R�Q�y�[�W�������ʂ��܂��B

�@�������Ă����́A�u�����ދ��Ŋ���ʂ���v�ƌ����Ď����̉̂��I���Ă���B

�@�@�@�@���n�̉_�Ƃ݂�ԂɕM�̎R�@��i�̉Y�͂ɂ��T���[��

�@�@�i���n�F�̉_���Ƃ݂Ă�����A����͐��ɉf���ĕM�^�ɂȂ�M�R�ł����B���̕M�ŕ����������悤�ɖ�i�̍`�ɗ[���������ł��܂��B�j�������\�i���n�͔��n���A��i�͕����ɒʂ��A��������u�M�v�ɂ������Ă���B�����͗��n����A�y���̋���ɉf���ĕM�̌`�ɂȂ�M�R�̂��Ƃ��Ă����̂��낤���A���ꂪ���ւł��������ǂ�����l��v���B�j�@�p�������������̂��A�u����͉̂ł������ƁA�����o���ƁA�F�Ȏ���Ă��܂����܂��Ȃ�ďЂ܂����A�I�z�z�z�A�A�A�A�v�Ƃ����ɂ������炵�����A�������ɉ̂̕����Ȃ��Ȃ��̂��̂ł���B��

�@����ɂ��Ă��A�������������Ƃ��Ȃ��M�R�̗l�q��N���ɉ̂ɉr�߂�قǁA���n�͓y���̗l�q��������̂ł��傤�B��l�̐e���������������܂��B