山本嘉博(51回) 坂本孝弘(52回)

山岡伸一(45回) 水田幹久(48回) 北村章彦(49回)

尾池和夫(34回生) 野町和嘉(写真家) 関健一(写真家)他

山岡伸一(45回) 水田幹久(48回) 北村章彦(49回)

尾池和夫(34回生) 野町和嘉(写真家) 関健一(写真家)他

●タイトルをクリックすると最新ページへジャンプします。

●画像にマウスポインターを置くと画像が拡大されます。全体像が見れない場合マウス中央のスクロールボタン(ホイール)か、マウスポインターを画像に載せたまま方向キー(←→↓↑)を使ってスクロールしてください。

| 2011.10.12 | 山本嘉博(51回) | 『私を支えてくれたもの-郵便不正事件の経験を通じて-』を聴講して |

| 2013.10.01 | 坂本孝弘(52回) | 向陽プレスクラブ高知支部懇親会のご案内 |

| 2013.11.20 | 坂本孝弘(52回) | 高知支部懇親会のご報告 |

| 2014.10.04 | 坂本孝弘(52回) | 平成26年度高知支部懇親会について |

| 2014.10.22 | 坂本孝弘(52回) | 平成26年度高知支部懇親会のご案内 |

| 2014.11.29 | 坂本孝弘(52回) | 平成26年度高知支部懇親会開催 |

| 2014.12.14. | 山本嘉博(51回) | 『税金を払わない巨大企業』を読んで |

| 2016.10.13 | 坂本孝弘(52回) | 高知支部懇親会の日程について |

| 2016.11.08 | 坂本孝弘(52回) | 平成28年度高知支部懇親会ご案内 |

| 2016.12.31 | 坂本孝弘(52回) | 平成28年度高知支部懇親会 |

| 2017.10.12 | 山本嘉博(51回) | 中澤節子先生逝く |

| 2017.10.12 | 山本嘉博(51回) | 高崎元尚先生逝く |

| 2017.10.20 | 坂本孝弘(52回) | 11月25日(土)高知支部懇親会 |

| 2017.11.02 | 山本嘉博(51回) | 追伸 |

| 2017.11.12 | 山本嘉博(51回) | 遅ればせながら読みました |

| 2018.07.31 | 山本嘉博(51回) | [独立・土佐黒潮共和国]<文藝春秋単行本>を読んで |

| 2019.02.10 | 山本嘉博(51回) | 1月24日・25日開催第187回市民映画会 |

| 2022.11.10 | 山本嘉博(51回) | 帰る途(みち)もつもりもない |

2011ホーム カミング デー 内閣府政策統括官 村木厚子講演会

『私を支えてくれたもの-郵便不正事件の経験を通じて-』を聴講して

高校の2学年先輩の村木さんの講演は、満席立ち見の出る盛況ぶりだったが、録音

録画禁止との事前説明のあった母校での話には、おそらく他では見せないと思われる

親しみが宿っていて、生々しい話も多く、その肉声で語られる言葉とユーモアの随所

に重みと人柄が窺えて大いに感銘を受けた。

ちょうど特捜部による捜査の是非が問われ、大きく揺れていた頃、最高検には村木 さんの2年後輩となる僕らの同窓生が検事として職務に就いていたりもして、今回の 事件は非常に身近に感じてもいた。だから、大いに関心を寄せていた講演だったが、 予想以上のものがあって、貴重な機会を得られて良かったと改めて思った。

村木さんが、どうして折れずに持ちこたえることができたのか、と問われるなか で、振り返ってみて感じた5つのこととして挙げた第一が“好奇心の強さ”だったこ とにとても感心させられたことが印象深い。以下、

2番目:支えてくれる人々の存在

(とりわけ両親の残っている郷里にて支援の声をあげてくれた同窓生。本当にあり がたかったそうだ。)

3番目:好きなものがあること(推理小説。寸暇を惜しんで読み耽ったそう だ。)、

4番目:子ども達のためにも折れるわけにはいかないとの思い、

5番目:きちんと食べて寝ることができたこと、だったのだが、

最初に挙げた好奇心とは即ち、能動性であり、逮捕による取調べに対し、受身一方に

身を置かずに済んだことを指していたように思う。

2番目の要点は、やはり「一人じゃないと思える心強さ」であり、逆に言えば、孤

独に追いやられると持ちこたえられないということなのだろう。3番目の要点は、気

持ちの切り替えが出来ることの大きさで、4番目は、我が事に留まらない目的意識を

持てることの強みだろうと思った。ご本人自ら、最後に挙げたけれども実は一番の基

礎になる部分だと思うと話していた5番目のことは、精神力を形成する根幹なのだと

改めて感じた。

たぶん皆さんは、検察の取調べを受けることは概ねなかろうから、それに持ちこた える術など身につける必要もないだろうけど、検察の取調べに対してということに限 らない要点だと思えるし、こういうことは普通、改まって考えたりもしないことだか

らとの前振りの元で話してくれた5つの要点は、成程の納得感と含蓄に富んでいた。

もう一つ話してくれた、弁護団から教わったとの“無実を勝ち取る5条件”という のも、なかなか面白く、1.タマがいいこと、2.スジがいいこと、3.検事がバカ であること、4.弁護士が利口であること、そして、5.裁判官が利口であること、 なのだそうだ。この5つが揃うことはなかなかないらしいのだが、それよりも問題な のは、この5つが揃っていても、運に恵まれなければ、無実は勝ち取れない現実だそ うだ。それを聞いて、いくらなんでもそんな現行制度のままであってはならないと 思ったと話していた。

《近況報告》

三人の子供たちの就職結婚も終え、私的には余生に入りました。映画観て、芝居観て、コンサート行って、バドミントンに汗流して…。健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を行使中。 鑑賞日誌などの個人サイトを開設しています。

(『間借り人の映画日誌』)http://www7b.biglobe.ne.jp/~magarinin/

(『ヤマさんのライブ備忘録』)http://www.arts-calendar.co.jp/YAMAsan/Live_bibouroku.html 向陽プレスクラブ高知支部懇親会のご案内

幹事 井上 晶博(44回生)・山本 嘉博(51回生)・坂本 孝弘(52回生)

秋涼の候 皆様には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、標記の会を下記の通り準備いたしましたので、会員の皆様には奮ってご出席頂くよう、ご案内申し上げます。

日時:平成25年11月16日(土)午後6時

会場:久すのせ

住所:高知市廿代町8-2、 ミルズビル1階

電話:(088)855-5201

会費:5千円(飲み放題)

※ご都合を、10月末までにご連絡ください。当日・前日等の急な場合の連絡先は、会員個人宛のメール、または、連絡ハガキでご確認ください。

※なお、メール登録の会員の方にはメールで、未登録の方には往復はがきでご案内しています。

(ハガキ発送は、10月2日頃の予定です) 高知支部懇親会のご報告

参加者(敬称略)

森木光司(32回生、いの町)

公文敏雄(35回生、中野区)

森田隆博(37回生、船橋市)

井上晶博(44回生、高知市)

岩口(川田)智賀子(45回生、南国市)

山岡伸一(45回生、南国市)

宮川隆彦(46回生、高知市)

山本嘉博(51回生、高知市)

久保寛雄(51回生、高知市)

坂本孝弘(52回生、土佐市)

森木さんの乾杯のご発声で開宴し、あっと言う間の楽しい2時間30分でした。

森木さんは、ご挨拶の中で、健康保険が後期高齢者になったと笑い飛ばしておられましたが、急患が入ったとの知らせに、宴半ばで、颯爽と帰られました。

公文さん、森田さんには、わざわざ関東からご参加いただきました。

諸先輩方の昔話、今回の一連の向陽新聞のデジタル化に関するお話に、つい聞き入ってしまい、飲んべえの私にしては、いつになくピッチが上がらなかったような気がします。

特に、新聞部の先輩後輩の繋がりの深さというか絆の強さには、改めて感じ入りました。それが、こういう現在の東京や高知での集いに繋がっているのですね。

後輩が都会に大学受験に行ったときに先輩が面倒を見るとか、また、卒業した先輩に発行した向陽新聞を送るとか、そういう発想は我々の時には全くなかったです。ただ、直接知っている先輩は1学年上の、久保寛雄さん、山本嘉博さん、小島吉晴さんの3人だけで、それ以前の方は、仕事で関係のあった限られた方を除いて、つい最近まで全くお会いすることもなかったのですが。

私の頃の新聞部の様子なども近々投稿したいと思っておりますが、取り敢えず、簡単で申し訳ありませんが、高知支部懇親会の無事終了の報告とさせていただきます。

何も話し合いがなかったので、来年も幹事をさせていただくことになると思っております。その節は、また多くの方にご参加を

よろしくお願い申し上げます。

ご出席の皆さんありがとうございました。

岡林会長さん、岡林幹事長さん、会計の中井さんには、いろいろとご連絡いただき、ありがとうございました。

藤宗さんには、私のメールの設定、KPCのホームページへの案内の掲載などしていただきありがとうございました。 平成26年度高知支部懇親会について

午後6時頃から、高知市内での開催、会費は5千円前後と見込んでいます。

皆様、多数の参加をお願いします。

秋冷の候 皆様には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、ホームページでは予告させていただいておりましたが、標記の会を下記の通り準備いたしましたので、会員の皆様には奮ってご出席頂くよう、ご案内申し上げます。

会場:久すのせ(昨年と同じ会場です)

住所:高知市廿代町8-2、 ミルズビル1階(添付ファイルの地図をご参照ください)

電話:(088)855-5201

会費:5千円(飲み放題)。本部会計から補助を頂け、徴収は3千円です。

※ご都合を、11月8日までにご連絡ください。当日・前日等の急なご連絡は、会員個人宛のメール、または、連絡ハガキでご確認ください。

※なお、メール登録の会員の方にはメールで、未登録の方には往復はがきでご案内しています。(ハガキ発送は、10月23日頃の予定です) 平成26年度高知支部懇親会開催

参加者(敬称略)

岡林敏眞(32O、京都市伏見区)

森木光司(32O、いの町)

井上晶博(44S、高知市)

岩口(川田)智賀子(45K、南国市)

山岡伸一(45S、南国市)

山本嘉博(51O、高知市)

久保寛雄(51N、高知市)

坂本孝弘(52K、土佐市)

岡林会長には、はるばる京都からお越しいただきました。岡林会長のご挨拶から乾杯に移り、昔話に花が咲いた約2時間でした。

森木先輩は、今年も席半ばで急患の呼び出しがありましたので、写真には写っておられません。来年は、乾杯の時に撮影します。

席上の話題から、補足、その後の報告などを掲載します。出席者の皆様からも、投稿をお願いします。

向陽新聞の広告について、山岡先輩から、代金を貰うのに発行した新聞を持たずに行った失敗談や、凸版が高いので新調はなるべく断っていたというお話を伺っていました。

私は、凸版は費用がかかるので、新調はなるべく断らんといかん、と高知印刷の担当の方から教わった記憶があります。校正したゲラを持って、登校前にご自宅まで伺ったことが何度かあるのですが、担当の方のお名前が思い出せません。

広告でお世話になっていた、帯屋町(高知大丸北)のサンエススポーツさんが、今年の夏に閉店されました。私の職場(土佐塾中学・高等学校)も、生徒の体操服や学校の体育用品でお世話になっていたのですが、社長の久保様が、わざわざご挨拶に来られ、校長と私でお会いしました。私が、土佐校時代の新聞部の広告の御礼を申し上げたところ、ご主人とご子息が土佐校でいらっしゃるということで、しばし話がはずみました。

私は、大学進学から高知をしばらく離れ、30歳のとき帰郷しましたが、須崎市や土佐市からの通勤のため、帯屋町で買い物をする機会はあまりありません。それでも、たまの買い物には、広告でお世話になったお店を自然と選んでいます。しかし、川村時計店、児島屋、明文堂書店など、お世話になったお店が次第になくなるのは寂しい限りです。

今年の懇親会には、堀詰で「とさでん交通(高知県交通と土佐電鉄が合併した新会社)」のバスを降り、帯屋町を抜けて行ったのですが、小谷陶器さんの前を久しぶりに通ったとき、シャッターが降りていたので少し心配していました。その2日後、職場の教員の結婚披露宴の引き出物に、小谷陶器さんの品物を頂いたので安心した次第です。

向陽新聞バックナンバーにまだいくつかある欠番について、これも山岡先輩からだったと思いますが、顧問でいらっしゃった小松博行先生ならお持ちではないか、お嬢様とは同級(45回生)だったという話題が出ました。その際、私から、存じ上げているので連絡を取ってみます、ということになりました。実は、小松先生のお孫さんが私の教え子なのです。

早速、在校時の(土佐校の同窓会名簿にも載っている)電話に架けてみたのですが、現在は使われていない、とのことでした。別の方面から、お孫さんに連絡を取ってみます。

お孫さんは、今年度には27歳になられるはずです。

私は、平成10年頃から学校の将棋部の顧問をしているのですが、お孫さんは平成12年に中学に入学され、将棋部に入られました。この学年には他にも2人強い生徒が居て、1年上と2年下にも強い兄弟が居ましたので、年間4つある高校生男子の県タイトルを、お孫さんが高校生だった3年間には、本校が10回獲得しました。

お孫さんも、高1で個人、高2・高3では団体で全国高校選手権の高知県予選で優勝し全国大会に出場しました。団体は3連覇しましたので、団体の3人、うち2回は個人の1人も含めて、福井県大野市、徳島県阿南市、青森県八戸市へ引率したものでした。

小松先生が亡くなられたのは、お孫さんが高3の時だったと思います。私が土佐校出身なのをお孫さんは知っていたので、お祖父ちゃんは土佐の先生だったと教えてくれたと記憶しています。誰先生かと尋ねると小松先生だと言うので、私が所属していた新聞部の顧問だったと話して、お互いに驚いたことでした。

お孫さんは、現役で東大文Ⅱへ進学し、経済学部を経て、卒業と同時に総務省のキャリア官僚として勤務されています。現在、どこかの県に出向していると聞いています。

前に会ったとき、尾﨑正直知事(61回生)の次の次あたりの知事選に出るなら、その頃は私も定年になっているだろうから、選挙事務所の手伝いくらいに雇ってくれ、と言ってあります。

私は、将棋部の顧問だけでなく、お孫さんには、高2・高3と数学を教えました。

小松博行先生には、高3で倫理を習ったと記憶しています。

私が将棋部の顧問をしているのは、土佐校の前の校舎に原因(?)があります。前の校舎が新築され供用になったのは、昭和46年4月からで、私が中2に上がる時でした。私は、中3の時に開催された「開校50周年記念向陽祭」のクラスの出し物で迷路をやった際に、「土佐校の7不思議」などという風刺物の展示をしたのが縁で、仲間と3人で、1年上の久保先輩や山本先輩(お二人とも懇親会には今年も出席いただいています)にお誘いいただいて(無理矢理引っ張り込まれて)、入部しました。

その新校舎では新聞部の部室は中学棟の3階(中3フロア)の一番中央棟寄りにありました。棋道部の活動は教室でしていましたが、盤や駒や碁石の保管場所として、新聞部の部室を共用していたのです。それがきっかけで、棋道部にも参加し始めたのです。

土佐校では、6月の大会(高校竜王戦高知県予選、文部科学大臣杯中学校団体戦高知県予選)を最近は6階の筆山ホールで開催させてもらっています。今年の12月には高校四国大会(各県持ち回りで4年に1回は地元開催)も筆山ホールで開催します。

『税金を払わない巨大企業』を読んで

この9月に出た新書だが、1925年生まれの、国税庁職員から40歳で大学教授に転じたとの戦後税制の変遷をリアルタイムで知る人の著作である。「日本の法人税は本当に高いのか?」との帯文句に、つい買ってしまったのだが、読んでいるうちに現行税制の余りの理不尽にムカムカしてきた。

8年前に『不撓不屈』を観たときの映画日誌に綴ったように、僕は、節税という言葉が大嫌いなのだが、本書に触れて「「節税」という言葉を初めて発表したのは、実は大蔵事務官時代の私でした。当時、「徴税担当者が節税とはなにごとか」と庁内で懲罰に掛かりそうになったほど、この言葉は物議をかもした」(P12)と記されていることに大いに驚いた。

実効税負担率が低い大企業

その著者が、法定税率だけを取り上げて法人税の高い安いを論じているマスコミや財界に対して、企業の利潤「企業利益相当額」に対する実際の納税額「法人税納付額」の割合として「実効税負担率」という指標を提示して、竹中平蔵が経済・金融政策を牛耳っていた感のある小泉内閣時代の2006年に実施した「法人企業の申告所得金額の公示制度の廃止」により捕捉が極めて困難になった個別企業の納税情報を収集し分析して「実効税負担率が低い大企業35社」を割り出しているのだが、その余りにもひどさに呆れかえったわけだ。

新書の帯には、2013年3月期のソフトバンクとユニクロが取り上げられていて、純利益788億8500万円に対する納税額500万円(0.006%)、純利益756億5300万円に対する納税額52億3300万円(6.92%)が示されているが、5期通算で見れば、「特徴的なのは、金融機関とその持株会社、商社、自動車メーカーが多いこと」(P47)が指摘されている。

最も実効税負担率が低かったのは、みずほフィナンシャルグループで、

1兆2218億5500万円の税引き前利益に対して実際に支払った法人税等が2億2500万円(0.02%)、

5位の三菱UFJフィナンシャルグループが1兆4186億300万円に対して197億3500万円(1.39%)、

6位の三井住友銀行が2兆2708億2100万円に対して1718億6500万円(7.57%)、

8位の三菱東京UFJ銀行が2兆3659億6200万円に対して2999億8100万円(12.68%)、

11位の丸紅が1兆517億2000万円に対して2475億400万円(23.53%)、

15位の住友商事が1兆5310億4600万円に対して4221億8800万円(27.58%)、

17位のNTTドコモが5兆3948億8600万円に対して1兆5086億円(27.96%)、

18位の日産自動車が1兆7002億7700万円に対して4905億7500万円(28.85%)、

19位の本田技研工業が2兆2817億2400万円に対して6771億4100万円(29.68%)と、

上位と言うか低位と言うか20社のうち1兆円以上の税引前利益を挙げている企業を拾い上げると、著者の指摘どおり顕著な傾向が露わになる。

1位のみずほフィナンシャルグループを引用して、その実効税負担率の低さを「サラリーマンの平均年収は400万円と言われていますから、換算すればわずかに「737円」しか納めていないことになります」(P57)と判りやすくも刺激的な表現が目を惹いたが、むろん法人の企業活動と個人とでは単純な比較はできないことも一応は付言されていた。

何故このようなことが起こるかというと、実際の税負担に影響するのが税率だけではなくて課税対象額だからだが、「それは、利益があっても課税所得として算入しなくてもいいような優遇税制があるから」(P44)で、「外国税額控除制度の欠陥」「特別試験研究費など政策減税による税額控除」などを挙げていた。「ちなみに、この特別試験研究費の税額控除は、これまで法人税額の20%までを上限として認められて来ましたが、2013年度の税制改正によって上限は30%に引き上げられて、さらに優遇されました。」(P54)とあるが、外国子会社への付替えや研究開発減税などの措置を活用できるのは大企業に他ならず、そういった優遇措置ほど強化している姿は、献金をしてくれる大企業のためなら、世界から批判的に見られても、強引な円安誘導をして、一時業績悪化が懸念されたトヨタを史上空前の2兆円黒字なんていう異常事態に導いたりしていることとも符合している。著者が自動車メーカー各社が恩恵を受けていると指摘している研究開発減税の2013年の強化も、おそらくはトヨタの強い要請によるものなのだろう。最近のトヨタのCMがソフトバンクも真似できないくらいの豪華キャストになってることに幸福感を覚えられる国民が果たしてどれだけいるのかなどと思うと、何とも腹立たしい。

企業献金力に乏しい中小企業が苦しくても、たいした支援策は講じないのに、大手家電業界が苦境に立ったときは、省エネ省電力によるエコを口実にエコポイントなどという販促キャンペーンを国掛かりで打ち出してきたのは、麻生政権のときだったように思うが、誰のほうを向いて、何のために政策施策を打ち出しているのかが、あまりに露骨で呆れてしまう。それでも富裕者でもない人々に支持させるメディア操縦だけは見事というほかないのが癪に障るのだが、嫌韓嫌中ムードを煽って利用しているのもそのためのようにさえ見える。

見直すべき受取配当金益金不算入制度

そんななか、僕の目を最も惹いたのは「企業が他社の株式を取得した場合、その受取配当金は課税益金に参入しないでもいいという「法人間配当無視」が認められている」(P61)との受取配当金益金不算入制度だ。麻生政権のときに導入されたようだが、昨今、~ホールディングスという会社がやたらと増えたのは、どうもそういうことらしい。特に最近、異常なまでの高額配当が急増しているとのことで、「配当金の増大に象徴されるように、近年、日本の社会には異常な変化が進行してきて、日本の企業経営者の意識が大幅にアメリカナイズされてきているのを感じます。バブル崩壊と「失われた10年」以降は、日本企業も、短期により多くの利益を求めるアメリカ型経営への傾斜と、株主重視の傾向が急速に強まってきています。その現象として「配当性向の増大」によって株主への配当金の大幅な増額が行われる一方で、「労働分配率の減少」が進行し、非正規雇用といわれる派遣労働者や契約労働者、パート従業員などの給与水準が低下しています。偏った富の集中が進行している証拠です。」(P100)とあるのを読んで、小泉内閣時代の末期に村上ファンドが「もの言う株主」として脚光を浴び、株式投資こそが経済活動の活性化だと錯覚させる風潮が広がり始めるとともに、箪笥預金を株式市場に引き出せというような合言葉のもとに、個人投資家レベルでも「不労所得に属するキャピタルゲイン」(P151)への優遇措置が取られたときに、個人的に大いに憤慨したことを思い出した。

この受取配当金益金不算入制度の問題について、ネットでは二重課税を避けるために設けられた当然の措置だとか、大企業のためのものではなくて中小企業も同じように使える制度だということをもって、本書をトンデモ本のように言っている輩もいるようだ。ロジック的にはそれも誤りではないけれども、現場的“実効”に目を向ける著者からすれば、中小企業で実際に受取配当金益金不算入制度を使って課税対象額を軽減している事業者がどれだけいて、その金額がいくらなのかということからすれば、笑止千万だからこそ、“事実上”大企業のための制度だと言っているのだろう。

そして、二重課税の問題については、本書のなかでも「二重課税のケースはまれ」との小見出しで言及していて、「「受取配当金益金不算入制度」は、法人企業と株主個人の二重課税排除のために設けられた側面もありました。しかし今では、大企業の利益の多くは、個人株主に帰着していないのですから、もはやこの制度を適用する根拠は失われたに等しいのです。それにもかかわらず、依然としてこの制度が実施されているのは、大企業を優遇するばかりで、国民に負担を押し付ける結果になっています。」(P100)と述べている。

この益金不算入制度の導入趣旨がどこにあったのかを僕は知らないけれども、事業収益に係る課税後のものであっても、配当収益として別人格が収益を挙げれば、グループ企業であるか否かによらず、収益として課税を受けるのは、むしろ当然のことのように思える。例えば、ガソリン税などは、消費税との二重課税を問題にする者もいれば、ガソリン税は商品原価を構成するものであって取引税の消費税とは別物とする考え方もあって、現行の“言うなれば二重課税”が制度的帰結として設けられているにすぎない。受取配当金を益金として算入させるかさせないかは、それと同じような問題で、制度的にどう整理をつけるかということであって、どちらが正しくてどちらが誤っているという問題ではない。それゆえに著者は、現行制度において不算入とすることをもって“脱税”などと言っているのではなく、この制度によって「国民に負担を押し付ける結果」になっていると考えるから、「私は、巨大企業の受取配当金は課税対象にすべきだと主張」(P101)しているに過ぎない。それをもって、トンデモ本呼ばわりするほうが、遥かに税制に対する制度的理解が低いということは、税の専門家ではない僕でも容易に判ることだ。

大正生まれの気骨ある専門家の正論

これらに加えて、海外関連企業との取引価格の操作によって課税所得を抑えたり、タックス・ヘイブン(「税金が極めて安いか、全く税金がない、という税率の低さのほかに、金融規制の法的規制を欠いていて、強い秘密保持の法制をもつ地域や国のこと」(P153))の活用などをしている経営者に対し、「察するに、税金はコストだから安ければ安いほど良い、自分の企業さえ儲かれば日本経済が空洞化しても関係ない、という感覚なのでしょう。哀しいことに、これが現代の多くの大企業の経営者の本音だと思います。」(P114)としつつ、「そもそも企業の社会的責任とは、本来、黒字を出して、雇用とともにより多くの税金を払うことで、国家の安全保障や国民の福祉などに貢献することです。それが、社会の公器たる企業のあるべき姿です。 ところが、今の日本では、また、多額の納税を行う企業を尊敬する社会的風土も失われています。企業経営者の側も、社会的責任感が欠如しています。…要するに、国にとって稼ぎ頭である大企業がグローバル化し、無国籍化して「国に税金を払わない大企業群」となってしまい、税金が空洞化して財政赤字の元凶となっている。その穴埋めを、消費税増税という形で負担させられているのです。被害者は、大企業とは直接に関係のない一般国民のほとんどです。」(P115)と論じている大正生まれの気骨ある専門家の正論に、返す言葉はあるのだろうか。

「巨大企業が、法人所得をいくら申告し、実際にはいくら納税しているかを公表する制度が復活すれば、納税状況の実態を社会に開示し、透明化することができます。そうすれば、大企業の経営者も、社会的責任について自覚するでしょう。 大企業の経営者には、今一度、国家とは何か、企業の社会的責任とは何か、ということを考え直してもらいたい」(P116)として著者が提案している「申告所得金額の公示制度」(企業長者番付)の復活は、即刻やってもらいたいものだと思った。

そして、あとがきに「本書は決して大企業バッシングではありません。大企業の巨大な利益からすれば、法定正味税率で納税しても、企業の屋台骨はゆるぎもしません。大企業を優遇するあまり、国民に過重な負担がかけられるゆがんだ税制こそ、日本の将来を危うくすると私は懸念しているのです。…日本を戦争に駆り立てた原因のひとつに、国家財政のもろさや経済の脆弱さがあげられます。日本の財政や経済の弱さを補うために、他国に進出を企んだのです。…悲惨な戦争を二度と起こさないためにも、日本を内側から強くしなければならない。そうしなければ、戦争で亡くなった人たちに申し訳ない。」(P188)と記している“兵隊として外地からの復員経験を有する古老”が「このままでは、国と国民を幸せにするはずの富は、大企業や大富豪に吸い上げられて、海外のタックス・ヘイブンに流出する一方です。そんな理不尽な道理が許されていいのでしょうか。…税制は政治のバックボーンであり、社会の公正さの鑑です。」(P189)と訴えている言葉に感銘を受けた。

【構成】

はじめに

第1章 大企業は国に税金を払っていない

第2章 企業エゴむき出しの経済界リーダーたち

第3章 大企業はどのように法人税を少なくしているか

第4章 日本を棄て世界で大儲けしている巨大企業

第5章 激化する世界税金戦争

第6章 富裕層を優遇する巨大ループホール

第7章 消費増税は不況を招く

第8章 崩壊した法人税制を建て直せ!

あとがき

ヤマ

http://www7b.biglobe.ne.jp/~magarinin/

(『間借り人の映画日誌』)

http://www.arts-calendar.co.jp/YAMAsan/Live_bibouroku.html

(『ヤマさんのライブ備忘録』) 高知支部懇親会の日程について

本年度の高知支部懇親会は、12月3日(土)に開催いたします。

午後6時頃から、高知市内での開催、個人負担は4千円程度の見込です。

詳細はあらためてご案内します。多数の皆さまのご参加をお願いいたします。 平成28年度高知支部懇親会ご案内

拝啓 時下、皆様には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

標記の会を下記の通り準備いたしましたので、多くの方にご出席頂くよう、ご案内申し上げます。向寒の折、皆様くれぐれもお体ご自愛ください。

会場:土佐ノ國 二十四万石

住所:高知市帯屋町1丁目2-2(高知大丸東館・北向かい)

電話:(088)822-2459

予約名:向陽プレスクラブ

徴収会費:3千円(飲み放題)。別途本部会計から2千円を補助頂きます。

※ご都合を、11月26日(土)までにご連絡ください。

各会員宛発送します、メール、往復葉書(メールアドレス未登録の方)にて返信ください。当日・前日等の急なご連絡は、メール、葉書に記載の電話番号までお願いします。

今年の参加者は、次の皆さんです。敬称略。

森木 光司(32回生、いの町)

公文 敏雄(35回生、中野区)

井上 晶博(44回生、高知市、支部幹事)

山岡 伸一(45回生、南国市)

山本 嘉博(51回生、高知市、支部幹事)

坂本 孝弘(52回生、土佐市、支部幹事)

福田 仁(「まさし」さん、65回生、高知市)

昨年は、幹事3人と山岡先輩の4人で楽しく過ごしましたが、人数が少なく内輪の会という感じだったので、うっかりホームページへの掲載を忘れてしまいました。すみませんでした。

今年は、会長の公文先輩にわざわざ東京から出席していただき、昨年からほぼ倍増となり、賑やかな楽しい会になりました。

森木先輩は、25年度、26年度と、途中で急患の呼び出しがあり、今年も急な来客がおありということで、私が幹事を仰せつかってから、お開きまでおられたことがありません。

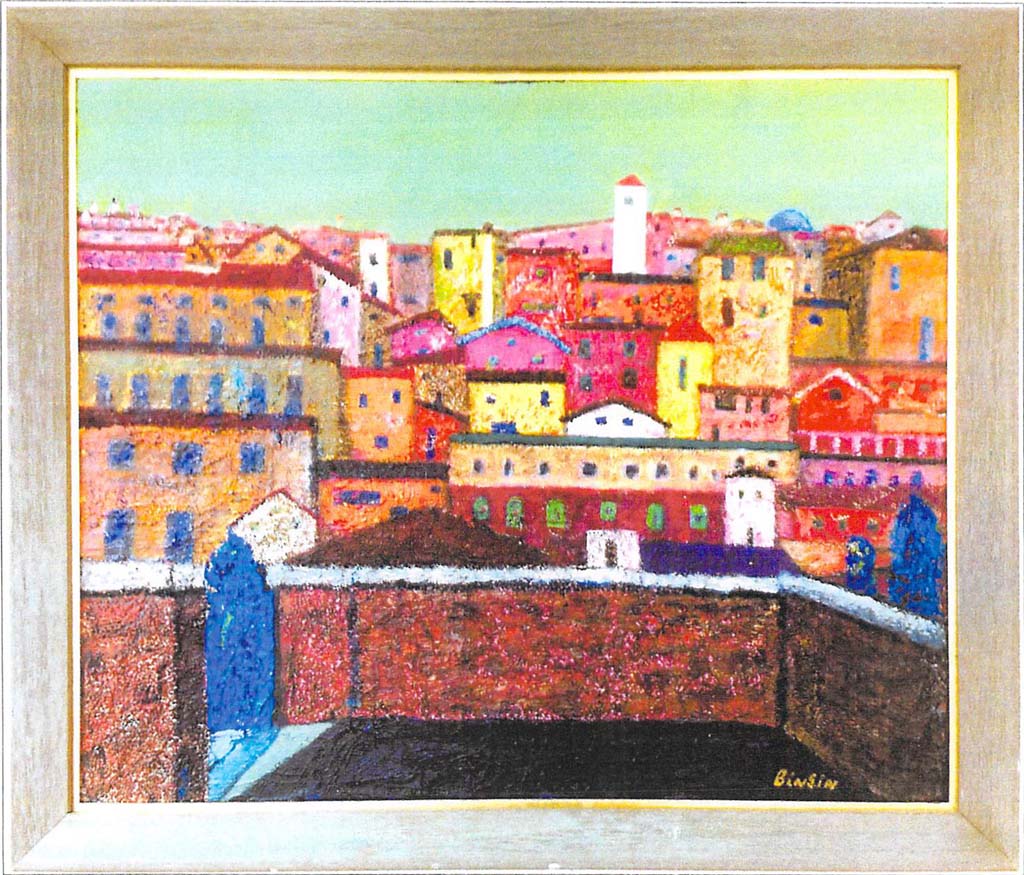

森木先輩は、4月6日付でホームページへ掲載された追悼文「我が友岡林敏眞君を悼んで」と、その中に登場する、森木先輩のご自宅に飾られている岡林前会長が描かれた油絵(F20号、イタリア、アッシジの街並を描いた絵で画柳会特別賞受賞)の写真を印刷して持参されました。森木先輩と相談して、その画像を掲載させていただきます。

福田さんは、公文先輩のお知り合いということで、今回、初めて参加していただきました。現在高知新聞社で編集部にお勤めということです。朝刊の編集は、当然ながら夜勤になるそうで、結構ハードなお仕事のようです。福田さんの土佐高時代には、新聞部自体が活動していませんでしたので、山岡先輩がスマートフォンで出された、向陽プレスクラブのホームページのバックナンバーを見て、こんな学校新聞が発行されていたということに驚いておられました。

今の土佐高では、図書館でバックナンバーに接することができるようですが、福田さんのような世代の方にどのようにして向陽新聞を知ってもらうかも課題のようです。

昨年だったと思いますが、私の職場の男性と高知新聞社の記者の方の結婚披露宴があり、私が乾杯を仰せつかったのですが、その宴に福田さんも出席されていたそうで、やはり高知はいろいろな所でつながりがあるなと思いました。

本会会則第4条(会員)の会員規定第2号には、「(向陽新聞部OBでなくても)出版報道事業並びに情報通信事業に従事経験のある母校出身者で入会を希望するもの。」とあります。福田さんは、まさに現役の従事者でいらっしゃいます。今後、福田さんのようなお若い方の入会も増やしたいですね。

当夜の会の中で一番盛り上がった話題は、意外と思われるかもしれませんが、高知の街路樹の剪定がやり過ぎだというものでした。

その話題になったのは、公文先輩の、高知空港へ降りてみると、空港前の街路樹の丸坊主に近い(?)姿に驚いたという話からだったでしょうか。あるいは、山岡先輩が、県から委託を受けて、空港近くの公園を地域の人々で管理しているという話からだったでしょうか。いずれにせよ、井上先輩も加わって、追手筋や土佐道路も同じ状態だというような指摘が相次ぎました。

私は、お恥ずかしいことですが、土佐道路はよく自動車を運転して通るのに、そういったことには全く無頓着なのです。皆さんの熱弁を感心しながら聞き入っていました。

原因としては、剪定を担当している団体に行政が機械的に毎年発注しているからで、山岡先輩からは、行政が地域住民と上手く協力できれば、費用の節約にもなり、管理も行き届き、地域も少しは潤って防災活動の足しにもなるという指摘もありました。

行政の立場からか、重たかった口を最後に開いた山本先輩が、お得意の映画評論(高知新聞などに寄稿多数。著書もあり。)ばりに見事にまとめられました。終盤でかなり酔いが回っていたので、その結論をここへはよう書きません。山本先輩、ごめんなさい。

土佐校の新聞部時代、新聞の大会などで東京へ行ったという先輩達の話には、いつもうらやましく思います。当然、新聞や新聞部の話にも花が咲きました。

土佐校に新聞部の復活を期待するのは、我々OBとしては当然のことと思います。話の中では、新聞部が復活するなら、紙媒体だけという形態は現在ではありえず、校内放送やインターネットなども活用した、マスコミ部などといったものになるのではないかとか、勝手に想像を膨らませていました。

福田さんを交えて、新聞紙面の割り付けの話になったときのことです。私が、11年間の県外生活から帰郷した時、それまで県外で読んでいた全国紙や地方紙とは違って、高知新聞の割り付けが高知印刷さんで手ほどきをしていただいた向陽新聞の割り付けにそっくりだと感じた(厳密には、向陽新聞が高知新聞に似ていたというべきでしょうが)という指摘をしましたが、おられた先輩方には納得していただいたと勝手に思い込んでいます。皆さん、どう思われますか?

公文先輩からは、先輩が幹事をされている「ガーナよさこい支援会」が受け入れ母体となって、平成28年8月24日から9月4日まで実施された「ガーナ高校生日本研修・交流プログラム」について、「土佐中・高校との交流記録」を配付いただきました。母校の後輩達のたくましい姿が描かれています。

そんなこんな話題で、あっというまに楽しく過ぎた2時間でした。

最後に、諸般の事情で掲載が遅れましてご迷惑をお掛けいたしました。誠に申し訳ありません。

来年以降も引き続き高知支部懇親会を開催していくのは当然ですが、何とか、2桁の参加を目指したいです。皆さま、奮ってご参加お願いいたします。良いお年をお迎えください。 中澤節子先生逝く

会葬に際しては供花、香典を辞退するよう言い残し、モンゴメリー・クリフトが涙しながら万感の思いと共に奏でる葬送曲をお孫さんに吹かせたことに、ハイカラで明るく、大きな声でよく笑っていた先生を思い出し、沁み入るものがあった。

中学高校六年間、思えば一度も担任になったことがないのに、何がきっかけで親しんでいたのかも思い出せないのだが、中学入学時からの僕の渾名で「ぶーちゃん、ぶーちゃん」と声掛けていただき、鏡川の傍のご自宅を訪ねたこともあるし、大学時分には小田急線沿線の柿生の家にもお訪ねしたことがあるようなないような朧げな記憶がある。

一ケ月前には、94歳でお亡くなりになった高崎先生を見送ったばかりで、まぁ、お二方とも卒寿を過ぎてのことだから、致し方ないのは道理なのだが、なんともさびしい今年の夏だと改めて思った。

ちなみに五年前の特別授業の備忘録を以下に。

土曜日に新聞部の出店当番に借り出され、午前中から出向いていたのだが、今や休部状態になっている我らが“向陽新聞”の創刊号(昭和24年)からのバックナンバーのほとんどを揃えたCDを昨年末に先輩が作成したので、その頒布(寄附金3000円)を受付の隣に机を構えてしていたら、思いのほか高率で、寄付金に応じてくれる人がいて驚いた。

しかし、最も驚いたのは、当日の午後、もう特別授業のほうは御勘弁という御年卆寿を越え、あと2ヶ月もすれば93歳になるという恩師を囲む会を卒業生2クラスのために設けてもらっていた機会に、先生が赴任された当時の向陽新聞のコピーをお見せしたときのことだ。

1951年昭和26年の学内新聞に書かれた記事の一節を覚えておいでて、その部分を諳んじてくださったのを、今や老眼が来て少々見えにくくなっている僕の目で確認したところ、そのとおりだったのである。新聞部に在籍し記事を書きつつも、どれ一つ自分の記事の復唱も出来ない僕と、僕の生まれるまだ前の学内新聞に記された一節を即座に復唱する92歳!

この日の教室に先生を担ぎ出した学友の話によれば、特別授業を辞した理由というのがふるっていて、もう既に何度もやっていることと、半年くらい前から認知症が来始め、顔は判るのに名前の思い出せない教え子が出始めて申し訳ないから授業は出来ないというものだったとのこと。驚愕した学友は、自分を認知症だという認知症者はいないとしたものだけれど、先生のその基準で言うなら、集まる生徒の側が全員認知症なので全く問題ないと。まさに、そのとおり(笑)。

当日、なんだか上手く言いくるめられてここに来たとおっしゃる先生は、もう授業は出来ないので、私の半生をお話しすることにしましたと、これまでそういう機会はなかなかなかったしね、と始められたのだが、もう授業のように話す順番を頭で覚えておくことができなくなっているから、失礼ながら読ませていただきますねと手書きの便箋を広げたのにまたびっくり。

今にして尚この姿勢で臨まれる方が、現役時代の授業に際して事前準備を怠ったことはゆめゆめあるまいと、在学中はそれに見合うだけの受講態度で臨んだことが一度もない我が身を恥じた。

そして語られた先生の半生は、自らの生年である大正8年(1919年)について、私は生まれながらにエッチだと言われたイクイク年なんですという軽妙さで始まったのだが、太平洋戦争を二十代で過ごした戦争未亡人という苦難の世代ながら、教職に就くことのできた幸運を生涯にわたって噛み締めておいでる様子に心打たれた。

しかし、最も感銘を受けたのは、先生と同じ志で教壇に立ったものの、離れた地で夭折した親友との“ぶーちゃん”に打ち明けた恋愛にまつわる話で、当時、十五歳も下だからということで、親友にもたしなめられ、自重したけれども、四十年ほど前に不思議なご縁で変わらぬ想いを再び告げられ、その後、十年余り幸せな時間を過ごしたという秘話だった。その頃って、ちょうど僕らが在学していた時期で、また今の僕らがちょうどその当時の先生の年頃になっているわけで、なおさら感慨深い。

一連のお話を伺った後で先の学友が真っ先に発した、これまでの授業で最も感銘を受けましたとの弁は、まさに同感だった。いま娘さんと暮らすなかで、今なお時おり消息見舞いの電話交換をしているとの話を伺いながら、本当に幾つになっても、いつまでも、新たなことをタイムリーに教えてくださる得がたい先生だと改めて思った。

ちょうど僕らがみな還暦を迎え終えた年に、先生は白寿を迎える年に差し掛かることになる。両方の祝いを併せて行なう祝賀会がきっと催されることだろう。 高崎元尚先生逝く

去る六月二十四日、古くからの友人の親父さんで、中学時分に技術工芸の授業を受けたこともある先生の通夜に妻と一緒に参じてきた。つい二ヶ月前に撮った写真が遺影として飾られるほど、ごく最近まで矍鑠としておいでで、ちょうど先週から県立美術館で“新作展”が開催されるほど元気だった晩年は、ニューヨークのグッゲンハイム美術館でも作品展示がされるなど、このうえないものだった。

三、四年前だと思うが、先生のお好きな碁を久しぶりに打ったとき、「また勉強しちょくきね」とおっしゃった弁に感銘を受けた覚えがある。この御歳になって尚もまだ「勉強しちょく」と口にされる前向きな姿勢に本当に畏れ入った。

でも、喪主を務める友人によれば、前年の香美市美術館での企画展のときには既に相当に弱っていて、県美の展覧会は無理ではないかと思っていたそうだ。でも、開展初日には相変わらずの自由闊達な語り口で香美市美術館に集った聴衆を楽しませるギャラリートークを披露していたから、先週からの展覧会の開展式に出席できなくなっていることのほうに驚いたくらいだった。この遺作となった展覧会については、NHKの日曜美術館のアートシーンでも紹介されたようだ。

ご遺体との対面をさせてもらえた通夜で拝したご尊顔は、さすがに頬もこけていたが、為すべきことを成し得た、まさに成仏と言える風格に満ちていて流石だと思った。まったく見事な人生だ。翌日、もう一度、出棺のお見送りに行ってきた。 https://www.kochinews.co.jp/sp/article/107360/

前年の香美市立美術館での展覧会備忘録にも記したように、中学校時分に技術工芸の授業を受けた高﨑先生は旧友の親父さんであるばかりか、僕が社会人となって帰高してからは、たまの囲碁を楽しんだりもしていたから、お通夜にも告別式にも参列した後で観覧するうえでは、ある種の感慨もあったのだが、これまでに幾度か観たことのある“密着シリーズ”は、せいぜいで2m四方程度の大きさだったから、その破格のスケールに仰天したのだ。高崎先生個人での制作では到底叶わないような展示室一室丸ごと密着させた威容に、これを連れて昇天されたのなら、先生もさぞかし満足だろうと感じ入らずにはいられなかった。

一年前の展覧会備忘録には「先生の作品で最初に僕の目を惹いたのは、高校時分に、現在の県立文学館がまだ郷土文化会館として県展会場になっていたなかで、屋外に出展されていた大きな鉄板を巻き延ばして腐食というか錆びさせた立体作品と、代表作の『装置』だった。美しい鉄板の一部分をわざと錆びさせたり、『装置』では、正方形に切り取ったキャンバス片を正方形(だったと思う)に幾つも並べ、自然と反り返って湾曲したフォルムを見せたりしていることに対して、先生は“時間というものの視覚化”をコンセプトにしているのではないかと得心した覚えがある。」と記したが、今回の新作展では、敢えてその『装置』は展示せずに、“破壊の10年”に焦点を当ててスケールアップした制作を果たしていた。

1階講義室での都築房子香美市立美術館長の「高崎元尚の生徒としての私」と題する講演のなかでも話のあった「いろいろやってみたけれど、私の代表作はやはり『装置』だから、これからは『装置』をとことん追求していくことにした。」というのは僕も聞き覚えのある言葉だったので、最後の新作展において『装置』を展示しない構成というものに大いに感心させられた。四年前に久しぶりに打った囲碁の後で「また勉強しちょくきね」と仰って、卒寿を過ぎてなお“勉強”と口にする前向きさに恐れ入らされた先生だけのことはあると思わずにいられなかった。

今回の新作展で破壊された素材は、過去の作品とも同じく、スレート建材であったり、赤レンガであったり、コンクリートブロックであったりしたわけだが、『密着』ほどではないにしても、いずれもスケールアップしていたように思う。そのなかでは、『装置』のフォルムに“さざなみ”を見立てていた先生が鏡をあしらって横に置いた『鏡を使った装置』に凝らしていた趣向を“破壊”にも施していた作品が目を惹いた。

コンクリートブロックを破壊した作品は、本展のポスターに使用されていた '95年の“クールの時代”展や '78年の兵庫県立近代美術館での同作に比べると、破壊の程度が非常に大人しくて、第2展示室入口に組まれた足場の高みから眺めると、破壊というよりもダメージ文様の印象を残す意匠となっていたことが興味深かった。先生が入院せずに製作現場に立ち会っていたら、四十年前の作品と同じくらいの強度の破壊を求めたのか、『装置』においてもキャンバス片からアクリル板に素材を替えて洗練を図ったように、21世紀の“破壊 COLLAPSE”なれば、四十年前とは違ってこれでいいと仰るのか、叶わぬことながら訊ねてみたい気がした。

講演を行った作家でもある都築館長は、土佐中学に入学した時から美術部に籍を置き、高知大学でも教えを受けた後に高崎先生から声を掛けられて、同僚の美術教師、作家仲間としてもずっと近くで活動を共にしてきた方だけに、たくさんのスライドを使った紹介と共に披露してくれたエピソードがとても愉快で、先生の人となりがありありと浮かんで来て、大いに納得感があった。「良き師は自分のスタイルを決して押し付けない」というのは、まさしくそのとおりだと思う。そして、常に並々ならぬ助力者を得ていた先生の幸運についても言及していたが、講演の後で言葉を交わした先生の奥さんもまさにそのことを繰り返していた。

“高﨑元尚展 ‐誰もやらないことをやる‐” 会場:香美市立美術館('16. 4. 9. ) 中学校時分に技術工芸の授業を受けた高﨑先生は旧友の親父さんであるばかりか、僕が社会人となって帰高してからは、たまの囲碁を楽しんだりしていたから、三年前にニューヨークのグッゲンハイム美術館で、戦後日本の前衛美術グループ具体美術協会の活動を紹介する企画展が開催された際に作品展示がされるとともに、90歳でレセプションに出席することになったのを嬉しく感じていたのだが、今回展示されていた油彩『ゴッホになりたい』['47]や写真『うらめしあ』['58]などの初期の作品は観たことがなく、とても興味深かった。

先生の作品で最初に僕の目を惹いたのは、高校時分に、現在の県立文学館がまだ郷土文化会館として県展会場になっていたなかで、屋外に出展されていた大きな鉄板を巻き延ばして腐食というか錆びさせた立体作品と、代表作の『装置』だった。

美しい鉄板の一部分をわざと錆びさせたり、『装置』では、正方形に切り取ったキャンバス片を正方形(だったと思う)に幾つも並べ、自然と反り返って湾曲したフォルムを見せたりしていることに対して、先生は“時間というものの視覚化”をコンセプトにしているのではないかと得心した覚えがある。だから、後年(今世紀に入ってからではないかという気がするが)、キャンバス片ではなく、アクリル板で『装置』を制作するようになったとき、これでは経年変化が損なわれるではないか!と、軽い衝撃をくらった記憶がある。?

そのあたりの話を都築館長にしたら、先生は、経年変化ではなく出来栄えの美しさに拘るところがあって、むしろフォルムの変化や変色の少ないアクリル板に変えたのだという気がするとのことだった。確かに、今日のオープニングセレモニーのあとの先生によるギャラリートークのなかでも、貼り付けた正方形のキャンバスが反って出来上がった形状による効果を“さざなみ”に見立てて繰り返し表現していたから、館長の言うとおりなのだろう。白木谷国際現代美術館所蔵の『装置』を今回の展示作品のなかで最も出来がいいと先生自身が言っていたのも、そういう観点からであることは、その反り具合の美しさから歴然としていて、館長の話と実に符合しているように感じた。

でも、時間の視覚化を失ったアクリル板による『装置』に対して、これでは僕の愛好した『装置』ではなくなると思ったという僕の話を、観賞する人それぞれにとっての作品があっていいのだと面白がってくれていた。

とても印象深かったのは、ギャラリートークでの先生の話にもあったが、ゴッホのみならず、モンドリアンやアンフォルメルを真似ながら続けたなかで、具体に出会って、『モダンジャズ』['62頃]のようなアクションペインティングを意識したようなものも試みながら、吉原治良に示された「誰もやらないことをやる」を模索しているうちに、自身の生み出した『装置』に出会えた喜びを噛み締めているような姿だった。

代表作『装置』に至るうえでの重要な作品が『作品』['62頃]だとの、御自身の言葉によるキャプションが添えられていたカラー作品も初めて観た気がする。

そんな『装置』のバリエーションとして僕が最も好きで感心したのは、最初に県展で観た覚えのある、鏡を使った『装置94'S』なのだが、先生が繰り返し言葉にしていた“さざなみ”という点からは、立てるのではなく横にした『鏡を使った装置』のほうが“さざなみ”らしいように思った。

先生ご夫妻とも歓談した帰りに買い物をしてから、呼ばれていた娘宅に寄り、手巻き寿司を三世代で楽しんで帰宅。少々疲れたけど、なかなか気分の良い休日であった。 11月25日(土)高知支部懇親会

向陽プレスクラブ会員の皆様

標記の会を下記の通り準備いたしましたので、多くの方にご出席頂くよう、ご案内申し上げます。

会場:「土佐の一風」

住所:高知市はりまや町1-6-1

はりまや橋商店街(電車高知駅・桟橋線の東側)

ほぼ中央北側、「葉山」の東隣(葉山と同経営です)

電話:(088)885-9640

予約名:向陽プレスクラブ

徴収会費:3千円(飲み放題)。別途本部会計から2千円を補助頂きます。

※ご都合を、11月17日(金)までにご連絡ください。

各会員宛発送します、メール、往復葉書(メールアドレス未登録の方)にて返信ください。当日・前日等の急なご連絡は、メール、葉書に記載の電話番号までお願いします。

中城先輩から、もう少し作品紹介を、と言われていた標記について、先生の息子で僕と同窓となる51回生の元宏くんに照会していたところ、こちらを使ってもらうといいとの連絡がありました。

遺作展の全作品が映っています。

http://takasaki.kochi.jp/collapse2017/

また、中澤先生の追悼記事に掲載した僕が映っている写真は、同じく51回生の八木勝二くんの提供によるものなので、そのことも併せて掲載していただけるとありがたいです。

≪編集人より≫わざわざのご連絡ありがとうございました。本文にも追記しました。

高崎先生の作品、どうも有難う。

モノクロでかえって先生の研ぎ澄まされた感覚と、見事な緊張感ある作品構成が感じられます。

それにしても、美術界の大物がマンネリの作品を惰性で描き続けるのに対し、高崎先生も合田佐和子さんも、最期まで新境地に挑み続け、見事な創作者生涯でした。

遅ればせながら読みました

送っていただいた、中城先輩による『三根圓次郎校長とチャイコフスキー』、遅ればせながら読みました。曽我部校長が就任されたとの昭和三十三年に生を受けた僕は、前任の大嶋校長のこともよく知らず、殆ど名のみぞ知るに等しい初代校長だったので、たいへん興味深く、また感じ入りながら読みました。

末尾に記された「凡庸ならざる人材」には及ばずとも、僕自身の生活信条はまさに“生活即芸術”であります。凡庸なるがゆえに楽器絵筆の一つも持たず専ら鑑賞に専念していますが、三根校長たちがケーベル博士から教わったとの「豊かな人生には音楽や美術を欠かすことができない」との思いは、僕のなかにも根付いているように感じます。今まで一度も意識したことがありませんでしたが、それは「漱石や寅彦をも魅了した<ケーベルの教え>が、土佐中高の学園生活に受け継がれ」ていたことから育まれたものなのかもしれないなぁ、と思ったりしました。

心に残った逸話は、三根校長が平井康三郎の父親を説得して音楽学校へ進ませた件でした。奇しくも昨夜、土佐校の卒業生で、佐渡裕率いるスーパーキッズ・オーケストラの元首席奏者だという藝大器楽科3年在学中のチェリスト山根風仁による室内楽を聴いてきたところです。生徒の進路に対して、昭和一桁の時代からかような見識を以て臨んでおられた校長に敬服しました。

また、われらが“向陽”にかかる中城先輩の見解に感心しつつ、高校の文芸部に在籍した時分に僕も二編だけものした事のある漢詩に関連して、言語学に興味を持っていたとの平井康三郎らが行った方言研究から生まれたという“月性の将東遊題壁の土佐弁訳”を教えていただき、大いに愉しみました。

どうもありがとうございました。 坂東眞砂子 著 『やっちゃれ、やっちゃれ!』

[独立・土佐黒潮共和国]<文藝春秋単行本>を読んで

中城さんの記事を読んで、2年前に記したものを引っ張り出しました。

『山妣』で直木賞を受賞した、既に亡き高校の同窓生が五年ほど前に、地方を蔑ろにする中央政府が露骨にし始めた“国家主義”に憤慨して著したと思しき小説を読んだ。当然ながら、今や殴り合いの喧嘩の様相を呈してきた“沖縄問題”をも意識して書かれた作品だ。

これまでに『男たちの大和/YAMATO』&『大日本帝国』['82]、『武士道残酷物語』['63]、『龍馬伝』、『祖谷物語 -おくのひと-』、 『ラブ&ピース』&『映画 みんな!エスパーだよ!』の映画日誌などでその名を記して言及してきているが、「同世代で、同じ学舎に過ごしたことも作用しているのか、かねがね自分の思っていることと符合してい」る作家だから、本作においても凡そ政治的中立などというナンセンスなまやかし言葉とは対極にある挑発的な物語が展開されているのだろうと予想していたら、思わぬ糖衣にくるまれていて、いささか呆気にとられた。あろうことか、同じ郷土出身作家である有川浩の作品を想起させるような緩くふわふわしたキャラクター造形と文体に、坂東眞砂子作品とは思えない気がした。

とはいえ、そこは坂東眞砂子だから、“第一部 独立”の早々から、政治的立ち位置を明確にしている。ドキュメンタリー作家のマイケル・ムーア監督が『シッコ』で取り上げていたキューバに関して「自給率百パーセント…「ソ連の衛星国だった頃のキューバは、食糧もエネルギーもソ連に依存していたがよ。けんど、ソ連の崩壊後、供給は絶たれ、さらにアメリカに経済封鎖され、突如として生存の危機に晒されたわけよ」 食糧を作ろうにも、石油がないからトラクターは動かない、化学肥料も作れない、餌とワクチン不足で家畜は次々と死んでいく。日用品、医療品などの欠乏はいうまでもない。そこでキューバ政府は、国の方向を転換した。都市の空地は残らず野菜畑に変えた。国民には肉食から菜食への転換を呼びかけた。野菜は無農薬、有機肥料で栽培することにした。脱ダム宣言をして、森に木を植えた。それによって、海に流れこむ川の水量を回復させ、魚を増やし、漁業の活性化を狙った。エネルギー源としては、小水力発電と太陽光発電、生物資源発電に取り組む一方、石油を使う車ではなく、自転車を奨励した。医療品不足は、鍼灸や薬草で解決する。外来物資に頼らず、自給によって自立し、外貨は観光で稼ぐという方針を打ち出して、見事、国を再建した。」(P30)と記してあったことが目を惹いた。土佐黒潮共和国も基本的にこのイメージで描かれていた気がする。

また、「歴史にはとんと疎い。守備範囲はせいぜい日本の戦後以降だ。…腹芸というのは、古今東西の政治家たちが磨いてきた芸に違いない。単純実直さで選挙民を掴んできた智彦には苦手な芸だが、楢崎(自由民党党本部幹事長)の意味するものはわかった。…東京という一千万都市で政界を牛耳る者たちにとっては、高知の問題は、全国四十七ある都道府県のどこにでもあることで、ことさら高知にこだわる必要はない。…そんな中で高知により多くの予算をもたらすには、中央政界でのし上がるしかない。そう思って、ひたすら我慢と滅私奉公でここまでやってきた。滅私奉公をしている限り、智彦は、自分は真実一路の政治家であると自認することができた。その滅私奉公の先が、国であっても、重鎮の政治家であっても、高知の選挙民であっても、意に介することはなかった。なにしろ、この自認こそ、智彦の強みであったから。」(P100~P101)と描出され、「俺は、日本の一地方に投げられた、ただの棄て石に過ぎなかったのか……」(P347)と党本部と訣別し、「――百々智彦元日本国国会議員が、黒潮共和国で新党『黒潮の会』を立ち上げました。今後、国内の政党政治の樹立を目指していくとのことです」(P351)と報じられることになる政治家 百々智彦は「議員生活が長くても、演説は一向に上手にはならない。その朴訥さがいいという支持者もいる」(P206)とも描かれており、その造形は、巻末の謝辞にも明記されている現防衛大臣の中谷元(当時は元防衛庁長官)から得た人物像を元にしていると思われるのだが、彼もまた高校の同窓生なので非常によくわかるような気がした。

五年余り前の民主党政権下で刊行された作品だが、東日本大震災前の時点ながら「…見込みがあったら、今の大変さもたいしたもんには思えん。…まっこと。一番、滅入るがは、お先真っ暗いう状態やきのおし」(P111)とか、「大勢の人を巻きこんで、物事を動かそうとすると、それぞれの思惑が入り乱れて、混乱する。よほど自分の行き先を見据えていないと、いつか人々の思惑に搦めとられてしまう」(P117)といった世の中の先行き不安と指導的立場にある為政者の混迷が綴られていたが、現実の日本では一向に改善の兆しがないどころか、震災以降さらに状況が悪化しているように感じた。

いや、震災以降という紋切り型の区分けよりも、僕自身の感覚ではむしろ政権交代を繰り返すたびに悪化の一途を辿っていると言ったほうが実感に近い気がする。もっと言えば、国政選挙を重ねるたびにという感じだ。どうしてそうなってきたのかという点についての自分の想いと重なるところがあったのが「(黒潮共和国代表[元県知事]浜口)理恵子は、ほとんどのスキャンダルは、大衆意識を枝葉末節に向けるためのものだと思っていた。ほんとうに注意を向けるべきは、日本政府と大企業の癒着とか、国民生活の実質的豊かさの貧困とかであるはずなのに、恋愛沙汰や末端分子の裏金とかで大騒ぎしている。そんな動きを誰かが操作して作りあげているわけでもないだろうに、日本はいつの間にか、肝心のことには目を向けずに、枝葉末節に大騒ぎする国になってしまった。この大きな汚濁の流れは(独立をしても)押し寄せてくる。」(P158)との一節だった。

そうは言っても「大衆は、夢を見ている間は熱狂する。どんなことにもついていく。しかし自分の足許が危うくなると、指導者を糾弾しはじめるものです。第二次世界大戦中、ことにその当初において、日本の国民の多くは勝利に熱狂した。行け行けムードだった。ところが戦争に負けたとたん、戦争に突入したのは、軍部による独裁のせいだったという見方が主流になった。一時的にせよ、自分たちも戦争に熱狂したことは忘れてしまいました…大きな改革を行う指導者は、独裁者だというレッテルを貼られる覚悟が必要だということです」(P164)との辻篤太郎内閣庁代表(庁代表会議進行役)の浜口共和国代表に向けた言葉に出会ったりすると、大きな勘違いであって、ポピュリズムへの警戒を装ったこういう追従が最もたちが悪いと感じつつ、まさにこれと全く同じような追従が現在の安倍内閣のなかで繰り返されている気がしてならなかった。

また、富良野GROUP公演『屋根』の観劇ライブ備忘録にも引用した「(高知県が独立して)電気洗濯機を使わなくなって以来、手洗いは日課となっている。新村人たちは洗濯が辛いと文句をいっているが、房江にとっては子供時代に戻っただけのことだった。 洗濯機も掃除機も冷蔵庫もテレビも、あの頃の村にはなかった。戦後、それらを村人が買えるようになった時、こんな楽な機械があるかと感嘆したものだった。しかし、なくなってしまえば、元の暮らしに戻るだけだ。あの便利な機械に囲まれていた頃は、夢だったのかもしれないと思いもする。 いずれにしろ、人生はどこか夢のようなところがある。歳を取るにつれ、過ぎた遠い過去の記憶は曖昧となり、夢のように朧気になってくる」(P174)といった一節に出くわすと、日ごろ政治など自分には関係ないと思いがちな庶民の生活がいかに政治によって左右されるものであるのかが端的に表われるのと同時に、状況は政治に翻弄されようとも、生きていく力の根っこのある人々の逞しさというものを舞台公演『屋根』の根来夫妻に覚えたのと同様に感じないではいられなかった。機械化やヴァーチャルの進歩が損なってきたものの核心部分というのは、この逞しさに他ならないように思う。

そして、房江に遠い日の川上源治との出会いを思い出させた新村人たるデザイナー佐竹の「町で働いていた頃は、町の暮らしが当たり前になっていたんです。腹が減ったらコンビニに入り、喉が渇いたら自販機でジュースを買って飲むのが普通だった。だけど、田舎の何もない暮らしに入ると、またそれに慣れる。腹が減ったら、自分で料理して食べる、喉が渇いたら、流れている水を飲む。刑務所に入れられたら、やっぱりそこの暮らしにも慣れてしまうんでしょう。環境とは恐ろしいものだと思いますよ。いや、怖いのは環境に慣れることだけじゃない。環境の強制する考え方にも慣れてくることです。町に住んでいた頃は、虫が一匹、部屋にいるだけで、ぎょっとして殺虫剤を振りまいていた。虫を殺すのは普通だった。あのままだと、いつか人も虫けらみたいに思えてきて、弱い者は殺してもいいという考えを持ったかもしれません」(P176)との言葉に、慣れへの警戒と抗いというものが、僕にケータイ所持やアマゾン利用、株取引などを遠ざけさせているのかもしれないとも思った。思えば、世間で大当たりしたからというだけで『ポセイドン・アドベンチャー』['72]や『タワーリング・インフェルノ』['74]、『ジョーズ』['75]などを公開時には観に行かなかった“若い頃からの天邪鬼”が出発点なのだろうが、とにかく大勢に流されることが嫌いだった。クレジットカードショッピングや百円均一店の利用なども敢えて遠ざけていた記憶があるのだが、こちらのほうは、いつの間にか取り込まれてしまっている。

田舎暮らしの世間の狭さが嫌で東京の大学進学を望んで果たしたのに、就職活動の会社訪問をするのが嫌さに都落ちを余儀なくされるままに郷里を二度と離れることなく暮らしてきているが、「村に人が増えると、噂話も輪をかけて盛んになる。テレビや新聞がなくても、村の出来事は口づてに伝えられていく。陰口、非難といった厭な話もあるが、知り合いの安否や役立つ生活情報など、知っておいてよいことも多い。良くも悪くも、噂話、立ち話、通りがかりの挨拶などがあちこちで聞こえるのは、瀕死状態だった村に、血が流れはじめたことを示していた」(P122)というような地縁社会の効用と近所付き合いの重要性を認知しつつも、それに馴染む感覚は今だに得られないでいる。最後は高知に拠点を構えていた坂東眞砂子は、果たしてどうだったのだろうなどと思った。著作などを通じて感知している彼女は、僕以上に変わり者で気骨があるのだが、本作は、有川浩の作品を想起させるような軽みを以て始まりながらも、そのような彼女の著作に相応しいものになっていた気がする。

日本の中央政府の地方を顧みずに食い物にする中央集権体制への反発があればこその最低位県独立譚なのだろうが、国としての独立を扱えば自ずとついてくるのが、昨今きな臭くも喧しい憲法問題だ。実に本丸は“ヒト・モノ・カネ”を地方から吸い上げる中央主権以上に、むしろこちらだったかと思わせる展開になっていた。『第一部 独立』の最後に設えられた場面は、よさこい祭り国際大会を併せた憲法発布の公式発表で、その前段には、日本国憲法を強く意識した黒潮共和国憲法前文(P192)が掲載されていた。坂東眞砂子は、理恵子にスピーチで「国根幹は憲法にあります。ただ憲法を作るのは、国民の一人一人です。憲法は一度決まると永遠に崇めたてるものではなく、皆でおかしいところ、不備なところを修正していく気持ち、みんなでより完成度の高いものに創りあげていく気概を忘れてはいけないと思います」(P206)と語らせているように改憲絶対反対派ではないからこそ、いかにも翻訳調の現行日本国憲法を修正するならば、先ずはこの前文だろうとの思いで黒潮共和国憲法前文を記していた気がする。

そして、肝心の9条問題については、「(黒潮共和国の)憲法審議の最大の問題は、戦争放棄か否かとなった。日本国が憲法で戦争放棄を謳ったがために、安保条約でアメリカの保護を求め、言いなりとなってしまったという意見があったが、すでにアメリカは日本を基地化しているし、これといった産業も国力もない黒潮共和国に興味を示すこともないだろう。だいたい軍事費に充てる予算もないからと、戦争放棄を踏襲することにした。もっとも、戦後日本の再軍備の隠れ蓑となった集団的自衛権に関しては明確に否定しつつも、自衛権は認めることになった。軍隊は持たないままでの自衛権なので、果たして意味があるのかという声もある。しかし、自国を武力によって侵略された場合でも、なされるがままになれ、と憲法で謳うことは、国としての尊厳と自立を失わせる。国も個人も、自分の身は自分で守るというところに立脚しなくてはならないのだから」(P189)としていた。

僕もロジック的には“改憲絶対反対派”ではない。だが、本作にも「国民保護法を含む武力攻撃事態対処関連三法が成立したのは十年前。有事法制に関しては、戦時中の政府の国民管理体制の再来に繋がりかねないとして批判はあったが、ニューヨークの同時多発テロ事件によって、テロに対する国内不安に後押しされた形で国会を通過した。翌年には、さらに具体的な法整備が整えられ、有事関連七法が成立、施行された」(P236)と記されているように、2001年の同時多発テロ事件の後、2003年から2004年にかけて一気に法制化が進んだ時期に強い危機感を抱いた覚えがある。そのことについて、2005年に観た日本映画『カナリア』をめぐる談義のなかで「僕は、日誌を綴り始めた二十年前からも、日誌のなかで政治について書いたりはしてましたが、時事的な政治問題や現政権批判みたいな生臭さはずっと避けていました。自分の映画日誌は意識的に時事的なところから離れてたんです。ですから、ちょっと迷いつつも、そうではない方向に踏み出した日誌は 記憶に残っていて、米英のイラク攻撃支持を日本政府が表明したことに否の意思表示をした『ダーク・ブルー』の日誌でした」と発言していることを、辺見庸の著した『自分自身への 審問』の読書感想に記したりもしている。

だが、現在は、当時以上に由々しき事態になっていて、この小泉政権時の対米追従路線が、遂にはアメリカの求めるリバランスに沿うために必要な改憲を現職首相が企図して、アメリカからの圧力に対して唯々諾々となっているように見える。『日本のいちばん長い日』の映画日誌にも記したように、僕には「いくらアメリカが「ショー・ザ・フラッグ」などと脅してきても、「それができない第9条を日本国憲法に置いたのは、連合国と言いながらも実はアメリカ単独だった占領軍司令部でしょう」と切り返し突き付けられる“世界中のどの国も持っていないワイルドカード”を、そんなこと(目先の利権目当て)のために自ら棄ててしまうのは、どう考えても愚の骨頂としか思えない」。

ひたすら国内の政権批判から目を逸らせるための最も下品な常套手段として、相互にあれだけ挑発の応酬を重ねていた日韓の現政権なのに、アメリカが要求してきたら、掌を返してたちどころに慰安婦問題に関する政府間合意を臆面もなく交わしたりするところに、そのような情けないほどの対米従属の性根が如実に表れている気がしてならない。そういう文脈のなかで唱えられている“首相の改憲発言”なればこそ、改憲の側には与しようがなくなるわけだ。

坂東眞砂子が「結局、「テロとの戦い」により、日本も含む世界の主要国は冷戦以後の「新しい戦争」という遊び道具を発見したのだろう」(P273)と記していたようなことが核心なのだろう。ここにいう“遊び”には「生活必然を越えた」とのニュアンスによる金儲けや功名心のようなものが託されている気がする。そんなことによって膨大な数の人の命が奪われ、リスクに晒され、困窮に至るとともに、まさにそれによって利得をものにする人々を生む“道具”としての戦争に向かう途を拓いてはならないと思う。

そして「自衛隊が介入し、国庁を占拠しても、人々の暮らしはさほど変わっていない。そのこと自体が、ゆかりには不気味に思える。このまま自衛隊が治安維持の名目の下に静香に居座りつづけ、人々がそれに慣れていったら、それはアメリカ軍の基地が領土に居座りつづける日本のミニチュア版になるだけのことだ。黒潮共和国の独立なんて意味のないことになってしまう」(P266)とのくだりに、改めて“戦後日本の独立”とは果たして何だったのだろうとの思いが湧いた。

また、日中戦争に係る柳条湖事件やベトナム戦争に係るトンキン湾事件にも通じるような口実工作を仕掛けての“日本政府の自衛隊による黒潮共和国進駐”という顛末に至る物語を『第二部 騒乱』で展開させつつ、そのなかで報道が果たし得る役割を非常に印象深く描いていた点に、昨今の報道メディアの体たらくに対して喝を入れているような読後感が残った。こういった謀略が働くと一気に事態が急変するのは、いつの時代も変わらず、それゆえにイラク戦争に係る同時多発テロ事件にも自作自演の謀略説が絶えなかったりするのだろう。だからこそ、本作の主人公を高知新聞社の枝川ゆかり記者にしているのだと思った。

今回のラインナップは、いかにも高齢者層に向けたような二作品が並んでいるが、実際に高齢になってから観るのでは遅いよという内容だ。奇しくも『ロング、ロングバケーション』のオープニングに、キャロル・キングの歌う♪イッツ・トゥ・レイト♪が設えられているのは、そういう意味合いがあってのことなのかもしれない。

同作は、認知症が進行しつつある老夫ジョン(ドナルド・サザーランド)を抱え、末期癌に見舞われている老妻エラ(ヘレン・ミレン)が、夫に運転させるキャンピングカーで、文学の教師だった彼の敬愛するヘミングウェイの家を訪ねる物語だ。ボストンにある自宅からアメリカ最南端、フロリダのキーウェストへと旅するロードムービーだが、なぜかイタリア映画なのだ。

劇中早々に流れ、エンディングでも流れるジャニス・ジョプリンの歌う♪ミー・アンド・ボビー・マギー♪のなかの「Freedom's just anotherword for nothin' left to lose(自由とは、失うものが何もないってこと―)」という歌詞がしみじみと伝わってくる終活映画だった。

キャロル・キングもジャニス・ジョプリンも時代を象徴するシンガーで、エラと歳の頃を同じくする女性たちなのだろう。彼女たちの生き方に共通するのが自己決定権の行使であり、常識に囚われない行動力の発揮なのだというのが作り手の想いなのだろう。味わい深い選曲だ。

老いた男というのは押し並べてそうなのだろうが、いかにもお気楽で手のかかる子供のような存在だ。子供ならしでかさないような不埒もうっかり晒したりする点に、他人事ならぬ危惧を抱く御仁もいるのではないだろうか。そういった事々に苛立ったり憤慨したりしながらも全て呑み込んでいける度量をエラにもたらしているのが、喜怒哀楽を共にした五十年だけではなくて、この“失うものが何もない”という状況でもあるわけだ。そのことがしみじみと伝わってきて、得も言われぬ感慨をもたらしてくれる。若く元気なうちは、なかなかこの境地に至れるものではない。さればこそ、エラとジョンが味わっている自由を、観る側もじっくり噛み締めたいところだ。

映画を観ているうちに次第にフロリダ行きの目的は、単にヘミングウェイの家を訪ねることだけにあるのではないはずだと誰しもが思うように進んでいくのだが、フロリダで待っていたものに驚かされた。そして、そういった運びのなかに込められている作り手の人生観に、大いなる好感を覚えた。意表を突く場面の連続とも言える脚本が秀逸で、奇を衒っているようには映ってこないところが素敵だ。人生とは、悲喜こもごもを抱えつつ、余暇を求めて旅することなのだ。それゆえに、二人が乗り込んで旅するポンコツ車の呼び名“レジャー・シーカー(余暇捜索者)”が、本作の原題にもなっているのだろう。そして、その先に待っているのが邦題となっている“長い、長い休暇”なのだろう。どちらとも、なかなか良い題名だ。

バーガーを食べたいとやおら言い出す夫に付き合いながらも、自らは一口齧るだけでいいと水しか注文しないのは、病状の重篤さによる食欲減退もあろうが、常々倹約を心掛けていることが偲ばれた。その一方で、「たまにはきちんとしたベッドで寝たい」とキャンピングカーを降りたものの、「500ドルのスイートルームしか空いていない」との応えに怯みつつ、四割近い値引きとなる「320ドルにまける」と言われると、「少し高いけれども」とすぐさま釣られる庶民感覚が微笑ましい。ささやかなスペシャルナイトを楽しんでいた彼らの味わい深い道中を堪能させてもらったように思う。イタリア映画らしいポジティヴ感が本当に気持ちよく心に沁みてきた。

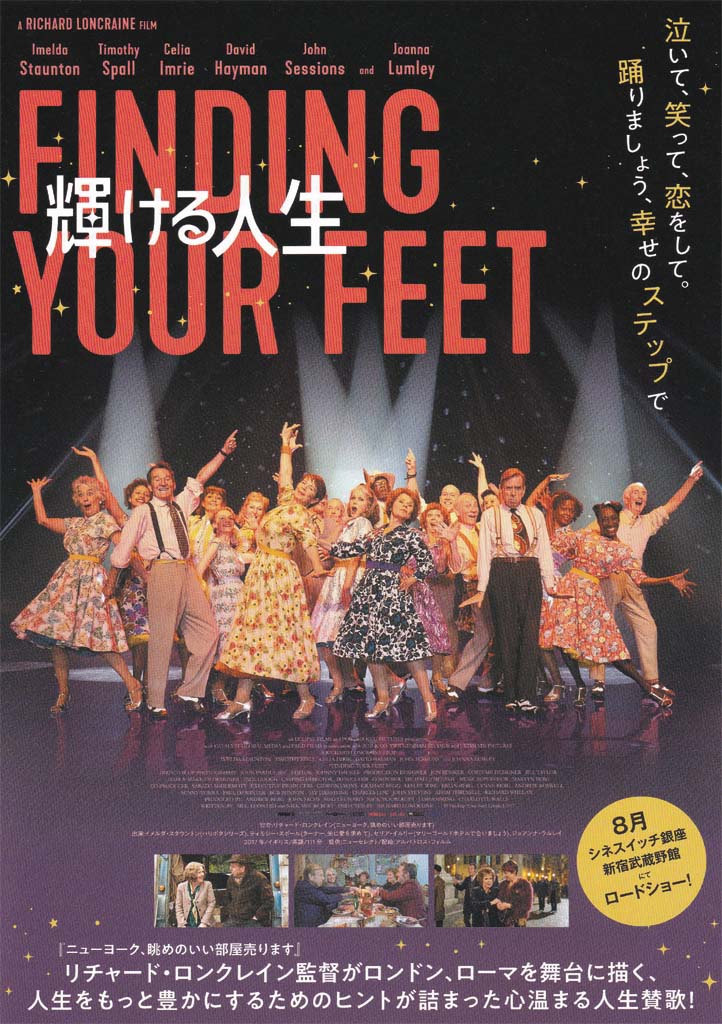

『輝ける人生』(Finding Your Feet) 監督 リチャード・ロンクレイン

もう一方の作品『輝ける人生』もまた、物語の背景には認知症と癌があった。一見すると、対照的な結末のようでいて、実は大いに通じるところのあるイギリス映画だ。

仲睦まじく暮らしてきたはずなのに、夫である自分を認知できなくなった妻に涙していた愛妻家のチャーリー(ティモシー・スポール)と、『ロング、ロングバケーション』のエラとはキャラクターが被るようなところのあるビフ(セリア・イムリー)の導きによって、彼女の妹サンドラ(イメルダ・スタウントン)が人生の歩み直しを始める物語だ。サンドラは、警察本部長にまで栄達した夫のキャリアにぶら下がっているだけの生き方を、お高く取り澄ました生活態度で過ごしてきている女性だ。今だにマリファナを吸っているような自由気ままな姉とは疎遠にしていたのだが、夫が顔見知りの女性と浮気していたことに憤り家を出たものの、行き場がなくて姉の元を訪ねる。

かつてプロを目指したこともあるダンスからもすっかり遠ざかっていたサンドラが、姉に誘われた高齢者ダンス教室で、得意としていた足さばきを少しずつ取り戻し、見つけ出していく姿が原題の直接的に意味するところなのだろう。だが、同時にそれは「(大地を踏みしめるようにして地に足の着いた人生を歩むための)あなたの足を見つけること」でもあったようだ。本来の自分が立つべき足をサンドラが見つけ出していくエンディングの待っている本作の主題を確かに表してもいた。

そういう意味では、どちらの作品も“自己決定権の行使と常識に囚われない行動力”を称揚していたように思われるが、イタリア映画のほうがややシニカルで、イギリス映画のほうがより楽天的だというところが、双方のお国柄の反対をいくようで興味深い。

ビフが妹に言っていた「死ぬことを恐れているからって、生きることまで恐れないで!」との言葉は、エラにも通じていて、たとえ死期が間近に迫ろうとも、残された生を果敢なチャレンジ精神で臨む天晴れな終活が見事だった。両作ともに、'60年代の政治の季節を過ごし、反体制的で、性差別や人種的偏見を乗り越えようとして生きてきた時代のタフな女性たちの映画であると同時に、大いなる観応えと示唆を次代に与えてくれるエンターテインメントになっていた。ある種の辛辣さを笑いで包み、歳が幾つになろうとも、人には為すべきことがあることを教えてくれる。

http://www.arts-calendar.co.jp/YAMAsan/Live_bibouroku.html (『ヤマさんのライブ備忘録』) 合田佐和子展 会場:高知県立美術館

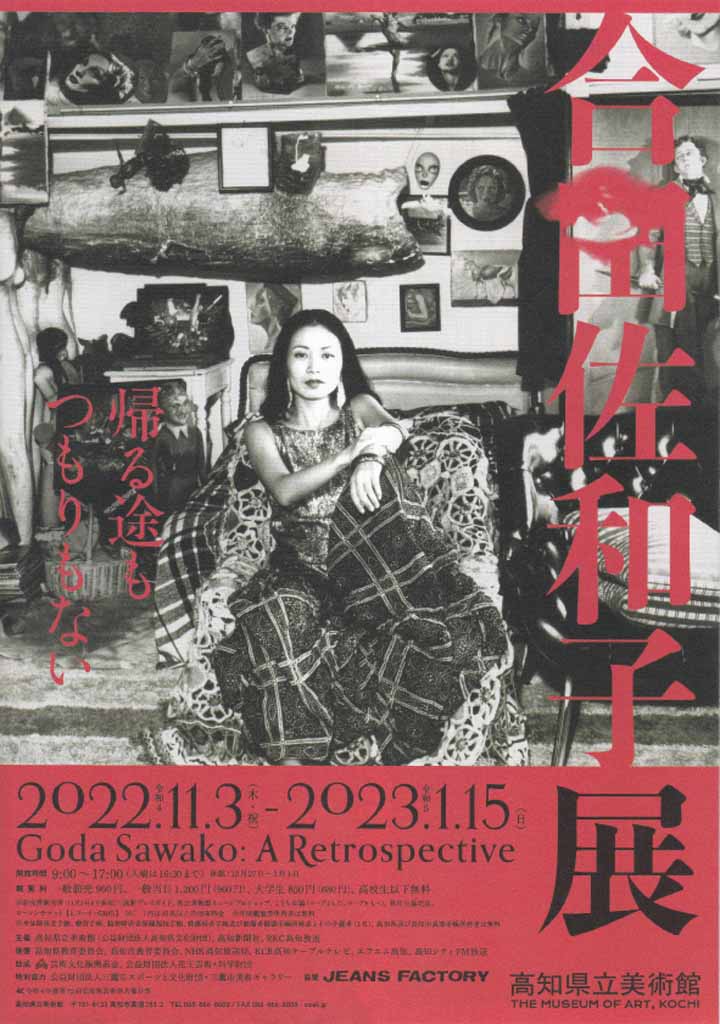

帰る途(みち)もつもりもない

開館記念日につき全館無料ということで開展初日に観覧。たいへんなボリュームでかなりの時間を要したが、なかなか面白かった。

六年前に亡くなった当地出身の合田佐和子の生涯を大きく二期に分け、「Ⅰ 1940-1984」「Ⅱ1986-2016」とした二部構成による展示で、キャプションによれば、1985年のエジプト移住の前後において大きな変化があるのだとしていた。確かにⅠとⅡの違いはとても大きな形で示されていたが、僕はそこにエジプト移住よりも日本が見舞われたバブル経済景気の時代到来のほうを強く感じた。そして、今回の展示を観て改めて、時代の潮流の尖がった部分によく感応した作家だったのだと思った。

だが、その時代の捉え方は理知的な内省や思索あるいは感性によるものではなく、もっと身体的な気によるものだという気がしたのは、アニメーション作家でもある久里洋二の撮った「芸術と生活と意見 合田佐和子」['73](25分20秒)での構えも気取りもない彼女の語りにおける明け透けなまでに率直に語られた言葉の数々からだったように思う。高校の新聞部の大先輩でもある合田佐和子は、まさに「ヨウキの作家」だという気がした。

Ⅰの時代におけるヨウキは、言わずと知れた妖と奇なのだが、妖奇の人では決してなく妖奇に魅せられる人として立ち現れ、Ⅱの時代におけるヨウキは陽と気だと思った。単にモノクロトーンからカラフルになったことでの陽以上に、タナトゥスの影が色濃く窺えたⅠの時代と違って、死の影が殆ど感じられず、タナトゥスの対となるようなエロスの色合いが明るく描き出されていた気がする。時にあからさまに映し出される「秘めたる官能性」は、両時代通じて一貫している彼女の作品の魅力の根源にあるものだという気がするけれども、Ⅱの時代に至ってそれが陽性に転じていたのは、まさにバブル景気が誘い出したもののように思う。そして、その「時代の気の乱れ」のようなものが、彼女が一時執心したらしいオートマティズムへと繋がっているように感じた。

数々の見覚えのある再見作品を交えた観覧のなか、そのような妙味のある気付きを与えてくれた今回の展示作品で特に目を惹いたのは、「Ⅰ 1940-1984」の「01 焼け跡からの出発」では、『Watch-Angels』['64]、『イトルビ(女の顔)』['68]、『開花するトルソ』['69-70]といった立体作品。「02 妖しき絵姿」からは、『寝台』['71]、『フランケンシュタイン博士のモンスター』['74]、『ルー・リード』['77]らの油彩画。「03 演劇・映画の仕事-唐十郎と寺山修司とのコラボレーション・ワーク」では、『中国の不思議な役人』['77]、『青ひげ公の城』['79]らのポスター原画(油彩)。「04 変化、模索-ポラロイド写真、スケルトン・ボックスを中心に」からは、皮にパステルで描いたサロメの眼に大いに惹かれた『サロメ』['84]といった作品群。

「Ⅱ1986-2016」の「01 「12進法(シュールレアリスム)」時代の幕開け」には特になく、「02 レンズ効果」では、陰ある印象の強いヘレナ・ボナム・カーターを明るく描いていた『ラ・マスケラ(ヘレナ・ボナム・カーター)』['92]、明るい緑のモノトーンで描かれた『ディートリッヒの青い眼』['94]、伏目のヴェロニカ・レイクを描いた『ベロニカの夢B』['94]、バルドーの背面が目を惹く『波打ち際のB.B.』['95]、『殺意の夏 イザベル・アジャーニー』['11]、そして「芸術と生活と意見 合田佐和子」で「日本人は、いい意味で絵にならない」と語っていた合田が原節子と思しき女優を描いたと思われる『尋ね人』['77]だった。

併せて ARTIST FOCUS #03「角田和夫 土佐深夜日記-うつせみ」も観覧したが、作家自身が会場で作品解説をしているタイミングと重なり、多くの聴衆が溜まっていて落ち着いて観覧できなかったのが残念だった。

加えて、コレクション展から、シャガール・コレクション展《死せる魂③》、石元泰博・コレクション展「水と人のながれ」も観覧してきた。

合田佐和子展|イベント|高知県立美術館

もう帰る途(みち)もつもりもなかった──晩年の手稿に残した言葉のとおり、立ち止まることなく作風を変化させ、激しくも華やかな生涯を駆け抜けた美術家・合田佐和子( 1940 ? 2016 、高知 ...**********************************************

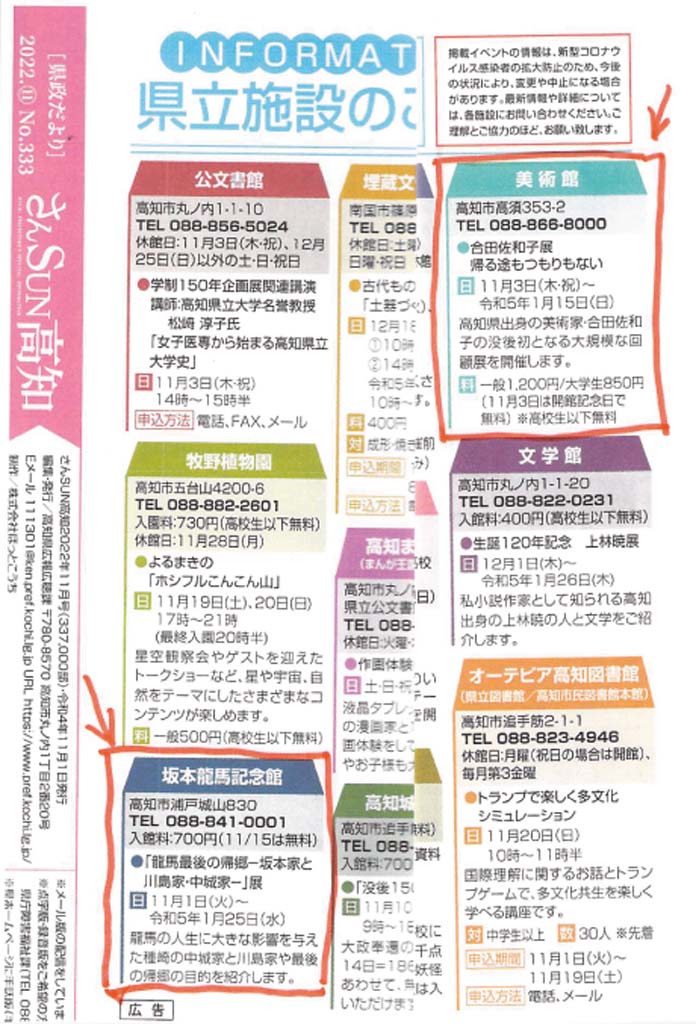

高知県の「県政だより」に、合田佐和子展と、当家関連の展覧会案内が掲載されていましたので、お知らせします。

来春まで開催ですので、帰県の際にはぜひご覧下さい。もし、この間にHPを更新する事がありましたら、末尾に添付紹介下さい。

合田展を鑑賞した山本さんの立派な評論が届きましたので、本人に少し作品画像を付けてHPに投稿するように、依頼しておきました。

また、龍馬最後の帰郷展のチラシもデータが届きましたので添付します。**********************************************

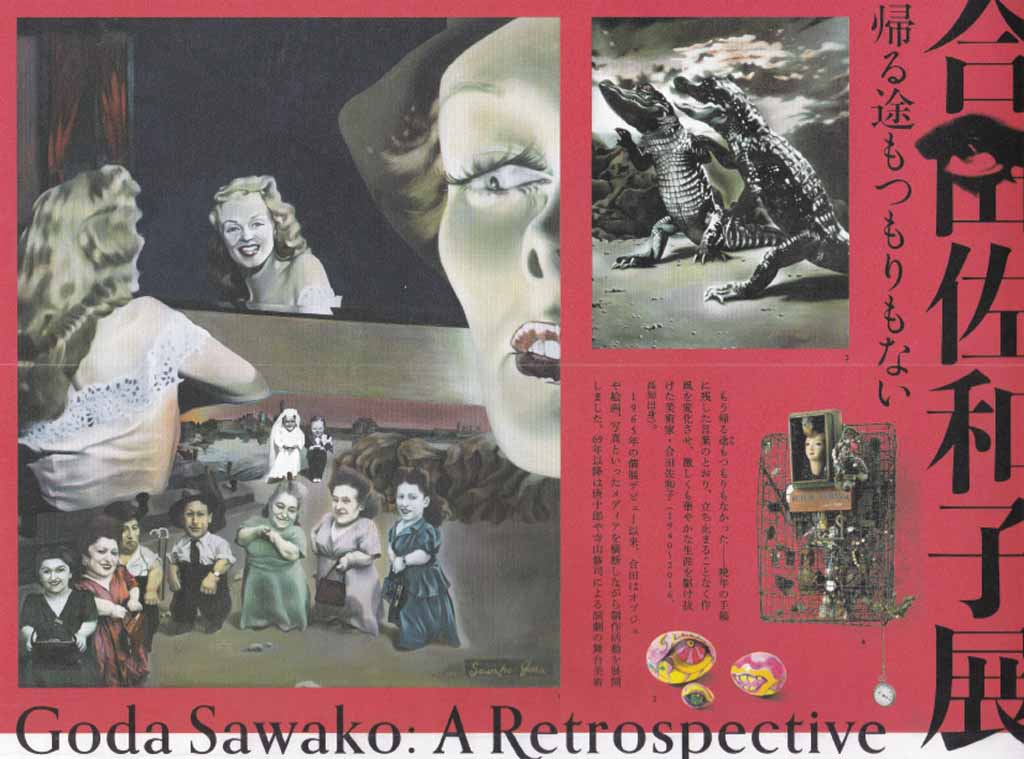

いい機会ですから、合田さんの新聞部時代のご活躍の一端をご紹介いたしたく、添付の画像をご覧ください。

タコこと片岡敏先生(国語)のお宅訪問・インタビュー記事です。高校一年生とは思えない文章です。合田さんは、プロになってから、絵画だけでなく「ナイルのほとりで」(朝日新聞出版刊)、「90度のまなざし」(港の人社刊)などを著していますが、文才の萌芽がうかがわれますね。

『私を支えてくれたもの-郵便不正事件の経験を通じて-』を聴講して

山本嘉博(51回) 2011.10.12

|

|---|

ちょうど特捜部による捜査の是非が問われ、大きく揺れていた頃、最高検には村木 さんの2年後輩となる僕らの同窓生が検事として職務に就いていたりもして、今回の 事件は非常に身近に感じてもいた。だから、大いに関心を寄せていた講演だったが、 予想以上のものがあって、貴重な機会を得られて良かったと改めて思った。

村木さんが、どうして折れずに持ちこたえることができたのか、と問われるなか で、振り返ってみて感じた5つのこととして挙げた第一が“好奇心の強さ”だったこ とにとても感心させられたことが印象深い。以下、

2番目:支えてくれる人々の存在

(とりわけ両親の残っている郷里にて支援の声をあげてくれた同窓生。本当にあり がたかったそうだ。)

3番目:好きなものがあること(推理小説。寸暇を惜しんで読み耽ったそう だ。)、

4番目:子ども達のためにも折れるわけにはいかないとの思い、

5番目:きちんと食べて寝ることができたこと、だったのだが、

|

|---|

たぶん皆さんは、検察の取調べを受けることは概ねなかろうから、それに持ちこた える術など身につける必要もないだろうけど、検察の取調べに対してということに限 らない要点だと思えるし、こういうことは普通、改まって考えたりもしないことだか

|

|---|

もう一つ話してくれた、弁護団から教わったとの“無実を勝ち取る5条件”という のも、なかなか面白く、1.タマがいいこと、2.スジがいいこと、3.検事がバカ であること、4.弁護士が利口であること、そして、5.裁判官が利口であること、 なのだそうだ。この5つが揃うことはなかなかないらしいのだが、それよりも問題な のは、この5つが揃っていても、運に恵まれなければ、無実は勝ち取れない現実だそ うだ。それを聞いて、いくらなんでもそんな現行制度のままであってはならないと 思ったと話していた。

写真提供:土佐中・高等学校同窓会関東支部

《近況報告》

三人の子供たちの就職結婚も終え、私的には余生に入りました。映画観て、芝居観て、コンサート行って、バドミントンに汗流して…。健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を行使中。 鑑賞日誌などの個人サイトを開設しています。

(『間借り人の映画日誌』)http://www7b.biglobe.ne.jp/~magarinin/

(『ヤマさんのライブ備忘録』)http://www.arts-calendar.co.jp/YAMAsan/Live_bibouroku.html 向陽プレスクラブ高知支部懇親会のご案内

坂本孝弘(52回) 2013.10.01

向陽プレスクラブ会員の皆様

幹事 井上 晶博(44回生)・山本 嘉博(51回生)・坂本 孝弘(52回生)

秋涼の候 皆様には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、標記の会を下記の通り準備いたしましたので、会員の皆様には奮ってご出席頂くよう、ご案内申し上げます。

記

久すのせ案内図 |

|---|

会場:久すのせ

住所:高知市廿代町8-2、 ミルズビル1階

電話:(088)855-5201

会費:5千円(飲み放題)

※ご都合を、10月末までにご連絡ください。当日・前日等の急な場合の連絡先は、会員個人宛のメール、または、連絡ハガキでご確認ください。

※なお、メール登録の会員の方にはメールで、未登録の方には往復はがきでご案内しています。

(ハガキ発送は、10月2日頃の予定です) 高知支部懇親会のご報告

坂本孝弘(52回) 2013.11.20

平成25年11月16日(土)、第4回向陽プレスクラブ高知支部懇親会が、午後6時より高知市廿代町の「久すのせ」にて、10人の参加で開催されました。

参加者(敬称略)

高知支部懇親会 |

|---|

公文敏雄(35回生、中野区)

森田隆博(37回生、船橋市)

井上晶博(44回生、高知市)

岩口(川田)智賀子(45回生、南国市)

山岡伸一(45回生、南国市)

宮川隆彦(46回生、高知市)

山本嘉博(51回生、高知市)

久保寛雄(51回生、高知市)

坂本孝弘(52回生、土佐市)

森木さんの乾杯のご発声で開宴し、あっと言う間の楽しい2時間30分でした。

森木さんは、ご挨拶の中で、健康保険が後期高齢者になったと笑い飛ばしておられましたが、急患が入ったとの知らせに、宴半ばで、颯爽と帰られました。

高知支部懇親会 |

|---|

諸先輩方の昔話、今回の一連の向陽新聞のデジタル化に関するお話に、つい聞き入ってしまい、飲んべえの私にしては、いつになくピッチが上がらなかったような気がします。

特に、新聞部の先輩後輩の繋がりの深さというか絆の強さには、改めて感じ入りました。それが、こういう現在の東京や高知での集いに繋がっているのですね。

後輩が都会に大学受験に行ったときに先輩が面倒を見るとか、また、卒業した先輩に発行した向陽新聞を送るとか、そういう発想は我々の時には全くなかったです。ただ、直接知っている先輩は1学年上の、久保寛雄さん、山本嘉博さん、小島吉晴さんの3人だけで、それ以前の方は、仕事で関係のあった限られた方を除いて、つい最近まで全くお会いすることもなかったのですが。

高知支部懇親会 |

|---|

何も話し合いがなかったので、来年も幹事をさせていただくことになると思っております。その節は、また多くの方にご参加を

森田隆博氏撮影 |

|---|

ご出席の皆さんありがとうございました。

岡林会長さん、岡林幹事長さん、会計の中井さんには、いろいろとご連絡いただき、ありがとうございました。

藤宗さんには、私のメールの設定、KPCのホームページへの案内の掲載などしていただきありがとうございました。 平成26年度高知支部懇親会について

坂本孝弘(52回) 2014.10.04

今年度の高知支部懇親会は、11月22日(土)に開催します。

時間、場所など等につきましては、改めてご案内させていただきます。

午後6時頃から、高知市内での開催、会費は5千円前後と見込んでいます。

皆様、多数の参加をお願いします。

幹事(高知在住) 井上晶博、山本嘉博、坂本孝弘

平成26年度高知支部懇親会のご案内坂本孝弘(52回) 2014.10.22

向陽プレスクラブ会員の皆様

幹事 井上晶博(44回)・山本嘉博(51回)・坂本孝弘(52回)

久すのせ案内図 |

|---|

さて、ホームページでは予告させていただいておりましたが、標記の会を下記の通り準備いたしましたので、会員の皆様には奮ってご出席頂くよう、ご案内申し上げます。

記

日時:平成26年11月22日(土)午後6時

会場:久すのせ(昨年と同じ会場です)

住所:高知市廿代町8-2、 ミルズビル1階(添付ファイルの地図をご参照ください)

電話:(088)855-5201

会費:5千円(飲み放題)。本部会計から補助を頂け、徴収は3千円です。

※ご都合を、11月8日までにご連絡ください。当日・前日等の急なご連絡は、会員個人宛のメール、または、連絡ハガキでご確認ください。

※なお、メール登録の会員の方にはメールで、未登録の方には往復はがきでご案内しています。(ハガキ発送は、10月23日頃の予定です) 平成26年度高知支部懇親会開催

坂本孝弘(52回) 2014.11.29

平成26年11月22日(土)、高知支部懇親会を、廿代町の「久すのせ」にて、8人の参加で開催しました。

平成26年度高知支部懇親会 |

|---|

岡林敏眞(32O、京都市伏見区)

森木光司(32O、いの町)

井上晶博(44S、高知市)

岩口(川田)智賀子(45K、南国市)

山岡伸一(45S、南国市)

山本嘉博(51O、高知市)

久保寛雄(51N、高知市)

坂本孝弘(52K、土佐市)

岡林会長には、はるばる京都からお越しいただきました。岡林会長のご挨拶から乾杯に移り、昔話に花が咲いた約2時間でした。

森木先輩は、今年も席半ばで急患の呼び出しがありましたので、写真には写っておられません。来年は、乾杯の時に撮影します。

席上の話題から、補足、その後の報告などを掲載します。出席者の皆様からも、投稿をお願いします。

向陽新聞の広告について、山岡先輩から、代金を貰うのに発行した新聞を持たずに行った失敗談や、凸版が高いので新調はなるべく断っていたというお話を伺っていました。

私は、凸版は費用がかかるので、新調はなるべく断らんといかん、と高知印刷の担当の方から教わった記憶があります。校正したゲラを持って、登校前にご自宅まで伺ったことが何度かあるのですが、担当の方のお名前が思い出せません。

広告でお世話になっていた、帯屋町(高知大丸北)のサンエススポーツさんが、今年の夏に閉店されました。私の職場(土佐塾中学・高等学校)も、生徒の体操服や学校の体育用品でお世話になっていたのですが、社長の久保様が、わざわざご挨拶に来られ、校長と私でお会いしました。私が、土佐校時代の新聞部の広告の御礼を申し上げたところ、ご主人とご子息が土佐校でいらっしゃるということで、しばし話がはずみました。

私は、大学進学から高知をしばらく離れ、30歳のとき帰郷しましたが、須崎市や土佐市からの通勤のため、帯屋町で買い物をする機会はあまりありません。それでも、たまの買い物には、広告でお世話になったお店を自然と選んでいます。しかし、川村時計店、児島屋、明文堂書店など、お世話になったお店が次第になくなるのは寂しい限りです。

今年の懇親会には、堀詰で「とさでん交通(高知県交通と土佐電鉄が合併した新会社)」のバスを降り、帯屋町を抜けて行ったのですが、小谷陶器さんの前を久しぶりに通ったとき、シャッターが降りていたので少し心配していました。その2日後、職場の教員の結婚披露宴の引き出物に、小谷陶器さんの品物を頂いたので安心した次第です。

向陽新聞バックナンバーにまだいくつかある欠番について、これも山岡先輩からだったと思いますが、顧問でいらっしゃった小松博行先生ならお持ちではないか、お嬢様とは同級(45回生)だったという話題が出ました。その際、私から、存じ上げているので連絡を取ってみます、ということになりました。実は、小松先生のお孫さんが私の教え子なのです。

早速、在校時の(土佐校の同窓会名簿にも載っている)電話に架けてみたのですが、現在は使われていない、とのことでした。別の方面から、お孫さんに連絡を取ってみます。

お孫さんは、今年度には27歳になられるはずです。

私は、平成10年頃から学校の将棋部の顧問をしているのですが、お孫さんは平成12年に中学に入学され、将棋部に入られました。この学年には他にも2人強い生徒が居て、1年上と2年下にも強い兄弟が居ましたので、年間4つある高校生男子の県タイトルを、お孫さんが高校生だった3年間には、本校が10回獲得しました。

お孫さんも、高1で個人、高2・高3では団体で全国高校選手権の高知県予選で優勝し全国大会に出場しました。団体は3連覇しましたので、団体の3人、うち2回は個人の1人も含めて、福井県大野市、徳島県阿南市、青森県八戸市へ引率したものでした。

小松先生が亡くなられたのは、お孫さんが高3の時だったと思います。私が土佐校出身なのをお孫さんは知っていたので、お祖父ちゃんは土佐の先生だったと教えてくれたと記憶しています。誰先生かと尋ねると小松先生だと言うので、私が所属していた新聞部の顧問だったと話して、お互いに驚いたことでした。

お孫さんは、現役で東大文Ⅱへ進学し、経済学部を経て、卒業と同時に総務省のキャリア官僚として勤務されています。現在、どこかの県に出向していると聞いています。

前に会ったとき、尾﨑正直知事(61回生)の次の次あたりの知事選に出るなら、その頃は私も定年になっているだろうから、選挙事務所の手伝いくらいに雇ってくれ、と言ってあります。

私は、将棋部の顧問だけでなく、お孫さんには、高2・高3と数学を教えました。

小松博行先生には、高3で倫理を習ったと記憶しています。

私が将棋部の顧問をしているのは、土佐校の前の校舎に原因(?)があります。前の校舎が新築され供用になったのは、昭和46年4月からで、私が中2に上がる時でした。私は、中3の時に開催された「開校50周年記念向陽祭」のクラスの出し物で迷路をやった際に、「土佐校の7不思議」などという風刺物の展示をしたのが縁で、仲間と3人で、1年上の久保先輩や山本先輩(お二人とも懇親会には今年も出席いただいています)にお誘いいただいて(無理矢理引っ張り込まれて)、入部しました。

その新校舎では新聞部の部室は中学棟の3階(中3フロア)の一番中央棟寄りにありました。棋道部の活動は教室でしていましたが、盤や駒や碁石の保管場所として、新聞部の部室を共用していたのです。それがきっかけで、棋道部にも参加し始めたのです。

土佐校では、6月の大会(高校竜王戦高知県予選、文部科学大臣杯中学校団体戦高知県予選)を最近は6階の筆山ホールで開催させてもらっています。今年の12月には高校四国大会(各県持ち回りで4年に1回は地元開催)も筆山ホールで開催します。

(新聞部関係者以外のお名前の掲載は極力控えさせていただきました)

富岡幸雄 著<文春新書>『税金を払わない巨大企業』を読んで

山本嘉博(51回) 2014.12.14.

筆者近影 |

|---|

8年前に『不撓不屈』を観たときの映画日誌に綴ったように、僕は、節税という言葉が大嫌いなのだが、本書に触れて「「節税」という言葉を初めて発表したのは、実は大蔵事務官時代の私でした。当時、「徴税担当者が節税とはなにごとか」と庁内で懲罰に掛かりそうになったほど、この言葉は物議をかもした」(P12)と記されていることに大いに驚いた。

実効税負担率が低い大企業

その著者が、法定税率だけを取り上げて法人税の高い安いを論じているマスコミや財界に対して、企業の利潤「企業利益相当額」に対する実際の納税額「法人税納付額」の割合として「実効税負担率」という指標を提示して、竹中平蔵が経済・金融政策を牛耳っていた感のある小泉内閣時代の2006年に実施した「法人企業の申告所得金額の公示制度の廃止」により捕捉が極めて困難になった個別企業の納税情報を収集し分析して「実効税負担率が低い大企業35社」を割り出しているのだが、その余りにもひどさに呆れかえったわけだ。

新書の帯には、2013年3月期のソフトバンクとユニクロが取り上げられていて、純利益788億8500万円に対する納税額500万円(0.006%)、純利益756億5300万円に対する納税額52億3300万円(6.92%)が示されているが、5期通算で見れば、「特徴的なのは、金融機関とその持株会社、商社、自動車メーカーが多いこと」(P47)が指摘されている。

最も実効税負担率が低かったのは、みずほフィナンシャルグループで、

1兆2218億5500万円の税引き前利益に対して実際に支払った法人税等が2億2500万円(0.02%)、

5位の三菱UFJフィナンシャルグループが1兆4186億300万円に対して197億3500万円(1.39%)、

6位の三井住友銀行が2兆2708億2100万円に対して1718億6500万円(7.57%)、

8位の三菱東京UFJ銀行が2兆3659億6200万円に対して2999億8100万円(12.68%)、

11位の丸紅が1兆517億2000万円に対して2475億400万円(23.53%)、

15位の住友商事が1兆5310億4600万円に対して4221億8800万円(27.58%)、

17位のNTTドコモが5兆3948億8600万円に対して1兆5086億円(27.96%)、

18位の日産自動車が1兆7002億7700万円に対して4905億7500万円(28.85%)、

19位の本田技研工業が2兆2817億2400万円に対して6771億4100万円(29.68%)と、

上位と言うか低位と言うか20社のうち1兆円以上の税引前利益を挙げている企業を拾い上げると、著者の指摘どおり顕著な傾向が露わになる。

1位のみずほフィナンシャルグループを引用して、その実効税負担率の低さを「サラリーマンの平均年収は400万円と言われていますから、換算すればわずかに「737円」しか納めていないことになります」(P57)と判りやすくも刺激的な表現が目を惹いたが、むろん法人の企業活動と個人とでは単純な比較はできないことも一応は付言されていた。

何故このようなことが起こるかというと、実際の税負担に影響するのが税率だけではなくて課税対象額だからだが、「それは、利益があっても課税所得として算入しなくてもいいような優遇税制があるから」(P44)で、「外国税額控除制度の欠陥」「特別試験研究費など政策減税による税額控除」などを挙げていた。「ちなみに、この特別試験研究費の税額控除は、これまで法人税額の20%までを上限として認められて来ましたが、2013年度の税制改正によって上限は30%に引き上げられて、さらに優遇されました。」(P54)とあるが、外国子会社への付替えや研究開発減税などの措置を活用できるのは大企業に他ならず、そういった優遇措置ほど強化している姿は、献金をしてくれる大企業のためなら、世界から批判的に見られても、強引な円安誘導をして、一時業績悪化が懸念されたトヨタを史上空前の2兆円黒字なんていう異常事態に導いたりしていることとも符合している。著者が自動車メーカー各社が恩恵を受けていると指摘している研究開発減税の2013年の強化も、おそらくはトヨタの強い要請によるものなのだろう。最近のトヨタのCMがソフトバンクも真似できないくらいの豪華キャストになってることに幸福感を覚えられる国民が果たしてどれだけいるのかなどと思うと、何とも腹立たしい。

企業献金力に乏しい中小企業が苦しくても、たいした支援策は講じないのに、大手家電業界が苦境に立ったときは、省エネ省電力によるエコを口実にエコポイントなどという販促キャンペーンを国掛かりで打ち出してきたのは、麻生政権のときだったように思うが、誰のほうを向いて、何のために政策施策を打ち出しているのかが、あまりに露骨で呆れてしまう。それでも富裕者でもない人々に支持させるメディア操縦だけは見事というほかないのが癪に障るのだが、嫌韓嫌中ムードを煽って利用しているのもそのためのようにさえ見える。

見直すべき受取配当金益金不算入制度

『税金を払わない巨大企業』<文春新書> |

|---|

この受取配当金益金不算入制度の問題について、ネットでは二重課税を避けるために設けられた当然の措置だとか、大企業のためのものではなくて中小企業も同じように使える制度だということをもって、本書をトンデモ本のように言っている輩もいるようだ。ロジック的にはそれも誤りではないけれども、現場的“実効”に目を向ける著者からすれば、中小企業で実際に受取配当金益金不算入制度を使って課税対象額を軽減している事業者がどれだけいて、その金額がいくらなのかということからすれば、笑止千万だからこそ、“事実上”大企業のための制度だと言っているのだろう。

そして、二重課税の問題については、本書のなかでも「二重課税のケースはまれ」との小見出しで言及していて、「「受取配当金益金不算入制度」は、法人企業と株主個人の二重課税排除のために設けられた側面もありました。しかし今では、大企業の利益の多くは、個人株主に帰着していないのですから、もはやこの制度を適用する根拠は失われたに等しいのです。それにもかかわらず、依然としてこの制度が実施されているのは、大企業を優遇するばかりで、国民に負担を押し付ける結果になっています。」(P100)と述べている。

この益金不算入制度の導入趣旨がどこにあったのかを僕は知らないけれども、事業収益に係る課税後のものであっても、配当収益として別人格が収益を挙げれば、グループ企業であるか否かによらず、収益として課税を受けるのは、むしろ当然のことのように思える。例えば、ガソリン税などは、消費税との二重課税を問題にする者もいれば、ガソリン税は商品原価を構成するものであって取引税の消費税とは別物とする考え方もあって、現行の“言うなれば二重課税”が制度的帰結として設けられているにすぎない。受取配当金を益金として算入させるかさせないかは、それと同じような問題で、制度的にどう整理をつけるかということであって、どちらが正しくてどちらが誤っているという問題ではない。それゆえに著者は、現行制度において不算入とすることをもって“脱税”などと言っているのではなく、この制度によって「国民に負担を押し付ける結果」になっていると考えるから、「私は、巨大企業の受取配当金は課税対象にすべきだと主張」(P101)しているに過ぎない。それをもって、トンデモ本呼ばわりするほうが、遥かに税制に対する制度的理解が低いということは、税の専門家ではない僕でも容易に判ることだ。

大正生まれの気骨ある専門家の正論

これらに加えて、海外関連企業との取引価格の操作によって課税所得を抑えたり、タックス・ヘイブン(「税金が極めて安いか、全く税金がない、という税率の低さのほかに、金融規制の法的規制を欠いていて、強い秘密保持の法制をもつ地域や国のこと」(P153))の活用などをしている経営者に対し、「察するに、税金はコストだから安ければ安いほど良い、自分の企業さえ儲かれば日本経済が空洞化しても関係ない、という感覚なのでしょう。哀しいことに、これが現代の多くの大企業の経営者の本音だと思います。」(P114)としつつ、「そもそも企業の社会的責任とは、本来、黒字を出して、雇用とともにより多くの税金を払うことで、国家の安全保障や国民の福祉などに貢献することです。それが、社会の公器たる企業のあるべき姿です。 ところが、今の日本では、また、多額の納税を行う企業を尊敬する社会的風土も失われています。企業経営者の側も、社会的責任感が欠如しています。…要するに、国にとって稼ぎ頭である大企業がグローバル化し、無国籍化して「国に税金を払わない大企業群」となってしまい、税金が空洞化して財政赤字の元凶となっている。その穴埋めを、消費税増税という形で負担させられているのです。被害者は、大企業とは直接に関係のない一般国民のほとんどです。」(P115)と論じている大正生まれの気骨ある専門家の正論に、返す言葉はあるのだろうか。

「巨大企業が、法人所得をいくら申告し、実際にはいくら納税しているかを公表する制度が復活すれば、納税状況の実態を社会に開示し、透明化することができます。そうすれば、大企業の経営者も、社会的責任について自覚するでしょう。 大企業の経営者には、今一度、国家とは何か、企業の社会的責任とは何か、ということを考え直してもらいたい」(P116)として著者が提案している「申告所得金額の公示制度」(企業長者番付)の復活は、即刻やってもらいたいものだと思った。

そして、あとがきに「本書は決して大企業バッシングではありません。大企業の巨大な利益からすれば、法定正味税率で納税しても、企業の屋台骨はゆるぎもしません。大企業を優遇するあまり、国民に過重な負担がかけられるゆがんだ税制こそ、日本の将来を危うくすると私は懸念しているのです。…日本を戦争に駆り立てた原因のひとつに、国家財政のもろさや経済の脆弱さがあげられます。日本の財政や経済の弱さを補うために、他国に進出を企んだのです。…悲惨な戦争を二度と起こさないためにも、日本を内側から強くしなければならない。そうしなければ、戦争で亡くなった人たちに申し訳ない。」(P188)と記している“兵隊として外地からの復員経験を有する古老”が「このままでは、国と国民を幸せにするはずの富は、大企業や大富豪に吸い上げられて、海外のタックス・ヘイブンに流出する一方です。そんな理不尽な道理が許されていいのでしょうか。…税制は政治のバックボーンであり、社会の公正さの鑑です。」(P189)と訴えている言葉に感銘を受けた。

【構成】

はじめに

第1章 大企業は国に税金を払っていない

第2章 企業エゴむき出しの経済界リーダーたち

第3章 大企業はどのように法人税を少なくしているか

第4章 日本を棄て世界で大儲けしている巨大企業

第5章 激化する世界税金戦争

第6章 富裕層を優遇する巨大ループホール

第7章 消費増税は不況を招く

第8章 崩壊した法人税制を建て直せ!

あとがき

ヤマ

http://www7b.biglobe.ne.jp/~magarinin/

(『間借り人の映画日誌』)

http://www.arts-calendar.co.jp/YAMAsan/Live_bibouroku.html

(『ヤマさんのライブ備忘録』) 高知支部懇親会の日程について

坂本孝弘(52回) 2016.10.13

向陽プレスクラブ会員の皆さまへ

高知支部幹事(井上、山本、坂本)

皆さま、益々ご清栄のこととお喜び申し上げまず。

本年度の高知支部懇親会は、12月3日(土)に開催いたします。

午後6時頃から、高知市内での開催、個人負担は4千円程度の見込です。

詳細はあらためてご案内します。多数の皆さまのご参加をお願いいたします。 平成28年度高知支部懇親会ご案内

坂本孝弘(52回) 2016.11.08

向陽プレスクラブ会員の皆様へ

幹事 井上晶博(44回生)・山本嘉博(51回生)・坂本孝弘(52回生)

拝啓 時下、皆様には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

標記の会を下記の通り準備いたしましたので、多くの方にご出席頂くよう、ご案内申し上げます。向寒の折、皆様くれぐれもお体ご自愛ください。

敬具

記

日時:平成28年12月3日(土)、午後6時

会場:土佐ノ國 二十四万石

住所:高知市帯屋町1丁目2-2(高知大丸東館・北向かい)

電話:(088)822-2459

予約名:向陽プレスクラブ

徴収会費:3千円(飲み放題)。別途本部会計から2千円を補助頂きます。

※ご都合を、11月26日(土)までにご連絡ください。

各会員宛発送します、メール、往復葉書(メールアドレス未登録の方)にて返信ください。当日・前日等の急なご連絡は、メール、葉書に記載の電話番号までお願いします。

以上

平成28年度高知支部懇親会坂本孝弘(52回) 2016.12.31

12月3日(土)、午後6時から、平成28年度の高知支部懇親会を開催しました。

今年の参加者は、次の皆さんです。敬称略。

森木 光司(32回生、いの町)

公文 敏雄(35回生、中野区)

井上 晶博(44回生、高知市、支部幹事)

山岡 伸一(45回生、南国市)

山本 嘉博(51回生、高知市、支部幹事)

坂本 孝弘(52回生、土佐市、支部幹事)

福田 仁(「まさし」さん、65回生、高知市)

昨年は、幹事3人と山岡先輩の4人で楽しく過ごしましたが、人数が少なく内輪の会という感じだったので、うっかりホームページへの掲載を忘れてしまいました。すみませんでした。

今年は、会長の公文先輩にわざわざ東京から出席していただき、昨年からほぼ倍増となり、賑やかな楽しい会になりました。

森木先輩は、25年度、26年度と、途中で急患の呼び出しがあり、今年も急な来客がおありということで、私が幹事を仰せつかってから、お開きまでおられたことがありません。

森木先輩は、4月6日付でホームページへ掲載された追悼文「我が友岡林敏眞君を悼んで」と、その中に登場する、森木先輩のご自宅に飾られている岡林前会長が描かれた油絵(F20号、イタリア、アッシジの街並を描いた絵で画柳会特別賞受賞)の写真を印刷して持参されました。森木先輩と相談して、その画像を掲載させていただきます。

故岡林敏眞氏作 『古都アッシジの街並』 |

|---|

今の土佐高では、図書館でバックナンバーに接することができるようですが、福田さんのような世代の方にどのようにして向陽新聞を知ってもらうかも課題のようです。

昨年だったと思いますが、私の職場の男性と高知新聞社の記者の方の結婚披露宴があり、私が乾杯を仰せつかったのですが、その宴に福田さんも出席されていたそうで、やはり高知はいろいろな所でつながりがあるなと思いました。

本会会則第4条(会員)の会員規定第2号には、「(向陽新聞部OBでなくても)出版報道事業並びに情報通信事業に従事経験のある母校出身者で入会を希望するもの。」とあります。福田さんは、まさに現役の従事者でいらっしゃいます。今後、福田さんのようなお若い方の入会も増やしたいですね。

当夜の会の中で一番盛り上がった話題は、意外と思われるかもしれませんが、高知の街路樹の剪定がやり過ぎだというものでした。

その話題になったのは、公文先輩の、高知空港へ降りてみると、空港前の街路樹の丸坊主に近い(?)姿に驚いたという話からだったでしょうか。あるいは、山岡先輩が、県から委託を受けて、空港近くの公園を地域の人々で管理しているという話からだったでしょうか。いずれにせよ、井上先輩も加わって、追手筋や土佐道路も同じ状態だというような指摘が相次ぎました。

私は、お恥ずかしいことですが、土佐道路はよく自動車を運転して通るのに、そういったことには全く無頓着なのです。皆さんの熱弁を感心しながら聞き入っていました。

原因としては、剪定を担当している団体に行政が機械的に毎年発注しているからで、山岡先輩からは、行政が地域住民と上手く協力できれば、費用の節約にもなり、管理も行き届き、地域も少しは潤って防災活動の足しにもなるという指摘もありました。

行政の立場からか、重たかった口を最後に開いた山本先輩が、お得意の映画評論(高知新聞などに寄稿多数。著書もあり。)ばりに見事にまとめられました。終盤でかなり酔いが回っていたので、その結論をここへはよう書きません。山本先輩、ごめんなさい。

土佐校の新聞部時代、新聞の大会などで東京へ行ったという先輩達の話には、いつもうらやましく思います。当然、新聞や新聞部の話にも花が咲きました。

土佐校に新聞部の復活を期待するのは、我々OBとしては当然のことと思います。話の中では、新聞部が復活するなら、紙媒体だけという形態は現在ではありえず、校内放送やインターネットなども活用した、マスコミ部などといったものになるのではないかとか、勝手に想像を膨らませていました。

福田さんを交えて、新聞紙面の割り付けの話になったときのことです。私が、11年間の県外生活から帰郷した時、それまで県外で読んでいた全国紙や地方紙とは違って、高知新聞の割り付けが高知印刷さんで手ほどきをしていただいた向陽新聞の割り付けにそっくりだと感じた(厳密には、向陽新聞が高知新聞に似ていたというべきでしょうが)という指摘をしましたが、おられた先輩方には納得していただいたと勝手に思い込んでいます。皆さん、どう思われますか?

公文先輩からは、先輩が幹事をされている「ガーナよさこい支援会」が受け入れ母体となって、平成28年8月24日から9月4日まで実施された「ガーナ高校生日本研修・交流プログラム」について、「土佐中・高校との交流記録」を配付いただきました。母校の後輩達のたくましい姿が描かれています。

そんなこんな話題で、あっというまに楽しく過ぎた2時間でした。

最後に、諸般の事情で掲載が遅れましてご迷惑をお掛けいたしました。誠に申し訳ありません。

来年以降も引き続き高知支部懇親会を開催していくのは当然ですが、何とか、2桁の参加を目指したいです。皆さま、奮ってご参加お願いいたします。良いお年をお迎えください。 中澤節子先生逝く

山本嘉博(51回) 2017.10.12

去る七月三十日、五年前の母校のホームカミングデーにおいて、御年92歳で講じてくださった特別授業の備忘録の末尾に、「ちょうど僕らがみな還暦を迎え終えた年に、先生は白寿を迎える年に差し掛かることになる。両方の祝いを併せて行なう祝賀会がきっと催されることだろう。」と記した“なかばぁ”こと中澤節子先生の告別式に参列してきた。

形に囚われない自由な精神と共に、けじめといったことをとても大切にされた先生らしい御遺志をいろいろな形で偲ばせてもらった気がしている。喪主御挨拶でマイクを手にしたお孫さんの話では、前もって終活をおこなっていて自分は二つのことを頼まれたそうで、一つは喪主を務めること、もう一つは葬儀に際して『地上<ここ>より永遠<とわ>に』でモンゴメリー・クリフトが奏した葬送のトランペットを吹くこと、だったそうだ。反戦映画の傑作として名高い同作は、戦争未亡人として戦後を生き抜いた先生にとって、きっと特別な思いのある映画だったのだろう。

『地上<ここ>より永遠<とわ>に』のバート・ランカスター モンゴメリー・クリフトの演奏 https://www.youtube.com/watch?v=9fxH-2LnRkc |

|---|

中学高校六年間、思えば一度も担任になったことがないのに、何がきっかけで親しんでいたのかも思い出せないのだが、中学入学時からの僕の渾名で「ぶーちゃん、ぶーちゃん」と声掛けていただき、鏡川の傍のご自宅を訪ねたこともあるし、大学時分には小田急線沿線の柿生の家にもお訪ねしたことがあるようなないような朧げな記憶がある。

一ケ月前には、94歳でお亡くなりになった高崎先生を見送ったばかりで、まぁ、お二方とも卒寿を過ぎてのことだから、致し方ないのは道理なのだが、なんともさびしい今年の夏だと改めて思った。

ちなみに五年前の特別授業の備忘録を以下に。

土曜日に新聞部の出店当番に借り出され、午前中から出向いていたのだが、今や休部状態になっている我らが“向陽新聞”の創刊号(昭和24年)からのバックナンバーのほとんどを揃えたCDを昨年末に先輩が作成したので、その頒布(寄附金3000円)を受付の隣に机を構えてしていたら、思いのほか高率で、寄付金に応じてくれる人がいて驚いた。

しかし、最も驚いたのは、当日の午後、もう特別授業のほうは御勘弁という御年卆寿を越え、あと2ヶ月もすれば93歳になるという恩師を囲む会を卒業生2クラスのために設けてもらっていた機会に、先生が赴任された当時の向陽新聞のコピーをお見せしたときのことだ。

1951年昭和26年の学内新聞に書かれた記事の一節を覚えておいでて、その部分を諳んじてくださったのを、今や老眼が来て少々見えにくくなっている僕の目で確認したところ、そのとおりだったのである。新聞部に在籍し記事を書きつつも、どれ一つ自分の記事の復唱も出来ない僕と、僕の生まれるまだ前の学内新聞に記された一節を即座に復唱する92歳!

ホームカミングデーでの先生と筆者(左端), 撮影:八木勝二氏(51回生) |

|---|

当日、なんだか上手く言いくるめられてここに来たとおっしゃる先生は、もう授業は出来ないので、私の半生をお話しすることにしましたと、これまでそういう機会はなかなかなかったしね、と始められたのだが、もう授業のように話す順番を頭で覚えておくことができなくなっているから、失礼ながら読ませていただきますねと手書きの便箋を広げたのにまたびっくり。

今にして尚この姿勢で臨まれる方が、現役時代の授業に際して事前準備を怠ったことはゆめゆめあるまいと、在学中はそれに見合うだけの受講態度で臨んだことが一度もない我が身を恥じた。

そして語られた先生の半生は、自らの生年である大正8年(1919年)について、私は生まれながらにエッチだと言われたイクイク年なんですという軽妙さで始まったのだが、太平洋戦争を二十代で過ごした戦争未亡人という苦難の世代ながら、教職に就くことのできた幸運を生涯にわたって噛み締めておいでる様子に心打たれた。

しかし、最も感銘を受けたのは、先生と同じ志で教壇に立ったものの、離れた地で夭折した親友との“ぶーちゃん”に打ち明けた恋愛にまつわる話で、当時、十五歳も下だからということで、親友にもたしなめられ、自重したけれども、四十年ほど前に不思議なご縁で変わらぬ想いを再び告げられ、その後、十年余り幸せな時間を過ごしたという秘話だった。その頃って、ちょうど僕らが在学していた時期で、また今の僕らがちょうどその当時の先生の年頃になっているわけで、なおさら感慨深い。

一連のお話を伺った後で先の学友が真っ先に発した、これまでの授業で最も感銘を受けましたとの弁は、まさに同感だった。いま娘さんと暮らすなかで、今なお時おり消息見舞いの電話交換をしているとの話を伺いながら、本当に幾つになっても、いつまでも、新たなことをタイムリーに教えてくださる得がたい先生だと改めて思った。

ちょうど僕らがみな還暦を迎え終えた年に、先生は白寿を迎える年に差し掛かることになる。両方の祝いを併せて行なう祝賀会がきっと催されることだろう。 高崎元尚先生逝く

山本嘉博(51回) 2017.10.12

筆者旧影(2011) |

|---|

三、四年前だと思うが、先生のお好きな碁を久しぶりに打ったとき、「また勉強しちょくきね」とおっしゃった弁に感銘を受けた覚えがある。この御歳になって尚もまだ「勉強しちょく」と口にされる前向きな姿勢に本当に畏れ入った。

でも、喪主を務める友人によれば、前年の香美市美術館での企画展のときには既に相当に弱っていて、県美の展覧会は無理ではないかと思っていたそうだ。でも、開展初日には相変わらずの自由闊達な語り口で香美市美術館に集った聴衆を楽しませるギャラリートークを披露していたから、先週からの展覧会の開展式に出席できなくなっていることのほうに驚いたくらいだった。この遺作となった展覧会については、NHKの日曜美術館のアートシーンでも紹介されたようだ。

ご遺体との対面をさせてもらえた通夜で拝したご尊顔は、さすがに頬もこけていたが、為すべきことを成し得た、まさに成仏と言える風格に満ちていて流石だと思った。まったく見事な人生だ。翌日、もう一度、出棺のお見送りに行ってきた。 https://www.kochinews.co.jp/sp/article/107360/

合掌

“高﨑元尚新作展 ‐破壊 COLLAPSE‐” 会場:高知県立美術館('17. 7.16. )

高﨑先生の作品(提供:高﨑元宏氏(51回生))http://takasaki.kochi.jp/collapse2017/

御歳94歳で新作展を開催し、その新作を引き連れるがごとく会期中に天寿を全うして大往生を遂げるという、まさに“誰もやらないことをやる”を貫いた旧知の先生の展覧会を観覧して来た。入院中で開展式に出席できないと伺っていたので、会期中盤まで観覧するに至らなかったが、先ず第一展示室に入室して度肝を抜かれた。

前年の香美市立美術館での展覧会備忘録にも記したように、中学校時分に技術工芸の授業を受けた高﨑先生は旧友の親父さんであるばかりか、僕が社会人となって帰高してからは、たまの囲碁を楽しんだりもしていたから、お通夜にも告別式にも参列した後で観覧するうえでは、ある種の感慨もあったのだが、これまでに幾度か観たことのある“密着シリーズ”は、せいぜいで2m四方程度の大きさだったから、その破格のスケールに仰天したのだ。高崎先生個人での制作では到底叶わないような展示室一室丸ごと密着させた威容に、これを連れて昇天されたのなら、先生もさぞかし満足だろうと感じ入らずにはいられなかった。

一年前の展覧会備忘録には「先生の作品で最初に僕の目を惹いたのは、高校時分に、現在の県立文学館がまだ郷土文化会館として県展会場になっていたなかで、屋外に出展されていた大きな鉄板を巻き延ばして腐食というか錆びさせた立体作品と、代表作の『装置』だった。美しい鉄板の一部分をわざと錆びさせたり、『装置』では、正方形に切り取ったキャンバス片を正方形(だったと思う)に幾つも並べ、自然と反り返って湾曲したフォルムを見せたりしていることに対して、先生は“時間というものの視覚化”をコンセプトにしているのではないかと得心した覚えがある。」と記したが、今回の新作展では、敢えてその『装置』は展示せずに、“破壊の10年”に焦点を当ててスケールアップした制作を果たしていた。

高﨑元尚作 ‐破壊 COLLAPSE‐ |

|---|

今回の新作展で破壊された素材は、過去の作品とも同じく、スレート建材であったり、赤レンガであったり、コンクリートブロックであったりしたわけだが、『密着』ほどではないにしても、いずれもスケールアップしていたように思う。そのなかでは、『装置』のフォルムに“さざなみ”を見立てていた先生が鏡をあしらって横に置いた『鏡を使った装置』に凝らしていた趣向を“破壊”にも施していた作品が目を惹いた。

コンクリートブロックを破壊した作品は、本展のポスターに使用されていた '95年の“クールの時代”展や '78年の兵庫県立近代美術館での同作に比べると、破壊の程度が非常に大人しくて、第2展示室入口に組まれた足場の高みから眺めると、破壊というよりもダメージ文様の印象を残す意匠となっていたことが興味深かった。先生が入院せずに製作現場に立ち会っていたら、四十年前の作品と同じくらいの強度の破壊を求めたのか、『装置』においてもキャンバス片からアクリル板に素材を替えて洗練を図ったように、21世紀の“破壊 COLLAPSE”なれば、四十年前とは違ってこれでいいと仰るのか、叶わぬことながら訊ねてみたい気がした。

講演を行った作家でもある都築館長は、土佐中学に入学した時から美術部に籍を置き、高知大学でも教えを受けた後に高崎先生から声を掛けられて、同僚の美術教師、作家仲間としてもずっと近くで活動を共にしてきた方だけに、たくさんのスライドを使った紹介と共に披露してくれたエピソードがとても愉快で、先生の人となりがありありと浮かんで来て、大いに納得感があった。「良き師は自分のスタイルを決して押し付けない」というのは、まさしくそのとおりだと思う。そして、常に並々ならぬ助力者を得ていた先生の幸運についても言及していたが、講演の後で言葉を交わした先生の奥さんもまさにそのことを繰り返していた。

“高﨑元尚展 ‐誰もやらないことをやる‐” 会場:香美市立美術館('16. 4. 9. ) 中学校時分に技術工芸の授業を受けた高﨑先生は旧友の親父さんであるばかりか、僕が社会人となって帰高してからは、たまの囲碁を楽しんだりしていたから、三年前にニューヨークのグッゲンハイム美術館で、戦後日本の前衛美術グループ具体美術協会の活動を紹介する企画展が開催された際に作品展示がされるとともに、90歳でレセプションに出席することになったのを嬉しく感じていたのだが、今回展示されていた油彩『ゴッホになりたい』['47]や写真『うらめしあ』['58]などの初期の作品は観たことがなく、とても興味深かった。

先生の作品で最初に僕の目を惹いたのは、高校時分に、現在の県立文学館がまだ郷土文化会館として県展会場になっていたなかで、屋外に出展されていた大きな鉄板を巻き延ばして腐食というか錆びさせた立体作品と、代表作の『装置』だった。

美しい鉄板の一部分をわざと錆びさせたり、『装置』では、正方形に切り取ったキャンバス片を正方形(だったと思う)に幾つも並べ、自然と反り返って湾曲したフォルムを見せたりしていることに対して、先生は“時間というものの視覚化”をコンセプトにしているのではないかと得心した覚えがある。だから、後年(今世紀に入ってからではないかという気がするが)、キャンバス片ではなく、アクリル板で『装置』を制作するようになったとき、これでは経年変化が損なわれるではないか!と、軽い衝撃をくらった記憶がある。?

そのあたりの話を都築館長にしたら、先生は、経年変化ではなく出来栄えの美しさに拘るところがあって、むしろフォルムの変化や変色の少ないアクリル板に変えたのだという気がするとのことだった。確かに、今日のオープニングセレモニーのあとの先生によるギャラリートークのなかでも、貼り付けた正方形のキャンバスが反って出来上がった形状による効果を“さざなみ”に見立てて繰り返し表現していたから、館長の言うとおりなのだろう。白木谷国際現代美術館所蔵の『装置』を今回の展示作品のなかで最も出来がいいと先生自身が言っていたのも、そういう観点からであることは、その反り具合の美しさから歴然としていて、館長の話と実に符合しているように感じた。

でも、時間の視覚化を失ったアクリル板による『装置』に対して、これでは僕の愛好した『装置』ではなくなると思ったという僕の話を、観賞する人それぞれにとっての作品があっていいのだと面白がってくれていた。

とても印象深かったのは、ギャラリートークでの先生の話にもあったが、ゴッホのみならず、モンドリアンやアンフォルメルを真似ながら続けたなかで、具体に出会って、『モダンジャズ』['62頃]のようなアクションペインティングを意識したようなものも試みながら、吉原治良に示された「誰もやらないことをやる」を模索しているうちに、自身の生み出した『装置』に出会えた喜びを噛み締めているような姿だった。

代表作『装置』に至るうえでの重要な作品が『作品』['62頃]だとの、御自身の言葉によるキャプションが添えられていたカラー作品も初めて観た気がする。

そんな『装置』のバリエーションとして僕が最も好きで感心したのは、最初に県展で観た覚えのある、鏡を使った『装置94'S』なのだが、先生が繰り返し言葉にしていた“さざなみ”という点からは、立てるのではなく横にした『鏡を使った装置』のほうが“さざなみ”らしいように思った。

先生ご夫妻とも歓談した帰りに買い物をしてから、呼ばれていた娘宅に寄り、手巻き寿司を三世代で楽しんで帰宅。少々疲れたけど、なかなか気分の良い休日であった。 11月25日(土)高知支部懇親会

坂本孝弘(52回) 2017.10.20

向陽プレスクラブ会員の皆様

幹事 井上晶博(44回生)・山本嘉博(51回生)・坂本孝弘(52回生)

拝啓 時下、皆様には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

標記の会を下記の通り準備いたしましたので、多くの方にご出席頂くよう、ご案内申し上げます。

敬具

記

日時:平成29年11月25日(土)、午後6時

会場:「土佐の一風」

住所:高知市はりまや町1-6-1

はりまや橋商店街(電車高知駅・桟橋線の東側)

ほぼ中央北側、「葉山」の東隣(葉山と同経営です)

電話:(088)885-9640

予約名:向陽プレスクラブ

徴収会費:3千円(飲み放題)。別途本部会計から2千円を補助頂きます。

※ご都合を、11月17日(金)までにご連絡ください。

各会員宛発送します、メール、往復葉書(メールアドレス未登録の方)にて返信ください。当日・前日等の急なご連絡は、メール、葉書に記載の電話番号までお願いします。

以上

追伸山本嘉博(51回) 2017.11.02

筆者旧影 |

|---|

また、中澤先生の追悼記事に掲載した僕が映っている写真は、同じく51回生の八木勝二くんの提供によるものなので、そのことも併せて掲載していただけるとありがたいです。

≪編集人より≫わざわざのご連絡ありがとうございました。本文にも追記しました。

高崎先生の作品、どうも有難う。

モノクロでかえって先生の研ぎ澄まされた感覚と、見事な緊張感ある作品構成が感じられます。

それにしても、美術界の大物がマンネリの作品を惰性で描き続けるのに対し、高崎先生も合田佐和子さんも、最期まで新境地に挑み続け、見事な創作者生涯でした。

中城正堯

中城正堯著「三根圓次郎校長とチャイコフスキー」遅ればせながら読みました

山本嘉博(51回) 2017.11.12

筆者旧影 |

|---|

末尾に記された「凡庸ならざる人材」には及ばずとも、僕自身の生活信条はまさに“生活即芸術”であります。凡庸なるがゆえに楽器絵筆の一つも持たず専ら鑑賞に専念していますが、三根校長たちがケーベル博士から教わったとの「豊かな人生には音楽や美術を欠かすことができない」との思いは、僕のなかにも根付いているように感じます。今まで一度も意識したことがありませんでしたが、それは「漱石や寅彦をも魅了した<ケーベルの教え>が、土佐中高の学園生活に受け継がれ」ていたことから育まれたものなのかもしれないなぁ、と思ったりしました。

心に残った逸話は、三根校長が平井康三郎の父親を説得して音楽学校へ進ませた件でした。奇しくも昨夜、土佐校の卒業生で、佐渡裕率いるスーパーキッズ・オーケストラの元首席奏者だという藝大器楽科3年在学中のチェリスト山根風仁による室内楽を聴いてきたところです。生徒の進路に対して、昭和一桁の時代からかような見識を以て臨んでおられた校長に敬服しました。

また、われらが“向陽”にかかる中城先輩の見解に感心しつつ、高校の文芸部に在籍した時分に僕も二編だけものした事のある漢詩に関連して、言語学に興味を持っていたとの平井康三郎らが行った方言研究から生まれたという“月性の将東遊題壁の土佐弁訳”を教えていただき、大いに愉しみました。

どうもありがとうございました。 坂東眞砂子 著 『やっちゃれ、やっちゃれ!』

[独立・土佐黒潮共和国]<文藝春秋単行本>を読んで

山本嘉博(51回) 2018.07.31

筆者近影 |

|---|

『山妣』で直木賞を受賞した、既に亡き高校の同窓生が五年ほど前に、地方を蔑ろにする中央政府が露骨にし始めた“国家主義”に憤慨して著したと思しき小説を読んだ。当然ながら、今や殴り合いの喧嘩の様相を呈してきた“沖縄問題”をも意識して書かれた作品だ。

これまでに『男たちの大和/YAMATO』&『大日本帝国』['82]、『武士道残酷物語』['63]、『龍馬伝』、『祖谷物語 -おくのひと-』、 『ラブ&ピース』&『映画 みんな!エスパーだよ!』の映画日誌などでその名を記して言及してきているが、「同世代で、同じ学舎に過ごしたことも作用しているのか、かねがね自分の思っていることと符合してい」る作家だから、本作においても凡そ政治的中立などというナンセンスなまやかし言葉とは対極にある挑発的な物語が展開されているのだろうと予想していたら、思わぬ糖衣にくるまれていて、いささか呆気にとられた。あろうことか、同じ郷土出身作家である有川浩の作品を想起させるような緩くふわふわしたキャラクター造形と文体に、坂東眞砂子作品とは思えない気がした。

とはいえ、そこは坂東眞砂子だから、“第一部 独立”の早々から、政治的立ち位置を明確にしている。ドキュメンタリー作家のマイケル・ムーア監督が『シッコ』で取り上げていたキューバに関して「自給率百パーセント…「ソ連の衛星国だった頃のキューバは、食糧もエネルギーもソ連に依存していたがよ。けんど、ソ連の崩壊後、供給は絶たれ、さらにアメリカに経済封鎖され、突如として生存の危機に晒されたわけよ」 食糧を作ろうにも、石油がないからトラクターは動かない、化学肥料も作れない、餌とワクチン不足で家畜は次々と死んでいく。日用品、医療品などの欠乏はいうまでもない。そこでキューバ政府は、国の方向を転換した。都市の空地は残らず野菜畑に変えた。国民には肉食から菜食への転換を呼びかけた。野菜は無農薬、有機肥料で栽培することにした。脱ダム宣言をして、森に木を植えた。それによって、海に流れこむ川の水量を回復させ、魚を増やし、漁業の活性化を狙った。エネルギー源としては、小水力発電と太陽光発電、生物資源発電に取り組む一方、石油を使う車ではなく、自転車を奨励した。医療品不足は、鍼灸や薬草で解決する。外来物資に頼らず、自給によって自立し、外貨は観光で稼ぐという方針を打ち出して、見事、国を再建した。」(P30)と記してあったことが目を惹いた。土佐黒潮共和国も基本的にこのイメージで描かれていた気がする。

また、「歴史にはとんと疎い。守備範囲はせいぜい日本の戦後以降だ。…腹芸というのは、古今東西の政治家たちが磨いてきた芸に違いない。単純実直さで選挙民を掴んできた智彦には苦手な芸だが、楢崎(自由民党党本部幹事長)の意味するものはわかった。…東京という一千万都市で政界を牛耳る者たちにとっては、高知の問題は、全国四十七ある都道府県のどこにでもあることで、ことさら高知にこだわる必要はない。…そんな中で高知により多くの予算をもたらすには、中央政界でのし上がるしかない。そう思って、ひたすら我慢と滅私奉公でここまでやってきた。滅私奉公をしている限り、智彦は、自分は真実一路の政治家であると自認することができた。その滅私奉公の先が、国であっても、重鎮の政治家であっても、高知の選挙民であっても、意に介することはなかった。なにしろ、この自認こそ、智彦の強みであったから。」(P100~P101)と描出され、「俺は、日本の一地方に投げられた、ただの棄て石に過ぎなかったのか……」(P347)と党本部と訣別し、「――百々智彦元日本国国会議員が、黒潮共和国で新党『黒潮の会』を立ち上げました。今後、国内の政党政治の樹立を目指していくとのことです」(P351)と報じられることになる政治家 百々智彦は「議員生活が長くても、演説は一向に上手にはならない。その朴訥さがいいという支持者もいる」(P206)とも描かれており、その造形は、巻末の謝辞にも明記されている現防衛大臣の中谷元(当時は元防衛庁長官)から得た人物像を元にしていると思われるのだが、彼もまた高校の同窓生なので非常によくわかるような気がした。

五年余り前の民主党政権下で刊行された作品だが、東日本大震災前の時点ながら「…見込みがあったら、今の大変さもたいしたもんには思えん。…まっこと。一番、滅入るがは、お先真っ暗いう状態やきのおし」(P111)とか、「大勢の人を巻きこんで、物事を動かそうとすると、それぞれの思惑が入り乱れて、混乱する。よほど自分の行き先を見据えていないと、いつか人々の思惑に搦めとられてしまう」(P117)といった世の中の先行き不安と指導的立場にある為政者の混迷が綴られていたが、現実の日本では一向に改善の兆しがないどころか、震災以降さらに状況が悪化しているように感じた。

いや、震災以降という紋切り型の区分けよりも、僕自身の感覚ではむしろ政権交代を繰り返すたびに悪化の一途を辿っていると言ったほうが実感に近い気がする。もっと言えば、国政選挙を重ねるたびにという感じだ。どうしてそうなってきたのかという点についての自分の想いと重なるところがあったのが「(黒潮共和国代表[元県知事]浜口)理恵子は、ほとんどのスキャンダルは、大衆意識を枝葉末節に向けるためのものだと思っていた。ほんとうに注意を向けるべきは、日本政府と大企業の癒着とか、国民生活の実質的豊かさの貧困とかであるはずなのに、恋愛沙汰や末端分子の裏金とかで大騒ぎしている。そんな動きを誰かが操作して作りあげているわけでもないだろうに、日本はいつの間にか、肝心のことには目を向けずに、枝葉末節に大騒ぎする国になってしまった。この大きな汚濁の流れは(独立をしても)押し寄せてくる。」(P158)との一節だった。

そうは言っても「大衆は、夢を見ている間は熱狂する。どんなことにもついていく。しかし自分の足許が危うくなると、指導者を糾弾しはじめるものです。第二次世界大戦中、ことにその当初において、日本の国民の多くは勝利に熱狂した。行け行けムードだった。ところが戦争に負けたとたん、戦争に突入したのは、軍部による独裁のせいだったという見方が主流になった。一時的にせよ、自分たちも戦争に熱狂したことは忘れてしまいました…大きな改革を行う指導者は、独裁者だというレッテルを貼られる覚悟が必要だということです」(P164)との辻篤太郎内閣庁代表(庁代表会議進行役)の浜口共和国代表に向けた言葉に出会ったりすると、大きな勘違いであって、ポピュリズムへの警戒を装ったこういう追従が最もたちが悪いと感じつつ、まさにこれと全く同じような追従が現在の安倍内閣のなかで繰り返されている気がしてならなかった。

また、富良野GROUP公演『屋根』の観劇ライブ備忘録にも引用した「(高知県が独立して)電気洗濯機を使わなくなって以来、手洗いは日課となっている。新村人たちは洗濯が辛いと文句をいっているが、房江にとっては子供時代に戻っただけのことだった。 洗濯機も掃除機も冷蔵庫もテレビも、あの頃の村にはなかった。戦後、それらを村人が買えるようになった時、こんな楽な機械があるかと感嘆したものだった。しかし、なくなってしまえば、元の暮らしに戻るだけだ。あの便利な機械に囲まれていた頃は、夢だったのかもしれないと思いもする。 いずれにしろ、人生はどこか夢のようなところがある。歳を取るにつれ、過ぎた遠い過去の記憶は曖昧となり、夢のように朧気になってくる」(P174)といった一節に出くわすと、日ごろ政治など自分には関係ないと思いがちな庶民の生活がいかに政治によって左右されるものであるのかが端的に表われるのと同時に、状況は政治に翻弄されようとも、生きていく力の根っこのある人々の逞しさというものを舞台公演『屋根』の根来夫妻に覚えたのと同様に感じないではいられなかった。機械化やヴァーチャルの進歩が損なってきたものの核心部分というのは、この逞しさに他ならないように思う。

そして、房江に遠い日の川上源治との出会いを思い出させた新村人たるデザイナー佐竹の「町で働いていた頃は、町の暮らしが当たり前になっていたんです。腹が減ったらコンビニに入り、喉が渇いたら自販機でジュースを買って飲むのが普通だった。だけど、田舎の何もない暮らしに入ると、またそれに慣れる。腹が減ったら、自分で料理して食べる、喉が渇いたら、流れている水を飲む。刑務所に入れられたら、やっぱりそこの暮らしにも慣れてしまうんでしょう。環境とは恐ろしいものだと思いますよ。いや、怖いのは環境に慣れることだけじゃない。環境の強制する考え方にも慣れてくることです。町に住んでいた頃は、虫が一匹、部屋にいるだけで、ぎょっとして殺虫剤を振りまいていた。虫を殺すのは普通だった。あのままだと、いつか人も虫けらみたいに思えてきて、弱い者は殺してもいいという考えを持ったかもしれません」(P176)との言葉に、慣れへの警戒と抗いというものが、僕にケータイ所持やアマゾン利用、株取引などを遠ざけさせているのかもしれないとも思った。思えば、世間で大当たりしたからというだけで『ポセイドン・アドベンチャー』['72]や『タワーリング・インフェルノ』['74]、『ジョーズ』['75]などを公開時には観に行かなかった“若い頃からの天邪鬼”が出発点なのだろうが、とにかく大勢に流されることが嫌いだった。クレジットカードショッピングや百円均一店の利用なども敢えて遠ざけていた記憶があるのだが、こちらのほうは、いつの間にか取り込まれてしまっている。

田舎暮らしの世間の狭さが嫌で東京の大学進学を望んで果たしたのに、就職活動の会社訪問をするのが嫌さに都落ちを余儀なくされるままに郷里を二度と離れることなく暮らしてきているが、「村に人が増えると、噂話も輪をかけて盛んになる。テレビや新聞がなくても、村の出来事は口づてに伝えられていく。陰口、非難といった厭な話もあるが、知り合いの安否や役立つ生活情報など、知っておいてよいことも多い。良くも悪くも、噂話、立ち話、通りがかりの挨拶などがあちこちで聞こえるのは、瀕死状態だった村に、血が流れはじめたことを示していた」(P122)というような地縁社会の効用と近所付き合いの重要性を認知しつつも、それに馴染む感覚は今だに得られないでいる。最後は高知に拠点を構えていた坂東眞砂子は、果たしてどうだったのだろうなどと思った。著作などを通じて感知している彼女は、僕以上に変わり者で気骨があるのだが、本作は、有川浩の作品を想起させるような軽みを以て始まりながらも、そのような彼女の著作に相応しいものになっていた気がする。

日本の中央政府の地方を顧みずに食い物にする中央集権体制への反発があればこその最低位県独立譚なのだろうが、国としての独立を扱えば自ずとついてくるのが、昨今きな臭くも喧しい憲法問題だ。実に本丸は“ヒト・モノ・カネ”を地方から吸い上げる中央主権以上に、むしろこちらだったかと思わせる展開になっていた。『第一部 独立』の最後に設えられた場面は、よさこい祭り国際大会を併せた憲法発布の公式発表で、その前段には、日本国憲法を強く意識した黒潮共和国憲法前文(P192)が掲載されていた。坂東眞砂子は、理恵子にスピーチで「国根幹は憲法にあります。ただ憲法を作るのは、国民の一人一人です。憲法は一度決まると永遠に崇めたてるものではなく、皆でおかしいところ、不備なところを修正していく気持ち、みんなでより完成度の高いものに創りあげていく気概を忘れてはいけないと思います」(P206)と語らせているように改憲絶対反対派ではないからこそ、いかにも翻訳調の現行日本国憲法を修正するならば、先ずはこの前文だろうとの思いで黒潮共和国憲法前文を記していた気がする。

そして、肝心の9条問題については、「(黒潮共和国の)憲法審議の最大の問題は、戦争放棄か否かとなった。日本国が憲法で戦争放棄を謳ったがために、安保条約でアメリカの保護を求め、言いなりとなってしまったという意見があったが、すでにアメリカは日本を基地化しているし、これといった産業も国力もない黒潮共和国に興味を示すこともないだろう。だいたい軍事費に充てる予算もないからと、戦争放棄を踏襲することにした。もっとも、戦後日本の再軍備の隠れ蓑となった集団的自衛権に関しては明確に否定しつつも、自衛権は認めることになった。軍隊は持たないままでの自衛権なので、果たして意味があるのかという声もある。しかし、自国を武力によって侵略された場合でも、なされるがままになれ、と憲法で謳うことは、国としての尊厳と自立を失わせる。国も個人も、自分の身は自分で守るというところに立脚しなくてはならないのだから」(P189)としていた。

僕もロジック的には“改憲絶対反対派”ではない。だが、本作にも「国民保護法を含む武力攻撃事態対処関連三法が成立したのは十年前。有事法制に関しては、戦時中の政府の国民管理体制の再来に繋がりかねないとして批判はあったが、ニューヨークの同時多発テロ事件によって、テロに対する国内不安に後押しされた形で国会を通過した。翌年には、さらに具体的な法整備が整えられ、有事関連七法が成立、施行された」(P236)と記されているように、2001年の同時多発テロ事件の後、2003年から2004年にかけて一気に法制化が進んだ時期に強い危機感を抱いた覚えがある。そのことについて、2005年に観た日本映画『カナリア』をめぐる談義のなかで「僕は、日誌を綴り始めた二十年前からも、日誌のなかで政治について書いたりはしてましたが、時事的な政治問題や現政権批判みたいな生臭さはずっと避けていました。自分の映画日誌は意識的に時事的なところから離れてたんです。ですから、ちょっと迷いつつも、そうではない方向に踏み出した日誌は 記憶に残っていて、米英のイラク攻撃支持を日本政府が表明したことに否の意思表示をした『ダーク・ブルー』の日誌でした」と発言していることを、辺見庸の著した『自分自身への 審問』の読書感想に記したりもしている。

だが、現在は、当時以上に由々しき事態になっていて、この小泉政権時の対米追従路線が、遂にはアメリカの求めるリバランスに沿うために必要な改憲を現職首相が企図して、アメリカからの圧力に対して唯々諾々となっているように見える。『日本のいちばん長い日』の映画日誌にも記したように、僕には「いくらアメリカが「ショー・ザ・フラッグ」などと脅してきても、「それができない第9条を日本国憲法に置いたのは、連合国と言いながらも実はアメリカ単独だった占領軍司令部でしょう」と切り返し突き付けられる“世界中のどの国も持っていないワイルドカード”を、そんなこと(目先の利権目当て)のために自ら棄ててしまうのは、どう考えても愚の骨頂としか思えない」。

ひたすら国内の政権批判から目を逸らせるための最も下品な常套手段として、相互にあれだけ挑発の応酬を重ねていた日韓の現政権なのに、アメリカが要求してきたら、掌を返してたちどころに慰安婦問題に関する政府間合意を臆面もなく交わしたりするところに、そのような情けないほどの対米従属の性根が如実に表れている気がしてならない。そういう文脈のなかで唱えられている“首相の改憲発言”なればこそ、改憲の側には与しようがなくなるわけだ。

坂東眞砂子が「結局、「テロとの戦い」により、日本も含む世界の主要国は冷戦以後の「新しい戦争」という遊び道具を発見したのだろう」(P273)と記していたようなことが核心なのだろう。ここにいう“遊び”には「生活必然を越えた」とのニュアンスによる金儲けや功名心のようなものが託されている気がする。そんなことによって膨大な数の人の命が奪われ、リスクに晒され、困窮に至るとともに、まさにそれによって利得をものにする人々を生む“道具”としての戦争に向かう途を拓いてはならないと思う。

そして「自衛隊が介入し、国庁を占拠しても、人々の暮らしはさほど変わっていない。そのこと自体が、ゆかりには不気味に思える。このまま自衛隊が治安維持の名目の下に静香に居座りつづけ、人々がそれに慣れていったら、それはアメリカ軍の基地が領土に居座りつづける日本のミニチュア版になるだけのことだ。黒潮共和国の独立なんて意味のないことになってしまう」(P266)とのくだりに、改めて“戦後日本の独立”とは果たして何だったのだろうとの思いが湧いた。

また、日中戦争に係る柳条湖事件やベトナム戦争に係るトンキン湾事件にも通じるような口実工作を仕掛けての“日本政府の自衛隊による黒潮共和国進駐”という顛末に至る物語を『第二部 騒乱』で展開させつつ、そのなかで報道が果たし得る役割を非常に印象深く描いていた点に、昨今の報道メディアの体たらくに対して喝を入れているような読後感が残った。こういった謀略が働くと一気に事態が急変するのは、いつの時代も変わらず、それゆえにイラク戦争に係る同時多発テロ事件にも自作自演の謀略説が絶えなかったりするのだろう。だからこそ、本作の主人公を高知新聞社の枝川ゆかり記者にしているのだと思った。

(2016年3月5日)

1月24日・25日開催第187回市民映画会山本嘉博(51回) 2019.02.10

『ロング、ロングバケーション』(The Leisure Seeker) 監督 パオロ・ヴィルズィ

筆者近影 |

|---|

同作は、認知症が進行しつつある老夫ジョン(ドナルド・サザーランド)を抱え、末期癌に見舞われている老妻エラ(ヘレン・ミレン)が、夫に運転させるキャンピングカーで、文学の教師だった彼の敬愛するヘミングウェイの家を訪ねる物語だ。ボストンにある自宅からアメリカ最南端、フロリダのキーウェストへと旅するロードムービーだが、なぜかイタリア映画なのだ。

劇中早々に流れ、エンディングでも流れるジャニス・ジョプリンの歌う♪ミー・アンド・ボビー・マギー♪のなかの「Freedom's just anotherword for nothin' left to lose(自由とは、失うものが何もないってこと―)」という歌詞がしみじみと伝わってくる終活映画だった。

キャロル・キングもジャニス・ジョプリンも時代を象徴するシンガーで、エラと歳の頃を同じくする女性たちなのだろう。彼女たちの生き方に共通するのが自己決定権の行使であり、常識に囚われない行動力の発揮なのだというのが作り手の想いなのだろう。味わい深い選曲だ。

『ロング、ロングバケーション』ポスター |

|---|

映画を観ているうちに次第にフロリダ行きの目的は、単にヘミングウェイの家を訪ねることだけにあるのではないはずだと誰しもが思うように進んでいくのだが、フロリダで待っていたものに驚かされた。そして、そういった運びのなかに込められている作り手の人生観に、大いなる好感を覚えた。意表を突く場面の連続とも言える脚本が秀逸で、奇を衒っているようには映ってこないところが素敵だ。人生とは、悲喜こもごもを抱えつつ、余暇を求めて旅することなのだ。それゆえに、二人が乗り込んで旅するポンコツ車の呼び名“レジャー・シーカー(余暇捜索者)”が、本作の原題にもなっているのだろう。そして、その先に待っているのが邦題となっている“長い、長い休暇”なのだろう。どちらとも、なかなか良い題名だ。

バーガーを食べたいとやおら言い出す夫に付き合いながらも、自らは一口齧るだけでいいと水しか注文しないのは、病状の重篤さによる食欲減退もあろうが、常々倹約を心掛けていることが偲ばれた。その一方で、「たまにはきちんとしたベッドで寝たい」とキャンピングカーを降りたものの、「500ドルのスイートルームしか空いていない」との応えに怯みつつ、四割近い値引きとなる「320ドルにまける」と言われると、「少し高いけれども」とすぐさま釣られる庶民感覚が微笑ましい。ささやかなスペシャルナイトを楽しんでいた彼らの味わい深い道中を堪能させてもらったように思う。イタリア映画らしいポジティヴ感が本当に気持ちよく心に沁みてきた。

『輝ける人生』(Finding Your Feet) 監督 リチャード・ロンクレイン

もう一方の作品『輝ける人生』もまた、物語の背景には認知症と癌があった。一見すると、対照的な結末のようでいて、実は大いに通じるところのあるイギリス映画だ。

『輝ける人生』ポスター |

|---|

かつてプロを目指したこともあるダンスからもすっかり遠ざかっていたサンドラが、姉に誘われた高齢者ダンス教室で、得意としていた足さばきを少しずつ取り戻し、見つけ出していく姿が原題の直接的に意味するところなのだろう。だが、同時にそれは「(大地を踏みしめるようにして地に足の着いた人生を歩むための)あなたの足を見つけること」でもあったようだ。本来の自分が立つべき足をサンドラが見つけ出していくエンディングの待っている本作の主題を確かに表してもいた。

そういう意味では、どちらの作品も“自己決定権の行使と常識に囚われない行動力”を称揚していたように思われるが、イタリア映画のほうがややシニカルで、イギリス映画のほうがより楽天的だというところが、双方のお国柄の反対をいくようで興味深い。

ビフが妹に言っていた「死ぬことを恐れているからって、生きることまで恐れないで!」との言葉は、エラにも通じていて、たとえ死期が間近に迫ろうとも、残された生を果敢なチャレンジ精神で臨む天晴れな終活が見事だった。両作ともに、'60年代の政治の季節を過ごし、反体制的で、性差別や人種的偏見を乗り越えようとして生きてきた時代のタフな女性たちの映画であると同時に、大いなる観応えと示唆を次代に与えてくれるエンターテインメントになっていた。ある種の辛辣さを笑いで包み、歳が幾つになろうとも、人には為すべきことがあることを教えてくれる。

19. 1. 1.発行 高知市文化振興事業団「文化高知」No.207「1月開催第187回市民映画会」

http://www7b.biglobe.ne.jp/~magarinin/ (『間借り人の映画日誌』)

http://www.arts-calendar.co.jp/YAMAsan/Live_bibouroku.html (『ヤマさんのライブ備忘録』) 合田佐和子展 会場:高知県立美術館

帰る途(みち)もつもりもない

山本嘉博(51回) 2022.11.10

筆者旧影 |

|---|

六年前に亡くなった当地出身の合田佐和子の生涯を大きく二期に分け、「Ⅰ 1940-1984」「Ⅱ1986-2016」とした二部構成による展示で、キャプションによれば、1985年のエジプト移住の前後において大きな変化があるのだとしていた。確かにⅠとⅡの違いはとても大きな形で示されていたが、僕はそこにエジプト移住よりも日本が見舞われたバブル経済景気の時代到来のほうを強く感じた。そして、今回の展示を観て改めて、時代の潮流の尖がった部分によく感応した作家だったのだと思った。

だが、その時代の捉え方は理知的な内省や思索あるいは感性によるものではなく、もっと身体的な気によるものだという気がしたのは、アニメーション作家でもある久里洋二の撮った「芸術と生活と意見 合田佐和子」['73](25分20秒)での構えも気取りもない彼女の語りにおける明け透けなまでに率直に語られた言葉の数々からだったように思う。高校の新聞部の大先輩でもある合田佐和子は、まさに「ヨウキの作家」だという気がした。

合田佐和子展|イベント|高知県立美術館 2022.11.03~2023.01.15 |

|---|

数々の見覚えのある再見作品を交えた観覧のなか、そのような妙味のある気付きを与えてくれた今回の展示作品で特に目を惹いたのは、「Ⅰ 1940-1984」の「01 焼け跡からの出発」では、『Watch-Angels』['64]、『イトルビ(女の顔)』['68]、『開花するトルソ』['69-70]といった立体作品。「02 妖しき絵姿」からは、『寝台』['71]、『フランケンシュタイン博士のモンスター』['74]、『ルー・リード』['77]らの油彩画。「03 演劇・映画の仕事-唐十郎と寺山修司とのコラボレーション・ワーク」では、『中国の不思議な役人』['77]、『青ひげ公の城』['79]らのポスター原画(油彩)。「04 変化、模索-ポラロイド写真、スケルトン・ボックスを中心に」からは、皮にパステルで描いたサロメの眼に大いに惹かれた『サロメ』['84]といった作品群。

「Ⅱ1986-2016」の「01 「12進法(シュールレアリスム)」時代の幕開け」には特になく、「02 レンズ効果」では、陰ある印象の強いヘレナ・ボナム・カーターを明るく描いていた『ラ・マスケラ(ヘレナ・ボナム・カーター)』['92]、明るい緑のモノトーンで描かれた『ディートリッヒの青い眼』['94]、伏目のヴェロニカ・レイクを描いた『ベロニカの夢B』['94]、バルドーの背面が目を惹く『波打ち際のB.B.』['95]、『殺意の夏 イザベル・アジャーニー』['11]、そして「芸術と生活と意見 合田佐和子」で「日本人は、いい意味で絵にならない」と語っていた合田が原節子と思しき女優を描いたと思われる『尋ね人』['77]だった。

併せて ARTIST FOCUS #03「角田和夫 土佐深夜日記-うつせみ」も観覧したが、作家自身が会場で作品解説をしているタイミングと重なり、多くの聴衆が溜まっていて落ち着いて観覧できなかったのが残念だった。

加えて、コレクション展から、シャガール・コレクション展《死せる魂③》、石元泰博・コレクション展「水と人のながれ」も観覧してきた。

|

|

|---|

もう帰る途(みち)もつもりもなかった──晩年の手稿に残した言葉のとおり、立ち止まることなく作風を変化させ、激しくも華やかな生涯を駆け抜けた美術家・合田佐和子( 1940 ? 2016 、高知 ...

高知県の「県政だより」 |

|---|

来春まで開催ですので、帰県の際にはぜひご覧下さい。もし、この間にHPを更新する事がありましたら、末尾に添付紹介下さい。

合田展を鑑賞した山本さんの立派な評論が届きましたので、本人に少し作品画像を付けてHPに投稿するように、依頼しておきました。

また、龍馬最後の帰郷展のチラシもデータが届きましたので添付します。

中城正堯

向陽新聞35号(昭和32年) |

|---|

タコこと片岡敏先生(国語)のお宅訪問・インタビュー記事です。高校一年生とは思えない文章です。合田さんは、プロになってから、絵画だけでなく「ナイルのほとりで」(朝日新聞出版刊)、「90度のまなざし」(港の人社刊)などを著していますが、文才の萌芽がうかがわれますね。

公文敏雄