井上晶博(44回) 永森裕子(44回)加賀野井秀一(44回)

藤宗俊一(42回) 笠井賢一(42回)笹岡峰夫(43回)他

山岡伸一(45回) 水田幹久(48回) 北村章彦(49回)

藤宗俊一(42回) 笠井賢一(42回)笹岡峰夫(43回)他

山岡伸一(45回) 水田幹久(48回) 北村章彦(49回)

●タイトルをクリックすると最新ページへジャンプします。

●画像にマウスポインターを置くと画像が拡大されます。全体像が見れない場合マウス中央のスクロールボタン(ホイール)か、マウスポインターを画像に載せたまま方向キー(←→↓↑)を使ってスクロールしてください。

| 2010.07.31 | 永森裕子(44回) | 総会・懇親会開催 |

| 2010.08.22 | 永森裕子(44回) | 高知支部立ち上げ顔合わせ会 |

| 2010.09.05 | 岩口智賀子(45回) | 改名届け |

| 2010.10.15 | 永森裕子(44回) | 第二回幹事会議事録 |

| 2011.04.29 | 永森裕子(44回) | 2011年度総会及び懇親会議事録 |

| 2011.05.20 | 藤戸啓朗(46回) | 会費はどのように |

| 2011.08.10 | 永森裕子(44回) | 高知支部懇親会のご案内 |

| 2011.10.10 | 永森裕子(44回) | 向陽プレスクラブ幹事会議事録 |

| 2012.04.03 | 永森裕子(44回) | 向陽プレスクラブ幹事会議事録 |

| 2012.04.23 | 永森裕子(44回) | 向陽プレスクラブ2012年度総会及び懇親会議事録 |

| 2012.11.09 | 永森裕子(44回) | 2012年度向陽プレスクラブ高知支部の集まり |

| 2012.11.09 | 永森裕子(44回) | 向陽プレスクラブ幹事会議事録 |

| 2013.02.20 | 井上晶博(44回) | 母校へのCD寄贈 |

| 2013.04.05 | 永森裕子(44回) | 向陽プレスクラブ幹事会議事録 |

| 2014.05.21 | 井上晶博(44回) | 「土佐中學を創った人々」の寄贈について |

| 2014.07.30 | 加賀野井秀一(44回) | 「背伸びした青春」と「見守る師」 |

| 2015.10.23 | 井上晶博(44回) | 平成27年度向陽プレスクラブ高知支部懇親会のご案内 |

| 2019.07.02 | 井上晶博(44回) | 松本(旧姓)さんの思い出 |

| 2020.11.28 | 井上晶博(44回) | 「向陽新聞」を久し振りに見つけて |

| 2021.09.10 | 加賀野井秀一(44回)・中央大学名誉教授 | 中城正堯さんの「子供の天国」 |

新生「向陽プレスクラブ」総会及び懇親会議事録

総会・懇親会開催

●(文中敬称略) 議論噴出の議事録詳細は別紙PDFファイルをご覧下さい。

1.日時 平成22年7月25日(日) 総会:午後1時-午後2時半 懇親会:午後2時半-4時半

2.場所 アルカディア市ヶ谷 7階 吉野の間

3.出席者 総会16名 懇親会17名

岡林幹雄(26回) 大町玄(30回) 中城正尭(30回) 横山禎夫(30回) 岡林敏眞(32回) 吉川順三(34回) 岡西滋夫(35回、懇親会のみ) 森田隆博(37回) 黒木健司(37回) 岡林哲夫(40回) 鶴和千秋(41回) 藤宗俊一(42回) 加賀野井秀一(44回)永森裕子(44回) 中井興一(45回) 宮川隆彦(46回) 水田幹久(48回)

●WANTED 懇親会の様子は下の画像をクリックして下さい。

時間がたつのが早く、全員撮影などすっかり忘れていました。藤宗(42回)

時間がたつのが早く、全員撮影などすっかり忘れていました。藤宗(42回)

以下、4から7の事項は、岡林敏眞作成の総会議案書にそって検討された。

4.準備会からの経過報告

岡林敏眞より報告。一年半以上前、活性化の話が再燃。35回公文敏雄尽力で元向陽新聞部員の名簿作りに着手。今年3月より、有志で2,3回準備会を行う。会の活動内容、会則、ホームペ-ジの立ち上げなど、を相談。また4月に岡林敏眞が土佐高を訪問。元土佐高教員の門田美和氏(38回)の協力の下、図書館に保存してあった向陽新聞を調査/確認。目下電子化保存の作業を高知の業者に依頼する同時に未保存の号を探索中。

5.議長選出 本日の議長として中城正尭を選出。

6.新生向陽クラブ入会者 41名(7月25日現在)、本日の総会出席者は16名、委任状数は25名。よって、会員の過半数の議決権数に達し総会は成立した。これにより、議案は出席者の賛成多数であれば可決されることになる。

7,議案審査

第1号議案 向陽プレスクラブ会則の制定

会則の要旨を岡林敏眞が説明。以下の様に多岐に渡る活発な意見が続出した結果、改正案を全員一致で承認。

第2号議案 会長の選挙

『準備会では、中城正尭氏を「新生向陽プレスクラブ」の会長に推薦したい』という岡林敏眞よりの提案があり、全員賛成。これにより、会長は中城正尭氏と決定。

第3号議案 役員の承認

会計 中井興一(46回)

幹事 岡林敏眞(32回) 吉川順三(34回) 公文敏雄(35回) 森田隆博(37回) 黒木健司(37回) 岡林哲夫(40回) 藤宗俊一(42回) 永森裕子(44回) 宮川隆彦(46回) 水田幹久(48回)

第4号議案 向陽プレスクラブ細則制定の件

「年会費は、2000円、5年分まで前払いは可能。途中入会であっても一年分を徴収。入会希望者は口座に振り込む事とする。会の活動に関しては、 向陽新聞の電子化作業やホームページの立ち上げ等を行っている。」との岡林敏眞よりの報告の後、以下の様な活発な意見の交換があった。全員拍手で、細則制定の可決。

第5号議案 平成22年度活動計画案及び予算案の承認

藤宗より「ホームページの整備・運用」についての説明をする。その際「会員名簿には、入会登録した人のみを掲載。新聞部出身者名簿は公開しない。」という補足説明があった。

岡林敏眞より、年一回ホームページでの会報の発行を考えている事、予算案に関しての説明。会計年度は、4月1日より3月31日とする。

岡林幹雄よりの、口座は誰の名義か、法人口座を作るのはむずかしいのではないか、との質問。口座は昔、向陽プレスクラブ名義で作ったものを使用する。第5号議案を承認。

会長挨拶の後、午後2時45分に総会閉会。承認された向陽プレスクラブ会則・同細則はここをクリックしてご覧下さい。

懇親会

引き続き吉野の間で、中華円卓を二台囲み懇親会。若手より自己 紹介。午後4時45分終了。懇親会の様子

幹事会。

以下の件を決定、及び確認。

①顧問=岡林幹雄氏が細木大麓氏と相談の上、就任を承諾するかどうかを中城氏に連絡する。

幹事長=岡林哲夫

会計=中井 名簿担当=公文 ホームページ担当=藤宗 高知担当=森田、黒木、宮川 若手担当=水田 書記担当=永森

②筆山次号の「向陽新聞に見る土佐中、土佐高の歩み」の執筆者は岡林敏眞、その次は、吉川順一。

③東京で春、高知で秋に懇親会を開く。なるだけ早く案内をして参加者をふやすことに努める。今年秋に懇親会を高知で開く。

④懇親会の案内は、主としてメールで行う。

⑤会計中井よりの報告、本日の懇親会は7000円の赤字。 高知支部立ち上げ顔合わせ会

昨日、向陽プレスクラブの高知支部立ち上げ顔合わせ会が行われました。高知担当の宮川さんに変わりまして永森が簡単に御報告させて頂きます。

日時 8月21日午後5時半より

場所 追手筋、うめ丸 (宮川さんがお知り合いの30歳を少し過ぎた大そう美しい女性がオーナー!)

出席者:森田隆博(37回) 井上晶博(44回) 永森裕子(44回) 山岡伸一(45回) 岩口智賀子(45回) 宮川隆彦(46回)

自己紹介の後、終始楽しく語らいました。特に、中城さん、岩谷さん、岡林敏眞さん等にお世話になった全国高校生新聞連盟で上京した時の話を、井上、山岡両氏が克明に記憶しており、当時を懐かしんだ次第です。

また土佐高に残っていた向陽新聞の保存版は、部室に残されていた古いボロボロになりかけていた新聞を44回、45回生が井上氏の音頭のもとコピーし学校に残してきたものとの話題がでました。

宮川氏より、46回生の同期も高知支部参加を表明しているとの話、森田先輩の良い仲間を大事にして頑張ろう、との話の後、今秋11月ごろを目安に、高知で向陽プレスクラブの集まりを開く事を誓い、散会しました。

後、一部は二次会で44回生がこの春から始めた中央公園交番脇の道のつきあたりの店、BPに流れ、暑くて長い高知の夜を楽しみました。

ちなみに、高知では44回生がこの他にも、グリーンロード角二階で「赤のれん本店」、電車通り沿い蓮池町界隈で「炭丸」と、お店を頑張っております。高知へ帰ってお店探しの際には是非参考になさって下さい。 改名届け

第二回幹事会議事録

総会、懇親会の映像

今年も、長老の皆様方のお元気なお姿を拝見し、まだまだ頑張らなくてはと思ったひと時でした。画像をクリックして新しいウィンドウを開くと印刷用画面(A4-300dpi)が現れますのでダウンロードしてください。

会費はどのように

藤戸様

はい、私はあの松本裕子です。これで何人目でしょうかねえ、この様に言われるのは、、、。ダンナに二人の奥さんもらったと思えば良いきエイネエ、と言った人もおりましたっけ。(笑)

藤戸君、切に入会をお待ちしています!是非、高知支部の為に活躍して下さいね。

《事務局より》

無事、登録が終わり会費も納入されたということです。会員の輪が広がるのは嬉しいことです。 高知支部懇親会のご案内

残暑お見舞い申し上げます。お元気でお過ごしの事と存じます。

こちらは、8月6日から9月8日までの予定で高知は野市に滞在中です。主人の母が、昨年に引き続き人工関節の脱臼で入院中ですが、一日おきに高知の病院に洗濯物を取りに行くだけなので、姑には悪いのですが三食食事を作らなくて良いし、高知にも昼間友人に会いに行きやすく、気分的には楽です。

昨日、44回同期の井上さんに9月の詳細を伺いました。彼の職場の土佐女子高校もチラッと見学しました。

先月初めに、山岡さん、宮川さんと集まって9月の打ち合わせ。早速井上さんが往復はがきで出欠を募り、はや多くの方からお返事、お忙しいのに動きの早さに感謝、脱帽、です。お店は、宮川さんの知り合いのようで、三人の絶妙な連携プレーでのこの運びとなったようです。

向陽プレスクラブ 高知支部

9月22日 午後6時 活魚いけす料理 柳憲(やなけん) 高知市はりまや町1-3-8 088-823-8997

連絡先 090-1574-9566 または aki1223ochi@hotmail.com 井上

出席の方は、今現在

26回山崎和孝、30回池田昭一郎、32回森木光司、33回板原正伸、36回山下功智、38回岡本健治、38回門田美和、42回西内正気、47回岩田理道、そして44回井上晶博、43回山岡伸一、46回宮川隆彦(出張が入らなければ出席)

関東からは、岡林哲夫(40回)幹事長、そして永森(44回)が参加予定です。

皆様、ご都合の許す方、その時期高知にいらっしゃる方は、井上さんに連絡の上、是非ご出席を! 向陽プレスクラブ幹事会議事録

向陽プレスクラブ幹事会議事録

1.日時

平成24年4月21日(土) 総会17時-17時30分 懇親会17時30分-20時

2.場所

「シェ.マシオ」八重洲パールホテル2階

3.出席者

大町玄(30回)中城正堯(30回)濱崎洸一(32回)森木光司(32回)吉川順三(34回)公文敏雄(35回)森田隆博(37回)岡林哲夫(40回)藤宗俊一(42回)加賀野井秀一(44回)永森裕子(44回)中井興一(45回)水田幹久(48回)北村章彦(49回)

以上14名 委任17名 (会員総数48名)

4.中城会長の挨拶

予想以上に充実した活動が、岡林幹事長以下皆さんの努力で進んでいる。

特に向陽新聞バックナンバーのデータ化に関しては、新聞の収集は岡林敏眞氏、データ化・編集は藤宗俊一氏、CDのコピー・頒布に関しては森田隆博氏、岡林哲夫幹事長の尽力が大である。ホームページも、非常に活性化している。今後も、会員の皆さんからの投稿を是非お願いしたい。幹事長以下、皆さんの協力に感謝している。私の役割は、20回代の会員と40回代の会員をつなぐことだと思っていた。それを果たしたので後は消えゆくのみである。

以下、岡林哲夫幹事長及び中井興一会計作成の総会議案書に沿って報告、一部検討の後、了承がなされた。

5.2011年度活動報告

岡林幹事長が作成資料に沿って報告

6.2011年度会計報告

中井興一会計担当が作成資料に沿って報告。承認。

7.2012年度活動計画及び予算

A.活動計画

1)会議.懇親会の開催

・総会.懇親会:2012年4月21日(土)17:00-

2013年度は、4月20日(土)同じくパールホテル、「シェ.マシオ」にて開催。

・幹事会:2012年9月及び2013年3月に開催、他に案件があれば随時開催。

・高知支部懇親会:2012年秋、10月末から11月初めに向けて開催を検討、8月初旬までに日程を決めるべく尽力。

2)向陽新聞バックナンバーの広報.普及

・関東支部同窓会(6月2日)

・母校ホームカミングデ-(8月18日)

(上記二件に関しては受付横にブースをもらえる予定。)

・年次毎の同窓会での会員による活動

・母校常備用CDの増刷、母校教師に無償配布。この件に関しては、検討事項が起これば幹事会で話し合う。

・協力金目標:社会人40枚、学生10枚

3)母校百年史編纂への協力 ・向陽新聞バックナンバーの使いやすさの向上を図るため、インデックスを作成する。

・写真等資料の提供を呼びかける。

・母校百年史の進捗状況を岡林幹事長より説明があった。

こんにちは。土佐高・三浦です。いつもたいへんお世話様です。

また、「百年史」の方向性としては、学校と社会との関係も踏まえた学術的な資料性もある学校史を目指しています。具体的には、集め得る限りの資料を集めて、法人史、制度史、教育実践史、社会史、文化史など、様々な側面から本校にかかわる学術論文を作成して学会で発表していただき、その論文を、本校の発展過程が分かる物語としての学校史として書き直した形で「百年史」を作成するという方向です。

工程としては、本年度から資料収集と整理にかかり、書式(執筆要綱)の設定を行った上で、来年度(2013年度)から論文としての発表と投稿を進めてゆき、2017年度までに「中間資料」を作成する(中途で執筆者が交代する事態となっても執筆できるようにするためです)。2017・2018年度で「中間資料」の補充と論文としての発表と投稿を続け、2019年度に業者選定・編集作業開始、2020年11月18日の創立記念日前の刊行を目指す、ということで考えていただいております。

現在、執筆予定の先生方には、それぞれのレベルで(高知県立図書館、国立公文書館、大宅壮一文庫、など)資料収集を進めてもらっております。また、校内委員も基本が固まり、仕事分担の相談も進めております。私も、収集した資料をデータベース化する基準づくりをほぼ済ませましたので、校内委員と執筆の先生方に了解を得た上で、既にある資料から少しずつ入力するべく、作業に取りかかりたいと思っております。

向陽プレスクラブの総会が21日ということですが、以上のような進捗状況であることをOB・OGの皆様にもお知らせいただき、資料収集へのご協力をよろしくお願いしたいと思います。ご盛会をお祈りしております。

4)ホームページ関係等

・一幹事一記事の徹底(原稿依頼も可)

・筆山「向陽新聞に見る土佐高への歩み」次号寄稿は、公文敏雄(52回)。

5)体制強化 ・会則の改正以下のように決定。

第10条役員の任期は3カ年とする。ただし、重任をさまたげない。会長が必要と認めた場合、と認めた場合、役員を追加できる。追加の役員は幹事会で選任され、総会で承認される。追加の役員の任期は、会長の任期と同じとする。

上記に基づき、鶴和千秋(41回)、井上晶博(44回)に、新たに幹事をお願いすることとなった。

6)弔意内規の制定

B.2012年度予算案

幹事会提案を一部修正のうえ可決。承認。

以上、総会終了。

引き続き、高知より出席の森木光司(32回)乾杯のもと、懇親会を行う。

三々五々、8時に散会。

2012年度向陽プレスクラブ高知支部の集まり

2012年度向陽プレスクラブ高知支部の集まり

2.出席者 大場規子(31回) 竹内銑郎(31回) 森木光司(32回) 岡西滋夫(35回) 岡本健治(38回) 井上晶博(44回) 宮川隆彦(46回) 山本嘉博(51回)坂本孝弘(52回) 東京より 岡林敏眞(32回) 藤宗俊一(42回) 永森裕子(44回) 以上12名

3.報 告 1)皆で自己紹介のあと、旧交を温める。

2)向陽プレスクラブについて、宮川氏より永森に意見。「今のKPCのCDの拡販は、土佐校の現役の子どもたちに何の意義があるか? 幹事のメールにそれが見えない。」 永森「議事録には、どんな意見交換が行われたか詳細は記入していない。基本的に決まった事を書いている。もし必要ならメールで意見を皆に述べて疑問提案をして欲しい。」

その後、岡林敏眞氏が宮川氏の発言を聞く。岡林敏眞氏に必要なら彼の意見の詳細を報告してもらう。本質的には、皆に彼から意見として述べておくべきこと、必要なら皆で議論するべきもの。

3)山本嘉博氏(51回)、次期幹事を快諾。

今後の連絡の為、KPCのメールアドレスを教える。

4)今回の会は、宮川: 場所選びと当日の店とのやりとり、山本: 葉書だし、

井上: 当日の名簿作り、司会と三氏が分担で行う。井上幹事保有の名簿等資料を坂本52回へ引継ぎ。

上記でかかった費用は、下記のものをさしひき、永森が領収書とともに預かった。

5)向陽新聞バックナンバーの広報、普及

土居徹先生、宮川氏知人関係3枚

6)会費徴収

宮川隆彦46回 5年分、 山本嘉博51回 2012年分の会費

7)会より支出

葉書代 5,000円

インクカートリッジ代 1,048円

以上 向陽プレスクラブ幹事会議事録

1.日時

2012年10月28日 13:00-16:30

2.場所

京橋区民会館

3.出席者

中城正堯(30回) 岡林敏眞(32回) 岡林哲夫(40回) 藤宗俊一(42回) 永森裕子(44回) 中井興一(45回) 水田幹久(48回)

委任状 吉川順三(34回) 公文敏雄(35回) 森田隆博(37回) 以上10名

4.2012年度上半期事業報告

① 会議.懇親会の開催

総会.懇親会 4月21日17:00- 「シェ.マシオ」八重洲パールホテル2階

② 向陽新聞バックナンバーの広報、普及

・関東支部同窓会 CD14枚 SD1枚 計15枚

・母校ホームカミングデー.懇親会にて

高知組: 井上(44回) 山本(51回) 東京組:森田、岡林哲、永森でCDの協力をお願いした。

CD43枚 (池上武雄氏より5000円の協力金)

・その他 年次毎同窓会での普及活動にて 計10枚

・朝日新聞関係 小林氏(教育ジャーナリスト)よりCDの申込みあり、1枚送付した。

・母校への教師への普及 未実施

5.会計中井より2012年度上半期会計報告

6. 次期体制について

・会長候補を岡林敏眞とする。

・幹事は、全員留任を前提に岡林哲夫幹事長が意向を確認する。

・追加の候補は11月2日の高知の集まりで、井上、宮川に加えて山本嘉博(51回)に岡林敏眞、藤宗、永森より声をかけてみる。

・中井会計より会計次期辞意の表明あり。

・総会前の準備会で次期体制についての検討を行う。

7. 母校とのこと

・中城会長より、母校に保存する向陽新聞の原本を永森が預かる。11月2日の高知での会で井上に預けて母校にファイルしてもらう。

・中城会長よりの新聞の内訳: 号外、案内板、向陽スポーツ第2号、52号、30号、29号、27号、26号、18号二種類、17号、16号、13号、12号(本人よりの発言順)

・図書室にも開架で新聞のコピーを置いていく。

・原本を学校保存用にもらえるか第7号のコピーを下さった方に細木大麓さん(27回)を通じて聞いてもらう。

8. 旅費の補助制度について

母校に向けての活動で訪問する場合や、総会・支部会に本部・支部を代表して任務をもって出席する場合は、補助を出したらどうかとの意見について討議。3月に引き続き検討する。

内規として、業務をともなう場合は旅費の補助を出すように3月の幹事会で案を作る。

9. その他

・会計中井より、第一条(5)の改正の提案あり。中井より岡林幹事長に改正案を送る。会費未納の人の記載も含め、3月に検討。

・3月の幹事会までに、CDのインデックスを作る件について考えてくる。

・向陽プレスのホームページに吉川順三氏に「向陽新聞に見る……」でぬけている年度の話を書いてもらう。岡林敏眞氏が頼む。

・来年総会は、2013年4月20日(土)11時より 場所未定

・総会準備に向けての幹事会は、3月2日(土) 13時より 場所未定

以上 母校へのCD寄贈

2月20日(水)15時に森田先輩(37回)と私の2名で土佐中学高等学校を訪問しました。学校では、三浦教頭の出迎えを受け、校長室にて山本校長と面会をし、お送りいただいたCD130枚を寄贈させていただきました。

最初に山本校長と三浦教頭にCDの枚数について(120枚が理事・振興会役員・教員用で内容の説明プリントをつけたもの。10枚は生徒貸出用で図書室に保管)説明し、目録を山本校長に手渡し、寄贈式とさせていただきました。その後、4人で内容についていろいろな話をさせていただき、このCDを作成したいきさつを森田先輩共々説明させてもらいました。

1つは100周年の記念誌作成に向け正確な資料として参考になれば(報恩感謝の言葉についてなど)との思いと、2つ目は新聞部の復活について(三浦教頭から歴史ある部であるから、今も休部あつかいで置いてあるとの言葉があった)学校の協力をお願いしました。

ただ、山本校長や三浦教頭と協議事項があり(私が土佐女子の教頭をしているため)、KPCの事柄について30分ぐらいしか時間が取れず、同行していただいた森田先輩にも大変申し訳なく思っております。また、高知在住の方々には連絡をとれないままになったことをお詫び申しあげます。(なお、山岡・宮川・山本・坂本君の4人には連絡を取り私が行くことの了解を取りました)

取り急ぎ、ご報告させていただきます。 向陽プレスクラブ幹事会議事録

1.日時

2013年3月2日 16:00-18:30

2.場所

中央区立「京橋区民会館」

3.出席者

中城正堯(30回) 岡林敏眞(32回) 公文敏雄(35回) 岡林哲夫(40回) 藤宗俊一(42回) 永森裕子(44回) 中井興一(45回) 水田幹久(48回)

※永森15分遅刻

4.総会開催について

日時:2013年4月20日(土) 11:30-14:30

場所:まるごと高知「おきゃく」

総会後、直ちに幹事会を開催し、幹事長を選出する。その後、懇親会を開催する。

5.総会議案について

※岡林幹事長が用意した資料、総会議案に沿ってすすむ。

(1)2012年度活動報告

(2)2012年度会計報告

(3)第Ⅰ期活動報告

(4)会則変更案

細則第1条の改定 削除として総会に書ける。

(5)2013年度活動計画案.予算案

活動計画

1、総会.幹事会

総会 4月20日 東京にて開催

幹事会 総会後、幹事長及び幹事の分担を決める。

9月頃 活動状況中間報告

3月頃 年度総括、総会議案検討

秋に高知支部懇親会

2、ホームペ-ジの充実

・「向陽新聞に見る土佐中高の歩み」を引き続き掲載

この掲載は、あと4回。担当は、岡林哲夫、藤宗俊一、井上晶博、水田幹久。

・「甲子園観戦記」など母校にまつわる話題を募る。

3、予算案

幹事長作成のものに沿って検討 ※協力金の使途の目的が言えるようにする。

(6)旅費補助内規について

旅費補助は、60,000と変更する。

旅費補助内規の制定 関東圏内と高知県内の往復:1万円と変更する。

関東圏内、関西圏内、高知県内、各間の往復5千円と変更する。

(7)会長の選挙、会計及び幹事の承認

幹事会としては、次期会長として岡林敏真(32回)を推薦する。

3.総会後幹事会の議案について

(1)幹事長の選出

幹事長としては、森田隆博(37回)を推薦、岡林哲夫幹事長より打診する。

(2)各活動担当幹事の決定

会計は岡林哲夫、書記は中井興一、とする。

4.中城さんより、土佐中.高学校関連資料リストの配布と提案。

寄付金が集まっているので基本資料集CDを作ってはどうか。

検討委員会を作る、という提案を議案として総会にかける。

※総会の案内の際に、会費納入のお願いをする。(藤宗担当)

以上 「土佐中學を創った人々」の寄贈について

5月8日(木)9日(金)の両日、帰省された公文敏雄委員長(35回生)と共に、宇田・川﨑両家と土佐中学高等学校を訪問しました。昨年に続き、2度目の訪問となる今回は、完成した土佐中學校創立基本資料集「土佐中學を創った人々」を携えての訪問となりました。

8日は宇田耕也氏が理事長を務められる横浜病院へ赴き、2冊寄贈させていただいた。前回の時は趣旨についての説明等で、1時間近くいろいろな話をお伺いしたが、今回は事前の連絡の時に「多忙ゆえ事務職員に手渡してほしい」とのことで、事務の方に冊子を託してきた。

9日は土佐中学高等学校を訪問した。玄関先で三浦教頭の出迎えを受け、校長室にて山本校長に冊子を手渡しし、簡単な寄贈式とさせていただいた。この後、公文氏から内容や編集の苦労(編集に携わった方々の話など)についての話があり、学校の成り立ちについて多くの先生方に知っていただき、併せて「100周年記念誌」完成の一助になればとの思いを込めて合計55冊を贈らせていただいた。山本校長からは「原本があっても、気軽に教職員や生徒が見ることができないので、大変ありがたい」とのお礼の言葉があり、何もしていない当方も誇らしい気持ちになった。

この後、川﨑康正氏に面会のため不二電氣工芸株式會社を訪問した。社長として多忙にもかかわらず時間を割いていただいたことに感謝しつつ、2冊を寄贈させていただいた。川﨑氏からも「設立当時のことについて直接は知らないが、叔父からよく話を聞く。読みやすい冊子になっており、早速目を通してみたい。何より叔父が喜ぶと思う」とのことで、ここでも地元の幹事(何もしてないにもかかわらず)として面目を施したかたちとなった。

以上、取り急ぎ報告させていただきます。

「背伸びした青春」と「見守る師」

皆さま、すっかりご無沙汰いたしておりますが、お変わりございませんか。

さて、このたび、44回の同級生、永森裕子さんに命ぜられて、土佐中・高等学校同窓会関東支部会報の『筆山』56号(2014.07)に、「向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑨ ―「背伸びした青春」と「見守る師」―」という一文を寄稿いたしました。

その前号には藤宗さん、さらにその前には岡林さん、森田さん、公文さんと溯る錚々たる先輩方が執筆されているこの欄に、私ごときが起用されるなぞ思いもよらぬことであり、本来ならば即座にお断りするところ、他ならぬゴッド・マザーたる永森さんからのご命令。そのうえ、彼女が「鬼の霍乱」ときており、さらに、私より適任の当時の発行人、井上晶博くんは、うまい具合に早々と辞退しており、後輩編集人の山岡伸一くんとは連絡がとれないとのこと。結局、ええい仕方がない、というわけで、力不足の私がお受けするしかありませんでした。至らぬところは平にお許し下さい。

私は中学時代を大阪で送っていますので、現在ジュッセルドルフに住んでいる嶋田泰雄くんたちとともに、高校からの入学です。中高一貫の6年間を土佐校で過ごした皆さんに比べると、それだけ思い出も少ないかなと思い続けておりましたが、いざこうして回想し始めると、いや、あるわあるわ、芋づる式にぞろぞろと出てまいりました。ま、そんなこんなの想いを込めて書いた拙文、文章としては大目に見ていただくとして、皆さまの思い出のよすがとなれば幸いです。

激動の世界と土佐校 ― 校舎改築問題、近視の増加、フォークダンス

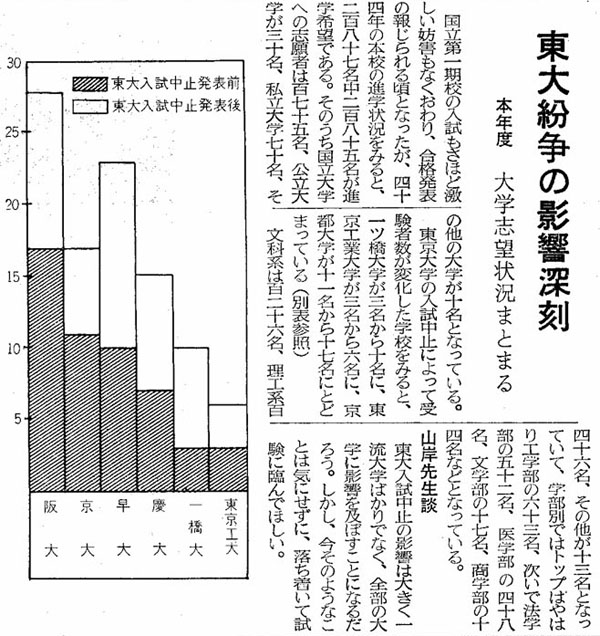

さて、こうした発想から眺めてみるならば、私の担当する期間の土佐中高の状況は、まずもって、60年代アメリカ発のヒッピー運動、’66年に始まった中国の文化大革命、そして、’68のフランス「五月革命」に端を発する学生運動、これらのかもし出す雰囲気のただ中に位置づけることができるだろう。

66年の72号「らくがき」にはすでに「中共で起こった“整風”」のことが書かれており、「アクティヴな彼ら〔紅衛兵〕に行き過ぎの感がないではないが」、受験地獄によって行動のひとつもできなくなっている私たちはこれでいいのか・・・といった思いが吐露されている。あるいはまた、71号のごく小さな欄にも、「原水協」と「原水禁」との分裂を嘆く声が載せられていた。当今の世相からすれば、なかなか頼もしいマセガキぶりである。(79号にも80号にも“スチューデント・パワー”についての言及あり。)

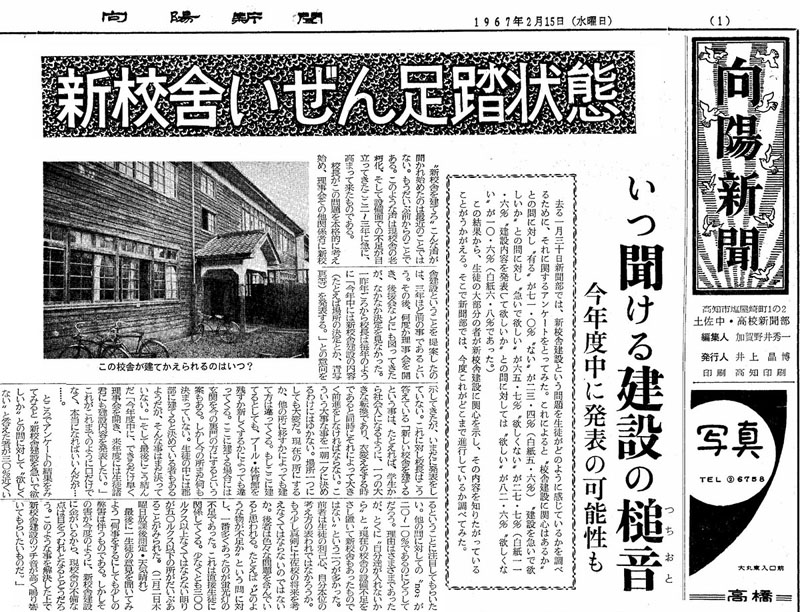

こうした背景もあってか、新聞にも学校側に対する要求が多くなる。時あたかも、校舎改築問題が浮上し、’66年70号の「年内に詳細発表か」という曽我部校長との一問一答記事に始まって、毎号取り上げられなかったためしはなく、それは結局、新校舎が姿を現わす’71年まで続くことになるだろう。したがって、この間は生徒も教員も、ともにハコモノに関する大掛かりな要求を出すことはできず、小さな改善を提案しつつ、今ある資源を有効活用しようと呼びかけるに留まっていた。

私たちにとってなつかしい木造校舎の姿は73号の第一面に残されているが、今からふりかえってみれば味のある校舎ではあった。よく見ると、かなり老朽化しているが、新校舎を待望する新聞部の側からすれば、やや作為的に、そんな箇所を写真におさめたのではなかったかな。ともあれ、記事によれば、本来は300ルクス程度あるべき蛍光灯なのに、50ルクスを下回る教室が多かったらしく、声の欄に「眼に休息を」という一文を寄せた「中二男子」によれば、「ぼくはこの学校へ来て何におどろいたといって近視の多いことほどおどろいたことはない。ぼくたちのクラスでもメガネをかけていなくても約半数の人が近視である」とのこと。もちろんそれは「〔土佐校では〕みんなよく勉強し、本を読む」ということでもあったようだ。74号には、学内に「近視予防委員会」なるものが設置されたという記事までが載っている。

運動会のやぐら廃止問題は、「ひとまず存続」ということで決着がついたようだが、72号あたりからは執行部の低調さが問題化してくる。’66年9月発足の執行部は、「文化祭を充実させるとともに県下の高校に呼びかけて『弁論集会』とでもいうべきものを開きたい」と抱負を述べ、’67年4月の執行部は「機関紙“和”を週一回発行し、毎週一回フォークダンスを行なうことにしたい」と語っている。そういえば、フォークダンス大会などというものも開かれており、これまたなつかしい「ジェンカ」や「マイムマイム」などという曲名もあげられている。だが、残念ながらこうした努力のはざまで、71号の頃から「マンネリ打破」を目指していた文化祭が、ついに’68年度からは二年に一度の開催ということになってしまった。

先生方の動向 ― カマスにオンカン

さて、先生方の動向はといえば、’66年の新任は、理科の岡部淳之助、得竹耕司、英語の栗田美千代、体育の西願寺哲夫、酒井青喜、数学の杉浦純夫の各先生。’67年には、理科の西森茂夫、社会の岡良吉、山本登、国語の藤田喜三郎、小島哲雄、体育の徳弘節子、英語の杉田隆、’68年には、国語の西本貞、英語の井上聖香、森本堯士、理科の有道雅信の先生方が着任されている。また、77号には「田村〔尚子〕先生ゴールイン、新郎は“若き科学者”」、79号には「小島哲雄先生近くご結婚、同職が縁して意気投合」という見出しで、両先生の結婚が報じられてもいる。

さまざまな受賞もあるが、なかでも76号でとりあげられた数学科「カマス」こと吉本要先生の叙勲をめぐるコメントは、いかにもこの時代と人柄とを体現しているようで面白い。「私がこうしてこの学校に長く勤めさしていただいておるのも、みな、ほかの先生方のご配慮によるものだ。今度の叙勲も、私は何もりっぱなことはいたしておらないのだが、たまたま長く勤めておったから授けられた、というだけのことで、はなはだ恐縮だ」。

残念だったのは、生物の「オンカン」こと中山駿馬先生のご逝去である。70号には’66年1月に先生が高知県出版文化賞を受賞したという喜びの記事があり、「今後は、貝の恋愛や結婚など、一般の人にも楽しんで読んでもらえるようなユーモアにあふれた本を書くつもりだ」と抱負を語られていた矢先、同年10月の72号には「中山先生病床訪問、たいくつやねェ」が掲載され、シャツにステテコ姿の先生が描かれている。そして間もなく、73号では逝去の記事となるのである。結腸ガンであった。

なお、以下の各号の「先生出番です」の欄には、それぞれの師の素顔がよく表われている。小松博行先生「二十年目の哀歓」(73号)、松浦勲先生「新聞週間」(74号)、土居徹先生「部活動をシュート」(75号)、田内瑞穂先生「戦友 ― 一兵士の友情」(77号)、西森茂夫先生「自由は土佐の山間より」(78号)、得竹耕司先生「山行雑感」(79号)、楠本浩子先生「書物のある風景」(80号)、とりわけ田内先生の一文は、戦時中に身をもって先生をかばってくれた戦友の感動的な記録になっている。

さまざまな話題

79号には一味ちがった「ヒッチ冒険記」という記事がある。これは高二の石本浩市くんと溝渕健一郎くんの二人が、夏休みに黒部から高知までヒッチハイクの旅をしたというもので、さまざまな障害に出会ったり、思いがけぬ人情に包まれたり、当時の高校生ならではの経験が描かれている。そういえば、当時の旅というのは、いかにも今昔の感のあるもので、76号に掲載された曽我部校長の欧米視察記も、71号の高崎元尚先生のアメリカ見学も、今からみるとまさしく大時代的とでも言うべきか。曽我部校長いわく「来賓や国旗・国歌に対する敬意も深く起立脱帽が普通だったのは印象づけられた」。あるいはまた、高崎先生いわく「とにかく、日本の絵とアメリカの絵とはまったくちがっている。アメリカには日本のように封建的なものが全然ないので思いきった作品を作ることができるのだ。」

相変わらず野球部の活躍は目覚ましい。’68年の77号には「野球部映画に」の見出しが躍り、夏の甲子園大会が五十周年を迎えるのを記念して、朝日新聞社が作製する記録映画「青春」に本校野球部も登場するということが報じられている。籠尾監督の談話では、五台山の三百段の石段をかけ上がるシーンを二回も撮るはめになり、すっかり疲れてしまったとのこと。同じ紙面には、甲子園での活躍により、全日本ハワイ・アメリカ遠征チームのメンバーに選ばれた広田義典・荻野友康両君の特別寄稿も載っている。

さらに、70号の「すぽっと」欄には、名物食堂「太助」の主人・溝渕章人さん(30回生)へのインタヴュー記事があり、71号には県立盲学校教師の吉松格致(タダシ)さん(29回生)、72号には大阪難波で漫才師として活躍している秋山左楽(本名・中平達男)さん(28回生)が、登場している。

そんなさまざまな記事を渉猟していると、ふと’69年80号に掲載されている「喫茶店がなぜ悪い?」という見出しが目にとまった。そこには「皇帝」「栄光」「王朝」「第五」「第一」が並んでいる。そう、これらすべては当時の喫茶店。土佐校ではすべて出入り禁止であったはずだが、なぜこんなになつかしいのだろうか。思えば、私たちも、ずいぶんと先生方にたてつきながら、その実、すっかり彼らの庇護のもとに甘え、青春を謳歌していたのだねえ。 平成27年度向陽プレスクラブ高知支部懇親会のご案内

向陽プレスクラブ会員の皆様

秋冷の候 皆様には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

標記の会を下記の通り準備いたしましたので、会員の皆様には奮ってご出席頂くよう、ご案内申し上げます。 記

日時:平成27年11月21日(土)午後6時

会場:土佐のいごっそう亀次(かつおのタタキで人気の明神水産の直営店です)

住所:高知市帯屋町2-1-13、おびさんロード北側です。

(大橋通と中ノ橋通の間で、電車通と帯屋町商店街の間の通。帯屋町公園の少し西)

会場電話:(088)821-9814

徴収会費:3千5百円(飲み放題)。本部会計から、別途2千円の補助を頂いております。

※なお、メール登録の会員の方にはメールで、未登録の方には往復はがきでご案内しています。

(はがき発送は、10月25日頃の予定です)

※ご都合を、11月13日までにご連絡ください。当日・前日等の急な連絡先(幹事携帯電話番号)は、

会員個人宛のメール、または、連絡ハガキでご確認ください。 永森 裕子(44回)さん追悼文

松本(旧姓)さんの思い出

何から書いていいのか、永森裕子さん・・・・私にとっては松本(旧姓)さんと言った方がしっくりきます。以下は追悼文にもならない、頭の片隅に残るあいまいな思い出になります。

体調を崩し、それでもまだ元気な時に2度ほどお見舞いに行きました。その時は比較的元気で、持参したお菓子を一緒に食べてくだらないことを話したりしました。その後の闘病生活も同級生から聞いていましたが、迷っているうちにとうとう見舞いに行けませんでした。逝去の知らせを友人から聞いたのは亡くなってから数日後です。新聞で確認して茫然として「松本さんが亡くなったんだ」と独り言を言ったようです。妻が「何が」と聞いてきたので、事情を話しました。妻は彼女の妹さんと小学校の同級生で大変仲の良い友人でもあり、松本さんの事も知っていたのでショックだったようです。訃報を聞いたその日は親友ともいえる同級生が亡くなった日でもありました。今年に入って5人目の同級生が旅立った日でもあります。

私自身の事を先に話すと、新聞部入部が高校1年になってからと遅くて、右も左もわからない落ちこぼれ部員でした。何とか部員としてやっていけたのは、諸先輩方や出来の良い後輩の助けがあったことは当然として、同じ学年の仲間である加賀野井君や中村さんそして松本さんたちがいてくれたからだとしみじみ思います。今になって、当時の向陽新聞を再読すると、記事の内容を見る前に発行人のところにある自分の名前に目が行き、いたたまれない思いになります。今考えると、もう少しましな割り付けができなかったのか、もう少し何とかなったのでは、との思いがあります。その当時、何とか曲がりなりにも新聞が発行できたのは他の部員たちの助けがあったから、という至極当たり前のことに気づきます。そんな時に思い浮かべる仲間の中に彼女がいました。

松本さんについて考える時、具体的な思い出がない事に驚いています。例えば、新聞部で合宿に行ったこと。もう半世紀以上前の事で、記憶も定かでないところもあるのですが、1年の夏休みに新聞部で、「合宿」という名の「キャンプ」に行ったことがありました。2年の植田先輩か誰かが「新聞記事の書き方のイロハを教える」という名目での「合宿」と言われたような記憶がありますが、本当のところはどうだったのでしょうか。この時の高校1年生は松本さんを除いて全て1年になって入部したばかり新入部員。何かと迷惑を掛け、色々なフォローをしてもらったはずなのに、今思い出すのは彼女の色白な顔と明るく元気な笑い声だけです。考えれば考えるほど、記憶が定かでなくなります。彼女は本当に「合宿」に参加していたのか。新聞作成の編集会議、その他の打ち合わせ、印刷所での校正作業、いろんなことを一緒に経験したはずだし、東京で開催された高新連(全国高等学校新聞連盟)の総会にも一緒に参加したのに。改めて思い出してみると、彼女の記憶が少しあるのは新聞部を引退(何かえらそうな物言いですけど)した後、部外の同級生と一緒にどうでもいいような事や、大学の事、東京の事、等々の話をした時や卒業後居酒屋で飲んだ時の断片的な出来事の思い出です。そこには新聞部で一緒に過ごしてきた彼女とはほんの少しだけ違う彼女がいました。

ずいぶん経ってから同窓会で再開した時の驚きは今でも憶えています。色白な顔は変わらないものの、豪快な笑い声と迫力ある容姿にしばらく声が出ませんでした(失礼)。ある同級生は淡い思いを持っていた彼女に向かい「これは詐欺や」と叫び、それに対してまた彼女が笑い転げる、という再会でした。次に彼女から連絡があったのは「向陽プレスクラブの高知支部を立ち上げるから、井上君やって」という電話でした。参加するとか、参加して欲しいとか、ではなく「やって」です。これが松本さんなんだ、と妙に納得したのを憶えています。申し訳ないことに、彼女に言われた支部の事は後輩に任せっぱなしになっています。

今年の同窓会は「卒業50年(本当は51年目に突入してますが)」と言う事で、華々しく開催するそうです。転校等で一緒に卒業できなかった同級生や中学1年から高校3年までの担任の先生にも声をかけているようです。

「松本さん、今年の同窓会はサンライズホテルで9月28日に開催です。みんなを誘って是非会場に来てください(合掌)。」 「向陽新聞」を久し振りに見つけて

先日、母校の「100周年記念式典」があり、出席させていただいたのですが、その100周年記念行事の一環として高知新聞に特別紙面が折込として入っていました。

その最後の面の題字が懐かしい「向陽新聞」となっており、その下に「企画協力土佐中・高校新聞部」との記載、記事の中には「新聞部復活」の文字。現役時代は何の貢献もしていない部員でしたので、このときとばかりに公文先輩に報告し、復活が本当か学校に聞いてきました。(現在の仕事の関係で土佐をしばしば訪問しております)

小村校長先生が色々と話を聞かせてくれましたので、簡単にご報告いたします。

最後に、当然ですが学校(もちろん生徒からも)から協力要請があれば皆様にご連絡いたしますので、その時は宜しくお願いいたします。 書評 『絵画史料による 江戸子ども文化論集』

中城正堯さんの「子供の天国」

テレビのニュース番組を見ていて、いつも不思議に思うことがある。盆暮れの帰省客がUターン・ラッシュで東京に帰ってくるころ、必ずといっていいほど、駅のプラットホームでリポーターが家族づれにマイクを向け、田舎はどうだったかと紋切り型の質問をする。それも決まって小さな子供に対して。当然これには、また決まって「おもしろかったあ!」といった言わずもがなの答えが返ってくるわけで、私はつねづね、こんな無意味なことはやめればいいのにと思いながらも、どことなく、やはりわが日本人同胞に特徴的な行動様式なのだなあ、と妙に納得したりするところもある。

私が何度か住んでいたフランスなどでは、子供はそんなふうには遇されず、ほとんど半人前の大人と見なされ、無視される。また、子供は子供で、早く大人になり、人々に伍して、自由に行動したいものだという願望をどこかにちらつかせていたものだ。

ことほどさように、たとえば西洋では、子供という存在の独自性は、ごく近年まで意識されてこなかったわけで、ここにはっきりと視線を向けたのが、あのアナール学派の一人、フィリップ・アリエスだったということになる。彼の『〈子供〉の誕生』と題する一書が、まさしく西洋人たちに、子供という存在の独自性を初めて意識させることになったのだ。邦訳はみすず書房から出ており、良書なので、興味のある方にはぜひともお読みいただきたいが、ここでは端折って、出版社のプロモーション用文言のみコピペしておこう。「この書は、ヨーロッパ中世から18世紀にいたる期間の、日々の生活への注視・観察から、子供と家族についての〈その時代の感情〉を描く。子供は長い歴史の流れのなかで、独自のモラル・固有の感情をもつ実在として見られたことはなかった。〈子供〉の発見は近代の出来事であり、新しい家族の感情は、そこから芽生えた。」

そう、私たちは通常、子供という概念の自明性を疑ってもみないのだが、西洋ではその発見が近代の出来事であったというわけだ。実は、こうしたことは、子供をめぐる場合だけにはとどまらず、「浜辺のリゾート」とか「登山の楽しみ」とかいったものの自明性にも同じように当てはまるということは、これまたアナール学派に属するアラン・コルバンの『浜辺の誕生 ― 海と人間の系譜学』あたりで語られている事実ではなかったか。つまるところ、それらはすべて、各文化が独自につくりあげる概念にすぎない、ということがわかるだろう。

さて、いよいよ本題に入るのだが、ここでとりあげる中城正堯氏の『絵画史料による 江戸子ども文化論集』は、このような、およそ子供を無視するたぐいの西洋諸国のアンシャン・レジーム期のあり方に対し、とりわけわが国の江戸期における子供を珍重する風潮を、浮世絵を中心とする絵画史料を通して明らかにし、同時に、これまで「美人画」のジャンルに含めて考えられてきた「子ども絵」を、独立した興味深い一ジャンルとして確立しようとする試みであると言えるだろう。

中城氏は、「くもん子ども研究所」で教育史料の収集に手を染めて以来35年。現在は国際浮世絵学会理事・日本城郭協会顧問を務め、江戸子ども文化研究会を主宰しておられるが、当初「筆者は出版界の人間であり、浮世絵はもとより美術史・日本史・教育史などの学術的素養は全くなかった」とのこと。つまり、35年間の収集と読解と考証、そして諸方面の学者・研究者との交流が、本書を、また今日の氏を、ともに形成しているというわけだ。

全体は3章だてとなり、各章はそれぞれ4つの論文から成っている。

第Ⅰ章は「浮世絵と子ども」と総称され、いわば基礎論にあたる。第1論文「〈子ども浮世絵〉ことはじめ」では、江戸期の子供文化研究の歩みが描かれ、そこからは、徳川幕府の封建的な統治によって「江戸庶民の女性や子どもは悲惨な生活を強いられていた」とする従来の歴史観とはちがった「子ども世界」が開かれてくる。また、「美人画」から独立して考えられるようになった「子ども絵」も、さらに下位区分として「子ども絵」「子ども物語絵」「母子絵」「おもちゃ絵」に分かれることも説かれている。これをいっそう延長すれば、「見立絵」「やつし」なども論じられることになるだろう。

後半部分では、寺子屋における師弟関係が描かれ、西洋的母子像との対比にも言及され、はては、授乳のあり方や、母子がともに同一物を眺める「共視」をめぐる愛情の問題圏が提示されている。

第2論文は、「子ども絵・子ども物語絵・おもちゃ絵 ― 子ども浮世絵の分類」と題され、先ほどの下位区分のそれぞれが詳述されることになる。灯火と闇との関係はその後の「光線絵」との関係からも考えてみるべき主題だし、イギリス銅版画との比較など、興味深い指摘もなされている。

第3論文は、「浮世絵に描かれた子どもたち ― 江戸子ども文化をさぐる」として、先ほどの母子の「共視」、見つめ合う「対面」、抱きつ抱かれつの「密着」などを論じている。そこから、幼児を「布でぐるぐる巻き(スワッドリング)」にし、「育児は授乳も含めて乳母にまかせることが多かった」西洋社会との差異をきわだたせ、歌麿の母親追慕や江戸の「子宝思想」にも言及する。行間に「おぶられた」という物言いのあるのは、筆者の土佐弁がふと顔を出しているような気がしてほほえましい。

第4論文は、「豊潤な江戸子ども世界に共感」という題で、1998年から翌年にかけて開かれた「浮世絵の子どもたち展」(国際交流基金・公文教育研究会主催)というヨーロッパ巡回展の報告となっている。モスクワ、パリ、エジンバラ、ケルンの各地で見られた反応の中でも、とりわけ正鵠を射ているのは、当時の日本で「育児になぜ父親が登場しないのか」というロシアの文化相が発した問いであるだろう。

第Ⅱ章は「子どもの遊びと学び」と題され、各論へと広がってゆく。第1論文は「[上方わらべ歌絵本]の研究」というタイトルどおり、中城氏自身が所蔵する「上方わらべ歌絵本」の紹介と、書誌的な検討、内容の解読などから成っている。

第2論文は、「和製ポロ“打毬”を楽しんだ江戸の子」という表題のもと、西洋のポロ競技にも似た打毬について、数々の図版をも交えながら解説がなされている。打毬が将軍家から宮内庁に受け継がれたというのは、おもしろい現象であるだろう。

第3論文は「寺子屋の学びの文化 ― 江戸社会を支えた庶民教育」。ここでは、寺子屋隆盛の主な理由として、種々の社会条件とともにその「楽しさ」が挙げられ、まさしく今日の「くもん式」にも生かされているであろうような、教育上のさまざまなヒントが並べられている。幕末には寺子屋が5~6万ほどもあったこと、またそこでは、盃で師弟の固めを行なっていたことなど、新鮮な事実も見いだされるにちがいない。

第4論文では「文明開化で激変した〈子どもの天国〉」が語られ、近代化の光と影とが、学校制度の側面から、教材の側面から、縦横無尽に語られており、文明開化のために喪われてしまった「親和性に満ちた子供の世界」が活写されている。

第3章は「母子絵へのまなざし」としてまとめられており、中城氏が首尾一貫して描き出したかったであろう「母性に包まれた子供の天国」が、第1論文の「もう一つの美人画“母子絵”」、第2論文の「子ども絵にみる魔除けファッション」、第3論文の「布袋と美女から“おんぶ文化”再考」を通じて展開され、補足として第4論文「〈百子図〉にみる清代中国の子ども観」が置かれている。これらを俯瞰してみると、再度、母子絵の重要性をくり返す必要はあるまいし、子宝を守るための魔除けも、「おんぶ文化」も、それがどれほどの母の想いからくるものなのか、さらなる贅言は、もはや不要であるだろう。

残された課題は、中城氏みずからの手で「あとがき」に列挙されている。初期錦絵の北尾重政や石川豊雅の作、清長・広重・国芳から歌川芳藤までの作を研究しなければ・・・北斎と歌麿との比較もしたかった・・・浮世絵をめぐるさらなる国際交流も必要だ・・・学際的な対話を通して作品への理解を、さらに深めていくべきだ・・・云々。そしてそこには、次の一文が加えられている。

「この分野での研究はいまだ半ばであるが、後続の優秀な若手研究者に後を託す時期が来たようだ。本書は、そのバトンタッチのためにまとめた論集である。」

常に支離滅裂な好奇心に動かされてものを書いている評者からすれば、いつの日にか、こんなカッコいい言葉もしたためてみたいものだ。

総会・懇親会開催

永森裕子(44回) 2010.07.31

司会進行:岡林敏眞 議長:中城正尭 書記:永森裕子

●(文中敬称略) 議論噴出の議事録詳細は別紙PDFファイルをご覧下さい。

1.日時 平成22年7月25日(日) 総会:午後1時-午後2時半 懇親会:午後2時半-4時半

2.場所 アルカディア市ヶ谷 7階 吉野の間

3.出席者 総会16名 懇親会17名

岡林幹雄(26回) 大町玄(30回) 中城正尭(30回) 横山禎夫(30回) 岡林敏眞(32回) 吉川順三(34回) 岡西滋夫(35回、懇親会のみ) 森田隆博(37回) 黒木健司(37回) 岡林哲夫(40回) 鶴和千秋(41回) 藤宗俊一(42回) 加賀野井秀一(44回)永森裕子(44回) 中井興一(45回) 宮川隆彦(46回) 水田幹久(48回)

●WANTED 懇親会の様子は下の画像をクリックして下さい。

時間がたつのが早く、全員撮影などすっかり忘れていました。藤宗(42回)

時間がたつのが早く、全員撮影などすっかり忘れていました。藤宗(42回)

以下、4から7の事項は、岡林敏眞作成の総会議案書にそって検討された。

4.準備会からの経過報告

岡林敏眞より報告。一年半以上前、活性化の話が再燃。35回公文敏雄尽力で元向陽新聞部員の名簿作りに着手。今年3月より、有志で2,3回準備会を行う。会の活動内容、会則、ホームペ-ジの立ち上げなど、を相談。また4月に岡林敏眞が土佐高を訪問。元土佐高教員の門田美和氏(38回)の協力の下、図書館に保存してあった向陽新聞を調査/確認。目下電子化保存の作業を高知の業者に依頼する同時に未保存の号を探索中。

5.議長選出 本日の議長として中城正尭を選出。

6.新生向陽クラブ入会者 41名(7月25日現在)、本日の総会出席者は16名、委任状数は25名。よって、会員の過半数の議決権数に達し総会は成立した。これにより、議案は出席者の賛成多数であれば可決されることになる。

7,議案審査

第1号議案 向陽プレスクラブ会則の制定

会則の要旨を岡林敏眞が説明。以下の様に多岐に渡る活発な意見が続出した結果、改正案を全員一致で承認。

第2号議案 会長の選挙

『準備会では、中城正尭氏を「新生向陽プレスクラブ」の会長に推薦したい』という岡林敏眞よりの提案があり、全員賛成。これにより、会長は中城正尭氏と決定。

第3号議案 役員の承認

会計 中井興一(46回)

幹事 岡林敏眞(32回) 吉川順三(34回) 公文敏雄(35回) 森田隆博(37回) 黒木健司(37回) 岡林哲夫(40回) 藤宗俊一(42回) 永森裕子(44回) 宮川隆彦(46回) 水田幹久(48回)

第4号議案 向陽プレスクラブ細則制定の件

「年会費は、2000円、5年分まで前払いは可能。途中入会であっても一年分を徴収。入会希望者は口座に振り込む事とする。会の活動に関しては、 向陽新聞の電子化作業やホームページの立ち上げ等を行っている。」との岡林敏眞よりの報告の後、以下の様な活発な意見の交換があった。全員拍手で、細則制定の可決。

第5号議案 平成22年度活動計画案及び予算案の承認

藤宗より「ホームページの整備・運用」についての説明をする。その際「会員名簿には、入会登録した人のみを掲載。新聞部出身者名簿は公開しない。」という補足説明があった。

岡林敏眞より、年一回ホームページでの会報の発行を考えている事、予算案に関しての説明。会計年度は、4月1日より3月31日とする。

岡林幹雄よりの、口座は誰の名義か、法人口座を作るのはむずかしいのではないか、との質問。口座は昔、向陽プレスクラブ名義で作ったものを使用する。第5号議案を承認。

会長挨拶の後、午後2時45分に総会閉会。承認された向陽プレスクラブ会則・同細則はここをクリックしてご覧下さい。

懇親会

引き続き吉野の間で、中華円卓を二台囲み懇親会。若手より自己 紹介。午後4時45分終了。

以下の件を決定、及び確認。

①顧問=岡林幹雄氏が細木大麓氏と相談の上、就任を承諾するかどうかを中城氏に連絡する。

幹事長=岡林哲夫

会計=中井 名簿担当=公文 ホームページ担当=藤宗 高知担当=森田、黒木、宮川 若手担当=水田 書記担当=永森

②筆山次号の「向陽新聞に見る土佐中、土佐高の歩み」の執筆者は岡林敏眞、その次は、吉川順一。

③東京で春、高知で秋に懇親会を開く。なるだけ早く案内をして参加者をふやすことに努める。今年秋に懇親会を高知で開く。

④懇親会の案内は、主としてメールで行う。

⑤会計中井よりの報告、本日の懇親会は7000円の赤字。 高知支部立ち上げ顔合わせ会

永森裕子(44回) 2010.08.22

暑い日が続きます。皆様お元気でお過ごしのことと思います。

昨日、向陽プレスクラブの高知支部立ち上げ顔合わせ会が行われました。高知担当の宮川さんに変わりまして永森が簡単に御報告させて頂きます。

日時 8月21日午後5時半より

場所 追手筋、うめ丸 (宮川さんがお知り合いの30歳を少し過ぎた大そう美しい女性がオーナー!)

出席者:森田隆博(37回) 井上晶博(44回) 永森裕子(44回) 山岡伸一(45回) 岩口智賀子(45回) 宮川隆彦(46回)

自己紹介の後、終始楽しく語らいました。特に、中城さん、岩谷さん、岡林敏眞さん等にお世話になった全国高校生新聞連盟で上京した時の話を、井上、山岡両氏が克明に記憶しており、当時を懐かしんだ次第です。

また土佐高に残っていた向陽新聞の保存版は、部室に残されていた古いボロボロになりかけていた新聞を44回、45回生が井上氏の音頭のもとコピーし学校に残してきたものとの話題がでました。

宮川氏より、46回生の同期も高知支部参加を表明しているとの話、森田先輩の良い仲間を大事にして頑張ろう、との話の後、今秋11月ごろを目安に、高知で向陽プレスクラブの集まりを開く事を誓い、散会しました。

後、一部は二次会で44回生がこの春から始めた中央公園交番脇の道のつきあたりの店、BPに流れ、暑くて長い高知の夜を楽しみました。

ちなみに、高知では44回生がこの他にも、グリーンロード角二階で「赤のれん本店」、電車通り沿い蓮池町界隈で「炭丸」と、お店を頑張っております。高知へ帰ってお店探しの際には是非参考になさって下さい。 改名届け

岩口智賀子(45回) 2010.09.05

かわいい(?かった)チカちゃんから力ずくのお手紙が届きました。怖いので一字一句変えずに掲載します。下の写真をクリックして下さい。

心優しいチカちゃん |

|---|

永森裕子(44回) 2010.10.15

議長 岡林哲夫幹事長 書記 永森裕子

| 1) | 日時 2010年10月10日 15時-16時45分 | ||

| 2) | 場所 まるごと高知二階 「お客」 | ||

| 3) | 出席 中城正尭(30回) 岡林敏眞(32回) 公文敏雄(35回) 森田隆博(37回) 岡林哲夫(40回) 藤宗俊一(42回) 永森裕子(44回) 中井興一(45回) 水田幹久(48回) | ||

| 4) | 報告事項 | ||

| * | 中城会長の挨拶の後、岡林幹事長作成の資料に沿って以下の報告あり。 | ||

| * | 顧問就任の件、中城会長より、顧問就任は当面は無しとの報告。 | ||

| * | 会員の件、公文より、各自に名簿を配布後、7月以降会員申し込みが止まっている、今現在で41名との報告。 | ||

| * | 会計報告、資料配布後、中井より。年会費は現在22名分入金済み、19名未納。 | ||

| * | 2010年度の収支は赤字につき、会費納入について未納会員名を明示し、改めて会員全員にメールにて納入依頼を行う。メールアドレス登録のない会員は、中井からメール送信文を会員名簿及び総会議事録を同封の上郵送する。 | ||

| * | 8月の高知支部立ち上げ会の報告を森田、永森より。メンバーそれぞれがそれぞれの知己に声をかけてこの会の輪を広げていければ、場があれば集まる事が大切。(森田) | ||

| * | 若手担当の水田からも、声をかける事とする。 | ||

| 5) | 高知の活動について | ||

| * | 4の報告と合わせて引き続き議論。人脈を使ってメンバ-を広げる、ゾーン別幹事を考えていく、年代別幹事は少し難しい、等の意見がでた後、以下の事を決定。 | ||

| * | 当面、高知支部という位置づけで活動を行っていく。 | ||

| * | 秋の高知での集まりの立ち上げは、宮川のケガもあり無理。回復を見つつ、正月ではどうか、永森から高知の担当宮川、及び井上、山岡に連絡。日程が決まったら名簿等で幅広く連絡する。 | ||

| 6) | 次回の総会、懇親会について。 | ||

| * | 討議の結果、懇親会の型式で夕方より開催、懇親会の始めに報告をする事とする。 | ||

| * | 日時は2011年4月23日土曜日、17時より、と決定。場所は、岡林幹事長に一任。 | ||

| 7) | 向陽プレスクラブのホームページに関して | ||

| * | 土佐高へホームページのPRを行う。中城が校長に、岡林敏眞が三浦、小村両教頭に、藤宗が千頭先生(58回)に連絡をとる事とする。 | ||

| * | ホームページへの原稿依頼を、井上晶博(44回)、加賀野井秀一(44回)に永森が行う。 | ||

| * | ホームページへの山岡伸一(45回)が投稿した全国高校新聞連盟の記事を読み、当時東京で幹事として活躍した人?から連絡あり、この様に向陽プレスクラブのホームページの輪が外にも広がりつつある、と藤宗より報告。 |

以上

2011年度総会及び懇親会議事録永森裕子(44回) 2011.04.29

| 1. | 日時 平成23年4月23日(土) |

| 総会17時-17時40分 懇親会17時40分-19時 | |

| 2. | 場所 「シェ.ダイゴ八重洲」八重洲パールホテル2階 |

| 3. | 出席者 13名 (会員総数39名 委任15名) |

| 中城正尭(30回) 岡林敏眞(32回) 濱崎洸一(32回) 吉川順三(34回) 公文敏雄(35回) 森田隆博(37回) 岡林哲夫(40回) 藤宗俊一(42回) 永森裕子(44回) 中井興一(45回) 水田幹久(48回) 北村章彦(49回) | |

| 4. | 中城会長の挨拶 |

| 昨年7月に結成大会を開いて以来、各担当及び皆の協力で順調に進んでいて喜ばしい。 | |

| 来期も、この調子でいって欲しい。 | |

| 健康上の都合があるので、幹事を中心に次期会長を検討して欲しい。 | |

| 以下、5,6は岡林哲夫幹事長を議長代理とし、幹事長及び会計作成の総会議案書に沿って報告、検討がなされた。 | |

| 5. | 第1号議案 |

| 1-1 2010年度収支決算 | |

| 中井会計担当が作成資料に沿って報告。 | |

| 1-2 幹事会活動について | |

| 岡林哲夫幹事長が作成資料に沿って報告。 | |

| 6. | 第2号議案 |

| 2-1 2011年度活動計画案 | |

| (1)2011年度活動について、岡林幹事長より。 | |

| 今年度の幹事会を、9月に行う。日程は未定。 | |

| 2012年4月21日に次回の総会を行う。 | |

| (2)高知支部について。永森より現状報告の後、新たに井上晶博(44回) 山岡伸一(55回)に中心メンバーに加わってもらい、10月、11月頃の開催をめざしてもらう。日程は7月頃までに決定してもらい、東京からのメンバーも参加できるものは参加し協力する。 | |

| 以上の件、永森より、井上、山岡に連絡。 | |

| (3) ホームページについて | |

| 担当の藤宗より報告と提案。 | |

| 創設期と49回当たりのものを含めあと4紙ほど向陽新聞電子化のデーターが不足しているがそろそろデーターの電子化を締め切りたい。そしてDVDを作成し会員全員に配布。 | |

| DVDは、50部作成。メール便で送付。土佐高の図書館にも寄贈する。DVD作成の時期等は藤宗に一任することで以上の件を決定。 | |

| ホームページに掲載するために、新聞部時代の写真を少なくとも二枚送って欲しい。 | |

| (4)百年史編纂の件 | |

| 中城会長より報告。10年後の母校百年行事の目玉として母校百年史編纂を母校にかねてより進言していたが、それを立ち上げる編集部会が母校に発足し、内容については未定だが向陽プレスクラブにも協力依頼が三浦教頭よりあった。新聞部OBとして協力できることはすると返答。向陽プレスクラブでは、いずれ窓口担当を決めたい。(10年後に元気でいる人。) 個人的には、創設期、戦後の経緯教育方針、教育内容をふまえた学校の歴史を作成して欲しいと思っている。 | |

| (5) その他 | |

| 次回、筆山の「向陽新聞に見る土佐高の歩み」は、吉川順三(34回)が担当。 | |

| 2-2 2011年度収支予算案 | |

| 岡林幹事長より、2011年度収支予算案の電子化費用を通信費と訂正あり。 | |

| その後、中井会計担当より。 | |

| 正当なかかった費用は、KPC幹事全員にメールでその旨を伝える。 | |

| 振り込みの口座番号は、中井のみに伝える。 | |

| 以上、総会終了。 | |

| 引き続き岡林敏眞幹事の乾杯の後、各自近況報告をしながら懇親会。 | |

| 濱崎洸一(32回)、北村章彦会員(49回) 初参加。 | |

| 7時過ぎ散会。 |

今年も、長老の皆様方のお元気なお姿を拝見し、まだまだ頑張らなくてはと思ったひと時でした。画像をクリックして新しいウィンドウを開くと印刷用画面(A4-300dpi)が現れますのでダウンロードしてください。

|

|---|

|

|---|

|

|---|

藤戸啓朗(46回) 2011.05.20

|

|---|

(2011.5.10掲示板へ投稿)

《永森裕子さんよりのお返事》

藤戸様

はい、私はあの松本裕子です。これで何人目でしょうかねえ、この様に言われるのは、、、。ダンナに二人の奥さんもらったと思えば良いきエイネエ、と言った人もおりましたっけ。(笑)

藤戸君、切に入会をお待ちしています!是非、高知支部の為に活躍して下さいね。

《事務局より》

無事、登録が終わり会費も納入されたということです。会員の輪が広がるのは嬉しいことです。 高知支部懇親会のご案内

永森裕子(44回) 2011.08.10

皆様

残暑お見舞い申し上げます。お元気でお過ごしの事と存じます。

こちらは、8月6日から9月8日までの予定で高知は野市に滞在中です。主人の母が、昨年に引き続き人工関節の脱臼で入院中ですが、一日おきに高知の病院に洗濯物を取りに行くだけなので、姑には悪いのですが三食食事を作らなくて良いし、高知にも昼間友人に会いに行きやすく、気分的には楽です。

昨日、44回同期の井上さんに9月の詳細を伺いました。彼の職場の土佐女子高校もチラッと見学しました。

先月初めに、山岡さん、宮川さんと集まって9月の打ち合わせ。早速井上さんが往復はがきで出欠を募り、はや多くの方からお返事、お忙しいのに動きの早さに感謝、脱帽、です。お店は、宮川さんの知り合いのようで、三人の絶妙な連携プレーでのこの運びとなったようです。

向陽プレスクラブ 高知支部

9月22日 午後6時 活魚いけす料理 柳憲(やなけん) 高知市はりまや町1-3-8 088-823-8997

連絡先 090-1574-9566 または aki1223ochi@hotmail.com 井上

出席の方は、今現在

26回山崎和孝、30回池田昭一郎、32回森木光司、33回板原正伸、36回山下功智、38回岡本健治、38回門田美和、42回西内正気、47回岩田理道、そして44回井上晶博、43回山岡伸一、46回宮川隆彦(出張が入らなければ出席)

関東からは、岡林哲夫(40回)幹事長、そして永森(44回)が参加予定です。

皆様、ご都合の許す方、その時期高知にいらっしゃる方は、井上さんに連絡の上、是非ご出席を! 向陽プレスクラブ幹事会議事録

永森裕子(44回) 2011.10.10

司会 岡林哲夫幹事長 書記 永森裕子

| 1. | 日時 2011年10月2日 12:30-15:00 | ||

| 2. | 東京駅丸の内南口「龍福小籠堂」 | ||

| 3. | 出席者 7名:中城正尭(30回) 森田隆博(37回) 岡林哲夫(40回) 藤宗俊一(42回) 永森裕子(44回) 中井興一(45回) 水田幹久(48回) | ||

| 委任状 吉川順三(34回) | |||

| 会長及び会計、幹事9名、計11名での幹事会により、以下討議事項の項目は承認となる。 | |||

| 4. | 報告 | ||

| ① | 永森、岡林より高知での9月22日、第一回会合、及び土佐高訪問の報告。 | ||

| 製作されたCDを持参して、岡林、永森で9月22日15時土佐高訪問。 | |||

| 山本芳夫校長、三浦浩二教頭、小村彰教頭、高知新聞記者大野耕一郎氏、とCD製作過程や土佐高の100年史の話を懇談。 | |||

| ② | 向陽プレスクラブ高知支部の第一回会合の報告 | ||

| 井上晶博(44回) 山岡伸一(45回)宮川隆彦(46回)の尽力のもと、 | |||

| 9月22日19時-21時 「柳憲」にて開催。 | |||

| 出席者15名。山崎和孝(26回) 森木光司(32回) 板原正伸(33回) | |||

| 山下功智(36回) 宮地正隆(36回) 門田美和(38回) 西内正氣(42回) 大原悟(43回) 井上晶博(44回) 山岡伸一(45回) 宮川隆彦(46回) 岩田理道(47回) 山本嘉博(51回) | |||

| 岡林哲夫(40回 幹事長) 永森裕子(44回) | |||

| 井上晶博氏、司会。岡林幹事長の挨拶の後、簡単な自己紹介をしつつ | |||

| 和気藹々の二時間であった。 | |||

| 岡林幹事長持参のCDには皆いたく感激。 | |||

| 板原正伸、山下功智、門田美和、西内正氣、岩田理道、山本義博の6名、向陽プレスクラブに入会。 | |||

| ③ | 中城会長より | ||

| 土佐高三浦教頭より、土佐高100年史の編纂に関して、教育史の専門家にお願いすることになった、向陽プレスクラブにもいずれ御協力を御願いしたいとの連絡があったとの報告。 | |||

| 5. | 討議事項 | ||

| ① | 請求書の件 | ||

| 複数でのプロジェクト作業にかかった経費は、代表請求と代表支払いを認める。請求者はメールで全幹事に報告、一週間以内に異議かなかったもの、及び幹事長の許可が出たものを会計が支払う事とする。 | |||

| ② | CD販売の件。 | ||

| 製作、協力費として1枚3000円のカンパをお願いすることとする。その際生じる諸事項は、今後メールで案を提出、討議、意見噴出の場合の最終決定は幹事長とする。(以後、その他の諸事項も同様。) | |||

| 6. | その他 | ||

| ① | 関東支部機関誌「筆山」に連載の「向陽新聞に見る土佐中高の歩み」の次回執筆は、34回久永洋子氏に永森が依頼。 | ||

| ② | 次会総会は4月21日土曜日、午後5時より。 | ||

| 今年はCDを製作したが来年度はどんな活動をするか総会までに各自考慮のこと。 |

永森裕子(44回) 2012.04.03

司会岡林哲夫幹事長 書記永森裕子

| 1. | 日時:2012年3月20日13:20-17:00 | |

| 2. | 場所:中央区立「京橋区民館」5号室 | |

| 3. | 出席者8名:中城正尭(30回)公文敏雄(35回)森田隆博(37回)岡林哲夫(40回) | |

| 藤宗俊一(42回)永森裕子(44回)中井興一(45回)水田幹久(48回) | ||

| 会長及び会計、幹事9名、計11名での幹事会により、以下討議事項の項目は承認となる。 | ||

| 4. | 中城会長より | |

| 二年目を終えての感想。岡林敏眞を中心に向陽新聞のバックナンバー集めがほぼできた。 | ||

| それをもとに藤宗俊一がCD化、そして岡林哲夫、森田隆博が協力しCDの作成を行い、会計の中井興一やその他皆の協力で向陽新聞のバックナンバーを皆に知らしめることができた。今後は、インデックスをつけ、母校100年史につながるよう、写真.資料共、積極的に集めたい。バックナンバーと資料写真をタイアップし、インデックスを今とつながるようにしていきたい。 | ||

| 5. | 懸案事項の検討 | |

| ① | 次期会長の検討 | |

| 以下、主な議論。 | ||

| 中城:健康上の都合で、家族より反対されている。後一年の任期で、やめるのではなく任期切れで静かに消えゆきたい。岡林敏眞さん、吉川順三さんに打診したが住まいが遠いこと等で固持された。 | ||

| 森田;中城さんは万年会長と考えていた。今もそう考えているので残って欲しい、代行をおけばよい。 | ||

| 藤宗:会合に出るのが大変そうだし、ご家族の強い希望、そして本人からの意向なのでどうしょうもない。公文さんにして頂いたらどうか。 | ||

| 中城:公文さんはよく高知に行っているので高知支部とのつながりからもそれはいい。 | ||

| 公文:本人にその意志がない。ゆっくり考えることにしたらどうか。 | ||

| 中井:会長は任期はあるが再任を妨げないとなっている。会長に次の会長候補を考えて | ||

| もらうのが望ましい。 | ||

| 水田:会長をおかない組織もある。 | ||

| 森田:この件は、まだ一年あるのでその間に考えることにしてはどうか。中城さんに負担のかからないように全員でカバーして会の運営をしていくことを提案する。 | ||

| 一年後までに検討することになる。総会の議案として「会長代行を置く」ことを提出する事とする。 | ||

| ② | 幹事の増員の件 | |

| 鶴和千秋(42回)、高知の井上晶博(44回)、山岡伸一(45回)に依頼。 | ||

| 鶴和さんには、岡林幹事長が打診ずみ。井上、山岡両氏に関しては永森が打診する。 | ||

| 三人が了承なら、総会の時に、皆の承認を得る。 | ||

| また、途中からの幹事も、任期はその期の最初からの幹事と同じ期間と、期限を限る事にする。 | ||

| ③ | 弔意の内規について | |

| 本人のみに、向陽プレスクラブ一同、と弔電を送る。 | ||

| 第一報から翌日正午を経過しても幹事長から弔電を送ったとの連絡がない場合、又は葬儀の時刻が切迫している場合は気がついた幹事が送り、その旨を他の幹事に知らせる。 | ||

| 無論個人で送るのは自由。 | ||

| 標準的な金額の電報とする。 | ||

| 請求書は、メールで幹事全員に電報打った旨と金額を知らせ、会計はそれを支払う。 | ||

| ④ | 年会費について | |

| 総会の案内の際、欠席者、今までの未納者には幹事の文章力で支払って頂けるよう頑張る。 | ||

| 6. | 総会議案について | |

| 岡林幹事長が作成してきた資料をもとに検討。 | ||

| 1) | 2011年度活動報告岡林幹事長 | |

| 2) | 2011年度会計報告会計中井より。 | |

| CD頒布状況の説明。いずれ礼状か報告書を出すことの可能性があるので、協力者の名前の記録を残しておいて欲しい。(森田) | ||

| 3) | 2012年活動計画 | |

| ① | 会議.懇親会の開催 | |

| 総会.懇親会2012年4月21日(土)17:00- | ||

| 2013年度は4月20日(土) | ||

| 幹事会2012年9月及び2013年3月、他に案件あれば随時開催 | ||

| 高知支部懇親会2012年秋開催 | ||

| ② | 向陽新聞バックナンバーの広報と普及に関して | |

| 向陽新聞バックナンバーにより土佐中高の歴史を伝える意義を考えて、皆で頑張りたい。CDの普及活動はこれから。(森田) | ||

| .6月2日の関東支部総会の際に入り口にスペースをもらえるか、担当学年の藤宗が交渉する。 | ||

| .8月の母校ホームカミングデーにてPR井上、山岡とともに永森普及を考える。 | ||

| .母校図書館に貸し出し用20枚を置いてもらう。厚手のカバーと背表紙を付ける。土佐校の歴史を知ってもらうべく先生にも配る。岡林担当、森田作成 | ||

| 生徒への無償配布の検討を今年のテーマとして提案。(提案) | ||

| ③ | 母校百年史編纂への協力 | |

| .向陽新聞バックナンバーの使いやすさの向上をはかる。 | ||

| インデックスを作成。インデックス作業のイメージ作りは幹事長が行う。 | ||

| .写真等資料の提供呼びかけ | ||

| .学校との窓口は、新幹事に就任の暁には、東京からは鶴和、高知は井上、山岡に依頼する。 | ||

| 土佐校の設立趣意書は、人材育成、自学自習、個人指導。報恩感謝は建学の理念とは違う。宇田、川崎の恩を忘れてはいけない、という意味。また、演芸会を高知公民館で市民に一般公開で行っていた。そのような各時代の最前線の情報や基礎知識を100年史の為に向陽新聞は提供できる。(中城) | ||

| ④ | ホームページ関係等 | |

| .一幹事一記事の徹底(原稿依頼も可) | ||

| .筆山の「向陽新聞に見る土佐高の歩み」への次回の寄稿は、公文敏雄(35回)が行う。 | ||

| ⑤ | 体制強化について | |

| 規約の変更。 | ||

| 新幹事の承認。 | ||

| ⑥ | その他 | |

| .弔意内規の件 | ||

| .その他 | ||

| 4) | Ⅳ2012年度予算案会計中井より | |

| 7. | 7.総会開催 | |

| 2012年4月21日(土)17:00- | ||

| 前回と同じ場所「シェ.マシオ」パールホテル二階 | ||

| 総会、高知支部の懇親会には、会場費を補助する。 | ||

| 8. | 最後に、中城会長より | |

| バックナンバーの補強、インデックス活用を行うと共に、母校100年史につながる写真や資料を積極的に集める。バックナンバーと資料、写真をタイアップしていくようにする。 | ||

| インデックスを今とつながるように活用していく。 | ||

| 100年史の編纂委員会で10分話すとかバックナンバーを活かす方法を考える。 | ||

| 中城さんの資料をもとに中城文庫、または向陽文庫を造ったらどうか。(森田) |

以上

向陽プレスクラブ2012年度総会及び懇親会議事録永森裕子(44回) 2012.04.23

司会進行 岡林哲夫幹事長 書記 永森裕子

1.日時

平成24年4月21日(土) 総会17時-17時30分 懇親会17時30分-20時

2.場所

「シェ.マシオ」八重洲パールホテル2階

3.出席者

大町玄(30回)中城正堯(30回)濱崎洸一(32回)森木光司(32回)吉川順三(34回)公文敏雄(35回)森田隆博(37回)岡林哲夫(40回)藤宗俊一(42回)加賀野井秀一(44回)永森裕子(44回)中井興一(45回)水田幹久(48回)北村章彦(49回)

以上14名 委任17名 (会員総数48名)

4.中城会長の挨拶

予想以上に充実した活動が、岡林幹事長以下皆さんの努力で進んでいる。

特に向陽新聞バックナンバーのデータ化に関しては、新聞の収集は岡林敏眞氏、データ化・編集は藤宗俊一氏、CDのコピー・頒布に関しては森田隆博氏、岡林哲夫幹事長の尽力が大である。ホームページも、非常に活性化している。今後も、会員の皆さんからの投稿を是非お願いしたい。幹事長以下、皆さんの協力に感謝している。私の役割は、20回代の会員と40回代の会員をつなぐことだと思っていた。それを果たしたので後は消えゆくのみである。

以下、岡林哲夫幹事長及び中井興一会計作成の総会議案書に沿って報告、一部検討の後、了承がなされた。

5.2011年度活動報告

岡林幹事長が作成資料に沿って報告

6.2011年度会計報告

中井興一会計担当が作成資料に沿って報告。承認。

7.2012年度活動計画及び予算

A.活動計画

1)会議.懇親会の開催

・総会.懇親会:2012年4月21日(土)17:00-

2013年度は、4月20日(土)同じくパールホテル、「シェ.マシオ」にて開催。

・幹事会:2012年9月及び2013年3月に開催、他に案件があれば随時開催。

・高知支部懇親会:2012年秋、10月末から11月初めに向けて開催を検討、8月初旬までに日程を決めるべく尽力。

2)向陽新聞バックナンバーの広報.普及

・関東支部同窓会(6月2日)

・母校ホームカミングデ-(8月18日)

(上記二件に関しては受付横にブースをもらえる予定。)

・年次毎の同窓会での会員による活動

・母校常備用CDの増刷、母校教師に無償配布。この件に関しては、検討事項が起これば幹事会で話し合う。

・協力金目標:社会人40枚、学生10枚

3)母校百年史編纂への協力 ・向陽新聞バックナンバーの使いやすさの向上を図るため、インデックスを作成する。

・写真等資料の提供を呼びかける。

・母校百年史の進捗状況を岡林幹事長より説明があった。

************************************************************************************

三浦教頭からのメール

こんにちは。土佐高・三浦です。いつもたいへんお世話様です。

--略--

さて、「百年史」の準備の進捗状況ですが、まず昨年末の時点で一応の執筆体制が決まりました。神戸大学発達教育学部教授で日本教育史がご専門の船寄俊雄先生の下で研究されている湯田拓史先生を統括者に、お仲間の若手研究者5名と合わせて6名体制でゆくことになりました。

また、「百年史」の方向性としては、学校と社会との関係も踏まえた学術的な資料性もある学校史を目指しています。具体的には、集め得る限りの資料を集めて、法人史、制度史、教育実践史、社会史、文化史など、様々な側面から本校にかかわる学術論文を作成して学会で発表していただき、その論文を、本校の発展過程が分かる物語としての学校史として書き直した形で「百年史」を作成するという方向です。

工程としては、本年度から資料収集と整理にかかり、書式(執筆要綱)の設定を行った上で、来年度(2013年度)から論文としての発表と投稿を進めてゆき、2017年度までに「中間資料」を作成する(中途で執筆者が交代する事態となっても執筆できるようにするためです)。2017・2018年度で「中間資料」の補充と論文としての発表と投稿を続け、2019年度に業者選定・編集作業開始、2020年11月18日の創立記念日前の刊行を目指す、ということで考えていただいております。

現在、執筆予定の先生方には、それぞれのレベルで(高知県立図書館、国立公文書館、大宅壮一文庫、など)資料収集を進めてもらっております。また、校内委員も基本が固まり、仕事分担の相談も進めております。私も、収集した資料をデータベース化する基準づくりをほぼ済ませましたので、校内委員と執筆の先生方に了解を得た上で、既にある資料から少しずつ入力するべく、作業に取りかかりたいと思っております。

向陽プレスクラブの総会が21日ということですが、以上のような進捗状況であることをOB・OGの皆様にもお知らせいただき、資料収集へのご協力をよろしくお願いしたいと思います。ご盛会をお祈りしております。

************************************************************************************

4)ホームページ関係等

・一幹事一記事の徹底(原稿依頼も可)

・筆山「向陽新聞に見る土佐高への歩み」次号寄稿は、公文敏雄(52回)。

5)体制強化 ・会則の改正以下のように決定。

第10条役員の任期は3カ年とする。ただし、重任をさまたげない。会長が必要と認めた場合、と認めた場合、役員を追加できる。追加の役員は幹事会で選任され、総会で承認される。追加の役員の任期は、会長の任期と同じとする。

上記に基づき、鶴和千秋(41回)、井上晶博(44回)に、新たに幹事をお願いすることとなった。

6)弔意内規の制定

B.2012年度予算案

幹事会提案を一部修正のうえ可決。承認。

以上、総会終了。

引き続き、高知より出席の森木光司(32回)乾杯のもと、懇親会を行う。

三々五々、8時に散会。

2012年度向陽プレスクラブ高知支部の集まり

2012年度向陽プレスクラブ高知支部の集まり永森裕子(44回) 2012.11.09

1.日時・場所

2012年11月2日(土)午後7時より、高知市「柳憲」にて。

2.出席者 大場規子(31回) 竹内銑郎(31回) 森木光司(32回) 岡西滋夫(35回) 岡本健治(38回) 井上晶博(44回) 宮川隆彦(46回) 山本嘉博(51回)坂本孝弘(52回) 東京より 岡林敏眞(32回) 藤宗俊一(42回) 永森裕子(44回) 以上12名

3.報 告 1)皆で自己紹介のあと、旧交を温める。

2)向陽プレスクラブについて、宮川氏より永森に意見。「今のKPCのCDの拡販は、土佐校の現役の子どもたちに何の意義があるか? 幹事のメールにそれが見えない。」 永森「議事録には、どんな意見交換が行われたか詳細は記入していない。基本的に決まった事を書いている。もし必要ならメールで意見を皆に述べて疑問提案をして欲しい。」

その後、岡林敏眞氏が宮川氏の発言を聞く。岡林敏眞氏に必要なら彼の意見の詳細を報告してもらう。本質的には、皆に彼から意見として述べておくべきこと、必要なら皆で議論するべきもの。

3)山本嘉博氏(51回)、次期幹事を快諾。

今後の連絡の為、KPCのメールアドレスを教える。

4)今回の会は、宮川: 場所選びと当日の店とのやりとり、山本: 葉書だし、

井上: 当日の名簿作り、司会と三氏が分担で行う。井上幹事保有の名簿等資料を坂本52回へ引継ぎ。

上記でかかった費用は、下記のものをさしひき、永森が領収書とともに預かった。

5)向陽新聞バックナンバーの広報、普及

土居徹先生、宮川氏知人関係3枚

6)会費徴収

宮川隆彦46回 5年分、 山本嘉博51回 2012年分の会費

7)会より支出

葉書代 5,000円

インクカートリッジ代 1,048円

以上 向陽プレスクラブ幹事会議事録

永森裕子(44回) 2012.11.09

司会進行 岡林哲夫幹事長 書記 永森裕子

1.日時

2012年10月28日 13:00-16:30

2.場所

京橋区民会館

3.出席者

中城正堯(30回) 岡林敏眞(32回) 岡林哲夫(40回) 藤宗俊一(42回) 永森裕子(44回) 中井興一(45回) 水田幹久(48回)

委任状 吉川順三(34回) 公文敏雄(35回) 森田隆博(37回) 以上10名

4.2012年度上半期事業報告

① 会議.懇親会の開催

総会.懇親会 4月21日17:00- 「シェ.マシオ」八重洲パールホテル2階

② 向陽新聞バックナンバーの広報、普及

・関東支部同窓会 CD14枚 SD1枚 計15枚

・母校ホームカミングデー.懇親会にて

高知組: 井上(44回) 山本(51回) 東京組:森田、岡林哲、永森でCDの協力をお願いした。

CD43枚 (池上武雄氏より5000円の協力金)

・その他 年次毎同窓会での普及活動にて 計10枚

・朝日新聞関係 小林氏(教育ジャーナリスト)よりCDの申込みあり、1枚送付した。

・母校への教師への普及 未実施

5.会計中井より2012年度上半期会計報告

6. 次期体制について

・会長候補を岡林敏眞とする。

・幹事は、全員留任を前提に岡林哲夫幹事長が意向を確認する。

・追加の候補は11月2日の高知の集まりで、井上、宮川に加えて山本嘉博(51回)に岡林敏眞、藤宗、永森より声をかけてみる。

・中井会計より会計次期辞意の表明あり。

・総会前の準備会で次期体制についての検討を行う。

7. 母校とのこと

・中城会長より、母校に保存する向陽新聞の原本を永森が預かる。11月2日の高知での会で井上に預けて母校にファイルしてもらう。

・中城会長よりの新聞の内訳: 号外、案内板、向陽スポーツ第2号、52号、30号、29号、27号、26号、18号二種類、17号、16号、13号、12号(本人よりの発言順)

・図書室にも開架で新聞のコピーを置いていく。

・原本を学校保存用にもらえるか第7号のコピーを下さった方に細木大麓さん(27回)を通じて聞いてもらう。

8. 旅費の補助制度について

母校に向けての活動で訪問する場合や、総会・支部会に本部・支部を代表して任務をもって出席する場合は、補助を出したらどうかとの意見について討議。3月に引き続き検討する。

内規として、業務をともなう場合は旅費の補助を出すように3月の幹事会で案を作る。

9. その他

・会計中井より、第一条(5)の改正の提案あり。中井より岡林幹事長に改正案を送る。会費未納の人の記載も含め、3月に検討。

・3月の幹事会までに、CDのインデックスを作る件について考えてくる。

・向陽プレスのホームページに吉川順三氏に「向陽新聞に見る……」でぬけている年度の話を書いてもらう。岡林敏眞氏が頼む。

・来年総会は、2013年4月20日(土)11時より 場所未定

・総会準備に向けての幹事会は、3月2日(土) 13時より 場所未定

以上 母校へのCD寄贈

井上晶博(44回) 2013.02.20

筆者近影 |

|---|

寄贈のCDと挨拶文を見る山本校長と三浦教頭 |

|---|

最初に山本校長と三浦教頭にCDの枚数について(120枚が理事・振興会役員・教員用で内容の説明プリントをつけたもの。10枚は生徒貸出用で図書室に保管)説明し、目録を山本校長に手渡し、寄贈式とさせていただきました。その後、4人で内容についていろいろな話をさせていただき、このCDを作成したいきさつを森田先輩共々説明させてもらいました。

昭和41年春の甲子園の準優勝旗を前にして 山本校長に井上から目録を贈呈 |

|---|

ただ、山本校長や三浦教頭と協議事項があり(私が土佐女子の教頭をしているため)、KPCの事柄について30分ぐらいしか時間が取れず、同行していただいた森田先輩にも大変申し訳なく思っております。また、高知在住の方々には連絡をとれないままになったことをお詫び申しあげます。(なお、山岡・宮川・山本・坂本君の4人には連絡を取り私が行くことの了解を取りました)

取り急ぎ、ご報告させていただきます。 向陽プレスクラブ幹事会議事録

永森裕子(44回) 2013.04.05

司会 岡林哲夫幹事長 書記 永森裕子

1.日時

2013年3月2日 16:00-18:30

2.場所

中央区立「京橋区民会館」

3.出席者

中城正堯(30回) 岡林敏眞(32回) 公文敏雄(35回) 岡林哲夫(40回) 藤宗俊一(42回) 永森裕子(44回) 中井興一(45回) 水田幹久(48回)

※永森15分遅刻

4.総会開催について

日時:2013年4月20日(土) 11:30-14:30

場所:まるごと高知「おきゃく」

総会後、直ちに幹事会を開催し、幹事長を選出する。その後、懇親会を開催する。

5.総会議案について

※岡林幹事長が用意した資料、総会議案に沿ってすすむ。

(1)2012年度活動報告

(2)2012年度会計報告

(3)第Ⅰ期活動報告

(4)会則変更案

細則第1条の改定 削除として総会に書ける。

(5)2013年度活動計画案.予算案

活動計画

1、総会.幹事会

総会 4月20日 東京にて開催

幹事会 総会後、幹事長及び幹事の分担を決める。

9月頃 活動状況中間報告

3月頃 年度総括、総会議案検討

秋に高知支部懇親会

2、ホームペ-ジの充実

・「向陽新聞に見る土佐中高の歩み」を引き続き掲載

この掲載は、あと4回。担当は、岡林哲夫、藤宗俊一、井上晶博、水田幹久。

・「甲子園観戦記」など母校にまつわる話題を募る。

3、予算案

幹事長作成のものに沿って検討 ※協力金の使途の目的が言えるようにする。

(6)旅費補助内規について

旅費補助は、60,000と変更する。

旅費補助内規の制定 関東圏内と高知県内の往復:1万円と変更する。

関東圏内、関西圏内、高知県内、各間の往復5千円と変更する。

(7)会長の選挙、会計及び幹事の承認

幹事会としては、次期会長として岡林敏真(32回)を推薦する。

3.総会後幹事会の議案について

(1)幹事長の選出

幹事長としては、森田隆博(37回)を推薦、岡林哲夫幹事長より打診する。

(2)各活動担当幹事の決定

会計は岡林哲夫、書記は中井興一、とする。

4.中城さんより、土佐中.高学校関連資料リストの配布と提案。

寄付金が集まっているので基本資料集CDを作ってはどうか。

検討委員会を作る、という提案を議案として総会にかける。

※総会の案内の際に、会費納入のお願いをする。(藤宗担当)

以上 「土佐中學を創った人々」の寄贈について

井上晶博(44回) 2014.05.21

筆者近影 |

|---|

8日は宇田耕也氏が理事長を務められる横浜病院へ赴き、2冊寄贈させていただいた。前回の時は趣旨についての説明等で、1時間近くいろいろな話をお伺いしたが、今回は事前の連絡の時に「多忙ゆえ事務職員に手渡してほしい」とのことで、事務の方に冊子を託してきた。

基本資料集寄贈の模様(母校応接室にて) 左から三浦教頭、山本校長、公文委員長 |

|---|

この後、川﨑康正氏に面会のため不二電氣工芸株式會社を訪問した。社長として多忙にもかかわらず時間を割いていただいたことに感謝しつつ、2冊を寄贈させていただいた。川﨑氏からも「設立当時のことについて直接は知らないが、叔父からよく話を聞く。読みやすい冊子になっており、早速目を通してみたい。何より叔父が喜ぶと思う」とのことで、ここでも地元の幹事(何もしてないにもかかわらず)として面目を施したかたちとなった。

以上、取り急ぎ報告させていただきます。

(KPC幹事 基本資料集検討委員)

向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑨ 昭和41年(70号)~昭和44年(80号)「背伸びした青春」と「見守る師」

加賀野井秀一(44回) 2014.07.30

カフェ・グレヴァンにて 嶋田くんと |

|---|

さて、このたび、44回の同級生、永森裕子さんに命ぜられて、土佐中・高等学校同窓会関東支部会報の『筆山』56号(2014.07)に、「向陽新聞に見る土佐中高の歩み⑨ ―「背伸びした青春」と「見守る師」―」という一文を寄稿いたしました。

その前号には藤宗さん、さらにその前には岡林さん、森田さん、公文さんと溯る錚々たる先輩方が執筆されているこの欄に、私ごときが起用されるなぞ思いもよらぬことであり、本来ならば即座にお断りするところ、他ならぬゴッド・マザーたる永森さんからのご命令。そのうえ、彼女が「鬼の霍乱」ときており、さらに、私より適任の当時の発行人、井上晶博くんは、うまい具合に早々と辞退しており、後輩編集人の山岡伸一くんとは連絡がとれないとのこと。結局、ええい仕方がない、というわけで、力不足の私がお受けするしかありませんでした。至らぬところは平にお許し下さい。

私は中学時代を大阪で送っていますので、現在ジュッセルドルフに住んでいる嶋田泰雄くんたちとともに、高校からの入学です。中高一貫の6年間を土佐校で過ごした皆さんに比べると、それだけ思い出も少ないかなと思い続けておりましたが、いざこうして回想し始めると、いや、あるわあるわ、芋づる式にぞろぞろと出てまいりました。ま、そんなこんなの想いを込めて書いた拙文、文章としては大目に見ていただくとして、皆さまの思い出のよすがとなれば幸いです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

のっけから細かいことで恐縮だが、向陽新聞は昭和25年の第7号から元号表記をやめ、西暦を用いている。戦後五年が過ぎたことを暗に象徴するとともに、開かれた母校の姿をも示しているようで興味深い。そんな表記の是非は別にしても、西暦を用いると、とたんに世界の動きが見えてくる。本欄では西暦表記の二ケタ略で「’66」といった形にし、多少なりとも外部世界を反映させるようにしてみよう。

激動の世界と土佐校 ― 校舎改築問題、近視の増加、フォークダンス

東大入試中止と進学希望状況 |

|---|

66年の72号「らくがき」にはすでに「中共で起こった“整風”」のことが書かれており、「アクティヴな彼ら〔紅衛兵〕に行き過ぎの感がないではないが」、受験地獄によって行動のひとつもできなくなっている私たちはこれでいいのか・・・といった思いが吐露されている。あるいはまた、71号のごく小さな欄にも、「原水協」と「原水禁」との分裂を嘆く声が載せられていた。当今の世相からすれば、なかなか頼もしいマセガキぶりである。(79号にも80号にも“スチューデント・パワー”についての言及あり。)

校舎改築問題を伝える76号 |

|---|

私たちにとってなつかしい木造校舎の姿は73号の第一面に残されているが、今からふりかえってみれば味のある校舎ではあった。よく見ると、かなり老朽化しているが、新校舎を待望する新聞部の側からすれば、やや作為的に、そんな箇所を写真におさめたのではなかったかな。ともあれ、記事によれば、本来は300ルクス程度あるべき蛍光灯なのに、50ルクスを下回る教室が多かったらしく、声の欄に「眼に休息を」という一文を寄せた「中二男子」によれば、「ぼくはこの学校へ来て何におどろいたといって近視の多いことほどおどろいたことはない。ぼくたちのクラスでもメガネをかけていなくても約半数の人が近視である」とのこと。もちろんそれは「〔土佐校では〕みんなよく勉強し、本を読む」ということでもあったようだ。74号には、学内に「近視予防委員会」なるものが設置されたという記事までが載っている。

なつかしい木造校舎(73号) |

|---|

先生方の動向 ― カマスにオンカン

さて、先生方の動向はといえば、’66年の新任は、理科の岡部淳之助、得竹耕司、英語の栗田美千代、体育の西願寺哲夫、酒井青喜、数学の杉浦純夫の各先生。’67年には、理科の西森茂夫、社会の岡良吉、山本登、国語の藤田喜三郎、小島哲雄、体育の徳弘節子、英語の杉田隆、’68年には、国語の西本貞、英語の井上聖香、森本堯士、理科の有道雅信の先生方が着任されている。また、77号には「田村〔尚子〕先生ゴールイン、新郎は“若き科学者”」、79号には「小島哲雄先生近くご結婚、同職が縁して意気投合」という見出しで、両先生の結婚が報じられてもいる。

75号から登場した 山岡伸一さんのイラスト |

|---|

残念だったのは、生物の「オンカン」こと中山駿馬先生のご逝去である。70号には’66年1月に先生が高知県出版文化賞を受賞したという喜びの記事があり、「今後は、貝の恋愛や結婚など、一般の人にも楽しんで読んでもらえるようなユーモアにあふれた本を書くつもりだ」と抱負を語られていた矢先、同年10月の72号には「中山先生病床訪問、たいくつやねェ」が掲載され、シャツにステテコ姿の先生が描かれている。そして間もなく、73号では逝去の記事となるのである。結腸ガンであった。

なお、以下の各号の「先生出番です」の欄には、それぞれの師の素顔がよく表われている。小松博行先生「二十年目の哀歓」(73号)、松浦勲先生「新聞週間」(74号)、土居徹先生「部活動をシュート」(75号)、田内瑞穂先生「戦友 ― 一兵士の友情」(77号)、西森茂夫先生「自由は土佐の山間より」(78号)、得竹耕司先生「山行雑感」(79号)、楠本浩子先生「書物のある風景」(80号)、とりわけ田内先生の一文は、戦時中に身をもって先生をかばってくれた戦友の感動的な記録になっている。

さまざまな話題

2013年の大晦日 モラールに加賀野井家全員集合 |

|---|

相変わらず野球部の活躍は目覚ましい。’68年の77号には「野球部映画に」の見出しが躍り、夏の甲子園大会が五十周年を迎えるのを記念して、朝日新聞社が作製する記録映画「青春」に本校野球部も登場するということが報じられている。籠尾監督の談話では、五台山の三百段の石段をかけ上がるシーンを二回も撮るはめになり、すっかり疲れてしまったとのこと。同じ紙面には、甲子園での活躍により、全日本ハワイ・アメリカ遠征チームのメンバーに選ばれた広田義典・荻野友康両君の特別寄稿も載っている。

さらに、70号の「すぽっと」欄には、名物食堂「太助」の主人・溝渕章人さん(30回生)へのインタヴュー記事があり、71号には県立盲学校教師の吉松格致(タダシ)さん(29回生)、72号には大阪難波で漫才師として活躍している秋山左楽(本名・中平達男)さん(28回生)が、登場している。

そんなさまざまな記事を渉猟していると、ふと’69年80号に掲載されている「喫茶店がなぜ悪い?」という見出しが目にとまった。そこには「皇帝」「栄光」「王朝」「第五」「第一」が並んでいる。そう、これらすべては当時の喫茶店。土佐校ではすべて出入り禁止であったはずだが、なぜこんなになつかしいのだろうか。思えば、私たちも、ずいぶんと先生方にたてつきながら、その実、すっかり彼らの庇護のもとに甘え、青春を謳歌していたのだねえ。 平成27年度向陽プレスクラブ高知支部懇親会のご案内

井上晶博(44回) 2015.10.23

幹事 井上 晶博(44回生)・山本 嘉博(51回生)・坂本 孝弘(52回生)

向陽プレスクラブ会員の皆様

秋冷の候 皆様には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

標記の会を下記の通り準備いたしましたので、会員の皆様には奮ってご出席頂くよう、ご案内申し上げます。

土佐のいごっそう亀次 案内図 |

|---|

会場:土佐のいごっそう亀次(かつおのタタキで人気の明神水産の直営店です)

住所:高知市帯屋町2-1-13、おびさんロード北側です。

(大橋通と中ノ橋通の間で、電車通と帯屋町商店街の間の通。帯屋町公園の少し西)

会場電話:(088)821-9814

徴収会費:3千5百円(飲み放題)。本部会計から、別途2千円の補助を頂いております。

※なお、メール登録の会員の方にはメールで、未登録の方には往復はがきでご案内しています。

(はがき発送は、10月25日頃の予定です)

※ご都合を、11月13日までにご連絡ください。当日・前日等の急な連絡先(幹事携帯電話番号)は、

会員個人宛のメール、または、連絡ハガキでご確認ください。 永森 裕子(44回)さん追悼文

松本(旧姓)さんの思い出

井上晶博(44回) 2019.07.02

筆者近影 |

|---|

体調を崩し、それでもまだ元気な時に2度ほどお見舞いに行きました。その時は比較的元気で、持参したお菓子を一緒に食べてくだらないことを話したりしました。その後の闘病生活も同級生から聞いていましたが、迷っているうちにとうとう見舞いに行けませんでした。逝去の知らせを友人から聞いたのは亡くなってから数日後です。新聞で確認して茫然として「松本さんが亡くなったんだ」と独り言を言ったようです。妻が「何が」と聞いてきたので、事情を話しました。妻は彼女の妹さんと小学校の同級生で大変仲の良い友人でもあり、松本さんの事も知っていたのでショックだったようです。訃報を聞いたその日は親友ともいえる同級生が亡くなった日でもありました。今年に入って5人目の同級生が旅立った日でもあります。

44回生新聞部:左から中村恵子さん(高校入学の生徒です) 松本裕子(現永森)さん、加賀野井秀一君(現中央大教授)、 堀元治君、右の端が私です。このときの顧問の先生は、左が 田村尚子先生(この時結婚されて、姓が矢野に変わられたの では?)、小松先生です。 |

|---|

松本さんについて考える時、具体的な思い出がない事に驚いています。例えば、新聞部で合宿に行ったこと。もう半世紀以上前の事で、記憶も定かでないところもあるのですが、1年の夏休みに新聞部で、「合宿」という名の「キャンプ」に行ったことがありました。2年の植田先輩か誰かが「新聞記事の書き方のイロハを教える」という名目での「合宿」と言われたような記憶がありますが、本当のところはどうだったのでしょうか。この時の高校1年生は松本さんを除いて全て1年になって入部したばかり新入部員。何かと迷惑を掛け、色々なフォローをしてもらったはずなのに、今思い出すのは彼女の色白な顔と明るく元気な笑い声だけです。考えれば考えるほど、記憶が定かでなくなります。彼女は本当に「合宿」に参加していたのか。新聞作成の編集会議、その他の打ち合わせ、印刷所での校正作業、いろんなことを一緒に経験したはずだし、東京で開催された高新連(全国高等学校新聞連盟)の総会にも一緒に参加したのに。改めて思い出してみると、彼女の記憶が少しあるのは新聞部を引退(何かえらそうな物言いですけど)した後、部外の同級生と一緒にどうでもいいような事や、大学の事、東京の事、等々の話をした時や卒業後居酒屋で飲んだ時の断片的な出来事の思い出です。そこには新聞部で一緒に過ごしてきた彼女とはほんの少しだけ違う彼女がいました。

2007年Londonにて(永森氏撮影) |

|---|

今年の同窓会は「卒業50年(本当は51年目に突入してますが)」と言う事で、華々しく開催するそうです。転校等で一緒に卒業できなかった同級生や中学1年から高校3年までの担任の先生にも声をかけているようです。

「松本さん、今年の同窓会はサンライズホテルで9月28日に開催です。みんなを誘って是非会場に来てください(合掌)。」 「向陽新聞」を久し振りに見つけて

井上晶博(44回) 2020.11.28

筆者近影 |

|---|

その最後の面の題字が懐かしい「向陽新聞」となっており、その下に「企画協力土佐中・高校新聞部」との記載、記事の中には「新聞部復活」の文字。現役時代は何の貢献もしていない部員でしたので、このときとばかりに公文先輩に報告し、復活が本当か学校に聞いてきました。(現在の仕事の関係で土佐をしばしば訪問しております)

小村校長先生が色々と話を聞かせてくれましたので、簡単にご報告いたします。

現在の部員は、高校2年生3名ということです。

新聞部はずっと休部扱いですので、入部希望者があればその時点で部活動はできるとのことです。

顧問の先生(新聞部に関しては素人ということです)も一人いらっしゃるようです。

ただ、3名とも素人ですし活動に関しても、考え方に濃淡があるようです。

当たり前のことですが、高知新聞の特別版「向陽新聞」も高新の記者が手取り足取りで完成させたようです。

部員が高校2年生ということもあり、また人数が3名と少数でもあるので、来春新入部員が入って初めて復活といえるのではと思います。

校長先生も、もう少しの間温かく見守っていただけたら、とおっしゃておりました。

新聞部はずっと休部扱いですので、入部希望者があればその時点で部活動はできるとのことです。

顧問の先生(新聞部に関しては素人ということです)も一人いらっしゃるようです。

ただ、3名とも素人ですし活動に関しても、考え方に濃淡があるようです。

当たり前のことですが、高知新聞の特別版「向陽新聞」も高新の記者が手取り足取りで完成させたようです。

部員が高校2年生ということもあり、また人数が3名と少数でもあるので、来春新入部員が入って初めて復活といえるのではと思います。

最後に、当然ですが学校(もちろん生徒からも)から協力要請があれば皆様にご連絡いたしますので、その時は宜しくお願いいたします。 書評 『絵画史料による 江戸子ども文化論集』

中城正堯さんの「子供の天国」

加賀野井秀一(44回)・中央大学名誉教授 2021.09.10

筆者近影 |

|---|

私が何度か住んでいたフランスなどでは、子供はそんなふうには遇されず、ほとんど半人前の大人と見なされ、無視される。また、子供は子供で、早く大人になり、人々に伍して、自由に行動したいものだという願望をどこかにちらつかせていたものだ。

ことほどさように、たとえば西洋では、子供という存在の独自性は、ごく近年まで意識されてこなかったわけで、ここにはっきりと視線を向けたのが、あのアナール学派の一人、フィリップ・アリエスだったということになる。彼の『〈子供〉の誕生』と題する一書が、まさしく西洋人たちに、子供という存在の独自性を初めて意識させることになったのだ。邦訳はみすず書房から出ており、良書なので、興味のある方にはぜひともお読みいただきたいが、ここでは端折って、出版社のプロモーション用文言のみコピペしておこう。「この書は、ヨーロッパ中世から18世紀にいたる期間の、日々の生活への注視・観察から、子供と家族についての〈その時代の感情〉を描く。子供は長い歴史の流れのなかで、独自のモラル・固有の感情をもつ実在として見られたことはなかった。〈子供〉の発見は近代の出来事であり、新しい家族の感情は、そこから芽生えた。」

「父親による体罰」フランス写本 15世紀 フランス中央図書館蔵 アリエスの後継者による図録集より |

|---|

さて、いよいよ本題に入るのだが、ここでとりあげる中城正堯氏の『絵画史料による 江戸子ども文化論集』は、このような、およそ子供を無視するたぐいの西洋諸国のアンシャン・レジーム期のあり方に対し、とりわけわが国の江戸期における子供を珍重する風潮を、浮世絵を中心とする絵画史料を通して明らかにし、同時に、これまで「美人画」のジャンルに含めて考えられてきた「子ども絵」を、独立した興味深い一ジャンルとして確立しようとする試みであると言えるだろう。

中城氏は、「くもん子ども研究所」で教育史料の収集に手を染めて以来35年。現在は国際浮世絵学会理事・日本城郭協会顧問を務め、江戸子ども文化研究会を主宰しておられるが、当初「筆者は出版界の人間であり、浮世絵はもとより美術史・日本史・教育史などの学術的素養は全くなかった」とのこと。つまり、35年間の収集と読解と考証、そして諸方面の学者・研究者との交流が、本書を、また今日の氏を、ともに形成しているというわけだ。

全体は3章だてとなり、各章はそれぞれ4つの論文から成っている。

「子供遊び尽し」歌川芳虎 嘉永頃 公文教育研究会蔵 男女がともに楽しく 遊び戯れる場面に手習いもある |

|---|

後半部分では、寺子屋における師弟関係が描かれ、西洋的母子像との対比にも言及され、はては、授乳のあり方や、母子がともに同一物を眺める「共視」をめぐる愛情の問題圏が提示されている。

第2論文は、「子ども絵・子ども物語絵・おもちゃ絵 ― 子ども浮世絵の分類」と題され、先ほどの下位区分のそれぞれが詳述されることになる。灯火と闇との関係はその後の「光線絵」との関係からも考えてみるべき主題だし、イギリス銅版画との比較など、興味深い指摘もなされている。

スワッドリング:生誕( Scrovegni礼拝堂/Padova) ジォット Giotto1267-1337 |

|---|

第4論文は、「豊潤な江戸子ども世界に共感」という題で、1998年から翌年にかけて開かれた「浮世絵の子どもたち展」(国際交流基金・公文教育研究会主催)というヨーロッパ巡回展の報告となっている。モスクワ、パリ、エジンバラ、ケルンの各地で見られた反応の中でも、とりわけ正鵠を射ているのは、当時の日本で「育児になぜ父親が登場しないのか」というロシアの文化相が発した問いであるだろう。

第Ⅱ章は「子どもの遊びと学び」と題され、各論へと広がってゆく。第1論文は「[上方わらべ歌絵本]の研究」というタイトルどおり、中城氏自身が所蔵する「上方わらべ歌絵本」の紹介と、書誌的な検討、内容の解読などから成っている。

「夏姿 母と子」鈴木春信 明和5、6年頃 公文教育研究会蔵 江戸の母子の日常的な風景 |

|---|

第3論文は「寺子屋の学びの文化 ― 江戸社会を支えた庶民教育」。ここでは、寺子屋隆盛の主な理由として、種々の社会条件とともにその「楽しさ」が挙げられ、まさしく今日の「くもん式」にも生かされているであろうような、教育上のさまざまなヒントが並べられている。幕末には寺子屋が5~6万ほどもあったこと、またそこでは、盃で師弟の固めを行なっていたことなど、新鮮な事実も見いだされるにちがいない。

第4論文では「文明開化で激変した〈子どもの天国〉」が語られ、近代化の光と影とが、学校制度の側面から、教材の側面から、縦横無尽に語られており、文明開化のために喪われてしまった「親和性に満ちた子供の世界」が活写されている。

第3章は「母子絵へのまなざし」としてまとめられており、中城氏が首尾一貫して描き出したかったであろう「母性に包まれた子供の天国」が、第1論文の「もう一つの美人画“母子絵”」、第2論文の「子ども絵にみる魔除けファッション」、第3論文の「布袋と美女から“おんぶ文化”再考」を通じて展開され、補足として第4論文「〈百子図〉にみる清代中国の子ども観」が置かれている。これらを俯瞰してみると、再度、母子絵の重要性をくり返す必要はあるまいし、子宝を守るための魔除けも、「おんぶ文化」も、それがどれほどの母の想いからくるものなのか、さらなる贅言は、もはや不要であるだろう。

この文章にちなんで、八王子の 「子安神社」を訪ねてみた。 |

|---|

「この分野での研究はいまだ半ばであるが、後続の優秀な若手研究者に後を託す時期が来たようだ。本書は、そのバトンタッチのためにまとめた論集である。」

常に支離滅裂な好奇心に動かされてものを書いている評者からすれば、いつの日にか、こんなカッコいい言葉もしたためてみたいものだ。